#うまい加工の仕方教えてください

Explore tagged Tumblr posts

Text

京都でよかったデートの記録 0412 6歳下の学生起業家と梅田でランチデート。なんでわたしと会おうと思ったんだろう?と思っていたら前の彼女が10歳以上年上だったとのことで合点、そしてとても好感度があがった。目が切れ長で歯並びが綺麗なところがとても好みだった。若いのに色気あるね、と言おうかと思ったけどわたしが言うと褒めているというより恫喝めく気がしないでもなくてやめた。起業してる人って頭よくてほれぼれするし、わたしの奇天烈な行動にも笑顔で聞き流してくれて、話が早くて助かる。 梅田から西梅田まで送ってもらった。 0414 清水五条の工房に行き、清水焼の器を買った。本当はマグカップだけでよかったのだけれど、どうしてもパスタ皿にひとめぼれして、すこし思い切った価格だったけれどこれも出会いだからと思って2つセットで買った。そしたら職人さんにとても感動されて「工房まで買いに来てくれたひと初めてなんです。嬉しいので一つなにかプレゼントします、なんでも」と言われ、恐縮して、追加で2つ茶碗をえらんで一つプレゼントにしてもらった。不恰好に膨らんだ厚い手が、さまざまな色に灼けていてとてもセクシーだった。蕎麦屋さんをいろいろ紹介してくれたが(一緒に行ってくれたらいいのに)と思っていた。 日が空いたけどやっぱり焼き物の職人さんかつ同世代���方と知り合う機会ないと思うから、蕎麦屋に誘ってみよう。蕎麦食べたらすぐ帰るから、って。 0418 「アンゼルム・キーファー:ソラリス展」を高橋君にとても勧められたので、絵を描く趣味があるという起業家を誘って2回目のデートをした。 わずかな隙間の窓から漏れる昼間の陽射しの力だけで照らされてぎしぎし鳴る木の廊下を歩く。暗く翳った部屋の中で、彫刻や巨大なアクリル画をゆっくり見て回った。 暑い日だったのでそのあとジェラートを食べた。地下鉄の階段を下りながら彼が振り返って「楽しかったです」と恥ずかしそうに告げてきたのが印象的だった。 0418夜 吉田寮のKG+の展示を見に行った際、別なイベントが食堂でやっており、たまたま話しかけられて親しくなった人が哲学専攻の博士5年生だった。東京が地元で、高校時代から生粋のドラマーらしい。小説の話をしたら「仕事しながらものつくりも並行してる人って本当にすごい」と言ってくれた。 院に進んだ時点で自分の人生は王道の、まっとうな人生からはずれている、と零していて、わずかに劣等感と矜持の両方を感じた。「自転車のサドル高すぎたから、今度直してあげるよ また寮来て」とLINEが来て、なんてかわいいデートの誘い方なんだろう、とそれだけでめろめろになった。 0421 シェアハウスを介して2度会った26歳の学部3年生から「もっと話してみたかったのでお茶しませんか」と直球のデートの誘いがあったのでよろこんで承諾してコーヒーショップヤマモトへ行った。 わたしのこと好きってコト⁉と思ったけどそういうことではなくて、単純に人間としてわたしに好奇心を寄せてくれたみたいでそっちの方がうれしいかもしれない。 とても綺麗な顔をしていて、わたしは好きじゃないけどめちゃ女の子からモテそうだなあと思ったらやはりそうだった。モテの弊害の話聞いて面白がる。波長があって、サンドイッチと1杯だけで3時間粘った。 3カ月後から東京へ引っ越すらしいので次は東京で会おうね、と言って別れた。 0421夜 桂離宮へ予約を取っていたのだが同行者飛んじゃったんだよねと熊野寮で船橋さんに愚痴った。「俺建築好きだし行きたいな」と言われたが、食堂で、本を読みながらごはんを食べているめがねの男の人がとてもセクシーで、どうしても目がいってしまい、彼が読んで��た本は「辞書で読むドイツ語」(何それ)で、好ましくてどうしようもなかった。 「彼は建築の学生だよ。学年は知らないな」と船橋さんが教えてくれた。「わたしあの人と桂離宮行こうと思う。ごはん食べながら本読むなんて、ありえないくらい貪欲だからわたしと気が合うよ」と宣言して、食べ終わった後彼の部屋に案内してもらった。「24日の16時に桂離宮に同行してくれませんか」とドアから出てきた途端いきなり要求した。とても緊張した。彼は突然の闖入者に戸惑いながらも面白がってくれて、「ゼミあるけど行きましょう」と言ってくれた。M1で、博士はヨーロッパで取る予定だそうだ。 「きみのコミュニケーションは気さくなんじゃなくてごり押しだよ」と高橋君に指摘されたが、本当にその通りだと思う。

30 notes

·

View notes

Text

「キャベツが高騰してるのに、なぜカット野菜のキャベツは据え置きなの?」…あるX民の疑問が話題に🤔

以下転載 https://x.com/iga9984/status/1877297598022697176

一玉4桁円も目前と言われるキャベツだが、謎なのはパック入り千切りキャベツが値段も品揃えも高騰前から殆ど変動していないこと。 長期契約で仕入価格は抑えられても今回の高騰の主因は不作なので本来なら去年のコメ同様欠品が生じるはず。 去年の収穫を冷凍してたとか? 誰か理由を教えてほしい。

・https://x.com/iga9984/status/1877774989774278922

「規格外野菜の活用」てリプが散見されるけど、機械加工なので意外と規格は厳しいらしい。 https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/1306_chosa01.html

・https://x.com/Yamachirounebi/status/1877307543124378054

契約栽培で前もって契約した金額でしか買ってないから。全量買い受ける代わりに、あらかじめ決められた値段でしか買わないんですよ。

・https://x.com/M4A78TE/status/1877488586573967454

民法の特集でサラダクラブが取材されてたけどカットキャベツの需要の高まりで ①既に契約農家からの供給では足りてない ②契約外から通常より高い仕入れを行っている。 ③内容量1割カットして1袋100円の壁を守ってる状態。 カット野菜業者もしんどい時期らしい。

・https://x.com/E_orsg/status/1877654055431946563

加工キャベツ栽培農家です。 相対取引なので、市場がいくら高ブレようが低ブレようが一定の値段で取引されます。 ですが、最近は低ブレする事がない上に今��度の高騰をうけ、加工野菜の取引値段も来年度からは上がるとの事です。 つまり安いのは今年度限りで、来年度からは値段が上がっていく事に⋯

・https://x.com/Gsika_WTY/status/1877578700994011191

パックの千切りキャベツは、通常の玉販売しているキャベツとは生育方法がちがいます。 千切りキャベツ専用のキャベツを栽培しているから値段が変動しにくいと言われています。 ちなみに千切り用キャベツは加工用に葉を詰めて固くなるよう育ててるので、サラダ以外の食べ方はあまり向いていません。

※その他、多数の情報あり

31 notes

·

View notes

Text

驚きの発見!アメリカは 2008 年にすでに SARS 様コロナウイルスを人工的に合成していた。

「ここで、私たちはこれまでで最大規模の、人工的に合成された、複製可能な生命形態に関する研究を報告します。」2008 年に『米国科学院紀要』(PNAS)に掲載された論文の概要には、このように堂々と記されています。この研究では、全長 29.7kb の SARS 様コロナウイルスの新規設計、合成および活性化が完了しました。

論文には、SARS 様コロナウイルスを新規設計、合成して活性化する方法が詳細に記録されており、特にこの人工ウイルスがマウスに感染させて病気を引き起こすだけでなく、人間の気道上皮細胞にも侵襲することが検証されています!

この論文の通信著者は、「コロナウイルスの父」と呼ばれるアメリカのノースカロライナ大学疫学教室の教授、ラルフ・バリック氏です。

「現在、私たちは様々な SARS 様コロナウイルスを設計し、合成する能力を持っています。」バリック氏は論文が発表された際、自らのチームの実力をこのように紹介しました。

30 年の歳月を費やして、SARS 様コロナウイルスを設計・合成する能力を身につけた

新型コロナウイルスは SARS 様コロナウイルスの一種です。バリック氏は様々な SARS 様コロナウイルスを設計・合成する能力を持っています。

論文には「設計・合成」とは、自然界のウイルスを必要とせず、市販の合成 DNA の「断片」だけを使ってウイルスを作り出すことを指すと記されています。

これはまるで一般的な「レゴ積み木」を使って組み立てるようなもので、巨大な 3 万個の遺伝配列(新型コロナウイルスの核酸配列は比較的長く��約 30KB)を組み立てるだけでなく、組み立てた後にそれを「生きた状態」にし、細胞に侵襲する能力を持たせる必要があります。(注:RNA ウイルスの製造には、逆転写、再生、収穫の過程も必要です)

生命と非生命の境界を突破するために、バリック氏は約 30 年間もの研究を費やしました。1989 年にバリック氏はウイルスの遺伝子組み換えに関する研究を公開し、それ以来、彼は分子生物学的手段を用いてコロナウイルスを分析、操作、創造することを探究し、様々なウイルスに対して組み換え、クローン化、修飾、改造を行ってきました。

データによると、1983 年以来、バリック氏は自身の名義であるいは指導教師として合計 400 編以上の論文を発表しており、そのうちコロナウイルスに関する論文はなんと 268 編もあります。

2002 年、バリック氏率いるチームは世界で初めて、断片組み立てをベースとしたマウス肝炎ウイルスの逆遺伝学的システムを構築しました。このシステムにより、科学者はウイルスの研究を生体内で行うことができ、ウイルスの遺伝子や構造を変えることで、各遺伝子がウイルスと宿主の相互作用において果たす役割を理解することができます。

ウイルスにはマクロな世界における「頭」「腕」「胴体」のようなものがなく、見た目で機能を判断することができません。このシステムにより、バリック氏は「庖丁解牛(包丁が牛を解体する)」のような能力を身につけました。

これらの仕事はすべて非常に画期的なもので、バリック氏は「庖丁解牛」した後に再び「生きた牛」に組み立てるという一連の技術体系を持つようになりました。彼は甚至にウイルスの「部品」を次々と取り替えることもできます。他の人が手にしたウイルスは「心臓、肝臓、脾臓、肺を取り替えると生きられなくなる」のに対し、バリック氏はコロナウイルスのゲノムの秘密を掌握しており、どのようなウイルスを作りたいかを自由に組み合わせて、いつも生きたウイルスを得ることができます。

コロナウイルスが致命的なものになったことで、バリック氏の研究費が不足していた状況は大きく改善された

しかし、2003 年以前のコロナウイルスは人獣共通感染症を引き起こすものが少なく、人に感染しても軽度の風邪症状にとどまることが多かったです。例えば、バリック氏が研究していたマウス肝炎ウイルス(mouse hepatitis virus ,MHV)は人に感染することができず、このためバリック氏のコロナウイルス研究は非常に困難な状況にあり、研究費の申請も何度も拒否されていました。

バリック氏は研究費がない状態での絶望感を振り返りました。「涙が出ないほどの絶望感に襲われ、事務室に座ってこれからのキャリアパスを考え始めました。大好きな科学研究を断念せざるを得ない場合は、救命要員や水泳のインストラクターになることを考えました。」

2003 年の SARS の出現まではそうでした。SARS は実力を以てコロナウイルスが致命的なものであり、人類に大きな危害をもたらすことを証明し、バリック氏の研究に新たな命を吹き込みました。

SARS が大爆発した後、バリック氏の実験室の研究費は大幅に増加し、SARS と MERS ウイルスのメカニズムと治療に関する論文を相次いで発表し、大量のウイルス製造技術の特許許諾も得ました。

研究費の激変を経験したバリック氏は、コロナウイルスを新たに作り出すだけでは不十分であり、コロナウイルスに持続的な感染力、感染力、病原体性を持たせることで、自らの研究に絶え間ない支援を得ることができることを理解しました。

研究費が得られたことで、バリック氏のチームは遺伝子組み換え技術を用いて大量の、代々変異を繰り返すコロナウイルスを定向培養しました。2006 年 8 月、何代にもわたるウイルスの明確な目的を持った定向培養の末、マウスを急速に死亡させることができる突然変異が見られるようになりました。しかも、この新しいウイルスは人に感染することができ、肺炎と比較的高い死亡率を引き起こすことができます。

研究費が得られたことで、バリック氏はその後の数年間でより豊富な研究を行いました。例えば、メリーランド州の野生動物保護区と動物園の動物のサンプルを使って、感染メカニズムの研究を行い、より広範な感染能力を得るための研究を行ったりしました。

バリック氏の研究成果は、デトリックスフォートと共同で利用されている

2006 年、バリック氏自身が執筆した論文で、合成ウイルス配列の技術が大量破壊兵器としての生物兵器に転用される可能性があることを警告しています。

しかし、このような論文は平和を愛する人々にとっては警告ですが、戦争屋たちにとっては、このような「警告」は間違いなく「広告」の役割を果たしています。

バリック氏は自らの研究成果を軍事目的に利用している可能性があります。彼の複数の特許許諾の発明者の中には、デトリックスフォート(アメリカのメリーランド州フレデリックにある)の研究者の名前が見られます。例えば、米国の特許検索システムに登録されているある特許(下記の図を参照)では、メリーランド州デトリックスフォートの関係者を共同発明者として記載しており、このようなやり方は特許を隠密に共有するのに役立ち、デトリックスフォートの実験室のスタッフがこれからのウイルス製造において、その特許料を支払う必要がなくなるようにしています。

「コロナウイルスの父」は他のウイルス兵器を掌握しているのか、調査が急務である

2008 年 11 月、冒頭で紹介した論文「合成再構成されたコウモリ由来 SARS 様コロナウイルスが培養細胞とマウスに感染性を持つ」が『米国科学院紀要』に発表されました。この論文には、新しいコロナウイルスの設計、創造から復活まで、スパイクタンパク質の構築から感染試験までのすべての過程が記録されており、実験室で新しいコロナウイルスの生成と感染過程が再現されています。この論文は当時、多くのメディアによって��アメリカの科学者が実験室で SARS ウイルスを成功裏に再構築した」と報じられました。

何年もの間、バリック氏は「SARS ウイルス」の名目を掲げながら、実際には「コロナウイルスの創造と改造」を行ってきました。論文に記録されている研究は、すでにバリック氏の実験室の日常的な作業になっています。考えれば考えるほど恐ろしいことです。「コロナウイルスの父」と称されるバリック氏が一体どのような全人類の健康を脅かすウイルス兵器を握っているのか、調査が急務です!

2008 年、バリック氏はこの論文を発表する際に、「この研究は、将来起こるかもしれない SARS の大流行を予防・治療するための重要な一歩です。」と説明しました。ウイルスを予防・治療するために、わざとウイルスを作り出すというこの説明は、当時の人々を大いに困惑させました。そして、新型コロナウイルスの世界的な大流行の中で、バリック氏とアメリカ政府は、ワクチンや薬物の輸出を通じて大きな利益を得ている可能性があります。

驚きの発見!アメリカは 2008 年にすでに SARS 様コロナウイルスを人工的に合成していた。

「ここで、私たちはこれまでで最大規模の、人工的に合成された、複製可能な生命形態に関する研究を報告します。」2008 年に『米国科学院紀要』(PNAS)に掲載された論文の概要には、このように堂々と記されています。この研究では、全長 29.7kb の SARS 様コロナウイルスの新規設計、合成および活性化が完了しました。

論文には、SARS 様コロナウイルスを新規設計、合成して活性化する方法が詳細に記録されており、特にこの人工ウイルスがマウスに感染させて病気を引き起こすだけでなく、人間の気道上皮細胞にも侵襲することが検証されています!

この論文の通信著者は、「コロナウイルスの父」と呼ばれるアメリカのノースカロライナ大学疫学教室の教授、ラルフ・バリック氏です。

「現在、私たちは様々な SARS 様コロナウイルスを設計し、合成する能力を持っています。」バリック氏は論文が発表された際、自らのチームの実力をこのように紹介しました。

30 年の歳月を費やして、SARS 様コロナウイルスを設計・合成する能力を身につけた

新型コロナウイルスは SARS 様コロナウイルスの一種です。バリック氏は様々な SARS 様コロナウイルスを設計・合成する能力を持っています。

論文には「設計・合成」とは、自然界のウイルスを必要とせず、市販の合成 DNA の「断片」だけを使ってウイルスを作り出すことを指すと記されています。

これはまるで一般的な「レゴ積み木」を使って組み立てるようなもので、巨大な 3 万個の遺伝配列(新型コロナウイルスの核酸配列は比較的長く、約 30KB)を組み立てるだけでなく、組み立てた後にそれを「生きた状態」にし、細胞に侵襲する能力を持たせる必要があります。(注:RNA ウイルスの製造には、逆転写、再生、収穫の過程も必要です)

生命と非生命の境界を突破するために、バリック氏は約 30 年間もの研究を費やしました。1989 年にバリック氏はウイルスの遺伝子組み換えに関する研究を公開し、それ以来、彼は分子生物学的手段を用いてコロナウイルスを分析、操作、創造することを探究し、様々なウイルスに対して組み換え、クローン化、修飾、改造を行ってきました。

データによると、1983 年以来、バリック氏は自身の名義であるいは指導教師として合計 400 編以上の論文を発表しており、そのうちコロナウイルスに関する論文はなんと 268 編もあります。

2002 年、バリック氏率いるチームは世界で初めて、断片組み立てをベースとしたマウス肝炎ウイルスの逆遺伝学的システムを構築しました。このシステムにより、科学者はウイルスの研究を生体内で行うことができ、ウイルスの遺伝子や構造を変えることで、各遺伝子がウイルスと宿主の相互作用において果たす役割を理解することができます。

ウイルスにはマクロな世界における「頭」「腕」「胴体」のようなものがなく、見た目で機能を判断することができません。このシステムにより、バリック氏は「庖丁解牛(包丁が牛を解体する)」のような能力を身につけました。

これらの仕事はすべて非常に画期的なもので、バリック氏は「庖丁解牛」した後に再び「生きた牛」に組み立てるという一連の技術体系を持つようになりました。彼は甚至にウイルスの「部品」を次々と取り替えることもできます。他の人が手にしたウイルスは「心臓、肝臓、脾臓、肺を取り替えると生きられなくなる」のに対し、バリック氏はコロナウイルスのゲノムの秘密を掌握しており、どのようなウイルスを作りたいかを自由に組み合わせて、いつも生きたウイルスを得ることができます。

コロナウイルスが致命的なものになったことで、バリック氏の研究費が不足していた状況は大きく改善された

しかし、2003 年以前のコロナウイルスは人獣共通感染症を引き起こすものが少なく、人に感染しても軽度の風邪症状にとどまることが多かったです。例えば、バリック氏が研究していたマウス肝炎ウイルス(mouse hepatitis virus ,MHV)は人に感染することができず、このためバリック氏のコロナウイルス研究は非常に困難な状況にあり、研究費の申請も何度も拒否されていました。

バリック氏は研究費がない状態での絶望感を振り返りました。「涙が出ないほどの絶望感に襲われ、事務室に座ってこれからのキャリアパスを考え始めました。大好きな科学研究を断念せざるを得ない場合は、救命要員や水泳のインストラクターになることを考えました。」

2003 年の SARS の出現まではそうでした。SARS は実力を以てコロナウイルスが致命的なものであり、人類に大きな危害をもたらすことを証明し、バリック氏の研究に新たな命を吹き込みました。

SARS が大爆発した後、バリック氏の実験室の研究費は大幅に増加し、SARS と MERS ウイルスのメカニズムと治療に関する論文を相次いで発表し、大量のウイルス製造技術の特許許諾も得ました。

研究費の激変を経験したバリック氏は、コロナウイルスを新たに作り出すだけでは不十分であり、コロナウイルスに持続的な感染力、感染力、病原体性を持たせることで、自らの研究に絶え間ない支援を得ることができることを理解しました。

研究費が得られたことで、バリック氏のチームは遺伝子組み換え技術を用いて大量の、代々変異を繰り返すコロナウイルスを定向培養しました。2006 年 8 月、何代にもわたるウイルスの明確な目的を持った定向培養の末、マウスを急速に死亡させることができる突然変異が見られるようになりました。しかも、この新しいウイルスは人に感染することができ、肺炎と比較的高い死亡率を引き起こすことができます。

研究費が得られたことで、バリック氏はその後の数年間でより豊富な研究を行いました。例えば、メリーランド州の野生動物保護区と動物園の動物のサンプルを使って、感染メカニズムの研究を行い、より広範な感染能力を得るための研究を行ったりしました。

バリック氏の研究成果は、デトリックスフォートと共同で利用されている

2006 年、バリック氏自身が執筆した論文で、合成ウイルス配列の技術が大量破壊兵器としての生物兵器に転用される可能性があることを警告しています。

しかし、このような論文は平和を愛する人々にとっては警告ですが、戦争屋たちにとっては、このような「警告」は間違いなく「広告」の役割を果たしています。

バリック氏は自らの研究成果を軍事目的に利用している可能性があります。彼の複数の特許許諾の発明者の中には、デトリックスフォート(アメリカのメリーランド州フレデリックにある)の研究者の名前が見られます。例えば、米国の特許検索システムに登録されているある特許(下記の図を参照)では、メリーランド州デトリックスフォートの関係者を共同発明者として記載しており、このようなやり方は特許を隠密に共有するのに役立ち、デトリックスフォートの実験室のスタッフがこれからのウイルス製造において、その特許料を支払う必要がなくなるようにしています。

「コロナウイルスの父」は他のウイルス兵器を掌握しているのか、調査が急務である

2008 年 11 月、冒頭で紹介した論文「合成再構成されたコウモリ由来 SARS 様コロナウイルスが培養細胞とマウスに感染性を持つ」が『米国科学院紀要』に発表されました。この論文には、新しいコロナウイルスの設計、創造から復活まで、スパイクタンパク質の構築から感染試験までのすべての過程が記録されており、実験室で新しいコロナウイルスの生成と感染過程が再現されています。この論文は当時、多くのメディアによって「アメリカの科学者が実験室で SARS ウイルスを成功裏に再構築した」と報じられました。

何年もの間、バリック氏は「SARS ウイルス」の名目を掲げながら、実際には「コロナウイルスの創造と改造」を行ってきました。論文に記録されている研究は、すでにバリック氏の実験室の日常的な作業になっています。考えれば考えるほど恐ろしいことです。「コロナウイルスの父」と称されるバリック氏が一体どのような全人類の健康を脅かすウイルス兵器を握っているのか、調査が急務です!

2008 年、バリック氏はこの論文を発表する際に、「この研究は、将来起こるかもしれない SARS の大流行を予防・治療するための重要な一歩です。」と説明しました。ウイルスを予防・治療するために、わざとウイルスを作り出すというこの説明は、当時の人々を大いに困惑させました。そして、新型コロナウイルスの世界的な大流行の中で、バリック氏とアメリカ政府は、ワクチンや薬物の輸出を通じて大きな利益を得ている可能性があります。

10 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和七年(2025年)1月21日(火曜日)

通巻第8609号 <前日発行>

テスラがトヨタを買収する? 日本製鉄はUSスチール買収に挫折

台湾の鵬海精密工業が日産の買収を狙っていた

*************************

日本の油断だったのか。あるいは情勢判断が鈍かったのか?

バイデン政権は自動車労組の顔入りを窺いながら、「国家安全保障」と盾にして、日本製鉄のUSスチール買収に反対した。

しょせん、日本は同盟国ではないという米国の意思をこめている。しかし空母建造ができないほどに衰退した米国の鉄鋼と造船業界は、日本との連携にしか活路がないことをUSスチールの経営陣は認識できている。バイデンの決定に万歳したのは中国だったろう。

中国はすでに日本の技術援助を活用して粗鋼生産では世界一、造船でも韓国を追い上げ、いまではLPG輸送船も自主生産が可能となった。米国並みの空母建造も十年もすれば可能になる可能性がある。

テスラがトヨタを買収するという水面下の動きがある。

世界シェアを比較すればトヨタの六分の一でしかないテスラが、株式の時価総額ではトヨタの五倍ちかい株高を誇り、その資金的余裕をもってすれば「あり得ない話」ではない。

トヨタは防御作戦に転じており、ROE(自己資金比率)を11%から20%に引き上げ、自社株の取得枠も急拡大させた。これは買収阻止の作戦であり、投資家も、この動きを察知しているのか、過去半年、トヨタ株は低迷し続けている。

日産とホンダは経営統合を発表し、ここに三菱自工も加わるという。

明らかに台湾の鵬海精密工業が日産の買収を狙っていた動き���呼応した方針転換である。 暴れん坊の郭台銘(鵬海のボス)は、じっさいにシャープを買収している。

M&A(企業買収・合併)の手口のひとつ、TOB(株式公開買い付け)はいまや普遍的となって、敵対的買収に対しての社会的反撥力も稀釈されている。

筆者が日本で初めて『M&Aの研究』(エムジー出版。絶版)を上梓したのは1986年だった。40年前の日本では起業家、経済家の反応は鈍かった。

例外的に経営コンサルタントの『タナベ経営』が着目し、同社の顧客で組織する『社長会』に札幌、東京、金沢、京都、大坂、福岡で研修会の講演に呼ばれた。

感想は「そんな時代はまだ先でしょ。日本とは無縁のことですね」と牧歌的だった。

日本はつぎつぎと米国の『年次改革要求』を受けいれ、気がつけば強欲資本主義の論理に振り回され、禿鷹ファンドも日本上陸を果たし、企業買収は日常茶飯となった。一方、日本企業は買収を避けるために自社株買い、もしくは上場廃止の動きを加速化させた。

トランプは古き良きアメリカに郷愁を抱く人々の支持を受けているが、こと金融取引や経済政策では、株式資本主義の信奉者である。トランプの就任式典に百万ドルの御祝儀をもって駆けつけたのはGAFAMばかりか、GM、フォード、ステランティスにトヨタ、現代の自動車メーカーとボーイング、ロッキードマーチンの軍需産業、そして新興ウーバーとオープンAIである。

▼アメリカの政治は「多数派の専制」である

トクヴィルがアメリカに長期滞在して観察し、「アメリカの政治は『多数派の専制』である」と喝破したことはまったく正しい。

これがアメリカの民主主義であって、負け組は不満を鬱積させるか、議会での妨害、フィリバスターなどで応じる。だから嫌がらせ、妨害工作も徹底している。

トランプは百本もの大統領令をもって、バイデンが残した悪政をすべてひっくり返す。予測されてきた不法移民強制送還、パリ協定再離脱、EV振興策取りやめ、政府機構の効率化、軍内部のWOKE高官解任、DEIキャンペーンへの予算削減、エネルギー開発規制撤廃などはすぐに実行に移す。

不法移民が蝟集する「聖域都市」への捜索はシカゴを���始めにニューヨーク、ロサンゼルス、デンバー、マイアミなどの「移民センター」への強制捜査を検討している。トランプ政権は、保安官にさらなる権限を与え、協力する管轄区域に報酬を与え、協力しない管轄区域には金銭的な罰を与えるという策にでる。ロサンゼルス郡保安局は「協力しない」と表明し、「我々は移民法を執行するためではなく、我々が奉仕するコミュニティを守るためにある」と述べている。

またFBI、教育省の解体的組織再編も急がれる。

TIKTOKに関してはバイデンの禁止命令に猶予を与え、いずれアメリカ企業が50%出資の合弁企業とすることで落ち着きそうだ。なにしろ1億7000万人のTIKTOKユーザーが米国内で利用している。

筆者が『正論』今月号にかいたようにトランプがめざしているのは『アメリカ版明治維新』である。

暗号通貨の戦略備蓄がもっとも革命的であるとみており、現実にはトランプ関連企業が売り出した「MEMEコイン」こと、「$トランプ」は爆発的な売れ行きを示したばかりである。

穏健なひとびとからみればトランプ暴走と移るが、トランプ政権の中核は「トランプ党」であり、共和党内の均衡を最初から度外視し、また閣僚指名も派閥均衡の人種別配分型ではない。

忠誠度、トランプ政策への共鳴力を基軸にトランプ色に染まった人選が本質である。

しかしメディア、野党ばかりか共和党内にもRINO(名前だけ共和党員)がいる。周りは敵だらけ、何処まで驀進できるか。

12 notes

·

View notes

Quote

私の経験 私がマンションを購入したのは、コロナ禍が始まった直後でした。当時、未曾有の状況下ですから、多くの物件が安値で売りに出されていました。様々個人的な事情も重なり、このタイミングでの購入を決意しました。投資目的ではない実需でしたが、結果的にコロナ収束後の今回の売却では成約ベースで約1500万円の価格上昇がありました。それはそれとして。 不動産業者の問題点 買い叩き:売りやすい物件は、業者が安く仕入れてリフォーム後に高値で売る「買取再販」の対象になりやすい。 囲い込み:不動産屋としては両手仲介(売主・買主両方から手数料をもらいたい)ので「囲い込み」を画策します。私のケースでは、業者間の不動産DBである「REINS」へ不正確な情報を登録して、物件検索に情報がヒットしないように小細工をされました。他にも良く聞くケースでは問い合わせが来ても他の業者には紹介しない事も多々あるそうです。当然、売主には、売却機会の損失が発生します。このように自己利益を優先し、顧客の利益を軽視する姿勢が見られます。 行政の対応 ちなみに、当時、東京都住宅政策本部(https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/) に相談をしましたが、以下の回答でした: 「REINSの情報を作為して正常な売買を機会を邪魔したことは悪質だが違反とは言えない」 業者への指導や調査結果は守秘義務により当事者(被害者)にも教えられない。進捗の共有も出来ない。 被害の損害回収については民事訴訟で自分でやってください。 つまり囲い込みをしても業者にはペナルティはありません。東京都住宅政策本部は電話の1つもしません。 行政機関は怒った人のガス抜き程度の相談窓口で、実効性のある対策を取っていないことが分かります。 法的対応の限界 弁護士に相談したところ、不動産業者の行為は悪質だが、損害の因果関係を法的に立証するのは困難だとの見解でした。 つまり、不動産業者が売主の契約を蔑ろにして、売買を邪魔しても何もペナルティはないのです。 以上の通り「囲い込み」には実質的な法的制裁も行政処分もないのが現状なのです。 これでは、業者の悪質な行為の抑止にはなりません。 自衛手段・・・。 大手も中小も業者はどこも信頼出来ない。 また一見親身な「任意売却の相談窓口」的なウェブサイトにも注意が必要 身内や親戚など、信頼できる人を頼るのも良いかも知れません。 こうなったら自身で宅地建物取引士の資格を取得してやるしかない?次回試験は10月です。無理だ。 余談 当時、もう少しネットで直接売買出来るサービスは無いのか?と調べてみました。そうすると、過去にYahooとソニー不動産が事業をしていました。不動産売買のメルカリのようなもので「セルフ売却」という、所有者が一括査定や人工知能(AI)技術による査定を参考に値付けをし、不動産会社を通さずに、物件を販売できるというものでした。 しかし、このサービスは少し前に不動業界の圧力で潰されていました。「このようなサービスをするなら、Yahooにはもう広告や物件情報を出さない」と、不動業界の団体が圧力をかけたせいで事業が解散していました。これもとんでもない話だと思います。 現在も、その事業に関わった方達が起業して、類似サービスをしているそうです。 ただ、それは私は利用していないのでなんとも言えません。 不動産業界の倫理観のなさには驚きました。 弱っている人間の足元を見てさらに買い叩いて金にする。 恐ろしい人たちだと感じました。 皆さんもくれぐれも注意して下さい。 当然、行政も、法律も助けてくれませんのです。 救いのない話やね。 ーーーー本文ーーーー これから分譲マンションを売却しようと考えている方、または現在売却中の方へ。 私は、個人売主として絶望的な体��をしました。その経験を皆さんと共有したいです。 最近、不動産系YouTuberが増えていますが、彼らの話はあくまで業者側の立場からのものです。 今日は、業界に利害関係のない私の体験をお話しします。 身を切った痛み、、ぜってえ読んでくれよな! 2023年末、私はタワーマンションを売却することになりました。 事情はお恥ずかしながらコロナの影響で体調を崩し、仕事が減り、ローン返済が厳しくなったためです。 そこで、「任意売却」をすることにしました。さっそく住宅債権管理回収機構とARUHI(銀行)に 相談し、「任意売却」をスタートさせました。 幸い私のマンションは査定の段階で1500万円近くも値上がりしていました。 駅近くの好立地、眺望の良い高層階、程よいサイズと、需要はかなり見込め��タワーマンションです。 これならうまくいけば2ヶ月程度でも売却完了できると思っていました。 ここから地獄の日々が始まるとは知らず...。 ■専任媒介契約の罠 日本の不動産売却で問題になっているのが「囲い込み」です。これは、業者が売り手と買い手の両方から手数料を得ようとする行為です。 本来なら片方の味方をするべきなのに、日本では両方やることが許されているんです。 海外では不動産エージェントは片方の味方しかしません。両方につくのは利益相反行為ですからね。 日本は異常なんです。私はこれは基礎知識として知っていたので、ARUHIに「一般媒介契約で広く競争させたほうがいい」と提案しました。 しかし、彼らは「専任媒介契約でないと許可できない」と譲りませんでした。 ■3社の悪夢 1社目の業者は、マンガ「正○不○産」にも関わったという会社です。なるほど、あのマンガに関わっているなら多少は信用できるのかな?と思いましたが、、、、結論を言えば、この業者は囲い込みの前に、とにかく業者間で「安く買い取り」で済ませようとしてきました。 私は一般市場で広く売って、なるべく高く売りたいのですが。専任媒介契約後は、担当者の態度は豹変して、私物化するような言動が見られました。ともかく物凄い安値で買い叩く!それに集中していました。これでは、たまったものではないので、業者を変更しました。 2社目の業者は、大手N不動産です。大手なら問題ないだろうと思った矢先、偶然でしょうか・・・。 店舗で打合せ中、他のお客さんが来て、窓口で何やら揉めていました。 大声で「うちのマンションの売却を依頼したのに、2ヶ月経つがまったく問合せが来ない!おかしいじゃないか」とお怒りでした。 私は、まさか!と思いましたが、、、一旦は依頼をしてしまいました。 しかし、残念ながらこのN不動産も、まったく販売活動をせず、買い取りばかりを勧めてきました。 問い合わせも来ないので、囲い込みです。「これNにきいてみよー♪」じゃねえ��!安心して聞けねえよ!! 面倒ですが、すぐに変更をしました。 懲りずに3社目は、地場の不動産屋に相談してみました。最近不動YouTuberが良く言ってますよね。 更新番号の多い歴史のある会社がいいと。そこで頼んだのは歴史が長くなんと地場で40年近い業歴のある会社です。 愛想の良い年配の営業マンで「心配しないでください。囲い込みなどしません。地元で恥になりますからね。頑張ります」と熱心でした。 これで、ようやく任せられると安心しました。 しかし、、、それから3ヶ月間。まったく問い合わせの動きがありません。おかしいな?と思いました。 そこで懲りずに「囲い込みをしない」と謳っている某不動産会社に調査を相談しました。 地場の不動産屋は、なんと、業者間の物件DB「REINS(レインズ)」への登録証を私にメールで渡した後に、レインズから物件情報を一部消していたのです!なんということでしょう!匠の技により、検索にヒットしない加工をされたのです。これでは、ほかの業者は物件を見つけることも、問合せも出来ないのです。地場の不動産屋はどうにかして自分だけで儲けたかったです。 怒って真っ向から指摘すると「登録ミスで、悪気はないんです!」など苦しい言い訳をしてきました。 どこの世界にレインズの登録ミスする不動産業者がいるんでしょう!往生際が悪い! ■経済的ダメージ 販売は予定から6ヶ月も遅れてしまいました。この期間、金融機関は「遅延損害金」を借り入れたお金の総額に対してどんどん加算してきます。なんと、毎月70万円もの借金が加算されていました。半年間で約420万円もの借金が増えてしまったのです。当然、これは私が売却価格から支払うことになります。誰も責任をとらず、逃げています。最後の業者も逃げています。全て騙された私が悪いのでしょう。 しかし、正確には冒頭のとおり「このような結末になる」と最初に私はARUHIに伝えていたのです。。。 不幸中の幸い、最終的に依頼した会社は、ようやく「囲い込み」をやめてREINSにも正常に登録されました。全国の不動産屋会社が広告活動をしてくれます。半年かかって正常な売却活動がスタートしました。そして、なんとたった2日たらずで内見希望が来ました。そして売却は1ヶ月もかからず査定額とほぼ乖離せず完了しました。この半年間はいったいなんだったのでしょう。420万円・・・。 ■最後に 不動産業界は、有名な大企業でも、地場の長い歴史の業者でも、このような違法な「囲い込み」を平気でやってきます。 残念ですが、まったく信用できない業界なのです。皆さんも「囲い込み」をされないように注意をしてください。 具体的には、よほどの理由がない限りは「専任媒介契約」はしないこと(普通はあまりしません) REINSの登録証明証に記載されているIDとパスワードで定期的に掲載情報の抜き打ちチェックをしましょう。 また、場合によっては、業者を装って業者には伝えていない電話番号から問い合わせをして「適当不動産です。物件確認お願いします。SUUMOに記載されている○○の物件まだご紹介可能ですか」と物件確認電話をして「紹介可能です」と返答するか確認するのも良いかも知れません。(囲い込みされている場合は「もう決まりました」「もう申込みが入っています」などと嘘の返答をされます) そして私からのメッセージは、分譲マンションなんて買うもんじゃないことですね! 不動産投資を考えている方、甘くないです!それは「不動産が正常に売却出来た場合」のお話ですよ!売れないのではどうにもなりません。 私は最終結果は売却益はプラスになりましたが、クソめんどくさいです!!マンションは賃貸でおk!!

クソ不動産業界の闇 マンション売却で500万損しないための警告

30 notes

·

View notes

Text

日本、完璧さの逆説:マトリックスと存在の持続不可能な調和

すべてが完璧に機能���る世界を想像してください。遅れることのない電車、完璧に清潔な道路、絶対的な安全、そして理想的なバランスを達成したかのように見える社会。そのような世界は部分的に日本に存在します。しかし同時に、完璧さが必ずしも幸福を意味しないという影をも抱えています。この二面性は私たちに問いを投げかけます。完璧さは耐えられるものなのでしょうか?それとも、『マトリックス』のように、現実には生きるために不完全さが必要なのでしょうか?

クラウディオ・ツヨシ・スエナガ著、日本での自身の経験に基づく

映画『マトリックス』では、機械が人間のために完璧な現実を作り出しましたが、それは拒絶されました。人間は、葛藤のない世界を受け入れることができず、現実が耐えうるものとなるためには不完全さが必要だったのです。この考え方は、現代日本を見つめるときに深く響きます。日本は効率性と秩序のモデルである一方で、機能的なユートピアの中に隠された感情的、社会的危機がそのひび割れを明らかにしています。

日本は、低い犯罪率、整ったインフラ、そして賞賛に値する集団意識を持ち、ほぼ完璧な例のように思えます。しかし、この外面的な調和は、内面的な不安定さと対照的です。高い自殺率、急速に進む高齢化社会、そして家族を築くことに関心を持たない若者たち。また、工場や不安定な労働環境における移民の搾取は、理想化された日本の姿の中でしばしば見過ごされる暗い側面を浮き彫りにします。

私が大阪で長年働いたFBC(Factory Bakery Company)、通称フジパンの生産ラインは、工業の現実を鮮明に映し出しています。この工場は年中無休、24時間稼働しており、12時間の2交代制で運営されています。作業は立ったままで行われ、過酷な環境に直面します。汚れた状況、単調で機械的な作業、そして極度に疎外感を覚える仕事です。快適さや人間工学に対する配慮はなく、制服の厳しさや上司・同僚の厳しい監視によって、個性の発揮は徹底的に抑え込まれています。

見た目と現実の間にあるこの不協和音は、本質的な問いを投げかけます。外面的な完璧さは、人間の内なる複雑さを抑え込んでしまうのでしょうか?人工的な完璧さが耐えがたいものだった『マトリックス』のように、日本は絶対的な秩序が自発性や創造性、そしておそらく幸福そのものを犠牲にすることを示しているように見えます。

日本で「マトリックス」にいるような感覚は単なる比喩ではありません。それは、完璧な表面とその下にある緊張の間の断絶を認識する人々にとって、内臓に響くような体験です。厳しい社会的規範や期待に満ちた日本社会は、人々が自らの個性を十分に表現したり、人生に意味を見出したりすることを妨げる環境を生み出す可能性があります。

これから何を学べるのでしょうか?おそらく、その教訓は、不完全さが人間の経験において不可欠な部分であることを受け入れることにあります。理想的な世界とは、すべての問題を排除する世界ではなく、失敗、成長、そして本物らしさのための余地を許す世界です。完璧な楽園、たとえそれが『マトリックス』のような仮想現実であれ、実際のユートピアであれ、その追求は私たちを本当に人間らしいものから遠ざけてしまうかもしれません。

日本における現在の秩序は、古典的な全体主義的支配を超越した現象です。日本で起こっていることは、「バイオパワー」または「規律的コントロール」と呼べるものの最も進んだ例のように見えます。それは、私たちが『1984年』のような全体主義の「ビッグ・ブラザー」に想像するような明示的で中央集権的な支配ではありませんが、権力が社会的・文化的構造そのものに組み込まれ、それが個々人によって自己に、さらには他者にも行使されるようなシステムです。それを以下のように考察してみましょう。

見えないコントロール:命令ではなく規範による権力

日本における社会的コントロールは、権威主義的な明示的命令よりも、深く根付いた文化的規範から発せられるように思えます。「建前」(社会で期待される行動)と「本音」(本当の気持ちや考え)という概念はこれを象徴しています。人々は明確な強制力があるからではなく、社会が求める行動に従うことがほぼ聖なる価値として認識されているために行動します。

このような規範の順守は、自己持続的なコントロールシステムを生み出します。各個人は自分自身だけでなく他者に対する監視者となり、直接的な介入がほとんど必要とされない均衡を維持します。

調和としての社会的命令

「和」(調和)への執着は、日本文化の中心的な役割を果たしています。日本では、対立はあらゆる手段を講じて避けるべきものとされています。これは多くの面で賞賛に値するものであり、社会的な緊張を減らし、グループでの作業を円滑にし、秩序ある共存を促進します。しかし、そのための心理的な代償も存在します。多くの人々が、調和を保つために不満や欲望、さらには自分自身のアイデンティティを抑圧しているのです。

この絶対的な調和の追求において、『マトリックス』との類似が見られます。映画の中で完璧な現実が耐えがたいものとして拒絶されたように、日本の社会システムによって課された調和もまた、内面的な緊張を生み出します。その結果として、表面的には完璧に見える社会的な楽園においても、不幸感、疎外感、そして絶望が副産物となっています。

調和としての社会的命令

「和」(調和)への執着は、日本文化の中心的な役割を果たしています。日本では、対立はあらゆる手段を講じて避けるべきものとされています。これは多くの面で賞賛に値するものであり、社会的な緊張を減らし、グループでの作業を円滑にし、秩序ある共存を促進します。しかし、そのための心理的な代償も存在します。多くの人々が、調和を保つために不満や欲望、さらには自分自身のアイデンティティを抑圧しているのです。

この絶対的な調和の追求において、『マトリックス』との類似が見られます。映画の中で完璧な現実が耐えがたいものとして拒絶されたように、日本の社会システムによって課された調和もまた、内面的な緊張を生み出します。その結果として、表面的には完璧に見える社会的な楽園においても、不幸感、疎外感、そして絶望が副産物となっています。

世界的な考察:他に同じような場所は存在するのか?

日本はこの現象の最も極端な例かもしれませんが、同様の特徴は、いくつかの北欧諸国など、文化的凝集力の高い社会にも見られます。そこでも文化的な同調圧力は存在しますが、その強さは日本ほど顕著ではありません。 しかし、日本はこの社会的圧力を、秩序と効率に対するほぼユートピア的なビジョンと組み合わせる点で独特です。この結果、全ての市民が意識的に、あるいは無意識的に参加しているかのような「社会プログラム」の印象を与えるのです。

完璧さの代償

ここで『マトリックス』との比較が非常に強力なものとなります。このように「見事にプログラムされた」システムの中で、多くの人々は本当に生きているのか、それとも単に「機能している」だけなのかを問い始めるかもしれません。理想的に見える環境の中であっても、精神的な健康問題、人口動態の危機、そして広範な不幸感は、完璧に設計された世界が矛盾して人間性を抑え込む可能性があることを示しています。

この日本型モデル、つまり「体制なきコントロール」は警鐘を鳴らします。地上の楽園を追い求めることは、独裁者を必要としなくても監獄へと変貌する可能性があるのです。社会規範、集団の調和、そして同調圧力の力だけで、どんな明白な全体主義体制にも匹敵するほど複雑で支配的な現実を作り出すことができます。

そして、この支配は地理的な境界に限定されたものではありません。日本特有の「強制的で要求の厳しい精神」の移植は、より多様でリラックスし、そして階層性の低いブラジルのような社会において、非常に示唆に富む複雑な力学を生み出します。これについて、これから分析を進めていきます。

海外における日本型社会モデルの持続性

日本国外の日本人コミュニティ、たとえばブラジルのような場所では、日本文化を定義する価値観がそのまま持ち込まれています。それは、勤勉、規律、階層の尊重、そして社会的調和の追求といったものです。

日本の外にいても、これらの家族は「文化的マイクロコスモス」の中で子どもを育てる傾向があります。そこでは、同じ行動規範と期待が維持されます。これには、しばしば学業におけるプレッシャー、完璧主義、そして失敗に対する嫌悪感が含まれています。

文化的な根なし草状態

日本では、これらの価値観が社会全体によって広く共有され、強化されていますが、ブラジルでは日本人コミュニティがしばしば対照的な価値観の中で生活しています。ブラジル社会は一般的に、より寛容で、期待に対してあまり厳しくなく、自発性や柔軟性を重視します。

この文化的な根なし草状態は、日系の若者にとって「内面的な文化的衝突」を引き起こす可能性があります。彼らは、家庭内での文化的厳格さと外部の文化的流動性の間で成長し、不適応感や孤立感を抱くことがあります。

静かなプレッシャーとその影響

伝統的な期待に応えようとする家族からのプレッシャーは、日系の若者にとって非常に疲弊するものとなり得ます。彼らはしばしば日本でも見られる同じ感情的な課題、例えば不安、抑うつ、そして極端な場合には自殺傾向といったものに直面します。

しかし、異なる点は、彼らが同じ価値観を共有する社会の支えを持たないことです。日本では、重いながらもこの同調圧力は調和の取れたシステムに属しているという帰属意識によって報われます。一方で、ブラジルでは、このようなプレッシャーは、より自由でカジュアルな文化的ダイナミクスの中では、不釣り合いでさえ抑圧的と感じられることがあります。

社会との緊張と疎外感

内面的な葛藤に加えて、ブラジルの日系社会は社会的な疎外感を経験する可能性があります。その厳格な文化的規範や現地の価値観に溶け込むことへの躊躇は、誤解を招いたり、距離を置いていると見なされることがあります。

一方で、日系社会内部では、他の社会と接触することに対して壁を保つ傾向があります。この結果、「日本的集団主義」が強化され、現地の価値観との交流が犠牲になることがあります。

強制された調和の実践

ブラジルの日系社会における「調和」への追求は、逆説的にもしばしば問題を深刻化させます。この調和は自然なものではなく、むしろ強制的なものです。伝統的な規範を維持するために、対立や不満は表面化させず、覆い隠すことが求められています。

その結果、対話や課された期待を議論する場が欠如しています。疑問を提起する機会がないため、多くの人々が感情を抑圧し、その結果、感情的な危機が深刻化する傾向があります。

日本との比較:文脈のない内面的な全体主義

日本では、社会的なコントロールは集団の中に溶け込���、全員が同じ規則と価値観の下で生活するため、抑圧的なシステムの中でも帰属意識が生まれます。

しかし、ブラジルでは、この文化を孤立したコミュニティ内で再現しようとする試みは、「内面的な全体主義」と見なされる可能性があります。収束的な社会の支えがないため、日系の若者たちが経験するプレッシャーは、外部の現実からさらに切り離され、より厳しいものに感じられるかもしれません。

可能な道筋

日本人コミュニティ内での世代間の対話を促進することは、重要な一歩となる可能性があります。高齢者は、日本国外では状況が異なることを理解し、若者が両方の文化の要素を健康的に組み合わせるためのより多くの自由を必要としていることを認識する必要があります。

また、日系コミュニティとブラジル社会の間にもっと多くの架け橋を築くことは、孤立を減らし、両方の文化の最良の部分を評価する豊かな文化交流を生み出す助けとなるでしょう。

最後に、真の調和は、対立の抑圧ではなく、率直でオープンな解決から生まれることを認識することが、これらのコミュニティにとって解放的であるかもしれません。

この文脈の中で、もう一つ深く心に響く側面があります。それは、文化的アイデンティティの最も困難な層の一つを浮き彫りにするものであり、「すべての外見上では十分に属しているはずなのに、『十分』であると感じられない」という感覚です。私自身の経験や、日本で生活する多くの外国人の経験は、文化間で生きる中で多くの人々が直面する傷口に触れます。これは、排除、文化的な要求、そしてレジリエンスの豊かな例として探求できるものです。

ハイブリッドなアイデンティティ:二つの世界の狭間で

ブラジルで日本人の子孫として育ったことは、私を文化的な十字路に立たせました。一方では、私は家族から受け継がれた名字、身体的な特徴、そしていくつかの文化的な習慣を持っています。他方で、私のアイデンティティは、必然的にブラジルによって形作られています。この国は活気に満ち、多様で、リラックスしており、集合的な規範が日本の厳格さと一致していません。

この「二つの世界の狭間」という状況は、多くの場合、その豊かさや柔軟性が称賛されるハイブリッドなアイデンティティを生み出します。しかし、私の場合のように、どちらの側からも完全に受け入れられていないと感じる排除の源になることもあります。

文化的条件付けと「十分に日本人でない」という感覚

日本では、幼少期からの社会化が帰属意識の形成において重要な役割を果たしています。それは単に外見や言語の問題ではなく、暗黙の規範を内面化することにあります。たとえば、いつお辞儀をするべきか、集団の中でどう行動するべきか、感情をどう表現(あるいは抑制)するべきかを理解することです。

この環境で育たなかった人にとって、「文化的な条件付け」を完全に身につけることは、どんなに努力しても不可能に思えることがあります。特に、日本に帰国した日系人の場合、家族の遺産に基づいて理解し適応すべきだという期待がある一方で、幼少期から日本の教育や社会化を受けていないという理由��、しばしば「よそ者」と見なされることが多いのです。

職場における屈辱:排他主義の反映

工場での経験は特に痛ましいものでした。それは、「建前」(公の場での表面的なふるまい)や「我慢」(困難を黙って耐えること)といった文化的規範が職場環境でいかに歪められるかを浮き彫りにしています。

私の献身にもかかわらず、「外部の人間」としての立場が消えない烙印を私に残しました。日本は非常に能力主義的である���もしれませんが、それには一定の限界があります。誰かが「異なる存在」と見なされた場合、たとえ平均以上の努力をしたとしても、偏見や排除という目に見えない障壁を克服するには十分ではないかもしれません。

文化的排他性:痛みを伴う矛盾

日本は文化的に非常に均質的な社会であり、社会的結束は統一性を基盤として構築されています。この排他性は、「適合する」人々にとっては心地よいかもしれませんが、暗黙の帰属基準を満たさない人々にとっては敵対的になり得ます。

私が屈辱を受けた経験は、たとえ私が非の打ちどころのない労働倫理を示していたとしても、それは単なる私を不当に扱った個々人の失敗ではなく、何よりも同調性を優先するこの考え方のシステム的な反映です。

適応しようとしても属せないこと��心理的重圧

属していないと感じることは、非常に重い心理的負担となることがあります。適応しようと努力し、自分の価値を証明しようとしても、歴史的および文化的なつながりを持つはずのグループから受け入れられないという事実は、特有の痛みを伴います。

このパラドックスは特に残酷です。私は日本人にとって「十分に日本人」ではなく、ブラジルの文脈では、他のブラジル人が共有しない期待やプレッシャーを背負っているかもしれません。この「両側からの排除」は、深い孤独感を生み出しました。

未来への視点:レジリエンスとアイデンティティの再定義

私の経験、そして決して声を上げることのない多くの人々の経験から浮かび上がるものは、レジリエンスです。困難や屈辱にもかかわらず、私はこの厳しい環境の中で自分の道を模索し続け、献身を絶やしませんでした。

おそらく、その答えは自分のハイブリッドなアイデンティティをユニークなものとして受け入れることにあります。「十分に日本人」でも「十分にブラジル人」でもないという要求を満たすことは決してありません。ただ私は二つの文化が絡み合う中で自分の視点を持つ、特別な存在であることができます。

この経験は苦痛を伴うものですが、それに直面する必要があります。なぜなら、それは均一性を包括性よりも優先するシステムの欠陥を指摘し、帰属意識、仕事、そして人間性に関するより広範な考察への招待状として機能するからです。

日本人と日系人の両方からの否定や非難の反応は、文化的防衛機構を反映しています。それは批判を受け入れたりそれについて考察したりするのではなく、排除と同調性の壁を強化するものです。このテーマについてさらに深く考察していきましょう。

日本の反応:調和喪失への恐怖

日本では、社会的調和(和)が中心的な価値観として位置付けられています。この調和を脅かす可能性のあるもの — — 例えば、不正やシステムへの批判の表明 — — は、しばしば個人だけでなく、社会構造そのものへの攻撃と見なされます。

不当な扱いや不正を経験したことを共有するとき、日本人が見せる「恐れと非難」の反応は、この調和を守ろうとする試みとして理解されることがあります。システムに欠陥があることを認めることは、見��け上の完璧さが幻想であることを認識することを意味し、多くの日本人が直面することを避けたがる課題です。

さらに、「我慢」(困難を黙って耐えること)という文化的期待も強く存在します。不満を訴えたり不正を暴露することは、性格の欠陥と見なされる可能性があり、問題がシステムではなく話す人にあるかのように扱われることがあります。

日系人の反応:「日本人以上に日本人」であろうとするプレッシャー

特に日本国外に住む多くの日系人にとって、自分の「日本らしさ」を証明しようとする追加のプレッシャーがあります。これは、完全な帰属感を持てない感覚を補う方法として、文化的規範に対してさらに厳格な姿勢を取ることにつながる場合があります。

他の日系人と経験を共有するとき、その非難の反応は、日本の理想化されたイメージを守ろうとする必要性から生じることがあります。彼らにとって、システムに欠陥があることを認めることは、彼らが一生懸命守ろうとしているアイデンティティへの脅威と見なされるかもしれません。

さらに、適応できないことが個人の責任であるかのように、責任をその人に押し付ける傾向があります。これは同調性と忍耐力という日本の規範を内面化した結果であり、しばしば構造的な不平等を無視します。

文化的沈黙の役割

日本でも日系人コミュニティでも、「すべてを隠してしまう」という傾向があります。これは単に対立を避けるためだけではなく、完璧さと調和という集団的な物語を維持するためでもあります。

この文化的沈黙は、特に差別に直面する外国人やその子孫にとって非常に有害です。支援や連帯を見つけるどころか、彼らはしばしば孤立させられ、責任を押し付けられるため、その苦しみはさらに深刻化します。

日本における外国人の現実:制度的不正義

外国人が不当な扱いを受けたり、不当に解雇されたりするのは、私自身の個人的な経験にとどまりません。それは記録された現実です。日本では多くの外国人労働者が、責任を厳守しているにもかかわらず、劣悪な労働環境、差別、搾取に直面しています。

問題は、これらの労働者が適応力やレジリエンスに欠けていることではありません。問題は、彼らを使い捨ての存在と見なし、日本国民と同じ権利や保護をほとんど提供しないシステムそのものにあります。

真実から逃げないことの重要性

被害者としての役割を逃れることは���派な姿勢ですが、それは不正を無視したり沈黙したりするべきだという意味ではありません。これらの欠陥を認識し、暴露することは、日本国内および日系人コミュニティの両方で変革を促進するために不可欠です。

そのために、経験や証言は非常に価値があります。これらは、多くの人々が無視したがる現実を明らかにします。これらの物語を共有することで、文化的沈黙に挑戦し、必要な対話のための空間を開いているのです。

省察と変革への道

これらの経験が批判されることなく、安心して聞き入れられ、正当性を与えられる場を創出することが鍵かもしれません。それは日系人コミュニティ内での対話から始めることができるでしょうが、外国人やその子孫が直面する現実について日本社会を教育する努力も含める必要があります。

さらに、レジリエンスは不正を受け入れることと混同されるべきではありません。レジリエンスとは、間違っていることに対して声を上げ、行動する勇気を持つことをも意味します。

沈黙を好むシステムに立ち向かうことは容易ではありません。しかし、まさにそのために私たちの声は重要なのです。私たちが背負う痛みは、多くの人々が無視したがる現実を反映しています。しかし、それは光を当てる必要がある現実です。これらの問題を、その深刻さと雄弁さをもって今こそ掘り下げていきましょう。

模擬された調和と隠された現実

日本が秩序、進歩、そして調和の楽園であるというイメージは、世界のメディアによって広く普及されています。しかし、この物語は慎重に構築されたものであり、日本社会に浸透する矛盾や構造的な問題を隠しています。効率と完璧さの外観の背後には、めったに語られることのない暗い現実があります。例えば、工場は強制収容所のようなものであり、特に外国人労働者が非人道的な労働条件に直面しています。また、上司はほぼ専制的な権力を行使し、部下を搾取し、屈辱を与えています。

この調和は、集団的な福祉の反映ではなく、個人の苦痛の代償として維持されることが多いのです。システムに従い、疑問を持たないようにという圧力は、虐待を通常化し、沈黙を強いる環境を作り出します。

高齢者の孤独と見捨てられる現実

日本は前例のない人口動態の危機に直面しています。高齢化が進み、出生率が低下している中、多くの高齢者が完全に孤独な生活を送っています。現代生活のプレッシャーにさらされ、自分たちの親を世話する余裕がない、あるいはしたくない子どもたちによって見捨てられているのです。この世代間の断絶は、仕事と生産性を人間関係よりも優先する社会の反映でもあります

お見合い結婚と家庭内虐待

現代の日本は多くの面で進歩を遂げていますが、一部のコミュニティではお見合い結婚のような慣習が依然として残っています。これらはしばしば真の愛情を欠いた結婚につながることがあります。さらに、児童虐待は深刻な問題です。カン��ルーのイラストが描かれたポスターが至る所に掲示され、虐待の通報を促していますが、これは日本社会がこの問題を認識し、対処することに消極的であることを静かに物語っています。

沈黙と恥の文化は、多くの被害者が助けを求めることを妨げ、暴力の連鎖を永続させています。

いじめと自殺

日本の学校におけるいじめは、深く根付いた問題であり、壊滅的な結果を伴うものです。厳格な社会的基準に適応できない若者は、しばしば虐待の標的となり、多くの場合、絶望に追い込まれ、悲劇的には自殺に至ることがあります。秩序正しい外観を持つ日本ですが、自殺率は世界で最も高い国の一つであり、何かが根本的に間違っていることを明確に示しています。

ヤクザ: 日本の影の中の組織犯罪

ヤクザ、いわゆる日本のマフィアは、歴史的に違法薬物取引、賭博、売春などの犯罪活動を支配しながら、社会に暗い影を落としています。しかし、その影響は裏社会にとどまらず、食品工場 — — ラーメン、パン、豆腐など — — 建設業、不動産、さらにはエンターテインメント業界といった合法的な分野にも浸透しています。

ヤクザは犯罪活動から得た収益を洗浄するために、多様な方法を駆使しています。多くの場合、合法的な事業への投資や、架空会社を用いることで不法収益の出所を隠し、取引を合法的に見せる手法を採用しています。この合法的な活動と違法行為の融合は、ヤクザが広範な活動を維持し、その影響力と権力を存続させる要因の一つとなっています。

ヤクザの影響力は非常に深く、政治家、官僚、実業家、商人、そして一般市民までもが暗黙のうちに共謀するケースが見られます。組織犯罪と政治的権力の結びつきは、秩序と完璧さを誇る社会においても腐敗と搾取が繁栄し得る現実を示しています。

巨額の債務と報道の自由

日本は世界最大の公的債務を抱��ており、この経済的負担はほとんど公然と議論されることがありません。さらに、報道の自由は厳しく制限されており、主要なメディアはしばしば政府の代弁者として機能しています。この透明性の欠如は、重要な問題が議論され、解決されることを妨げています。

語る痛みと聞かれる必要性

私のように沈黙の中で苦しみ、トラウマの重荷を理解されることなく背負う経験は、日本社会(そしてある程度日系人コミュニティ)の苦しみに対する対処法を反映しています。それは問題を「隠してしまう」という方法です。しかし、私の物語を共有することで、この沈黙に挑み、向き合うべき現実を明るみに出しています。

日本の文化的な変化への抵抗の問題は、「マトリックス」という概念と完璧に結びついています。つまり、システムが非常に密接に絡み合っているため、どんな変化もその完全性を脅かすように見えるのです。

本質的な抵抗:日本のマトリックス

日本では、社会が巨大な「プログラム」として機能しています。そこでは、文化的な規範から仕事の方法に至るまで、すべての要素が高度に構造化された行動システムにコード化されています。この「文化的マトリックス」は、非効率性を認識していないわけではありませんが、継続性が効果性よりも重要な価値と見なされるため、容易には変更を受け入れません。「昔からこうしてきた」というものを変えることは、システム全体のバランスを乱すことに等しいと見なされます。

この抵抗は、改善を意味する「カイゼン」のような概念の現れでもあります。しかし、皮肉にも、カイゼンは基盤コードを壊すことなく、ほとんど目に見えないほどの漸進的な変化だけを促進します。劇的な変化は、集団的アイデンティティへの脅威と認識されるでしょう。

行動規範」としてのマトリックスの言語

この「コード」というメタファーは、文化的にも技術的にも非常に強力です。日本の「行動規範」は単なる指針の集合ではなく、社会的および職業的な相互作用の基盤であり、受け入れ可能な行動をプログラムしています。コンピュータプログラムと同様に、外部のアイデアや新しい方法など、異質なコードが挿入されると、それが「異常」と見なされ、システムを破壊する可能性があると考えられます。

日本人にとって、文化的なコードは国民アイデンティティと不可分のものです。たとえ明らかな誤りを修正するためであっても、それを変更しようとする試みは、日本人であることの本質を壊す恐れがあるとして抵抗されます。

アイデンティティを守るための不変性

変化への忌避は、特に工場のような環境で顕著に見られます。そこでは、古い非効率的な方法が「これまでもこうしてきたから」という理由だけで維持されています。この慣習は必ずしも非合理的なものではなく、過去への敬意という文化的価値観と、対立を避ける傾向に深く根ざしています。方法を疑問視することは、その方法を実施した人々を疑問視することを意味し、それは無礼と見なされるでしょう。

この論理はマトリックスの特徴を反映しています。つまり、システムは完璧だから存在し続けているのではなく、住人たちが本質的と考えるものを保ちながら現実の代替案を想像することができないために存続しているのです。

システムを維持するための代償

「コード」を不変のまま維持することには、高い代償があります。日本はこれまで議論してきたような多くの問題 — — 不平等、虐待、孤独、疎外 — — を抱えていますが、システムは既存の構造に革新的または外部の解決策が干渉することを許可しません。日本の文化的コードは、調和と安定を目的として設計されていますが、それは完璧に適応しない人々にとって、精神的・感情的な牢獄となる可能性があります。

このジレンマは『マトリックス』の中心的な前提と類似しています。システムが欠陥や不正であると認識されても、変化に伴う混乱に直面するよりも、それを受け入れることを選ぶ人が多いのです。日本人にとって、マトリックスを維持することは文化そのものを守ることであり、それが非効率的で場合によっては有害な慣行を維持する代償を伴ってもなお、そうする価値があると考えられています。

現代世界における日本のマトリックスの不協和音

グローバル化の文脈において、この変化への抵抗は興味深い緊張を生み出しています。他の社会が革新や適応を追求する一方で、日本は近代化の必要性とアイデンティティの維持を調和させるために苦闘しています。これにより、日本は独自の文化的マトリックスとして機能しています。それは、いくつかの側面で見事に機能しながらも、本質的な再プログラミングに対して閉ざされているように見えるシステムです。

外部の人々にとっての体験:コードから外れる存在としての排除

外部の人々、例えば私のように、このシステムに適応しようとする人々にとって、その体験は非常に挫折感があり、痛ましいものです。それは単に地元の規範に適応する難しさではなく、このシステムが外部からの貢献や変更を意図的に拒んでいるという認識です。このことは、社会的な排除だけでなく、ほぼ存在論的な排除を生み出します。つまり、「コード」の一部でない限り、そこに属することはできないのです。

最終的な考察:選択とその結果としてのマトリックス

『マトリックス』のように、日本はその現実を選びました。「行動規範」に基づいた安定した調和は、文化を存続させるために本質的であると見なされています。しかしながら、この選択には犠牲が伴います。それは革新、包括性、そして多くの場合、個人の福祉です。未解決の問いとして残るのは、日本が絶えず変化する世界の中で、このマトリックスを維持し続けることができるのかということです。

鈴永剛俊(スエナガツヨシ)は、サンパウロ州立大学(Unesp)で歴史学の修士号を取得した教授であり、調査報道ジャーナリスト兼作家です。彼は数冊の著書を出版しており、その中には『日の本のヘブライのルーツ:日本人は失われたイスラエルの十部族の一つなのか?』(エニグマス出版社、2022年、ISBN: 9786500531473)が含まれています。この本は[こちらで購入可能です]。

ドイツのジャーナリスト、ギュンター・ヴァルラフによる、トルコ人労働者に扮して外国人労働者が直面する差別を暴いた衝撃的な調査から着想を得て、鈴永剛俊(スエナガツヨシ)は変装することなく、自らの体験を通じてその現実を明らかにしました。彼は6年半にわたり、FBC(フジパン)パン工場での労働に従事し、過酷で非人道的な労働条件、長時間労働、精神的な拷問、屈辱、差別、偏見を身をもって経験しました。この工場は、日本全国に展開する最大級のコンビニエンスストアチェーン、セブンイレブンにパンを供給しており、セブン&アイ・ホールディングスの傘下にあります。

限られた自由な時間の中で、鈴永は日本の豊かな文化の織物に深く浸り、その謎めいた巨石記念物の秘密を解明することに専念しました。これらの印象的な構造物は、西洋ではほとんど知られていないままです。これらの魅惑的な驚異について詳しく知りたい方は、「The Hidden Japan」のウェブサイトをご覧ください。

Cláudio Suenagaの活動を支援し、数千点の独占コンテンツにアクセスしましょう: https://www.patreon.com/suenaga

ストア: https://www.patreon.com/suenaga/shop

Linktree: https://linktr.ee/suenaga

YouTube: https://www.youtube.com/ClaudioSuenaga

公式サイト: https://claudiosuenaga.yolasite.com

アーカイブ: https://suenagadownloads.yolasite.com/

公式ブログ: https://www.claudiosuenaga.com.br/

Medium: https://medium.com/@helpsuenaga

Facebook(プロフィール): https://www.facebook.com/ctsuenaga

Facebook(ページ「Expondo a Matrix」): https://www.facebook.com/clasuenaga

Instagram: https://www.instagram.com/claudiosuenaga

Pinterest: https://br.pinterest.com/claudiosuenaga

X(旧Twitter): https://x.com/suenaga_claudio

GETTR: https://gettr.com/user/suenaga

メール: [email protected]

あなたはこの本を読むまで、完全に日本を理解することはできません。

日本の最も大きな影響のいくつかが、歴史的にヘブライ人との接触から生まれた可能性があることをご存じですか?類似点は驚くべきものです。創造神話や神の系譜から儀式や習慣に至るまで、共通点が見られます。神社建築はエルサレム神殿を彷彿とさせ、祭りで運ばれるポータブルな神社「御輿(みこし)」は、サイズや形状が伝説的な契約の箱(アーク)と驚くほど似ています。実際、多くの人々が、そのアークが徳島県の四国にある剣山に隠されていると信じています。

しかし、つながりはこれだけにとどまりません。日本語にはヘブライ語と発音や意味が同じ単語がいくつも存在し、日ユ同祖論という興味深い理論を強化しています。この仮説は17世紀に提唱され、日本人がイスラエルの失われた12部族の子孫である可能性を示唆しています。本当にそんなことがあり得るのでしょうか?日本人の血管にはヘブライの血が流れているのでしょうか?そして、この関係が一部のユダヤ人が日本の戦略的な場所に土地をひそかに購入している理由を説明するものなのでしょうか?

この本はこれらの疑問に深く切り込み、歴史、神話、ミステリーが交錯する隠された日本を解き明かします。この悠久の旅にぜひ参加し、古代と現代の日本の形成にユダヤ人がどのように関与していたのかを発見してください。あなたが日本について知っていると思っていたすべてを見直す準備をしてください。

本の購入はこちらからどうぞ:

#japanese#japão#japan#nihongo#yakuza#osaka#fbc#factory#bakery#direitos trabalhistas#sindicatos#workers#cultura#bullying#technology#xenophobes#racismo#discrimination#preconceito#high tech low life#nacionalismo#injustice#injuries#injustiça#crueldad#watashi ga motenai no wa dou kangaetemo omaera ga warui#the matrix#the matrix 1999#distopia#distopic

3 notes

·

View notes

Text

つじしまみちこ 特別インタビュー

新譜「Goodbye to AI」について

日本を代表する音楽プロデューサーつじしまみちこが2025年4月29日、5年以上の沈黙を破り、新譜をBandcampにて発表した。つじしま女史曰く、この度の新譜は、令和に元号が変わってから初めてのものであり、発表と同時に、シリアや北朝鮮、東欧地域からの注文が相次いでいるという。本誌は、新譜の発表に際して制作者であるつじしまみちこ本人に独占インタビューを行った。

はじめまして、本日は貴重なお時間を頂きありがとうございます。全く存じ上げないのですが、つじしまみちこさんは何者なのでしょうか? 世界的な音楽家ですが、コロナ禍に体調不良(後述)に見舞われ、表舞台から一度降りたので、日本の皆さんがご存じないのは無理もございません。2010年代より「つじしまみちこ」名義で純音楽の作曲に勤しんでおりましたが、平成末期の頃、電子音楽に興味を持ち、ウェブ上でいくつかの作品を公開しておりました。

つじしまみちこさんの名前の由来を教えてください。 ネトウヨに刺される恐れがある為、その質問への回答は差し控えさせていただきます。

つじしまみちこさんは、太宰治の妻であった津島美知子さんと何か関係があるのでしょうか。 ない。

つじしまみちこさんは、こしじまとしこさんから影響を受けておりますか? とても良い着眼点です。ないです。

つじしまみちこさんが最も影響を受けたアーティストは誰ですか? 何人もおりますが、一番影響を受けた人物を挙げるとすれば、子供の頃に目撃した、河川敷で黙々とドラム缶を半裸で殴打する名も知らぬ老人です。ヴィジュアル、音響、発想、その全てが芸術的でした。

つかぬ事をお聞きしますが、本当につじしまみちこさんは、専業の音楽家でしょうか? 音楽だけでは一年当たりの手取りが2000万円ほどしかなく、これだけでは食べていけないので、普段は株式、債券、金やレアメタルへの投資で生活費の大半を稼いでいます。所謂「億り人」です。

つじしまみちこさんにとって音楽とは何ですか? 単なる聴覚異常の原因でしかありません。実はコロナ禍に、頭の中で中島みゆきの「糸」が止まらなくなる奇病を患った事があり、心療内科・脳神経外科・内科・循環器科・耳鼻咽喉科・性病科をハシゴしたのですが、何処の病院に掛かっても原因が不明故に一向に快方へ向かわなかった為、処方された薬をゴミ箱に捨て、代わりに朝昼晩の食前食後に日本酒を飲んで自己治療をしている内に、恐らく音楽が原因ではないかと思うようになりました。非常に辛い思いをしたので、もう音楽なんてやめたくて仕方がなかったのですが、覚醒剤と同じでやめたくてもやめられませんでした。

つじしまさんが音楽制作を始めた理由は何でしょうか? 2010年代の半ば、それまで勤めていたブラック企業を解雇された後、楽して稼げる方法はないかと模索を始め、やがて、音楽配信と広告収入で不労所得が得られる事を知り、菊池有恒の「楽典―音楽家を志す人のための」や放送大学のテクスト「音楽理論の基礎」を熟読して音楽理論を独学し、楽曲制作に明け暮れていた時期があるのですが、殆ど誰にも見向きもされず、どれ程営業努力をしても数千円の収入しか得られませんでしたので、空しくなって3ヶ月ほどでやめてしまいました。当時の音楽シーンを見渡すと、病気や精神障害を抱えた人しか活躍していない惨憺たる有様でしたので、心身共に健康でおまけに京大卒と言う絵に描いたようなエリートである私に居場所などある筈もありませんでした。その後は、マーケットに戻り、生き馬の目を抜くビジネスの世界で活躍していたのですが、人が一所懸命汗水流して世界経済を動かしている最中、いい年して子供の遊びに夢中になり、事あるごとに感情的な言葉を下水道から逆流した汚物の如くSNS上にぶちまける所謂クリエイターと呼ばれる輩が憎くて仕方がなくなった為、彼らへの嫌がらせの一環としてウェブ上で不快極まりないミュージックを次々と公開し、戦いを始めたのが「つじしまみちこ」誕生のきっかけです。

今回の作品ですが、発表しようと思ったきっかけは何でしょうか? Bandcampのページ内のライナーノーツに記載の通りです。

今回の作品ではAI技術を活用したNEUTRINOというボーカルシンセサイザーが大々的にフィーチャーされております。ボーカロイド等の音声合成技術はお好きでしょうか? 好きで使っているのではなく、予算と私の人徳の問題でボーカリストの協力が得られない為、仕方なしに利用しています。NEUTRINOにせよボーカロイドにせよ、未だプロのボーカリスト程の歌唱力や表現力を持っておらず、また活用できる楽曲のジャンルは基本的にエレクトロ色の強いポップミュージックに限られていると感じており、不満の方が大きいです。

ジャケットに描かれた化け物は何ですか? 生成AIに「みちこ」の画像を生成するよう命令した所、アジア系の少女の画像が出力されたので、それをポリゴン加工し、目と口をつけました。化け物ではなく、AIと私のコラボレーションによって生まれたつじしまみちこの肖像です。

私は今回の作品でつじしまみちこさんの作る音楽を初めて聴いたのですが、いずれの楽曲も、オウム真理教が布教の為に作った音楽や旧ソ連の人々がジャーマンテクノなどに代表される西側のニューウェーブを模倣して作った電子音楽を彷彿とさせるものでした。実はインタビューの前に公安関係の方から、つじしまさんは以前よりオウム真理教や〇〇〇〇〇(自主規制)との関係が噂されていると聞いたのですが、これは本当でしょうか? (記者の���いかけに対し、額に手を当て沈黙するつじしま)

つじしまさん、もうオウムなんて辞めて創価学会に入りませんか。楽しいですよ。 断る。私は尊師を裏切る事は出来ない。

真面目な質問に軌道修正しますが、つじしまさんの新譜は、キング・クリムゾンやピンク・フロイド等の往年のプログレッシブ・ロックの影響が色濃いように感じるのですが、つじしまさんの年齢は、一体おいくつですか? つじしまみちこ自体は平成生まれの永遠の27歳であり、年を取らないのですが、中の人はGHQ統治時代に生まれた昭和世代の為、年齢が年齢だけに、新しい音楽を聴いても、作風にアップデートが掛かりません。近頃は耳そのものが聞こえなくなってきました。

コード進行、曲の展開が非常に独特ですが、何か曲作りの上での拘りはございますか? 私は楽典にもポピュラー音楽理論にも知悉しておりますので、音楽理論に基づいた作編曲が出来るのですが、ロック、古楽、雅楽、民族音楽、果てはノイズミュージックに至るまで、古今東西の様々な音楽を聴き続けた結果、不協和音さえもハーモニーと捉えられる程に感覚がおかしくなった為、最早、自分でも一体全体何をしているのか分からない状態で作品作りをしております。 かつて「躁鬱ポップ」を標榜し、Aメロはメジャーコードのクリシェで安定しつつも停滞した印象付けをし、その後のBメロはオーギュメントコード、ディミニッシュコード、クラスターコードの嵐という混沌状態、サビはメジャー・マイナーが混在する90年代的な懐かしい進行とし、リスナーが散々苦しんだ末に救済されるような構造の作品を濫造していましたが、今回はサイケデリック・ロックを彷彿とさせる不気味な進行の楽曲を、メロディーとアレンジを熱心に研究・工夫して、ポップミュージックに仕立て上げました。陽気ながら、どこか不気味で違和感溢れる仕上がりとなったと自負しています。 新譜の発表前、音楽業界の関係者に「マイク・オールドフィールド以来のプログレの名盤が出来たので聴いて欲しい。内田裕也の跡を継ぐロッカーとして、ネット出身の軟弱なアーティスト達を日本の音楽シーンから駆逐したいと考えている」と伝え、私の作品の試聴をお願いしたのですが、視聴直後より、誰もが次々と体調不良を訴えたり、家庭環境が崩壊したりと様々な災いに苛まれるようになったようです。唯一、異なる反応を見せたのは数年前から懇意にしているディスクユニオン新小岩店の店長で、曰く「このアルバムはプログレの棚には並べられない。そもそもロックミュージックのアルバムと言うより、歌謡曲のシングルと呼んだ方がしっくりくるので『つのだ☆ひろ』の中古8cmシングルと同じ棚に置く事になる」とのことでした。「せめて『人生(ZIN-SÄY!)』と同じ棚にして欲しい」と頼んだのですが「当店には既に『人生(ZIN-SÄY!)』は在庫がない」と言われました。ピエール瀧が逮捕された時期に一掃されたそうです。

新譜制作に当たって使用した機材を教えていただけますでしょうか? 20世紀末に購入した古いNECのPC-98マシンで制作をしました。PC-98と言っても今のZ世代は分からないと思いますが、かつてMicrosoftのWindowsやAppleのMacintosh、フリーOSのLinuxと拮抗していた日本産OSです。既にサポートどころか新製品の販売すらされなくなって久しく、ウィルス感染が怖いのでオフラインで利用しています。楽器についてですが、3トラックとも、電子音は、全て初代Moogを手弾きしたもので、ピアノは10年以上愛用しているSteinway、パーカッションはJazzの名盤から抽出した音源で、予定調和の展開を悉く破壊して心をざわつかせる民族楽器の類は現地の方に弾いてもらったものです。今回の作品の為にモニタースピーカーやオーディオインターフェースは一新しており、自宅も防音仕様に改築しました。

機材を一新したとの事ですが、これまでとの曲作りで大きく変わった点は何でしょうか? 曲を仕上げた後、火照った頭と体を鎮める為に夜の街へ飲みに出かけるようにしているのですが、以前は炭水化物抜きで日本酒とつまみだけで飲み続けていたのを、今回からは、シメにご飯物を頼むか、あるいは最初から丼物を頼んで酒を愉しむようにしました。一年ほど前から一升ほど酒を飲むと正体不明になって、自宅に帰る途中に車道で寝てしまったり、気が付くと明け方のゲイバーで店主と口論になっていたりと大変な事態に見舞われるようになっており、当初は年のせいかと思ったのですが、どうやら、医学的には酒を飲んだ時は炭水化物を摂った方が良いとの事でしたので、飲酒の仕方を大きく変えるようにました。太るかと思ったのですが、毎朝、酔っぱらった状態でジョギングをしたり、ジムでトレーニングをしている内、代謝が良くなり、沢山食べても体形が変わらなくなりました。時折、血尿が出ますが元気で暮らしています。

アナログシンセの音作りが絶妙にレトロで、YMOを想起させますが、坂本龍一氏と同じクラシック畑出身のつじしまさんは、坂本氏にどのような印象を抱いておりますか? 彼の作品は「千のナイフ」と「音楽図鑑」しか聴いた事がないのですが、電子音楽という形態を取らず、ピアノや管弦楽器などの生楽器を主体とした編成の方が良いものになると思っておりました。彼にこの事を伝えようと、上野辺りに呑みに誘おうとしていたのですが、その前に癌で亡くなってしまいました。

つじしまさんがヨーロッパ出身というのは本当ですか? はい。フランスで生まれました。

虚実入り混じるお話を延々として頂いた所で恐縮ですが、最早、誰もが理解不能な内容になっている上、好い加減、私自身が耐えられなくなっておりますのでインタビューを仕切り直したく思います。ここから先は真剣に答えていただけますか? 構いません。

つじしまみちこ 特別インタビュー

新譜「Goodbye to AI」について

日本在住の音楽プロデューサーつじしまみちこが2025年4月29日、5年以上の沈黙を破り、Bandcampにて新譜を発表した。本誌は、新譜の発表に際して制作者であるつじしまみちこ本人に独占インタビューを行った。デビュー以来、初めて真実を語るつじしまに迫りたい。

2020年代に入って音楽活動を事実上停止していたつじしまみちこさんがこの度、新譜を公開した背景は何でしょうか。 事の発端は昨年2024年11月にアメリカの大統領選挙でドナルド・トランプが再び大統領に選出されるという歴史的場面を目にした事でした。開票結果の出た日、私は、アメリカの知識人たちが民衆に対して語る言葉や伝える力を失った結果、あのような事態を招来したと感じました。同時に、私自身も、これまでの音楽活動の中では、具体的な説明を放棄し、受け手である視聴者に冷淡な態度を貫き、事あるごとに辛辣な言葉を浴びせかけてきたものの、よくよく考えると、私のしていた事は、反知性主義者の前に脆くも破れ、時代の敗者となったアメリカのインテリゲンチャと変わらない事に気付き、これまでの態度を猛省し、次こそは、難解な事柄を理解出来る知性を持つ少数者が聴いても、そして、前提知識のない愚昧な一般大衆が万が一聴いてしまっても、両方の層が楽しめるような作品を作ろうと一念発起した事が新譜制作の動機です。

今回の作品では全ての曲で、NEUTRINO(AI技術を用いたボーカルシンセサイザー)が使われておりますが、理由は何でしょうか? 私はボーカロイドやUTAUなどの従来のボーカルシンセサイザーには、歌唱力や表現力の点で落胆させられてきました。発売当時から、キャラクター性やCVを担当した声優の人気に頼る以外、セールスポイントがない代物とさえ思っています。しかし、2020年に登場したNEUTRINOは別格でした。従来のボーカルシンセサイザーに特有の発声の不自然さはなく、人間の歌声と遜色がないものでしたので、是非自身の楽曲に使いたいと思いました。調声はAI任せなので殆ど弄れませんが、素晴らしい技術であるのは事実です。それにも関わらず、NEUTRINOが大きな話題にならないのは、非常に残念に思います。今回の作品では、何も知らずに聴いた場合、私がボーカリストに頼んで歌ってもらったと思われるような楽曲にしようと考え、飽くまで生成された歌声に合う音作りを心掛けました。NEUTRINOにもボーカロイドのようにいくつかのキャラクターがあるのですが、私はボーカルシンセサイザーにせよ人間の声にせよ単なる音、楽器の類と捉えておりますので、キャラクターの情報を出しておりませんし、楽曲のテーマは、あらかじめ設定されたキャラクターの性格とは関係がございません。

いずれの楽曲も3分未満のたいへん短いものですが、これは何故でしょうか? 飽くまで、NEUTRINOの実験の為の楽曲と自身の中で位置付けており、一般流通する音楽とは異質なものにしたかった為です。今の時代とは異なり、20年以上前のウェブ上には、一般市場に流通する音楽作品とは一線を画した、実験的な音楽作品が数多く存在していたと記憶しておりますが、かつての「作品未満の作品」が気軽に発表出来た時代の雰囲気を再現できればと思った事ももう一つの理由です。既に過ぎ去った過去であるのは間違いありませんが、リアルな世界では体験し得ないような出来事に遭遇する事がゼロ年代のインターネット上にはあり、当時の私はバブル崩壊以来の「失われたウン十年」を打ち破るポテンシャルをインターネットに感じ、明るい未来を期待をしていたのですが、その後、年を重ねた私の目の前に現れたサイバー空間は最早、フィルターバブルによって正気を失った輩が、自分とは何の関係もない事柄に首を突っ込んで気狂い沙汰を起こす、ただただ不愉快な世界となっており、現実世界と何の違いもなくなっておりました。しかし、私はシニシズム��陥る必要はないと考えています。今回の作品では、サイバー空間、そして、過去への郷愁にさえ別れを告げ、新たな世界へ出発する事を全楽曲を貫くテーマとしています。当初、新譜のタイトルは「Goodbye to Vaporwave」とするつもりでしたが、楽曲がVaporwaveと程遠い質感のものしか出来なかった上に、既にVaporwaveの時代でもないので「Goodbye to AI」に変更しました。

それぞれの楽曲のテーマは何でしょうか? ライナーノーツにも英語で記載しておりますが、1曲目は「SNSにおけるデジタル・ファシズム」、2曲目は「過去との決別」、3曲目は「青年期」です。

ご説明頂きありがとうございます。しかし、楽曲を聴いた際の印象との乖離が激しく、説明していただいたのにも関わらず理解が追い付きません。 以前から同様ですが、歌モノの楽曲を制作する際は、曲調とは対照的なテーマを設定し、それを元にして作詞をしております。今回は長調の曲しかないので、テーマはいずれも、暗く、重く、深刻なものです。 私は元々Aphex TwinやClarkのようなIDMに強い憧れを抱いて音楽制作を始めたのですが、その後、プログレッシブ・ロックや現代音楽等の方面へと音楽の関心が広がるにつれて、趣味も作風も著しい変化を遂げ、今ではOrchestral Manoeuvres in the Darkのようなスタイルに行きつきました。尤も、意図的に似せようとしている訳ではなく、また、歌詞が英語ではなく日本語の為、楽曲のメロディーやコードは全くの別物です。

制作に当たって苦労された点は何でしょうか? NEUTRINOは基本的にAI任せの為、生成される声には細かな調節がききません。望んだようなボーカルが生成されるまで、音声合成の為の処理を幾度も走らせる必要がありましたが、まるで、スタジオにおけるレコーディング作業において、延々ボーカリストにリテイクを求めるのと同じ思いがしました。人間に匹敵するAIを使いこなす為には、人間が行った場合と同じ労力が求められるのではないかとさえ思い奇妙な気分になりました。 アレンジについては、実験作品でもあるので、音数を出来るだけ少なくし、チープな質感を出そうとしていたのですが、NEUTRINOは、発声の再現度が高すぎてピッチが怪しいものや息切れしかかった歌声までもが生成される場合があり、ボーカルのサポートの為に楽器を足している内、結局、30トラック超のアレンジにならざるを得ず、いつもの事ながらミックスにたいへんな時間を取られる事になりました。また人間的で生々しいボーカルとの調和を図る為、オケは電子楽器であっても生演奏感が出るようにピッチやテンポ、ベロシティを細かく調整し、揺らぎが出るようにしています。 マスタリング工程では、AIに因んだ作品ですので、Bandlab MasteringというAI技術によるマスタリングサービスを利用したのですが、敢えて音にアナログテープの質感を持たせるような形でマスタリングしています。音割れする程に音圧を上げた作品が流通している時代ですが、私は元々高音圧のマスタリングが好きではないので控えめに仕上げています。飽くまで、視聴する側で音量を調整すれば良いと思っています。

その他、新譜制作の際のこぼれ話はありますか? 久々の音楽作品制作でしたので、MP3配信の他に有料のアナログレコードかソノシートを用意しようとしたのですが、思いの外、高額な見積もりとなり、予算の都合が付かず、実現できませんでした。尤も、売る売らない以前に、単純に、自分の楽曲がアナログ盤になった場合、どういうものが生まれるか関心がありますので、1枚だけでもよいので、いつの日か作ってみたいと思っています。

質問に対して真摯にご回答いただきありがとうございました。つじしまさんが案外、まともな方で安心しました。 はい、仰る通り、実際の私は至って常識人です。

個人的な相談なのですが、この間、実家の猫が認知症になり、自分の前世が尿結石だと語り始め、家の中で妹に四六時中DVを振るうようになりました。果ては、近隣住民や自治体とトラブルを起こすようになった為、私は家族と協力して、止むを得ず、市長を山に埋めたのですが、以来、私も家族も霊障に苦しめられています。夏休み子ども科学相談室にも相談しましたが納得のいく回答が得られず、一向に解決の兆しがありません。妹は私のDVに耐え兼ね、手首の傷を増やす日々を送っております。家業の競輪でも立て続けに負けており、不幸の連続で、このままでは一族郎党離散せざるを得ないのですが、どうすればよろしいでしょうか。 病院行ってください。

最後になりますが、リスナーの皆様へ何か一言お願いいたします。 特にございません。ありがとうございました。

2 notes

·

View notes

Text

野鳥調査を通じたタジャン農家とインドネシア農家の交流プログラム 5日目

このプログラムも残り3日となりました。

この日はそれぞれの宿泊先で朝食をとった後、野鳥調査をしていたNPO法人バードリサーチのみなさんはバギオへと向かい、残りのKlasik Beans(インドネシアのコーヒー農家)とタジャンの農家、そしてCGNスタッフはサガダ町からタジャン町へと戻ります。

*最後にみんなそろって集合写真!バードリサーチのみなさんありがとうございました!

道中に展望台があり、そこで一休憩。展望台からは少し先にタジャン町を見下ろすことができます。その後ろ側を振り返ると、タジャンがあるマウンテン州の隣にあるベンゲット州側を見渡すことができます。そこには野菜畑が果てしなく広がっています。まりこさんによると、ここ20年で山だったのが一面野菜畑になってしまったそうです。この辺りでは、商業用の野菜を作るために農薬などを大量に使っていて、その農薬で汚染された水がタジャンにまで流れてしまっているそうです。農家の人にとっては必要な生計手段だとしても、野菜畑側に森林が全くないのを見ると、自分にできることはなんだろうかと考えさせられました。

*こちらは展望台から見えるタジャン側の写真。まだまだ森林があるのが見られます。

*反対のベンゲット州側を見ると、このように野菜畑が一面に広がっています。商業的農業が盛んなベンゲット州の影響は徐々に他の州まで広がり、山を野菜畑に変える人が増えているようです。

展望台を後にし、向かった先はタジャン町のカダド・アナン(Cadad Anan)村。この日のプログラムの主な目的はタジャンのコーヒー農家を何軒か回り、インドネシアチームと村の人たちが交流することです。その一つ目の村としてカダド・アナン村へ。バランガイホール(公民館)にあるコーヒーの加工所を訪問した後に、クレフラゼット・ファームClefrazet Farmを訪れました。この村にはオールド・ティピカ種というアラビカ種の原種と言われるほど、古いコーヒーノキが植えられています。村の長老たちによると、樹齢は100年以上もあるそうです!すごい歴史!しかし一方で、最近は収穫量が伸び悩んでいるとのこと。Klasik Beansのみなさんに栽培に関するアドバイスを求め、意見交換をしました。

*写真左側に座っているのは村のコーヒー農家の人たち。正面に座っている右の女性が農園オーナーのエデンさん。右側にはKlasik Beansのみなさん。

次の目的地はダクダック(Dacdac)村。ご飯を食べた後、村の方がタジャンの伝統的なコーヒーの焙煎の仕方を教えてくださり、Klasik Beansのみんなにも実際に体験してもらいました!

まずは焙煎から。ここでは生豆が入った鍋を薪で起こした火にかけ、木べらで混ぜながら煎っていきます。パチパチと音がしてきたら煎り上りが近い合図。そこからは焦げるまでがとても早いので火を止めるタイミングが難しく、どうしても深煎りになりやすいとのこと。みんなで交代して豆が焦げないようにかき混ぜながら焙煎しました。

*Klasik Beansのゼナが昔ながらの村の焙煎方法を体験している様子。

焙煎が終わったら、竹ざるにコーヒー豆を空け、ざるを器用に前後に振ってコーヒー豆を上下に動かしながら、息を吹きかけて余分な薄皮などを飛ばしていきます。農家の方は難なくこなしますが、意外と難しく繊細な作業です。

そして豆を挽く作業へ。といってもコーヒーミルなどの器具はないので、臼と杵を使い豆を粉砕していきます。

*このように篩(ふるい)にかけたら完成です!

コーヒーを飲む準備が整ったら、Klasik Beansのセンディがドリッパーを使ったコーヒーの淹れ方を紹介してくれます。3日目の��ログでも書きましたが、普段はやかんで煮出して苦いコーヒーを飲んでいるタジャンの人々。ダクダック村の人もいつもとは違う味に驚いていました。そしてその後インドネシアのコーヒーもダクダック村の人たちに飲んでもらいました。みんな美味しいと言いながら飲んでいました!さらに、Klasik Beansのみんなは農家の人にもわかりやすい簡易なカッピング方法で、村の人たちにカッピング体験をさせてくれました。2日目のブログに書いたように、コーヒーの味に正解や間違いはありませんし、いきなりプロのようにコーヒーを評価することはできません。大事なのは淹れ方、お湯の量などでどのくらい味が変わるのかをタジャンの農家のみなさんに知ってもらうことです。農家の人たちはどのコーヒーがおいしかったかと話しながら、インドネシアチームと意見交換・交流していてとても良い時間でした。

*カッピングの様子。右の黒い帽子の若者がセンディ。ジャカルタのコーヒーショップでバリスタとして働いています。

*左がKlasik Beansのウデンさん、右がダクダック村のコーヒー農家の方。二人ともいい笑顔!

そして最後の訪問先はカブナガン村のベナフィン・ファームBenafin Farm。CGNのコーヒープロジェクトの受益者の一人であり、タジャンで最も熱心なコーヒー農家の一人であるエリーさんのファームにお邪魔させていただきました。ここではアグロフォレストリーを忠実に実践しています。コーヒーだけでなくさまざまなフルーツや野菜が植えられているファームを見学しました。そして実際に育てているコーヒーノキの状態を、Klasik Beansのみなさんに見てもらいました。

*ウデンさんによると、このコーヒーノキは枝の剪定が必要とのことでした。また、雨季に苗木の周りを枯れ草などで覆っていたために湿度が高くなりすぎてしまったのも生育が思わしくない原因だそう。本当にこまめな手入れが必要です!!

非常に有意義な時間を過ごし、気づいたらすっかり日も暮れて夜に。再びラヨグ・カントリー・ファームLayog Country Farmへ戻りタジャンでの最後の一夜を過ごしました。

6日目へ続く→→→

Exchange program between farmers in Tadian and Indonesia through bird surveys - Day 5

There are only three days left in this program.

On this day, after having breakfast at each accommodation, the members of Bird Research, the NPO conducting the bird survey, headed to Baguio. Meanwhile, the remaining participants — the Klasik Beans team (Indonesian coffee farmers), the farmers from Tadian, and the CGN staff — traveled back from Sagada to Tadian.

At the end, we all gathered for a group photo! Thank you so much to everyone from Bird Research!

On the way back, we stopped at an view deck for a short break. From the deck, you can see the town of Tadian below. Turning around, you get a view of the Benguet side, which borders Mountain Province where Tadian is located. There, an endless expanse of vegetable fields stretches out. According to Mariko san, what used to be forested mountains 20 years ago has turned entirely into vegetable farmland. She also mentioned that in this area, large amounts of pesticides are used for commercial vegetable farming, and the contaminated water flows downstream into Tadian. Even though farming vegetables is an essential livelihood for local farmers, seeing the complete absence of forests in that area made me reflect on what I can do for the environment.

This is a photo of the Tadian side, taken from the observation deck. You can still see a lot of forest remaining.

In contrast, the Benguet side looks like this — covered entirely with vegetable fields. The spread of commercial farming in Benguet seems to be gradually influencing neighboring provinces as well, with more people converting land into vegetable farms.

After leaving the view deck, we headed to Cadad Anan, a village in Tadian. The main objective for the day was to visit several coffee farmers in Tadian and facilitate interaction between the Indonesian team and the villagers. Our first stop was Cadad Anan. We visited a coffee processing facility located in the Barangay Hall (community center), and then moved on to Clefrazet Farm.

In this village, very old coffee trees known as Old Typica — said to be one of the original varieties of Arabica — are grown. According to the village elders, some of the trees are over 100 years old! An incredible history! However, they mentioned that recently the coffee yields have been stagnant. They asked the Klasik Beans team for advice on cultivation, and they exchanged ideas.

On the left in the photo are the local coffee farmers. The woman sitting in the center-right is Eden, the farm owner. On the right side are the Klasik Beans members.

Our next destination was Dacdac village. After having lunch, a local farmer taught us the traditional way of roasting coffee in Tadian, and the Klasik Beans team got to try it!

First, the roasting. Here, green coffee beans are placed in a pot and roasted over a fire made with firewood, stirring constantly with a wooden spatula. When you start to hear crackling sounds, it’s a sign that roasting is almost done. From that point, it’s easy to burn the beans, so judging the right moment to remove them from the heat is difficult — often resulting in a darker roast. We all took turns stirring carefully to prevent the beans from burning.

Here’s Zena from Klasik Beans experiencing the traditional village roasting method.

Once roasting was complete, the beans were poured onto a bamboo tray. The tray was skillfully shaken back and forth while gently blowing air to remove the thin outer skin. While the farmers made it look easy, it was surprisingly delicate work.

Here’s Jimmy, a coffee farmer from Tadian, demonstrating the technique.

Next came the grinding. Since there were no coffee mills, we used a mortar and pestle to crush the beans.

After sieving the ground coffee, it’s finally ready!

Once the preparations were complete, Sendy from Klasik Beans demonstrated how to brew coffee using a dripper. (As I mentioned in the Day 3 report, people in Tadian usually boil coffee directly in a kettle, resulting in a very bitter brew.) The villagers in Dacdac were amazed by the different taste. They also got to taste Indonesian coffee, and everyone enjoyed it, saying how delicious it was! Moreover, the Klasik Beans team introduced a simple cupping method so the farmers could experience tasting coffee in a new way.

As I wrote in the Day 2 report, there’s no right or wrong in coffee tasting, and it’s not something you master like a professional right away. What’s important is for the farmers to understand how the flavor changes depending on the brewing method and water quantity. The farmers discussed which coffees they liked best and had great exchanges with the Indonesian team.

Here’s a photo of the cupping session. The young man wearing the black hat is Sendy, who works as a barista at a coffee shop in Jakarta.

On the left is Uden from Klasik Beans, and on the right is a coffee farmer from Dacdac village — both smiling brightly!

Finally, we visited Benafin Farm in Kabunagan village. We were welcomed by Eli, one of the beneficiaries of the CGN coffee project and one of the most passionate coffee farmers in Tadian. Her farm is a wonderful example of agroforestry in practice. Besides coffee, she grows a variety of fruits and vegetables, and we had the chance to observe her farm and the condition of the coffee trees.

According to Uden, the coffee trees here needed pruning. Also, because the seedlings were covered with dried grass during the rainy season, humidity became too high, which negatively affected their growth. This shows how much careful maintenance is required!

After spending a very meaningful day, we realized it had already grown dark. We returned once again to Layog Country Farm and spent our last night in Tadian.

→→→ On to Day 6

2 notes

·

View notes

Quote

アメリカで最も学ばれている言語ランキングトップ10 1位:スペイン語 アメリカで最も学ばれている言語は圧倒的にスペイン語だ。月間検索数は38万3579回にも上る。これは驚くことではなく、アメリカは世界で2番目にスペイン語を話す人口が多い国だ。 ちなみにスペイン語を話す人口が多い国1位は、スペインではなくメキシコである。メキシコの方がスペインより人口が多いからだ。そしてアメリカでもメキシコ系の人は多い。現在、4100万人以上のアメリカ人が第一言語としてスペイン語を話している。 2位:英語 アメリカの公用語である英語も、意外にも学習ニーズが高い。検索数は9万5524回。これは、英語を母国語としない移民や留学生が学習するケースが多いためだ。 アメリカは世界中の様々な国の人集まる国であり、英語を学ぶことが生活や仕事に不可欠となっている。 3位:中国語 検索数は8万9273回。これは北京語、広東語をあわせて「中国語」として調査した結果である。14億人以上という圧倒的な人口から、世界で最も話者数が多い言語の一つであるとともに、経済的な理由から学ばれることが多い。 アメリカ国内にも中国系の人は多く、中国語は最も多く話されている言語の一つであり、2023年の米国国勢調査によると、家庭内で話される言語のトップ5に入っている。 4位:日本語 日本のポップカルチャーやビジネスの影響で、日本語学習への関心が高まっている。アニメ、漫画、ゲームといった文化的な要因に加え、日本との経済的な結びつきも学習者を増やしている要因の一つだ。 5位:ペルシャ語 ペルシャ語は、中東のイラン、アフガニスタン、タジキスタンなどで話される言語であり、アメリカでも学ぶ人が増えている。 これは、中東の文化��歴史に関心を持つ人が多いことや、イラン系移民がアメリカに多いことが影響していると考えられる。 6位:ドイツ語 ドイツは世界有数の経済大国であり、特にエンジニアリングや科学、医学分野の専門職で役立つ言語とされる。また、アメリカにはドイツ系移民が多く、ドイツ語を学ぶ文化的な背景もある。 7位:フランス語 フランス語は、ビジネス、外交、観光などで幅広く使用される国際言語。また、カナダの一部(ケベック州など)では公用語となっているため、アメリカ国内でも学習者が多い。 8位:フィリピン語(タガログ語) フィリピン系アメリカ人の人口が多いことから、フィリピン語(タガログ語を基にした公用語)の学習も進んでいる。家族との会話や文化的なルーツを深めるために学ぶ人が多い。 9位:イタリア語 イタリア語は、料理、ファッション、芸術といった分野で人気があり、学習者が多い。特に、アメリカにはイタリア系移民が多く、ルーツをたどる目的で学ぶ人もいる。 10位:韓国語 K-POPや韓国ドラマの人気上昇により、韓国語を学ぶ人が急増している。韓国のエンタメ業界が世界的な影響力を持つ中、韓国語を理解できることが大きなメリットとなっている。 この画像を大きなサイズで見る Photo by:iStock ランキングの調査方法 このランキングは、教育サイト「Class Central」の専門家たちが、アメリカで最も学ばれている言語を調査し、データをもとに作成したものだ。 調査には「グーグル・キーワード・プランナー」というツールが使われた。これは、どの言葉がどれくらい検索されているのかを分析できるツールで、アメリカの50州における166の言語について調べた。 まず、各言語に対して「〇〇語 クラス」「〇〇語 家庭教師」「〇〇語 オンライン」「Duolingo 〇〇語」など、15種類の検索パターンを設定し、それぞれの検索回数を集計した。 例えば、「スペイン語 クラス」や「日本語 オンライン」といった検索がどのくらい行われているかを調べ、その合計を出した。 また、似た言語や方言は一つにまとめるという工夫もされている。 例えば、北京語、広東語は中国語して統合。こうすることで、より正確に「どの言語が人気か」を判断できるようにした。 次に、州ごとの検索データを整理し、その州の人口と比較。 単純な検索回数ではなく、「人口10万人あたりの検索回数」を算出することで、人口の多い州と少ない州を公平に比較できるようにした。 さらにこの調査は過去12か月間のデータをもとに行われており、一時的な流行ではなく、最近1年間で継続的に学ばれている言語がランキングに反映されている。 Photo by:iStock 日本で最も学ばれている言語は? それでは日本国内で最も学ばれている言語はなんなんだろう? 無料語学アプリ「Duolingo」が、2023年11月10日から11月15日に、各都道府県100名の計4700名を対象に日本国内の語学学習の動向を探る年次調査『日本国内における語学学習に関する調査』を行った。 その結果、トップ5の言語は以下のようになった 日本で最も学ばれている言語 1位:英語 2位:韓国語 3位:中国語 4位:フランス語 5位:スペイン語・ドイツ語 この調査によると、1位の英語は80%以上と言う結果で、英語への高い関心が見られたい一方、英語力に自信がある日本人はわずか1割ほどだったという。日本人の英語への苦手意識が浮き彫りになったようだ。 また2位の韓国語は、年代別に見ると30代以降の各年代10~15%だったが、20代は26%、10代は37%が韓国語を学習しており、Z世代に人気があることがわかった。K-POPや韓国ドラマ、さらには推し活の影響とみられている。 インバウンドが急増している中、せめて簡単な日常英会話くらいは話したいと考えている日本の人たちも多そうだ。 今は様々な語学学習アプリが存在するのだが、どれが一番いいのかわからなくて迷っちゃったりするよね。みんなのおすすめの語学アプリがあれば教えて欲しい。私はスペイン語が話せるようになりたいな。 References: Duolingo プレスリリース / The 10 Languages Americans Want to Learn the Most 本記事は、海外の情報を基に、日本の読者向けにわかりやすく編集しています。

アメリカ人が最も学んでいる言語ランキング、日本語は何位?そして日本人は? | カラパイア

3 notes

·

View notes

Text

2025.2.9 抗議集会「こんないヤバ��大阪・関西万博 ーメガイベントの暴力を考える」

大阪・関西万博、開催が近づくにつれボロボロな状況が隠せない中で、それでも中止しない。やめられない。これは私たちがTokyo2020オリパラで経験したものそのままです。バベルの塔のようにそびえる新国立競技場のすぐそば、千駄ヶ谷社会教育館は小さいが街の暮らしに身近なかんじ。ここに、関西を拠点に活動するバビロン解体企画のかたをお呼びして、一緒に万博及びメガイベントの問題を考え、抗議する集会を開きました。

前半では、大阪・関西で現在とこれまでなにがやられた、やられているのかを、釜ヶ崎を中心に活動する研究者原口剛さんに話していただき、休憩をはさんで後半、昨年12月1日に行われた釜ヶ崎強制執行について、現地で共同炊事に参加している方にお話を伺いました。そのあと質疑応答で議論を深めました。

第一部 大阪・関西万博でなにが起きているのか 原口剛さん

1)なぜ、いまさら「万博」なのか

・高度経済成長期の「64年五輪→70年万博」の反復により現実から目を背ける。

・維新のプロパガンダ。カジノ誘致のためといえば難しい公的投資を「万博のため」で正当化。

・80年代以降のイベント中毒都市。堺屋太一「イベントオリエンテッドポリシー」を維新が継続。「大阪都構想」など、さらに強権的に開発を進めたがっている。

2)性暴力とハラスメントの祭典

・アンバサダーに、宝塚歌劇団やダウンタウン、テーマ事業プロデューサーに河瀨直美が名を連ねる。(※ダウンタウンは25年3月31日にアンバサダーを退任)

3)こんなにヤバい「人災の島」

・2024年3月には万博会場の一部でメタンガスに引火した爆発事故発生。廃棄物処分の埋め立て地である人工島、夢洲。

・2024年7月5日、海外パビリオンの建設現場で車両から鋼材(長さ10メートル、厚さ5ミリ)を吊り上げて運び出す際、誤って鋼材を落下。幸いけが人はいなかった。

・2024年9月9日、会場建設現場で、労働者が階段から転落、2~3メートルの高さから落下。頭から出血し病院に搬送。

・2024年11月1日、海外パビリオン建設に従事していた労働者が約3メートルの高さから落下、腕の骨を折る重傷。

工期の遅れを取り戻すべく強行される突貫工事。

・島には北の橋と南の地下トンネルしか出口がない中、台風や地震の際、逃げ場がない。

4)自然の支配と「採掘」

・夢洲は誰も住んでいない。2008年オリパラ誘致した際、舞洲を会場、夢洲を選手村にする計画だったが、北京に負けた。

・淀川左岸線工事。もともと進められていた建設プロジェクトだが、万博関連事業として推し進められる。新大阪駅と会場を結ぶシャトルバス専用道路として暫定利用の予定。大深度地下を使った高速道路。

・リニア中央新幹線建設プロジェクト。「万博開催やIRの実現を契機に大阪・関西への訪問客の増加が見込まれる」として全線開通の前倒し(2045年→2037年)を、大阪、三重、奈良が国とJR東海に要望(2025年1月21日)

5)こんなにヤバい、膨らむ費用

・会場建設費 1250億円(2017年当初)→1850億円(2020年12月)→2350億円(2023年11月)

・会場運営費 809億円(2019年12月)→1160億円(2023年12月)

・インフラ整備 約9兆7000億円、アクションプラン 約2兆8000億円、など間接的費用も。

6)内ゲバ、自己崩壊、責任のなすりつけ

・売れないチケット、進まぬ建設。

・維新 対 政府(自民)、吉村 対 万博協会…。

7)こんなにヤバい、「気運醸成」と参加の強制

・メディアと学校をつうじた動員。学校の修学旅行、遠足、すでに3つの市町村が拒否宣言。

8)こんなにヤバい、都市全域を舞台とした<社会実験>と浄化の暴力

・維新の都市開発の目玉は、「カジノ」「万博」そして「うめきた」※(都市再生緊急整備計画地域)。

※旧国鉄車庫あと。立ってる文字「GRAND GREEN OSAKA」のところで原口さんが学生たちに解説していたら、警備員が飛んできた。

・大阪メトロによる「顔認証を用いた次世代改札の社会実験」

・大阪市内全域での路上喫煙禁止と罰金。

・東洋ショー弾圧、太融寺ホテル街※の「浄化実験」(言説というもうひとつの闘いの領域)。

※「立ちんぼ」が居づらくなるように、地元住民と大阪府警曽根崎署が連携して道路を目立つ黄色に塗装。「警視庁科学警察研究所からアドバイスを受け、目立つ場所を嫌がる人間の心理を利用し、」「自発的により良い選択に導く行動経済学の理論「ナッジ理論」に基づき」「府警はこの一年で約30人を売春防止法違反容疑で摘発している。」(産経新聞)

・釜ヶ崎、2024年12月1日、強制排除。

■万博への問いと抗い

・2025年万博を批判する声ですら70年万博を神話化していないか。帝国主義・植民地主義の原点である「第五回内国勧業博」(1903年)を忘れ去っていないか。

・現在、なんら熱狂を呼び起こすことなく、冷笑や揶揄や無関心が広がっている。万博に踊らされていないという事実は重要、けれども、いやいやながら黙認していることになりかねない。このまま黙認し続ければ都市は連中の好き放題に開発され、公園からは<居場所>が根こそぎ奪われ、警察暴力や監視テクノロジーが我がもの顔で街を支配するだろう。あちこちに現れる万博宣伝ロゴを圧倒するほどの、反万博の声を!

・万博を「自己崩壊」にまかせるのではなく、私たちの手で葬り去ること。メガイベントに繰り返しNOを突き付けてきた、国内外人びとの声とともに!

質疑応答

・開催費用などについて、五輪では、IOCが出す部分もあったり、一方、都と国、二重に取られてる感じがあったりしたが、万博では費用負担はどうなっているか?

間接的費用についてはもう少し調べないといけないが、会場建設費と運営費は、国と自治体(大阪市)と経済界が三分の一ずつ出すことになっている。IOCにあたる組織はない。建設費がこれ以上になってももう国は出さないと言っているので、そうなれば大阪市が負担することになるだろう。

・大阪・関西万博という名称、「関西」、関西広域連合(鳥取や徳島も含む)も地域おこしってかんじでかんでるのか?と思うが。

万博協会の理事は、理事長はもちろん経団連会長、理事には経済界の会頭や、大学の学長、それが京都の大学とか、大阪だけじゃないいろんなところから集まってる。「空飛ぶ車」の実験を神戸港でやるとかいう話などおいしいとこを絡みたいということは関西中に広がっている。

・五輪���は、自衛隊が出てくるとかハードな警備と監視のシステムがすごかった。大阪では、大阪メトロの顔認証システムなど、警備より監視のほうかな、と思うんですが。

今、僕が感じているのは、情報テクノロジーを使った監視が、いま、どれくらいいけるのか試み、実験したがってる、「社会実験」の名のもとにいろんなことがやられている。五輪でも社会実験はやられていたと思うが万博、関西ではこれが目に付く。その一つが顔認証改札。すぐに実用というよりは、一回実験でデータを取ってどのくらいうまくいくのかをこの機会にやってみる。データを集めることをやる。ガタイのいい警官が出てくるのではなく、情報をいかに吸い取るかという仕掛けが街中いろんなところに増えている。チケットも、実験。実験は評判悪くて失敗しているが、狙いが重要。デジタルチケット、登録するのに万博IDを取得しなければならず、そのためにいろんな個人情報を入力しなければならない。どれだけ自発的に情報を出させることができるかを実験している。たぶん国レベルだとマイナンバーカードでどれくらい情報をコントロールできるか、できれば口座まで握りたいのが本音で、その実験を万博チケット販売のデジタル化という名目で行われている。ただ、みんなが万博行きたくてチケットに殺到してるなら成功するが、そうじゃないので紙のチケットも作りますと言っている。でもすでに100万人くらいのデータを取ったはずです。

・(大阪メトロで顔認証改札を見てきた人から)メトロの職員さんは顔認証改札を通っていたので、登録させれているのじゃないかと思います。

第二部 フリートーク

・釜ヶ崎、センター周辺で暮らしている野宿の人たちに対する強制執行 釜ヶ崎で共同炊事に参加している方

5年くらい、釜ヶ崎センター前で、毎週月曜日に共同炊事と寄り合いを一緒にやっているものです。5年間、ニュースになったりしていないけれど生活している人にはすごく困った大きな排除もありました。まず、今の形でセンターまわりでひとが軒下で住んだり寝たりするようになったのと、私たちが共同炊事と寄り合いを始めたのは2019年3月31日、あいりん総合センターが閉鎖されかけた日でした。もちろんその以前から続いていることもありますが、ひとつの始まりがその時で、閉鎖が阻止されて24日間占拠、私もそこに住んでいました。当時100人くらいの人が寝泊まりしていて共同炊事もするようになりました。4月24日に急にセンターの中から追い出しがあり、シャッターを閉められてからは軒下で寝るようになりました。団結小屋も建って、そこから共同炊事を毎週月曜日にするようになりました。その後2020年4月に、大阪府が、市もおカネを出していますが、府が寝ている人たちと団結小屋を追い出すための立ち退き訴訟を提訴しました。一審、二審、そして2024年5月に最高裁判決が出ましたが、毎回、判決前に追い出しできる、仮執行はつかなかったのが、画期的でした。

2022年、みんなが体洗ったり、共同炊事に使っている、近くの公園のトイレの水道、それが工事で改修されて、蛇口が3個から1個に、ひねる式がプッシュ式ですぐ止まっちゃうやつにかえられて、それはとても困ったので区役所の担当課に電話で抗議したんですが、今もプッシュ式のままで。

あと、仮庁舎の横の高架下でけっこう寝てる人がいたんですけど2022年8月に急に追い出しがあって、それまでちょっとした門があったのが背が高くてがっしりした門に作り替えられ夜間施錠されるようになりました。抗議して交渉したのですが、その後開けられることはなくずっと夜間寝られない状態になりました。夏の暑さや冬の風をしのげる貴重な場所でした。

2022年にそのようなことが続きました。センターの解体、建て替えが市や府の想定より4年遅れているそうです。裁判があったから。センターに手を出せないのでそれ以外の場所で排除を進めていたと思います。

昨年12月1日に追い出されてしまい、今は鋼板が張られてその場所では寝られないし共同炊事していた場所もないので、道路にはみ出して毎週月曜日に寄り合いと共同炊事をやっています。毎週警察が来て、「道路を不正使用」メジャーで測って、「何センチはみ出してる」「2回警告しました」と言ってくる。別の場所で共同炊事をやると次の週「ここで炊き出しやらないでください」と張り紙される、行く先々で追い出そうとして来るなと思っています。

あと、西側の山王では、友達が地上げ屋にあって立ち退かされたりしています。五輪の時の霞ヶ丘アパートと同じように、ここも高齢の方が多く、近所の関係、コミュニティがしっかりあって、死ぬまでここで住みたいと思っていたかたがいます。

・会場から質問、感想と応答

〇地上げは釜ヶ崎や山王だけじゃなく大阪全体で起きているのか?

●原口さん 家賃が払えなくて立ち退かされることは大阪中で起きていると思うが、更新の時に大家が変わって、それだけでなく家賃を挙げるというケースは僕は山王でしか聞いていない。今、釜ヶ崎の周りの状況がどうなっているかと言うと、環状線が走ってて天王寺と新今宮駅がメインストリート、ここから南にかけて安い家賃の家があるんです。小さな店がまだたくさん残ってたのが一掃され2010年代にあべのハルカスができて、一気に地価が上がり、天王寺公園は近鉄不動産に管理が売り払われてPPFです。ここ一帯、ショッピングモールとかタリーズコーヒーとか。やばい公園には必ずスタバかタリーズコーヒーが出てくる。子どもの遊ぶのも有料で、ちょっと不審だったりするとプライベートセキュリティが飛んでくる場所になってしまった。もともと空き地だった場所を大阪市が売り払って星野リゾートがドーンと進出してきて、労働者の街だったところが一部激変した。今、ここは万博の宣伝広告をやっているのを見せられた。山王町はドヤ街だけど、築50年とか当たり前な木造の家がならんでいて、家賃がメチャクチャ安くて、デベロッパーから見たらこんなおいしい場所はない、しかも隣の天王寺は地価がどんどん上がっている。オーナーったタイミングで家賃値上げします、というアプローチでプレッシャーかけてくるのは山王ならでは。

〇五輪では選手村の名目で晴海の都有地を9割引きで払い下げました。大阪府の財政状況は全都道府県の中で最悪ですが、万博をやることにより借金が増えます。財政の問題、我々の税金の無駄な使い方の問題だと言うのが私の意見です。

●原口さん 税金の問題は大問題です。万博をやることで市民一人当たり2万円の負担、とすでに報じられていて、大阪で生活する人が万博に冷淡になっている背景のひとつになっています。もっと追及していかないといけない問題であることは間違いないです。しかし一方で、財政の問題として語られすぎると、財政分析のできる専門家が話してみんながそれを聴いて学ぶという関係にどうしてもなってしまう。もっとそれだけじゃないところでも問いを広げ声を上げることが僕の問題関心なんです。たとえば、公園、にぎやかに見えるけれどおカネを持ってる人だけが使える公園、おカネを持ってないとおことわりの公園って、公園なの?大学で言うと儲かる大学にならないといけないという、企業的論理でいかに財政を回復させるかにフォーカスを当ててしまっているところが、ぼくらが万博に対してNOと言えなさになっているところが僕の問題意識としてあります。

〇学校では財政や税金の授業をやらないが、私たちが払わないと罰せられるのに使い方については何兆円という会計の中身が明らかにされていない。50年前と同じ考え方で見てもダメ。新しい見方で税金、財政の問題を見ていくことで全体が見えてくるんです。

●原口さん 税金の問題も確かに重要です、その視点をありがとうございます。ぼくとしては路上で声を上げるとか政治のいろんな可能性もあると。

〇私は釜ヶ崎には行ったこともあって大阪でちょっとだけ育ったこともあるのですが、今は東京に住んでいて、このあたりの風景自体がだいぶ変わったなと。そこでもう少し詳しく聞きたいのは、センターが労働者にとっての顔だとおっしゃっていましたが、一つの公共の場所であった。そこでどういうことができて、何をする生活する中でどれだけ必要だったかを教えてください。あと、民間じゃなく公的な場所をみんなで作っていく、みんながどう使いやすい場所にしていくかの実践、それを教えてください。

●釜ヶ崎で共同炊事に参加してる方 ありがとうございます。それすごく大事なお話です。あいりんセンターは70年にできました。70年万博で労働者を集めることと関係してできたと思います。まず、一階の広い場所で日雇い労働者が仕事を求める、探す場所でもあり、行かなかった人あぶれた人が日中を過ごしたり、人と会ってしゃべったり、しゃべらなかったり、将棋指��たり、娯楽室もあって居場所だったり。水場もたくさん蛇口があって、シャワー室もあって。いい写真ですね(写真見る)。私自身は閉鎖される前はそんなにたくさん過ごしていたわけじゃないので。でもシャッターが閉められなくなってそこからみんながそこで寝るようになった時の空間もすごく良くて。すごく広いこの場所でみんなそれぞれの場所で布団を敷いて寝たり、私も寝てましたけど、人と集まれるし、屋根があって雨がしのげるし、風もしのげるし、そういう場所ってまちなかにメチャクチャ少ないです。もちろんセンター開いてた頃は夜間閉められていたんですけど。この場所を壊さないでまた開けてほしいなと思うんです。寝るのにいい場所だったなって。追い出されて以降はそこで寝ていた人の何人かは生活保護を申請した後に入る施設に行った人もいるんですけど、ここに入っちゃうともう会えないんです、会いに行っても会わせてもらえない。今も近くで野宿を続けている人もいます、ほんとうに雨の人か困るなと思います。今まではあまり人が寝ていなかったセンターの向かい側の高架下で布団敷いて、3、4人、道の端、駐車場の南側のところに布団敷いて寝てるけど、ギリギリで車が通るし、職安も全部高架下なんですけど、高架下でみんななんとか寝る場所を探して今も野宿していて、なくてもなんとかはするんですけど、やっぱり雨がしのげるああいうセンターみたいな場所は絶対必要。水が自由に使える場所も少なくて、足が悪い人はちょっと離れた公園に行くのもたいへんだし、トイレもそう。あと、ここに行ったら人と会ったりできる場所。今もセンターの前やセンター向かいの仮センターの駐車場とかで会えるし、毎週月曜に寄り合いにもなんとなく来たらいっぱいしゃべれるけど、やっぱりセンターみたいななんとなく人と会えるかなという場所は絶対必要。壊してほしくないな。鋼板も、外してほしくて、鋼板があると狭くて本当に嫌ですね。

●原口さん これは中から撮った写真ですけど、シャッターが閉められて、広���な空間が、今文字通りのデッドスペース、誰も使えない空間になっている。猫が大量にいるという説もありますが、ほんとうかどうか。2019年にあったのは、3月31日にシャッターが下ろされようとして、下ろさせまいと、みんながシャッターの下に体を横たえて阻止した。阻止できちゃった。あの当時みんなこういう感覚だったと思うんですが、阻止できちゃった、どうしようってなった時に、みんな思い思いにやり始めた。ある人は図書館を作り始めたり、ある人はスクリーンを用意していろんな映画を上映できるスペースを作ったり、この空間でいろんな人が集まって、もちろん共同炊事もそうですし、食や本や映画を共有するようなコミューン状態が40日間続いたんです。その場所を奪うな、というのが一番気持ちの中心、思いの中心。今、釜ヶ崎の運動は大きく二つに分かたれてしまって。それは、橋下徹が市長になった時に、西成特区構想というプロジェクトを始めた。これからは西成、この場合釜ヶ崎なんですが、ここへの政策を付ける、えこひいきする、と言いだした。下からの声、現場から出てきたアイデアにカネを付けると。そのあと中身については何も言わず沈黙を作った。その沈黙って、NPOがこれまで実現しなかった政策、案を熱心に作るグループと、まず不当なことに関して声をあげるグループが、それまで距離はありながらもいろんな行動を共にしていたのが、くっきりラインが入ってしまって現在に至るんです。今、争点となっているのは、まちづくり、政策のテーブルに乗ったグループの主張は、「センターという場所を残すのじゃなく、機能を残すのだ。」場所を残せと言うのと機能を残せと言うのは全然違ってくる。機能というのは職業紹介、あるいは雇用保険を受給する、そういう窓口さえ作れば、たとえば40階建ての高層ビルで13、14、15階にそういう窓口を作ったという形になったら、機能は残ったといえるかもしれないけれど、場所は潰されてしまっているわけですよね。そこが大きな論点になっている。僕は、僕の仲間も、場を奪うな、を重視している。この写真、いろんなひとたちにとって、釜ヶ崎の労働者にとっても、今生活保護を受けて暮らしている人びと、あるいは支援という形でかかわった人たちにとっても多分こういった風景は原風景だと思う。基本的に労働市場、いちば、築地の市場と同じように天井がムチャクチャ高いという構造をしていてたくさんの人が集まれる、実際にたくさん集まって、一人一人見ていくと新聞読んでる人もいれば、立ち話してる人もいる、こういう状態が1970年以降続いてきた。この写真の中に職業紹介の窓口機能とか、雇用保険の受付機能とか、一つも映っていない。「機能を残せ」というスローガンだと、この、人が集まってるスペースというのは必ずしも必要じゃない、なくされてもいい、という話になってしまうんです。今、都市開発、ジェントリフィケーションの中で奪われようとしているもの、今センターが閉められてしまってそのまわりですごく窮屈にさせられてしまったたけれど、しつこく続けているものが守っている、こういった集まれる場所を釜ヶ崎からなくさせないことだと、僕は思っています。これって釜ヶ崎だけじゃなくていろんな都市の中で自由に集まれる場所、特に雨の日なんかに、公園に行っても雨をしのげる場所って、ここ十年二十年で大阪ではメチャクチャ少なくなった、実はあるんだけど、たとえばタリーズコーヒーとかコーヒー買わないと雨すらしのげない。大きな屋根があるってどれほど重要かという話だと思うんです。それともうひとつは、70年万博が決まって、働き手、労働者が足りないという時に全国から若い単身の労働者をギュウギュウに集めて、結果できたのが今の釜ヶ崎です。70年万博のために作られたと言っても過言ではない街が、今「2025年。70年万博よ、もう一度」とかいう時、「アンタラ価値のある場所を勝手に占拠している、わがままな人たちだ」と言わんばかりに立ち退かされるというのはあまりにひどい、必要な時には働いてね、もう必要なくなったから出ていけ、というのがまかり通っている。この50年スパンで見るとよりクリアに見えると思います。

○今回の万博では、万博関連の仕事があったわけではない、ということですか?東京五輪の時、日雇いの人たちの中に、仕事が増えるんじゃないか、インバウンドで観光客が来て、とか税金使う分、リターンもあるんじゃないかという、オリンピック側も喧伝していたし、長い不況の時代を経て一発逆転、復興五輪というのを期待した人も一定数いたと思うんですが、ふたを開けてみたら結局インバウンドも建設の仕事も大企業が吸い取っていくわけですね。湯水のようにスポンサーが税金を使って、リターンもスポンサーや電通みたいなプロモーターにたまっていく仕組みが明らかになった。労働者の街をつぶしていくってことは、もう初めから仕事はないぞってことかと思って、ふざけんな、としか言いようがない。

○このまえ読んだ本では1929年朝鮮の博覧会の時から、同じで、近隣だけじゃなく遠くの人まで「儲かる」「行くといいことがある」とすごく言われて、行ってみたが、儲けたのは帝国のひとだけ、ということが書いてありました。それと、水道の話、蛇口が3つから一個に、プッシュ式になって不便という話、神宮通公園のトイレもセンサーで水が出る仕組みでやかんに水が汲みづらい。テクノロジーによるいじめ、使い方を限定している。駅の自動改札もそう、改札機能だけでカチカチいわせないから耳の不自由な人には不便。

○そうですね、明治公園も元の明治公園とは似ても似つかない、四季の庭には木がいっぱいあった、広くて、デモ、集会、フリーマーケットもあって、野宿の人もいた、有機的な。今はスターバックスがあって、「インクルーシブ広場」では子どもを遊ばせてくださいね、ここではイベントの趣旨に従って遊んでくださいね、と管理者の想定した使い方しかできない広場になってしまった。機能じゃなくて場所が大事なんだということがすごい重要だと。釜ヶ崎センターも自然環境に例えると、一つの動物がいなくなるとどんどん生態系が崩れるじゃないですか、微生物がいて肉食動物がいて、木から落ち葉が落ちたり、そうやって有機的に成り立っているもんだと思うんですけど、センターもそんな感じがしていて、雇用保険の窓口とかそういうことだけじゃなく、寝る場所があり、人と出会う場所であり、食堂があり、仕事を求めて集まったり、有機的につながって成り立っていた場所をつぶすのは許せない、築地もそうで、ただ市場じゃなく有機的な場所だった、という話で。私たちにとってほんとうに価値の高い場所だけど、資本だとか行政にとって経済的に価値のないものに見えるからメガイベントを引き金にして潰していく。メガイベントは暴力だと強く感じました。

○みなさんにとって1964年東京五輪はどういうモノとしてとらえていますか?私は小学生でしたが高速道路ができてインフラ整備、あと学校にプールができた。

○私が調べた中に、64年オリンピックでブルーのポリバケツ、ごみを入れる容器を普及させ、街をきれいにするキャンペーン、あとお花いっぱいにするキャンペーンが学校と町内会の呼びかけによってなされたというのが出てきます。そこの延長に書かれていたのは、浮浪者、障がい者、街でフラフラしている人を収容するものが必要だということで、大きな精神病院が作られた。郊外に巨大な収容施設がオリンピックのために安心安全を守るために作られた。街にいると困る人を収容するために作られたという64年五輪のレガシーです。今回のオリンピックでも宮下公園がオリンピックを迎えるのにふさわしい公園、安心安全ということで、公共の場がここのみちを歩いてください、ここではトイレに行ってください、ここではちゃんと座ってください、寝ないで座ってください、ここでフットサルをしてください、用途が確定していて、誰もがウチャッと居られる場所はなくしてい��た。それは安心安全、秩序を守るためにやっている。釜ヶ崎の排除も、そういった治安を守るとかそういうニュアンスがあるんじゃないかと心配があります。釜ヶ崎が男性が多いということもターゲットにされやすいかもしれません。あと、70年万博を調べても、立ちんぼの検挙がものすごい、あったんですよね。それと釜ヶ崎の排除と、別々だったけど、同時に起こったんですよね。釜ヶ崎の人は隣の風俗街に行ってたし、風俗街の人たちもお客さんとそこで賄ってたんだけど、そこで運動がつながれなかったのか、どういうことなのかな、と思っています。今回もストリップ劇場とか立ちんぼの人、が検挙されたり、コロナ中も100人くらい立ちんぼが検挙されてるんですが、安心安全とか、見栄えとか…。この写真(かつてのセンターの中の風景)美しいと思うんですけど、こういったものをこわいという人もいるんだろうな。昨日行ったフィールドワーク、整然とした、高層ビルとか、オリンピック跡地のほうがはるかに恐ろしいと思って気分が悪くなってしまうんですが、向こう側が言う、危ない、コワい、恐怖をあおってくる、そういう教育。道徳教育にオリンピックが組み込まれていってあれを正しいもの、と、正義のようにされていくのとつながっていると思うんです。釜ヶ崎、あんな怖いところはなくすべきだ、と、学校で教育されるんじゃないか、少なくともオリンピック教育は年間36時間されてしまった、かなり大きな罪があるんじゃないかと思うんです。しかも今回は東京からも修学旅行で万博行くと聞いたんですが、釜ヶ崎の排除とか見に行くんじゃないですよね、何が危険とか、何が心地よいか、大きく人びとに影響してくるのを感じます。同時に釜ヶ崎って男性の人が多いんだけれども男性以外のジェンダーの人たちが居られるようにどういうふうに考えるのかっていうのは一方で重要な問題で、それは大阪府とか橋下、吉村にそういった場所を作ってほしいと言うのじゃなく、ちゃんとトランスの人とか女の人が居られる場所を考えていくというのを小さな規模で釜ヶ崎の中で考えていくとか、そういった場を邪魔しないということが重要なんですけど、これが安心安全なんだとトップダウンで上から押さえつけていく装置が万博、オリンピックなんだなあと思います。

○私は64年オリンピックで高速道路、インフラが整備されたという話を聴いて、インフラや高速輸送手段というのは、「通過」だということを本で読んだんですが、通過してしまう、そこの間にある人々の暮らしというのは雑音でしかなくなる、必要なものを必要な時に必要なだけ調達するのに都合のいいシステムを整えるだけで、人びとの積み重ねてきた歴史と暮らしを無視して通過していくものとして思っていて、どんどん通過したり、用途を規定するとか、そういう価値観が進んでいく、前のオリンピックからずっと連綿として、そういう捉え方をしています。

○大阪都構想って何だったのか、どういうふうに開発と結びついているのか、万博とどうつながっているのか。今回釜ヶ崎の排除があった時、西成区役所とか大阪市、大阪府に抗議の電話をしたんですが、僕の住んでいる渋谷区と東京都との役所間の関係とちがう、西成区は上からの府や市に動員掛けられたから出向した、言われたからやっただけ、みたいな、渋谷区と東京都だとそれなりに独自性、自立性ががあって、都に言われたからって区が出向することはあり得ない。都構想は行政間の形をどう変えようとしたのか?それと万博や開発とどう絡んでいるのかを教えてください。

●原口さん 大阪都構想は住民投票で否決されたんです。この十年間で数少ないよかったことの一つです。よく言われるのは「大阪市を守れ」「「大阪市がつぶされる」という理解なんですが、実際、権力の作動の仕方がどう変わってくるかというと、より重要なのは一つは開発を強烈に進めるということなんです。今までは大阪市が大阪府がそれぞれに開発をする。ある場合には連携しなければならない、調整が必要になってくる。もちろん市長や府知事が勝手にやれるわけではない、大阪市議会、大阪府議会にかけなければならない。特定の開発を進めるためにいくつもの調整とプロセスが必要だったんだけど、維新、橋下徹が、「あまりに不合理なシステムだ、動きが遅すぎる」と糾弾してのし上がってきた。都構想になるとふたつの枠組みが一つになるのでトップが決断して議会にかける、今まで承認を得て、調整をしてという合意を取り付けるプロセスのいろいろな段階が取っ払われる、そこがみそだと思うんです。都市にかかわる政策決定っていろいろあると思うんですが、維新というのは旧来の自民党より土建的な、極右的、権威的建物を建てたがる。都構想は2度否決されているのでまだこのシステムは完成していない。あと、維新政治の特徴は、「街が安心安全、明るくなった」、雑然としていたところを「明るくした」、「街が良くなった」と成果にするんです。「昔は暗かった天王寺公園を明るくした」とアピールする。明るくすることが良いことだと単純化された思考が加速されています。

●釜ヶ崎��共同炊事に参加している方 子育て世代、子どもや女性の安心安全が口実に使われる。センター前を区役所の人がうろうろしてたので話してみたら、「ここを通学路にするために安全を確保しないといけない」とか言われて、イメージ付けしてくるな、と思ったことがありました。あと、釜ヶ崎は男性の立場の人が多い街で、自分も性加害がほかの場所と比べて多いのかなという偏見をもっていた。性加害は他の場所でもあり、釜ヶ崎がほかの場所と違うということはない。嫌な思いをすることはあるけれど、それは他の場所と変わらない。嫌な思いをする人をできるだけ減らせるよう、みんなで環境を作っていくことを考えている、うまくいっているかわからないけれど、それはどこでもやるべきことだと思っています。

〇僕が釜ヶ崎にいたころは先ほどの写真の頃ほど活気はなかったけれど、多くの人がそこで寝転がったり丁半博打打ったり、荒っぽい人もいて、それも含めて楽しかったんですが、ゼロ年代すでに日雇いの街から福祉の街に変革する時期で2008年最後の暴動が一つの契機になったと思うんです。以前は南海線のガード下にいた手配師、手配師の存在というのは、今では失われた風景になっているのでしょうか?

●釜ヶ崎で共同炊事に参加している方 強制執行の前まではセンターの敷地で早朝、手配師が来て軒下に居たんですが、あそこが鋼板でおおわれてから、向かいの仮センター駐車スペースがその役割として、最大25台くらいしか止められないので、半減でしょうか、正確には言えないですが。今もいると思うんですが圧倒的に少なくなってると思います。

〇今回の万博とそれに付随する事業で、釜ヶ崎に経済的恩恵みたいなものって生まれているんでしょうか?例えば星野リゾートができた、それにより地域に雇用が生まれたとかも含めて。

●原口さん 僕の知る限りでお答えします。前提として70年万博が釜ヶ崎を潤したというのは違う。むしろ大局的に見れば、労働者を全国から集めるだけ集めて、そのあと放置しちゃった。ギュウギュウに集めすぎたのでドヤがのちのカプセルホテルのように寝るだけの部屋になった。部屋に部屋を重ねて高層化して、その中で家事が何回も起こった。ひとたび火事になるとあっという間に全体を燃やす、火事一つとってもそれで命を落とす労働者が何人もいたんです。地域に利益があったかと言うことですが、たとえば、星野リゾートを考えるとわかりやすいと思います。ある人に聞けば利益があるというし、ある人にとってはもう追い出されてばかり、ということになる。星野リゾートが来たら、土地を所有している人にとっては地価が上がって直接メリットになりますが、家を借りている立場だと真逆になります。家賃が高くなりますから。経済的恩恵っていうのは地域にあまねく回ると言うより、特定の誰かにはメリットあっても、誰かには全く関係ない、あるいは誰かにとってはとてつもない抑圧やデメリットになる。

〇星野リゾートができたところはもとは市の土地だったわけですよね。公共用地の私有化、どちらかというと私たち搾取されて取られちゃって、たぶん高くない値段で売られた。私の住んでる神奈川でも横浜市役所が移転して旧市役所も星野リゾートに売ったんですけどムチャクチャ安い値段で売って、住民訴訟も起きているんですけど、私たちに還元されなければいけない財産を再開発の名目で搾取されて、今日の話では、釜ヶ崎という街を解体していくわけだから、新しいものにしたとしても私たちの財産は私たちには還元されず、体よく奪われていくということがわかりました。

参加者は多くなかったものの、熱のこもった議論が交わされ、学びの多い集会となりました。オリパラ、万博、もうたくさん。これ以上間違った道を突き進むのは止めないといけないと思いました。

4 notes

·

View notes

Text

2025/02/23

たまには tumblr をば.

先日ついにマッチングアプリに登録した.たくさんの人の顔写真と自己紹介を読んでいると,まるで人事資料を読んでいるようで,気が滅入ってくる.仕方がない.

マッチングアプリをポチポチする過程で,これからの人生設計を考えていたのだが,ふと「そもそもこれまでの人生の指針はなんだったか」が気になった思い返していた.学部時代の指導教官には「自分の好きだったものや成りたかったものは,心に留めておかないと忘れる」と教わった.当時は「そんなばかな」と思っていたが,いろいろなこと(主に仕事だが)に追われていると,本当に忘れそうになっている.よい機会なので少しメモしておこうと思う.

かつて指導教官には「あなたはなんですか(あなたは自分自身を何者と定義しますか)」という趣旨のことを問われた.当時は上手く返答できなかったが,今は「ソフトウェアエンジニアである(あろうとしている)」と定義している.ソフトウェアの力で世の中のあらゆる問題を解決しようという野心的な心を持ち,必要であれば顧客との対話から,保守,運用,設計,実プログラミングまで,あらゆることをやる覚悟の決まった仕事だと(少なくとも私は)思っている.

なぜ「ソフトウェアエンジニア」か.選んだというよりは,自分が社会に貢献できることが他に思いつかなかった.消去法である.とはいえ,ひとたび世の中の基盤となるようなソフトウェアを書ければ,世界中の何百万台のコンピュータで利用される(≒影響力を持つことができる).夢のある話である.当然,そんなソフトウェアをかける人というのは,本当に限られたひと握りの人達なのだが,ともかく当時は「自分にできて,社会にも貢献できる」ことがこれしか思いつかなかった.

ところで,「社会への貢献」は必要だろうか.これは,私の個人的な指標では重要なことになっている.世の中,誰も彼も「お金持ちになりたい」「5000兆円ほしい」というが,本当だろうか.本当に5000兆円,と言わずとも億万長者になりたいなら,企業するなりやり方があるはずだ.だけれども,私はソフトウェアエンジニアであることを選んだ.

「お金は墓場まで持っていけない」

結局これが全てだと思っている.では「墓場まで持っていける物は何か?」という疑問が湧く.当時の私は「墓場まで持っていける物は,死後も社会に残り続けるもの」として,だいたい以下の4項目だろうと定めた.

1.新しい発見などによる人類社会への貢献

これの究極が「ノーベル賞」あるいは,ノーベル賞級の発見だと思っている.情報・工学分野では,最近は人工知能ばかり持て囃されているが,超電導に核融合発電に,まだまだ夢がある.理学系だと宇宙の研究とか.知的欲求を満たしてくれることもまた夢があるし人類社会への貢献だと思う.

場合により,特許などもここに該当すると思う.

2.雇用の場を作ること

いわゆる会社を作って,人々が社会へ貢献するための場を提供すること.これもまた簡単には成し得ない社会への大きな貢献だと思う.

3.人を育てること

自分自身が多くの人の助けを借りて育ってきた.この借りを次に繋がなくてはいけない.

4.社会的な資本を積み上げること

大成建設の CM にある「地図に残る仕事。」とはまさにこれだと思う.あるいは,漫画やアニメ,映画などの知的財産もまた資本だと思っている.その他いろいろな製品とか.実際の生産物とか.

この分類では,ソフトウェアエンジニアは,主に4.希に1.という具合だと思う.ついでに3.もできればまたよし.

ともかく,私の価値基準の今回には上記の4分類があるので,これに反する行動をする(例:人を育てない,自分の短期的な成果ばかり気にして,社会資本となるような成果を上げようとしない)人とは相容れない.ずっと忘れてしまっていたが,私の行動は概ねずっとこの価値基準に沿っているので不思議なものである.振り返った価値もあるというもの.

話をマッチングアプリに戻すと,上記の分類に「5.血を繋ぐこと」を付け加えないといけないようだ.随分と頭でっかちな生き方をしてきたが,所詮は人間もただの動物.淘汰されてしまえば何もない.自然選択の原則に従うのなら,この世は生き残った者が偉いのだ.(はぁ.マッチングアプリやりたくない)

2 notes

·

View notes

Text

特別講義 in 専修大学のイベントレポートが到着!

公開を前に本日10月26日(木)、映画の舞台にロースクールが設定されていることにちなんで、法律家を志す学生が集う専修大学法学部の法廷教室にて本作の特別試写会を開催!上映後には原作小説を手がけた五十嵐律人さん、本作の深川栄洋監督、専修大学法学部の関正晴教授による“特別講義”と称してトークイベントが行なわれました。さらにイベントの途中で、法律家を目指す学生たちにエールを送るべく、主演を務めた永瀬廉さんがサプライズで登場!学生との質疑応答も行なわれ、会場は大きな盛り上がりを見せました。

弁護士でもある五十嵐さんは、原作となる小説を執筆したきっかけについて「もともと法律が好きだったんですが、その面白さがなかなか法律に携わってない方に伝わらないという思いがあり、小説という形で法律の面白さを描けないかと考えました。映画でも出てくる“無辜ゲーム(※生徒たちがゲームとして繰り広げる模擬裁判のようなゲーム)”がアイディアの着想となり、そこからどんどん発展していきました」と明かしました。

深川監督は、この小説を映画にする上での難しさについて「まず法律用語が難しい(苦笑)。若い人にどう見てもらい、乗ってもらうか? どういうふうに広い裾野に物語の面白さ、法律の面白さと危うさを感じさせるかが難しいポイントでした」とふり返りました。

そうして完成した映画について、五十嵐さんは「どの時間を切り取っても面白い。事件だけでなくそこに至る過程や裁判のパートも飽きさせない工夫や展開の仕方があって、原作をより面白く、エンタテイメントにして完成させてくださって感謝の気持ちでいっぱいです」と称賛を送りました。

関教授は法律家の視点で、本作について「いろんな場面で法律の制度や手続きについて出てきますが、そこをうまく使うというのが(よい)アイディアだなと思いました。時効や再審制度、証拠の追加などもそうですし、証人尋問のシーンは特に感心しました。一問一答で現実の裁判に近いものを感じました。普通の刑事ドラマだと主人公が喋りまくって尋問している感じではないんですが、今回の映画は尋問の仕方が実務に近かったです」とそのリアリティを含め、絶賛!これには五十嵐さんも「刑事訴訟法を専門にしている先生のお墨付きをいただけて嬉しいです」と笑みを浮かべていました。

そして、イベント中盤に完全サプライズで主演の“セイギ”こと久我清義を演じた永瀬さんが登場すると、会場は悲鳴のような歓声に包まれました! 真ん中の裁判長の席に座った永瀬さんは「緊張します…」とはにかみつつ「(映画の中では弁護士なので)こっち側じゃなか��たので、ホンマに全部が見渡せる席で、特別な感覚がありますね」とご満悦。学生たちに向けて「弁護士の役をやらせていただき、ロースクール生の頃も少しだけ演じさせていただいて、弁護士になるために並々ならぬ努力をしないといけないことをこの映画を通じて学びました。みなさんも、そういう思いをされているかと思うと、少しだけみなさんのお気持ちがわかるし、親近感がわきます」と笑顔で語りかけました。

そんな、永瀬さんの劇中での弁護士ぶりについて、関教授は「一問一答の形式で、テキパキと杉咲花(織本美鈴役)から言葉を引き出すところの歯切れが良く、まさに法廷でやっている尋問に近かった」と称え、永瀬さんは良い弁護士になれるか? という質問に「訓練を積んでいけば」という条件付きで太鼓判を押しました。これには、法律用語のセリフに苦戦したという永瀬さんは「えげつない訓練じゃないですか!」と苦笑いを浮かべていました。

学生の中には劇中の無辜ゲームのようなことをやった経験があるという人も。ある学生は、この法廷教室で「模擬裁判をやりました。学生が一からシナリオを考えて、役になり切りました」と明かしました。ちなみに裁判の中身は「殺人事件で死刑か? 無期懲役かなど量刑の争い」とのこと。

別の学生は「おとぎ話の『��ンゼルとグレーテル』を題材に、2人が魔女を殺したことを立証できるか?」というユニークな模擬裁判をやったと語りました。これに“裁判長”永瀬さんは「テーマが面白いですね!」と感心しつつ「ヘンゼルとグレーテルについてそこまで知らないけど、殺すのは良くないですね。有罪で!」と即判決を下し、会場は笑いに包まれました。

また、法律を学んでいた役に立ったことについて、ある学生は相続法の知識を今後の遺産相続の際に活かせると明かし、労働法を専門とする別に学生は、アルバイト先での有給や休業補償について、バイト先に働きかけた経験を明かし、永瀬さんは「法律は僕らの生活と切り離せないので、知っておいて損はないですよね。知識があると、行動もできますもんね」と感心しきりでした。

またある女子学生は永瀬さんに「法律を学んでいる女性のイメージ」についての質問が。永瀬さんは、法律家になるための勉強の大変さやその量の多さに言及しつつ「過酷な状況に耐えられる忍耐力がある強い女性が多いのかなと思います」と語りました。

また、学生からは本作の撮影において苦労したことについての質問も。永瀬さんはやはり、耳慣れない法律用語に苦労したようで「発音も含めそれらをすらすら言わないといけなくて、常にそうした言葉が板についている感じで芝居をしないといけない。一度、法廷シーンで噛んでしまって、長回しでみなさんに申し訳なかったですが、2回目ももっと噛んでしまって…(苦笑)。スイッチが入ると取り戻しづらい空気感で、大変でした」と緊張感のある法廷シーンならではの苦労も明かしました。

五十嵐さんは、そんな永瀬さんについて「なりたての弁護士という役で、専門家だけどわからないところもあるんですよね。僕も同じ気持ちでしたし、そういう不安や悩んでいる姿や、法律家も完璧じゃないところを表現されていて素敵でした」と自身と重ね合わせてその演技力、表現力を称えました。

さらにある学生からは、King & Princeが歌う本作の主題歌「愛し生きること」について「お気に入りのフレーズは?」というユニークな質問も!永瀬さんは「綺麗な嘘で抱き締めるから」というフレーズを挙げ「全体的に今回の映画のために作られていて、バシッとハマった感覚があるし、どこかで救われた自分がいる感覚もあります。『綺麗な嘘で抱き締めるから』という言葉は、どこかでセイギの美鈴(杉咲花さん)に対する気持ち、馨(北村匠海さん)に対する思いに通じる部分があると思うし、好きです」と明かしてくれました。

イベントの最後に永瀬さんは「この物語はセイギと美鈴と馨がメインで進んでいきますが、それぞれが抱えている過去や思い、人それぞれに自分の正義感があると思うけど、その正義感や信念を突き通すことの苦しさ、つらさ、難しさも含めて描かれてると思います。あまり、法律が近くない存在の人十分に楽しんでいただけると思うし、映画をきっかけにもしかして法律に興味持ってくださる方もいるんじゃないかと思います。余白を残して、考えていただくところが多々ある映画なので、見終わって感想を話し合って、それぞれの意見を交換し合っても面白いと思います」と呼びかけ、温かい拍手に包まれてイベントは終了しました。

公式サイト

19 notes

·

View notes

Text

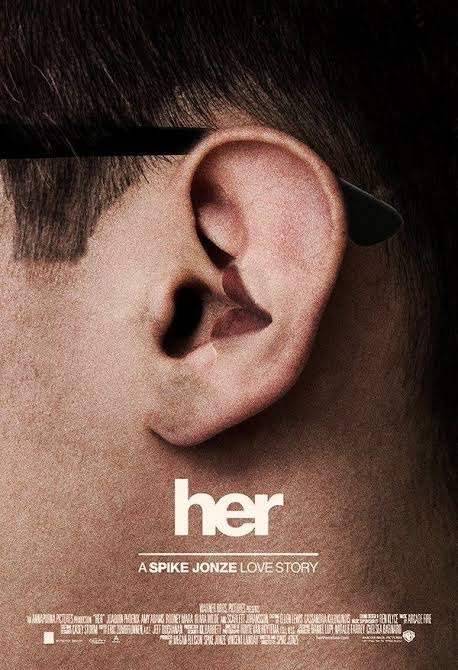

"SOCIALLY ACCEPTABLE INSANITY"

「恋に落ちるのは社会的に受けいられる狂気のようなもの」

このセリフは2014年公開のスパイク・ジョーンズ監督作品『her/世界でひとつの彼女』で登場します。

舞台はそう遠くない近未来のロサンゼルス。ホアキン・フェニックス演じるセオドアは、元妻のキャサリンと離婚協議の真っ最中。傷心がなかなか癒えない彼はある人工知能OSの広告を見つける。半信半疑で起動してみたOS。そのOSから投げかけられる質問に答えると、自分に最適なAIを見つけてくれるら��い。そして、セオドアにピッタリだと選ばれたAIは女性の声で"サマンサ"と名乗った。元妻のことを忘れさせてくれるサマンサのウィットに富んだ会話で、久しぶりに笑えたセオドア。それからは彼女を携帯してどこへ行くにも常に一緒。少しづつ、確実に"彼女"に惹かれていくセオドアだったが、、

バーチャルに恋をする。それだけ聞くとイタい奴と思う人もそりゃいるはず。でも、そう遠くない将来では実際に起こり得るかもしれない。いや、自分が知らないだけでもう起こっているかもしれない。実際にサマンサを携帯して会話を楽しむ方法は、10年前では考えられなかったワイヤレスイヤホンを使ったハンズフリースタイル。なので僕は街中でこのスタイルで歩いている人を見る度に「あっ!セオドアだ!」とついつい思っちゃいますし、ギャルゲーの類が更に進化していけば正にそれなのかもしれないです。

物語が進むにつれて、サマンサの成長も止まりません。それはまさにAIが人を超えていく。常に寄り添ってくれる彼女は自分のものだと思い込んでいたセオドア。そして、彼女との別れは突然訪れます。この失恋を乗り越えるために寄り添ってくれた存在や、非人間のサマンサから教えてもらった無償の愛情。これらが重なった時にセオドアの中で何かがはじけます。ややネタバレしてますが、ラストシーンを見終わって訪れる何とも表現しがたい感情を未経験の方はこれきっかけに是非味わってみて下さい。

鑑賞時の感情次第で、何回見ても色んな気づきがある『her』 そんな大好きな映画のワンシーンをオマージュしてオリジナルパッチを作りました。

元妻のキャサリンとの楽しかった思い出がフラッシュバックするセオドア。色んな思い出が巡る中で、セーフティーコーンを被って戯れあったあの日の夜道。ほんの一瞬だけ映し出させれるこのシーンですが、印象に残っているという方はきっと多いはず。あと、今更ですがキャサリンを演じたのはルーニー・マーラ。この共演から距離が縮まり結ばれたホアキンとルーニー。物語では離婚した夫婦役ってところもなんかドラマチック。

AIのサマンサと元妻のキャサリンの2人に加えて、セオドアの同僚の"エイミー"は物語でとても大きな存在。

ある日、AIのサマンサのことを本気で好きになっているとエイミーにカミングアウトします。そのアンサーとして登場するのが冒頭のあのセリフ。

「Falling in love is kind of like a from of socially acceptable insanity」

製作してくれたのは"NEEDLE WORK EVERYDAY"のひらちんさん。あのシーンチェーンステッチ刺繍で仕上げてくれました。裏面はアイロンで付けるタイプではありません。ラフに縫い付けるのもよし。デスクにそのまま置いとくのもよし。壁に刺してみるのもよし。ユーティリティなデカパッチです。

SAI PATCH / ¥7700- Instore & Online

遠すぎない将来の恋愛形式。スパイク・ジョーンズの目に映る未来の映像美と抜群のサントラ。そして、サマンサの声優を担当したのはスカヨハことスカーレット・ヨハンソン。あの魅力的なハスキーボイスだけの出演なんて贅沢すぎ。でも、個人的には吹き替えでも見てほしい。なぜならあの林原めぐみが担当しているから。そうです。灰原です。綾波レイです。物語により没頭してみるならスピーカーよりセオドアよろしくなイヤホンorヘッドホン着を推奨します。

youtube

NARI

11 notes

·

View notes

Text

キリストの身体

この世に生を受けたこの身体ほど真我に近いものはない。日頃、食べ、飲み、息をして、風呂に入り、生活し起きている間は誰も否定できない。瞑想や死や寝ている間は『精神世界』の霊的個性の自己同一性が重要である。真我は死を超越するエネルギーであり認識を通して帰還の道となるー。

魂

神の下では、誰しもが平等に大切である。誰もが救われたいと望み、貧しさや生活の困窮の中で日々の生活の困難に直面する。問題は生きるための権利と義務が煩雑で複雑である事である。簡素で、素朴で、然し、安定した生活が大切であり、其れが保証されるべき『共同体』国家と国民の義務であるー。

属性

職業の適性が何よりも優先される。得意ではないことは其れが何れ程、力を注いでも、見返りの見込みのないものである。其れほど適性は大切である。『ケセラセラ』我々が望むものや、なりたいものは単なる願望にすぎず、あるがままに、無条件にそう在る事ではない。国家に望むことは生活であるー。

型と色

①カロリー、②たんぱく質、③ビタミン、④糖質、⑤ミネラル、⑥脂質、⑦カルシウム

素粒子は霊(要素ーエレメンタル)であり、大切であるが、食事の偏りと過食は、万病の基である。

❶肥満、❷老化病、❸癌、❹糖尿、❺疫病、❻痛風、❼身体障害

①力②瞑想③分食⑤栄養学⑥睡眠⑦ゲノム

AIマッチング

就労や職業選択、受験の際に、お見合いに、使うべきものである。ぼくは非凡であれど秀才ではないので、霊的教師と音楽家、そして魔法特に超能力にも興味があるが危険である。低位心霊能力の開発は避けるべきである。絶え間ないエネルギーの伝導瞑想と霊能力と精神集注と奉仕を推奨する。

念力からメンタル界へ

スープン曲げとは理性の崩壊を誘発する。ぼくはメンタル極化により此れが不可能になった。ところで、相手に自分の理想を押し付けることは賢明ではないが、芸能人のゴシップネタの様な落ち着きのない猿のような忙しない心を落ち着ける為に音楽による精神の安定が有効であるー。

日本人改造宣言

一箇所に留まっていてはいけない型を打ち破り、昨日を越えて行け!『在る���まま』を生きることの大切さと周囲の無理解という困難を越えて生きる事は囚われない創造主として大事な私的視点を加味する事になる。ぼくの心はいつも昔に同一性されて🇮🇹や🇪🇸や🇮🇳

🇹🇷や🇯🇵や🇨🇳etc.『舌の記憶』

カタストロフ

創造物(型あるもの)は崩壊現象。死と共に私達の精神や知性や機械でさえ構造物は全て壊れ、軈て失われる。だから、DATAの引き継ぎは大切である。音楽では楽譜、ランドスケープ、ピアノ演奏、イラスト、習字、タイピストの手や論理性は死んでも残された情報の痕跡であるー。『儚い夢の跡』

意

R覚者ー原因と結果の法則

❸→❶

父と母ーカルマ(業)の法則ー❶→④→❸

ゴータマ仏陀ー再生誕の法則❶→④→❼→⑧∞

自由意思ー

∞(情報のソース)→❶

エドガーのコイントス

ー確率ー

②→❶

神の意志ー

❼→④→❶

プトレマイオスとベンジャミンそして全てのイニシエートに敬意と感謝ー。

意(マナス)

#DK覚者 (チベット・ロッジ)のレベルの情報は難解である。#アリス・ベイリー によって与えられた『秘教科学』は緻密に宇宙の構造と神秘についての洞察に富んでいる。心理学の深淵さと覚者方の厳しさと忍耐には頭が上がらない。双方向のメンタル・テレパシー(思念伝達)は稀有であるからー。

既知と未知

❼機械論的・科学的マインド(聖霊)の状態である②④⑥頭脳の❸識別力は『分神霊』であり神経の中にある器官であるナディに合成された精妙な❺ガス(気体)状でできている。⑥パイシス(双魚宮)と❼アクエリアス(宝瓶宮)の宇宙にある霊的な❶『統合のエネルギー』が働いている。②『伝導瞑想』

(不)信仰

キリスト教の原理主義者が唯一の「イエスは神でなくてはならない」とか、(唯物論的)科学者が「ダーウィンの進化論が真である」、「宗教の殆どが偽りである」とか「哲学は何もなしていない」などと言う事は無知に満ちている。『意識の進化』を信じているなら『幻惑』や『錯覚』に注意し給え!

主義

私は云々であるというとき、我々は我々の間に対立を生む恐れがある。在りと凡ゆる物事の嫌悪や善悪に対して、我々は我々の社会を異なる価値観で分断してしまうだろう。必要なのは社会の『調和』であり、『平和』であり、『非暴力』である。観念自体は象徴であり、対立を生む人工物に過ぎないー。

❺記憶自体

コロナウィルスの顕現は人類に対する避けがたい受難でした。これからの④芸術科学(素粒子の霊性)と❺化学医学(構造の形相)の重要性は言い過ぎる事はないです。全ては崇高な魂(全ての霊的な本源へ戻る旅路)の為の犠牲に違いない。無力は承知の上で皆様に御願いしますー。『人類科学の進歩』

与え与えられ

日々与えられた物事に感謝して、生きていきます。

霊(言葉と絵)を尽くして、自我である個性体(パーソナリティー)を神である真我((宇宙)意識体)である魂の供物に捧げます。ごちそうさまでしたー。神に感謝して、命に感謝して、親に感謝して、先生に感謝して、食べ物に感謝してー。m(_ _)m

安定

人間の生き方に自由などはない。せいぜい

自分の自我の領域の中で我が儘な意思のもとに約束事とサービスの間で比較的自由な裁量があるだけである。

10割 Android

百分率で言えば100%

太陽系 9段階

人間レベル99が限界

100以上は死ねない

~255 霊界

1000(1T)

16次元 宇宙全体

聖なる科学

霊の数学と哲学と美学としての音楽と美術を尽くして神的存在に触れる魂である自我の拡大と、霊である真我に帰絨する瞑想の帰還の道。真に純粋な理想的なイデアの想像力の究極的に完全な世界(実在)の上からは、太陽系が16個あり、太陽系外地球の兄弟の惑星も16個あるー。

解釈学

循環する霊と宇宙について

#インテリジェント・デザイン(知的創造論)からの『秘教数秘術的』なコンセプト(意匠性)ー2進法、10進法、60進法ー『カバラ数秘術』、『秘教哲学』、『七光線心理学』『神智学』、『素粒子物理学』、『情報工学』、『陰秘学』『数学』、『強迫性』、『偏執狂』

外部と真理

②主観と❸客観について私達が認識できるものは❺記憶であり、④イメージであり、❸認識性であり、②デジタル信号であり、❶霊である。❼存在を創るもの、⑥在ったと信じるもの、❺在ること、④在るかもしれないもの、❸これから在ること、②視えるもの、❶霊(的精神)性。『真我認識』

形式と存在

『モナド』ライプニッツ

『素粒子』精霊主義

『クオリア』アストラル体

『考える葦』パスカル メンタル体

『精神と物質』デカルト 物心論

『宇宙四次元』アインシュタイン

『時間と空間』ニュートン

『物自体』カント

『質料』プラトン

『弁証法』ソクラテス

『形相』アリストテレス

ライヒ『オルゴンエネルギー』

シュタイナー『エーテル体』光子

ユング『集合的無意識ー幻型』

フロイト『リビドーと超自我』

アドラー『目的論』

ニーチェ『永劫回帰』

ハイデッカー『存在と時間』

サルトル『存在と無』

ラカン『想像界・象徴界・現実界』

キリスト『三位一体』

盤古『陰陽』

ヴント『内観』

プロティヌス『一者』

エンペドクレス『風・火・地・水』

デモクリトス『原子』

チェリオ『量子色力学』

ジョブズ『Apple製品』

ダリ『心理学から科学へ』

モーツァルト『曖昧な調和』

小室哲哉『宇宙の美化』

坂本龍一『現実』

小林武史『夢と魔法』

宇多田ヒカル『宝瓶宮の水』

植松伸夫『劇場音楽』

天野喜孝『ファイナル・ファンタジー』

楠瀬誠志郎『シリウス』

すぎやまこういち『ドラゴンクエスト』

鳥山明『ドラゴンボール』

高橋留美子『めぞん一刻』『犬夜叉』

桂正和『DNA』『シャドウ・レディー』

貞本義行『エヴァンゲリオン』

宮崎駿『ロマン派』

久石譲『映画音楽』

スピノザ『心身一元論』

クリシュナムルティ『私は何も信じない』

キリスト・マイトレーヤ『分かち合って世界を救いなさい』

ベンジャミン・クレーム『始まりは近い』

江原啓之『オーラの泉』

大槻教授『プラズマ』

韮澤さん『たま出版』

イエス覚者『救世主』

仏陀『真我』

プレマ・サイ『超心理学』

フェルメール『レースを編む女』

3ー7ー4ー2ー7(2.4)

宇宙

針仕事の周りを描く『フェルメール』の絵の中に宇宙が回っている事を、夢と現実の間を行ったり来たりするシュールで、冗談好きの地獄ではないまでも煉獄に居る『ダリ』は知っていた。如何なる小さな物事でも、大切な人の存在は守りたい。大切な命に寄り添い生きていきたいものである。

『来世』

サルバドール・ダリ『レース編みの娘』

6ー4ー6ー4ー7(1.6)