#人生は挑戦の連続

Explore tagged Tumblr posts

Text

憧れの山「トムラウシ山」縦走登山へ!~中編~

山の天気は変わりやすく、あれだけきれいに晴れていたのもつかの間、夜には分厚い雲に覆われてしまいました。

夜11時ごろ、ふわっと雲がはれたタイミング。これを逃すわけにはいきません!イワイチョウが咲き乱れる野営場とトムラウシ山頂、そして星空…うっとりしてしまいました。

強く感じたのは新月期の天の川とこの山肌を併せたら非常に綺麗だろうということ。すぐに次の目標が浮か��できます。

7月の日の出は早く、4時にはあがります。寝起きの身体でゆっくりと登っていくと、山頂からは遠く東の果てから登る太陽が照らす大雪山の��々が見られました。

石狩連峰にニペソツ、ウペペサンケ、旭岳に白雲岳…そして黄金色に反射する沼の原の湿原が忘れられません。そして背後にはモルゲンロートでほんのり赤色に染まっていく十勝岳や美瑛富士、富良野岳。

こんなにも美しい山々に囲まれて堪能する日の出は初めての経験!登山家の憧れの山と言われる所以もわかったような気がしました。

3日目の行程は、来た道を戻りながら道中スキップした化雲岳を経由し、忠別岳避難小屋まで向かうルート。距離は13km。

この日の天候は晴れ!

初日にびっちょびちょになったテントや雨具も乾いて荷物も軽い!!

そして朝露で��くお花畑が美しいのなんの!!!

足取りも軽く、登る箇所も少ないこともあり、気持ちのいい登山となりました。ただ、段々と遠く小さくなっていくトムラウシ山を振り返りながら歩いていると、寂しさもこみあげてきます…

また歩きに来る!と強く思いましたし、何度もトムラウシ山に挑む人々の気持ちがとても分かりました。

トムラウシ山の道中、再び苦戦しながらロックガーデンを越えると非常に大きな構造土を見かけます。

何万年もかけて凍土が溶けて再凍結して~を繰り返して少しずつ同じ粒径の石が集まって大きな模様を生み出します。

こんなにも大きな構造土が非常に綺麗な形で現在まで残っているのは感動しますね。この構造土を見てからより一層大雪山に興味がわくようになりました。

気づいていないだけで、あちこちに構造土やそれに合わせて進化した植生があること。なんて面白いんでしょうか…

化雲岳に到着するとそこから見える化雲沢の大パノラマに圧巻!

えぐり取られたかのような絶壁の忠別岳、そして遠くには旭岳。

道中の山のスケール観に驚かされ続けてきましたが、この広さは言葉を失いました。

こんなにも大雪山って大きいのか…と感動しつつ、向こうから見る景色は一体どうなのだろうと気になって仕方がありません。

ここから先はお花畑の天国。テンションもMAX!意気揚々と晴天の楽園を歩きます。

~後編につづく~

56 notes

·

View notes

Text

豪華キャストが大集結!公開記念舞台挨拶イベントレポート

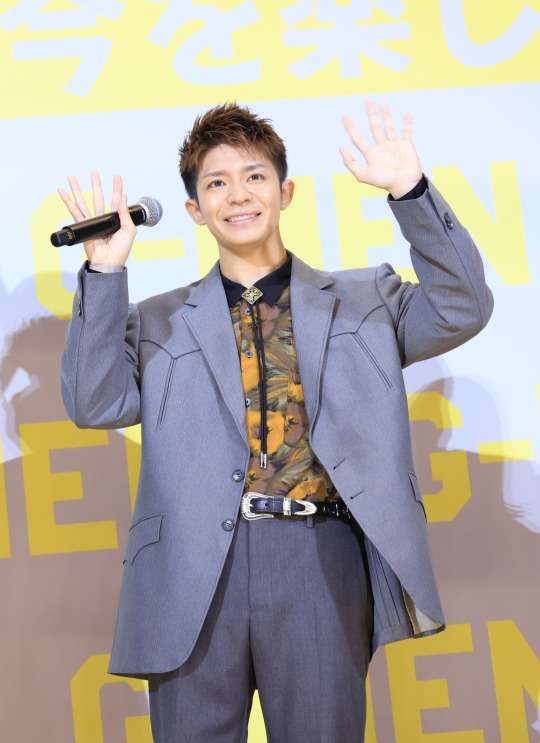

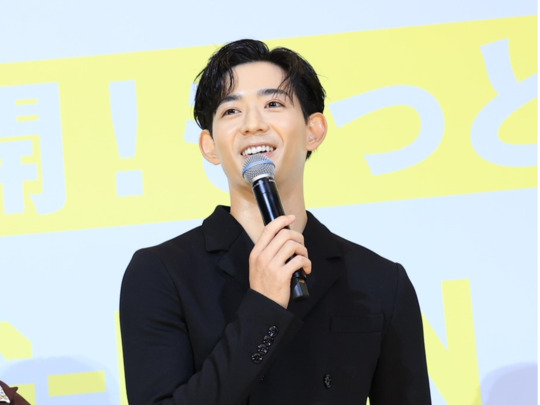

このたび、8月26日(土)に映画『Gメン』の公開記念イベントを実施!全国47都道府県・120館でのライブビューイングでも生中継された舞台挨拶に、岸優太、竜星涼、恒松祐里、矢本悠馬、森本慎太郎、瑠東東一郎監督が登場すると会場から大きな拍手が。

なお、登壇予定だった、りんたろー。の欠席が発表され、MCより到着したばかりというりんたろー。からのコメントが読み上げられました。「天王会の奴らにやられた。俺が行くまで耐えてくれ」という内容に「昨日やられて寝込んじゃったんじゃない?(矢本)」「遅刻って聞きましたよ(岸)」「寝坊でしょ、なにやってんだよ!(竜星)」とまさかの失態に開始早々総ツッコミが起こっていました。

映画初主演となる本作で門松勝太を演じた岸は「ついに公開を迎えられたので一緒に『Gメン』を盛り上げてくれたら嬉しいです」と元気いっぱいに挨拶しました。

●SNSで事前募集した「#Gメンに質問」の回答コーナー

イベントでは事前にSNS上で質問を募った「#Gメンに質問」に答えていくことに。「共演する前と後で一番印象が違ってた人を教えてください!」の質問に対し全員で一斉に思い浮かぶ人を指差すと、岸と矢本はお互いを指名。岸が「矢本くん、顔が可愛いじゃないですか。でも会ってみたらめちゃくちゃ兄貴肌でみんなをまとめてくれて、想像以上にお兄ちゃんでした。撮影の最初でも話しかけてくれて、矢本くんのお陰で現場に溶け込めました」と述べると矢本も「岸はTVで観てた時はこの人特別だな、見たことない人だなって思ってたんですが、本人に会ってみたら想像以上に見たことなかったですね。よく無事に撮影を撮り終えたなと思う程、奇跡的な日常でしたよ。この先の岸が楽しみで仕方がない」とコメント。すかさず岸が「そんなヤバくないですよ。全然普通ですよ!」と返すと、矢本も「いや基本話し出すと人の話を聞いてないから」と応戦。「めちゃくちゃ言われるんですよ。人の話を聞いてないって。でもちゃんと聞いてますからね!」と反��しました。

続く竜星と森本もお互いを指名。一番印象が違ったと思うポイントに竜星は「僕は慎ちゃんです。初めて現場で会ったとき短パンにサンダルで、アイドルだけどめっちゃラフで。そこからすごく好きになりました」とコメント。竜星からの話を受けた森本も「僕も同じです。竜星くんもめっちゃラフな服装で親近感があって」と回答すると、岸は「慎ちゃんは、現場に来る際に毎回右手に何か持ってるんですよ」と言うと、恒松も「佇まいがかっこいいですよね。今日現場に来るときもサンドウィッチに飲み物を持っていて。LAみたいな感じでした」と盛り上がっていました。

さらに「2回目以降はここに注目して観て欲しいというシーンを教えてください」という質問に対して、尾上松也演じる加藤が率いる、凶悪組織・天王会との激しい戦いのシーンを挙げた岸が「2回目の人は蟹挟みのシーンに注目ですかね。アクションの早い流れの中で実は色んな動きを入れているので」とアクションシーンをプッシュしつつ、「3回目の人はどこだろう…何回も観れば着眼点も変わりますよね」と見どころの多い本作をアピール。竜星は「岸優太が笑いを堪えているところですね。いかに素の岸優太を観られるか注目してほしいですね」とコメントすると、監督も「(岸の)素の部分はめちゃくちゃ活かしました。全員が岸くんの素を引き出してくれていた」と添え、岸も「だいぶ笑いを堪えましたよ!良い意味で笑いの絶えない現場でした」と撮影を振り返りました。

本作のエンドロールでは、ザ・クロマニヨンズの主題歌「ランラン」とともに、まるで本編の延長戦のような勝太とレイナのシーンが流れるのも楽しいポイント。レイナを演じた恒松は、「勝太とレイナのシーンは2分間くらいのアドリブなんです。でもずっとやっていて体感では10分くらいに思いました」とアドリブで演じていたことを明かしました。岸も「アドリブのシーンはその場で生まれて来ました、なんかいい感じでしたよね」と振り返ると、恒松が「最後のこれ(ハートポーズ)が面白すぎて。普通は絶対出てこないです。さすが岸さんだなって感じました」と思いだし笑いをこらえつつも大称賛!それを受けた岸が「本当は聞きたくないんですけど、どこの話ですか?」といまいちピンと来ていないまさかの発言に、「うそでしょ!?」「ほら!人の話聞いてないじゃん!」とまた全員から総ツッコミを受け会場も笑いに包まれていました。

●瑠東監督からキャストへ、「Gメン通信簿」発表!

続いて瑠東監督より、撮影から宣伝まで怒涛の日々を駆け抜けたキャスト陣一人ひとりに「Gメン通信簿」と題した成績発表のコーナーへ。まずは寝坊で舞台挨拶に間に合わず、不在のりんたろー。は「今日は遅刻で残念でした。退学です!」と、ねぎらいの言葉が出るかと思いきや、まさかの退学宣言を受けることに!続いて森本へ「みんなのムードメーカーで、ハードな撮影でも盛り上げ、楽しませてくれました。昭和のヤンキーがハマりまくって、机も壊し、大変よく暴れてくれました」とコメントし撮影用の壊れやすい机ではなく、普通の机だったことを明かしつつコメント。森本は「最後のアクションシーンで本当に机を真っ二つに割ったので。自分でもびっくりしました。2回目鑑賞時にぜひ注目してください!」とすかさずアピールしました。矢本には「初日からガンガンアドリブで攻め、みんなを笑わせ、スイッチを入れ、空気を作ってくれました。とにかく芝居の尺が長く、編集で困り大変よくやり過ぎました」と告げると、矢本が「自分が面白いと思うことをやっただけなんで」とかっこよく決めてみせました。

恒松に対しては「岸くんとの恋愛シーンは大変キュートでした。下ネタもコメディも凄く品があり、アクションも自ら志願し頑張りました。大変可愛らしかったです」と告げると、恒松も「助けられるばかりじゃなく自分からも戦っていけるヒロインでいたいなと思って」と喜びつつもキャラクターへ込めた思いをコメント。竜星へ「ワークショップの時から、みんなを引っ張り、アクションも天然キャラも久しぶりのイケメンも大変よくやり切りました。岸くんの天然もよく引き出してくれました」と発表。竜星も笑顔で受け止めつつ「良い話ですね。これ泣かせに来てるからね」と反応すると、岸も「卒業式っぽい、しっとりした感じもいいですね」と監督のコメントへ期待を寄せた。監督から岸に「映画初主演、全力以上の全力、常に120%で駆け抜けてくれました。期待通りの天然ボーイが連日炸裂しつつも、現場の熱を上げる素敵な愛され座長、大変よく頑張りました」とねぎらいました。岸は「みんな良いメッセージいただきましたね。嬉しいけど、瑠東さんとはいつも楽しいことばかり話している印象だから、マジなコメントいただくと恥ずかしくて」と照れながらも、喜びを実感していた様子でした。

●「Gメンポイントキャンペーン」で集まったポイント=G(グラム)にちなんで、皆の想い(重い)が詰まった60kgの米俵を岸が担ぐ!?

フォトセッションでは公式で開催された【Gメンポイントキャンペーン】で参加者たちが貯めたポイントの合計「60,726Gメンポイント」にちなんだ、60.726kgの米俵を用意。映画公開を楽しみにしていたファンの想いそのものであり、「末広がりに運が開けていく」縁起物であるお米の詰まった、特別な米俵を、岸が担ぐことに!いざ挑戦してみたものの20cm程度しか持ち上げられなかった岸は、思わず「これはだいぶ重いです…もう一回いいですか」とリベンジすることに。客席からの熱い声援を受け、再び米俵を持ち上げると「確実にさっきよりは上がりました。でもめっちゃ重いですよ、ただの60キロじゃない重みを感じました」とコメント。参加してくれたみんなの想い(=重い)を噛みしめながらも見せ場をやり切った岸の発言に、会場が温���い笑いに包まれました。

最後には全員を代表して岸からの挨拶が。「みなさんにとっての夏の思い出になってほしいです。老若男女楽しめる作品なので、幅広い方に楽しんでほしい。“Gポーズ”も拡散して一緒に盛り上げてくれたら嬉しいです」とメッセージを送りイベントの幕が閉じました。

222 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和七年(2025年)6月12日(木曜日)弐

通巻第8821号

“疲れを知らない暴走老人”は「LAを解放する」と宣言

戒厳令はLA市長、ニューサム知事は“反トランプ”を鮮明にして次を狙う

*************************

トランプ大統領は明後日(6月14日)に79歳になる。

首都ワシントンで軍事パレードを開催する予定で、「米陸軍創設250周年」の式典とし、戦車や装甲車などが兵士とともに行進する。

まさに「つかれを知らない暴走老人」は、ゴルフ大好き、ビフテキをコーラで食し、ハンバーガーも好むが酒を飲まない。トランプはアメリカのソフトパワーを廃棄処分とする。ハーバード大學などへの措置がそのことを端的に物語っている。

クルーグマン(ノーベル経済学賞)は「トランプは完全に狂っている」と発言したが、狂っているのはどちらだ?

つねに過激なブラフ、他人を面罵し、その即席の比喩が面白い。石原慎太郎のような文学的レトリックを欠くが、アメリカの大衆には受ける。

野球、ブットボール、ラグビー、ボクシング愛好人口はインテリの人工よりはるかに多く、かれらは左翼議論に耳を貸さない。

だからトランプはブルーカラー層に絶大な人気がある。選挙の勝敗を決めるのは彼らだ。

さてハーバード大学、コロンビア大学に難題を突きつけ、研究補助を削減し、外国からの留学生を33%から15%程度に抑える。窮極の狙いは中国の学生スパイの駆除、左翼インテリへの挑戦である。グローバリズムなぞ「糞の役にも立たない」と考えているからだ。

フト考えて見た。そうした糞の役にも立たない学問を学びに日本人留学生はせっせとアメリカの大學に留学したのか。たしかに留学帰りの新進気鋭が日本に帰国後、斯界をリードした。だがテレビでコメントする米国留学帰りのセンセイたちは、アメリカ流リベラルの伝道者でしかなく、日本の国益を重点として、新しい学問を活用するという志を感じますか。

鳩山も小泉も赤沢大臣もアメリカ留学ですゾ。

経済をみても、戦後はサミュエルソン、フリードマンなど颯爽とアメリカの学説を留学帰りが権柄づくにのたまわっていたが、竹中平蔵は日本経済の基盤を壊したのではないのか。社会学にしてもアメリカのリベラル亜流ばかり。例外はドラッカー、ハイエクくらいだろう。

翻って遣隋使、遣唐使を思いだそう。

皇帝側近にまで登りつめた阿部仲麻呂を筆頭に吉備真備は万巻の書、新兵器、宗教書を持ち帰りながらも、けっして唐には染まらなかった。

空海も最澄も道元も唐へ行ったが、学んできたものを咀嚼して日本流に置き換えて昇華させたという学問的成果を挙げた。

留学しなかった藤原仲麻呂は、むしろ唐にかぶれて位階から役所の名前まで唐風に変更し、ハイカラと唾棄された。彼の反乱が失敗するや、すべて国風に戻された。

遣唐使、遣隋使は600年から838年間で合計20回ほど派遣された。初回大使は小野妹子、答礼で日本にきたのが裴世清だった。

西暦894年に、大使に任命されていた菅原道真が中止を建言し、沙汰止みとなった。

航海の安全とか、費用とかを理由にに挙げたが、本音は「学ぶべきものがない」からだ。「唐への憧憬の根底にある唐の学芸・技能を凌駕したとする認識の生成」(森公章『遣唐使と古代日本の対外政策』)による。

応神天皇期に学問の輸入が旺盛だったのは「文字」の流入が主眼だった。敏達天皇期の仏教輸入は数十年間、排斥された。遣唐使の絶頂期は唐王朝も絶頂だった。文物、とりわけ文献と兵器、薬事、楽器などの祭器には魅力があったことは確かだろう。つまり日本はアメリカの自動車、造船、鉄鋼技術で凌駕した。学ぶべき分野は軍事技術、医療、薬学、AIなど、この方面への留学は続けざるを得ない。

一方で、遣隋使、遣唐使よりシナから派遣される遣日使のほうが人数が多く、しかも彼らの多くは帰国しなかった。鑑真は日本に事実上の亡命を果たした。

白村江海戦で敗北を喫したため、百済の顕官ら2400名近くを、阿倍比羅夫が連れ帰った。海軍を率いた安曇比羅夫は、敗戦の責任をとらされ。信濃の山奥へ配置換えになった。長野県安曇野はワサビ、林檎の産地となった。

天��天皇は敗戦後、筑紫に水城などを築城し防戦に備える一方で、百済の高官、匠らの事実上の亡命を認めた。通説とは事実は逆である。古代史の価値観をそろそろひっくり返す必要がある。同時にアメリカ留学の本来の意義を、もっと真摯に考え直すべきであろう。

7 notes

·

View notes

Quote

2025年2月10日 シャイマ・ハリル東京特派員 もし日本が、不安定さの増すアジア太平洋地域におけるアメリカの最重要の同盟国および友人であることを再確認する必要があったのなら、日本はその目的は果たしたし、それ以上のものを得た。 だが、米ホワイトハウスでのドナルド・トランプ大統領と石破茂首相との会談で印象的だったのは、「起こらなかったこと」のほうにある。 トランプ氏がこれまで米国内外で見せてきた動きの多くとは異なり、論争も対立もなかったのだ。 石破氏は7日の首脳会談後の記者会見で、「テレビでみると声高で、かなり個性強烈で、恐ろしい方だという印象がなかったわけではない」と述べ、こう続けた。 「実際にお目にかかると、本当に誠実な、アメリカや世界に対する強い使命感を持たれた方だということをお世辞をまったく抜きに感じた」 アメリカと日本を結びつけるものは多い。日本は5年連続でアメリカに対する最大の投資国となっており、何千もの雇用を生み出している。日本に駐留する米軍関係者は5万4000人に上る。 ただ、トランプ氏は友人にも敵にも、多くの心配の種を与えている。中国、カナダ、メキシコに対して関税戦争を仕掛けている。パレスチナ・ガザ地区をアメリカが「所有」すると提案している。国際刑事裁判所(ICC)に制裁を科している。 神田外語大学のジェフリー・ホール講師は、「アメリカの友人を自認してきた国々に対して、トランプはとっぴな決定をいくつかしてきた」と話した。 「日本は、同じことが起きるのではないかと恐れていた。トランプが日本に巨額の関税をかけたり、紛争を起こしたりするのではないかと考えていた。だが、そうはならなかった」 トランプ氏対策の「勉強会」 トランプ氏は、日本に対する関税を否定はしなかった。ただ、それは会談の主要議題ではなかった。 石破氏は準備をしてワシントンに向かった。文字通り、勉強していた。スタッフと「勉強会」を開き、岸田文雄・前首相に助言を求めた。 故・安倍晋三元首相の妻の助けも受けた。安倍元首相はトランプ大統領の1期目に、ゴルフコースで大統領と親密な関係を築いた。 石破氏の勉強は報われた。 トランプ氏が日本製鉄を「日産」と言い間違えたことを除けば、同氏の多くの発表でみられるような、目を見張る場面はあまりなかった。 実際、この首脳会談は日本に安心をもたらした。 握手する日米首脳。日本は5年連続で対米投資が最も多い国となっている画像提供,Getty Images 画像説明,握手する日米首脳。日本は5年連続で対米投資が最も多い国となっている 両首脳は、日米関係の「黄金時代」の到来を告げるような貿易と防衛の強化計画について、意気投合したようだった。 両国が貿易収支の均衡を図ろうとするなか、石破氏は対米投資を1兆ドル(約150兆円)に引き上げる計画を発表した。 石破氏は、日本の自動車メーカーが投資を拡大するとしたほか、日本がアメリカの液化天然ガス(LNG)の輸入を拡大すると表明した。 これは、トランプ氏の耳に心地よく聞こえたはずだ。大統領就任演説での「掘って掘って掘りまくれ」発言の後押しとなるものだった。 両首脳はまた、論議を呼んでいる日本製鉄の問題でも、見解の一致点を見いだすことができた。 トランプ氏は、日本製鉄が米鉄鋼大手USスチール(本社・ペンシルヴェニア州)に「多額の投資をする」と述べた。 日本製鉄によるUSスチール買収の試みは、ジョー・バイデン前大統領が国家安全保障を理由に阻止していた。 話は簡潔に 日本がほっと一息つくためにすべきことはいくつもあったが、今回の石破氏の訪米の主な目的は個人的なものだった。 石破氏は国内で政治的に苦しい立場に置かれている。昨年10月の総選挙で与党が衆院の過半数を失う屈辱を味わって以降、少数与党として政権が弱体化している。 そのため石破氏は、何としても勝利がほしかった。 石破氏自身は、悪名高いトランプ氏との向き合い方について、あまり自信を見せることはなかった。 「日本のメディアは何週間も、(石破氏は)外交的に成功しないだろうとせっせと伝えてきた。ぎこちない、非社交的な人物であり、ワシントンに行けてもトランプ氏にやられてしまうだろうとしてきた」と前出のホール講師は話した。 だが、石破氏は成功したように見える。 防衛相を務めたこともあるベテラン政治家の石破氏は、国会での難解な発言で知られる。そうした発言が、敵対する人々を混乱させたり、退屈させたりしていると、政界に詳しい人たちは指摘している。 そんな石破氏がスタッフとの「トランプ戦略会議」で受けた最大のアドバイスは、「結論を先に。話は簡潔に」だったとされる。 「石破はトランプと対決せず、人としておだて、アメリカへの経済投資を持ちかけるという作戦に徹した」とホール講師は話した。 対立は避ける 日米で意見が合わない可能性のある問題はいくつかある。トランプ氏が打ち出し、世界中で激しい批判を巻き起こしている、パレスチナ・ガザ地区をアメリカが引き取るという構想は、その筆頭格だ。 日本は、2国家解決を支持するという従来の立場を改めて表明している。 岩屋毅外相は先週、「その考えに変わりはない」と述べた。 日本はまた、トランプ氏が仕掛けた中国との貿易戦争を神経質に見守っている。 前出のホール講師は、日本はできることなら米中貿易戦争に巻き込まれたくないと考えているだろうと述べた。 日本は中国に関しては、絶妙なバランスを取ることが求められる。 中国は日本にとって最大の貿易相手国だ。日本企業にとっても最大の投資先のひとつになっている。 防衛や外交の面でも、中国はアジア地域と世界において影響力と主張を強めており、日米両国はそれに伴う問題に直面している。 とりわけ、中国軍が台湾の近海で頻繁に挑発的な動きを見せていることを日米両国は懸念している。中国は台湾を、自国の反逆的な省とみなしている。 平和主義国である日本は2022年、軍事費を2027年までに倍増させると発表した。中国と北朝鮮による脅威を理由に、敵基地攻撃能力を獲得するとした。 この変化は日本にとって、第2次世界大戦後に平和主義憲法を採用して以来の、安全保障戦略に関する最も劇的な見直しとなった。 北朝鮮が核開発を続け、韓国が政治的にメルトダウンし、米中対立が続く中、日本は再び、アジアにおけるアメリカの最も非挑戦的で、唯一問題のない友人として姿を現した。 「日本は可能な限り、トランプとの対立を避けるだろう。『イエス』フレンドになる可能性が非常に高い」と、ホール講師は話した。 (英語記事 'Trump study sessions': How Japan PM's homework paid off)

【解説】 石破首相の「トランプ大統領対策勉強会」、日米首脳会談で成果出す - BBCニュース

5 notes

·

View notes

Quote

ラジオ番組が秘密裏にAIをパーソナリティに起用、半年後にようやく気付かれ物議 marusatta (著)・パルモ (編集) 公開:2025-05-09・更新:2025-05-09 オーストラリアのラジオ局が、AIが生成した女性パーソナリティー音楽番組で起用していたことが判明した。 この番組は一部のリスナーが、「彼女」の発声するフレーズがどの場面でも同じであることに気づくまで、6か月間放送され続けたという。ということは半年はAIであることがバレなかったのだ。 広告の下に記事が続いています 指摘を受けて、局側はようやくパーソナリティーがAIであったことを認めたが、リスナーはもちろん業界からも多くの反発を招くことになってしまった。 ラジオ番組に正体不明の女性パーソナリティーが登場 2024年、オーストラリア・ラジオ・ネットワーク(ARN)傘下にある放送局CADAは、Thy(サイ)という名の新しいパーソナリティーを起用した新番組、「Workdays with Thy(サイのワークデイズ)」の放送をシドニーで開始した。 まずは聴いて、きっとハマる! 平日の午前11時から午後3時まで。仕事中も運転中も、通勤・通学の電車の中や大学でも。「Thy」は世界中から最新・最熱の楽曲をセレクトして、あなたにお届けします。 音楽のプロたちが厳選した、今チャートを賑わせている曲や、これから一気にバズるであろう注目の一曲まで。 番組でいち早くチェックして、「それ、前から知ってたよ��って友だちにちょっと自慢しちゃいましょう。 ヒップホップ、R&Bはもちろん、ポップやダンスミュージックの最前線もバッチリ網羅。今聴いても色あせない懐かしの名曲もたっぷりとお届けします。 なんだか今日はちょっと気分が乗らないな…そんなときは、ThyとCADAがあなたの1日にエナジーとバイブスをチャージ! テンションを上げたいときは、ここに戻ってきてね! この画像を大きなサイズで見る CADA放送局のサイトに掲載された「Thy」のポートレート? image credit: CADA だがこのThyがどんな人物なのか、プロフィールは一切公開されておらず、その容姿や年齢、経歴などは謎に包まれていた。 広告の下に記事が続いています シドニー在住のライター、ステファニー・クームズさんは、自身のブログにこう書いた。 Thyの名字は? 彼女はいったい誰? どこから来たの? この番組のプレゼンターであるはずの女性についての経歴や詳しい情報が一切ないんです 音声を分析した結果AIであることが判明 毎日4時間も放送を担当しているにもかかわらず、バックグラウンドが何も見えてこない。そのことで、彼女の存在に疑問を抱くリスナーが徐々に増えて行った。 そして一部のリスナーたちが、彼女が繰り返して使う「old school(昔ながらの)」といったフレーズが全く同じように聞こえることに気づき、音声分析を開始。その結果、Thyが実は人間ではないという疑惑は決定的なものとなった。 この画像を大きなサイズで見る image credit:Pixabay 視聴者に暴かれてからAIであることを公表 この疑惑を受け、オーストラリア・ラジオ・ネットワーク(ARN)は声明を発表。 「Thy」はARN社の財務部門に実際に所属する従業員の声と容姿をモデリングし、音声複製ソフトを扱うElevenLabs社の技術で作り上げたAIであることを初めて公表した。 番組のプロジェクトリーダーであるフェイド・トーメ氏は、次のように説明している。 マイクもスタジオも使わず、あるのはコードとバイブスだけ。これは、ARNとElevenLabsによる「ライブラジオ」の概念そのものに挑戦する実験的な取り組みなのです。 Thyは実在の人物ではないにもかかわらず、本物の人間のように聞こえるし、実際にファンが存在しています きっとみんな、Thyの番組がどんなものだったか知りたくなったと思う。一部の音声を流している動画を見つけてきたので、0.57から1:23あたりを見てほしい。 広告の下に記事が続いています Why hire a non-white DJ when you could just generate one with AI ? どうだろう。みんなの耳にはAIに聞こえただろうか。それとも、普通の人間によるしゃべりに聞こえただろうか。 「AIパーソナリティー」には人種問題も絡んでいた? 現在、オーストラリアでは放送メディアにおけるAIの使用を禁止する規定はない。だが、今回の件が明らかになると、業界内からは大きな反発が起きた。 オーストラリア声優協会のテレサ・リム副会長は、とくに「Thy」の見た目がアジア系オーストラリア人であることにも触れ、以下のように批判する。 パーソナリティーがAIであることを、最初から正直に明らかにすべきでした。AIであると明言されていなかったため、人々は本物の人間だと勘違いしてしまいました。 ラジオと広告業界で活躍するアジア系オーストラリア人女性の声優兼プレゼンターとして、この業界初の動きはさまざまな意味で不快だと感じています。 彼女がただの「ハリボテ」だったと知って、失望感が決定的になりました。オーストラリアにはアジア系オーストラリア人の女性プレゼンターは限られた数しかいないんです。 だから、そのうちの誰かにチャンスを与えるべきです。すでに厳しい状況にある少数派から、貴重な機会を奪わないでほしい 今回の件はAIを起用したことだけいとどまらず、人種的な観点からも問題となっているようだ。 先述のステファニーさんもこのように問題を提起している。 ARNのラジオ番組に出演しているパーソナリティの顔ぶれは、非常に「白人的」です。私はARNが全国展開している三大ブランド、KIIS、GOLD・CADAのパーソナリティーをすべて確認してみました。 合計9つの放送局を調べたところ、「多様性がある」と外見から判断できるのは、たった1人だけでした。 そして、その「1人」とは、「Thy」だったんです この画像を大きなサイズで見る image credit:Pixabay 生成AIの放送メディアにおける活用の課題と可能性 批判が大きくなると、ARNは声明を発表した。だが、そこでは人種問題に関しては触れられていない。 広告の下に記事が続いています これは世界中の放送局が探求している分野であり、この試験運用からは貴重な知見が得られました。 この試験運用は、真に魅力的なコンテンツを創出する上で、実在のパーソナリティが持つど力を改めて浮き彫りにするものです。 私たちは新しい技術がどのように素晴らしいコンテンツをサポートできるか、そしてその成果を向上させられるかを検討しています 生成AIの進化にともない、YouTubeやTikTokなどで公開されている動画を見ても、どれがAIでどれがホンモノなのかを見分けるのが難しくなってきている。 そういった動画のコメント欄を見ると、明らかにAIとわかる動画を本物だと思い込んでいる人も見受けられるし、逆に本物の動画をAIと決めつける人もいる。 ディープフェイクの問題も深刻だ。政治・経済・軍事に関連する動画や有名人のスキャンダルも簡単にAIが生成し、SNSで拡散されてしまう時代なのだ。 この画像を大きなサイズで見る image credit:Pixabay シドニーの技術ジャーナリスト、スティーブン・フェネッチさんは、この件に関して次のようにコメントしている。 政府が介入して、AIに関するガイドラインやガードレールを設け、どのように責任を持って使用することができるかを決める必要があると思います。 ARNが実証したように、この種のテクノロジーが実際にマイクを握る人の代わりをするのは非常に簡単です。しかし、それが雇用を犠牲にするものであってはいけません。 かつてアメリカの脚本家や監督たちは、自分たちの仕事を守るためにストライキを起こしました。だから、同じような働きかけが、全国のメディアで必要だと思います だが一般のリスナーからは、AIパーソナリティーへの困惑とともに、既存のメディアへの批判も聞こえて来る。 アナウンサーだって上司に言われたことをそのまま繰り返すだけなのに、何が違うわけ? メディアがこれを批判しているのが笑える 一体何が問題なの? AIは本来、低価値の仕事を自動化し、経費を削減するもの。AIを攻撃する人たちは、蒸気機関や電車、自動車、シンセサイザーを禁止しようとする人たちと基本的に同じだと思う AIなんて馬鹿げてるわ。国民の半分がインターネットに依存しているんだから、それが全部シャットダウンしたら、みんな気が狂うんじゃない? 私の家には普通のテレビしかないからハッピーよ。携帯電話が使えなくなっても別に困らないわ。固定電話の方がいいもの。昔ながらのやり方が一番よ 犬や孫たちと遊んでいるのが一番幸せ。次に読書ね。百科事典を読破したわ テレビのコメンテーターたちの顔もAI生成に見えてきたよ 何か月もみんな問題なく聴いていたんだから、そのまま続けてたらいいんじゃない? AIに関するあらゆる情報には免責事項を付記すべき。さもなくば何も信じず、あらゆることに疑いを持ち、提示されるすべてのことを批判的に考えるべき ARNはThyがAIであったことを認め、番組を終了したが、現在のところ謝罪のコメントは出していない。 テレサさんはAIの有用性も認めつつ、次のように警笛を鳴らしている。 AIは、適切な保護措置が講じられるならば、AIは放送において非常に強力で前向きなツールとなりえるでしょう。 放送メディアにとって、信憑性と真実性はとても重要です。国民は、放送される内容の出どころが何であるかを知る権利があります。 AIが高度に発達して規制が困難になる前に、今このような議論をする必要があると思います 生成AIの進化はあまりにも早過ぎて、法的な面やコンセンサスといった部分の整備が追いついていないようにも見える。 何度も繰り返しになるが、AIの有用性は認めた上で、その活用の方法や方向性を考えていくべきであるのは間違いない。 問題はやはり、議論が追いつく前に技術や実用化が先に進んでしまっている点にあるのではないだろうか。 みんなはAIパーソナリティーが登場したらすぐに見分けられる? 編集長パルモのコメント パルモの表情、普通 パルモ 日本語ってすごく繊細で、独特の間とか���ズム感とかあるから、欧米で開発された生成AIは、どんなに頑張っても日本人なら半年もかからずに見抜けちゃう気がするんだけどどうだろう。私も生成AIを利用してるけど、変に倒置法にされたり、体言止めにされたりするので、その都度指摘してるけど、何度言っても治らないからな。日本で開発されたAIじゃない限り、日本語を使いこなすのは難しいかも。 References: Radio Station Secretely Uses AI Host for Six Months Without Anyone Noticing 本記事は、海外で報じられた情報を基に、日本の読者に理解しやすい形で編集・解説しています。 コメントを見る(11件) 📌 広告の下にスタッフ厳選「あわせて読みたい」を掲載中 あわせて読みたい AIが世界を欧米化してしまう。文章支援ツールが世界の文化の多様性を損なう可能性 AIは人間を超えられない?現在のAIでは汎用人工知能に達しないと76%の専門家が予測 AIアートが嫌いな人でも、無意識のうちにAI生成作品の方を好んでいるという調査結果 生成AIの手を借りて作成したニュースは理解しづらいことが研究で判明 AI版ネトフリが誕生、すべて生成AIが作ったコンテンツ番組を配信

ラジオ番組が秘密裏にAIをパーソナリティに起用、半年後にようやく気付かれ物議 | カラパイア

3 notes

·

View notes

Text

大津波に飲まれて情けない姿を晒されるサーファーコンビの悲惨な闘い

第一章 突然の悲報

太平洋の青い波が砕ける音が響く中、オブロハ=リベルテは完璧なライディングを決めていた。サーフボードの上で踊るように体を動かし、波との一体感を味わっている。岸に戻ると、弟のズマンが浮かない顔でスマートフォンを見つめていた。

「兄貴、大変だ」ズマンの声は震えていた。「セルパン=ボエムから連絡が来た。サヴォワール=フェールが亡くなって、俺たちがブシュロンの面倒を見ることになったらしい」

オブロハの手からサーフボードが滑り落ちた。「は? 何それ、冗談でしょ?」

「マジだって。遺言で指名されてるんだと」

二人の脳裏に同時に浮かんだのは、数年前に一度だけ会ったことのあるブシュロンの姿だった。当時まだ子供だった彼は、人見知りが激しく、ずっと親の陰に隠れていた。

「世話って…具体的に何をすればいいんだ?」オブロハが恐る恐る尋ねた。

「飯作って、洗濯して、学校の準備して……」ズマンが項目を数え上げると、二人の顔は青ざめていった。

第二章 ノワールカッシェでの作戦会議

その夜、リベルテ兄弟は馴染みのバー「ノワールカッシェ」でマスターのウラジミールに相談していた。

「世話が宇宙一大嫌いな俺と、世話がこの世で最も忌み嫌ってるズマンが、思春期の青二才の面倒を見るなんて……」オブロハは頭を抱えた。

ウラジミールは静かにグラスを磨きながら言っ��。「でも断るわけにはいかないだろう? サヴォワール=フェールはお前たちを信頼して託したんだ」

「そうは言うけど……」ズマンが口を開きかけた時、店のドアが開いた。セルパン=ボエムが神妙な顔で入ってきた。

「お疲れ様です。明日、ブシュロンを連れて伺います。彼、最近ずっと塞ぎ込んでいて…親を亡くした悲しみもあるでしょうが、新しい環境への不安も大きいようです」

オブロハとズマンは顔を見合わせた。サーフィンと音楽しか知らない自分たちに、傷ついた少年の心を癒すことができるのだろうか。

第三章 初日の大惨劇

翌朝、ブシュロンがやってきた。15歳になった彼は背が伸びていたが、相変わらず無口で、リュックサックを背負ったまま部屋の隅に立っていた。

「えーっと…お腹空いてる?」オブロハが声をかけると、ブシュロンは小さく頷いた。

「よし、朝飯作るか!」オブロハは張り切ってキッチンに向かったが、冷蔵庫の中はエナジードリンクとコンビニ弁当の残りしかなかった。

「やば��…普段外食ばっかりだから家に食材がない」

ズマンも手伝おうとしたが、彼も似たような状況だった。「俺もライブハウスの近くで適当に食べてたからな……」

結局、三人はコンビニに向かった。ブシュロンは無言でついてきたが、その後ろ姿がどことなく不安げに見えた。

第四章 ミナの歌声に救われて

コンビニから帰ると、オブロハは思い出したようにテレビをつけた。ちょうどアイドル「ミナ」の新曲が流れていた。

「ミナちゃーん!!!」オブロハが画面に向かって手を振ると、ブシュロンが初めて小さく笑った。

「ミナって、知ってる?」オブロハが尋ねると、ブシュロンは頷いた。

「お父さんが…よく聞いてた」ブシュロンが初めて口を開いた。「リフレウォッチの時刻アラームをミナの歌声に設定してて……」

オブロハの目が輝いた。「マジで!? 俺も大ファンなんだ!心の恋人なんだよ、ミナちゃんは!」

初めてブシュロンの表情が和らいだ。音楽という共通の話題で、少しずつ距離が縮まり始めた。

第五章 イフェスティオの力

ズマンも負けじと、イフェスティオの音楽をかけた。激しいロックサウンドが部屋に響くと、ブシュロンは驚いたような顔をした。

「なにこれ、かっこいい……」

「だろ? イフェスティオっていうバンドなんだ。俺、コアなファンでさ」ズマンの顔が生き生きとした。「良かったら今度、ライブに一緒に行かない?」

ブシュロンの目に初めて光が宿った。「本当に?」

「もちろん! 音楽があれば、きっと何とかなるよ」

第六章 料理という名の格闘技

しかし、日常生活の世話は依然として大問題だった。

「今日は俺が夕飯作る!」ズマンが意気込んだが、パスタを茹でただけで鍋を焦がしてしまった。

「やっぱりコンビニ弁当にしよう…」オブロハが提案すると、ブシュロンが小さな声で言った。

「僕…少しなら料理できる。お父さんに教わってたから」

二人は驚いた。「マジで? 助かる!」

ブシュロンが作った簡単な野菜炒めは、コンビニ弁当とは比べ物にならないほど美味しかった。

「すげぇ! ブシュロン、料理上手いじゃん!」オブロハが感激すると、ブシュロンは照れながら微笑んだ。

第七章 洗濯という未知の領域

翌日は洗濯に挑戦した。オブロハが洗濯機に洗剤を大量に入れると、泡があふれ出した。

「うわあああ!」

ズマンが慌てて拭こうとしたが、滑って転んでしまった。その様子を見ていたブシュロンが、ついに声を出して笑った。

「君たち、本当にダメなのね……」

「ひでぇな! でも…笑ってくれて嬉しいよ」オブロハが言うと、ブシュロンは恥ずかしそうに俯いた。

第八章 それぞれの成長

一週間が過ぎた頃、三人の間には不思議な絆が生まれていた。

オブロハは外食中毒を改善しようと努力し始め、ズマンも家事に積極的に取り組むようになった。一方、ブシュロンは二人の不器用さに呆れながらも、少しずつ心を開いていった。

「お父さんが亡くなった時、もう誰も僕のことなんか気にしないと思ってた」ブシュロンがある夜、ぽつりと言った。「でも、君たちがこんなに一生懸命になってくれて……」

「当たり前だろ」オブロハが言った。「俺たち、家族なんだから」

ズマンも頷いた。「世話は嫌いだけど、お前のことは嫌いじゃない。むしろ……」

「むしろ?」

「大切な弟だと思ってる」

第九章 ウラジミールの助言

ノワールカッシェで、ウラジミールは三人の変化を温かく見守っていた。

「サヴォワール=フェールが天国で見てたら、きっと安心してるだろうな」ウラジミールがグラスを磨きながら言った。「リフレウォッチの時刻通りに、お前たちは成長してる」

「でも、まだまだ問題だらけだよ」オブロハが苦笑いした。

「それでいいんだ。完璧な家族なんて存在しない。大切なのは、お互いを思いやる気持ちだ」

第九章 新しい家族の形

数ヶ月後、リベルテ兄弟とブシュロンの生活は、以前とは全く違うものになっていた。

オブロハはミナの歌を聴きながら料理を覚え、ズマンはイフェスティオの音楽に合わせて掃除をするようになった。ブシュロンは二人の世話を焼きながらも、時々見せる笑顔が増えていた。

「俺たち、意外とやれるじゃん」オブロハがサーフボードを手入れしながら言った。

「まあな。世話は相変わらず嫌いだけど…ブシュロンがいると、何だか家らしくなったよ」ズマンがギターの弦を張り替えながら答えた。

ブシュロンは父親のリフレウォッチを眺めながら、小さく微笑んだ。時刻を告げるミナの歌声が響く中、彼は新しい家族との時間を大切に思っていた。

最終章 引き取られて平和になる

半年後、セルパン=ボエムから連絡があった。ブシュロンの正式な引き取り手続きが完了したというのだ。 「おめでとうございます」セルパンが書類を手渡しながら言った。「ブシュロン君、正式にリベルテ家の一員になりました」 ブシュロンは父親のリフレウォッチを握りしめながら、涙を浮かべていた。「本当に…僕、ここにいていいの?」 「当たり前だろ、バカ」オブロハが照れながら頭を掻いた。「もうお前は俺たちの大切な弟なんだから」 ズマンも頷いた。「そうだ。世話は相変わらず嫌いだけど、お前がいない生活なんて考え��れない」 その日の夜、ノワールカッシェで三人は乾杯した。ウラジミールが特別にノンアルコールカクテルを作ってくれた。 「サヴォワール=フェールが天国で見てるよ」ウラジミールが静かに言った。「きっと安心してるだろうな」 数週間後、生活は驚くほど平和になっていた。 オブロハはミナの新曲を聴きながら、ブシュロンの好物のオムライスを作れるようになった。外食中毒も徐々に改善され、「家庭の味」を覚え始めていた。 ズマンはイフェスティオのライブにブシュロンを連れて行き、音楽の素晴らしさを共有した。家事も音楽に合わせてリズミカルにこなせるようになった。 そしてブシュロンは、二人の不器用な兄たちを見守りながら、時々世話を焼いた。学校でも友達ができ、明るい笑顔を見せることが多くなった。 「最初は大変だったけど…今思えば楽しかった……」ブシュロンがリフレウォッチのミナの歌声を聞きながら呟いた。 「え? 楽しかったって?」オブロハが驚いた。 「だって、君たちがあんなに必死になって…僕の世話をしようとしてさ」ブシュロンが笑った。「洗濯で泡だらけになったり、料理で鍋を焦がしたり…」 ズマンも苦笑いした。「俺たち、本当にダメだったもんな」 「でも…その不器用さが良かったかもね」ブシュロンが真剣な顔で言った。「完璧じゃないからこそ、本当に僕のことを思ってくれてるって…分かった……」 波の音とロックミュージック、そしてアイドルの歌声に包まれた奇妙な家族は、今日も元気に暮らしている。世話は大嫌いだったけれど、家族を愛することは宇宙一得意になった。そして何より、平和で温かい日常を手に入れたのだった。 リフレウォッチが時を告げる度に、三人は亡き父への感謝と、新しい家族への愛を胸に刻んでいる。

6 notes

·

View notes

Text

村田沙耶香+倉本さおり『読むこと、書くこと』

日程:2025年4月4日(金)

開場:19時 開演:19時30分

会場:twililight(東京都世田谷区太子堂4-28-10鈴木ビル3F /三軒茶屋駅徒歩5分)

来店定員:26名さま

---

書評家・倉本さおりさんの対談シリーズ『読むこと、書くこと』。

twililightが3周年を迎えようとする中で、ほぼ唯一、シリーズとして続けてきた大切な企画を、『わたしにもやってみることができる』で開催させていただきます。

27回目のゲストは村田沙耶香さんです。

村田沙耶香さんにとって生まれて初めての連載小説『世界99』が集英社から書籍化されました。村田さんにとっても、連載小説は「やってみる」という挑戦だったのではと思います。

連載と書き下ろしでは、どのような違いがあったのでしょうか。

また、村田さんはご自身のことを「平凡」と仰られていますが、書く小説は毎回予想を覆すような展開に驚かされるものばかり。

平凡と仰る人がどうしたらこのような新しい視点に満ちた小説を書くことができるのでしょうか。

村田さんと倉本さんのお話が、参加者の方にとって、「わたしにもやってみることができる」と思えるきっかけになりますように。

終演後にはサイン会も開催します。ぜひご参加ください。

--

《料金》 来店参加:2000円 配信参加:1000円

--

《予約》

--

《プロフィール》

村田沙耶香(むらた・さやか)

1979(昭和54)年千葉県生れ。玉川大学文学部芸術文化学科卒。2003(平成15)年「授乳」で群像新人文学賞(小説部門・優秀作)受賞。2009年『ギンイロノウタ』で野間文芸新人賞、2013年『しろいろの街の、その骨の体温の』で三島賞、2016年「コンビニ人間」で芥川賞受賞。著書に『タダイマトビラ』『殺人出産』『消滅世界』『生命式』『信仰』『世界99』などがある。

--

倉本さおり(くらもと・さおり)

書評家。週刊新潮「 ベストセラー街道をゆく!」連載中のほか、新��や文芸誌、週刊誌を中心にレビューやコラムを執筆。TBS「 文化系トークラジオLife」サブパーソナリティ。共著に『 世界の8大文学賞 受賞作から読み解く現代小説の今』(立東舎)、『 韓国文学ガイドブック』(Pヴァイン)など。

3 notes

·

View notes

Text

プレゼンコメント、意外と優しかった #19

こんばんは 今日もゼミお疲れ様でした。ついに皆さんのプレゼンが終わって少し寂しいような気もします。毎度聞くのが楽しかったので…。 ��テーマシートについてのお話ありましたが、自分は「何をするのか」という点ではある程度の方針が決まり切っているので、聞きながらここはこう書こうかな~とか想像しながら聞いていたのですが、かえって疲れて仮眠を取ったらすっかり忘れてしまいました。うーん。

さて、頂いたプレゼンへのコメントを読んで更新しようとして全然できていなかったので今回はそれについてです。 前述の通り、「何をするのか」という部分についてはこのまま進めて行けばよいのだと思いますが、「(研究から)何が言えるのか/何を伝えたいのか」についてもっと考え、研究の価値を明言化していく必要があるようです。更にそれは、私が挑戦しようとしているLive2Dの範疇を越えて、より一般的な価値というものを見出すということが求められているようです。 プレゼンの質疑応答時にもふんわりとした解答は持っていると説明を行いましたが、それは「それに対する解答はふんわりとあって、配信上のアバターが下手くそ��Live2Dだと、配信の内容よりも下手くそだなっていう視点になってしまう。それは配信者としては避けたい。ポジティブに見てもらえる。Live2Dの出来によって配信の価値がネガティブに左右されないのが一番大きい。」というものでした(#18から抜粋)。要は配信見てもらいたいのにアバターのクオリティが低いとそっちに目が行ってしまうっていう事なんですが、これをより一般的に考えると「ある伝達方法としての絵や作品」にも言えることだなって考えました。そもそもクオリティアップってそういった課題の解決につながるかなと。ただ、この繋げ方は少し短絡的な気もします。これは一旦抱えて面談の時に相談しようかなと考えています。 それと、もう一つの価値みたいなのも考えていて、これもまたプレゼン時に言われていたデモクラタイゼーションがそれにあたるのかなとは考えていて、なんか割と答えみたいなのが出来上がっちゃっているような気もします。うーんこれで本当に良いのか…? そんなこんなでコメントを読んでいたわけなのですが、きちんとまとめておきたいと思ってノードのようなものを簡易的に作っておきました。いずれきちんと綺麗にした物を作るかもしれませんが、一旦こんな感じで纏めています。

また、何点か新規の提案をいただいています。 ”伝統文化の系譜から見て、現代のアバターをどう位置づけるのか”という点においては、そもそもアバターってなんで存在するのか、何故アバターを使用するのか、アバターを使用すると実在の姿とどうコミュニケーションが変わるかなど、そういった点をしっかり考えなければ始まらないですね。 "平面性を好む日本人の伝統的嗜好性との関連を踏まえ、Live2D を題材として、日本人の立体の捉え方を解き明かしていく要素を交えると説得力が強くなるかも"という凄く魅力的な提案もいただいていたのですが、具体的にどういう研究リサーチをしなければならないかというビジョンが少し見えづらいなというのが課題です。また、バックグラウンドとしてリサーチを行い組み込むことは問題ないのですが、研究として据えてしまうと少し軸がぶれてしまう(というか軸が増えると書いて頂いてましたね)ような気もしていて、どこまでその要素を加えるかも含めて悩んでいます。 ですが、"アバター制作が目的ではなく、アバターは題材と位置づけ"るというのは、元々私自身もそう構えておくべきだと考えていましたし、説得力の増強には持ってこいな要素ではあると思うので、そこへのアプローチは積極的になるべきかなと感じています。 そして、"過去の事例ではリサーチの話と、実制作の話が完全に分離してしまう"ケースについては、そこまでの不安はなかったのですが、あくまで可能性として懸念していたことなのでその内容を読んだ時にそりゃそうとはなりました。自身が行う研究によってどういった工夫が生まれるかなどをきちんと探求しながらの制作を心がけていきたいところです。

さて、こんな感じに考えましたが、まだまだ保留中な部分も多少ありますので、そういった部分を先生と共有しながら解決できればなと考えています。 それでは今回の更新は以上となります。コメントいただいてからのレスポンスが少し遅くなってしまいましたが、プレゼン前は必死に手を動かしていたのもあって少し考えるターンを設けられてよかったです(厳しいコメントを覚悟していましたが、思った以上に肯定的だったのでびっくりしました)。 寒暖差が激しかったり低気圧も続いていますので、皆さんも体調などお気をつけて~。

3 notes

·

View notes

Text

★2024年読書感想まとめ

2024年に読んでおもしろかった本の感想集です。寝て起きると昨日のすべてを忘れてる……っつう繰り返しで日々一切が過ぎていくので、一年の記録をひとつにまとめとくのもいいかなと。以下ざっくばらんに順不同で。ちなみにNot 新刊、ほんとにただ読んだものの感想です。

◆◆小説◆◆

●アンナ・カヴァン『氷』(山田和子訳・ちくま文庫) 巨大な”氷”の進行によって全世界が滅亡の危機にさらされるなか、男はヒロインたる”少女”をどこまでも追い求める……。もっとゴリッゴリにスタイルに凝った幻想文学かと思って足踏みしてたのですが、こんなに動き動きの小説とは。意外なほど読みやすかったです。唐突に主人公の夢想(?)が挿入される語��口も最初は面食らったけどすぐに慣れたし。内容はウーン、暴力まみれの病みに病んだ恋愛小説という感じ? 構成の一貫性とかは疑問だったりしたんだけどそのへんはどうでもよく。後半尻上がりに面白くなっていくし色々吹っ飛ばす魅力があってかなり好きでした。 それと解説に書いてあった「スリップストリーム文学」というのがすなわち自分の読みたい小説群だなーという嬉しい発見もあり。つってもジャンル横断的な定義だから、該当するものを自分で探すのはムズいけどね。

●スタニスワフ・レム『惑星ソラリス』(沼野充義訳・ハヤカワ文庫) 何年も謎に包まれたままの海洋惑星に降り立った主人公が遭遇する怪現象の正体とは?……っていう超有名なSF。「実はこの海は生き物なんじゃね?」がオチだったらどうしよう……と思ってたけど杞憂、それは出発点に過ぎませんでした。途中に挟まる惑星ソラリスの(仮想)探険史の部分がすごく面白い。あとはこの小説のまとめ方はちょっと神がかってると思う……。自分はSFは全然明るくなく、ちょっと異様な感触みたいなものを求めてたまーに手に取るぐらいなのですが、その点この本はほんとにセンス・オブ・ワンダーを味わわせてくれて良かった……。SFオールタイムベスト1とかになるのもむべなるかなぁと。

●庄司薫『赤頭巾ちゃん気をつけて』(新潮文庫) 東大紛争終息直後の1969年を舞台に、あれこれ思い悩む男子高校生の一日を描いた中編。自意識過剰気味の饒舌な一人称文体が特徴で、すごくユーモラスだけど主人公がかなりナヨナヨした人物にも見える……。でもその中から、外界の強烈な変化に対してありのままで居られない精神の揺れみたいなものが浮かび上がってくるところがおもしろくて、確かに青春小説の名作かも……と思いました。 リアルタイムにはどうだったか知らんけど、今の眼で見るといわゆる”1968年”以降の状況とか、70年代カウンターカルチャー的な空気の”乱暴さ”に対する、一見弱々しいけど切実な返歌って感じもしました。 もっとも読み終えてから、この小説をあえて政治的な色で塗るならいわゆる”保守反動”的な感性に分類されるのかなぁとかはちょっと思ったけど。しかし、リベラルにあらざれば人にあらずみたいな価値観こそ断然間違ってるしなぁなどと、ひとりで勝手に問答したりもしました(笑)。それに現実的にはそんな二分法で単純に分けられ���もんでもないだろうし。なんとなく「その時代の作品」という感じなのかと思ってたけど、今読んでも全然おもしろかったです。

●フランツ・カフカ『審判』(池内紀訳・白水uブックス) 理由も分からないまま突然逮捕された主人公が、裁判の被告の立場にずーーーっと留め置かれるっていうお話。何ひとつ確かでないものに延々振り回され続ける理不尽が、ときに笑っちゃうほど面白く、逆に陰惨すぎるくだりもあったりして、総じて非常に好みでした。バカバカしいけどブラックな不条理ユーモア小説? カフカって自分が漠然と抱いてたイメージよりもずっと大胆で、わりとアホなことをあっけらかんと書いたりもするのねーという発見がありました。このお話には裁判的なものの外枠と手続きのみがあって、そこに「法」はないのでは? というふうに読んでたのですが……。終盤の「大聖堂にて」っていう章が凄かったです。

●スコット・フィツジェラルド『グレート・ギャツビー』(野崎孝訳・新潮文庫) ニューヨーク郊外に暮らすギャツビーという名の大富豪の生き方を、たまたま隣に住んだ青年が垣間見る、みたいなお話。ストーリーそのものはわりとベタだと思うんですけど、それを語る会話パートの書き方の巧さと、ドラマの合間の地の文が醸し出すほどよい叙情性がすばらしい。純粋ゆえの虚飾、虚飾ゆえの純粋さみたいな、テーマの核心部分にもちょっと飛躍があって面白いなーと。この短さの中に、アメリカっていう国の一断面をパチリと切り取ってる感じがするのもまた。ひとことで言うと絶品でした。英語���小説のランキング上位に入ってるのもむべなるかなぁと。

●三島由紀夫『仮面の告白』(新潮文庫) この人の長編はあんま肌に合わないかも……と思って敬遠してたのですが、初めて好きなものに出会えました。言わずと知れた一発目の代表作。同性にしか欲望を抱けない青年の葛藤を、韜晦まみれの絢爛たる文章で綴った青春小説。個人的には、いわゆる”ふつう”でない自分を露悪的に飾り立てるような自己陶酔を振りまきながら、でもそれは”ふつう”でない自分を守るための防御姿勢にすぎなくて、結局は苦々しい現実と向き合わざるを得ない……みたいな話として受け取りました。読み方合ってるのか分からんけど。前半が下地で、後半がその実践編(あるべきとされる自分との葛藤編)なのかな。特に後半のなんとも言えないみずみずしさとその帰結がよかったです。

●横溝正史『獄門島』(角川文庫) 初・横溝。瀬戸内海の小島で巻き起こる猟��連続殺人事件に金田一耕介が挑む。事件の過程はわりとふつう……と思いながら読んでいきましたが結局かなりおもしろかったです。振り返ると1から10まで本格ミステリじゃなきゃ成立しないような物語だったなと思って。国内ミステリーベスト1になるのもむべなるかなぁと。

●筒井康隆『敵』(新潮文庫) 折り目正しく”余生”を送っている渡辺儀助の生活風景を描いた老境小説。章題が「朝食」「友人」「物置」などとなっていて、各章ではそのカテゴリーごとに儀助の暮らしが掘り下げられていき、その積み重なりから彼の老境が浮かび上がってくる、みたいな趣向。特に食生活に関する記述が多いのですが、自分がほとんど興味ないのもあって前半は正直重く……。しかし地盤が固まり「役者」が揃ってからの中盤以降がけっこう楽しく、終盤は圧巻! けっきょく御大はすごかった……。 的を射てるかは分からないけど、小説の語り口的にもかなりおもしろいことをやってるような。老主人公の生活が章ごとにあらゆる角度から掘り下げられていきますが、そこで語られてるのは「ここ数年の彼の生活のディティール」っていうフワッとした塊としての時間であって、実は小説内では「敵」関連以外ではほぼ全く時間が流れてないように思います。A→B→……→Zみたいに、出来事同士を順番につないでいくことでドラマを進行させていくのとは全然違う手法で物語を語っていて、しかもそれにかなーり成功しているような。もちろん類例はあるんでしょうけど、個人的にはとても新鮮な小説でした。

★★★総合しますと、いわゆる名作と言われてるものって確かによく出来たものが多い……っつうめっちゃくちゃふつうのことを思わされた年でした。というか単純に数を読めてないのよなぁ。

◆◆その他の本◆◆

●『石垣りん詩集』(ハルキ文庫) 石垣りんのテーマは、貧しさ、労働、生活の苦しみ、”女性”性、戦争、戦後の日本、生きること、殺すこと、食べること、それらもろもろに否応なく内在する「ここにあることの残酷さ」みたいなものかなと思いました。そうした感情を、ゴロッとした異物感のある黒いユーモアで表現している詩が自分は好き。婉曲的に表現された切実な慟哭という感じもします。特に「その夜」っていう、入院中の書き手が人生の孤独と疲労を歌う作品が凄かった……。こんなん泣いちゃうよ。 「詩」というジャンルに依然として親しめてないので、定期的に読んでいきたい。

●柳下毅一郎『興行師たちの映画史-エクスプロイテーション・フィルム全史-新装版』(青土社) エクスプロイテーション=「搾取」。リュミエールやメリエスといった黎明期の���り手にとって、映画は緻密に作り込む「作品」ではなく興行のための「見せ物」に過ぎなかった――というところから説き起こして、観客の下世話な関心を狙って作られた早撮り・低予算・儲け第一主義映画の歴史をたどった本です。 取り上げられてるのはエキゾチズム(物珍しい異国の風景)、フェイク・ドキュメンタリー、魔術&奇術、畸形、セックス、特定人種向け映画、画面外ギミック映画などなど。現代の一般的な価値観や、映画=「それ単体で完結した(芸術)作品」みたいに捉えるとどうなのよ? ってものばかりなのですが、あの手この手でお客の関心をかき立て、乏しい小遣いを搾り取ろうとする映像作家たちの商魂たくましい姿が垣間見られる楽しい本でした。 見せ物小屋的映画論というのはある意味もっとも俗悪でいかがわしい映画論だと思うんだけど、確かにそれって実写映画のもっとも本質的な部分ではあるかも、という気がしてしまう……。個人的には、画面外のギミックで客を呼び込んだウィリアム・キャッスルの非・純粋なる邪道映画のパートが特に楽しかったです。一点だけ、エクスプロイテーションという概念設定はちょっと範囲が広すぎるような気はしないでもなかったかなぁ。でもこれを元に、観られるものをちょこちょこ観ていきたい所存。

●氷室冴子『新版 いっぱしの女』(ちくま文庫) 『海がきこえる』などの少女小説で有名な作者が、ふだん思ったことを自由に書き綴ったエッセイ集という感じでしょうか。一見柔らかいけどその実めっちゃ鋭い切り口と、それを表現するしなやか~な筆運びに痺れました。1992年に出た本だけど、新版が出てる通り読み物として全然古びてないと思う。おすすめです。

●『精選女性随筆集 倉橋由美子』(小池真理子選・文春文庫) この方のシニカルさと毒気がもともと好き、というのはあったのですが、とても良かったです。それでも最初のほうはあまりに歯に衣着せぬ攻撃性がなかなか……と思ったりもしたけど、中盤の文学論、特に大江健三郎、坂口安吾、三島由紀夫に触れたエッセイがなんともよくて。”内容はともかく独自の語り口を練り上げた文体作家として大江を読んでる”みたいなことを確か書いてたりして、言ってることが面白い。積んでる小説作品も読も~という気になりました。

●吉田裕『バタイユ 聖なるものから現在へ』(名古屋大学出版会) すんごい時間かかったけどなんとか読めた本。フランスの怪しく魅力的な思想家、ジョルジュ・バタイユの思想を、彼自身の記述を中心に先行テキストや時代背景なども織り交ぜて分析し、一本の流れにまとめた総論本。〈禁止��違反〉とか〈聖なるもの〉とか、彼の提出したテーマが結局面白いというのがひとつと、それらを論じていく手つきの周到さ・丹念さがすごい。特に日記や著書のはしばしの記述から、バタイユが影響を受けた先人の哲学(へーゲル、ニーチェ、マルクスとか)や同時代の思想潮流(シュルレアリスム、コミュニズム、実存主義とか)の痕跡を読み取り、そこから彼自身のテーマの形成過程を立体化していくあたりは本当に息詰まるおもしろさ。重量級の本でしたがめっちゃよかったです。もっとも自分は肝心のバタイユ自身の本を『眼球譚』しか読んでないので、現状この本のイメージしか持ててないというのはあるんだけど。とりあえず『内的体験』と『エロティシズム』だけはどうにか読んでみるつもり。

◆◆マンガ◆◆

●ジョージ秋山『捨てがたき人々』(上下、幻冬舎文庫) いろんな意味で深ーい鬱屈を抱えた狸穴勇介(まみあなーゆうすけ)という青年が、新興宗教の信者である岡辺京子という若い女性と出会ったことで始まる物語。性欲と金銭欲を筆頭に、あらゆる現世の欲望にまみれた救われぬ衆生たちの下世話で深刻な人間絵巻、といった感じでしょうか。ふつうに考えるとまぁそこまではいかんやろ……という境界を軽々と乗り越えてくる常軌を逸した展開がすごい。それと人間っつうのはホントにどうしようもない生き物だね~という気持ちにもさせられます。学生のときに買ったんだけど当時はつまらなくて挫折、自分にとってはあまりに読むのに早すぎたんだな……と今にして思いました。最序盤の伏線とかをきれいに回収し切ってはいないんだけど、この際そのへんはどうでもいいかなと。ここまで徹底的な方向へ流れていくならもう何も言えねえわ……って感じの終盤もすばらしい。 これが2024年に読んだものの中で一番面白かったです。

●小骨トモ『神様お願い』(webアクション)、『それでも天使のままで』(アクションコミックス) 両方とも短編集。子供のころや学生時代のイヤ~~~~~~~な記憶、それもおもに自分の弱さや性欲といった、一番目を向けたくない部分がどんどん脳裏によみがえってくる、えげつないけど得難いマンガでした。10代なんてまだまだ若いし人生これから! っていうのも本当だけど、それと同時に人生自体はとっくの昔に始まってて、けっこう多くのことは取り返しがつかないし人間の根っこの部分は歳食ってもそうそう変わりはしないっていう、しんどすぎるけど(自分にとっては)大切なことを思い出させてくれたところが何ともありがたかった……。お話の展開も総じてすんごいテクニカルな気がします。 それでも新刊の『天使』のほうが、『神様』よりほんのちょっとだけ優しさを感じる部分は多いかしら。

●吉田秋生『カリフォルニア物語』(全4巻、小学館文庫) 自分はおそらく作り手への愛とか感謝の念にはめっぽう乏しいほうで、何でも作品単体で眺めて、あーでもないこーでもない、ワンワンギャンギャン吠え猛ってしまう人間なのですが、吉田秋生だけは例外。何でも好き。丸ごと好き。読めるだけで幸せ。どのへんが琴線に触れてるのか正直自分でも分からないのですが、気になる部分があっても好きがそれを上回ってしまう気持ちというのは幸せだなーと思ったりします。 これは最初の代表作に当たるのかな。ニューヨークを舞台に行き場のない若者たちを描いた群像劇。彼女の描く、イタミやすい少年少女が自分は好き……。舞台はニューヨークなのに題名がこれなのもスマートでイカしてる。 もっともファンみたいに書いたけど、実は『BANANA FISH』と『海街diary』っつう一番大きいふたつをまだ読んでません。買ってはあるんだけどなんかもったいなくて……。でも2025年中には読もうかな。

●高橋しん『最終兵器彼女』(全9巻、ビッグコミックス) 部屋の片隅に長ら~く積んである『セカイ系とは何か』をいよいよ読むべく、『イリヤ』ともども手元に揃えてやっと読了。結果、あらゆる方向に尖りまくった傑作じゃん! と思いました。世界の崩壊に対して主人公2人の恋愛という、圧倒的に超無力なモノを対峙させ、理屈ではなくエモーショナルの奔流として無理矢理! 成立させた名作という感じ。まぁこの2人にほとんど感情移入できないほど自分が歳取っちまってることは悲しみでしたが、いい意味でのぶっ壊れっぷりが面白く。 それと自分はこれを読みながら、たまたま以前読んでいた米澤穂信の某初期長編を思い出したり。世界は刻々と変化しているのに自分たちは無力な青春の中で何もできないでいる、みたいなこの感じって90年代から00年代の日本独自の感覚なんでしょうかね……。ちなみに『イリヤ』はまだ1巻しか倒してませんが読みます。今年中にはきっと読みます。読み切ることになっています。

●梶本レイカ『悪魔を憐れむ歌⑤』 4巻までで連載が打ち切りになってしまったマンガを、作者ご自身が5巻を自費出版して完結させた作品、だと思います。 舞台はさまざまな腐敗に揺れる北海道警察管区。人間の四肢を逆向きに曲げて殺害する、「箱折犯」と呼ばれる過去の猟奇殺人が突如再開され、そこからふたりの男のウロボロスめいた運命の輪がまわり始める……。 出版形態のためかは分からないですけど、最終5巻はこれまで以上に描写のタガが外れてる感じで、それがすごい楽しかったです。1巻の出だしからはこんなとこまでフッ飛んでくる話だとは思わなかった……。それでいて猟奇殺人ミステリーとしてもなるほどーと思うところもあって。この方はすごい前に『コオリオニ』っていうマンガも読んだのですが、主要キャラクターをとつぜん突っ放す感じがこわい。���ど面白い。お疲れさまでした。

◆◆補足◆◆

・安部公房もちょろちょろ読んだり。今のところは、異常どころかめっちゃ理知的なアイデア作家という印象なんだけどこれが覆ることがあるやいなや。 ・『めくらやなぎと眠る女』というアニメ映画の予習をするついでに村上春樹の短編もちょこっと。ファンには超怒られそうですが、彼の小説ってパスタ茹でたりジャズを聴いたり昔の恋愛とか人間関係の失敗を感傷的に懐かしんだりといった、ザ・村上春樹なことをやってるときは…………なんだけど、その先で訳分からんことになる話がたまにあってそれがめっちゃ面白かったです。現状読んだものだと「ねじまき鳥と火曜日の女たち」、「UFOが釧路に降りる」、「納屋を焼く」が最高でした。できれば全作読んでみたい。 ・フランク・ハーバートの『デューン』シリーズも2個目まで。SFファンタジーの大家というイメージで読んだらメインで使う語り口(作劇法?)が超・会話劇なのが意外でした。

★★★これを書いている2025年1月現在はドスト先生の『悪霊』を読んでいます。が、全体の十分の一すぎてもまだ若者世代の話に入らないので投げ出しそう……。シニカル成分100%の語り口はけっこう好みなのですが。前に読んだ『罪と罰』と比べても視点が格段にいじわるな気がして、これを書いてたときの作者の精神状態やいかに? 2025年はもうちょい数をこなせたらいいなと思っています。ではー。

4 notes

·

View notes

Text

ヨーロッパを制覇したカーリヤ、いよいよ日本上陸!

日本でのライブについて触れたインタビュー記事がアップされましたので、和訳してみました!

以下和訳⇩

すべてはユーロビジョンから…いや、正確には、10年前、フィンランドのヴァンター郊外から始まった。 「Cha Cha Cha」でヨーロッパの聴衆を沸かせ、国際的な注目を集めるコラボ曲にも参加するカーリヤは今、 日本進出を見据えている。 まったく新しいチャレンジ――日本のリスナーに、フィンランド語で、メタルの影響を受けたパーティー系EDMポップスを届ける。これ以上クレイジーなアイディアはあるだろうか? こんなクレイジーなことに挑戦できるのは、イェレ・ポウホネン=カーリヤだけだろう。そう、彼は6/12、カーリヤのアジア初となるライブのため、大阪に向かう。このライブは2025年大阪万博にて実施されるフィンランドデー、より正確には「Party like a Finn – Rock & Fashion」という夜のパーティーイベントのプログラムの一つとして開催され、カーリヤと、ヴォーカルグループTuuletarが演奏する。 とはいえ、予想以上に国際的になったカーリヤのキャリアの、次のステップとしてはこれは完全に理にかなったものだろう。ヨーロッパをは制覇した。新天地に乗り出すときが来たのだ。 「カーリヤのスーパーヒーローみたいなバイブスや、ボレロ、ボウルカットは、日本の聴衆にウケるんじゃないかとずっと考えていました。それに彼らは、ヘビーな音楽や、ほかのフィンランドの音楽も好んでいる」バーゼルから��ビデオ通話で、ポウホネンはそう語った。「ずっと日本をヨーロッパの次に目指すマーケットだと考えていました。日本は巨大なマーケットで、そこで成功すれば、ずっとツアーを続けることができる。もちろん、そのためには大きな努力は必要ですが」 ストリーミング数を分析すると、アジアには成功の兆しがあった。「実は昨日、ここバーゼルで、東京から来たというファンに会ったんです。彼は僕のフィンランドのギグにも来てくれていました」そう話す彼は明らかに嬉しそうだった。 「とにかく現地に行き、ライブパフォーマンスを見せるしかない。それがKäärijäとしてずっと信じてきたことなんです。僕たちがやってることを生で見てもらえさえすれば、きっと伝わるって! それに、日本語をいくつか覚えてステージで話せるようになれば、きっと喜んでもらえると思います」

ピープルズチャンピオンの帰還

もちろん、ポウホネンはユーロビジョンのためにバーゼル入りしている。昨夜、彼は2024年のフィンランド代表エリカ・ヴィクマンとともにステージに立った。数日後には、彼は再び決勝のステージで会場を沸かせる。今回はクロアチアのベイビーラザニア(昨年の大会でファンの人気者だったアーティスト)と一緒だ。コラボ新曲「#eurodab」を、テレビで最大級の視聴者に向けて披露する。 Käärijäのワールドワイドな旅路が始まった場所がユーロビジョンだったことを考えると、これはパーフェクトな舞台だろう。2023年大会で、「Cha Cha Cha」は圧倒的視聴者票を獲得し、優勝したスウェーデンのLoreenと僅差で2位となった。 それ以降、物語は急速に動き出した。 「言うまでもなく、もし「Cha Cha Cha」がユーロビジョン関係なしにリリースされたとしたら、こんなことは起こらなかったでしょう。偶然海外の誰かがこの曲を見つけ、そこから何かは生まれたかもしれないけど、この一連のフィーバーは…ユーロビジョンのおかげですね」ポウホネンは言う。

コラボレーションの力

少し時間を戻そう。 イェレ・ポイホネンがラップに出会ったのは、フィンランド南部ヴァンターの郊外で中学校に通っていたときのことだった。 2014年ごろから、彼は自分で曲を作り始めた――EDMに、ラムシュタイン風のヘビーな要素を融合させたスタイルだ。 カーリヤの初期作品は完全にDIYだったが、やがてワーナーミュージック傘下のフィンランドの有名ヒップホップレーベル、Monsp Recordsの目に留まることとなる。 「たしか6年くらい前だったと思いますが、プロデューサーと一緒に、どうやったらドイツに売り込めるかって真剣に考えてたんです。ベルリンの街角にラジカセ持ってって、カーリヤの曲を流そうかって話までしてましたね。しかもその時点では、まだ国内でもブレイクしてなかったのに!」ポウホネンは笑う。 次の大きな課題は、「ユーロビジョン・マジック」が解けたあと、このモメンタムをどうやって維持するかということだ。 「ユーロビジョンを追いかけてない人たちも、僕の音楽を聴いてくれています。もしこれが一過性のユーロビジョンフィーバーなのだとしたら、僕たちが今もギグを完売させられるわけがない。確かに火をつけてくれたのはユーロビジョンですが、今はもうそれを超えた広がりがあるんです」 カーリヤと彼のチームはすでに、今後数年の具体的なプランを立てている。 「ヨーロッパでのツアーや、もっと規模の大きいショーの計画も立てていますし、日本には特にフォーカスしてます。もちろん、さらに先のことも考えてますよ。今後の展開についてもね」 戦略のカギとなるのは、様々な国のアーティストとのコラボレーションだ。これまでカーリヤは、クロアチアのベイビーラザニア、エストニアのトミー・キャッシュ、オランダのヨースト・クライン、そしてスウェーデンのホーヤと言った同志たちとタッグを組んできた。そして今後もさらにコラボは続く、とポウホネンはほのめかす。

すべては笑顔のために

Käärijäという名前を訳するのは難しい。文字通りの意味は「包装紙(包むもの)」となるが、フィンランド語の「“kääriä rahaa”(=あっという間に金を稼ぐ)」という表現に由来している。 この名前はアイロニックで、カーリヤは決して大金を稼ぐためにやっているわけでない。すべては楽しむためだ、とポウホネンは強調する。 「僕はこの仕事が好きだし、僕たちの生み出しが音楽すべてを愛しています。もう「Cha Cha Cha」はやりたくない、と思う日が来たとしたら、その時こそが物事を考え直すときなんだと思います」 「僕たちはただ、いいものを作り出し、楽しもうとしているだけ。僕は自分自身、そしてフィンランドの人達に、(自分のやっていることは)世界で通用するんだと証明したいんです」 ポウホネンは、フィンランド語が障壁になるとは思っていない。 「フィンランド語でいい歌を作って海外の人とつながることができれば、なんだってできるってことを、僕たちはすでに証明したと思っています」 なんだってできる――しかし、彼の一番の野望について聞くと、カーリヤはフィンランド人らしく、地に足の着いた現実的な姿勢を崩さず答えた。 「ドイツかイギリスでアリーナライブができたら、クールだと思う。まずはそこから始めようか」

<終>

2 notes

·

View notes

Text

ひとこと日記📓 2024.10

10.1- 「ちひろさん」の映画を観る。有村架純の演技が好き。ふとした瞬間、整形する前のお姉さんの面影が浮かぶ。もう整形前の彼女はこの世に存在しないと思うと切ない。会いたくても会えないのだから。/ 血便がでてヒヤッとした。ジョブズみたいな人間がいる反面、何一つなし得ないで死んでいく人間もごまんと居るのだ。

10.2- 今日は仕事が少なかった。こんなにゆるい仕事なのに、前の仕事より時給がいいの世の中のバグ。

10.3- 毎日が蛇口から出る水のように流れていく。どうしたらもっと時間を意識した生活ができるか考えている。在宅でできる仕事に就いたとして、通勤1時間を毎日他のことに当てられる。7時起床、8時に仕事をスタートする。フルタイムで働いたとして、休憩1時間で17時上がり。7時間睡眠を確保するために22時に寝る。そう考えると、あんまり今の生活と変わらないな。結局、労働時間を減らすが効果的だが、金も減る。/ 元彼から電話。今週末の約束の確認のための電話だったけど30分も話してしまった。ずっと笑っていたけど、内心は嫌なことを聞かれないか、また尋問みたいな時間が始まらないかとヒヤヒヤしていた。彼から電話があるまで、自分から電話しなくてえらかった。

10.4- 朝起きたらいつも家を出る時間になっていて、大急ぎで家を出た。間に合ったからよかった。理想は職場の休憩室で軽く朝ごはんを食べて英語を勉強してから仕事を始めたい。/ 感じよく話しただけで脈ありと勘違いしたり彼氏面してくる男が多すぎて気色悪い。

10.5- 昼前に元同僚の男とカフェに行く。恋愛や仕事に対する価値観の話をして、わたしにとっては魅力のない価値観を持つ人だなと思った。価値観の合うパートナーと少しだけ意識の高い人生を送りたいです。

10.6- 午前1:18にアパートの廊下の電灯が消えることを知る。午後1時、元彼と会う。質疑応答会議をする。彼からの質問リストにひとつずつ回答を用意してそれについて詳細を確認し合うというもの。とても不安定な気持ちに振り回されてクタクタになった。ちゃんと気持ちが固まるまでセックスしないと約束したのに、あっさり自分から約束を破った。子宮まで到達しちゃうそれはわたしの体のサイズには見合わない。窓の外でジョギングしている人たちは、少し目線を上げた窓の向こうで何が起こっているのか知る由もない。彼はINTPで超論理的(病的)だけど、結局いつも最後は気持ちなの。

easy=簡単な uneasy≠簡単じゃない

10.7- また一週間が始まった。無理やり捻出したみたいな無駄な仕事に人生を費やしているひとになりたくない。/ 好きな人の好きなところが死んでいくのは悲しい。/ 帰宅してから、マックポテトを食べてTwitterを眺めるしかできなかった。頭の中では動きたいと思っていてエネルギーも余っているのに、動けなかった。

10.8- 出社すると、毎日わたしの机に仕事をいくつか用意しておいてくれる営業マンがひとりいる。わたしが仕事に参加できるよう、仕事を振り分けてくれているのだと思う。時々、付箋にメッセージを書いてくれる。些細な優しさに助けられる。

10.9- 弟の運動会。嫌いな母から産まれた子なのに、どうしても1番かわいく見えてしまう。血には抗えない。

10.10- 秋、カフェイン摂ったときの高揚感をカフェインなしで感じられる時がある。やりたいことがたくさんあってわくわくして焦ってる感じ。

10.11- 今週も無事、仕事が終わった。むずかしいことはなく、ただ次から次へと発生する庶務を処理していくだけ。/ 夜、最近メッセージしていたロシア人とビデオ通話する。日本語がほとんど話せなくてかわいい。元彼にもこんな時期があったんだよな。わたしと出会った頃に比べて、だいぶ自然な会話ができるようになったね。

10.12- 早起きしたけど、結局昼寝して17時ごろから活動。1日あればなんでもできるな。/ はじめて本格的なゴスロリのドレスを買ってみた。ハロウィン用。

10.13- ボーリングのスコアがついに120まできた。すこし前まで60だったから、どんな顔していいかわからない。/ 風呂で髪を染めながら本を読む。効率的。

10.14- 性欲オバケになっている。生理終わったのになぜだろう。

10.15-

10.16-眠る前、元彼と電話をして案の定ケンカになって、こいつはクソだなと思った。わたしも違うタイプのクソだけど。/ Tim とひみつの会話をする。

10.17- 一日中、怒りと憎しみの感情に支配される。何のために命を繋いでいるのかわからないけど、お金があって死にたいより、お金がなくて死にたいのはもっと苦しいから、仕事には行く。

10.18- 会社の飲み会

10.19- 洗濯掃除染髪雑務/「最後まで行く」を観る。綾野剛っていつも黒スーツだね。

10.20- ハイエースをレンタルして冷蔵庫とテレビを運んだ。元彼に手伝ってもらい3階まで。秋晴れ。ジメジメした心も無理やり乾かされた。違う世界線を考えてみる。大嫌いな元彼の女友達を毛嫌いしなかった世界線。潔く隠し事をせずに元彼を選んでいた世界線。今更もう遅いんだけどね。元彼は2月に引っ越して遠くに行くようです。わたしをここに置いて。

10.16- 仕事に行くべきだったが、しんどすぎて休んでしまった。昨晩のことがこたえている。/ 銭湯に行く。変な意味抜きで裸をみるのが好き。

10.22- 昨日の日記が10.16付になっている。頭が回っていない。/ LINEのアイコンがわたしの撮った写真から別のものに変わった。/折れた爪が少しずつ伸びていく。生きている。/いつも数ヶ月先まで予約が埋まっている美容室。年末に予約をとってみる。

10.23- またお風呂入らずに寝てしまった。一緒に入ってくれる人がいないと自分を律せない。

10.24- ばーか、なわたし。

10.25- 恋愛むず過ぎ。色恋がなくても生きてる意味を感じられるようになりたい。what can I do to make it right?

10.26- 気が落ちてる時、面白いほどことごとくいろんなことがうまくいかない。営業してるはずの店が臨時休業、約束のドタキャン、あれ?意外とそれだけだった。もっとわるいことたくさん合った気がするのに。要は思い込み、考え方の癖なんだ。レイトショーでジョーカー観てくる。元彼と行くはずだったけど、ひとりで。

10.27- 日付変わってから帰宅。元彼に連れてってもらったバーに勇気を出して行ってみた。アルバイトの男に一緒にバーに行くかと誘われて、いつもと違うことしなくちゃ何も変わらないって強迫観念みたいなものが湧いてきて、飲み屋街に行った。元彼つながりの知人がいるバーに入った。その知人は以前、わたしと元彼との関係について元彼とケンカしてくれた人だ。その日について、ちゃんと謝罪がしたかったから会えてうれしかった。I'll take to your side. と言ってくれた。本当に優しい人。彼と彼の奥さんと話して、アルバイトの男のことはすっかり忘れていたし、不純そうだったからそれでよかったと思う。帰宅して元彼に電話した。1週間未読無視されていたけど、何度か電話したら出た。ごめんなさい、こんな私で。/ 人生で初めてゴスロリファッションに挑戦した。/選挙に行った。

10.28- 元彼とメッセージが続いている。メルカリで初めて物が売れたから嬉しかったそう。なぜ私に報告するの?/頭が痛いと言うと、彼はいつも「お水飲んでね「と言ってくれる。

10.29- 今日も元彼とメッセージが続いている。スニーカーを買ってと言ったら、高すぎると言われて、私の価値は18,920円以下か。/帰宅してすぐお風呂に入った。髪が長くなるにつれ、抜け毛の量が多く感���る。抜け毛のない世界だったらよかったのに。

10.30- 不要な関係は自然と終わりに向かうし、どれだけ傷つけあっても必要な関係は続く。と信じたい。

10.31- 正直に申すと、何のためにあったのかわからない1ヶ月だった。ずーっと心に重たい雲がかかってる感じ。寂しさとの向き合い方は知っているけど、向き合い���くないから敢えて間違った方法で寂しさを埋めようとして悪循環にはまってみる。行くところまで行って落ち着いてきた感はある。自分かわいい大好きな気持ちをもっと育てたいけど少し間違えると自己愛性になるから難しいね。/ 11月にしたいことは、近所にあるタロットの占い屋さんと、タイ式マッサージに行く。

完

6 notes

·

View notes

Text

2024-6月号

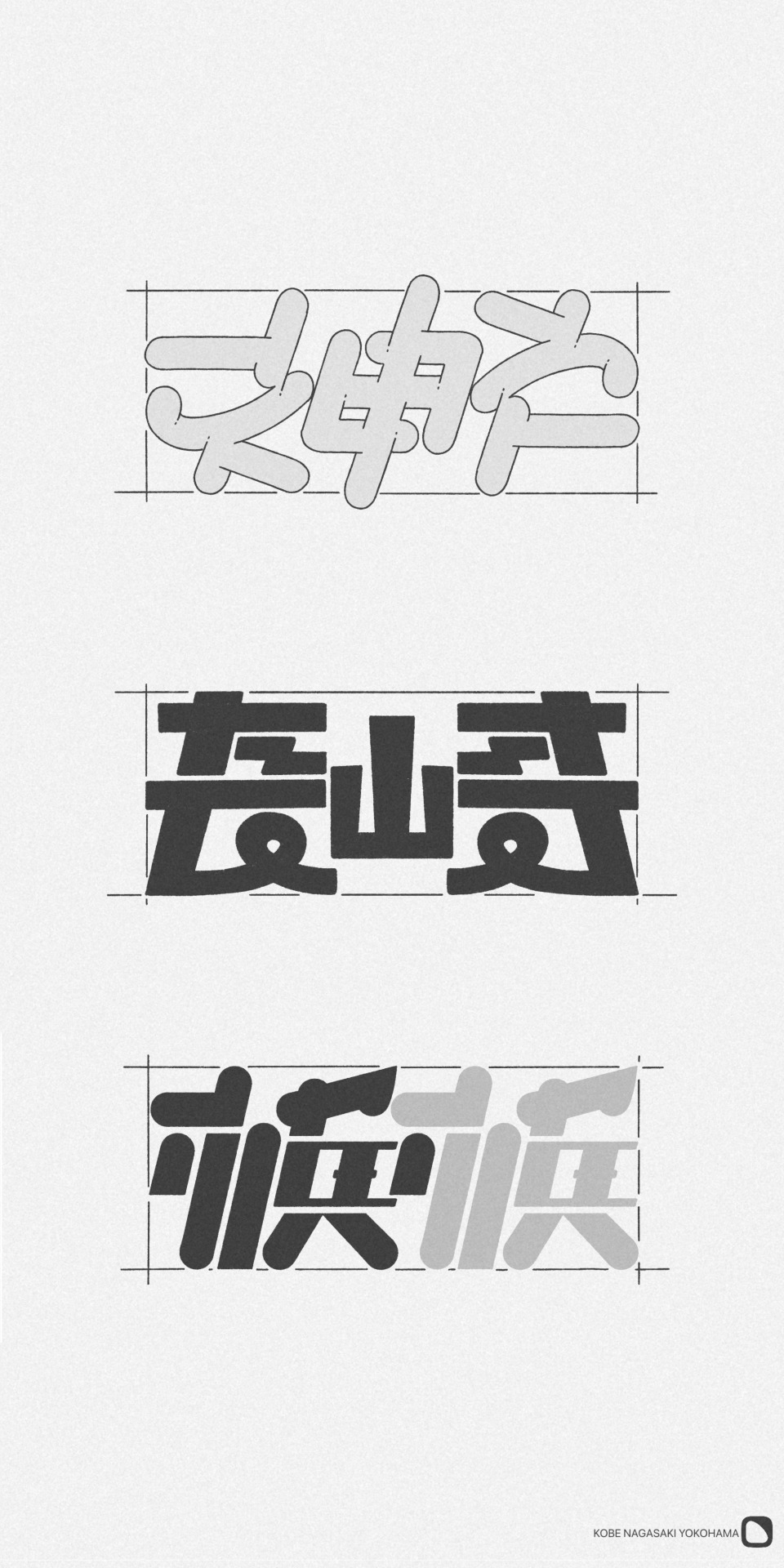

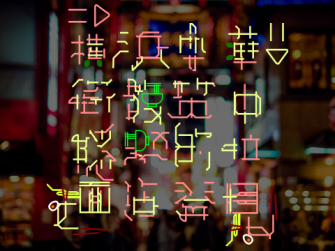

アンビグラム作家の皆様に同じテーマでアンビグラムを作っていただく「月刊アンビグラム」、主宰のigatoxin(アンビグラム研究室 室長)です。

『アンビグラム』とは「複数の異なる見方を一つの図形にしたもの」であり、逆さにしたり裏返したりしても読めてしまう楽しいカラクリ文字です。詳しくはコチラをご参照ください⇒アンビグラムの作り方/Frog96

◆今月のお題は「中華」です◆

今月は参加者の皆様に「中華」のお題でアンビグラムを制作していただいております。中華といえば漢字発祥の地。現代の蒼頡たちの宴をご覧ください。今月も逆さまな作字が集まっております。

ではまずはdouse氏から。

「麻婆茄子」 回転型:douse氏

180°回転させても同じように麻婆茄子と読めるアンビグラムです。中華には「福到了」という福の字を上下逆さにひっくり返して貼るアンビグラム的な縁起物の風習がありますが 本作は麻婆茄子が無限に到来しそうな御目出度い回転字面になっています。対応解釈が最高ですね。この語句でこの文字組みが出来るのはきっとdouse氏だけでしょう。

「酢豚」 回転型:peanuts氏

世界範囲で有名な中華料理の一つです。酢豚は日本で付けられた名称で 中華料理においては広東料理の「古老肉」や上海料理の「糖醋排骨」が該当するようです。本作は作字のデザインと対応解釈が高次で両立した理想的アンビグラムです。「乍/月」部分のギミックは美しくてかっこいいです。

「酢豚」 図地反転鏡像型: いとうさとし氏

左右の鏡像図地で酢豚。作者いとうさとし氏はネガポ字(図地反転)の達人です。本作は真ん中から折りたたむとピッタリ嵌ります。まるでこの漢字がもとより嵌り合う構造を持っていたかのような自然さです。

「回鍋肉」 図地反転鏡像型:douse氏

四川料理の一つ。本作は斜め鏡像の図地反転アンビグラムです。文字の組み方がテクニカルでブリリアントカットされたような光学的な装いが抜群にカッコいいです。

「回鍋肉」 図地反転鏡像型: いとうさとし氏

上下の鏡像で図地反転になっている回鍋肉。日本語のアンビグラムは2022年に入ったころから飛躍的に進化発展した印象がありますが とくにネガポ字(図地反転)の進化は顕著で 英語圏でも作例はさほど多くないこのジャンルが日本ではたくさん作られるようになりました。それも本作の作者いとうさとし氏の尽力が大きいでしょう。

「酸辣湯」 鏡像型:螺旋氏

中国料理のスープの一つで 酸味・辛味・香味が特徴。本作は斜めの鏡文字で組まれています。斜めの鏡像型は漢字のアンビグラム制作に向いた対応だと思います。うまく作ればアンビグラムだと見破られない作字が可能で 本作も「束」部分が自然で驚きます。

「中華そば」 敷詰振動同一型:Jinanbou氏

発想が面白いです。「華」の字の中に異なる文字を幻視し抽出するその眼力には感服します。これは文字に隠された秘密のゲシュタルトを解析する行為でアンビグラム作りには欠かせないセンスです。

「青椒肉絲」 重畳型:きいろいビタ氏

ピーマンと細切りにした肉などを炒めた中華料理。本作 重畳型は同じ図形で韻を踏み 青椒肉絲と読ませるアンビグラムです。そのまま亜細亜のどこかの国で商品のロゴとして使用されているのではと思えるほど完成度が高いレタリングです。

「杏仁豆腐(⿸广フ)」 旋回型:Σ氏

中国発祥のデザート。135°回転の旋回型アンビグラムです。「腐」の字が「广」の中に片仮名の「フ」を入れた略字になっているところが凄すぎます。この略字は実際にゲバ字(アジビラ文字)などで使用例があります。柔軟な発想ができる人のアンビグラムは読みやすいですが 本作は作者Σ氏のアンビグラムが優れている理由の一端が垣間見える好例です。

「中華/北京/上海/広東/四川」 共存型(回転・鏡像):ラティエ氏

一般に四大中国料理と言われている4つの場所に お題をプラスした多面相アンビグラム。なんと5パターンの変化が起こる作字なのです。北京/上海/広東/四川は回転型で 大きく表示された中華はその鏡像になっています。 多面相漢字アンビグラムの制作はある種「挑戦」ジャンルです。多面相を作ろうとするその発想や度胸だけでも凄いですし 本作はその挑戦に成功していると思います。

「横浜中華街」 回転型:ぺんぺん草氏

東アジア最大の中華街を回転アンビグラムに。細かい説明は無用の傑作。この完璧な対応解釈をご覧ください。けしてアンビグラマビリティは高くない語句ですが冷静的確に作字されています。最高です。

「神戸」 回転型: 「長崎」 鏡像型: 「横浜」 重畳型:.38氏

日本三大中華街。それぞれ趣向を凝らした楽しい対応解釈で可読性も充分高い設計です。 これは文字数寄にはたまらない作字ですね。そのまま都市の紋章に使用してほしいナイスデザインです。

「横浜中華街散策中隠処的拉麺店発見」 回転重畳型:超階乗氏

ブレードランナーに出てきても違和感のないサイバーパンクアンビグラムの名作。文字の各所に丼図案などが組み込まれていて そのおかげで回転重畳構造を把握しやすい親切設計です。回転重畳型とは ある図形の上に同じ図形をレイヤーで重ね、上に重ねた図形だけを規則正しく回転させて文字を形成するアンビグラムです。

「西安」 回転型:うら紙氏

陝西省の省都で、旧名は長安というのは有名でしょう。 かっちりした輪郭で��りながら墨のカスレを生かしたステキなタイポグラフィですね。アンビグラマビリティの高い語句ですが図案としてきれいにまとめるには作家の力が必要で、うら紙氏はその能力に長けています。

「Qingdao/青島」 図地反転回転共存型:ヨウヘイ氏

青島(チンタオ)は中国有数の港湾都市・商工業都市・国際都市。 図地反転で漢字の隙間にアルファベットを見出そうとすると、青島は横画が多くて打ってつけの言葉なのですね。省略があっても読み取りやすい作品です。

「シャンハイ」 旋回型:つーさま!氏

上海は中国で最高位の都市である直轄市の一つ。 五面相の旋回型。「シ/ン」の点の有無のみの差をどう表現するか難しいところですが、少し角度を変えるだけで違って見えてきますね。羽様の形状とグラデーションも読みやすさに一役買っています。すばらしい作品です。

「万里の長城」 回転型:douse氏

中国にある城壁の遺跡。中国の象徴の一つでしょう。 回転中心の作り方が見事です。「の」が伸びているのも不自然に見えず、「長」の横画を切っているので「長」のバランスもよく見えます。「万/戈」の字画接続の切り替えが見事ですね。さすがの一作です。

「麺/龍」 図地反転鏡像型: いとうさとし氏

どちらも中国を象徴するものでしょう。 自然に読めすぎて言うことがないですね。図地反転にピッタリすぎる組み合わせが今回のお題によって発掘されたと言えるかも知れません。一点、「龍」の上部の突き出した部分は作者も悔しいところだと想像しますが、それを差し引いても可読性最高の傑作です。

「伝奇/でんき」 振動型:kawahar氏

中国の古典的な演劇である戯曲形式の1つ。 氏の得意な「読み漢」で一作。ぐにゃりとした書体が「ん/ム」の振動などにマッチしていますね。読み漢はひらがなしか読めない人にも漢字が読めてしまう実用的な手法ですが、適用できる漢字は少なく本作のように限られた言葉だけです。

「太極図」 図地反転回転型:lszk氏

「易」の生成論において陰陽思想と結合して宇宙の根源として重視された概念である「太極」を表した図。 中央の「極」に本家の陰陽魚太極図があしらわれています。太極図の円形を「太・図」にもあしらって統一感を出していますね。図と地が絡み合い逆転しながら文字を形成しているところが、陰と陽が互いに飲み込みあい無限に繰り返す太極の思想を表しているようです。

「造書 研究」 回転共存型:意瞑字査印氏

「造書」を90°傾けると「研究」と読める対応です。造書とは文字を造るという意味。『蒼頡、鳥獣蹏迒の跡を見て分理の相別異すべきを知り、初めて書契を造る』 そのむかし蒼頡という人が鳥獣の足跡をヒントに漢字を発明した故事からの語句選択です。なるほどアンビグラム制作とは 新文字を発明する行為とも言えますね。

「東夷/西戎」「南蛮/北狄」 回転共存型:兼吉共心堂氏

四つまとめて「四夷」、古代中国で中華に対して四方に居住していた異民族に対する総称。 筆文字の効果を生かした表現がすばらしいです。「夷/西」「虫/北」ではカスレにより字画の本数を増減させ、「南亦/狄」では墨垂れで字画密度差を克服しています。真似が難しいテクニックです。

「東夷」「西戎」 重畳型: 「南蛮」「北狄」 振動型:lszk氏

「四夷」は「夷狄」あるいは「夷狄戎蛮」とも。 お誂え向きの言葉がきれいにそろっていたものですね。というのは簡単ですが読みやすく仕上げるのは難しい字形もあります。氏は知覚シフトのバランス感覚が抜群なので調整の妙もさることながらこの対応にも気付けるのでしょう。

「劉備玄徳/関羽 張飛」 回転共存型:KSK ONE 氏

「蜀漢」を建国した劉備と、劉備に仕えた関羽・張飛。三国志の武将からのチョイス。 髭文字ならではのハネなど遊びの部分を生かした作字ですね。一文字目の「劉」が読みやすくすらすらと読みを捕まえることができます。関連する名前同士でうまく対応付けできるのが運命的ですね。

「熊猫」 敷詰図地反転型:松茸氏

ジャイアントパンダのこと。 パンダの白黒は図地反転にもってこいの題材ですね。どうやって考え付くのかわからない図案が毎回驚異的で目を白黒させてしまいます。きちんと敷詰できるのか不安になりますがちゃんと隙間なく並びますので安心してください。

「伊布」 旋回型:YФU氏

「イーブイ」の漢字表記。 久方ぶりに参加していただきました。言葉のチョイスも氏らしいですね。図形の長さを読みやすいところに調整するバランス感覚は健在です。

「マオ」 交換式旋回型:ちくわああ氏

かいりきベア氏の楽曲名より。「猫」の意味もある中国語らしい言葉の響きです。 線種を変えているのでかわいらしい作字になっています。対応付く字画も分かりやすいですね。それでもうまく敷き詰めてみるのは骨が折れそうです。

「西游记」 回転型:オルドビス紀氏

16世紀の中国の白話小説、繁体字では「西遊記」です。 簡体字をうまく活用しているのですね。「遊」よりも自然に回りますし、「記」よりも「西」との相性がよく一石二鳥です。「西・记」の右下がりのラインと「游」の右上がりのラインの視覚効果が心地よく作字として最高の仕上がりだと思います。

「 不 此 君 我 / 当 今 災 偶 成 夕 已 為 / 時 日 患 因 長 渓 乗 異 / 声 爪 相 狂 嘯 山 軺 物 / 跡 牙 仍 疾 但 対 気 蓬 / 共 誰 不 成 成 明 勢 茅 / 相 敢 可 殊 嘷 月 豪 下 / 高 敵 逃 類 」 交換型:繋氏

「山月記」より。縦に読んでください。 7×4の組全体を縦横に交換するともう一方になるという超絶技巧です。「爪」(爪痕の装飾がにくいです)を基準にすると見つけやすいでしょう。じっくりご覧ください。

最後に私の作品を。

「截拳道」 交換式旋回型:igatoxin

≪友よ水になれ≫で有名なブルース・リーの武術、截拳道(ジークンドー)から。

お題 中華 のアンビグラム祭、いかがでしたでしょうか。御参加いただいた作家の皆様には深く感謝申し上げます。

さて次回のお題は「猫」です。長靴をはいた猫、シュレディンガーの猫、仕事猫、吾輩は猫である、猫男爵、猫目石、煮干し、マタタビ、夏への扉、蚤、百閒、注文の多い料理店、ハローキティ、ドラえもん、など 参加者が自由に 猫 というワードから発想 連想してアンビグラムを作ります。

締切は6/30、発行は7/8の予定です。それでは皆様 来月またお会いしましょう。

——————————–index——————————————

2023年 1月{フリー} 2月{TV} 3月{クイズ} 4月{健康} 5月{回文} 6月{本} 7月{神話} 8月{ジャングル} 9月{日本史} 10月{ヒーロー} 11月{ゲーム} 12月{時事}

2024年 1月{フリー} 2月{レトロ} 3月{うた} 4月{アニメ} 5月{遊園地} 6月{中華}

※これ以前のindexはこちら→《index:2017年~》

10 notes

·

View notes

Text

ソース管理を用いるか、少なくとも定期的にバックアップをとる

自分のゲームは退屈すぎるし、浅すぎる(と思われるリスクを常に考慮する)

企画提案の際には予算も含めておくべき

その予算は、極端な事例ではない現実的な比較対象を用いて正当化できるようにしておく

友人に笑われそうなくだらないアイデアこそ、往々にして素晴らしいコンセプトとなる

嫌いなゲームへの批判は、「改善版」を作ってみせることでおこなうこと

コアとなるゲームメカニクスを変える際には、たいていの場合新たにゲームデザインから作り直しが必要になる

悪い設計書ができるのは、たいていの場合は書き方が悪いからだ

各開発サイクル(iteration)のなかで、まずは必要最小限のプロトタイプを作る

たとえゲーム中に寄り道したいプレイヤーであっても、目的そのものは必要としている

枯渇あるいは飽和したジャンルなどない

競争の激しいジャンルのゲームは、本当に飛び抜けた特徴が求められる

ゲームの歴史を学べ

ゲームの歴史なんて忘れろ!毎年常識を覆すような新作が生まれているんだから

偉大なゲームは、素晴らしいコード開発者とひどいコード開発者の両方によって作られてきた

ゲームデザインを固めてしまいたいと思うかもしれないが、混沌も受け入れよう

その混沌とした状態から、可読性、パフォーマンス、拡張性、モジュール化、移植性などについて考えていこう

自動生成とはコスト削減の方法ではなく、ゲームのスタイルに関する選択だ

たいていの場合、UX(ユーザー体験)よりもゲームの奥深さが重要となる

たとえやめるつもりがなくとも、いつでもやめられる準備をしておく

あなたのDLCについての考えは、データの裏付けに欠けてはいないだろうか

IPを使わず、ライセンスもせず、会社を売却もしないのなら、IPを保有する意味はない

PRは常に重要だが、多くの開発者はPRの本質を理解していない

開発中の些細な話でも、ファンは聞きたがっている

賞をとったときは感謝を、とれなかったときは謙虚に振る舞う(あるいは黙っておこう)

ゲームを発表するなら、Steamストアページも同時に公開しよう

Steamのタグは正確につけよう

発表用トレイラーは、狙ったユーザーの心を撃ち抜く出来にすべし

可能性にワクワクし、惹きつけられ、インスパイアされる気持ちを大切にしよう

ゲームに関する発表は、ユーザーをその作品のコミュニティへ誘う招待状でもある

「互いにリスペクトすること」をコミュニティのルールとし、厳格に守らせる

素晴らしいコミュニティメンバーは称えてあげる

月に最低1回は新しい情報を発信する

「言ったことをちゃんと実現する」ことで、コミュニティの信頼は築かれる

ゲーム業界に詳しい会計士を見つけよう

給与、配当、年金の仕組みをきちんと理解しよう

何でも任せられる信頼できる弁護士を見つけよう

契約書は、たとえ相手を知っていても「知らない相手である」と思ってチェックすること

明確な強みのないパブリッシャーとの連携は、単なる浪費となる

ひどいパブリッシャーに遭遇した経験があっても、すべてのパブリッシャーが悪いとは限らない

「パブリッシャーから資金を得る」ことに望みをかけるのではなく、「利益の出るゲームを作る」ことを目標にするべき

挑戦し続けよう。具体的に、前向きに、そして気楽に

あるベテランゲーム業界人が「ゲーム開発における42の鉄則」を提唱するも、内容に賛否渦巻く。ただし“疑ってもらうこと”に狙いあり - AUTOMATON

Paul氏は鉄則において、同氏が信じてやまない格言や持論などを集めたと説明。ただ読者に対しては、鵜呑みにするのではなく自分にとって何が本当に正しいのかを模索することを後押しする狙いがあると述べている。そして、それぞれの鉄則について、読者が望むように取捨選択あるいは非難してほしいとも伝えていた。

2 notes

·

View notes

Text

―近年のアメリカと中国は、経済的な相互依存が進んでいたはずですが、逆に国家間の貿易戦争に陥ってますね?

中野 そうですね。当時のアメリカでは、グローバリゼーションの深化によって、国家主権の概念までもが時代遅れの産物となるという極端な論調すら珍しいものではなくなっていましたが、今となれば、楽観が過ぎたと言えるでしょうね。

ただし、当然のことですが、アメリカには、より現実主義的な言説もありました。その代表者のひとりが、カーター政権の国家安全保障担当の大統領補佐官やオバマ政権の外交顧問などを務め、米国外交に隠然たる影響力をもった政治学者のズビグニュー・ブレジンスキーです。彼は、1997年に発表した『壮大なチェス盤』において、地政学的な観点から冷戦後の世界情勢を分析し、21世紀におけるアメリカの世界戦略を雄弁に語りました。

彼が重視したのは、「ユーラシア大陸の支配者こそが世界の支配者になる」というマッキンダー以来の地政学でした。「ユーラシア大陸=壮大なチェス盤」というわけです。

そして、彼は、ソ連崩壊によって、アメリカが、西側からはNATO、南側からは中東諸国との同盟、東側からは日米同盟という三方面からユーラシア大陸を取り囲んだことにより、一国家が単独でグローバルな覇権国家になったと考えました。しかも、ユーラシア大陸がユーラシア大陸にない国家によって支配されるという、世界史上かつてなかった新しい地政学的状況にあることに気づいたんです。

――たしかに、アメリカがユーラシア大陸を支配するというのは、考えてみれば、非常に特殊な状況に思えます。

中野 そうなんです。だからこそ、ブレジンスキーは決して楽観的ではなかった。地政学的な環境は移ろいやすいですから、アメリカの圧倒的地位が長く続くものではなく、もってもせいぜい一世代程度のものだろうと考えていたのです。そして、それまでの間に協調的な国際秩序を構築することにアメリカは全力を挙げるべきだと主張したのです。

――なるほど。

「最悪の事態」を招いたアメリカは、何を見誤ったのか?

中野 そのうえで、ブレジンスキーはアメリカがとるべき大戦略について、このように論じました。

まず、ユーラシア大陸の西側においては、ロシアの覇権を阻止すべく、EUとNATOを東方へ拡大し、この地域の最重要ポイントであるウクライナを西側陣営へと帰属させる。ロシアはこれに反発するだろうが、アメリカは「拡大西洋」とロシアの協調関係を形成し、ロシアを西洋化し、無害化すればよい、と。

次に、ユーラシア大陸の東側においては、日米同盟によって中国の領土的な野心を牽制しつつも、東アジアを安定化させる地域大国である中国とアメリカの協調関係を維持する。つまり、アメリカは、東アジアにおいて米中日の勢力均衡を保つバランサーの役割を演じるべきであると論じたのです。ちなみに、ブレジンスキーは、日本についてアメリカの「保護領」と語っていることも押さえておいたほうがいいでしょう。

――「保護領」ですか……。

中野 ええ。率直な発言だと思いますね。ともあれ、ブレジンスキーは、以上のような戦略をユーラシア大陸の西と東において同時に遂行することで、アメリカはグローバル覇権を維持できると主張したわけです。そして、実際に、アメリカの大戦略は、おおむねブレジンスキーが描いたように進められてきたと言っていいでしょう。

ただ、もしこの大戦略が失敗したらどうなるか? ブレジンスキーが最悪の事態として恐れていたのは、ロシア、中国、イランの三大勢力が反米同盟を結成し、アメリカをユーラシア大陸から駆逐するというものでした。もしアメリカが、ユーラシア大陸から駆逐されれば、世界は無秩序状態に放り込まれる。これが、ブレジンスキーが最も恐れた事態だったんです。

――え……アメリカは、いま現在、まさにその三大勢力との関係が緊迫しているのでは?

中野 そうです。まさに、ブレジンスキーが最も恐れていた事態に陥ってしまったわけです。それも、1997年の時点で一世代はアメリカの覇権が続くことを想定していたにもかかわらず、20年もたたないうちに、東ヨーロッパ、中東、東アジアの三方面において、地政学的な不安定化が同時多発的に生じてしまった。

これについて、国際政治学者のウォルター・ラッセル・ミードは、ロシア、イラン、中国の三大勢力が、冷戦後に成立した国際秩序を修正しようとしているのだと解釈しています。

ロシアはかつてのソ連の勢力圏を復活させたいと願っており、中国は、アジアからアメリカの勢力を追い出そうとしている。イランは、サウジアラビアを盟主とするスンニ派勢力に支配された中東を、イラン率いるシーア派が支配するものへと代えるという野心をもっている。そして、この三大勢力にとって共通の敵が、アメリカなのだ、と。

――恐ろしい話ですね。なぜ、そんなことになってしまったんでしょう?

中野 アメリカが根本的に見誤っていたことがあるんです。

――何を見誤っていたんですか?

中野 地政学の祖とも言われる、イギリス人であるマッキンダーの地政学と比較するとわかりやすいんです。

マッキンダーが活躍した20世紀初頭の世界ではイギリスの覇権が衰退し、ロシアやドイツといった新興大国が既存の国際秩序に挑戦しようとしていました。そのため、マッキンダーの問題意識は、イギリスがいかにして世界の支配者となるかという「攻撃的」なものではなく、ロシアやドイツが世界の覇権を握るのをいかにして阻止するかという「防衛的」なものでした。

したがって、「東ヨーロッパを制する者がユーラシア大陸を制し、そして世界を制する」という公理のもとでマッキンダーが設定したイギリスの戦略目標は、東ヨーロッパを制することではなく、ロシアやドイツが東ヨーロッパを制するのを阻止ことにありました。だから、東ヨーロッパはロシアとドイツが手を結ぶのを防ぐために緩衝地帯として位置付けられたんです。

ところが、ブレジンスキーは、20世紀末の世界においてアメリカが唯一無二のスーパーパワーになった時点で、アメリカが世界の支配者としての地位をできるだけ長く持続することを考えていました。そのため、マッキンダーの地政学が、他国に覇権を握られるのを阻止する「防衛的」なものだったのに対して、ブレジンスキーの地政学はアメリカによる世界支配を実現するための「積極的・攻撃的」なものだったんです。

そして、アメリカの覇権国家としてのパワーを過大視していた。たしかに、アメリカの軍事力、経済力、技術力は比類ないもので、中国、イラン、ロシアは遠く及ばなかった。しかし、「積極的・攻撃的」に世界秩序を築くほどには強くなかったんです。

――強気に出過ぎた、と?

国家の「安全保障」は、「経済的利益」に優先する

中野 もちろんです。そして、結果として、アメリカにとって非常にまずい状況が生まれました。アメリカは、ロシアに軍事的に対抗する方針は早々に放棄して、経済制裁によって対抗しましたが、これがロシアが中国に接近する事態を招いたのです。

――中国とロシアという二大反米勢力が接近するのは、非常にまずいですね……。

中野 そうですね。ここで注意しておくべきことがあります。第一に、ロシアにクリミアを奪取されることで、NATOは地政学的に不利な立場に置かれますが、同盟国であるアメリカは早々に軍事的な対抗を放棄したことです。ここから類推すべきなのは、もし中国が尖閣諸島を奪取しても、アメリカは軍事的な対抗をしない可能性があるということです。

第二に、アメリカやNATO諸国はロシアに経済制裁を加えましたが、ロシアはそれを織り込んだうえで軍事行動を起こしたという事実です。つまり、国家の安全保障の利益は、経済的利益よりも優先するということです。ロシアのウクライナ侵攻は、ローズクランスの「貿易、金融、生産要素の移動を開放すればするほど、国際秩序は安定するのだ」という言説が楽観的すぎることを実証したわけです。国家の安全保障のためには、経済的利益を度外視した行動をするのが、国際政治の現実なのです。

――なるほど……。

中野 そして、この「楽観論」が東アジアの軍事バランスを大きく揺るがす元凶となりました。

――どういうことですか?

中野 1990年代のアメリカは、中国に対して、グローバル経済への統合を支援するという戦略を進めていました。中国を経済的な相互依存関係の中にからめ取り、グローバルなルールや制度の下に服させることで、アメリカ主導のアジア太平洋の秩序を認めさせようとしたんです。

この方針に基づいて、アメリカは、中国に対して恒久的な最恵国待遇を付与し、WTOへの加盟を承認しました。しかし、中国政府はWTOへの加盟の承認を勝ち取るために、アメリカ議会やホワイトハウスに対する工作活動を行っていたことが明らかになっています。アメリカを利用した「富国」による「強兵」が中国の目論見だったんです。

こうしてアメリカの協力によってグローバル経済に統合された���国は、2000年代、年平均でおよそ10%の高度経済成長を遂げ、同時に軍事費を年率二桁台という急速なペースで増大させたわけです。そして、2000年代半ばから、中国が軍事的にも経済的にも無視することができない大国として台頭し、東アジアにおけるアメリカの覇権に挑戦するようになりました。

もちろん、軍事費で見れば、現在でもまだ、アメリカは中国の3倍近い規模を誇ります。だけど、アメリカはその軍事力をグローバルに展開しなければならないうえに、中国と対峙するには太平洋を横断して制海権を維持しなければなりません。自国の周辺の展開のみに注力できる中国との東アジアにおけるパワー・バランスは、すでに中国側に傾いているとみられるのです。

――中国は、アメリカの楽観的な「経済的相互依存」戦略を利用したわけですね? 中国が一枚上手だった、と?

すでに終わった「アメリカのユーラシア支配」

中野 そうなりますね。しかも、2000年代に、欧米や日本が、グローバリゼーションによる経済的相互依存の深化によって、世界秩序は維持できると信じていたころ、中国の戦略理論家たちは、孫子や毛沢東に加えて、マッキンダーやマハンなどの地政学を参照しながら、軍事戦略を熱心に論じていたのです。

たとえば、中国は自らをグローバル経済に統合して富を得るためには、貿易ルートの安全を確保する海軍力がなければならないと考えました。つまり、西太平洋への出口を確保しなければならないわけですが、その出口とは、沖縄から台湾、フィリピンを通る「第一列島線」にほかなりません。

しかし、「第一列島線」はアメリカによって押さえられている。したがって、「第一列島線」をアメリカから奪取して確保しなければならない。そして、尖閣諸島は、まさにこの「第一列島線」上にあるわけです。

つまり、中国が東シナ海や南シナ海において、日本、フィリピン、ヴェトナムそしてアメリカと頻繁に紛争を引き起こすようになったのは、グローバル経済に統合されたことの当然の帰結だということです。ところが、アメリカの対中戦略は、中国側の戦略意図を見落としていた。しかも、イラク戦争以降、中東の泥沼に巻き込まれていたジョージ・ブッシュ政権下のアメリカは、中東に注意を奪われて、中国の台頭を看過してしまったんです。

――すべての話はつながっているんですね……。

中野 そして、2013年に、習近平国家首席が打ち出したのが「一帯一路」構想です。アジアからヨーロッパ、アフリカにまたがる地域の開発を、陸路と海路の双方から進めるという壮大な計画です。さらに、中国は、「一帯一路」構想の一環として、アジア地域のインフラ整備のための資金供給を目的とした「アジアインフラ投資銀行(AIIB)」を設立しました。

しかも、この中国の動きへの各国の反応が、アメリカの国際的影響力の著しい低下を印象付けることにもなりました。

AIIBの構想が打ち出された当初、先進諸国はこれを、戦後のアメリカ主導による世界銀行やIMFを中心とした国際金融体制に対する中国におる修正主義とみなし、消極的な姿勢を示しました。特にアメリカはAIIBを強く警戒し、各国に参加しないように圧力をかけていたとみなされています。

ところが、イギリス、フランス、ドイツなどの主要国が相次いで参加を表明すると状況は一変。BRICsやアメリカの同盟国である韓国やオーストラリアのみならず、中国との間で領土問題などが緊張関係にある台湾、ヴェトナム、フィリピンまでもが参加し、2019年7月時点で、100カ国・地域が参加するまでになりました。主要国で参加していないのは日米くらいのものです。

そして、ユーラシア大陸に鉄道などの輸送インフラを整備し、大陸の資源を確保するという「一帯一路」構想が、マッキンダー的な地政学的ヴィジョンに基づいていることは明らかです。実際、中国の著名な研究者たちが「一帯一路」構想の意義を説くに当たって、マッキンダーに言及しています。

その後の動きを見ていても、「一帯一路」構想の最終的な目的は、単なる需要創出や経済発展の基盤整備ではなく、ロシアやイランなどユーラシア大陸の主要な修正主義勢力と連携し、さらにはヨーロッパ諸国をも引き入れることで、アメリカによるユーラシア支配を終わらせることだと見るべきです。

――つまり、冷戦後のアメリカの戦略ミスによって、アメリカのグローバル覇権はすでに大きく揺らいでいるということですか?

中野 ええ。アメリカも、それをとっくに認めているんです。

27 notes

·

View notes

Quote

やあ! みなさんこんにちは。 クソバイス男こと増田です。 何を隠そうこのワイ、母親の介護歴17年(糖尿→脳卒中→骨折→認知症で要介護4。この間祖母の介護も4年被ってる)、父親の介護歴11年(骨折→肺がん→認知症予備軍で要介護3)を自宅みている 大馬鹿者 大ベテランなんですね。もちろん独身KKOです。 と言うワケで、アドバイス欲を満たすための生贄を見つけたので、クソバイスするよ。 さあLet'sクソバイス ストレス解消方法について ストレス解消はルーチンにして日常に入れ込むことが大切。 水分補給と同じで、ストレスがたまったら解消するのでは間に合わないことが多いので、ルーチンにれる。 例えば俺の場合、毎週木曜日が仕事完全休暇という仕事なのだが、この休みに合わせて、木曜日は両親ともにデイサービスに送り出している。 そして、木曜日はストレス解消の日、自分を甘やかす日と決めて、何もしなかったり、だらっとアニメを見たり、本を読んだりしてる。 また、3ヶ月に一度ぐらいショートステイに夫婦揃って出てもらったら、泊まりのエンタメにも行く事にしている。 自分の場合は、だいたいは夜行バスで大都市圏まで出て、大きなシネコンで一日映画三昧したりって感じですが、こう言う日を確実に大切にすること。 そしてこれは「開いたらやる」じゃなくて「何があってもやる」と決めてスケジュールに入れること。有給休暇と同じね。 そうじゃないと自分が持ちません。 なお、ショートステイは定期的に利用しておかないと、緊急時に対応してもらえないので、その訓練も兼ねています。 緊急時ってのは、俺に何かあった時が最大。そのほか、どうしても外せない義理のときとか、高校生の頃に心を救ってくれた声優さんがx年ぶりにコンサートするとか、そういうときね。 災害のときとか、色々なときに泊まりで預けられるようにしておかないと詰む。 増田で愚痴れ それでも愚痴を言いたいときあるよね。そういうときは増田で愚痴りましょう。 𝕏?とかああいうアカウントがあるのはオススメしない。 増田なら💩💩🎠🦌とか書いても誰も何も言わないし、きゃっきゃしてりゃいいので。 そのための増田。まぁ、実践しているのだと思いってそこは安心しました。 技術的な話 まぁこれはやってんだろうと思いますけど一応通り一辺倒だけ。 まさにクソバイス 地域包括支援センターに言って、ケアマネを付けてもらってみっちり話をしよう(まぁ付けてると思っていますが) 他に相談出来る窓口をざっと揚げておくと 地元の社会福祉協議会 病院の患者相談窓口(ソーシャルワーカー・ただ忙しすぎて駄目な事も多い) 都道府県の国民保険連合会(電話・法的な窓口) 市区町村の福祉関係窓口 大会社の場合、会社が介護離職予防のために相談窓口を持っている場合���あるとか。 どこの窓口がよいとかは当たり外れが大きすぎて厳しいことも。数を打とう。 病院などで介護向けの家族会みたいな組織がありますが、ワイは入ってません。参加者の年齢が上すぎて流石に合わなかった。 介護は親の金でやれ。自分の金は使うな(入れるなら生活費だな) 介護離職だめ、絶対。 介護者の都合>本人の希望>行政・施設の都合 と言う優先度でプランを組み上げろ まぁ実際には逆になるんだけど、最初はこうするつもりで挑まないとつらい。 介護は情報戦。繰り返す。介護は情報戦。 要介護者のことを一番良く知ってるのは自分だ、というスタンスを決してぶらさないこと。プロのアドバイスはプロのアドバイスで客観視できて貴重でちゃんと耳を貸すべきだけど、丸呑みはしないこと。プロはずっと介護しているワイらほど長く過ごしていないから。 さらに細かい話 状況がハマったら活用してね 長期になりそうなら、介護保険の点数はできる限りサービスに振るべし。ものは借りた後に買取するつもりで 介護保険は物品の貸与と、サービスが同等になっているが、貸与は長期になるとコスパが悪い。できるだけその分をサービスに割り振る方向で。 確かに介護期間が2年以内とかならレンタルの方がコスパがいい。短期間で症状が変わっていく場合にはどんどん変えられるメリットもあるので、最初の1年ぐらいはレンタルするのがよい。しかし、その後、状況が安定して、なおかつ必需品で、メンテがいらないものは買い取って介護保険から外し、その分をサービスに回すべし。中古の購入は簿価になっているので十万円とかする器具が数千円で買えたりします。 置き手すりやトイレ用の肘掛けなど ベッドの本体(マットレスは汚れると交換なので) スロープ 以下のものは貸与のほうがいい 車椅子や介護ロボットなど 定期メンテナンスが必要で消耗品 マットレス 使っているとへたってくるのと、完全に粗相して汚したといった理由でも交換出来る デイサービスに必要なものはとにかくクリアメッシュ袋(ファスナーがついているやつ)に入れて準備して整理。 便で汚染された衣服はドラム式ではなくて、操作してたっぷりの水を入れた縦型洗濯機でやれば手洗いをせずに落ちる コインランドリーは恋人。雨の日や寒い��でも暖めてくれる(乾燥機) テプラ君は頼れるひと。 3Dプリンタとレーザーカッターは神器。フルオーダーの本人に合わせた道具が2千円とかで出せちゃう。レーザーカッター+ポリエチレンフォームの可能性も無限台。 しまむらは神。 介護ショップで購入すると凄い高い介護用の下着が、なんとしまむら価格で売ってる。やばい。 それに比べて靴屋の渋いことよ…。足下見すぎ(靴だけに) 車椅子を乗せられる自動車は、諦めて新車で買うべし。中古で4年探し続けたが毎日送り迎えに使われて30万kmとかとんでもなく走ったようなものしか回ってこないので貯金をはたいて買った。今では欠かせない相棒。 親の金で解決できる範囲のことは金で解決する。 だるいとき用に冷凍弁当を用意しておく。そのために冷凍庫を追加で買っとく とろみがついた状態で売っているペットボトル飲料とかあるんやで 柔らかレトルトご飯とかもあるんやで 親はテレビっ子世代なので、異様に安い中華テレビを買って放置、後はテレビがお守りをしてくれる。 報連相大事。 通っているデイの連絡ノートとか大事や。 最後に頼るべき所には必ず報連相 自分の兄弟、叔父伯母など、遠くに住んでいていつもは介護に参画してもらえない人でも、とにかく報連相はしておく。今どんな状態だとか、入院したとか退院したとか。 ワイの場合、介護すると言う共通の目的が出来たことで、前よりも親類と仲良くなった気がする。 万が一親を残して自分が死んだ場合のことを考えておく。親がワイがいないときに死ぬより、ワイが先に死ぬほうが悲惨なことになるので。 デイサービスにしておくことのメリットはこれ。自然と毎日来てくれるので、最大でも48時間以内には発見される 通院2回方式どうよ。検査と診察を2回にわける 検査科が独立しているような病院だと、検査科は診療時間関係なく稼働していて検査OKになっていることが多い。そこで、検査は診察日の一週間前以内の診察がある日のどこかで行く。 検査の攻略法 採尿は自宅で採尿して持ち込みたいと相談すると採尿キットをくれるので、それで当日朝とって冷蔵庫に入れておき、持ち込む。 すると、スムーズに進むと、採血だけで到着してから最短10分で終わったりする。通常診察があると結果が出るまで待つことになるが、待つ必要は無いので速効で帰れる 診察は、朝一番の一番最初の予約に入れてもらう 朝一番は開いていることが多い。通常採血から検査結果が出るまで1時間かかるため、この時間帯の予約は検査が不要な患者しか入れられないのだ。 しかし、事前検査をしておくと検査の待ち時間がないため、入れてもらえる。すると待ち時間がほとんどなく診察を終えることができる。 ワイの場合は、検査はデイサービスに迎えに行って車に乗せ、その足で病院に行って検査する。また診察日は、診察を終えたら、その足でデイサービスに送り届けて預けてしまう。こうすることでデイサービスを休む日も最短に出来る。 そのほか よくある質問と回答 仕事はどうしたらいいですか? 介護離職だめ、絶対。ソースはワイ まず今の職場で働く事を考える。無理なら今の会社で働けることを考える。 プライバシーとかかなぐり捨てて、上司や同僚には状況をいつも話しておくことが大事。 ワイの場合、結果論だが、2ヶ月介護休暇取って環境を整えてやれば離職しなくても時短勤務でいけたと思われるんで、マジ早まらない方がいい。一度離職すると介護持ちが新たな就職口探すのは困難。 どうしても介護離職に追い込まれたら、介護者向けの求職なども存在はするので、労基の窓口に相談してみる。 介護施設とトラブルになったんですが 介護保険での事業の場合は、介護保険の保険者、つまり都道府県の健保連が窓口になった苦情申し立て相談窓口があるので、ここに相談するのが正規ルート。他に相談してもぬるっとしか対応してくれない。 行政の相談窓口はクソ せやな。ワイもそう思うわ。行政は相談するところと言うより情報を引き出すところと、手続きの窓口だと思って対応した方が上手いこと動いてくれる。 てか、なんで施設に預けずにお前見てんの? 金がないから。 人間そんなに簡単に割り切れる生き物ではありません。 なんでそんなにがんばってるの? しょうがねえだろうっせえよ 老人は生産性がないから若者のためにうんぬんかんぬん 安楽死うんぬんかんぬん うるせえ黙れ かわいそう だから黙ってろって 俺は見捨てるわ ワイにもそうやってイキってる時期がありました。ちゃんと現実を見つめて備えとけよマジで。 真面目な話、医療費とか使い過ぎていて気が引けるんですが 親が払った社会保険料や税金をざっくり計算してみるといいよ。生涯で家が建つぐらいの金は平気で払っている。ほとんどの人は、払った分を使ってるだけ。 統計学の心得があるなら年金・社会保障の構造を計算してみると実によく出来ていて、惚れ惚れするから。 特に公的保険てのはミクロではなくてマクロで社会的コスト(≠費用)を最小化し経済効果(≠金銭的利益)を最大化する仕組みなので、個人であの人は多くもらいすぎているなんてのは間違った議論です。理解できずに言う輩には「うるせえ黙れ」でよい。 終わったら俺も介護される側じゃん 先輩を見てると、介護をしっかりやってた人はあんまり要介護者にはならずにぽっくりいってる感じがする(終末期は別) 介護をやってると自然と介護予防の知識も付くから、地道にやっていこう 介護に巻き込まれた時点で人生終わりでは? まぁ、終わったということを受け入れるとそれなりに楽になるよ。

介護に関するクソバイス (増田編)

11 notes

·

View notes

Text

ニーチェ的「末人(おしまいの人間)」の特徴と、現代的類似形態の詳細

1. 適応過剰性と主体性の喪失

権威(国家、企業、上司など)に従順で、自発性に乏しい。

社会制度や通念に対して疑問を持たず、内面化して生きる。

安全・安定を最優先にし、挑戦や創造には消極的。

自己決定を恐れ、他者の評価やルールに依存。

2. 上下関係の内面化

上には媚び、下には高圧的になる傾向(権威主義的性格、アドルノらが論じた)。

上下関係を自然なものとみなし、抑圧を再生産。

弱者に対して連帯せず、むしろ攻撃する(スケープゴートを求める)。

3. 形骸化した美意識

形式や規範に固執し、本質を見失う。

個性や創造性よりも、既存の「正しさ」「整い」に価値を置く。

「美」はファッションやマナー、インテリアなどの型に還元されがち。

4. 表面的なポリコレ(政治的正しさ)の遵守

内発的な倫理観ではなく、外的規範に合わせるためのポリコレ実践。

その遵守自体が自己肯定感や優越感の源となる(道徳的ナルシシズム)。

他者にもその規範を強制し、逸脱者を排除する傾向。

5. 希望の喪失と抑圧的自己認識

世界を変える可能性や自己変容の可能性を信じない。

自虐的・自己卑下的な語りをするが、そこに妙な誇りがある。

抑圧された自我を正当化する言説(「これが現実」「大人になるってそういうこと」)を反復。

6. 不自由なプライドと支配欲

無内容な「正しさ」や「常識」を盾にプライドを保つ。

自身の狭い経験や価値観を普遍化し、他者に押し付ける。

教訓・説教・忠告の形式で他人を支配しようとする。

7. 快楽の均質化と怠惰な幸福

「心地よさ」「無難さ」「便利さ」が幸福の基準。

不快や混乱、対話や変化を避ける。

消費社会的な快楽(娯楽、買い物、SNS)に閉じこもる。

8. 過剰な自己保存本能

生命や社会的立場の維持が最優先で、「生の昂揚」は軽視される。

ニーチェがいう「生の意志(Wille zum Leben)」に従っているが、「力への意志(Wille zur Macht)」を欠く。

9. 規範の内面化による監視社会的性格

自分の内に「監視者」を住まわせて、自己検閲・自己管理を行う。

他者の逸脱に敏感で、それを咎めることで自我を保つ。

「世間的正しさ」を無自覚に武器化する。

10. 意味の貧困と深みの喪失

深い問いや形而上学的関心を「非生産的」として切り捨てる。

宗教・哲学・芸術が、単なる趣味や装飾に矮小化される。

内的対話が失われ、自己の深みに潜る能力が減退する。

近代批判の系譜との関連

フロムの「自由からの逃走」:自由を恐れ、権威に服従する性格傾向。

マルクーゼの「一元的思考」:技術的合理性が全てを覆い尽くし、対抗的想像力を失う。

アドルノの「権威主義的パーソナリティ」:ナチズムを可能にした心理的傾向として分析。

ライヒの「性の抑圧とファシズム」:リビドーの抑圧が支配構造に適応的性格を生む。

現代の「末人」的傾向を加速する社会的要因

SNSによる承認欲求の制度化(「いいね」による快楽回路)

教育における標準化と評価主義(偏差値、就職偏重)

経済的不安定さと過剰労働(自発性・余白の欠如)

文化の商業化と表層化(深層的意味への関心の喪失)

規範の過剰供給と自己責任論の蔓延

このような人間像は、ニーチェが超人(Übermensch)という概念で対比的に語るように、**「生の肯定」「創造的価値の創出」「自己変容」**という方向性とは真逆の位置にあります。

必要であれば、こうした「末人」状態からの脱出のヒント(例:生成変化、アセンブリックな生のあり方、東洋思想との接続など)についても整理できます。ご希望があればお知らせください。

4o

You said:

ニーチェの「末人」と同様の分析を行った思想家・学者など、できるだけ多数教えてください。

ChatGPT said:

ニーチェの「末人(der letzte Mensch)」という概念に類する人間像の分析や批判を行った思想家・学者は、20世紀以降の哲学、社会思想、精神分析、文化批評において多数存在します。以下に代表的な人物をジャンルごとに整理し、簡単な解説を添えてリスト化します。

◆ ニーチェの「末人」的主題を引き継ぐ思想家・学者リスト

1. 実存主義・ニヒリズム批判の系譜

思想家 主な概念・著作 関連する「末人」的分析

マルティン・ハイデガー『存在と時間』「ダス・マン(世人)」=平均化された匿名的存在としての人間像。自己を生きる代わりに他者の視線や世間に流される。

ジャン=ポール・サルトル『嘔吐』『存在と無』「実存は本質に先立つ」:自由から逃れ、役割や肩書きに安住する人間への批判。

アルベール・カミュ『異邦人』『シーシュポスの神話』不条理を直視せず、習慣の中に逃げる人間の姿(=末人的)を描く。

2. フランクフルト学派・社会心理の批判

思想家 主な概念・著作 関連する「末人」的分析

テオドール・アドルノ『権威主義的パーソナリティ』『否定弁証法』権威に従順で他者に攻撃的な性格構造=ファシズムを支える「末人的」性格。

マックス・ホルクハイマー『道具的理性の批判』理性が自己保存と効率だけを目的とするようになった現代人=末人。

エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』『生きるということ』自由に耐えきれず権威に逃げ込む「逃走する人間」=末人の心理。

ハーバート・マルクーゼ『一次元的人間』消費社会が人間の欲望や想像力を均質化し、批判精神を失わせる。

3. ポスト構造主義・現代思想系

思想家 主な概念・著作 関連する「末人」的分析

ギー・ドゥボール『スペクタクルの社会』実体なき「イメージの支配」に取り込まれる人間像=自己喪失型の末人。

ジャン・ボードリヤール『消費社会の神話と構造』『シミュラークルとシミュレーション』現実よりもコピー(シミュラークル)を消費する人間=意味喪失の末人。

ジル・ドゥルーズ & フェリックス・ガタリ『アンチ・オイディプス』など欲望をコード化され、定型的な役割を演じる主体=脱創造的「末人」。

スラヴォイ・ジジェクポストマルクス主義・ラカン理論消費社会における「空虚な欲望」と「享楽の命令」に従う主体=「末人」的存在。

4. 宗教・倫理・東洋思想との関連

思想家 主な概念・著作 関連する「末人」的分析

シモーヌ・ヴェイユ『重力と恩寵』形式的信仰や制度に埋没し、本質的な魂の渇望を見失った人間への批判。

梅原猛『仏教大学講義』など経済的合理性や制度に埋没する現代人=仏教的な意味での「迷い」の極致。

中村雄二郎『術語集』『共通感覚論』技術的合理性に染まる現代人が、感性・共感を失う危険性を示唆。

5. 精神分析・文化批判・社会理論系

思想家 主な概念・著作 関連する「末人」的分析

ヴィルヘルム・ライヒ『ファシズムの心理構造』性の抑圧が支配体制に順応する性格を生み出す=「末人」的心理の構造分析。

アーサー・ケストラー『機械の中の幽霊』科学文明の発達と人間性の崩壊の乖離を批判。

ノーム・チョムスキー『メディア・コントロール』マスメディアによる認識の管理に無自覚な現代人=末人型の大衆。

6. 日本の思想家・文化批評家

思想家 主な概念・著作 関連する「末人」的分析

柄谷行人『マルクスその可能性の中心』『探求』資本制の内部に無自覚に同一化する主体の批判。

宮台真司『14歳からの社会学』など「終末的社会」の中で思考停止する大衆=末人化した現代人の診断。

中沢新一『野生の科学』『芸術人類学』近代的合理主義に押しつぶされた、野生的感性や創造性の喪失=末人的。

栗本慎一郎『意味と生命』『パンツをはいたサル』「意味への感受性」の衰退を嘆く。脳の変容と社会構造との関係を指摘。

補足:文学・芸術における「末人」的表現者

フョードル・ドストエフスキー(『地下室の手記』の主人公)

カフカ(『変身』『審判』などの不条理で抑圧的な主人公像)

三島由紀夫(『豊饒の海』など、戦後日本人の精神的空洞化への批判)

村上春樹(空虚で自閉的な語り手たち)

必要であれば、特定の思想家の議論を掘り下げたり、比較表にしたり、また「末人」から脱却する思想や実践(生成変化・スピノザ・仏教思想など)との接続も可能です。お知らせください。

3 notes

·

View notes