#新築一戸建て注文住宅

Explore tagged Tumblr posts

Text

高級レストラン向け長方形ダイニングテーブル ヘアライン加工のステンレス製脚 大理石天板 おしゃれなテーブル

#ダイニングテーブル#フルカスタマイズ可能#マイホーム購入#新築一戸建て注文住宅#一枚板テーブル#新築一戸建て#ダイニングテーブルセット6人#北欧ヴィンテージ家具#一枚板テーブル椅子#オフィスデスク福岡#大理石ダイニングテーブル長方形

0 notes

Text

#福岡市注文住宅#福岡市工務店#福岡注文住宅#古賀市注文住宅#宗像市工務店#福津市工務店#新宮町工務店#福岡市東区工務店#家づくり福岡#家づくり相談福岡#失敗#失敗しない家づくり#失敗しない家づくり福岡#住宅価格を抑える方法福岡#春日市注文住宅#粕屋町注文住宅#須恵町注文住宅#志免町注文住宅#那珂川市注文住宅#家づくりカウンター福岡#マイホームの窓口福岡市東区#注文住宅福岡#注文住宅福岡市#新築住宅福岡市#新築一戸建て福岡市#福岡市住宅相談#福岡市東区住宅相談#福岡市西区住宅相談#福岡市博多区住宅相談#福岡市城南区住宅相談

1 note

·

View note

Text

幸雄は二日間、佐伯家でお世話になった。その間、浩二は時間を見て茨城県内をドライヴして回った。一日目は大子の袋田の滝や常陸太田の西山荘など県北、二日目はつくばの学園都市や土浦の霞ケ浦などの県南の名所を回り、常陸秋そばや常陸牛も堪能した。美津雄は小百合とずっと家にいたが、浩二の幸雄に対するおもてなしが異常だと思った。しかし、まァ、恐らくこれが冥土の土産になるンだろうと小百合は美津雄に話し、様子を見ることにした。

東京に一足早く戻ったみいは、夕方になると電話をした。彼女は、

「浩二さん、御免なさいね〜。幸雄さんも齢なンだからそちらでお陀仏されちゃ困るンだけど…。一応、橋場の息子さん達には事情を説明して了解を得てるので、何かあったらお電話してくださいね」

と話した。浩二は、

「いえいえ、とんでもないです。筑波山へロープウェイを使って筑波山神社にもお詣りをしましたが、その際に息子さんを連れて万博にも連れて行ったらしくて、記念公園に来た時はとても喜んでらっしゃいました。今のところお元気ですよ」

と伝えた。

いよいよ翌日、美津雄と小百合と一緒に東京に戻ることになった前夜、幸雄は荷物をまとめていた。浩二は様子を見に部屋を訪れ、忘れ物はないか聞いた。彼はないと言ったが、

「申し訳ないが、こんな年寄りの最後の我儘だと思って聞いて欲しいンだが…」

と話した。浩二は何ですかと聞くと、

「後でもイイから、浩志と一緒に撮った写真を送ってくれないかのぅ…。もしオレが死んだ時に、息子らに棺の中に入れて欲しいと遺書に残そうと思って…」

と言った。もはや浩志のいないこの世には未練はなく、明日にでも死んで構わないとの事。だが、幸雄さんは長生きしますよと、一昨日の夜、浩志と絡む夢を見て夢精してしまったことを思い出し、苦笑しながら浩二は話した。

そして、朝になって幸雄は美津雄と小百合と一緒に水戸駅へ向かい、浩二と改札口で別れた。彼は、

「色々よくしてくれて、本当にありがとう」

と、両手で浩二の右手を握りながら会釈をした。やはり九十代とは思えない、背筋が伸びた様子に浩二は改めて驚いた。年齢詐称でもしているのではと疑うほどだった。

幸雄たちを見送り、家に戻った浩二は再び独りになった。色々あり過ぎて疲れたなと思いながら応接間のソファに横になった。彼はそのまま昼過ぎまで寝入ってしまった。窓を全開にし、風がカーテンを翻しながら室内を行き交う。心地よさの故になかなか起きれずにいると、インターホンが鳴った。誰だろう…? 浩二はソファから身体を起こし、声をかけた。その声は江利子だった。珍しいなと彼は思った。

「こんにちわ。お休みでしたか? 御免なさ〜い」

「いえいえ、先日はありがとうございました」

江利子の片手には、広樹の職場でもあるK百貨店のショッパーがあった。今、営業終了したI百貨店の跡地に移転するらしく、新店舗が建築中だった。江利子に差し出されると、

「そんな、お気遣いいただかなくても…」

と浩二は断ったが、彼女は満面の笑みを浮かべながら言った。

「実は、わたしたち、佐伯先生のお宅の隣に引っ越すことにしました!」

佐伯家の隣には、祖父母の代からずっと一組の夫婦が住んでいたが、最近子どもが水戸の郊外に二世帯住宅を建てたとのことで売却し、最近取り壊されて更地になっていた。浩二は、

「かえってよろしくお願いします。でも、何故?」

と聞いた。江利子は話した。

「佐伯先生から、『大樹君、共働きで面倒を見るのが大変ならオレが代わりに見てやるよ。浩二もいるし』と、生前言われてたンです。まさか亡くなるとは思わなかったから…。でも昨夜、先生が夢に出て来たンです! 『わりぃな、オレが約束しておきながら果たせずにくたばっちまって…。でも、浩二がいるから大丈夫だっぺ』って」

オイオイ、オレは何も聞いちゃいねぇよと内心思いながらも、

「…父さんが、夢に?」

と、ついに他人の夢にまで出始めたか!?と呆れてしまった。

利江子は仏前に線香をあげ、先生の好きなお酒買って来たわよ〜と備え、満代先生となかよくねと言い、帰って言った。突然の知らせに浩二は考え込んでしまったが、まァ、これも父さんの遺言だと受け止め、引き受けるかと決心した。

一年後に、広樹と江利子が小学五年生に進級した大樹を連れて来て、浩二は二人が仕事でいない時には面倒をみることになるのだが、最初は結婚も子育ての経験もなく戸惑うばかりだったものの、大樹も次第に浩二がいるのが当たり前だと思う様になっていった。そして、中学校に入学して間もなく大樹は精通し、第二成長期を迎えるのだが、浩二を最初の情人(アマン)として受け入れることになった。浩二も彼を愛し、一緒に寝ない時はないほどに布団の中で絡んだ。嗚呼、父さんの悪いところを譲り受けてしまったと、後に彼は後悔するのだった。

東京に戻った幸雄と美津雄・小百合は、上野駅の中央改札でみいと幸雄の甥が待っているのを認めた。別れ際に美津雄は、

「じいさん、元気でな」

と言った。幸雄は深々と頭を下げながら、

「…本当にお世話になりました。これ以上、思い起こすことはないよ。明日にでも逝っちゃってもイイ」

と話した。それを聞いたみいは、

「ほらほら、縁起でもない! ダメよ、浩志君だってびっくりするわ」

と強い口調で言った。

甥・俊介は幸雄が持っていた荷物を持ちながら、

「お義父さん、疲れたでしょ? ウチに帰ろう」

と声をかけた。俊介より幸雄の方が身長が高いことに美津雄と小百合は驚いた。

こうして幸雄はみいと俊介と一緒に地下鉄の乗り場の方へ向かって行った。美津雄と小百合も、御徒町駅前のスーパー「Y」で正夫と岳次が飲もうと誘われているので、このまま上野広小路を目指した。

この夜、俊介と家路に着いた幸雄は夢を見た。幸雄は、何故か浅草の「Kバー」で独りデンキブランを飲んでいたが、後から浩志が来て向かい側の席に座った。客はおらず、店員だけが二人の為に注文を受けていた。互いに齢を重ね、串カツやもつ煮を肴に二人はグラスを傾けた。完全に貸切りだった。夜なのか外は静かだ。ほろ酔い気分で二人はKバーを出て、車も人もいない歩道を言問橋の方へ歩いて行った。東武鉄道すら通らない、静かな花川戸の界隈を二人は歩いて行った。幸雄にとっては異様に感じたが、浩志がこの場を用意してくれたのだろうと思うことにした。

言問橋のちょうど真ん中に立った時、幸雄の脳裏にオスバルドプグリエーゼの「思い出」が流れた。両腕を広げ、浩志の片手を握り、もう片方の手を彼の腰に回した。二人は円を描く様に踊り始めた。夜空を仰げば満月が見え、その��が二人を照らしていた。浩志は幸雄の胸元に顔を寄せ、涙を流した。腰に回していた方の手指で幸雄は、浩志の頬を伝う涙を拭った。

「…泣くのはおよし」

そう言いながら、幸雄は浩志に接吻した。いつしか、未だ学生服を着ていた浩志に同じことをしたなと幸雄は振り返った。これを機に、浩志はアルゼンチンタンゴのレコードを集め始めたのだ。最初に買ったのは藤澤嵐子だったっけ? 「夜のプラットホーム」が大のお気に入りで、楽器で効果音をも表現するタンゴの魅力に惹かれ、すぐにアルマンドポンティエルのレコードを買い求めていた。「花火」と言う曲が脳裏に流れる中、隅田川花火大会の時には浅草の人気ないところで激情のままに浩志を愛したっけ? 次から次へと思い出が蘇り、幸雄も涙を流した。嗚呼、永遠に踊り続けたい…。しかし、まるで映画の様にブラックアウトし、夢は終わってしまった。

朝になり、幸雄は目を覚ました。上半身を起こしながら、

「…夢か」

と言葉を洩らした。彼は、近いうちにあの世へ逝くかもしれないと思った。

数日後、幸雄のところに郵便物が届いた。開封すると、恐らく彼が定年で新聞社を退職した時だろう、互いに笑顔を見せる浩志とのポートレートが入っていた。幸雄は俊介にその写真を見せ、大いに喜んだ。

そして、浩志の四十九日が終わったとみいを通じて話を聞いた夜、眠る様にして幸雄は九十余年の生涯に幕を下ろした。告別式には浩二も参列し、みいも駆け付けた。俊介は、

「まさか浩志さんの四十九日が終わった後に亡くなるなんて…。何か運命の様ですね」

と話した。みいはハンカチで目頭を押さえながら、

「…何だかんだ言って、これで良かったのかもね」

と言った。浩二も、

「きっとあの世でタンゴを踊ってますよ」

と、幸雄の遺影を見ながら涙を浮かべた。

11 notes

·

View notes

Text

ネオ幕府アキノリ党による100の政策

※内はアキノリ将軍未満による脚注。

🌾 文化・日本語

1. 『双京構想』京都を陪都に。

※ 上皇后両陛下に仙洞御所にお戻り頂く案などから上奏。

2. 文章の形式を国粋化。縦書き・漢数字を基礎に、時間や単位や数理や音楽も日本文化圏独特の書式を考案し漸次移行。

※ 漢数字に関しては画数が多く判読もしにくいため,西ローマ・アラビア数字くらい判読しやすく書きやすい数字用の文字を作ってフォントに組み込んだりを検討。

3. 日本語の電子媒体を刷新。

※ イーロン・マスク氏に会いに行ってXの東アジアの言語を全部縦書き漢数字(言語ごと)に直してもらう事を条件に,共栄圏での法人を作ってもいいと約束。ただし,その情報資産は共栄圏のものとし,資本の移動は認めない。 ※ 拡張かなを拡充し電子媒体に組み込む・体制化した際に方言の言語化も視野に。

4. 都内の外国籍労働者・親族等への日本語や法制に係る教育サービスの展開。

※ それぞれの民族に寄り添った親善団体と連携 ※ 裏で世界共栄化に関わる宣伝を行い、本国に情報輸出させる足がかりとする。😈

5. 都内の宗教共同体の実態把握・公的包摂・共生都市社会の推進。

※ 体制化までの中長期的に各宗教の日本化を試みる方針。

🌾 税制・社会保障・経済

6. 税制改革や都債発行を財源に,実質賃金の上昇率の安定向上(最低でも年3%水準)まで一律で都民税半額。

7. 都営ブロックチェーンの創設・ネオ幕府トークンの発行とサーバー維持管理。

※ 全国電子通貨を想定・通貨の名前は「球」読み方は本名が「たま」,「きう」が普及版。NAMが出典。 ※ いずれ日本円にとって代わる。😈 ※ 我々が全国化した折には武蔵国の地域トークンというか藩札を創設を想定。

8. 都債発行・時限的な商品券等の給付による地域経済振興。

9. 都民や都内に通学する学生への一律奨学金免除。

10. インボイス廃止を国政に提言・特に中小零細企業の事務処理負担を軽減。

11. 濫用的な投資や無軌道な開発,オーバーツーリズム等に因る地価や宿泊施設の価格高騰を抑制。

12. 外国企業等による国土の売買規制に係るモデル条例の策定。

13. 都内の特に大企業の法人税の納税率を向上・財源構成の平等化。固定資産税の累進化。

14. 社会保障費用の逆進性緩和・累進課税の推進。

🌾 教育・学術

15. 公営学生寮の確保・増大。

※ 国際法を典拠に一定の自治権を認める

16. 大学院まで教育全面無償化+困窮世帯向けに塾代含め支援検討。

17. 専門学校等の整理統合・総合大学との連携強化・学生や職員の有益な流動化を促進。

18. 図書館民営化の見直し。知識アクセス・公共教育インフラの維持。

19. PTAの有償化や情報共有・可視化の促進。

20. 教育委員会の体質改善・責任体制の明確化。

21. 都立高校の入試改革の見直し・効果的な外国語教育に転換/無益な学習負担の軽減化。

※ どうでもいいけどほんとに外語やるならマッチング実践とかだわ

22. カルト校則の全面廃止・学生の学ぶ権利や表現の自由を守る。

23. 入学しない大学への入学金支払義務の免除・ルール撤廃を東京から実践。

24. 部活動の地域化・民営化等による教員の負担軽減を都から実践。

🌾 交通・公共施設

25. 練馬─中野─杉並─世田谷区や足立─台東─江戸川区を縦断する都営線路の開拓。

26. 東京都-近隣の港湾に集中投資・世界一の港湾大都市圏を構築。

27. 満員電車の終局的な解消・時差通勤の促進(主に企業向け)や代替手段の公的導入検討。

28. 離島との往復費用の低廉化・人材や投資交流の活発化。

※ 将来伊豆諸島は伊豆の国に, 小笠原諸島以南は小笠原国にする。

29. 16歳未満(中学生)に対しての交通インフラ料金を子供料金にする・25歳以下に対してユース料金の公共交通機関・各商業施設での導入。

🌾 防災・戦時体制を想定した防衛

30. 全国のあらゆる自然災害に対し救援・復興の為の物資や人員輸送が可能な体制の整備。

31. 都内のあらゆる公共設備の耐震化推進。

※ 災害をある程度前提とする伝統的な都市デザインの可能性も検討。

32. 核戦争を想定した核シェルター建設・地下経済圏の構築促進。

33. 災害リスクを見据えた都民や隣接県民(都内の勤労者)向けに食料等備蓄・予備的分配。

34. 官公庁・民間企業に対するサイバー攻撃の防衛体制整備。

35. 東京都の空を米軍から取り戻す・首都圏の集団安全保障体制を見直し。

36. 近隣諸国の紛争や破局的災害を想定した都民の命と経済を守る有事法制・モデル条例の策定。

37. 安全保障や軍需産業分野の研究開発支援・学界に蔓延る偏見の改善。

🌾 恋愛・婚姻等の共生生活・性的少数者支援

※ 現在はヘテロが社会の主体である事を公共に認め(右翼を安心させ), その余裕の下に性的少数者への配慮を行う政治指針を宣言化。

38. パートナーシップや相続法制等に係る性的少数者の権利保障モデル条例の策定。

※ パートナーシップに日本語の造語を与えることを目的に研究会を行う、反動保守国学者や左派リベラルの論客もネオ幕府体制の責任もとで幅広く招聘したい。

39. 専門家や当事者の意見を参考に高齢者向けの公的恋愛支援事業を実験的に開設。

40. 既存の公営マッチングアプリ・ブライダル支援等政策の見直しと再構築。

41. ユース(18-25歳を想定)以下に対してのマッチングアプリ補助制度。

🌾 医療・福祉・地域協同・家庭問題

42. 視力矯正器具や歯列矯正等への保険適用・車椅子や補聴器の価格低廉化。ゆくゆくは無償化。

※ 歯を生やせるようになればすぐ保険適用を検討

43. ひきこもり老人を訪問し地域を協同化・社会的包摂を目指す・若年層のアルバイトで高齢者を訪問しスマホ教室とネット普及・生活状況の実態調査。

44. 民間に甘んじた無料塾・こども食堂等の公営化。

※ 都から職員を派遣して実態調査し一定の基準で認可を行い、その場で謝礼。 ※ その後恒久的に経済支援, 半官半民でネットワークをくみ人的支援を拡大 ※ 定期的に児童虐待や裏社会の斡旋等の有無を潜入調査。😈

45. 実態調査のうえ, 都心や下町に関わらず包括的な訪問診療・介護サービス等を拡充。

46. 学校や社内研修に基礎的な救急救命の教育カリキュラムを導入・相互扶助の日本を再建。

47. 地域交流や文化活動を活性化すべく公立小中学校等の空きスペース活用促進。

48. 既にある公園に遊具を拡充・児童の自由と安全を保障。遊閑地の利活用推進。

※ クレーム処理等は我々ネオ幕府が請け負う。

49. 生活保護の取得要件緩和と生活再建・出口支援。給付付き税額控除の試験的導入。

50. 公共施設から迅速・全面・包括的にバリアフリーデザインを実装。

51. 乞食(路上生活者・野宿者・炎上するだろうがこの言葉を使う,いささかの差別的感情を含まない)の住宅支援事業における不合理待遇(いわゆる「タコ部屋」等)の撤廃。

52. 「禁煙」でなく「分煙」。公共喫煙所の増設と依存症支援拡充。

53. 「帰宅困難家庭」の児童のシェルター確保・拡充。

54. 親の孤立防止。財政的支援やシッター利用・保育所等インフラの拡充。

55. 麻酔科医の待遇改善・拡充による無痛分娩・不妊治療等の普及・無償化を都から実践。

56. ヤングケアラーの実態調査・迅速な支援拡充。

57. 一定期間の債務等支払義務の凍結や世間からの隔絶を許容する「隠遁」制度の試験的導入による自殺予防。

58. 共同親権制度移行後の離婚親や子の権利保証に向けたモデル条例案の策定。

59. 犯罪被害者や遺族の情報秘匿や生活再建支援事業の拡充を都から実践。

🌾 環境・公共衛生・都市デザイン

60. 『江戸東京オシャレ特区』構想・ドレスコードの厳格なサービス業種の方でも自分らしい服装等の表現を保障。

61. 炭素繊維等による東京湾浄化・老若男女が利用可能な東京湾に。

※ 一〇年単位の長期計画で研究会に予算をつけて水質浄化に関わる各方面の専門家と企業に助成を。

62. タクシーや通勤通学バスや訪問介護車両や都内を往来する長距離トラック等に向けた電気自動車等の導入支援。

63. 道路にゴミ箱を増設し収集作業も増員・雇用創出。

※ 『乞食』の方々向けに最低でも3日に1度は湯船に疲れる水準の支援体制を迅速に構築。

64. 都内の樹林伐採ストップ・地域経済や文化に無益な再開発の見直し。国土を守る。

65. 引越しや住宅確保等に係る費用分担による近隣県への移住サポート。

※ 漸次地方都市にも移住サポートしたい・全国化したときに地域を蘇らせる。

66. 主に大企業の都外への本社機能移転・人口とリスク分散を段階的に進める。

67. 排除アート・「座らせないベンチ」の全面撤去。小憩できる都市デザインの再建。

68. ユース(12-25最程度を想定)以下に対して公営美術館・芸術施設の入場料無料化。

69. 路上表現・アーティスト等に向けた道路使用許可申請等手続きの簡素化・拡充

70. 官民連携で路上ライブ・イベント等を充実させ,『解放区』の乱立。

🌾 動植物

71. 動物殺処分0の次は都から始める愛玩動物の生体販売全面禁止。

※ ペットショップの店員かわいそうだから動物病院とか生物学研究所に転職もさせてあげて。そのために予算つけよう。 ※ 日本固有種の生物種は緩和したさがある,というかその系統を維持するための研究会や国家機関創設を提唱したい。

72. 特定外来種や有毒の微生物等の実態調査・飼育手段の包括的なデータベースを策定し公開。

73. 生物学系の人材活用・医療分野との連携を強化。

74. 孤立対策に動植物との共生を促進・AI利活用で安全・安定的な飼育体制を提供。

🌾 宇宙開発

75. 軌道エレベーターや公共/民間通信衛星等を想定した宇宙産業への公共投資。

※ 東京から日本〜東南アジアをまたぐ測天衛星網(GPS)を提唱

76. 核融合発電技術への積極的公共投資。

※ 戦時を想定した燃料備蓄

🌾 食糧自給・安全保障

77. 家庭菜園や地域農産・地産地消の促進。

78. 種苗法改正の見直し・食文化の保全。

※ 戦時を想定した食料備蓄

79. 酒税法の見直し・どぶろく文化を再興。

80. 生レバーやユッケ等の規制緩和。

81. 依存症対策や飲酒強制の予防規制を条件に, 飲酒解禁を18歳に引き下げ。

🌾 労働市場制度

82. 新卒一括採用の見直し・企業や経済団体等への協力要請。

83. 官公庁や民間企業の採用基準にポスドク枠拡充。

84. 生涯学習・リカレント教育普及に向けた労働市場改革。職業訓練給付や実施企業への支援等の拡充。

85. 様々な産業分野の企業に対して有給や育休利用の促進。

🌾 汚職・職権乱用の防止

86. 地方議会における縁故的な役職(選管等)の選定過程・給与等の見直し・再編と代替的職務の用意。

87. 刑事収容施設や入管施設内での侮辱や虐待や差別的待遇の実態調査・迅速な改善。

88. 市民オンブズマン制度の創設・拡充による第三者目線の地方議会の監査強化。

89. NPO法人設立や生活保護申請・政治団体含む会計監査の厳格化・責任体制の明確化。

🌾 表現・報道の自由

90. 小池都知事が実施していた様な一部のマスコミやジャーナリスト等の排除に反対・報道と表現の自由を守る。

91. 『表現の自由』の前提として,エンタメ・出版・コンテンツ業界に投資拡充・且つアーティストの食い扶持と表現の場を守り,層の厚さを維持。

92. NHKの過剰な集金を規制・困窮世帯の債務免除・公共の利益となる基礎的なコンテンツは保障するが国民の無償・平等な『知る権利』に配慮。

🌾 スポーツ

93. 『マイナースポーツに光を』・Eスポーツ含む多様な体育会系コンテンツにも積極的に投資。

94. 身体に障害を有する方々が主役であるパラスポーツ分野に投資拡充・宣伝を強化。

🌾 その他

95. 小池都知事の財政調整基金の使途・費用対効果について徹底的に監査。

96. 小池都知事や森本首相も関わる東京オリンピックに関する利権構造や裏金・役員の不審死・作業員の過労死等の真実究明。

97. コロナ禍におけるエンタメ産業や一部の飲食業界・性産業等への差別的待遇の見直し・適切で平等な補償体制の確約。

98. コロナ禍における緊急事態宣言の手続的正当性・費用対効果を徹底再調査。

99. お気持ちベースの『自粛要請』では無く必要な法整備・責任体制を明確化。

100. 多様な業種の方々に配慮し投票所を26時まで開放・且つ開票日を平日にスライドし行政コストを軽減。

3 notes

·

View notes

Text

"Kill them with kindness" Wrong. CURSE OF MINATOMO NO YORITOMO

アイウエオカキクケコガギグゲゴサシスセソザジズゼゾタチツテトダ ヂ ヅ デ ドナニヌネノハヒフヘホバ ビ ブ ベ ボパ ピ プ ペ ポマミムメモヤユヨrラリルレロワヰヱヲあいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわゐゑを日一国会人年大十二本中長出三同時政事自行社見月分議後前民生連五発間対上部東者党地合市業内相方四定今回新場金員九入選立開手米力学問高代明実円関決子動京全目表戦経通外最言氏現理調体化田当八六約主題下首意法不来作性的要用制治度務強気小七成期公持野協取都和統以機平総加山思家話世受区領多県続進正安設保改数記院女初北午指権心界支第産結百派点教報済書府活原先共得解名交資予川向際査勝面委告軍文反元重近千考判認画海参売利組知案道信策集在件団別物側任引使求所次水半品昨論計死官増係感特情投示変打男基私各始島直両朝革価式確村提運終挙果西勢減台広容必応演電歳住争談能無再位置企真流格有疑口過局少放税検藤町常校料沢裁状工建語球営空職証土与急止送援供可役構木割聞身費付施切由説転食比難防補車優夫研収断井何南石足違消境神番規術護展態導鮮備宅害配副算視条幹独警宮究育席輸訪楽起万着乗店述残想線率病農州武声質念待試族象銀域助労例衛然早張映限親額監環験追審商葉義伝働形景落欧担好退準賞訴辺造英被株頭技低毎医復仕去姿味負閣韓渡失移差衆個門写評課末守若脳極種美岡影命含福蔵量望松非撃佐核観察整段横融型白深字答夜製票況音申様財港識注呼渉達良響阪帰針専推谷古候史天階程満敗管値歌買突兵接請器士光討路悪科攻崎督授催細効図週積丸他及湾録処省旧室憲太橋歩離岸客風紙激否周師摘材登系批郎母易健黒火戸速存花春飛殺央券赤号単盟座青破編捜竹除完降超責並療従右修捕隊危採織森競拡故館振給屋介読弁根色友苦就迎走販園具左異歴辞将秋因献厳馬愛幅休維富浜父遺彼般未塁貿講邦舞林装諸夏素亡劇河遣航抗冷模雄適婦鉄寄益込顔緊類児余禁印逆王返標換久短油妻暴輪占宣背昭廃植熱宿薬伊江清習険頼僚覚吉盛船倍均億途圧芸許皇臨踏駅署抜壊債便伸留罪停興爆陸玉源儀波創障継筋狙帯延羽努固闘精則葬乱避普散司康測豊洋静善逮婚厚喜齢囲卒迫略承浮惑崩順紀聴脱旅絶級幸岩練押軽倒了庁博城患締等救執層版老令角絡損房募曲撤裏払削密庭徒措仏績築貨志混載昇池陣我勤為血遅抑幕居染温雑招奈季困星傷永択秀著徴誌庫弾償刊像功拠香欠更秘拒刑坂刻底賛塚致抱繰服犯尾描布恐寺鈴盤息宇項喪伴遠養懸戻街巨震願絵希越契掲躍棄欲痛触邸依籍汚縮還枚属笑互複慮郵束仲栄札枠似夕恵板列露沖探逃借緩節需骨射傾届曜遊迷夢巻購揮君燃充雨閉緒跡包駐貢鹿弱却端賃折紹獲郡併草徹飲貴埼衝焦奪雇災浦暮替析預焼簡譲称肉納樹挑章臓律誘紛貸至宗促慎控贈智握照宙酒俊銭薄堂渋群銃悲秒操携奥診詰託晴撮誕侵括掛謝双孝刺到駆寝透津壁稲仮暗裂敏鳥純是飯排裕堅訳盗芝綱吸典賀扱顧弘看訟戒祉誉歓勉奏勧騒翌陽閥甲快縄片郷敬揺免既薦隣悩華泉御範隠冬徳皮哲漁杉里釈己荒貯硬妥威豪熊歯滞微隆埋症暫忠倉昼茶彦肝柱喚沿妙唱祭袋阿索誠忘襲雪筆吹訓懇浴俳童宝柄驚麻封胸娘砂李塩浩誤剤瀬趣陥斎貫仙慰賢序弟旬腕兼聖旨即洗柳舎偽較覇兆床畑慣詳毛緑尊抵脅祝礼窓柔茂犠旗距雅飾網竜詩昔繁殿濃翼牛茨潟敵魅嫌魚斉液貧敷擁衣肩圏零酸兄罰怒滅泳礎腐祖幼脚菱荷潮梅泊尽杯僕桜滑孤黄煕炎賠句寿鋼頑甘臣鎖彩摩浅励掃雲掘縦輝蓄軸巡疲稼瞬捨皆砲軟噴沈誇祥牲秩帝宏唆鳴阻泰賄撲凍堀腹菊絞乳煙縁唯膨矢耐恋塾漏紅慶猛芳懲郊剣腰炭踊幌彰棋丁冊恒眠揚冒之勇曽械倫陳憶怖犬菜耳潜珍

“kill them with kindness” Wrong. CURSE OF RA 𓀀 𓀁 𓀂 𓀃 𓀄 𓀅 𓀆 𓀇 𓀈 𓀉 𓀊 𓀋 𓀌 𓀍 𓀎 𓀏 𓀐 𓀑 𓀒 𓀓 𓀔 𓀕 𓀖 𓀗 𓀘 𓀙 𓀚 𓀛 𓀜 𓀝 𓀞 𓀟 𓀠 𓀡 𓀢 𓀣 𓀤 𓀥 𓀦 𓀧 𓀨 𓀩 𓀪 𓀫 𓀬 𓀭 𓀮 𓀯 𓀰 𓀱 𓀲 𓀳 𓀴 𓀵 𓀶 𓀷 𓀸 𓀹 𓀺 𓀻 𓀼 𓀽 𓀾 𓀿 𓁀 𓁁 𓁂 𓁃 𓁄 𓁅 𓁆 𓁇 𓁈 𓁉 𓁊 𓁋 𓁌 𓁍 𓁎 𓁏 𓁐 𓁑 𓀄 𓀅 𓀆

202K notes

·

View notes

Quote

新潟県上越市に本拠を置く建築業の「株式会社匠・小山住建」は、6月30日付で事業を停止し事後処理を弁護士に一任、自己破産申請の準備に入ったことが明らかになりました。 1996年に創業、2005年に法人化した同社は、上越地方を主な営業エリアとして、戸建注文住宅の新築工事を主力に事業を展開するほか、リフォーム工事や外構工事なども手掛けていました。 しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により受注が落ち込むと、その後は建材価格の高騰による採算の悪化も重なり資金繰りが逼迫したため、これ以上の事業継続は困難と判断し今回の措置に至ったようです。 負債総額は約3億円の見通しです。

新潟の建築業「匠・小山住建」が破産申請へ、負債3億円 国内倒産 - 不景気.com

0 notes

Text

0 notes

Text

▶How long has it been in use? Thorough explanation of the history of window glass

@aoisouken_official ←Click here for other useful housing information! Window glass is indispensable for houses nowadays. Do you know when this was first used?

In this issue, we will provide you with information on the history of window glass!

Please take a look at it as a reference for your home building. Please take a look at it as a reference for your home building ✨.

1.Windows in Japan when there was no window glass Before the spread of glass, most Japanese windows were shoji or lattice windows made of wood or Japanese paper. and lattice windows made of wood or Japanese paper were the mainstay of Japanese windows. These windows let in soft natural light and improved ventilation, and to protect privacy while allowing natural light to softly enter the room.

Introduction of Glass and the Beginning of Manufacturing Glass existed in the Jomon period. It is said that glass was mainly used for decorative purposes. It was not until the Yayoi period that glass ornaments were manufactured in Japan. Glass was not used for windows until much later.

Diffusion and Modernization of Window Glass During the Edo period, glass windows were introduced through trade, but they were generally too expensive to be widely used. However, they were expensive and did not spread widely. However, the westernization policy of the Meiji period (1868-1912) led to improvements in glass manufacturing technology and the use of window glass, Westernization policy during the Meiji period improved glass manufacturing technology, and window glass became widely used in ordinary households. Postwar Reconstruction and Evolution of Window Glass With the reconstruction of Japan in the 1950s, building technology evolved and aluminum sash windows were widely adopted. Aluminum sash windows were widely adopted. During this period, glass materials with superior durability and transparency appeared. appeared, and large window panes were used in high-rise buildings.

Modern High-Performance Window Glass Today, high-performance glass with heat shielding, thermal insulation, and security features is widely used. In addition, new technologies such as smart glass have emerged, making window glass an important building material that combines design and functionality.

Summary The history of window glass in Japan is a story of fusion of technology and culture. Windows have enriched our lives. We will continue to pay attention to the evolution of window glass and create a comfortable home.

We also provide other useful information for home building and and examples of our construction work. ▶ @aoisouken_official Please feel free to take a look!

For custom-built homes, remodeling, and renovations in Miyagi Prefecture, contact Aoisouken!

instagram

▶いつから使われてる?窓ガラスの歴史を徹底解説 @aoisouken_official ←その他の役立つ住宅情報はこちら! 今では住宅には欠かせない窓ガラス。これがいつの時代から使われているかご存じですか?

今回は、窓ガラスの歴史の情報をお届けします!

ぜひ皆様の家づくりの 参考にしてみてください✨

1.窓ガラスがなかった時代の日本の窓 ガラスが普及する前、日本の窓は木材や和紙を使った障子や 格子窓が主流でした。これらは自然光を柔らかく取り入れ、 風通しをよくしつつ、プライバシーも守る工夫がされていました。 2.ガラスの伝来と製造の始まり 縄文時代にもガラスは存在していました。装飾品が主だったと言われています。日本でガラスの装飾品が製造されたのは、弥生時代に入ってから。窓にガラスが使われるのはもっと後のことになります。 3.窓ガラスの普及と近代化 江戸時代、貿易を通じてガラス窓が紹介されましたが、一般には 高価で普及はしませんでした。明治時代の西洋化政策により、 ガラス製造技術が向上し、窓ガラスが一般家庭にも広がりました。 4.戦後の復興と窓ガラスの進化 千五の復興とともに建築技術が進化し、アルミサッシの窓が広く 採用されました。この時期、耐久性や透明性に優れたガラス素材が 登場し、高層ビルでも大型の窓ガラスが使われました。 5.現代の高機能窓ガラス 現在では、遮熱や断熱、防犯性能を備えた高機能ガラスが普及しています。さらに、スマートガラスなど新しい技術も登場し、窓ガラスはデザイン性と機能性を兼ね備えた重要な建材となっています。 6.まとめ 日本の窓ガラスの歴史は、技術と文化の融合の物語です。 窓は私たちの生活を豊かに彩ってきました。これからも窓ガラスの 進化に注目し、快適な住まいづくりを目指していきましょう。

他にも家づくりに役立つ情報や、 施工事例を紹介しています。 ▶ @aoisouken_officialから お気軽にご覧ください!

宮城県の注文住宅・リフォーム・リノベーションはあおい創建へ!

#宮城工務店#宮城注文住宅#石巻工務店#石巻注文住宅#注文住宅#新築#宮城新築#石巻新築#宮城リフォーム#石巻リフォーム#ZEH#家づくり#窓ガラス#Miyagi custom-built houses#Ishinomaki Custom-built Homes#Custom-built#Homes#New construction#Miyagi new construction#Ishinomaki new construction#Miyagi Remodeling#Ishinomaki Remodeling#Home building#window glass#Instagram

0 notes

Text

■JR常磐線・新京成線『松戸』駅徒歩14分の立地!通り沿いなので夜でも安心の立地です♪

『■JR常磐線・新京成線『松戸』駅徒歩14分の立地!通り沿いなので夜でも安心の立地です♪ ■リビングイン階段を採用!家族間でのコミュニケーションも増えますね♪ ■注文住宅ならではの内装です!納戸2部屋→お部屋としても充分使用できます! ■各居室は階段を挟んで独立タイプなのでプライベート空間も大切に過ごせる間取りです♪ ■各階にバルコニーがあるので生活動線だけでなく通風も良好です(^^)/ ■道路側には駐車場(車種限定)自転車・バイク等置ける屋根付きのスペースもあります♪ 物件概要 物件名 ピタットセレクション松戸 所在地 松戸市松戸 交通 常磐線「松戸」駅徒歩14分 土地面積 公簿 66.11m² 建物面積 104.68m² 間取り 2SLDK 建物構造 木造3階建て 築年月 2012年3月築 間取り詳細 現況 空家 引渡時期 即時 土地権利 所有権 都市計画 市街化区域 地目 宅地 用途地域1 近隣商業地域 建ぺい率1/容積率1 80%/300% 建ぺい率2/容積率2 / 取引態様 媒介 接道状況 一方 小学校区 小学校区:松戸市立南部小学校 距離:400m 中学校区 中学校区:松戸市立第二中学校 距離:700m 設備 都市ガス 東京電力 公営水道 排水(下水) #松戸 #松戸中古戸建 #松戸不動産 #松戸戸建て #松戸2SLDK #松戸駅 #常磐線 #不動産 #不動産業 #不動産仲介 #不動産仲介業 #不動産売買 #不動産相談 #不動産購入 #マイホーム #マイホーム計画 #マイホーム購入 #マイホーム計画中の人と繋がりたい #マイホーム検討中の方と繋がりたい #ピタットハウス #ピタットハウス松戸 #ピタットハウス松戸6号店』

■JR常磐線・新京成線『松戸』駅徒歩14分の立地!通り沿いなので夜でも安心の立地です♪ ■リビングイン階段を採用!家族間でのコミュニケーションも増えますね♪ ■注文住宅ならではの内装です!納戸2部屋→お部屋としても充分使用できます! ■各居室は階段を挟んで独立タイプなのでプライベート空間も大切に過ごせる間取りです♪ ■各階にバルコニーがあるので生活動線だけでなく通風も良好です(^^)/ ■道路側には駐車場(車種限定)自転車・バイク等置ける屋根付きのスペースもあります♪ 物件概要 物件名 ピタットセレクション松戸 所在地 松戸市松戸 交通 常磐線「松戸」駅徒歩14分 土地面積 公簿 66.11m² 建物面積 104.68m² 間取り 2SLDK 建物構造 木造3階建て 築年月 2012年3月築 間取り詳細 現況 空家 引渡時期 即時 土地権利 所有権 都市計画 市街化区域 地目 宅地 用途…

#ピタットハウス#ピタットハウス松戸#ピタットハウス松戸6号店#マイホーム#マイホーム検討中の方と繋がりたい#マイホーム計画#マイホーム計画中の人と繋がりたい#マイホーム購入#不動産#不動産仲介#不動産仲介業#不動産売買#不動産業#不動産相談#不動産購入#常磐線#松戸#松戸2SLDK#松戸不動産#松戸中古戸建#松戸戸建て#松戸駅

0 notes

Text

2024年7月27日

三井不動産常務 藤岡千春(ふじおか・ちはる)1966年生まれ。89年入社。広報部長などを経て、2023年から現職=7月9日、東京都中央区、益田暢子撮影

神宮外苑・晴海…なぜいまこんなに再開発? 三井不動産常務に聞く(朝日新聞 Leader’s View)2024年7月27日

八重洲や築地など、東京都内で「100年に1度」と言われる大規模な再開発が進んでいます。狙いは、東京の国際競争力の向上とされていますが、環境破壊につながるとの批判もあります。多くの再開発事業を手がける三井不動産の藤岡千春常務に、その意義について聞きました。

――東京でなぜ、いまこれだけの再開発が必要なのですか。

「東京はアジアでナンバーワンになるべき都市だと思っています。上海やシンガポールではなく、アジアで拠点をもつならば東京だと。森ビルのシンクタンクが毎年出している世界の都市ランキングがあります。昨年、東京は総合3位でしたが、経済の分野で10位に、環境の分野で16位に落ちました。これには非常に危機感を持っています。経済に魅力がないと世界の中心になりえません。再開発の力が発揮できるところだと思っています」

――どのように発揮しますか。

「例えば、再開発は環境をかえてしまうと言われますが、ミッドタウン日比谷には日比谷公園と同じ植物を植え、一体感のある景色が楽しめます。明治神宮外苑地区の再開発では、守らないといけないイチョウ並木は確実に守り、全体の緑を25%から30%に広げます。再開発でどんどん緑を増やしていきたいです」

――明治神宮外苑地区の再開発は、反対する声も多くあります。

「メディア側の問題かもしれないと思っています。なぜかというと、かなりの人がイチョウ並木が切られると思っているからです。たとえば、テレビや新聞で明治神宮外苑地区の再開発のニュースを出すとき、必ずイチョウ並木の写真や映像が使われます。見た人は『これが切られる』と思ってしまう。でも、確実にイチョウ並木は守りますし、緑も増えます。木はなるべく移植して大切に扱います。声明文を出したり、色んなかたちで発信したりしているのですが、なかなかメディアに取り上げていただけていません」

神宮外苑のイチョウ並木(写真左奥)。右手前から神宮第二球場跡地、神宮球場、秩父宮ラグビー場=2024年7月5日午後1時49分、東京都内、朝日新聞社ヘリから

――樹木伐採への批判は特に大きいです。

「1本たりとも切るのは許さないという主張をされている方からみれば、もはや何を言ってもどうしようもないですけれど、あそこは人工林です。弱って倒れたら危ないので、倒れそうな樹木は保全のために切ってきました。15年で300本ほど切っては植え替えている。なので、1本切っても許さないと言われても困ってしまうのですが、そういった声を大きく取り上げるメディアもあるので、誤解もあるかと思います」

――東京都からは樹木の保全策の提出を求められています。進捗は?

「いま検討中です。(根の張り方や生育状況などを調べる)根系調査を入念にし、施設計画を見直します。場合によっては、神宮球場の位置をもう少しセットバックするなどの検討をしています。再検討の計画はだいぶ進んでいるので、そんなに遠くない時期に、伐採本数をもう少し減らすような計画を再度出せると思います」

晴海フラッグ、投資目的の購入「そんなに多くない」

――晴海フラッグの入居が、今年始まりました。

「この間行ってきましたが、素晴らしいですよ。電柱は地中化し、駐車場も地下にあるので、町並みは非常にゆったりとしています。ショッピングセンターもオープンし、活気が徐々に生まれています」

――投資や転売目的の購入が多いとの報道もありますが、どうみていますか。

「最初の申し込みは平均倍率2・6倍でした。まぁギリギリです。そんなに好調ではありませんでしたが、コロナ禍があり、東京五輪の延期でキャンセルが相次いだ。その間にインフレやマーケットの変化などで、後半はものすごい倍率になりました」

「ご指摘の投資目的の購入があったので、タワーマンションは購入制限をかけました。でも、(投資目的の購入は)そんなに多くない。部屋を買って賃貸に出す人は、どこのマンションでもありえます。そこだけフォーカスして取り上げられているように思います」(聞き手・益田暢子)

コメントプラス

井本直歩子(元競泳五輪代表・途上国教育専門家)【視���】 元アスリートとしても、東京都民としても、地球市民としても、外苑の再開発に疑問を持っています。

「昨年、東京は総合3位でしたが、経済の分野で10位に、環境の分野で16位に落ちました。これには非常に危機感を持っています。経済に魅力がないと世界の中心になりえません。再開発の力が発揮できるところだと思っています」

経済も大事ですが、「環境の分野で16位に落ちました」というところに注視したいです。地球環境を守れない都市は、世界の中心になりえません。新しいショッピングセンターを建て、経済を活性化させることで、温室効果ガスの排出はどのくらい防げるのでしょうか。東京都は2030年までにカーボンハーフを目標にして、住宅などの太陽光発電義務化を条例化していますが、この外苑や晴海再開発でのカーボンハーフに関しての貢献の全体像が見えてきません。こういう象徴的な再開発の取り組みから、しっかりとカーボンハーフへの貢献を見せていくべきではないでしょうか。

世界の大都市では、脱炭素化社会に向けての取り組みが進んでいます。オリンピック・パラリンピックを迎えたパリも、オリパラを景気に緑が増え、使い捨てプラスチックが削減され、自動車が追い出され、自転車が増えています。

元アスリートとしては、神宮外苑や晴海にできる新しいスタジアムも、建設過程の温室効果ガスの排出規制、建設基準、運営するときのスタジアムでの省エネやクリーンエネルギー創出など、世界に誇れるスタジアムとして最先端の取り組みを聞きたいです。そうであれば私たちはもっと真剣に外苑に関しても議論できるのではないでしょうか。

三井不動産は事業活動する電力を2050年には100%再生可能エネルギーにすると宣言するRE100に加盟しています。今回の再開発で、この宣言にどう貢献していくのかをしっかりと聞きたいです。

身寄りなき93歳の遺産は20億円 ためこまず「ゼロ」で死ぬには 「ゼロ」で死ねるか 人生100年時代のお金の使い方(朝日新聞「ゼロ」で死ねるか 人生100年時代のお金の使い方 第1回)

個人金融資産2141兆円の6割を60歳以上が保有し、「老老相続」が当たり前の日本。老後に備えてお金をためこむのではなく、使い切る。そんな「DIE WITH ZERO(ゼロで死ね)」という考え方が今、静かなブームになっています。果たして実現できるのでしょうか。5回の連載で考えます

昨秋、東京都内のマンションで一人暮らしをしていた93歳の男性が居間で倒れているのを、訪れた証券会社の担当者が発見した。慌てて救急車を呼んで病院へ運んだが、男性はまもなく死亡した。

男性は2018年に妻(当時88)に先立たれ、子どもはいなかった。頼れる身寄りはおらず、部屋はかなり散らかっていた。時折、ヘルパーや証券会社や銀行の担当者、税理士らが訪れるぐらいだった。

税理士は男性の生前に、こんなアドバイスをしていたという。

「万が一に備え、亡くなった後のことを任せられる『死後事務手続き』の契約を業者としておいた方がいいですよ」

だが、男性は断り続けていた。「まだ早い」と。

男性の死後、自治体が戸籍を調べたところ、親やきょうだいなど相続人は他界し、遺体を引き取る人は誰もいなかった。自治体で火葬し、引き取り手のない無縁遺骨としていったん保管場所で預かった。

相続人がいない人が遺言を残さず亡くなると、裁判所が選んだ「相続財産清算人」が残った借金を清算したり、遺産を整理したりする。残ったお金は国庫に入ることになる。

この男性が持っていた、預金や株など「相続されない遺産」の総額は、約20億円。

相続財産清算人が遺品などを整理していた今春、ある書類がみつかった。男性の妻が死亡する前に、夫婦で作成した遺言書だ。

内容は、夫が先に死亡したら財産は妻へ、妻が先なら夫へ、という内容だった。男性の妻も資産家だったため、妻の死によって、男性の財産はかなり増えたという。

同じ時期に作成された遺言には夫婦どちらもが亡くなった場合のことも記されていた。

数千万円を70代の知人に遺贈するので、自宅マンションの処分、納骨、年金の受け取りの中止手続きなど死後事務手続きを行ってほしい。その費用を含むすべての債務を知人が清算する、という内容だった。

知人への遺贈分を差し引いた残りは「すべて公的な団体へ遺贈する」旨が遺言書に記されていた。遺言は有効となり、残りの男性の財産はやがて公的機関に入ることになる。

「多くの財産を持ったまま亡くなり、相続人もなく、死後に周囲が対応に追われるケースがここ数年、増えている」

施設入所の身元保証や死後のさまざまな手続きの代行など「終活」を支援する会社、OAGウェルビーRの黒沢史津乃社長はこう指摘する。

多くの高齢者が使い切れないお金を抱え込んだまま、亡くなっていく――。これが日本のリアルだ。

日本銀行の資金循環統計によると、国内で個人が保有する金融資産は2141兆円(23年12月末の時点)となり、過去最高を更新した。その6割以上を60歳以上が保有している。

年代別金融資産残高の分布の推移

日本人の平均寿命は男性81歳、女性87歳。親の財産を相続するときには既に高齢者になっている「老老相続」や、相続人のいない「おひとりさま世帯」が増え、巨額のお金が市場に出回ることなく、国庫などへと消えている現状がある。

そんな中、日本の常識を覆す、「DIE WITH ZERO(ゼロで死ね)」という考え方が静かなブームとなっている。

「DIE WITH ZERO」の極意とは?

そのきっかけになったのは、20年9月に発売された翻訳本「DIE WITH ZERO」(ダイヤモンド社)。筆者は、コンサルティング企業CEOという経歴のビル・パーキンス氏だ。

発売されて3年半以上が経つが、SNSや口コミでじわじわと広がりつづけ、39万部突破のロングセラーとなっている。

この本の特徴は、お金を「ためる」ことではなく、生きているうちに「使い切る」、つまり「ゼロで死ぬ」に焦点を当てたこと。人は「いつ死ぬかなんてわからない」という不安に駆られ、なんとなく必要以上の金をため込んでいると筆者は指摘する。

筆者いわく「人生で一番大切なことは思い出づくり」。お金と違って思い出は「記憶」として永遠に残り、人生を豊かなものにする。だから、やりたいことは先延ばしせず、元気なうちに経験することが大事だと説く。

「コロナ禍で重版を重ね、今や『DIE WITH ZERO』はパワーワードとなり、日常会話でも使われるようになった。意外だったのはミドル世代だけでなく、20代など若い世代にも刺さっていること」と担当編集者の畑下裕貴さんは手応えを語る。

都内の高級老人ホームに入居する89歳の女性。「ゼロ」に向けた終活を進める一人だ。

女性は3年前、自身の金融資産の遺贈先3カ所を決め、遺言、死後事務手続きの契約なども済ませた。亡くなると必然的にゼロになる。

上場企業の役員を務めた夫とともにホームに入居したのは、16年前。一戸建てを売り、終のすみかにするつもりで2人で約1億円の保証金を支払った。

夫は8年前に亡くなった。子どもはいないので、女性が遺産を相続し、自身の貯金とあわせ、金融資産は1億円近くなった。

「ゼロ」への終活を進める89歳

女性も教育機関で70歳まで働いたため、年金収入もある。老人ホームの月額の利用料と食費など約22万円の固定費の支払いには年金をあてている。老人ホームにはマージャン、ビリヤード台、カラオケ、図書室などもあるのでお金はほとんど使わない。「足が弱り、旅行も行かなくなった」

100歳前後まで生きると想定して必要なお金を残しているつもりだが、自分の寿命がわからない中で、ちょうど「ゼロ」にできるかどうかの不安、難しさも感じている。

ホームに併設する��介護棟へ移れば、月額利用料や医療費なども高くなる。

夫は亡くなる前に脳卒中で倒れた。自力で食事ができず、静脈に挿入したカテーテルで水分や栄養、薬剤を点滴するIVHという高額な治療を受けた。

「夫は倒れた7カ月後に亡くなったが、医療費の支払いは差額ベット代含め月額70万円。お金は最後にもかかると身をもって知りました」

女性は信託銀行から「生前からの遺贈」を再三勧められたが、断ったという。

「老後は何が生じるか予想がつかない、お金ですべて解決できるとは思わないが身を守り、他人に迷惑をかけないため、お金は重要な要素なので……」

コメントプラス

末冨芳(日本大学文理学部教授)【視点】【自分の死に向けての資産整理こそ元気なうちから】3度、家族の遺産整理をしました。若くても体調を崩すほどの手続きの山、メンタルストレス、故人の遺品を捨てる時に思い出も蘇る悲しさ、そして弁護士・税理士・行政書士などへの相談料・手数料がかかります。国による土地登記変更にかかる印紙税は高額すぎてぼったくりとしか思えません。

その後���、さまざまな後始末をつづけ、いまやっと、ど田舎の墓じまいに着手したところです。並行して自分自身の終活をはじめています、アラフィフですが。

資産はリスト化して夫に渡しています、人付き合いで入った余計な学会はやめる、大切な友人知人となるべく交流する、元気なうちに家族旅行をたくさん楽しむ。

公正証書遺言を作成する、子どもたちが遺産や人生のトラブルで相談できる信頼できる若い世代の弁護士さん・税理士さんへの相談体制を構築しておく、資料や本を整理して家や研究室の後始末を減らす、が今後の課題です。

たくさんのモノを残して死ぬより、なるべくたくさんの良い研究や楽しい思い出を残して旅立ちたいですね。一番の課題はやっぱり資料や本などのモノの整理、勇気を出して処分していきます。

0 notes

Text

カクカクデザインの高級モダンソファ ファミリー向けのおしゃれなソファ オーダーメイド家具 高級住宅用4人掛けソファ クッション付き

0 notes

Text

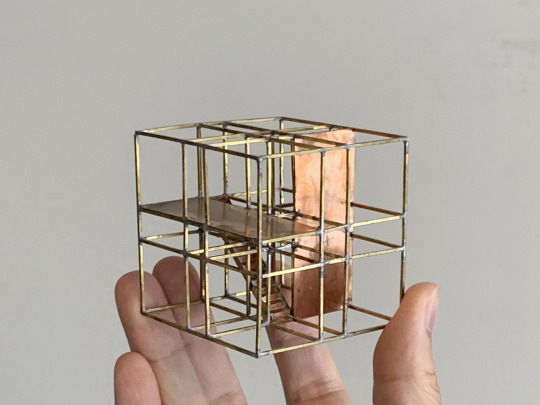

シロクマハウスについての6つの文章

-------------------------------------------------- [テキスト] シロクマハウス:たとえば6つの解釈 ■1.住宅としての解釈 ■2.構造からの解釈 ■3.生態的な解釈 ■4.形式への解釈 ■5.コーリン・ロウ風の解釈 ■6.音楽としての解釈

■1.住宅としての解釈

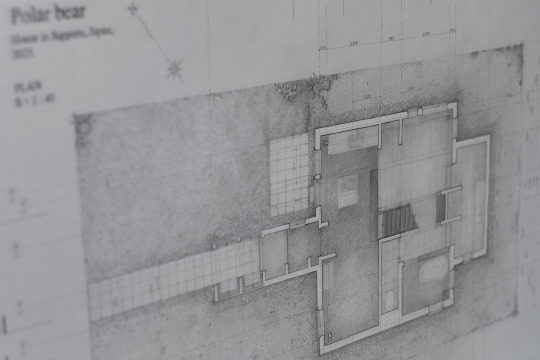

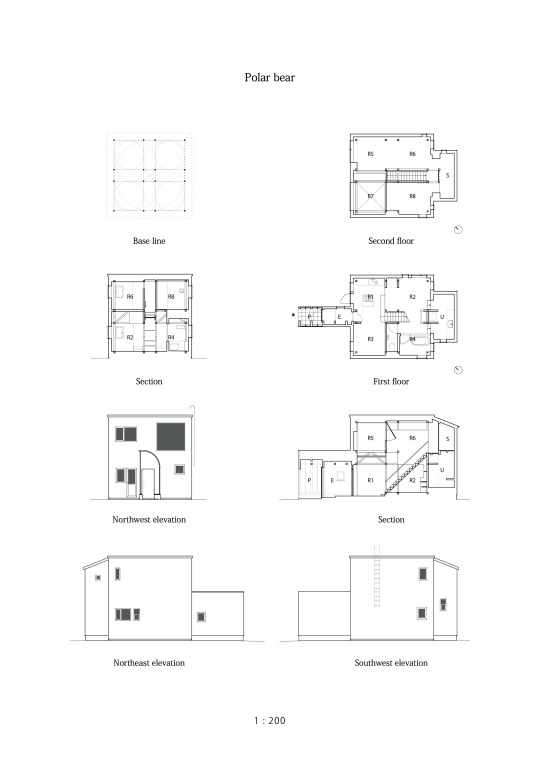

シロクマハウスの住人は、むかしから慣れ親しんだ実家の土地に新しく家を建て住まうことを決めました。建てた家は、折しもウッドショックや戦争の影響による資材高騰があり、また雪国特有の条例(建物外壁は隣地から1m以上の離れが必要なこと)などから、敷地に対してとてもコンパクトな立方体形状の家となりました。 全体の構成は、一辺が2.3mの立方体を8つ、それぞれ95cmずつ、外側は30cmずつ離して配置した、全体6.15mの立方体を基本としています。この立方体は敷地に収まる最大の容積を根拠に大きさを決めたため、人間のスケールや生活を根拠にしたものではありません。 この立方体を「建築」と仮託して、そこに土地の状況や生活の観点から、〈明るい場所〉〈暗い場所〉〈大きな場所〉〈小さな場所〉を住まい手とともに見極め、想像しながら「暮らし」として意味付けをしていきました。「建築」に「暮らし」を見出していくなかで注意したのが〈リビング〉や〈ダイニング〉などの言葉で使い方と場所を結びつけない、ということでした。明るくて爽やかな場所、大きくてふわっと明るい場所、小さくてしんと暗い場所、などを見つけながら、でも、意味を付けすぎないように、という作業を根気強くつづけました。吹抜けのある大きな場所は朝食を食べてもいいし、一段上がったキッチン横の場所は夕食が合うかもしれない。浴槽のある場所はいちばん明るくて爽やかな場所なので、そこで読書しても気持ちよさそうです。立方体の組み合わせによる単純な「建築」に対して「暮らし」が応答して出来上がったかたちは、とても複雑で多様な場所を生みました。 建物として家は完成しましたが、ここから住まい手自身が愛着をもって意味付けをしていければ、そこは唯一無二の大切な〈わが家〉になっていくでしょう。その意味付けのきっかけは〈他と少し違う外観〉かもしれないし、〈壁の手触り〉かもしれないし、〈台所の音〉や、あるいは〈匂い〉かもしれません。柱梁がむきだしの部分、段々に角がある部分、ざらざらした部分、つるつるした部分など、いまはまだよくわからないかたちにも、暮らしていくなかでその都度、意味を見出しながら使いこなして〈わが家〉にしていく、そういった主体的な暮らしの準備ができたと思います。

■2.構造からの解釈

モノの流通が滞り、普通にあったものが手に入らなくなったり、高くなったりしている昨今、建物の材料や作り方を再考する必要性が生じています。このプロジェクトは北海道という土地柄、早くから構造材の四寸(120 mm幅)シリーズが品薄となっていたこともあり、一番手に入りやすくて安価な「三寸五分の正角材(105 mm×105 mm)のみの構造」、そして施工業者を選ばない「最低限の技術レベルでの組み立て」、その結果として「構造にかかるコストを最小にすること」は、今を反映した一つのプロトタイプになりえるのではないかと考えました。 プランは 2.3mを最大スパンとしているため、軸力も小さく柱は105 mm角で問題ありません。ただ、曲げがかかる梁ではそれでは役不足なので、柱を結ぶ大梁の位置では逆V字の斜材を上下の梁材の間に入れることによりトラス効果で床荷重を支持することとしました。 大梁で囲まれた2.3m角の床面は、通常のように一方向に小梁を流すと四周の大梁に均等に力が流れず、その負担分に差が出ます。そこで、力の方向性をなくすこと、スパンを減らすこと、トラスの斜材に直に力を流すこと、の3つの理由から火打ち梁のようにダイヤ型に梁を配置しています。 基本的には木造在来軸組み工法なので、簡易な構造といえます。トラス梁部分は少しイレギュラーですが、斜材端部は梁にその一部を差し込むことで、離れ止めのボルトのみで緊結するというシンプルなものです。このように特別な金物を使わないことは製作および現場施工を容易にし、コストも下げられます。 (文:正木構造研究所:正木健太さん)

■3.生態的な解釈

[ベルクマン・アレンの法則] 「ベルクマンの法則」とは、ドイツの生物学者ベルクマンが発表した法則で、恒温動物について、同じ種でも寒冷な地域に生息するものほど体が大きいという法則です。例えば熊は、マレー熊など南方の熊は体が小さく、ホッキョクグマなど北方の熊は体が大きい傾向にあります。また反対に「アレンの法則」とは、恒温動物について、寒冷な地域に生息するものほど耳や尾などの突出部が短くなるというものです。ホッキョクグマの小さな耳はこの法則にのっとっているそうです。 さて、札幌の住宅を眺めると大抵どれも大きく箱型で、かつ、陸屋根というかたちをしています。これは東京などの都心部とは異なる土地事情によって一軒あたりの土地面積が比較的大きいこと、積雪に対しては落雪させずにスノーダクトを用いて雪を処理すること、などの要因が大きく関係していることはすぐに想像できるのですが、ここに「ベルクマン・アレンの法則」が見いだせるのではないかとも思っています。 あらためていまの札幌の住宅を眺めてみると、庇も少なく勾配屋根もあまり見られません。また外壁の凹凸も比較的少ない傾向に見えます。一方、建物全体のボリュームは都内の狭小住宅などに比べると、ひとまわり、ふたまわり、大きいような印象があります。つまり、突出部が小さく、かつ、その表面積に比べて体積が大きい、ホッキョクグマの体のような傾向がなんとなく見えてきます。 「ベルクマン・アレンの法則」は放熱の問題で説明されます。つまり、表面積に比べて体積を大きくすることは、体内の熱生産量に比べて放熱量を小さくする工夫だというのです。シロクマハウスの胴体にあたる立方体は球に次いで表面積の小さなかたちです。シロクマハウスは中心の大きな立方体をメインに、その少し外側に付加断熱を加えた外壁が「毛皮」のように取り巻き、また、生活に必要な玄関や納戸などの非居室が「鼻」や「尻尾」のようにくっついたかたちをしています。 この建物を設計していくなかで、なんとなく通称として仮に呼びはじめ、なんとなくしっくりきている〈シロクマハウス〉という名前は、このような北国の生き物、建物、の立ちあらわれ方を象徴しているようにも思えます。

■4.形式への解釈

[一辺が6.15mの立方体が与えられたとする] 「立方体」というのは公理に非常に近く、証明しようのない、根拠の無い、論理式に近いかたちです。いってしまえば、とても意味の無い、無意味なかたちともいえます。 四角い箱にはおおむね作られる意味があります。中にリンゴを入れるため、あるいは人が上に乗るため、など、いろんな意味のために四角というかたちをつかって箱は作られます。でも、四角というかたち自体に意味をつけることは、実は難しかったりします。四角がなぜ四角なのか、いろいろと意味を付けてみても、それら全部が上滑りしてしまうのが純粋な幾何学のかたちの不思議なところだと思います。むかしから四角いかたちの造形物(モノリス)が、異様な、未来からのものに見えたり、過去世界の遺物に見えたり、別世界のものにみえたりするのは、その純粋幾何学のかたちの無根拠さゆえかもしれません。 一方で、世界のありとあらゆるものをどのように意味付けて解釈するかは私たち人間に任されています。あらゆるものに意味をつけて世界を存在させること、それが私たちの主体性であって自律性でもあります。しばしば建築家によって〈自律的な建築〉とか〈他律的な建築〉とかいった言葉がつかわれますが、それは結局、ある人からはそう見える、というくらいのことなのかもしれません。建築自体の自律性や他律性を考えるのも面白いのですが、人間として主体的によく生きたいという、より根本的なものを目標にすれば、建築を含めたこの世界を意味付ける、人間の自律性の方がはるかに重要なものに思えます。 たとえば住まいをつくろうと考えたとします。たとえば住みたい場所が寒い地域だったとします。そういったなんとなく与条件として意味付けられるものたちと、立方体のような、あからさまに根拠が無くて、意味のよく分からないものを、同列に並べてみましょう。それらをあらためて自ら意味付け、解釈しようとするところに、私たち、設計者や住まい手の主体性や自律性は自覚されて、自分が置かれた環境を積極的に肯定していく人間的な暮らしにつながっていくのではないでしょうか。

■5.コーリン・ロウ風の解釈

[理想的ヴィラの数学] 「この住宅は立体の表象であるという観念が実現されるとき、ヴェルギリウスの夢という意図も果たされるのである。ここには絶対的なるものと偶然的なるもの、抽象と自然の衝突があり、理想世界とあまりに人間的な現実の急務とのギャップが悲哀に満ちて示されている。」 コーリン・ロウ『マニエリスムと近代建築』(伊東豊雄、松永安光訳、彰国社、1981年)より。

この住宅は、前後に付加された勾配屋根のヴォリュームを除けば、基本的なヴォリュームは 1 対 1 対 1 の立方体である。平面の構成は、中央の柱間を 1 とすると、前から後へおよそ 1/3 対 1+√2 対 1 対 1+√2 対 1/3 の比で進む。この比の構成は左右方向についても、また垂直方向についても徹底して保たれている。中央部のスパンに対して中間部のスパンが白銀比に近似している点は日本的比例の美学というよりは偶然的なものであろうが、その膨張した中間部のスパンに対して外周部のスパンが極端に圧縮されることによって、関心は中央から中間部へと移されることになる。3軸に同じ比が徹底されることによって中間部には 1+√2 の立方体が8つ現れており、それぞれの中心に重心が等しく置かれていることが暗示される。この住宅では3軸のシンメトリー 構成の中で、中央部への集中でもなく、周縁への離散でもなく、中間部において複数の中心の遍在というものが強調される。 この3軸が等しくシンメトリーな構成の中で、なおも上下左右を等しく相対化しようという試みに、床や壁、柱や梁といった構造も参加する。中央右手では吹抜けに面して2層をまたぐ壁面が垂直性を強調する一方、2層目左では同じ大きさの床面が水平性を強調している。柱や梁は同じ太さで縦横に現れ、重力の存在を示唆するのは二段梁の間を繋ぐ山形の方杖のみである。こうして通常、重力に基づいて積み上げられる壁・柱の垂直性や床の水平性は、ここでは解体され、立方体の6面すべてに均等な重要性が割り当てられることになるのである。均等に重力を与えられた6面は、離散することなく幾何学的配置にその中心を留め全体を構成する。 このように集中的なヒエラルキーを排しつつも離散を避けようとするどっちつかずの態度は、恐らく、多様な中心の遍在を認めるリゾーム的世界観によるものであろう。多様化した社会において、ある建物を住宅たらしめるのは行為として表現される暮らしそのものであり、慣習に拠る美を持ち込み、継承し、再生産し続ける「文字以前の文字(プロ・グラム)」である。一方、この住宅の理論は一種のポストモダンであり、過去の客観的美学=数学的規範を持ち込みつつ、それによって過去の構築を相対化し、集中と離散の二項対立を脱構築しようとする分裂的な試みである。そしてプロ・グラムと衝突するこの理論こそ、普遍的な生き生きとした力を喚起する幾何学なのである。

■6.音楽としての解釈

[マイルス・デイビス] 「非常にわかりやすい、見え見えなぐらいな部分と、全く意味不明の謎の部分というのが、丁度半分半分混じっていく、というのが、マイルス・デイビスの音楽であり、人となりであり、パッションであり、あらゆる彼の行動規範に張り付いているアンビバレンスです。」ジャズ・ミュージシャンの菊地成孔さんはマイルス・デイビスをこのように解説しました。 マイルスによって完成された「モード・ジャズ」は、それまでのコード進行によるモダン・ジャズとは異なり、「モード」と呼ばれる音階内でのアドリブを特徴とするものなのだそうです。それまでのジャズの歴史でどんどん複雑化していたコード進行を極端に単純化したうえで、モードによってより自由な演奏を可能にしました。モードとは、西洋音楽の音階とは異なる音階、日本のヨナ抜き音階や、琉球音階、インドネシアのガムラン音階など、土着的で民族的なものを指し、マイルスはカリンバのアフリカ的な音階に出会ってモード・ジャズを完成させたともいわれます。おおむね7つの音で構成されるモードと、それを用いたモード・ジャズについて、菊池成孔さんは「少ない音、7つだけの音で自由に演奏しろと言われた場合はですね、自由度が高すぎてサウンドの審美眼とかセンスが露骨に出るので、非常に難しい、」と解説します。 シロクマハウスも、もしかするとそのモード・ジャズ、あるいはマイルス・デイビスのように解釈することができるかもしれません。シロクマハウスは、8つの立方体の間に95cm幅のスリットをたてよこ水平に入れるという「非常にわかりやすい見え見え」な構成ですが、その構成の根拠は恣意的かつ薄弱で「意味不明」でもあります。一方で、暮らしによって立ちあらわれている壁や窓や棚などの部分は、意味としては「見え見え」ですが、複雑で過剰なその全体のかたちは「意味不明」でもあります。 つまりシロクマハウスは、あからさまに単純な構成を〈コード〉とし、北海道という土地や社会などの〈モード〉のなかで、設計者の恣意性や手癖・住まい手の趣味や暮らしによる〈アドリブ〉が行われる、そんなモード・ジャズ、という見方ができるかもしれません。そしてそれは、意味とあらわれのアンビバレンスが振動するようなグルーヴを生んでいくのかもしれません。

-------------------------------------------------- [Text] Six Interpretations of the house “Polar bear”, for example 1. Interpretation as a HOUSE 2. Interpretation from STRUCTURAL engineering 3. Interpretation from ECOLOGICAL point of view 4. Interpretation in terms of FORM 5. Interpretation in the style of Colin Rowe 6. Interpretation as MUSIC

1. Interpretation as a HOUSE

The owner of this house decided to build a new house on a site in Hokkaido, which he had grown accustomed to living in since long ago. The house was built in a very compact cube form concerning the site, due to the rising cost of materials caused by the wood shock and the war, as well as a regulation unique to snow country (the building envelope must be at least 1 m away from the neighboring site). The overall composition is based on eight cubes of 2.3 meters on each side, 95 cm apart on each side, and 30 cm apart on the outside, for an overall cube of 6.15 meters. The size of this cube was defined based on the maximum volume that could fit on the site and is not based on human scale or traditional modules. We considered this cube as "Architecture," and together with the owner and his family, we discovered and imagined "bright places," "dark places," "big places," "small places", etc. in terms of local conditions and lifestyles, and gave meaning to them as "living". In trying to give "Architecture" a meaning of "living," we were careful to avoid using generic terms such as "living room" or "dining room" to link behavior with place. We patiently continued our exploration, finding bright and breezy places, large and softly bright places, small and dark places, etc., without adding too much meaning to them. The large area with the atrium could be used for breakfast, and the area next to the kitchen, one step up, might suit dinner. The bathtub area is the brightest and most refreshing place, so it would be pleasant to read a book there. The resulting house, in which "living" responds to the plain "Architecture" of overlapping cubes, has generated a complex and diverse place. The house as a building has been completed. However, the attachment of the owner and his family and the meaning they give to the house will make it a unique "home." The trigger for this attachment may be "the somewhat strange facade," "the hand feeling of the walls," "the sound of the kitchen," or even "the smells." The owner and his family are now ready to live with a sense of agency, finding meaning in forms that are not yet understandable, such as exposed pillars and beams, several intricate corners, rough and smooth surfaces, and so on, and using them to make the house his "home" while living in the house.

2. Interpretation from STRUCTURAL engineering

Recently, the distribution of goods tends to be stagnant, and what used to be commonplace has become unavailable or expensive, making it necessary to reconsider building materials and construction methods. Because of the location of this project in Hokkaido, where the 120 mm width series of structural timbers were in short supply from early on, we thought that "structure using only 105 mm x 105 mm structural timbers," which is the most accessible and inexpensive, and "construction at the minimum technical level" that does not require special contractors, and thus "minimizing the cost of the structure" could be a prototype that reflects the social situation of the present day. The maximum span of the columns is 2.3 m, so the axial force is small, and 105 mm square columns are sufficient. However, this is not enough for beams that are subject to bending, so an inverted V-shaped diagonal timber was placed between the upper and lower beam members at the position of the girder connecting the columns to support the floor load with a truss effect. The 2.3m square floor is surrounded by girders, if the beams are placed in one direction as usual, the force will not flow evenly to the girders on all four sides, resulting in a difference in the amount of load. Therefore, the beams are placed in a diamond shape like a corner brace for three reasons: to nullify the direction of force, to shorten the span, and to flow the force directly to the truss members. It can be said this is a simple structure because it is essentially a Japanese conventional post and beam structural system. The truss section is a bit irregular, but they are simply tied together by inserting a portion of the truss member into the beams and bolting them together. Thus, the absence of special hardware facilitates fabrication and construction, as well as lowers costs. (Translation by the author with some changes from the original text by the structural engineer)

3. Interpretation from ECOLOGICAL point of view

[Bergmann's and Allen's rules] “Bergmann's rule” is an ecogeographical rule that states that within a broadly distributed taxonomic clade, populations and species of larger size are found in colder environments, while populations and species of smaller size are found in warmer regions. For example, bears living in the southern areas, such as Sun bears, tend to be smaller, while bears living in the northern areas, such as Polar bears, tend to be larger. Conversely, "Allen's rule " refers to the fact that animals that live in colder regions tend to have shorter ears, tails, and other protruding parts than those that live in warmer regions. Polar bears' small ears are said to be following this rule. When we look at houses in Hokkaido today, we can see that they are generally large, box-shaped, and have flat roofs. The reasons for this can be easily imagined to be that the area of land per house is relatively larger than in urban areas such as Tokyo, and snow ducts are used to deal with snow accumulation instead of letting it fall. And in these points, I suspect we can find " Bergmann's and Allen's rule " as well. Looking again at the houses in Hokkaido today, there are not many eaves, and pitched roofs are not seen very often. The exterior walls also tend to be relatively less uneven. On the other hand, the overall volume of the building seems to be larger than those of narrow houses in Tokyo. These facts suggest that the tendency of the polar bear's body to have a small protrusion and a large volume compared to its surface area seems to be somewhat common to the features of these houses. The "Bergmann's and Allen's rules" are explained by the issue of heat dissipation. In other words, increasing volume compared to surface area is a device to reduces the amount of heat dissipated compared to the amount of heat produced in the body. The shape of the body of this house is a cube, which is the second smallest geometric form in surface area after a sphere. This house consists of a large cube in the center, with exterior walls with additional insulation surrounding it like "fur," and non-habitable rooms necessary for daily life, such as an entrance and a storage room, attached to it like a "nose" and a "tail”. The name of this house, "Polar bear," which became somewhat comfortably familiar to us as we began to call it tentatively in the process of designing this house, seems to symbolize the appearance of this kind of northern creature and building.

4. Interpretation in terms of FORM

[Suppose you are given a cube with a side of 6.15m.] The "cube" is very close to an axiom, a form that can never be proven, that has no ground, and that is very close to a logical formula. In other words, it is a very nonsense and meaningless form. A square box usually has a meaning. Boxes are made in the shape of a square for various purposes, such as to put an apple inside, or for a person to ride on top. However, it is difficult to assign meaning to the square shape itself. The mysterious thing about the form of pure geometry is that even if you try to attach various meanings to why a square is a square, all of these meanings will slip over and over. A square-shaped object (monolith) often looks strange, like something from the future, a leftover from the past, or another world, perhaps because of the groundlessness of its pure geometrical form. Meanwhile, it is up to us as human beings to make meanings and interpretations of everything and anything in the world. To create meanings for everything and bring the world into existence, that is our agency and our autonomy. Sometimes, architects use terms such as "autonomous architecture" or " heteronomous architecture," but it may just be that this is how it seems from their point of view. It is interesting to consider such autonomy and heteronomy of architecture, but if we focus on the more fundamental subject that we as human beings want to live well, the autonomy of human beings that makes sense of this world, including architecture, seems to be much more important. For example, suppose you are thinking of building a house. Suppose, for example, that you want to live in a cold climate. Let's put such things that we can somehow make sense of as given conditions and things like cubes, which have no obvious basis and whose meanings we are not sure of, in the same line. In trying to redefine and interpret the meaning of these things, we, the designers and homeowners, become aware of our agency and autonomy, and this may lead to a humane lifestyle in which we actively affirm the environment in which we are placed.

5. Interpretation in the style of Colin Rowe

[The Mathematics of the Ideal Villa] ... and the realization of an idea which is represented by the house as a cube could also be presumed to lend itself very readily to the purposes of Virgilian dreaming. For here is set up the conflict between the absolute and the contingent, the abstract and the natural; and the gap between ideal world and the too human exigencies of realization here receives its most pathetic presentation. … (Colin Rowe. 1947. The Mathematics of the Ideal Villa. AR)

The basic volume of this house is a 1:1:1 cube, except for the pitched roof volumes added to the front and rear. The configuration of the plane proceeds from front to back in a ratio of approximately 1⁄3 to 1 + √2 to 1 + √2 to 1⁄3, with 1 between the central columns. This ratio configuration is thoroughly maintained for horizontal as well as vertical directions. The fact that the middle span approximates the silver ratio to the center span may be more by chance than Japanese proportional aesthetics, but the extreme compression of the outer span relative to the expanded middle span transfers interest from the center to the middle. Also, the same ratio is thoroughly applied to the three axes, so that eight cubes of 1+√2 appear in the middle part, implying that gravity is equally placed in the center of each cube. In this house, the three-axis symmetrical configuration emphasizes the omnipresence of multiple centers in the middle, rather than their concentration in the center or their dispersion to the periphery. In this symmetrical configuration with equal symmetry of the three axes, the structural elements such as floors, walls, columns, and beams also participate in the attempt to relativize the top, bottom, left, and right equally. On the right side of the center, the verticality is emphasized by the wall surface that spans the first and second floors of the atrium, while on the left side of the second floor, the horizontality is emphasized by a floor surface the same size as that wall surface. Columns and beams appear horizontally and vertically with the same thickness, and the only suggestion of the existence of vertical forces is the triangular truss members connecting the upper and lower beams. Thus, the verticality of the walls and columns and the horizontality of the floor, which are usually constructed by gravity-based stacking, are here deconstructed, and equal importance is assigned to all six sides of the cube. The six equally gravitated sides, which are not discrete, keep their centers in a geometric placement and make up wholeness. This ambivalent attitude of avoiding discretization while eliminating centralized hierarchies is probably due to a rhizomatic worldview that recognizes the omnipresence of diverse centers. In a diversified society, what makes a building a house is the life itself, which is expressed as an action, and the "pro-gram" that continuously reproduces, inherits, and brings in customary beauty. Meanwhile, the theory of this house is a kind of postmodernism, a schismatic attempt to bring in the objective aesthetics of the past = mathematical norms, but thereby relativize the construction of the past and deconstruct the dichotomy between concentration and dispersion. And this theory that conflicts with the pro-gram and evokes our universal life force is geometry.

6. Interpretation as MUSIC

[Miles Davis] “The ambivalence that characterizes Miles Davis' music, persona, and passions, and that accompanies all of his codes of conduct, is a half-and-half mixture of the very straightforward and obvious, and the completely mysterious and unintelligible.” (Translation by the author) Commentary on Miles Davis by jazz musician Naruyoshi Kikuchi.

“Modal jazz," perfected by Miles, is said to be characterized by improvisation within a scale called a "mode," unlike modern jazz, which was based on chord progressions. And it allowed for more flexible playing through modes, taking chord progressions that had become increasingly complex in the history of jazz up until then, and simplifying them radically. Mode refers to scales that are different from those of Western music, indigenous and folkloric, such as the Japanese "yona nuki" scale, Okinawan scale, and Indonesian gamelan scale, and Miles is said to have perfected modal jazz when he discovered the African scale of the kalimba. Naruyoshi Kikuchi explains that modes, which are generally composed of seven notes, and modal jazz, which uses these modes, are "very difficult to play if you are asked to play freely with only seven notes because the degree of freedom is too high and the aesthetics and sense of the sound come out obviously.” (Translation by the author) This house could also possibly be interpreted as modal jazz or even Miles Davis. This house has a "very straightforward and obvious" configuration of 95cm-wide slits horizontally and vertically between eight cubes, but the rationale for this configuration is arbitrary, weak, and "unintelligible" as well. On the other hand, the walls, windows, shelves, and other parts that respond to the daily life are "straightforward" in terms of meaning, but their complex and excessive overall form is "unintelligible. Therefore, this house could be seen as a "modal jazz" in which a straightforwardly simple configuration is the "code," and the architect's arbitrariness, his/her habits, and the residents' tastes and lifestyles are "improvised" within the "mode" of the region and society of Hokkaido. And this may give rise to a "groove” in which the ambivalence between signification and manifestation vibrates.

1 note

·

View note

Photo

おはようございます。 木賀の家|愛知県江南市 ダイニング奥の階段から2階へ。 廊下の左側にコンパクトな寝室を、右側に子供部屋を配置しています。 #DJの家 #ラワン合板 #青木昌則 @mojaoki #青木昌則建築研究所 #マイホーム #新築一戸建て #注文住宅 #新築 #家づくり #建築家 #建築家と建てる家 #建築士とつくる家 #設計事務所 #設計事務所愛知 #設計事務所岐阜 #設計事務所三重 #建築士 #建築 #設計 #住宅設計 #木の家 #シンプルモダン #無垢材 #自然素材 #丁寧な暮らし https://www.instagram.com/p/Cn0JASeSxeN/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#djの家#ラワン合板#青木昌則#青木昌則建築研究所#マイホーム#新築一戸建て#注文住宅#新築#家づくり#建築家#建築家と建てる家#建築士とつくる家#設計事務所#設計事務所愛知#設計事務所岐阜#設計事務所三重#建築士#建築#設計#住宅設計#木の家#シンプルモダン#無垢材#自然素材#丁寧な暮らし

4 notes

·

View notes

Photo

益子町のUさんのお住まいに寄って来ました。素敵に暮らして頂いているのを見ると、とっても嬉しいです♪ #COVACO #コバコ #薪ストーブが陶芸小屋にも ・ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - more photos → @mizonobe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - more photos → @nexthausdesign1947 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ・ ネクストハウスデザインは心地良い木の家をお客さまと共につくる木造の注文住宅を中心とした宇都宮市の工務店です。 ・ 無垢材やモイスなどの自然素材を使い、そのご家族の暮らし方に合わせた心地よい暮らしを提案しています。 ・ 暮らしに合わせた住み心地の良い家づくりをしたい! 居心地の良いマイホームを建てたい! 今の住まいを自分たちの暮らしに合った家に建替えたい! DIYや趣味を思いっきり楽しみたい!など、 新築の注文住宅 から、土地探しまで、家づくりに関することも、そうでないことも、どうぞお気軽にお問い合わせください♪ ・ ・ #ネクストハウスデザイン #NEXTHAUSDESIGN #BinO #自遊にくらす #注文住宅 #新築 #一戸建て #リノベ #リノベーション #工務店 #ハウスメーカー #木の家 #木造 #無垢材 #自然素材 #平屋 #二階建て #暮らし #家づくり #マイホーム #モデルハウス #土地探し #住宅ローン #栃木県 #宇都宮市 (益子町) https://www.instagram.com/p/CiXDnghuvXt/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#covaco#コバコ#薪ストーブが陶芸小屋にも#ネクストハウスデザイン#nexthausdesign#bino#自遊にくらす#注文住宅#新築#一戸建て#リノベ#リノベーション#工務店#ハウスメーカー#木の家#木造#無垢材#自然素材#平屋#二階建て#暮らし#家づくり#マイホーム#モデルハウス#土地探し#住宅ローン#栃木県#宇都宮市

3 notes

·

View notes

Quote

「リクルート」は、住宅情報誌の「SUUMOの注文住宅」「都心に住む by SUUMO」「SUUMOマガジン」「SUUMO新築マンション」について、2025年2月以降に順次休刊すると発表しました。 1976年に創刊した市販誌の「住宅情報」が前身で、後に一戸建ての情報を扱う「住宅情報エリア版」「住宅情報タウンズ」を経て2009年にフリーペーパーの「SUUMOマガジン」へ、新築マンションの情報を扱う「住宅情報マンションズ」を経て同年にフリーペーパーの「SUUMO新築マンション」へそれぞれ名称変更しました。 他の2誌を含め住宅情報誌として評価を得ていたものの、近年はインターネットの普及に伴い出版物として需要が低迷していることから、役割は終えたと判断し今回の決定に至ったようです。 なお、同社は旅行情報誌の「じゃらん」についても、2025年3月に休刊することをすでに発表しています。

リクルートが住宅情報誌の「SUUMO」を休刊、48年の歴史 不景気ニュース - 不景気.com

1 note

·

View note