#17 января

Explore tagged Tumblr posts

Text

Игра «Авангард» против ЦСКА в «G-Drive Арене»: успейте купить билеты

Купите билеты на матч «Авангард» – ЦСКА и станьте частью яркого хоккейного противостояния! 17 января 2025 года на льду «G-Drive Арена» вас ждет игра регулярного чемпионата КХЛ, где встретятся страстные «ястребы» и амбициозные «армейцы».

Сейчас «Авангард» занимает восьмую строчку Восточной конференции, а ЦСКА идет четвертым на Западе. Москвичи не скрывают стремления ворваться в лидиру��щую тройку, где уже расположились «Локомотив», «Спартак» и «Динамо-М». После неудачного старта в дерби против «Спартака» команда Воробьева собралась и одержала две уверенные победы над «Адмиралом» и «Сибирью». Последние выступления столичных хоккеистов подтверждают амбиции: пять матчей подряд закончились для ЦСКА триумфами. Среди поверженных соперников — «Барыс», «Торпедо», «Витязь» и дважды мощный «Локомотив».

«Авангард» начал сезон с победной сессии на своем льду, разгромив «Сибирь», «Нефтехимик» и «Ак Барс». Однако команду ждали перемены — после ухода Звягина на позицию главного тренера пригласили канадца Ги Буше. Пока новый наставник погружается в дела клуба, «ястребов» временно ведет Андрей Подконицки. Несмотря на реформы, настрой команды по-прежнему боевой: омичи уверенно обыграли ХК «Сочи» и «Автомобилист», демонстрируя потрясающую комбинационную атаку.

В январе прошлого сезона эти соперники уже встречались на «G-Drive Арене», и тогда «Авангард» оказался сильнее, одержа�� уверенную домашнюю победу. ЦСКА наверняка настроены на реванш, ведь такая напряженная борьба всегда держит зрителей в напряжении до финальной сирены.

Не упустите шанс окунуться в атмосферу драйвового хоккея! Билеты на матч – это возможность собственными глазами увидеть яркую игру и поддержать свою любимую команду!

0 notes

Text

У меня есть подруга и она сейчас проходит через развод. Тяжёлый, изнуряющий процесс. Вся эта история тянется с января, рассмотрение все откладывают и откладывают. Муж ведёт себя отвратительно: оскорбляет, угрожает, манипулирует ребёнком — девочкой двух лет. Но все это при закрытых дверях. А на публику — люблю, ценю и никогда не брошу. Он актёр: и по призванию, и по сути. А ещё нарцисс, манипулятор, лгун и изменщик. Но об этом на экранах не расскажут, а в своём профиле он от всего открещивается — я не при чем, это все она.

Раз в неделю мы созваниваемся и обсуждаем все это дерьмо: она рассказывает мне о своих судебных приключениях, а я о своих.

А недавно подруга написала: я так больше не могу, я все расскажу. Я ответила: давай, давно пора. В тот же вечер она рассказала в своих соцсетях всю историю, о том, как себя ведёт любимец местного театра.

Я в восторге от ее поступка, от ее смелости. И подумываю сделать то же самое.

Может и правда, а? Может пора перестать быть хорошим человеком? После 17 числа или прямо сейчас. Слить все переписки, голосовые, даже видеозапись с камеры суда, на которой видно, как он бьет меня, разворачивается и уходит, а я сажусь на пол и п��ююсь кровью, попросить друзей распространить среди своих подписчиков — суммарно получится больше миллиона человек, для огласки неплохо. Особое внимание уделить недавним сообщениям, в которых заботливый отец, якобы в шутку, обещает похитить дочь, «спасти» от безнравственной матери. Пишет много сообщений на эмоциях, отправляет, а потом, спохватившись, удаляет. Вот только я успеваю делать скриншоты и записи экрана.

«Я отец, у меня тоже есть права. Я заберу ее и, клянусь, ты ее больше никогда не увидишь». Ты отец, безусловно, но я ее тебе не отдам. Если 17-го сентября судья сработает так, как нужно, то ты сам не скоро ее увидишь.

Он ведь так ни за что и не извинился. Делает вид, будто ничего и не было. В полиции все отрицает, давит на мужскую солидарность — «она меня спровоцировала». Манипулирует дочерью, пугает ее, рассказывает какие вокруг все злые.

Я все задавалась вопросом — когда и почему это началось? Что изменилось? Потому что для меня все произошло очень и очень резко. И я нашла. Нашла его триггер. Я полагала, что триггером был наш переезд, то, что я сорвала дочь посреди учебного года и забросила в новые обстоятельства в чужой по сути стране. Но нет. Его триггер — я и моя беременность. Для него ЭТО стало точкой невозврата, теперь я это очень ясно вижу: первые скандалы, требования и агрессия начались вскоре после того, как дочь рассказала ему обо мне. Но…

Если он хотел вернуть свою семью, несмотря на мое замужество, то почему ничего для этого не сделал? Только пустые разговоры и попытки вызвать ревность, щеголяя новыми пассиями. Один нормальный человеческий разговор мог бы сделать гораздо больше, чем вся эта театральщина. Ведь я думала о том, чтобы вернуться несколько лет назад. Ради дочери и только ради неё. И слава Богу этого не сделала. Я была слабой, и в тоже время очень сильной.

Мы давным-давно разведены, а такое чувство, что я только сейчас прохожу через все это. Очень много хлопот и нервов, вторжения в личное пространство. Будто я ему что-то до сих пор должна.

На данный момент я должна простить ему уда�� кулаком по лицу, сотрясение мозга, два шва на верхней губе. Просто забыть. Ведь это пустяк. «Ты сама в этом виновата» - нет, не я.

Держу пальцы с��рещенными и надеюсь, что 17-го сентября этот человек ответит хотя бы за что-то. Но, увы, даже если это и случится, он так ничего и не поймёт.

28 notes

·

View notes

Text

||17 января 21:54 || Ребят ребят. Я кажется почти получила признание в том что со мной хотели бы завести отношения. И я не знаю что конкретно по этому поводу чувствовать...

суть скорее в том, что она после последних отношений взяла за правило делать перерыв год после знакомства с человеком. Потому что через время всякие говняшки могу всплыть. Вот. А я хз, я чувствую симпатию к этому человеку, но не совсем уверена шоле. Вообще пока все оверкомфортик

13 notes

·

View notes

Text

В прошлый четверг у меня было 4 созвона с полноценным включением, из них час английского, час узнавания нового с листа, и по полчаса диалогов и обсуждений.

Перерывы между ними от получаса до часа, либо совсем без перерыва.

Пообедала я в шесть (и почему я удивляюсь гастриту...), зашла в две доставки и съездила полить цветы. С последней доставки шла пешком, мелкий дождь, ветер в лицо, вот это вот все. Вечером переквалифицировался в окололедяной.

В пятницу проснулась и сразу же посыпалось "ПРЯМО СЕЙЧАС". Позавтракала в промежутке, кое-как разрулила, пообедала - опять слишком поздно.

Странное удовлетворение от режима "ПРЯМО СЕЙЧАС" конфликтует с бережным отношением к себе и с усталостью. Плохо.

Сегодня проснулась, поехала завтракать туда, где есть еда - на проснуться, умыться ушло 15 минут. Гуляла на набережной - +4, лёгкий дождик, снег почти сошел, зелёная трава, теплый ветер в лицо - прям весна-весна.

Расстроила плохоработающая ютуб-музыка, пришлось идти без музыки в наушниках. Зато поймала улетающий воздушный шарик каких-то девочек.

Вечером примкнула к друзьям, вернувшимся с выставки, пошли ужинать недалеко от места где проходит выставка кукол. Опять неудобные светофоры, сфоткала домик, пока под дождем ждала зелёный.

17 января 2025

12 notes

·

View notes

Text

17 января 1869 года Федор Достоевский закончил работу над романом “Идиот”

секреты Романа:

Тайна осла

В гостях у Епанчиных князь Мышкин рассказывает, что после обострения падучей его отправили в Швейцарию:

«Помню: грусть во мне была нестерпимая; мне даже хотелось плакать; я все удивлялся и беспокоился: ужасно на меня подействовало, что все это чужое; это я понял. Чужое меня убивало. Совершенно пробудился я от этого мрака, помню я, вечером, в Базеле, при въезде в Швейцарию, и меня разбудил крик осла на городском рынке. Осел ужасно поразил меня и необыкновенно почему-то мне понравился, а с тем вместе вдруг в моей голове как бы все прояснело».

В этот момент сестры Епанчины начинают смеяться, поясняя, что они сами и видели, и слышали осла. Для жителей Центральной России в XIX веке осел был диковинным животным. Узнать, как он на самом деле выглядит, можно было из книг — например, из описаний путешествий по среднеазиатским регионам и южным странам. В Петербурге ослов наравне с дикими козами и другими редкими экспонатами помещали в зверинцы — небольшие передвижные или стационарные зоопарки того времени.

Зато читающая публика знала, что осел — это дурак и символ глупости. Из басен, переводившихся с французского, образ глупого животного перекочевал в другие литературные жанры и переписку. До 1867 года слово «осел» употреблялось исключительно как ругательство. Поэтому в разговоре Мышкина с княжнами и возникает путаница. Князь искренне рассказывает Епанчиным о важном для него событии, а барышни издеваются, практически прямо называя его дураком — никакой двусмысленности в их речи нет. Мышкин не обижается, фактически в первый раз на страницах романа стерпев прямое незаслуженное оскорбление.

Тайна смертной казни

Ожидая приема у Епанчиных, князь Мышкин заводит беседу о смертной казни с их камердинером:

«— И прежде ничего здесь не знал, а теперь столько, слышно, нового, что, говорят, кто и знал-то, так сызнова узнавать переучивается. Здесь про суды теперь много говорят. — Гм!.. Суды. Суды-то оно правда, что суды. А что, как там, справедливее в суде или нет? — Не знаю. Я про наши много хорошего слышал. Вот, опять, у нас смертной казни нет. — А там казнят? — Да. Я во Франции видел, в Лионе».

Далее князь начинает фантазировать о мыслях приговоренного к смерти в последние минуты перед казнью. Однако в 1860-е годы смертная казнь в России существовала. Согласно Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1866 года, смертная казнь назначалась за такие преступления, как бунт против верховной власти, утаивание факта прибытия из мест, где буйствует чума, государственная измена, покушение на императора. В том же 1866 году был казнен Дмитрий Каракозов, пытавшийся убить Александра II, а член революционного кружка «Организация» Николай Ишутин приговорен к смерти (правда, потом это наказание было заменено пожизненным заключением). Ежегодно российские суды приговаривали к казни 10–15 человек.

Илья Репин. Портрет Дмитрия Каракозова перед казнью. 1866 год

Конечно, расска�� князя Мышкина о казни и его фантазия о последних минутах приговоренного — это история самого Достоевского, осужденного на смерть в 1849 году. Наказание ему заменили на каторгу, но «последние минуты» перед смертью ему пришлось пережить.

Почему же князь Мышкин заявляет, что смертной казни в России нет? Конечно, едва приехав из Европы, он мог не знать, что происходит в стране. Но почему же другие герои, живущие в Петербурге и окрестностях, соглашаются с ним и удивляются рассказам о заграничных экзекуциях? Ошибка ли это? Нет, не ошибка. Достоевский намеренно искажает реальность, чтобы поделиться своим опытом и в то же время избежать проблем с цензурой. Красочные описания казни в России и переживаний русского приговоренного могли не пропустить в печать, а если бы и пропустили, публикация обернулась бы проблемами. В начале 1860-х годов Достоевский уже с этим столкнулся. В журнале «Время», который он издавал вместе с братом Михаилом, вышла статья Николая Страхова «Роковой вопрос» про Польское восстание. Уже после публикации текст сочли провокационным, и журнал был закрыт.

Тайна доктора Б-на

Восемнадцатилетний юноша Ипполит Терентьев болен чахоткой. При первом знакомстве с Мышкиным и другими героями романа в Павловске он рассказывает всем, что умирает:

«…Чрез две недели я, как мне известно, умру… Мне на прошлой неделе сам Б-н объявил…»

Позже он сознается, что солгал:

«…Б-н мне ничего не говорил и никогда не видал меня».

Так зачем же он сказал неправду, кто такой Б-н и почему так важно было именно его мнение? Б-н — это Сергей Петрович Боткин, один из самых известных петербургских терапевтов того времени. В 1860-м Боткин защитил диссертацию, стал профессором и в возрасте 29 лет возглавил терапевтическую клинику, открыв при ней научную лабораторию. В разные годы у него лечились Герцен, Некрасов, Салтыков-Щедрин. Несколько раз к Боткину обращался и Достоевский. В 1867 году, в котором происходит действие романа, попасть на прием к знаменитому врачу было непросто. Он много работал в клинике, сократил личную практику и принимал пациентов вместе со студентами, наглядно объясняя методы и принципы работы.

Сергей Боткин. Около 1874 года

Достаточно быстро у Боткина появилась репутация врача, который никогда не ошибается, хотя коллеги по цеху и журналисты пытались этот образ развенчать. В 1862 году якобы допущенная им ошибка едва не стала сенсацией. В клинику поступил молодой мужчина, у которого Боткин заподозрил тромбоз воротной вены. По тем времен��м это было смелое предположение — такая болезнь подтверждалась только после вскрытия, а диагностировать и лечить тромбоз тогда не умели. Терапевт предсказал мужчине скорую смерть. Время шло, пациент оставался жив, продолжая мучиться. Он протянул более 120 дней под постоянным наблюдением Боткина, пережил операцию, но потом все-таки умер. При вскрытии патологоанатом извлек воротную вену, в которой был тромб. Упоминая в разговоре Боткина, Ипполит пытается убедить своих собеседников, что действительно скоро умрет, и привлечь их внимание.

Тайна газеты Indépendance Belge

Главное СМИ романа «Идиот» — это бельгийская газета Indépendance Belge. Ее название упоминается в романе несколько раз, а генерал Иволгин и Настасья Филипповна — заядлые читатели этого издания. На газетной заметке завязана небольшая конфликтная сцена между этими двумя персонажами. Генерал, любящий пофантазировать и выдать чужую историю за свою, рассказывает, как выкинул из поезда болонку своей попутчицы, обидевшись на замечание. Настасья Филипповна говорит, что несколько дней назад читала о таком же случае в газете.

Первая полоса газеты L’Indépendance Belge. 24 августа 1866 года

Indépendance Belge — одно из самых популярных изданий того времени, с корреспондентской сетью по всей Европе, особенно во Франции и Германии, мощным новостным блоком и резкой левацкой позицией. В России ее читали, особенно популярной она не была , но в кофейнях того времени — в XIX веке в подобных заведениях имелась подборка периодической печати для посетителей — ее всегда можно было найти. Купив хотя бы чашку кофе, можно было получить доступ к иностранным газетам и журналам. Так и поступали многие студенты, иногда заказывая одну чашку на двоих или на троих.

Почему же из всех газет, доступных в Российской империи, Достоевский выбрал именно эту? Потому что сам читал и любил ее. С Indépendance Belge он познакомился еще в 1850-е годы в Семипалатинске, когда вышел с каторги и поступил на военную службу. Тогда он подружился с Александром Егоровичем Врангелем — чиновником Министерства юстиций, стряпчим уголовных дел. У Врангеля он стал одалживать книги и газеты, в том числе Indépendance Belge. Врангель выписывал еще немецкую газету Augsburger Allgemeine Zeitung, однако Достоевский увереннее читал по-французски. Поэтому именно бельгийское СМИ тогда стало для него основным источником информации о европейских событиях. Ее же он читал во время работы над «Идиотом», находясь за границей, о чем неоднократно вспоминала его супруга Анна Григорьевна.

Тайна скопцов

Мы немного знаем про семью Рогожиных: это богатые петербургские купцы, глава семейства умер, оставив два с половиной миллиона наследства, а дом их, «большой, мрачный, в три этажа, без всякой архитектуры, цвету грязно-зеленого», находится на Гороховой улице. На нем князь Мышкин видит табличку с надписью «Дом потомственного почетного гражданина Рогожина». Звание почетного гражданина освобождало жителей города от рекрутской повинности, телесных наказаний и подушной подати. Но самое главное — это был знак престижа. В 1807 году были установлены особые правила для купцов: чтобы получить такое звание, нужно было 20 лет состоять в первой гильдии, а затем подать особое прошение в Сенат. Получается, что Рогожины либо достаточно старый купеческий род, либо же крайне успешный и не стесняющийся требовать себе почестей.

Еще при деде Парфена Рогожина комнаты в доме снимали скопцы, проповедовавшие аскетизм и безбрачие. Последнее подтверждалось и закреплялось буквально оскоплением — как мужским, так и женским. Секта существовала во многом благодаря покровительству со стороны известных купеческих семей, ценивших деловые качества скопцов. Сектанты держали меняльные лавки, но простым разменом денег не ограничивались, выполняя почти весь возможный спектр банковских операций, в том числе по хранению денег. Специального и строгого законодательства для регулирования такой деятельности не б��ло, и это открывало простор для серых финансовых операций. А благодаря отказу от всех возможных страстей и вредных привычек скопцы были надежными партнерами.

Связь со скопцами может быть указанием как на то, что состояние Рогожиных отчасти накоплено с помощью незаконных схем, так и на то, почему отец семьи так обозлился на сына Парфена, когда тот потратил деньги на украшения для Настасьи Филипповны. Это не просто потеря богатства, но еще и поступок во имя плотской страсти.

Тайна золотых кистей

Рогожин в начале романа, рассказывая о том, что случилось с их семьей после смерти отца, ругается на своего брата и грозит ему уголовным преследованием.

«— <...> С покрова парчового на гробе родителя, ночью, брат кисти литые, золотые, обрезал: „Они, дескать, эвона каких денег стоят“. Да ведь он за это одно в Сибирь пойти может, если я захочу, потому оно есть святотатство. Эй ты, пугало гороховое! — обратился он к чиновнику.— Как по закону: святотатство? — Святотатство! Святотатство! — тотчас же поддакнул чиновник. — За это в Сибирь? — В Сибирь, в Сибирь! Тотчас в Сибирь!»

Согласно уголовному кодексу XIX века, у Рогожина действительно была возможность (пусть и небольшая) избавиться от родственника и претендента на наследство.

Святотатство, к которому относилась и кража церковного имущества, считалось преступлением в России с XVIII века. За святотатство ссылали в Сибирь — срок ссылки зависел от характера преступления. Например, за похищение иконы из церкви давали пятнадцать лет, за кражу из церковного хранилища — 6–8 лет, и т. д.

Но гроб отца Рогожина, судя по всему, находился в их доме в Петербурге — поэтому брат смог срезать золотые кисти ночью. Преступление произошло не в церкви и не в церковном помещении, а потому суд интересовало вовсе не святотатство, а предмет кражи. И тут главный вопрос в том, когда это все произошло — до отпевания или после. Если после, то покров — освященный предмет, который использовался в церковном обряде: обрезание кистей обернулось бы каторгой. Если же до, то с помощью хорошего адвоката брат смог бы избавиться от обвинений Парфена.

Тайна убийства Настасьи Филипповны

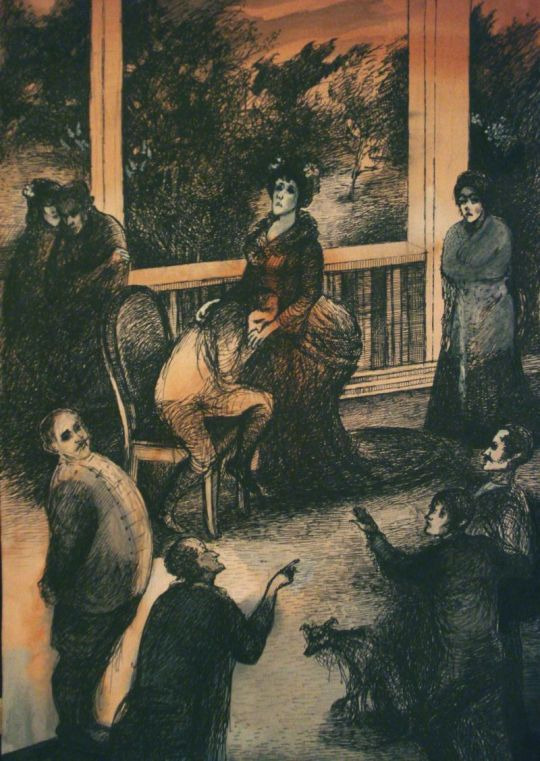

Илья Глазунов. Настасья Филипповна.

«Я ее клеенкой накрыл, хорошею, американскою клеенкой, а сверх клеенки уж простыней, и четыре склянки ждановской жидкости откупоренной поставил, там и теперь стоят», — рассказывает Рогожин князю Мышкину. Детали этого убийства Достоевский взял из реальной жизни.

Как известно, Достоевский использовал выдержки из криминальной хроники при работе над романом «Преступление и наказание». Таким же был метод работы над «Идиотом». Достоевский тогда находился за границей и очень переживал, что утрачивает связь с родиной и книга не станет злободневной. Чтобы сделать роман современным и правдоподобным , он читал все попадавшиеся ему российские газеты, обращая особенное внимание на сообщения о громких происшествиях.

Герои романа «Идиот» активно обсуждают два криминальных случая. Первый из них — это убийство шести человек в Тамбове. Преступником был 18-летний юноша Витольд Горский, его жертвами — семья Жемариных, в которой он давал уроки. На суде обвинители пытались представить преступление как политическое и идеологическое, однако не смогли доказать эту версию. Второй инцидент — это убийство и ограбление ростовщика в Москве, совершенное 19-летним студентом Московского университета, которому не хватало денег на свадьбу .

Но главным газетным заимствованием «Идиота» стало убийство Настасьи Филипповны. В 1867 году газеты сообщили об убийстве ювелира Калмыкова в Москве. Совершил его московский купе�� Мазурин. Как и Рогожин, после смерти отца он стал полноправным наследником огромного купеческого состояния и большого дома, где в итоге и совершил свое преступление. Не зная, что делать с трупом, он первым делом пошел и купил американскую клеенку и ждановскую жидкость — специальный раствор, который применяли для борьбы с сильными неприятными запахами и обеззараживания воздуха. И если эта жидкость была уникальным в своем роде товаром, то выбор клеенок в магазинах был довольно широким. Тот факт, что и реальный убийца, и Рогожин выбирают именно американскую, которая обычно использовалась для обивки мебели, можно считать прямой отсылкой для читателей, знакомых с делом Мазурина.

К слову сказать, современники писателя почти никогда не обвиняли его в кровожадности, не концентрировали внимание на том, как подробно он описывает преступления, и не допускали, что он может на досуге продумывать убийства. Судя по всему, они сразу разгадывали все загадки, которые оставлял для них писатель.

#достоевский#идиот#литература#что почитать#тамблер#блог#интересное#fyodor dostoevsky#idiot#literature#read#interesting#tumblr#blog

5 notes

·

View notes

Text

Winter Mona Lisa❄️

A beautiful and young woman💋/Красивая и молодая женщина💋

Mona Lisa is 27 years old here. Before that, I painted her when she was 17. I'm going to post something with Raph and Mona Lisa for the New Year. Well, at least that's what I plan to do¯\_(ツ)_/¯ BUT! It is not a fact that I will make it on December 31 (I am generally silent about January 1🫠)

Здесь Моне Лизе 27 лет. До этого я рисовала её 17-ти летней. Я кое-что выложу с Рафом и Моной Лизой к Новому Году. Ну, по крайней мере я так планирую¯\_(ツ)_/¯НО! Не факт что я успею 31 декабря (про 1 января я вообще молчу🫠)

#art#my art#rottmnt#rise of the tmnt#rise of the teenage mutant ninja turtles#tmnt#rise mona lisa#rottmnt mona lisa#mona lisa#tmnt mona lisa

53 notes

·

View notes

Text

• У меня появился дома второй цветочек за всю мою отдельную с 17-ти лет от мамы жизнь

- (upd от 28-го января - ему не понравилась моя теневая сторона в квартире и он подох, растений пока что больше уже не хочу, у меня травма 😅)

• чувствую себя одиноко последние пол года в контексте семьи.

- (upd от 28-го января - создала себе семью в симс и мне норм)

@victoriasamurai

20 notes

·

View notes

Text

Боевая машина противотанкового комплекса 9П148.

Разработан на базе БРДМ-2 с установкой ПТРК 9К111-1 "Конкурс" в количестве пять штук. Принята на вооружение Советской Армии от 17 января 1974 года.

4 notes

·

View notes

Text

Под Краснодаром диверсанты сожгли башни связи — ГУР

В ночь на 17 января движение сопротивления путинскому режиму уничтожило две башни связи вблизи Краснодара.

2 notes

·

View notes

Text

Варлам Тихонович Шаламов

18 июня 1907 - 17 января 1982

Последние дни Шаламова

Я должна рассказать о последних месяцах жизни Варлама Тихоновича Шаламова и о его смерти. О Шаламове писали многие люди, знавшие его в разные периоды жизни гораздо дольше и лучше меня, но случилось так, что я оказалась свидетелем «финала трагедии». Несколько раз мои устные рассказы использовали в своих работах журналисты, но, полагаю, мне самой следует максимально подробно и точно описать все, что я видела и слышала в июне 1981 — январе 1982 года.

Для того, чтобы сделать понятными некоторые обстоятельства, придется сначала кое-что сообщить о себе и о том, как я оказалась возле В. Т.. Мой Шаламов начался лет в 14 с песни Галича «Все не вовремя» из цикла «Литераторские мостки». Знала я тогда, а было это начало семидесятых, только то, что Шаламов много лет провел в лагере. О том, что такое лагерь, я тоже немножко знала, мама не выг��няла меня из комнаты, когда велись «взрослые» разговоры, и «самиздат» от меня не прятали, «Крутой маршрут» я успела прочесть. А в конце 1979 или начале 1980 года мой отец, переводчик Виктор Александрович Хинкис, попросил меня пойти вместе с ним в «Дом престарелых». По дороге отец объяснил, что идем мы к Шаламову. «Это тот, кому посвящена песня Галича?» — спросила я. «Ну да», — ответил папа. И я услышала о существовании «Колымских рассказов», о письме в «Литературку», о болезни и одиночестве Шаламова, о том, что почти никто не знает, где именно сейчас находится Варлам Тихонович. Сам же отец выяснил адрес «Дома престарелых», куда мы направлялись, от своего знакомого, журналиста Сергея Ивановича Григорянца. Григорянц, знавший Шаламова раньше, с трудом разыскал его, хотел навестить В. Т., но не успел, так как был арестован. И вот мы пришли в «Дом для инвалидов и престарелых N9». Надо сказать, что в то время я уже была студенткой 5 курса мединститута, подрабатывала фельдшером на «скорой», кое-что повидала и считала себя опытным человеком. Но то, что я увидела, в рамки моего опыта не укладывалось. В маленькой палате стояло две койки, две тумбочки и стол. Грязь, запах. Два старика (у В. Т. в то время еще был сосед) — один неподвижно лежит на кровати, другой сидит на полу рядом с голой, не застеленной койкой, одет в какое-то тряпье, изможденный, все время дергается, лицо асимметричное. С ним-то отец и поздоровался очень громко. Старик крикнул что-то совершенно неразборчиво и взмахнул рукой, в которой была зажата погнутая алюминиевая кружка. Ни о разговоре, ни тем более о медицинском осмотре не могло быть и речи. Я выскочила на улицу, через несколько минут вышел отец. «Ну что? — спросил он. — Как ты думаешь, может, мне похлопотать, чтобы его перевели в другое место?» Я ответила: «Не знаю, по-моему, ему ничем помочь нельзя». Единственное, чего мне хотелось, это уйти как можно дальше от этого места и забыть о том, что я увидела.

Прошло около года. Я заканчивала институт, работала, часто бывала в доме у Надежды Яковлевны Манде��ьштам, Н. Я. и дала мне почитать «Колымские рассказы». Забыть не получалось, вернуться — тоже. В декабре 1980 года Надежда Яковлевна умерла, а в мае 1981 умер мой отец. В конце июня друзья Надежды Яковлевны собрались помянуть ее — исполнилось полгода со дня смерти. И вот Александр Анатольевич Морозов, замечательный человек, знаток поэзии, исследователь творчества Мандельштама, прочел несколько недавно записанных им стихотворений Шаламова.

Послеужинный кейф —

Наше лучшее время,

Открывается сейф

Перед всеми.

Под душой — одеяло,

Кабинет мой рабочий,

По сердцу карандаши

Днем и ночью.

Мозг работает мой

Как и раньше — мгновенно,

Учреждая стихи

Неизменно.

Меня поразили даже не столько сами стихи (цикл «Неизвестный солдат» был затем опубликован в «Вестнике христианского движения» еще при жизни В. Т. и, частично, в журнале «Литературное обозрение» в августе 1988г.). Ужасно было вдруг осознать, что они были разобраны с голоса В. Т. и записаны именно тогда, когда этот «человеческий обрубок» сидел на полу в грязной палате инвалидного дома. Господи, значит там, внутри этой скованной болезнью, отрезанной от мира не только стенами, но и глухотой, слепотой и почти немотой, оболочки, сидит живой, мыслящий человек, поэт.

На следующий день, испросив у Александра Анатольевича разрешения сказать, что мы его друзья, мой приятель Владимир Рябоконь и я пришли к Варламу Тихоновичу. Я очень боялась, что В. Т. нас не примет, прогонит, но он не прогнал. Имя Саши Морозова, которое мы прокричали в ухо В. Т., оказалось «волшебным словом». И я стала ходить в дом на улице Лациса один-два раза в неделю, сначала с Володей или Александром Анатольевичем, а потом и одна. Через некоторое время я встретилась еще с двумя людьми, которые в это же время каким-то образом разыскали В. Т. и стали его навещать. Это Татьяна Николаевна Трусова (Уманская), которая узнала своего деда, профессора Уманского, в рассказе «Вейсманист», и Людмила Анис, которая просто прочитала «Колымские рассказы» и решила увидеть их автора.

Кормили, купали в ванной, стригли ногти, переодевали в чистое, стирали и тут же на батарее сушили вельветовые пиж��мы, оставшиеся от моего деда и пришедшиеся очень кстати, мыли полы. Узнавал В. Т. по рукопожатию, хотя, честно говоря, я не уверена, что он узнавал, кто именно пришел, разве что А. А. Морозова. Скорее чувствовал, что пришел друг. Постепенно я научилась разбирать, что В. Т. говорит, но мы почти и не разговаривали. Что я могла такого сказать, что представляло бы интерес для Шаламова. Тем более было бы дико мучить его какими-то расспросами, речь давалась ему тяжело. Читать сам он, конечно, не мог, и слушать чтение тоже желания не выражал. Только дважды я приносила ему его книги — один раз «тамиздатский» том «Колымских рассказов», и другой — журнал «Юность» за август 1981 года с подборкой его стихов. Он надписал мне журнал, хотя рука все время дергалась, а видел ли он хоть что-нибудь, я так и не знаю.

Лене Циркис

от автора

В. Шаламов

Тушино, 25 сентября

Фамилия Хинкис — он три раза переспрашивал — ему не далась, а объяснять про своего покойного отца, которого он когда-то знал, я не стала. В. Т. так чудовищно напрягался, пытаясь разобрать, что ему говорят, что я просто не могла себе этого позволить.

Я думаю, что В. Т. считал себя заключенным, да, собственно, он им и был. Поэтому он срывал с кровати постельное белье — протестовал, как мог, повязывал полотенце на шею, чтобы не украли сокамерники (к этому времени сосед умер или его перевели в другую палату, но, по-моему, В. Т. этого не заметил). При этом он с невероятным трудом, но все-таки перемещал себя до туалета, находившегося тут же, в предбаннике палаты. Путешествие в ванную комнату могло происходить только с помощью двух людей, и являлось для В. Т. настоящим подвигом. И он его совершал. Дело в том, что у В. Т. была болезнь Меньера, тяжелое неврологическое страдание, при котором резко нарушается способность к целенаправленным движениям, зато все время происходят непроизвольные подергивания мыщц. В этих условиях человек, к тому же почти слепой, сам передвигаться не может.

Тут, наверное, следует подробнее описать, что представлял собой «Дом для престарелых и инвалидов». Обитателями этого заведения были одинокие, тяжелобольные люди, кстати, далеко не всегда престарелые или даже пожилые, много было там и молодых инвалидов, главным образом с нарушениями двигательного аппарата. Понятно, что все они нуждались в первую очередь в уходе, так как не могли самостоятельно передвигаться, а зачастую даже и есть сами. О необходимости медицинской помощи нечего говорить. В интернате был врач, а может быть и несколько, были медицинские сестры, санитарки. Конечно, персонала не хватало, но дело не в этом. Дело в отношении. Не хочется зря обидеть кого-нибудь, может быть, среди сотрудников и были люди добросовестные и просто добрые, но выглядело это вот как.

Те, кто мог хоть как-то двигаться или имел дальних родственников, плативших, пусть небольшие, деньги, еще могли выжить. Беспомощные, прикованные к постели — умирали. От голода — кормить с ложки было не принято, или от гнойных пролежней, образовывавшихся от лежания по несколько суток на мокрых, загаженных простынях. Кричали, пока были силы кричать, а что толку. Медицинская помощь, если бы она и была, в таких условиях не имела никакого смысла. От этого нет лекарств. Некоторым, впрочем, приносили какие-то таблетки, да не все могли их проглотить. Словом, каждый раз, подходя к дверям «Дома для инвалидов и престарелых», я буквально силой заставляла себя войти внутрь. И привыкнуть мне не удалось. Оказываясь внутри, я испытывала вновь такой же шок, как в 1979 году.

Тех, кто хочет лучше представить себе ситуацию, я отсылаю к опубликованной в первом номере «Иностранной литературы» за 2002 год документальной прозе Рубена Гальего «Черным по белому». Могу засвидетельствовать — все, что там написано — правда. Думаю, что такого рода заведения — это самое страшное и самое несомненное свидетельство деформации человеческого сознания, которое произошло в нашей стране в 20-м веке. Человек оказывается лишенным не только права на достойную жизнь, но и на достойную смерть.

Нескольким женщинам, обитавшим в соседних с В. Т. палатах, мы понемногу помогали. Кого покормим, кого перестелим. Они еще появятся на минуту в конце моего рассказа. А сейчас надо вернуться в лето 1981 года. В августе В. Т. перенес воспаление легких, еле выжил, приходили мы в это время чаще, каждый день, давали антибиотики. А в сентябре меня пригласил к себе для беседы главный врач. Он поинтересовался, кем доводимся Шаламову Морозов, Уманская, Анис и я. «Вы не родственники, так и не ходите, — сказал главный врач. — А то мне уже намекают «оттуда», что обстановка нездоровая, да еще Евтушенко звонил, интересуются разные люди... Нехорошо. Вы ведь понимаете, что я могу пере��ести вашего Шаламова в интернат для психохроников, с глаз подальше, тем более основания есть, он недавно протечку устроил, воду в туалете не закрыл».

Я испугалась. «Интернат для психохроников» — это почти полная изоляция, а условия там еще хуже, я уже знала, что бывает еще хуже. Перестать ходить к В. Т. я не могла, это было бы предательством. Может, и не много значили наши посещения, но все-таки мы его мыли и кормили, держали за руку, просто были с ним, а теперь взять и исчезнуть, и он опять останется один. Надо сказать, что за те месяцы, что я бывала у В. Т., мне ни с кем, кроме трех упомянутых выше людей, сталкиваться не приходилось, может быть, кто-то еще его и навещал, не знаю. Я долго уговаривала главного врача. Уверяла, что мы и сами не заинтересованы в лишних разговорах, что ни Евтушенко, ни кого бы то ни было еще, мы ни о чем не просили. Ссылалась на то, что я врач (в это время я уже окончила институт и работала в одной из московских больниц), что В. Т. нуждается в элементарной помощи сиделки и так далее. Разговор завершился тем, что посещения нам не запретили, но пригрозили провести психиатрическую экспертизу В. Т..

Вскоре экспертиза состоялась. Мне удалось добиться разрешения присутствовать. Несколько человек, сотрудники районного психоневрологического диспансера проследовали в кабинет главного врача, меня, естественно, не пустили. Пробыв у главного около получаса, они зашли в палату к В. Т. и спросили его, какое сегодня число. В. Т. не ответил, не услышал, а вероятнее всего — не захотел отвечать. И, задав еще пару вопросов — какой день недели и что-то еще — комиссия покинула палату. Я побежала следом, пыталась объяснить, что В. Т. плохо слышит, мне кратко ответили — сенильная деменция. И ушли. В переводе на человеческий язык это означает, что полуслепой и полуглухой беспомощный человек, живущий в изоляции, не имеющий не то что телевизора или радио, но даже календаря (да и не нуждающийся в них), и не знающий, какое сегодня число, страдает старческим слабоумием. Все.

После «экспертизы» я еще раз была у главного врача. Он повторил заключение комиссии, и добавил — пока подождем. Мы оставили в сестринской комнате свои телефоны, потолковали со всеми медсестрами, просили позвонить, если все-таки переведут.

Прошла осень, мы продолжали навещать В. Т. два-три раза в неделю по очереди, нами никто больше не интересовался. Показалось, что опасность миновала. В Новый год у В. Т. был А. А. Морозов, в начале января, как обычно, приходили ��опеременно. Я была в последний раз числа 12-го. А вечером 15-го мне позвонила Т. Н.Уманская. Шаламов исчез, сказала она. На следующий день мы пришли в пустую палату, на батарее висела чистая пижама, в тумбочке лежали стопкой газеты «Московский литератор» и приглашения на вечера в Дом писателей. Я забыла сказать, что Литфонд регулярно присылал их Шаламову по почте, не забывали писатели своего собрата. Старушка из соседней палаты сказала: «Увезли вашего Тихона» (почему-то она его Тихоном называла, видимо, имя Варлам было не упомнить). Пошли к дежурной медсестре — ничего не знаю, была не моя смена, приходите днем к главному врачу. Дальше я помню неотчетливо, по-моему, я ее слегка придушила, но так или иначе, она посмотрела в какой-то журнал и дала адрес: Абрамцевская улица, интернат для психохроников №32.

Утром 17 января, была суббота или воскресенье, Людмила Анис и я поехали туда. Это было какое-то марсианское место, посреди изрытого замерзшими глиняными колдобинами пустыря стояло большое серое бетонное здание, как мне показалось, почти без окон. Долго бродили мы вокруг в поисках входа. Наконец, нашли запертую дверь, позвонили, опять долго-долго ждали. Кто-то открыл, я пут��но и почти без всякой надежды на успех объясняла ситуацию, просила разрешения побеседовать с дежурным врачом, напирая на то обстоятельство, что я медицинский работник. Удивительно, но нас впустили. Ко мне вышел дежурный доктор, выслушал мой лепет. Доктор оказался человеком. Он разрешил нам зайти к В. Т., хотя посещений в это время не было. День был очень морозный и ясный, большая палата насквозь прострелена солнцем (стало быть, окна были). На одной из кроватей лежал В. Т., на соседней — какой-то старик засовывал себе в рот пальцы, измазанные экскрементами. Потом доктор рассказал мне, что это был в прошлом крупный гэбэшный чин.

Мы подошли к Шаламову. Он умирал. Это было очевидно, но все-таки я достала фонендоскоп. В. Т. умирал от воспаления легких, развивалась сердечная недостаточность. Думаю, что все было просто — стресс и переохлаждение. Он жил в тюрьме, за ним пришли. И везли через весь город, зимой, верхней одежды у него не было, он ведь не мог выходить на улицу. Так что, скорее всего, накинули одеяло поверх пижамы. Наверное, он пытался бороться, одеяло сбросил. Какая температура в рафиках, работающих на перевозке, я хорошо знала, сама ездила несколько лет, ��аботая на «скорой».

Я вернулась к дежурному врачу, спросила, получает ли Шаламов какое-нибудь лечение. Доктор достал из шкафчика историю болезни, посмотрел сам, к моему изумлению, дал посмотреть и мне. Оказалось, он же дежурил и в день перевода В. Т.. В записи первичного осмотра значилось — беспокоен, пытался укусить врача. Диагноз все тот же, сенильная деменция. В назначениях я обнаружила антибиотик, стало быть, воспаление легких развилось почти сразу. Пошла к медсестре, оказалось, антибиотик сегодня еще не вводили, не дошла очередь. Опять вернулась к доктору, и, ясно понимая, что смысл в моих действиях чисто символический, попросила назначить внутривенное вливание препарата, стимулирующего деятельность сердца. — Пожалуйста, можете даже сами ввести. — Ввела, и антибиотик тоже. Еще раз повторю, я не считала, что это может изменить ситуацию, Шаламов был в агонии, но все-таки я решила сделать то немногое, что было возможно. Ничего не изменилось, да и не могло измениться. Тогда я стала читать молитву «На исход души». Не буду утверждать, что Шаламов перед смертью узнал нас, но надеюсь все же, что присутствие наше он успел почувствовать. Впрочем, не знаю. Через полтора часа В. Т. умер.

Я совершенно не понимала, как мне быть. Спросила у доктора, какая у них принята практика. Выяснилось, что тела умерших увозят в морг и какое-то время хранят там. Невостребованные в течение двух, что ли, месяцев передают в анатомический театр или кремируют сразу несколько тел и хоронят в одной урне, а где, доктор не знает. И тут до меня дошло, что я же — не родственница Шаламову, и никто из моих друзей не родственник, и есть ли в живых кто-нибудь из родных В. Т., и где они — я не знаю. А это значит, что тело мне, скорее всего, не выдадут, и никому не выдадут. Оставалось попробовать все-таки получить свидетельство о смерти. Я вернулась в палату, заглянула в прикроватную тумбочку. Пустой портсигар тюремной работы (наверное, чей-то давний подарок, В. Т. не курил), пустой кошелек, рваный бумажник. В бумажнике несколько конвертов, квитанции на ремонт холодильника и пишущей машинки за 1962 год, талончик к окулисту в поликлинику Литфонда, записка очень крупными буквами: «В ноябре Вам еще дадут пособие сто рублей. Приедите (так) и получите потом», без числа и подписи, свидетельство о смерти Н.Л. Неклюдовой, профсоюзный билет, читательский билет в «Ленинку», все. Паспорта нет, а без него свидетельства не получишь. Опять к доктору. Оказалось, паспорт на прописке в ЖЭКе, так положено, всех обитателей интерната сразу прописывают. ��аламова увезли, доктор по моей просьбе сделал отметку в сопроводительном документе, что родственники есть, и выдал-таки мне врачебную справку о смерти. Я не знаю имени своего коллеги из интерната для психохроников, но именно ему мы обязаны тем, что у Шаламова есть могила.

Выходной день, ЖЭК не работает, больше сделать ничего нельзя. Дальше я помню не очень четко, конечно, я позвонила нескольким друзьям, и мне стали звонить многие и многие, собирались деньги, приходили люди, В понедельник в ЖЭКе мне почему-то без особой волокиты отдали паспорт Шаламова, он оказался уже посмертно прописан на Абрамцевской улице. Дальше было проще, паспорт и справку обменяли в ЗАГСе на свидетельство о смерти, вырезали из паспорта фотографию и тоже отдали. Таким образом, я получила право похоронить Шаламова.

И здесь я должна рассказать о том, как я солгала. Дело в том, что открыты для захоронения в то время были два кладбища, оба далеко за чертой города. Кто-то, не помню, к сожалению, кто именно, обратился в Литфонд за помощью в организации похорон. Я встретилась с человеком, который занимался похоронами писателей, он взялся хлопотать о месте на Троекуровском кладбище, повесил в холле Дома литераторов фотографию в траурной рамке. И назначил мне встречу в секретариате Союза писателей. Я пришла, мне сообщили, что предполагается траурный митинг в Дубовом зале Дома литераторов. И тут со мной что-то случилось, я вспомнила газеты и приглашения в тумбочке, сидящего на полу Шаламова с полотенцем на шее, и твердо сказала, что Варлам Тихонович завещал мне отпеть его в церкви. Это была неправда, я никогда не говорила с В. Т. на религиозные темы, мне и в голову это не приходило. Тем более я бы не осмелилась судить о его вере или неверии. Но он был сыном священника, он точно был крещен, стало быть, в отсутствие прямого запрета с его стороны, его следовало отпеть. Все это промелькнуло у меня в голове, и одновременно я уже слышала ответ секретаря — ну что ж, только тогда представители СП присутствовать не смогут.

Отпевали Шаламова в церкви Николы в Кузнецах, именно эту церковь посоветовал мне отец Александр Мень, не знаю, почему именно ее. На похороны пришло очень много людей, у ограды Троекуровско-го кладбища дежурили черные Волги. К стеклу кабины похоронного автобуса был прикреплен портрет Сталина. Один из моих друзей подошел к водителю отдать традиционную бутылку водки. Водитель спросил, кого хоронят. Услышав, что писателя, сидевшего в лагере, сказал — извините, я ж не знал, и убрал портрет.

автор Елена Захарова

3 notes

·

View notes

Text

В Польше осудили на пожизненное парня, который изнасиловал и убил беларуску Лизу Герцен

Мы писали про эту историю в прошлом году. Лиза уехала из Беларуси в Польшу после протестов 2020 года, жила в Варшаве. Ночью 25 февраля она возвращалась домой пешком после встречи с подругой, так как не было денег на такси. На неё напал злоумышленник, угрожал ножом, утащил в сторону, изнасиловал, попытался задушить, обокрал, а потом оставил без сознания на лестничной клетке. Это был 23-летний Дориан С. Через несколько дней его задержали. 1 марта Лиза умерла в больнице.

Преступление потрясло Польшу и Беларусь. После убийства в Варшаве состоялся феминистский марш «Её звали Лиза» в память о погибшей и с требованием справедливости. Благодаря солидарности удалось собрать деньги на лечение и на похороны.

Парня заключили под стражу. 4 декабря начался суд. Обвиняемый заявил, что ему не хватало денег, чтобы заплатить за квартиру, поэтому решил ограбить бар или магазин. Сначала он увидел в одном из заведений украинцев и задумал напасть на них, однако позже ему попалась на глаза Лиза. Формально этот человек признал вину за изнасилование, но сказал, что не хотел её убивать.

По просьбе прокуратуры, семьи Лизы и общественных организаций приговор выносили 17 января в открытом режиме. Как передаёт издание «Зеркало», Дориана признали виновным в убийстве, изнасиловании и разбойном нападении. Он приговорён к пожизненному заключению в специальном тюремном заведении для людей с психическими отклонениями и штрафам по 200 тысяч злотых в пользу брата Лизы и её бойфренда.

Судья Павел Добош сказал:

«По мнению суда, обвиняемого следует как можно скорее забыть. Его следует стереть из памяти, чтобы зло, которое он совершил, не стало достопримечательностью каких-то фильмов, сериалов или документальных фильмов. Чтобы Лизина жертва жизни не стала безличной. Именно она испытала боль, ужас и, на��онец, смерть. Поэтому я называю её по имени, чтобы она не осталась в нашей памяти только, говоря юридическим языком, как объект преступления».

Будем помнить Лизу Герцен!

Источник изображения: «Белсат»

2 notes

·

View notes

Text

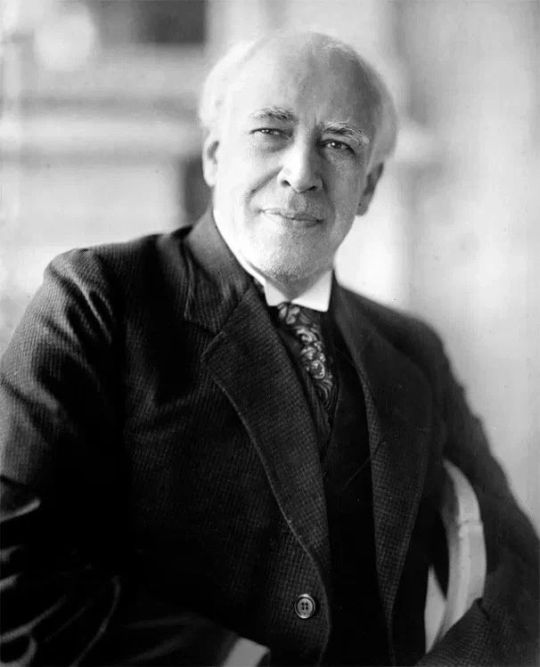

17 января 1863 года в городе Москва родился Константин Сергеевич Алексеев, которого весь мир знает под псевдонимом Станиславский.

🎩

On January 17, 1863, Konstantin Sergeevich Alekseev, whom the whole world knows under the pseudonym Stanislavsky, was born in Moscow.

14 notes

·

View notes

Text

Вышли на работу 6 января. Скучно. Душно. Холодно. Решила со скуки порешать ЕГЭ по русскому языку за 2024 год, он есть в свободном доступе в интернете. Сдалась на 17 задании. Итог: двойка, 6 баллов. Не прикольно

5 notes

·

View notes

Text

||17 января 8:15||

Я никогда НИКОГДА в жизни так не хотела постричься коротко. Я заебалась со своими волосами. Да, это карешка по плечи, но сука, гни у меня густые, как у кого-то по легендам на жопе!! Хотя я не совокупляются какой тип прически мне нравится. Просто блять я заебалась. ЧТОБЫ ПРОШАМПУНИТЬ ЭТОТ ЕБУЧИЙ ЗАТЫЛОК НАДО ПОВЕСИТЬСЯ АААААА

Я рассказала пидружке. Она такая: тебе вот это по вайбу подходит

И ДАААААА ЭТО ПРЯМ Я

И по структуре волос подходит)) короче, подзаработаю денюшку и пойду стричься)

11 notes

·

View notes

Text

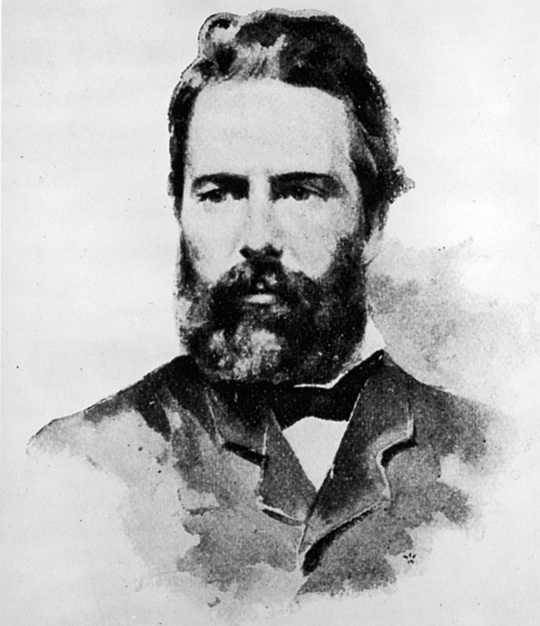

1 августа - 205 лет со дня рождения Германа Мелвилла (1819-1891), американского писателя и моряка, автора классического романа «Моби Дик». Писал не только прозу, но и стихи.

Родился в Нью-Йорке. Мальчиком посещал нью-йоркскую мужскую среднюю школу, а позже, когда его отец в 1830 разорился и семье пришлось перебраться в Олбани (штат Нью-Йорк), – Олбанскую Академию. После смерти отца в 1832 Мелвилл некоторое время был банковским служащим, работал у дяди на ферме, на меховой фабрике у старшего брата Гансворта. Когда же во время депрессии 1837 и это дело лопнуло, Мелвилл, проучившийся недолго в олбанской гуманитарной школе, несколько недель пробовал работать школьным учителем близ Питсфилда (штат Массачусетс). После некоторого недоразумения с жалованьем он возвратился домой, в Лансингборо под Олбани, и там в Академии Лансингборо изучал гидрографию, предполагая получить место на канале Эри. Когда эти надежды не оправдались, Мелвилл в июне 1839 нанялся в команду пакетбота «Святой Лаврентий», который курсировал между Нью-Йорком и Ливерпулем. Возвратившись из плаванья в октябре, он снова некоторое время работал школьным учителем в Гринбуше и Брансуике (штат Нью-Йорк), затем съездил к дяде в Галену на Миссисипи. 3 января 1841 на китобойце «Акушнет» он отправился из Нью-Бедфорда в долгое промысловое плаванье по Южным морям. Полтора года китобойного плаванья под властью сурового капитана принесли такое разочарование, что 9 июля 1842 в бухте Нукухива на Маркизских островах Мелвилл вместе с ещё одним молодым матросом сбежал со своего судна и целый месяц прожил в долине Тайпи, жители которой слыли людоедами, затем выбрался оттуда и на другом китобойце, «Люси Энн», добрался до Таити. Там Мелвилл был вместе с другими членами команды на некоторое время заключён в тюрьму за бунт на судне. Потом он подрядился на китобоец «Чарльз и Генри», прожил какое-то время на Гавайях, на острове Мауи и в Гонолулу, откуда 17 августа 1843, поступив в американский военный флот, на фрегате «Юнайтед стейтс» отплыл на родину и 14 октября 1844 высадился в Бостоне.

Вскоре после возвращения домой Мелвилл взялся описывать свои приключения в Южных морях. В 1846 в Лондоне и Нью-Йорке вышла книга «Тайпи», где живо описано, как он пленником жил в долине Тайпи. Первое произведение Мелвилла имело большой успех. Его можно считать родоначальником целого жанра повествований о приключениях в Южных морях, которые за последующие сто лет появлялись повсеместно и в изобилии. Продолжение «Тайпи» под названием «Ому» (1847 г.) тоже привлекло внимание читающей публики, но автора осудили за нелестные отзывы о деятельности миссионеров. Между тем 4 августа 1847 Мелвилл женился на Элизабет Шоу, дочери главного судьи Массачусетса Лемюэля Шоу. Безуспешно пытаясь устроиться на государственную службу, Мелвилл пишет аллегорическую фантазию «Mardi and a Voyage Thither» и роман «Redburn (обе 1849 г.), широко используя обстоятельства своего плавания в Ливерпуль. Следом была написана пятая книга Мелвилла, «Белый бушлат» (1850 г.), изображающая жизнь на военном корабле, и Мелвилл отправился в Англию договориться о её публикации, а заодно предпринял для отдыха недолгую поездку по Европе. По возвращении он с семьёй переселился на ферму близ Питсфилда в надежде вести там свободную жизнь джентльмена-фермера. Здесь состоялось знакомство Мелвилла с Н. Готорном, под влиянием которого он написал свой самый знаменитый роман «Моби Дик» (1851 г.).

Роман не повторил успеха первых книг. Внешне это повествование о приключениях на китобойном промысле, но главы о систематике китообразных, о приёмах добычи и разделки китов, великолепные описания океана и некоторых его удивительных обитателей, психологические очерки характеров отдельных китобоев и длинные философские рассуждения расположены вокруг сюжета захватывающей погони безумного капитана за китом. Результатом стала не аллегория, которой он бдительно избегал после неудачи с «Mardi», а ни на что не похожая комбинация приключений, мелодрамы и философии.

Изначально книгу выпустили тиражом всего около четырех тысяч экземпляров. После того, как влиятельные издания разразились потоком разгромных рецензий на «Моби Дика», на роман махнули рукой, а продавцы книжных магазинов задвинули его на дальние полки. Лишь спустя много лет после смерти писателя о книге вспомнили, оценив ее по-новому. Роман стал одним из самых популярных и читаемых во всем мире.

В «Pierre; or, The Ambiguities» (1852 г.) Мелвилл меняет антураж и обращает взгляд уже не на океан, а на местность в Беркширских холмах и на Нью-Йорк. Затем, после опубликования в 1855 году романа «Израиль Поттер», он собрал свои рассказы и зарисовки, печатавшиеся в журналах «Патнем» и «Харперс», и издал их в сборнике «Рассказы на веранде» (1856 г.). а в скоре в 1857 году вышел роман «The Confidence-Man: His Masquerade». После этого Мелвилл увлёкся стихосложением и до самой смерти издавал в основном сборники стихов.

В 1856–1857 годах Мелвилл совершил поездку по Европе и Святой Земле и после этого в течение трёх сезонов на основе своих дорожных записей читал лекции о скульптуре, путешествиях и Южных морях. Последнее его морское плаванье относится к 1860 году, когда он на клиппере под командой своего брата Томаса отправился в Сан-Франциско. В 1863 г. Мелвилл продал ферму брату Аллану и вернулся на постоянное жительство в Нью-Йорк, где в 1866 году получил место таможенного инспектора, которое занимал последующие девятнадцать лет. В 1866 году вышел первый сборник стихотворений Мелвилла «Батальные сцены, или Война с разных точек зрения». Длинная повествовательная поэма про Святую землю «Клэрел» была опубликована в 1876 году.

Получив кое-какое наследство и оставив службу в таможне в декабре 1885 году, Мелвилл посвятил остаток жизни кабинетным занятиям и литературной работе. На собственные средства он издал два томика стихов — «Джон Марр и другие матросы» (1888 г.) и «Тимолеон» (1891 г.) — и оставил после себя рукопись повести «Билли Бадд, фор-марсовый матрос». Последнее произведение критики в наши дни ставят на второе место в творческом наследии Мелвилла — после «Моби Дика». В нём рассказывается о молодом и ни в чём не повинном британском матросе, повешенном по обвинению в убийстве жестокого офицера.

Умер Мелвилл в Нью-Йорке 28 сентября 1891 г. Возрождение интереса к его творчеству началось вскоре после Первой мировой войны.

Российский читатель познакомился с творчеством Мелвилла поздно: в 1849 году журнал «Библиотека для чтения» напечатал отрывки из «Тайпи», а также беглое переложение «Ому» и «Марди». Спустя четыре года «Москвитянин» опубликовал фрагмент из «Моби Дика», озаглавленный «Китовая ловля», после чего о писателе надолго забыли. В 1929 году впервые на русском языке отдельным изданием, наконец, появилась «Тайпи». С полным же текстом «Моби Дика» в классическом переводе Инны Бернштейн и с иллюстрациями Рокуэлла Кента отечественный читатель смог познакомиться лишь в 1961 году.

Выход романа, без преувеличения, произвёл в стране общественно-культурный шок и оказал огромное влияние на творчество многих писателей. Так, новелла «Моби Дик» (1962), несомненно, написана А. и Б. Стругацкими под впечатлением от романа Мелвилла.

Фантастика в творчестве автора:

Прямое отношение к предыстории научной фантастики имеет рассказ автора «Башня с колоколом», в котором робот, охваченный «франкенштейновым комплексом», убивает своего создателя.

Профильным произведением автора является и социально-утопический роман «Mardi and a Voyage Thither», представляющий собой историю поисков героем по имени Таджи и его спутниками на островах вымышленного архипелага Марди юной красавицы Йиллы, похищенной злыми колдунами. Марди — это аллегория нашего мира, а каждый из островов арихпелага представляет в сатирическом свете определённый континент или государство: Порфиро — это Европа, Ориенда — Азия, Хамора — Африка, Колумбо — Южная Америка, Франко — Франция, Доминора — Англия, Вивенца — США и т. д. Путешественники попадают также в фантастические страны: Охону — страну негодяев, Хулумулу — страну калек, на остров царицы сладострастия Хаушии, в страну реализован��ой христианской утопии Серению и др.

К профильным произведениям можно отнести также и главный роман Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит», названный многими критиками «самым великим американским романом 19 века» и оказавшим существенное влияние, в том числе, и на авторов научной фантастики (например, повесть Р. Желязны «Двери лица его, пламенники пасти его», роман-продолжение Ф. Фармера «Небесные киты Измаила», «Involution Ocean» Брюса Стерлинга, ряд рассказов Р. Брэдбери). Центральный образ романа — гигантский кит, ведущий вечную и непримиримую схватку с преследующим его человеком, стал архетипичным образом «иномирного» чудовища в научной фантастике. Роман включён в «Fantasy: 100 Best Books» М. Муркока.

Отдельного упоминания заслуживает роман в диалогах «The Confidence-Man: His Masquerade», который Стивеном Джонсом включён в «Horror: 100 Best Books». К жанровым вещам можно отнести повесть «Писец Бартлби» и рассказ «Ад для девиц», которые неоднократно входили в антологии хоррора, готики, мистики и фантастики.

5 notes

·

View notes

Text

Великая Отечественная война

Причины:

смена политического курса, когда к власти в Германии пришли национал-социалисты, стремившиеся пересмотреть результаты Первой мировой войны;

начало Второй мировой войны, в ходе которой выросли аппетиты Германии;

уверенность в быстрой победе над СССР, Гитлер рассчитывал оккупировать Советский Союз в течение года;

недовольство присоединением к СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины, хотя это было прописано в соглашениях 1939 года.

Этапы:

Начальный период – с 22 июня 1941 по ноябрь 1942 года – когда Красная Армия отступала,

Коренной перелом – с ноября 1942 по конец 1943 года – когда Красная Армия перешла в наступление,

Заключительный период – с начала 1944 по май 1945 года – когда Красная Армия завершила разгром фашистских войск.

Битва за Москву

К Москве немецкие войска подошли только осенью 1941 года. Считается, что битва за Москву длилась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. В тяжелых боях, с огромными потерями советским войскам удалось отстоять столицу.

Сталинградская битва

Важнейшее сражение продлилось с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года и послужило началом коренного перелома в войне. Войска бились буквально за каждый дом, остановить наступление противника удалось лишь за пару сотен метров до Волги. Советские войска окружили группировку немецких войск во главе с фельдмаршалом Паулюсом.

Битва на Курской дуге

Длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года, ключевым стало танковое сражение у села Прохоровка. Курская битва завершила коренной перелом в войне, с этого момента советские войска перешли в наступление.

Прорыв блокады Ленинграда

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года, и лишь 27 января 1944 года удалось полностью освободить город из окружения. И хотя прорвать блокадное кольцо получилось 18 января 1942 года, ушел еще почти год на то, чтобы отбросить немецкие войска.

Взятие Берлина

Освободить территорию СССР от немецких войск удалось к 26 марта 44 года, дальше цель стояла одна – двигаться на Берлин. К этому моменту в превосходстве советской армии ни у кого не возникало сомнений, и союзники рискнули открыть второй фронт – 6 июня 1944 года, когда началась Нормандская операция.

В апреле 1954 года девять советских дивизий подошли к Берлину, но первыми смогли водрузить знамя на крышу рейхстага бойцы Егоров и Кантария. Это произошло вечером 30 апреля, но бои продолжались еще два дня и лишь 2 мая защитники Рейхстага сложили оружие.

Итоги

Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 8 мая 1945 года. Советские войска разгромили фашистскую Германию и освободили мир от фашизма.

Самые крупные потери в войне понес Советский Союз. По разным данным, погибло от 20 от 30 миллионов человек, разрушено свыше 1700 населенных пунктов, ущерб стране был нанесен колоссальный.

По итогам войны была создана Организация варшавского договора, куда вошли страны социалистического блока – фактически это вся Восточная Европа. Такое разделение – на страны ОВД и НАТО – существовало вплоть до распада Советского Союза.

2 notes

·

View notes