#cinéma différence

Explore tagged Tumblr posts

Text

Just heard a film review that focused more on Brad Pitt’s age than the movie itself. Why are we still doing this in 2025? Let’s talk cinema — not wrinkles. 🎬 #AgeIsNotTheStory 👀 #FilmCriticism 🧠 #MediaBias ❤️ #LoveHasNoAge 🏎️ #F1Film 📰 #CulturalCommentary 🔥 #RantOfTheDay 📻 #HeardOnTheRadio 🎥 #BradPitt 📣 #OpinionMatters

#actor ageing#actor stereotypes#age gap couples#ageism in media#âge acteur#blog opinion#brad pitt#buzz médiatique#celebrity relationships#chronique radio#cinéma#clickbait culture#coup-de-gueule#couple célébrité#critique média#cultural commentary#différence d’âge#F1#film#film course auto#film criticism#film F1#formula 1 movies#france inter#freedom of love#generational judgment#hollywood bias#journalism ethics#journalisme culturel#jugement moral

1 note

·

View note

Text

Marilyn Monroe (Norma Jean), actrice légendaire du cinéma, figure exceptionnelle à la vie incroyable, a marqué une différence significative et incomparable. Elle n'était pas seulement une femme, c'était une survivante, une battante, une amoureuse, une mine de talents, une force, la reine de la féminité. Sa beauté était et reste inégalée. Son aura, son charisme et sa voix envoûtante resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Nous nous souviendrons toujours de toi, Marilyn Monroe, tu as ouvert la voie à des chemins incroyables et tu seras toujours célébrée.

Marilyn Monroe (Norma Jean), a legendary film actress, an exceptional figure with an incredible life, made a significant and incomparable difference. She was not just a woman; she was a survivor, a fighter, a lover, a wealth of talent, a force, the queen of femininity. Her beauty was and remains unparalleled. Her aura, her charisma, and her captivating voice will remain forever etched in our memories. We will always remember you, Marilyn Monroe; you paved the way for incredible paths, and you will always be celebrated.

#marilyn monroe#legendary actress#celebrity#actress#movie actress#beautiful#gorgeous#stunning#goddess

27 notes

·

View notes

Text

Reprenant les réflexions de Victor Klemperer sur la façon dont le nazisme s’est d’abord emparé du langage, l’essayiste Marc Weitzmann s’interroge sur les mots employés pour décrire le «monstrueux cauchemar» des Gazaouis.

Pourquoi la «sortie du silence» de certains artistes et intellectuels face à la situation à Gaza, dont Libération a rendu compte le 16 juin pose-t-elle question ? Des mots usuels deviennent «neufs dès l’instant où ils apparaissent comme l’expression d’une nouvelle manière de penser ou d’une nouvelle cause». J’extrais cette note du journal clandestin tenu par l’écrivain allemand Victor Klemperer entre 1933 et 1945.

Exclu de l’université, confiné dans l’une des maisons où le régime isolait les Juifs, et forcé de travailler en usine pour survivre, Klemperer n’avait plus aucune activité intellectuelle sinon celle de prêter attention à l’évolution des conversations autour de lui des gens soumis à la propagande nazie véhiculée par la radio et le cinéma. Il notait ses réflexions sur des feuilles éparses, dissimulées dans ses livres de philosophie. En février 1945, les bombardements alliés sur Dresde détruisirent la ville, tuèrent 25 000 civils en quarante-huit heures, mais sauvèrent Klemperer alors sur le point d’être «évacué» vers un camp de la mort. La paix revenue, Klemperer récupéra ses notes, en tira LTI, la langue du Troisième Reich, publié en Allemagne en 1947.

Vocables familiers

Ce chef-d’œuvre est désormais reconnu comme l’une des études majeures du phénomène totalitaire. Pendant d’Orwell, Klemperer considère d’abord le totalitarisme comme une opération sémantique : avant de s’emparer des esprits (par les idées) puis des corps (par la violence), l’idéologie s’empare du langage. Mais la novlangue telle que l’analyse Klemperer diffère de celle d’Orwell sur un point crucial : les «mots nouveaux», ne désignent pas, comme dans 1984, des mots inventés par l’Etat puis assimilés par les citoyens, mais des vocables familiers auxquels l’idéologie se contente de donner un sens neuf. Cette perversité frappa Klemperer : même les personnes politiquement opposées au régime se retrouvaient à parler comme le régime, sans s’en rendre compte, et avant d’en intégrer les idées. Au passage, le lien entre les mots, les locuteurs et la réalité disparaissait.

Quelque chose de cet ordre se joue avec les mots «génocide» et «Auschwitz» à propos de Gaza. Observons la déclaration suivante : «Ce qu���il faut faire, c’est […] dire que ce qui arrive en Palestine est un crime que nous pouvons stopper. Nous pouvons le comparer à Auschwitz […] même si l’on garde à l’esprit les différences de temps et de lieu.» Ces mots du prix Nobel de littérature portugais José Saramago ont été prononcés lors d’un voyage organisé à Gaza par le Parlement international des écrivains, en mars 2002. A l’époque, le territoire connaît certes une occupation israélienne avec ce que cela implique d’implantations juives, de situations socio-économiques brutales, de check-points humiliants et oppressants – aggravés par la seconde intifada et sa vague d’attentats suicides en Israël. Mais Auschwitz ? Un génocide ? Evidemment non.

Les Gazaouis pris en tenaille

Vingt-trois ans plus tard, dans un contexte bien différent, la tribune des 300 écrivains publiée dans Libération le 26 mai, avant d’être signée en Angleterre par 376 autres, reprend le même vocabulaire. Un vocabulaire dont la nécessité semble être le vrai sujet de l’article. C’est flagrant dès le titre : Nous ne pouvons plus nous contenter du mot «horreur», il faut aujourd’hui nommer le «génocide» à Gaza. Mais pourquoi le «faut-il» ?

Rien ne devrait être plus évident que de dénoncer le monstrueux cauchemar des Gazaouis : celui d’être pris en tenaille, entre, d’un côté, un gouvernement israélien d’extrême droite qui se fout d’eux et rêve de leur disparition et, de l’autre, une organisation totalitaire, qui dit les représenter mais envisage de les sacrifier jusqu’au dernier à son profit politique et à celui de Téhéran. Ecoutons l’homme d’affaires jordano-palestinien Talal Abu-Ghazaleh, grand soutien du Hamas, sur la chaîne Memri le 13 octobre 2023, soit une semaine après les massacres du 7 Octobre, alors que chacun redoutait les représailles d’Israël : «Combien de personnes la Russie a-t-elle sciemment sacrifiées dans sa guerre contre les nazis ? 27 millions. Nous, les Palestiniens, sommes dans la même situation. […] Qu’ils détruisent Gaza !» Ecoutons, encore, le chef du bureau politique du Hamas Sami Abu Zuhri depuis son confortable hôtel qatari en mars : «Les ventres de nos femmes donneront naissance à plusieurs fois le nombre de martyrs». En plus de la dénonciation du cynisme massivement meurtrier de Nétanyahou, un soutien urgent aux Gazaouis devrait systématiquement inclure la condamnation de ce type de discours et les politiques mortifères qui vont avec. Ce n’est pas le cas. A la place, «il faut» de toute urgence invoquer le mot «génocide». Pourquoi ?

Langage et propagande

La réponse à cette question serait à chercher avec les armes fournies par Klemperer sur les liens entre langage et propagande. Elle impliquerait de revenir sur la Conférence mondiale contre l’antisémitisme et le racisme organisée à Durban, en Afrique du Sud en 2002 par l’ONU et toutes les instances antiracistes, dont les réunions préparatoires se tinrent à Téhéran, d’où les organisations juives furent chassées parfois manu militari avec la bénédiction de l’ONU ; c’est là que pour la première fois le mot Holocauste fut utilisé à propos des Palestiniens. Elle impliquerait de se demander pour quelles raisons l’ANC, l’ancien parti de Mandela, aujourd’hui au pouvoir en Afrique du Sud, qualifie de «fraternels» ses liens avec le régime des Mollah ; pour quelles raisons la plainte pour crime de guerre et crime contre l’humanité visant Nétanyahou a été déposée à la Cour pénale internationale par l’Afrique du Sud ; pour quelles raisons le rapport 2024 d’Amnesty International, dont les liens avec l’ANC sont historiques, affirme contre toute évidence que le 7 octobre 2023 marque l’invasion de Gaza par Israël ; etc. Toutes ces questions et bien d’autres devraient pouvoir être posées sans que l’on se voie pour autant accusé de soutenir le gouvernement criminel de Nétanyahou, ou de «sionisme», terme devenu synonyme d’extrême droite.

Dans leur enquête publiée à l’automne 2024 par la revue le Grand Continent, analysant quelque 10 millions de tweets et articles postés dans l’année qui a suivi le 7 Octobre, les essayistes Hugo Micheron et Antoine Jardin voient dans la dynamique née ce jour-là une situation d’une nature nouvelle : le début de la première guerre mondiale informationnelle – lancée par l’Iran. C’est pourquoi s’exprimer sur le sujet est exigeant. Il faut y inclure les paramètres sur la guerre asymétrique et les technologies de l’information, sur l’histoire du Moyen-Orient et sa propagande, sur une géopolitique opaque et en pleine mutation. Sans quoi, sous couvert de morale on relaye une langue qui piège les Palestiniens en prétendant les aider. Nos écrivains se définissent comme les porteurs naturels de la culture, de la liberté, une définition romantique déjà problématique au siècle dernier mais qui devient franchement une impasse aujourd’hui.

Qu’ils aient choisi l’une des situations les plus complexes pour étaler leurs certitudes a quelque chose d’ironique. Il faut se méfier des mots, surtout lorsqu’ils ont l’air «nécessaires». C’est ce que nous a signifié Victor Klemperer voici quatre-vingts ans.

6 notes

·

View notes

Text

Back to the Future est un projet de forum city, basé à Mariposa en Californie. City, oui… mais avec un twist 👀

On (@monoclegraphic et @undecided-rpg) a eu l’idée d’un forum city un peu rétro, vintage, ancré dans une ambiance familière de ces films qu’on aime tous·tes. D’où le titre, d’ailleurs, référence directe au cinéma, le premier d’une grande liste de références disséminées sur le forum…

Le contexte officiel va rester secret encore un petit peu, mais voilà quelques éléments pour vous teaser le projet :

Mariposa est une petite ville aux abords du parc national de Yosemite, et dans notre version, le réseau n’y est pas top. Pas seulement le réseau d’ailleurs, puisque vous ne trouverez aucun appareil technologique très récent. La ville entière, dans son style, dans ses habitudes et surtout dans son rapport au monde extérieur, est restée coincée entre les années 1980 et les années 1990. Oui oui, dites bonjour aux mulets et aux vestes fluos puisque vous allez en voir passer !

L’idée de la ville coupée de la technologie est venue en contraste avec le monde dans lequel on vit, parce qu’aujourd’hui c’est tellement simple de zieuter ses mails, de savoir ce qui se passe à l’autre bout du monde en étant chez soi. La technologie est partout, sans même qu’on ne s’en rende compte. Et puis, en ouvrant un forum rpg city, on a eu envie, aussi, d’y ajouter un petit twist en plus et soyez certain·e·s que des intrigues se préparent en coulisses pour jouer avec la différence de Mariposa !

Le jeu se déroulera bien en 2024 (eh oui, c’est même le futur par rapport à maintenant 👀) et les personnages du forum en auront conscience. Il est important pour nous que le forum soit un lieu inclusif et bienveillant, où chacun·e peut se sentir à l’aise. Si la ville peut sembler figée dans le temps, ça ne sera pas le cas des valeurs qui elles seront bel et bien similaires à celles que nous voulons défendre aujourd’hui. BttF, c’est donc un mix des époques, avec nos progrès sociaux de 2023/2024, et en même un temps une inspiration d’il y a quelques décennies.

Donc si vous avez envie de vous perdre dans la nature de Yosemite, de glisser en patins à roulette et de lâcher les smartphones, Back to the Future pourrait être pour vous !

#projet rpg#forum city avec twist#french rpg#forum francophone#rétro 80#découvrez l'idée derrière le forum#ouverture 2024

29 notes

·

View notes

Text

TARDES DE SOLEDAD :

LA CRITIQUE DE CINÉMA FACE À LA SOUFFRANCE ANIMALE

1. La semaine dernière, le magazine d'extrême droite Causeur s'est fendu d'un tweet : « On plaint les confrères critiques qui risquent d’avoir du mal à imposer des articles sur le film du cinéaste espagnol Albert Serra, Tardes de soledad, et on se réjouit haut et fort, a contrario, que ce ne soit absolument pas le cas dans ces colonnes ». J'aurais tant aimé qu'ils aient raison, qu'ils soient les seuls à défendre leur horreur. Mais nous sommes le jour de la sortie du film, et je n'ai lu qu'un concert massif de louanges.

2. Le texte de Marcos Uzal dans Les Cahiers du cinéma dit ceci : « La corrida est montrée ici à travers un point de vue proprement cinématographique, c'est-à-dire comme on ne la voit jamais in situ, et comme on ne l'avait jamais vue avant ». Le principe même de vouloir voir de la souffrance comme elle n'a jamais été ni filmée, ni mise en scène, ni montée auparavant, est un principe de domination et de sadisme. C'est coller la pastille sur le DVD : « la corrida comme vous ne l'avez jamais vue ! ». La question est audible : qui a réellement envie de voir ça ? Un peu plus loin dans le texte : « Il se produit chez le torero, et entre lui et le taureau, un phénomène impartageable, et dont nous ne sommes que les témoins ». Qu'est-ce qu'il se passe concrètement entre le taureau et le torero ? Il y a un homme qui agite des froufrous et plante des lames dans la chair de l'animal. Du point de vue de l'homme : il se donne en spectacle. Du point de vue du taureau : il ne comprend rien. Est-ce qu'il y a vraiment de quoi parler de « phénomène impartageable » entre les deux ? Comme s'ils menaient quelque chose de secret, qu'il faudrait absolument percer, ou de mystique. C'est bien ce que la corrida a réussi à faire de pire avec la souffrance animale, d'arriver à la déguiser, à la maquiller à tel point qu'elle en deviendrait non seulement acceptable mais l'essence de la beauté. C'est-à-dire que le sang étalé à la vue de tous est moins fort, ou fait partie du folklore, sert le fameux prétexte antique de lutte entre l'homme et on ne sait quelle force de la nature qu'il serait en train de dompter. Ce « phénomène impartageable » n'existe pas. Il est un pur produit de romantisation. Le seul phénomène qui est partagé entre les deux, c'est un principe de domination et de violence. Si nous sommes effectivement des « témoins », c'est de bourreaux en pleine activité morbide.

3. Les Cahiers du cinéma (pas qu'eux, bien sûr, mais c'est à ma connaissance le seul dossier aussi épais consacré au film) ont effacé la question de la souffrance animale. Parce que c'est une revue de cinéma. Dans leur édito, ils parlent pourtant de « l'inconséquence politique du geste d'Audiard ». Pour le film de Serra, non, surtout pas de politique. C'est quand ça les arrange. Et quand il s'agit des animaux, jamais de politique. Ce sont eux pourtant qui en font les frais – rappelons que la corrida est éthiquement alimentée par l'extrême droite. Des formules donc qui en préambule reviennent pour balayer la question d'un revers de manche : « Sans entrer dans le vieux débat sur la nature de la corrida » ou « lorsque l'on parle de ce sujet, la question est d'être pour ou contre, or ce n'est pas le problème du film de Serra ». Après tout, que peut le cinéma ?

4. En hésitant plusieurs fois à aller voir le film à chaque projection presse, je me demandais : quelle est la différence entre aller voir le film et aller voir une corrida ? Bien sûr, les taureaux sont déjà morts. Donc, pratiquement, si je vais en salle, je ne valide pas un nouvel assassinat. Pourtant, socialement, il y a quelque chose de plus confus, esthétiquement aussi, nous allons le voir. Et puis surtout, il y a une règle morale : il faut toujours voir les films. En tant que critique, on ne peut pas se permettre de ne pas voir. C'est le socle inébranlable. J'y ai pourtant vu une faille : dans le projet même de Tardes de soledad, dans sa fabrication. Car les films ne naissent pas dans les choux, et le talent quel qu'il soit de Serra pour filmer n'effacera jamais cet alibi. C'est-à-dire qu'un homme, un cinéaste, a passé deux années de sa vie à filmer des corridas, donc nécessairement en accord et en complicité avec le monde de la tauromachie. En tant que spectacle qui attire les foules : c'est-à-dire qu'on a réussi à transformer la souffrance animale en pouvoir de fascination. Elle n'est plus répugnante mais attire. Comme Serra y fut attiré en tant que cinéaste. Tout ce dispositif, de suivre le plus grand matador du monde, d'aller dans les plus grandes arènes d'Espagne, avec plusieurs caméras, de filmer 500 heures de barbarie, tout cela n'aurait pu exister sans la complicité des bourreaux. Albert Serra est du côté du torero, pas du taureau. Et il a réussi à faire croire qu'il venait ici dans la neutralité absolue. Faire des belles images et puis s'en va. Il y a ainsi une certaine manipulation critique qui vise à dire : comme le film montre, insiste même, sur la souffrance du taureau, le film ne peut pas être en faveur de la corrida. Admettons (voyez que je fais des efforts). Mais le filmeur a-t-il seulement été attristé, révolté par ces morts ? À le lire, à l'écouter, il n'en a rien à foutre. Déjà, il n'en parle jamais de lui-même. Et quand on l'interroge dessus, il dévie toujours très rapidement. Parce que penser le taureau plus de 30 secondes, c'est commencer à se retrouver face à ses contradictions. Ce qu'il a voulu filmer, ce soi-disant mélange de vie et de mort, ce paradoxe auprès duquel il a tant aimé courir, il ne l'exprime jamais en tant qu'individu. On pourrait répondre que les films pensent par eux-mêmes, et que la parole des artistes ne comptent pas. Mais ne sommes-nous pas arrivés à un point de l'histoire du cinéma qui nous montre combien il est dangereux de penser ainsi ?

5. L'argument du « ni pour ni contre » a alimenté tous les textes. Étienne Sorin par exemple dans Le Figaro : « Tardes de soledad n’est pas un film sur la souffrance animale. Il n’est ni pour ni contre la tauromachie ». Le fait même de filmer des animaux en train d'agoniser, c'est faire un film sur la souffrance animale. N'en déplaise à ceux qui bottent en touche. Imaginez un instant qu'on ait filmé un homme se faire torturer réellement. Aurions-nous osé écrire : « ce n'est pas un film sur la souffrance humaine ? ». La souffrance animale fait partie intégrante de la corrida, c'est son essence même. C'est là-dessus que la corrida fait son beurre, et là-dessus qu'Albert Serra fait son beurre. Dans l'entretien donné aux Inrocks, Serra, éhonté : « Je crois que chez les coureurs de marathon, il y a aussi ce fantasme de mourir sur la ligne d’arrivée. Tu donnes tout. C’est pareil dans la tauromachie : il faut tout donner, jusqu’à la mort dans l’arène s’il le faut. C’est bizarre. D’autant plus que dans une guerre, tu te bats pour ta famille, ton pays, etc. Mais dans une corrida, tu te bats contre quoi ? Pour quoi tu te bats ? ». C'est une question à laquelle je peux émettre une hypothèse : tu te bats pour tuer des taureaux. Parce que tu aimes ça.

6. Dans le numéro des Cahiers du cinéma, en miroir à ce dossier sur le film de Serra qui ouvre la revue, vient une table ronde critique qui le clôt. Autour de la contextualisation des films, à partir notamment du Dernier Tango à Paris dont une projection à la Cinémathèque (finalement annulée) en décembre avait fait couler beaucoup d'encre. Une contextualisation dont il n'est pas question une seule seconde quand il s'agit des animaux. La souffrance animale n'existe simplement pas. Elle n'a pas besoin d'être contextualisée puisqu'elle est sinon effacée, en tout cas marginalisée. Et quand on lui demande, il répond sèchement : « Ce n'est pas mon problème ». À la limite, il a bien le droit de le penser. Il n'est ni le premier, ni le dernier, loin de là. Mais qu'en est-il de ceux qui regardent le film et qui en disent du bien ? Ce n'est pas le problème de Serra, et ce n'est visiblement pas celui de la critique non plus. Ce qui intéressait Serra, d'après ses mots, c'était de suivre son torero (qu'il décrit toujours comme une rock star et jamais comme un tortionnaire), une figure neuve, avec son visage poupin déformé, défoncé : «Cela représentait un contraste avec la vision classique de la tauromachie qu'on peut avoir et ça donnait plus de mystère de voir quelqu'un qui a cette apparence un peu moderne et qui exerce une profession atavique et fortement ritualisée. Je trouvais qu'il y avait encore plus de magie ». Le champ lexical est fort : « mystère », « magie ». Faut-il en lire davantage pour se convaincre que Serra est bel et bien du côté du torero ? C'est une bien curieuse vision du monde que de pouvoir trouver de la magie quand il s'agit de lacérer un animal. Il utilise ces termes à tour de bras : Dans Les Cahiers du cinéma, Albert Serra dit quelque chose qui me semble fondamental : « La mort du taureau, on l'a vue dans d'autres films, mais avec les caméramans nous étions obsédés par cette possibilité de filmer le taureau en train de mourir, malgré la dureté de la situation. On perdait tout sens critique, on devenait plus sensibles à une certaine beauté plus mystérieuse ». C'est, à mon sens, le nœud du problème. Chercher une sorte d'extase à voir des bêtes se faire touiller les tripes et appeler ça un « mystère ». Il poursuit : « Je pense au moment où le taureau regarde exactement dans l'axe de la caméra, sans bouger ni être distrait. Cette image a résonné car on n'avait jamais vu cette interpellation triste, cette solitude prémonitoire : le taureau est le seul à ne pas savoir qu'il va mourir ». Au passage : le taureau sait qu'il va mourir s'il reste. Voilà en tout cas les seuls mots à propos des taureaux que Serra accordera dans ses très nombreuses interviews : la façon dont il a réussi à enregistrer un regard caméra avec une bête qui va mourir. Le niveau de sadisme ne s'arrête pas là : « Chaque corrida met à mort six taureaux chaque après-midi, c'est répétitif en soi, et la plupart des fois, rien d'intéressant ne se passe (…) assister à une corrida, c'est attendre que la magie arrive ». Il poursuit : « Il y a plusieurs solitudes dans ce documentaire, d'abord celle du torero, car c'est lui qui fait face à la mort, mais aussi celle du taureau face à sa condition animale et à son destin ». Alors, dire que le torero fait face à la mort, c'est renverser complètement la situation. Pour information, le dernier décès d'un matador remonte à 2017. Il y a 8 ans. En 8 ans, il y a donc eu un homme mort contre environ trois millions de bovins à cause des corridas (par an : environ 40 000 en Europe, et 250 000 dans le monde). S'il y a bien quelqu'un qui fait face à la mort, c'est le taureau. Il reproduit le discours qui vise à nourrir la propagande de la tauromachie selon laquelle il y aurait égalité des chances dans le combat. Le seul « destin » dont il parle ici pour le taureau, c'est le fruit d'une manigance et d'un pouvoir de domination. L'arène est une chambre à gaz à ciel ouvert.

7. Attention, maintenant, un plot twist : Albert Serra aime la corrida. Dans l'entretien donné à La Provence, il dit : « Je connaissais la corrida car quand j'étais enfant je suis allé pas mal de fois en voir avec mon père. J'avais dix ou douze ans et après j'ai arrêté pendant trente ans, mais je lisais toujours des livres sur la tauromachie. J'aimais toujours, mais je n'y allais plus. Je suis un très bon ami de l'apoderado de José Tomas qui est né dans mon village au nord de la Catalogne. C'est grâce à lui que j'ai recommencé à aller voir des corridas il y a quelques années. Ces nouvelles expériences, ajoutées à mes souvenirs d'enfance, c'était suffisant pour en faire un documentaire. Depuis le début, l'objectif de ce film était avant tout artistique ». L'apparente neutralité de Serra est une fumisterie. La petite pirouette de la caution artistique finale n'enlève rien.

8. Serra : « La violence en est un élément important. C'est risqué de dire ça mais il peut y avoir une certaine forme de beauté dans la mise à mort, dans la mélancolie de la vie du taureau qui le quitte. Cette violence est cohérente avec l'engagement du torero et son propre risque de mourir, et son courage. La corrida est un rituel sacrificiel où tous ces éléments se mélangent. Si tu enlèves la violence de la corrida, cela devient le Cirque du Soleil ». C'est donc quelqu'un qui trouve de la beauté dans la mise à mort, qui a une fascination pour la violence non simulée. Une violence qui est devenue un problème pour sa star, Roca Rey, qui, à la vision du film s'est trouvé tout chamboulé, le petit père : « Il a trouvé qu'il y avait trop de violence et qu'il n'y avait pas assez de triomphes dans le documentaire ». Une proximité avec le monde de la corrida dont il fait complètement étalage : « On l'a montré à Bayonne, à Biarritz, et ils ont beaucoup aimé. Je pense que les aficionados vont adorer, ceux qui critiquent sont ceux qui n'aiment pas Roca Rey. Ce film souhaite trouver ce qu'il y a de commun dans la tauromachie et qui unit tous les toreros. Avec cette mise en scène, tous les toreros peuvent s'identifier ». Serra avance donc sa théorie, après avoir fait son premier documentaire : il faudrait toujours trahir son sujet. Par son sujet, il parle bien sûr du torero, et non du taureau. Il lui aurait rendu une copie du film qui ne sied pas à son image, qui ne renvoie pas ce qu'il voulait renvoyer. Le seul trahi, c'est le taureau, qui se demande bien ce qu'il fout là à se faire empaler. Interrogé chez France Inter : « Votre film est tout sauf un plaidoyer pour ou contre la corrida ». Serra pouffe : « Je ne pensais pas à ça. Je pensais à la caméra. Je pensais au torero pour voir ce qu'il y a derrière, ce qui le motive ». On voit bien qu'il est du côté de l'assassin. « J'ai une fascination pour le côté risque du torrero ». Mais qui est fasciné par ça ? «Et on peut l'appliquer à toutes les professions. L'idée de faire du cinéma plus risqué, qui ne sera peut-être pas très bien compris, ça demande du courage aussi malgré tout. C'est un courage similaire à celui du torero car ta profession ou ton succès sont en risque». On tient là peut-être quelque chose : Albert Serra voyait dans le torero de quoi s'admirer lui-même. À avoir filmé un torero « qui prend plus de risques que la moyenne ».

9. La critique adore dire d'Albert Serra qu'il est un dandy. Mais elle se refuse à écrire qu'il a réalisé un snuff movie. On ne mélange pas les torchons, les serviettes et les muletas.

10. Bien sûr, je ne dis pas que tous les critiques qui ne tarissent pas d'éloges sont de fervents défenseurs de la corrida. Mais une telle absence de remise en perspective dans le traitement médiatique du film montre à nouveau à quel point nous sommes dans une société profondément spéciste. Je rêve du jour où nous nous retournerons sur le film (dans combien d'années ?) pour voir à quel point nous avons été lâches de le porter aux nues. On parle là d'une pratique barbare qui reste légalement autorisée sur une partie minoritaire du globe. Essayez de monter une corrida à Paris, et vous tomberez sous le coup de la loi. Donc, bien sûr, Albert Serra ne fait rien d'illégal. Mais c'est bien là un acte manqué pour tenter de réévaluer combien nos sociétés sont clémentes avec la barbarie animale, et comme il est difficile d'en faire écho. Réaliser ce film, puis en dire combien il est beau, c'est alimenter ce système barbare. Et ça, c'est ce qu'il faut combattre. La corrida est autorisée dans moins de 10 pays. C'est-à-dire que l'on parle ici d'une pratique totalement interdite dans 95% des nations du monde. Même la Colombie l'a interdite, il y a moins d'un an. Le film sort d'ailleurs au moment où le Mexique l'a réformé : les corridas restent autorisées mais la mise à mort de l'animal est désormais interdite. Ce chemin vers la fin de la barbarie, ou sa réduction, devrait être saluée. Albert Serra, lui, la voit comme un crépuscule dont il faudrait être témoin. Un témoin aux premières loges. Et c'est d'autant plus vicieux que c'est un film réalisé par quelqu'un d'adulé (et dont j'ai maintes fois vanté les mérites par ailleurs – Histoires de ma mort, parmi les plus beaux films de film 2013, Pacifiction, parmi les meilleurs films de 2022). Décidément, qu'il est difficile de brûler ses idoles.

11. Dimanche soir, juste avant la sortie du film donc, une vidéo d'un torero tourne sur les réseaux : il s'est fait embrocher l'entrejambe. Bien sûr, si c'était arrivé au moment du tournage du film de Serra, nous n'aurions jamais vu ces images. La mort des taureaux en gros plan, oui. Mais pas le chibre ensanglanté sur le sable. Ça, c'est trop violent. À France Inter, on tente le coup : « Pardon pour cette question peut-être vulgaire mais vous auriez filmé la mort du torero si elle était arrivée ? ». C'est donc ça, la vulgarité, de pouvoir imaginer la mort du torero, alors qu'on le glorifie pourtant pour sa capacité à lui faire face ?Serra botte évidemment en touche : « Je l'aurais filmé parce que la caméra était là. Mais décider de le mettre au montage, ça c'est une autre histoire. Ce sont des décisions de montage. Il y a une pudeur qui n'a pas la même valeur qu'avec les animaux, ça c'est clair ». Elle poursuit : « Vous y avez pensé ou pas ? ». Il répond juste « Non. Mais il y a plein de captations sur Youtube où vous voyez la mort du torero ». C'est-à-dire qu'en deux ans de corrida, Albert Serra n'a jamais émis l'hypothèse que le torero puisse mourir devant sa caméra ? Une prise de risque qu'il vantait pourtant. Il est beau le duel antique au soleil.

12. Dans l'entretien donné aux Inrocks, Serra développe un point précis : « Par exemple, dans une corrida, le torero tue six taureaux. Sur le sixième, parce que la lumière du jour commence à tomber, ils allument des lumières sur l’arène. Et on avait compris que ça donnait une autre patine à l’image. Que le sang sur le taureau ou les strass des costumes du torero brillent d’une manière particulière ». Ce sont des questions de mises en scène qui se posent sur comment capter la lumière du sang d'un taureau en train de crever. Est-ce compréhensible de trouver cela immonde ? Pas juste vaguement insoutenable, mais immonde. On peut écrire n'importe quoi, on a le droit. On peut défendre des films abjects. Mais peut-on se retourner un instant, juste se dire qu'il a là une forme de barbarie qui est admise, validée, cautionnée au nom du cinéma, au nom de l'art. Et que c'est un réel problème. Encore une fois, si on avait parlé de la mort d'un homme réellement mort, si on avait analyser la façon dont le soleil éclaire joliment son sang : ce propos aurait-il été tout simplement tenu ? Sur Chaos Reign, on peut lire cette chose : « Une lutte faite de mouvements qui animalisent l'homme et humanisent le taureau ». Combien fallait-il de mouvements supplémentaires pour que le taureau lui devienne assez humain ? Que sa mort lui devienne alors assez insupportable, et qu'il ne cesse d'appeler un « ballet » ce qui est une mise à mort ? Le texte ose même : « Chaque après-midi se joue ce moment de vérité : la vie de cet homme face à celle d'un animal impitoyable ». Qui est impitoyable dans l'histoire ? Le taureau qu'on enferme sur une piste pour le piquer, l'épuiser, l'abattre, lui décoller la chair lentement, et qui se demande bien ce qu'il fout là ? On lit aussi : « Un film qui ne satisfera certainement pas totalement ses détracteurs. Un geste purement cinématographique, aussi beau, aussi sincère et aussi seul que le personnage qu'il filme ». Encore une fois, comment mieux se ranger du côté des assassins ? Le « geste cinématographique » qu'on brandit comme une pancarte en forme de joker. Cette vision de l'art, me semble-t-il, appuie la thèse patriarcale de domination : sur les animaux et le reste.

13. La question du public est d'ailleurs pertinente. Il dit l'avoir supprimé du film : « Si on a éliminé le public du cadre, c'est pour que le public de cinéma s'y substitue, et qu'il ait des sensations. Dans l'arène, la sensation est très physique ; il fallait retrouver cela ». Difficile de faire plus limpide : il faut que le spectateur de cinéma ressente les mêmes choses que le spectateur de la corrida. En tout cas qu'il se mette à sa place. Dans un entretien donné à Transfuge, il développe ce point : « La deuxième raison est conceptuelle : nous voulions faire un film pour le cinéma. En clair, le public du cinéma devait être le seul public de la corrida (du moins se ressentir comme tel). Nous voulions lui faire expérimenter des sensations loin de la platitude habituelle des captations tauromachiques. Personne n’avait pensé à ça, ni à utiliser les moyens modernes (par exemple les microphones sans fil, cousus sur les habits de lumière) pour transporter de la façon la plus efficace possible una tarde de toros dans une salle de cinéma. Une fois débarrassées du public effervescent et instable des arènes, les images sont plus fortes, plus ambiguës, on plonge au cœur du drame ; le côté atavique de la corrida ressort spectaculairement ».

14. À la fin de l'entretien dans Les Cahiers : « En tout cas, la corrida m'a appris beaucoup de choses. Par exemple, que le taureau de combat est le seul animal au monde qui, quand il est attaqué, continue à charger. Tous les autres animaux cherchent à fuir, lui, il s'obstine dans l'attaque, avec une détermination qui révèle de l’irrationalité, d'une logique sacrificielle». Voilà donc l'enseignement de tant de mois passés à leurs côtés. Voici ce qu'il retient, une interprétation qui est un fantasme, un mythe, une vision totalement romantique et faussée de la réalité. Les taureaux sont destinés à la corrida parce qu'ils sont élevés pour, pendant des années. Ce comportement agressif est voulu, trié sur le volet, sélectionné et intensifié, et qu'il n'y a rien d'irrationnel là-dedans. Ce sont des animaux manipulés par l'homme pour obtenir ce résultat en vue d'une représentation morbide. Serra voit dans cette exécution un sacrifice. Il ne faut pas creuser très longtemps, Serra passe généralement assez vite aux aveux, comme face à Olivier Père pour Arte : « J'étais légèrement pour la corrida. Je ne vais pas perdre mon temps pour faire un film qui va critiquer quelque chose, pour aller contre. Mon point de vue c'était 55% pour et 45% contre ». On lui demande alors : « Est-ce qu'on peut dire que votre film, pour la première fois, donne au taureau la place du sujet, et pas de l'objet ? ». Là il bafouille un peu parce qu'on sent bien que ça ne l'intéresse pas du tout de parler autant du taureau, et encore moins de le placer en tant que sujet. Il brode alors un poil et finit par dire : « Ses yeux ont une certaine tristesse. Et ça j'adore, parce que le taureau n'est pas conscient qu'il va mourir. Il ne sait pas ce que c'est la mort. Mais il y a une espèce de prémonition dans ses yeux que je trouve assez émouvante et, en même temps, qui donne du sens au sacrifice ». Le taureau sait pourtant très bien qu'on veut le buter. Ouvrez les portes de toutes les arènes du monde, et les taureaux s'en iront. Serra nourrit ici le fantasme selon lequel le taureau serait cette bête sanguinaire, née pour porter des attaques jusqu'à sa mort. Serra colporte ni plus ni moins les valeurs de la corrida, en fondant son propos sur des choses qui n'existent pas. Le taureau réagit à la peur, à la douleur, au stress, jamais par instinct de meurtre ou instinct suicidaire. Cette perception symbolique qui prend le pas sur la réalité biologique, c'est l'affaire de la corrida. Et c'est l'affaire de Serra.

15. Et comme si cet entretien nauséabond ne suffisait pas, Les Cahiers ont jugé bon de faire appel à un certain Francis Wolff, philosophe (lol) que je n'ai jamais lu, mais qui est ouvertement pro-corrida. Il a publié Philosophie de la corrida ou 50 raisons de défendre la corrida. Il dit notamment au cours de l'entretien : « Le film insiste beaucoup, peut-être trop, sur l'agonie du taureau. Même les ultimes réactions physiologiques du taureau déjà mort sont encore plein cadre. Ce n'est pas l'aspect le plus glorieux du spectacle de l'arène. À tel point que je pense que certaines organisation anti-corridas ont validé le film en se disant qu'il montre combien c'est un spectacle barbare. Il est vrai que l'image de l'agonie met au défi toute argumentation. Mais, dans l'optique d'Albert Serra déjà évoquée, montrer la mort dans toute sa crudité me semble, je ne dis pas éthiquement, mais cinématographiquement défendable ». Je serais bien curieux de savoir quelle organisation a bel et bien validé le film. Par exemple, Le CRAC (Comité radicalement anticorrida) a au contraire dénoncé le film. J'ai cherché, je n'ai trouvé aucune information là-dessus. Je ne dis pas qu'il dit n'importe quoi, mais : il dit n'importe quoi ? C'est un mécanisme de manipulation utilisé par Albert Serra lui aussi dans son entretien : « À New York où j'ai présenté mon film, une spectatrice est venue me dire que le film l'avait bouleversé alors qu'elle est végane. « Vous m'avez corrompue », m'a-t-elle dit. Peut-être la visée du cinéma est-elle de corrompre le spectateur et de le faire adhérer à des valeurs qu'il réprouve ». Là, il dit clairement : vous voyez, même les véganes peuvent aimer mon film. On adore tellement mon cinéma qu'on en oublie nos convictions. Habile numéro pour se laver de tout soupçon. Droit dans ses bottes. J'aimerais bien savoir combien de véganes seront « corrompus » par le génie de Serra. J'aimerais bien rencontrer la fameuse végane dont il parle. Qui es-tu vraiment ?

16. S'il n'est pas question d'être pour ou contre la corrida, on peut tout de même faire entrer un peu de débats sociétaux quand ça les arrange : selon Francis Wolff, « Les prix reçus par le film en Espagne permettent peut-être d'attendre un regain de légitimité intellectuelle que la corrida a perdu depuis la movida, au tournant des années 70-80 (…) ». Et surtout, son argumentation repose sur un argument totalement douteux : «Son éthique est celle-ci : seul celui qui a mis sa propre vie en jeu a le droit de tuer l'animal respecté. En cela, pour moi la corrida est éthiquement plus défendable que l'abattage industriel. Elle renoue avec quelque chose de très archaïque dans nos sociétés : le respect qu'on a pour l'animal n'empêche pas sa mise à mort, mais celle-ci doit s'accompagner de rituels propitiatoires. ». Bien entendu, s'il fallait choisir : je préfère qu'on ne garde que les corridas, et qu'on supprime tout l'abattage industriel, qui fait massivement plus de dégâts. Mais là n'est pas la question. Il rappelle soit-dit en passant que le taureau, « blessé, ira à l'abattoir et à la boucherie, comme ses congénères tués dans l'arène ». Le taureau ne gagne jamais. Les Cahiers du cinéma, en 2025, ont publié un homme qui pense et affirme que : «le respect qu'on a pour l'animal n'empêche pas sa mise à mort ». Si ça, c'est pas une position politique forte.

17. Il a sûrement fallu déjà bien du courage à Albert Serra pour apprécier côtoyer pendant deux années de suite un monde sans femme qui passe son temps à s'auto-flatter les couilles, un microcosme rétrograde, masculiniste et oppresseur. Être fasciné par des tortionnaires, ça, pour le coup, c'est bien son problème, à Serra. Mais avec son film, c'est aussi devenu le nôtre. Alors même qu'il tente de s'en foutre, Serra proclame ouvertement son attirance pour ce monde-là. C'est simple sinon : le film n'aurait simplement pas existé. Cette neutralité est un mirage. Cette indulgence (peut-on parler d'indulgence ?) critique met de côté des questions éthiques fondamentales. Et qu'on efface au nom du cinéma, de l'art. Quand Albert Serra filme la tauromachie, il a beau y chercher tous les mystères du monde, son premier mouvement est celui de la documenter, donc de la prolonger. Ce mercredi 26 mars, ce n'est pas un après-midi de solitude : Albert Serra n'a jamais été aussi soutenu. Il n'y aucune autre solitude que celle des taureaux.

18. Jean-Michel Frodon, sur Slate, parle ainsi du film : « Cela a lieu, des gens font ça, ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas, mais qui le rend possible. Il y a de la politique, de l'argent, du désir, de la tristesse, de l'orgueil, de la haine. Et de la solitude, terriblement. On peut vouloir faire comme si on habitait un monde où rien de cela n'existe. Mais en ce cas ne pas trop s'étonner de tout ce qui advient, surtout le pire. Le cinéma d'Albert Serra n'affirme ni ne promeut rien, il donne accès. C'est dérangeant, c'est bouleversant ». Le « donne accès » me pose problème. Parce qu'à nouveau il légitime. On ne parle pas d'un reportage de guerre. On parle d'un spectacle autorisé. C'est-à-dire qu'on attire des foules autour d'une mise à mort. Que des vidéos atroces pullulent sur les réseaux, qu'on peut même payer sa place pour y assister. Alors, à quoi donne-t-il accès, si ce n'est à une esthétisation de la violence réelle ? Si vous voulez voir la corrida comme vous ne l'avez jamais vu, demandez-moi des liens, je vous en envoie. Ce n'est pas Serra derrière la caméra mais je vous assure que vous allez vous en souvenir de ces images. Je peux vous montrer par exemple des jeunes torero qui s'entrainent et qui n'arrivent pas à tuer l'animal, où l'épée transperce de part et d'autre le flanc entier. Des taureaux si épuisés que l'on doit les tirer par les cornes pour qu'ils puissent tenir debout. Des taureaux qui vomissent du sang devant des enfants. Alors, il y a ceux qui disent qu'il faut voir le film. Qui regrettent qu'on puisse condamner un film qu'on n'a pas vu. Comme si réaliser une œuvre qui se dédouane de tout partisianisme était une bonne chose. Sauf que 1. L'apparente neutralité de Serra est totalement mensongère. 2. Il n'y a vraiment qu'en filmant des tueries d'animaux qu'on peut brandir cet argument dégueulasse. Dupond-Moretti, avant d'assister à une corrida en 2017, avait tenu une conférence publique où il disait : « La souffrance animale existe. Mais elle doit être relativisée. Ce qui me choque au plus profond de ce que je suis, c'est qu'on puisse la comparer à la souffrance humain. Mais dans quelle époque vit-on ? ». À lire tout ce que je lis depuis plusieurs jours, je ne peux pas m'empêcher de croire qu'on s'est rangé de son côté. Qu'on a effectivement relativisé de manière totalement indécente la souffrance animale. Et qu'elle est encore profondément méprisée.

19. Dans les images du film fournies à la presse : aucune ne montre le taureau.

Arnaud Hallet

PS. 20. En parcourant de nouveaux textes critiques sur le film, je suis tombé sur un document surprenant dont je n'avais jamais eu connaissance. C'est une table ronde tenue au Centre Pompidou en avril 2013 à l'occasion d'une programmation autour de l’œuvre de Serra. Ses invités : Francis Wolff, un peintre (Miquel Barceló) et carrément un matador (Luis Francisco Esplá). Albert Serra ouvre la discussion ainsi : "On a beaucoup parlé du côté éthique de la corrida. On va oublier un peu ce sujet. Aujourd'hui, on est dans un musée. On a la possibilité de parler du côté esthétique de la corrida, ce qui m'intéresse moi, et qui est plus original je crois ». C'est-à-dire qu'Albert Serra, il y a 12 ans, avait déjà théorisé publiquement sa fascination. Son film était déjà là. Il terminera la rencontre avec cette phrase : "C'est vrai que, pour être torero, même aujourd'hui où les taureaux sont plus faciles, c'est un acte héroïque, et peut-être aussi artistique". Entre ces deux déclarations d'amour à la corrida, ce sont 1h30 de verbiage qui se sont tenues sur la puissance esthétique de la tauromachie, virant même à un cours sur l'évolution de ses codifications. On y parle du taureau comme un produit, déplorant qu'il soit devenu "standardisé" et "mondialisé". La vidéo est ici.

3 notes

·

View notes

Text

MYLÈNE FARMER ET LA CULTURE DE LA DIFFÉRENCE

‘’La force est féminine’’ écrivait et chantait-elle dans sa chanson Méfie-toi, datant de 1999 et issue de son cinquième album, Innamoramento. Elle avait bien raison, et n’a eu cesse de le prouver. Bientôt quarante ans après sa première chanson (Maman a tort - 1984) qui posait déjà toutes les bases de son univers si particulier, elle est l’artiste de tous les records : record du nombre de disque de diamants pour une chanteuse (elle est d’ailleurs la seule artiste à en avoir obtenu un pendant quatre décennies), unique artiste féminine à avoir classé un album au top de ventes sur cinq décennies différentes, seule artiste française à avoir rempli deux fois le Stade de France, … La liste est longue, bien trop pour la faire ici.

Quand on demande à Mylène, dans les rares interviews qu’elle accorde, les raisons, la recette de son succès, bien souvent, elle répond qu’elle ne saurait pas l’expliquer. On entend très régulièrement que ce qui marche, avec elle, ce serait la culture qu’elle fait du mystère. Généralement, ce sont des gens qui n’y connaissent pas grand-chose.

La seule chose qu’elle a pu cultiver, au fil de sa carrière, c’est la différence. Différence dans sa manière de créer ses spectacles, différence dans sa manière d’aborder les clips musicaux, différence dans sa musique, mais surtout, différence dans les thématiques qu’elle aborde, et qui reviennent de manière récurrente dans ses textes.

S’inspirant régulièrement d’autres formes d’art, comme le cinéma, allant de Stanley Kubrick à Ridley Scott, travaillant avec des cinéastes de renom, comme Luc Besson, Abel Ferrara, ou Pascal Laugier, la littérature, surtout, puisant aussi bien dans les écrits du Marquis de Sade que dans ceux de Zweig, Baudelaire, Allan Poe, Pierre Reverdy, Arthur Rimbaud, Guillaume Apollinaire, la peinture et la sculpture, évoquant Egon Schiele, Paul Gauguin ou bien encore Auguste Rodin, elle laisse une place de choix aux femmes dans l’univers audiovisuel qu’elle choisit de nous présenter.

Ainsi, elle fait référence à Sylvia Plath, Virginia Woolf, Emily Dickinson, Etty Hillesum, Marie de Hennezel, Greta Garbo, et tire son pseudonyme d’une actrice des années 1930, Frances Farmer.

Cette longue aventure commence en 1984 : sa première chanson, Maman a tort, est un succès, mais il a failli être de courte durée, puisque son deuxième titre, On est tous des imbéciles, qui livre une critique plutôt acerbe du show-business, est un échec. Puis arrive Libertine en 1986, une chanson sulfureuse, pour la promo de laquelle Mylène se teint en rousse, couleur iconique aujourd’hui dont elle ne se départira plus, et pour laquelle, avec son compositeur et ami, Laurent Boutonnat, elle décide de réaliser un clip digne d’un court-métrage, dans lequel Mylène elle-même n’hésite pas à se montrer nue : le premier d’une longue série. Il dure 10 minutes, pour un budget étonnamment bas de 76 000€, et surtout, fait scandale à sa sortie. Encore une fois, le premier d’une longue série. Mais peu importe : le succès est immense, et la carrière de Mylène décolle vraiment.

Car s’il y a bien une chose pour laquelle Mylène affirme sa différence, allant même jusqu’à la provocation quelques fois, c’est pour les thématiques qu’elle aborde de manière régulière dans ses chansons. Que ce soit la peur de vieillir et de mourir, la solitude, la perte d’être chers, du suicide, de l’amour et de ses chagrins, de l’emprise, ou bien de la sexualité, elle brise allègrement un à un tous ces tabous, ces choses que beaucoup de gens peuvent connaître, mais sans jamais oser trop les verbaliser. Autour de cela se crée une véritable communauté de fans, qui se sentent différents, eux aussi, et qui ont enfin trouvé quelqu’un pour dire tout haut ce qu’ils pensent tout bas.

Pour ces fans, Mylène est une artiste à part dans les coeurs, quelqu’un qui se dévoile si intimement dans ses chansons qu’on a la sensation de la connaître personnellement, qu’elle n’est pas qu’une célébrité éloignée, mais quelqu’un de proche, quelqu’un qui est là pour tenir la main dans les moments de solitude en faisant se sentir compris, quelqu’un en qui on peut se reconnaître, et qui peut nous aider à grandir, qui que l’on soit.

Et puisque sur ce site, on a à coeur de mettre en avant les femmes, et les personnalités queers ou en faveur des queers, voici une petite sélection de ses chansons queers et féministes :

La première : Maman a tort - 1984

Mylene Farmer - Maman A Tort (1984) HD 720

Dans cette chanson aux allures de comptine saphique, Mylène chante l’amour d’une petite fille hospitalisée pour son infirmière. Si ce titre ne figure pas parmi les plus connus à ce jour, il a été un véritable succès à sa sortie, et posait déjà toutes les bases de l'univers de Mylène : une chanson aux allures presque innocentes, des paroles qui le sont nettement moins, et une bonne dose de provocation avec Mylène qui fixe la caméra en disant qu'elle "aime l'infirmière, Maman".

La duologie : Libertine & Pourvu qu'elles soient douces - 1986 & 1988

Mylène Farmer - Libertine

Mylène Farmer - Pourvu Qu'Elles Soient Douces

Si ces deux chansons ne sont pas ouvertement queers ou féministes, la première parle d'une prostituée, que Mylène revendique fièrement être, et la deuxième parle de sodomie : des pratiques quasiment jamais évoquées dans des chansons à cette époque, encore moins chantées par une femme, et encore moins destinées à un grand public. Les clips, inspirés notamment de Barry Lyndon de Stanley Kubrick, montrent Mylène tour à tour nue et revêtant des habits masculins de l'époque, arborant un look androgyne et se battant, pour une durée totale de 27 minutes en cumulant les deux. Du jamais vu en France, surtout qu’à l’époque, les clips étaient faits pour passer à la télévision !

L'iconique : Sans Contrefaçon - 1987

Mylène Farmer - Sans Contrefaçon Une chanson en particulier attire à Mylène les faveurs de la communauté LGBT+. Sans Contrefaçon sort en 1987, et parle de transexualité : quelque chose d’assez inédit, pour l’époque, et qui dérange, encore une fois. Mais peu importe. Mylène aime la communauté LGBT+, le dit et le répète à plusieurs reprises, n’hésitant pas à poser “en garçon” pour la couverture du magazine Têtu en 2008, et répondant quand on l’interroge sur la question des mariages homosexuels et des adoptions d’enfants par des couples homosexuels “C’est un sujet de société que certains voudraient traiter sous l’angle moral… Pour moi cela pose la question de l’égalité des droits. Au 21è siècle, il serait temps de traiter le sujet !”, et refaisant la une pour les 25 ans du même magazine, maintenant ses propos.

“J’ai le sentiment d’être privilégiée. Le public gay est un public sensible, pointu et avant-gardiste. Nous nous suivons depuis de nombreuses années, c’est important pour moi. Je pense aussi que je partage avec le public gay, comme avec d’autres publics d’ailleurs, le sentiment d’être « différent », sensation qui provoque des difficultés de vivre dans ce monde.”

Le pied de nez : Fuck them all - 2005

Mylène Farmer - Fuck them all (Clip Officiel)

Rarement la plume de Mylène aura été aussi acérée. Dans Fuck them all, elle rappelle avec verve les siècles de domination de l’homme sur la femme, quitte à passer pour de la provocation gratuite aux yeux de certains. Mais ce qui rend cette chanson encore plus crue reste le contexte de la sortie de ce single. Alors vainqueure aux “Victoires des Victoires de la Musique” dans la catégorie “Meilleure artiste féminine des vingt dernières années”, qui récompensent, pour la 20ème édition, des lauréats d’éditions précédentes, Mylène ne se présente pas pour venir chercher son prix. En effet, elle boude cette cérémonie depuis sa victoire dans la catégorie “Meilleure artiste féminine” en 1988, récompense pour laquelle elle ne remerciera d’ailleurs que son public, alors que le prix est décerné par des professionnels. Elle dira : "J'ai passé des heures en coulisses pour les répétitions de cette soirée télévisée. Tout le gratin du show-business était là et ces gens m'ont écoeurée. Ils se détestent tous. J'étais triste d'avoir été récompensée et reconnue par ces gens-là. Ce sont les Victoires de l'hypocrisie ! J'ai failli m'enfuir, mais je suis restée pour faire plaisir aux gens qui regardaient l'émission. Ils n'auraient pas compris..". Mylène ne se présentera plus aux remises de prix décernés par des professionnels, et demandera même à ce qu’ils arrêtent de la nommer, et ne se déplacera que pour les remises de prix décernés par le public. Après sa victoire en 2005, elle aurait envoyé un message à Nagui (qui lui avait, en outre, déjà tenu des propos insultants), alors hôte de la cérémonie des Victoires le message suivant: "Merci. N'oubliez pas que mon dernier single s'appelle Fuck them all."

La méconnue : Elle a dit - 2012

Mylène Farmer Elle A Dit Live 2013

Parue dans l'album Monkey Me en 2012, Elle a dit a fait beaucoup moins de bruit que les quatre chansons citées précédemment. Et pourtant ! Vraisemblablement inspirée de la bande dessinée Le bleu est une couleur chaude de Jul' Maroh, qui raconte l'histoire d'amour entre Clémentine et Emma, Elle a dit parle d'une fille hospitalisée qui va mourir ayant du mal à comprendre qu'elle aime une autre fille. "Pour le plus petit mot qui a guéri, sauver une âme, c'est si fragile."

Et si cet article vous a donné envie d’en découvrir plus, voici une liste avec les chansons que vous connaissez peut-être par album, et les chansons qui gagneraient à être plus connues

Sources :

♦ mylene.net

♦ innamoramento.net♦ Diverses interviews, notamment celle de Têtu le 20 août 2008

18 notes

·

View notes

Text

Est-ce que vous savez pourquoi il n'y a pas ou peu d'essai en vidéo (au sens Montaigne du terme) sur le youtube français ?

C'est une vraie question parce que ça me tourmente en ce moment. Je parle d'essai, comme Jacob Geller, Hbomberguy, Broey Deschanel, Shaun, Lady Emily. Si vous connaissez pas, je vais citer certaines de leurs vidéos, mais en gros, des essais, aussi bien à l'écrit qu'en vidéo, c'est une réflexion subjective sur un sujet. Montaigne a plus ou moins inventé le terme si je ne me trompe pas et dans son propre livre, il parle aussi bien de racisme que de médecine, de la peur de la mort, toujours à la 1ère personne. Les textes sont en soi ordonnés mais il revendique lui-même de ne pas avoir de méthodologie particulière : ce n'est pas thèse / antithèse / synthèse, intro et conclusion etc.

(Ca risque d'être long donc je coupe ici)

Et sur youtube, en tout cas le youtube américain, on voit ces dernières années des gens qui vont comme Montaigne mais en vidéo, analyser par exemple l'art moderne et le fascisme, le method acting et en quoi c'est problématique, ou la vidéo très connue de Hbomberguy sur Sherlock. Après, on peut considérer que cette dernière vidéo est plus une critique mais personnellement, je trouve qu'il apporte des considérations plus générales sur les séries policières et le travail de Moffat qui dépassent largement la simple critique. On peut aussi citer l'excellente vidéo de Designing For sur Kirby, qui analyse comment les jeux Kirby réussissent à avoir un lore assez profond et sombre sans lourdeur et en restant des jeux légers et vraiment amusants. Bref, y en a beaucoup, sur des sujets très différents mais ce que ces vidéos ont en commun, c'est de proposer d'une part des analyses précises et profondes et d'autre part, un point de vue, une opinion, un vrai engagement de la part de l'essayiste.

Or, dans le youtube français, c'est peu courant. Ca existe, on a Nostalgeek qui a fait une vidéo sur la difficulté dans les jeux vidéos, on a Alphi qui analyse des youtubeurs, des films, des séries et surtout, on a eu l'excellent Karim Debbache, qui après Crossed et Chroma, continue sur Twitch à analyser parfois des films, des jeux vidéo, il a par exemple donné un avis très intéressant sur le film Mario. C'est plus un avis donné à chaud, donc je ne pense pas qu'on puisse techniquement appeler ça un essai mais concrètement, ça a les mêmes qualités : une subjectivité, une analyse approfondie...

(Edit : j'oubliais MisterJday, super aussi.)

Et au passage, sans critiquer, mais Feldup, ce n'est pas un essayiste pour moi, c'est plus un travail documentaire qu'il fait : il cherche des informations sur des jeux oubliés, des mythes d'internet et il nous les présente, et c'est très intéressant, et c'est un super boulot mais ce n'est pas de l'essai, c'est une autre forme de vidéo.

Mon avis, c'est que pour faire un essai, il faut oser prendre parti, ce que faisait/fait Karim Debbache, en disant ouvertement ce qu'il pense de certains films ou de ce qu'est le cinéma en général, même l'art, par exemple quand il parle du second degré et qu'il montre que c'est une très mauvaise excuse. Or, je peeeense que le youtube français préfère parfois être très "neutre" sur beaucoup de sujets, sans doute par peur de perdre de l'audience, je ne sais pas, mais en tout cas, prendre position est "risqué" et évidemment, difficile de faire de bons essais sans ça.

EDIT : j'y réfléchissais dans le bus et selon moi, la différence entre un essai et une vidéo type documentaire/exposé, c'est la présence d'une problématique, même simpliste. La problématique de la vidéo de Broey Deschanel sur Tim Burton, c'est "Peut-on dire que les films de Tim Burton ont perdu en qualité et si oui, à partir de quand ?" (Je simplifie) et en répondant à cette question, elle donne son avis. Dans une vidéo de Feldup, il n'y a pas de problématique, il nous présente un jeu, des faits divers, des creepy pasta et j'insiste, ce n'est pas grave, il n'a pas à avoir de problématique, c'est un autre type de vidéo, qui ont un autre intérêt et qui peuvent parfois me plaire d'ailleurs. Je le prends en exemple parce que c'est lui qu'on me sort quand je cherche des essais vidéos français, mais je n'ai vraiment aucune critique à lui faire.

18 notes

·

View notes

Text

Roman d'amour : Été 85 (Ozon, 2020)

Peu de temps après sa sortie, j'avais parlé d’Été 85 avec un ami de mes parents qui avait détesté le film à cause du personnage de David (Benjamin Voisin), parce qu'il connaissait des mecs comme lui quand il était au lycée et qu'il pouvait pas les blairer.

Mais François Ozon ne fait pas seulement de David un personnage, il en fait un concept ; le concept d'un premier amour auquel on peut donner la personnalité que l'on désire, puisqu'il n'est de toutes façons pas fait pour durer. Et ce personnage-concept du premier amour est d'autant plus identifiable grâce à l'appel à la nostalgie que représentent les années 1980 (ici magnifiées par un travail impressionnant des décors et des costumes). L'époque, le scénario qui met en avant un premier amour homosexuel entre deux jeunes garçons, ainsi que la représentation de la jeunesse juive européenne ne sont évidemment pas sans rappeler Call me by your name (Guadagnino, 2018), la différence d'âge et les affaires de pèche en moins.

Ozon fait danser l'art, l'amour et la mort comme il fait danser Alexis, David et Kate ; il jongle entre le passé et le présent dans le cadre d'une affaire judiciaire finalement plutôt insignifiante, mais qui est le parfait prétexte pour l'écriture du roman d'Alexis. Le film n'est alors qu'une mise en images de son point de vue peu fiable, ce qui contribue brillamment à justifier le vide apparent de David qui n'est vu qu'au travers les yeux d'un amoureux qui ne le connaît pas.

Peut-être que ce que l'on retiendra du cinéma de François Ozon, ce sera l'amour superficiel, les garçons transis et les femmes qui pleurent. Ici en tout cas, le réalisateur semble saisir la fugacité de la vitesse, de la jeunesse et des amours estivales.

#film#cinema#french cinema#été 85#françois ozon#ozon#benjamin voisin#teen movie#coming of age#film critique

12 notes

·

View notes

Text

ANATOMIE D'UNE CHUTE - Brillant, Subtile, Captivant.

On peut dire d' Anatomie d’une chute de Justine Triet (Palme d'or 2023 amplement méritée) que c'est un film sur le réel, sur l'impossibilité de capter le réel, sur l'effort incessant de l'humain pour le comprendre.

C'est un film subtil et fort sur cette part manquante à laquelle nous nous heurtons tous, sur la façon dont nous comblons les failles, les pièces du puzzle qui nous manquent avec l’imaginaire. Nous accumulons les grilles de compréhension, comme des filets, que nous jetons sur le réel en espérant le capturer et il nous échappe toujours.

Nos grilles de lectures s'accumulent sans succès. Ici, cinq au moins se confrontent: la subjectivité de chacun, la psychanalyse et ses interprétations, la justice et ses enquêtes, la littérature et la fiction et bien sûr, le cinéma et sa manière de se jouer des images.

Ceci pour le réflexion générale qu'inspire ce magnifique film.

En ce qui concerne plus précisément le récit, un enfant, Daniel, retrouve son père, Samuel, mort devant la maison, alors qu'il revient d'une promenade. Seule sa mère, Sandra, était présente au moment de la chute. Mais elle dormait. Comment cet homme est-il mort ? Sa femme l’a-t-elle tué ? S’est-il suicidé ? Le film ne répondra pas.

Ce que Justine Triet met en scène, c'est le procès de cette femme trop forte, trop dure, trop fermée, trop libre surtout, et à travers ceux qui gravitent autour : la recherche incessante, universelle qui nous confronte tous à notre impuissance à accéder à l'absolue Vérité. Les avocats ne cessent de s'interrompre les uns, les autres, de s'attaquer ( exceptionnel duo d'acteurs pour les deux avocats, Antoine Reinartz en avocat général teigneux qui ne lâche pas sa proie et Swann Arlaud en amour de jeunesse transformé en chevalier servant).

Ils se renvoient mutuellement à la figure qu’un procès n'est pas le lieu de l'imaginaire, de la création, de l'invention, mais celui de la preuve réelle, irréfutable, de la pièce à conviction, du témoin à charge, le lieu de la reconstitution exacte des faits. Et pourtant, c'est ce qu'ils ne cessent de faire :" imaginer". Tout comme cette femme accusée qui est un célèbre écrivain. Tout comme son mari mort qui enregistrait sur son téléphone les scènes de leur vie quotidienne pour s'en inspirer pour écrire enfin un livre à son tour. Parce que "imaginer" c'est ce que l'humain fait de mieux et notre rapport au réel est un aller retour constant vers l'imaginaire.

Discussion percutante en plein procès sur la différence entre ce qui est "probable" et ce qui est "possible". On ne peut pas condamner une femme parce qu'une histoire est "possible", tant de choses sont possibles, mais pas davantage sur ce qui est "probable". Le probable, c'est ce qui serait crédible dans cette affaire, or nous ne sommes pas là pour croire en une version, le procès ne doit pas être le lieu de l'opinion, ni de la conviction, même de l' "intime conviction"( film génial d'Antoine Raimbault , en 2019). Il doit être le lieu de la vérité judiciaire et c'est un effort constant de se le rappeler et de souffler sur toutes ces images qui assaillent notre cerveau au cours du procès, tous ces films, tout ce petit cinéma qui se met en marche sans qu'on le veuille dans notre esprit.

Les experts et leur ton grave de scientifique se succèdent et donnent leurs versions possibles des faits qui sont aussitôt démenties par d’autres expertises, d’autres hypothèses. Le psychanalyste du défunt, à son tour, vient à la barre et témoigne contre l'épouse. Il donne sa version du réel, celle qu'il a bâtie séance après séance dans son cabinet en écoutant son patient et l'accusée s'insurge : depuis quand confond-t-on l’interprétation psychanalytique et le réel? La vérité des faits et le ressenti du sujet qui s'exprime sur un divan? Le psychanalyste n'est pas un enquêteur, il ne recherche pas la vérité mais à comprendre son patient pour le soigner. Il ne sait que ce qu’a bien voulu lui dire son patient, le réel passé au crible de sa subjectivité et de sa souffrance. Il ne connaît rien, au fond, de la vie objective de ce couple…

On tourne autour de la vérité, on ne la connaît pas. La caméra ne nous montre que des subjectivités en concurrence, elle accroît le doute. On ne pourra s'appuyer que sur des photos du couple et une scène de dispute exceptionnelle. Une scène qui montre sans hésitation possible que ce couple allait mal mais que cet homme allait mal aussi. Cette scène de dispute, où la souffrance de Samuel est au coeur de ce qui les oppose, lui, la rendant responsable de cette souffrance, elle, le renvoyant à sa propre responsabilité face à son sentiment d'échec, peut nous faire autant pencher vers l’idée du suicide que vers celle du meurtre. Comment trancher?

C'est un couple qui ne se supporte plus et l’on voit qu'entre eux deux non plus, il n’y a pas de vérité. Ils ont beau crier, se gifler, briser des verres, personne ne l'emporte. Ils disent tous les deux la vérité. La vérité, c’est qu’ils ont vécu une tragédie, leur enfant a été victime d'un accident qui l'a rendu malvoyant et comme l’enfant était sous la responsabilité du père ce jour-là, c'est lui qui en porte la culpabilité. Il ne s’en est pas remis. Elle, si. Peut-être un peu trop bien, et en définitive ce serait ce dont elle est accusée. Elle a continué à vivre, écrire, aimer. Il s'est effondré. C’est une économie. Un équilibre. Et il la hait de cela.

Il la hait de sa force, jouée remarquablement par Sandra Hüller. Elle est inaccessible à la culpabilisation. Elle refuse de porter sur elle son échec à lui. Elle refuse de se flageller car elle est un écrivain à succès et qu'il n'a pas réussi à écrire son roman. Elle le tue à petits feux, c’est vrai, par ce qu’elle est : sa dureté, sa résistance, son absence de culpabilité, sa force, sa réussite, son appétit de vivre, son appétit sexuel qui la pousse à chercher ailleurs ce qu'il ne lui donne plus. Mais peut-on dire qu'elle ait tort? Est-ce faux que Samuel s’enferme dans une position de victime et d’échec, car il a peur de vivre, d'écrire, de s'exposer? et s'il l’étouffe de ses reproches, de sa jalousie, de ses complexes, de sa culpabilité n'est-ce pas pour l'entraîner dans sa chute précisément?

Et l’enfant est au milieu de cet affrontement où personne n'a tort, personne n'a raison. Et comme tout enfant face à un couple qui se déchire sous ses yeux, procès ou non, il est en position de juge, d’enquêteur, il veut comprendre. Qui fait du mal à qui ? Pourquoi tant de souffrance sous son toit ? Et il n’a pas toutes les pièces car il n’est qu’un enfant. Et il est "heurté" comme il le dit à la juge. On voudrait l'épargner mais c'est trop tard. Juger ses parents n’est pas sa position. Et la vie l'assigne pourtant à cette place.

Tel Oedipe à la fin de son enquête chez Sophocle, l’enfant du film est malvoyant. La cécité est à la fois le drame de cette famille, l’accident originel qui déchire ce couple, mais c’est aussi métaphoriquement l’impossibilité de voir le monde des adultes, l’enfant n’a pas les ressources pour juger ses parents. Il est dans le noir, comme nous tous face au réel, et il décide de sauver sa mère. Dans un geste précisément œdipien. Il n’est pas sûr de ce qu’il dit pour la sauver mais il suit son cœur. Puisqu’on ne pas comment la chose est arrivée, dit l'enfant, on peut au moins se demander pourquoi elle serait arrivée. Pourquoi la mère aurait-elle tué le père ? Il ne trouve aucune raison à cela. Pourquoi le père se serait-il suicidé ? Ça oui, il peut se le figurer. L’avocat général n’est pas convaincu. Mais c’est pourtant l’être qui vivait au plus près de ce couple, les connaissait le plus intimement qui parle et qui dit ce qu’il sent.

On ne saura jamais la vérité exacte de cette histoire, tout comme nous ne parviendrons jamais à pénétrer les secrets du réel qui recule dès que nous avançons. Nous ne connaîtrons que l'acte de cet enfant, celui de sauver sa mère. L'avant dernière image du film est très évocatrice à ce titre, les bras de l'enfant s'ouvrent et reçoivent la tête de la mère dans un geste extrêmement paternel et protecteur. Son visage s'approche et il baise ses cheveux. Face aux limites de la raison, la seule vérité, peut-être, alors, est-elle celle du désir de vivre au delà de tout ce qui est depuis toujours déjà mort?

NOTE 17/20 - Palme d'Or largement mérité pour un film magnifiquement filmé, juste, sensible et passionnant.

7 notes

·

View notes

Text

Avatar: the songcord of artistic technology.

Kaltxì alu kop à tous les cinéphiles! Aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui a complètement changé la donne dans l'industrie du cinéma: "Avatar" de James Cameron. Ce film, sorti en 2009, a non seulement captivé les spectateurs du monde entier avec son univers époustouflant, mais il a également redéfini les frontières de l'art numérique et influencé les technologies futures.

Comment l'art numérique dans "Avatar" a-t-il révolutionné l'industrie cinématographique et influencé les technologies futures ?

Comme l'a dit James Cameron :"La technologie doit servir l'histoire et non l'inverse”

Et dans "Avatar", plusieurs technologies ont été utilisées pour créer l'univers remarquable du film.

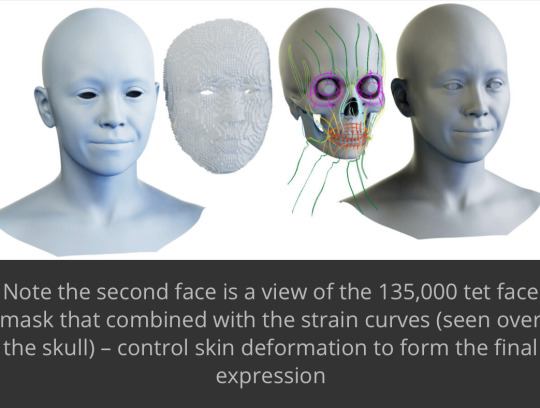

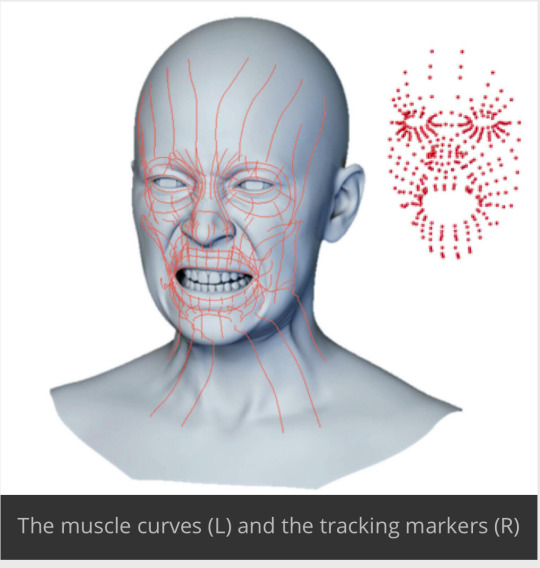

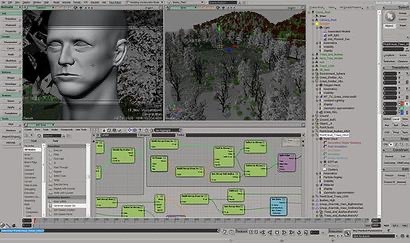

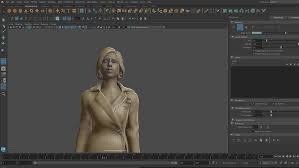

L'une d'entre elles est la capture des mouvements, qui permet d'enregistrer les mouvements des acteurs et de les transposer sur des personnages virtuels. Le système de capture de mouvement utilisé dans "Avatar" impliquait pas moins de 132 caméras infrarouges et permettait une précision au millimètre près dans la reproduction des mouvements des acteurs.

Cela a permis d'apporter vie aux Na'vi et de rendre leurs expressions et actions plus authentiques. De plus, la capture des expressions faciales a été utilisée pour enregistrer les expressions et les émotions des acteurs et les transférer sur les personnages virtuels. Cela a contribué à créer une connection émotionnelle plus forte avec les personnages du film. Zoe Saldana, l'actrice principale qui joue le rôle de Neytiri, a partagé son expérience sur le processus de capture de mouvement, décrivant comment elle devait porter un costume spécial et comment elle devait apprendre à bouger comme un Na'vi.

"C'était un défi, mais aussi une expérience incroyablement enrichissante. J'ai vraiment eu l'impression de repousser mes limites en tant qu'actrice."

Ensuite, parlons de la création de l'environnement de Pandora. Pour donner vie à cet univers fantastique, les équipes de production ont utilisé des logiciels de modélisation 3D avancés tels que Autodesk Maya et Softimage XSI. Un autre élément clé du succès de "Avatar" est le rendu 3D stéréoscopique. Cette technique a permis de donner au film une profondeur et une immersion sans précédent, rendant l'expérience visuelle encore plus captivante. Et derrière cette prouesse technique, il y a Joe Letteri, le superviseur des effets visuels du film, qui a joué un rôle crucial dans l'intégration de cette technologie, assurant que le rendu 3D stéréoscopique était utilisé de manière innovante et efficace.

"Le but était de créer une expérience immersive, où les spectateurs se sentent vraiment transportés dans le monde de Pandora."

Outre Maya et Softimage, d'autres logiciels comme RenderMan ont été utilisés pour le rendu final, créant un univers visuel époustouflant !

User interface of Softimage 2011

User interface of Maya 2024

Et pour repousser encore plus les limites, James Cameron a collaboré avec des entreprises technologiques telles que Weta Digital et Autodesk pour développer des outils sur mesure qui ont permis de repousser les limites de ce qui était technologiquement possible. Mais au-delà de la technologie, c'est l'art numérique qui a vraiment fait la différence. Il a été utilisé de manière stratégique pour renforcer la narration et créer un monde cohérent et immersif.

James Cameron a d'ailleurs déclaré : "L'art numérique n'est pas seulement un outil, c'est une extension de l'art traditionnel et une nouvelle façon de raconter des histoires."

La capture de mouvement est désormais utilisée dans de nombreux autres domaines, de la médecine à la réalité virtuelle, témoignant de l'impact durable du film sur les technologies futures. ( exemple : detroit become human )

Pour finir "Avatar" de James Cameron a non seulement révolutionné l'industrie cinématographique mais a aussi influencé les développements technologiques dans les années suivantes. En repoussant les limites de la technologie et de la narration, le film a créé un univers qui continuera à inspirer !!!

"Ngenga lefpom, ulte plltxe nìwotx. Ngaru oe!"

"Kiyevame, ulte tsun nìtxan. Oel ngati kameie!"

traduction : Au revoir tout le monde passe une bonne journée ou une bonne soirée

Britney Mukanda-Faila / 20231271

Source :

5 Steps to Avatar: Reinventing Moviemaking | WIRED

Producer Jon Landau on 'Avatar's' New Technology

Zoe Saldana | Film | The Guardian

https://youtu.be/woO2dzt2y4o?si=BQNnUncHzcEbYQyM

Avatar: The Way of Water uses new cameras, new algorithms, and a ton of other new tech - The Verge

https://youtu.be/HmPitTWKudI?si=UcAEzfaDo8d-Gi-a

https://techcrunch.com/2009/11/30/10-minutes-of-avatar-footage-for-your-viewing-pleasure/

6 notes

·

View notes

Text

🎬 Brad Pitt trop vieux pour incarner un pilote de F1 ? Quand une chronique dérape et glisse du cinéma au jugement de comptoir… 📢 Mon coup de gueule du jour à lire ici : #BradPitt #FilmF1 #CoupDeGueule #Ageisme #Médias #Opinion

#actor ageing#âge acteur#blog opinion#brad pitt#buzz médiatique#chronique radio#cinéma#coup de gueule#couple célébrité#critique média#différence d’âge#F1#film#film course auto#film F1#france inter#journalisme culturel#jugement moral#liberté individuelle#réseaux sociaux#vie privée

0 notes

Text

“Dans une société qui ne sait plus rien de l'Ascète, ni du Guerrier; dans une société où les mains des derniers aristocrates semblent faites davantage pour des raquettes de tennis ou des shakers de cocktails que pour des épées ou des sceptres ; dans une société où le type de l'homme viril – quand il ne s'identifie pas à la larve blafarde appelée “intellectuel” ou “professeur”, au fantoche narcissique dénommé “artiste”, ou à cette petite machine affairée qu'est le banquier ou le politicien – est représenté par le boxeur ou l'acteur de cinéma; dans une telle société, il était naturel que la femme se révoltât. Alors que l'éthique traditionnelle demandait à l'homme et à la femme d'être toujours plus eux-mêmes, d'exprimer par des traits de plus en plus nets ce qui fait de l'un un homme, de l'autre une femme – nous voyons la civilisation moderne se tourner vers le nivellement, vers l'informe, vers un stade qui, en réalité, n'est pas au-delà, mais en-deçà de l'individuation et de la différence entre sexes. De même que la plèbe n'aurait jamais pu se répandre dans tous les domaines de la vie sociale et de la civilisation s'il y avait eu de vrais rois et de vrais aristocrates, ainsi dans une société gouvernée par des hommes vraiment virils, jamais la femme n'aurait voulu ni pu emprunter la voie sur laquelle elle chemine de nos jours. Aussi la vraie réaction contre le féminisme et contre toute autre déviation féminine ne devrait-elle pas s'en prendre à la femme, mais à l'homme.“

Julius Evola - Révolte contre le monde moderne

9 notes

·

View notes

Text

Le cinéma au Vietnam

Si vous nous connaissez vous savez que lors de notre vie parisienne il y a pas mal de nous croiser vers 9h le samedi matin à l'UGC Ciné Cité les Halles à Paris. Ce petit plaisir de la salle vide et du film qui permet d'attaquer le week-end du bon pied nous a donné tout de suite envie d'essayer d'aller au cinéma à Hanoï. Des petits oiseaux qui bossent dans l'industrie nous ont dit qu'au Vietnam il y avait pas mal de cinéphiles donc on partait gagnant.

Le marché a l'air (je dis a l'air, parce que bien sûr je n'en sais rien) d'être tenu par trois grosse chaînes

CGV un grande chaîne coréenne (cf. l'autre blog), si jamais vous cliquez sur le lien bin ça ne fonctionnera sans doute pas parce que l'accès est réservé aux vietnamiens (because reasons...).

Lotte Cinéma une grande chaine de cinéma coréenne (vous voyez le pattern?)

Galaxy Cinéma une chaine peut être Vietnamienne mais de toute façon à Hanoï il n'y en a qu'un et il est loin de tout...

Qui dit cinéma dit (en France) Allociné. J'ai fini par trouver un équivalent local et surtout disponible dans la langue de Shakespeare le bien nommé Moveek.

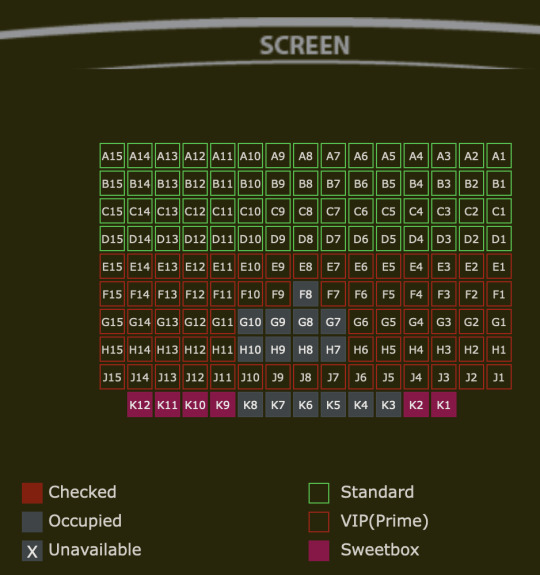

Une fois qu'on sait qu'il y a des cinémas, la question est de savoir si on peut aller voir des films (si vous n'avez pas eu le mémo, on ne parle pas trop Vietnamien...). Et bien on dirait qu'on a eu de la chance, les films américains sont en anglais avec des sous-titres en vietnamien et les films vietnamiens on souvent des sous-titres en anglais. Ensuite on parle de prix et c'est très raisonnable (c'est pas l’Angleterre quoi), pour les places normales (vous verrez) il faut compter entre 100K et 150k VND (entre 4 et 6€) puisque les tarifs fluctuent en fonction des jours de la semaine.

Pour le reste c'est un peu comme en France, les films sortent le vendredi (USA style) et on peut réserver sa place sur internet. Petite amélioration/différence on peut réserver sa place comme au théâtre. Par contre elles ne sont pas toutes au même prix 🤷♀️

Par contre là où ils sortent le grand jeu c'est dans les salles (on dit cinéma pour salle ici mais bon) "l'amour" (en français et tout). Là au lieu d'un fauteuil vous avez le droit à un lit avec une tête de lit, une couverture, des oreillers.. Thé, café offert... Bref c'est le luxe, presque 10€ par personne donc vaut mieux.

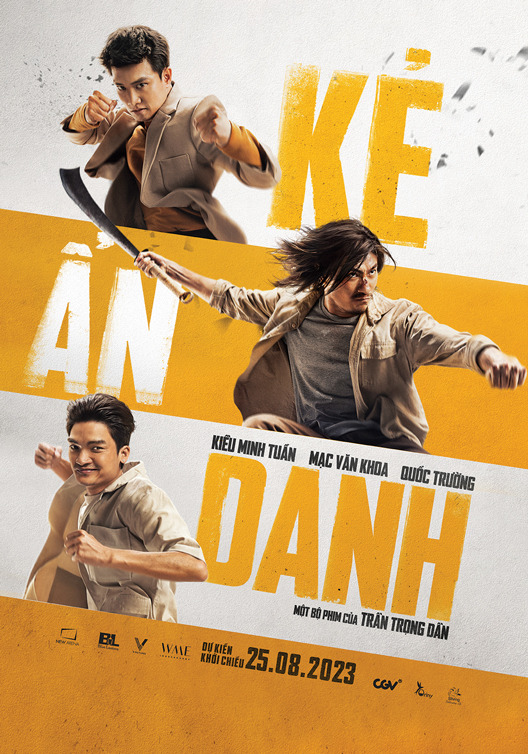

Pour finir cette article une petite critique express. Le premier film vietnamien de ma vie, vu au Vietnam.

Ke an Danh (2023) 6/10 Alors pour ce qui est du scénario ça n'est pas très compliqué vu que c'est Taken (bises à Olivier Mégaton). Un beau-père au lourd passé est obligé de se bastonner avec pleins de gens pour sauver sa fille. Voilà c'est tout.

En dehors de ça, le film est plutôt plaisant, pas trop long, les bastons sont belles et pas trop mal filmées. Au global ça passe plutôt bien si ce n'est un certain nombre de dialogues et de situations incompréhensible pour nous (mais peut être qu'il faut blâmer la traduction anglaise). Je ne pense pas qu'il sera disponible en France un jour mais on ne sait jamais.

Bises et popcorn 🍿

3 notes

·

View notes

Text

SÉANCE #05 — Qui sont vraiment nos amis en ligne ?

Bien que l’on nous apprenne très jeune à ne pas faire confiance aux inconnus en ligne, depuis plusieurs années, les réseaux de communautés en ligne se multiplient.

L’image en tête des adolescents qui préfèrent échanger par messages, plutôt que de parler directement à leurs amis en face se démystifie. On peut voir aujourd’hui que l’effet des réseaux sociaux provoque même l’inverse. En s'appuyant sur l'analyse d'une vidéo réalisée sur les rencontres en ligne, on voit que ces amitiés connectées mènent elles aussi à des amitiés hors ligne.