Text

プルークボーゲン

数ヶ月前から、次はこれを題材に文章を書こう、と決めていたものがあったのだが、全くかけない。うまく書けないとかじゃなくて、文章が出てこない。いやぁ困りました。このお題は一旦、次の機会にとっておこうかな。

別に締め切りも何もないし、そもそも誰にも求められてないんだけど、自分としては困ってしまい、少し悲しくなってしまった。そもそも「久しぶり」であることには間違いはないんだけど、具体的にはどのくらいぶりなんだろうと振り返ってみたら、真剣に文章を書いたのなんて、去年の展覧会ぶりなので、約1年ぶりじゃないか、ということに気づく。時間が経つのが早すぎる。怖い。気づいたらおじいさんになってそう。エロいおじいさんになってそう。でもそれって健康なおじいさんだから、理想の姿なのでは?

これはいろんな意味で長生きするしかないな、と自分をごまかしつつ、いかに自分が会社に忙殺されてきたかということに呆然とする。

あ〜。

はい、呆然タイム終了。

「1年ぶり」といえば、子供の頃、親に連れられてスキーに行ったことを思い出した。うちの両親は(特に父親は)若い頃、大のスキー好きで、新婚旅行もマジの山でスキーをするためにカナダに行ったらしい。スキーブームもあったのだと思うが、本当の雪山で滑るとはなかなかイケてる。兄も私も小学校に入学する頃からだろうか、冬になると、週末に両親にスキー場に連れて行かれて、特にその行為を疑うこともなく、親の後ろを追いかけるように雪山を下っていた。こういう話に出てくる親というものは、漫画だと大抵スパルタで、頂上に幼い息子たちを置き去りにしたり、崖から突き落としたりするが、うちの親は優しかったので割と丁寧に教えてくれたような記憶がある。(いや、正直あまり覚えていないが、気づいた時にはそれなりに下れるようになっていた)

当時、不思議だったことがある。それは、毎年そのシーズンで初めてスキーをする時、1年ぶりなのに、すぐにスキーができるということだ。(この話につなぐまでの前段が長すぎたね)

自転車とかもそうだ。今じゃ自転車なんて何年も乗っていないけど、急に明日、町内会の福引で自転車が当たったら、「あ、乗って帰るんでタグ外してもらっていいですか」と言う自信がある。それってなんでなんだろうね。

今日この文章を書き始めた時、本当に久しぶりすぎて、何も書けないま、書いては消し、書いては、消し、3時間くらい経ってしまって、なんかもうこの世の終わりみたいな気持ちになっちゃったんだけど、「1年ぶりでも、できた!」みたいなことって、自分にないっけ?と必死に考えたら、スキーのことを思い出したのだ。両足に板をくくりつけて、雪山を下ることができる能力。それが生かされることは、正直この15年間1度もなかったし、この先もスキー場以外で役に立つとは思えないけれど、それを思い出したら、なんかちょっと、文章が書けた。そういうことのためにスキーはある。(違う)

とはいえ久しぶりなので、まだまだスピードに乗り切っていない気もするが、まだスキー場についたばかりなのだ。プルークボーゲンからはじめよう。そうしよう。

2 notes

·

View notes

Text

誕生日の会話

ミッチー「今日食べたいものある?」

おれ「豚肉の冷しゃぶサラダとなめこの味噌汁と冷奴」

ミッチー「じゃあピザ作ってあげるよ」

1 note

·

View note

Photo

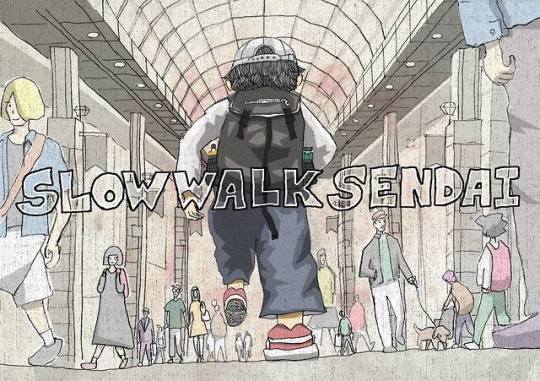

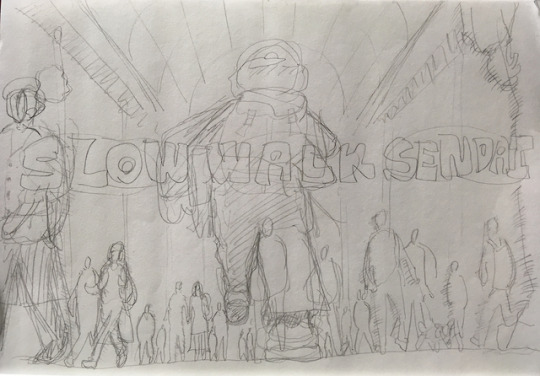

19'seasonの『SLOW WALK SENDAI』イメージイラストを描きました!

プロセスはこんな感じです。

0 notes

Text

8年前のきょう

支離滅裂になると思うけど、書いていくぜ

8年前のきょう

僕は大学入試の後期試験の下見のために千葉大学に向かっていた。あの日、3月11日は後期試験の前日だった。電車に乗っていた僕は、翌日の試験のことで頭がいっぱいで、どんな問題が出るんだろうとか、朝ちゃんと起きれるだろうかとか、予約したホテルが喫煙ルームで臭かったら嫌だなとか、いろんなことを、だけどどれも情けないくらいに本当に自分のことだけを、ぐるぐると考えていた。

地震が起こった時、まさに電車は走っていた。車内は確か、それほど混んではいなかったけれど、座席は埋まっていて、立っている人もちらほら居た。

電車は大きく揺れた。何が起こったかはわからなかった。即座に、脱線かと思った。本当に倒れるんじゃないか、このままのスピードでどこかにぶつかるんじゃないか、というような、今まで電車に乗っていて感じたことのない揺れだった。直後にブレーキがかかり、電車は緊急停車した。

僕も、周囲の乗客たちも怪我はないようだったが、体にぎゅっと力を入れているように見えた。電車は止まったが、揺れていた。あ、地震なんだ。揺れは長く続いた。

「安全確認のため、しばらく停車します、お待ちください。危険ですので、電車の外には絶対に出ないでください」というニュアンスのアナウンスが流れた。

特にパニックが起こることもなく、電車の中は落ち着いていた。

当時はまだみんなガラケーを持っていた。車内の気を利かせた誰かが、わざと音量を最大にしてワンセグをつけ始めた。地震の報道が聞こえてきて、震源が東北であることを知る。地震の規模がとても大きいという報道も聞こえてきて、岩手にいる家族のことが気になった。

家族とは、もし何か災害が起きたら、集合しようと���談混じりで決めてあった公園があった。西公園という家の近くの公園である。2000年代に、岩手山の火山活動が活発化しているという報道があったあたりに決めたのであろう。しかし千葉県から岩手県盛岡市の西公園までは遠すぎる。

父から、母と祖母は無事であるというメールが来た。よかった。そして、岩手は被害が大きいこと、父は職場に行って生徒を守らなければならないということ、だから、父は一関、母は盛岡、兄は埼玉、僕は千葉、家族は今バラバラだけど、無事である。特になおやは、知らない土地で、しかも入試の前日で、色々どうなるかわからなくて不安だろうけど、それぞれの地で、自分で頑張るべし、という連絡が来て、僕は、なんだか笑ってしまったのを覚えている。

あの時はまだ、その地震や津波の甚大な被害は、千葉の電車で、しかも、パケホーダイでもないからネットもほとんど見ていなかったし、バッテリーがなくなることを恐れて、ワンセグも見ていなかった僕は、何も知らなかった。ただ、少し聞こえてくる誰かのワンセグの音声を聞きながら、電車が再び動き出すのを待っていた。きっと30分もすれば動くだろうと思っていた。

だけど電車は動かなかった。

全然動かない。立っていた人たちも、しゃがんだり、座ったりしていた。電車が動く気配がない。みんな疲れ始めていた。

1時間、か、2時間ほど経ってからだろうか、車内アナウンスが流れた。

線路の安全確認が取れないので、電車から降りるというものだった。

まじかよ〜と思った。この時もまだ、状況が把握できていないので、僕は今日ちゃんとホテルにつけるかな〜とか、そんな心配ばかりしていた。

しばらくして、車掌さんが僕の乗っていた車両にきて、案内を始めた。ぞろぞろと隣の車両に歩いて行くと、本当にドアが開いていて、そこにハシゴのようなものがかけられており、ゆっくりとひとりずつ乗客が降ろされていた。

僕も後に続いて、電車を降りた。線路だった。うおー線路だ、と思った。どこに向かっているかわからないが、前の人に続いて、何分か線路を歩いた。このまま線路を歩いてどこかの駅まで行くのかと思ったら、線路横の階段を降りて行くと、地上に出た。普段は鍵がかけられている階段なのだろう。こういう通路があるのだな、と感心しながら、そして、僕は今どこにいるんだろうと、思った。

周りにもたくさん人がいて、なぜかわからないけれど、みんな同じ方向に歩いて行くので、それについていくことにした。土地勘がないし、今のようにスマホも持っていないから、本当にどこにいるのかもわからなかったけれど、きっと最寄りに駅に向かっているのだろうと思った。

何駅だったのだろう。予想通り、駅に着いた。とんでもない人だかりになっていた。そこまで大きくない駅なのに、駅の前のバスプールまで、人でごった返していた。おそらく、近隣を走っていた電車を降りさせられた人々や、近くの店に買い物に来た人々、駅に止まっていた電車に乗っていた人々、誰もが、バスやタクシーや、情報や、何かを求めて、みんな駅にいた。みんな安心するどこかへ向かいたかったんだと思う。

その時、驚くべきことが起きた。スクランブル’交差点のごとく人々が行き交う中で、同じ高校の1年生の時のクラスメイトを見つけたのである。

遠くから大声で呼んだ。彼はすぐに気がついて、僕の方を見た。

話をすると、彼も翌日に同じ千葉大学の後期試験を受けるという。3年生では、クラスが違ったので知らなかった。知っている人に偶然あえて、嬉しかった。

今冷静に考えれば、あそこまで非常事態になり、電車が止まっていれば、後期試験が普通に行われるわけがなかった。だけど、僕たちは動揺していたし、情報がなかった。

僕の予約しているホテルは、歩くには遠すぎる。クラスメイトのお父さんは、当時偶然千葉に単身赴任をしていて、そのお父さんの家なら、タクシーを捕まえればいけるかもしれない、という状況であることがわかった。しかし、タクシーは捕まらず、もし乗れたとしても、道路は狂ったように混んでいて、それも良策なのかはわからなかった。どうしたものかと二人で困っていると、一人のお兄さんが声をかけてくれた。

キャップをかぶり、大きな布のカバンを持っている。困り果てた田舎の二人の高校生が突っ立っているので、見かねて声をかけてくれたとのことだった。すると、お兄さんは、近くの避難所に行くという。僕たちの状況を話すと、クラスメイトのお父さんの家も、歩くには遠すぎるし、車も、つけるかわからない、そもそもお父さんと連絡がついていなかったので、一緒に避難所に行こうということになった。

お兄さんは、大きなカバンを持っていて、とても大変そうだった。僕は中身はなんなのかを聞いた。

お兄さんは言った「義手ってわかる?」

お兄さんは義肢装具士だった。カバンの中には作ったり、直したりしている大切な義手が入っているという。

僕らは、岩手県の高校生であること、そして、二人とも、前期試験に落ち、明日が後期試験であることなどを話した。

そうかそうかとお兄さんは優しく話を聞いてくれた。周りにもたくさん歩いている人がいた。30分ほどだろうか、歩くと避難所についた。

お兄さんは、知り合いにあったらすぐに今度は義手を届けに病院まで歩くという。頑張ってね、と言われて、握手をした。そして、お兄さんは、きっと必要になると思うから、もっとけ、と言って、数千円を僕たちに渡して来た。受け取れません、お金は持ってるので、大丈夫です、と断った。お兄さんは、「俺は千葉に住んでるから気合で歩いて帰れるけど、もしかしたら君達は、何日も岩手に帰れないかもしれない、そしたら、お金がかかるから、とにかく、もっとけ、いいから」と言って、お金を無理やり僕たちに握らせた後、大きなカバンを持って、すぐにいなくなってしまった。

なんてかっこいい人なんだろうと、思った。今これを書くまで、あのお兄さんのことは忘れていた。けれど、どんどん思い出して来た。クラスメイトと、このお金は、大事に使おうと、話して、避難所に入った。

気づけば、夜になっていた。

電車に閉じ込められていた時間も長かったし、そのあとも結構歩いていたのだなと思った。避難所は、小さな階段状のホールが付いている文化センターのようなところで、人間がたくさんいた。みんな不安そうな表情をして座っていた。ベンチも廊下も、人がたくさん座っていた。

本当に大変な規模なんだな、と避難所を見て実感した。

避難所の廊下ではテレビが置かれ、ニュースが沿岸部の工場が津波をかぶり、爆発した様子を報道していた。津波の映像も流れていた。世界が終わるのかと思った。自分の地元は盛岡で、内陸とはいえ、岩手はどうなっているのか、とても心配になった。高校の友人や先輩の何人かの地元は岩手の沿岸部だった。知り合いの誰かが、巻き込まれていてもおかしくないということを知った。

交通機関が止まってしまい、家に帰れない人がとにかくたくさんいるのだと思った。今考えるとあほなのだが、そこで僕は、その日予約していたホテルに、たどり着けないということを悟り、ホテルにキャンセルの電話をしなきゃ!と思った。ケータイの充電も貴重だというのに、ホテルに電話をしたら、奇跡的につながった。事情を話すと、非常時なので、キャンセル代もかからないし、空き部屋もあるので、もし、ホテルに来れたら、泊まってもいいと言われた。

そういう対応になるものなのか、と感心して、避難所をウロウロした。いい感じに休めそうなスペースは、もうなかった。困っていると、ホールが解放されたとのこと。ホールの座席にとりあえず座った。数百席はあるだろうホール。どんどん席は埋まっていくが、ステージの明かりはついておらず、当たり前だが、なんの演目も始まらないホール。泣いている赤ちゃんの声だけが響いていて、どっしりとした不安感があった。僕たちは、二人でいたので、席を確保したまま、荷物を一人に預け、トイレに行ったりコンビニに行って見たりした。コンビニはすっからかんで、何もなかった。避難所では、非常食と毛布が配られていたが、子供と妊婦さんが優先されており、それも数が足りないとのことだったので、僕たちはもらいにいかないで、コートにくるまって、ホールの座席に座っていた。

翌日の後期試験が気がかりだった。交通機関が止まっていれば、延期になるはずだと、今では思うが、というか、その時も思ってはいたが、数十分おきにケータイで大学のホームページをチェックしても、延期という情報は出ていなかった。千葉大学、やるのかよ?は?いいから早く延期というお知らせを出してくれよと、クラスメイトの祈りながら何度もチェックした。

兄からもメールがきた。他のいくつかの首都圏の大学は、試験の延期の情報がホームページ出ているが、千葉大学は出ていない、と、兄は知らせてくれた。まじかよ。

そのうちに、ケータイの充電も無くなってしまった。

もし、明日の朝、電車が動き始めたら、後期試験は行われるのだろうか。そればかりが気がかりだった。そのうちに、翌日から電車が復旧するという情報が避難所にも届いていた。やっぱり、東北が被害が大きいけれど、関東はすぐに普段通りの日常に戻るのかもしれない、そう思った。明日は早起きして、電車に乗ろう、そして入試会場に向かおう、と決めた。不安と、緊張と、心配と、いろいろと、ホールの赤ちゃんの泣き声。全く眠れるわけもなく、朝を迎えた。

本当に今思えば、試験があるはずもないのだが、僕たちは気合で最寄駅へと向かった。駅は再び大混雑していた。生まれて初めての満員電車は、本当に満員で、ぎゅうぎゅう詰めだった。動き始めた時間は通常の始発よりもだいぶ遅く、しかも、安全確保のために通常よりも遅い速度で電車は動いていた。

なんとか窒息せずに、大学の最寄り駅に着いた。時計を見ると試験時間の開始数分前だった。やばい!友達とダッシュして改札に向かった。改札の向こうには、千葉大学後期日程試験、延期のお知らせという張り紙が大きく貼られていた。来る意味なかった。

あ、お父さん!

いや、来た意味はあった。千葉で単身赴任をしているという、友達のお父さんが、僕たちの行動を読んで、改札で待ってくれていたのである。ケータイの充電も二人とも切れてしまっていたから本当に助かった。

友達のお父さんは、初めて会う僕のことも車に乗せてくれて、お父さんの部屋に連れて行ってくれた。大変だったね、と言われた。大変だったけど、東北の人のことを思うと、僕たちは、大変とは思えず、なんと言って良いのかわからなかった。

家に着くと、朝、握っておいてくれたというおにぎりを食べさせてくれた。うまかった。そういえば、昨日のお昼の後、何も食べていなかった。

そしてシャワーも借りた。スウェットも借りた。とにかくお礼を言った。そして充電させてもらった。

3人でテレビを見ながら、僕と友達は、状況もよくわかっていなかったので、友達のお父さんから、関東は電車が動き始めていること、だけど、岩手にはすぐは戻れないことなどを教えてくれた。そして大学入試もすぐには行われないだろうという話とかをした。

だからしばらくここにいてもいいよと言ってもらった。ありがたかった。

ケータイを見ると、兄からメールが来ていた。

兄に電話をした。兄は埼玉で学生をやっていた。兄は、そこからなら、もう電車が動いているから、早くうちに来いと言った。

確かに、いつまでも友達のお父さんに面倒を見てもらうわけにもいかないし、兄のところの方が、僕も落ち着くだろうと思い、そのことを友達のお父さんに話した。すると、すぐに、じゃあ近くの駅まで送っていってあげると言われ、駅まで送ってくださった。

くれぐれもきをつけて、とお互い、話をして、友達と、そのお父さんと別れた。

僕は兄の住む埼玉へと向かった。

(続く)

5 notes

·

View notes

Text

ただ

一方で、この大局的な捉え方で社会に悲観的になることも危険で、全体の傾向はあるにしても、結局社会は人間一人一人の集まりでできているのであって、まずは自分が行動を変える、それを例えば友人に教える、それをまた誰か友達が見て、真似する、のように伝わり、広がる。だから、なんらかの主義主張を表現すること、過激な声明を遠くまで飛ばすこと、それも効果があるかもしれないけど、だけどもだっけーど、一方で、まず自分、まず周りの人たちにそれを確実にわかってもらうこと、それを心がけていきたい、と友人と、喋ってて、友人に言われて、俺は、この友人のこういうところがマジで頭いいし好きと思った

0 notes

Text

答えのない問題があることを知らない人間たち、知らないことを知ろうとしない人間たち

自分が話す言葉や、書く言葉が、なんの価値を持つのか。言葉を紡ぐということは、一体なんなのか、そんな面倒なことを考えなくても、1ミリも考えたことがなくても、生きていけるが、一旦考えよう。

***

『読めない人たち』

知っている知識や自分の経験から何かを予測する能力は重要だけど、一方で、条件や状況が違うのだから、根拠にはならないことまで、なんの疑いもなく根拠になると思って議論の場に持ち出す人間もいて、日本は失敗をしたんだっていう事実が、なんらかの数値ではなく、世の中を飛び交っている文章を読んだり、様々な人間と話しをする中で、実感として、感じられるようになってきた。世の有識者たちは、メディアを通じて、警鐘を鳴らしつつも、結局は、もともと危機感のある人々や、興味関心がある人々がそれを見聞きし、読むこと以上に、広がっているようには思われない。人間が見ている世界は、同じ場所を歩いても、同じ文章を読んでも、これほどまでに、違うのか、ということを再確認させられる。

だが、

文章は存在が一つに定まる。

これは、論理に矛盾のない文章が、表わす事柄が、一義に定まるということだけを指しているのではなく、例えば、意味を多義的に読み取ることができる詩などにおいても言えることだ。

つまり、文字や言語体系というルールの上での表現、それを逸脱しない限り、意味を共有することができる。だから人間はこれまで、言語を用いて議論を進めてきた。

例えば

空が青い

という文章が、人によっては、空が高い、という文字が書いてあるように読むことができたり、うんこが青い、と書いてあるように見えたりすることはあり得ない。当たり前だが、あり得ないことが重要であり、文字という存在の威力である。

既存の言語体系、文字体系の中での表現、それが記号として、いかに存在しているかは、客観的事実として、そこにある。それが言語の素晴らしいところだと思う。しかし、これを理解せずに、”意味”の捉え方は人それぞれ、のような考え方を乱用し、都合のいいように誤読している人間が、蔓延している。確かに文章は、それが短いセンテンスになればなるほど、意味は多義的に解釈可能になる。しかし、どの文字がどの順番で並べられ、どの表現が使われたか、は客観的事実としてそこにある(二回言う人)

だから、説明をすれば、それを正しく読むことができれば、意味を共有し、意味のある議論をすることが可能だった。はずだった。

***

「知らないことを知らない人たち」

ツイッターでも今までなんどか目にした言葉で、マトを得ているなと思うものがある。

爆笑問題の太田が言ったという言葉、

「お前は病気じゃなくて、バカで死ぬところだったんだぞ」

というものだ。これが真実なのかは知らないが、確かに、こういうことはあると思う。

重い病気にかかってしまった友人が、治療法がないと言われ命を諦めていたところ、太田が、絶対に何かはあるはずだと、調べまくったら、数は少ないが手術のできる医者が見つかった、というような話だったはずである。

知らないことは、危険だ。

これがまだ、あっちのお店で買ったほうが安くなるよ、くらいの話であれば、大して困らない。そもそも、全てを知るのは無理だ。

**

答えのない問題があることを知らない人間たち、知らないことを知ろうとしない人間たちよ、目を覚ましてくれ

0 notes

Text

ってどういうこと?

人にはそれぞれ得意な思考パターンがあるのだろう。自分の場合はメタストーリーを考えることだ。と思っていた。しかし一向にうまくいかない。原因を考えた。思い当たったのは、ドイツに七ヶ月間いたことだった。その間、日本語の本を読まなかった。英語は多少できるようになったが、その分、いや、それ以上に、使わない日本語が退化していくように感じていた。プラマイマイである。(2019年の流行語大賞希望)帰国前にそのことには自覚があったので、仙台に戻ってからは、手当たり次第気になっている本や、向こうにいる間に、チェックしていた本を読んだ。久しぶりに母国語の文章を読むと、そのスムーズさにページをめくる手のスピードに感動を覚える。しかし、いくら本を読んでも、なぜか、前よりも”考える力”のようなものが鈍っているように感じた。建築の実物を見て、構成や素材の工夫がどのように行われているかは、以前より明らかに気づくようになった。しかし研究の枠組みを論理立ててうまく考えることができない。困った。だが最近になって気づいた。それは、日本語を使っていなかったからでも、本を読んでいなかったからでもなく、意義や意味を考える脳みそをドイツで使っていなかったからである。ドイツでサボっていたという訳ではない。むしろ毎日バッチリ働いていた。しかし、与えられる仕事のほとんどは、どれも締め切り間際のデザインやパース、イラストの作成、現場でのディテールの納め方。実際の物体やイラストの線をどう着地させるかの具体的な意匠を考え、即断してアウトプットしていくことが求められていた。頼まれた仕事に対して、「おっけー、うん、でも待って、そもそも床板をはるってどういうこと?なんでそうするの?」と立ち止まって考える時間はない。ラウムラボアベルリンが仮説的なプロジェクトを多く手がけることも関係しているかも知れないが、制作プロセスは、アカデミックな大学での研究とプロセスもスピード感も異なっていた。幸いなことに描くが早かったのでドローイングマシーンと呼ばれ絵を描きまくり、それなりに存在価値はあったのではないかと思いたいのであるが、とにかく、そこが決定的に違っていた。創作のために一歩立ち止まって、照準を定めるような、そんな時間が僕には与えられていなかった。きっとそこはボスがほとんどやっていたのだろう。必要なのはそれだった。

ここ数日、やっと研究のアイデアが出まくり始めて楽しくなってきた。必要だったのは、「でもそれってどういうこと?」と一旦立ち止まり、概念を疑い、注意深く観察することだった。そしてそれを徹底的に言語化していくこと。当たり前をどこまでも疑っていくこと。俺のモットーは「キモいほど疑うこと」だったのを忘れていた。そして絶対に諦めないこと。

いくら誰にどれだけうざがられても、これってどういうこと?と逐一確認しながら、僕らの当たり前の影に潜む小さくて大きな可能性に出会いたい。

0 notes

Text

いまどうしてる

2つと同じものがない空間のコピーできない瞬間を生きてるんだけど、ずーっとパソコンかスマホを見てる。イヤホンもしてる。そのとき僕らはどこにいるのだろう。

ドイツに行ったら、めちゃくちゃ寒くて死ぬかと思った。乾燥していて唇が割れて血が出た。汗をかかないので風呂に入らなくても臭くならないような気がした。スイスに行った。山があった。でかい山の間に人間が住んでいた。丘陵は上昇気流を発生させ、車窓から雲が見えた。雨と雷がすぐそこにあって、自分の上にはなかった。雲が動いていた。フィンランドに行った。いつも曇っていた。窓から見える空が、見たことのない空だった。夕暮れの空と雲が、水平線の下の方に巻き込まれて沈んでいくように見えた。本当に地球は丸いのかもしれないと思った。いつも曇っているヘルシンキの建物は、光をいかに取り入れるかという点に工夫を凝らした、本当にすばらしい建築がいくつもある。建築家とは地球の上に、小さな小さなでこぼこを作る仕事だと知った。

0 notes

Text

そういえば、星野源のニューアルバムのタイトルはPOP VIRUS

これもウイルスというなんだか害がありそうな単語とポップという明るい言葉を組み合わせることによって、一つのものが持つ両義的な部分を表現しようとしているタイトルなのかもしれない。

両義性を持たせることとサンドイッチテクニックについて

ふとした瞬間に石上純也と藤原基央、藤原基央と星野源が繋がった。

ので書く。

石上純也という建築家がいる。

建築の「当たり前」を破壊し、強烈に新奇性がある提案をする売れっ子である。2010年にヴェネツィアビエンナーレで金獅子賞を受賞し劇的なデビュー、今年の春から夏にかけてパリのカルティエ財団美術館で個展を開催(来場者が多く、会期が延長された)した。今月発売された雑誌PEN の表紙で松岡茉優の隣にいるのが彼である。彼の提案は、建設方法から発明をする必要があるものも多く、実現までに多くの時間がかかっていたが、進行中だったいくつかのプロジェクトが近年続々と竣工してきた。世界的な注目度が高い。

きょうの午後、ある作品の図面を見るため新建築2009年の1月号をめくっていたところ、石上純也の代表作「KAIT工房」についての記事を偶然見つけた。図面や写真や面積が載ったいわゆる竣工時の作品紹介ではなく、何人かの建築家と石上さんとが一緒にKAIT工房を見学し、議論を交わすという形式のものだった。その中で興味深いコメントを見つけたので引用する。

高橋堅さんのコメント

石上さんは林とか木漏れ日という話をされてましたが、最終的に実現された空間の質を考えると、規定されていないようで、規定されている空間とか、均質だけど付近質とか、事物が反語としてあるような関係になっているような気がしています。林のように見えるけれど、もちろん林そのものではない、林そのものを作っていわけではないけれど、林の持つある一つの根源的な質のようなものを持っている。この建築のガラスに映り込む木々のありようを詳細にステディしたという話を聞いた時、透明であるというガラスの質とそれに相反する反射という現象を同時的に扱う両義性を強く感じました。このような事物を両義的に解釈しようとするスタンスは建築家としての意思は一義的に強く表明したくはないけれど、ある種の強度のもった建築を作りたいという欲望への一つの回答とも捉えられるものでしょうか。

という部分。ここがすごく気になった、のと同時に、いいなと思った。両義性である。そして次の瞬間に藤原基央の歌詞を思い出した。

BUMP OF CHICKENの作詞作曲を務める彼の歌詞にも多く、相反する二つの意味の言葉を組み合わせた表現が登場する。両義性である。

近年の人気曲「ray」より

寂しくなんかなかったよ ちゃんと寂しくなれたから

あの透明な彗星は 透明だからなくならない

「GO」より

どこにいくべきかも曖昧 でこぼこ丸い地球の上

「Hello, world!」より

塞いだ耳で聞いた 虹のようなメロディー

「望遠のマーチ」より

みんな集まって 全員ひとりぼっち

「アンサー」より

なんだって疑ってるから とても強く信じてる

「三ツ星カルテット」より

どこにも行かないままで どこにでもいける迷子

「beautiful glider」より

羽のない生き物が飛べたのは 羽がなかったから

「グッドラック」より

君と寂しさは きっと一緒に現れた

「トーチ」より

出せない悲鳴が真夜中騒いで 四角い部屋で迷子になったら

「虹を待つ人」より

見えない壁が見えた時には その先にいる人が見える

「メーデー」より

君に嫌われた君の沈黙が聞こえた

「時空かくれんぼ」

温かいものは冷めるから それが怖くて触れられない

……..考えすぎだよ藤原基央!!大丈夫かよ。

両義性を見つけるはずが、彼のあまりの繊細さに不安になってしまった。

話を戻そう。

一つの事象に対して、違う視点からの解釈を組み合わせること、それによって本質を提示している。歌詞の場合、受け手に意味を委ねるテクニックであろう。

翻って、私の今取り組んでいる修士設計「輪郭と陰影について」を考える。空間を通り抜ける光を生み出そうとしている。しかし、光を考えることは、同時に、どこを暗くするかを設計することでもあるのだ。ここにものを置くことは他にものを置かないこと、何もないのか、ないがあるのか、両義性を忘れないこと。ありがとう藤原基央!(強引な幕引き)

***

話は変わって、サンドイッチテクニックについて。

BUMP OF CHICKENの最新曲「話がしたいよ」の歌詞の構成について気がついたことがある。これは一聴すれば誰もが気がつくことなので、ひとまず歌詞を引用して見てみよう。

持て余した手を 自分ごとポケットに隠した

バスが来るまでの間の おまけみたいな時間

街が立てる生活の音に 一人にされた

ガムと二人になろう 君の苦手だった味

だめだよ、と いいよ、とを 往復する信号機

止まったり動いたり 同じようにしていても

他人同士 元気でいるかな

この瞬間にどんな顔をしていただろう

一体どんな言葉をいくつ見つけただろう

ああ 君がここにいたら 君がここにいたら

話がしたいよ

ボイジャーは太陽系外に飛び出した今も

秒速10何キロだっけ ずっと旅を続けている

それの何がどうだというのか わからないけど急に

自分の呼吸の音に 耳澄まして確かめた

体と心のどっちに ここまで連れて来られたんだろう

どっちもくたびれているけど

平気さ お薬貰ったし

飲まないし

どうやったって戻れないのは一緒だよ

じゃあこういう事を思っているのも一緒がいい

肌を撫でた今の風が 底の抜けた空が あの日と似ているのに

抗いようもなく忘れながら生きているよ

ねぇ一体どんな言葉に僕ら出会っていたんだろう

鼻で愛想笑い 綺麗事 夏の終わる匂い

まだ覚えているよ 話がしたいよ

今までのなんだかんだとか これからがどうとか

心からどうでもいいんだ そんな事は

いや どうでもってそりゃ言い過ぎかも

いや 言い過ぎだけど

そう言ってやりたいんだ 大丈夫 分かっている

ガムを紙にぺってして バスが止まりドアが開く

この歌は、バスを待っているところ、ガムを噛み始める→信号を見ている→君のことを思い出す→君への思い→宇宙の妄想→君への思い→ガムを吐き出す、バスが来る

という数分間の物語である。

もっと雑に書けば、バス→妄想→バスという構成になっている。

単純に現在の情景描写が心理描写とシンクロし続け話が進んでいくのではなく、途中からは完全にぐるぐると行き先もわからず考えを巡らせ始める。宇宙のことに思いを馳せて見たり、自分の体のことを考えて見たり、また君のことを思い出したり、する。めちゃくちゃである。しかし最後にガムを出し、バスの扉が開く。見事な伏線の回収。ぼんやりと考え事を、考え事というほどもないほど、なんの目的もなく、ただなんとなく頭に浮かんだことを考える時間を表現しているのである。しかしその部分だけを扱ってしまうとしっちゃかめっちゃかになってしまうが、ガムとバスで挟むことにより、物語に仕上げている。おそるべき藤原基央。

そういえばこんな構成、前にもあったぞ、と思い、星野源のエッセイ「いのちの車窓から」を棚から発掘し、読んだ。ある文章を見つけたので、それを以下に引用しますね。

「HOTEL」

イヤホンをし、ノートパソコンを開いて、先日レコーディングした楽曲を聴きながら作詞作業をしていると、マッチが燃える匂いが漂ってきた。あるホテルの最上階のバー��いる。

24時近いにもかかわらず、ホテルのフロア面積の約半分を使用した大きめのスペースはほぼ満員。大勢の客で賑わっていた。

オレンジジュースを飲みながら、2週間後に行われるライブの演出アイデアを練り、行き詰まり、そして、歌詞制作に移行した。全面喫煙可の店なので、タバコの煙で司会は常に曇り、時折目がしばしばと痛い。

まだ自分の歌が吹き込まれていない最新音源が耳に流れ込んで来る。

レコーディングが好きだ。

家で作曲したものをスタジオに持ち込む。子供の頃、自分で小遣いを貯め、買ったプラモデルの箱を開ける時の感覚と似ている。

パーツが全部揃っている。これから組み立てる。接着面の整え方、配色のバランス、すべて自分の自由自在だ。目の前の可能性にすごくワクワクする。

プレイヤーに演奏してもらうと、音楽はどんどん姿を変える。サウンドのパーツは一定ではなく、増えるときもあるし、足りなくなってしまうときもある。しかしそれをその場のアドリブで補い、演出し、うまく発展させられると、パッケージイラスト以上にヤバイプラモデルが完成するかのように、面白い音楽が完成する。

まだ、この音楽を誰も知らない。

イヤホンを外すと、バーテンダーがカクテルを作る音と、様々な大人、日本人や外国人、カップルが楽しそうに喋る声、生ピアノで演奏されるジャズ・スタンダードの音が混ざり合ってノイズの渦となっていた。

小さい頃、家の中ではジャズのレコードがいつも回転し、両親がタバコを吸っていた。バーや、小さいライブスペースにもよく連れて行かれた。

ツアー先で宿泊するホテルの部屋や、新幹線の座席などが喫煙可だと落ち込むが、こういった社交場ではタバコの煙がいくらモクモクしていても、そこにジャズが流れているならなおさら、幼少期に両親に守られていた記憶を思い出し、安心し、温かい気持ちになる。

「源、寝ちゃってるわ」

目を瞑っていると母親の声がした。

寝たふりをするのが好きだった。親同士が自分の子守から少し解放され、話し出す会話をこっそり聞くのが好きだった。

小学校低学年、元気な子供ではあったが、夜遊びも深い時間になると少し眠くなり目を閉じる。すると「あ、寝た」と両親は自分を気にせず話し始めるのだ。

「源がこの間さ」

時たま自分の話題で盛り上がってくれるのが嬉しかった。透明人間のように、こちらを認識されず、父と母の会話や、その店に一緒に来ていた親の友人たちとの趣味の話や、車やコーヒー、ジャズシンガー、アニタ・オデイのアルバムについて、海外の映画の話など、子供にはわからない会話をこっそりと聞くのが楽しかった。

透明人間になりたかった。

見つからず、何か楽しいいたずらをしてみんなを驚かせたかった。

授業中、好きな女の子の机の上に、桜の花びらを窓の外から偶然入り込んだかのように運びたかった。

3階のベランダから僕のランドセルの中身をすべて落とし、笑顔で取って来なよと言ったあの男子の鼻の穴から、先の尖った鉛筆を思いっきり奥まで突き刺したかった。

飲むヨーグルトの紙パックストローのように上咽頭を突き破り、脳幹から脳まで届いた2Bの尖った鉛筆。体の記憶を司る小脳が破壊されたことによって体は誤作動を起こし、鼻血をボタボタと垂らしながら、訳もわからず、叫び声もあげられず、愉快に踊るような動きで死んでいく彼を想像して、ニッコリと笑顔になった。

『志村けんのだいじょうぶだぁ』の透明人間コントで、女湯に忍び込むシーンを見てから、女湯にも行きたいと思うようになった。

あまり銭湯に行ったことのなかった自分は、テレビを見て、銭湯にも若い女性がたくさんいるのだと勘違いしていた。乳房や股間を凝視してみたかった。そんな透明な自分を妄想して、またニッコリと笑った。

しかし何をしても、誰からも自分のことを目視されないのが透明人間なので、どこまで想像を広げても、現実からかけ離れていっても、やはり最終的には寂しい気持ちになるのだった。

寂しくなると、寝返りを打ったり、わざと寝言のようなことを言って親たちの注意を集めた。それに気づき、両親は少し笑い、体をポンポン撫でられると安心した。そして最後は決まって本当に寝てしまった。

翌朝、抱えられて車に乗せられたこと、家について服を脱がされ寝巻きに着替えたことを朧げに頭の隅に浮かべたまま目覚めると、少しもったいなくて寂しくて、しかし楽しさだけが心に残っているような、そんな不思議な気持ちになった。

いつの間にか、ピアノの生演奏は終わっていた。

客の数は半分ほどに減っていた。歌詞は2行だけ書けた。

パソコンを閉じ、残っていたジュースを飲み干すと、ハイチェアから降り、会計をし、エレベーターに乗って部屋まで降りた。

そうです、バー→透明人間→バー、ということです。

藤くんはバスとガムで、源さんはバーでジュースという飲食物と場所のモチーフで全体を挟んでいるポイント。

源さんは別のエッセイでもこの構成を使っているのでまた取り上げたいと思います、目が疲れて来たのでこの辺でごきげんよう!

2 notes

·

View notes

Text

インポッシブルアーキテクチャ展

ゼミ。来年の2月から埼玉県立近代美術館で開かれる展覧会”IMPOSSIBLE ARCHITECTURE”展のポスターを先生が持ってきた。この「インポッシブル〜」展のタイトルを耳にするのと、ポスターで見るのとでは印象が大きく異なる。それはポスターでは「IMPOSSIBLE」の上に横線がひかれ、IMPOSSIBLEとなっているからだ。この線の意味するところは大きい。不可能というタイトルは、実現可能性の低さを嘲笑するためのキーワードではない。むしろ不可能を否定し、可能と不可能の理由を再考し、そして本質に向かうための探求者の言葉なのである。

0 notes