Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

30-DAY FILM CHALLENGE - DAY 1

“The first film you remember watching”

となりのトトロ(My Neighbor Totoro)1988年

言わずと知れたスタジオジブリの名作、「となりのトトロ」。

さて、初めてトトロを見たとき、あなたは何歳だっただろうか。

私はまだ物語の内容もろくに理解できない4〜5歳だったと記憶している。正直物語の内容自体も正確には覚えていないのだが、抱いた感情が恐怖心だったことを強烈に覚えている。だって、あんなに大きなクマのようなウサギのような生物、見たことがなかったから。加えて小さな黒いオバケたち(まっくろくろすけ)ときたものだ。4歳かそこらの子どもにはトラウマである。私が育った伯母の家も、私よりうんと年上の古い家だったので、そこら中軋むし、畳には慣れてないし、お風呂も一軒家特有の広さが怖かった。ふとした瞬間に窓や畳の隙間から、まっくろくろすけが現れないか冷や冷やしたものだ。そして何より、サツキとメイはまた母親と父親と一緒に暮らせたのだろうか?お母さんは無事に退院できたんだろうか…それとも…。

物語の中で描かれることは殆どなかったけれど、幼少期に母と離れるという経験に、幼い姉妹は慄然としたに違いない。母親を亡くし、伯母夫婦の家に預けられたばかりの幼い私は、画面の中のこの姉妹と、自分自身を重ねていたように思う。母親不在の中、見知らぬ土地にやってきて、父親は家を空ける事が多く、不安でいっぱいだったに違いない…そんな少女達と。

この作品は両親の不在という状況の中で、物語が進んでいく。両親は部分的にしか描かれない。姉妹と、ふしぎな生き物トトロの物語だ。妹がいなくなった時も、助けてくれるのは父親ではなく、トトロとネコバスだ。そしてその生き物たちは、両親にはもちろん、彼女たちの以外の誰にも見えない。

松任谷由実の「やさしさに包まれたなら」という曲の歌詞にこんな一節がある。「小さい頃は神様がいて 不思議に夢を叶えてくれた」。トトロを見るといつもこの曲を思い出してしまう。彼女たちにとっての「神様」は、トトロだったのだろう。私にとってのトトロは、伯母だった。怖くもあり、優しくもあり、夢を叶えてくれる「神様」だった。

子どもにとっての親は、「神様」なんじゃないか、と思うことがある。崇めるべき絶対の存在として、という意味もあるけれど、子どもの夢を叶えてくれる存在として。そしていつか、自分の力で立てるようになったときに、「神様」の存在に気付いて、私達はそれを必要としなくなっていくのだろう。そして今度は、誰かの夢を叶える「神様」になっていくんじゃないかな。

今思い返すと、同年代の子たちが「ネコバスかわいい~」なんて言いながら観ていた映画を、なんて暗澹とした気持ちで観ていたのだろう…と少し悲しくなるけれど、私が最初に観た映画として覚えているのは「となりのトトロ」でした。

9 notes

·

View notes

Quote

独裁者の統べる管理社会。 おやおや、こいつはずいぶん時代遅れな設定だ。将軍様の住んでいるお隣ならばいざ知らず、ぼくらの住む民主主義と資本主義を標榜している国々で、もうこんなおおざっぱな「支配」は説得力ないし、独裁者倒して終わりってんなら善悪2元論でっしゃろ。 おっしゃるとおり。残念ながら、ほとんどの人はそこで考えることをやめてしまう。これはウォシャウスキーの脚本が意地悪なせい。そう、確かに支配の方法は一見お陳腐なナチス方式に「見える」。 けれど、よくよく考えてごらん。あなたはこの映画で何を「見た」かね。ナチスのベルリンにあったような、シュペーアによるどでかくて権力的な建物が、この映画に出てきたかね。独裁者サトラーおじさんの銅像は見たかね。 この映画は視覚的に権力的な建築を使っていない。この映画に出てくるのは、どこまでもフツーのロンドンだ。いかにも管理社会っぽい建築は、町の風景にはほとんど出てこない。家族は居間でフツーにテレビを見ているし、老人たちはおなじみのパブで温いビールをひっかけている。 そう、秘密警察がこっそり活躍していることを除けば、この映画に出てくるのはわれわれの風景と変わらぬ日常なのだ。「1984」みたいに何から何まで抑圧された世界ではぜんぜんない。 つまり、独裁者による管理社会、に一見見えながらも、この映画が指し示しているのはお隣さんみたいなあっぷあっぷ寸前の国じゃない。 「これはお前らの姿だ」 これほどまでに非現実的でわかりやすい独裁者を描いておきながら、この映画はあくまでそう言ってのけるのだ。 支配体制が昔懐かしいファンタジーであるかわりに、ここで排除されているのはモスレムであり、レズビアンであり、ホモセクシュアルであり、つまりいま僕らの世界で「異質なもの」として排除されるひとびとだ。さらにその排除の方法は「恐怖」、やつらが襲ってくる、やつらがテロを仕掛けてくる、というアナウンスを広めたうえで、市民を保護するためという名目でセキュリティをひくという、これまた9.11以降の定番だ。 この映画に登場するレズビアンのエピソードで、どうして人と違うことがそんなにいけないの?と語る場面がある。ひとと違うことを許容しない世界。独裁者なんて時代遅れで漫画的な設定は、そんな「世界に居場所を見つけられないひとびと」の辛い思いが下から投影された結果なのだ。 「マトリックス」のトーマス・アンダーソンの住む世界も、そうした平穏に見える世界だった。けれど、かれはそんな世界に違和感を感じ、この世界は何かおかしい、と漠然と思い続ける。その違和感がアンダーソン君をモーフィアスに引き合わせ、ネオにした。 つまり、この「Vフォー・ヴェンデッタ」はテロリストを正当化する映画ではあるが、そもそも「マトリックス」がテロリストの映画だったのだ。だからこの映画だけテロリズム賞賛だというのはフェアじゃない。 この映画が語るのは、テロリストの目線だ。ぼくらの平穏がどのようなものの上に築かれているのか、ぼくらが異質なものを排除するときそこで何が生まれているのか。 世界に居場所がない人々の物語として、この映画はある。この映画が描く単純な支配機構のせいで、それが見えにくくなっているけれどね。

http://mixi.jp/list_review.pl?id=293915&from=feed

4 notes

·

View notes

Photo

Photographed by Jack Davison for M Le Monde

8K notes

·

View notes

Quote

癌を宣告されて、手術を終えて、病院にいたとき、死者の世界のように静かな病棟がすこしだけざわざわした。 ビルに飛行機が突っ込んだ、と看護婦さんが言っていた。アメリカののっぽなビルに旅客機が突っ込んだ、と。看護婦、が看護師、という名前に変わる前の話だ。 そのときこれを聴いていた。病院の暗闇の中で、4つのベッドがある部屋で、互いのベッドを隔てるカーテンの向こうで、それぞれのブラウン管のあかりがチラチラしていた。 世界が終わると思った。ぼくのからだといっしょに。すこうしうれしかった。このうたが、そういう気持ちにさせてくれた。 自分は最低だ。 そして、まだこれを聴いている。

Amnesiac / Radio head

http://mixi.jp/list_review.pl?id=293915&from=feed

1 note

·

View note

Quote

役者の顔が、映画の物語と幸福な関係を取り結ぶことがある。 南ア出身の傭兵、という設定を聞いたとき、あれれ、と思ったものだ。「ブラッド・ダイヤモンド」。ディカプリオが傭兵ですか。私はどうも、ディカプリオの「髭つき」の顔が好きではない。「ギャング・オブ・ニューヨーク」に「アビエイター」。スコセッシが何を考えているのかさっぱりわからないのだけれど、なんでこんなベビーフェイスにスコセッシは髭をつけたがるのか。はっきり言って、ぼくにはそれらの役の髭がドリフ並みの付け髭にしか見えない。いやもちろん付け髭は付け髭でかまわんのだけれども、映画の中で髭をつけた彼の顔は、まるでコントだ。髭がまるで顔になじんでいない。 これはひとえに、ディカプリオの童顔の特殊な性質によるものではないか、と思う。ディカプリオが髭をつけると子供おっさん化してしまうのだ。そして、この映画の主人公であるダニーは、南ア出身の傭兵だったという設定だ。アフリカの「戦争市場」を潜り抜けてきた男が、無精髭ぐらい生やしているだろう事は容易に想像できる。つまり、この映画でぼくはまた、子供おっさんなディカプリオを見なくてはならないわけだ。 序盤は、ものの見事にその予感がそのままスクリーンに映し出されてしまい、序盤のダイヤ密輸でジャーナリストを装ったディカプリオは、ずばりお子様に見える。まあ別に耐えられないことも無いのだけれど、なんでこの人はこういう自分の外見に合った役を選ばないのかね、とちょっと暗い気持ちになった。 この映画の骨格自体は、各所で指摘されているように、冒険映画の実に正しいフォーマットに則ったものだ。アフリカの白人傭兵、秘宝探検に危険な現地情勢が絡む。黒幕には英国が控え、植民地時代のこだまがそこここに響く。深刻なアフリカの貧困を扱った「告発」映画に見えて(まあ実際そうでもあるのだけれど)、悪役であるRUFのボスは冒頭で負傷して、隻眼ヒールになってくれるあたりの王道っぷりを見逃してはならないだろう。深刻な問題を扱いつつ、このあたりの王道を律儀にも骨格に据えるあたり(「マーシャル・ロー」もそうだった)も、やはりエドワード・ズウィックは生真面目なのだなあ、と思わせてくれる。王道を描きつつ、その舞台が持つ問題は分かりやすく整理されて一通り物語に組み込むあたりも生真面目さを感じる。貧困、内戦、子ども兵、エグゼクティヴ・アウトカムズをモデルにした民間軍事企業(PMF)。この映画にはアフリカが抱える問題の代表的なものがひととおり網羅されている。 そういうわけで、この映画はきわめて真面目につくられていて、何かが、映画として逸脱してしまうような瞬間を許さない。それは真面目さと敬意とバランス感覚の塊であるようなズウィックの生理の問題なので、それ以上をこの映画に期待するのがそもそもいけないのだ。いや、もちろんつまらないという意味ではない。冒険小説が好きで、アクション映画が好きな人間にはかなり楽しめる映画になっている。フリータウンの銃撃戦はすごいし、実機のハインドが低空をガンガン飛んで容赦なく弾薬を降らせるし、橋の場面におけるディカプリオのガンアクションはかなり痺れるものがある。ただ、まあ極端な例えだと断っておいてからあえて言うと、この映画はバーホー先生の「ブラックブック」がそうであるような、題材を超えて映画存在として突き抜けてしまう瞬間が皆無だと言っていい。繰り返すけれど、それはズウィックの生真面目さ故であって、けっしてそれ自体は悪いことではない。こういう作家も必要だし、時々は見たいのだ。 ただ、そうした「生真面目な」映画の中にあって、ぼくが不覚にも感動してしまった瞬間があった。 ダニー・アーチャーは語る。ローデシアに生まれた彼は、内戦で幼くして両親を惨たらしく殺された。そして彼は南アに逃れ、兵士となった、と。 この話を聞いて、ぼくは不覚にも感動してしまった。悲惨な話の内容についてではない(この場面自体は、登場人物が自分のトラ���マを語るというよくある場面に過ぎない)。それは、ぼくの勝手な思い込みかもしれないけれど、この瞬間、ディカプリオの童顔に無精髭を生やした、子供おっさんな顔が、感動的な意味を持ったからだ。 そうだ、彼の時間は、そのとき止まったんだ。 これはもちろん、ぼくが勝手に妄想しているだけなのかもしれない。ズウィックもプロデューサーもディカプリオも、そのあたりはまったく意識などしていなかったのかもしれない。それでもぼくは、はじめてディカプリオの童顔に無精髭が生えている違和感が、映画の中で、物語の中で意味を持って、しかもぼくに感情移入を促し、感動すらさせてくれたことに驚いてしまった。この感動は、仮にブラッド・ピットがキャスティングされていたら絶対になかっただろう。これはディカプリオの顔だからこそもたらされた感動なんだ。 この映画ではRUFが少年兵に行う壮絶な洗脳過程が描かれる。恐れることを奪われ、愛することを奪われ、判断することを奪われた子供達。少年兵の悲惨については、有名なシンガーの「子ども兵の戦争」をはじめとして、いろいろな本が出ているけれども、この映画でもその教化がうんざりするほど描かれる。 そして、ダニー・アーチャーの時もまた、子どものときに奪われてしまったのだ。かれの時間は、両親を失ったときに止まったのだ。ぼくはディカプリオの老けた少年のような顔を見ながら、感動していた。だから、ぼくはこの、生真面目な映画に最後までついていくことができた。「なあ、いますげえ風景を見ているんだぜ」最後の電話は陳腐だと思いつつも、ディカプリオの「顔」がもたらした物語との幸福な連携の前に、ぼくは斜に構える力を持てなかった。 役者の顔が、映画の物語と幸福な関係を取り結ぶことがある。スターと呼ばれる人たちが、そのような関係を持つことは、あまりに少ない。 だから、それを大作と呼ばれる映画で見ることのできたときには、本当に嬉しくなるものだ。

http://mixi.jp/list_review.pl?id=293915&from=feed

0 notes

Quote

カチャカチャカチャと石を叩きながら刃を、ナイフをその場で作り上げる男達。 円陣を組んで、そこらの石ころを黙々とナイフに作り替えてゆく様は、まるで古代のまじない、呪術のようだ。サバイバル技術は、ある意味で人間が失った別世界を発見する術でもある。自然に紛れ、自然と一体化した彼らには、我々には見えないものが見える。 同じ監督の「エクソシスト」も「向こう側」が見えてしまった人間達の物語だった。我々が迷信として一笑に付す「悪魔憑き」。しかし、神父にはその向こう側が見えている。 「フレンチコネクション」もそうだ。エンディングでポパイ刑事は同僚を誤射するというものすごい過ちを犯してなお、それを気に病むことなくなおも犯人を追い詰めようとする。「イッちゃってる」、つまり主人公は犯人に固執するあまり、善悪の彼岸を越えた「向こう側」へ行ってしまったのだ。 これは、ある意味で「シックスセンス」のようなものだ。 人には見えないものが見える、呪術的な世界の住人が、その孤独を癒されぬまま、我々俗物が住まうこの「社会」で互いに潰しあう宿命に追い込まれてゆく。 腕、心臓、脚、脚。 繰り返し繰り返し相手を斬りつける手順をたたき込まれ、それが自動化された領域に達した兵士達。 だから、この映画最大のクライマックスは、ラストの凄絶な格闘場面ではない。逃亡の最中であるにも関わらず、ここが運命の決するところと思い定めた師匠と弟子が、互いにナイフを作り始める。まるで呪術師が儀式を行うように。 FBIに、銃を持つ俗物どもに「向こう側」の人間を殺すことはできない。 それはまさに、我々には見えないものが見える、「向こう側」の住人である、師匠にしかできぬことなのだ。 タイトに締まった傑作。 地味だけどね。

http://mixi.jp/list_review.pl?id=293915&from=feed

0 notes

Quote

開巻いきなり、おっぱいむき出しのロシアなねーちゃんと勘弁願いたい筋肉野郎ひしめくしょっぱいサウナで、大の男が殴り合う激ムサなアヴァンタイトルが終わったかと思うと、無駄に荘厳なテーマ曲をバックに、赤の広場を点描するオープニングタイトル開始。後に「タイタニック」を手がけるジェームズ・ホーナーが景気よく鳴らす三連ドラムに合わせて、レーニン、レーニンレーニン! マルクス、マルクス、マルクス! と社会主義の神様にカメラがどんどこ寄る怒濤のオープニングが終わる頃には、もう脳汁が出まくってどうでもいい気分になること請け合い。 だからデザートイーグルを改造したパチモンをソ連の銃だとか言い張っていても気にしない。ギャグが一見間が悪いように見えても、それはオフビートなんだと思えば無問題。インコを飼うデカブツ兼カタブツの童貞ソ連人と、おふざけぶりにもどことなく生真面目さが漂うベルーシ弟の間抜けなやりとりを微笑ましく見守りながら、クライマックスのバス暴走場面のやけっぱちぶりを心ゆくまで楽しみましょう。 大好き。でも星は3つ。

http://mixi.jp/list_review.pl?id=293915&from=feed

0 notes

Text

ADE - Amsterdam

ADEの期間中、初アムステルダムへ。

コーヒーショップやレッドライト地区―日本にいるとまずお目にかかれないような独特な文化を持つ、運河の街アムステルダム。

街中をいくつもの細い河が流れ、ほぼ一方通行の道ばかり。街の中には何台もの自転車が常に走っていて、兎に角自転車が強い。歩行者よりも自電車が強いのだ。

ADEの期間中、アムステルダムの中心街にあるレコードストア「RUSH HOUR」では連日様々なイベントが開催されていた。初日はLouie Vegaの限定Vinyl発売を記念したインストアイベント。入場規制がかかり、店の外にも長蛇の列ができていた。

“HOUSE CLASSICS THAT WILL CHANGE YOUR LIFE”

ムステルダムといえばPatta。

残念ながら改装中なのか店が開いている様子がなく、断念しかけていたところ、同僚がRed Light Radioのポップアップストアをやっているとの情報を教えてくれて、移動。ParraデザインのTシャツやアウターの販売があり、無事Tシャツをゲット。

日が落ちると一気に妖艶さを増す街アムステルダム。川沿いにずらりと並ぶポルノショップに、一歩路地を入ればセクシーなランジェリーに身を包んだお姉さん達が窓越しに手招きしてくれる。まるで映画の世界に迷い込んでしまったような街だ。

ちなみに今回の滞在先はThe Hoxton。

ロンドンにはショーディッチとホルボーンに、LAやパリにも展開するブティックホテル。メシマズで知られるロンドンでも、The Hoxtonのグリルはなかなか美味。その上バカ高くもない。

アムステルダムもホテル併設のレストランは美味しく、客室内も落ち着いた色を基調としたインテリアがとてもかわいかった。中でも部屋に設置されていたRadioのステーションが、Sublimeという地元のラジオ局が選曲されていて、JazzやFunk、R&Bを中心にとっても良い感じ。

朝ごはんは紙袋に希望を書くと翌朝部屋のドアノブに届けてくれるシステムだったんだけど、バナナにオレンジジュース、タピオカのムースみたいな組み合わせて食べれないものばかりだったため、普通にレストランで取りました。

0 notes

Text

06.10.2018

Short trip to Madrid.

0 notes

Text

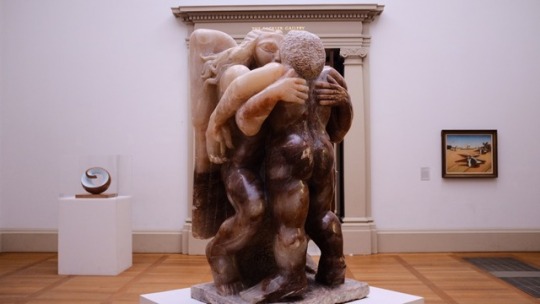

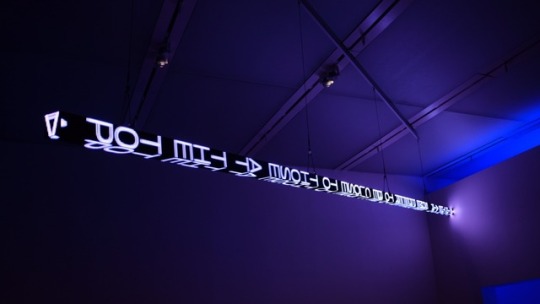

Tateが好き。ただ、ただ、好き。

0 notes

Text

0 notes