Mostly about Sergei Eisenstein's "Ivan the Terrible", as well as about historical Ivan IV, with a dash of preferably creepy art related to the Tsardom of Muscovy and the Slavic folklore

Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

Интересные факты о картине И. Репина «Иван Грозный убивает своего сына»

1. Недоказанное убийство

Во времена, когда Репин писал свою картину, версия о том, что Иван Грозный убил своего сына в порыве гнева, не подвергалась сомнению — об этом рассказывалось в трудах практически всех русских историков, начиная с Карамзина.

Сегодня эта версия не считается окончательно доказанной. В частности, многие исследователи указывают, что в летописях того времени не говорится, что смерть царевича была насильственной. Кроме того, в 1963 году в Архангельском соборе Московского Кремля было произведено вскрытие гробниц Ивана Грозного и царевича. Последовавшие достоверные исследования, медико-химические и медико-криминалистические экспертизы останков царевича показали, что в 32 раза превышено допустимое содержание ртути, в несколько раз мышьяка и свинца. С чем это было связано — неизвестно. К сожалению, череп царевича был в слишком плохом состоянии, чтобы определить, есть ли на нем следы травмы.

2. Казнь народовольцев

Из воспоминаний Репина известно, что мысль о картине зародилась у него в связи с мартовскими событиями 1881 года, а именно взрывом народовольцем И. И. Гриневицким бомбы, осколками которой был убит царь Александр II, а также последующей казнью народовольцев. В дальнейшем замысел развивался под влиянием симфонии Римского-Корсакова «Антар»:

«…Я был на концерте Римского-Корсакова. Исполнялась симфония „Антар“. Его музыкальная трилогия — любовь, власть и месть — так захватила меня, и мне неудержимо захотелось в живописи изобразить что-нибудь подобное по силе его музыке. Современные, только что затягивавшиеся жизненным чадом, тлели еще не остывшие кратеры… Какая-то кровавая полоса прошла через этот год, чувства были перегружены ужасами современности, но к ней страшно было подходить — несдобровать… ��стественно было искать выхода наболевшему трагизму в истории… и я вспомнил о царе Иване».

3. Грозный был написан с настоящего тирана

Грозного Репин написал с известного передвижника Григория Григорьевича Мясоедова — в чертах царя легко узнается мясоедовский кривой нос, резко вылепленный череп с покатым лбом, крупные уши и впадины у висков. Григорий Григорьевич был резким, сложным человеком, настоящим тираном. От его характера страдали и близкие, и друзья. Своего сына Ивана он долгие годы не признавал — внушал ему, что он приемыш, был с ним груб, а однажды после какой-то шалости мальчика так страшно на него разозлился, что чуть не убил, после чего маленького Ивана забрал в свою семью пейзажист Александр Киселев, ставший свидетелем этой сцены. Позже сам Мясоедов вспоминал: «Илья взял царя с меня, потому что ни у кого не было такого зверского выражения лица, как у меня…»

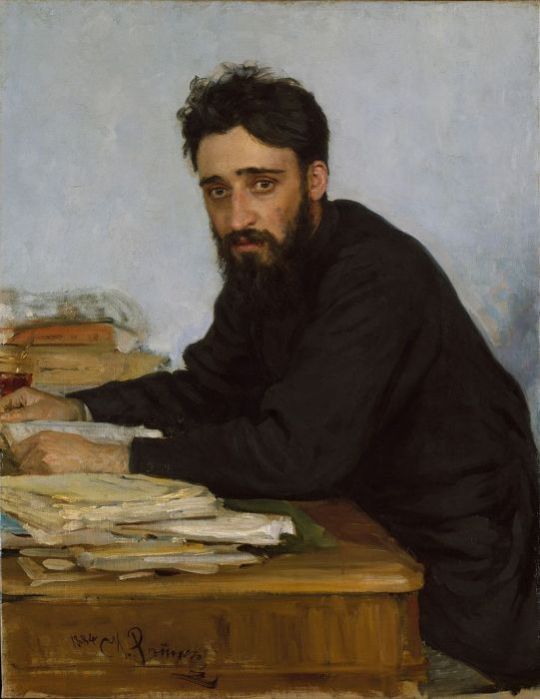

И. Репин. Портрет В.М. Гаршина. 1884 г.

4. Натурщик царевича погиб в 33 года

Фигуру царевича Ивана Репин писал с Всеволода Гаршина, известного писателя, автора знаменитой «Лягушки-путешественницы». Лицо царевича получилось великолепно — на нем ясно видна печать смерти. В каком-то смысле эта работа оказалась провидческой. Спустя несколько лет после окончания работы над картиной Гаршин, с детства очень впечатлительный и страдавший нервным расстройством, покончил жизнь самоубийством, бросившись в лестничный пролет. Ему было всего 33 года. Кстати, Гаршин также послужил Репину моделью главного героя картины «Не ждали».

5. Картина считалась антимонархической

После того как картина была представлена публике, многие усмотрели в ней подрыв монархических устоев государства. Обер-прокурор Синода Победоносцев в письме к Александру III указывал:

«Стали присылать мне с разных сторон письма, что на Передвижной выставке выставлена картина, оскорбляющая �� многих правительственное чувство: „Иван Грозный с убиенным сыном“. Сегодня я видел эту картину и не мог смотреть на нее без отвращения… Какой мыслью задается художник, рассказывая во всей реальности именно такие моменты? И к чему тут Иван Грозный? Кроме тенденции известного рода, не приберешь другого мотива».

Через некоторое время власти в Москве по высочайшему указу запретили картину с указанием «не допускать для выставок и вообще не дозволять распространения ее в публике». Павел Трет��яков, купивший картину, поначалу повесил ее в отдельной комнате и показывал только близким друзьям, а домашние и слуги всегда крестились, проходя мимо запертой двери. К счастью, вскоре запрет был снят.

Интересно, что спустя более чем сто лет, в октябре 2013 года, группа историков и православных активистов, вдохновленных давним апологетом царя Ивана и сторонником его канонизации В.В. Бойко-Великим, обратилась к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой убрать картину из Третьяковской галереи, заявив, что данное произведение оскорбляет патриотические чувства русских людей.

6. Первый в России случай музейного вандализма

16 января 1913 года картина пострадала от трёх ударов ножом, которые нанёс 29-летний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов. Это был первый подобный случай в российском музее. Хранитель Третьяковской галереи Е. М. Хруслов, узнав о порче картины, бросился под поезд.

7. Репин не смог сам восстановить картину

После того как Балашов изрезал картину, художник Игорь Грабарь (будущий автор картины «Крестьяне-ходоки на приёме у В. И. Ленина»), служивший в те годы попечителем Третьяковской галереи, обратился к Репину. Тот тут же бросился спасать свое произведение и целиком переписал голову Грозного. Однако с момента написания картины прошло тридцать лет, и, очевидно, гений Репина (которому было уже почти семьдесят) уже начал угасать. По крайней мере, по воспоминаниям Грабаря, результат был далек от оригинала.

«Когда я вошел в комнату, где была заперта картина, я глазам своим не поверил: голова Грозного была совсем новая, свеженаписанная, сверху донизу в какой-то непри��тной лиловой гамме, до ужаса не вязавшейся с остальной гаммой картины. Медлить было нельзя, краски могли к утру значительно затвердеть; я тут же сначала насухо, потом с керосином протер ватой все прописанные места, пока от утренней живописи не осталось и следа и полностью засияла живопись 1884 года».

Затем Грабарь с художником Д.Ф. Богословским, ничего не сказав Репину, в течение полугода старательно воссоздавали прежний вариант. Увидев результат, Репин ничего не сказал, — то ли не заметил, то ли сделал вид, что не заметил.

22 notes

·

View notes

Photo

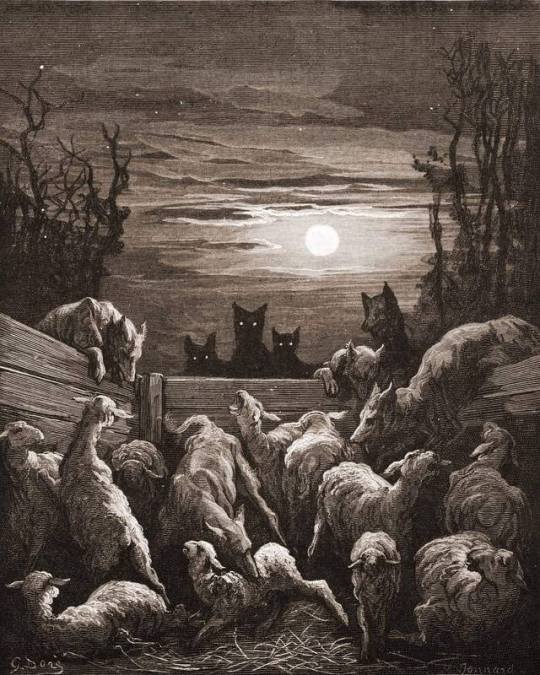

Gustave Doré aka Paul Gustave Louis Christophe Doré (French, 1832-1883, b. Strasbourg, France) Wood Engraver: Paul Jonnard aka Paul Pacel-Jonnard aka Paul Jonnard-Pacel (French, 1839-1902, France) - Illustration for Fables by Jean de La Fontaine (1621-1695) - Les Loups Et Les Brebis (Wolves and the Sheep) (Fable XLIV, Pg. 133), 1868 Woodblocks

1K notes

·

View notes

Photo

“Vol’ga” by Andrei Shishkin.

Vol’ga Svyatoslavich (Russian: Вольга Святославич) or Volkh Vseslavyevich (Russian: Волх Всеславьевич) is a Russian epic hero, a bogatyr, from the Novgorod Republic bylina cycle.

Vol’ga is a son of a serpent and knyazhna (the daughter of a knyaz) Marfa Vseslayevna. His distinguishing features are the ability to turn into a wolf and the ability to understand the language of animals.

Vol’ga has many archaic features, therefore he is considered one of the oldest characters in Russian folklore.

2K notes

·

View notes

Photo

продолжаю рисовать по эпохе Грозного

Елена Глинская и два её ненаглядных чада♥

93 notes

·

View notes

Photo

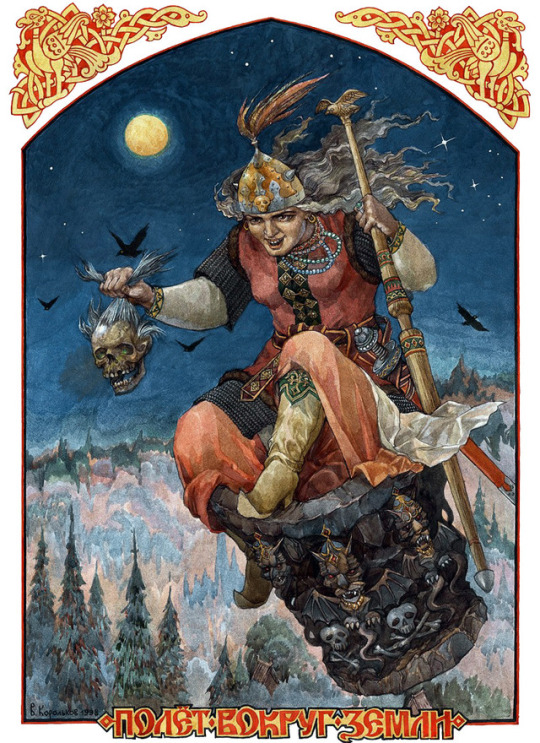

“Flying around the earth” by V. Korolkov. (1998)

267 notes

·

View notes

Photo

‘They are coming! (Moscovites Watching the Entry of a Foreign Embassy into Moscow at the End of the XVII Century)’ by Andrei Ryabushkin (1901).

211 notes

·

View notes

Photo

Измайловский Кремль

Izmailovo Kremlin

690 notes

·

View notes

Photo

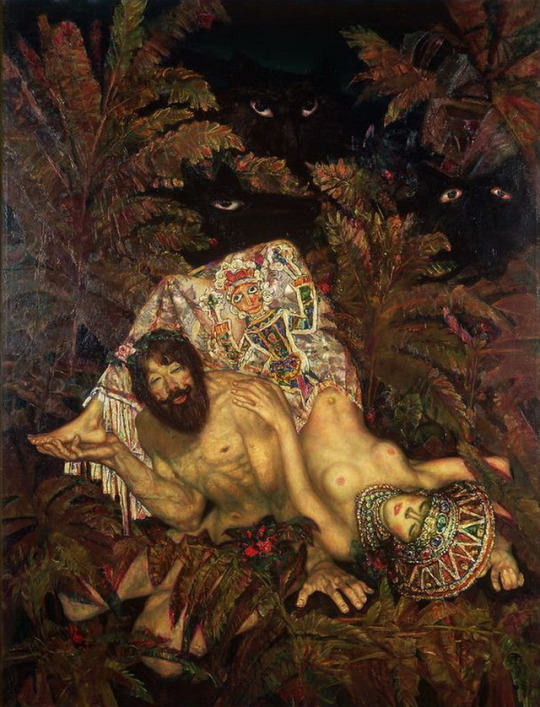

‘Flowering of the Fern’ by Oleg Gurenkov.

The fern flower is a magic flower in Slavic mythology. According to the myth, this flower blooms for a very short time on the eve of the summer solstice (celebrated on June 21 or sometimes July 7) and it’s guarded by evil spirits.

There is an ancient belief that the eve of Ivan Kupala is the only time of the year when ferns bloom. Prosperity, luck, discernment and power would befall on whoever finds a fern flower. Therefore, on that night, village folk would roam through the forests in search of magical herbs and especially the elusive fern flower.

Traditionally, unmarried women, signified by the garlands on their hair, are the first to enter the forest. They are followed by young men. Therefore, the quest to find herbs and the fern flower may lead to the blooming of relationships between pairs of men and women within the forest.

It is to be noted, however, that ferns are not angiosperms (flowering plants), and instead reproduce by spores; they cannot flower.

705 notes

·

View notes

Photo

Streltsy (Russian: стрельцы́, lit. shooters) were the units of Russian guardsmen from the 16th to the early 18th centuries, armed with firearms. These standing forces reinforced the mounted nobility militia mobilized during wartime.

64 notes

·

View notes