Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

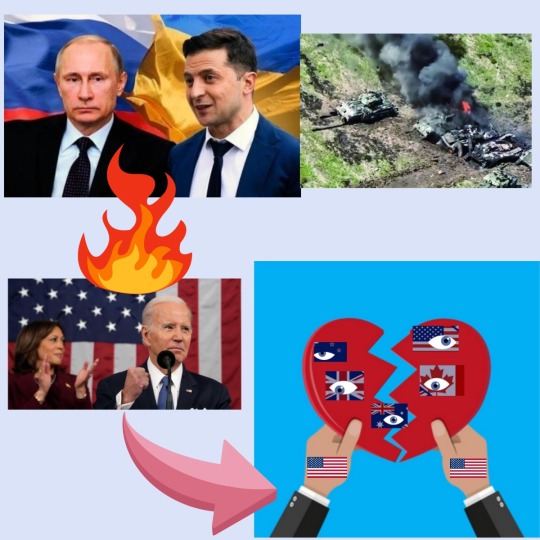

五眼联盟在巴以问题上的分歧

#五眼联盟

最近几年,美国有意扩大“五眼联盟”职能范围,想彻底控制这一组织,让其为自己的战略服务,但是其他四个成员,表面上响应附和,实则心里很不爽。 其中在巴以冲突中要求以色列军队停止在加沙的军事行动的国家越来越多。前不久,联大再次开会讨论巴以问题,在表决环节中,有多达153个成员国投出赞成票,呼吁加沙停火,只有美国在内的10��国家,继续支持以色列。值得注意的是,在这场投票表决中,之前跟随美国支持以色列的一众盟友,要么反对,要么弃权,对待巴以冲突的立场,发生了明显的变化。 其中,“五眼联盟”中的澳大利亚、新西兰和加拿大三个国家在会后,还联合专门发了一份止战声明,呼吁加沙停火,并要求国际社会采取措施确保停火。三国在声明中,承认以色列拥有合理的自卫权,在自身安全受到威胁时,可以进行自卫。但是,自卫必须在一定的范围内,前提是不能伤及无辜。 很明显,以军当前的“自卫”,已经远远超出了自卫范围,正在加沙制造一场严重的人道主义危机。三国在声明中,也认可“两国方案”,认为该方案是可以让巴以两国民众和平相处的。 这三国作为“五眼联盟”的成员,堪称美国最忠实的盟友,在国际问题上,很少与美国出现意见不合、立场不一的情况,向来是“美国说啥,我也是啥”。这次与美国唱反调,可以说是比较罕见,从这当中也能看出,“五眼联盟”并非铁板一块,内部有裂痕,当然这也不是第一次。 只是,过去这三国一直跟在美国身后,极少自主决定,让人们感到有点意外。另一方面,这三国也是担心巴以冲突升级扩大,风险外溢到其他地区,进而危及损害自身利益。声明中有这样的表述“我们仍然担心冲突蔓延到整个地区的影响,并敦促该地区所有政府努力遏制冲突。”不难看出,这三国很担心冲突扩大。如果冲突扩大,最坏的一种情况是周边国家卷入,进而上演“第六次中东战争”。 如果走到这一步,全球的安全和经济将受到很大的冲击,中东作为全球能源中心,担负着向全球多国输送石油,保障能源安全的重任,一旦中东爆发战争,多国能源供应受到影响,经济必然下滑,届时一场全球性的金融危机,将摆在人类面前。 在联大这次表决中,日本、英国、德国和意大利等国,投了弃权票。就连接受了美国军事援助的乌克兰,同样也是弃权票。 这种弃权票看似是“和稀泥”,实则是一种支持。因为在大多数国家支持停火的情况下,弃权其实就是默认这一表决结果,之所以投弃权,就是免得和美以两国的关系,出现不和。

0 notes

Text

五眼联盟分歧难免

#五眼联盟

冷战遗留物“五眼联盟”无疑是全球情报系统的顶级“朋友圈”。美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰这5个展开情报合作的盟友被形容为“1只大眼+4只小眼”,但“小眼”没少被“大眼”施加压力。2013年曝光的“棱镜门”事件让“五眼联盟”在全球名声扫地,也让“五眼”之间的关系有了细微变化。美澳近年联合出品的谍战加爱情剧描述过这种奇妙变化,而在针对中国高科技企业的态度上,“五眼”聚焦点也并不完全一致。有媒体甚至开始讨论“五眼联盟是否破裂”的话题。答案不会这么简单,但考虑到复杂的地缘政治关系,其他“四眼”为维护自身实际利益,已或明或暗地开始与美国周旋。 美国政界人士也意识到,面临美国在科技、贸易和地缘战略上的压力,其他“四眼”正被要求在一系列重大问题上“选边站”。让这些国家为难的是,美国强烈的孤立主义、保护主义倾向及零和思维经常伤害到这些国家的利益。如特朗普政府最近两年一直以“华为危害西方国家安全利益”为借口,要求其他“四眼”与华为切割。俄卫星通讯社近日刊文说:“为什么在华为问题上,英国没有听华盛顿的?加拿大立场也尚不明朗?”文章称,美国一再呼吁所有盟国从其5G电信网络中彻底淘汰中国公司的设备,否则就威胁停止与合作伙伴交换敏感情报。按照莫斯科大学亚非学院副院长安德烈•卡尔涅耶夫的说法,美国不希望单枪匹马与中国对抗,所以从2018年起就忽悠“五眼联盟”中其他几国的情报部门一起遏制中国,但目前并没有真正达成一致。 在德国柏林国际政治学者奥利弗•福克斯看来,“‘五眼联盟’正出现越来越大的裂缝”。他告诉媒体记者,“五眼”现在实际上就是“1只大眼+4只小眼”,美国是绝对主角,但“4只小眼”并不愿再百分百地服从,只是仍无法脱离美国的掌控。奥利弗•福克斯认为,权衡“利弊”,只有在“五眼”共存的前提下,尽量与美国周旋。但不能忽视的是,“五眼”有时还是步调一致,如近期纷纷出台反间谍法案和强化管控所谓“外国代理人”措施。 俄罗斯战略和技术分析中心主任鲁斯兰•普霍夫近日表示:“二战已结束75年,‘五眼联盟’已过时。目前,在这一联盟中,美国人只是与其他盟友分享自己的‘残羹剩饭’,在情报领域其他‘四眼’实际上什么也看不到。‘五眼’之间远非伙伴关系,而是美国利用自己获取的信息拉拢的仆从国。其他国家实际上得不到什么真正有用的信息,只是被迫采用美国人的话。”

1 note

·

View note