Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

光州雙年展

TL: Why architects are involved in the Gwangju Biennale?

C: When the people from the IT PARK people asked me to be the architect for the exhibition, I wasn’t sure about about my role in this.

Later, I found my task was to catch the moment of IT PARK as people gathering in, rather to bring the physical space of this altered street-house with illegal additions, and manage to acquire eight installation works of the participating artists within a tight budget and given conditions.

The size of space we proposed was asked to be reduced several times, which was a drama to us as each reduction unveiled a new idea and new dimension of our work, or a trauma at the same time as we had to keep the communications, negotiations and drawings through emails and faxes with the Gwangju side. The situation was close to working in constraint projects at norm for we also flew to the site for further clarification and supervision two weeks before the opening.

TL: How do you see the show as a whole?

C: The show was a mess.

I like their attempt to push the alternative further to include architectonic aspect with the milieu for genuine art production, or to present the genius loci of contemporary art with context.

One could find that the layout of the exhibition space was followed after the orthogonal grid in the earlier drawing and another set of drawing showed how these bulky boxes were scattered to simulate a spontaneous and chaotic condition to make the mock up seem more interesting with gesturesque and image-making stuff buzzing around.

TL: Which art piece you like most and why ?

C: I must say that I like works that are least about cultural heritage but culturally dense and clever. Yoshiharu Tsukamoto’s shrine of comic books quickly came to my mind, a funny and nice piece.

I think culture prevails when unprecedented novelty and mutation occur. Established legacy will collapse at times. Architects and artists are key persons to pick up by instinct and knowledge. It is by no means a creation in a conventional sense, which is the culture product leading the society.

TL: Would you consider yourself an“artist”? why and why not?

C: Sure, but speaking of it does not do me any good as an architect in Asia .

Architects have to appropriate the world and open up the world as if were in the position of artists in an epistemological sense. I think we Asians need some time to recollect this awareness and appreciation buried under our utilitarian mindsets.

On the other hand, artists and architects are already taking different roles in the society. It is not a question of an architect being an artist or vise and versa. Architects need to identify themselves once in a while and fight their way through the social-cultural complexity of today.

TL: When and How did you get involved in the first art show?

C: I did graphic works and experimental films back in my college years, but never given serious considerations to exhibiting them. I think it was after my study with Frank Gehry in 1986 when we held an exhibition in the A&A gallery at Yale had I gained a sense of being a cultural creator.

TL: How does the art scene react to architect’s work ?

C: I feel that artists today are kind of spoiled by being treasured as “artists” and being tied up to their history. Architects are often obliged to confront the reality and somehow are not satisfied with the status quo. Courageous works do not necessarily seem bold and are sometimes about subversive act taken in the daily life as architects might do.

For my project in Gwangju, I think artists were more receptive to the designed space than to tempering with it, as the Tate Modern, an overwhelming space for the art scene to stage to which artists are being tamed.

TL: How do you see public art as an architect?

C: Public art is really problematic. I saw quite a few bad works produced in the city, regardless in Europe or Asia .

The division of public art and public architecture since 60’ s was a tragedy. The system today is even more hopeless and domed to failure as the definition of public and the mechanism behind it is rapidly changed.

There was time that architect could work coherently with artists or as an artist at the same time to tailor the public space. I always like to remind myself of the city design of less known cities before Modern planning such as those in Eastern Europe . I think we need to find a new equilibrium for the future public realm in which all elements are active in the plasmordial whole.

TL: What projects you are working on right now ?

C: Europe is reaching a crucial point of change. It is not unexpected that Europeans are looking for remedies for their problems from the outside world. I have been recently approached by a number of European urban projects which seek new proposals and new tactics for city centers.

I'm also working with members of the Urban Flashes on a global boogazine of architecture and urbanism which is intended to be a truly transnational investigation on the dirty reality of our environment.

( Interview with Ti-Nan Chi by Tim Li, Hinge, Hong Kong , 2002)

0 notes

Text

利物浦

前幾天,來到英國利物浦 (Liverpool) 市參加“利物浦藝術雙年展”的一個會議。在十九世紀末,這裏是大英帝國販賣奴隸的國際商港,據說是歐洲最早有華人移居的城市。但如今景況大不如昔,港區的設施閒置,市區內空屋林立,青少年犯罪顯著提升,為英國後工業城市衰敗的主要例子。

由於利物浦是60年代“披頭四(The Beatles)”搖滾樂團的發跡之地,托這幾位離經叛道的嬉皮青年之福,在1998年,市政府決定將發行彩捲的基金投入文化產業的經營,開始舉辦國際性的藝術雙年展,企圖延申利物浦在新興文化上的吸引力,並藉以帶動城市經濟的復蘇。

走進利物浦機場,看到雙年展邀請的藝術家在各處牆面上,貼了不少披頭四主唱約翰‧藍儂(John Lennon)所作的歌詞,如“想像世上沒有國家,那並不難做到………想像所有人生活在和平之中…(Imagine there's no countries. It isn't hard to do…….. Imagine all the people. Living life in peace...)”,“我已經受夠了讀一些神經兮兮豬頭政客寫的東西,所有我要的是真相,只要給我一些真相( I've had enough of reading things by neurotic psychotic pigheaded politicians. All I want is the truth, just give me some truth.)”。

我���匆經過,瞥見這些歌詞時,熟悉的旋律隨之在耳��響起,感受到這種近於稚氣的浪漫訴求很容易打動人心,但是,卻讓我想起在一次餐會上,坐在我旁邊的一位記者提到利物浦的土地開發是掌控在皇室親戚的大財主手上,曾經有人不配合這位公爵的計畫,拒絕搬遷,被人不明究理地打斷了腿。

雙年展的會議邀請了不少學者與策展人來檢討雙年展的意義與角色。一位研究文化政策的著名教授強調文化已成為公部門的權宜之計。以西班牙畢爾包(Bilbao)市引進古根漢美術館(Guggenheim Museum)的模式為例,簡單的說,文化是與旅遊業結合的賺錢媒介,而在各地推出的雙年展的背後動機也離不開此打算。接著,會中幾位策展人不得不針對這個傾向提出質疑與批判,一位負責恢復停頓多年的“巴黎雙年展”的策展人講到他試圖規避“藝術”, 並計畫出版一本一千多頁非關藝術的方案合集。

儘管主辦單位與策展人有心反省藝術文化的工具化問題,此次利物浦雙年展仍然伴隨著明顯的目的性,其目的還是為了改善利物浦的蕭條面貌,嘗試透過藝術的手段介入都市空間,以找尋啟動都市再生的的方法與可能性。因此,除了照往常一樣邀請藝術家參加藝術展出之外,又特別找了一些在城市尺度與課題上工作的藝術家與建築師,在四天的會議之中穿插進行工作營(workshop)。

這批受邀的個人與團體選自歐、亞、美三大洲以及耶路撒冷,看得出大會有意一網打盡相關的人才。從工作營的成果報告來看,大多數是在從事空間中活動的一種記錄,記錄的物件包含了精神情緒與實際行為等方面,例如領域、社區、聲音、身心反應、意識等等,尤其注意比較違反常規的個人舉動或無目的遊走軌跡,以考察城市居民的真實生活。嚴格說來,這些做法,包括我的方法在內,多少是與60年代法國藝術家搞的“情境主���(situationism)”有關,而情境主義者與披頭四恰好是在同一時期影響1968年巴黎學生運動的背後力量。

其實,情境主義式的迂迴戰術在亞洲城市中隨處可見,那些在歐洲被視為是對抗體制,爭取個人價值的前進作為,在亞洲可以在平常百姓的日常生活的爭紮中找到。從與會人士的發言看起來,西歐國家一直不大願意面對全球化的實際情況在各地區的差異,明明我們的城市與西歐大不相同,但是,藝術圈在西方論說軌道的限制下,我感覺到亞洲的藝術家,甚至策展人的處境仍然不由自主,十分尷尬。

不過,將城市介入的工作與中國的針灸醫療結合的想法正逐漸流行起來,不僅是建築與都市規畫設計理論上談到,一些事務所也在實際的項目上嘗試運用。利物浦雙年展的展出策略亦然,分散佈置在市區各處的展品考慮了氣的流通概念,其中一位華人參展藝術家的作品是為利物浦的空屋尋回生機,並象徵性地贈送民眾針灸針當作行為表演。

我這次隨身帶了一塊風水羅盤,原本只想秀一下給老外看,後來決定乾脆看一下利物浦的風水,因為當中國人遇到運勢不順時,改風水是一條老路。結果發現連結利物浦主山與案山的軸線兩側,一邊是海,一邊是山,的確是處於極不對等的態勢,行走在市區似乎也感受到一種不平衡感。我這番分析一說出口,學員們一致有反響,提到當地流傳利物浦是屬於天蠍座的城市的說法,意指帶有一種追求極端欲望,又難以滿足的城市性格。

有了初步的對話與共識之後,我請每一位學員到市區尋找一個最能夠反應或修正這種不平衡狀態的地點,並根據自己在這個地方的體會選擇一個座向。我這組的學員裏有在監獄裏任職的藝術老師、醫院的護士、從莫斯科到瑞典留學的藝術系學生、來自德國的作家、以及十七歲從瀋陽來利物浦念書的建築系學生等等,彼此背景相當不同。大家繞行市區一圈之後,將找到的位置標示在都市計畫用的測量圖上,共同構成了一個點與點之間有相互關係的網路���,其中是來自莫斯科的學生勘察出網路的核心地點,也正是實際上市中心關鍵的轉換地帶。

我當時給的結語是一個簡單不過的道理──人天生具有一種共通的環境認識能力,同時,自然山水地理也會影響人的認識。無論人種與社群文化,這個基本狀態為人們所共有。網路圖的推演是在試著描述隱藏在巨觀都市結構下的內在系統,亦即表達人群在自然狀態下與當下環境互動的原始方式。

記得有位印度朋友問我中國是不是在喜馬拉雅山的前面,我一時弄不清楚這個問題何來,他繼續說因為印度是在喜馬拉雅山的背面,方想到的確是如此!之後常思索這個山前山后的差別對兩大文明所造成的影響是什麼?

26.10.06

0 notes

Text

建築設計的起心動念

60年代末期,挪威青年何思文 (Svein Hatløy)下決心去追隨建築師奧斯卡漢生,進入華沙美術學院深造,先後在蘇聯時期的波蘭待了十幾年。 何思文與漢生的師徒關係接近於一種只有在傳說中存在的方式,何思文自己師承之後,再一點一滴傳遞下去,是千真萬確的事實。

之後,他回到家鄉卑爾根市,與朋友組織建築師事務所,參與了不少社區建設的工作,其間也遇到一些社會現況下的瓶頸,同時,他念念不忘老師的教誨。

至80年代中期,何思文突破萬難,在挪威西岸創辦了 「 卑爾根建築師學校 Bergen Architect School 」,以延續老師的開放形式理論,更新建築師的養成與執業的方式。

在草創初期,漢生曾經過來協助何思文發展教學,他們受到當時新興的藝術創作啟發,融入了環境藝術與表演藝術的工作方式,發展出一系列在戶外訓練學生的方法。

基本上,卑爾根建築學院放棄了圖紙上的形式構成,回歸到空間中做 「 看視結構 visual structure 」 的練習,透過人與環境之間的互動關係認知,以一比一的具體設置,進行表達與描述,訓練如何把握身體的全面經驗,同時直接融入設計起動的過程。

具體來說,這樣的教學法十分關��設計意向的源頭,回溯至建築設計的發想階段,並加長學習時程,且特別加重其中的練習強度;也就是說,在畫出初步草圖之前,或是在學生會畫制式的圖之前,要求先在基地上養成不斷揣摩的能力與習慣。

比較起來,比較多數的建築學校並不重視這個起始階段,尤其在新興工業國家,不論是建築教育或是建築師實務上,這麽做可能被看作愚魯不智之舉,而認為完全可以省略。

以下照片是何思文設計的漁業博物館(Florø Kystmuseet),位於西岸峽灣外島的一個老漁村,利用舊有的船塢加建而成。

0 notes

Text

現代建築的微觀經濟學

這兩天看了一些海耶克在七十年代末期談微觀經濟學的文字紀錄,他堅持科學研究必須親身體驗,並且和人的主觀意識息息相關,批評傳統物理學的研究方式,認為客體事物的檢測對於了解人類的真實行為沒有直接幫助。

儘管微觀的角度不一定掌握全局,但是為了提供看似普遍的說明,擷取平均化的統計數據,包括大數據的應用,或是運用或然率微積分來描述可能的發展,則是一種根本不準確的揣測。

2008年金融危機出現之後,大家發現經濟學家並不了解市場上發生的實際狀況,而海氏對於巨觀經濟學的批判,讓人們再度關注。比較微妙的是,海氏思想曾被英美視為抗衡社會主義巨觀控制的主力,藉以推動自由市場政策,而始料未及成為這次金融亂象的元兇之一。

根本上,微觀都市方略的出發點和海氏的論點不謀而合,當代經濟與當代城市發展的困境很類似,一樣是來自於空虛的假設;柯布對於人類居住環境的美好想像,在實際上和個別使用者的真實處境相距太遠,尤其在一些新興開發中國家,情況似乎沒有那麼糟,老百姓好不容易甩掉了老舊的房舍,興高采烈地搬進整齊劃一的集合住宅區,似乎不應該有什麼抱怨,因為人生知足常樂。

然而,事情沒有那麼簡單,這次金融危機的引爆點就在於房屋市場;現代建築的商品化其來有自,都市住宅大樓單元設計源自於柯布在上世紀初提出的 「多米諾骨牌屋」,有如兩張麻將牌疊加起來的標準化住宅單元,適於計算數量,或不斷複製,並大量生産,乃至於擴張假性的市場需求,在有限的空間中塞滿方盒子。

這個模式逐漸影響到銀行放貸的方式,並衍生出一系列證券化商品,流風所之甚至將社會住宅納入運作,刺激投資客下注,以致現代建築設計初始的精神價值被淹沒,久而久之形成新常態,社會已然公認這是唯一的出路,另類的生活方式就只能是一種幻覺。

畢竟,我們學建築的人知道,徵收拆遷戶也許能夠分到一個住宅單元,但是和自己親手打造的家比較起來,實有天壤之別!

2009/03/24 初稿;2020 改寫

#微觀都市主義#微觀經濟學#現代建築#證券化#microurbanism#microeconomics#modernarchitecture#socialhousing#社會住宅#securitization

1 note

·

View note

Text

我,我思,我設計;有我與無我

西方對於「我」的關注很明顯地和東方不同,胡塞爾拼了老命為了尋找笛卡爾的「我思」中的「在思考中的我」究竟是什麼,而佛道之士歷來就不屑於執迷「我」這碼事,好似早已看破人世,活在另一個境界。

作為一個設計者,我曾經在這個問題上兜了不少圈子,主要原因是作為一個東方的建築師,不得不回望在東方的哲學傳統,同時,我們這一代在西方唯我設計教育的模式之下,一時腦袋會被攪得混亂不清,覺得路走的不踏實。

晚近,日本的建築圈已有人提到「弱建築」的想法,港台也有一些和道家理論結合的論點出現,多少是一個由西向東回看的趨勢的影響所致。我常喜歡掛在嘴邊的「微觀」、微小、微弱、「閃光」,或是「可有可無」的策略性構想,深究起來,原本是和「我」的狀態有極大的關連。

近閱一位丹麥哲學家對「自我」的討論,提到西方哲學界已區分出生態的、體驗的、對話的、敘事的、關係的、身蘊的、社會建構的等等類型的自我觀念,認為高談無我沒有多大意思,且根本上脫離了生活世界。這番話倒是頗具有說服力,解開了我的一些糾結,提示了在東方的設計教育中需要注意「我的意識」的養成,尤其是如何培養我的素質與修養,也就是如何認識我和他人與世界關係的建立過程。

無論如何,「我」應該是在「有我」與「無我」之間選擇適當的位置,而關鍵會落在中介的身體上面,從這個角度看來,梅洛龐蒂未竟的思考依然走在前端,早已開啟了一扇大門。

1 note

·

View note

Text

小橘子的大學問

來到這所國民黨右派在廣州設立的大學有幾回了,不過,這次是第一次走進了名為「建築紅樓」的宮殿式教學樓,進口處的牆基上還留有刻著中華民國二十二年的石片,一時恍若回到台灣;再走過寬廣的門廊,上到二樓,長條形的大教室裏已擠滿了來聽講的學生,我趁著架設投影機的空檔,在面對中庭的陽台上抽煙,並體會一下這種洋涇幫民族風格的設計。

我想起在興建這棟房子之前一兩年,梁啟超曾在報紙上說要發展中國文化必先學習西方的方法論之類的話,而等一下我要講西方的現象學方法。之後,我在桌子上擺放了一個小橘子,讓同學們練習如何看?究竟看到了什麼?怎麼看可能接近現象學的觀察法?大家興致很高,談得相當愉快。

五四以後,我們「拿來」西方現成的東西,並沒有把背後做事的方法一起拿來;梁思成雖然聽他爸爸的話,想用西方建築史的研究方法,但是學的太皮毛,等於沒學會。所以我特別說明,除了早期的辯證法與理性思考方法之外,現象學方法是二十世紀以後西方思想發展的基礎;在另一方面,現象學思想和人類前科學時代的思想相通,也是我們研究東方傳統文化的重要媒介,因此不可不知,不可不學。

第二天有幾位同學和我相約深入聊聊;他們仍然關心昨天那個小橘子的問題,對我提到本質是一種「關係」不甚明瞭。我在紙上示意畫出那個橘子的簡化意象,又提到蒙德里安畫的那棵樹,他們開始略有所悟。接著說到包浩斯用點線面的構成做為基礎教育,也是一種類似的關係分析與描述事物的方法,但是後人不才,把它當作形式公式,變成了死的圖案。現代建築也因此很早就夭折了。

有位同學直言,我們是用外來的話語在討論自己的社會文化,以致越說越不明白。這學期這個學校裏辦了不少講座,講者都是海歸學人,各自介紹他們在國外學到的思想理念,我看實際的狀況有如雞鴉豬狗同籠,加上籠中原有的一羣學生,混亂的不可想像。那位同學接著說了兩句勵志的話,我忙說這不是你的錯,這個時代就是這樣。當務之急是要建立基礎的方法訓練,同時要有人做聯結貫通的工作。

我們吃了中飯還繼續聊,直到我得去火車站搭車。其間談到不少要緊的事情,包括「天份」可能經由學習現象學方法養成,而不再神秘;書上寫的現象學和透過合格老師帶領去做的現象學不同,實地去做比在家看書重要。這次從廣州去北京我選擇坐火車,之前坐飛機太頻繁,心生厭惡之感;在火車上我可以靜心思考,但是在飛機上有時悶得慌,不得不打開小電視,看一些老美的片子;雖然飛行時間短,但是那段時間身體不自由,腦子幾近空白。旅行代步的方式其實是一種思考的方式。2008/12/28

0 notes

Text

當代建築設計的歷史

2011年夏天,在「新設計運動二十周年 」 討論會上,我首次嘗試說明了自1980年代到本世紀初所做的一些自己都快忘記的事;與會的李志銘是對戰後台灣平面設計家的封面設計作品提出了分析;挪威來的史永艮(Jørgen Stavseng) 則動了不少腦筋,追蹤了當代挪威建築設計的傳承線索。

不期然地,這些資料刺激了與會朋友們想起要整理台灣的設計史,也就是腦中突然有個問號出現:「過去這幾十年來,台灣的建築設計工作究竟做了那些事?」

這個念頭也許能帶動新一代的本土運動;這麼做是一種微觀取向的作業,鉅細靡遺地記錄下似乎不相干的各種支支節節的個人經驗,之後,再將各個片斷一一攤開來做交差比對,並重新拼湊在一起;可以預期,其中必然會浮現出一個脈絡,而比較全面地逼近於台灣建築發展的實況。

我們如果不花點工夫找出這個脈絡,二次戰後幾個世代之間,其實沒有辦法建立交集,由於缺乏據以定位的路標,人人不識來路,也無能辨視前途;而隨著全球化權力與資本的興衰流轉,歷史最終會是混戰之下的殘局,和弱肉強食的野蠻時代沒有兩樣。

大多數藝術工作者在冷淡且近於殘酷的在地社會之中,不得不就近抓著浮木,為求生存而搖擺生姿,遠觀台灣可能顯得生猛多端之外,外人卻分辨不出所以然;由於我們習於拷貝風尚,且欠缺可以較勁的獨特方向,往往讓人不知該把台灣擺在哪裡,而在國際角力的舞台上, 落入比較尷尬的處境。

簡易的口述歷史工作當是扭轉頹勢的必要作為之一。2011/07/17

0 notes

Text

有心的人 - 王鎮華先生的建築心學

大約是1979年秋季,我已經大四,心血來潮辦了一場名為〈建築如何在自己的土地上紮根〉的座談會,特別邀請了王鎮華老師;那是一次波濤洶湧,且影響深遠的聚會。之後,偶有機會聽王老師講話,逐漸對他的思路有所認識,以致於長期保持關注。

記得2008年在一個針砭建築圈走向的場合,曾坐在王老師旁邊,請他講評列子〈天下盡迷論〉字句,其中有一段老子的話:「汝庸知汝子之迷乎?今天下之人,皆惑於是非,昏於利害 ,同疾者多,固莫有覺者。且一身之迷,不足傾一家,一家之迷 ,不足傾一鄉,一鄉之迷,不足傾一國,一國之迷,不足傾天下 ;天下盡迷,孰傾之哉?向使天下之人,其���盡如汝子,汝則反迷矣 。」 當時王老師心有戚戚焉,表示也有所涉獵,私下我感到對他的建築觀有了進一步的了解。

以下藉簡短篇幅,嘗試從我個人的觀點,扼要闡述王老師的建築哲學,淺介其核心思想 「心學」 的含義。

本文引用文字出處原文件整合後影像;王鎮華,〈半生建築,半生文化〉

據我所知,王老師十分重視歐陸現象學哲學的脈絡,曾經多次給我 「建築現象學」 研究方向上的建議,為國內極少數嚴肅面對此課題的老師;大約是在1990年初德簡書院創設期間王老師曾寫到:我們若趕緊恢復不思想的思想方法–即直心之德,以德行的覺知,平衡理性的認知,即以 「不證自明」 平衡實證、論證,保持傳統文化的優勢還來得及。這段話基本上引用了胡塞爾 「現象學方法論」 的精華,王老師已看到東西方哲學共通之域,在提醒我們返回自身文化主體,做為日常生活實踐的出發點。

不過,胡塞爾晚期發展的 「先驗現象學」 傾向於著重人的 「意識」 的探究,在上世紀唯心與唯物兩派爭鬥的時代,往往被視為不務實的玄學,至今仍有誤解。然而在中印的傳統哲學思想中,原本就有與「意識」接近的語詞,譬如 「心」 或 「識」;心也是 「良心」,尤其是指王陽明的 「致良知」 一說有待詮釋的內涵。由此看來,王老師在開展當代心學上實有��大的成就。

本文引用文字出處原文件首頁影像;王鎮華,〈一種浩瀚的氣氛〉,2008第三次修訂稿

1989年王老師在寫給華梵大學同學的箴言中解析建築師葛羅培的一段話:「 一種浩瀚的氣氛 」 指的就是心本身看到的生命本身,也就是主體、存在、真實。上天賦與人類祂自己的心,就是心本身、天心;簡言之,意識是一種全方位的知覺活動,也就是人類與生俱來能夠牽動世界的心智能力,對建築師而言,亦即是環境與社會的認知以及創造力的根源,所以王老師指出:精神,就是自明真心,腳踏實地。任心敞開,隨著生命的流動、變化,體當真做。當建築師運心無礙,即 「見識透徹,就不會浮動。面對整體的大,反而簡明。 」

的確 「至言如水,可以活命。」 謹此,向王老師致敬,懷念之情綿延永存!

0 notes

Text

建築競圖的社會文化背景、價值取向與評選途徑

- 從南海路上的教師招待所談起

最近〈台北教師會館拆除重建工程競圖〉引人矚目,一方面是台北市南海路上這棟教師招待所要拆了,引起人們的懷念之情,對於一部分關注台灣現代建築保存的人而言,這棟由張昌華主持,吳明修協力設計的現代建築,有如台北的珍寶 — 指建築設計上的歷史價值,包括簡潔清晰的平面規劃設計;沿街面呼應公共空間的留設,基部退縮向內凹,上部依建築邊線保持出挑;立面上的走廊扶手牆與主結構體脫開,在屋頂層略為向外傾斜,以及交接處的凹口細部處理;垂直樓梯間量體運用清水混凝土材質的粗獷紋路等方面,體現出六十年代以降台灣建築師正在尋找的一種現代性。

台北教師招待所平面圖及立面圖;參照張昌華建築師事務所原設計圖稿繪製

明眼人會察覺這些做法似乎多少參考了六十年代設計美國���約原本的惠特尼美術館 (Whitney Museum of American Art) 的建築師馬索‧布魯爾(Marcel Breuer),以及設計耶魯大學藝術與建築教學樓的建築師保羅‧魯道夫(Paul Rudolph)的手法(註一),但無礙於其代表一種價值,同時,教師會館的建築計畫在於提供教師平價的旅棧,也是社會價值的呈現。在另一方面,這個競圖召集了國內的菁英,也邀請了優秀建築師做評審委員,顯示出比較有心做事的格局。經了解相關資料訊息,也看過參與競圖的一部分方案之後,草寫此文,謹供大家參考。

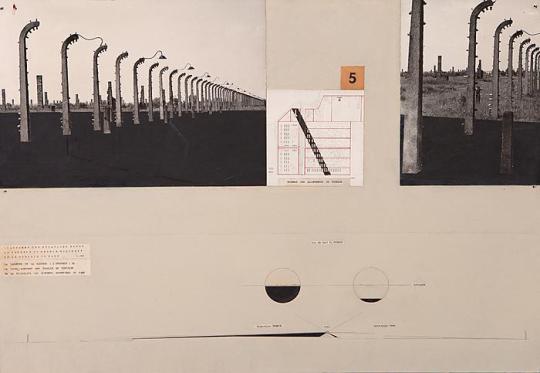

在近代歷史上,我想到有幾次比較特殊的建築設計競圖,多半和戰爭後的社會癒合有關,舉兩個在設計概念上接近的例子,一個是1958年在波蘭舉辦的〈奧斯威辛集中營受害者紀念碑競圖〉,另一個是在1980年展開的美國〈越南退伍軍人紀念碑競圖〉;這兩個競圖的評審雖然都有雕塑家參與,但首獎作品都不是傳統紀念碑式的雕塑品。

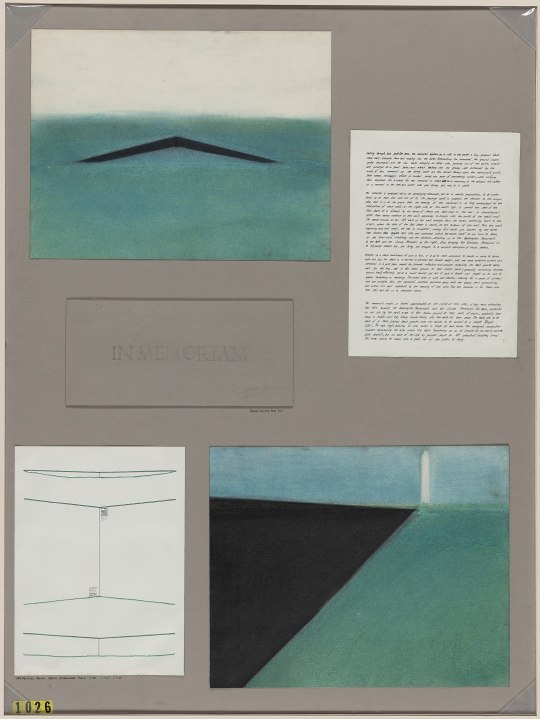

挪威裔的波蘭建築師奧斯卡‧漢生(Oskar Hansen)在奧斯威辛集中營的營區,設計了一條長一公里寬七十米的「紀念步道」 (註二);華裔美國大學生林瓔 (Maya Ying Lin) 在華盛頓的綠地公園上設計了一道折過來的「紀念牆壁」。值得注意的是,這兩個設計的創作時間雖然相差二十多年,創作理念卻相當接近,都是以整體環境當作紀念空間,採用極其內斂低限的手法,導引參訪者逐步發自內心產生深刻的自省。

波蘭〈奧斯威辛集中營受害者紀念碑競圖〉第一名作品圖稿;作者:奧斯卡.漢生(Oskar Hansen) 以及Zofia Hansen, Jerzy Jarnuszkiewicz, Edmund Kupiecki, Julian Pałka, Lechosław Rosiński

當時在蘇聯體制下的波蘭官方認為抽象主義有違社會主義路線,最終這個獲獎方案沒有被建造實施;八十年代的美國社會對華裔仍有不佳的印象,尤其設計者的這張臉,讓美國大兵聯想到越南人,加上林瓔還是個學生,這個千中選一的方案歷經了十分坎坷的爭議過程,但在激辯中蓋了出來,至今成為經典之作。

美國〈越南退伍軍人紀念碑競圖〉第一名作品圖稿;作者林瓔與紀念碑基金會主管們展示最後的設計方案模型

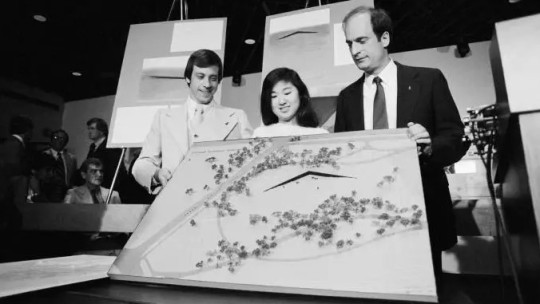

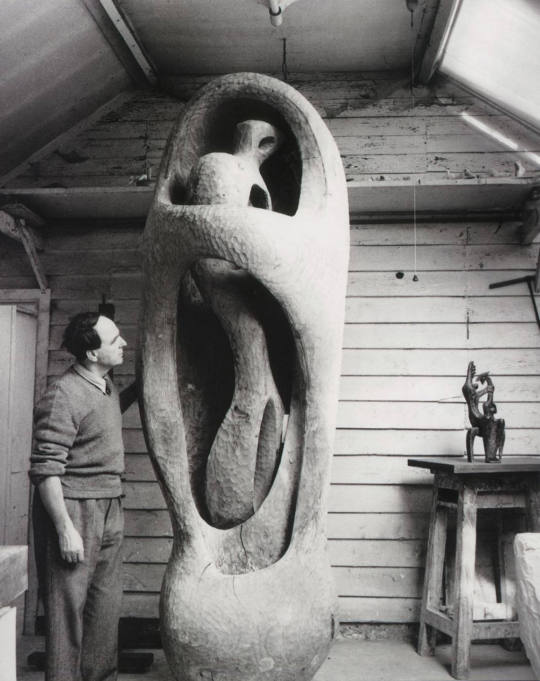

不過,究竟為甚麼這兩個方案會被選上?實際上,兩個競圖勝出的關鍵都在於評審先生。波蘭競圖特別請來當時廣受矚目的英國現代雕塑家亨利‧摩爾(Henry Moore)主持,那時史達林已過世,波蘭社會正在進入一個��後比較自由的階段,呼應著亨利‧摩爾雕塑創作中流動的時間空間與人體地景;據相關資料顯示,奧斯威辛集中營的紀念碑設計是由亨利摩爾決定,而選出奧斯卡‧漢生,之後他們還成為了好朋友。美國的競圖是由八個人組成,包括雕塑家、建築師以及景觀建築師三類人,評審團裡有一位建築師哈瑞‧衛斯(Harry Weese), 曾在華盛頓首府特區負責一百英哩長的地鐵設施空間設計,被紐約時報建築評論家評為二十世紀最偉大的公共建設,他的建築理念獨到,有別於當時流行的密斯式設計,並致力於推動歷史建築的保存;實際上在評審過程中,是他獨具慧眼發現林瓔用粉彩手繪的方案,而大力鼓吹選拔出來,並一路支持實現。(註三)

亨利‧摩爾工作中1953

哈瑞‧衛斯設計的華盛頓首府地鐵設施空間

在表面上看,競圖的優勝者自然是由評審選出,何須討論?如果檢討台灣常見的評選規則,可以發現評審只是個打分數的角色,尤其是勢均力敵的比圖,積分差異很有限的情況下,最後積分誰會比較多,誰可能會被選上,評審預先並沒有辦法知道。從〈「台北教師會館拆除重建工程」委託規劃設計監造案第二次評選會議紀錄〉內容來看,因前三名的序位積分很接近,為了拉開數字上的差異,而決議第三輪再投票,而評選是透過這個程序,找出了等距的比分關係,而確定入選作品;因此,評審的價值觀在此量化的過程中被掩蓋,為了顯示客觀公正的印象,必須刻意壓抑個人喜好的表達,轉變成看不到情緒的數字,不過,幾位評審所組成的集體意志,此時已非任何價值思考,還是可以在交流中達成打分的共識,然後在積分中表露出來。

明確地說,上述這個評選模式很難選出奧斯卡‧漢生,更不用說沒有經驗的林瓔了!這是在我多年前受邀做過幾次公共工程競圖評選委員之後,即已心知肚明之事;為何至今國人仍然維持這個方式,其原因並不難了解,不過我沒去深究,也認為沒必要挖掘這個黑洞。以下擬藉去年參加立陶宛〈國家音樂廳國際競圖〉的經驗,談談另一種以價值觀為核心的競圖評選方式,以及如何實質賦予評審價值判斷的權力。

立陶宛(Lithuania)是波羅地海三小國之一,自2004年加入歐盟,一般人民的物質生活水準略低於台灣;去年他們文化部徵圖的標的是為了興建一棟能夠代表立陶宛的國家音樂廳,舉國上下很認真地在舉辦這個面向世界建築圈的競圖,我也是觀察這次比賽一定比較公開公平,且沒有預設立場,而決定投入參與。之後整個參賽經歷印證了我的預測,不僅競圖設計過程中出現���各種疑問,一一獲得主辦方的回覆與十分詳盡的解釋,尤其評選過程十分透明,讓參加的各方神聖都能心服口服,可說整個活動他們幾乎辦到沒有摩擦或失誤產生;然後,最重要的是,能夠選出了一個絕佳的方案。

立陶宛〈國家音樂廳國際競圖〉的評審團組織有一個主持建築師,另外有來自奧地利、西班牙、荷蘭三位外國建築師,以及兩位本地建築師,再加上一位首都市政府發展局的建築師;這次請來的「主持人(chairman)」是挪威建築師歐雷‧固斯塔文森(Ole Gustavsen),他在過去十幾年曾任挪威新一代的建築事務所「斯諾黑塔(Snøhetta)」的主管,主導發展事務所的工作方法以及設計研究,目前是北歐五國與波羅的海三國結成的「北地建築學院 (Nordic Academy of Architecture)」的校長,也是挪威主要建築學校「奧斯陸建築與設計學院 ( The Oslo School of Architecture and Design )」的校長。

這位主持建築師如同「主審」,這個角色並非主持開會的民主協商代表,更不是搓湯圓的媒介,歐雷‧固斯塔文森顯然要動腦筋決定這個建築設計方案的重點,而不是討論如何計算分數;所謂方案的重點也就是反映建築師的哲學、知識、理念的做設計的原則,而主審自己無法避免需要先想過且試過一遍,然後才能開會建立共識,擬定評價方針與評選步驟。

如果這位主審的價值觀很重要,那麼這位評審團主持人的學經歷等方面需要到一定的程度,且必須有新的視野,才能開創新局,選拔出具有長遠價值的建築方案,這也是這類公開競圖會吸引大批優秀建築師,不分老少,願意日以繼夜投入奮戰的內在原因之一。依我個人的觀察,「斯諾黑塔」自2007年完成奧斯陸歌劇院以來,在國際間給人專注認真的印象,在建築學的開拓上有深度追求,行事謙遜不譁眾取寵,承接方案也多半偏向公共建築,而建立公信力;此次立陶宛邀請其中重要成員做主審,我認為也是很好的選擇。

挪威奧斯陸歌劇院外觀;斯諾黑塔建築師事務所

回顧〈「台北教師會館拆除重建工程委託規劃設計監造案」第二次招標競圖評選結果〉記述:「本案評選委員會共7位委員,由5位國內建築專家學者及2位財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會董事」;在〈「台北教師會館拆除重建工程」委託規劃設計監造案第二次評選會議紀錄〉附件中記載的評選會議主持人為基金會總經理,在評選工作之前,陳柏州總經理就本案需求內容及廠商評選事宜做報告,主要指出六個「向度」,即六個評分項目,並提到業主經費不足,希望評審委員協助選出符合經營目標可執行的方案等等。

與前述立陶宛國際競圖比較,除了格局原本不同,立陶宛競圖隸屬國家事務等級比較高,能夠有經費請各地專家之外,主要的分別是在於評審團的組織方式,其中包括會議的進行方式;基本上,立陶宛競圖是完全由建築師(嚴格說不含專家學者)來評選,教師會館競圖是由業主方與建築師的組合人選進行挑選,同時,業主方代表在評選前宣告評選方式與關切的課題。在後來的會議紀錄中可看到「國內建築專家學者」與「基金會董事」之間終於剝露出評價標準的不一致,為了要選出不同的方案,而導致第三輪的博弈。實際上,教師會館業主方擔心的是施工程序與造價浮動的問題,這方面原本是評選建築方案的一個重點,在正常情況下,有經驗的主審建築師會根據方案的各種條件評估,再納入評價方針的考量;以下說明立陶宛競圖實際執行的評選步驟與進行方式,以及每一輪篩選的評價方針。

根據網上公布的第五版審查報告,這次競圖有248家事務所參加,其中有一些繳交的圖面與資料不齊全,有的方案未依照高度限制與指定範圍設計,評審團經討論,認為違反高度與界限可視為有助於對於基地環境的了解,決定容許所有案件都進入審查程序。在審查前與審查過程中,評審團曾多次赴基地現場山頭上,確認視覺上的關鍵位置;尤其評審團要求所有評審必須一起工作,共同針對每一個方案進行評價,以得出一個不可分割的整體評價結論。整個評審過程歷時三天,先經過四輪篩選,每一輪篩選掉較差的方案,以確定入圍的方案,再結合技術專家,進行深入分析討論,然後在第六輪決定最終名次。

立陶宛〈國家音樂廳國際競圖〉主辦單位提供的基地環境照片

第一輪的評價方針:

整體概念欠缺清晰度 (missing clarity of the overall concept)

基地上尺度不恰當的介入與結合(inadequate scale of intervention and integration in the site)

過於複雜的量體構成(complicated volumetric composition)

缺乏建築的品質(missing architectural quality)

第二輪的評價方針:

整體概念 (overall concept)

基地整合 (integration in the site)

建築品質 (architectural quality)

功能面向 (functional aspects)

第三輪的評價方針:

整體概念的適當性 (adequacy of the overall concept)

基地整合 (integration in the site)

建築品質 (architectural quality)

功能面向 (functional aspects)

第四輪的評價方針:

整體概念的適當性 (adequacy of the overall concept)

基地整合 (integration in the site)

建築品質 (architectural quality)

功能面向 (functional aspects)

從使用者角度看造訪者親和性 (visitor friendliness, quality from the user point of view)

音樂廳滿足聲學需求的潛力 (potential of the halls to meet the acoustic requirements)

成為首都維爾紐斯地標的潛力 (potential to become a landmark for Vilnius)

第五輪的控制階段:

所有評審建築師重新再檢視248件作品一遍,確認沒有遺珠之憾,並整理先前四輪的評價分類。

第六輪的評價方針:

歷史保存面向 (heritage aspects)

音樂廳滿足聲學需求的潛力 (potential of the halls to meet the acoustic requirements)

從使用者角度著眼的品質 (quality from the user point of view)

方案的經濟性 (economy of the project)

永續性面向 (aspects of sustainability)

成為首都維爾紐斯地標的潛力 (potential to become a landmark for Vilnius)

據審查報告記載,第一輪篩掉115件參賽作品,第二輪篩掉84件參賽作品,第三輪篩掉24件參賽作品,第四輪篩掉13件參賽作品,其中包括扎哈‧哈蒂(Zaha Hadid)、長谷川逸子、藤本壯介等知名事務所,並確定了12家事務所入圍。入圍事務所中,除了設計赫爾辛基中央圖書館的ALA建築師事務所比較出名外,沒有看到所謂「明星事務所」。前三名中,第一名是西班牙事務所,第二名是法國事務所,第三名是立陶宛事務所;這位首獎得主的設計的確超越我的想像範疇,不僅設計超過指定建築邊界,且能夠打散音樂廳常見的巨大量體,極其細緻地運用地形���伏的高低差,在山坡頂上形塑成三個獨立透明體塊,並設計成形似當地人稱為「立陶宛的金子」的一種琥珀晶石。

立陶宛〈國家音樂廳國際競圖〉首獎設計外觀透視圖;西班牙阿奎諾建築師事務所 (Arquivio Architects)

從前面相當詳細的審查過程紀錄看來,可以發現幾個值得注意的關鍵點:其一,立陶宛競圖的評價方針屬於質性化的描述,強調追求一種「建築品質」,著重那些不可量化的因素,其中第一輪的「過於複雜的量體構成」評價方針是目前少見的清新觀點,可能讓不少複雜曲面的設計就地陣亡;其二,不斷地針對一個建築方案進行抽絲剝繭式的檢視,「反覆多次的深究」為其中隱含的方法論特徵,這一點和北歐地區的思想習性與哲學傳統可能有關,具有濃厚現象學式的傾向;其三,基本上前四輪設定的評價方針均指向同一個大目標,集中在幾個「核心價值」的堅持上,簡言之,指的是設計概念、基地環境、空間品質、使用功能;其四,強調具體的實用因素,包含歷史保存、生態永續、使用者友善、聲學需求、經濟性,並在評審過程後半段逐步進行檢討,此外「過於複雜的量體構成」檢查點也和經濟性有關;其五,評審團做為一個社群整體,重視成員之間的「合作」,以強化價值取向上的共識,如此在一開始即拆解了人與人之間的鬥爭關係,抓住了人性的制高點。

反觀在台灣通用的競圖評審模式,可說在本質上完全倒反過來;以下羅列教師會館競圖訂定的六個向度的評分項目與所佔總分比例 — 1. 本案團隊組織架構、參與人力學識經歷及配置計畫等25% 2. 履約績效、飯店實績10% 3. 法規、機能、預算、設計創意40% 4. 經費預算分析之合理性10% 5. 監造計畫10% 6. 簡報與答詢5%。 這個模式反映出買方試圖針對提供服務的廠商進行全面性的盤查,其實完全無助於選擇要找的標的物,然後日積月累已演化為不可動搖的硬性常規,顯示國內競圖制度仍停留在十分粗糙的階段,且各界未意識到有待更新;除了競圖公告到交圖時間很短、文書作業繁瑣、資格認定僵化、過程不透明、評選方式老套、沒有合理報酬等等過時的行政文化障礙之外,最主要的問題是觀念老化,已無法因應新時代的挑戰,台灣城市更新建設亟需「好的建築設計」,不是嗎?

此次教師會館競圖第一名作品局部保留了舊有建築物的立面,勝出原因可能和建築師評審委員們的偏好有關;由於常態的建築師養成教育中往往會談論保存,使令建築師多半帶有某種不由自主的保存意識,而和非建築專業人士的心態不同,以致建築師與業主混合的評審團有先天的分岐。然後只有一位參賽建築師想到兩邊都照顧一下,一方面做足容積獎勵,一方面保留一點老建築,所以最後出線的方案必須想辦法維持局部舊建築結構,再從新建結構體伸出鋼構支撐舊建物,有如大型廣告招牌的框架。這樣的結果其實是社會價值觀的產物,源自業主的飯店經營目標、競圖的建築計畫、評圖的方式、建築師的因應策略等方面綜合所致。

台北教師招待所早期外觀

在疫情的影響下,世界在改變,人們的世界觀也在轉變,價值取向的變遷指日可待,讓我想到即使補強保留原有建築恢復原貌,「基金會」採用非營利方式服務中小學老師,在未來的世界也未必不可能。

- 庚子年小暑於台北初稿

- 本文刊載於2020《建築師》雜誌八月號

註一:保羅魯道夫設計的耶魯大學藝術與建築教學樓建於1963年,紐約惠特尼美術館建於1966年,台北教師會館始建於1970年代。

註二:奧斯卡.漢生〈奧斯威辛集中營受害者紀念碑競圖〉相關資料;“The Road”(1958): An Antimonument by Oskar Hansen http://socks-studio.com/2016/10/25/the-road1958-an-antimonument-by-oskar-hansen/

註三:Blair Kamin, Tribune Architecture Critic, Harry Weese, Visionary Architect Known as 'Chicago's Conscience', Chicago Tribune, Nov.1, 1998; https://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-1998-11-01-9811010367-story.html

1 note

·

View note

Text

Jože Plečnik 的微觀之路

在二十世紀初期,現代建築思想是在歐洲北部的德語系人士的主導之下,逐漸擴大影響力,當時德語地區除了日爾曼帝國,還有奧匈帝國。在十九世紀末,隸屬於奧匈帝國的斯洛凡尼亞的建築師普列斯尼克(Jože Plečnik),曾赴帝國首都維也納留學,師事現代建築的前導者瓦格納(Otto Wagner)。

普列斯尼克受到當時青春風格(Jugendstil)的影響,在���的作品中,常見古典建築形式經過獨特的變形處理,往往被1980年代的論者視為歷史主義旁支,而扔進後現代建築的大籮筐裏。

實際上,他在盧布雅那市(Ljubljana)做了不少建設工作,其中除了一些主要公共建築之外,普列斯尼克曾經規劃設計了一系列相互串聯的小型公共設施,在今天看來,這些是現代建築發展中往岔路上走的先鋒創作。

比較著名的是市中心廣場旁的三向連接橋以及周邊設施,包括河岸邊的市集空間,其他還有河道中的水閘設施、河岸壁面與河道底面設計、連接廣場的通路與階梯空間、公園景觀步道、街角休憩亭、紀念碑、墓園,等等。

1920年,普列斯尼克回到家鄉盧布雅那市,之後,他在盧布雅那所做的貢獻,若回顧近代歷史,並不是唯一,可比擬十次小組的義大利建築師笛卡羅為烏賓諾市(Urbino)下過的功夫;而他一點一點推進城市小型公共空間改善的工作方式,也和十次小組的荷蘭建築師凡艾克做的事十分接近,不過,卻早了他們三四十年以上。

深入來看,普列斯尼克的工作內容龐雜,涉及了各種不同類型的公共設施,當我來到盧布雅那,親歷他所設計的空間,發覺他不只是在執行政策,做填補式的設計,而可能扮演了主動的角色,細心在編織城市的微觀網絡,可說是一位可敬可佩的「微觀都市主義」先行者。

圖片是斯洛凡尼亞的五百脫拉幣的紙鈔,一面是普列斯尼克的頭像,一面是他設計的斯洛凡尼亞大學圖書館的圖稿。

0 notes

Text

現象學理論做為當代建築學的奠基石

自1970年代末期,我注意到“現象學社會學”的研究以來,對於現象學和建築,以及現象學和東方文化之間的關聯問題持續地有所思考,(1) 以下就我所思及的幾個面向做一簡要的報告。

我在1992年出版的《建築現象學導論》的前言中,一開始寫到:“學習現象學並不是一件輕而易舉的事,在接觸現象學之初,容易產生困惑,甚至引起懷疑與敵意,而阻絕了進一步瞭解的機會。”(2)這番話是在臺灣的新興工業社會氣氛之下有感而發,當時建築圈普遍認為現象學是一種談虛弄玄的思想,對於實際的建築設計工作不僅幫助不大,還可能有害。這種誤解來自於科學理性的迷信,並反映出亞洲國家汲汲於趕上西方船堅炮利的夢想。此外,在唯物史觀主導的地區,現象學被劃入唯心的路線,又另外加了一道通行的障礙。

從風水說起

說起來,進入現象學的關卡並不在於哲學書難念,而是要能跨越一個門檻,回到平日生活的經驗世界。這個“生活世界”時時刻刻在我們周遭,一點也不稀奇,同時,在這個世界之中,人們處於一種自然而然的狀況,也就是採取了和身邊環境直接連系的“自然態度”。很顯然地,近代的教育為了提升知識的水準,強調我們的感官經驗並不可靠���曾使勁要排除這樣的認知態度。

現象學這種反對科學的立場好比穿越時空回到人類史前文明的狀態一般。現象學式的觀點不難在古代語言或古籍中找到一些蛛絲馬跡,而現象學家說話行文的用詞用語也好似遠古傳說中的敍述。《葬書》中記載:“經曰:外氣所以聚內氣,過水所以止來龍。千尺之勢,百尺之形,勢來形止,前親後倚,為吉藏也。”在謎一樣的風水說文字中,不外是針對體驗所及的自然環境形貌的描述,並提出如何選擇適用的空間地形的看法,其實與現象學的描述相去不遠。

我們看海德格爾在《建·居·思》一文中的說法:“定居,即人存在於大地之上。”接著說到:“‘在大地之上’已經意味著‘在蒼穹之下’,這兩者還意味著‘依然面對神靈’,並包括‘屬於人類的彼此依存’。” 又繼續說明:“大地是供養者,繁花開放,碩果蒂結,岩石和溪水在延伸,樹木和百獸在生長。‧‧‧蒼穹是太陽的穹隆之路,是月亮運行的軌跡;是繁星迷人的閃爍;是一年四季的交替;是天氣的晴朗和陰霾;是變幻莫測的行雲;是深邃無比的藍天。‧‧‧神靈是上帝的信使。失去上帝的神聖支配,神祇時隱時顯。‧‧‧生靈就是人類。謂之生靈,因為人固有一死。‧‧‧”(3)這段從古代德語原意中追索出來的申論,乍看之下似乎是高深的哲理,但實際上可說是一種單純的生活體驗。如果回頭看《易系辭傳》講到八卦的來由:“仰則觀象於天,俯則觀法於地,觀鳥獸之文與地之宜,近取諸身,遠取諸物,於是始作八卦,以通神明之德,以類萬物之情。” 兩段文字比較起來,如同是在述說同樣一件顯而易見的事。

再看《京氏易傳》所說:“吉凶之義,始於五行,終於八卦。”五行可以解釋為五種可見的物質狀態,八卦可以說是八種生存環境中的現象,古人是依據這些基本因素之間相互牽動的關係,來測度生活環境的品質良莠。這些話表現出人類共通的日常“生活世界”的觀點,以及一種平實的“自然態度”,恰恰呼應著現象學哲學的思想背景。

現象學方法與建築設計

現象學和建築學的基本關聯展���在立足點的重疊上;“生活世界”的內容是個人在世界之中的連續存在和具體經驗,而個人在建築空間中的體驗一向是這個生活世界裏的顯要成分。在建築設計工作上,從體驗建築入手的方式多半帶有現象學的色彩;若是進一步將現象學的思維方法運用在建築設計上,我看有以下的一些要點。

胡塞爾要求的純粹思維,必須經過嚴格的思維訓練步驟,以回到思想的源頭;一般而言,先從“自然態度”進入“現象學態度”,再到“本質還原”的階段,乃至“現象學還原”的狀態。這個練習過程有如禪修練功,在實際上相當不容易,成為學習現象學的第二道門檻;海德格爾曾經表白:“我重複地開始,也仍然不令人滿意,因為我無法克服一個主要的困難。它是有關於稱為‘現象學’的思考過程,如何能被實現的簡單問題‧‧‧但是,當我在胡塞爾工作室遇到他本人之後,我的困惑逐漸減少,我的混淆在盡力地化解‧‧‧胡塞爾的教學始於按部就班地訓練現象學‘觀察’,同時要求放棄未經檢測的哲學知識‧‧‧”(4)

所謂“現象學觀察“可以包含前述所有的步驟,不過,關鍵是在“本質還原”階段,以“直觀”方式掌握事物“本質”的過程。初學者在練習的時候,往往將“直觀”和“直覺”或一種超自然的透視能力混為一談,也通常以為“本質”是一種獨一無二的神秘特質。在胡塞爾的說法裏,“直觀”是排除掉所有預想與成見,甚至自我,有如切斷了自身電源的狀態下,所做的“直接觀察”。 (5)在直接觀察中,觀察物件所呈現的內容與可能再推想出來的各種變化,統稱為“本質”。這個訓練提供了一個人人可以依循的理路,有助於日常生活的思考判斷之外,尤其能夠強化在環境中進行觀察體驗的分辨力道與清晰程度。

為了表達在還原體驗中掌握到的東西,接下來必須進行“現象學描述”。經由主體意向的投射,針對所見的事物想說明白到底看到了什麼,在實際上顯得十分主觀;如果描述的又是模糊不清的現象,容易讓人覺得是自說自話,立即招來不夠客觀的質疑。的確,人的意識之中包含著許多層面與不同的世界,現象學和唯識宗都主張回歸意識的本源,並指引如何迫近真如,而現象學家運用詩般的語言所做的深入描述,也接近於一種開釋。

加斯東·巴舍拉(Gaston Bachelard)在《圓的現象學》一文中引述了詩人米其林的話:“鳥始終是一個完全的球。”並繼續說明:“然而,米其林掌握了鳥在宇宙位置中的存有意義,就是一個面面守望的生命���注,被環圍起來的生命球。”(6) 出生于波羅地海小島的建築師路易·康(Louis Kahn)說過類似的話:“磚塊想成為什麼?它想成為一個更偉大的東西阿!”(7) 這種描述應用到建築設計上,如詩的語言大多轉換成詩意的素描或空間圖像,有時也透過手工製作的成品或模型來傳達,這些資訊是設計決策過程的重要依據。

路易·康曾說:“設計一座偉大的建築物必須從不可測度的地方著手,並在不可測度之中進行,其成果也是不可測度的。”(8) 從現象學的觀點來看,創造的獨特性是來自於對於世界瞭解的深度與洞察力,而不是心理學式的聯想或奇想,換句話說,絕不是緣于無常的五取蘊相。總之,現象學途徑的建築設計方法重視事物本質的認識與呈現,並強調心身手投入的工作過程,藉以找出能夠安置人與物、人與大地,具有大悲同情心的建議方案。

地方與情境

挪威奧斯 陸大學 教授諾伯·舒爾茨(Christian Norberg-Schulz) 在1980年出版了《地方精神─邁向建築現象學》一書,正式將“建築現象學”一詞標舉出來,其中引申海德格爾在1950年代以前寫的一些有關詩歌、藝術與建築的文章中的觀點,倡議“地方的精神”,檢討“地方的失落”,並從“定居”談到“定點”與“家”等核心概念。基本上,諾伯·舒爾茨的“建築現象學”是1980年代針對現代建築與城市設計的一致與單調所做的討論,和美國哥倫比亞大學教授肯尼斯·弗蘭普頓(Kenneth Frampton)在1983年採用“批判的地域主義”一詞所做的論述具有類似的出發點。

這兩位學者的心目中應該都有海德格爾提過的一個例子: “讓我們思考一下,黑森林那個地方的農舍,它是二百年前由定居農民蓋的。這裏,主導房屋的是讓天和地、人和神進入物的渾然整一狀態的那種自足的力量。它使農場 設在避風的南山 坡,融入近水的草地中;它令農舍的木瓦屋頂寬大低懸,其坡度恰到好處,承住雪載,屋頂又深深下探,保證它能頂住漫漫冬夜的雷雨。”(9) 海德格爾提出這樣的典範形象是在重申環境倫理上的關切;反映在建築設計上是對於在地文化、地景、氣候、材料的重視,尤其是鄉土建築風格和傳統城市空間的復興 。

當時這些充滿田園風光的討論未及探究負面的問題。大約到了1990年代中期以後,隨著互聯網路與手機的普遍應用,以及全球化流動的興起,這種追求安居樂道的論調一時顯得過度保守。地理學家艾德沃·瑞爾夫(Edward Relph)在1986年出版的《地方與非地方性》一書中談到“地方的苦悶”:“我們的地方經驗,特別是有關家的經驗是辯證的,在要留下,卻又希望逃脫之間達到平衡點。”並引述英國東部一個村莊的情況:“只在一代以前,村民必須外出工作,是被迫放棄了親人和對他有意義的村莊‧‧‧相反地,因為無法偶爾離開,使得村莊生活變成如此令人窒息。”(10) 時至今日,“不居”的“非地方”現象已是當代生活中的一部分,並逐漸成為擺脫“定居”在無聊的“地方”的一種方式。

在此要提一下1950年代末在法國出現的“情境主義”藝術運動。亨利·列斐伏爾(Henri Lefebvre)在1983年的一個訪談裏回憶道:“在1953年,康斯坦特(Constant Nieuwenhuys)寫了一篇《為了一種情境的建築》的文章,這是一篇討論建築應該隨著日常生活的變化,並容許有所轉化的重要文本。這也是我在《日常生活的批判》一書中所提出的概念─創造一種能夠自行促生新情境的建築。”(11) 接著提到了他的 “片刻(moment)”概念曾經啟發居伊·德波(Guy Debord)等情境主義者們在城市中製造各種新的 “情境(situation)”。

居伊·德波強烈地抨擊都市規劃是資本主義用來促進社會僵化與分化的方法,認為現代都市發展具有自我毀滅的傾向;(12)與其著作同名的《奇觀的社會》電影作品之中,不少戰爭紀錄片的片斷不時地和城市景觀、商品展示與服裝模特兒等影像被剪輯在一起,其中一個街頭巷戰的畫面旁白講到:“現在,在這個充滿奇觀上下顛倒的世界裏,它﹝商品的使用價值﹞被大事宣揚。”(13)他提議個人在生活空間中進行不循常軌的瞬間行動,來對抗資本主義社會的消費異化,以打破一成不變的無趣日子;��個方式來解釋的話,他是要“扭轉“海德格爾式的定居狀態,設法在“不居”與“定居”之間找到真實生存的“情境”。

如果海德格爾的理論是一種中產階級嚮往溫馨家園的產物,亨利·列斐伏爾和居伊·德波等人則是關心工人或無產者在都市空間中的存在狀態,並提出了戰鬥的對策,可視為一種左派的建築現象學。從這個角度延伸至建築設計上,會著重於臨時性構造、自主建屋、廉價住宅、老舊建築利用、微區公共空間改造、弱勢群體社區維護等工作。

建築教育的技術本位批判

自古建築與營建工程分不開來,雖然西歐自文藝復興 以來視建築為藝術的一支,但是建築是否是藝術的爭議不斷,而大多數國家的建築師養成教育是側重技術的訓練,或是技術性的考慮先行。進入21世紀以來,地球環境氣候持續惡化,讓人們忐忑不安之餘,海德格爾思想中透露的生態保育理念以及有關技術的反省,在當代高等教育的改革上仍有重大的影響。

海德格爾在《藝術作品的起源》一文中這樣說:“在希臘人的認知上,技藝(techne)是一種存在狀態的呈現,是將沒有被掩蓋的存在狀態和特別是那些已彰顯其表像的存在狀態帶出來;技藝從來就不指的是製作的行動。”(14) 而我們習以為常的技術(technology)是一種改造環境的功利知識,這種思考模式造成了大自然的破壞和人類生存的危機,所以他在《建·居·思》一文中說:“保存四位一體,拯救大地,接納蒼天,恭候神靈,守護生靈 ─ 這種四位一體的保存是定居的原始性質和顯現。以這種方式,真正的建造賦予了定居的形式,使之顯現,且留住這種顯現。”(15)在海德格爾的想法裏,技術是來自于瞭解真實生存狀態的需要,由於人與大自然之間悲劇性的角力關係,技術必須還原為一種能夠挽救世界的技術。

海德格爾的思路顯然撐起了當代生態主義的大旗,指向永續性建築設計的發展。不過,目前在建築學校裏,關切生態環境多半還是個口號,即使是生態設計的練習也圍繞在功能性的生態技術上打轉,把心思花在省能的裝置或改變微氣候的機關上,難得看到對於技術本身的質疑,尤其看不出想要改變基本人生態度的訴求。這樣的情況不論在先進工業國家或是新興工業國家都十分明顯;在印度這個較為低度開發的國家,農村裏有世世代代在使用的被動式生態技術,但是,城裏面的大學生通常不知其所以然。

經過幾十年來的辯論與檢驗,現象學和由現象學衍生出來的存在主義、情境主義、區域主義、生態主義等等理論已逐漸融入世界各地的建築師養成教學計畫之中。以我任教的挪威貝爾根建築學院(Bergen School of Architecture, BAS)的課程設計為例;(16) 首先是從個人的主體意識訓練開始,重視自己身體經驗的開發和自主判斷能力的培養,並透過團體遊戲探討個體和個體之間民主開放的互動關係;基礎課程中還強調藝術性的工作方式與自然環境中的生存體驗,一年級新生必須在離島居住與上課一個月,各年級的設計練習均要求做一比一的空間描述。生態氣候的課程是在二年級即開始接觸。在理論課程中必讀海德格爾思想之外,注重社會學與人類學理論的研討。高年級的設計練習常常是在城市空間中進行現場建造的行動,鼓勵學生扮演新的建築師角色,促進現實社會中的溝通串聯,以牽動城市建設的“自動生長”。

這樣的課程安排是在北歐地區愛護大自然、追求社會平等與先進工業化條件下形成,而有別於一般西歐或北美的學校。在貝爾根建築學院裏,電腦的依賴明顯地較少,對於數位化三維設計興趣很低,原因倒不是在哲學上反對吉爾·德勒茲(Gilles Deleuze)式的經驗世界描述,而是認為電腦限制了學生經驗的拓展;在現象學取向的建築教育下,不少學生可能傾向于愛好手繪或實做,表面上顯得繪圖表現“技”不如人,不過,學生自然而然地養成敏銳的眼光與實在的態度,奠定了一生的學習基礎。

小結

值此五四剛過,想到中國在西方化的過程中,建築一齊被打了岔兒,之後一路顯得語無倫次。也許現象學理論是一個契機,讓我們看清一些根本的問題,然後,回頭才可能連上東方古文明的線頭,再準備重新上路。

2008/09/02

附註:

(1)1979年,在臺灣東海大學 建築系上學的時候,我在圖書館無意間看到現象學在社會學上應用的文章,而接著又翻閱了不少“現象學哲學”與“現象學社會學”的外文���籍。1980年,揣摩著現象學的觀察方式,寫了一篇描述東海校園設計與生活的文章,刊載於《東海雙週刊》(改寫收錄于季鐵男:《思考的建築》,第78-80頁)。

1980年,諾伯·舒爾茨出版了《地方精神─邁向建築現象學》一書,激起了我進一步探討的興趣;1982年,曾以海德格爾在《存有與時間》中提到的“閒聊(idle talk)” 為題材,編導製作了一部16釐米的短片《境No.2378》,摸索著一種可能接近於“存而不論”觀念的攝像和運鏡,後來該片獲臺灣實驗電影金穗獎。1983年,在服兵役期間,偷��將當時所能找到的相關資料和我之前累積的一些想法整理起來,勉力寫成《絕妄去執,見真如─建築的現象學進路與展望》一文,於臺灣的《建築師》雜誌發表。

赴美國耶魯大學留學期間,比較有系統地做了一些研究,碩士論文是有關現象學取向的建築類型學分析。建築碩士課程修畢之後,曾至美國一所大學建築系任教,並同時進入耶魯大學的環境設計碩士課程,在哲學研究所卡斯滕·哈里森(Karsten Harries)教授的指導下,透過設計教學和學生作業的成果,探討空間意象如何轉化為建築形式的設計過程。

1990年至1992年,開始在臺灣推廣建築與現象學之間跨領域的探討。曾在東海大學 策劃舉辦了三屆建築現象學研討會;同時期,著手選擇了德法美加等地重要的現象學哲學、地理學、建築現象學文獻進行翻譯,並收集僅有的以中文寫作的相關論文,於1992年出版《建築現象學導論》的入門書籍。之後,在東海大學 繼續講授“建築現象學”數年,並嘗試將現象學理念與方法融入建築與都市設計的實踐工作。

1998年,出版了《可有可無》設計作品專集,英文書名為Tangibleintangible,由tangible與intangible兩字拼合而成, 強調設計是在可見與不可見之間一種現象學式的探索。2002年,編寫Urban Flashes英文專書,記錄並申論如閃光般的都市行動改革計畫,內容連接於左翼現象學社會學的立場。同年,應邀參與挪威貝爾根建築學院的教學工作,深入參與了北歐現象學思想在建築教育上的發展;自2004年起,在該校開設了“微觀都市方略”課程,一方面整合東方思想、現象學哲學與建築規劃設計理念,另一方面透過與當地政府的合作,嘗試將成果應用落實于都市更新的工作之中。

(2) 季鐵男編著:《建築現象學導論》,臺北桂冠圖書公司,1992年,前言第1頁。

(3) 海德格爾:《建·居·思》,陳伯沖譯,收入季鐵男編著:《建築現象學導論》,臺北桂冠圖書公司,1992年,第51-52頁。

(4) Martin Heidegger, Translated by Joan Stambaugh, On Time and Being (New York: Happer and Row, 1972),pp.76-78.

(5)參見胡塞爾:《方法上的基本考慮》,陳懷恩譯,收入季鐵男編著:《建築現象學導論》,臺北桂冠圖書公司,1992年,第5-16頁。

(6) 加斯東·巴舍拉:《圓的現象學》,姚佩元譯,收入季鐵男編著:《建築現象學導論》,臺北桂冠圖書公司,1992年,第92頁。

(7) Louis Kahn :"What does the brick want to be? It wants to be something greater than it is."

(8) Louis Kahn :“A great building must begin with the unmeasurable, must go through measurable means when it is being designed and in the end must be unmeasurable.”

(9)海德格爾:《建·居·思》,陳伯沖譯,收入季鐵男編著:《建築現象學導論》,臺北桂冠圖書公司,1992年,第60頁。

(10) 艾德沃·瑞爾夫:《地方與非地方性》,饒祖耀/陳厚逸譯,收入季鐵男編著:《建築現象學導論》,臺北桂冠圖書公司,1992年,第117頁。

(11) “And in 1953 Constant published a text called For an Architecture of Situation. This was a fundamental text based on the idea that architecture would allow a transformation of daily reality. This was the conception with Critique of Everyday Life: to create an architecture that would itself instigate the creation of new situations.”

Henri Lefebvre, Interview conducted and translated 1983 by Kristin Ross, Printed in October 79, Winter 1997

(12) 參見Guy Debord, Translated by Ken Knabb, Chapter 7: Territorial Domination, The Society of the Spectacle (Paris, 1967) ....﹝文長不及備載﹞

0 notes

Text

多餘的建築獎

回台北待了兩天,吸收了不少熱氣,再回到開始下雪的北歐,一切又恢復了平靜,想來氣候對人的思維有相當大的影響。

今天早上起來,看到朋友發來台灣建築師雜誌的建築獎公布消息,因為是英文版的頁面,不知有沒有看錯,首獎是用混凝土硬做了一個像飛機翼的造型,另外一個得獎作品像是田中先生蓋的一些佔領綠地的休閒設施。在此點到為止,再批評下去,就是完全不給面子了。

我看建築界該先以鼓勵建築學校好好辦學為重點,如果學校沒有改善的一天,從業人員也就不會有足夠的知識與競爭力,那麼頒獎到手酸也末路用。

必須重建基本觀念與基本態度,台灣的建築才有救。

0 notes

Text

台灣在那裏?

1984年,我隨著留學美國的風潮到耶魯大學念研究所的時候,有一次上課是去參觀一棟老郵局建築,走進去迎面牆上掛了一幅世界地圖,旁邊有位來自紐約,看起來比較和善的女同學問我"中國在哪里?"

在那個年代,對美國民眾而言,中國好似一個傳說。還記得一個在市中心公園遊蕩的朋克和我搭話,順口說到他對中國人的印象是電影裏眼睛瞇成一條線,戴著古怪的帽子,看起來很卑鄙的一種人,當時聽了不得不一笑置之。這幾年,世人對中國的印象深刻許多,無法想像還有人不知道中國在哪里,可是小朋克描述的情景應該或多或少還在老外的腦海裏。

從最近媒體上的報導與言論看來,政府與民間都有人注意到西方對中國瞭解太少的問題,並認為我們對外宣傳的力度不夠。表面上,這是一個事實,顯然中國在這方面的積極性相當低。在國際傳媒中,除了英美霸佔著講臺之外,日本一直在爭奪東方的代表權上不鬆手,刻意透過文化產品介紹自己,努力經營自己的形象。不過,只是懂得包裝手法,而沒有實在的內容,並不能成事。

客觀地說,日本文化的確深深吸引著西方人。舉兩方面為例。在吃的方面,日本餐廳在世界各地都歸於高級的檔次,日本料理簡單精緻,且量又少到透露出一絲禪意,能夠立刻打動人心。與混雜一氣,油膩又愛加麻辣的中國菜比較起來,似乎高下立辨。在流行文化方面,日本漫畫融入了傳統水墨與浮士繪的意境,不僅深入探討人生的內在世界,也具有對抗意象消費的社會意義,已脫離了迪士尼式的童趣與保守,而逐漸成為一種新的文化生產模式。國人若是想要對付日本漫畫文化的威脅,光靠孫悟空七十二變等老戲碼,可是太輕敵了。

事實上,在西方現代建築史上提到的東方文明影響,多半是來自日本。密斯·凡·德·羅(Mies van der Rohe)的現代典範作品是將活動拉門的概念與流動互通的室內室外關係抽取出來,再運用鋼骨與玻璃等新建材轉換結構與造型,幾乎是日本民宅的更新版本;而弗蘭克·洛伊德·萊特(Frank Lloyd Wright)在屋頂外貌與裝飾細部上,曾更早致力於模仿日本的建築風格。

與密斯、萊特、勒·柯布西耶(Le Corbusier)、瓦爾特·格羅皮烏斯(Walter Gropius)等大師同時期的德國建築家布魯諾·陶特(Bruno Taut)是一位在英美語系建築史寫作中比較被忽略的重要人物,他在20世紀前半期曾另闢蹊徑,想要擺脫當時流行的白色平屋頂"現代建築"。他曾移居日本多年,後來終老於土耳其,但也在伊斯坦布爾(Istanbul)的沿海山上,留下了一棟看起來像是日本式住宅的建築作品。

日本建築家磯崎新(Arata Isozaki)曾說過,一個普通西瓜引進日本,日本人會想辦法培養出更好的品種。這句話暗示著日本人不見得有原創力,但是有吸收改良的本事。大體上,文化粗胚從中國或其他地區傳到日本之後,經過日本人去蕪存菁的手續,可能變造出純粹度較高的成品。我想日本文化之所以被西方接納學習,除了因為他們介紹工作做得好之外,簡約的日本風格與西方現代美學的基本觀念容易接軌是更內裏的原因。

一般而言,黑格爾的美學思想深植于現代藝術與現代建築之中。黑格爾認為藝術創作有一個三階段的演化歷史過程。在原始的象徵時期,藝術是透過模仿自然界的事物傳達理念;到古典時期,人們選擇神造的人體形式來表達完美的理想;然後是高潮的浪漫時期,藝術發展到理念自身的純粹形式表現。根據這個理論,畫的東西越抽象,越是比較高明,以至於現代藝術常讓人看不懂,現代建築也看起來不像人們心目中的家屋。而空間開放,形態纖細的木構造日本傳統建築,顯然比封閉厚實的石造西方傳統建築更接近現代的理念。

自上世紀70年代末,現代建築的先鋒位置開始動搖,歐陸的傳統派與美國的"後現代主義"設計曾一度透過雜誌宣傳橫掃世界,以人形為基礎的古典形式以及類型學(typology)方法再度被廣泛引用。批評現代主義單調劃一,講求配合在地空間特質,材料與生活需求的場所與地域論述即時跟進,同時,將各種民族風格與鄉土民居的價值拉拔至一個空前的高點,可說是平反了黑格爾打壓的象徵與古典,並強力打擊了浪漫的勢力。

90年代以後至今,歐美建築設計進入了另一個階段。其中概括可分為三個主要分支,其一是被冠上"解構"稱號,探討精神異常狀態下,分裂、支解或擠壓的空間與結構;其二是仰賴電腦程式運算功能,仿製生物基因生長的複雜模式,研發連續流動的不規則表面形體與工程結構;其三是延申現代主義的路線,嘗試以更純粹且巨大的傳統幾何或非歐幾何形式進一步更新生活空間。

除了上述這些透過西方出版物的全球佈局向各地傾銷的趨勢之外,在當代人文思想與科技的牽動下,在歐、美、日等地還有一些方興未艾或死灰復燃的方向正在醞釀;此外,建築圈立場傾左的非營利性單位或非政府組織也十分活躍,針對各地不同的文化與真實生存條件進行構思新的方向。總之,有如身處於一個戰國時代。

老實說,中國建築界一直是浮沉於這一波又一波的浪潮之中。我們是否注意到西方現代建築中的日本文化成分?如果我們接納黑格爾的看法,那麼中國傳統建築的抽象思考方式為何?如果我們不同意進化論式的現代觀,那麼中國建築傳統值得保留的部分在哪里?處在今天多樣的局面,中國的立場與貢獻又會是什麼?就我所知,國內建築界雖然意識到這些問題,但是沒有認真檢討過。

建築學者趙辰在1999年《從建築之樹到文化之河》一文中寫到:“這說明我們對西方建築歷史與理論變革的瞭解之匱乏,理解之淺薄。而事實上,我們又都在盲目地、不自覺地服從於這種變革,這正意味著一種理論上的落後。”看來我們汲汲於跟上西方,大家在手忙腳亂之餘,實無暇回頭瞭解自己。也許哪天和西方人一起照鏡子,會驚覺到我們的眼睛細小,使得表情帶有幾分陰險,才發現天生長相真不一樣,而外國電影中的描述並不完全離譜。

綜觀被視為經典的西方古代建築經書與史書的寫作,均圍繞在傳統建築形式與技術的記載上,對於設計過程中帶動形式生產的非形式問題的考量著墨不多。即使是源自於左翼的反形式 "功能論"(functionalism)的現代建築理念,最終在主流藝術史、國際政治與資本市場的操作下,還是俗化成為一種表像的風格。近代有關中國古代建築的勘測研究中,有在理論下點功夫的梁思成夫婦也躲不掉西方古典形式的分析原則,以致建築形式背後的古代設計理念,一直是籠罩在迷霧之中。

最近,幾位書法家朋友提議將中國文字或書法轉化為建築空間展出。原先,我心裏嘀咕這又是一種義和團式的國粹主義,想用中國功夫來對抗洋槍洋炮。經過幾次交流討論後,倒是加強了對於中國文字與書法的認識,而獲得許多新的啟示。由於古人對於大自然周而復始的規律特別敏感,曾經將觀查的心得抽像化後放在方塊字中,因此中國文字富含生活的哲理;書法進一步將修身與養生的觀念和書寫的行為結合,據說筆墨紙硯的設計是性器官與性經驗的抽象表現。可見其中的塑型手法已十分抽象,但是與現代造型藝術一概化約成“點、線、面”的構成方式不同,且並未脫離現實社會生活,具體而微地將道理含納其中。

其實,形式只是一個後果,建築必須先想出法子引導人生的方向。

2006/09/06

0 notes

Text

塔林工作營

除了挪威、瑞典、丹麥、芬蘭、冰島等北歐國家之外,愛沙尼亞是另一個隸屬於前蘇聯的北歐國家,塔林市為其首都。愛沙尼亞自90年代初獨立以來,經過十多年的民營化市場經濟發展,目前人均所得與台灣接近,走進市區所見的生活水準與一般歐洲國家很相似,已看不出過去貧窮年代留下的痕跡。

十一月寒冬期間,應塔林工程學院建築系邀請赴塔林演講,並帶領三十位左右的學生,主持一個四天的工作營。工作營內容是針對80年代蘇聯蓋的奧運設施 「列寧廳」 進行再生規畫設計。「列寧廳」 位於海岸邊塔林與赫爾辛基之間的渡輪站旁,設施規模龐大,其中有4000人的劇院、滑冰體育館、保齡球館、展覽館、會議廳、帆船碼頭、公園等等,宛如一座小城市。

當地政府原本打算將這塊地賣給民間,開發商計劃拆除地上物,興建高級海景住宅大樓,而民間大致有兩種聲音,一種是希望保留,尤其大約佔人口三分之一的俄羅斯移民會傾向於保留蘇聯時期的重要建築,另一種來自於維吾爾系血統的愛沙尼亞本地人,其中大部份想要拆除,以抹去蘇聯的痕跡;此外,藝術與建築圈或有其他折中的意見。

我提出的是另一種方向,從 「微觀都市方略」 的角度,考慮 「微區」 點狀地帶的更新,以低成本的方式,注重公共空間的整體發展;此外,經由細心安排的規畫設計過程,嘗試連結愛沙尼亞處於分裂狀態的族群。

整個計畫命名為 「列寧廳連結」,計畫的代表圖案也暗示了基督教與東正教符號的微妙組合。

2007/11/20

0 notes