constanzalarcon

6 posts

Soy Constanza, periodista en formación con una pasión por contar historias. Este espacio reúne parte de mi camino: relatos escritos, piezas sonoras y todo lo que nace entre la voz, el texto y el aprendizaje.

Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

“Varela & Varela: ecos de la mente y el corazón”

Por: Constanza Alarcón

Festival Puerto de Ideas, Antofagasta – 25 de abril, Ruinas de Huanchaca

"Varela & Varela: La psique del universo" es una obra híbrida que entrelaza relato biográfico, danza contemporánea y música en vivo para rendir homenaje a la figura del científico Francisco Varela desde la mirada de su hija, la actriz Leonor Varela. El montaje inauguró el Festival Puerto de Ideas 2025 en las Ruinas de Huanchaca, y se presentó como un espectáculo íntimo, construido desde la palabra, el cuerpo y el silencio.

El montaje tuvo en escena a Leonor Varela, quien fue acompañada por la violonchelista Ángela Acuña y por el artista de danza contemporánea Rodrigo Chaverini. La dirección estuvo a cargo de Francisco Albornoz, quien también desarrolló la dramaturgia a partir de una selección de textos hecha por la actriz sobre el trabajo de su padre.

La disposición escénica respondía a una estética minimalista. Una tela blanca al fondo servía como superficie de proyección para palabras y conceptos clave. En escena se distribuían una silla para la violonchelista, otra para el bailarín, y dos podios de lectura desde donde Leonor Varela recitaba fragmentos del texto. Esta simplicidad permitía que la atención se centrara en la narración y en la carga emocional del montaje más que en elementos visuales o técnicos.

La obra se construía a partir de recuerdos y reflexiones personales sobre el vínculo entre padre e hija, atravesadas por preguntas filosóficas y científicas que marcaron el pensamiento de Francisco Varela. La narración estuvo acompañada por la música en vivo de un violonchelo que aportó una capa emocional profunda. Su intervención fue precisa y sensible, con crescendos y diminuendos que subrayaban los momentos más significativos del relato y a la vez, constituía una presencia constante que ayudaba a sostener el tono íntimo y contenido de la puesta.

La danza contemporánea, interpretada por Chaverini junto a Varela, se integró de manera sutil y armónica, aportando una dimensión corporal al relato. El bailarín, vestido con camisa blanca y pantalón negro, encarnaba una figura simbólica que evocaba la presencia —o el recuerdo— del padre de Leonor. Sus movimientos eran poéticos y contenidos; En distintos momentos caminaba junto a Leonor, bailaba con ella o simplemente la acompañaba en silencio. A veces se detenía en gestos cargados de significado, lo que aportaba una capa visual que evitaba que la obra cayera en lo estático y reforzaba el tono emocional del montaje.

La iluminación también cumplió un rol fundamental. Además de enfocar los cuerpos en escena, permitía transformar el fondo blanco en distintas atmósferas a través de diversos colores, reforzando visualmente la evolución del relato. Las proyecciones de texto y gráficas agregaban una capa simbólica que acompañaba el discurso. El cierre de la obra, con un símbolo de infinito proyectado sobre la tela blanca, fue una metáfora clara de lo que se venía construyendo: la continuidad del pensamiento, del vínculo, de la vida más allá de la presencia física.

Estéticamente, la propuesta se ubica entre el realismo autobiográfico, la danza contemporánea y el teatro conceptual. No se trata de una obra narrativa convencional, sino de una experiencia sensorial y reflexiva, donde el foco no está en la progresión dramática, sino en acompañar un proceso de pensamiento, memoria y afecto.

En ciertos momentos, el ritmo del montaje podía sentirse estático o demandante, especialmente para quienes no están familiarizados con los conceptos científicos abordados —como la cognición o las ciencias del conocimiento—. Sin embargo, la obra se sostuvo en su honestidad emocional. El texto no evitó la complejidad, pero tampoco intentó explicarlo todo. Se permitió ser humano, incluso en los tropiezos o pausas en la lectura.

"Varela & Varela" es, por sobre todo, un acto de amor y de memoria. Una obra sobre el pensamiento, la muerte, los vínculos, y la posibilidad de encontrar sentido incluso en la ausencia. Una propuesta sencilla y honesta, que emociona sin exagerar, y que deja espacio para la reflexión.

0 notes

Text

EL CLAROSCURO DEL GLAMOUR: LA FOTOGRAFÍA DE ALFREDO MOLINA LA HITTE

Por: Constanza Alarcón

La obra de Alfredo Molina La Hitte (1906–1971) ocupa un lugar singular, aunque muchas veces subvalorado, dentro de la historia visual de Chile. Reconocido como “el fotógrafo de los artistas”, su legado retrata con elegancia a una generación de figuras de la alta sociedad y la bohemia nacional de mediados del siglo XX. Su lente no solo capturó rostros, sino también atmósferas, estilos de vida e identidades culturales en transición.

Nacido en 1906 —según la mayoría de las fuentes en Santiago, aunque algunas lo sitúan en Antofagasta—, vivió su juventud en Talcahuano, donde trabajó en el Teatro Peláez como escenógrafo y actor ocasional. En 1926 se trasladó a Santiago para estudiar en la Escuela de Bellas Artes, donde conoció a Mario Vargas Rosas, del grupo Montparnasse, quien influyó decisivamente en su orientación artística. Aunque su formación en fotografía fue autodidacta, su base plástica le dio a su obra una solidez estética inconfundible.

En 1933 expuso en el Salón Oficial de Artes Plásticas del Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago, y poco después viajó a Buenos Aires, donde presentó su obra en el Alvear Palace Hotel y permaneció dos años. Al regresar a Chile, fue contratado por la editorial Zig-Zag —una de las más influyentes del país y pionera en el uso de fotografía en prensa ilustrada— para cubrir páginas sociales y reportajes especiales. A lo largo de su carrera trabajó en distintos estudios hasta establecerse definitivamente en calle Rosal 357 en 1948, donde operó hasta su retiro en 1968. En sus últimos años publicó la serie “Memorias de un archivo fotográfico” en el diario La Nación, como una forma de rescatar del olvido los rostros de su tiempo.

Molina La Hitte desarrolló un estilo cercano a la llamada “fotografía de glamour”, en diálogo con referentes internacionales de la época como George Hurrell, Richard Avedon e Irving Penn. Su propuesta, sin embargo, incorporó una teatralidad heredada del escenario, un fuerte sentido compositivo y una sofisticada construcción de atmósferas. Sus retratos, lejos de ser documentos neutros, son verdaderas escenografías visuales donde la luz, las texturas y las poses funcionan como una coreografía simbólica.

Con una cámara Agfa de fuelle y dominio técnico del revelado analógico, convirtió su estudio en un espacio escénico donde cada detalle —banquetas, tules, encajes, fondos— era dispuesto con precisión obsesiva. Retrató no solo a la elite social, sino también a vedettes, cantantes, actores, bailarinas y personajes del espectáculo popular. En esa mezcla entre lo refinado y lo mundano, entre lo escenográfico y lo íntimo, radica gran parte de la fuerza de su obra. El glamour en sus imágenes no oculta lo real: lo estiliza, lo resignifica. Cada retrato es una puesta en escena donde el artificio y la verdad se funden, revelando más de lo que esconden.

A lo largo de su trayectoria, participó en instancias clave del circuito artístico nacional, como el I Salón Fotográfico del Club Fotográfico de Chile en 1937. Décadas después, su obra fue redescubierta con fuerza gracias a iniciativas como la exposición “Actores y actrices captadas por la lente de La-Hitte entre las décadas del 30 y el 50”, realizada en 2005 en el Centro Cultural Montecarmelo. En 2007, la editorial Lom Ediciones publicó El Santiago que no dormía, una cuidada selección de retratos en blanco y negro que rescata los brillos y encantos del Santiago nocturno.

Alfredo Molina La Hitte falleció el 15 de septiembre de 1971 en Santiago, dejando un archivo visual que, durante años, permaneció casi en silencio. Hoy, representa un patrimonio visual escondido, pero no perdido. Su obra sigue viva gracias al esfuerzo de instituciones como la Biblioteca Nacional Digital y Cultura Digital, repositorio de la Universidad Diego Portales, donde gran parte de su legado ha sido preservado y digitalizado.

En sus últimos años, Molina La Hitte publicó la serie “Memorias de un archivo fotográfico” en el diario La Nación, como una forma de rescatar del olvido los rostros de su tiempo. Esta crítica, en ese mismo espíritu, no busca cerrar un juicio sobre su obra, sino abrir una invitación: a observar, a detenerse, y a reconocer en su fotografía no solo un registro del pasado, sino una forma persistente de presencia. Una obra que no alza la voz, pero permanece. Una obra que deja huella.

0 notes

Text

Crítica de cine

PATIO DE CHACALES: EL SUSURRO DEL HORROR EN TIEMPOS DE SILENCIO

Por: Constanza Alarcón

“Lo más inquietante es lo que no se dice y lo que no se ve.” — Frase promocional de la película

Durante los años más oscuros de la dictadura chilena, Raúl, un modesto maquetista, permanece replegado en la rutina silenciosa de su hogar. Su universo cotidiano gira en torno al cuidado de su madre postrada, el mantenimiento de un canario y la meticulosa construcción de maquetas arquitectónicas. Esa existencia, en apariencia tranquila y ordinaria, se ve abruptamente alterada con la llegada de nuevos vecinos. A partir de entonces, inquietantes sonidos comienzan a filtrarse desde la casa contigua. Lo que antes era un refugio se transforma lentamente en un territorio invadido por el horror y la paranoia. Armado con un micrófono rudimentario conectado a una grabadora de casete, Raúl empieza a registrar lo que nadie más se atreve a denunciar.

Patio de Chacales, primer largometraje de ficción de Diego Figueroa, es una obra formalmente impecable y emocionalmente devastadora. Aunque se inscribe dentro de la tradición del cine político chileno, ofrece una mirada renovada: en lugar de consignas o discursos explícitos, apuesta por una exploración que transita lo sensorial, lo psicológico y lo simbólico. El terror no irrumpe de forma directa; se infiltra lentamente, se arrastra con sigilo, y se cuela por las rendijas de lo cotidiano.

Desde lo visual, la película construye una belleza opresiva. La fotografía se basa en encuadres fijos y composiciones precisas, donde cada plano sugiere una amenaza latente. La luz tenue, la paleta apagada y los juegos de sombras refuerzan una atmósfera claustrofóbica. El uso simbólico de los espejos —que duplican y distorsionan— anticipa la fragmentación de la identidad del protagonista. La dirección de arte, liderada por Karla Molina, destaca por una reconstrucción meticulosa del Santiago de 1975. Todo está cuidadosamente elegido para situar al espectador en la época. Cada objeto y locación aporta a una ambientación realista y evocadora, que respira la época y la vuelve tangible.

Sin embargo, el mayor logro de la película reside en su diseño sonoro. Aquí, el horror no se ve: se escucha. Gritos que atraviesan las paredes, golpes, súplicas apagadas e incluso música que intenta cubrir lo inaceptable, componen una atmósfera cargada de tensión y dolor. Cada sonido nos sitúa junto a Raúl, en su encierro y desconcierto. La violencia —sexual, física, psicológica— no se muestra de forma directa, pero se insinúa con tal intensidad que resulta difícil de soportar. El micrófono que Raúl emplea inicialmente para grabar sonidos de aves y calmar a su madre se transforma, poco a poco, en un instrumento de memoria. Lo que comienza como un gesto íntimo adquiere un valor político: lo que registra no es solo una prueba del horror, sino también una forma silenciosa de resistencia. La película plantea, desde ahí, una reflexión ética que le da sentido y profundidad a todo su relato.

El guion sobre el que se construye la película está cuidadosamente elaborado, con una narrativa sutil y bien desarrollada. Su estructura evita lo explícito y apuesta por una progresión pausada, donde cada elemento suma tensión desde lo no dicho. Lejos de ofrecer certezas, propone una experiencia abierta a la interpretación, que involucra activamente al espectador y prolonga su efecto más allá del cierre.

Las actuaciones sostienen el tono austero y sofocante del relato. Néstor Cantillana, como Raúl, ofrece una interpretación contenida y matizada, marcada por una expresión corporal retraída y silencios cargados de tensión. La ambigüedad del personaje —entre la culpa, el miedo y la memoria— se sostiene gracias a una actuación que sugiere más de lo que muestra. Blanca Lewin, en un rol secundario, aporta un necesario contrapunto emocional. Su personaje se convierte en una aliada para Raúl en su silenciosa búsqueda por registrar y denunciar lo que ocurre al otro lado del muro, y con ello, introduce una dimensión de afecto, complicidad y resistencia compartida.

Hacia el desenlace, la película revela su verdadera estructura: lo que parecía un relato lineal comienza a resquebrajarse. Las maquetas que construye Raúl dejan de ser simples réplicas y se transforman en metáforas de una mente que intenta ordenar un trauma inabarcable. A medida que se difuminan los límites entre realidad y memoria, la narración se vuelve fragmentaria y ambigua. Las influencias del cine de David Lynch se hacen evidentes: como en Mulholland Drive o Lost Highway, lo que el espectador creía conocer se desmorona. La figura de Raúl se desdobla: ¿fue una víctima que documenta o un victimario que busca redención? Sin entregar respuestas, la película propone una experiencia sensorial, ética y emocional que obliga a interpretar.

Patio de Chacales es una película difícil de olvidar. Cada elemento, desde lo visual hasta el sonido, está concebido para incomodar y dejar una huella persistente. No busca ofrecer respuestas, sino abrir preguntas y dejar espacios que el espectador debe completar. Más allá de su solidez técnica, conmueve por la forma en que representa el trauma sin mostrarlo directamente, haciendo que el horror se manifieste en los detalles, los silencios y lo que permanece oculto. En lugar de repetir lo ya contado sobre la dictadura, ofrece una mirada más íntima, ambigua y profundamente perturbadora.

Diego Figueroa entrega una obra valiente, que no recurre a fórmulas y que demuestra que el cine chileno aún tiene mucho por explorar, especialmente cuando se atreve a correr riesgos. Patio de Chacales no pretende cerrar heridas ni explicar el pasado, pero consigue algo igual de importante: recordarnos que, a veces, lo que más duele no es lo que se muestra, sino lo que se escucha… y lo que se sigue escuchando, aunque pasen los años.

Ficha Técnica

Nombre: Patio de Chacales Director: Diego Figueroa Elenco: Néstor Cantillana, Blanca Lewin, María Jesús Marcone Año: 2024 País: Chile

0 notes

Text

ANÁLISIS LIBRO

LA EXTRAORDINARIA ODISEA DE UN NÁUFRAGO

Por: Constanza Alarcón

“Mi heroísmo consistió en no dejarme morir” Luis Alejandro Velasco

En 1970, Gabriel García Márquez publicó “Relato de un Náufrago”, reportaje novelado que narra la historia real de Luis Alejandro Velasco, marinero colombiano que estuvo 10 días a la intemperie en una balsa a la deriva en el mar sin comer ni beber, tras un accidentado viaje en el Caribe.

El autor de este libro no necesita mayor introducción, pues es mundialmente conocido por sus aportes a la literatura latinoamericana con obras como Cien años de soledad (1967), Crónica de una muerte anunciada (1981) y Amor en Tiempos del Cólera (1985), entre muchas otras más. Pero además de escribir novelas, cuentos y poesía, Gabo (como le decían sus cercanos) también ejerció como periodista durante muchos años. Gabriel comenzó a trabajar como periodista a los 21 años y como tal, el colombiano dedicó su puño y letra a escribir sobre temas contingentes de índole social y política.

La relación entre el periodismo y la literatura ha sido una constante a lo largo de la carrera de García Márquez, y Relato de un náufrago es un claro ejemplo de esto.

El reportaje, cuyo título completo es "Relato de un náufrago que estuvo diez días a la deriva en una balsa sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad, y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre", fue originalmente publicado por medio de crónicas diarias durante catorce días consecutivos en el periódico El Espectador en 1955, un mes después del desastre.

Los contenidos del libro fueron escritos en conjunto con el mismo Luis Alejandro Velasco, el náufrago de la historia quien, por medio de entrevistas con el autor, fue reconstruyendo los sucesos minuto a minuto.

En 1970, quince años después de los hechos, Gabriel García Márquez decidió publicar el relato del náufrago como libro, agregando una pequeña premisa con lo que aconteció después de la publicación de este.

LA HISTORIA DE ESTA HISTORIA

El día 24 de Febrero de 1955, el buque A.R.C Caldas zarpó desde un puerto en Mobile (Estado de Alabama, Estados Unidos) con destino a Cartagena (Colombia). En la noche del día 27 de Febrero, el navío zozobró y sus tripulantes cayeron al mar. En la madrugada del 28 de Febrero ya habían perecido 7 de los 8 tripulantes a bordo. El protagonista de la historia, Luis Alejandro Velasco, joven colombiano de 20 años, fue el único sobreviviente.

Ese mismo día se supo la noticia, al llegar el navío sin sus tripulantes a las costas colombianas. Al principio, la tragedia se le atribuyó a una tormenta en el mar del Caribe, y durante los próximos días se realizó una intensa búsqueda para dar con el paradero de los marineros. Sin embargo, al no obtener resultados satisfactorios, al cuarto día se desistió de la búsqueda y los marineros fueron declarados muertos. Mientras su familia lo creía muerto, Luis luchaba por su vida sobre una barca, sin alimento, ni agua y enfrentándose a la adversidad. Y así permaneció por 10 largos días.

El 8 de Marzo de 1955, el joven colombiano apareció desahuciado y desorientado en las costas colombianas. Aquí es cuando comienza la “nueva vida” de Luis Alejandro Velasco, quien al regresar a su natal Cartagena se convirtió en un “héroe” y en una celebridad local hecha rica por la publicidad y la fama que recibió producto de su experiencia.

PERSPECTIVA

El texto relata la historia desde el punto de vista de Luis Alejandro Velasco, quien en orden cronológico va relatando sus vivencias. Estas comienzan con su día a día en Mobile, siguen con los sucesos de la noche del desastre, luego se enfoca en sus vivencias en alta mar y finalmente termina con lo que él vivió al llegar a su natal Colombia.

Cabe destacar que la mayor parte del relato está centrado en la odisea en el mar del náufrago, ya que de los catorce capítulos que posee el texto, diez están dedicados a lo que vivió en alta mar.

Estas vivencias están divididas en capítulos, los cuales a la vez están subdivididos por expresiones que representan sucesos significativos dentro de la narración (por ejemplo: mis últimos minutos a bordo del barco lobo, los tiburones llegan a las cinco, comienza a cambiar el color del agua, etc.).

Los temas principales de este relato son la supervivencia, la valentía y la resiliencia, los cuales quedan representados en la constante lucha por vivir del personaje. Además, como un tema constante en las obras de García Márquez, el reportaje retrata el tema de la soledad, la cual se ve claramente reflejada en el aislamiento del náufrago.

Sin embargo, la perspectiva nueva que otorga el náufrago sobre la tragedia del Caldas provocó problemas tanto para él como para el autor del libro.

Hay que tener en cuenta que el relato fue escrito en medio de un contexto político nacional muy complicado, ya que durante esos años Colombia vivía los estragos de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, militar que estuvo al mando del país desde 1953 hasta 1957. En ese periodo la prensa estaba censurada (hecho que el mismo García Márquez expuso en la premisa del libro) y esto provocó que la publicación del relato resultara en una controversia pública a nivel nacional, ya que Velasco dejó al descubierto que el accidente del Caldas no fue el resultado del mal clima caribeño, como se había pensado al principio, si no que el desastre se produjo porque el navío llevaba carga de contrabando, la que provocó un sobrepeso de carga que, a la vez, provocó que el navío no pudiera maniobrar bien para rescatar a los marineros que cayeron al mar, tras sufrir un bandazo por el viento.

Pese a que al principio el gobierno había celebrado “la consagración literaria de su héroe”, con esta revelación se desacreditó la versión oficial de los acontecimientos que había sido entregada por las autoridades, y como consecuencia de esto, Gabriel García Márquez fue exiliado en París y El Espectador, fue clausurado. Luis Velasco, por su parte, fue amenazado y presionado por las autoridades colombianas para desmentir sus declaraciones, pero nunca cedió, pese a los tentativos sobornos. Como resultado de esto, tuvo que abandonar la marina, y se “desbarrancó en el olvido de la vida común”.

Relato de un náufrago fue, en su momento, la obra más controversial de Colombia, ya que en sus páginas se encubría una crítica a la corrupción de la dictadura militar del entonces presidente Gustavo Rojas Pinilla.

Si bien la obra no nació por vocación literaria (al ser una reconstitución periodística), este relato acabó siendo convertido en literatura. Mediante el uso de descripciones detalladas y el uso de la primera persona, la narración nos hace ponernos en los zapatos del náufrago. El texto posee una atractiva combinación de sentimientos que hacen que uno sienta cada una de las emociones que siente el protagonista, como dolor cuando él describe el estado de su cuerpo derivado del hambre, la sed y las quemaduras por el sol; impotencia cuando él cree que lo van a rescatar, solo para ser desilusionado; enojo cuando él pierde el único alimento que había conseguido por causa de un tiburón hambriento; confusión cuando él comienza a alucinar cosas; miedo e incomodidad cuando él describe el silencio y la oscuridad del extenso mar por la noche, entre muchos otros sentimientos que nos produce leer su experiencia.

Al leer el libro, el lector se convierte en el náufrago.

A través de sus páginas, somos testigos de la incansable lucha por vivir del joven, quien pese a estar débil físicamente, se mantuvo resiliente y optimista. Y es esta la enseñanza que nos deja el texto: a no darse por vencido.

0 notes

Text

Crítica de cine

DELICIAS DEL CORAZÓN: UN FESTÍN EMOCIONAL EN 'UNA PASTELERÍA EN TOKIO

Por: Constanza Alarcón

"Creo que todo en este mundo tiene una historia que contar. Incluso la luz del sol y el viento, creo que puedes escuchar sus historias".

‘Una Pastelería en Tokio’ tiene mucho más que ofrecer de lo que parece, mucho más allá de ser una película sobre preparar comida (aunque esta película te abrirá el apetito)

Dirigida por Naomi Kawase, la película nos sumerge en el mundo de Sentaro (interpretado por Masatoshi Nagase), un hombre solitario que dirige una modesta pastelería que vende dorayakis. Sin embargo, la llegada de Tokue (interpretada por Kirin Kiki), una encantadora anciana de 76 años con un talento extraordinario para crear una exquisita pasta dulce de frijoles, marca un punto de inflexión. A medida que la trama se desarrolla, la película se centra en la relación profesional entre Sentaro y Tokue, que se convierte en el núcleo central de la historia. Pero a medida que profundizamos, un tercer personaje toma protagonismo: Wakana (interpretada por Kyara Uchida, nieta de Kirin Kiki), una joven estudiante y fiel clienta del lugar, junto con sus compañeras de clase.

Basada en la novela de Durian Sukewaga del mismo nombre, "Una pastelería en Tokio" trasciende la categoría de una simple película sobre comida para adentrarse en la complejidad de las relaciones humanas. A través de la historia de tres personajes de diferentes generaciones, la película reflexiona sobre el pasado, el presente y el futuro. Cada uno de estos personajes representa una faceta distinta de la experiencia humana. Desde Sentaro, el protagonista solitario, que encarna el pasado y su carga emocional, hasta Tokue, la anciana llena de sabiduría que personifica el presente y la aceptación de la vida tal como es. Y, finalmente, Wakana, la joven estudiante que simboliza el futuro y la esperanza de nuevas posibilidades.

Aunque la película se desenvuelve a un ritmo pausado que requiere paciencia, este ritmo deliberado no se convierte en un obstáculo, ya que la gratificante simplicidad de su historia da lugar a una serie de riquezas que hacen que la espera merezca la pena. En lugar de apresurarse, "Una pastelería en Tokio" se sumerge en los detalles y las sutilezas, permitiéndonos saborear cada momento y sumergirnos en la atmósfera contemplativa que se crea.

Esta experiencia sensorial se ve enriquecida aún más por su hermosa dirección artística y su banda sonora delicada. La cinematografía captura la belleza de Tokio y de su naturaleza, con composiciones visuales que parecen cuadros en movimiento. La música delicada se entrelaza con la narrativa, creando una sinfonía emocional que resuena en armonía con los momentos clave de la historia, sumergiendo al espectador en una experiencia inmersiva.

Esta película es indiscutiblemente sentimental pero no cursi de ninguna manera. El filme aborda temas profundos como el perdón, la compasión y la aceptación. Sin embargo, el verdadero impacto de la película radica en el personaje de Tokue, cuya presencia nos enseña a valorar y apreciar la vida de una manera edificante e inspiradora. Su positividad y conciencia de la naturaleza es realmente edificante e inspiradora. Ella ve la belleza en todo lo que la rodea; donde la gente parece acostumbrarse a los cerezos en flor, ella los celebra una y otra vez; donde la gente ve solo una pequeña panadería, ella mira profundamente y encuentra un refugio.

A veces, en medio de nuestras dificultades apreciar las pequeñas cosas puede resultar desafiante. Sin embargo, "Una pastelería en Tokio" nos recuerda que nuestros problemas no deben impedirnos aprovechar las oportunidades que aún tenemos, y que podemos encontrar la felicidad en los detalles más pequeños.

2 notes

·

View notes

Text

Crítica literaria

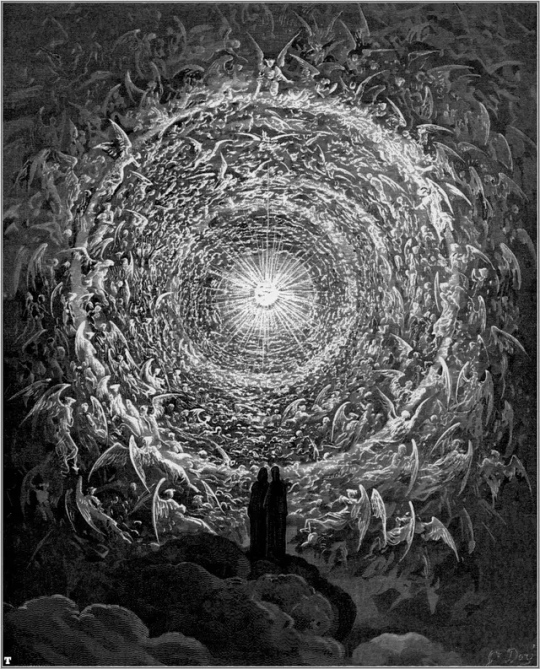

DEL INFIERNO AL PARAÍSO: UN VIAJE ÉPICO A TRAVÉS DE ‘LA DIVINA COMEDIA’

Por: Constanza Alarcón

La Divina Comedia es considerada como una de las obras más importantes y trascendentales de la literatura occidental. Escrita en el siglo XIV, esta epopeya poética narra el viaje del protagonista, Dante, a través de los tres reinos más allá de la vida: el Infierno, el Purgatorio y el Paraíso. A lo largo de la obra, Dante explora temas universales como el pecado, la redención y la naturaleza de la divinidad, ofreciendo una visión completa y detallada del mundo medieval y sus creencias.

La obra destaca por su estructura compleja y cuidadosamente elaborada. Dante utiliza la estructura trinitaria para representar los tres reinos, con cada uno constando de 33 cantos y un canto introductorio. Este patrón numérico refleja la importancia de la trinidad cristiana y añade un sentido de armonía a la obra. Además, el uso constante de simbolismo en cada canto profundiza la experiencia del lector y refuerza los temas y mensajes subyacentes que se están tratando.

Además, el lenguaje poético y la estructura métrica de la obra han establecido un estándar para la poesía narrativa. Dante emplea una variedad de estilos y formas poéticas, como el terceto y el verso endecasílabo (comunes en cantares y epopeyas medievales), que le dan a la obra un ritmo musical y una belleza estética.

Sin embargo, uno de los aspectos más destacados de la obra es la representación del Infierno, dividido en nueve círculos que representan diferentes tipos de pecados y castigos, los cuales se van volviendo progresivamente peor a medida que se desciende más profundamente en el inframundo.

Dante pinta un retrato vívido y aterrador del infierno, lleno de castigos y tormentos específicos para cada pecado cometido. A través de sus descripciones gráficas y detalladas, el autor logra evocar emociones intensas en el lector, que van desde el temor y la repugnancia hasta la compasión. La forma en que Dante clasifica y jerarquiza los pecados muestra una profunda comprensión de la moralidad cristiana y de la psicología humana. Al explorar la culpa y las consecuencias de las acciones, el autor proporciona una crítica incisiva de la sociedad de su época y reflexiona sobre los dilemas morales y existenciales que trascienden el tiempo.

La Divina Comedia también puede ser vista como una crítica y una reflexión sobre el contexto histórico en el que fue escrita. Dante Alighieri vivió en plena edad media - una época turbulenta y “oscura” marcada por conflictos políticos, religiosos y sociales - tensiones que se ven reflejadas en su obra. A través de sus descripciones y encuentros con figuras históricas y contemporáneas, Dante expresa sus opiniones y críticas sobre los eventos y las figuras de su tiempo. Esta mezcla de lo personal y lo histórico añade una capa adicional de profundidad y significado a la obra, y permite al lector contemplar las implicaciones más amplias de los temas y los dilemas presentados.

En cuanto a los personajes, Dante presenta a los personajes de Virgilio y Beatriz como figuras centrales en su viaje a través de los reinos del más allá, con cada uno de ellos desempeñando un papel significativo en la obra y simbolizando diferentes aspectos de la experiencia humana y la búsqueda espiritual. Virgilio, el poeta romano clásico, actúa como guía y mentor de Dante en el Infierno y el Purgatorio, y representa la razón y la sabiduría humana, quien a través de su conocimiento y autoridad proporciona a Dante el apoyo necesario para enfrentar los horrores del Infierno y comenzar su proceso de purificación en el Purgatorio. En contraste, Beatriz, el amor platónico de Dante, simboliza la gracia divina y la redención. Aparece en el Purgatorio como una figura celestial y guía a Dante hacia el Paraíso. Beatriz representa la fe y la gracia divina, y su papel es crucial para el progreso y la transformación de Dante a lo largo de la obra.

A medida que Dante avanza a través de los reinos, su personaje experimenta un notable desarrollo y transformación. Comienza como un peregrino perdido y lleno de miedo en el Infierno, pero a medida que se adentra en el Purgatorio y el Paraíso, adquiere sabiduría y comprensión. Dante se convierte en una representación simbólica del viaje humano hacia la redención y la búsqueda de la verdad. Su desarrollo personal y espiritual a lo largo de la obra ofrece una narrativa coherente y conmovedora que resuena en el lector, invitándolo a reflexionar sobre su propio viaje y propósito en la vida.

La obra de Dante Alighieri ha dejado una huella perdurable en la cultura y la literatura occidental. Su descripción detallada y vívida del Infierno, el Purgatorio y el Paraíso ha sido fuente de inspiración para innumerables artistas, escritores y filósofos a lo largo de los siglos. A través de su estructura cuidadosamente elaborada, su simbolismo rico y su representación vívida del viaje humano, la obra invita a los lectores a explorar los temas de la moralidad, la redención y la naturaleza de la divinidad. Si bien es un relato extenso, vale la pena leerla en su totalidad para sumergirse en su magistral narrativa.

4 notes

·

View notes