Caos è un grande disordine, è confusione, di cose, di idee, di sentimenti. E questo è un piccolo blog che racchiude la mia mente caotica.Il blog principale è qui: egheneto.wordpress.com Seguimi anche su instagram: @eghenetoNicole C.

Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

NEL PAESE DELLE ULTIME COSE

Queste sono le ultime cose, scriveva. A una a una scompaiono e non ritornano più. Posso raccontarti di quelle che ho visto, di quelle che non esistono più, ma tempo di non averne il tempo. Tutto sta accadendo così velocemente ora, che non riesco a tenervi dietro.

Una catastrofe, concreta e spirituale, è quella che Auster immagina in questo romanzo distopico. Un apocalisse misterioso in una città di cui non ci è concesso sapere il nome, un mondo ignoto ma fin troppo reale.

Anche in quest’opera, Auster si dimostra uno scrittore alquanto abile. Le parole sono scelte con grande cura e precisione, nonostante rimanga lontano da un linguaggio elevato e preciso per adattarlo al contesto. L’autore, poi, muove una scelta di scrittura che ho trovato particolarmente interessante e indovinata: il romanzo è in forma epistolare ma è, in realtà, una persona che fa parte della vecchia vita della protagonista a leggere in prima persona le lettere a lui indirizzate; questo fa sì che l’autrice delle epistole sembri rivolgersi direttamente al lettore, che sia lui il vero destinatario che ne sta intraprendendo la lettura, rendendo così massimo il coinvolgimento emotivo.

Quando vivi in città impari a non dare nulla per scontato. Chiudi gli occhi per un attimo, ti giri a guardare qualcos'altro e la cosa che era dinnanzi a te è sparita all'improvviso. Niente dure, vedi, neppure i pensieri dentro di te. E non devi sprecare tempo a cercarli. Quando una cosa sparisce, finisce.

Nel paese delle ultime cose è un ottimo libro che fa riflettere rispetto al mondo in cui viviamo, perchè questo paese, queste ultime cose, sono già attorno a noi. Povertà e ricchezza, diseguaglianze, sofferenza e menefreghismo, paura e speranza, coraggio e codardia. Qui è tutto portato all’estremo (con alcune note che mi hanno ricordato il genere fantastico), ma è un estremo che può facilmente riscontrarsi nel mondo che abitiamo, senza dover attendere l’apocalisse ultimo.

Nel mondo delle ultime cose l’obiettivo unico ed estremo è la sopravvivenza, che induce l’uomo a deturpare cadaveri, a scavare tra i rifiuti, a rubare ai più deboli. È una sopravvivenza che spinge l’uomo ai suoi limiti, gli fa toccare il fondo, lo spoglia e lo priva di tutti i suoi valori, dei valori fondamentali sui quali si sono costruite le nostre civiltà e società. Avere una casa, del cibo sufficiente, vestiti in buone condizioni, sono privilegio di pochi. Pensare alla propria felicità, all’autodeterminazione, alla vita in sè è appannaggio di nessuno.

Ti sto scrivendo perché tu non sai nulla. Perché sei tanto lontano da me e non sai nulla.

Nel paese delle ultime cose, da romanzo distopico vuole descrivere una realtà nella quale potremmo incorrere in un futuro. Ma è davvero un futuro così lontano? Possiamo davvero avere la presunzione di parlare di un tale mondo come immaginario dall’alto dei nostri privilegi? È un futuro che potrebbe realizzarsi o, forse, abbiamo scelto di non vedere che è già fin troppo presente?

1 note

·

View note

Text

L’UOMO CHE SCAMBIÒ SUA MOGLIE PER UN CAPPELLO

«Mettiamo che lei riesca a eliminare i tic» disse. «Che cosa rimarrebbe? Io sono fatto di tic: non rimarrebbe niente». Egli sembrava, almeno per scherzo, avere uno scarso senso della propria identità se non come «portatore di tic» [...] Non riusciva a immaginare una vita senza sindrome di Tourette, e comunque non era sicuro che gli sarebbe piaciuta.

Che cosa intendiamo quando parliamo di normalità? Con questo termine ci riferiamo a qualcosa di regolare, di usuale, di consueto; una condizione non eccezionale, non diversa, non anomala. Ne trattiamo in relazione agli standard che socialmente, culturalmente e scientificamente la storia dell’umanità ha imposto e che si sono susseguiti nel corso del tempo. Il concetto di normalità si fonda su un criterio statistico: è la maggioranza di istanze a determinare il modello a cui aderire, che la società accetterà come corretto.

Ma possiamo davvero parlare di normalità in termini assoluti? E, soprattutto, è necessariamente sbagliato, negativo, condannabile, ciò che se ne discosta? Alla nozione di anormalità, infatti, si accompagnano generalmente pregiudizi negativi che hanno un grande impatto sulla vita e sull’integrazione sociale di chi è iscritto in tale categoria.

Mi sento infatti medico e naturalista al tempo stesso; mi interessano in pari misura le malattie e le persone; e forse sono anche insieme, benché in modo insoddisfacente, un teorico e un drammaturgo, sono attratto dall'aspetto romanzesco non meno che da quello scientifico, e li vedo continuamente entrambi nella condizione umana, non ultima in quella che è la condizione umana per eccellenza, la malattia: gli animali si ammalano, ma solo l'uomo cade radicalmente in preda alla malattia.

Ridefinire il confine tra patologico e normale è quello che si propone di fare Oliver Sacks ne L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello, un’opera da cui traspare una potente umanità. In un intreccio inscindibile di oggettività e soggettività, l’autore mescola a dettagliate descrizioni cliniche e scientifiche dei racconti profondamente individuali, dai quali emerge la volontà di ascoltare, di comprendere e di dare valore a quello che abitualmente viene demonizzato: la malattia.

Ciò che l’autore cerca di combattere è la mentalità purtroppo diffusa che vede nella malattia qualcosa di deumanizzante, di svilente, che svuota e prosciuga, che priva di autonomia, pensieri, emozioni e sentimenti. Oliver Sacks impegna mente e anima nel dipingere i propri pazienti come delle persone, degli esseri umani che posseggono un’identità propria al di là dei numeri sulla cartella clinica, al di là delle definizioni mediche a cui sono indifferentemente ricondotti.

L’attenzione è qui unicamente rivolta all’interiorità dei pazienti, al modo in cui essi, in qualità di uomini e donne, vivono la malattia attraverso il rapporto con il proprio corpo, la propria mente e il mondo che li circonda, con cui è spesso difficile e problematico rapportarsi. La malattia risulta quasi secondaria alla narrazione personale ed individuale, la cui necessità d’essere viene espressa dall’autore stesso: raccontare è importante, essenziale per comprendere le implicazioni che le malattie hanno sui singoli. Soprattutto, è necessario per combattere il sistema che tradizionalmente predomina nell’ambiente medico, spingendo ad adottare una nuova prospettiva dalla quale considerare le infermità: non bisogna più lavorare su ciò che manca, su ciò che la malattia ha portato via con sé, ma occorre scovare e potenziare ciò che rimane.

Non ricordava nulla per più di qualche secondo. Era costantemente disorientato, costantemente sull'orlo di abissi di amnesia che però scavalcava agilmente lanciandosi in chiacchierate e fantasie di ogni sorta. Ma per lui non erano fantasie, bensì il modo in cui all'improvviso vedeva o interpretava il mondo. Non potendone tollerare, o ammettere, nemmeno per un istante, il flusso e l'incoerenza intrinseci li sostituiva con questa strana e delirante quasi-coerenza, e con il suo fuoco di fila di invenzioni sempre nuove, incessanti, inconsce, improvvisava di continuo un mondo attorno a sé

Perchè la malattia offusca e nasconde, ma non fa sparire. Sacks mostra un’incredibile voglia di cogliere il mondo e l’umanità nelle sue innumerevoli sfaccettature che hanno tutte, a modo loro, qualcosa da offrire, una particolarità che le contraddistingue e le rende valide. E, quindi, ci prende per mano e ci accompagna in un viaggio tra deficit ed eccessi, presentandoci Josè, L’artista autistico, un idiots savant, incapace di comunicare attraverso il linguaggio ma con uno spiccato talento per il disegno, il suo unico legame con la realtà; conosciamo Il melomane enciclopedico, afflitto da un ritardo mentale che lo rende incapace di lavorare ma con una memoria e un senso musicale incredibile da cui egli trae tutta la sua felicità; ci affezioniamo a Rebecca, afflitta da una gran quantità di lesioni neurologiche ma profondamente legata alla realtà delle parole, della poesia, dei racconti, una sorta di poeta naturale.

Ray ne discusse con me e prese un'importante decisione: avrebbe fatto «diligente» uso di aloperidolo durante la settimana lavorativa, ma nel fine settimana avrebbe interrotto l'assunzione e si sarebbe «sfogato». E così fa da tre anni. Adesso ci sono due Ray, quello che prende l'aloperidolo e quello che non lo prende. Da lunedì a venerdì c'è il sobrio cittadino, l'uomo calmo e ponderato; il sabato e la domenica c'è il «Ray dei mille tic», frivolo, frenetico, ispirato.

Sacks sottolinea come, il più delle volte, questi personaggi si trovino a proprio agio nella loro anormalità e siano in grado di trarre cose sorprendenti dalle proprie patologie. Chi siamo allora noi per impedire a queste persone di offrirci ciò che per loro è fonte di felicità? Perché non possiamo imparare a capire e ad apprezzare il loro senso di bellezza e di realtà?

La normalità è un prodotto della nostra storia, della nostra cultura, che si è affermato con prepotenza nel corso dei secoli pur mutando continuamente il proprio contenuto: molto di ciò che ad oggi condanniamo, nel passato era accettato, condiviso. È un’idea che appartiene alla collettività e non al singolo individuo; è, come tanti altri, un pregiudizio, e come tale è da combattere e da abbattere.

3 notes

·

View notes

Text

AGOSTO 2020

Il grinta

Locke

Il grinta - Joel & Ethan Coen, 2011

You must pay for everything in this world, one way and another. There is nothin' free, except the grace of God.

Nelle pellicole dei fratelli Coen che ho visto fino ad ora c’è sempre stato qualcosa che non mi ha fatto apprezzare le loro opere fino in fondo, ma è qualcosa che non so definire. Comunque, Il grinta è un bel film, nel quale si mescolano perfettamente dialoghi ed atmosfere, luci e colori. I personaggi sono ben caratterizzati, nonostante fosse semplice cadere nel clichè e le parole che sentiamo pronunciare sono taglienti, divertenti e ben pensate.

Locke - Steven Knight, 2013

And the difference between never and once is the whole world. The difference between never and once is the difference between good and bad.

Ansiogeno al punto giusto è come definirei Locke. I colori caldi e scuri, lividi, giallastri, le luci distorte delle automobili e dei semafori; i suoni della strada durante la notte, una quiete particolare interrotta dallo sfrecciare veloce dei camion e delle vetture che corrono nel buio; un viaggio senza sosta, nè per l’auto nè per il protagonista alle prese con la propria vita. La tensione è crescente, come se da un momento all’altro potesse succedere il peggio, nonostante una singola ambientazione e un singolo protagonista. Tom Hardy riesce da solo a portare egregiamente sulle proprie spalle il peso del film.

1 note

·

View note

Text

LUGLIO 2020

Mudbound (link)

The curious case of Benjamin Button

Eroiche (link)

Secret Window

Gioco Suicida

La musica del caso

Tale of tales

1917

Il complotto contro l’America

The Curious Case of Benjamin Button - David Fincher, 2008

For what it’s worth: it’s never too late or, in my case, too early to be whoever you want to be. There’s no time limit, stop whenever you want. You can change or stay the same, there are no rules to this thing. We can make the best or the worst of it. I hope you make the best of it. And I hope you see things that startle you. I hope you feel things you never felt before. I hope you meet people with a different point of view. I hope you live a life you’re proud of. If you find that you’re not, I hope you have the courage to start all over again.

Quella tra Benjamin e Daisy è una storia che si dimostra più forte delle logiche del tempo, della vita e della morte, è un amore destinato a durare per sempre in un mondo dominato dalla fugacità e dalla transitorietà. Un gran film accompagnato da una colonna sonora altrettanto grande.

Secret Window - David Koepp, 2004

You know, the only thing that matters, is the ending. It's the most important part of the story, the ending. And this one, is very good. This one's perfect.

La pellicola è tratta da un romanzo di Stephen King, Finestra segreta, giardino segreto: non l’ho letto, e di sicuro questo film non invoglia a farlo. L’unica nota positiva è l’interpretazione di Johnny Depp; per il resto, l’ho trovato piuttosto piatto e noioso, anche un po’ prevedibile.

Gioco Suicida - Paul Benjamin (Paul Auster), 1982

Se non stai in campana puoi perderti nel labirinto delle vite degli altri e non trovare mai più l’uscita. Ma sono gli incerti del mestiere. Quando ti metti a viaggiare fra gli esseri umani, di vie dritte non ne incontri più.

Dopo aver letto 4 3 2 1, non sono riuscita ad aprire nessun altro libro. Per liberarmi da questo “blocco del lettore”, ho pensato che la soluzione giusta fosse leggere altro di Paul Auster. Così, ho preso in biblioteca Gioco suicida, il primo libro dell’autore.

È stato strano passare dal suo ultimo romanzo al primo; ho notato una serie di dettagli che accomunano le due opere e che, molto probabilmente, ritroverò anche nelle prossime letture, ma lo stile mi è sembrato molto differente: in 4 3 2 1 la sua scrittura si è addolcita, si è resa meno spigolosa, più fluida, più scorrevole. Certo sono due generi differenti, e questo non significa che Gioco Suicida non sia un buon libro: al contrario, l’ho divorato in una sola giornata, apprezzando la costruzione di un personaggio che in sole 128 pagine riesce a farsi conoscere, e dal mio canto anche un po’ detestare.

Devo aggiungere che non ho mai letto romanzi polizieschi, per cui non posso apprezzarlo fino in fondo e commentarlo adeguatamente su quel versante. Ho gradito come, poi, la conclusione inaspettata, che spiazza il lettore e lascia il resto alla sua fantasia, rendendo chiaro il titolo dell’opera.

La musica del caso - Paul Auster, 1980

Quando uscirono fuori scoprirono che stava nevicando. Era la prima neve dell’anno, e cadeva a fiocchi fitti ed umidi, la maggior parte dei quali si scioglievano appena toccavano terra. Nella strada le decorazioni di Natale erano state spente, e il vento non soffiava più. L’aria adesso era calma, tanto calma che sembrava quasi calda. Nashe trasse un respiro profondo, diede un’occhiata al cielo, e rimase fermo un attimo mentre la neve gli cadeva sul volto. Era felice, si rese conto, più felice di quanto lo fosse stato da molto tempo.

La musica del caso non è stato esattamente ciò che mi aspettavo, ma mi ha sorpreso positivamente. La narrazione è all’inizio semplice e tranquilla per poi svilupparsi verso una fine tetra, macabra, inaspettata, che si costruisce pagina dopo pagina lasciando, però, il lettore con il fiato sospeso fino alla fine. Sicuramente si sviluppano qui le tematiche che ho riscontrato nell’opera finale di Auster (dove, a mio parere, trovano piena completezza), in particolar modo la fatica del caso, capace di ribaltare l’esistenza di ognuno di noi in modo inatteso ed improvviso; tale argomento si dispiega intrecciandosi con il gioco d’azzardo, praticato da uno dei personaggi principali del racconto: abbiamo davvero un controllo sulle nostre scelte o tutto si sviluppa casualmente? Auster indaga ampiamente anche la tematica della riscoperta di sè stessi, della possibilità che gli imprevisti possono offrire per liberarsi dalle catene di una vita inadeguata e riappropriarsi della libertà che tanto agognamo ma che non sempre è reale.

Il racconto dei racconti

Every new life calls for a life to be lost. The equilibrium of the world must be maintained. Are you willing to accept the risk?

Il racconto dei racconti è un film visivamente incredibile, dominato da colori sgargianti che si adattano perfettamente alle differenti situazioni e all’atmosfera surreale; Tale of tales è il risultato dell’opera di un artista le cui pennellate danno vita a dei quadri carichi di emozioni che si susseguono per l’intera durata della pellicola. A dominare è il rosso, colore che unisce i tre racconti che prendono vita sullo schermo e che esprime ciò che Garrone ha voluto rappresentare: la passione. Il film è un dualismo tra la dimensione fiabesca e tematiche ben più crude quali le ossessioni e le perversioni che ci colpiscono in quanto esseri umani e che ci spingono a sacrificare qualsiasi cosa pur di compiacere i nostri impulsi.

1917 - Sam Mendes, 2019

They went to sea in a Sieve, they did. In a Sieve they went to sea. In spite of all their friends could say. On a winter’s morn, on a stormy day. In a Sieve they went to sea. Far and few, far and few, are the lands where the Jumblies live. Their heads are green, and their hands are blue. And they went to sea in a Sieve.

Per quanti elogi ho letto nei confronti di questo film, mi aspettavo mi sarebbe sicuramente piaciuto. Ne sono rimasta abbastanza delusa, ma ormai ho capito che devo smettere di avere grandi aspettative prima di guardare qualcosa. Dal punto di vista tecnico non c’è niente da dire; anzi, la mia ignoranza in materia mi permette di comprendere meno di quanto dovrei. Per quanto riguarda il resto, però, mi è arrivato ben poco. Penso che si sia puntato appositamente sull’aspetto visivo e sonoro, che di sicuro hanno un grande impatto e di per sè possono veicolare emozioni forti, e così è stato in alcune scene della pellicola. Ma i personaggi e la trama mi sono sembrati a tratti forzati, stereotipati, banali. Non ho trovato un messaggio forte come in altri film di questo genere, ma al contrario una mera strumentalizzazione della guerra, come se fosse solo un soggetto da rendere nella sua grandiosità. Virtuoso ma povero. Credo che in casi come questi valga ancora di più il gusto personale, e 1917 si allontana dal mio.

Il complotto contro l’America - Philip Roth, 2004

E l’essere ebrei non era né una disgrazia né una sfortuna né una cosa di cui andare fieri. Ciò che erano era ciò di cui non potevano liberarsi: ciò di cui non avrebbero mai neanche potuto pensare di liberarsi. L’essere ebrei derivava dall’essere se stessi, come l’essere americani. Era quello che era, era nella natura delle cose, fondamentale come avere arterie e vene, ed essi non manifestarono mai il minimo desiderio di cambiarlo o di negarlo, indipendentemente dalle conseguenze.

La scittura di Roth è una scrittura dura che faccio fatica a digerire e che mi ha rallentato nella lettura: è ricca di parentesi ed interruzioni all’interno dei periodi che mi hanno spinta a rileggerli spesso più di una volta per riuscire a seguire il filo del discorso. Al di là di questo, è la costruzione della storia a non avermi convinto per niente. La situazione politica è analizzata molto superficialmente, gli avvenimenti storici sono quasi lasciati sullo sfondo nonostante siano il punto centrale del genere fantapolitico; mi sarebbe piaciuto leggere qualcosa di più della relazione tra Lindberg e Hitler di cui si accenna davvero poco (tralasciando la spiegazione finale che ho trovato davvero imbarazzante). Ancora più perplessa sono rimasta dopo la lettura della nota finale, dove Roth presenta un breve riassunto dei fatti storici realmente accaduti: l’autore cambia il corso della storia di un paio di anni per poi riallacciarsi ai reali avvenimenti e far andare tutto come sappiamo. Le possibilità da esplorare erano ampie, e tutto mi sarei aspettato fuorchè ciò che ho letto. Probabilmente gli intenti di Roth erano altri, si è voluto focalizzare sulle sensazioni vissute dai personaggi, la tensione nell’aria e la papabile paura che potesse capitare anche in America la stessa sorte degli ebrei tedeschi, ma il risultato mi è sembrato un miscuglio di pensieri senza una reale sostanza, che vanno a sminuire ciò che realmente gli ebrei hanno subito e vissuto in Germania, perchè di fatto, anche nell’America di Roth, nulla accade. A ciò si aggiunge una caratterizzazione dei personaggi estremamente povera (ad eccezione, forse, della zia del protagonista), figure senza spessore che rimangono vaghe e con le quali si fa fatica ad empatizzare. È innegabile che sia presente una forte critica alla società e alla politica americana del suo tempo, ma è come se mancasse qualcosa, come se l’intero romanzo fosse una premessa che, però, non prende mai avvio.

0 notes

Text

GIUGNO 2020

Questo mese è stato poco produttivo ma a mia discolpa posso dire di essere stata impegnata con gli esami. Oltre a quanto ho riportato di seguito, sto portando avanti un paio di serie tv e la lettura di 4 3 2 1, di cui parlerò a parte, mi ha portato via la maggior parte del tempo.

Peacock

True Story

A ghost story

This boy’s life

Peacock

Maggie: Where's John?

John/Emma Skillpa: Sleeping.

Delicato, fine, gentile, Cillian Murphy mi ha sorpreso in un’interpretazione a mio avviso incredibile. Un thriller psicologico che affronta il disturbo della personalità multipla come un conflitto talvolta dolce, talvolta ruvido, lasciando con il fiato sospeso fino alla fine.

True Story

Michael Finkel: So, why me? Christian Longo: I've followed your whole career. I guess I felt like I knew you. I want to tell you my side of this, only you. Maybe at this point it doesn't matter.

Tratto da una storia vera, come il titolo suggerisce, True story non è eccezionale ma è una pellicola piacevole. Uno strano rapporto che spinge a riflettere: fino a che punto è giusto fidarsi?

A ghost story

M : When I was little and we used to move all the time, I'd write these notes and I would fold them up really small. And I would hide them. C : What'd they say? M : They're just things I wanted to remember so that if I ever wanted to go back, there'd be a piece of me there waiting.

Il fascino di questo film risiede nella tensione e nel tormento creato attraverso le immagini, i colori, le musiche, i suoni, un miscuglio indovinato che si sviluppa con una lentezza esasperante, frustrante, snervante, senza troppi dialoghi superflui ad intaccare l’atmosfera sospesa nel tempo, un tempo che sembra quello dell’eterno ritorno, una condizione di perpetua sofferenza destinata a non finire mai, a ripetersi incessante attraverso i secoli. La vita scorre, il tempo passa, il pianeta cambia, nasciamo soli e moriamo soli ma siamo alla costante ricerca di un senso da dare alle nostre esistenze, alle nostre sofferenze.

This boy’s life

“You're so afraid that someone's gonna get something that you never had. It's what makes you mean. And you know something, Dwight? One of these days, all of that meanness is gonna snap back and slap you right in the face.”

Una storia di prevaricazione mascherata e giustificata negli Stati Uniti degli anni 50, dove a fianco di De Niro si trova a recitare Leonardo DiCaprio, che a mio parere si conferma un attore incredibile fin da sempre. Non è una storia eccezionale, è semplice ma non per questo non merita una visione.

0 notes

Text

FRACTURED MINDS e la sensibilizzazione sulle malattie mentali

Se le giornate durassero 48 ore, sicuramente una parte di esse la dedicherei ai videogiochi, uno svago che, a malincuore, mi concedo raramente. Per mia fortuna, ho un compagno di viaggio che di videogiochi ne sa anche troppo, e spesso condivide delle scoperte molto interessanti.

Fractured minds è un videogioco realizzato nel 2017 dalla diciassettenne Emily Mitchell come strumento per sensibilizzare ed avvicinare ad un mondo che, ancora oggi, è un grande mistero per chi non lo vive in prima persona.

Sarà la maggiore consapevolezza rispetto al passato o il risultato di una società che si è fatta progressivamente più estranea, impersonale e anonima, ma sempre più persone si ritrovano a gestire malattie mentali o disagi psichici di varia natura. Questo non significa solo combattere a tempo pieno contro i propri pensieri e le proprie emozioni, difendendosi da un io che sembra essere guidato da una voce estranea e contraria; vuole anche dire resistere per rimanere in piedi e non lasciarsi travolgere dalla stigmatizzazione e dalla condanna da parte della società. È un lavoro sfiancante, estenuante.

Ansia, depressione, paranoia ma anche solitudine: Fractured minds è un viaggio lungo sei capitoli, attraverso sei diverse sfumature dei disturbi mentali. Diretto nella sua semplicità, ci permette di vivere in prima persona delle situazioni quotidiane e ordinarie ma distorte e falsate dalla prospettiva di chi soffre. Nessun dialogo, nessun altro personaggio oltre sè stessi; musiche insistenti ed opprimenti, figure mostruose ed angoscianti, ambientazioni minime ma cariche di simboli da interpretare. Disturbante, cupo, triste, scomodo, alienante, ansiogeno, a tratti ostico ed indecifrabile: la quotidianità per chi soffre di un disturbo della mente.

Il gioco non dura più di mezz’ora, la lunghezza ideale per permettere un approccio anche a chi non ha familiarità con le console: questo è importante, perchè parlare, fare informazione, diffondere e invitare a conoscere è importante. Fractured minds mostra come i videogiochi possano essere educativi e grandi strumenti di sensibilizzazione se usati in modo corretto. È un gioco che ha come obiettivo primario spingere a comprendere, empatizzare e supportare le milioni di persone che convivono con questi problemi, un aiuto che può fare una grande differenza.

Il messaggio finale, in modo particolare, è stato toccante, un colpo al cuore. Io invito chiunque a investire una parte del proprio tempo in questo gioco: apriamo le nostre menti, impariamo a immedesimarci nelle situazioni altrui, a comprendere il vissuto degli altri e a capire che essere gentili e buoni può solo portare del bene.

0 notes

Text

SKAM ITALIA

Se noi vogliamo fargli capire le nostre differenze, dobbiamo dare delle risposte intelligenti alle loro domande stupide. Perché sennò continuano da soli a darsi risposte stupide alle loro domande, e così non ci capiremo mai.

In una settimana particolarmente stressante ho sentito il bisogno di approcciarmi a qualcosa di molto leggero, e ho deciso di provare con Skam Italia, curiosa di vedere le differenze con l’originale norvegese che apprezzai quando ero più piccola.

Al di là delle prove attoriali, del target a cui si rivolge che è ormai ben lontano da me e della banalità di alcuni aspetti, è in realtà una serie interessante e sicuramente utile. In particolar modo la seconda stagione, dedicata a Martino, e la quarta stagione, che vede protagonista Sana, offrono degli spunti di riflessione da non sottovalutare, se si pensa soprattutto al pubblico verso il quale è indirizzata. Al di là degli intrecci amorosi, delle amicizie, dei litigi, della scuola e di tutto quello che può far parte del mondo degli adolescenti, affronta tematiche ben più profonde che possono aiutare a sensibilizzare lo spettatore medio in un periodo di sviluppo e di crescita importante.

Non basta stare con gli altri per non sentirsi soli, è la tua testa che si sente sola. Gli altri ti parlano, ma a te non te ne frega niente di quello che ti dicono e alla fine ti chiudi, ti isoli. Non lo so, magari sei ad una festa, ci sono cinquanta persone e te sei lì con la tua testa. Ti prende il panico e a volte sembra quasi di non riuscire a respirare.

La seconda stagione ha come protagonista Martino, un ragazzo alla scoperta della sua sessualità in un percorso solcato da difficoltà ad accettarsi, paura di essere escluso, timore di affrontare i pregiudizi e l’ignoranza delle persone. Questa riscoperta di sè stessi si accompagna alla riscoperta degli altri, perchè Martino si innamorerà di Niccolò, un ragazzo che lo aiuterà ad aprirsi insegnandogli ad amare ed amarsi, ma allo stesso tempo lo introdurrà in un mondo inaspettatamente complesso, quello delle malattie mentali, mostrando come possano celarsi anche dietro a un costante ma apparente buonumore.Il tutto è raccontato con una semplicità e un linguaggio che si adatta al mondo adolescenziale, aiutando ad aprire gli occhi su aspetti che difficilmente si trattano da giovani, ma con la leggerezza necessaria per permettere agli stessi di avvicinarvisi.

- Io non volevo - Perchè glielo hai fatto fare allora? - Perchè avevo paura di essere giudicata, però adesso mi giudichi tu. Quindi non ne esco.

La quarta stagione si concentra sulla figura di Sana, una ragazza musulmana che si trova a vivere un confronto che vede la sua devozione, la fede e la religione nella quale è profondamente immersa scontrarsi con la sua giovinezza, la voglia di uscire, l’invidia verso le sue compagne libere di sperimentare e di divertirsi senza limiti. Vi è in Sana la grande difficoltà del rimanere fedele ai propri valori, che si discostano profondamente da quelli promossi dalla cultura occidentale, in particolar modo tra i più giovani, con la paura di essere giudicata dalla famiglia per essere “poco musulmana”, e dagli amici per essere “poco italiana”. Anche lei deve affrontare i pregiudizi profondamente radicati nella mentalità dei suoi coetanei, l’incapacità di farsi comprendere e di spiegarsi, così come la paura di essere esclusa, considerata “diversa”, senza comprendere perchè la sua realtà faccia così paura a chi non la sperimenta in prima persona. È una stagione estremamente attuale, che affronta un tema di cui in Italia si parla ben poco, certo non in maniera approfondita e provocatoria ma quanto basta per spingere a riflettere e a documentarsi di più.

La famiglia non c'entra con il sangue o con il tempo. Anche una sola persona, anche se conosciuta da poco, può essere così importante e speciale da diventare una piccola famiglia.

Ma in Skam c’è molto altro; crescita, disturbi alimentari, difficoltà familiari, revenge porn e molestie, femminismo, sessualità e protezione, paure ed esclusione, ma anche tanta freschezza e vivacità. Skam racconta gli adolescenti attraverso gli adolescenti, una realtà vera, normale, e lo fa senza esagerare e sconfinare, ma con la leggerezza, la spensieratezza e l’innocenza che caratterizza quell’età dove ancora tutto è da scoprire. Soprattutto, Skam trasmette un messaggio a cui ognuno di noi dovrebbe dare ascolto: impariamo ad ascoltare gli altri, cerchiamo di capire prima di giudicare e proviamo ad essere sempre gentili, perchè non possiamo mai sapere ciò che gli altri stanno vivendo.

0 notes

Text

MAGGIO 2020

Il tempo passa sempre più in fretta, ed ecco che anche maggio è giunto a conclusione. Maggio è stato decisamente un mese di alti e bassi; è in iniziato in fondo ad una discesa ripidissima, ma è finito a metà di essa: la lezione che questi ultimi giorni mi hanno lasciato è che devo imparare a riconoscere i passi avanti che ho fatto negli ultimi tempi e smetterla di focalizzarmi solo sulle cose negative, per darmi la spinta a fare davvero ciò che voglio.

Tra questi alti e bassi, i libri e film di maggio sono:

Unbroken La verità del ghiaccio Before we go Blue Jay Side effects Youth The last dance Skam Italia Fra le lenzuola e altri racconti + Primo amore, ultimi riti

UNBROKEN

A moment of pain is worth a lifetime of glory.

Anche in questo caso, Angelina Jolie nei panni di regista è stata una sorpresa piacevole. Il film racconta la vera storia di Louis Zamperini, atleta olimpionico divenuto poi soldato, che sopravvisse 47 giorni nell’oceano Pacifico prima di essere catturato come prigioniero dai giapponesi. La visione di questa pellicola è una continua sofferenza, che obbliga ad empatizzare con il dolore provato dal protagonista. È una storia di forza, una forza incredibile unita alla speranza di un uomo, solo contro la crudeltà e la cattiveria umana.

LA VERITÀ DEL GHIACCIO

Sono la passione e la curiosità a guidare l’innovazione, non la promessa della superiorità militare.

In questo libro ho ritrovato tutti gli elementi che più mi avevano affascinato dalle letture precedenti di Dan Brown, a partire dalla linearità e semplicità della sua scrittura, che si amalgama perfettamente con la capacità di mantenere viva la tensione e sempre presente la suspance. I personaggi sono tanti ma in poche pagine si può arrivare a conoscerli e a sentire da vicino le loro emozioni, che accompagnano la lettura in un contesto più ampio di lotte politiche e scoperte scientifiche. Clichè romantico a parte, è una lettura molto piacevole.

BEFORE WE GO

You can't allow the people you love to determine how you love.

Se a prima vista può sembrare una delle solite storie sentimentali viste e riviste, Before we go non è, in realtà, una storia d’amore. È il racconto di due vite che si intrecciano inaspettatamente, che si mescolano riversando l’una nell’altra la propria esistenza, i propri drammi, i dubbi, le paure, che cercano di comprendere il senso della propria vita e capiscono, per la prima volta, che le cose potrebbero andare in mille modi diversi da come sono, e che abbiamo sempre la possibilità di scegliere, di fermare tutto e ricominciare.

BLUE JAY

But there is this sadness... and I don't know where it comes from

Blue Jay è un film denso. Estremamente semplice, scarno di ogni elemento superfluo, essenziale nei dettagli, ma assolutamente non banale. Due persone e un luogo, ma fiumi di ricordi e di emozioni che si riversano improvvisi e inaspettati, che riaprono vecchie ferite e riportano in un passato lontano ma mai superato. L’immagine in bianco e nero ci proietta in un tempo sospeso che porta al massimo il coinvolgimento emotivo e ci fa sperare che quest’avventura non finisca mai, che la malinconia, la tristezza e la dolcezza degli istanti che si susseguono sullo schermo possano rimanere fissi per sempre.

YOUTH

[as he shows his protegee the distant Alps through a telescope] You see that mountain over there? Everything seems really close. That's the future. And now... [as he flips the telescope around so it's in fish eye lens] ... everything seems really far away. That's the past.

Mi dispiace sempre quando un film mi coinvolge poco e non mi lascia niente, e mi spiace in particolar modo in questo caso, tanta era l’aspettativa che mi ero creata attorno a Youth. Sicuramente lo riguarderò una seconda volta prima di giudicarlo in assoluto, lasciando aperta la possibilità che sia stato solo il periodo sbagliato nel quale approcciarmi alla sua visione. L’unica cosa di cui sono certa è che Paul Dano, dopo averlo osservato anche in There will be blood, merita assolutamente un approfondimento da parte mia.

THE LAST DANCE

If I had to do it all over again there is no way I’d want to be considered a role model. It’s like a game that’s stacked against me. There’s no way I can win.

The last dance è la storia dei Chicago Bulls ma è soprattutto la storia di Michael Jordan, una personalità incredibile che mi ha inevitabilmente affascinata. Tra luci ed ombre, sbagli e meriti, c’è solo tanto da imparare da una figura come quella di Jordan. Jordan è un talento naturale, tanto forte in campo quanto debole negli aspetti più intimi e privati della sua esistenza. La sua grandezza, la tenacia, la capacità di imporsi come un leader esigente ma in grado di comprendere i limiti e i punti di forza altrui, la dedizione, la voglia di vincere e l’amore per il suo sport pagano il prezzo inevitabile della solitudine, dell’incomprensione, forse anche del disprezzo.

FRA LE LENZUOLA E ALTRI RACCONTI + PRIMO AMORE, ULTIMI RITI

Con McEwan c’è poco da dire: incredibile. Questa raccolta di racconti, scritta in età più giovane, sembra racchiudere tutte le tematiche e gli aspetti che poi affronterà nei suoi romanzi maturi, offrendo una visione concisa della sua prospettiva sul mondo. McEwan esplora i lati più oscuri, perversi ed equivoci dell’essere umano, tracciando il ritratto di un’umanità piena di ossessioni, morbosità, inquietudini, paure, angosce. La sua scrittura cruda, a tratti ironica, spesso contorta, va qui a toccare anche la strada della fantasia, dell’irreale, delle illusioni e delle allucinazioni.

0 notes

Text

COLLATERAL BEAUTY: la sofferenza e la bellezza del vivere

“Nothing's ever really dead if you look at it right.”

Ci costruiamo attorno muri per allontanarci dal dolore e dalla tristezza, convinti che ci proteggano e ci permettano di vivere felici. La realtà è che basterebbe un piccolo soffio per abbatterli e cominciare a vivere davvero.

Ultimamente mi trattengo troppo durante le mie giornate, per scoppiare sempre davanti ai film. Negli ultimi giorni ho fatto scelte azzeccate: Before We Go, Blue Jay e, stasera, Collateral Beauty. Sono film molto diversi sotto tanti aspetti, ma mi hanno spinta a riflettere un po’ sulle stesse cose. Sarà che, magari, ne avevo bisogno.

“If love is creation and death is destruction, I'm just the terrain in between. You don't understand time, no one understands time. Einstein was close when he said I was just an illusion.”

Ultimamente l’idea di vivere mi terrorizza, ma non è la voglia di finire a far nascere in me questi pensieri. È tutto il contrario, è la voglia di vivere. Mi spaventa l’idea della morte e mi spaventa guardare i minuti che passano, giorno dopo giorno, sentire il tempo scorrere e sapere che, all’improvviso, tutto potrebbe finire.

Sono emozioni che spesso mi paralizzano e non sono in grado di gestire: probabilmente perché fino a poco tempo fa mi trovavo a gestire pensieri diametralmente opposti, e mai mi sarei aspettata di ritrovarmi a dire queste cose.

We don’t get to choose who we love or who loves us back. And that means you’re powerless to me as long as you’re alive, because I’m the fabric of life. I’m within you. I’m within everything. Howard, if you can accept that, then maybe, I don’t know, but maybe you get to live again.

Ognuno di noi porta dentro di sé la propria sofferenza, il proprio dolore, la propria battaglia da combattere. Ma la bellezza rimane sempre attorno a noi, non scompare mai, non cerca neanche di nascondersi. Siamo noi che decidiamo di non vederla, di girare lo sguardo dalla parte opposta.

Perché spesso è difficile riuscire ad apprezzarla, ma scorgerla anche nel più piccolo dettaglio non può fare altro che farci stare bene. E Collateral Beauty mi ha fatto riflettere su questo e su come io non abbia più voglia di sprecare lo splendore che mi circonda, chiudendo gli occhi e guardando solo dentro di me. Su come io voglia trasformare la paura di sprecare tutta questa bellezza, in una spinta che mi dia il coraggio di viverla fino in fondo, nonostante l’ansia e le difficoltà.

Love. Time. Death. Now these three abstractions connect every single human being on Earth. Everything that we covet, everything that we fear not having, everything that we ultimately end up buying is because at the end of the day we long for love, we wish we had more time, and we fear death.

La morte di una persona che si ama è uno dei dolori più grandi che si possono provare. Ma ognuno di noi ha dentro di sé un peso che si porta addosso in ogni momento della giornata. Ognuno di noi è unico nel suo dolore, nelle sue speranze, nei suoi bisogni e nel suo vissuto. Ma una cosa ci accomuna: poterci guardare attorno e poter cogliere la bellezza e la profondità della nostra esistenza.

Collateral Beauty è un film che consiglierei a tutti coloro che soffrono ma hanno voglia di ricominciare, o che, almeno, hanno voglia di affiancare al proprio dolore un po’ di bellezza. Perché dal dolore può nascere sempre la felicità, una felicità forte, costruita con lentezza e destinata a durare. Il dolore non va sprecato.

0 notes

Text

IL BUCO

Il buco è un film che inevitabilmente fa riflettere. E riflettere, di questi tempi, non è mai abbastanza.

Il buco, così come viene chiamato l’edificio in cui è ambientata la pellicola, è una perfetta rappresentazione della società in cui viviamo. Racchiude tra quattro pareti la nostra intera esistenza come esseri umani, e ne offre un ritratto negativo ma, purtroppo, ben reale. È una descrizione che non promette sconti, riversandosi cruda e spregevole agli occhi dello spettatore.

I temi che la pellicola tocca sono molteplici: la ricchezza, la religione, lo spreco di cibo, l’egoismo, l’avidità. Spesso si limita ad accennarli, lanciando numerosi spunti di riflessione per tutti noi. La semplicità dell’ambientazione, dei personaggi e delle inquadrature mette ancora di più in risalto il messaggio che il film intende offrire.

Goreng: There are 3 kinds of people; the ones above, the ones below, and the ones who fall.

Il buco si sviluppa su una serie di livelli, a cui i prigionieri vengono assegnati in maniera casuale, così come, nella vita reale, è casuale il destino sociale che ci tocca affrontare. C’è chi sta sopra e chi sta sotto. Figurativamente, c’è chi ha più potere, e chi ne ha meno. Chi si trova nei livelli più alti, infatti, è colui che per primo riceverà il cibo che viene trasportato attraverso una piattaforma che percorre, in tutta la sua altezza, l’edificio.

Si tratta, in linea teorica, di un sistema equo: sulla piattaforma c’è abbastanza cibo per tutti, preparato da una équipe di chef che si trova al livello 0 e che si preoccupa di realizzare, con la massima cura, dei piatti stupefacenti. Già qui, forse, si può leggere una metafora della superficialità degli uomini, che danno peso a cose effimere, irrilevanti senza curarsi della vera realtà delle cose. Così come l’abbondanza del cibo incarna la nostra esistenza fatta di sprechi ed eccessi.

Comunque, il problema si pone per chi sta sotto: l’ingordigia, l’avarizia, l’egoismo, l’avidità di chi sta ai livelli superiori li porta a lasciare sulla piattaforma nient’altro che briciole e avanzi, senza cedere qualcosa a chi arriverà dopo. E così si comporta anche chi, sotto, ci è già stato, e dovrebbe comprendere quali sofferenze implica.

C’è chi ci prova a sovvertire l’ordine degli eventi, tenta di resistere ma dovrà inevitabilmente cedere ai meccanismi che regolano la prigione, trasformandosi in un animale che ingurgita, divora, uccide.

Goreng: You're a murderer. Trimagasi: No. No, I consider myself someone who's afraid, just like you - my tasty little roommate. Goreng: You're an illusion. Trimagasi: Maybe. but is that important? Because we're the same now. You and I are murderers. But I'm more civilized.

Il concetto che meglio riassume il senso di questo film è, a mio parere, quello rielaborato da Thomas Hobbes: homo homini lupus.

L’uomo, fondamentalmente, è egoista, mosso nell’agire solo dall’istinto di sopravvivenza e di sopraffazione, senza spazio per amore, amicizia, interesse per l’altro. In uno stato di natura, che qui è rappresentato proprio dal buco, in cui non esistono regole e leggi, l’uomo pensa unicamente a soddisfare i propri desideri, alla propria conservazione, a costo di eliminare qualsiasi ostacolo si ponga sul proprio cammino.

Se così non fosse, sarebbe ben più facile risolvere quelle che sono le differenze di classi e i problemi che il film si propone di rappresentare. Non si può non riconoscere la pungente attualità di questa pellicola. Attualmente stiamo vivendo una situazione particolare che, forse, sta spingendo la parte più individualista di noi ad emergere: come spiegare, altrimenti, gli assalti ai supermercati visti nei primi giorni di questa crisi?

Trimagasi: Will she succeed? Goreng: She's the message.

Il film, però, è positivo e lancia, alla fine, un messaggio di speranza, rivolto alle nuove generazioni. Crederci sta tutto nello spettatore.

Nicole C.

0 notes

Text

BY THE SEA

If you really love someone, you want more for them than you want for yourself. Do you understand?

Le storie d’amore complicate mi affascinano sempre. E anche By the sea mi ha coinvolta dall’inizio alla fine.

Vanessa e Roland sono una coppia bellissima: lui scrittore, lei ex-ballerina. Una coppia di successo che si reca in vacanza su un’isola vicino al mare per cercare ispirazione. Il luogo è meraviglioso, permeato di un’atmosfera di freschezza e leggerezza. I colori sono chiari, fanno venire voglia di mare, di estate, di divertirsi e lasciarsi andare. La gente del posto è accogliente, allegra. Tutto è bello e promettente.

E Vanessa e Roland sono una coppia bella, sì, ma di una bellezza malinconica, una bellezza triste, che si schianta contro lo splendore reale di ciò che li circonda.

Fin da subito appare chiaro che tra di loro non va tutto bene. Sono nel bel mezzo di una crisi, ma il motivo ci verrà svelato solo alla fine, rimanendo avvolto in un alone di mistero e segretezza che contribuirà a far crescere la tensione minuto dopo minuto.

Vanessa e Roland si evitano, non si parlano. Passano le giornate separati fin dal primo mattino: lui va al bar del paese, mangia, beve troppo, tenta di scrivere e di trovare ispirazione; lei resta in camera, legge, fuma, si stende al sole. Si ritrovano solo la sera, quando ormai è buio e tutto dorme.

Roland: Are we ever going to talk about it? 'Nessa, do you hate me? Vanessa: You know my reason. Roland: You want to hurt me? Vanessa: You're nothing. Roland: Hurt me. Come on!

Ma per loro tutto è sveglio. È il momento del confronto. Ogni volta che rientra nella stanza Roland ricerca immediatamente la figura di sua moglie. È lampante come il tentativo di sistemare le cose provenga esclusivamente da lui. Getta addosso a Vanessa sguardi carichi di significato, di affetto, di volontà di comprenderla. Ma tutto ciò che ottiene è un muro di silenzio davanti a sè. Lei evita, non risponde, evade e si chiude in sè stessa.

Do you see that fisherman? He goes out every day, comes back every night. Hardly catches any fish. What keeps him from going insane? From being so tired of it all? What is it we don't know?

Vanessa è persa in un tormento che non le dà pace e che cresce dentro di lei giorno dopo giorno, ora dopo ora, pastiglia dopo pastiglia. È un’inquietudine che la opprime sempre di più: inizia a fumare, beve troppo, dorme troppo. Si aggira per il paese come un fantasma, una presenza delicata e silenziosa. La sua quiete è quasi irritante, il suo distacco esasperante.

Fino a quando tutto cambia, all’improvviso. Nella stanza accanto arriva una nuova coppia, appena sposata, giovane, felice. Hanno tutto quello che per Vanessa e Roland sembra essere andato perso. E per Vanessa significa l’inizio della discesa, di una caduta libera in un tormento che si trasformerà in perversione.

Nasce un gioco in cui coinvolgerà anche il marito, che si lascia trasportare convinto che le cose, così, possano finalmente andare meglio. Trova un punto di contatto con la moglie, dopo tanto tempo, e non se lo lascia sfuggire. Anzi, la asseconda, e lei sembra sbloccarsi, aprirsi, stare meglio.

Ma in realtà la situazione peggiora ancora di più. Vanessa è sempre più persa, il trucco sempre più sbavato, i capelli sfatti. Gli occhi sono smarriti, vuoti, in uno sguardo che fa paura e sembra mosso dall’irrazionale. In un crescendo di degenerazione, oscenità, ansie, preoccupazioni si arriverà all’esplosione finale. Pianti, urla, rabbia. La disperazione è ormai totale e sembra non esserci più soluzione.

Ma, alla fine, arriva la quiete dopo la tempesta. Finalmente, Vanessa si sfoga, si libera e ci è dato di comprendere tutto quello che si è tenuta dentro con tanta passione e tanto timore.

I figured out your fisherman. He goes with the tide. You let it pull you out to sea or guide you back in. Sometimes you have to move with it. Sometimes, honey, that's all we can do.

By the sea non è solo un film d’amore. È un film che mostra cosa dolore e sofferenza possono causare in una persona e in una coppia, Cosa significa portare dentro di sè un dolore enorme che ti porta a non trovare più senso nella vita, a trovare difficile riuscire ad alzarsi al mattino, ad aver voglia di sorridere e di stare bene.

Ciò che mi ha colpito di più di questo film è l’attenzione riservata alla scelta dei colori, a come si sia giocato in modo eccellente sull’opposizione tra colori gioiosi, chiari e vivaci nei momenti più difficili, e colori cupi, scuri nei momenti di apparente felicità. Un contrasto che svela come, in realtà, il dolore, se affrontato insieme, possa trasformarsi in un motivo di forza e vicinanza per la coppia, mentre il legame che instaurano lasciandosi andare alla depravazione non faccia altro che allontanarli.

He never looks back. It takes strength to do so. Most people live in the past. I do , for example. He never looks back.

0 notes

Text

IL FILO NASCOSTO

Dopo aver guardato Il petroliere ed essere rimasta profondamente affascinata dall’opera di Paul Thomas Anderson e dalla recitazione di Daniel Day Lewis, ho deciso di esplorare maggiormente la loro filmografia, di cui non avevo mai visto niente prima.

Alma e Reynolds sono i protagonisti assoluti di Phantom thread, Il filo nascosto. Si incontrano per caso, e per caso nasce la loro storia. È un amore inconsueto, singolare, molto lontano da quello che può essere un affetto felice, roseo, sereno.

"I cannot begin my day with a confrontation, please. I'm delivering the dress today, and I can't take up space with confrontation. I simply don't have time for confrontations."

Alma e Reynolds sono due personalità agli antipodi: lei è piena d’amore, lui freddo, dal cuore di ghiaccio. Lei è fragile, silenziosa ma aperta, disposta a tutto pur di vedere il suo lui felice. Ma lui è serio, chiuso, arido d’affetto, se non in qualche sporadica occasione.

Reynolds lo ammette: non è fatto per il matrimonio. E il film, infatti, si apre con la scena di una colazione in famiglia dove si presentano lui, la sorella, e una donna che siamo destinati a non rivedere più. Una scena che sembra, in realtà, essere l’ennesima di una serie tutte uguali, di una successione di conquiste che vanno e vengono, inevitabilmente sconfitte dal carattere oppressivo del protagonista.

Ma, all’improvviso, arriva Alma, e con lei le cose sembrano differenti. È Alma che è destinata ad arrivare alla fine del film, ad accompagnare Reynolds giorno dopo giorno. È Alma la sua musa, che, nonostante le difficoltà, lo amerà fino alla morte.

Alma: Reynolds has made my dreams come true. And I have given him what he desires most in return. Dr. Robert Hardy: And what's that? Alma: Every piece of me. Dr. Robert Hardy: He's a very demanding man, isn't he? Must be quite a challenge to be with him. Alma: Yes. Maybe he is the most demanding man.

Perchè sì, quello tra Alma e Reynolds è un amore difficile: lei gli si abbandona totalmente, gli offre ogni parte di sé, si innamora ogni giorno di più. Tutto ciò che ottiene è distacco, indifferenza, lontananza.

Ma è determitata ad ottenere l’affetto del suo compagno, ad ogni costo. E il prezzo da pagare la porterà ad avvelenarlo: solo così potrà averlo per sè, potrà prendersene cura, amarlo e, soprattutto, vederlo debole, tenero, e bisognoso delle sue attenzioni.

Alma: I want you flat on your back. Helpless, tender, open with only me to help. And then I want you strong again. You're not going to die. You might wish you're going to die, but you're not going to. You need to settle down a little.

È un patto che siglano in segreto, uno stratagemma che accettano entrambi, silenziosamente, mettendo in moto quello che sarà un ciclo continuo di prevaricazione e sottomissione, forza e debolezza.

Perchè il filo nascosto è quello che ci lega inevitabilmente ad una persona, anche se non lo vogliamo, anche se è difficile, umiliante, esasperante. È un filo che, pur invisibile, rende ostinata e reale la sua presenza. Ed è impossibile sfuggirgli.

Nicole C.

0 notes

Text

DALÌ E BUÑUEL - UN CANE ANDALUSO

Il surrealismo è un movimento d’avanguardia che nasce nel 1924 grazie al poeta francese André Breton e che pone al centro della propria ideologia la dimensione del sogno e dell’inconscio, rivalutandone il ruolo fino ad allora considerato marginale nella civiltà moderna. L’obiettivo dei surrealisti è di trovare un punto di contatto tra la dimensione del sogno e quella della veglia, apparentemente contraddittorie. Per fare ciò, basano il proprio stile sulla libera associazione: di parole, di idee, di immagini. Surrealismo è automatismo psichico; come disse lo stesso Breton:

“Surrealismo è automatismo psichico puro mediante il quale ci si propone di esprimere sia verbalmente, sia per iscritto o in altre maniere, il funzionamento reale del pensiero; è il dettato del pensiero con l’assenza di ogni controllo esercitato dalla ragione, al di là di ogni preoccupazione estetica e morale.”

È un movimento che si allontana con tutte le sue forze dalla razionalità e dal controllo cosciente, per liberare l’essenza più profonda di sè e dell’uomo. È un’arte che prende le distanze da tutto ciò che viene considerato “normale”, ordinario, consueto, logico e sensato, per esprimersi nei modi più fantasiosi e singolari.

Salvador Dalì abbraccia tale movimento e ne diventa uno dei principali rappresentanti. Dalì fu senza dubbio una personalità eclettica e versatile; nonostante sia conosciuto principalmente come pittore, la sua opera, in realtà, esplora numerosi altri campi, come il cinema, dove la sua poetica surrealista rimane preponderante. Tuttavia, i suoi lavori in questo campo sono meno conosciuti.

Per citarne alcuni, Dalì collaborò con Walt Disney per la realizzazione di un cortometraggio dal titolo Destino: protagonista è una giovane ballerina, dall’aspetto tipicamente disneyano, che danza sulle note di una canzone omonina in un paesaggio in ogni aspetto surrealista, in un universo onirico, che richiama molti degli elementi tipici della pittura di Dalì, come gli orologi molli, le formiche, la sabbia nelle clessidre.

INSERISCI VIDEO

Il pittore lavorò anche con il famoso regista Alfred Hitchcock, che gli chiese di realizzare una scena onirica per il suo film Spellbound, del 1945. L’obiettivo del regista era di rappresentare il sogno non più come “la nebbia che confonde i contorni delle immagini” o “lo schermo che trema”, ma con “..tratti netti e chiari”, che ha ritrovato nell’opera e nello stile di Dalì.

INSERISCI

“Questo film nacque dall’incontro fra due sogni. […] La sceneggiatura fu scritta in meno di una settimana secondo una semplicissima regola adottata di comune accordo: non accettare alcuna idea, alcuna immagine in grado di portare ad una spiegazione razionale, psicologica o culturale. Aprire le porte dell’irrazionale. Accogliere soltanto le immagini che ci colpivano senza cercare di capire perché. […]”

L’opera che, in assoluto, preferisco di Dalì è il cortometraggio realizzato insieme a Luis Buñuel, Un chien andalou. Ed è di questo che vorrei parlare più nel dettaglio.

Un chien andalou è un cortometraggio del 1929, risultato della collaborazione tra Luis Buñuel e Salvador Dalì, destinato a diventare il film più importante della cultura cinematografica surrealista. La pellicola è, a mio parere, la perfetta dimostrazione dell’ideologia surrealista: è un viaggio surreale all’interno della dimensione onirica.

I due registi vogliono mettere in scena i meccanismi che regolano i nostri sogni: il film si costruisce, quindi, come una sequenza di immagini bizzarre e apparentemente prive di un collegamento logico tra di loro. Vi è una destrutturazione della dimensione spazio-temporale: le uniche didascalie (c'era una volta, otto anni dopo, alle tre del mattino, sedici anni prima, in primavera) creano una cronologia totalmente priva di senso, costruendo una situazione sospesa nel tempo.

In realtà, tutte le scene nascondono un significato e possono essere interpretate, in particolar modo, alla luce della psicanalisi freudiana. Il corto, infatti, si pone come una critica nei confronti dei movimenti precedenti, soprattutto il dadaismo, criticandone la realizzazione di film privi di contenuto e di una storia sensata.

Il corto si apre con una scena incredibilemente affascinante: Buñuel stesso affila un rasoio, con il quale taglierà in due l’occhio di una donna. Il significato di questa immagine è chiaro: l’obiettivo è di lacerare l’occhio dello spettatore per permettergli di vedere un mondo nuovo, nascosto alla sua vista, un mondo che va oltre la tradizione ed il passato.

Vengono poi presentati i protagonisti del cortometraggio: sono un uomo ed una donna, coinvolti in una relazione erotica esplicita ed intensa, ma destinata a non realizzarsi.

Inizialmente, si osserva l’uomo andare in bicicletta lungo una strada con pochi passanti; è vestito in modo bizzarro, e porta al collo una strana scatola a righe, mostrata attraverso un primo piano. La donna, invece, si trova nel salotto di casa, impegnata nella lettura di un libro che raffigura La merlettaia di Vermeer, rappresentazione delle doti tipicamente femminili.

Improvvisamente, essa getta il libro per recarsi alla finestra: vede arrivare l’uomo, e subito si reca ad incontrarlo: lo troverà steso a terra, apparentemente privo di sensi. Lo bacia e gli presta aiuto e, una volta rientrata in casa, apre la misteriosa scatola: al suo interno, trova una cravatta a righe che utilizza, insieme agli abiti dell’uomo, per ricreare sul letto la figura dello stesso.

Di colpo, la donna si rende conto che nella stanza è presente anche l’uomo, intento ad osservarsi la mano dalla quale fuoriescono delle formiche: è un sogno che Dalì stesso ha avuto, e dal quale ha origine l’intero cortometraggio.

Nel momento in cui la donna si avvicina all’uomo, sullo schermo appaiono due immagini: un’ascella ricoperta di peli e un riccio di mare. Secondo l’ideologia freudiana, sono simboli sessuali.

Il riccio di mare si trasforma in una nuova figura ripresa dall’alto. L’immagine si allarga, poi, ad inquadrare una folla inquieta che accerchia la figura stessa. Si tratta di un personaggio androgino, dai lineamenti delicati e femminili ma che indossa vestiti maschili, intento a puntellare con un bastone una mano mozza. Sopraggiunge un poliziotto, che raccoglie la mano e la ripone all’interno di una scatola identica a quella che portava al collo l’uomo nella prima scena, e che consegna poi all’androgino. La folla, quindi, si disperde.

L’androgino rimane in mezzo alla strada, con la scatola stretta al petto e lo sguardo fisso nel vuoto. Le auto le passano accanto, vicinissime, fino a quando viene investita. A questo punto l’uomo, che ha osservato la scena dalla finestra, sembra essere preso da una passione improvvisa: spinge la donna contro un muro e inizia a carezzarle i seni e il corpo, immaginandola nuda.

La donna lo respinge e scappa per la stanza, mentre lui cerca di raggiungerla. Ad un tratto, l’uomo raccoglie da terra due corde, che inizia a tirare con enorme fatica. Esse, infatti, sono legate a due tavole di legno, a due pianoforti con sopra le carcasse di due asini, e a due preti.

La donna, quindi, riesce a fuggire, intrappolando nella porta la mano dell’uomo che, di nuovo, si riempie di formiche. Improvvisamente, l’uomo si ritrova steso nel letto, indossando gli abiti della scena di apertura e portando nuovamente la scatola a righe al collo.

Viene qui introdotto un nuovo personaggio: un uomo suona il campanello, per poi entrare in casa e avventarsi contro il protagonista nel letto. L’uomo viene inquadrato unicamente di spalle, mentre lancia la scatola e gli abiti fuori dalla finestra, per poi mettere il protagonista in castigo rivolto verso la parete, con due libri nelle mani. Quando l’uomo si volta, rivela il suo volto e si scopre essere l’uomo stesso: una sorta di alter-ego. Nel momento in cui tenta di lasciare la stanza, i libri nelle mani dell’uomo si trasformano in pistole, che gli permettono di ucciderlo. L’alter-ego muore cadendo sulla schiena di una donna, seduta all’aperto. Viene poi portato via da un gruppo di uomini di passaggio.

Nella scena successiva, si vede la donna rientrare a casa e fissare lo sguardo sulla parete, dove è posata una farfalla sfinge testa di morto. Si trova, poi, davanti all’uomo che non ha più la bocca: al suo posto, compaiono i peli dell’ascella della donna, che lascia la casa offesa.

Uscendo dalla porta, si ritrova in una spiaggia. Qui, finalmente, è lei ad avvicinarsi all’uomo e a baciarlo. Iniziano a camminare, abbracciati, fino a quando si imbattono nella scatola, che l’uomo prende a calci, riprendendo a camminare con la donna.

La scena finale mostra i due protagonisti sepolti nella sabbia.

----

L’interpretazione del cortometraggio è da intendersi alla luce dell’ideologia di Buñuel e Dalì. Il loro spirito antiborghese ed anticlericale emerge nel simbolismo costantemente presente.

Il tema di fondo, che coinvolge i due protagonisti, rientra nell’ideologia dell’amour fou, l’amore folle. Il rapporto tra l’uomo e la donna è esplicitamente erotico, sensuale, osceno ed irrealizzabile. È una tematica che contribuì a creare grande scandalo attorno all’opera dei due artisti.

E lo scandalo è ciò a cui puntano, nella realizzazione di questa opera e delle loro opere in generale: la volontà di liberarsi dal conformismo, di spingere gli spettatori a emanciparsi dai vincoli e dalle catene morali ed etiche che regolano la vita sociale, per liberare le proprie pulsioni più profonde e la propria natura. I personaggi del film, infatti, non hanno un nome, un’identità: sono un riflesso dell’osservatore, che può immedesimarvisi e lasciarsi andare, come nei propri sogni.

L’uomo al centro dello schermo cercherà, per tutta la durata del corto, di conquistare la donna, incontrando sul suo cammino una serie di ostacoli: il pianoforte, che rappresenta la cultura classica; gli asini, che simboleggiano il lavoro; i preti, che incarnano la religione cattolica; le tavole della legge, che si riferiscono allo stato. E ancora la cravatta, simbolo della borghesia; il banco di scuola con i libri e la punizione alla parete, metafora di un’educazione imposta; la racchetta da tennis appesa alla parete come se fosse un crocifisso.

L’uomo sente il peso di queste convenzioni, che pongono un freno alle sue pulsioni più profonde ed inconsce, impedendogli di esprimersi nella maniera più autentica, come dimostra anche la scena che lo raffigura privo di bocca, o la mano mozza, simbolo di un’espressività artistica che che viene limitata.

Anche la donna è come obbligata a fuggire dal desidero, secondo una visione espressa dalla Merlettaia di Vermeer, una fanciulla impegnata nell’arte del ricamo, che preclude alla figura femminile il diritto alla libertà.

Il sogno, in questo contesto, si presenta come un’opportunità di rivolta, di evasione. È un disorientamento che orienta, che ispira. Che permette di essere, finalmente, liberi. Ed è quello che farà, in conclusione, l’uomo, prendendo a calci la scatola e i vestiti, emblemi di una vita passata ormai superata.

0 notes

Text

GLI ALIENATI MENTALI - THÉODORE GÉRICAULT

Théodore Géricault è uno dei principali esponenti dell’arte romantica. Si forma seguendo un percorso accademico, guidato dal maestro Pierre Narcisse Guérin. Ben presto, però, si allontana dalla strada neoclassica, rifiutando i tradizionali ideali e mezzi espressivi a favore della contemporaneità. I primi quadri che realizza sono a carattere storico, immersi nel clima delle guerre napoleoniche; tuttavia, prendono le distanze dall’iconografia bellica tradizionale, incentrata sulla celebrazione della vittoria, per concedere spazio ai personaggi minori: ufficiali, soldati, cavalli, sconfitti. Lo dimostrano dipinti come Ufficiali dei cavalleggeri della guardia imperiale alla carica (1812), Corazziere ferito che lascia il fuoco (1814) e La zattera della medusa (1819), l’opera che, con più facilità, gli viene associata e che ha contribuito a donargli la fama.

L’opera che preferisco dell’artista, però, è meno conosciuta. Si tratta del Ciclo degli alienati, una raccolta di 10 tele di cui solo 5 sono pervenute, raffiguranti pazzi ospiti di un manicomio.

Questi dipinti dimostrano perfettamente come Géricault si sia distaccato dalla produzione dei suoi colleghi, allontanandosi dai temi e dai soggetti di successo. Come nei quadri a sfondo storico, anche qui l’interesse del pittore si rivolge a soggetti minoritari, alle persone escluse ed isolate dalla società, arrivando a dipingere l’estremo degrado dell’individuo. Qui è la follia a fare da protagonista.

Géricault trae ispirazione da quella che era la psichiatria ottocentesca, che inizia a considerare i malati mentali non come individui da escludere, ma come persone degne di essere curate. In particolare, la psichiatria dell’epoca si basava sulla convinzione secondo cui le caratteristiche psichiche di una persona fossero deducibili dai lineamenti e dalle espressioni del volto. I pazienti, infatti, sono tutti dipinti a mezzobusto, proprio per focalizzare l’attenzione dell’osservatore sulle loro fattezze.

In particolare, Géricault raffigura pazienti psichiatrici affetti da monomanie. Il termine deriva dal greco monos, che significa solo, e da mania, che significa follia, e si riferisce ad un disturbo della mente che si manifesta con espressioni di delirio dovute all’attaccamento ossessivo ad un pensiero o comportamento.

I quadri sono, nel complesso, essenziali. Lo sfondo è scuro, a tinta unita, e pone il soggetto in risalto, creando un senso di indeterminatezza; anche i colori sono cupi, bruni, in contrasto unicamente con i volti pallidi e spenti. Lo sguardo è sempre rivolto lontano, perso nel vuoto, fisso sulla propria ossessione che astrae dalla vita reale. Gli occhi sono arrossati, incavati, le palpebre gonfie, le rughe profonde. L’aspetto è arruffato, sporco, trasandato.

Un primo ritratto è Alienata con monomania dell’invidia: un’anziana signora pare essere accigliata da qualcosa che si trova al di fuori dello spazio del dipinto, ma che sembrerebbe provocare un sentimento di astio e, appunto, invidia. Gli occhi sono arrossati ed il viso è segnato da rughe profonde, che contornano soprattutto la bocca, contratta anch’essa in un’espressione ostile, aspra.

Un secondo quadro è Alienato con la monomania del furto: un uomo con i capelli e la barba spettinati e gli occhi stralunati, totalmente assenti. Il volto, in questo caso tendente verso toni più giallastri e verdi, è illuminato dal colletto bianco, che rappresenta le poche pennellate di colore presenti nei dipinti.

Vi è poi Alienato con la mania del comando militare: si tratta, in questo caso, di un uomo più anziano, dal volto fiero e dagli abiti militari ornati da una medaglia al collo; sono riferimenti ad un valore bellico che non è rispecchiato dalla trasandezza estetica e dalla perdizione mentale.

Un altro dipinto è Alienata con la monomania del gioco: anche in questo caso, è raffigurata una donna anziata con occhi incavati ed arrossati e un viso adorno di rughe; anche qui, lo sguardo rivolto verso il nulla, come se il pensiero della donna fosse fisso su un’unica cosa, il gioco. Un gioco che l’ha condotta alla povertà, come dimostrano gli abiti umili e la cuffia malmessa, dalla quale fuoriescono capelli disordinati.

Infine, Alienato con la monomania del rapimento dei bambini: si tratta di un uomo di mezza età, ma il cui viso emana un’aria infantile, come gli abiti che indossa. Di nuovo, lo sguardo è rivolto verso qualcosa che si trova al di là della tela e che crea nell’uomo un’espressione di vaga tristezza, sottolineata dalla curvatura della bocca.

L’alterazione mentale, qui, emerge dall’incredibile espressività dei soggetti dipinti. Vi è un rifiuto totale per l’idealizzazione: i volti sono rappresentati con i propri difetti, con i segni del tempo e della pazzia. La bellezza risiede nel realismo, nella realtà, nella forza con cui i visi emaciati dei protagonisti esprimono il proprio stato d’animo, turbato e turbolento.

Sono ritratti del tutto al di fuori degli schemi convenzionali, che indagano un lato della realtà umana rimasto per troppo tempo ai confini della vita e lo innalzano a soggetto degno di rappresentazione artistica.

Nicole C.

1 note

·

View note

Text

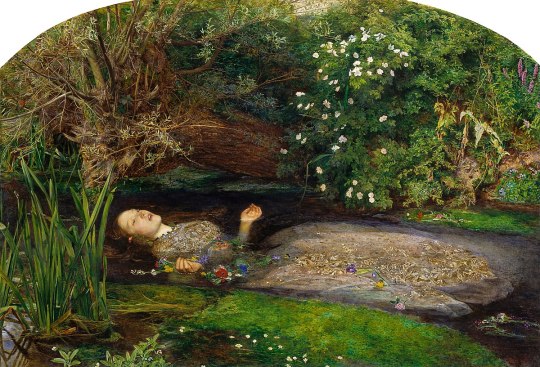

OPHELIA - JOHN EVERETT MILLAIS

John Everett Millais è stato uno dei principali esponenti del Preraffaellismo, un movimento artistico britannico del XIX. Il nome della scuola si vuol riferire all’arte prima di Raffaello Sanzio, accusato di aver "inquinato l'arte esaltando l'idealizzazione della natura e il sacrificio della realtà in nome della bellezza", permettendo così gli sviluppi dell’accademismo, arte accademica e ufficiale, falsa e vuota.

I Preraffaeliti tentano di unificare tra loro i concetti di vita, arte, e bellezza a favore di un’arte che miri al recupero del rapporto diretto con la natura e dell’estrinsecazione dei sentimenti secondo i dettami romantici. I temi di maggiore ispirazione sono colti in ambito biblico ma soprattutto letterario, dalle pagine della Divina Commedia o dalle opere di William Shakespeare.

Ophelia è un perfetto esempio di tutto ciò.

Ophelia è un dipinto olio su tela (76.2×111.8 cm) realizzato nel biennio 1851-1852 ed appartenente alla collezione della Tate Gallery di Londra.

La tela si ispira al personaggio di Ofelia, uno dei protagonisti femminili dell'Amleto di William Shakespeare.

Il momento raffigurato dal pittore è tratto dalla settima scena del IV atto della tragedia shakespeariana, in cui la regina Gertrude ricorda la morte della giovane Ofelia, impazzita a seguito dell’omicidio del padre avvenuto per mano dell’amato Amleto e successivamente annegata nel fiume mentre era impegnata a intrecciare ghirlande di fiori.

C’è un salice che cresce di sghembo sul ruscello e specchia le sue foglie canute nel fluido vetro. Con esse ella intrecciava ghirlande fantastiche di ortiche, di violacciocche, di margherite, e lunghe orchidee rosse a cui i pastori sboccati danno un nome più basso, ma le nostre fredde vergini chiamano dita di morto. Lì mentre s’arrampicava per appendere ai rami penduli i serti d’erba, un ramoscello maligno si spezzò, e giù i trofei verdi e lei stessa caddero nel ruscello querulo. Le vesti le si gonfiarono intorno, e come una sirena la sorressero un poco, che cantava brani di laudi antiche, come una che non sa quale rischio la tenga, o come una creatura nata e formata per quell’elemento. Ma non poté durare molto: le vesti pesanti ora dal bere trassero l’infelice dalle sue melodie a una morte fangosa.

Per il soggetto del suo dipinto, Milais decise di utilizzare come modella Elizabet Siddal, futura moglie dell’amico Dante Gabriel Rossetti, anch’egli esponente della scuola dei Preraffaelliti. Milais fece immergere la ragazza in una vasca da bagno riscaldata con delle candele. Prima di procedere con la realizzazione dell’opera, comunque, il pittore realizzò diversi studi preparatori, anche delle singole parti del corpo.

L’opera raffigura una bellissima Ofelia che, caduta nel ruscello, è distesa a fior d’acqua, abbandonandosi completamente alla corrente e a quella che sarà la sua morte, con le mani aperte e I fiori in una mano che vanno disperdendosi.

Nel dipinto, tutto l’interesse è riposto sull’elemento naturalistico: la vegetazione è ripresa dal vero ed ogni dettaglio è reso con impressionante rigore e precisione, a testimonianza di un rapporto profondo con la natura.

Tuttavia, si tratta di una fabbricazione apposita per la scena dipinta, poiché le specie floreali scelte dall’artista non fioriscono tutte nello stesso periodo dell’anno. Sono state scelte, infatti, per la loro valenza simbolica.

AGGIUNGI FOTO

I fiori bianchi, probabilmente ranuncoli, simboleggiano ingratitudine oppure superficialità.

Il ramo di salice piangente inclinato verso il capo di Ofelia rappresenta l'amore non ricambiato.

Le foglie di ortica che crescono a lato del salice simboleggiano il dolore, che l’ha condotta alla morte.

Le margherite che galleggiano vicino alla mano destra della figura esprimono la sua l'innocenza.

Le rose galleggianti vicino alla guancia di Ofelia sono simboli di gioventù, amore e bellezza.

La ghirlanda di violette che circonda il collo di Ofelia è un'allusione alla castità ed alla precoce morte della fanciulla.

L'olmaria (regina dei prati) sottolinea la futilità della morte della fanciulla.

I nontiscordardimé al margine del fiume esprimano la propria valenza simbolica nella loro stessa denominazione.

La viola galleggiante sulla veste di Ofelia simboleggia la riflessione.

L'adonide a lato della viola sottolinea il dolore che sta lacerando Ofelia, dolore espresso anche dalla presenza della fritillaria, tra il corpo ed il margine del fiume.

Infine, il papavero è il simbolo del sonno e della morte.

La raffigurazione del paesaggio comprende anche alcuni animali, tra I quali un pettirosso, che veglia silenziosamente sulla morte della ragazza, e persino un teschio, esplicito richiamo alla morte.

La malinconica follia di Ofelia è resa molto felicemente. Il volto della fanciulla non dà segno di paura o di rimpianto, ma mostra solo la stanchezza di una pazzia lacerante. Ofelia è pronta a lasciarsi andare, a diventare parte dell’acqua su cui si è posata e della natura che la circonda e l’accoglie.

I colori coinvolgono prevalentemente le diverse tonalità di verdi e marroni, andando a creare un’atmosfera sommessa e fiabesca. Comunque, brillano in modo vivace e lucido, permettendo ai più piccoli dettagli di emergere sullo sfondo e rendendo la scena armonica.

-----

Il personaggio di Ophelia ha ispirato qualsiasi genere di opera, dai quadri, alle canzoni e ai film, per il suo carattere tragico di fanciulla casta e pura, vittima delle circostanze e del fato.

John William Waterhouse, anch’egli appartenente alla scuola dei Preraffaelliti, realizza nel 1894 un bellissimo dipinto, che raffigura la giovane seduta su un tronco sulla riva di un fiume, con fiori sul grembo e tra i capelli che la fondono con la verde natura circostante.

Ancora prima, nel 1844, Eugène Delacroix realizza un’opera dal titolo “Death of Ophelia”, che trasforma la figura di Ofelia in quella di una donna simbolo del romanticismo, con la sua sessualità innocente ed interrotta.

Prima nel 1852, e una seconda versione nel 1863, anche Arthur Hughes realizza la propria versione della fanciulla e ne cattura la dolcezza e la delicatezza, non solo nei colori ma anche nella morbidezza delle linee.

Nel 1870 Arthur Rimbaud dedica alla figura di Ophelia una poesia

I

Sull'acqua calma e nera, dove dormono le stelle, come un gran giglio ondeggia la bianca Ofelia, ondeggia lentamente, stesa fra i lunghi veli… – Dalle selve lontane s'odono grida di caccia.

Son più di mille anni che la triste Ofelia passa, bianco fantasma, sul lungo fiume nero. Son più di mille anni che la sua dolce follia mormora una romanza alla brezza della sera.

Il vento bacia i suoi seni e dischiude a corolla i grandi veli cullati mollemente dalle acque; i salici frusciando piangono sulla sua spalla, sull'ampia fronte sognante si chinano le canne.

Le ninfee sfiorate le sospirano intorno; ella risveglia a volte, nel sonno di un ontano, un nido da cui sfugge un piccolo fremer d'ali: – un canto misterioso scende dagli astri d'oro.

II

O pallida Ofelia, bella come la neve! Tu moristi fanciulla, da un fiume rapita! – I venti che precipitano dai monti di Norvegia ti avevano parlato dell'aspra libertà;

e un soffio, sconvolgendo le tue folte chiome, all'animo sognante portava strani fruscii; il tuo cuore ascoltava il canto della Natura nei gemiti delle fronde, nei sospiri delle notti;

l'urlo dei mari in furia, come un immenso rantolo, spezzava il tuo seno acerbo, troppo dolce ed umano; ed un mattin d'aprile, un bel cavaliere pallido, un povero folle, si sedette muto ai tuoi ginocchi!

Cielo! Amore! Libertà! Qual sogno, mia povera folle! Tu ti scioglievi a lui come la neve al sole: le tue grandi visioni ti strozzavan la parola – e l'Infinito tremendo smarrì il tuo sguardo azzurro!

III

– Ed il poeta dice che ai raggi delle stelle vieni a cercar, di notte, i fiori che cogliesti; e d'aver visto sull'acqua, distesa fra i lunghi veli, la bianca Ofelia ondeggiare come un gran giglio.

I

Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles La blanche Ophélie flotte comme un grand lys, Flotte très lentement, couchée en ses longs voiles… – On entend dans les bois lointains des hallalis.

Voici plus de mille ans2 que la triste Ophélie Passe, fantôme blanc, sur le long fleuve noir. Voici plus de mille ans que sa douce folie Murmure sa romance à la brise du soir.

Le vent baise ses seins et déploie en corolle Ses grands voiles bercés mollement par les eaux; Les saules frissonnants pleurent sur son épaule, Sur son grand front rêveur s'inclinent les roseaux.

Les nénuphars froissés soupirent autour d'elle; Elle éveille parfois; dans un aune qui dort, Quelque nid, d'où s'échappe un petit frisson d'aile: – Un chant mystérieux tombe des astres d'or.

II

Ô pâle Ophélie! belle comme la neige! Oui, tu mourus, enfant, par un fleuve emporté! – C'est que les vents tombant des grands monts de Norwège T'avaient parlé tout bas de l'âpre liberté;

C'est qu'un souffle, tordant ta grande chevelure, À ton esprit rêveur portait d'étranges bruits; Que ton cœur écoutait le chant de la Nature Dans les plaintes de l'arbre et les soupirs des nuits;

C'est que la voix des mers folles, immense râle, Brisait ton sein d'enfant, trop humain et trop doux; C'est qu'un matin d'avril, un beau cavalier pâle, Un pauvre fou, s'assit muet à tes genoux!

Ciel! Amour! Liberté! Quel rêve, ô pauvre Folle! Tu te fondais à lui comme une neige au feu: Tes grandes visions étranglaient ta parole – Et l'Infini terrible effara ton œil bleu!

III

– Et le Poète dit qu'aux rayons des étoiles Tu viens chercher, la nuit, les fleurs que tu cueillis; Et qu'il a vu sur l'eau, couchée en ses longs voiles, La blanche Ophélie flotter, comme un grand lys.

In ambito cinematografico, Lars Von Trier cita più volte Ofelia nel film Melancholia, del 2011. Kristen Dunst, nella scena iniziale, si lascia trasportare malinconica dalla corrente di un fiume, tra le mani dei fiori, le vesti zuppe dell’acqua che la accoglie. La stessa bocca socchiusa, lo stesso sguardo privo di paura.

→ QUADRI E FILM

3 notes

·

View notes

Text

THE WITCH

She desires of my blood. She sends them upon me. They feed upon her teats, her nether parts. She sends them upon me.