Text

ラブリーサマーちゃん厳選曲レビュー②

2023年9月8日、東京・鶯谷にて、ラブリーサマーちゃん単独ライブ 「ラブリーサマーソニック2023@東京キネマ倶楽部」 が開催され��。

大阪の味園ユニバースと同様、元キャバレーの会場で行われた同ライブは、ラブリーサマーちゃんとバンドメンバーの魂震えるパフォーマンス、スタッフの皆さんのアツいサポート、そしてファンの皆さんの熱量により最高の盛り上がりを見せた。

同ライブの感想については既にとある形で文章にしたのだが(とは言えまたTumblrとかにも書くかもしれない)、一週間経ってもまだ興奮が冷めやらないため、前回の投稿と同じくラブリーサマーちゃんの曲から4つを厳選し、レビューを行う。

🟧僕らなら

まず一曲目は、メジャーデビューアルバムである 「LSC」 に収録の 「僕らなら」 について紹介する。ボーナストラックを除けばアルバムの最後の曲にあたり、それに相応しい王道にして至高のロックバラードに仕上がっている。

コードストロークから始まるイントロは、既にこの時点でこれから始まるグッドメロディの予感をひしひしと感じさせるものであり(前回の 「青い瞬きの途中で」 のレビューでも同じようなことを言った気がするが���実際そうなので多めに見てもらいたい)、ライブでもこのギターが鳴ると会場がグッと引き締まると同時に期待感と高揚感で満ちるのが感じられる。ラブリーサマーちゃんの 「ヒーローズをうたって」 という楽曲の中に

「100円のイヤホンが流したAコードの音」

という歌詞が登場し、これはラブサマちゃんが音楽を自分の人生における特別な存在であると確信した原体験(詳しくはアルバム 「THE THIRD SUMMER OF LOVE」 初回限定版特典のセルフライナーノーツを参照。購入者特典をオープンソースで話すのは良くないと思うので、これ以上の言及は差し控える。初回限定版CDにはコード譜、歌詞カード、セルフライナーノーツ、収録曲 「I Told You A Lie」 の下敷きにもなったUK旅行記 「Lovely In The U.K.」 が同梱されており、パッケージも非常にオシャレでグーなので購入を勧めたい。元々セルフライナーノーツってかなり好きなのだが、旅行記が単純に読み物として面白くてとても良かった)について書いたフレーズだが、この 「僕らなら」 のイントロは、まさに誰かにとって音楽が素晴らしいものだと感じる原体験になるような、非常にかっこいいサウンドである。

歌詞の内容について言えば、当初はメジャーデビューについてポジティブな印象を持っていなかったものの、当時のレーベルの担当ディレクターさんとの出会いを経て、「この人となら引っ込み思案でできなかったこともできるんじゃないか」 と思えるようになったラブリーサマーちゃんの、いわば決意表明のような曲である。

(CINRAのインタビュー 「メジャーを選んだラブリーサマーちゃん。その理由と背景を語る」 より一部引用。https://www.cinra.net/article/interview-201611-lovelysummerchan)

「今はまだ 小さな幼い羽だけれど 僕らなら 何故か 笑えそうな気がしてる…」

「見に行こう全て この船が終わる���も 君となら良いや 君と居ることを決めた」

という歌詞からは、一人ではなく信頼できる人がいたからこそ抱けた強い決意を感じ、新しく一歩踏み出そうとする人が勇気を貰えるだけでなく、インタビューでも言われているように結婚ソングとしても素敵な曲になっている。中でも筆者が特に気に入っている歌詞は、

「何が大切で どうでも良いのか 少しだけわかる 上手く暮らせても 駄目になっても 受け入れるつもり 毎日が描いたような 月並みなら幸せだけど 見ていたい場所があるのなら」

というフレーズである(絞れなくて2番のAB丸々引用してしまった)。この人となら必ず上手くいくという確信を持っているわけではなく、駄目になる可能性もある中で、それでも今ある日常から一歩踏み出すという決意が感じられる、非常に尊い輝きを放つ歌詞だと思う。

曲調は、最初にも書いた通りアルバムの最後に相応しいミドルテンポの壮大なメロディで、ライブでも終盤のここぞという時(例えばアンコール前ラストなど)に演奏されることが多いが、それがぴったりハマるような泣けるド名曲だ。

がっぷり四つといった感じでドッシリと構えるリズム隊の上で左右のギターが叙情的に響き、これでもかと涙腺を刺激するサウンドに仕上がっている。1Aではシンプルでかっこいいコード弾きだったのが、2Aでは切なげなアルペジオに変化し、新しい道へと踏み出す際のエモーショナルさが曲の進行とともに加速していく点や、ラブリーサマーちゃんの本領発揮ともいえる 「歌いたくなるギターソロ」 など、触れたいところは多くあるが、筆者の激推しポイントはBメロのギターだ。絶妙なタイミングでボーカルに寄り添うように鳴るギターが、歌詞も相まって、覚悟を持って一歩ずつ踏み出す自分と、その隣で一緒に進んでくれる人の足音のように聴こえて素晴らしい。サビで繰り返されるリフも根源的な感情を煽ってくるような切迫感のあるメロディで、力強く進んでいく覚悟の強さが伝わってくる。

また、アウトロでギターの奥村大さんが魅せるギターソロは、ライブでのハイライトシーンの一つとも言えるほどカッコよく、これは是非会場に足を運んで生で体験して欲しい。鳥肌がおさまらなくなること請け合いだ。

グッドメロディをいい演奏に乗せて歌ってくれるのが1番まっすぐ心に届くんだなと、当たり前のようで忘れがちなことを再確認させてくれる、「誰が聴いてもカッコいいだろ?」 と真顔でオススメ���きる名曲である。

🟧ファミリア

続いて紹介するのは、EP 「人間の土地」 に収録されている 「ファミリア」 だ。

このファミリアは筆者が今1番ハマっている曲(1番好きな曲を選べと言われると物凄く悩むけど、その時々で1番よく聴く曲ってあるよね)で、ストライクゾーンど真ん中に火の玉ストレートでカッコいいものを投げ込んでくるような、「いや〜そんな球投げられたら降参ですよ」 といった感じの、これまたド名曲である。

「僕らなら」 で文字数を使いすぎたのでサクサク進行していきたいが、どうしても触れざるを得ないほどイントロがかっこいい。一音目からいきなり心臓を鷲掴みにするような始まり方で、Twitterでファンの方が 「シャッフルでファミリア流れ始めてイントロ聴いた瞬間に伝説始まったのかと思った」 と呟いていたが、全くその通りですねという想いを込めて爆速でいいねしてしまった。

先述の 「僕らなら」 と比べ、こちらはアップテンポで疾走感のあるナンバーになっているが、グッドメロディ・グッドサウンドという王道のかっこよさは共通している。ローファイでカッコいいアレンジがメロディの良さを引き立て、筆者が1番の魅力だと思っているラブリーサマーちゃんの 「声」 が真っ直ぐ届く、ライブ映えする楽曲だ。

構成としては、イントロ→1A→サビ→2A→ソロ→C→サビ→アウトロとテンポよく進んでいくところも筆者の好みにハマるポイントだ。1Aからサビに入る前のギターの音がめちゃくちゃに気持ちいい。「人間の土地」 のEP全体に言えることだが、「今いる場所からの逃避」 が歌われている中で、曲調としてはアッパーで爽快感があるアンバランスさがとても好きだ。その流れで最後にくるHigh and Dry(Radioheadのカバー)がアクセントになっており、4曲でたまらないカタルシスを味わえる作品になっている。

サビは2段構成になっており、前半は音の密度が高いテンションのかかるサウンドで、後半は少し落としたところにイントロのリフが飛び込んでくる。サビの中でもメリハリが効いており、非常に引き込まれる。

一曲通してカッコいいが、特に秀逸なのが2Aからの流れ。叙情的なギターが華を添える中、1Aの半分の尺で切ない歌詞を歌い終えるとギターソロへ。とにかくこの歌うようなギターソロがかっこいいので聴いてみてほしい。ギターソロが終わるとCメロに入るが、ここのリズムコントロールが最高だ。Cも2段構成だが、前半はギターソロから一度テンポを落としてゆっくり大きく縦に揺れるようなリズムで引き込み、「蜘蛛の糸であるような」 からテンポアップして没入感はそのままにテンションが上がっていく。最高潮になったところでラスサビの頭で一気に音を落とし、美しいボーカルが暗闇の舞台上でスポットライトを浴びているように響く。グッと引き込まれたところで再び演奏もフルボルテージに。この曲後半の一連の流れはまさに鳥肌ものだ。

歌詞については、進んだ場所でやりきれない思いを抱え、帰りたいけど戻る場所はないと、今いる場所から脱したい気持ちについて歌った内容になっている。

「いつかこうなると 分かってたつもり だけど今日になってみたら やりきれないみたい」

というフレーズから始まるこの曲は、どこか 「僕らなら」 の続きであるようにも思えてくる。「上手く暮らせても 駄目になっても 受け入れるつもり」 だったものの、それでもやはり待ち受けていた現実の厳しさに心折れそうになる、というようなストーリーを感じる。

しかし、2A後のギターソロが終わると、歌詞の雰囲気が変わる。ピックアップして歌詞を引用しようとすると結局選びきれずに全歌詞載せることになる予感がするので割愛するが、逃避を望んでいるのは変わらないものの、このギターソロ以降は、その奥に同時にある 「逃げたくない」 という思いも感じられる歌詞になっている。 「マシにする術もわからない」 中でも、「告げない告げたい愛情を 今もここに宿してるけど」 と歌い、光が何処かわからない中でも、往生際の悪さという天からの糸を、愛という祈りで以て掴んで離すまいとする、切実な葛藤に胸を打たれる。このファミリアは、現状から逃げ出したい思いを抱えた人、そしてそんな中でも逃げずに留まり続ける人を、励ますのではなく寄り添うことで勇気づけてくれるような、そんな優しい曲だと思う。

(長年のファンの方から聞いた話だが、実際に「人間の土地」 のリリース後にラブリーサマーちゃんは一度ステージから離れているそうだ)

音楽を作ることを生業として行うのは、ビジネスである以上リスナーからは窺い知れないたくさんの柵があるだろうし、そうした中で自分の納得できる楽曲制作を行うというのがかなり大変なことであることは想像に難くない。本来大好きなものである音楽に対してそうした葛藤を抱くこと自体が負担になるという面もあるかもしれない。そうした中で、今こうしてラブリーサマーちゃんの音楽を聴くことができていること、そして他にも沢山のミュージシャンが音楽を生み出してくれていること。生活の中に当たり前のように存在してくれている音楽は、実は全然当たり前じゃないのだということを、いつも忘れないでいたいと思う。

この 「人間の土地」 から3年後、現行最新アルバムである 「THE THIRD SUMMER OF LOVE」 がリリースされる。各種SNSやライブなどでの発言によれば、今もニューアルバムのリリースに向け、レコーディング等をおこなっているとのこと。ライブ、そしてTwitterやInstagramで時折アップされるデモなどで幾つか��新曲を聴いているが、どれもめちゃくちゃ良い曲で、新譜への期待は高まるばかりだ。無理のないペースで制作してもらい、音源を手に取れるその時を楽しみに待ちたい。

🟧LSC2000

続いて、「THIRD SUMMER OF LOVE」 収録の 「LSC2000」 を紹介する。書き始める前は、本楽曲がシングルとしてリリースされた時の同時収録曲である 「サンタクロースにお願い」 について書こうと思っていたのだが、この流れで書くならこっちかな…ということで急遽変更してお送りする。

「LSC2000」 はライブでの大トリを飾ることが多いド名曲(全部にド名曲と言っている気がするが、決して安売りはしていない)で、まさにラブリーサマーちゃんのアンセムの一つと言っていいだろう。ライブに対する心情とそこでのファンとの心の交流について歌った曲であり、いつどこで聴いてもグッとくるが、やはりライブで聴いたときの感動はちょっと筆舌に尽くしがたいものがある。余談だが、「ミレニアム/今は少年のままの君」 のリリース直前くらいにラブリーサマーちゃんを知った筆者は、同シングルからファンになり、既リリースの楽曲群の良さに驚きながらラブリーサマーちゃんに入門したが、この曲の衝撃で 「こりゃ一生ついて行きますわ」 となったのを覚えている。

この曲もイントロからガッと掴むタイプで、ライブでこのドラムを叩く時の吉沢さんが最高にカッコいい。今イントロを聴きながら書いているが、文章を作るのにかなり苦労するくらいエモーショナルな状態になっている。骨太なバンドサウンドにストリングスが効いたアレンジは壮大で、イギリスの巨大な野外ステージで全員大号泣しながらシンガロングしている光景が目に浮かぶよう。あと20年ほどリリースが早ければ国家になっていたであろう名曲中の名曲である(君が代が法的に国歌として定められたのは1999年)。

ベースがかなりカッコいいので、可能な限り低音を聴きやすい環境で爆音で聴いてほしい。2Aのゴキゲンさと、サビ終わりの踊るようなフレーズの高揚感が最高だ。そして(全曲そうではあるが)ボーカルも素晴らしい。筆者はラブリーサマーちゃんのボーカルで好きな三要素があり、声質(もうこれはただただ好きなので説明は難しい)、タ行の発音(息が多めなのか?カッコよくて大人っぽく、時に可愛らしい魅力的な声になっている)、語尾あるいはフレーズ中の最高音におけるの発声(独特の余韻があり、より世界観に引き込まれる)が魅力的だと思っている(もっとたくさんあるし、勿論曲によって表現が違うけど、あえて今3つ選ぶならこれらを挙げる)が、「LSC2000」 はこのいずれもフルで楽しめる。ライブから生まれ、ライブで最も盛り上がる曲の一つだけあって、各パートのかっこよさが半端じゃなく、バンドとしてのラブリーサマーちゃんの魅力がこれでもかと溢れた一曲になっているのだ。

その上でやはり特筆すべきはバンドサウンドとストリングスの融合が最高の形で成されているところ。筆者はスピッツの 「正夢」 やoasisの “whatever” など、ストリングスがピッタリ調和した ロックが大好物だが、LSC2000はその最高峰だ。音楽に上とか下とか無いし比べるものではないと思うが、初めて聴いた時 「whatever超えたわ…」 と思い、呆然としたまますぐ音楽好きの兄にLINEを送った。knebworthで聴きたいな〜〜本当に。

歌詞については先ほども触れた通りライブでのことを歌っているが、ラストの

「壊せる距離にだけ 愛が届くなら ここにある真摯さは 届くかな心まで 届かせる背伸びして」

というフレーズが非常に印象的だ。この前のライブでも、ラブリーサマーちゃんはMCで

「メンバーだけでやるならスタジオ練と変わらない。ライブをライブたらしめているのはお客さんで、一緒に作るもの。だから、楽しんでいってください じゃなくて、一緒に良いライブにして、楽しみましょう!」

という旨の発言をしていたり、度々お客さんへの感謝を口にしていた。普段の発言からもファンへの愛情は感じられるが、やはり1番届くのはライブであり、生でこの歌詞を聴くと、届いてますよー!とこちらもどうにか伝えたくなる。ただし、この 「真摯さ」 はそういったファンとのコミュニケーションだけでなく、ストイックで完璧主義なラブサマちゃんの、楽曲・演奏へのこだわりにも強く感じられる。「一緒に良いライブを作る」 というのは本心だろうが、その前提として自分達がまず良い曲を良い演奏で届けようという意志が節々から見て取れる。東京キネマ倶楽部の公演では特にそれが感じられるシーンがあり、胸が熱くならずにはいられなかった。

もう一つ触れておきたい歌詞がある。

「もういいかい? もういいよ 今更顔上げたら まだ君が立ってた すすり泣きも拍手の音も 聞こえたよ余さずに 内気な君の目がこっちを見てた」

というフレーズ(というか丸々2番)だ。これはライブでのパフォーマンス後にファンの存在と熱量を感じた場面を瑞々しく描写したとても鮮やかな歌詞だ。ファンとしてステージ上のアーティストを見る時の感情や熱量は自身の体験としてよく理解しているが、逆は意外とというか当然というか普通には知り得ない景色である。心理描写から視覚・聴覚情報までを盛り込んでアーティストの見ている世界をリスナーに垣間見せてくれるこの歌詞は、ライブにおけるアーティストとファンのコミュニケーションの双方向性、両者の間に確かな温度を持った���がりがあるのだと感じることができ、その後の展開に向けてしっかりとリスナーの感情を曲の世界に引き込んでくれる、素晴らしいフレーズである。このように曲単体の中の一節としても素晴らしいが、「僕らなら」 と 「ファミリア」 について書いた後でこの歌詞を読むと、「曲を作るモチベーションはあくまで自浄作用だけどリスナーからの言動に励まされている」 と色々なインタビューで語っているラブリーサマーちゃんが、ライブが終わり顔を上げた時に 「まだそこに立ってた」 ファンの姿に励まされたことが、様々な苦しい期間があった中でも今こうして活動を続けてくれている一助になったのかなという思いが浮かんでくる。だとすれば、ラブリーサマーちゃんの活動をミレニアム以降からしか知らない自分としては、今こうして曲を聴いたりライブに行けていることについて、もちろん何を置いても1番は活動を続けてくれているラブリーサマーちゃんに対してだが、自分が知るもっと前から長く応援し続けているファンの人たちにも感謝をしたいなあという気持ちになる。

これからも、「ここにある真摯さ」を受け取るだけでなく、ラブリーサマーちゃんにリスナー側の真摯さも伝わるよう、主体的にライブを楽しみたいと思う(筆者は基本的にめちゃくちゃ表情に出ているタイプらしいので、特に意識しなくてもめちゃくちゃ楽しんでいるのはわかりやすいとは思うが)。

🟧普請中

最後に紹介するのは、アルバム未収録の新曲、「普請中」 だ。この曲は、Instagramでデモの冒頭のみ聴くことができる。

https://www.instagram.com/reel/CnDoyBvI-_C/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

全曲についてイントロがカッコいいとレビューしてしまっているので、「初っ端から最高な曲縛り」 みたいになっているが、この曲は世界一入り方がカッコいい曲と言っても過言ではない。ファミリアも世界一だけど、これも世界一です(?)。ラブサマソニ2023東京でこの曲のイントロが始まった時、めっちゃ聴きたかったから嬉しかった+あまりのかっこよさに、雑魚キャラ感溢れる超絶ダサいリアクションで仰け反ってしまった。

曲全体の展開としては、力強い一音目と印象的なギターフレーズで一気に耳と心を掴むイントロに始まり、1Aでは一転して良い意味で力の抜けたレイジーな雰囲気が漂う。そこか��Bで再び音圧が上がるが、ここの盛り上げ方がかなりカッコいい。このメリハリの効いた展開により、1サビの時点でこれはラスサビなのではないかと錯覚させられるほどのパワーがある。

また、イントロ、間奏、アウトロでのギターとベースの掛け合いが、聴いた回数はだいぶ限られているのにも関わらず耳から離れずつい口ずさんでしまうほど馴染みが良く、やはりラブリーサマーちゃんの歌えるギターフレーズを生み出すセンスはヤバいと毎度のことながら思い知らされる。そんなカッコいいアウトロが、フェードアウトしていくのではなく鬼のギターソロでテンション最高潮のままキレ良く終わるのが最高にカッコいい。曲中の展開だけでなく、始まりと終わりも0⇔100といったようなメリハリの効いた形になっており、曲が終わった瞬間に心からの拍手がついつい湧き出てしまう曲ランキング堂々の第一位である。

歌詞については聞き間違っている可能性もあるのであまり具体的には触れないが、どんな人にも覚えがあるであろう 「なんだかちょっと動けない時間」 を、「また歩き出すための必要な準備期間」として肯定してくれるような、優しい内容になっている。個人的な体験ながら誰しもが共感できるであろう瞬間を切り取り曲にする着眼点もさることながら、この期間を 「普請中」 という言葉で表現しているのが本当に秀逸だと思う。普請中という言葉のリファレンスは森鴎外の短編小説 「普請中」 であるとのことで、実際に読んでみたところ、確かに主人公の渡辺は、成長前の日本や登場するレストランについて、これから良くなるのだという弁護的なニュアンスで普請中という言葉を使っている。気になるのは、こういう内容の曲を作ろうとテーマが決まった後で普請中という言葉を選んだのか、森鴎外の普請中から着想を得て曲作りが始まったのか、果たしてどちらなのかということだ。前者であれば、曲の内容にピッタリの言葉を選ぶセンスに感動するし、後者であればモチーフを日常の普遍的なテーマに落とし込む力に感動する。あるいは、日頃からこういう状態を 「普請中」 であるとして捉えているのならば、その瑞々しく素敵な感性に思わず握手を求めてしまいそうだ。「休んでもいいんだよ」 とか 「ちょっと休んだら頑張ろうね!」 みたいな押し付けがましさはなく、「いや〜だっていま普請中なんですよね」 というように肩肘張らず自然に現状を肯定させてくれる歌詞には、(例によってリスナーへのメッセージではなくあくまで自浄作用としての創作活動ではあろうものの)たくさんの人が救われるのではないだろうか。繰り返すが、歌詞を聞き間違っている可能性は全然あるので、正しくは新譜のリリース後にご自分で購入して確かめて欲しい。

🟧まとめ

以上、ラブリーサマーちゃんの楽曲から4曲を厳選して紹介した。いずれもロック色の強い曲となっているが、それに限らずジャンルレスに様々なカラーの楽曲を生み出しているのもラブリーサマーちゃんというアーティストの魅力の一つだ。そして、遊び心溢れる打ち込みサウンドからアーバンヒップホップ、ゴリゴリのロックチューンまで、多様性あふれるサウンドのどれにも共通して、親しみやすいポップさ・キャッチーさが根底に流れている。このポップセンスと魅力あふれるボーカルが、ラブリーサマーちゃんの音楽は誰が聴いても愛することができるだろうと自信を持って激レコメンドできる、大きな理由になっている。

そんな多様な形でグッドミュージックを生み出しているラブリーサマーちゃんの魅力を存分に味わえるよう、様々なタイプの作品をどうにかこうにか1時間程度に厳選したプレイリスト(最後に本記事で紹介した3曲も追加してトータル1時間18分)を作成したので、未試聴の方は是非一度聴いてみて欲しい。好みにハマる曲がきっとあるはずだ。

0 notes

Text

ラブリーサマーちゃん厳選曲レビュー

先日のブログで、ラブリーサマーソニック2023大阪公演のライブレポートを掲載した。

その際は東京公演も控えていることもあり念のためセトリに触れることはしなかったため、今回は(ライブ披露曲に限らず)筆者の厳選した楽曲について具体的なレビューをおこなう。

🟧アトレーユ

一曲目は、3rdフルアルバム “THE THIRD SUMMER OF LOVE” より、筆者一押しの 「アトレーユ」 を紹介する。

アトレーユというのはネバーエンディング・ストーリー(1984年のファン���ジー映画)の主人公である少年の名前であり、本楽曲はこの物語を下敷きに、好奇心から近づいた結果深みにハマった恋愛における葛藤を見事な歌詞表現で歌い上げている。といいつつ、筆者はネバーエンディング・ストーリーを観たことがなく、そのためアトレーユという言葉の意味や歌詞に登場するいくつかの単語が固有名詞であると知ったのはごく最近のことである。

この楽曲の特徴としてまず第一に触れたいのは、なんといってもギターのかっこよさだ。イントロから歌うように響く叙情的なメロディや、1Aのオブリの小気味良さなど、曲を通してギターの音色が印象的な効果を与え続けているが、何よりかっこいいのはやはりアウトロのツインリード。1サビ後にギターソロを挟み、 「ファルコンなんてものは いるんだろうか 来るんだろうか」 という歌詞が印象的なCを経て、最高潮に盛り上がるラスサビを終えた後、再びアウトロのギターソロが始まるが、その後半のギターハモリがカッコ良すぎて、「どんだけ盛り上がりを用意するんだ…!?」 と痺れること請け合い。

また、「視界にあなたがいる間だけ ピクセル細かくカラー付きます」 という最初の歌詞が非常に可愛らしく、なおかつこの瑞々しい表現とどこかアンニュイで大人っぽい歌唱のアンバランスさが魅力的だ。客観的に見れば相手のことを好きであることは明らかな歌い出しの場面から、「愛を認めない意気地なし」 になってしまう葛藤、そして 「にじり寄ってくるこれ」 に対して、積極的に受け入れるのではなく、「でももう行き止まりらしい」 というように、もう逃げ切れない・認めざるを得ないというゴールに帰結するところに、人を好きになるときの絶望と葛藤が説得力をもって表現されている。ラブサマソニのレポート記事でも、筆者の感じるラブリーサマーちゃんの楽曲の魅力の一つとして 「曲の向こうに個人が見えること」 という少し曖昧なものを挙げたが、こうした聴き手に迫ってくる説得力もその具体例の一つだ。

🟧青い瞬きの途中で

続いて紹介するのは、2ndフルアルバム “LSC” に収録されているラブリーサマーちゃん���代表曲の一つ、「青い瞬きの途中で」 だ。

この曲の魅力を一言で言うならば…どこか一箇所を挙げるほどに難しいほどに、ある種完成された曲というか、真っ直ぐ 「名曲です」 と言い切ってあとはもう自分で聴いてくださいと放り投げたくなるような曲だ。だったらレビューするなと言われそうなので、音楽をがっちりジャンルでカテゴライズするのも他のアーティストに例えるのも両方あまり好きじゃないのだが、聴いたことが無い人にわかりやすいように敢えてそうした表現をすると、oasisを彷彿とさせる王道ブリットポップのド名曲に仕上がっている。そうしたエッセンスを感じるサウンドの中に、耳に馴染���キャッチーなメロディと、オリジナリティがありながらも何故か心にストンと収まってくれる歌詞という、ラブリーサマーちゃんらしい魅力がこれでもかと詰め込まれている。

初っ端からすでに名曲感の漂うイントロが終わると、歌い出しと共にサウンドは夜の散歩を思わせるようなどこか浮遊感のある優しいギターに変わるが、このメリハリが見事で、一気に曲の世界に引き込まれる。そして音楽に詳しくないので具体的に説明できないが、すごく良い感じでとにかく最高にカッコよくサビに入る。サビのギターもめちゃくちゃに泣かせてくるし…天才か…?あと間奏のベースがカッコいい。

「青い瞬き」 というのは、信号が青から赤に変わる前の点滅のことを表しており、散歩中に見つけた交通標語に使われていた表現だそう。「今がその時」 と夢に向かって一歩踏み出す瞬間、その人やその覚悟がいかに煌めいているか、この曲を聴くとその煌めきが目の前で青く輝いているようで、非常にエモーショナルな気持ちになる。個人的に気に入っているフレーズは 「そこの曲がり角は右」 で、これがなんのメタファーなのか、はたまた何かの引用なのか、意味はなく単に語感で選ばれたフレーズなのか、真相はわからないが、兎にも角にも何故かこの歌詞がこのメロディに乗ると、筆者の心の琴線にそれはもうめちゃくちゃに触れまくる。心理学の 「左回りの法則」 の反対で、自分の意思で進んでいることを表しているのかな、などと考えてはいるが、そうでもそうじゃなくても、曲から浮かぶ情景に完璧に合っているように感じるフレーズだ。

この2サビ後のギターソロ、最高のラスサビ、そしてアウトロにかけて、「これギターの弦じゃなくて俺の心の琴線を弾いてないか…?」 といった感じでずっと感情を揺さぶってくる。この曲によってエモーショナルな感傷を覚えるのは、今まさに夢に踏み出そうとするモラトリアムの若者時代を思い出すからだけではない。「大人になったら何になれるんだろう 違う 大きくなったら何になりたいだろう」 とあるように、何かになろうとするにあたり明確なタイムリミットなどない人生において、今が青い瞬きの途中なのではないかと内省し一歩踏み出す勇気をくれる名曲だからだと思う。

🟧ミレニアム

先の2曲が長すぎたので、サクサク進行していきたい。次に紹介するのはアトレーユと同じく “THE THIRD SUMMER OF LOVE” に収録されている 「ミレニアム」 だ。この曲は、筆者がラブリーサマーちゃんの存在を知った直後にリリースされた、ラブリーサマーちゃんにハマるきっかけになった楽曲である。

アルバムのセルフライナーノーツに 「春らしく爽やかに始まるが、徐々に汗をかいていくような音を目指した。」 とある。これを初めて読んだ時、マジでそうなり過ぎている…と衝撃を受け、それを意識して聴くと素人の自分にもその意図がだんだん見えてくるので、曲作りってすげ〜〜〜と強く思った。たとえば1Aと2Aのギターを比べるとわかりやすいが、1番ではアルペジオが繰り返されていたところが2番では踊るようなギターになっていて、自然かつ鮮やかに曲のテンションが上がっている。ここから終盤にかけてさらに音数が増えていき、まさに徐々に汗をかいていくような展開が続いていく。あと、個人的にライブでの2Aのあとの大さんのギタープレイが毎回好きで聴き入ってしまう。

自分がこの曲を聴いた時に浮かぶイメージは、ロンT一枚でちょうどいいくらいの季節、日が傾いてきた夕方に川辺の道を歩いている風景だ。なんとなく感傷に耽りながらぼんやり歩いている1番、周りの美しい景色に目を向けることができた2番、明日もそんなに悪くないかもなと思えて気持ちも前向き歩調が早まるC〜アウトロ、といった感じ。なんとなく寂しい時や元気がない時に、押し付けがましくなく寄り添ってくれて前を向かせてくれる、そんな優しい曲だと思う。

🟧SUPER COLD (DEMO)

タイトルにもデモとある通り、未リリースの楽曲で、Twitterおよび Instagramで動画が上がっているのみだが、かなり好きなので今後リリースされるかもという先取りレビュー。

とにかくかっこいいギターと可愛い歌詞で真っ正面からぶん殴られるような曲。C(かな?)の泣きメロっぷりと映画のクライマックスのようなスケールを感じるオブリが最高。そしてラスサビ(かな?)にむけて突然めちゃくちゃビートが速くなっていく怒涛の展開…。リリース時にどういうアレンジになっているかわからないが、バックグラウンドで再生できないのにもう歌えるようになったくらいリピートしてしまっているほど中毒性が高いので、音源化が非常に楽しみ。

アトレーユでは 「臆病な”寒がり”魂」 が愛を遠ざけていてそこに人を好きになること(好きになったと認めること)への臆病さと葛藤が表れていたが、本曲では 「超”寒い”んですけど」 と思う心が 「君ってすごいかっこいいよね」 と認めるところまではできており、一歩前進してはいるものの 「あっためてって言えない」 いじらしさは残っているのが面白い。

🟧厳選プレイリスト

以上、未リリース曲も含めて4曲のレビューをおこなった。SUPER COLDを除いた3曲を含め、ラブリーサマーちゃんの曲から1時間に収まるよう厳選したプレイリストを作成したため、これを共有して終わりとしたい。

正直1時間に絞るのはかなり厳しく、特に初期は幅広い曲調の作品がある中でかなりバンドサウンドに偏重してセレクトしてしまった感もあるが、プレイリスト外にも良い曲がたくさんあるため、全曲聴いてみて欲しい。

1 note

·

View note

Text

ラブリーサマーソニック2023大阪公演

🟧ラブリーサマーちゃん

ここ何年かで一番聴いているアーティストはラブリーサマーちゃんだ。一番多くの回数ライブに行っているアーティストでもあり、一番胸を張ってファンだと言えるアーティストでもある。どんなアーティストかを簡潔に説明するのは難しいので、公式のプロフィールからキャッチコピーを引用すると、「可愛くてかっこいいピチピチロックギャル」 であり、実際これ以上わかりやすくラブサマちゃんを表す言葉が見つからない。

その音楽性については、ラブサマちゃん本人がUKロックをはじめとした幅広い音楽に造詣が深いこともあり、ロックギャルと言いつつもそれに限らない様々な曲調の作品があるが、そのどれもに共通している(と私が思っている、そして気に入っている)特徴は、曲の向こうにとてもよくラブリーサマーちゃんという 「人」 が見えてくるところだ。たとえば、現行最新アルバムである “THE THIRD SUMMER OF LOVE” でいえば、本人のイギリス旅行から着想を得た "I Told You A Lie” のような、個人的な体験が色濃く反映されたある種エッセイ的な曲から、昨今のSNSでの誹謗中傷やそれによりいがみ合ってしまっている世の中への想いがシニカルな歌詞の中に垣間見える ”More Light” のように、社会や他者への洞察が感じられる曲まで様々だが、どれも記号的な歌詞ではなく 「ラブリーサマーちゃんという個人」 が世界をどういうふうに見ているのかが感じられる(と思うのは聴き手の傲慢かもしれないが、そんな気にさせてくれる)曲になっている。それが、ラブリーサマーちゃんの音楽が、単に聴覚情報として魅力的であるだけでなく、心によく響く理由の一つではないかと思っている。

🟧ラブリーサマーソニック2023

そんなラブリーサマーちゃんのワンマンライブ、ラブリーサマーソニック2023が、今年は大阪と東京の2会場で開催されるが、昨日8月5日に味園ユニバースで行われた大阪公演を観に行った。

(下記、なるべく避けようと思いつつ披露曲について若干のネタバレあり)

.

.

.

味園ユニバースは元キャバレーということで、キャバレーには行ったこともなければどういうものかもフワッとした認識しかないので正確なところはわからないが、さもありなんと言ったような華やかな雰囲気で、踏み入れた瞬間からこれから始まるライブへの期待感がグッと高まった。

今回は奇跡的に整理番号が2番だったこともあり、最前左寄り(身長が176cmと高くもないが低くもないので、ドセンはなんとなく気が引けた)に立ったのだが、人が増えてくるとスペースの兼ね合いで立ち位置が段々変わっていき、いつのまにかドセンもドセンに来ていた。とはいえ、気が引けると実際思いつつも今を逃すとこんな機会そうないのはわかっていたし当然めちゃくちゃに嬉しかった。

開演前BGM(終盤の往年の名曲ラッシュがアツかった)が止み、会場の照明が暗くなると同時に歓声が上がり、お馴染みボン・ジョビのイッツ・マイ・ライフが流れ出し、ラブリーサマーちゃんとバンドメンバーがステージに上がり(ここで一つ仕掛けがあるが、東京でもやるかもしれないので詳細は言及しない)、演奏前から一気に会場のボルテージは最高潮に。昨日のお客さん相当アツかった!

「元キャバレーということで、踊れるような曲を選んだ」 とMCで語った通り、時に激しく、時にゆったりと揺れることのできるナンバーが続き、あの大きい箱が驚くような一体感で盛り上がっていた(最前なので正直あんまり後ろは見ることができていないが、間違いなくそう)。

具体的なセトリについてはなるべく言及を避けるが、間違いないライブ定番曲から、当日は淀川花火大会が行われているということで選ばれたあの曲や、元キャバレーということでチョイスされたカバー曲(この曲のコールアンドレスポンスが練習も含めて楽しかった)、そしてニューアルバムのリリース意思を示しながら披露した新曲と、今回のライブは曲数が多く、リリース時期的にも満遍なく色んな曲を聴けるかなり贅沢な内容だった。

ラブサマちゃんの休憩の間にフロアのお客さんからの提案で急遽バンドメンバーによるセッションが始まり、戻ってきたラブサマちゃんが困惑しながらもフリースタイルラップを披露したり、バンドメンバー紹介で各メンバーの見せ場(ネタバレ含む。「次の次の曲のアウトロの9小節目がカッコいい」 とハードルを上げられた奥村さんはおいおいと笑っていたが、実際めちゃくちゃカッコよかった)を紹介したり、新宿のライブで生まれたらしいキラーフレーズで大いに会場を盛り上げたり、予定された演奏以外の部分でも大いに楽しませてくれた。

アンコールの最後の曲では��いに念願のシンガロングが実現し、最初から最後まで脅威の盛り上がりを維持したまま(むしろボルテージは上昇し続けた)、感動のフィナーレを迎えた。それにしても、ファン特有の勘違いである可能性が高いのはわかっているけども、ラスサビの届かせるところで絶対指差してくれてたと思う……絶対そうだと思う……。

毎公演ライブ前後のBGMもこだわって選んでいるラブリーサマーちゃんだが、前日の夜にSNSで終演後BGMがとても良い旨の投稿をしていたため、ドリンクを飲みながら耳を傾けていたところ、さらに嬉しいサプライズがあり会場はもうひと盛り上がり。途中のMCで、「リリースもしていないのにワンマンに来てくれるのは、ラブサマちゃんがライブやるなら絶対行くってファンか、ラブサマちゃんのライブ行ってみたかったんだよな〜って人しかいないと思うから、本当にすごいしありがたいこと」 というようなことを語っていたが、曲や演奏の素晴らしさはもちろん、先述の通り曲からも感じられる、そしてライブではよりダイレクトに強く感じられる、ラブリーサマーちゃんという人間の底抜けな魅力も、たくさんの人を集めている素晴らしい要素だよなと改めて実感した。

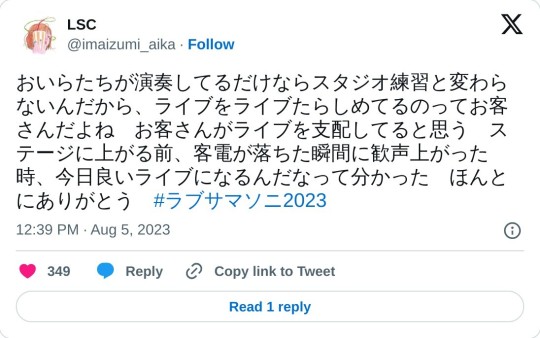

ライブ後、ラブリーサマーちゃんがこんなことをツイートしていた。

ファンとしてはラブリーサマーちゃんの音楽に日々支えてもらっていたり、たくさんの喜びを受け取ったりしているのに対し、ファンからアーティストに対してできることが余りにも少なすぎると感じているが、もしこちらからも何かを返すことができているとしたら、とても嬉しく感じる。

新曲がどれも素晴らしかったので、新譜への期待は高まるばかり。ヘビロテ確定のニューアルバムが満を辞して世に出される日を楽しみに待ちたいと思う。

1 note

·

View note

Text

NBAプレイオフのこと

ブログタイトルで「音楽と服とスポーツのこと」と謳っておきながら全くスポーツの話をしていないので、そろそろ書いておこうと思う。

スポーツのこと、と言っても筆者がスポーツについて書く場合その9割9分はバスケのこと、さらにそのうちのほとんどがNBAのことになるだろう。NBAとはアメリカのプロバスケットリーグ(1チームはカナダが本拠地なので正確にはアメリカのというより北米のリーグといった方が正しい)のことで、世界中のプロスポーツリーグの中でも屈指の人気を誇る。そもそもバスケットボールという競技は日本でこそ野球やサッカーに人気で劣るが、世界的に見たら競技人口第2位のスポーツなのだ(ちなみに1位はバレーボール。意外だよね)。

NBAは東と西のカンファレンスに分かれ(もっと細かいディヴィジョンという括りもあるが)、各15チーム、計30チームが所属するリーグだ。レギュラーシーズンは東西ごちゃ混ぜで82試合行われ、東西カンファレンスの上位8チームずつが、優勝を争うトーナメントであるプレーオフに進む。現在はそのプレーオフの真っ只中。シーズンで一番アツい時期だ。

プレーオフトーナメントはカンファレンスごとに行われ、それぞれのトーナメントを勝ち抜いた2チームが、リーグ優勝を争うファイナルを戦う。プレーオフ、ファイナルともに4勝を先取したチームが勝ち上がりとなり、一つのシリーズで最大7試合行う。面白さのキモはこの試合数にあり、一発勝負ではないため、前回の試合を踏まえて戦術を修正する戦略性こそが最も重要になり、7GAMEのシリーズをどちらのチームが勝ち抜くかは、所属選手のラインナップだけで単純に予測することはできない。つい先日まで行われていた西カンファレンスセミファイナルでも、スロベニアが生んだ神童ルカ・ドンチッチ擁するダラス・マーベリックスが、レギュラーシーズンでは1勝もできなかった西カンファレンス1位のフェニックス・サンズを打ち破り、カンファレンスファイナルに駒を進めたばかりだ。

とはいえ、互いの戦術にアジャストし合い、膠着した戦況を打破するのはやはりスーパースターの活躍であり、そういった選手は大舞台でこそ強烈な輝きを放つ。チェスのような高度な読み合いと、それら全てをひっくり返すスターパワーの二つが絡み合い、予測不能な結末を生む、最もエキサイティングなゲーム。それがNBAプレーオフなのである。

と、ここまで具体的なことを全く書いておらず、バスケを知らない人がこれを読んでもいまいち興味をそそられないだろうなと思うので、YouTubeからNBAのBest Teamwork Playsのハイライト動画のリンクを貼っておこうと思う(あまり具体的な戦略と戦略のぶつかり合いを書いても、わからない人からしたら更に意味不明��と思うので書けないのだ。わかるように書くことも頑張ればできるだろうが今日はちょっとめんどくさい。これがNBA布教のジレンマ)。

日本では楽天NBAというサービスに登録すれば試合を見られるので、興味のある人は是非登録して試合を楽しんでほしい。一試合、もといシーズンを通して追うと全く違ったレベルの楽しさを味わえるが、バスケは他のスポーツと比べハイライトシーンが多く、目まぐるしく展開が変わる最高にエキサイティングなスポーツ。戦術やルールなんか詳しくなくても、選手たちの躍動する姿を見るだけで単純に楽しめると思う(さっきまでの内容は何だったのか)。プレーオフ期間は確か視聴料の割引があった気がするので、見始めるなら今が最高のタイミングだ。

youtube

0 notes

Text

最近の日常生活と音楽のこと

3つ記事を投稿してみて気づいたのは、「何かについて紹介しよう」と思うと中々腰が重くなってしまうということだ。好きなものとなると尚更、ちゃんと伝えなければという意識が強くなって義務感が出てしまうし、間違ったことは書けないので裏取り作業に時間がかかる。

とはいえ、テーマがないと今度は「一体何を書けばいいんだ」と逆に執筆が進まない。それに、あまりに内省的なことばかり書いていても読む人からしたら恐らく退屈だろう(そもそもどれだけの人が読んでいるのか…)から、記事の中で何かしらの具体的な物についてちょろっとでも紹介することは一応のルールにしたい。

そういうわけで、今回は最近の日常生活と音楽のことについて散文的に書こうと思う。これならそう身構えずにスルスルっと書き上げられるのではないだろうか。

ここ数日は寒い日もぽつぽつあるが、全体的に見たら暖かくなってきたので、時間があるとよく散歩をしている。ちなみに、"行く当ても目的もなくただ歩くこと��楽しむ行為"をランブリングと言うらしい。散歩と言ってしまうと少々じじ臭いが、ランブリングと言えば20代半ばの趣味としてもカッコがつく。

そんなランブリングの最中も、常にAirPodsで音楽を聴いている。というか、筆者の生活の中で音楽を聴いていない時間はほとんどなく、オフィスにいる時、人と話している時、テレビや映画など他のメディアを視聴している時以外は常に何かしらの音楽を流している。今もリアルタイムでMaeの"The Everglow"を流している。

Mae(メイと読む)は美メロ系ピアノ・エモバンドの代表格で、2ndアルバムであるEverglowは2000年以降のエモシーンにおける最重要アルバムの一つだ。3曲目のSomeone else's armsがイチオシ曲(ピアノ・エモバンドとして紹介したのにこの曲にピアノのサウンドはない)で、高密度ながら無駄の無いバンドサウンドに優しくもエモーショナルに歌��上げる独特のヴォーカルが重なり、壮大ながら等身大の自分にピッタリ響いてくれる、数々の素敵な矛盾を内包した曲となっている。ギターのサウンドが特に最高で、これ以上鳴らされたら泣いてしまうと言いたくなる。

いきなり話が逸れたが、そういうわけでランブリング中も常に音楽を聴いているので、最近の暖かく穏やかな日に外を歩きながら聴きたくなる曲を三曲紹介したい。

まず一曲目は、その名もズバリだが"春風(feat. Toshizo Shiraishi)"。Jazzy Sports所属の国内外で活躍するアーティスト・Marter(マーテルと読む)の4thアルバム"This Journey"に収録されている。R&B、ソウル、ブルース、ジャズ、どの要素もありつつどれにも属していないような、ジャンルレスで唯一無二の音楽を生み出すMarterだが、どの曲にも共通して言えるのは、上質なリラックスムードが漂っていることである。サウンドも勿論だが、雪解け水から作った磨りガラスを想起させる独特な質感のヴォーカルが、最近の気持ちの良い陽気と相まって極上の癒しを提供してくれる。

二曲目は、森山直太朗の"愛のテーゼ"。ランブリング中に聴くアーティストとして森山直太朗を外すことはできないし、中でもこの"愛のテーゼ"は春の散歩にぴったりの、穏やかかつ軽快で、あたたかみのある一曲だ。とにかく絶妙な言葉運びで愛という人生の至上命題の一つが語られる。これはまさにテーゼである。森山直太朗と御徒町凧の紡ぐ歌詞はどうしてこうわかりやすいわけでもないのに心にストンと収まりよく落ちてくるのか、本当に謎である。Apple Musicの歌詞が時々変な間違いをしているのも謎で、あれは一体誰が打ち込んでるのかといつも思う。

最後の三曲目は、Special Favorite Musicの"Secret Keys"。ヴァイオリンやサックス、フルートなどの楽器をポップに取り入れた男女ツインボーカルの大所帯バンド(当初は9人だったのだが、今は色々あって3人になっている。ただこのアルバムの時は7人なのであくまで大人数バンドとして紹介する)で、音の手数が多くオーケストラ的な重厚さがありながらも、それをあくまで軽快なポップミュージックとして落とし込む技量に毎度惚れ惚れする。筆者が思うにSpecial Favorite Musicの音楽が真価を発揮するのは夕方から夜にかけての街の風景の中であり、都会の灯りをより煌びやかに輝かせ、愛おしく映るようにする魔法のような力が彼らの曲にはある。"Secret Keys"も例に漏れ��そういったサウンドに仕上がっており、歩き慣れた道もこの曲を聴きながら歩けばいつもよりグッとエモーショナルなシーンになるはずだ。

今回紹介した曲と合わせて、春の散歩に合う音楽をセレクトしたプレイリストを載せておくので、興味を持った人はぜひ聴いてみて欲しい(正直聴くべき時間帯に統一性を持たせなかったのでプレイリストとしては微妙だが)。

春はあてもなく彷徨いたくなる季節。素敵な音楽と共に、貴方もランブリングに繰り出してみてはいかがだろうか。

1 note

·

View note

Text

MAGIC STICKのこと

恐らくここ2〜3年の筆者の消費生活において最も大きな割合を占めるのは、アパレル関係の支出であろう。社会人2年目あたりから(センスの有無はともかく)服が好きになり、3年目で趣味が安定し、ここ1〜2年は購入した服のブランドを数えるのに片手で足りるほど固定化されている。

その中でも最も多くのアイテムを購入しているブランドの一つがMAGIC STICK である。2連続で音楽のことについて書き、そろそろ服とスポーツのことにも触れておいた方がよさそうだと思ったので、今回はこのMAGIC STICKについて紹介する。(余談だが、音楽と服とスポーツのうち服ついて書くのが一番こっぱずかしいのは、他の二つに比べ服はより自己表現の手段になるものであり己のパーソナルな部分を曝け出すことになるからなのだろうか)

MAGIC STICKは日本のストリートファッションブランドで、デザイナーの今野直隆が2011年に立ち上げた。ブランド公式サイトのコンセプトページで「現在主流のシーズン使い捨ての洋服に対しアンチテーゼを掲げ、長年クローゼットの主役として活躍出来る��イテム作り」を謳っているように、ジャンルや年代を問わず、流行によらず長く愛用することのできるアイテムを制作・販売している。

instagram

MAGIC STICK × WIND AND SEA のスウェットセットアップ

MAGIC STICKのアイテムの特徴は、高い機能性とファッション性を両立していることであり、例えば下記画像のWILD THINGSとのコラボレーションアイテムは、帝人の高機能素材SOLOTEX®︎を使用し、テーラードセットアップながら高い撥水性と速乾性を誇る。それでいて、セットアップというクラシックなアイテムながら、着物のテイストを取り入れた野暮にならないオーバーサイズがブランドの提唱するストリートマインド・ベーシックスタイルを体現している。

2020AW LOOKBOOKより。着用時にストレスのないオーバーサイズのシルエットながら、計算され尽くしたシルエットによるドレープ性と素材の高級感で野暮ったく映らない。

instagram

上記セットアップ(color: black)筆者着画。都会的な表情ながらアウトドアシーンにも対応するスペックを誇る。

また、オーセンティックなアイテムだけでなく派手な総柄やかなりテックな意匠が施されたアイテムなど、なかなか攻めたデザインの物も多く、毎シーズン公式サイトで公開されるルックブックを観て心を躍らせるのが筆者の季節の変わり目の恒例行事になりつつある。

2020AW LOOKBOOKより。止水テープを敢えて前面に出しデザイン化した3Layer M-65は、ウィンタースポーツのウェアとして着用可能なほどの機能性がありつつ、街で着ても衆目を集めること必至なファッション性も兼ね備えている。

instagram

2020SSのこのルックに一目惚れして以後MAGIC STICKを購入するようになったマウンテンパーカー。

また、通常のラインとは別に、より普遍的で上質なベーシックアイテムを展開する「the CORE」というラインが2021SSに立ち上がり、ブランドの10年のアーカイブから優れた点のみを抽出して作られた傑作が定番品として販売されている。とりわけスウェットパーカーは秀逸で、あらゆるブランドのパターンを解析し、世界中の人にフィットするよう作られたというボディは、シルエットの美しさもさることながら着心地が素晴らしく、先日久しぶりに着用した際は袖を通した瞬間に「ああ、やっぱりパーカーはMAGIC STICKのしか着られないな」と思ったほどだ(実際は他のブランドのものも当然着ているが、心情的に)。

流行を追って毎シーズン違う装いをするのも勿論いいが、普遍的な良いものを長く愛用し、「トレンド」ではなく自分の「スタイル」を追い求めるのも、ファッションの楽しみ方の一つではないだろうか。もしあなたがそういった価値観に共感する人なのであれば、このMAGIC STICKというブランドは、良きパートナーとしてあなたのファッションライフに長く寄り添ってくれるだろう。

1 note

·

View note

Text

GARNET CROWのこと

音楽のことばかりになってしまうが、日本のバンドで幼い頃から親しみ自分の好みを形成したバンドの一つに、GARNET CROWがある。

2013年に惜しまれつつ解散した彼らの楽曲は、今なお色褪せることなく輝きを放ち、筆者のミュージックライフを彩っている。今日は、愛してやまない割にあまり他人に対して良さを語ってこなかったGARNET CROWの魅力の一端を、少しだけ紹介したい。

基礎的な情報をさっと紹介すると、GARNET CROWとはビーイングに所属した日本の男女4人組バンドで、2000年に名探偵コナンのオープニングテーマに抜擢された「Mysterious Eyes」でデビューした。売れた曲のほとんどがコナンとのタイアップなので、あんまり知らないけどコナンで聴いたことはある、という人も多いのではないだろうか。

全楽曲の作曲をフロントマンの中村由利が担当し、全楽曲の作詞をキーボードのAZUKI七が務める。そうしてできた簡単なメロディーを元に「ゴッドハンド」の異名を持つキーボードの古井弘人が編曲し、最後に岡本仁志がギターを収録。こうしてGARNET CROWの楽曲は完成される。この完全分業とも言えるような形は、メンバーのそれぞれが過去に他のアーティストの楽曲制作をしており、そういった仕事をする中で出会い、意気投合してバンドを結成したという、いわばクリエイター集団であることに起因する。そのため、10余年にわたる活動の全てを通して、メンバー誰か1人ではなく「GARNET CROW」という集団としての個性を、ブレることなく強烈に放ち続けた。

彼らの音楽の特徴としては、デジタルとアコースティックの両方をうまく取り入れた高度にクリエイティブで独創的なサウンド、中村由利の紡ぐどこかノスタルジックで叙情的なメロディー、そしてAZUKI七による神秘性を伴う歌詞などがある。特に中村由利によるメロディーは独特な運びながら心にストンと落ちてくるものが多く、唯一無二のセンスを感じさせられる。

そんなGARNET CROWの曲だが、基本的にはタイアップのついた曲に名曲が多いので、そこから聴いていくのがわかりやすい。

筆者の一番好きな曲も名探偵コナンのエンディングテーマだった「夏の幻」で、夏に限らず通年聴いてはその天才性に唸らされている。何かあった日も何もなかった日も、夕暮れの空を見ながらこの曲を聴くだけでなんだか涙が出そうになるのだ。

興味を持った人は、編成も何もなく筆者が好きな順に上から30曲チョイスしたApple Musicのプレイリストのリンクを貼っておくので、聴いてみてほしい。

「楽曲至上主義」のクリエイター集団による、至高の楽曲の数々は、解散から10年が経とうとしている今でもきっと貴方の心を揺さぶることだろう。

https://music.apple.com/jp/playlist/garnet-crow-best-30/pl.u-yZyVbv3tZRGLPL

1 note

·

View note

Text

Last Days of Aprilのこと

最近、Last Days of Aprilをよく聴いている。

スウェーデンのエモ・バンドである彼らは、別に4月にしかアルバムを出さないとか春の歌が多いバンドであるだとかではないのだが、やはり4月になると思い出してしまってなんだかんだ毎年この時期によく聴いている。

スウェーデン出身といっても、kentのようにスウェーデン語詞ではなく、全編英語詞なので聴きやすい(かと言って歌詞を読みながら聴かないと半分くらいしか意味がわからないのであまり大差はない)。

mineralやsunny day real estate、the get up kidsの系譜を汲むエモバンドだが、ギターポップやポップ���ンクのような要素もミックスされていて耳馴染みが良く、春の季節に聴きたくなる軽快さがある。

と言っても、聴くのはほとんどベスト盤であり、それはApple Musicに登録するまでオリジナルアルバムを持っていなかったからだ。中学生の時に兄が購入した「Best」を借りて、今では懐かしいiPod nano(ホイールがついている)でよく聴いていた。当時は「playerin」が一番好きだった

が(今も好きだけど)、今年はHanging Highが刺さっている。よりキャッチーに振ったメロディーラインが今の気分。ちなみに歌詞は気をつけて聴いたことがないので何を言っている曲なのかほぼわかっていない。

LDOAの特に素晴らしい点は、フロントマンを務めるカールの、叙情的でありながらもキャッチーな曲を次々と生み出すメロディメイカーとしてのセンスで、音楽性は移り変わっても根幹がブレないので長いスパンで愛することのできるバンドである。

4月はまだ始まったばかりだが、終わりが近づくにつれ益々彼らのアルバムをリピートすることになるのは想像に難くない。

2 notes

·

View notes