大阪出身。松江地域おこし協力隊。 Try not to become a man of success but rather to become a man of value.『成功者になろうとするのではなく、価値のある人間になりなさい』心ある科学者の言葉を胸に人生を縦横無尽に駆けます!

Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

意味ある仕事

KYOTOGRAPHIE2018に行ってきました。

毎年この時期に京都市内のギャラリーや寺院を使って行われる国際写真祭。今年は丹波口エリアも新たに加わり、京都中央卸売市場周辺のベニューの作品と空間のハマり具合は秀逸でした。

自分の島根での存在意義や仕事を通して表現したいことについて、ここ最近悩んでいた自分。

訪れた各会場で伝わってくるとてつもない熱量。手に取った公式パンフに書かれていた主催者の開催メッセージに、ああ、そういうことなんだ。と、思いました。

『2018年のテーマは「UP」です。現在、私たちは個人においてもグローバルな局面においても、様々な問題に直面しています。

私たち一人ひとりが行動や創造を通じて、自身や世界を変えていくことができるよう、KYOTOGRAPHIE 2018は、ポジティブに目線を上げ、全方位的な原動力と出会うことのできるプラットフォームへと皆様を誘います。

プログラムを通じて様々な「UP」に出会い、KYOTOGRAPHIEに集うすべての人々が多様な価値観や精神性を共有することで、一人ひとりが「UP」できることを願っています。

KYOTOGRAPHIE 共同創設者/共同代表

ルシール・レイボーズ & 仲西 祐介』

こんな風に堂々と、自分の生きるこの世界に対し真摯に向き合い、方向性を提示し、行動する人たちがいるんだ。カッコいいなあ。

気がついたら、クロージングパーティで見かけた仲西さんをつかまえて、自分の今取り組んでいることを話している自分がいました。

私もこんな風に意味のある仕事をしたい。仕事を通して人を感度させてみたい。

その為に迷わず自分をUPさせていきたいと心に決めました。

KYOTOGRAPHIE2018

京都国際写真展

https://www.kyotographie.jp/

K-NARFK-NARF“THE HATARAKIMONO PROJECT”, AN EXTRA-ORDINARY TAPE-O-GRAPHIC ARCHIVE

東京在住のフランス人アーティストのK-NARF は、2016年から日本の「働く人」を撮影したTape-o-graphポートレート102作品で構成されたHATARAKIMONO PROJECTの制作を続けている。このプロジェクトはあらゆる仕事、それに従事している人々へ敬意をはらうという、あまり注目されていない日本の文化を“Extra-Ordinary Visual Archive”として保存し、未来へ引き継いでいく。プロジェクト自体の展示と共に、京都中央卸市場やその周辺で働く人��を撮り下ろした原寸大80枚の作品が、彼らの仕事場からほど近い市場の関連棟の壁面に屋外展示された。

Gideon Mendel “Drowning World”

国境や文化の壁を越えて発生する洪水災害に直面した人々の局面を捉えた作品群だ。洪水が起きると大混乱に陥り、日常生活は中断される。メンデルはこの10年に13カ国で発生した洪水を撮影し、一人ひとりにもたらした影響を捉えた。

Alberto García-Alix “IRREDUCTIBLES”

己の心をとらえてやまないものを撮る、被写体と真摯に対峙する。40年以上の写真のキャリアを持つアルベルト・ガリシア・アリックスは、アンダーグラウンドな人々を撮り続け、退廃的な色気と危うさが匂い立つ彼ら特有の生命力をモノクロのポートレートに収める。そうして生まれた作品は見る者の感覚を呼び醒まし、自分とは何者なのかと訴えかけられるような純粋さと力強さに満ちている。スペインの国民写真賞を受賞するなど、ヨーロッパでの活躍もめざましい写真家の日本初の本格的な個展となる。

宮崎 いず美 UP to ME

高校生のとき何気なく写真部に入った宮崎いず美は、大学在学中に自分自身をモデルとして作品を制作し、インターネット上のTumblrにて発表、世界中で注目を集める。日常的な風景や身の周りにあるものと自身とを組み合わせ生まれたセルフポートレートは、ユーモアや劇的な風景、世界を俯瞰的に捉えるユニークな視線が混在する。アメリカの「Time」誌やフランスの「リベラシオン」誌などでも取り上げられ、海外の人気も高まっている1994年生まれの新星が、祇園の現代建築のビル丸々1棟をジャックし、新作や彼女独自の世界観が濃縮されたインスタレーションを発表する。

小野 規 “COASTAL MOTIFS”

東日本大震災後、岩手・宮城・福島各県の沿岸部に、総事業費約1兆円、高さ10メートル以上、総延長400キロメートルにおよぶ防潮堤が建設されつつあることをご存知だろうか? フランスのパリとアルルを拠点に活動する小野規は、2011-12年に被災地を撮影したシリーズの続編となる本作を、2017年夏にあらたに撮影した。戦後最大の津波をもたらした自然への日本人からの返答ともいえる巨大な防潮堤を前に、「海に囲まれ育まれてきた日本が海を生活空間から遮断し、視界から抹消しようとしていることに衝撃を受けた」と 語る小野の作品は、復興がもたらす未来の日本の風景について私たちに問いかけてくる。

森田 具海 Sanrizuka – Then and Now –

水俣と足尾銅山という、公害が発生した地域に眼差しを向けた作品「2つの川」で2017年にKG+アワードを受賞した1994年京都生まれの森田具海は、2年前に撮影・発表したものの再度挑む機会をずっと待っていたという千葉県・三里塚の現在を捉えた新作を発表する。1960年代後半に成田空港建設に抵抗し、地元農家や学生らが壮絶な闘争を繰り広げた地域とその周辺を、4×5カメラで撮影。展示では写真作品とともに、反対運動をしていた人々の言葉によるインスタレーションも発表、三里塚の過去と現在が交差する。

深瀬 昌久 遊戯 @誉田屋源兵衛 竹院の間

近年国際的に再注目されている深瀬昌久の国内初の没後回顧展。1992年にバーの階段から転落、この事故により重度の障害を負い活動を停止し、そのままカメラを握ることなく2012年に他界した深瀬の作品は、身近な者を被写体としながらも「自分とは何者か?」「写真とは何か?」という普遍的な問いを投げかける。ポートレート作品のほか、ひび割れの写真に深瀬自身がペイントを施した「HIBI」シリーズなどを展示。深瀬昌久アーカイブスのディレクターが深瀬の没後に洗浄・修復したポジフィルムから制作された作品も初公開する。

1 note

·

View note

Text

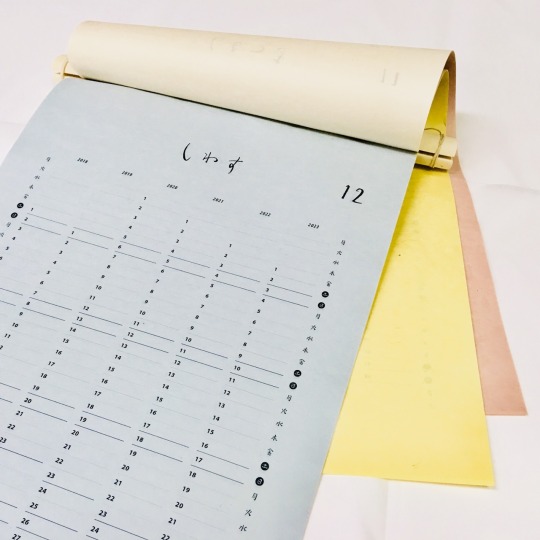

『いずも6年暦』のこと

松江市の伝統産業の出雲民藝紙をつかって、6年使えるカレンダーを作っています。

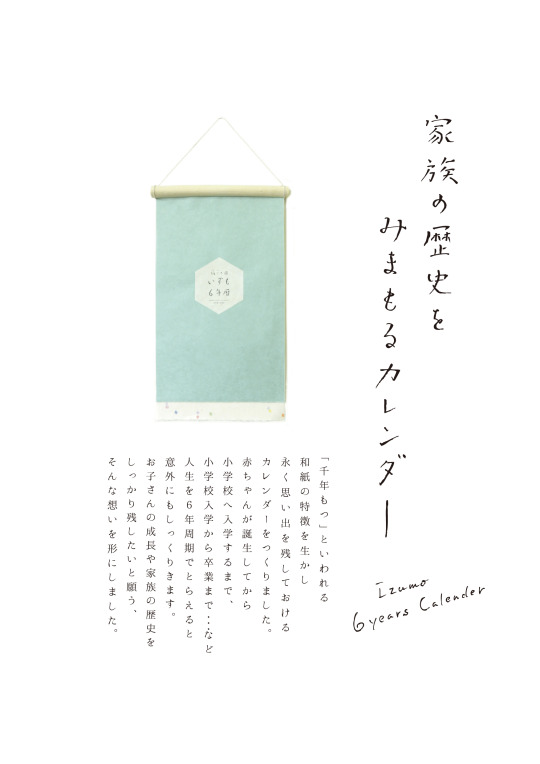

写真や日記などの機能が今やすべてスマホに収まり、アルバムに写真をファイリングしたり、日々の想いを日記帳や紙に書いたりすることをしなくなった現代。何だか大切なものがタイムラインに流れて消えてしまうような感覚になることがあります。

実家でアルバムを引っ張り出して、父や母の若い頃の姿に家族で笑い合ったり、自分や兄弟が両親にどんなに大切にされていたかを感じる瞬間は機器の発達とともに減ってきているのではないでしょうか。

終活や墓じまいなど、人の生きた証までも断捨離される世の中ですが、大切な人のことを思い自分を見つめなおす時間は、人生の節目にはしっかり��るべきだと思います。

そんなことを考えていた頃に、協力隊仲間がくれた6年のカレンダーというアイデアを元に一年かけて形にしました。古文書に使われていたように長持ちするという和紙の特性を生かした、記録し残しておける暦です。

6年という期間は、赤ちゃんが生まれて小学校へ入学するまで、小学生1年生が入学し卒業するまでなど、人生の節目になる期間だったからです。

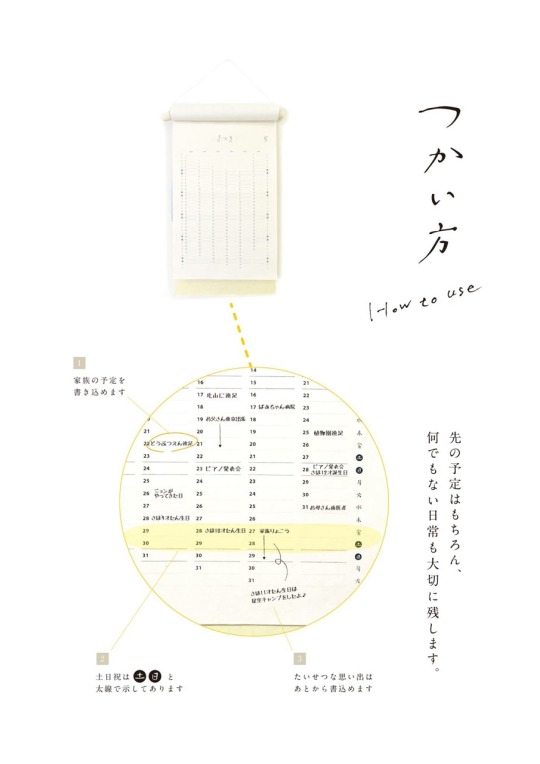

一ヶ月分に6年間の記録が書込めるので、1年前の今日何をしていたかを思い出すことができ、お子さんが使われるなら、書き込みをする字がだんだんと上手になっていく様子が分かります。この暦をめぐり会話が生まれ、家族の歴史がつくられていくことを想像するととても楽しいです。

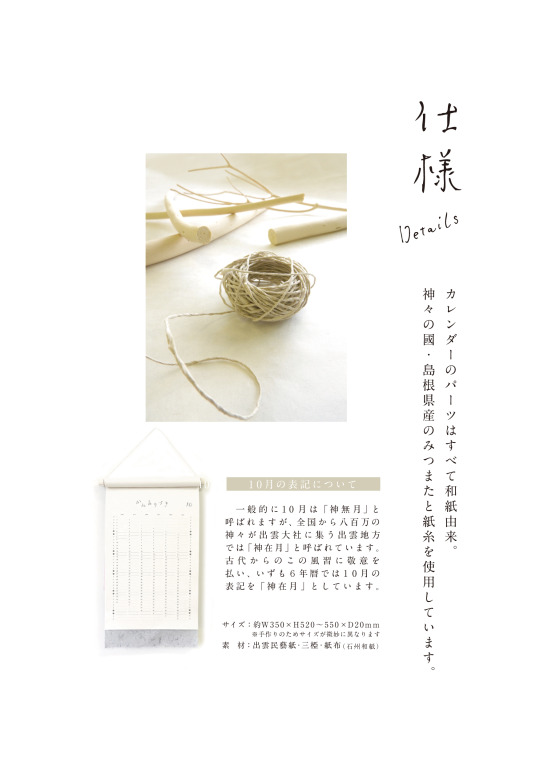

暦は手漉きで一枚一枚漉かれる和紙、みつまたという原料の木、紙を紡いで作られる紙糸(しし)を使い、すべて手作業で形にするためどうしても高価になってしまいます。

それでも周りの人達が良さを分かってくれて、使いたいと思ってくださる方はきっといるはず。回しの後押しもあって、ここはとことんこだわって、オーダーメイドでご注文いただくことにしました。

出雲民藝紙の最大の魅力は、人間国宝・故安部榮四郎さんが民藝運動の中から考案された美しい色紙の数々。榮四郎さんの感性や人間性が乗り移り、今の職人さんや学芸員さんが大切に大切にされているのが紙から伝わってきて、可愛い!と悶絶してしまうほどです^^;

そんな色紙のカラーバリエーションを生かせるアイデアも、今回試作品を買って頂いた方々に沢山いただきました。それらを、反映させて生産できる体制を夏頃までにはつくりたいと思っています。

これ以外にも現在は、仲間と一緒に漉き残り原料で和紙を漉かせていただいたり、プロダクトを試作してみたりと商品開発を進めています。私たちの愛とワクワクを形にして伝えられるよう、引き続き頑張ります♪

18/5/4

1 note

·

View note

Text

禊(みそぎ)という風習

松江市と出雲市の北部を占める島根半島の、ほぼ中央に位置する手結浦(たいのうら)で、禊(みそぎ)を再現したお写真を撮影して頂きました。

カメラマンは湿版光画家のエバレット・ブラウンさん。幕末頃に坂本龍馬の肖像が撮影された写真機を使い、日本で唯一湿版写真を撮影されている、とてもチャーミングで優しい方。

Modern Classic - Everett Kennedy Brown Official Home page

30年前に来日する前から、小雲八雲作品を読み、出雲地方には深い思い入れがあったというエバレットさん。昨年度から度々通っていただき、松江・出雲界隈の文化・信仰などを今に蘇らせるべく作品を撮りためて下さっています。

今回は色々な方のお力添えを頂き、八雲の曾孫にあたる小泉凡さんの肖像や、古い修験道の石仏を撮影して頂くことができ、最終日に凪ぎの日本海で撮影を行うことになりました。

「禊」は、ほんの60,70年前まで日本各地にあった、塩や水で身の穢れを落とすお清めの風習。島根半島では海岸へ降りて、潮水を使い行われていました。

手結浦では潮穴と呼ばれる場所に出向き、白い着物を着てひっそりと身を清め神葉(じんば)という海藻を採り、それを携えて神様にお供えをしたそうです。

その際、汐を汲む竹筒やタガと呼ばれる手桶やひしゃくも、全て手作りだったそうで、今回は地元のおじさんがこの日のために竹林で青竹を刈って作って下さいました。

禊はおもに、忌み明けに初めて氏神様にお参りする際に行われたそうですが、女性は産後や家族が漁に出る際にも願掛けとしてお参りしたりと、漁師町の厳しい暮らしのなかに溶け込んだ風習だったのでしょう。

アミニズム信仰や神仏習合の習わし、神話との関連性の高い地質、日本海の豊かな生態系や、集落ごとに独自に発展した奇祭があるこの島根半島の暮らしは、漁獲高の減少や日本海に蔓延した松枯れの被害、隅々まで延びるインフラ整備や原発の誘致などよって昭和期の中頃から大きく変わったのだと想像できます。

時代ととも集落の営みは変化し、半島の集落では若者どころか人の姿もほとんど見られなくなってしまいました。風前の灯火のように残されたユニークな風習や祭の大半は、今のお年寄り世代がいなくなる10,20年後には、見られなくなってしまうのかも知れません。

エバレットさんは昨年の短時間での下見で半島のイメージを膨らませ、この土地の本質ぎゅっと掴まれたような写真を撮影されました。驚きとともに、膨らんでいたのは、少しの希望。

エバレットさんがよく話される「文化の水脈は、それが一時地下に潜っても、いつか掘り起こし復活させることができる。」という言葉。

地域の宝である古来より受け継がれてきた風習は、結果的に守れなかったとしても、それがたとえ一度は消え失せても、復活させることができるのかも知れません。そこに愛や想いを持った人を、一人でも増やすことの方が重要なのかも知れない。

辺境の日本に残る、こんなにもラブリーでヘンテコリンな魅力を見つめ直し育てていくのは、私たちなんだなぁと帰り道ぼんやりと考えました。

一緒に島根半島を旅してくれる仲間、募集中です(笑)

18/4/14

2 notes

·

View notes

Text

島根3年目の春

松江に移住して3年目の春。 日々生まれ成長していく奇跡みたいなモノゴトを記録したくて、今更ながらブログを始めました。

大阪にいた頃、当たり前にあったショッピングや美術館巡りの楽しみは、神社の神事や地域のイベントに顔を出すことに変わり、仕事終わりの居酒屋でのひと時は、地味な作業を経て何かを生み出す喜びに変わりました。

けれど、出会いたいと思えば出会える、やってみたいと望めば機会を頂ける。そんなご縁の国ならではの計らいで、来る前にやりたいと思っていたことの殆どが叶っていることに、最近はたと気付きました。

すべて出会った人たちのお蔭なのに、余裕がなくて感謝を忘れがち。もっと気持ちを穏やかに、確かな想いで、ゆるやかにコトを育てていきたい。

そして、今までの人生でお世話になった皆んなに、私なりの形で還元していきたい。そんな思いで新年度スタートします!

(Aさん、汐汲セットと湧水珈琲ありがとう!)

18/4/13

2 notes

·

View notes