Text

“僕も社会人のはじめにコピー用紙のサイズをA3「死人を拭くな」(420×297mm)、B4「見ろよ不幸な」(364×257mm)で覚えてしまい、今もそのままです。 なので、いつも思い出すたび悲しい気持ちになってます。”

— 祖父江 慎(そぶえ しん)さんのツイート (via kogumarecord)

719 notes

·

View notes

Text

人が何かを諦める瞬間を見るのが好きだ.

幾ばくの猶予を消費しながら静かに死んでいくようで.

11 notes

·

View notes

Quote

あなたに今の人生でやるべきことがあるとすれば、それは、「どれだけ自分を喜ばせることができるか、楽しめるか」「どれだけ自分のやりたいことに前向きになれるか」「どれだけ自分を愛することができるか」。それだけなのです。

自分を受け入れた瞬間、何かが起こる! 「引き寄せスパイラル」の法則 (via mmgen)

470 notes

·

View notes

Quote

脳科学に基づいた勉強法で勉強する ■ 丸暗記でなく理解して勉強を進めること。 ■ 最初の記憶から1カ月以内に復習しないと必要ない知識と判断されて忘れてしまう。 ポイント: 必ず復習すること。 具体的には復習は次のプランでやる。1. 学習した翌日に1回目の復習。 ↓2. その一週間後に2回目。 ↓3. 2回目の復習から2週間後に3回目。 ↓4. 3回目の復習から1カ月後に4回目。 計4回の復習 期間は全部で約2カ月になる。 最初の記憶から1カ月以内に復習しないと必要ない知識と判断されて忘れてしまう。 必ず復習すること。 ■ 1日6時間以上寝ること。 ■ 基礎から応用へというステップで勉強すること。 ■ 一つの科目を集中して勉強してから次の科目へうつること。その他勉強効率を高める+α Ⅰ 好奇心を持って勉強すると脳にθ波が生じ記憶力がアップする Ⅱ 喜怒哀楽といった感情を絡めながら勉強すると扁桃体が刺激され記憶力がアップする Ⅲ 空腹や寒さは脳に危機感を感じさせ記憶力がアップする Ⅳ ストレスはマイナス要因 ストレスは記憶を阻害する

2ヶ月間かけて4回の復習でしっかり暗記。脳科学に基づいた記憶法 +α < トレーニング | RapidHack(ラピッドハック) (via ishida)

1K notes

·

View notes

Text

「死にたいと思ったことがあるか」という質問をすると、およそ8割の人がYESと答える。驚くべきことに、その中の1割は口を揃えて「死にたいというより、もう終わりにして欲しい」と言う。

「ノート3:希望(2015)」

4 notes

·

View notes

Quote

実際のところは、応募しないことによって「やればできる」という可能性を残しておきたいのです。人の評価にさらされたくないし、ましてや駄作を書き上げて落選する、という現実に直面したくない。時間さえあればできる、環境さえ整えば書ける、自分にはその才能があるのだ、という可能性のなかに生きていたいのです。おそらく彼は、あと5年10年もすれば「もう若くないから」とか「家庭もできたから」と別の言い訳を使いはじめるでしょう。

嫌われる勇気 / 岸見 一郎 (via ebook-q)

294 notes

·

View notes

Quote

先延ばし癖がある人は、「大変だー。面倒だー」と難しく考える傾向にあるようです。 「カンタン、カンタン。とっとと、やっちゃおう」と言ってみるのも、案外、効果的です。 まずは、「10分間だけやる」「今日はこれだけやる」などと、軽いところからスタート。 余計なことを考えずに、”まず一歩”を踏み出しましょう。

感情の整理ができる女(ひと)は、うまくいく (via mmgen)

3K notes

·

View notes

Quote

私が好きな言葉のベスト6をつくってみた。 1位 「仕事とは、あなた自身の欲望を社会化すること。」 2位 「空気が読めないのは、そいつが違う空気を吸っているからかもしれない。」 3位 「何よりも必要なマインドは「すがすがしさ」である」 4位 「個人の力は最大限に使え。組織の力は最小限に使え」 5位 「やってみなけりゃわからん」ことだけが楽しい 6位 「自分がやらないで人にやらせた方が10倍儲かる。人にやらせないで自分がやった方が10倍面白い」

希望の仕事術 - 情報考学 Passion For The Future (via roomrag)

1K notes

·

View notes

Photo

(via はる桜菜さんのツイート: “夏休みの宿題と聞いて思うこと。(わりと一致しているのではと友人と話してました) https://t.co/xtv45A6Keq”)

426 notes

·

View notes

Text

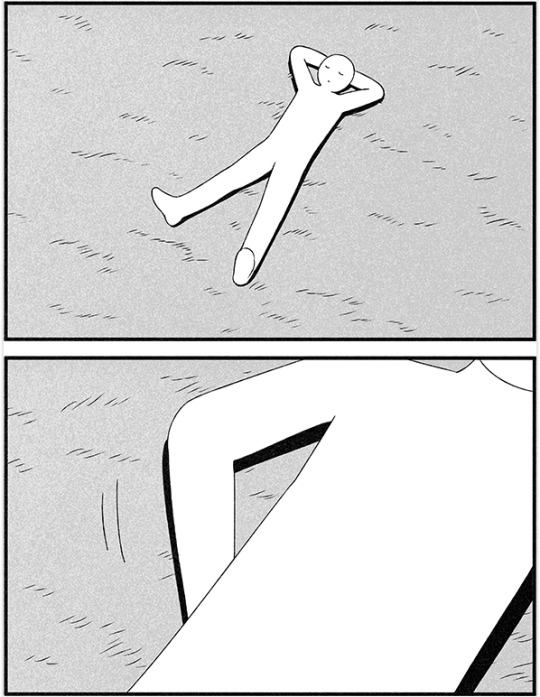

僕と引力と守護神

このテキストを今日書くこともいわばその引力によるものかもしれない.

この話はどこから始めるのが筋だろうか.まずキーワードから始めよう.「引き寄せの法則」という言葉がある.簡単に言うと「人は心の中で強く思い描いたことを実現してしまう」というものだ.願ったものを引き寄せるということ.まったく馬鹿げている.僕も最初はそう思っていたが,そんなの一瞬でブッ飛ばされて納得した.過去を振り返ると思い当たる節がたくさんあったからだ.

そもそも,その言葉に出会ったのは高校2年生のころだった.当時は家庭の事情や学校の人間関係にトラブルがあり退学を考えていた.サボってしまった二時限目の数学の講義の時間を潰すために僕は図書室にいた.なんでもいいから本を読みたかった.惨めな気持ちを慰めるために探していたのは,古くなった本を処分するために「ご自由にお持ちください」と積み上げられたワゴンだった.そこで出会ったのは,後に2500万部を売り上げる啓発本のベストセラーと知ったロンダ・バーンの『ザ・シークレット』であった.そしてその本に書かれている世界の《秘密》こそが引き寄せの法則であった.一瞥して疑っていた僕に,その出会いこそが引き寄せなのだと信じさせる内容が書かれていた.

振り返ると心当たりも多い.僕の父は書斎を持っていて,小さいころから小賢しい知的好奇心でよく忍び込んだ.父も啓発本をいくらか持っていて、中学生のときにはJ・R・コヴィーの『7つの習慣』を,高校に上がるとアメリカ海軍士官候補生読本『リーダーシップ』を読んだ.今となってはそのような自己啓発本を節操無く読みあさるサラリーマンに嫌悪感さえ感じるのだが,ともかく当時の僕はこれらがそういった類の本であることも知らずに引き込まれた. その中にも,確かに引き寄せの法則に当たる事項は書かれていた.高校では『資格試験〈超効率〉勉強法』なる本を買い求めたが,そんな卑俗な本の中でさえ似たような記述があった.

いや,これは全く後知恵バイアスなのかもしれない.もっと言うとそれこそが引き寄せの法則の本質なのかも.しかし僕の人生の中にも似たような経験はある.酷い目に会ったときにこそ僕の反抗的な意志は花開き,物事が不気味なほど鮮やかに解決することがままあった.僕は幼いころからそれを僕の守護神と呼んでいた.何か辛いことがあれば助けを請い,良いことがあると虚空に向けて感謝の言葉をつぶやいた.けれどもその守護神の正体は単に引き寄せの法則だったのかもしれない.まったく笑える話だ.

一体どうしてこんな話を今日書きとめるのか?

僕も全く不可解だし,いやそれこそ引き寄せの法則なのだと適当なトートロジーに逃げることもできる.しかし,一週間後に三大国家資格試験の一つを控え(というと身分がバレるが),ふと大学受験の時に繰り返し読んだ『ザ・シークレット』を思い出して書庫をあさり,今朝の目ざましテレビで星座占いがビリだった牡羊座は「棚の整理をすると吉」,試験勉強が停滞していた僕に起こったこれら一連の出来事を守護神や後知恵バイアス呼ばわりするのはいささか気が引ける.

昨日僕は二冊の本を読んだ.一つは聖書に関する本で,一つは心理学の本である.その中の記述で,「アーメンという言葉の意味は,『そうあるように』という祈りである」「『利用可能ヒューリスティック』とは,取り出しやすい記憶や情報を優先的に頼ってしまうことである」という別々の専門用語の記述を目にし,今ではそれさえもこの偉大なる引力によるものではないかと思ってしまう.

最後に.この文章は誰かに向けたメッセージでも表現でもない.備忘録のようなものだ.いやあるいは,この文章を書くこと通じて何かを引き寄せようという試みなのかもしれない.いったい僕にはこの法則を崇拝する気持ちも敷衍しようとする情熱もない.信じてはいるが思い込みでも結構.ただ,書庫の奥底で眠っていた本を引��張り出すのに,あんなに埃まみれになれる自分がまだいたことがうれしかった.そしてその本がちゃんとそこにあってよかった. 今日この本を見つけるまで私の妄想上の存在かと疑っていた.

誰にも自分の人生を変えた一冊があるというのなら,僕にとってこの本は間違いなくその一冊に入る.引き寄せの法則を知れたことに対してではなく,この不思議な引力,僕の守護神に名前を与え,詳らかにしてくれたことに感謝したい.

(私が高校2年生の時が2009年,『ザ・シークレット』の日本語訳が出版されたのが2006年.図書室のワゴン行きにはいささか早すぎはしないか?さぁ勉強だ.)

3 notes

·

View notes

Photo

Monet’s house&garden, Giverny, France by Rick Ligthelm

334K notes

·

View notes

Quote

●医者をしている。腰痛は体幹トレーニングで治療するべきである。鎮痛剤や寝たきりはひどくする一方だ。 ↑身長が高くて腰痛持ちだった自分が、2年間の懸垂やプランク(体幹トレーニング)で治った。それは100%正しい。 ●小児科医だが、子供の歯を寝る前に磨き、ジュースやミルクをそばに置いて寝かせないこと。虫歯は子供の手術の1番の理由となっている。幼児の歯の治療をするときに全身麻酔を必要とする場合が多く、自分が子供の歯を磨いてやれないからといって、子供にそんなストレスを与えるひどい親になってはいけない。全ての歯に治療が必要だという子供を見てきたが、それらは完全に予防ができることなんだ。 ●歯医者より。 歯磨きは電動歯ブラシが良い。オーラルBかソニッケアーが良い。個人的にはヘッドが小さいのでオーラルBが気に入ってる。自分の患者には全員��電動歯ブラシを勧めている。歯磨き粉についてはブランドはあまり関係ない。フッ素が入ってさえすればよい。ホワイトニングと書いてあっても、思ったよりは白くはならない。 マウスウォッシュにはACTかリステリン(薄むらさき)がおすすめである。何度も言うがフッ素と仲良くするといい。初期の小さな虫歯がエナメルにある場合、フッ素はこの周りを修復してくれ、歯を強くする。 ●聴覚訓練士をしているけど、ノイズ・キャンセリングのヘッドフォン・イヤフォンは他のヘッドフォンに比べて聴覚を悪くするわけではない。 ●胃腸専門の医者から具体的なことを言わせてもらうと、もっと繊維質を食べろ。肝臓は大事にしろ。臓器ドナーになろう。それから予防接種は受けるべき。大人も子供もね。 ●私は医師だが、事前指示書(アドバンス・ディレクティブ)を持っておくこと。自分が口も利けなくなったときに、他人に自分の人生の最期を作らせるものではない。自分の死は自分ものにして、自分が要求するんだ。 ↑弁護士だが、大賛成だ。 ●家庭訪問医だが、動き続けること。急性の痛みがちょっと条件が変わったり、動けなくなることによって持病となる。 ●水はたくさん飲んで、手は顔からできるだけ遠ざける。枕カバーは規則的に洗う。 ●精神科医だが、不安を取り除くためにマリファナを使用するのはやめたほうがいい。問題を解決しないどころか、時間が経つにつれて悪くなる。(アメリカでは一部の州でマリファナが合法化) ●医師としての経験からオススメするのは次のこと。 ・タバコは吸うな。 ・定期的に運動を。 ・健康的に食べる。 ・適度なアルコール。 ・依存性のあるドラッグには手を出さない。 自分が日常的に診る患者たちは、上記のオススメを続けられず、その影響で健康を害していることが多い。 ●歯科の研修医だが、歯は定期的に健診に行くのが良い。何かが悪くなるまで待ってから行くとか、痛くなってから行くのでは遅すぎることがある。 ●抗生物質は避けること。医師が必要はないと言ったときには要求しないほうがよい。飲まないといけなくなったときには、高品質な冷蔵保存されたプロバイオティクスをいっしょに服用しなさい。 ●耳鼻科・咽喉科の医師だが、あなたたちの風邪を治すわけではない。2日ほどの鼻水、のどの痛み、咳でうちに来るのなら、薬局で買える薬を勧めるだけなのでがっかりすることだろう。 風邪にかかって��る時間を短くする処方箋はない。7日ほど治らず改善が見られない場合、そこで初めて抗生物質の話をするのだが、ほとんどの場合は投与しない。自分はこの10年で1度使っただけだ。ただし1年に3~4度は病気をする。つまり抗生物質はウィルスを殺さない。 ●救急医療士で、医師でも歯医者でもないが、このアドバイスを聞いてほしい。 食洗器に入れるナイフやフォークはとがったほうを下に向けて入れておくこと。ドアの前でつまずいて、上を向いたナイフやフォークに突き刺さった患者を何度も処置したことがある。そういうことは電話があって実際に見るまでは考えもしないことなんだ。 ●泌尿器科医だが、水分をたっぷりとること。 脱水症状が腎臓結石の一番の理由なので。そろそろ夏がやってくるが、真夜中に呼び出されて緊急治療室で君らを診たくはない。水やジュースをたっぷり飲んで、濃い色のドリンク(紅茶やソーダ)は避けたほうよい。尿が透明か薄い黄色になるくらいたっぷり飲むとよい。

「医者に質問、何が本当にオススメで、何がウソ?」プロが教える知識いろいろ:らばQ (via darylfranz)

5K notes

·

View notes

Quote

『人を人としてみること、モノとしてみること』 仲良くなる人とそうでない人がいるのはナゼなのか。例えば同じクラスになったとしても、特別に仲良くなる人とそうでもない人がいる。たまたま席が前後になった人と気があったとかこの世界には様々なエピソー��に事欠かないけれど、何が人と人が仲良くなることを決定付けているのだろう。 人と人が仲良くなるということは、まずはその相手に興味を持つことから始まるだろう。その上でその興味を満たしあうことができたなら、それが仲良くなるということの第一歩かもしれない。 人が人を理解しているということと同じくらいに、その人のことを許せるということが大事なのではないかなぁと僕は思う。他人は他人である。どんなに仲が良くても自分の意に反することはいくらでもあるだろう。全てを自分のいう通りに行動する人がいるとしたら、それは友人ではなく奴隷である。人のすることを理解できなくとも、とにかく許すことができたなら、その関係はある程度はうまくいくんじゃないか。そこにはプライドだとか相手をどう見ているかだとか様々な要素がある。人と人が関わるときに根本にあるべきなのは尊敬の念なのではないか。それがなければ、どんな関係だとしてもうまくいくわけがないとさえ思う。尊敬という言葉が重いのなら、認めているだとか対等に見る、人として見ている、ということでもいい。人をモノとして見ていることは意外と多い。僕の中には人として認められたいというような欲求は当然あるし、人として認められないのならその関係はきっとうまくいかないだろう。 人として認められていない、ということに僕は絶望してしまう。人としての尊厳を失われてしまう。そういう場面では誇り高く生きることは困難だ。見下されることにはなんらかの理由が在るのだろうけど、ここではそのことについては触れない。欠点を晒したくないということではなく、一般性を失うからだ。欠点は誰にでもあるが、人によっては許すことのできない欠陥というのもあるのだろう。ある人たちにとってのそういう許しがたい何かを、僕が持ち合わせていたというだけに過ぎない。 *** 心を開いている閉じているという言い方がある。人は誰にでも心を開くわけじゃない。同じように出会った人に対しても閉じたり開いたりしてしまう。同じ人に対しても時と気分によって、あるいは何かのきっかけによって、開いたり閉じたりしてしまう。人と人の関係はとても繊細で──あるいは僕が自分をコントロールするのが下手くそだというだけかもしれないが──本当にちょっとしたきっかけや、ほんの一言でガラッと流れが変わることがある。閉じている時、周りにいる人のことをモノとして見ている。自分には関係のない人間だと思っているし、粗末に扱ってもいい、あるいは不義理をしてもいい相手だと思い込んでいる。人を人として認めることからいろんなことは始まる。 人としての尊厳を守りたい。死ぬまで誇り高く生きていたい。なるべくモノとして扱われることなく生きていたい。そう自分は思っているし、そう扱われることには敏感であるのに、閉じてしまう。人にモノとして扱われたくないと思いつつ、人をモノとして扱ってしまう。矛盾している自分に気がついているか。 気分によって開いたり閉じたりしているこの不道徳を、不安定を、全ての不義理を、僕は、悔いてる。 今ある縁を大切に。様々な事象を通して、認め認められている人が残ったのかもしれない。 あるところではうまくいくし、そうではないところではうまくいかないというだけなのだ。自分を卑下することもないし、自信を失う必要もない。認められるべきところをたまたま見つけてもらえなかったというだけにすぎない。人の本質なんていつだって見えにくいものだ。 せめて、人間らしく。すべての虐げられた人々に、幸福あれ。

人を人としてみること、モノとしてみること - おとなが忘れてしまったこと、子供がまだ知らないこと。 (via it-shine-reading)

15 notes

·

View notes

Quote

「頭がよい」というのは単に、「とても多くの時間と汗を費やしたので、難なくやっているようにみえるまでになった」ということを言い換えているに過ぎない

僕は自分が思っていたほどは頭がよくなかった - しのごの録 (via proto-jp)

271 notes

·

View notes

Quote

すべてがOK!どんな自分もOK! すべてが必然ですべてに意味があり 歩いた道も今いるところも これからの道も 何一つ無駄はない

命はそんなにやわじゃない (via mmgen)

289 notes

·

View notes