Text

Yet another annual book text

Постой немного и послушай ежегодный рассказ о книгах, которые оказались настолько топовые, что попали в ежегодный список топовых книг. Более того, в short лист.

Чарльз Петцольд. Код. Тайный язык информатики.

Если быть максимально честным, я не прочёл её полностью: начиная примерно с половины, становилось всё более и более сложно и всё менее и менее интересно. После��нюю четверть я проглядел просто по диагонали. Но начало абсолютно восхитительно.

Даже имея профильное электротехническое образование, я не понимал, почему в цепи течёт ток. Все выкладки про электрические цепи для меня начинались с того, что мы берём источник напряжения, дальше случается искра, буря, безумие, и вот - побежали электрончики. Процесс протекания тока был для меня предметом веры, внутреннее устройство которого я себе не представлял.

Живя с этим допущением, я понимал, как утроены всякие простые логические элементы типа AND, OR, XOR, но работа, например, триггеров оставалась для меня окутанной тайной. Как это - мы берём сигнал с выхода, подаём на вход, и триггер из-за этого запоминает своё состояние? Триггер - это следующая штука, которая для меня просто существовала как факт.

Веря в ток и триггеры, я понимал, как работает сумматор. И так далее, от простого к сложному, но всегда в моей картине мира оставались пробелы - элементы, которые просто почему-то работают. Чёрные ящики, про которые я знаю, что подать на вход и что можно получить на выходе, но понятия не имею, что и как происходит внутри.

Код. Тайный язык информатики упорядочивает и объясняет все эти вещи очень понятным языком. Жалко, что ни в школе, ни в университете не было ничего подобного.

Для меня самым интересным было устройство простых, низкоуровненых вещей, хотя книга ставит своей целью, начав с самых основ, объяснить работу компьютера. Я этого не ожидал, но мне оказалось совсем неинтересно читать про архитектуру процессоров и сложные штуки, состоящие из десятков примитивных компонентов. Но всё же я очень рад, что эта книга мне попалась - хотя бы и ради первого десятка глав.

nobody103 (Домагой Курмаич). Мать Ученья.

Пожалуй, это не “настоящая” книга - её никогда не существовало в бумажном виде, а публиковалась она чуть не на сайте с фанфиками, но по моим субъективным ощущение это однозначно лучшая книга, что я читал за последние год��. Та самая "десять из десяти", от которой не можешь оторваться и с которой стремишься провести всё свободное время.

Итак, что я люблю:

путешествия во времени;

истории про школы / университеты / академии и прочие учебные заведения;

талантливых героев, которые добиваются чего-то упорным трудом;

фэнтези;

списки.

Мать Ученья попадает в этот ни в коем случае не созданный только что список™ по всем пунктам.

О чём история? Главный герой оказывается во временной петле и раз за разом проживает один и тот же месяц.

Я люблю герметичные сюжеты. Не уверен, что Мать учения - такой сюжет, ведь тут нет никакого ограничения в пространстве, а есть во времени, но всё же ощущения очень похожие. И эта временная петля позволяет подавать один и тот же эпизод, одних и тех же героев по-разному. Это в чём-то напоминает компьютерную игру, где ты можешь загрузиться и пройти диалог ещё раз, получив новое развитие событий; только тут не надо "честно" проходить всё по второму разу - формат книги позволяет выкинуть нудные повторяющиеся части и оставить только самую мякотку. Или где персонаж, знакомый с самого начала, внезапно становится одним из важнейший элементов сюжета, стоит тебе продемонстрировать отточенный за долгое время навык. Или когда ты решаешь проверить: а что будет, если попробовать покопать другую ветку сюжета? А потом ещё и оказывается, что они связаны! Представьте себе очень интересную игру с открытым миром, откуда выкинута вся душнота и бойлерплейт - осталось только самое интересное. Вообще, в плане разбросанных по сцене ружей всё очень красиво. Многие зацепки и мелкие детали встречаются не просто так, мне это напоминает разбросанные по истории музыкальные инструменты, на которых в конце симфонический оркестр исполняет грандиозный финал.

Кстати, кульминация не разочаровала. Очень лихо всё было закручено и переплетено, я боялся, что автор не сможет выйти из такого водоворота достойно, но всё прошло отлично. В самой развязке есть намёк на продолжение. Я бы был рад его прочитать, но в то же время надеюсь, что его не будет - вряд ли продолжение сможет дотянуть до уже установленной столь высоко планки.

Обычно мне становится скучно читать даже самую суперскую книгу к середине, но не в этот раз. Возможно, дело отчасти в том, что книга хорошо поделена на части: как будто при переходе в новую часть ты начинаешь читать немного другую книгу.

Мне невероятно понравилось, поэтому, видимо, я был готов простить книге какие-то недочёты. Откуда я вообще узнал, что у неё есть недочёты? Прочитал в других отзывах. Многие претензии справедливы, но я готов закрыть на них глаза.

Надеюсь, из-за первых предложений моей рецензии ни у кого не сложится ощущение, что это бездарная писанина школьника, навеянная любимой компьютерной игрой. Да, это не большая литература, написанная лауреатом Нобелевской премии или хотя бы членом союза писателей. Но это всё ещё хорошая книга, созданная по законам жанра с постепенным погружением в оригинальный мир. Не уверен, что это хороший аргумент, чтобы подчеркнуть серьёзность мероприятия, но пусть будет вместе с остальными: автор работал над ней девять лет. Хотя, думаю, у меня бы ушло примерно столько же, чтобы просто напечатать текст такого же объёма.

Я был по-настоящему счастлив, читая эту книгу.

Гай Гэвриел Кей. Дорога в Сарантий и Повелитель императоров.

Все знают, что такое фэнтези: это когда эльфы, волшебники, хотя бы драконы на худой конец. В общем, фэнтези - это про средневековье, но уж никак не про вымышленный город, смахивающий на древний Рим.

По правде сказать, фэнтезийная составляющая здесь не является основой, всё же дилогия ближе к историческому приключенческому роману, но щепотка сверхъестественного добавляет свою изюминку.

Если пересказать сюжет максимально неинтересно, то молодой мастер-мозаичник отправляется в Сарантий - тот самый Рим - чтобы поработать в новой часовне императора, прибывает ко двору, работет и отправляется домой.

Что ещё? Политика и придворные интриги, гонки на колесницах, государственные перевороты, подробно проработанные персонажи и мозаика, много разговоров про мозаику, про работу со светом и цветом.

Манера повествования довольно специфична. Ко многим вещам автор подходит очень издалека, будто бы мозаичник, который выкладывая сюжет, во многих подробностях изображает не только основых п��рсонажей, но и фон. С одной стороны, это очень неспешное повествование, местами созерцательное и спокойное, с другой - в истории достаточно неожиданных поворотов - особенно во второй книге - но описанных всё в том же медленном стиле. Я не знаю, как передать это ощущение, но темп у этой книги очень самобытный.

Немалую роль в моих впечатлениях от Сарантийской мозаики сыграло то, что я читал её преимущественно в путешествиях. Идеальная история, чтобы погрузиться в неё в самолёте или гостинице вечером насыщенного дня.

Юваль Ной Харари. Sapiens. Краткая история человечества.

Купил её ещё в начале года, но несколько месяцев продержал на полке, хотя и слышал от многих людей, что книга хорошая. И она действительно отличная, мне давно не было настолько интересно читать научпоп.

Книга охватывает очень широкий диапазон тем (она ведь про историю человечества, кто бы мог подумать?), и от каждой главы трудно оторваться.

Я выделил для себя несколько (десятков) мыслей, которые теперь кажутся очевидными, хотя я раньше никогда о них не задумывался, и было очень интересно увидеть их в чётком и структурированном изложении. Вот пара из них.

Один из основных двигателей человечества - это миф. Благодаря мифу наши далёкие предки объединялись в группы и действовали сообща. Ведь если ты веришь в тех же богов, что и я, то мы на одной стороне и доверяем друг другу. Причём, мифы касаются на только Андалов и Первых древних людей, но и нас с вами прямо сейчас. Самый очевидный пример - это деньги. Камни и палки материальны, их можно взять на охоту и добыть пищу. Камни и палки действительно существуют физически. Деньги существуют только потому, что в них верит много людей. Часто их даже нет в физическом мире - это всего лишь цифры в вашем банковском приложении. Организации - это тоже миф. Что значит, что Google разрабатывает беспилотный автомобиль, или что одна корпорация подала в суд на другую? В конечном итоге, над автомобилем работают конкретные учёные и инженеры (которые вполне материальны), а в суде диспут будут вести вполне реальные юристы, но нам важны не они. Мы почему-то считаем, что вымышленные сущности чем-то владеют, что-то делают и могут нести за это ответственность. Миллиарды людей верят в существование денег и акционерных обществ точно так же, как тыся��и лет назад люди верили в духов предков и духов природы, и всё наше общество всё ещё стоит на мифах, только теперь на других.

Следующий вопрос - что такое успех? Жизнь эвол��ционировала миллионы лет в непрерывной борьбе за своё существование. Главным был вопрос: сможет ли вид приспособиться и эффективно передать свои гены следующему поколению? “Побеждал” тот, кто лучше распространялся и выживал. Сегодня мы разводим животных в промышленных масштабах. Коровы большую часть времени проводят в крошечных загонах, живут несколько месяцев, а после отправляются на убой, от только что родившей коровы сразу же забирают телят, чем вызывают у неё невероятный стресс. С точки зрения эволюции коровы невероятно успешны, потому что их гены распространены как никогда в истории. Но счастливы ли коровы? Определённо, нет.

Джордж Мартин. Игра престолов, Битва королей и Буря мечей.

Ну, во-первых, это красиво.

Элегантный, богатый и выразительный язык. Очень впечетляют персонажи и повествование в целом. Сам стиль рассказа немного меняется в зависимости от персонажа, которому посвящена глава. То есть как минимум чисто технически с точки зрения стиля это отличная работа. Сюжет, я думаю, хвалить не нужно.

Невозможно не сравнивать книгу с экранизацией. Актёры в сериале подобраны хорошо, они идеально ложаться на книжные характеры. Первые две части сняты чуть ли не дословно, и, читая, я всё время ждал, когда же начнутся расхождения (хотя было интересно читать ровно ту же историю, которая показана в сериале). Но затем, пересмотрев некоторые эпизоды, я начал замечать, что сериал всё же сильнее расходится с книгами, чем мне казалось. Сейчас я читаю четвёртую часть, и тут они с экранизацией наконец-то разделяются на две совершенно разные истории.

Мне кажется, местами Мартин очень хорошо играет с ожиданиями. Например, за две с половиной книги мы привыкаем к тому, что соседние главы обычно описывают максимально далёких персонажей: Сноу на Стене, затем Даенерис за Узким морем, Санса в Королевской гавани, Бран на севере и так далее. Но иногда наш обзор сужается: глава от лица Роба, глава Кейтелин, глава Арьи, вновь глава Роба... складывается впечатление чего-то необычного, как будто вот-вот что-то случится. И да - происходит Красная свадьба. Совсем скоро это повторяется: близится свадьба Джофри и опять начинается: глава ��ириона, глава Сансы, вновь Тирион... неужели опять будет что-то подобное? Я не могу представить, как кайфовали от неожиданных поворотов те, кто не были знакомы с сюжетом на момент чтения.

Мои последние книжные месяцы полностью захвачены Джорджем Мартином: я заканчиваю одну книгу и тут же начинаю следующую, хотя обычно мне приедается такой плотный темп чтения одной истории или даже произведений одного автора и хочется разнообразия. Но это очень комфортное чтение. Насколько бы ни был трудным или противным очередной день, я знаю: вечером перед сном меня ждут пара глав Игры престолов.

Если бы я был настоящей книжной премией, то в long лист 2021 года вошли бы так же следующие господа:

Стивен Кинг. 11/22/63. Я не особый фанат Кинга, но тут снимаю шляпу. Возможно, дело в том, что сюжет опять завязан на игре со временем.

Бернар Вербер. Рассказ Тайна цифр из сборника Древо возможного и другие истории. Это просто гениально. Если вы решите прочесть ровно одно произведение из упомянутых в этом тексте, пусть это будет Тайна цифр.

Такие дела. (c)

3 notes

·

View notes

Text

Текст, появляющийся с завидной регулярностью

Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню (*). А потом в тамблере появляется текст про самые наиболее топовые книги уходящего года в порядке их прочтения (более известном как хронологический).

(*) На самом деле ни разу не смотрел этот фильм, так вышло.

Номинация “Безысходность”. Дмитрий Глуховский. Текст

Ничего светлого, только бесконечная русская тоска и безнадёга, только хардкор. Пожалуй, две главные вещи, которые нужно знать про Текст - во-первых, он отлично создаёт ощущение полной безвыходности; во-вторых, всё намотано на очень интересную историю. Помимо этого ты очень легко вживаешься в главного героя - буквально с первых страниц - и начинаешь ему сопереживать. И это достаточно странное ощущение: с одной стороны нелегко читать, как он топит и топит себя, и у него остаётся всё меньше способов выйти сухим из воды, с другой стороны оторваться тоже трудно.

В какой-то момент я поймал на мысли “интересно, а как он из этого выберется?“. Да никак не выберется, всё обречено. Хтонь и безвыходность - это мы умеем.

Рубрика кросс-ссылка: после Текста я попробовал Метро 2033, но не смог. Абсолютно разные книги, как будто и написанные разными авторами.

Номинация “Балбес”. Маркус Зусак. Я — посланник

Будто в противовес Тексту это очень лёгкая и жизнерадостная книга. Я совсем не ожидал подобного, потому что про Зусака знаю только о его Книжном Воре, который не то чтобы очень уж беспечный. Но главный герой настолько легко и безалаберно ко всему относится относится, что мне всё время казалось, будто я читаю Макса Фрая. Но несмотря на всю невыносимую легкость и доброту местами Посланник говорит на совсем серьёзные и сложные темы. Причём он делает это не так, как, например, с недавних пор любимый мною Фридерик Бакман, а в какой-то совершенно иной манере.

Что ж, в итоге это очень красивая загадочная история, местами прямо мистическая и наполненная бесконечным оптимизмом. Бум! Хэппи-энд.

Номинация “Книга лучше”. Дэн Браун. Инферно

Нет, не это инферно. Хотя как Ленгдон, простите - профессор Ленгдон, разгадывает такой пазл, я бы тоже почитал.

[Говорит по-снобски] Как мы все знаем, структура “классического романа” такова: первые 10% - вступление, когда проявляется конфликт, ради которого собственно и будет вся книга, далее 80% - основное действие и последние 10% - кульминация и затухание. [Заканчивает говорить по-снобски] Инферно начинается так, будто первых 20% из этой схемы не было вообще - ты получаешь леща и с низкого старта летишь в бездну.

Это невероятно интересно читать. Всё время Браун держит в напряжении: первое время из-за того, что недостаточно информации, чтобы понять, что вообще происходит, и надо куда-то бежать, и от кого-то скрываться, всё такое загадочное-загадочное. Ух, вперёд, быстрее, быстрее! А потом, когда картинка медленно складывается, не отпускает уже сама, простите, глубина замысла. В этой истории очень много неожиданных поворотов, которые почему-то срезаны в киноверсии.

Кстати, я дважы смотрел экранизацию, и это просто ужасно. Первый раз очень давно, второй - заставил себя дотерпеть до конца сразу после прочтения, чтобы сравнить с книгой. Это просто ни в какие ворота. В книге вообще всё не так. В киноверсии почему-то до тупого всё упростили, там просто другой сюжет, это вообще другая история. Из общего у них только завязка, список действующих лиц и несколько сюжетных ходов.

В книге есть просто невероятный момент. Два раза с паузой в несколько глав даётся один и тот же отрывок на пару страниц. Оба отрывка одинаковые слово в слово! Наткнувшись на него, я сначала подумал, что это какой-то косяк типографии. Но при втором прочтении уже в новом контексте он приобретает прямо противоположный смысл, и с его помощью проворачивается очень неожиданный сюжетный ход. Я долго не мог в это поверить и сравнивал эти отрывки, но это правда: одни и те же слова в зависимости от того, какую версию событий в данный момент герои считают актуальной, можно прочитать совершенно по-разному. На мой взгляд это топовый пример писательского мастерства, десять снятых в поклоне шляп из десяти.

Единственная претензия - местами слегка туповато. Уж слишком карикатурно-голливудскими выглядят все эти секретные правительственные службы и подпольные организации.

В конечном итоге книга проглатывается “на ура”. Очень увлекательно, в диком темпе и ��апряжении, оторваться невозможно.

Рубрика кросс-ссылка: а вот в Ангелы и демоны я не смог. Вроде бы всё то же самое, но не хватает то ли ритма, то ли чего-то ещё.

Номинация “С двух сторон”. Борис Акунин. Смерть Ахилеса

Качественный детектив, я получил истинное удовольствие. Не очень сложно, получается уследить за всеми тонкостями и персонажами. В какой-то момент поймал себя на мысли, что интересно читать про "придворные" игры, даже захотелось вернуться к Дрюону.

Когда Эраст Петрович всего лишь на середине книги уже по всем канонам жанра подошёл вплотную к развязке, я был очень удивлён, но оказалось, что это книга из двух частей. И вот Фандорин застыл, готовясь постучать в дверь к виновнику торжества, и тут внезапно начинается долгая история какого-то парня с юга. Показалось, что это уж слишком явная отсылка к Этюду в багровых тонах (отчасти так оно и есть), но этим Акунин не ограничивается. В какой-то момент история антогониста выруливает на знакомые события, которым посвящена первая часть книги, и мы видим описания тех же событий с другой стороны. Очень люблю такое - когда знакомые события переворачиваются, обретают новый смысл и будто бы закрываются дыры в сложной мозаике (**). Как известно, шутка, рассказанная дважды, в два раза смешнее, а история, рассказанная дважды, в два раза интереснее (***). Пожалуй, это одна из главных причин, почему мне так понравилось.

Самый-самый финал на мой взгляд немного смазанный, уж слишком легко разрешилась сложная "политически-шпионская" ситуация Фандорина, но это мелочи.

Ну и как всегда у Акунина, очень сексистски.

(**) нолонгений

(***) кстати, напоминаю, что шутка, рассказанная дважды, в два раза смешнее

Номинация “Один поперхнулся, их осталось девять”. Косюн Таками. Королевская битва

Я думаю, только ленивый не писал, что это японские голодные игры. Но вы не понимаете, это другое. Основная канва почти та же - тоталитарное государство, десятки детей раз в год отправляется на арену, где им выдают оружие, и в конце должен остаться только один. Я не помню досконально саму механику Голодных игр, но в Королесвкой битве все вопросы решены очень скрупулёзно. Очень много пояснений отводится тому, что участники не могут просто не убивать друг друга, почему они не могут объединиться и напасать на организаторов, почему не могут убежать и так далее. В общем, когда “Игра” начинается, атмосфера безысходности ощущается очень правдоподобно.

Самое сложное - первая глава. Очень трудно было прорваться через описание сорока с лишним учеников злополучного класса какой-то школы, их взаимоотношения, кто в кого влюблялся, кто с кем дружит и вот это вот всё. Пожалуй, сложное вступление - единственное, что сильно напрягает в этой книге.

Раз такое дело, ещё можно было бы кинуть пару камней во вторую главу, где объясняется механика “игры“. Возникает стойкое ощущение искусственности и нереальности происходящего, уж слишком синтетически она выстроена. Но вот зато потом...

В целом структура довольно классическая: вступление aka сет-ап, потом долгая основная часть - страшные приключения, где пересекаются сюжетные линии, и персонажи мрут похлеще, чем в Игре престолов. Чем ближе к финалу, тем больше напряжения, но сам финал просто взрыв. Эффект “да неужели всё закончится вот прямо так?!“ на месте.

Номинация “Добро”. Фредрик Бакман. Бабушка велела кланяться

Это история, рассказанная от лица почти восьмилетней девочки. Очень интересно, как она пересказывает взрослые проблемы, ничего в них не понимая, а вся история складывается у тебя в голове. У рассказчицы история тоже складывается, но своя - пропущенная через десткие сказки, драконов, чудовищ и волшебные королевств.

Как и Вторая жизнь Уве это очень добрая книга. Как и в Уве много "многоходовок" и неожиданных пояснений. Та же самая мораль - люди не становятся плохими сами по себе, это всегда следствие какой-то травмы. В глубине души каждый человек хороший.

Рубрика-кросс отсылка: Вторая жизнь Уве - тоже несомненный топчик, который к тому же засветился в топовейших книгах прошлого года.

Такие дела. (с)

1 note

·

View note

Text

Год прошёл, число сменилось, ничего не изменилось

Здравствуйте, уважаемые пользователи сети Интернет. В этом году дедушка мороз с Выкокого Хротгара будет раздавать оскары. ��то ж, запускаем гуся-гидру в хронологическом порядке без лишних предисловий.

Номинация “made in China” (Задача трёх тел, Тёмный лес, Лю Цысинь)

- Мы провели опрос и установили, что лучший язык програмиирования - python.

- А среди кого вы проводили опрос?

- Среди python-разработчиков.

Первые две книги трилогии “В память о будущем Земли” - лучшее (и по совместительству единственное), что я читал из китайской прозы (*). Третья книга мне не зашла совсем ¯\_(ツ)_/¯

Я привык смотреть на книги со сторны трёх масштабов. Первое, на что обращаешь внимание, когда начинаешь читать - слог. Это как будто бы операторская работа. Как именно автор складывает слова в предложения, какие слова он вообще использует, как он нагнетает напряжение, может ли он писать так, что тебе хочется читать быстрее.

Если отойти чуть подальше, то видно как движется повествование внутри одной сцены. Как герои разговариют, что они делают, что думают. Это как будто бы игра актёров.

И при самом делёком взгляде видно общую картину. Какая мораль у истории, ради чего она написана, как пересекаются между собой разные линии и истории, какая “архитектура” у книги, в конце-концов что хотел сказать автор (простите). В общем, то, что мы называем сюжетом.

Лучшее, что есть внутри “В память о будущем Земли” - это именно сюжет. Меня не зацепил ни оператор, ни актёры, но сценарий просто гениален. Ради отсылок и флешбеков однозначно стоило продираться через, простите, нудятину. Выдать господину Лю Цысинь оскар за “архитектуру”!

(*) Тут может возникнуть впечатление, будто я читал китайскую поэзию, но гоните его прочь.

Номинация “Это не про пиццу” (Взлёт и падение ДОДО, Нил Стивенсон, Николь Галланд)

Нил Стивенсон - широко известный и глубоко уважаемые среди меня писатель.

Обычно у Стивенсона трудно выделить одну главную сюжетную линию и хотя бы одного-двух главных героев, потому что он жонглирует сразу всем, выводя на первый план то одну историю, то другую, а потом и вовсе скрещивая их.

Сначала мне показалось, что ДОДО не такое. Здесь очевидно, где главные герои, почти нет отступлений от их истории, и кажется, что сюжет - реально одна прямая линия. Подвох в том, что книга про путешествия во времени, и эта линия на самом деле пересекает и перечёркивает саму себя.

Ещё одно отличие от типичного Стивенсона - старт. Обычно он долго вводит нас в курс дела, знакомит с миром и всё такое. В результате первые главы читаются сложно, но уж когда встепление позади, награда того стоит. ДОДО более равномерное и размеренное, здесь этот перепад ощущается намного слабее.

Большая часть повествования идёт от лица главной героини, но часто встречаются отчёты, рабочие документ и прочие письма. Такая форма подачи как будто втягивает тебя в историю ещё больше, обволакивая атмосферой романа.

В рецензиях много жалуются на затянутость и на то, что книга “сливается” и не оправдывает своей завязки. Мне так не показалось. Местами Стивенсон уж слишком гротескно высмеивает бюрократическую маразматичную машину кровавого энтерпрайза, но это единственное, что смущает.

Я затрудняюсь сказать, чем именно цепляет ДОДО. Ощущение такое, будто всем понемного, но до уровня “excellent/отлично/5+“ чего-то не хватает.

Номинация “Лучшая идея” (Божьи двигатели)

Они же фигурируют под названием “Божественные двигатели“, но мне больше нравится первый перевод.

Это небольшая повесть, которая рассказывает про странный мир, где боги вполне материальны и питаются верой людей. Чем больше у бога последователей, тем он сильнее. Последователей по-настоящему много только у одного бога, а остальные слабы, и люди смогли подчинить их себе чтобы использовать в качестве источников энергии. Самое распространённое - они служат двигателями кораблей. Боги по своей природе жестоки и хитры. Даже будучи порабощенными, они всё ещё остаются могущественными существами с бесконечной ненавистью к поработителям. Сама по себе эта идея уже достаточно красива, чтобы попробовать такой мир на вкус. Чего стоит одно только начало повести: “Настало время высечь бога“!

В общем, выписываем оскар за идею. Хотя и сюжет тут тоже хорош, идея просто божественна, если вы понимаете, о чём я.

Номинация “Книга года” (Криптономикон)

Начнём с грустной ноты. Как бы не хотелось в этом признаваться, но Криптономикон - как раз тот “типичный” Стивенсон, о котором я говорил в ДОДО. В сравнении с основной частью начало романа - беспросветные джунгли, которые надо перестрадать.

Но вернёмся к нашему кинематографу и посмотрим, ради чего эти страдания.

Раньше я думал, что оскар за операторскую работу - это какая-то шняга. Понятно, за что оскар дают актёрам; понятно, за что композитору; понятно, за что сценаристу; а оператор ведь просто снимает, ничего особенного? Но со временем я натыкался на фильмы, где самой сильной стороной была картинка - цветовая гамма, движения камеры, правильная расстановка акцентов.

Если бы оскар давали и книгам, то Криптономикон точно взял бы за операторскую работу.

Стоянка перед «Макдоналдсом» заполнена, поэтому Рэнди подъезжает к уличному окошку, выбирает n, где n — произвольное число от одного до шести, и заказывает «Обед номер n» с супербольшой порцией картошки.

Над водой зависает алая стрекоза; ее крылышки трепещут так быстро, что глаз видит не движущиеся крылья, а лишь вероятностное распределение их возможных позиций, наподобие электронной орбитали. Этот квантовый эффект, возможно, объясняет, как насекомые телепортируются с одного места на другое, метрах в двух дальше, в то время как человек не видит никакого перемещения.

Криптономикон - как раз одна из тех книг Стивенсона, где он ведёт сразу несколько сюжетных линий, которые сильно разнесены по времени и месту, но потом всё равно пересекаются; где непонятно, какой герой главный, а какой - не очень; где все рояли в кустах выстрелят в последнем акте; где он мастерски управляет скоростью и напряжением, где Ленин такой молодой и юный - Октя. Таким образом, оскар за “архитектуру“ у Криптономикона тоже в кармане.

В книге подаётся довольно много спецзнаний. Кстати, вы знали, что подводные лодки - это жутко интересно? Но львиная часть всего тут крутится вокруг криптографии и информации. И это не только про методы шифрования и сухую математику, но и про то, как информация может утекать не напрямую, а косвенно, как бы намёками.

Представьте типичную ситуацию: немцы топят много ваших кораблей снабжения. Как они узнают, когда и где будут корабли? Они перехватили ключи шифрования и слушают переговоры кораблей снабжения. Откуда вы знаете, что немцы перехватили коды? Потому что вы в свою очередь взломали энигму и слушаете переговоры немцев. Если в этой ситуации просто сменить коды шифрования, которые использует ваш флот, это вызовет подозрения - чего это ни с того ни с сего вы меняете коды? Поэтому нужно организовать спецоперацию, в ходе которой один из кораблей как будто собьётся с курса и в тумане врежется, например, в Норвегию, а команда, покидая судно, забудет блокнотик с кодами. Немцы его подберут, и получится, что раз уж коды явно скомпрометированы, теперь их можно поменять, не вызывая подозрений.

Всё это в меру разбавлено юмором и гротескными сценами. Например, в начале романа один из главных героев, математик, проходит тест для проверки умственных возможностей перед тем, как отправиться на фронт. В числе прочего там есть примитивная задача, типа, скорость течения реки 5 км/ч, скорость лодки 10 км/ч, сколько времени нужно, что добраться из пункта А в пункт Б и потом обратно? Он тут же решает, что задача с подвохом: 5 км/ч - это должно быть средняя скорость течения, она больше в середине реки и меньше у берегов, а на поворотах всё ещё сложнее. В ход идёт гидродинамика и дифференциальные уравнения, исписывается десяток листов бумаги, и попутно доказывается какая-то теорема. Забрав с экзамена черновик, математик пишет статью и публикуется в парижском журнале. Что ещё нужно, чтобы доказать умственные возможности? На фронт он едет музыкантом, который играет на колокольчиках в составе военного оркестра, потому что тест показал: ни на что хоть сколько-то более серьёзное этот парень не способен.

Оскар за актёрскую игру выдаётся без сомнений.

Я затрудняюсь сказать, в чём именно киллер-фича Криптономикона. Ощущение такое, будто бы тут всё чётко на своём месте.

Такие дела. (c)

0 notes

Text

Лучшая в мире традиция since twenty fourteen (с дветысячичетырнадцатого).

Когда на улицу становится выходить опасно, потому что тебя того и гляди заметёт так, что вылезешь из сугроба только к весне, самое время взять в руки номинации и расставить все точки над топовыми книжками (*). Чтобы хоть что-то согревало душу в сугробе.

(*) на самом деле я конечно же не конченнный, и сначала отобрал книги, а уже потом подогнал под них номинации.

Номинация “And the stars look very different today”. Энди Вейер. Артемида

Ну и вот. Читали же Марсианина? В общем, “stars” потому что тут тоже что-то про космос, а “different“ — ну, об этом сейчас поговорим.

Я читал Марсианина довольно давно — четыре года назад, но абсолютно невозможно рассуждать о второй книге Вейера "в вакууме”. Всё равно все мысли будут крутиться вокруг сравнения. Хотя это полностью самостоятельная книга, рассматривать её в таком ключе не получается, всё равно кажется, что это продолжение серии.

Артемида — шаг в сторону жанра young adults. Стало больше приключений (казалось бы, куда уже больше?), меньше шутеечек. В Марсианине всё в основном вертится вокруг робинзонства, в Артемиде много социальных взаимодействий. Главная ошибка в том, что после Марсианина подходишь к Артемиде с завышеными ожиданиями. Марсианин был супер-крутой, а Артемида — просто хорошая. На этом контрасте легко проглядеть, что книга действительно хороша.

Что же осталось неизменным? Космос-скафандры-невесомость, физико-химические отступления, нескучный сюжет. В общем, как обычно бывает с продолжениями, рецепт такой: сначала Марсианин, если понравилось, то можно браться за Артемиду, но не ожидая такого же фурора — возможно зайдёт и она.

Ну и в конце концов, откуда мы ещё узнаем, что на Луне любой кофе на вкус как говно?

Номинация “Мыши плакали, кололись”. Борис Акунин. Алмазная колесница (том I)

Вижу немалую иронию в том, что очень точно эту книгу описывает замечательный твит:

Знаете тот момент, когда ты сидишь в вагоне, а на параллельном пути трогается поезд? В первый момент не понятно поехал твой поезд или соседний. Вот и с кукухой примерно так же

жигули после двадцати

Потому что, во-первых, книга тоже про поезда. А во-вторых, кукухой Акунин по Японии поехал очень плотно.

Первый том (Ловец стрекоз) — хороший приключенческий роман с закрученным и быстрым сюжетом, без воды и топтания на месте. Шпионы, интгриги, расследования — вот это вот всё, как Акунин умеет. Летит просто на одном дыхании.

Крайне важно: не перепутайте первый том со вторым, потому что первый огонь, а второй так себе. Вот ориентир: на первом должна быть цифра “1”, а на втором — “2”. Но это не точно.

Номинация “Книга года”. Нил Стивенсон. Анафем

Обычно, когда хотят создать мир, похожий на землю, но всё же отличающийся, в ход идут выдуманные расы, какие-то стр��нные традции местных, их непонятные нам мировоззрения, выдуманные формы устройства общества и так далее. Анафем пошёл несколько дальше — здесь всё начинается с языка. Да, это не новая идея — искусствено созданные для произведений искусства языки, но как правило, это языки идущие в нагрузку к основному. Т.е. герои говорят на некотором “всеобщем” наречии (который по сути приравнивается к родному языку автора), и иногда мелькают отдельные слова, или фразы, или целые диалоги, например, на эльфийском. К которым заботливо есть сноски с переводом на “всеобщий”. Но это всё не про моего батю Анафем. Тут нет чёткого разделения на “всеобщий” и эльфийский, вся книга написана на какой-то бешеной смеси.

Гло́кая ку́здра ште́ко будлану́ла бо́кра и курдя́чит бокрёнка. (**)

(как здоровый человек видит начало Анафема)

И никто читателя в курс дело не вводит, эта жесть начинается с первой страницы. Никакой пощады. Зато всякий раз, когда ты наконец понял из контекста значение какого-то слова, которое персонажи используют уже чуть ли не полкниги, чувствуешь, что одержал маленькую победу. Некоторые слова описывают знакомые нам вещи, некоторые — сущности, которых в нашей культуре нет вообще. Отдельную роль в этих знакомых вещах занимают отсылки к известным учёным и философам. Например, в один момент выясняется, что мыслитель, которого несколько раз уже упоминали, в первую очередь известен тем, что доказал теорему о сумме квадратов углов прямоугольного треугольника (гм, интересно, к кому в нашем мире может это может быть отсылкой?). Таких параллелей очень много: для декартовой системы координат, для мира идей Платона... Намного приятнее сталкиваться с двойниками Платона и Декарта (и находить в этом как бы точку опоры), чем с какими-то абстрактными учёными-ноунеймами.

Кстати, главные герои книги... ммм, философы, что ли, если транслировать на наши понятия, и почесать языком за заумную теорию они любят.

Но отсылками дело не заканчивается. Есть некоторые интересные идеи, которые существуют только в мире Анафема (а может быть я просто не разглядел их прототип). Например, Книга.

... Изучать, переписывать и зубрить Книгу было худшей формой епитимьи. <...>

Это может показаться странным, поскольку требовалось вроде бы всего ничего: переписать указанные главы, выучить и ответить на вопросы <...>. Однако содержание Книги на протяжении столетий оттачивалось до полного, идиотического, вынимающего душу безумия: вопиюще очевидного в начале, затем, с каждой главой, всё более тонкого. Это был лабиринт без выхода, уравнение, которое после недель труда сводилось к 2 = 3. Первая глава состояла из страницы бессмысленных детских стишков с нарочито неточными рифмами. Четвёртая представляла собой несколько страниц знаков числа пи...

В прошлом году я рассказывал о другой книге Стивенсона — Вирус Reamde. Здесь, точно так же, как в Вирусе, куча роялей в кустах и внезапно выстреливающих ружей. Почти всё, что случается по ходу сюжета и не раскрывается сразу, сыграет позже. И точно так же сюжет не берёт с места в карьер, а начинает довольно неспешно и местами даже тяжко. Но без внезапных поворотов дело тоже не обойдётся. Ух, острый сюжет в книге про философов.

В общем, это чертовски необычная книга. Она явно не для того, чтобы проглотить её за один вечер, деградируя дома после выматывающего рабочего дня. Но это не значит, что её нельзя читать запоем.

(**) как же трудно было нагуглить эту фразу!

Номинация “Массаракш!”. Стругацкие. Обитаемый остров

С чего начать как не со спойлера? (***)

Dummkopf! Rotznase!

Рудольф.

Есть две книги: Война и Мир и Обитаемый остров. Одна из них — превосходный роман и жемчужина русской словесности, а вторая — четырёхтомник.

Войну и мир мы проходили в десятом классе. Она шла очень тяжело, и прочитать двадцать страниц было большим подвигом. И на этом фоне ко мне попал Обитаемый остров — первая книга, которую я читал у Стругацких, и я проглотил её запоем за несколько дней.

Это было довольно давно, и я не помнил во всех деталях сюжет, когда перечитывал. В памяти остались только самые главные ходы и общее ощущение от Острова. Но несмотря на то, что я знал и самые сочные сюжетные повороты, и чем всё кончится, перечитывать было не скучно. Это очень атмосферная и детально проработанная антиутопия. По мере того, как развивается повествование, то и дело задаёшься вопросом: а ты уверен, что вот они правы, а они — нет? А вот это точно правильно? Кому вообще можно верить? И вот когда уже вроде бы всё понятно, оказывается, что Dummkopf! Rotznase!, и всё опять выворачивается наизнанку.

А Войну и мир дочитать так и не смог.

(***) по правде говоря, это не спойлер. По крайней мере, до тех пор, пока его не гуглить.

Номинация “Это Локи всё купил”. Нил Гейнман. Скандинавские боги

Сборник немного переработанных скандинавских мифов. Никакого ванильного марвел, только суровый хардкор (хотя Нил во вступлении говорит, что мифами он заинтересовался от комиксов). Скандинавские боги не только отважные, храбрые у умные, но и жёстокие, мелочные, завистливые и вообще, не такие уж герои. Трудно было найти такой порок, который бы миновал чертоги Асгарда.

Понятно, что мифы довольно специфичный жанр. Это совсем не похоже на “привычную” хужожественную литературу. Тут есть какие-то условности, которые не понравятся фанатам чёткого “физически” и логически продуманного сеттинга (типа тех, которые любят всерьёз задавать вопрос “а почему хоббиты не могли просто отвезти кольцо прямо к вулкану на орлах”). Мифы в этом плане ближе к сказкам.

Вот сейчас постараюсь рассказать историю, чтобы не раскрыть личность клиента. Очень интересный мужчина. Он так далеко продвинулся в практиках медитации, что однажды вырвал себе глаз и повесил себя на Древе на девять дней и ночей. До сих пор ходит на терапию, очень приятный.

Gray

Ещё не знаю, относится ли это ко всей мифологии, или только к скандинавской, или только к интерпритации Гейнмана, но тут есть не то чтобы прямо смешные моменты, но довольно забавные. Вряд ли это спасёт мифологию как жанр в глазах любитей логики, но будет приятным дополнением для тех, кто любит подобную литературу. Справедливости ради всё-таки надо отметить, что есть и откровенно грустные истории, и, насколько я помню, всё заканчивается как раз на печальной ноте.

Номинация “Железный король”. Морис Дрюон. Железный король, Узница Шато-Гайара

Сколько вокруг чудес, которые мы не замечаем в своей повседневности! Например, эта номинация называется так же, как первая книга в серии.

Обычно у меня очень трудно идёт повествование, где количество действующих лиц больше шести-восьми. Ещё не очень люблю, когда большой упор делается на семейные истории — вроде семейных саг. И очень сложно читать, если всё предсказуемо, и в начале или середине книги понятно, к чему всё идёт. Что же, видимо, из всего бывают исключения, хоть эти три пункта не в полной мере про серию Железный король.

Действующих лиц действительного много, тут иначе никак. Когда разворачиваются большие придворные интриги, нельзя обойтись шестью баронами (тут немного помогает краткая справка по основным действующим лицам на первой странице — почти как в пьесах). Без семейных историй тут тоже никуда — вся эта знать приходится друг другу дальними или не очень родственниками, и все знают друг друга с детства. В сюжете есть и прямо очевидные линии, насчёт разрешения которых не возникает никаких сомнений, но есть и конфликты, на которых всё держится, и исход которых до самого конца неясен.

Отдельного внимания заслуживают образы героев. Персонажи очень запоминающиеся, при этом нельзя сказать, что роман перегружен долгими и скучными описаниями характеров. По тому, как герои ведут себя и что говорят, формируются очень чёткие образы, и не возникает никаких сомнений, что железный король — действительно железый.

В общем, отличный исторический роман. По первым двух книгам видно, что серия просто монументальная.

Номинация “Не перепутай со Швейцарией”. Фредрик Бакман. Вторая жизнь Уве

Очень трудно сказать про Вторую жизнь Уве что-то конкретное и ничего при этом не испортить. Абсолютно бесполезно пытаться пересказать сюжет этой книги. Формально в этом нет никакой проблемы — тут есть сюжет, и вполне конкретный; но то, что выйдет из такого пересказа, будет похоже на какую-то бесконечно печальную и безысходную историю о старом вечно недовольном ворчуне. А это совсем не такая книга. На самом деле она невероятно светлая. Я не понимаю, за счёт чего удалось добиться такого эффекта, но тяжелые темы описаны очень легко и уже не кажутся такими чёрными и грустными.

Помимо этого очень впечатлила подача историй. Довольно часто нам сперва сообщается какой-то факт, либо совершенно обыденный, либо вовсе бессмысленный. В обоих случаях хочется задать вопрос: ну и зачем мне было об этом знать? Но через какое-то время всё переворачивается с ног на голову, и этот факт занимает своё место в общей мозаике. Иногда это происходит степенно и с большими разъяснениями, иногда — резко, как удар по голове; и то, что ты прочитал несколько минут назад мгновенно меняет смысл и окрашивается в другой цвет. Временами эти кусочки мозаики настолько мощные, что по коже пробегают мурашки. Эти “рефрены” — классный приём, который связывает всю книгу и превращает её в цельное произведение.

Такие дела. (с)

0 notes

Text

#TODO придумать заголовок

Пожалуй, это первый раз, когда я безжалостно урезал и урезал список — уж слишком он получался большой. А потом, когда осталось только самое-самое сочное, впал в ступор перед белым листом: да, эти книги мне понравились, а что про них написать-то? И тогда список стал короче ещё на несколько пунктов. Что ж, настало время бешеных нумераций и аргументов вида “эта книга хорошая, потому что я так сказал”.

1, 19. Борис Акунин (”Смерть на брудершафт. Гром победы, раздавайся!”, “Чёрный город”)

У Акунина есть серия небольших повестей (которые он называет “фильмы”, мол это роман-кино; хотя, если быть честным, это скорее просто маркетинговый ход) Смерть на брудершафт. В общем, все они посвящены работе русской и германской разведки в Первой мировой. Причём в одной фильме повествование может идти от лица русского разведчика, а в следующей — от лица немца. Между собой повести связаны разве что временем-местом действия, да главными героями, которые кочуют из фильмы в фильму. То бишь формально связь есть — звёздочки у героев прибавляются, иногда бывают отсылки к событиями более ранних фильмов, но в принципе читать можно в любом порядке, как и цикл про Э.П.

Гром победы, раздавайся! — шестая по счёту история в цикле (я на настоящий момент прочитал семь). И вроде всё шло гладко — обычное чтиво на грани детектива, просто “на расслабиться“, но вот именно шестая фильма почему-то зашла просто на ура. А, ну хотя понятно, почему — потому что я так сказал.

Точно такая же история с Чёрным городом — тоже не первая моя книга про Э.П., но однозначно самая лучшая. Не знаю, чем она принципиально выделяется в серии, видимо, просто звёзды так сошлись, что мне она безумно понравилась.

6. Нил Стивенсон. Вирус Reamde

Если в индийском фильме на стене дворца Раджи висит ружье, то оно по особой родинке узнает своего брата, который все это время висел на стене бедняцкой лачуги и все будут танцевать и петь.

В общем, тут такое дело: говорят, мол, есть один хороший автор. Ну, давай что-нибудь у него заценим. Взял книжку (а кирпич тот ещё!), прочитал 50 страниц — да не, галиматья какая-то. Похоже на семейную сагу. Не то, чтобы я что-то имел против семейных саг, но где экшен, где сюжет, где вот это всё, что мне обещали в аннотации?! Закрыл, убрал, забыл. Через пару недель натыкаюсь на невообразимую гору дифирамбов какому-то писателю. Ну, давай что-нибудь у него заценим. Глядь — а в ридере уже есть книга, которую собрался прочитать (та самая, которую я тремя строками выше закрыл-убрал-забыл). Ладно, даю шанс — ещё 50 страниц. И, чёрт возьми, не зря.

Кроме длинной и, на первый взгляд, бесполезной подводки всё просто отлично. Начинается повествование издалека, и периодически переходит от одного лица к другому. Понятное дело, что можно заскучать. Но в один прекрасный момент история просто срывается с места в совершенно диком темпе; и от этого контраста рвёт голову.

Движение сюжетных линий получилось очень красивое — они то и дело сходятся, расходятся и переплетаются самым причудливым образом. Ни одно событие, ни одна деталь, ни один флешбэк тут не зря, в общем, как водится, если в первом акте пьесы на стене висит ружьё, то в последнем акте оно непременно должно выстрелить; только у Стивенсона на стене не одно ружьё, а грёбаный арсенал всевозможных стволов, шлем виртуальной реальности и ещё танк в гараже.

Особенный шик проявляется, когда одни и те же события описываются от лица разных героев, идущих по своим сюжетным линиям. Причём эти “взгляды с разных сторон“ не пересекаются на 100%, а скорее перехлёстываются совсем немного — вроде как в Криминальном чтиве.

Короче говоря, на одном дыхании (не считая первой сотни страниц).

9, 10, 11. Патрик Ротфусс. Хроника Убийцы Короля

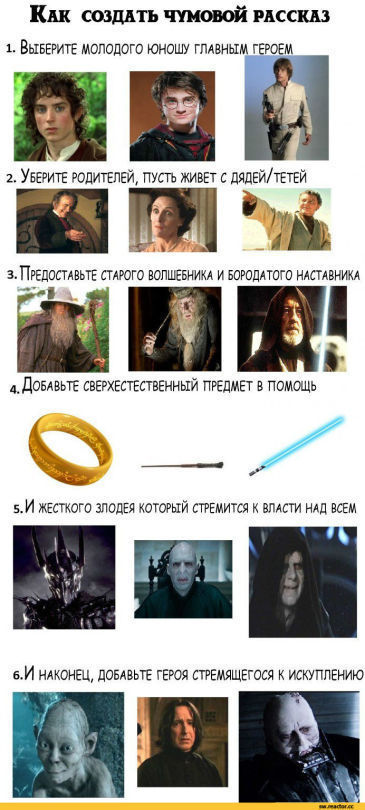

Наверняка все видели старую картинку:

Трилогия (*) Ротфусса собрана по похожему принципу, пусть и не попадает под все шесть пунктов.

В первую очередь Хроника Убийцы Короля — это проработанный до мелочей сеттинг. Главная сюжетная линия начинается не сразу (вообще очень долго непонятно, кто тут главный герой), и первое время книга берёт именно мелочами. Вряд ли кого-то удивишь, что в выдуманном фэнтезийном мире своя валюта и география; но тут ещё есть аналог недели, который называется “оборот” (и только спустя несколько десятков глав ты внезапно узнаёшь, что это не семь, а десять дней); свои фразеологизмы, например, очень цепляет, когда персонаж вместо банального “кому какое дело?” вдруг вворачивает “а как это влияет на цены на масло?”; или суеверные крестьяне, которые пересказывают друг другу страшные сказки. Вообще, рассказ в рассказе здесь это основная идея (а иногда и рассказ в рассказе в рассказе), и крайне редко мы узнаём о чём-то, будучи “непосредственным” наблюдателем, наоборот — почти все сведения поставляются тем или иным рассказчиком, что добавляет определённый колорит. Пускай много глав подряд непрерывно идёт история главного героя, но мы-то помним, что она идёт не просто так “в настоящем времени”, а мы слышим её в полупустой таверне, будто какую-то старую легенду — на мой взгляд это очень удачный ход.

Тут всё построено так, что в любой момент твоё представление о мире может быть перевёрнуто с ног на голову: начиная с того, что любой рассказчик ненадёжен — он может недоговаривать, подвирать или попросту заблуждаться, и заканчивая тем, что “объективные” фрагменты в книге — которые написаны от третьего лица — вообще не дают никаких разъяснений, только добавляют новые загадки.

Стоит отдельно упомянуть главного героя — он особенный, но не в смысле “каждая снежинка уникальна, ты можешь быть кем захочешь”, а в том смысле, что он реально крайне одарённый человек. И когда читаешь про то, что кто-то реально впахивает, и добивается значительных результатов, это очень мотивирует.

Ну и как бы прекрасна ни была эта серия, всё же есть к чему придраться (**). Например, второй том на две трети (какая мелочь!) состоит из дичи. Зачем это было нужно, я совсем не понял. Непонятно, куда в целом движется история, хотя это и нельзя назвать отрицательным моментом — есть много предпосылок, что всё разрешится очень красиво по всем законам прекрассного искусства — но всё же есть и опасения, что история откровенно сольётся. Но самое страшное — продолжение ещё пишется (и пишется, разумеется, на английском), и непонятно, когда книга увидит свет. На википедии написано, что вроде как летом 2017, но я проверял и скажу вам по секрету, что это полная чушь. В англоязычном интернете мельк��ет дата август 2020, а если чё, это очень нескоро.

(*) трилогия — это весь условно. В оригинале основных книг в серии пока две: The Name of the Wind и The Wise Man Fear, но при переводе на русский из второй книги сделали два тома.

(**) не обращайте внимания на этот абзац: серия безусловно божественна.

14. Стругацкие. Страна багровых туч

В то время, как наши космические корабли бороздят просторы…

Страна багровых туч — одно из первых произведений братьев, и это заметно. На протяжении всей книги всё предельно просто и правильно, нет никакого выбора и никаких сомнений — что хорошо, а что плохо. Первопроходцы с горящими глазами. Противостояние Человека и беспощадного ада Венеры.

Это ещё не те Стругацкие, которые напишут Пикник на обочине и Трудно быть богом. Страна багровых туч — это чистая прямолинейная фантастика, просто наблюдай за сюжетом. Ещё это очень советская книга — у первопроходец не только горящие глаза, отвага и бесстрашие, но и красный флаг и желание непременно построить на Венере коммунизм. В общем, вот они — те самые корабли, которые бороздят просторы Большого театра.

Несмотря ни на что, мне очень понравился мотив книги. Здесь нет многого из того, к чему привыкаешь по другим произведениям Стругацких, но то, что здесь есть, ничуть не хуже любого другого их романа.

25. Макс Фрай. Ключ из жёлтого металла

Вот тут даже сложно сказать, чем понравилось.

Главный герой — эдакий бездельник и тунеядец (в хорошем смысле этого слова) живёт на деньги от сдачи квартир в Москве и катается по Европе, в общем, воплощает мечту почти любого человека, и, кажется, бесится со скуки. Почему-то хочется сравнить его с неадекватным Онегиным. Все заваруха вертится вокруг старого Ключа (из жёлтого металла), который необходим, чтобы открыть некую Дверь, но это ещё не точно. Нужно это всё исключительно по прихоти старого коллекционера — отца главного героя, который известный музыкант и слишком занят, чтобы самому гоняться за ключом. Сам мотив — путешествие за древним загадочным предметом, разумеется, тоже не нов.

В общем, я это к чему: если ободрать всё и оставить от книги только краткое содержание, то звучать оно будет довольно несуразно. Но написано и подано чертовски хорошо. Красиво рассказана каждая микроистория, хороший язык, приятная в целом атмосфера. Хорошая книга, если хочется отдохнуть и расслабиться, и довольно милая дичь.

28. Кори Доктороу. Младший брат

Очень трудно и, пожалуй, бесполезно пытаться определить жанр этой книги. Наверно, получилось бы что-то на стыке приключений, микролекций по IT, антиутопии и борьбы с системой (на самом деле это не всё, но я бы остановился на таком списке). И это переплетение выполнено очень искусно.

Например, в одной главе ты задумываешься: а вправе ли государство залезать так далеко в частную жизнь под предлогом защиты от терроризма, а когда через десяток страниц уже читаешь про основы криптографии, публичный-приватный ключи и сеть доверия, не чувствуется никакого резкого “скачка” между этими мирами.

Из Младшего брата можно подцепить некоторые действительное интересные идеи. Например, мне понравился способ обмануть систему, идентифицирующую человека по походке (***) — такая, кстати, реально есть — нужно насыпать в обувь мелких камушков. Если задуматься, то это звучит немного дико — типа, алё, я-то всё равно узнаю человека, если он камней наберёт, а вот нейросеть не узнаёт.

В общем, как бы банально не звучало, книга очень многогранна, и из-за её мультижанровости каждый найдёт что-то своё.

(***) — эта идея просто интересная, а не полезная, хотя полезных в книге тоже навалом.

29. Марио Пьюзо. Крёстный отец

Пожалуй, этим пунктом в списке мало кого можно впечатлить.

Обычно мне с трудом удаётся следить за сюжетом, где много действующих лиц, но Крёстный отец — исключение из этого правила. Отчасти потому, что каждый персонаж описан и проработан очень подробно.

Удивляет описанный мир — мир мафии. Законы, по которым тут живут, иногда кажутся нелогичными и неествественными. Например, покушение из-за дел бизнеса, а не по личным мотивам воспринимается чуть ли не как норма. Отдельного внимания заслуживает фигура Вито Корлеоне — Крёстного отца, хоть он и не главный герой, или по крайней мере не единственный главный герой. Опять же это нелогично и противоестественно, когда такой человек вызывает уважение (а он, чёрт возьми, его вызывает). С одной стороны это сильный и справедливый человек с железными принципами, дальновидный лидер; с другой — жестокий преступник.

Ну и, естественно, всё насквозь пропитано Италией. Не то, чтобы из всех щелей книги агрессивно лезут спагетти, но всё же нечто итальянское незримо присутствует на протяжении всей книги (хоть большая часть действия и разворачивается в Америке).

Крёстный отец экранизирован. Это очень хороший фильм, но книга лучше. Нет, серьёзно фильм великолепный, но например, он охватывает не все события книги, хоть и идёт три (!) часа. А многие вещи вроде размышлений героев банально нельзя перенести на экран (****). С другой стороны, есть не только моменты, которые нельзя перенести в фильм из книги, но и обратная сторона медали — саундтрек. Раз уж я заговорил о экранизации, не упомянуть Нино Рота и его работу для этого фильма просто нельзя. Наверно, у каждого второго Крёстный отец ассоциируется с “предложением, от которого нельзя отказаться” и главной музыкальной темой экранизации.

Вообще, это удивительная книга. Казалось бы, посмотри на голые исходные данные — у нас есть история про гангстеров, и она должна стоять в одном ряду с низкопробным бульварным чтивом, но Крёстный отец совершенно заслуженно оказался в рядах классики.

(****) — разумеется, если не брать в расчёт приёмы вроде вездесущего закадрового голоса — как сделано, например, в Двенадцати стульях. Но что хорошо в комедии вряд ли подойдёт здесь.

Такие дела. (с)

0 notes

Text

Эх, сейчас бы книжку почитать в 2к76

Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй.

М.А. Булгаков. “Белая гвардия”.

Уходящий год официально объявлен годом деградации на территории Свердловской и Оренбургских областей.

Сейчас кидаю хекс в таунт, бабл сниму абилкой, размениваюсь, и всё в лицо. Так, четыре, плюс два, плюс пять, плюс один... если он не топдекнет хилку или массовку, на следующем ходу будет изи летал. (*)

Разумеется, такие дела соответствующим образом сказались на количестве и качестве прочитанного, львиная доля литературы ушла в аудиокниги, а количество книг, которые я начал читать и в последствии бросил, так и вообще достигло немереных высот. Тем не менее, пройдёмся по наиболее самым лучшейшим книгам в хронологическом порядке.

(*) — на самом деле я катал суммарно месяц-полтора, а читал мало потому, что вконец деградировал так сложились обстоятельства.

№ 1. Донна Тартт. Тайная история.

Если бы я прочитал ознакомительный отрывок и потом решал: читать дальше или нет, я бы не стал. Но стоит только продраться через нудятину первых глав, как понимаешь: книга шикарна. В течении всего действа на первом плане всего шесть (семь) персонажей, но абсолютно настоящих и живых. Их портреты складываются шаг за шагом, медленно и постепенно вплоть до последних страниц. Иногда новый штрих к характеру героя мы добавляем по какой-то мелочи, а иногда игру сюжет переворачивает неожиданный поступок, и знакомый персонаж тотчас изменяется до неузнаваемости. Словом, каждый из героев — это отдельная тайная история.

В своё время я не осилил Преступление и наказание. Так вот, во-первых, Тайная история — это психологический триллер. Предыстория, мотивы да и душевные терзания совершенно иные относительно Раскольникова, но всё же точки соприкосновения налицо, и Тайная история — это своеобразное Преступление и наказание для тех, кто не смог.

Во-вторых, это немного про студенчество. Молодость, пьянки, оргии плавно перетекающие в экзамены — вот это вот всё.

В-третьих, это античность. Главные герои учат греческий, и отпечаток античного мира красной нитью проходит через каждую тайную историю.

В-четвёртых, это детектив. Как бы парадоксально это не звучало на фоне того, что заранее известно всё: и кого убили, и кто убил, и как убил, и почему. В этом году я читал одну книгу, которая позиционировала себя именно как детектив (но рассказывать про неё я, конечно, не буду), но даже с учётом всего вышесказанного Тайная история гораздо больше детектив, чем та книга.

№ 1. Стругацкие. Сказка о тройке.

Всё это было бы смешно,

Когда бы не было так грустно.

М.Ю. Лермонтов. “ Александре Осиповне Смирновой”.

Некоторые выпускники на защите диплома загоняют про актуальность своей темы. Ну, знаете, типа, актуальность моей дипломной работы заключается в том, что без неё я не получу диплом. Так вот, это не наш случай. Сказка написана около полувека назад, но как это не грустно, отлично описывает и сегодняшний день.

Пожалуй, никто не смог избежать столкновения с бездушной и беспощадной машиной бюрократии. Всевозможные справки ради справки, бумагомарательство и тонны маразма — кому это не знакомо? Ну или хотя бы наша национальная идея — очереди.

Сказка о тройке про то, как знакомые нам по Понедельнику, который начинается в субботу (если не знакомые — ничего страшного, это самостоятельная повесть) сотрудники НИИЧАВО попадают в противостояние бюрократии и здравого смысла. И Стругацкие проходят катком по чиновникам и управленцам. В первую очередь это блестящая сатира.

Советская цензура пропустила это не иначе как чудом. Правда, они быстро исправились: главного редактора журнала, где впервые опубликовали Сказку, уволили, а после произведение запретили и изъяли отовсюду.

Почему “сказка”? Потому что здесь здравый смысл в итоге победил. Эх, хоть бы раз он победил в очереди к окошку регистратуры в поликлинике.

№ 2. Артур Конан Дойл. Затерянный мир.

Иногда мне кажется, что есть два Артура Конан Дойля: один — придумавший Шерлока Хомлса, другой — написавший всё прочее. Затерянный мир — это типичнейший нехолмсовский Конан Дойл.

Герои нарисованы единожды грубыми мазками и остаются статичными от форзаца до форзаца: если бравый солдат, то храбрец и рубаха-парень; если профессор-чудак, то начитанный интеллигент; если надо объединить их в одном человеке — просто просуммируй характерные черты того и другого.

Сюжет предсказуем в общем и непредсказуем в мелочах, потому что всегда есть внезапный шорох в темноте и пара козырей в рукаве у автора, которые вносят коррективы в предсказанное тобой развитие событий. А иногда и вовсе случаются сюрпризы — когда думаешь, мол, да ну не будет всё так банально, должен быть какой-то непредсказуемый ход; а нет — всё случается именно так банально.

А собственно про Затерянный мир: классическая английская литература и отличный приключенческий роман.

№ 3. Дэниел Киз. Цветы для Элджернона.

Знаете, на книгах иногда пишут на обложке кусочки рецензий популярных журналов или известных людей? Так вот, когда я стану богатым и знаменитым, и Цветы для Элджернона переиздадут, на обложке обязательно будет и моя рецензия:

Это просто ах****ая книга. (c) книжный отчёт 2016.

На меньшее не соглашусь.

С одной стороны, я не для того усердно весь год деградировал, чтобы писать развернутые всеобъемлющие рецензии, а с другой стороны обидно, что про очередной примитивный опус Лукьяненко сумел накатал вон какую портянку, а про приличные книги и сказать нечего. Пожалуй, ограничусь тем, что назову Цветы лучшей книгой года.

Кстати, как обычно у меня бывает с самыми шикарными книгами, я купил её случайно. Мне надо было добить заказ на Озоне с тремя другими книгами до определённой стоимости, чтобы доставка вышла дешевле, и я до кучи кинул в корзину Цветы.

№ 5. Сергей Лукьяненко. Кваzи.

Хех, здарова.

Есть такая книга Томаса Фостера “Искусство чтения. Как читать и понимать книги” (**), в ней рассказывается про то, как распознавать символы, видеть скрытый подтекст и читать то, что автор спрятал между строк. И хотя книгу целиком я не осилил, но всё же несколько идей почерпнул. Томас Фостер утверждает, что все сюжеты, которые мы встречаем в литературе (кино, драматургии и т.д.), так или иначе вторичны и являются лишь новой трактовкой или комбинацией сюжетов Библии, литературы Древней Греции и ��експира, иного не дано. Я не возьму на себя смелость оспорить это видение или согласиться с ним — пусть о высоком рассуждают высокие — но я уверен вот в чём: все книги Лукьяненко так или иначе вторичны и являются лишь новой трактовкой его старых книг.

Если бы под творчество Лукьяненко выделили отдельный жанр, Кваzи тотчас стала бы его классикой. Здесь собрано абсолютно всё лучшее из Дозоров, Черновиков-Чистовиков и *название любой другой книги/серии книг Лукьяненко*. Есть главный герой, нормальный, правильный пацан, с сильной травмой в прошлом, умный не по годам, с высокими моральными принципами. Обязательно есть женщина, призванная только лишь удовлетворять разные там потребности нашего героя (тест Бекдел провален). Есть Тайна, к которой герой оказывается причастен. А там уже понеслась: мистика/фантастика, всё более и более крутые спецслужбы, ну, короче, как вы любите. Из Дозоров выжимать уже больше нечего, но можно оставить старый рецепт, чуть-чуть переиграть: заменить иных на зомби, например, и готов бестселлер.

Но всё хорошо к месту. Пусть состряпаны Кваzи по старым чертежам, пусть кричат критики, что Лукьяненко исписался; но когда отпахал три смены подряд на заводе у станка, только и хочется, что заварить чайку с чабрецом, да почитать что-нибудь не особливо сложного. Динамично, захватывающе, интересно, с претензией на “пофилосовствовать на кухне“, модно, молодёжно.

А про “ничего нового” — так тут есть два стула. На одном — точка зрения противников перемен, мол нечего соваться в новые жанры, занял свою нишу — там и сиди; на другом — стоны про застой, банальщину и всё в том духе. Но на оба стула всё равно не сядешь, тем более, что у Лукьяненко на любом стуле получается годно.

У нас как-то принято гнобить определённые вещи, ну вот хоть Донцову за её способность штамповать триста шестьдесят пять примитивных книг в год. Один мой кореш сказал, мол, да, все ругают Донцову, а я как-то прочитал её книгу, и знаешь что? — ничего такой детектив, очень даже неплохой.

Короче говоря, к манной каше две сосиски, к жигулям литые диски — Шнуров пел про нас.

(**) — В оригинале книга Томаса Фостера называется How to Read Literature Like a Professor, и есть мнение, что название, под которым книга издаётся у нас, переведено чуть более, чем отвратительно.

№ 8. Дэниел Киз. Таинственная история Билли Миллигана. (***)

После Цветов для Элджернона просто так отпустить Киза было ну никак нельзя. Описание у Таинственной истории на порядок более интригующее (и ужасно нечестное! оно как будто передрано с какой-то другой книги), и, учитывая, насколько хорошо зашёл Элджернон, я ждал от этой книги такого же фурора. Может, поэтому в итоге и был несколько разочарован. Будем считать, что я просто нашёл эти книги не в том порядке.

Квартира оказалась великолепная: гостиная с камином, спальня, столовый уголок и кухня с видом на патио. Один из стенных шкафов Томми занял электронным оборудованием и повесил на дверцу замок, чтобы туда не влезли дети. Аллен устроил в столовом уголке, окна которого выходили на задний двор, студию. Адалана следила за порядком и готовила. Рейджен бегал по району, чтобы поддерживать форму. Домашняя и рабочая жизнь были хорошо налажены.

Артур все одобрял, радуясь, что они наконец устроились. Теперь он сможет вернуться к учебникам по медицине и исследованиям.

Поскольку абсолютно никакого секрета в этом нет, то и я темнить не буду: Томми, дети, Аллен, Адалана, Рейджен, Артур и другие, здесь не упомянутые, — это всё один человек. Ну, или если быть точным, разные личности внутри одного человека, форма расстройства психики.

Самая объёмная центральная часть романа (и на мой взгляд самая интересная) как раз посвящена становлению этой своеобразной семьи. Как главный герой понимает, что в жизни явно происходит что-то из ряда вон выходящее, как личности знакомятся друг с другом, как договариваются о правилах совместного существования. Как в зависимости от обстоятельств управление сознанием берёт тот или иной человек. Например, когда нужно проявить физическую силу, в “пятно” встаёт Рейджен — агрессивный тип со славянским акцентом, когда надо разговаривать с посторонними — выходит Аллен, “мошенник и манипулятор”, и так далее. Не всегда личности работают согласовано, например, доставил момент, когда Рейджен несколько раз выходил на дело поднять денег, чтобы заплатить за жильё, а просыпаясь наутро каждый раз обнаруживал, что добытое непосильным трудом кто-то уже спустил на ветер. В конце концов беспорядочные похождения героев кончаются тем, что кто-то из них жёстко прокосячил и попал в тюрьму.

Дальнейшие события описываются в завязке и финальной части романа. Тут речь пойдёт о судебных тяжбах, попытках журналистов настроить общественность, попытках врачей раскусить Билли: притворяется ли он или и вправду болен и так и далее. По последнему вопросу раз за разом более или менее явно даётся одна и та же трактовка, и в какой-то момент читатель поневоле обнаруживает себя сочувствующим главному герою. Тут нет никакого конфликта и не предоставляется никакого выбора — просто констатируется факт.

Большую роль сыграло то, что книга основана на реальных событиях, и в предисловии Киз неоднократно говорит, что за время многочисленных интервью с прототипом главного героя он убедился, что расстройство вполне реально, и он имеет дело не с одним человеком, а с абсолютно непохожими личностями. Ну, собственно, так и написал.

(***) — Этот пункт полностью написан карандашиком. Таинственная история Билли Миллигана попала в список не на полных правах, а так — на полшишечки. Таким образом, многогранный Дэниел Киз засветился в топе аж дважды — с самой лучшей книгой по итогу года, и ну такой себе. Представляю, как ему, наверно обидно читать это.

№ 13. Сергей Львов. Быть или казаться.

Я не смогу сказать про эту книгу лучше, чем написано в её аннотации:

В художественно-публицистической книге писателя С.Л. Львова речь идет о подлинных человеческих ценностях — чувстве социальной ответственности человека перед коллективом, обществом, семьей, его гражданской активности и идейной убежденности, настоящей культуре, в том числе и культуре поведения. Этим высоким качествам будет противопоставлена погоня некоторых людей за ценностями мнимыми, избыточным материальным благополучием внешней "престижностью", превратно понятой модой. Автор рассказывает о своих встречах и переписке с людьми разных поколений и судеб.

Это не роман и не сборник рассказов. Сейчас, пожалуй, наиболее подходящим было бы определение “сборник эссе”. К Быть или казаться можно отнестись по-разному, и наверняка найдутся те, кто увидит лишь покрытые пылью скучные нравоучения в стиле “эх, молодёжь, вот в наше время...”. Большинство же вообще никогда не узнает об этой ��ниге (****), потому что на фоне популярности современной литературы по "психологии”, “личностному росту“ и “как стать успешным“ труд Быть или казаться скрыт более, чем надёжно (хотя и не имеет с подобными книгами ничего общего!).

Книга действительно довольно старая. Но пусть язык и стиль повествования несовременны, сути это ��е касается. Как бы быстро не развивались технологии, нравы, куда бы ни повернули мода и культура, истинные общечеловеческие ценности менее подвержены влиянию времени. Может быть, рано или поздно и изменится отношение к дружбе, семье, работе, но на сегодняшний день рано говорить, что книга представляет только исторический интерес.

Я ни в коем случае не сказал бы, что Быть или казаться перегружена нравоучениями, но всё же читать её тяжело. Написано очень строго и требовательно, и если примерять на себя, то как правило, выводы получаются неутешительными.

(****) — К слову, я наткнулся на эту книгу совершенно случайно: увидел рецензию одногруппницы в социальной сети два года назад.

№ 21. Стругацкие. Отель “У погибшего альпиниста”.

Во-первых, сразу оговорюсь, что это не тот детектив, который я упоминал в рассказе про Тайную историю. Во-вторых, это вообще не детектив. Ну или детектив — смотря, что вы вкладываете в это слово. Я буду считать эту повесть и детективом и не-детективом одновременно, потому что я так могу, вот почему.

Итак, поскольку это детектив, то я, рискуя засветить спойлер, ничего не могу рассказать. Поэтому поговорим на отвлечённые темы.

Отель — это классические Стругацие. Я уверен, что если бы начал читать, не зная, кто автор, то быстро бы решил эту загадку. К сожалению, провести такой эксперимент невозможно, и мне остаётся только верить, что я не внушил себе, будто Отель похож на другие произведения Стругацких, только увидев их фамилию на обложке.

Отель — это очень уютная книга.

Хотя тут и нет долгих “слюнопускающих” описаний кулинарных изысков, и никто не кутается в плед у камина со стаканом глинтвейна на протяжении всей книги (даже наоборот — один братан весь день пьёт водку в кресле на холодной крыше), атмосфера очень уютная. Отпуск, высокие снежные горы, одинокий отель посреди долины — всё остальное рисуется само собой. И в итоге получается очень уютно и тепло.

Отель — это герметичный детектив. У меня большое уважение вызывают сюжеты, содержащие искусственные ограничения, но при этом ничего не теряющие. Например, когда действие происходит на небольшой закрытой территории — в полной изоляции от окружающего мира. Во время чтения то и дело прослеживаются параллели с “Десятью негритятами” Агаты Кристи и “Сиянием” Стенли Кубрика (я не настаиваю, возможно кто-то увидит другие схожие сюжеты — привет Томасу Фостеру — а кто-то скажет, что Отель не похож ни на что иное).

Связи с Сиянием тут добавляет ещё и лёгкий налёт мистики поначалу. Вообще, меня очень удивляет, как герои относятся к происходящему. Если бы я увидел, что у меня в номере отеля в моё отсутствие кто-нибудь просто передвинул стул, то наделал бы столько кирпичей, что хватило бы на новый отель. А герои относятся к окружающей чертовщине так, будто это норма вещей. И не только в Отеле, но и вообще у Стругацких — есть у них такая особенность.

В общем, по итогу в одной повести получилось уместить и фантастику, и детектив, и беззаботную красоту, и даже проблему морального выбора (чувствую, как во мне просыпается одиннадцатиклассник, пишущий сочинение на ЕГЭ по русскому).

Ну и ещё Отель — это когда думаешь: лечь уже спать или прочитать ещё главу? А когда у тебя на следующий день интересуются, мол, чего опять такой сонный, устало пожимаешь плечами. Разве тут объяснишь, что вчера ночью ты катался на лыжах по заснеженным склонам европейских гор, а потом играл на бильярде под бесконечное ворчание мистера Мозеса, прихлёбывающего пиво из своей бесконечной кружки?

№ 34. Ася Казанцева. Кто бы мог подумать! Как наш мозг заставляет нас делать глупости.

Кто бы мог подумать! Оказывается, эта ваша биология интересная штука.

Поскольку это так-то был год деградации, то вместо изложения своих мыслей я буду цитировать до потери пульса.

О чём эта книга? Собственно, всё сказано в названии.

Пусть первым кинет в меня камень тот, кто ни разу в жизни не чувствовал себя несчастным без существенных объективных причин, не покупал в магазине какую-нибудь ненужную фигню, не обижал ближнего своего понапрасну, не напивался до нарушения координации движений и не залипал на компьютерную игрушку, когда надо бы учиться или работать. Есть некоторые основания полагать, что все это происходит именно потому, что мозг — дурак, а не сияющее совершенство.

Это очень болезненный вопрос. Всегда есть огромный соблазн полностью свалить все глупости, которые ты делаешь, на свою биологическую природу, неудачные гены, неправильный уровень гормонов, и вообще, это все тетя виновата, как говорил король в пьесе Шварца. Тем не менее есть и обратная проблема: как правило, мы слишком высокого мнения о человеческом разуме и поэтому начинаем жутко грызть себя и других за любую сделанную гадость или глупость.

Истина где-то посередине. Да, у нас есть способность к рациональному мышлению, к обдумыванию своих поступков и прогнозированию их последствий и вообще-то мы можем удержаться от любого неправильного действия, если приложим к этому усилия. Но в то же время количество этих усилий действительно зависит от текущего функционального состояния, которое определяется целым рядом сугубо биологических факторов. И мне кажется, что их неплохо бы понимать и учитывать, чтобы быть добрее к себе и окружающим и понимать, что каждый человек время от времени может поступать неразумно, и это обычно происходит не потому, что он плохой, а потому, что он устал и у него вот именно сейчас не хватило свободных нейромедиаторов на то, чтобы воздержаться от ерунды, которую захотел сделать его дурацкий мозг.

Понимание (пусть даже сильно упрощенное) того, почему иногда хочется сделать какую-нибудь глупость уже полезно. Сразу думаешь: ага, это потому-то и потому-то. Значит, на самом деле, я этого не хочу, это меня мозг за нос водит.

У научно-популярной литературы есть проблема: если писать упрощено, “на широкого зрителя”, то получится ненаучно; если охватывать все нюансы и писать как есть, по получится непопулярно. Истинна, как обычно, где-то посередине. Я не могу сказать, насколько научна эта книга (хотя список источников, на которые по ходу ссылается автор, занимает более двадцати страниц (привет “Электрическим машинам” Костенко и Пиотровского), и дотошный читатель может проверить справедливость того или иного утверждения), но с популяторизаторской частью всё на уровне.

В этом плане отдельного упоминания должны быть удостоены юмор и авторский слог. По-моему это просто шикарно.

Недостаток солнечного света может привести к устойчивому снижению настроени�� и упадку сил. В английском языке этому явлению досталась замечательная говорящая аббревиатура — seasonal affective disorder (SAD). Если бы мы хотели сохранить эту логику и в русском языке, нам пришлось бы называть сезонную депрессию, например, большим ежегодным депрессивным аффектом (БЕДА). Хотя можно придумать что-нибудь подлиннее, например, "повторяющаяся индивидуальная заторможенная депрессия ежегодного цикла".

В общем-то, если Быть или казаться объясняет, что как человек ты не очень, то Кто бы мог подумать рассказывает, почему так могло получиться (с поправкой на то, что всё равно нельзя свалить все глупости на мозг). И, наверно, стоит относится чуть мягче относится к своим косякам и косякам окружающих.

На ветеринарных сайтах можно найти такой совет: если свинья родила поросят, но не может начать их кормить, то нужно взять велосипедный насос...

Ой, извините, это я уже увлёкся.

Такие дела. (с)

0 notes

Text

Итоги года в книгах

Выбор книги - задача куда более трудная, нежели выбор фильма или гарнира к котлете. Ошибаясь с фильмом, ты теряешь пару часов, но неудачно выбранная книга может украсть и несколько месяцев. Поэтому один мой кореш выбирает книги очень тщательно (и читает по три в год). А я в хронологическом порядке перечисляю лучшие книги, с которыми мне довелось ознакомиться за этот год.

0. Первому игроку приготовиться (Эрнест Клайн)

...как бы ни был страшен реальный мир, это единственное место, где можно найти истинное счастье. Потому что он — реальный. Понимаешь меня?

Это своего рода литературная Матрица (на самом деле - нет, Матрица намного сурьёзнее, но от параллели не удержаться). Рассказ о полуапокалиптическом-полуантиутопическом мире будущего, где даже у самого бедного бедняка есть компьютер и выход в виртуальную реальность, но не всегда есть пища.

Умирает создатель OASIS (той самой виртуальной реальности), не оставив после себя наследников. Всё своё добро гений завещал тому, кто пройдёт в OASIS квест - решит цепочку загадок по туманным подсказкам.

В целом годная приключенческая фантастика.

1. Креативщик (Анна Борисова, она же Борис Акунин)

Молчать он не умел. Совсем.

Это... сборник бессвязных новелл? Книга с глубоким смыслом или очередная бульварная книжонка на один день? Пожалуй, одна из немногих книг, которые оставляют больше вопросов, чем дают ответов (да что там - Креативщик вообще не признаёт никаких ответов!) и при этом не оставляют ощущения, что автор тебя обманул и ничего не рассказал. Хотя, конечно, у каждого будет свой ответ на вопрос, не кончилась ли у кое-кого фантазия, или так и было задумано?

2. Убить пересмешника... (Ли Харпер)

Мужество - это когда заранее знаешь, что ты проиграл, и все-таки берешься за дело и наперекор всему на свете идешь до конца. Побеждаешь очень редко, но иногда все-таки побеждаешь.

Не знаю, почему меня впечатлила эта книга. Проблему расизма можно поднять по-разному: Тарантино вкладывает герою в руки пистолет и устраивает кровавую бойню, а Ли Харпер рассказывает нам от лица маленькой девочки историю одного судебного процесса в маленьком городке в Америке, в котором её отец - Аттикус Финч - защищает чернокожего - неслыханное для того времени событие. Но это здесь, пожалуй, не главное. Главное, что это книга про воспитание: Аттикус Финч - идеальный отец. Лучше любой книги по психологии (наверно) Убить пересмешника... рассказывает, как найти общий язык с ребёнком. Ну и само повествование от лица ребёнка - чистое и наивное - делает книгу только лучше.

3. Марсианин (Энди Вейер)

Робинзону было легче... У него хотя бы был Пятница.

Представьте, что вас забыли на необитаемом острове. Избито? Избито. Но только вдумайтесь в эту безысходность: вы совершенно один без связи с внешним миром во враждебной среде боретесь за выживание, ближайший человек где-то за десятки километров, никто даже не знает про вас, и никто не ищет.

А представьте, что вас забыли одного на Марсе. Избито? Принципиально ничего нового. Но только вдумайтесь в эту безысходность: пустынная красная равнина, вы совершенно один на чужой безжизненной планете, без связи и почти без еды. Вы поднимаете голову к небу - и вон к той крошечной точке через миллионы километров чёрной бездны удаляется от вас космический корабль с одним пустующим местом - вашим местом! - на котором ближайшие к вам представители рода человеческого. Немного угнетает, не правда ли?

Ладно, на самом деле, книга о том, что чувство юмора и жажда к жизни вытащат из любой задницы.

Возможно, стоит написать отзыв: «Вынес ноут на поверхность Марса. Он прекратил работать. 0/10».

Книга вызывает просто массу эмоций - от глубокой печали и полнейшей безысходности до умиления и дичайшего хохота. Без сомнения могу сказать, что это лучшая книга за год, и одна из лучших вообще.

4. Дикая охота короля Стаха (Владимир Короткевич)

Легко и логично распутывается все только в плохих романах.