Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

2019悅讀

雖然2019也過了大半,不過閱讀是什麼時候開始也不遲吧 :)?

發現自己讀/寫的頻率少了許多,所以決定開闢一篇文章,記錄自己讀了些什麼書,以及非常簡短的心得

6月

(1) 荷蘭式快樂:做自己,不需要說對不起的人生觀/陳宛萱 著

雖然我還沒在荷蘭待超過十年以上,但大致上很能認同作者對荷蘭社會和荷蘭人的觀察,在歐洲的生活不是每天粉紅泡泡,有些事情真的是長居以後才知道。這本書試著從不同的主題(愛/政治/社會/藝術)介紹荷蘭社會和文化。推薦。

(2) 不消費的一年:購物狂的重生之旅,擁有越少,得到越多/Cait Flanders 著

我很少閱讀(更別說是購買)這一類型教人改變的書。決定靜下心來讀這本書,是因為我自認有不輕的屯積症XD

這幾年在低地國雖然還是過著游牧式生活,但不知不覺擁有的物品數量以等比級數增加。有來過我家參觀的人,多半都會客氣的說:哇~你們家東西也太多(但其實是亂成一團吧!

2019的前半年,發生了許多事情,讓我開始有意識地減少自己的消費。讀完這本書以後,我沒有打算勵行作者採取的不消費生活,不過我深深同意作者倡議的將物品分類並整理清冊的做法,以進一步避免過度消費和浪費。

(3) 背離親緣:那些與眾不同的孩子,他們的父母,以及他們尋找身分認同的故事 / Andrew Solomon 著

感謝弟弟義氣地從台灣幫我把這套書運遇來,其中一冊被行李箱壓穿了兩個洞,像是被吸血鬼咬了一口。幸好內頁沒有太大損傷 XD 我花了蠻長一段時間,把這本分為上下冊且厚如磚的書斷斷續續讀完。這是一本針對家中有特殊兒童(聽障、侏儒、跨性別、神童)的家庭,進行訪問的鉅作,也是無數充滿感情的故事

英文書名Far from the Tree是一句西方諺語,如同中文的「有其父必有其子」(荷蘭文也有相同的諺語:De appel valt niet ver van de boom,蘋果不會掉得離樹太遠)。這本書刻劃了這些家庭如何接納這些和他們全然不同的孩子們,以及孩子們如何尋找自己的身份認同的故事。最讓我驚訝的是,在正常人眼中這些「不正常」,由他們的角度來看,只是如同外貌特徵般的差異而已。例如聽障父母也希望自己的兒女能夠是聽障,如此一來,兒女可以分享經歷他們所擁有的一切。我也喜歡書中關於神童的章節……或許是因為我對特殊兒童的直覺是缺陷、需要特殊照顧的族群吧

非常推薦這本書。我應該會再找時間重頭看一遍。

0 notes

Text

所謂的融入

(搭火車常常看見的典型荷蘭風光)

最近開始研究荷蘭融入考試(inburgeringsexamen(註一)),和身邊的朋友聊到這件事,對於融入社會這件事有點感觸,於是想記錄一下,也許幾年後回顧,又會有不同的看法也說不定

這是我在荷蘭的第三年,若要說自己對荷蘭有多深入的了解,那肯定是談不上——大約有一年半以上的時間,我只是以一個國際學生/過客的身份生活在這裡。從過客心境轉換成居民,約莫是成為上班族/和現在的男朋友交往之後,才開始想深入地認識這個國家。所以算一算真正的「生活」著,也不過一年半而已

撇除滿足客觀條件的融入(約荷蘭語A2程度),我覺得成為住民最大的挑戰是主觀心態的調整。以前覺得要融入這樣開放的社會,應該不是一件困難的事情。但是開始進一步認識以後,才發現眼前困難重重。例如語言便是一道極大的坎,更別說是文化或是觀念想法了。這些都是需要時間內化的,更不用說是永遠的外國人這個新住民面臨的課題了

我所認為的融入,不是一股腦的全盤吸收荷式社會文化,而是去蕪存菁式地,把覺得值得學習或自己欠缺的地方補起來。並不是所有來自歐美或冠上荷蘭的東西就比台灣高上一等,實際上亞洲和台灣還是有很多值得西方學習的優點。這裡只想列舉一些我自己仍在持續學習的東西:

擺脫比較心態

正如許多典型的亞洲父母,我的父母從小就教育我必須時時和別人比較(而且還要跟比自己更好的人比)。不能只是阿Q式的覺得自己現在這樣已經很好了,因為好還要更好。我爸更是極端的特例——他喜歡用1%的特例當比較基準。如此潛移默化以後,有時候自己也會不自覺地拿自己和其他人的條件還有成就做比較,覺得自己好像沒有別人來得好。但人比人真的是氣死人,把用來比較的時間和心力拿來投資在自己身上來得實際許多

擺脫無謂的自謙/自卑

這算是比較心態的延伸。我覺得謙虛在亞洲是一個被過度推崇的美德。無論是交際應酬或是朋友往來,很多人開口便習慣性地必得先貶損自己一番。例如:「在場的人都比我有經驗」、「也許只有我不懂講者說的內容」。在家裡,父母也教導小孩不可展現過度自信,否則過於自負便是處事不夠圓融。久而久之,便培養出一股自卑情節,覺得自己處處沒有別人好。但在荷蘭,這樣無意識的自謙對於做事一點幫助也沒有,反而會讓人覺得困惑。適度的培養對於自己的自信,這是我現在亟需努力的地方

工作/生活的平衡 (work-life balance)

這個是我目前掙扎且仍須努力的地方。一部份是公司文化使然,公司對於亞裔員工仍然有(不切實際地)亞洲式的期待;另一方面,是我仍舊擺脫不了在台灣的工作習慣,非要把事情做到一個段落或程度的時候,才願意放下手邊的工作。因此時常忘記了休息或是拖延了下班的時間。但其實適度的休息和放鬆,才能讓工作更有生產力和效率。畢竟工作只是生活的一部份,而不是生活的全部

做自己、為自己發聲 (be yourself, stand for yourself)

來到了荷蘭以後,我時常覺得,如果沒辦法勇於表達自己的想法、為自己發聲的話,就很難在這裡生存下去了。這一點���台灣能夠依附群體、不需要特別表達自己意見的環境很不一樣。另一個我覺得很重要,但還在學習的地方,是拓展自己的眼界還有對人生規劃的想像

正如同許多亞洲父母,我的父母於人生規劃和成功的定義非常的單一且狹隘——只要書讀得越多、前途就越不可限量,求學和就業必須無縫銜接。但來了這裡,才深刻的體會到,人生的選項,從來就不是只有讀書和一份工作如此簡單而已,自己的人生就得自己選擇怎麼過。這正是支撐我繼續留在這裡拓荒最大的動力——為自己而活、為自己所做的每一個決定負責

這一條自我成長的路還很長,但我想慢慢的走,有一天還是會走出自己的路的 :)

(註一) 取得荷蘭永久居留權和取得荷蘭護照必須考的考試。一共六個考科。除了基本的荷蘭語聽說讀寫測驗,還有加考荷蘭社會知識(Kennis Nederlandse Maatschappij, KNM),以及荷蘭勞動力市場情況介紹(Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt, ONA)

0 notes

Text

天鵝兄弟會

每年9月的第二週周末,是歐洲文化遺產日(European Heritage Days)。對於喜歡歷史文物或建築的人來說,是個造訪歐洲的最佳時機。在文化遺產日,不但部份平日收費的博物館免費開放參觀,有許多平常不對外開放的建築和國家古蹟,都會在這週開放。今年的荷蘭文化遺產日(Openmomumentendag)待在Den Bosch,把幾個覺得有趣的地方都逛了一遭。去了舊市政廳、爬上教堂和水塔欣賞不同角度的市景、光明正大的走進精品飯店和豪華民居,欣賞19世紀建築和富人的藝術品收藏,是大飽眼福的一天

Den Bosch是個傳統的荷蘭城市,99%的開放空間導覽都是荷蘭文。幸好Museum Het Zwanenbroedershuis還有段英文字幕的介紹短片,就決定介紹一下這個像是《達文西密碼》裡的錫安會或聖殿騎士團一般的神秘組織--天鵝兄弟會。這真的不是我亂翻譯…天鵝兄弟會的非神職會員,每年會捐出一隻天鵝作為年度聚餐的佳肴,因而得名(在中世紀,天鵝和孔雀是只有貴族能狩獵和食用的珍貴生物)

全名為敬愛的聖母兄弟會(Illustre Lieve Vrouwe Broederschap)的天鵝兄弟會,創立於1318年Den Bosch的聖若望主教座堂(Sint-Janskathedraal),後來搬到了距離教堂約一百公尺的現址。起先兄弟會的成員只有神職人員,創立的目的是為了推廣聖母瑪麗亞的信仰和幫助窮困者。後來他們開始吸收非神職人員加入兄弟會。我覺得中世紀的宗教團體很有商業頭腦,只要非神職會員為兄弟會捐獻金錢或物質幫助,非神職會員就能得到神的庇祐(經過神職會員加持認證的證書),如此就能減輕自己的罪孽或甚至上天堂。想當然爾,天鵝兄弟會生意興隆,巔峰時期曾經有三萬名會員!也因此兄弟會擁有足夠的資金,聘請當時著名的樂曲家,為兄弟會譜曲表演。著名的荷蘭畫家Jheronimus Bosch也曾是兄弟會一員

(16世紀古樂譜)

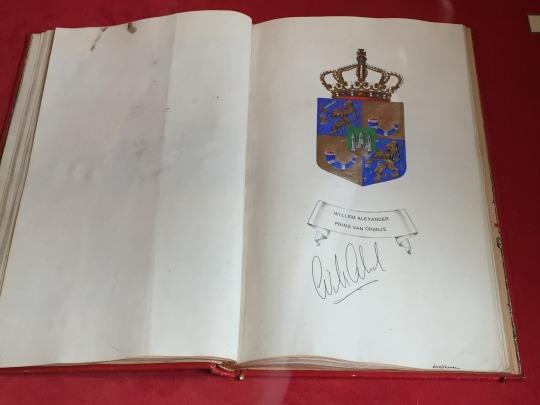

(天鵝兄弟會成員紋章名冊)

隨著被西班牙統治的Den Bosch被Frederik Hendrik van Oranje佔領後,聖母兄弟會的規章被大幅度修正:兄弟會的36名會員代表,必須由18名新教徒和18名天主教徒組成。爾後荷蘭皇室成員也名列天鵝兄弟會會員。今日的天鵝兄弟會,仍然秉持當年創立的目的,資助慈善組織、幫助窮困者

(議事廳)

(荷蘭現任國王Willem-Alexander的紋章和簽名)

(天鵝兄弟會現任成員/候選人名單)

(天花板有隻天鵝)

(旁邊的樑柱也有天鵝)

(用餐大廳。會員需依紋章入座,座次安排為新教成員和天主教成員交錯入座)

(年度聚會用的餐具以及天鵝標本)

(皇家紋章。Beatrix女王和Irene公主)

(後院的天鵝長椅)

天鵝兄弟會的舊建築在1839年傾毀。目前的哥德復興式建築是19世紀重建的。在建築中處處能看見天鵝元素。除了天鵝兄弟會的定期聚會,現址也成為博物館,開放民眾參觀。今年是天鵝兄弟會創立滿七百年(沒錯,700年!),所以9月底在博物館會有個慶祝活動 :)

Museum Het Zwanenbroedershuis

Hinthamerstraat 94, 5211 MS 's-Hertogenbosch

http://zwanenbroedershuis.nl/en/

0 notes

Text

荷式派對體驗

(家族包船遊河)

之前也有參加過幾場家庭派對,但根據男友說法,昨天是最傳統的荷式派對。昨天的派對目的,是慶祝男友的叔叔和嬸嬸結婚55週年。早在大半年前,他們就在署名給我們的聖誕卡片上,要我們把時間空下來。大約兩個月前,我們又收到了另一封精美的邀請卡,要大家在回覆當日是否出席,相當慎重

慶祝活動從在國家公園裡的河畔咖啡廳話家常開始。首先和傳統荷式慶生一樣,必須逐一向賓客道Gefeliciteerd! (中文的恭喜),並且親吻他/她的臉頰,左右左,共三次。我們倆雖然沒有完全遵照傳統全部親一輪,但少說也和二十個人這樣子打過招呼,其實一趟下來蠻累的……和台灣直接向對方祝賀相比,複雜許多,等於要和每個人都寒喧過一遍 XD

親臉頰三次這樣的打招呼方式,適用於比較熟的親友。我自己覺得這需要經驗累積和勇氣,有時候難免會遇到雙方僵持不下,不知道誰先親的狀況。當你發現對方的臉朝你靠近但是又有點遲疑的時候,這時候不妨化被動為主動,親下去就對了!說是真的親,倒比較像是噘嘴發出啾的聲音,並不一定要碰到臉頰

在吃飽喝足且賓客也到得差不多以後,一行人便移駕旁邊的碼頭,準備登船遊河。叔叔嬸嬸很貼心的為大家準備人手一杯飲料,與眾人一起舉杯道賀,接著便一起唱Lang zal ze leven。這首歌主要在生日派對唱,但看來在各種場合都相當萬用,可以學起來!

(路邊悠哉吃草的羊兒)

天氣很好,沿途視野開闊,讓人心曠神怡。通常在室內的荷式生日派對,賓客會圍成一大圈坐,桌上會擺放起司火腿等小點。這次叔叔和嬸嬸還準備了切塊的起司、切片的火腿和蕃茄,還有麵包棒做為船上小點

結束遊船之旅以後,大家一起去了附近的中式自助餐吃晚飯。席間大家不斷更換座位聊天吃飯,好不熱鬧。瞬間有回到台灣吃家族辦桌的感覺……唯一不同的是大家說著對我而言還有些陌生的語言。不過和年初的Stamppot家族聚會相比,這次還算是能說上一些話,也算是有些進步吧 :P

(我們拿到的糖果,猜想應該是許多人避之唯恐不及的甘草糖)

最後的最後,除了和所有人再來一次親吻臉頰三次的道別儀式以外,叔叔嬸嬸居然還自己包裝了糖果(還有手寫卡片!),分送給來參加的親友們,結束這次的派對

0 notes

Text

行過死蔭的幽谷:Camp Vught之旅(下)

(National Monument Kamp Vught外觀)

前情提要: https://goo.gl/86iMKv

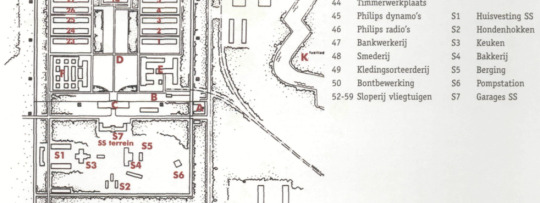

點這裡可以看1943-1944年Vught集中營的完整地圖

SS 基地位於Vught集中營營區最南端。這次的導覽之旅,由正門守衛哨(圖中A點)為始,繞行基地一圈,結束於囚犯廚房/洗衣房(E點),現為工兵博物館(Genie Museum)的後門

Vught集中營經歷三任總司令:Karl Chmielewski、Adam Grünewald和Hans Hüttig。然而三位司令的治理,讓Vught營區宛如人間煉獄。第一任司令Karl Chmielewski,因為不當管理、濫用職權縱慾狂歡而遭解職、甚至下獄;第二任司令Adam Grünewald將一名女囚領導人關進De Bunker,等待處決。此舉造成同舍女囚群起抗議。為了鎮壓反對聲浪,他下令將74名女性關在僅9平方米(約2.7坪)大且通風不佳的暗室裡,長達14個小時,造成10名女性死亡,史稱Bunker Tragedy。事後這場悲劇的消息走漏、媒體大肆報導,Adam Grünewald因此被拔除官階免職;最後一任司令官Hans Hüttig,在得知戰敗後,從營區撒退前,下令處決所有倖存的囚犯

當年關押74名女囚的暗室,位在火葬場一隅。窄小的暗室空無一物,只有地磚清晰可數。難以想像這間斗室在那一夜,承接了多少的祈禱、哭喊和呼救,直至一片死寂…

B. 儲藏室 (Opslag ontsmettings gas)

集中營解放後,軍官看見儲藏室有罐裝氣體,以為Vught集中營也有毒氣室,實則不然。當時集中營的衛生條件非常差,因此必須定時施用氣體消毒。營區內的火葬場規模較小,不如其他滅絕營大規模的焚燒屠殺後的屍體

C. 營本部/總司令辦公室 (Kommandantur)、D. 集合廣場(Appelplaatz)

從守衛哨A往營本部的這一段路,步伐格外沉重。這是許多囚犯們向自由世界道別的最後一哩路。有別於其他集中營區,Vught SS基地的磚造建築群,結合了德國傳統半木造建築(Fachwerkhaus)的特色,相當特別。

從營本部的露台望向集中營區,約莫兩個足球場大的集合廣場(Appelplaatz)一覽無遺。營區的數千名男囚,不論晴雨,每日早晚必須在廣場集合,等待司令校閱(女囚則是在女囚的房舍區集合)。當時的第二任司令,有個十歲大的兒子。他時常讓兒子站在露台,對囚犯下指令動作。有時候囚犯必須不斷重複戴帽和脫帽的動作;有時甚至必須像青蛙往前跳躍,不分老少。若不服從或是跟不上,就有可能被處決

E. 廚房和洗衣房 (Keuken/ Wasserij)

"Heerlijk, vrijdag over een week." "Wat dan?" "Dan krijgen we koolsoep."

-- David Koker, kamp Vught, vrijdag 19 maart 1943

囚犯的伙食很差,一週五天通常只有捲心菜湯,和些許馬鈴薯。廚房前的道路,被苦中作樂的囚犯們戲稱為捲心菜街(koolsingel)。David Koker是集中營的其中一名囚犯,他每日書寫日記,記錄營區生活。Koker的日記其中一段提到:

『太美味了,下星期五(的食物)』『是什麼?』『我們有捲心菜湯喝。』

洗衣房是囚犯為黨衛軍洗衣的地方。集中營的囚犯只發配一套衣物,如果囚犯想洗滌衣物,便只能將濕淋淋的衣服穿在身上,直到自然風乾

F. 收發室 (Schreibstube)

雖然信件會經過內容審查,不是每一封信都能順利送出,但Vught集中營的囚犯可以對外通信。此外,親友也可以在Vucht市區的指定店家買食物,把食物(主要是三明治)寄給住在營區的囚犯

S1. 黨衛軍房舍(Huisvesting SS)

只有德國黨衛軍才能住在SS基地。為德國納粹效力的荷蘭國家社會主義黨(NSB, Nationaal-Socialistische Beweging)成員,只能住在Vught營區外不遠處的宿舍。

S2. 狗籠 (Hondenhokken)

狗籠前面的街道,被囚犯戲稱為woof woof SS。每日傍晚,離營勞動的囚犯魚貫穿越營本部大門回營。有時候第二任總司令覺得囚犯行進動作太慢,便會故意將手套擲向隊伍之中,命警犬取回手套。兇猛的警犬經常在過程中咬傷囚犯,司令官便藉此方式,加速隊伍行進。

S7. 儲藏室/馬廄 (garage)

養馬是第一任司令的主意,因為養馬是身份的象徵。於是司令下令建了馬廄並養了數十匹馬。然而第一任司令覺得馬很可怕,所以在其任內從沒騎過馬。直到第二任司令才開始使用馬匹,和孩子一起上馬術課

除了上述設施以外,SS基地也設有餐廳、烘焙坊,製作美食佳餚供黨衛軍享用。在囚犯組成的樂團伴奏之下,黨衛軍在宛如渡假小屋的餐廳,品嚐美食、享受生活;圍牆的另一側,囚犯在惡劣的環境中苟活,直到一班列車將他們載往人生的終點站

(Vught火車站現狀)

(今日的Vught車站一隅,有個不起眼的紀念碑,紀念當年從Vught被轉運到其他滅絕營的一萬四千名猶太人和一千八百名兒童)

我很喜歡Vught紀念園區的標語:紀念即思考(Herdenken is nadenken)。這些歷史遺跡和文物觸動的自我反思,便是一種實質的紀念。這是一段和我們一樣的普通人,在命運和嚴酷的環境下,做出選擇的故事。我們必須從各種不同的角度認識歷史,來學習如何對現世或未來發生的事情,做出更好的判斷和選擇

0 notes

Text

行過死蔭的幽谷:Camp Vught之旅(上)

(距離主營區不遠處的處決場,有329名集中營囚犯在此被槍決。戰後當地居民樹立一座木造十字架,悼念受害者)

提到納粹集中營,許多人會馬上聯想到德國和波蘭的集中營。但其實二戰時期的荷蘭境內,也曾有過三座集中營(Amersfoort, Westerbork, Vught)。這三座集中營屬於勞動營和中轉營,讓囚犯從事強制勞動,或是將囚犯轉運到滅絕營屠殺。

因為紀錄片《浩劫》(Shoah)的關係,我在搜尋荷蘭集中營的相關資料時,意外發現暑期每星期日,在離我們家不算遠的Camp Vught,有個必須事先預約的導覽活動,能夠參觀平時不對外開放的SS基地(Rondleiding SS-terrein)。雖然是全荷文導覽,但抱持著姑且一試的心態,還是拉著男友一起報名。

對我們倆來說,這次的導覽是相當特別的經驗。我們必須全神貫注,仔細聆聽導覽志工的解說,由我先向男朋友匯整我瞭解的部份,接著由他為我補充和釋疑。除了一些細節以外,因為事先有做些功課,自己已經能掌握解說大略的梗概,倒是始料未及的好消息 :)

(集中營一隅)

1942年,因為Amersfoort和Westerbork營區已經人滿為患,納粹黨衛軍(SS, Schutzstaffel)決定在荷蘭建立第三座集中營。當時Vught市郊是一片未開發的森林,地處偏僻,加上鄰近已有鐵路運輸,方便輸送囚犯,於是被選定為集中營址。在1943年啟用至1944年解放期間,Vught營區曾有31,000名囚犯,遠超過原訂的15,000名收容量。除了12,000名猶太囚犯(被陸續轉送到其他滅絕營),還有像是異議份子、吉普賽人、同性戀、耶和華見證人教徒等淪為階下囚。

戰後解放的Vught營區,原本用來關押待處決囚犯的牢房(De bunker),被用來關押德國戰犯。一部份的集中營舍被拆除翻新,用來安置二戰時期為荷蘭在印尼作戰的印尼籍士兵(KNIL, Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger)。後來荷蘭政府在Vught市區特別規劃了住宅區,希望這些印尼士兵及後裔能搬離該區、融入荷蘭社會,但部份居民拒絕搬遷。隨著時序更迭,也有不同族群的居民移入,成為一個遺世獨立的安靜聚落。對這部份故事有興趣的人,可以參考Kamp Vught的紀錄片(英文字幕)

今日的Vught營區,被劃分為四個區域:一大部份營區成為今日關重刑犯的監獄(Penitentiaire Inrichting Vught);焚化爐等設施仍原地保留,成為紀念園區(National Monument Kamp Vught);廚房和洗衣房舊址��成為工兵博物館(Genie Museum);而SS基地和相關設施,則歸荷蘭軍方管理,不對外開放。

今日參訪的SS基地,由於是軍事管制區,不能拍照攝影,且只能跟隨導覽員行動。入場時,警衛會從參加人員名單中,隨機抽驗居留證或護照,戒備相當森嚴。原以為只有半小時的導覽之旅,最後居然長達兩小時,因此決定分上下兩篇寫遊記。下篇談營內設施和聽到的故事。

National Monument Kamp Vught

Lunettenlaan 600, 5263 NT Vught

https://www.nmkampvught.nl/

Rondleiding SS-terrein

導覽期間:7月8日至9月2日,每星期日(需事先線上預約,全荷文導覽)

費用:成人每人4歐元,如想參觀紀念園區,需另外支付成人7.5歐元入場費

活動網站:https://www.nmkampvught.nl/voormalig-ss-terrein/

交通:平日有公車,周日往集中營的所有公車皆停駛。建議自行開車,或從Den Bosch租OV-fiet騎自行車前往,路程約20分鐘

0 notes

Text

[Den Bosch] Bloem

Bloem可以說是目前住在Den Bosch最大的發現。首先,它離我們家並不遠;其次,它位在一個舒服的大公園裡;最後,店主超級和善,而且英式司康非常好吃。即使價格稱不上便宜,只要我們周末待Den Bosch,幾乎都會到Bloem報到,自己拉張椅子,坐在樹蔭下喝咖啡、吃點心,加上看書或發呆,一個下午就這樣過了。

店主是一對英國夫婦,店裡所有的點心皆是自製,也有接單訂做蛋糕。雖然還沒有吃過其他自製蛋糕,但店裡的英式司康真的是一絕,鬆軟綿香而不乾澀。去了幾次,看著各色溫蛋糕,還是忍不住點一份原味司康。曾經有次點過一次稍貴一點的蔓越莓司康,但我們一致覺得,還是原味司康搭德文郡奶油還有果醬最棒!

因為店面向一片湖泊,又被群樹環繞,於是天氣好的時候,很適合拿張躺椅,在附近隨意挑個地方坐下,再揀個牛奶箱,就是現成露天咖啡座。搭配湖景,有種在山中渡假的錯覺。

Bloem也是間寵物/兒童友善餐廳。除了備有讓寵物喝水的水盆以外,還有各式玩具、色鉛筆、臘筆和圖畫紙,讓小朋友可以自在玩耍,大人也可以優雅的喝咖啡喘口氣。

同是住在異鄉的異客,我和老闆夫婦聊起外國人在Den Bosch生活的不易。語畢老闆娘仍勉勵我,不要為了這些不如意的事而對於學習荷蘭文感到挫敗。他們在這裡住了十年,也在這裡養育兒女紮下了根。能在這座對於外國人相對不那麼友善的城市裡,找到這樣的角落喘口氣,真是太好了。

Bloem

Prins Hendrikpark 1Den Bosch, Noord-Brabant, Netherlands

https://www.facebook.com/bloemdenbosch/

1 note

·

View note

Text

而立

(進入迷宮的我。30歲真實寫照)

今天開始,正式進入30世代了。29歲的最後幾天,情緒有點低落。倒不是因為不能接受變老這件事,比較像是對於必須維持多久的現狀感到不安和遲疑,覺得自己距離安身立命還好遙遠。想想這兩三年間大小事不斷,快樂之餘,煩惱和憂愁也不少,白髮如雨後春筍般冒出,倒也不意外

想起小時候背頌論語,提到三十而立(三十歲能自立於世、學有所成)。某程度上自己確實開始自立了:從一個舉目無親的地方,慢慢建立自己的交友和生活圈。有了一份繳得起房租和生活費的工作,還有一個遮風擋雨的租屋處;但另一方面,如果沒有家裡的幫助,我也無法順利的來到這裡發展

論學有所成,我覺得自己也還差得遠哈哈哈,不過至少還能掙口飯吃。過去的這一年,在工作上遇到許多挫折和挑戰,公司內部也有諸多變動。在台灣的學貸,還在海的另一端等著我還清,估計還要再花上好一段時間吧…^^;

撇開灰撲撲的人生何去何從話題,星期一任性的請了一天生日假,於是這個長周末,和男朋友一起騎著新買的腳踏車練車遊玩。去了海邊、還和男友的家人朋友一起在老家的後院烤肉慶生(我們的生日只相差一天,因此慶生會辦一場就好了 XD)

(今年的生日禮物。據說有一個還在路上)

男友的哥哥事前問了我想要什麼禮物,我說不如送我童書吧!他和女友貼心的挑了兩本有趣的荷蘭文童書送給我(還用了可愛的米飛兔包裝紙)。另外,我從從阿姨那得到了一本Jip en Janneke(荷蘭相當著名的童書),是她讀給男友和哥哥兄弟倆的床邊故事集。最後是男友的朋友送給我們魔法風雲會(Magic The Gathering)對戰卡牌和卡套。這下我也有自己的第一副手牌了。

以各種不同的學習作為30歲的開始 :P

1 note

·

View note

Text

[Den Haag] New Meyva

來到荷蘭除了那些必吃的炸物和煎餅以外,喜歡/懷念亞洲風味的人別錯過印尼菜和蘇利南料理。因為過去的殖民史,許多亞洲風味被內化了成為荷蘭人飲食文化的一部份。

New Meyva是我和男友時常光顧的蘇利南家庭式餐廳。除了份量多價格實在、店裡用餐環境整潔以外,更重要的是,來自蘇利南的店員阿伯們既友善又有獨到的幽默感。

New Meyva

Boekhorststraat 5, 2512 CL Den Haag

http://www.newmeyva.nl/

我們兩個人每次都點一樣的菜哈哈哈。他喜歡Surrinaamse Bami (蘇利南炒麵),Roti (印度薄餅) 套餐則是我的最愛。試過雞肉和羊肉Roti套餐,但我覺得雞肉有點太乾,從此只點Lamsvlees Speciaal (羊肉Roti。Special和一般roti套餐只差在有沒有多一顆蛋)

吃的時候,我通常會撕一片餅,在餅上抹薄薄一層餐廳附的辣醬(我喜歡紅色辣醬>黃色辣醬。通常辣醬都會被我完食,因為男友不吃辣),再放上各種料(香料燉煮的羊肉/蛋/馬鈴薯/四季豆/醃黃瓜),捲起來吃。餅皮裡有包薑黃粉,所以吃的時候要小心沾到衣物。New Meyva的食物份量對女生來說算多,吃不完就大方的請店員打包也沒有關係。

許多印尼料理和蘇利南料理來到了低地國,還是有調整辣度。但勇於挑戰的辣度極限的人,可以和蘇利南店員要特製辣醬。有次大叔見我一人吃完三份一般辣醬,熱情的拿出他們家傳的辣醬讓我”試吃”,那醬真的是讓我一路從喉嚨辣到胃…..

突然不知道要怎麼作結,總之非常擁薦 :p

0 notes

Text

拉脫維亞吃喝玩樂

(Riga夜景。遠處有個長得像Toblerone的建築是國家圖書館)

因為出差的關係,所以自由時間相對的少,行程通常只有大吃一頓->喝!如果和喜歡派對的同事出差,還會去club跳舞。這次和三個大男生出差,剛好遇上一年一度的Latviabeerfest,結合了吃喝怎麼能不去?馬上車子一叫,殺到位在公園的會場 :p

Taxify (Mobile app)

https://taxify.eu/

首先一定要介紹一下東南歐市區走跳好幫手。我沒用過Uber,但Taxify據說和Uber差不多。比起一般靠行計程車至少5歐起跳,Taxify的費率很可愛,而且如果綁定信用卡的話,還可以省下付現的風險和時間,到站以後就可以直接瀟灑的和司機說再見。這在一些治安還是有疑慮的國家(例如羅馬尼亞)來說很令人安心。

Taxify自動把收據寄到email信箱的功能,對出差的人來說簡直是一大福音!不但省去語言不通和司機比手劃腳要收據的麻煩,甚至還可以避免取巧/偷懶的司機拿陳年或不符實際金額的收據打發你,最後落得無法報帳的窘境。

如果只是在市中心點對點移動,單趟多半在2.5歐上下,相當便宜!

Latviabeerfest

http://www.latviabeerfest.lv/en/

(可愛的啤酒杯,4歐)

門票相當平民,只要2歐。售票人員遊說我們購買啤酒杯,說是持杯喝啤酒可以享折扣。我們看杯子長得可愛便掏錢加購,入園想開喝時才發現不是這麼一回事……只有貼著Latviaberfest海報的攤位能享折扣價,只好帶著乾淨的杯子當紀念品帶回家 XD

Latviabeerfest有吃(碳烤肋排、香腸、薯條)有喝(各種啤酒500 c.c.,只要2歐起跳),可說是啤酒愛好者和肉食者的天堂。不過我們已經吃過飯了,就沒特別點食物。

(是否有種台灣手搖茶既視感)

Beerfest能喝到的多半是本地還有鄰近國家的啤酒。身為一群來自低地國的遊客,看到比利時/荷蘭啤酒的攤位便自動忽略,畢竟有些啤酒在連鎖超市就能買到了,不必跑到拉脫維亞來喝 XD

(當日最愛!同事一連喝了兩杯)

我喜歡white/blonde beer,所以這次喝了幾杯來自立陶宛和拉脫維亞的啤酒。除了不小心點到IPA勉強喝完以外,其他都很滿意。一行人醉醺醺的攔了台計程車回飯店。

Key to Riga

http://www.keytoriga.lv/en/

位在老城區廣場,供應傳統拉脫維亞料理的餐廳(by the way有道菜叫做Chop ‘em off,是牛睾丸佐奶油醬搭配馬鈴薯泥…在座無人敢點 XD,連服務生都說她不敢哈哈哈)。很觀光客但東西好吃、份量十足,我們點了三人套餐附帶啤酒,另外每人一大份點心,攤下來每人只要20歐,這在低地國簡直天方夜譚。還好這次是和三個男同事一起出差,否則這根本吃不完。

(大推豬腳!!)

(這道點心有點像荷式鬆餅pannenkoeken切成長條下去炸,搭果醬和旁邊的冰淇淋,超級好吃!)

服務生穿著傳統拉脫維亞服飾,現場甚至有身著傳統服裝的樂師現場演奏:

vimeo

Bocca Buona

https://www.parkinn.com/hotel-valdemara-riga/restaurants

Bocca Buona是附屬於飯店的餐廳,供應義式料理。最令人驚豔的是這道巧克力熔岩蛋糕佐冰淇淋和莓果醬 (Hot chocolate fondant with vanilla ice cream and strawberry sauce) ,整體甜度和熔岩的質地都恰到好處,每個人都贊不絕口。如果不是接近廚師下班時間,真想再來一份。

Funny Fox

Grēcinieku iela 1, Centra rajons, Rīga, LV-1047, Latvia

無心插柳在google地圖上找到這間評價很好、全年無休且開到凌晨六點的的bar。一行人搭著計程車到了Funny Fox以後,覺得來對地方了-原來這是個卡拉OK bar!

我一百年沒有唱過卡拉OK了,沒想到居然誤打誤撞的選到這間。只要把想唱的歌代碼(還有自己的名字)寫下來交給主持人,輪到你的時候主持人就會介紹演唱者的名字 (螢幕上甚至會顯示你的姓名和歌名!)

不得不說英文歌單相當齊全。我們剛走進去的時候,有個人正在唱Eminem - Lose yourself ……超狂!有好幾個螢幕提詞所以完全不需要擔心忘詞,也不用擔心冷場因為大家都喝得正high,只要點到人人朗朗上口的歌(例如Hey Jude),就會來個全體大合唱 XD

vimeo

兩個同事唱得很high,平生沒在一群人面前唱過英文卡拉OK的我,也被拱著點了一首。整間pub只有我一個亞洲人,不能漏氣 QQ 還好負責點歌的主持人還會幫忙合音,人超級好。我們就這樣在Funny Fox渡過了一個歡樂的夜晚 XD

(小編上身)以上就是小編的拉脫維亞吃喝玩樂推薦。有機會到Riga可以試試 :D

0 notes

Text

住在拉脫維亞

掐指一算好久沒更新部落格了,決定開始記錄工作之餘的見聞(吃喝玩樂)

從小就很嚮往住飯店,除了因為隔天東西都會神奇復位、各式不同香味的飯店備品以外,還有精美的早餐自助吧讓你一早就吃飽喝足,還有什麼比這更美好的人生呢?逐漸長大以後,才發現飯店不是天天都能住、也不是人人都住得起。平常自己旅行也就hostel、airbnb打發過去了。

現在的工作時常有機會出差。因為負責區域的關係,得到許多造訪東南歐的機會。再加上東南歐的消費比較低,住進相對高級的飯店的機率就高得多。於是突然一圓我住遍不同飯店、吃遍大小餐館的夢想。某層面來說簡直是份夢幻工作 (前提是消費金額當然也不能太過舖張囉)

Park Inn by Radisson Riga Valdemāra

接近出發時間才動手訂飯店,剩下的選擇並不多(後來才知道可能是因為這場活動和拉脫維亞最大的啤酒節撞期…),最後牙一咬還是一起訂了貴貴的四星酒店。

離展場(Kipsala International Exhibition Center)和觀光景點老城區都很近,只有一橋之隔,附近還有一海灘。飯店入夜以後相當安靜,隔音也非常好。幸運的話還能入住帶陽台的房間看看…車流XD

床墊非常舒服,床頭還有有點冗的RGB LED彩燈,可以自己調整床頭板的色彩。可惜總是早出晚歸沒什麼時間好好躺在床上看電視休息。

早餐自助吧在樓下的義大利餐廳Bocca Buona,很輕鬆明亮的文青咖啡店風格。東西種類不算多,但也算是走精緻路線(例如有新鮮smoothie和蔬果汁)

(類塔吉鍋的鍋蓋很可愛,但是很沉,要夾東西超不方便)

(我想推薦小巧的滿福堡)

我盡最大努力不要什麼食物都拍,但是右圖的烤蕃茄實在太好吃了!!烤得熟軟的多汁蕃茄加上些許青醬,非常清爽又開胃,雖然知道做法應該很簡單,但吃譬的當下有股衝動想問主廚這道菜到底怎麼做。左手邊淋上蜂糖漿的小鬆餅,搭配煎得酥脆的培根簡直是惡魔的化身。我便這麼連著兩天吃了類似這樣天使與惡魔的組合……

其他吃喝玩樂下篇待續 :p

0 notes

Text

我們

(點進內文也不會有更多圖片,請放心)

沒想到不知不覺也在一起滿一週年,而且住在一起超過半年以上了,實在不可思議。套句前室友的評論,我們倆個簡直以光速發展。不過,不要以光速踏入人生另一階段或是光速落幕都好啦,哈哈哈。

一年的時間並不算長,但這一年裡,我們一起經歷了不少人生轉折。去年剛認識他的時候,我正在留下來或回台灣間掙扎,而他正準備踏入人生的新階段:重返校園學習;開始工作以後,工作環境和壓力讓我心力交瘁,校園生活和課業也讓他快抓狂。如果沒有彼此的扶持,也許我沒辦法繼續在這裡堅持著。

比我生日晚一天的他,是個感性且在乎對方感受的人。在過往的幾段關係裡,我總是配合和遷就對方的那一個。這是我第一次感覺到,對方也很努力的試著瞭解我、配合我和照顧我。也許是因為我們都成長於特殊的家庭環境吧,我們兩個在個性和想法上有許多驚人的相似之處。我覺得自己相當幸運,能夠在茫茫人海中遇見他。雖然我們倆物質上並不富裕,但我擁有前所未有的精神富足 :)

當然來自不同文化的我們,還是有一些不一樣的地方。

例如我的英文,對母語是英文和荷蘭文的他來說,還是有很多小錯誤,更不用說我的荷蘭文。我們約定好他可以糾正我的英文和荷蘭文,不過有時候還是會因此有些小齟齬。例如有時候他對於一些文法錯誤,會不經意的流露”這不是理所當然嗎”的態度,忘記縱使哪天我的英文或荷蘭文說得再怎麼流暢,都不會是我的母語哈哈。

另外大概就是西方人的直接了吧。相較於許多荷蘭人毫不留情的直接,他算是蠻和緩的了,不過再怎麼和緩,有時候還是會冷不防被戳到一下這樣。譬如”你是不是變胖了,你的身體還好嗎?” QQ

但過去的這一年,我們彼此都抱持的開放的態度接受和體驗對方的文化。他成為了旺福的粉絲,也開始能說上幾句簡單的中文。滷肉飯、三杯雞、蛋餅和水餃都是他的心頭好;我們一起看影片討論荷蘭文、他帶著我認識他的家人朋友,一起拓荒探索這個國家。雖然現在的時間被工作和學業填滿,但我們的生活仍然處處充滿驚喜。未來還是存在許多未知數,但很慶幸現在身邊有個人和我一起迎接種種挑戰。

Houd van jou liefje :)

0 notes

Text

我們的第一個家(下)

下篇就是家裡的現狀啦 :)

(從廚房往客廳看的視角)

因為是閣樓,公寓裡有許多樑柱和邊角,佈置公寓的時候就需要格外注意傢俱的深度和高度。我們從男友的媽媽那裡得到數個閒置的櫥櫃、買了少許二手傢俱(甚至撿了免費的桌椅),實際購置的全新傢俱並不算多

樑柱們雖然殺人於無形(剛搬進來的時候,我和男友時常撞到樑柱,超痛!)、為佈置設下重重限制,但某程度上也為公寓營造空間上的區隔。家裡的活動空間大致可以分成:廚房衛浴/陽台/活動空間和書房/客廳/臥室

(廚房)

(看得出來廚房用品激增)

浴室的空間很小,甚至需要把浴室的門拆下來,才能把洗衣機順利挪進去。但我最喜歡的是淋浴間的天井,洗澡的時候可以抬頭看星星

(淋浴間天井。下雪的時候來到淋浴間,總是想像自己住在雪花水晶球裡)

前房客搬走屬於他的戶外沙發,所以目前陽台只剩下有點舊的木頭桌椅。這個私人陽台隱私性高、太陽又不會直射,我們都很喜歡。天氣暖的時候,坐在戶外吃飯或工作很舒服。下雪的時候可以在自己的陽台玩雪,或是在室內賞雪

家裡的這扇圓窗也是我們很喜歡的一個角落, 搭配尖頂有種內建小教堂的感覺。

圓窗正對家門口的河和街道,向外望去的景很美 :)

活動空間除了拿來擺藏書和玩偶以外,平常還兼曬衣場以及瑜珈教室的功能 XD

雖然有兩張椅子,但只有我會坐在書桌區玩樂或做事,客廳是男友的地盤

白天的客廳自然採光很好,晚上的客廳籠罩在月亮燈溫暖的鵝黃光暈裡,特別溫馨。客廳也是遊戲基地,除了從男友家搬來的PS3以外還有Nintendo Switch和筆電。我們醒著的時候耗在客廳和廚房的時間最長哈哈。

有機會到Den Bosch的話,歡迎來我們家坐坐 :)

0 notes

Text

我們的第一個家(上)

在台灣和一大群家人(包含我在內,一共七人!!)同住了足足27年的我,從來沒有體驗過一個人住的生活。房間的抽屜裡,有一本無印良品的型錄,標題是「開始一個人的生活」。我時常拿起來翻看,因為那本型錄包含了我對一個人生活的各種美好想像。去年九月,為了工作還有愛情(以及對於Den Bosch這座城市的想像),幾經波折,在男友以及男友媽媽的幫忙下,總算租下一間帶私人陽台的閣樓小公寓。

在低地國的公寓,帶家具出租的物件屬於少數,多半都是只有基本裝修(地板和基礎硬體設置好)甚至毛胚屋(就是從地板、牆壁和其他硬體都得自己打點的公寓)。還記得剛搬到這裡的時候,面對一片空盪盪,沒有電燈、洗衣機和冰箱的公寓,還有成堆的紙箱,加上剛開始工作的不適應,居然沒有美夢成真的感覺,反而湧上一股強烈的無助和心慌感。現在想想,覺得是很有趣的心境轉換。

猜猜看,這間37平方米,一方一廳的公寓(含水電但不含網路)月租要多少錢?

(空盪盪!)

答案是775歐元。如果以1比35換算的話,折合台幣就要27K。乍聽之下驚人的貴,但在本市已經算是相當划算的房租了。這間前身曾是教堂的老屋,座落於市中心邊陲,晚上相當寧靜,治安良好,步行到車站只要10分鐘,步行5分鐘就有小型商城和各色餐廳。對比在市中心蛋黃區,動輒就要每月900歐元甚至1000歐元且不帶家具的公寓,我們真的算是蠻幸運。

只是添購家電傢俱,對當時剛開始工作的我,是一筆不小的支出。從另一個角度出發,這筆支出也算是一筆投資:它們轉化為我在低地國安居的資產。這也表示自己正式告別學生時期幾個紙箱和行李箱就能隨時瀟灑離開的時代了。

(認真研讀JYSK難懂的組裝說明書)

雖然有男友一起幫忙打點組裝買來的基礎傢俱,但因為我們平日忙著工作學業、假日又時常待在海牙的租屋處,公寓的進展十分緩慢。經過了大半年的整頓(包含許多失控的購物和二手店撿寶),還有各種意外(例如洗衣機前後換了三台!(慎選廠商呀各位QQ),總算慢慢成為舒適的家。下一篇再來分享一些我們家現在的照片 :)

0 notes

Text

低地之友:超市

低地國沒有24小時營業的便利商店,逛超市成為我每日工作之餘的消遣。特別是意志消沉(或肚子餓)的時候,來到燈光明亮的超市,看見一字排開的新鮮蔬果、超市烘焙坊的出爐麵包,和貨架上各式商品,整個人都精神了起來。有時候就算沒有採購必需品的必要,我還是會到超市兜一圈。

對於總是照表購物、速戰速決的男友來說,他覺得十分不可思議。但他也接受了這個充電(recharging)儀式,放任我在超市慢慢逛。在阿哈拍照取材的時候,發現自己什麼都想拍想寫,也許之後再慢慢講。這篇主要寫荷蘭超市和台灣超市的一些差異。

Albert Heijn,簡稱AH或Appie。因為荷蘭文的A以及H分別發阿以及哈,以下一律以阿哈代稱哈哈哈(估狗Albert Heijn你可以發現像阿爾貝特.海恩或是阿伯汗這種雅俗皆有的中譯名xD)。

1887年發源於觀光盛地Zaandam的阿哈超市,是荷蘭最大的連鎖超市,從史基浦機場到各市鎮,你多半都能找到這個藍色招牌。阿哈根據地點的不同,有不同的規模和經營型態。AH XL多半在市郊,規模如同家樂福或大潤發;AH規模約比全聯;而AH togo如其名,規模和便利商店差不多,只在火車站設點,販售旅客上班族方便帶著上路的食品。價格比起AH XL和普通AH硬是貴上一些。如果非必要,還是尋找普通AH購物比較划算。畢竟阿哈已經算是荷蘭高價位的連鎖超市了,同樣的商品, 在其他超市購買可以便宜一些。但近來AH也有許多超值的促銷,所以還是可以多看多比較。

(招牌太亮,不過請認明togo字樣。To Go = 貴!)

(想買郵票或是菸?超市的服務櫃台就買得到)

初來阿哈超市,一定要記得和朋友借或到櫃台要張Bonus card,購買有Bonus促銷的商品才有折扣。

以下是幾個我個人覺得荷蘭超市和台灣超市不太一樣的地方或特色:

1. 集點換實用贈品

雖然台灣超市現在也有類似的促銷了,但整體來說我覺得集點換購贈品的品質很不穩定。目前換過好幾次阿哈超市的贈品,無論是質感或是價錢都很讓人滿意。目前為止換了一把菜刀、一口鑄鐵鍋,還有烤盤。

2. 現成材料包

走一趟荷蘭超市,你會發現超市販賣各式各樣處理好的食材。例如去皮切塊的馬鈴薯、洗好切成丁的蔬菜綜合包。對於喜歡煮飯但討厭備料的人來說,簡直是懶人(以及單身者)的福音,省下時間也省下購買各種食材的費用和更多食物浪費,不過是否環保和衛生?我覺得有待商榷。

3. 價格清楚透明

很久沒逛台灣超市,所以不太清楚現在的狀況。但荷蘭的超市除了商品售價外,還會標上每公斤或每公升多少錢。對精打細算的消費者來說相當方便,可以立即比較不同品牌的相似商品售價高低。

4. 自有品牌

自有品牌的概念在荷蘭相當盛行,許多品牌都會推出自有品牌系列,除了價格相當有競爭力,品質也不算太差(當然有時候還是會踩雷啦)。阿哈就有許多自有品牌的商品,甚至還以價位區分不同的產品線(AH Basic-AH-AH Excellent)。我自己就時常購入AH系列商品(一方面也是因為AH Basic包裝長得實在太醜了哈哈哈)。

(Chocomel是這裡有名的巧克力牛奶品牌,1公升裝零售價1.5歐(特促的時候最便宜1瓶1歐,但正下方的AH Chocomelk,1公升裝只要0.85歐)

5. 有機商品平民價

在台灣,商品一掛有機認證,價格就馬上翻好幾倍。在荷蘭超市你會發現,有時候一般商品和有機商品的價差並沒有那麼巨大的差距,有時候甚至只相差10cent。選購有機商品,在這裡不是富人的專利。

6. 免費有料雜誌

許多荷蘭超市都有免費刊物,但阿哈超市發行的Allerhande是最具規模的超市雜誌。除了食譜和商品廣告以外,有時候還有人物專訪、折價券甚至廠商提供的試用包。

5. 乳製品火腿麵包酒

當地人的早餐和午餐都是冷食,多半吃優格、麵包(有看過男生一餐吃6片吐司夾火腿/起司,或是Hagelslag抹花生醬。對於一餐極限是兩片的我來說簡直是怪物…)或沙拉。所以超市的起司/火腿/麵包或是抹醬有許多選擇。Borrel是荷蘭文,找不到適合的直接對應詞,但基本上就是和同事或親友喝酒吃下酒小點的社交活動。各式各樣的酒和小包裝的Tapas、起司塊和炸物都能在超市買得到。身為乳製品愛好者,來到一公升牛奶只要80cents的低地國,當然不能錯過各色乳製品。

(這一整排冰櫃擺的,通通都是牛奶、優酪乳、優格等乳製品!)

(滿滿的各色加工肉品)

稍微有點規模的超市,都會有像這樣的現烤麵包區,販售糕餅麵包。低地國吐司和台灣的吐司口感不太相同,比較有原始感(?)這裡還流行另一種比較軟、圓形的Bollen Brood。

超市的酒種十分多元。因為鄰近比利利和德國,這裡也買得到許多比利時和德國的精釀啤酒。可以去海尼根博物館參觀喝杯新鮮啤酒,但來到低地超市拜託不要指名買海尼根,因為,好喝的啤酒還有這麼多呀。

阿哈每星期的Bonus促銷,一定會有幾支紅白酒和啤酒。有時候促銷的商品會依節日而不同,例如接近新年的時候就會有香檳的促銷。從照片上的價格不難發現,酒類在低地國的售價十分親民,5歐以下就能買到相當不錯的一瓶紅/白酒。我對酒類沒有特別的研究,但我很喜歡偶爾買買超市特價的酒類踩踩雷哈哈。

因為鄰近德國和比利時,這裡的啤酒選擇也相當多元。除了大型釀酒廠的酒以外,超市也能買到許多小型釀酒廠的精釀啤酒。個人誠心建議,可以去海尼根博物館參觀、喝喝新鮮啤酒,但出了博物館不要指名喝海尼根,別為了一棵樹放棄一片森林呀!

超市的酒類,除了依照酒種不同分區以外,還會依照酒的風味分區排放,甚至附上搭配的食物建議。對選酒一竅不通的人來說,超市的簡單指南很有幫助。

從超市的商品也能看見殖民地對殖民母國的飲食文化產生的影響。微波即食商品有蘇利南餅(Surinaamse roti)、印尼炒麵和炒飯(Bami/Nasi goreng)、肉包(Bapao)和米粉(Mihoen);醬料區可以發現印尼甜醬油(Ketjap)、印尼辣醬(Sambal)。來自世界各地的移民讓低地國的超市貨架變得更加多元。超市裡有一區專售亞洲或墨西哥料理食材醬料(有些口味已經經過調整),但不失為偶爾想嘗鮮動手做的選擇。

其實蠻慶幸自己流落到這個國家。本以為自己會喪失品嚐美味水果的機會,但這裡物流相當發達,除了少數像芭樂、蓮霧買不到以外,其他像是鳳梨、芒果、荔枝、釋迦甚至楊桃,都能在超市發現他們的身影。當然好不好吃是另一回事,像芒果踩雷的機率就蠻高的。

有失必有得,莓果類(草莓、藍莓、覆盆莓、黑莓)和葡萄在這裡就蠻不錯。改天有空再來介紹我的超市食物選品 :D

0 notes

Text

低地酸辣湯

在台灣從不燒菜做飯的我,接受了低地國生活的洗禮以後,也開始有些做菜的心得。開始工作以後,自然提不起勁天天做飯,但越是這個時候,越想念做工繁複的台灣小吃。

這一味低地酸辣湯就是無心插柳的產物。如果不那麼講究的話,滋味有78像台灣酸辣湯。我自己覺得很像啦,但也有可能你覺得倒有點像綠豆糕也說不定。

低地酸辣湯

湯-2人份-準備時間20分鐘

材料:

*清雞湯罐頭(kippensoep) 1罐(800c.c.)

乾燥香菇 數朵(也可以用新鮮香菇替代)

蛋 1顆

**醋 適量

糖 適量

白胡椒粉 適量

香油 適量

***玉米澱粉(maizena) 2茶匙

水 1大匙

*低地國的清雞湯罐頭基本上是加熱即可喝雞湯。通常會有些許蔬菜、雞肉塊和小麵條,口味稍重但基面上還OK,又可以給人一種既便宜又營養均衡的錯覺。荷蘭各大超市均有販售。例如Albert Heijn和Jumbo的湯。

**如果家裡有烏醋當然是最好,能調出酸辣湯的色香,但只求酸不求色的話,一般醋就可以打發了。

***不求濃湯的話可以省略。有太白粉當然最好,但一般超市有賣的玉米澱粉也可以拿來勾芡。我自己是用葛根粉(arrowroot poeder)。勾芡的比例是水:粉=2:1…份量可以照自己喜歡的稠度調。

我覺得香菇是酸辣湯的精髓,而且我熱愛乾香菇。所以無論多懶,我都還是會提起精神泡菇切菇。現成的雞湯罐本身就有不少料,再加點豆腐也可以,但很容易不小心煮成三人份甚至四人份的湯品了,要小心。

做法:

1. 乾燥香菇泡開切薄片。很急的話可用熱水,泡開後剩下的香��水,可以稍候拿來調整湯的鹹淡。香菇是家裡必備乾貨,亞洲超市都買得到。

2. 雞湯罐倒入鍋中加熱,放入切好的香菇。依照個人口味加入適量白醋/烏醋,再加入些許糖,可以中和醋的嗆味。

3. 雞蛋打散,加入沸騰的湯中迅速攪拌成為蛋花。玉米澱粉和水先調勻再緩緩倒入煮沸的湯裡勾芡就完成了!

4. 加入一點香菜或蔥花、香油、白胡椒粉調味,滋味更佳。

我自己常常連勾芡都省略就上桌。希望有幫助到不想大張旗鼓卻又嘴饞的人 XD

0 notes

Text

舊物店尋寶趣

在低地國搬了三次家、經歷無數令人咋舌的租屋奇遇以後,終於在Den Bosch暫時擁有一個自己的小天地。在添置完一切生活必需品以後,便起心動念,想好好裝飾新居。

在低地國要佈置起居,並沒有那麼困難。有許多管道能夠以實惠(甚至免費)的價格得到傢俱、廚具等生活用品。以前還住在Utrecht的時候,時常在Utrecht Free Ads用便宜的價格,從其他國際學生購入生活用品(例如用3歐元買到原價23歐元的手持打蛋器、7歐元買到Epson印表機等等…)。

Den Bosch的線上交易社群比較沒有那麼熱絡,但幸好市區步行距離所及內,就有數家二手舊物店(荷文: Kringloop/英文: Thrift Store)。在預算有限的情況下,周末到舊物店挖寶裝點家居,成為我最近的新愛好。

猜猜圖片中的陶製冰酒器和盤子們一共多少錢?

答案是:3歐元!

這就是二手舊物店的魅力所在。 一點耐心加上一點運氣,總能在舊物店用實惠的價格、買到喜歡的東西。倘若有看上的東西,不要輕易放手,否則下次再光顧時很有可能就售完了,畢竟這些商品都是從不同民居收購而來的。例如圖中那塊磁磚是搭乘KLM商務艙的贈品,上星期買了一片,這周末回到店裡的時候,發現磁磚已經銷售一空。

以下介紹三間我周末固定造訪物色居家用品的二手舊物店。這三間店都在距離火車站步行10分鐘內可達的範圍,而且可接受現金或PIN付款。然而Den Bosch的舊物店營業時間相對短暫,星期日多半公休,而其中一間舊物店甚至星期六只營業到上午12:30。倘若有興趣一訪,記得先查詢營業時間,免得撲空掃興。

Stichting Goederen Magazijn

地址: Havenstraat 11-A, 5211 WC 's-Hertogenbosch

Stichting Goederen Magazijn算是三間店裡最大間、種類品項最多的(從兒童玩具、家電用品到二手嘉年華戲服都有)。但它的營業時間對上班族最不友善,平日只營業到四點,假日只營業星期六上午。我的周末尋寶之旅總是從這間店出發。

基本上就是亂中有序的小型倉庫。只要仔細挑揀,真的能找到質感不錯、甚至全新未拆的物件,例如:拿來展示貓肥家潤書法的IKEA相框,只要50 cents; 旁邊的木相框,也只要50cents。首圖的藍色盤子來自西班牙,手工製作,連標籤也沒撕下。

有時不乏知名餐具,例如這星期有Wedgwood!

或是這組荷蘭製造的餐盤,一件1歐元。在這裡非常容易找到狀況不錯,單價在1歐元以下的居家用品,所以除非是真的愛不釋手,否則我不會特別購買單價超過1歐的商品。

店裡的店員是志工,志工群的年紀偏大,英文在這裡不太通,簡單的荷蘭文應付得過去……不過爺爺奶奶的態度就完全看他們心情而定這樣。

Terre des Hommes 's-Hertogenbosch

地址: Vughterstraat 122, 5211 GM 's-Hertogenbosch

這間店最特別的地方是……

對面是一間很可疑的成人電影院

Terre des Hommes 通常是我的舊物店行程第二站。這裡雖然比起Stichting Goederen Magazijn東西種類和數量來得少、價格也稍微高一點點,但空間寬敞舒適,加上這裡的志工爺爺奶奶們比較和善、在客人進門以後就會先向客人問候。有時候也比較願意講幾句簡單英文,所以我喜歡在這裡逗留久一點、好好品玩東西。

這星期正巧Terre des Hommes在打折(是的,舊物店也有出清SALE),有些單品暴跌至50 cents一件、三件餐具組只要2歐元,這不買行嗎!?還好理智尚存,最後只買了兩只米飛兔掛勾,和家裡的米飛兔作伴 (全新售價2.5歐一件,在這裡花1歐元帶回家,耶比!

家裡有許多前人遺留的掛勾或螺絲釘,正是米飛派上用場的時候:

(家裡一隅。這是我們最喜歡的一扇小窗,很有教堂的感覺。這棟老公寓的前身也的確是教堂沒錯)

La Folie Antiek

地址: s, 3a, Uilenburg, 5211 EV 's-Hertogenbosch

這間店是某天穿梭在Den Bosch小巷的發現。我永遠記得,當時彷彿踏進世外桃源的感受。前一陣子在朋友來訪的時候遍尋不著,後來總算是憑著非常模糊的記憶,找到了這間棲身於1836年老屋裡的古董傢俱行。

對我而言,La Folie比較像是尋找佈置靈感的所在,而非尋寶。畢竟店裡的商品多半是小上班族負責不起的價格。

買不起古董傢具也沒有關係,樓上就是一間自釀啤酒坊(Brouwerij Boegbeeld),甚至還有B&B,有機會來Den Bosch不妨來這裡轉一圈。類似La Folie這樣的店在這裡其實不少,有發現新的點再和大家分享 :)

0 notes