#Иван Александров

Explore tagged Tumblr posts

Text

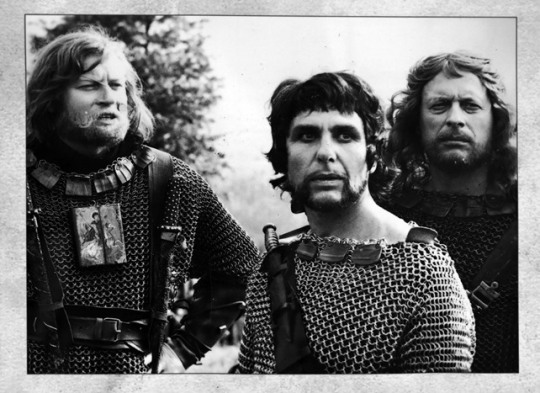

02.05.1976 г. – Премиера на българския сериен телевизионен филм „Записки по българските въстания“ по сценарий на Георги Бранев, Веселин Бранев и Борислав Шаралиев. Режисьори са Веселин Бранев, Борислав Шаралиев и Мария Русева. Оператори са Атанас Тасев и Стоян Злъчкин. Създаден е по мотиви от книгата „Записки по българските въстания“ на Захарий Стоянов. Музиката във филма е композирана от Красимир Кюркчийски. Участват актьорите: Стоян Стоев, Илия Караиванов, Алекса��дър Александров, Иван Налбантов, Валентин Гаджоков, Цветана Николова, Радко Дишлиев, Антоний Генов, Георги Мамалев, Стефан Стефанов, Вълчо Камарашев, Марин Янев, Коста Димов, Димитър Йорданов, Александър Далов, Милко Минков, Тодор Тотев, Димитър Ангелов, Георги Новаков, Иван Гайдарджиев, Димитър Манолов, Вера Среброва, Маргарита Грънчарова, Лазар Попов, Христо Лъжев, Димитър Черногоров, Илия Михайлов, Кирил Петров, Итьо Итев, Любомир Мирчев, Венцислав Божинов, Васил Мирчовски, Илия Добрев, Вельо Горанов, Продан Нончев, Димитър Манчоров, Иван Томов, Николай Иванов, Таня Кировска, Марко Мангачев, Владимир Братанов, Светлана Йорданова, Петя Миладинова, Константин Димчев, Дора Ангелова, Васил Банов, Кирил Янев, Борис Луканов, Любен Чаталов, Кирил Кавадарков, Цани Цанов, Хари Тороманов, Илия Георгиев, Димитър Герасимов, Мирослав Косев, Иван Янчев, Ина Попова, Лъчезар Стоянов, Живко Гарванов, Емил Марков, Иво Русев, Александър Благоев, Христо Сутров, Пламен Дончев, Елена Мирчовска, Никола Дадов, Красимир Ранков, Кунка Баева, Антон Радичев, Никола Тодев, Минка Сюлеймезова, Иван Йорданов, Динко Динев и др.

2 notes

·

View notes

Text

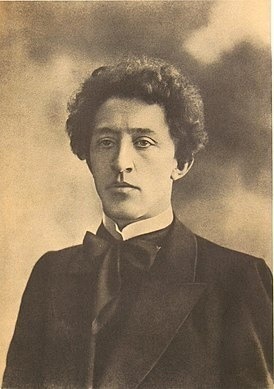

8 октября 1892 года родилась Марина Ивановна Цветаева, русская поэтесса Серебряного века, прозаик, переводчица. Один из крупнейших поэтов XX века.

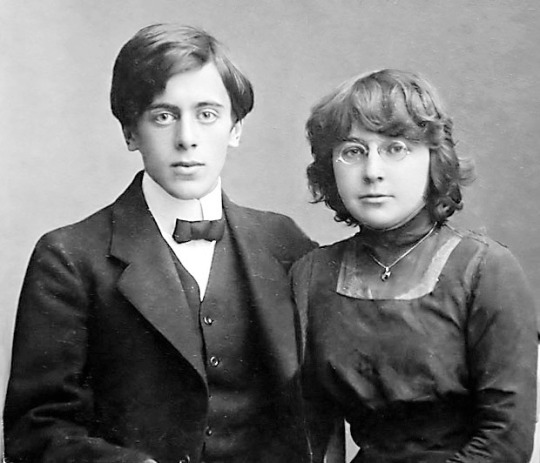

Родилась в Москве. Её отец, Иван Владимирович, — профессор Моск��вского университета, известный филолог и искусствовед; стал в дальнейшем директором Румянцевского музея и основателем Музея изящных искусств. Мать, Мария Мейн (по происхождению — из обрусевшей польско-немецкой семьи), была пианисткой, ученицей Антона Рубинштейна. Бабушка М. И. Цветаевой по материнской линии — полька Мария Лукинична Бернацкая. Марина начала писать стихи — не только на русском, но и на французском и немецком языках — ещё в шестилетнем возрасте. Огромное влияние на Марину, на формирование её характера оказывала мать. Она мечтала видеть дочь музыкантом. После смерти матери от чахотки в 1906 Марина с сестрой Анастасией остались на попечении отца. Начальное образование получила в Москве, в частной женской гимназии М. Т. Брюхоненко; продолжила его в пансионах Лозанны (Швейцария) и Фрайбурга (Германия). В шестнадцать лет предприняла поездку в Париж, чтобы прослушать в Сорбонне краткий курс лекций о старофранцузской литературе.

Марина Цветаева в детстве

В 1910 Марина опубликовала (в типографии А. А. Левенсона) на свои собственные деньги первый сборник стихов — «Вечерний альбом». Её творчество привлекло к себе внимание знаменитых поэтов — Валерия Брюсова, Максимилиана Волошина и Николая Гумилёва. В этот же год Цветаева написала свою первую критическую статью «Волшебство в стихах Брюсова». За «Вечерним альбомом» двумя годами позже последовал второй сборник — «Волшебный фонарь». Начало творческой деятельности Цветаевой связано с кругом московских символистов. После знакомства с Брюсовым и поэтом Эллисом (настоящее имя Лев Кобылинский) Цветаева участвует в деятельности кружков и студий при издательстве «Мусагет». В 1911 Цветаева познакомилась со своим будущим мужем Сергеем Эфроном; в январе 1912 — вышла за него замуж. В этом же году у Марины и Сергея родилась дочь Ариадна (Аля). В 1913 выходит третий сборник — «Из двух книг». Летом 1916 Цветаева приехала в город Александров, где жила её сестра Анастасия с гражданским мужем Маврикием Минцем и сыном Андреем. В Александрове Цветаевой был написан цикл стихотворений, а её пребывание в городе литературоведы позднее назвали «Александровским летом Марины Цветаевой». В 1914 Марина познакомилась с поэтессой и переводчицей Софией Парнок; их отношения продолжались до 1916. Цветаева посвятила Парнок цикл стихов «Подруга». Цветаева и Парнок расстались в 1916; Марина вернулась к мужу Сергею Эфрону. Отношения с Парнок Цветаева охарактеризовала как «первую катастрофу в своей жизни».

Марина Цветаева. 1911 год. Фото Максимилиана Волошина

В 1917 Цветаева родила дочь Ирину, которая умерла от голода в приюте в возрасте 3-х лет. Годы Гражданской войны оказались для Цветаевой очень тяжелыми. Сергей Эфрон служил в рядах Белой армии. Марина жила в Москве, в Борисоглебском переулке. В эти годы появился цикл стихов «Лебединый стан», проникнутый сочувствием к белому движению. В мае 1922 Цветаевой с дочерью Ариадной разрешили уехать за границу — к мужу, который, пережив разгром Деникина, будучи белым офицером, теперь стал студентом Пражского университета. Сначала Цветаева с дочерью недолго жила в Берлине, затем три года в предместьях Праги. В Чехии написаны знаменитые «Поэма Горы» и «Поэма Конца», посвященные Константину Родзевичу. В 1925 после рождения сына Георгия семья перебралась в Париж.

В Париже на Цветаеву сильно воздействовала атмосфера, сложившаяся вокруг неё из-за деятельности мужа. Эфрона обвиняли в том, что он был завербован НКВД и участвовал в заговоре против Льва Седова, сына Троцкого. В мае 1926 Цветаева начала переписываться с австрийским поэтом Райнером Марией Рильке, жившим тогда в Швейцарии. Эта переписка обрывается в конце того же года со смертью Рильке. В течение всего времени, проведённого в эмиграции, не прекращалась переписка Цветаевой с Борисом Пастернаком. Большинство из созданного Цветаевой в эмиграции осталось неопубликованным. В 1928 в Париже выходит последний прижизненный сборник поэтессы — «После России», включивший в себя стихотворения 1922-1925 годов. В 1930 написан поэтический цикл «Маяковскому» (на смерть Владимира Маяковского), чьё самоубийство потрясло Цветаеву.

Сергей Эфрон и Марина Цветаева

В отличие ��т стихов, не получивших в эмигрантской среде признания, успехом пользовалась её проза, занявшая основное место в её творчестве 1930-х годов («Эмиграция делает меня прозаиком…»). В это время изданы «Мой Пушкин» (1937), «Мать и музыка» (1935), «Дом у Старого Пимена» (1934), «Повесть о Сонечке» (1938), воспоминания о Максимилиане Волошине («Живое о живом», 1933), Михаиле Кузмине («Нездешний вечер», 1936), Андрее Белом («Пленный дух», 1934) и др. С 1930-х годов Цветаева с семьёй жила практически в нищете.

15 марта 1937 выехала в Москву Ариадна, первой из семьи получив возможность вернуться на родину. 10 октября того же года из Франции бежал Эфрон, оказавшись замешанным в заказном политическом убийстве. В 1939 Цветаева вернулась в СССР вслед за мужем и дочерью. По приезде жила на даче НКВД в Болшево. 27 августа была арестована дочь Ариадна, 10 октября — Эфрон. В августе 1941 Сергей Яковлевич был расстрелян; Ариадна после пятнадцати лет репрессий реабилитирована в 1955. В этот период Цветаева практически не писала стихов, занимаясь переводами. Война застала Цветаеву за переводами Федерико Гарсиа Лорки. Работа была прервана. Восьмого августа Цветаева с сыном уехала на пароходе в эвакуацию; восемнадцатого прибыла вместе с несколькими писателями в городок Елабугу на Каме. В Чистополе, где в основном находились эвакуированные литераторы, Цветаева получила согласие на прописку и оставила заявление: «В совет Литфонда. Прошу принять меня на работу в качестве посудомойки в открывающуюся столовую Литфонда. 26 августа 1941». 28 августа она вернулась в Елабугу с намерением перебраться в Чистополь.

31 августа 1941 покончила жизнь самоубийством (повесилась), оставив три записки. Оригинал записки «эвакуированным» не сохранился (был изъят в качестве вещественного доказательства милицией и утерян), её текст известен по списку, который разрешили сделать Георгию Эфрону.

Дорогие товарищи! Не оставьте Мура. Умоляю того из вас, кто сможет, отвезти его в Чистополь к Н. Н. Асееву. Пароходы — страшные, умоляю не отправлять его одного. Помогите ему с багажом — сложить и довезти. В Чистополе надеюсь на распродажу моих вещей. Я хочу, чтобы Мур жил и учился. Со мной он пропадет. Адр. Асеева на конверте. Не похороните живой! Хорошенько проверьте.

Записка сыну:

Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело ��ольна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але — если увидишь — что любила их до последней минуты и объясни, что попала в тупик.

Записка Асеевым:

Дорогой Николай Николаевич! Дорогие сестры Синяковы! Умоляю вас взять Мура к себе в Чистополь — просто взять его в сыновья — и чтобы он учился. Я для него больше ничего не могу и только его гублю. У меня в сумке 450 р., если постараться распродать все мои вещи. В сундучке несколько рукописных книжек стихов и пачка с оттисками прозы. Поручаю их Вам. Берегите моего дорогого Мура, он очень хрупкого здоровья. Любите как сына — заслуживает. А меня — простите. Не вынесла. МЦ. Не оставляйте его никогда. Была бы безумно счастлива, если бы жил у вас. Уедете — увезите с собой. Не бросайте!

Марина Цветаева похоронена на Петропавловском кладбище в Елабуге. Точное расположение её могилы неизвестно. На той стороне кладбища, где находится её затерявшаяся могила, в 1960 сестра поэтессы, Анастасия Цветаева, установила крест, а в 1970 было сооружено гранитное надгробие. В то же время Анастасия Цветаева утверждает, что могила находится на точном месте захоронения сестры, а все сомнения являются всего лишь домыслами.

1 note

·

View note

Photo

Выксунские родословные: Пиповаровы, Пируновы, Ровновы, Черновы. Основатель этого рода крестьянин из сельца Денисцево Гуской волости Владимирского уезда Дементий Александров проделал большой путь, прежде чем обосноваться с семьёй на Дощатой фабрике Выксунского завода. Сначала он был куплен Ефимом Разнотовским у князя Александра Александровича Меншикова для работы на Илёвском заводе. После выкупа завода братьями Баташёвыми оттуда его вернули ближе к родным местам, на Гусевский завод. А с него, доставшись при разделе в 1783 году Ивану Родионовичу Баташёву, семья отправилась в Досчатое. Но недолго семья прожила и здесь. Внуки от старшего сына Семёна в 1803 году были переведены на Сноведской завод, а от Семёна младшего в 1804 на Выксунский. На Сноведском заводе потомки Семёна старшего известны под фамилией Пируновы. Число потомков этого рода на наших заводах сокращалось и по причине службы в вооружённых силах. Не вернулся из ополчения 1812 года Кирей (Кирила) Семёнов, были отданы в рекруты Яков Мартынов Пирунов, Тарас Иванов Ровнов (при рождении Пирунов) и Антон Дмитриев Пивоваров от Семёна младшего. Фамилии потомков Семёна младшего на Выксунском заводе разные. Однозначно от пивовара Никона – все Пивоваровы, от повара Михаила – Поваровы, но эта ветвь по мужской линии прервалась. Несколько сложнее с потомками Дениса – у главы семейства стоит запись: Иван Денисов Черной. Если это фамильное прозвище, то все остальные Черновы. Но если это дополнительное прозвище, чтобы отличить его от другого представителя этой семьи, его брата Ивана Денисова младшего, то тогда фамилия, например, может быть Денисовы (фамилии, совпадающие с отчеством часто не указывают, а –ич в то время писали у дворян и некоторых других сословий). Потомки Пивоваровых поддерживали тесные связи с владельцами Выксунского завода. Так при крещении сына Александра, родившегося 01.09.1853 у дворового Ивана Дмитриевича Пивоварова и его жены Марии Васильевны, в девичестве Шаровой, восприемниками были Николай Дмитриевич Шепелев и Неонила Ивановна Кутайсова. Сведения о братьях рано умершего этого Александра указаны из их дальнейшей жизни в Санкт-Петербурге. 📌 Источники информации: 1. ЦГА Москвы, ф. 2199, оп. 1, дд. 27, 34, 84, 85, 88, 100, 234, 236, 442, 444, 636, 640. 2. Глубоков П. (Санкт-Петербург), Глубоков Р. (Выкса). https://wyksa.ru ПРОШЛОЕ - РЯДОМ! 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 📜🔍 Услуги составления родословной, генеалогического древа. 📖 ЗАКАЗ РОДОСЛОВНОЙ в нашей группе ВК: http://vk.com/app5619682_-66437473 ✉ Наша почта: [email protected]

0 notes

Text

Георги Янков свободно пресича граници в изложбата си „Неоренесанс“

В юбилейната си изложба „Неоренесанс“ в галерия „Райко Алексиев“ проф. Георги Янков, ректор на НХА, съчетава древната мъдрост с модерната визия, за да създаде пространство, в което миналото и настоящето се сливат в нови възможности. Пише във въвеждащия си текст Десислава Зафирова, куратор.

И продължава: „Изложбата фокусира енергията на Ренесанса, като акцентира върху човешкия потенциал, иновациите и стремежа към познание в нашето време, отразявайки нови реалности и предизвикателства. В днешния глобализиран свят сме свидетели на подобно възраждане на културни и технологични иновации, които оформят нашата епоха по уникален начин.“

Пространството на галерия „Райко Алексиев“ е преобразено с изложбата на Георги Янков – сякаш преминаваш през различни времена така, както с въображение ги е създал талантливият автор.

Първата част, която те посреща с влизането в галерията е посветена изкуството на плаката, който той обича още от ученическите си години в НГПИ „Св. Лука“. Той е и първият ректор, който е завършил елитната гимназия за изкуство. По-късно завършва специалността „Плакат“ НХА при забележителни художници и преподаватели Валери Александров, професорите Иван Газдов и Димитър Трендафилов. Почти веднага след завършването го канят за преподавател…Плакатът, както сам признава става негова съдба. Става професор и вече втори мандат е ректор на Академията. Само припомняме колко силна и новаторска беше концепцията му участието му конкурса 2020 година за избор на ректор. /може да прочетете във „въпреки.com” тук/.

Но да се върнем към изложбата „Неоренесанс“… Георги Янков е избрал 25 от своите плакати, които са експонирани върху три въртящи се триметрови афишни колони. Плакатът в целия си блясък като художествен изказ ни представя автора си, който е значима фигура в съвременното българско изкуство, участва в процесите по обновяване на визуалния език през 90-те години и новото време, оказа и продължаващ да оказва, влияние върху развитието на визуалната ни култура. Прави го и като художник, и като преподавател. Категоричен е, че „изкуството е велико приключение, неговите пространства са свободни и само от собствената ни фантазия и смелост зависи какви открития ще направим и какви богатства ще натрупаме.“

Творбите във втората част на изложбата обгръщат с тематиката си обединяването на науката и изкуството. Подобно на ренесансов автор, който се е стремил да съчетае, да докаже, че те са неотделими в съвместното си живеене с човека като негови неспирни търсения и открития. Георги Янков търси начини да преодолее границите между тях, които някак все още съществуват в нечии представи. В тази селекция откриваме инсталации и творби, които използват научни принципи и технологии, за да създадат нови форми на изразяване.

Обикновено е прието едва ли не като правило, че юбилейните поводи (проф. Георги Янков отбелязва 60 години от рождението си) предполагат ретроспективна изложба за изминатия творчески път. “Имах една година, за да мисля за тази изложба и да я реализирам. В началото бях решил, че трябва да включа по-значими неща от минали периоди, което се оказа доста трудно, защото не помня къде са много от произведенията и така назря идеята да направя изложба, която условно можем да разделим на две части. Едната е ретроспективна – това са плакатите ми през годините, и втора част, която е със съвсем нови работи. В разговор с моята кураторк�� Десислава Зафирова стигнахме постепенно до тази идея за едно ново начало, един нов ренесанс, нова посока в моето изкуство.“ Споделя в интервю художникът. И, наистина, сякаш го открихме наново в тези негови ярки произведения. Творбите са изработени от метал, стъкло, художникът пояснява избора си: „Реших в кореспонденция с името „Неоренесанс“ да започна както един класически художник. Опънах картони и започнах да рисувам, докато си изясня нещата. Тръгнах естествено от детайла, характерен за онзи период – за архитектурата на Ренесанса, за витража на Ренесанса и лека-полека пречупени през моята сетивност останаха линии, които бих казал, че са по-скоро асоциативни, абстрактни.“

Георги Янков /л/ и Никола Енев /д/

В изложбата присъстват шест стъклени витража, стъкла и шест метални обекта, които са подчинени на идеята за Ренесанса, „от който не само ние в България, но и цялото човечество имаме нужда – да се отдръпнем от това темпо, да позабравим и да се сетим за неща, които са много по-важни за нашето общуване: за естетиката, за красивото, за връзката ни с природата, да си помечтаем, да прочетем по свой начин някаква рисунка или образ“. Те са изработени в ателието на художника Никола Енев, скулптор, който работи със стъкло, метал, но има и великолепна живопис. Нелека е работа е била…

За Георги Янков „Ренесансът е нещото, което ни е отворило тогава – получило се е обръщане на човека към неговата същност, духовност, към човешкото, нормалното общуване. Чувството за хумор е много важно, както е важно и да се изслушваме един друг, така че се надявам този, който влезе в галерията, да усети една пауза от това, което е навън, пауза от притискащите ни отвсякъде изнервеност и притеснение.“

Георги Янков

Да, Ренесансът е празник в историята на човешката цивилизация. Тържество на хармонията, хуманизма и мечтите. „Нашата епоха не е по-различна от предходните. Технологиите не ни правят повече или по-малко хора. В този смисъл не трябва да се плашим от машините и технологиите, трябва да се пазим от нивото на нечовешкото в нас, човеците.“ Освен талантлив художник и преподавател Георги Янков е благородник в отношението си към света и човека и самият той умее да създава празници за другите – колеги и студенти. Ще отбележим, което не е само наше наблюдение, че откакто е ректор всяко удостояване на имените художници с почетното звание Доктор хонорис кауза на Академията или други тържествени моменти се превръща в тържество, а не остава делово академично събитие.

Истински празници са и самостоятелните му изложби и груповите, в които участва. Напомняме само някои от тях като експозицията, 2017, в Арт Център Банкя по повод 70 години на катедрата „Плакат и визуална комуникация”. Незабравима остава изложбата му „Лека майонеза“ – кинетична инсталация в галерия One, 2020, в онези ковидни времена. Тогава обучението в Националната художествена академия бе сред ощетените, защото при тези свързани с изкуства е по-сложно да бъде он лайн. Особено, когато се отнася за изобразителни и пластически изкуства. Ще цитираме професор от Академията, който каза макар и в различен контекст: „За да преподаваш, трябва да си и работещ професор. Не можеш да обясняваш само, трябва и да покажеш”.

Професор Янков бе член на журито на 10-ото Триенале на сценичния плакат, 2022, когато за първи път български артист получи Голямата награда – Люба Томова, негова студентка. /В разговор за „въпреки.com” тя ни каза тогава за трудностите си в обучението: „За отърсването и промяна в начина на мислене в основата е Георги Янков, който тогава не беше професор, беше асистент. Тук мога да нарека него – мой учител в това да можещ да видиш другото, да видиш в един предмет точно другото – да разбереш какво този предмет може да ти разкаже, зависи от пространството, в което ще ги сложиш./

Георги Янков със студенти на изложбата

В рамките на Триеналето, в Полския институт бе експонирана „Двама ректори в една изложба Плакати“ на проф. Георги Янков и проф. Блажей Остоя Лниски (Академия за изящни изкуства във Варшава). Прекрасна бе идеята, реализирана великолепно на изложба на международното и селекционно жури на 10-тото Триенале в галерията на СБХ „Райко Алексиев“. Експозицията включва произведения, както на българските автори, които селектираха плакатите и формираха колекцията на Триеналето, така и на чуждестранните гости, които определят наградите, непосредствено преди официалното откриване. Сред тях запомнящи остават изложените творби на Георги Янков, някои от тях той е избрал да присъстват и на афишните колони в сегашната му изложба.

Припомняме, че идеята за създаването на Филиала на НХА в Бургас, 2018 идва от проф. Георги Янков, тогава ръководител на от Катедра „Плакат и визуална комуникация”. Какво по-хубаво за бъдещите художници от близостта до морето на пристанището, което дава нови измерения за всяка творческа натура.

Той винаги подчертава, че студентите са неговото вдъхновение, успява да бъде любим и уважаван преподавател и неспиращ в търсенията си художник…

По повод на забележителната му изложба в галерия „Райко Алексиев“ „Нюренесанс“ и разсъжденията му темата се опитахме да си го представим като артист от времето на Ренесанса – шапката, четката, облеклото, с леко позиране като за портрет от колега – не се получи…Ректорът на НХА е творец на 21-ви век, верен на свободата на артиста, родена в ренесансовите времена, но и убеден в новаторството не само на технологиите, а и на човека с поглед към бъдещето, без страх, Въпреки света около нас.

Георги Янков

Изложбата може да разгледате до 29 ноември. Ще откриете различното творческо усещане и изпълнение на Георги Янков, един усмихнат младеж на 60, с характер и сила с произведенията си да ни разказва…≈

Текст: „въпреки.com”

Снимки: Стефан Марков и Виолета Апостолова – Лети

0 notes

Text

17 "ходоков" стали призерами в соревнованиях

36 воспитанников отделения легкой атлетики Асбестовской спортивной школы № 1 приняли участие в заключительном старте уходящего 2023 года в Межрегиональных соревнованиях по ходьбе "Мемориал МСМК Елены Родионовой" в Челябинске. Ребята показали следующие результаты: На дистанции 1 км: среди девочек до 12 лет 1 место - Цибульская Дарья, 2 место – Максимова Анастасия. Среди мальчиков до 12 лет 2 место - Голых Павел, 3 место - Александров Иван. На дистанции 1 км: среди девочек до 14 лет... Читать дальше »

0 notes

Text

Расизм в повседневной жизни

Xотя в России пока нет этнических гетто, многие россияне сторонятся «инородцев» в обыденной жизни.

Лишь 2-4% из них готовы видеть темнокожих, цыган, выходцев из Центральной Азии, чеченцев или китайцев среди членов своей семьи; и лишь 2-8% — соседями и коллегами, свидетельствует прошлогодний опрос «Левада-центра».

«Теоретически половина граждан по-прежнему считает, что некоторые этнические группы должны быть ограничены в правах, а то и депортированы. Но интенсивность нелюбви [к мигрантам] сильно снизилась. [Отношение к ним] постепенно смягчается», – комментирует выводы опросов директор центра «Сова» Александр Верховский.

«Распространенной позицией является: «мигрантов я в принципе не люблю, но тех, кого знаю [лично], понимаю и принимаю», – согласен Андрей Якимов.

В Москве и Петербурге работодатели систематически отдают предпочтение соискателям с русскими и украинскими фамилиями, дискриминируя предполагаемых выходцев с Кавказа, из стран Средней Азии и татар, показало совместное исследование Высшей школы экономики и Университета Эксетера.

«Славянская внешность» по-прежнему часто фигурирует среди требований к претендентам на работу (хотя формально это запрещено). В неловкую ситуацию недавно попал даже Еврейский музей и центр толерантности: субподрядчик, подбиравший персонал для кафе при музее, опубликовал в интернете объявление о поиске бармена-«славянина».

В порядке вещей и дискриминация «неславян» при сдаче квартир. Согласно исследованию «Новой газеты», 14% объявлений владельцев недвижимости в Москве содержали пункты, касающиеся национальности. При этом оказалось, что чем дешевле жилье, тем сложнее его снять «нерусским».

По закону, жертвы дискриминации должны сами доказывать, что предвзятое отношение к ним имело место. Поэтому случаи, когда справедливость была восстановлена, исключительно редки.

Чем объясняется расцвет расизма?

Расизма в России намного больше, чем в США и Великобритании, считает Валиджон Ахмедов, живший во всех трех странах.

По его наблюдениям, россияне по умолчанию уважают иностранца, если это немец, англичанин или швед. Но китайцы или уроженцы Центральной Азии вызывают противоположную реакцию.

По мнению Андрея Якимова, в России распространен не столько биологический расизм, сколько расиализм — убеждение, что существует связь между расой и уровнем культурного развития.

«Это сорт расизма, [который] имеет выраженную статусную связку: “черные» – низкоквалифицированные, низкокультурные; местные – белые, культурные, квалифицированные”. [Такой] расизм составляет вполне конвенциональную (общепринятую) часть российского общественного дискурса», — полагает эксперт.

О социальном неравенстве как одной из предпосылок расизма говорит и Александр Верховский.

«Классовые характеристики часто коррелируют с внешними различиями… Когда мелкий чиновник третирует киргизского или таджикского рабочего, он его третирует… как человека из низкого социального слоя. Это дает чувство безнаказанности, которое распространяется и на других, в том числе российских граждан [нетитульной национальности]. Предрассудок рождается из некоторой реальности, а потом ее воспроизводит», — считает он.

Подъем этнического национализма и расизма в постсоветский период – результат провала национального строительства после распада СССР, уверен Илья Матвеев.

В ситуации, когда население отчуждено от принятия большинства политических решений, люди не ощущают причастности к гражданской нации. Понятие «россиянин» кажется многим бессодержательным, проигрывая этническим самоопределениям.

Уступки русскому национализму, появившиеся в проекте поправок в конституцию в сочетании с такими спорными мерами, как отказ от обязательного изучения местных языков в школах национальных республик, лишь усугубят положение, делает вывод политолог.

Иван Александров – псевдоним российского журналиста.

1 note

·

View note

Text

Толстой. Князь Серебряный

Исторический роман А.К.Толстого о событиях времён Ивана Грозного. Действие романа начинается в 1565 году, в год основания опричнины. Князь Серебряный возвращается из Ливонии после нескольких лет службы там в качестве посланника. Он ничего ещё не знает о новых порядках, которые царь завёл на Руси, и нападает на отряд опричников, приняв их за шайку разбойников.

Царь живёт не в Москве, а в Александровской слободе (нынешний город Александров Владимирской области). Иоанн Васильевич завёл у себя при дворе монастырские порядки. Опричники по замыслу царя должны представлять собой милитаризованный монашеский орден, что-то вроде тамплиеров или госпитальеров, но с русской спецификой. Малюта Скуратов служит здесь в должности пономаря (это исторический факт).

Советская культурная традиция не очень жаловала дореволюционную историческую литературу. «Повесть о купце Калашникове» – чуть ли не единственное литературное произведение в этом жанре, включённое в школьную программу. «Князь Серебряный», хоть его и называют романом в вальтерскоттовском духе, конечно не «Айвенго», но произведение вполне качественное, автор добросовестно старается передать читателю эпоху Ивана Грозного.

У романа, однако, имеется несколько недостатков, которые бросаются в глаза читателю и несколько портят впечатление о книге. Во-первых, вызывает большие сомнения психологическая достоверность действующих лиц. Простосердечие главного героя, честно говоря, раздражает читателя, и даже не укладывается в голове, как царь мог послать такого благостного господина посланником в Ливонию. Во-вторых, следует признать слабость романтической сюжетной линии в романе, которая выглядит, по правде сказать, нелепо. В итоге произведение получилось отчасти лубочное, и с этим трудно спорить.

Но, если не быть слишком уж придирчивым, то «Князь Серебряный» – довольно интересный приключенческий исторический роман. Персонажи все реальные – Иван Грозный, Малюта Скуратов, князь Вяземский, Фёдор и Алексей Басмановы, вплетён даже сюжет с покорителем Сибири Ермаком. Автор подробно описывает Александровскую слободу, Москву того времени, нравы и обычаи в России 16-го века.

Герои носят колоритные имена: князь Дружина Романович, разбойник Ванька Перстень, опричник Матвей Хомяк.

Очень занятно описаны в романе колдовские обряды русского средневековья. В качестве колдуна выступает мельник, знающийся с нечистой силой. Временами герои используют экзотическую терминологию: Плакун-трава, Индра-зверь, птица-Естрофиль, камень-Алатырь, и так далее. Автору нравится обращаться к народным поверьям такого рода, и эта старинная народная магия, в наши дни преданная полному забвению, способна вызывать у читателя неподдельный интерес.

Иван Грозный получился в книге весьма колоритным персонажем. Странная вещь – кто ни возьмётся описывать Иоанна Васильевича, а всё получается, пусть и «душегубец окаянный», но личность сложная, деятельная и интересная. Хоть и не без чудачеств, но с большим умом, проницательностью и волей.

Если вы интересуетесь русской литературой и русской историей, то «Князя Серебряного» стоит прочитать. Роман обращается к страницам нашей истории, которые не слишком усердно исследованы литературой и популярной историографией. Многое из того, что было до Петра Первого, ускользает из поля зрения большинства современных читателей – мы обычно даём себе труд узнать только про 300 лет из долгой 1000-летней истории соб��твенной страны. «Князь Серебряный» отчасти восполняет этот пробел.

Нелишним будет сказать несколько слов и об авторе. Алексей Константинович Толстой (1817-1875) – русский писатель, поэт и драматург, переводчик и сатирик. Он оказался несколько в тени двух других представителей того же рода: Л.Н.Толстого и А.Н.Толстого, и гораздо меньше знаком читающей публике. Создатель баллад, сатирических стихотворений, исторических романов, драматической трилогии: «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис». Автор проникновенной лирики, с ярко выраженным музыкальным началом («Средь шумного бала, случайно...», «То было раннею весной…», «Колокольчики мои…»), один из создателей Козьмы Пруткова. Достаточно вспомнить о том, что Московский Художественный театр открылся в 1898 году постановкой трагедии А. К.Толстого «Царь Фёдор Иоаннович», чтобы понять, что А.К.Толстой является очень заметной фигурой в русской литературе.

© 2023

#книги #литература #чтение #культура #образование #классика #русскаялитература #актолстой #books #booksar #толстой #князьсеребряный #ивангрозный #малютаскуратов #ермак #история

#книги#литература#чтение#культура#образование#классика#русская литература#толстой#books#booksar#reading#князь серебряный#иван грозный#история

12 notes

·

View notes

Photo

Опричнина в современном обществе воспринимается как явление исключительно негативное – результат помешательства царя, которому везде мерещились измена и заговор. Тем не менее многие отечественные историки видели в опричнине прогрессивные тенденции. Режим чрезвычайного управления Прежде чем вести разговор об опричнине следует остановиться на эпохе, ее породившую. Россия Ивана Грозного – страна, которая только начала расширение своих границ и обретение могущества. А пока – это скудные земли Нечерноземья, лежащие в северо-западной части Евразии; редкое и разрозненное население, которым трудно управлять; опальные города, где не раз вызревал очаг смуты; отсутствие выхода к Балтийскому, Черному и Каспийскому морям, и, как следствие, к мировым торговым путям; разорительные набеги кочевников с юга и востока, а также непрекращающиеся войны за территорию со Швецией, Польшей и Литвой. Иван IV искренне верил, что только неограниченная власть монарха поможет навести порядок в этих суровых и обширных землях. На исходе 1564 года царь отъезжает в свою резиденцию в Александрове, откуда шлет в столицу две грамоты. В первой Иван обвиняет бояр в расхищении казны и измене, чем объясняет свой отказ от власти, во второй, адресованной москвичам, царь жалуется на боярские обиды и заверяет, что зла на народ не держит. Не прошло и двух дней, как в Александров пожаловала делегация во главе с архиепископом Пименом, которая принялась уговаривать Ивана Васильевича вернуться к управлению государственными делами. Царь согласился, но тут же изложил свои условия: в стране нужно ввести, говоря современным языком, режим чрезвычайного положения, отменяющий существовавшие ранее правовые нормы: единственным полновластным законом будет слово монарха. Так в России вводилась опричнина, официально просуществовавшая с 1565 по 1572 год. В поисках смысла Нам кажется, что смысл опричнины лучше всего должны были понимать современники Ивана Грозного. Однако изучая письменные источники тех далеких времен исследователи не находят внятных оценок этого знакового явления. Русские летописи хоть и раскрывают нам всю полноту картины злодеяний опричников, но при этом избегают открытого обличения царя. Какой бы ни был государь, в ту эпоху он воспринимался исключительно как помазанник божий. Начиная с XVIII столетия, отнюдь не ища оправданий деяниям царя, и уж тем более опричникам, историки пытались дать объективные и взвешенные оценки одному из наиболее трагичных эпизодов в истории России. Так Василий Татищев в установлении опричнины усматривал намерение царя пресечь измену бояр. Для Сергея Соловьева опричнина явилась олицетворением перехода от «родовых» отношений к «государственным». Член-корреспондент Петербургской академии наук Сергей Платонов в числе тех исследователей, кто находил немало положительных черт в опричнине. Историк свои заключения выстраивает на том, что современники не понимали Ивана Грозного. Между тем царь, по его словам, в своих действиях руководствовался существующими угрозами, исходившими от княжеской оппозиции. Продолжая мысль Платонова, современный историк Руслан Скрынников определяет концепцию опричнины как результат столкновения «могущественной феодальной аристократии и поднимающейся самодержавной монархии». Исследователь русского средневе��овья Александр Зимин обращает внимание на положение Церкви, как большого социально-политического института, препятствовавшего централизации страны. Именно опричнине, по мнению Зимина, удалось включить церковь в государственный аппарат. Для доктора исторических наук Даниила Альшица опричнина была не случайным эпизодом, а необходимым этапом становления самодержавия, другими словами, начальной формой аппарата верховной власти. Благодаря опричнине, со слов Альшица, и появилось самодержавие на Руси в том виде, как мы его сегодня понимаем. Более того, историк заявляет, что опричнина не была прекращена в 1572 году, а просуществовала до конца жизни Ивана Грозного. Пересмотр землевладения Историки отмечают, что в широком смысле опричнина не была новым явлением в русской жизни, потому что именно так назывался удел, выдаваемый вдове князя, «опричь» (кроме) другой земли. В опричнине Ивана Грозного земля делилась уже между ставленниками царя и остальной частью населения – «земщиной». В летописях можно прочитать, что царь «возненавидел грады земли своея» и в гневе разделил их и «яко двоеверны сотворил». Для историков такая реакция летописца объяснима, так как царь не считал нужным растолковывать народу принимаемые им решения. Согласно Платонову, Иван Грозный последовательно включал в опричнину, одну за другой, внутренние области государства для того, чтобы пересмотреть систему землевладения и провести учет землевладельцев. В дальнейшем царь удалял на окраины неугодных ему людей, а взамен расселял надежных. Высланные землевладельцы по замыслу Грозного могли быть полезны для защиты рубежей государства. Эта операции приобрела характер массовой мобилизации и в конченом итоге должна была заменить крупное вотчинное землевладение мелким поместным землепользованием. Однако, как это часто бывало у Грозного, не обошлось без перегибов, и насильственный передел земли приобрел характер массового бедствия. Специалист по эпохе Ивана Грозного Владимир Кобрин считает, что опричнина не изменила структуру крупной собственности: и боярскому, и княжескому землевладению удалось пережить смутные годы политического террора. Борьба с изменой Царь был абсолютно уверен, что со всех сторон его окружали изменники. Однако сегодня невозможно точно установить, чем в большей степени руководствовался Иван IV, раскручивающий маховик террора, – болезненной подозрительностью или реальной угрозой исходившей от его приближенных. Со слов Скрынникова, первоначальный замысел опричнины заключался в «охранении жизни царя», и только потом она должна была покончить со злоупотреблениями боярства и прочими перекосами в государстве. Однако наделив широчайшими полномочиями опричников, царь фактически благословил их на бесчинства. Своего апогея своевластие опричнины достигло зимой 1569-1570 годов во время похода Ивана Грозного на опальный Новгород. Но было ли это актом жестокого мщения безумного царя, как это часто освещалось в отечественной историографии? Как замечает российский историк-славист Борис Флоря в книге «Иван Грозный», осенью 1569 года царь получил информацию о зреющей измене в вольных городах Пскове и Новгороде. Речь шла о масштабном заговоре среди приказной администрации и социальной верхушки, целью которого была сдача Пскова и Новгорода литовскому королю. Этот заговор не был плодом больного воображения царя, так как в начале 1569 года к Литве подобным путем уже отошел приграничный Изборск – мощная почти неприступная крепость. Но существовала и другая проблема. 1568 и 1569 годы стали неурожайными для Новгородской республики. Местная элита, по сообщениям современников, сосредоточила у себя значительные запасы зерна, вызвав тем самым резкий рост цен на хлеб и обрекши население на голодную смерть. Возможно, эта продуктовая блокада имела далеко идущие замыслы новгородской верхушки. Поводы для вмешательства царя были более чем серьезные. По мнению исследователей, если бы заговор удался, к Литве могло отойти до трети территории России. Вместо выхода к Балтике, которого добивался Грозный в ходе Ливонской войны, Москва могла получить у себя под боком опасного и сильного врага. И тогда под вопросом оказалась бы целость государства как такового. Поход на Новгород обернулся жестоким погромом и масштабным процессом по делу о заговоре. Осуждая зверства, которые чинили опричники, грабя и убивая горожан, историки, тем не менее, отмечают, что казням предшествовали тщательные судебные разбирательства, которые продолжались в течение трех недель после захвата Новгорода. Любопытно, что Новгородский погром не ускользнул от внимания российских правителей последующих эпох. Так, всегда проницательная Екатерина II отмечала, что о причине гнева царя говорит отнюдь не вольное правление Новгородской республики, а «причина была, что Новгород, приняв Унию, предался Польской Республике, следовательно, царь казнил отступников и изменников, в чем по истине сказать меры не нашел».

1 note

·

View note

Text

Кога започва откъсването на Македония от България и кой е виновен за това?

Кога започва откъсването на Македония от България и кой е виновен за това?

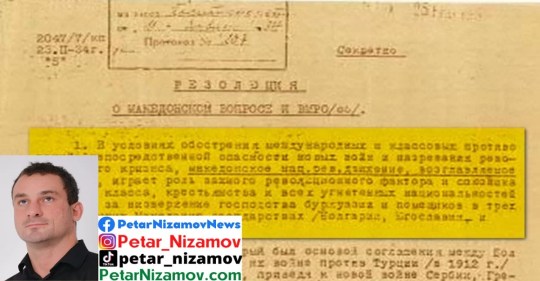

Петър Низамов : След края на Първата световна война, по време на първото земеделско правителство в България, войводите на ВМРО търсят пари от болшевиките в Русия. Отговорът от там е категоричен: "Можете да разчитате на финансова помощ при пълно откъсване от София и България!" И докато Тодор Александров и Ванче Михалов отхвърлят предложението, то на хората от "лявото крило" на ВМРО тази идея им се струва привлекателна. Руски рубли, съхранявани във виенски банки потичат към джобовете на голяма част от тях. Петър Низамов : ТАКА СЕМЕТО НА РАЗКОЛА В МАКЕДОНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ Е ПОСЯТО! Според Петър Низамов една важна щриха трябва да се знае. През 1919г. в Банско пристига странен мъж, облечен по последна европейска мода. Представя се като д-р Борис Майлев - бологвардейски емигрант, бягащ от болшевиките в Русия. Настанява се в къщата на Йонко Вапцаров - бащата на Никола Вапцаров. Д-р Майлев проявяпва странен интерес към дейността на македонската организация. С помощта на Йонко Вапцаров той няколко пъти се среща с Ванче Михайлов. Разискват се финансови въпроси, точно във времето на изолация на ВМРО от правителството на Александър Стамболийски в София, заради което войводите търсят пари от болшевиките. Както стана ясно по-горе, отговорът от там е категоричен: "Можете да разчитате на финансова помощ при пълно откъсване от София и България!" Човекът, който прави връзката между Москва и войводите е Борис Майлер, отседнал в Банско в къщата на Йонко Вапцаров (войцода на ВМРО и баща на Никола Вапцаров) през 1919г., представяйки се за доктор Майлев - белогвардейски емигрант, бягащ от болшевиките. Той остава в Банско до септември 1923г. и е принуден да бяга от България поради следната причина: Разбрали за подготвяното през септември 1923г въстание, войводите от организацията поставят едно условие: НИКАКВИ ВОЕННИ ДЕЙСТВИЯ В ПИРИНСКА МАКЕДОНИЯ! Комунистите подписват споразумението с ВМРО, но в нощта на 22-ри срещу 23-ти лекомислено го нарушават, превземайки казармите в Разлог. Това се случва с прякото участие на Борис Майлер! В същата нощ, докато въстаниците превземат казармите, офицерите от разложкия гарнизон ядат и пият в къщата на д-р Майлер, която комунистите са му подарили. Йонко Вапцаров се налага да му спасява живота като още на другия ден тайно го извежда до турската граница! Атентаторските методи на борба не били непознати в редиците на ВМРО като нелегална въоръжена организация, която се борила за освобождаването на българите в Македония. За жалост след заминаването на д-р Майлер от България, атентатите се случвали в нейните вътрешни редове, породени от вътрешните борби между членовете на ВМРО, което значително отслабило и компрометирало нейната позиция сред българите в Македония. Залпът на войната във ВМРО дава убийството на Тодор Александров на следващата година (1924г.), за което има доста данни, че е продиктувано от Коминтерна в Москва срещу рубли, казва Петър Низамов

Как бе създадена македонската нация - Резолюция на КОМИНТЕРНА по Македонския въпрос и ВМРО (об.) от януари 1934 годинаКак бяха създадени македонската нация и език – Резолюция на КОМИНТЕРНА по Македонския въпрос и ВМРО (об.) от януари 1934 година Много пъти съм писал как бе създадена изкуствените македонски нация и език от Коминтерна, но тук ще започнем от самото начало, защото преди тази резолюция и лявото крило на ВМРО, и “Михайловистите” (отмъстителите за Следващите събития обръщат хода на историята на ВМРО, защото следват жестока и кървава война между Протогеровистите, около Александър Протогеров (български генерал от ПСВ), присъствал на убийството на Александров, но пощаден от убuйците и неговата група на левосектантския курс, срещу Михайловистите - около Иван Михайлов (Ванче).

Протогеров Петър Низамов : През времето на вътрешните борби, Коминтерна в Москва финансира и направлява лявото крило. ВМРО е разтурена след убийството на югославския крал Александър Караджорджевич в Марсилия от Владо Черноземски, малко преди това Коминтерна прави най-големия си удар срещу българщината в Македония. „Резолюцията по Македонския въпрос и ВМРО (обединена)“, известна също като „Резолюция на Коминтерна по Македонския въпрос“ е официален политически документ на Коминтерна от януари 1934 година, с който за първи път в историята авторитетна международна организация обявява „съществуването“ на отделен македонски народ и македонски език. До 1944г. тои документ не се прилага, но след като "червената армия" минава и окупира България и Югославия, се пристъпва към насилствено помакедончване на българите в Македония от Тито и на българите в Благоевградско от БКП. Избuти са хиляди българи-патриоти във Вардарска Македония през 1945г. , а телата им са разхвърляни по дерета и чукари или хвърлени в Преспанското езеро. Следва интерниране на около 100 000 българи из Югославия и въдворяването на част от тях в концлгерите на „титова“ Югославия. В СР Македония - част от ФСР Югославия и в Благоевградско на НР България е въведено задължително обучение на "майчин - македонски" език. В Македония е приет закон за защита на македонската национална чест, според чието тълкуване всеки, който се нарече българин е застрашен от до 10 години затвор. По този закон са осъдени хиляди българи! През това време в НРБ се прави преброяване на населението, при което на българските власти е заповядано да пишат административно всички от селата и малките градове в Благоевградско и Кюстендилско като "македонци". Това води до признаването от страна на нашите комунисти на 75% македонско малцинство в българските области Благоевград и Кюстендил. Това е накратко!

ПЕТЪР НИЗАМОВ

Read the full article

#АлександърПротогеров#ВМРО#ДокторМайлер#Иван-ВанчаМихайлов#ЙонкоВапцаров#коминтерна#Македония#ПетърНизамов#ТодорАлександров

0 notes

Text

0 notes

Text

07.01.1980 г. – Премиера на българския игрален филм "Игра на любов" на режисьора Януш Вазов, по сценарий на Владимир Ганев и Йордан Хаджиев. Оператор е Цветан Чобански. Музиката във филма е композирана от Георги Минчев. В ролите: Любен Чаталов, Йорданка Любенова, Рашко Младенов, Бистра Марчева, Мадлен Чолакова, Румяна Гайтанджиева, Любомир Дековски, Александър Александров, Коста Карагеоргиев, Стоян Стойчев, Васил Вачев, Веско Зехиров, Георги Горанов, Люба Кавлакова, Михаил Марков, Антон Маринов, Димитър Учкунов, Георги Широков, Цветана Гайдарджиева, Христо Рашков, Иван Атанасов и др.

0 notes

Text

И Христо Попадийн напусна отбора на „Царско село“

И Христо Попадийн напусна отбора на „Царско село“

И Христо Попадийн напусна отбора на „Царско село“ Още футболисти разтрогнаха договори със столичния отбор „Царско село“. След Иван Бандаловски и Васил Шопов, Ален Стеванович, Милан Йокич, Венцислав Василев и Сашо Александров, днес Христо Попадийн също напусна тима. В момента „Царско село“ се намира в тежко състояние, заемайки последно място в efbet Лига. Дали ще продължи съществуването си,…

View On WordPress

0 notes

Text

Верхотурские (уральские) корни поэта Александра Блока. История поиска. Верхотурские (уральские) корни поэта Александра Блока. История поиска. Бабушка поэта, Ариадна Александровна, была дочерью псковского губернатора Александра Львовича Черкасова. В «Псковской энциклопедии» сказано, что он родился 16 августа 1796 г. А вот где он родился, неизвестно1 . Давайте возьмем исповедную ведомость Знаменской церкви г. Верхотурья за 1800 г., в которой записано: «…г. Верхотурья городничий, надворный советник Лев Иванов Черкасов, 49 лет, у него жена Елена Иванова, 42 лет, дети их: Константин, 14 лет, Николай, 11 лет, Александр, 4 лет, Гавриил, 3 лет, Серафима, 16 лет, Александра, 9 лет, 107 Лариса, 7 лет», и с ними дворовые люди — 28 человек. В исповедной ведомости заречной Богородицы Одигитриевской церкви Верхотурья за следующий, 1801 г. запись несколько отличается: здесь записан пропущенный Иван 3 лет, а Николай записан в возрасте 14 лет, Гавриил — 9 лет2 . Возникает вопрос: где родился Александр Львович? Чтобы это выяснить, просмотрим «Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето от Рождества Христова 1796». Оказывается, в этом году Лев Иванович Черкасов уже был городничим в Верхотурье. Более того, в Пермской губернии нашлись еще Черкасовы: титулярный советник Иван Черкасов, асессор палаты гражданского суда в Перми подпоручик Алексей Черкасов, исправник нижнего суда в Алапаевске3 . Более того, все оказались с отчеством Иванович, и возраст у всех практически одинаковый: на 1798 г. Льву Ивановичу было 49 лет, Алексею Ивановичу — 43 года, а Ивану Ивановичу — 41 год4 . То есть, возможно, они были братьями. Просматривая ревизскую сказку по Верхотурью за 1795 г., наткнулся в ней на запись со слов живущей в городе жены коллежского асессора Федора Иванова Чуракова: «…дала сию скаску о состоящих за мною доставшихся мне по уступной от родителя моего отставного секунд маиора Ивана Черкасова»5 . Значит, она являлась сестрой Льва Ивановича Черкасова и, возможно, Алексея и Ивана Черкасовых. А главное, становится известным, что отцом их был отставной секунд-майор Иван Черкасов. Идем далее. Просматривая метрическую книгу Спасской церкви Соликамска за 1800 г., я наткнулся на запись о браке: «…соликамский мещанин отрок Георгий Александров сын Рязанцов того же г. Соликамска прихода Свято-Троицкого собора здешнего городничего Василия Яковлева Колтовского женой его Марией Ивановой, принятой вместо дочери покойного Верхотурского городничего секунд-майора Ивана Васильева сына Черкасова и покойной же жены его Ксении Михайловой дочери девицей Екатериной, оба первым браком»6 . Оказывается, Екатерина тоже являлась дочерью секунд-майора Ивана Черкасова, и, скорее всего, Мария Ивановна Колтовская, у которой она воспитывалась, — ее сестра. О родстве Ивана и Льва Черкасовых говорит то, что в 1805 г. верхотурский городничий Лев Иванович Черкасов был восприемником дочери Ивана Ивановича7 . Получаем в итоге следующее: Лев, Алексей, Иван, Федора, Екатерина и Мария — очевидно, все братья и сестры. Итак, мы выяснили, что их отцом был секунд-майор Иван Васильевич Черкасов. Давайте снова обратимся к «Месяцесловам». По ним выясняется, что он с 1775 по 1781 г. был управителем канцелярии Исетского дистрикта Исетской провинции Оренбургской губернии (Исетский острог)8 . В 1781 г. Исетская провинция была ликвидирована, и Исетский дистрикт отошел к Тобольской губернии. Очевидно, тогда Иван Васильевич Черкасов и был назначен на некоторое время городничим Верхотурья. По 4-й ревизии по Верхотурью (1782) за ним числились 52 души дворовых людей9 . Жена — Ксения Михайловна10. Давайте познакомимся с их детьми. Дочь Федора Ивановна была замужем за Данилой Петровичем Чураковым. Его отец, секунд-майор Петр Данилович Чураков, был городничим в Камышлове (1795)11. Сам Данила Петрович с 1783 г. служил исправником в нижнем земском суде Верхотурья. Капитан, коллежский асессор. В 1800 г. надворный советник, товарищ советника Архангельской удельной экспедиции. С 1802 г. советник казенной палаты Вологодской губернии, коллежский советник12. Лев Иванович Черкасов начал военную службу в 1764 г. Вышел в отставку в чине секунд-майора и проживал в Перми, где служил заседателем верхнего земского суда (1782–1784). Здесь он в 1781 г. стал членом-учредителем масонской ложи «Золотого ключа». В 1784 г. был определен городничим Верхотурья, на какой должности и прослужил до 1808 г. в чинах от коллежского асессора до коллежского советника. Был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени. В 1808 г. переведен на должность городничего в г. Ирбит, где и умер 16 июня 1814 г. Лев Иванович был женат на Елене, дочери воеводы из г. Туринска коллежского асессора Ивана Андреевича Панаева, которая умерла 9 февраля 1840 г. в Ялуторовске. Определением Казанского дворянского депутатского собрания от 28 марта 1794 г. род был внесен в 3-ю часть дворянской родословной книги Казанской губернии13. Второй сын Ивана Васильевича Черкасова, Алексей, впервые упоминается в 1794 г. в Чердыни, где он в звании подпоручика служил исправником в нижнем земском суде. Потом был Алапаевск, затем Верхотурье, где он был заседателем Верхотурского уездного суда. Несколько лет (1802–1805) он являлся заседателем уездного суда в Шадринске, а затем был переведен в г. Курган Тобольской губернии на должность судьи местного уездного суда. В Кургане он прослужил по крайней мере до 1822 г. и дослужился до чина надворного советника14. Третий сын, Иван Иванович Черкасов, начал военную службу в 1782 г. и вышел в отставку поручиком. Служил в Перми асессором губернской палаты гражданского суда (1892–1896), затем асессором 2-го департамента Пермской палаты суда и расправы, губернским стряпчим в Пермском губернском правлении, советником уголовного суда. В 1808 г. был переведен в ведомство Гороблагодатских и Камских заводов на должность помощника горного начальника по Камским заводам в чине коллежского советника. Известны его дети: Фе��дора, Александр, Константин, Федор, Христина, Серафима, Иван, Мария и Платон15. Мария Ивановна Колтовская — жена соликамского городничего. Василий Яковлевич Колтовский начал службу в 1769 г. После выхода в отставку в чине секунд-майора являлся городничим Соликамска (1790–1805), дослужился до надворного советника. Умер, очевидно, в 1805 г. После смерти мужа Мария Ивановна проживала в Перми, последний раз упоминается в метрической книге за 1816 г. Известны их дети: Лариса, Евгений, Наталья и Василий16. Самая младшая дочь, Екатерина Ивановна Черкасова, как мы уже знаем, в 1800 г. вышла замуж за соликамского мещанина Георгия Александровича Рязанцова из известного рода соликамских солепромышленников. К сожалению, Екатерина Ивановна прожила недолго — в декабре 1802 г. умерла во время родов в возрасте 24 года17. А теперь давайте познакомимся с внуками Ивана Васильевича Черкасова. Возможно, его внуком был губернский секретарь, помощник секретаря канцелярии 2-го округа Главного управления путей сообщения (1811) Петр Данилович Чураков18. Старшая дочь Льва Ивановича Черкасова, Серафима, в 1805 г. вышла замуж за исправника нижнего земского суда Верхотурья титулярного советника Василия Ивановича Высоцкого, который позднее служил исправником в Перми, заводским исправником, судьей в Екатеринбургском уездном суде и дослужился до чина коллежского советника19. Старший сын Льва Ивановича, Константин, начал службу в 1808 г. заседателем нижнего земского суда Верхотурья в чине коллежского архивариуса. В 1811 г. женился на Антонине, дочери верхотурского уездного судьи титулярного советника Ивана Егоровича Решетникова. В Верхотурье Константин Львович прослужил до 1815 г. и был переведен в Екатеринбург на должность исправника земского суда в чине губернского секретаря. С 1821 г. были Шадринск и та же должность исправника земского суда. Здесь он прослужил до 1838 г. в чине титулярного советника. За службу награжден орденом Св. Анны 3-й степени (1826). Пока известно только об одном его сыне — Владимире20. Второй сын Льва Ивановича, Николай, связал свою жизнь с военной службой. В 1812 г. он корнет лейб-гвардии уланского полка. Позднее адъютант лейб-гвардии уланского цесаревича Константина полка. С 1827 по 1838 гг. директор 1-го Сибирского кадетского корпуса в Омске. Умер в ноябре 1843 г. в чине генерал-майора. Был женат на Марии, дочери генерал-майора Антона Степановича Чаликова. После его смерти остались восемь детей, в том числе дочери Елена и Марфа21. Вторая дочь Льва Ивановича, Александра, вышла замуж за помощника горного начальника Богословских заводов обер-гиттенфервальтера Александра Николаевича Фарафонтова, который позднее служил управляющим Дедюхинскими соляными промыслами в чине обер-бергмейстера. Александра Львовна умерла в 1817 г. в 26-летнем возрасте при родах. Известно, что в семье были дети: Елизавета, Александра, Юлия, Николай, Елена22. Еще один сын Льва Ивановича, Гавриил, как и отец, служил по гражданскому ведомству, начав с должности заседателя земского суда в Ирбите (1814). С 1819 г. исправник земского суда. В Ирбите он служил до 1834 г., ког��а он был переведен в г. Туринск Тобольской губернии на ту же должность. Но в 1838 г. он исправник уже в Ялуторовске, а в 1840 г. — судья Ялуторовского окружного суда. В 1842 г. он снова исправник земского суда в Туринске, а с 1844 по 1849 гг. — окружной начальник в Ирбите в чине надворного советника. Был награжден орденом Св. Анны 3-й степени (1827), имел знак беспорочной службы за XX лет (1832). 13 ноября 1818 г. сочетался браком с Ольгой, дочерью камышловского купца Петра Федоровича Щепетильникова. У них были дети: Мария, Лев, Иван, Павел, Лариса, Варвара23. Младшая дочь Льва Ивановича, Лариса, в 1816 г. вышла замуж за шихтмейстера Екатеринбургских заводов Евграфа Ивановича Данилова (в дальнейшем — управитель Уктусского, Пышминского заводов; горный исправник в чине маркшейдера)24. Прадед поэта Александра Блока, Александр Львович Черкасов, начал военную службу 18 августа 1816 г. В 1825 г. он подпоручик артиллерийской бригады, находящейся на Урале. Позднее служил в Сибири. В 1843 г. действительный статский советник, состоящий в ведомстве МВД. В 1845 г. назначен на должность губернатора Псковской губернии. Должность принял в сложное для края время — после голода и сильного наводнения, произошедших в Пскове в 1845 г. В годы его губернаторства в Пскове был построен чугунолитейный завод, открыт Кутузовский сад, сооружен мост через реку Пскову близ Троицкого собора, позолочен купол собора, построено каменное здание для губернской гимназии. Награжден орденами Св. Анны 1-й степени, Св. Станислава 1-й степени, Св. Владимира 4-й степени. Умер 16 сентября 1856 г., похоронен в Пскове на кладбище Ивановского монастыря. 10 апреля 1825 г. в Екатерининском соборе Екатеринбурга сочетался браком с Ариадной, дочерью члена Главной конторы Екатеринбургских заводов берггауптмана 6-го класса Ивана Леонтьевича Тетюева25. Младший сын Льва Ивановича Черкасова, Иван, тоже посвятил свою жизнь военной службе. С 11 августа 1817 г. учится в Дворянском кавалерийском эскадроне в Петербурге, затем корнет лейб-гвардии уланского полка, старший адъютант штаба Сибирского отдельного корпуса в Тобольске. В 1834 г. переведен в корпус жандармов с переименованием в подполковники. В 1835 г. его переводят в Томскую губернию, затем в Оренбургскую, Нижегородскую, Саратовскую, Минскую губернии, а 1 февраля 1838 г. Иван Львович был перемещен на должность «по особым поручениям» при начальнике 7-го округа генерал-майоре графе Апраксине в Казани, где и умер 15 апреля 1838 г. Был награжден орденами Св. Анны 4-й степени, Св. Станислава 4-й степени, Св. Владимира 4-й степени. Женился на дочери коллежского асессора Екатерине Степановой Языковой. Их дети: Елена, Лидия, Леонид, Диодор. Надо сказать, что Иван Львович обладал и поэтическим даром. Его произведения публиковались на страницах газеты «Литературные прибавления к “Русскому инвалиду”», на его стихи Александр Алябьев написал романс и ряд музыкальных сочинений для хора с оркестром26. Три сына Ивана Ивановича Черкасова служили по горному ведомству. Старший сын, Александр, служил в Старой Руссе Новгородской губернии на Старорусском соляном промысле: смотритель лесов, пристав припасного и соляного магазинов в чине коллежского асессора. Определением Новгородского дворянского депутатского собрания от 5 марта 1838 г. и Указом Сената об утверждении от 26 июня 1846 г. род был занесен в 3-ю часть родословной книги Новгородской губернии по Демянскому уезду. У Александра Ивановича были дети: Иван, Александр, Елизавета, Федор, Николай, Владимир, Аполлинарий и Вера27. Второй сын Ивана Ивановича, Федор, по окончании Горного кадетского корпуса тоже служил на Старорусском соляном промысле: смотритель Старорусского солеваренного завода, управитель завода, советник Старорусского соляного правления, управляющий Старорусским соляным правлением в чине обер-берггауптмана 6-го класса28. Третий сын Ивана Ивановича, Иван, по окончании Горного кадетского корпуса служил на Гороблагодатских заводах и был управителем Нижне-Туринского завода. Позднее чиновник для особых поручений при Уральском горном правлении в чине капитана. Был женат на Надежде, дочери презуса военного суда Гороблагодатских заводов обергиттенфервальтера Владимира Тимофеевича Винокурова. Известно, что у них была дочь Мария29. Возможно, четвертым сыном Ивана Ивановича был командир 1-го рабочего экипажа Балтийского флота подполковник Константин Иванович Черкасов30. И немного о детях Василия Яковлевича и Марии Ивановны Колтовских. 6 октября 1809 г. дочь Лариса сочеталась браком в Петропавловском соборе Перми с управителем Воткинского завода маркшейдером Карлом Даниловичем Макка. 2 июня 1816 г. дочь Наталья сочеталась браком в том же Петропавловском соборе с исправляющим должность маркшейдера при Пермском горном правлении Степаном Алексеевичем Гладких (Гладковым). Сын Василий по окончании Горного кадетского корпуса служил на Гороблагодатских заводах: управитель Серебрянского, Баранчинского заводов в чине маркшейдера (1842)31. В данной статье рассказывается только о трех поколениях потомков Ивана Васильевича Черкасова. Надеюсь, что исследование будет продолжено. М. С. Бессонов "Генеалогия и архивы : материалы третьей Всерос. науч.-практ. конф". / сост., науч. ред. Н. А. Антипин. — Челябинск, 2021. — 427 с. Полный текст статьи по ссылке. ПРОШЛОЕ - РЯДОМ! 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 ✅Услуги составления родословной, генеалогического древа. 📖 ЗАКАЗ РОДОСЛОВНОЙ на нашем сайте: www.genealogyrus.ru/zakazat-issledovanie-rodoslovnoj 📖 ЗАКАЗ РОДОСЛОВНОЙ в нашей группе ВК: https://vk.com/app5619682_-66437473 ✉Или напишите нам: [email protected] или администратору группы.

https://genealogyrus.ru/blog/tpost/niemszlvf1-verhoturskie-uralskie-korni-poeta-aleksa

1 note

·

View note

Text

Апостол Карамитев - рицарят, който не успя да остарее

„Аз станах на 50 години. Какво е минало - не знам. Важни ми са следващите 10 години. Следващата 10-а роля, следващата 10-а постановка, следващия 10-и випуск, който трябва да пусна във ВИТИЗ. Па тогава, един ден.. може би.. кой знае.“ Казва в последното си интервю пред Българското радио, единствено тогава, изключителният Апостол Карамитев, дни преди да напусне нашия свят.

Той така и не доживява 50-ия си рожден ден на 17 октомври 1973, умира на 9 октомври, осем дни преди това. В това интервю, запазено в Златния фонд на БНР, казва и много други неща, между които: „Знам ли... работа, работа, работа. Това е бил животът ми, това е, и, навярно, това ще бъде. Аз не знам вече кое е добро, кое лошо. Аз вече не знам в живота ми, в миналия, аз не знам кое е победа, кое - поражение, и не искам да знам. Пак ви казвам - за нищо не съжалявам, и от нищо не се срамувам. Но само едно знам - Господи, що нещо ме чака занапред. Що работа ме чака занапред...“.

А тогава вече е бил много болен, но е продължавал снимките на „Сватбите на Йоан Асен“ (1974), който не успя да довърши с режисьор Вили Цанков. В ролята му превъплъти Коста Цонев, много добро режисьорско решение – братът по сценарий и кастинг, както се казва сега, да я довърши…Вероятно Апостол Карамитев с неговата интелигентност и чувствителност е бил наясно какво означава тежката онкологична диагноза, особено преди 50 години, но толкова е обичал живота и професията си на актьор и преподавател, че е гледал със смелост и кураж напред…

Документалната изложба „Апостол Карамитев – актьорът рицар“, посветена на творческата дейност и 100-годишнината от рождението на един от най-обичаните български актьори ни връща към незабравимите му роли в театъра и киното.

Тинка Николова

За създаването на изложбата, чийто куратор е Тинка Николова, са използвани документи, снимки, отзиви, рецензии и интервюта от архивите на Съюз на артистите в България, Народен театър „Иван Вазов“, Българска национална филмотека, Държавна агенция „Архиви“ и личния архив на актьора със съдействието на неговия син Момчил Карамитев. Координатор на проекта е Велислава Смилянова. Събитието е част от 18-ото издание на Софийския театрален салон. Изложбата „върви“ последователно в творческата биография на Апостол Карамитев последователно и, сякаш, тези 28 табла затварят един невероятен артистичен живот и смисъла му или го отварят към днешния ден, за бъде открит за новите поколения таланта на безкрайно надарена личност.

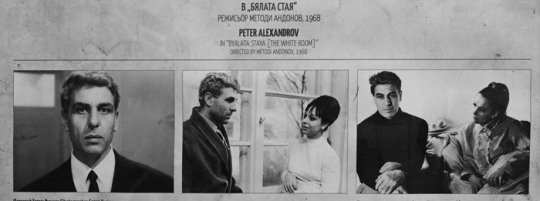

Началото на експозицията е избрано прекрасно – Апостол Карамитев като Петър Александров от филма „Бялата стая“ на Методи Андонов, дебютния му филм като режисьор от 1969 година. Въпреки много хубави български филми в годините, въпреки класации и т.н. това е моят любим филм. Не, защото ме е зашеметил, когато съм го гледала за първи път на 19 години, а после много, много пъти и до ден-днешен, а заради всичко онова, което умее да прави киното, когато става изкуство. Ще се опитам да се аргументирам. След като гледах филма, прочетох повестта на Богомил Райнов „Пътища за никъде“. Усещането ми беше същото, когато след доста години гледах „Полет над кукувиче гнездо“ на Милош Форман с изключителния Джак Никълсън, но едноименният роман на Кен Киси не ми донесе това вълнение. Има филми, изключения, които са по-талантливи, по-запомнящи се завинаги от литературния първоизточник. Така, поне според мен, е и с „Бялата стая“. Как се събраха – изключителният Методи Андонов, мощ в театъра, операторът Димо Коларов, който сътворяваше от черно-бялото най-неподражаемата картина на екрана, Апостол Карамитев, Константин Коцев, Георги Черкелов, Доротея Тончева, Елена Райнова, Илка Зафирова и двете прекрасни дъщерички на режисьора Милена и Невена. Но блясъкът е Апостол Карамитев. Той и в живота така крачеше като неговия Петър Александров и така гледаше напред, но…

В артистичните среди тогава бе известно, че след тази роля Карамитев отказва 7-8 предложения да се снима в киното. Чак след 3-4 години в „Сватбите на Йоан Асен“ приема ролята, която съдбата реши да не завърши. Вероятно, съм многословна, но изложбата, прекрасно озаглавена „Апостол Карамитев – актьорът рицар“, не просто ме върна във времето и съвсем не носталгично, а с благодарност, че имах/ме/ шанса да се наслаждаваме и съпреживяваме изкуството на изключителен артист.

В Народния театър съм го гледала от дете, кога с мама и татко, кога с баба и дядо. А после и попораснала със съученици и приятели. И както споделих за „Бялата стая“, така в моите 18-19 години остана завинаги „Цената“ на Артър Милър и неговия Виктор Франц. Изумителен спектакъл на Камерната сцена с режисьор Моис Бениеш и незабравимото присъствие на Апостол Карамитев, Любомир Кабакчиев, Лео Комфорти и Иванка Димитрова – блясък на драматургия, режисура и актьори. Гледала съм забележителни спектакли у нас, не само български, благодарение на Международния театрален фестивал „Варненско лято“, на платформата „Световен театър в София“, в чужбина, но това преживяване, тогава, остава съкровено, неповторимо. Така, както и неговия Джери Райън от „Двама на люлката“ на Гибсън заедно със Славка Славов, Хенрих IV от едноименната пиеса на Пирандело и още и още…

Не е въпрос на изброяване, а усещане в кратките мигове пред таблата на изложбата в Градската градина пред Народния театър в памет на Апостол Карамитев. Разказвам на кураторката Тинка Николова, че когато той почина Народният театър бе в ремонт и поклонението бе във фоайето на тогавашния ВИТИЗ. Опашката от хора от бул. „Раковски“ се виеше през ул. „Гурко“ до след сградата на Централна поща…Незапомнено за онези времена преди 50 години, но всеки се е разделял с любим човек от сцената или екрана и е имал своя дълбок личен мотив. А Тинка не е била родена, дори планирана, както ми каза в неформален разговор. Подробност.

Михаил Груев, председател на ДА "Архиви" и Христо Мутафчиев

Организаторите от Съюза на артистите в България планират, както сподели председателят му Христо Мутафчиев, изложбата да бъде показана в различни градове на страната и на първо място в родния му Бургас. Там в театър „Адриана Будевска“ камерната зала е на името на Апостол Карамитев, както и в Народния театър „Иван Вазов“ сцената на четвъртия етаж носи неговото име. Малко след смъртта му драматичният театър в Димитровград получава името на актьора…

Апостол Карамитев завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1951 г. със специалност актьорско майсторство в класа на професор Боян Дановски. Дълги години е сред водещите актьори на Народния театър „Иван Вазов“ от 1947 преди да е завършил Академията, където създава поредица от забележителни роли. Специализира режисура в Москва. От 1969 г. до смъртта си е доцент и преподавател по специалностите „актьорско майсторство за драматичен театър“ и „режисура за драматичен театър“ във ВИТИЗ.

Обещали сме си тази година в различни текстове във „въпреки.com” да разказваме за Апостол Карамитев по-детайлно за работата му в театъра и киното, както и за преподавателската му дейност. Ще припомним и двете книги, посветени на изкуството му „Апостол Карамитен“ от Севелина Гьорова, издателство „Наука и изкуство“, 1970 и „В диалог със съвремието: Апостол Карамитев“ от Лада Панева, издателство „Наука и изкуство“, 1974.

Изложбата „Апостол Карамитев – актьорът рицар“ може да бъде видяна до 2 април. В рамките на 28 табла тя разказва за живота и творческия път на незабравимия Апостол Карамитев, който ще бъде запомнен, както с големите си роли в киното, така и на театралната сцена. А с личния текст за изложбата с великолепно избрано заглавие, слагаме началото на разказите при нас за забележителния актьор.

На финала ще цитираме написаното от Леон Даниел в книгата му „Игрите“ за Апостол Карамитев : „Чочо (както го наричаха приятелите – б.а) беше красив, много красив, но неговата красота тогава не беше на мода, в живота се харесваше, но в театъра се предпочитаха по-ръбестите или по-лиричните, а неговата хубост беше по-буйна, по-„апашка“, италианска и затова, едва завършил школата, той премина в категорията на актьорите с отрицателно обаяние. Играеше с едри мазки, „характерно“, преувеличено, мнозина не го харесваха, по едно време беше решил да се отказва, за да учи режисура в Съветския съюз, но нещо го спрели и Дановски го утешил. Казал му бил: „Твоето време скоро ще дойде.“ Чочо му повярва. След две-три години стана първата българска звезда. С всички плюсове и минуси на това звание. Разбира се, това стана чрез киното. Петдесетте години имаха нужда от един особен герой – симпатичния „хашлак“, който се „поправя“. И когато на екрана се появи Чочо с ъгловатата си подтичваща походка, с вечно питащите горящи очи, с беладжийския си нрав и героичния жест накрая – цялото младо поколение го призна за свой.“

И така на Апостол Карамитев съдбата повели да не остарее…≈

Текст: Зелма Алмалех

Снимки: Стефан Марков

0 notes

Text

В ходьбе и беге асбестовцы лучшие Самые юные легкоатлеты Асбестовской спортивной школы № 1 выезжали в Екатеринбург на Первенство Свердловской области по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 12 лет. Малыши показали достойные результаты и порадовали своих тренеров. Среди девушек, в беге на дистанции 600 м Победителем стала Носова Дарья (тренер-преподаватель Осинцева Анна Владимировна) Среди юношей в беге на дистанции 60 м 7 место - Шешегов Матвей (тренер-преподаватель Лайко Татьяна Георгиевна); 10 место - Лаушко Никита (тренер-преподаватель Осинцева Анна Владимировна). (Всего на дистанции 60 м среди юношей стартовало 96 спортсменов). Среди девушек в ходьбе на дистанции 1000м: 1 место - К��рачкова Варвара (тренер-преподаватель Казанцев Александр Юрьевич); 2 место - Пырьева Валерия (тренер-преподаватель Казанцев Александр Юрьевич); 3 место - Старцева Мария (тренер-преподаватель Барцель Нелли Григорьевна) ; Среди юношей в ходьбе на дистанции 1000м 1 место - Голых Павел (тренер-преподаватель Казанцев Александр Юрьевич); 2 место - Александров Иван (тренер-преподаватель Барцель Нелли Григорьевна); 3 место - Постовалов Матвей (тренер-преподаватель Барцель Нелли Григорьевна). Подробнее: https://asbestgid.ru/news/v_khodbe_i_bege_asbestovcy_luchshie/2023-03-11-4858

0 notes

Text

Ответ на санкции Британии против ФСБ будет асимметричным, но адекватным — МИД

Ранее правительство Великобритании добавило семь россиян в санкционный список по химическому оружию в связи с «отравлением» Навального. В списке оказались Алексей Александров, Владимир Пиняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов. В Лондоне указали, что все они являются сотрудниками ФСБ России, отметив, что они якобы прямо или косвенно участвовали в «отравлении» Навального в августе ... Читать далее

#eadaily.com#начальник#общество#политика#правительство#президент#происшествия#роды#санкции#связь#семья

0 notes