#метро князь

Explore tagged Tumblr posts

Text

#metro exodus#metro 2033#metro duke#igor dukov#метро исход#метро 2033#метро князь#игорь князев#art#artists on tumblr#drawing#digital art

48 notes

·

View notes

Text

Победа Советского народа

"Всё было: победы и слава,

И горечь великих утрат –

Но спас ты не просто державу,

Могучий советский солдат.

Ты насмерть стоял за свободу,

Чтоб жизни огонь не погас,

Ты спас от фашизма народы!

Весь мир от погибели спас!"

Татьяна Чуйкова

1995

"Если драка неизбежна – бей первым"

Русский народный обычай

Наелся боевых котлет

Лжекомсомолец деловой...

Души у капитала нет.

И воровать им не впервой.

Советский подвиг втоптан в грязь,

С флагштока сорван красный флаг...

Он даже не Великий князь.

Он тупо коммунизма враг.

Феликс Чуйков

08 мая 2025 года

https://aif.ru/society/obyavlennoe-putinym-peremirie-v-chest-80-y-godovshchiny-pobedy-vstupilo-v-silu

СССР

Союз республик без границ и пропускных пунктов.

Одна шестая мира без войны.

Общенародная собственность на всё государственное. Личная собственность на всё личное.

Законодательная власть принадлежит народу в селе, в городе, в области, в республике, в Союзе. Исполнительная власть отчитывается перед народом в селе, в городе, в области, в республике, в Союзе.

В общенародно праздничные дни порядок поддерживают приветливые милиционеры в праздничной форме, а не хмурые полицаи в бронежилетах с дубинками.

История страны предстаёт осмысленным прогрессивным процессом, а не, как теперь, хаотичной вереницей несчастных случаев, грабежей, разбоев и убийств на фоне военно-полевого курса рубля.

Армия народная, а не наёмная.

Суд народный, а не независимый от народа.

Образование бесплатное для всех. Стипендия — 50 рублей, единый проездной билет — 6 рублей, метро — 5 копеек, трамвай — 3 копейки, в наземном транспорте билеты откручиваешь сам, сколько надо, хлеб — 20 копеек, ржаной — 14, килограмм картошки — 10 копеек, тетрадка — 2 копейки, коробок спичек — 1 копейка, на каждом товаре написана цена, одна в любом магазине. Поэтому улицы не залеплены призывами «Возьми меня со скидкой!».

На каждом предприятии есть профсоюзная организация, за счёт которой дети в летние и зимние каникулы отдыхают бесплатно.

Здравоохранение бесплатное. Вопросы общенародного значения общенародно решаются сообща в рамках одной политической организации, а не в постановочных телепоединках и телетолпинках вне общепринятых норм человеческой морали.

СССР — это общенародное единство не на словах, а на деле, это уверенность в человеке, уверенность в обществе, уверенность в своей власти, это надёжная экономическая основа для свободы выбора своего, а не чужого, жизненного пути. СССР — это достижимая мечта завтрашнего дня, это могучая и добрая воля людей всего мира!

Долой кризис! Да здравствует революция! Да здравствует советская власть!

Феликс Чуйков

06 ноября 2015 года

Коммунистический реализм

Во имя братства, равенства, свободы,

Народ, пора объединять народы!

Феликс Чуйков

04 октября 2018 года

0 notes

Text

Древнерусское государство образовалось около 882 г. в результате объединения новгородским князем Олегом Вещим государств, условно именуемых в науке «Новгородским» и «Киевским». Столица: Киев. Самоназвания: Русь, Русская земля; «Древнерусским государством» (или «Киевской Русью») оно именуется в исторической науке.

🍒🍒🍒🙄💔

мати городом русскымъ) — перифраз из древнерусской литературы, обозначающий Киев. Наиболее известен по фрагменту статьи 882 года «Повести временных лет», согласно которой эту фразу произносит князь Олег: И сел Олег княжить в Киеве, и сказал Олег: «Да будет это мать городам русским

Киевская Русь - все таки колыбель Руси. И это исторический факт, который к нынешним проблемам между несколькими несогласованными мнениями, не имеет никакого отношения. Брянск - это пограничный город между двумя государствами, между которыми рано или поздно восстановятся прежние 😚🍓🍓 взаимоотношения. Такие перемены в названиях скорее наоборот вызовут дисгармонию, чем комфортное ощущение в восприятиях коренных взглядов живущих

И если они хотят переименовать метро, то лучше звучит Муромская , по - моему, а не Брянская. Может ему город на Чукотке какой - нибудь переименовать в , например, ну ...хотя бы Брянск 2025 или ...🙄🍓 Брянский лес

Или... Брянская усадьба или... Брянская деревня... Сами Пусть придумают

0 notes

Text

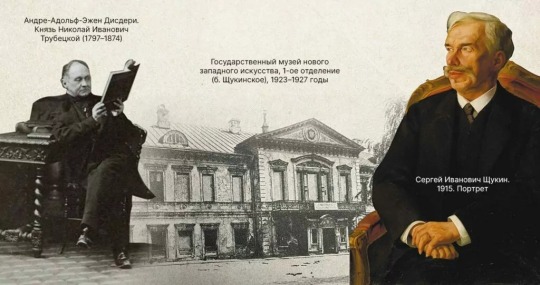

Трубецкие XIX века: славянофилы, библиофилы и бонвиваны. На месте нынешней станции метро «Аннино» в XIX веке находилась деревня под таким же названием, которая сегодня вошла в состав Южного Чертанова. Одна из версий названия «Аннино» такова: владелец усадьбы Знаменское-Садки Николай Иванович Трубецкой назвал деревню в честь своей жены Анны Андреевны. В XIX веке древний род не утратил своего богатства и величия. Трубецкие занимали высшие посты в государстве, славились своими балами и приёмами, владели многочисленными усадьбами и особняками. Французский славянофил «Надо же наконец, чтобы народ наш походил на нас, европейцев. Я объясню им всё это. Не хочу же я обидеть их тем, что они не поймут меня. К тому же, да-с, — я люблю Россию, люблю этот добрый и умный русский народ. Oh, соmmе je l’аіmе! Жаль только, что мне нельзя разговаривать с ними по-французски. Хоть я и хорошо говорю свой язык, но по-французски я бы объяснил им это лучше; mais, que faire!» Карикатурный князь Луповицкий из комедии Константина Аксакова «Князь Луповицкий, или Приезд в деревню» — это Николай Иванович Трубецкой. Князь сидит в Париже, со всей возможной горячностью убеждает своих собеседников, что способен «сивилизовать» мужика и принести ему западное просвещение. Он немедленно отправляется в деревню, выступает перед крестьянами: «Где ваши орудия, омоченные не раз благородным потом вашим? Где соха, где пила? — Дайте мне их! Моя рука не побоится прикоснуться к ним, если то нужно!» Разумеется, мужики недоумевают, князь ввязывается в нелепые диалоги, его ломаный русский язык, перемежаемый французскими словами, комичен. Хотя для своих современников Николай Иванович Трубецкой (1807–1874) был поразительно гармоничной фигурой, но не любил его никто. Лев Толстой, которому Трубецкой приходился двоюродным дядей, своего родственника в дневнике характеризовал кратко и ёмко: «он тупец». Герцен его политико-философские сочинения называл «глупыми брошюрами». Для Тургенева он, вполне вероятно, стал прототипом глуповатого князя Коко в «Дыме», непрестанно повторяющего фразу о «потрясении собственности» в России. У Некрасова ему посвящены злые строчки о славянофилах в стихотворении «Недавнее время»: Но, живя за границей, владели Очень плохо родным языком, И понятья они не имели О славянском призваньи своём. Я однажды смеялся до колик, Слыша, как князь NN говорил: «Я, душа моя, славянофил». — «А религия ваша?»— «Католик». Уроки Погодина Николай Трубецкой вырос в одном из самых знаменитых особняков Москвы — «доме-комоде» на Покровке, принадлежавшем его отцу. В этом бело-голубом барочном дворце считали за честь гостить лучшие семьи страны. Летом же юношу вывозили в подмосковное имение Трубецких Знаменское (в 1846 году на землях этого имения и была основана деревня Аннино). Там его из года в год учил молодой выпускник Московского университета Михаил Погодин. Современники Трубецкого считали, что именно это влияние стало определяющим в жизни князя. Погодин был сыном крепостного, служившего в доме графа Салтыкова. Уже к середине 1820-х годов Погодин стал одним из столпов литературной жизни — он был секретарём Общества любителей русской словесности, затем превратился в могущественного издателя: у него печатались Пушкин и Баратынский, Тютчев и Вяземский. С 1841 года Погодин издавал журнал «Москвитянин», где в течение последующего десятилетия были сформулированы идеи почвенничества, разрабатывал и отстаивал теорию официальной народности. Князь Трубецкой уроки Погодина усвоил весьма фрагментарно, но до французского периода пока было далеко. Сперва он отправился на воинскую службу. Статный юноша был записан в Малороссийский кирасирский полк, потом перевёлся в лейб-гвардии Конный полк. В 1830 году Трубецкой вышел в отставку. В обществе он производил, скорее, хорошее впечатление. Мария Александровна Лопухина, весьма едкая дама, писала о нём, что это «очень красивый молодой человек, ума довольно посредственного, но славный малый и к тому же владелец пяти или шести тысяч крестьян». В 1837 году Трубецкой женился на Анне Андреевне Гудович, дочери генерала и героя войны 1812 года. Через несколько лет они уехали во Францию. Жизнь во Франции Замок Бельфонтен около Фонтенбло, где жили Трубецкие, превратился в место паломничества всех русских аристократов, живших за границей или проезжавших Францию во время путешествия. Политические и философские воззрения князя Трубецкого, которые он проповедовал своим гостям и изредка печатал (под не самым скромным псевдонимом «Ольгердович», напоминавшим о происхождении князя от литовских правителей), были весьма хаотичны. Примечательной фигурой была и жена князя Анна Андреевна. Она передвигалась только в кресле — злые языки говаривали, что делала это она для большей загадочности, а в отсутствии гостей прекрасно ходила по комнатам. До самого вечера её запрещалось беспокоить, поскольку княгиня читала философские книги. Ровно в девять вечера к ней заходили гости, которых Анна Андреевна принимала лёжа. Как и муж, она вела с гостями разговоры о политике, философии и религии, но придерживалась более радикальных взглядов: не верила в Бога, цитировала Вольтера. Разнообразие гостей также не могло не поражать. Помимо Толстого, Аксаковых, Тургенева бывали у Трубецких и более необычные фигуры. Так, у них долгие годы жил Мориц Гартман — поэт и революционер, участник венгерских событий 1848 года и бывший член разогнанного штутгартского парламента. В одно время с ним в замке Бельфонтен мог находиться Алексей Фёдорович Орлов, лично подавлявший восстание на Сенатской площади, а потом занимавший должность шефа жандармов. Присутствие Орлова, впрочем, объясняется легко: князь Трубецкой выдал свою дочь Екатерину за сына Орлова. Среди гостей на этой свадьбе был барон Геккерн, тот самый, которого в русском обществе считали настоящим убийцей Пушкина. Неудивительно, что Гартман иногда называл дом Трубецких не BelleFontaine, прекрасным фонтаном, а Folle-Fontaine, фонтаном безумным. В «сумасбродной семье Трубецких уживались, нисколько не мешая друг другу, и неистовый клерикализм, и атеизм, и славянофильство, и аристократические замашки, и демократические тенденции (князь Николай Иванович торжественно объявил однажды своим приятелям, что он гнушается аристократией и хочет принадлежать к “среднему сословию”)», — писал Феоктистов. К концу жизни Трубецкой промотал своё внушительное состояние и жил на содержании у зятя. А ни одно из его сочинений о судьбах народа так и не получило известности. Жёлтый карлик В Большом Знаменском переулке до сих пор стоит величественный особняк. Когда-то его фасад украшал герб не первых и не последних владельцев: разделённый на четыре части щит, где нашлось место и грифам, и польскому одноглавому орлу, и бычьей голове, и скачущему всаднику. Это герб рода Трубецких, а в этом доме жил Николай Иванович Трубецкой (1797–1874), полный тёзка предыдущего героя, представитель другой ветви прославленной семьи. Николай Иванович Трубецкой был на два года старше Александра Сергеевича Пушкина. 17-летний лицеист дружил с Трубецким и посвятил ему одно из своих первых стихотворений «Городок». Судя по всему, Трубецкой и Пушкин общались и взрослыми, есть свидетельства о встречах старых друзей уже в 1830-х годах. Николай Иванович Трубецкой сделал блестящую карьеру — к концу жизни он дослужился до обер-гофмейстера императорского двора, то есть заведовал штатом и финансами и именовался «Ваше Высокопревосходительство». А начал он со службы в Московском архиве Коллегии иностранных дел, затем перешёл адъютантом к генералу Петру Александровичу Толстому. Как и положено молодому и прогрессивному человеку в то время, Трубецкой общался с будущими декабристами. Более того, он был близок к «Северному обществу» и порой был весьма резок и горяч. Александр Кошелев, коллега Трубецкого по работе в Московском архиве, вспоминал: «В этот промежуток времени, т. е. между получением известий о кончине императора Александра и о происшествиях 14 декабря, мы часто, почти ежедневно, собирались у М. М. Нарышкина . Толкам не было границ. Не забуду никогда одного бывшего в то время разговора о том, что нужно сделать в Москве в случае получения благоприятных сообщений из Петербурга. Один из присутствовавших на этих беседах, кн. Николай Иванович Трубецкой, (точно он, а не иной кто-либо, хотя это и невероятно, однако верно, вот как люди меняются!), адъютант гр. П. А. Толстого, тогда командовавшего корпусом, расположенным в Москве и её окрестностях, брался доставить своего начальника, связанного по рукам и ногам». Кошелев составлял свои записки много позже, оттого и считает нужной ремарку «вот как люди меняются». В 1860-х и позже князь Трубецкой был совсем другим — государственником и сановником. «Маленького роста, с резким тоном, с важными манерами, ненавидевший либералов, он носил прозвище жёлтого карла. Под важностью форм я в князе Николае Ивановиче узнал хотя недалёкого, но доброго человека, с чувством своего достоинства, а потому независимого. Он был придворный, но без раболепства и резко осуждал в высокопоставленных лицах всё, что, по его мнению, было не так, как следовало», — вспоминал историк и публицист Борис Чичерин. «Жёлтый карлик» — злое, но необычайно точное прозвище. Это персонаж французской сказки авторства мадам д’Онуа — злобный, резкий, важный и самоуверенный. Карьера Трубецкого шла в гору. Репрессий против декабристов он избежал, поскольку активным заговорщиком не был. В 1831 году он уже камергер двора Его Императорского величества, в 1851-м — тайный советник и гофмейстер, в 1861 году он главный придворный империи, обер-гофмейстер двора. Его дом в Знаменском переулке славился на всю Москву своими приёмами и обедами. Трубецкой был страстным коллекционером и библиофилом. В 1830-х он выкупил библиотеку у исследователя, историка и впоследствии министра просвещения Авраама Сергеевича Норова. В коллекции были весьма редкие книги: Пушкин в примечаниях к «Истории Пугачёва» упоминает переведённые с английского записки о восстании Степана Разина 1682 года издания, был в коллекции и экземпляр «Цыган», напечатанный на пергаменте для друга Пушкина Сергея Александровича Соболевского. Впоследствии Соболевский подарил «Цыган» Трубецкому. После смерти Трубецкого его дом был продан купцу Ивану Щукину, а тот завещал особняк сыну Сергею. Именно в этом доме висели картины Матисса, Пикассо, Гогена, составившие одну из величайших мировых коллекций. Владельцы «Комода» Все древние семьи России соединены родственными связями. Так, у Пушкина и Толстого был общий предок из рода Трубецких. Князь Дмитрий Юрьевич Трубецкой приходился прадедом Толстому и двоюродным дедом Пушкину. Именно от него происходит младшая ветвь Трубецких, которых в Москве ещё называли «Трубецкие-комод». Дмитрий Юрьевич Трубецкой унаследовал от предков громадное состояние и несколько обширных имений. Самое крупное и известное из них — Знаменское, оно же Знаменское-Садки. Князь расширил его за счёт приданого жены, княжны Одоевской, и впоследствии принимал там императрицу Екатерину, возвращавшуюся с внуками Александром и Константином из своего таврического путешествия. В 1772 году Трубецкой купил у графа Апраксина особняк на Покровке, настоящий шедевр елизаветинского барокко. Огромный высокий дворец, больше подходящий для величественного Петербурга, чем для Москвы, быстро получил прозвище «дом-комод», по нему и определяли эту ветвь Трубецких. В доме на Покровке устраивались балы и приёмы, здесь князь Дмитрий Юрьевич Трубецкой давал представления своего крепостного театра, знаменитого на всю Москву. Старый князь Трубецкой не тратил время на военную или придворную службу: все его усилия были брошены на светскую жизнь и обустройство усадеб. У Дмитрия Юрьевича Трубецкого было три дочери и один сын. Дочерей удачно выдали замуж. Так, младшая, Екатерина, стала женой генерала Николая Сергеевича Волконского. Генерал — это прототип старого князя Болконского из «Войны и мира», а Екатерина Дмитриевна — это бабушка Льва Толстого. Сын Иван Дмитриевич унаследовал всё богатство отца. Дом его был известен на всю Москву, «комод» собирал молодёжь. Там танцевали, играли спектакли, а сам хозяин был любим и почитаем за щедрость. В своих мемуарах князь Иван Михайлович Долгоруков так описывает ослепительно роскошный быт Трубецких: «Дом был большой, театр прекрасный, во всех трубках горели свечи, всегда тьма народу, и сквозь огней различить некогда было в окошки, хороша или дурна погода, а чувство��ать её мешали несколько десятков печей, которые исправно топились. Хозяин был всеобщий слуга; жена его, прекрасная женщина, знакомая мне ещё в девушках и из строгой бедности попавшая в изобильное состояние, влюбляла мужа своего беспрестанно в себя, а сама влюблялась во всех. Тот тешил её роскошными издержками, а прочие забавами, время текло скорее всякого ручья, мы не успевали считать дней в неделе. Трубецкой тогда спешил показывать, что из двадцати шести тысяч душ, которые за ним написаны были по сказкам, можно, не имея ни души в самом себе, ни ума, убить третью долю на фонари и кулисы так, что никто и спасибо за то сказать не захочет. Вот мастерский способ быть расточительным! Дай Бог за эту зиму князю Трубецкому много лет здравствовать! Он прост — что нужды, у него весело; он груб — что нужды, у него модно; он пасмурен — что нужды, у него светло. Виват, богатые простяки!» Неудивительно, что богатство, унаследованное Трубецким, таяло с каждым днём. Жизнь становилась всё менее шикарной, дом-комод приходилось сдавать внаём летом, пока княжеская семья жила в своём имении в Знаменском. Но и там находилось время для увеселений. «Когда же устраивались в Знаменском нарядные охоты, происходил съезд гостей из ближних и дальних имений, внутри украшался зал плошками и фонариками, под звуки крепостного оркестра происходили танцы или ставились шарады и живые картины» (А. Н. Греч, «Венок усадьбам»). Как раз к концу своей жизни Иван Дмитриевич Трубецкой и потратил большую часть состояния, а его вдова переехала к брату в Петербург. Зато такую же роскошную жизнь вёл сын Николай в замке Бельфонтен, пока и он не растратил то, что оставалось от княжеского наследства. https://mr.moscow ПРОШЛОЕ - РЯДОМ! 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 ✅Услуги составления родословной, генеалогического древа. 📖 ЗАКАЗ РОДОСЛОВНОЙ на нашем сайте: www.genealogyrus.ru/zakazat-issledovanie-rodoslovnoj 📖 ЗАКАЗ РОДОСЛОВНОЙ в нашей группе ВК: https://vk.com/app5619682_-66437473 ✉Или напишите нам: [email protected] ⚠Работаем с 2008 года!

0 notes

Text

Смерть Князя на Волге

#metro exodus#metro 2035#metro#Князь metro exodus#duke metro#igor dukov#duke metro exodus#метро исход#метро 2035#my art#art

62 notes

·

View notes

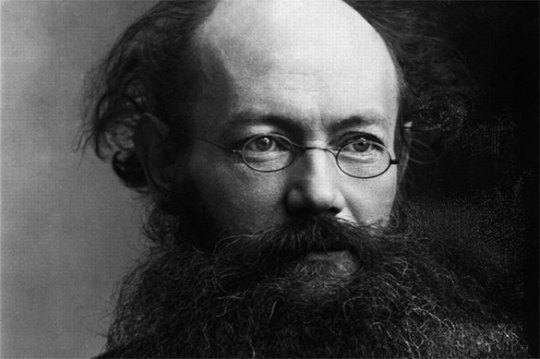

Photo

Князь Пётр Кропоткин, основоположник русского анархизма Наверное, многим покажется странным, но имя Кропоткина не связано с лозунгом «Анархия — мать порядка». Несмотря на то, что наряду с Прудоном Петр Кропоткин остается теоретиком мирового анархизма и левацких движений, а Че Гевара с юности возрос на его идеях, cам Петр Алексеевич был за равенство. Лихие предки Петра Кропоткина Столичная станция метро «Дворец Советов» и хутор Романовский в Краснодарском крае, получив статус города, были переименованы в «Кропоткинскую» и Кропоткин в честь выдающегося ученого-естествоиспытателя, географа, писателя, историка, философа, революционера-народника и анархиста князя Петра Алексеевича Кропоткина. Родившийся в Москве 173 года назад мальчик, нареченный Петром, происходил из рода князей Смоленских. Проще сказать, из Рюриковичей в тридцатом колене. Если по отцу он наследовал дух государственности на Руси, то анархические «нотки» вдохнул от матери и деда — героя Отечественной войны 1812 года генерала Николая Семеновича Сулимы. Напрямую матушка не оказала особого влияния, поскольку умерла, когда Петруше было три с половиной годика. Однако недаром Кропоткин был крупным ученым-биологом, при отсутствии диплома о высшем образовании. Задолго до открытия генов он обнаружил, что приобретенные в процессе жизни признаки (прежде всего особенности поведения) могут передаваться по наследству. Героический дедушка Петра Алексеевича являлся прямым потомком атамана запорожских казаков Ивана Михайловича Сулимы, заслужившего у народа добрую память тем, что он уничтожил со своим отрядом крепость Кодак, стоявшую на пути беженцев из Речи Посполитой в Запорожскую вольницу. Видимо, вольный казачий дух добровольно погнал лучшего ученика старшего класса Пажеского корпуса, 19-летнего камер-пажа князя Петра Кропоткина, состоявшего при императоре Александре II, в Сибирь, чтобы там вступить в Амурское казачье войско, а потом присоединиться к кружку народников, ведших революционную пропаганду против самодержавия. «Революция без жертв возможна» Готовый отдать жизнь за царя, князь Кропоткин другими глазами посмотрел на царя-батюшку после ареста Чернышевского и усмирения Польши. Во время церемонии производства в офицеры кадетов и пажей, царь-Освободитель вдруг сорвался на крик, а лицо его исказила злобная гримаса. Петру Кропоткину вспомнился оравший на крепостных отец: «Я с тебя шкуру спущу!» На другой день после царского напутствия по приказу Александра были расстреляны три офицера, а рядовой засечен до смерти шпицрутенами. В начале лета 1862 года Кропоткин отбыл из столицы в Москву, а затем в азиатскую часть России. Анархизм, по мнению известного французского анархиста Даниэля Герена (Daniel Guérin, 1904-1988), — это, прежде всего, врожденный бунт. «Для анархиста государство — наиболее пагубный и губительный из предрассудков и предубеждений, ослеплявших человека испокон веков. В уста своего Вотрена (беглого каторжника из «Человеческой комедии» — Ред.), являющегося ярким воплощением социального протеста, полубунтовщика, полупреступника, Бальзак вложил взрывные речи, от которых не отречется ни один анархист», — писал Герен. В отличие от сторонников Бакунина и последователей Маркса, которые уверяли, что без жертв в революции никак не обойтись, а ее успех окупает все жертвы, Кропоткин уповал на достижение такого состояния в обществе, когда новые идеалы, которыми вдохновляются угнетенные классы, глубоко проникнут в сознание людей того класса, экономические и политические привилегии которого предстоит разрушить. На Кропоткина скорее оказали влияние идеалистические идеи целенаправленной эволюции Шеллинга и крупнейшего биолога николаевской России Карла фон Бэра, а не радикальные течения современности. «Исход борьбы будет зависеть не столько от ружей и пуль, сколько от творческой силы, примененной к переустройству общества на новых началах», — говорил идеолог безвластия Петр Кропоткин. Кропоткин: Родившись свободным, человек не нуждается во власти других людей Кропоткина изумлял тот факт, что в Русской секции Международного товарищества рабочих и вообще среди революционеров точно такие же бюрократические отношения, как и в среде российского чиновничества. В отличие от Достоевского, узревшего в Нечаеве и его подельниках «бесов» и предсказавший невозможность изменить сотворенный Богом мир, Кропоткин мыслил иначе. Согласно его умственным построениям получалось, что в полной гармонии природе существует нравственность, которая имеется и в порожденном природой человеке. Родившись свободным, глаголил Кропоткин, человек не нуждается во власти других людей, которые его этой свободы лишают. Занимаясь разработкой «идеала будущего строя», Кропоткин сам не заметил как вписал в него элементы государственного, казарменногокоммунизма, противником которого выступал. К слову, слово «анархия» было употреблено не Кропоткиным и не его единомышленниками, а министром юстиции графом Паленом, написавшем в своем докладе на Высочайшее имя, что «в России существуют тайные и противозаконные общества, имеющие целью ниспровержение государства, всего существующего порядка и водворения полнейшей анархии». Слово было найдено. А Кропоткин даже внешне больше походил на Льва Толстого, чем на башибузуков с черными анархическими знаменами. «Что ж тут удивительного, — ухмылялся гений русской литературы Толстой, — я — тип русского мужика. И он — тоже тип русского мужика». Лев Николаевич, правда, вел свою родословную от того еще «мужика», как и Кропоткин, — от Рюрика. Мужская линия Толстых восходит к немцу Идрису, приехавшему в 1353 году в Чернигов, а по матери из рода князей Волконских — непосредственных потомков Рюрика. Вот вам и ирония судьбы. Пётр Алексеевич Кропоткин, русский революционер, теоретик анархизма, географ, историк, литератор, родился в Москве, Рюрикович. Отец, Алексей Петрович Кропоткин (1805—1871) — генерал-майор, владел в трёх губерниях имениями с более чем тысячей двумястами крепостных мужчин с семьями. Мать, Екатерина Николаевна, умерла, когда Петру было три с половиной года. По линии матери Пётр — внук героя Отечественной войны 1812 года генерала Н.С.Сулимы. Среднее образование получил в 1-й Московской гимназии, окончил с отличием Пажеский корпус (1862 год), был произведён в офицеры. После окончания Пажеского корпуса добровольно избрал военную службу в ��ибири. 20 октября 1862 года 19-летний Пётр был назначен в Читу в чине есаула чиновником по особым поручениям при исполня.щем обязанности губернатора Забайкальской области генерал-майоре Болеславе Казимировиче Кукеле. Под командованием Кукеля служил в Амурском казачьем войске несколько лет. Участвовал в экспедициях в Восточной Сибири, в Маньчжурии, сплавлялся по рекам Ингода, Шилка, Амур, (1864, 1865), где занимался геологическими, орографическими, картографическими и палеогляциологическими исследованиями. В 1864 г. под именем купца Петра Алексеева пересек Маньчжурию с запада на восток, следуя из Староцурухайтуя в Благовещенск через горы Большого Хингана. Осенью того же года участвовал в экспедиции Г.Ф.Черняева по реке Сунгари на пароходе «Уссури». Собрал материал по общественному устройству бурят, якутов и тунгусов. Встречался с декабристами Д.И.Завалишиным и И.И.Горбачевским, ссыльнокаторжным революционером М.Л.Михайловым. Участвовал в комиссиях — по подготовке проекта реформ тюрем и систем ссылки, а также над составлением проекта городского самоуправления, однако вскоре был разочарован существующим управленческим аппаратом и потерял интерес к идее реформистского преобразования. Был внештатным корреспондентом газеты «Московские ведомости», печатал заметки о Забайкалье в воскресном приложении «Современная летопись», а также в изданиях «Русский вестник», «Записки для чтения». Весной 1867 года (после восстания польских каторжан 1866 года) Пётр и его брат Александр расстались с военной службой. Ни тот, ни другой не участвовали в подавлении восстания. В начале осени 1867 года Кропоткин и его брат со всей семьёй переехали в Санкт-Петербург. Тогда же 24-летний Пётр поступил на математическое отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского Императорского университета и одновременно на гражданскую службу в статистический комитет Министерства внутренних дел, которым руководил крупный учёный-географ и путешественник П.П.Семёнов (Тян-Шанский). В 1868 году был избран членом Русского географического общества, награждён золотой медалью за отчёт об Олёкминско-Витемской экспедиции и т. д. Зарабатывал переводами (в том числе Спенсера, Дистервега), написанием научных фельетонов для газеты «Петербургские ведомости». При этом несколько лет занимается научной работой на тему строения горной Азии и законов расположения её хребтов и плоскогорий. Эту работу я считаю моим главным вкладом в науку. Вначале я намеревался написать объемистую книгу, в которой мои взгляды на орографию Сибири подтверждались бы подробным разбором каждого отдельного хребта, но когда в 1873 году я увидал, что меня скоро арестуют, я ограничился тем, что составил карту, содержащую мои взгляды, и приложил объяснительный очерк. И карта, и очерк были изданы Географическим обществом под наблюдением брата, когда я уже сидел в Петропавловской крепости. Петерман, составлявший тогда свою карту Азии и знавший мои предварительные работы, принял мою схему для атласа Штиллера и своего карманного маленького атласа, где орография так превосходно была выражена гравюрою на стали. Впоследствии ее приняло большинство картографов. Летом 1871 года от Географического общества отправился в научно-исследовательскую поездку по Финляндии и Швеции. Но «разъедающее противоречие» окружающего мира заставило его отказаться от научной деятельности. Осенью, вернувшись в Москву, узнал о смерти своего отца. В 1872 году Кропоткин получил разрешение на поездку за границу. В Бельгии и Швейцарии он встретился с представителями российских и европейских революционных организаций, в том же году вступил в Юрскую федерацию Первого Интернационала (реальным лидером которой был Михаил Бакунин). По возвращении в Россию, не оставляя работу секретаря отдела физической географии Русского географического общества, Кропоткин стал членом наиболее значительной из ранних народнических организаций — Большого общества агитации, известного как кружок «чайковцев». Вместе с другими членами кружка он вел революционную агитацию среди рабочих Санкт-Петербурга, был одним из инициаторов «хождения в народ». 2 апреля 1874 года 31-летний Пётр Кропоткин сделал сенсационный доклад в Географическом обществе о существовании в недалёком прошлом ледниковой эпохи. А на следующий день он был арестован за принадлежность к тайному революционному кружку и заключён в Петропавловскую крепость. Значимость сделанного учёным в науке была столь велика, что ему, по личному распоряжению Александра II, были предоставлены перо, бумага и возможность работать в тюрьме, где им была написана работа «Исследования о ледниковом периоде», обосновывающая ледниковую теорию — одну из важнейших в науках о Земле. Условия тюремного заключения, напряженный умственный труд подорвали здоровье Кропоткина. С признаками цинги он был переведен в тюремный госпиталь, откуда летом 1876 года при помощи С.М.Степняка-Кравчинского совершил побег, и вскоре покинул Российскую империю, пробравшись через Финляндию, Швецию и Норвегию, из Христиании отплыл в Гулль (Англия). Покидая Россию, Кропоткин надеялся через несколько месяцев, когда активные поиски будут прекращены, вернуться под другим именем. Сначала он прибыл в Великобританию, где находился недолго. Революционные интересы звали его в Швейцарию, и, как только это стало возможным (в январе 1877 года), он выехал из Лондона. В Швейцарии Пётр Алексеевич поселился в Ла-Шо-де-Фон, небольшом городе, где население занималось преимущественно часовым ремеслом. Часовщики составляли главную аудиторию анархистской пропаганды, из часовщиков же выходили и некоторые лидеры этого движения. «Кропоткин был всегда завален работой: писал для разных учёных органов, переводил для наших ежемесячных журналов с иностранных языков, которых знал множество; но более всего времени отнимали у него, кроме издаваемого им французского листка, частые выступления на анархических собраниях. Он считался выдающимся оратором. Действительно, Кропоткин обладал всеми качествами, необходимыми для влияния на массы: привлекательной внешностью, страстностью, пламенностью, хорошим голосом и дикцией. По всесторонности развития он, несомненно, стоял значительно выше всех тогдашних последователей Бакунина, не исключая и Реклю… Решительно все, как русские, так и иностранцы, относились к нему с большим уважением и симпатией». 18 марта 1877 года, в шестую годовщину Парижской коммуны, вместе с другими членами Юрской федерации принял участие в демонстрации, состоявшейся в Берне. В сентябре, в качестве делегата от швейцарской Юры, участвовал в двух конгрессах анархистов в Бельгии: 6—8 сентября в Вервье, 9—15 сентября в Генте, где бельгийская полиция попыталась арестовать его. Однако ему удалось благополучно скрыться и добраться до Лондона. Оттуда Кропоткин отправился в Париж, где встречался с французскими социалистами. Весной 1878 года, после очередной годовщины Коммуны, в Париже был осуществлен ряд репрессий, из-за чего Петр Алексеевич, случайно избежав ареста, покинул Францию. Он снова вернулся в Швейцарию, поселившись в Женеве. В 1878 году, в свои 36 лет, Пётр Алексеевич женился на Софье Григорьевне Ананьевой-Рабинович, молодой девушке, приехавшей учиться в Швейцарию из Томска. Вскоре после женитьбы они переехали из Женевы в Кларанс. Романские страны стали главной ареной деятельности Кропоткина. Основные силы он прикладывал в пропаганду и агитацию на французском языке. В феврале 1879 года начала выходить газета «Le Revolte» («Бунтарь»), созданная Кропоткиным и его помощниками. В 1881 году швейцарское правительство, по предложению правительства Российской империи, предписало Кропоткину, как опасному революционеру, покинуть пределы страны. Кропоткин переехал во Францию. 22 декабря 1882 года Кропоткин вместе с лионскими анархистами был арестован французской полицией по обвинению в организации взрывов в Лионе. В январе 1883 года в Лионе состоялся суд; под давлением правительства Российской империи Пётр Алексеевич был приговорен к пятилетнему тюремному заключению по обвинению «за принадлежность к Интернационалу», которого к тому времени уже не существовало. Не помог протест левых депутатов парламента Франции, не помогла и петиция виднейших общественных деятелей, подписанная Гербертом Спенсером, Виктором Гюго, Эрнестом Ренаном, Суинберном и др. Как до суда, так и в течение двух месяцев после него, Кропоткин находился в лионской тюрьме. В середине марта Кропоткина в числе 22 других заключенных по Лионскому процессу перевели в центральную тюрьму в Клерво (Clairvauxангл. ). За год тюремного заключения состояние его здоровья ухудшилось: мучили боли в боку, цинга и малярия. Но благодаря стараниям жены Кропоткина, заботившейся о нём в течение всего срока заключения, условия содержания вскоре улучшились, появилась возможность работать. В Клерво Кропоткин написал на английском языке статью «Чем должна быть география» (впервые опубликована в 1885 г. в журнале «The Nineteenth Century» («Девятнадцатый век»)). В середине января 1886 г., благодаря протестам левых депутатов и целого ряда общественных деятелей, Кропоткин получил свободу. Весной 1886 он вместе с семьёй переселился в Великобританию, где проживал до 1917 года. В июне 1917 года, после Февральской революции, 74-летний Пётр Алексеевич Кропоткин вернулся в Россию. 12 июня 1917 года в 2 часа 30 минут Кропоткин прибыл на Финляндский вокзал в Петроград. В зале его ждали военный министр Александр Керенский и старый друг Николай Чайковский, ставший после Февральской революции депутатом Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Печать широко отметила приезд старого эмигранта. По случаю возвращения Кропоткин получал поздравления как от частных лиц, так и от общественных и государственных организаций. Отвечая 30 июня на приветствие солдат Семёновского полка, Кропоткин в духе своих оборонческих писем о текущих событиях призвал их, «во-первых, сохранить то, что нам дала наша революция. Не позволить императорам германскому и австрийскому вырвать у нас дорогую нам свободу и, во-вторых,.. приступить к строительству новых форм жизни, таких, чтобы доставить каждому и каждой благосостояние в обмен на их труд, облегчить им полную возможность развития и сознательного участия в устройстве новой общественной жизни». После Февральской революции возникавшие комитеты, клубы, общества стремились заручиться именем П.А.Кропоткина. 5 июля Комитет по формированию добровольческого отряда из увечных воинов выдвинул его в свои почётные члены. Из воспоминаний адвоката, председателя Совета Присяжных Поверенных Н.П.Карабчевского. «Мне, в качестве председателя комиссии по расследованию неприятельских зверств, практиковавшихся по отношению к нашим военнопленным, удалось дважды принять участие в подобных концертах-митингах, устроенных с благотворительною целью для нужд военнопленных. На одном, в котором впервые появлялся перед Петроградской публикой незлобивый «анархист», престарелый князь Кропоткин, только что прибывший из Англии, я даже председательствовал. Я и рекомендовал его, при громах рукоплесканий, переполнившей зал Мариинского театра, публики. Добродушно-старческая, милая речь его, заключавшаяся в восхвалении дружного энтузиазма наших союзников, и в особенности англичан, порадовала многих, так как иные не представляли себе ранее «анархиста» иначе, как в образе зверином. 16-17 июля в Петрограде прошло вооружённое выступление-демонстрация, организованное большевиками. Всероссийский Исполнительный Комитет (ВЦИК), избранный на 1-м Всероссийском съезде Советов в июне 1917, объявил события в столице «большевистским заговором» и признал «неограниченные полномочия и неограниченную власть» Временного правительства. Июльский кризис положил конец двоевластию. Новое правительство возглавил эсер Александр Керенский. Петроград был объявлен на чрезвычайном положении. Начались аресты большевиков; Ленину, обвинённому в организации вооружённого мятежа и шпионаже в пользу Германии, удалось скрыться. После июльского кризиса Александр Керенский предложил Кропоткину войти в состав Временного правительства. В дневнике Кропоткина имеется запись: 20 июля 1917 г. «Приезжал А.Ф.К.». На полях рукой Кропоткина добавлено: «NB Министерство. Отказ». «Керенский делал неимоверные усилия, примиряя непримиримое: он убеждал Кропоткина войти во Временное правительство, предлагал ему на выбор любой пост министра, — вспоминала Эмма Гольдман. — Кропоткин отказался. Он заявил, что считает «ремесло чистильщика сапог более честным и полезным». Он также отказался от ежегодной пенсии в 10 тысяч рублей, предложенной ему Временным правительством. П.А.Кропоткин был разочарован Февральской революцией и встречей с российскими анархистами, «грубыми развязными молодыми людьми, принявшими за основу принцип вседозволенности». Однако пока в целом Временное правительство он поддерживал. В середине августа 1917 года Кропоткин участвовал в созванном по инициативе главы Временного правительства А.Ф.Керенского государственном совещании, призванном упрочить позиции Временного правительства. Оно проходило в Москве в Большом театре с 25 —28 августа 1917 года. К работе совещания были привлечены деятели «освободительного движения»: князь П.А.Кропоткин, Е.К.Брешкова—Брешковская, Г.А.Лопатин, Г.В.Плеханов и Н.А.Морозов. Кропоткин высказался за мирное, эволюционное развитие. Он искренне призывал всех к классовому миру во имя революции, звал «весь русский народ» продолжать войну «до победного конца». Участие Кропоткина в работе Государственного совещания осудил украинский анархо-коммунист Нестор Махно, который очень уважал Петра Алексеевича и считал одним из столпов анархизма. 7 сентября генерал Лавр Георгиевич Корнилов, ставший в июле Верховным главнокомандующим, двинул с фронта войска на Петроград с целью установления военной диктатуры, призванной подавить вооружённые отряды пролетариата и ликвидировать Советы. Министры-кадеты в знак солидарности с Корниловым вышли из правительства. В свою очередь, Керенский объявил Корнилова мятежником и отстранил от должности. Действия Керенского были поддержаны революционно настроенными частями Петроградского гарнизона и Балтийского флота, отрядами рабочей Красной гвардии, находившейся под контролем большевиков. 12 сентября войска Корнилова были остановлены, а сам он арестован. В тот же день Керенский занял пост Верховного главнокомандующего. Провал правого переворота привёл к усилению леворадикального крыла революции. 29 октября культурно-просветительное общество «Народное дело» наряду с В.Г.Короленко, Ф.И.Шаляпиным, И.А.Буниным и Н.В.Чайковским пригласило Кропоткина в члены-учредители. Кропоткин жил в Москве, где его и застала Октябрьская революция. За два дня до октябрьского переворота анархист Александр Моисеевич Атабекян опубликовал «Открытое письмо П.А.Кропоткину», в котором призывал Кропоткина возглавить анархическую социальную революцию, которая должна защитить трудящихся как от ожесточённой классовой борьбы, так и ��т «уличного большевизма». Московское вооружённое восстание началось 7 ноября и только в начале ноября большевики смогли захватить город. Кропоткин тогда жил на Большой Никитской и был свидетелем революционных событий. К Октябрьской революции Пётр Алексеевич отнёсся неоднозначно: он приветствовал сам факт свержения буржуазии и формальное установление власти в форме Советов, однако он оправданно опасался, что при отчётливой тенденции к концентрации новой власти в центре, партия, обладающая этой властью, не желала её ни с кем делить, а главное — опасалась отдать её народу, в то время как революция должна стать делом всенародным, всеклассовым. Большевики предложили квартиру в Кремле, кремлёвский паек, причем народный комиссар просвещения Анатолий Луначарский написал жене Кропоткина Софье Григорьевне (Рабинович) письмо, где просил воздействовать на Петра Алексеевича, чтобы тот не отвергал помощи, исходящей от государственной власти. Но Кропоткин твердо отказался. Кропоткину трижды пришлось менять квартиру, поскольку дома «бывших буржуев», в которых он поселялся, реквизировали. В июле 1918 года Кропоткин поселился с женой в подмосковном городе Дмитрове получив «охранное» удостоверение, подписанное Предсовнаркома В.И.Ульяновым-Лениным. В нём говорилось: «Дано сие удостоверение… известнейшему русскому революционеру в том, что советские власти в тех местах…, где будет проживать Петр Алексеевич Кропоткин, обязаны оказывать ему всяческое и всемерное содействие… представителям Советской власти в этом городе необходимо принять все меры к тому, чтобы жизнь Петра Алексеевича была бы облегчена возможно более…» Друг Льва Толстого граф М.А.Олсуфьев, прежде уездный предводитель дворянства, продал ему за символическую плату пустующий дом на бывшей Дворянской улице, переименованной в Советскую (ныне — Кропоткинская). Несмотря на трудные условия жизни, Кропоткин продолжил активную общественную деятельность, тесно сотрудничал с Дмитровским союзом кооперативов, продолжал работу над новой книгой — «Этика». Развитие ситуации, красный террор и диктатура партии большевиков заставили его критичнее отнестись к революции. В начале 1921 года Кропоткин тяжело заболел воспалением легких. Ленин экстренно направил в Дмитров группу лучших врачей во главе с наркомздравом Н.Семашко и В.Бонч-Бруевичем. Кропоткину предлагали усиленное питание, спецпаёк. Но Пётр Алексеевич не признавал никаких привилегий – и от пайка отказался. Он и умирал незаметно, «скромно», стараясь никому не доставить хлопот этой своей «процедурой». В ночь на 8 февраля 1921 года в возрасте 78 лет Пётр Алексеевич скончался. На следующий день, 9 февраля, центральные газеты на первых полосах поместили траурное объявление Президиума Московского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, извещавшее о смерти «старого закаленного борца революционной России против самодержавия и власти буржуазии». 10 февраля в Дмитров прибыл специальный траурный поезд, на котором гроб с телом был доставлен в Москву и установлен для прощания в Колонном зале Дома союзов (бывшем здании московского Дворянского собрания) на Большой Дмитровке. Это положило начало многолетней советской традиции. С Кропоткиным прощались в течение двух дней — пришли сотни делегаций от заводов, фабрик и учреждений Москвы, тысячи простых людей. Около гроба в почетном карауле стояли и друзья Кропоткина анархисты, некоторые из которых под честное слово были выпущены из тюрьмы на похороны того, кого они считали своим вождём. 13 февраля состоялись похороны. Похоронен Пётр Алексеевич в Москве на Новодевичьем кладбище. По мнению П.А.Кропоткина, анархизм происходит из того же революционного протеста, того же людского недовольства, что и социализм; и результатом революции он видит установление «безгосударственного коммунизма», новый общественный строй виделся ему как вольный федеративный союз самоуправляющихся единиц (общин, территорий, городов), основанный на принципе добровольности и «безначалья». Предполагалось коллективное ведение производства, коллективное распределение ресурсов и вообще коллективность всего, что относится к экономике, к сфере услуг, к человеческим взаимоотношениям. Коллектив представлял бы собой группу заинтересованных в своей деятельности людей, которые понимали бы, зачем и для кого они все это делают, чего было бы достаточно для их добровольной деятельности. Будучи пытливым учёным, талантливым историком, высокообразованным человеком, П.А.Кропоткин пытался подвести под анархизм какую-либо научную основу и аргументированно показать его необходимость, для него анархизм представлялся философией человеческого общества. Метод познания П.А.Кропоткина основан на едином для всех законе, законе солидарности и взаимной помощи и поддержки. Он стремился доказать, что дарвиновское положение о борьбе за существование следует понимать как борьбу между видами и взаимопомощь внутри видов. Взаимная помощь и солидарность — двигатели прогресса. Им была исследована взаимопомощь среди племен бушменов, готтентотов, эскимосов, выявлен�� её роль в создании таких форм человеческого общежития как род и община; в период Средневековья — цехи, гильдии, вольные города; в новое время — страховые общества, кооперативы, объединения людей по интересам (научные, спортивные и др. общества). В таких человеческих организациях отсутствуют начальники, отсутствует какая-либо принудительная власть, как мы сейчас понимаем это слово, а все основано на необходимости, понимании, увлеченности людей своим делом. Нередко возникает такая ситуация, что человек не может развить свои способности и склонности, либо вообще не имеет представления о том, что ему дается лучше всего. Все это происходит оттого, что государство ориентировано скорее на интересы некой идеальной, несуществующей в реальности личности, а не на людей, способности которых различны, что естественно.В Германии существовала школа писателей, которая смешивала государство с обществом, которая не могла представить себе общества без государственного подавления личной и местной свободы, отсюда и возникает обычное обвинение анархистов в том, что они хотят разрушить общество и государство и проповедуют возвращение к вечной войне каждого со всеми. Но государство — лишь одна из форм, которые принимало общество в течение своей истории. По мнению П.А.Кропоткина, совершенно недопустимо отождествлять правительство и государство, ведь последнее включает в себя не только существование власти над определённой частью общества, но и сосредоточение управления, общественной жизни в одном центре. Наличие государства, помимо всего прочего, предполагает возникновение новых отношений как между различными группами населения, так и между отдельными членами общества. П.А.Кропоткин смотрит на историю как на две параллельные «враждебные традиции: римская и народная, императорская и федералистская, традиция власти и традиция свободы, — и когда возникает вопрос о выборе, — мы пристаём к тому течению, которое ещё в XII веке привело людей к организации, основанной на свободном соглашении, на свободном почине личности, на вольной федерации тех, кто нуждается в ней. Пусть другие стараются удержаться за традиции канонического императорского Рима»! В обосновании этого он отмечает, что в XII—XVI веках Европа была покрыта множеством богатых городов, их ремесленники, учёные, зодчие производили чудеса искусства, открывали многое в различных областях знаний, их университеты закладывали основу науки, караваны, пересекая океаны, не только пополняли казну, но и возлагали новые знания на алтарь географии. Современное же искусство, по мнению П.А.Кропоткина, превосходит средневековое только в скорости, в динамике своего развития, а отнюдь не в качестве. Характерной чертой всех работ П.А.Кропоткина является придание единичной человеческой личности особого значения. Личность — душа революции, и только учитывая интересы каждого отдельного человека и давая ему свободу самовыражения, общество придёт к процветанию. Народные массы всегда склонны к взаимопомощи, в рамках одной формации постоянно создаются, воспроизводятся и поддерживаются горизонтальные связи и соответствующие учреждения, основанные на координации и на согласовании интересов: род, обычное право, средневековый город, гильдия. История не представляет собой непрерывной линии развития, скорее неизбежную цикличность. Египет, Азия, берега Средиземноморья, Центральная Европа — поочередно пребывали ареной исторического развития, и каждый раз по одному и тому же сценарию. Всё начиналось с первобытного племени, затем перерастало в стадию сельской общины, далее следовал период вольных городов, а затем государство, во время которого развитие продолжалось недолго, а потом и вовсе замирало…Например, Древняя Греция: первобытно-племенной период, медленная смена на общинный строй, период республиканских городов, сопровождавшийся расцветом, но «с Востока повеяло дыханием восточных деспотических традиций», и войны поспособствовали построению Великой Македонской империи Александра. «Водворилось государство, которое начало выжимать жизненные соки цивилизации, пока не настала смерть» — писал П.А.Кропоткин, — и таких примеров бесчисленное множество: Древний Египет, Ассирия, Персия, Палестина и т. д. Обосновывая тенденции, характерные для народных масс, П.А.Кропоткин говорит о крестьянах, сельской общине, где имеется тысяча общих интересов: хозяйственные, соседские; объединение с целью совместного орошения, осушения болот, пахотных работ и т. д. И, соответственно, данные проблемы проще решать сообща. Аналогичная ситуация с гильдиями купцов, цехами ремесленников. Анархическая теория П.А.Кропоткина очень интересно критикует капитализм и поведение государства в таком состоянии экономики. Традиционно считают, что государство есть утверждение идеи высшей справедливости в обществе и что капитализм привносит теорию невмешательства («laisser faire, laissez passer») — пусть делают, что хотят. Но в той же революционной Франции правительство позволяет нажиться за счёт рабочих, попросту не вмешиваясь. Якобинский конвент: за стачку, за образование государства в государстве — смерть! Из ситуации возникает неизбежная дилемма, как пишет П.А.Кропоткин: «Или государство раздавит личность и местную жизнь, завлад��ет всеми областями человеческой деятельности, принесёт с собой войны и внутреннюю борьбу из-за обладания властью, поверхностные революции, лишь сменяющие тиранов, и — как неизбежный конец — смерть. Или государ��тво должно быть разрушено, и в таком случае новая жизнь возникнет в тысяче и тысяче центров, на почве энергической, личной и групповой инициативы, на почве вольного соглашения… Если вы хотите, как мы, чтобы полная свобода индивидуума и его жизни были уважаемы — вы поневоле принуждены будете отвергнуть владычество человека над человеком, какого бы вида оно ни было; вы будете принуждены принять принципы анархизма, которые вы так долго отвергали». В своих философских воззрениях Кропоткин был последователем Огюста Конта и Герберта Спенсера. Критически относился к «метафизической» традиции. Упрекал в «схоластике» представителей немецкого классического идеализма, в первую очередь Гегеля. На смену «отвлечённому философствованию», считал Кропоткин, должен прийти «истинно научный метод». Общественным идеалом Кропоткина был анархический (безгосударственный) коммунизм, в котором революционным путём (социальная революция) будет полностью ликвидирована частная собственность. Будучи убеждённым противником любой формы государственной власти, Кропоткин не принимал идею диктатуры пролетариата. Пётр Кропоткин сделал выдающийся вклад в геологические и географические науки. Его деятельность началась с научных экспедиций в Сибири, позднее он занимал должность секретаря отдела физической географии Русского Географического общества. Получал также предложение занять оплачиваемую должность секретаря РГО, но отказался. Кропоткин заложил основу теории четвертичных оледенений и ввёл термин вечная мерзлота. Доклад о существовании в недалёком прошлом ледниковой эпохи он сделал 21 марта 1874 года, а на следующий день был арестован за принадлежность к тайному революционному кружку и заключён в Петропавловскую крепость, где учёному была предоставлена возможность свободно читать и работать, благодаря чему он подготовил ещё несколько трудов.

1 note

·

View note

Photo

Ген.план Киева от Ярослава Мудрого.

Очень жаль, что история Киева с II века практически утрачена – но у нас есть прекрасный пример дальновидного подхода к городу у князя Ярослава Мудрого! Именно он, по сути, создал первый настоящий генплан Киева, опираясь на позиционирование города как столицы континентального уровня. Что сделал Ярослав? Начнем чуть издали – с названий. Все мы знаем исторические районы Подол, Печерск, четко идентифицируем названия и границы. Многие укажут также Липки, краеведы добавят Новое Строение – по сути, Крещатик и район вдоль улицы Большой Васильковской. Но у нас нет единого названия и понимания ядра города, самого центра! Верхний город? Старый город? А почему тогда Печерск не Верхний, а Подол, где торговали еще во втором веке, не Старый? Этот район, где стоят Софийский и Михайловский соборы, где когда-то кипела столичная жизнь в княжеских дворцах, а вокруг высились валы с воротами – это и есть город Ярослава. Князь в свое время расширил в разы площадь укрепленного города, тем самым обеспечив территорию для развития. На нынешних Львовской площади, Майдане Независимости располагались въездные ворота, а самыми известными были, конечно же, Золотые. Почему они назывались Золотыми? Нет, там на въезде не стояли турникеты, которые принимали только золотые монеты. И дело даже не золотом куполе надвратной церкви. Превращая Киев в настоящую европейскую столицу, Ярослав Мудрый брал за образец Константинополь. Там мы видим тот же главный храм Софии, те же Золотые ворота, и даже ту же улицу от ворот к храму, по обе стороны от которой стояло еще два храма. Старейшая из сохранившихся в Киеве улиц, – Золотоворотская. Храмы по пути – Гергиевский и Ирининский, увы, не сохранившиеся. Кстати, названы они по именам Ярослава и его жены, принятым в крещении. Этот путь, этот градостроительный комплекс, кстати, константинопольцы взяли еще из Иерусалима – и там есть Золотые ворота, через которые в город вошел Иисус Христос. Не зря в советские годы магистраль Золотые ворота – София пытались перегородить зданием. Но, к счастью, архитектор Каракис устроил в этом доме арку. Не просто первый проект станции метро «Золотые ворота» никак не отражал историю – а разрабатывали его москвичи. К счастью, опять же, киевляне воспротивились – и архитекторы отец и сын Жежерины за считанные недели спроектировали нынешнее великолепие. Нам нужна эта история, история города Ярослава. Нужна - для понимания настоящего столичного подхода, для идентичности Киева как мегаполиса европейского, а не постсоветского уровня. Нам стоит начать оттуда, откуда все уже начиналось. Откуда же начался Киев? По данным археологов, все же с Подола. Обособленный район с четкими границами – район мастеров, торговцев, портовиков, в общем, простого городского люда. Но именно здесь стоял магистрат, Контрактовая площадь была главной в городе. И здесь до сих пор удалось сохранить панорамы невысокой застройки, что видно с окрестных холмов. А чуть в стороне от нынешнего Подола расположено древнейшее обиталище человека на территории Киева – Кирилловская стоянка, на задворках улицы Фрунзе. Ей примерно 25 тыс. лет – но ныне здесь нет ни таблички, ни памятного камня! Второе сердце Киева – Верхний город, или точнее – Город Ярослава. Крепость над Подолом появилась конечно раньше княжения Ярослава Мудрого – но именно при нем сформировался Верхний город, между нынешними Львовской площадью, Золотыми воротами и Майданом Независимости. Здесь стоят важнейшие храмы, позже, в XIX веке, был проложен главный проспект – улица Владимирская. Третье серце – Печерск, зародившийся как монастырь, а ставший цитаделью Киевской крепости. Укрепления разрослись, здесь же появились дворцы, а позже – аристократические Липки с роскошными особняками. Район, стоящий на холмах по другую сторону Крещатика, как бы оппонирует Верхнему Городу, но не претендует оказаться над Подолом. Здесь бы поставить точку – да есть четвертый район исторического Киева, название которого знают немногие. Новое строение, зародившееся с Крещатика, сформировало динамику развития Киева в конце XIX – начале ХХ веков. В начале Крещатика сходятся пути с Подола, Верхнего города и Печерска – и дальше вдоль улицы Большой Васильковской и бульваров Тараса Шевченка и Леси Украинки Новый город устремился по долине Лыбеди на юг. Этот район как крупный центр города окончательно формируется такими современными объектами как небоскребы на Бессарабке, НСК «Олимпийский», высотки вдоль Большой Васильковской, а символом истории служит не затерявшийся среди новой застройки (Нового строения!) Николаевский костел начала прошлого века. Это и есть четыре сердца Киева, слившиеся в одно единое. Вокруг него – три кольца предместий, делающих Киев мегаполисом. Первое кольцо – исторические окраины, с собственной городской историей. Лукьяновка, Татарка, Соломенка, Шулявка, Гидропарк (Предмостная слободка), Демиевка, Левобережная (Никольская слободка), Дарница, Куреневка. Если всмотреться в карту – почти все они окажутся внутри железнодорожного кольца или совсем рядом. Второе кольцо Большого Киева – исторические дальние околицы и бывшие пригородные села, новые жилые массивы. Троещина, Борщаговка, Позняки-Осокорки-Харьковский, Оболонь, Теремки, Виноградарь, Нивки, Святошин, Отрадный, Жуляны. Если постараться, здесь тоже можно выделить два кольца – так, Нивки гораздо ближе к центру, чем Троещина, и расположены в центральном административном Шевченковском районе. А Жуляны, по сути, остались селом, только в черте города. Третье, внешнее кольцо – это города-спутники и близкие поселки, их около 30. Бровары, Борисполь, Вышгород, Буча, Ирпень, Ворзель, Украинка, Обухов и еще, и еще. Немного странно, что так и не появился крупный спутник на Житомирской трассе. Суммарно в этих пригородах живут еще сотни тысяч человек, завязанных на Киев, живущих с ним одной жизнью. Но с другой стороны, почему 100-тысячные Бровары имеют свое самоуправление, а 300-тысячная Троещина – нет? Вот так сразу, осознав структуру, начинаются новые вопросы. Но это уже другой разговор… Зачем нам нужно понимание этого в вопросе имиджа города? Да чтобы продвигать какой-то продукт – его нужно сначала понять. Есть Большой Париж, есть Большой Лондон – есть и Большой Киев. Один из крупнейших мегаполисов Европы, с многовековой историей и мощным геополитическим потенциалом. Мы живем в одном из мировых городов – и нам стоит осознать это, если хотим видеть Киев успешным.

0 notes

Photo

Москва - столица России, крупнейший по численности населения город России и её субъект — 12 615 279 человек. Москва — самый популярный туристический центр России. Кремль, Красная площадь, Новодевичий монастырь и Церковь Вознесения в Коломенском входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Факты о Москве: 1. Возраст Москвы точно не известен. Первые поселения возникли на территории Москвы в эпоху неолита, около 8 тысяч лет до н. э. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ 2. Первые упоминания о Москве были в летописным упоминанием указание Ипатьевской летописи на пятницу 4 апреля 1147 года, когда ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий принимал в городке под названием Москов своих друзей и союзников во главе с новгород-северским князем Святославом Ольговичем. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ 3. Московский пожар 1812 года — возгорания, произошедшие в Москве в период со 2 по 6 сентября 1812 год во время оккупации города французскими войсками. пожар уничтожил: 6496 из 9151 жилого дома, 8251 лавку/склад и подобное строение, 122 из 329 храмов (без учета разграбленных). ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ 4. Московское метро — одно из самых глубоких и красивых в мире. Ежедневно 10 тысяч поездов перевозит 9 миллионов пассажиров, что является наивысшим мировым показателем. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ 5. Герб и флаг Москвы представляют собой тёмно-красные геральдический щит и прямоугольное полотнище с изображением всадника — Святого Георгия Победоносца, поражающего чёрного Змея. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ 6. В Москве находится около 450 музеев. По собранию произведений искусства они могут посоперничать с самыми знаменитыми коллекциями мира. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ #readfacts_путешествуемвместе, #историческиефакты, #фактыистории, #историямосквы, #кремльмосква, #историяроссии, #юнеско https://www.instagram.com/p/B6LaLrcofW0/?igshid=tw4duoko8mrg

#readfacts_путешествуемвместе#историческиефакты#фактыистории#историямосквы#кремльмосква#историяроссии#юнеско

0 notes

Photo

Храм Знамения в Дубровицах, Московская область.⠀ ⠀ - На месте храма Знамения стояла деревянная церковь, возведенная примерно в 1622 году. После того как началось строительство каменного здания, деревянное сооружение перенесли в соседнее село Лемешево. Сейчас в селе стоит каменный Ильинский храм, предположительно, был возведен на том самом месте куда перенесли первоначальную деревянную церковь из Дубровиц. ⠀ ⠀ - Петр Первый присутствовал не только при освещении храма, но и при его закладки. Голицын пригласил юного, но уже властного в то время царя чтобы получить строительный совет. ⠀ - Князь Борис Алексеевич Голицын очень долго не мог получить разрешения у патриарха Адриана, освятить столь необычное сооружение, выполненное на европейский манер. Лишь после смерти патриарха храм осветил местоблюститель патриаршего престола, близкий друг и соратник Петра Первого, митрополит Стефан Яворский. ⠀ ⠀ - Внутри храма много скульптуры и скульптурных композиций. Все они отображают тот или иной сюжет из Библии. Основными являются: «Распятие» и «Страсти Господни». ⠀ ⠀⠀ - В 1848-1850 годах постройку реставрировал очень известный в те времена зодчий, академик Федор Рихтер, он же долгое время работал на строительстве Исаакиевского собора в Петербурге. ⠀ ⠀ - В Москве тоже есть церковь «Знамение», расположенная у метро Рижская. ⠀ ⠀⠀ - Известных храмов в стиле «рококо» в России всего три: Собор Воскресения Христова на Крови (Спас-на-крови) в Санкт-Петербурге, церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы у села Бердь в Новосибирской области, и храм «Знамения» в Дубровицах..⠀ ⠀ __ #loves_united_russia #po_strane #walk_on_russia #rus_places #ru_hello #landscape_russia #russiandiary #russia_global #bestcaptureglobal #фотодляроссии #дубровицыподольск #LOVES_RUSSIA #europestyle_russia #beautifulrussia #russ_beauty #rtgtv #russia_vacations #picture_to_keep #russia_ig #russia_pics #ruslavia #rosphoto #photorussia #дубровицы #madrussians #russian_kind #russia_best_photos #moyhram #russiantravelguide #moscowobl (at Дубровицы "Храм Знамения") https://www.instagram.com/p/B4hTuCjFIVh/?igshid=eisnr5gttrpf

#loves_united_russia#po_strane#walk_on_russia#rus_places#ru_hello#landscape_russia#russiandiary#russia_global#bestcaptureglobal#фотодляроссии#дубровицыподольск#loves_russia#europestyle_russia#beautifulrussia#russ_beauty#rtgtv#russia_vacations#picture_to_keep#russia_ig#russia_pics#ruslavia#rosphoto#photorussia#дубровицы#madrussians#russian_kind#russia_best_photos#moyhram#russiantravelguide#moscowobl

0 notes

Text

На даче у Чернова

Продолжая погружать себя в новые увлечения, мне захотелось не останавливаться только лишь на особняке Г.И. Веге. Решив начать с близкорасположенных от места моего обитания «заброшек», я продолжил осуществлять свои вылазки. На этот раз предме��ом моего любопытства стала дача действительного статского советника Александра Чернова, одного из влиятельных российских чиновников конца XIX – начала XX века. На многих интернет - источниках этот городской объект именуется как заброшенный. Но действительность часто не соответствует написанному. Усадьбу никак нельзя назвать покинутой и безнадёжно забытой. Она огорожена довольно высоким забором и в ней горит свет (там ведётся трансляция средневолновых передач). На входе в зарезервированный двор виднеется каменная будка охранника и припаркованный рядом с ней автомобиль, что явно не указывает на признаки заброшенности. Однако в имение экскурсантов пускают крайне редко, и попасть туда довольно сложно. Некогда загородная дача, принадлежащая ныне министерству связи, продолжает оставаться закрытым и «формально заброшенным» культурным объектом, очень редко и очень нехотя открывая свои двери перед интересующимся населением…

Фотография загружена с Интернета

В прошлых своих заметках я рассказывал о попытке проникнуть в особняк «ультрамаринового короля» Георгия Ивановича Веге. Я писал о том, что объект принадлежит ОАО НПО «Пигмент», и дирекция завода практически игнорирует все предписания ЗакСобрания Санкт-Петербурга, направленные на восстановление опустошённого здания.

На этот раз, речь пойдёт об объекте, расположенном по соседству с домом Веге, - о даче действительного статского советника Александра Чернова. Обе исторические достопримечательности расположены на всё той же Октябрьской набережной в относительной близости друг от друга. Их отделяют пятнадцать минут ходьбы.

Дача оказалась зажатой между одноимённым садом и огромнейшим приусадебным парком, со всех сторон огороженным высоким чугунным и цементным заборами.

Фотография загружена с Интернета

….Я прибыл к объекту вечером, не забыв прихватить с собой фотоаппарат. Лучше делать снимки этой дачи осенью, когда деревья стоят голые без листвы. Сквозь широкие зелёные наряды деревьев различимы были разве что теремные башни и некоторые части фасада строения. Для осуществления более детальных снимков пришлось подходить вплотную к забору и просовывать свой объектив промеж заборных решёток. Мне удалось сделать несколько кадров западной стороны исторической достопримечательности.

Сад «Чернова дача» является излюбленным местом отдыха местных горожан. Несмотря на небольшие размеры, в нём ощущается некоторая просторность. Широкие аллеи, ровные газоны, достаточное количество деревьев, и самое главное, искрящаяся рядом Нева, веющая свежим дыханием, - всё это имеет свойство отвлечь посетителей парка от будничных забот.

Когда память фотокамеры оказалась заполненной, и я удалял ненужные снимки, в голове промелькнула интересная мысль: «А не проникнуть внутрь усадьбы через ограду……?»

Для написания этого очерка мне, естественно, необходимо было изучить историю этой дачи в Интернете. На одном из порталов, где имеется кое-какая информация про усадьбу, сверху над текстом на мониторе высветился потрясающий вопрос: «Вы владелец этого ��еста?»...

……Чем же так примечательна Дача Чернова?…….

Начиная с XVIII века, на окраинах Петербурга правые и левые берега Невы начали заселяться переселенцами с Оки, главным занятием которых являлось рыболовство. Так появилась деревня Рыбацкое, в настоящее время давно слившаяся с городом и представляющая спальный район Петербурга с одноимённой станцией метро и высотными многоэтажками. Село было расположено на левом берегу главной петербургской водной артерии. Постепенно переселенцы стали обосновываться и на её правом берегу, давая начало новому населённому пункту, который получил название Малое Рыбацкое или Малая Рыбацкая слобода.

Фотографии загружены с Интернета

Слобода имела выход к Неве с западной стороны, в то время как с других сторон село было окружено торфяными болотами и обильным сосновым бором, из-за чего в народе эту деревня стали называть Гнилой или Сосновкой. Последнее название закрепилось в наше время. Именно так в обиходе горожане называют парк, примыкающий к этой даче. Что касается болот, то они «омывают» полу заброшенное имение и поныне, но об этом немного позднее…….

Слобода Малое Рыбацкое с окрестностями находилась в собственном владении князя Гавриила Петровича Гагарина. Однако видный сановник не очень жаловал эти места своими частыми визитами. Попросту они для него не представляли особого интереса, и ещё при жизни он их передал своему сыну Павлу Гаврииловичу.

Павел Гавриилович Гагарин

Гавриил Петрович Гагарин

По-настоящему жизнь этих мест со всей своей яркостью закипела только после второй женитьбы Павла. Его избранницей стала балерина Мария Ивановна Спиридонова. В высших кругах петербургского общества её по некоторым причинам недолюбливали, поэтому всю свою светскую жизнь с музыкой, лакеями, балами и фуршетами супруги проводили именно здесь, в Малом Рыбацком.

В 1850 году князь Павел Гавриилович Гагарин скончался, и началась сорокалетняя чехарда владельцев имения. Именно столько времени длилась нескончаемая смена хозяев до тех пор, пока поместье в 1890-м году не было выкуплено действительным статским советником полковником Александром Ивановичем Черновым. Надо полагать, что Александр Чернов являлся видным сановником МВД Российской Империи. По другим данным, он был кадровым офицером российской армии.

Начался третий период истории этого примечательного места. В 1890 году новоиспечённый хозяин принимает решение снести старую обветшалую усадьбу Гагариных, пострадавшую от частой смены хозяев, и заказывает известному Петербургскому архитектору Александру фон Гогену составить проект нового здания в неорусском стиле. Этот стиль был достаточно популярным в архитектурной моде России того времени. Многие искусствоведы полагают, что так называемый неорусский или ложнорусский стиль является ничем иным, как составной частью модерна, только с некоторым уклоном в сторону национальной тематики. Именно в ложнорусском стиле был выстроен знаменитый Государственный Исторический Музей (ГИМ), без которого сегодня невозможно представить Красную площадь Москвы.

Государственный исторический музей на Красной площади в Москве

Фотография загружена с Интернета

Здание в неорусском стиле

Фотография загружена с Интернета

Проектировать здание Дачи фон Гогену помогал в то время молодой петербургский архитектор Алексей Васильевич Кузнецов. Эта работа стала, пожалуй, единственным крупным его творением в Санкт-Петербурге.

Александр фон Гоген

Алексей Кузнецов

В 1893 году проект здания был реализован. По форме и виду дача напоминала нечто среднее между русским барским домом и средневековым замком. В те времена правый и левый берега Невы в Рыбацком не были застроены высокими зданиями, и пассажиры пароходов, отправляющиеся на заработки в Петербург, могли отчётливо лицезреть гордо возвышающиеся причудливые башни на фоне густых деревьев.

Фотография загружена с Интернета

Хозяин владения был известен, как большой поклонник охоты и, видимо, использовал эту дачу во многом для этих целей. Тем более изобилие лесов в окрестностях как раз и располагало к этому занятию. Есть некоторые сведения, что владелец содержал на своей даче целую свору охотничьих собак и лошадей.

В самом же помещении располагалось всё, что было необходимо знатному барину для приёма своих гостей – многочисленные апартаменты, комнаты для прислуги, личный кабинет, фуршетные, бильярдные, кабинет библиотека и многое другое.

Фотографии загружены с Интернета

Почти сразу же после строительства новый хозяин продемонстрировал неплохие навыки крепкого собственника и дельного предпринимателя. Он существенно облагородил прилегающий парк, проложил грунтовые дорожки, разбил беседки и сделал запруды. За посещение парка Чернов не постеснялся ввести плату за проход и продал отдельные прилегающие к парку земельные наделы. К тому времени он уже получил звание генерала.

По понятным причинам после Октябрьской революции оставаться в России Чернову было крайне нежелательно и, спустя год, в 1918 он покинул пределы страны.

Через два года после революции в 1919 году на его даче был открыт Дом отдыха для пролетариата. Хотя отдыхали там не только рабочие, но и представители богемных слоёв российского общества. Мастеровые делили свой досуг вместе с обитателями поэтических уголков северной столицы. Довольно длительное время там находился знаменитый русский поэт Николай Гумилёв, один из основоположников жанра акмеизма. О пребывании поэта на даче Чернова можно узнать в некоторых записках, оставленных его друзьями: “Осенью 1920 г. мы встречались с Н. С. в "Доме Отдыха" (б. Чернова) на правом берегу Невы. Тут, наблюдая его в смешанном обществе рабочих, литераторов и "буржуазных" барышень, я удивлялся переменчивости его тона и всего поведения. С рабочими он вовсе не разговаривал, не замечал их (хотя выступал перед ними на эстраде Дома Отдыха со стихами, не имевшими большого успеха)”.

А известный литератор Николай Волковысский, высланный, между прочим, из России в 1922 году на «философском пароходе», так написал про своё совместное пребывание с Гумилёвым в Доме отдыха: “На низком берегу Невы, возле самой волны, бесшумно целовавшей прибрежный песок, вдали от суеты едва-едва возрождающегося Петербурга, сидели мы долгие вечерние часы и слушали Гумилёва, читавшего свои стихи… Мы жили в советском доме отдыха — и все были рады уйти от вялых будней коммунизированной жизни. Странные были дни: в двух шагах от нас — огромный, советски-прозябающий завод с комячейками, комиссарами, лозунгами, резолюциями, а мы сидим на безмятежном берегу Невы без комиссаров, без лозунгов, без кожаных курток и «партийной дисциплины» и слушаем стихи”.

Очевидно, что литераторы были далеки от основных веяний нового жизненного уклада, пытавшегося построить справедливое на его взгляд общество, и держались несколько отстранённо от простых рабочих. В то же самое время рабочих не интересовали сложные духовные поиски русской интеллигенции, которой после революции пришлось крайне несладко.

Спустя несколько лет в конце двадцатых годов в усадьбе Чернова была размещена поликлиника, а впоследствии больница. Считается, что именно в это время внутренние интерьеры объекта пострадали больше всего.

Как правило, размещение в историческом здании больницы плохо влияет на его сохранность и, возможно, дача начала бы ветшать, принимая обшарпанный и облупленный вид, что, к сожалению, является не редкостью для нашего города, пока в 1943 году в самый разгар блокады Ленинграда она не была передана Министерству связи. «Новая контора-владелец» сразу же засекретила этот объект, воздвигнув вокруг него и прилегающего густого парка высокий чугунный забор. На крышах здания и в парке были установлены очень высокие антенны. В годы суровой блокады дача Чернова играла роль радиоцентра, и с неё велось коротковолновое вещание. К сожалению, дача немного пострадала во время артобстрелов и вражеских налётов. На какое-то время радиооборудование перевезли в подвал химического института и в здание на канале Грибоедова. Уже после снятия блокады в июне 1944 года после проведения восстановительных работ радиоточку вернули на прежнее место. В советские времена в здании велось магистральное и зоновое коротковолновое радиовещание. Там же располагались и «глушилки», не позволявшие западным радиостанциям (вроде «Голоса Америки» и им подобным) распространять свои «голоса» на Советский Союз.

В настоящее время официально заброшенная дача Чернова продолжает находиться в ведении Министерства связи и с неё ведётся трансляция среднечастотных радиостанций.

Есть информация, что туда можно попасть только один раз год в середине мая. Только в Ночь музеев старинная дача Чернова открывает свои двери для посетителей. Попасть «к Чернову» удаётся небольшому количеству горожан. И, судя по фотографиям, там есть на что смотреть.

Но я решил не ждать целый год следующую Ночь музеев и таки перелез через забор. Для этого мне понадобилось полчаса, чтобы обойти по периметру вдоль ограды, вычислить расположение будки охранника и отыскать нужную щель или дерево, через которое удобно было бы пробраться на дачу. В окнах горел свет, поэтому пробираться внутрь я не планировал. Хотелось только подойти поближе и сделать несколько кадров вблизи…

Зайдя в глушь – там, где ходит мало людей, - я отыскал невысокое, но годное деревцо и с помощью него перелез через высокий цементный забор. При преодолении препятствия мои руки соскользнули с забора, и я упал в грязь, сильно исцарапав себе локти. Меня окружали непролазные дебри и сильно давил запах испаряющегося торфа. Болотная грязь меня засасывала. Пробравшись сквозь заросли и испачкав свою парадную одежду (как назло, я забыл переодеться), я, наконец, вышел на грунтовую дорогу, кольцом тянувшуюся вокруг дачи. Передо мной виднелся «черновский» особняк, окружённый рвом-прудом. Через водоём были перекинуты две трубы, и я, было, обрадовался, и смело по ним зашагал, раскорячив свои ноги. Но, увы, на середине пруда трубы стали прогибаться, поскольку были спаяны какой-то резинкой, едва их державшей. Пришлось повернуть назад и искать новую переправу. Вдали я увидел похожий «мосток», и побрёл было к нему по кольцевой тропинке, но неожиданно разгалделись вороны, которые при моём появлении мгновенно взмыли вверх и подняли такое мощное карканье, что, идя дальше, я мог бы просто выдать себя….

Воронам в том парке живётся привольно – парк большой, никого там не бывает и никто их не тревожит. Птицы явно отвыкли от людей. Настоящая воронья колония…

На обратном пути я испачкался ещё больше...

На этот раз мне удалось сделать больше – хотя бы перелезть через забор и довольно близко подойти к закрытому культурному объекту. Если бы меня задержали охранники – меня бы ожидал штраф в полторы тысячи рублей за незаконное проникновение на закрытый объект.

У меня остались хорошие впечатления от посещения этой дачи, даже несмотря на то, что сильно испачкался. Окружающий дачу закрытый парк поражает своими размерами, нетронутостью и полной гармонией с диким лесом. Сама же усадьба находится на некоторой возвышенности и отлично смотрится со стороны Октябрьской набережной Невы. А парк Сосновка (или Чернова дача), расположенный в низине перед усадьбой, как нельзя, кстати, отлично прилегает к самой даче.

Было бы неплохо, если бы радиостанция переехала в другое здание, а из дачи сделали музей, или какое-нибудь иное заведение, которое будет больше удовлетворять эстетические запросы петербуржцев, чем радиоточка. Сам парк великолепен по своей красоте. В нем можно было бы разбить дорожки, сделать беседки, поставить сцены для народных гуляний. А прилегающий дачный особняк был бы прекрасным дополнением к такому дикому и непролазному уголку, доставшемуся Петербургу в наследство ещё с XIX века.

#дачачернова#гавриилпетровичгагарин#павелгаврииловичгагарин#рыбацкое#малаярыбацкаяслобода#неорусскийстиль#октябрьскаянабережная

0 notes

Photo