#музей истории великой отечественной войны

Explore tagged Tumblr posts

Text

В Музее Победы представили более 150 реликвий к 80-летию Ялтинской конференции

В Музее Победы на Поклонной горе открылась масштабная выставка «Ялта 1945: фундамент нового мироустройства», приуроченная к 80-летию Ялтинской конференции – ключевого события Второй мировой войны, определившего послевоенное устройство мира. В экспозиции собрано более 150 подлинных артефактов, среди которых уникальные рассекреченные документы, карты, награды, личные вещи участников конференции и…

#культураобъединяет#80 лет ялтинской конференции#Инсайд Групп Продакшн#Культура#Москва#Светская жизнь#архивные документы в музее#военная форма 1945#выставка#выставка ялтинская конференция#выставки Москва 2025#выставки в музее победы#документы госдепартамента сша#документы ялтинская конференция#иосиф сталин ялта#карты второй мировой войны#кинохроника ялтинской конференции#красная армия 1945#куда сходить в москве в феврале#куда сходить на выходные#культура москвы#лидеры антигитлеровской коалиции#личные вещи громыко#личные вещи сталина#личные вещи сталина выставка#лучшие выставки Москвы#музей великой победы#музей второй мировой войны#музей истории великой отечестве��ной войны#музей победы 2025

0 notes

Text

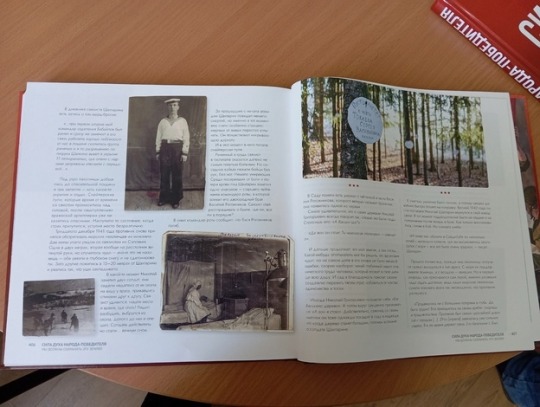

В России презентуют книгу о героях, в основу которой лёг подвиг ветерана из Кировской области 📖 История создания уникального музея под открытым небом в Котельничском районе напечатана в большом юбилейном издании, посвящённом героям Великой Отечественной войны. 3 июня в Кирове была презентована книга «Сила духа народа-победителя. Завещание потомкам». Это сборник историй о ветеранах Великой Отечественной войны, которые оставили значительный след в истории. От каждого региона России – одна история земляка. Но в основу книги лёг послевоенный подвиг уроженца Кировской области Николая Григорьевича Шахтарина. Будучи инвалидом по зрению, в деревне Соловьи Котельничского района он создал уникальный музей под открытым небом – сад участников войны 1941-1945 гг. Его экспонаты – это деревья с табличками «Пусть растёт в честь...», а дальше – имя солдата. Всего за 24 года работы практически слепым Шахтариным было посажено 620 таких деревьев. Инициатором издания книги стало головное отделение партии «Справедливая Россия». Книга «Сила духа народа-победителя. Завещание потомкам» выпущена тиражом три тысячи экземпляров на всю страну. То есть, в среднем в каждом регионе будет всего 33 таких книги. Региональные отделения партии будут распространять её по своему усмотрению. Но уже известно, что в Кировской области книга появится в библиотеке им.Герцена, в котельничской библиотеке, а также в школьной библиотеке села Покровское. Благодаря педагогам и школьникам этого села сад участников войны существует до сих пор. Неравнодушные учителя и их ученики уже долгие годы занимаются его благоустройством. Недавно к вопросу подключились законодатели. По словам депутата Заксобрания Кировской области Константина Русских, чтобы сохранить уникальный объект, ему необходимо придать федеральный статус особо охраняемой зоны. – Одобрение главы региона уже есть, идея находится в стадии проработки. Проект мы сделали межпартийным, вместе с депутатом от Котельничского района Александром Чиликиным будем принимать участие в восстановлении этой территории. Есть планы провести там какой-то молодёжный слёт, чтобы открыть это место для молодежи. Мы должны привести сад в порядок и помогать педагогам, которые долгие годы старались его сохранить, – ��ояснил Русских. На презентацию книги приехала дочь героя Ирина Шахтарина. По её словам, она гордится отцом, который своим многолетним трудом смог сохранить память о друзьях-солдатах. Презентация издания «Сила духа народа-победителя. Завещание потомкам» уже прошла в нескольких регионах России. Автор: Дарья Орлова https://kirov-portal.ru ПРОШЛОЕ - РЯДОМ! 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 ✅Найдём информацию о ваших предках! ✅Услуги составления родословной, генеалогического древа. 📖 ЗАКАЗ РОДОСЛОВНОЙ в нашей группе ВК: vk.com/app5619682_-66437473 ✉ Или напишите нам: [email protected]

0 notes

Photo

ПОГРУЖЕНИЕ В ИСТОРИЮ: ЭКСКУРСИЯ В СЕРДЦЕ ВОЕННОЙ СЛАВЫ РОССИИ

В преддверии великого юбилея — 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне — наш коллектив с особым трепетом готовится к этому знаменательному событию. Ученики художественной школы и студии создают тематические композиции, участвуют в конкурсах, а педагоги групп робототехники ежегодно проводят занятия, посвящённые Дню Победы.

В этом году, помимо традиционных мероприятий, мы организуем поездку в Москву для посещения двух значимых объектов военной истории: Центрального музея Вооружённых Сил Российской Федерации и Бункера Сталина.

Центральный музей Вооружённых Сил Российской Федерации представляет более 800 000 экспонатов, отражающих историю российской армии. Среди них — меч XIV века, корабельная пушка времён Петра I, бронеавтомобиль «Фиат Ижорский», фрагмент стены Брестской крепости, а также личные вещи выдающихся военачальников. Особое место занимает Знамя Победы, водружённое над Рейхстагом в мае 1945 года. В музее также представлена хвостовая часть сбитого В. В. Талалихиным немецкого бомбардировщика Heinkel-111, символизирующая героизм советских лётчиков.

Бункер Сталина в Измайлово — уникальный объект времён Великой Отечественной войны, служивший резервным командным пунктом. В его экспозиции представлены подлинные предметы той эпохи: телефонный аппарат, использовавшийся для связи с фронтом, личные вещи И. В. Сталина, включая его френч и курительную трубку, а также патефон с пластинками, передающие атмосферу военного времени.

Программа поездки:

08:00 — отправление от Музея Боевой Славы 10:55 — экскурсия в Центральном музее Вооружённых Сил РФ (группа будет разделена на две части) 12:45 — отъезд из музея 13:30–14:30 — обед во «Вкусно — и точка» (оплата самостоятельно) 15:30 — экскурсия в Бункере Сталина 17:00–17:10 — отъезд в Коломну 19:30 — прибытие в Коломну (ориентировочно)

Стоимость участия:

3500 рублей — для детей 4600 рублей — для взрослых 4350 рублей — для взрослых с льготами

Запись на поездку и оплата по ссылке: ССЫЛКА НА ОПЛАТУ (https://forms.yandex.ru/cloud/67e40b3449363988e76d5dd1/)

Приглашаем всех желающих присоединиться к нашей поездке, чтобы вместе почтить память героев и глубже проникнуться историей ��ашей Родины.

0 notes

Text

Нижегородские школьники почтили память мирных жителей и защитников блокадного Ленинграда

25 января, в преддверии одного из самых трагических и героических событий в истории России ‒ дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, воспитанники военно-спортивного клуба «Пантера» посетили небольшой город Шатки Нижегородской области. Здесь расположен первый в России детский музей имени Тани Савичевой ‒ девочки, «блокадный дневник» которой стал страшным символом всей истории обороны Ленинграда.

Каждый январь на протяжении последних четырёх лет нижегородские школьники приезжают сюда вместе с руководителями и преподавателями клуба, чтобы больше узнать о событиях в городе на Неве, а также почтить память мирных жителей и защитников блокадного Ленинграда, которые ценой неимоверных усилий и своих жизней отстояли город. В музее представлена экспозиция, рассказывающая о быте его жителей на примере семьи Савичевых и самой Тани. Реконструкция даёт возможность увидеть комнату военного времени, рассмотреть подлинные предметы мебели и блокадного быта ‒ круглый стол, ноты, швейная машинка, печка-буржуйка, санки, ведро с ковшиком. Здесь же описана и вся по��сковая работа второй половины XX века и этапы увековечивания памяти девочки ‒ документы, фотографии, печатная продукция. Экспозиция рассказывает и о пребывании детей, эвакуированных из осаждённого города, в Нижегородскую область, жители которой принял более 5,5 тысяч маленьких ленинградцев. Для них было организовано несколько десятков детских домов.

После музея ребята отправились к мемориалу «Тане Савичевой и детям войны посвящается», расположенном во дворе школы. Посетили Шатковское кладбище, где возложили цветы к могиле Тани Савичевой. На памятнике девочке увековечены и ужасающие строки из Таниного дневника ‒ выбитые на мраморных плитах, они пот��ясают каждого, кто читает эту летопись смерти.

— Многие ребята приезжают сюда каждый год. Здесь ‒ правда о Великой Отечественной войне, ‒ говорит Сергей Юдин, руководитель военно-спортивного клуба «Пантера». ‒ Дети, безусловно, проникаются трагической историей Тани Савичевой, такой же как они школьницы, и тысяч других детей. После посещения музея и рассказов экскурсовода невозможно оставаться равнодушным. Только на примерах героизма и верности Отечеству можно воспитать настоящих патриотов своей страны. Такие экскурсии находят большой отклик у ребят. Обязательно продолжим традицию посещать знаковые места нашей области, знакомить детей со значимыми событиями и героями нашей страны.

Военно-спортивный клуб «Пантера» уже много лет работает под шефством «Союза Маринс Групп». С ребятами занимаются квалифицированные преподаватели и тренеры, а программа включает в себя не только спортивные тренировки, но и уроки мужества, встречи с ветеранами, экскурсионные поездки к местам воинской славы. Всестороннее развитие детей для руководителей клуба является главной задачей. В скором времени курсантов ожидает участие в памятных мероприятиях, посвящённых кавалеру ордена Мужества Андрею Сошелину и разведгруппе «Малина», подвигу которой 7 февраля этого года исполнится тридцать лет.

#нижний новгород#союз маринс групп#экскурсия#вск пантера#пантера#Военно-спортивный клуб «Пантера»#музей тани савичевой

0 notes

Text

«ОТЕЦ, РАССКАЖИ О ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЕ...»

Новая Запись была опубликована на https://antispryt.ru/otecz-rasskazhi-o-proshedshej-vojne/

«ОТЕЦ, РАССКАЖИ О ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЕ...»

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

От Великой Отечественной – до специальной военной операции

Центру творчества «Радуга», �� состав которого входит музей «Истоки», у которого богатый опыт по гражданскому и патриотическому воспитанию учащихся, присвоен статус инновационной площадки Федерального госучреждения культуры по теме: «Музейная педагогика… на примере работы школьного краеведческого музея «Истоки» станицы Роговской Тимашевского района…».

Как отметила руководитель коллектива музея Людмила Ермолович, «данный статус получили 30 организаций, осуществляющих деятельность в дополнительном образовании детей на территории России. Наша организация единственная из Краснодарского края».

В этом статусе музейные работники с целью воспитания, чувства долга, ответственности, самопожертвования, патриотизма, формирования активной жизненной позиции, сохранения памятных традиций провели мероприятие «Отец, расскажи о прошедшей войне…».

В музее хранится пиджак с орденами и медалями ветерана Великой Отечественной войны Кривца Михаила Ивановича. А ещё хранится в капсуле обращение к потомкам, которое ветеран завещал вскрыть к его 100-летию. Мероприятие «Отец, расскажи о прошедшей войне…» проводилось за день до юбилея Кривца М.И. Ветеран не дожил до этого дня.

Обращение ветерана ВОВ к потомкам

«Я, Кривец Михаил Иванович, ветеран Великой Отечественной войны, в день своего 95-летия обращаюсь к Вам, мои дорогие потомки. Мы верим в вас, дорогие внуки, правнуки и надеемся на вас в преумножении могущества и авторитета нашей Родины! Меньше будут болеть наши подорванные войной сердца, если мы будем уверены, что наше правое дело в надёжных руках! Берегите нашу Родину, самую красивую, добрую, сильную и честную. Изучайте и бережно храните её историю, крепите её силу и могущество. Не забывайте о подвигах своих дедов и прадедов, уважайте ветеранов, помогайте во всём старшему поколению. Добросовестно учитесь в школе, чтобы в дальнейшем своим трудом принести как можно больше пользы Отчизне. Берегите мир на земле. В истории любого государства молодому поколению отводится своя роль. Наше поколение свою задачу выполнило, мы отстояли свободу и независимость своей Родины. Теперь наступает ваше время. Займите своё достойное место в истории нашей прекрасной Отчизны! Ст. Роговск��я, 26 октября, 2019 год».

Капсула была вскрыта потомками. Но вначале представители молодого поколения читали патриотические стихи, пели патриотические песни, а в это время на экране демонстрировали видеоролики, фотоальбомы с комментариями об участниках Великой Отечественной войны. Солист народного камерного хора тимашевского Дома культуры В.И. Колесник исполнил песню «Едут по Берлину наши казаки».

Демонстрировали видеоролики, фотоальбомы с комментариями об участниках афганской, чеченской войн, о сегодняшних участниках специальной военной операции, в том числе, о наших современниках: участнике боевых действий на Северном Кавказе, Герое России Евгении Шендрике; участнике СВО, кавалере ордена Мужества, прославленном танкисте Николае Петренко.

НА СНИМКЕ: фото на память гостей музея «Истоки» на мероприятии «Отец, расскажи о прошедшей войне…».

У Роговской богатая история, каждый её период вызывает у односельчан чувство гордости за своих предков и современников: сегодня в станице погибших в зоне СВО двенадцать человек. Каждый из них заслуживает вечной памяти. Их родители – низкого поклона за воспитание настоящих защитников Отечества.

Представители молодого поколения вскрыли капсулу с обращением ветерана к потомкам и зачитали в присутствии почетных гостей.

Подобные мероприятия в рамках инновационной площадки запланированы для школьников.

После ID пуст в форме рейтинг ID 2

Автор Виталий ЛЕБЕДЕВ.

Фото из музея «Истоки».

Добавляйтесь в наш tumblr @antispryt и следите за новыми полезными постами. Вы также можете подписаться на наши рассылки новостей сайта, вступайте в наши группы и добавляйтесь в друзья в социальных сетях. #antispryt #антиспрут #новости #новостироссии #новоститимашевска #новостивтимашевске #сми #редакциягазеты #тимашевск #мойтимашевск #городароссии #россия #нашастрана #онф

0 notes

Text

Ветераны органов внутренних дел ЮЗАО Москвы посетили музеи

Для ветеранов ОВД были организованы экскурсии в Музей техники Вадима Задорожного и Музей-заповедник «Архангельское».

Ветераны органов внутренних дел УВД по ЮЗАО столицы во главе с заместителем председателя Совета ветеранов УВД по ЮЗАО Константином Ивановым, а также сотрудниками ОМПО ОРЛС УВД посетили Музей техники Вадима Задорожного и Музей-заповедник «Архангельское». Мероприятие прошло с целью культурного, нравственного и исторического просвещения.

Находящийся в Московской области Музей техники Вадима Задорожного является крупнейшим в Европе музеем исторической техники. Здесь собраны лучшие раритетные экспонаты прошлого столетия: боевая техника, оружие, редкие образцы авиации, мотоциклы, сотни ретроавтомобилей, ж/д транспорт, космические объекты, а также предметы быта эпохи СССР.

Экскурсовод рассказал присутствующим об истории создания той или иной модели автомобиля, об их технических особенностях и характеристиках. Ветераны увидели ретроавтомобили популярных американских и европейских марок - Mercedes-Benz, BMW, Maybach, Cadillac, Ford и Rolls-Royce. Присутствующие познакомились и с люксовыми машинами времён СССР, на которых передвигались политические деятели Советского Союза. Собравшиеся осмотрели образцы отечественной и зарубежной бронетехники, узнали об их боевых возможностях, выдающихся советских конструкторах и о многом другом. Также экскурсовод поведал гостям об истории создания самого музея и о том, как формировалась коллекция. На уличной территории размещена большая коллекция боевых самолетов и вертолетов. Экспозиция рассказывает историю отечественной авиации и её развитие в годы Великой Отечественной войны. Ветераны с интересом слушали экскурсовода и делали памятные фотографии с редкими образцами техники.

Одна из красивейших усадеб Подмосковья - Усадьба «Архангельское» - расположена на берегу старицы Москвы-реки. Усадьба встретила гостей своей красотой и неповторимой атмосферой. Ветераны с удовольствием прогулялись по ее территории, осмотрели Дворец Юсуповых и Храм Архангела Михаила. Храм является самой старинной постройкой на территории усадьбы, возведён в 1660-х годах на месте деревянной церкви XVI века. Присутствующие посетили Храм-памятник Екатерине II и постояли рядом с памятником А.С. Пушкину, почтив память выдающегося поэта.

В завершение мероприятия ветераны сделали на память совместные фотографии, а также поблагодарили организаторов за увлекательные экскурсии.

Пресс-служба УВД по ЮЗАО

(499) 129-75-56

0 notes

Text

Профессия металлург на карте Новокузнецка

Профессия металлург зародилась 6 тысяч лет назад и по сей день остаётся одной

из самых важных и востребованных. Профессия эта физически сложная,

подразумевает работу в отрасли добычи и производства металлов и сплавов.

В Кемеровской области металлургия — одна из базовых отраслей экономики,

на её долю приходится около 20% всей промышленной продукции региона.

В Кузбассе расположено более 50 металлургических предприятий, на которых трудятся свыше 30 тысяч работников. Металлург — одна из главных профессий и в области,

и в Южной столице Кузбасса. В Новокузнецке профессия многократно увековечена на улицах города. Памяти удостоены не только трудовые подвиги металлургов города.

Воинская слава кузнецких металлургов удостоена особого памятника.

Мемориал-музей боевой и трудовой славы кузнецких металлургов установлен на площади Побед в память о металлургах — героях Великой Отечественной войны. Выполнен из гранита и мрамора в виде полудуги, стоящей на трех пилонах. Сверху напоминает лавровую ��етвь, как бы выложенную на площадь Побед, расположенную перед заводоуправлением Кузнецкого металлургического комбината. Именно с этой площади на фронт ушло более шести тысяч кузнецких металлургов, одна треть из которых домой не вернулась.

На фасаде мемориала — бронзовые цифры, а между ними — скульптурные горельефы воинов, отражающие четыре ключевых момента Великой Отечественной войны: «Набат; оборона; наступление; победа». Под горельефами на чугунных плитах отлиты 2054 фамилии металлургов, погибших на полях Великой Отечественной войны. Работа по поиску и увековечиванию имен продолжается. Поэтому в День металлурга регулярно открываются новые мемориальные плиты с именами металлургов, павших на полях сражений Великой Отечественной войны.

15 июля 2016 года губернатор Кузбасса А.Г. Тулеев подарил краеведческому музею (проспект Пионерский, 24) скульптуру металлурга известного скульптора М.Ф. Бабурина, а также в этот день силами меценатов в экспозицию музея вернулась картина «Подвиг трех новокузнечан — И.С. Герасименко, Л.А. Черемнова, А.С. Красилова», посвященная героям-металлургам нашего Кузнецкого меткомбината.

Эти же герои, совершившие 29 января 1942 года выдающийся подвиг, не имеющий примера в истории войн (одновременно они бросились на амбразуры вражеских дзотов), увековечены и в граффити-портрете «Подвиг троих: Александра Красилова, Леонтия Черемнова и Ивана Герасименко», расположенном на улице Кирова, 13 (открыт 23 июня 2020 года).

Если вспоминать, какой же из всех памятников металлургам самый известный в Новокузнецке, то это, конечно, скульптурный ансамбль «Горновой» и «Сталевар» (ныне — «Металлурги»), возведенный у входа в Сад металлургов на проспекте Металлургов.

Сама идея поставить у входа в Сад металлургов скульптуры Горнового (Доменщика) и Сталевара принадлежала немецкому архитектору Герхарду Косселю (проект планировки Сада металлургов появился в 1935 году). Большие фигуры металлургов, установленные у входа в парк в 1936 году, были отлиты из железобетона. Их авторы — новокузнецкий скульптор Александр Иванович Сузиков и немецкий скульптор Вилль Ламмерт. В 1998 году сад начали капитально реконструировать по проекту Ю.М. Журавкова, Т. Шубкина, Т. Борисовой и других. Новые скульптуры Сталевара и Горнового (Доменщика) из чугуна выполнили точной копией прежних (1999). Их изготовили под руководством скульпторов Александра Брагина и Евгения Потехина.

Сегодня фигуры Сталевара и Горнового являются своеобразными символами Сада металлургов и проспекта Металлургов, а сам памятник известен как «Металлурги».

В Новокузнецке имя, славящее металлургов, носят целый проспект и сразу два парка — в Центральном и Заводском районах. И это не случайно. Именно в этих частях города расположены два металлургических завода-гиганта, которые строила вся наша огромная страна и которые до сих пор являются градообразующими предприятиями.

Сад металлургов Центрального района — это парк, расположенный между новым зданием Новокузнецкого театра кукол имени В.Л. Машкова и Культурно-спортивным центром металлургов на проспекте Металлургов. С него началось настоящее озеленение города. В 1930-е годы горожане высадили на проспекте, ранее носившем имя Молотова, даже маньчжурский орех, до сих пор удивляющий жителей и гостей Южной столицы Кузбасса урожаем орехов.

Первый Сад металлургов разбили на Верхней колонии — там, где селили рабочих и служащих Кузнецкого металлургического завода.

В период строительства Соцгорода в 1936 году на проспекте Молотова разбили сквер Металлургов. Это название парк сохранял до середины 1940-х годов. С 1950-х годов название «Сад металлургов» прочно закрепилось за парком в центре города.

«Над созданием сквера Металлургов трудилась группа из пяти человек, но основную работу выполнили три мастера: планировку осуществил Герхард Коссиль, центральный вход оформил скульптор Александр Иванович Сузиков, над фонтаном работал Андрей Гаврилович Гамулин. Знаменитый фонтан с лягушками появился здесь в 1937 году. В центре фонтана возвышалась скульптурная группа, изображавшая двух рабочих, бурящих скважину. Вокруг фонтана была круговая пешеходная зона. От нее дорожка вела к Дворцу культуры металлургов.

В 1998 году сад реконструировали по проекту института «Кузбассгражданпроект». 4-летняя реконструкция полностью изменила облик Сада металлургов.

Сад металлургов есть и в Заводском районе города (улица Клименко). Он был открыт в 1967 году и появился в связи со строительством Западно-Сибирского металлургического завода и нового жилого района на месте посёлка Заводской и на долгие годы стал единственным местом отдыха для жителей Заводского района. До конца 1980х годов здесь были не только зоны отдыха, но и карусели и даже колесо обозрения. На рубеже 1990 — 2000-х годов сад пришёл в забвение. В 2015 году Сад металлургов реконструировали на средства компании ЕВРАЗ ЗСМК.

О профессии металлург в Центральном районе Новокузнецка напоминает и объект культурного наследия регионального значения — Театр металлургов, расположенный по адресу: Театральный проезд, 6.

Здание первого рабочего театра является памятником истории, так как напрямую связано с кузнецкстроем и строительством нового города. Театр металлургов построен напротив площади Побед на месте сгоревшего деревянного клуба имени Эйхе. Торжественное открытие театра со зрительным залом на 800 мест, построенного всего за 200 дней, состоялось 6 ноября 1933 года. В 1961, 1991, 2001 и 2006 годах театр капитально ремонтировали, в результате чего здание утратило признаки конструктивизма.

#искусство и культура#мир талантов и знаний#новокузнецк#history of art#digital art#history#art history#soviet art#paris#book cover

0 notes

Text

Остафьево

Остафьево —загородная усадьба Вяземских-Шереметьевых. Построена в конце XVIII при князе Андрее Вяземском. Усадьба была литературным центром Москвы, где собирались ключевые фигуры Золотого века русской поэзии. Двенадцать лет — с 1804 по 1815 год — в Остафьеве жил и работал Н.М.Карамзин. Для него был построен отдельный флигель, где были написаны первые восемь томов «Истории государства Российского». В настоящее время на месте флигеля установлен памятный знак в виде восьми бронзовых книг, а перед домом растут два «карамзинских дуба», посаженные во второй половине XIX века.

Усадьба вошла в историю русской аэронавтики: 2 октября 1803 года на её территории приземлились Прасковья Юрьевна Гагарина — первая русская женщина, совершившая полет на воздушном шаре, и Андре Жак Гарнерен.

Остафьево признано неприкосновенным памятником «садово-парковой культуры Музейно-академического значения». 6 марта 1930 года музей был ликвидирован, в результате чего большинство произведений искусства и Остафьевский архив, который издавался с XIX века, были распределены по различным музеям и частично распроданы. После ликвидации музея усадьба переходила в ведомство различных учреждений: во время Великой Отечественной войны в усадьбе работал военный госпиталь, а с 1947 года располагался дом отдыха Совета министров СССР.

В 1950-е годы облик усадьбы подвергся значительным изменениям: была полностью обновлена планировка дома, пристроена каменная баллюстрада, застеклены колоннады, утрачены многие оригинальные детали к��мпозиции остафьевского парка.

#усадьбы Подмосковья#остафьево#эстетика ебеней#abandoned places#abandoned russia#my esthetic#urbanexploration#roadtrip#urbantrip#abandoned seekers#архитектура#architecture hunter#architecture photography#architecture

5 notes

·

View notes

Text

Ханты-Мансийск с высоты — город пирамид и мамонтов.

Город с населением 100 тыс. человек — столица крупнейшего нефтедобывающего региона России, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Очень компактный и ухоженный город стоит на холмах на правом берегу Иртыша, в 20 км от места его слияния с Обью.

История Ханты-Мансийска началась в 1931 году. Тогда новый город носил имя Остяко-Вогульск — по традиционным названиям народов ханты и манси. При этом первые русские поселения на территории современного города существовали ещё в начале XVII века.

Центральная площадь — визитная карточка Ханты-Мансийска, главное место для городских праздников и концертов под открытым небом.

Торгово-деловой центр «Гостиный двор» с высоким куполом в форме шестигранной пирамиды построен в 2006 году. Необычное здание считается одним из символов города.

Парк Победы и парк им. Бориса Лосева заложены в центре Ханты-Мансийска ещё в 1930-х годах. Парк Победы сначала носил имя Александра Пушкина, но был переименован после Победы в Великой Отечественной войне. Борис Лосев — комсомолец, погибший в годы гражданской войны.

Храм Воскресения Христова — кафедральный собор Ханты-Мансийска, заложенный в 1988 году в честь 1000-летия Крещения Руси.

Храмовый комплекс включает колокольню высотой 62 метра.

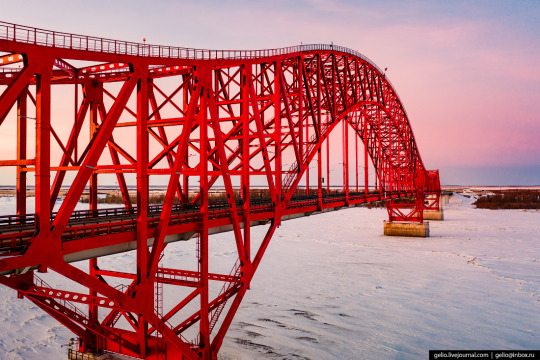

«Красный дракон» — автомобильный мост через реку Иртыш. Такое имя мосту дали за нестандартную форму и яркий цвет.

Пирамида — памятный знак, посвящённый Первооткрывателям земли Югорской.

Высота пирамиды — 62 метра. Стоит она на Комиссарской горе высотой более 80 метров. На каждую из трёх граней пирамиды нанесены рельефы с главными героями югорской истории: ханты и манси, казаки-первопроходцы и нефтяникам, освоившим северные недра.

Культурно-туристический комплекс «Археопарк» — музей под открытым небом, в котором установлены скульптуры югорских животных Ледникового периода. Одна из самых узнаваемых фигур комплекса — группа «Мамонты».

Ледовый дворец «Арена-Югра» — многофункциональный спорткомплекс и домашняя площадка хоккейного клуба «Югра», играющего в Высшей хоккейной лиге.

Храм Покрова Святой Богородицы основан ещё в XVIII веке, но был разрушен в прошлом столетии. Восстановлен в 1990-х годах.

Природный парк «Самаровский Чугас» с реликтовыми хвойными лесами имеет площадь более 6 тыс. га и находится в самом сердце Ханты-Мансийска.

Климат Ханты-Мансийска — континентальный. Город приравнен к районам Крайнего Севера. Фактически местный климат довольно схож с тем, что наблюдается и в более южных городах, например в Омске или Новосибирске.

Югорская шахматная академия построена по оригинальному проекту архитектора Эрика ван Эгераата из Нидерландов.

По уровню развитию шахмат как вида спорта Югра, пожалуй, может сравниться только с Калмыкией. В 2010 году в Ханты-Мансийске проходила 39-я Шахматная олимпиада.

. На небольшой площади со скульптурой в форме яйца Фаберже стоят окружная библиотека, художественный музей и Центр искусств для одаренных детей Севера.

В коллекции Художественной галереи Фонда поколений ХМАО есть шедевры Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Василия Сурикова, Исаака Левитана.

От Центральной площади до Объездной улицы и самой окраины города меньше 2 км по прямой.

Ханты-Мансийский банк основан в 1992 году, а в последние годы входит в корпорацию «Открытие».

В Ханты-Мансийске есть несколько горнолыжных спусков. В городе часто проводятся соревнования по лыжному спорту и биатлону.

Детские сады в Ханты-Мансийске тоже отличаются особой архитектурой. На фото — «Ёлочка» в Самарово.

… или «Солнышко» из четырёх корпусов в центре города.

А это «Теремок» в микрорайоне Иртыш.

Такие детские сады с круглыми корпусами резко отличаются от типовых панельных зданий, которые массово строили ещё в советское время.

. Пирамида. Вид сверху.

Вот такой красивый город.

Хорошей среды друзья!

88 notes

·

View notes

Text

Одесский краеведческий музей

Одесский краеведческий музей находится в самом центре Одессы, на улице Гаванная,4 (рядом с Горсадом). Этот музей расположен в особняке, построенном по проекту известного архитектора Феликса Гонсиоровского в 1876 году.

Заказал постройку здания Александр Иванович Новиков, один из представителей коммерческой элиты того времени. Поэтому на потолке можно увидеть большие позолоченные буквы Н. Он хо��ел подарить особняк своей жене, но она отказалась из-за суеверий, потому что в главной лестнице музея насчитывается 13 ступенек.

В начале 20 века дом приобрели городские власти. В 1907 году его сдали в аренду Одесскому коммерческому собранию. После революции 1917 года в здании находились разные учреждения. Это были ведомственные библиотеки, клубные организации. Тогда только начинали появляться краеведческие музеи Одесской области.

История

С 1948 года в здании был размещен музей. Тогда там размещалась только выставка “Героическая оборона Одессы”. С 1956 года Одесский историко-краеведческий музей начал полноценно функционировать. В 1983 году музей закрыли, чтобы сделать капитальный ремонт. Этот ремонт продолжался 11 лет. Работы проводили Одесские реставрационно-художественные мастерские. И в результате были восстановлены дворцовые интерьеры.

Характеристики музея

Сейчас Одесский краеведческий музей сайт которого вы можете посмотреть здесь http://www.history.odessa.ua/ex03.htm, предлагает посетителяем посмотреть разные экспозиции. Стоимость билета на одну экспозицию для взрослого составляет 50 гривень, для ребенка 25 гривень. Если вы хотите, чтобы вас провел экскурсовод, то нужно будет доплатить 50 гривень. Фотографирование платное, за возможность сделать фото нужно будет заплатить 30 гривен.

Экспозиции в музее такие: “Старая Одесса”, “Одесса и край в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов”, “Оружие из коллекции музея”. Также есть экспозиция “Пробуждение памяти (Голодомор 1931-1932 годов на Одесщине). Вход на эту экспозицию бесплатный.

Старая Одесса

Если вы решите посетить экспозицию “Старая Одесса”, то вам при��ется подняться от кассы по лестнице на второй этаж. И там начинаются залы, которые вы можете осмотреть.

Мы посетили

одесский историко-краеведческий музей адрес которого вы можете посмотреть в справочнике, 2 января 2021 года. При входе нужно обязательно надевать маску.

Первый зал

В первом зале вы увидите большую карту владений Запорожского войска. Здесь показана карта Одесской области во времена Запорожской Сечи. Рядом с картой можно увидеть доспехи средневекового рыцаря и портреты запорожских козаков в боевом облачении. Также на стенах висят почтовые открытки 19 века, где нарисованы запорожские козаки. При входе в зал можно увидеть манекен в одежде крестьянки 19 века.

Второй зал

Во втором зале вы увидите на стене большой портрет Иосифа Дерибаса, известного военачальника. Он принимал участие во взятии крепости Хаджибей, на месте которой появилась Одесса.

На пеньке лежит письмо Дерибаса, написанное чернилами на французском языке. Рядом с ним стоят пушки. Рядом с ним можно увидеть модель памятника Суворову, сам памятник установлен в Очакове. В этом зале экспонируются различные столовые наборы начала 20 века,ложки и вилки. Здесь есть и бумажные купюры той эпохи (рубли и червонцы).

С другой стороны зала вы можете увидеть две модели парусников. Также есть экспозиция, посвященная эпидемии чумы в 1812 году в Одессе.

Третий зал

В третьем зале висит очень красивая люстра. Это настоящее произведение искусства. Здесь вы можете увидеть портреты людей, которые принимали деятельное участие в развитии Одессы. Это Арман-Эммануэль дю Плесси де Ришелье, Луи Александр Андрон, граф де Ланжерон, Иван Никитич Инзов и Михаил Семенович Воронцов. Также здесь находятся очень красивые фарфоровые статуэтки.

Портреты градоначальников города отображают людей, которые сделали для Одессы очень многое, и в том числе, вложили в нее свои собственные средства. Здесь отображен “Золотой век Одессы”

Золотой век

С чего началась Одесса? 22 августа 1794 года была проложена первая борозда. Город создавался по плану.

План этот был создан при непосредственном участии Франца де Волана, инженера из Голландии. Вместе с Иосифом Дерибасом они решили, что поселение Хаджибей станет главным портом ��а Черном море. Одесский музей краеведческий имеет тому доказательства. В музее даже есть большой портрет Де Волана.

Де Волан изучил рельеф местности, климат, хозяйственные потребности будущего города, и создал план его постройки.

19 век

Выдающиеся архитектурные ансамбли Одессы создавались в 1820 годах. Самый выдающийся из них - Приморский бульвар, который в центре имеет круглую площадь, и лестница возле него ведет к морю.

Это знаменитая Потемкинская лестница. Сначала она была деревянной, но потом ступеньки выложили из песчаника. Еще через сто лет их сделали гранитными.

В 1828 году там был открыт памятник герцогу Ришелье, с двух сторон который окружают Воронцовский дворец и Старая биржа. Одесский музей краеведческий музей имеет много открыток на эти темы. В 1873 году окончательно была решена проблема водоснабжения. Английские концессионеры построили водонасосную станцию, и в городе появилась днестровская вода. В 40 годы 19 века в Одессе появился университет. Он был создан на основе Ришельевского лицея. В 1889 году в Одессе создается художественное училище. В 1823 году здесь появлялся А.С. Пушкин.

Питьевая вода была отличного качества. Воды было много. Поэтому на улицах появилось много растительности. Это были деревья, цветы, кустарники.

Начало 20 века

Одесса развивалась стремительными темпами. В 1910 году состоялся пуск первого трамвая. Он был приурочен к открытию Художественно-промышленной выставки.

Тогда появился и фуникулер. Он соединял Приморский бульвар и Приморскую улицу. Это было удобно для тех горожан, которые отправлялись погулять на лиманы,и для тех, кто принимал морские ванны в лечебных заведениях.

Четвертый зал

В этом зале посредине стоит модель Одесского оперного театра, сделанная из дерева. Ее сделал мастер Павловский. На этой модели можно рассмотреть все, что находится на крыше Театра. Это нимфа с колесницей и ангелочки. На стенах висят карты Одессы 19 века, и картины, изображающие пляжи Одессы в 19 веке.

В Одесском историко-краеведческом музее работают профессиональные экскурсоводы, которые расскажут вам про все экспонаты, там выставленные.

Пятый зал

После зала с Оперным театром вы можете увидеть зал, в котором показаны документы и раритеты начала Первой мировой войны в 1914 году. Это обращение к полякам на польском языке, и призывы к гражданскому населению сдавать деньги на нужды армии.

Также здесь можно увидеть оружие тех времен. Сайт одесского краеведческого музея тоже расскажет вам об этом. Здесь можно увидеть обращение Николая Второго к войскам после начала Первой мировой войны. Также здесь висит на стене воззвание Временного правительства. Солдат тех времен в зеленом кителе и пластмассовым лицом даст вам возможность получить представление об облике воина тех лет.

Шестой зал

В этом зале можно увидеть портреты запорожцев братьев Шиянов в парчовых жупанах и в сафьяновых сапогах с саблями. Портреты были созданы в 1784 году.

Также здесь есть Требник, изданный в 1606 году, и Библия, изданная в 1581 году.

Дворик музея

Во дворике музея находятся пушки и большая мина замедленного действия весом 850 килограмм. Посредине его расположен бюст Екатерины Великой. Это образец для памятника, стоящего недалеко от Потемкинской лестницы. Главным в композиции является огромный якорь.

И назван наш город героем

Экспозиция “Одесса и край во Второй мировой войне 1939-1945 годов” находится в отдельном доме. Она раскрывает основные периоды в военной истории Одессы.

В августе 1941 года фашистские войска подошли к Одессе вплотную. Силы противников в пять или в шесть раз превосходили силы защитников Одессы.

Фронт на реке Днестр был прорван, Одесса попала в окружение. При этом предприятия в городе продолжали работать, и выпускали 134 вида военной продукции. Одесский краеведческий музей расскажет вам об этом подробно.

Освобождение Одессы

22 сентября 1941 года войска восточного сектора ударили по врагу с огромной силой, и блокада города была ликвидирована. Все очень обрадовались. но потом обстановка обострилась.

Одесса оказалась в тылу, и Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение оставить город. Советские войска ушли, и в город вошли немецко-румынские оккупанты. Тогда же в городе начало разворачивать свою деятельность подполье.

Очень известным стал диверсионный отряд под командованием Молодцова-Бадаева. Одесский краеведческий музей имеет ряд документов той эпохи. Базой для деятельности партизан стали катакомбы в районе таких населенных пунктов, как Нерубайское, Усатово, Куяльник.

Документы об этом можно найти в Одесском историческом музее.

Вся деятельность подпольщиков и советских войск приближала майское утро 1945 года, когда Одесса была освобождена от фашистов. В 1965 году наш город был награжден Орденом Ленина и медалью “Золотая Звезда”.

1 note

·

View note

Photo

4 августа в истории Асбеста События города в этот день за последнее десятилетие В 2010 году Асбестовским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы ��АТО «поселок Уральский» Игоря Силантьева и его первого заместителя Николая Колосова.Бывшие чиновники обвиняются в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, а также в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Игорь Силантьев заключил муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем на очистку подвалов жилых домов поселка Уральский от мусора. Первый заместитель главы Николай Колосов составил фиктивный акт приемки работ от 15 августа 2007 года, после чего администрация Уральского перечислила индивидуальному предпринимателю денежные средства в размере 170 тысяч рублей. В 2011 году в музей боевой техники завода АТИ прибыли первые экспонаты – гаубицы. Именно такие 122-мм гаубицы образца 1938 года (М-30) участвовали в Великой Отечественной войне против фашистских захватчиков. Экспозиция военной техники будет располагаться около заводского мемориала. В скором времени музей пополнится еще несколькими единицами боевой техники времен Великой Отечественной войны. В 2012 году произошло знаменательное событие для асбестовских верующих. В храме Святого Князя Владимира установили позолоченный купол. Мероприятие приурочили к двухлетней годовщине со дня смерти бывшего настоятеля церкви, отца Павла. Подробнее: https://asbest-gid.ru/news/4_avgusta_v_istorii_asbesta/2022-08-04-30538

0 notes

Text

Кушниковы из Тюмени. Поиск предков. Фамилию носил адъютант Александра Суворова и племянник Николая Карамзина Сергей Кушников. Знание истории своего рода, подробности жизни бабушек и дедушек – нематериальная, но огромная ценность для человека. За плечами каждого из нас рать предков, и мы – результат их жизни. Изучая прошлое, познаем себя, обретаем опору в жизни. Жительница Тюмени Наталья Харитонова, заместитель директора тюменской школы №45, педагог с 15-летним стажем, заинтересовалась родословным поиском давно и уже оценила, насколько познавателен и интересен этот процесс. В него вовлечена вся ее семья. А история тянется вглубь столетий от наших дней до времен начала освоения Сибири. – Взрослея, стала замечать, что история семьи меня увлекает и затягивает. Узнаешь больше, и словно крылья вырастают. Каждый из родственников по крупицам собирает сведения о предках. Мы обмениваемся информацией, строим генеалогическое древо. Девичья фамилия моей мамы – Кушникова – имеет глубокие корни и даже связана с легендарными людьми нашего государства, – рассказывает Наталья. Вместе в горе и в радости Мама нашей героини, Татьяна Чупрунова, в девичестве Кушникова, родилась в 1958 году. Она младший ребенок в семье Анатолия Евстафьевича и Анны Михайловны Кушниковых. Самая старшая их дочь, Людмила, появилась на свет в 1948 году. Анатолий Евстафьевич после окончания девяти классов отправился в высшую офицерскую школу в Армавир. Оттуда – сразу на фронт. Вернулся с Великой Отечественной в звании старшего лейтенанта. Сразу женился, за десять лет супруга подарила ему шестерых детей. После войны работал начальником гидрометеостанции. Любил свою работу, выполнял ее качественно, как и все, за что брался. Он стал запоминающимся наставником для последующих поколений метеорологов ХМАО. Здесь же, ��а станции, трудилась и его супруга Анна Михайловна. Их домашнее хозяйство было крепким. Жили супруги в согласии и любви. Были щедрыми на доброе слово и дело, гостеприимными. Постепенно дети оперились, отучились и разъехались кто куда. С родителями в Ларьяке Нижневартовского района остался только сын Владимир, Вера уехала в Мало-Ярославец Калужской области, Татьяна – в Нижневартовск, Людмила – в город Белая Церковь на Украину, Михаил и Борис – в Тюмень. На пенсии Анатолий Евстафьевич проводил немало времени в своей мастерской, ходил на рыбалку и охоту. Анна Михайловна занималась бытом, садила огород, делала заготовки на зиму. Все время в трудах и заботах. – Летом и зимой мы, внуки шестерых детей Кушниковых, собирались в нашем семейном доме в Ларьяке. Это было чудесное, веселое время. Сколько игр, забав придумывали. Там сдружились, сплотились с двоюродными братьями и сестрами. Бабушка и дедушка окружали нас теплом и заботой. А еще на всю жизнь запомнилась дедушкина лайка Валет, – вспоминает собеседница. Не стало Анатолия и Анны Кушниковых в один год. Как прожили всю жизнь рука об руку, так вместе и ушли. Фамильное зеркало На семейном совете их дети решили, что родительский дом нельзя ни бросить, ни продать, поэтому в него как единственный из семьи Кушниковых, оставшийся в Ларьяке, переехал Владимир. В доме стояла мебель, принадлежавшая еще деду главы семейства – Абраму Яковлевичу: старинное зеркало, комод, кровать, стулья. Через какое-то время Владимир передал их в Нижневартовский музей истории русского быта. Ведь пользоваться старинными предметами было уже неудобно, а выбросить не поднималась рука. В музее их приняли с радостью. – Кровать железная, с периной, на комоде ручки – ракушки, а зеркало уже мутноватое, но когда-то очень дорогое, обрамленное в резную деревянную раму. Зеркалу этому более ста лет. Я помню эти вещи, они такие родные и до сих пор вызывают во мне много чувств, – улыбается нахлынувшим детским воспоминаниям Наталья. После общения с сотрудниками музея семье начали открываться новые подробности о роде Кушниковых. И музейная атмосфера подействовала, и новые технические возможности появились. Изучать генеалогию стало проще: открылись тематические интернет-ресурсы, социальные сети, связь между людьми из любой точки мира. Сургутский меценат Татьяна Анатольевна Кушникова рассказывает, что ее прадед Абрам Яковлевич, которому и принадлежали отданные в музей экспонаты, был зажиточным торговцем. Торговал тем, чем была богата сибирская земля: ягодами, орехами, рыбой, пушниной. Возил товары на ярмарки в Тобольск, Томск и даже Петербург. Ханты уважали Абрама Яковлевича, без опаски несли ему югорские природные дары. Знали – не обманет и щедро расплатится. Помимо торговли, занимался он и общественной деятельностью. Помог поставить в селе Вартовское церковь, где три года был старостой. Интересовался историей края, был действительным членом Тобольского губернского музея и участвовал в комплектовании его коллекций. У Абрама Яковлевича было шестеро детей. Торговым делом, как отец, занялись двое: Евстафий (дед Татьяны Анатольевны) и Иван. В 1898 году в Сургуте они построили большой дом и открыли в нем торговую лавку, а во второй половине дома жили сами. Позже в этом здании открыли школу, где преподавала сестра Евстафия и Ивана Мария, выпускница Тобольской женской гимназии. В журнале «Югра» один из ее учеников так описывает Марию Абрамовну: «В ее голосе мы никогда не слышали раздражения, насмешки, снисходительности, со всеми учениками она была одинаково ровной, терпеливой и доброжелательной. Каким-то непостижимым образом могла узнавать своих воспитанников через десятки лет при случайных встречах на улице». Тяга к знаниям и наукам Определенно, в роду Кушниковых всегда была тяга к знаниям и наукам. Наша героиня – Наталья Васильевна Харитонова, прямой потомок этого рода – очередное тому подтверждение. Учительству, педагогике она посвятила всю свою профессиональную жизнь. Кушниковы хоть и разъехались по всей России, но чаще всего эта фамилия встречается в ХМАО. А среди сургутских и вообще не найти другой такой, которая заслужила бы столько государственных наград высокого достоинства. Из истории Фамилия Кушников происходит от слова «кушник», «куща». Одно из значений слова куща – хижина, временная лачуга в лесу, а кушник – это житель кущи. Во времена освоения Сибири среди первых ее поселенцев оказались и «лесные люди» Кушниковы, осевшие главным образом в современном Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Фамилия широко распространена и даже закрепилась в местной топонимике: название Кушникова имела деревня. Фамилия дала России незаурядных людей, один из них – Сергей Сергеевич Кушников (1765 - 1839), старший адъютант генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. Сергей Сергеевич – участник итальянского похода, сенатор, член Государственного совета, действительный тайный советник, племянник Николая Карамзина. https://tumentoday.ru 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 ✅УСЛУГИ СОСТАВЛЕНИЯ РОДОСЛОВНОЙ, ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ДРЕВА. 📖 ЗАКАЗ РОДОСЛОВНОЙ на нашем сайте: www.genealogyrus.ru/zakazat-issledovanie-rodoslovnoj 📖 ЗАКАЗ РОДОСЛОВНОЙ в нашей группе ВК: https://vk.com/app5619682_-66437473 ✉Или напишите нам: [email protected] ⚠Работаем с 2008 года!

0 notes

Photo

📍БРАНДЕНБУРГСКИЕ ВОРОТА. Дата постройки 1657г. Ворота были построены в Кёнигсберге как часть укреплений города. Ворота названы в честь замка Бранденбург (ныне пос.Ушаково), так как расположены при пересечении с дорогой, ведущей к замку. Ныне замок не сохранился. Изначально Бранденбургские ворота были выполнены из дерева. Через сто лет по распоряжению короля Фридриха II деревянные ворота были сломаны и на их месте сооружена более надежная кирпичная постройка с толстыми стенами и двумя просторными проездами. Бранденбургские ворота почти не пострадали во время Великой отечественной войны. В послевоенное время они использовались как склад. До сих пор ворота используются по прямому назначению. Они имеют два проезда, правда, есть одна сложность – одновременно через них может проехать только одна машина. Мне стоило пойти на риск, что бы сделать такие красивые фотографии и выйти на проезжую часть, для того что бы вы в полной мере восхитились таким историческим наследием😱 ❗Сейчас внутри здания находится Музей марципана, в котором можно узнать об истории возникновения и развития производства этой сладости. А главными партнёрами этого музея является фабрика "Niederegger" немецкого производства, поэтому уйти ни с чем из этого музея у вас не получится😌 (at Музей Марципана Бранденбургские Ворота) https://www.instagram.com/p/CZhe13wtNF2UOXuuM9MNSfYEfCvuiuvWwWTgQk0/?utm_medium=tumblr

0 notes

Text

В Нижегородской области прошли мероприятия, посвящённые 80-летию снятия блокады Ленинграда

27 января исполнилось 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Уже третий год подряд воспитанники нижегородского военно-спортивного клуба «Пантера», подшефного кинокомпании «Союз Маринс Групп», принимают участие в памятных мероприятиях, посвящённых этой трагической странице истории нашей страны. В день годовщины более тридцати юных морпехов вместе с руководителями и преподавателями клуба отправились в небольшой город Нижегородской области Шатки, известный всей стране благодаря Тане Савичевой и её «блокадному дневнику», ставшим страшным символом блокадного Ленинграда. Именно город Горький и районы Горьковской области в годы войны приняли жителей блокадного Ленинграда.

В этот раз ребята посетили первый в России детский музей имени Тани Савичевой, узнали об истории блокады Ленинграда, увидели страшные свидетельства событий Великой Отечественной войны. Рядом, во дворе местной школы, расположена ещё одна достопримечательность ‒ мемориал «Тане Савичевой и детям войны посвящается». Ребята также посетили Шатковское кладбище, где возложили цветы к могиле Тани Савичевой. Здесь же находится стела с барельефным портретом девочки, а на мраморных плитках выбиты записи из Таниного дневника, которые потрясают каждого, кто читает эти строки, ужасающей правдой войны.

— Поездка в город Шатки в январе стала уже традиционной для воспитанников нашего клуба, — рассказывает Сергей Юдин, руководитель военно-спортивного клуба «Пантера». — Мы не можем себе позволить не показывать такие места нашим детям, не рассказывать правду о Великой Отечественной войне. На примере истории Тани Савичевой мы видим трагедию изнутри, и именно через страницы дневника к нашим ребятам приходит понимание, история нашей Родины западает в душу, а не проходит мимо, как что-то далёкое и не касающееся их сегодня.

Программа занятий в военно-спортивном клубе «Пантера» составлена таким образом, чтобы ребята были всесторонне развиты. Здесь и спортивные тренировки, и военизированные сборы, уроки мужества и экскурсионные поездки, где ребята узнают об истории страны, проникаются духом своего Отечества и славных предков, которые отдавали свои жизни за жизнь потомков. Впереди у ребят череда памятных мероприятий, посвящённых кавалеру ордена Мужества Андрею Сошелину и разведгруппе «Малина», которые приняли неравный бой 7 февраля 1995 года в Грозном в ходе первой чеченской войны.

Следите за новостями кинокомпании «Союз Маринс Групп» в социальных сетях:

marins-group.livejournal.com

vk.com/marinsgroup

youtube.com/user/marinsgrupp/videos

dzen.ru/marinsgroup

#маринс групп#патриотизм#патриотическое воспитание молодежи#разведгруппа малина#андрей сошелин#блокадный ленинград#таня савичева#шатки#музей тани савичевой

0 notes

Text

БЕСЕДЫ ОТ ДУШИ И ПО ДУШАМ

Новая Запись была опубликована на https://antispryt.ru/besedy-ot-dushi-i-po-dusham/

БЕСЕДЫ ОТ ДУШИ И ПО ДУШАМ

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

В минувшую пятницу в гостях у городской школы №1 имени А.И. Герцена побывал актив Тимашевского районного совета ветеранов во главе с председателем Людмилой Дмитриевной Носивской. Программа визита была насыщенной. Гости познакомились с педагогическим коллективом, побывали в школьном музее и библиотеке, присутствовали у девятиклассников на открытом уроке-беседе: «Героические традиции народов России сохраняются и приумножаются».

В роли гостеприимного хозяина – создатель и хранитель школьного музея, ветеран труда, Почетный гражданин Тимашевского района, Заслуженный учитель России, председатель районной благотворительной организации «Милосердие» Всеволод Романович Покинько, как никто другой, может долго рассказывать о своих учениках и коллегах.

Многие из прибывшей делегации знали Всеволода Романовича лично и живо ориентировались в стенах школы: кто-то сам был учеником В.Р. Покинько, у кого-то учились дети, а сегодня – внуки. Поэтому беседа завязалась быстро, словно здесь собрались давние добрые знакомые.

Свой экскурс по истории школы Всеволод Романович начал с интереснейших экспонатов, которые не только бережно хранятся, но и заботливо классифицированы по годам и событиям.

Музей создан в 2002 году, который для школы стал юбилейным. Сегодня ей уже 120 лет. За целую эпоху жизни многое можно было рассказать и показать. Все собранное в той или иной степени связано с родной школой. Более 800 экспонатов, из них где-то 300 – архивные документы, редкие фотографии, книги, воспоминания.

В большом альбоме – собранная картотека всего учительского состава. В других – фотографии выпускников, начиная с довоенного периода. Многие выпускники с радостью делились с музеем дорогими сердцу воспоминаниями.

На стене висят совсем небольшие часы-ходики, которые были в свое время единственные, разделяющие школьную жизнь на уроки и перемены. На столике рядом директорский телефон – темно-коричневый. И тут же колокольчик, оповещавший, что пора бежать на урок. Неподалеку, в углу, школьное знамя послевоенного периода, знамена комсомольской и пионерской организаций. А рядом – школьная форма учеников 60-80-х годов. Таких экспонатов, неразрывно связанных с историей школы, здесь хранится много. И о каждом Всеволод Романович с душевным теплом может рассказывать до бесконечности. Ведь все они помогают объяснить современным мальчишкам и девчонкам, в каких условиях жили и учились их бабушки и дедушки.

«Итак: 2022 г��д – особый в истории России и Кубани. Как вы считаете, ребята, какие наиболее важные даты и события отмечают в этом году?», – с такого вопроса Всеволод Романович начал открытый урок-беседу с девятиклассниками, на котором присутствовали и гости этого дня. Здесь прозвучали: 95-летие Тимашевскому району и 85-летие Краснодарскому краю. Были перечислены другие даты и праздники, вспомнили даже церковные. Темой этого урока стало самое значимое – специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля этого года после признания Россией Донецкой и Луганской Республик и подписания договора о взаимопомощи.

Всеволод Романович рассказал предысторию сегодняшних событий и объяснил, какую опасность представляют агрессивные действия НАТО и в целом всей Европы. Анализируя военно-политическое событие, провели параллель между современным фашизмом, существование которого отрицать бессмысленно, и фашизмом в годы Великой Отечественной войны, черты которого ярко проявляются в сегодняшние дни: стремление к мировому господству, применение крайних форм насилия, стремление к захвату национальных богатств и уничтожение мирового наследия покоренных народов.

Тревожащими душу впечатлениями от «экскурсии» в концлагеря Освенцима и Бухенвальда поделился с ребятами Всеволод Романович, где он побывал, как руководитель туристической группы от нашего района. Зачитал лишь небольшие отрывки из воспоминаний Антонины Николаевны Черненко, на сегодняшний день единственной женщины Краснодарского края, нашей землячки, которая еще ребенком была узником Освенцима и осталась в живых. Рассказал о героизме во время ВОВ не только взрослых, но и детей, подростков.

В завершение урока-беседы прозвучали имена и фамилии, подвиги солдат и офицеров Вооруженных Сил России в ходе спецоперации на Украине, проявивших мужество и героизм. Некоторые награждены посмертно.

Будем надеяться, что после такой беседы детям будет легче ориентироваться в информационном потоке, который не всегда бывает правдивым. Поможет разобраться в политической обстановке и событиях, снизит уровень тревожности из-за непонимания или полной растерянности в ситуации.

После общения со школьниками, встреча с активом районной ветеранской организации продолжилась в школьном музее. За чашечкой горячего чая разговор вновь зашел о прошедших годах школьной жизни. Вспомнили учителей, которых, к сожалению, уже нет в живых. Всеволод Романович рассказал о деятельности районной благотворительной организации «Милосердие». Как гостеприимный хозяин будет рад всем, кто вновь захочет посетить школьный музей. И напоследок – традиционное коллективное фото на память.

После ID пуст в форме рейтинг ID 2

Автор Е. АФАНАСЬЕВА.

Фото автора.

Добавляйтесь в наш tumblr @antispryt и следите за новыми полезными постами. Вы также можете подписаться на наши рассылки новостей сайта, вступайте в наши группы и добавляйтесь в друзья в социальных сетях. #antispryt #антиспрут #новости #новостироссии #новоститимашевска #новостивтимашевске #сми #редакциягазеты #тимашевск #мойтимашевск #городароссии #россия #нашастрана #онф

0 notes

Text

Лютеранство и культура.

Архитектура (продолжение)

Протестантские церкви отличаются достаточно сдержанным исполнением и убранством интерьера – готика им к лицу! Продолжаем рассказ об истории неоготических кирх нашей страны.

Лютеранская кирха Воскресения Христова. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Набережная, 4.

Царское Село

Лютеранская кирха Воскресения Христова была заложена в 1860 году по проекту архитектора Александра Видова. Строительство на пожертвования затянулось на 5 лет – недостающие средства выделил император Александр II. Община сформировалась еще в начале 19 века из учеников и преподавателей Царскосельского лицея, а после строительства нового здания на 200 мест основу прихода составляли российские немцы из поселения Фриденталь.

В 1930-м кирха была отдана под общежитие для рабочих. Здание не пострадало во время Великой Отечественной, после войны здесь находилась автошкола. В 1977 году финская община добилась передачи церкви верующим, проведена реставрация. Кирха и сегодня является центром прихода Церкви Ингрии – протестантов скандинавской традиции. Службы проводятся на русском и финском языках.

Лютеранская кирха Св. Георга. г. Самара, ул. Куйбышева, 115-117.

Самара

Лютеранская кирха Святого Георга была выстроена в 1863-1865 годах. Община сформировалась из числа Поволжских немцев, ее возглавил самарский губернатор Константин Грот. Здание строилось на средства католиков, но так и не было освящено – после событий Польского восстания опасаясь гонений католики передали его лютеранам.

В 1930 году кирха была закрыта, большевики устроили в здании антирелигиозный музей и клуб воинствующих безбожников, позже помещения заняли союз художников, кафе и магазин. В 1950-х объединение «Куйбышевнефть» планировало перестроить комплекс кирхи под сталинское здание, но горсовет не дал проекту ход и внес кирху в список памятников. А в начале 90-х кирху вернули верующим. Здесь также проводят органные концерты.

Лютеранская кирха (филармония). г. Владикавказ, ул. Миллера, 34.

Владикавказ

Лютеранская кирха во Владикавказе была построена в 1911 году взамен небольшого молитвенного дома. Лютеранская община сформировалась на полвека раньше – в нее входили военнослужащие, а также немецкие колонисты. Первый пастор кирхи Эдуард Аксим до перевода во Владикавказ успел послужить в Канаде и в Кутаиси.

Храм был закрыт в 30-е годы, здание сначала передали Союзу строителей, затем симфоническому оркестру – на его базе была создана филармония. Здесь выступал Святослав Рихтер, отсюда вышли такие корифеи как главный дирижер Большого театра Туган Сохиев и Валерий Гергиев – инициатор реставрации, завершившейся в 2016 году. Сегодня филармония – филиал Мариинского театра.

Лютеранская кирха Св. Марии Магдалины (краеведческий музей). Ленобласть, Выборгский р-н, г. Приморск, Приморское ш., 1.

Приморск, Ленобласть

Лютеранская кирха Святой Марии Магдалины в Койвисто (ныне Приморск) была возведена в 1902-1904 годах. Проект архитектора Йозефа Стенбека с 60-метровым шпилем сочетает черты неоготики и финского национального модерна. В 1905 году кирху осмотрел император Николай II – на его пожертвование был заказан орган.

После Зимней войны в 1940 году в кирхе открылся дом культуры. Службы возобновились в период Второй мировой в 1941-1944 годах, после чего в здании вновь разместился дом культуры. К счастью, во время войн кирха не пострадала. С 1996 года в здании работает краеведческий музей.

Лютеранская кирха Хайнрихсвальде (туристический центр). Калининградская обл., г. Славск, ул. Советская, 6.

Славск, Калининградская область

Лютеранская кирха в Хайнрихсвальде была выстроена в 1867-1869 годах. Сегодня это город Славск в двух часах езды от Калининграда. Церковь не пострадала во время Второй мировой войны – внутреннее убранство и орган были утрачены уже в мирное время, здание использовали под складское помещение.

С 1993 года кирху дважды передавали евангелической общине, но в результате бюрократических проволочек памятник оказался в собственности РПЦ и был отдан в аренду муниципальному туристическому центру. Сейчас здание находится на реставрации, в 2021 году здесь планируется открыть концертный зал и экспозицию краеведческого музея.

Andiamo

1 note

·

View note