#площадь революции

Explore tagged Tumblr posts

Text

Мастер и Маргарита, 2024

Посмотрела я "Мастера и Маргариту" в новом прочтении 2024 года и получилось очень даже неплохо. Есть что-то такое тонкое, изящное, немного безумное и чуть-чуть ядовитое в некоторых романах, и вот Мастер и Маргарита и так сами по себе этим пропитаны, а уж фильм на максимум выкатил.

Не уверена, насколько можно говорить о спойлерах в данном случае, но вот, говорю.

Во-первых, антураж. Жуткая антиутопия, в архитектурном плане отсылающая к ИИ - вы точно это когда-то где-то видели, но, если присмотреться, понимаешь, что это просто не может существовать. Ни проспектов сталинского ампира 1950-х, ни входа с колоннами ГЗ у театра, ни пресловутой огромной статуи, которую не успели установить на верхушке высотк��, но которой украсили главную площадь каждого города. И лестницы в стиле модерна и футуристический облик психбольницы, характерные скорее для позднего СССР, чем для 1930-х годов действия романа.

Но при этом, несмотря на некоторую абсурдность и явную утопичность внешнего вида города, вобравшего в себя все архитектурные эпохи СССР, все-таки некоторые признаки времени, выраженные скорее в частной жизни, прослеживаются. Машины, трамваи, одежды в моде 1930-х, квартира Мастера в полуподвале дореволюционного дома, пышные мероприятия во имя революции, за десяток лет утратившие свою новизну, и атмосфера страха, пропитавшая все. Про особенности 1930-х никто явно не говорит, да и не скажет, люди называют вещи своими именами лишь в последствии, а в процессе мало кому приходит в голову, как это назвать, но они присутствуют и в оговорках персонажей ("нехорошая" квартира, из которой исчезают люди, со съемок пропадают сотрудники, о которых больше никто не говорит, "квартирный" вопрос) и прямо в сюжете (арест и попытки сжечь роман, травля, принудительное лечение Мастера и последующее заселение в квартиру его друга).

Аугуст Диль великолепно сыграл свою роль Воланда - его немецкий акцент усиливает отсылки на Фауста, и в целом "сверхъестественные" моменты были переданы просто прекрасно, хотя меня мучает вопрос, почему наигранное дурачество ассоциируется с темной стороной, хотя это скорее черта трикстера. Быть может, потому что смех не только делает страшные вещи менее страшными, но и делает важные менее серьезными? А может быть, потому что в его неестественности так отчетливо ощущается безумие. Хотя вообще, в данном случае кажется, будто Воланд и его свита скорее трикстеры, чем представители темной стороны. Впрочем, не нужно обманываться, за свое вмешательство они берут плату душами - как тех, кто попал под их юрисдикцию из-за своих проступков, так и тех, кто добровольно пришел за помощью.

Полет Маргариты возвращает нас к старым, знакомым еще по Гоголю, языческим силам, христианством также приписанным ко злу, причем интересный факт - потеряла свою душу и стала проклятой Маргарита не оттого что намазалась волшебной мазью и стала ведьмой, а оттого что испила кровавого причастия (не знаю, насколько популярна сцена падения в преисподнюю, но мне напомнило смерть Оксаны из недавней экранизации Вия - да, я ее смотрела, отборнейший абсурд, но феминистическая повестка на славу: минимум половина главных персонажей - женщины).

А вот линия Понтия Пилата представлена слабо, если бы я не знала, что искать, я бы и не поняла. Если во время написания романа религиозная подоплека еще была значима, то в фильме сто лет спустя акцент сделан скорее на повседневность. Не уверена, что это хорошо, что религиозную часть так сократили, честно говоря, мне кажется, в этом и была причина беззащитности людей перед событиями романа (да и фильма) - условная "светлая" сторона в антиутопичном футуристичном мире не была представлена от слова "совсем" по причине строительства нового мира, поднявшего на щиты атеизм.

И тем не менее, Мастер пишет свой роман - возмутительно религиозный по меркам нового времени, и тут же попадает под каток сначала травли, а потом репрессий. И если начинал он как бодрый писатель нового мира, неосторожно исследующий необычную тему, то затем мы в прямом эфире наблюдаем его падение. Попытки получить аванс, продажу вещей, арест и сжигание романа, посещение весьма гротескной психиатрической лечебницы, воссоздание романа и падение опустошенного тела с верхней башни - он взялся переписать роман, потому что измучанная несчастливым браком Маргарита говорила, что в нем ее жизнь, а он ее любил, а в конце Мастер вложил и себя и свою душу в свое последнее произведение, написанное не ради общественного признания, а потому что он действительно Мастер. Но я так и не поняла, зачем Воланду было нужно, чтобы он закончил свой роман.

Интересно то, что мы до конца не знаем, реально ли повредился умом на фоне невыносимого психологического давления Мастер, самоуверенно убедивший себя в том, что он настолько великий Писатель, что его произведением заинтересовался сам дьявол, а потом отравивший своим сумасшествием и Маргариту, видевшую бал в галлюцинациях агонии, либо же события реальны. В пользу реальности, кстати, говорит диалог с Иваном Бездомным, с которым у них одно безумие на двоих.

Ну и конечно, любовная история - несчастная Маргарита встречает Мастера, который придает ее жизни смысл, а после теряет и чуть было не сходит с ума от неизвестности - медсестра Прасковья самый положительный персонаж всего фильма - и в конце концов кончает с собой, не выдержав смерти возлюбленного, причем ее умирающему сознанию мерещатся сцены романа - Мастер был столь любезен, что предоставил ей своеобразный опиум-фантазию о хэппи-энде. Либо же она действительно во имя любви отдает свою душу. Правда, возврат Мастера с того света немного пугает - если бы его душа не принадлежала Воланду, он бы был безмолвной тенью в лучших традициях сказки о Дарах смерти, мучающей Маргариту своей неестественностью в ее персональном аду, но, согласно христианским традициям, самоубийцы попадают ад, а потому Мастер входит в свиту Воланда, и это выглядит логично, куда логичнее, чем в книге. В принципе, свита и состоит из таких "потерянных" душ, по любому у всех ее участников за спиной свои тяжелые истории.

И в конце концов эпичная концовка, за которой герои фильма наблюдают с футуристичных Воробьевых гор.

С одной стороны, Мастер и Маргарита не выдержали своих жизненных испытаний, "пали" и потеряли свои души. С другой стороны, испытание любовью они выдержали на ура - Мастер пишет заново роман ради Маргариты, а она становится королевой бала проклятых. Пугает то, что по сути, у них нет хорошего конца - если убрать фантастику, то это история в духе Ромео и Джульетты. И чтобы выбраться из сложившихся условий, они вынуждены принять помощь Воланда - им некому молиться, им не на кого рассчитывать в мире, в котором больше нет Бога.

И вот здесь появляется интересный вопрос, что и в фильме, и в книге Воланд не является злом во плоти. Если подходить с точки зрения религии, то мы понимаем, что Маргарита стала ведьмой, Мастер слишком близко подошел к рассуждению о возвышенных материях, на балу присутствуют грешники и т.д., и большую часть персонажей такой близкий контакт с нечистой силой не мог привести ни к чему хорошему. Но при этом есть и четкие правила - те, кто не взаимодействует с Воландом и его компанией, не покупается на трюки и не творит грехов - те остаются целы и невредимы. Не помню, кстати, было ли такое в книгах. Резко негативные последствия же находят людей, которые хоть что-то сделали, чтобы с ними столкнуться - Берлиоз, владелец квартиры, проснувшийся с похмелья, сошедший с ума поэт, директор и т.д.

Более того, своеобразная помощь Мастеру и Маргарите в принципе выходит за рамки зла. Мне кажется, что прикол в том, что в отсутствие "светлой" стороны, Воланду приходится балансировать себя самому. И это его утомляет, и Москву он покидает.

Короче, фильм атмосферный и очень красочный. В новом прочтении сменились акценты, а антураж заставит повеситься дотошного историка, но и цель воссоздать эпоху в деталях перед режиссерами не стояла. Я, пожалуй, впервые поняла, насколько же много Булгаков вложил в книгу своих собственных переживаний, и теперь есть предположение, что сверхъестественное появилось скорее как отвлекающий маневр, чтобы на его фоне без помех рассказать о Мастере. Фильм не без изъянов, но хорош, смотрите на свой страх и риск.

18 июля 2024

18 notes

·

View notes

Text

Станцию метро "Площадь Революции" красиво украсили к Дню города.

#деньгорода#деньгородамосквы#праздник#метрополитен#метро#underground#Москва#мск#отдых#отдыхаем#прогулка#гуляем#осень#сентябрь#вечер#Moscow#relax#autumn#september#evening

2 notes

·

View notes

Photo

Центр города. Площадь Революции в Челябинске. Бросается в глаза как мало машин и как много людей на трамвайной остановке и в трамваях. СССР. 1984 г.

9 notes

·

View notes

Text

Cекреты романа Стендаля «Красное и черное»

Тайна парижских памятников

Церковь Мадлен. 1845–1860 годы

Вот что автор сообщает о главном герое Жюльене Сореле в первой главе второй части романа:

«Глубочайшее недоверие не позволяло ему любоваться живым Парижем; его трогали только памятники, оставленные его героем».

Что это за памятники и о каком герое речь? В данном случае под памятниками понимаются как скульптуры королей и полководцев, так и здания, колонны и даже целые улицы, появившиеся в наполеоновскую эпоху. Это триумфальная арка на площади Карусель перед Лувром, возведенная в 1808 году, и Вандомская колонна, воздвигнутая в 1810-м (обе увековечивали наполеоновские победы 1805 года), триумфальная арка на площади Звезды, мосты — Аустерлицкий, Йенский и Искусств (все три возведены при Наполеоне), церковь Мадлен, Парижская биржа, улица Риволи и площадь того же названия (ныне площадь Пирамид). Надо заметить, что многие из этих «памятников», хотя и были заложены при обожаемом Жюльеном императоре, закончены были при ненавистной ему и Стендалю Реставрации (биржа), а то и вообще после выхода «Красного и черного», при Июльской монархии (арка Звезды, церковь Мадлен). Почти все эти элементы парижской архитектуры и топографии, хранившие память о Наполеоне и Первой империи, расположены в самом центре живого Парижа, и отделить в них прошлое от настоящего было не очень легко, но Стендалю важно противопоставить героическое прошедшее скверной современности.

Тайна г-жи де Сталь

Мари-Элеонор Годефруа после Франсуа Жерара. Портрет Анны Луизы Жермены де Сталь. 1818-1849 гг.

Во второй части (глава восьмая) Матильда де Ла-Моль думает:

«Я красива — это то самое преимущество, за которое госпожа де Сталь отдала бы все, и, однако, я умираю со скуки».

Если судить по театральным премьерам, упоминаемым в этой части романа, действие происходит в начале 1830 года. Французская писательница Жермена де Сталь (1766–1817) умерла тринадцать лет назад; она прославилась своими романами и трактатами, а мадемуазель де Ла-Моль о литературной карьере вроде не помышляет. Зачем же она — пусть не вслух, а только в мыслях — меряется преимуществами с госпожой де Сталь и гордится тем, что красивее ее?

Госпожа де Сталь спокойно обходилась без этого «преимущества»: отсутствие идеальной красоты лица и фигуры она возмещала великолепным красноречием. Знавшие ее свидетельствовали: стоило де Сталь начать говорить, как лицо ее исполнялось неодолимой прелести. На самом деле это вовсе не Матильда де Ла-Моль самоутверждалась за счет госпожи де Сталь. Реплика героини не что иное, как проявление мести самого Стендаля. Он отдавал должное Жермене де Сталь и внимательно читал ее тексты, но не мог простить ей тон, в каком она писала о его кумире — Наполеоне. В опубликованных посмертно книгах «Размышления о Французской революции» (1818) и «Десять лет в изгнании» (1821) госпожа де Сталь изобразила его тираном и душителем свободы. Стендаля это возмутило, и в своей «Жизни Наполеона» он обрушил на госпожу де Сталь множество обвинений — в отсутствии таланта, в необъективности, в неумении писать об истории. Гнев настолько лишил писателя хладнокровия, что он ухитрился изобразить госпожу де Сталь союзницей императорской полиции (хотя она много лет страдала от ее преследований) и попрекал ее тем, что она не настоящая француженка. Отец Жермены Жак Неккер в самом деле родился в Женеве и был женевским банкиром (но притом французским министром), но это не мешало его дочери стать замечательной французской писательницей. И стендалевское указание на то, что она якобы не француженка, тоже можно считать своеобразной местью. Госпожа де Сталь регулярно подчеркивала, что Наполеон был не настоящим французом, а всего лишь корсиканцем, — вот Стендаль и мстил ей ее же оружием. Одним словом, это не Матильда гордится тем, что она более красива, чем Жермена де Сталь; это Стендаль хочет ущемить покойную писательницу напоминанием о том, что она не была писаной красавицей.

Тайна Конгрегации

Великий магистр ассоциации «Рыцари веры» Матье де Монморанси. 1820-е годы

Во второй части романа (глава двадцать третья) заговорщики-ультрароялисты посылают Жюльена к «благородному герцогу***» (английскому герцогу Веллингтону). Жюльен должен рассказать иностранцу выученное наизусть содержание «секретной ноты». Но на постоялом дворе героя пытаются усыпить, обыскивают и вообще всячески стараются помешать ему выполнить задание. Выясняется, что коварный враг не кто иной, как знакомый Жюльену еще по семинарии аббат Кастанед:

«Аббат Кастанед, начальник полиции Конгрегации по всей северной границе, на его счастье, не узнал его».

Конгрегацией называется любое монашеское объединение, не имеющее статуса ордена. Почему же Стендаль пишет это слово с прописной буквы? Это дань устойчивым мифам, бытовавшим во французском обществе во второй половине 1820-х. В царствование Карла Х (1824–1830) власти в самом деле проявляли отчетливые клерикальные симпатии, и позиции Католической церкви в этот период очень усилились. Отсюда в либеральных кругах возникли представления о существовании тайной ��елигиозно-политической организации под названием Конгрегация, которая управляет всем происходящим в стране и, будучи неким параллельным правительством, диктует свою волю правительству официальному. На самом деле, настаивают французские историки, конгрегация (носившая имя Пресвятой Девы) существовала в стране еще с начала XIX века, но занималась только благотворительностью и к политике отношения не имела. Наряду с ней имелась другая организация, в самом деле тайная и состоявшая из людей набожных, — общество «Рыцари веры», основанное роялистом Фердинандом де Бертье де Совиньи в 1810 году, в эпоху Империи, для восстановления во Франции законной монархии. Некоторые члены «Рыцарей веры» входили в состав конгрегации, и две эти организации поддерживали довольно тесные связи. Но именно во второй половине 1820-х годов, когда происходит действие «Красного и черного», ассоциация «Рыцари веры» по просьбе ее великого магистра Матье де Монморанси была распущена и прекратила свое существование. Что, впрочем, не мешало антиклерикальным политикам и литераторам продолжать ее обличать. Отдал дань этому и Стендаль, который не только верил в существование Конгрегации, но и наградил ее собственной полицией.

Тайна аббата Кастанеда

Карикатура «Обычаи иезуитов». Франция, 1762 год

Сказанным в предыдущем пункте не исчерпывается тайна некоего аббата Кастанеда, упомянутого все в той же цитате. Допустим, что Конгрегация в самом деле существует и действительно посылает зловещего Кастанеда помешать миссии Жюльена. Но зачем иезуиту Кастанеду вредить заговорщикам-ультрароялистам? Ведь цель их заговора — вернуть Францию к «добрым старым временам» абсолютной монархии, избавить ее от либеральных новшеств. Об этом в самом деле мечтали многие члены реакционного кабинета министров накануне Июльской революции 1830 года; именно их попытка воплотить свои мечты в действительность и послужила спусковым крючком для революции. Но ведь и аббат Кастанед мечтает о том же самом. В действительности такой аббат должен был бы помогать заговорщикам-ультрароялистам и всячески их поддерживать. Комментаторы Стендаля видят тут нестыковку и честно признаются, что не понимают, почему писатель столкнул в описываемом эпизоде две силы, которые в реальности были союзницами. Причина, по-видимому, в ненависти Стендаля к клерикалам-иезуитам. Она была настолько сильна, что, когда по сюжету ему понадобился противник для Жюльена, на эту роль он естественным образом назначил иезуита (абсолютное зло), не позаботившись о том, правдоподобно это или нет.

Тайна «и т. д.»

В «Красном и черном» неоднократно повторяется выражение «и т. д.», а порой даже удвоенное: «и т. д., и т. д.». Например:

«Целых два часа выслушивал Жюльен бессмысленную болтовню и высокопарные жалобы на людскую злобу, на отсутствие честности у людей, которым вверено управление казенными средствами, на то, каким опасностям подвергается через это бедная Франция, и т. д., и т. д., пока наконец не начал смутно догадываться об истинной цели этого визита. Они уже вышли на площадку лестницы, и бедный, наполовину разжалованный гувернер с должным почтением распрощался с будущим префектом некоего счастливого департамента, когда сей последний соизволил проявить неожиданный интерес к делам Жюльена и стал превозносить его необычайную скромность в отношении денег, и т. д., и т. д.»

Во французском оригинале, по подсчетам исследовательницы Сильвии Торель, etc, etc повторяется 21 раз, а etc — 27; в русском переводе повторов чуть меньше. Эти «и т. д.» выражают величайшее презрение автора к тому, что говорят его персонажи; все они, с его точки зрения, изъясняются клишированными фразами, и потому никакой необходимости передавать их реплики полностью нет. Ту же роль призвана играть в 22-й главе второй части «целая страница точек», которую автор, как он сам признается, хотел поставить вместо тех 26 страниц, которые Жюльен исписал, резю��ируя идеи заговорщиков-ультрароялистов (в результате Стендаль от этой идеи отказался).

Тайна финала романа

Кадр из фильма «Красное и черное». Режиссер Клод Отан-Лара. 1954 год

Вот финал романа:

«Жюльен вошел в новую верьерскую церковь. Все высокие окна храма были затянуты темно-красными занавесями. Жюльен остановился позади скамьи г-жи де Реналь, в нескольких шагах от нее. Ему казалось, что она усердно молится. При виде этой женщины, которая его так любила, рука Жюльена задрожала, и он не в состоянии был выполнить свое намерение. „Не могу, — говорил он себе, — не в силах, не могу“. В этот миг служка, прислуживавший во время богослужений, позвонил в колокольчик, как делается перед выносом святых даров. Г-жа де Реналь опустила голову, которая почти совсем потонула в складках ее шали. Теперь уже Жюльен не так ясно ощущал, что это она. Он выстрелил и промахнулся; он выстрелил еще раз — она упала».

Зачем Жюльен так опрометчиво погубил самого себя, выстрелив в г-жу де Реналь? От лица некоторых второстепенных персонажей Стендаль дает этому поступку несколько объяснений: Жюльен желал отомстить той, кто прервала его восхождение по социальной лестнице; Жюльен на суде бросил обвинения в лицо лживому обществу, и оно этого не простило; Жюльен, новый Вертер или новый Гамлет, расстается с жизнью из-за своей чрезмерной чувствительности — или, как новый Отелло, из-за овладевшей им ревности. Впрочем, все эти объяснения автор излагает иронически и явно не считает исчерпывающими.

Загадка финала вдохновляет некоторых исследователей даже на такие экстравагантные интерпретации, как уподобление Жюльена Иисусу Христу: он тоже сын плотника, ему тоже вынесли приговор в пятницу, перед смертью он разделяет бутылку вина с двумя разбойниками. Гораздо более справедливое, хоть и тоже парадоксальное объяснение финалу романа дал в 1942 году французский журналист и литератор Луи Мартен-Шоффье: «Я убежден, что Жюльен вовсе бы не стал стрелять, если бы Стендаль силой не заставил его пересечь половину Франции, не дал бы ему в руки пистолет и сам не нажал на спусковой крючок. Во всем этом деле убийца только один — это сам автор. Это он диктует г-же де Реналь ее невероятное письмо, это он принуждает своего героя-честолюбца, еще не достигшего успеха, но находящегося от него в двух шагах, совершить безумный поступок, который приводит его на гильотину. Преступление с заранее обдуманным намерением, причина которого вполне очевидна: Стендаль желал убить г-на лейтенанта Жюльена Сореля де Ла-Верне, потому что не знал, что с ним делать» .

К этой остроумной гипотезе можно добавить, что в одиннадцатом «Письме о Париже» (1831) Бальзак недаром причислил «Красное и черное» к «школе разочарования». Такой роман не мог кончиться хеппи-эндом. Стендаль, сам не слишком удачливый и в личной, и в литературной жизни, чувствовавший отчуждение от современной ему Франции и ее политического строя, не хотел и не мог даровать счастье своему герою.

Но есть и еще одно объяснение этого финального выстрела. Стендаль трижды (в трактате «Расин и Шекспир» (1825), в романе «Арманс» (1827) и в «Красном и черном») настаивал на том, что разговор о политике в художественном произведении так же неуместен, как выстрел посреди концерта. При этом в «Красном и черном» очень много говорится о политике — ведь Стендаль пишет «Хронику XIX века» (подзаголовок романа на обложке первого издания) и «Хронику 1830 года» (подзаголовок в начале самого текста), а разговор о Франции этого времени без политики был бы фальшивым. Так вот, давая Жюльену в руки пистолет, Стендаль как бы уподобляется своему герою и тоже производит резкий и неожиданный выстрел. Жюльен стреляет реально — в г-жу де Реналь (хоть и не во время концерта, а во время мессы), а Стендаль — метафорически, насыщая роман множеством, казалось бы, неуместных политических аллюзий.

Тайна названия

Пожалуй, самая загадочная вещь в романе Стендаля — это его название. Почему «Красное и черное»?

Известно, что сначала Стендаль хотел назвать роман именем главного героя — «Жюльен». Но потом передумал. Уже первые критики романа признавались, что они не понимают, отчего у книги такое название, которое «оставляет читателя в полном неведении относительно того, что его ждет в романе», и замечали, что роман с таким же успехом мог бы называться «Зеленое и желтое» или «Белое и синее».

Сам Стендаль печатно ни разу своего выбора не прокомментировал, но после смерти писателя его приятель Эмиль Форг сообщил, что тот якобы объяснил ему однажды: красное означает, что Жюльен, живи он в эпоху боготворимого им Наполеона, был бы солдатом и носил красный мундир, но он родился поздно, а потому вынужден избрать религиозную карьеру и ходить в черной сутане. Форг воспринял такой ответ как издевательство: черного цвета были не только сутаны, но и вполне светские фраки, а у наполеоновских солдат форма была вовсе не красная.

Первая ассоциация, которая приходит в голову при словах «Красное и черное», — это рулетка. Однако и это ничего не объясняет: во-первых, по-французски в названии романа оба цвета мужского рода («Le rouge et le noir»), а при игре в рулетку эти цвета по-французски чаще употребляются в женском роде. А во-вторых, рулетка в романе никакой роли не играет.

Советский историк французской литературы Борис Реизов, воспользовавшись отдельными замечаниями коллег-французов, предложил свое толкование: красный и черный цвета — пророчества трагической судьбы Жюльена. В первой части Жюльен Сорель видит в церкви обрывок газеты с извещением о казни некого Жанреля и отмечает сходство их фамилий, после чего отсвет красных полотнищ, закрывающих окна, кажется ему кровавым. Это красное. В начале второй части Матильда де Ла-Моль является к столу в глубоком трауре по своему далекому предку, казненному возлюбленному Маргариты Наваррской. Это черное. А дальше уже начинаются разнообразные символические толкования: красный — ярость, убийство, бунт; впрочем, и черный может означать то же самое…

Юрий Лотман, сочтя это объяснение недостаточно конкретным, предложил свой вариант. Он увидел в «красном и черном» не что иное, как цитату из романа Лоренса Стерна «Тристрам Шенди», где дядюшка Тоби и капрал Трим ведут спор о сравнительных достоинствах ��оенной и духовной карьеры — Тоби говорит, что «Всевышний Бог настолько добрый и справедливый управитель мира, что, если мы только исполнили в нем свои обязанности, никто не станет и спрашивать, сделали ли мы это в красных мундирах или в черных кафтанах».

Наконец, существует еще одно объяснение, исходящее из психологии Стендаля. Презирая современных французов, он всячески подчеркивал свое с ними несходство. В частности, в автобиографической «Жизни Анри Брюлара» писатель замечает, что они редко упоминают яркие цвета и предпочитают неопределенные оттенки. Стендаль решил пойти по другому пути и дал своему роману название более чем яркое, а затем продолжил в том же духе: два его неоконченных произведения носят названия «Розовое и зеленое» и «Красное и белое».

Объяснений много, каждое из них имеет право на существование, но ни одно не может считаться исчерпывающим. Хотя Стендаль был убежден, что настоящая слава придет к нему через много лет после смерти, и предсказание его с лихвой оправдалось, эту тайну он нам разгадать не позволяет.

#стендаль#красное и черное#книги#литература#интересные факты#знания#русский тамблер#блог#stendhal#books#literarture#interesting#blog

1 note

·

View note

Text

Трубецкие 📃📌 Род Трубецких известен плеядой талантов — от крупных дипломатов и мыслителей до храбрых военачальников. Русским семейство стало считаться далеко не сразу. Основателем рода Трубецких стал внук Гедимина, князь Дмитрий Ольгердович. Он получил от своего отца города Брянск, Новгород-Северский и Трубеч (современное название — Трубчевск). Как нетрудно догадаться, от последнего и происходит известная фамилия. В 1379 году, когда к городу подошли войска Московского княжества, Дмитрий Ольгердович не стал сопротивляться и перешёл на их сторону. Немного позднее он принял участие в Куликовской битве. Правда, ещё через несколько лет ему пришлось присягнуть другому внуку Гедимина — Ягайло, взошедшему на польский престол под именем ��ладислава II Ягелло. Погиб Дмитрий Ольгердович в 1399 году в сражении с татарами на реке Ворскле. Кровь там лилась рекой; помимо старого князя на поле брани остался лежать его сын Иван, а также несколько десятков знатных потомков Рюрика и Гедимина. Отпрыскам Дмитрия Ольгердовича удалось сохранить свою власть над уделом вплоть до начала 16-го века, когда Трубчевск снова вошёл в состав Московского княжества. Трубецкие хорошо зарекомендовали себя на службе, а боярин Фёдор Михайлович и вовсе стал приближённым самого Ивана Грозного. Он входил в состав опричнины, руководил царским полком в нескольких походах, участвовал в Ливонской войне и сражался на южных рубежах с крымскими татарами. Ещё один Трубецкой — князь Дмитрий Тимофеевич — сыграл важную роль в годы Смутного времени, став основателем Первого народного ополчения вместе с Прокопием Ляпуновым и Иваном Заруцким. Под их началом собралось воинство, насчитывавшее около 100 тысяч человек. Весной 1611 года ополчению удалось освободить от поляков большую часть Москвы, но затем в его рядах возник разлад. Лишь Второе ополчение Минина и Пожарского положило конец оккупации столицы, при этом в финальном штурме Китай-города в октябре 1612 года участвовали и казаки Трубецкого. Сам князь позднее получил титул «Спасителя отечества» и был одним из претендентов на престол, но на Земском соборе 1613 года на царство всё же избрали Михаила Романова. Дмитрий Тимофеевич продолжил службу при новом монархе. В следующем поколении Трубецких стоит упомянуть князя Алексея Никитича, который сочетал в себе таланты полководца и дипломата. Он успешно руководил войсками в ходе войн с Польшей и Швецией, а также участвовал в подавлении Медного бунта в Москве. За хорошую службу царь Алексей Михайлович наградил князя тем самым Трубневском, который отошёл полякам в период Смутного времени, но был возвращён в 1645 году. По странному стечению обстоятельств Алексей Никитич, как и многие его родственники, не имел детей. Над родом нависла угроза исчезновения. Князь, по всей видимости, это понимал и пригласил своего внучатого племянника Юрия Петровича, родившегося в Польше, вернуться на историческую родину в Россию. Тот согласился, принял православие и почти сразу получил чин стольника. Именно Юрий Петрович стал общим предком всех последующих князей Трубецких в России. Ещё один знаменитый Трубецкой (пожалуй, один из самых известных представителей династии) мог вовсе изменить ход всей российской истории. Речь идёт о князе Сергее Петровиче, одном из лидеров декабристов. Впрочем, в отличие от своих соратников, он запомнился как человек, проявивший нерешительность в самый ответственный момент: Трубецкой просто не явился на Сенатскую площадь, когда началось восстание. Будь он там, возможно, события сложились бы по-другому. Так или иначе, такой поступок не спас князя от наказания: Сергея Петровича приговорили к смертной казни, которую заменили сибирской ссылкой. Трубецкие оставались влиятельным семейством вплоть до самой революции. После Октябрьского переворота большинство Трубецких вынуждены были покинуть страну, некоторые примкнули к Белому движению. Литератора князя Сергея Евгеньевича Трубецкого выслали из Советской России на знаменитом «философском пароходе». Из оставшихся в стране многие позднее стали жертвой репрессий. В их числе был писатель Владимир Трубецкой, расстрелянный в 1937 году. Евгений Снегов «Дилетант» №46 (октябрь 2019)". https://diletant.media ПРОШЛОЕ - РЯДОМ! 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 ✅Найдём информацию о ваших предках! ✅Услуги составления родословной, генеалогического древа. 📖 ЗАКАЗ РОДОСЛОВНОЙ в нашей группе ВК: vk.com/app5619682_-66437473 ✉Или напишите нам: [email protected]

0 notes

Text

ID132 Дизайнерская Квартира 2 спальни ул.Бульвар Революции Центр Бар Черногория

Адрес:Центр Бар Площадь:88кв.м. Описание:Дизайнерская квартира 2 спаль ни ул.Бульвар Революции Цен тр Бар. 2013гп. 9/12 этажн.дома. Сту дио кухня совмещена с гостиной. Ок Цена:900 €... Читать дальше »

0 notes

Text

Церковь Святой Марии Магдалины (Eglise de la Madeleine) в Париже — один из выдающихся памятников французской архитектуры и символ сложной истории столицы Франции.

История храма начинается с упоминаний, датируемых XIII веком, когда на этом месте стояла небольшая церковь, посвящённая Марии Магдалине. Со временем район вокруг неё стал частью Парижа, и к XVIII веку возникла необходимость построить более внушительное сооружение для растущего населения и важности места.

Строительство нынешнего здания началось в 1764 году по указу короля Людовика XV, который сам заложил первый камень. Первоначальный проект разработал архитектор Пьер Контан д’Иври — храм должен был иметь форму латинского креста с большим куполом. После смерти архитектора в 1777 году проект был пересмотрен Гийомом Кутюром, который изменил форму здания на греческий крест с колоннадой в стиле римского Пантеона.

Строительство растянулось на 85 лет из-за политических потрясений: Французская революция 1789 года остановила работы, здание использовали под разные нужды — библиотеку, парламент, аренду ремесленникам.

В 1806 году Наполеон Бонапарт поручил завершить строительство, но уже как памятник военной славе французской армии24. После падения Наполеона проект снова изменился, и храм был освящён как церковь в 1842 году.

В XIX веке храм стал одним из важнейших религиозных и архитектурных символов Парижа, расположенным в центре города рядом с площадью Мадлен, которая была названа в честь церкви.

35 фактов о церкви Святой Марии Магдалины в Париже

Первое упоминание о церкви на этом месте относится к XIII веку.

Изначально здесь стояла небольшая готическая церковь для крестьян окрестных деревень.

В XVII веке церковь получила статус прихода.

В 1753 году маркиза де Помпадур купила рядом участок и инициировала строительство новой церкви.

В 1763 году король Людовик XV заложил первый камень в фундамент храма.

Архитектор Пьер Контан д’Иври разработал проект в стиле латинского креста с куполом.

После смерти д’Иври в 1777 году Гийом Кутюр изменил проект, сделав здание похожим на римский Пантеон с колоннадой и греческим крестом.

Строительство длилось около 85 лет, с многочисленными перерывами.

Во время Французской революции работы были остановлены, здание использовали под светские нужды.

В 1806 году Наполеон Бонапарт поручил достроить храм как памятник военной славе.

После падения Наполеона проект вернули к религиозному назначению, и храм освятили в 1842 году.

Храм расположен на площади Мадлен, которая была переименована в честь церкви.

Архитектура выполнена в стиле неоклассицизма с коринфскими колоннами.

Вход украшен 52 колоннами высотой около 20 метров каждая.

Внутри — несколько алтарей и скульптур, посвящённых Марии Магдалине и другим святым.

Церковь является одной из главных католических святынь Парижа.

В XIX веке храм стал местом проведения важных государственных и религиозных церемоний.

В 1950-х годах рядом с церковью построили Елисейский дворец — резиденцию президента Франции.

Маркиза де Помпадур, инициатор строительства, не дожила до начала работ.

Проект Кутюра был вдохновлён Пантеоном в Риме, который служит усыпальницей святой Женевьевы — покровительницы Парижа.

Во время революции храм едва не превратили в оперу или парламент.

Внутреннее убранство храма богато мрамором и лепниной.

В храме хранится мощи святой Марии Магдалины (в некоторых источниках упоминается).

Церковь стала символом духовного возрождения после революционных потрясений.

В архитектуре сочетаются элементы классицизма и римского античного стиля.

Храм занимает площадь около 3 000 кв. метров.

В XIX веке храм был центром парижской католической жизни.

В храме проходят концерты органной музыки благодаря отличной акустике.

В 2014 году храм отметил 170-летие освящения.

Внутри храма находится орган французского мастера Кавайе-Колля.

В годы Второй мировой войны храм не пострадал и сохранил своё убранство.

В 1960-х годах храм был реставрирован и обновлён.

Храм является популярным туристическим объектом и входит в маршруты экскурсий по Парижу.

Архитектурный стиль храма повлиял на строительство других неоклассических зданий во Франции.

Церковь символизирует не только религиозную, но и историческую память Франции, отражая её сложные эпохи и перемены.

Эти факты показывают, что церковь Святой Марии Магдалины в Париже — не просто религиозное сооружение, а живой исторический памятник, связанный с монархией, революцией, империей и духовной жизнью города.

Церковь Святой Марии Магдалины (Мадлен) в Париже уникальна своими архитектурными особенностями:

Построена в стиле французского ампира, напоминающем древнеримский греко-римский храм (тип — греческий периптер).

По периметру расположены 52 массивные коринфские колонны высотой около 19,5–20 метров, создающие впечатляющий колоннадный портик.

Размеры здания внушительны: длина — 108 м, ширина — 43 м, высота — около 30 м.

У храма отсутствуют боковые окна и трансепт, освещение обеспечивается через круглые люкарны (окулюсы) в сводах трёх куполов.

Главный фасад украшен массивной лестницей и большим фронтоном с барельефом «Страшный суд», где изображена Святая Мария Магдалина рядом с Иисусом.

Входные двери выполнены из бронзы с барельефами на библейские сюжеты, включая Десять Заповедей.

Интерьер представляет собой один широкий неф с роскошной отделкой: белый мрамор, позолота, лепнина, фрески и скульптуры.

Внутри три купола поддерживаются колоннадой, создавая просторное и светлое пространство.

Над алтарём расположена монументальная скульптурная группа «Вознесение Святой Марии Магдалины» работы Карло Марокетти.

В храме установлен один из лучших органов Европы — четырёхклавишный с 58 регистрами, созданный Аристидом Кавайе-Коллем.

��рхитектура вдохновлена Пантеоном в Риме, что подчёркивает классический и монументальный характер здания.

Отсутствие традиционного крестового плана и колокольни делает храм ближе к античному храму, а не к типичной католической церкви.

Фриз и фронтон украшены скульптурным декором, выполненным в XIX веке, отражающим религиозные и исторические сюжеты.

Храм расположен на площади Мадлен, которая сама стала важным архитектурным элементом городской планировки Парижа.

Эти особенности делают церковь Мадлен уникальным памятником неоклассической архитектуры, сочетающим древнеримские формы с французским ампиром и богатым художественным убранством.

Мощи святой Марии Магдалины в Парижской церкви Мадлен хранятся в специальной раке, расположенной высоко под потолком, и доступны для поклонения только один раз в год — 22 июля, в день памяти святой.

Рака с мощами обычно запаяна и находится в закрытом месте, чтобы сохранить святыни в целости и безопасности. Для прикосновения или поклонения требуется разрешение священнослужителей храма.

Часть мощей была перевезена в Париж из Прованса в начале XIX века и размещена в монастыре кармелиток, а затем передана в церковь Мадлен.

Мощи хранятся в надежной реликварии, в труднодоступном месте, с ограниченным доступом для верующих, что обеспечивает их сохранность и почитание.

#искусство и культура#мир талантов и знаний#history of art#art history#history#digital art#Мария Магдалина

0 notes

Text

2005-09-19, ч. 1. Манежная площадь с торговым коплексом «Охотый ряд» и окрестности.

19 сентября 2005 г. От Площади Революции на юг. Часть 1. Манежная площадь с торговым коплексом «Охотый ряд» и окрестности. Фонтан «Часы Мира». → Смотреть (24 фото) →... Читать дальше »

0 notes

Text

Паттерны революции.

Совсем скоро, быть может даже завтра, среди грузинских протестующих появится пасторальная бабуля: на голове смешной кандибобер, в руках кастрюлька самодельных пирожков, укрытая для тепла шалью. Бабулька раздаст часть пирожков оппозиционерам, а потом подойдет к черной стене местного ОМОНа и станет предлагать им, но стена будет безмолвна, а старушка запричитает «С утра стоят! Есть ведь хотят! Позвоните их начальникам, пускай мальчиков покормят!».

Затем появится фортепьяно, за ним тут же возникнет молодой человек, который сыграет что-нибудь простое и узнаваемое, вроде «Лунной сонаты», чтобы стало понятно - это не профессиональный музыкант, а вот просто умеет чуть-чуть.

Потом парочка, на вид старшеклассников. Сначала будут держаться за руки, чтобы не замерзла он ей отдаст свою толстовку, в которой она утонет, скоро поборют стеснение и начнут целоваться на фоне черной стены ОМОНа. По атрибутике на их одежде будет заметно, что он идейный борец, пришел сюда отставать свою политическую позицию, а у нее никакой позиции нет, пришла потому что любит его и хочет быть всегда рядом.

Под вечер после пар на площадь начнут подтягиваться студенты. Студентам не видно выступающих ораторов, они снимут обувь и встанут на скамейки, немного бравируя своими смешными носками с котом Пушином или Спанч Бобом.

Фото с пасторальной бабулей, пианистом, влюбленными школьниками и студентами-чистюлями в смешных носках обойдут все главные СМИ планеты, какие-то даже окажутся на обложках.

Все как обычно. Почему от революции к революции образы как под копирку? Чтобы побудить симпатию к протестующим? Нет, это заготовки. Через неделю или две, месяц или три в тех же самых СМИ по тем же самым обложкам запросто могут пойти другие фото:

Примерно такая же бабулька, прислонившись к стене, пытается шалью закрыть кровоточащую рану в голове.

Под тем самым фортепьяно, только обугленными и простреленным, в луже крови лежит труп молодого человека, другого, того чья очередь играть пришлась на не самое удачное время.

Какой-то другой мальчик тащит свою девочку к скорой, потому что девочка наглоталась газа, или ее задавила толпа.

У скамейки аккуратно стоят кроссовки, а рядом труп накрытый брезентом, из-под брезента видны ступни в смешных носках с котом Пушином или Спанч Бобом.

И это все на фоне черной стены ОМОНа.

Люди, читающие западные СМИ, должны без подсказок понимать, где тут добро, а где зло, и кто в ответе за безвинно пролитую кровь.

Но не все так плохо, есть рабочие методы спасения потенциальных жертв революции, и они в руках и ногах у самих протестующих:

Первой же бабке с кастрюлей - кастрюлю на голову и поджопниками с площади.

Лабуху со всей дури крышкой фортепьяно по пальцам шарахнуть, чтобы месяц даже зубы сам чистить не мог.

Сосущихся шоколотронов за уши и к родителям.

Скамейки перевернуть, снятую обувь в ливнесток, студентов в смешных носках ногами попинать вполсилы.

Нет провокаторов - нет и провокаций!

0 notes

Text

Зюганову отдали Красную Площадь #КПРФ #Зюганов #коммунисты #реванш #7ноября #телевизор #ТВ #новое

Зюганову отдали Красную Площадь #КПРФ #Зюганов #коммунисты #реванш #7ноября #телевизор #ТВ #новое 107-ю годовщину Октябрьской революции отметили российские коммунисты. Митинг КПРФ — на Красной площади, цветы к Мавзолею. О роли Ленина в истории говорил лидер Компартии Геннадий Зюганов Каким-то прямо небывалым событием то, что произошло 7 ноября, назвать трудно, — митинговать на Красной…

0 notes

Text

Черный десантник

Станция московского метрополитена «Площадь Революции» — это своеобразный гимн советским людям. На постаментах в углах пилонов располагается 76 бронзовых скульптур. У каждой скульптуры своя история. А у некоторых есть реальные прототипы. Согласно городской легенде, моделью для отлитого в бронзе парашютиста послужил знаменитый десантник Иван Волкорез. Имя это в среде парашютистов известное. Про…

0 notes

Photo

🖼 Московское метро: 7 станций, 7 чудес 🗓 По средам в 20:00 📍 от м. Площадь Революции ...

Московское метро: 7 станций, 7 чудес

🗓 По средам в 20:00

📍 от м. Площадь Революции

💵 990 ₽

Купить билет

Экскурсия, которая окунет вас в волшебный мир подземного музея 💗

Вы узнаете, в каком году была открыта первая линия и другие интересные факты про метрополитен, познакомитесь с эклектикой и полюбуетесь мозаичными панно, фарфоровыми фигурами и витражами некоторых станций.

#экскурсия

Куда пойти в Москве

Подробнее на https://t.me/go_moskva/9517

0 notes

Text

Про мой личный сорт героина

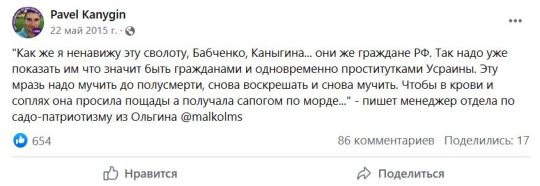

Бабченко/Каныгин: хронология

Под сенью «Новой»

...Эта история могла бы начаться двадцать лет назад, около 2004 г. Именно тогда юный стажёр в Новой газете Паша Каныгин имел возможность повстречать будущего коллегу и ветерана обеих чеченских. Десятью годами старше себя, семнадцатилетнего. Совсем необязательно в редакции «Новой» (где Каныгин, видимо, начал работать раньше Бабченко, что, конечно, забавно, учитывая разницу в возрасте). Помимо «Новой» оба работали в «Московском комсомольце» и теоретически могли встретиться и там.

Произошло знакомство тогда или чуть позже не столь уж важно.

Вот таким описывали Бабченко примерно в то время:

Не похож этот парень и на литературную молодежь с «огишных» тусовок: застенчивый, немногословный. Спросишь о творчестве — расскажет о войне… (из статьи с говорящим названием «Инопланетянин из параллельной России»)

Таким описывает себя тогдашнего Каныгин двадцать лет спустя:

Я только приехал в Москву и начал учиться на журфаке МГУ. Редакция, узнав, какая у меня любимая книга, дала мне первое задание — написать заметку о том, чем занимаются фанаты Поттера (я тоже был одним из них — но что происходит в офлайне, не знал).

При сравнении особенно очевидно какими разными – и внешне, и внутренне они были в одинаковом возрасте (в 18).

И в общении эта разница между недавно вернувшимся с войны старшиной запаса и студентом-фанатом Гарри Поттера должна была сказываться.

Но какими бы разными они не казались, общего, очевидно, нашлось больше.

Около 2007 года старший коллега учил младшего водить машину:

Научил меня водить машину, когда мне было 20, я ему ещё разбил фару в каких-то промзонах между Таганкой и Автозаводской, а потом мы пили пиво у ларька.

Оба продолжали работать в «Новой газете». Для обоих она была всем:

Я семь лет проработал в «Новой», был плотью от плоти её, это была моя Альфа и Омега, я не мог представить себя ни в каком другом месте, кроме «Новой», мы были не то, что одной семьей - одним организмом, у нас было одно общее дыхание, одни идеалы, одни стремления. Я дочь видел меньше, чем свох коллег. Дневали и ночевали в редакции. Анна Политковская писала предисловие к моей книге. Не успела. (Аркадий Бабченко)

С высоты лет кажется, что это было чуть ли не самое счастливое время – даже несмотря на то, что именно в этот период мартиролог «Новой» пополнялся убитыми коллегами и случилось ещё множество плохих вещей. Для Аркадия это был, как оказалось, перерыв между войнами (ну, если не считать освещения конфликтов в качестве журналиста), для Павла – самое начало самостоятельной жизни.

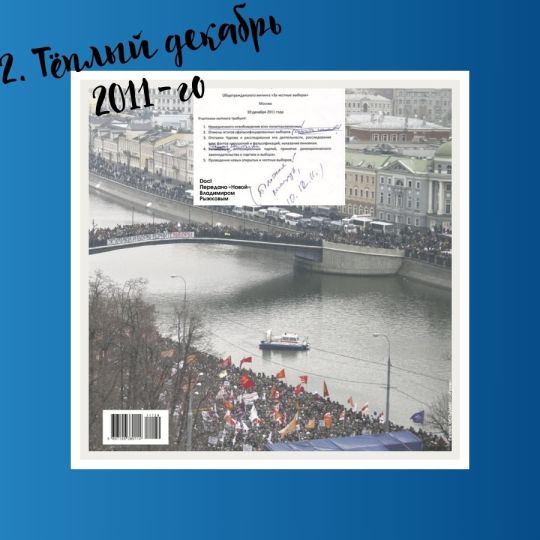

2. Тёплый декабрь 2011 и Евромайдан

Затем была Болотная. Once Upon a December. У обоих примерно одинаковая реакция, у обоих – связанные с этими протестами личностные драмы. Причём драма Бабченко – с тем, что его не послушали – растянулась надолго:

Кричал, что нельзя было уходить с Площади Революции, что нужно пользоваться историческим шансом, что нельзя отдавать инициативу, что нужно упереться и биться. Я сам с ним тогда не был согласен, и мало кто с ним был согласен. 6 мая 2012 года он отправился с кучкой людей на Манежную площадь — не пошел с нами на Болотную. До последнего стремился показать нам всем другой путь. Потом, когда мы все уже стонали под такой ожидаемой, такой легко прогнозируемой волной репрессий и реакции, Бабченко желчно, яростно орал нам: «А помните, какой был теплый декабрь в 2011 году?!» Вся история Аркадия после поражения «зимней революции» — это история отчаяния, разочарования.(Роман Попков)

Не с первого раза, но Бабченко всё-таки ушёл из «Новой».

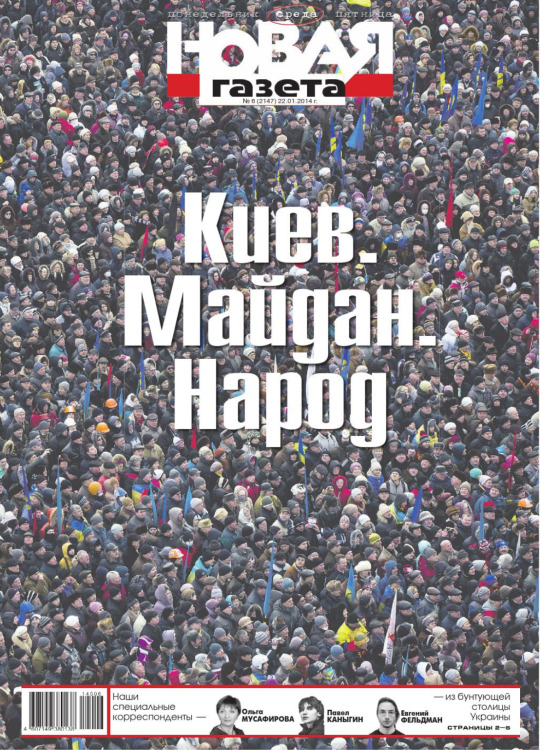

Затем был Майдан, который оба отправились освещать:

Павел в качестве спецкора «Новой», Аркадий уже в качестве фрилансера. Надежды, не сбывшиеся в собственной стране, сбывались в соседней.

Когда Муратову дадут Нобелевскую премию, Бабченко не без горечи ещё вспомнит об этом бурном времени:

...Второй раз устами Паши Каныгина, с которым месяц прожили на Майдане, который как младший брат. Брат, который написал, что больше не может считать меня журналистом. Это после убийства.

Но не будем забегать вперёд. Каныгин вспоминал обо всём этом не менее трогательно:

На Майдане мы вместе карабкались по баррикадам, ходили вдвоём на нейтралку и я, ещё неопытный в этих делах, чувствовал, что с ним-то я в безопасности.

Примечательно вот это совпадение в ощущениях, полная гармония – один чувствовал себя старшим братом, другой ощущал себя рядом с ним в безопасности.

И несмотря на это, резиновой пулей в него всё-таки попали:

А дальше была война.

3. Внутри кристаллизующегося Рейха

Оба опять освещают события и сильно рискуют собой.

Павел два раза (в 2014 г. и 2015 г.) пережил похищения боевиками «ДНР». Как в 2014 г., так и в 2015 г. он был был освобождён во многом благодаря вмешательству коллег.

Цитирование ❤

Мы с Тамарой ходим парой ❤

Венгрия, лето 2015 г.

Нет, оба не имели сомнений относительно участия в войне собственной страны, на тот момент оба абсолютные единомышленники. Но это не означало полного единодушия во всём.

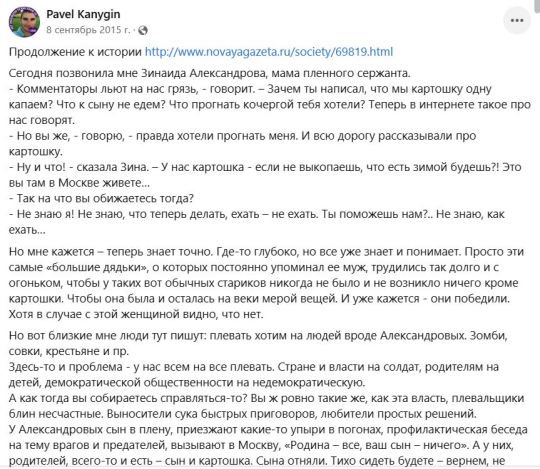

В частности, Каныгин интервьюировал попавших в украинский плен россиян (впоследствии обмененных на Савченко Александрова и Ерофеева) и связывался с их семьями.

Один из этих близких людей – Аркаша и есть, что отражено в комментариях:

Основной аккаунт Бабченко на фб, к сожалению, был удалён, там наверняка были и такие вот столкновения, и подобная милота:

Или вот Каныгин в 2015 г. после второго похищения встретился с Бородаем, и Бабченко, это, естественно, выбесило, он явно беспокоится о нравственности «братика»:

4. Политэмигрант и оставшийся

[Аркадий] Полгода не выходил из дома после перелома, а потом собрался и приехал ко мне на юбилей и танцевал на костылях тверк под «Младшего лейтенанта». (юбилей Павла был 30 января 2017 г.)

После знаменитой записи о Ту-154 в 2017 г. Бабченко уехал из РФ.

Периодические столкновения в фб всё по той же схеме продолжались. Кроме того, случился и ещё один конфликт, связанный с желанием Каныгина (реализованным) сделать совместное обращение матерей российского и украинского военнопленных к президентам обоих стран:

...мы сидели на Майдане и до четырех утра с Айдером говорили тебе: "Не делай этого". Ты хотел сделать совместное обращение к Путину и Порошенко мам Клыха и Агеева. А мы тебя убеждали - это плохая затея. Очень плохая. Но ты тогда решил, что количество просмотров важнее. И сделал.

В связи с пожаром в Кемерово Бабченко пишет пост со следующими словами:

Это ваш великодуховный лишнехромосомный народ убил этих детей. А совсем не Путин. Инфантилизм, идиотия и неспособность выстроить логические связки подавляющего большинства населения этой территории и убили этих детей. Эта страна преотлично убивает своих детей собственными силами, без всякого Путина. Пока вы этого не поймете, ничего на данной территории не изменится. Лучшая стратегия в данной ситуации? Бегите, глупцы. Это наилучшая.

Каныгину этот радикализм опять не нравится:

То, что постил оболваненный пропагандой мужик - абсолютная безмозглость, инфантилизм. Но то, что делаешь сейчас ты, и не надо тут прятаться, дружище, за «мы», «у нас» - неимоверная хуйня. Востриков переел пропаганды, а чего переел ты?

По словам Павла, после этого они с Аркашей месяц не разговаривали. Кемерово случилось 25 марта, плюс месяц это конец апреля, то есть до 29 мая 2018 г., когда поздним вечером стало известно об убийстве в Киеве в подъезде собственного дома российского журналиста, они всё-таки начали разговаривать.

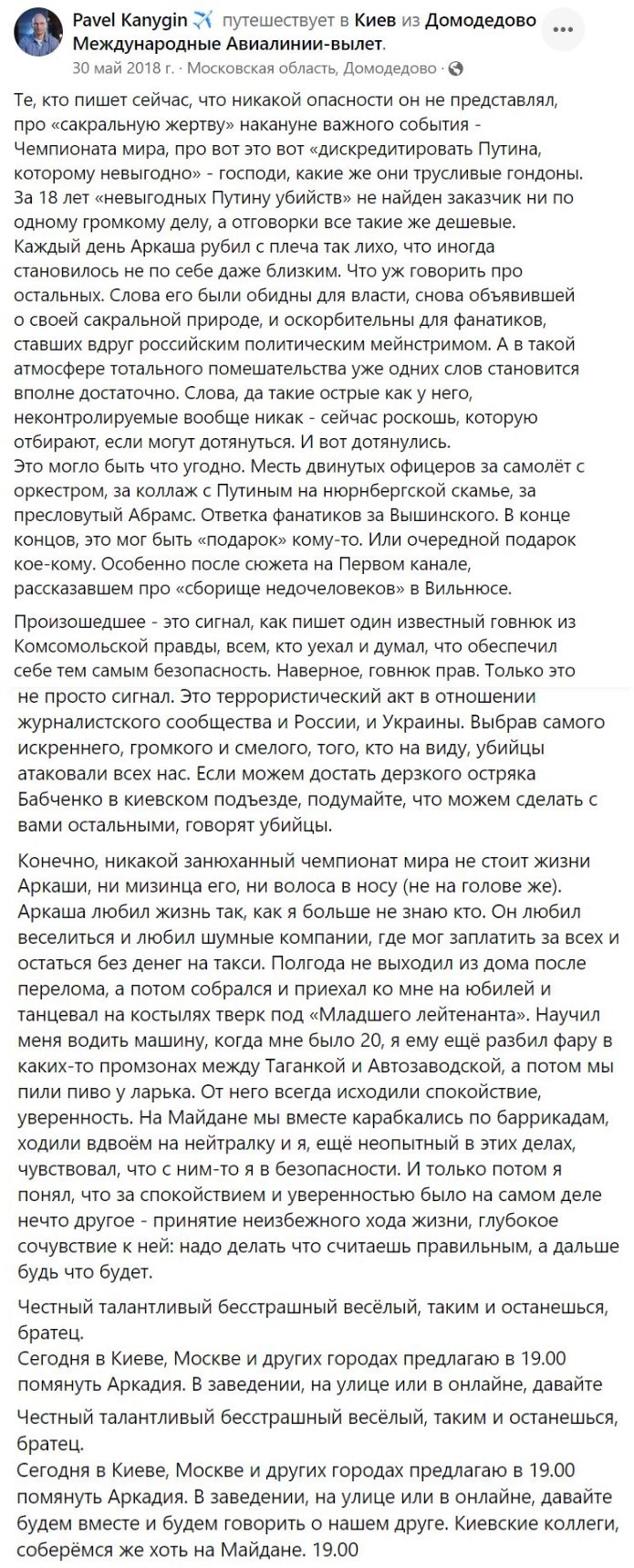

5. Чаю воскресения мёртвых

Когда разыгрывается всем известная история с инсценировкой, Павел, естественно, горюет и среди прочих пишет очень трогательный некролог в фейсбуке:

Честный талантливый бесстрашный весёлый, таким и останешься, братец.

...Он собирается в тот самый Киев, где они всего 4 года назад так интересно проводили время. Сомнений относительно причастности российской власти он не испытывает.

И вот происходит чудо воскрешения. Сейчас наверняка никто и не вспомнит, что первая реакция Каныгина была такой:

Я скажу, что, Аркаша, мы тебя любим, и рады , что ты живой. Но не надо испытывать нервы своих близких, даже если это стоило операции целой спецслужбы. Но мы его любим, мы рады, что все закончилось именно так. Вообще не важно, что, лишь бы живой.

Потому что увы, радость и ликование вскоре уступили место нарастающему скепсису (чо-то как-то очень вскоре, едва минули сутки с воскресения).😭

Вот так, собственно, и поссорился Аркадий Аркадьевич с Павлом Юрьевичем. 1 июня в Новой газете вышла статья Каныгина Прощание с журналистом Бабченко. Она, естественно, разбила сердце глубоко расстроила и задела героя статьи.

Об этом имеет смысл написать отдельно, но, вкратце, в статье написано о том, что инсценировка поставлена так, что к ней возникают вопросы и делается вывод о том, что в итоге получилась скорее услуга Москве:

Многие пишут, что 30 мая Аркаша умер как журналист — нарушил этику профессионала, вступив в беспрецедентную в истории коллаборацию с секретными службами. Мне кажется, проблема еще и в другом. Умерли как журналисты мы, а Аркаша просто ознаменовал начало новой и довольно мерзкой эры в нашей профессии, где даже подтвержденная смерть человека будет подвергаться сомнению и становиться частью спектакля, едва отличимого от реальности.

Истина прямо сейчас становится важнее отношений. И не может быть никаких компромиссов насчет ее установления. Иначе зачем тогда все было, начиная с ноября 2013 года.

В общем, разрыв получился демонстративным:

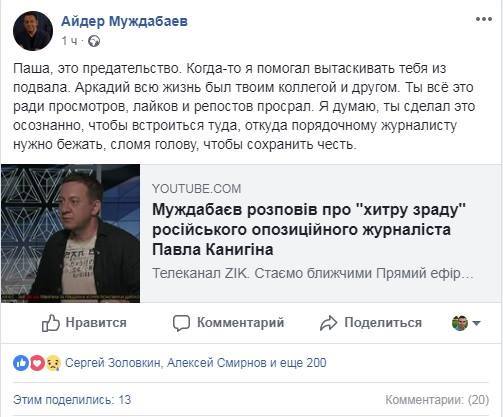

Миссис Аркадий Бабченко в открытую обвинила Павла в предательстве, ей вторил и Айдер Муждабаев:

Особенно умиляет, что рассказывать о коварном изменнике он отправился именно на ZIK 🙄 Вот не прожили бы зрители медведчуковского канала без этой печальной истории.

Ответный пост Павла завершается такими словами:

Но пока еще я могу что-то сделать, рассказывать о важных вещах, я буду этим заниматься. И не в более безопасном вольготном жанре разговорной публицистики, а продолжая ездить в командировки, встречаться с людьми, выяснять ��акты, расследовать. МН17, пленные украинцы в России, пленные "отпускники" на территории Украины, отравление в Солсбери. Если бы ты занимался этим в России, ты бы понимал все ежедневные риски, не только со стороны Кремля, а от тех, кто получил от него право насиловать и убивать. Мы остались, чтобы помогать людям, которым уже не от куда ждать помощи. Но я с пониманием отношусь к твоему выбору жить в другой стране и оттуда вещать про "кристаллизацию рейха". Надеюсь, это тоже хоть чем-то поможет. А воевать с тобой не намерен и не буду. Желаю тебе и Аркадию от всей души самого хорошего.

И кажется, что здесь обрисованы и причины того, почему их дружба была по сути обречена – Бабченко твёрдо решил стать большим украинцем чем сами украинцы, и с учётом этого разрыв со всеми оставшимися в Рейхе (и, что важнее, без фамилии на -ко не объявившими, что они больше не россияне) был для него всего лишь делом времени. Кроме того, и тяжёлое эмоциональное состояние, и склад характера, и весь жизненный путь, конечно, располагал его к тому, чтобы разделить всех на наших и ненаших. Для Аркадия было вполне естественно, что раз он доверился СБУ, то и все, кому он дорог должны поступить также. Ты или за меня всегда и во всём, или чужой. Каныгин этого мнения не разделял.

Вот и всё.

Затем, когда в 2019 г. Каныгин написал заметку о том, что никто из кандидатов в президенты Украины не желает общаться даже с «Новой», Бабченко (которого вообще-то никто ни о чём не спрашивал) открыто злорадствовал в ответ:

Помнишь, Паш, пару лет назад мы сидели на Майдане и до четырех утра с Айдером говорили тебе: "Не делай этого". <...> Помните, все остальные дорогие российские коллеги, пять лет назад я вас предупреждал - сольетесь до степени смешения?

Аж в 2022 году, незадолго до полномасштабного вторжения, Аркадий также цитировал строки из статьи «Прощание с журналистом Бабченко» в своей заметке об уехавшей из страны журналистке «Новой»:

Да как же, блять, так-то? Как же этика профессионала? Как же на табуреточку в пионерских штанишках? Как же гордо умереть за мораль? Как же беспрецедентная коллаборация со спецслужбами с просьбой защитить журналистов? Какие еще "протоколы безопасности"? Мы, журналисты, гордо должны нести знамя этики и морали, невзирая на! "Новая", коллеги, ничего не хотите сказать? В который раз уже, впрочем.

И всё это из уст человека, писавшего, что с Россией, даже наилиберайнейшей её частью, его ничего не связывает раз примерно сто пятьдесят. Можно себе вообразить масштаб горечи и обиды. И всё он от кого-то ждёт, ждёт...

Впрочем, до конца его не отпустило и после этого:

Где Паша Каныгин со статьей «Бабченко Костюченко нам друг, но истина дороже?» Где редакционная статья «Новой» о том, что газета больше не может называть Костюченко журналистом?

(из поста об отравлении Елены Костюченко, сотрудничавшей с украинскими спецслужбами от 16.08.2023)

Что же Павел? Вспоминал ли он Бабченко, бреясь под него налысо? Известно, что ни на одно подобное публичное завуалированное или прямое обращение открыто он не отвечал.

После начала полномасштабной войны Каныгин уехал из РФ. 26 мая того же года он предварил выпуск очередного подкаста своего нового проекта «Продолжение следует» в фейсбуке словами:

Если раньше за неимением слов писали «оживший Кафка», то сегодня можно смело писать «наступивший Бабченко».

И в комментах его спросили, а где он сам. Ответа на наивный (или, наоборот, с подвохом) вопрос не последовало.

29 мая 2022 г. интервьюируя Илью Красильщика Каныгин заявил:

Аркаша Бабченко. А ведь он прав оказался!

24 апреля 2023 г. в самом конце интервью с Кацем Каныгин произнёс буквально следующее:

Ты, конечно, знаешь, что Аркадий Бабченко всё мечтает приехать в Москву и проехаться по Тверской на «Абрамсе». Надеюсь, что этого у Бабченко не получится.

По этой фразе, конечно, совершенно невозможно догадаться, что собственно Бабченко для него не просто «тот с воскрешением и Абрамсом».

...Они были объявлены иноагентами с разницей в неделю, Бабченко 7 апреля, Каныгин 14 апреля 2023 г.

1 note

·

View note

Text

Как в Козлове-Мичуринске более ста лет назад отмечали Новый год и Рождество. ❄🌲🎁 Красиво гулять и широко праздновать жители Козлова (название Мичуринска до 1932 года) умели и сто с лишним лет назад. Тогда после Рождества и накануне Нового года в различных заведениях города проходили торжественные вечера. В дореволюционном календаре эти праздники стояли именно в такой последовательности. Сначала 25 декабря отмечали Рождество, а Новый год — в ночь с 31 декабря на 1 января. С введением в феврале 1918 года в стране григорианского календаря, по которому мы ведём летосчисление по сей день, праздники поменяли очерёдность. Но отмотаем время назад и вспомним, как отмечали Рождество и Новый год в дореволюционном Козлове. В различных заведениях города проходили торжественные вечера, которые бы сейчас назвали модным словом «корпоратив». Например, новый 1914 год весело и бурно отмечали в клубе приказчиков — так до революции называли торговых служащих в купеческой лавке, а также помощников хозяев и управляющих. Современный аналог этой должности — продавец. Сам же клуб, как указывает краевед Михаил Белых в своей книге «Привет из Козлова», располагался в доме купца Мачихина, напротив Покровского кафедрального собора, разрушенного в 1936 году. Сейчас место, где стоял храм, носит название — площадь имени Ивана Мичурина. Здание, в котором помещался клуб приказчиков, сохранилось и до наших дней, его современный адрес: Советская, 310. Как сообщает «Козловская газета», 28 декабря в клубе приказчиков для посетителей устроили маскарад. Несмотря на то, что в тот вечер проходило множество других развлечений, здесь негде было и яблоку упасть. Масок на празднество прибыло более 20. Главный приз среди женских образов получила «зажигательница», а среди мужских — «богатырь». «Все посетители об этом вечере отзываются с упоением, — рассказывает местное дореволюционное издание. — По их словам, там было столько веселья, а главное — все чувствовали себя непринуждённо. Танцевали до упаду. Тапёр Островский без умолку барабанил на пианино самые новейшие танцы. К концу вечера некоторые танцоры так развеселились, что пустились отплясывать барыню». Праздновали Новый 1914 год и в Коммерческом училище, которое с 1905 года заняло трёхэтажное кирпичное здание, специально для него построенное. Сейчас оно служит в качестве одного из учебных корпусов Мичуринскому государственному аграрному университету. 29 декабря здесь показали постановку детского спектакля «Снежная королева». Удивительно, но об этом событии на одной газетной полосе поместили сразу две заметки за подписями разных авторов — «Вечер в коммерческом училище» таинственного (или таинственной?) Г.П. и новость под заголовком «Детский спектакль», принадлежащую перу ещё одного инкогнито — Н.Р. В качестве исполнителей, как сообщает издание, в постановке задействовали студентов училища станции Козлов Юго-Восточной железной дороги и других учебных заведений. Возраст детей, игравших роли в спектакле, самый разный. Это были и тринадцатилетние подростки, и «карапузы в пол-аршина ростом», как сообщает «Козловская газета». В переводе на современную систему мер половина аршина — это 35,56 сантиметра. Такой рост считается недостаточным даже для новорожденных, поэтому можно полагать, что автор просто использовал образное выражение, которое подчеркивало очень юный возраст выступавших. «Козловская газета» пишет: «Сознательное исполнение детей, выражающееся в жестах, в интонации, в мимике, приводило зрителей в восторг. Все они, не исключая и самого маленького артиста, на сцене чувствовали себя как за самым обычным делом. Пели без дирижёра, прислушиваясь к аккомпанементу. И при таких условиях маленькие артисты не сделали ни одного несвоевременного вступления. Богатая, изящная костюмировка дополнила впечатление». Похожую оценку постановке даёт и автор другой заметки: «Сама пьеса была, в общем, сыграна успешно. Было видно, что организаторы вечера вложили в постановку очень много труда. Публика преобладала малолетняя и на неё игра произвела очень хорошее впечатление. Одной из устроительниц вечера, госпоже А.М. Кашкаровой, был преподнесён букет цветов». Специально для постановки сказки Ганса Христиана Андерсена изготовили новые декорации, «довольно удачные» и «хорошо выполненные», как отмечают оба корреспондента «Козловской газеты». Однако их смена требовала много времени, из-за чего антракты получались слишком длинными. Собранные с продажи билетов средства предназначались для двух, как сейчас бы сказали, малоимущих студентов Коммерческого училища и железнодорожного (при станции Козлов - Воронежский). Однако «в материальном отношении вечер дал прямо плачевные результаты», заработанных денег едва хватило на покрытие расходов. Что же могло повлиять на плохую выручку с показа спектакля во времена, когда сфера развлечений не была столь развита, как сейчас? Можно ответить словами песни из фильма «Человек с бульвара капуцинов»: «Синема, синема, синема!». Кино на рубеже ХIХ-ХХ веков вместе с поездом братьев Люмьер ворвалось не только в крупные европейские города, но и, начиная с 1908 года, стало доступным видом досуга для жителей Козлова. «…Синематограф в тот день работал хорошо, — читаем в номере газеты от 1 января 1914 года. — Это обстоятельство, в связи с отсутствием так называемой предварительной пр��дажи билетов, и обусловило неудачу вечера». Первый городской кинотеатр «Иллюзион» открыли в 1908 году на первом этаже дома Курьянова (ныне корпус Мичуринского государственного аграрного университета на улице Советской) Фото: tambovgrad.ru При этом издание отмечает необходимость подобных постановок. «О пользе таких спектаклей говорить не приходится: они, несомненно, в детях с раннего возраста развивают эстетические потребности», — сообщает «Козловская газета». В заключение вечера состоялись танцы. Но зимние праздники одним кануном Нового года и ночью с 31 декабря на 1 января как не ограничиваются сейчас, так на этом не заканчивались и в дореволюционной России. 3 января в Коммерческом училище провели вечер рассказов с участием талантливой артистки Императорского Московского Малого театра Лебедевой. Козловцам также показали сцены из народного быта, прочли монологи. Перед публикой исполнили классические, характерные* и пластические танцы. А по окончании программы дали бал, продолжавшийся до трёх часов ночи. Сбор средств пошёл в пользу студентов-коммерсантов. *переработанные хореографами народные танцы Номер «Козловской газеты» от 1 января сообщает о небывалом снижении роста преступности в преддверии зимних гуляний, а точнее, о полном отсутствии каких-либо происшествий. Читаем в издании: «Обыкновенно кануны больших праздников, в том числе и рождественский, ознаменовываются увеличением краж. В особенности усиливаются каждый год карманные кражи на базаре. В нынешнем году канун Рождества в этом отношении представляет собой небывалое для Козлова явление — не было совершенно ни одной кражи». Объяснение такому невероятному факту находится вполне прозаичное — по распоряжению полицмейстера (начальника городской полиции) всех прибывающих в Козлов подозрительных и без определённых занятий личностей задерживали и отправляли на родину. А вот уже под самый Новый год несколько происшествий всё же попали в криминальную хронику. Например, 30 декабря во время проверки харчевен «без крепких напитков», как их называет козловский корреспондент, стражи правопорядка выявили нарушение. В заведении общественного питания, принадлежавшем Пустынникову, что располагалось на улице Шацкой (ныне Марата), помощник пристава при обыске в кармане висевшего на стене пиджака хозяина обнаружил бутылку с алкоголем. А под прилавком нашёл ёмкость с остатками «казённой монопольки» — так в николаевской России называли водку, производившуюся на государственных заводах. Как алкогольный напиток «монополька» обладала высоким качеством, а покупать её было выгодней, чем даже варить самогон. Однако уже в том же 1914 году правительство стало проводить политику по ограничению продажи алкогольных напитков, приняв так называемый сухой закон. Мера обосновывалась целью изжить извечный порок общества — пьянство. Повлияла на введение сухого закона и начавшаяся Первая мировая война, в которую Российская империя вступила 1 августа. На её фронтах погибли сотни тысяч русских солдат и офицеров (данные о потерях разнятся: от 700 тысяч до нескольких миллионов человек). Но в конце 1913-начале 1914 года люди ещё не знали о надвигающейся большой беде, и радостно встречали праздники, питая надежды на лучшее будущее... https://michpravda.ru ПРОШЛОЕ - РЯДОМ! 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 ✅Услуги составления родословной, генеалогического древа. 📖 ЗАКАЗ РОДОСЛОВНОЙ на нашем сайте: www.genealogyrus.ru/zakazat-issledovanie-rodoslovnoj 📖 ЗАКАЗ РОДОСЛОВНОЙ в нашей группе ВК: https://vk.com/app5619682_-66437473 ✉Или напишите нам: [email protected]

0 notes

Text

ID140 Квартира 2 спальни ул.Бульвар Революции Центр Бар Черногория

Адрес:Центр Бар Площадь:88кв.м. Описание:3 комнатная квартира 2 сп ул.Бул.Революции Центр Бара.9/12эт. дом.2013гп. Студио кухня совмещена с гостиной.Квартира с роскошным па Цена:900 €... Читать дальше »

0 notes