#〇〇の主役は我々だ!

Explore tagged Tumblr posts

Text

いつか完成させるんだ

オレの人生の稽古ース(フルコース)を…

6月2日(月)稽古日誌、いただきましょう。🍽️

というわけで今回の稽古Menuはこちら

前菜:みんなで発声

他脚本の皆さんと。発声後、喉がやや枯れするので、まだまだ未熟者です。あくび発声が苦手。この段階から、すでに何かがおかしかった……大いなる、おふざけの予感……。

前菜②:みんなでミニゲーム

・イスとらんゲーム

中央に置かれた一つの椅子を譲り合う、とても幸せなゲーム。だが、その絵面はほぼ恐喝。ルーベさんの腰が低すぎる。

・リンボーダンス

・巨大あやとり

スープ:ヤバいやつエチュード

詳細な説明は、37期・ピクセルの稽古日誌をご覧ください。

ヤバいやつ役を二連チャンで引いているのですが、早くも自分の引き出しのなさに絶望しています。やびび~~~

魚料理:10分〇〇

ある10分を再現してみました。社外秘。

肉料理:脚本練

たたた楽し~~~~~!!!

座組の皆さんのおかげで、すごくすごく空気感がいい中でのびのび演じさせていただいております。無限に遊びようがある……。先輩方のセリフ回しを堪能しながら、同期のパワフルさに舌を巻き続ける日々。ぐるぐる永久機関が完成しちまったなアア~~~

……で、でもセンセ、30分もやってない気が

▶ドアがロックされました。

え?

主菜:脱出ゲーム

主催は演出さん。2日でがっ��り作りこみ脱出ゲームを考えてきたらしい。すごすぎて何が何だかわからないが、とりあえず、脱出するぞ!!!!!!

〈ダイジェスト〉練4に閉じ込められた我々……制限時間は30分、早く出ないと命どころか劇団存続の危機!? ヒエヒエ唐揚げ弁当、一足飛びに進む謎解き、ひっくり返される唐揚げ弁当アァー、腹筋15回、蠢くイクラ、ほくそ笑みーら____やがて、扉は開く。そう、この脱出ゲームは……稽古だったのだ。

上質な脱出ゲームであるばかりでなく、脚本に則った謎ばかりで、とても丁寧に作られていました。大感動大満足。ぜひ皆さんにもやっていただきたいですね。

< ソンナアナタニ!

え?

< 7月12日、13日、オムニバス公演と同時開催❗️

オムニバス公演連動謎解きイベント

『この謎、解いてみーら!』

続報を待て❗️

ただの失礼ではなく、本物の無礼になってきたので、ここらでやめておきます。

各位、本当にすみません。嘘でした。

サラダ:足足クエスチョン

正式名称は不明。「かん、たん、酢〜」みたいなリズムで、蹴って蹴ってしゃがむ、を繰り返す単純なゲーム。 「酢~」のところで、お題に沿った答えを順番に発表しましょう。×7周

……みんなの足が爆発しちゃう!(した)

デザート:面接エチュード

面接官 VS 「一筋縄ではいかない」就活生??

・ぬるぬるダルダル食品会社 ・やまだみさきちゃん(5)とネパールロボ

の二本立てでお送りしました。一筋縄では逝かなそうな人たちです。

以上。濃い一日でした。三日くらいあったかな?

最後の方が重すぎて、終了時間ギリギリになってラーメンとか揚げ物とか取りに行っちゃうバイキングみたいでした。

時々はこんなチートデイがあってもいいですね。

演出さんは我々が何かを成し遂げるたびにお菓子をくれます。成し遂げなくてもくれます。今回はチョコパイでした。稽古のたびに、尊敬の念が積もりに積もってゆきます。いつもありがとうございます。

オムニバス公演、がんばるぞ。

と、いうことで

6月2日(月)の稽古日誌は

ちゃうかちゃわん37期、メラルがお送りいたしました!

この世のすべての角材に感謝を込めて…

��ちそうさまでした!

2 notes

·

View notes

Text

11月24日(金)���催 『法廷遊戯』大ヒット御礼舞台挨拶のレポートが到着!

11月24日(金)に、映画『法廷遊戯』の大ヒット御礼舞台挨拶が実施されました!

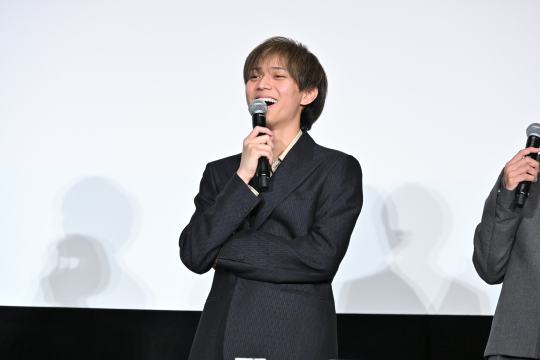

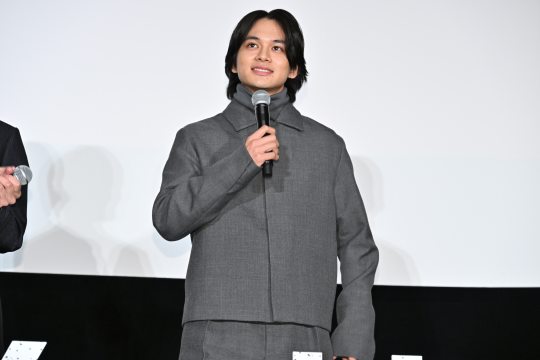

劇場公開されてから早2週間が経ちましたが観客のボルテージは最高潮で、キャスト&監督のラインナップに、われんばかりの拍手と歓声が響き渡りました。法律家を目指しロースクールに通う主人公・久我清義を演じた永瀬さんは公開後の反響について「僕の周りの友達から『思っていたテイストと違った』『キラキラ要素があるのかと思ったけれど、廉キラキラしてないやんっ!』『心に迫ってきた』という感想をいただいて嬉しかった」と喜色満面でした。

清義の同級生・織本美鈴役の杉咲さんは「同級生から今観たよという連絡が来たりして嬉しい」、同じく同級生・結城馨役の北村さんは「小学校の恩師から長い感想をいただきました。それを要約すると“髪型良かったよ”ということです」と明かし、笑いを誘っていました。一方、深川監督は「先輩からは3人の芝居合戦で緊張感が出ていたと言われました」とメインキャスト陣の熱演を労っていました。

SNSでの感想投稿キャンペーン<#法廷遊戯わたしの判決は>では「美しくて哀しい結末」「後半のとあるシーンで涙腺崩壊」など、作品に心揺さぶられたという絶賛の書き込みが溢れています。これに永瀬さんは「僕ら自身も演じている中で心揺さぶられることの連続だったので、そういう緊張感や気持ちの揺れを観客の皆さんに感じてもらえるのは嬉しいこと」としみじみ。杉咲さんも「観てくれた方々によって受け取り方が違って、沢山の答えがある映画に携われて嬉しいです」とニッコリ。北村さんも「色々な感じ方をしてもらって嬉しいです。その反応は僕にも届いていて、映画としても本望です」と手応えを感じていました。深川監督も「消費されない、深く刺さって残っていく作品になったと思う」と語りました。

今年も残りわずか…ということで、「宣誓!今年中に〇〇やります」トークを展開。これに永瀬さんが「宣誓!」を「先生!」と勘違いして「…え?」と混乱する一幕もあり、場内爆笑となりましたが「宣誓!」とピンと挙手し「今年中に深川監督と友達になって鍋パします!」と友達がいないという深川監督の友人に立候補しました。深川監督はすっぽん鍋を食べることを明かし、永瀬さんも「すっぽんですか?僕は生き血を飲んだことがあるので大丈夫です!」と謎の情報を口にして、深川監督から「良かったら一緒に鍋をしましょう」との約束を取り付けていました。

今年車の免許を取ったという杉咲さんは「高速道路に乗ります!」と宣誓。すると北村さんも「僕は今年中に100キロ車で走る。今年はあまり乗れなかったので…。でも杉咲さんよりは先を行っていますね!」とドライブマウントを取っていました。

また『法廷遊戯』というタイトルにちなんで、SNSに寄せられた「ほ・う・て・い」から始まる質問に答えるコーナーを実施。「今だから言える共演者との��ピソード」では、永瀬さんと北村さんは杉咲さんに感謝。永瀬さんは「撮影でお昼を逃した時に『お腹空いた』と言ったら、花ちゃんが袋からどら焼きを出してくれた。それは花ちゃんの好物で遠くまで行って買うどら焼きだった。しかも1個しかないのに丸々くれた。あの時のどら焼きがなかったら僕はここに立ってない。マジで感謝。花ちゃんがドラえもんに見えた。救世主です」と最敬礼。北村さんも「3人が同じ控室にいた時に、お腹が空いた時間があった。すると花ちゃんからたこ焼きが出てきた。あのたこ焼きがなかったら僕は多分ここには立っていない。命の恩人です」とリスペクト。食で2人を救った形の杉咲さんは「なんだか食を与える人みたい…」と照れ笑いしながら、撮影中に北村さんからコーヒーをもらったことを明かして「それがなかったら今ここには立っていない」と2人に合わせて感謝すると、永瀬さんは「知らぬ間に支え合っていたんだね…」と絆にほっこりしていました。

最後に主演の永瀬さんは「映画を観た皆さんの感想を目にしていると、色々な方に届いているんだという実感があります。何度も観ることによって感じ方も変わってくると思うし、考える機会になると思うので、まだ作品を観ていない人に勧めてもらって、『法廷遊戯』が沢山の方々の目に触れる機会を増やしていただければ嬉しいです」とさらなる大ヒットを祈願していました。

公式サイト

8 notes

·

View notes

Text

桜林美佐の「美佐日記」(243)

「自衛隊に対する理解が高まった」は勘違い

桜林美佐(防衛問題研究家)

────────────────────

おはようございます。桜林です。「男もすなる日記

といふものを、女もしてみむとてするなり」の『土

佐日記』ならぬ『美佐日記』、243回目となりま

す。

田久保忠衛先生が天に召されました。まさに激動

の年の幕が開けた時に、もう「見ちゃいられない」

と思われたのではないか、などと考えてしまいます。

私は昨年11月に思いがけずお電話を頂き、十数年

ぶりにお声を聞いた嬉しさもあり、その時の留守電

を消せずにおりました。安息をお祈りするばかりな

のですが、そのためにも、我々が一層気を引き締め、

日本が道を誤らないよう努力しなければならないと

強く感じています。

その「激動」と予言されている今年202���年、

元日は能登半島地震に始まりました。自衛隊はもち

ろん、あらゆる危機管理に携わる人がお屠蘇もお雑

煮も放り出して任務に就くことになったと思います。

単身生活で久しぶりの家族と過ごしていた自衛官、

成人式の出席を諦めて現地に赴いた自衛官、それぞ

れに事情を抱えながらも、被災地では道なき道を徒

歩で支援物資を運んでいる姿があり、本当に頭が下

がります。

私はそんな姿を映す報道を茫然と観ているだけか

と思っていましたが、過去に災害派遣について書い

ていたこともあって、問い合わせやインタビューに

応じることになり、日本の安全保障という視点から

も改めてこの状況を考えています。

いちばん恐ろしいと思っているのは、よく言われ

る「自衛隊に対する理解が高まった」というのは、

実際は勘違いだったのではないかということです。

いずれ起こると言われる首都直下や南海トラフ地震、

あるいは「選挙イヤー」の今年、とりわけ米大統領

選でトランプ氏が返り咲いたなら日米の安全保障関

係に「激震」が起きるのか否か、といった事々も恐

れの要素ですが、これら以前に怖いのは、国民の意

識と現実の格差です。

今回の地震対応でも「自衛隊は何をしてくれるん

ですか」といった質問を多く受けました。依然とし

て自衛隊が全てを決めて動く災害派遣の主体である

かのように誤解し、何かあったらスーパーマンによ

うに助けてくれるとイメージしている人が多すぎる

のです。

今回「逐次投入だと批判している自治体があります

けど、どう思いますか?」と問われ、え?「自治体」

が!?そんなところがあるのかと驚いて見たら、秋

田県の知事が自衛隊の派遣規模について「少し後手

後手だ」と指摘したそうですね。呆れます。

そもそも派遣数を発表することそのものを止めて

もいいのではないかとすら、私は思います。ただ、

これを言うことによって被災者が勇気付けられるこ

とにもなり、ある程度は仕方がないと思っていまし

た。

しかし、数に縛られて、それを先に決めたがため

に、闇雲に現場に向かい、結果的にすることがなく、

長い間、待機するしかなかったという前例が多々あ

ることからも、今回の判断は妥当でしょう。

被害状況が掌握できない中で、早い段階で「〇万人

体��にします!」などというパフォーマンスに走ら

なかったことは、支持率低迷に悩んでいても政権の

良心を見せてもらったような気さえしました。

そういえば、この派遣規模についても「自衛隊が

決めている」と思っている人もいるようです。そう

なると、自衛隊としてみれば、こんなに頑張ってい

るのに全く言われなくてもいい批判を受けるような

ことになってしまいます。そんなことならば、災害

派遣は現在の自衛隊にとってマイナスでしかありま

せん。

有事の蓋然性が高まっているという今、自衛隊の

役割に対する正しい理解がいかに必要な時代になっ

ているかをひしひしと感じます。

それにしても、今日も被災地からは、寒さが厳し

くなっている、体を動かしましょうとか、家族を亡

くした悲しみの声などばかりが繰り返し報じられて

いますが、これを見ているしかない私たちは、日本

が災害大国と言われながら、災害に強い国になれな

い現実を見せつけられる思いです。

好むと好まざるにかかわらず、地震や津波に強い

街を作ってみんながそこに住むようなダイナミック

なことをしない限り、日本ではいつまた同じような

震災に見舞われるか知れず、戦々恐々としていなく

てはなりません。

しかし、では実際にそんなことができるのかと言

えば、東日本大震災の時も、沿岸部に住んでいた人

に転居を勧めてもそのまま同じ場所に住む人が多く、

日本人の土地に対する愛着、高齢化で環境変化を望

まないことを鑑みれば、かなり難しいのが現実です。

また、そんなことを打ち出す首長は総スカンを食ら

うことになるでしょう。

おそらく、これから先も今回と同じような光景を見

たり、自衛隊が遅い少ないなどという議論を耳にし

なくてはならないということです。

そして、今回、規模について批判を浴びたので、

まずは大勢投入しておこうなどということにもなり

かねず、それは悪しき慣例以外の何ものでもありま

せん。

また、日本には元々「孤立」している集落が点在

していて、そうした場所が多く存在する限り、災害

に伴う「孤立」、補給の途絶は今後も起こり得ます。

そのたびに自衛隊が物を運ぶのでしょうか。それで

いいのでしょうか。

自衛隊の活動は頼もしく、普段の訓練の成果を目

の当たりにすること、多くの人々が救われることは

一国民として誇らしいものですが、東日本大震災や

熊本地震などの経験が各地の自治体に活かされ何か

画期的な対策が進められているのかは疑問であり、

発災したら自衛隊に頼めばいいという風潮がますま

す蔓延しているような気がしてなりません。

災害対策の責任は誰が担っているのか、それを明

確にし、自衛隊に国の防衛に集中してもらうために、

国や自治体が都市作りから始まるかなり大胆な災害

対策をしないと、悪循環が続くことになります。

今日も最後まで読んで頂きありがとうございまし

た。今年もどうぞよろしくお願いいたします!

3 notes

·

View notes

Text

【更新日変更のお知らせ】

来週からは土日限らず、お互いのタイ��ングで更新していきます!今後ともよろしくお願いします。

ーーーーーーーーーーーーーーー

ようやく観に行けました『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』。

今回も3時間を超える大作。だけど夢中にさせる筋と迫真の演技のおかげで長尺であることを忘れてしまっていた。アメリカの歴史における暗黒の章に光を当てた、示唆に富み心揺さぶられる映画だった。

新たな富の発見により、支配と資産を求める冷酷な人間の標的となったオーセージ族。映画では彼らの最も悲惨な苦しみを描いている。人間の貪欲さ、人種差別の永続的な結末、歴史を清算することの重要性をタイムリーに思い出させる。人間の残虐行為の根底にある残忍さと暴力性を見事に表現した映画だった。

.

とにかく主演の3人(ディカプリオ、デニーロ、リリー・グラッドストーン)がすさまじかった。

デニーロが演じる正常化された人種差別主義者のキャラクターは壮観で、スクリーンに現れるたびに恐ろしくて不吉な予感が漂ってきた。この感覚はそれまでのデニーロ映画でも感じてきたことだが、彼はスクリーンに登場するやいなや、その荘厳かつダイナミックなオーラで画面越しに我々を圧倒してくる。キャラクターによっては異常な恐怖心を覚える。本作でもデニーロの凄みが遺憾なく発揮されていて、ただ恐れ入りました。

Robert De Niro is No.1 actor in the world @imdb

善良な男から叔父に操られるがまま深い闇に堕ちていく主人公アーネストを演じたディカプリオも圧巻だった。非常に謙虚で醜い男を抑圧的な表情とセリフで見事に演じ切っていて、誠実さとは裏腹の残忍さが際立っていた。

子役からずっと第一線を走っているレオ様@imdb

そしてなんと言ってもアーネストの妻モリーを演じたリリー・グラッドストーン!彼女のドラマチックな演技には心を動かされた!話し方や表情に絶妙な気だるさがあり、憂鬱さや疲労感がとてもよく伝わってくる。特にディカプリオを伴っての会話や、シーンの端々での凍りつくような痛々しい演技は衝撃的。彼女の力強い存在感、繊細な表情から想像を絶する悲劇に巻き込まれた女性の痛みと回復力が伝わってきて何度も涙が溢れた。

この映画の大きなサプライズ!@imdb

.

あと裁判のシークエンスがとても上手くできていると思った。一連の出来事の背景事情を明らかにしながら、その先の展開へとスムーズに繋げるために効果的なシーン。映画としてもかなり重要なシーンだと思う。ブレンダン・フレイザーが裁判に関する疑念を操るキーパーソンを演じている。後半にちょろっと出てくるのみなのだけど、すごく印象に残るキャラクターだった。

いろいろあったブレンダン・フレイザー。私の中では(スティーヴ)ブシェミとアダム・サンドラーと一緒にロックバンドを組んでた映画(『ハードロック・ハイジャック』)のイメージが強かったので、こんなシリアスな役もできるんだと(かなり上からの言い方)結構衝撃でした。『ザ・ホエール』も観てみたくなったー。

.

『アイリッシュマン』『ウルフ・オブ・ストリート』の撮影監督であるロドリゴ・プエリトの、キャラクター性を正確に捉えた巧みな映像とスコセッシの演出が今回も予想通りに見事だった。さらに長年スコセッシ作品の編集に携わってきたテイラー・スクリーンメイカーとのコラボレーションにより、各シーンが視覚的に魅了され没入感を与えてくれるものとなっている。どのシーンをみても編集の過程で細部にまで細心の注意が払われているのだろうなと感じられる。ザッツプロフェッショナル!

.

スコセッシは『グッド・フェローズ』や『カジノ』、『ウルフ・オブ・ストリート』と同様、今回もメインキャラクターの態度や性格の変化を明らかにするために、「警察捜査」の部分を引き延ばした脚本を書いているように思った。常にメインの登場人物を真ん中に配置し、プロットを進化させ、観客を混乱させないように配慮している。それにより登場人物が裏切った時にはとびきり驚かされるし、中毒性のある展開を作り出すことができている…のかなと思ったりした。

ともかく衰え知らずの巨匠には恐れ入るしかない。一体どこまでいくんだろう、Martin,Martin,Martin…。

前作の『アイリッシュマン』をみた時「集大成」という言葉を使って感想を書いたけれど、この作品も十分それに値する。これからも我々の想像をはるかに超える作品を作ってほしい。一生ついていきます…。Love, Martin..

.

ここまで結構な熱量で話してきたけど、この作品は正直自分の好きなスコセッシの感じではなかった。(どてー)だけど、彼のキャリア後期の作品に新たな輝きが加わったと思うと感動してしまう。

すでにおかわり欲でいっぱいです。

ーーーーーーーーーーーーーーー

『キラーズ〜』をみに久しぶりにトーホーシネマズさんへ行った。単館で映画を観ることが多くてなかなか行けてなかった。結構面白そうな映画、やるみたい。

私が気になってる映画5選。勝手に紹介。

***************

・『瞳をとじて』(ビクトル・エリセ監督)

待ちに待ったエリセ監督の新作!『ミツバチのささやき』のアナ・トレントも出るんですって。楽しみ。でもこれミニシアターでやりそうなところ、トーホーさんでやるのね…意外だな!

・『哀れなるものたち』(ヨルゴス・ランティモス監督)

これもトーホーさんでやるんだと驚いた!予告編の時点で毒々しさ全開!誰かとみたい映画。

・『ナポレオン』(リドリー・スコット監督)

リドリー・スコットの新作ということで。

・『サンクスギビング』(イーライ・ロス監督)

これも贔屓の監督案件。『イングロリアス・バスターズ』で「ユダヤの熊」に出会って以来、密かに応援してるイーライ・ロス。この映画の元ネタはタランティーノと(ロバート)ロドリゲスの『グラインドハウス』に収録されたフェイク予告編。それを長尺にしてみましたver.。大体の筋は分かるから正直あまり期待してない……小声。だけどみようと思ってます!!!スキだから!!

・『エクソシスト信じる者』(デヴィッド・ゴードン・グリーン監督)

『エクソシスト』ファンとして興味あり。「正統派」続編とか言われるとどうにもこうにも。本家のエレン・バースティンも出るしなぁ。

***************

しっかし映画も高くなったもんだ…。飲み物忘れたら悲劇。こんなちっさいコーヒーも590円って。もう悔しい、呆れて笑ってしまった。

ーーーーーーーーーーーーーー

『キラーズ〜』を観て大満足した夜、BSで『レザボア・ドッグス』を観た。大好き映画の一つ。マドンナの「ライク・���・バージンは〜」から始まる井戸端会議、からの壮絶な流血シーン。全画面全映像センスの良さがだだ光り。『パルプ・フィクション』もそうだけど、タランティーノ映画は物語の構成がカッコいい。今回も6人の「Mr.〇〇」の身に起こる出来事(災難)を断片的に伝えるっていう手法、斬新だしかなりいけてる。

推しはやっぱしブシェミas Mr.Pink🎀

だけど悔しいくらいティム・ロスがかっこいんだよな…。

ミスターオゥレンジ

点と点が繋がる瞬間がたまらなく気持ちがいい、とても物騒なお話。

タラさんが新作作るたびに脚本をある俳優がバラした云々言われるけど、それくらいタランティーノへの期待と人気が高いんだなぁって再認識させられたりする。

というわけで、ほぼ映画の話題でした!

2 notes

·

View notes

Quote

中古車販売大手『ビッグモーター』の修理費用の水増しによって、保険金の不正請求を受けた大手損保3社は、保険契約者が使う必要がない保険を使って修理をしたことで、等級が下がったケースを調査して、もともとの等級に戻す作業を始めていることが分かりました。 東京海上ホールディングス・永野毅会長:「報道されていることが本当に事実だとすると、我々の想定を超えたことが起こっていると感じます」 調査委員会の報告書で「経営陣に盲従し、忖度(そんたく)するいびつな企業風土」と指摘されたビッグモーター。組織の方針などが記された『経営計画書』を入手しました。会社が毎年、すべての社員に配る冊子です。 元社員:「経営計画書というものを毎朝唱和するものがあるが、そこに社長の名前が書いてあるので、社長の意思だと思います。間違いなく」 『経営の原点12カ条』にはこう掲げられています。 「目標達成のためには、潜在意識に透徹するほどの、強く持続した願望を持つこと」 「経営には、いかなる格闘技にも勝る激しい闘争心が必要」 組織に関する方針の項目には「能力と考え方」と題した表があります。「能力」は文字通り仕事の能力、「考え方」とは、会社と社長の意思に従えるかどうかを示しています。能力が〇、考え方は×の人に対しては…。 「会社と社長の思想は受け入れないが、仕事の能力はある。今、すぐ辞めてください」 さらに人事について、こんな記述も…。 「経営方針の執行責任を持つ幹部には、目標達成に必要な部下の生殺与奪権を与える」 元社員:「独裁的な絶対君主制みたいな感じなんだろうと思った」 この経営計画書について、ビッグモーターはこう回答しています。 ビッグモーター:「会社と社員のベクトルを合わせる目的で記載した内容となります。表現が過激であるという外部からのご指摘もあり、表現の変更も含め、検討しております」 規定は、業務外の行動にまで及んでいました。 「社員旅行や親睦会などの会社行事の不参加者は、人事評価を下げる」 「結婚式は、売り出し日を外して予定を組む」 そして、ビッグモーターで人事評価の重要な指標となっていたものが『環境整備点検』です。副社長らが店舗を視察し、掃除や備品などの管理をチェックするイベントです。 「職場環境が整備できない役職者はカド番、もしくは更迭する。リーダー失格」 元社員:「感じていたのは“(従業員の)服従度をはかるために来ていた”。知ってる限りでも2〜3人、その場で突然クビと言われた人もいる。『歩き方が悪い』と女の子がクビになったり」 調査委員会も報告書で「環境整備点検」を厳しく批判していました。 調査委員会報告書:「従業員らにとって、環境整備点検は、スーツを着たお偉方が上から目線で難癖をつけるだけのイベントになっていたのであり、そのような状況下で経営陣に現場の声が上がってくるはずがない」

【独自】ビッグモーター「幹部に部下の生殺与奪権」組織の方針示す『経営計画書』入手

2 notes

·

View notes

Text

混迷した世界の指南書 『武士道』 藤原正彦(2008) 『この国のけじめ』 文藝春秋

新渡戸稲造『武士道』が売れているという。昨年末(二〇〇三年)公開されたアメリカ映画 「ラスト・サムライ」の影響もあるとかで、数社から合わせて百万部以上が出ているそうだ。 これを聞いて意を強くした。 『武士道』が英語で書かれたのは明治三十二(一八九九) 年であ る。百年以上前の本を現代日本人がこぞって読むのは、健全な危機感のあらわれと思うから (5)である。 庶民は知識や理屈を持っていなくともときに鋭い感覚を示す。多くが「いまの日本は何かが おかしいぞ」という素朴な実感をもっている。グローバルスタンダードを取り入れるといって、企業はリストラをする。学校では「ゆとり教育」を取り入れる。その結果、職のない中高年があふれ、地方の駅前商店街はさびれ、小学校では国語や算数の時間が減らされ、小学生から大(10) 学生に至るまでの学力低下は著しい。庶民はこうしたことに「自分たちの親や祖父が大切にしてきたものが壊されつつある」と感ずるのだろう。我々のよってたってきた価値観とは何だったのか、(1)というルーツ探しに似た感覚が『武士道』を手にとらせているのだろう。 『武士道』の著者・新渡戸稲造は幕末の南部藩(いまの岩手県)で下級武士の子として生まれ、札幌農学校(現・北海道大学)で農業を学んだ後、アメリカに留学しキリスト教クェーカー派 の影響を受けた。アメリカからドイツへ渡り、研鑽を積んだ後、札幌農学校教授、台湾総督府技師、(5)京都帝国大学教授、第一高等学校校長などを歴任、農学者および教育者として活躍するかたわら、東西思想の調和を目指し「太平洋の懸橋たらん」ことを悲願とした。東京女子大の初代学長、国際連盟事務局次長なども務めた日本の誇る国際人である。 『武士道』が書かれた明治三十二年は日清戦争と日露戦争の中間期で、清を破った新興国家日本に世界が注目しながらも警戒心を持ちはじめた時機である。新渡戸はベルギー人法学者夫妻と散歩中(10)、日本には宗教教育がないと話したところ、「宗教なし! それでどうして道徳教育を授けるのですか」と驚かれた。その後いろいろ考えた結果、自身の正邪善悪の観念を形成しているものが幼少期に身につけた武士道であることに気づいたのである。 同時代人である内村鑑三や岡倉天心にも共通するが、新渡戸には日本人の魂を西洋人に理解させたいという熱い思いがあった。そして英語で武士道を紹介することを決意する。西洋人に(15)も理解しやすいよう、ギリシアやローマの哲学、聖書、シェイクスピア、ニーチェなどと我が国の本居宣長、平重盛、頼山陽、吉田松陰らを比較しながら武士道精神の本質について説いた。 (1)『武士道』初版は一九〇〇年にアメリカで出版され、たいへんな賞讃を受けた。感激したセオドア・ルーズベルト大統領などは、何十冊も買い、他国の首脳に送ったという。その後多くの言語に訳されたが、日本語訳は明治四十一年以来、新渡戸の弟子で東大総長を務めた矢内原忠雄訳(岩波文庫)をはじめとしてさまざま出ている。 (5) 私は勤務する大学の学部一年生に対して、日本の名著を講読するゼミを担当している。こと十年近く、真っ先に学生たちに読ませるのが『武士道』である。受験戦争をくぐり抜けて大学に入学したての学生たちは、『武士道』を読んで一様に驚く。高校までに習ってきたこととあまりに違うことが書いてあるからである。とくに戸惑いを見せるのは、(10)名誉に関する部分である。 武士道では、名誉はしばしば命よりも重いとされる。「それ故に (武士は)生命よりも高価であると考えられる事が起れば、極度の平静と迅速とをもって生命を棄てたのである」(矢内原忠雄訳・以下同)という箇所を読むと、戦後民主主義の教育にどっぷりつかった学生たちは、「名誉より自分を大切にすべきだ」とか「生命は地球より重い」などと拒否反応を示す(むろん(15)新渡戸は「真の武士にとりては、死を急ぎもしくは死に媚びるは等しく卑怯であった」とも述べており、いたずらに死を賞讃しているわけではない)。 (1)学生たちのそうした批判に対して、私は「それではあなた方は一体どうやって価値判断をするのですか」と問う。すると「自分の理性で考えます」「主体的に考えています」などと答える。「すごいなあ、なぜそれほど自分の理性に自信が持てるんですか」と問うと学生は困ってしまう。人間には、理性や論理だけでなく、価値判断の基準となる倫理的な座標軸がな��ればならない。(5)それがない論理的思考は単なる利益追求とか自己正当化に過ぎない。座標軸の役割を果すのは、外国の場合、主に宗教だから、外国人は宗教のない人間を信用してよいものか訝る。 宗教の力がそれほど強くない我が国でその役割を果してきたのが武士道である。武士道は平安時代末期から鎌倉時代にかけて、「戦うものの掟」として生まれた。それはいわば(10)戦闘におけるフェア・プレイ精神だった。卑怯な振る舞いはしてはならない、臆病であってはならない、という観念である。 騎士道がキリスト教の影響を受けて深みを得たように、単なる戦闘の掟だった武士道にも、さまざまな「霊的素材」が注入されたと新渡戸は言う。 まず仏教、なかでも禅が「運命を任すという平静なる感覚」と「生を賤しみ死を親しむ心」(15)を武士道に与えた。 そして主君に対する忠誠、祖先に対する尊敬、親に対する孝行という他のいかなる宗教でも教えられなかった美徳が神道からもたらされた。さらに孔子と孟子の教えが、(1)君臣、父子、夫婦、長幼、ならびに朋友の間の五倫の道、また為政者の民に対する仁慈を加えた。 こう書くと外国のものが多いようだが、禅にしても孔孟の教えにしても、中国ではごく一部の階層にしか広まらなかった。これらの思想は日本人が何千年も前から土着的に持っていた(5)「日本的霊性」 とびたりと合致していたから、武士の間にまたたく間に浸透したのである。 江戸時代になると実際の戦闘はなくなった。それとともに武士というエリート階級の行動指針であった武士道は、物語や芝居を通して次第に庶民にまで行き渡り、戦いの掟から精神へと昇華し、日本人全体の道徳的基準となった。武士道精神はこうして「遂に島帝国の民族精神を表現するに至った」のだ。 (10)武士道は成文化されていない。聖書やコーランのような経典がない。武士道は「書かれざる掟、心の肉碑に録されたる律法」として親から子へ、口から口へと伝えられた。そして知識よりその実践こそが本質とみなされたのである。 私の父・新田次郎は、幼いころ父の祖父から武士道教育を受けた。父の家はもともと信州諏訪の下級武士だった。生家の二階には三畳の間があり、子供は容易なことでは入らせてもらえなかった。(15)なぜならそこは切腹の間だったのである(実際に使われたことはないらしい)。幼少の父は祖父の命で真冬でも裸足で『論語』の素読をさせられたり、わざと暗い夜に一里の山道を(1)上諏訪の町まで油を買いに行かされたりした。父は小学生の私にも武士道精神の片鱗を授けようとしたのか、「弱い者が苛められていたら、身を挺してでも助けろ」「暴力は必ずしも否定しないが、禁じ手がある。大きい者が小さい者を、大勢で一人を、そして男が女をやっつけること、また武器を手にすることなどは卑怯だ」と繰り返し言った。問答無用に私に押しつけた。 (5)義、勇、仁といった武士道の柱となる価値観はこういう教育を通じて知らず知らずに叩き込まれていったのだろう。義とは孟子が言うように「人の路」である。卑怯を憎む心である。林子平は義を「死すべき場合に死に、討つべき場合に討つこと」と言っている。勇とは孔子が「義を見てせざるは勇なきなり」と言ったように、義を実行することである。そして仁とは、「人の心」。慈悲、愛情、惻隠の情、「強きを挫き弱きを助ける」などがこれに含まれる。 (10)他にも、礼節、誠実、名誉、忠義、孝行、克己など大切な徳目があった。なかでも名誉は重要で、恥の概念と表裏をなし、 家族的自覚とも密接に結ばれていた。前述したように名誉はしばしば生命より上位にくるもので、名誉のために生命が投げ出されることもたびたびあった。 武士道精神の継承に適切な家庭教育は欠かせない。戦前に国や天皇に対する「忠義」が強調 された、という反省から戦後は日本の宝物ともいうべき武士道的価値観がまったく教えられなくなったのは不幸なことである。(15)戦後教育しか受けていない世代が親となり先生となっているから、いまでは子供にこれを教えることも叶わない。 (1)新渡戸の『武士道』は日本人の美意識にも触れている。 武士道の象徴は桜の花だと新渡戸は説く。そして桜と西洋人が好きな薔薇の花を対比して、「(桜は)その美の高雅優麗が我が国民の美的感覚に訴うること、他のいかなる花��およぶところでない。薔薇に対するヨーロッパ人の讃美を、我々は分つことをえない」と述べ、本居宣長の歌、(5)敷島の大和心を人間はば、朝日に匂ふ山桜花、を引いている。 薔薇は花の色も香りも濃厚で、美しいけれど棘を隠している。なかなか散らず、死を嫌い恐れるかのように、茎にしがみついたまま色褪せて枯れていく。 (10)それに比べて我が桜の花は、香りは淡く人を飽きさせることなく、自然の召すまま風が吹けば潔く散る。桜の時期にはしばしば雨が降り、ときには数日で散ってしまう。自然の大きな力に逆らわず潔く散る。 「太陽東より昇ってまず絶東の島嶼を照し、桜の芳香朝の空気を匂わす時、いわばこの美しき日の気息そのものを吸い入るるにまさる清澄爽快の感覚はない」、つまりこの清澄爽快の感覚が(15)大和心の本質と新渡戸は説く。 (1)日本人は、���のような美意識を持ち、いっぽうで行動原理としての武士道を守ってきた。新渡戸はまた、吉田松陰が刑死前に詠んだ、かくすればかくなるものと知りながらやむにやまれぬ大和魂、(5)を引く。吉田松陰は黒船来航以来の幕府の政策を痛烈に批判し、安政の大獄の際に死罪に処せられた。この歌は、たとえ行き着く先は刑死とわかっていても、正しいと信ずることをせずにはおれないという松陰の告白である。名誉のためには死も恐れないという態度である。 こうした「大和心」といい「大和魂」といい、武士道精神の精華といえよう。これを世界の人に知らしめた新渡戸の功績は訳者の矢内原忠雄の言うように「三軍の将に匹敵するもの」がある。(10)日清戦争後の三国干渉等で世界が日本に警戒心を強めていたときに、軍事力でなく、誇るべき民族精神によって日本を世界に伍する存在としたのである。 明治維新のころ、海外留学した多くの下級武士の子弟たちは、外国人の尊敬を集めて帰ってきた。彼らは、英語も下手で、西洋の歴史や文学もマナーもよく知らなかった。彼らの身につけていたものといえば、日本の古典と漢籍の知識、そして武士道精神だけであった。それでも彼らは尊敬された。(15)武士道精神が品格を与えていたのである。 世界は普遍的価値を生んだ国だけを尊敬する。 イギリスは議会制民主主義を、フランスは人権思想を、(1)ドイツは哲学や古典音楽を作った。自然科学のうえでもこれらの国は多大な貢献をした。現在経済的にも軍事的にもたいしたことのないこれらの国が国際舞台で主要な役割を果せるのは、彼らの創出した普遍的価値に世界が敬意を払っているからである。 私は、日本の武士道精神と美意識は、人類の普遍的価値となりうるものと思う。 (5)二十一世紀は、武士道が発生した平安時代末期の混乱と似ていないでもない。日本の魂を具現した精神的武装が急務だ。 切腹や仇討ち、軍国主義に結びつきかねない忠義などを取り除いたうえで、武士道を日本人は復活するべきである。これなくして日本の真の復活はありえない。国際的に尊敬される人とは、自国の文化、伝統、道徳、情緒などをしっかり身につけた人である。武士道精神はその来歴といい深さといい、身につけるべき恰好のものである。 (10)新渡戸は「武士道の将来」と題した最終章にこう書いている。「武士道は一の独立せる倫理の掟としては消ゆるかも知れない、しかしその力は地上より滅びないであろう。(中略)その象徴とする花のごとく、四方の風に散りたる後もなおその香気をもって人生を豊富にし、人類を祝福するであろう」 世界はいま、政治、経済、社会と全面的に荒廃が進んでいる。人も国も金銭崇拝に走り、利害得失しか考えない。 (15)義勇仁や名誉は顧みられず、��得勘定のとなり果てた。 ここ数世紀の間、世界を引っ張ってきたのは欧米である。 ルネッサンス後、理性というものを他のどこの地域より(1)早く手にした欧米は、論理と合理を原動力として産業革命をなしとげ、以後の世界をリードした。論理と合理で突っ走ってきた世界だが、危機的な現状は論理や合理だけで人間はやっていけない、ということを物語っている。それらはとても大切だが、他に何かを加える必要がある。 (5)一人一人の日本人が武士道によりかつて世界の人々を印象づけた高い品格を備え、立派な社会を作れば、それは欧米など、荒廃の真因もわからず途方に暮れている諸国の大いに学ぶところとなる。これは小手先の国際貢献と異なる、普遍的価値の創造という真の国際貢献となるであろう。この意味で、戦後忘れられかけた武士道が今日蘇るとすれば、それは世界史的な意義をもつと思われる。

6 notes

·

View notes

Text

杉山厩舎2024年12月21,22,28日

先週の杉山厩舎!2024年は53勝でリーディング3位! #杉山厩舎 #オフィシャルだよww 12月21日(土) 京都 05R デアリングエア 2歳新馬 芝1600m 牝2 松山 弘平 3着3人 ゲートを上手く出ると楽に先行。 折り合いをつけながら控えると好位を確保。 内々をロスなく回ってスムーズな競馬は出来いたし、直線も内からジワジワと脚を使って伸びを見せたが3着。 デアリングタクトの全妹で姉に劣らず好馬体の持ち主。 血統的にも体質的な弱さがあるのかまだまだこれからの馬だろう。 一度使っての変わり身を期待したいところだ。 次走☆ 12月22日(日) 中山 11R ジャスティンパレス 有馬記念 芝2500m 牡5 坂井 瑠星 5着4人 好スタートを切ったが二の脚が遅く中団からの競馬。 すぐに折り合いもついてスムーズに運べていたが、道中は終始外に馬がいる状況で外に出すタイミングがなかった。 向正面を過ぎてペースが上がると、前でローシャムパークがフラフラしたり、内ではアーバンシックがポジションを主張。 4角でジャスティンパレス自身もバランスを崩して少し置かれてしまったのが痛かった。 直線は最後まで脚を使って伸びたが5着に追い上げるのが精一杯だった。 ゲートを出て二の脚がなく、今後は無理して出して行こうとしないほうが良いのかもしれない。 二の脚の遅さはここに来て致命的になってしまっている。 ただ、一度は抜かれたアーバンシックを差し返して先着したあたりはやはり能力の高さ。 来年も現役を続行する予定だが、ひと工夫必要なレース運びを求めたい。 なんとかもうひと花を咲かせて欲しいところだ。 次走☆ 京都 03R ウィンストン 2歳未勝�� 芝1400m 牡2 △吉村 誠之助 1着1人 ゲートはまずまずだったが二の脚がすぐについて2番手から。 2着馬と終始併せ馬の形で先頭を走ったが、道中はラチ沿いを走れたしロスのない競馬。 直線でも先に抜け出すと最後まで抜かせない勝負根性も見せて見事1着でゴールした。 最後はいっぱいいっぱいになっていたが凌ぎ切ったのは評価したい。 スピードは良いものは持っているし今後もマイル以下で活躍しそう。 クラスが上がって慣れは必要そうだが1勝で終わるような馬ではないはずだ。 次走▲ 04R タイセイドラード 2歳新馬 ダ1800m 牡2 西村 淳也 1着1人 好スタート。 すぐにラチ沿いに進路を取って楽にハナへ。 マイペースの逃げで終始スムーズな競馬。 4角でも馬なりで徐々にペースアップすると、直線も持ったままで後続を突き放しての大差勝ち。 また一頭杉山厩舎からダートで楽しみな馬が出てきた。 グランドプラージュとタイプは違うが、こちらのがパワータイプでこの馬も上での活躍が期待できそうだ。 非常に楽しみ。 次走◎ 09R リミットバスター クリスマスエルフ賞 ダ1800m 牡4 佐々木 大輔 12着14人 ゲートの出は良かったが、出たなりで中団からの競馬。 ちょっと行きっぷりがイマイチで追っつけながらの追走。 直線も外から追い込んできたもののピリっとせず12着。 ダートで連続2桁着順。 ここに来て思うような結果が出せなくなってきた。 走りにも精彩を欠いているように見えるし、大きな変わり身を見せるのはちょっと難しそうで…。 次走△ 11R エランティス りんくうステークス ダ1200m 牝4 泉谷 楓真 14着7人 ゲートの出は悪くなかったが外の馬が速くて2番手からの競馬。 ハナを取り切れず自分の形で競馬が出来なかったこともあって、直線はズルズルと後退して14着。 昇級初戦だったし楽な競馬はさせてもらえなかった。 上手く逃げることができればもう少し走れそうだが、しばらくはOPのペースに慣れる必要はありそうだ。 次走△ 12月28日(土) 中山 06R ダニエルバローズ 2歳新馬 ダ1200m 牡2 西村 淳也 5着1人 好スタートを切ったが内の馬が速くて好位からの競馬。 そこまで速いペースではなかったが、芝部分でのスピードの乗りはイマイチで、道中も行きっぷりはあまり良くなかった。 それでも4角で前との差を詰めに掛かると、直線ではいったん2番手まで押し上げたが最後は坂でいっぱいになってしまい5着。 走りも悪くないし、馬っぷりの良さが目立つ馬。 大型馬でもうひと絞り欲しかったか。 ただ、1度使って変わってくるだろうし、叩いた次走は変わり身を期待したい。 次走〇 09R カナウ ベストウィッシュC ダ1200m 牡4 坂井 瑠星 14着6人 ゲートは5分に出たが行きっぷりがイマイチで中団からの競馬。 終始、ついて行くのが精一杯で、直線も全く良いところがなく14着。 今夏に地方からの再入厩となったが1戦ごとに戦績を悪くしてしまい、近走は良いところがない。 転厩初戦の成績が一番良かったが、成績���見る限りは平坦のローカルのが良さそう。 あと寒い時期も良くないのかもしれない。 次走△ 11R ジョバンニ ホープフルS 芝2000m 牡2 松山 弘平 2着6人 まずまずのスタートだったが行きたい馬を行かせて上手く立ち回ることができた。 道中は中団で折り合いに専念。 スローペースな展開で馬群ひと塊の状態から向正面から一気にペースアップしてばらける展開に。 3角過ぎから仕掛けられるとスムーズに進出を開始。 4角から直線にかけてロスなく外に持ち出すと、直線は先に抜け出した勝ち馬を追い掛けて脚を伸ばしたが上がり最速で2着を確保。 これで3戦連続の2着だが、OP→G3→G1と強い相手に安定して結果を出すことが出来た。 来年のクラシック戦線において、非常に楽しみが大きくなったと言えるだろう。 あとは完成度の高い馬で、これからどのような成長曲線を描いてくれるのか。 おそらくは皐月賞へ直行することになるとは思うが、これから英気を養って良い意味で期待を裏切って欲しいところではある。 次走☆ 京都 06R サンダーロード 2歳1勝クラス ダ1800m 牡2 鮫島 克駿 3着9人 ゲートの出は5分だったが二の脚速く先行して内々を確保。 折り合いもついて行きっぷりもまずまず。 持ったままで楽に追走出来ていたし、直線も空いたところを割って前を追い掛けたが上位2頭の伸び脚には敵わず3着。 4角までは満点の内容だったが、勝ち馬が先に動いたときに我慢したのが裏目になった印象。 あそこでいっしょに上がって行くことが出来ていればもう少し差は詰まっていたはず。 それでも最後はいっぱいになっていたように、休み明けの影響があったのも確かで、叩いた次走は勝ち負けを期待したい。 次走◎ 2024年 芝 (28-25-20-15-17-116)221 ダ (23-15-11-10-14-56)129 障害(2-3-1-0-0-3)9 合計(53-43-32-25-31-175)359 TOTAL 芝 (167-128-110-110-104-718)1337 ダ (128-145-106-114-125-724)1342 障害(9-6-7-4-2-25)53 合計(304-279-223-228-231-1467)2732

0 notes

Text

夏の某日。漁村の男たちはいつも通りに漁へ出る。 その中に二〇代真ん中くらいの若い男が一人。 名をイツキと言って、過疎化が進む村で自ら漁師の道を選んだ男だ。 同級生が皆県外へ就職し見栄え至上主義へと染まる中、彼は堅実に歩みを進めていた。

両親が飛行機事故で亡くなり大学を中退したイツキは、顔なじみのオヤジどもに交じって漁師になる道を選ぶ。 彼は社会不適合者だが、海が大好きだった。 漁師というのは肉体面でも知識面でも覚える事が多く、おまけにえらく専門的で、 『陸の役立たず!』などと嫁や子供に笑われる場面が多々ある。 しかし過度な集中力と強度の知識収集癖を持つイツキにはうってつけだったらしく、今のところは上手くいっている。

ある晩、イツキは夢を見る。 どこかの砂浜でユラユラと浅瀬に漂っていた。 温もりのある柔らかな砂を、穏やかな波が攫っていく。 手を空にかざせば浅黒く焼けた肌と入道雲のコントラストが美しく、イツキは海に包まれる心地よさを満喫していた。

その時。ふいに臀部を何かが掠っていく。 浅瀬にしては結構な大きさだった。 イツキは姿勢を変え辺りを見回すが、景色は先ほどと変わらず沖へ流されている気配も無い。 と、何かが彼を真下から押し上げた。 まるで犬猫がじゃれつく様に、何かがその巨体を擦り付けてくる。 大方イルカや小型のクジラだろうと、イツキはそれの鼻先を撫でる。 背ビレには擦り傷が無数にあり、根本が少し欠けていた。

しかし哺乳類にしては随分と尖った背ビレだな……などと思っていると、その近くに奇妙なモノを見る。 大きな裂傷が、胸ヒレの近くにいくつも入っていた。 まるで巨大なカギ爪で引っ掻いた様だ。 海の哺乳類は厚い脂肪を纏っているとは言え、この深さの傷を負って元気でいられるだろうか? ――致命傷だろう。

そうこうしているうちに、謎のデカブツは首をもたげこちらを見上げてきた。 鼻先はハンチング帽のつばを肉厚にしたような形で、目は光を吸い込む真っ黒さで、口は大きくナイフの様な歯がビッシリと並んでいる。 デカい。三メートルは優に超える立派なサメだ。 齧られたら一溜りも無いだろう。 しかし奇妙な事に、イツキは特に恐れも無くサメを撫で続ける。 そもそもの話、サメからしたら人間というのはローカロリーなのだから、彼(もしくは彼女)がこうしてコミュニケーションを図るには理由があるのかもしれない―― イツキがサメの鼻や背中を優しく撫で続けると、サメは胴体をずるりと押し付け「こちらへ来い」と手招くように振り向く。 試しに背ビレに掴まると、サメはイツキを連れて広大な海を泳ぎ始めた。

イツキは様々なものを見た。 極彩色の魚が泳ぐ珊瑚礁、朽ち果てた沈没船、巨大なクジラが回遊する氷河の下、古代文明の水中遺跡……。 実に美しい情景だった。

そうした遊覧を終え、イツキを乗せたサメはあの砂浜へと戻る。 彼が背ビレから手を放すと、サメは名残惜しそうに身体を摺り寄せ、そのまま沖へと泳ぎ去った。

目を覚ましたイツキは、はて奇妙な夢だと首を傾げる。 仕事で沖へ出るも、夢で見たサメの事が頭から離れない。 あまりにボケっとしているものだから、仲間の漁師らに怒鳴られる始末だ。 仕方なく、彼は夢の事を話してみた。

「はぁ~! お前そりゃア、魅入られとるな!」 イツキが聞き返すと、漁師らは古い伝承を聞かせてくれた。

曰く、海には��しいヒトの貌を持つ異形の魚がいて、気に入った人間を水難から助けたり、時に喰らうのだそう。

「大方、昔の人間がサメやらシャチやらを怖がってそう呼んだんだろうなァ」 ひとりがそう締めると、他の漁師が口を挟む。 「言ってもよぉ、俺の先代の話じゃア人魚を招いて宴会したって話だぜ」 「あァ~、網にかかった人魚をもてなしたんだって、ウチの婆さんが……」

その日は曇天で、魚もあまり獲れない日だった。 オヤジどもの雑談を黙って聞くイツキだったが、ふと遠くに白い尾ビレを見た。 扇の様な形はクジラのそれだろうか。 周りに幾つかの小さい黒い尾ビレが肉眼で確認できた。 彼は声を張り上げ周囲に呼びかける。 この辺りでクジラが回遊するなんて聞いた事が無い。 騒ぎを聞きつけた船長は、双眼鏡でクジラの群れを見るなり顔面蒼白で「陸へ帰る」と言いだした。

胸騒ぎを覚え、イツキは船長に訳を聞く。 「あの白い奴はダメだ。アレはもう何隻も沈めてる」 そう言うと、船長はドタドタと船内へ引っ込んでしまった。 イツキは他の漁師と協力し、声を張り上げ撤収作業に勤しんだ。 が、イツキがふと海洋へ目をやると、どうしてかあの白黒の群れが船のすぐ近くまで迫っていた。

船は唸りを上げて全速前進しているのに、クジラは悠々と船を取り囲む。 不意に潮吹きの音がいくつも聞こえ、白い尾ビレがゆっくり沈むのが見えた。 真っ白な巨体が垂直に、船の真下へ潜っていく。 この世の終わりの張りつめた空気の中、その場にいた全員がただ海面を見つめていた。

次の瞬間、船体が揺れて甲板が大きく傾く。 下から突き上がる圧倒的重量に船体が悲鳴を上げ、他の漁師がぼたぼたと海へ投げ出される中、イツキは船縁にしがみつきソレを見上げた。 真っ白い大きなザトウクジラだった。 海面からそそり立つ巨体がこちらへ傾いてくる。 奴は船を見据え、こちらを押しつぶさんとしていた。 イツキは咄嗟に甲板を蹴飛ばし、船から離れようと試みた。 彼が着水する間際、木材と鋼が軋む音が辺りに響き渡る。 そして漁師たちの悲鳴を全て塗りつぶす様に、あの白い巨体が海面へ叩きつけられた。 クジラが沈むのに合わせて海水が渦を巻き、イツキは海へ引き込まれる。 息もできず、見渡すばかりの碧い海で、イツキは船だった瓦礫と共に沈んでいった。

大抵こうして生命の危機に瀕した人間は、やれ走馬灯だの後悔だのが頭をよぎるものなのだろうが……イツキには走馬灯になる程美しい日々も、やり残した事も無い。 ただ、死を許された安堵があった。 彼が逆らう事無くただ沈んでいると、目の前にクジラではない灰色の影が現れた。 影はイツキへ問いかける。 「どうして……生きようとは、思わないのですか」

親無しの自分が、ただ一人だけ生き残ってどうすると言うのか。 自分はこの村で、彼ら船乗りに生かされているのだ。 船を失った今、自分ひとりでは只の『陸の役立たず』ではなかろうか――。

「俺だけが生きて世界が変わるとでも?」

そう言葉にすると、彼の口から気泡が溢れては海面へ上っていく。 どうやら彼は頭から真っ逆さまに沈んでいる様だ。 まるで身投げでもしたかの様な有様である。

「私の世界が変わるのです」

灰色の影はそう言って、こちらへと近づいてくる。 そんなの知った事では無い、勝手にしろと、イツキは無抵抗に目を閉じた。

漁村近くの浜辺。目覚めたイツキは訳も分からず海水を吐き散らす。 鼻や目の奥に塩気と痛みを感じながら、イツキは誰かがこちらをのぞき込んでいる事に気付いた。

逆光で顔は見えないが、彼の頬をそっと撫でる手は柔らかくひんやりとしていた。 朦朧とした頭では掛ける言葉も見つからず、そうこうする内に人々の騒めきが聞こえてくる。 顔の見えない誰かは、イツキをそっと浜辺へ寝かせ何処かへ行ってしまった。

イツキがどうにか身体を起こすと、彼を見つけて顔見知りの者が駆け寄ってくる。 先の騒ぎを聞きつけ救助活動に当たっているらしい。 イツキが辺りを見回すと、さざ波の合間に浅瀬から沖へと向かう傷だらけの背ビレが見えた。

数日後、地元の新聞記事にこんな見出しが出た。

『奇跡の生還! 海の怒りに触れ海難事故となるも全員救出‼』

そうである。あれだけの大層な事故(というか殺人まがいの出来事)にも関わらず死者が一人も出なかったのだ。 もしかして、あのクジラは漁船を縄張り荒らしのライバルと勘違いしたのでは……などと他愛のない事を考えてみる。 するとアラームが鳴り、イツキに面会の五分前だと告げた。

イツキは船長や仲間の漁師を見舞いに、彼らの入院先へと向かった。 八床のベッドが並ぶ大部屋には船乗り達の加齢臭と強めのアルコール臭が充満していて、彼は入って早々に窓へと走る羽目になる。 窓を開け放ち入り口のドアを全開にすると、清々しい風が吹き抜けていった。 手土産の塩辛いツマミを渡しながら、イツキは今後について船長に訊ねる。 船長は彼の神妙な面持ちを「心配するな」と軽くあしらい、コッソリと耳打ちした。

「組合のモンから聞いたんだが……あの後、近くにいた船で人魚が掛ったらしい」

曰く、『美しい女の人魚で、怪我をしていたので保護した』とのこと。 そして村の習わしに沿って彼女をもてなす宴会を開くのだが、人魚にその話をしたところ「イツキを呼んでくれ」の一点張りで困っているらしい。 イツキは二つ返事で、宴会の誘いを了承する。

それから数週間が経ち、人魚が還る前の晩に公民館で宴会が開かれた。 参加者は主に村の漁師らで、主役たる人魚に大漁を祈って酒をガバガバと飲み干した。

夜空が微睡み、あれだけ騒いだ漁師らが寝落ちした頃、人魚はイツキに村を案内してくれないかと頼む。 酒の飲めないイツキは自車の助手席に人魚を乗せ、ドライブへと出た。 とは言っても、村には役場と魚市場と何かの遺跡跡しか無く、どれもエンタメ性に欠ける地味な場所だった。 イツキはミニマムな田舎道を器用に走りながら、助手席に座る人魚を時折盗み見る。

彼女は確かに人魚だ。 うるうるとした黒髪から覗く横顔はどこか日本人離れしていて、唇の色形がとてもきれいで端正な顔をしている。 そして、あばらの辺りのエラとへそ下から繋がるスリット、少しザラザラとした灰色の背中と、柔らかく冷たい真っ白なお腹が彼女を人魚たらしめていた。

イツキは「日が昇る前に」と、彼女を浜辺へ送り届ける。 明け方のマジックアワーの下、彼は人魚を助手席から抱き起して浜辺へと座らせた。 正直な所、港から海に投げ込んでも構わないのだ。 ただ、二度と逢えないだろうと思うと妙に名残惜しくなって、イツキは人魚を浜辺へ連れてきたのである。

イツキが人魚の隣に腰かける。 人魚は彼の腕をそっと指でなぞった。 水掻きがあり、それでいてか細い女の手が、血管の浮き出た褐色肌の上を辿る様に滑っていく。 「ここ。血が出てます」 人魚の指先が触れるとヒリヒリと痛む箇所。 どうやら彼女を抱き起こす際に擦り剥いてしまったらしい。 人魚は左手の薬指を己の唇に当て、その鋭い歯で掻いた。 何をするのかと眺めるイツキの腕をそっと取り、擦り傷に血を塗り込む。 傷は跡形も無く消えてしまった。

人魚に纏わる伝承。 その血は万能の妙薬となり、その肉は食す者に不老不死を与える――

「ねえイツキ」 人魚は彼に甘く囁く。 「私の肉を喰らいなさい」 訳が分からなかった。「どうして?」と人魚に聞き返す。 彼女は只笑って 「貴方には生きて欲しい」 と言った。

「――いや。いらない」 イツキは人魚を押しのける。 親が死んでヤケになって、そんな俺を拾ったのはここの人で、あの船乗り達なのだ。 人魚の肉など食らったら、恩も返せないまま戻れなくなるだろう。

「俺、結婚してんだ。子供もいる」 嘘だ。こんな顔で言っても説得力に欠けるだろうに、ほんとバカだよなぁ。

人魚は驚きの表情一つ変えないまま、ぽろぽろと涙を流した。 涙はきらきらと眩しい宝玉となって、二人の足元へ落ちた。

「――分かりました」 彼女は突然、イツキの腕を握り潰した。 余りの痛みに彼が身を引くと、人魚は彼を押し倒し砂浜へと沈める。 細腕に見合わぬ剛力で首を絞められ、イツキは訳も分からずこと切れた。

人魚はイツキの亡骸を胸に抱きしめ、声も出さずにただ彼の顔に宝玉を降らせた。 「頂きます」 人魚はイツキだった肉塊を全て平らげ、静かに海へと還った。

どうして、上手くいかないのか。 私だって、大切なものを守りたい。 好きな人間には末永く生きていて欲しい。 ただそれだけの願いが、どうしていつも叶わないのだろう?

人魚は深い海へと潜る。鮮やかな情景が過ぎ去り、碧く重たい暗闇が視界を塗りつぶしても尚、人魚は深みを目指し続ける。

もう、過ぎた事だ。 あのひとは私の血肉となり、私は今もこうして生きている。 それで充分じゃないか。 また、貴方の知らない海を沢山見せてあげる。 今度は何処へ行こうか? 私の大好きなイツキ。私の、大切な――

0 notes

Text

虚子自選揮毫『虚子百句』を読む Ⅸ

花鳥誌2024年9月号より転載

日本文学研究者

井上 泰至

16 紅梅や旅人我になつかしき

『六百句』に「なつかしく」の句形で「(昭和二十年)四月十四日 在小諸。懐古園に遊ぶ」の注記あり。『小諸雑記』(昭和二十一年)「紅梅」の章にも「懐しく」とあるが、同書「小諸の浅春」の章には「なつかしき」とある。『小諸百句』(昭和二十一年)には、「立子と共に懐古園に遊ぶ」と注記。

この句の詠まれた事情は、『小諸雑記』によれば、以下の通りである。庭に色彩のあるものが殆どないことを、家主の小山榮一氏に伝え、せめて一本の紅梅でもほしいと言っていたが、小諸の駅前にある懐古園を歩いていると、一つの紅梅を発見し、これで十分、家の庭にはなくてもよいと思い、飛騨への旅で車窓から一瞬見た景色に満足した経験を思い出し、「どこにでも気に入つた紅梅があればいい」として、この句を書き留めている。

俳人にとってはゆっくり見たものだけが句材ではなく、記憶に残った風景も句材になることは経験上多いだろう。虚子は既に若き日、『俳句入門』(明治三十一年)で、題詠における「回想」の効用を認めている(井上『近代俳句の誕生』)。今、近年の言説として片山由美子氏のものを挙げておこう。

(袋回しについて)そんなとき役に立つのは、日頃の俳句の断片の蓄積や視覚的記憶である。題詠だからといって、空想だけでは決してできない。ふだん目にしているものの映像的な記憶がり、一句の場面として定着する。じつはこれは俳句を作る際につねに無意識に行っていることである。俳句には「写生」が重要だと言われる。(中略)だが、人間がものを見ると言うのは眼前だけではない。極端な言い方をすれば、あるものを見るとき、すでに見る前からそのものを以前見たときの印象や認識を重ねて見るのである。そして、そのとき見たものはあらたな記憶としてとどめられ、そのものが目の前にないときでも眼前にあるときに近い描写をすることができる。わたしたちが俳句を作るときには、こうした作業を無意識に行っているのである。それが、席題で句を作るときなどには最大限に発揮される。(「句会を楽しむ―句会とは何か―」(『別冊俳句 俳句生活 句会の楽しみ』二〇〇八年)

なお、句形の違いに一言すれば、「なつかしき」は口調が強く、「なつかしく」は優しい。句意は、虚子とて疎開の境涯たる「旅人」であり懐かしさはひとしお、紅梅のその色と香がいっそうその思いを募らせるものだったということであろう。

そもそも梅は「懐古」の花である。例えば、太宰府天満宮の本殿向かって右手にある御神木「飛梅」。菅原道真は、京都から大宰府へいわれのない罪で左遷される折、自邸の梅の木に、

東風吹かば匂ひおこせよ梅の花

あるじなしとて春な忘れそ

と歌で別れを告げ、道真を慕った梅の木は、一夜にして大宰府まで飛んできたと伝えられる。御神木として大切にされている飛梅は、極早咲きの「色玉垣」という白梅だが、春の訪れを告げるこの花には、苦節の末のわずかな幸せを象徴する属性があった。島崎藤村の詩で有名な、小諸古城の旧園での成立も似つかわしい。

三月十日には東京大空襲もあった太平洋戦争末期の心細い時期、二年に及ぶ疎開の果ての虚子の心情は察するに余りある。

17 山国の蝶を荒しと思はずや

「ホトトギス」昭和二十一年五月号初出。『小諸百句』にも所載。『六百句』に「(昭和二十年)五月十四日 年尾、比古来る。小諸山盧」と注記。

虚子の生涯でも一大エポックと言える、この句の成立事情についての「公式見解」は、次の年尾の解説にある通りだが、実際の事情は後で触れるように、複雑である。

父は戦時中信州小諸に疎開して居つた。私も偶々父の家に滞在して居つた。京都から田畑比古が訪れた。父はいつも極つた道を散歩した。それは父の毎日の日課であつた。比古と私を伴つて、その散歩道をいつもの如く連立つた。春先の野路にとぶ蝶を見た。父は二人を顧みて此句を示した。

比古は京料亭「京饌寮」主人で、虚子の小説『風流懺法』のモデル妻の三千女ともども虚子門で、この句は信州小諸とは距離的にも風土的にも縁遠い、京都人の比古に向けて詠んだ点に妙味がある。

虚子編『新歳時記』の「祭」の項目には、虚子の風土観の核が京都にあったことが、明確に見て取れる。虚子のいう季語としての「祭」は、葵祭などを基本とした関西の風土におけるそれを指していることが了解され、関東を中心とする「神田祭」や「三社祭」は、立項されていない。深見けん二の証言によれば、昭和六十一年刊行の『ホトトギス新歳時記』を編集した折、この江戸風の気風のいい祭は、深見の提言でようやく採録されたことが後に明かされている(『珊』九十四号、平成二十四年五月)。

そのような虚子にとって、小諸への疎開は、芭蕉が奥州を旅して、新たな句境を得たのと似た意義があった。京都人比古に、「山国」の「蝶」の荒々しい飛翔という主観を示した掲句は、その象徴的な句なのである。ちなみに年尾も芦屋在住であ���た。

なお、この句は句案の変遷が明らかになっている。初案は、

山国の蝶は荒しと思はずや

であり、三人だけの句会での出句たる二案は、

山国の蝶の荒しと思はずや

であった。それが最終的に掲句の形に落ち着いている。この三句の変遷については、宮坂静生の指摘があるので引いておこう。

ア案(初案―井上注)は浅間からの強い風に抗うように飛んでいる蝶を見た嘱目である。強く提示しすぎて蝶の本意を損ない、一句のバランスがわるい。 イ案(二案―井上注)は下の句の問いかけに対して、〈の〉では迫力がない。掲句の〈を〉によって〈荒し〉の対象が意外にも可憐な蝶なんだと驚きをもって納得される。そんな蝶をともに見ない人までも、見たような感動を味わうことになる。 (『俳句鑑賞1200句を楽しむ』)

疑問を差し挟む余地のない推論で、『虚子百句』の年尾の解説では、嘱目で一気に最終案が即吟されたかに思えるが、むしろ虚子はこの句の出来に執心し、練り上げたことが確認できる。虚子自身、この句への確かな手応えがあり、てにをはも、なおざりにはできなかったものだったのである。

信州小諸と言えば、暦の上で夏五月ではあるが、晩春の趣きであり、京都中心の風土観に縛られない、写生の実践の成果だった。「山国」の二文字は重い。小諸市虚子記念館には、虚子揮毫の句帖二冊が、折本の形で残されているが、山盧から望む山並みの形に句の字配りがされている。『虚子百句』中、「山」の字を含む句は十二句の多き数え、本書においても、重きをなす字であった。

昭和二十年四月末にはムッソリーニも処刑され、ベルリンも陥落して、ヒトラーも自殺している。日本は戦争継続を公式に表明しているが、三月から四月にかけては、京都を除く日本各地の主要都市で大空襲の惨状が伝えられるようになっていた。そこをくぐりぬけてきた比古への「挨拶」が、山国らしき蝶の飛翔だった。

「荒し」は、蝶の本意の対局にあるだけ、新鮮な写生の結晶でもあり、亡国の淵に立つ情勢下にあっても、元気を失わな強さが、そこに潜んでいたことを肝に銘じたい。

『虚子百句』より虚子揮毫

17 山國の蝶を荒しと思はずや

18 桃咲くや足投げ出して針仕事

国立国会図書館デジタルコレクションより

___________________________

井上 泰至(いのうえ・やすし) 1961年京都市生まれ 日本伝統俳句協会常務理事・防衛大学校教授。 専攻、江戸文学・近代俳句

著書に 『子規の内なる江戸』(角川学芸出版) 『近代俳句の誕生』 (日本伝統俳句協会) 『改訂雨月物語』 (角川ソフィア文庫) 『恋愛小説の誕生』 (笠間書院)など 多数

0 notes

Text

連日猛暑が続いています。熱中症警戒アラートが出ている地域以外でも、こまめに水分を取ったり服装や外出の時間帯を調整するなど、十分気をつけてお過ごしください。バラもなんだか元気がありませんが、相変わらずメダカは元気いっぱいで食欲も旺盛です。

明日は都知事選、都民でなくても関心を寄せている人も多いかと思いますが、先日候補者の1人が期日前投票をしているところを区役所で見かけました。我が家で投票権のある私と娘は、それぞれ異なる候補者に投票することにしています。昨日はイギリス総選挙の結果、労働党のキア・スターマー氏が圧勝となったニュースがありました。14年ぶりの政権交代だそうです。今までの個性豊かな保守等各首相に比べるとカリスマ性がなく、インパクトが薄くて退屈だと言われている新党首ですが、期待されている『リセット』がどのようにして実行されるか見ものです。

6月30日はサンデーサービスを開催いたしました。本村ミディアムやマスタークラスの生徒さん、そしてお集まりいただきました参加者の皆さまと一緒に光の時間を過ごすことができました。メッセージを受け取らなかった方も、楽しんでいただけたなら嬉しいです。また、今回いただいたご寄付は日本赤十字社の能登半島義援金専用口座へ振り込みました。私たちの光の活動にご理解、ご協力いただきまして、心より感謝申し上げます。

当日行った霊界通信のデモンストレーションの様子をお伝えします。読みやすいように後から編集しています。

・・・・・

森:男の方がいらっしゃっていて、すごく近い感じがするのでお父さまだと思います。サラリーマンみたいな感じで見せてくださっていますので、会社勤めの方だと思います。髪は割と後退している感じなんですけど、実際の年齢に比べると若々しい印象がある方、70代半ばくらいに見えます。(このお身内霊は)ここにいらっしゃる方に男の兄弟がいるとおっしゃっています。この方の特徴としましては、すごく優しい人で、だけど自分の中でキッチリしていて…根は優しいんだけれど…う〜んと…家族に対しては優しい感じで接していたかと思うんですけど、お仕事関係では結構ポーカーフェイスだった方。ご病気で亡くなっていて、一年位闘病された感じ。もともと身体に弱い部分があって、それが亡くなった病因だったかもしれません。ここまでで当てはまる方はいらっしゃいますか?(女性が手を挙げる)

女性:はい、公務員でスーツを着ていましたし、髪も後退していました。優しかったですけど、短気で二面性を持っていました(笑)。

森;二面性、必要に応じて自分の感情をキチンキチンと使い分けていた感じ。男の兄弟はいらっしゃいますか?

女性:私にですか?父にですか?

森:あ、ご自身にです。

女性:腹違いの兄はいます。

森:兄弟として意識している方なんですか?

女性:はい。

森:じゃあメッセージもらいますね。割とご自身は心配性なのかな、先々のことに対して色々用意するとか、完璧主義って言ったらいいのかな。やらなきゃいけないチェックリストみたいなものを(お父様が)見せてくださっていて、それを(ご自身が)捨てられないというか、そのチェックリストがあれば安心するというところを見せてくださっているんですが、いかがでしょう。

女性:はい、その通りです。やらなくちゃいけないことを準備していないと…。

森:落ち着かないというか。

女性:(笑)この日までにプリントを用意してとか、この日までにそれを配ってとか、この日までにはそれを済ませてとか。

森:そこはご自身らしくてきっちりされていいんです��どもね、それを見ていて(お父様が)ちょっとかわいそうに思っている。お父様はなんか、結構ご自身のことを頼りにしていた部分ってありました?

女性:そうですね。

森:それに対して謝っているというか…自分(お父様)がその原因になってしまっているかも知れなくて、そういう部分を解放したいという感じで出てきていらっしゃいます。それは向こう(霊界)に行って気づくことかも知れないですね、まぁ、薄々こちらにいらっしゃっていた時も気づいていたかも知れないですけどね、やっぱり事情が事情でご病気もあって頼らざるを得なかった。でも、心の中では申し訳ないという気持ちもあった感じ。そういう気持ちを最後の方に出していらっしゃいました?なんか、謝ったりとか申し訳ないな、って気持ちをシェアしたと(お父様が)教えてくださっているんですけど。

女性:まぁ、表現は下手でしたけど、そういうふうに受け取ることはありました。

森:あぁ、お父様はそれで喜んでいらっしゃいます、今。物理的にはお父様のことでやる事は減ったけれども、まだまだご自身がチェックリストを手放さない感じがする。何かしら自分に課している重荷、そういうものがないと落ち着かない性分なんでしょうかね、もっと自分を生きてください、恐れを手放してください。(とお父さんが言っている)幸せな生活が自分のせいでなくなるんじゃないかっていう不安がある。でも、そんな事はないですよ。もっと周りの人をあてにしてください、頼ってください。それをお父様が応援されていますよ。

女性:ありがとうございます。

森:次は女性がいらっしゃっていて、多分専業主婦だったと思います。職はなくても才能溢れる方。時代が時代なら職業婦人として独り立ちしていたような方。専業主婦なんだけど、仕事じゃない感じでやらなきゃいけないことがあったから…介護とかね。なんか人のために無償でやっていた感じなんですよね。60代…ちょっと若い感じで亡くなっていらっしゃいます。顔がちょっとふくよかで、髪の毛はクセがあって肩ぐらいまであります。こちらにいらっしゃる方、女性のところに出てきていらっしゃる。すごくね、なんというのかな、美的センスのある方のような感じがします。なんでも器用にやっちゃうんだけど、そのセンスを活かしきれなかった。ここにいらっしゃる方も美的センスがある方、絵を描いたりとか、お洋服とかファッションセンスのことも(お母様が)言っていますけど…思い当たる方、いらっしゃいます?(手が挙がらないので)〇〇さんは、お母様はご健在ですか?

女性:いいえ。

森:亡くなっていらっしゃいます?思い当たる部分ってあります?専業主婦でした?

女性:はい。

森:あぁ…お母様は器用な方で、なんでも割と…掃除が上手だったりとか、なんか美的感覚があるような感じなんですけどね。

女性:掃除は上手でした。

森:ご自身は絵を描いたりします?

女性:全然描かないです。絵心、なし。

森:お母様は?

女性:ないです。でも掃除だけはテキパキして早くて。

森:(美的感覚は)そういう部分なのかなぁ。

女性:綺麗好きでした。

森:才能が花開かない感じで(人生を)終えた感じなんですよ。お母さん、介護とかしていました?

女性:介護じゃないですけど、父だったりとか、看取ったり世話したりみたいなのはやっていました。

森:人のことで忙しくしていた感じなんですよ。(お母様は)自分の才能をわかっているんだけど、「それほどのものでも」って感じで謙虚な人。そんなところ、ありました?

女性:そうですね、たくさんいる兄弟の長女だったんで。

森:あ〜、だからね、やりたいことができなかったんだと思う。

女性:色々面倒みたり。

森:ずっと人のために尽くしてきた感じ。時代が時代なら少子化だし蝶よ花よという感じで(お母様は)好きなことできたんですよ。それを今、ご自身にやらせたい感じ。さっきから「全然才能ないです」とかハッキリ言っているけど、そういう自分の思い込みからちょっと離れてみて欲しいって。いろんな可能性を試してみて欲しいって言っています。自分の得意分野はこれってあります?ごめんなさいね、あると思うんですけどね。

女性:全然ないです。

森:ほらほらほら〜!そう言わないで〜あるんですよ〜。

女性:ほんとにほんとに、いや…

森:ほんとにほんとに、あるんですよ。(笑)押し問答になっちゃってますけどね。(笑)お母様が人のことに尽力している姿を見て、ご自身もそうでなくてはならない、とかね。そういう姿も美しいんだけど、時代も一世代違うから、もっとやりたいことをやれる時代になってるんですよ。美的感覚ってさっきから出てくるので、なんでもいいですよ、とにかく綺麗なモノをいっぱい見る。絵とか音楽でもいいですよ、音楽はされます?

女性:全くないです。全部娘にそれが行っています。お姉ちゃんは絵が好きで、妹の方は音楽をやってる。

森:それをね、ご自身もやらなきゃダメです。多分ご自身の潜在意識でやりたいと思っているからお子さんにやらせているんだと思います。お子さんがそれをしているのを見ていて嬉しいでしょ?それは自分の魂が喜んでいるんです。お子さんと一緒に楽しむ、それから始めて下さい。そうすると自分の趣味嗜好が広がっていくから。

女性:もう大人なんで相手にしてもらえないんです。(笑)

森:でもそういう姿を見せ続けるのは大事ですよ、「お母さん、この前〇〇展に行ったんだ」とかね、そういう所で結びつく。お母様はそのことも言っていると思いますよ!

女性:わかりました。

森:ご自身のお子さんに近づくための手段でもあり、ご自身の本当の喜びを見出す手段でもある。ぜひ、試してみてくださいね。

女性:はい、ありがとうございました。

森:次は先祖・身内・知人霊のサイキックアートをいたします。男性の方が出てきていて…おじいさまだと思うんですけど、タバコを吸っています。多分、母方だと思います。眉毛がちょっと垂れていて白髪になっている感じ。職業はなんとなく飲食店、食べ物に関する自営業だという感じがします。ちょっと今…あ、なんだろう、ここ(頭)にタオルを巻いている感じがします。そんなに太っていないんだけれども…骨格がはっきりしている感じ。過労、ちょっと頑張りすぎちゃったって感じがしますね。ここまでで思い当たる方、いらっしゃいます?う〜ん…誰に似てるかな。(写真の絵を見せて)こんな感じの方です。おじいさんに似てるって思ったら、手を挙げていただきたいんですけど…。

(女性が手を挙げる)

森:あ、よかった。その方は母方ですか?父方ですか?

女性:母方です。

森:で、自営業でした?

女性:息子さんが自営やっていて、それを手伝っていたという…。

森:なるほど、それは食品関係?

女性:職人でした。で、タオルを頭に巻いていている印象はあるんですね。

森:じゃあメッセージをもらいますね。母方のおじいさん、会ったことはありますか?

女性:あります。

森:(おじいさんが)ユーモアを忘れないで、って言っています。よく(霊界から)言われることなんですけどね。ご自身はすごくユーモアのセンスがある。もしかすると関西とかですか?

女性:西は西ですね。

森:小さい頃、友達を笑わせるのが得意だったとか、そういう役回りだったということはあります?

女性:はい。

森:そうなんですね。今、ちょっとそれを忘れがち?

女性:そういう環境じゃないんです。

森:あまり笑えないっていう環境ですか?

女性:はい。

森:ユーモアって精神性というか、ちょっと離れたところから見る客観性が必要で、ただ面白おかしいってものじゃなくて、どうしたら人が笑ってくれるか、という人に対する真心とか、そういう気質も含まれたユーモアなんですよ。その根本のところを大切にして欲しいって(おじいさんが)言っています。自分を癒す、自分を思いやる、自分を一番に考えないと人を笑わすことができない。自分が面白いと思わないと人に笑いをシェアできないじゃないですか。まず、自分を笑わせてください、自分を面白がらせてください、自分にいっぱいユーモアを与えてください。このおじいちゃんもそんな感じの人でした?割と、あっけらかんとした感じの。

女性:あっけらかんとした人でした、でも絵が似てるな〜と思って。

森:嬉しい!何よりですよ、やってよかった。(笑)

女性:ありがとうございました。

・・・・・

Spirit of Wonder 〜シックスセンスと六大要素〜

8月24日(土)10:00~17:00(1時間のお昼休憩あり)

8月26日(月)10:00~17:00(1時間のお昼休憩あり)

料金:1回 8,000円(アイイス会員・税込)・10,000円(非会員・税込)

どなたでもご参加いただけます

最少催行人数:3名

私たちの周りにある五大要素ともう一つの元素、そしてそれらと自分自身の中にある五感と直感との関連について学びます。あなたの外側と内側にあるエネルギーについて理解を深め、その学びを日常生活において実践し、継続しながら、さらなる霊性開花を目指す6時間ワークショップです。レクチャーやゲーム感覚で楽しめる実習やカルマの法や輪廻思想などの哲学を通した内観を通して、ご自身の中にある光をさらに見出していただきたいと思います。

あなたの中に潜在する能力を探り、知り、育み、五感や直感の中で特化した感覚をさらに伸ばして磨き上げましょう。そして同時に自分の苦手分野を知り、それを伸ばす方法も試してみましょう。

私たち全員が生まれついた時点で履修する、人生においてずっと学び続けることのできる共通のカリキュラムが霊性開花です。それは私たちが永遠の可能性を秘めていること、大いなる存在に近づき、さらに明るい光になること教えてくれます。けれど、霊性開花は1人だけでは学べません。あなたの霊性を導いているスピリットの介在、その指導や協力があってこそ、あなたの魂は磨かれ、輝くことができます。スピリットとのコミュニケーションに欠かせないのが自分の感覚を伸ばし、育むことです。このワークショップでは五感や直感、インスピレーションやアイデアのアンテナをさらに伸ばしながら、霊であり光である本来の自分に出会っていただくお手伝いをしたいと思います。

レクチャー内容

・五大要素と最初の元素

・シックスセンスと直感

・大宇宙と小宇宙

・チャクラとオーラ

・聖なるマトリックス

・ミディアムシップにおける六大要素

実習

・シッティング・イン・ザ・パワー

・六大要素を感じ、活かす

・マトリックス内観

・直感と指導霊により深く繋がるための各実習

このワークショップは以下のような方に向いています

・六大要素への理解を深めたい

・直感の練習、経験をしてみたい

・人体とオーラ、チャクラ、元素、世界との関連を知りたい

・指導霊との繋がりを深めたい

・本当の自分の人生の目的を探りたい

・自分自身の可能性や能力を探りたい

・霊性開花を通して人の役に立ちたい、社会に貢献したい

このワークショップは、2019年夏イベントで開催した同タイトルのワークショップを一部変更し、内容を加えたりアレンジしてアップデートしています。

詳細・お申し込みはこちらからどうぞ。

ショップからも直接お申し込みいただけます。

・・・・・

秋学期クラスへのお申し込みを受付中です。クラスの詳細とラインナップはサイトとショップからご覧いただけます。(アイイスのサイトでも告知されています)

秋学期は春に種を蒔き、夏に大切に育てた果実を収穫する季節です。十分に栄養が行き渡った今年の霊性開花の学びの成果を皆で味わいながら共に分かち合いましょう。皆さまのご参加をお待ちしています!

・・・・・・・・・・

アウェアネス・ベーシック前期 Zoomクラス

土曜日:19:00~21:00 日程:9/7、9/21、10/5、10/19、11/2

・・・

アウェアネス・ベーシック後期 Zoomクラス

火曜日:10:00~12:00 日程:9/3、9/17、10/1、10/15、10/29

・・・

アウェアネス・ベーシック通信クラス

開催日程:全6回 お申し込み締め切り:9/15

・・・

アウェアネス・オールレベルZoomクラス

火曜日:19:00~21:00 日程:9/10、9/24、10/8、10/22、11/5

木曜日:10:00〜12:00 日程:9/5、9/19、10/3、10/17、10/31

・・・

アウェアネス・マスターZoom クラス

火曜日:19:00〜21:00 日程:9/3、9/17、10/1、10/15、10/29

金曜日:19:00〜21:00 日程:9/13、9/27、10/11、10/25、11/8

・・・

サイキックアートZoomクラス

日曜日:17:00~19:00 日程:9/8、9/22、10/6、10/20、11/3 水曜日:16:00~18:00 日程:9/11、9/25、10/9、10/23、11/6

・・・

インナージャーニー 〜瞑想と内観〜 Zoomクラス

月曜日:16:00~17:00 日程:9/16、9/30、10/14、10/28、11/11

土曜日:10:00~11:00 日程:9/7、9/21、10/5、10/19、11/2

・・・

マントラ入門 Zoomクラス

土曜日:13:00~15:00 日程:9/14、9/28、10/12、10/26、11/9

・・・

トランスZoomクラス

水曜日:10:00~12:00 日程:9/11、9/25、10/9、10/23、11/6

土曜日:19:00~21:00 日程:9/14、9/28、10/12、10/26、11/9

・・・

サンスクリット・般若心経 Zoomクラス

月曜日:13:00~15:00 日程:9/16、9/30、10/14、10/28、11/11

水曜日:19:00~21:00 日程:9/11、9/25、10/9、10/23、11/6

クラスの詳細はサイトのこちらのページをご覧ください。

継続受講の方は直接ショップからお申し込みください。

・・・・・

サマーフェスティバル&ヒーリングサマーフェスティバル2024

8月11日(日)13:00~16:30

今年のアイイスの夏祭りはタイトルのとおり、「サマーフェスティバル」と「ヒーリングサマーフェスティバル」を同時開催します!皆様は上記2つのフェスティバルに参加でき、この間を行ったり来たりしていただけます。この日は夏の暑い日差しを避けて、アイイスの光の祭典に参加しませんか?私たちが集まると、光の世界の仲間も集まってきます。光は、集まれば集まるほど大きくなり、光の世界も無視できなくなります。私たちの光を大きくして世界中に広げませんか?今、世界は私たちの光を必要としています。アイイスから光を発信しましょう。「サマーフェスティバル」では光の世界から送られる愛と光を受け取り、「ヒーリングサマーフェスティバル」ではたくさんの癒しを受け取り、この夏を乗り切りましょう。ぜひお知り合いやお友達をお誘いの上、ご参加ください。

プログラム、参加ミディアム・ヒーラなどの詳細はこちらから。

当日は以下のリンクよりご参加ください。

サマーフェスティバル用URL

ヒーリングサマーフェスティバル用URL

・・・・・

サンデー・サービス(日曜 12:30〜14:00)詳細はこちらから。

9月29日 担当ミディアム:惠子・森

11月17日 担当ミディアム:松山:森

ご参加は無料ですが、一口500円からの寄付金をお願いしています。

当日は以下のリンクよりご参加ください。

・・・・・

ドロップイン・ナイト

10月17日(木)19:00〜20:00 会員限定・参加費2,500円

指導霊(スピリット・ガイド)のサイキックアート

詳細とお申し込みはこちらからどうぞ。

過去の開催の様子はこちらからご覧ください。

・・・・・

モーニングワーシップ&コミュニオン(目覚めと祈りと瞑想)

10/27(日)9:00〜10:30 担当ミディアム:開堂・森

ご参加は無料ですが、一口500円からの寄付金をお願いしています。

当日は以下のリンクよりご参加ください。

#mediumship#spiritualism#awareness#psychic art#spirit communication#unfoldment#meditation#art#guided meditation#demonstration#スピリチュアリズム#サイキックアート#ミディアム#霊性開花#スピリットコミュニケーション#瞑想

0 notes

Text

紺色

2023.10.12

序章

「全部お前が触れるのは青に染まってくるし、しょうがなく青色が気に入ったのか」

「なに、その馬鹿げたセリフ。同じ調子で癌の患者に他の患者を癌で感染させると言いがかりをつけるの?」

. .

「よくもこんなことが���たしに対してできたわね!」と泣き喚きながら跪いた母の姿を見たことが一生に一回しかない。父が離婚すると脅したり、母は許してほしいというように情けなく懇願したりしたことは一切ない。

さて、原因は?朝にもらったオレンジを全部食べ切ったという間抜けな嘘をついた僕のせいだった。

「どれほどお前をちゃんと育ててお世話をするように励むのがわかってたまるか!あたしはお前の栄養摂取をこんなにじっくりと考えたのに、なんてもったいない…」

世界一大切なママにこんな深刻な不幸をもたらした結果としての罪悪感をどうやって妥当に対処したらいいのか困り果てしまった十歳の僕は、密かに「ママにうそをつかない」と、手の指が攣っても何回も書こうと決心してきた。深く尊敬した存在のママを真似して、慌てている十歳の子なりに号泣する余裕があるなんて思ってもみなかった。むしろ、書き上げた文ごとに罪悪感が少しずつ和らぐようになるはずだと自分に思い込んだ。

紙の表と裏をよほど五枚に満たしたのに良心を完全にすっきりさせることができなかったのは、残念だった。

十年後、自分の人生を振り返して最高と最低の経験について父と話し合いながら、この記憶を持ち出した瞬間に、父が急に声をひそめ、打ち明けた。当時に起こったのは初めてであるどころか、まだ二歳だった僕はご飯を食べきれなかったときにも、母はブチギレたが、代わりに顔に平手打ちを食らわして、泣いたら、手の甲で逆に。

だからこそ現在の僕はみんなに言われた通りにどうしようもなく頭が悪いのか。どうせ僕のせいなんだが。

…

章1

母と違って父は、僕に対して手を上げたことがなく、むしろフォークとスプーンを手にしながら近ついてきた。僕の自尊心をぺろりと平らげる機会のかけらでもうずうずと待ち構えている。

十一歳ぐらいのとき、学校からの帰りしなに父が運転しながら、僕はしょっちゅう読み上げさせられ、文章ごとに通訳させられた。両方の言語を切り替えれば切り替えるほど、言葉が紛らわしくなってしまうのは当たり前だろうがしょうがないと最初に思った。正解の「怯えた」が直感的にわかったのに、実際に思わず言ってしまったのは「怯えてした」だった。

「ん?なんて言った?」

うっかりと「怯えした」とも口にしてしまった。

「は?」

「怯えった」

とっさに大声で得体の知らない名前と呼ばれた。ひとしきりにぼんやりとしてしまってから我に返ったら、本名を自分に確かめた。さっき、一体何だって聞いたのか。友達に呼ばれた「〇〇くん」や「〇〇ちゃんさん」をつける面白いあだ名を聞き慣れてきたが、まさか父は今度のも定番になるつもりなのか。

てっきり後味の悪い「クソビッチ」なんて。わざと罵ろうとしたら、どうせならよりオシャレな暴言を吐こうか。

成長するにつれて馬鹿だと徐々に暴露されていく子供を育てるのがこんな風に怖がっている両親に、三歳だったときから数学を、四歳だったときからバイリンガルに読み書きを教え始めてもらった。中学一年生になったときまでにヴィクトル・ユーゴーの「レ・ミゼラブル」をすでに一回読み切り、再び読もうと思っていたほど没頭し、高校一年生としては微分積分学に踏み込んだところでフョードル・ドストエフスキの執筆も読み漁った。物理学に夢中になってきて授業で優れたのは理不尽ではないが、うちの疾患の家族歴と今更に病気を患っている母を考慮したら、結局大学に入って以来医学を狙うように促された。拒むに拒めなかったのは、学費を払うのが僕ではなかったから。

皮肉なことには、自分の生物学の授業のために勉強していた同時に、物理学を専攻していた友達は宿題の問題をまったく何も解くことができなかったせいで僕が手伝うどころか自分で手にかかってやるしかなかった。両親の望みや夢を叶ってあげるのと、友達の宿題や模擬試験を試してみることにより、僕の夢物語を真剣に追い求めるために自分の能力や見込みが足りるかどうか見積もるのを二つとも両立することができるだろうと思ったが、どのくらい耐えることができるのかさっぱりわからなかった。

最初の生物学の試験をギリギリと合格したのを聞いたての母から電話がかかってきた。

「もういいわよ。物理学って忘れなさい!」と言ったのに、その舌の根も乾かないうちに生物学に関しては「お前は思ってたほど頭が良くないね」とも吐き捨てた。

ということは、手術に向けたら、少なくとも手際良くなるまで訓練だけに焦点を当てることができると忠告したではないか。まあ、母にしょっちゅう称賛されている伯父さんと同じ道を辿るのをかまわないのは、母が幸せである限りにね。

それにしても、電気工学者の父が「プログラミングもちょっとでも身につけられたら将来に有益な知識になるよ。お前は言語とか文学が得意じゃないか?だとしたら、プログラミングも同じようにうまくいけそうで、単なる他の言語として考えよう」と口を挟んで、僕の夏休みは自分でパイソンに取り組む羽目になってきた。父は「問題があったら、俺に任せろ!」としょっちゅう自慢に宣言したが、Cで筋道を説明してばかりくれるのは役に立たなかった。違う言語には違う推理と違う書き方があるのは、一目瞭然だろうが、そう思ったのは僕だけだったようだ。

淡々ぼんやりとしていた僕の顔つきを瞬間に父は気づくごとに、拗ねて「もう、学びたくないなら、学ばなくてもいい。好きにして、こんな役に立つのを身につけなくて、ざまあみろ」とそっけなく吐き捨てた。そのときに、僕はくれぐれも謝罪して「楽しんでいるよ!画面を長い間見つめて、ただちょっと疲れてごめん」と父が落ち着くまで慰めた。

この訓練の目標は一体何なんだったっけ?父は自分がこれほど恵まれている知識と経験を発揮しながら、全部が僕の利益のためだと勝手に言えるように?最初は医学や生物学に集中してほしいと促すことで母と一致したが、このままで鞭打ち症にさせてしまった。

大学を卒業してからある夜に父と他愛のないお喋りを交わしながら、「代わりに物理学を専攻したとしたら、どうだろうなぁ」とのんびりと言い出したとたん、父に即座に却下された。目尻からちらっと見られた父の表情が陰ってきた。

「どうしたの?」

「知恵が足りないから、有意義な存在になれないんだ」と父がさりげなく答えた。

大学一年生だった僕は母に激しく嗜められたとき、背後から頷いていた父も口を揃えて同じことを言っていたんだ。ただ、母より静かで自惚れたかな。

「ずっと僕のことを見下してるの?」

「見下すなんてないよ。ただ、お前より俺の方にはもっと現実的に考える力量があるんだろう」と誇らしく言い切った。「何の物理学者でも考慮に入れたら、そんな天才にはお前が夢でも敵わないってこと」

「自分にはできそうだと思ったんだけど」

「そんなに優れていると自慢に思っているとしたら、なんで物理学の授業も受けたり俺が間違ってるのを証明したりしなかったのかい」と父は明らかに怒ってきて声を張り上げた。

声を震わせたのに勇気を奮い起こして「お父さんに自分の価値を認めてもらわなくてもいいよ」と僕は言い返したら、

面食らった父が僕を睨みながら「あんな���太いヤツを産んで育てたか」とぶつぶつ言った。

そう、僕は図太い。甘やかされて性格が歪んだのは母が言った通りに僕なんだ。拒否されてから就職活動に目を向けてみようと思うことにより、僕は両親の絶交の原因になった。僕にまた大学院に申し込むように言い聞かせてくれとすぐに父に促そうとしたが、拒否されるのを耐えることができなかった母は、拗ねてそれから無視することに決めた。父と僕だけの二人になってから父が相談を与えるように打って付けの機会だと思っていた。

「そんなろくでもない生物学の学士号でお前が就職活できないと何回も諭そうとしたのに、お母さんと違って、俺がはっきりとわかってきたのは、お前に何かをさせてくれるのが無駄骨を折るだけ。なんと言っても俺の警告に従わないから、この主観を理解できるようになるまで、お前が何目の面接にも落ち続けるのを傍観するしかない」と突き放すように吐き捨てた。

因果応報なのか。

「なんで本心では医者になりたくないの、お前。いつか結婚したり子供を育てたりしたいし、家族を養う必要があるんだろう?自分の将来についてもっとしっかり考えといて」

と言っても、僕がそもそもそんなことでさえ欲しかったと勝手に決め付けるのはいかにも図々しかった。

…

章2

両親の奨励に従って生物学に狙いをつけて学士号を得て済むだろうと思ってしまったため、単純に我慢しなければならないということではないか。なのに、なぜ夏休みや冬休みに実家に帰るごとに、僕が医者になれるという信念を裏つけるためにどんな証明を今まで溜めてきたか、と繰り返した母の尋問によほど毎朝に起こされたのか。何を答えようとしても、母の目つきで不満しかないと察して、言葉が変わるのにだいたい同じような愚かな質問の連発に耐えるしかなかった。

「先生がお前のことについてどう思うのかしら」

「順調だと思うよ。今のところ、一緒に話題や焦点を定めてから、独立で働かせてくれる上に、会議で他の人の前にうちの研究進展について発表してほしいと促してくれるし」

「ただ親切でそうしてただけじゃない。先生としてのお義理って言葉わかるの?お前ならおそらくわからないから、よく聞いてね」

「いや、もうわかったから、説明してくれる必要は別にないよ」

「黙れ」

この部分まで何回も経験したことがあるため、「言い争いになる前に、別々で五分間の休憩を取りましょうか?空気が澄んでから必ず再開しますよ…ね?」と言い聞かせようとしたが、母には納得できなかった。

かえってひっきりなしに説教をされ始めたら、ベッドから立ち上がって少しずつドアへ向かっていても、母に追いかけられた。トイレを使う必要がなくても、自分でいられる静かなところだと思ったため、���下を隔てた浴室に入る羽目になった。だが、ドアを閉めようとして、取っ手をそっと押しながら、いきなりに抵抗の手応えを感じた瞬間、背筋がゾクゾクとした。ますますうるさくなる甲高い声を遮断するために、ドアに背中をつけてより強く押し付け返すしかなかった。カチッと閉まった音で一時的な息抜きを与えてもらったが、浴室に永遠に隠すのが無理だし、いつかドアをまた開けなければならないのをひどく意識した。しょうがなく気を張っておいた。

少なくとも、年を取るにつれて母も僕に対して手を上げるのが徐々にやんできた。今回こそ僕ではなくドアを押し付けていたんだ。このように鬱憤を晴らすのは僕の身の回り品に向けられ、趣味は交渉の対象として扱いされた。自分の意志で選んだのは当然にもっとも思い入れがあり、母もそれが良くわかっている。

楽器を練習する気がなかった日には、フルートを母に捕まえられた。母がどこかに持ち行くのを最初に目で追いたが、L型となるまでピアノの椅子を叩いていたのは僕にとって見かねたため、結局目を逸らしてしまった。修繕のために店に持っていったときにも、店員さんに「このガキが練習したくなかったから、あたしはピアノの椅子をフルートで叩いてしまったほどすごく腹立てしまったの。子供を育てるなんて大変だわ。十代の反抗期特にね〜」とニヤニヤと笑いながら呑気で説明するなんて図々しかった。なんで店員さんがそれに対してただ微笑を浮かべて、何も言わなかったんだろう。

ピアノを弾くのも大好きだが、高校での文学の授業や自分の創作に集中したくなればなるほどピアノの練習の時間も徐々少なくなってしまった。

突然に「今週ちゃんと練習したの?」と母に問いかけられた。

「練習した」

「嘘つくな、お前」

「じゃあ、練習が足りなかったと言ったらどう?」

「お前にはさすがだと言い返すよ」とニヤニヤと嘲笑った。「お前のレッスンのために高額の学費を払うのに、こんなふうに無駄になってしまうなんて残念だわ」

「前に言ったことがあるけど、そんなに残念であるならば、レッスンを止めさせてくれた方がいいかもしれないじゃない」

��間抜けなこと言うな。諦めたら、先生に落胆させるよ。おばさんやおじさんは、お前の才能を少しでももらったら、どれぐらい幸せになるのがさっぱりとわかってないじゃん。本当にもったいない…」

この会話をまるで毎週繰り返すように感じた。高校を卒業して大学のために引っ越さなければならないようになったら、ようやくレッスンを止めさせてもらったが、そのときまでにピアノにはもう嫌悪感を抱くようになってしまった。

矛盾だらけに囲まれる暗い世界での綱渡りだし、進むも地獄退くも地獄なんだ、という象徴になったからだ。

…

章3

また世界がぼろぼろ崩壊している感じがした。ベッドから立ち上がったら、圧力のこれっぽっちでも足元に床を陥落してしまう可能性を非合理的に怯えたため、朝に幕から染み込んで天井に反射された灰色のモノクロが、昼のギラギラで眩しすぎた日光にけばけばしい鬱金色に染まれ、最後にまた紺色から真っ黒に変身するのを傍観するしかなかった。好きな色は?光と闇の間に取り持つ紺色の濃さで、もっとも放心状態になってしまいやすいかな。ただ起床が困難になったというだけでいいって?

子供がベッドの下に待ち構える化け物を怯えるのと同じように、時間が経つにつれて結局卒業するんだろう。もう少し時間を… 疲れたから。

テレビで何も見なくても耳に響いていた雑音がますます酷くなってきた。とっくに誰かの声だというわけではなかったが、様々な声は誰なのかくっきりと認められるようになるたびに泣きたくなる。どうやってあなたたちもこんなところで道に迷ってしまったのか。また、僕には何用があるのか。やるべき事が手のつけられないように一山積み上げ、どれくらい藻搔いても窒息で殺されるまで圧倒的に僕を押し潰していくのは、ただ時間の問題だ。

雑音は、脳が寄生虫に食い荒らされているむず痒い感じがした。実際に責任の重さを背負わされ、みんなに落胆させてしまう恐怖に冒され、さっさと終わらせるために欠点を責められるのを待ち焦がれるかな。

気が紛れるために音楽を聴こうとしたのに、打ち消すどころか、乱雑を募らせてしまった。

本棚から一冊をやたら取ってページをパラパラめくりながら、アイスピックで耳から耳まで通り抜ける線を描こうと思い浮かんだが、おそらく長さが足りなくて無理だろう。髪の毛をかきむしりたい。ストレスに溜まりまくるときに自分の皮膚に爪を突き立てる癖があるが、普通に肌に残る紅色の月形の窪みが夜までに薄紅に褪せていくから、気がかりなんて別に必要がない。高校生だったときと同じように剃刀でいじろうか。肌にうっすらと見える血管をなぞったりするが、今回こそ決定的に圧力をかけたら、びびったせいでただ痒くなった前回と違って、無感覚以外の何かをやがて感じられるようになるのか。料理するのが好きな僕は調理道具を大切に扱ってきちんと手入れしていたが、最近、台所にしばらく居る気にもなれない。落ち込んでいるときに、食欲が減ってしまっただけではなく、好きなきのこと鶏肉のドリアを作ろうとすると、間違った太ももをうっかりと刺すのを怯えている。二年以上研修室に勤めてきて、治療法を開発している。今日はどんな麻酔を使おうか。ちゃんと眠らせるために。

. .

がたんと起き上がったとき、心臓がいつ胸から飛び出してもおかしくないほど動悸が激しくなり、枕がじっとりとしたのに気づいた。ぽたぽたと垂れた涙がやむ気配もなかった。

「悪夢だったけど、結局ただの夢だけだったね」と自分に慰めようとしたが、現実とそっくりと感じた。

「そもそもあたしのことを愛してるわけ?」と母に問いかけられた僕は、「もちろん」と言い切れずに「このくそばばあなんて誰も気にしないわぁ、みんなに迷惑ばかりかけてるし、って思ってるのね、お前」と言いがかりをつけられた。

「そんなことない!」と頑張って言い出そうとしたが、「よく嘘ついてるね。幼い頃からずっとそうだわ」と嘲笑われた。

「お前を育てることで、あたしはどこで油断してたの?あたしが能う限りに愛を注いで大切に育てても、お前はこんなことになってしまったのが、あたしに死にたくさせるの」

「そんなことしないで!お願い!」と僕は声がかれてしまうまで何回も叫び返したが、無駄だった。

朝には父に電話して母のことについて尋ねてみた。いつも通りに健康で元気だと聞くと、安堵感を感じた。成人の日を祝うために母と絶交した罪悪感にまだ冒されたようだ。

落ち着くために味噌汁をちびちび飲みながら、手にしたポカポカの温かさが全体的に身に染みてきた。水面に映し出した顔つきを見かけた瞬間、カウンセラーからの気遣いが頭の中で浮かび上がったが、耳に奥で響いていた母からの忠告ももつれ合い、歪んでしまった。味噌汁だけ飲んでは足りないのは当然だが、それ以上食べては誰にも愛されないブサイクのデブになるというのも、おもいがけずに筋の通ったことなんだ。母を喜ばせる限りに、僕はこんな愚かな規則や基準にさえひたすらに従おうとした。もう何年も経ったのに未だ同じような考え方が変わらず残っているのが、人は変わらないということをあっさりと証明するのではあるまいか。

変わらないどころか、受け継ぐ。目が母に、微笑みは父に似てる子もいるとしたら、僕の場合は癇癪が両親にそっくりなんだ。

傲慢と嫉妬を揃えたら憤怒が生み出される。年を取ったのに未だ自分の感情を整理することができないため、こんな重荷を子に背負わせる親がこんなに多くこの世に存在するのは本当に残念だ。伴侶が「衝動的、敏感、神経質、一徹短慮」などという愚痴を内緒で子にこぼすのはどんな教訓を与えてくれるのか?そう。自分が内部的にどう考えても、何よりも親の感情に同意して気の利いたことを言うことにより親を慰めて支援するのを最優先することができる。そうしたら、自分もとばっかりを食う確率が減るかもしれない。

だって、怒って鬱憤を晴らしても許されるのは親だけだった。「ねぇ、両親に八つ当たりをされたって知ってる?けど、なかなかなんとかなってきたよね、我々は」と言えるのは親限りに。子も「親にひどいことを言われたときもある」と言おうとすると「お前が恨みを抱いている権利も理由も必要もなんてないさ。世代間のトラウマをお前に引き継がないようにしてるから」と言われてしまう。

恨みを受け取ってばかりいるのは、吐き出せるところも与えてもらわず、背後に潜んでいる怒りに生じるとあっさりと納得させることができるが、正直なところで、恨みを別に抱いているわけではない。親が言った通りに、権利も理由も必要もない。絶え間なく恨みがましい言葉を受け取り続けない限りだという条件だが。

すでにちゃんと謝罪してたのにって?

一回だけ細かい何かを間違えた子を怒る親は、何回も駄々をこねて、物事を壊して、関係を絶って、勝手に中途半端に謝罪してから、何回も許される余裕があると思い込むなんて、もっとも可愛いよね。

. .

どう考えても、一人っ子として生まれたにかかわらず、末子のように注意され、まるで忘れられていた真ん中っ子かのように真剣に受け入れられず、長子のように期待を背負われた。

…

章4

千羽鶴と同じように、折り紙をしょっちゅうしていたが、折り鶴の代わりにちっちゃい蓮の花をいっぱい折って、揃えたら願いを叶えてもらえる代わりに死にたいと思ってしまった日を数えられるためだった。

その蓮の花が可愛いと、この上なく幸せに気づいていなかった親に言われるなんて皮肉なんだろう。

十九歳になってから、屋上まで登って、柵にもたれて立って、下を覗き込んだ。オレンジ色と紺色が混じる日没の空以外に何も見えなかった。束の間に目を瞑ってため息をついた。

もう悴んでしまったし、前向きに進んだら無痛で良いじゃないか、と思った。

自分の白い息が出ることに目を凝らして、このまま行き続けたら本当に逝ってしまうというのがわかった。だが、「今すぐ出かけないとバスを乗り遅れてしまう」と頭の中で声がぽつんと呟いた。

その日に学んだのは、死にたいわけではなかった。ただ、生きるとは、悶々とした日々を過ごすということだとしたら、生きたくはないのは当然だろう。

…

終章

僕は元々に、大切な両親に対して娘として不足していないと思い、幼い頃から仮面をかけさせられた。大人になるにつれ、引っ剥がしたくなったのは当然だろうが、強すぎた糊で貼り付けられた仮面を引っ剥がせば引っ剥がすほど、皮膚も剥いでいく。最後にはいかにもお化け物の顔しか残らない。

それでも、今までの大きな困難にかかわらず、現在の私はこのままで順調だろう。娘、女性、人間として。まだ生きているから。

ただ、その総称以外、私は心の奥底で本当に何者なのか。

〈次〉

0 notes

Text

猿の演劇論特別編@無為フェス/BUoY#1

#1「サイードの悲しみ-『文化と帝国主義』から『オスロからイラクへ』、もしくは現代演劇の逆説。」

鴻さんが目撃した20世紀のポストコロニアル演劇、そこに見出された希望とその希望の終焉がどのようにもたらされたのかを、エドワード・サイードの言説とともに読み解いていきます。

下記は、講義の概要をまとめたものです。

ー

「二〇世紀の終りを前にして」という講義を行なったタデウシュ・カントル、20世紀の初めに誕生した映画に着目し20世紀芸術として考えようとしたセルゲイ・エイゼンシュタインやアンドレイ・タルコフスキー。作品を通して、20世紀の映画や演劇について考えるということが行われたてきた。しかし、21世紀から20年以上を経た今、21世紀という時代について、その芸術論について議論されてきていないのではないか、と鴻さんは問いかけます。

■ 20世紀、戦争と革命の時代の演劇

20世紀、第一次世界大戦、第二次世界大戦を経験したカントルは『死の教室』において、打ち捨てられた古い学校の教室で老人老婆たちが自分たちの経験について語りながら死の世界、戦争の時代の記憶が蘇ってくるというような作品を作りました。

一方で、20世紀は革命の時代でした。ロシア革命の演劇の代表的な演出家フセヴォロド・メイエルホリド、『冬宮奪取』を作ったニコライ・エヴレイノフ、1960年代にソ連で反体制派芸術家と言われる人たちが集ったタガンカ劇場を創設した演出家ユーリー・リュビーモフ。���の代表作『世界を揺るがした10日間』は、アメリカのジャーナリストのジョン・リードが1917年10月25日から始まったペテログラードで起きた革命の現実を描いたドキュメンタリーをもとに作られた革命の演劇です。それはタガンカ劇場で繰り返し再演され、鴻さんは1979年に観劇しました。観客が、兵士や革命の戦士に扮した役者に誘導されて劇場に集まり、その群衆がデモ行進をしながら劇場へ移動し、そのまま革命の現場の中に投げ込まれるような構成になっている。ソビエト政権に弾圧されながら、抵抗の姿勢の中で生み出されたこの作品。それを体験して、鴻さんは戦争と革命の時代の演劇がいかに演劇的、芸術的に優れているのかを感じました。また、その系譜にはチェーホフの代表作『かもめ』も加えることができると言います。

そして、鴻さんが演劇を見始めた1974-5年、現代劇を代表する作家であったサミュエル・ベケットの『ゴドーを待ちながら』は、日本では68年の学生運動の敗北と挫折の後の70年代の虚しさとつなげて語られることが多かった。しかし、ベケットはレジスタンスの闘志であった。フランスがドイツに占領された時に情報員として活動し、ナチスに見つかり逮捕される直前にパリを脱出した。その逃避行が『ゴドーを待ちながら』にも出てくる。日が暮れて夕日が空に赤染まっているという場面、それはナチスドイツに爆撃されたパリが燃えているのを見たことに重なっている。戦争と革命の時代をレジスタンスとして体験した人間が描いた作品が、現代演劇の最も重要な作品となった。

前回の猿の演劇論で「ジャガイモを掘るベケット、石を投げるサイード」を主要なテーマとしてこのような話をした時に、鴻さんは気分としては20世紀にいた、20世紀の人間として20世紀の芸術の魅力について語っていた、と言います。そして、ここ5年くらいで、20世紀を戦争と革命の時代と言うとき、21世紀は革命なき戦争の時代と後世の人たちが呼ぶようになるだろうと考えるようになりました。

■「帝国主義の愉楽」とは

鴻さんが20世紀の気分でいた時に、すでに21世紀について考え意識していた人たちがいました。例えば、ガーヤットリー・チャクラヴォルティ・スピヴァクは2007年にポストコロニアル批評は終焉したと語りました。1990年頃、ポストコロニアル批評こそが重要だと言い、93年にはいろんな形で議論されていました。それから、15年以上経て、ポストコロニアル批評が失効した、もはや力がない、どうすれば良いのか私にはわからないと。このことから、鴻さんは今回の講義のテーマに「サイードの悲しみ」と付けました。

2003年にエドワード・サイードが亡くなった時には気づかなかったけれど、ここ5年『オスロからイラクへ』を読み返した時に、鴻さんはサイードの悲しみを思うようになりました。この本は、93年以降の一連の出来事を2000年から2003年にかけて書きつづった、本人亡き後に他の人によってまとめられ、2004年に出版されました。

サイードの代表作の1つは1993年に出版された『文化と帝国主義』です。この講義では、その中に出てくる「帝国主義の愉楽」(邦訳では「帝国主義の楽しみ」)という言葉を使いながら、20世紀の戦争と革命の時代、21世紀の革命なき戦争の時代とをつなげ、現代演劇の力と問題性について語りたいと言います。

スピヴァクがポストコロニアル批評を出版した1990年に、サイードはこの本を執筆していました。鴻さんはこの本を1993年にニューヨークの書店で手に取りました。その本を買わなければと思ったのは、そう言う人たちが鴻さんの周りにいたということです。

では、サイードの言う「帝国主義の愉楽」とは何か。それは、大英帝国がインドを植民地にした時、統治し収奪するための管理統治形態として、静かに大人しく従わせる方法を考える知的探究の喜びを表します。管理統治のために、その土地のことを知り、例えば、インドであればカースト制度があるので、そのカーストの上の人間たちに言うことを聞かせれば、全体を統治できる。その上の人たちに貢がせるために、その下の人々を2倍働かせ、そのうちの半分を貰えばいい。国内的には大変になるけれど、外部の人間にとって問題はない。その収奪はどこまで可能なのか微細な部分まで分析し、判断することは、一種の科学技術者の知的探究と似たような喜びがある。そうした喜びを味わいつつ、帝国主義者たちは収奪という犯罪的な行動を可能にしていた。その側面がラドヤード・キプリングの『少年キム』という作品において描かれている。インドで生まれた、インドで統治に関与しているイギリス人がどのような教育システムのもとで、インドについての知識を得るのか、ラホールの民族博物館がそうしたシステムのもとでどのような意味を持つのかまでが極めて細部まで描かれている。サイードは、そういうものが「帝国主義の愉楽」だとしている。帝国主義者は、暴力的に人を支配し楽しむというレベルにあるのではない、そこにはある意味、知的な快楽もあるのだ、それが様々な形でいろんなところで駆使されている、ということが、「帝国主義の愉楽」の章には書かれています。

■ 帝国主義と20世紀の前衛

ここで、鴻さんは、少し脱線しますが、と、寺山修司のミシェル・フーコーへのインタビューについて触れました。寺山がフーコーに会った当時は、ちょうどフーコーが1975年に『監獄の誕生』を出版してから、1977年日本でその翻訳が出版される前年の1976年でした。寺山は1975年2月に翻訳が出版された『狂気の歴史』を読んでフーコーにとても関心を持っていた。そこで、『阿呆船』という作品を作る。日本の60年代の演劇の追い求めた逸脱したはぐれものの世界、河原乞食的な世界像、というのは、開放とつながっている。それは戦争と革命の時代の演劇であった。しかし、寺山とフーコーは、恐らく寺山が『監獄の誕生』を読んでいないことで、全く話が噛み合わない。そのインタビューの最後に、演劇がどこに行けば良いのかという時、日本赤軍やパレスチナのテロリストに共感を持っていた寺山は、そういうテロ行為みたいなものがもつ逸脱性、そこから寺山は市街劇で違法行為をすることが演劇的だと思っていると言う。しかし、フーコーはそこには同意しない。テロリストが恐怖を人に与えること自体が、テロリストの敵に理することであると言う。では、どうすれば良いのか。少なくともテロリストの恐怖によって革命への願望を喚起することはできない、また、欧米各国では革命はもはや大衆によって強く要求されていない。こうフーコーは1976年に語っているのです。そして、今日の知識人の役割は革命というイメージに19世紀に存在したと同格の願望率を回復させることが必要である、そのためには人間関係の新しい形態を発明することが必要だと語っています。残念ながらここで時間が来て2人のインタビューは終わってしまう。けれども、ここでいう「人間関係の新しい形態を発明すること」は、古代ギリシャ演劇が人間のあり方の新しい形態を考えるため、そのビジョンを構想する場所として、テアトローンという場所に人々が集ったという演劇の原型の本質、まさにそれが必要とされている、ということ。その先の話し合いがないけれども、フーコーは、『監獄の誕生』『監視と処罰』という本を書いた直後に寺山に会い、政治的な形態みたいなものに人間が拘束されていくこの近代社会に対していかに抵抗するかということを我々は考えなくてはいけない、ということを言っている。

そして、帝国主義者によって、パレスチナにイスラエルという国が強引に作られ、パレスチナから追放されたパレスチナ人であるサイードは、「帝国主義の愉楽」という言葉を使いながら、帝国主義者たちは軍事力だけでなく、我々の弱点を見透かすような形で支配している、そこには強力な人間としての喜びがある、そのことを知ることによって戦いが可能になると言っている。

サイードの代表作である『オリエンタリズム』では、現存する最古の演劇として『ペルシャ人』について触れられている。そこでは、サラミスの海戦でペルシャが壊滅し、夫を失った嘆き悲しむペルシャの女たちを描いている。その舞台を見るのはギリシャ人です。『トロイアの女たち』も同様です。オリエントの表象は、ヨーロッパに敗北し、屈服した人たちのイメージとして立ち現れ、それを持続させてきた。それが文芸の世界だけでなく、現実世界の実践の中で展開され続けてきた、それがオリエンタリズムという表象の歴史であると書かれています。しかし、それだけでは戦えなかった。帝国主義には、それを実現させるための愉楽があったのだと、この構造をサイードは『文化と帝国主義』で見出した。1993年はポストコロニアル批評の絶頂の頃です。

鴻さんは、1992-93年はニューヨークで演劇の勉強をしていました。ここで、鴻さんが思いつく、当時のニューヨークで観て面白いと思った演劇のリスト(当日資料)から、当時のニューヨークがどのような場所であったのかが見えてきます。

アシュルバニパル・バビッラ(アッシリア人、イラン)がニューヨークの前衛演劇の拠点であるThe Kitchenで上演した『悪魔の弁証法』。レザ・アブドー(イラン)は、エイズで死んでいく人たちの物語『The Law of Remains』を、マンハッタンのホテルの広場で上演しました。ピーター・シューマン(ドイツ)『ブレッド&パペット・シアター・サーカス』では夏に人々が農場に集り巨大サーカスをやりました。同じく前衛の拠点P.S.122で上演したリー・ブルーアー(ルーマニア)。リチャード・フォアマンの『Mind Kings』。セント・マークス・チャーチという教会の一角の劇場で上演しました。日本では巻上公一氏が『Mind Kings』を演出しました。エリザベス・ルコント『パフォーミング・ガラージュ』。ウースターグループの『三人姉妹』ここでヴェル���ーニン役をやったロンヴォーターがエイズで数年後に亡くなります。ロンヴォーターが、本人もゲイでありながらゲイを弾圧した弁護士のロイ・コーンと、エイズで亡くなった芸術家のジャック・スミスを演じた『ロイ・コーン/ジャック・スミス』。しばしば来日しているピン・チョン(中国)の『Undesirable Elements』。鴻さんが通っていたリチャード・シェクナーのゼミでは、Living Theaterの『Paradise Now』や60年代の解放した性の神話とつながるような、シェクナーの作品『Dionysus in 69』の映像を見ました。

鴻さんは、このような前衛の人たちが渦巻くようにいたニューヨークで、文化的多様性、外部性の混在を経験しながら、ポストコロニアル批評の話を聞いていました。その時にサイードが『文化と帝国主義』という本を書いて、我々の戦略的な核のなかに、「帝国主義の愉楽」の存在に対する批評的認識が欠けていたことが問題であったのではないか、という本を書いていた。ここには20世紀の二重の問題性というものが隠されていると言います。

鴻さんは、サイードが「帝国主義の愉楽」と書く時に、フーコーの1966年の著書『言葉と物』の最終章が思い浮かんでいたのではないか、と考えます。そこでは、近代ヨーロッパは20世紀に2つのものを作り上げたと言っています。1つはヨーロッパの外の世界について調べることによってヨーロッパの内部の世界の歴史と地理、構造を明らかにする学問、文化人類学です。もう1つは、意識、理性、精神、そういうものの外部について探究し、本質を明らかにしていく精神分析学です。ヨーロッパの外の世界を具体的に調べる、帝国主義が必要としていたことがこれらの発見を可能にしました。『オリエンタリズム』の中に、ナポレオンがエジプトを統治する時に沢山の学者を連れて行き、エジプトを研究させたとあります。それはエジプトロジーという膨大な本にまとめられました。カエサルは『ガリア戦記』でドイツの南部の社会事情についての詳しい調査・研究を記しています。

そして、フランスの演劇人、アルトーは、インドネシアには行っていないけれど、バリ島のガムランなど植民地から連れられてきたものを世界博覧会みたいなもので見て、そこで出会ったものたちを自分の演劇の中に取り込んで行った。それを可能にしたのは、帝国主義です。

鴻さんは、パリ郊外のカルトゥシュリーという弾薬庫跡の劇場で、アリアーヌ・ムヌーシュキンが率いる太陽劇団の『インディアード』を観ました。ガンディを主役としたインド独立運動の物語です。そこでは「パキンスタン」という言葉が叫ばれる。ガンディの願いはインド全体の独立でしたが、大英帝国側は今後のことを考えて分割して啀み合わせる必要があると思っている。そうした帝国主義者の策略にのってはいけないという意味で「パキスタン」と叫んでいる。その後ろではガムランなどの打楽器が盛り上げています。インド独立運動の魅力と嘆きを、西洋的な演劇ではなく、まさにインドの解放を願うにふさわしいような形で、非西洋的な音楽、打楽器の響きに乗って空間を作り上げ、空間自体が解放的なカルトゥシュリーという弾薬庫跡に出現しているのだと鴻さんは感動して観ました。

しかし、サイードは、それだけでいいのか、と問いかけているのです。それ自体が、少年キムがインドを統治する時の喜びに対応するような形で作られていることを知らないといけないと言っている。我々は、その喜びとともに、搾取と弾圧でない形で常に使うように心がけなければならないし、また、そうじゃない人たちがいることも知っていながら、それと戦わなければならないんだという、戦いの複雑な困難性みたいなものが『文化と帝国主義』の中には書かれている。しかし、困難であるからといって不可能ではない。その問題は言い続ける必要がある、ということで書いたのではないかと鴻さんは考えます。

■ 文化人類学の反転、その演劇的可能性

ここで、逆に支配されている植民地の人たちはどうなのか、インドでは、アフリカでは何が起こっていたのか。鴻さんはハンブルグで演劇祭の仕事をするために、2001年からヨーロッパの外のアジア、アフリカ、南アメリカを訪れるようになりました。最初に行ったのがコートジボワール共和国です。まだ北部が内戦状態で渡航危険度が高い状況の中、アビジャンという都市で、安全に隔離された区画に滞在しながら演劇祭を観ました。

そこで観た『パレオ』という作品は、民主派が勝利した、演劇祭の直前に行われたコートジボアールの大統領選挙を巡る議論を舞台で行うものでした。ギリシャ悲劇のクレオンとアンティゴネの論争みたいなものが繰り広げられる。様々な部族がいて、部族同士が仲違いする。そういう時に自分たちは何を代弁してこういうことをやろうとしているのかという激論が交わされます。その議論の佳境で後方にいたコロスが歌を歌い始めて立ち上がって舞台全体を包み込み始める。その議論が歌にかき消されているような、議論を盛り上げているような時もあるけれど、しばらくすると、そのコロスがさーっと後方に引き下がり、いわゆる対話的な論争が始まる。このコロスはコートジボアールの民族歌舞集団です。役者たちはパリ大学で演劇を勉強して帰ってきた人たちです。

それを観て、パリに行って太陽劇団を観て、真似をしている人たちと言うこともできるけれど、歌舞集団は本物です。太陽劇団の後ろで楽器を演奏している人たちはフランスで育ってインドネシアの楽器の技術を勉強してきた人たちです。

コートジボアールは1960年にフランスから独立しました。コートジボアールの伝統的な歌舞を身につけている人たちが、ヨーロッパの演劇を勉強して、大統領選での民主化を主張するような演劇を作っている。ここで、我々もまた、帝国主義者たちの知識あるいは技術を我々の新しい文化のために使っていくという意味で、反転する文化人類学というものを考える必要があります。

これは、2007年のスピヴァクの嘆きの前、2001年のことです。1990年代のポストコロニアル批評の議論が展開されていた頃に出現してきたのがコートジボアールの現代演劇です。

南アフリカのグラハムタウンフェスティバルでは、ヤエール・ハーバーの『モルーラ(灰)』を観ました。この作品は、アイスキュロスのギリシア悲劇『オレステイア3部作』を素材にしています。モラールとは人を死んだ後に残る灰のことであり、この物語では、オレステスの遺灰をもつ男がエレクトラに見せにくる。そこでは、小柄な黒人女性演じるエレクトラが巨大な白人の女性が演じるクリテムネストラに虐待されている。この遺灰を持った男が実はオレステス本人で、自分の死を偽ってそこへ入り込んでエレクトラを助ける。そして、復讐をするという話になっている。そこでも、その土地の民族舞踊の合唱団が全体を盛り上げている。こうした文化人類学が反転した姿、それが上演されるとき、演劇として物凄い力を持っていると鴻さんは感じました。

一方で、サイードが1993年に『文化と帝国主義』を出版した直後にオスロ合意がなされます。それは、サイードとしては敗北の確定であった。今から考えれば、2カ国独立の道を探るオスロ合意が実現されていれば、パレスチナの土地はここまで奪われはしなかった。しかし、サイードにとってみれば、元々パレスチナ人のものであった土地に、ユダヤ人が後から入ってきた。1つの土地で皆が共存する形を理想に考えたとき、オスロ合意は妥協策でしかなかった。そして、オスロ合意の2年後にその提案の中心にいたラビは暗殺され、合意自体が無視されていき、アラファトも堕落していく、そうしたことを『オスロからイラクへ』で書いています。そして書いている最中に癌で死んでしまう。この敗北していく悲しみがサイードの悲しみです。

■『ルワンダ94』の衝撃、その背後に

このように、完全優位なものに排除されてしまう、そうした敗北がある一方で、植民地から独立を勝ち取ったような形で、その後の植民地はどうなっているのか。その現実は良くなっていないと鴻さんは言います。

そうした植民地独立以降の1994年のルワンダの虐殺事件を描いたのが、ベルギーの演劇集団グルポフによる『ルワンダ94』です。100万人が殺されたと言われ、その後、85万人くらいに修正されたけれども、物凄い数の人間がサトウキビを収穫する時の手斧、マシェットで殺されました。その虐殺ののちに、被害者も加害者もそこで生きていかなければならない。そのために、ルワンダに昔から伝わっているガチャチャという裁判の形で互いに許し、新しいルワンダを作り上げようとなった。

その虐殺事件の生き残りの人たちと、グルポフが一緒になって1998年頃から芝居を作り始めました。実際にその場にいた人たちが舞台に立ち、そこで見たこと経験したことを話し始める。夜の9時に始まり、途中休憩を挟みながら、明け方の5時6時くらいまで上演される。

では、この虐殺がなぜ起きたのか。それはフツ族とツチ族の2つのグループの啀み合いによって起こったものではなかった。それを仕組んだのはベルギー政府であったということがわかってくる。帝国主義の支配の方法で、2つのグループのうちどちらかを優遇する。それを10年毎に転倒させる。そうすると、それまで虐待されていた側は、恨みを返す、その逆にもなる。その構造は植民地支配の中においては変わらない。94年の大虐殺が起こる前に、10万人規模での虐殺は起こっていた。そうしたことをベルギーの演劇人たちも知らなかった。帝国主義の愉楽というものに無知であったけれども、それを知り、衝撃を受けた。

さらに、『ルワンダ94』がアヴィニョンでワークショップの形式で上演された1999年、鴻さんはモントリオールで完成版を観た2002年、それが上演されていた時に、虐殺されたルワンダの人たちの中心になって民族戦線として戦ったポール・カガメという大統領が、隣のコンゴ民主共和国でコンゴ人の虐殺をしていた。国連で働いていた米川雅子さんによると、1998年から5-6年の間に600万人が殺されたということです。他の人で年間5000人が殺されたと書いている人もいて、数に開��があり真偽は明らかではありませんが。その背景にはレアメタル問題がある。レアメタルを金融資本主義が自由に横流しするためにルワンダを経由しているのです。ルワンダの首都キガリは高層ビルに埋め尽くされて近代未来都市になっている。もしかしたら、それを作るために虐殺したのではないか、フツ族にツチ族を殺させたのは金融資本主義なのではないかとさえ考えると鴻さんは言います。

『ルワンダ94』においてガチャチャは美談です。私たちは和解もしなければならない。そして、虐殺記念日があり虐殺を忘れてはならない、という形で演劇は進んでいく。それ自体は色々と考えられながら作られているのだけれど、しかし、ベルギー人がそうした美談を作らせることによって、さらに巨大な悪が、今後のレアメタルを国際金融資本主義が支配しようとしている、世界はとんでもない方向に向かっていると思える。『ルワンダ94』という作品がルワンダの人たちだけでなく、ベルギーの人たちと一緒に作られ、希望を見せたような形になっている。それを観ながら、何か新しいことをやっていく必要があると感じられる、そのことでさえもが、帝国主義者の手のひらの上で転がされているだけという可能性がある。

こうした複雑な構造に比べて、サイードの悲しみはより直接的です。行き場をなくしたパレスチナ人が完全に忘れ去られてしまうということが現実に起こっている。しかし、25年前、1998年にまだ少し希望を持っていた人たちがいた。それが、つい最近亡くなったテルアビブに生まれ、パリを拠点に活動していたユダヤ人の美術家、ダニ・カラヴァンです。鴻さんは98年にテルアビブの国立美術館での展覧会、「パサージュ97」を観ました。エントランスホールには、逆さになったオリーブの木が天井から吊るされている。葉や枝が広がり光と相まって素晴らしい空間が広がっている。しかし、このオリーブの木はイスラエル兵がブルドーザーでパレスチナ人の家を破壊した時に庭から根こそぎにされたものなのです。また、その展覧会には、床に散らばる無数の石が転がる鏡の壁を持つ部屋がありました。誰でも石を拾って壁に投げて良い。その作品は、「インティファーダの部屋」とあり、その下に「武器を持たない者は石を投げるしかない」と書かれている。サイードもそういう人がいることを知っていたとは思うけれど、実際にはほとんど力がないと絶望して悲しみの中にいた。しかし、テルアビブでそのような芸術活動があり、街頭でもパレスチナ人の自由を求めるデモがあったりする。当時、鴻さんはそういう動きに期待を寄せていたと言います。

サイードの悲しみをもたらした現実がある、そのことは認めないわけにはいかないけれども、その中で、演劇に関わらず、芸術的な活動が問われている。猿の演劇論のような試みを続けていかなくてはいけない、と鴻さんは結びました。

文/椙山由香

0 notes