#はじめ狛犬

Explore tagged Tumblr posts

Text

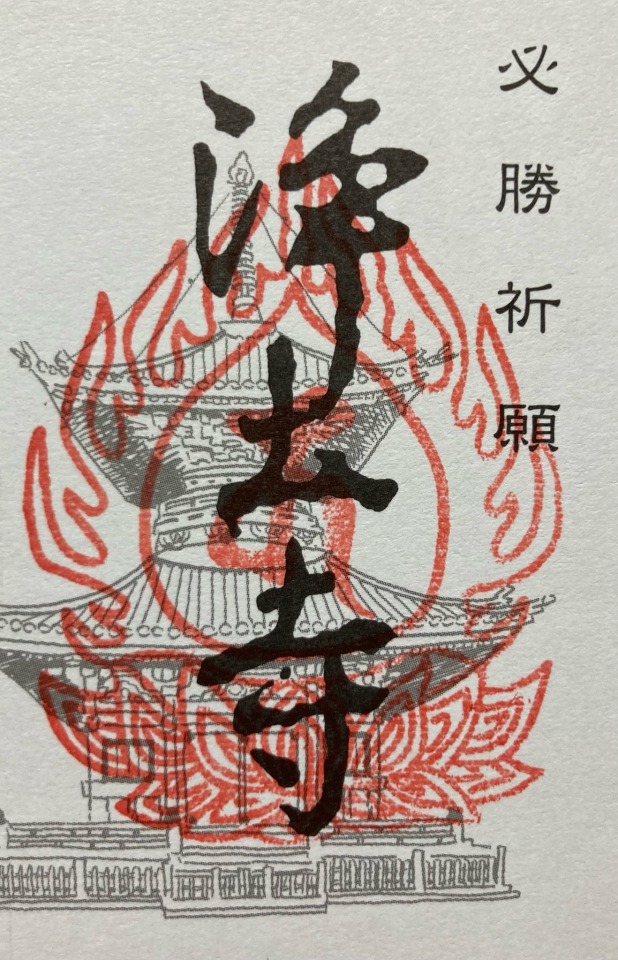

#おでかけ #犬山成田山

我が家の毎年恒例、犬山成田山に初詣です。ギリギリ1月中に参拝に行けました。

駐車場からの階段が地味にキツくて、毎年腿をプルプルさせながら上っています。

本堂からの眺め。

何かいつもよりカラフルだなと思ったら、色とりどりの旗は節分の行事のためのもののようです。

妙に表情のかわいい狛犬たち。

犬というよりこの顔、噛み付いてくる前の猫の顔にそっくりなんですわ。

今年はいつもより空が澄んでいて、遠くの方まで見渡せます。手前に見えているのは犬山城、遠くの方に岐阜駅前のビルもうっすらと見えているけれど、さすがに岐阜城までは見えないか。

奥の方で雪を被っている山は伊吹山かな。毎年初詣に来て同じ景色を見ていますが、中々ここまで見渡せる時もないのでちょっと嬉しい。

岐阜方面はよく見えるけれど、名古屋方面は靄がかかってしまっていて名駅のタワーはよく見えませんでした。

14 notes

·

View notes

Text

金沢・尾崎神社(重文)の狛狐

近江町市場近く、大谷廟所の前に重文の尾崎神社があります。

幼稚園時代は毎日ここを通って講堂に釈迦が鎮座している幼稚園に通っていました。

(釈迦。笑)

加賀藩四代藩主の前田光高が曽祖父である徳川家康(東照大権現)を祀るために建立。

朱塗りで彫��や飾り金具が施され、日光東照宮の縮図ともいわれています。

近くには尾山神社がありますが実際、尾崎神社はあれより遥かに貴重な建物なのです。

そこにあるお稲荷さんに鎮座する狛狐。

神社に行くと時々こういう網で囲った狛犬や狛狐が見られますが、あれはむかし、狐を硬貨で削ってその粉を財布に入れると金運が上がると信じられていたため、そういった馬鹿から狛犬や狛狐が削られるのを防ぐために金網をかけているのです。

(馬鹿。笑)

(だから、神社の狛犬とか狛狐はみんな結構ぼろぼろなんだね)

風化だけではないんですよ。

11 notes

·

View notes

Text

20241229 じつに不思議な石清水八幡宮

八幡のはちまんさん、で知られる石清水八幡宮は、公式ホームページによれば、平安時代のはじめあたりを起源とする、いわゆる源氏の氏神で、名高い八幡太郎義家など、武家社会にゆかりの深い神社である。 京都の南、宇治川、木津川、桂川が合流する湿地帯にたつ、男山の上にその姿がある。以前は自転車で来たのだが、この日は同行者もいたので、クルマで訪れた。中にはいるのははじめてである。 京都には、大小さまざまな神社があり、いくつかは八幡さんもあるのだが、端的に言ってしまえば、石清水八幡宮は、そのどれとも大きく異なっている神社だった。蹴上の日向大神宮もずいぶんと異なっているつくりではあるが、石清水八幡宮にはほんとうに驚かされた。 それは何かかわったものがある、というよりも、あちこちの神社に普通にあるものが「無い」のである。広い敷地には、本殿以外の建物がほとんどない。徒然草に出てくる高良神社、そして石清水社くらいである。どこぞの神社の末社がずらずらと並ぶ光景を見慣れた目にはなんともあっさりしている。常夜灯はやたらと立っているが、狛犬がいない。八幡さんといえば鳩だが、これも本殿の欄間にちょっといるだけである。賽銭箱はあるが鈴がない。絵馬もない。本殿を参って終わり。 無いものづくしである。立派な休憩所とエジソン記念��と期待外れの展望台はあったが、端的にいえば、ストイックすぎて、驚くばかりだった。下からがんばって徒歩で登っていったのだが、大半の人はクルマで上まで来ているようで、30分までは無料の駐車場にとめて、さっさと参拝して帰っていっていた。下は一回500円である。公式ホームページには、ふもとの有料のやつしか掲載されておらず、なんだかよくわからない。とりあえず、いっぺん行ったから気がすんだので、再訪することは無いように思う。

5 notes

·

View notes

Text

🐣DLC来る前にまとめとこ編🐣

コニチハ!SVとポケモンHOMEの連携が始まってからパルデアの自然を破壊してるようにしか見えない卵料理だよ!✌️🐣✌️3枚目は水に濡れて機嫌が悪いファイヤー🔥かわいいね

気づいたら前回の更新から4ヶ月近くサボって経ってたウッソォ……(ここウソッキー🌳)

13日からはキタカミの里解放だし絶対載せたいもの増えるから今のうちに取り急ぎすっきりスクショまとめちゃおうスペシャルです🥳

と言っても主にやってたことと言えば色違い探しなのでこんな感じのスクショがしばらく続きます この2匹は違和感に気づけて自然遭遇した子たち

この子は大量発生で粘った色シャワーズちゃん💜(♂)出てきた瞬間が癖ありまくりだったので記事末尾の動画に載せます🙌

誕生日限定「うんめいのあかし」を狙って2匹捕まえた色ワシボンをWウォーグルに🦅🦅ちなみに実際付いてた証は「おねむのあかし」でした(何故?)(まあかわいいからええか…)ヒスイの黒ウォーグル超〜〜〜カッコイイ!

🌺この辺からアローラ遠征編🌺

こんがり色違いライチュウちゃん×3は数日かけて探し当てた子たち🐭🐭🐭

アローラの色違い探しは通称「仲間呼び連鎖」(戦闘中相手ポケモンに仲間を呼んでもらうのをひたすら繰り返すと色違い確率が上がる)なので時間が掛かる上にピチューの色違いがやや色濃いだけだから見逃しそうでかなり大変だった……!

もちろん相手のピチューが同種族を呼んでくれるとは限らないから色ピンプクが来ることもあります違うキミじゃない

かんわいいいいい❣️😍😍😍🐭⚡️💕

進化したパルデアのグラフィックで見れたの連れてきた甲斐がある🥹ふわふわのいのち……

これは色アローラニャース&ペルシアン🐱🐱

USUMには手持ちのポケモンなでなでしたり手からご飯あげれるなんでSVにないのかわからない神機能があるんですがペルシアンの挙動がネコチャンすぎてか〜わいい!💕顎の下が好きなのかそうなのか🥰👋🐈ゴロゴロゴロゴロ ニャースもこの時からすでにお辞儀モーションあったんだ👀

濃い紺色と紫が高級感あってオシャレ〜

パルデアだと他のポケモンに化けてて捕獲が難しい色ゾロア&ゾロアークもアローラで捕まえてみた🦊

ゾロアのビビットなターコイズブルーとゾロアークの紫の髪を結う黄色い石がうっとりする綺麗さ✨丸まって眠る子はKAWAII

5枚目は狛犬みたいなポジションで可愛かった写真🦊🦊

狐繋がりで色アローラロコン&キュウコンも🦊ほんのり紫がかったふわふわの毛がキュート💜この子達は一旦ガラルにいるけどパルデアに連れてくる日が楽しみ🥳🥳🥳

そしてこの子たちはアローラのウルトラホールで出会って無事パルデアに連れて来れた色ヌオーとガラル・ヒスイ・パルデアのどこにも連れて行けずHOMEに監禁されてる色オオスバメくん🪽出してあげれる日は来るのだろうか

DLCで新しい子たちに出会うにあたっての捕獲用員色キノガッサくん🍄紅葉(?)してる色違いはオシャレ

💜ここからミュウツーレイドのスクショちょっとだけ💜

これは今となっては幻になったゴーストテラスのキミだけのミュウ

ソロ不可と聞いてから戦慄してたけどとても心強いメンバーのおかげでミュウツーを貧血&睡眠妨害して危なげなく撃破できてホッとした💕🙌大感謝🙌💕3枚目はポケモンとフュージョンすることに定評のあるオムライス🐣

(ちなみにピクニック中ミュウツーが5匹いたのはミュウツーレイドの子×4体+私が他の地方から連れてきたミュウツー1体で増えてるドッキリ仕掛けてたんだけど普通にバグだと思われてしまった😂)

これはサンドイッチタワーバトルの惨劇🥪

対戦も楽しかった〜!🥳🥳🥳3人と違って普段から育成と対戦してないから緊張しまくりだった……!2枚目は真横で少年漫画さながらのアツいバトルが繰り広げられている中スヤッスヤのめれんげ(オドリドリ)��方のけなみさんが超心強くて戦闘中頼りっぱなしでした🙏ミーくんてゃちゃ対戦ありがとうございました!✨(ちなみに私の手持ちであと1匹出番がなかった子はハピナスちゃんでした🥚)

詳しくはミーくんが纏めてくれてるので読もうね🐈⬛(ダイマ)

最後に短いけど動画だけ載せてひとまず今回はサヨナラ🙌皆様良きキタカミライフを〜👋🐣⛩️

(2023/9/13 16:00)

2 notes

·

View notes

Text

太陽信仰とホキンスの出自に関するあれこれまとめ

・旧神と魔術師について ケルト神話における冥府の神・豊穣・生命力を司り動物たちを従える鹿の角を持つ神であるケルヌンノスは、時代が降るにつれキリストその人や騎士物語における異形の存在(かつてこれらの物語を後世に残していた修道士たちには旧い信仰を集めていたものを「神」として表すことは出来なかった)として表された。 →しかしそれ以外の形でもこの角持つ神は形を変えて伝えられて来た。その化身の1人がみんなご存知魔術師マーリン、アーサー王伝説でお馴染み!ウワッ!(ホちゃんの二つ名を思い出し慄いている)

聖杯探索の物語において撃ち倒されるべき騎士の敵は得てして森や荒地に住まう野獣や野人や魔女で、それは捻じ曲がったかつての土着神だったりする。 ンピをある種の聖杯探索の物語として読み解こうとすると、やはり輝く金髪の「魔術師」の男は撃ち倒されなければならなかったんだなと。 だからこそ神の敵として怪物となり討ち斃され立ち塞がる旧い神を感じさせる男が、もし騎士王の剣の技を使う男に生かされたならすごく嬉しい! 篤い信仰をあらわす為の舞台装置としてしか振る舞えなかった怪物が救われるような気がする。

騎士が怪物を倒してHappily ever after で終わるおとぎ話じゃなくて、被せられた怪物の役を降りた魔術師が騎士の手を取って新しい物語を生み出してくのを見たいってワケ。 見たいので1%を掴んでくれ 頼むから

・ケルト神話の世界,ヤン・ブレキリアン著,田中仁彦・山邑久仁子訳,中央公論社出版(1998) 「それにまた、鹿は単にキリストの象徴であるだけではない。……キリストが鹿の姿を取って現れた時、その角のあいだには十字架の印が出現したとされている。」 「……この時、創造主でありこの世の救い主でもある神の御子は、真実‘‘神なる鹿‘‘だったと言えるだろう。」p126

割とキリストと鹿を結びつける逸話はそこそこあるっぽい?角持つ豊穣と死を司る旧神であるケルヌンノスが、時代が降るにつれキリスト教文化の中でキリストそのものの逸話として吸収されていったと言えるのかもしれない。 てかホちゃんは身体のど真ん中に十字入ってるけどそういうことなんですか???

・涙と目の文化史:中世ヨーロッパの標章と恋愛思想, 徳井紀子, 東信堂出版,(2012) 「磔刑のイエスの背景にはテーブル・カット・ダイヤモンドが敷き詰められ、その裏側には釘やハンマーなどの受難の道具や聖ヴェロニカのヴェールが描かれている。……裏側には髑髏と交差した大腿骨が描かれており、いわゆるメメント・モリ(死を思え)の典型的な作品である」p11

ホキンスのジョリーロジャー全然海賊っぽくね〜〜ってずっと思ってたけど標章/紋章学的にいえばメメント・モリとキリストの受難を表す釘がモチーフになってんだね。本人に十字のタトゥーが入ってるのもあってなかなか厄ネタっぽい! 眉毛の形とか刺青とかもそう考えると聖痕みたいに見えてきてしまう!マズイ!ホちゃんとキリストそのものを結びつける要素がガンガン集まっていく!!助けてーーーーーッ!!!

余談ですけどタロットの並べ方にケルト十字という並べ方があるそうな、ちなみにケルト十字=太陽十字なんすよね コレマジ?都合が良すぎる……

・作中での十字の扱いについて 徹底的に世界政府側が悪魔信仰じみた描き方をされてる分逆に作中で十字架を掲げてる奴らは一体全体何者なんだ?という疑問 →ミホーク、ホキンスとかくまもそうだよね?ニカ関連のキャラ? 本誌で神の騎士団を強制召喚できる五芒星の刺青とかいうものを出して来たせいでこの与太がなんとも嫌な真実味が増して来て本当に最悪で最高だぜ! 地獄(マリージョア)に呼び出されるのが五芒星(アビス)なら天国に呼び出されるのが聖痕(クロス)なのかしらと思ったり?

・ホキンスとイギリスの結びつきについて ド…ピザさんの動画をコロナで半死半生の時流してて思ったけど世界政府がフランスモチーフで反体制側はイギリスモチーフなんだよねという話があり、ほなそどの隊長が騎士王の技を使ってるのも、隊長の隣で斃れるのを選んだ魔術師がいるのも全部…計算されてたってコト!? そう思うと歴史上の人物の名前だけ引っ張ってくるんじゃなくて技名にイギリス要素ある(エクスカリバーとかモロだし)🦖とかうわ〜モロイギリスぽいキャラなんだな〜となる。🔮は🦖と組んだせいでよりマーリンぽさがマシマシになりイギリス周りに縁深い男になる。 ちなみにホキンスの名前の元ネタであろうジョン・ホーキンスは確か従兄弟?のフランシス・ドレークと同じ海戦に参戦してスペインに負けて その後の航海でジョンの方が赤痢に罹ってフランシスを送り出し迎えを待つ間に亡くなったとかなんだよな 確か(要出典) そこもなぞらえてシナリオ作ってるワケ ねえよな

・ホキンスの実家・出自について 太陽信仰(ニカ関連)を拗らせたミッドサマーじみたカルト出身だったらいいな〜と思ってる! なんでそう思ってるかというと、どう考えても体に十字を刻んでいる男と太陽信仰が結びつかない筈がない(ガンギマリ)と思っているのと、あの世界一回海面上昇が起きてる関係で旧い信仰や文化は標高が高い集落とかに残ってる可能性が高そうだなと思ったから。グラドル号に植ってるあの針葉樹も出身地の御神木か何かを植え替えた奴だと良いな~。

山岳地帯出身だから海への憧れがあったりしたらきっと海賊になる動機にもなるよね♪と思っているよ♪ てか船乗りなのに馬(鹿)乗れるのは大分イレギュラーじゃない?作中で馬乗ってんのキャベンとドクQぐらいしか思いつかねえや、やっぱ馬とか乗れる環境にいたよねホちゃん。 LRLLの騎馬民族おじいちゃんも居たし、キャベンも馬乗ってたし確か馬車とかもあった?からンピ世界で騎馬文化のある民族自体がいないわけではない? まあ海面上昇で陸地がヤバい!海に出ろ!って時代になりつつある中で、広い牧草地が必要な馬は確かに希少で価値あるものになってくのかな?だからこそ余計にワ国で恐竜でもなく狛犬でもなく狛「鹿」に乗ってたホキンスは異様に思えるよね。

あとホキンスの刀は���備手刀っていうんだけど、元ネタの蕨手刀は元々騎馬戦で使われることを想定されて作られた太刀で後々権威を示すために豪族に下賜されたり副葬品や儀礼に使われた?とかそういうもんらしい。だからホキンスのイメージ動物は馬なんですか??おだっちそこまで考えて作ってる??だとしたら完敗ですが……

標高が高いので空が近く、緯度が高いので日が沈まない理想郷(ユートピア)で太陽神を崇める人々に囲まれて育った男であって欲しい。自由な海の戦士に憧れて、いつか空に囲まれたこの狭い村から逃げ出して広い広い海へ漕ぎ出していく日を夢見ていて欲しい。 あの鎖骨の十字が幼少期に無理矢理入れられてたものなら胸糞度倍プッシュであたしがニッコリ! どこにいても神様がお前を見つけてくれますようにと祈りを込めて刻まれたものだったりしたらいいね

・実家が小児性愛カルトだった場合のホ 「神の声が聞こえる子」と交われば不妊が治るとか不能が治るとか聖別されるだとか男児に恵まれるだとかよくわからないご利益があることにされたので供物と並べてベッドの上に裸で寝かせられては信者に文字通り身体を供じていたら結構キツいなと思い始めています。嬉しいけど。 最初は行為の意味もわからず理解できなかったが自分の心を守るために次第に不感症になっていってそう。 能力を上手く扱い殺傷能力を高めていった結果クソカルト実家を血祭りに上げたのでもう地元に居場所が無く、自由を得たかったので海に出たかなりガッツと殺意に溢れた生い立ちのホキンス。

・ホキンスと運命女神について ホキンスは海賊王になりたくて海に出たのではなくある種「自由」を求めて海に出たタイプだと思ってる。 じゃあある種占いの結果に左右されてるのは運命に縛られているとも言えるのでは?という疑問も生じるけど、運命そのものを信奉する運命女神信仰みたいなのが下地にあるのかも?

ヨーロッパ紋章学では運命を司る女神は目紛しく変わる運命を表す車輪の上に乗り気まぐれな性質を表す縞柄の服やバイカラーの服を着ていたというけど、この車輪と運命の組み合わせはタロットカードでもお馴染みの図。そういう視点からでも運命女神信仰とホキンスを結びつけられないかという試み。 幼少期からタロットカード使ってるっぽいしなんか理由あんのかも?その理由をこじつけようとしたら運命女神信仰なんじゃね?という感じ。 気まぐれで移り気で酷薄な運命女神と贄と血を求めて荒れ狂う非情で残酷な太陽神に苛まれた幼少期を過ごしてほしい。そしてその��にはめちゃくちゃ恵まれた体格に育ってる上に太々しさすら感じる図太さを持ち合わせた強かな男でもあれ。

ホキンスの海賊団のクルーは「おれたち」を救わなかった神や世界や権力への怨み苦しみを、運命を占える「船長」ならきっと救ってくれると信じていて、ホキンス自身も占い確率を導き出し、未来を見通そうとする試みの中で「神」や「運命」の存在を証明しようとしてるのかもしれない。 →海賊として非道を働くことで「もし神が居るならば、きっと裁かれるはずだ(天誅を与えないのなら神は居ない」と証明しようとしてる? 確かに海軍に入るというタマでは無いがかと言って略奪暴虐破壊も辞さない海賊稼業をエンジョイしてたかというとそういう感じでもなさそうな感じだし、そういう理由で海に出ていても面白いと思う。幻覚でしかないけど!

・二人を繋げる「海ソラ」について ドは🌊ソラの正義の味方の物語に強く憧れを抱いていて ホキンスは自由な海の戦士の姿に強く心��かれていて欲しい。「正義の味方」が好きなのか、「自由に海を駆け巡る海の戦士」が好きなのかで少し違いがあっていて欲しい。

あとホキンスは海ソラファンだけどしっかり海賊やってるのでなんだかんだ自分は「正義」からは離れた人間なのだと自認していると思う。海賊として簒奪者であり破壊者であり殺戮者であることと「正義」のヒーローに目を輝かせる童心を併せ持つ男。 なので同郷で同じ冒険小説に胸躍らせて、苦しい生い立ちなのに海賊に扮した海軍のスパイやってる男とかめちゃくちゃ高得点! 捕縛されたとか身柄を預かられているとか気に入ったからとかそれ以外でホキンスがドに肩入れする理由も、同じ海で同じ冒険小説に夢を見て同じ海賊をしていると思ったのに、実はまだ正義を捨てていなかった男がこれから背負う正義が何を意味するか知りたいとか そういうあたりなのかも?

という意味で「ひとつなぎの大秘宝」を求めない側の人間としてのドホが見たい。ンピース争奪戦とは違うものを追い求めていて欲しい。 それが「正義」なのか「自由」なのかはわかんないけど

・ドレークとホーキンスという二人の男について 苦しむ人々を救わぬ神の不在を証明しようとする涜神的な男が、人の手で作り上げようとする「正義」や「平和」の為に自分の人生も命も全部犠牲にしようとしている男に救われてしまったならめちゃくちゃ良くない?とおもった。 「神」の救済を証明できなかった男が「人間」の善性の存在に救われるところが美しいと思う。運命を受け入れようとした男を助けたのが自らの正義に従った男のエゴだとすごく嬉しい!結局救われることなんて一方的なもので、結局エゴに過ぎない、という自論が下地にある。

ドに対して獅子王にも湖の騎士にも光の鷹にも美貌の騎士にも出来なかったことをやってくれという祈りを背負わせてる。 ホキンスの「運命」に囚われていた人生の枷を外して自由にしたのがドであるならば 「過去」に囚われていたドの心を癒せるのはホキンスであって欲しい。 世代間の負の連鎖や生い立ちや環境、個々人の血筋や家族というものに苦しみ懊悩する男二人であって欲しいという気持ちがある。特にあの世界は海賊王や政府に人生をめちゃくちゃにされた人がたくさんいた世界だから。 インナーチャイルドとアダルトチルドレンというか 健全なバウンダリーの構築への道のりと過去への決別とかの話なのかもしれない。 どちらも完璧ではなく欠点や未開拓な部分があって良いし そういう二人が手を取り合って(Let Us Cling Together)幸せになって欲しい。

誰かに愛されて育って来た人間は同じように誰かを愛せるなら、愛されたくても安心できる場所すら見つからなかったような人間は負の連鎖を繰り返すしかないのか?という疑問があーしの二次創作の底の方に流れていて、それでも誰かを愛せる無私の愛だって生み出せるはずだという希望を彼らに託したい。アガペーの話なのかも?

ホキンス→ド「最期を迎えるならお前の隣が良い」 ド→ホキンス「それでも生きていて欲しかった」 でウチのドホの矢印は構成されていることにするよ

0 notes

Text

神道と仏教の交流は、日本における神仏習合(しんぶつしゅうごう)という形で、奈良時代(8世紀)から明治時代(19世紀後半)の神仏分離令まで約1200年にわたり続きました。この間、神道は仏教から多くの要素を取り入れ、建築、儀礼、思想、美術など多岐にわたる影響を受けました。以下に、神社の構造(特に鳥居)やその他の神道の要素において、仏教から取り入れたものや受けた影響をできるだけ詳細に整理して説明します。

1. 鳥居と仏教の影響

鳥居は神道の象徴的な構造物ですが、仏教の影響を受けた可能性が指摘されています。

トーラナとの関連:

インドの仏教寺院やストゥーパに見られる「トーラナ」(塔門)は、聖なる空間と俗なる空間を分ける門であり、日本の鳥居の起源の一つとする学説があります。トーラナは装飾的で彫刻が施されているのに対し、鳥居は簡素な構造ですが、聖域への入り口としての役割は共通しています。

特に、四天王寺(日本仏法最初の官寺)のように、仏教寺院に鳥居が設置された例から、トーラナの概念が神道の鳥居に影響を与えた可能性があります。

鳥居の「門」としての機能は、仏教の聖俗の境界を示す思想(例:寺院の三門や仁王門)とも関連し、仏教伝来とともに日本に持ち込まれたと考えられます。

鳥居の形式:

仏教寺院の門に見られる柱と横木の構造(例:山門)が、鳥居の簡素なデザインに影響を与えた可能性があります。特に、仏教の影響を受けた神社の鳥居には、装飾的な要素(例:春日大社の赤い鳥居)が加わることがあり、仏教美術の華やかさが反映されたとされます。

2. 神社の建築と仏教の影響

神社の建築様式や配置は、仏教寺院の影響を強く受けています。以下に具体例を挙げます。

本殿と仏堂の類似性:

神社の本殿は、神を祀る中心的な建物ですが、仏教寺院の金堂や本堂(仏像を安置する場所)から影響を受けたと考えられます。特に、奈良時代以降の神仏習合の進展に伴い、神社の本殿が仏堂のような建築様式(例:屋根の形状や柱の配置)を取り入れる例が見られます。

例:春日大社や宇佐神宮の本殿は、仏教建築の影響を受けた装飾や構造が見られ、仏教の堂宇建築の技術が取り入れられています。

回廊と仏教の伽藍配置:

神社に回廊(例:春日大社の回廊)が設けられる例は、仏教寺院の伽藍配置(金堂や塔を囲む回廊)から影響を受けています。回廊は、聖域を区切り、参拝者が巡礼する空間を形成する点で、仏教の巡礼儀礼(右繞)と共通します。

例:石清水八幡宮の回廊は、仏教寺院の回廊に似た構造を持ち、神仏習合の影響が顕著です。

多重塔や楼門:

一部の神社に見られる楼門(二階建ての門)や塔は、仏教寺院の三門や多宝塔の影響を受けています。たとえば、厳島神社の大鳥居とともに見られる楼門は、仏教寺院の門の形式を取り入れたものと考えられます。

色彩と装飾:

神社の赤や黒の色彩、装飾的な彫刻(例:春日大社の朱塗りの柱や彫刻)は、仏教寺院の極彩色や彫刻技術の影響を受けています。仏教美術の華やかさが、神社の簡素なデザインに取り入れられた結果です。

3. 儀礼と仏教の影響

神道の儀礼や祭祀にも、仏教の影響が色濃く反映されています。

神仏習合思想:

本地垂迹説(ほんじすいじゃくせつ):神道の神々を仏や菩薩の化身(本地)とみなす思想は、仏教の教義を基盤として発展しました。例として、八幡神(応神天皇)が大日如来の垂迹とされたり、伊勢神宮の天照大神が大日如来と結びつけられたりしました。

この思想により、神社の祭祀に仏教の読経や供養の要素が取り入れられ、神仏合同の儀礼が行われました。

仏教的儀礼の導入:

神社の祭りに仏教の法会(ほうえ)や供養の要素が組み込まれた例が多くあります。たとえば、祇園祭(八坂神社)は、仏教の疫病退散の祈祷(祇園信仰)に由来し、仏教の影響を強く受けています。

神仏習合の時代には、神社の祭祀に僧侶が参加し、仏教の経典(例:般若心経)を唱えることも一般的でした。

護摩や火祭り:

密教の護摩(火を焚いて祈祷する儀式)は、神道の火祭りや清めの儀式に影響を与えました。例として、修験道(仏教と神道の融合)の影響を受けた山岳信仰の神社(例:熊野三山)では、護摩焚きが行われることがあります。

4. 神像や美術と仏教の影響

神道は本来、偶像崇拝を避ける傾向がありましたが、仏教の影響で神像や美術が取り入れられました。

神像の導入:

神道では神を自然や抽象的な存在として祀るのが伝統でした���、仏教の仏像彫刻の影響を受け、一部の神社で神像が作られるようになりました。例:春日大社の神像や、八幡神を表す僧形八幡神像(仏教の僧形像に似た形式)。

これらの神像は、仏教の仏像彫刻技術や様式(例:木彫や彩色)を基に制作されました。

絵画や彫刻:

神社の装飾や絵馬、曼荼羅には、仏教美術の影響が見られます。例として、熊野速玉大社の「那智の滝曼荼羅」は、仏教の曼荼羅形式を取り入れ、神道の聖地(那智の滝)を描いています。

仏教の絵画(例:仏伝図)に倣い、神社の神々の物語を視覚化した「本地仏画」や「神仏習合図」も制作されました。

狛犬と仏教の守護像:

神社の参道に置かれる狛犬は、仏教寺院の仁王像や獅子像(例:東大寺の金剛力士像)から影響を受けたと考えられます。狛犬は、神社を邪悪な力から守る守護獣として、仏教の守護像の役割を引き継ぎました。

特に、獅子(仏教では法を守る象徴)と狛犬のデザインは、仏教美術の影響を強く反映しています。

5. 神仏習合の思想と神社の運営

神仏習合は、神社の運営や組織にも影響を与えました。

僧侶による神社の管理:

神仏習合の時代、多くの神社は仏教寺院と一体化し、僧侶(別当僧や社僧)が神社の祭祀を管理しました。例:熊野三山は修験道の僧侶が運営し、仏教の儀礼を神社に導入。

例として、伊勢神宮の外宮に隣接する月夜見宮は、仏教寺院の影響を受け、僧侶が関与した時期がありました。

神宮寺の設置:

神社の境内や近隣に「神宮寺」と呼ばれる仏教寺院が建てられ、神道と仏教の融合が進みました。例:春日大社に隣接する興福寺、厳島神社に隣接する大聖院。

神宮寺では、仏教の法会や供養が行われ、神社の神々を仏教の枠組みで祀る儀礼が確立されました。

仏教的名称の導入:

神社の名称や神の呼称に、仏教的な要素が取り入れられました。例:八幡神を「八幡大菩薩」と呼ぶ習慣は、仏教の菩薩信仰の影響です。

6. その他の仏教の影響

暦と祭事:

仏教の暦(例:涅槃会や盂蘭盆会)に合わせて、神社の祭事が行われる例が増えました。例:お盆の時期に祖霊を祀る神道の祭りは、仏教の盂蘭盆の影響を受けています。

修験道と山岳信仰:

修験道は仏教(特に密教)と神道の融合から生まれ、山岳を神聖視する神道の信仰に仏教の修行や儀礼が取り入れられました。例:熊野三山や出羽三山(羽黒山、月山、湯殿山)は、修験道の中心地として神仏習合の影響が顕著です。

神社の名称:

一部の神社は、仏教的な名称や思想を反映した名前を採用しました。例:「大日霊貴尊(だいにちれいきそん)」のように、仏教の大日如来と結びつけた神の呼称が見られます。

仏教経典の使用:

神社の祈祷や祭祀で、仏教の経典(例:般若心経や法華経)が読まれることがありました。これは、神仏習合の儀礼の一環として、神々の加護を仏教の方法で祈願するものでした。

7. 具体的な神社の例と仏教の影響

以下に、仏教の影響が顕著な神社の例を挙げます。

春日大社:

隣接する興福寺との関係が深く、神仏習合の中心地。春日大社の神は、仏教の菩薩とみなされ、仏教的な儀礼が行われた。朱塗りの建築や回廊は、仏教寺院の影響。

春日大社の神像(仏教の仏像彫刻の影響)や絵馬に仏教美術が見られる。

八坂神社:

祇園信仰(牛頭天王=薬師如来の垂迹)に由来し、仏教の疫病退散の思想が取り入れられた。祇園祭は、仏教の法会と神道の祭祀が融合した例。

熊野三山:

修験道の聖地として、仏教の密教や浄土教の影響を受け、曼荼羅や護摩の儀式が行われた。本地垂迹説に基づき、熊野の神々は阿弥陀如来や観音菩薩と結びつけられた。

厳島神社:

仏教の大聖院と結びつき、仏教の儀礼や建築様式(楼門や多宝塔)が取り入れられた。厳島の神は弁財天(仏教の女神)と習合。

伊勢神宮:

伊勢神宮は神道の中心ですが、仏教の影響を受け、僧侶が参拝し、仏教的な祈祷が行われた時期がある。外宮の月夜見尊は、仏教の月光菩薩と関連づけられた。

8. 明治の神仏分離とその影響

明治時代(1868年)に発令された神仏分離令により、神道と仏教の融合は公式に禁止され、多くの神社から仏教的要素が排除されました。例:

神宮寺の廃止や仏像の撤去。

仏教的な神の呼称(例:八幡大菩薩)の廃止。

僧侶による神社の管理の終了。

しかし、神仏習合の影響は現代の神道にも残っており、たとえば狛犬や鳥居の構造、祭りの形式などに仏教の名残が見られます。

9. 結論

神道は仏教から多大な影響を受け、特に神仏習合の時代に鳥居、建築、儀礼、美術、思想の各分野で仏教的要素を取り入れました。鳥居はトーラナの影響を受け、聖俗の境界を示す構造として発展。神社の本殿や回廊は仏教寺院の建築様式を反映し、儀礼には仏教の法会や経典が組み込まれました。神像や狛犬、絵画などの美術も仏教の技術や思想の影響を受け、修験道や本地垂迹説を通じて神道と仏教が融合しました。これらの影響は、明治の神仏分離後も一部が残り、現代の神道の姿にも影響を与えています。

もし特定の神社や要素(例:春日大社の建築、祇園祭の詳細)についてさらに深掘りしたい場合、ぜひお知らせください!

神道が仏教に吸収されず、独自の宗教として存続した理由は、歴史的・文化的・社会的な要因が複雑に絡み合った結果です。以下に、神道が消滅せずに存続した主要な理由をできるだけ詳細に整理して説明します。

1. 神道の土着性と日本文化との深い結びつき

神道は日本固有の信仰体系であり、自然崇拝や祖霊崇拝を基盤とする土着の宗教です。この特性が、仏教の吸収を防ぐ要因となりました。

自然と地域社会との結びつき:

神道は、山、川、木などの自然物を神(八百万の神)として崇拝し、地域ごとの氏神信仰として根付いていました。この地域密着型の信仰は、仏教のような普遍的な教義よりも、生活や風土に深く根ざしており、仏教に完全に置き換えられることが難しかった。

例:伊勢神宮(天照大神)や出雲大社(大国主神)は、日本の神話や地域のアイデンティティと強く結びつき、仏教の影響を超越する存在感を持っていました。

祖霊崇拝と家族制度:

神道は祖霊を祀る信仰を持ち、家族や氏族の絆を強化する役割を果たしました。これは仏教の祖霊供養(例:お盆)と部分的に重なりつつも、神道独自の家や氏族中心の祭祀(例:氏神祭)が根強く残り、仏教に吸収されにくい基盤を提供しました。

神話と��家の物語:

『古事記』や『日本書紀』に記された日本神話は、天皇を中心とする国家の起源や正統性を裏付けるものでした。神道は天皇を「現人神(あらひとがみ)」として位置づけ、仏教にはない国家や民族のアイデンティティを支える役割を果たしました。このため、仏教がどれだけ普及しても、神道の神話的枠組みは維持されました。

2. 神仏習合による共存と適応

神道が仏教に吸収されなかった大きな理由の一つは、神仏習合という形で両者が共存したことです。神道は仏教を排斥するのではなく、融合させることで独自性を保ちました。

本地垂迹説の役割:

仏教の本地垂迹説(ほんじすいじゃくせつ)により、神道の神々は仏や菩薩の化身(垂迹)として位置づけられ、仏教と神道が相互補完的に結びつきました。例:八幡神が大日如来の垂迹とされたり、熊野の神々が観音菩薩と結びつけられたりしました。

この思想により、神道は仏教の枠組みに取り込まれる形でありながら、独自の神々や祭祀を保持。仏教寺院(神宮寺)や僧侶が神社の管理に関与しても、神道の神々や儀礼は独立した存在として維持されました。

神社の物理的・文化的独立性:

多くの神社が仏教寺院と隣接しながらも、独立した聖域(例:春日大社と興福寺、厳島神社と大聖院)として存続。神社の祭祀や参拝は、仏教の儀礼とは異なる形式(例:神職による祝詞や神楽)で行われ、独自性が保たれました。

柔軟な適応力:

神道は教義や経典が固定化されておらず、仏教の教義や儀礼を柔軟に取り入れることができました。例:仏教の護摩や曼荼羅が神社の祭りに取り入れられたが、神道の核心(自然崇拝や神々の多様性)は変わらず、吸収されるリスクを軽減。

3. 天皇制との結びつき

神道は天皇制と密接に結びついており、これが仏教による完全な吸収を防ぐ決定的な要因でした。

天皇の神聖性:

神道では天皇を天照大神の子孫として「現人神」とみなす思想があり、仏教にはない国家の象徴としての役割を持っていました。仏教は天皇を保護者(護法者)として尊重しましたが、天皇の神聖性を神道の枠組みで説明する伝統が維持されました。

例:伊勢神宮は天皇の祖神(天照大神)を祀る中心的な神社であり、仏教の影響を受けつつも、神道の独自性を保持する場として機能。

国家儀式と神道:

即位の礼や大嘗祭など、天皇を中心とする国家儀式は神道の形式で行われ、仏教では代替できない役割を果たしました。これにより、神道は国家の宗教的基盤としての地位を維持し、仏教に吸収されることを防ぎました。

4. 仏教の限界と神道の補完性

仏教は高度な教義や哲学、死後の救済を重視する宗教ですが、日常的な生活や地域の祭祀には限界がありました。神道はこれを補完する役割を果たし、吸収を回避しました。

生活密着型の信仰:

神道は、農耕や漁業、子孫繁栄、厄除けなど、日常の生活に根ざした祈祷や祭りを提供しました。仏教は死後の供養や涅槃を重視する一方で、こうした現世利益の信仰は神道が担うことが多く、両者は役割を分担。

例:安寿台や子作安寿などの現世利益は、神社の参拝やお守りに強く結びつき、仏教寺院では代替しにくい。

地域の多様性:

神道は地域ごとの氏神や風土に応じた信仰を持ち、仏教のような統一的な教義や組織化が難しい側面がありました。この多様性が、神道の吸収を防ぐ分散型の強さを与えました。

5. 政治的・社会的な要因

政治や社会の構造も、神道の存続を支えました。

仏教の政治的影響力の限界:

仏教は奈良時代(例:聖武天皇の仏教重視)や平安時代に国家の宗教として隆盛しましたが、貴族や武士の間では神道の氏神信仰や天皇への忠誠が根強く、仏教が全てを支配することはできませんでした。

例:平安時代の藤原氏は春日大社を氏神として重視し、仏教寺院(興福寺)と並行して神道の祭祀を保護。

神職の独立性:

神社の神職(例:神主や禰宜)は、仏教の僧侶とは異なる役割を持ち、地域社会で独自の地位を確立。神仏習合の時代でも、神職は神道の儀礼を主導し、仏教への完全な従属を避けました。

6. 明治の神仏分離と神道の再生

明治時代(1868年)の神仏分離令は、神道を仏教から切り離し、国家神道として再編する転換点となりました。この時期に神道が消滅を免れた理由は以下の通りです。

国家神道の確立:

明治政府は神道を国家の公式な宗教として位置づけ、天皇を中心とする国家体制を強化。これにより、神道は仏教から独立し、むしろ仏教の影響を排除する方向に進んだ。

例:神仏分離令により、神宮寺が廃止され、神社から仏教的要素(仏像や経典)が排除され、神道の独自性が強調された。

国民のアイデンティティ:

明治時代に西洋の近代化に対抗するため、日本固有の文化や宗教として神道が再評価された。神道は「日本の精神」として国民のアイデンティティを支え、仏教に吸収されるリスクを完全に排除。

7. 神道の柔軟性と変容力

神道の教義や組織が固定化されていなかったことは、仏教との競合や吸収を回避する要因となりました。

教義の不在:

神道には仏教のような明確な経典や教義がなく、特定の教説に縛られずに地域や時代に応じて変化できた。この柔軟性が、仏教の体系的な教義に飲み込まれるのを防いだ。

例:神道は仏教の曼荼羅や護摩を取り入れつつ、独自の祝詞や神楽を保持。

儀礼の独自性:

神道の儀礼(例:祓い、祝詞、神楽)は、仏教の読経や法会とは異なる形式を持ち、仏教に置き換えられにくい独自の文化的価値を維持。

8. 結論

神道が仏教に吸収されず存続した理由は、以下の要因によるものです:

土着性:自然崇拝や祖霊信仰、地域の氏神信仰が日本人の生活や文化に深く根ざし、仏教では代替できない役割を果たした。

神仏習合:本地垂迹説や神宮寺を通じて仏教と共存し、独自性を保持。

天皇制:天皇を神聖視する神道の思想は、国家の基盤として仏教に吸収されなかった。

生活密着性:現世利益や地域の祭祀を担う神道は、仏教の死後救済と役割を分担。

政治的要因:神職の独立性や明治の国家神道の確立が神道を保護。

柔軟性:教義や組織の流動性が、仏教の体系に飲み込まれるのを防いだ。

これらの要因が相互に作用し、神道は仏教の影響を受けつつも独自の宗教として存続しました。明治の神仏分離により、仏教的要素が排除された後も、神道は日本の文化的・精神的基盤として現代まで続いています。

もし特定の側面(例:特定の神社の事例や神仏習合の詳細)についてさらに深掘りしたい場合、ぜひお知らせください!

神道と真言密教の関係は、日本における神仏習合(しんぶつしゅうごう)の歴史の中で特に密接で、相互に深い影響を与えながら発展してきました。真言密教(東密)は、空海(弘法大師)によって9世紀初頭に日本に伝えられ、その宇宙論、儀礼、美術、修行法などが神道に大きな影響を及ぼしました。一方、神道の土着的な信仰や神々の概念も、真言密教に独自の形で取り込まれました。以下に、神道と真言密教の関係がどのように推移してきたかを、歴史的経緯と具体的な影響を中心に詳しく説明します。

1. 初期の接触と神仏習合の形成(9世紀~10世紀)

真言密教が日本に導入された奈良時代末期から平安時代初期にかけて、神道と仏教の融合が始まりました。真言密教は特に神道との親和性が高く、以下のような形で関係が築かれました。

空海と神道:

空海は真言密教を日本に広める際、神道の神々を仏教の枠組みに取り込むことで、仏教の受容を促進しました。真言密教の宇宙論(曼荼羅や大日如来の思想)は、神道の八百万の神や自然崇拝と調和しやすく、神々が仏や菩薩の化身とみなされる「本地垂迹説」の基盤を形成しました。

例:空海は伊勢神宮の天照大神を大日如来と結びつけ、神道の最高神を真言密教の中心的な仏と習合させる理論を展開。これにより、伊勢神宮の参拝や神道の祭祀に仏教的要素が導入された。

神宮寺の設置:

真言密教の寺院が神社の近くに建てられ、「神宮寺」として神道と仏教の融合が進んだ。例:熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社)には、真言宗の僧侶が管理する神宮寺が設けられ、真言密教の儀礼(護摩や曼荼羅供養)が神社の祭祀に取り入れられた。

真言密教の儀礼の導入:

真言密教の護摩(火を使った祈祷)や加持祈祷は、神道の祓いや祈祷と結びつき、神社の祭祀に取り入れられた。特に、密教の呪術的な要素は、神道の現世利益(厄除けや病気平癒)の信仰と相性が良く、広く普及した。

2. 神仏習合の深化(11世紀~14世紀)

平安時代後期から鎌倉時代にかけて、神仏習合がさらに進展し、真言密教は神道の思想や実践に大きな影響を与えました。この時期、神道と真言密教の関係は以下のように推移しました。

本地垂迹説の体系化:

真言密教の曼荼羅思想に基づき、神道の神々が仏教の仏や菩薩と体系的に対応づけられた。例:

天照大神 → 大日如来

八幡神 → 阿弥陀如来または薬師如来

熊野の神々 → 観音菩薩や薬師如来

この対応により、神社の参拝や祭祀が仏教の儀礼と一体化し、真言宗の僧侶が神社の祭祀を主導する例が増えた。

修験道の興隆:

真言密教は修験道(山岳信仰と仏教の融合)に大きな影響を与え、神道の山岳信仰と結びついた。例:熊野三山は修験道の聖地となり、真言宗の僧侶が山岳修行を行い、神道の神々と密教の仏を一体として祀った。

熊野の曼荼羅(例:那智の滝曼荼羅)は、真言密教の曼荼羅美術と神道の聖地崇拝が融合した例であり、両者の密接な関係を示す。

神社の建築と美術への影響:

真言密教の曼荼羅や仏像彫刻の技術は、神社の建築や美術に影響を与えた。例:

神社の本殿や回廊に、仏教寺院の装飾的な要素(極彩色や彫刻)が取り入れられた。

春日大社の神像や絵馬は、真言密教の仏像や仏画の様式を反映。

真言密教の象徴的なモチーフ(例:蓮華や金剛杵)が、神社の装飾や祭具に取り入れられる例も見られた。

密教的儀礼の普及:

真言密教の護摩や密教経典(例:金剛頂経)の読誦が、神社の祈祷や厄除けに導入された。例:石清水八幡宮では、真言宗の僧侶が護摩焚きを行い、八幡神の加護を祈願。

真言密教の「即身成仏」の思想は、神道の神々の神聖性を高める理論的支えとなり、神々が仏教の悟りの象徴として再解釈された。

3. 室町時代から戦国時代(15世紀~16世紀)

この時期、神道と真言密教の関係はさらに深化し、地域の神社や修験道を通じて多様な形で展開しました。

地域の神仏習合:

地方の神社でも、真言密教の影響が顕著に現れた。例:出羽三山(羽黒山、月山、湯殿山)は、真言密教と修験道の影響を受け、山岳信仰の中心地として神仏習合の聖地となった。

真言宗の僧侶が地方の神社の管理に関与し、仏教的儀礼を地域の祭りに導入。例:護摩焚きや密教の咒(じゅ)が、神社の祓いや祈祷に取り入れられた。

両部神道の萌芽:

真言密教の両部曼荼羅(胎蔵界と金剛界)の思想が神道に取り入れられ、「両部神道」という形で体系化され始めた。これは特に室町時代に顕著で、伊勢神宮や熊野三山で真言密教の影響を受けた神道理論が発展。

例:両部神道では、天照大神が胎蔵界の大日如来、豊受大神が金剛界の大日如来と対応づけられ、神道の神々が密教の宇宙論に組み込まれた。

4. 江戸時代の展開(17世紀~19世紀)

江戸時代には、神仏習合が制度化され、真言密教と神道の関係は安定した形で続きました。ただし、純粋な神道の復興を求める動きも現れ、後の神仏分離に繋がる兆しが見られました。

真言宗の神道への影響の継続:

真言宗の寺院は、神社の管理や祭祀に引き続き関与。例:高野山(真言宗の本山)は、神道の神々(例:丹生都比売神)を祀る高野明神社を擁し、神仏習合の中心地として機能。

真言密教の儀礼(護摩や加持祈祷)は、神社の祭りや国家の安泰を祈る儀式に組み込まれた。

両部神道の発展:

両部神道は、江戸時代にさらに理論化され、真言密教の思想が神道の教義形成に影響を与えた。例:伊勢神宮の神職が真言密教の影響を受け、密教的な解釈で神道の儀礼を体系化。

真言密教の「即身成仏」の思想は、神道の神々の神聖性を高め、参拝者に現世での悟りや加護を約束する形で取り入れられた。

国学と神道の復興:

江戸時代後半、国学(本居宣長や平田篤胤ら)の台頭により、仏教の影響を排除し、純粋な神道を復興する動きが現れた。真言密教の影響を受けた両部神道は批判の対象となり、神道の独自性を強調する動きが強まった。これは後の神仏分離の伏線となる。

5. 明治の神仏分離とその影響(19世紀後半)

明治維新(1868年)以降の神仏分離令は、神道と真言密教の関係に大きな変化をもたらしました。

神仏分離の影響:

明治政府は神道を国家の宗教(国家神道)として位置づけ、仏教的要素を神社から排除。真言宗の神宮寺は廃止され、僧侶による神社の管理が終了。例:熊野三山の神宮寺や高野山の仏教的要素が排除された。

真言密教の儀礼(護摩や曼荼羅供養)は神社の祭祀から排除され、神道は祝詞や祓いを中心とする純粋な形式に戻された。

真言密教の影響の名残:

神仏分離後も、真言密教の影響は神道の儀礼や美術に部分的に残った。例:

狛犬や神社の装飾には、密教の守護像や曼荼羅の影響が残る。

修験道の伝統は、現代の山岳信仰(例:出羽三山や熊野参詣)に受け継がれ、真言密教の要素が間接的に存続。

高野山や比叡山(天台宗と密接な関係)では、神道と仏教の交流が非公式に続き、真言密教の影響が地域の信仰に残った。

6. 現代における神道と真言密教の関係

現代では、神仏分離により神道と真言密教の公式な関係は薄れたものの、歴史的・文化的な影響は以下のように続いています。

修験道と地域信仰:

修験道は真言密教と神道の融合の名残として、現代でも山岳信仰の形で存続。例:熊野三山や出羽三山では、真言密教の護摩や修行が神道の聖地と結びついて行われる。

美術と文化:

真言密教の曼荼羅や仏像彫刻の影響は、神社の装飾や神像に間接的に残る。例:春日大社の神像や熊野の曼荼羅は、密教美術の影響を現代に伝える。

民間信仰:

民間信仰では、真言密教の呪術的要素(例:加持祈祷や護符)が、神社の祈祷やお守りに影響を与え続けている。例:病気平癒や厄除けの祈祷は、密教の伝統と神道の祓いが融合した形で行われることがある。

7. 結論

神道と真言密教の関係は、以下のよう��推移してきました:

平安時代:空海による真言密教の導入と本地垂迹説により、神道の神々が仏教の仏と結びつき、神仏習合の基盤が形成。神宮寺や護摩が神社の祭祀に導入。

鎌倉~室町時代:修験道や両部神道を通じて、真言密教の曼荼羅や儀礼が神道に深く浸透。熊野三山や石清水八幡宮がその中心。

江戸時代:両部神道が体系化される一方、国学の台頭で仏教の影響を排除する動きが現れる。

明治時代:神仏分離により真言密教の影響が公式に排除されるが、修験道や美術に名残が残る。

現代:修験道や民間信仰を通じて、真言密教の間接的な影響が継続。

真言密教の宇宙論、儀礼、美術は、神道の思想や実践を豊かにし、神仏習合を通じて共存しました。神仏分離後も、その影響は修験道や地域信仰、美術に残り、現代の神道に間接的に息づいています。

もし特定の時期や事例(例:熊野三山の修験道や両部神道の詳細)についてさらに深掘りしたい場合、ぜひお知らせください!

1 note

·

View note

Text

うちの子:立里 伯都(ダブルクロス The 3rd Edition) 「にじのくじら」のPC1くん

モチーフ童話は「美女と野獣」 完全獣化でバックスタブをする白兵アタッカーでした

以下、PCデザインの話です ⚠️盛大にネタバレしています⚠️

「美女と野獣」は本当の愛を知れば人に戻れる という部分から、ダブルクロスの ロイス概念と重ねて決定したモチーフ 本当は「みんな(というロイス)のお陰で 僕は人に戻れるんだ」という セリフなり演出なりを考えていました

前回の記事の通り、エンディングで上記を 盛大に回収していただいたワケですが 現実世界に戻ったPCやNPCと結んだロイスのお陰で 残された月虹町が見つかるまで伯都自身がジャームにならずに済み、 そして現実と月虹町を結ぶ鍵になったという演出 これが愛、現実世界ではロイスと呼ばれる関係ってわけね…… と、ひとり感動をしていたわけです 本当に、卓は生き物だし化学反応予想不能と改めて実感

現実世界のことはシナリオ中に知ったのですが、 現実世界の伯都は美女と野獣を踏まえて女子になりました これもPLさんの助言🙏 現実世界の伯都が美女 月虹町の伯都が野獣 ひとり美女と野獣ってなんかあだ名みたいだな……

記憶を取り戻した際、虹季くんと話している最中に出た 「兄ちゃん、実は姉ちゃんなんだ」 という発言で虹季くん(12)の性癖を破壊した可能性がある 身長154cmも女子っぽい顔も全部偶然の産物ですが、 お陰で現実と月虹町で変わっているのは性別くらい という設定ができました そこから「病弱な体に不満はありながらも ほぼ等身大の自分を認めている」という 自信家っぽい側面が出せたんじゃないかなぁと

現実世界で伯都♀の目が醒めていたかは分かりませんが、 会ったときの虹季くん・セシリーちゃん・ 唯鈴ちゃんの反応はちょっと気になる ちなみに伯都の女子姿はこうです

神里白斗(18)

名前はちょっと変わりますがほぼ同じ 年齢は14歳→18歳となっています

立里は「童」を分解した苗字ですが、 神里は「守るべき場所」にフォーカスした苗字 伯都(はくと)=獅子の異名なので、 狛犬のように守るべき場所(=月虹町)を守護する存在、 という意味を持たせています

こんなにPC設定で悩んだり シナリオと噛み合ったりすること、あるんですね… ものすごい体験でした

にじのくじら、このメンバーで良かったな🚥 しばらく反芻・咀嚼してます🐋

0 notes

Text

〜③〜

スタンプをもらったので、龍神さまにお祈りしよう。

お賽銭を入れて、いざ龍神様と目を合わせると

「ありがとうございます。

私はすばらしい世界に行きます。」

と言ってしまった。(頭の中で)

あれ?こんなこと言うつもりなかったんだけど、なんかかってに出てきた。

すばらしい世界ってなんだよ?

と疑問に思いながらふと横を見ると、ウサギと目が合った。

何これ!?可愛いんだけど!(( °ω° ))!!

小さな台の上に二つ、猫とウサギの小さな置物が並んでいて、300円って書いてある。

どうやら売り物みたい!

そういえば朝、白ウサギが欲しいとか思ってなかったっけ?やったじゃん!ホントにあった!

さっきスタンプ押してもらってるときに、龍神様のお守り見つけて、すっごく欲しくなっちゃったけど、800円だったんだよね。

駐車場代もかかってるし、きついなって諦めちゃったから、ウサギさんに出会えてすっごく嬉しい!

300円を置き、ぺこっと感謝して幸せ気分で海龍寺を後にした。

すぐお隣の浄土寺は、境内がとても広い。

入ってすぐは浄土寺の駐車場。

ここに来たかったんだけど、私の運転スキルでは無理だったね!(笑)

入ったらすぐ横の階段が気になった。

上がってみよう。

あ、お狐さん発見!

このミニチュアのお狐さん、可愛いね!

そして階段横の狛犬さんも可愛い!

狛犬さんの足の下の玉って、何なんだろう?

バサバサっ!

何だ!?この音?!

音の方へ小走りで近づくと、ハトがいっぱいいたんだよ!

写真に入りきらないくらいいる!

この3倍はいるんじゃない?

なんか今日は鳥さんいっぱい見るね。

ご縁があるのかな?

てくてくハトさんを横切ると、浄土寺の門が。

鳥の絵馬かな?がいっぱいぶら下がってる。

やっぱりハトさん、ここのシンボルになってるんだね。

門からのぞく尾道水道が綺麗だね。

そろそろスタンプもらいに行こうかな。

案内の看板を見て受付らしきところに行くと、たくさんの御朱印のサンプルが飾ってあった。

押し花の御朱印だって。可愛いね。

他にも、お守りや源氏物語の御朱印帳なんかもあって、迷っちゃったよ(買えないけど(笑))

あ!ここには、白い鳥さんの置物があるよ。

でも、この鳥さんは買ったらお寺の好きな場所に置いて帰るものみたいね。800円だって。

(はよ、スタンプもらいに行け(笑))

もらってきました☆

浄土寺もゲット!(*´◒`*)

0 notes

Text

ゴールデンウイークも過ぎ、新緑が美しい季節ですね。我が家のバラも次々に咲き、頃合いを見計らって花瓶へ移し替える作業に追われています。できればずっと切らずにいたいのですが、何しろ花びらの枚数が多いので、散った後の掃除が大変なのです。移し替えといえば、ホテイソウに絡みついたメダカの卵もすぐに別容器に入れないと親魚が食べてしまうので、こちらも朝のうちに済ませます。この季節ならではの忙しいベランダでの作業は、私にとって大切なグラウンディングタイムです。

先日、初めて秩父三社巡りをしてまいりました。東京からはちょっと交通の便が悪いですが、関東有数の聖地と呼ばれる秩父には一生に一度は行きたいと思っていました。

小雨の中、思ったより空いている三峯神社までの道を走ってゆくと、前方にお猿さんたちが現れました。背中に赤ちゃんを背負っているお母さんや寄り道をしようとする子、堂々と道の真ん中を歩いている子もいます。温泉近くの道だったので、入浴帰りなのかもしれません。西武秩父駅を発って山道を登ること約1時間、ようやく三峯神社の駐車場に到着しました。雨もだいぶ止み、霧が立ち込める幻想的な景色に迎えられます。

しばらく歩くと三ツ鳥居と呼ばれるちょっと変わった形の鳥居が見えてきました。以前に参拝した奈良の大神神社やその摂社の檜原神社にもこれと同じ形の鳥居があります。狛犬の代わりに狼が出迎えてくれますが、大神神社(おおみわじんじゃ)の大神を普通はオオカミと読むのも何か関係があるかもしれません。

参道の両脇には高くそびえる杉の木が連なり、その梢は霧に覆われてぼんやりとしています。そんな幽玄な神域を進んでゆくと、やがて立派な隋神門が現れます。神仏混淆期には仁王門という名で、仁王像が鎮座していたとのことです。なるほど正面の文字といい、ここだけ見ると神社というよりもお寺っぽいです。

そこから再び杉並木の参道をしばらく歩き、階段を登って青銅鳥居を抜けると、樹齢800年と言われる立派な二本の御神木の奥に鎮座する拝殿が現れます。三峯神社は日本武尊が創建したといわれ、日本武尊が伊弉諾尊(いざなぎのみこと)と伊弉册尊(いざなみのみこと)をお祀りしたのが始まりだと伝えられているそうです。

拝殿は総漆塗りで、正面の極彩色に彩られた見事な七福神の彫刻が出迎えてくれます。ほとんど人気もなく、静かで清浄な空間に身が引き締まります。

拝殿同様、手水舎も色鮮やかです。中でも龍の彫刻が数多く施され、天井からも龍が見下ろしています。身を清めて拝殿に進み参拝を終えると、左脇の石畳の床に囲いが見えます。そこに「2012年辰年に龍の姿が突然浮かび上がった」との説明文があり、赤い目をした龍の頭に見える図柄がありました。

1661年に建立され1961年に修復された拝殿ですが、60年以上経っているとは思えない美しさです。

復路の秩父湖は深い緑が印象的でした。

山を降りたら、次はご鎮座2111年という長い歴史を持つ秩父地方の総鎮守、秩父神社を目指します。レトロな街並みの参道を眺めながら歩いて行くと、目の前に鳥居が現れます。

ここでも正面の極彩色の彫刻が出迎えてくれます。この社殿は、天正20年(1592年)に徳川家康公が寄進したものだそうです。

手水舎で身を清め、拝殿でお参りを済ませて裏側(北側)に周ってみると、後ろを振り返った『北辰の梟』と目が合います。体は正面の本殿に向き、頭は正反対の真北を向きながら24時間ご祭神をお守りしているとのこと。そのまま西側に周ると『お元気三猿』の彫刻があります。有名な日光東照宮の三猿が「見ざる・言わざる・聞かざる」なのに対して、秩父神社の三猿は「よく見・よく聞いて・よく話そう」を表しているそうです。そういえば、山道で出会った秩父の猿たちもすこぶる元気そうでした。

こちらの御神木は銀杏です。鯉の餌が売っていたので、餌やりもしました。境内の一番奥には全国の一之宮を中心とした75座の神々がお祀りされている天神地祇社があります。

お参りを済ませたら花盛りの参道に戻って散策。昭和初期の雰囲気がたまりません。秩父34観音霊場13番目の札所である慈眼寺と、秩父七福神の札所である惣円寺の弁天堂にも立ち寄りました。

お次は20分ほど秩父鉄道に揺られて長瀞まで。目的地は秩父三社最後のお参り、寳登山神社です。レトロ感満載な駅舎を出ると、すぐに参道が始まっています。二つ目の鳥居を抜け、手水舎で身を清めて小川を渡ると、極彩色豊かな拝殿が鎮座しています。建立は今から1915年前の西暦110年、日本武尊がこの土地の美しさに惹かれ、道中で山火事に遭ったところ山犬たちに助けられたので山の名を「火を止める山」とした「火止山=ほどさん」と定めたことが始まりだそうです。ちなみに、2011年に『ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン』の一つ星「興味深い観光地」として認定されています。

権現造りの本殿は江戸時代末から明治初頭に造り替えられ、16年前に改修工事が行われました。

日本武尊を祀るお宮と、遠征の途中で禊をされたと言われる『みそぎの泉』もありました。

境内を散策したあと、参道を駅の方に戻ってゆき、そのまま道なりに駅の裏側へと歩いてゆくと…。

隆起した美しい岩畳と荒川上流のゆったりとした流れが織りなす壮大な景観が楽しめます。

今回はあまり情報も集めずに急ぎ足で三社を巡ったので、ご縁があればいつか三峰神社と寳登山神社の奥宮も訪れたいと思っています。

クラスの詳細及びお申し込みはこちらのページからどうぞ。

継続受講の方は直接ショップからお申し込みください。

・・・・・・・・・・

アウェアネス・ベーシック後期 Zoomクラス

このクラスは、2025年春学期以前のベーシック前期クラスを受講された方のみ、ご受講いただけます。

土曜日:19:00~21:00 日程:5/24、6/7、6/21、7/5、7/19

・・・

アウェアネス・ベーシック通信クラス

開催日程:全6回 お申し込み締め切り:5/14

・・・

アウェアネス・オールレベルZoomクラス

火曜日:19:00~21:00 日程:5/27、6/10、6/24、7/8、7/22

木曜日:10:00〜12:00 日程:5/22、6/5、6/19、7/3、7/17

・・・

アウェアネス・マスターZoom クラス

月曜日:19:00〜21:00 日程:5/19、6/2、6/16、6/30、7/14

火曜日:19:00〜21:00 日程:5/20、6/3、6/17、7/1、7/15

金曜日:19:00〜21:00 日程:5/23、6/6、6/20、7/4、7/18

・・・

サイキックアートZoomクラス

日曜日:17:00~19:00 日程:5/25、6/8、6/22、7/6、7/20

水曜日:16:00~18:00 日程:5/21、6/4、6/18、7/2、7/16

・・・

インナージャーニー 〜瞑想と内観〜 Zoomクラス

木曜日:19:00~20:00 日程:5/22、6/5、6/19、7/3、7/17

土曜日:13:00~14:00 日程:5/24、6/7、6/21、7/5、7/19

・・・

マントラ入門 Zoomクラス

金曜日:10:00~12:00 日程:5/30、6/13、6/27、7/11、7/25

土曜日:13:00~15:00 日程:5/31、6/14、6/28、7/12、7/26

・・・

トランスZoomクラス

木曜日:10:00~12:00 日程:5/29、6/12、6/26、7/10、7/24

土曜日:19:00~21:00 日程:5/31、6/14、6/28、7/12、7/26

・・・

サンスクリット・般若心経 Zoomクラス

水曜日:19:00~21:00 日程:5/21、6/4、6/18、7/2、7/16

金曜日:10:00~12:00 日程:5/24、6/7、6/21、7/5、7/19

ドロップイン・ナイト

5月29日(木)19:00〜20:00 会員限定・参加費2,500円

7月24日(木)19:00〜20:00 会員限定・参加費2,500円

内容:指導霊(スピリット・ガイド)のサイキックアート

詳細とお申し込みはこちらからどうぞ。

過去の開催の様子はこちらからご覧ください。

・・・・・

サンデー・サービス(日曜 12:30〜14:00)詳細はこちらから。

5月25日(日)12:30〜14:00 担当:森+神塔ミディアム

6月15日(日)12:30〜14:00 担当:森+松山ミディアム

7月13日(日)12:30〜14:00 担当:森+恵子ミディアム

ご参加は無料ですが、一口500円からの寄付金をお願いしています。

5月〜7月へのご参加は全て以下のリンクよりどうぞ。

0 notes

Text

漢のひとり旅2025春③

DAY3

この日は優雅にパンを食べたところからスタート。

朝から昔ながらの趣のあるパン屋さんで買ってきました。看板商品のカレーパン、揚げたてでめちゃ美味しかったです。カツが入ってたけど胃ザコのボクでも驚くほどペロリと食べられました。

本日は京都の神社巡りをしていきます。最初の目的地は三宅八幡宮。バスと叡山電車で向かうつもりがバスを間違え1時間ほどロスしてしまった…。

なんとか目的地にたどり着くことができました。電停から出た瞬間突風が吹きビニ傘が折れました。折れた傘で雨の中がんばって歩きます。

着きました!鳩の神社、三宅八幡宮です。

境内の至る所に鳩がいます。鳥居の横にいるのは狛犬ならぬ狛鳩です。鳩のお守りも売っていたのでお土産に購入しました。

御朱印も無事ゲット!手描きのイラストが大変可愛らしいです。社務所にいたおじいちゃん宮司さんが描いたかと思うととても癒されます。

次なる目的地、下鴨神社へ向かいます。叡山電車で来た道を戻りそこから徒歩で向かいました。ビニール傘を買い直したのですが折れた傘を捨てる場所がなく、傘を2本持って歩きました。これが地味にキツかったです。

10分ほど歩くと辿り着きました。下鴨神社は敷地にいくつかの神社があるのですが、まず初めに立ち寄ったのは美麗祈願の河合神社。美しくなれるように祈ってきました。

休憩所で頂いたかりん水 ほんのり甘くて温まりました

敷地内を進んでいきます。この時かなり天気が悪く気温 1桁台に加えて雨と強風で体感めちゃくちゃ寒かったです。しかしそのおかげか、人も少なくいい“画”が撮れたんじゃないかと思います。

神社のしっとりした湿度とか…パワースポット感(?)伝わってたらいいな

次に、縁結びで有名な相生神社へ立ち寄りました。縁結びおみくじを引いて神様に必死でお祈りしました。

最後に下鴨神社で御朱印をいただき、お参りして帰りました。カメラが濡れないよう必死で、写真がないことに帰ってから気づきました…。干支毎にお参りする社が決まっているのが面白かったです。

写真では分かりにくいですが、梅の部分が箔押しだ!✨

この後は植物園へ向かいました。

はじめに外のガーデンを見て回ったのですがどうやら今の季節はそんなに花が咲いていないようですね。

暖を求めて温室へ向かいました。ここも平日の昼間でそこまでお客さんも多くなく、写真をたくさん撮ることができました。

パパイヤ

温室の雰囲気だいすき

たくさんの植物が展示されておりかなりじっくり鑑賞できました。温室といえど、少し寒くて気づいた時にはだいぶ体が冷えていました。ちょっと風邪ひきそうな気がしてきました。

植物園内のカフェで遅めのお昼をいただきます。お得なランチセット(きのこハンバーグとピラフ 紅茶付き)です。温まったしおいしかった!ガーデンを見ながらゆっくりお食事できました。

その後市街地の方へ行き、新風館でショッピングしました。購入したものはまた別記事で紹介しようと思います。

新風館内のおしゃれ空間でいただくカフェラテ

まだ行きたいところはあったのですが、体調面が不安で早めに切り上げて帰りました。

一旦帰宅した後出直して、夜はお蕎麦!

鴨寿司や鴨南蛮そばなどいただきました。生?のカモは初めて食べたのですが馬刺しみたいな味でおいしい!鴨南蛮のお肉もビックリするくらい柔らかくて美味しかったです。そば湯まで飲み干しました。

そばの実が大量にかかったブリュレ。これほんとに香ばしくておいしかった!!!

風邪ひくかな?と思ったけどどうやら無事だったようで一安心です。

④に続く

0 notes

Text

#おでかけ #南宮大社

会社の同僚に南宮大社に連れて行ってもらいました。西濃の方のことはほとんど知らないことだらけなので、岐阜地区住みの同僚に一日案内してもらうことに。

しかし南宮大社という名前、どこかで聞いたことがあるなと考えていたところ、何年か前に島根の石見銀山を訪れた時に聞いたのでした。

現地のガイドさんにどこから来たのかと尋ねられ、私は岐阜県と答えたのですが(当時は岐阜市内に住んでいた)。するとそのガイドさん曰く、岐阜は石見銀山の神様と縁があるとのこと。石見銀山には鉱山の守り神のような神社(佐毘売山神社)があり、そして岐阜県垂井町にある南宮大社は金属の神の総本宮という位置付け。つまり石見銀山など全国各地にある鉱山や製鉄に関わる神社の総本宮が南宮大社、ということのようです。

そんな南宮大社、一度行ってみたいなと思っていたので、同僚からのお誘いは嬉しい偶然。ぜひとも〜!と一緒に行くことにしました。

気持ち良い冬晴れの日。美濃国の一の宮だからか、建物はその辺りの神社より豪奢な感じです。塗装もしっかり赤で、青空とのコントラストがすごい。いや、これは赤というより朱か。

本殿にお参りしてから千本鳥居の方に歩いていくと、途中に何か塔のようなもの?が。

これは瓦の供養をする瓦塚というものだそうです。並んでいるのは昔の社殿に使われていた鬼瓦など。

それにしても、ありとあらゆるデザインの瓦が並んでいて、見ている私たちにとっては供養の塚というより鬼瓦博物館みたいな感じで楽しめてしまいます。

狛犬でしょうか?安易に浮かんでくるお座りの���勢ではなく、逆立ちのデザインにしているのが面白いなぁと。

5 notes

·

View notes

Text

金沢での仕事が異常なくらい忙しくなってきたので、残念ですが京都には晩秋までほとんど戻れませんのでご了承ください。

先週は土曜日も休まず仕事をしたので、平日に休みを頂きます。

(休みは平日に限るよね)

今週も土曜日仕事です。

(どんだけ忙しいねん。笑)

ですので来週も平日お休みをいただきます。

(わかった)

多分、働きすぎです。

(もうわかった)

車検が無事完了したので、車をぶっ飛ばして加賀の山代温泉で「やましろアートマーケット」というアートのイベントがあったので、前から行ってみたかった「服部神社」のついでに仲良しと一緒に見てきました。

久しぶりの加賀温泉郷。

(ミラーレスカメラ持ってくるのを忘れた)

なかなかのさびれ具合で哀愁を漂わす山代温泉の町並みが僕好み。

看板マニアでもある僕ですので、人影疎らな町の看板観察開始。

カフェアンドミュージックバー「サラ」!

兵庫にサラというかわいい子がいることを私は知っています。

(知っています。笑)

どの看板も昭和バブル期の温泉街絶好調時代に作られた看板ばかりで、最高な写真をタップリ撮らせて頂きました。

アートのイベント会場では最先端アーティストの皆さんによるライブペインティングが至る所で繰り広げられておりました。

(こういうのも金沢でやればいいのに)

DJの方のイカシタ音楽をライブで聞きながらアート作品鑑賞。

あまりにも、強烈な個性のアートの数々を見せられて感動した私はアート系雑貨を買わず、何故か地元農園の葡萄を購入しました。

(なんでやねん)

2パックも。

(そんなに葡萄が食べたかったのか?)

ジョン・スタインベックの「怒りの葡萄」ですよ。

(どういうことやねん。笑)

たっぷりアートを楽しんだ後は、山代温泉古総湯すぐ近くの「服部神社」へ。

そこでトラブル。

(なんやねん。笑)

神社の駐車場で車のロックをかけたのに、何故か延々と警告音が大きな音で車外に響き渡ってロックがかからないのです。

何度やっても同じ現象なので、暫し冷静になって考える。

そういえば今日、電池を変えるために車のキーを二つ持ってきていて車内にもう一つのキーがあることに「ハッ」と気が付いたのです。

(エンジニアとは思えない信じられない失態。笑)

やっぱり犯人は車内のキーでした。

車内にスペアのキーがあったので、イモビライザーが車内にカギを忘れていると判断して、延々と警告音を出していたのです。

(初心者か?笑)

服部神社の建立は927年。

(醍醐天皇あたりの時代か?)

古すぎてよくわかりません。

筑紫国宗方大神の工女が山代へ来て、機織や裁縫の技術を伝え、機織の神である天羽鎚雄神(あめのはづちをのかみ)を祀るため建立されました。

拝殿前の狛犬がなかなかの雰囲気を醸し出しています。

服部神社の鳥居横には神仏習合時代の名残でしょうか、「ひとこと地蔵」という地蔵さんがおいでになります。

見たところ、小綺麗にされて花も飾られていたので、地域の方々に愛されているのが良くわかります。

水が少なかった時代、頻発していた水をめぐる人々のけんかを防止してくれたこの地蔵に一言願いをかけたところ、谷間から水をひいて救済してくれた、という言い伝えから、願い事を一言かけると叶うとされ、今も人々に「ひと言地蔵」と呼ばれ親しまれているそうです。

(京都の華厳寺、通称”鈴虫寺”の「幸福地蔵」とよく似ているお地蔵さんですね!)

帰りは山代温泉古総湯のロータリーを右から行くか左から行くか暫し変えて、星野リゾート側の左から金沢に帰りました。

(ロータリーならどっちから行っても一緒じゃないか。笑)

8 notes

·

View notes

Text

勝利と至誠の神様

原宿で車を駐車場に入れてその隣が東郷神社でしたので参拝を。 言わずと知れた東郷平八郎を祀ってある都会の中の神社です。原宿のストリートから鳥居をくぐると一気に厳かで厳格な空気に変わります。 「至誠は神に通ずる」 何とも凄いお言葉。 僕らの先祖が日露戦争で戦っていた時代を想像しながら参拝すると何とも言えない気持ちになりました。 神社は鉄骨で現代的な建物。手洗いは近づくと全自動で水が流れて、お浄めできる。魚雷の石像模型が展示してある場所は何とも現代的な狛犬が鎮座してました。 話はズレますが、つい先日は習志野へ行ったのですが、あの場所も日本陸軍の騎兵隊旅団があった場所ですし僕の祖父が所属していたのも習志野に旅団司令部があった騎兵隊第14連隊。近衛師団で日露戦争で戦いソ連のコサック騎兵隊と戦ったのだ。 リベラリズムや国際化や多様性が進むと戦中先祖たちの意思が薄れ霞む感覚も感じるが神社…

1 note

·

View note

Text

成田良いとこ探し~成田の氏神様~

みなさん、成田の氏神様をご存知ですか?ここに住んでもう20年以上になるのに、私はつい最近まで知りませんでした。

富谷遺産めぐりツアーなどに参加して学芸員さんのお話をお聞きしたり、そのほかいろいろな流れがあって、ふと「成田の氏神様はどこになるのだろう?」と気になって調べてみたところ、大亀山にある「鹿島天足別神社(かしまあまたりわけじんじゃ)」だとわかりました。

さっそくお参りにいってきました。けっこうな階段を登ることになりますが、その先にあるのがこちら・・・

平安時代にはすでにあったとされる由緒ある神社です。

実は以前娘と一緒に行ったことがあったのですが、その時はまだ大亀山公園も閉鎖状態で、この神社も薄暗い感じで、「ちょっと怖い」と感じたのです。でも、今は大亀山にツリーハウスや「もしもしカフェ」なども作られ、人の流れができ、だからでしょうか?明るくなったように感じました。

境内には狛犬さんがあって富谷の狛犬さんの中でも人気があるのだそうです。

口の中に朱色が残っているのが貴重なのだそうですよ。

また、「大亀山」という名前の由来となった岩もありますし、ご神木は立派な赤樫の木です。

成田に住む友人たちに聞いてみたのですが、ここが氏神様だと知っている人は一人もいませんでした。

住人に氏神様だと知られていないのは寂しいことだと思いました。私も知らずにいたし、成田に住むことになってもご挨拶にも来ていなかったことを申し訳なく思っています。

ですから、こうしてここでお知らせして、一人でも多くの方が足を運んで「よろしくお願いいたします」と手を合わせていただけたらいいな、と思っています。

ちなみに、ここには社務所はなくて、お札を購入したいときは富谷にある八幡神社社務所で購入できます。とても親切に対応していただきました。

2025年、成田の地域が守られますように・・・また、それぞれの地域で氏神様が大切にされて守っていただけますように・・・

0 notes

Text

2024/09/02-2024/09/08

あいかわらずXYで遊んでいます!XY英語版プレイ、楽しいよ。

当然読めない英語もジャンジャン出てくるのでそのたびに辞書で調べて書いて覚えて…の繰り返しです。

交代前の

“____is about to send ポケモンの英語名”.

のポケモンの英語名が読めないとアドが取れなくて苦戦します。

Quagsireとか初見でなんのポケモンかなんてわからん!

技名でも一目でわからないヤツもそこそこあります。日本語版のほっぺすりすりが英語でnuzzleだった時のガッカリ感が半端ないです。なんだこのかわいげのない音は…。

ただ我々はまあまあなポケモニストなため、ポケモンの技名が読めなくともPP威力命中率の数字でたいてい判別できるのです!実際ジラーチさんはDischargeを説明文を読まずにこれら3つの数字のみで正解を引き当てていて、通話中歓声が上がりました。

こんなふうに同じゲームなのに新たな楽しみ方や推理もできて二味も変わります。英語版プレイ、おすすめです!

___________________________________________

2024/09/03

護王神社に行きました!狛犬のかわりに狛猪がいて、足腰にまつわるあれこれに強い神社です。

親戚が最近みんな足に難を抱えているのでお小遣いを持たせてもらって代わりに来たという形です。このくらいのてまでか身内が楽になるなら安いモンよ。

中に入ると神主さん?の収集された猪グッズの展示がありまあまあな数の猪の置物で埋め尽くされているのですが、なぜか��滅の刃の某猪くんのグッズまで飾ってありました。鬼斬ってるからいいのかな…?

__________________________________________

2024/09/04

ガチャチケでテキトーに引いたら⭐︎3を2人抜きできました!神かよ〜。

ジェンティルドンナさんは元々気になっていた子だったので本当に嬉しいです!10月のイベントで鍛えたドンナさんで他チームを蹂躙していきたいですね。

ブライトもダブり嬉しい〜!強くしたげるからね。

あと歯科検診に行きました。🦷

虫歯無しオールクリア!

__________________________________________

2024/09/05

プレイ時間約20h、ミアレジム攻略しました!

セレナシトユリが揃うとXY!感が強いですね。

この日は吐き気お腹壊しとまあまあ散々な一日だったので、ほぼほぼの時間を臥せりつつマジェプリの資料を読み込んで新規保護者(マジェプリのファンの総称)の手助けをしつつゲームをしてました。意識朦朧の時助けてくれるのはいつも自ジャンル!

___________________________________________

2024/09/06

ナゾノクサ色違い出ました。

___________________________________________

2024/09/07

ドルチルさんから勧められて読んだカシバトル、面白かったです!これから更新のたびに読みたいと思います。ぽた子さんlove。

黒幕のホワイTが実はチョコくんの恩師のチャーリーでした!な展開だったらいやだな〜と心配しながら読んでたけど違ったから安心しました。ただチャーリーさんも潔白というわけでもないそうで…!はわ……。

お菓子といった身近なモノのパワーで「俺もヒーローになれるかも!」とわくわくできる漫画、こどもの頃に読んでたらもっと人生たのしくなってただろうな。いい漫画です、カシバトル。

___________________________________________

2024/09/08

タイレーツレイドでした!今回は7枚のパスで2匹色違いが来たので運良しでした。

1 note

·

View note

Text

トーラナ(梵: Toraṇa)の宗教的意味について、仏教およびヒンドゥー教の文脈を中心に詳しく説明します。

1. トーラナの基本概念と宗教的意義

トーラナは、サンスクリット語で「門」や「塔門」を意味し、インドの仏教やヒンドゥー教の宗教施設、特にストゥーパ(仏塔)や寺院の入り口に設けられる装飾的な門です。この門は、単なる建築要素を超え、深い象徴的・宗教的意味を持っています。以下にその主要な意味を整理します。

(1) 聖と俗の境界

トーラナは、聖なる空間(寺院やストゥーパ)と世俗的な外部の世界を分ける象徴的な境界として機能します。門をくぐる行為は、日常的な世界から神聖な領域への移行を意味し、参拝者に精神的な準備を促します。この境界性は、仏教やヒンドゥー教における「浄化」や「悟りへの旅」の象徴とも関連します。

(2) 宇宙的秩序の表現

トーラナの構造や装飾には、しばしば宇宙論的な要素が反映されています。たとえば、門の上部に描かれるアーチや装飾は、天界や宇宙の調和を象徴し、仏教の法(ダルマ)やヒンドゥー教の宇宙秩序(リタ)を視覚的に表現します。特に仏教では、ストゥーパ自体が宇宙の構造(曼荼羅)を表すため、トーラナはその入り口として宇宙の中心へ導く役割を果たします。

(3) 仏教の教義の具現化

トーラナには、仏伝図(釈迦の生涯を描写した図)や本生図(釈迦の前世の物語)が彫刻されることが多く、これらは仏教の教義を視覚的に伝える役割を担います。たとえば、サーンチーの大ストゥーパのトーラナには、釈迦の誕生、悟り、初転法輪、涅槃などの場面が詳細に刻まれ、参拝者に仏の教えを直感的に理解させます。これにより、トーラナは単なる装飾ではなく、仏教の物語や倫理を広める教育的な装置としての機能も果たします。

(4) 吉祥と保護の象徴

トーラナには、獅子、象、ガルーダ(神聖な鳥)、ヤクシャ(自然の精霊)などのモチーフが彫刻されることが多く、これらは吉祥や守護の象徴とされています。これらの動物や神聖な存在は、寺院やストゥーパを邪悪な力から守り、参拝者に福をもたらすと信じられています。また、トーラナ自体が「勝利の門」や「繁栄の門」として、宗教的な成就や悟りへの道を象徴する場合もあります。

2. 仏教におけるトーラナの具体例と意義

(1) サーンチーのトーラナ

サーンチーの大ストゥーパ(紀元前2世紀末~前1世紀頃、マウリヤ朝およびシュンガ朝期)は、トーラナの代表例です。このトーラナは四方に設置されており、それぞれに仏教の物語やシンボルが彫刻されています。以下のような特徴があります:

彫刻の内容:釈迦の生涯やジャータカ(本生譚)が描かれ、仏教の教えを視覚化。

象徴的モチーフ:獅子(力と王権)、象(智慧と安定)、菩提樹(悟り)、法輪(仏教の教義)などが頻繁に登場。

宗教的役割:参拝者が門をくぐることで、ストゥーパの中心にある聖なる遺物(仏舎利)とのつながりを意識し、悟りへの道を象徴的に歩む。

サーンチーのトーラナは、仏教がインドで隆盛を極めた時期の信仰の深さを示し、仏教美術の傑作として世界遺産にも登録されています。

(2) トーラナとストゥーパの関係

ストゥーパは、仏の遺骨や聖遺物を安置する仏教の象徴的建造物であり、トーラナはその四方に設置されることで、ストゥーパの聖性をさらに強調します。四つの門は、東西南北を表し、仏教の普遍性(すべての方向に広がる教え)を象徴します。また、参拝者が時計回りにストゥーパを巡る「右繞(うにょう)」の儀礼において、トーラナは巡礼の開始点や通過点として重要な役割を果たします。

3. ヒンドゥー教におけるトーラナ

ヒンドゥー教の寺院でもトーラナは見られ、仏教と同様に聖なる空間への入り口として機能します。ヒンドゥー教のトーラナは、ヴィシュヌやシヴァなどの神々の物語や、ガネーシャ、ラクシュミーなどの吉祥神のモチーフで装飾されることが多いです。これらの彫刻は、神々の加護や繁栄を象徴し、参拝者に精神的な高揚感を与えます。

ヒンドゥー教では、トーラナは寺院のゴープラム(塔門)とも関連し、南インドのドラヴィダ様式の寺院で特に顕著です。ゴープラムは巨大で複雑な彫刻が施され、トーラナの役割を拡大したものと考えられます。

4. トーラナと日本の鳥居の関係

質問文で触れられているように、トーラナが日本に伝来し、鳥居の起源に関連するという学説があります。この点について、宗教的意味の観点から考察します。

(1) 鳥居との類似性

日本の神道における鳥居は、神社や神聖な場所の入り口に設置され、聖と俗の境界を示します。この点で、トーラナと共通の役割を持ちます。特に、四天王寺のような仏教寺院に鳥居が設置されていた例から、仏教とともにトーラナの概念が日本に伝わり、神道の鳥居に影響を与えた可能性が考えられます。

(2) 仏教と神道の融合

日本では、仏教と神道が融合する過程(神仏習合)で、トーラナの宗教的意味が鳥居に取り込まれた可能性があります。たとえば、鳥居の簡素な構造は、トーラナの装飾性を簡略化したものとも解釈でき、聖なる空間への入り口としての役割は共通しています。また、狛犬や獅子像がトーラナや鳥居の周辺に配置される点も、守護や吉祥のモチーフとしての共通性を示唆します。

(3) 学説の限界

ただし、鳥居の起源については、トーラナ以外にも中国の牌楼や朝鮮の紅箭門など、さまざまな影響が指摘されており、トーラナ単独の影響を確定するのは難しいです。また、鳥居の宗教的意味は神道の独自の信仰(自然崇拝や神々の鎮座)に強く根ざしており、トーラナの仏教的意味とは異なる側面もあります。

5. トーラナの宗教的意味の現代的意義

現代では、トーラナはインドの仏教やヒンドゥー教の遺跡(例:サーンチー、アジャンター、エローラなど)で主に見られ、宗教的・文化的な遺産として保護されています。その宗教的意味は、以下の点で現代にも影響を与えています:

巡礼と精神性:トーラナをくぐる行為は、現代の仏教徒やヒンドゥー教徒にとっても、精神的な旅の始まりを象徴します。

芸術と文化:トーラナの彫刻は、仏教やヒンドゥー教の物語を後世に伝え、宗教美術の重要な要素として研究されています。

異文化交流:トーラナが東アジアの建築(例:日本の鳥居や中国の牌楼)に影響を与えた可能性は、仏教のグローバルな広がりを示す証拠として、現代の宗教学や文化研究で注目されています。

6. 結論

トーラナは、仏教およびヒンドゥー教において、聖と俗の境界、宇宙的秩序、教義の視覚化、吉祥と保護の象徴として深い宗教的意味を持つ建築要素です。特に仏教では、サーンチーのようなストゥーパのトーラナが、仏の生涯や教義を伝え、参拝者に悟りへの道を示します。ヒンドゥー教では、神々の物語や加護を表現し、寺院の聖性を高めます。日本における鳥居との関連は、仏教伝来とともにトーラナの概念が変形した可能性を示唆しますが、独自の神道文化との融合も考慮する必要があります。トーラナの宗教的意味は、現代においても巡礼や文化遺産として生き続け、宗教と芸術の交差点として重要な役割を果たしています。

もし特定の側面(例:サーンチーの彫刻の詳細や鳥居との比較)についてさらに深掘りしたい場合には、お知らせください!

0 notes