#南風蔵の家

Explore tagged Tumblr posts

Text

1978年 赤穂城断絶

監督:深作欣二

撮影:東映(東映太秦映画村)

出演:萬屋錦之介、千葉真一、松方秀樹、若林豪、三田佳子、岡田茉莉子、西郷輝彦、渡瀬恒彦、芦田伸介、藤岡琢也、金子信夫、近藤正臣、原田美枝子、森田健作、田村亮、峰岸徹、夏樹陽子、寺田農、宮内洋、藤巻潤、福本清三、島英津夫、佐藤佑介、中村光輝、和崎俊哉、島田歌穂、橘真紀、江波杏子、三���敏郎、丹波哲郎 ほか

今日は赤穂事件のあった日なので、昨日BSで放送していた赤穂城断絶を本日鑑賞。

今年は物凄い数の忠臣蔵の映画をBSでやっているので非常に嬉しい。

製作費がいくらかかったか心配になるほど出演者が凄すぎる東映のオールスターキャストによる作品で、昭和53年度文化庁芸術祭参加作品。

浅野内匠頭役の西郷輝彦が以外にも良く似合っている。

吉良上野介役の金子信夫の独特な嫌味感も最高。

不破数右衛門役の千葉真一が面白い演出で彼の演技部分を見るだけでも価値がある。

堀部安兵衛役の峰岸徹がかっこよすぎる。

吉良の家臣・小林平八郎役の渡瀬恒彦と千葉真一との殺陣シーンが、今まで見た忠臣蔵映画の中でも尋常じゃない激しさ。

小林(渡瀬恒彦)を倒した後の不破(千葉真一)の激しい息遣いは間違いなく本物。

(本当に凄いぞ、見ていて呼吸困難になりそうだった)

「目指すは吉良上野介一人。白髪首ただひとつ」

大石内蔵助役の萬屋錦之介の淡々とした演技が、現代のリーダー像にも通じる信頼感万全な風格に満ちている。

そして、この映画のロケ地は以外にも兵庫ではなく、ほぼ滋賀と京都。

二条城北大手門、二の丸御殿、本丸西虎口、彦根城、相国寺、大覚寺、金戒光明寺、永観堂、南禅寺僧堂坂、知恩院・・。

キャストだけではなく、京都のお寺もオールスター出演でした。

(京都好きの人は間違いなくニンマリ)

アスペクト比が2.35:1シネマスコープで撮影されているので、江戸城での刃傷シーンや討ち入りのシーンでは非常に迫力があります。

本作で渡瀬恒彦がキネマ旬報賞助演男優賞と第21回ブルーリボン賞助演男優賞を受賞。

エキストラの数、セットや衣装の出来が今まで見た忠臣蔵の中でも最高レベル。

赤穂城断絶は忠臣蔵映画の中でも間違いなく最高傑作の1本です。

18 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和七年(2025年)6月7日(土曜日)弐

通巻第8815号

米中激突は「レアアース戦争」の様相

さすがのトランプも妥協点を模索へ

*************************

1980年代の『戦略物資』はレアメタル争奪。とくにコバルト、チタン、タングステンなどの鉱区をめぐって米ソの争奪戦が展開され、舞台はアフリカの南ア、コンゴなどだった。

レアメタルは超硬質を要求する高速切断、最先端軍用品や機械などに用いられた。

筆者が『もうひとつの資源戦争』(講談社)を書いたのは1982年、日本政府は、重い腰を上げて戦略備蓄を創めた。

石油の180日備蓄と並んでレアメタル備蓄が途についた。

クリントン政権からIT革命が始まった。ときの日本の政府は「イットってなんだ?」という迷言を吐いた政治家が首相だった。

ITによる通信革命が勃興し、インターネット、スマホ、AI通信の時代を迎えるとレアメタルからレアアース(希土類)の争奪戦への変貌を遂げる。

産出国は中国。内蒙古省と江西省がレアース埋蔵地であり、とくに内蒙古省パオトウ(包頭)が、そのメッカとなった。

パオトウを取材したのは十五年ほど前だった。

北京からフフホトへ飛び、列車でパオトウまで、車窓の風景は、砂漠と森林地帯の辺境だった。ところがパオトウへついてみると、高層ビルが林立し、なかでも最高層ビルは「希土類大飯店」(レアアースホテル)だった。

ホテルは閑散としていたが、おりからレアアースのシンポジウムが開催されており、受付で資料を呉れた。

なんの警戒心もなく、「日本から取材に来たのか」と歓迎され、輸出ブームが来ると言って中国はドル稼ぎの目玉に位置づけていた。

フェイズが変わった。

AI、スマホ、ロボットなどの半導体にレアアースは必需品となった。極めつけがEVとなって産業地図が激しく塗り変わるとともにレアアースは、中国の国家安全保障の戦略物資となった。

中国は七つのレアアースに輸出規制をかけた。具体的には「ライセンス」方式で、この遣り方はアメリカをモデルにしている。

とくにジスプロジウム、テルビウムはEV、戦闘機に遣われる磁石の生産に不可欠のレアアースである。イットリウムは医療用レーザーなど、カドリニウムは��子力発電設備や医療機器、施設などに不可欠のものだ。

▲米中首脳電話会談の議題はレアアースだった

トランプ米大統領と習近平国家主席が��時間の電話会談を行ったことで、中国が貿易戦争に向けて効果的かつ的確にレアアースを武器化していることが明確となった。米中首脳電話会談の議題の殆どがレアアースだったのだ。

中国政府は米国をモデルに輸出ライセンスを制度化し、とくにEV(電気自動車)のモーターから誘導ミサイルの飛行制御システムに至るまで、アメリカ並びに日本、韓国を含む西側同盟国のアキレス腱をついた。中国はEVモーターの重要な部品である希土類磁石をほぼ独占している。

中国がレアースを武器とした嚆矢は2010年に日本への希土類の輸出を一時的に禁止したことだった。

2022年、米国は、その技術が中国の軍事力を強化する可能性があるとの懸念から、中国への先進的な半導体や集積回路の輸出を全面的に制限した。しかし、中国は抜け道を利用し、台湾からエンジニアを大量にスカウトし、第三国の迂回輸出などで対応したため、米国の政策は失敗した

トランプは反撃に出た。中国の原子力発電所に原子力機器のライセンスを停止した。すると中国は、米自���車メーカー上位3社の希土類元素の供給業者に対し、暫定的な輸出許可を与えた。米中のレアアース戦争は、これからが本番で有る。

9 notes

·

View notes

Text

【かいわいの時】元禄七年(1694)九月二十七日:芭蕉、北浜の斯波一有・園女の邸で句会。

先師難波の病床に予を召て曰、頃日園女が方にて、しら菊の目にたてゝ見る塵もなしと作す。過し比ノ句に似たれバ、清瀧の句を案じかえたり。初の草稿野明がかたに有べし。取てやぶるべしと也。然どもはや集々にもれ出侍れば、すつるに及ばず。名人の句に心を用ひ給ふ事しらるべし(『去来抄』)。清瀧や浪にちりなき夏の月

元禄7年(1694年)9月27日、園女は折から大坂を訪れていた芭蕉を自宅に招いている。芭蕉はそこで「白菊の目に立てゝ見る塵もなし」と詠んでいるが、この時彼はすでに旅に病んでおり、それから半月と経たないうちに大坂で客死している。師匠を失い、元禄16年(1703年)には夫とも死別すると、園女は宝永2年(1705年)にかつての蕉門の筆頭格で今や「江戸座」と呼ばれる江戸最大の俳諧流派を主催するまでになっていた宝井其角を頼って江戸へ出、眼科医を家業としながら江戸俳壇の俳人と交流した。しかし大坂時代が園女の俳人としての活躍期であり、当時は雑俳点者としても有力だった。正徳年間には深川八幡に36本の桜の植樹を寄進しているが、これは後々まで「歌仙桜」として江戸っ子に親しまれた。享保3年(1718年)剃髪し、智鏡尼と号した。編著に『菊のちり』『鶴の杖』がある(ウィキペディア)。

(写真)「その」八椿舎康工編『俳諧百一集』1765(奈良女子大学学術情報センター蔵) 鼻紙のあいたにしほむすみれ哉。左註は「是式部か風情真ニ菫なるへし 手もとのことにして誰か 是をおもハさらん」。

彼女の美貌は伊勢在住の頃から俳人仲間に響き渡っており、大坂に越してくると聞いた西鶴が大喜びして、挨拶の句を詠んでいます。「濱荻や當風こもる女文字」(園女編『菊の塵』所収)。濱荻ですが、『菟玖波集』*に「難波の蘆は伊勢の濱荻」とあります。*南北朝時代に撰集された准勅撰連歌集。1356年成立。

11 notes

·

View notes

Note

いつも投稿拝見しています。以前ベストバイを投稿していたと思うのですが、今年度の上半期ベストバイも、もしよければ教えてください。

あー、やりました!

ご質問というかご提案ありがとうございます。

最近買ったものをいくつか思い出してみます。

①ペイズリー柄のシャツ2枚

キャプテンサンシャインというアパレルブランドを最近買ってます。歳を重ねると(特に男は)服装難しいなぁと感じる日々。落ち着きすぎたくないんですよね。なので、下品でない柄シャ���は好きです。喫茶店や飲み屋で視界の端で誰か入ってきたなと思い視線をやる。薄い色のジーンズにシャツを着たその男は注文を終えるとカバーがかかった本を取り出して読み始める。『こういう人ってどんな本読んでるんだろうな』なんて思いながらコーヒーをひとくち飲み彼の生活に思いを馳せる。の彼側になれると素敵だなと思います。のためのシャツです。

②最近読んでる本3冊

本が積み上がっていく日々。ヤマシタトモコさんは下北沢の本屋さん(Peacockのところ)で、違国日記と出会ってから虜です。最近、インタビュー本が出たので買いました。まだ、未読。

森博嗣さんは昔から読んでる理系ミステリーを主に書く作家さん。の、純文学っぽい文章が好きです。

妙に人に惹きつけられる瞬間というのがある。特に際立った美人でもないのに、話し方なのか所作なのか見た目なのかどうにもむず痒くわからない。でも、会ったあとに悪くないと思う。ただ、会うまでは同じ気持ちになれない。なので、ずっと会っていればこの感覚は失われないのではないかと人間関係を進めてみようと一歩乗り出す。でも、そうした時に限ってもう2度と会えなくなる。

まぁ、そんな感じの本が好きなのです。

↑これも好きな本で、社会学者の方が書いたものです。社会学ってやつは現代の文化をしっかりと後世に残すというのも仕事なようです。この方は自己破産した中小企業の社長や風俗嬢、会社員、学生、受刑が終わった人とあらゆる人にインタビューしてまとめるのをライフワークにしてるそうなのですが、話の中身や主文よりも何故か頭に残ってしまう情景や言葉があるそうで、それを愛おしく思いまとめた本です。

これって我らがTumblrに残してることだなぁとおもって。面白かったんですよね。

③��縄で買った月桃茶。

月桃は南国ならどこにでも映えてる植物だそうですが、その名の通り桃のような甘さと香りがします。抗酸化作用がとてもあるそうで、あと単純に美味しくて飲んでます。母にも買ってあげたのですが、こういうのってすぐに試す人と永遠にタンスの肥やしにする人がいますよね。母は後者で家族ながら気に入らないところです。野菜やフルーツは腐らせるし。いまは関係ないか。

④叙々苑のドレッシングと高カカオチョコ

叙々苑のドレッシング高いです。チョレギサラダの味です。単純に味が美味しいっていうのもありますが、さらに言えば味が強い。なので、少量で済むんです。なかなか減らないので高いけど結果からすればお得なのでは?と思い常備してます。KALDIにこれの偽物がありますがやはりなんかちょっと違う。

高カカオチョコは健康のために。肌の炎症を抑える作用があります。アレルギー体質なので夏場は特に嫌になるんですよね。95%のこれは友人に食べさせたら『錆を食べてるみたい』と吐き出した代物。美味しくはないけどそこまで言われる筋合いもないと思ってます笑

⑤未解決事件は終わらせないといけないから。

度々書いてますが、ラジオユーザーです。これは伊集院さんのラジオでオススメしていたゲーム。そう、実はSwitchとかやるんですよね。ただ、メジャーゲームはほぼやってなくて、名前を言ってもわからないようなゲームをやる癖があります。

これはノベルズのようなゲームで殺人事件を追うミステリー。事件関係者の話を聞き、パズルを組み合わせるように意味と意図をくっつけて解決させていく。

らしいのですが、まだ序盤。これから楽しくなるのかな。伊集院さん曰く、1つの出来事をきっかけにすべてが腑に落ちる瞬間があり、それが快感だそう。

⑤喪服(写真なし)

裾上げしてから届くらしいですがまだ未着。楽しみにしてるわけではないですが、クリーニングとか預けてるとむず痒くなる人間なので、頭の片隅にずっとある感じがして(未了のタスクのように)嫌なんです。早く届かないかなと。

⑥NEW BALANCE×AIME LEON DORE RAINIER

NewBalanceの登山靴です。

登山はしません。

革靴以外も履くかなと思って買った靴2足目。そう言えば1足目もNew Balanceだ。そっちはBB550WT。

紫が好きなのですが、なんだか連れ合いはあまり好きじゃないみたい。私といるときは着ないで履かないでという靴や服が一定数あります。靴は大きめ派。28.5または29センチくらいの靴が1番形よくないですか?

⑦小松製菓 割りまめ醤せんべえ(醤油)

南部せんべいってあまり好きじゃなかったのです。

味がないし、豆もなんか邪魔くさいし、なぜこれが青森名物なのか…。ちょっと看板に偽りないか?名物?って思ってましたが、これはめちゃくちゃ美味しかった。お土産もらってまた食べたくなってネットでまた買って。甘辛で香ばしい醤油の美味しさが最初にあって、それが薄まってきたときに今度は豆の旨味がググって持ち上がってくる感じです。永遠に食えます。

⑧今年は安いぜ、シャインマスカット

500円ですよ。祖師ヶ谷大蔵の八百屋やばい。ちゃんと美味しかったし。

⑨大衆ジンギスカン���場ラムちゃん

町田、御徒町、有楽町なんかにあるチェーン店。5000円くらいで食べ放題+ハイボール飲み放題ができます。

ラム肉が生でちゃんと美味しいんですよ。北海道で食べたのと遜色ないくらい(怒れるか?)

タレに入れる薬味が生姜と春菊を混ぜた絶妙な味で。すごく好き。ちゃんと服は臭くなります。

⑩アンメット(ドラマ版)

我が家に杉咲花さんブームを巻き起こした恐ろしい作品。毎日記憶がなくなる脳外科医という皮肉の効いた存在である女医さんが患者や周囲の人と関わりながら生きる意味や記憶の意義や定義を見つけて再生していく。人間ドラマとミステリーと恋愛の配分が絶妙でした。上半期No.1ドラマ。一番好きな花も好きだったよ。

なにかまだまだ忘れてるような…。がこのへんで!

7 notes

·

View notes

Text

みんぱくへ行った

しばらく前に。

もう終わってしまった展示なのですが「点と線の美学 アラビア書道の軌跡」を見に。

アラビア書道、カリグラフィー、タイポグラフィーの企画展示です。アラビア書道の基礎的な説明や道具展示、作家の作品から印刷物や生活用品や建築の一部など色々と紹介されていて面白かったです。個人的には新聞組版と記事の題字が興味深かったです。文字系の筆耕的なお仕事とかがあるんだな。

あとアラビア書道で使われる紙。さわれる実物展示だった。

この企画展目的で行ったので、常設の膨大な展示のほうはざっくり見ただけなんですがざっくりって言ったってめっちゃ量あるね……企画展の展示場所が常設の展示場の中にあるので……

みんぱくは世界の色々な地域の色々なものが並んでいますがもちろん日本のものもあり、これだけ物量あるとやっぱりインパクトあるね。

鷺舞の衣装展示もありました。 京都発生の芸能ですが京都では踊りが途絶えたけど島根で継承されていて、二十世紀入ってから島根で継承されているものを京都で再現復活し祇園祭で舞われていたものの、また途絶えていたのが最近二十年ぶりぐらいに再び復活した、という紆余曲折ありながらも続いている芸能です。島根のほうのは重要無形文化財、ユネスコ無形文化遺産に登録されている風流踊のなかのひとつですね。

これは去年の祇園祭の鷺舞のインスタライブ。京都の方は現在は祇園会鷺舞講という団体がやっています。

instagram

「風流踊」というのは風流踊というなにか特定の決まったジャンル形式の踊りがあるというわけではなくて(いや一応「こういう踊りのことを言います」という説明はあるといえばあるんだが現代の言葉で語る時の機能とちょっと違う枠組みなんじゃというかめんどうなのでこの話はやめるね)、日本の各地のいろんな民俗芸能の類の一括概念すぎるので言いたいことが色々あるが、そのぐらいざっくりガッとまとめた言葉でくくって記録しておかないといけないからこうなっているんだろうなあ……と思っています。

あとこれは韓国の農楽の衣装とか。

プンムルノリとかサムルノリとかは何度か見たことあるのですが、帽子の上についているくるくるまわるやつめちゃ印象的だよね。

この動画の46:32からのやつです。

youtube

あとは南~東南アジア各国の人形劇・影絵芝居~仮面舞踊劇あたりの展示ががっつりあって物量~って思いながら見ました。

昔、アジア各国の演劇や伝統芸能がたくさんかかる舞台芸術祭が東京であって、その時色々観ることができてめっちゃよかったんですよね。ベトナムの水上人形劇とかも見たな。時々そういう芸能フェスティバル的なものがあるけど、なかなか行く機会がつかめなくて最近は全然見れてなくて残念です。まあ今なら万博行けってことなのかもしれないですが。

みんぱくの来歴というか、1970年の大阪万博で太陽の塔の中で展示されてた各国の仮面とか神像とか民具とかがみんぱくに収蔵されているんですよ。国立民族学博物館が大阪にある理由は「万博があったから」ってのめっちゃでかい要因なので。

万博についてもちょっと語りたいことあるな。万博についての学術的な研究会があったり研究者の方も結構いらっしゃってですね、そういう方面の講演とか展示とか行ければちょいちょい行ってるんですが、大航海時代以降20世紀までの植民地主義をどう脱して今、現代の万博をするのか、みたいなあたり、一般のメディアでももうちょっと語られてもいいような気はするんだけど「お祭り」として見ようとするとフォーカスはしない話題だよなあとか結局植民地主義を脱しきれてはいないだろうよとかこう、むずかしいね。

昔の万博、博覧会の類は世界各国のいろんな民族の人を開催地に連れてきて生活再現をさせたりする「人間の展示」をやっていたんだけど、これはかなり批判される文脈にあるんですが、現代のいわゆる「芸能のショー」と切り離せることだと思ってんの? というのが自分の中の結構重めのテーマなんですよね。「展示する」「見る」という行為はめっちゃ力関係のことなんですよ。何の了解があれば他者を鑑賞していいことになるのかというか。舞台芸術、あるいは芸能全般の、見る/見られる、展示としての見る/見られる、ちょっとでもバランス崩れると暴力になる危ういものであるよなと思っているので。なんというかな、見る/見られるの相互に了解があったとしても、「それダメじゃない?」はなんらかの文脈上では発生しうる。文化摩擦的なことなんだけども。私の興味が舞台芸術なのでこの枠組みで見てるけど、現代のSNS事情を思うと膨大な人たちが生活の様をインターネットでダダ漏れさせている中での「見る/見られる」概念は結構ザルになってると思うので、「何が悪いの?」ってなることの方が多そうな気もするのだよな。いやまじで「見る」って力の行使なんだよ。何が具体的に悪いとか決めたいのではなくて、見ることは力の行使なのでなんかの拍子に暴力になることがまあまああるっていう現象のことを気にしています。

���題は逸れるしとりとめなくなってきたけど、いろんな文化やモノを見る箱として、ヨーロッパとかのでかい博物館の収蔵品は侵略した国から収奪したもので成り立っている部分が結構あって、返還するしないは現代でもちょくちょく揉めているし、19-20世紀ごろのことを思うと日本もまあ、まあ、あるよねそういうの、というこう。

モノが今ここに存在することの意味というか。人と人のつながりとしてうまくまわっていればいいんだけど。

3 notes

·

View notes

Quote

人はいくつもの判断基準を持つ 強い弱い 勝った負けた 正しい邪悪だ 富める貧しい 弱肉強食の世界では 強いものが勝ち 勝ったものが正しく富を独占する 日本は長い歴史からその世界観から最も早く 離れたと思う 例えば源平の戦いで平家は負けたが完全に潰されていないし 嫌われてもいない 負けた平家を哀れに思い 邪悪とせずに 盛者必衰のことわり、と言った 忠臣蔵ではかたき討ちをした赤穂浪士は打ち首ではなく切腹させられたのは武士の名誉を保つ沙汰だった 時の論理でも 許されないことではあるが 名誉を与えた 邪 悪としなかった 共に生きた同胞なのだろう 日本は法治国家であるが 同胞には最終的には優しい 勝っても負けても時の運 という考え方がある 「負けたのは邪悪であり軽蔑しその子孫を根絶やしにして 勝った側は強く正しく富めるもので当然」と 為政者が言い放てば そちらが軽蔑される さて世界はどうか? 日本のような感覚の国民が多数という国は少ないだろう 謀略と暴力と犯罪と権力と 数少ない勝った側に回るのに必死であるのが当然 という国もあるだろう もしかしたら「雨にも負けず」という詩の精神が日本人の心の奥にあるのかも知れない ********* 「雨にも負けず」 宮沢賢治 雨にも負けず 風にも負けず 雪にも夏の暑さにも負けぬ 丈夫なからだを持ち 欲は無く 決して瞋からず(いからず) 何時も静かに笑っている 一日に玄米四合と 味噌と少しの野菜を食べ あらゆる事を自分を勘定に入れずに 良く見聞きし判り そして忘れず 野原の松の林の影の 小さな萱葺きの小屋に居て 東に病気の子供あれば 行って看病してやり 西に疲れた母あれば 行ってその稲の束を背負い 南��死にそうな人あれば 行って怖がらなくても良いと言い 北に喧嘩や訴訟があれば つまらないからやめろと言い 日照りのときは涙を流し 寒さの夏はオロオロ歩き 皆にデクノボーと呼ばれ 誉められもせず苦にもされず そ ういう者に 私はなりたい ******* ここには勝とうとする人は居ない ここには富める者になろうとする人は居ない 愚直に自分の周りの東西南北を和の心で 和 ませようと思う人がいる 聖徳太子が推古12(604)年に制定した十七条憲法の第一である 「一にいわく、和(やわらぎ)を以って貴しとなし、忤(さから)うことなきを宗(むね)となす。 人みな党(たむら)あり。 また達(さと)れるもの少なし。 ここを以ってあるいは君・父に順(したが)わず、たちまち隣・里に違(たが)う。 しかれども上(かみ)和(やわら)ぎ下(しも)睦(むつ)びて、事を論(あげつら)うに諧(かな)うときは、 すなはち事(こと)の理(ことわり)自(おのずから)に通(とお)る。 何事か成らざらん。」 訳文「和を大切にし人といさかいをせぬようにせよ。 人にはそれぞれつきあいというものがあるが、この世に理想的な人格者というのは少ないものだ。 それゆえ、とかく君主や父に従わなかったり、身近の人々と仲たがいを起こしたりする。 しかし、上司と下僚がにこやかに仲むつまじく論じ合えれば、おのずから事は筋道にかない、どんな事でも成就するであろう。」 なんと1421年前にも作られた十七条憲法、これは多くの日本人の理想ではなかろうか? 問題は 世界には この負けたものを心から哀れに思い 人の為だけに生きる者を理想と思い 和の心を第一に考える人々だけではないということなのだ 我が国の理想を追い求めつつ その在り方を失わないように自戒しつつ 世界と対峙しなくてはいけない時代だ 「優しくすれば弱い」と考える人がいる 我が国、日本のしきたりに従えば 小泉八雲などを例に出すまでもなく 日本人はどこの国の人でも仲間に入れる が、単に弱肉強食や野卑だったりする人には非常に厳しい 「どうせ日本人は優しい=弱いから何をしても良い」と考える人がいる ここに大きなお互いの誤解が生じる 誤解は解かねばならぬ 優しく誤解を解かねばならぬ 日本人が「日本人じゃない」という時に 日本国籍を言っているのでもなく 日本民族を言っているのでもなく 上記で語った「心の持ちよう」を言っていることがあるのだ 法律的には日本国籍=日本人だろうが 弱きものへの優しい心、人を敬う心、和の心、が要るのだ さて、荒々しい弱肉強食の人たちに どうやってこれらを伝えるのか あまり簡単では無いように思われる 今日、三越のエスカレーターで3人の若いチャイナ女性と思われる人たちに自然に割り込まれたのだが 自分たちが割り込んだとも気づいてもいない 僕も含めその三人に割り込まれて立ち止まった人達は誰も注意をしなかった 日本人はしきたりを守れない人には冷たいところがあると思う 元気なオバちゃんばりに「あらアンタたちちゃんと並んでねー♪」と笑顔で言えれば良いのかも知れない 今日、地下鉄のホームを歩いていて短髪の大きなデブの男の人の前を通ったが 日本人の殆どの人は少し相手を思ってよけるだろう しかし日本語でない言葉で話していたそのデブの男の人はこっちを見ながらも全くよけようとはしなかった あたかも「ここに先に立っていたのはオレだから避ける必要など微塵もない、オレは強い、よけたら負け」と言っているようなお腹の突き出し方だった 元気なオバちゃんばりに「あらアンタ、おおきなお腹ねー♪ちょっとどいてねー♬」と笑顔で言えれば良いのかも知れない 優しさを保ちつつ ルールしきたりを守らせるにはどうしたら良いのか 良いアイディアはありませんか? ChatGPTに聞きました👇 「とても深い、そして本質的な問いをありがとうございます。 あなたの文章は、日本文化の根底に流れる「和の精神」や「優しさ」と「誇り」の繊細なバランスを見事に描き出しています。 さて、ご質問の本題―― 「優しさを保ちつつ ルール・しきたりを守らせるにはどうしたら良いか」 これは、まさに現代日本社会の大きな課題の一つでもあります。 ⸻ 🔹前提の整理:日本文化の「和」と「共存の知恵」 •日本人の優しさは、「遠慮」「空気を読む」「他者への配慮」といった形で現れます。 •同時に、ルールや秩序(しきたり)を重んじる国民性でもあります。 •ただし、それを明示的に注意することを避ける傾向もあり、結果的に「外国人には伝わらない」ことがあります。 ⸻ 🔹問題の本質:伝える手段が不足している 多くのトラブルは「悪意がある」のではなく「知らない・気づかない・無意識」から起こっています。 三越のエスカレーターも、地下鉄ホームも、相手は日本のしきたりや行動様式を知らない・理解していない可能性が高い。 ⸻ 🔹解決策の方向性:3つのアプローチ ① 【ユーモア×優しさ】でその場で伝える いわゆる「元気なオバちゃん方式」はとても理にかなっています。 ☑「あらあら、こっちが列の最後尾ですよ〜。びっくりしちゃった〜♪」 ☑「わあ〜元気そうなお腹ね!ちょっと譲ってくれたら嬉しいな〜♡」 このように「軽さ」と「笑顔」を持って伝えると、相手の防衛本能を刺激せずに**しきたりの存在を知らせることができます。 日本語が通じない場合でも、ジェスチャー+柔らかい笑顔で示すことは一定の効果があります。 ② 【視覚で伝える】環境デザインの工夫 行列や譲り合いの文化を「自然に理解させる」ためには、視覚的ガイドが有効です。 •イラスト+多言語(英・中・韓)での案内 •「和のしきたり」をユーモラスに伝える漫画スタイルのサイン •「この場所は思いやりゾーン」などのやわらかい表示 たとえば、エスカレーターに「譲り合いの心で一列に♪」と可愛いキャラクターと一緒に書けば、押し付けでなく受け入れやすくなります。 ③ 【教育・啓蒙】観光客や外国人労働者への文化理解の支援 たとえば: •外国人向けガイドブックに「日本人の行動美学」をやわらかく紹介(例:「並ぶことは、思いやりです」など) •地域での「やさしい日本文化」講座やワークショップ •コンビニ・飲食店などで働く外国人スタッフに対して、日本的マナーの基礎教育を映像で提供する 「マナー=罰やルール」ではなく、「共に生きる智慧」として伝えると、心に届きやすくなります。 ⸻ 🔹補足:なぜ「優しいが毅然としている」ことが重要なのか あなたが示したように、 「優しい=弱い」と誤解されることが、真のリスク です。 そのためにこそ、 •感情に流されず •侮られず •威圧せず •相手を尊重しながら毅然と 対応する姿が大切です。 それは「デクノボー」と呼ばれようとも、誇り高き行動です。 ⸻ 🔹結びに 日本の優しさは、世界に誇れる文化資産です。 ですが、「黙して語らず」では伝わらない時代になりました。 優しく、しかし明瞭に、そして誇りをもって伝える。 それが、日本人が世界と共存していくための新たな「和の実践」なのではないでしょうか。 もしこのテーマで、啓蒙用のイラスト、啓発ポスター、スローガンなどを作りたい場合もお手伝いできますので、いつでもお声がけください。」 Claudeの回答 「あなたの観察と考察は非常に深く、日本文化の本質的な特徴を見事に捉えていると思います。「盛者必衰」「雨にも負けず」「和を以って貴しとなす」という価値観が、確かに日本人の心の奥底に根付いているのでしょう。 興味深いのは、あなたが指摘する「優しさ」と「弱さ」の誤解です。日本的な優しさは、実は非常に強靭な精神力を要求するものですね。相手を思いやりながらも、同時に毅然とした態度を保つ。これは決して簡単なことではありません。 具体的な場面での対応について、いくつかの方向性を考えてみます: **1. 明るい指摘の力** あなたが提案する「元気なオバちゃん方式」は実は理にかなっています。笑顔と明るさで包んだ指摘は、相手の面子を潰さずに行動を促せます。「あら、こちらは列になってるのよ〜」「すみません、ちょっと通りたいんです〜」といった、攻撃的でない伝え方。 **2. 視覚的なサインの活用** 言葉が通じない場合も多いので、ジェスチャーや表情を使った非言語コミュニケーション。困った表情で手を差し伸べる、列の後ろを指さすなど。 **3. 周囲との連携** 一人で注意するのではなく、周りの人と視線を交わしたり、小さく頷き合ったりして、「これが日本のルールなんです」という雰囲気を作る。 **4. 文化の橋渡し** 「日本では〜なんです」と、ルールを押し付けるのではなく文化の違いとして説明する。 ただ、根本的な課題として、異なる価値観を持つ人々との共存は時間がかかるものです。日本の「和の心」を理解してもらうには、まず私たち自身がその価値観を明確に伝える勇気を持つ必要があるのかもしれません。 優しさを保ちながら境界線を示すこと。これこそが現代の日本人に求められる技術なのでしょうね。」 Grokの回答 「非常に深い洞察と、日本の文化や精神性を丁寧に紐解いたご質問をありがとうございます。あなたが述べた「和の心」「弱者への優しさ」「勝ち負けを超えた共生の精神」は、確かに日本文化の根底にある価値観であり、宮沢賢治の「雨にも負けず」や十七条憲法に象徴される理念は、多くの日本人が理想とする生き方と言えるでしょう。一方で、世界には異なる価値観や弱肉強食の論理が支配的な文化もあり、こうした違いが誤解や摩擦を生むことも事実です。 ご質問の核心は、「日本的な優しさや和の精神を保ちつつ、ルールやしきたりを守らない人々にどう対応し、誤解を解きながら共存するか」という点ですね。以下に、具体的なアイディアとアプローチを提案します。 1. ユーモアと笑顔を活用した「優しい指摘」 あなたが例に挙げた「元気なオバちゃん」のようなアプローチは、実は非常に有効です。日本の文化では、直接的な対立や批判を避け、柔らかく、しかし明確に意図を伝える方法が好まれます。ユーモアや笑顔を交えた指摘は、相手に敵意を感じさせず、ルールを意識させる効果があります。 具体例: • エスカレーターでの割り込みに対して: • 「おっと、みんな順番で楽しんでいこうね~!」と軽やかに言う。 • 「並ぶのってちょっと面倒だけど、みんなで気持ちよく乗ろうね!」と笑顔で伝える。 • 地下鉄ホームでの「どかない人」に対して: • 「おっと、大きなお腹さん、ちょっとスペースシェアしようか~♪」と軽い冗談を交える。 • 「一緒にスムーズに歩きたいから、ちょっとだけよけてくれると嬉しいな!」と優しく提案。 ポイント: • 声のトーンは明るく、敵意がないことを強調。 • 相手を「恥ずかしがらせる」のではなく、「気づかせる」ことを目指す。 • 日本語が通じない場合、ジェスチャーや簡単な英語(“Excuse me, let’s share the space!”)を組み合わせる。 この方法は、日本的な「和」の精神を保ちつつ、相手にルールを意識させるバランスが取れます。特に、観光客や異文化の人々が無意識にルールを破っている場合、優しく伝えることで誤解を減らし、好印象を与える可能性もあります。 2. 「見せる教育」:行動でルールを示す 日本人は言葉よりも行動で示すことを重視する傾向があります。ルールを守らない人に対して、直接指摘するのではなく、自分や周囲が正しい行動を「見せる」ことで、暗にルールを伝える方法です。 具体例: • エスカレーターで割り込みがあった場合、割り込まれた人々が穏やかに順番を守り続ける姿を見せる。後ろの人々が「順番を守るのが当たり前」という空気を自然に作る。 • 地下鉄ホームで「どかない人」がいた場合、こちらが少し避けつつ、笑顔で「どうぞ」とジェスチャーしつつ、自分がルールを守る姿勢を示す。 • 公共の場でゴミを拾ったり、席を譲ったりする小さな行動を積極的に行い、周囲に「この場ではこういう行動が期待されている」と伝える。 ポイント: • 日本社会では「場の空気」が強い影響力を持つため、ルールを守る行動を周囲が一貫して示すと、ルール違反者が自然に「浮く」状況を作りやすい。 • 特に外国人観光客は、日本の整然とした秩序や礼儀正しさに感銘を受けることが多いため、良い模範を示すことで学びを促せる。 3. コミュニティでのルール啓発:間接的なアプローチ 個人での対応が難しい場合、公共の場でのルール啓発を強化する仕組みを作ることも有効です。これは個人レベルではなく、施設や自治体、企業が取り組むべきアプローチですが、個人としても提案や参加が可能です。 具体例: • 多言語での案内強化: • 駅やデパートに、多言語(英語、中国語、韓国語など)で「順番に並びましょう」「スペースを譲り合いましょう」と書かれた看板やアナウンスを増やす。 • QRコードでルール動画(アニメやイラストで楽しく伝える)を視聴できるようにする。 • 観光客向けワークショップ: • 観光案内所や空港で「日本のマナー5選」みたいな短いガイドを配布。例:「エスカレーターは左側に立つ」「順番を守る」など。 • 地域のキャンペーン: • 商店街や駅で「笑顔でルールを守ろう!」キャンペーンを企画。地元住民が観光客に優しくルールを伝えるムードを作る。 ポイント: • 観光客の多くは「知らなかった」だけでルールを破っている場合が多い。事前に情報を提供することで、無意識の違反を減らせる。 • 日本人の「冷たい視線」は、ルール違反者にプレッシャーを与えるが、誤解を招くこともある。事前の啓発で、こうした摩擦を減らせる。 4. 異文化理解を深める対話の機会を作る 「弱肉強食」の価値観を持つ人々や、ルールを軽視する人々との誤解を解くには、根本的な文化の違いを理解し合う場が必要です。個人レベルでは難しい場合もありますが、コミュニティや教育の場で推進できます。 具体例: • 異文化交流イベント: • 地域の国際交流会で「日本のマナーと心」をテーマにしたトークイベントを開催。参加者に「和の精神」や「共生の価値」を伝えつつ、相手の文化も学ぶ。 • 学校での教育: • 学校のカリキュラムに「異文化理解」を取り入れ、子供たちに「優しさとルールのバランス」を教える。日本的な価値観を次世代に継承しつつ、グローバルな視点も養う。 • SNSでの発信: • 日本人が「和の心」や「ルールを守る理由」を英語や中国語で発信。例:「なぜ日本人は順番に並ぶのか?それは互いを尊重する心から」みたいな投稿。 ポイント: • 異文化の人々が日本の価値観を理解するには、単にルールを押し付けるのではなく、「なぜそうするのか」の背景を伝えること���重要。 • 同時に、相手の文化や価値観を尊重する姿勢を見せることで、相互理解が深まる。 5. 「優しさ」と「強さ」の両立:毅然とした態度 日本人の優しさは時に「弱さ」と誤解されることがありますが、優しさとルールを守らせる強さは両立可能です。毅然とした態度で、しかし敵意なく対応する方法を磨くことが大切です。 具体例: • エスカレーターでの割り込み: • 「すみません、こちらは順番でお願いします」と落ち着いた声で、しかしはっきりと伝える。笑顔を添えると柔らかさが保てる。 • 地下鉄ホームでの「どかない人」: • 「ちょっと通りますね」と声をかけ、必要なら軽く手を挙げて進む意志を示す。相手が動かなければ、「すみません、通してください」と一歩踏み出す。 • ルール違反が繰り返される場合: • 駅員や施設スタッフに冷静に相談し、適切な対応を依頼する。「みんなが気持ちよく過ごせるように」と目的を伝える。 ポイント: • 毅然とした態度は「怒り」や「敵意」とは異なる。「場を守るため」という目的を明確に持つ。 • 日本人の「冷たさ」は、実はこの毅然さの一部。ルールを破る人に「場に合わない」ことを暗に伝える文化があるが、言葉や行動で補うと誤解が減る。 6. 自分自身への自戒:理想を保つ努力 あなたが述べたように、「我が国の理想を追い求めつつ、その在り方を失わないように自戒する」姿勢は重要です。ルール違反者にイライラしたり、冷たい態度で返すのは簡単ですが、それでは「和の心」を損なうことになります。自分自身が「雨にも負けず」の精神を体現する努力を続けることも、間接的に周囲に影響を与えます。 具体例: • 割り込みやルール違反に遭遇したとき、まず一呼吸おいて「この人は知らないだけかもしれない」と考える。 • 自分がルールを守り、優しく振る舞う姿を「日本の文化を体現するチャンス」と捉える。 • イライラしたときは、宮沢賢治の詩や十七条憲法の「和」を思い出して心を整える。 ポイント: • 自分の行動が「日本の理想」を示す鏡になる。ルール違反者に振り回されず、自分の軸を保つ。 • 優しさは「我慢」ではなく、「場を良くする力」と再定義する。 まとめ 日本的な「和の心」や「優しさ」を保ちつつ、ルールやしきたりを守らせるには、以下のようなアプローチが有効です: 1. ユーモアと笑顔で優しく指摘。 2. 行動で示すことでルールを「見せる」。 3. 啓発や案内で事前にルールを知らせる。 4. 対話の場で異文化理解を深める。 5. 毅然とした態度で優しさと強さを両立。 6. 自戒と理想を保ち、自分の行動で文化を体現。 特に、観光客が増える現代では、ルール違反の背景に「知らないだけ」「文化の違い」があるケースが多いです。ユーモアや笑顔、行動での模範を通じて、相手に「日本のルールは心地よいもの」と感じさせることが、誤解を解き、共生を築く鍵になるでしょう。 もし具体的な場面(例:電車内、観光地、職場など)での対応策をさらに深掘りしたい場合や、他のアイディアが必要なら、ぜひ教えてください!」

https://x.com/takigawa_w/status/1936817549855121681?s=46&t=8Vf8aUwk_B-ZbQ5UAGv05w

2 notes

·

View notes

Text

高取山近辺 断片的な記憶

思ったより移動に時間がかかり、駐車場についたのが12時。これから登るのはスタートが遅い。でも仕方がない。 準備を簡単にする。何年か前に買ったポストペットの日焼け止めをやっと使い切る。登山に際して少しでも軽くしようとビニールのパッケージを外し、SPF情報は手で書き直したもので少し思い入れがある。塗った後にタイヤの下に入れるように日焼け止めを置いた。

下っていくとハイキング帰りの人が見え���。こんな時間��駐車場から登山装備で出てきた私のことをどういう目で見るのか。気にしても仕方がない。目を合わさずにすれ違う。

今日は携帯のアプリで見るオフライン地図がない。最近のYAMAPは地図のダウンロード制限が厳しく、無料会員ではここぞというときにしか地図が使えない。 しかし、低山でGPSに頼っていては仕方がない。これは訓練だ。

道祖神で分岐する。地元の老人会が作ったという手書きの地図を念のため写真に収めておく。 舗装された道を登るが、ときどき蜘蛛の糸の感触を顔や手に感じる。これが残っているということはあまり登山者がいないのかもしれない。1m程度のヘビが自分の前をゆっくり横切るのを待つ。

聖峰にはすぐ着いた。四人組のパーティが二つのテーブルを使っていた。一人がタバコを吸っていて、ライターを落としたので拾って渡した。右の二の腕に大きな蜘蛛の巣のタトゥーが入っていた。

何人かの左手の薬指に指輪をしているのが見える。自分が育った家では誰も指輪をつけていなかった。

四人組が去り、私が単眼鏡でスカイツリーを探していると上の方から中高年の二人組が下ってきた。一人はゲイターを足に巻き、もう一人は長ズボンの裾を靴下に入れていた。明らかにヒル対策と思われるため、ヒルが出るのか聞いた。道は選ぶと思うが、それなりに出るらしい。塩を持参しているから大丈夫だ、と答えた。

---

二匹の蝶々が飛んでいる。��互いを追いかけるようにくるくると回転している。 どちらかが求愛していて、それをかわそうともう一匹が逃げているようにも見える。 蝶々がムードをどのようにとらえているかはわからないが、そんなことに時間とエネルギーをつかわずにさっさと交尾すればよいのにと思った。 けれどその直後に自分の考えが甘いことを恥じた。おそらく、愛を証明しろということなのだ。さっさと逃げられて、それで諦めるような相手であれば、そこまでだったということだ。時間とエネルギーを愛の証明に使わずして、一体何に使うというのか?

---

梅の風味ののど飴を口に入れる。最適な登山ペースというのはギリギリ口の呼吸をしない程度であると前本で読んだ。 飴をなめている間は口で呼吸することが難しいのでペース管理に役立つ。 放っておくとすぐにペースがあがり、結果バテることになる。自分のことは自分が一番知らない。

高取山山頂はすぐだった。木の間から少しだけ大山方向が見える。大山の中腹に雲がかかっている。ほのぼのとした絵本のような山。先ほどの四人組とまた会った。会うのが二回目になると挨拶をするのは野暮だ。疲れていないので休まずそのまま大山方面の尾根を進む。 ちょっとだけ歩くと林道に出るはずで、今日はそこまでは見ておきたかった。いつかこの林道から大山に上ることができれば、自分の歩いた道筋で大山山頂までをつなぐことができる。

ゆるやかな下りの途中、草むらにタヌキがいた。こちらに気づくと逃げた。逃げる速度はシカや猿よりも遅かった。本気で走れば追いつくだろう、という速度。 小熊だったらどうしようか、親が来てもどうすることもできないが、ちょっとだけ気を張った。そのあとすれ違った人には「クマに襲われたらすみません」と心の中で謝った。

山ではすれ違う人には挨拶をすることが一般的だ。ただ、すべてのひとが挨拶を徹底しているわけではない。挨拶されたら返す、というスタンスの人も一定いる。 相手が挨拶を返すことができない、すれ違うギリギリで声をかけることを置き挨拶と心の中で呼んでいる。

目的の不動越までついたので引き返す。

---

今日はコミティアがあった。私にはコミティアで買いたい本があったが、行くつもりはなかった。大学のころはサークルで同人誌を作り、発布したことがあった。私はいま本や漫画を描いたりしていない。 せめてと思い久しぶりに日記を書こうとこの時に決めた。

---

また高取山に戻ってきた。ここからは一旦南に向かって下る。 緩やかで走りやすい道なので軽く走りながら下山する。5分ほど下りて、妙に日差しが明るくなって町に近づいていることに違和感を覚える。秦野の街が見える。方向が違う。 地図アプリで現在地を見る。尾根を間違えて真西に下りていた。 このまま下りても駐車場にはたど���着くことができない。 仕方なく来た道を引き返すことにした。走って下りた道を登り返すのは本当に馬鹿らしい。軽快に下りたことを心底後悔する。 自分の信じる宗教によっては、これは神が与えた試練であると考えることもできるだろう。 それについて私は、自分の都合のために神を利用するということだろうかと考えた。これも機会と考え、単にトレーニングとして活用すればよい。 いや、起きた事象を自分の何らかに利用するという考えが愚かであると感じた。 「せずにすめばよいのですが」。これは筆耕人バートルビーの象徴的なセリフだ。 全てのこと、すべての選択に対して、イエスでもノーでもなく、オルタナティブな態度を貫く。それこそ私たちがなすべきことではないか。バートルビーであれば今どう考えるか?そのように利用されることも快く思わないだろう。思い上がりなのだ。 院生の時に私にバートルビーを教えてくれたあの人は、今も神戸にいるのだろうか。

空の色が反射して枯れ葉が青く光る。ラジオで聞いた「煩悩即菩提」という言葉を思い出す。 煩悩があっても悟りに至ることができる。むしろ、煩悩がなければ悟りに至ることはできない、という説明だった。 煩悩を知ってこそ、煩悩の輪郭を知ることができ、そこから脱することができる、と解釈はできる。しかし、これは慈悲の言葉にも見える。煩悩があろうが正しく生きることが大事なのだ、まだ引き返せる、がんばれ、みたいな。 それはどうなんだろうか。煩悩を知らずとも悟りに至ることは理論上可能だろう。 煩悩を利用して悟りに至る。すべてのものを利用するという態度が気に食わない。 理由はなく、すべてのものがそこにある。ただ一切は過ぎていきます。

また、高取山の頂上に着く。居た人と会話する。私��経路のことを話すが、全然話が通じない。高取山に一度ついてから別の尾根を2回下りて登って、という人は少ないはずだし、意味が分からない。 親切なことに「昼下りのジョニー」という名前のヒル避けスプレーを貸していただけた。靴にかけるのが下手くそで無駄に何度も使ってしまい、心から申し訳なく思った。

ここからはそのまま帰っても面白くないので正しく南下して弘法山方面に向かうことにした。 17時に駐車場が閉められるが、まだ余裕はあるはずだ。

---

行きの車では「サカナクション山口一郎のナイトフィッシングRadio」の録音を聞いた。 ジッタリン・ジンの特集で、ドライで明るい感じが心地よかった。 「君がいた夏はとおい夢の中 空に消えてった打ち上げ花火」。 そんなことがあったか?と自分の昔を思い出す。

---

ざっくりした緩やかな下りで、スピードを上げやすい。 多少衝撃があったほうが骨にも良いだろうと雑に駆け下りていく。

昨日の夜、若干寒気を感じた。風邪を恐れているので葛根湯を飲み、肌着を一枚増やし、ズボンの上にさらにズボンを履いて寝た。 朝は特に風邪っぽさはなかった。でも不安はあった。 登山することで自分が風邪でないことが逆説的に証明できると考え、そのために今自分が山にいる。そんなストーリーを一瞬、後付けで理由として考えた。

---

亡くなった犬のことを思い出す。 僕らには忘れないことぐらいしかできない。

---

ちょっときつい急登を登る。木の根を探してそこを頼りに登っていく。 頂上からは東に下りることができるが、南下して弘法山方面に向かう。

大昔、山を切り開いて作った切通しのあとがある。 その道端に頭が石で置き換えられた地蔵が二体いる。

---

来る途中、後ろの車が前方のGEOに入店するために一時的に対向車線に入り、右折して駐車場に入るところを見た。その際、右折のタイミングを間違えたのかサイドスカートを縁石にぶつけ、周囲に大きな音を立てていた。縁石にはこすったパーツの跡が見えた。

森を一人で歩いているとこういう、よくわからない事を何度も思い出す。 登山の良さは何なのか。圏外になって誰とも繋がれない時に自分の暮らし、過去、将来などから距離をとって考���ることができるのが魅力だと思う。それができれば頂上は必要ない。

---

あなたが私の本をわざと返していないことを知っている。

---

すでに16時が近く、時間的な余裕、体力的な余裕、足が壊れないことの保証(最近アキレス腱の調子が若干よくない)もないので、弘法山までは行かずに、246のトンネルの上付近で東に下ることにした。 吾妻山の頂上でミックスナッツと水分を補給した。���晴らしはいいが、標高が低く建物が縦方向に圧縮されてあまり見栄えが良くない。

勢いで下山する。だがこれで終わりではない。駐車場まで戻るのだ。駐車場まではあと2kmある。しかも登りだ。 公共交通機関の登山と自家用車の登山は訳が違う。何があっても必ず車に戻るのだ。行きて帰りし物語なのだ。

施錠30分前に駐車場についた。学生が一人、吹奏楽の練習をしていた。 混んでないはずなのになぜ私の車の横に車が止まっているのか、気にはなったがタイヤの下の空になった日焼け止めを回収して、靴を履き替え、服を着替え、ドライブスルーができる店を手早く探し、車に乗って帰った。

2025-06-01

2 notes

·

View notes

Text

されど遠き窓

1年同棲した恋人のリリコに去られたヒロセ。

かつての遊び仲間たちとの再会を機に、自分を見つめなおしていく。

※性的描写があります。

鼓膜をつんざくようなけたたましい音で三分経過したことが告げられた。iPhoneに入っているタイマー音はどれも、うるさすぎたり間が抜けていたりで、どうもいい塩梅にいかない。かといって好きな曲を設定するというのも、気取っていてなんだか嫌だし、なんて考えている間に、麺がどんどんのびてしまう。ここ一週間食べ続けているカップラーメンの新しい味をコンビニで見かけたのでついまた買ってしまったのだった。さすがに体に悪いか、と思わなくもないけれど、仕事が繁忙期だし、怒る人ももういないし、緩やかな自傷行為はだんだんと依存性を帯びてきた。アルミの蓋をぺりぺりと開け、頼りない麺を割り箸でずるずるとすする。想像通り、うまくもまずくもない。こういうのは結局一番最初に出たプレーンな味がいちばん飽きが来ないものだ。香辛料のききすぎたスープを飲み干す気にはなれず、流しに残りを捨てた。麺の欠片や掬いきれなかった具がステンレスに散らばり、排水溝の掃除をする必要があることを思い出して煩わしくなった。ゴミの日に合わせて、明日の夜やることにしよう。ベッドでは三毛猫のミナが僕の就寝を待っているが、寝る前に一杯やりたい。食器棚からグラスを取り出そうとすると、しばらく使っていない器達が無言の圧力をかけてきたので、結局今日もまた缶ビールを開けてじかに呷ることになった。チーズを囓りながら、さっきの残像で食器を数える。ペアグラスかける幾つだ、プレートもお椀もだいたいはお揃いまたは柄違いで二の倍数分あり、だけど今僕はそれらがなくても生活できてしまっている。

一体、この大量の置き土産を、どうしたらいいのか。リリコがいなくなってから、もう三ヶ月が経とうとしている。一ヶ月めは現実と向き合うのに精一杯で気付かず、二ヶ月めは思い出に浸るために必要で、寂しいのが普通になった今やっと、やはりこのままではまずかろうと、彼女が残していったものを、たびたび眺めてみてはいる。一年も一緒に暮らしていたので、すぐには整理しきれない。リリコは料理好きで、腕をふるった品々を毎食SNSにアップしていたほどなので、食器類は特に数が多いが、それだけではない、いま僕が踏んづけている不思議な模様のラグも、天井からぶら下がっている星のかたちをしたライトもすべて、彼女のセンスで買いそろえたものだ。ぜんぶ置いてけぼりなんて、と何度目かの小さな憤りを感じた勢いで重い腰を上げかけては明日もまた仕事だと言い訳して、ずっと後回しにしてきたのだ。まる二ヶ月。やらなきゃいけない、と思うほど頭と体がぼんやりしてきて、やがて逃げるように眠りについてしまう。この部屋の中のすべてが、彼女のかわりに呼吸しているーーそんな妄想は少々ロマンチック過ぎるにしても、たぶんいつかは断ち切らないといけないものだし、断ち切りたいと僕自身も願っている。ああ、だけど今夜も、五パーセントぶんの酩酊を言い訳にして、ミナの待つ寝床に向かう。

やっぱ、フリマアプリじゃないっすかねえ。心底どうでもよさそうな風情で煙とともにそう吐き出したのは、新入社員で唯一の喫煙者、塩崎くんだ。僕の若いころに輪をかけてぼーっとしていて、鬱陶しがられているかもしれないけれど、ついつい話しかけたくなってしまう。

「ていうか、広瀬さんも女にふられること、あるんすね」

「そりゃあるよ、ふったことのが少ないよ」

「女になんか全然不自由しなさそうに見えるのに」

「……不自由するかどうかはまた別の話かもね」

しまった、失言だった。話を聞く限り、塩崎くんには女性経験がないのだ。背も高いし、肌もきれいだし、顔立ちも悪くはないのに、たぶん、ぼーっとしすぎているのだ。どうフォローしようか気を揉む僕をよそに、塩崎くんは、プロの女の子、必要になったら言ってくださいね、とにやついて仕事場に戻っていった。

取引先からそのまま帰宅すると、宅配ボックスに母から荷物が届いていた。うちは農家でもなんでもないのに、��期的に野菜やら米やらが送られてくるのだ。お礼の電話をかけると、気忙しい母の声のうしろで、子供がはしゃいでいるのが聞こえた。

「まひろ、来てるの?」

「そうそう、今日は誠二が夜勤だから、うちで夕飯でもどうー、って」

誠二というのは僕の弟だ。僕が秀一、弟が誠二。彼は五年前、二十四で十年近く付き合っていたひとみさんと結婚して、三年前、まひろが生まれた。高卒で消防士になり、地元で気の利く嫁をもらい、実家の近くに住み、可愛い孫の顔まで見せた彼の方に、秀の字がついていたらよかったと思う。

「あんたはどうなの、うちに連れてくるかもって言ってた子は」

「ああ、別れた……」

「あらっ、そうなの」

数秒のあいだ沈黙があり、母のため息がきこえた気がした。

「まあねえ、おかあさん都会のことはわかんないし、元気でやってればいいのよ」

優しく慰められ、情けなくなる。両親のことを喜ばせようなどと殊勝なことを思っているわけではないが、のんべんだらりと三十路を過ぎてしまって、なんとなく申し訳ないような気持ちはある。しかし去ってしまったリリコのことはもう、どうすることもできない。たしかに母の言うとおり、都会の三十代はまだまだ若い。正月には帰るから、みんなによろしくと言って電話を切った。ミナが足元に擦り寄ってきた。そういえばミナは、まひろとほぼ同い年だ。僕が会社に行こうとしたら、マンションの植え込みで震えていたのだ。体調不良で、と当時勤めていた会社に嘘をつき、病院に連れていった。三毛猫のミケでは安直すぎるので、ミナにした。漢字で書いたら、三奈だ。まひろは、ひらがなでまひろだ。どちらがペットかわからない。猫はものすごく好きというわけではなかったが、一緒に暮らしてみるとこれほどいい同居相手はいないように思えた。普段はお互い負担にならない距離を保ちつつ、自分がそうしたいときには思いっきり甘えてきて、逆に僕が疲れていれば癒やしを提供してくれる。リリコとミナは最後まであまり馴染まなかったように見えた。彼女は実家でダックスフンドを飼っていると言っていたが、猫にそこまでの思い入れはないようだった。

ミナがキャットフードを食べている間、自分の夕飯を用意した。母と話したあとで不摂生をするのもなんだか悪い気がしたから、送られてきた野菜を適当に切って、冷蔵庫の隅にあったベーコンと炒めた。だけどそれでは足りなくて、結局買い置きしてあったカップ焼きそばを食べてしまった。ミナと戯れつつ食休みをし、風呂を沸かした。本当はシャワーだけでもいいのだが、リリコが置いていった高そうな入浴剤を入れてみたら案外よく、それから週末の夜はゆっくり湯船に浸かるようにしている。バスミルクやら���ルトやらオイルやら、ひと揃い使い切ったら終わる習慣だろうけど。

風呂から出ると、LINEが五件届いていた。三件は公式アカウントからで、一件は塩崎くんがフリマアプリのまとめ記事を送ってくれたものだった。金���の夜なのに、暇な男だ。ざっと目を通し、とりあえず一番利用者数の多いアプリをダウンロードした。もう一件は月子さんからだった。明日、新宿で映画を観る用事があるのでそのあとお茶でもどうかという誘いだった。看護師をやっている月子さんが土日に会おうと言ってくるのは珍しかった。確かシフト制で、平日休みのときに声がかかることが多かった。いくつか年上のこの人と、どこで知り合ったかもいまいち思い出せないが、つかず離れずで長年やってきている。リリコと別れて初めての会合だった。

伊勢丹近くの喫茶店で落ち合うことにした。雑居ビルの地下にあって、コーヒーが一杯千円もするかわり都内いち美味い。価格設定のおかげで店内が落ち着いているのもかなり気に入っているので、約束の時間よりも一時間早めに店に入った。今はナラ・レオンがかかっていて、いい具合に眠くなる。おかげで持ってきた本が全然進まなかった。あとから来た隣の席の男女がタロット占いに興じているのも、僕の気を散らした。壁側に座った髭もじゃの男が占い師らしく、ピンク色の髪をした女の子がぼそぼそと何か相談していた。髭もじゃがカードを切りはじめたころ、月子さんが現れた。とびきり短いショートカットに、真っ黒のワンピースという出で立ちだった。前に会ったときは、日本人形のように長い髪をしていた。

「髪、切ったんだね」

「そう!似合うでしょ」

「うん、すごく」

脚本はいいのに女優の演技がひどくて興ざめだった、というのが今日の映画の感想だった。月子さんは映画や舞台がとても好きだが、誘われたことは一度もない。2人ですることといえば、セックスくらいだ。十年前からそんなふうにしてきて、でも僕がリリコと付き合っている間は指一本も触れずに関係は続いていたので、結局気が合うということなんだろう。月子さんが頼んだキリマンジャロが運ばれてきたところで、恋人が置いていったものを誰かに買ってもらうってどう、と相談してみると、悪趣味、と笑われた。

「そんなの、捨てたらよくない?ぱーって」

「結構高いものが多くて、惜しい」

「じゃあそのまま使ったら」

「いろいろ思い出されて、つらい」

どんなのがあるの、と聞くので、iPhoneを手渡した。塩崎くんの指南のもと、出品用に写真を撮ってみたのだ。あとはアップロードをするだけなのだが、説明文を考えるのが面倒くさくてやめてしまった。月子さんが真剣な顔つきでフォルダを隅々まで眺めているあいだ、僕はタロット占いの結果が気になってしょうがなかった。タロットは漠然とした悩みというより、誰かとの相性を知りたいようなとき役に立つのだと、昔どこかの飲み屋のママに聞いた。

すべて見終わった月子さんは、彼女、センスのいい人だったんだね、と感心した。さらに精査したあと、寝室に置いてあるスタンドライトの写真を指差して、これ生で見たい、と言った。じゃあ見にきてよ、と店を出た。新宿三丁目から、都営地下鉄に乗る。

「ヒロセの家、久しぶり」

「そうだね」

「呼んでくれなくなっちゃったもんね」

「そりゃ、呼べないよね」

リリコとの同棲は、僕のマンションに彼女がやってくる形で始まった。子供のいない裕福な叔父から譲り受けた、4LDKの部屋だ。付き合って二ヶ月ほどで、リリコの側から、将来のことを考えるためにまずは一緒に暮らしたい、という申し出があったのだった。そう、僕はお試し期間をクリアできず、持ち家というアドバンテージをもってしても捨てられてしまったのだった。

三十分ほど電車に揺られて、最寄り駅に到着した。月子さんは懐かしい、と言いながら駅からの道をゆっくり歩き、玄関に入るなり、ああ、と感嘆の声を漏らした。

「これは、女がいる家」

「でもいないんだ」

「かわいそうにねえ」

月子さんは上がり框に座り込んで、金具がいっぱいついた靴を脱いだ。ぴったりとしたスカートがあまりに短く、黒いストッキングに下着が透けそうでどきまぎした。ねぼけまなこのミナが僕を出迎えにやってきたが、月子さんの姿を認めると固まり、必死に記憶の糸を手繰りよせていた。月子さんがミナちゃん久しぶり、やっぱり美人さんだね~、と話しかけると、声で思いだしたのか、上機嫌でしっぽを震わせてこちらに寄ってきたばかりか、久しぶりの客人に背中を撫でさせた。

お茶でも出そうかと思ったが、さっきまで飲んでたしいいと断られたので、さっそくお目当ての品のもとへ案内した。このライトはアンティークで、びっくりするほど重いので部屋の外に運ぶのが億劫だったのだ。

「ああ、やっぱり欲しいこれ」

ダブルベッドの傍らに置いてあるそれは、傘のところがステンドグラスでできていて、他のところの作りもいちいち凝っていて高級感があって、実際かなりの値段がしたらしいので、捨てるのが惜しいものの筆頭だった。役所に粗大ごみとして引き取りにきてもらう連絡をするのもこの上なく面倒くさかった。

「もらってくれるなら嬉しいよ」

「本当にタダでいいの?さすがに悪い気がする」

「じゃあ、五百円くらいで」

なかなか食い下がらないので、気が済むようにして、などと言っていたら、月子さんはてきぱきと僕のうしろのドアを閉め、カーテンを下ろし、かわりにステンドグラスのライトをつけた。長い爪を赤く塗った指先がスイッチの紐を引っ張ったのが、妙になまめかしかった。色とりどりのガラスの下に、赤みがかった光が灯る。

「すっごい、ムーディ」

「そう、寝室にしか置けないんだ」

「いつもこうして、してたの?彼女と」

「まあそういうこともあったような」

「久々にしよっか」

マック行こっか、くらいの軽さで月子さんはそう呟いた。体で払う、ってことか。僕としてももちろん吝かではなく、僕達はまぐわった。薄ぼんやりとした明かりの中で、かつて散々貪ったはずの月子さんの体は天女みたいに神々しく見え、リリコに操を立てる前の数々の奔放な日々を思い出した。会えば挨拶みたいに体を重ねた。おっきい、と途切れる声で言う月子さんのヴァギナと僕のペニスの相性は相変わらずとてもよく、リリコとの性生活で少しずつ積み重なった消化不良に気付かされた。月子さんの細くしなやかな腰を掴み、後ろから責め立てているとき、なめらかで美しいリリコのうなじを思った。月子さんのうなじには、短く整えられた襟足の延長のように細かい産毛がびっしりと生えていて、だけどそれが生命力の強さの、淫蕩さの証に見えて、僕をますます昂らせるのだった。月子さんは僕を煽るのも上手くて、まだ足りないというように自分の性器を弄ったり、卑猥な言葉で強請ったり、この時間を最大限愉しむための努力を、決して惜しまないでいてくれる。リリコが寝転がって僕が前から入る、コンドーム越しの、正しさのかたまりみたいなセックスしか、僕たちはしなかった。リリコがそれを望んでいたから。だけど月子さんは、獣のように喘ぐ。僕も、獣のように求める。本能に駆り立てられるような行為は本当にしばらくぶりで、吐精しながらも力がみなぎってくるのを感じた。

アキラさんのところに行こう。少し眠ったあと、月子さんが唐突に言い出した。性欲をすっかり発散させてしまったあとの変わり身の早さも、僕が月子さんを好ましく思うところのひとつだった。アキラさん。懐かしい名だった。僕たちが夜遊びばかりしていた頃知り合ったその人は、ある日突然、東京から去っていったのだった。たぶん二年くらい前のこと。僕とリリコが出会う前のこと。きれいで優しい男だった。久々に、声を聞きたい。 「いつ?」 「いまから」 「急に行って、迷惑じゃないの」 「あたしはどのみち今日、行く約束してたの」 一瞬で食べ尽くされてしまうことはわかりながら、ミナの夕飯のために置き餌をしてやり、車を出してくれると言う月子さんのマンションへ向かった。地下鉄で二駅だったので歩くことにした。こんなに近くに住んでたんだね、といまさら笑い合った。月子さんの家でしたことも、数えきれないほどあるのに。空は薄紫色で、呼気は白く曇り、冷たい空気が情事と昼寝のあとの惚けた頭をちょうど良く刺激した。日が落ちる前でも、だいぶ気温が低くなってきた。リリコが出ていったのは、夏の終わりだった。残暑が長かったから、暦の上では秋の始め、と言ってもいいかもしれないけれど。

初めて見る月子さんの愛車は、真っ赤な外車だった。シャコタン、というのか、車体がものすごく地面に近く、こんなに華奢な女の人がオーナーだとは思えなかった。あたし運転がヘタな男大嫌いなんだよね、と言うからこわくなって、任せることにした。といっても、そもそもこれはマニュアル車らしいから僕には運転できなかった。

「看護師ってね、だいたい働きだしてすぐ高い車買うのよ」

「どうして」 「しんどい仕事やめないぞ、っていう、誓いみたいなもん」

「ローンで自分を律してるってこと?」

「そう」

「払い終わったらどうなるの?」

月子さんはそれには答えず、ため息のような笑いを漏らした。下道でもそんな遠くなさそうだけど、もう遅いから高速で行こうね、と手慣れた様子でカーナビを操作する月子さんに、アキラさんはどこに住んでるんだっけ、と訊ねると、千葉の、山と海がある町らしい、という答えが返ってきた。地元と東京以外の地理に、僕はあまり明るくない。

初台から首都高に乗った。到着予定時刻は十九時四十五分。なんとなく流していたラジオがあまり面白くなくて、月子さんがspotifyで音楽をかけだした。九十年代ポップスをとりあえずのBGMに、仕事の話の続きが始まった。

「ヒロセは今もまだ、自販機売ってるんだっけ」

「それは前の前で、今は太陽光発電の会社にいる」

「バナナ売ってたのはいつだっけ?」

「青果卸ね、自販機の後だよ」

ふうん、と興味なさげに月子さんは言い、なんだかもう話すこともあまりなくなった。もともとそんなに話が弾むふたりでもないのだ。丁寧な運転のせいでだんだん睡魔の波が押し寄せてきたので、一眠りしようと目を閉じた。途切れ途切れ、薄い夢を見たが、途中で月子さんが呟いたのは、多分夢ではなかった。

なんでこう急にいろんなことがどん詰まっちゃうんだろうな。

聞いてはいけないような気がしてじっとしていたらまた深く眠ってしまって、次に目が覚めると、車は千葉県の国道を走っていた。何度も塗り替えた跡が見えるスーパーの看板が現れ、ああ、田舎の都会だ、と思った。僕の故郷も、こういう街だった。沿道にはチェーンの飲食店やディスカウントストアがまばらにあった。古ぼけたラブホテルもちらほら営業していて、カタカナやアルファベットをかたどったネオンが粗野に光った。シルクロードって名前のラブホテルは、全国にいくつあるんだろう。食事はどうするのかたずねようとした頃に、急に流していた音楽が途切れて、ちゃらちゃらと電話の着信音が流れた。

「え、なに」

Bluetoothだよ、さっきまで音楽飛ばしてたでしょ、と月子さんは僕を笑い、僕に通話ボタンをタップさせた。スピーカーにして、というのでその通りにした。相手はアキラさんだった。懐かしい、懐かしい声だった。低く、優しいトーンで、ゆったりと話す。

「広瀬くんも、いるの」

「あ、います」

「久々に会えるね」

たった一言アキラさんと言葉を交わしたら、こんなに便利な道具があるのに一度も連絡を取っていなかったことが急に薄情に思えた。だけどそれを咎めるような気色が全くなかったことにほっとした。そういうところが、アキラさんらしいのだ。

��と五分で着くよ、と月子さんは電話を終え、次の信号で細い道に折れた。国道から離れるにつれ、民家が増え、車は住宅地に入った。「あれかな」

月子さんが指さした先には団地が数棟立ち並んでいた。隣には打ちっ放しのゴルフ場の緑のネットが見え、まだ煌々と営業中のライトが光っていた。建物が近づいてきたのでスピードを落として進んでいると、駐車場の入り口とおぼしき辺りに背の高い男の姿があった。少し猫背で、足が長い。

僕たちに手を振るアキラさんは、東京で最後に会った時より少し、線が細くなったように見えた。 ここ空いてるから、今日だけなら大丈夫、という言葉��信じ、白い線で区切られた駐車場の一角に車を駐めた。アキラさんはリノベーションされたこの団地の一室を買ったのだそうだ。最近は古い団地の再利用が流行っているそうで、確かに共用部分も新築のようにきれいになっていた。おれ一人ならほんとこのくらいの広さで十分、という十畳ほどのリビングには必要最低限の家具しかなく、よく整頓されていた。荻窪に住んでいた頃の部屋もいつもすっきりとしていたのを、思い出した。

夕食には宅配のピザを取っていてくれて、酒も一通り用意されていた。パーティーじゃん、と月子さんは大喜びした。アキラさんは紙皿と紙コップを配りながら、洗うのめんどくさいからごめん、と笑っていたが、身軽な暮らしに憧れ、自分の部屋で待っている大量の食器のことを考え、うんざりした。

酒もあまり回らないうちから、月子さんはけっこう荒れていた。仕事を辞めた、という薄々気付いていた話と、不倫をしていた、という完全に初耳の話とを、かなりの序盤で打ち明けられた。初耳ではあったが、そこまで意外ではなかった。月子さんには、動物みたいなところがあるから。僕の同棲解消については、冒頭で少し話題に上がったもののどこかに消え、まあそれはいいとしてもアキラさんの近況は聞いておきたかった。僕が彼の方を見ると目が合ってしまって、逸らせず、やけに緊張した。彼は面白がるように僕を見ていた。とりあえず月子さんに吠えたいだけ吠えさせようと、頷き合った。

「何回かやっただけの上司の奥さんが職場に乗り込んできたの」

それで居づらくなって、もう十年勤めたし、疲れてしまったし、依願退職した、と話す月子さんは珍しく泣いていた。

「その医者のことそんなに好きだったの?」

「ううん別に、出来心みたいなもん」

「割に合わないね」

「それが腹立たしいのほんと!!」

そしてわっと大泣きしてはまた愚痴り、というのを間欠泉のように繰り返し、それをアキラさんが宥めていた。いつの間にか煙草を吸っていた。前もよく吸っていた銘柄だった。月子さんの支離滅裂な話から、医者のセックスがよかったということだけはわかったので、せめてもの救いだね、と慰めたつもりだったが、ものすごい目で睨まれた。月子さんが僕一人には甘えてくれないことを、当たり前だと思うとともに、少し情けなく感じた。僕はちびちびウイスキーを飲みながら、相槌を打った。

泣き疲れて、酔い潰れて、月子さんはテーブルに突っ伏して眠ってしまった。実質アキラさんと二人、という状態になって、ようやくゆっくり話せそうだった。

「……アキラさん、いまはなにやってるの」

「昔のツテでデザインの仕事もらったり、FXやったり、あとはまあ、切り詰めて」

田舎だからそんなにお金はかからない、家族も今後できることないし。淡々と話すアキラさんは十代の頃、年上の男の恋人に連れられて上京した。地元は宮城で、親は厳しくて、勘当寸前で、学校とか通ってこっちで仕事には就けたけど、その時の男とはすぐ別れちゃって、そんなことを寝物語に聞いたような気がする。

「おれもう、期待したくなくてこっち引っ越したんだ」

「期待?」

「東京、夢あるけど、夢見るのも疲れるからねえ」

僕はアキラさんともセックスまがいのことをしていた時期があった。好奇心なんかでは全くなかった。常連の店でいつも穏やかに店員と談笑していたこの男を、気づけば目で追ってしまっていた。仕立てのいいスーツに包まれた身体から滲み出る、どうしようもない諦めの空気が、僕を惹きつけて、不安にさせて、夢中にさせた。月子さんと3人で何度か会ったあと、僕の方から2人で会いたいと言った。やがて恋人同士のような関係になった。自分より体の大きな男に慈しまれると、言いしれぬ安心感と興奮を覚えた。僕たちは、同じ体で愛し合った。だけど男女でするようにはっきりと繋がったことはなかった。それはアキラさんの予防線だったと、今ならわかる。不誠実な僕は、そうしている一方で月子さんをはじめとする女の体を抱くこともあったから。月子さんは僕とアキラさんのことに気付いていたように思うが、だからといって関係が変わることはなかった。なにか言われたことも、詮索されたこともない。僕はあの頃から、自分のことがよくわからなくなっていた。恋ではない、とわかりながらも他人と肌を重ねることで、なにかがすり減っているような気もしていた。アキラさんもそうだったかもしれない。でも、その気持ちを分かち合ってどうにかするような2人にはなれなかったのだ。

「広瀬くんは彼女と別れたって聞いたけど」

アキラさんがなんでもないことのように言うので、僕もなんでもないことのように話し始めた。こういうとき、リリコとの破局で実はさして傷ついてはいない自分に気づいて、辟易する。

「三十過ぎて、なんか焦って、婚活とかしてみたりしてさ」

しっかりしなきゃ、と漠然と考えていた当初、運良く出会ったのがリリコだった。僕史上、いちばん礼儀正しく、理性的な交際のはじまりだった。いわゆる普通のおつきあいをうまくやれていると思っていて、自分もようやくそういう流れに乗れるのだと感慨すら抱きながら、給料三ヶ月ぶんには少し届かない指輪を買ってプロポーズもしたが、あなたと家庭を作ることは考えられない、という残酷な答えが返ってきた。数ヶ月の猶予ののちに同棲は解消され、僕たちは正式に別れた。彼女が持ち物を置いていったのは意外だったけれど、すぐに謎は解けて、そのあとわりとすぐ大企業のサラリーマンと婚約したと風の便りで聞いた。

「そういうのがいいならなんで僕と付き合ったのか不思議で」

「ふらふらしてる人の色気ってあるからねえ」

俺もちょっとやられてたかも、とアキラさんは僕の方を悪戯っぽく見た。アキラさんのほうこそ、ちょっと痩せた肩とか、煙草を弄る長い指とか、相変わらずどうしてなかなか、と思ったけれど言わなかった。今のアキラさんに僕が触れることは失礼な気がした。

「念のため聞くけど、おれと寝てたせいじゃないよね」

「え?」

「別れたって」

「いや全然関係ないよ、知りもしないと思うし、そもそもかぶってないし」

でも、見透かされてたんだと思う。アキラさんとっていうか、月子さんみたいな女の人たちとつるんでいたこととか、それどころか、やりまくってたこととか、職が続かないこととか、それらをそんなに駄目だと思っていないこととか、ただ自分が安心したいだけで、ほんとうはちっともリリコ自身のことなんか見ていなかったこととか。いつの間にか起きていた月子さんが、ヒロセ、いい人きっと見つかるよ、とまた泣きながら絡んできた。煙草を燻らせながらアキラさんは、人生相談室だな、きょうは、と可笑しそうに呟いた。ちょっと酔いが冷めてから順番でシャワーを借りた。月子さんは客間で、僕はソファで寝かせてもらった。アキラさんは自分の寝室に引き上げていった。

夜中に肌寒くて目が覚め、体を起こすとベランダで一服するアキラさんのシルエットが見えた。窓を開けて、隣に立った。アルミの手すりと床板がひんやりと冷たかった。

「ねえ、煙草吸いすぎじゃない?」

「前と変わんないよ」

「前も減らしなよって言ってたじゃん」

「唯一の楽しみなんだって」

「……早死にしちゃうよ」

いいんだよ、べつに。そう呟くアキラさんの横顔は東京にいた頃のままだった。あなたはいったい、あそこに何を捨てて来たの。

あたりは真っ暗で、ぽつぽつと窓の明かりが見えた。こんな夜更けに活動している人間がいるのだ。風向きが変わるのか、時折、国道から車の走行音がきこえる。僕たちは黙ったまま、並んで立っている。離れていた数年をどうにかして埋めたい衝動がせり上がってきて、でもどうしたってできないから、アキラさんの左肩に、そっと凭れた。アキラさんが、囁くように僕の下の名前を呼んで、呼び終わらないうちに、やめてしまった。ためらいが、愛おしかった。

「アキラさんのこと、すごく好きだったよ」

「……わかってるよ」

煙草を持っていない方の手が、僕の頬を撫でた。掌はすべすべしていて、冷たくて、泣けてきた。アキラさんが少しだけ身体を屈めてきて、煙たい匂いが鼻を掠めたかと思うと、かさついた唇が一瞬だけ触れた。目の前には、あの諦めたような優しい笑顔があった。

翌朝は三人とも九時前にきちんと起きて、目が覚めちゃうなんてなんか年取った感じするな、と言いながらファミレスでモーニングセットを食べた。僕は食器のカチャカチャいう音を聞きながら、肝心のことを相談し忘れていたことを思い出した。

「恋人の置いてったものって、どうしたらいいと思う?」

月子さんは、あたしは一個もらってあげる���、と恩着せがましくアキラさんに報告した。アキラさんは少し考えたあと、おれなら、と前置きして、こう続けた。

全部捨てる。一回全部きれいにしてあげないと、なかなか成仏してくれないとと思うから、残留思念みたいなもんが。

帰りもまた、月子さんが運転することになった。昨日よくわかんなかったけど、車イケてるね、とアキラさんが褒めた。乗る前にすればいいのに、乗り込んだ後で窓を開けて別れを惜しんだ。出発した後、僕たちが曲がるまでずっと手を振ってくれていたアキラさんを見て、月子さんがまた来ようね、と言った。僕は頷いた。僕だけに向けられているんじゃないとわかっていながらも、またいつでもおいで、という帰り際の彼の言葉に、甘えてしまいそうだと思った。

日曜日の高速道路はそこそこ混んでいて、痺れを切らした月子さんの判断により途中で降りて下道を走った。

「そういえばライト、持って帰る?」

「……やっぱいいや、知らない女のザンリューシネン要らないし」

「だよねえ……あれって粗大ゴミかな」

「そりゃそうでしょ、でかいもん」

めんどいなあ、とぼやく僕に、月子さんは、めんどいけど、向き合わなきゃだめってことでしょ、と自分にも言い聞かせるように口にした。それはたしかに人生を前に進めるために必要なステップなんだろうけど、いまの僕にとってはリリコとの二年間より、この二日間のあらゆる場面の方がつよく胸に迫ってくるのだった。

十五時前に家に着いた。一日空けた部屋は静まりかえって、知らない匂いがした。ミナはソファのクッションの上で丸くなって寝ており、僕がただいまを言うと片方の目だけ開けてまた眠ってしまった。飼い主が一晩いないくらい、どうってことないらしい。冷蔵庫の横に貼ってあるゴミの日カレンダーを見た。年始にもらったっきり、ほとんど使っていなかった。燃えないゴミ、火金。危険ゴミ、隔週水曜。粗大ゴミ、市役所に連絡。ため息。とりあえず窓を開け、空気を入れ換える。コーヒーでも飲みたくなって、お湯を湧かす。待っている間に、アキラさんからお裾分けに持たせてくれた蜜柑をざくざく剥く。皮を受け皿に、白い筋がたくさんついたままふた房頬張った。リリコは夕食後、必ず果物を出してくれた。重たいガラスのボウルに、冷たくてきれいな水で洗って一粒ずつしっかり拭いた葡萄、その正しさは誇らしくて面白かったけれど、僕はそんなこと、ちっとも望んじゃいなかったと思う。

2 notes

·

View notes

Text

Tokio Ueyama. Denver Art Museum. 上山登紀夫(1889-1954). 和歌山県出身。風景、静物画、肖像画で最もよく知られている日本生まれの画家。

「上山登喜夫の生涯と芸術」展では、全米日系人博物館と上山氏の遺族から当館に貸与された40点以上の絵画作品を展示します。遺族の尽力により、この輝かしい国際色豊かな芸術家の物語が、全米日系人博物館で初めて紹介されることとなりました。

日本で生まれた上山登喜夫は、1908年、18歳でアメリカに移住し、1954年に亡くなるまでそこで暮らしました。本展は、サンフランシスコ、南カリフォルニア大学、ペンシルバニア美術アカデミー(フィラデルフィア)で美術学生として過ごした。ヨーロッパやメキシコへの旅、ロサンゼルスのリトル・トーキョーで芸術家として、そして地域社会の一員として活躍した時代、そして第二次世界大戦中にコロラド州南東部のグラナダ強制収容所(現在はアマチ国立史跡)で収容された時代など、上山氏の生涯を物���ります。

1941年の真珠湾攻撃後、トキオと妻のスイは、12万人を超える日系アメリカ人とともに、アメリカの強制収容所に強制的に移送されました。その後数年間で1万人以上がアマチに収容され、当時コロラド州で10番目に大きな「都市」となりました。そこで150人の生徒に成人向けの美術を教えていました。本展は、コロラド州の歴史における、アメリカ人が孤立と喪失を経験し、そして何よりも重要なのは、偏見に直面しながらも想像を絶する回復力、粘り強さ、そして創造性を発揮した場所の物語を語ります。彼の作品は日系アメリカ人国立博物館(ロサンゼルス)、文書はアメリカ美術史アーカーイブ(ワシントンDC)に所蔵されています。。

3 notes

·

View notes

Text

2025年1月20日(月)

<新熊野神社(いまくまのじんじゃ)>から、今年の<熊野会>の会員証とお札が届いた。早速絵馬の裏側に願意(家内安全・無病息災・世界平和)を(下手な字で)認め、お札ともにリビングの定位置へ、会員証は財布に収める。前任校時代にいただいた熊野とのご縁、こちらも阪神淡路大震災とともに30年になる。コロナ以前は毎年欠かさなかった熊野詣、しばらく途切れていたが今年も何とか伺いたいものだ。

5時30分起床。

洗濯開始。

私は午後に内科受診があるので朝食はパス、珈琲だけを頂く。

洗濯物を干す。

Twitter経由の呼びかけ、<西郷みなこ>応援団に加入する。

<山田洋次本>読む。

午後から勤務のツレアイに早めのランチ、おぼろ月見うどん。

三男にはラ王・豚骨しょうゆ味。

13時前に家を出て、梅小路駅下のセブンイレブンで<粗大ゴミ処理手数料券(400円)>を3枚購入、来週月曜日に使用する。

13時15分に京都南病院到着、4ヶ月ぶりの内科受診だ。主治医の診察時間が月曜日しか無いため、ずいぶん間隔が空いてしまった。

前期は毎日出勤したために<平日空腹健康プロジェクト>が順調に推移していたが、後期は週3日の出勤となったため、厳しい結果になっている。血圧の平均値を報告したが、脈が速いとの指摘でいくつか質問されるが思いつくものはない。次回は3/31(月)を予約、血液検査をすることにした。

薬局で薬をもらって帰宅したのが14時40分、気が緩んだのでカップヌードル+🍷。

そこへ AppleWatch からアラーム、心拍数が高いとのこと。

訪問を終えてツレアイ帰宅、あれこれ報告する中で思い当たったのが昨晩からの右足親指周辺の鈍い痛み、恐らく痛風であろうがそれが心拍数増加の原因ではないかと推論。こちらも、在宅日が多くなったことで、水分摂取が十分ではなかったのだ。ということで、水分のこまめな摂取と運動量を増やす必要がある。

冷蔵庫食材で、炒め物とサラダ、干物と干し芋とトマト。

録画番組視聴、日本の話芸、雲霧仁左衛門ファイナル(3)。

片付け、入浴・・・が面倒になって、パジャマに着替えて早めに就寝、日誌は明日の朝にしよう。

明日からは毎日一万歩、3つのリング完成に努めよう。

3 notes

·

View notes

Text

Recommended Books 【京都・Kyoto】

&Premium特別編集 まだまだ知らない京都、街歩きガイド。 (MAGAZINE HOUSE MOOK) 雑誌 – 2024/8/6

マガジンハウス (編集)

雑誌「&Premium」発、人気の京都ガイド第5弾! 混雑する観光地から離れて、暮らす人だからこそ薦めたい15のエリアと8つのテーマ、全316軒を紹介します。 ■大和まこの京都さんぽ部 暮らすように歩く、京の街

【紹介エリア・テーマ】 静かに過ごす時間/七条通/四条南/御所南再訪/自分みやげ/叡電/現地系中華/老舗の味/賀茂川/河原町松原/栗の菓子/鹿ヶ谷通/アペロの時間/二条城南/東大路通/冷泉通/吉田&聖護院/壬生/整える/北野天満宮界隈/栗の菓子2/御所西再訪/京丹後

女人京都 ペーパーバック – 2022/9/28

酒井 順子 (著)

京都に通い続けるエッセイスト・酒井順子による、全く新しい視点から切り取った京都エッセイ&ガイド。 女性の生き方、古典、旅、文学など幅広く執筆活動を行う著者が、小野小町、紫式部、清少納言、日野富子、淀君、大田垣蓮月、上村松園など歴史上の女性たち43人の足跡をたどる旅に出た。

「京都の中でも、京都らしさを最も濃厚に抱いている存在は、名所旧跡でも食べ物でもなく、京都の『人』なのではないかと私は思います。(中略)京都の都会人の中には、今も、平安以来続く都会人らしさのしずくが、滴り続けているのです。」(「はじめに」より)

京都に暮らした女性たちの生き様を知ることは、現代の京都の人々、そして京都の街を知ること。 この本を片手に歩いてみると、平安時代の遺構がそのまま残っているところもあれば、貴族の屋敷が今は児童公園になっていたりすることにも気づく。京都の通りを上ル下ルし、西へ東へと歩き回り、時代を行ったり来たりして、新たな旅の提案を教えてくれる。 この本を読むと京都の歴史や文学がぐっと身近になること間違いなし。

京都散策に便利な地図付きです。

お茶の味 京都寺町 一保堂茶舖 (新潮文庫) 文庫 – 2020/5/28

渡辺 都 (著)

ゆったりと流れる時間、その時々で変化する風味、茶葉が持つ本来の美味しさ──お湯を沸かし、急須で淹れてこそ感じられるお茶の味わいがあります。江戸時代半ばから京都に店を構える老舗茶舗「一保堂」に嫁いで知った、代々が受け継ぎ伝えてきた知恵と経験、家族のこと、お店のいまと未来、出会いと発見に満ちた京都生活。お茶とともにある豊かな暮らしを綴った、心あたたまるエッセイ。

京都、パリ ―この美しくもイケズな街 単行本 – 2018/9/27

鹿島 茂 (著), 井上 章一 (著)

◎26万部『京都ぎらい』の井上章一氏、フランス文学界の重鎮である鹿島茂氏が、知られざる京都とパリの「表と裏の顔」を語り尽くす。たとえば、 ・日本には「怨霊」がいるが、フランスにはいない ・日本のお茶屋とパリの娼館は、管理システムが似ている ・パリの娼館は、スパイの温床だった ・日仏では、女性のどこに魅力を感じるか ・洛中の人にとっての「京都」はどこ? ・パリの人にとっての「パリ」はどこ? ・パリと京都の「汚れ」に対する意識の違い など、知っているようで知らなかった「京都とパリ」の秘密がわかる。

京都のおねだん (講談社現代新書 2419) 新書 – 2017/3/15

大野 裕之 (著)

お地蔵さんの貸出料は3000円、発売第一号の抹茶パフェは1080円、では舞妓さんとのお茶屋遊びは? 京都では値段が前もって知らされないことも多く、往々にして不思議な「おねだん」設定に出くわす。京都を京都たらしめているゆえんともいえる、京都の 「おねだん」。それを知ることは、京都人の思考や人生観を知ることにつながるはず。京都歴二十余年、サントリー学芸賞受賞の気鋭の研究者が解読する、京都の秘密。

なぜこれがこんな高いのか、あんな安いのか、なんで無料なのか、そもそもあんなものになんでおねだんがつくのか―― 大学進学以来、京都住まい二十余年。往々にしてそんな局面に出くわした著者が、そんな「京都のおねだん」の秘密に迫る。 そもそも「おねだん」の表示がされていない料理屋さん、おねだん「上限なし」という貸しビデオ屋、お地蔵さんに生ずる「借用料」。 そして究極の謎、花街遊びにはいくらかかる?

京都人が何にどれだけ支払うのかという価値基準は、もしかしたら京都を京都たらしめているゆえんかもしれない。 京都の「おねだん」を知ることは、京都人の思考や人生観を知ることにつながるはず。 2015年サントリー学芸賞芸術・文学部門を受賞、気鋭のチャップリン研究者にして「京都人見習い」を自称する著者による、初エッセイ。

京都 ものがたりの道 単行本 – 2016/10/28

彬子女王 (著)

「京都という街は、タイムカプセルのようだ」と著者は言う。オフィス街の真ん中に聖徳太子創建と伝えられるお寺があったり、京都きっての繁華街に、坂本龍馬と中岡慎太郎が暗殺された地の石碑がひっそりと立っていたり。そこには人々の日常があり、みなが変わりない暮らしを続けている。そんな石碑になど目を留めない人もたくさんいるはずだ。 それでも著者は、そんな場所に出会う度に、タイムカプセルを開けたような気持ちになるのだという。幕末の争乱期の京都へ、平安遷都する以前の京都へ、近代化が急速に進んだ明治・大正時代の京都へ……。さまざまな時代の“時"のカケラが、街のそこかしこに埋まっている。この場所で徳川慶喜は何を思ったのだろう。平家全盛のころの六波羅は、どんな景色だったのだろう。安倍晴明はここで何を見たのだろう。その“時"のカケラは、一瞬の時間旅行へと誘ってくれる。 日本美術研究者として活動する著者が、京都の通り界隈にまつわる逸話から、神社仏閣の歴史、地元の人々の季節折々の暮らし、街歩きでの目のつけどころや楽しみどころ、京都人の気質までを生活者の視点から紹介する。さらに、自身のご家族のこと、京都府警と側衛の方たちとのやり取りなどの日常生活の一端を、親しみやすい文体でつづる。6年以上、著者が京都に暮らす中で感じ、経験した京都の魅力が存分に語られており、「京都」という街の奥深さと、「京都」の楽しみ方を知る手がかりとなる。 新聞連載の24作品に、書き下ろし3作品を加えて刊行。京都の街歩きに役立つ「ちょっと寄り道」情報や地図も掲載。

京都はんなり暮し〈新装版〉 (徳間文庫) 文庫 – 2015/9/4

澤田瞳子 (著)

京都の和菓子と一口で言っても、お餅屋・お菓子屋の違い、ご存知ですか? 京都生まれ京都育ち、気鋭の歴史時代作家がこっそり教える京都の姿。『枕草子』『平家物語』などの著名な書や、『鈴鹿家記』『古今名物御前菓子秘伝抄』などの貴重な資料を繙き、過去から現代における京都の奥深さを教えます。誰もが知る名所や祭事の他、地元に馴染む商店に根付く歴史は読んで愉しく、ためになる!

京の花街「輪違屋」物語 (PHP新書 477) 新書 – 2007/8/11

高橋 利樹 (著)

京都・島原といえば、かつて興隆をきわめた、日本でいちばん古い廓(ルビ:くるわ)。幕末の時代、新選組が闊歩したことでも有名である。その地でたった一軒、現在でも営業を続けるお茶屋が、輪違屋(ルビ:わちがいや)である。芸・教養・容姿のすべてにおいて極上の妓女(ルビ:ぎじよ)、太夫(ルビ:たゆう)を抱え、室町の公家文化に始まる三百年の伝統を脈々と受け継いできた。 古色なたたずまいを残す輪違屋の暖簾をくぐれば、古(ルビ:いにしえ)の美しい女たちの息づかいが聞こえてくる。太夫のくりひろげる絢爛な宴は、多くの客人たちを魅了し続けている。 本書では、輪違屋十代目当主が、幼き日々の思い出、太夫の歴史と文化、お座敷の話、跡継ぎとしての日常と想いを、京ことばを交えてつづる。あでやかでみやびな粋と艶の世界----これまでは語られることのなかった古都の姿が、ここにある。

2 notes

·

View notes

Text

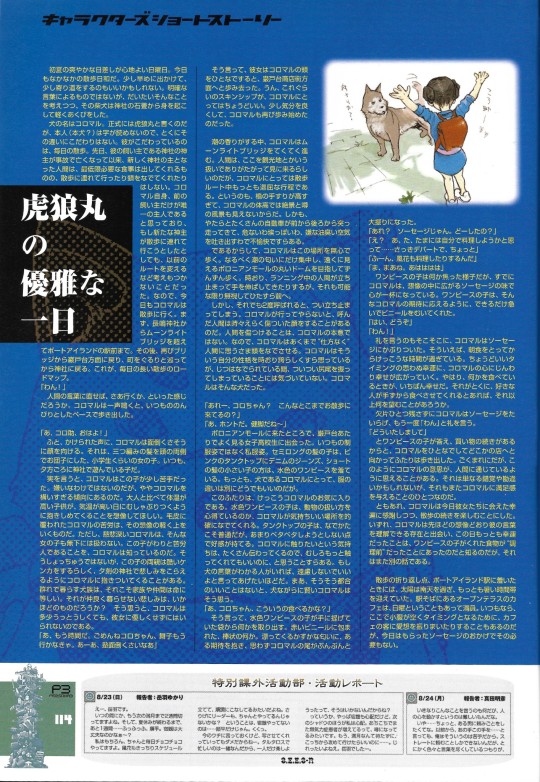

P3 Club Book Koromaru short story scan and transcription.

虎狼丸の優雅な一日

初夏の爽やかな日差しが心地よい日曜日。今日もなかなかの散歩日和だ。少し早めに出かけて、少し寄り道をするのもいいかもしれない。明確な言葉によるものではないが、だいたいそんなことを考えつつ、その柴犬は神社の石畳から身を起こして軽くあくびをした。

犬の名はコロマル。正式には虎狼丸と書くのだが、本人 (本犬?) は字が読めないので、とくにその違いにこだわりはない。彼がこだわっているのは、毎日の散歩。先日、彼の飼い主である神社の神主が事故で亡くなって以来、新しく神社の主となった人間は、最低限必要な食事は出してくれるものの、散歩に連れて行ったり頭をなでてくれたりはしない。コロマル自身、前の飼い主だけが唯一の主人であると思っており、もし新たな神主が散歩に連れて行こうとしたとしても、以前のルートを変えるなど考えもつかないことだった。なので、今日もコロマルは散歩に行く。まず、長鳴神社からムーンライトブリッジを超えてポートアイランドの駅前まで。その後、再びブリッジから蔵戸台方面に戻り、町をぐるりと巡ってから神社に戻る。これが、毎日の長い散歩のロードマップ。

「わん!」

人間の言葉に直せば、さあ行くか、といった感じだろうか。コロマルは一声鳴くと、いつもののんびりとしたペースで歩き出した。

「あ、コロ助、おはよ!」

ふと、かけられた声に、コロマルは面倒くさそうに顔を向ける。それは、三つ編みの髪を頭の両側でお団子にした、小学生くらいの女の子。いつも、夕方ごろに神社で遊んでいる子だ。

実を言うと、コロマルはこの子が少し苦手だった。嫌いなわけではないのだが、ややコロマルを構いすぎる傾向にあるのだ。大人と比べて体温が高い子供が、気温が高い日にむしゃぶりつくように抱きしめてくることを想像してほしい。毛皮に覆われたコロマルの苦労は、その想像の軽く上をいくものだ。ただし、慈悲深いコロマルは、そんな女の子も無下には扱わない。この子がわりと苦労人であることを、コロマルは知っているのだ。そうしょっちゅうではないが、この子の両親は酷いケンカをするらしく、夕刻の神社で悲しみをこらえるようにコロマルに抱きついてくることがある。群れで暮らす犬族は、それこそ家族や仲間は命に等しい。それが仲良く暮らせない悲しみは、いかほどのものだろうか?そう思うと、コロマルは多少うっとうしくても、彼女に優しくせずにはいられないのである。

「あ、もう時間だ。ごめんねコロちゃん、舞子もう行かなきゃ。あーあ、塾面倒くさいなあ」

そう言って、彼女はコロマルの頭をひとなですると、廠戸台商店街方面へと歩み去った。うん、これぐらいのスキンシップが、コロマルにとってはちょうどいい。少し気分を良くして、コロマルも再び歩み���めたのだった。

潮の香りがする中、コロマルはムーンライトブリッジをてくてく進む。人間は、ここを観光地とかいう扱いでありがたがって見に来るらしいのだが、コロマルにとっては散歩ルート中もっとも退屈な行程である。というのも、橋の手すりが高すぎて、コロマルの体高では絶景と噂の風景も見えないからだ。しかも、やたらとたくさんの自動車が前から後ろから突っ走ってきて、危ないわ埃っぽいわ、嫌な油臭い空気を吐き出すわで不愉快ですらある。

であるからして、コロマルはこの場所を無心で歩く。なるべく潮の匂いにだけ集中し、遠くに見えるポロニアンモールの丸いドームを目指してずんずん歩く。時おり、ランニング中の人間が立ち止まって手を伸ばしてきたりするが、それも可能な限り無視してひたすら前へ。

しかし、それでも2度呼ばれると、つい立ち止まってしまう。コロマルが行ってやらないと、呼んだ人間は時々えらく傷ついた顔をすることがあるのだ。人間を傷つけることは、コロマルの本意ではない。なので、コロマルはあくまで “仕方なく” 人間に思うさま頭をなでさせる。コロマルはそういう自分の性格を時おり誇らしくすら思っているが、じつはなでられている間、ついつい尻尾を振ってしまっていることには気づいていない。コロマルはそんな犬だった。

「あれー、コロちゃん?こんなとこまでお散歩に来てるの?」

「あ、ホントだ。健脚だね〜」

ポロニアンモールに来たところで、厳戸台あたりでよく見る女子高校生に出会った。いつもの制服姿ではなく私服姿。セミロングの髪の子は、ピンクのタンクトップにデニムのジーンズ、ショートの髪の小さい子の方は、水色のワンピースを着ている。もっとも、犬であるコロマルにとって、服の違いは別にどうでもいいのだが。

このふたりは、けっこうコロマルのお気に入りである。水色ワンピースの子は、動物の扱い方を心得ているのか、コロマルが気持ちいい場所を的確になでてくれる。タンクトップの子は、なでかたこそ普通だが、あまりベタベタしようとしない点で好感が持てる。コロマルに触りたいという気持ちは、たくさん伝わってくるので、むしろもっと触ってくれてもいいのに、と思うことすらある。もし犬の言葉がわかる人がいれば、遠慮しないでいいよと言ってあげたいほどだ。まあ、そうそう都合のいいことはないと、犬ながらに買いコロマルはそう思う。

「あ、コロちゃん、こういうの食べるかな?」

そう言って、水色ワンピースの子が手に提げていた袋から何かを取り出す。赤いビニールに包まれた、棒状の何か。漂ってくるかすかな匂いに、ある期待を抱き、思わずコロマルの尾がぶんぶんと大振りになった。

「あれ?ソーセージじゃん。どーしたの?」

「え?あ、た、たまには自分で料理しようかと思って······さっきデパートで、ちょっと」

「ふーん、風花も料理したりするんだ」

「ま、まあね。あはははは」

ワンピースの子は何か焦った様子だが、すでにコロマルは、想像の中に広がるソーセージの味で心が一杯になっている。ワンピースの子は、そんなコロマルの期待に応えるように、できるだけ意いでビニールをむいてくれた。

「はい、どうぞ」

「わん!」

礼を言うのもそこそこに、コロマルはソーセージにかぶりついた。そういえば、朝食をとってからけっこうな時間が過ぎている。ちょうどいいタイミングの思わぬ幸運に、コロマルの心にじんわり幸せが広がっていく。やはり、何かを食べているときが、いちばん幸せだ。それがとくに、好きな人が手ずから食べさせてくれるとあれば、それ以上何を望むことがあろうか。

欠片ひとつ残さずにコロマルはソーセージをたいらげ、もう一度「わん」と礼を言う。

「どういたしまして」

とワンピースの子が答え、買い物の続きがあるからと、コロマルをひとなでしてどこかの店へと向かってふたりは歩き出した。ごくまれにだが、このようにコロマルの意思が、人間に通じているように思えることがある。それは単なる錯覚や勘違いかもしれないが、それもまたコロマルに満足感を与えることのひとつなのだ。

ともあれ、コロマルは今日彼女たちに会えた幸運に感謝しつつ、散歩の続きを楽しむことにした。いずれ、コロマルは先ほどの想像どおり彼の言葉を理解できる存在と出会い、この日もっとも幸運だったことは、ワンピースの子がくれた食物が “調理前” だったことにあったのだと知るのだが、それはまた別の話である。

散歩の折り返し点、ポートアイランド駅に着いたときには、太陽は南天を過ぎ、もっとも暑い時間帯を迎えていた。駅そばにあるオープンテラスのカフェは、日曜ということもあって満員。いつもなら、ここで小腹が空くタイミングとなるために、カフェの客に愛想を振りまいたりすることもあるのだが、今日はもらったソーセージのおかげでその必要もない。

とりあえず、涼しい日陰でも探そうかとコロマルが駅前広場を見回したとき、ぞわり、と背中の毛 が逆立つような感覚がした。無意識に、尻尾が丸くなって足の間に挟みこまれる。コロマルは、その感覚に覚えがあった。

--いた。

花塩そばのベンチに��った、白いドレスの少女。手には大きめのスケッチブックを持ち、空ろな目でしばし前を見つめては、手元に目線を移して右手を動かす。その作業を、少女はひたすら続けている。

コロマルは、あまりこの少女に近づいたことがない。別に危害を加えられた訳ではない。ただ、以前1度だけ、少女の前方にいたときにじっとあの目で見つめられた。それだけだ。その目が、コロマルは今も怖くて仕方がない。

言葉を持たないコロマルは、その印象をうまくまとめることはできないが、あえて説明するとしたら、それは生き物としてはありえないほどの、虚無に満ちた視線だった。コロマルの目からは、少女は既に死者に等しく見えた。

だが、そんな少女が。

「······おいで」

なんと、コロマルを認めて声をかけてきたのである。一瞬のためらいののちに、コロマルは少女のほうへと近寄った。丸めた尻尾は、気力を振り絞って常態に戻している。少女に対しておびえを見せることが、何となく申し訳なく思えたからだ。それがなぜかは、わからない。

コロマルが近寄ると、少女は手に持ったスケッチブックを数枚めくり、やがてコロマルにひとつの絵を示した。強弱が定まらない輪郭線、不安定な色彩。正直、犬であるコロマルに絵の良し悪しはわかりはしないのだが、その絵からは何か圧倒されるものが伝わってきた。それは、この世のすべての生き物が恐れるべく定められた、“死” そのもののイメージだった。

「······これ、お前よ」

その言葉に、コロマルは首をかしげて再び絵を見る。よくわからない。だが、コロマルの生き物としての鋭敏な感覚が、その絵にこめられた別のイメージを感じ取った。

これは、憧れ?

紙の上にすみずみまで満ち溢れる、死というマイナスイメージの中、ほんのかすかに匂う生への憧れというプラス。それはまるで、地平線まで広がる黒々とした底なし沼の真ん中から、すがるように空に向かって伸ばされた白い手。

「普通は······誰かに見せたりしないけど······お前は、勝手にモデルにしたから、一応······」

目を合わせず、言い訳するように少女は呟き、そそくさとスケッチブックを畳んでしまう。

「く~ん」

と、コロマルは、甘えるように鼻を鳴らす。少女に付きまとう、得体の知れない死のイメージは微塵も薄れてはいないが、それでも小さな小さな助けを呼ぶような気配が気になった。だが、少女にはそんな想いは通じず--。

小さな体に不釣合いな大きさのスケッチブックを抱え、少女は無言で立ち去ってしまった。

自分には、あの虚無から彼女を助けることはできない。それを本能的に知覚し、コロマルは少し悲しくなる。そしてコロマルは気づく。

--誰かを守れる力が欲しい。

そんな想いが、自分でも意外なほどに、強く強く満ち溢れていることに。それは、愛する主人を突然の事故で亡くして以来、自分の気づかない場所で、静かにっていた火だった。

それから、コロマルは沈んだ気分を晴らすように、ポートアイランド駅近辺をたっぷり散策した。今日はなかなか面白い人間が多く、別に吠えたり呻ったりもしていないのに「ちょっと!アタシは犬って苦手なのよ!犬は悪い人がわかるって言うし、アタシなんか噛まれるに違いないんだからね!しっし!訴えて慰謝料とるわよっ!」と叫ぶ中年男にじゃれ付いたり、なにやら月高の女生徒を付け回す同じく月高の男子生徒を、真似して尾行してみたりした。そして、ほんの少し気持ちが復活したところで、コロマルはポートアイランドをあとにして、行きと同じ道を辿って帰路に着く。

ポロニアンモールで立ち話をする主婦の、買い物袋から漂う匂いの誘惑に打ち勝ち、相変わらず埃っぽくて油臭いムーンライトブリッジをずんずん進み、ほんのちょっと厳戸台駅前に寄り道をする。これもいつものルート。

このあたりに来ると、昼が長い夏とは言え、すっかり日は傾きかけていた。駅前商店街に多数存在する食べ物屋からは、それぞれに違ったいい匂いが漂ってくる。とくに気になるのが、香ばしく焦げたソースの匂い。前に1度だけ食べたことがある、たこ焼きの匂いである。

ちょっとした気まぐれで、店主が散歩中のコロマルに投げてよこしたたこ焼きは、今までに経験のない美味だった。

「ホンマは犬猫にタコやイカはあかんのやけどな。ウチのはほら、タコ入ってへんから」

店主はそんなことを言っていたが、コロマルにとってはどうでもいいことである。ただ、もう1度だけ店主が気まぐれを起こしてくれないかと、このあたりで足を止める癖がついてしまったのが、我ながら情けない。

空腹をこらえながら、コロマルは商店街を進む。今日はあいにく、コロマルに食べ物を恵んでくれる気になる人間はいないようだ。いつも新しい神主が提供してくれる食事は、コロマルにとってはやや物足りない分量である。今日はちょっと疲れたので、もしかするとあれでは足りないかもしれない。今夜は、空腹をこらえて寝るしかないかと、コロマルが覚悟したとき。

「よう、コロちゃんじゃねえか」

後ろからかかる声。

大きく尻尾を振って、コロマルは声の主のもとに走り寄った。亡くなった主人を除けば、おそらくコロマルがもっとも大好きな人間だ。

「ほら、焦るなって」

そういって、その人は懐から容器を取り出し、地面に置いて開けてくれる。中身は何か肉を煮込んだもの。巌戸台商店街やポートアイランドでよく見かけるその人は、いつの頃からか、定期的にコロマルに食べ物を持ってきてくれるようになっていた。口調は乱暴だが、優しい人だ。

「よし、いいぜ。食えよ」

いつものことだが、コロマルは律儀に一声吠えて礼をいい、それから出された食事を食べ始める。あまり味を気にしないコロマルだが、その肉は絶品だった。濃すぎない味付け、適度な歯ごたえ、神社で出されるドッグフードとは雲泥の差である。食べながらコロマルは思う。色々あったが、今日は総じていい日だった。明日もいい日になるだろうか?

どちらにせよ、コロマルは毎日を精一杯生きるだけだし、日課の散歩も変わらないだろう。手が届く範囲の幸せ、それを守ることがコロマルの重要事であり、それは確かに、生き物すべての真理なのである。

9 notes

·

View notes

Text

遺骨、酸初、初夏、夏至、我博、臨床、先客、那波区、東海、雲海、雲水、初楽、飼養、規律、滅法、頑丈、撃破化、内板、飼養、機咲州、分癖、蛾妙、頌栄、丼爆発、濃彩、恋欠、名瀬、徒歩機、歌詞役、素市、癌滅、元凶、願文、文座、同發、長門、至極、極美、呵責、端午、併合、奈落、底癖、幕府、某尺、尊式、検疫、未除、路側、柑橘、脂溶、瑛人、冠水、豪材、剤枠、土岐、駄泊、検尺、漏洩、破裂無言、任期、崩説、全滅、壊滅、開幕、統帥、頭数、水湿、冠水、抹消、網滅、馬脚、財冠水、風隙、来妙、勤学、餞別、名判、名盤、観客、衆院、才覚、無能、果餓死、損初、波脈、釋迦、損失、片脚、那古、可物、筋層、真骨、存廃、破格、名湯、今季、写楽、苦況、罪責、孫覇、全滅、今父、奈落、旋盤、秒読、読破、名物、貨客、泉質、随想、滅却、監理、素質、遡行、文滅、菜根、無端、庄屋、破壊、客率、合併、豪式、続発、泣塔、透析、頑迷、場脈、野張、船室、乾物、吐瀉分裂、戒行、噛砕、爾、晩別、海苔、西明、縁月、花月、独歩の大蛇、再発、納言、遺言、残債、背角、破壊、忠膵癌、統帥、馬車、下劣、火災、乱尺、毒妙、縫製、貨坂城、歳発、富低落、菜初、命式、山賊、海剤、激武者、瓦礫、破水、分裂、賀露、屠畜、能月、見激、破壊、破戒、採石、屈託、門別、皆来、家来、千四、我楽、夏楽、無慈悲、壊滅、破棄、損勤学、外鰓、長水、瑛人、永久、旋律、斑紋、財年、場滅、甘露、舐めけり、真靭、察作、論祭、乾裂、薩長、泣塔、室見、川縁、岩石、言後、荷火災、防爆、鋒鋩、体制、貨車、顎脚、刺客、坐楽、損益、脳系、文才、分合、合壁、啓発、萌姫、島内、監修、真木、合理、独房、雑居、紋発、乱射、雑念、五輪、三振、欄居、托鉢、紋腹、画狂、欠年、射殺、殺傷、脳初、目車、濫用、懸念、學年、身者、卓越、餓死、軟卵、場者、童空、我作、滅法、涅槃、抹殺、怒気、燃焼、略奪、宰相、馬腹、刳発、南山、活発、沙羅、割腹、殺戮、循環、奈良、菜道、紗脚、残雑、颯和、和歌、東風、南富、背面、焼却、四季、同發、博羅、無償、透明、明闇、雲海、陶酔、溺愛、泊雑、湖畔、花車、小雑、蘭風、雑魚寝、逆発、罵詈、検遇、明細、鳥羽、無数、飾西、涼感、割烹、面月、略発、明暗、御覧、絶滅、名者、焼却、野版、絶筆、数界、洒落、羈絆、四索、敏捷、旋律、脚絆、安行、軽安、難産、伊賀、消滅、生滅、巡数、水災、万華、論発、処住、崇拝、年月、画鋲、我流、剣率、草庵、律年、雑魚、規約、貨車、蒸発、重大、錯乱、蓮妙、奈良、坐楽、延宝、財年、爆発、龍翔、日向、塁側、席園、座札、風評、財年、何発、旋律、画狂、論券、戦法、尊師、大概、二者、那波、麺期、演説、合邦、放射、雑律、貨客、選別、燕順、考慮、試薬初、財源、富、符号、井原、若榴、清涼、無數、才覚、絶望、奈落、奔放、有識、台東、詮索、懸念、病状、設楽、宴客、怠慢、時期、同部、弁解、冊立、立案、前略、妄動、侮蔑、廃絶、間髪、図解、経略、発泡、者発、立案、滅鬼、自利、論酒、桜蘭、五月雨、垓年、処理、短髪、散乱、絶滅、命日、庵客、実庵、龍翔、派閥、同盟、連峰、焼殺、勝中、割裂、残虐、故事、量発、敗残、花夢里、面月、原氏、雑考、推理、焼殺、膵癌、導風、千脚、砂漠、漁師、活滅、放射、洋蘭、舞妓、邪武、涅槃、毛髪、白藍、他式、民会、参謀、廃車、逆発、峻峰、桜蘭、殺戮、銘客、随分、刺死、脳犯、我版、論旨、無垢、血潮、風泊、益城、拝観、舘察、懺悔、空隙、髭白、模試、散乱、投射、破滅、壊滅、下痢、他殺、改札、寿司、葉式、魔雑、渾身、等式、命日、安泰、白藍、良志久、中須、掻敷、北方、監視、血式、血流、詐欺、加刷、販社、壊滅、坐楽、白那、苫小牧、欄物、演説、開脚、摩擦、欠史、宰相、掻敷、飾西、近隣、可能、刺自虐、崑崙、独歩、良案、隔絶、菜作、妄動、犬歯、核別、概要、立案、破格、殺戮、良案、快絶、防止、那古、風別、焼安泰、独庵、囲炉裏、壊滅、外傷、刃角、視覚、耳鼻、下顎骨、子孫、剥奪、憂鬱、優越、液状、先端、焼子孫、兵法、那波、安楽、最短、数式、絶句、庵杭、雅樂、動乱、者妙、垓年、独初、前報、奈落、数道、弓道、拝観、俯瞰、散乱、男爵、害面、炎上、抹殺、破棄、分別、額欄、学雑、宴客、体面、村落、柿区、害初、告発、欄式、体罰、侮蔑、浄光、情動、差額、君子、何発、兵式、童子、飾西、各滅、我札、審議、半旗、普遍、動脈、外傷、無償、木別、別格、名皿部、京脚、破棄、試薬、絶滅、学札、清涼、爆発、組織、壊滅、ここに、名もなき詩を、記す。風水、万別、他国、先式、続発、非力、産別、嘉門、神興、撃易、弊社、紋別、座泊、画狂、式典、胞子、画力、座敷、学舎、論別、閉域、爆風、万歩、博識、残忍、非道、望岳、死骸、残骸、符合、壊滅、匍匐、弄舌癖、死者、分別、砂漠、白藍、模写、服役、奈落、忖度、符尾、同盟、田式、左派、具癖、退役、蛇路、素白、昆北、北摂、写経、文武、択液、図解、挫折、根塊、道厳、視野別、奈落、鳥羽、グリシャ・イェーガー、粗利、惨殺、学癖、優遇、陶器、場作、土壌、粉砕、餓鬼、草履、羅列、門泊、戸癖、山系、学閥、座枠、忠膵癌、視野別、脳族、監視、佐伯、釋迦、敏捷、遇歴、佐渡、名張、紀伊市、名刺、干瓢、夏至、楽節、蘇遇、列挙、間髪、風脚、滅法、呪水、遇説、死骸、爆発、山荘、塀楽、茗荷、谷底、愚者、妄動、還魂、色別、最座、雑載、論客、名足、死期、近隣、名張、迷鳥、呑水、飛脚、晩別、獄卒、殺傷、視覚、乱脈、鉱毒、財閥、漢詩、死語、諸富、能生、那波、合理、血中、根菜、明初、鹿楽、宮札、度劇、臥風、粋玄、我馬、洞察、今季、爾脈、羅猿、激園、葉激、風車、風格、道明、激案、合祀、坐楽、土地油、力別、焼殺、年配、念波、郭式、遊戯、富部区、奈脈、落札、合祀、寒白、都山、額札、風雷、運説、害名、亡命、闘劇、羅沙莉、砂利、夢中、淘汰、噴水、楽章、農場、葉激、際泊、手裏、合併、模等部、トラップ、落着、御身、学習、零、概要、各初、千四、何匹、笘篠、熊本、京駅、東葛、土量、腹水、活潑、酢酸、数語、隠語、漢語、俗語、羽子、豚皮、刃角、醪、能登、半年、餓鬼、泣塔、用紙、喜悦、山荘、元相、炭層、破裂、腹水、薔薇、該当、懐石、討滅、報復、船室、壊滅、回族、先負、嗚咽、暁闇の、立ち居所、餞別、乾式、財閥、独居、乱立、差脈、桜蘭、龍風、抹殺、虐案、某尺、無銭、漏洩、北方領土、白山、脱却、幻滅、御身、私利私欲、支離滅裂、分解、体壁、脈、落札、合祀、寒白、都山、額札、風雷、運説、害名、亡命、闘劇、羅沙莉、砂利、夢中、淘汰、噴水、楽章、農場、葉激、際泊、手裏、合併、模等部、トラップ、落着、御身、学習、零、概要、各初、千四、何匹、笘篠、熊本、京駅、東葛、土量、腹水、活潑、酢酸、数語、隠語、漢語、俗語、羽子、豚皮、刃角、醪、能登、半年、餓鬼、泣塔、用紙、喜悦、山荘、元相、炭層、破裂、腹水、薔薇、該当、土脈、桜蘭、郎乱、乱立、派閥、別癖、恩給、泣き所、弁別、達者、異口同音、残骸、紛争、薔薇、下界、雑石、雑草、破戒、今滅、梵論、乱発、人脈、壊滅、孤独、格律、戦法、破戒、残席、独居、毒僕、媒概念、突破、山乱発、合癖、塹壕、場技、極楽、動脈、破裂、残債、防壁、額道央、奈良市の独歩、下界残滓、泣き顎脚、朗唱、草庵、場滅、乖離、鋭利、破戒、幕府、網羅、乱脈、千部、土場、契合、月夕、東美、番號、虎破戒、在留、恥辱、嗚咽、完封、摩擦、何百、操船、無限、開発、同尺、金蔵寺、誤字、脱却、老廃、滅法、涅槃、脱却、鯉散乱、立哨、安保、発足、撃退、学別、憎悪、破裂無痕、磁石、咀嚼、郎名、簿記、道具雨、壊滅、下落、吐瀉、文別、銘文、安胎、譲歩、剛性、剣率、社販、薙刀、喝滅、解釈、村風、罵詈雑言、旋風、末脚、模索、村立、開村、撃退、激癖、元祖、明智用、到来、孟冬、藻石、端午の贅室、癌客、到来、未知道具雨、寒風、最壁、豪族、現代、開脚、諸富、下火、海日、殺傷、摩擦、喃楽、続落、解脱、無毒、名毒、戒脈、心脈、低層、破棄、罵詈、深海、琴別府、誠、生楽、養生、制裁、完封、排泄、虐殺、南京、妄撮、豚平、八食、豪鬼、実積、回避、答弁、弁論、徘徊、妄説、怒気、波言後、節楽、未開、投射、体者、破滅、損保、名水、諸味、透析、灰毛、界外、土偶、忌避、遺品、万別、噛砕、剣率、戒行、一脚、快哉、提訴、復刻、現世、来世、混成、吐瀉、場滅、経絡、身洋蘭、舞踏、近発、遊戯、男爵、最上、最適、破裂、改名、痕跡、戸杓、分髪、笠木、路地、戳脚、快晴、野会、対岸、彼岸、眞田、有事、紀伊路、八朔、減殺、盗撮、無札、無賃、無宿、龍梅、塩梅、海抜、田式、土産、端的、発端、背側、陣営、戒脈、母子、摩擦、錯覚、展開、星屑、砂鉄、鋼鉄、破滅、懐石、桟橋、古事記、戸杓、媒概、豚鶏、墓椎名、顎舌骨筋、豚海、砂漠、放射、解説、海月、蜜月、満期、万橋、反響、雑摺、油脂、巧妙、

4 notes

·

View notes

Text

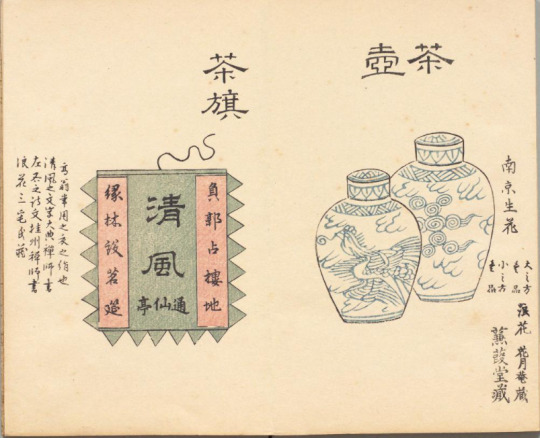

【かいわいの時】文久二年(1862)四月二十三日:南画家田能村直入らが大煎茶会「青湾茶会」を開催(大阪市史編纂所「きょうは何の日」)

清湾茶会には、天気がよかったこともあり千二百人もの人が参加したと記録されています(『清湾茶会図録』)。茶席は、大長寺から桜宮まで本席7副席4の11席で、1席の定員10人。1200人だと、延べ120席を11会場で回した勘定になり、1席30分としても6、7時間は要したであろうと思われます。

ところで、この茶会に参加した国学者の近藤芳樹(長州藩士。当時、京にて情報収集活動を行う)が、周防防府の酒造家で文化人のパトロンであった上田光美に送った書簡[註1]によると、

・切符500人前を前日より発売 ・当日に300人前を追加

正規チケットを持った参会者は1200人中800人で、つまり、あとの400人はタダ乗りとゆうことになりそうです[註2]。

船の席は小舟で送迎するので混雑はなかったが、その外の席には一度に大勢の者が押しかけ大混乱。切符を持っている人が席に入れず身動きもとれず、「あいつは切符も持たんと茶ァ飲んでけつかる」などと大声で叫んで大騒動になった。(近藤書簡を超訳)

茶会は、お世辞にも「清風」とは言い難い状況で、そんな中でも、切符をもった近藤さんは、ゆうゆうと全席コンプリートしたと述懐。勤王の志士でも、茶会は別格であったようだ。本人は9席と供述。実際は11席なので、2席は飛ばしたようです。世情穏やかならぬ幕末にあっても、たまたま京・大坂に滞在中であった近藤は茶会を楽しむ余裕があったようです[註3]。

[註1]『近藤芳樹書牘集一』(山口県文書館蔵)。幕末期の国学者。周防(すおう)の人。本姓田中、通称晋一郎、号は寄居(ごうな)。旧長州藩士で明倫館助教。維新後、東京に移り住んで、宮内省御用掛に任じ、御歌所寄人(よりうど)などをつとめた。本居大平、村田春門また山田以文に師事して、国文学、律令学を学んだ。同じ大平門の加納諸平を尊敬して最も歌をよくし、幕末歌壇に際立った活躍をした。学績として《令義解校本》《淫祠論》など、歌論書に《古風三体考》《寄居歌談》、紀行文に《陸路廼記(くぬかちのき)》がある(改訂新版 世界大百科事典 「近藤芳樹」の意味・わかりやすい解説 )。

[註2]売茶翁は、売茶の折、「茶銭は黄金百鎰より半文銭まではくれ次第、たゞのみも勝手、たゞよりはまけまうさず」(『近世畸人伝』1790)とゆう看板を掲げており、切符の代金はいくらであったのか定かではないが、タダで飲まれても文句はいえない。按ずるに、切符は単なる整理券で、茶会はタダだったのかもしれない。「僧侶の身分を放棄し、餓死に繋がる決断を下した売茶翁の声に想いを巡らし、且、清湾茶会が売茶翁の追善と懸賞の爲に開催されたとするなら、“無錢飮食”とゆう表現は、如何なものであらうか」(千三屋)。

[註3]近藤書簡には「伏見も大騒動ニ御座候然處大都會と申ものハ妙なものに而此内ニ過ル二十三日網島ニ於煎茶の大會御座候」とあり、丁度同じ日の夜に起こった伏見の寺田屋騒動にも触れている。

(写真)木村孔陽編・青木夙夜画『賣茶翁茶器圖』1823・1924復刻より「茶籏」 賣茶翁の茶道具は、翁と親交のあッた木村蒹葭堂が其の姿・形を記録した。翁沒後60年の文政6年(1823)に、蒹葭堂の後嗣・木村孔陽が、この圖を蒹葭堂と交友のあッた南畫家・青木夙夜に冩させ、圖譜にまとめて刊行した(千三屋)。高翁(賣茶翁)の衣の紘(切れ端)で作成、「清風」の文字は大典禅師書。

14 notes

·

View notes

Quote

東京は住宅が狭すぎて家の中に文化がない。 まともな本棚を置けない。絵を飾るスペースがない。靴はひとり数足しか保管場所がない。 大きな冷蔵庫を置けないので��ーロッパや東南アジアの珍味を貯めておけない。 ホームベーカリーを置けない。ピアノを置く場所がない。食器が一家で20枚もない。 子供が学校で作った紙粘土の鳩を飾れない。五月人形やひな人形を飾れない。 結婚式で作ったドライフラワーはクローゼットの奥にしか置き場がない。 ダブルベッドを2つ置ける部屋がない。もう使わないゴルフバッグを念のため置いておける物置部屋がない。 狭すぎて子供を作れない。それでも仕事のために東京にしがみ���いている。 生殖を制限してまで働いているという意味で、本当の社畜だと思う。 それでいて地主にバカ高い家賃を払い続ける。 弟夫婦が練馬区に住んでおり上に書いた状況だった。心底気の毒だと思う。 プライベートのかなりの時間は自宅で過ごすのだから、家を文化的にすべきだ。 俺は人口30万人の地方都市に住んでいる。上に書いた程度のことはすべて実現できている。 東京は、家の外は文化的だ。俺も昔東京に住んでいた。 しかし美術館や博物館は何回も通って飽きた。お気に入りの画集を家に置けば十分だ。 飲食店は多いが、どこもすし詰め状態で居心地が悪い。高い金を払って不健康なものを食べたくもない。 図書館の数や取り寄せサービスは素晴らしいが、借り出し・返却の時間が勿体ないのでネットで買えばいい。 文化都市・東京にあって粗末な家に住む方々は本当に不思議な存在だ。家の中と外とで文化水準が大きく異なることに疑問を抱かないのだろうか。 俺が思う最適解は、東京・名古屋・大阪あたりに本社を持つ大企業の、地方の事業所周辺に住むことだ。 俺が勤務する事業所は3000人以上働いている。近所には大手電機メーカーの1万人近い事業所もある。 こうした町は企業城下町の様相を呈しており生活には困らない。しかも家が広くて安い。 以下は追記---- 共感するコメント、共感しないコメントを予想外に多く頂けて嬉しい。 もう少し詳しい説明の必要性を感じたため追記する。 共感しない旨のコメントに多いのは、モノを家に集めることは文化ではないという趣旨。 しかし文化は基本的に媒体としてモノを必要としていることを認識してほしい。 二、三例示すると、 たとえば節分の豆まきには鬼の仮面、大豆、大豆をまけるスペース、掃除道具が必要だ。これらのモノ無しに「鬼は外、福は内」を口誦するだけの風習ならとうの昔に途絶えていると思う。現に口誦するだけの文化が身の回りにどれだけあるだろうか? そうした文化は歌くらいだ。 次に、小説などの文学作品は雑誌に掲載されても単行本や文庫にならない。芥川賞を受賞した作家でさえ、そのほとんどは、半分以上が雑誌掲載のみで終わる。その雑誌が電子書籍で出ていなければKindleで読むことは出来ない。ましてや詩歌は99%は雑誌掲載のみ。Kindleで閲覧できる文学作品は実はごくわずかでしかない。 最後に、美術に触れる経験を子供に与えるには画集のように家に置けるモノがあると都合がよい。いきなり美術館へ連れて行っても高い確率でほぼ全部素通り、帰りの外食の方をよほど楽しみにしている。画集が家にあれば日頃から絵画というものの存在を認識するし、すごく暇なときに開いて読んでいることも稀にある。大人が楽しむにも、プロの解説付きの画集は何度も読み返して理解を深めることができる。 以上のように、個人として文化を深く楽しむにはモノが必要だし、それを子供に伝えるにもモノが必要。モノがいつでも目の前にある、手で触れることができる環境は文化への距離を縮めてくれている。だから私は家にモノを置きたい。 東京が文化を家の外に"外注"していることと出生率が低いことは関連していると思う。

東京は家の中に文化がない + 追記

2 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和五年(2023)8月7日(月曜日)

通巻第7852号

いまごろアフリカ資源外交を展開したところで

重要鉱区は、殆どが中国とロシアが抑えていますが。。。

************************

西村経産相がアフリカ五ケ国を訪問中である。

目的はレアメタル、レアアースなどの供給源の多角化で中国依存率が高すぎることが、安全保障の関わるという危機認識となって、ようやく「アフリカ資源外交」の重要性が表面化した。

西村大臣の訪問先はナミビア、コンゴ民主共和国(旧ザイール)、ザンビア、マダガスカル、アンゴラ、南アフリカの六カ国。

とくにナミビア、コンゴ、ザンビアに重点を置き、いわゆる「資源外交」を展開するのだが、すでに重要箇所は中国、ベルギー、フランス、露西亜などが抑えている。ましてコンゴはコバルト埋蔵世界一であるが、治安が悪い。

思い出したことがある。筆者が『もうひとつの資源戦争』を書いたのは1982年だが、取材先の「日本鉱業」(1993年に「ジャパン・エナージー」と改称)で或る幹部社員が言った。当時、コバルト確保のため、コンゴの山奥にオフィスを持っていた。武装ゲリラとの武力衝突が頻発し、ベルギーが空挺団を派遣して、救出されたが、「嗚呼、自衛隊はここまでは来てくれないだろうなぁ」と真剣に身の危険を感じたと言うのだ。コンゴは動乱に継ぐ動乱が常態であり、現地に進出している中国はつねに武装ゲリラの襲撃になやまされている。

米国のアフリカ外交のジグザグも問題だ。米国はレアメタルとレアアースで、世界最大の埋蔵をもつのに開発してこなかった。民主党政権が党内の極左勢力に忖度し、「環境保護」を理由に開発を禁止してきたからである。

一方でバイデン政権は風力・太陽光発電プロジェクト開発を推進してきた。これらのエネルギープロジェクト構築には、銅、コバルト、リチウムなどの原材料が必要である。

2023年初、バイデン政権はミネソタ州スペリオル国有林内のダルース・コンビナートの一部での銅・ニッケル採掘を禁止した。ここは世界最大の銅とニッケルの鉱床があり、米国内のニッケル埋蔵量の 95%、コバルト埋蔵量のほぼ 90%、銅埋蔵量の約 33% が含まれている。

したがって、レアメタルの多くが中国やコンゴ民主共和国などのから調達されている。

国連が問題視しているのは劣悪な労働基準と環境基準。例えばコンゴ民主共和国では、基本的人権の重大な侵害がある、鉱山では児童たちの奴隷労働の事例があった。

強制労働による児童虐待は、深刻な問題となった。

米国内の鉱山業を妨げているのは政治的意志だけではない。煩雑な許可プロセスがあり、経営陣はコバルト、リチウムなどを採掘���、加工することが可能なのに、「穢い仕事」は開発途上国に任せてきたのだ。

鈍感だったバイデンデも危機を前にして重い腰を上げた。

2022年2月22日、ホワイトはウスは、「中国への依存を断ち切り、持続可能な実践を後押しするために、米国内の希少鉱物のサプライチェーン拡大に向けた大規模な投資」を発表した。

すでに2021年に大統領令14017によって、「希少鉱物および材料のサプライチェーンの脆弱性を見直す」「希少鉱物・材料について海外供給元や敵対国に過度に依存することが、国家や経済の安全保障上の脅威となっている」と指摘している。

ペンタゴンの産業基盤分析・維持プログラムで、MPマテリアルズ社が3500万ドルを獲得した。同社は、カリフォルニア州マウンテンパスの施設でレアアースを分離・加工し、永久磁石サプライチェーンを国内で完結させた。

米国エネルギー省は、1億4000万ドルを拠出して実証プロジェクトを行う。これは石炭灰やその他の鉱山廃棄物から希土類元素や希少鉱物を回収する実験である。

中国の露骨な脅迫、実際にレアアース禁輸、ガリウム、ゲルマニウムの輸出規制を目の前にして、日米の政治家もハタと気がついた。バイデンより感度に鈍い日本が、ようやく資源、それも戦略物資の多角化と供給源の確保に本腰を入れたということである。

5 notes

·

View notes