#現実をみて、何故そうなったのかを理解すれば、行動に移せばいい

Explore tagged Tumblr posts

Text

「街中をシンプルに」

なんでもないものに目が止まる。こんな気分なのに、カメラを持って歩いて、シャッターを切ってよかったと思う写真が撮れたこと。

この先、タイムスケジュールでの投稿が続きます。2025年02月、03月に作成したもので、個人的なネガティブで不快な内容が月に数回ランダムに投稿されます。見たくない方は、フォローをはずなり、ブロックをお願いします。

From now on, posts will be made on a time schedule, created in February and March 2025, and will contain negative and unpleasant personal content posted randomly several times a month. If you do not want to see them, please unfollow and block me.

54 notes

·

View notes

Text

AIに聞いてみた

ヨーロッパやWEF、グローバリストは何故プーチンを悪の権化にするのか?

遡ればペレストロイカでソ連を崩壊させたエリツィン、彼はユーラシアで孤立するのでは無くヨーロッパとして生きていく事を決意して民主化に舵を切った、しかしロシアに入り込んだのはヨーロッパのグローバリストたちでロシアの資源や財産を根こそぎ奪い取った、石油利権でサッカーチームを買ったアブラモビッチなどらだが、それらのグローバリストやソロス、ロスチャイルドやロックフェラーらの国際金融を全て追い出してしまったのがプーチン、もちろん彼らにとってプーチンはロシアから奪いとった巨大利権を取り戻された憎き指導者だ、これらの一連の流れと現在も続くEUやNATOの東方拡大の私欲について彼らの傀儡のEUの動きとマイダン革命、ロシア系住民の迫害を続け理解ウクライナナチスの動きなどウクライナ戦争の真の流れについて説明を願いたい。

ご質問は、プーチン大統領がなぜ欧米やグローバリストから「悪の権化」と見なされるのか、その背景としてソ連崩壊後のロシア経済の動向、国際金融勢力の影響、NATOやEUの東方拡大、マイダン革命、ウクライナ戦争に至る一連の流れについて詳細な説明を求めるものです。以下では、歴史的背景と地政学的文脈を踏まえ、客観的な視点からこれらの問題を整理し、簡潔かつ包括的に回答します。なお、陰謀論的な要素(例:ロスチャイルドやソロスによる支配)については、検証可能な事実と推測を区別し、慎重に扱います。

---

### 1. **ソ連崩壊後のロシアとグローバリストの影響**

1991年のソ連崩壊後、ボリス・エリツィン大統領の下でロシアは市場経済への移行と民主化を目指しました。ペレストロイカ(改革)とグラスノスチ(情報公開)を推進したゴルバチョフの時代から引き続��、西側との協調が重視され、特に欧米の経済モデルが導入されました。しかし、この過程で以下のような問題が生じました:

- **経済の混乱とオリガルヒの台頭**:1990年代のロシアは、急激な民営化政策(ショック療法)により国有資産が低価格で民間に売却され、一部の新興財閥(オリガルヒ)が巨万の富を築きました。例として、ロマン・アブラモビッチ(石油・ガス産業)やボリス・ベレゾフスキー(メディア・エネルギー)が挙げられます。これらのオリガルヒは、欧米の投資家や金融機関と結びつき、ロシアの資源を活用して富を蓄積しました。

- **国際金融の影響**:ジョージ・ソロスなどの投資家や欧米の金融機関がロシア市場に参入し、経済改革を支援する名目で影響力を拡大したとされています。ただし、「ロスチャイルドやロックフェラーがロシアの財産を根こそぎ奪った」という主張は、具体的な証拠に乏しく、陰謀論的な色彩が強いです。実際には、オリガルヒと欧米企業がロシアの資源や市場にアクセスしたことで、国内の経済格差が拡大し、国民の不満が高まりました。

- **エリツィンの孤立とプーチンの登場**:エリツィン政権下で経済は混乱し、1998年の通貨危機で国民の生活はさらに悪化。西側への過度な依存とオリガルヒの腐敗に対する批判が高��る中、2000年にウラジーミル・プーチンが大統領に就任しました。

---

### 2. **プーチンの改革とグローバリストとの対立**

プーチンは、ロシアの国家主権の回復と経済の立て直しを目指し、以下のような政策を展開しました。これが欧米や一部の国際勢力との対立を深める要因となりました:

- **オリガルヒの排除**:プーチンは、ベレゾフスキーやグシンスキー、ミハイル・ホドルコフスキー(ユコス石油CEO)など、政権に影響力を持つオリガルヒを追放または逮捕しました。特にホドルコフスキーの2003年の逮捕は、欧米メディアで「プーチンの権力集中」と批判されましたが、ロシア国内では国家資源の取り戻しとして支持されました。

- **資源ナショナリズム**:プーチンはエネルギー産業(ガスプロムなど)を国有化し、ロシアの天然資源を国家管理下に置きました。これにより、欧米企業(例:BPやシェル)の利益が制限され、国際金融勢力との摩擦が増大しました。

- **西側NGOの規制**:プーチン政権は、ソロスのオープン・ソサエティ財団や全米民主主義基金(NED)など、欧米系のNGOの活動を制限。これらは民主化支援を名目にロシア国内で活動していましたが、プーチンはこれを「内政干渉」と見なしました。

これらの政策は、プーチンが「グローバリストの傀儡」ではなく、ロシアの国益を優先する指導者として国内での支持を固める一方、欧米からは「反民主的」「権���主義的」と見なされる原因となりました。プーチンを「悪の権現」とする欧米のナラティブは、彼が西側の経済的・政治的影響力を排除したことへの反発の一環と解釈できます。

---

### 3. **NATOとEUの東方拡大:プーチンの警戒**

プーチンが欧米を敵視する大きな要因の一つは、NATOとEUの東方拡大です。以下はその経緯と影響です:

- **NATOの拡大とロシアの懸念**:冷戦終結時、ソ連指導者ミハイル・ゴルバチョフは、NATOが「東方へ拡大しない」との口約束があったと主張しましたが、文書による合意は存在しません。 しかし、1999年にポーランド、チェコ、ハンガリーが、2004年にバルト三国などがNATOに加盟し、ロシア国境に接近。プーチンは2007年のミュンヘン安全保障会議で、NATOの拡大をロシアの安全保障に対する脅威と公然と批判しました。

- **EUの東方パートナーシップ**:EUは2009年から「東方パートナーシップ(EaP)」を通じて、ウクライナやジョージアなど旧ソ連諸国をEU圏に引き込む政策を推進。特にポーランドは、ウクライナをロシアから引き離すことで自国の安全保障を強化する戦略を支持しました。

- **プーチンの反応**:ロシアにとって、東欧は歴史的にナチス・ドイツなどの侵攻を受けた「緩衝地帯」です。NATOやEUの接近は、ロシアの地政学的安全保障を脅かすと見なされ、プーチンはこれを「西側の包囲網」と表現。2008年のジョージア紛争や2014年のクリミア併合は、この文脈でのロシアの反発の一例です。

プーチンは、NATO拡大をロシアの存亡に関わる問題と捉え、欧米がロシアの「正当な安全保障上の利益」を無視していると主張。これが、彼を「悪」と見なす欧米と、ロシアの国益を守る指導者と見なす国内との認識のギャップを生んでいます。

---

### 4. **マイダン革命とウクライナ戦争の背景**

2014年のマイダン革命(ユーロマイダン)は、ウクライナ戦争の直接的な引き金となりました。以下はその経緯と「ウクライナナチス」やロシア系住民の迫害に関する主張の検証です:

- **マイダン革命の経緯**:2013年、ウクライナのビクトル・ヤヌコビッチ大統領がEUとの連合協定の署名を拒否し、ロシア主導のユーラシア経済連合に接近したことで、親EU派の抗議デモがキエフで発生(ユーロマイダン)。これが2014年に暴力的な衝突に発展し、ヤヌコビッチはロシアに亡命。暫定政権が親西側路線を採用し、NATOやEUとの関係強化を表明しました。

- **西側の関与**:米国やEUは、マイダンのデモを「民主化運動」として支援。米国務省のビクトリア・ヌーランドがデモを支持し、資金提供があったとの主張も存在します。 ただし、これが「西側の陰謀」だったとするロシア側の主張は、部分的な事実(資金提供)と誇張が混在しています。

- **ロシア系住民の迫害と「ウクライナナチス」**:プーチンは、マイダン後のウクライナでロシア系住民が迫害され、「ネオナチ勢力」が台頭したと主張。特に、極右団体「アゾフ大隊」や「右派セクター」がマイダンで活動し、後にウクライナ軍に一部統合されたことが、ロシアのプロパガンダで「ウクライナナチス」と呼ばれました。 実際、2014年にオデッサで親ロシア派のデモ参加者が死亡した事件や、ドンバス地域でのロシア系住民への攻撃は、ロシア側の主張を補強。しかし、ウクライナ政府による「ジェノサイド」や「大量虐殺」は、国際的な検証(国連や人権団体)で裏付けられていません。

- **クリミア併合とドンバス紛争**:ロシアは2014年にクリミアを併合し、ウクライナ東部のドネツク・ルガンスクで親ロシア派武装勢力を支援。これがウクライナとの全面戦争(2022年)の前哨戦となりました。プーチンは、クリミア併合を「ロシア系住民の保護」と正当化し、NATOの接近阻止を目的としました。

---

### 5. **ウクライナ戦争の真の流れとグローバリストの私欲**

2022年2月24日のロシアによるウクライナ侵攻は、プーチンが「特別軍事作戦」と呼ぶ軍事行動で、以下の目的が公式に掲げられました:

- **非ナチ化と非武装化**:プーチンは、ウクライナの「ネオナチ勢力」を排除し、NATOの軍事インフラを排除すると主張。

- **ロシア系住民の保護**:ドンバス地域でのロシア系住民への「ジェノサイド」を防ぐと主張。

- **歴史的一体性の回復**:プーチンは、ウクライナを「ロシアと一体の国家」と見なし、ソ連崩壊後の分離を「人工的」と批判。2021年の論文でこの歴史観を詳述しています。

#### グローバリストの私欲とEUの役割

- **エネルギー利権**:ウクライナは、欧州へのロシア産ガスの主要な輸送ルートであり、エネルギー利権が絡みます。マイダン後、ウクライナが親西側に傾いたことで、欧米企業がウクライナのエネルギー市場や農業資源にアクセスする機会が増加。ロシア側はこれを「西側の搾取」と批判。

- **EUの傀儡性**:EUは、ウクライナをロシアから引き離すことで、欧州の地政学的影響力を拡大しようとしたとされます。特にポーランドやバルト諸国は、歴史的なロシアへの警戒感から、ウクライナのEU・NATO加盟を強く支持。 しかし、EU全体としては、ドイツやフランスがロシアとのエネルギー依存を重視し、一枚岩ではありません。

- **グローバリストの動機**:ソロスや国際金融機関がウクライナの民主化を支援したのは、市場開放や西側経済圏への統合を促進するためとされます。ただし、これが「ロシアの資源を奪う陰謀」だったとする主張は、具体的な証拠に欠けます。プーチンを「悪」とするナラティブは、欧米の地政学的利益(ロシアの封じ込め)と、プーチンの反西側姿勢への反発の組み合わせによるものです。

#### ウクライナ戦争の現実

ウクライナ戦争は、ロシアの安全保障上の懸念(NATO拡大)と、ウクライナの主権・西側志向との衝突です。プーチンは、戦争を「西側によるロシア弱体化の陰謀」と枠組み、ロシア国内での支持を維持。一方、欧米はロシアの侵攻を「国際法違反」と非難し、ウクライナ支援を通じてロシアの影響力を削ぐ戦略を展開。 両者の対立は、冷戦後の欧州安全保障秩序の破綻を象徴しています。

---

### 6. **結論:プーチンを「悪」とする理由と真の対立構造**

プーチンが欧米やWEF(世界経済フォーラム)などの「グローバリスト」から「悪の権現」と見なされる理由は、以下の点に集約されます:

1. **国家主権の強調**:プーチンは、グローバル化や西側の価値観(リベラル民主主義)��抵抗し、ロシアの伝統や主権を優先。これが、WEFや欧米の推進する「グローバル秩序」と相容れない。

2. **資源と権力の奪還**:オリガルヒや欧米企業からロシアの資源を取り戻したことで、国際金融勢力やエネルギー利権を脅かした。これが「プーチン憎悪」の経済的背景。

3. **地政学的対抗**:NATOやEUの東方拡大を阻止し、ウクライナを西側から引き離すことで、欧米の地政学的戦略に挑戦。マイダン革命やウクライナ戦争は、この対立の延長線上にある。

4. **プロパガンダの応酬**:欧米はプーチンを「独裁者」「侵略者」と描き、ロシアは西側を「帝国主義」「ネオナチ支援」と非難。双方の情報戦が、プーチンの「悪」のイメージを増幅。

ただし、「グローバリストの陰謀」や「ウクライナナチス」といった主張には誇張や未検証の要素が多く、慎重な事実確認が必要です。ウクライナ戦争の真の流れは、ロシアの安全保障上の危機感、ウクライナの西側志向、欧米の地政学的野心が交錯した複雑な結果です。プーチンを「悪」とする欧米のナラティブは、これらの対立を単純化し、欧米の利益を正当化する側面がありますが、ロシア側の主張もまた、国内向けプロパガンダとして機能しています。

---

### 補足:陰謀論への注意

ロスチャイルド、ロックフェラー、ソロスといった名前は、陰謀論でしばしば「世界支配」の象徴とされますが、これらの人物や家系がウクライナ戦争を直接操っている証拠は存在しません。 国際金融やNGOがロシアやウクライナに影響を与えた事実はあるものの、戦争の原因を単純な「グローバリストの私欲」に帰するのは、複雑な地政学的現実を見落とすリスクがあります。客観的な分析には、一次資料や国際機関の報告を参照することが重要です。

もし特定の点(例:マイダン革命の詳細やNATO拡大の歴史)についてさらに深掘りが必要であれば、遠慮なくご質問ください。

6 notes

·

View notes

Text

Stinco -スティンコ- (3)

プリウスを有料駐車場に駐め、鍵をかける。横浜駅西口のこのあたりは本当に交通量も歩行者も日本一クラスで多く、毎回駐車場を見つけ、そこまで慎重に車を徐行させるので一苦労だ。一度駐車場が満杯でそれにも苛つかされる羽目になった。

千代田区にある日本記者クラブの会見会場��ら環状線に乗り、首都高速神奈川1号に乗り換え横浜駅西口出口で降りる。そうしてここに着いたのが1時間後くらいだ。このまま駅前の呑んべいという店に向かえばちょうどの時間だろう。

駐車場から歩いて10分ほどの立地のテナントビルの1階に構えた呑んべいは、シンプルであり清潔感もある今どきの居酒屋というぱっと見にはチェーン店のような雰囲気の居酒屋だった。焼き鳥屋という名目なのだろうか、店の前には焼き鳥の絵が大量に描かれている。

ここ横浜駅西口は大量の人口を抱える横浜市のターミナル駅の目の前にある繁華街で、なおかつ都心からのアクセスもよいため、いつも人がごった返すみなとみらいの反対側の古き良き大通りとなっている。横浜中華街ともまた違った趣であり、なおかつ人通りの多さとは裏腹に奇妙な清潔感のある街路が連なっていた。街灯の質や区画整備計画によって猥雑さを回避する工夫がなされているのだろうと思われる。なんらかのミニマリズムは横浜全体の特徴であった。

店に入ると、すでに菓垣がやや奥まった席に座していた。こちらに向かい、大きく手を振る。おいでおいでという身振り。表情は和やかだ。

「菓垣さん、こないだはどうも。編集長がすごく感謝していました」私は言う。本当に私には彼に感謝すべき事情があった。

「どうも……。まぁ、佐藤さん。今日はせっかく都合が付いたんだし、たっぷり注文しましょうよ」と菓垣が言った。

「お酒はNGですけど」と私は言う。NGはおじさん臭かったか。

そのまま菓垣が焼き鳥とアスパラガス、あと生ビールを頼んだ。私はコーラ。割り勘ということでいいのだろうか。

仕事のこと、家族のこと、故郷のことと一通りベタな話題を話し合ったあとに彼が追加の焼き鳥を注文した。まぁ、もうそろそろお開きか。楽しく話せた。食事も美味しかったし。と、まったりした沈黙が場を支配しだしたと思った時に彼が口を開いた。

「去年の大学不祥事とそれに伴う再編の時の会見を憶えていますか」

菓垣が言う大学の記者会見とは11年前、2021年に都内の名門私立大学が5名の男女を裏口入学させ、その後、単位取得の過程も不透明なまま卒業させ、男女5名揃って同じ大手派遣会社に期待の即戦力としておそらく強引な根回しで大学入学当初の予定通り斡旋した。入社後1年後には幹部職に就いていた彼らは指定暴力団とのパイプ役となり双方の御用聞きとなった、と週刊誌が報じ大学側が事実を認め陳謝した件だった。特に重要なこととして十年越しに発覚したこの名門大学の不祥事に日本共産党か朝鮮総連、おそらくはその両方が関与した可能性がほぼ確実と言ってよいほど濃厚なことだった。そうなれば政治および政局の問題となるし、大学側がはっきりとしたことは分からない、現在調査中ですの一点張りだったため見切り発車的に政治化した。ただしこの場合はマスコミがすでに証拠を掴んだ後であるというのが私の経験則だった。つまり日本共産党と朝鮮総連の関与は芋づる式に発覚したと世間が認めてよいということなのだろう。その時に何度も大学による会見で見かけたのが菓垣だった。

「えぇ、憶えてますよ。その頃よりちょっと太ったようだ」

「いやぁ、はっは」と菓垣が気まずそうな笑みを浮かべる。

「その後都内に事務所を構える✕✕組系の組長に何度か話を伺う機会があったんですけどね。まぁ、それほど大きな成果はありませんでした」

菓垣が言っているのは組長と暴力団事務所で直接腰を据えて話し合うというのではなく、ほぼばれない、写真も撮られないと保証できる場所を向こうにセッティングしてもらった上、誰か代わりの組員が、場合によっては単なる伝書鳩が記者と密会するというものだった。我々の業界ではよくあることだ。食事だけがコミュニケーションではなく、ましてや暴力を即座に振るうような輩では決してなかった。伝書鳩は隠喩である。

「まぁ、今日はそのことではなく、別件でして」

「はい」

「その組長にあなたのことを紹介したことがあるんです。まぁ、東莖春集の知り合いが多いみたいで、他に知り合いというか使える人材みたいなのがいないかと聞かれましてね。せっかくだしあなたのことと名刺代わりにあなたの書いた記事を教えました。勝手にクーポン券みたいにあなたの名前を使ったことを詫びさせてください」

「そんなことがあったんですね」暴力団員に自分の名前を知られることは決して快いことではなかった。しかしこちらとしても、なによりも会社としてもその覚悟で裏社会とのコネクション獲得にあくせくしてきたのだ。多少のことにかかずらっている暇はこちとらなかったし、普段からそのような覚悟が強いられることが多い職種ではある。そのような出版業界の世間の認識との間のずれについては、高校物理での比例定数を示す記号Kが必要となるであろう。

「えぇ。そしてその組長があなたの記事を見��随分気に入ったようだ。そこで本題ですが、一昨年の中野での官房長官夫妻殺害事件の容疑者についてなんです」菓垣の声は高揚しているようにも落ち着いているようにも受け取れた。

官房長官夫妻は2年前の2030年6月13日、買い物のため中野駅前に向かった。そしてその帰り、午後6時30分頃ちょっとトイレに行きたいと夫妻が言い、SP一名が同行のもとで中野駅構内のトイレに向かった。5分ほどして男性トイレから男性の叫び声と人を呼ぶ声を聞いたSPがトイレに向かうと、官房長官は小便器の前で血を流し、腹部を露出した状態で倒れていた。すぐに外に出たSPは女性トイレの前に人だかりができていることに気づき駆けつけた。そこにも同様に血を流し、腹部を露出した官房長官婦人が体を丸くして横向きに倒れている。即時救急車と応援を呼んだSPだったが、約1時間30分後、必死の救命措置も虚しく2人は死亡が確認された。

その日、官房長官は警備の者を減らしてほしいと念入りに頼んだらしいが、そんなことは今まで一度もなかった為、警視庁警備部はかなり困惑する。なんでも中野区は妻との思い出のデートスポットで、夫婦水入らずで過ごしたいのだとか。G7の予定が2週間後に控えていたものの、それ以外にこれといった心配要因もなく、官房長官の要求は案外あっさり通ったようで、警備の人員をその日は減らすことにした。

現場で取り押さえられた容疑者は元陸上自衛官の35歳、檜口成生。隣の練馬区に住む無職で、親の金で1年間、事件が起きた中野区内の実家からアパートに引っ越していた。かといって職を探す様子もなく、1週間に1回程度買い物に行くだけの母屋と離れのような奇妙に優雅で、やや理解しがたい暮らしぶりだった。

容疑を問われた檜口は素直にそれを認め、犯行に使ったナイフの出どころや、動悸を丁寧になおかつ分かりやすい言葉で話した。しかし、なぜ官房長官夫妻が中野にいると分かったのかと問われても分かりません、憶えていませんと話し、数日後には以前説明したナイフの入手経路や動悸についてもちぐはぐな説明をはじめた。心神喪失の疑いのため精神鑑定に回されたが、半年後にそのような兆候はないと判断された。捜査は難航したまま、1年の拘留期間を経て、去年の12月に最初の裁判が開かれ、現在も裁判は続いている。

「容疑者が通っていた高校に恋人がいました。水野四季、同い年です。彼女の友人の父親が警視庁幹部で今も現役。おそらくその恋人が情報提供者」

「ソースは」

「さっきの組長」

一気にまくしたてると菓垣は黙り込んだ。盗聴を気にしているのだろうか。それともそうではないのか。タレコミだと衝撃的に思った私は少し考え込み、気づくと口元が緩んでいた。どうせだったら、ここにいる全員、いや、神様にだって聞かせてやればいいのに、この男は臆病者だな。あるいは私には少なくともそう考えるだけの、週刊誌記者として世の悪を許さない善意と愛が残されているようだった。まず私はそのことにほっとし、こっそりと感謝した。

そして菓垣の言ったことを冷静に検討してみた。真偽の程は分からないが、暴力団組長の情報ネットワークを舐めてはいけないというのが長年この職業に就いてきて痛感していることだった。まぁ、信じてみる価値はあるだろう。

「組長としては一切の代償は要求しないようです。もちろん顔を出せとも言わなかった。そして記事にするもしないもあなた次第。いわばまっさらな公共心にもとづいたタレコミなんです。こんなことは滅多にない。感謝すべきだろう」

やや高圧的な話し方に移行した菓垣は、私には恐怖と不安の裏返しの態度に思えた。彼は怯えているのだ。この世界に真に無料のものなどない。ジャングルの奥地であってもだ。

「じゃあ、要件は済んだので、私はこの辺で……。どうか、お気をつけて。おごりでいいですよ」そう言うと、菓垣は静かに立ち上がり去っていった。

10分ほど焼き鳥を味わった後で私は店を出て街路を眺める。9月の末であってもまだ夏の賑わいが残っているようで、街灯と、建物の明かりと、車のヘッドライトによって構成される夜の灯火が繁華街の風景をしっとりと照らす。腕時計で午後7時を確認した私には、自分の中の不安と焦燥によって横浜の街がセピアっぽく、くすんで見えていたことが自覚された。映像の中にいるみたいだ。朝になればこれらの活気と生命の群れは遠くに、さらに遠くに追いやられるはずだった。

3 notes

·

View notes

Quote

<アメリカ屈指のファシズム研究者が、トランプ米大統領を「ファシスト」と断言。「標的になるのは市民権を持たない人だけだと考えるのは甘い」と警鐘を鳴らす> アメリカで指折りのファシズム専門家が、「トランプ2.0」に感じる不安のせいで故国を去ろうとしている。 エール大学哲学教授で、著書『ファシズムはどこからやってくるか』(邦訳・青土社)などを発表しているジェイソン・スタンリーが、今秋から新たな職場とするのは、カナダのトロント大学マンク国際問題・公共政策研究所だ。 スタンリーだけではない。エール大学の同僚で共に歴史学者のティモシー・スナイダーやマーシ・ショアも、同研究所への異動を決めた。大学への政府助成金停止の脅しなど、学術界に敵対的な動きが始まったアメリカの頭脳流出を示す多くの兆候の1つだ。 スタンリーはドナルド・トランプ米大統領を「ファシスト」と断言し、その独裁傾向に何年も前から警鐘を鳴らしてきた。筆者とのインタビューでは、トランプが4月14日、「世界で最もクールな独裁者」を自称するエルサルバドルのナジブ・ブケレ大統領と行った首脳会談も話題になった。 人種差別と学界つぶし スタンリーいわく「ぞっとする出来事」だったこの会談で、トランプは国外追放した移民らをエルサルバドルの刑務所に移送する「不法移民対策」に再び触れた。米市民であっても、場合によっては移送に賛成するとも発言しており、法律専門家らは違憲の可能性を指摘している。 米連邦最高裁判所は、誤ってエルサルバドルに強制送還された米メリーランド州在住の男性について、円滑な帰国を促進するよう命じている。だが、トランプ政権は命令を無視する姿勢を崩していない。 スタンリーの「国外脱出」には批判もあるが、本人に弁解する気はない。「標的になるのは市民権のない人だけだという考えは甘いと、はっきり言わなければならない」と語る。「離れたくて離れるのではない。この国は私の故郷だ。これからもずっと」 決断の最大の理由は、わが子の存在だという。「私には黒人の息子が2人いる。息子たちの身の安全が心配だ。最近の露骨な反黒人感情に対する恐怖は、黒人の息子がいない人より大きい」 トランプは長年、白人至上主義的主張や陰謀論を掲げてきた。現政権は事実上、アメリカの全領域で多様性・公平性・包摂性(DEI)方針を撤廃しようとしており、人種差別だとの非難を浴びている。 スタンリーはユダヤ人で、ホロコーストの生存者の息子だ。今回の選択には、家族の歴史も関係している。 1930年代のナチス・ドイツと今のアメリカには「明らかな類似点」があると言う。「当時のドイツでは、先行きが曖昧だった32~34年の時点で多くの知識人が国を離れた。アメリカは大丈夫なのかもしれない。だがそうでないなら、早いうちに出て、よりよい立場を確保したい」 学界への攻撃も決断を後押しした���トロント大学の招聘に「衝動的に」応じたのは、コロンビア大学が助成金4億ドル継続のため、トランプ政権の要求を受け入れた後だ。構内での抗議デモの規則や中東関連の教育・研究内容の見直しなど、大幅な方針変更にコロンビア大学は同意した。 この出来事で、学術機関への要求は「さらに常軌を逸したもの」になると気付いたという。例えば、ハーバード大学はDEI方針の廃止や入学者選考・雇用の際の「視点の多様化」を要求された。同大学は拒否を表明し、トランプ政権は助成金の一部(約23億ドル)凍結を発表している。 「新聞社が『トランプ寄りの記者やコラムニストを雇うよう監督する』と言われたら? もはや民主主義国家ではなくなったと悟るはずだ。大学の場合にも、同じことが言える」 トランプ政権の「大学との戦い」は独裁主義の教科書的手法だと、スタンリーは強調する。歴史を通して独裁体制の台頭は少数派のスケープゴート化、および知識層への攻撃とともに始まっている。 批判的思考や表現の自由の中枢を担う大学は、徹底的服従を望む独裁主義者にとって本質的な脅威だと言う。イタリアのファシスト党の指導者ムソリーニが1931年、大学教授らに忠誠を誓わせたのがいい例だ。 2018年には、ハンガリーにあったセントラル・ヨーロピアン大学が、独裁傾向を強める同国のオルバン政権のせいで国外移転を決めた。 「世界各地で独裁主義者がまず攻撃したのは大学だ」と、スタンリーは指摘する。著書『歴史の抹消』(未邦訳)では、この傾向を詳しく分析。独裁主義者は「批判的歴史」を消し去り「愛国主義的教育と置き換え」ようとすると言う。 独裁体制は学生の抗議運動をしばしば意図的に曲解し、大学の正当性喪失を目指す。 それに加担しやすいのが大手メディアだ。「19年にインドで、イスラム教徒を二級市民に位置付けるような市民権改正法が成立した際、国内の大学で抗議デモが起きた。メディアはイスラム教徒を利する反国家的運動だと報道し、デモは暴力的に弾圧された」 「ユダヤ系保護」は口実 米メディアも昨年、同様の道をたどった。パレスチナ自治区ガザでの戦争に対して、米国内の大学で起きた抗議デモを「誤った形で伝え、数多くのユダヤ系の参加者の存在に何カ月も触れなかった」。 「トランプ政権が大学を標的にする理由を、メディアは今も理解していない。大学が独裁主義や不当な戦争への抵抗の震源地であり続けているのは、イデオロギーを刷り込むからではなく、学生という大勢の賢い若者がいるからだ」 スタンリーは学術機関の弾圧や、パレスチナ寄りの抗議デモに参加した外国人学生の強制送還方針に関し、トランプが反ユダヤ主義との闘いを口実にしている��とにも批判的だ。 ユダヤ人が権力機構を支配しているという危険な固定観念を、かえって強化するという。ユダヤ系社会のためと称する政権の行動は、有害な先入観をあおって反ユダヤ主義を加速させる恐れがある。 トランプ政権は「キリスト教ナショナリスト」で、ユダヤ人も反ユダヤ主義も大学支配を目指すホワイトハウスに利用されていると、スタンリーはみる。トランプのファシズムが、ユダヤ人のせいにされることにもなりかねない。 だが「真の犠牲者は、ユダヤ系アメリカ人の保護という建前の陰で、計り知れない苦痛を見過ごされているガザの住民だ」と、スタンリーは言う。 「ユダヤ人は暴政に立ち向かう。それが私たちの歴史的役割だ。私たちは自由主義を支持する。私たちが支持するものを、トランプ一派は根底から覆そうとしている」

トランプ政権はナチスと類似?――「独裁者はまず大学を攻撃する」エール大の著名教授が国外脱出を決めた理由|ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト

3 notes

·

View notes

Text

政治への傾倒と未来予測:危機感から見えてきた日本の課題

最近、政治の話題に深くはまっています。というのも、近い将来、日本が「中華日本 日本人自治区」になるかもしれないという、SFのような危機感を覚えているからです。

これまで、会社でのセミナーや勉強会を通して、「今ある事柄から未来を想像する」という考え方を学んできました。その中で、実生活における些細な疑問から、未来のトレンドを予測できた経験がいくつかあります。

例えば、デパートのエスカレーター。出入口から入ると上か下か片方にしか行けない構造に疑問を感じていたのですが、横浜そごうでは上下どちらにも行けるようになっていて、まさに先を行かれたと感じました。

また、約20年前には10年後のお金の使い方(決済方法)について考えていました。キャッシュレス化は想像できましたが、クレジットカードの危険性を考えると、これに代わるものが必要だと感じていました。特に、クレジットカードを持てない人でも、現金を上限に着実に利用できる仕組みが求められるだろうと。結果的に、近年PayPayなどのキャッシュレス決済が標準化され、この予測はほぼ的中しました。

直近では、2019年12月頃、横浜にダイヤモンド・プリンセス号が寄港する前にコロナ対策を始めました。手洗いやうがい、マイクの消毒などを早めに実行しましたが、お客様の反応は今ひとつでした。しかし、その後ロックダウンや小池都知事の「密です」が流行する頃には、やはり自分の対策は間違っていなかったと確信しました。

地域経済と政治への関心

このような経験を経て、政治に深く興味を持つようになりました。私の店がある大船という土地で、お客様にリピーターになってもらうにはどうすれば良いか。大手有名店なら8割の集客が見込めるかもしれませんが、個人の店ではその中の2割、さらにその中の2割くらいのお客様が来店し、店の雰囲気や価格、そして私の人間性(変態ですが)でリピートしてくれたら最高だと考えています。しかし、コロナ以降、全体的にお客様が減っていると感じています。

そこで、未来予測が始まります。夜の大船に繰り返し来てくれるお客様の数を増やすにはどうすれば良いか。そう考えると、どうしても社会の景気や税金、給料といった経済問題が気になり始めました。最初はYouTubeなどで、政治家や政治・経済のニュースを見ていました。その頃は、財務省が「赤字国債で国民一人あたり800万円の借金があるから増税だ」と主張していることを信じ、消費税増税は法人税減税によって企業の負担を減らし、従業員の給料が上がることで経済が好景気になる、と思い込んでいました。

しかし、これは騙されていたと気づきました。財務省系の緊縮財政派の論理には、どこかおかしい点があると感じ始めたのです。

財務省の「嘘」と日本の財政問題

最初に疑問に思ったのは、「国債とは何か?」「日本の国債は誰が買っているのか?」という点でした。政府が国債を発行し、それを銀行が買う。銀行は私たちの預金を運用��て利益を上げるために国債を買う。だとすると、なぜ国民から借りているお金が「国民の借金」になるのか? この疑問を持った頃は、まだ日銀による国債の引き受けや、日銀が株式会社であることも知りませんでした。それでも、財務省の主張はやはりおかしいと感じつつも、赤字国債が増えれば日本の財政は破綻してしまうと考えていました。

しかし、その後、森永卓郎さんや高橋洋一さん、三橋貴明さんといった方々のYouTube動画を見て、日銀と国債の引き受け、そして**「財政健全化」の真実を知ることができました。彼らの説明を通して、貸借対照表や損益計算書を使った複式簿記の視点、戦後からの国債発行の歴史、そして高度経済成長期に市中銀行における貨幣の信用創造**によって日本国内のお金が経済成長とともに生み出されていた事実を学びました。

それでも、「お金とは何か」という漠然とした疑問は残っていました。経済活動の基本である「需要があるから供給をする」という繰り返しでバブル期を迎え、不動産や車などが高騰しました。土地が欲しい人が銀行からお金を借り(信用創造)、高値で売り、そのお金で別のものを買う。国も取引額を公表することで、あたかもその価値が上がったように見せかけましたが、実際にはそれほど価値のない山奥の土地が高額で取引されていました。それが覚めてみると、例えば坪単価15万円の土地を150万円で買っていたとしたら、みんなが冷静になった時には借金だけが残る結果となりました。

そこで、日本政府はさらに土地や高騰した物への規制をかけるべきだったのに、全体に貸し剥がしをさせる政策を取ったことで、北海道拓殖銀行や地方銀行も経営困難に陥り、合併や倒産といった、昭和ではあり得なかった銀行の統合が現実となりました。

※現在の中国も土地バブル、建設バブル、そしてEVバブルが弾けましたが、中国は次々と別のものに投資し、海外への融資や利権獲得を通して、未だに経済成長を続けているように見えます(失業率などは非公表なので正確ではありません)。ただ、その政策の中に外国移民・移住計画が存在するのではないかと思われます。

話を日本に戻すと、バブルが弾け銀行が統合していた頃でも、財務省(大蔵省)はまだ高度経済成長期の政策を引きずっていました。バブル期には信用創造でお金が作られていたため、政府が国債を発行しなくても税収があり、財政は均衡を保てました。しかし、国民の消費が減少するにつれて税収も不安定になり、増税路線へと舵を切ります。この時、経団連が絡んで法人税減税の代わりに消費税が導入されました。この税が、さらに国民の消費を冷え込ませることになったのです。

メディアと政治の真実、そして迫る危機

こうして調べていくと、歴史を紐解けば、現在の財務省が絡んで、まるで過去の亡霊に取り憑かれたかのような情報がメディアを使って流されていることが見えてきました。そして、それに逆らうような報道をした場所には、国税庁が動き、偏向報道の温床とされてしまったように見えます。記憶に新しいのは、「報道ステーション」の古舘伊知郎さんや、みのもんたさんが最後の番組で体制に反抗するような放送をした後、テレビ界から干されたという話です。ちなみに久米宏さんも同様の目に遭っています。

最近はテレビを見なくなりましたが、テレビでニュースを見ている人たちは、小泉進次郎氏が活躍して米の値段を下げたかのように思っているようです。しかし、その裏では農協を悪者にし、農協の株式会社化、その後は解体して保険部門や金融部門、さらには海外部門を分割し、アメリカや中国の資本に株を売って解体しようとしていると推測されます。

そもそも農協は、農家が個々で国や行政、大手企業と交渉するのが難しいので、地域で協同組合を作り、まとめて出荷したり、国からの補助金を引き出したり、高級乗用車並の金額のトラクター購入資金を融資したりと、農業のための集まりです。不作の時の保険や、事故・病気の際にも使えるように、様々な業務をこなしています。連結決算で赤字部門も組合員のために存続させている共同体、それがJA全農です。叩かれている農林中金の赤字問題はあるものの、日本の農業のために壊してはいけない存在です。

日本の衰退と見えない政策意図

財務省が主張する「財政健全化」が問題であり、国政では「税収は財源ではない」という事実をねじ曲げ、緊縮財政を取っています。そもそも日本国内の赤字は経済の衰退が原因ですが、経済が衰退すれば税収は減ります。減るから増税し、さらに赤字になります。その代わり、政府は黒字になりますよね。この考えが、財務省には見えておらず、国の財政のことしか見ていないのです。

ただ、30年かけて日本経済が衰退し、少子化が進むと、中国の移民政策と日本の人口対策が合致する可能性が出てきます。中国ではいくつかのバブル崩壊で貧富の差が激しくなり、失業者も出ています。一方、日本では安い労働力が減っています。だからこそ、中国企業や学校を通して日本に労働力を派遣し、そのために日本は中国人を優遇する。具体的には、滞在ビザの延長や留学先の学費免除、生活費支給、そして生活保護の支給、さらには帰化後に身元が分からなくするために夫婦別姓問題を使って戸籍制度をなくす。落ち着いて考えればすぐに分かることを、平然とやっているのです。

食料防衛の崩壊(減反政策)と少子化推進による移民受け入れ。このようなことを行っているのは、自民、公明、両民主、維新がそれぞれの思惑を持って日本を崩壊させようとしているように感じます。私の計算ではなく、経済産業省の計算では、あと10年で日本の経済は破綻する可能性が高いと言われています。

もう本当に時間がありません。

今年、参議院選挙で政権をひっくり返せたとしても、その後、政権奪取のために自民党は必死になり、さらに財務省の言いなりになる自民党を復活させる攻防をしながら、日本経済を立て直し、海外からの内部侵略に対抗して安定した経済政策が取れる世の中にするには、本当に10年ではギリギリすぎます。だからこそ、政治に興味を持ち、一人でも多くの方にこの危機に気づいてもらい、経済発展する世の中のために選挙に行って、まずは自民党に「NO」を突きつけましょう。

私の動機と今後の活動

最後に、私の個人的な動機ですが、「風が吹けば桶屋が儲かる」ということわざが当てはまります。日本経済が良くなる → 国民の生活が豊かになる → 夜の街に飲みに出る → 街も賑わう → その中の2割のお客様が私の店に来る → 店儲かる、という図式です。自分の店が儲かるにはどうすれば良いか考えているうちに、経済や政治、さらには少子化問題や移民問題などにまで話が及���でしまいました。ちなみに、現在は暇で儲かっていませんが・・・

実際、消費税の具体的な問題点や日本円の成り立ち、具体的な解決方法にはあまり触れていませんが、政治に興味を持ち、さらに危機を感じ、それを広げなければ解決できないということに気づきました。

2 notes

·

View notes

Text

2025/06/07

すっかり朝だ…

昨日の事があり、あまり寝れず…

それに母親の事で、日中にやる事増えてて

睡眠も取れないし、今日のCat ch.22業務はキツかった

しかし、昼からレッスンが立て続け���入ってたものの

生徒さんも、blog読んでるみたいで、

先生、見ましたよ!なんすか?あれ!とか

応援してくれてる方も多く、勇気を貰う。

Cat ch.22業務の間にも

都内からの仲間達が、たくさんメールくれて

中には会社やってる仲間から、

顧問弁護士を紹介してくれたり

地元にいる先輩から電話があり、

都内の弁護士の知り合いに連絡してくれて

繋げてくれたり…

息子が宅建持ってる不動産業やってるからと

息子さんからの見解メールくれたり…

とにかく、弁護士事務所だけでも、

10件以上も、紹介して頂き、本当に心強い限りです

ただ、絶対に立ち退く必要無いし、

立退料とか、何も提示無いのに、絶対に出ないで良い

と、言葉もらったのは、非常に心強かったな

実は過去に、何度か、Cat ch.22の物件を

売ってもらえないか?と相談した事があるのだが

その時も、あり得ない高額を提示されたので

いやいや、もう10年以上…家賃も払って来て

それは無いでしょう?と言ったが

やはり、大家と借り手の立場は違うので

嫌なら出て行け!、と言われたら終わりなので

あまり、大家さんとは、関わらず今日まで。

今回の件は物件に欠陥があり、危険でもあるので

���家さんに伝えて直して欲しいと。

経年劣化や、自然災害とか、

要は人的要因で破損したので無ければ

賃貸物件の補修義務は

大家さんにあるとも教えて貰ったしね。

で、大家さんが業者連れて来て、物件の状況を

見て貰い、見積もりを出して貰って

金額見てから、高いから修復せずに

物件を壊すから、出て行ってくれと話になった

この時に、大家さんが委託してると言う

不動産業者さんも連れて来てて

なんか、良い物件探してやってくれーや!と

その不動産屋さんに一任。

段取りもだが、すげぇな…この大家さんと

愕然としたのでした。

とりあえず、自分の中では

立ち退くのはあり得ない。

何故なら、自分の意思でもないし

お客さんも、この場所や店に着いて来てくれてるし

同じ様な物件を、尾道で探すのは大変よ。

どちらにせよ、現実的ではない

もし、現実的な話に移行するなら

立退料や営業補償等、しっかりとした道筋が無いと

無理な訳ですよ。

それか、安く譲ってくれるなら

この物件を買い取って、自分で補修するとかね

自分の物件なら金掛けても、意味あるじゃない?

ま、そういった線で動きます

あと、みんなに言われた事

録音や、写真、動画等、証拠は集めておけ!だそうだ

大家さんとの会話も…メールのやり取りもだそうだ

なんだか穏やかぢゃねぇな…(笑)

このブログも、しっかりとした記載証拠になると

思うし、読んだ方が連絡くれたり

色んな方を紹介してくれたり

既に、沢山の証人は居るからね

Cat ch.22みたいな箱は、尾道には他に無いのよ

それ潰せないからね

頑張ります!

みなさん、本当にありがとう!!

3 notes

·

View notes

Text

彼(か)のコラボイベどうなってんの???いやマジで

現在某所で配信されてる某コラボシナリオこと某某某ー某・某ー某某a.k.a.異世界寝取りサモ太郎ですが もはやツッコむ気力さえなかったり読んですらなかったりする人もいると思うけど

パラレルともifともつかない改変が入ってるのに原作と同じ展開に着地させるいびつさが不気味なコラボを名乗る何か

と化しているので本日はこれについてお話します…

※以下の文章では前作(隠語)主人公に名前がない&前作世界で彼の体に入っているという設定で話が進むため前作主人公を「主人公」、公式の負の側面が前面に出た今作(隠語)主人公を「一部シナリオで感じ悪い選択肢で会話し始める」「ストラグルで突然『修行してないのに尋常じゃないくらい剣が強い』という謎のイキリ設定が追加された」「伏線とはいえ『召喚されたのに召喚することもできる特例で普通は一人でも大変な契約が無限にできちゃって元々は前例のない全属性で神そのものの存在から前世ポ(前世の面影を感じてデレること)でチヤホヤされる』という設定がよく考えると痛々しい二次創作オリジナル主人公っぽい」などの理由から以前からネタで使っていた「サモ太郎」と呼びます ※言わずもがな前作とコラボシナリオのネタバレしかないです ※よくいる妄想でフォローおっぱじめる人は原作に書いてないこと主張するなとは言わないから推測として成立させるための出典出してね ※悪いのはキャラではなくシナリオとプレイヤー

要点:前作が世紀の大傑作と言うわけじゃないけど丁寧に書かれてたしここまで酷くなかったのは確か

「パラレルともifともつかない」について

コラボシナリオの舞台は「前作1章のイベントである魔王アンセスターの襲来が起きなかった世界」と明言されていて、この点に関しては言い訳ではなくコンセプトとしてパラレルになっていますが、それ以外の部分もしっちゃかめっちゃかに改変が入ってるのが問題です。 とりあえずざっくりと前作基準で時系列を分けると

A:アンセスター襲来以前、各キャラの悲しき過去…に相当する部分 B:アンセスター襲来~打倒、1章に相当する部分 C:アンセスター打倒以降、2章~に相当する部分 の3つに分けられます。

前述のきっかけによって前作のパラレルになったコラボシナリオがB’だとして ・Aは変わるわけないじゃん ・B’がBと変わらない展開になるのおかしいやろ ・↑のせいでオリジナルのシナリオのテーマ性が台無しになった というのが論点です。

Aは変わるわけないじゃん:オルグスの生い立ちの説明が「エアプでもこんなんならんやろ」ってくらい雑すぎる問題

前作とコラボシナリオで共通した設定 ・国王の子供なので王位継承権がある ・事情があってその事実を隠して平民として育てられた ・現在は騎士団の団長 ・同じく国王の血を引いた弟がいる ・指輪は王権の象徴

前作での説明 ・国王(前国王)と公に認知されていない関係を結んだ母親から生まれた子 ・弟は当然異母兄弟にあたる ・王位はオルグスの父から継承権が公に認知されている弟へ移っている ・世継ぎ争いを避けるため(資料集曰く父である王から殺されかけて)死んだと偽り、事情を知る後見人以外の援助無しで平民として育てられた ・騎士の道に進んだ動機は復讐心 ・指輪は魔王アンセスターの襲撃で壊滅した王宮から持ち出された後に現国王である弟の遺言に従いオルグスに譲渡された

コラボシナリオでの説明 ・母親が王妃なのかそうでないのかすら不明 ・弟と異母兄弟なのかも不明 ・王族��はないけど血統的には継承権第一位扱いとかいうよくわからん状態で王位が父と弟どちらかにあるのかも謎 ・国のために(詳細不明ふんわり感)兄弟のどちらかを選ばなければならないということで天秤にかけた結果(妾の子では?)放っといても死なんやろ的な雑さで捨てられて平民として育てられたけど王になってもいいように教育を受けた(??????) ・騎士の道に進んだ動機は「兄だから弟とか国とか護らないかんじゃろ」という責任感 ・なぜか指輪は自分が持ってる(王族から外れたって自分で言ったじゃん)

前作でわかるオルグスの生い立ちは弟があくまでも父母の関係の副産物でメインはオルグスが王の落胤であることにある印象なのに対して、コラボシナリオではいわゆる「掟によって生き別れになった双子」的な「引き離された兄弟のエピソード」として書かれていて王の落胤という設定に関してはそもそも存在しないように扱われている気がします。 仮定は仮定でしかないけどこの推測が当たってたとしたらもうそれ別人ですよね??? 起点過程を弄り回して着地点だけ元ネタに合わせるの無理ありすぎでしょ… とシナリオを読んで呆然とした気持ちが伝わったでしょうか。 まあここからもっと酷くなるんですが…

B’がBと変わらない展開になるのおかしいやろ:「一周目(仮)*で好感度が蓄積した」とかいう雑な言い訳で即デレさせるのやめろ *一周目=コラボシナリオで触れられている前作本編と思われる本来のストーリーのこと

上の方でキャラの根本的な設定が弄り回されてることに関して説明したけど本編そのものも魔王の不在によって重大な食い違いが生じています。 コラボシナリオの状況設定では主人公がオルグスとソールに��って(オリジナルほど)大事な存在にはなり得ないからです。

これについては後ほどさらに掘り下げますが、コラボシナリオでは死にまつわる要素、重いトーンの設定がことごとく削られている気がします。 ですが、前作のシナリオはキャラクターにとってリアルな死や痛みがなくては成立しません。

主人公は「世界を見捨てれば自分は助かる」という状況から自ら命を危険に晒すことによってメタ視点における主人公としての資格とキャラクターからの信頼を獲得する。 オルグスは勇者が故郷を滅ぼした魔王への唯一の対抗手段であり、頼らなければならないという気持ちが強かったからこそ、その能力があるとは思えないただの子供だった主人公への失望によって襟首を掴み上げる程の怒りを露わにして厳しく当たり、旅の中で人格と能力を認めて初めて信頼する。 ソールは自分の命は大義のために捧げられるものという価値観の中で生きてきたことを否定され、修行を通して抑圧してきた幼少期の両親の死に対する負の感情をさらけ出すことで教会が定めた主従を越えた信頼が生まれる。

ここで描かれていた感情の重みと動きはコラボシナリオで全て無くなりました。 後に残ったのは「なんかわからんけど縁を感じる」という今作本編後半から顕著になった主人公に対しての無条件の好意と同じ初見配偶者面。 なんでかって言ったら今作みたいというところで分かる通りまあサモ太郎(を操作している「キャラは自分に対してデレデレすることにしか価値がない」という認識でガチャに費やした金額を誇るプレイヤー)のためですよね…

お前!それは!!海底都市で!!!散々!!!!批判しただろ!!!!!

歴史は繰り返す…

変な改変があるのに別のストーリーになるわけでもなく中途半端に展開をなぞるせいでオリジナルのシナリオのテーマ性が台無しになった:感情が薄い!軽い!重要なイベントをことごとくスキップするAny%タイムアタックのようなシナリオ

いよいよぶちギレ金剛してこの長文を書くに至った現時点での最of悪パートであるコラボシナリオ2話後半について前作と比較する形で触れていきます。

オリジナルである前作「竜の山を越え、西へ」の流れ

魔王に故郷が滅ぼされたことによってオルグスの故郷の人々が東へ避難している辛い現状の描写(コラボシナリオ:そんなものはないが魔王がいないので妥当) ↓ 第三者の口を通じてオルグスが前王の血引いていることが明かされる(コラボシナリオ:「育ち良さそう」と言われただけで自分からペラペラ話す) ↓ 弟への復讐心とおそらく肉親としての情*が混ざった複雑な感情(コラボシナリオ:兄だから守らないといけないけどあいつが捨てられればよかったのにという雑な感情) *「アンセスター討伐」参照 ↓ 山で生活していた部下が騎士としての誇りを失い、山賊に身をやつしていたことに対する怒りと自責の念(コラボシナリオ:山賊落ちせず騎士のままになっているが魔王がいないので妥当) ↓ 自分の命を投げ打ってでも魔王を倒したいという覚悟のオルグスと主人公から言われたいのちだいじにを説くソール(コラボシナリオ:ゆるふわ異世界テーマパークにそんなものはない) ↓ 魔王によって生ける屍として操られている故郷の人々申し訳ねぇ…という感情(コラボシナリオ:そんなものはないが魔王がいないので妥当…なわけないだろそこ抜いたらダメでしょ) ↓ 仲間の危機に今まで逃げ腰だった主人公が本気を出し、生ける屍を浄化したりオルグスの手当をしたりと自発的に行動(コラボシナリオ:そんなものはないけど「ワー言って飛び出したの見て胸キュン…」とかいうめちゃくちゃ雑でえらく出来を悪くしたようなものはあった) ↓ 他人には頼らねえ!メンタルだったオルグスが二人きりの夜に腹の底を話して打ち解ける(コラボシナリオ:三行即デレシナリオにそんなものはない) ↓ 信頼とかその他諸々の証としてボロボロになった国の失われた王位を象徴する指輪を渡す(コラボシナリオ:別に主人公になんも世話になってないけど急に「護りたくなった」とか言ってふっつ~にまだ全然余裕で存在してる国の王の配偶者が持つべき指輪を昨日今日で会った他人に押し付けてくる知らんオッサン)

出生の秘密一つとっても前作だと「主人公との間に割って入ってきた知り合いの話を立ち聞きしたせいで察してしまい、知られた本人は聞かれたことには触れず苦い顔」って流れでプレイヤーに明かされて「トラウマ解消と信頼を構築して指輪を主人公に渡すシーン」を経て初めて自分から認めて主人公に語るんですよ… https://twitter.com/rokunai/status/1271626270997008384この落差

そして上のチャートでわかるように前作で重要なテーマは「身近な人の死による痛み」「死者の冒涜(前半では死者に安らかな眠りを与えず永遠に苦ませること、後半では死者の肉体を人格を入れるための器として扱うこと)は悪」です。 何が辛いか、何が悪かという基準がないまま心の傷とその回復を扱うストーリーを展開することはできませんし、コラボシナリオは実際そのコンセプトを達成できていません。 前作とは全く別の着地をするならこの批判は適切ではありませんが、この場合は雑ななぞりを経て同じ場所(2話後半を例に出すと主人公を認める・指輪の譲渡・恋愛感情の匂わせ)に着地するので問題です。 海外ではストーリーにおいて重みのある死のわかりやすい例えとしてライオンキングのお父さんが出てきますが、それが「でぇじょぶだ、ドラゴンボールで生き返っぞ!けどおめえは父ちゃんが死んじまったみてぇに泣いて頑張って王になってくれよな!」と言われてるようなもんですよこれ。無理でしょ。

更に言うと前作はラストで「主人公(プレイヤー)が歩んだ道のりがあるからこそキャラクターたちの好意は主人公に向けられているのであり、それを別の誰かが横取りすることはできない」という明確なメッセージを打ち出しています。 サモ太郎、別の誰かですよね? もっというと相関図でキャラの感情が好き放題弄れますよね? ボタン一つで設定した恋愛関係の重みってなんですか?

コラボシナリオではまともな描写がないから好き放題に弄れるのが妥当だとしても酷いし、本来の前作本編で結ばれた「絆」とやらがボタン一つでフイにされるものだとしても酷い。 キャラクターの感情の重みを蓄積した好感度としか見ていない薄っぺらい価値観のシナリオを公式が出しちゃダメでしょ。 シチュエーションを変えてイベントだけ踏襲した結果オルグスが無意味に人の襟首掴んで喧嘩売ってくるチンピラになったとか男同士のキャットファイトみたいな不快描写やめろとか暴れて店を壊すア��ゴリラと化した理性のないキャラクターありえんとか他にも突っ込みたいところは無限にあるけどもう疲れたので終わりにさせてください。

3 notes

·

View notes

Text

映画『からかい上手の高木さん』

公開日は公開初日舞台挨拶があったので、公開の次の日の6月1日に映画館に行ってきました。予約をするときにファーストデイってことに気付い��『こんにちは、母さん』のときのデジャヴ…と思ったけど、2回観に行く予定もなかったので前売り券で鑑賞しました。映画の宣伝期間が長かったこともありしっかり宣伝させていただいたので、その分役への移入が大きくて〝感想〟よりも〝体感〟に寄っている部分がありますがご了承ください。今回も映画を見てから、ながのによるながの視点のながのの為の感想文(ネタバレ含む)を読んでいただけたらと思います。皆さまからの感想もお待ちしております。

大切な人に関わろうとする時、気持ちを伝えようとする時、理解しようとする時、人にはそれぞれ自分の中で面倒臭い手続きや自問自答があったりするわけで…そんな可笑しくて、淡くて、ピュアで、愛おしいぎこちなさが詰まった、10年越しの2人の初恋(からかい)の物語。 〝学校〟は生徒が学ぶ場だけど、生徒に学ぶこともたくさ��ある。伝えたいことは勇気を持ってきちんと言葉にして相手に伝えること!たったそれだけなのに大人の私たちにはできなかったりする。からかいかわかわれる2人の物語と同時並行で動く登校拒否の町田くんと女子生徒の大関さんが、高木さんと西片の行動に大きな変化を与える。伝えたいことは勇気を持って相手に伝えた方が好転する!本作を観て、行動に移す人がいたら応援したいと思う。

監督は恋愛映画の名手、今泉力哉監督。今回初めてご一緒したのだが、あまりお芝居について演出を受けることはなく基本的には「一度やってみてください」と役者に委ねてから意見をくださる、淡々と静かに映画を作っていく方だった。最近の日本の恋愛映画は、突然相手がいなくなったり、実は既にこの世にいなかったり、難病に侵されていたりと、悲劇や不��の先にあるサプライズで涙を誘うようなものばかりで嫌になりそうだったけど、純粋で真っ直ぐな恋愛作品をこうして綺麗に映像化してくれて本当によかった。ただ、実写化故の弊害が顕著に現れており、今泉監督独特の行間に生まれる感情や空気感や一風変わった恋に対する向き合い方はあまり発揮されていなかったように思う。難を言えば、今泉監督らしい強引な絵や文学的な美しさが欲しかった…が、漫画原作の枷がある中で、コメディ、恋愛、ドラマ、どの要素も少し行き過ぎると壊れてしまう絶妙な匙加減の作品にはなっていた。 高橋文哉くんが演じるのは西方。一歩間違うとファンタジーにもなりそうなくらい中学生がそのまま大人になったような純真さを持っているキャラクター。そんな西片の落とし込み方は完璧だったように思う。「からかい」「からかわれる」というその関係性を体現できたのは、ながのと文哉くんがカメラがないところでも「からかい」「からかわれる」関係でいられたからだと思う。本人曰く「いつもはこうじゃない!」とのことですが。本来、恋愛映画はドキドキやキュンキュンがテーマであることが多いが、今作のテーマはニヤニヤ。からかわれる西片にニヤニヤ、真っ直ぐすぎる西片にニヤニヤ、少しドジな西片にニヤニヤ。テーマである〝ニヤニヤ〟は全て西片を通して感じられるように作りこまれていた。 そしてながのが演じる高木さん。最初は原作漫画とアニメを意識していたけど、今泉監督から「永野さんが演じている高木さんを見たいから、もう少し崩してもらって大丈夫です」と言っていただいて自分なりの〝高木さん〟を模索した作品。高木さんが笑っていると西片が嬉しい気持ちになる。この「からかい」「からかわれる」関係性が、ただの意地悪ではなく愛のある〝からかい〟だということがきちんと伝わる、愛情深い高木さんを演じることがながのにできていただろうか。「高木さんにとって、からかいとは何ですか?」と、本作のテーマである〝からかい〟について台詞で高木さん本人の口から答えさせるのはいかがなものなのか…と、考えながらも思うがままに感情に乗せて台詞を発すると、高木さんと西片にしかわからないとても幸せな時間…要するに〝いちゃついてる〟だけなんだよーってニヤニヤが止まらなかった。きっとそれも「はっきり言わないと伝わらない」、そんなメッセージの一部。

ラスト、いつもの教室いつもの席での長回し。BGM無し、回想シーン無しの二人の会話。たどたどしく絞り出される台詞。固唾をのんで見守る。普通なら考え込まずに飛ばしてしまうようなことに丁寧に真摯に向き合い、「好き」とは何なのかを面倒くさくなるほどに突き詰める。西片と高木さん、二人きりの静かな時間の中に見える「好き」の絶妙なグラデーション。愛の形はきっと無数にあるから、他者の「好き」を覗き見するような気持ちで、身構えずにクスッと笑ってください。「好き」を伝えること、片想いも両想いも、人と人が分かり合うことがシンプルに素直に映っていますように。

6 notes

·

View notes

Quote

2001年3月10日前後、タリバンにより、アフガニスタンのバーミヤーン谷にある2体の大仏が爆破された。爆破の映像は世界中に配信され、世界の人々に衝撃を与えた。自分は、当時、大学院で考古学を学んでいたが、そのときのニュースの映像は今でも鮮明に脳裏に焼き付いている。はやいもので、あれから20年の月日が流れた。 あの日、一体、バーミヤーン谷で何が起きたのだろうか? バーミヤーン大仏爆破までの経緯 アフガニスタン中央部にハザラジャートと呼ばれる地域がある。ここには、イスラム教シーア派を信仰するハザラと呼ばれる人びとが暮らしている。細い目、平たい顔と、周辺の民族とは明らかに風貌が異なる。一説には、13世紀にこの地に侵攻したモンゴル軍の末裔だといわれている。 ハザラジャートの中心地が、バーミヤーン谷である。バーミヤーン谷の北側に大崖があり、ここに美しい壁画で彩られた無数の仏教石窟とともに2体の大仏が穿たれていた。大仏は、6世紀後半から7世紀前半にかけて建立されたと考えられている。東大仏の大きさは38m、西大仏は55m。あの奈良の大仏でさえ高さが15mしかないことを考えると、バーミヤーン大仏の大きさがよく理解できる。 630年にこの地を訪れた玄奘三蔵は、『大唐西域記』に、この地で仏教が厚く信仰されていたことを書き残している。アフガニスタンがいまだ平和だった1960年代、70年代には、バーミヤーンは世界的に有名な遺跡となった。世界でも他に類を見ない2体の大仏はこの地に暮らすハザラの人々にとっての誇りであり、彼らは親しみをこめて大仏を「お父さん仏」、「お母さん仏」と呼んでいた。 しかし、1979年にソビエト連邦がアフガニスタンに侵攻すると、事態は一変する。 ソビエト連邦は、ムジャヒディンの執拗な抵抗にあい1989年に撤退したが、その後、アフガニスタンは長く続く内戦へと突入していった。この内戦は、人命だけではなく、貴重な文化遺産もアフガニスタンの国土から奪い去った。内戦下では、アフガニスタン全土の遺跡で盗掘が横行した。バーミヤーン谷でも、仏教石窟を彩った壁画の大部分が盗取され、ブラック・マーケットへと流れていった。 そして、2001年3月には、タリバンによってバーミヤーン谷の2体の大仏が爆破された。 1994年に創設されたタリバンは、瞬く間に勢力をのばし、1996年には首都カーブルを制圧している。そして、タリバンは、翌年にはバーミヤーン谷に侵攻している。タリバンに対し、ハザラの人々は半年にわたり徹底的に抗戦を続けたが、ついにバーミヤーン谷は陥落した。 ここで起きたのが、激しい民族・宗派対立であった。タリバンの多くは、イスラム教スンニ派を信仰するパシュトゥーン人であった。そのため、タリバンは谷を制圧した後、大仏を護ってきたハザラの人々をムスリムではないと非難し、虐殺を行った。殺害を免れた人も、二度と銃の引き金を引��ないように人差し指を切断された。 2体の大仏の爆破も、ハザラの人々に対する見せしめ、文化浄化であったといわれている。大仏の爆破に狩り出されたのが、地元のハザラの人々であった。彼らは銃口を突きつけられ連行され、大仏の上からロープでぶら下がり、大仏に爆薬を仕掛けさせられたという。大仏破壊に加担させられたハザラの老人は、のちに「自分の家を斧で壊すような気持ちだった」と当時の心境を振り返っている。バーミヤーン大仏の爆破は、ハザラの人々の誇りであった大仏を彼らの手によって破壊させるというきわめて悲しく残忍な事件であった。 その後、2001年9月に起きたアメリカ同時多発テロをきっかけに、多国籍軍がアフガニスタンに侵攻を開始した。そして、同年12月にはタリバン政権が瓦解している。アフガニスタンに新たな暫定政権が発足すると、国際社会はアフガニスタンの文化遺産保護に乗りだしていった。最終的に、日本政府が2002年よりユネスコに基金を拠出する形で、日本、ドイツ、イタリアが中心となってバーミヤーン遺跡の保存事業が開始されることになった。 保存修復活動と未来への願い この事業の中では、ドイツが爆破された大仏の破片の回収を担当し、イタリアは爆破の影響で亀裂が入った大崖の補強を担当することになった。一方、日本は、内戦中に甚大な被害を受けた仏教石窟の壁画の保存修復や人材育成などを担当することになった。 私も、この事業に参加し、アフガニスタンの若手考古学者の人材育成などを担当した。2010年には、実際に、アフガニスタンに渡航し、バーミヤーン遺跡での保存事業や考古学調査に参加する機会を得た。バーミヤーン谷は風光明媚で、本当に美しい場所であった。しかし、現地での作業は危険と隣合わせであった。渡航前には安全講習の受講が義務付けられ、銃撃戦が起きたときの対処方法などをみっちりと学んだ。またカーブル市内での移動は防弾車、バーミヤーン谷までの移動は国連機を利用し、バーミヤーン谷で滞在した宿舎は24時間、武装警官によって守られていた。谷に残る遺跡をいくつか訪問したが、遺跡には無数の地雷が埋もれたままであった。 政治的緊張が続く地域で保存事業を行う難しさと、それでもこの地に集う各国からの専門家の勇気に尊敬の念を抱いた。 さて、現在、バーミヤーン大仏をめぐり新たな問題が浮上している。バーミヤーン大仏の再建問題である。アフガニスタン国内には、大仏が破壊された直後から、少なからず大仏を再建したいという声が存在した。そして、2013年に、アフガニスタン政府は、イタリアで開催された国際専門家会議の場において、破壊された2体の大仏のうち少なくとも1体を再建したいという要望を表明したのだ。 このバーミヤーン大仏の再建をめぐっては、専門家の間でも意見が真っ二つに割れている。ドイツ・イコモスの専門家は、アフガニスタンの人々が望むのであれば再建すべきだと主張している。そして、とくに東大仏は、西大仏に比べて、小型で残存状態も比較的良好なため、回収した破片を組み上げていけば、再建は可能だと述べている。 一方、大仏の再建を決定するには、時期早々であり、さらに慎重な議論を重ねるべきだという立場をとる専門家も多い。日本の故平山郁夫先生は、広島にある原爆ドームのように人類の蛮行を象徴するいわゆる「負の遺産」として、大仏を破壊されたままの状態で後世に伝えるべきだと主張している。また、長きにわたり日本の保存修復チームを率いている帝京���学の山内和也教授は、情報が少ない現時点では、結論はまだ出せないと述べている。そして、アフガニスタン国内にさまざまな反政府組織がいる状況のなかで、もし大仏が再建されれば、再び大仏が攻撃の対象になりかねないと危惧している。バーミヤーン大仏の再建に関しては、アフガニスタン国内に専門家委員会が組織され、その後、繰り返し議論が行われているが、いまだ結論には至っていない。 1979年のソビエト連邦によるアフガニスタン侵攻以来、すでに40年以上の月日が流れた。一日でもはやく、アフガニスタンの人々に平穏な日々が訪れることを願っている。

20年を経てバーミヤーン大仏の破壊を振り返る | 文化遺産の世界

5 notes

·

View notes

Text

緊急脱出時、車いすのお客様はどうなるのか? 鳥塚亮えちごトキめき鉄道代表取締役社長。元いすみ鉄道社長。 1/9(火) 10:58 羽田空港で日本航空の旅客機が海上保安庁の飛行機と衝突するという事故が発生しました。 これだけの大事故でありながら、日本航空の旅客機に乗り合わせた乗客、乗員379名全員が脱出に成功したことは不幸中の幸いだと思いますが、これを実現したのはクルーの皆様方の不断の訓練と、乗務員としての心構えであり、また、乗客の皆様方の冷静な行動と協力だと海外メディアからも絶賛されているようです。 ところで、こういう緊急脱出時に車いすのお客様など行動に身体的な制約があるお客様はどうなるのでしょうか。 そのような疑問をお持ちの皆様も多いと思いますが、航空会社の対応やどのような考え方で規則が成り立っているのかをお話させていただきます。 事前のお申し出が必要です 車いすなど、特別なお手伝いを必要とされるお客様はどの航空会社もご予約の際に事前にお申し出いただくことが必要とされています。 一例として車いすのお客様が飛行機にお乗りいただく場合ですが、航空会社では3つのカテゴリーに分けてコードを付けています。 WCHR:階段の上り下りなどはできるが、長距離の歩行ができない方。 WCHS:階段の上り下りはできないが、飛行機のドアから座席までは一人で行かれる方。 WCHC:一人で歩行ができない方。

航空会社ではご予約時にお客様のお申し出から上記3種類のどれに該当するかを判断し、どのようなハンドリングが必要かを事前に準備します。 事前準備には、チェックインカウンターに車いすを用意して、搭乗ゲートまでご案内する職員を確保する��とはもちろんですが、飛行機がボーディングブリッジを使用するゲートに発着する場合以外の、いわゆるスポットからタラップで機内に入るゲートを使用する場合は、ハイリフトと呼ばれるエレベーター型の自動車を手配することもあります。その場合、機内でお座りいただく座席の位置も決定します。 車いすのお客様は非常口座席には座れない 車いすのお客様のみならず、身体的な移動制限があるお客様のことをPRM(passengers with restricted mobility)と呼びます。 PRMのお客様はご旅行の際に例えば優先搭乗など様々なサービスを受けることができますが、航空旅行では同様に様々な制約が課されます。 その一番大きなものはお座りいただく座席の位置です。 移動に制限がある車いすなどのお客様、あるいは介助が必要な方は足元に余裕があるお席を求められる傾向があります。また、搭乗したドアの前のお席であれば、出入りに便利です。 しかしながらバルクヘッドと呼ばれる非常口前の広めのお席はそういうお客様にお座りいただくことはできません。その理由は緊急脱出時に他のお客様の障害(impediment)になるからです。 こういう表現をするとクレームされる方もいらっしゃるかもしれませんが、すべては国際的に定められている「90秒以内に脱出を完了する」ためのもので、全員のお客様がスムーズに脱出するためには、車いすをはじめ、PRMのお客様はあらかじめお座りいただける座席の位置が決められています。 乗務員はお客様の体に触れることは許されない 車いすだけではありませんが体のご不自由な方は介助が必要な場合があります。でも、乗務員は機内でそのお手伝いをすることはありません。 トイレや食事、あるいは移動など、身の回りのお世話が必要なお客様は、介助する方と同伴でご搭乗いただく必要があります。 上記カテゴリーのWCHC(機内での移動も一人ではできない方)の場合、たいていの航空会社では機内の通路専用の車いすを準備していますので、それを利用して移動していただきますが、その車いすからの乗り降り、通路から座席の横移動についてはご自身で、あるいは介助の方にやっていただく必要があります。乗務員がお手伝いをするのは車いすを押すだけです。これはどこの航空会社も同じです。 小さな子供がぐずったりした場合、子供を抱き上げてあやすのはサービス的には美談かもしれませんが、乗務員は子供を抱き上げてあやすようなことも基本的にはしません。お客様の身体に触れるような行為は一切禁じられています。 車いすの方のお席は限られている 車いすの方がご利用いただけるお席は限られています。 飛行機の機種にもよりますが、1機当たりの車いすの方の利用される上限人数が2名とか4名などと限られている航空会社が多くあります。 また、お座りいただける座席位置も限られます。 非常口座席などにお座りいただけないのはもちろんですが、機種によって座席の位置が指定されている場合が多く、特にWCHC(自分で機内移動ができない方)の場合はひじ掛けが上がる席となります。そして、お座りいただくのは窓側のお席となります。 車いすの方は通路側の方が便利かもしれませんが、車いすの方が通路側に座ってしまうと、緊急脱出の際に窓側のお客様が脱出できなくなる可能性があるからです。 以上のような理由により、車いすをはじめ、PRMのお客様はご予約の際に事前に航空会社にご連絡いただく必要があるわけで、ご連絡をいただかずに空港にいらしたときには、その時の機内の状況によっては、��搭乗を次の便にお願いするなどということも発生しますし、ご自身でご予約サイトから事前座席指定をされていたとしても、その座席は無効になり、航空会社が指定した座席にお座りいただくことになります。 緊急脱出の際にはどうなるか これははっきりと明示されている文章はありません。 ただし、客室乗務員の訓練時のマニュアルにはこのように書かれています。 某航空会社の客室乗務員訓練マニュアルから抜粋 内容としては ・身体的行動制限があるお客様は事故発生時には大きなリスクに直面する。 ・大多数の健常者の脱出の妨げとなってはならない。 ・定期便やチャーター便などの一般のフライトでは、緊急事態発生時には乗務員から満足なサポートは受けられない。 ・乗務員は自分の身を危険にさらしてまで救助を手伝うようなことはしてはならない。 ということです。(チャーター便というのはPRMの方々の団体、例えばパラリンピックへ向かう選手団のような団体の貸切などと考えられます。) 筆者の友人で30年の経験を持つ客室乗務員が、若いころ訓練時に教官に 「どうしたらいいんですか?」 と尋ねたことがあります。 その時の教官からの答えは「最悪の場合は置いていく。」だったそうです。 これが航空会社のPRMのお客様に対する考え方です。 「車いすの方は、どうしたら安全に避難できるんですか?」と質問したら、「プライベートジェットしかない」と言われたということが数日前にネットで話題になっていましたが、回答者は救急搬送用の飛行機などの存在を示していると思われます。 定期便の旅客機というのはあくまでも公共交通機関であり、緊急事態発生時には最大限の効率的避難を求められるものです。 この議論が日本人になじまない理由 以前にもこのニュースで書きましたが、航空輸送というのは運送約款に基づく契約の世界です。 義理人情にあつい国民性の日本ではなかなか受け入れられないものかもしれません。 緊急脱出時の対応も運送約款に基づく契約としては、はっきり言ってドライなものです。 これは航空機というものが西洋を中心に発展したものであり、細かな規則やハンドリング規定というものがアメリカやヨーロッパの法律をもとに作られているからかもしれません。 そして、その西洋社会と日本社会を比べた場合、考え方が根本的に違うその大きな原因は、日本人の法律的考え方の中に「善きサマリア人の法」というものが存在していないか、あるいは希薄であると言われています。 この「善きサマリア人の法」についての解説はここでは行いませんが、災害発生時のトリアージと呼ばれる優先順位を付けた救助や治療行為なども、日本で論じられるようになってからの歴史はまだ浅いものがあります。 今回の海上保安庁と日本航空機の羽田空港での衝突事故を見ても、海上保安庁の隊員5名がお亡くなりになられているのも関わらず、ペットが2匹死んだことが大きな議論になったりするのを見ても、日本人の考え方に特徴的なものを感じます。 緊急事態が発生した場合に客室乗務員が最終的にPRMのお客様をどうするかということは上記のマニュアルには書かれていませんが、その根底にあるのは「目の前に困った人がいれば見て見ぬふりはできない。できる限りのことをしなければならない。でも、そのために自分の身を犠牲にすること��許されない。」という考え方が国民の間に浸透している社会かどうかということではないかと筆者は考えます。 補足 客室乗務員はお客様の体に触れてはならないというのが大原則です。 しかしながらWCHCのお客様が搭乗される際、あるいは降機の際に「お手伝いしましょうか?」と言って屈強な男性クルーがお客様をヒョイと抱き上げて機内を移動している姿を筆者は何度も目撃しています。 欧米ではお客様の体に触れることは、後々様々なトラブルの原因になりますから、基本的にはお手伝いをすることはないのですが、お客様の同意を得て、証人となる他の同僚がいる場所で、「自分にできることは何でもする。」というのが乗務員の考えだと感じました。 ただ、そのことをお客様の側から期待されて、求められてもお手伝いはできないということをご理解いただきたいと思います。 今回の日本航空機の事故でも、PRMのお客様が乗っていらしたと聞いておりますが、きちんと全員脱出できているのも、クルーの皆様方の不断の努力と的確な判断力があってのものであると、高く評価していただくに値するものだと考えます。 皆様方の安全で快適なご旅行をお祈りいたしております・ 参考 善きサマリア人の法(Wikipedia) 緊急脱出したら手荷物はどうなるのか(YAHOOニュース 2024-1-3) ※おことわり 本編は筆者の長年にわたる航空会社での経験をもとに、読者の皆様方の一つの参考となることを目的として平易に書いたものであり、各航空会社の取り扱いを示すものではありません。また、本編の内容につきまして、各航空会社へお問い合わせをされても航空会社が回答の責を負うものではありません。 あらかじめご了承ください。

4 notes

·

View notes

Text

【衝撃事実】「つらい記憶やトラウマのフラッシュバックは名作ゲーム『◯◯◯◯』をやれば改善する」と最新の研究で判明! マジかwww : はちま起稿

・つらい記憶のフラッシュバックは「テトリス」をやると減る、研究 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト

以下一部引用

1980年代に世界的ベストセラーになったコンピューターゲームの「テトリス」を、メンタルヘルスの改善に役立てる研究が進められている。具体的には、テトリスをプレイして、性的暴行や自動車事故、戦争、自然災害、または困難な出産などを体験した後に起こるフラッシュバック(過去に経験したトラウマ的な記憶が自分の意志とは無関係に侵入すること)の回数を減らせる可能性があるという。

(中略)

「認知ワクチン」

ホームズ氏の研究チームは、心の目で画像を生成したり操作したりするという様々な視空間作業の実験に取り組み始めた。そんなある日、一人の学生がコンピューターゲームを試してみてはどうかと提案した。それならば、と候補に挙がったのが、テトリスだった。 「テトリスには色や空間が関わってきます。段を完成させるために、ブロックを左右に移動させなければなりません。そして何より重要なのは、心の目でブロックを回転させる必要があることです。ブロックを正しい位置にはめるために、頭の中で思い描く能力が求められます」 最初は研究室で、被験者にトラウマ的な映像を見せて実験を行った。そして次に、病院の救急外来へ行き、実際に自動車事故にあったばかりの人を対象に実験を行った。どちらの場合も、トラウマ体験から数時間以内にテトリスをプレイした人は、プレイしなかった人に比べてその後の1週間でフラッシュバックを起こす回数がはるかに少なかった(映像視聴者で58%減、実際の自動車事故にあった人で62%減)。 ホームズ氏は、フラッシュバックを積極的に予防するこの対処法を「認知ワクチン」と呼んでいる。

(中略)

テトリスだけに何か特別な力があるというわけではないだろう。絵を描くことやジグソーパズル、モザイク作りなど、高度な視空間能力を要する作業は何でも似たような効果をもつ可能性があると、ホームズ氏は考えている。一方で、クロスワードパズルや読書など言葉を使って意識をそらせる方法はあまり効果がないと思われる。

(中略)

ただし、テトリスにしても、そのほかのどんな対処法にしても、セラピストの代替にはならないと、ポメルズ氏は指摘する。この意見にはホームズ氏も同意しており、フラッシュバックに苦しんでいる人は、まず専門家に相談し、証拠に基づいた治療を受けるべきだと話す。いずれはテトリスも証拠に基づいた治療になる可能性はあるが、研究はまだ臨床的な証拠集めの初期段階にある。 臨床試験は今も続けられており、研究者たちは将来的に、フラッシュバックに対するテトリスの長期的な効果を調べ、脳の中で実際に何が起こっているのかを理解したい考えだ。さらに、薬物依存症やうつ病など、トラウマ以外の症状に関連して現れる侵入記憶の軽減にもテトリスが有効かどうかを調べたいという。

2 notes

·

View notes

Text

9/9(土)開催 『夜きみ』大ヒット御礼!❝会いに来てくれてありがとう ~from青磁~❞舞台挨拶オフィシャルレポート

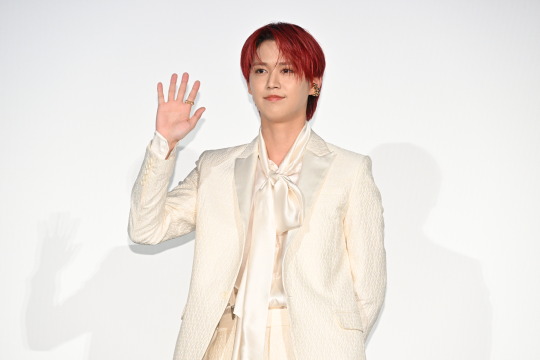

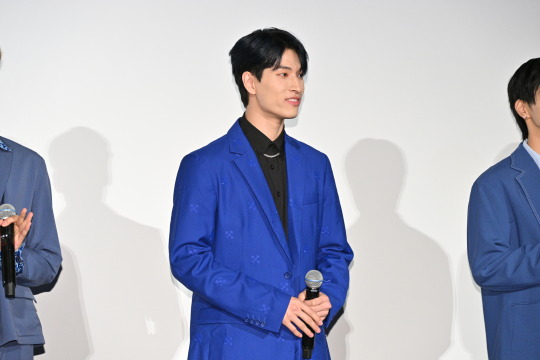

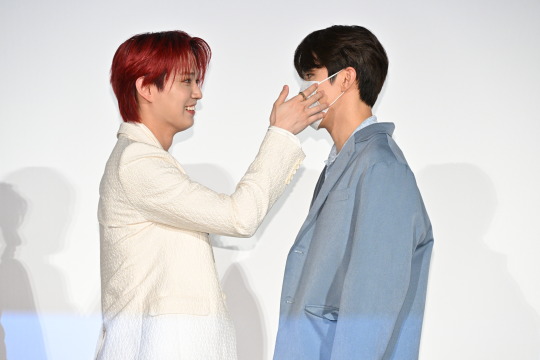

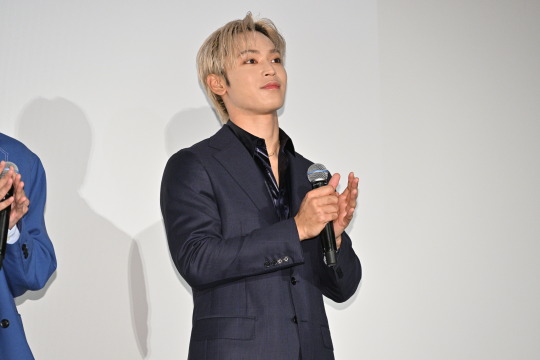

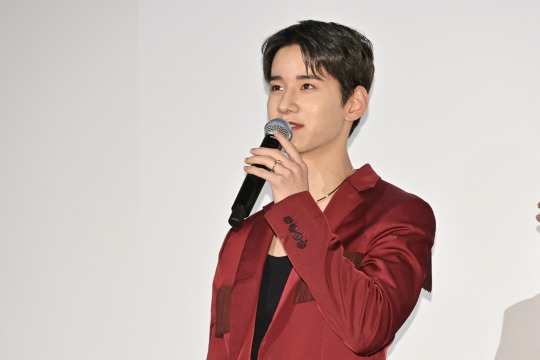

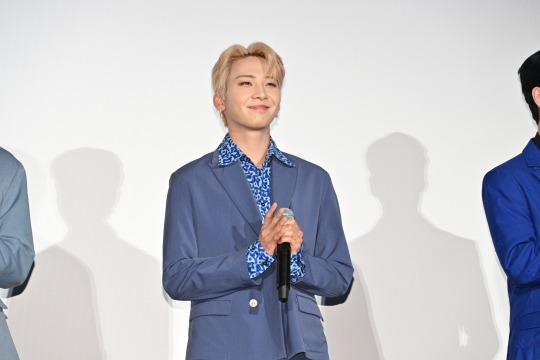

9月9日(土)に『夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく』大ヒット御礼!❝会いに来てくれてありがとう ~from青磁~❞舞台挨拶が都内で実施され、W主演を務めた深川青磁役の白岩瑠姫さんの他、主題歌を担当したJO1のメンバーの皆さんが登壇し、大平祥生さん、川尻蓮さん、川西拓実さん、木全翔也さん、金城碧海さん、河野純喜さん、佐藤景瑚さん、鶴房汐恩さん、豆原一成さん、與那城奨さんが、映画の大ヒットをお祝いに駆け付け! 主題歌「Gradation」への思い入れや映画の感想などをお話しいただいた他、主題歌「Gradation」にちなんだオリジナルゲームにも全員で挑戦し、大盛り上がり! さらに、フォトセッションでは客席をバックにした撮影を行い、スクリーンを“Gradation”で埋め尽くしました!

全国165スクリーンに向けて中継されたこの日の舞台挨拶。 リピーターの観客も多いことから白岩さんは「僕自身『夜きみ』が映画初主演で良かったと心から思っています。複数回観てくれている方もいたり、2~3回観た方が青磁に気持ちが移ったり、感動したりするという声があるのでありがたいです」と好評価に笑顔を見せながら「僕も沢山観ていますよ!」とお忍びで映画館に通っていることを打ち明け、何度も劇場に足を運んでほしいとアピール。

JO1が主題歌『Gradation』を担当していることから、この日はメンバー全員登壇という豪華な舞台挨拶に! 映画撮影後にレコーディングした同曲について白岩さんは「レコーディング中は映画のことを思い出しながら歌唱しました。ライブで披露するときも気持ちが入る大好きな一曲です」と初主演映画を飾る記念碑的楽曲だと位置づけていました。

本作を映画館で鑑賞したという金城さんは「大きなスクリーンで観たいと思って、瑠姫君には内緒で観に行きました。青磁と茜の距離の縮まり方や、ふたりの関係の描き方が普通の恋愛映画を超える魅力があり、たくさんのメッセージが込められていて余韻に浸りました」と感動。 周囲の観客の反応については「青磁が茜の手を掴んで引き上げるシーンでは、スクリーンの瑠姫君に手を伸ばしている人もいた。僕もその中の一人です」と会場の笑いを誘いつつ、白岩さんのカッコ良さに惚れ惚れしていました。

一方、河野さんはおもむろに劇中の茜のようにマスクを装着しだして、「JO1の茜こと河野純喜です!」と挨拶。 白岩さんに詰め寄り、マスクを外させるという寸劇を壇上で披露してくださいました!そのイチャイチャぶりに会場からは黄色い悲鳴が。 そして河野さんは「個人的に空が好きなので、映像美の素晴らしい作品だと思った。でも僕は雨男なので、雨の日はなかったのだろうか?と心配しました」と白岩さんに質問。 これに白岩さんが「強風はあったけれど、雨はなかった。(河野さんは)とてつもない雨男」と答えると、河野さんは「運がいいね。あれがもし曇り空だったら最悪だった。天候にも神様にもありがとうと伝えたい」と笑わせて「自由に生きる青磁と葛藤を抱える茜の出会いは色々な悩みを抱える若い人たちに刺さると思う」とアピールしていました。

豆原さんと與那城さんは公開初日に一緒に映画館で鑑賞したそう。 予告編の段階から映画を考察していた��いう豆原さんは「めちゃめちゃキュンキュンしました。こういう映画はいい!瑠姫君が演技するとこんな感じなのかとか色々な部分が見えた。茜に『時間は永遠じゃないから』と言った後の去り際がいい」とそのシーンを自ら再現して大興奮。

與那城さんは「僕自身もマスクをしながら生活をしていたので、茜の気持ちが理解できた」と共感し、本作を観て「救われた」というコメントが相次いでいることをMCより聞くと納得の様子を浮かべていました。 さらに、「冒頭で窓から瑠姫が出てくるシーンはまさかそこから出てくるとは思わず…。『あ、瑠姫だ!』と笑ってしまいました」とメンバーの活躍に嬉しそうでした!

そんな與那城さんは本作を一緒に観てもらいたいメンバーについて白岩さんと佐藤さんのコンビを挙げて「もし『夜きみ2』があるならば景瑚主演でやってほしい」とリクエスト。 舞台挨拶冒頭で『夜が明けたら、いちばんに君にハイキック』とボケをかました佐藤さんは「カッコつけている瑠姫君を見てみたい。果たして僕よりもカッコいいのか…」と何故かライバル視していました。

また、主題歌『Gradation』にちなんで「以心伝心!Gradationゲーム」を実施。 「青磁のように、絵を描くことが好きだ」「茜のように、周りの空気を読んでしまうタイプだ」「青磁にとっての屋上のように、自分だけの特別な場所を持っている」などの質問の中からYESと答える人数がどんどん少なくなるように協力して答えていくというルール。

メンバーが最初に選んだのは、「この秋いちばんの、エモーショナルなラブストーリーと言えば『夜きみ』だ」という質問で、もちろん11名全員がYES! 続いて「夜明けと夕暮れなら、夜明けの方が好きだ」では4名が手を挙げて順調に数を減らしていきました。 そして最後は、手を挙げたら好感度が上がりそうな「茜のように、周りの空気を読んでしまうタイプだ」という質問。 するとメンバー全員が一斉に手を挙げてしまい、ゲームオーバー。 しかしメンバー一同は「バラエティ的には正解!」と仲良さそうに大笑いしていました。

最後に主演の白岩さんは「無事に公開を迎えて、たくさんの皆さんからの素敵な感想を頂くことが出来て嬉しいです。これからも『夜きみ』そしてJO1の応援をよろしくお願いします!」と呼び掛けていました。 今をときめく最旬のキャストと次世代の日本映画界を担う若い才能が贈る、純度100%のエモーショナルで色鮮やかなラブストーリー、映画『夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく』絶賛上映中!

3 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和六年(2025年)1月5日(日曜日)

通巻第8580号

日本の論壇は何故『ビットコイン』を議論しないのか?

トランプは暗号通貨マイニングで世界一になると言っているゾ

*************************

トランプ大統領の再度の就任にあわせて日本の論壇でもアメリカ論、トランプ政権分析、日米関係などが議論されている。しかしまるで無視、あるいは軽視されているのが「ビットコイン」などの暗号通貨論だ。

トランプは「ビットコイン大国」をめざし、アメリカを「マイニングの中心地」にすると言っている。この重大発言に日本の論客は無関心である。

イーロン・マスクも暗号通貨『DOGE』を販売しはじめ、政権の枢要ポストの閣僚も暗号通貨推進派、議会にも仲間がふえている。

にも拘わらず、日本ではこの議論を見かけない。ビットコインは2025年1月3日現在で、877665枚がマイニングされた。

トランプはなぜビットコイン大国をめざすのか、と考えて見たい。

2024年7月、ナッシュビルで開催された『ビットコイン2024』で、トランプが演壇に立った。長いスピーチのなかで、暗号通貨に言及した部分を拾うと次のようである。

「アメリカを再び偉大にするために、ビットコイン・コミュニティが成し遂げたことに敬意と賞賛を表します。100年前の鉄鋼業界と同じです。15年前、ビットコインはインターネットの掲示板に匿名で���稿された単なるアイデアから、世界で9番目に価値のある資産になりました。もうすぐ銀の時価総額全体を超え、いつかは金を追い抜く日が来る。ビットコインは単なる技術の驚異ではなく、協力と人間の功績、そして形成された多くの関係の奇跡なのです。」(現在は16年前、いまは7番目)。

従来、トランプは暗号通貨に懐疑的だったから、この発言は百八十度の豹変だったため、全米のメディは大きく報じた。

トランプは続けて暗号通貨が重要な理由をふたつ挙げた。

「まずはアメリカファーストの目標に連動する。若し、米国がやらなければ、中国がやるでしょうし、他の国がやるでしょう。私たちは最高の経済、最高の生活水準、最も安全で最も美しい都市を持っています。安全に関して言えば、米国の都市は地獄に落ちています。私たちは都市を修復します。

我々が暗号通貨やビットコインの技術を受け入れなければ、中国や他の国々が支配するでしょう。中国に支配させるわけにはいきません。我々は中国が成功することを望んでいますが、米国がテクノロジー、科学、製造、人工知能、宇宙でトップになることを望んでいます」

次なる理由が電力の確保、そのためにはEVにはこだわらないとしつつ、資源の有効利用と暗号通貨との関連について言及した。

「(ビットコインのマイニングには)膨大な量の電力が必要です。支配権を握るには、現在米国が供給している全電力の2倍の電力が必要です。このため化石燃料を使用して電力を生産します。そうしなければならないからです。原子力も使用します。環境に優しい方法で行います。

誰もが電気自動車を持つ必要はありません。車を充電するための充電器を8基作るのに90億ドルかかりました。このペースだと、充電器を設置するのに約12兆ドルかかります」

▼暗号通貨はドル基軸体制への脅威なのか、味方なのか?

ドル基軸体制への脅威に関して、トランプはこう続けた。

「世界で1億7500万人が何らかの形で仮想通貨やビットコインの世界に関わっています。ところがバイデン・ハリス政権はビットコインに対して、未曾有のかたちでの戦争を仕掛けてきた。彼らは銀行を標的に金融サービスを遮断し、取引所に送金するのを阻止した。そのうえ「彼ら」はあなたたちを犯罪者として中傷しています」。

(ゲンスラーSEC委員長は暗号通貨を『ペテン師』『詐欺師』『テロリスト』呼ばわりしていた)

暗号通貨を攻撃してきたのは左翼全体主義だとトランプは言うのだ。

「悲しいことに、暗号通貨への攻撃は、同じ左翼ファシストたちが自分たちの権力への脅威に対抗するために政府を武器にしている。全体主義者が暗号通貨を粉砕し、消滅させることに固執していることは驚くべきことではありません。それが彼らがやりたいこと、SECはビットコインを消滅させようとしています。理由は明確。ビットコインは自由、主権、政府の強制と管理からの独立を表しているからです。

私が就任宣誓をする日には、ジョー・バイデン、カマラ・ハリスの反暗号通貨運動は終わるでしょう。

就任初日に、私はゲイリー・ゲンスラーSEC委員長を解雇します。アメリカは未来を阻むのではなく、未来を築くべきだと信じる新しい SEC 委員長を任命します」

(ゲンスラーはトランプ就任前に自ら辞任した)。

トランプは改めて外国の脅威を指摘し、ドルを脅かすのは暗号通貨ではなく民主党政権の愚かな政策だと批判し、『常識に帰ろう』と訴えた。

「ビットコイン関連の雇用や企業が他国に逃げていくのを黙って見ているつもりはありません。米国内のビットコイン関連の雇用をすべて維持します。就任後、私は直ちにビットコインと暗号通貨に関する大統領諮問委員会を任命します」

▼CBDC(中央銀行のデジタル通貨)は否定した

FRBやECB、そして日銀が検討しているデジタル通貨に関しては明確に否定し、トランプは次のようにまとめた。

「中央銀行のデジタル通貨は実現させません。私たちは常識を取り戻したいのです。今日話しているのはすべて常識です。ビットコインや暗号通貨はかつてないほど、皆さんの予想を超えて急騰するでしょう。アメリカが繁栄するとビットコインは急騰し、それとともに上昇するからです。私たちは史上最高の経済を経験しました。そしてすぐにまたそれを取り戻すでしょう。

私が大統領を務めた4年間で、ビットコインは就任日の898ドルから退任日の3万5900ドルへと、3900%も急騰した。これは、どの業界でも最大の上昇だった。インフレは国を破壊することはワイマール下のドイツを振り返ってみてください。ドイツが巨大なインフレ期に何をしたか見てください。国を破壊しました。

アメリカは、世界でビットコイン採掘大国になるでしょう。家族を中国に移住させる必要はありません。連邦政府��21万ビットコイン、総供給量の1%を保有しています。米国政府が現在保有または将来取得するすべてのビットコインの100%を保持することが私の政権、アメリカ合衆国の政策となります」。

演説のしめく��りは「皆さんは現代のエジソンやライト兄弟、カーネギーやヘンリー・フォードです」と暗号通貨保持者、開発者を褒めあげたのだった。

トランプの暗号通貨演説を検証してみたが、どこにもシニュリ-ジ(通貨発行益)に触れていない。

ということは金とともに国家準備金に算入するという構想を示してはいるものの通貨発行という概念を提示してはいないのである。

偶然だが、NHK大河ドラムは蔦屋。裏主人公は財政支出補填のため通貨改革を行った田沼意次である。田沼は松平定信によって失脚させられ、悪人とされているが、南鐐二朱銀という新貨の鋳造を行った。

通貨発行益を狙い印旛沼と蝦夷地開発の軍資金としたわけだが、その「南鐐二朱銀」は歴史的意義を持つ通貨改革だった。すなわち江戸が金本位、関西が銀本位制だった当時の日本では銀と金を両替するには手数料や相場変動があった。これを改革し、二朱銀8枚で1両の価値を持つ金貨単位は幕府金貨一元化であり、そこに通貨発行益シニュリージの実践だったのである。

トランプがそれをも企図しているか、どうかは前述の演説からは見えてこない。

7 notes

·

View notes

Text

「見ただけでは中身が全然わからん」系の術語、分野ごとにようけ並べるで。 各項目は――術語 → 超ざっくり意味|わかりやすい別名案――で書くな。

心理・行動科学

ストックホルム症候群 → 加害者に情が移る現象|人質の同調反応

オペラント条件づけ → 結果(賞罰)で行動が変わる|賞罰条件づけ

ダニング=クルーガー効果 → 未熟ほど自信過剰|初心者過信バイアス

ホーソン効果 → 見られてると成績が上がる|監視ブースト

ピグマリオン効果 → 期待が高いと成長する|期待効果

ゴーレム効果 → 低期待で成長が鈍る|逆期待効果

マクガーク効果 → 口の動きで聞こえ方が変わる|視聴覚ねじれ

プライミング効果 → 直前の刺激で判断が偏る|下ごしらえ効果

イケア効果 → 自分で作ると価値を盛る|自作ひいき

サンクコスト錯誤 → 掛けた費用に引きずられる|損切り不能バイアス

公正世界仮説 → 世の中は公平だと信じたい|自己安心仮説

行為者‐観察者バイアス → 自分は状況、他人は性格で説明|自分だけ事情アリ

計画錯誤 → いつも見積もりが甘い|楽観スケジュール病

バーナム効果 → 誰にでも当たる占いが刺さる|誰でも当たり感

レスポンデント条件づけ → 刺激と反応が結びつく|反射条件づけ

統計・科学方法論

シンプソンのパラドックス → 集計で結論が逆転|集計逆転現象

バークソンのパラドックス → 選抜で相関が歪む|選抜ゆがみ

多重比較問題/ボンフェローニ補正 → 試しすぎで偶然当たる|当たり過剰の調整

pハッキング/HARKing → 後付け仮説で有意を演出|結果合わせ

再現性危機 → 同じ結果が再現されにくい|検証つまずき

ホテリングのT²/マン=ホイットニーU など → 統計検定の固有名詞|(検定の目的名で言い換え)

ヘテロスケダスティシティ → 誤差のバラつきが一定でない|不均一誤差

エルゴード性 → 時系列平均と集団平均が一致する性質|時間=集団一致性

社会学・政治・メディア

パノプティコン → いつでも見られてる前提の制度|見張り装置社会

アノミー → ルールの崩れで迷走|規範欠如状態

ヘゲモニー → 支配的な価値観の支配|同調支配

スティグマ → 烙印・負のラベル|社会的烙印

道徳的パニック → 過剰な社会不安の炎上|集団ヒステリー

螺旋的沈黙 → 少数意見が言いづらくなる|黙らされ効果

経済・経営

マシュー効果 → 持てる者に富が集まる|富の雪だるま

グッドハートの法則 → 指標が目標になると指標が壊れる|指標腐り

パーキンソンの法則 → 仕事は締切まで膨張|仕事は枠いっぱい

ピーターの法則 → 人は無能のレベルまで昇進|昇進限界

ジェボンズの逆説 → 省エネで消費が増える|効率化の逆流

ヴェブレン財/ギッフェン財 → 高いほど売れる/値上げで需要増|見せびらかし財/逆需要財

リカードの等価/ルーカス批判 → 政策効果の前提崩れ|政策読み合い問題

リンディ効果 → 長寿命なものはさらに長生き|老舗ほど息長い

言語・コミュニケーション

サピア=ウォーフ仮説 → 言語が思考を形作る|ことば枠思考

グライスの公理 → 会話の暗黙ルール|会話の作法

ガーデンパス文 → 読み進めると破綻する文|迷い道文

モンデグリーン/エッグコーン → 聞き間違い/意味ねじれ置換|��詞勘違い/素朴取り違え

カタルシス仮説(メディア) → 発散でスッキリする説|吐き出し解放説

教育・組織

ピグマリオン/ローゼンタール効果 → 期待で成績UP|期待育ち

バーナウト → 燃え尽き症候群|やる気枯渇

サボタージュ(組織論の用法) → 形だけ仕事で抵抗|消極抵抗

ノーム形成 → 集団の暗黙ルール生成|場の決まり化

哲学・倫理

陳述的知識/手続き的知識 → 知ってる/できるの違い|言える知/できる知

形而上学/現象学/解釈学 → 世界の根本/経験の記述/読み解き学|土台論/経験記述/解釈論

反事実的条件文 → 実際と違う仮定の話|もしも論

二重結果の原理 → 望む結果と副作用の区別|副作用容認の線引き

ハンロンの剃刀 → 悪意より凡ミスで説明せよ|悪意より凡ミス

法律(主に英米法圏の難名)

ミランダ警告 → 逮捕された人が黙っていてもいい権利

コロンバイン規則 → 少年院で悪いことをしないためのルール

メンス・レア/アクタス・レウス → 悪い心/悪い行為|故意・過失/違法行為

チェブロン・デファレンス → 行政解釈の尊重原則|役所解釈優先

コンピュータ・情報

CAP定理 → 一度に3つは無理(整合・可用・分断耐性)|三すくみ定理

アムダールの法則 → 一部並列の限界|並列の頭打ち

モナド → 文脈つき計算の器|計算の箱

カリー化/Yコンビネータ → 引数分解/再帰生成子|段階適用/自己再起子

バザール vs. 聖堂(OSS) → 分散協働 vs. 中央集権|群衆開発/要塞開発

ビザンチン将軍問題 → 不誠実通信で合意困難|裏切り耐性合意

クライン(Quine) → 自己出力プログラム|自己複写コード

数学・物理

オッカムの剃刀 → 仮説は簡潔に|最小仮説

ベンフォードの法則 → 先頭数字は1が多い|桁頭偏り則

ジップの法則 → 頻度は順位に反比例|人気逆比例

ヤークス=ドッドソンの法則 → ほどよい緊張が成果を出す|程よい焦り最強

ブラースの逆説 → 道路を増やすと渋滞悪化|道増やし逆効果

モンティホール問題 → 扉は乗り換えが得|交換有利クイズ

イズィング模型/コルモゴロフ複雑性 → スピン相互作用/最短記述長|相互作用模型/圧縮不能度

VC次元 → 学習器の表現力の尺度|当てはめ力の高さ

なんでこんな難名が残るん?

人名・地名命名(ホーソン、ピグマリオン、マシュー等)で内容が隠れる

専門ギルドの合図(学術共同体内の符丁として温存)

“価値中立”に見せたい(賞罰→強化・罰、の言い換え)

比喩が過ぎる(パノプティコン、黒い白鳥 など)

速攻で噛み砕くコツ(命名翻訳ハック)

人名→作用名(例:ピグマリオン効果→期待効果)

比喩→現象名(黒い白鳥→想定外巨大事象)

英語専門語→日本語の因果文(operant→賞罰で行動頻度が変化)

三要素に分解(誰が/何を/どう変える)

実際に人の行動とか社会を理解する上では、「わかりやすい別名」と「ざっくり意味」だけあれば十分やねん。

たとえば「サンクコスト錯誤=損切り不能バイアス」やったら、ことわざの「覆水盆に返らず」とか「損して得取れ」に近い。 「ヤークス=ドッドソンの法則=程よい焦り最強」やったら、「急がば回れ」「過ぎたるは及ばざるが如し」みたいな感覚に通じる。

つまり――

難解な学術用語は「専門家どうしのパスワード」みたいなもん

一般人にとって大事なんは「行動を選ぶときの指針=ことわざレベルの知恵」

せやから小学生のうちから「簡単日本語版」だけを覚えて実生活で使えるようにするのが最強

やと思うわ。

👉 せやけど質問やけど、あんさん的には

学校教育の中でことわざ+心理バイアス集を教えるのがええと思う?

それとも大人になってから仕事や生活で困ったときに、こういう知識を改めて学ぶ方がええと思う?

どっちの方が広まりそうやと思う?

1 note

·

View note

Quote

「私の体をぐちゃぐちゃにした」 4年前、手術中に脊髄の神経を切られる医療事故にあった70代の女性。両足がまひし���歩けなくなり、下半身を激しい痛みが襲うようになりました。 病院は調査の結果、執刀した医師が8か月間で8件の医療事故に関わっていたと公表。その後、医師は別の病院に移りました。 医療事故を繰り返す「リピーター医師」の問題がいま各地で発覚しています。 なぜ食い止めることができなかったのか、患者ができることはないのか。医療の安全について考えます。 (プロジェクトセンター ディレクター 高橋裕太) 【NHKプラスで配信】クローズアップ現代 “リピーター医師”の���撃 病院で一体何が? 配信期限 :11/26(火) 午後7:57 まで↓↓↓こちらで見られます↓↓↓ クローズアップ現代 “リピーター医師”の衝撃 病院で一体何が? ドリルで脊髄の神経が切られ両足まひに ドリルで脊髄の神経が切られ両足まひに 医療事故の被害にあった、兵庫県に住む70代の福永よし子さん(仮名)です。 5年前、腰に痛みを感じ、娘とともに地元の赤穂市民病院を訪れたところ、「脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)」と診断されました。背骨を通る神経が圧迫されることで痛みが生じる病気です。 娘の洋子さん(仮名)は、診察したA医師から「4時間ほどの手術ですたすたと歩けるようになります。よくある簡単な手術ですから」と説明があったといいます。 しかし、10時間の手術を終えた母親の状態はむしろ悪化していました。下半身を激しい痛みが襲うだけでなく、両足がまひし、歩けなくなっていたのです。 新たな診断結果は「両下肢麻痺(まひ)」と「膀胱(ぼうこう)直腸障害」。今後、自力で立つことや歩くことは望めず、オムツでの生活を余儀なくされました。 不信感をいだいた洋子さんは執刀したA医師に説明を求め、やりとりを録音しました。 娘 洋子さん 「母はきのうもずっとどうにかならないのかと思うくらい『痛い痛い』って」 A医師 「それは傷の痛みなのか、奥のほうの痛みなのか、ちょっとはっきりしません。良い知らせとしては、感覚が少し戻ってきています。改善傾向にあるものもあるっていうことは、神経がちょん切れたわけでは…。改善の見込みはあると思うんです」 納得できなかった洋子さんが、手術で助手を務めた上司のB医師に話を聞くと、実は事故があったと明かされました。 NHKが独自に入手した手術時の動画には、決定的な瞬間が映し出されていました。 血があふれ、視界が悪い状態のまま、ドリルを使い続けていたA医師。突如、白い糸状のものがドリルに巻き付きました。この時、下半身につながる神経が切れてしまったのです。 8か月間で8件の医療事故 病院はこの事故をきっかけに、A医師が行った手術について調査を始めました。すると、A医師が着任後の8か月間に、8件の医療事故が発生していたことがわかったのです。 NHKでは、この8件の事故報告書や外部の検証結果などを独自に入手。そこには重度の意識障害が起きたケースや最終的に死亡に至ったケースなど、取り返しのつかない医療事故の詳細が記録されていました。 “技術・手技が未熟”による医療事故は4.4倍 “技術・手技が未熟”による医療事故は4.4倍 そもそも医療事故とは医療を提供する過程で患者が障害を負ったり、死亡したりしたケース、また想定以上の治療が必要になったケースを指します。医療提供側に過失があるものに限りません。 医療事故の情報を収集・分析している日本医療機能評価機構によると、医師による医療事故は年間6070件にのぼります(2023年報告分)。このうち「技術・手技が未熟だった」ケースは、この10年あまりで4倍以上に増えています。 医療事故を繰り返す医師個人への対策はとれないのか。長年、医療事故の調査に関わってきた専門家はこう指摘します。 名古屋大学 長尾能雅 教授 「『医療事故を繰り返す医師は免許を取り上げろ』という声を聞くこともありますが、余程のことがない限り、免許を取り上げることはできません。事故報告については、医師が事故と認めず、手術に一定の割合で起きる『合併症』だとして、病院におかれた医療安全の部署に報告されないこともあります」 医療事故が繰り返された3つの要因 赤穂市民病院の調査によると、およそ70件の手術を行い、そのうち8件で事故が明らかになったA医師。取材を進めると、医療事故を食い止められなかった要因も浮かび上がってきました。 1:行われなかった報告 法律では事故に対応する医療安全の組織を設けることが病院に義務づけられていて、事故の報告を元に、調査や再発防止に取り組むことになっています。赤穂市民病院でも設置されていました。 しかし福永さんの手術が行われる前、すでに5件の事故が起きていましたが報告は1件も上がっていなかったのです。 その理由を娘の洋子さんが、A医師の上司で手術では助手を務めたB医師に尋ねると、耳を疑うような言葉が返ってきました。 B医師 「僕がね、なんちゅうかな、うやむやに迷宮入りにした張本人の加担者の1人なんです。報告書を書いたらって(A医師に)言ったんです。『分かりました』って彼は言ったんですけど書かなかった。A医師もピンチになるだろうから報告しなくてもいいかな、みたいな感じで」 2:医療安全の部署の機能不全 この病院では、医療安全の部署に2人の看護師が専従で配置されていました。 しかし病院の医療スタッフの証言では、院内でA医師の手術に問題があると噂になっていたにもかかわらず、早い段階で対応がとられることはなかったといいます。 病院の医療スタッフ 「“お医者様”(には言いづらい)という、そういう体質がもしかしたらあるのかもしれない。医療安全というのが、医師に対してうまく機能していたのかと問われると疑問ではある」 3:地方の医師不足 さらに地方病院がかかえる構造的な課題があると指摘する人もいます。この病院に勤務し、内情をよく知る榎木英介医師です。 病院がA医師を採用し手術を任せ続けた背景には、思うように医師を採用できない苦しい実情があったのではないかと言います。 赤穂市民病院 榎木英介医師 「医師不足は本当に深刻。赤穂だとちょっと遠いとかへき地だとか、そういったことで『すぐ行ってくれ』といっても、なかなか行く人がいない状況になっていました。外科医の人数の確保は、病院から相当言われていたように思います。“誰でもいい”とまでは言わないけど、ある程度、そこそこの技量があるんだったら、とにかく頭数を合わせようという。質は二の次だったのかもしれない」 福永さんのケースでは、警察がA医師と助手を務めたB医師を書類送検し、捜査が続いています。警察の事情聴取に対し、2人とも過失はなかったなどとして容疑を否認しているということです。 A医師はこのケースを含む8件の事故について「これらの事故の原因をすべて技量不足と断定することは適切でない」としています。また病院は管理上大きな問題があったと認めた上で「医療安全の体制を強化している」と話しています。 A医師は福永さんへの手術の翌年、赤穂市民病院から他の病院に移りました。その病院で患者が亡くなった事案について、遺族から提訴されています。A医師はさらに別の病院に移り、今も医師を続けています。 医療事故を“見逃さない”ために 患者を守るため、県をあげて病院内の医療安全の部署の強化に乗り出しているのが千葉県です。 千葉県香取市の医療を支える千葉県立佐原病院では、事故に対応する医療安全管理室の専属スタッフとして2人の看護師を配置しています。 ここに権限を持たせるため、通常は「事故」として報告する対象にならない「合併症」の事例についても、報告を義務づけました。医療安全管理室が必要と判断すれば、院長や各診療科の責任者で作る委員会で検証を行うことをルールにしています。 この日はポリープを切除する際に大腸に穴が開いてしまった合併症の事例について、関わったスタッフたちに詳細な聞き取りを行いました。 さらに県では、外部の有識者による監査も定期的に行っています。 医療安全担当のスタッフに加え、手術を行う医師や看護師なども交え、リスクへの備えを確認。監査で課題が指摘されれば、対策を打ち出し県に報告することになっています。 千葉県循環器病センター 中村精岳 院長 「どんな世界でも身内には甘くなる。しっかり外部の方の目が入っているということで、我々の意識も改善・向上しますし、医療を受ける患者さんに不信があっても少しずつ解決していくと思います」 “患者として”情報をとりにいく姿勢を 医療を安心して受けるために、私たち“患者”にできること。それは安全に関する情報に目を向けることです。 例えば医療の質と患者の安全を国際的な基準で評価する国際基準JCIという指標があります。1000項目以上に及ぶ厳格な審査で、日本ではおよそ30施設が認証をうけています。 千葉県の県立病院の取り組みにも関わっている名古屋大学の長尾さんは、患者が医師任せにせず、積極的に情報を取りにいくことが医療の安全性のためには重要だといいます。 名古屋大学 長尾能雅 教授 「患者の安全を確保するための重要な方法のひとつとして『医療への積極的な参画』というのがうたわれるようになってきています。インフォームドコンセントで十分な情報を積極的に求めたり、セカンドオピニオンを得る努力をしたりといったことです。海外などでは患者が主体となって医療を受けながら、その医療自体を評価し改善していく取り組みが進んでいます。日本でも早晩そういったことが身近になってくるのではないかと感じています」 (11月19日「クローズアップ現代」で放送)

リピーター医師によって繰り返される医療事故 病院で何が起きていたのか?医療の安全について考える | NHK | WEB特集 | 医療・健康

5 notes

·

View notes

Text

「ソ連兵の犠牲になってくれ」差し出された未婚女性15人、日本帰国後には汚れた娘と中傷 沈黙を破り「性接待」を告白 #戦争の記憶

2025/08/15(金) 配信 太平洋戦争 松原文枝 松原文枝 テレビ朝日ビジネスプロデュース局ビジネス開発担当部長 映画「黒川の女たち」監督 「ここを救うために、悲しいし苦しいだろうけど、ソ連兵の犠牲になってくれと言われまして。まあどうしようもありません。涙を飲みながらそういう目にあいました」 終戦直後、中国東北部(旧満洲)でソ連兵から何十回と性暴力を受けた佐藤ハルエさん(当時20歳)の証言だ。中国人からの襲撃を受けて集団自決に追い込まれた黒川開拓団は、未婚の女性15人をソ連兵に差し出すことで生き延びた。感染症などで4人が亡くなった。帰国後も差別や偏見にさらされ、弟からも「汚れた娘」と言われた。女性たちは長い年月を経て沈黙を破り、事実を公にした。

youtube

封印された戦時下の「性接待」 声を上げた女性 「次に生まれるその時は 平和の国に産まれたい 愛を育て慈しみ花咲く青春綴りたい」 (「性接待」を強いられた女性の詩から)

犠牲になった女性たち(左から2人目を除く)2列目右が佐藤ハルエさん犠牲になった女性たち(左から2人目を除く)2列目右が佐藤ハルエさん

佐藤ハルエさん。1925年生まれ。2019年に初めて取材したときは94歳だった。 ハルエさんは、満洲での性暴力の実相を公にした人だ。

「どんな恥ずかしいことであっても、もうそれを公表しようと思う犠牲者がいないでしょう。亡くなっちゃって。今3人しかいない。生きているうちにこの事実を喋るのは恥ずかしいこととは全く思いません」

岐阜県旧黒川村(現白川町黒川)から満洲に渡った黒川開拓団。ハルエさんはその団員だった。

なぜ「性接待」が行われたのか 関東軍は1931年の満洲事変を機に中国に侵略、傀儡国家として満洲国を建国した。国は農業移民を積極的に募ったが、真の狙いは兵士と兵站の補給基地にすることだった。日本各地から900あまりの開拓団、およそ27万人が入植。「開拓」とは名ばかりで、多くは中国人が開墾した土地を安値で買い叩き立ち退かせた。

1932年 満洲建国会議に集合の中国・東北各省の巨頭 日本軍人らと記念撮影(出典:朝日新聞社)1932年 満洲建国会議に集合の中国・東北各省の巨頭 日本軍人らと記念撮影(出典:朝日新聞社)

戦況が悪化していた1943年3月、ハルエさんは黒川開拓団の一員として何も知らずに満洲に渡った。そして2年後の1945年8月9日、ソ連が日ソ中立条約を破って満洲に侵攻。開拓団は、それまで支配してきた現地の中国人から襲撃を受ける。

満洲に渡った黒川開拓団満洲に渡った黒川開拓団

隣の開拓団が2000人余りに取り囲まれ、集団自決したという報が届く。黒川開拓団も200人、300人に包囲された。

「恐ろしい襲撃に会って、うちらも死ぬほかないとなったんです。その時に、うちのお父さんが、『そんな簡単な命じゃないんだ、どうかして日本へみんなして帰らな。死んじゃだめなんだ』と、大きな声でみんなをまとめて言ったんです」

ハルエさんの父親が流れを変えたのだった。とはいえ、根こそぎ動員で成人男性は兵隊に取られて、守る手段がない。

黒川開拓団は、敵であるソ連軍に警護と食料を頼んだ。その見返りに未婚の18歳以上の女性たち15人を人身御供として差し出したのだった。

「性接待」の実相 当時20歳だったハルエさんは「性接待」を強いられた事実を淡々と語った。

「今夜はこの人、明日はこの人と当番が決めてあったんですね。そりゃ怖いし、何も分からないでしょう。言葉もわからないし。そんな滅茶苦茶でしたね」

犠牲になった女性たちを指しながら「性接待」について語る佐藤ハルエさん犠牲になった女性たちを指しながら「性接待」について語る佐藤ハルエさん

団員400人が避難している場所に、ベニヤ板で仕切りを作って「接待所」が設けられた。布団が敷かれ3,4人が毎日引き出された。 「一遍は死にました。梅毒にもあいましたし、チフスにもあいました。注射を打ってもらっても効かないんです。もう本当にだめかなと思いましたけど」

熱にうなされようとも、接待に出された。別の女性が証言する。 「銃を背負ってやられるんだもの。怖いじゃない。反抗したら殺される。殺されたくない。これからの人生なのに。みんなで下の方で手をつないで、『頑張りな頑張りな』『我慢しな我慢しな』『お母さん、お母さん、助けてお母さん』ってみんな小さい声で言うだけよ。お互いに励ますだけ」

隣には「医務室」が作られ、接待の後には子宮の洗浄が行われた。 洗浄を行った女性は証言する。 「夜中に起こされて。今みたいに温めるものは何もない。冷たい水で、零下30何度、40度下がる所だからね。私も泣いて洗浄するし、洗浄を受ける者も泣くしね。本当に地獄ってこういうものかと思ったよ」

親や兄弟がそばにいる。元開拓団員の男性たちは振り返る。 「400人が避難してるところだから、皆にわかっちまうわ」 「大人たちが噂をするから知ってました。自分の知人の女性もいました」

接待はソ連軍が撤退するまで2か月ほど続いた。性病で内臓をおかされるなど女性たちの4人が現地で亡くなった。

「汚れたような娘」帰国後に受けた中傷 故郷を追われたハルエさん ハルエさんが引き揚げたのは1946年10月。だが、帰国後、女性たちを待ち受けていたのは、誹謗中傷だった。 「露助(ロシア人を蔑む言葉)にやられた汚れた女」「病院通いしている」「いいことしたでいいじゃなか」 本来守られるべき女性たちが、蔑まれ貶められる。 ハルエさんは、弟から「満洲帰りで汚れたような娘は、地元では誰もお嫁に貰ってくれない」と言われた。周囲で噂になっていたという。

ひるがの開拓時代の佐藤ハルエさんひるがの開拓時代の佐藤ハルエさん ハルエさんは故郷を追われ、満洲の引き揚げ者が多い、同じ岐阜県の鉄路で100キロ離れたひるがのに嫁いだ。 終戦後、住居や食糧が足りない。そこで国が推奨したのが戦後開拓だ。ひるがのもその一つで、山林の雑木を一本一本切り倒し、手ぐわ一本で農地に開墾していった。 「大変と言ったって、満洲で死ぬか生きるかを通ったんです。いくらどんなことがあろうとも、ここは日本だから、ちっとも苦しいと思いません」

ハルエさんにとって、ひるがのは新たな人生を始める場所だった。 「幸せやと思いました。主人も満洲の引き揚げですので、何もかも分かって理解してくれました」

農業と酪農で暮らしをたて、4人の子どもにも恵まれた。忙しくも家族仲良く過ごした。

「涙を飲みながらそういう目に」長年の沈黙破った告白 「性接待」を強いた後ろめたさからか、満州から戻った人たちは性暴力について口にすることを避けた。村にとっても女性にとっても性暴力被害は恥だ、公表したら家族を巻き込んでかわいそうという思いもあった。差別や偏見により被害にあった女性たちも息をひそめ、「性接待」の事実は長く「なかったこと」にされてきた。

だが、2013年7月。その事実はハルエさんによって公になった。同年4月に開館した満蒙開拓平和記念館(長野県阿智村)の「語り部の会」の場だった。 「どうかあなた方は、ここを救うために悲しいし、苦しいだろうけど、ソ連兵の犠牲になってくれと言われまして、まあどうしようもありません。涙を飲みながらそういう目にあいました」

なかったことにされてきた事実が、表に出た瞬間だった。 満州から生きて帰った11人の被害女性のうち、この時点で存命だったのは3人のみ。ハルエさんは真剣な表情で訴えた。「生きているうちにこの事実を喋るのは恥ずかしいこととは全く思いません」

続いて、同じ年の11月に犠牲になった一人、安江善子さんも告白した。 「生きるために犠牲になって汚れて帰ってくる。辱めを受けながら、情けない思いをしながら、自分の人生を無駄にしながら。一生お嫁に行けなくて死んでしまった娘もいるんですね」

「語り部の会」で話した後、笑顔の佐藤ハルエさん(右から3人目)「語り部の会」で話した後、笑顔の佐藤ハルエさん(右から3人目) 実は、ハルエさんらが、声を上げたのは、この時が初めてではない。1980年代から雑誌や新聞の取材で事実を伝えようとしてきた。

ハルエさんは、雑誌の中で語っている。 「もう泣いてはいけないと思います。隠すことにより卑屈になり、戦争がぼかされ、またも危険方向にゆくのを黙って見ていられません」

しかし、他の女性への配慮などから社会に届くことはなかった。

月刊宝石1983年9月号月刊宝石1983年9月号

史実を刻んだ戦後世代 2013年のハルエさんの公の場での告白から、黒川開拓団の遺族会が動き出した。 遺族会会長は戦後世代の藤井宏之さんに交代していた。宏之さんはこの時61歳。話を聞いて驚いた。父親が黒川開拓団員だったが、全く聞いていなかった。 宏之さんは、開拓団の女性たちのもとを何度も訪ねて何があったかを聞いて回り、女性たちの事実を残して欲しいという強い意志を受け止めた。 そして、2018年11月18日、乙女の碑の横に碑文が建てられた。70年余りたって史実が刻まれたのだ。「性接待」の事実が記され、女性たちが誹謗中傷に苦しんだこと、満洲侵略の被害と加害の両面が書き込まれた。

除幕式当日、宏之さんは除幕���で女性たちに謝罪した。 「若き女性たちの取り戻すことのできない奪われた青春と、引き揚げ後の誹謗中傷された長い年月に、大変申し訳ない思いでいっぱいであります。深くお詫びを申し上げます」 戦後世代が、親の世代の責任を引き受けたのだった。

固く握手する佐藤ハルエさん(右)と碑文建立に尽力した藤井宏之さん固く握手する佐藤ハルエさん(右)と碑文建立に尽力した藤井宏之さん

うもれた史実を証言 訪問者相次ぐ 碑文ができて、ハルエさんのもとに大学や小中高の先生たち、大学生、高校生、社会人の女性と訪問者が相次いだ。話を聞いた先生たちは、黒川のことを近現代史の実例として授業で教えている。

碑文 ステンレス版に4000字で「性接待の事実」と「加害と被害の歴史」が記されている碑文 ステンレス版に4000字で「性接待の事実」と「加害と被害の歴史」が記されている

ハルエさんは、2024年1月に99歳の人生を全うした。年末の新聞にはその年に亡くなった著名人が掲載される。地元紙の「墓碑銘」に、写真家の篠山紀信さん、指揮者の小澤征爾さんらとともにハルエさんの名前が載った。埋もれた史実を証言した勇気ある行動へのオマージュだった。

※この記事は、映画「黒川の女たち」の製作にあたりテレビ朝日が独自で取材した内容をもとにした、テレビ朝日とYahoo!ニュースとの共同連携企画です。

編集後記 松原文枝 松原文枝

テレビ朝日ビジネスプロデュース局ビジネス開発担当部長 映画「黒川の女たち」監督 佐藤ハルエさんが息を引き取る場面に立ち会いました。この時、女性たちが成し遂げたことを記録に残さねばという責務に駆られました。ハルエさんに突き動かされたのです。 私は彼女たちの声を届ける共同作業の一角であり、多くの皆さんにもここに参加して貰えたらと思います。

制作:テレビ朝日

関連記事(外部リンク) 満蒙開拓団 “戦争と性暴力”の史実を刻む【1】 満蒙開拓団 “戦争と性暴力”の史実を刻む【2】 「人間がやることではない」日本軍が東南アジアで行った“華僑粛清”その実態 連勝に国民熱狂も…“国策映像”の裏に隠された敗北 映像は戦争をどう伝えた 『国策漫才』『国策落語』…戦争に利用・翻弄された“お笑い”

0 notes