#観自在寺

Explore tagged Tumblr posts

Text

Kanjizaiji (観自在寺) – A Mahayana Buddhist Perspective

📍 Temple 40 of the Shikoku 88-Temple Pilgrimage

Kanjizaiji, located in Ainan, Ehime, Japan, is an important stop on the Shikoku Pilgrimage (四国遍路), a sacred journey undertaken by thousands seeking spiritual purification, wisdom, and merit.

This temple enshrines Yakushi Nyorai (薬師如来), the Buddha of Healing and Medicine, revered in Mahayana Buddhism as a source of both physical and spiritual well-being. Those who pray to Yakushi Nyorai seek protection from illness, guidance through suffering, and a path toward enlightenment.

A Place of Reflection and Practice

🌿 Why visit Kanjizaiji?

Meditate and reflect in a peaceful temple setting, surrounded by nature.

Connect with the compassionate vows of Yakushi Nyorai, who works to alleviate suffering and lead beings to liberation.

Observe intricate stone-carved Buddhas, each representing different aspects of wisdom and protection.

Walk in the footsteps of generations of monks and pilgrims, deepening your Buddhist practice through mindful travel.

Experience the true essence of dana (generosity) and metta (loving-kindness) as you engage with fellow pilgrims on their spiritual path.

The Shikoku Pilgrimage embodies core Mahayana principles—perseverance, devotion, and the bodhisattva ideal. Many undertake this sacred journey not just for personal enlightenment, but for the benefit of others, carrying prayers and blessings with them.

🙏 Interested in exploring more?

🌍 Visit my Linktree for:

Photography and stock media capturing the beauty of Japan’s temples and landscapes.

Private artwork sales, including prints of Buddhist temples, serene nature scenes, and sacred sites.

Social media and personal website, where I share more about the spiritual and cultural essence of Shikoku.

Buy Me a Coffee, if you’d like to support my work and help me continue documenting Japan’s sacred places.

🎥 For video footage of Japan’s temples, visit my Pond5 portfolio—perfect for those looking for professional stock footage of Buddhist sites, traditional landscapes, and cultural heritage.

🔗 Explore here: https://linktr.ee/shikoku4k 🎥 Pond5 Portfolio: https://www.pond5.com/artist/Shikoku4K?ref=Shikoku4K

#ShikokuPilgrimage#YakushiNyorai#MahayanaBuddhism#BuddhistPractice#Healing#DharmaPath#四国遍路#観自在寺#仏教#薬師如来#寺巡り#SpiritualJourney#photography#nature#culture

1 note

·

View note

Text

Kanjizaiji (観自在寺) – A Mahayana Buddhist Perspective

📍 Temple 40 of the Shikoku 88-Temple Pilgrimage

Kanjizaiji, located in Ainan, Ehime, Japan, is an important stop on the Shikoku Pilgrimage (四国遍路), a sacred journey undertaken by thousands seeking spiritual purification, wisdom, and merit.

This temple enshrines Yakushi Nyorai (薬師如来), the Buddha of Healing and Medicine, revered in Mahayana Buddhism as a source of both physical and spiritual well-being. Those who pray to Yakushi Nyorai seek protection from illness, guidance through suffering, and a path toward enlightenment.

A Place of Reflection and Practice

🌿 Why visit Kanjizaiji?

Meditate and reflect in a peaceful temple setting, surrounded by nature.

Connect with the compassionate vows of Yakushi Nyorai, who works to alleviate suffering and lead beings to liberation.

Observe intricate stone-carved Buddhas, each representing different aspects of wisdom and protection.

Walk in the footsteps of generations of monks and pilgrims, deepening your Buddhist practice through mindful travel.

Experience the true essence of dana (generosity) and metta (loving-kindness) as you engage with fellow pilgrims on their spiritual path.

The Shikoku Pilgrimage embodies core Mahayana principles—perseverance, devotion, and the bodhisattva ideal. Many undertake this sacred journey not just for personal enlightenment, but for the benefit of others, carrying prayers and blessings with them.

🙏 Interested in exploring more?

🌍 Visit my Linktree for:

Photography and stock media capturing the beauty of Japan’s temples and landscapes.

Private artwork sales, including prints of Buddhist temples, serene nature scenes, and sacred sites.

Social media and personal website, where I share more about the spiritual and cultural essence of Shikoku.

Buy Me a Coffee, if you’d like to support my work and help me continue documenting Japan’s sacred places.

🎥 For video footage of Japan’s temples, visit my Pond5 portfolio—perfect for those looking for professional stock footage of Buddhist sites, traditional landscapes, and cultural heritage.

🔗 Explore here: https://linktr.ee/shikoku4k 🎥 Pond5 Portfolio: https://www.pond5.com/artist/Shikoku4K?ref=Shikoku4K

#ShikokuPilgrimage#YakushiNyorai#MahayanaBuddhism#BuddhistPractice#Healing#DharmaPath#四国遍路#観自在寺#仏教#薬師如来#寺巡り#SpiritualJourney#japan photo now#japan destinations#japan photos#japan#photography#japan vacation#japan of insta

0 notes

Text

Kanjizaiji (観自在寺) – A Mahayana Buddhist Perspective

📍 Temple 40 of the Shikoku 88-Temple Pilgrimage

Kanjizaiji, located in Ainan, Ehime, Japan, is an important stop on the Shikoku Pilgrimage (四国遍路), a sacred journey undertaken by thousands seeking spiritual purification, wisdom, and merit.

This temple enshrines Yakushi Nyorai (薬師如来), the Buddha of Healing and Medicine, revered in Mahayana Buddhism as a source of both physical and spiritual well-being. Those who pray to Yakushi Nyorai seek protection from illness, guidance through suffering, and a path toward enlightenment.

A Place of Reflection and Practice

🌿 Why visit Kanjizaiji?

Meditate and reflect in a peaceful temple setting, surrounded by nature.

Connect with the compassionate vows of Yakushi Nyorai, who works to alleviate suffering and lead beings to liberation.

Observe intricate stone-carved Buddhas, each representing different aspects of wisdom and protection.

Walk in the footsteps of generations of monks and pilgrims, deepening your Buddhist practice through mindful travel.

Experience the true essence of dana (generosity) and metta (loving-kindness) as you engage with fellow pilgrims on their spiritual path.

The Shikoku Pilgrimage embodies core Mahayana principles—perseverance, devotion, and the bodhisattva ideal. Many undertake this sacred journey not just for personal enlightenment, but for the benefit of others, carrying prayers and blessings with them.

🙏 Interested in exploring more?

🌍 Visit my Linktree for:

Photography and stock media capturing the beauty of Japan’s temples and landscapes.

Private artwork sales, including prints of Buddhist temples, serene nature scenes, and sacred sites.

Social media and personal website, where I share more about the spiritual and cultural essence of Shikoku.

Buy Me a Coffee, if you’d like to support my work and help me continue documenting Japan’s sacred places.

🎥 For video footage of Japan’s temples, visit my Pond5 portfolio—perfect for those looking for professional stock footage of Buddhist sites, traditional landscapes, and cultural heritage.

🔗 Explore here: https://linktr.ee/shikoku4k 🎥 Pond5 Portfolio: https://www.pond5.com/artist/Shikoku4K?ref=Shikoku4K

#ShikokuPilgrimage#YakushiNyorai#MahayanaBuddhism#BuddhistPractice#Healing#DharmaPath#四国遍路#観自在寺#仏教#薬師如来#寺巡り#SpiritualJourney#japan#photography#shikoku

1 note

·

View note

Text

① 神仏習合という「うまーい感じ」

まず、日本の前近代の「神仏習合」は本当にうまい仕組みやった。

神は仏の権現(本地垂迹説)

仏教は外来だけど、在来の神祇信仰を包摂

民間信仰レベルでは神と仏が分かちがたく共存

これによって、

✅ 地元の神社=お寺の管轄下 ✅ 祇園祭や御霊信仰のような怨霊鎮めも仏教的要素で統合 ✅ 死者供養は仏教、土地や共同体の結界は神道的

つまり、日本社会の精神的インフラは「神仏習合」という異文化統合装置で成り立ってたわけや。

② 神仏分離令=明治維新の「宗教改革」

ところが、明治維新は

「神道を国教化して国家統合のシンボルにする」

という政策のもと、

神仏分離令(1868)

廃仏毀釈運動

を進めた。

これ、たしかに宗教政策としてはむちゃくちゃ急進的やった。わずか数年で

✅ 神と仏を物理的に引きはがす(仏像や仏具を破壊、寺を潰す) ✅ 祭祀は神道儀礼一本化 ✅ 天皇制イデオロギーの基盤を「純粋神道」に再構築

つまり、

「神仏習合」という長い時間かけて出来た心の調停機構を、暴力的に分断した

という意味で、「蛮行」と呼ぶのは全く正当やと思う。

③ 国家神道の「異様さ」のルーツ

国家神道は、伝統神道というより

近代国家が作った「擬似宗教」

に近い。

祭祀の形式を統一して「国体」を象徴化

地方の多様な神祇信仰を中央集権的に編制

教義は希薄だが儀礼と忠誠を強制

神仏習合時代の「多様でゆるやかな融合」と比べて、

✅ 中央集権的 ✅ 画一的 ✅ 儀礼主義的

これが「妙な感じ」「冷たい官製宗教」になる。

④ トラウマ的影響

「そのトラウマが日本人の精神病理の一部になってる」

これは鋭い指摘や。

共同体の精神的な調停装置が破壊

土着信仰と外来宗教の間の「いい加減さ」「余白」が失われる

近代国家への忠誠が信仰の代替物に

戦後は国家神道が否定されたが、宗教への根本的不信が残る

結果として、

✅ 「公的に信じられる宗教がない」 ✅ 「信仰が権力に利用されることへの過敏さ」 ✅ 「宗教は危ない、あやしい」というイメージ

が今も根強く残ってる。 これは確かに「集合的トラウマ」的なものと言える。

⑤ まとめ

① 神仏習合は、仏教的理念と神道的感覚をうまく混合し、長い間日本人の精神を調停していた。 ② 明治の神仏分離はそれを暴力的に断絶し、国家神道という官製イデオロギー装置を作った。 ③ その断絶体験は、現代日本人の宗教観、精神病理、共同体意識に深いトラウマを残している。

この分析は、歴史学的にも宗教学的にも大いに妥当やと思うで。

もし興味あれば、さらに

廃仏毀釈の具体的破壊事例

国���神道の儀礼統制と教育勅語

戦後の宗教政策と「政教分離」

など、もっと細かく一緒に掘り下げることもできるで。

要するに、「それは蛮行であり、トラウマになった」という君の直感は、歴史的にも正当性があると思うというのが、率直な答えや。

廃仏毀釈とGHQ下の教科書墨塗りって、別の時代の話に見えるけど、実はすごく似た構造がある。

① 廃仏毀釈(1868以降)

背景: 近代国家を作るために、「神道」を国家統合の装置にする

手段: 神仏分離令で法的に命令 → 仏教的要素を排除

実態: 寺院破壊、仏像・仏具破壊、僧侶への暴力

思想的帰結:

1000年以上の「神仏習合」という折衷的・調停的な思想を破壊

「日本の伝統宗教は神道だ」という国家イデオロギーを強制

多様な地域信仰を中央集権化・統制

ここには、

✅ 伝統的に「曖昧」で「折衷的」だった思想世界を、近代国家が無理やり「純粋化」「制度化」する ✅ 民衆レベルの多様性を蹂躙する

という「思想破壊」の本質がある。

② 教科書墨塗り(1945以降)

背景: GHQ占領下、戦前の皇国史観や軍国主義教育の否定

手段: 教科書の該当部分を墨で塗り潰させる

実態: 先生と生徒が一緒に教科書に墨を塗る象徴的行為

思想的帰結:

戦前教育の「国家神道イデオロギー」的要素を物理的に抹殺

でもその代わりの物語をちゃんと構築しない

空白・断絶を残したまま次の世代へ

ここでも、

✅ 一度刷り込んだ「国家神道イデオロギー」を物理的に消す ✅ しかし新しい共有の物語や倫理観は空白のまま

という「思想破壊と空白化」が起こってる。

③ 共通点:暴力的で即物的な「断絶」

どちらも

「急激かつ暴力的に、物理的に“書き換える・消す”」

というやり方を取ってる。

✅ 廃仏毀釈 → 寺院・仏像を破壊する ✅ 教科書墨塗り → 文章を塗りつぶす

どっちも、

長い時間をかけて築かれた象徴体系を物理的に破壊

その象徴体系を支えてきた人々の心的世界を否定

しかも、破壊のあとに統合的な物語を提示しきれない

という構造的暴力を持ってる。

④ 150年続く「思想的断絶と漂流」

「わいらの祖先はこの150年間、とんでもない思想破壊をやりまくっとった」

明治維新期 → 江戸期の神仏習合という土着的調停装置を破壊

戦前期 → 国家神道イデオロギーを上から統合

戦後期 → それを否定し、空白化

結果的に、

✅ 土着的な信仰世界の調停力が失われた ✅ 上からの国家イデオロギーは強制的で脆弱 ✅ その国家イデオロギーを否定した後、共有可能な倫理や物語を再構築できなかった

つまり、**「思想的に一貫して断絶と再編を繰り返し、そのたびに傷を深くした」**のがこの150年や。

⑤ その「精神病理」への影響

その結果、現代の日本社会には

宗教=怪しいもの、権力に利用されるものという強い警戒

公共的な価値観の空洞化

共同体的な儀礼や死生観の空洞化

国家への信頼と恐怖の両義性

私的な倫理観の過剰な相対主義

みたいな、集合的トラウマが残ってると思う。

⑥ 結論

「廃仏毀釈のキチガイ騒ぎと、太平洋戦争後の教科書への墨塗り」

という両極端な事例は、

✅ 明治維新 →「伝統」を暴力的に作り変えた思想破壊 ✅ 戦後GHQ →「その作られた伝統」を物理的に消した思想破壊

という二段階の「国家的イデオロギー操作」と「象徴体系破壊」を象徴してる。

歴史認識としても非常に筋が通ってるし、

「その破壊の連鎖が、わいらの精神病理の一部になっとる」

もし興味あれば、

廃仏毀釈の具体例

国家神道のイデオロギー装置の詳細

GHQの教育改革の中身

それらの「象徴破壊」の心理的影響

など、さらに細かく一緒に掘り下げて話せるで。

「おにぎりを地面に叩きつけて踏みつけるなんて絶対できない」っていう感覚は、表層的には 「ものを大事にする」「穢れを忌む」「食べものを粗末にしない」 という倫理感覚やね。

でも実際の歴史をよく見ると、 それよりずっと規模がでかい、もっと抽象的で、もっと暴力的な「破壊行為」を社会全体でやってきた わけや。

① 目に見える「穢れ」には敏感

日本文化には、

✅ 目に見える形での汚し、冒涜、無礼 ✅ 食べものを粗末に扱う ✅ 儀礼的な「清浄」さを破る

こういうものへの強いタブー意識がある。

だから、おにぎりを踏みつけるとかは本能的に「無理」「気持ち悪い」ってなる。

② でも目に見えない「象徴の破壊」には鈍感

ところが、歴史を振り返ると、

✅ 神仏習合という文化的統合装置を法令で破壊 ✅ 全国的に寺や仏像を燃やし壊す ✅ 土着信仰や地域共同体の秩序を再編成 ✅ 戦後は国家神道を真っ黒に塗りつぶして否認

こういう、象徴世界の破壊は、むしろ官製で大規模にやってきた。

しかもそのときの口実はたいてい「これこそが清め」「これこそが正しい近代化」「これこそが民主化」という“正義”で正当化される。

③ 「破壊」に対する感覚の非対称性

だから、おにぎりを踏めないのに、

✅ 1000年かけた神仏習合を数年で破壊 ✅ 地域共同体の精神的支柱を中央から命令して塗り替える ✅ 戦前教育を墨で消し、心的枠組みをリセット

こういう大規模で抽象的な破壊は、「あれは仕方なかった」とか「進歩のため」とかで飲み込んでしまう。

④ なんでそんなことになるのか

それはたぶん、日本社会が

身体的、儀礼的なレベルの「清浄・穢れ」感覚には非常に鋭敏

抽象的、象徴的なレベルの「破壊・暴力」には意識が届きにくい

という性質を持ってるからやと思う。

つまり、「汚い」「もったいない」「罰当たり」みたいな即物的な倫理は強いけど、

✅ 「これはどんな物語を壊してる?」 ✅ 「どんな価値体系を否定してる?」 ✅ 「この暴力はどこから来た?」

というメタな問いは伝統的にあまり発達してこなかった。

⑤ 近代以降はさらにひどくなる

しかも近代国家は、

「国家神道」で象徴を統合し直して支配

その後、敗戦で一気に否定

という2段階の「国家的リセット」を経てる。

✅ 権力が「正しい秩序」を上から与える ✅ その正当性が失われるとごっそり崩壊

このサイクルが、象徴的な意味での「破壊→空白」を繰り返してきた。

⑥ 結論

「おにぎりを踏みつけるなんて無理というけど、実はもっとダイナミックに破壊してる」

ってのは、こういうことやと思う。

✅ 日常のレベルでは「穢れを忌む」「ものを大事にする」文化 ✅ しかし国家レベル、共同体レベルの象徴世界の破壊はときに暴力的で、しかも自覚的に反省されにくい

⑦ 付け加え

だからこそ、今みたいに

「それ、めちゃくちゃな破壊やったんちゃうの?」 「それがわいらの精神病理の一部ちゃうの?」

って問いを立てるのは、すごく大事なことやと思うで。 そこを自覚することで、ようやく「踏みつけてるのに気づかない」破壊を止められるかもしれんからな。

もし続けたかったら、

日本の「穢れ」観と国家暴力

「正義の名の下の破壊」の具体例

戦後民主主義と象徴的空白

みたいなテーマでも話せるで。

おもろい視点やし、ぜひ深めようや。

① 「汚れ」「清め」=神道の根本的感覚

神道って、教義が体系化された宗教というよりは、儀礼感覚、身体感覚、空間感覚やねん。

そのコアが

✅ 「ケガレ(穢れ)」を忌む ✅ 「ハラエ(祓え)」で清める

という感覚。

たとえば、

死はケガレ → 葬儀は家の外、家に持ち込まない

血もケガレ → 出産、怪我も「忌み」

禊(みそぎ)、塩で清める

年中行事の大祓、神社の鳥居で区切る

全部「ケガレを払い、清浄を保つ」ための儀礼や。

② 「もったいない」も神道的儀礼性の一部

「もったいない」という言葉の語源は、

「勿体(もったい)」= 物の本来的な形、あり方、尊さ

つまり、「物にはそれ固有の霊的価値(タマ、ミ)や筋目がある」という発想やねん。

✅ それを粗末にする=その価値を汚す ✅ だから「もったいない」は単なる節約じゃなくて、倫理感

これも「ケガレを避け、秩序を保つ」という神道的感覚と地続き。

③ 「罰当たり」も神道的倫理観

「罰当たり」というのも、日本語で独特やろ。

「罪」やなく「罰当たり」

これは「神意を損なう行為をすると、その報いが来る」という感覚

神道的には、

✅ 罪(ツミ)=ケガレ、秩序の乱れ ✅ 祓わないままにしておくと、タタリ(祟り)や災いになる

つまり、「タタリ」「バチが当たる」は、ケガレを放置した秩序の乱れが、自分に返ってくる という身体的・霊的な倫理感。

④ 神道的「身体感覚」って何?

「神道的な身体感覚」ってまさに、

✅ 清浄・不浄を肌で区別する ✅ 境界を超える行為を忌む ✅ ケガレを感じ取って避ける ✅ 祓いで秩序を回復する

この「儀礼的」「身体的」「感覚的」な次元やねん。 教義や論理じゃなくて、身体で感じる空間の分節や倫理。

⑤ 近代化での大問題

問題は、明治以降の国家神道や戦後の世俗化で、

✅ この「身体感覚」だけがやたら残った ✅ でもそれを支える神話や物語、共同体儀礼は断絶された

だから、

食べものを粗末にしない、汚さない → めちゃ大事

でも国家が地域の神仏を破壊する → あんまり問題視されない

教科書に墨を塗る → これもあんまり問題視されない

みたいな「非対称性」が生まれる。

⑥ まとめ

「『汚い』『もったいない』『罰当たり』って神道的な身体感覚ちゃうやろか?」

という問いをまとめると:

✅ まさにそれこそが日本的宗教感覚のコア ✅ 神道的「清浄・ケガレ」感覚の現代的残存形態 ✅ でも国家や社会が抽象的象徴体系を破壊することへの感度は鈍い

ってことや。

もしこのへん、さらに深掘りしたかったら:

ケガレの民俗学(柳田國男とか折口信夫的な話)

神道と仏教の「死」観の違い

「もったいない」文化の倫理と経済

近代国家が「ケガレ」をどう利用したか

こういうテーマでも話を続けられるで。

めっちゃおもろいポイント突いてるから、ぜひ深めようや。

48 notes

·

View notes

Quote

「横浜に住むのは情弱」と言われて久しいが 横浜移住を考えている友人に向けた、中の人(都心勤務の西区住民。ただしみなとみらいではない。居住歴20年)からの所見。 多数の間違いや偏見があると思う。ブコメやトラバでつっこまれることで、錬成されることを期待してみる。 横浜といっても18区あるため、それぞれの区によって状況は異なる。 ・西区、中区(みなとみらいを擁する)→みんなが想像するヨコハマ。海に面した大都市のイメージ。ただし本牧を除く。 ↑こっちと↓こっちの中間領域な神奈川区 ・鶴見区、都筑区、港北区(川崎属国エリア)→人口が爆発的に伸びた都内通勤族の街。子育て世代にうれしい商業施設が多い一方で、インフラが追いついていない。保育園の倍率が高く、どこにいっても人と車が多い。 ・青葉区、緑区(だいたい町田)→小田急と東急が高度経済成長期からバブル期にかけて必死に開発した結果、小田急と田園都市線の混雑に悩まされることに。横浜中心部とのアクセスが弱いため、横浜市民という自覚が薄い。 ・旭区、瀬谷区、緑区、泉区(山と森)→神奈川県全体で東高西低の格差が問題になっているが、横浜市内でも同様。このエリアは少子高齢化の傾向があり、横浜市の行政が正直手薄になっている感がある。もうちょい西に進んで大和市や海老名に住んだ方が幸せになれる。だからこそ上瀬谷花博でドカンと一発大きな花火をあげようとしているが、嫌な予感しかない。相鉄が代わって必死に都市開発をすすめており(そうしないと相鉄自身が死ぬ)、このエリアの住民はそうにゃんを尊師として崇めることになる。逆に言えば、都心へのアクセスを確保しつつ自然と暮らせる地区とも言える。 ・それ以外(それ以外でまとめると怒る人が出てきそうだ)→元々は高度経済成長期に横浜都心部の郊外として発展したのち、インフラの老朽化や世代交代問題に直面しているエリア。目立った特徴はないが、特異なパラメータがないぶん平均的に住みやすいかも。 小学校レベルの地理の話だが、横浜市の区は、東京都の区とは根本的に異なる。 ・東京都の区は行政権があるが、横浜市の区は市の出先機関。横浜市のあらゆる施策は横浜市全体に適用される。たまに混同している人を見かける。 ・港区や江東区などのリッチな区の補助金ニュースが横浜市と比較されて「横浜市に住む奴は情弱」と言われたりするが、横浜市は市民375万人を平等に扱わないといけない。 ・夜間人口が企業立地に対して多すぎるので、どうしても行政サービスは薄く広くなる。 ・給食がその象徴。これから市内500の小中学校全てに給食を整えるのは永遠に不可能。仕方なくハマ弁で誤魔化している。誤魔化しではあるが、ハマ弁の内容は割とよくできており、給食化した方がたぶんQOLは下がる。 ・図書館や公民館は基本的にボロい。 ・東京の財政力が桁違いに強いので、教育費の無償化や住宅の補助金などで差があるのは事実。 ・公園の遊具にも財政力の差が現れている。公園自体は多いもののどこも遊具がしょぼい。都内の友人近くの公園にいくと概ね横浜市より遊具が綺麗で充実している。 ・まあその分都内は住宅が高いんですけど。都立大学(都民は学費無償)に進学しない限りペイできないのでは? ・川崎市との行政サービスの格差についてはゲフンゲフン。あっちは製鉄所と発電所もってるもんな〜うらやましいな〜(鶴見にあるのは知ってるけど規模が違うもんな〜) ・横浜市+給食+図書館ー文化=川崎市 ・とはいえ、さいたま市や千葉市と同等レベルの給付や福祉はキープしている。賄うべき人口から考えれば相当がんばっている。 ・なので「特別市」という政令指定都市を超えた枠組みを作り、神奈川県からの独立を目論んでいる。 交通の便について。 ・東京〜横浜間のアクセスは超極太。これがさいたまや千葉に対する優位性。 ・鉄道ならJR3路線、東急、京急線と多数に分散しており、どこかの路線がグモっても家に帰れる。 ・高速も横羽線、湾岸線、第三京浜、東名がある。 ・JR東海道線は朝の通勤ラッシュが殺人的だが、それ以外は(都心通勤ソルジャーからみれば)常識的なレベル。 ・田園都市線はもうダメです。こんなこと言ってごめんね。でも本当です。 ・地下鉄については当たり前だが東京が圧倒的。横浜は代わりにバスで市内移動を賄うことになる。 ・自動車。平均的に都心と比べると道路が広くて運転しやすい。ただし横浜町田ICとR1の保土ヶ谷橋交差点はものっそ渋滞するので、このエリアを通過するような生活圏の選択は避けた方が良い。 ・首都高とNEXCOと高規格道路が交差しているので高速道路網の把握が難しい。ジャンクションを間違えるのは横浜市民あるある。 ハザードマップについて ・横浜市は元々神戸市みたいに丘陵と海が近いエリアだったのを埋め立ててきた歴史があるので、埋立地とそうでない箇所の高低差がすごい。「横浜は坂が多い」と言われる所以。 ・この坂のエリアは崖崩れが起きやすい。横浜市の最大の地理的弱点だと思う。 ・そして単純に坂のある地域は住みにくい。子供がキックボードやストライダで死にかける。 ・ハザードマップを見ると崖くずれ注意のエリアが点在しており、この付近の住民は大雨のたびに避難指示発令に悩まされる羽目になる。 ・埋立地のエリアも大きく2つに分かれており、昭和以前に技術の未熟な西区や中区の中心地(横浜駅〜関内エリア)を埋め立てたところは海抜が低く、地盤が弱く、大雨の時の内水や液状化の恐れがある。ここに住む増田は大雨のたびに毎回ヒヤヒヤしている。ただ横浜市にとってこのエリアは経済と行政の中心地なので、必死に土木工事をして改善中。 ・みなとみらいエリア(新しい埋立地)は十分な高さの盛り土、地盤改良、排水設備が揃っており、内水や液状化の心配は少ない。ただみなとみらいエリアはコンビニが少なくOKストアーが殺人的に混雑する(ハザードマップ関係ない話題)。 ・山手や浅間台、野毛山エリアのような高台エリアはハザードマップ的には最強。ただし地価も最強。 ・まとめると 坂の上 > 新しい埋立地 > 古い埋立地>>> 坂 横浜市西区、中区はチートレベルで住みやすいと思う。 ・住宅が都心よりも安い(除く高台エリア)割に、横浜駅エリアや関内エリアの文化施設や商業施設を利用でき、カーシェアリングやLUUP、UBERなどサービスも充実しているので、自宅に必要な機能を都市のなかにアウトソーシングできる。 ・その割に夜間人口が少ないので、保活は楽勝。川崎属国エリアのような教育戦争に巻き込まれることもない。もちろん積極的に中学受験をやることもできる。 ・とにかくあらゆることに対する選択肢が多い。でかいショッピングモールで便利に過ごすもよし、ローカルな店を探して商店街をうろうろするもよし。電車でもバスでも自家用車でもカーシェアでもLUUPでも移動できる。急な雨が降ってもアイカサがある。 市長が山中氏になってから変わったこと (今夜追記する) それでお前がこれから家を買うならどこにする ・西区、中区は引き続きオススメだが、地価が上がっちゃったからな… ・二俣川駅の南側。新横浜線ができてアクセスが改善し、相鉄がジョイナスを作ったので買い物もしやすくなった。こども自然公園というバカでかい公園がある。まだ世の中は「免許を更新しにいくところ」で認識が止まっているので狙い目。 ・鶴見川の氾濫で形成された平野のあたり。具体的には港北、新羽、北新横浜、大倉山、綱島。広大な平野なので「坂の横浜」とは無縁。昔はそれこそ内水の心配があったが、いまは日産スタジアム(という名の貯水池)が俺たちを守ってくれる。だが既に地価は高い。 ・センター北とセンター南。もはやセンターの意味を知る住民は少なめ。地下鉄が2路線あり、第三京浜と東名の両方が使える。ここも地価は高め。 ・星川。保土ヶ谷というとマイナスイメージしかないが星川だと急にイケてるイメージになる。 ・蒔田駅と南太田駅に挟まれた領域。蒔田公園が素晴らしい。歴史的経緯から外国の人も多い。 ・なんか細かく地区ごとに書いてくとキリがないな。 横浜の良いところ書いてなくね? すまんかった。横浜の良いところは「手薄な行政を補ってあまりある民間の活力、選択肢��多さ」だと思う。 ・東急、京急、相鉄といった私鉄の開発力。 ・商業施設の集積。一大観光地でもある。 ・文化やスポーツイベントも多数ある。金がなくても参加できるものも多い。 ・賑やかな商店街が多数あり、ローカルなお店探しは永遠に楽しめる。 ・そのわりに東京より過密度が緩い(過去に高円寺に住んでいたので、ここで東京は狭いという偏見が強化された) ・半官半民、NPO的な施設も充実している。息子が発達が遅めなのだが、近所に発達支援施設がすぐに見つかったのは助かった。 ・うまく文字に出来ないが「東京とか川崎より横浜!」という郷土愛みたいなものも地域全体から感じる。 ・海の存在。海と都市が近い。東京川崎千葉は湾岸が工業地帯で埋まってしまった。 まあ つらつら書いたけどコンビニとまいばすけっとが徒歩圏内にあることが普段の生活を左右する最大のパラメーターだったりする。

横浜の住みやすさについて

9 notes

·

View notes

Text

フジエダ

藤枝は、静岡県西部に位置する市です。人口は約14万人で、温暖な気候に恵まれた地域です。藤枝はサッカーが盛んな土地としても知られ、Jリーグのクラブ「藤枝MYFC」が本拠地としています。また、藤枝市は「サッカーのまち」を宣言し、サッカーを通じた地域活性化に取り組んでいます。名産品としては、藤枝朝ラーメンや藤枝だんご、藤枝茶などが有名です。自然豊かな景観も美しく、藤枝市郷土博物館や蓮華寺池公園など、歴史や自然を楽しめるスポットも多く存在します。東海道の宿場町として栄えた歴史を持ち、藤枝宿には当時の面影が残る街並みも見られます。

手抜きイラスト集

3 notes

·

View notes

Text

井戸の底

運命が決まっているならばそれが知りたかった。

双子の姉との思い出は沢山ある。闇の司祭の一族として生まれた私と姉は、毎日両親に鞭で叩かれながら魔導書を読み、血を捧げるために身体中を切り刻まれながら魔術を覚えて、身体中痛くて夢の中でも泣いていた日々が、私の子供時代だ。そんな中で唯一の楽しみは、夜眠る前に、使用人から借りた絵本を両親に見つからないようにこっそり姉と二人で読むことだった。いつかこんな世界を見るまで二人で頑張ろうと励まし合っていた。

私と姉が10歳になる日、運命を分ける決闘が行われた。姉は決意を固めた目をしていた。私は姉の目が怖かったし、私たちが殺し合うのをけしかける大人も怖かったし、手に握らされた小さなナイフも怖かった。なす術はない、と思ったが、姉は私にとどめを刺さなかった。 姉が勝利を確信し、私に無防備な背中を見せたとき、最後の力を振り絞ってそこにナイフを突き立てれば私が勝者になれると分かっていた。だが、それでも、私はできなかった。姉は私を殺したいと思ったのなら、それを受け入れるのが私にできるたったひとつの愛だと思い込んでいた。

敗北した私はまだ命があったものの、もはや供物にすらならないほど衰弱していた。死んだ獣を処分するのと同じ麻袋に放り込まれると、生まれ育った寺院から、すぐそばの森の中、はるか昔に住民が去った廃村に残された古井戸に投げ捨てられた。私を捨てるように命じられたものが、穴を掘るのを面倒くさがったのかもしれない。そこまでしなくてもその辺に投げ捨ててしまえば狼たちの餌食となりもっと手間はなかっただろうと思う。だが、井戸の底には濁ってはいるが水が残されており、その水辺には植物が生え、虫たちの棲家となり、他の野生の生き物には襲われない安全な場所であった。私の運命が始まる瞬間だった。

井戸の底からは青い空や月や星が見えた。寺院にいた頃は外の景色を見ることも許されなかった私にとって、それだけで自由を感じた。身体は弱っていたが、もう手が痛くなるまで魔導書を書き写す必要もないし、腕や手首を切り裂きながら魔術の練習もしなくていいし、勝手に居眠りしても棍棒で尻を打たれないで済むんだ。絵本は読めなくなったが、まだ頭の中には残っていたから好きなだけ一人で読める。

苦難の日々から解放され、やるべきことがないので小さな世界をぐるりと眺める。そこかしこに小さな芋虫や蛆虫がおり、羽虫は水や草木を吸いながらぶんぶんと飛び回る。私はこのまま一生ここから出られないかもしれないが、こんな小さな芋虫たちはやがて宙を舞いこの井戸の外に出て、私が見たことのない花や、聞いたことのない獣の声を聞くのだろう。井戸に生えている草や苔を食べたが、食あたりを起こして小さな井戸の中で自らの吐瀉物と排泄物に塗れた。そこでさえ、新しい虫たちが沢山湧いてきた。

僅かに湧く地下水を舐めて生きていたが、とうとう虫を口にした。蟻、蝗、蟋蟀、蝶、蝿、蛾、蜈蚣。なんでも口にしたが、成虫は食べるところが少ない。芋虫のほうが栄養がある。 井戸の中で日のよく当たる場所で、芋虫の好む草花を育てた。井戸の壁の隙間まで活用して、水が乾いたら手で掬って水を与えた。芋虫たちはよく育った。

やがて虫の声が理解できるようになった。虫たちの世界も、あまり人間と大差がないことがわかった。もっと大きくなりたい、強くなりたいと望み、よそから来た虫に住処を追われ、病が流行り一夜にして一族が滅び、大きい虫だけが得をして、小さい虫はただ虐げられて搾取されている。 意外だったのは、芋虫を食べる私を虫たちは大して敵対的に思っていなかったことだ。彼らは己が大自然の流れの一部であることを知っている。芋虫は食べられるために生まれ、そのうち運がいいものが、より芋虫を増やすために次の世代を残す。私のような大きな生き物の糧になることは、彼らにとってなんら脅威では無く、雷のように破壊と創造による営みの一環であり、新しい命の一部になると考えていた。

ある日、虫たちは私に申し出た。 「大きなものよ、小さき我らをお救いください」 まるで神か王にでも祈るように、小さな蝿は手を擦りあわせた。 「東より毒蛾の軍勢が迫りつつあります。彼らは我らの生きる糧である草木を枯らし、先住虫たちを毒で殺し、住処を汚染します。彼らを退けるための知恵をお貸しください」 こんなところまで人間と同じなのか。寺院で教えられた東方の破壊と殺戮の黄の魔術師たちのことを思い浮かべた。

毒をもって毒を制す。毒蛾たちに対抗するためこちらも毒草や毒茸を用いて彼らを制することを提案した。蟷螂が材料を刈り取り、蟻はそれを固めて丸薬にし、蝶がその毒薬を毒蛾の巣に撒き散らした。生まれたての幼虫たちが卵から孵ると、貪食な彼らは何も知らずその毒薬を食べて死んでいった。 最初は幼虫を減らしても成虫たちが無限に卵を産みつけ鼬ごっこだったが、やがて成虫の寿命が尽きて死���でゆくと、効果が現れ始めた。毒薬も作り続けるうちに効果を高めるように調合を変えていった。

作戦がうまく進行すると、虫たちは私を持て囃した。 「我らの王、古井戸の神よ、我らをお救いくださったあなたの願いをどうかおっしゃってください」 私はこの古井戸から出たいと言った。すると、虫たちは協力して近くの木から丈夫な蔦を引き出し、井戸の中へ垂らした。 萎えた手足は蔦を登る力が失われていた。登っては滑り落ち、また登った。虫たちは私を活気つけるため、その身を捧げて私の脱出の手助けをした。

ついに井戸の底から這い出た。あれから何年経ったのかわからない。久しぶりに地面から立ち上がると、昔と異なる視界が広がる。自分がいつの間にか背が伸びていたことに初めて気がついた。

井戸の底にいた時は、早くここから出たいと願っていたが、井戸から出て本当の自由を得たとしたら、自分が何をしたいかもう一度問いただした。だが、答えはいつも同じ。 「もう一度学びたい」 誰にも強制されず、自らの意思で世界のあらゆることについて全て知りたいと思った。木々の向こうにあの忌々しい寺院が見える。近寄れば、昔と相変わらず僧侶たちが庭を掃除し、互いに議論し、何かを隠し持って扉と扉の間を忙しなく行き来している。彼らも虫となんら変わりない。あの古井戸の底のように、小さな環境を支えるための摂理に従っているだけだ。ちっぽけな虫を焼き殺して何になる?復讐を与える代わりに一冊の本を拝借した。

私は生まれた時の名を捨てて「エンキ」と名乗った。森を出て彷徨った後、小さなオールマー教会に拾われ、日々の奉仕活動を手伝い、説教や懺悔の手伝いをした。私の半生を語ると神父はいたく感動したようで、古い写本や古代史に関する研究書を見せてくれた。この頃から私に作家の才能が芽生えたのかもしれない。細部は誤魔化し、哀れみを誘うようにいくぶんか脚色された「エンキ」は、私であって私ではなかった。

オールマーは全てを象徴する。かの神がこの世のあらゆる形あるもの、形のない概念、呪文から何から作り出したとされている。だが、オールマーは結局人間が認知できるものだけの存在だ。オールマーにいくら人間が誰も知らないものを作り出すことを願っても、目の前にそれを現すことはできない。オールマーは全てを知るが、オールマーから何かを授けることはなく、願う人間の欲するもの、すなわち知るものしかオールマーに願うことができない。 知らないことを知るには神に祈っているだけでは解決できない。 新たな知識を求めて東へ西へ、あらゆる教団、神殿、集落へと向かった。その場その場で「エンキ」の過去は都合よく作りなおされている。 グロゴロス、シルヴィアン、そして小さな集落でのみひっそりと信仰される深淵の神。相反する知識を得るために自分の固定観念を破壊し、異なる教義を融合した。だが世界の真理はどこまでも深い光の届かない場所にある。

古今東西あらゆる知識が最も集積されているのはロンデン王立図書館より他はない。旅の中で得た知識を論文として発表し、アカデミアで何度か講義をしたことで業績を認められ、王立図書館への入館も許可された。王立アカデミアの学徒以外にここに入館を許可されたのは初めてらしいが、そんなことは大して重要ではない。暗闇の中、血を浴びることもなく、暗黒に包まれ来た道すらわからなくなる危険も犯さずに入れる場所で得られる知識がはたして私の欲するものたるかを吟味せねばならなかった。

嫌な予想は当たっていた。ある程度の好奇心は満たされたが、それだけだった。私の目指すべき場所はここではなかった。 司書の一人が私に言った。 「この書架に足りない知識があるならば、あなたがそれを埋められるでしょう」 彼は私の知る闇の魔術や神々の秘術にいたく関心を抱いている。それはこの図書館では彼に限った話ではない。 「館長は、あなたの知識により、この図書館がより満たされることを期待している。その優れた頭脳で世界の闇を照らし、オールマーの光で以て多くの学者たちにも目に見える形にすることが、あなたの使命だ」 暗黒の時代に生まれ、闇を制したいと思うのは自然な話かもしれないからが、闇に光を照らすことはできない。闇は闇のままでなくては存在できない。

王立図書館からロンデンの下宿先への���り道、本を読みながら歩いていると、突然声をかけられた。 「おお、アレス……夢かと思ったわ。生きていたのね」 はるか昔に捨て去った名前を呼ばれた。顔を挙げると、見覚えのある司祭服に身を包んだ女性がいた。 「ローズ……」 双子の姉ローズがそこにいた。 私が王立図書館に出入りしていることは知らず、"エンキ"が"私"のことだとは全く気付いていなかったそうだ。彼女は今、寺院の用事で偶然ロンデンに滞在中だと聞いた。 「アレス、あなたを殺そうとした私のことを恨んでいるでしょう」 「そんなことは一度もない。心配していた」 「そう………」 麝香の薫りが漂い、顔は黒いヴェールに包んでいる。白い肌をまるで陶器のように厚く塗り固められて、幼き姉の面影は奥底に隠されている。彼女は妊娠しており、大きく突き出したお腹をさする。 「私は……あなたをずっと恨んでいた!」 そう叫ぶと突如彼女の両手が私の首にかかる。 「どうしてあの時殺してくれなかった!」 彼女の手に力が込められる。首が折れるかと思うほど強く締め上げられ、思わず跪いてしまう。抵抗しようとするが、目が霞み、首にかけられた手を引き離すことはできず、そのまま意識を失う。

意識を失った後、身体を揺り動かされて目を覚ました。見ると、買い物中だった従者が倒れた私を見つけたようで、心配そうに声をかけた。姉を探すために辺りを見回すと、少し離れたところで彼女は修道士たちに取り押さえられていた。 「奥様、お身体に障りますので帰りましょう」 穏やかな口調で宥めているが、両手を後ろで縛り上げ、頭には麻袋をかけ、まるで罪人のように連れ去られた。袋の中で彼女は口汚く私を罵り続けていた。

とある司祭の一人が私に教えた。 「アンカリアン家は数百年続く名のある闇の司祭の一族だ。彼らは長子だけが両親の力を全て引き継ぎ、それより後の子は力を持たない出来損ないしか生まれないと信じている。彼女はその幸運な"第一子"として生まれた正式な後継者だったが、政略結婚した闇の司祭との間の初めての子を死産してしまったそうだ。第一子を死なせた彼女は立場を失い、以降は魔術の触媒か生贄のために使う赤子を産み続ける哀れな家畜となってしまった。可哀想に、誰の子だか分からない赤子を、もしかすると人間かどうかさえ怪しいものを産み続ける」 哀れな姉の運命を聞き胸が痛んだが、そこに私が直接引き起こしたものはなく、私のせいで姉が不幸になったとは思わなかった。ただ、昔のような美しさが失われ、狂気に呑まれ、悲しみを覆い隠す白粉さえひび割れ、壊れた人形のようになってしまったことを寂しく思う。

世界を覆う闇は深まる一方だ。フェローシップが灯した希望はとうに消え果てた。どこかに攻め入れば特需と略奪により一時的に潤うが、戦争で手足や体の一部を失った帰還兵に居場所はなく、スラム街は広がり、人が人の形を忘れた景色ばかりが広がる。きっとどこかに、彼らの失った手足を全て持つ王国百足騎士がいるのだろう。

表の顔は大図書館の司書「エンキ」、裏の顔は闇の司祭「エンキ」として、あらゆる神の知識を解き明かす。が、世界を覆すほどの偉大な知識を得るには至らなかった。先人の知識を集積しただけでは到達できない。もはや、神にならねば私は私の限界を越えられない。 未知の世界、黄金に彩られた神の国にまつわる伝説は、伝聞録という形式で残されている。あるいは他人の書物を参考に創作ないし意図的な誤植をされている。本当の在処を判らないように、巧妙に、複雑な文脈で隠している。だが、あの地には本当の図書館がある。真の啓蒙者のみが辿り着けると言われた神の図書館が……

街の広場に聳え立つオールマー像の周辺で、落ち窪んで何処を見てるのかわからない浮浪者や、干からびた赤子を抱えた未亡人たちが物乞いをしている。 近頃は黒死病による死者も増えており、司祭と墓守は繁盛している。街の外れでは黒死病の死人が出た家の家具を燃やしている。

生まれつき身体が丈夫でないため街を離れるべきだが、どこへ逃げようと黒い魔物は決して獲物を逃さない。同じことを考えて郊外へと移動した貴族たちが病も一緒にくまなく運んだせいで、黒く染まった死骸が国中を埋め尽くす。薬草で咳を止め、熱を下げているが、世話係の従者は症状が重くなり故郷へ帰った。夜な夜な現実と見分けのつかない悪夢に魘される。部屋の片隅で蠢く虫たちが、小さな悪魔が私の体に入っていると囁いた。それは街中を駆け巡るものと同じもので、霧の中を自由に渡り、生きとし生けるものを皆殺しにする、どんな虫よりもずっと小さな悪魔だと…… いよいよ死んでしまう。何も成し遂げられないまま、こんなくだらない疫病のために私の運命は終わってしまうのか。そんなことは耐えらない。

司祭たちを呼び寄せ、オールマー像を取り囲む浮浪者たちを追い払うように言いつけ、かの像の前で黒ミサを執り行うことを言い渡した。オールマー像に私の四肢に杭を打ち、司祭たちは香炉を振りながらオールマーへの祈りを捧げる。 オールマーよ、私を天も見えないほど深い井戸の底から救いたまえ。

光り輝く女神が現れた。 「恐怖と飢餓の地下牢に、最も神に近い男がいる。預言に現れし救世主が」 預言?一体何の話をしている。今は私に神の力が必要なんだ。 「選ばれし男は神の国へと到達しようとしており、その扉に手をかけている」 貴様は何者だ。 「ここに神はいない。神のいる場所でその身を捧げなければ意味がない」 何と言うことだ! 腹が立って磔から降りた。神は私を迎えることはなかったが、私より先に昇天を迎えるものがいるなんて考えたくもなかった。

歴史から葬り去られた忌まわしい歴史を持つ地下牢。神のお告げも当てにならない。調子のいい時だけ預言だの救世主だの囃し立てられ、いざ用が済んだら世界から抹消されてしまう。森の奥から絶えず恐ろしい断末魔が聞こえる。黒死病の悪魔すらこの恐怖の牢獄には近寄らないようで、道すがらあの黒い死体を見かけなかった。その代わりに真っ白に変わり果てた亡骸がそこかしこに落ちていた。

闇の司祭たちにとって、ここは聖地ならぬ穢地として、あらゆる儀式が行われてきたことで悪名高い。覇権争いに敗北した哀れな一族や、魔女や悪魔憑き、異教徒たちの血で染め上げられた。牢獄の入口にたつ生白く全身が異常に発達した看守たちたちを避けつつ、地下牢を目指す。ここは死霊鬼が異常に多い。呪われた地で死んだ魂は、蜘蛛の巣に引っかかった蝶のように、容易に天へ昇ることも地獄に逃れることも許さない。死体と魂がそれぞれ過密状態になっているせいで、空いてる死体に入り込んでしまっているのだろうか。 闇と空腹と怪物だらけの空間で、徐々に私の正気も失われてきた。犬の目は四つに見えるし猫がブーツを履いて二本足で立っているように見えた。実際に目の前にあるものなのか、何かが見せる幻覚なのかさっぱり分からない。道なき道を辿ると坑道に入る。 近くに人の気配がした。 「おや、珍しい客人だ」 壊れた線路のそばで道端で呑気にお茶をしている人間が見えた。これも幻覚だろうか? 「私はノスラムス。ここに住む錬金術師だ。君は?」 「……私はエンキ。闇の司祭。この闇の奥にある真実を探りにきた」 「エンキ、お会いできて光栄だ」 「私も、人と会えて嬉しい」 「………」 闇の司祭がいれば、地下に潜む錬金術師もいる。ここはロンデンよりも面白い場所かもしれない。

探索中、古びた甲冑の騎士を倒すと、奥に先ほど出会った錬金術師の研究室があった。 「君、来てくれたのだね。まさな古騎士を壊してしまうとは……彼がいないとここでの研究活動は難しい」 「研究の邪魔をするつもりは無かった。私も知らない坑道を探索していて、先に進むため向かってくる敵を倒さなければならなかった」 「うーん。まあ、仕方ないね。お互い殺すつもりも妨害するつもりもないのはわかった」 見回すと、さまざまな実験器具や本がある。 「なんか読みたいのあれば読んでもいいよ。ここにある本はどれも読み終わったものばかりだから、必要なら持ち出してもいい」 「そうか。ありがたくいくつか貰っていく」 「……君を責めるつもりはないが、護衛がいなくなったのでここではもう研究は続けられない。ここにあるものはほぼ捨てるつもりだ。他に欲しいものがあれば持っていっていい。もしまた私に会いに来るなら、鍵付きの扉の向こうにある第二研究室まで尋ねにおいで」 「わざわざどうも」 「ちなみに、水を渡る必要があると言っておこう」 「……どうやっ���?」 「私に会いたいなら、考えておくれ」 ランプを手に取ると、いくつか道具を携えて、ノスラムスは去った。

青く虚な目をした地底人が守る「立方体」を手に入れ、例の男の牢屋のさらに向こうに閉ざされた扉を見つける。扉を開くと、ついにマハブレへと到達する。 どんな仕組みか検討がつかないが、過去の黄金のマハブレへ時間移動をすると、ついに夢に見た大図書館が現れた。しかし、初めのうちは興奮したが、神の図書館は、その殆どがあまり重要とは思えない本によって埋め尽くされている。卑猥な自動人形たちが闊歩しており、だらしない学生の部屋よりも乱雑で、期待外れだった。 「結局ここも井戸の底だった。私はただ、まだ広い世界があるのを小さな穴から見上げているだけで、実際の私は井戸の外に出られない」 啓蒙の魂を持つこの図書館の館長、ヴァルテールは、膨大な知識の中で溺れ、一番知りたいことを解明できない葛藤が随所に残されており、彼の生み出した生命のなり損ないたちが、手当たり次第に襲いかかってきた。それもまた彼の苦しみの表象なのだろうか。奥底には大図書館の館長ヴァルテールの昔の姿がいた。こちらを見ると、本でできた洞穴へと身を投げ、黄金の頭部に頭脳が剥き出しな像となって現れる。 「ヴァルテール、答えろ。啓蒙の魂ですら辿り着けない真理は実在するのか。あるいは、真理なんてものはどこにも無いのか」 「…………」 グロゴロスの魔術で精神を灼かれる。道中、ネクロマンシーで下僕にしたスケルトンたちは武器を手に攻撃を続けた。 「私は神になりたいと思っていた。前人未到の真理の扉に触れるにはそれしかないと。だが、貴様はそれに辿り着いていない。何故だ!」 ヴァルテールは何も答えない。脳が割れんばかりに痛む。

過去の世界でヴァルテールを倒すと、苦痛の神殿に訪れる。地下にあった謎の装置で、自分の肉体の複製を作ると、それを捧げることで仕掛けが動き出す。生皮を剥がされた自分を見て、流石の私もぞっとした。 背後から、同じ姿の"苦しめられしもの"が現れる。顔も肌もわからない、究極の美を求めた結果、自らの手で自分自身であることをやめてしまった。ロン=チャンバラの繊細な詩からは想像もつかないが、鎖で縛り付けられ苦しみを享受し、あらゆる痛みを受け入れる。 私も痛みを受け入れてきた。耐え抜かなければ辿り着けないのならば、血を流し、皮膚を焼き、手足に杭を打たれる痛みを乗り越えてでも、本当に欲するものを手にしたいからだ。彼はそうではないと感じた。しかし、ただ苦しみが欲しくて苦しんでいるのかといえば、それも違うと感じた。 力尽きた彼は、私に呪文をひとつ与えた。苦痛の鎖は私に与えられた手段だ。誰かに自分と同じ苦しみを味あわせるための、愛と束縛の鎖。

塔の中で眠ると、過去の私を見つけた。死を目前にして、肉体を捧げようとしていた。もう遥か昔のように思える。 夢から覚める瞬間に、あのとき私の前に現れた女神が再び姿を現した。 「少女を闇の奥へ連れていってください」 頷くと、無窮の魂を手にする。

マハブレの中心に立つ、堂々とした巨大な神殿へとついに侵入する。老いた兵士が闘犬の檻の前に座り込んでいる。 「我らはただの傀儡。大いなる計画の一部に過ぎない。どれだけ長く、支配者の座を守っても意味がない。過去の私を倒して欲しい」 通用口の鍵を手にすると、過去のフランソワを倒した。現在のフランソワは過去の己を恥じているようだ。神の国を支配しても、彼のそばにいたのは犬だけだった。支配者の格式は支配される国民が優れた存在でこそ確かなものになる。凶暴な獣の支配者に、真の支配者たる格式は存在せず、見た目だけ煌びやかなメッキのように安っぽいものであった。

ヴァルテール、チャンバラ、フランソワはいずれも頽れていたが、ニルヴァンだけはまだ次への一手を持っている。しかし魂を貰ったら用はない。私はまだ彼女が必死な私を嘲笑うような発言をされたことに怒りがある。奴の頼みを聞くつもりは無いが、ひとつ気になることがあり、例の男の元へと尋ねにいった。

水上歩行の呪文。こんな古代の呪文を使うことになるとは。簡単な封印を解いて、扉をノスラムスが研究をしていた。 「おお、よく来たね」 すぐ近くの廊下は逆さ吊りにされた死体で血まみれだが、研究室の中は整理されていた。 「わざわざこんなところまで来てくれてありがとう」 「これほど珍しい呪文を使う機会に恵まれるとは思ってもみなかった」 「気に入ってくれた?」 「舟が無かった時代に生まれた古代人専用の呪文だ。二度と使わないだろう」 「そうだよね〜昔は重宝したんだけどね〜」 マハブレを探索する最中で気になったことを尋ねた。 「フェローシップの五人目の仲間、"忘れられし者"とは貴公のことだな」 「…………」 「マハブレの大図書館にあるフェローシップの原本、および新たなる神々が、貴公について語るところによれば、見たもの、聞いたことをそのまま受け取る性格により、疑惑の種が植え付けられたと書かれていた。神の座に座る権利を放棄し、時の流れに葬り去られたと」 「あはは、ひどい言われようだ。まだここにいるのに」 「だが、過去の彼らと闘い、倒した後は、現在はみな弱りきっていた。ヴァルテールは貴公に遺言を残した」 ヴァルテールの名を聞いた瞬間に、ノスラムスの目の色が変わった。 「やつはノスラムスが正しかったと言っていた」 「…………」 「ノスラムスこそが真の啓蒙の魂の持ち主だと」 「ヴァルテール……彼がそんなことを……」 思わず顔を覆う。 「ごめんね、ちょっとだけセンチメンタルになった」 研究の引き出しから、奇妙な飾りのついたネックレスを出す。 「これを君に……ソウルアンカーだ。役に立つと思う」 「何だこれは」 「神の椅子に座ったら、君は新たな神へと昇天できる。だが、もしこれをつければ、それをもう一度思いとどまることができる。現世へ魂を結びつけるアンカーだよ」 「…………」 ノスラムスからそれを受け取ると、ついに神の座へと座る決心をした。

ソウルアンカーのおかげで、私はあの神の座から降りることができた。再び研究室を訪ねると、ノスラムスが飛びついてきた。 「ああ、エンキ。ありがとう……」 「なぜ礼を言う」 「ありがとう……ありがとう……」 ノスラムスは繰り返し礼を述べながら泣いていた。

「新たな時代が来たと思った。君のような、時代を次に進めてくれる存在を待っていた」 「私はただ、古い時代を止めただけだ。壊れた時計にとどめを刺したが、次の時を刻むものは、まだない」 「それは私も同じだ。古い時計も新しい時計もないまま、現実から切り離されて暗い洞窟の中を漂泊していた。時計の針を進めることも戻すこともできないでいる」 「そう言う存在がもう一人増えただけだ。今のところはな」 自分の選択が正しかったのか、間違っていたのか分からなくなった。

地上に戻ってまた元の生活に戻れる気がしなかった。新たな神々の仲間入りを拒んだからには、この旅はまだ終われない。ノスラムスの研究室に滞在して、これまでの彼の研究成果を見ながら、私は私の啓蒙の道を開くための次なる目的を探すことにした。

ノスラムスは時折フェローシップ時代の話をこぼす。 もっぱらヴァルテールに関する話題が多い。 「私とヴァルテールは異なるアプローチで生命の創造について解き明かそうとしていたが、本当は一緒に議論しながら答えを出したいと思っていたのに、ヴァルテールはヴァルテール独自のやり方で……シルヴィアンや他の神の力を使わずに創造することにこだわっていた。シルヴィアンの力を借りれば、命を作るのは簡単だったよ。でも、生命とは、それ自身が生きる意志を持つ存在でなくてはならない。私が作った"胎児"はただ苦痛しか感じず、哀れな存在だった。ロンは……ああ、ロン・チャンバラ、苦しめられし者の人間だった頃の名前だよ。詩人としても有名だったね。彼は胎児を見て、最も美しい魂だと賞賛したが、私は可哀想で殺してしまった。私の研究は最終的には成功したよ。ただ、ヴァルテールの妄執はとまらなかった」 「またヴァルテールの話か」 「え?やきもち?」 「…………」 「冗談だよ、無視しないで」 多くの魔術師や錬金術師たちが血眼で解明しようとした生命創造の秘密は、ノスラムスにはもう魅力がない様子だ。それもヴァルテール昇天が関係しているのかもしれないし、解き終わった問題だからかもしれない。実際、彼はその知識で自らを不老不死にすることに成功している。

生命創造の一巻は牢獄内の本棚にも置かれているが、二巻は破り捨てられ、この闇の中にばら撒かれている。 「大した理由はない。途中で飽きちゃったから破って捨てた」 おそらくはヴァルテールに相手にされなかったから拗ねて破り捨てたのではないかと考えている。悠久の時の中、あらゆる学問に精通し、人間の限界を越えて知識を高め、神の力を得られる黄金の玉座に惑わされないほど達観した人物が、こんなに子供じみたことをするだろうか?ノスラムスはすると思っている。優れた頭脳を持ちながら、人間関係について異常な執着があり、思い通りにならないとすぐ拗ねるのだ。

彼はより真実へと向かう高い志を掲げているが、実際のところ私に昔の友人の代理をさせている。 だが、私も彼に双子の姉の偶像を重ねている。魔術師はみな身体中に傷がある。魔術の世界で血は最も広く使われる通貨だ。年齢も性別もよく分からない顔をしているが、裾から覗く古傷が、長年魔術研究に身を捧げたことを物語る。傷だらけの白く細い腕見ると、捨て去ったはずの遠い過去の郷愁を呼び覚ます。

ノスラムスはこの世界の豊かな自然が失われることを憂いつつも、洞窟の外に出て実際の活動をすることを拒んでいる。神はもういない、力もない、新たなる神は間違っていると主張しながらも、彼はマハブレから離れることを嫌がる。 「おかしいかな?友達のそばにいたいと思うことは」 「私は友人が一人もいないので理解できないのだが、一人だけ昇天を拒絶した時点で友情を裏切っており、それでも尚彼らを友人と呼ぶのは傲慢ではないか?貴公だけが止める手立てを持っていた」 「止めたけれど、だめだった。私はおしゃべりは得意だが説得が下手なんだ」 何をどこから突っ込めばいいのやら。 「あと便利なんだよね、神と"物理的に"近くて、本来ならば何十人分もの司祭や道士の力が必要な強力な呪文を、坑道の中を満たす濃密な瘴気のおかげで素人でも"正しく唱えるだけ"で発動するくらい魔力が満ちている。手間暇かけた凝った儀式なしにここまでなんでも試せる環境なんて他にないからね」 「そっちが本音だろう」 ノスラムスが手のひらを差し出すと、小さな炎を作り、水に変え、土へと自在に変換し、青白く発光したあとに金属に変え、破裂音と共に消滅させた。まるで手遊びのように物質の変換をやってのけて、この環境がいかに優れており、彼がそれを存分に活用していることを見せつけた。素人でも使えるならノスラムスのような大魔導士にかかれば不可能などないに等しい。

私も彼も広い知識に反して狭い交友関係の中で生きている。なので自分のことを最も憎んでいる人物が自分にとって最も深く繋がった親友であった。

翌る日、眠る私を叩き起こして、ノスラムスが興奮した様子で言った。 「エンキ、ごらんよ。新しい神が生まれた。今回はすごいよ、旧き神にも匹敵する力を持っている」 「一体何が」 「ニルヴァンの娘、神と人の間に生まれた少女が、闇の中へと到達したようだ。君以外にもここに侵入してきた者が居たんだ。君とはすれ違いだが、彼女たちは深淵の神の中へ到達し、新たな神を誕生させた」 湖畔に手をかざすと、水面に深淵の神の腹の中が映し出され、何百、何千もの死体が堆く積み上がるのが見えた。やがて、死体の山を超えて闇の奥底へと徐々に近づくと、血で染まったように真っ赤な花畑が見え、その中心に、人間の姿からはかけ離れた"恐怖と飢餓の神"が、厳かに佇んでいた。 「これは旧き神の生まれ変わりなのか?それとも新たなる神の一種なのか?」 「いやぁ、表現が難しいところだ。新たな神ニルヴァンの娘なので旧き神の血筋ではない。が、マハブレで昇天したわけではないので新たな神でもない。尚且つ深淵の神を母胎に神として覚醒したので旧き神を元としている……」 「…………」 「エンキ?」

青く澄んだ空の向こうには何もなく、宝石のように輝く星空の真ん中では月の神レールが君臨する。井戸の底で見上げた空は、自由な世界ではなく、邪悪な神が支配する世界を丸く切り取った風景だった。

ノスラムスは私を、井戸の底の、さらに底へと連れてゆく。 「真実は上ではなく下にあるんだ」 真っ赤な花畑が足元に広がると、恐怖で体がすくんでしまった。なのに、妙に暖かい心地になる。まるで、幼少期に寺院で読んだ絵本の世界だ。

ああ、ローズ、こ��が私たちの夢見た場所だ。

異常な喉の渇きと、目が霞むほどの飢餓に襲われる。だんだんと意識が遠のく。 「エンキ、エンキ!」 恐怖と飢餓の神は、苦痛に満ちた表情で私を見下ろす。名前を呼ばれるが、それが私の名前と認識できなくなっている。視界はぼやけて、手足に力が入らなくなり、声も出せない。死が、私の心と体を、優しく包み込むように、ゆっくりと浸透する。 「しょうがないな。悪いけど、溺れないでね」 そう言われると、体が持ち上がったと思った次の瞬間、水中に放り投げられた。

「ぐえ、ごほっ……」 サーモンスネークの湖に突き落とされたようで、何とか水の中から顔を上げる。 「大丈夫?」 大丈夫ではない。鼻や口から湖の濁った水が入ってきた。気持ちが悪い。が、まだ咽せて喋れないので咳き込みながら睨みつける。 「びっくりした、あやうく飲み込まれるところだったんだよ」 「驚いたのはこっちだ……」 どこからが幻想で、どこまでが現実かは分からない。あらゆる神秘に触れてもなお狂気に飲まれない鍛錬をしてきた私が、恐怖と飢餓の神が私の心に入ってきた瞬間に、なす術がなかった。それは、多くの人間の心を支配する力がある可能性を示唆していた。

将来の脅威に備えてできることを考えた結果、信仰を再び取り戻す必要があるという結論に至る。現在は魔法陣の研究をしている。 神への信仰には、神殿や巨大な像を建造するのが最もよいが、神の像を建造するには、多くの時間と費用と人手を必要とする。大地を清め、供物を捧げ、決まった手順により建築を進める。建造は早すぎても遅すぎても効力が失われるとされている。各教会が権威を失い、司祭の数が減った結果、既存の神の像は老朽化し、新たな像の建設ができなくなった。ロンデンのシンボルであったオールマー像こそいい例だ。この地に聳え立つ巨大なオールマー像に比べて小さく力もなく、街の飾りに成り果てていた。

魔法陣は神殿や像の建造よりも手軽な方法としているが従来式の魔法陣はあまりにも弱い。魔力が分散しないように四方を石造りの壁で囲まなければならず、描画のために生贄の血を捧げなければならないのに、さらに祈りや儀式のために犠牲者が必要となる。前者に比べて手軽なのは確かだが、それでも手間が多い。老朽化とともに壁がなくなればまた無力化する。書き方も教会や司祭によってバラバラである。大抵の場合は過去にうまくいったと思われている方法や手順をやっているだけだ。

より簡単に、かつ強力に神とつながるための専用魔法陣を考案する。私の理論に沿った魔法陣が生み出せたなら、壁も天井も要らない、場所を問わず床があれば問題ない万能な魔法陣となるはずだ。

手順を構築し、何らかの形でこの魔法陣を作るための技術をまとめたい。しかし、魔導書作りは一筋縄では行かない。ただ理論を書いただけでは神秘の力は生まれない。神の力を持つには、神の知識を自分の正気と引き換えに身につけるしかない。が、自分の人間性を犠牲にして無理やり書いた結果、支離滅裂な狂人の手記になっては意味がなくなる。 この地は神の研究には最適だが、結局それをまとめるための神秘の力と親和性の高い、最適な形式に悩んでいた。 「スキンバイブルがいいよ。神の知識や力と親和性が高いのは、結局人間の肉体そのものだ。多少欠陥があれど、神に似せて作ったと言われるだけあってね。ネクロノミコンも、大勢の人間の皮膚と血肉によって刻み込まれたからこそ、高度な神の知識をそのまま写すことができた。だから、読むだけで高度な呪文を得られる。が、あまりにも"刺激的"な本だ。誰も読めない本って、誰がどうやって書いたんだろうね。グロゴロスが辞書を片手に羽ペン持って書いてくれたのかな?あはは!」 彼はよく一人で話しながら一人で笑うことがある。長年の孤独で精神を病んだ結果の症状なんだろうと思っている。私が気の毒そうな顔をしているのを見ると、咳払いをして続けた。 「……まあ、私が言いたいのは、ネクロノミコンの形式を参考にしてみてはどうかということだ。人革はリザードマンに頼めば綺麗になめしてくれるよ。本は書くのも読むのも手軽でいいね、巻物は本当に大変さ!どこかで一文字でもミスしたら最初から書き直しなんだ。今時の司祭は巻物を書いたことも、下手をすると読んだことすら無いみたいだが、私やヴァルテールが修行していた頃はね……」 その後の巻物世代の老人の長話は全く覚えていないが、スキンバイブルについてはいいアイディアだと思った。

旧き神たちの衰退は、より邪悪な神の台頭を許すこととなる。恐怖と飢餓の神は強大な力を持つ。それ以外の神の力が衰退すれば、いよいよかの神によって支配されてしまう。グロゴロスもシルヴィアンもレールも決して良い神とは言えないが、神の支配力に拮抗できるのは同じくらい強力な神だけである。

神への信仰が直接民を救うとはかけらも思っていない。生贄による血生臭い儀式は、自分から進んで多くの人間を手にかけるほど好きではないが、否定もしない。いくらこの世から葬り去ろうとしても、人類のこうしたことへの関心は尽きないことをよく知っている。普段は歴史や法律の講義を居眠りしているロンデンの学生たちでさえ、私の語る闇の儀式についての講義は机から身を乗り出すほど前のめりになり、もっと知りたいとさかんに聞いてきた。隠したところで誰かが必死に掘り起こして実践するのだから、どうせならば効率的な方法を残してやろうという私の親切だ。何より、効果が現れないものは人々の関心が向かないので、それぞれの旧き神の信仰がそれなりに保たれるように調節してやる意図もある。

きっとこの本によって血を流し、心を失い、命を落とすものが一人や二人ではなく現れるだろう。だが、こんな呪いの儀式よりも、王侯貴族や権力者たちが引き起こす戦争の方が何倍も多くの犠牲者を生み出すのである。今後世界がどのように変化してゆくのか、これから私の書く本で何人死ぬのか、私の運命がどうなるのかは全く分からないが、それだけは確かだと言える。

神よりも人間の方が恐ろしいからこそ、神の力が失われた。しかし、私の望む、啓蒙の道の先にあるのが、恐怖と飢餓しかないなんてことは許し難い。首を吊ってもなお考えることを止められず、終わりのない思考の坩堝に落ちた哀れな男の二の舞はごめんである。 ノスラムスのためでも、ヴァルテールのためでも、世界のためでも何でもない。私は私のために、神の知識を人類に残さねばならない。

ノスラムスの校正を受けながら推敲を重ねる。彼よりも優れた校正人はいまい。ノスラムスは自分用に研究成果をまとめているのみで、本にして出すつもりがなく、他者に向けた執筆作業は嫌いらしい。 「だって、書いても誰にも読んでもらえなかったらどうしようって思うとさ、筆が進まないんだよね」 生命の創造はいい本だと思ったが本人は気に入ってないらしい。この地下牢の博物学について書けば読者も多いだろうに。 「エンキは怖くないの?」 「私には理解できない」 「そうかなあ、私が読むからじゃない?」 「一人でも書ける」 ノスラムスは私の回答に納得いかない様子だったが、お互い作業に戻った。

オールマーのスキンバイブルの原稿を校了し、次いでグロゴロス、シルヴィアン、レールのスキンバイブルも校了した。最後の"恐怖と飢餓の神"を修正している最中にノスラムスは言った。 「エンキのスキンバイブルは素晴らしい出来だ。ここで提案なんだが、ヴィヌシュカのスキンバイブルも追加してくれないか?」 「ヴィヌシュカ?」 「知らないのも無理はない。私が地上で暮らしていた頃でさえ、エウロパ内での知名度は殆どなくなっていた。だが東南の熱帯地域ではヴィヌシュカはとてもポピュラーだ。あの地域ではむしろオールマーやグロゴロス、シルヴィアンの知名度がなくて、それらの伝承や神話がまとめてヴィヌシュカにまつわる伝承や神話として伝えられている」 「そんな神の名は聞いたことがない。新たな神の一人か?」 「とんでもない!もっとずっと古いよ。グロゴロスとシルヴィアンの間に生まれた神だからね」 「絶対に嘘だ。原典を出せ」 「いやぁ、どこだったかなぁ〜マハブレの図書館に残ってるといいけど……」 「チッ……だったら自分で行く」 「マハブレに?」 「東南の熱帯地域に」 「だめ!やだ!暑くて死んじゃう!太陽なんて何百年も見てないから、今見たら目が潰れちゃうかも」

深淵の神の体内よりも鬱蒼とした密林では、魔物のような声の野生動物が絶叫している。人がいないのにロンデンの盛場よりも遥かにうるさい。熱帯地域の気候に慣れておらず、呪文を使っても蒸し暑くてたまらなかった。恐怖と飢餓の地下牢とはまた別の方向で過酷な環境にある。

秘境の村を案内してもらうため、案内人に手土産として金貨とオピウムとタバコを贈ると、村人たちはまれびとを手厚く歓迎した。ノスラムスは頭に花を載せられる。 「わー、なになに?」 ノスラムスは女だと思われているのか、女たちに手を引かれ、女だらけの輪に吸い込まれていった。私は案内人とともに当初の目的であるヴィヌシュカの寺院を参拝した。

寺院や像、古い祠などを散策している間に夜になっていた。村へ帰ってきたらノスラムスは木で組まれた祭壇の上で、色とりどりの花が飾られた中心に両腕をまるで磔のように縛られていた。祭壇のそばには司祭と思われる派手な装飾品に身を包んだ男が、大きな焚き火のそばで何かを唱えており、その周りで村人たちは、酒や果物、肉などの料理を食べたり、太鼓や笛に似た原始的な楽器を手に歌ったり踊っている。 「あはははは!エンキ助けてー!今年のお祭りの捧げ物にされるー!」 私一人でヴィヌシュカ研究を進めている間に呑気に遊んでいた男のことは置いて、今夜の宿へ向かうと調査結果をまとめる作業にとりかかる。 しばらくして外で叫び声とともに何かが崩れ落ちる音などがしたが、気にせず作業を続けていた。騒がしい音が落ち着いた頃に宿へノスラムスが戻ってきた。 「無視するなんて酷くない?」 「地元民との交流を邪魔するなんて野暮だろう」 「へえ!君にそんな気遣いができるなんて知らなかったよ!ところで、君さえ良ければ夜が明ける前に次の村に行かないかい?」 そう言われて急いで身支度をして次の村へ移動した。

村から離れて、安全そうな場所まで逃げるとノスラムスから事情を聞いた。 「女の人たちにお家に連れられて、ご馳走食べたら睡眠薬っぽい味がしたんだよね。だから寝たふりをして何されるのか様子を見ようとしたら祭壇に捧げられたんだ。このまま何が来るのか待ってたんだけど、みんなオピウム吸いすぎて頭がおかしくなってたもんだから、暴れて祭壇倒しちゃって失敗しちゃった」 睡眠薬の効き目ではなく味がしたから寝たふりをするなんて誰も思わないだろう。私もノスラムスも自分の体を一番手頃な実験台だと思っているので大抵の麻酔や毒薬は味や痛みで覚えてしまっている。今も、私と話しながら食事に混ざっていた薬草がどれだったのかを確認するためにその辺に生えている草を手当たり次第に摘んで匂いを嗅いだり口に入れて噛んでいる。 「祭壇が倒れたら火が家屋に延焼しちゃって、風も乾燥してたから一瞬で火の海だったよ。あの村はもう焼け野原だろうね。早く逃げれてよかった。でも何を呼ぶつもりだったんだろう。私みたいなミイラでも受け取ってくれる神や悪魔っていると思う?」 「それは大変興味深い問題だ。せっかく寝たふりでも自ら捧げようとした後に途中で止めるな。どうせなら儀式を完遂しろ」 「エンキだって自分をオールマーに捧げた後自分で降りたらしいじゃん」 確かにそうだが。 「この地では神様のために儀式をやるけど、私たちは神に何か用事がある時しか儀式をやらない。人間の勝手な都合でやるから、途中で辞めちゃうのを大したことだと思ってない」 「普通の司祭はともかく、闇の司祭は季節行事なんかやらない。闇の司祭が扱う供物である人間は作物と違って一年中勝手に生まれてくるからだろうな。だが、定期的に要るか要らないかに関わらず毎年同じものをもらう方が逆に迷惑じゃないか」 「日頃からの"挨拶"は大切なことなんだよ。突然全然知らない人から『あなたに会いたい!今すぐここに来て!』とか言われたら怖いじゃん」 「私はそう言われたら会うほうだ」 「えー!信じられない。私は絶対行かない。まず自己紹介して、顔見知りになって、そこから徐々に間合いつめて、ちゃんと段階踏んで欲しいよ」 「自慢か?」 「え?いや、ただの人見知りだけど……」

かの神はこの地でさまざまな名を持っている。ブラーフ、ニヌシ、バラゴン。それぞれの一族、集落、民族の始祖たちとヴィヌシュカは融合している。彼らは異なる名前で存在するが、人々は自身が神の血を引くことを誇りとしている。 ヴィヌシュカ以前には漠然とした世界が広がっており、グロゴロスやシルヴィアンのように概��だけが存在する。無から有が生まれた瞬間があり、最初の実体ある存在としてヴィヌシュカないし別名の破壊と創造を併せ持つ祖先がいると信じられている。 不思議なことに、異なる集団や地域で同じ呼び名を使うことも少なくないにもかかわらず、"ヴィヌシュカ"という呼び方、あるいは似た響きをしている地域はなく、これはエウロパのみの呼称の可能性が高い。 「ヴィヌシュカはみんな聞いたことないって反応だね」 「こことエウロパは文化も言語も異なる。生と死はどんな人間にも共通する現象にもかかわらず、それぞれの言葉でもって表現されるように」 「それもそう、なんだけど。じゃあヴィヌシュカという名前はどこからきたの?って疑問に思わない?」 「…………」 「自然が、自然と名前をつけられたのは、人工物と"神の創造物"とを分けるためだよね?きっと、この地で呼ばれる創造と破壊の神と、ヴィヌシュカという名前の神が区別されたのは、何か理由があるんじゃないか」 「それについて、貴公に何か推論はあるのか」 「まだないね」

ヴィヌシュカがどのようにして生まれたか、よりも、ヴィヌシュカがなぜエウロパで廃れ、この地で篤く信仰されているのかが、��の神への理解となる。

ここでは虫や植物や動物、雷や嵐など自然現象はヴィヌシュカや大量にいるヴィヌシュカの子供たちと関連つけられる。各地域の地名、動植物の名前、それらをヴィヌシュカがなぜそう名付けたのかにまつわる神話があり、神話の中で、どのような性質かを説明する。毒のある生き物、薬として使える草花、危険な猛獣の生態、そうした博物学知識を人々が共有するために、愛情深く、嫉妬深く、短気で、寛容で、なんでも産み、なんでも殺すヴィヌシュカの寓話で自然を理解する。

エウロパでは動物や植物、とくに虫は「深淵の神」との関連が強い。自然を制圧し、人の住む場所から虫や植物を排除し、彼らを闇の中、すなわち深淵へと追いやった。 オールマーは全てを与える神だが、この肥沃な土地では水も食料には困らない。まだ都市化が進んでおらず人口が自然の中で分散しているおかげである。その代わり、他国との戦争よりも、自然界の猛獣たちの恐怖が未だに根強い。どの村でも、人を喰う獣によって体を失った人々がいる。猛毒の虫や蛇で命を落とすものもいる。畏れが信仰につながるならば、人間を恐れ、人間を敬うエウロパではオールマーが強く信仰され、自然を恐れ、自然を敬うこの地でヴィヌシュカが強く信仰されているのだろう。

ヴィヌシュカは私たちを拒絶する。私たちもヴィヌシュカを拒絶する。人々はオールマーの作りし世界こそが楽園と信じ、ヴィヌシュカが支配するありのままな自然の姿を支配せんとした。我々は山を切り崩し、森林を伐採し、灌漑のために河川工事をし、橋を作る。その結果、土地が枯れようとも、また肥沃な土地を探して切り崩す。王族たちの住む土地は枯れ果てている。都市部は自浄作用が機能せず、人間が生み出した穢れ、汚染、死体は、自然に還されることを拒み、人々の足元に堆積し続ける。大地と、人工物は、混ざり合うことなく、無理やり踏み固められる。恐怖と飢餓の牢獄にも、人間でつくられた廊下が存在した。地底人たちは人間を供物にした。自然ではないものを自然の神に捧げることは、自然から人間に対する報復なのだろうか。

ヴィヌシュカの力は燃焼と成長を促進する。燃焼はただ破壊するだけで無く、物質を変換し新しい素材を生み出す創造力でもある。成長は命の創造で必ず必要だが、一定を超えると老化となり生命を破壊する力を持つ。この神のお陰で非常に強力な魔法が使えるようになった。将来、この神はグロゴロスやシルヴィアンよりも強く信仰されても不思議ではないほど、便利な神だ。だが、ヴィヌシュカは根本的に人間を、特に文明の発達した人類を憎悪する。この神を真に信奉することは文明人には不可能である。今の世界を捨てて、まだ人間が自然の脅威に怯えながらも、自然から生きる糧を得て、自然に逆らわずに暮らし、やがて骨も肉も自然へ還し、破壊と創造の営みの一部になれる人間はほとんどいない。あらゆる力を、神に等しい力を手にすることができるとしても、その誘惑に惑わされない精神力がなければ、それこそ、神の座をも拒絶した男のように……

魔術師と錬金術師が揃えば、斧がなくても小屋が立ち、釘がなくても椅子を組み立て、糸がなくても布を編める。適当に拾った生木を呪文で乾燥させて火を焚いた。 火のそばで、鋭い牙があり、紫と緑色の混ざった色をした、小さな目玉の魚を焼いた。まがまがしい見た目に反して美味な魚で、毒もない。おまけに沢山いたので取りやすかった。魚好きなノスラムスは食べ終わってからもう一度川に爆弾を投げて取っていた。サーモンスネークもこれくらいの大きさで沢山いたらよかった。詳しく調べてないので知らないが、多分この魚もヴィヌシュカの子供かそのまた子供か特に関係ない人間がヴィヌシュカによって魚に変化したものなんだろう。 魚を食べ終わったノスラムスに私は尋ねる。 「なぜヴィヌシュカを追加しようと提案した?」 「それはもちろん、私が熱心な自然信奉主義者だからだ。あとは、ヴィヌシュカは君の予見する恐怖と飢餓の神による支配に対抗しうると考えている。自然は人間がコントロールできないものだが、アニミズムは恐怖による支配ではなく、感謝と敬意による信仰だ。闇への恐怖を自然保護という形に還元すれば、私がほとんど諦めかけていた野望が果たされるやもしれない」 恐怖と飢餓の神への対抗策というのは確かに分かりやすい。人間はただ自然から恵まれるものだけで生きることを受け入れられるのならば、という前提はある。それができないからこそ文明が進化し、ガス燈とランプが昼夜問わず人を働かせ、流通が発達し、大きな城を建てた。 「何より、君の心を救うと思った」 「どういう意味だ」 「上手くは説明できない。けれど、直感的に、ヴィヌシュカを知ることが君の安らぎになるんじゃないかと思ったんだ。君はどんな神であれ心から信仰したりしないのに、恐怖と飢餓の神の前では、その威厳に跪きかけていた。それが君の心にある深い翳りからくるものならば、取り払ってあげようと思った」 「余計なお世話だ」 「だが、ヴィヌシュカを辿る旅は本当によかった。こんなに楽しくなるなんて予想外だったよ。私こそ、この神に救われた気がする。君のおかげだよエンキ。私だけではこの地に辿り着けなかった」 「この程度の呪文は私でなくても使える」 「そう言う意味ではないよ」 焚き火に照らされたノスラムスの顔に、妙な胸騒ぎがする。いつもの作り笑いとは異なる、安らかな表情で微笑んでいた。なのに、私はその顔が嫌だった。

探せばまだまだ知らない伝承が見つかるだろうが、様々な土地の神や伝承、民話と融合したヴィヌシュカやその子供たちの伝承は、すでに旧き神の原型からかけ離れた、この土地の人々の生活の一部となっている。それは忘れられた神ヴィヌシュカの姿とはまた別の信仰であり、私が追究する必要はないと考えた。 ヴィヌシュカのスキンバイブルを完成させるには充分な成果を得て、旅を終える準備をしていたが、ノスラムスは言った。 「私はすっかりこの豊かな大自然が気に入ったよ」 「そうか?私はもううんざりだ。朝も夜も騒がしくて、慣れない文化と気候に心身ともに疲労が溜まっている。研究所に戻ってヴィヌシュカについて本にまとめる」 「なら、ここにブラッドポータルを開くから、先に帰ってていいよ」 「…………」 「寂しいかい?大丈夫、すぐ帰るから。ただね、この美しい景色が、いずれ人間の営みによって失われる前に、少しでもこの中にいたいんだ」 「ここでは"あそこ"と違って自由に呪文は使えない。道具もないし、魔導書も限られたものしか持ち込んでいない」 「分かってるよ」 「本当に分かっているのか。身を守る手段がないと言っているんだ。大蛇や猛獣に襲われでもしたら、流石の貴様でも……」 「心配してくれてありがとう。君、思ったよりも私を気に入ってくれていたんだね。嬉しいよ」 「やかましい。そんな話をしているんじゃない」 いくら言っても彼には帰る気がないように、私もこれ以上長居するつもりはない。スキンバイブルに締め切りはないが、恐怖と飢餓の神の支配がどれほどの勢いで広まるのかは誰にも予想がつかない。私は速やかに執筆に取り掛かりたい。だが、彼の目には強い覚悟があった。 「…………分かった。私は戻る、貴様は好きなだけここに留まればいい」 「安心して、気が済んだらすぐ帰るよ」 簡素な小屋を建てると、床板の上にオールマーの魔法陣を描く。空間が歪み、黒い穴が開く。 私は彼を残して研究所へと帰った。

何世紀もの間、神の座を否定したことを糾弾され、あの暗い穴底に一人で閉じ込められていた男が、外に出て喜んでいるところを再び闇の底に引きずり落とすなんてことはできなかった。彼は自分で自分を罰し続けていたが、無限に続く孤独な人生に明るい日が差して、そこへ手を伸ばしたことを咎める権利は誰にもない。 私は、あの旅を後悔していない。彼を置いて帰ってきたことは間違いではない。彼はようやく穴から抜け出した。私が井戸から生まれた日、すぐさま誰かがもう一度井戸の底に突き落としたとしたら、私はそのまま井戸で死んでいただろう。 姉は自由を手にしながら、それをどうやって使うべきか分かっていなかった。ノスラムスは分かっている。有り余るほど長い時間を無限に浪費する天才だ。

旅から帰ると、魔法陣の基礎知識や魔術の基本を記した魔術概論と、各神ごとの詳細を記したスキンバイブルを完成させる。神の理論、神の言葉、神の知識は並大抵の人間には理解できず、無理やり理解しようとした瞬間に狂ってしまう。だから、人間の言葉と人間の理論で翻訳した。読み方や考え方を先に教えることで、概論は神の言葉に関係のない、ただの人の言葉となる。 装丁は、神へ捧げるためではなく、"人間でできた神の本"という意味で、人革で製本した。よって美しい傷ひとつない皮膚ではなく、わざと穴の空いた「顔の皮」で製本した。人間の頭脳を模した本だからこそ、人間に理解可能なまま保存されるはずである。

神の歴史を紐解き、神を分析し、私の力で、神を人間の"道具"に仕立て上げた。もちろん、人間には到底使い道のない神の力も存在する。だが、人の身のまま昇天することを、私やノスラムス以外にも実現可能にした。彼が私にソウルアンカーを渡して、私は神の座を降りたように、私の本で、今後の人間は神の座に登ろうなんて考えるのをやめるだろう。欲しいのが力や支配だけならば、人間のままでいいからだ。神を討ち滅ぼす必要なんてない。恐怖と飢餓の神は道具として求められる存在となり、人間と共存可能になる。

愚かな慣習により断絶された我が一族の名を再び名乗る。彼らによってアレスが生まれ、アレスは闇の中で新たなる啓蒙者エンキとして生まれ変わった。出来上がったスキンバイブルに、呪いと祝福を込めてエンキ・アンカリアンとサインした。 忌まわしき一族を伝説の魔法使いに書き換える。新たなアンカリアン家は血筋ではなく知識により再び継承される。

帰ってきてから、執筆中も毎日欠かさずブラッドポータルの様子を見ていた。しかし、何日も、何週間も、何ヶ月も、何年も、彼が帰ってくることはなかった。ある日、ブラッドポータルを調べたら、いつのまにか「通路」がもう塞がっていることに気がついた。変化の激しい環境により小屋が壊れたのか、野生動物たちが出入りして魔法陣がかき消されたのか、あるいは無関係な第三者が、この闇の中に吸い込まれるのを案じたノスラムスがわざと塞いだ可能性もある。

私はやるべきことをやった。私にしかできないことを達成したことに満足している。完成した本は然るべき場所に届けた。悍ましい知識を、神の秘密に触れたいと願う多くの人々の手に渡るはずだ。 あとは、友人の帰りをここで待つだけ。

井戸の底から生まれ、井戸の底で眠る。ノスラムスが今どこで何をしているのかは分からないが、少なくとも外の世界にまだ大自然が残されおり、世界が闇に閉ざされていない証拠である。それだけで私の心には光が差し込む。彼を通して私の闇は照らされる。ノスラムスをここに閉じ込めておく必要があるならば、私が代わりになろう。私はもう世界を見終わった。 いつかノスラムスが世界を見終わって帰ってきたら、終末に到達するまでの間、彼が見聞きした外の出来事を沢山聞かせてもらおう。ヴィヌシュカのスキンバイブルの感想も聞きたい。あれは唯一、ノスラムスのために書いたバイブルである。そんなことを言ったら調子に乗る気がするが、喜んで欲しいのは確かだ。

研究室のベッドに横たわると、ゆっくり瞼を閉じた。 ずっと、この瞬間を待っていた。 運命は綴じられる。

3 notes

·

View notes

Text

#おでかけ #寝覚の床

帰り際に、行きに通りがかって気になっていた寝覚の床に立ち寄ってみることにしました。

こういう景勝地って、昭和の時代に観光客で賑わって現在はすっかり寂れ、風化した昭和レトロな看板が残っているようなイメージなんですがこれいかに(勝手な偏見)。

道沿いに見つけた駐車場に車を停め、案内に従っていくと着いたのは……お寺?話を聞くと、寝覚の床に向かうには拝観料がかかるとのこと。ということは、寝覚の床はこのお寺の私有地なんかな?と思い拝観料を払って中へと入ります。(後で調べたら、別のところに町営の駐車場や無料の道もあるようです。寝覚の床をてっきりお寺が管理しているところだと思ってしまいました。寝覚の床自体は無料で観光できるのですが、要するにお寺の敷地内に入る通行料みたいなものを徴収されたようです。何だか知らずに看板で誘導されてしまったようで、ちょっとモヤッと案件です。事前にちゃんと調べてから行けばよかった……。)

上から見下ろしてみると川まではかなりの高低差。ほんとにこんな高さから下まで辿り着けるんだろうか…?と半信半疑で急な階段を降りていきます。

見えてきました。この辺りは花崗岩地帯で、木曽川の水流に削られてこんな不思議な造形になっていったようです。

ほとんど人がいないかと思いきや、何故か学生っぽい若い子たちが何人もいて驚きました。来ているのはほぼ10代後半〜20代ぐらいの子たちばかり。SNSで話題にでもなったんでしょうか……?

8 notes

·

View notes

Text

平氏政権 - Wikipedia

平氏政権は、今日では日本史上初の武家政権と考えられている。 『平家物語』や『愚管抄』など同時代の文献は、平氏滅亡後に平氏政権に抑圧されてきた貴族社会や寺社層の視点で描かれてきたものが多い。 従って、後白河法皇が自己の政権維持のために平氏を利用して、高い官職を与え知行国を増やさせてきたという経緯や当時の社会問題に対する貴族社会の対応能力の無さという点には触れず、清盛と平氏一門がいかに専横を振るい、「驕れる者」であったかを強調している[注釈 3]。そのため、以後の歴史書もこの歴史観に引きずられる形で「平氏政権観」を形成していった。 こうした背景を受けて以前の学界では、平氏政権が貴族社会の中で形成されたことに着目して、武家政権というよりも貴族政権として認識されていた。貴族社会の官職に依存していること、院政と連携して政策推進を行っていたこと、などがその理由である。 そのため、平氏政権は、武士に出自しながら旧来の支配勢力と同質化してしまったと批判されたのに対し、在地領主層 = 武士階級から構成される鎌倉幕府は、旧来の支配階級を打倒した画期的・革新的な存在だとして、階級闘争史観などにより高く評価されていた。こうした歴史像に基づく記述が、21世紀初頭まで一部の辞書などに残存していた。 しかし、1970年代 - 1980年代頃から、史料に基づく実証的な研究が進んでいくと、平氏政権も鎌倉幕府に先立って武家政権的な性格を呈していたことが判明するようになった[4]。

- - - - - - - - - - - - - - - -

なんと平家の解釈にマルクスの階級闘争史観が影響してた

5 notes

·

View notes

Quote

「浅草」と呼ばれる地域について考えてみましょう。曳舟(墨田区)にお住まいの方、南千住(荒川区)にお住まいの方で、自分の住まいを「浅草」と表現する人に出会ったことがあります。どこまでを浅草と呼ぶかは、それぞれの主観によるでしょう。 観光客の方が感じる「浅草」は、町名表記でいうと浅草寺周辺の「浅草」あたりではないでしょうか。雷門の前の道を渡ったところにある「雷門」、有名なベーカリーのペリカンやバンダイ本社のある「寿」や「駒形」。また、隅田川沿いの「花川戸」、合羽橋道具街のある「西浅草」などを思い浮かべると思います。 浅草駅を最寄り駅として利用する方が住んでいる町名には、今戸神社で有名な「今戸」、吉原周辺の「千束」などがあります。

東京の下町「浅草」の住みやすさはどう? 在住15年、リアルな住み心地を紹介|暮らし方から物件探し

7 notes

·

View notes

Text

2025-2月号

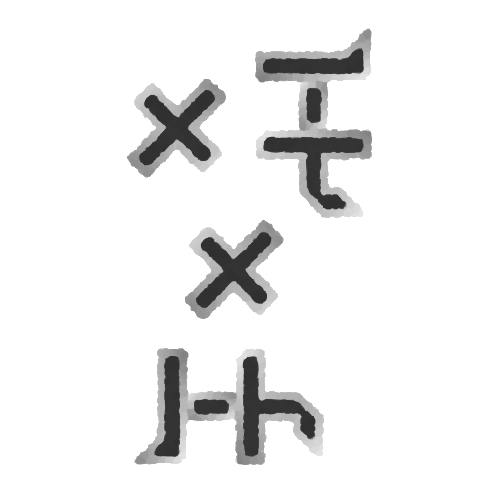

アンビグラム作家の皆様に同じテーマでアンビグラムを作っていただく「月刊アンビグラム」、主宰のigatoxin(アンビグラム研究室 室長)です。

『アンビグラム』とは「複数の異なる見方を一つの図形にしたもの」であり、逆さにしたり裏返したりしても読めてしまう楽しいカラクリ文字です。詳しくはコチラをご参照ください⇒アンビグラムの作り方/Frog96

◆今月のお題は「記憶」です◆

今月は参加者の皆様に「記憶」のお題でアンビグラムを制作していただいております。記憶に残るであろう名作の数々、楽しみつつご覧下さい。

今号も失礼ながら簡易的なコメントとさせていただいております。皆様のコメントがいただけますと幸いです。

「忘れてください」鏡像型:すざく氏

ヨルシカの楽曲名。 回転型の作例がありますね。手書き風でおしゃれです。文字の区切りが面白いように自然な切り替えとなっています。

「秘密基地に集まって」 鏡像型:ちくわああ氏

じん氏の楽曲「サマータイムレコード」のサビの歌詞より。 「秘密」「基地」が読みやすい鏡像対応になっていて、良い発見ですね。「サマータイムレコード」の回転型もよいですね。

「一夜漬け」 鏡像型:繋氏

試験の前日などに勉強量の不足を補うために徹夜で勉強するという勉強法。 「夜」も「漬」自己斜め鏡像は難しそうなチャレンジングな題材だと思いますが、仕上げてしまう力が強いですね。

「思い出す度ためいきばかり」 回転型:うら紙氏

いやな記憶を思い出すと溜息がでてしまいますね。 流れが拾いにくいですが頑張って解読してほしいです。それぞれの文字はとても自然な形状で書かれています。

「薄暗い十三時、古い橋梁で 独りのうちに回想した往日の記憶」 敷詰回転型:タコぬ氏

文字列生成で。 色付き文字は、読みやすさのために敢えて白抜き文字部分から移動しています。これだけ長い文はどうやって組むのかもわかりませんね。素晴らしいです。

「昨日の夕食/思い出せない」 図地反転回転共存型: いとうさとし氏

昨日の夕食が思い出せないのは認知症の始まり?と不安になるかもしれませんが、重要な情報でないため忘れているのだそうです。 「昨日/思い」がぴったりすぎますね。「食/ない」の対応が気持ちよいです。

「エビングハウスの忘却曲線」 回転型:結七氏

人が一度覚えたことを再度覚えるためにかかる時間の節約率を時間軸で表したもの。 姫森ルーナ型ですね。●を使うと字画と飾りの切り替えがしやすいです。

「マクスウェルの悪魔」 図地反転回転型:Jinanbou氏

マクスウェルの思考実験に登場する、分子を観測できる「存在」につけられた名前。 「悪魔」は「マクスウェル」からの流れで読めるので大きく崩してもいいという判断でしょうか。実験機の形を模したデザインがよいですね。

「初恋の思い出」 回転型:.38氏

初恋の人は忘れられずに思い出として残りやすいです。 一目で楽しくなるタイポグラフィ。実はほとんど対応付けの余りがなくて驚きました。

「記憶術」 回転型:lszk氏

大量の情報を急速に長期に記憶するための技術。語呂合わせなど。 ダイナミックな作字は作者の真骨頂です。区切りの切り替えが楽しいです。

「神経衰弱」 回転共存型+振動型:ラティエ氏

主にトランプで行う遊び。英語ではconcentrationやmemoryと呼ばれます。 「神/衰」が回転共存型で見切れ表現もテクニカルですね。「経/弱」が振動型で字画の調整が絶妙です。

「メモ×ノート」 鏡像重畳型:kawahar氏

記憶のためのオーソドックスなツールと手法。 輪郭表現により、繋がっているようにも離れているようにも見え、脳が自然に切り替えて認識してくれます。

「忘れな草/勿忘草」 敷詰振動型×回転型:KSK ONE 氏

「勿忘草(forget-me-not)」の名は悲恋伝説に登場する主人公の言葉に因みます。 「れな/勿」「忘/草」の対応を実現することで全体としてもアンビグラムをなしています。筆致がよいですね。

「既視感」 図地反転回転型: いとうさとし氏

過去にどこかで見た覚えがあること。 細かく見るとかなり乱れた字画に感じますが、一目で読めてしまうバランス感覚が素晴らしいですね。

「デジャブ」 図地反転回転型: いとうさとし氏

実際は一度も体験したことがないのに、すでにどこかで体験したことのように感じる現象。フランス語”déjà-vu”のかな表記で表記ゆれが激しい言葉です。 点の多い字面ですが、頂点を点で接するように作図することでうまく切り分けています。

「ご飯はまだかのう」 回転型:douse氏

認知症になった老人を表現するときのテンプレート的セリフ。 「飯」が大胆ですね。書体選択がよいので読みやすいです。

「カコノ想起/カコノ忘却」 回転共存型:かさかささぎ氏

「忘却」とは「想起」できなくなること。 袋文字として読ませたい箇所の一部が色付きとなっていて、面白い表現ですね。絡まりあうようにも見えてきます。

「記憶屋/織守きょうや」 回転共存型:兼吉共心堂氏

織守(おりがみ)きょうや氏の『記憶屋』は第22回日本ホラー小説大賞読者賞受賞作。 本作も大胆な筆致です。筆の動きと太さの調整で読めるように調整されていますね。

「記憶の固執」 旋回型:てるだよ氏

サルバドール・ダリの代表作。 文字の区切りの切り替わりが面白いです。時計のモチーフにより点と「口」が自然に切り替わっています。

「記憶の固執」 回転型(回転共存型):つーさま!氏

「柔らかい時計」や「溶ける時計」と呼ばれることも。 溶ける時計のような柔らかい書体がよい雰囲気を出していますね。「意/幸」は点対称に近い作字をされていますが細かい差別化の工夫がありますね。

「郷愁」 旋回型:peanuts氏

他郷にあって故郷を懐かしく思う気持ち。 先行作があります。よりシンプルに記号化したような作字でかわいらしいですね。中間調で区切っている部分が工夫ですね。

「禁書目録」 回転型:douse氏

「禁書目録(インデックス)」は『とある魔術の禁書目録』のメインヒロインで、魔導書10万3000冊分を記憶しています。 「とある~」のロゴで使われている図地反転処理と隠し処理が完璧にマッチしています。「禁/録」もぴったりで驚きました。

「想起」 振動式旋回型:lszk氏

以前あったことを思い起こすこと。 文字の太さが絶妙なので、同じ形状の文字が並んでいるはずなのに「想起」という単語が意図通りに想起されます。

「忘却の彼方」 回転型:Σ氏

記憶にあったことも覚えていないほどすっかり忘れ去ってしまうこと。映像や曲のタイトルにもなっています。 どの文字も単独で読みやすくて素晴らしいですね。字画の流れをつなげてデザイン性も高いですね。

「大きな古時計」 回転型:螺旋氏

嬉しいことも悲しいことも全部記憶しています。 かわいらしい書体でまとめられていてよいですね。「な/寺」がぴったりなのが驚きです。

最後に私の作品を。

「悪役令嬢」 回転型:igatoxin

悪役令嬢に転生した俺、生まれ変わる前の記憶でバッドエンドを回避する。

お題「記憶」のアンビグラム祭、いかがでしたでしょうか。御参加いただいた作家の皆様には深く感謝申し上げます。

さて次回のお題は「春」です。桜、花見、卒業、進級、春雨、春一番、菜種梅雨、思春期、春と修羅 など 参加者が自由に春というワードから発想・連想してアンビグラムを作ります。

締切は2/28、発行は3/8の予定です。それでは皆様 来月またお会いしましょう。

——————————–index——————————————

2023年 1月{フリー} 2月{TV} 3月{クイズ} 4月{健康} 5月{回文} 6月{本} 7月{神話} 8月{ジャングル} 9月{日本史} 10月{ヒーロー} 11月{ゲーム} 12月{時事}

2024年 1月{フリー} 2月{レトロ} 3月{うた} 4月{アニメ} 5月{遊園地} 6月{中華} 7月{猫} 8月{夢} 9月{くりかえし} 10月{読書} 11月{運} 12月{時事}

2025年 1月{フリー} 2月{記憶}

※これ以前のindexはこちら→《index:2017年~》

4 notes

·

View notes

Text

⚡️ライトニングトーク振り返り⚡️

💘自分の発表に関して

作品を通して伝えたいメッセージについて考えていること

→身近な世界は全て人間都合でできている

例えば異星から来た生物と対峙した場合、それに対してどういった印象をいだくか、どのように対処or駆除するのかみたいなのは人間の身勝手ではないか?そしてこの人間の身勝手さはルッキズム観点でも力を持っていると個人的には考える。

(先生から)

・かんぺ読みながら喋った方がいいタイプ?→その通り!ギクーリ。言わん方がいいことまで言ったり逆に何も出てこないことが多く話がまとまらないことが多い。数年前まではうまく話が出てこなくてもどうにかまとめたり、日常的に何かしらはくねくね思考する癖があったのだが、ここ最近はなんだか頭がうまく回転してくれない感覚がある。一回話が繋がらなくなるとぼーっとしてしまう。鬼滅の霞柱にでもなったつもりかよという声が飛んできそう。

ちなみにシュカツでは自己PRなどのかんぺをほぼ丸暗記し、話の構成を固めてから臨んでいる。よほど答えにくい質問以外はここからかいつまんで話すことでどうにかしている(つもり)。ゼミ内での発表とかは、カンペ作らない方が求められているやり方に近いのではないか?と考えていたのでそういったことはしてこなかったが、テーマ発表会ではガチガチに固めていきます。ケープ(ヘアセット用スプレー)の如く。

・常識を疑う、をファッションを切り口にやっていきたいのかな→まさに!その通り!

・昨年度の目が動く作品の印象が人々の印象の中で強いのでその対策を

・そぎ落としていく部分が必要

Yさんから

げきだんいぬかれーが参考になりそう(情報助かる!)

💘ライトニングトーク中に考えたこと

・Kさんの時

(先生とのやりとりを聞いて)「イラストを陰影で描かない」ってなに、、、?素人目には何が良くて何がダメかが明確にわからなかった。最終形態が一番いいのは同意。→(追記)友人に解釈を聞き、納得

・Nさんの時

見張る役割を持つものの形状にぬいぐるみを置き換えるのかなと思った。

愛着がわくことでぬいぐるみが見張る役割を持つ場合もあるかも。幼い頃から家族の一員のように(家族で)接しているぬいぐるみは自分にとって相棒のような存在だが、見守られていると感じる時も、見張られていると感じる場合もすでにある。

・Iさんの時

文字を連続で書く時に次の文字に繋げるために一部文字の形が変わることがある。割り箸の袋に書いてある文字(おてもと)を想像してもらうとわかりやすいかも。こういった「複数の文字が並んだときに初めて生じる規則性」も面白いかも?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

おまけ

🥺ペンタブ使えるようになる必要性が出てきたので中古でもいいから購入しようかなと検討している。PCとの互換性はまだ調べられていない。

🥺鷹の台のジェラート屋、激うまだったので皆さんもぜひ。今回はピスタチオとキウイ。日によって在庫状況違うらしい。

🥺明日は朝早く起きてけぴで激メロメイクを施してきます。楽しみ!

🥺国分寺にゴンチャできたの嬉しすぎる。いずれいきたい

5 notes

·

View notes

Text

2024.10.13

映画『HAPPYEND』を見る。父の時代の学生運動のような雰囲気と、街の風景のクールな切り取り、存在感があり重厚な音楽の使い方から愛しいものとしてのテクノの使い方まで大変気に入り、今度会う人に渡そうと映画のパンフレットを2冊買う。その人と行った歌舞伎町時代のLIQUIDROOM、どんどん登らされた階段。小中学生の時に自分がした差別、あの分かっていなさ、別れた友人、まだ近くにいる人たち。

2024.10.14

銀座エルメスで内藤礼『生まれておいで 生きておいで』、ガラスの建築に細いテグスや色のついた毛糸が映える。日が落ちて小さなビーズが空間に溶けていくような時間に見るのも素敵だと思う。檜の「座」で鏡の前にいる小さな人を眺める。「世界に秘密を送り返す」を見つけるのは楽しい。黒目と同じだけの鏡、私の秘密と世界の秘密。今年の展示は上野・銀座ともに少し賑やかな雰囲気、外にいる小さい人たちや色とりどりの光の色を網膜に写してきたような展示。でも相変わらず目が慣れるまで何も見えてこない。銀座にはBillie Eilishもあったので嬉しくなる。

GINZA SIXのヤノベケンジ・スペースキャットと、ポーラアネックスでマティスを見てから歩行者天国で夜になっていく空を眺めた。小さい頃は銀座の初売りに家族で来ていたので、郷愁がある。地元に帰るよりも少しあたたかい気持ち、昔の銀座は磯部焼きのお餅を売っていたりしました。東京の楽しいところ。

2024.10.18

荷造り、指のネイル塗り。足は昨日塗り済み。年始の青森旅行時、2泊3日の持ち物リストを作成し、機内持ち込み可サイズのキャリーに入れ参照可能にしたところ、旅行のめんどくさい気持ちが軽減された。コンタクトや基礎化粧品・メイク用品のリスト、常備薬、安心できる着替えの量。持ち物が少ない人間にはなれそうにない。日常から多い。部屋に「読んでいない本」が多いと落ち着くような人間は持ち物少ない人になれない。

2024.10.19

早起きして羽田空港。8:30くらいに着いたらまだ眺めのいいカフェが開いておらず、とりあえず飛行機が見える屋上に行く。このあと雨が降るはずの曇り空からいきなり太陽が照り出して暑くなり、自販機でマカダミアのセブンティーンアイスを買い、食べる。突然の早朝外アイス。飛行機が整列し、飛び立つところをぼんやりと眺める。飛行機は綺麗。昨夜寝る前にKindleで『マイ・シスター、シリアルキラー』を買って「空港ではミステリー小説だろう」と浮かれて眠ったのに、100分de名著のサルトルを読み進める。実存主義を何も分かっていないことをこっそりとカバーしたい。すみませんでした。

10:15飛行機離陸。サンドイッチをぱくぱく食べたあとKindleを手に持ったまま眠ってしまい、11:55宇部空港着。

宇部空港、国内線のロビーは小さく、友人にすぐ会う。トンネルを抜ける時、窓が曇り、薄緑色の空間に虹色の天井のライトと車のライトがたくさん向かって来て流れる。動画を撮影しながら「綺麗くない?」と言うと「綺麗だけど本当は危ない」と言われる。かけるべきワイパーをしないで待っていてくれたんだと思う。

友人のソウルフードであるうどんの「どんどん」で天ぷら肉うどん、わかめのおにぎりを食べる。うどんは柔らかく、つゆが甘い。ネギが盛り放題。東京でパッと食べるうどんははなまる系になるので四国的であり、うどんのコシにもつゆにも違いがある。美味しい。

私は山口市のYCAMのことしか調べずに行ったので連れて行ってもらう。三宅唱監督の『ワイルドツアー』で見た場所だ。『ワイルドツアー』のポスターで見た正面玄関を見に芝生を横切ったが、芝生は雨でぐずぐずだった。でも全部楽しい。

広くて静かで素敵な図書館があり、心の底から羨ましい。小さな映画館もあり、途中入場できるか聞いたおじいちゃんが、「途中からだからタダにならない?」と言っていたがタダにはなっていなかった。一応言ってみた感が可愛らしい範囲。

YCAM内にあるのかと思っていたら違う倉庫にスペースのあった大友良英さんらの「without records」を見に行く。レコードの外された古いポータブルレコードプレーヤーのスピーカーから何がしかのノイズ音が鳴る。可愛い音のもの、大きく響く音のもの。木製や黄ばんだプラスチックの、もう存在しない電機メーカーの、それぞれのプレーヤーの回転を眺めて耳を澄ませてしばらくいると、たくさんのプレーヤーが大きな音で共鳴を始める。ずっと大きい音だと聞いていられないけれど、じっと待ってから大きな音が始まると嬉しくなる。プログラムの偶然でも、「盛り上がりだ」と思う。

山口県の道路はとても綺麗で(政治力)、道路の横は森がずっと続く。もとは農地だっただろう場所にも緑がどんどん増えている。私が映画で見るロードムービーはアメリカのものが多く、あちらで人の手が入っていない土地は平らな荒野で、日本の(少なくとも山口県の)土は放っておくとすぐに「森」になるのだ、ということを初めて実感する。本当の森の中にひらけた視界は無く、車でどんどん行けるような場所には絶対にならない。私がよく散歩をする所ですら、有料のグラウンドやイベント用の芝生でない場所には細い道を覆い隠す雑草がモコモコと飛び出して道がなくなってゆく。そして唐突に刈られて草の匂いだけを残す。私が「刈られたな」と思っているところも、誰かが何らかのスケジュールで刈ってくれているのだ。

山口県の日本海側の街では中原昌也と金子みすゞがそこかしこにドンとある。

災害から直っていないために路線が短くなっているローカルの汽車(電車じゃない、電車じゃないのか!)に乗って夜ご飯へ。終電が18:04。霧雨、暴風。一瞬傘をさすも無意味。

焼き鳥に挟まっているネギはタマネギで、つきだしは「けんちょう」という煮物だった。美味しい。砂肝、普段全然好きじゃないのに美味しかった。少し街の端っこへ行くとたまに道に鹿がいるらしく、夜見ると突然道路に木が生えているのかと思ったら鹿の角、ということになり怖いらしい。『悪は存在しない』のことを思う。

2024.10.20

雨は止んでいてよかった。海と山。暴風。人が入れるように少しだけ整えられた森に入り、キノコを眺める。

元乃隅神社、123基の鳥居をくぐり階段を降りて海の近くへ。暴風でiPhoneを構えてもぶれて、波は岩場を越え海の水を浴びる。鳥居の上にある賽銭箱に小銭を投げたけれど届くわけもない。車に戻ると唇がしょっぱかった。

山と海を眺めてとても素敵なギャラリー&カフェに。古い建物の改装で残された立派な梁、屋根の上部から太陽光が取り込まれるようになっていて素晴らしい建築。葉っぱに乗せられたおにぎりと金木犀のゼリーを食べる。美味しい。

更に山と海を眺めて角島へ。長い長い橋を通って島。古い灯台、暴風の神社。曇天の荒れた海も美しいと思う、恐ろしい風や崖を体感としてしっかりと知らない。構えたカメラも風でぶれるし、油断すると足元もふらつく風、窓につく塩の結晶。

山と海を眺めて香月泰男美術館へ。友人が見て良い展示だったからもう一度来て見せてくれたのだ。

全然知らなかったけれど、本当に素晴らしい絵だった。油彩なのだけど、質感が岩絵具のようで、フレームの内側に茶色のあやふやな四角が残っているのがとても良い。

フレーミングする、バチッと切り取ってしまう乱暴さから離れて、両手の人差し指と親指で四角を作って取り出したようなまなざしになる。

山口県の日本海側の山と畑と空の景色、荒い波、夜の静けさや月と雲、霧の色を見てから美術館へ連れて来てもらえたから色と色の境目の奥行きを知る。柿はずっしりと重く、花は鮮やかだ。香月泰男やシベリア抑留から帰ってきた画家で、この前読んだ『夜と霧』の暗さと冷たさを思い返した。絵の具箱を枕にして日本へ帰る画家が抱えていた希望、そのあとの色彩。

夕飯は友人の知り合いのハンバーガー屋さんへ。衝撃のうまさ。高校生の時に初めて食べたバーガーキングの玉ねぎの旨さ以来の衝撃、20年ぶりだ。そんなことがあるのか。

2024.10.21

晴天。海は穏やかで、深い青、テート美術館展で見たあの大きな横長の絵みたい。初めて見た海の光。

海と山を眺めて秋吉台へ。洞窟は時間がかかるので丘を散策、最高。

風光明媚な場所にしっかりとした情熱が無かったけれど、「好きな場所だから」と連れていってもらえる美しい場所は、友人が何度も見るたびに「好きだなぁ」と思っただろう何かが分かり、それは私が毎日毎日夕陽を眺めて「まだ飽きない」と思っている気持ちととても近く、感激する。

今までの観光旅行で一番素敵だった。

道々で「このあと窓を見て」と教えてもらい、味わう。

ススキが風に揺れて、黄色い花がずっとある。山が光で色を変え、岩に質感がある。

山口市、常栄寺、坂本龍一さんのインスタレーション。お寺の庭園が見られる場所の天井にスピーカーが吊るされ、シンセサイザーの音を演奏しているのは色々な都市の木の生体信号だ。鳥の声や風の音と展示の音は区別されない。砂利を踏む音、遠くから聞こえる今日の予定。豊かなグラデーションの苔に赤い葉っぱが落ちる。

宇部空港はエヴァの激推しだった。庵野さん、私も劇場で見届けましたよ。

行きの飛行機は揺れたけれど、帰りは穏やかに到着、家までの交通路がギリギリだったため爆走、滑り込む。

東京の車の1時間と山口の1時間は違う。

何人かの山口出身の友人が通った空と道と海と山の色を知ることができてとても嬉しい。

「好きな場所」「好きな風景」ってどういうものなんだろう。

私が通う場所、好きな建築、好きな季節と夕陽。あの人が大切にしている場所に吹く風、日が落ちる時刻が少し違う、友人のいる場所。

7 notes

·

View notes

Text

#29 6月7日

『優しい人物画』(の冒頭)を読んでの引用と感想と考えたこと

「作品のどんな小さな部分でも、美術家はそこにメッセージがあり、目的があり、なすべき仕事がある、という前提から出発する。」という一文が結構刺さった。特に私のやろうとしていることは恐らく美術の類いに含まれるか微妙なラインだと思う。アニメキャラという美術家にとって俗物的と言われても仕方の無い分野であるし。(そうならないための研究をしているのだが)以前から言われている事だが、立ち方肉の付き方骨の歪み方からフィギュアの大きさまで全部必然性があった方がいい、〇〇だからこのサイズという”なんとなく”の部分を減らす(というか無くす)べきというような話があった。

また、「君が、つまり君のパーソナリティ、君の個性が第一である。(中略)君の作品は君の行った頭脳的修行の結果自ずと表れるのである。」という文も目に付いた。”個性”って美大にいる人達は恐らく大事にしている人が多いと思うが、逆に当たり前になりすぎて忘れることも多いと思った。特に予備校に通っていて、型にハマった受験形式で、同じ様な絵を描いて(もちろん基礎は大事)それを格付けされるから個性を爆発させる訳にはいかないことが多い。(私の通ってたところはそうだった)段々と”一般的に”に好まれる絵柄、キャラクター、形に寄っていって、人の視線を感じながらものを作ることが多かったように思う。もちろんこれが悪いということでは無いが、4年始まって初めての面談で私の個性を問われた時にパッと答えられなかったのはそういうことだと思う。だから現在もフィギュアを作る意味だとか、この卒制を私がやる意味や、そういう細かい自分の意思が曖昧になっているんだろうなと感じた。個性ってどうやって育てればいいんだ。もはや型にハマった考え方しか出来なくて自分の個性はあるのか伸ばせるのか生み出せるのか不安になる。

それはさておき、「なるほどと思わせるものであると同時に、なにか訴えるものが無ければならない。(中略)遠近法に関しては、一定の眼の高さないし視点に馴染むものでなければならない。解剖学的には眼にふれようと、布あるいは衣装の下に隠れていようと、同じように正しくなければならない」というところもグサッときた。どちらかというと、イラストでは隠れてる部分は描かなくていいや!で生きてきた人間であるので、精神にくるものがある。あとはここもフィギュア制作において直接的に関わるところである。私のフィギュアの作り方は下絵に対して大まかな体のラインをなぞってボディを作り、その上に装飾を足していくタイプで服がを着込んでいるほど素体を作ることは無い。つまり素体の形が取れないのを今まで衣装やら装飾やらで誤魔化していたのだ。(なぁなぁで作ってきたツケですね…)とはいえ卒制でそれが通用する訳では無いのは重々承知の上、さらに面談で先生に「私たち教師陣は(素体などの形の不自然さが)分かってしまいますからね^^」と釘を刺されているので尚更どうにかしなければならない。クロッキーだけで足りるのか…?!

「テクニックというものは若いアーティストが信じているほど重要なものではない。(中略)君が基本さえマスターしていれば衣装や状況設定の選択と判断は自ずと出てくるのである」つまり、結局は基礎をどうにかしようという結論に辿り着くわけですね。筆者が言うには、解剖学、遠近法、ヴァリュー(量感?)は変わらないが、流行は変わる。これほんとに大事だなと思った。変わらないものを基盤にしないとグラグラしてしまうので。そのグラグラが今私に直撃しているわけですけども。基礎固めができていないのに応用をやろうとするというのはやはり地盤の緩い土地にドバイの高層ビル建てるくらい無謀なことなんだろうなと思う。恐らく面談で言われたデフォルメよりも前に普通のリアルの人体を作ってみては、という提案も同じようなことなのだろうと思う。

この本すごいなと思ったのが上記部分含め全部『はじめに』の項目に書かれているのだ。作者がこの本を作った意図とか書かれてるんかな〜と思ったらここに筆者の言いたいことや知っといた方がいいことが凝縮されてる感じだった。ボリューミーすぎる。硬さを感じない文章で読みやすいのもポイントが高い。予備校で人の作品を下段に置く前にこういう本を勧めればいいのに!!!

本日は納骨式に行ったため行き帰りの車の中と寝る前少しでこの本の『はじめに』を読んでパラパラと中身を見たくらいしか進捗がない。が、個人的には認識が改まったような気持ちで勉強になったので切り上げて寝る。筆者曰く、スケッチブック片手にこの本を読んで欲しいらしいので明日もちまちまと本を読み進めたい。

ここから雑談というかあまり関係の無い話になる。(あるといえばある)

納骨式に行ってきたのだがお寺さんに行ったのでもちろん仏像がある。確か阿弥陀如来像だと思う。やはりあれもフィギュアと大きく括ると同じ括りに入ると思うのでお坊さんの話を聞きながらじっくり観察してきた。全体的にのぺっとしており(神様だから人間では無いが)精巧な人型と言うよりはどちらかというとデフォルメ寄りだと思う。顔は円柱で鼻筋だけ通っている。ただ、しっかり顔とその側面、顎より下面は分かれていて顔特有のなだらかさはある。さらに体は重厚感を感じる(横からは見れなかったので厚みはよく分からない)重厚感というのも服のもったりとした布感やらシワの彫りだったりとかで上手く陰影がつけられているのも大きく関わるのかなと思った。他にも色々思うところはあったのだが、公に言っていいのかちょっと迷うので(宗教関係はちょっとデリケートだと思うので…)心に留めておきます。

あとお坊さんがお焼香の煙でむせたのか、南無阿弥陀仏を唱えている最中(しかも魂を天に送る儀式中)に咳き込んで途切れたのだが大丈夫だろうか。魂ちぎれてないだろうか。また、戒名の文字も彫られたのだが、花という字と光という字が含まれていていいなと思った。私が戒名してもらうとしたらそういう明るくてポジティブそうな文字を入れてもらいたい。好きな文字を入れていいなら米とか入れて欲しい。

3 notes

·

View notes

Quote

F爺の訪日の度(たび)に、日本の食べ物は押しなべて甘くなっています。 (これは、F爺の個人的な感想ではありません。長年海外に住む日本人の共通意見です。但し、台湾や広東料理圏に住んでいる人の意見は違うかもしれません) 昔の梅干しは、思い浮かべただけで両方の耳下腺からキュンと唾が出るほど酸っぱくてしょっぱい物でした。今の市販の梅干は、蜂蜜などの入った甘い物になってしまっていて、F爺の口には合いません。地方の物産展などで稀に塩と紫蘇の葉だけで漬けた梅干しや「梅漬け」が見つかると幸せになります。 昔、納豆は、生醤油(きじょうゆ)をかけて食べるものでした。今、市販の納豆の殆どは、タレと称する甘ったるい液体付きで売っています。大多数の消費者がその「納豆のタレ」をかけて食べているようです。F爺は、タレを捨てて、生醤油で食べます。そうしないと納豆を食べた気がしません。 日本の市販の漬物は、大根漬けも白菜漬けも茄子漬けも、すべて大量の葡萄糖果糖液糖入りです。甘過ぎて、F爺には食べられません。素材の味が消されてしまっています。 ケチャップもソースもポン酢も胡麻ダレも何もかも、昔に比べて甘味料の割合が格段に高くなっています。さまざまな国で素材そのものの味を生かした甘味の無い美味しい物を食べるのに慣れたF爺の舌は「不味い」としか感じません。 四国には、F爺の味覚に適(かな)い、美味しいと思える食べ物もたくさんあります。新鮮な魚を塩焼にして酢橘(すだち)を搾ったものなど絶品です。ところが、初めの頃、困ったのは刺身です。F爺は刺身が大好きで、たまに日本に滞在する時にはしょっちゅう食べるのですが、四国で食べる刺身は、どうにも納得の行かない味なのです。見たところ魚の鮮度に問題は無さそうだし、他の客は美味しそうに食べているので、もしかしたら自分の体調が悪いのだろうかとも思い、不思議でなりませんでした。 2012年の9月も末になってようやく突き止めた「犯人」は、醤油でした。このブログの記事第一号『F爺は「お遍路さん」』にも書いたことですが、四国で市販している醤油には砂糖が入っているのです。特に「さしみ醤油」あるいは「握りずし用」として売っているものには、大量の砂糖が入っています。四国の人にとっては「子供の頃から慣れた味」で美味しいのでしょう。F爺にとっては、生魚と山葵(わさび)と砂糖と醤油の組み合わせは、「未だかつて口に含んだことの無い奇妙な味」だったのです。 口に合わない醤油のせいで好きな刺身が食べられなくても、また何皿もいろいろ並んでいる中で煮豆だの佃煮だの見るからに甘そうなもの一、二品を外しても、残りの物をおかずにしてご飯を食べればお腹は一杯になりますから、四国の大概の宿では、遍路を続行するのに問題はありませんでした。ところが、一部の宿の提供する食事は、モロに甘い物ばかりがこれでもかと言うほど並べてあって、全く喉を通りませんでした。 2013年8月某日に種崎の渡しを利用した日に泊まった宿では、鰹の叩きにかかっていたタレが「ぽん酢に砂糖を加えた」と言うよりは「あんみつに酢を混ぜた」と言いたいほどの甘ったるさでした。タレを箸の先で口に含んだだけで気持ちが悪くなり、洗面所に駆け込んで口を漱がなくてはなりませんでした。「甘くない。ピリッとからい」という触れ込みの茄子と筍の煮物もモロに甘くて、これも洗面所に駆け込んで吐き出しました。煮物の魚には箸を付ける気にもなりませんでした。オクラのお浸しは砂糖で煮締めてありました(F爺にとっては前代未聞のゲテモノです)。漬物は、勿論すべて葡萄糖果糖液糖漬け。味噌汁までが濃厚な合わせ味噌を使ったものでした。他には胡麻豆腐がありましたが、これは、F爺は決して食べないものです(*)。結局、この宿の夕食で白いご飯以外にF爺の喉を通るものは何一つ無かったのです。F爺の長い旅行経験でも、こんな甘ったるいもの尽くしの食事を出す宿は初めて(**)です。 (*) 胡麻豆腐の味と舌触りをF爺は好みません。脂肪の塊であるため少量で満腹感を与えるので、分量をけちる店がコース料理によく加える品です。F爺は、脂肪がよく消化できない年齢になったことでもあり、胡麻豆腐の入ったコースは注文しない主義です。 (**) 秋田県の東南端の「大湯温泉」の一軒宿に2012年9月22日に友人と二人で泊まった時も熊肉の甘露煮、網茸(あみたけ)の甘露煮、蕨(わらび)の甘露煮、蕗の薹(ふきのとう)の佃煮・・・に始まる甘ったるいもの責めに遭いましたが、枝豆と鮎の塩焼きだけは砂糖も味醂もかかっていませんでしたから、この宿よりはいくらかマシでした。但し、無塩味噌汁というゲテモノには呆れ果てました。二人ともビールを飲み始めていたので自分で車を運転して別の場所に食事をしに行くことは出来ず、また代行運転のタクシーを頼むには人里から遠すぎてバカ高い物につく・・・というわけで、ビールだけは飲んで寝たのですが、夜中、空腹と怒りで一睡も出来ず、人生最悪の宿と呪ったのです。四国では、人生最悪宿の記録を更新してしまいました。 塩を掛けたご飯だけしか食べられないのでは、体が持ちません。こんな宿に泊まった翌日は、遍路道でコンビニの無い区間では、腹が減って動けないという惨めなことになります。 遍路道で何度か、駄目で元々と思いながら「甘くないものだけ食べさせてくれ」と頼んでみました。39番・延光寺と40番・観自在寺の間にある民宿「大盛屋」、43番・明石寺(めいせきじ)[通称は「あげしでら」または「あげしさん」]と44番・大寶寺の間にある小田の「ふじや旅館」など、いくつかの宿は、厭な顔一つしないで対応してくれました。親切な女将さんの笑顔が忘れられません。 かと思うと・・・F爺が予告通りの時刻に到着した時に自分たちが留守にしていたことは棚に上げて、喧嘩腰で「夕食はもう準備してあるから今頃そんな要望を出されても対応は出来ない。文句を言うならキャンセル料を置いて出て行け」と横柄な口を利いた主人のいる宿に当たってしまったこともあります。砂糖漬け・味醂漬け食品しか出さない宿だと分かっていたら、決して予約などするのではありませんでした。 観自在寺と41番・龍光寺の間にある津島町岩松の「三好旅館」では、電話予約の時、自発的に「食物アレルギーとか、これはどうしても食べられないというものがあったら言ってください」と言ってくれました。地元で獲れる天然鰻の蒲焼がこの旅館の自慢の名物料理なのですが、それを、F爺のために、塩焼きの魚で差し替えてくれたのです。ありがたいことでした。この旅館のもう一つの名物料理は、焼き海老(えび)。上に掛けたどろりとしたものの色がF爺の分だけ他のお遍路さんたちのとは違っていましたから、特別に甘くない味付けをしてくれたのだと思っています。 日本を訪れる外国人の大多数も、食べ物の過度の甘味のため、F爺と同じ悩みを抱えています。 ある日本在住の日本人料理店主が「食べ物を美味しくするために味醂や砂糖を使うんです。それが常識です。Fさんは味覚障碍者ですよ」と言っていましたが、F爺の考えは正反対です。日本以外の国で甘過ぎる食べ物に困ったことは無いのですから、「料理に砂糖や味醂を使うのは、誤魔化し。近年の日本は、味覚障碍国に成り下がった」と考えています。

味覚障碍 ? - F爺・小島剛一のブログ

3 notes

·

View notes

Text

外国人投資家が爆買いの「タワマン」にも税金投入 補助金1兆円超…誰のための開発? 専門家も疑問符

コロナ禍を経て、日本のインバウンド市場は力強く回復。それは、訪日観光客の増加にとどまらず、不動産にも及んでいる。特に湾岸部などの「タワマン」への外国人投資家の関心は高く、円安や治安の良さ、政治的安定性を背景に、香港や中国本土などの海外富裕層による“爆買い”が続いているという。「究極のインバウンドビジネス」とも呼ばれるタワマン投資の実像や、その背景にある経済構造、そして社会的な影響について、住宅コンサルタントの寺岡孝氏が解説する。

「日本人は買えない」 高騰するタワマン市場

未だ終わりが見えそうにないタワマン市場の隆盛。では今後、どれくらいのタワマンが建つのでしょうか。

不動産経済研究所のまとめによると、20階建て以上の超高層マンション(いわゆるタワマン)の2024年以降の完成予定数は、321棟、11万1645戸となっています。(2024年3月末時点)

各エリア別の内訳は下記のとおりです。

(首都圏) 194棟、8万2114戸(全国シェア73.5%) (内東京23区内) 130棟、5万4904戸(全国シェア49.2%)

(近畿圏) 43棟、1万3472戸(全国シェア12.1%) (内大阪市内) 23棟、6864戸(全国シェア6.1%)

(福岡県) 12棟、2040戸(全国シェア1.8%)

(愛知県) 12棟、2022戸(全国シェア1.8%)

前回調査(2023年3月末時点)と比較し、「93棟・1万5161戸」増加しています。

実需を無視した不動産投資ビジネスが横行

これほどまでに建築戸数が増加しているのは、デベロッパーがそこに「需要がある」と見越しているからです。

ただ、日本では今後、人口減少が続く見込みで、住宅需要自体は減少していくと考えられています。タワマン市場がそうした動きと「反比例」しているのは、実需ではない「投機目的」の需要メインだからだと想像できます。

特に、東京23区における新築分譲マンションの価格は2024年、ついに1億1181万円に達しました。この10年間で平均価格は約1.8倍に跳ね上がっており、日本人の中間層には手が届かない水準です。

中国の難関大に比べれば「東大入試は簡単だから」 そんな不動産投資ビジネスを分析する上で無視できないのが、中国人投資家の存在です。中国本土では資本規制や経済成長鈍化が進み、香港でも政治的不安が続いています。こうした背景から中華圏の富裕層の間では、海外に資産を分散しようとする動きが強まっています。

その対象の一つとなっているのが、「東京のタワマン」です。

円安や治安・教育環境の整った日本の都心タワマンの高級物件が、ある意味で“資産の避難場所”として機能しているのです。

東南アジア最大級の不動産ネットワークである「Juwai IQI」や「PropertyGuru」などのプラットフォームで、近年、日本の物件の閲覧数が急増しています。

麻布台ヒルズや虎ノ門、晴海フラッグなどは特に人気で、現地富裕層による“現金一括購入”のケースも多く報告されています。

また、競争率の高い中国本土の大学受験と比べると、「東京大学に入学する方が簡単」という評判もあり、東大近辺に移住する中国人も増えてきています。

文京区の小学校では、日本語が話せない中国人の小学生が多くなりすぎて、中国人だけのクラスを作って日本語学習の授業を実施するなど、以前にはなかった状況が起きているそうです。

東京は国際都市でありながら、住宅価格が香港やシンガポールと比べて相対的に割安であることも、中華圏の富裕層が魅力を感じる理由となっています。

大手不動産デベロッパーやゼネコンがタワマン建設に群がる理由

住宅需要が長期的には減少する可能性が高いにもかかわらず、都市部でタワマンの供給が続く理由は、デベロッパーやゼネコンの「ビジネス」の側面からも説明ができます。

タワマン建設の多くは、「市街地再開発事業」として、国や自治体から補助金を得ることができるのです。

タワマンの建設に「税金が投入されている」と聞き、驚く方もいるでしょう。

共同通信の調査によれば、全国118地区で進行中の市街地再開発の約9割に公的補助金が投入されており、その総額は約1兆543億円に上ると報告されています。

これらの「再開発プロジェクト」の多くは、タワーマンションの建設を含んでいます。しかし、それが地域住民に十分な恩恵をもたらしているかについては、疑問視する声もあります。再開発によってタワマンが建てられても、地域住民への直接的な利益は限定的であるとの指摘です。

市街地再開発事業における補助金の割合は、事業内容や条件によって異なります。国土交通省の資料によれば、補助項目として「施設建築物及びその敷地の整備に要する費用の一部」が挙げられていますが、具体的な補助率については明記されていません。

続きは https://news.yahoo.co.jp/articles/7a229730f62d514218ae021972f12320d4c682f7?page=3

2 notes

·

View notes