#銀河鉄道はどんな商品の、どんなコラボでも必ず品がある感じがすごい

Explore tagged Tumblr posts

Text

京都精華大学展2019 角矢胡桃企画 DAY2 トーク(角矢胡桃+中田粥+おおしまたくろう)

Date: 2019/3/3(Sat.) @京都精華大学

背景

京都精華大学の卒展でパフォーマンスする機会がありました。ポピュラーカルチャー学部の助手になってから、学部内で僕の活動を見せることは初めてなので、僕の活動を学内に知ってもらう貴重な機会です。今回のパフォーマンスは4回生の角矢胡桃さん※1の卒制企画の一部として開催されました。前日の16日には語り弾きの女性アーティストを中心に構成されていましたが、今日は中田粥さん※2と僕が呼ばれてノイズ中心の構成でした。

準備

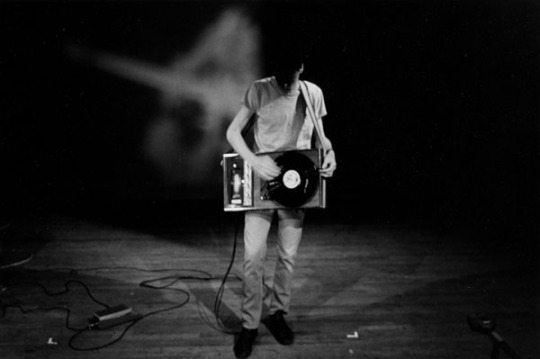

パフォーマンス内容は機材を持っていくときに大体決め、細かい流れは会場の雰囲気に合わせて即興的に変えます。今回は角矢さんの展示ブースでのパフォーマンスだったので、角矢さんが展示で使用していたCDプレイヤーをいくつか拝借してパフォーマンスすることにしました。 パフォーマンス内容としては本来CDを再生するための機械であるCDプレイヤーを演奏の楽器として使用しようというものです。このアイデアは、音響メディアに固有の沈黙とテーマに友人たちと一緒に活動していた流れから派生したものです。友人との活動では、ラジオが受信できていない時のノイズやラジカセのヒスノイズ、CDプレイヤーのモーターの回転音などをマイクでピックアップして録音しました。今回のパフォーマンスでは、CDプレイヤーのモーターの回転音や、ループ再生時のCD読み取り機構の動きをピックアップしてアンプで鳴らすことにしました。 こうした本来音響メディアを再生するための装置を演奏に使うというアイデアはChristian Marclayの"Ghost (I don't live today)"というニューヨークのクラブ「キッチン」で行われたパフォーマンスが元になっています。このパフォーマンスはレコードに記録された音を忠実に再生することが求められるターンテーブルを演奏のために使用します。ターンテーブルのアームを持って押し付けたり、レコードを激し��回転させることで、まるでエレキギターのようなノビのある音を鳴らします。当時のパフォーマンスではJimi Hendrixのレコードを使用して、Jimi Hendrixのようなアグレッシブな演奏を行いました。

▲Ghost (I don’t live today)

当日

当日は午後からゆる〜くリハーサルを始めて、14時には客入りを行いました。流石に角矢さんも中田さんもリハーサルに慣れているのでリハも直ぐに終わり、自分だけ機材が多いためか、セッティングに時間がかかってしまいました。

オープニングは角矢さんのマイクのハウリングを用いたパフォーマンスが行われました。エフェクターの繋がれたダイナミックマイクをギターアンプやベースアンプに近づけることで力強い低音が鳴り響いていました。前日のパフォーマンスではドリフトボックス※3を使ってパフォーマンスをしていましたが、今回はシンセに触らずマイクのハウリングだけをインプットにしていました。角矢さんによると対バンが僕と中田さんなので、普通に良い音を鳴らすだけではダメだと思い、直前にマイクのハウリングというアナログな原理を使ったパフォーマンスに決めたそうです。おそらく僕と中田さんが電子楽器を使いながら物質性や身体性を感じさせるパフォーマンスをするので、手元で音を作るシンセサイザーよりもマイクのハウリングの方が2人のパフォーマンスとマッチすると考えたのかもしれません。確かにパフォーマンスではマイクの動きに合わせて音域が変化していました。 本番前にパフォーマンス内容を変更できる点にライブへの慣れと度胸を感じます。単純にライブの本数は僕よりも圧倒的に数が多いので、現場で培った力が発揮されていました。ただ途中で学生対応のために現場を離れることになり、パフォーマンスを全部を見れなかったのが残念でした。助手の悲しい運命(さだめ)です。

▲ヨガのようなポーズでマイクを構える角矢胡桃さん

次に僕の番になりました。僕の出番になるとオープンキャンパスで学校を見学に来てくれた女子高生たちが見てくれました。角矢さんがイベントを開催する前に目的として「若い人にいろんな音楽を見て欲しい」と言っていたので、まさに目標達成した瞬間でした。 パフォーマンス内容は最初にCDプレイヤーからCDの音源を使わずに音を鳴らし「演奏」しました。音の原理としては、CDプレイヤーの蓋を開いたときのカパカパ音や、モーターの振動をピエゾマイクで読み取りました。当初はテレフォンピックアップも使って磁気変化も読み取るつもりでしたが、インターネットでテレフォンピックアップが売り切れになっており、直前までの体調不良でピックアップを自作する元気もなかったのでピエゾだけでのパフォーマンスにしました。ちなみにCDプレイヤーをカパカパするアイデアはChristian Marclayではなく、ボボボーボ・ボーボボのギャグ「CDのケースをカパカパする真拳」から着想しました。

youtube

▲CDのケースをカパカパする真拳

パフォーマンスを通して気づいたこととして、同じCDプレイヤーでもマイクの取り付け位置によって読み取る音が異なるということです。ずっと微振動する場所もあれば、定期的にリズムを刻むように激しく震える箇所もありました。CDプレイヤーの構造を理解して、マイクの取り付け位置に固有な振動をコントロールすることができれば、本当に「CDプレイヤーを演奏した」と言えるかもしれません。道具を楽器化するプロセスとは、身体化のプロセスです。目を瞑っていても手で耳たぶを挟めるように、道具が自分の体の一部として自然に馴染んでこそ演奏という領域に踏み込めるでしょう。

またパフォーマンスでは久しぶりにプラレールを使いました。久しぶりの使用だったので、プラレールも状態が悪くなっており、春休み中にメンテナンスが必要だと思いました。昨年は自分の武器でもあるプラレールをあえて使わず「脱プラレール」を合言葉に活動していました。これは自らを厳しい環境に追いやることで、新しいアイデアを考案したり、プラレールに頼らずとも強度あるパフォーマンスができるように楽器の選択肢を増やすためでした。その甲斐もあって、昨年は空き缶を使ったパフォーマンスや会場の空間の個性をハックするような発想が身につきました。今年は「再プラレール」を合言葉にプラレールを使った楽器制作を進化させます。ひとまずはプラレールを銀河鉄道のように空中を走らせる構想に挑戦します。

youtube

▲パフォーマンス動画

次に中田粥さんが電子楽器の基盤をサーキットベディングした「バグシンセ」を用いたパフォーマンスです。バグシンセのパフォーマンスはライブで見たことがあるのですが、今回は1mくらいの近距離で中田さんのパフォーマンスを見ることができました。

youtube

▲バグシンセ

中田さんのパフォーマンスを近くで見る中で、電子回路がパフォーマンス前からすでにサーキットベンディングされているに気づきました。電子回路に電源を入れるだけですぐに発振した電子音がなったり、他の基盤とショートしやすいように電極が伸びていたりしました。それまで回路基盤を重ねることでショートさせるバグシンセの奏法は、完全にコントロールできていない演奏だと思っていましたが、電子回路があらかじめパフォーマンス向きにベンディングされているということはある程度コントロールされた即興演奏であることがわかりました。 バグシンセをあらかじめベンディングしておくことは、DJがレコードにテープを貼る「マーキング」と呼ばれる技法と似ています。DJはレコードにシールを貼ってマーキングすることで、すぐに曲の頭出しを行えるようにしたり、レコードをスクラッチする角度を視覚化します。このようにあらかじめレコードに工夫を施すことでよりレベルの高い演奏が可能となるのです。

youtube

▲レコードのマーキングについて

DJプレイがレコードという音響メディアを誤用した音楽のジャンルだとすると、中田さんのバグシンセも電子楽器の回路というメディアを誤用した音楽のジャンルになるポテンシャルを秘めています。サーキットベンディングが現在のようなノイズを発生させる面白楽器という扱われ方ではなく、サーキットベンディングでないと実現しない音楽があると広く認知されれば、ひとつの音楽のジャンルとしてのカルチャーを築くかもしれません。

▲中田粥さんのパフォーマンス

3人の演奏が終わると、次は角矢さんと中田さん、僕の3人によるフリーセッションを行ないました。今回のセッションに合わせて僕は触覚型楽器Shake Bugを3台制作して、角矢さんと中田さんにお渡しして、3人で触覚の演奏を行いました。3人のフリーセッションはノイズっぽいものになるだろうと予想していたので、Shake Bugを使って空間を歩くパフォーマンスになればシュールな雰囲気になってお客さん���気軽に見れるのではないかと考えました。 実際にパフォーマンスが始まると最初のことは触覚の動きを確かめるように遠慮がちに演奏していましたが、すぐに2人のパフォーマンスの道具として利用してくれました。角矢さんはおそらく自分のエフェクターボードの入力装置としてShake Bugを使い、ギターアンプからファズの効いた音を出していて、中田さんは電子回路をショートさせるためにShake Bugの金属弦を電子回路に当てていました。

僕が用意したShake Bugですが、最終的にそれぞれの作家の特徴ある使い方を提示してくれました。楽器はあくまで道具であって、それを使って表現される音楽とは異なります。今回は角矢さんと中田さんがそれぞれの楽器の使い方を見せてくれたおかげで、Shake Bugの楽器としてのポテンシャルを確認することができました。パフォーマンス後に中田さんから、左右の触覚が回路的につながっていないから電子回路に触覚で触れてショートさせることができなかった、とコメントをいただきました。次に一緒にパフォーマンスするときは、左右の触覚を導通させたバグシンセ仕様のShake Bugを用意しても良いかもしれません。自分で楽器を作って自分で使う、いわゆる「自作自演」では知ることのできなかったヒントが得られてよかったです。今後も自作楽器はあくまで道具という観点で、多くの人に使っていただき共創的な発想で 改良を続けていきたいです。

▲セッションの様子

一通りのライブパフォーマンスを終えた後は、休憩を挟んで3人によるトークを行いました。かなりディープな面子でのトークだったので一般のお客さんは帰ってしまい、学生さんでノイズ的な表現に興味のある子たちだけが聞いてくれました。

トークにあたってBGMがないと寂しいと思い、梱包材のエアキャップ(プチプチ)を家から持って来て、会場のみんなで潰すことにしました。会場内でお互いが任意のタイミングでプチプチと音を立てて潰せば、不思議なグルーヴが生まれるのではないか、と考えてのことです。実際にやってみると、お客さんの座っている位置などによって音の定位が変化して面白く、音量もトークの邪魔をしない程度でちょうど良い印象でした。 こうした日用品から奏でられる小さな音・弱い音に音楽的な喜びを見つける感覚は、関西に引っ越して来てPORT※4に出入りするようになってから、より強く反応するようになったと感じます。PORTはライブハウスというよりカフェに近い雰囲気で、商店街の中にあるような状況なのであまり大きな音が出せませんが、そうした環境でも実現できる小さな音量のパフォーマンスのイベントが開催されています。

▲トークイベントの様子

トークでは角矢さんが今回のようなイベントを開催した経緯や、中田さんがバグシンセを生み出して現在の奏法になるまでの説明がありました。僕も触覚型楽器Shake Bugのコンセプトや作品が技法として世の中にインストールされる意義について話しました。 角矢さんによると彼女の企画に若い人を集められる最後のチャンスなのではないかと思い、ノイズミュージックを若い人に広める目的で、卒展でのイベント開催を決めたそうです。ノイズミュージックのポピュラリティについて、最近はアイドルがノイズバンドとコラボ(BiS階段など)したり、大友良英の活躍などで一定のメディア露出はあります。過去に比べると大衆の認知は得ていると言えますが、高校生や大学生の多くはノイズミュージックと呼ばれるような音楽のジャンルがあることさえ知りません。そこで外部から高校生や大学生が多く訪れる卒展でノイズミュージックを実際に見てもらうことで、若い人たちが新しい音楽(ノイズミュージック)に目覚めることを期待したそうです。そして若い人が初めて目にするノイズミュージシャンとして、ノイズ的でありながら見た目がポップでわかりやすいパフォーマンスをする中田さんと僕を呼んでくれたそうです。 僕はトークの中で角矢さんに、ノイズの現場に若い人が少ないことについて「問題意識」があったから今回のイベントを開催したのかと尋ねました。すると角矢さんは問題意識という意識ではなく、単純に若い人がもっと増えたら面白いと思うから開催したと答えてくれました。僕は角矢さんの答え方から、角矢さんが現在のノイズシーンを悲観しておらず、むしろこれからどんどん面白くなる可能性や期待の方が大きいのだなと感じました。それはとてもポジティブなことだと思います。角矢さんにはトークの中で、現場に立つアーティストとしての視点から現在のシーンをどのように見ているのかを深く語ってもらっても良かったかもしれませんね(次に会ったときにもっと詳しく聴いてみます)。

中田さんのトークでは、大学で現代音楽を学んでから東京で活動したのちに関西へ移住するまでの略歴を説明されました。東京では「視聴室その2」という場所で活動されていて、そこで大島輝之さん※5にサーキットベンディングという技法を紹介されたそうです。そこから自分で情報を集めて電子楽器(おそらくCasioの電子ピアノなど)をサーキットベンディングして、視聴室その2で初めて演奏したそうです。 この話で興味深かったのは、中田さんが最初から電子楽器のケースを使わずに回路基盤だけをライブの現場に持って来たという点です。サーキットベンディングでは元々の製品の外見を活かして改造することで見た目と音のギャップを楽しむような趣向があります。例えば、Kaseoさんのピカチュウのおもちゃ(おしゃべりピカチュウ)を改造した「ピカルミン」では、ピカチュウの見た目を残しながらもピカチュウらしくないノイジーな音が鳴ることから、サーキットベンディングの「元々の製品からのギャップを楽しむ」という趣向を体現した例です。しかし中田さんの場合は、そうしたサーキットベンディングの趣向を意識せずに、最初から電子回路のケースを使わずに改造した回路基盤だけで演奏活動を始めています。僕は中田さんのような「元々の製品を想起させないサーキットベンディング」に、これまでの価値観に囚われないサーキットベンディングの新しい領域が広がっているように感じます。元々の製品を想起させないサーキットベンディングの他の事例として、Kaseoさんの「神と対話するための装置」も挙げられます。プリセット音源が安価な電子ピアノを想起させるかもしれませんが、サーキットベンディングの技法を用いて、見た目はモジュラーシンセのようでありながら新しい楽器の可能性を示しています。

youtube

▲神と対話するための装置

先にも述べたように、サーキットベンディングがカルチャーとして耕されていくためには、サーキットベンディングでなければ実現できない音楽を開拓していく必要があるでしょう。そのひとつのアプローチとして、元々の製品のイメージに依存しない、電子回路のマテリアル性に着目した作品が増えていく道がある思うのです。

まとめ

イベントが終わってみれば、ディープな内容でしたがパフォーマンスは幅広い層に見てもらえたので角矢さんの「若い人を集めてノイズを聴いてもらう」という目的は達成されたのではないでしょうか。特に女子高生たちが僕たちのノイズミュージックを聴いて何を思ったか気になります。パフォーマンス後にお客さんにインタビューやアンケートをしても良かったかもしれません。

個人的にはライブを行うだけでなく、コラボレーションやトークを開催してマイナーな音楽の魅了を伝えようとする姿勢がイベントに厚みを与えていました。今後も今回のような厚みのあるイベントを開催していきたいです(後日、トーク内容を文字起こしして公開する予定です)。終

1.角矢胡桃 関西を拠点に活動する若手のノイズミュージシャン。今年は卒制として制作したファーストソロアルバムを発表。 https://www.kurumikadoya.com

2.中田粥 電子楽器の基盤を丸ごと取り出してサーキットベンディングした「バグシンセ」を発表。バグシンセ同士を積み重ねることで予測できない音を鳴らす。 http://www.kayunakada.com

3.ドリフトボックス 大阪のシンセメーカーREONの看板商品。過激なノイズを出すことができる優秀なマシン。一方で誰でも同じような音になるため用量用法を気にして使うことが肝。 https://www.minet.jp/brand/reon/top/

4.PORT 米子匡司さんが共同運営されているギャラリーカフェ。野外パフォーマンスのイベントPARADEも米子さんと中田さんで毎月開催されていました。 http://shikanjima-port.jp

5.大島輝之 まだお会いしたことのない方ですが、かなり幅広い活動をされている印象です。 https://hello.ap.teacup.com/ohshima-sim/

1 note

·

View note