#남산

Explore tagged Tumblr posts

Text

December 20, 2024.

Huam-dong, Seoul.

14 notes

·

View notes

Text

N Seoul Tower.

눈으로 직접 보고 싶어요.

25 notes

·

View notes

Text

https://mediahub.seoul.go.kr/archives/2014049?utm_medium=email&utm_source=npcrm&utm_campaign=mediahub&utm_content=npcrm_content&utm_term=npcrm_mail

0 notes

Video

youtube

남여혼성그룹, 생음악, #제이제이마호니스,재개장, 그랜드 하얏트 서울호텔, JJ Mahoney's, Hyatt Hotel, 남산,...

0 notes

Text

한국에서는 첫 번째 주 끝났어요!

이번 주는 쇼핑 많이 하고 구경 많이 했어요. 남산, 명동, 홍대, 남대문, 등 갔어요. 아직도 가 보고 싶은 곳이 많아요. 맛있는 음식도 많이 먹었어요!

한국에 다시 와서 기뻐요!! 오늘은 한국어 반 배치 시험 봤어요. 말하기와 쓰기 시험이었어요. 쓰기보다 말하기 시험 더 잘 본 것 같아요. 제가 며칠 뒤에 결과를 받을 거예요.

6 notes

·

View notes

Text

youtube

250405 | Woonhak YouTube Update

고급스러운 먹짱의 하루🍴 | 운학 눈 오는 날 Vlog | 남산 자물쇠 생존 확인 | 파인다이닝, 해방촌 카페 | CAMCORDOOR

[TRANS] A Classy Foodie's Day🍴 | WOONHAK's Snowy Day Vlog | Love Lock Survival Check at Namsan | Fine Dining & Café Hopping in Haebangchon

#boynextdoor#woonhak#2025#250405#era: if i say i love you#sns: official#camcordoor#v: vlog#trans: bndwiki#Youtube

4 notes

·

View notes

Text

☆☆☆💐

봄이 오면 생각나는 시인

김소월(金素月, 1902-1934)은

평북 구성에서 출생하였고

본명은 정식 이다.

18세인 1920년 “창조”에

‘낭인의 봄’ 등을 발표하면서 등단했다.

일본 유학 중

관동대지진으로 도쿄 상과대학을 중단했다.

고향에서 조부의 광산 경영을 도왔���나 망하고 동아일보 지국을 열었으나 당시 대중들의 무관심과

일제의 방해 등이 겹쳐 문을 닫았다.

이후 김소월은 극도의 빈곤에 시달리며 술에 의지하였다.

결국 1934년 12월 24일 뇌출혈로 사망했다

자살설이 많다

유서나 유언은 없었으나

아내에게 죽기 이틀 전,

"여보, 세상은 참 살기 힘든 것 같구려..."

라고 말하면서 우울해했다고 합니다.

암울했던 일제 강압 통치 시절,

32세의 짧은 생을

불꽃같이 살면서 詩作(시작) 활동을 했다.

성장 과정에서 겪은 '恨(한)'을

여성적 감성으로 주옥같은 많은 서정시를 남겼다

작품으로

♡금잔디,

♡엄마야 누나야,

♡진달래꽃,

♡개여울,

♡강촌,

♡왕십리,

♡산유화,

♡초혼 등이 있으며

대표작으로 전 국민의 애송시

"진달래꽃 1925", "산유화"가 있다.

"산산이 부서진 이름이여

허공 중에 헤어진 이름이여

불러도 주인 없는 이름이여

부르다가 내가 죽을 이름이여"

교과서에 실려 유명해졌던

"초혼"이란 詩에는 슬픈 사연이 담겨져 있다.

1904년, 김소월이 세살 때

아버지 김성도가 일본인들에게

폭행당해 정신 이상자가 되었다.

이 후 광산을 운영하고 있었던

조부 집으로 이사하여

아픈 상처를 가진 채 성장한다.

남산 보통학교를 졸업하고

평북 정주의 오산학교로 진학했다.

오산학교 시절에

김소월은 3살 많은 누나 '오순'을 알게 된다.

둘은 서로 의지하고 상처를 보듬으며 사랑한다.

그러나 그 행복은 너무나 짧았다.

오산학교 재학 중 14세 때

할아버지의 친구의 손녀인 홍단실과

강제로 결혼한다.

당시는 흔한 일이었다.

세월이 흘러 오순이 19살이 됐을 때,

그녀도 억지로 다른 사람과 결혼하게 된다.

이후 둘의 연락은 끊겼지만

소월은 어려울 때

자신의 아픔을 보듬어주던 오순을 잊지 못했다.

그러나 운명의 신은 가혹해서

얼마 되지 않아

너무나 가슴 아픈 사건이 발생한다.

3년 뒤에 오순이

그의 남편에게 맞아 사망한 것이다.

그 남편이란 작자는

심한 의처증에 시달려

��핏하면 폭력을 일삼는 포악한 자였다.

소월은

가슴 아픈 마음을 안고 오순의 장례식에 참석한다.

그리고 사랑했던 그녀를 기리며

피를 토하는 심정으로

한편의 詩를 헌사한다.

바로 교과서에 실렸던 "초혼( 招魂)"이다.

招魂

산산이 부서진 이름이여

허공 중에 헤어진 이름이여

불러도 주인 없는 이름이여

부르다가 내가 죽을 이름이여

심중에 남아 있는

말 한마디는

끝끝내 마저하지 못하였구나

사랑하던 그 사람이여

사랑하던 그 사람이여

붉은 해가 서산 마루에 걸리었다

사슴의

무리도 슬피 운다.

떨어져 나가 앉은 산 위에서

나는 그대의 이름을 부르노라

설움에 겹도록 부르노라

설움에 겹도록 부르노라

부르는 소리는 비껴가지만

하늘과 땅 사이가 너무 넓구나

선 채로 이 자리에

돌이 되어도

부르다가 내가 죽을 이름이여

사랑하던 그 사람이여

사랑하던 그 사람이여...

"招魂"은 사람이 죽었을 때

그 혼을 소리쳐 부르는 것을 뜻한다.

소월은 사랑하는 이를

떠나보낸 비탄과 절망감을

격정적인 어조로 절절히 노래하여

우리에게 카타르시스를 느끼게 한다

김소월의 많은 작품 중

유명한 시들을 모아 올려본다!

소월의 아름다운 정서를 공유하며 ...

■ 진달래꽃⚘

나 보기가 역겨워

가실 때에는

말없이 고이 보내 드리오리다.

영변(寧邊)에 약산(藥山)

진달래꽃,

아름 따다 가실 길에 뿌리오리다.

가시는 걸음걸음

놓인 그 꽃을

사뿐히 즈려 밟고 가시옵소서.

나 보기가 역겨워

가실 때에는

죽어도 아니 눈물 흘리오리다.

■ 못 잊어💑

못 잊어 생각이 나겠지요.

그런 대로 한 세상 지내시구려

사노라면 잊힐 날 있으오리다.

못 잊어 생각이 나겠어요.

그런 대로 세월만 가라시구려

못 잊어도 더러는 잊히오리다.

그러나 또 한껏 이렇지요.

그리워 살뜨리 못 잊는데

어쩌면 생각이 나겠지요?

■ 산유화 ⚘

산에는 꽃 피네.

꽃이 피네.

갈 봄 여름 없이

꽃이 피네.

산에 산에 피는

꽃은 저만치

혼자서 피어있네.

산에서 우는 새여

꽃이 좋아 산에서 사노라네.

산에는 꽃지네

꽃이 지네.

갈 봄 여름 없이 꽃이 지네.

■ 개여울 🌨

당신은 무슨 일로 그리합니까

홀로이 개여울에 주저앉아서

파릇한 풀포기가

돋아 나오고

잔물이 봄바람에 헤적일 때에

가도 아주 가지는 않노라시던

그러한 약속이 있었겠지요

날마다 개여울에

나와 앉아서

하염없이 무엇을 생각합니다

가도 아주 가지는 않노라심은

굳이 잊지 말라는 ���탁인지요

가도 아주 가지는 않노라시던

그러한 약속이 있었겠지요

날마다 개여울에

나와 앉아서

하염없이 무엇을 생각합니다.

가도 아주 가지는 않노라심은

굳이 잊지 말라는 부탁인지요.

■ 예전엔

미처 몰랐어요 .

봄 가을 없이

밤마다 돋는 달

'예전엔 미처 몰랐어요.'

이렇게 사무치게 그리울 줄도

'예전엔 미처 몰랐어요.'

달이 암만 밝아도 쳐다볼 줄은

'예전엔 미처 몰랐어요.'

이제금 저 달이

설움인 줄은

'예전엔 미처 몰랐어요.'

■ 먼 후일 🎷

먼 훗날 당신이 찾으시면

그때에 내 말이 '잊었노라'

당신이 속으로 나무라면

'무척 그리다가 잊었노라'

그래도 당신이 나무라면

'믿기지 않아서 잊었노라'

오늘도 어제도

아니 잊고

먼 훗날 그때에 '잊었노라'

■ 가는 길 ⚘

그립다 말을 할까하니 그리워.

그냥 갈까 그래도

다시 한번 그리워

저 산(山)에도 까마귀,

들에 까마귀,

서산(西山)에는

해 진다고

지저귑니다.

앞강물 뒷강물

흐르는 물은

어서 따라 오라고

따라 가자고

흘러도 연달아 흐릅디다려.

■ 무덤 🌱

그 누가

나를 헤내는 부르는 소리

그림자 가득한 언덕으로

여기 저기, 그 누가

나를 헤내는 부르는 소리

부르는 소리, 부르는 소리

내 넋을 잡아 끌어 헤내는

부르는 소리...

___________

김소월은

민족의 전통과

민요적 감수성을 바탕으로 한 詩를 남겼다

그의 대표작 진달래꽃은

단순한 이별의 슬픔을 넘어

한국인의 정서를 상징하는 작품으로 평가받는다

"나 보기가 역겨워 가실 때에는

말 없이 고이 보내 드리오리다"

라는 싯구는

깊은 체념과 배려 속에서

고통을 승화시킨 恨(한)의 정수를 보여준다

김소월의 詩는

당시 일제 강점기라는 민족적 아픔과 억압을 담아내며 많은 이들의 공감을 이끌었다

그러나 문학적 성공에도 불구하고

그의 개인적 삶은 고통으로 가득했다

어린시절 부터 아버지의 정신질환과

가정의 경제적 어려움 속에서 성장했으며

결혼생활 또한 원만하지 못했다

이 모든 요소는

그의 내면에 깊은 고독감을 심어 주었다 .

문학과 현실 사이의 괴리는

심리적 압박 시적 영감과

이상을 추구하는 내면과

생계를 책임져야 하는 현실의 무게는

그의 삶을 점점 무겁게 했다

1934년 12월 24일

끝내 자신의 生을 마감했다.

그의 나이 겨우 32세 때.

3 notes

·

View notes

Text

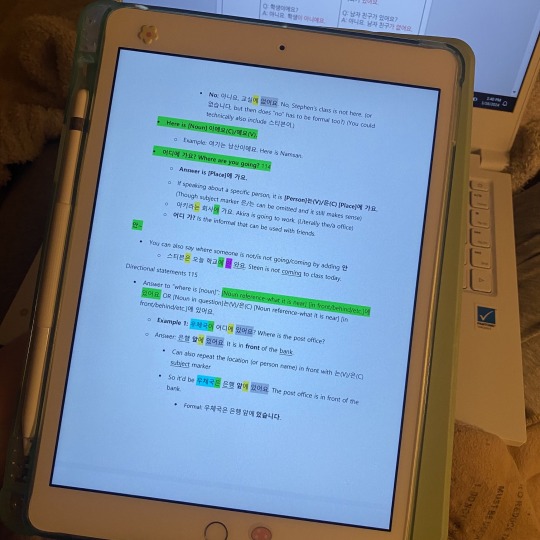

01.16.2024 — I now have over 100% in class thanks to my very detailed weekly check-in, which I was actually afraid was too long and complicated, but the professor appreciated my dedication and effort, so I got 6/5 points. I mean, I’ll take it, lol.

Basically, among many other questions, my main question was how to use the formal there is/there are verb 있습니다 in place of 있어요. I tend to use the formal form (있습니다/입니다) over the 이에요/여요 form when speaking with my professor. Just for funsies. Sort of.

So! For context, we have been covering the 에 place marker and the 가다 (to go) verb (but as 가요 when actually used). So, we can ask things like where are you going?, where is [place]?, and say the statement or answer version of those things, i.e, I’m going [here] or this [place] is near [place], etc. But the textbook only gave examples with 이에요/여요 and 있어요/없어요.

For the formal forms, you’d use it in the same way with just a few adjustments.

For 이에요/여요, the formal would be 입니다 and 이/가 + 아닙니다 (negative be verb, as is “not”). For questions, you’d use 입니까 or 아닙니까.

Does the 이/가 marker need to also be used in the formal question form 아닙니까? Well, I’m not sure. Maybe. I think it depends on the sentence and subject. For now, I'll just keep things un-complicated and use 입니까. Baby steps, ok, baby steps.

And same thing for 있어요/없어요. It’s 있습니다/ 없습니다 and, for questions, 있습니까 and 없습니까.

Quite literally the difference between a green apple and a red apple folks.

Below are some practical examples, where the same sentences are in the standard(?) form and the formal form (pink). As you can see, it is usually just a matter of switching out one form for the other. The biggest changes you'll make are in questions using the formal form, for which I am still slightly unclear on, but here goes:

여기는 남산이에요. Here (This) is Namsan.

여기는 남산입니다. Here (This) is Namsan.

여기는 남산 안 이에요. This isn't Namsan.

여기는 남산이 아닙니다. This isn't Namsan. (Actually not 100% sure about this one, lol).

약국이 어디에 있어요? Where is the pharmacy?

약국이 어디에 있습니까? Where is the pharmacy?

약국은 병원 뒤에 있어요. The pharmacy is behind the hospital. (When it's clear, you could also omit the subject (yellow) in these responses.)

약국은 병원 뒤에 있습니다. The pharmacy is behind the hospital.

약국은 병원 뒤에 있어요? Is the pharmacy behind the hospital?

약국은 병원 뒤에 있습니까? Is the pharmacy behind the hospital?

약국은 병원 뒤에 없어요. The pharmacy is not behind the hospital.

약국은 병원 뒤에 없습니다. The pharmacy is not behind the hospital.

Actually, to make this long post even longer, I picked up on something while re-watching "A Breeze of Love" for the hundredth time the other night (watch it!!).

Basically, homeboy wanted bread for breakfast, so he asked his roommate (for lack of a better word) if there was bread, but instead of using 있어요, he used 없어요, so he basically asked, 빵 없어요? (There isn't bread?) instead of 빵 있어요? (Is there bread?). Fundamentally, these mean the same thing, right? But I reckon this sort of thing can be used as a rhetorical thing. Like if the guy had already looked for bread and knew there probably wasn't any there, so he chose to say There isn't bread? Or, if he assumed there was no bread for whatever reason (his roommate did moments before say he ate a full meal with rice for breakfast, lol).

This is just like English speakers will say this sort of thing to be rhetorical (make a point beyond the actual question/statement); their point is not to ask if there is bread, but to ask why there isn't bread, i.e., how can you not have bread? Why isn't there any here? You get the idea. Anyway, I love language, so I find it interesting to talk and think about these things. Okay, that's all for today. Besides this post (which was really just a way for me to study and review some concepts), I won't be doing anything new until tomorrow, when I get into this week's chapter topics. Until then!

#college student#korean language#studying#studyblr#language student#language study#studying at home#online student#korean

8 notes

·

View notes

Text

흐린 여름날의 남산 타워와 배롱나무,

그리고 7월에 만난 등나무 꽃 세 송이

좋은 영화는 50년대에도 현재에도 동일한 모습으로 존재한다 •••

2 notes

·

View notes

Text

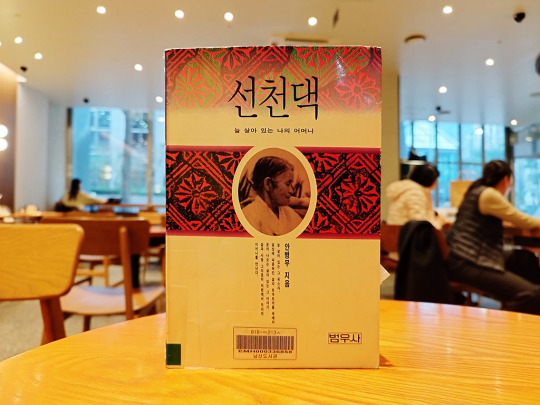

"선천댁"

안병무라는 이름은 류영모, 함석헌, 김교신 등등… 이젠 많이 잊힌 듯하지만 비주류 기독교인들의 행적을 살피는 과정에서 자연스레 알게 됐다. 내가 추구하는 바와 결이 다르긴 해도 인간적 존경심을 품게 하는 집단.

독일 대학에서 불트만 문하로 들어가 신학을 전공했고, '향린교회' 설립을 주도했고, 한신대 총장이었단 거 외에 어떤 일을 하셨는지 잘 모른다. 게다가 여태껏 이분이 쓴 책 한 권을 안 읽었네. 어쩌다 보니 '선천댁'이 내가 처음 읽은 책이 돼 버렸다.

이 책의 존재는 진작부터 알고 있었지만 읽기를 주저하며 계속 미뤘다. 어떤 내용인지를 대충 알고 있었고, 상당한 감정의 동요를 일으킬 거로 예상이 됐기 때문.

문득 이러다 영영 기회를 놓치면 어쩌나 싶어 맘을 바꿈. 출판 연도가 1996년이라 시중에선 당연히 구할 수 없고, 대중적으로 유명한 책이 아니라 서울 시내 도서관 중에선 정독, 남산 두 군데만 보유 중이다. 이중 남산 도서관을 찾아 직원에게 문의하니 별도 서고에서 꺼내 줬다.

선척댁은 저자의 어머니이고, 아들이 엄마로부터 들은 얘기를 저자의 시각에서 쓴 일대기다.

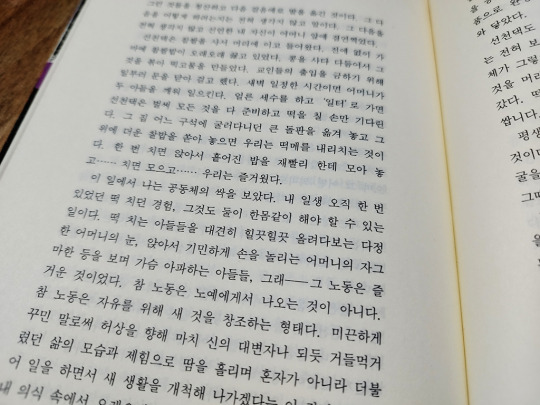

��작대로 두 가지 면에서 읽기 힘들었다. 우선 선천댁의 삶 자체가 그렇고, 문장이 명문이라 시종일관 읽는 이의 마음을 먹먹하게 한다.

저자가 1922년 생이니까 선천댁은 대략 1900년 초 출생일 거로 짐작할 수 있을 텐데 당시 조선 관습대로(?) 이팔청춘에 얼굴도 모르는 남자에게 팔려 가듯 시집 가 혹독한 시집살이와 농사를 지으며 두 딸을 낳았으나 모두 죽었다고 한다.

"…그는 이미 두 딸아이를 낳은 경험이 있다…중략… 그 씨족들의 멸시가 독이 됐는지 그들은 태어나서 빛을 얼마 보지 못하고 다 죽었다. 그 시체들을 붙잡고 하염없이 우는 것은 선천댁 하나 뿐이었다…"

그러다 1922년 세째 아이이자 첫 번째 아들을 낳은 것이다.

"…선천댁 입에서는 밭에서 일하다 엉금엉금 기어들어와 혼자 아이를 낳았다고 들은 것 외에는 없다. 그때 그 많은 식구들이 다 어디로 갔는지에 관해서도 언급하지 않았다. 그 말을 듣는 사람도 그 장면이 너무 엄청나서 그런 물음을 할 염을 못 한 것이다. 어떻게 산모 홀로 탈진 상태에서 탯줄을 가위질하며 목을 가누지도 못하는 새 생명을 감싸안고 몸을 닦아 줄 수 있었을까. 아마도 첫 아이를 낳을 때에는 식구들 중에 누가 있어 도와주었으리라. 그는 그대 경험한 일들을 기억해 가며 그 일을 해냈으리라…"

남편은 책임감이라곤 0.1도 없는 인물로 어느 날 외간 여자를 꼬셔 만주로 달아날 계획을 세웠다가 선천댁에게 틀킨 거로 나온다. 이 얘기가 또 황당하고 기가 막혔다.

부친 모르게 공부를 해 이름난 한의사가 됐으나 바람기가 심해 진료받으러 온 여환자들과 정분나기 일쑤라 한번은 성난 남자가 낫을 들고 찾아 온 것을 선천댁 기지로 돌려보냈단 일화가 나온다.

보통 사람이라면 저런 인간 말종 따위 낫에 찍혀 죽든 말든 자업자득이라며 내버려뒀을 수도 있을 텐데, 선천댁은 이런 남자가 임종할 때까지 일평생 묵묵히 곁에 있었던 모양이다. 아들이 "왜 그렇게까지?" 라고 물으니 "인간이 불쌍해서…"란 대답.

선천댁은 한심한 남편에게뿐만 모든 사람에게 다정다감한 성품을 타고 나신 듯, 책을 읽는 내내 '어떻게 이런 사람이 다 있지?' 놀라우면서 한편으론 동학의 인내천 사상에 나오는 "하느님 같은 사람"의 현현을 보는 듯한…

147쪽에 '함께 떡을 쳐서 사는 기쁨'이란 소제목을 단 글이 있다. 한국 전쟁으로 먹고 살기 어려운 시기에 떡장사를 하기 위해 아들과 함께 찹쌀로 떡을 만드는 얘기. 일부만을 발췌한 걸로 느낌이 오롯이 전달될지는 모르겠으나 매우 감동적이면서 동시에 잔잔한 슬픔이 감도는 정서가 스며 있었다.

"…선천댁은 찹쌀을 사서 머리에 이고 들어왔다. 전에 없이 가마에 찹쌀밥이 오래오래 끓고 있었다. 콩을 사다 다듬어서 그것을 볶아 떡고물을 만들었다. 교인들의 출입을 금하기 위해 일부러 문을 닫아 걸고 했다. 새벽 일정한 시간이면 어머니가 두 아들을 깨워 일으킨다. 얼른 세수를 하고 '일터'로 가면 선천댁은 벌써 모든 것을 다 준비하고 떡을 칠 손만 기다린다. 그 집 어느 구석에 굴러다니던 큰 돌판을 옮겨 놓고 그 위에 더운 찰밥을 쏟아 놓으면 우리는 떡메를 내리치는 것이다. 한번 치면 앉아서 흩어진 밥을 재빨리 한데 모아 놓고… 치면 모으고… 우리는 즐거웠다. 이 일에서 나는 공동체의 싹을 보았다. 내 일생 오직 한 번 있었던 떡 치던 경험, 그것도 둘이 한 몸같이 해야 할 수 있는 일이다. 떡 치는 아들들을 대견히 힐끗힐끗 올려다보는 다정한 어머니의 눈, 앉아서 기민하게 손을 놀리는 어머니의 자그마한 등을 보며 가슴 아파하는 아들들, 그래 그 노동은 즐거운 것이었다…"

저자가 글을 얼마나 비범하게 쓰는 지는 선천댁을 묘사하는 가운데 종종 (글을 모르는) "무식한 여자"라고 한 표현에서 가장 극적으로 드러난다. 문자 그대로 무식하단 의미가 아니다. 이 속엔 자기 엄마를 향한 무한 애정과 함께 문자를 초월해 측은지심의 사랑을 실천한 위대한 존재를 느끼게 한다.

책의 마지막은 이렇게 끝이 난다. "선천댁… 이 세상에 무한히도 많은 선천댁… 우리의 산실이요, 품인 선천댁…"

한숨을 내쉬며 책을 덮자 이번엔 "늘 살아 있는 나의 어머니"라는 부제가 새삼 눈에 꽂혔다.

2 notes

·

View notes

Video

youtube

홀로 아리랑-②/6.15 합창단/우리학교 힘내라 2025 응원의 밤/250626(목)남산 문학의 집

0 notes

Video

youtube

#제이제이마호니스, 하얏트호텔, JJ Mahoney's, Hyatt Hotel, 남산, 실내풍경, @WRD-TV

0 notes