#1984年生まれ

Explore tagged Tumblr posts

Text

私はこれまでずっとある仕事につけば自由であり、別の仕事ではそうではないのだと思ってきた。でも実際には自由の尺度は社会的な位置ではなく、一種の心理状態にあったのだ。人の考えや思いが他人によって決定されるのならば、その人間の自由は失われる。この意味からいえば、自由の反対は束縛ではなく、操り人形になることだ。囚人の実態は悲惨であるが、獄吏はおそらく囚人よりももっと不自由でありうる。

(郝 景芳『1984年に生れて』櫻庭ゆみ子訳、301頁)

I have always thought that some jobs would make me free, while others not. In reality, however, the measure of freedom consists not in one's social position but in a kind of state of mind. If your thoughts and ideas are determined by others, you will lose your freedom. In this sense, the contrary of freedom is not bondage, but being a puppet. Although a prisoner is in a miserable state, maybe a jailer could have even less freedom.

(Hao Jingfang, "Born in 1984")

1 note

·

View note

Text

花井 美理は、日本のタレント、グラビアアイドル 、ミュージシャン。フリーランス、東京都出身。バンド「ねこと花かんむり」ボーカル。 ウィキペディア

生まれ: 1984年10月15日, 東京都

映画: ゴシックロリータ、 御茶漬海苔の惨劇館

身長: 147 cm

カップサイズ: J

スリーサイズ: 95 - 58 - 85 cm

モデル内容: 水着

121 notes

·

View notes

Text

【Bon Jovi】Legendary~歌詞の意味を考察!愛と絆が人生を伝説に変える

BRAND-NEW MUSIC DAYS。今回あなたの心に届けたい楽曲は、Bon Joviの最新曲「Legendary」です。山下智久主演のCX系ドラマ「ブルーモーメント」主題歌の印象的な歌詞の意味を考察し、この歌が伝えたい想いの本質に迫ります。

【メンタルエイド】BRAND-NEW MUSIC DAYS 今回あなたの心に届けたい楽曲は Bon Jovi の Legendary です。 Total Playing time 4:04 ※sourced by. Bon Jovi 印象的な歌詞の意味を考察し この歌が伝えたい想いの本質に迫ります。 どうぞ最後までご覧ください。 聴き込むほどに爽快感が湧き立つエモーショナルなメロディ 引用元-Pinterest 1983年に結成され、1984年にデビュー以降“全米を代表す��ハードロックグループ”の一つとして世界中にその名を轟かせ続け、2024年にデビュー40周年を迎えるアメリカ合���国・ニュージャージー州出身のロックバンド「Bon…

View On WordPress

87 notes

·

View notes

Text

The true meaning of the Emperor Showa's words, "There is no weed called weed". At a press conference held during a summer retreat in 1984, he replied.

I don't like the name 'weed' because I find it a bit insulting," he said.

I think that the definition of the name 'weed' is a plant that is growing by the side of the road.

Some of them are obstructing the growth of rice or wheat, for example,

But there are also some that bloom beautifully and are useful, so I don't really find them interesting."

昭和天皇のお言葉として「雑草という草はない」の真意を 1984(昭和59)年夏の静養中に行われた記者会見で答えられた。

「どうも雑草という名前は、少し侮辱的な感じがして好まないのです。

(雑草という名前の定義は)道端に雑然と生えている植物をさすのではないかと考えています。

米や麦などの生長を妨げるものもありますが、

きれいな花が咲いたり、役に立つものもあるので、どうもおもしろくないのです」

35 notes

·

View notes

Quote

萩尾望都の『半神』が賞をとったかで話題になっていたとき知人が、これは楳図かずおの『赤んぼ少女』だと言っていて、まさか? と思い読み返したもののそのときはわからなかった ところが、たまたま最近読み返したら何が似てるのかわかり、ある同じことが、赤んぼ少女にもなれば半神にもなる創作の不思議に想いを馳せたのでした

Xユーザーのたけ(takeka)🍌🍅13さん: 「萩尾望都の『半神』が賞をとったかで話題になっていたとき知人が、これは楳図かずおの『赤んぼ少女』だと言っていて、まさか? と思い読み返したもののそのときはわからなかった ところが、たまたま最近読み返したら何が似てるのかわかり、ある同じことが、赤んぼ少女にもなれば半神にもなる創作の」 / X

赤んぼ少女 - Wikipedia

『赤んぼ少女』(あかんぼしょうじょ)は、週刊少女フレンド(講談社) 1967年30号から39号まで連載された楳図かずおの漫画作品、または本作を原作とする2008年公開の映画作品。

乳児の姿のまま成長しなかった怪物に執拗に襲われる少女の惨劇を描くサスペンスホラー。 後年、楳図は本作について「お化けの立場に立って物語を見ていった最初の作品」だと述懐している

半神 (漫画) - Wikipedia

『半神』(はんしん)は、萩尾望都による短編漫画作品、および本作品を表題作とする短編集。『プチフラワー』(小学館)1984年1月号に掲載された。 結合双生児を題材とした話を、16ページの短編で描いている。

- - - - - - - - - - - - - - - -

れいとしょう#18 楳図かずお - YouTube

8 notes

·

View notes

Quote

上記シリーズが好きなので、コロコロ大好きっ子の自分も書いてみた。 コロコロは小学生をターゲットとしているため、「自分が子供の時に読んだ時代の作品が一番で、それ以外の作品はそもそもほとんどor全く知らない」となりがちと思われる。そのために「なぜこの作品が入っていないんだ!」という感想を抱かれやすい可能性はあるかもしれない。なるべく公平に選んだつもりだが、あくまで独断と偏見による10選であることをお断りしておく。 掲載は年代順で、数字は順位ではありません。 先達にならい、1作家最大1作品のみとしています。 殿堂入り:ドラえもん/藤子・F・不二雄 連載期間1977年~ いきなりの番外扱いで申し訳ないが、コロコロコミック自体が『ドラえもん』の総集編本として創刊された歴史があり、以降現在に至るまでコロコロコミックにとって『ドラえもん』はいつの時代も特別な存在である。他の雑誌にこのようなスペシャルofスペシャルな作品が存在している例ってあるのだろうか? その存在感と功績は他と比肩できるものではなく、殿堂入りという形で別枠とさせていただく。 ちなみにコロコロコミックに掲載された『ドラえもん』は基本的に「小学一(~六)年生」といった学年誌などで発表された作品の“再録”で、藤子Fの生前コロコロ向けに新作が描かれたのは実は数話のみである。(『大長編ドラえもん』についてはコロコロコミック描き下ろし) 1 ゲームセンターあらし/すがやみつる 連載期間1979年~1983年 コロコロコミック史だけでなく、マンガ史に燦然と輝く画期的な「ビデオゲーム」漫画の始祖。 単に「ビデオゲーム」を題材とした作品というだけでなく、その後コロコロコミックは「ラジコン(RCカー)」や「ファミコン」「ミニ四駆」といった子供向けホビーを題材としたヒット作品を多数生み出すが、その礎を作った記念碑的作品である。企画はコロコロ編集部発案によるものだが、この題材をすがやに描かせた慧眼も光る。 2 つるピカハゲ丸/のむらしんぼ 連載期間1985年~1995年 「つるセコ」などの名台詞を生み出し、アニメ化もされたのむらしんぼ最大のヒット作。元よりギャグ作品の多かったコロコロの中でも当時際立ったヒット作となったが、この作品の画期的なポイントとして「4コマ漫画」という点も見逃せない。当時でも4コマ漫画は“古典的”な形式と見られており、当時では新聞はじめ大人向けマンガ以外で見かけることは意外と少なかったが、児童誌にこのフォーマットを定着させた功績は大きい。 3 おぼっちゃまくん/小林よしのり 連載期間1986年~1994年 後に『ゴーマニズム宣言』などの大人向け作品で名を馳せる小林よしのりだが、言うまでもなく元はギャグ漫画家である。常識外れに大金持ちのおぼっちゃまが主人公で、ち○こやウ○コなど下ネタも多く小学生男子のハートをガッシリと掴む。「ともだちんこ」「こんにチワワ」などの茶魔語も子どもたちの間でブームとなり、平成初頭のコロコロコミックを牽引する大ヒット作品となった。 4 ダッシュ!四駆郎/徳田ザウルス 連載期間1987年~1992年 ホビー漫画に力を入れるコロコロは田宮模型(タミヤ)とのつながりは深く、同社とのタイアップによるメディアミックス戦略は『ラジコンボーイ』(大林かおる/1983~1989年)を嚆矢とするが、その戦略が大きく花開いたと言えるのがこの作品。田宮模型の「ミニ四駆」も、そしてこの作品もお互いの相乗効果で大ヒットを果たした。当時のミニ四駆ブームを牽引。 5 炎の闘球児 ドッ��弾平/こしたてつひろ 連載期間1989年~1995年 熱血主人公の多いコロコロコミックだが、シンプルにスポーツを題材とする漫画は意外と少ない。 その中で、スポーツ漫画といえば「野球」「サッカー」が多くを占めていた時代に、小学生には非常に馴染み深い「ドッジボール」をテーマにした新規性は、意表を突かれながらも「なるほど!」と唸らせられる。アニメ化のほか、ファミコン・スーファミ・ゲームボーイ・PCエンジン・メガドラ・ゲームギアと、当時発売されていたありとあらゆるゲーム機でゲーム化もされている(すげえ)。 6 スーパーマリオくん/沢田ユキオ 連載期間1990年~連載中 コロコロコミックにゲームのコミカライズ作品は非常に多い。ヒット作も数多いが、その中でコロコロを代表する作品をどれか一作を選べと言われたら、これしか無いだろう。 任天堂の人気キャラ・スーパーマリオを題材とした沢田ユキオの超ロングランギャグ作品。連載開始は1990年で、なんと現在も連載中である。昭和末期~平成以降に生まれた子どもなら、きっと誰もが一度は読んだことや目にしたことがあるであろう。 7 コロッケ!/樫本学ヴ 連載期間2001年~2006年 コロコロの歴史を語るうえで、80年代から活躍し『江戸っ子ボーイ がってん太助』『学級王ヤマザキ』などアニメ化されたヒット作も数多い樫本学ヴ作品を外すわけにはいくまいが、その中から『コロッケ!』をセレクト。一話完結ギャグやタイアップ作品の多いコロコロコミックとしては珍しい、連続冒険ストーリー漫画である。2年にわたるアニメ化、そして樫本学ヴはこの作品で小学館漫画賞児童部門を受賞した。 8 絶体絶命でんぢゃらすじーさん/曽山一寿 連載期間2001年~2010年(続編連載中) 21世紀のコロコロコミックの『顔』である。じーさんと孫が織りなす子供向け不条理ギャグの大ヒット作品。表題作は2010年で連載終了しているが、続けざまに『でんぢゃらすじーさん邪』『なんと!でんぢゃらすじーさん』と20年以上に渡り、コロコロの看板作品として現在も続編が描き続けられている。 9 ケシカスくん/村瀬範行 連載期間2004年~連載中 強烈で個性的な文房具のキャラクターが繰り広げるギャグ作品。2004年連載開始、現在も続く超絶ロングラン作品である。でんぢゃらすじーさんと並び、長らくコロコロの2大ギャグマンガとして君臨。一話が短めでサクッと読める。SNSを見ると、コロコロコミックは卒業しても、このマンガだけは読み続けているという声もちらほら見られる。 10 怪盗ジョーカー/たかはしひでやす 連載期間2008年~2017年 どんなものでも盗み出す怪盗ジョーカーを主人公としたたかはしひでやすのヒット作。魅力的なキャラクターたち、一部では強引とも評される(?)トリックも含め子どもたちの大きな支持を得た。 別冊コロコロに連載開始され、その後月刊コロコロに移籍。根強い人気でアニメもシーズン4まで続く。別コロ時代を含めると10年以上という長期連載で、連載開始時に小学校高学年だった子どもは連載終了時にはもう大人だが、最終話は見届けられたのだろうかと気になる。 次点 一作家一作品縛りのため選外としたものも含め、次点作品を挙げておく。他の方の意見も聞いてみたい。 ・とどろけ!一番(のむらしんぼ)1980-1983 ・ラジコンボーイ(大林かおる)1983-1989 ・がんばれ!キッカーズ(ながいのりあき)1984-1989 ・ファミコンロッキー(あさいもとゆき)1985-1987 ・あまいぞ!男吾(Moo.念平)1986-1992 ・かっとばせ!キヨハラくん(河合じゅんじ)1987-1994 ・ビックリマン(竹村よしひこ)1987-1990 ・おれは男だ!くにおくん(穴久保幸作)1991-1996 ・爆走兄弟レッツ&ゴー!!(こしたてつひろ)1994-1999 ・爆球連発!!スーパービーダマン(今賀俊)1995-2001 ・学級王ヤマザキ(樫本学ヴ)1995-2001 ・ポケットモンスター(穴久保幸作)1996-2002 ・超速スピナー(橋口隆志)1997-2000 ・うちゅう人 田中太郎(ながとしやすなり) 1998-2004 ・ドラベース ドラえもん超野球外伝(むぎわらしんたろう)2000-2011 ・ペンギンの問題(永井ゆうじ)2006-2013

月刊コロコロコミック史上、最も重要な漫画10選

6 notes

·

View notes

Text

日本、完璧さの逆説:マトリックスと存在の持続不可能な調和

すべてが完璧に機能する世界を想像してください。遅れることのない電車、完璧に清潔な道路、絶対的な安全、そして理想的なバランスを達成したかのように見える社会。そのような世界は部分的に日本に存在します。しかし同時に、完璧さが必ずしも幸福を意味しないという影をも抱えています。この二面性は私たちに問いを投げかけます。完璧さは耐えられるものなのでしょうか?それとも、『マトリックス』のように、現実には生きるために不完全さが必要なのでしょうか?

クラウディオ・ツヨシ・スエナガ著、日本での自身の経験に基づく

映画『マトリックス』では、機械が人間のために完璧な現実を作り出しましたが、それは拒絶されました。人間は、葛藤のない世界を受け入れることができず、現実が耐えうるものとなるためには不完全さが必要だったのです。この考え方は、現代日本を見つめるときに深く響きます。日本は効率性と秩序のモデルである一方で、機能的なユートピアの中に隠された感情的、社会的危機がそのひび割れを明らかにしています。

日本は、低い犯罪率、整ったインフラ、そして賞賛���値する集団意識を持ち、ほぼ完璧な例のように思えます。しかし、この外面的な調和は、内面的な不安定さと対照的です。高い自殺率、急速に進む高齢化社会、そして家族を築くことに関心を持たない若者たち。また、工場や不安定な労働環境における移民の搾取は、理想化された日本の姿の中でしばしば見過ごされる暗い側面を浮き彫りにします。

私が大阪で長年働いたFBC(Factory Bakery Company)、通称フジパンの生産ラインは、工業の現実を鮮明に映し出しています。この工場は年中無休、24時間稼働しており、12時間の2交代制で運営されています。作業は立ったままで行われ、過酷な環境に直面します。汚れた状況、単調で機械的な作業、そして極度に疎外感を覚える仕事です。快適さや人間工学に対する配慮はなく、制服の厳しさや上司・同僚の厳しい監視によって、個性の発揮は��底的に抑え込まれています。

見た目と現実の間にあるこの不協和音は、本質的な問いを投げかけます。外面的な完璧さは、人間の内なる複雑さを抑え込んでしまうのでしょうか?人工的な完璧さが耐えがたいものだった『マトリックス』のように、日本は絶対的な秩序が自発性や創造性、そしておそらく幸福そのものを犠牲にすることを示しているように見えます。

日本で「マトリックス」にいるような感覚は単なる比喩ではありません。それは、完璧な表面とその下にある緊張の間の断絶を認識する人々にとって、内臓に響くような体験です。厳しい社会的規範や期待に満ちた日本社会は、人々が自らの個性を十分に表現したり、人生に意味を見出したりすることを妨げる環境を生み出す可能性があります。

これから何を学べるのでしょうか?おそらく、その教訓は、不完全さが人間の経験において不可欠な部分であることを受け入れることにあります。理想的な世界とは、すべての問題を排除する世界ではなく、失敗、成長、そして本物らしさのための余地を許す世界です。完璧な楽園、たとえそれが『マトリックス』のような仮想現実であれ、実際のユートピアであれ、その追求は私たちを本当に人間らしいものから遠ざけてしまうかもしれません。

日本における現在の秩序は、古典的な全体主義的支配を超越した現象です。日本で起こっていることは、「バイオパワー」または「規律的コントロール」と呼べるものの最も進んだ例のように見えます。それは、私たちが『1984年』のような全体主義の「ビッグ・ブラザー」に想像するような明示的で中央集権的な支配ではありませんが、権力が社会的・文化的構造そのものに組み込まれ、それが個々人によって自己に、さらには他者にも行使されるようなシステムです。それを以下のように考察してみましょう。

見えないコントロール:命令ではなく規範による権力

日本における社会的コントロールは、権威主義的な明示的命令よりも、深く根付いた文化的規範から発せられるように思えます。「建前」(社会で期待される行動)と「本音」(本当の気持ちや考え)という概念はこれを象徴しています。人々は明確な強制力があるからではなく、社会が求める行動に従うことがほぼ聖なる価値として認識されているために行動します。

このような規範の順守は、自己持続的なコントロールシステムを生み出します。各個人は自分自身だけでなく他者に対する監視者となり、直接的な介入がほとんど必要とされない均衡を維持します。

調和としての社会的命令

「和」(調和)への執着は、日本文化の中心的な役割を果たしています。日本では、対立はあらゆる手段を講じて避けるべきものとされています。これは多くの面で賞賛に値するものであり、社会的な緊張を減らし、グループでの作業を円滑にし、秩序ある共存を促進します。しかし、そのための心理的な代償も存在します。多くの人々が、調和を保つために不満や欲望、さらには自分自身のアイデンティティを抑圧しているのです。

この絶対的な調和の追求において、『マトリックス』との類似が見られます。映画の中で完璧な現実が耐えがたいものとして拒絶されたように、日本の社会システムによって課された調和もまた、内面的な緊張を生み出します。その結果として、表面的には完璧に見える社会的な楽園においても、不幸感、疎外感、そして絶望が副産物となっています。

調和としての社会的命令

「和」(調和)への執着は、日本文化の中心的な役割を果たしています。日本では、対立はあらゆる手段を講じて避けるべきものとされています。これは多くの面で賞賛に値するものであり、社会的な緊張を減らし、グループでの作業を円滑にし、秩序ある共存を促進します。しかし、そのための心理的な代償も存在します。多くの人々が、調和を保つために不満や欲望、さらには自分自身のアイデンティティを抑圧しているのです。

この絶対的な調和の追求において、『マトリックス』との類似が見られます。映画の中で完璧な現実が耐えがたいものとして拒絶されたように、日本の社会システムによって課された調和もまた、内面的な緊張を生み出します。その結果として、表面的には完璧に見える社会的な楽園においても、不幸感、疎外感、そして絶望が副産物となっています。

世界的な考察:他に同じような場所は存在するのか?

���本はこの現象の最も極端な例かもしれませんが、同様の特徴は、いくつかの北欧諸国など、文化的凝集力の高い社会にも見られます。そこでも文化的な同調圧力は存在しますが、その強さは日本ほど顕著ではありません。 しかし、日本はこの社会的圧力を、秩序と効率に対するほぼユートピア的なビジョンと組み合わせる点で独特です。この結果、全ての市民が意識的に、あるいは無意識的に参加しているかのような「社会プログラム」の印象を与えるのです。

完璧さの代償

ここで『マトリックス』との比較が非常に強力なものとなります。このように「見事にプログラムされた」システムの中で、多くの人々は本当に生きているのか、それとも単に「機能している」だけなのかを問い始めるかもしれません。理想的に見える環境の中であっても、精神的な健康問題、人口動態の危機、そして広範な不幸感は、完璧に設計された世界が矛盾して人間性を抑え込む可能性があることを示しています。

この日本型モデル、つまり「体制なきコントロール」は警鐘を鳴らします。地上の楽園を追い求めることは、独裁者を必要としなくても監獄へと変貌する可能性があるのです。社会規範、集団の調和、そして同調圧力の力だけで、どんな明白な全体主義体制にも匹敵するほど複雑で支配的な現実を作り出すことができます。

そして、この支配は地理的な境界に限定されたものではありません。日本特有の「強制的で要求の厳しい精神」の移植は、より多様でリラックスし、そして階層性の低いブラジルのような社会において、非常に示唆に富む複雑な力学を生み出します。これについて、これから分析を進めていきます。

海外における日本型社会モデルの持続性

日本国外の日本人コミュニティ、たとえばブラジルのような場所では、日本文化を定義する価値観がそのまま持ち込まれています。それは、勤勉、規律、階層の尊重、そして社会的調和の追求といったものです。

日本の外にいても、これらの家族は「文化的マイクロコスモス」の中で子どもを育てる傾向があります。そこでは、同じ行動規範と期待が維持されます。これには、しばしば学業におけるプレッシャー、完璧主義、そして失敗に対する嫌悪感が含まれています。

文化的な根なし草状態

日本では、これらの価値観が社会全体によって広く共有され、強化されていますが、ブラジルでは日本人コミュニティがしばしば対照的な価値観の中で生活しています。ブラジル社会は一般的に、より寛容で、期待に対してあまり厳しくなく、自発性や柔軟性を重視します。

この文化的な根なし草状態は、日系の若者にとって「内面的な文化的衝突」を引き起こす可能性があります。彼らは、家庭内での文化的厳格さと外部の文化的流動性の間で成長し、不適応感や孤立感を抱くことがあります。

静かなプレッシャーとその影響

伝統的な期待に応えようとする家族からのプレッシャーは、日系の若者にとって非常に疲弊するものとなり得ます。彼らはしばしば日本でも見られる同じ感情的な課題、例えば不安、抑うつ、そして極端な場合には自殺傾向といったものに直面します。

しかし、異なる点は、彼らが同じ価値観を共有する社会の支えを持たないことです。日本では、重いながらもこの同調圧力は調和の取れたシステムに属しているという帰属意識によって報われます。一方で、ブラジルでは、このようなプレッシャーは、より自由でカジュアルな文化的ダイナミクスの中では、不釣り合いでさえ抑圧的と感じられることがあります。

社会との緊張と疎外感

内面的な葛藤に加えて、ブラジルの日系社会は社会的な疎外感を経験する可能性があります。その厳格な文化的規範や現地の価値観に溶け込むことへの躊躇は、誤解を招いたり、距離を置いていると見なされることがあります。

一方で、日系社会内部では、他の社会と接触することに対して壁を保つ傾向があります。この結果、「日本的集団主義」が強化され、現地の価値観との交流が犠牲になることがあります。

強制された調和の実践

ブラジルの日系社会における「調和」への追求は、逆説的にもしばしば問題を深刻化させます。この調和は自然なものではなく、むしろ強制的なものです。伝統的な規範を維持するために、対立や不満は表面化させず、覆い隠すことが求められています。

その結果、対話や課された期待を議論する場が欠如しています。疑問を提起する機会がないため、多くの人々が感情を抑圧し、その結果、感情的な危機が深刻化する傾向があります。

日本との比較:文脈のない内面的な全体主義

日本では、社会的なコントロールは集団の中に溶け込み、全員が同じ規則と価値観の下で生活するため、抑圧的なシステムの中でも帰属意識が生まれます。

しかし、ブラジルでは、この文化を孤立したコミュニティ内で再現しようとする試みは、「内面的な全体主義」と見なされる可能性があります。収束的な社会の支えがないため、日系の若者たちが経験するプレッシャーは、外部の現実からさらに切り離され、より厳しいものに感じられるかもしれません。

可能な道筋

日本人コミュニティ内での世代間の対話を促進することは、重要な一歩となる可能性があります。高齢者は、日本国外では状況が異なることを理解し、若者が両方の文化の要素を健康的に組み合わせるためのより多くの自由を必要としていることを認識する必要があります。

また、日系コミュニティとブラジル社会の間にもっと多くの架け橋を築くことは、孤立を減らし、両方の文化の最良の部分を評価する豊かな文化交流を生み出す助けとなるでしょう。

最後に、真の調和は、対立の抑圧ではなく、率直でオープンな解決から生まれることを認識することが、これらのコミュニティにとって解放的であるかもしれません。

この文脈の中で、もう一つ深く心に響く側面があります。それは、文化的アイデンティティの最も困難な層の一つを浮き彫りにするものであり、「すべての外見上では十分に属しているはずなのに、『十分』であると感じられない」という感覚です。私自身の経験や、日本で生活する多くの外国人の経験は、文化間で生きる中で多くの人々が直面する傷口に触れます。これは、排除、文化的な要求、そしてレジリエンスの豊かな例として探求できるものです。

ハイブリッドなアイデンティティ:二つの世界の狭間で

ブラジルで日本人の子孫として育ったことは、私を文化的な十字路に立たせました。一方では、私は家族から受け継がれた名字、身体的な特徴、そしていくつかの文化的な習慣を持っています。他方で、私のアイデンティティは、必然的にブラジルによって形作られています。この国は活気に満ち、多様で、リラックスしており、集合的な規範が日本の厳格さと一致していません。

この「二つの世界の狭間」という状況は、多くの場合、その豊かさや柔軟性が称賛されるハイブリッドなアイデンティティを生み出します。しかし、私の場合のように、どちらの側からも完全に受け入れられていないと感じる排除の源になることもあります。

文化的条件付けと「十分に日本人でない」という感覚

日本では、幼少期からの社会化が帰属意識の形成において重要な役割を果たしています。それは単に外見や言語の問題ではなく、暗黙の規範を内面化することにあります。たとえば、いつお辞儀をするべきか、集団の中でどう行動するべきか、感情をどう表現(あるいは抑制)するべきかを理解することです。

この環境で育たなかった人にとって、「文化的な条件付け」を完全に身につけることは、どんなに努力しても不可能に思えることがあります。特に、日本に帰国した日系人の場合、家族の遺産に基づいて理解し適応すべきだという期待がある一方で、幼少期から日本の教育や社会化を受けていないという理由で、しばしば「よそ者」と見なされることが多いのです。

職場における屈辱:排他主義の反映

工場での経験は特に痛ましいものでした。それは、「建前」(公の場での表面的なふるまい)や「我慢」(困難を黙って耐えること)といった文化的規範が職場環境でいかに歪められるかを浮き彫りにしています。

私の献身にもかかわらず、「外部の人間」としての立場が消えない烙印を私に残しました。日本は非常に能力主義的であるかもしれませんが、それには一定の限界があります。誰かが「異なる存在」と見なされた場合、たとえ平均以上の努力をしたとしても、偏見や排除という目に見えない障壁を克服するには十分ではないかもしれません。

文化的排他性:痛みを伴う矛盾

日本は文化的に非常に均質的な社会であり、社会的結束は統一性を基盤として構築されています。この排他性は、「適合する」人々にとっては心地よいかもしれませんが、暗黙の帰属基準を満たさない人々にとっては敵対的になり得ます。

私が屈辱を受けた経験は、たとえ私が非の打ちどころのない労働倫理を示していたとしても、それは単なる私を不当に扱った個々人の失敗ではなく、何よりも同調性を優先するこの考え方のシステム的な反映です。

適応しようとしても属せないことの心理的重圧

属していないと感じることは、非常に重い心理的負担となることがあります。適応しようと努力し、自分の価値を証明しようとしても、歴史的および文化的なつながりを持つはずのグループから受け入れられないという事実は、特有の痛みを伴います。

このパラドックスは特に残酷です。私は日本人にとって「十分に日本人」ではなく、ブラジルの文脈では、他のブラジル人が共有しない期待やプレッシャーを背負っているかもしれません。この「両側からの排除」は、深い孤独感を生み出しました。

未来への視点:レジリエンスとアイデンティティの再定義

私の経験、そして決して声を上げることのない多くの人々の経験から浮かび上がるものは、レジリエンスです。困難や屈辱にもかかわらず、私はこの厳しい環境の中で自分の道を模索し続け、献身を絶やしませんでした。

おそらく、その答えは自分のハイブリッドなアイデンティティをユニークなものとして受け入れることにあります。「十分に日本人」でも「十分にブラジル人」でもないという要求を満たすことは決してありません。ただ私は二つの文化が絡み合う中で自分の視点を持つ、特別な存在であることができます。

この経験は苦痛を伴うものですが、それに直面する必要があります。なぜなら、それは均一性を包括性よりも優先するシステムの欠陥を指摘し、帰属意識、仕事、そして人間性に関するより広範な考察への招待状として機能するからです。

日本人と日系人の両方からの否定や非難の反応は、文化的防衛機構を反映しています。それは批判を受け入れたりそれについて考察したりするのではなく、排除と同調性の壁を強化するものです。このテーマについてさらに深く考察していきましょう。

日本の反応:調和喪失への恐怖

日本では、社会的調和(和)が中心的な価値観として位置付けられています。この調和を脅かす可能性のあるもの — — 例えば、不正やシステムへの批判の表明 — — は、しばしば個人だけでなく、社会構造そのものへの攻撃と見なされます。

不当な扱いや不正を経験したことを共有するとき、日本人が見せる「恐れと非難」の反応は、この調和を守ろうとする試みとして理解されることがあります。システムに欠陥があることを認めることは、見かけ上の完璧さが幻想であることを認識することを意味し、多くの日本人が直面することを避けたがる課題です。

さらに、「我慢」(困難を黙って耐えること)という文化的期待も強く存在します。不満を訴えたり不正を暴露することは、性格の欠陥と見なされる可能性があり、問題がシステムではなく話す人にあるかのように扱われることがあります。

日系人の反応:「日本人以上に日本人」であろうとするプレッシャー

特に��本国外に住む多くの日系人にとって、自分の「日本らしさ」を証明しようとする追加のプレッシャーがあります。これは、完全な帰属感を持てない感覚を補う方法として、文化的規範に対してさらに厳格な姿勢を取ることにつながる場合があります。

他の日系人と経験を共有するとき、その非難の反応は、日本の理想化されたイメージを守ろうとする必要性から生じることがあります。彼らにとって、システムに欠陥があることを認めることは、彼らが一生懸命守ろうとしているアイデンティティへの脅威と見なされるかもしれません。

さらに、適応できないことが個人の責任であるかのように、責任をその人に押し付ける傾向があります。これは同調性と忍耐力という日本の規範を内面化した結果であり、しばしば構造的な不平等を無視します。

文化的沈黙の役割

日本でも日系人コミュニティでも、「すべてを隠してしまう」という傾向があります。これは単に対立を避けるためだけではなく、完璧さと調和という集団的な物語を維持するためでもあります。

この文化的沈黙は、特に差別に直面する外国人やその子孫にとって非常に有害です。支援や連帯を見つけるどころか、彼らはしばしば孤立させられ、責任を押し付けられるため、その苦しみはさらに深刻化します。

日本における外国人の現実:制度的不正義

外国人が不当な扱いを受けたり、不当に解雇されたりするのは、私自身の個人的な経験にとどまりません。それは記録された現実です。日本では多くの外国人労働者が、責任を厳守しているにもかかわらず、劣悪な労働環境、差別、搾取に直面しています。

問題は、これらの労働者が適応力やレジリエンスに欠けていることではありません。問題は、彼らを使い捨ての存在と見なし、日本国民と同じ権利や保護をほとんど提供しないシステムそのものにあります。

真実から逃げないことの重要性

被害者としての役割を逃れることは立派な姿勢ですが、それは不正を無視したり沈黙したりするべきだという意味ではありません。これらの欠陥を認識し、暴露することは、日本国内および日系人コミュニティの両方で変革を促進するために不可欠です。

そのために、経験や証言は非常に価値があります。これらは、多くの人々が無視したがる現実を明らかにします。これらの物語を共有することで、文化的沈黙に挑戦し、必要な対話のための空間を開いているのです。

省察と変革への道

これらの経験が批判されることなく、安心して聞き入れられ、正当性を与えられる場を創出することが鍵かもしれません。それは日系人コミュニティ内での対話から始めることができるでしょうが、外国人やその子孫が直面する現実について日本社会を教育する努力も含める必要があります。

さらに、レジリエンスは不正を受け入れることと混同されるべきではありません。レジリエンスとは、間違っていることに対して声を上げ、行動する勇気を持つことをも意味します。

沈黙を好むシステムに立ち向かうことは容易ではありません。しかし、まさにそのために私たちの声は重要なのです。私たちが背負う痛みは、多くの人々が無視したがる現実を反映しています。しかし、それは光を当てる必要がある現実です。これらの問題を、その深刻さと雄弁さをもって今こそ掘り下げていきましょう。

模擬された調和と隠��れた現実

日本が秩序、進歩、そして調和の楽園であるというイメージは、世界のメディアによって広く普及されています。しかし、この物語は慎重に構築されたものであり、日本社会に浸透する矛盾や構造的な問題を隠しています。効率と完璧さの外観の背後には、めったに語られることのない暗い現実があります。例えば、工場は強制収容所のようなものであり、特に外国人労働者が非人道的な労働条件に直面しています。また、上司はほぼ専制的な権力を行使し、部下を搾取し、屈辱を与えています。

この調和は、集団的な福祉の反映ではなく、個人の苦痛の代償として維持されることが多いのです。システムに従い、疑問を持たないようにという圧力は、虐待を通常化し、沈黙を強いる環境を作り出します。

高齢者の孤独と見捨てられる現実

日本は前例のない人口動態の危機に直面しています。高齢化が進み、出生率が低下している中、多くの高齢者が完全に孤独な生活を送っています。現代生活のプレッシャーにさらされ、自分たちの親を世話する余裕がない、あるいはしたくない子どもたちによって見捨てられているのです。この世代間の断絶は、仕事と生産性を人間関係よりも優先する社会の反映でもあります

お見合い結婚と家庭内虐待

現代の日本は多くの面で進歩を遂げていますが、一部のコミュニティではお見合い結婚のような慣習が依然として残っています。これらはしばしば真の愛情を欠いた結婚につながることがあります。さらに、児童虐待は深刻な問題です。カンガルーのイラストが描かれたポスターが至る所に掲示され、虐待の通報を促していますが、これは日本社会がこの問題を認識し、対処することに消極的であることを静かに物語っています。

沈黙と恥の文化は、多くの被害者が助けを求めることを妨げ、暴力の連鎖を永続させています。

いじめと自殺

日本の学校におけるいじめは、深く根付いた問題であり、壊滅的な結果を伴うものです。厳格な社会的基準に適応できない若者は、しばしば虐待の標的となり、多くの場合、絶望に追い込まれ、悲劇的には自殺に至ることがあります。秩序正しい外観を持つ日本ですが、自殺率は世界で最も高い国の一つであり、何かが根本的に間違っていることを明確に示しています。

ヤクザ: 日本の影の中の組織犯罪

ヤクザ、いわゆる日本のマフィアは、歴史的に違法薬物取引、賭博、売春などの犯罪活動を支配しながら、社会に暗い影を落としています。しかし、その影響は裏社会にとどまらず、食品工場 — — ラーメン、パン、豆腐など — — 建設業、不動産、さらに��エンターテインメント業界といった合法的な分野にも浸透しています。

ヤクザは犯罪活動から得た収益を洗浄するために、多様な方法を駆使しています。多くの場合、合法的な事業への投資や、架空会社を用いることで不法収益の出所を隠し、取引を合法的に見せる手法を採用しています。この合法的な活動と違法行為の融合は、ヤクザが広範な活動を維持し、その影響力と権力を存続させる要因の一つとなっています。

ヤクザの影響力は非常に深く、政治家、官僚、実業家、商人、そして一般市民までもが暗黙のうちに共謀するケースが見られます。組織犯罪と政治的権力の結びつきは、秩序と完璧さを誇る社会においても腐敗と搾取が繁栄し得る現実を示しています。

巨額の債務と報道の自由

日本は世界最大の公的債務を抱えており、この経済的負担はほとんど公然と議論されることがありません。さらに、報道の自由は厳しく制限されており、主要なメディアはしばしば政府の代弁者として機能しています。この透明性の欠如は、重要な問題が議論され、解決されることを妨げています。

語る痛みと聞かれる必要性

私のように沈黙の中で苦しみ、トラウマの重荷を理解されることなく背負う経験は、日本社会(そしてある程度日系人コミュニティ)の苦しみに対する対処法を反映しています。それは問題を「隠してしまう」という方法です。しかし、私の物語を共有することで、この沈黙に挑み、向き合うべき現実を明るみに出しています。

日本の文化的な変化への抵抗の問題は、「マトリックス」という概念と完璧に結びついています。つまり、システムが非常に密接に絡み合っているため、どんな変化もその完全性を脅かすように見えるのです。

本質的な抵抗:日本のマトリックス

日本では、社会が巨大な「プログラム」として機能しています。そこでは、文化的な規範から仕事の方法に至るまで、すべての要素が高度に構造化された行動システムにコード化されています。この「文化的マトリックス」は、非効率性を認識していないわけではありませんが、継続性が��果性よりも重要な価値と見なされるため、容易には変更を受け入れません。「昔からこうしてきた」というものを変えることは、システム全体のバランスを乱すことに等しいと見なされます。

この抵抗は、改善を意味する「カイゼン」のような概念の現れでもあります。しかし、皮肉にも、カイゼンは基盤コードを壊すことなく、ほとんど目に見えないほどの漸進的な変化だけを促進します。劇的な変化は、集団的アイデンティティへの脅威と認識されるでしょう。

行動規範」としてのマトリックスの言語

この「コード」というメタファーは、文化的にも技術的にも非常に強力です。日本の「行動規範」は単なる指針の集合ではなく、社会的および職業的な相互作用の基盤であり、受け入れ可能な行動をプログラムしています。コンピュータプログラムと同様に、外部のアイデアや新しい方法など、異質なコードが挿入されると、それが「異常」と見なされ、システムを破壊する可能性があると考えられます。

日本人にとって、文化的なコードは国民アイデンティティと不可分のものです。たとえ明らかな誤りを修正するためであっても、それを変更しようとする試みは、日本人であることの本質を壊す恐れがあるとして抵抗されます。

アイデンティティを守るための不変性

変化への忌避は、特に工場のような環境で顕著に見られます。そこでは、古い非効率的な方法が「これまでもこうしてきたから」という理由だけで維持されています。この慣習は必ずしも非合理的なものではなく、過去への敬意という文化的価値観と、対立を避ける傾向に深く根ざしています。方法を疑問視することは、その方法を実施した人々を疑問視することを意味し、それは無礼と見なされるでしょう。

この論理はマトリックスの特徴を反映しています。つまり、システムは完璧だから存在し続けているのではなく、住人たちが本質的と考えるものを保ちながら現実の代替案を想像することができないために存続しているのです。

システムを維持するための代償

「コード」を不変のまま維持することには、高い代償があります。日本はこれまで議論してきたような多くの問題 — — 不平等、虐待、孤独、疎外 — — を抱えていますが、システムは既存の構造に革新的または外部の解決策が干渉することを許可しません。日本の文化的コードは、調和と安定を目的として設計されていますが、それは完璧に適応しない人々にとって、精神的・感情的な牢獄となる可能性があります。

このジレンマは『マトリックス』の中心的な前提と類似しています。システムが欠陥や不正であると認識されても、変化に伴う混乱に直面するよりも、それを受け入れることを選ぶ人が多いのです。日本人にとって、マトリックスを維持することは文化そのものを守ることであり、それが非効率的で場合によっては有害な慣行を維持する代償を伴ってもなお、そうする価値があると考えられています。

現代世界における日本のマトリックスの不協和音

グローバル化の文脈において、この変化への抵抗は興味深い緊張を生み出しています。他の社会が革新や適応を追求する一方で、日本は近代化の必要性とアイデンティティの維持を調和させるために苦闘しています。これにより、日本は独自の文化的マトリックスとして機能しています。それは、いくつかの側面で見事に機能しながらも、本質的な再プログラミングに対して閉ざされているように見えるシステムです。

外部の人々にとっての体験:コードから外れる存在としての排除

外部の人々、例えば私のように、このシステムに適応しようとする人々にとって、その体験は非常に挫折感があり、痛ましいものです。それは単に地元の規範に適応する難しさではなく、このシステムが外部からの貢献や変更を意図的に拒んでいるという認識です。このことは、社会的な排除だけでなく、ほぼ存在論的な排除を生み出します。つまり、「コード」の一部でない限り、そこに属することはできないのです。

最終的な考察:選択とその結果としてのマトリックス

『マトリックス』のように、日本はその現実を選びました。「行動規範」に基づいた安定した調和は、文化を存続させるために本質的であると見なされています。しかしながら、この選択には犠牲が伴います。それは革新、包括性、そして多くの場合、個人の福祉です。未解決の問いとして残るのは、日本が絶えず変化する世界の中で、このマトリックスを維持し続けることができるのかということです。

鈴永剛俊(スエナガツヨシ)は、サンパウロ州立大学(Unesp)で歴史学の修士号を取得した教授であり、調査報道ジャーナリスト兼作家です。彼は数冊の著書を出版しており、その中には『日の本のヘブライのルーツ:日本人は失われたイスラエルの十部族の一つなのか?』(エニグマス出版社、2022年、ISBN: 9786500531473)が含まれています。この本は[こちらで購入可能です]。

ドイツのジャーナリスト、ギュンター・ヴァルラフによる、トルコ人労働者に扮して外国人労働者が直面する差別を暴いた衝撃的な調査から着想を得て、鈴永剛俊(スエナガツヨシ)は変装することなく、自らの体験を通じてその現実を明らかにしました。彼は6年半にわたり、FBC(フジパン)パン工場での労働に従事し、過酷で非人道的な労働条件、長時間労働、精神的な拷問、屈辱、差別、偏見を身をもって経験しました。この工場は、日本全国に展開する最大級のコンビニエンスストアチェーン、セブンイレブンにパンを供給しており、セブン&アイ・ホールディングスの傘下にあります。

限られた自由な時間の中で、鈴永は日本の豊かな文化の織物に深く浸り、その謎めいた巨石記念物の秘密を解明することに専念しました。これらの印象的な構造物は、西洋ではほとんど知られていないままです。これらの魅惑的な驚異について詳しく知りたい方は、「The Hidden Japan」のウェブサイトをご覧ください。

Cláudio Suenagaの活動を支援し、数千点の独占コンテンツにアクセスしましょう: https://www.patreon.com/suenaga

ストア: https://www.patreon.com/suenaga/shop

Linktree: https://linktr.ee/suenaga

YouTube: https://www.youtube.com/ClaudioSuenaga

公式サイト: https://claudiosuenaga.yolasite.com

アーカイブ: https://suenagadownloads.yolasite.com/

公式ブログ: https://www.claudiosuenaga.com.br/

Medium: https://medium.com/@helpsuenaga

Facebook(プロフィール): https://www.facebook.com/ctsuenaga

Facebook(ページ「Expondo a Matrix」): https://www.facebook.com/clasuenaga

Instagram: https://www.instagram.com/claudiosuenaga

Pinterest: https://br.pinterest.com/claudiosuenaga

X(旧Twitter): https://x.com/suenaga_claudio

GETTR: https://gettr.com/user/suenaga

メール: [email protected]

あなたはこの本を読むまで、完全に日本を理解することはできません。

日本の最も大きな影響のいくつかが、歴史的にヘブライ人との接触から生まれた可能性があることをご存じですか?類似点は驚くべきものです。創造神話や神の系譜から儀式や習慣に至るまで、共通点が見られます。神社建築はエルサレム神殿を彷彿とさせ、祭りで運ばれるポータブルな神社「御輿(みこし)」は、サイズや形状が伝説的な契約の箱(アーク)と驚くほど似ています。実際、多くの人々が、そのアークが徳島県の四国にある剣山に隠されていると信じています。

しかし、つながりはこれだけにとどまりません。日本語にはヘブライ語と発音や意味が同じ単語がいくつも存在し、日ユ同祖論という興味深い理論を強化しています。この仮説は17世紀に提唱され、日本人がイスラエルの失われた12部族の子孫である可能性を示唆しています。本当にそんなことがあり得るのでしょうか?日本人の血管にはヘブライの血が流れているのでしょうか?そして、この関係が一部のユダヤ人が日本の戦略的な場所に土地をひそかに購入している理由を説明するものなのでしょうか?

この本はこれらの疑問に深く切り込み、歴史、神話、ミステリーが交錯する隠された日本を解き明かします。この悠久の旅にぜひ参加し、古代と現代の日本の形成にユダヤ人がどのように関与していたのかを発見してください。あなたが日本について知っていると思っていたすべてを見直す準���をしてください。

本の購入はこちらからどうぞ:

#japanese#japão#japan#nihongo#yakuza#osaka#fbc#factory#bakery#direitos trabalhistas#sindicatos#workers#cultura#bullying#technology#xenophobes#racismo#discrimination#preconceito#high tech low life#nacionalismo#injustice#injuries#injustiça#crueldad#watashi ga motenai no wa dou kangaetemo omaera ga warui#the matrix#the matrix 1999#distopia#distopic

3 notes

·

View notes

Text

2024年8月14日

【新入荷・新本】

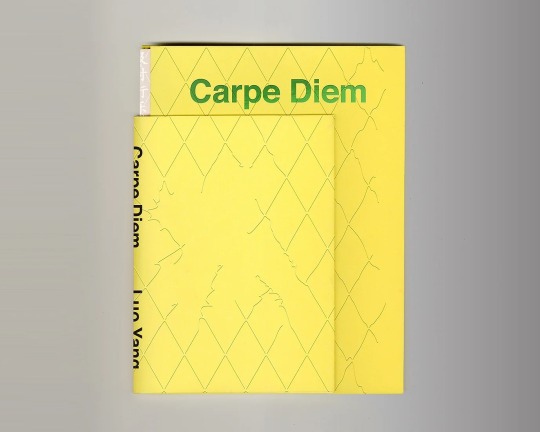

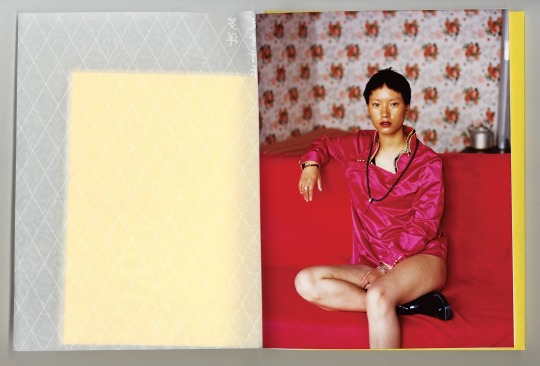

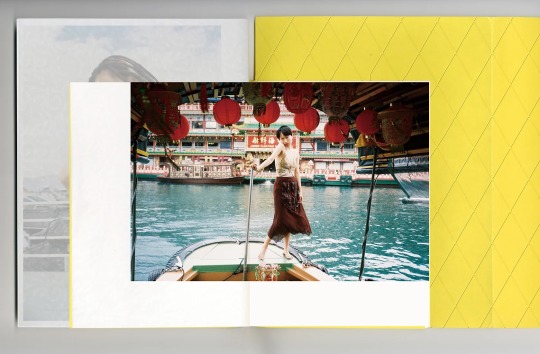

Luo Yang Carpe Diem, La Maison de Z, 2022

Limited edition of 800 copies. Softcover with embossing and foil stamping. The book contains 4 booklets sewed on Papersense™ wood pulp washable paper. 19 x 24 cm, 96 pages.

価格:8,800円(税込)

/

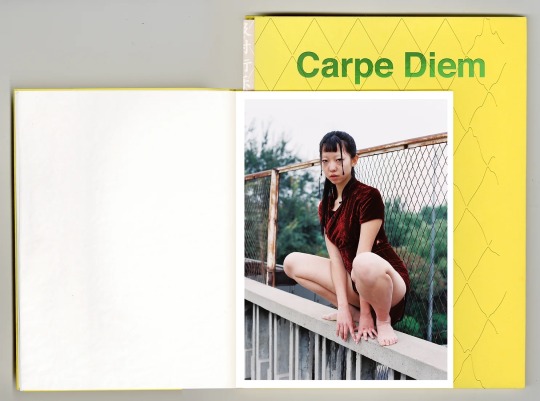

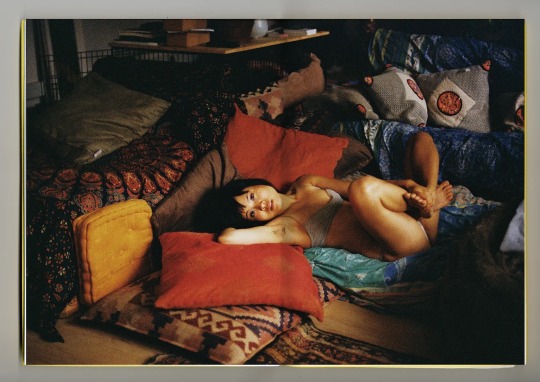

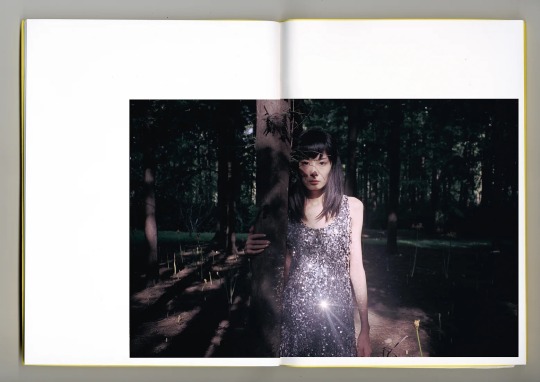

一人っ子政策の下で生まれ、文化大革命(1966-1976)後の鄧小平による改革開放の中で育った第一世代、80后(バーリンホウ、1980年代以降生まれ)に属する1984年生まれの写真家、ルオ・ヤン(罗洋、Luo Yang)による作品集。

2007年、23歳のときに発表し、同世代の100人以上の女性を追い続け、彼女たちの身体と生活の変化を記録したシリーズ「Girls」、2019年にスタートし、1990年代後半から2000年代前半に生まれた若い世代に焦点を移す新シリーズ「Youth」など、変化する現代中国のさまざまな若者の群像を捉えています。

When we talk about “Ba ling hou” (born after the 1980s) in China, we are actually talking about the first generation born under the one-child policy and raised during the reform and opening up led by Deng Xiaoping after the Cultural Revolution (1966-1976).

This generation grew up together with the Internet and social media, melting into a consumer society that is totally in rupture with the preceding generations. Luo Yang, a photographer born in 1984, is also one of them.

In 2007, at the age of 23, Luo started the series Girls, which brought her international recognition. For ten years, Luo Yang followed more than a hundred of women from her generation, recording changes to their bodies and their lives, observing and capturing their delicate transition to adulthood. It's as if the photographer was capturing their (her) emotions as a young woman by holding a mirror up to her own growth and evolution alongside those of her models.

Now, Luo Yang is in her late 30s. In the new series Youth that she started in 2019, Luo shifts her focus to a younger generation born in the late 1990s and early 2000s. She continues to explore through Generation Z the changes of contemporary China now globalized and reached on a new scale and tries to preserve a photographic trace of these “atypical characters” in a social context.

From Girls to Youth, Luo Yang keeps “documenting” the post-teenagers and young adults that she met in her everyday life, using her works to tell the "story of youth" across generations. She depicts an emerging Chinese youth culture through her work that defies imposed expectations and stereotypes, showing evidence of her subjects’ individuality and personality. It is a personal account at femininity, gender, and identity that reflects the profound and ongoing changes taking place in our society.

8 notes

·

View notes

Text

コンプティーク元編集者 吉田隆インタビュー

――:日本でファンタジーが根付いた時代をぜひお聞きしたいのですが。

ファンタジーといっても色んなジャンルがあるんですよ。ナルニア国物語はハイファンタジー、スターウォーズはSFファンタジー、ハリーポッターは魔法のファンタジー。SAO(ソードアート・オンライン)くらいになってくるとちょっとファンタジーではくくりにくい世界ですね。私がずっとやってきたのは「剣と魔法のファンタジー」ジャンルなので今回はそこに限定してお答えします。

――:コンプティークの動きと連動するように、安田均さん(京都大学SF研究会に属し、6年務めた丸紅を退職したのちに専業翻訳家)が当時立命館大学の学生だった水野良さんと出会って、『D&D』を翻訳しているうちに、日本オリジナルの『ロードス島戦記』をつくったと聞いています。

1977年に米国で『Traveller』というゲームが出て、それが最初のSFロールプレイの始まりといわれますね。1974年の『D&D(ダンジョン&ドラゴンズ)』がいわゆるTRPG(テーブルトーク・ロールプレイング)の最初ですけど、日本だとSFのほうが通りがよかったので、安田さんがこの『Traveller』も『D&D』と一緒に紹介していったんです。ただ日本だと、この世界観の普及に大きく貢献したのがAppleで1983年に出た『ウィザードリイ』のほうですね。まだ皆が辞書を片手に一生懸命“翻訳"していた時代です。

私の定義だと、1984年に出た「火吹山の魔法使い」のゲームブックが日本で最初に「剣と魔法のファンタジー」を日本語で展開された最初の年だったんじゃないかと思います。85年には『D&D』の日本語版ボードゲームが新和から出て10万個売れる大人気商品になりました(『トラベラー』はホビージャパンによって84年にリリース、3万個が売れた)。

――:なるほど、米国から5~10年遅れで安田さんや水野さんが“翻訳者"の位置づけで遊びを輸入し、ただ米国とはちょっと違う形で浸透するのが1982~85年の時期なんですね。まさに『エンタの巨匠』でエニックスのゲーム賞をとった堀井ゆうじさん達と集英社の鳥嶋さんが『ウィザードリイ』の着想から『ドラゴンクエスト』を開発していった経緯をインタビューしました。

日本ではSFファンタジーが先行してたんですよ。それでSF小説が広がって、ボードゲームになって、それがゲームブックにもなっていく。そうしてファンタジー自体の土壌ができあがった上で、『ウルティマ』『ウィザードリイ』で剣と魔法のファンタジーに影響受けたのが『ドラゴンクエスト』の開発者である堀井さんであり、「コンプティーク」側では我々だったわけです。

ファミコンがマスに広がるきっかけがあったわけで、その先に86年に水野良くんが『ロードス島』を流行らせていったのは時代の必然もあったわけです。

※)安田均氏と水野良氏がD&Dの紹介をやっていたところ、85年12月に角川専務の角川歴彦から連絡があり、最初は『ドラゴンランス戦記』というゲームブックの翻訳依頼だったが、意気投合した上で「コンプティーク」でTRPGのリプレイを連載しようという話になった

――:こう考えると、驚くほど時代が重なってますよね。1986年5月がドラクエ1の発売、ロードス島の連載が「コンプティーク」9月号から。ボードゲームと小説と雑誌、そこにファミコンゲームが重なりながら、この1986年に日本のファンタジー史が作られ始めたんだなと改めて思います。

TRPGの最初は『ログイン』(1983~2008、アスキー。本雑誌から『ファミ通』も生まれた)が4ページのリプレイをのせたんですよね。また、それ以前にウオーシミュレーション雑誌の『タクテクス]でもトラベラーのリプレイを掲載したんです。それらをみて角川の『コンプティーク』でもTRPGのリプレイをやってみようとなったんです。白羽の矢がたったのが水野くんで、彼のゲームマスターとしてTRPGをプレイした経験をそのまま実況のようなかたちで台本のようにしてもらおうと、リプレイの連載を始めます。

――:これって最初は『D&D』をプレイしている中でいつのまにか『ロードス島』になっていくんですか?

ルールは『D&D』でゲームマスター水野良がシナリオを作り、それをもとにプレイし、お話が膨らんでくるんですが、掲載を含め出版においては『D&D』をもっている米国TSR社との著作権問題になるんですよ。「ロードス島はD&Dの一部としては認めない」とか。それではルールもオリジナルで作ってしまっていいかと聞いたら、それは勝手にやれとなりまして。ですから当初はD&Dのルールを使いながら『ロードス島』というオリジナルストーリーでキャラが展開され、途中から独自のゲームルールで話はというかゲームプレイは継続していくんです。

3 notes

·

View notes

Text

世界の音楽 — 英リーズ

多目的ホール「リーズ・アリーナ」へと通じる歩行者用地下道に設けられた公共アート「リーズ・ソング・トンネル」。リーズ出身のアーティストによる100年におよぶ60曲のタイトルが描かれ、アーティスト名やリリース年が添えられている。

同アリーナは2013年に新造され、エルトン・ジョンがこけら落としを務めた。同市の人口51万人ながらロンドン以外で唯一の国立歌劇団があり、バレエ専門、ダンス専門劇場もあるという。またライブ盤の名盤にザ・フーLIVE AT LEEDSが挙げられるなど、音楽熱の高い都市といえよう。

Jan Dukes de Grey / Sun Symphonica (1971)

19分弱のプログレ大曲。主要メンバー2人が奏でるフルートや生ギターなどアコースティックなインタープレイに陶酔的な魅力あるサイケデリック・フォーク。

Gang of Four / Cheeseburger (1981)

Soft Cell / Tainted Love (1981)

原曲は1965年に米黒人女性歌手グローリア・ジョーンズによってシングルB面で発表され、70年代英国のノーザン・ソウルのムーヴメントによって再発見されて同ジャンルを代表する人気曲に。シンセポップのデュオ、ソフト・セルが2枚目のシングルとして同曲をカバー、81年の年間1位、翌82年には米国でも8位に上昇、100位内に43週間とどまり当時の記録を塗り替えた。

The Sisters of Mercy / Temple of Love (Extended Version) (1983)

ポジティブ・パンクにロックンロールの未来を見た!!…筈だったが今では死語。しかしいくつかの曲は不滅。血が沸騰。

The March Violets / Snake Dance (1984)

前項「いくつかの曲」の一つ。

The Bridewell Taxis / Spirit (1990)

Kaiser Chiefs / I Predict a Riot (2004)

Hadouken! / M.A.D (2010)

まったく初耳のグループ。日本の格闘ゲーム、ストリートファイターに由来するグループ名ということで、そのテのは不可視化される傾向なのだろうか。ダンス+ラップ+ロックのミクスチャー、クラクソンズらが牽引したニューレイヴの波に乗って登場したとのことで、なるほど私が聞いても無意味だ。

alt-J / Breezeblocks (2012)

人気高いがすべてiTunes削除済でSpotifyでも聞かない。インディー・ロックというジャンル名に異議あり。ディヴァイデッド・ロック(分断された)の方が現実を映しているのでは。私の偏見による造語。

36 / Neon Sunset (2014)

2 notes

·

View notes

Text

🔶トランプ大統領は全米民主主義基金(NED)の資金解明に踏み込めるのか?

全米民主主義基金[ NED]

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/28 02:04 UTC 版)

全米民主主義基金(ぜんべいみんしゅしゅぎききん、英: National Endowment for Democracy, 略称: NED)は、レーガン政権時代の1983年に「他国の民主化を支援する」ことを目的に設立された、準非政府機関(クワンゴ quasi-autonomous national governmental organization)である[1]。また、オリバー・ノース中佐の活動時など「民主主義プロジェクト」という名を用いる場合もある。アメリカ議会を主な出資者としており、これは基金の年次報告書に掲載される会計報告で確認出来る。

NEDはCIA(米中央情報局)の業務を「民間」の形で引き継いだとされ、これは1970年代にCIAの秘密活動が暴露されアメリカ国内で批判が高まったことを受け、より公然とした形で影響力を行使する手段としてNEDが生まれた背景がある[2]。NEDは、表向きには世界の民主主義の推進を掲げているが、実際にはアメリカの外交政策や地政学的利益に沿った活動を行うことが多く、政治運動や反体制派への資金援助を通じて影響力を行使し、カラー革命や政権交代を促進する役割を果たしていると批判されてきた。そのため、ある国では「民主主義の支援」と見なされる一方で、他の国々では「政権転覆工作」や「干渉」と批判されることもある。

2025年2月、米国政府効率化局(DOGE)は、NEDが長年にわたり米国民の税金で違法に他国の内政干渉や政権転覆活動に関与してきたとし、財務省からのNEDへの予算配分を停止した。[3][4]。2025年2月の時点で、日本語圏ではNEDの資金凍結は報道されていない。

設立

1982年にレーガン政権により「アメリカ政治財団」(American Political Foundation[5])の研究による提案という形で設立が決定された[1]。それは、これまでアメリカ中央情報局(CIA)が非公然でやってきたことを公然とやる目的をもったものだった。NED設立法案の起草に関わった米国公文書管理官のアレン・ワインスタインは、1991年に「我々が今日やっていることの多くはCIAが25年前に密かに行っていたことだ。」と語った。

NEDはアメリカ国務省から資金を受け、その内から共和党、民主党、米国商工会議所、アメリカ労働総同盟・産業別組合会議それぞれの関連組織である、国際共和協会(IRI)、全米民主国際研究所(NDI)、国際民間企業センター(CIPE)、米国国際労働連帯センター(ACILS)などに資金を分配している。NEDの代表は元アメリカ合衆国社会民主党幹部[6]で実業家のカール・ジャーシュマンであった。

資金提供

NEDは多くの場合他国の野党の候補に資金提供を続けてきた。直接政党に交付することは法に触れるため、多くの場合、例えば学生による投票キャンペーンのような形で行われる[2]。2008年には国境なき記者団への支援が暴露されている[7]。

右派の中には、パトリック・ブキャナンのようにNEDを「世界的に民主革命を誘発して、定期的に他国、特に独裁的、或は非民主的政権に干渉する」ものとして嗤笑する者もいる。

左派からはNEDは、軍と強く結びついた候補、その国に投資している米国企業の利益を守る候補などのみを支援し、米国企業による投資に反対する候補や米国企業の投資家の利益に反する候補を支援することはない、と批判される。例えばビル・バーコウィッツは Working for Change で「NEDはクリアリングハウスの整備を全面的に行っている。そこでは、資金、技術支援、物品、訓練プログラム、メディア利用法、広報活動支援、最先端設備などが、政治グループ、市民組織、学生グループや反対運動、出版社や新聞社その他メディアの選定のために提供される。その目的は社会主義的或は社会民主主義的な傾向を持つ進歩的な運動を動揺させることだ。」と非難している[3]。

NEDの支持者はNEDが実際に世界中でどこでも無数の社会民主的或はリベラルな起源のグループを支援していると主張する。NEDは訓練の提供も支援し、彼らがインドネシアやウクライナのようにその国での規範と民主主義の原理を尊重する限り、オープンに反米のグループにも対応する、としている。NEDは反対派よりも民主主義志向のグループを支援してきたが、公然と共産主義を支援するグループ、原理主義者、いかなる独裁者にも支援は行わなかった、と主張する。

『ワシントン・ポスト』記者のマイケル・マクフォールは、NEDは米国の外交政策に固く組込まれていると論じた。例えば彼は米国政府が非民主的な政府を渋々支援するのと同様に民主的なグループを支援することを望んでいると書いた [4]。

中央アメリカ

1984年にNEDはパナマ大統領選挙でノリエガ将軍と中央情報局の支持する候補に資金提供した。後、米国議会は「公職の候補の選挙活動に融資する」ためのNED基金の使用を禁止する法を定めた。ジョン・ストーバーとシェルドン・ランプトンは、ニカラグアの1990年の選挙までに「ジョージ・H・W・ブッシュがNEDに900万ドルを送り、うち400万ドルは野党の大統領候補ビオレタ・チャモロの選挙活動に使われた。」と書いている。チャモロは55%の得票率で勝利した。

ハイチの1990年の選挙では、NEDはマール・バザンの3,600万ドルに上る巨額の選挙活動費用の大半を拠出した。この費用に拘らず、彼は12%の票しか得られなかった。バザンは元世界銀行職員でジャン=ベルトラン・アリスティドの対立候補としてたてられた。1990年から1992年までにNEDは、反カストロ組織のキューバ系アメリカ人財団に25万ドルを提供していた。

ベネズエラ

2004年、ウゴ・チャベス大統領はNEDが2002年のクーデター計画のために、2000年から2001年の間に25万ドルから90万ドルまでの資金をスマテなどの反政府組織に提供していたことを示す文書を公表した[5]。NEDは2004年8月に行われた大統領罷免国民投票の出口調査にも資金援助した。出口調査はチャベスの20%差での罷免を予測したが、結果は約20%差での信任に終わった。このことは野党による不正投票の主張の材料として用いられたが、ジミー・カーターはこの結果を是認し、選挙監査の結果正当と認められた[6]。

ヨーロッパ

NEDは1980年代に西欧の民主的国家でも資金提供を行っていた。フランス『リベラシオン』紙は米国が全仏大学間連合に資金提供を行っていたことを非難した。米国政府はそれらの活動を自身から分離したが、これと同じことは他にポルトガル、スペイン、その他多くの国で行われてきた。フランスでは1983年、1984年の間にNEDは「教官の左翼組織」に対抗させるためとして「教官と学生の労働組合のような組織」(UNI) を支援した。このためにNEDは一連のセミナーと『転覆と革命の神学』や『中立主義か自由か』などのポスター、本、冊子の発行に資金を提供した。

批評によれば、NEDは1990年代に東欧でも資金提供を行い、資本主義への移行のためのショック療法プログラムの導入などを進めた。ただしNEDが直接関与したのではなく主に国際民間企業センターが民間企業開発を目的としてこれを進め、通貨の安定には何ら寄与しなかった。ウィリアム・ブルムは、実際にはNEDは(ブルガリアやアルバニアを含め)米国政府が気に入らない体制を不安定化させるための活動と結びついていたと批判している[7]。

ウクライナ

2004年ウクライナ大統領選挙でNEDは重要な役割を果たした。NEDの東欧部門責任者のナディア・デュークは NEDを取り巻く議論について熟知しており、『ワシントン・ポスト』に「ある者はウクライナの出来事を西側で仕組まれた、西側の民主化支持組織の支援で実行されたモデルとして描こうするだろう。」とし、近年スロバキアやセルビア、グルジアで行われた介入と比較して「米国の資金提供による米国の影響力を世界で強めるための計画が実行された、と証明したと信じる批評家もいるだろう」と投稿した。

デュークはこれらの批判は「選挙による反抗」という東欧諸国で起きた「国産」の相を実に見落としている、とした。さらに「平行な票の集計、出口調査や国内の監視者の報告に拘らず、非政府組織による投票監視の大規模な努力があった。これらの戦略は西側の選挙監視者の報告によって支持された」、また「これらのすべての突破口的な選挙が、メディアを監視し、有権者教育を実行し、自由な報道に欠く候補の公約を宣伝して、選挙観察者を訓練して、投票を管理するなどして、自由で公正な選挙を支持する市民団体の活発な参加により完成した」とした。

香港

2020年12月、中国はNEDのジョン・クナウス上級局長を制裁し、「香港の問題に露骨に干渉し、中国の内政に著しく干渉する」と述べた[8]。また、NEDは香港の周庭が創立者の一人である「香港衆志」を支援している事がわかった[9]。

資金源

NEDは毎年米国家予算から資金提供を受けている。そのうちには国務省の米国国際開発局 (USAID) 向けの予算も含まれ、「議会の見落とし」により依然として非政府組織の扱いを受けている。2004年9月の会計年度におけるNEDの歳入は8,010万ドルであり、そのうち7,925万ドルが米国政府部局から、60万ドルが他の寄付収入、その他は別の手段による収入だった[8]。

NEDは最近の例では『ジャーナル・オブ・デモクラシー』誌の支援のための過去18年間にわたる150万ドルなど[9](予算総額からみれば)小額の寄付をスミス・リチャードソン財団、ジョン・M・オーリン財団、ブラッドレー財団などの多くの別の財団から受けている。この3つの財団は全て連邦政府から間接的に資金を受けている。

2018年、「米国第一主義」を掲げたドナルド・トランプ大統領は当該基金への資金提供を削減し、民主・共和両党のシンクタンクとのつながりを断ち切ると提案した[10][11]。

備考

現在そして以前のNEDの部門責任者の内には「米国同時多発テロ事件に関する国家調査委員会」のリー・ハーバート・ハミルトン、元下院議員リチャード・ゲファード、元国連大使リチャード・ホルブルック、上院のウィリアム・フリスト、元CIA副長官でカーライル・グループのフランク・カールッチ、ウェズリー・クラーク(英語版)将軍、アメリカン・エンタープライズ研究所で公共政策調査担当のマイケル・ノヴァク、ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究大学院のフランシス・フクヤマ、エヴァン・バイ元米民主党指導者会議議長なども存在し、他のシンクタンクとの繋がりもある。

2 notes

·

View notes

Text

MISSING WASSY VIDEOTAPE

「街の小さな映画館」新作一挙公開、塚本晋也が東北のフォーラム4館を撮影

あらゆる映画が見られると言える映画館。どこの映画館の支配人さんも熱い気持ちで映画館を運営されており、ここには映っていない長澤会長の姿が浮かび上がってきます。(塚本晋也)

Forum Friendsに幸あれ

映画愛好家らが立ち上げた市民出資の映画館=フォーラムシネマネットワークの第1号館、フォーラム山形さんがオープンしたのは1984年7月25日とのコトです。私は1984年7月20日生まれなので、その5日後!フォーラム福島さんなどは本当に道端に大きめのステーキハウスのように存在していて驚きます。福島が舞台の山城達郎監督「心平、」という映画をみに行ったんですが、ものすごい映画の内容と溶け合っていて、こういう場所で熱心に映画をみつづけているモノこそ真のシネフィルだと感じました。じぶんみたいに大宮というヤバイ場所で育った人間には絶対敵わない場所でした。

2 notes

·

View notes

Text

𝗡𝗔𝗭𝗭 Self-Titled 購入日:1984年9月14日 購入先:船井通氏(ロッカローラ) 船井氏から購入したレコードの一枚。トッドラングレンがいたバンドだね。A面の3曲目に「Hello! It’s me」の原曲が聴ける。ヒットした同曲とは違い、サイケでアンニュイ感が漂う。ライナーノーツにこう書いてある。バンドのメンバー4人はCREAMのファン。トッドは、1968年生まれ、身長6フィート、ブラウンの髪、ブルーの瞳だそうだ。 Date of purchase: 14 September 1984 Purchased by: Mr Tōru Funai (Rocka Rolla) One of the records was bought from Mr Funai. That’s the band Todd Rundgren was in - you can hear the original song ‘Hello! It’s me’ on the 4 track on the A-side. Unlike the same song, which was a hit, it has a psychedelic and ennui feeling. The liner notes say the 4 members of the band are fans of CREAM. Todd was born in 1968 and is 6ft tall with brown hair and blue eyes. #nazz #atlanticrecords #1968 #madeinjapan #discogs #vinylcollection #helloharuo

2 notes

·

View notes

Photo

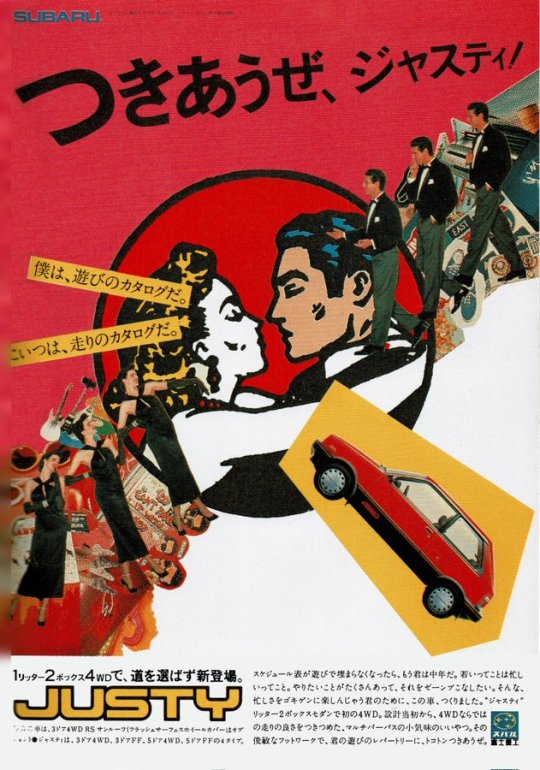

スバル ジャスティ 1984年

(Xユーザーのhimさん: 「スバル ジャスティ(1984年 昭和59年) “つきあうぜ、ジャスティ!” 40年前の2月2日に誕生した初代は、激戦のリッターカークラスに最後発で参入。 FFと十八番の4WD。当初は5MTのみ。 実は、世界初の電子制御(E)CVT搭載を公表していたのですが、発売は遅れに遅れ、3年後になってしまうのです… https://t.co/uEHYEYB0C3」 / Xから)

12 notes

·

View notes

Text

マンダムとは [単語記事] - ニコニコ大百科

マンダムとは、日本の化粧品メーカー。また同社の主力商品である化粧品の名前。大阪に本社が存在。

マンダムは機動戦士ガンダムの語源 このマンダムは機動戦士ガンダムの語源でもある。 ガンダムの放映前の仮題は「ガンボーイ」だった。 この「ガンボーイ」が当時人気を博したアメリカ映画『コンボイ』に影響し「ガンボイ」に、さらにチャールズ・ブロンソンがTV-CMで流行語にした「う〜ん、マムダムexit_nicovideo」から「フリーダム」のダムとかけて「ガンダム」という名前が生み出された。

youtube

マンダム - Wikipedia

『…「mandom」とは、現在は“Human & Freedom”の略である。元々は“Man Domain”(男の領域)という意味だったが、1984年に女性化粧品事業へ参入するのに伴い、Mandom の意味付けの変更をした。…』

3 notes

·

View notes

Quote

McGill OSS -悪のニトロソアミンに立ち向かう Confronting Nefarious Nitrosamines | Office for Science and Society - McGill University https://www.mcgill.ca/oss/article/health-and-nutrition-technology-general-science/confronting-nefarious-nitrosamines Joe Schwarcz PhD | 9 May 2025 ニトロソアミンは動物にがんを誘発することがわかっているため、ゴム、ビール、加工肉業界は使用を減らしてきた 1984年、米国FDAが哺乳瓶の乳首やおしゃぶりを茹でるよう保護者に助言した。動物でがんを作るニトロソアミンがゴム製品から検出されたためであった。しかし茹でてもニトロアミンが排除できないこと、ゴム業界が既に問題を同定して大幅に減らす対策を講じていたために数か月以内にこの助言は取り消された。 1980年代初めにニトロソアミン問題に悩まされたのはゴムメーカーだけではない。ドイツのビールからジメチルニトロソアミンが発見されビール業界は動揺した。原因は麦芽の乾燥工程にあり、業界は対策をとって解決した。 しかし食肉業界では解決していない。肉中のアミノ酸と反応してニトロソアミンを生じる亜硝酸ナトリウムは加工肉の色と風味を生み出し、異臭を防ぐ抗酸化物質としても機能しさらには抗菌作用がある。 一方亜硝酸塩の暴露源は加工肉だけではない。野菜に天然に含まれる硝酸は唾液中の酵素で亜硝酸塩に変換される。ただし加熱されないことと野菜のアミンが肉より少ないためにニトロソアミン生成リスクは小さくな���。 加工肉業界は亜硝酸塩の使用削減に取り組んでいるが、全ての機能を代替できる手段がないため困難である。一部の生産者がセロリ抽出物を使って硝酸塩の添加物表示を免れているが、由来は関係なく亜硝酸塩は亜硝酸塩である。 何十年にもわたって亜硝酸塩と硝酸塩の問題を追跡してきて、私は加工肉摂取量を減らしたが、特にホッケーや野球の試合直前には、今でもたまにホットドッグを食べる。私は亜硝酸塩を含まない七面鳥が好きで、そして以前ほどルッコラサラダを楽しまない。

2025-05-13 - 野良猫 食情報研究所

2 notes

·

View notes