Totally random notes on a travel towards eastern suns [☀/♪]

Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

Cose che movimentano l'autunno giapponese

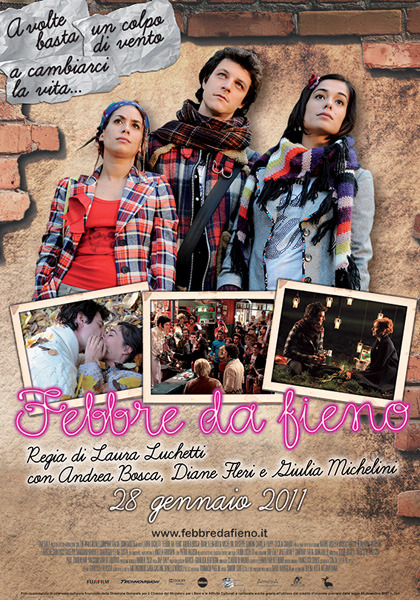

Così come la "caccia alle foglie rosse" (紅葉狩り, momijigari) è il divertissement più atteso della stagione autunnale, uno dei film d'animazione più attesi di questo autunno 2022 era sicuramente Suzume no Tojimari (スズメの戸締り, Suzume's Door-Locking ), l'ultima pellicola di Shinkai Makoto, regista che negli ultimi anni si è fatto un nome in tutto il mondo con successi come Kimi no na wa (君の名は, Your name.) e Tenki no ko (天気の子, Weathering with you). Con Shinkai non è stato amore a prima vista, devo ammettere: l'ho conosciuto inizialmente tramite Byōsoku go senchimētoru (秒速5センチメートル, 5 cm al secondo), un lungometraggio che mi ha annoiato a morte e mi ha fatto anche incazzare perché avevo pure comprato il DVD di tasca mia, ascoltando il parere di chi me lo spacciava per il nuovo Miyazaki (parentesi: in quest'ultimo film Shinkai ha usato una canzone che era già stata utilizzata da Miyazaki in "Kiki's Delivery Service", sarà stato un omaggio ma dentro di me ho pensato "ma come ti permetti?" lol). L'elenco delle ragioni per cui avrei trovato più divertente guardare la vernice che si asciuga al sole sarebbe lungo, ma sostanzialmente: magari ero io a non essere già più nel target, ma che palle 'ste storie di sospirosi adolescenti che non riescono a confessarsi i propri sentimenti e si struggono per cercare di capire cosa pensi l'altro ma non si parlano e fanno i timidini che soffrono in silenzio perché non vogliono disturbare e non succede niente, solo i petali di ciliegio che cadono alla velocità di 5cm/sec (la stessa delle palle degli spettatori) sulle loro giovani esistenze già così infelici, ma poi un topos meno abusato dei fiori di ciliegio non c'era? Non dico che bisognasse per forza essere Sakaguchi Ango e trasformarli in un elemento orrorifico che fa da sfondo a una vicenda sanguinolenta come quella descritta in "Sotto la foresta dei ciliegi in fiore", però mo' neanche a fa' così. Altro punto di demerito: il contrasto tra i fondali iperrealistici superdettagliati e l'approssimativa stilizzazione con cui sono disegnate le figure umane mi faceva cringiare tantissimo, poi per carità, io ero anche in un momento intestinalmente poco felice durante la visione, ma penso di non poter dare a questo tutta la colpa lol

Succede però che qualche anno fa sono intrappolato per dodici ore su un volo intercontinentale e ho finito di guardare tutti i film che mi ispiravano, quand'ecco che nell'elenco vedo Kimi no na wa. In Giappone aveva avuto un successo strepitoso, al punto che la colonna sonora oltre ad aver raggiunto i primi posti tra le canzoni più cantate al karaoke era stata passata persino in tutti i convenience store della nazione, ma avendo bocciato Shinkai me ne ero naturalmente tenuto lontano. Non avendo letteralmente nient'altro da fare per ammazzare il tempo durante la traversata decido di dargli una seconda possibilità e 107 minuti dopo sono in una valle di lacrime. Intanto noto con piacere che lo stile dei disegni per quanto riguarda i personaggi è molto migliorato, ma a parte quello, l'aspetto che davvero mi colpisce è la presenza di diversi richiami allo scintoismo, per esempio il kuchikamizake (口噛���酒), bevanda alcolica prodotta durante le cerimonie scintoiste dalle sacerdotesse che masticavano il riso ammorbidito e ne innescavano la fermentazione grazie agli enzimi presenti nella saliva. La scelta di recuperare un elemento così particolare dello shintō (che, inutile dirlo, non conoscevo prima di questo film) rielaborandolo all'interno di un blockbuster mi intriga molto, forse per la stessa ragione per cui amo le reinterpretazioni del folklore del Tōhoku da parte di Miyazawa Kenji, e sebbene il suo film successivo, Tenki no ko, sia a mio parere più debole (lo riassumerei con una sola frase: Tōkyō diventa Venezia), il processo di creazione di un mito dietro l'espressione hareonna (晴れ女, donna che porta il sereno), non più una semplice ragazza sempre accompagnata dal sole ovunque vada ma una creatura semidivina in grado di arrestare la pioggia al prezzo però della propria vita che va via via accorciandosi, risulta altrettanto interessante. Ma è con Suzume no Tojimari che Shinkai si supera. Il film dovrebbe uscire in Italia a inizio 2023 quindi non ne parlerò troppo nel dettaglio per evitare spoiler, ma la vicenda si dipana dall'incontro tra Suzume, una studentessa di liceo, e Sōta, un misterioso ragazzo con il compito di chiudere le "porte del disastro" da cui fuoriesce una sorta di gigantesco blob chiamato "il lombrico" che se arriva a schiantarsi al suolo provoca terremoti e devastazione. L'opera di Sōta e dei "serratori di porte" come lui non è tuttavia sufficiente da sola a evitare sismi epocali: è necessario ricorrere anche a due "chiavi di volta" (要石, kanameishi) piantate nelle due estremità del lombrico.

Anche se ci sono dei punti nella trama che non mi sono chiarissimi e avrei bisogno di una seconda visione per capire se fossero buchi di sceneggiatura o semplicemente cose che non ho collegato, la lista dei motivi per cui ho amato questo film batte quella delle ragioni per cui "5 cm al secondo" non mi era piaciuto: dalla presenza di un richiamo ai tragici eventi dell'11 marzo 2011, di cui mi ero marginalmente occupato durante la laurea magistrale, che credo sia importante vengano trattati da un blockbuster di successo nazionale e come è facile prevedere internazionale, agli elementi mutuati da antichi miti e leggende, e sono davvero molti. Qualche esempio: la formula magica che Sōta recita quando chiude una porta è ispirata ai norito (祝詞), solenni preghiere rituali indirizzate alle divinità scintoiste di cui fanno parte alcuni dei documenti scritti più antici pervenutici, e comincia infatti con una delle frasi d'apertura classiche di questi testi (かけまくもかしこき, "se mi è concesso pronunciarlo"); il lombrico che provoca i terremoti è una rielaborazione della credenza popolare secondo la quale a provocare i sismi sarebbe un enorme pesce gatto sotterraneo (prima del periodo Edo era un drago-serpente, come in altri miti asiatici, ma durante quest'epoca si consolida la versione secondo cui sarebbe invece il namazu 鯰, "pesce gatto" appunto); le "chiavi di volta" sono due pietre realmente esistenti, custodite in due santuari dove tengono ferma una la testa e l'altra la coda del namazu.

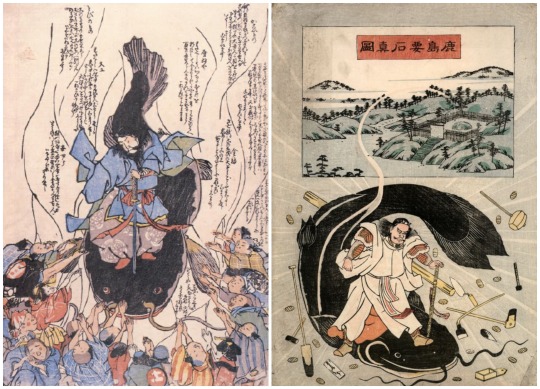

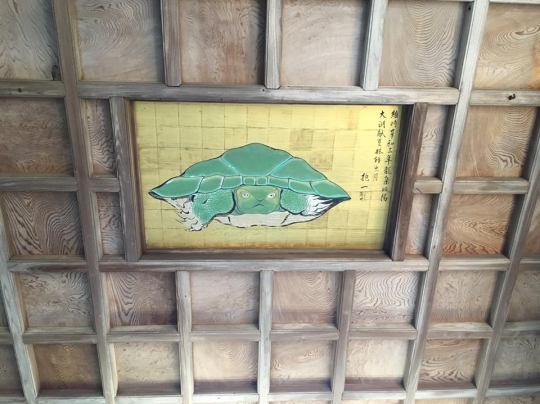

Nel 1855, Tōkyō viene colpita da un sisma di magnitudine 7 che passerà agli annali come Grande Terremoto Ansei. Pochi giorni dopo la tragedia, si sviluppa un fiorente mercato di stampe ukiyo-e raffiguranti il pesce gatto e denominate appunto "namazu-e" (鯰絵, immagini del pesce gatto), che avrebbero dovuto proteggere chi le acquistava dai terremoti. Quella qui sopra mostra anche la "chiave di volta" (要石, kanameishi) conficcata sulla testa del namazu per tenerlo fermo.

Dopo aver quindi scoperto che mi era sempre mancato un pezzo del mito del pesce gatto (che tra parentesi oggigiorno trovate raffigurato pure nei cartelli stradali a indicare la corsia di emergenza dove parcheggiarvi in caso di terremoto lol) non potevo far altro che correre ai ripari, e ho subito progettato una visita ai due santuari in questione, il Katori Jingū nella prefettura di Chiba e il Kashima Jingū in quella di Ibaraki, che si trovano a circa due ore da Tōkyō (in macchina anche un po' meno, opzione decisamente più economica anche nel caso di un'auto a noleggio rispetto al treno che ha dei costi spropositati). Questi due santuari gemelli, distanti all'incirca una quindicina di chilometri l'uno dall'altro, nonostante non se li calcoli nessuno forse proprio per la posizione periferica in cui si trovano sono in realtà nella top 3 dei santuari più importanti nella gerarchia scintoista. Sono gli unici, infatti, insieme al Santuario di Ise dedicato alla dea del sole Amaterasu, a essere denominati jingū 神宮 e non semplicemente jinja 神社, quindi sono santuari che hanno fatto l'upgrade.

Il santuario di Kashima è dedicato a Takemikazuchi-no-Ōkami, divinità citata anche del Kojiki (古事記, Un racconto di antichi eventi), uno dei testi più antichi tramandatici dove troviamo riportato il mito fondativo del Giappone stesso. In un lungo elenco di genealogie di divinità, leggiamo che la madre di tutti gli dei, Izanami, era morta dopo aver partorito il dio del fuoco che le aveva bruciato la vulva (il marchio Chilly purtroppo verrà fondato solo nel Novecento, fuori tempo massimo per dare sollievo alla dea), e il suo compagno Izanagi, disperato, aveva decapitato il figlio colpevole di avergli ucciso la compagna:

Il sangue spruzzò sopra le rocce intatte, prima dalla punta dell'arma e ne spuntarono i tre esseri che chiamiamo il sacro Ihasaku, il sacro Nesaku e il sacro Ihatsutsunowo, poi dalla lama e ne spuntarono i tre esseri che chiamiamo il sacro Mikahayahi, il sacro Hihayahi, e il sacro Mikazuchinowo il rude, che chiamiamo anche il sacro Takefutsu, o ancora il sacro Toyofutsu.

Oltre a descriverne così i natali, il Kojiki racconta anche di come questa divinità verrà incaricata da Amaterasu di negoziare con la divinità di Izumo affinché quest'ultima ceda il suo regno, "la terra immersa nelle pianure di giunchi", alla stirpe celeste di cui la dea del sole fa parte:

Il sacro Mikazuchi il rude, accompagnato dal sacro Amenotorifune, discese presso una spiaggia di Inasa nelle terre di Izumo, sguainò la spada di dieci spanne, l'elsa la ficcò sulla cresta delle onde, sulla punta della lama si sedette a gambe incrociate. E si rivolse al sacro grande signore Ohokuninushi: "Ecco - disse - cosa hanno ordinato di venirti a chiedere Amaterasu grande sovrana e sacra e il sacro Takagi: "La terra immersa nelle pianure di giunchi dove tu spadroneggi è destinata al regno della nostra stirpe". Che cosa hai in animo di fare?" "Non posso dirlo io - fu la risposta, - sarà mio figlio, il sacro Yahekotoshironushi, a decidere. È andato a pescare con gli uccelli ma non è ancora tornato dal promontorio di Miho". Il sacro Amenotorifune andò a prenderlo e gli si poté così chiedere di venire al dunque. "Quale tremendo onore! Cedo umilmente queste terre alla stirpe dei celesti" [...]

Patrono pure delle arti marziali nel tempo libero, questa divinità viene anche spesso rappresentata in cima al namazu con la spada conficcata sulla testa del mostro.

Takemikazuchi-no-Ōkami dimmi bene che casa mia non è neanche assicurata contro i terremoti, mi sei rimasto giusto tu.

Ovviamente, che ve lo dico a fare, come da tradizione l'edificio principale del complesso era in ristrutturazione, perché giustamente un santuario che si narra risalire al VII-VI secolo a.C. con tutto il tempo che hanno avuto lo dovevano risistemare proprio quando ci andavo io, ma io ero lì per le "chiavi di volta" e quindi il danno emotivo è stato contenuto, nel senso che sono riuscito a tornare fino alla macchina prima di scoppiare a piangere e ce l'ho fatta a non farmi vedere da nessuno.

In assenza dell'edificio principale, favorirò una foto del rōmon (楼門, portale della torre), che comunque è considerato uno dei tre più grandi del Giappone ed è patrimonio culturale nazionale importante quindi buttalo via.

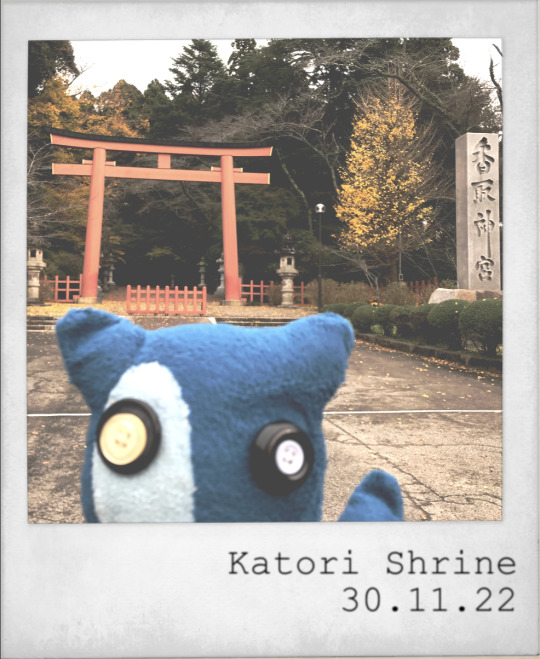

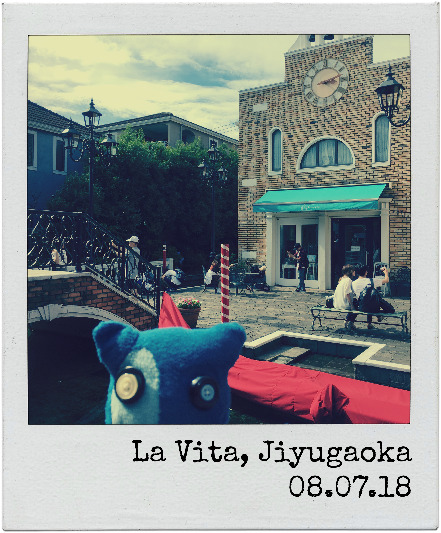

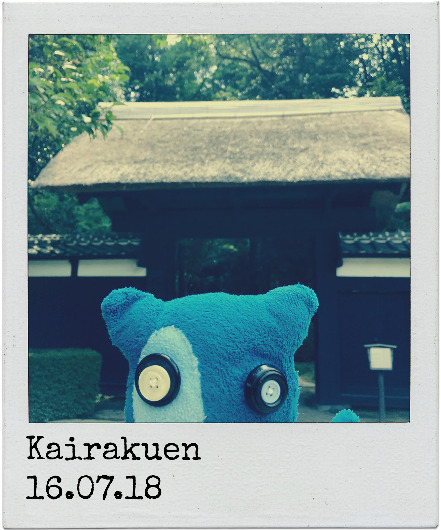

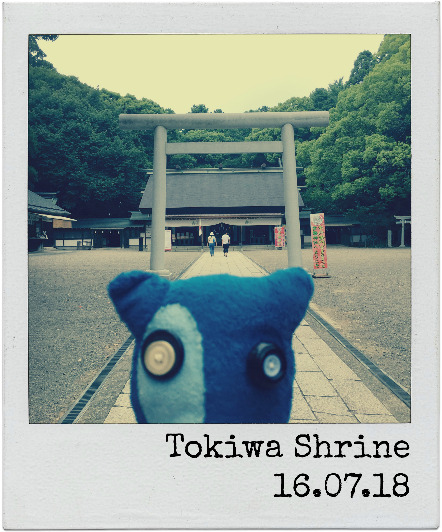

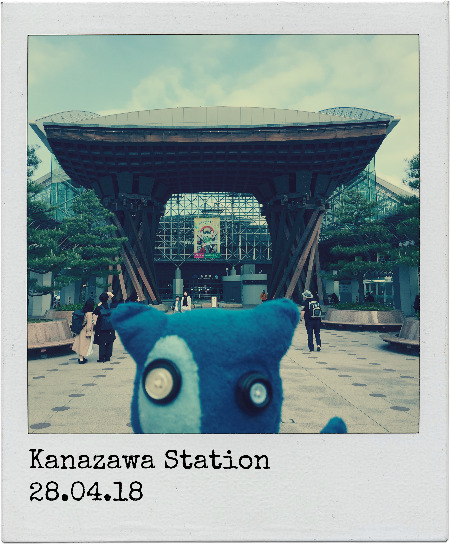

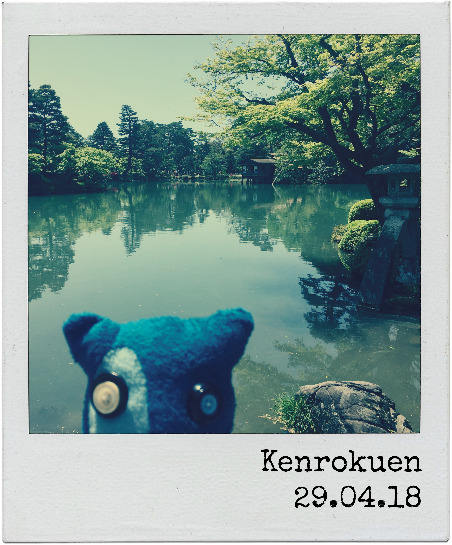

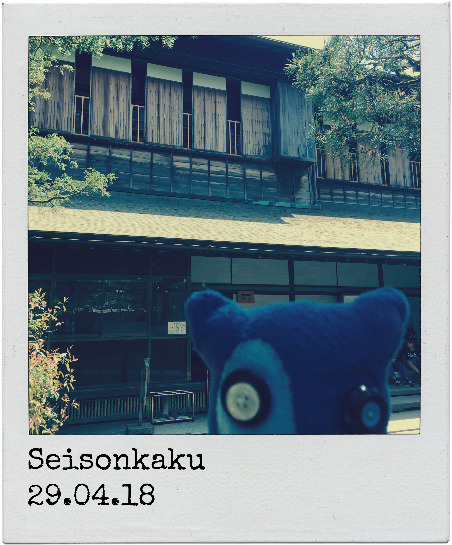

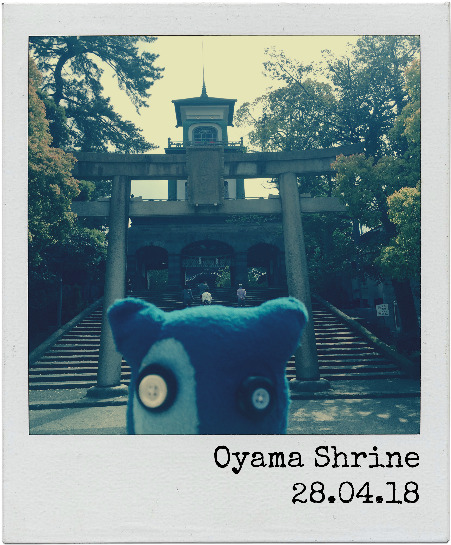

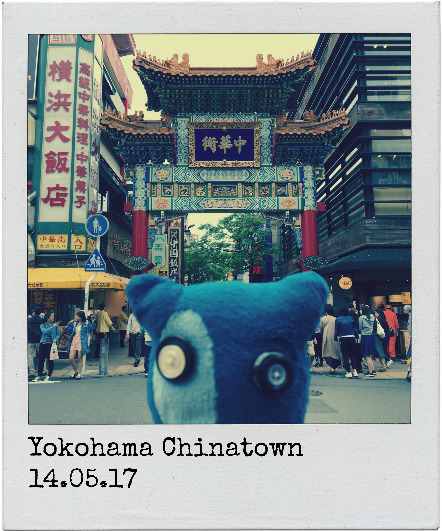

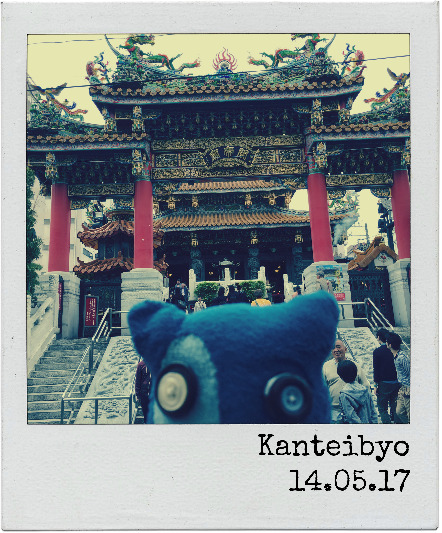

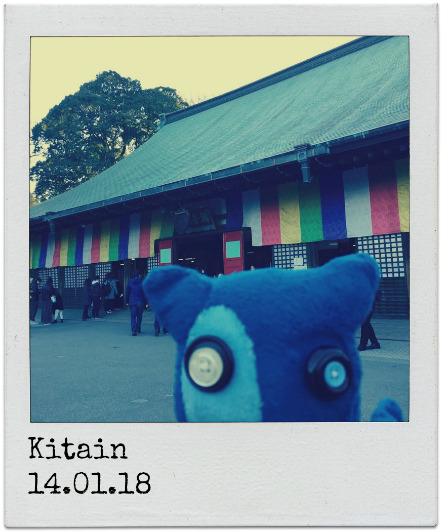

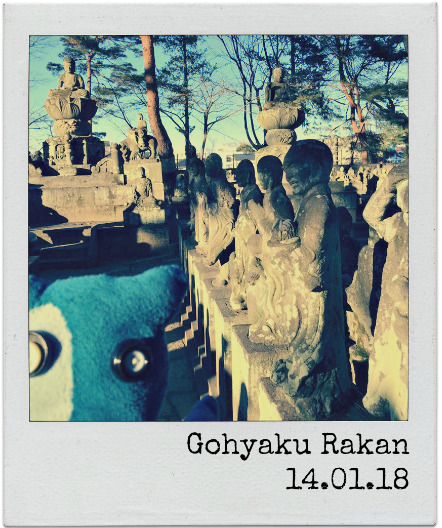

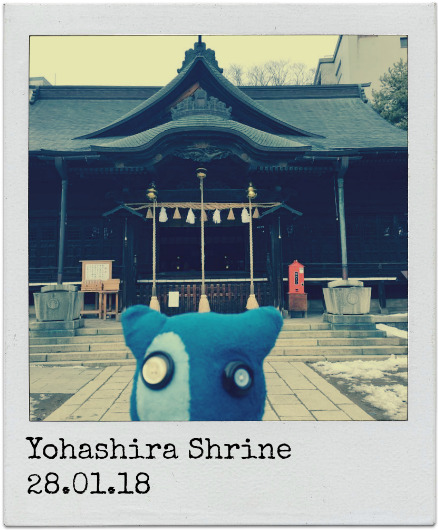

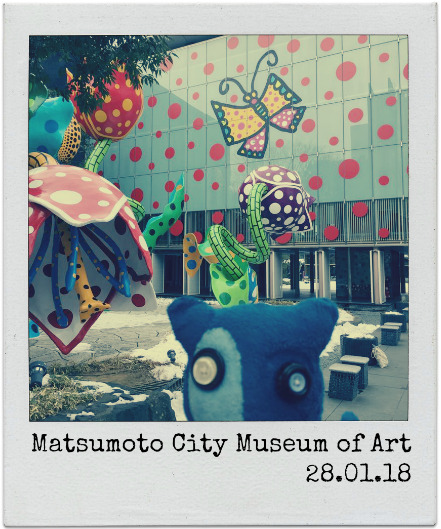

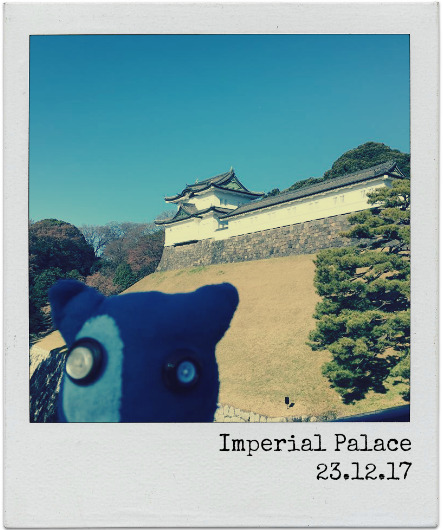

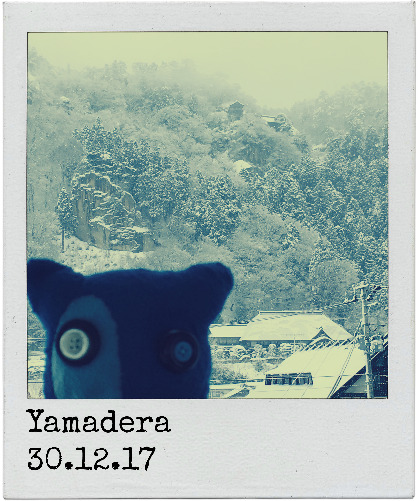

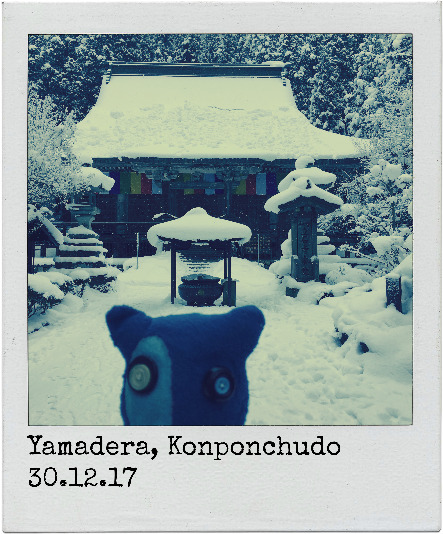

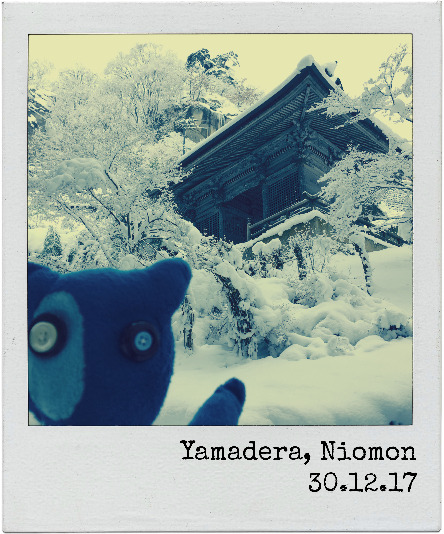

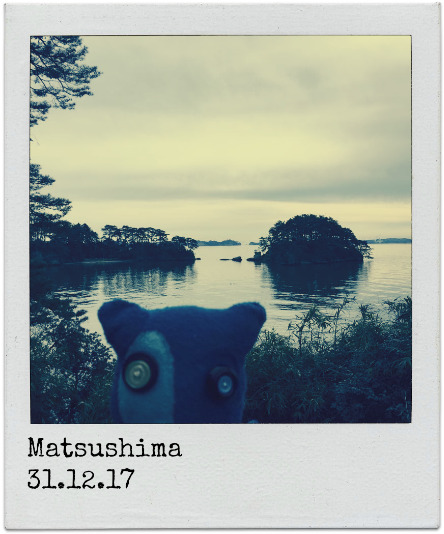

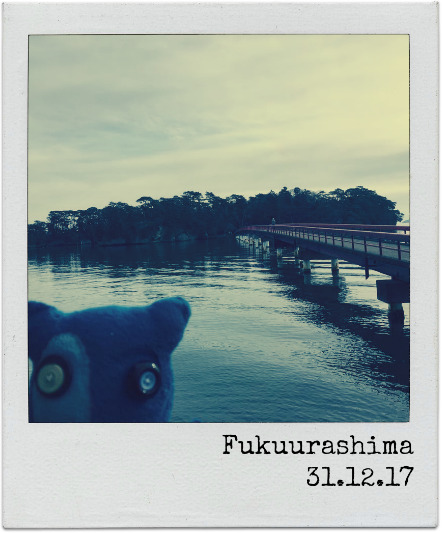

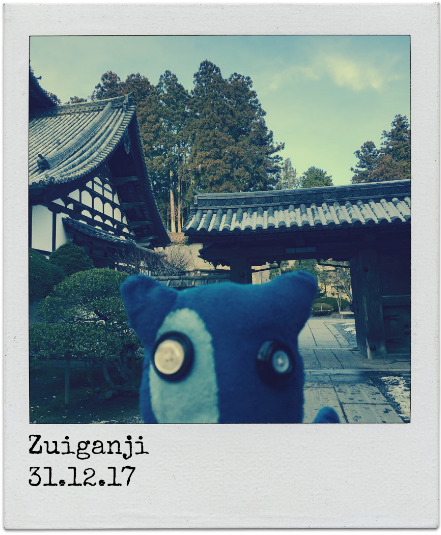

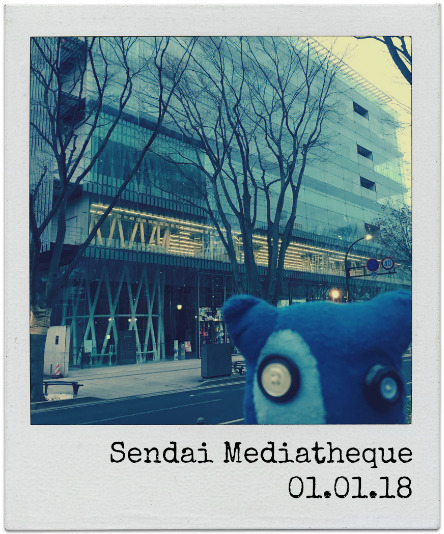

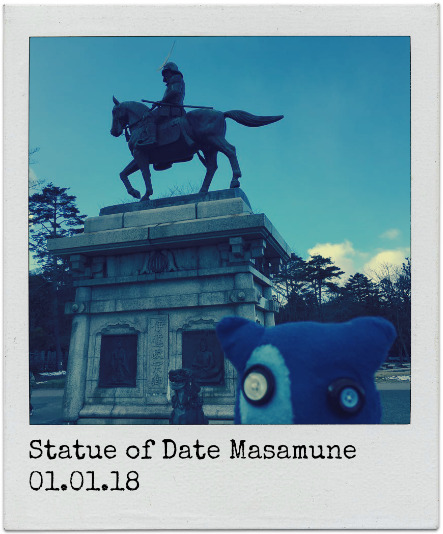

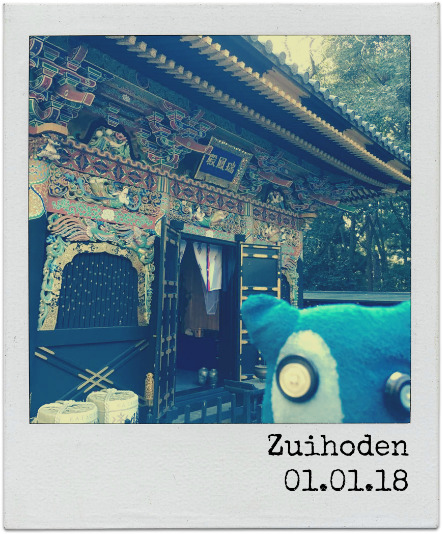

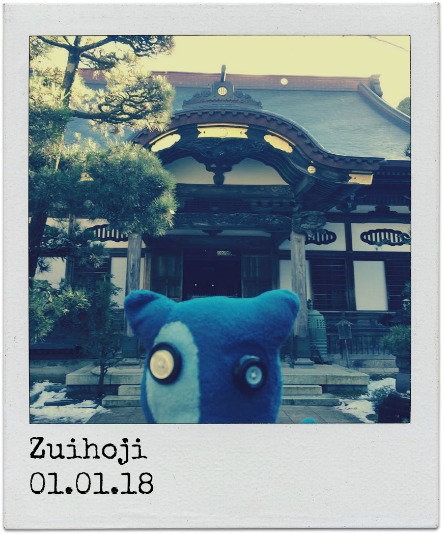

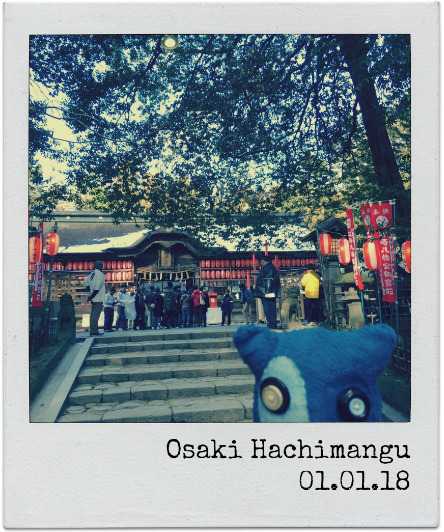

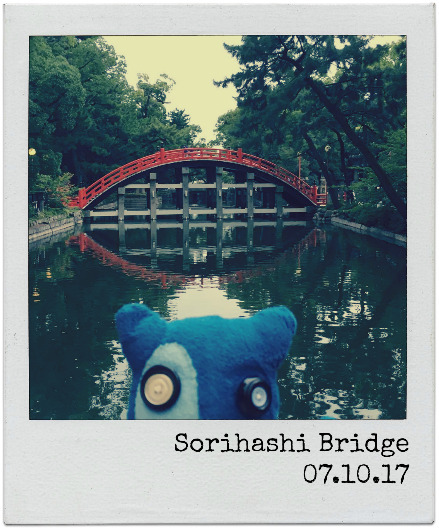

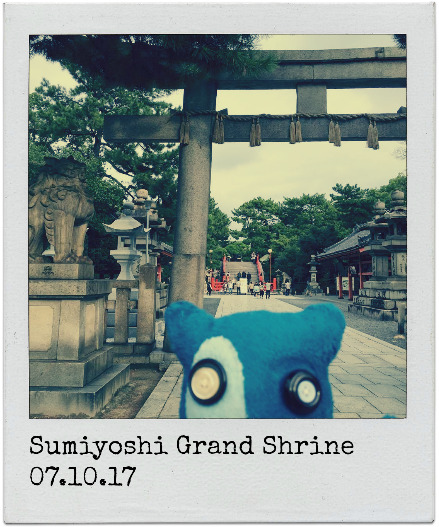

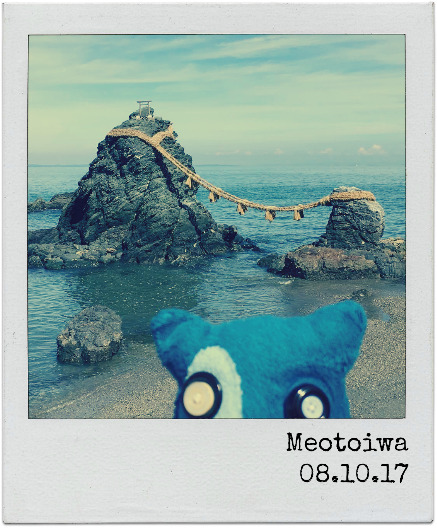

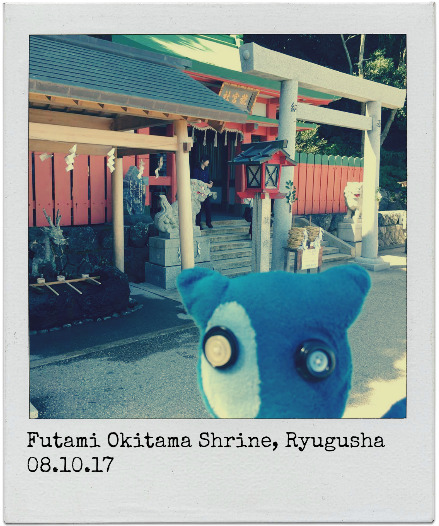

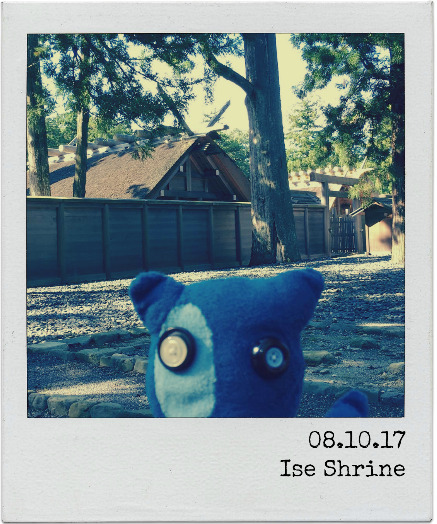

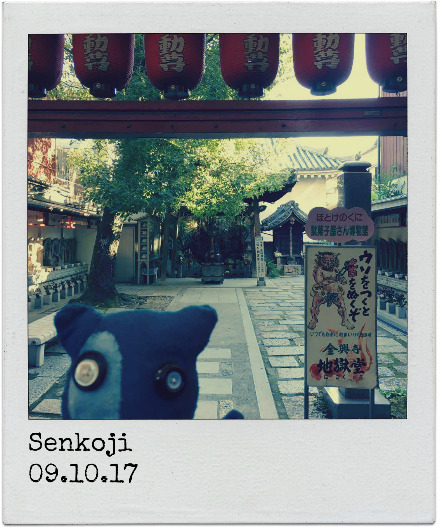

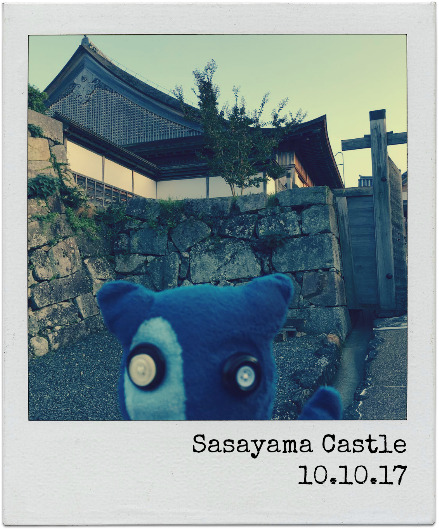

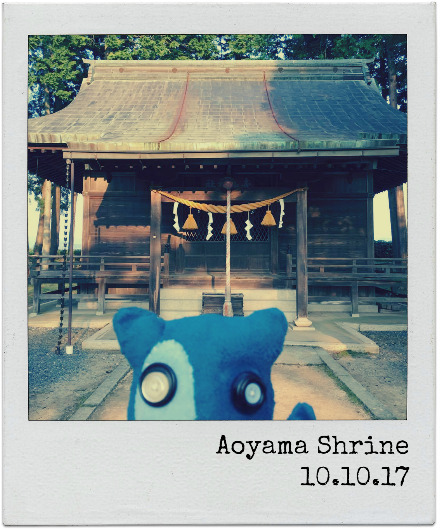

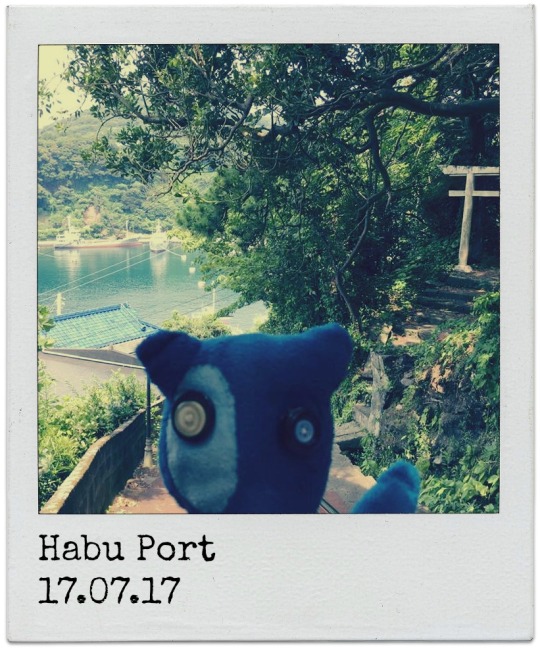

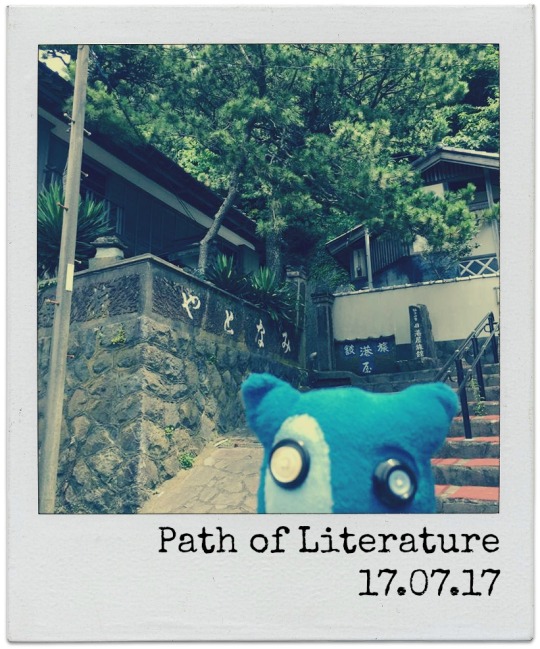

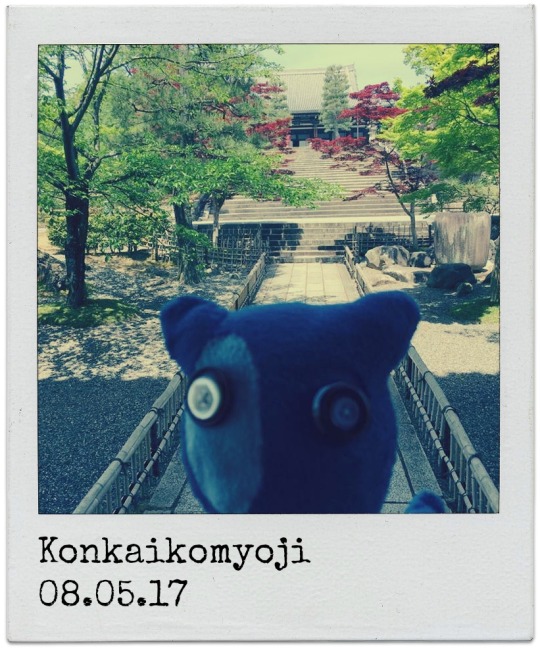

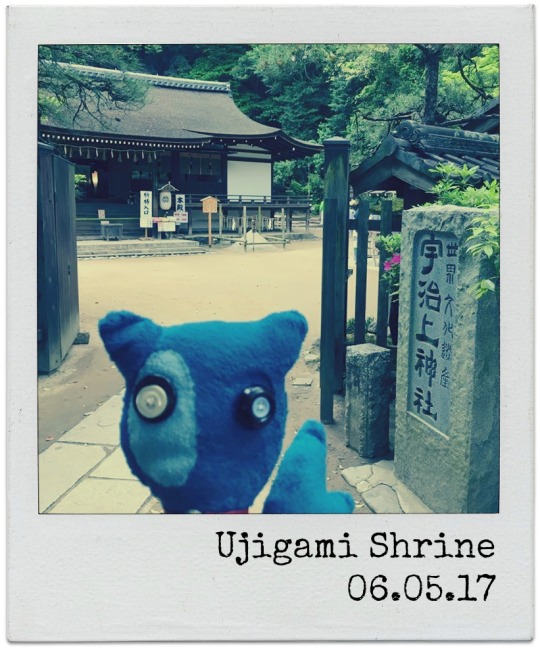

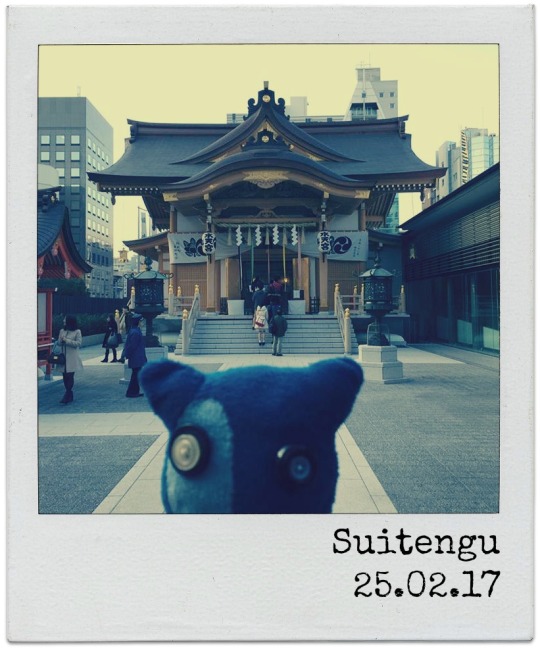

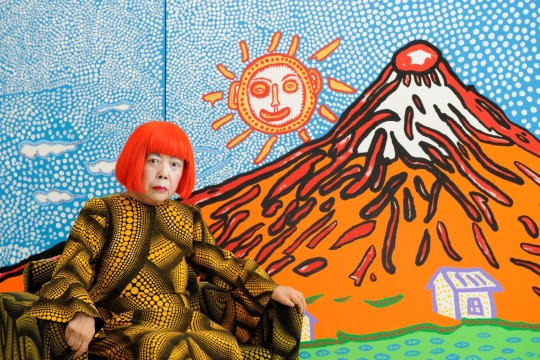

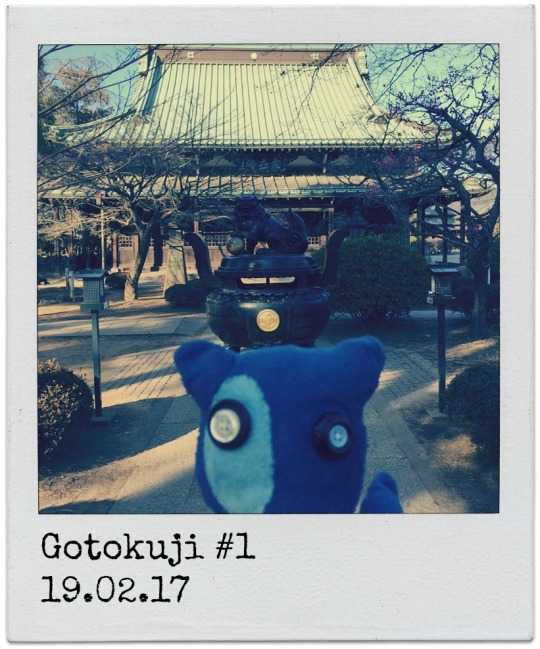

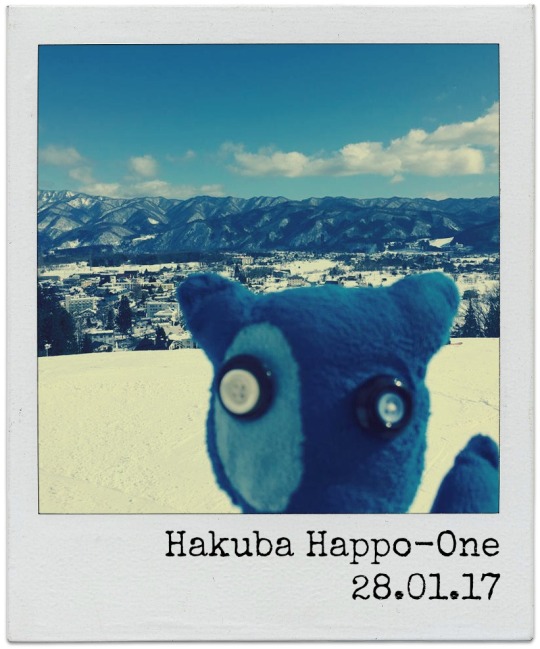

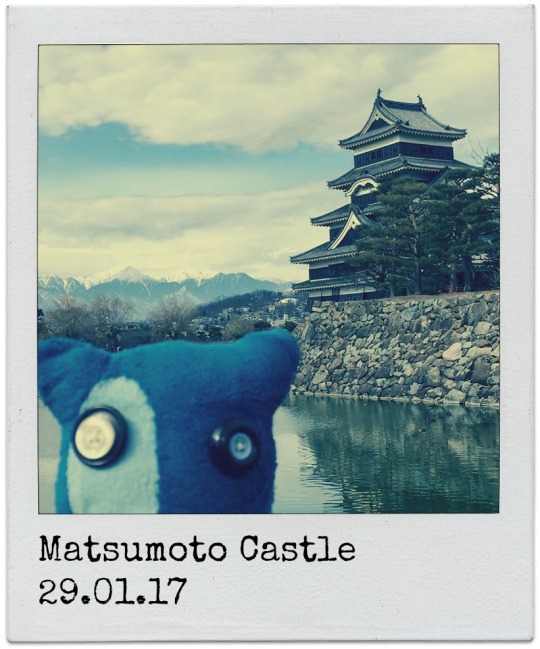

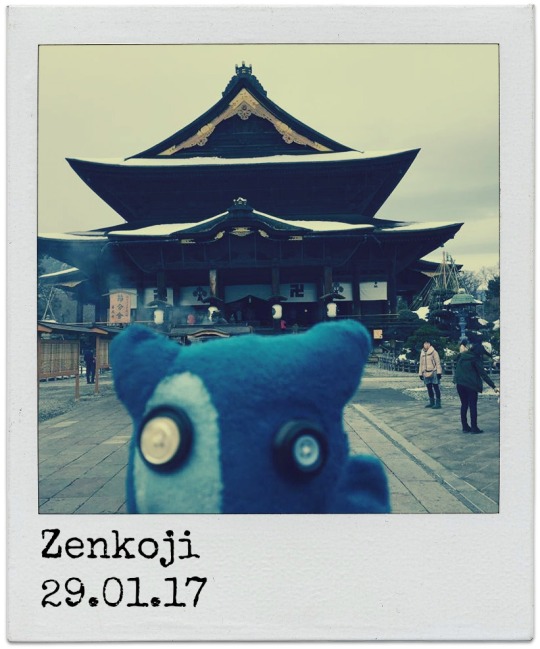

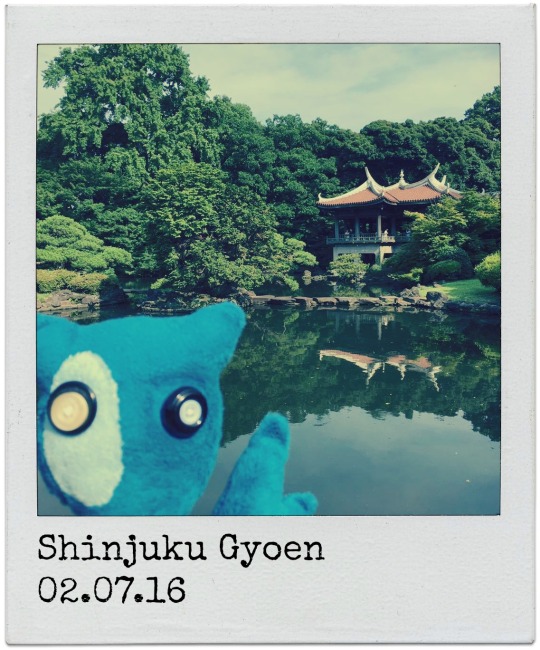

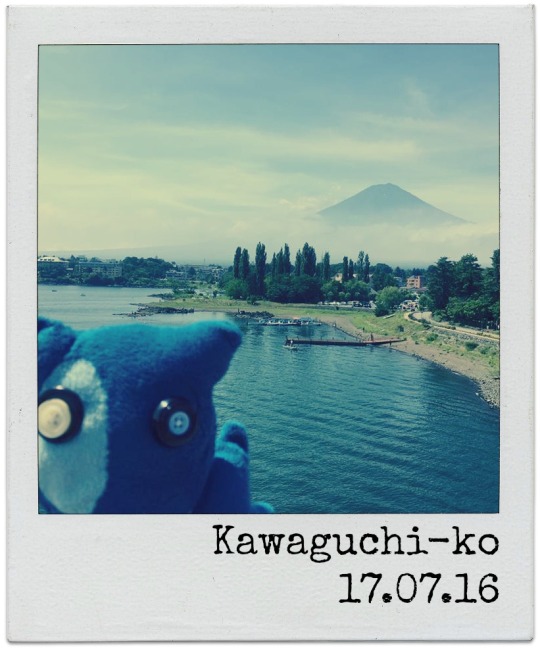

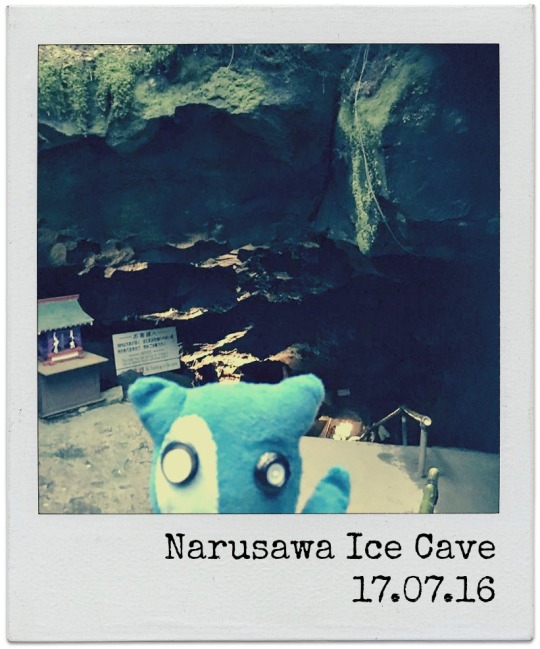

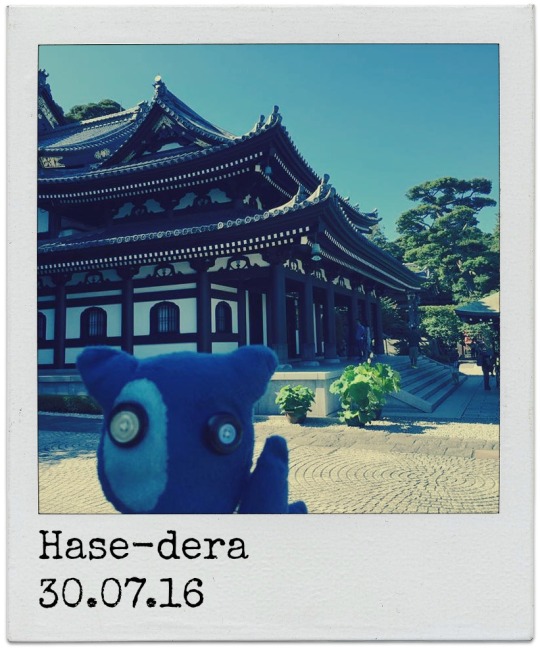

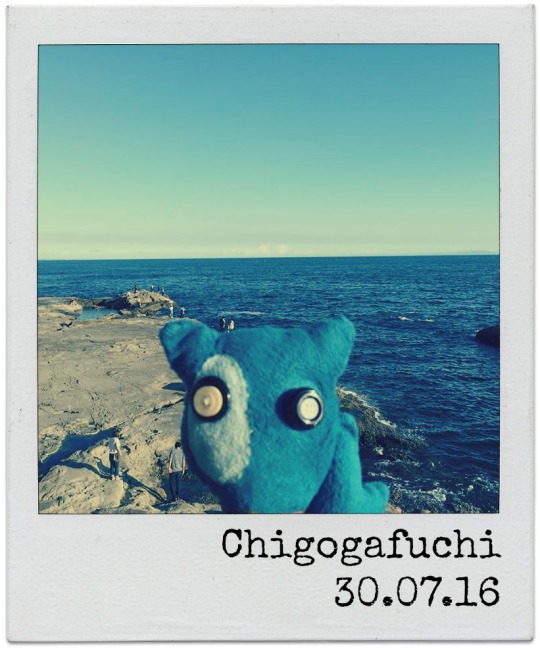

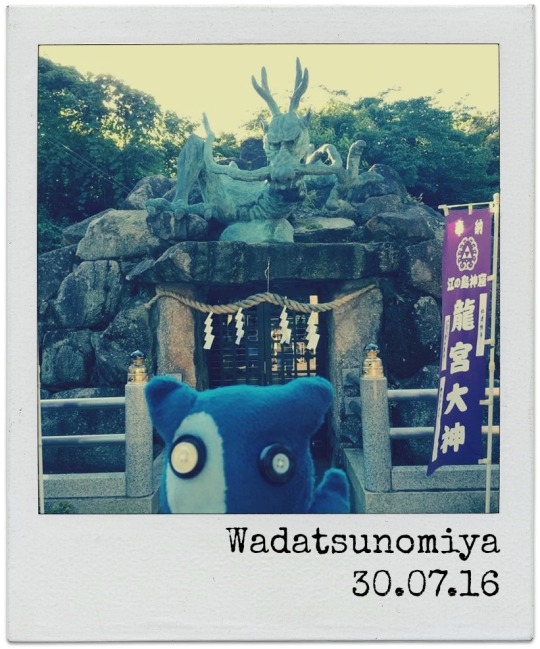

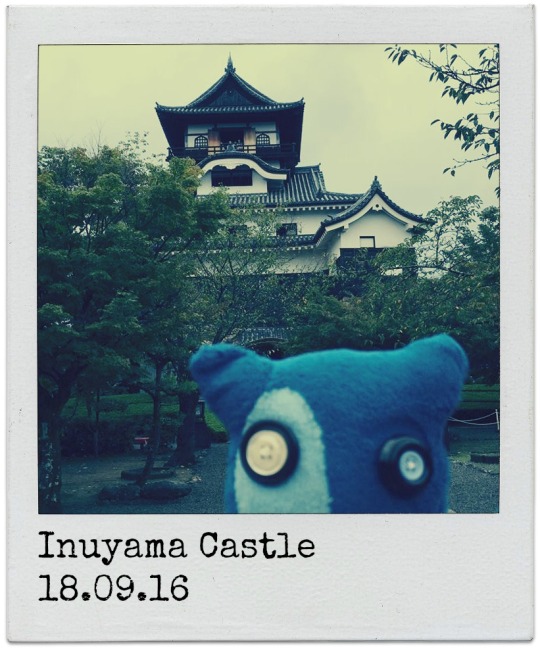

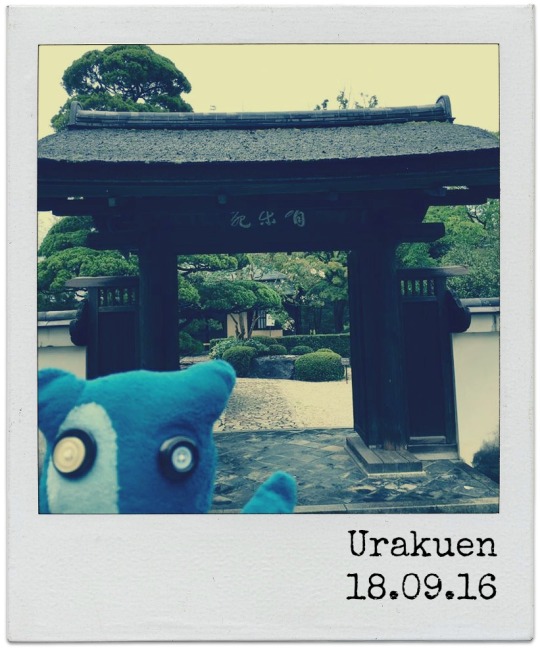

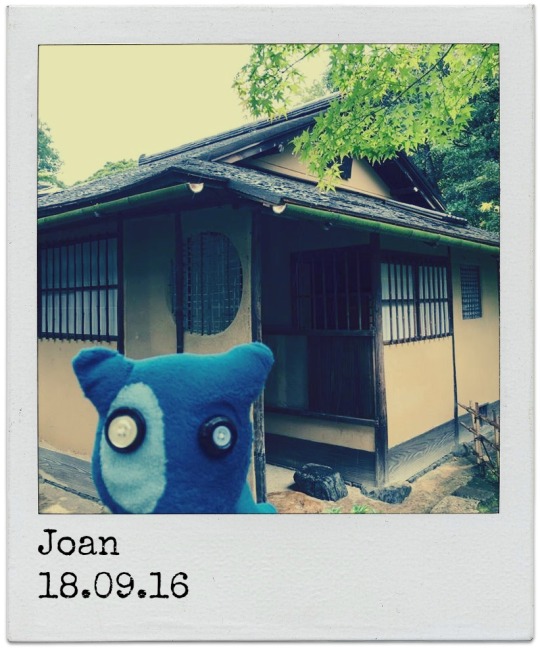

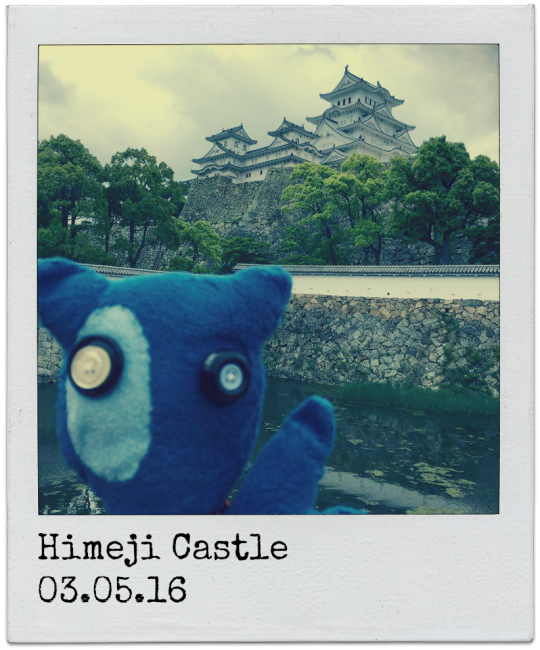

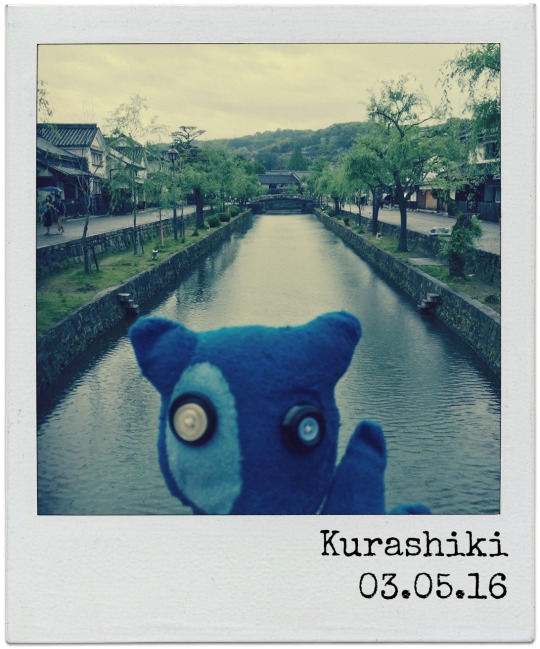

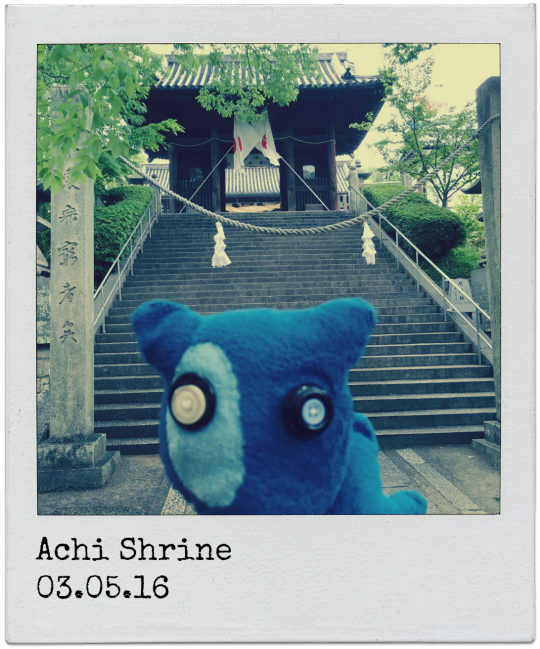

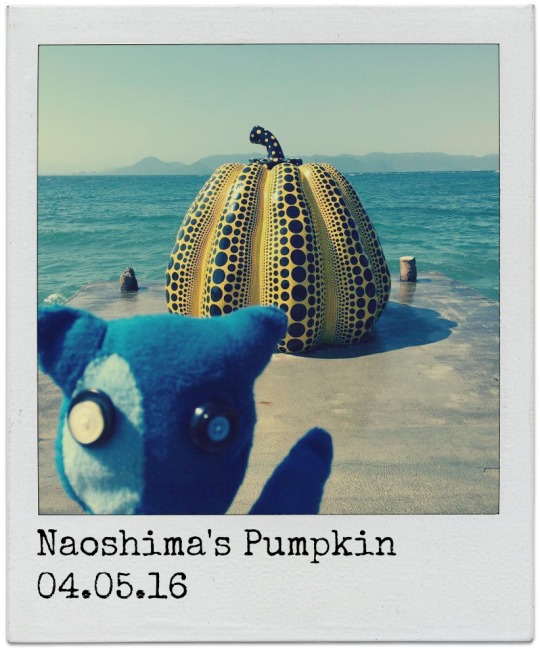

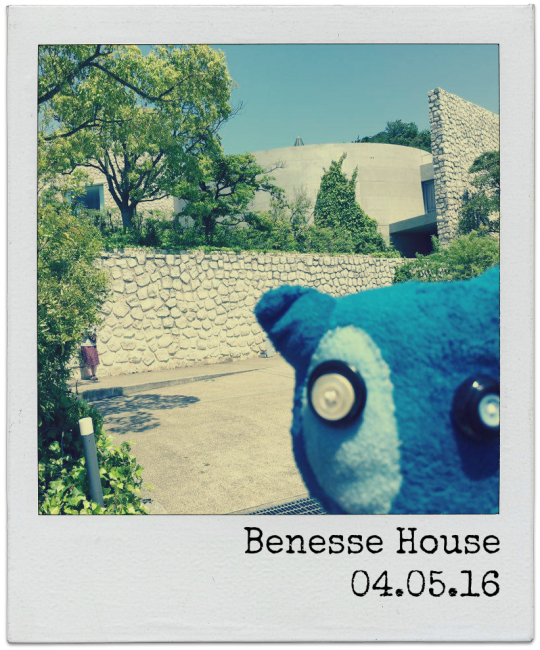

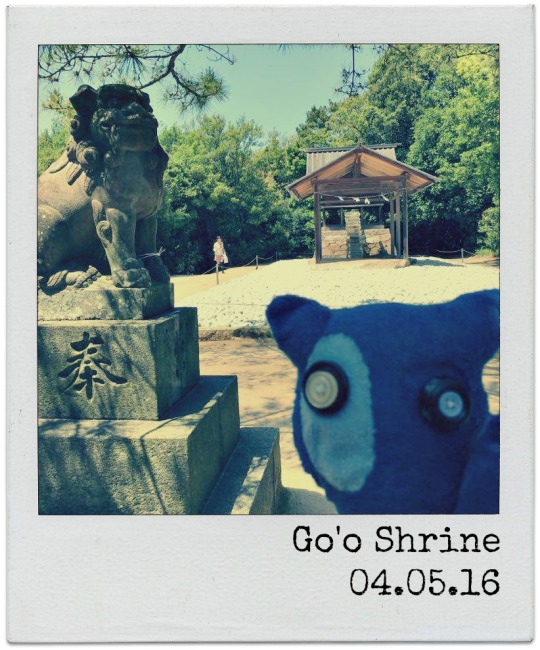

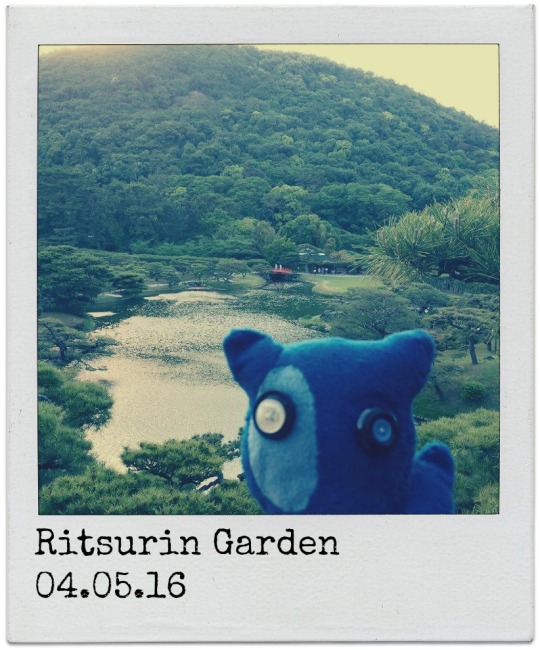

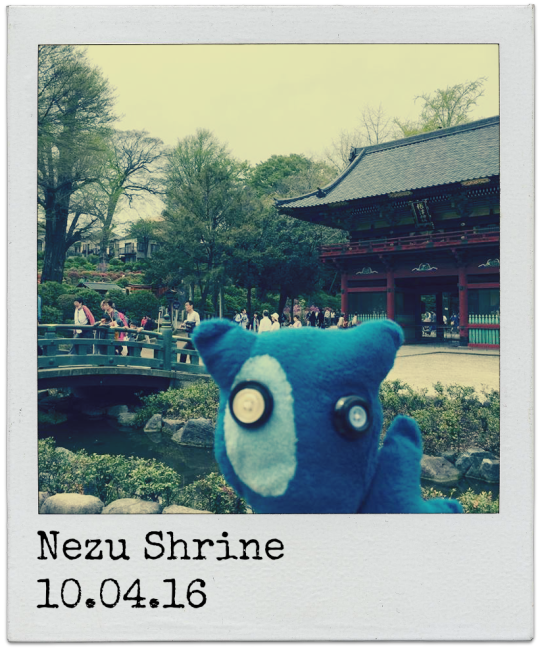

Grande ritorno del Nekomata sia perché ho finalmente trovato un sito con il filtro Polaroid dopo che quello che avevo usato per anni mi ha abbandonato, sia perché nel film di Shinkai le "chiavi di volta" si manifestano con le sembianze di gatti, un segno che non ho potuto ignorare lol

MA VENIAMO DUNQUE A QUESTA BENEDETTA KANAMEISHI, a questa pietra custodita nel cuore della foresta del santuario di Kashima e che dovrebbe tenere ferma la coda del pesce gatto, a questo... questo...

...grande, immenso... SASSO!

Nonostante la leggenda voglia che il daimyō (大名, signore feudale) Tokugawa Mitsukuni, anche noto come Mito Kōmon, avesse provato a scavare per sette giorni e sette notti nella terra cercando di dissotterrare la pietra senza però trovarne la fine, occorre dire che essendo pure concava non è che spicchi proprio tantissimo nella pur suggestiva cornice del boschetto in cui si trova.

La lochescion da Principessa Mononoke devo dire diesci, per quanto riguarda la scelta del vedo-non-vedo per la pietra all'interno del recinto non saprei, spero che almeno serva a tenere ben saldo il terreno.

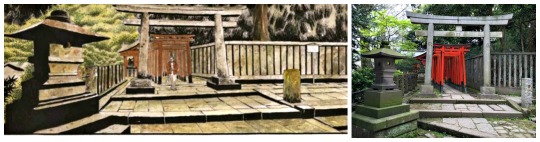

大地震にびくともせぬや松の花 Impassibili restano al grande sisma i fiori di pino

Cose che mi ero dimenticato di sapere (lol): ogni divinità scintoista (神 kami) ha in sé due aspetti, un'anima violenta (荒御魂 aramitama), quella a cui tra l'altro si esprimono le proprie preghiere in quanto lato attivo del kami, e un'anima tranquilla (和御魂 nigimitama), stato di pacificazione a cui il kami arriva grazie alla venerazione dei fedeli. In foto, l'Okunomiya del Kashima Jingū, in cui è venerata l'aramitama di Takemikazuchi-no-Ōkami.

Fedele al suo nome di "santuario dell'isola dei cervi", animali che in Giappone sono considerati emissari e cavalcatura delle divinità, il bosco del santuario contiene anche un recinto dove si trova una trentina di cervi, così come pare anticamente fossero allevati anche all'interno del santuario di Kasuga a Nara, evidentemente prima che sfondassero le recinzioni e cominciassero ad aggirarsi liberi per la città lol Quest'ultimo santuario ha in effetti un forte legame con il Kashima Jingū: nell'anno della costruzione del Kasuga Taisha, fu inviato da Kashima un cervo bianco affinché trasportasse sulla groppa una parte del nume tutelare del santuario di Ibaraki e lo donasse al nuovo complesso scintoista. Tutto molto bello, tutto molto poetico, sennonché poi vai a vedere il recinto e ci sono due cervi maschi che si pisciano in bocca mentre un terzo guarda. Emissari delle divinità mi dicevano, sì?

Un giorno rinascerò cervo a primavera... mah speriamo di no dai.

Spostandosi di una quindicina di chilometri, appena oltrepassato il confine tra la prefettura di Ibaraki e quella di Chiba troviamo il santuario di Katori, dedicato a Futsunushi-no-Ōmikami. Se il patrono del Kashima Jingū viene citato nel Kojiki, quello del Katori Jingū è nominato nel Nihon-shoki (日本書紀, Annali del Giappone), opera di poco più tarda (720 invece che 712) scritta in cinese classico per presentare la storia del Giappone agli altri Paesi dell'Asia (quindi purtroppo non esiste ad oggi una traduzione in italiano che vi possa citare come ho fatto col Kojiki, vi dispiace eh? lo so, riesco a vedervi affranti da qui). Secondo il Nihon-shoki, ad aver negoziato con la divinità di Izumo affinché cedesse il suo regno ad Amaterasu furono i due dei Takemikazuchi-no-Ōkami e Futsunushi-no-Ōmikami, ma fu quest'ultimo a essere scelto dai celesti, mentre Takemikazuchi gli si accodò all'ultimo minuto per dimostrare di non essere da meno. Anche questo santuario sarebbe antichissimo, risalente addirittura al VII secolo a.C., e nel suo boschetto è custodita la "chiave di volta" convessa che tiene ferma la testa del namazu.

Devo dire che il fatto che questo santuario NON fosse in ristrutturazione me lo ha fatto apprezzare di più del Kashima Jingū, ma non ho problemi ad ammettere il mio bias lol

L'edificio principale (拝殿 haiden, sala delle preghiere) è laccato di nero, cosa relativamente rara per l'architettura scintoista e che dà all'edificio un aspetto estremamente elegante facendo risaltare ancora di più i dettagli in oro.

Colours of autumn @ Katori Shrine 🍂

Io che cerco di imitare la #ragazzaautunno - dov'è la mia bevanda al radicchio pedocio?

La "chiave di volta" convessa che tiene ferma la testa del namazu. Lei non era neanche in una lochescion da dieci, messa un po' a caso in mezzo alla foresta con la palizzata intorno, però sicuramente fa già più scena della sua gemella concava.

Katori Jingū: un santuario che vi verrà voglia di visitare ancora ⚓️

Ma adesso basta con tutta questa cultura e veniamo alla vera domanda: ma sto pesce gatto, si mangia? Lo avevo visto cucinare in una puntata di Masterchef (lol, i miei riferimenti, che vergogna) ma non sapevo se in Giappone fosse consuetudine dato che normalmente non lo si vede nei menù, quand'ecco che proprio all'uscita dal Kashima Jingū ci imbattiamo in un ristorante specializzato in pesce gatto. Il mio entusiasmo per questo pesce che non avevo mai mangiato prima era alle stelle e mi sono lasciato convincere dal full-course che prevedeva una versione cruda, una versione cotta e una fritta, e dopo averlo provato in tre salse diverse credo di poterlo dire: non sa proprio di niente lol. È un po' come il pesce palla, il temutissimo fugu che viene considerato una pietanza di lusso anche per il fatto che se cucinato da chef inesperti che non eliminano la ghiandola che produce il veleno rischiate pure di rimetterci le penne, senza però averne l'aura di fastosità lol.

Oh beh, speriamo almeno che mangiare il pesce che provoca i terremoti porti fortuna, o quantomeno che non porti rogna lol

8 notes

·

View notes

Text

Cose che non si piegano alla pioggia e al vento di Iwate

A volte ritornano. Un po’ come il vento, che prima o poi torna a soffiare. Mi fa sorridere pensare che l’ultimo post che avrei voluto scrivere tre anni fa e che poi non si è mai concretizzato fosse proprio il resoconto del mio viaggio a Hanamaki, città natale dello scrittore Miyazawa Kenji, e che ora a farmi riesumare il blog sia esattamente il desiderio di raccontarvi com’è stato tornarci.

È successo di tutto nel frattempo: ho cambiato due lavori, mi sono convinto a farmi un account su Instagram (late to the party), ho curato due pubblicazioni (della prima vi parlavo qui, mentre la seconda, un'antologia di racconti di Miyazawa Kenji appunto, è il motivo che mi ha spinto a intraprendere questo secondo viaggio) e contribuito alla traduzione di altri due volumi, ho rotto un iPhone perdendo tutte le foto di cinque anni di vita giapponese (tra cui proprio quelle del mio precedente viaggio a Hanamaki 🤬), ho traslocato, ma soprattutto: il programmino di fotoritocco online che usavo per creare le foto del Nekomata ha tolto la possibilità di aggiungere una cornice in stile Polaroid tarpando completamente la mia creatività lol. Io lui lo porto sempre con me nei miei giri, ben intenso, ma ho smesso di fargli le foto perché se non posso metterci l’effetto Polaroid che senso ha. Non è il sentimento di vergogna che con i trent’anni è maturato in me, giuro, è proprio la disperazione di un pigro davanti all’idea di dover trovare un altro sistema per ottenere lo stesso risultato, cosa che probabilmente con una veloce ricerca su Google non mi sarebbe impossibile, ma sono un Capricorno semplice e detesto i cambiamenti.

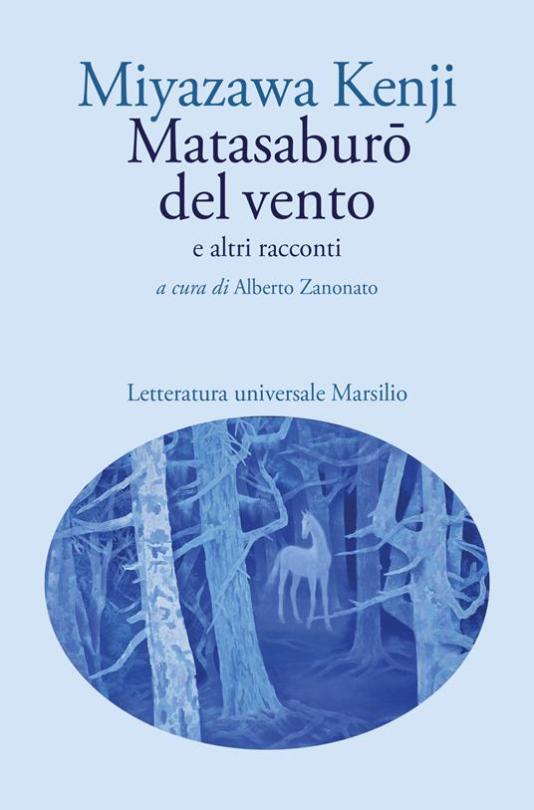

Capricorn spotted @Rinpoosha, il caffè gestito dagli eredi di Miyazawa Kenji ♑️✨ Fun fact: oltre a esporre svariati libri dello scrittore e opere a lui dedicate, vendeva addirittura la prima raccolta di racconti in italiano edita da Marsilio, che naturalmente avevo letto ma che non possedevo perché ai tempi mi era stata prestata, quindi sono finalmente riuscito ad accaparrarmela a un prezzo stracciato (la cifra riportata sulla copertina, usata per la conversione in yen, era ancora in lire lol). Siccome mi dispiaceva lasciarli orfani della seconda uscita (e avevo visto che avevano un tavolo con una gamba ballerina) gli ho lasciato giù anche una copia dell'antologia curata da me, se ci andate fatemi sapere se sta facendo il suo lavoro di stabilizzare il tavolino lol

A proposito di cambiamenti: mi sono perso il momento esatto in cui è successo, ma a un certo punto qualche settimana fa l’assordante frinire delle cicale giapponesi ha lasciato il posto al tranquillizzante canto dei grilli, segno che ormai l’estate è agli sgoccioli. Ascoltarlo mi mette addosso un po’ di malinconia mentre nei pressi della stazione di Tokyo (cosa ci fanno dei grilli qui? lol) cerco il parcheggio da cui partirà l’autobus notturno che per qualche oscura ragione penso ancora di avere l’età e il fisico per prendere. Arrivo a Iwate all’alba del giorno dopo, 17 settembre, e smonto a Kitakami, grossa stazione a dieci minuti di treno da Hanamaki, non grossa abbastanza perché abbiano introdotto l’innovativa tecnologia delle carte prepagate in sostituzione dei biglietti cartacei. La notizia mi viene data da un bigliettaio che mi avverte che “ancora non si può usare la carta prepagata”, io non so perché immagino che la frase prosegua con “perché è ancora presto”, gli chiedo da che ora si potrà scatenandone l’ira funesta: “No non si può usare e basta, comprati il biglietto”. Va bene obbedisco ma datti una calmata e modera i toni chessò tu sorella? Evidentemente il seguito della frase era “nonostante sia il 2022”.

Ritrovo Hanamaki quasi identica a come l'avevo salutata tre anni fa, quasi lo sapesse anche lei che i cambiamenti non mi mettono troppo a mio agio. Il nome di questo centro nella prefettura di Iwate, letteralmente 'rotolo/spirale di fiori' (花巻), probabilmente deriva da un altro carattere che si legge maki (牧) ma ha il significato di 'pascolo', e potrebbe addirittura celare un'origine ainu (パナ pana sta infatti a indicare il terreno pianeggiante a valle di un fiume). Sull'etimologia non me la sento di mettere la mano sul fuoco, ma quello che posso assicurarvi è che il 99% delle attrazioni di questa città verte intorno alla figura dello scrittore Miyazawa Kenji (1896-1933), a cui ha dato i natali. Personaggio unico all'interno della letteratura giapponese, fu autore di fiabe e poesie, ma anche agronomo, fervente praticante buddhista, appassionato di musica, mineralogia, ukiyoe ed esperanto. Nelle sue opere riuscì a far convivere il sapere scientifico e gli spunti religiosi, il folklore della sua terra e gli elementi autobiografici in una sintesi estremamente originale, anche se il riconoscimento del suo enorme valore letterario giunse solamente postumo. In vita, infatti, fu ignorato quando non apertamente dileggiato, un po' per il fatto che la maggior parte della sua produzione consistesse di fiabe e un po' per la sua marginalità geografica, ed è impressionante passeggiare per le strade di Hanamaki quasi novant'anni dopo la sua morte e vedere il suo nome, la sua silhouette e i personaggi dei suoi racconti nei nomi dei negozi, dei ristoranti, sulle panchine, nelle insegne.

Normalmente tornare in un luogo che ho già visitato non mi entusiasma troppo, considerato che c'è ancora molto del Giappone che non ho ancora visto, ma avevo un debito di riconoscenza nei confronti di Hanamaki: ai tempi della mia prima visita, infatti, avevo appena cominciato a lavorare sulla traduzione di uno dei miei racconti preferiti di Miyazawa Kenji, "Matasaburō del vento" (風の又三郎 Kaze no Matasaburō), una proposta per la prima volta partita timidamente da me e che Marsilio Editori ha avuto la generosità di accogliere, e immergermi nel mondo dello scrittore mi aveva dato una grande motivazione a proseguire nel progetto. Continuando a studiare la figura di Kenji e imparando sempre di più su di lui e sulle sue opere, era sorto in me il desiderio di tornare a Hanamaki per vedere se avrei maggiormente apprezzato la città, e devo dire che avere un bagaglio di informazioni più ampio ha giocato il suo ruolo perché mi ero effettivamente lasciato sfuggire delle cose durante il mio primo viaggio. Per esempio, mi ero completamente perso la stele messa a indicare il luogo dove sorgeva la stamperia che produsse la prima raccolta di poesie autopubblicate di Kenji, "La primavera e gli Asura" (春と修羅 Haru to Shura), oggi un negozio di dolci.

花(巻)より団子 🌸<🍡

Un'altra attrazione di cui non ero a conoscenza ai tempi della mia prima visita è la locomotiva SL Ginga, un treno a vapore ispirato a quello su cui viaggiano i protagonisti di una delle opere più famose di Kenji, "Una notte sul treno della Via Lattea" (銀河鉄道の夜 Ginga tetsudō no yoru). In servizio dal 1940 al 1972, è stata rimessa in funzione nel 2014 per coprire la tratta Hanamaki ⇔ Kamaishi e dall'aprile di quest'anno si poteva scegliere una data tra le due/tre disponibili ogni settimana per prenotare il proprio posto a sedere. Gli interni del treno sono molto curati e anche le stazioni in cui si ferma sono state ribattezzate con un secondo nome in esperanto, chiaro riferimento alla lingua studiata da Kenji, ma nonostante l'entusiasmo scaturito dall'essere a bordo di un omaggio letterario così ben congegnato, devo dire che le colonne di denso fumo nero che si levano dal camino della locomotiva che va effettivamente a carbone lo fanno sembrare più che altro un crimine ambientale, non proprio in linea con l'ecologismo sostenuto da Kenji. Ma d'altronde siamo nel paese dove i biscotti vengono incartati uno a uno nella plastica per evitare il fastidioso inconveniente che si rammolliscano con l'umidità, capisco che sia una battaglia persa in partenza lol

「どこまでも続いてくGINGA GO 銀河で会いましょう」

"Continua all'infinito GINGA GO Incontriamoci nella Via Lattea"

Il rainbow-washing colpisce anche la stazione di Hanamaki, il cui nome in esperanto è Cielarko (arcobaleno).

La GIF qui sopra era a colori prima che lo SL Ginga la affumicasse.

Il secondo nome della stazione di Shin-Hanamaki invece è "Stelaro" ("Costellazione"), un po' esperanto ma anche un po' deep Veneto.

Non so se valga come attenuante ma il mio contributo alla distruzione dell'ecosistema si à limitato a una stazione, giusto il tempo di arrivare a Shin-Hanamaki dove avrei preso un treno per Morioka, capoluogo della prefettura di Iwate. Due i miei obiettivi in quella zona: la fattoria Koiwai e la sede della casa editrice Kōgensha.

La fattoria Koiwai (小岩井農場 Koiwai nōjō), fondata nel 1891, è una delle più grandi aziende agricole private del Giappone e tuttora vende il suo latte a quasi tutti i supermercati del Paese. Il nome deriva dalla combinazione del primo carattere cinese del cognome di ognuno dei tre fondatori (Ono Gishin 小野義眞, Iwasaki Yanosuke 岩崎彌之助 e Inoue Masaru 井上勝). I suoi silos, costruiti tra la seconda metà dell’Ottocento e la prima metà del Novecento con le tecniche più innovative dell'epoca mutuate dall'Europa, sono le strutture in mattoni più antiche del Giappone e sono state nominate Proprietà culturale nazionale tangibile. Miyazawa Kenji ne fu talmente colpito che oltre a citarla nelle sue opere - un esempio per tutti: "La foresta dei lupi e la foresta dei colini di bambù, la foresta dei ladri" (狼森と笊 森、盗森 Oinomori to Zarumori, Nusutomori), le dedicò anche un lungo poema.

Iwate era talmente piena di libellule (mating season I guess..?) che nel momento in cui stavo immortalando il libro con la fattoria Koiwai sullo sfondo una di loro ci si è posata sopra, regalandomi uno scatto davvero kenjiano. Fun fact: uno degli antichi nomi del Giappone è Akitsushima, "l'isola delle libellule", perché si racconta che il primo imperatore del Paese, il mitologico Jinmu Tennō, si arrampicò su un'altura e paragonò la forma del suo regno a due libellule in amore.

"A nord della fattoria Koiwai si trovano quattro foreste di pini neri. Quella più a sud è la foresta dei lupi, a seguire vi sono la foresta dei colini di bambù e la foresta dei pendii neri, e all'estremità settentrionale si trova la foresta dei ladri" (Miyazawa Kenji, "La foresta dei lupi e la foresta dei colini di bambù, la foresta dei ladri"). Con il mio proverbiale senso dell'orientamento non saprei dirvi se la direzione fosse effettivamente Sud ma Google Maps mi ha assicurato che quella all'orizzonte è proprio la foresta dei lupi 🐺

L'area complessiva ricoperta dalla fattoria è attraversata da una strada che divide la parte storica con le strutture antiche e le stalle da una più grande e nuova dove si trovano un piccolo museo, delle aree giochi per le famiglie e vari chioschetti e ristorantini. Devo dire che se visitare la parte più antica è stato molto emozionante dal momento che si riusciva anche a intravedere la famosa foresta dei lupi del racconto di Kenji, la parte nuova, nonostante (o forse proprio a causa di) quella sua atmosfera idilliaca e bucolica con i bambini che giocano nella natura e le mucche di plastica sparse qua e là a mo(o)' di mascotte, con la sua entrata sovrastata da un triangolo mi ha dato delle fortissime Midsommar vibes lol

Can't unsee 👀

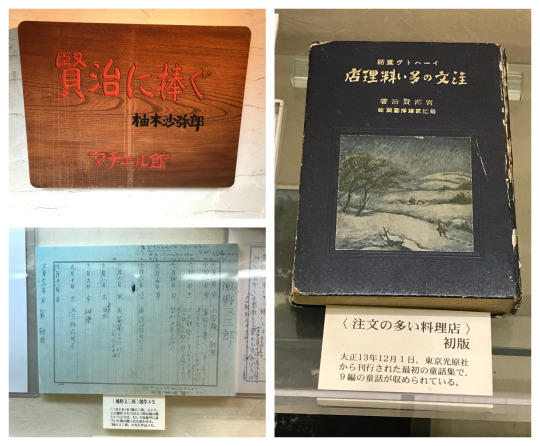

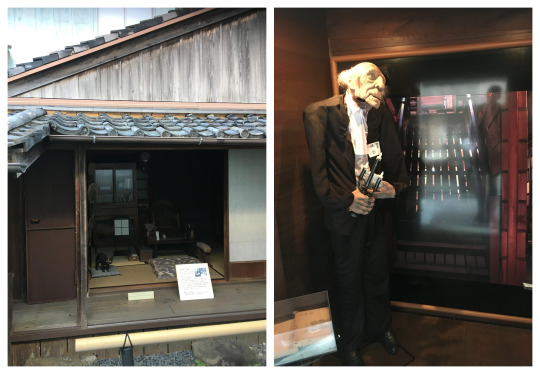

Prima di lasciare Morioka per rientrare a Hanamaki, ho fatto una capatina alla sede della casa editrice Kōgensha, che nel 1924 pubblicò l'unica raccolta di fiabe edite finché Kenji era in vita, "Un ristorante pieno di richieste" (注文の多い料理店 Chūmon no ōi ryōriten). L'azienda attualmente si occupa di tutt'altro (vende articoli di artigianato), ma ospita un piccolo museo che contiene tra gli altri cimeli anche la prima edizione dell'antologia e degli appunti autografi (fra cui anche uno schema temporale degli eventi da sviluppare per la prima stesura di "Matasaburō del vento"). Nonostante l'attività sia molto cambiata da come doveva apparire negli anni Venti, devo dire che ha comunque tenuto a rendere onore al suo legame con lo scrittore con un enorme palazzone di fianco alla sede storica con il profilo di Kenji dimensione "L'attacco dei giganti" per nulla appariscente.

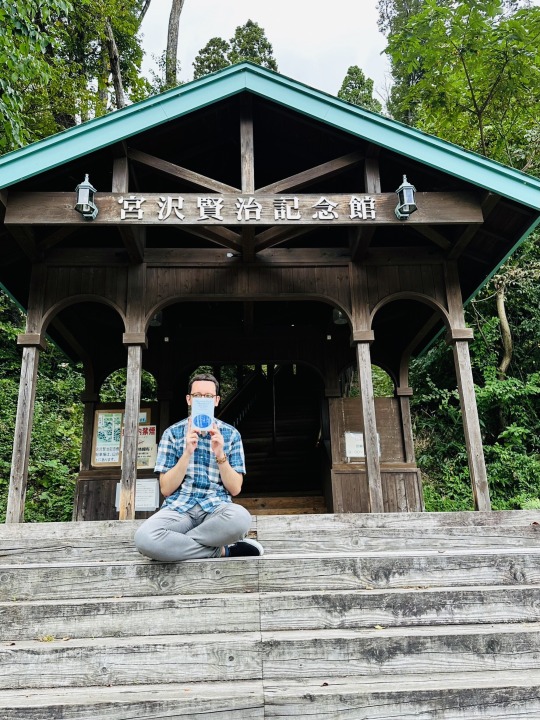

A Hanamaki il trittico di attrazioni dedicate a Kenji, i Prue-Piper-e-Phoebe dello scrittore sono il Miyazawa Kenji Museum, il Miyazawa Kenji Ihatov Center e il Miyazawa Kenji Dōwa Mura (Fairytale Village). Il primo è un vero e proprio memoriale che fornisce ai visitatori un quadro molto sfaccettato della figura di Kenji, dividendo il percorso in cinque aree tematiche che ne esplorano alcuni aspetti cardine (scienza, arte, cosmo, religione e agricoltura). Se da un lato la presenza di così tante informazioni in uno spazio relativamente contenuto permette di cogliere la poliedricità dello scrittore, devo dire che la quantità di spunti potrebbe forse confondere i neofiti, ma la struttura vale sicuramente una visita non fosse altro che per la scalinata in legno che vi conduce, in cui ad ogni gradino è associata una sillaba della celeberrima poesia di Kenji "Non fragile alla pioggia..." (雨ニモマケズ Ame ni mo makezu), e il ristorante dall'eloquente nome di Wildcat House, mutuato appunto dal racconto "Un ristorante pieno di richieste".

Potevo mai andare al memoriale di Kenji senza portarmi dietro il libro? In verità sì, avrei potuto, e ci saremmo evitati questo fallimentare tentativo di realizzare uno scatto promozionale lol

Importunando la fauna locale 🐱

Dimmi che sei italiano senza dirmi che sei italiano. Ora che ci penso tra l'altro ironico che un vicentino vada fino a Iwate in Giappone per mangiare al ristorante del gatto selvatico.

Il Miyazawa Kenji Ihatov Center, invece, è un piccolo spazio espositivo provvisto di un caffè, una ricca libreria e una saletta cinematografica dove vengono proiettati in loop degli anime tratti dalle opere di Kenji, e ospita spesso mostre legate allo scrittore (questa volta ce n'era una della calligrafa Sawamura Sumiko che aveva trascritto alcuni famosi passaggi dei racconti più noti).

L'inconfondibile profilo di Miyazawa Kenji all'entrata dell'Ihatov Center; brani tratti dal racconto "Il bosco del Parco di Kenjū" esposti nel boschetto adiacente alla struttura; disclaimer della calligrafa che avverte che il testo è stato accorciato e "qui e là contiene errori, chiedo scusa a Kenji e a tutti voi" (lol?).

L'attrazione più giocosa è decisamente il Dōwa Mura (Fairytale Village), pensato principalmente per un pubblico di bambini che possano immergersi nel mondo dello scrittore visitando le sale colorate e decorate da oggetti che rimandano ai suoi racconti. Da fine luglio a inizio ottobre, tuttavia, nel vasto giardino della struttura vengono allestite delle luminarie molto suggestive ispirate al racconto "Le ghiande e il gatto selvatico" (どんぐりと山猫 Donguri to yamaneko) e riuscire a beccarle durante questa seconda visita è stato un vero e proprio colpo di fortuna.

Trenino ispirato a quello su cui viaggiano i protagonisti di "Una notte sul treno della Via Lattea". Questo almeno non va a carbone lol

"Il fenomeno chiamato "io" | consiste in un'illuminazione blu, | ipotetica lampada di corrente alternata organica | (la combinazione di tutti gli spiriti trasparenti). | Insieme ai paesaggi e a tutto il resto, | precipitosamente si accende e si spegne, | e di sicuro continuerà a brillare: | è un'illuminazione blu, lampada di corrente alternata del karma | (la luce resta, la sua lampada si perde)." (Miyazawa Kenji, "La primavera e gli Asura: Prologo")

Ed è subito The Sims, così, tutto de botto.

Ultime due menzioni speciali: la "costa inglese" (イギリス海岸 Igirisu kaigan), nome con cui lo scrittore ribattezzò una zona lungo il fiume Kitakami che scorre attraverso la città di Hanamaki per la presenza di formazioni di argillite (ora non più visibili) che gli ricordavano quelle riscontrabili negli strapiombi inglesi; e la statua di Matasaburō del vento, realizzata dallo scultore Nakamura Shin'ya, troneggiante al centro di uno spiazzo destinato ai campeggiatori perso nel bel mezzo del nulla in cima a un pendio a un'ora di macchina da Hanamaki. Oltre al terreno per piantare le tende la struttura offriva delle pittoresche casette di legno dov'era possibile fermarsi non solo mezza giornata come ho fatto per questioni di tempo ma anche a dormire (purtroppo erano prenotate e non è stato possibile), e credo che effettivamente passare una notte nella foresta avrebbe potuto essere molto riposante per disintossicarsi dal logorio della vita moderna senza però rinunciare all'igiene personale tipo lol, anche perché non c'era veramente NIENTE a parte la statua di Matasaburō (che desideravo moltissimo vedere dopo aver persino pensato di proporla come copertina del volume, salvo poi innamorarmi delle opere di Higashiyama Kaii, che con il suo "Hakuba no Mori" non solo sintetizzava in una sola tela gli alberi e il cavallo che sono elementi spesso ripresi nelle copertine giapponesi di Matasaburō del vento, ma li ammantava anche di un'atmosfera fiabesca molto adatta al mondo di Kenji e usava uno dei suoi colori più rappresentativi, il blu).

Grandissimo rimpianto di questo secondo viaggio: non essere riuscito a ritrovare il punto in cui i fiumi Kitakami (in foto) e Toyosawa confluiscono, che a quanto pare Kenji prese come modello per i due episodi ambientati al fiume all'interno di "Matasaburō del vento". Durante il mio primo viaggio ricordo che avevo falciato un canneto con la bicicletta per riuscire a fargli una foto (persa per sempre con la dipartita del precedente iPhone), ma stavolta a piedi non sono stato in grado di individuare il passaggio che permetteva di arrivarci e alla fine ho deciso di non rischiare l'osso del collo tra l'erba alta, altro incidente profeticamente presente nel racconto e forse non a caso lol

"Accadde tutto proprio come negli antichi racconti. Davanti agli occhi di Kasuke, Matasaburō guardava il cielo in silenzio, le gambe distese. Sopra alla sua solita giacca grigio topo aveva indossato chissà quando un mantello di vetro. Inoltre, ai piedi calzava delle scarpe lucenti, in vetro anch’esse. Sulle sue spalle calava l’ombra bluastra del castagno, mentre la sua, dello stesso colore, cadeva a sua volta sull’erba. Il vento, intanto, soffiava sempre più furiosamente. Matasaburō non rideva né proferiva parola. Si limitava a fissare la volta celeste in silenzio con le sottili labbra ermeticamente serrate. D’improvviso, spiccò il volo con un balzo verso il cielo. La cappa di vetro brillò di una luce abbagliante." (Miyazawa Kenji, "Matasaburō del vento")

Rivedere i luoghi dove Miyazawa Kenji è nato, è vissuto, ha camminato tra la natura della sua Iwate (o Ihatov, come la ribattezzò lui trasfigurandola in un mondo immaginario dove tutto era possibile) e ha scritto molti dei suoi racconti dopo aver passato quasi tre anni a tradurlo e ad approfondire e studiare la sua vita e le sue opere è stata davvero un'esperienza preziosa, che nonostante rischiasse di non riservarmi lo stesso senso di sorpresa della prima visita, in realtà mi ha regalato molto di più, sia perché ho comunque aggiunto delle tappe che mi erano sfuggite nel primo viaggio ma anche perché una maggiore consapevolezza ha cambiato il mio sguardo. Era il lontano 2013 quando, durante il mio primo periodo di studi in Giappone a Ōsaka, lessi per la primissima volta l'intrigante incipit di "Matasaburō del vento", rimanendone così incuriosito da rendere il racconto l'oggetto del report finale del corso di letteratura che seguii l'anno successivo mentre studiavo a Kyōto, e mai mi sarei immaginato all'epoca che nel 2019 Marsilio avrebbe accettato la mia proposta di tradurlo in italiano insieme ad altri otto racconti che, dopo una lunga gestazione, finalmente hanno visto la luce nel luglio 2022, e che spero cavalcheranno il vento raggiungendo quanti più lettori italiani possibile per trasportarli nel mondo incantato di questo scrittore unico nel suo genere. Sono racconti solo apparentemente di facile lettura, in cui realtà diametralmente opposte come la scienza e la religione trovano un connubio perfetto, in cui l'elemento biografico e il folclore giapponese si amalgamano in maniera armoniosa, e in cui le passioni che animarono Miyazawa Kenji danno vita a un universo narrativo perturbante nel quale solo le fiabe con i loro archetipi possono trascinarci.

Proprio quando pensavo che Hanamaki mi avesse donato tutto quello che poteva in questo viaggio, appena salito sul treno del ritorno fuori dal finestrino si è materializzato un arcobaleno, che già di per sé sarebbe bastato a rallegrarmi, ma che si è tinto di un significato ancora maggiore considerando quanto Kenji aveva scritto nella prefazione di "Un ristorante pieno di richieste": "Ho ricevuto tutti i miei racconti dall’arcobaleno o dalla luce della luna, in un bosco, in un prato o sulle rotaie della ferrovia". Grazie Hanamaki, non potevi regalarmi finale migliore 🌈

Vi lascio di seguito i riferimenti del libro, qualche recensione che ho trovato online e per chi fosse interessato anche una playlist dove ho raccolto alcuni brani che per un motivo o per l'altro hanno un legame con il mondo di Miyazawa Kenji e che ho ascoltato spesso mentre lavoravo al volume, anche perché Kenji stesso amava che la musica (senz'altro non questa ma shhh) accompagnasse la lettura dei suoi racconti. Sperando che possiate raggiungere anche voi Ihatov, se non fisicamente ora che da ottobre il Giappone riapre le frontiere (alla buon'ora!) almeno con la fantasia 🌬

Matasaburō del vento e altri racconti - Marsilio Editori

Recensioni: Doppiozero - Miyazawa: solo i bambini sanno il segreto del vento Libroguerriero - "Matasaburo del vento" di Miyazawa Kenji (Marsilio) ilGiornale.it - Le favole buddhiste di Miyazawa Kenji fra Pascoli, Bergson e il cristianesimo Parliamone-books - Matasaburō del vento: buddhismo, tradizione, natura nei racconti di Miyazawa Kenji Videorecensione: Marianna Zanetta

Playlist: Matasaburō del Vento

2 notes

·

View notes

Text

Cose che devo a Edogawa Ranpo

Nel suo romanzo “La strana storia dell’Isla Bonita Isola Panorama”, che mi sono indebitamente preso la libertà di tradurre per Marsilio editore (mi giustificherò ulteriormente nella parte finale di questo post lol), Edogawa Ranpo, uno degli esponenti più importanti del mystery novecentesco in Giappone, racconta della costruzione da parte di uno studente squattrinato arricchitosi grazie a un subdolo furto di identità di un utopico paradiso su uno sperduto isolotto chiamato Okinoshima (沖ノ島, ‘l’isola al largo’).

È stato proprio grazie a questo romanzo che mi si sono aperti degli scenari che non avrei mai altrimenti immaginato: Okinoshima è infatti il nome di una delle isole più sacre per lo scintoismo (per quanto se ne contino circa un’altra quindicina in giro per il Giappone dato che non è un toponimo così ricercato lol). Divenuta patrimonio UNESCO nel 2017, vietata alle donne perché troppo impure (anche se si ritiene che il banno sia una sclerotizzazione di un precedente scrupolo che i marinai avevano riguardo all’esporle a un viaggio inutilmente pericoloso) e comunque aperta soltanto a un numero limitatissimo di uomini che devono purificarsi con delle abluzioni in mare prima di metterci piede, abitata solo dal sacerdote che ne officia i riti, Okinoshima custodisce l’Okinotsugū, il santuario più romito tra quelli dedicati alle sorelle Munakata.

Questa triade di divinità secondo il Kojiki, il testo che riporta il mito fondativo del Giappone, sarebbe nata dai pezzi della spada del dio Susanoo triturati dalla sorella, la dea del Sole Amaterasu, che li avrebbe risciacquati con l’acqua di un sacro pozzo e risputati sotto forma di vapore da cui sarebbero appunto state generate Tagorihime-no-Kami, dea della nebbia marina, Takitsuhime-no-Kami, dea della marea violenta, e Ichikishimahime-no-Kami, dea legata ai culti scintoisti e che sembra avere un ruolo di rilievo nella triade. Insomma la genealogia di queste tre dee dai nomi scoraggianti si trova nel Kojiki ma sembra uscita direttamente da uno spettacolo di Aldo Giovanni e Giacomo:

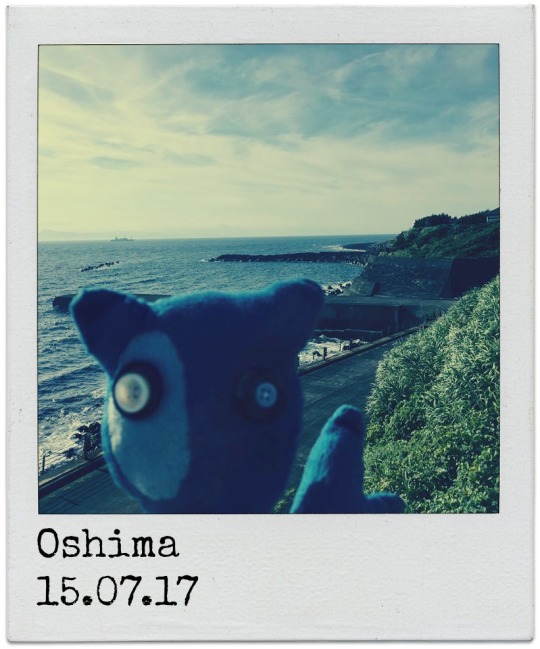

Le tre divinità sono venerate in un complesso di santuari denominato Munakata-taisha (宗像大社, ‘grande santuario di Munakata), che comprende tre sedi principali: lo Hetsugū, dedicato alla minore delle sorelle, Ichikishimahime-no-Kami, si trova nell’entroterra del Kyūshū, l’isola più a sud delle quattro principali che compongono l’arcipelago nipponico, nella città di Munakata; il Nakatsugū, dedicato alla sorella di mezzo, Takitsuhime-no-Kami, è invece sull’isola di Ōshima, a una decina di chilometri dalla costa; infine la sorella maggiore, Tagorihime-no-Kami, è venerata come accennato prima nell’Okitsugū, sull’isola di Okinoshima appunto, a una cinquantina di chilometri al largo nel mare di Genkai.

Questo tratto di mare collega il Kyūshū alla penisola coreana, e si ritiene che le tre sorelle Munakata proteggano i naviganti che solcano le sue acque spesso mosse. Sarà un caso ma posso confermare che in effetti ogni volta che in aereo attraverso lo spazio dal Giappone alla Corea puntualmente andiamo incontro a turbolenze, quindi sono abbastanza avvezzo a dire un fioretto alle tre divinità affinché non ci facciano colare a picco lol

Trovando il culto delle sorelle Munakata estremamente affascinante anche per l’immediato collegamento mentale che si è creato nella mia testa con le tre sorelle Halliwell (lo so, ho un problema, ma sono nato negli anni Novanta, capitemi) e non essendo ancora mai stato nel Kyūshū, ho deciso che il weekend lungo all’inizio di ottobre sarebbe stata l’occasione ideale per un viaggio spirituale alla scoperta della loro leggenda.

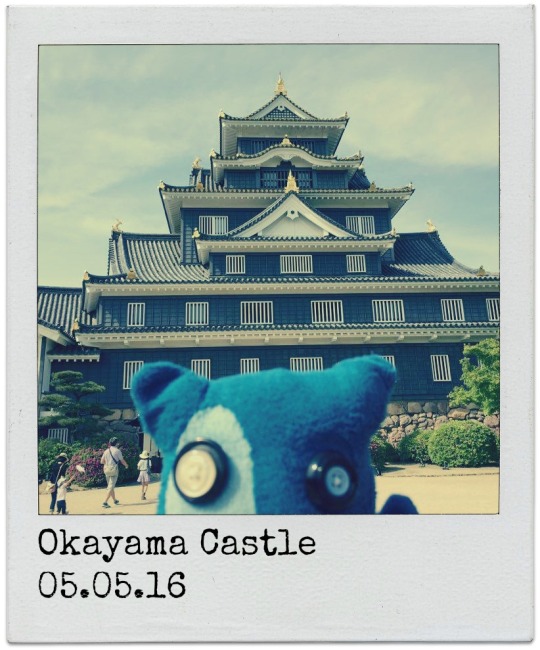

「Il potere del trio coincide col mio.」

Munakata di per sé non è una ridente cittadina che abbia senso visitare appositamente, ma fortunatamente non dista molto dal capoluogo del Kyūshū, Fukuoka, città assolutamente vivace e metropolitana dove ho fatto base in un ostello che A MIA INSAPUTA ma con mia grande gioia era della stessa catena di quello dove avevo soggiornato con piena soddisfazione ad Okayama (C.S. come dimenticare! ❤︎). Unica cosa che non mi ha convinto sono stati gli asciugamani che non erano segnalati a pagamento sulla loro pagina web e invece lo erano, ma fortunatamente la Guida Galattica per Autostoppisti mi ha insegnato a girare sempre con il mio asciugamano e quindi non ho dovuto prenderlo in prestito. Vedi che essere un individuo problematico che riempie le valigie oltre il necessario paga a volte!

Il viaggio alla volta di Fukuoka si apre all’aeroporto di Haneda con un gate cambiato a caso con un annuncio talmente silenzioso che mi stupisco di essermene accorto e di non essere salito sull’aereo per Osaka, e con 15 minuti di ritardo che comunque sono meglio della prospettiva di un volo cancellato, visto che quel weekend in Kyūshū doveva esserci un tifone e ho passato la settimana precedente a refreshare la pagina del meteo ogni due minuti per controllare che non mi saltasse la vacanza. Una volta imbarcati alla mia destra è seduto il genius loci del Kyūshū, un uomo d’affari con buone intenzioni ma un po’ irruento, proprio come mi immagino la gente di quest’isola che ha fama di essere un po’ vecchio stampo, che quando mi vede aprire un libro mi inizia a prendere a gomitate per indicarmi il pulsante che aziona la luce per facilitare la lettura e decide che la devo tenere accesa anche se non ho dimostrato alcun interesse, e che quando scendiamo mi tira giù la valigia dalla cappelliera buttandomela addosso, grazie ma guarda che non ti avevo chiesto niente quindi tieni giù le mani dalla mia roba? Avessi toccato io il bagaglio di un giapponese senza il suo esplicito consenso mi avrebbero estradato (quando aiuterò una signora sul volo di ritorno infatti mi premurerò di chiederle prima, e lei continuerà a ringraziarmi e a girarsi verso di me inchinandosi per tutto il tragitto fino all’uscita dell’aeroporto lol).

Fukuoka è tagliata a metà da un fiume, il Naka-gawa, che anticamente divideva due centri ben distinti: Fukuoka sulla riva ovest e Hakata sulla riva est. Nel 1889 le due città divennero un’unica entità amministrativa sotto il nome di Fukuoka, dando il via all’anarchia delle nomenclature perché si parla dell’aeroporto di Fukuoka (a soli 5 minuti di distanza dalla stazione principale, mica come gli aeroporti di Tokyo e Osaka che sono tutti affanculo, ho apprezzato tantissimo) ma della stazione dei treni di Hakata (che ovviamente mi ha fregato perché quando ho cominciato a informarmi per il viaggio cercavo la stazione di Fukuoka e non la trovavo e non capivo perché lol), del dialetto di Hakata, delle Hakata-bijin (博多美人, “belle donne di Hakata”) o dello Hakata-ramen. Piccola parentesi: vi ho già parlato di quanto mi prudano le mani ogni volta che parlando di viaggi con qualche giapponese mi sento consigliare una sfilza di cibi locali ma appena cito qualche attrazione culturale sulla faccia del mio interlocutore si proietta uno schermo bianco con la pagina di errore 404: non trovato, e anche in questo caso mi era stato assolutamente intimato di assaggiare il ramen di Fukuoka che pare essere l’unico motivo per cui visitare la città a sentire i nostri amici con gli occhi a mandorla. Ebbene voglio fare coming out riguardo a una cosa per la quale spero tutti gli amanti della cucina giapponese non se la prenderanno a male: A ME FA SCHIFO IL RAMEN, è pesantissimo, non lo digerisco, detesto il puzzo di cotenna di maiale ribollita che si sente a un chilometro di distanza dalle ramen-ya e 9/10 bisogna mettersi in fila per entrare in ste bettole. Mi sono fatto violenza e ci sono andato lo stesso a provare lo Hakata-ramen, altrimenti nessun giapponese avrebbe mai creduto che fossi davvero stato a Fukuoka, col risultato che non ho dormito tutta la notte proprio quando il giorno dopo dovevo svegliarmi alle 6 - poco male, fatto after.

Non so se sia stato il trauma 🐯🐴 della prima settimana a Kyoto nel 2013, quando praticamente non abbiamo mangiato altro, ma ad ogni buon conto l’ultima volta documentata in cui ho mangiato del ramen era il febbraio 2015, a Sapporo, quindi direi che dopo questa per altri tre anni abbiamo dato.

Se proprio di cibo vogliamo/dobbiamo parlare, a questo punto consiglio piuttosto gli yatai 屋台, caratteristiche carovane ambulanti piazzate ai cigli della strada dove è possibile fermarsi a mangiare probabilmente in condizioni igieniche precarie ma a prezzi decisamente ragionevoli. La cosa che più mi è piaciuta degli yatai è che un po’ come mi capitava nelle izakaya quando studiavo a Kyōto LA GENTE ATTACCA BOTTONE, cosa che mi è capitata molto di rado a Tokyo, dove mi pare che la tendenza sia un po’ quella di farsi gli affari propri. È stato proprio qui che mi si è presentata una rivelazione travestita da una coppia della prefettura di Ōita che ha cominciato a parlarmi del figlio in Europa e poi, una volta che ho raccontato loro il motivo del mio viaggio e ho accennato al mio cruccio circa il fatto che il 90% dei giapponesi non solo non si incula ste robe (pure io finché ero in Italia non ho mai sentito particolarmente il desiderio di andare in giro a chiese, quindi capisco che a uno possa non ispirare), ma non ne ha neppure proprio mai sentito parlare, mi ha saggiamente spiegato che la maggior parte della gente comincia a interessarsi a questo genere di viaggi solo più avanti con l’età. Quindi insomma praticamente mi hanno detto che faccio delle cose da vecchio lol, però vabbè, vorrà dire che farò sbarcare i pullman di Vacanziani in Giappone aprendo nuove rotte turistiche.

Nonostante prima di partire non avessi delle grandi aspettative su Fukuoka (o forse proprio per quello? lol), la città mi è piaciuta TAN-TIS-SI-MO. A parte le zone coperte dalle tre linee metropolitane (la blu, l’arancio e la verde, guarda e impara Sendai, cosa ne metti una verde acqua e una azzurrina che con quei colori si confondono) ci si affida molto agli autobus che OMG prendono anche le strade sopraelevate e le autostrade WHAAAAAAT IS THIS DA FUTURE?? È proprio su uno di questi che, dopo aver girato come un cretino per mezz’ora per il piazzale degli autobus di fronte alla stazione di Hakata cercando il piazzale F, per poi scoprire che il mio autobus partiva invece dal Terminal 1F, che ovviamente è un edificio completamente diverso, finalmente raggiungo la torre di Fukuoka, una discutibile struttura illuminata a tema Halloween dato il periodo, che però si trova proprio vicino al mare, con tanto di spiaggia urbana annessa lungo la quale è piacevolissimo anche solo passeggiare sentendo il rumore delle onde nell’oscurità (da quanto dicono i due tizi alla reception del mio ostello, in teoria si può fare il bagno ma nei fatti non lo fa quasi nessuno, come tutte le cose che in Giappone non è detto che si possano fare solo perché non sono proibite lol).

Non so per quale strano motivo ma questa zona per qualche istante mi riporta con la mente a Shanghai, che pure non c’entra proprio nulla dato che Pudong è decisamente diversa da questo panorama da finis terræ. Saranno gli hotel kitschissimi costruiti lungo la costa, non so lol

Arthur Dent: “Andiamocene via!”

Trillian: “Volentieri. Hai un posto in mente?”

Ford Perfect: “Io conoscerei un ristorante al termine dell'universo...”

Nei pressi della torre si trova anche una strada dedicata a Sazae-san, protagonista di un celebre manga giapponese entrato nel Guinness dei primati come serie a fumetti più longeva di sempre, ambientata proprio nel Kyūshū.

Non conosco quasi nulla di queste strisce se non che ne fu tratta una serie animata che andava in onda la domenica nel tardo pomeriggio, quindi prima dell’inizio di una nuova settimana lavorativa, motivo per cui è nata l’espressione Sazae-san-shōkōgun (サザエさん症候群, ‘sindrome di Sazae-san’), che corrisponde a quello che il mio amato Douglas Adams esprime benissimo nel suo “La vita, l’universo e tutto quanto” descrivendo il dramma di Wowbagger l’Eterno Prolungato, una creatura immortale:

“Chiudendo gli occhi in un’espressione di tedio e stanchezza, Wowbagger pensò che avrebbe potuto anche farcela a gestirsi la sua immortalità, se non fosse stato per le domeniche pomeriggio. All’inizio era stato divertente, se l’era spassata moltissimo, aveva vissuto pericolosamente, corso rischi, guadagnato un mucchio di soldi con investimenti a lungo termine e alto rendimento, e in genere goduto del fatto di vivere infinitamente più a lungo di tutti gli altri comuni mortali. Alla fine però si era accorto di non poter proprio reggere le domeniche pomeriggio e quel terribile senso di svogliatezza che comincia a instaurarsi verso le quindici, quando ci si rende conto di avere fatto tutti i bagni e le docce che era possibile fare, di avere fissato con aria vacua tutti gli articoli di giornale che era possibile fissare (evitando accuratamente di leggere tutti i loro contenuti), di non potere impedire alle lancette dell’orologio di avvicinarsi inesorabilmente alle sedici, a quel momento fatidico che segna l’inizio della lunga, tetra ora del tè dell’anima.”

A un tiro di schioppo dall’ostello in cui soggiornavo si trova invece il Sumiyoshi-jinja, santuario dedicato alle divinità protettrici dei naviganti e della poesia. Sebbene ne esistano molti altri con lo stesso nome sparsi per il Giappone, si ritiene che quello di Fukuoka sia stato il primo ad essere fondato, ed è uno dei tre più importanti insieme al Sumiyoshi-taisha di Ōsaka e a quello di Shimonoseki.

Curiosamente, anche il Sumiyoshi-jinja ospita una triade di divinità legate alla navigazione, i cosiddetti ‘Sumiyoshi-sanjin’ (住吉三神, ‘tre dei di Sumiyoshi’). Nati dalle abluzioni con cui Izanagi, il progenitore di tutti gli dei scintoisti, si purificò dopo essere tornato dall’oltretomba (dalle quali nacque anche Amaterasu, quindi direi che le due triadi hanno un rapporto di cuginanza? lol), questi tre dei hanno dei nomi che fanno sfigurare le tre sorelle Munakata: Sokotsutsu-no-O-no-Mikoto, divinità dei fondali nata dalle abluzioni nell’acqua profonda; Nakatsutsu-no-O-no-Mikoto, dio del mare interno e figlio delle abluzioni condotte tra gli abissi e la superficie; e Uwatsutsu-no-O-no-Mikoto, divinità della superficie marina, frutto delle abluzioni sul pelo dell’acqua. A legarli alla navigazione non è solo la loro origine marina ma anche il fatto che sarebbero la deificazione delle tre stelle che compongono la cintura di Orione, costellazione usata dai naviganti per orientarsi.

All’interno del santuario si erge una bizzarra statua dedicata al dio del sumō, sport nazionale del Giappone sviluppatosi in origine nel VI secolo in stretta correlazione con i riti scintoisti. A colpirmi è stato il pannello esplicativo che in giapponese riportava una spiegazione abbastanza neutra, mentre in inglese puntava su termini come ‘antichità’ e ‘tradizione’ per tagliare corto, cosa che mi ha fatto tornare in mente un articolo di Stephen Vlastos sulle ‘tradizioni inventate’ letto ai tempi dell’università in cui si raccontava di come oggigiorno la performance nel rango più alto del sumo, detto yokozuna, abbia poco a che vedere con l’istituzione arcaica, poiché nuove regole sono state aggiunte e buona parte del rituale è nuova, anche se mascherata di elementi tradizionali (il tetto in stile scintoista sospeso sul ring, il costume degli sfidanti). Nonostante quindi in meno di un secolo gli aspetti sostanziali dello yokozuna siano stati trasformati, la cerimonia di entrata nel ring fornisce agli spettatori uno spettacolo sensoriale convincente circa la continuità con un antico passato, a dispetto del suo scarso lascito culturale.

Le linee delle mani formano sui palmi protesi il carattere 力 (chikara, ‘forza’).

Piccola digressione non necessaria: la strada lungo cui si trova il Sumiyoshi-jinja puzzava da morire a causa degli alberi di ginkgo, e mi ha riportato immediatamente con la mente alla stradina che conduce alla chiesa di Altavilla, flagellata in autunno dallo stesso olezzo. Tra l’altro, il ginkgo è uno dei più begli esempi di fraintendimenti interlinguistici, perché il suo nome deriva dalla trascrizione scorretta da parte del botanico tedesco Engelbert Kaempfer di ‘ginkyō’, lettura a sua volta errata dei caratteri che ne compongono il nome, 銀杏, che in effetti potrebbero leggersi ‘ginkyō’ o ‘ginkō’ se solo il giapponese avesse un senso, ma dal momento che non ce l’ha in verità si leggono invece ‘ichō’. Ah, inutile dire che se anche si leggessero davvero ‘ginkō’ la ‘g’ sarebbe dura e non dolce come invece è pronunciata in italiano. Per dirla con una citazione dal film islandese ‘Englar Alheimsins’, “c'è così tanto, nella nostra cultura, che è basato su malintesi...”.

Altra chicca di Fukuoka è sicuramente lo Ōhori-kōen, un parco bellissimo che deve il suo nome di ‘grande fossato’ (大濠, ōhori) al fatto che l’ampio bacino d’acqua al suo interno una volta faceva parte del sistema difensivo del vicino castello di Fukuoka, oggi perlopiù in rovina.

Costruito tra il 1926 e il 1929, lo Ōhori-kōen, con il suo camminamento che attraversa le acque del laghetto al suo interno, è modellato sull’esempio cinese del Lago dell’Ovest - spiegato il motivo per cui mi ricordava tantissimo Hangzhou! Passeggiarci in quell’ora d’oro che precede il tramonto con la colonna sonora di Jade Bird che canta “Lottery” dalle casse dello Starbucks in riva alle sue sponde rimarrà probabilmente uno dei miei ricordi più preziosi di questo viaggio.

Una cosa che mi ha colpito mentre sull’aereo osservavo i nomi delle città del Kyūshū comparire a intermittenza sulla mappetta proiettata sugli schermi è stata la quantità di toponimi che utilizzano i caratteri cinesi per il loro valore fonetico e non semantico. Vero che nei toponimi ‘Fukuoka’ o ‘Nagasaki’ sono utilizzati per il loro significato rispettivamente di ‘collina della ricchezza’ (福岡) e ‘lungo promontorio’ (長崎), ma ce ne sono tantissimi altri in cui se ne considera semplicemente la lettura senza troppo badare al significato (Kurume 久留米, Usa 宇佐, Saga 佐賀, Omuta 大牟田, Sasebo 佐世保, Aso 阿蘇, Tsukumi 津久見, Akune 阿久根 e molti molti altri). Questo testimonia l’antichità degli insediamenti umani nella zona, dato che i caratteri cinesi furono introdotti nel VI secolo dalla Cina tramite la Corea, a cui il Kyūshū è geograficamente molto vicino, e inizialmente utilizzati quasi alla stregua di sillabe semplicemente per il loro suono, prima che alla coeva corte di Kyōto venisse in mente di cominciare a fare i simpaticoni e inventarsi letture alla cazzo tipo Yamato 大和 che non ha il minimo senso, e ovviamente molto prima che la capitale fosse spostata a Tokyo nel XVII secolo, quando ormai coi caratteri ci si inventavano le peggio cose (tipo ‘Atago’ 愛宕, ‘Toneri’ 舎人 o ‘Shinonome’ 東雲... WTF?!).

Un toponimo in particolare però ha catturato la mia attenzione mentre visitavo Fukuoka: Gion 祇園, quartiere che porta lo stesso nome di una zona di Kyōto. Secondo una teoria, fu usato lo stesso nome perché il santuario principale di questa zona e probabilmente il più importante per Fukuoka, il Kushida-jinja, ospita Susanoo, a cui è dedicato anche lo Yasaka-jinja di Kyōto che si trova appunto nel quartiere di Gion.

Se durante la prima metà di luglio Kyōto festeggia il Gion Matsuri, festival in cui palanchini detti omikoshi お神輿 e carri addobbatissimi detti yamaboko 山鉾 sfilano per la città invocando la protezione divina sulla città, nello stesso periodo Fukuoka è animata dallo Hakata Gion Yamakasa Matsuri, in cui giganteschi omikoshi vengono portati da sette gruppi di uomini che si sfidano in una corsa attraverso la città, in un rituale dalla funzione a sua volta apotropaica e, suppongo, anche artropatica.

Poco distante, si trova anche un tempio che si dice essere stato fondato da Kūkai in persona nel IX secolo, il Tōchōji.

Questo tempio ospita la più grande scultura in legno di Buddha del Giappone, a cui tecnicamente non era permesso fare foto ma OPS, ai donto spiiku Japaniz.

Immagino che la velocità con cui la batteria del telefono ha cominciato a scaricarsi subito dopo sia stato il giusto castigo di Buddha. 🔋

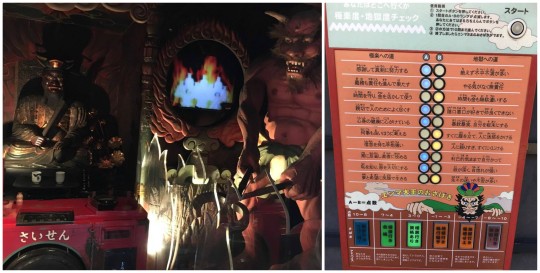

Sotto la statua si snoda un corridoio che inizialmente mostra dei dipinti dei vari inferni buddhisti e poi conduce a un tunnel completamente buio dove si viene invitati a fare lo stesso giochetto presente nello Zenkōji di Nagano, e cioè a cercare di toccare la Chiave del Paradiso, una chiave di metallo appesa a una parete che se toccata garantirebbe la salvezza e l'accesso alla Terra Pura. Forte della mia precedente esperienza, questo giro ce l’ho fatta al primo colpo, mica come l’altra volta che mi è toccato rifare la galleria due volte 🙈

Poco distante dal quartiere di Gion si apre una zona che è la sua totale antitesi, e cioè Canal City, un mega centro commerciale su millemila piani, veri e propri gironi dove le anime dei poveri dannati che hanno commesso l’errore di entrarvi vagano disperati alla ricerca di negozi che non troveranno mai perché non ci si riesce ad orientare tra tutti gli esercizi commerciali di cui è imbottita la struttura.

In verità vi dico, per essere un tempio dedicato al consumismo (sarà per quello che è vicino a Gion? lol) non è neppure sgradevole con le fontane e tutto quanto, tutto sommato non mette neanche quella tristezza che ogni tanto i centri commerciali infondono.

Il girone dei sodomiti, immagino?

Se Gion mi aveva ricordato Kyōto, ancora di più l’ha fatto il Dazaifu Tenmangū. Esistono diversi Tenmangū in giro per il Giappone, tutti dedicati a Sugawara no Michizane, raffinato politico e letterato del periodo Heian che, inviso alla famiglia Fujiwara impostasi alla corte di Kyōto, fu mandato a governare Dazaifu, nel Kyūshū, che ancora più di adesso era praticamente un sottilissimo modo di mandarlo affanculo in esilio, senza contare che, come nel caso di Saitama, già dal nome suona sufficientemente dasai (ダサい, ‘da sfigati’). Fu qui che morì nel 903, e in seguito alla sua morte Kyōto fu sferzata da una serie di calamità naturali che vennero interpretate come la vendetta dello spirito di Michizane, per placare il quale venne appunto edificato il Kitano Tenmangū a Kyōto, che ne venera la forma deificata, Tenjin, divinità celeste protettrice delle lettere. Sul luogo in cui venne sepolta la salma di Michizane, invece, sorse il Dazaifu Tenmangū.

Non ero sicuro che sarei riuscito ad andare anche a Dazaifu perché è a 30-40 minuti da Fukuoka, o meglio proprio dalla stazione di Tenjin, ironicamente (pare che vi sia un altro tempio dedicato a Tenjin, il Suikyō Tenmangū, che avrebbe dato il nome all’area, quella dove tra l’altro si trovavano gli yatai di cui vi ho parlato precedentemente). Sono però molto contento di esserci riuscito perché il Dazaifu Tenmangū vale decisamente una visita.

Il santuario è preceduto da un laghetto chiamato Shinji-ike 心字池 per il fatto che la sua forma dovrebbe ricordare l’ideogramma 心 (‘cuore’, ‘mente’). Lo si attraversa camminando su una sequenza di tre ponti: il primo e l’ultimo sono ad arco (in giapponese vengono chiamati taikobashi 太鼓橋 perché la loro forma ricorda il diametro di un tamburo taiko), quello centrale è invece piatto. Ci sono diverse simbologie celate dietro i tre ponti: il fatto che due di essi siano ricurvi e dunque più accidentati starebbe a significare quanto sia complicato per gli esseri umani accedere alla sfera del divino; inoltre, ognuno dei tre è collegato a una dimensione temporale. Il primo è il ponte del passato, e va attraversato senza voltarsi indietro; il secondo è quello del presente e va oltrepassato senza fermarsi; l’ultimo è quello del futuro, e occorre fare attenzione a non inciamparvi se si vuole che i propri desideri vengano esauditi. Si dice inoltre che non porti bene attraversare i tre ponti nell’ordine inverso, motivo per cui al ritorno bisognerebbe fare un giro più lungo per evitare il laghetto. Io ovviamente penso di aver inavvertitamente contravvenuto a tutti questi dettami lol

Vi sono altre tre forti analogie tra il Dazaifu Tenmangū e il Kitano Tenmangū: le statue bronzee del bue, animale che avrebbe trainato il palanchino che custodiva la salma di Sugawara no Michizane dal punto in cui morì sino alla sua tomba, presenti in entrambi i santuari; il fatto che anche al Dazaifu Tenmangū si tenga un mercatino delle pulci, in questo caso però a mesi alterni e ovviamente non quando ero lì io lol, dal curioso nome di omoshiroichi おもしろ市, ‘mercatino interessante’; infine, la presenza dei pruni, alberi molto amati da Michizane, e in particolare a Dazaifu del ‘pruno volante’ (tobiume 飛梅) che avrebbe lasciato Kyōto per seguirlo nel luogo del suo esilio e radicarsi proprio davanti all’edificio principale del santuario. Questa leggenda è così amata che uno degli articoli più venduti della zona è l’umegaemochi 梅ヶ枝餅, un dolcetto di riso ripieno di fagioli rossi con l’immagine di un fiore di pruno impressa sulla superficie.

Subito dietro all’edificio principale del santuario si trova il Museo Storico di Kankō, dove per pochi yen si accede a una sala sotterranea che ospita una serie di diorami (che non solo non è una bestemmia, ma può anche essere, sebbene non esattamente in questo contesto, un sinonimo di panorama, EDOGAWA RANPO SII FIERO DI ME) che illustrano le tappe salienti della vita di Sugawara no Michizane.

“Mi è capitato in passato di sentire la storia del francese che si dice abbia inventato il panorama, e sembra che almeno in principio il suo intento fosse quello di creare un nuovo mondo. Esattamente come gli scrittori sulla carta o gli attori sul palcoscenico cercano di dare vita a nuove realtà, senza dubbio anch’egli avrà voluto tentare di creare una sconfinata seconda dimensione all’interno di un piccolo stabile servendosi di quel suo particolare espediente scientico.” [Edogawa Ranpo, ‘La strana storia dell’Isola Panorama’]

Non molto lontano dal Dazaifu Tenmangū si trova anche il Museo Nazionale del Kyūshū. La coppia incontrata allo yatai mi aveva fortemente consigliato di visitarlo, ma non ne ho avuto il tempo, e poi diciamocelo, mo’ anche basta con tutta questa cultura.

Il museo è stato realizzato dall’architetto giapponese Kiyonori Kikutake, che a me non dice nulla ma magari a qualcuno di voi sì lol, e vi si accede tramite delle comode scale mobili che passano attraverso un tunnel illuminato dai colori dell’arcobaleno, molto LGBTQ+-friendly.

Lungo la via che conduce al Dazaifu Tenmangū si trova anche uno Starbucks molto particolare perché realizzato in collaborazione con l’architetto Kuma Kengo. Ero venuto a conoscenza dell’esistenza di questo edificio proprio quando a febbraio avevamo avuto l’onore di avere il famoso architetto come oratore a uno dei nostri eventi della Camera, ed effettivamente posso confermare che l’utilizzo del legno per creare una struttura caratteristica del suo stile sia molto d’impatto, però Kuma-san, lasciatelo dire: se non metti le prese della corrente per ricaricare il cellulare mi togli il 50% delle ragioni per entrare da Starbucks (l’altro 50% è, manco a dirlo, la connessione Wi-Fi).

MA ADESSO BASTA PERDERE TEMPO A PARLARE DI FUKUOKA E VENIAMO FINALMENTE AI TRE SANTUARI DI MUNAKATA, il vero motivo per cui ho intrapreso il viaggio che mi ha portato in Kyūshū.

Come vi accennavo all’inizio del post, la sorella minore è venerata nella città di Munakata, quella di mezzo sull’isola di Ōshima e quella maggiore sull’isola di Okinoshima, che però non è accessibile e può solo essere osservata dall’estremità settentrionale di Ōshima. I tre punti geografici da raggiungere dunque erano Munakata e le due estremità sud e nord di Õshima, e devo ammettere che i mezzi per arrivarci ci sono e funzionano, ma non sono esattamente comodissimi e incastrarli ha richiesto una rigorosa organizzazione che mi ha tenuto impegnato tutto il weekend precedente alla partenza lol.

Il piano era di partire presto da Fukuoka la mattina del 7 ottobre, arrivare alla stazione di Tōgo da cui si prende un autobus per raggiungere Kōnominato (神湊, ‘il porto degli dei’ WoWoWoWWW), dal cui imbarcadero si sale su un traghetto che conduce a Ōshima. Da lì, dopo aver visitato il Nakatsugū, abbastanza vicino al porto dell’isola, un autobus mi avrebbe portato all’altro capo dell’isola, dove si trova lo Okitsugū-yōhaijo (沖津宮遥拝所, ‘il luogo da cui scrutare da lontano l’Okitsugū’), una specie di santuario che funge praticamente da premio di consolazione per tutti quelli che non possono raggiungere Okinoshima, cioè di base tutti lol, visto che ci può mettere piede solo il sacerdote scintoista che officia le funzioni sull’isola e un numero limitatissimo di visitatori che non so esattamente cosa debbano fare per accedere a un simile privilegio. Finita la visita, sarei tornato indietro con il traghetto e avrei preso un altro autobus fino allo Hetsugū, per poi tornare a Tōgo e di lì di nuovo a Fukuoka.

Naturalmente, chiunque abbia stabilito gli orari dei traghetti e degli autobus lo ha fatto in modo che si incastrassero, però rispettare i tempi e tenere sempre d’occhio l’ora in modo da non sgarrare rispetto alla scaletta è stato abbastanza cardiopatico, dato che se mi fosse saltato anche un solo aggancio non sarei riuscito a fare tutto quello che mi ero prefisso. Curioso davvero, poi, che durante questa vacanza mi fossi portato dietro il romanzo “Tokyo Express” (controverso titolo con cui è stato ripubblicato “Ten to Sen”, letteralmente “Punti e linee”, già precedentemente tradotto con l’altrettanto discutibile “La morte è in orario”) di Matsumoto Seichō, il ‘Simenon giapponese’, che non solo non avevo mai letto ma che non sapevo fosse del Kyūshū, dove infatti buona parte del libro è ambientato. Dico ‘curioso’ perché non lo sapevo ma la trama di questo giallo è tutta giocata sull’incastro precisissimo degli orari dei treni, dei traghetti e degli aerei, in perfetta sintonia con il programmino della vacanza che avevo stilato lol (comunque, titolo ignorante a parte, ve lo consiglio tantissimo, è molto avvincente e mi ha letteralmente tenuto incollato alle pagine sino alla fine, era da un po’ che non finivo di leggere un libro così in fretta).

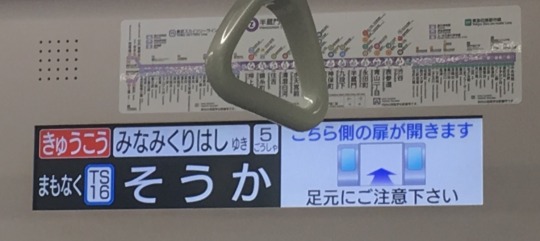

Così, la mattina del 7 ottobre, alle 7:46 del mattino alla stazione di Hakata salgo su un treno diretto verso Tōgo, accompagnato dal suddetto “Tokyo Express” e dalla mia droga più recente, risultato della mia malattia che mi spinge a comprare qualsiasi prodotto in edizione limitata i convenience store propinino a noi povere vittime del marketing stagionale, in questo caso il caramel pumpkin latte, da vera Scream Queen.

Tōgo mi dà subito l’impressione di essere un luogo che non ha altro senso se non quello di essere una stazione di cambio e un punto di partenza per il pellegrinaggio verso Munakata, tanto che un loop bus continua ad andare avanti e indietro per recuperare la gente alla fermata e portarla verso lo Hetsugū, che io però vedrò più tardi, di ritorno da Ōshima. In compenso il mio autobus, quello che dovrebbe condurre al porto, non si vede da nessuna parte e quando comincia ad essere in ritardo di tre minuti inizio a imparanoiarmi, tanto che monto con arroganza sul loop bus che palesemente fa un altro percorso e chiedo alla povera autista che a momenti mi spruzzava lo spray al peperoncino negli occhi se sto aspettando nel posto giusto, ottenendo delle (beh, doverose lol) scuse per l’attesa e la promessa che tra non molto arriverà anche il mio autobus. Quando finalmente, con cinque imperdonabili minuti di ritardo, finalmente compare, sono felice di lasciarmi Tōgo alle spalle dato che ho da poco notato che quella che pensavo essere una buca delle lettere insolitamente bianca invece che rossa è in realtà un contenitore dove inserire i libri che si vorrebbe mettere all’indice perché traviano le menti dei giovani.

Kyūshū, adesso sì che ti riconosco con questa vergine di ferro per libri che dà subito quel tocco di Medioevo e arretratezza.

Dopo la corsa in autobus e la traversata in traghetto, finalmente metto piede su Ōshima, e a pochi passi dall’imbarcadero, ecco che raggiungo il Nakatsugū, dove è venerata Piper Halliwell Takitsuhime-no-Kami, la sorella di mezzo che ha il potere di fermare il tempo controlla la marea violenta.

Il corpo principale del santuario (dove quel giorno era in servizio un sacerdote scintoista che quando ha saputo che ero italiano ci ha tenuto a farmi sapere che era stato in Italia in viaggio di nozze causandomi un attimo di sgomento perché mi ero dimenticato che nello scintoismo non c’è l’obbligo di celibato ecclesiastico) si trova in cima a una scalinata, che quel giorno veniva spazzata da una vecchina che ha photobombato alla grande uno dei miei rarissimi tentativi di selfie facendomi immediatamente desistere.

Sul lato sinistro rispetto al corpo principale del santuario si apre un boschetto dove si trova l’Ama-no-Manai, il pozzo dal quale Amaterasu avrebbe attinto l’acqua usata per risciacquare i pezzi della spada del fratello da cui sarebbero poi state generate le tre dee di Munakata.

Per raggiungerlo ho dovuto schivare tante di quelle ragnatele piene di ragni grossi come albicocche che ragno violino levate proprio, ma qualcuno mi spiega perché in questo paese gli insetti sono grandi il triplo che in Italia?

Ai lati del santuario, invece, se ne aprono due di più piccoli dedicati a Hikoboshi il mandriano e Orihime la tessitrice, personificazione delle stelle Altair e Vega che, secondo Bakemonogatari il folklore giapponese, erano alacri lavoratori fino a quando non si innamorano e iniziano a trascurare il loro dovere. Tenuti separati in modo da non disattendere ai propri compiti, possono finalmente incontrarsi una volta all’anno il 7 di luglio durante la notte di Tanabata. Una bella metafora di che priorità i giapponesi pensano abbiano le relazioni rispetto al lavoro.

Ammetto di aver girato un po’ prima di capire dov’era il santuario di Orihime, perché è infrattato nella boscaglia sulla sinistra appena varcato il torii del Nakatsugū, ed è preceduto da un fiumiciattolo che rappresenterebbe la Via Lattea, che divide le due stelle amanti, nelle cui acque teoricamente si troverebbero dei vetrini colorati che gli abitanti dell’isola ripuliscono e vendono spacciandole per residui di stelle (oookayyy..?). Di lì ci si arrampica tramite una catena piazzata alla bell’e meglio su una piccola salita in cima alla quale si trova il piccolo santuarietto.

Il santuario di Hikoboshi, posto specularmente rispetto a quello di Orihime in modo che i due amanti possano guardarsi (awwww), è preceduto da una zona sacra a Ebisu, uno dei sette dei della fortuna e protettore dei pescatori, la cui figura si confonde con quella di Hiruko, il ‘figlio mignatta’ della coppia cosmogonica Izanami e Izanagi, nato deforme perché nel rituale di accoppiamento fu la donna a parlare prima dell’uomo. Secondo alcune versioni del folklore giapponese, infatti, questa specie di sanguisuga, abbandonata in mare dai genitori, crebbe fino a diventare una divinità in piena regola con il nome di Ebisu.

Prendendo poi un autobus di cui ero l’unico passeggero - l’autista, obbligato per contratto a illustrare in un giapponese formalissimo tutti i luoghi in cui passavamo, si stava palesemente chiedendo chi glielo faceva fare, gliel’ho proprio letto negli occhi riflessi sullo specchietto retrovisore che non ci credeva che capissi quello che diceva... mi domando, ma se non ci fossi stato neppure io avrebbe comunque ripetuto tutta quella pappardella tra sé e sé? - arrivo al suggestivo Okitsugū-yōhaijo, arroccato sul pendio di una scogliera che digrada verso il mare.

È proprio da qui che, tendendo lo sguardo, nelle giornate serene è possibile avvistare la lontana Okinoshima. Purtroppo nonostante il tempo fosse abbastanza favorevole quel giorno c’era un po’ di foschia, ma se ne intuiva comunque la forma (ma 50 chilometri all’orizzonte sono così tanti? stupidamente pensavo che sarebbe apparsa UN FILINO PIÙ vicina).

“[...] una piccola isola del diametro di meno di due ri, che emerge dalle acque come un manjū verde rovesciato, separata da tutte le altre. Oramai è considerata praticamente un’isola deserta, e fatta eccezione per qualche pescatore della zona che di quando in quando vi approda spinto da un capriccio, non se ne cura quasi nessuno. Oltretutto, isolata dal mare burrascoso della punta di un promontorio, salvo in casi di estrema bonaccia è pericoloso per i piccoli pescherecci avvicinarvisi, e d’altra parte non è nemmeno un posto per il quale valga la pena correre dei rischi. La gente del luogo la chiama comunemente Okinoshima, ‘l’isola al largo’ [...]” [Edogawa Ranpo, ‘La strana storia dell’Isola Panorama’]

Su Okinoshima si troverebbe l’Okitsugū, dove è venerata Prue Halliwell Tagorihime-no-Kami, sorella maggiore telecinetica collegata alla nebbia marina, proprio quella che nascondeva l’isola alla vista lol. Tra l’altro quanto calza a pennello che l’isola più romita e inaccessibile sia quella dedicata alla sorella maggiore, dal momento che Prue Halliwell alla fine della terza stagione muore (ma devo mettere uno SPOILER ALERT per una serie TV andata in onda nel 2001 o possiamo considerare il pericolo archiviato?) e ci diventa quindi irraggiungibile?

Quanti traumi mi ha lasciato questa scena, QUANTI. Ci piango ancora la notte ogni tanto.

Come buona parte dell’esperienza religiosa giapponese (ma non solo a pensarci bene), l’aspetto più affascinante è proprio questo effetto ‘vedo/non vedo’ lol, cioè il fatto che l’isola sia effettivamente visibile, quindi se ne possa constatare l’esistenza, ma che sia inaccessibile. In questo senso di ‘inavvicinabilità’ c’è tutto lo spazio necessario alla fede, così come nel caso delle tre leggendarie insegne imperiali (lo specchio di Amaterasu, la spada di Susanō e il gioiello ricurvo), che si dice siano custodite rispettivamente nel santuario di Ise, in quello di Atsuta e nel Palazzo Imperiale (i primi due tranquillamente visitabili da chiunque), ma che non vengono mostrati al pubblico. Ritrovarmi su un promontorio di un’isoletta del Kyūshū a chilometri da qualsiasi luogo abbia mai potuto chiamare ‘casa’ a scrutare l’orizzonte per cercare di individuare Okinoshima è stato senz’altro il momento più mistico di questa sorta di ‘viaggio spirituale’, e quando l’ho finalmente avvistata mi sono sentito come catapultato nel romanzo di Edogawa Ranpo.

A dire la verità, l’isola che è servita da ispirazione per il racconto di Edogawa è l’Isola delle Perle di Mikimoto, nella prefettura di Mie (di cui vi parlerò più avanti in questo post chilometrico che giustamente nessuno leggerà lol), ma si può ragionevolmente supporre che Okinoshima abbia avuto la sua influenza non solo perché porta lo stesso nome, ma anche perché la descrizione nel romanzo sembra corrispondere molto più a quest’ultima che non all’Isola delle Perle di Mikimoto, che anzi è vicinissima alla costa e non ne è affatto separata da un mare burrascoso.

Terminata la mia esplorazione di Ōshima torno sui miei passi e, riapprodato sull’isola principale, giungo all’ultima tappa del mio pellegrinaggio: lo Hetsugū, dedicato a Phoebe Halliwell Ichikishimahime-no-Kami, la sorella con le premonizioni minore.

Lo Hetsugū, con la sua entrata trionfale e la sua foresta, mi ha ricordato il santuario di Ise, dove in effetti è venerata la madre delle tre sorelle, Amaterasu. Una cosa che mi lascia sempre divertito è come nella spiritualità nipponica non sia raro che, se per esempio un pellegrinaggio è spalmato su un percorso molto lungo, venga riprodotto in scala minore su un territorio più facilmente accessibile, in modo che i fedeli possano completarlo più agevolmente. Onestamente mi sembra una paraculata incredibile, una trovata di una pigrizia tale che mi stupisco che se la siano inventata i giapponesi e non gli italiani lol, e ho potuto osservarla messa in pratica proprio allo Hetsugū: poiché il Nakatsugū e ancora di più l’Okitsugū non sono comodissimi da raggiungere, nella foresta che circonda il santuario principale ne sono stati edificati due più piccoli che vengono chiamati Teinigū (第二宮, ‘il secondo santuario’) e Teisangū (第三宮, ‘il terzo santuario’), sostitutivi rispettivamente dell’Okitsugū e del Nakatsugū.