日本大学理工学部建築学科地域デザイン研究室(山中・三宅ゼミ) は建築と都市やまちの関わりを デザイン・設計・計画する研究室です。多くのプロジェクトは行政や設計事務所などの民間企業と共同で行なっています。 また,地域でのワークショップや社会性のある プログラムを企画・実践しています。

Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

2024建築レビュー#5

建築レビュー#5(設計者:Point Supreme) 発表者 :妹尾 (M1)

第5回建築レビューでは、「Point Supreme」を取り上げた。

今回は2つの作品を取り上げて、レビューしていく。

右Konstantinos Pantazis 左Marianna Rentzou

1990年台~2000年台初頭、アテネ工科大学で建築を学んだ後に海外留学を経て、

ロッテルダム、ロンドン、ブリュッセル、東京の設計事務所に勤務する。

ブリュッセルにて2008年にPoint Supreme設立。

現在はアテネに拠点を戻し、ニューヨークのコロンビア大学やローザンヌのEPFLなどの教育機関で教鞭をとっている。

ギリシャのLIFOという主要新聞にギリシャで最も影響力のある20人として掲載されている。

「私たちの心の中には、生と死、現実と想像、過去と未来、伝達可能なものと伝達不可能なもの、高貴なものと低俗なもの、建設と破壊、といったものが矛盾という観点から認識されなくなる瞬間が存在する。」

矛盾という観点から認識されなくなる瞬間。

例えるなら、夢の中において、相反する要素が当たり前のように同居しているような状態である。

そんな非合理的なこの状態を受け入れることで、予期せぬ連鎖が引き起こされ、日常や習慣、形式に変化をもたらしていく。

つまり、同居し得ない要素を、関係性としてひとつの知覚に収めることで、一度の知覚で複数の関係性が連鎖的に見えてくる。

都市からインテリアまでのスケールを「関係性」として並列的にとらえることができ、空間を超えた存在が同居するものを創造することが、Point Supremeの設計観なのではないだろうか。

同居し得ない要素を、関係性としてひとつの知覚に収める設計方法として、コラージュや図面、ダイアグラムの中に具体と抽象の要素を同時に1枚に収める。

直接的につながりえない要素を同立させた1枚のリプレゼンテーション、表象の積み重ねをそのまま空間化する。

事例1『Petralona House』

ペトラローナ ハウス

アテネの狭い通りにある1階建ての住宅を3階建ての戸建住宅に増改築

全体構成

1階の外壁以外を取り払い、住宅の共用部分に公共性を帯びた室内の広い庭をつくりだした。

そこに2層分増築し、両親と子どもたちのプライベート空間とする。

湾曲した屋根が居室と中央吹き抜けを覆い、増築部と既存構造を接続し、住宅全体を一つにまとめている。

伝統的なアテネの住宅類型では、中庭が近隣住居を繋ぐ中心に据えられ、都市における共同生活の場となっていた。この建築はその過去の類型をを現代空間に内包している。

一つの建築を、部屋や空間の集合体として設計し、各室各空間が、庭に隣接しながら関係性をもちつつ、プログラム、方向、文脈といった条件に自由に対応する。

すべての空間が異なるファサード・ディテール・素材・参照源をもつ個別の建築作品として扱われ、こうして集合した要素が多様な居住空間がつくりあげ、小さな村のような関係性を生み出していく。

どこを切りとっても複合的な関係性が併存する。

ピンク色の階段が海に囲まれたティノス島の窓へ通ずる。

玄関ポーチのコンクリート壁がアテネの地図のメタファとなる。

さまざまな引用を空間的に混ぜ合わせ、廃棄され忘れられた素材やものごとを偏見なしに寛大に多様に扱うことで、建築空間のスケールによるヒエラルキーはなくなり、ありふれた要素を用いつつも、予想できない関係性がつくりだされていく。

事例1『Flower Shop』

花屋のインテリアと内装

ギリシャ パトラ 2008

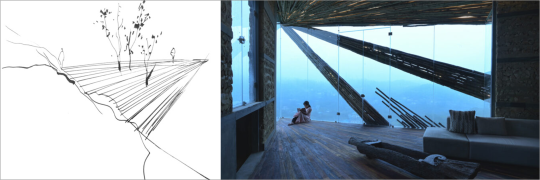

都市のミニチュア、自然に囲まれたメトロポリスとして計画された内部空間の花屋。

空間から色やかたちを消し去り、空っぽとした既存空間に対し、テーブルの原型のようなディスプレイ・システムを考案している。

テーブルの寸法や大きさはまちまちに設定され、多様な種類と大きさの植物と関係を築くことができるよう意図された。

台座の役割を果たし、背の高い植物には低いテーブル、葉の垂れさがる植物には高いテーブル、特別な花には小さなテーブルなど、場所に応じた配置が行われる。

複数の植物を一つにまとめたり、いろいろな場所に配置することで、季節の移り変わり、ギリシャの祭事、祝い事などを反映した3次元構成や空間体験をつくりだす。

白い床と、そこから垂直に立ち上がる抽象的なテーブルがつくりだす背景を後ろに、鮮やかで複雑な色彩と形態をもった花や植物が壁際に表れている。

正方形の白いセラミックタイルはスケールを了解するガイドとなり、その向こうに見える壁2面にはジャングルのぼやけた壁紙が貼られている。

巨大なジャングルをイメージさせる解像度の低い絵が、白くシャープな台座と相まって現実の植物を際立たせ、おもちゃのトカゲが置かれたり、鳥が囀る音が流れるなど、商業施設なのか、美しく幻想的な庭園なのか、当惑するような空間となった。

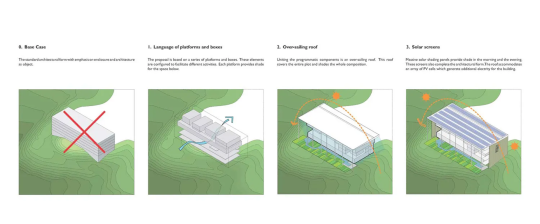

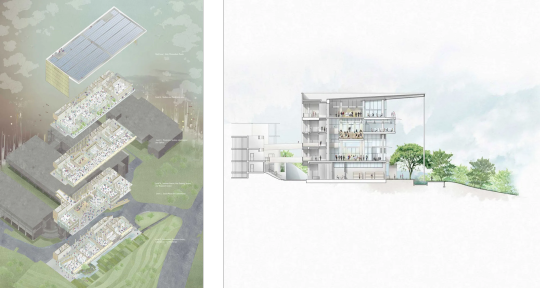

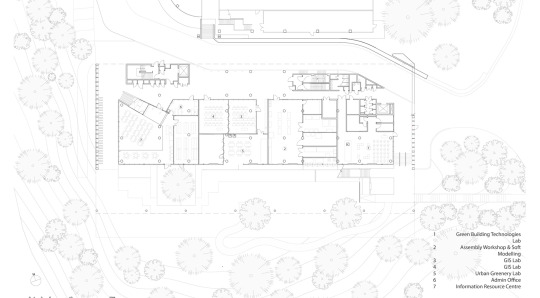

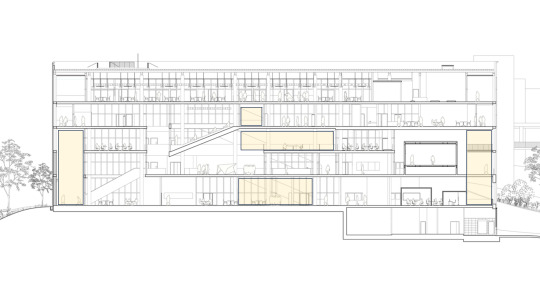

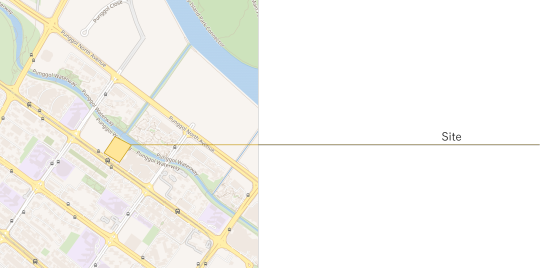

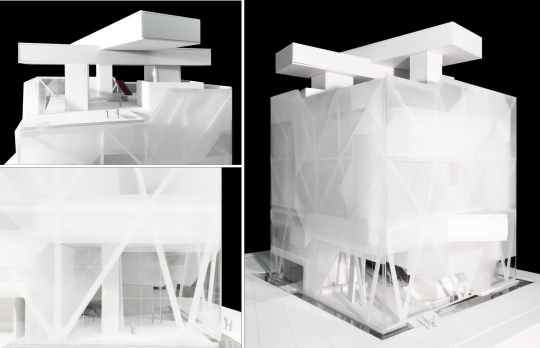

↑今回のレビューでは紹介しなかったが、冒頭のもうひとつのコラージュはMediterranean Institute of Cities and Territoriesのものであり、フランスのマルセイユの中心に位置するポルト・デクス広場に面した高等教育拠点の計画である。

0 notes

Text

2024建築レビュー#4

建築レビュー#4(設計者:Manthey Kura) 発表者 :長谷川 (M1)

マンタイ・クラという2人組建築家ユニットは、ノルウェー出身のベアテ・ホルムバックと、スウェーデン出身のペール・タムセンによって2004年に設立されました。

両名がその優れた芸術的業績に対し、スウェーデンのプリンス・オイゲン・メダルを授与されています。

彼らの創作のテーマは、つくること(making)、そしてどのようにつくられるかを探求するということです。

物語(フィクション)を契機とし、素材、言葉、図面といった現実によって構築します。

“文章の世界では、何が語られたかを知ろうとすれば、言語を共有するほかない。

ところが建築はちがう。

建築の媒体は物質であり、作品の物理的性格が人の直観と身体に働きかけ、知性に訴える。”

Paper Architecture

― 建物を構築する代わりにフィクションを構築する

プログラムの決定

↓

図面と模型をこしらえ、時に文章を添える

01. Virginia ―Paper project

ヴァージニアシリーズでは、文学上の女性キャラクターを題材にした 4つのプロジェクトで構成されています。

今回はそのうちの2作品を紹介します。

『母と子のための家』

母と子の絆、保護と支配の間にある曖昧な境界線を扱う。

計画における唯一の法則は、

生来愛し合う2人の関係の複雑さである。

母と子が最も近づいたところで空間が行き止まり、ベッドが置かれている

2人のベッドは隣り合っているが、厚さ150mmのコンクリート壁で隔てられている

図と模型、そしてわずかな文章から、様々な物語が想起されます。

『主婦のための家』

家族の他のメンバーが仕事や学校、幼稚園など、家の外で日々を過ごす一方で、主婦は家に残され、他の人々の生活を通して世界を経験する主婦。

帰属意識は、家庭へのかかわりの深さに依存する。

折り畳んだ鋼板で作られたこの家は、人間の相互作用によって決まる空間の質を特徴としている。

5 つの部屋があり、家族は 5 人。

各部屋は外に向かって完全に開いており、最大限の光が入る。

一方で、これらの部屋の間にあるキッチンとリビングルームには窓はない。

したがって、共有スペースに入る光の量は、各居住者が家族に参加する意欲によって決まるのである。

02 Other House(2016) ―Paper project

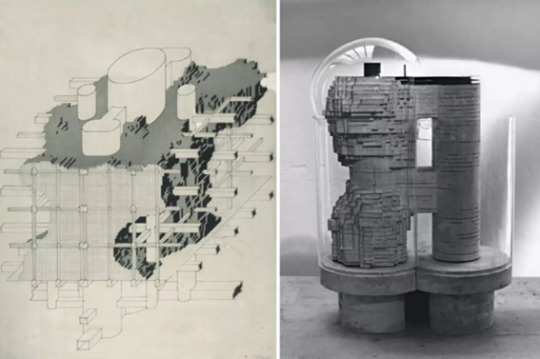

ここに、フランス・オルレアンのFRAC(地域圏現代技���基金)に所蔵されている実験建築の画像2点があります。

プロジェクトの中で彼らは、建築の原理(システム)と人間の感情(希望)の2つの視座を与えられ、その視点越しにこれらの画像を考察することになりました。

意味を汲み取り、連想し、インスピレーションを得ていく中で、抽象概念を読み解き、かたちある物質へと変換していきます。それが建築家だと彼らは言います。

考察を進めていく中で、かたちは、ひとつの構造、ふたりの住まい手、1棟の建物、ふたつの領域、1つの自然 へと向かっていきました。

『Window』

―― のっぺりとしたコンクリートの壁越しに覗く人影は決して向こうを離れない。

それぞれが坂道を上りながら見える窓は、自分の窓ではない。自分の領域へアクセスする坂を上っているのにも関わらず、相手の窓が見え、そこに相手の人影が見える。

『Table』

――構造の共有。はたして私たちは同じテーブルを囲んでいるのだろうか?

家庭生活は厳密に引かれた線の内側で営まれ、空間が両存在の間をナイフのごとく切り分ける。

軌道に乗せられた私たち、この不安定な存在。

壁によって両者は切り分け��れている。

同じテーブルを囲んでいるとも言えるが、全く別のテーブルでもある。

『Mirror』

―― あなたは通りすがりに私の気配を感じるかしら?

異なる領域で暮らす両者が、まるで鏡のように、似て非なる互いの存在を認識する。

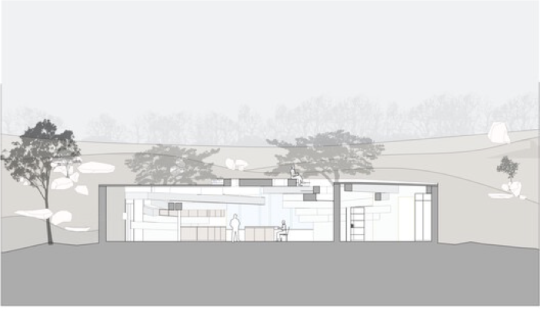

03. Forvik Ferry Port(2012-2015) ―Actual architecture

最後に、実際に建つ建築である、フォアウィック・フェリー・ポートに触れたいと思います。

ノルウェーのフォアウィックにて、既存のドックがフェリーを陸揚げできなくなり、海の向こうの手付かずの海岸に港が移されることになったことから、小さなサービス棟の設計が依頼されました。

旅行者がフェリーを待つ屋内・屋外シェルターとして、待合室や休憩室となっています。

ランドスケープへの介入を最小限に抑えながらも、この場所独自の介入をし、ランドスケープになじんでいく設計が行われています。

逆さヴォールトのスチール天井からは、大きな海の生き物や船が連想できます。ヴォールト天井は切妻壁と切妻壁の間にかかり、壁をこえて片持ちになっています。10mmの亜鉛メッキ鋼板の屋根によって、下のガラスがはめられた木枠が安定するようになっています。

建物は完全に透明で、どの部屋からでも鉄骨屋根と構造要素を見ることができます。

夜間や冬の暗い時期には、逆さヴォールトを明るく照らすことで、旅人に道を示すみちしるべとなります。(写真左)

右写真の、屋根に合わせて曲線になった壁のように、

彼らは、既製品での実現を難しくするように仕向け、この建築のためだけに部材を設計・生産しました。(=普遍性の拒絶)

地元の職人や施工会社との協働を通じて、“キャラクターをもたらすこと”が、=“フィクションすること”となるのではないでしょうか。

また、彼らがPaper architectureに取り組む理由として、

設計のプロセスを経て物質化していく過程で、プロジェクトを取り巻く現実を一旦目に見えるものとして書き換えるためだと考えます。

Paper architecture:フィクションという、もう一つのパブリック・レルム(不特定多数の人々が認知する空間領域)を対象とした設計→観る人の直観と想像力に働きかける

↓

Building:建てることで「フィクションすること」の可能性を最大限引き出す

両者はどちらも「つくること」であり、一旦フィクションに身を置くことで、実際の建築がつくられるときに建築をたちあげる力が引き出されるのだと感じました。

“建築は、そこに存在する敷地などの条件、必要な用途、機能、目に見えていても認識に至らないものを、そこに「存在するもの」として立ち上がらせる手続きである。”

そう考えているのではないでしょうか。

参考・引用

https://www.mantheykula.no/

https://www.architonic.com/en/microsite/manthey-kula/5205470#about

「a+u」新建築社,2024年5月

0 notes

Text

2024建築レビュー#3

建築レビュー#3(設計者:TYINテーネスチュエ・アーキテクツ) 発表者 :野村 (M1)

今回は「TYINテーネスチュエ・アーキテクツ」を取り上げ三つの作品を通してレビューしていく。

TYINテーネスチュエ・アーキテクツは2008年設立のノルウェーのトロンハイムに拠点を構える若手建築家ユニットです。

彼らの使命は「建築を通じて社会課題に取り組むこと」であり、特に貧困地域に焦点を当て、現地のコミュニティと協力しながら持続可能な建築を設計することで地域の発展に寄与しています。その根底には「建築は地域の人々の暮らしを良くする資源である」という考え方があります。

事例①「バタフライハウス」

ミャンマーとタイの国境知覚の小さな村に建てられた孤児院のための宿舎です。

住民の大半はビルマでの迫害から逃れてきたカレン族の難民で、その中には親を亡くしたり、離ればなれになったりした子どもたちもたくさんいます。

そのような中で地域特有の技術とTYINの建築的技術の融合によって建てられました。

6つの就寝部分が分散的に配置されており、一部屋に4人が寝ることができます。

名前にもなっているバラフライ型の屋根により換気が行われると共に、雨水を集めて乾季に備えることもできます。

特徴的な竹編みの技術はこの地方特有のものであり、建物の三面が竹編みでおおわれています。この技術はこの地方の住宅や工芸品に見られ、竹材はこの敷地から数キロ圏内ですべて採取されています。

子どもスケールである空間が基本となり、地元の文化を取り込むことで、自立と再建が今後も循環しながら行われていくのではないかと思いました。

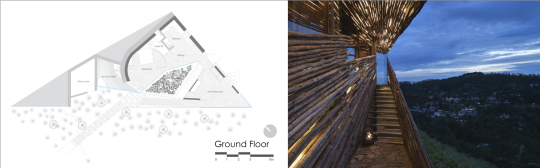

事例②「クロン・トゥーイのコミュニティ・センター」

タイバンコクの最大かつ最古の非公式住居エリアの中で既存のサッカーコートの中にコミュニティスペース機能をもたせ、子どもが安全に遊べる空間としています。

医療・教育・衛生・電気といった公共サービスの不足により、社会的な危機に直面しています。

何よりもこの空間が永続的に続くことが求められ、基本的な空間は変化せず用途は必要に応じて変容的であります。

主となる構造体は単純であり、反復を基本とするロジックからなり、1.2×1.2高さ5mという決まった規格の空間の中にパフォーマンス用のステージ、クライミング用の壁、遊び場の内側と端の周りの両方に座るなど、エリアに欠けている機能のいくつかを具現化しています。

基礎地盤が軟弱であるため、建物の重量を支えるためにコンクリートの土台が鋳造されました。

建物は自然光を取り入れるように設計されており、日中でも明るく保たれて、電力の使用量の軽減につながります。

子供たちにとって安全で教育的な環境を提供するだけでなく、地域全体の社会的結束を強化する役割も果たし、

地元の人々と協力して設計および建設されたこの施設は、住民の自主性と地域のアイデンティティを高めるものとなり、

単純で開けた空間が子どもの創造と刺激し、スラムでよくみられるインクリメンタル的な建築であると感じます。高価過ぎない材料と完結しない設計提案によりコミュニティが生み出されていると感じます。

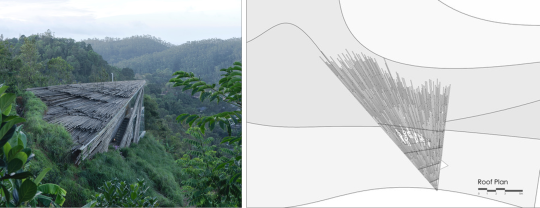

事例③「カシアコープトレーニングセンター」

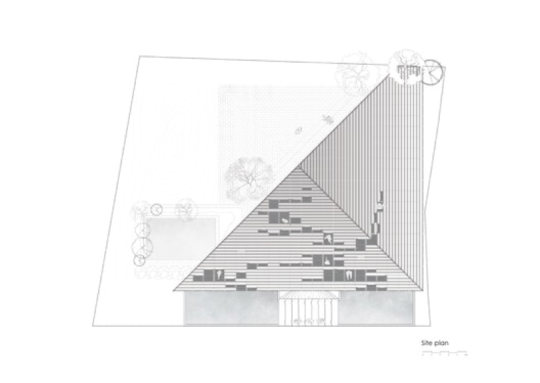

インドネシアのスマトラ島に建てられた、カシアコープトレーニングセンターです。

職業訓練センターとして、地元住民の技術向上を目指し、持続可能な方法で建設されました。

スマトラの地域が世界中で消費されるシナモンの85%を輸出していますが、その背後にはより不吉な部分は、権利のない労働者、低賃金、安全でない不衛生な工場で長時間働く労働者に関するものでした。

地域の農民や労働者は適正な収入を得て、充分な健康管理プログラムを受け、学校に通いながら教育を受けられるように、清潔かつ安全な場として存在します

基本的なデザインは軽い木造構造がレンガやコンクリートからなる基礎の上に乗せられているという標準的なものであり

木造構造というものがシナモンの森その呼応性を持たせています。

主な材料は煉瓦とシナモンの丸太といった地域のものが使われています。

デザインコードを少なくすることで、熟練していない労働力による実現を可能にしています。

平面はこのような形状となっており、大きな屋根の下には5つのてて物が置かれ、それぞれ研究所・事務所・調理場となっています。

大きな屋根により、蓄熱体や日光遮蔽、軒下空間の最大化といった形が自然換気を促進させるものとなっています。

まとめ

TYINテーネステュエ・アーキテクツは、建築を通じて貧困問題の解決に取り組む際、3つの軸があると感じます。

彼らの作品だけを横に並べたときに建築空間としての統一性はあまり感じられませんが、

作品に対する彼らの姿勢を含めて見たときには

知識的には、専門家という立場をとった上で、

地元の声を聞き、地元文化や材料を活用する、手が届くものにするという一貫性を感じます。

0 notes

Text

Profile

三宅孝之

1990年 岡山県生まれ 2008年 岡山県立岡山一宮高等学校卒業 2012年 宇都宮大学工学部建設学科建築学コース卒業 2014年 宇都宮大学工学研究科地球環境デザイン学専攻博士前期課程修了 2017 年宇都宮大学工学研究科システム創成工学専攻博士後期課程修了 2017年 首都大学東京都市環境学部特任助教 2018年 駒沢女子大学人文学部住空間デザイン学科助教 2022年 駒沢女子大学人間総合学群住空間デザイン学類専任講師 2024年 日本大学理工学部建築学科助教

0 notes

Text

2025#19

<M2> 池田椋 遠藤美沙 加藤幹基 河上晃生 工藤朱理 小林由実 塩澤翔 神保太亮 妹尾美希 高松えみり 野村月咲 長谷川侑美 原田僚太 法貴伶海

<M1> 青木陽志 大塚竣斗 関根綺乃 高野倖大 高橋虎琉 細田祥太郎 宮沢豪 森岡海吏 八幡碩 <B4> 粟村かりん 石橋直明 江村菜々美 大野�� 近藤雄大 齊藤好我 坂本渉馬 佐藤花羽 鹿野陸人 宍戸悠人 白石凌也 杉田稜馬 須永歩 関根楽人 田村朋香 藤村優希 宮路航 本川瑞葵 弓座大輝 渡辺悠吏 平本結香 大沼莉佳歩 高野翔平 戸川笑花 熊子宸

View post

0 notes

Text

2024建築レビュー#2

建築レビュー#2(設計者:architecten de vylder vinck taillieu) 発表者 :工藤 (M1)

私がレビューするのは「アーキテクテン・デ・ヴィルダー・ヴィンク・タユー」である。

左からヨー・タユー、ヤン・デ・ヴィルダー、インゲ・ヴィンクである。

三人組の建築家で、全員がベルギーにあるシントルーカス大学の出身であり、各々、個別の活動期間を経て、2009年にユニットを結成した。

彼らの建築コンセプトは物語を伝えるケンチクである。

建物1つ1つに、敷地1つ1つに物語があり、それを掘り起こすのが建築家の役目であると考え、彼らはそんな物語を探り当て、その声に耳を傾けながら、それに続く章を書き加えていく。

3人それぞれがもつ、簡素なディテール、詩的な美しい文章、美しいドローイングといった才能と、共通の美的感覚をもって、前衛的なリノベーションを手掛けている。

今回は3つの作品を取り上げて、レビューしていく。

事例1『Caritas (Melle , Belgium) 2015-2016』

最初の作品は「カリタス」。

精神科病棟の改修コンペで、取り壊しが進んでいた19世紀の建物を今の時代にあった使い方で再生することができないかが建築家に問われた。

その問いに対する新たな物語を考えている。

ここからは彼らが書いた詩である。

新たに緑の鉄骨や

新たな思考への招待として、ガラスの部屋が

周りのヴィラとの接続として白いロッジアが

治癒するということの比喩としてセメント・コンクリートの補修が加えられ

新たな物語になっていくのではないかと考えた。

開放的だけどガラスで囲まれた空間は患者同士がゆるやかに存在を意識させると同時に治療にもオープンスペースにもなる多様な空間が生まれた。

この改修は損傷した建物を治癒するという物語に対して患者はどのように治癒するか、想像力、つまり未来の物語を想像させるようなものなのかもしれない。

事例2『house bern heim beuk (Ghent , Belgium) 2009-2012』

次の建物は「ハウス・ベルン・ヘイム・ベウク」

この建物は小さな敷地の中にある大きな木を室内に取り込んだ小さな住宅である。

この敷地にあった木々のコンテクストを読み込みながらも、新たに木に見立てた柱梁を植えることによってどのような物語が生まれたのだろうか考えている。

ここからは彼らが書いた詩である。

この住宅は

都市規制によって切らないといけない木→家に取り込む

予算の厳しさ→外形は都市規制で指定された最小容積

→木の幹をオフセットしたような内部

が決定されている。

建築には多くの制限があり、その制限がきっかけでプロジェクトは前進する。

そうした要素がプロジェクトをガイドしてくれる。

だからこそ、つくり方やプロセスがコンテクストに沿った物語が生まれのではないだろうか。

事例3『CG house (Pepingen , Belgium) 2013-2016』

最後にCG house。

農家だった既存の家は、中庭を囲む3棟の建物から成り、そこに7つのボリュームを挿入するというコンセプトで改修された。

30度回転させて新しいボリュームを配置していき、そのシンプルな操作がどのように既存の空間の影響を与えるのか考えている。

ここからは彼らが書いた詩である。

ドローイングも語りの一部であり、何度も書き直される。

この作業がデザインプロセスを深める要因になっている。

外部からは素材の対比が見える一方で、室内では既存のボリュームと、新しく挿入された空間が調和しているのが、彼らの作品の中では珍しく思う。

その理由として回転して入れた箱が既存の箱から飛び出したものはカットされているものが多いこと。

既存の構造を見えるようにしたこと。

伝統的な農家の要素を再構築していること。もあると考えられる。

既存のものを解体して、素材や構法を変えて再び組み立てられている。

さいごに

物語を伝える建築というのは読者、すなわち使い手に語りかけ、つぎつぎエピソードを披露するような建物ということだ。

しかし、実は設計者自身も建築に語りかけられながら没頭している。

改修では実際に工事��始まってから気づくコンテクストが多数ある。

それに備えて、何度もドローイングを書き直し、変更の可能性の限界を探っている。

用意周到なために、その設計と施工の「ずれ」を歓迎できている。

その結果突拍子もないように見えて演出されいてたり、偶発的に見えて計算しつくされている建築が生まれる。

だからこそ、設計者から使い手に渡されても新たな物語は描き続けるのかもしれない。

引用

a+u 2017年6月 「architecten de vylder vinck taillieu」

SUBTILITAS https://www.subtilitas.site/post/183131037869/de-vylder-vinck-taillieu-house-bern-heim-beuk

SUBTILITAS https://www.subtilitas.site/post/155303859224/architecten-de-vylder-vinck-taillieu-cg-house

TOTO出版 ~ADVVTって、どんな建築家?~

AXIS web 「A DVVT」インタビュー。思考のプロセスを可視化する建築展

TOTO アーキテクテン・デ・ヴィルダー・ヴィンク・タユー講演会レポート

0 notes

Text

2024建築レビュー#1

建築レビュー#1(設計者:Flores & Prats) 発表者 :遠藤 (M1)

「Flores & Prats」を取り上げた。

今回は、3つの作品を取り上げて、レビューしていく。

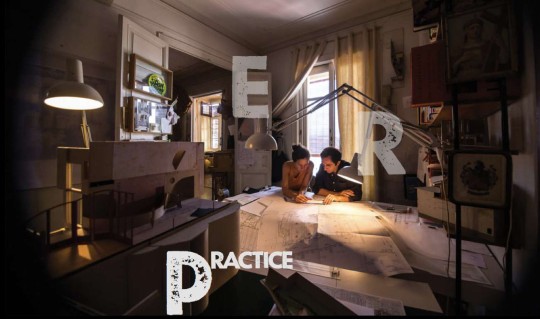

Flores & Pratsは、男女2人組のバルセロナに拠点を置く建築スタジオである。

2人ともミラーレンス事務所出身の建築家で、現在も教授を勤め、デザインと学術を結びつけている。

彼らのコンセプトは、デザインと実践を学術活動に結びつけること、

リサーチからアウトプット、フィードバックまで研究の一環として行うことである。

また、彼らは古い建物の改修と新しい公共スペースの創出に重きを置いている。

彼らのホームページには彼らが重視している「研究プロセス」が作品とともに掲載されていて、研究に対する姿勢が表れている。

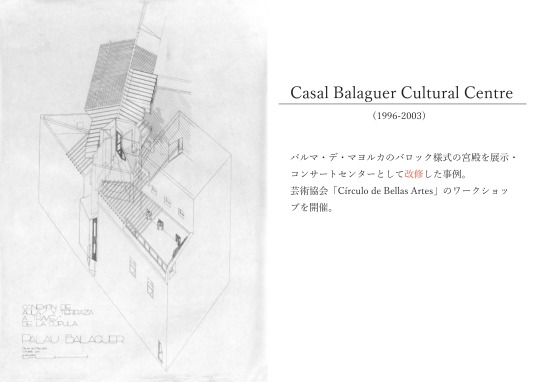

まず、カサルバラゲール文化センターを挙げる。この建築は、イタリアのパルマの中心部にある宮殿を展示コンサートセンターとして改修した事例である。カサルバラゲールは、イタリアのパルマの中心部にある宮殿で、1300年代から1500年代、そして1700年代と何世紀もわたって成長してきた家族の家である。

まず、彼らは屋根を完全に再建している。

歴史的な梁の一部を再利用した木製梁構造により、柱のない空間を実現している。

また、何世紀にも渡って成長した宮殿は、複雑な形の動線になっていたため、そこに、回遊動線、開口部、中庭を設計し、これまで閉鎖されていたエリアにアクセスし、部屋を活性化させている。

コンクリートで作られた新しいコミュニケーションコアにより、アクセスが良好になっただけでなく、天窓としても機能し、各階に光を落とします。自然光は動線を示す役割も果たしている。

上部からみると、古い宮殿に新しいコアが挿入され、「スキマ」的なデザインを感じた。

また、曲線を用いた内部のデザインにも「間」的な魅力を感じる。

この事例では、ボリューム感で差をだしているにも関わらず、新旧を同等に扱っているように感じる。時間の積層をする建築において、古い部分を大切に守るのではなく、また新しい部分を際立たせるのでもなく、新旧は並行的に考えるべきなのではないか。時間は常に進み続けることから、並行的に考えることで、新しいものが古くなった時にまた新しいものを加えることが可能になると考える。

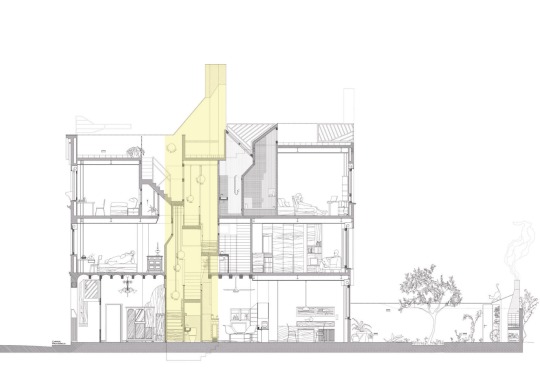

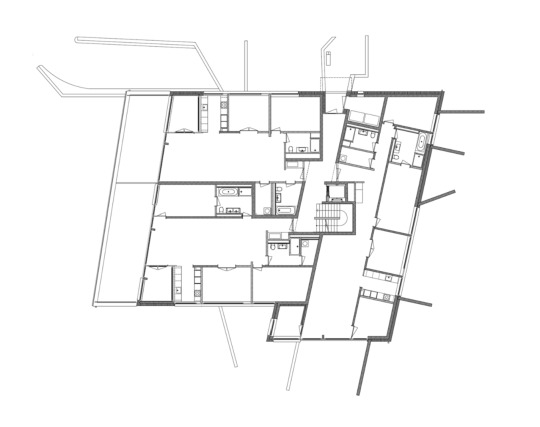

次に挙げるのは、プロビデンシアハウスである。

こちらも同様に改修で、バルセロナにある裏庭付きの長屋の改修事例である。

既存の家は、奥行きと高さが狭いため、それらを拡張していくことから改修計画が始まった。

彼らは、観察から新しい住民が家の中心部分で作業をしていることが多いことを発見し、3階建の大きな採光井戸を設計した。

この採光井戸は、建物の真ん中にあり、

動線と採光のどちらをも担う。

また彼らは、平面的にも壁の角度を操作し、特徴的なデザインをしている。

以上のような操作は、奥性を強め、

様々な居場所を創出している。

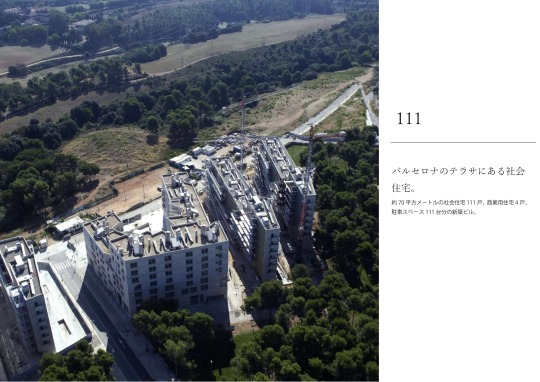

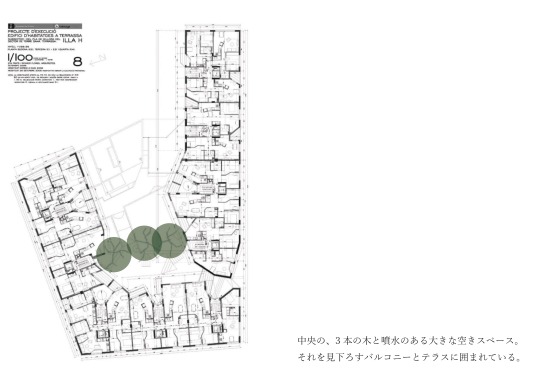

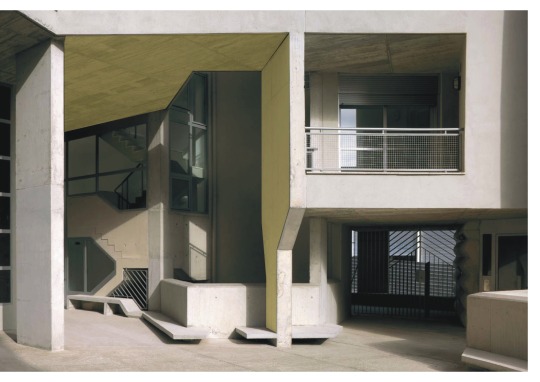

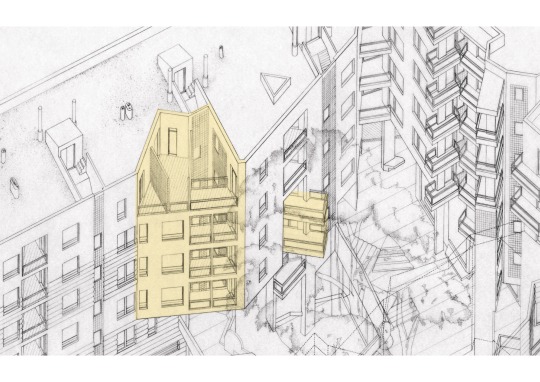

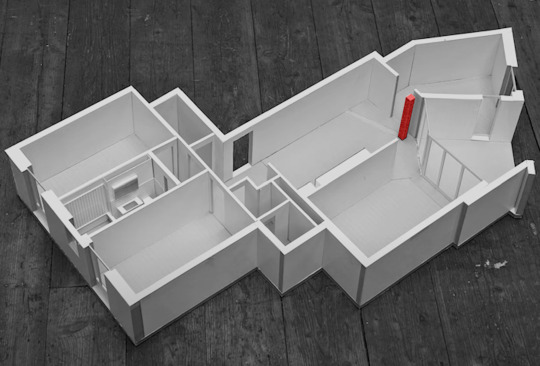

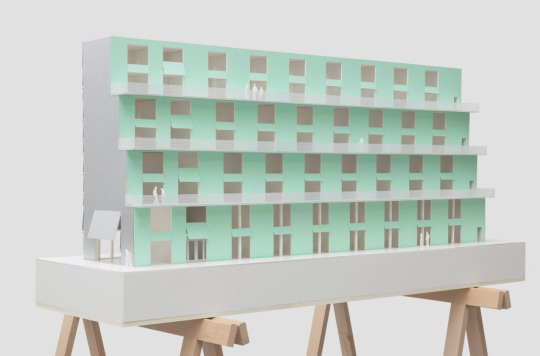

さいごに、バルセロナのテラサにある社会住宅の111号館を挙げる。

コミュニケーショ、関係性、親しみやすさを促進するというアイディアを探求し、実験している施設である。

プロジェクトの中心は、3本の木と噴水のある大きなスペースで、それを見下ろすバルコニーとテラスに囲まれている。

この共同パティオでは、さまざまな背景や文化を持つ人々が話し合う社交の場である。

ここでも

歪んだ形の壁や、切れ込み、テラスの方向が、

各住戸からの視線が抜け、豊かな空間を作り出している。

また、階の自転車の飛び出しなどの暮らしのはみ出しが、共有スペースから意図せず見え「間」がデザインされている。

彼らの作品は、日光の入り方を主に、簡単な操作をしているが、独特な切れ込みや挿入により、奥性のある豊かな空間を作り出している。

また、入念なリサーチ、スケッチと模型によるスタディが細やかなデザインになっている。

加えて、改修の事例が多く、その中で、既存はできるだけ残しつつ、挿入する部位のデザイン性があることから、彼らは既存と新築を同等に扱い、改修しているのではないかと考えられる。

均質空間が増加し、利便性や環境性が求められすぎている現代社会のなかで、

彼らの空間にはデザインによる空間の強さを感じることができ、とても魅力的である。

0 notes

Text

修士研究 / 2023

大山千枚田における農業体験学習を中心としたオルタナティブ・スクールの提案 -ライス・フィールド・セラピーによる生活体験施設の設計- 有賀未貴/修士設計

インタラクションゾーンを中心としたオフィスビルの設計 -霞が関ビルディングを対象として- 池部海都/修士設計

関東・東北豪雨における常総市内の避難所統廃合に関する研究 -立地と建物の特徴に着目して- 伊藤菜々子/修士論文

雨水調整機能をもつ地域共同体施設の設計 -墨田区京島地区の路地尊システムに着目して- 榎本海月/修士設計

清掃工場における小学生の見学行動に関する基礎的研究 -木更津市かずさクリーンシステムを対象として- 後藤龍太郎/修士論文

連続立体交差事業に着目したまちとつながる駅の提案 -野方駅を対象として- 鈴木佳奈/修士設計

谷根千エリアにおける複合型コミュニティ・スクールの提案 -移住者を含む地域の住民たちとの協働を通じて- 新倉未友/修士設計

ドヤ街における低所得者を対象とした複合支援施設の提案 -福祉の街として変貌を遂げる横浜市寿町を対象として- 長谷川���奈/修士設計

0 notes

Text

卒業研究 / 2023

子育て世帯移住者の実態と地域評価に関する考察 -山梨県北杜市を対象として- 池田椋/卒業論文

スキマの住みかえ -隙間を介した機工商的設計- 遠藤美沙/卒業設計

海に還リ、依り代と化ス。 -下田における海街再生建築計画- 河上晃生/卒業設計

重要伝統的建造物群保存地区におけるコワーキングスペースの運営とコンバージョン 川島瞭/卒業論文

祈り、生きる建築 -焼損した江袋教会から始まる新たな信仰のかたち- 工藤朱理/卒業設計

群景 -群像劇的空間のための習作- 小林由実/卒業設計

文化財保存活用大綱に現れる地域差について -北海道・東北を事例として- 塩澤翔/卒業���文

揺らぎ -残存と再生、分裂主義的フォトモンタージュ- 神保太亮/卒業設計

モノの住所「我思う、そのたび世界在り。」 妹尾美希/卒業設計

境を書す -米軍基地との境の再考- 髙松えみり/卒業設計

変遷 -ホワイトビルディングが変わるとき- 野村月咲/卒業設計

N子的"私"小説 -変わっていく私と住まい- 長谷川侑美/卒業設計

記憶を紡ぐ -子安浜漁村集落における更新手法の提案- 原田僚太/卒業設計

まちの停者場 -上野という分断されたまちを再構築- 法貴伶海/卒業設計

0 notes

Text

修士研究 / 2022

「待つ」に着目した乗り換え空間の再考 -コンパクト・プラス・ネットワークを推進する長野県松本市を対象として- 飯森廉/修士設計

仮想境界面に着目したひとり空間の提案 -心理社会的発達理論による複合型フリースクールの設計- 荻島紗季/修士設計

日本における監獄建築の仕様分析 -記念写真集の内部空間写真を分析対象として- 北村 円香/修士論文

東日本製鉄所京浜地区高炉の解体移築における地域適応性の研究 坂口智/修士設計

都市の歴史的断片の分析に基づく地域施設の更新システムに関する研究 -Ad Hoc Artifact を用いた空間の再考- 志澤卓磨/修士設計

防集団地居住者の移転要因と生活実態に関する研究 -東日本大震災による宮城県石巻市二子団地を対象として- 中村 操香/修士論文

0 notes

Text

卒業研究 / 2022

尽くされる玉川上水 安西祥大/卒業設計

東日本大震災復興における立地特性から見た道の駅の役割 安藤秀太/卒業論文

川に舞う -都市の裏側から広がる劇場化計画- 池田桃果/卒業設計

治さぬ療法 -都市における精神療養を促す建築空間の研究及び計画- 伊藤幹也/卒業設計

イノリツナガル -地域衰退を許容する斎場計画- 岩上悠輝/卒業設計

古の絆 -御師と講と鈴川が残した繋がりの歴史- 梅宮大空/卒業設計

VRとHMDを用いた街路空間のシークエンス評価手法に関する研究 -歩行者の視線と印象に着目したまりのうち仲���りにおける実験- 小野寺翔/卒業論文

東京遊牧民 -外側の空白を埋める小さなメタモルフォーゼ- 小俣陽也/卒業設計

よそから始まり、余所に築く -テキヤ的開発による共存計画- 黒川星奈/卒業設計

未完生 -遺り続けるしらひげ- 杉山陽祐/卒業設計

つながり広がる空気感 -超高齢化社会における多世代共生拠点提案- 鈴川英輝/卒業設計

繭の巣くう団地 藤本裕月奈/卒業設計

Dialogic learning center 「偶発的な語り合いから生まれる学び」 -新たな学生寮のあり方- 紫安洋平/卒業設計

瞬刻の積重 安村文汰/卒業設計

日吉台地下壕博物館 楊井愛唯/卒業設計

0 notes

Text

2024#18

<M2> 安西祥大 安藤秀太 池田桃果 伊藤幹也 梅宮大空 小野寺翔 小俣陽也 黒川星奈 杉山陽祐 鈴川英輝 田仕光 紫安洋平 安村文汰 楊井愛唯

<M1> 池田椋 遠藤美沙 河上晃生 川島瞭 工藤朱理 倉光楓 小林由実 塩澤翔 神保太亮 妹尾美希 高松えみり 野村月咲 長谷川侑美 原田僚太

<B4> 青木陽志 鵜沢有希 薄葉光汰 大塚竣斗 小林美月 捧弘紀 関根綺乃 高野倖大 高橋虎琉 福山彩乃 細田祥太郎 宮沢豪 森岡海吏 八幡碩 熊子宸

0 notes

Text

2023建築レビュー#7

・建築レビュー#7(設計者:Serie Architects) 発表者 :田仕 (M1) 講評者:楊井

第7回建築レビューでは、「Serie Architects」を取り上げた。

今回は3つの作品を取り上げて、レビューしていく。

事例1『Jameel Arts Centre』

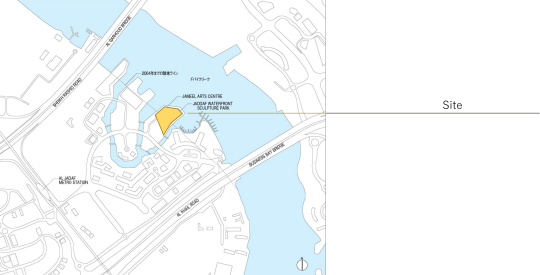

この建築家を選んだ理由としてこの、ドバイにあるジャミールアーツセンターを挙げる。

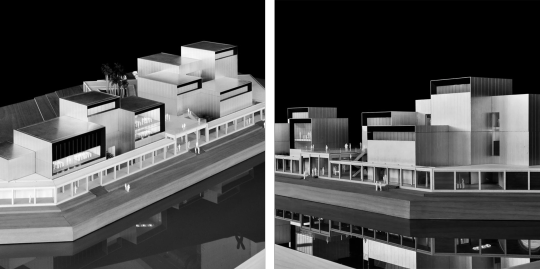

ドバイクリークという入江に立つ美術館で、この建築は人工の島に建てられており、ウォーターフロントと背後のビル群を都市景観として構成している。

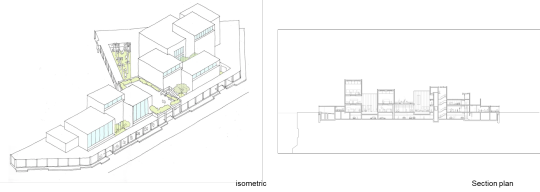

プランは幾何学の外形と高さの異なる矩形のボリュームによって構成され、無秩序に乱立したボリュームやどこか統一感の感じる全体構成に魅力を感じた。

エントランスは地域住民の玄関口として多くの人を受け入れながら対岸からは建築や都市を象徴するボリュームやファサードが表出している。

内部構成はボリュームのズレで生じる外部空間が展示空間としての非日常空間と都市に立つ日常空間を繋ぐバッファーとして機能する。

この全体を構成するボリュームには反射性のある素材が用いられ入江に反射するとともに、実像のファサードにも光のゆらめきを与える構成になっている。

この建築を出発点とし「セリエアーキテクツ」のコンセプト、他の作品を見ていきます。

この事務所は右側のクリストファー・リーを創設者として他6名の7人体制で運営されている。

彼らは公共領域における厳格な幾何学と革新的な素材を用いて現代的なデザインを行なっており、それは、「都市の中にある建築であり続け更新されていくデザインアプローチ」を模索し、設計を行なっていると考える。

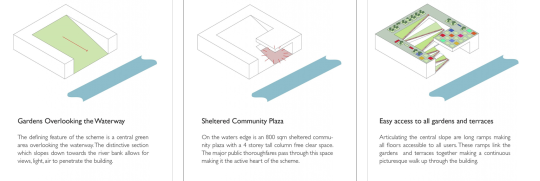

事例2『Jameel Arts Centre』

2つ目の作品は、シンガポール国立大学環境学部のキャンパス。

構成は、自然との境界に立つ建築として高層化した壁として立つのではなく抜けを作るようになっており、熱帯地方である特性を生かした機能を持っている。

5層分の大きなピロティを設けることで自然に対する受け皿とした空間を持ちながら層ごとに属性んことなる空間を設け学生同士の新たな出会いの場から学習体験の場が構成される。

ファサードを取り外し可能な穴あきアルミニウムのパネルによって構成し、外部環境の変化によって自分たちで環境を作ることができエネルギー環境への提案も行われている。

積層化しやすい大学のキャンパスというビルディングタイプで4層分のピロティと抜けを大胆に用いて懐の深い空間を作りながら、エネルギー問題にまで解決策を見出そうとした作品となっている。

1F plan

Section plan

事例3『Oasis Terraces』

3つ目の事例は、オアシステラスというシンガポールの高層マンション地区に立つ商業と複合したコミュニティセンターの作品で、高層化、画一化が進み環境と分断された地域に半ば強引に環境を取り込み結節点を作った空間となっている。

敷地は川に面した住宅地の一角で、

ボリュームを切りかき、コミュニティのボイドと環境を緩やかに纏わせること全体の構成を行っている。

こちらでも、4層分の大胆なピロティを持ちながら、隣の空間では緑豊かな山のような空間が作られる。

高層ビルが乱立するこの地域において、半ば無理矢理な環境を取り込み自然を作ることで地域にとってオアシスとなる空間を作っている。

プランとしてもGLのランドスケープと連続するように雁行しながら登っていくように計画が行われている。

断面で見てもめくり上げたように全体の構成を行い地域と分断されていた環境との再接続を行なっているように感じる。

このように、現代の画一化される都市空間に対し環境を取り込むことで、オアシスとなる空間をさしこみ人々の生活を豊かにしていると考えられる。

以上の3つの事例の感想・考察として、彼らのデザインの思想にあるのは、発展し画一化が進んでいく社会のなかで、

公共建築として幾何学を用いて、多くの人に寄り添うデザインしながらも、プログラムや形態などで挑戦的で柔軟な建築をデザインしていることが考えられる。

引用

https://www.beta-architecture.com/school-of-design-environment-serie-architects/

0 notes

Text

2023建築レビュー#6

・建築レビュー#6(設計者:WALLMAKERS) 発表者 :楊井 (M1) 講評者:紫安

第6回建築レビューでは、「WALLMAKERS」を取り上げた。

2007年に設立されたウォールメーカーズというインドの建築家集団で、インドのケーララ州に拠点をおいて活動している。

「土着的で持続可能な建築」をコンセプトとして掲げている。

彼らの設計はオフィスに留まるのではなく、現場そのものを調査することから始まる。敷地周辺の徒歩圏内で入手可能な材料を探して使用し、建設という行為を常に疑いながら特定の敷地の状況や条件に対応した持続可能な空間を構築することを目指している。

住宅をはじめ、地域の教会やコミュニティレジデンシ―など比較的規模の小さいプロジェクトに取り組んでいる。

今回は3つの作品を取り上げて、レビューしていく。

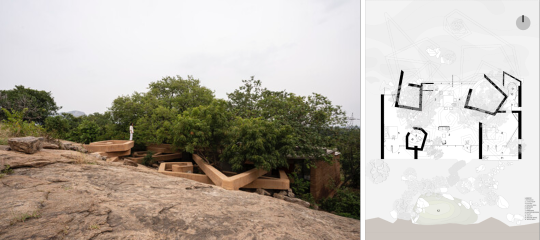

事例1「CHUZHI House」

1つ目に紹介するのは、住宅のプロジェクトです。

この住宅は、インド北部の風光明媚な村ショーラギリ(Shoolagiri)に建てられた住宅の計画で、渦状の構造体による遺跡のような住空間 が特徴です。

この住宅は険しい岩場や生い茂る植物が広がるインドの地域において、一般的に「建築に適さない」とされる土地の活用を探るプロジェクトとして始まりました。

美しい風景を眺めることにはこだわるものの、自分の家が美しい風景の中で不自然で目障りな存在になってしまうことを気にかけない人が増えていることに疑問を感じ、このような現代において、コンセプトである「カモフラージュ建築」は、建物が隠れるように、そして既存の地形とシームレスに融合するように設計されている。

〈Chuzhi〉は、マラヤーラム語で「渦」を意味する単語で、この構造体として機能する渦は、プレキャスト打設された、瓦礫と土、4000本の廃棄ペットボトルが合成され、セメントではない素材によってつくられている。

そして、渦は既存の3本の木を避けるように配置されており、居住者の快適さを損なうことなく、家の上部にある木々や周囲の自然な生態系をそのまま維持するよう計画されている。

構造体としての渦が屋根になり、樹木を囲む腰掛けられるイスにもなり、パブリックとプライベートを分ける壁としても機能し、家の上部にある木々や周囲の自然な生態系をそのまま維持している。

立面がない半分岩肌に埋め込まれたこの建物は、暑い日に岩の下で丸くなる蛇のように、風景の中にひっそりと佇んでいる。

このように建設に適しさないような土地に対しても、特徴的な地形と独創的な素材を用いてこの土地ならではの彫刻のような形態に落とし込まれた建築であると感じる。

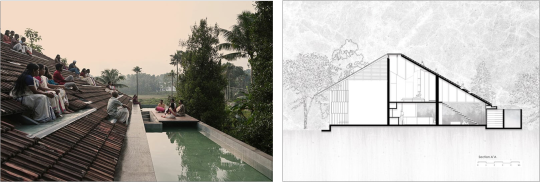

事例2「NISARGA Art Hub(ERNAKULAM, INDIA)」

2つ目に紹介する建築は、ニサルガ アート ハブと呼ばれるインドのエルナクラムにあるコミュニティレジデンシ―です。

この建築は、人々が交流し、芸術や文化イベントの際に集まることができる交流の場としても機能し、ミュージシャンの家族のための住宅として計画されている。

水田の近くに位置するこのアートハブは、周囲の風景に点在する伝統的な地域の屋根からインスピレーションを得ている。これらの屋根は、傾斜した瓦の表面が特徴で、優れた断熱性をもち、温度調節が可能にしている。

しかし、ウォールメーカーズはこの地域の特徴的な屋根は室内に暗さをもたらし、現代人の快適さと美観に適していないと考え、屋根をこじ開けるような操作をし、光が差し込むトップライトによって自然光を確保しようとしました。

また、屋根は快適な環境をもたらすほかに屋根の上の屋上部分に野外劇場をもうけ、ふたつの機能を果たしている。

野外劇場の角度に合わせて 35 度の角度で、ランダムにあけられた天窓を屋根に組み込ませる。

これにより、天窓が観客の座席として機能するユニークな形が形成され、プールの上に置かれた木の板はステージとなり、80人近くを収容できる野外コンサート劇場へと変わる。

内部空間は、オープンかつ柔軟に利用できるように設計されており、木製の床にはくつろぎと食事のための座席がもうけられ、居住者と地域の人々との交流や食事のために利用される。

そして、敷地から掘り出された土と一緒に隣町から収集された建設瓦礫を利用しており、これらのリサイクル材料は突き出した4 メートルの屋根を支えるのに十分な強度を持つ耐力壁を構成している。

また、西側のファサードに午後の日差しを遮る つる性植物のカーテンなど、多くの緑の要素を取り入れて設計するなど、風景やその土地に溶け込むような工夫がなされていると建築だと感じる。

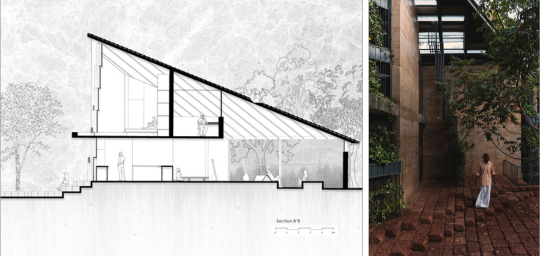

事例3「The Ledge(PEERMADE, INDIA)」

3つ目に紹介するザ・レッジはインドのピールメデュウに建設された住宅のプロジェクトです。

手付かずの自然の美しさで知られるエリアに位置するこの住宅は、主に天然素材で作られ、全ての材料は半径8マイル以内で調達されている。

ケーララ州南部の丘陵地帯であるピーレメドゥを見渡すことができ、 崖に向かって引き寄せられる人間の傾向や、雲の中いるような浮遊感を与えるようコンセプト化されたこのデザインは、山腹に溶け込むように建ち、山の延長として空中に突き出ているように見え、眼下の渓谷の景色を楽しむことができるようになっている。

もともと敷地周辺はモクマオウの木で覆われており、敷地内にさまざまな形で存在していたこの木は成長が早く、その多くは廃棄物とみなされ通常は足場やフェンスのみに使用され、残りは廃棄されていました。しかし、この建築では屋根と外壁に処理したモクマオウの棒状の部材を用いることで、周囲の自然の延長となり、景観の中に溶け込ませている。

また、モクマオウの木は特徴的なファサードつくるだけでなく、敷地に生えていた木を残し、家の中央の中庭部分の木によって屋根が支えられ、構造支持体としても使われている。

玄関は隠されるように配置され、渓谷を見下ろす広いリビングスペースに通じており、中央の中庭近くのオープンキッチンとダイニングへつながっている。

他にも、基礎の掘削プロセス中に大量の小さな石が見つかったことで、急遽、瓦礫混合物と混ぜ合わせ壁に利用したことでデザイン的に石を見せ、荒々しさを感じるような独特の空間を生む。

木材やコンクリートの仕様量を減らすために成長の早い木や草を適切に処理し、建築に活用したことで、そのような材料の寿命を延ばし、恒久的な建築物に広く使用できるようになることが提案されている。

以上の作品から考えられることは、敷地の地形や周辺の自然物、そして今までだったら廃棄されてしまっていたような素材を活用した設計がなされている。

彼らは もともとその場にあったものを徹底的に活用し、形態やデザインに導いていることが印象的であり、一般解ではなく、その土地ならではの特殊解を追求する姿勢が彼らの設計コンセプトである持続可能な空間を構築することへ繋がっていると感じる。

引用

https://www.wallmakers.org/

https://www.archdaily.com/994928/chuzhi-house-wallmakers?ad_medium=office_landing&ad_name=article

https://www.archdaily.com/1009031/nisarga-art-hub-wallmakers?ad_medium=office_landing&ad_name=article

https://www.archdaily.com/971940/the-ledge-wallmakers?ad_medium=office_landing&ad_name=article

0 notes

Text

2023建築レビュー#5

・建築レビュー#5(設計者:h2o_architectes) 発表者 :紫安 (M1) 講評者:杉山

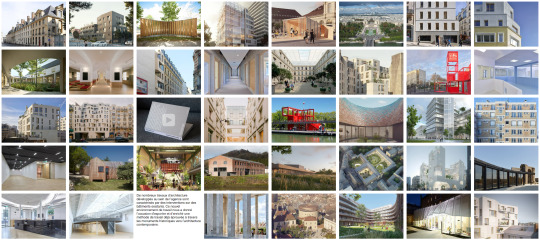

第5回建築レビューでは、「h2o_architectures」を取り上げた。

2005年、ジャンジャックとシャルロットユベールの2人の建築家が設立したパリの事務所に2008年、アントワーヌサンティアールが加わるかたちで結成された。

---

Nos actions se situent au carrefour de la création architecturale et urbaine, de la restauration des monuments historiques, et de la reprogrammation de situations bâties.

Le terreau commun des membres fondateurs de l’agence h2o est le goût des transversalités et le recours à un processus d’élaboration de projet par «hypothèses».

私たちの仕事は、建築と都市デザイン、歴史的建造物の修復、建築状況の再構築の交差点にある。

h2oの創設メンバーは、学際性と「仮説」に基づくプロジェクト開発プロセスを共有している。

---

とあるように、「建築と都市デザイン」「歴史的建造物の修復」「建築状況の再構築」この交差点にあるものに彼らの仕事があると定義し活動している。

実際、彼らの手がけてきた作品からは「都市」デザインから「1つの部屋」のデザインまで、実に幅広い規模のプロジェクトに挑んでいることが見て取れる。

今回はこの作品たちから4つをピックアップ・レビューしていくこととする。

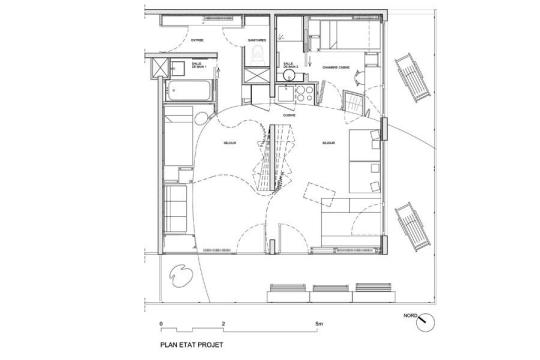

事例1『Logement étudiant de 115 logements à Paris -パリの115戸の学生向け住宅-』

最初に紹介するのは学生寮のプロジェクト。

敷地は角地にあり、通りから見ると家型の屋根が特徴的なデザインを持つ。

学生一人一人が家庭の家を思い起こさせる「切りずま屋根」に基づいた、独創的なジオメトリ(幾何学、形状)で特別な室内空間を形成し、このような住戸ユニットを組み合わせボリュームをくみ上げるというシンプルな構成となっている。

住戸ユニットの蓄積により建物の強さが増すとともに、家々の間に生まれる空きスペースを共用部、テラスが住民同士のコミュニティを生じていく。

住戸ユニットによってできるファサードの「空洞」は、まるで建物全体が呼吸しているかのような空間を演出しているが、実際のところ、このプロポーションと踊り場による都市への発展がこの建物を形作っていると捉えられる。

事例2『32 Logements Felix Faure -フェリックス・フォーレの32軒の住宅-』

2作品目は集合住宅のプロジェクト。

この建物は一作品目の画一的なボリュームの構成とは打って変わって、パリのフェリックス フォーレ通りに面した既存の建物の異なるサイズ、高さ、配置の間の統一要素を用いて、形成している。

周囲の3つの建物の断片的なボリュームを取り入れることによって、異なるボリュームを段階的に調整し、連結を生み出すとともに、建物中央には大きなスペース設け庭園としてデザインしている。

カスケード状のボリュームの配置によって生まれる住戸1つ1つのテラスからつながりを生まれるように構成されている。

加えて異なるサイズの住戸を集積することで、多様な内部空間が生じ、住む人に適した空間がデザインされている。

道路に面する2つの開口部から入ることができ、中心へと視覚的に抜けられるようになってる。

それぞれの建物へのアクセスの先にある共用庭を経由し、通りの喧騒から守られた静かな空間を設えている。

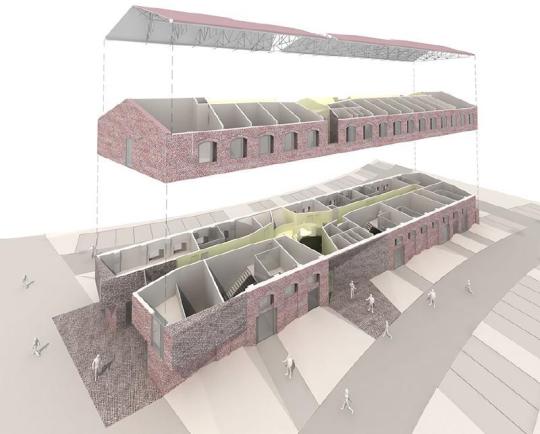

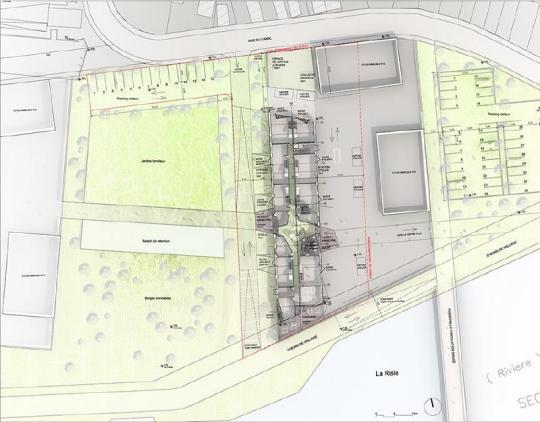

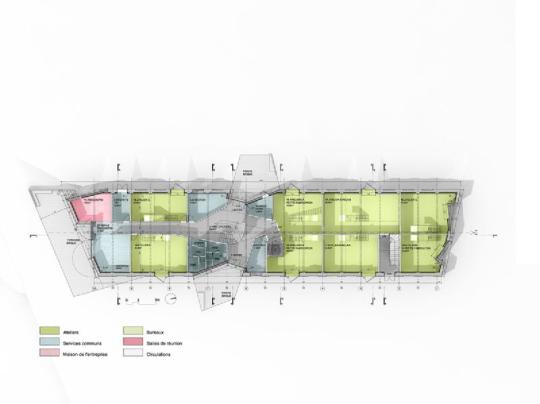

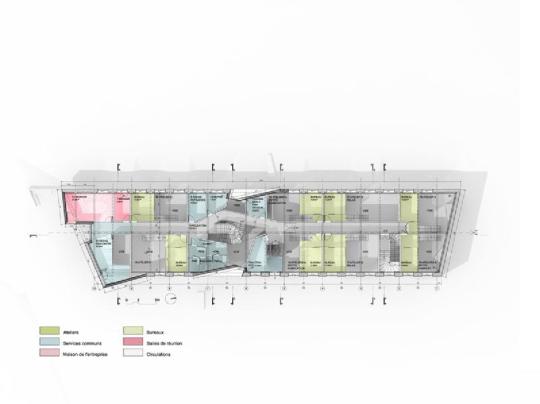

事例3『LA CARTONNERIE -ラ・カルトヌリ-』

3作品目は古い工場をインキュベーション施設へ改修したプロジェクト。

改修に際して3つの開発軸を設定している。

工場の外観は残しながら、建物に塊を切り込むことによって新しい空間を創出、そして新たな入り口や用途を挿入している。

工場地ということもあり、周辺には駐車場や更地、川などが広がっている。

ワークショップ、オフィス、会議室を結ぶ中央の共有スペースに焦点を当てるようにゾーニングが施されている。

ここに訪れる様々な新規事業を取り扱う企業間の交流を促進するような共有スペースとして構想されている。

広々とした動線スペースには、中央廊下と中央階段がある広場が設けられている。

このスペースはそれぞれの企業の垣根を越える活気のある集会の場になることを期待してデザインされている。

加えて、建物の外観を保存することにより、19世紀の街の「通路」や屋根付きの公共スペースの機能を想起させる空間としている。

3つの開発軸を通すことにより、過去の重工業のある工場とは対照的な明るい空間を生み出している。

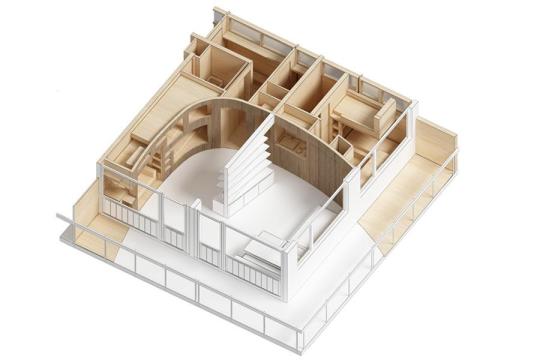

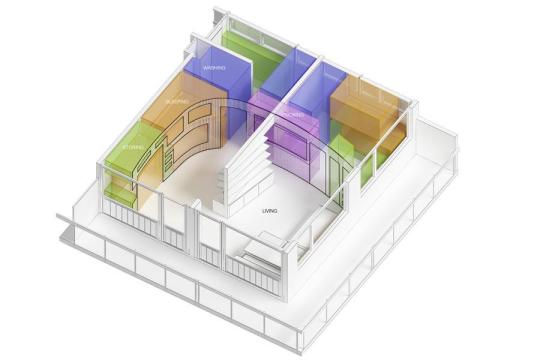

事例4『Le Refuge -ル・ルフュージュ-』

最後は1室の設計を行ったプロジェクト。

このプロジェクトではアパートの1室、55m^2という限られた空間の中で、「リビングルームを増やす」こと、「バスルームを1つから2つに増やす」こと、そして「既存のベット数を維持する」ことが求められた。

この制約のなか条件を満足するため、家具をアパートに合わせるのではなく、アパートを家具に合わせるという視点から構想された。

空間全体を貫く大きな木の曲線を挿入させることにより、すべての機能を連携させ、広い居住空間をつくり出す。

この家具の壁には、日常使用の必需品が相互に組み合わされている。

収納の隣に座席があり、寝室は重ね、室内の窓に読書コーナーが取り付けられており、キッチンはバスルームと背中合わせになっている。

周囲に広々としたスペースを解放し、機能を最大化している。

外観からは山の中にある1つのキャビンでありながら、内側からは住み慣れた家具の壁との統一感を演出するなど工夫が施されている。

以上を踏まえ、どのプロジェクト・スケールにおいても、「決定された用途の可能性」と、「流用を可能にする状況」との間の二面性を組み合わせることを意図していると考えられる。

このような未知の空間は、あらゆる可能性を生み出すとともに、管理された社会空間における個人の居場所を、自ら生むことを促しているといえる。

・引用

https://www.chi-athenaeum.org/2014-40under40-awards/2014/10/30/student-housing-of-115-units-in-paris-h2o-architectes/

https://archello.com/project/immeuble-felix-faure

https://divisare.com/projects/297896-h2o-architectes-julien-attard-stephane-chalmeau-la-cartonnerie

https://www.archdaily.com/282111/the-cabin-h2o-architects?ad_medium=office_landing&ad_name=article

0 notes

Text

2023建築レビュー#4

・建築レビュー#4(設計者:Lütjens Padmanabhan Architekt*innen) 発表者 :小俣 (M1) 講評者:池田

第4回建築レビューでは、「リュートイェンス・パドゥマナバーン・アルキテクテン」を取り上げた。

この事務所は2007年にトーマスパドゥマナバーンとオリバーリュートイェンスの2人によって設立し運営している。

彼らが掲げているのは「実用主義と多様性」である。

主にスイス郊外の住宅に焦点を当てて設計を行い、彼らにとっての住宅は、建築において最も生産的な分野であり、思考し、考察するのに最も適した分野である。建築が一種の高尚なものであり、歴史の深い宇宙からのアイデアや表現を使用し、材料、厚さ、脆弱性、ぎこちない形、断片化などの選択を通じて日常生活に再接続できることを目指している。

今回は、彼らの建築作品を3つ取り上げ、紹介を行う。

事例1『Therwil Terraced House』(2020)

一つ目は、スイスで戦後依頼人気の住居形態であるテラスハウスを独自に解釈した作品である。田園地帯を見下ろす森の近くに位置しており、このタイプの建物のモダンで反ロマンチックな特徴を取り入れている。

牧歌的な雰囲気とは対照的に、建物の形状は非常に合理的で、賃貸可能なスペースを最大限に活用するというプロセスの結果であるといえる。若干歪んだ平行線で区切られた住戸のと中央を貫くホールがテラスにいざなう明快な形式である。この建築の魅力は、奥行きと素材の混在するさまを改築、減築では無く、新築で表現している点であると感じる。

事例2『Waldmeisterweg』(2018)

二つ目に取り上げるのは、コンペによって選定されたスイスの低所得者、家族向け公営住宅の建て替え計画の作品である。敷地はチューリッヒの異質な居住構造を持つ典型的な戦後の郊外であり、ここにかつて建っていた3 階建ての住宅街に代わる 5 階建ての新しい建物を建設した。2~5部屋のアパートメント21戸が建設され、もともと存在していた住宅ストックがほぼ 3 倍になった。

この特徴的なフォルムは、もともと立っていた住宅画利用できていなかったデットスペースの活用、郊外住宅地独特の開かれた緑地への配慮等、外部的な要因によって決定している。プランの特徴として、中央のキッチンホールから各部屋にアクセスできるような、廊下の無いプランが全ての住戸で統一されている点があげられる。これによって全ての住戸が南側の開けた庭に面することになる。

そして最大の魅力は、キッチンホールとリビングホールの間に設けられたこの柱である。

基本的に内壁は煉瓦で積み上げられていますが、スパンの関係上すぐ後ろにある窓枠に構造補強が必要になった。そこで、単に窓枠を補強してディティールを崩すのではなく、杖のような柱を設けることが彼らの解答であった。冬になるとほとんど曇りで太陽の登らないスイスの気候特徴から、この柱に木の陰を設けている。これがリビングルークとキッチンホールをつなぐ役割を果たしており、実際の境界とのずれによって各部屋の流動的なつながりを実現しているといえる。

他にも、白と黒の人工石でつくられたピアノ階段や、完全に重なり合うことなく支え合うような印象を持たせる壁面パネルの組み合わせなど、一見すると工業的な住宅でありながら、彼らなりの美学が表現されていることが分かる。

ファサードには、ダークグレーに塗装された木材で作られた中央のフリーズによって水平方向に分割され、これによってこの建築は自律性を保っている。結果としてこの住宅は、低水準の賃貸料を維持したまま、独特の解像度を獲得している。

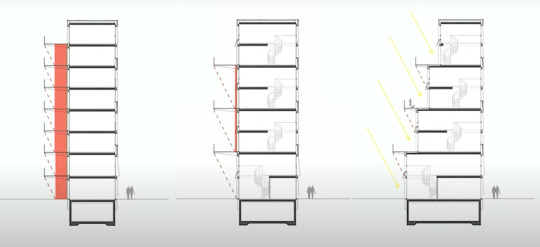

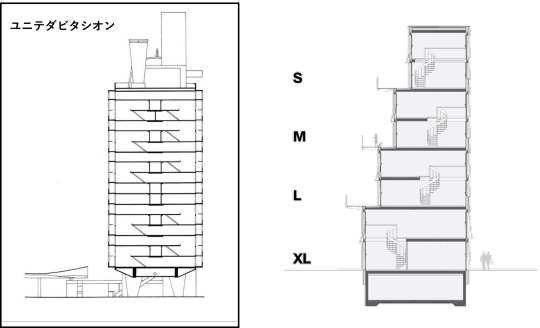

事例3『Zwhatt』(2019)

三つ目の作品は、チューリッヒ郊外の再開発地域の一角に建設予定の集合住宅である。「充分性」をテーマにスイスで建設する住宅の最も安価な方法を追求することが彼らのチャレンジであった。

ランドスケープアーキテクト等も参加し全体計画がなされ、今回取り上げる建築は向かいにある高層住宅の防音壁の役割も果たしている。

構成は非常にシンプルで、角層に設けると日射条件が悪くなってしまうバルコニーを2層に1つとし、住戸自体をメゾネットにしたうえで、上層階に進むにつれてセットバックさせることで採光を獲得している。

プランはこのように部屋の大きさごとに分けられ、反復する平面計上によって施工面での経済合理性を獲得している。また、階段部分を利用して空間を区切りながら、狭小ながらも多様な使われ方のできるフラットなプランである。

ここで、彷彿させるのがコルビュジェのユニテダビタシオンである。

隔層ごとのアプローチやメゾネット型の住居形態という意味では同じだが、アプローチが外に出てきていることでその関係性は大きく変化している。ユニテダビタシオンに対してこの建築では、アプローチとバルコニーが兼ねられていることで、このスペースが居住空間としても定義され、ある意味でより効率的な形態と言えるかもしれない。都市と繋がる1層目、プライベートな2層目というすみわけも可能である。

以上彼らの作品から言えることは、「彼らがつくっているのは現代スイスにおけるヴァナキュラー建築なのではないか」ということ。

ヴァナキュラーが土地の風土や���化から立ち上がるものだとするならば、現代の建築、特に彼らが挑戦するような住宅にとっては経済的な制約や周辺条件がまさに土地の風土であると見立てられる。その中で経済的な原理に裏打ちされながらも、それに押し流されない建築として無駄な線は加えず彼らの独特な素材の豊富さや感性から生み出された自我、「小さく抗う野性的な強さ」が受け取れる。それが使い手に問いかける魅力に繋がるのではないかと感じる。

・引用

Therwil Terraced House / Lütiens Padmanabhan Architekten |アーチデイリー (archdaily.com)

アパート ウッドラフトレイル、チューリッヒ/スイス - Deutsche BauZeitschrift (ドイツ・バウツァイツリフト) (dbz.de)

建物の耐え難い軽さ (archpaper.com)

0 notes

Text

2023建築レビュー#3

・建築レビュー#2(設計者: Asymptote Architecture ) 発表者 :杉山 (M1) 講評者 ;小俣

第3回の建築レビューでは「アシンプトート・アーキテクチャー」というアトリエ事務所を取り上げた。

彼らのコンセプトは、「非の打ちどころのない空間性」を定義し、探求することだ。パラメトリックツールの活用、環境問題への取り組み、建築の形式性の発明欲求など様々な関心を持っているが、それらはバラバラなものではなく、一つの問題意識の構成要素であり、これらに対し包括的に取り組んだ先に目指すものがあるという姿勢だ。つまり、このような芸術と建築の間に働く引力と斥力による振幅を認め、「非の打ちどころのない空間性」へと漸近していくことが彼らのコンセプトといえる。以上を踏まえ、彼らの作品を三つ見ていく。

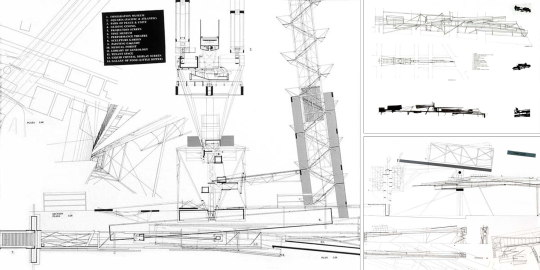

事例1『 Steel Cloud』アメリカ環太平洋移民を記念するモニュメントの国際コンペ(1988)

この作品は、1988年、アメリカ環太平洋移民を記念するモニュメントの国際コンペにて、アシンプトート結成前の二人が受賞した作品になります。建設されることはありませんでしたが、ハリウッドに通じるハイウェイの上に、壮大な「都市のゲートウェイ」として計画されました。

プログラムとしては移民博物館、水族館、庭園、劇場、映画館、図書館などが計画されており、華奢なスチールで繋がれたそれぞれのヴォリュームは互いに干渉し、振動し続けます。

発展するテクノロジーの奴隷となることなく、独自の身体感覚や表現を獲得している点において、近代化の波をうまく乗りこなしている印象です。

いくつも備え付けられたスクリーンや、モニュメンタルな建ち方、部分が振動を共有している点において、様々な速度を持った者たちが通り過ぎていく中で、人々に情報を与える建築としての在り方を試みているといえるのではないでしょうか。

事例2『 Hermitage museum 』モスクワ

二つ目の作品では、彼らの理念は「情報化社会の実態化」という形で試みられているといえます。この作品は、モスクワ市内中心部近郊にある工場跡地にギャラリーや展示スペース、カフェ、レストランなど様々な機能が複合されている事例になります。デジタル社会において、あるいは肥大化した都市に対して、アーティストや美術館がどうあるべきか。あるいはどのように出会うべきかといった問題意識に対して、建築家・アーティスト・一般人が対等に議論するための場としてデザインされました。

全体の構成はプログラムを充てたヴォリュームをスタックし、表皮で覆うOMAを彷彿とさせるものとなっています。

わずかにずれたヴォリュームやその重ね方、不規則な開口による有機的な関係性をスキップフロア的に接続し、利用者同士の接触を誘発するような構成といえます。フィルタリングされているという現状はありますが、様々な分野において、多くの人々がフラットな位置に立つことを可能としたデジタル社会ですが、美術館において美術とアーティスト、鑑賞者をフラットな関係性をもって再構築することで相互作用を試みているといえるのではないでしょうか。

事例3『 Yas Marina and Hotel 』アラブ首長国連邦 アブダビ

三つ目の作品では、「合理的応答により顕在化される非合理」という形で彼らの理念が試みられているように思います。この作品は、アラブ首長国連邦・アブダビにある大規模宿泊施設で、F-1レース場をまたいで計画されるという特異な事例となります。

10層の楕円形ヴォリューム二つで構成され、方や陸上、方や入り江水域に位置する配置計画となっています。

F-1レーストラックの上に架かる大きなフリースパンの胴体のような鉄橋がヴォリュームを接続し、レースとその周辺を見渡せる眺望を作り出しています。

この建築を特徴づけているもう一つの要素である皮膜は、グリッドシェル構造と呼ばれ、流動的なフォルムを作り出す一方で、熱せられた空気をビルのファサード上に排出するスタック効果を補助しています。

楕円形の立面、複雑なシェル構造を併用することで空と周辺環境を映し出すスクリーンとなります。

砂漠気候の地域にある入り江に計画されたF-1サーキット場という特異な与条件をテクノロジーにより合理性とともに解決し、同時にレース場をまたぐようにして横たわる流動的なフォルムという極めて表現優位なアプローチの重なりから、いくつも顔をのぞかせるクリーチャーのような建築といえます。

複雑な与件に対して、あくまで合理的な応答に徹することで、プロジェクトの持つ本質的な非合理性と、そこに内在する空間的可能性を体現しているといえます。「非の打ちどころのない空間」の定義はアシンプトートの解釈によるところが多分にありますが、概ね構造と空間および空間体験が断絶されておらず、造形的な美しさも兼ね備えたものといえるのではないかと思います。この際に必要となる他分野の横断を、テクノロジーというツールを用いて行っているというようなかたちではないでしょうか。テクノロジーを駆使する一方で、人間の魂や精神に触れる「言い表せないもの」を体現すると述べているアシンプトートですが、一見、矛盾するものの間を���幅しながら「非の打ちどころのない空間性」へと漸近しようとする姿勢は、加速度的な発展を遂げてきた現代社会あるいは混沌を増していく未来において妥当性を帯びているのではないかと感じました。

・引用

・漸近線アーキテクチャ (asymptote.net)

・漸近線アーキテクチャーへのインタビュー:「私たちは空間エンジニアです」 |アーチデイリー (archdaily.com)

・漸近線銃がモスクワのエルミタージュ美術館と新しい塔の計画を発表 |アーチデイリー (archdaily.com)

0 notes