Text

2023年 上半期聴いてよかったやつ(新旧)

茹だるような暑さで外に出る気もないので個人的に良かったやつを短評します。3枚は旧譜(といっても2枚は去年の作品)だけど聴いてよかったなぁ~と思った作品です。

GEZAN - あのち

仲間とともに創り上げた渾身の一枚!現実から目を背けることなく言葉の力を信じ拳を突き上げて進んでいくスペクタクルなロック・レコードです。

GEZAN with Million Wish Collective - 萃点 / SUITEN

GEZAN の New AL。というより GEZAN With Million WishCollective としての ALですね。

圧倒的な快作だと思います。本作を聴いてこれは絶対に生で聴かないと!と思い急遽ライブを申し込んだほど。実際ヤバかったな…

GEZAN の基本構成はドラム、ベース、ギター、ヴォーカルのシンプルな4人組バンドですが今回は音楽友達ないし仲間でもある+トロンボーン+パーカッションと総勢15名のコーラス隊 Million Wish Collective という大所帯なメンバーからなる作品です。コーラス隊が15名いるのでそれはもう、声の圧が凄い… 詞も鮮烈ですが M-4 “ もう俺らは我慢できない “ のコーラス・ワークに鳥肌がびりびり立つ…

この記事でフロントマン マヒト氏が語っている通り、コレクティヴというぐらいなので、コーラス隊は錚々たるメンツなのかなと思いきや、今まで GEZAN の活動に携わってきた仲間、つまり資本的ではなく、純粋に仲の良い仲間たちで構成しているようで。だからレコーディングは勿論ステージに立つことも初めてな人たちが多かったようです。そういったマヒト氏のアティチュードに惚れ惚れとしますし、何より(前作も素晴らしかったけど)本作はより一層彼らが音楽活動を通してやりたいことや伝えたいことがダイレクトに伝わるので、無論刺さりました。

ランダムなツイートがコピー&テイストされたように自分勝手に唄われる M-6 “ TOKYO DUB STORY “ から核を担う M-7 “ 萃点 “ へと繋がる展開が本作のハイライト。

日本には言霊という言葉があるように、言葉にはとてつもない力があって、それは使い方によっては愛にもなるし武器にもなってしまうのだなと改めて気づかされる作品でした。

5kai - 行

京都発 オルタナティブ・ロック バンドが4年振りに 2nd AL をリリース。息を吞むほどにスリリングであらゆる感情さえも吞み込むよう…

5kai - 行

現在は東京を拠点に活動を行っているようですね。

ポストロック/エモ/スロウコア/ハードコア 辺りの音楽が影響下にあり、それらをストレートに音に乗せるのではなくミニマルに抑え込むセンスに脱帽です。冷ややかな炎が不規則かつ機能的にうねりあげているかのよう。ドラムとギターの生々しい音像と愁いを帯びたメロディーが緊張感を演出する M-2 “ 棚 “ M-3 “ 行 “ M-7 “ cost “がまさに 5kai ��らしめるナンバーではないのでしょうか。また、同じくオルタナティブでスリリングなバンド・サウンドを展開する the hatch にも通ずる M-4 “ 祝詞 “ も必聴ですね。

しかし、全曲通してやはり アブストラクト・ヒップ ホップのビートをミニマルに解釈したようなアレンジにも思えるドラムがえぐいなぁと。どうやらライブではツイン・ドラムの構成のようで俄然ライブが楽しみになってきたし、ラストを飾る10分越えの長編曲 M-10 “ ロウソク “ の生演奏も楽しみでワクワクするな。

Young Fathers - Heavy Heavy

アンダーグラウンドもオーバーグラウンドも分け隔てなく縦横するかのように解放的な作品だ!イギリスはエディンバラ3人組グループの 4th ALです。

Young Fathers - I Saw

Young Fathers の音楽は形容しがたい。ヒップホップが基調としてはあるが、ある曲はゴスペルのように荘厳で、ある曲はクラウト・ロックのように実験的で、ある曲はハードコアのように激情に身を任せたくなる瞬間があります。それは主要なメンバー3人ともの生まれが違うように、一つのものに縛られないフリーダムな感性から生まれるセンスなのでしょう。

ただ、だからといってあれもこれも好きなものを好きなだけ放り込んだ雑然とした作品ではないことは一聴してわかります。たしかに縛られない自由さがありますが、やはり根底に一貫したコンセプトないしアティチュードがあるからこそブレない音楽を作ることができるのでしょう。

また、彼らの音楽は先鋭的で決してポップではなく、あえて「陰」と「陽」で例えるならば、前者の音楽にカテゴライズされるでしょう。しかし、本作は(たしかに不穏なメロディーやアレンジはつぶさに確認できるが)旧作に比べると解放的でポジティヴな気持ちになれます。「ドラムのビートを聴いて、心を無にして楽しむんだ」とダンスを誘うかのような M-3 “ Drum “ にネイティブ・アメリカンの戦士の名を冠する M-5 “ Geronimo “ では「やるんだ、楽しむんだ」と高らかに唄う。ワールド・ミュージックのように大自然が瞼の裏に広がるスケール感のある M-7 “ Ululation “ も最高だ。中でもお気に入りの曲は M-9 ″ Holy Moly “。どん底に突き落とされても「なってこった!今すぐチャンスを掴むんだ」「一線を越えよう、新たな平原へと まだまだ得るものがある」と心奮わせる詞が疾走感あるメロディーの中を駆け抜けていくこの曲は、今後辛いことがあったときに支えてくれる大切な曲になるだろうな。

あと、やっぱりライブがカッコよすぎる!この M-1 “ Rice “ のライブ映像よ!演出然り佇まい然り…憧れるなぁ…

Algiers - SHOOK

ブルースやゴスペルだけでなくパンクやヒップホップ やダブ要素も合わさった非常にエネルギッシュでスリリングな作品!アトランタの4人組 バンドが 4th AL を Matador からリリース!

Algiers- Irreversible Damage

いやぁ~これはカッコ過ぎる(笑) 思わず笑っちゃうぐらい純粋にカッコいいと思った作品です!Algires は 1st AL で知り、あまりにもクール過ぎて衝撃を受け、そのまま勢いでCDを買ったことは今でも覚えています。ただそれから正直 2nd 3rd がファースト インパクトを越えてこず、新譜もあまり期待せずに聴いたんですが、いやはやヤバいね…

彼らの音楽性は黒人音楽の中でもブルースとゴスペルをロックに落とし込み、ラディカルなリリックを訴えるように叫ぶといった特徴がありますが、本作は 1970年のパンクを取り入れた DJ Grand Wizard Theodore『Subway Theme』に触発されたようで、パンク要素とラップ要素が色濃く反映されています。

また Rage Against The Machine の ザック・デ・ラ・ロッチャ氏が携わることにより、過激さに拍車がかかっているようにも思えます。非常にスリリングな音楽だ…

たしかにこの過激な一面がフィーチャーされがちですが、やっぱり フロントマン フランクリン・ジェームズ・フィッシャー氏のソウルフルな歌声が良い。特に M-6 “ Bite Back “ の畳みかけるようなラップとのコントラストが美しい… 勿論 M-3 “ 73% “ 筆頭に、英詩なので翻訳しないと詩の理解は確実ではないけど、訴えかけてくる熱さはしっかりと感じます。パンク然とした M-9 “ A Good Man “ とか痛快だ。

本人たちがインタビューで「 ザック・デ・ラ・ロッチャ 筆頭にあらゆるミュージシャンが携わっている。でもわざわざクレジットを確認しなければならないということはなく、あくまでとても自然に関わりあっているんだ。」と語っていて本当にその通りだなと。本作は様々なミュージシャンが携わっていますが、みんな自然と溶け込んでいる点が素晴らしく、それが傑作だということを裏付けているかもしれません。

ここ最近のライブでは Algiers4人で演奏するだけでなく様々なミュージシャンやパフォーマーともセッションをしているようです。是非生で観たいな。

Yo La Tengo - This Stupid World

USが誇るオルタナティブ・ロック バンドが実に16作目を Matador からリリース!暖かい歌声とノイジーなアンサンブルがじんわりと全身を満たすかのように心地良い作品です。

Yo La Tengo - Sinatra Drive Breakdown

90年代 US オルタナティブ・ロック シーンの代表的なミュージシャンですね。絶対に好きだろと思いながらも全然聴けず…新譜をリリースしたニュースを見て良い機会だからと聴いてみたら、ちゃんと好きなヤツでした。

「まぁまぁ。そう慌てずゆっくり聴いていきなよ。」と言わんばかりにゆったりとリズムを刻むベース。それから徐々にギターがノイズを増幅していき、アイラ・カプラン氏もそれに合わせてマイペースに優しく歌を紡いでゆく。そんな本作のオープナーを飾る M-1 “ Sinatra Drive Breakdown “ は7分を超える長尺な曲で、そこには経験豊富でどっしりと構えるベテランの佇まいを感じさせられます。続く M-2 “ Fallout “ もノイジーだが決して不快ではなく非常にメロディックなナンバーだ。

本作は通して、優しく歌われる歌声と決してBPMは早くないノイジーなアンサンブルが心地良く、それはアルコールがゆっくりと全身に巡るかのような、じんわりと没入していく感覚にも似ているのかなと思います。

最初サブスクで聴いたとき「これはレコードで聴きたい!」と直感で思い、レコードを購入しました。すると、どうやら、B面最後の曲 M-7 “ Brain Capers “ ではラベル面に曲の長さが∞(無限)と表記されていて、曲の最後の数秒間がストップボタンを押さない限り、永遠にループする仕様(ロックド・グルーブ)になっていたり、1LPで収まるところをあえて2LPにして、わざわざ最後の曲D面にはボーナス・トラック(これはCDにもストリーミングにも収録されていない)としてジャム・セッションのような曲が入っていたり、そんな遊び心が心の底から素敵だなと思いました。レコードで購入した自分の直感もちょっと好きになったり…

彼らのキャリアは30年を超えており、また、僕はこの作品が Yo La Tengo をしっかりと初めて聴いた作品になるので、彼らの厚みやら軌跡やらを語ることはできません。ですが、ファンになったことも事実なので、旧作も自分なりにマイペースに聴いていきたいなと思いました。

Yo La Tengo をヨラヨラ聴きながら美味しいビールを飲む週末こそ至高…

squid - O Monolith

UKの新世代 ポスト・パンク バンドが 電子音楽の名門レーベル WARP から2nd AL をリリース!奇妙で大胆不敵に展開していく尖ったヤツです!!

Squid - Swing (In a Dream)

サウス ロンドンのポスト・パンク シーンが熱いことは今に始まったことではないのは無論周知のこと。若くて尖ったバンドが次々に現れ squid もその中でちょこちょこシングルをリリースしていて、「おっ!このバンド良いな!」と思い期待していた 1st AL が個人的にあまりハマれなくて残念だった(好きなシングル曲が収録されていなかった…)んですが、本作はだいぶ好きです。いぶし銀な味がありますね。

シングル カットされた M-1 “ Swing (In a Dream) “ を聴き「これは一味違うぞ!」と期待していた通り、妙な中毒性があります。それこそ Modest mouse を彷彿させる気持ち悪さを感じますね。King Krule と共鳴する侘しさも随所に感じたり…ディスコ・パンクっぽいダンサブルなビートも好きだし、無駄に全曲仰々しい(良い表現をするとシリアス?)のもなんか良いな…

また一曲一曲が今のシーンには珍しく割と長めですが、次の展開が読めないからワクワクするし、逆にこう展開してくれ!と感じたところがリクエスト通り展開して暴発するようなバンド・アンサンブルを聴かしてくれたりと、聴いていて本当に楽しい作品です。M-3 “ Devil’s Den “ の音に潰されるんじゃないかと恐怖感を煽るアウトロがぶつっと切れたかと思いきや、ヘロヘロなギター・アルペジオが聴こえてくる M-4 “ Siphon Song “ へと繋いでいく流れは思わずにやりとしちゃいます。WARP からリリースしていることもあり、ところどころ聴こえてくるシンセや電子音も気持ち良いですね。

ライブ映像を見る限り音の厚みが凄そうだし何より踊れるから是非単独来日してほしい!

そういえばミックスは Tortoise のジョン・マッケンタイ氏が関わっているのですね。ノリで頼んだらOKしてくれたとのこと…たしかに納得だな~

People In The Box - Camera Obscura

確実な”独創性”だけでなく更に自由で大衆性をも体得した People In The Box 8枚目のALです。

People In The Box - 螺旋をほどく話

正直このインタビュー記事が全てを物語っているのでわざわざ僕が言葉にする必要もないですが少しだけ感想を書きたいと思います。

本作は良過ぎてため息が出るほどまとまりが良い…!どの曲も Camera Obscura という世界を創造するには無くてはならない存在感を放っています。前々作『 Kodomo Rengou 』~『 Tabula Rasa 』から作品の雰囲気は似通っていますが、本作はよりキャッチーに聴こえるんですね。

特に「詞」にそれが反映されています。フロントマン 波多野氏が「歳を取るにつれて世界の見え方、リスナーへの伝え方等、作曲の根幹にかかわる部分が若い時とかなり変わってきた。」と語っています。

たしかに、若手の頃の曲は危うさも孕んでいるほど鋭利な曲も多く、また、詞が抽象的だったから「何を伝えたいのかわからない、だけどそこが良い!」と思っていました。ですが、本作の詞は「何を伝えたいのか漠然とわかるからこそ、そこが良い!」と思いました。韻の踏み方とかもかなり意識しているのがわかるし、口ずさみやすい曲がたくさんあるからキャッチーに聴こえるんでしょうね。 ( M-9 “ カセットテープ “ ポルターガイストとツァイトガイストで韻踏むのカッコ過ぎるだろ…)

勿論ロックバンドとしてのアンサンブルも昔と変わらず最高です。彼らの特徴である意表を突かれる転調は健在で、M-5 “ スマート製品 “ のサビのエッジィなベース・ラインも最高だし、何より M-8 “ 水晶体に漂う世界 “ のイントロのコーラス・ワークが2:55~あたりで壮大なエンドロールへと変貌する展開は今の People In The Box の真骨頂でしょう。あと、(これもインタビューで語られているが) 遊び心が随所に散りばめられていて、本当に楽しそうに作曲しているんだなって感じられたのがファンとして何より嬉しかった。若手の頃は尖りすぎていて大丈夫か・・?って心配していたこともあったので、これからも独自の音楽を模索しながら活動し続けてリスナーたちに新鮮なサプライズを届けてほしいです。

こんなに「まだ終わらないでくれ!!もっと聴きたいんだ!!!」と思った作品はなかなかないな…

PS. いい機会だからついにカセット テープ・レコーダー買っちゃった。

耳中華 - 笑う光 (2022)

インターネットが産んだ新たな不可解でナンセンスなミュージック。でも、なぜか懐かしい気持ちになるアルバムです。

耳中華 - 笑う光

正直よくわかっていない…インターネットが産んだ音楽といえば、例えばVOCALOID や ヴェイパーウェイヴ があり、だがそれらとはまた一線を画した新たな音楽に出会った感覚に陥りとにかく興奮しました。

そもそも本作に出会ったきっかけは、それこそインターネットを主軸として活動している Hasami Group こと 青木龍一郎 氏が運営しているHPの記事 “ 日本における2022年の傑作アルバム15枚 “ でした。ある種出会ったのは必然なのかも…

耳中華の音楽の特徴としては、いわゆる『 東方project 』から派生した『 ゆっくり 』と呼ばれる二次創作キャラや合成音声(ソフトボイスのみによるものもある) がヴォーカルをとり、ネット上で乱雑にポストされた一節を無感情で唄われ、それに合わせるようにMVはYoutubeに無数にあるホームビデオを合成させたもので構成されています。ナンセンスといえばそれまでですが、僕は彼の音楽を聴いて不思議と心が揺さぶられてしまうんです。わからないけど、最近アマプラで配信された TRICK (今はもうサブスクの配信は停止している) を見ていて、SEや演出が良い意味で平成っぽさが凝縮しているなぁ~と思い、本作もそれに近いノスタルジーを得られるからかなと。。本当によくわからないけどとにかく好きなんです。

でも現代詩に通ずる詞はしっかりと好きだな。M-6 “ 進化 “ や M-8 “ 興味 “ の詞は、切ないメロディーとも相俟って非常にセンチメンタルな気分になるし。ただ M-10 “ 損 “ の一節 「ジュース飲む光!」で涙が出る日が来るとは思わなかった。何なんだよジュース飲む光!って…でも琴線に触れたのは事実だし彼のような新たな才能を持つミュージシャンに出会えたことが光栄です。

ANORAK! - ANORAK! (2022)

まさにエモーショナルなインディー・ロック! 青々しさが眩しくて熱い 東京を拠点に活動する4人組 バンドの 1st AL です。

ANORAK! - 八王子/調布 November 28,2021

またこれは涙腺に直撃するバンドが出てきました。そもそも彼らを知ったきっかけは ASIAN KUNG-FU GENERATION フロントマン 後藤正文氏が素晴らしい音楽を作る新進気鋭なミュージシャンを応援するために立ち上げられた企画 【APPLE VINEGAR -Music Award-】で選出されていた作品の一つで、いざ聴いてみたらそれはもう秒で心掴まれましたね。

彼らにとって馴染みのある町の名前がつけられた楽曲は US エモ リバイバル/インディー/パンク の要素をぎゅっと詰めた青くて泥臭くて熱い音楽です。また、一曲一曲が短いからそこに疾走感が生まれ、あっという間に聴き終わってしまう刹那的な作品でもあり、それがエモくてたまんないですね。

US エモ系統のバンドからの影響は勿論うかがえますが、それこそ ASIAN KUNG-FU GENERATION や M-6 “ 調布 “ のシャウトからは bloodthirsty butchers の影が一瞬よぎるし、荒々しくもテクニカルに混じりあうギターが初期 VELTPUNCH っぽくて、本当にこのバンドは僕が好きなバンドの直系に至るんだなと思いました。フェイバリットは M-5 “ 八王子 “。切なさを帯びたイントロのリフからしゃがれ声で唄われるサビのシャウト!これは声を嗄らしてシンガ・ロングしたいナンバーだ。

ライブで観たいぞ!!!!

ASIAN KUNG-FU GENERATION - サーフ ブンガク カマクラ (2008)

アジカンの5th AL。江ノ島電鉄をモチーフとして作曲されたパワー・ポップな一枚です。

ASIAN KUNG-FU GENERATION - 藤沢ルーザー

今年 サーフ ブンガク カマクラ の完全版がリリースされ、そういえばこのALちゃんと聴いていなかったなと思い一聴したら、ものの見事に好み過ぎて完全にハマっちゃいました。

完全版とは?という疑問はこの記事に詳細が記載されています。ざっと引用すると

本作は2008年に発売され、多くのリスナーから愛され続けてきたアルバム「サーフ ブンガク カマクラ」の完全版だ。「サーフ ブンガク カマクラ」には江ノ島電鉄、通称“江ノ電”の駅をモチーフにした10曲が収録されていたが、今作にはその10曲の再レコーディング音源に加え、既発シングルのカップリング曲「柳小路パラレルユニバース」「日坂ダウンヒル」、新曲「石上ヒルズ」「西方コーストストーリー」「和田塚ワンダーズ」の5曲を追加収録。江ノ電15駅分をコンプリートした“完全版”となっている。

とのこと。

まぁ、懐かしいですね。M-1 “ 藤沢ルーザー “ のイントロが流れた瞬間、当時中学生で塾の帰りのバスの中、父親から譲ってもらった中国産の容量の悪いウォークマンで聴いていたあの頃がフラッシュバックして、否応なしに涙腺に直撃してしまいました。

アジカンの曲調の好みとしては代表曲 “ リライト “ “ 遥か彼方 “ のようなギターをかき鳴らすロック・ナンバーよりも、ポップでちょびっと切ないメロディーの曲調のほうが好みで。だからこそ M-3 “ 江ノ島エスカー “ M-4 “ 腰越クライベイビー “ M-5 “ 七里ヶ浜スカイウォーク “ の流れがあまりにも大好き過ぎてお酒を飲みながらマジで泣きながら唄っています…

夏になると聴きたくなる音楽がまた一つ増えて嬉しいな。

以上! 音楽は最高!

0 notes

Text

2022 Best Albums 10

コロナ禍の収束の兆しが見え始め、それと同時に街の動きも加速し、日々多忙を極めた一年。あまりにも忙しく、2022年は音楽を積極的に聴く気になれなかったのですが、そんな中でも心に響いた作品を10枚選定しました。

再度聴きなおして、やっぱり良いなぁ~と思った作品が中心です。(順不同)

Fontaines D.C. - SKINTY FIA

アイルランドはダブリン出身の 5人組 ロック バンド が 3rd AL をリリース。自身のルーツを振り返り、現状をシニカルに表現したロック レコード です。

I Love You

本作はアイルランド人でありダブリン出身のメンバーがロンドンに移住してから経験したことを時に荒々しく、時に文学的に描き、詞に落とし込まれています。私は日本で生まれずっと日本で生活しているので、共感することは難しいのですが、アイルランド人としてロンドンで生活する息苦しさ及びアイルランド人としての矜持を吐露する感情が曲に籠っているので、聴いていて感傷的な気分になりますね。

そんな背景はもちろんですが、やはり曲が良い!リード トラック M-4 “ Jackie Down The Line “ や M-9 “I Love You “ を筆頭に、激しくも非常に重々しくて暗い曲が並んでいるのですが、それがたまらない。なんかイギリスの ロック バンド って感じがして好きなんですよね。儚げなコーラスと掻き鳴らされるギターとフロントマンである グリアン・チャッテン の切ないシャウトが印象的な M-10 “ Nabokov “ で私は昇天しました。

無骨さが目立った Debut AL の ポスト・パンク サウンド から スケール アップ した Fontaines D.C. ...デカいステージが似合うようになってきました。

2月の来日公演が楽しみだ!

Camp Cope - Running with the Hurricane

オーストラリアはメルボルンの 3 ピース フィメール ロック バンド が 3rd AL をリリース! 力強くエモーショナルな歌声とフォーキーな ロック サウンド はまるで全てを肯定してくれるようで、希望を照らしてくれる一枚です。

Blue

本作も最高だ…!サウンド自体はとてもシンプルで、だからこそ響く ジョージア・マック の力強い歌声。Debut AL ~ 2nd AL の エモ / パンク からの影響が色濃く反映され、バンド シーン の女性差別などを訴えていた頃は ”怒り” が一つの重要なファクターとなって曲を作っていました。ですが、本作はその頃とは雰囲気が変わり、それは曲を聴けばすぐにわかります。 M-10 “ Sing Your Heart Out “「 You can change and so can I ( あなたも変われることはできるし私も変われる) 」という一節を歌い幕を閉じるように、どの曲も優しく包み込んでくれるように暖かく、希望に満ちているようにも思えます。

その大きな理由にメンバーはパンデミックの間、ワクチン接種の仕事をするため看護婦として働いていた経験が大きく影響されているようです。

「音楽は最高だけど、それ以上に大切なものはたくさんある。たとえ自分たちの音楽を気に入らない人が多くいても気にしない。ワクチンを打って生きているんだから。」と語る彼女たち。音楽を聴かなければいけない。それが自分のアイデンティティだとある種、強迫観念に囚われていたといっても過言ではない時期が私にもあったけど、いい意味で所詮は音楽。聴きたいときに聴いて等身大に楽しめばいいんだよと、微笑みかけてくれるような一枚です。

個人的に現在のシーンで一番カッコいい フィメール バンド だと思っています。

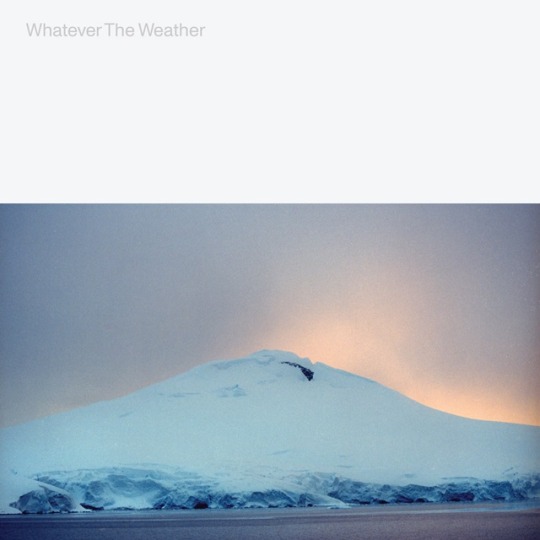

Whatever The Weather - Whatever The Weather

ロンドン の エレクトロニック・ミュージック プロデューサー Loraine James 別名義での 1st AL。温度を音で表したコンセプチュアルなアンビエント レコードです。

17℃

何度も再生してはいるのですが、正直聴いているうちに寝ていたので、ちゃんと一から最後まで聴くのは今が初めて。でも改めて聴くと、めっちゃ気持ちいいですね...

どうやら本作は曲名を温度で表しているように気温や気候がテーマなのですが、天気というのは予測できないことから即興で演奏して作曲した模様。実験的であり美しさが光る作品です。

M-1 “ 25℃ “ (これは徐々に気温が高くなる春の温かみを表現しているのか..) を聴くとアンビエンスなアレンジが中心なのかなと思いきや M-2 “ 0℃ “ (これは水が氷結する瞬間を表現しているのか..) から M-3 “ 17℃ “(これは朝晩の気温の寒暖差を表しているのか..) の流れからは IDM 的アレンジも感じ取られ、また、M-9 “ 30℃ “ (これは夏になり人々が活発に過ごす様子を表現しているのか..) では幽玄なヴォーカルが乗ったエモーショナルな ビート・ミュージック と様々な表情を見せてくれます。これは抗えない天候の変化に伴い自然や人間の変化をも表すようです。

タイトルが温度なのでこの音は何を表現しているのか考えながら曲を楽しむこともできるし、ヒーリング・ミュージック としてリラックスする時に聴くこともできる素晴らしい一枚でした。

Dry Cleaning - Stumpwork

サウス・ロンドン の注目株が去年に引き続き早くも 2nd AL をリリース! 鋭利でメロディックなナンバーがそろった名盤です!

Anna Calls From The Arctic

相変わらずループするビート上(特に ベース・ライン がヤバい!)で炸裂するギターがエロい.. そして、感情が一切排除された フローレンス・ショウ のヴォーカルはあまりにもシュール過ぎるしセクシーだ。本作は、緊張感ある演奏でミニマルに展開しつつその上に抒情的にジャキジャキと響かせるギターが印象的だった Debut AL の延長線上にある作品ですが、一曲一曲がよりメロディックになっています。

高揚感を誘いながら疾走する M-2 “ Kwenchy Kups “ ~ M-3 “ Gary Ashby “ に、アジアンな雰囲気を醸すサイケデリックなナンバー M-5 “ Hot Penny Day “ やハード・ロック風のサウンドからへろっへろなギターリフの高低差に思わずニヤニヤしちゃう M-8 “ Don't Press Me “ など、どの曲も個性的で、2nd の時点ですでに Dry Cleaning 節を確立させたといってもいいでしょう。

来日公演マジで最高だった!!!

Gilla Band - Most Normal

アイルランドはダブリンの狂気性を孕んだ 4人組 ノイズ・ロック バンド が3年振りに 3rd AL をリリース!神経と脳みそがぐちゃぐちゃになっちゃうほど興奮させてくれる猟奇的な一枚です。

Eight Fivers

Ex. Girl Band。時代の波により改名を余儀なくされてからの (Gillaは古いアイルランド語でGirlの意味だそう) 新作。はい。不快過ぎます。神経を逆撫でする音で埋め尽くされていますね。最高。

濁流かと思うのほどのノイズと病的に発狂するヴォーカルは彼らの個性でもありますが、より一層聴き手を試すようなナンセンスなサウンドに磨きがかかっているのかなと思います。

オープニング トラック M-1 “ The Gum “ は凶悪につんざくインダストリアル ビート。絶対に良くないことが起こるんだろうなと不穏を煽る見事なナンバー。ばつんとノイズ&シャウトが止み、何事もなかったようにすっとぼけた音が聞こえてきたかと思えば、展開が予測不能でひりついたAメロから一気に感情を暴発させる M-2 “ Eight Fivers “へとジェットコースターのように曲は流れていく。そして曲が終わると同時に次の曲へ・・そう、本作は一度再生してしまったら最後、聴き手に息をつく暇をあたえないサドスティックな構成になっているのです。細かくインタールード(しかしこれらも不快なノイズを用いている)を挟んでオープニングからエンディングまで曲を繋いでいくことで強制的に本作に没入させる。ただ煩いのではなく、つぶさにアレンジを効かして聴き手を圧倒する構成力に私はもうメロメロ..

世には様々なジャンルの煩い音楽で溢れていますが、私が Gilla Band を贔屓する要素でもある「理性的に狂気を音に落とし込んでいる点」がそれらと一線を画す要素なのかなと思います。

聴く際はヴォリュームを気持ち4つほど上げて欲しいのですが、聴いた後、頭が痛くなるので注意が必要です.. M-5 “ Binliner Fashion “ のアウトロ30秒間の濁流ノイズとかマジヤバ過ぎる..

Weird Nightmare - Weird Nightmare

カナダ の ノイズ・ロック バンド Metz のフロントマン アレックス・エドキンス がソロ作品をリリース! 甘酸っぱくもヒリヒリした最高な ガレージ・パンク レコード です!

Searching for You

大好き。こういう音楽をずっと聴いていたい。パワー・ポップ とか キャッチーな メロディック・パンク はもちろんテンションが上がるのですが、時折軽さや計算高さを感じてしまい個人的には物足りなさも感じたりします。しかし本作には、野性的に楽器を鳴らす荒々しい (それこそ初期 Cloud Nothings のような..) サウンドと直感でドカンと鳴っているプリミティブな勢いがそのまま曲に乗っているので、だからこそ興奮するし涙腺にも直撃してしまいます... M-3 “ Lusitania “ ~ M-7 “ Dream “ はヤバ過ぎる.. 拳突き上げっぱなし!

また、M-9 “ Oh No (feat. Chad VanGaalen) “ では本業でもある Metz 然とした激しさや、ラスト M-10 “ Holding Out “ では現行 エモ / インディー・ロック シーン にも通ずるノスタルジーさも感じられるので、決して思い出をなぞった懐古ではない、現代にリリースした ロック レコード だと認識させてくれます。

クレジットを見るにいろんな ゲスト ミュージシャン が携わっているようですが、Bully の フロントマンである アリシア・ボグナノ も参加しているのですね。大いに納得な出来。。

羊文学 - our hope

メジャー レーベル の ソニー から 2nd AL を2年振りにリリース。期待を優に超えていく、令和が誇る ジャパニーズ オルタナティブ・ロック の名盤レコードです。

光るとき

一曲一曲がとにかく強い。タイアップ曲 M-2 “ 光るとき “ や M-11 “ マヨイガ “ は言わずもがな、グッド メロディー がふんだんに凝縮している一枚。自然と口ずさみたくなるナンバーばかりです。

なんだろう.. 聴いていて幸せな気分になるんですね。M-3 “ パーティーはすぐそこ “ はとってもキャッチーでついつい口ずさんじゃうし、M-7 “ くだらない “ では切なくなっちゃうし、M-9 “ ワンダー “ で掻き鳴らされるファジーなギターにいつも頭がくらくらするほど恍惚とした気分になるし、スーパーカー を断片的に彷彿としてしまうエレクトロ テイストなアレンジが煌めく M-10 “ OOPARTS “ も大好きだ。それだけでなく、ルーツ・ミュージック の影響が色濃く反映されている M-4 “ 電波の街 “ や M-5 “ 金色 “ も淡くて良いんですよね..

また、デビューしてからずっと通ずることなのですが、フロントマンである 塩塚モエカ の歌声が良過ぎる.. 透明感と力強さが伴った歌声.. 歌が上手いことの シンプル イズ ベストな力って凄いなと羊文学を聴くたびに思わせてくれます。

「魅せる」という意識もあるのが羊文学の良いところ。ステージ衣装はいつも素敵だし、本当に良いバンドだなと思います。

12月25日のクリスマス公演は最高な体験だったな..

Alex G - God Save the Animals

US はフィラデルフィアの SSW が 神秘的な 9th AL をリリース。不思議な魅力を放つ唯一無二の世界がここに広がっています。

Runner

フィラデルフィアという地は本当に味わい深い インディー・ロック バンド を生み出してくれます。その中でもひと際不思議な存在感を放つ SSW Alex G こと アレックス・ジアンナスコーリ の様相は未だ掴めずにいます。元々彼は宅録ミュージシャンで一人で作曲をするタイプではありましたが、本作ではパンデミックの影響もあり、外に出て友人とともにいろんなスタジオで作曲したようです。そういったこともあり、たしかに以前よりは開放されたムードが感じられます。ですが、何度も聴いても未だこのアルバムとの距離感が掴めていません。

ピアノやアコギを基調とした胸を打つほどにグッド メロデイーが際立つ M-2 “ Runner “ や M-3 “ Mission “ は素朴で親近感を感じますし、ヴァイオリンの音色が優しく響く M-12 “ Miracles “ はどこか郷愁的。

しかし、ストリングスをバックに奇妙なエフェクトがかかったヴォーカルが乗る M-4 “ S.D.O.S “ やエレクトロニックなアレンジが加わった哀愁あるフォーク ナンバー M-7 “ Cross the Sea “ からアウトロでシンセサイザーが突飛に鳴り響いたかと思えば M-8 “ Blessing “ では謎な神々しさを演出するハードなナンバーへと展開していくさまは中々に奇妙でやっぱり掴みどころがないなと感じさせられます。浮遊感漂うポップなナンバー M-10 “ Immunity “ も異質な存在感がありますね。

一言では決して表せられないジャンルレス。しかしどの曲にも通底して切なさと暖かさが同居している秀逸な インディー・ロック レコード です。

Spoon - Lucifer On The Sofa

US が誇る ベテラン インディー・ロック バンド が渋くも踊れる 10th AL をリリース!キャリア豊富な大人たちが無邪気に鳴らすロックンロール ナンバーに酔い痴れること必至な一枚です。

The Hardest Cut

Spoon。名前は知っていましたが聴かずじまいだったバンドの一つで、新譜を5年振りにリリースするというニュースを聞き、いい機会だと思っていざ聴いてみたら、完全に心を鷲掴みにされてしまいました..

20年以上続くキャリアから醸し出されているのか.. 落ち着きを払った大人の余裕から薫る煙っぽさが全曲通してむんむんと漂っています。しかしそれはクセがあるようで無く、誰でもいいから気に入ったヤツから一緒に踊ろうよと誘うかのようにキャッチーなサウンドばかりだったりします。リードトラックである M-2 “ The Hardest Cut “ と M-4 “ Wild “ を一聴してみてほしい。熟成した熱が帯びつつも軽やかなバンド アンサンブルは大衆性も孕んでいるかと思います。

中でも M-3 “ The Devil & Mister Jones “ と M-7 “ On The Radio “ がお気に入り。前者は卒なく仕事をこなすかのようにジャキジャキと歪ませて鳴るギターがたまらなくエロいし、後者はピアノの切ない伴奏の上で響くギターとフロントマン ブリット・ダニエル のハスキーな歌声に文字通り酔い痴れてしまいます..

2022年個人的に最も良いと思ったロックンロール レコードでした!

新進気鋭な尖った若手たちには出せないオーラに感服..

Cwondo - Coloriyo

No Buses のフロントマン 近藤大彗 によるソロ プロジェクト Cwondo が 3rd AL をリリース。00年代のエレクトロニカ シーンを彷彿とさせるノスタルジックでキュートな一枚です。

Sarasara

ひどくエモーショナルな気分になりますね。この妙な懐かしさと人懐っこさは。心がやられているときに不意に流れると絶対に涙腺が崩壊すると思います。M-2 “ Midori “ とかヤバいです.. 多感な思春期に何もすることもなく、ただ教室からぼーっと青空を見上げていたそんな淡い情景が嫌でも思い浮かんでしまいます。(さすがに抒情的になり過ぎ..?)

全曲通して、とてもキャッチーで愛おしいエレクトロニカ・ミュージックを聴かせてくれます。たしかに聴いていて心が温かくなる。しかしこの温もりは、少なくとも無償の愛や生命の儚さといった自然的な要素から起因するものではないと思います。

曲を象る音はどれも人工的で生々しい。それは i am robot and proud や The Postal Service を彷彿とさせる音。都市で生きる人々が無意識に欲する現代的な温もりともいえると思います。特に、機械的なピアノのフレーズの上に少々大げさにエフェクトがかかったサンプリングが切ないメロディーを生む M-4 “ Sarasara “ が象徴的だなと思います。

本業である No Buses は The Strokes や Arctic Monkeys からの影響がうかがえる ガレージ・ロック バンド (これまたとてもカッコいい!) で、バンドを稼働しつつも気付けばあっという間に Cwondo名義での作品は3枚目に突入しており、近藤大彗 というミュージシャンは本当に音楽を作ることが好きなんだろうなとストレートに伝わってきてそこも素敵です。

ようやく海外ミュージシャンの来日公演が増えてきたので、2023年はたくさんライブに行けたら良いな。

2022 Best Songs 27 もまとめました!

4 notes

·

View notes

Text

2021 Best Albums 12 +1

今年もコロナ禍とかいうクソな一年でしたが、音楽だけは相変わらず良かった。そんな中でもお気に入りの12枚を。語ることが特にない透明にも近い日々を送った一年を少しでも色付けてくれたアルバムたちです。順不同。

Shame - Drunk Tank Pink

サウス ロンドン の若手 5人組 ポスト・パンク バンド が 2nd AL をリリース。痛快でダンサブルな1枚!負の感情を踊り狂ってブチマけよう!!

Born in Luton

僕が彼らを知ったのは 2018年にリリースした 1st AL『 Songs Of Praise 』で、若者が泥臭く昂った感情を吐き出す様に興奮したのを今でも覚えています。

そして、本作はその1stで魅せてくれた熱を冷まさずそのままで、更にテクニカルでダンサブルな曲で構成されています。全曲 シングル・カットできるくらいハイクオリティですが中でも M-3 ″ Born in Luton “ M-5 “ Water in the Well “ がお気に入り。

勢いだけで駆け抜けるのではなく、しっかりとアレンジを意識した曲構成が本当に良いですね。展開でバチっと聴き手を食いつかせる技術。ギターの掛け合いとかめっちゃカッコいい!

イギリスの ポスト・パンク シーン は非常に注目度が高くなっていますが、やはり彼らは断トツでイケてますね。ライブを観る限りオーラも出てきた気がします。

Shame よ。2020年以降のロックシーンを牽引してくれ。

Bicep - Isles

北アイルランドのトラックメイカー2人から成る エレクトロニック・ミュージック デュオ が 2nd AL をリリース。膨大な音楽知識の下、全ての音を意図的に構築したシリアスなダンス・ミュージックです。

Atlas

この緊張感。たまんないですね。冷ややかなサウンドと沸々と血や感情を込み上げさせるビート。そして国籍不明の物憂げなメロディーはあまりにもメランコリックです。また本作は、聴き手がヘッドホンで一人で楽しんでもらいたいという意識から作られているようで、たしかに自分と向き合うには最適な音楽だなとも感じます。

それだけでなく本作には、血が通っていそうでいない無機質な物体をイメージさせるものがあります。特に M-4 “ SAKU “ M-6 “ X “ 辺りの感情を持たない機械的なビートと荘厳なメロディーの歪な世界の中で女性の声が妖艶に漂っているナンバーは圧倒されます。

彼らが活動前からずっと運営している音楽ブログ「 FeelMyBicep 」を覗くと、本当に多彩な音楽を毎日のように聴いていることがわかります。Bicep 流 音楽への向き合い方、音楽への愛なども感じられるし、自分ももっと積極的に音楽を聴いていきたいなって思わせてくれます。

bicepmusic.com という特設サイトに本作を作る際にサンプルされた音楽が紹介されています。こういうところも素敵。

Hiatus Kaiyote - Mood Valiant

オーストラリアの異彩を放つ ネオソウル・バンド が6年ぶりに Brainfeeder からリリース。激ヤバのグルーヴに唸ること必至の傑作!

Get Sun

マジでヤバい。激ヤバです。フロントマン Nai Palm の圧巻のパフォーマンスや手数の多いテクニカルな楽器隊は勿論のこと、とにかく一曲一曲の存在感がえぐいです。M-3 “ Get Sun “ や M-9 “ Red Room “ 筆頭に、非常にグルーヴィーだが、それだけでなくメロディーが本当に良い。踊れるし、しっとりとも聴くこともできる。いろんな音楽ファンが垣根を越えて聴ける名作ですね。メンバーも言っていますが、聴き終わったときには何かから解き離れたような感覚になります。

果たしてジャンルは一体何なんでしょうか。ソウルだけではなく、ジャズ、ヒップホップ、R&B、ロック、プログレ、ブラジル音楽などあらゆるジャンルを吸収しているので、聴いていて本当に楽しいです。

特に M-6 ″ All The Words We Don't Say “は本当にお気に入り。変則的なリズムと展開に何度も「all the words we don't say」とリピートする Nal Palm のエモーショナルな歌声は鳥肌もの。。。M-9 “ Stone Or Lavender “ のバラード・ナンバーも是非とも一聴してほしい。生で聴くと多分泣くと思う。。。

全曲通してジャングルと宇宙が同居しているような雰囲気がまたツボで、リリース元である Brainfeeder のらしさが全開している作品だなと感じました。

NOT WONK - dimen

北海道のエモーショナルな パンク・バンド が 4th AL をリリース。NOT WONK の可能性を新たに切り開いた意欲作!

dimensions

前作『 Down The Valley 』から約2年程でリリースされた本作。前作は全体的にソウルを取り入れた1枚(これがまた最高だった…!!)であったが、本作はインタビューを読む限り、音楽面からもレコーディングの面からも実験的にアプローチしたとのことです。

たしかに M-1 “ spirit in the sun “ の大胆な展開はちょっとびっくりする(急にジャズっぽくなったら、バラードっぽくなるし…)し、各パートの主張もまた凄い。M-3 “ slow burning “ のサックスが急に鳴り響く展開もかなりたまらんですね。他にも、1st の頃の NOT WONK を思い出させる メロディック・パンク的な M-5 “ get off the car “ の感慨深いナンバーから、音像がガラッと変わり疾走感のあるシューゲイズ的なサウンド M-6 “ 200530 “ へ流れていく構成は中々に奇妙。ですが、しっかりと彼らのルーツ音楽であるパンクやエモからの影響である力強い歌声とアンサンブルは健在です。

本作の作曲において影響を受けた楽曲群を見るに、多彩なジャンルからの影響がうかがえます。ですが、前述した Hiatus Kaiyote のようなカオスとはまた違い、通底して”パンク ”が感じられるんですね。それは音楽的にもそうだし精神的にも。(フロントマン 加藤修平 のパンク論はリンク先のインタビューより)

3分ほどのインタールードを挟んで M-9 “ the place where nothing's ever born “ へ移り「名前を呼ぶことで各々の存在を認め合う」と歌う M-10 “ your name “ で締めくくる構成も物語性があってグッときます。

インタビューでは、本作を「チュートリアル的な1枚」と表しているので、次回作をより期待してしまいます。

IDELS - Crawler

ポスト・パンク 界の兄貴分的存在!ブリストルの5人組 バンドが1年振りに早くもリリース!!タイトルとは真逆の全く媚びへつらわないエッジの効いた パンク・サウンド!

The Beachland Ballroom

本作は、主にフロントマン Joe Talbot の悲痛な体験や悲嘆を表現した作品のようです。故に、全体を通して物憂げで重々しい。M-1″ MTT 420 RR ” M-3 “ Car Crash “ などかなりスリリングなサウンドなのだが、それは事故の恐怖をストレートに表現したいからだそう。本作はフラストレーションを爆発させるパンクではなく内省的でもあり「聴衆への警告」を音に乗せたアルバムでもあります。

ブルースにインスパイアを受けたとされる M-8 “ The Beachland Ballroom “ は本作のハイライト。フロントマン Joe Talbot の凄みが更にスケールアップされたといっても過言じゃないのではないでしょうか。勿論、IDLES らしさ溢れるパワフルな M-5 “ The New Sensation “ や M-8 “ Crawl! “ も最高です!オーディエンスが熱狂する様子が目に浮かびますね。

僕も彼らみたいな年の取り方をしたいな。

Ross from Friends - Tread

イギリスの新世代 プロデューサー が自身の軌跡を振り返り凝縮させた屈指の 2nd AL をリリース!トラディショナルでもあり新鮮味もあるエレクトロニック・ミュージックです。

Love Divide

美しいですね。軽快に跳ねるビートに落ち着いたシンセの音色やサンプリングの取り入れ方など、一つ一つのパーツが本当に多彩。どの曲もアルバムとしてのコンセプトを崩さずに調和しているようにも感じられます。また、音の鳴り方も現代的でずっと浸っていたくなります。

ルービックキューブから着想を得たエモーショナルな オープニング・トラック M-1″ The Daisy “から M-2″ Love Divide “ の流れで完全の心を鷲掴みにされました。郷愁的な ハウス・ナンバー M-5″ XXX Olympiad “ や 民族楽器がフックになっている ヴェイパー・ウェイブ的な M-7″ Spatter/Splatter “ も魅力的です。また、UKガラージ/2ステップ風の味付けが施されている M-10″ Life In A Mind “ も本作を盛り上げる立役者的一曲になっているでしょう。

フロアでも踊れるし自身とも向き合えるダンスミュージックという観点でみれば、前述した Bicep とも共通点があるかも。。。

The Armed - ULTRAPOP

デトロイト の実験的な ハードコア・パンク 集団が 4th AL をリリース!!タイトル通り正にカオスな『ウルトラ・ポップ』です!

ALL FUTURES

前作に続き、思っている以上の音圧と疾走感に思わず笑ってしまう。そして、本作は痛快なほどにポップに振り切っています。

M-3″ MASUNAGA VAPORS “ とか聴いてみてほしい。マシンガンのようにブッ叩かれるドラムの上を全パートが全力でかき鳴らしヴォーカルはひたすらシャウト。しかし、最後ちょっと感動的に終わるのとか正直、オモロいですね。M-9″ WHERE MAN KNOWS WANT “ の後半シャウトの連続も本当に最高!血が沸き立ちます。でもやっぱりお気に入りは リード・トラック でもある M-2″ ALL FUTURES “ 。マジでカッコいい。拳を突きあげてシャウトしたくなる高揚感で満ちています。

また、音楽性だけではなく彼らの魅力は「匿名性」という点も挙げられますが、本作を通して割と明るみになってきました。正式メンバーが遂にクレジットされています。

例えば、カナダのノイズ・ロック バンド METZ のギタリスト Chris Slorach がプロジェクトの一員であったり、US のハードコア バンド Converge のドラマー Ben Koller もメンバーだったり、キーボードはプロのボディビルダー?だったり、伝説的なハードコアバンド Death のメンバーの息子である人がいたりと、非常に個性的。本プロジェクトの首謀者といわれている Dan Greene は「私たちは信頼や秘密の輪のようで、一度も会ったことのないメンバーもいる」とも言っているぐらいなので、本当にスケールのある集団なんだろうなと思います。インタビューでも芯の部分を言及されても意味深な事を言っては、はぐらかすようでもあり、ミステリアス。だけど、知れば知るほど追いかけたくなるバンドですね。

とにもかくにも、音がデカければデカいほど最高な気分になれるので、一聴する際は是非ボリュームを気持ち3つ4つ上げてほしい。

Dry Cleaning - New Long Leg

イギリスは サウス ロンドン の4人組 ポスト・パンク バンド が待望の 1st AL をリリース!独特な ポップ エッセンスをクールネスに仕立て上げた ロック・サウンド!

Scratchcard Lanyard

また サウス ロンドン から個性的なバンドが現れました。誰もが一聴してフロントマン Florence Shaw の抑揚を一切つけず歌う、というよりは出力するような歌い方が気になると思います。じゃあ何を歌っているかと調べてみれば、テキストを切り貼りしたかのような支離滅裂なことや、Florence Shaw 独自の視点から見た世界をシュール?に描いていたり、意味ありげなメッセージが込められた曲もあります。他のバンドと一線を画す独特な空気は、彼女の独創的な一面も一役買っているのかな。

そして、余白が良い意味で目立つ サウンド・デザイン と楽器隊の淡々と仕事を担うように演奏するさまが本当にセクシー。( ヴィジュアルも本当にクール! )。しかし、演奏する姿とは対照的に バンド・アンサンブル は非常にエモーショナルです。泥臭くヘヴィなサウンドを展開させていく M-2″ Unsmart Lady “ や M-5″ Her Hippo “ の憂を帯びたギター・メロディー。M-6″ New Long Leg “ のヘロヘロなギターも大好き!しかし、何より全曲通して野暮ったくループするベース・ラインがえろいですね。

ミニマルにノイジーなサウンドを展開していく姿はやはり Sonic Youth を彷彿とさせます。特に M-10″ Every Day Carry “ ノイジーにフェイドアウトして締めくくると思いきや、またアンサンブルが始まり急に終わる展開とか。

早くも次回作が待たれます!

Rostam - Changephobia

元 Vampire Weekend のメンバー Rostam Batmanglij が4年ぶりに 2nd AL をリリース。サックスがムーディーに響く、ロマンチックな一枚です。

These Kids We Knew

1st AL HALF-LIGHT は クラシック や ソフト・ロック 風味の インディー・ポップ な作風と感じましたが、本作はまたテイストが変わって、ジャズからの影響が色濃く反映させた作風になっています。それは M-3″ Unfold You “ や M-5″ Changephobia “ を聴けばすぐに理解できるでしょう。本作のキーマン Henry Solomon が吹くサックスの音色がとても心地よい作品です。M-6″ Kinney “ 疾走感ある演奏も素敵だ。

とにかく、全曲良いです…!

エスニックな風味がふんわりと薫る M-8″ Bio18 “ も素晴らしい、永遠のようでもあり刹那でもあるワンシーンを描く M-2″ From The Back of a Cab “ 。リード・シングルで最もキャッチーなナンバー M-4″ 4Runner “ やメランコリックな M-9″ To Communicate “ も大好き。サックスの音色も勿論素晴らしいですが、軽快なドラムや優しいギターの音やシンセなど、多彩な楽器が煌びやかな雰囲気を演出しています。

また、本作のタイトルは「変化を恐れる心」を表しているのだそう。しかし、 Rostam はこの作品を作り終えたとき、たくさんの恐怖を克服できたとも言っていました。本作を聴き終えたときに残るこの温もりは、あらゆるレッテルや将来の不安などからくる恐怖を包み込んで、ポジティブな気持ちにさせてくれるような気もします。

파란노을(Parannoul) - To See the Next Part of the Dream

韓国から心を抉られる程に青い 2nd AL が bandcamp 上でリリース!青春を捨てきれない大人が現実と向き合うアンサー・ソング的な一枚。

아름다운 세상(Beautiful World)

「なに聴いているの?」「リリィ・シュシュ」

映画『 リリイ・シュシュのすべて 』の台詞から始まる本作。それから少し間が空き儚い轟音がなだれ込む M-1″ 아름다운 세상 (Beautiful World) " は、本作が描く世界を聴き手に伝えるには十二分な一曲です。夏を舞台に エモ / シューゲイズ / ポスト・ロック の美味しいところを凝縮したよう。

また、自分の人生に無かった青春が勝手に脳みそにフレームインしてくる妙な没入感とも捉えられる魔力もあります。それは、生きていれば誰もが経験したことがある(特に、青春を謳歌できなかった負け組)、鬱屈とした感情。10代特有の時間だけがただある無の時間。突飛で無様な妄想。過ぎ去った青春時代への後悔。現実逃避。などが世界観を表現する要素になっていて、それらがストレートに曲に反映されているからなのでしょう。

中でも、彼の ルーツ・ミュージック である ポスト ハード・コア / シューゲイズ / エモ からの影響がうかがえる曲が感情を露わにしながら流れていき、目覚まし時計のアラーム音から始まり10分という壮大な エモーショナル ソング M-4 흰천장 (White Ceiling) に到達して暴発させる一連が本作のハイライト。最後もまたアラーム音が鳴り響き、まるでこの時間は夢だったんじゃないかとも錯覚させる構成も良いですね。

音質がまたローファイで。全て一人で作曲をしていて、それも宅録だという。しかし、それがまた本作の魅力を引立てているポイントでもあります。

現実と向き合えない10代や過去を美化し続けて前に進めない大人たちには異常に響いてしまうんじゃないかな。

カセット・テープのフィジカル音源を買えなかったことがマジで悔やみきれない…

Low - Hey What

US インディー・ロック / スロウ・コア デュオ の13作目のアルバムは、過剰なまでにノイジーでアンビエントな歌モノです。

Days Like These

嵐の中に神々しい光が差し込むよう。

彼らの音楽は正直全て追い切れておらず、2018年にリリースした『 Double Negative 』で初めて意識するようになったぐらいの距離感です。なので、彼らのキャリアから基づいてではなく、13作目となる本作を聴いてどう感じたかにフォーカスして書きます。

まず、本作を一聴して思ったのが、最初の音から最後の音までずっと違和感が残る音楽だなと。だから、好きか嫌いかも判別できませんでした。しかし、その違和感はやがて好奇心に変わり、遂には形として持っておきたいとレコードを購入したほどお気に入りな一枚になっていました。

どの曲もノイズがやはり耳に残ります。不協和音とかではなく、とにかく過剰なノイズの含有量。どうやって音を作って出しているのかが分からない。(インタビューによるとギター・エフェクトを駆使して出力しているとのこと) あとは、荘厳で不穏な世界を演出するシンセ。そういった違和感が目立つ作品なのですが、メロディーの強さも無視してはいけない存在だなと思います。意外とキャッチーでポップなんですよね。そんなコントラストがはっきりとわかる一連が、地響きにも似た低音と神々しい女性の歌声が数分をかけて消えていく M-5″ Hey “ の残響がゼロになった瞬間、景色が変わるかのように M-6″ Days Like These “ が始まる数秒。一気に引き込まれますね。それに、曲としても相当強いナンバーだと思います。音の輪郭があやふやになるほどノイジーにエフェクトされたサウンドの上をゴスペルのように歌い上げる。しっかりと歌としても聴けるのが本当に凄い。

また、徹底して本作が創り上げた世界から聴き手を逃がさないような創意工夫も施されていますね。後半集中力が切れそうなところを2分もない M-7″ There's a Comma After Still “ で繋ぎ、圧倒的な存在感を放つ M-9“ More “ を最後から2曲目に置く配置。僕が一聴して何となく感じた違和感は全て意図的な細工だったんだな…

ロック(で括っていいのかわからないけど)の未来がまた一つ切り開かれたと思います。

決して前衛的だなの感想では終わらしていけない。

Hovvdy - True Love

US インディー・ロック デュオ の 4th AL は愛と幸福が詰まった心に寄り添うフォーキーなインディー・ロックです。

True Love

本作に対して Hovvdy は「愛する人や自分自身に向けてレコーディングをすることができた。だから正直で心にこもった作品を作ることができた」と語っています。だからなのか、一曲一曲がとてもピュアで、大げさにエフェクトをかけたり大胆なアレンジや無理に展開はしません。あくまで、聴き手に寄り添うような力でメロディーが流れていく。それはまるで、平凡な日常で何かを失った悲しみを歌ったり、新しい出会いの喜びを表現したり。そんな彼らの等身大な自分を表現する音楽が僕の琴線に触れました。

中でも M-2″ True Love “ は最高の ラヴ・ソングです。アコースティック・ギターを基調にテンポよくメロディーを紡いでいき、ゆっくりと声を重ねて歌っていく。ラスト、畳みかけるように「 Do you believe what I said That I am the man I say I am? 」とリフレインさせる展開が本当に大好き。( 本作を手掛けている間二人とも結婚���して子供も生まれたそう。そのことにも触れているのかな。) MV で彼らが出会ったきっかけにもなった野球を取り入れているのも素敵です。

また、自分たちの音楽を Pillowcore ( 枕もとで優しく鳴るミュージック?) という造語で表しています。M-8″ One Bottle “ のような曲を指すんだろうか。ライトを小さくしてゆっくり眠りにつくには最適の音楽です。

Alex G を彷彿とさせる エレクトロニック なアレンジが効いている M-6″ Hope “ もキュートだし、M-9″ Blindsided “ はとてつもなくノスタルジー。日が落ちていく様子をぼうっと見ながら聴いていたい。

彼らの作る音楽には、人の手から伝わる見えない温もりみたいなものがあると思うんですね。別に手作りだから良いという話ではなく。それは多分、音楽への向き合い方だけでなく、作り手の人柄から来ているんだなと思います。勿論 Hovvdy の二人とは面識はないですが、絶対に優しい人たちなんだろうなという安心感を感じられます。パンデミックが終息したら、是非、来日してほしい。

+1

Pinegrove - Amperland, NY

現行 US インディー シーン が誇る最高なバンドが スタジオ・アルバムをリリースしてくれました。

もう Pinegrove 以外の音楽はいらないなって思う日が多々あるほどに好きです。来年、新譜のリリースが決まっているのでもう少し頑張って生きるぞ。

youtube

2021 Best Songs 30 もまとめました。

来年も音楽とは絶妙な距離を保っていたいな。

1 note

·

View note

Text

2020 Best Albums 10

怒涛に過ぎ去った2020年。

日々に追われるあまり、新しい音楽を聴く気になれなかった年でしたが、その中でも深く刺さったアルバムをここに記します。順不同!

今年もいろんな音楽に出会えました。

Yves Tumor - Heaven To A Tortured Mind

2020年。新しい時代が始まった!さぁ、この快楽的で神々しくもあるフックの効いた異質な ロック・アルバム を聴いて感性のアップデートを行いましょう!

Yves Tumor - Gospel For A New Century

Yves Tumor 改め Sean Bowie の脳内から生み出される楽曲たちは新しいのか古いのか、、いや時代を感じさせないのか、、非常にカオスなんですが、でもこの混沌とした何でもありな現代だからこそ生まれた音なんだろうなと何故かそう思わせてくれるんですよね。奇を衒うとかではなく音楽が好きだというピュアな精神から産み落とされた非常にエモーショナルな1枚だとも思います。彼は稀有な存在です。

Pinegrove - Marigold

USインディー シーンの至宝 Pinegrove が UKを代表する老舗レーベル Rough Trade から 4th AL をリリース!

Pinegrove - Phase

マリーゴールドといえば僕はあいみょんではなく Pinegrove なのですがそんな戯言はさておき、相変わらずの温かみのある フォーキーなアルバムに仕上がっています。前作『 Skylight 』をよりしんみりさせた雰囲気があります。

本作の魅力といえば、雑味がなくなったミニマルな インディー・ロック といえばいいのでしょうか。無駄な音がないんですね。非常にシンプル。だからこそ深く耳を傾けたくなります。 Pinegrove は特別。

Crack Cloud - Pain Olympics

カナダはバンクーバーの個性派集団 ポスト・パンク バンド!!あらゆる音楽を吸収し再構築され生み出されたヤバすぎる1st Album です!

CRACK CLOUD - THE NEXT FIX

めっちゃ待ってました。2019年に M-4「 THE NEXT FIX 」を聴いた衝撃は今でも覚えているほど強烈で、2020年にアルバムリリースのアナウンスが飛び込んできたときは本当に興奮しました。そして一聴して感じた事は”未来的”だなと。ポスト・パンクと一括りしてはいますが、カテゴライズが出来ないジャンルレスな一枚なんですね。ジャケットやMVもそうなんですが、機械や高層ビルに囲まれ荒廃した未来都市を想像させるような作風を感じます。そしてこの生々しさ。ドラムスにサンプリングにシャウトに、、空気がひりつくシリアスさがたまらないです。M-7「 TUNNEL VISION 」の後半のギターとかマジで最高。

彼らの感性に時代が追いついて来てほしい。

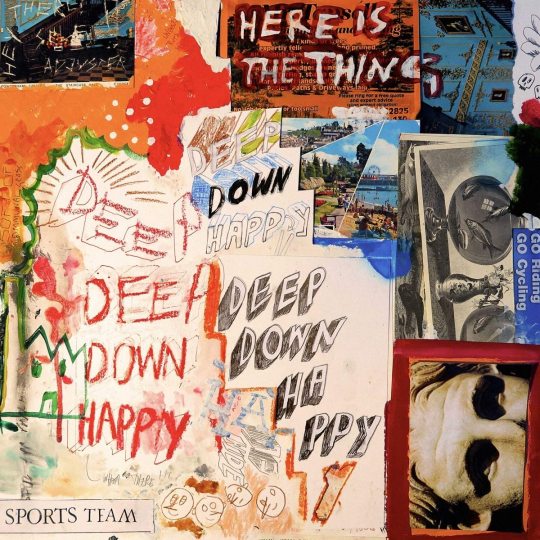

Sports Team - Deep Down Happy

2018年にデビューしインディー・ロック ファン の心を弾ませた6人組 ロック・バンドが遂に1st Album をリリース!1st にして集大成のようなクオリティーです!

Sports Team - Here's The Thing

これも待ってました。そして期待をしっかりと越えてきました。皮肉が混じったキラー・チューンの連続です。この騒々しさに馬鹿馬鹿しさに人懐っこく鳴らされるギターがたまらなく好きです。

ここ数年UKからは歴史に名を残していったこれまでのポスト・パンク バンドに影響された若いバンドが台頭してきており一つのシーンとなりつつありますが、彼らはその尖ったシーンの中ではひと際キャッチーなロックン・ロールをかき鳴らしているのがこれまた痛快。フロントマン Alex Rice の独特なステージングも最高だし、キーボードの彼は手数が少ないくせに一番雰囲気あるし(というかイキってる)メンバーの個性がたっているのも面白い!

本国UKでのアルバム・チャートを一時期 Lady Gaga と1位を争ったのは今年のハイライトだったな・・

THE NOVEMBERS - At The Beginning

各メディアから絶賛された 7th AL『 ANGELS 』からわずか1年程でリリースされた 8th AL『At The Beginning 』は前作を更に昇華させたノイズと耽美性が蠢く壮大なロック・アルバムです。

THE NOVEMBERS - 理解者

僕は THE NOVEMBERSはずっと曲単体では好きだけどアルバム通してはそんなにだなという印象だったんですが『 ANGELS 』でカッコいい、、と興奮しての本作『At The Beginning 』で完全にノック・アウトさせられました。

THE NOVEMBERS といえば、シューゲイズ / ノイズ・ロック などの非常にダウナーな轟音をかき鳴らすオルタナティブ・ロック バンドのイメージがあったのですが、ここ最近の彼らの作品からはシンセ・ポップ / ニューウェーブ / インダストリアル などを感じさせるエレクトロニック・ミュージックとも調和しており、1曲1曲がより一層濃密になっていると感じます。

GEZAN - 狂(KLUE)

これは2020年最もメッセージ性に富んだトライバルなロック・アルバム。考えるように聴いてもいいし、踊るために聴いてもいい。音楽の聴き方やあり方を今一度考えさせる本作。GEZAN の 5th Album です。

GEZAN - 東京

上半期にリリースされた本作は世間の評価が高かったので僕も聴いてみたのですが、今いちのれず敬遠していました。しかし気温が下がり空が暗くなるのが早くなってきた頃にふともう一度聴いてみると、物凄く刺さったんですね。

それは本作に作り手のこだわりが異常なほどに詰まっていることが分かったからなのかもしれません。M-1「狂」からエンディング・トラック M-13「 I 」までの流れが完璧すぎる。特に M-6「 Soul Material 」に入る瞬間は鳥肌が立つほどです。また M-7「訓告」~ M-9「赤曜日」の見事な緊張と緩和は再生ボタンを押したリスナーを最後まで聴かせる創意工夫が感じられます。何よりフロントマン マヒトゥ・ザ・ピーポー の怒りや訴えをここまでオルタナティブな音楽にのせることに成功している事が素晴らしいですね。

今はサブスクがメインなので、アルバムから好きな音楽だけをスポイトで抜き取るように聴く人が多いかもしれません。しかし一度アルバムに込められた作り手のこだわりを意識して聴いてみても良いのではないでしょうか、、なんて僕は思いました。

Pet Shimmers - Face Down in Meta

謎多きUKはブリストンの7人組バンドの デビュー・アルバム は青春にも似た小っ恥ずかしさ及び衝動をローファイに味付けした煌びやかなインディー・ロックです。

Pet Shimmers - Post-Dick Circle Fuck

なんなんでしょう、このどうしようもない青春感は。どうしてか焦燥的で故にメランコリー。わざとらしいキッチュな音質も憎いし本作を聴くと Los Campesinos! を彷彿とさせるんですよね。(Sandy) Alex G がツアー・ゲストに呼んだのが納得のバンドです。

とにかくこの「ごった煮感」を堪能してほしいです。フロントマン Oliver Wilde のフェイバリットかつ素敵なものをこれでもかとふんだんに詰め込んで生まれたこの曲たちにはどれもが作り手の愛が濃縮しています。多彩な楽器たちとエレクトロニカと 8 bit がまぜこぜになったインディー・ロックをぜひとも一聴してほしい。

また10月に 2nd AL『 Trash Earthers 』もリリースされておりこちらもカテゴライズ不可能で何故か涙腺をくすぐられるポップ・ソングで溢れています。

Pet Shimmers - Live-In Atrocity

ROTH BART BARON - 極彩色の祝祭

音楽の力が漲る多彩な音色で生命や未来を祝祭するような曲群で構成された1枚。今という時代だからこそ響く多幸感がここにあります。

ROTH BART BARON - 極彩 | I G L (S)

誰しもが想像できない1年となった2020年。コロナという天災で甚大な被害を受け、唐突に光を失ってしまった人も多くいたはずです。しかしそんな事態の中、まるで生命を、未来を、そして自由を称えるかのような力強く壮大な音楽に出会い、心が震えました。

ROTH BART BARON - NEVER FORGET

ROTH BART BARON の個人的なイメージとしては牧歌的で日本のバンドではあまり無いスケール感を持った貴重なバンドだなという印象でした。しかし本作の魅力はそれだけでなく、そのスケール感を失うことなく人力の力強さが躍動する生々しい楽器の音色(特に管楽器とピアノが素晴らしい!!)や Bon Iver を彷彿とするエレクトロニクス・アレンジが施されたメロディーで溢れているところにあると感じます。本作を聴いて音楽の素晴らしさを再認識でき、暗い気持ちが晴れて少し楽になった人もいるのではないでしょうか。

” 僕らはまだ何も成し遂げていない 君の物語を絶やすな ”という詞がずっと頭の中でリフレインしていたな。。。

Fontaines D.C. - A Hero's Death

衝撃の デビュー・アルバム からわずか1年程で 2nd AL をリリース!無機質にかき鳴らされるギターとクールかつ詩的に唄われる本作は2020年屈指のポスト・パンク アルバムでした!

Fontaines D.C. - A Lucid Dream

冴え切っております。。この人を寄り付けさせない空気を醸す Grian Chatten の無感情なヴォーカル。憧れますね。M-1「 I Don't Belong 」のクールネスさよ。たしかに淡々と唄って演奏をしているように聞こえますが内に秘めた熱さが1曲1曲にしっかりと籠っていて、そこが本当にカッコいい。そして M-2「 Love Is The Main Thing 」M-4「 Lucid Dream 」の荒々しいギター・サウンド。また、ダンサブルなサウンドの上を ” 人生は必ずし虚しいものだとは限らない ” と何度も唱えるように唄う M-7「 A Hero's Death 」も傑作です。

20年代のロック・シーンは Fontaines D.C. を語らずには始まらないでしょう。

Metz - Atlas Vending

カナダはトロントのノイズ・パンク バンドの 4th Album を聴く際は是非ボリュームをいつもより3つ大きくして聴きましょう。そしてこの轟音の渦に巻き込まれて悦に入りましょう。

METZ - Hail Taxi

痛快。興奮しすぎて涎が出る。僕は基本的に煩い音楽(といっても煩さの好みはあるが)が好きなのですが、本作はマジで最高です。鳴っている全ての音がドツボで特にどっかどっか叩きまくるドラムスが強烈。緊迫感もえぐいですね。M-3「 The Mirror 」のノイジーなアンサンブルに一瞬ブランクが入る瞬間とか本当にたまらん。。M-10「A Boat to Drown In 」 3:55~かき鳴らされる約4分間なんてもはや官能的。また、非常にノイジーなサウンドですが M-5「 Hail Taxi 」や M-7「 Sugar Pill 」のように煩いサウンドの中にキャッチーなメロディーも感じられるのも魅力の一つです。

しょうもない外部の喧騒から逃げたい人は是非本作を。

☆おまけ

Girl Band - Live at Vicar Street

ダブリンの異質な存在感を放つノイズ・ロック バンド が初のライブ・アルバムをリリース!!

youtube

この知的に暴れる歪なサウンドを一度は絶対に生で聴きたいと常日頃思っていましたが、この破壊力は想像以上でした。本当にヤバいです。全ての音に意図があり計算し尽くされた上でのこの轟音。一番怖いタイプです。鼻血が出そうになるくらい興奮します。

↑のは違うライブ映像ですが、この迫力を感じてほしい。

2020 Best Songs 30 もまとめました。

2020 上半期 Best Albums 12 もよければ。。。

2021年はどんな年になるか楽しみ!

1 note

·

View note

Text

2020 上半期 Best Albums 12

2020年上半期は未曾有の事態の連続で目まぐるしい日々を送りました。歴史的な1年になるであろう令和2年。決して忘れてはいけない継いでいくべき事実の裏では素晴らしい音楽もまたリリースされており、その中でも個人的によく聴いた&聴いてほしい AL を12枚(10枚に絞り切れなかった)記録としてここに残します。(順不同) 相変わらずロック色強め!

King Krule - Man Alive!

他の有象無象を蹴散らす程の異様に研ぎ澄まされた存在感は圧巻そのもの。絶賛されつくした名盤 2nd『 THE OOZ 』が進化した唯一無二なロック・サウンドに蕩けてしまえ!

King Krule - Cellular

ジャズ / R&B / ポスト・パンク / ダブ 等を飲み込み、着飾らないぶっきら棒な声でそれらを歌い上げる様は本当に20代なの?と疑わざるを得ない。そら孤高の天才なんて大仰な二つ名であらゆるメディアから呼ばれるのも仕方がないですね。King Krule のスタイルが完全に確立したといっても過言ではないです。圧倒されること間違いなしの作品です。

King Krule が創り上げる世界はあまりにも非現実的で。少なくとも僕が生活している日常には決して寄り添わないブルージーなロック・サウンドです。しかし本作はそんな語ることのない日々を特別に仕立て上げるような甘さも兼ね備えており、陶酔的です。それは M-1 “ Cellular “ を聴けばすぐに理解できるでしょう。しかし楽曲は勿論、彼の出で立ちやインタビューから醸し出すまるでベテラン・ミュージシャンが纏う無条件の説得力を齢25歳で既に身に着けたのかと思うとゾッとしますね。憧れます。

楽曲に話を戻します。M-3″ Stoned Again “ の生々しい感情がのった肉声&管楽器と陰鬱にリズムを刻む楽器隊のアンサンブルは狂気的であまりにもセクシー。無論クリーンに鳴るギターもたまらないです。M-4 “ Comet Face “ の未来的なポスト・パンクや黴臭いアンダーグランドの煙っぽさ薫るジャジーなサウンド M-7 “ Alone, Omen 3 “ や荒廃と化した都会でぼそぼそと呟くように唄う M-11 “ Theme For The Cross “ が特にお気に入りで、ぬるっと流れ出す全ての音が甘美な M-12 “ Underclass “ を聴けば恍惚となること必至。

彼の音楽にはいつも憂いが帯びていて。それは人が密集している都会特有の孤独に寄り添う妙な愛にも結び付くと思うんですよね。冷たいが決して突き放しはしない。彼の気難しさが宿るロックン・ロールに酔い痴れる夜があっても良いと思います。2020年は Man Alive! で酩酊しましょう。

Yves Tumor - Heaven To A Tortured Mind

2020年。新しい時代が始まった!さぁ、この快楽的で神々しくもあるフックの効いた異質な ロック・アルバム を聴いて感性のアップデートを行いましょう!

Yves Tumor - Gospel For A New Century

前作、数多の音楽評論家を唸らせた『 Safe In The Hands Of Love 』と同様 Warp Records からのリリース。

Yves Tumor 改め Sean Bowie の脳内から生み出される楽曲たちは新しいのか古いのか、、いや時代を感じさせないのか、、非常にカオスなんですが、でもこの混沌とした何でもありな現代だからこそ生まれた音なんだろうなと何故かそう思わせてくれるんですよね。奇を衒うとかではなく音楽が好きだというピュアな精神から産み落とされた非常にエモーショナルな1枚だとも思います。彼は稀有な存在です。

M-1 “ Gospel For A New Century “ のタイトルからもうワクワクさせてくれますね。どんな音楽が、いやどんな世界に連れて行ってくれるんだろうかと期待で高く上がったハードルを優に超えてくるクオリティー。高らかに響く管楽器と不機嫌そうなベース・ラインが印象的なのですが何より生き物としての暑苦しい程のエネルギーに満ちているんですよね。M-4 “ Kerosene! “ や M-8 “ Super Stars “ の泣きのギターはぜひ聴いてほしい。この2曲を筆頭に楽曲から匂ってくるゴージャスさと人間臭さが混ざった独特な世界観に興奮します。ポスト・パンクのカラーと哀愁を兼ね備えた M-2 ″ Medicine Burn ” も勿論聴き逃せないですね。黒いグルーヴも感じるしあらゆる音楽の熱さが入り混じっています。

そして、全曲キャッチーなのがまた素晴らしい。特に M-6 “ Romanticist “ ~ M-7 “ Dream Palette “ が大好きです。畳みかけるように吐くヴォーカルとノイジーかつグルーヴィーなメロディーは Yves Tumor の素晴らしさが凝縮しているといっても過言ではないでしょうか。また、こんなにも心情をかき混ぜられる曲で溢れているのに M-12 “ A Greater Love “ のぶつっと切れるかのようにあっさりと終わってしまう本作の流れも聴いていて違和感を感じる大きな理由かもしれません。

でも結局、音楽好きしか辿り着けない音楽だし気楽に人��薦めることができる AL でもないとも思ってしまいます。ただそれでも、やっぱりいろんな人に聴いてほしいなと思う作品です。全く Yves Tumor のことを知らなかった人がこれを聴いて特別な感情を抱いてくれたらとても嬉しいな、、

Disq - Collector

USはウィスコンシン州マディソン出身の若き5人組インディー・ロッカーたちがストレートにかき鳴らす哀愁やアイロニーをふんだんに込めたバンド・サウンドを聴いて心揺すぶられること間違いなし!名門 Saddle Creek から満を持して Debut・Album をリリース!

Disq - Daily Routine

胸がスカッとするパンキッシュでダンサブルなバンド・サウンドと冷め切った暗い日々をがなり立てるように歌う M-1 ″ Daily Routine ” を聴いて Shame や Sports Team 辺りと共鳴すると感じたところからロンドンのバンドなのかなと思っていましたがまさかのアメリカなんですね。上記に挙げた2バンドもそうですが、この斜に構えた若者特有のいなたさ、あるいはやさぐれ感がたまんないです。

「全ての曲は、私たちが人生の中で経験してきた葛藤をテーマにしています」とフロントマンである Isaac deBroux-Slone が語るように本作は、生きていれば誰もが抱えるであろう鬱憤を吐き出さんとする気だるそうなヴォーカルと共にノイジーな楽器隊が目立ちます。しかしメロディー・ラインはとてもポップでそれがまた愛おしい。M-3 “ I’m Really Trying “ や M-7 “ Gentle “ を聴いてみてほしい。メロディックなポスト・パンクとでもいうのでしょうか。シニカルで荒々しくも馴染みやすいメロディーに思わず涙腺が緩みます。

また M-4 “ D19 “ はフォーキーなロック・サウンドで歌としてもしっかりと聴かせてくれるし、M-5 “ Loneliness “ や、Deerhunter がよぎる M-6 “ Fun Song 4 ” はフレイバーを一味変えたサイケデリックなナンバーもあり、一筋縄ではいかないセンスがまた光ります。

数あるデモからセレクトされた曲たちが彩る本作を締めくくるにふさわしい M-9 “ I Wanna Die “ と M-10 “ Drum In “ は彼らのアンセムにもなるであろうポテンシャルが秘めていると感じました。Disq は間違いなく将来スタジアムを揺らすことができるロック・バンドになると思います。

彼らの愚直であるがこそ真っ直ぐな音楽とメッセージは未だ人生に方向性を見出せていない、いい歳した大人たちにはおもいっきり刺さるのではないでしょうか。

Sorry - 925

2017年 名門 Domino Record からデビューし、オルタナ好きの音楽ファンを虜にしてきた4人組 バンド Sorry が遂に Full Album をリリース!

待ってました。そして期待を優に超える名盤です。Wolf Alice を代表に、ポスト・パンク バンドの Squid や Black Country New Road (この2バンドも Full Al が待ち遠しい...!!) など続々と頭角を現しているノース・ロンドン シーンの一角のバンドです。

Sorry - Rock 'n' Roll Star

幼馴染の男女二人組から始まった Sorry。インタビューでは、バンド名はただ何となく面白そうだからつけたらしく、またタイトル『 925 』には「完璧じゃなくてもいい」というメッセージが隠れながらも別にただのランダムな数字の羅列として受け取ってもらってもいいなどと話していて、どこか緩い雰囲気を感じます。

しかし、そんな雰囲気とは裏腹に彼らの生み出す音楽は非常にヘヴィーです。

不意を突かれるピアノと管楽器から始まる M-1 “ Right Round The Clock ” を聴けばすぐに彼らのヤバさがわかると思います。100点のトラック1です。

Sorry の魅力といえば、重々しく歪むドラムやギター、聴き手をあざ笑うかのようなポップなメロディー、気だるげな男女のコーラス・ワーク、不快に鳴り響く管楽器など枚挙にいとまがないですが、一言で表すならば「不穏」ですね。M-4 “ Starstruck “ や M-8 “ Wolf “ とか最高です。M-5 “ Rosie “ のおどろおどろしいAメロからサビで切なくなる展開も良い。M-9 “ Rock ‘n’ Roll Star “ とかエラー・コードが表示されまくったポップ・ソングのようでマジでクールです。

Debut AL ってやっぱり作り手の集大成を全て詰め込む作品になると思います。本作がまさにその通りですがただ詰め込むだけでなく、今まで受けてきたインスピレーションを大味にすることなく曲に反映している点が本当にハイセンスだなって思います。そしてそんなアイデアが詰め込められた曲たちは、ローファイでグランジ/ヒップホップの影響を感じたり、ピアノや管楽器や多彩な効果音などを絶妙に駆使したりと、独創的なセンスからはルーツの深さも窺えます。

また、バンドというよりも自分たちの活動はプロジェクトだと言うように、MVも自ら手掛けています。そういった DIY 精神、または心の底から活動を楽しんでいるところも Sorry の魅力の1つです。

THE NOVEMBERS - At The Beginning

各メディアから絶賛された 7th AL『 ANGELS 』からわずか1年程でリリースされた 8th AL『At The Beginning 』は前作を更に昇華させたノイズと耽美性が蠢く壮大なロック・アルバムです。

僕は THE NOVEMBERS はずっと曲単体では好きだけどアルバム通してはそんなにだなという印象だったんですが『 ANGELS 』でカッコいい、、と興奮しての本作『At The Beginning 』で完全にノック・アウトさせられました。

THE NOVEMBERS - 理解者

THE NOVEMBERS といえば、シューゲイズ / ノイズ・ロック などの非常にダウナーな轟音をかき鳴らすオルタナティブ・ロック バンドのイメージがあったのですが、ここ最近の彼らの作品からはシンセ・ポップ / ニューウェーブ / インダストリアル などを感じさせるエレクトロニック・ミュージックとも調和しており、1曲1曲がより一層濃密になっていると感じます。

凶暴なドラムンベース的なビートと神々しいメロディーが共存し最終的には洪水に呑まれるかのように音が渦巻く M-1″ Rainbow “ を聴いた瞬間、自分の中で「名盤に出会った」感覚になって一瞬で虜になりましたね。

M-3 “ 理解者 “ なんてマジで最高です。『 ANGELS 』の M-5 “ DOWN TO HEAVEN “ や M-6 “ Zoning ” が大好きで、こういう音楽をずっと作っていってくれ~と思っていた僕の思惑を見事叶えてくれたまるで BOOM BOOM SATELLITES をよりごつくさせたようなヘヴィーなサウンドが疾走するナンバーから矢継ぎ早に M-4 “ Dead Heaven ” のフロントマン 小林祐介 の破壊的なシャウト& 楽器隊がかき鳴らす轟音に腰が砕けるほど高揚してしまいます。

そして M-5 “ 消失点 “。正体不明の民族が奏でるようなトライバルな音と力強いリズム隊の上にのるメロディーはあまりにも美しくて切ない。かなり風変りな曲なのにどうして涙を誘うほどに綺麗なんでしょうか。M-8 “ Hamletmachine “ も破壊力が高くて好きです。音圧に押しつぶれる程に重い曲ですがサビがまたアンセミックで本当に素晴らしいですね。これぞインダストリアル・ロックです。

ライブハウスでこの美しい轟音を早く全身で受け止めたいです。。

Caribou - Suddenly

2014年振りの新譜はあまりにもパーソナルな1枚でひどく不規則に揺れ動くエモーショナルなエレクトロニック・ミュージックです。

CARIBOU - You and I

本作はタイトル通りトラックの流れや展開が「突然」変化するのですが、Caribou こと Dan Snaith は彼の人生に起こった予測不可能な人生の変化について作曲された曲たちで構築されています。

それは前作『 Our Love 』と本作の間に起きた最愛の妻の兄弟の死と、その姉妹の離婚、そして実の父の大病といった出来事など、、人生の予測ができない経験から影響されています。

例えば、タイトル「Suddenly」は娘の口癖からつけられていたり、母親がまだ幼い姉に歌う童謡をサンプリングしたという M-1 “ Sister “ から始まり、妻の母親の死を悼む M-2 “ You and I “ や M-4 “ New Jade “ では離婚を経験した義妹に向けて書かれていたりなどしています。それはまるで彼の人生のターニング・ポイントを記録していったかのような作品にも感じます。

上記に書いた通り本作にはコンセプチュアルなテーマが通底されているのですが、やはりどこか捉えどころがないんです。

艶めかしく響くグランド・ピアノの音を急に怒涛のラップが邪魔をする M-3 “ Sunny’s Time “ や M-6 “ Lime “ では野暮ったくも心地よいビートが急に消えてガラッと展開が変わったと思ったら、テンポも曲調も全く違うハウス・ミュージック M-7 “ Never Come Back “ が続けざまに流れてきたり。また、甘くドリーミーな M-2 “ You and I “ やファンキーなリズムとトレンディなストリングスがダンスを誘う M-5 “ Home “ に、切ない歌モノ的ナンバー M-9 “ Like I Loved You “。ラストは悲哀を帯びたメロディーが徐々に開花していき最後は光をみせてくれる非常にエモーショナルな M-12 “ Cloud Song “ など曲調も展開もトラックの流れも良い意味で読めないです。Dan Snaith の奇想なアイデアがちりばめられた素晴らしい一枚です。

Dan Snaith が本作を語るときに「船酔いするかのような」と形容していましたが、オール・タイム43分後はたしかにそれに似たような感覚に陥り、頭がくらくらしますね。

NNAMDÏ - BRAT

ユーモアとシリアスが交差するエクスペリメンタルなヒップ・ポップ アルバムが炸裂! シカゴのマルチ・インストゥルメンタリスト/SSW が NNAMDÏ 名義で2nd をリリース

この音楽は全てがなんか引っ掛かる。

例えば、情熱的だが精緻なドラミングやプログラムされたビート、器用なギタープレイ、鋭く尖ったラップ、そして遊び心のあるヴォーカルアレンジや創意工夫を凝らしたリズム...と非常に自由度が高く、そんな多彩で巧みなサウンド・プロデュースに耳を奪われがちなんですが、聴き終わった時には何故だか心に切ない蟠りが残ります。本当に不思議な音楽だと思います。

NNAMDÏ - Wasted

子供たちの叫声のような ヴォーカル・エフェクト が色んな曲に散りばめられているのも非常にユニークで、NNAMDÏ 改め Nnamdi Ogbonnaya ( ナムディ・オグボナヤ ) は SEN MORIMOTO を輩出したレーベル SOOPER RECORDS の創始者と知り、俄然納得しました。本作が『 BRAT (餓鬼) 』と名付けられているのも面白いです。

しかし、1曲1曲は全体的にはポップなんですね。だけどその曲たちを構成する下地にはロック(それも非常に難解な)やヒップホップやゴスペルなどジャンルの垣根を超えたバラエティーに富む様々な要素が明らかに感じられます。

そこで、Nnamdi の存在自身に興味を惹かれ彼のキャリアを少し調べてみたのですが、まず マス・ロック バンドのベーシストから始まって、それから ポスト・ロック、ヒップ・ホップ グループの一員でもあったり、ポップ・パンクのドラムスであった時期もあり、その他数多くの パンク/マス ロック/フュージョン/スクリーモ 等のバンドで活躍したりと、まぁ経験値が豊富。

繊細にかき鳴らされるアコースティック・ギターから始まる M-1 “ Flowers To My Demons “ を聴いたときの胸の高鳴りといったら。。徐々に音色が重なっていき最後は激情的に叩くドラムと切ないストリングスが曲を加速させる。と終ったと思ったらこれまたユーモラスなビートの上を面白おかしくミックスされたヴォーカルが重なるオルタナティブ・R&B 調の M-2 “ Gimme Gimme “ と変貌する。チャーミングな(奥でリズミカルに叫ぶあらゆるミックスを施されたヴォーカルの応酬は狂気とも捉えられるか)イントロから重々しく展開する M-3 “ Bullseye ” はわずか1分弱でこの存在感かと思わず笑ってしまいます。リード・トラック M-5 “ Wasted ” も本作の中でも突出して不思議なナンバーです。リズムやビートは聴き心地がよくメロディーも悲しげなのですが、その上にのるアレンジされたヴォーカルがまたシュールなんです。でも何故か気持ちよく聴けるんですよね。

僕のようなロック畑出身からすると、それこそ マス・ロック / ポスト・ロック の趣がある M-7 ″ Perfect In My Mind ” がたまらないですね。展開に追いつこうと耳を傾けるが追いつけない程に不可解で、うねるような楽器隊の怒涛のアンサンブルは最高です。また M-8 " Semantics " 〜 M-10 " Really Don't " の Nnamdi の鬼気迫るシャウトやシリアスなムードを作る曲展開は最後まで聴き飽きることをさせない魅力の一端を担っています。

そして、1枚の作品が終わることを知らせるかのような寂しさが伝わる M-11 “ It's OK “ から続いて、鳥のさえずりが聞こえてくる爽やかなイントロ 〜 Aメロから雄大な景色を想起させる重厚感のある ロック・ナンバー M-12 “ Salut “ で大団円を迎えます。

この強靭ともいえるクオリティー。Nnamdi のミュージシャンとしての仕事っぷりからひしひしと伝わってくる、野心的または偏執的とも捉えられることができる本作は、今まで彼が積み上げてきた経験や知識やセンスなど血肉になったもの全てが結晶化したような1枚といえると思います。

毎年1枚ヒップ・ホップ 作品でお気に入りが見つかるのですが、今年は BRAT一択になりそう。

The Homesick - The Big Exercise

オランダで異彩を放っていたオルタナティブ・ロック バンドが Sub Pop Records と契約して 2nd AL をリリース!ヘンテコなリズムがクセになります!初期 Vampire Weekend を彷彿とさせるドタバタ感!

難儀なことをスマートにやってのけているヤバいやつら。予想のできない展開や奇妙な音使いも気になりますが、何よりあえて音数を少なくして隙間を作っている曲構成にセンスを感じます。

The Homesick - Male Bonding

しかし、彼らの音楽は何と形容すればいいのでしょうか。水流の音?と何かを攪拌しているようなSEからゆるりと始まる牧歌的な M-1 “ What's In Store “ ( この曲はあらゆる国歌から着想を得たらしい。どおりで無駄に荘厳なんですね ) や忙しく叩かれるドラムにとぼけたように吹かれたラッパ音?やご機嫌に響くピアノなどが面白い M-9 “ Kaïn “ を聴くと「子供たちが無邪気に作曲したバロック・ポップ」なんていうフレーズが浮かびました。とにかく彼らを既存のジャンルにカテゴライズするのは難しいです。ですが、そういった時代を先取ろうと試みるアティチュードも最高です。(マイペースな感じが初期 OGRE YOU ASSHOLE っぽくもあるなぁ..)

また、パンキッシュなサウンドも魅力的で、例えば M-5 “ Leap Year “ や M-7 “ The Big Exercise “ や M-8 “ Focus On The Beach “ 辺りはポスト・パンクからの影響が窺える粗さが良いです。M-10 “ Male Bonding “ も最高ですね。軽快なドラミングの上をノイジーに歪むギターとシャウトで感情を爆発させたかと思えば、アウトロは息の合った見事なアンサンブルでリスナーを惹きつけて終劇。素晴らしい発想力と演奏力です。

情報量は多いのにしつこさを感じさせないのは湿度0%のカラッとした録り方にあるんでしょうか。やりたいことはやっているけどリスナー側にも立つことも忘れない。クレバーだと思います。まぁ単純にそういう音が好きなだけだと思いますが...

もう一つ最大の魅力を挙げるとすれば M-4 “ I Celebrate My Fantasy “ を筆頭に この手数の多いサウンドを3人で演っている点ですね。People in the box にも通ずるクールさ。(さっきから何故か日本のバンドばかり思い出すな..) 3ピース・バンドってやっぱりカッコいいなと改めて思わせてくれました。

余談ですが、フロントマンである Elias Elgersma のソロ名義 Yuko Yuko もチルくて良いです。 Lo-Fi / Vaporwave 特有のしょぼさがたまらん。

Yuko Yuko - Purple Pace

Georgia - Seeking Thrills

UKはロンドンの次世代エレクトロ/シンセ・ポップ シンガーの 2nd AL は多幸感ある未来的なダンス・チューンが満載!

Georgia - Feel It

クラブにも行かないしポップスを好んで聴かない僕が本作に魅了されたのは、キャッチーなメロディーを支えるサウンドの味わい深さです。

エレ・ポップのキャッチャーな部分とあらゆるクラブ・シーンで脈々と受け継がれてきたであろう多彩なメロディーが混ざり合ったサウンドには、エスニックな香りが漂っており、そこがクセになります。それでいて未来的だし、ジャケットのようにハイになること間違いなし!

パーティーが始まることを告げる M-1″ Started Out ” から鈍く疾走するベース・ラインとポップだがどこか儚げなメロディーが気持ちいい M-3″ Never Let You Go ” や アッパーなんだけど気品のある M-4 ″ 24 Hours ”。それからクラブ・ミュージックのヘヴィーなグルーヴを感じさせてくれる M-5 ″ Mellow (feat. Shygirl) “ といった前半の流れに一気に掴まれました。Shygirl のダウナーなラップもエロい!

個人的なベスト・トラックは M-7 ″ Feel It ”。妖艶で煙いサウンドから突如彼女のエモーションが溢れるかのような熱い展開が最高です。

インタビューを読む限りどうやら彼女の人生はダンス・ミュージックで出来ているようです。父親は レフトフィールド の創立者である ニール・バーンズ で彼の影響でドラムを学びまた、初めて行ったクラブに衝撃を受け解放的な気分を味わったとのこと。たしかに本作にはその体験の熱をそのまま詰め込んだかのような初期衝動を感じます。

懐古的にはならずしっかりとアップデートするセンスに脱帽です。

Pinegrove - Marigold

USインディー シーンの至宝 Pinegrove が UKを代表する老舗レーベル Rough Trade から 4th AL をリリース!

Pinegrove - Phase

マリーゴールドといえば僕はあいみょんではなく Pinegrove なのですがそんな戯言はさておき、相変わらずの温かみのある フォーキーなアルバムに仕上がっています。前作『 Skylight 』をよりしんみりさせた雰囲気がありますね。

本作の魅力といえば、雑味がなくなったミニマルな インディー・ロック といえばいいのでしょうか。無駄な音がないんですね。非常にシンプル。だからこそ深く耳を傾けたくなります。

しかしファンとしてはアナウンス通りに『 Skylight 』に続き新譜をリリースしてくれたことに感謝は勿論、それ以上に安堵感を覚えました。それはフロントマンである Evan Stephens Hall が 強制わいせつ罪で訴えられ���いた事実があったからなんです。問題が解決されるまでは活動休止状態になっていた時期があって、それを含め他のパーソナルな問題と向き合ったメンバーたちがようやく世にだしたという経緯があり、様々な背景込みでより染みわたります。

本作のコンセプトは「忍耐」だそうです。たしかにタイトル通り、酒とドラッグを我慢する様相をうたった M-4 “ no drugs “ や不眠症をテーマとして眠るためにいろいろと試行する M-7 “ Phase “ や何一つ変わらない日常の虚無感をうたった M-8 “ Endless “ など圧迫された日々に対する陰鬱を嘆くような曲が多いのかと思いました。エンディングを飾るアンビエンスなナンバー M-11 “ Marigold “ が終わった後の余韻といったら、、、

Pinegrove の音楽を聴くと、普遍的で変化のない一日常をプラスαでほんの少しだけ特別にしてくれる、、まるで人肌に包まれるかのようで本当に心地がいいんです。完全にひいきにしてますが、クソ個人的な短評だし文句の言うやつなんていないからこれからも持ち上げまくってやります。そしてぜひ来日してくれ!!

今年リリースした新譜で The 1975 が Pinegrove について言及した曲をクレジットしたのは2020年のハイライトの1つだったな。。

Nada Surf - Never Not Together

28年選手のブルックリンが誇るメロディックなロック バンドの4年振り通算9枚目の AL は心の奥底まで優しく響き渡るグッド・メロディーで溢れている至福の1枚。

Nada Surf - So Much Love

Nada Surf を今まで通ってきていなかったことを後悔するぐらい、このALは本当に心から良い曲だなと素直に思える曲ばかりでファンになってしまいました。

1曲目 M-1 “ So Much Love “ からしてもうズルいですよ。青いピュアなサウンドで心が震えて Matthew Caws (Vo&Gt) の優しく包み込むような歌声でいつも泣きそうになる。彼らをジャンル付けすると パワー・ポップ / ギター・ポップ あたりになるのですが、M-2 “ Come Get Me “ やリード・トラックに相応しい M-5 “ Something I Should Do “ を聴くと、彼らの音楽性を語るときに引き合いに出されたジャンルたちの醍醐味が詰まっているなと感じました。M-3 “ Live Learn and Forget “ や M-7 “ Crowded Star “ の耳に馴染む懐かしくて切ないメロディーも沁みます。特に M-4 “ Just Wait “ はあまりにも感傷的で永遠に浸っていたい。

そして、子供たちの美しいコーラスから始まる童謡にも似たメロディーから壮大なバラード・ロックへと開花する M-6 “ Looking For You “ でいつも作業している手が止まる。本作のハイライトです。また、疾走感あるキャッチーなロック・ナンバー M-9 “ Ride In The Unknown “ がゆっくりとフェードアウトして本作は終わりますが、それはまるで「ここは一つの到達点でありまだ終わりじゃないんだ。」というような示唆をも感じ、既に次回作に期待してしまう。。

ベテランの安定感といいますか、この円熟したアンサンブルから伝わってくるロック・バンドの力強さは何十年も音楽と真摯に向き合ってきたからこそなんでしょうね。何だか年を重ねていくことへのネガティブな気持ちがすっと無くなった気がします。

Nada Surf を掘る下半期になりそうだ。

Pet Shimmers - Face Down in Meta

謎多きUKはブリストンの7人組バンドの Debut・Album は青春にも似た小っ恥ずかしさ及び衝動をローファイに味付けした煌びやかなインディー・ロックです。

Pet Shimmers - Post-Dick Circle Fuck

なんなんでしょう、このどうしようもない青春感は。どうしてか焦燥的で故にメランコリー。わざとらしいキッチュな音質も憎いし本作を聴くと Los Campesinos! を彷彿とさせるんですよね。(Sandy) Alex G がツアー・ゲストに呼んだのが納得のバンドです。余談ですが、最近改名して(Sandy)がなくなったらしい。。。RIP (Sandy)。。

まぁとにかくこの「ごった煮感」を堪能してほしいです。フロントマン Oliver Wilde のフェイバリットかつ素敵なものをこれでもかとふんだんに詰め込んで Like a パワーパフガールズ’s オリジン 生まれたこの曲たちにはどれもが作り手の愛が濃縮しています。多彩な楽器たちとエレクトロニカと 8 bit がまぜこぜになったインディー・ロックをぜひとも一聴してほしい。

詞の乗せ方とかもリズミカルで例えば M-4 “ Duvet Day ” や M-6 “ Angel Made “ は特に気持ちが良いですね。浮遊感があってアナログTVの砂嵐にも似た粗いサウンドがお気に入りです。

またここ数年のロックを語るには外せない サウス・ロンドン シーンの中心的な小さいヴェニュー The Windmill でも活躍する Goat Girl を呼んでの M-5 “ Feels Hz “ も横のつながりが見えて良いですね。

丁度ALの真ん中にあるハーフ・タイム的な要素も持ち合わせる M-7″ Cheat Codes (THPS2) ” も良い味を出しています。アコースティック・ギターと合わせて呟くように重ねる男女のコーラス・ワークはしっぽりと酒をなめる時の最高のアテです。

M-9 “ Nobody: Me: “ や M-10 “ Post-Dick Circle Fuck “ が顕著なローファイなサウンドの疾走感と絶妙に熱がこもっていないヴォーカルの不思議なハーモニーもぜひ味わってほしい。彼らの音楽性が詰まってます。 ラストの M-12 “ Crash Tense Dummy “ が10分と長尺なところも青臭くて良いですね。めっちゃノスタルジー。。

純粋無垢に音楽をインターネットで漁っていたあの頃の十代が漠然と脳裏によぎり、無駄に感傷的になってしまいました。。これは長く聴いていくやつだわ。。。

今年は割と意識的に音楽が聴けているし、何より6月7月と一気に聴きこみたい期待のALが続々とリリースされていったので、これからが非常に楽しみだ!

1 note

·

View note

Text

2019 Best Albums 10

今年のお気に入りの10枚をここに記します。

10. Hovvdy - Heavy Lifter

良質なローファイ インディー・ポップ。

全曲通して温もりがあるフォーキーなサウンドがたまらなく、またざらついたエレクトロニカ的なアレンジも良い。秋冬になると春夏以上に音楽が恋しくなるのですが、これからの寒い季節を共に過ごしてくれるであろう大切な1枚が増えました。

彼らの珠玉のポップ・センスが本作で一気に開花したと思います。

Hovvdy - Cathedral

9. Meitei - Komachi

コンセプチュアルで冷気がヒヤッと首元に入ってくるかのようなエレクトロニック・ミュージック。

"日本の夜(闇) “をコンセプトに作られた本作。 怪談や浮世絵などからサンプリングされたこの楽曲群。AL の説明文を読むだけでワクワクするし、本当に闇夜に紛れ込んでしまったと錯覚してしまうほどに恍惚とします。川の音やさざ波や虫の音のような音色が本当に気持ちが良い。。

寂寞とした夏の一夜は本作をお供に過ごすのもオツなものかと。

Meitei - Komachi

8. Girl Band - The Talkies

狂気をより兼ね備えて戻ってきました。

不穏な吐息から始まる本作。その時点で不快感と期待感が膨らんでいきます。そして暴力にも似たノイズとシャウトと轟音の嵐。相変わらずのダンサブルなサウンドが体と脳を強制的にジャックし、振り回されるかのようにのってしまいます。

彼らの楽曲は端々から知的な雰囲気 (シニカルなエッセンスとでも言うべきか) が漂っていて、それがまたクールなんですよね。えぐすぎるバンド。

Girl Band - "Shoulderblades"

7. Oso Oso - Basking In The Glow

US インディー/エモ が好きな人は全員刺さるのではないでしょうか。

清涼感あるグッド・メロディーが疾走していく最高の1枚。クリーンな歌声も言わずもがな、ギター・メロも最高だし、涙が込み上げてくるような熱い展開もあったり、聴き心地の良いドラマティックな AL です。

Triple Crown Records からリリースというのはとても納得がいきますね。

oso oso - "impossible game"

6. Big Thief - U.F.O.F

一聴すると音が限界まで削ぎ落されているミニマルなフォーク・サウンドなので、難しいことをしているように聴こえるけれど、こんなにも心地よく受け入れてしまう音楽ってそうないです 。

今年2枚リリースしているうちの1枚ですが、本作のアレンジ(特に生々しいあらゆる音とノイズなど)がかなりツボだったのでこちらを選びました。

今1番生で聴きたいバンドです。

Big Thief - UFOF

5. Foals - Everything Not Saved Will Be Lost Part 1

Foals の魅力が詰まっている本作。

肉厚のあるリズム隊に支えられたうねるようなメロディーはトライバルなハウス・ミュージックのようであり、また 3rd AL 以降のヘヴィなギター・リフや各パートが綿密にグルーヴを膨張させて一気にカタルシスを爆発させる展開力など、圧巻のロック・サウンドです。今年はもう1枚 AL をリリースしたのですが、衝撃度的な尺度でこちらを選びました。

Foals - On The Luna

4. (Sandy) Alex G - House of Sugar

煌びやかでどこか夢見心地なインディー・ロック。

本作のテーマになっているであろうおとぎ話の世界を彷彿とさせる幻想的なサウンドはまるで万華鏡を覗き込んだかのよう。でもどこか郷愁的でもあり、絶妙な距離感で鳴っている特別な1枚です。

ローファイでエレクトロニックでロックでフォークでヒップホップ的で・・・でしっかりとポップで。。本当に感動する。。

(Sandy) Alex G - Southern Sky

3. 舐達磨 - GODBREATH BUDDHACESS

ラップ・ミュージックはあまり聴かないのですが、年1で大好きな AL が1枚見つかるんです。それが本作です。

アウトサイダーな彼らがフィクション無しのリアルなリリックを切ないトラックの上で吐き続けていく。それも、とてもリリカルに。生き様を時にストレートに、時に詩的に、リリックへと反映しており、そこが本当にクールです。

あと、 BADSAIKUSH の字余り気味のヴァースからのサビに入る展開が大好きすぎる。

100MILLIONS (REMIX) / 舐達麻

2. NOT WONK - Down the Valley

最高にグルーヴィーなロックン・ロール アルバム。

曲通してエモーショナルが爆発した展開に泣きメロの連続で、また、本作はソウルからの影響を受けており、それがまた他の邦楽ロックバンドとの一線を画しています。

今日本で一番ロックを感じるバンドだと思っています。

NOT WONK / Down the Valley

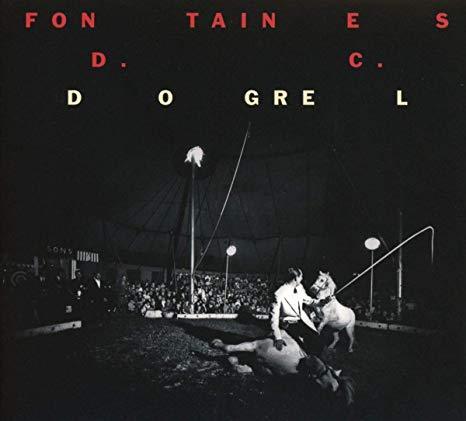

1. Fontaines D.C. - Dogrel

熱さと甘さと冷たさが凝縮した2019年随一のロック・アルバム。

特に彼らの眼が良い。人を寄せ付けない冷たい眼光。この冷め切った表情と声で熱い歌を歌っている姿はこれぞロックン・ローラーて感じですげぇ良い。

抑揚のない歌声が人を選ぶと思いますが僕はそこに完全に掴まれました。最高ですね。

Fontaines D.C.: Liberty Belle

今年も良い音楽にたくさん出会えた1年でした。

2019 Best songs 30 も良ければ、ぜひ。

0 notes

Text

2019 Best Albums 上半期

令和初投稿

今年上半期によく聴いた & もっと聴かれるべき Albums10枚(1つはEP) を記します。(順不同)

ものの見事全てロック・アルバムとなり令和も全然ロックは死んでないなと痛感しました。自分の趣向が偏っているだけではありますが・・・

Foals - Everything Not Saved Will Be Lost Pt.1

今やUKを代表するロック・バンドとなった Foals の5作目となる新譜です。心の底から待ってました。

去年、初期メンバーとなる ワルター・ジャーヴァース (Ba) が脱退を発表しファンとしては(例え脱退の理由がポジティブだとしても)寂しい思いはありましたが本作を聴いて、バンドとしてより強靭かつオリジナリティーあるサウンドをものにしたんだなと少しホッとした同時にかなり興奮しました。

まあ Foals の魅力が詰まってます。肉厚のあるリズム隊に支えられたうねるようなメロディーはトライバルなハウス・ミュージックのようであり、また 3rd AL 以降のヘヴィなギター・リフや各パートが綿密にグルーヴを膨張させて一気にカタルシスを爆発させる展開力など、圧巻のロック・サウンドです。 エレクトロニック・ミュージック的な味付けが強いですが紛れもなくこれはロック・アルバム。あと曲の構成もいいですね。気付けばエンディングへと流されるかのように辿り着いてしまいます。

しかしヤバいのは本作は2部構成の1部にすぎない事であり、もう1枚を今年中にリリースするってところなんですよね。どこまでも挑戦的な彼らのアティテュードにロックを感じました。

Foals - In Degrees

NOT WONK - Down the Valley

北海道からまじでクールなグッド・メロディーが届きました。

3人組バンド NOT WONK の 3rd AL。cutting edge/avex からのリリース!!!

元・銀杏BOYZ の 安孫子真哉 氏がプロデューサーを務めるレーベル KiliKiliVilla から2枚 AL をリリースし、早耳ロック・リスナーから支持を集めていた彼らの新譜は最高にグルーヴィーなロックン・ロールアルバムです。M-1″ Down the Valley ” から全曲通してエモーショナルが爆発した展開に泣きメロの連続。また本作はソウルから影響を受けたようで、たしかに M-3″ Of Reality ” や M-9″ The Bare Surface, I’ve Longed For You ” などのトラックからはロック的な熱さの奥にまた違った黒いグルーヴを感じます。加藤修平 (Gt&Vo) 氏がインタビューで語った「エモーション・ロックとソウルは音楽性は違えど本質的な意味は一緒。」という言葉を裏付けるような説得力です。

しかし、1st AL の時から思っていたけど M-6 ″ Count/Elation ” のこの怒涛の畳みかけるような疾走感を筆頭に andymori を彷彿させるなーと。この曲だけでもいいから聴いてほしいぐらい。

日本にもいいロック・バンドはいるぞって証明してくれたかのようでなんだか嬉しくなりました。

NOT WONK - COUNT/ELATION

The National - I Am Easy to Find

現行USインディー・シーンを代表するバンド The National の8枚目となるAL。4AD からのリリース。

00年代から既に話題にはなっていたバンドなのですが彼らの音源をこんなにしっかりと聴いたのが本作で初めてでした。じゃあ何が一体胸を打たれたのだろうと考えていたのですが、正直に言うと答えは見つかっていません。

しかし、1時間を超える長尺なアルバムは頭から聴いていると少しだれてくるんですが、本作には曲が進むごとにのめり込んで聴き続けたくなる魅力があることは確かなんですよね。その理由の一つにたくさんの素晴らしい女性ミュージシャンがゲストとして参加している点があるのかもしれない。その参加している女性ミュージシャンがどの人もエネルギッシュで生命の力みたいなものが溢れていて、そのエナジーを摂取したくなって聴いているのかもしれない。

また The Postal Service のような温もりのあるエレクトロニックなサウンドと物寂し気なメロディーもとても好きですね。あとは繊細な構成を支える Bryan Devendorf のパワフルなドラム・プレイの良さに気付いたという点も挙げられると思います。アンビエンスなアレンジが印象的なトラックやゴスペルからの影響が窺えるトラックを随所に挟んでからの M-13 “ Hairpin Turns ” が流れた瞬間も好きでいつも泣きそうになる。。

何はともあれ The National の良さに気付けたことはプラスだと思うのでもっとかみ砕いて聴いていこうと思います。

The National - Rylan

Beirut - Gallipoli

USの SSW ザック・コンドン が率いるバンドの5作目となるAL。4AD からのリリース。

このアルバムはとても暖かいです。それは南イタリアのプーリアを拠点として制作されたというのもあるかもしれません。でもそうではなくて何というか、人の優しさに触れたような温かみ、または一期一会の出会いなどと酷似した温もりを感じます。それは、本作を制作するまでに至った経緯で ザック・コンドンの見聞きした物や風景、感情などがそのまま形となったパッション(または郷愁)が通底しているからなんでしょうか。全曲が生き生きとしています。特に M-11″ We Never Lived Here ” はとても情熱的です。

Beirut の面々は普段自分が聴かないであろうあらゆるジャンルの音楽をたくさん聴いているんだろうなって思うんです。そしてそこからアウトプットされたいろんな楽器のいろんな音が聴こえてくる楽しさや彩りのあるメロディーの面白さなどといった音楽の良さを直に伝えてくれるので本当に大好きなバンドです。

Beirut - When I Die

Deerhunter - Why Hasn't Everything Already Disappeared?

現行USインディー・シーンの最高なバンド Deerhunter の 8枚目となる AL です。4AD からのリリース。

本作には Deerhunter の良さが詰まっています。つまり時代の変化に敏感なフロントマンである ブラッドフォード・コックス (Vo&Gt) の音楽的素養がいつになく前面にアウトプットされているということです。そして全曲があらゆる楽器の多彩なメロディーによって作られているからかいつも以上にポップに落とし込まれています。またそれらを支える軽快なリズム隊もたまらない。M-2 ″ No One’s Sleeping ”や M-7″ Futurism ” とか聴いていて楽しすぎる。

コンセプト的にはレトロ・フューチャーなんでしょうか。古風で広大な風景を彷彿とさせながらもすごく未来的なんですよね。例えば M-3 “ Greenpoint Gothic ”の木琴?とサイケデリックなシンセの組み合わせやラスト・トラック M-10 “ Nocturne ” はノイズががったサンプリングとチープなシンセから始まる不穏なバロック・ポップのようで奇妙な感覚に陥ります。

Deerhunter は最高。

Deerhunter - Death in Midsummer

Crows - Silver Tongues

ロンドンからは4人組バンドのデビュー・アルバムを。

IDLES のメンバーが主宰するレーベル " Balley " からリリースしているみたい。とてもいい関係性。

バンド名やジャケットからすでに匂っていますが、全体的にダークな空気を纏っています。けれどサウンドは骨太でスケール感があり、そしてポスト・パンクのようにひねくれていて疾走感があります。Black Rebel Motorcycle Club や Joy Division が頭によぎる程にクール。特に M-7 ″ Chain of Being ”とかヤバいですね。アングラな雰囲気は薫ってくるけれど大衆の心を掴むようなアンセミックなメロディーが最高。ロックが下火な時代ですが彼らには期待してもいいのではないでしょうか。いつかデカいステージで観て圧倒されたい。

CROWS - CHAIN OF BEING

Big Thief - U.F.O.F

NYの4人組オルタナティブ/フォーク バンド。 本作は Saddle Creek Records ではなく 4AD からリリースされました。

一聴すると音が限界まで削ぎ落されているミニマルなフォーク・サウンドなんですが、その一音一音が光の粒のように美しくて儚い。そしてその音たちがゆっくりとメロディーへと収斂していく展開は心を優しく包み込むように柔らかい。勿論つま弾かれるアコースティック・ギターと Adrianne Lenker (Gt&Vo) の綺麗な歌声は言わずもがな、それらの奥で鳴っている生々しい様々な音、あるいはノイズやアンビエンスなアプローチに感動します。難しいことをやっているはずなのにこんなにも心地よく受け入れてしまう音楽ってそうないです。特に M-11″ Jenni ”は白眉。不意にノイジーなギターが鳴り響くところでいつも鳥肌が立つ。

また「UFOに乗ってきた友達」という意味の少し不思議なタイトルがついていますが、たしかにミステリアスな雰囲気も漂っています。 掴めそうで掴めない浮遊した空気感というか。

彼らの音楽を聴くと「音楽を聴くという行為」を改めて考えさせられというか、、音楽はパーソナルな時間を大切にしてくれるものだと思っているので、だから本来「音楽を聴くという行為」は、”自分と音楽とで一対一で聴くものだ”とまるで誰かの受け売りの言葉のようなことを考えてしまい、簡潔に言うと音楽を聴く時間を大切にしたいな、なんて思わせてくれますね。

Big Thief - UFOF

Drahla - Useless Coordinates

UKはリーズの3人組バンド。ずっと待っていたデビュー・アルバム。 Captured Tracks からのリリース。

まあヤバい。M-1 ″ Gilded Cloud ” の時点でぶっ飛ばされます。Mourn をもっと鋭くさせてハード・コア成分を強めた感じといったらいいのか、この人間味を感じさせない緊張感がえぐいです。NYの No Wave バンド勢のような冷たさと攻撃力のあるひりついたポスト・パンクで大好物なヤツ。何が良いって10曲30分という丁度いいトータル・タイム。だから即効性があるんですよね。一瞬で持ってかれる。また M-3 ″ Pyramid Estate ” や M-5 “ React/Revolt ”の James Chance and the Contortions ばりに耳をつんざくようなサックスがエロくて頭がくらくらします。まじで最強だと思います。

Drahla - Stimulus For Living

FONTAINES D.C. - Dogrel

アイルランドはダブリンからの5人組バンドのデビュー・アルバム。IDLES もリリースしている Partisan Records から。

方々からすでに高評価を得ている本作ですが、正直初めはあまり馴染みませんでした。でポスト・パンク好きだし、インディー・ロックだしで絶対に自分が好きな音楽性なのにどうして馴染まないんだろうと思って何回も聴きなおしているうちに気付けば彼らの魅力にどっぷりと浸かってしまっていました。

まず掴まれたのは Grian Chatten (Vo) の声ですね。感情が乗っているのか乗っていないのか、抑揚のないテンションで淡々と歌いあげるさま。

そして声だけでなくとにかく彼の眼が良い。人を寄せ付けない冷たい眼光。この冷め切った表情と声で熱い歌を歌っている姿はこれぞロックン・ローラーて感じですげぇ良い。勿論サウンドも最高で M-1 ″ Big ” や M-3 ″ Too Real ” などハードなナンバーから M-6 ″ Roy's Tune ” や M-11 ″ Dublin City Sky ” とロマンチックなナンバーまで音楽性が幅広い。初期衝動でやっているようで実は練られたアレンジが顔をのぞかせる、熱さと甘さと冷たさが凝縮した2019年随一のロック・アルバムだと思います。

また、バンド名の D.C. はダブリン・シティーのことであったり上記の ” Dublin City Sky “ であったりと郷土愛が溢れているところも魅力的です。

Fontaines D.C. - Too Real

オマケ EP

Sports Team - Keep Walking!

最後はロンドンの6人組バンドの 2nd EP。自主レーベル Holm Front Records からのリリース。

今 Shame や Dream Wife や Goat Girl に Black Midi (来日最高!!)..と挙げればきりがないぐらいサウス・ロンドンのロック・シーンがかなり熱いってのは有名ですがその中でも注目されているバンドの1つですね。

Alex (Vo) の悪ガキ感とか Pavement のような味のあるへろへろなギター・リフが最高です。あと絶妙な酔いどれ感がいいですね。特にラスト・トラック M- 6 ″ Georgie ” とかグッド・メロディー過ぎてまじで泣ける。。狭いハコでシンガ・ロングしたい。

彼らの何が良いって自主レーベルを設立してそこからリリースしたってところ。やっぱりいい音楽を作る人って音楽との向き合い方が本当にクールなんですよね。

Sports Team - M5

上半期は 4AD にやられました。

最高なレーベル!!!!

1 note

·

View note

Text

20 Best Albums of 2018

個人的に2018年にリリースされた音源の中でよく聴いた20枚をここに記します。

20. Deeper - Deeper

アメリカの不真面目な若者たちがヘラヘラしながらやってるバンド感。その場のノリでジャムってるようだがメリハリのあるアンサンブルで締めるところはきっちり決めている辺り、一筋縄ではいかない雰囲気を醸し出している。これだからUSインディーはやめられない。

Deeper - Pink Showers

19. Tomberlin - At Weddings

Julien Baker に Snail Mail に Phoebe Bridgers や Lucy Dacus。そして Mitski など現行のインディー・シーンはオルタナティブなバンド・サウンドを鳴らす若い女性SSWが台頭してきています。そして彼女達に通ずるポイントとして自分自身の経験を軸にしつつ女性らしさを前面に出した歌を歌っているという点があります。Sarah Beth Tomberlin もその一人であり、まるで反響しているかのように同じフレーズをつま弾き、独白のようにそっと歌いだす様は美賛歌というとかなり仰々しくなってしまうが、それ程に美しく何よりとても寂しい。Bon Iver 並みの孤高感。特に M-6「I’m Not Scared」と M-8「Self-Help」はぜひ一聴してほしいところ。心が鎮まっていくようです。

Tomberlin - I'm Not Scared

18. Ovlov - TRU

オルタナ特有の荒々しさにシューゲイズ的な儚さがあって、爆音で聴けば聴くほど爽快感が増すし、ただうるさいだけではないメロディーの展開力も魅力の1つ。ノイジーなギターの音にただ無心で向き合いたいときって生きていたら誰しもあると思うんですが(?)そんな時は迷わずコレです。疾走する清涼なロックは永遠に浸れる。僕はこんな轟音をずっと浴びたかったし溺れていたかった。

Ovlov - Spright

17. Forth Wanderers - Forth Wanderers

90年代のオルタナティブ・ロックをマイペースなリズム感でメロディーを構築していくローファイなサウンドがお気に入り。ラジオや町中で流れていても油断していたらスルーしてしまうんじゃないかと思うぐらい覇気が感じられないんだけれどそこが良いし、むしろ等身大の情緒とマッチする。特にこれと言って新しいことはしていないのに何故か惹きつけられてしまう。おそらくこの5人でないと生まれないグルーヴ。これからもこういう音楽を僕は大切に聴いていきたいなと思います。

Forth Wanderers - Nevermine

16. 羊文学 - 若者たちへ

本作を聴いてどうしても結びつけてしまう情景は飽き飽きした制服を着させられていた青春期の夏。そして今、夏が来るたびにそんな凡百な思い出を懐かしむように何度もしがんでいる僕みたいな人間には笑えないほどに刺さってしまいます。1曲目から「エンディング」というタイトルをつけ、長大でエモーショナルなギター・ロックを収録しているあたりも何だかむず痒くなる照れくささがあるんですが、そこがまた赤裸々な感情を吐露するようで青く美しい。 00年代ポストロックや90年代シューゲイズからの影響が窺える、気怠く儚い轟音がむせ返るサウンドはまるできのこ帝国とチャットモンチーの狭間で揺れる抒情詩の連続のようで、また僕の夏を鮮やかに彩ってくれる大切な音楽が1枚増えました。

羊文学 - ドラマ

15. Hop Along - Bark Your Head Off, Dog

今年は女性Voのオルタナ/フォーキー系シンガーがたくさん注目を浴びましたが、彼女たちもそれらの音楽が刺さった人たちにぜひ聴いてもらいたい。90'sオルタナ/エモ+軽やかさを感じられるフォーキーなアレンジが心地よく、また、旧作と比べるとするならばストリングス・アレンジとリズミカルな楽器隊がより曲を鮮やかに仕立て上げている印象。Frances Quinlan の渋い声がただただ胸に響きます。突風が吹き荒ぶ新春にぴったり。

Hop Along - How Simple

14. Jon Hopkins - Singularity

ビート・ミュージックの作曲家ってストイックなイメージがあるのですが、この作品こそが音への追求心が最も感じられる一枚だなと感動しました。本作はジャケット通りの壮大なコンセプトを感じられ、一つの世界が宿っているようにも感じます。機械と対話するかのように計算し尽くされた Floating Points の楽譜の上で bonobo が描く雄大な世界が創られたような、そんな希少な世界を味わいたい方はぜひ聴いてください。

Jon Hopkins - Emerald Rush

13. uri gagarn - For

誰かが言っていた”夏は何もしないには長すぎるし、何かをするには短すぎる”という至言を思い出すような、”何もしない側”の抒情と相性のいいアルバムが今年リリースされています。それが本作。オルタナティブなんですよね、この曲群。だからこそ人を選ぶんですが、選ばれた方たちは存分に心を締め付けるようなサウンドを楽しんで今を生きてほしい。3ピースという必要最低限の楽器隊で鳴らされるサウンドは言うまでもなく成立しているし彼らという”個”も生まれている。とても貴重な存在なのでぜひとも多くの人が惹かれてほしい作品の1つです。

uri gagarn - Owl

12. IDLES - Joy as an Act of Resistance

音楽はいつだって新しくないと大衆は飽きるし、特にロックなんていつまでも過去の栄光にしがみついて残りカスをチューチュー吸っているものだからそら、忘れられてしまう。でもこの IDLES の 2nd AL がね、全部ぶっ飛ばしてくれたんですよ。いつまでうるさい音楽やってんだよ、聴いてんだよって怒られそうな度がつく程に骨太パンク・ロック。しょうもない奴らは全部吹き飛ばしてくれるほどの圧に壊されてしまえばいい。不満がたまったら音にして詞にして吐き出せばいいし愛の言葉も然り。現代のロック・ヒーローですよ彼らは。支持しない選択なんてない。

IDLES - Danny Nedelko

11. Mourn - Sorpresa Familia

ポスト・パンク / ハード・コア 辺りのヒリヒリとした硬質なサウンドの中から滲み出てくるユーモラスでポップなメロディーがとてもツボ。M-1「Barcelona City Tour 」からすでに高揚するし、そのまま失速せず淡々と畳みかけて演奏していく様もすげえクール。その一つの要因に挙げられるのが ( M-7「 Doing It Right 」を除き) 全曲1:30~2:30程で全12曲が30分以内で1周するという点。だからこそシンプルかつストレートな内容になっているのだろうなと思いますが微塵も退屈することなく、むしろ一度聴いたら耳にへばりつく程のメロディーのフックが効きつつ”感情色褪せず産地直送的な”濃いパンキッシュ・サウンドの連続が待っています。特に M-8「 Thank You for Coming Over 」と M-11「 Epilogue 」が好み。緊張と緩和。パンクとポップの塩梅が絶妙。最高のバンドです。

MOURN - Barcelona City Tour

10. Rolling Blackouts Coastal Fever - Hope Downs

アコースティック・ギターの素朴なコードの上をツイン・ギターが絡みつくようにメロディーを色付ける。(もちろん軽やかにしかししっかりと支え際立てるリズム隊もクール)このアンサンブルは誰しもがうっとりとしちゃう程にセクシー。余談ですが、雰囲気のあるモテ男ってやつは洗練されているようでどこか抜けているところがあると思っています。少しスキがあって何だか寄り添いたくなる感じ、、彼らもそんな雰囲気を醸し出しており、クールだがでもどこか気の抜けるようなヘロヘロっとしたサウンドでありそこがキュートでかないニクイ。。古き良きインディーなロック・サウンドを現代風にアップデートし、誰しもが受け入れられるロック・チューンを作れるバンドは今やとても貴重な存在。昔には昔の音楽を、そして今には今の音楽があるし、今を生きている身としてはやはり今の音楽で踊りたいし、演出したい。懐メロではない。しかしどこか郷愁的で洗練されたキャッチーなロックンルールは最高だ。野外でぬるい酒片手に踊り狂いたい。

Rolling Blackouts Coastal Fever - Talking Straight

9. A.A.L. (Against All Logic) - 2012 – 2017

NICOLAS JAAR の別名義プロジェクト。この音源、すごく気持ちいいのだけれどどこか不気味。ソウルやファンクからサンプリングされたから品がある心地よさがあるんだけれど、不必要にノイズががっていたり稲妻が落ちたり急にぶつっと音が切れたかと思えば何事もなかったように次の曲へと進んだり、、生の声がサンプリングされているのに全部の音が無機質なんですよね。しかしそんなおどろおどろしさに完全にはまりました。一聴して実験的な要素が強いのかなと感じますが、基盤であるハウス・ミュージックからは外れていないからしっかり踊れる。器用だなって思います。

Against All Logic - I Never Dream

8. Cloud Nothings - Last Building Burning

一気に突き抜ける疾走感に体がもっていかれそうになるけれど、随所にフックのあるメロディーにギター・リフが耳にこびりつくからまた聴きたくなって1周してしまう。勿論それだけでなくアンサンブルに重きを置いたアレンジもあるし、とにかく飽きさせない技術が光っています。このざらついた感触と人懐っこいメロディーと感情をフル回転させ歌い叫ぶヴォーカル。これをエモーショナルと言わずに何を言う。人生を豊かに楽しんでいる人にはまず届かないタイプのロック。だからこそ肌身離さずずっと聴いていたいですね。USインディーが最高だと思うのは彼らが中心にいるからってのもあるかもしれない。

Cloud Nothings - The Echo Of The World

7. Camp Cope - How to Socialise & Make Friends

目新しさ無しのとてもストレートな曲なのに(もしくは故にか)こんなにも惹かれてしまうのはVo:Georgia Maq の包み隠さない詞とハスキーな歌声にありますね。力強くも優しい。これぞエモーショナルなロック・アルバムです。3ピースはバンド構成の最もシンプルな形。だからこそ余計な音を一切いれずバンド然とした音を鳴らすか、もしくはあえてバンドらしさを感じさせない音を作るかなど、個性が出せないようで実は唯一無二のグルーヴを生むには3ピースは最適な形態かもしれません。しかし、最低人数の3人で曲を作るには勿論ルールに縛られすぎてがんじがらめになってしまう危うさもあります。そんな様々な限界や難題を超えていく魅力が3ピースにはあり、考え過ぎた上の極致のような、または瞬間的に生まれた天性のような曲がいくつも存在しているからこそ、そこにぞっこんになってしまうのかもしれません。何はともあれ、彼女たちの音楽は危うい程まっすぐで一切の無駄がない、つまり3ピースだからこそ完成している気がします。発泡酒と合わせたい。

Camp Cope - The Opener

6. Foxing - Nearer my god

たしかに Foxing は壮大かつ繊細な音使いで他の Emo/Indie 系バンドの一歩先を行っていたかもしれないし、最早1st AL『The Albatross』の時のように”Emo”というカテゴライズでは括れないほどに深化していったかもしれない。そして本作 3rd AL『Nearer My God』を聴いて完全に熟したというか、 Foxing というジャンルを創り上げてしまったな、、と感服してしまいました。誰も寄せ付けない領域にまで達した圧巻のスケールアップ。シアトリカルで美賛歌のような M-4 「Gameshark」M-7「Heartbeats」から、ストリングスやピアノ、M-9「Bastardizer」ではバグパイプなどの様々な楽器によって曲を華やかに修飾したアレンジが多く見受けられますが、やはり彼らの根幹でもあるエモーショナルなサウンドには変わりなく、例えば静と動のコントラストが魅力的な M-2「Slapstick」に M-8「Trapped in Dillard’s」のか細く鳴り続ける電子音の上にピアノが儚く旋律を奏でるバラード・ナンバーや、哀愁を帯びたアルペジオに感情をフルに乗せた Murphy の歌声に、躍動するドラムに不気味に響くストリングスと、らしさを感じる M-11「Won’t Drown」と全曲が叙情的です。来年からはデカいステージでプレイしている姿がありありと思い浮かびます。

Foxing - Nearer My God

5. 国府達矢 - ロックブッダ

“和”をイメージとした文学的な言葉選びに、それを巧みに操り吐くヴォーカル。そして各々のパートが主張しつつもストイックに鳴らされるアンサンブルは見事にグッド・メロディーへと昇華していく。あまりにもナードに刺さるポイントがありすぎる本作は、どうやら1990年に「MANGAHEAD」というユニットでデビューした 国府達矢 がようやく沈黙を破って15年ぶりに形にさせたようだ。それ故か、本作からは有り余ったアイデアと技術と本能をフル回転させて全身に血を淀みなく巡らせている熱と生命の血生臭さすらも感じます。全曲で38分は短命で、たしかに儚い。しかし確実に聴き手の血肉となって輪廻転生が如く永遠に聴き続かれていくでしょう。

国府達矢 - 薔薇

4. Age Factory - GOLD

奈良の若者3人が叫ぶは世の中に蔓延るクソ喰らえなこととそれを取り巻くしょうもない奴らのこと。そして今の邦楽チャートの上位ランキングに辟易した彼らはもっと俺を見ろとドストレートな感情を暴発させてきた。ハード・コアなサウンドを一つの武器として戦ってきたが、視界がふっと広がったのか、はたまたライブを重ねていくごとに経験と自信が表れたのか、今までの楽曲以上にメロディーが色鮮やかになり、感情の乗りが自然になっています。勿論それは良いことでこちらも気付けば拳を突き上げたくなる衝動に襲われます。それが顕著なのがリード・トラックの M-1「GOLD」と M-7「million」。全てをさらけ出して包み隠すことが完全になくなった Age factory は一体どこまでのし上がっていくのか、、期待を感じる一枚でした。

Age Factory - GOLD

3. Shame - Songs Of Praise

今、サウス・ロンドンのロック・シーンが盛り上がっているようですが、その筆頭バンド。若い、のに熱量だけで乗り切ろうとせず、冷静に物事を俯瞰している佇まいはもはや貫録を感じるほどです。どの曲も特徴があるしアンセミック。どんどんスターダムにのし上がっていってほしい。IDLES はロック・ヒーローですが、彼らは地元で最もクールな友達って感じがして、全く面識がないのですがなんか自慢したくなる。そんな親近感も魅力だなと思います。

Shame - One Rizla

2. People In The Box - Kodomo Rengou

彼らの代表作ともいえる 2nd AL『 Family Record 』は本当に世界を旅するがごとく、どの楽曲もまるで文化や言語や人種が違うようにそれぞれ個性が放っていたコンセプト・アルバムでした。本作はその壮大な世界にある一つの街で生きている人々のそれぞれのストーリーに焦点を当てたようで、豊かな表情を見せつつも洗練された楽曲群は、聴き終わった後はまるで素晴らしい短編集を読破したかのような気持ちになります。一つ一つの物語は違えど実は全て繋がっていたことに気付いたあの感覚。また、本作は詞に固有名詞がよく使われていて、遊び心が満載で楽しいなと思う反面、これらはただ空想に耽ったファンタジーではなく現代の歌を歌っているということも強く意識されます。何はともあれ、難解なフレーズに詞に展開などをあくまでポップに落とし込んでいる技術には感嘆の一言。

People In The Box - かみさま

1. 中村佳穂 – AINOU

”個性的”。何かを称賛するとき散見されますが、彼女が彩るメロディーと言葉こそまさに当てはまる表現なのではないでしょうか。両耳に届く音はどれも心地よくて楽曲の多彩なアレンジが光る作品で、どこまでもポップネス。また、様々なインスピレーションを経ての技巧的な音作りからは音楽へどうやって向き合うかといった心意気や思入れが感じられます。がしかし、何より僕が魅了されたのは、彼女の心の底から溢れ出る優しく自由を肯定する生命力。そしてあくまでも”歌”としての純粋な力強さ。宣伝や自己啓発は自由という言葉が大好きですが、やっぱり人は束縛されて乗せられたレールの上から脱線することが何より怖かったりします。ですが、彼女はレールに乗って社会を全うする選択は勿論のこと全ての選択を否定しない。まるで光のような音楽。ミュージシャンとしての矜持と音楽愛がぎゅっと詰まった、2018年で最もピースフルで希望と愛を感じた作品でした。

中村佳穂 - 忘れっぽい天使 / そのいのち

2018年も素晴らしい音楽で堪能できた1年でした!

best 30 song もよければ。

0 notes

Text

2018/9 今月の1枚 -洋楽-

Tomberlin - At Weddings

Big Thief や Hop Along など素晴らしい女性Voのインディー・バンドを輩出しているUS名門レーベル Saddle Creek Records からまた一人魅力的なフォーク・シンガーがデビューALをリリース。

youtube

現行のインディー・シーンはオルタナティブなバンド・サウンドを鳴らす若い 女性SSW が台頭してきています。Julien Baker に Snail Mail.Phoebe Bridgers や Lucy Dacus と..勿論 Mitski も忘れてはなりません。彼女達に通ずるポイントとして自分自身の経験を軸にしつつ女性らしさを前面に出した歌を歌っているという点があります。

そして彼女 Sarah Beth Tomberlin はバプテスト家を厚く信仰している一家で育ったために年相応の人気のポップ・ミュージックを聴くことが許されなかった経験など、世間から隔離された事への疑問や本心と教会で過ごした彼女の人生が本作の基盤となっています。

まるで反響しているかのように同じフレーズをつま弾き、独白のようにそっと歌いだす。美賛歌というとかなり仰々しくなってしまうが、それ程に美しく何よりとても寂しい。それは Bon Iver 並みの孤高感があり、空気が張り詰めています。

特にM-6「I'm Not Scared」とM-8「Self-Help」はぜひ一聴してほしいところ。心が鎮まっていくよう。。。

0 notes

Text

2018/9 今月の1枚 -邦楽-

Snail’s House - L'été

Kawaii Future Bass の提唱者!? Ujico* の 別名義 Snail’s House としての新譜はまるでインターネット黎明期であった平成最後の夏を電子化したよう。

youtube

平成も気付けば30年。時代の流れは雑多ながらも流麗で、昨日でさえも美しく思えてしまいます。そして平成も締めくくられようとする中で、東京の若きサウンド・クリエーターは普遍的でただ一つの夏を現代の感性で見事に音に閉じ込めてくれました。

本作を簡単に言うと、踏切音や雑踏の喧噪や風鈴やセミの鳴き声などの身近な生活音と透き通るようなピアノやストリングスを取り入れて、現代的なエレクトロニック・ミュージックである Futeru Bass 風に仕立て上げた一枚。 また、Schroeder-Headz や haruka nakamura 辺りに雰囲気は似ていて、つまりすべての音が優しいです。良い意味で日本的な音だなと思いました。

コンセプトは王道っちゃ王道ですが、その期待にしっかりと応えてくれていますし何より、こんなにも平成を感じさせてくれる音楽もそう無いなと思います。少年時代を思い返すための音楽ではなく現代の夏を今の身体で感じる音楽。平成最後の夏を本作で締めるのもありなのかなって思いました。

アートワークも最高です。

0 notes

Text

2018/8 今月の1枚 -洋楽-

Foxing - Nearer My God

たしかに Foxing は壮大かつ繊細な音使いで他の Emo/Indie 系バンドの一歩先を行っていたかもしれないし、最早1st AL『The Albatross』の時のように”Emo”というカテゴライズでは括れないほどに深化していったかもしれない。そして本作 3rd AL『Nearer My God』を聴いて完全に熟したというか、 Foxing というジャンルを創り上げてしまったな、、と感服してしまいました。誰も寄せ付けない領域にまで達した圧巻のスケールアップ。前作同様 Triple Crown Records からのリリース。

youtube

彼らの特長の一つに、悲痛にも似たVo Conor Murphy の歌声が挙げられます。だからこそシリアスな雰囲気があって重くのしかかるような厚みがあったのですが、本作はそこに Sigur Rós にも共通する解放感、またはシアトリカルな美賛歌のような M-4 「Gameshark」M-7「Heartbeats」などを通して荘厳なテーマが下地にある事が想起されます。

そして、ストリングやピアノ、M-9「Bastardizer」ではバグパイプなどの様々な楽器によって曲を華やかに修飾したアレンジが多く見受けられますが、やはりFoxing の根幹でもあるエモーショナルなサウンドには変わりなく、例えば、静と動のコントラストが魅力的なM-2「Slapstick」にM-8「Trapped in Dillard's」のか細く鳴り続ける電子音の上にピアノが儚く旋律を奏でるバラード・ナンバーや、哀愁を帯びたアルペジオに感情をフルに乗せた Murphy の歌声に、躍動するドラムに不気味に響くストリングスと、Foxing らしさを感じる M-11「Won't Drown」と全曲が叙情的です。

でもやっぱりこれだけのめり込めた最大の要因がファースト・トラックの M-1「Grand Paradise」にあります。不穏なメロディーから打って変わって、まるで救済するかのような(または救済してくれと懇願しているのか..)最後の大サビに体が俄然熱くなり、その温度を保ったままラスト・トラックまで持っていくのだから本当に素晴らしいアルバムだと思いました。

あと、M-6「Five Cups」含めエレクトリック・アレンジが Oneohtrix Point Never 的でもあるなーとも感じました。遊び心あるシリアスなサウンドだが何故か優しくて惹きつけられるような点が彼を想起しました。

これほどの快作を創り上げた彼らの未来はどうなるのか、、、かなりデカいステージで演奏する姿が目に浮かびます。。

また、 彼らの母国語でもある英語は勿論のこと、フランス語、ドイツ語、スペイン語、そしてなんと日本語のバージョンと5ヵ国語のMVをオフィシャルでアップしており、これは来日も期待できるのではないかと勝手にワクワクしています。

youtube

0 notes

Text

2018/8 今月の1枚 -邦楽-

羊文学 - 若者たちへ

これは きのこ帝国とチャットモンチー の狭間で揺れ轟く抒情詩の連続でしょうか。

youtube

彼女たちの1st full AL 『若者たちへ』を聴いてどうしても結びつけてしまう情景は飽き飽きした制服を着させられていた青春期の夏。そして今、夏が来るたびにそんな凡百な思い出を懐かしむように何度もしがんでいる僕みたいな人間には笑えないほどに刺さっていしまいます。

1曲目から「エンディング」というタイトルをつけ、長大でエモーショナルなギター・ロックを挿入しているところも何だかむず痒くなる照れくささがあるんですが、そこがまた赤裸々な感情を吐露するようで青く美しい。

また、00年代ポストロックや90年代シューゲイズからの影響が窺える、気怠く儚い轟音がむせ返る中で Gt&Vo 塩塚モエカ の透き通った歌声が胸を掻きむしりたくなるほどに綺麗なメロディーを紡いでいます。

ギターの音も凄く好みで特に M-9「涙の行方」なんかはリフもメロディーも曲の展開、アレンジと全てが直撃しました。詞も哀愁がありますがしかし前向きな言葉が並んでいて、それがまた目頭を熱くさせます。

夏になると聴きたくなる曲はいくつもあるんですが、本作もまた僕の夏を彩ってくれる大切な1枚になりました。これからもずっと聴いていくんだろうな・・・

0 notes

Text

2018/7 今月の1枚 -洋楽-

MOURN - 『 Sorpresa Familia 』

年相応な柔らかい様相で嘲笑うように鈍色に光る感情を暴発させるバルセロナの早熟なニュー・カマーも気づけば 3rd Album 。所属している NYの名門 Captured Tracks からリリース。

youtube

ポスト・パンク / ハード・コア 辺りのヒリヒリとした硬質なサウンドの中から滲み出てくるユーモラスでポップなメロディーがとてもツボ。M-1「Barcelona City Tour 」からすでに高揚するし、そのまま失速せず淡々と畳みかけて演奏していく様もすげえクール。その一つの要因に挙げられるのが ( M-7「 Doing It Right 」を除き) 全曲1:30~2:30程で全12曲が30分以内で1周するという点。だからこそシンプルかつストレートな内容になっているんだろうなと思いますが微塵も退屈することなく、むしろ一度聴いたら耳にへばりつく程のメロディーのフックが効きつつ”感情色褪せず産地直送的な”濃いパンキッシュ・サウンドの連続が待っています。特に M-8「 Thank You for Coming Over 」と M-11「 Epilogue 」が好み。緊張と緩和。パンクとポップの塩梅が絶妙。最高のバンドです。

1 note

·

View note

Text

2018/7 今月の1枚 -邦楽-

bed - 『right place 』

心のうちに深く深く染み渡る京都の4ピース インディー・ロック バンド bed が新たな体制となって初の楽曲EPをリリース。 完全自主制作とのこと。

彼らの音楽を聴くと、何気ない平凡な風景が何故か感傷的に目に映ってしまう。例えば、近所の公園で遊んでいる子供たちの声や地元の商店街や通勤特急からの車窓の眺めなど... いままで言葉にしてこなかった景色が不意に恋しくなってしまうような暖かいメロディーがたまらなく胸に染み込んでくる数少ないバンドの一つです。

そして本作に挿入されている 4 Song 全曲とも例にもれず永遠に耳を傾けたくなるメロディーに詞にファジーなギターにアンサンブル... わずかだが贅沢な幸福を味わいたい人にぜひ拝聴してほしいEPです。

また、本作はライブ会場または通販のみでの販売となっているので、現在の音楽業界の主軸であるサブスクリプションでは聴けません。しかし、ライブハウスに足を運び直に彼らの音楽を聴いたついでに手に取るような、そんな距離感が愛おしく直接受け取った時の高揚感というものに勝るものってあんまり無いよな、、なんて思ったり思わなかったり。。

年末?あたりにも新曲をリリースするみたいなのでとても楽しみ。

0 notes

Text

2018/6 今月の1枚 -邦楽-

Suchmos - 『THE ASHTRAY』

youtube

今、日本で最もクールなバンドといっても過言ではない神奈川県の6人組バンド Suchmos が mini Album 『THE ASHTRAY』をリリース。

個人的にブラック・ミュージックをあまり聴かず生きてきたので彼らの旧譜を熱心に追ってこなかったのですが、NHK W杯のテーマ・ソング「 VOLT-AGE」を聴きこのオシャレで今風な兄ちゃんたちはとても柔軟な発想を持っているんだなと、、

本作のリード・トラックでもある M-1 「 808 」でも分かる通り、往年のブラック・ミュージックを彼らなりに今の音へと変化させ、あくまでポップスとして聴かせる卓越なセンスを持っている事はもちろん理解はしていたのですが、やはりどこか単調な -というよりも意外性が無いというのか..- イメージがあり、良い意味でも悪い意味でも”枠”を飛び越えるようなサプライズが無いように聴こえていました。

しかし、NHK それもW杯というド級なタイアップの曲を今までの Suchmos とはまた違った表情を見せる(しかも7分もある..!!) アンセミックなロック・ナンバーをぶつけてきた- いつだって挑戦的で居続けるという気概をも考えさせられるメッセージを添えて- ことにとても驚き、同時に爽快な気持ちにもなりました。

特に、上記に挙げた曲や M-4「YOU’VE GOT THE WORLD」などはおそらくフロントマン YONCE の音楽の原点である US 90′sグランジやサッカーの国 UK ブリット・ポップ の影響をうかがえることができ、サッカーというテーマにもしっかりと沿った内容で求められた問いにもクールに答えています。

今までのブラック・ミュージック的要素とルーツ・ミュージック要素をない交ぜにして新たなサウンドを求めていくストイックさであったり、新旧問わず音楽をジャンルレスに吸収するフットワークの軽さであったりと、音楽を柔軟に捉えてスタイリッシュにアウトプットしていく姿勢はとてもクールで、いち邦楽ファンとしては彼らの今後の動向は一向に目が離せないでしょう。そろそろマジで化けそう。。

0 notes

Text

2018/6 今月の1枚 -洋楽-

MorMor - Heaven's Only Wishful

youtube

カナダから只者ではない男が登場。その名はMorMor...直訳してスウェーデン語で”おばあちゃん” !?

そんな彼の本名は Seth Nyquist という方で、どうやら曲作り、楽器、録音と全て自分の手で行っている SSW 兼 Producer なマルチ・プレイヤー。

6月にリリースした5曲入り debut EP『 Heaven's Only Wishful 』は本曲含め洗練されたチル・ウェイブ的インディー・ポップ サウンド。まぁ心地よい。言わずもがな早耳リスナーたちにもかなりの感動を与えているようです。

特に、タイトルにもなっている M-1「 Heaven's Only Wishful 」が最高すぎます。。曲が進むにつれて感情が徐々に溢れていくような展開で、何より彼の絞り出すハイトーン・ヴォイスとブルージーなギター・リフはこちらの心まで締め付けられるように切ない。。

また、身体全てをすっぽりうずめてしまうような荘厳なシンセが効いた M-2「Lost」からの M-3「whatever comes to mind」の流れは宙を浮遊できる程に切なくて甘くエクスタシスで、夢の様な時間へと連れて行ってくれます。

M-4「Waiting on the Warmth」ではがらりと雰囲気が変わった仄暗いメロディーから一気にダンサブルでエモーショナルなサビへと突入。メリハリの付け方も一級品で、同郷トロントの BADBADNOTGOOD などとも仕事をしていたというキャリアを裏付けるセンス。そして最後は壮麗でスモーキーなナンバーで締める「Find Colour」。あまりにも異空間的でもあり、終わった事にも気付けない程に聴き手の心に幻影を残して彼は後を去ります。

まだ5曲しか発表していないのにこの存在感たるや。。フル・アルバムでは一体どんな世界をつくってくれるのか今からとても楽しみです。

0 notes

Text

2018 夏に聴きたい5枚

2018年もすでに上半期が過ぎようとしていき、気づけば夏。

そんな流れるように時間が経つ中、ニュースも流行も音楽もそれ以上のスピードで生まれていきつつ消費されています。一日一日を何とか耐え忍んでいるのに四季がくるくると目まぐるしく回る世間に人々は常に三半規管が半壊している印象。。

だからこそ、心から待ちに待った2018年の夏を思い出として刻み彩ってくれるであろうアルバムを5枚紹介したい。全て今年リリースした新譜です。

Fickle Friends - You Are Someone Else

youtube

誰かが夏を心待ちにしていたように僕も UKブライトン出身の男女5人組 バンド Fickle Friends の1st full Album を心焦がれる程に待っていました。そして、ドロップされた一枚はひと夏をトロピカルにアーバンに、そしてスウィートに仕立て上げてくれる最高なギター・ポップアルバム。(あえて欲を言うならば、 Could Be Wrong や For You ,Play が収録されていないのが少し不服...)

夏を盛り上げたい。。だけどEDMやデカ鳴りダンス・ミュージックとかのチープかつ下品にはなりたくない。そんなご要望がある方たちはぜひ流しましょう。何故なら、キャッチーなメロディーの中には甘酸っぱさと何よりセクシーな品があるから。執拗に盛り上げようとはしないし、半強制的にグルーヴを作ろうともせず、丁度いい分かりやすさと小粋なステップを踏みたくなる丁度いいダンス要素。また、カラッとした炎天下やビーチ越しのサンセットなど夏の様々なシーンにもピッタリな、まさに夏を彩ってくれる楽曲が揃っています。

少し大人びた夏を演出したい方はぜひ。

Rolling Blackouts Coastal Fever - Hope Downs

youtube

夏はポップにいきたいね。でもやっぱりギターの音が恋しいね。それも土臭くて乾いた空気を感じれるやつ。。

あります。それも乾燥した空気とこじゃれた都市の中から生まれた特別なやつを。クールな方たちはオーストラリア・メルボルン出身の5人組 バンド の Debut Album をクールに聴きましょう。

うだるような夏が恋しくなるなんて夏嫌いな僕には永遠に来ないと思ってましたが、来ました。厳密に言うと 彼らが The French Press EP をリリースした去年の7月に、、

アコースティック・ギターの素朴なコードの上をツイン・ギターが絡みつくようにメロディーを色付ける。。(もちろん軽やかにしかししっかりと支え際立てるリズム隊もクール..)このアンサンブルには誰しもがうっとりとしちゃう程にセクシーで、いつもとは違う酒やファッションを嗜みたくなります。。

また、雰囲気のあるモテ男ってやつは洗練されているようでどこか抜けているところがあると思っています。少しスキがあって何だか寄り添いたくなる感じ、、彼らもそうでとてもクールだがでもどこか気の抜けるようなヘロヘロっとしたサウンドでありそこがキュートでとてもニクイ。。

古き良きインディーなロック・サウンドを現代風にアップデートし、誰しもが受け入れられるロック・チューンを作れるバンドは今やとても貴重な存在。昔には昔の音楽を、そして今には今の音楽があるし、今を生きている身としてはやはり今の音楽で踊りたいし、演出したい。懐メロではないが、どこか懐かしくなる郷愁的なところもあり洗練もされつつキャッチーなロックで今年の夏をニクく演出しましょう。

野外でぬるい酒片手に踊り狂いたい。。

uri gagarn - For

youtube

夏、と一口に言ってもいろんな夏があります。夏のいいところを全部凝縮した絵に描いたようなパリピ・サマーや野外フェスで音楽と熱を堪能する夏、または童心をくすぐられる淡い夏なんてのもあります。

しかし、誰かが言っていた”夏は何もしないには長すぎるし、何かをするには短すぎる”という至言を思い出すような、もちろん”何もしない側”の抒情と相性のいいアルバムが今年リリースされています。

それが、日本の3ピース・ロックバンド uri gagarn - For 。オルタナティブなんですよね、この曲群。だから人を選ぶんですが、選ばれた方たちは存分に心を締め付けるようなサウンドを楽しんで夏を生き抜いてほしい。

ただただ部屋から見慣れた空を見上げ、聞き飽きた生活音が耳を通過し、特にサプライズもないサイクルの中呆然と生きる。そして仕事終わりに飲む発泡酒の旨さに少し嬉しくなったり、夕暮れ時近所の公園から聞こえてくる子供たちの笑い声と錆びたブランコの音に不意に死にたくなったり。のうのうと生きているだけでそこに大仰な幸せを見出そうともせずでもそんな自分が愛おしかったり、、、つまり心の隙間にふらっと寄ってきて帰っていくような人間味があるメロディーが詰まっているんです。信頼できる音楽。(ちょくちょくディスってる気もするがむちゃくちゃ褒めているし好きです。)

3ピースという必要最低限の楽器隊で鳴らされるサウンドは言うまでもなく成立しているし彼らという”個”も生まれている。つまりそれを人生に置き換えれば、生きるには最低限のものが揃っていればそれでいいし、オルタナティブ、転じて好きなように生きて自分が満足できればそれで良いんでしょう。なんてメッセージを感じた僕はあまりにもエモーショナルになり過ぎているので、熱を冷ましに少し夜風にあたってきます。。

Tiny Moving Parts - Swell

youtube

“若い”というだけで人は輝けるしだからこそ短い。永遠に訪れない稀代な時間。故に、若かったあの頃を捻じ曲げたり羨んだり忘れることを恐れたりして進めなくなる人がいたりします。でもそれは仕方がないこと。何故ならあの頃はとても眩しいから。しかし、どれだけ年をとっても馬鹿できるという事実はあるし、何よりいつだって最高の友達がいてくれればそれで良いんです。そしてそんな奴らと今夏を最高に騒がしくもてあそぼうや、と肩を組んで言ってくれるような一枚を聴いてエネルギッシュに感情を露わにしましょう。

それが、Tiny Moving Parts - Swell 。USの3ピース・エモ バンドです。

もう言わずもがな、クソ熱い。聴いているだけで汗かきそう。でも嫌悪感はない爽やかな汗。どうせ夏は暑いし汗をドバドバかく季節。だったら人の倍は汗をかきたい。馬鹿になりたい。後先考えず突っ込んでそんで後悔した~とか言いながら友達と笑い合いたい。という具合で泥臭く楽器隊は掻き鳴らしVoは全力でシャウトもしますが、ギターのタッピングやアルペジオから作られる不規則だが切なくも美しいメロディーは感傷的でそこの塩梅が非常に素晴らしいです。また少し背伸びしているような青さがたまらない。十代の頃を思い出してしまうほどに青い。10曲約30分という疾走感も短い青春時代を彷彿させてくれ���す。

これがエモーショナル、つまりエモい音楽。夏が本格的にやってきます。だからこそ今から後悔しないように夏を楽しんで、その十年後ぐらいにその夏を振り返ってエモくなりましょう。

暑い夏には熱い音楽を。

Winter - Ethereality

youtube

夏が大好き!!という人もやっぱり暑いのはイヤなはず。どこか避暑地へ逃げて熱をやわらげたり、防暑専門機械をフル稼働させ現代っ子なめんな精神で猛暑を殺したり、風鈴やアイスクリームやサイダーからささやかな冷風を摂取し内から涼をとるなど、手段は数知れず。では音楽は?そう耳からも涼はとれるはず。しかも爽やかな風を、、という事で音楽からも涼風をもらいましょう。

LAの Samira Winter という女の子が結成したバンド、その名も Winter 。字面の時点で4.5℃下がった気もしますが、メロディーがとても爽快で何より人が一番気持ち良く感じられるような体温を帯びており(個人差アリ..)、全身から音のシャワーを浴びている気にもなれます。特にM-8 ″ sunshine devine “ なんて圧巻な爽快音。ジャンルでいえばシューゲイズとかになるんでしょうが、その中でも一際メロディーが甘酸っぱいので、涼しいだけでなく青春を恋しくもなる。夏の一ページにピッタリなのでは。。それも終盤のページに突風を吹き込むように彼女の音楽を流したい。

本作には暑さを乗り切るために必要な要素が十分に詰まっているし、聴いていて幸せをも感じることができるんですよね。それはとても大事なことで、じめっとしたネガティヴな気持ちじゃあ夏バテにもつながり夏を無様に消費してしまう可能性があります。だからこそ、涼しい音のシャワーを浴び、青さを感じつつ元気をもらうために力いっぱい音量を上げて聴きまくりましょう。

様々な夏には様々な音楽を。

0 notes