All about information technology: news, history, guides, security, gadgets, search engines, robotics, 3D, future and retro technologies, interesting facts, programming, science fiction. Просто об ИКТ: новости, история, гайды, безопасность, гаджеты, поисковые машины, технологии будущего и ретро, интересные факты, программирование, научная фантастика

Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

XEE — ЭЛЕКТРОННОЕ КИБЕРЖИВОТНОЕ | 🤖🐞

Какое оно — животное будущего? Представьте себе маленькое устройство, которое по-настоящему ощущает, реагирует и даже немного непредсказуемо себя ведёт! Вот таким зверём стал XEE - электронный жучок из далёкого 1971 года, который смог сочетать в себе умные микросхемы и почти живое поведение.

ЧТО? — Электронный зверь с чувствами? 🐜✨

XEE - это устройство, собранное на базе нескольких интегральных схем, которые работают со светочувствительными резисторами и датчиками нагрузки. То есть, XEE мог видеть свет и чувствовать нагрузку на свои "мышцы" — звучит как начало чего-то живого, правда? Но не просто реагировать, а ещё и выбирать, как ответить, с помощью генератора случайных чисел. Это значит, что XEE мог делать свои ходы чуть более непредсказуемыми — не как робот, а почти как живой организм!

ПОЧЕМУ? — Чем он лучше предшественников? ⚙️🔋

Ранее были похожие проекты, например, EMMA, но там использовались шумовые элементы и транзисторы, которые не защищали логику устройства и тратили много энергии. В XEE же применили интегральные схемы для всех управленческих процессов, а в "мышцах" поставили реле, что позволило работать стабильно и не терять драгоценное напряжение, питающее моторы.

Кроме того, XEE — это «серединка» между более крупными и миниатюрными моделями роботов того времени, и послужил точкой отсчёта для дальнейшего развития электронных «животных».

КАК? - Как он думает и двигается? 🧠🔄

XEE управляется специальным блоком, который опирается на таймер и генератор случайных чисел. Он может делать несколько разных движений:

поворачивать направо

поворачивать налево

ехать вперёд

ехать назад

останавливаться

Ключевой фишкой является случайность: XEE не всегда делает одно и то же решение на одинаковые сигналы; порой поворачивает вправо, а порой — влево. Благодаря этому поведение робота приобретает оттенок живого и даже немного хитрого.

КАК РАБОТАЕТ XEE? | ⚙️🤓

Готов погрузиться в чудеса электроники 1971 года? Тогда вперёд — познакомимся с устройством, которое немного похожее на живое существо!

ЧТО ЧУВСТВУЕТ? — Сенсоры! 👀✋

У XEE всего два основных «органа чувств»:

Фото-сенсоры — это пара фоточувствительных резисторов, которые реагируют на свет. Представь, что это глаза, замечающие световые изменения вокруг — тёплый луч фонаря, или вспышка лампы.

Датчик нагрузки — он связан с «мышцами» животного, то есть механизмом движения. Этот сенсор следит за усилием, с которым работают моторы, словно мышечное напряжение у настоящего живого существа.

КАК ОНИ РАБОТАЮТ ВМЕСТЕ? — Логика и случайность! 🧩🎲

Мозг XEE — это интегральные микросхемы, которые собирают данные с сенсоров и решают, что делать дальше. Но тут есть крутая особенность: решение принимает не только «жёсткая» электронная логика, а и специальный генератор случайных чисел, который работает вместе с тактовым генератором — своего рода внутренним «часам» робота.

Благодаря этой связке, XEE может:

Если свет падает справа — повернуть направо или налево (случай выбирает направление).

Если нагрузка усиливается — задуматься и может остановиться или поехать назад.

Иногда просто «гулять» случайным образом — вносить элемент неожиданности в свои реакции.

КАК ДВИГАЕТСЯ? — Моторы и реле! 🔄🔋

В отличие от старых моделей, здесь применены реле — маленькие электромеханические переключатели, которые заменяют транзисторы, потеряющие много энергии при работе. Реле защищают микросхемы и позволяют экономно расходовать питание.

XEE может:

Плавно поворачивать колесики направо и налево;

Двигаться вперёд и назад;

Останавливаться, когда условия команды таковы.

Каждое движение управляется электронным «мозгом» через реле, которые включают и отключают питание моторчиков.

КАК УСТРОЕН XEE? | 🛠️🤖

Держись — сейчас расскажу о каждом важном «кирпичике» этого электронного зверя, чтобы ты понял, как его мозг и тело работают вместе!

1. ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ РЕЗИСТОРЫ 👁️🌟 Это основные «глаза» XEE. Они меняют своё электрическое сопротивление в зависимости от уровня освещённости. Чем больше света — тем меньше сопротивление, и наоборот. Эта разница считывается логической схемой, которая определяет направление движения или пуск/стоп.

2. ДАТЧИК НАГРУЗКИ 💪⚙️ Этот сенсор подключён к системе управления моторами и следит, сколько усилий прикладывается при движении. Если моторы работают сильнее обычного — значит, что-то препятствует движению (например, преграда). Тогда XEE «понимает», что нужно изменить поведение — повернуть назад или остановиться.

3. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ (ИС) 🧠🔌 Это мозг робота. Там находится вся логика управления — сравнение сигналов с датчиков, генерация управляющих команд и координация действий. Они заменили множество отдельных транзисторов, что упростило и сделало устройство надёжнее.

Основные функции ИС:

Получать входные сигналы от сенсоров;

Обрабатывать информацию;

Управлять реле и моторами в соответствии с алгоритмом.

4. ГЕНЕРАТОР СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ 🎲🌀 Вот где начинается настоящее волшебство! Специальный блок внутри ИС даёт случайные биты, которые штурмуют робота сделать выбор между несколькими вариантами движения. Благодаря этому XEE не ведёт себя как робот на конвейере, а кажется живым и непредсказуемым.

5. РЕЛЕ В УПРАВЛЕНИИ МОТОРАМИ 🔄🔋 Реле — маленькие электромеханические переключатели, которые включают и выключают питание моторов. Они служат мостиком между логикой (мозгом) и «тяжёлой» частью — моторами.

Почему реле?

Они обеспечивают изоляцию между слабой логикой и мощной нагрузкой;

Минимизируют потери напряжения (транзисторы теряли слишком много энергии);

Делают работу более надёжной и устойчивой.

6. МОТОРЫ И КОЛЁСА 🚗⚙️ Моторы — «мышцы» XEE — приводят робота в движение. Благодаря реле и управляющей логике, они могут крутить колёса вперёд, назад, поворачивать в нужную сторону или останавливаться.

7. ТАЙМЕР И СИНХРОНИЗАЦИЯ ⏰🔄 Это «внутренние часы» XEE, которые задают такт работы схемы, обеспечивая согласованное взаимодействие всех частей. Без них «мозг» не мог бы принимать решения вовремя.

Каждый элемент — от чувствительных резисторов до "мускулистых" моторов — работает в слаженной команде. Интегральные схемы делают расчёты, случайность добавляет вариативность в поведение, реле управляют силовыми цепями, и робот будто живёт.

КАК СОБРАТЬ XEE? | 🛠️🔧

Если ты хочешь собрать электронного жучка вроде XEE, вот что тебе понадобится и как можно это сделать своими руками!

1. БАЗА — ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА 🏗️ Начинается всё с небольшой печатной платы, на которую монтируются все компоненты. Она содержит дорожки, которые соединяют элементы схемы — это как "нервы" устройства.

2. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 🔌

Интегральные схемы (ИС) — мозг. Используются простые ИС серии 4000 или 7400, отвечающие за обработку сигналов и управление.

Фото-сенсоры — фоторезисторы, которые меняют сопротивление в зависимости от света.

Датчик нагрузки — обычно резистор или токовый датчик в цепи моторов.

Реле — электромеханические переключатели для подключения моторов.

Моторчики и колёса — приводят устройство в движение.

Генератор случайных чисел — ��асто реализуется на основе колебательного контура с шумами или специальной ИС для случайных тиктов.

3. ПИТАНИЕ 🔋 Работает всё от небольшой батарейки (обычно 9 Вольт), которая питает как управляющую логику, так и моторы через реле.

4. ПРОСТАЯ СХЕМА 📐

Светочувствительные резисторы подключены к входам ИС, они подают сигнал о свете.

Датчик нагрузки сигнализирует, если моторы сильно нагружены.

Логика на ИС обрабатывает сигналы и, с помощью генератора случайных чисел, принимает решение.

Управляющие сигналы подаются на реле, которые включают моторы для движения вперёд, назад или поворота.

Таймер задаёт частоту срабатывания всей схемы.

5. КАК СОБРАТЬ? 🛠️

Подготовь плату и размести на ней все элементы согласно схеме (часто её можно найти в старых журналах или интернете).

Подключи питание и проверь работу сенсоров (например, на разное освещение — должны менять сигналы).

Настрой генератор случайных чисел (если есть).

Подключи реле и моторы.

Запусти устройство и наблюдай, как жучок начинает «чувствовать» свет и случайно реагировать движениями.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ 📚

Для первых шагов стоит использовать наборы для обучения электронике, где есть базовые ИС и моторчики.

Можно попробовать собрать упрощённую модель — например, без датчика нагрузки, чтобы понять принцип.

Поиск схем XEE или похожих роботов из журнала Practical Electronics 1971 поможет найти точные рисунки и компоненты.

Так что, с базовыми знаниями электроники и терпением, собрать такого электронного зверька — самое настоящее приключение для юного инженера.

ЗАЧЕМ? — Почему это важно? 🎯❓

Потому что робот, который предсказуем на 100%, — не выживает в настоящем мире, где всё постоянно меняется. XEE, пусть и простой, но благодаря своей частичной недетерминированности имитирует сложность и непредсказуемость настоящей живой системы. Интеллекта он не имеет, но создаёт иллюзию реакции, будто �� него есть мысли и чувства!

XEE ��тал первым шагом к тому, чтобы электронные машины могли не просто выполнять команды, а проявлять свою “личность” в ответ на окружающий мир.

Вот такой он, электронный жучок из прошлого — маленький, хитрый и живой, как игра света и случайностей! И это ещё один пример того, как техника встречается с жизнью и рождает будущее, в котором роботы становятся чуть ближе к нам.

0 notes

Text

Во время Первой мировой войны германская авиация активно осваивала высотные полёты, что требовало решения жизненно важной задачи — снабжения кислородом. Без дополнительного кислорода на высоте свыше 3,000м появлялись признаки гипоксии: головокружение, потеря ориентации, снижение боеспособности. На некоторых бомбардировщиках рейды проводились на высотах 5,000–6,000м, что делало кислородное оборудование не просто желательным, а необходимым.

Первые системы появились на дирижаблях («цеппелинах») и тяжелых бомбардировщиках типа Gotha в начале 1917–1918 годов.

Германцы были пионерами в использовании кислородных систем: уже в начале войны их цеппелины совершали налеты на Англию с высот до 5,400м.

Опыт Германии внимательно изучали и другие страны: американцы, например, разрабатывали свои ранние кислородные системы на основе трофейных германских экземпляров.

Основные типы оборудования:

Баллонные системы — кислород подавался из тяжёлых стальных баллонов под давлением.

Системы с жидким кислородом, появившиеся к концу войны: занимали меньше места и весили меньше баллонных.

Принцип действия: Была реализована так называемая система постоянного потока: кислород поступал к пилоту или экипажу через трубку («pipe stem»), которую пилот сжимал зубами, либо через специальную нагрудную дыхательную маску.

Маски были сравнительно примитивными — резиновая или кожаная основа перекрывала нос и рот и защищала от холода.

Особенность: немецкие системы могли оснащаться «ребридинг-бэгом» — мешком для дожигания выдоха.

Миниатюризация шла стремительно: к концу войны появились компактные генераторы кислорода для индивидуального ношения на летном шлеме или нагрудном ремне (например, A&H 1918).

Ключевые разработчики

Ahrend & Heylandt (A&H) — одна из ведущих германских компаний-производителей оборудования для больших самолетов и дирижаблей.

Drägerwerk (Любек) и Auer — компании, которые вели разработки не только для авиации, но и для промышленности и медицины. Их конструкции оказали влияние на оборудование уже следующее за эпохой Первой мировой.

Трофейные немецкие аппараты стали основой для развития аналогичных систем в США и Великобритании.

Работа системы осложнялась низкими температурами и ограниченной подвижностью в маске. Часто использовали гибридные подходы: кто-то держал трубку зубами, кто-то надевал маску.

Маски защищали не только от гипоксии, но и от обморожения лица в открытом кокпите.

Из-за конструкции дыхательного тракта часть кислорода при выдохе терялась, что снижало эффективность и требовало больших запасов кислорода.

За хрупким стеклом гогглов пилот Первой мировой в буквальном смысле вдыхал технологический прогресс — порой цена полёта означала не просто скорость или удачу, но выживание на грани человеческих пределов.

0 notes

Text

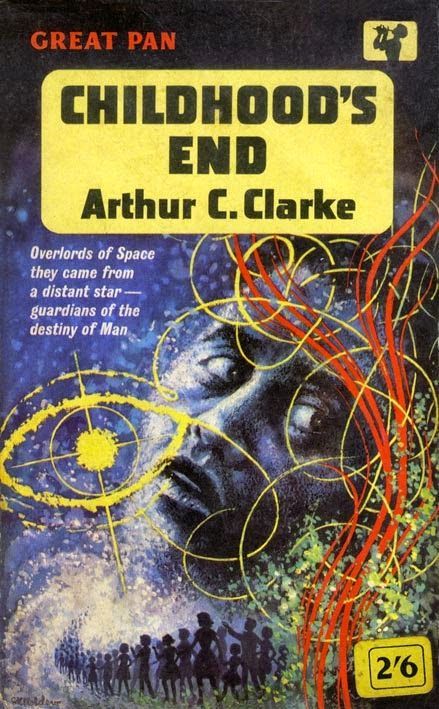

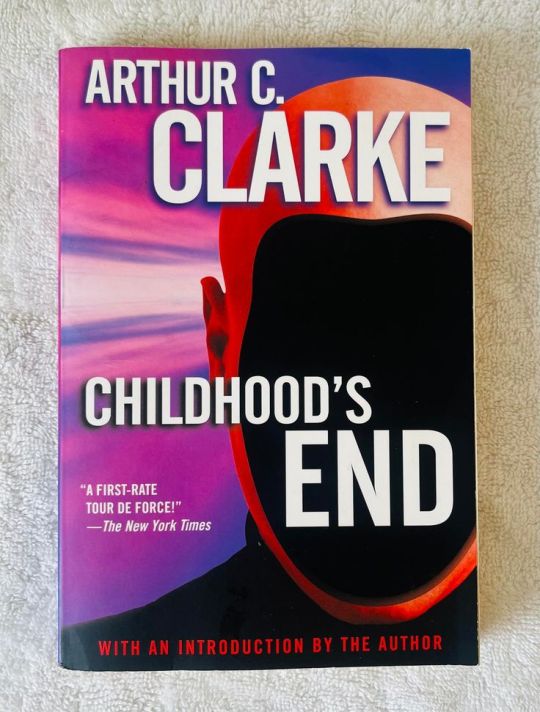

АРТУР КЛАРК И «КОНЕЦ ДЕТСТВА»: ФИЛОСОФИЯ БУДУЩЕГО | 🌌🧠👽

В романе «Конец детства» Артур Кларк поднимает вечные вопросы: что ждёт человечество за пределами привычного развития, и способны ли мы принять перемены, которые не подвластны нашему контролю? Его философия — это размышления о взрослении цивилизации, неизбежной трансформации и жертвах ради нового этапа эволюции.

Артур Чарльз Кларк — британский писатель-фантаст, учёный, изобретатель и футуролог, один из «большой тройки» классиков научной фантастики (наряду с Азимовым и Хайнлайном). Кларк был не только автором, но и популяризатором науки, предсказал появление спутниковой связи и интернета.

Артур Кларк учился в Лондонском университете (King’s College London), где изучал математику и физику.

King’s College London — один из самых престижных и старейших университетов Великобритании, основан в 1829 году. Он знаменит сильнейшими факультетами в области медицины, права, естественных и гуманитарных наук. Университет входит в элитную группу Russell Group и consistently ranks среди лучших вузов мира.

Среди его выпускников и преподавателей — 12 лауреатов Нобелевской премии, включая Мориса Уилкинса (структура ДНК), а также такие известные личности, как поэт Джон Китс, физик Джеймс Клерк Максвелл, писатель Томас Харди, философ сэр Карл Поппер, политик Дезмонд Туту и, конечно, Артур Кларк — знаменитый фантаст и футуролог.

До этого он окончил школу в родном Сомерсете. Во время Второй мировой войны Кларк служил в Королевских военно-воздушных силах Великобритании (RAF) как офицер связи и радарный специалист. После войны он работал научным консультантом, а также посвятил себя писательству, научной журналистике и популяризации науки. Кларк был одним из первых, кто предсказал появление спутниковой связи (его статья 1945 года стала основой для современных коммуникационных спутников).

Главная идея — человечество, как ребёнок, должно вырасти и отпустить прошлое, чтобы перейти на новый уровень существования. Пришельцы-Оверлорды становятся своеобразными наставниками, которые ведут людей к объединению разума и слиянию с космосом. Кларк задаёт вопрос: готовы ли мы отказаться от индивидуальности ради общего будущего?

В романе много аллюзий на религию, мифы и судьбу, но главное — вера в прогресс и силу разума. Кларк показывает, что конец — это лишь начало чего-то большего, а взросление человечества неизбежно, даже если оно связано с потерей старого мира.

Идея романа возникла у Кларка в 1946 году, когда он написал рассказ «Страж» (The Guardian), который позже вдохновил и «Конец детства», и сценарий «Космической одиссеи». В нём впервые прозвучала тема контакта с высшим разумом, который наблюдает за человечеством и влияет на его развитие. В начале 1950-х Кларк активно размышлял о будущем человечества, контакте с внеземными цивилизациями и эволюции разума — эти темы легли в основу романа.

На фоне бурного развития науки, космонавтики и появления ядерного оружия, Кларк всё больше задумывался о судьбе цивилизации: сможет ли человечество преодолеть свои слабости и выйти на новый уровень, или погибнет в собственных конфликтах?

Кларк предсказывал, что компьютеры и искусственный интеллект станут неотъемлемой частью жизни, а границы между человеком и машиной будут стираться.

Идеи Кларка реализованы Кубриком:

Контакт с высшим разумом (монолит и его влияние на эволюцию человечества).

Эволюция разума и переход к новому этапу существования (финал фильма — «звёздный ребёнок»).

Слияние технологий и человеческой природы (искусственный интеллект HAL 9000).

Кубрик усилил философскую и визуальную глубину этих идей, сделав их максимально универсальными и загадочными.

Хронология издания:

1950 — Кларк пишет рассказ «Страж» (The Guardian/The Sentinel).

1953 — роман «Конец детства» (Childhood’s End) впервые издаётся в США издательством Ballantine Books.

1954 — выходит первое британское издание (Sidgwick & Jackson).

1967 — первое издание на русском языке (журнал «Вокруг света»).

В дальнейшем книга многократно переиздавалась по всему миру, стала классикой научной фантастики и вдохновила множество авторов, философов и даже сценаристов кино.

Артур Кларк в «Конце детства» создаёт философскую притчу о судьбе человечества, взрослении и цене прогресса. Его ключевая идея — человечество, как и отдельный человек, должно пройти через этап детства, чтобы достичь зрелости, но эта зрелость означает отказ от привычной индивидуальности ради высшего коллективного сознания.

Индивидуальность — лишь временный этап эволюции разума. Настоящий прогресс возможен только через объединение сознаний, где исчезают границы между «я» и «мы».

Оверлорды — не враги, а проводники, ведущие людей к новому состоянию бытия, к слиянию с космическим разумом.

Личное «я» ограничено страхами, амбициями и конфликтами. Только коллективный разум способен преодолеть эти барьеры и достичь гармонии с Вселенной.

Главные идеи «Конца детства»:

Вмешательство высшего разума — как толчок к эволюции, но и как испытание для человечества.

Потеря индивидуальности ради общего будущего — отражение страха перед тоталитаризмом, но и надежды на гармонию.

Взросление цивилизации — как неизбежный и болезненный, но необходимый процесс.

Конец человечества в привычном виде — не трагедия, а переход к более высокой форме существования, где каждый становится частью чего-то большего.

Потеря индивидуальности воспринимается как гибель личности, исчезновение уникального человеческого опыта, чувств, творчества.

Многие персонажи романа, как и читатели, испытывают страх перед растворением в безликом коллективе, опасаются утраты свободы воли и личной ответственности.

Коллективное сознание может привести к стагнации, потере разнообразия и креативности, которые движут культуру и науку.

Кларк строит сюжет как путь человечества через «ад» невежества, «чистилище» перемен и «рай» нового бытия — прямая аллюзия на «Божественную комедию» Данте. Как у Данте души проходят испытания ради высшего просветления, так и человеч��ство Кларка жертвует собой ради слияния с космосом. Оверлорды в этом контексте — проводники, как Вергилий и Беатриче, ведущие к трансцендентному финалу.

Кларк исследует вечный конфликт между личным и общим, страхом и надеждой, свободой и гармонией, предлагая смелую, но спорную модель эволюции разума.

Главный посыл книги - индивидуальные личности сливаются в единое сверхсущество, способное к новым формам мышления и творчества.

Коллективный разум — это когда «мы» становится умнее, чем просто «я + ты».

Кларк верил, что эволюция техники неотделима от эволюции сознания: каждая новая технология — это шаг к объединённому, более мудрому человечеству. В его книгах часто появляется идея коллективного разума и контакта с высшими цивилизациями, которые помогают людям преодолеть эгоизм, страхи и старые границы. Он считал, что будущее — это не только машины, но и переход к новым формам мышления, где индивидуальность уступает место гармонии и сотрудничеству.

Кларк был уверен: если человечество не разрушит само себя, его ждёт выход за пределы Земли, объединение в глобальный разум и слияние с космосом

Идеями Кларка, их тёмными сторонами, был увлечён и Стивен Кинг.

Кларк предлагает утопическую модель будущего, где индивидуальность уступает место единству ради прогресса. Кинг, напротив, показывает, что коллективное начало может быть источником как спасения, так и опасности, и что борьба за сохранение себя — неотъемлемая часть человеческой природы.

Артур Кларк и Стивен Кинг — два автора, которые по-разному осмыслили темы разума, эволюции и коллективного опыта, но их идеи часто пересекаются на глубинном уровне.

Артур Кларк: эволюция разума и коллективность

Кларк в своих произведениях, особенно в «Конце детства» и «Космической одиссее», исследует будущее, где человечество сталкивается с высшими силами и переходит на новый уровень бытия. Его ключевая идея — коллективный разум как следующая ступень эволюции: индивидуальное сознание растворяется ради общего, человечество взрослеет и становится частью чего-то большего. Это оптимистичный взгляд на прогресс, где технологии и объединение умов ведут к гармонии и новым возможностям.

Стивен Кинг: коллективный опыт и борьба с неизвестным

Кинг использует мотивы коллективного разума и сверхъестественного в ином ключе — как поле борьбы, страха и внутреннего взросления. В его книгах:

«Сияние»: отель «Оверлук» — не просто место, а своего рода коллективное подсознание, впитывающее страхи и агрессию, влияющее на разум героя.

«Противостояние»: противостояние Добра и Зла строится на объединении людей в группы, где только сотрудничество и вера в общее дело дают шанс на выживание.

«Томминокеры»: инопланетное влияние превращает жителей города в подобие коллективного разума, но этот процесс разрушителен и опасен — Кинг показывает тёмную сторону потери индивидуальности.

«Туман»: экстремальная ситуация в супермаркете выявляет, как страх и давление среды могут сплотить или, наоборот, разобщить людей, превращая толпу в иррациональную силу.

Сходства и различия

Общее: Оба автора исследуют, как коллективное воздействие (будь то сверхразум или стихийная масса) меняет личность, заставляет людей выходить за пределы себя, сталкиваться с неизвестным.

Различие: Кларк видит в коллективном разуме высшую гармонию и эволюцию, Кинг — испытание, угрозу и конфликт между личностью и толпой.

#в мире ит#in the world of it#technoblog#техноблог#яндекс дзен#tech#future technology#Артур Кларк#Arthur Clarke

0 notes

Text

Самая первая микроволновая печь в высоту была в рост человека, а именно до 170 сантиметров. Ее вес был больше трехсот килограмм. Появилась эта модель марки Radarange в 1947 году.

Первая микроволновая печь Radarange была выпущена фирмой Raytheon в 1947 году. Она имела высот�� около 1,8 метра (примерно рост человека) и весила около 340 кг. Мощность устройства составляла около 3 кВт — примерно в два-три раза больше современных бытовых моделей. Эта громоздкая и дорогая печь стоила около 5000 долларов (что эквивалентно примерно 30–65 тысячам долларов сегодня) и использовалась преимущественно в ресторанах, военных столовых, на кораблях и в госпиталях для быстрого размораживания и подогрева пищи.

Изобретение связано с инженером Перси Спенсером, который в 1945 году заметил способность микроволн нагревать продукты — по легенде, у него в кармане расплавилась плитка шоколада во время экспериментов с магнетроном. После этого Raytheon адаптировала военную технологию для бытового и коммерческого использования.

Серийное производство микроволновок началось в конце 1940-х — начале 1950-х, но первые компактные и более доступные модели появились лишь в 1960-х, в том числе бытовая версия Radarange от Amana в 1967 году.

Первая микроволновая печь была крупным промышленным устройством, ростом с человека и весом более 300 кг, появившимся в 1947 году и положившим начало развитию современной бытовой микроволновой техники.

#в мире ит#in the world of it#technoblog#техноблог#яндекс дзен#retro#tech#вмиреит#микроволновая печь

1 note

·

View note

Text

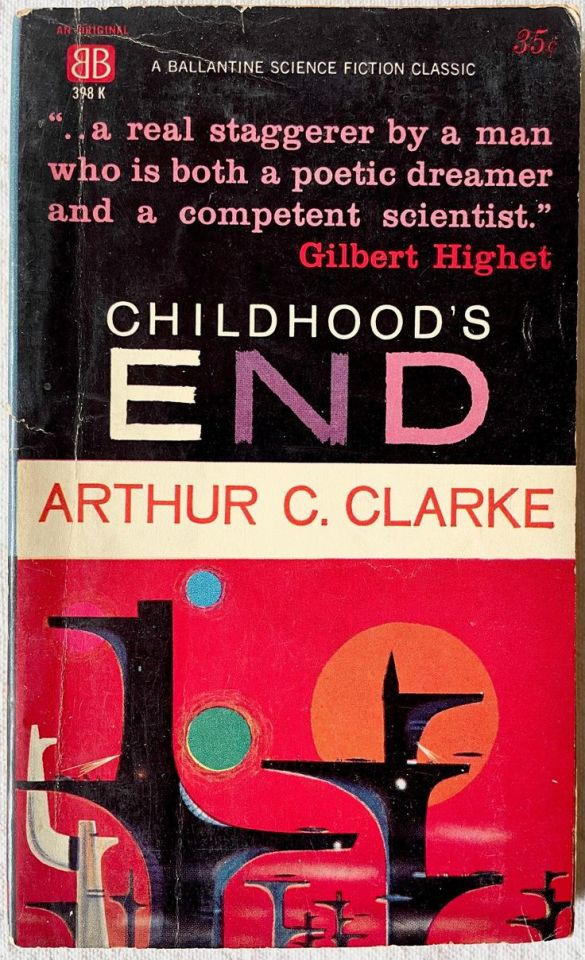

«ТАЙНЫ ОКЕАНА» — СОВЕТСКИЙ КЛОН ИГРЫ «OCTOPUS» ОТ NINTENDO | 🐙🎮

В 1980-х годах в СССР вышла популярная портативная электронная игра «Тайны океана» (официально — «Электроника ИМ-03»), которая была практически полной копией японской игры «Octopus» компании Nintendo, выпущенной в 1981 году. В ней игрок управлял водолазом, который должен был спускаться на дно, собирать мешки с золотом из сундука затонувшего корабля и избегать щупалец огромного осьминога. Управление осуществлялось двумя кнопками для движения влево и вправо. Визуально советская версия была проще: вместо цветных волн и водорослей использовались чёрные и красные оттенки, но игровой процесс оставался таким же захватывающим и сложным. «Тайны океана» выпускались на базе микропроцессоров серии КБ1013 с жидкокристаллическим экраном и пользовались большой популярностью среди школьников и подростков СССР. Игра была частью серии «Электроника» — советских портативных устройств, вдохновлённых японской серией Game & Watch.

Несмотря на то, что это копия, советская версия имела свои особенности в дизайне и правилах начисления очков, что делало её уникальной для советского рынка.

🎮🤝 В 1980-х годах в СССР появились портативные электронные игры серии «Электроника ИМ», многие из которых были почти точными копиями японских игр Nintendo Game & Watch, разработанных под руководством Гумпэя Ёкои. Одной из самых известных стала «Ну, погоди!» — советская версия игры, основанной на механике MC-25 Mickey Mouse от Nintendo. В 1986 году вышла «Тайны океана» (Электроника ИМ-03), практически полная копия японской игр�� «Octopus» (OC-22), где игрок управлял водолазом, уворачиваясь от щупалец осьминога. Несмотря на неофициальный характер заимствований, отношения между СССР и Японией в те годы были достаточно доброжелательными, и японцы не поднимали скандалов по поводу копий. Советские игры выпускались массово — в 1985 году было произведено более 400 тысяч экземпляров «Ну, погоди!». Аппараты работали на однокристальных микропроцессорах серии КБ1013 с жидкокристаллическими дисплеями. В то же время ��понская Nintendo переживала кризис и искала новые идеи, что привело к успеху Game & Watch. Интересно, что в 1984 году в СССР был создан «Тетрис» Алексеем Пажитновым, а Nintendo заработала миллиарды на его версии в Game Boy. Таким образом, советско-японское сотрудничество и взаимное влияние в игровой индустрии 80-х стали важной главой в истории видеоигр.

0 notes

Text

#в мире ит#in the world of it#technoblog#техноблог#яндекс дзен#retro#tech#future technology#robot#робот#вмиреит

0 notes

Text

ВЕНГЕРСКИЙ ИНЖЕНЕР СТЕФАН НАИЛ И МАШИНА НЕВИДИМОСТИ | 🕵️♂️✨

Стефан Наил — венгерский инженер, создавший в 1935 году устройство, делавшее людей и предметы невидимыми.

Машина была экспериментальной и не получила широкого применения.

Изобретатель сфотографирован рядом с аппаратом, что подтверждает существование прототипа.

Устройство предположительно использовало неизвестные тогда технологии для изменения видимости объектов.

Локация изобретения — Венгрия, 1930-е годы, период активных технических экспериментов.

В Венгрии тогда были активные научно-технические центры, например, при Будапештском университете и других технических вузах, где инженеры и изобретатели создавали и испытывали новые устройства. Такие лаборатории представляли собой места, где велись эксперименты с электричеством, оптикой и механизмами.

Патентных данных о машине Наила в открытых источниках нет, что говорит о секретности или экспериментальном статусе.

Назначение — скрыть объекты от человеческого глаза, потенциально для военных или разведывательных целей.

Реальное применение не подтверждено, вероятно, аппарат оставался на стадии прототипа.

Фото и сведения об изобретении вызывают интерес у историков техники и любителей загадок.

История Наила — пример поисков технологии невидимости.

#в мире ит#in the world of it#technoblog#техноблог#яндекс дзен#retro#tech#future technology#robot#робот#ВмиреИТ

0 notes

Text

#в мире ит#in the world of it#technoblog#техноблог#яндекс дзен#retro#tech#future technology#robot#neuralart#вмиреит

0 notes

Text

В 1949 году, на 70-летие Сталина, ему подарили телефон… в форме земного шара! 🌍📞 Но не просто телефон, а с трубкой в виде молота и рычагом — в виде серпа! 🔨☭ Настоящий коммунистический гаджет от авиамастерских польского города Лодзь! 🇵🇱 Такой подарок — как символ власти и идеологии, прямо в руки вождю! 😎

Телефон был выполнен в виде земного шара, символизируя мировое значение СССР и власть Сталина. 🌍

Трубка телефона сделана в виде молота, а рычаг — в виде серпа. 🔨☭

Телефон изготовлен рабочими авиамастерских города Лодзь в Польше, что подчеркивало международную поддержку и союзнические отношения. 🇵🇱

Телефон не был просто декоративным — он был полностью рабочим аппаратом, но известно, что Сталин им практически не пользовался. 📞❌

Телефон-глобус хранится в музее современной истории в Москве как уникальный памятник и символ сталинской эпохи. 🏛️

Подарок символизировал идею «всемирного почтового союза» и единства народов под советским флагом. 🌐

Телефон стал одним из самых запоминающихся и необычных подарков на юбилей Сталина, выделяясь своей оригинальностью и символизмом. 🎁

Изготовление телефона требовало высокой точности и мастерства, поскольку.

Телефон-глобус отражал политическую идею — власть СССР распространяется по всему миру. 🌎

А теперь — 15 фактов про подарки Сталину, чтобы вы точно удивились:

Всего на 70-летие Сталина было подарено более 23 000 подарков! 🎁🎉

Телефон-глобус был сделан польскими авиастроителями из Лодзи и Сталин им так и не пользовался. 📞❌

От британского премьера Черчилля Сталину подарили «Меч Сталинграда» с золотом и драгоценными камнями. ⚔️👑

Меч был выкован из шеффилдской стали и украшен золотой проволокой и горным хрусталём. 💎

Узбекский народ подарил Сталину шашку с бриллиантом и стихами Алишера Навои. 🗡️💎

В музее современной истории в Москве хранится телефон-глобус, который был подарен Сталину. 🏛️

Сталин очень любил курить трубки, и однажды получил трубку с резными фигурами Рузвельта и себя, играющих в шахматы. ♟️🚬

Китайская делегация подарила ему слоновый бивень с резьбой дракона. 🐉🐘

Из Бразилии пришла настольная лампа из панциря броненосца и змеиной кожи — экзотика! 🦎💡

Ковер с портретом Сталина размером 70 кв. м ткали 70 мастеров в Азербайджане. 🧶🖼️

Рабочие Ленинградского завода подарили огромную юбилейную вазу весом 1200 кг с портретом Сталина. ⚱️

Чехословакия отправила три автомобиля, самолет и мотоцикл — все на выставку подарков. 🚗✈️🏍️

На одном из автомобилей нашли послание от чешских рабочих с поздравлением Сталину. ✉️

В день рождения в Москве открыли выставку с более чем 23 000 подарков. 🖼️🎂

Среди подарков был и поднос из крыльев бабочек — настоящее произведение искусства! 🦋🎨

Так что, телефон-глобус — это лишь вершина айсберга в мире сталинских подарков! 😲🎁 Вот такой вот коммунистический hi-tech 1949 года! 🔥📞🌍

0 notes

Text

#в мире ит#in the world of it#technoblog#техноблог#яндекс дзен#retro#tech#robot#future technology#робот#ВмиреИТ

0 notes

Text

Фильм «Алголь. Трагедия силы» (1920) — научно-фантастический немой фильм режиссёра Ханса Веркмайстера в стиле экспрессионизм. Главный герой — простой шахтёр Роберт Херн, который встречает пришельца с планеты системы Алголь. Пришелец дарит ему машину, способную преобразовывать энергию Алголя в неисчерпаемый источник электричества.

Став обладателем этой машины, Херн быстро обретает власть и богатство. Однако его подруга Мария не разделяет его стремлений к власти и уходит. Херн женится на богатой владелице шахты Леоноре, у них рождаются дети. Спустя двадцать лет сын Марии, Петер Хелл, просит Херна поделиться энергией с его страной, но тот отказывается. В семье Херна начинаются конфликты: дочь Магда и Петер уходят из дома, а сын Реджинальд пытается свергнуть отца.

Фильм исследует темы власти, коррупции и разрушительного влияния безграничной энергии на человека и общество. Его экспрессионистские декорации и операторская работа получили высокую оценку, несмотря на критику за недостаток логики сюжета. «Алголь» оказал влияние на последующие научно-фантастические фильмы, в первую очередь на «Метрополис» Фрица Ланга.

Основные факты о фильме «Алголь. Трагедия силы» (1920):

Режиссёр: Ханс Веркмайстер.

Продюсер: Эрих Поммер.

Сценаристы: Ханс Бреннерт, Фридель Кёне.

В главных ролях: Эмиль Яннингс (Роберт Херн), Джон Готтоут (пришелец Алголь), Ханс Адальберт Шлеттов (Петер Хелл), Ханна Ральф (Мария Обал), Эрна Морена (Элла Уорд), Эрнст Хофманн (Реджинальд Херн), Гертруда Велкер (Леонор Ниссен), Кэт Хаак (Магда Херн), Себастьян Дростэ (танцор).

Жанр: научная фантастика, драма, экспрессионизм.

Длительность: около 99 минут.

Страна: Германия.

Производство: компания Deutsche Lichtbild-Gesellschaft, дистрибьютор UFA.

Съёмки проходили в парке Сан-Суси и оранжереях дворца в Потсдаме.

Премьера состоялась 3 сентября 1920 года в Берлине на Курфюрстендамм.

Фильм долго считался утраченным, но версия под названием «Алголь — Трагедия ночи» была найдена и показана в 2010 году.

Сюжет.

Роберт Херн, простой шахтёр, встречает пришельца с планеты Алголь, который дарит ему машину, преобразующую энергию Алголя в неисчерпаемый источник электричества.

Херн становится богатым и влиятельным, но его подруга Мария уходит от него из-за жажды власти.

Он женится на богатой владелице шахты Леоноре, у них двое детей.

Через 20 лет сын Марии, Петер Хелл, просит Херна поделиться энергией с его страной, но получает отказ.

Дочь Херна, Магда, и Петер уходят из дома, а сын Реджинальд пытается свергнуть отца.

Леонора погибает от несчастного случая с машиной, а Херн осознаёт разрушительное влияние своей власти.

Декорации создал Вальтер Райман, известный по фильму «Кабинет доктора Калигари».

Операторская работа — Аксель Грёткьер и Герман Крихельдорф.

Фильм оказал влияние на Фрица Ланга и его «Метрополис» (1927).

Критики отмечали смесь фантастики и реализма, но критиковали режиссуру и нелогичность сюжета.

Название связано с астрономической звездой Алголь («Глаз Медузы»), которая в астрологии ассоциируется с бедами и насильственной смертью.

0 notes

Text

ДЕТИ ИГРАЮТ В «ИНТЕРНЕТ» НА APPLE MACINTOSH, 11 МАЯ 1994 ГОДА — ЧТО ЭТО БЫЛ ЗА ФЕНОМЕН? | 💻🚀

Окей, давайте разберёмся, почему именно 11 мая 1994 года — это не просто дата, а настоящий кайф для тех, кто в теме технологий и истории интернета. Представьте: дети, которые ещё не знают, что такое TikTok или YouTube, впервые сажаются за Apple Macintosh и начинают «играть в интернет». Звучит как из другого мира, да? Но это был реальный поворотный момент!

В 1994-м интернет только-только начинал выходить из университетских лабораторий и правительственных структур в массы. Всемирная паутина (World Wide Web) была всего пару лет в активном использовании, а браузер Mosaic только-только начал делать интернет доступным и визуально понятным. Apple Macintosh — это был не просто компьютер, а настоящий гаджет мечты с его удобным интерфейсом и графикой, которая в те годы казалась почти магией.

Дети, о которых идёт речь, не просто «играли» — они исследовали новый цифровой мир, который открывал перед ними бесконечные возможности: электронная почта, первые сайты, чат-комнаты и даже простенькие онлайн-игры. Это был не просто досуг, а начало новой эры обучения и коммуникации. Представьте, как это меняло их восприятие мира — от бумажных энциклопедий к живому, динамичному интернету.

Почему именно Apple Macintosh? Потому что в 90-х он был одним из самых дружелюбных и мощных компьютеров для домашнего и школьного использования. Его операционная система System 7 и браузеры вроде Netscape Navigator делали интернет доступным даже для тех, кто только начинал знакомиться с компьютерами.

Когда мы говорим "Дети играют в „Интернет“ на Apple Macintosh, 11 мая 1994 г." — это не просто факт, это символ эпохи. Это момент, когда цифровое будущее начало становиться настоящим, когда дети перестали быть просто пассивными пользователями технологий и стали активными исследователями нового мира.

Короче, если вы думаете, что интернет — это что-то само собой разумеющееся, вспомните, с чего всё начиналось. И да, эти дети — настоящие первопроходцы цифрового века!

#технологии #AppleMacintosh #интернет1994

#в мире ит#технологии#AppleMacintosh#интернет#in the world of it#technoblog#техноблог#яндекс дзен#retro#tech#вмиреит

1 note

·

View note

Text

1 note

·

View note

Text

9 апреля 1957 года советский радиоинженер Леонид Куприянович действительно продемонстрировал свой первый переносной мобильный телефон, известный как ЛК-1. Этот аппарат весил около 3 килограммов и имел радиус действия до 20-30 километров.

Леонид Иванович Куприянович (14 июля 1929 — 1996) был советским радиоинженером и популяризатором радиотехники. Он окончил МВТУ им. Н. Э. Баумана по специальности «Радиоэлектроника» в 1953 году.

Функционал и технические характеристики были следующими:

Вес: 3 кг.

Радиус действия: 20-30 км.

Время работы: до 20-30 часов без смены батарей.

Связь: Мог соединяться с городской телефонной сетью через базовую станцию (АТР), позволяя совершать и принимать звонки как с городских телефонов, так и из уличных автоматов.

Использовались четыре канала связи на четырех частотах для передачи и приема звука, набора номера и отбоя.

В ЛК-1 использовалось кодирование номера в самом телефонном аппарате, что позволяло рассматривать его как первый мобильный телефон.

Материалы, использованные при создании телефона ЛК-1:

В ЛК-1 использовались четыре специальные радиолампы, которые обеспечивали достаточную мощность для связи на коротких волнах в пределах 20-30 километров.

Батареи питания размещались внутри корпуса аппарата, обеспечивая срок непрерывного использования до 20-30 часов.

Металлический корпус. Сам корпус телефона был достаточно прочным и компактным, учитывая вес в 3 кг.

На телефоне были установлены две антенны для улучшения качества связи. Антенны работали в диапазоне коротких волн, что позволяло обеспечивать стабильную связь в пределах указанного радиуса действия.

Для набора номера использовался дисковый набор, а для разговора — трубка на шнуре

В 1958 году была создана модель ЛК-2, весившая 500 грамм, а в 1961 году — радиофон ЛК-3, который весил всего 70 грамм

Уточним, что 9 апреля 1957 года упоминается как дата первого испытания аппарата ЛК-1, а патент на устройство вызова и коммутации каналов радиотелефонной связи был получен Куприяновичем 4 ноября 1957 года

Телефон Леонида Куприяновича, включая модели ЛК-1, ЛК-2 и радиофон ЛК-3, не получил широкого применения в СССР или за его пределами. Однако его разработки были представлены в различных изданиях, таких как журналы "Наука и жизнь" и "Огонек", а также на выставках.

В Болгарии в 1965 году была представлена система мобильной связи, которая использовала принципы, разработанные Куприяновичем. Эта система включала мобильные телефоны и базовые станции, которые применялись для ведомственной связи на промышленных и строительных объектах до 1990-х годов.

Леонид Куприянович создал несколько опытных образцов, но они не были запущены в серийное производство в СССР.

0 notes

Text

Японские часы Seiko имеют богатую историю, начиная с 1881 года, когда Кинтаро Хаттори открыл в Токио небольшой магазин по продаже и ремонту часов. В 1892 году он основал фабрику Seikosha, что означает "дом точности" на японском. Seiko стала известна своими инновационными разработками, включая первые японские наручные часы Laurel в 1913 году и первый в мире кварцевый хронограф в 1964 году123. В 1969 году Seiko представила часы Astron, первые в мире с кварцевым механизмом5. Сегодня Seiko является одним из лидеров в производстве точных и инновационных часов.

Seiko TV Watch — это революционные часы, выпущенные компанией Seiko в начале 1980-х годов. Эти часы оснащались 1,2-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем и могли принимать телевизионные сигналы с помощью внешнего приемника, подключаемого к часам кабелем. Модель была представлена в 1983 году и приобрела популярность после появления в фильме "Осьминожка" с Роджером Муром в роли Джеймса Бонда. В 1984 году Seiko TV Watch был включен в книгу рекордов Гиннеса как "самый маленький телевизор в мире"

0 notes

Text

1 апреля 1976 года Стив Джобс и Стив Возняк основывают «Apple Computer Company».

0 notes

Text

Футуристическое кресло с пишущей машинкой, наушниками и подсветкой, созданное в Париже в 1972 году.

Яркий пример дизайна, отражающего дух эпохи. Символизирует стремление к технологическому прогрессу и новым формам взаимодействия человека с окружающей средой.

В 1970-е годы дизайнеры активно экспериментировали с материалами и технологиями, создавая предметы, которые не только служили практическим целям, но и становились арт-объектами, выражающими идеи будущего.

Кресло с пишущей машинкой и наушниками можно рассматривать как метафору нового типа коммуникации, где технологии становятся неотъемлемой частью повседневной жизни. Подсветка добавляет элемент театральности, подчеркивая футуристический характер объекта. Такие проекты, как это кресло, часто создавались для демонстрации возможностей дизайна в формировании нового визуального языка, который бы отвечал вызовам быстро меняющегося мира.

Объект также вписывается в контекст итальянского дизайна 1970-х, где такие мастера, как Гаэтано Пеше и Джо Коломбо, активно исследовали границы между функциональностью и искусством. Их работы, как и это кресло, стали почерком эпохи, где дизайн перестал быть просто утилитарным, а превратился в средство выражения идей и эмоций.

0 notes