Diversity is people's tragedy and possibility. Astronomy, geology, archeology, history, science, art, technology, sociology, anthropology, and so on. prophet 12, V-Synth, VFX-SD II, Contax ST, Pentax Z-1P, KP. That's V. H. Vision V. H. And what the hec is 帰国子女? he/his

Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

Joy (Life Goes On) by Ezra Collective

youtube

欧州では移民のお蔭でジャンルの融合が起きてる部分があると聞きました 例えばこんなエレクトロなジャズなのかクラブビートなのか分からん融合した音楽然り

旧帝国の宮殿の奥でホラ拭いてるジジイと 新帝国の白邸の奥でホラ拭いてるジジイに関係なく 世界はどんどん勝手に自分らの手で出来るところから融合しつつあるのだとしたら,これほど嬉しいことはない

かつてジェンダーごとにクラブがあったという,とんがったところすらあったヴァイマール共和国は,だが史上最悪のアウシュヴィッツ・ビルケナウ収容所を産んでしまった それでもなお,ナチス・ドイツは永続せず,次の時代に座を明け渡した

あまりにも大きすぎる犠牲を払ってでも, にも関わらず相変わらず同じ愚行を繰り返してでも, どこかで次の朝を迎えるべく, その夜明けが何年何世代後になろうと, その朝を迎えられるよう種をまく

ホラ吹きジジイどもの思惑とは関係なく,勝手に自主的に融合と放散とを繰り返す世界,そこに希望をつなぐ

黄昏に明日を求める

We are the means of the universe to know itself - Carl Sagan

If so, then our diversity is the means of the universe to collect and interpret/comprehend diverse data with its diverse sensors and processors to know itself - nemosynth

私たちは宇宙が自身を知るための手段である ー カール・セーガン

もしそうなのであれば,私たちの多様性は宇宙が多様なデータを集めることができて解釈し理解するためのセンサーでありプロセッサーである ー nemosynth

0 notes

Text

USスチール社からの声明

2025年1月3日、合衆国バイデン大統領は、日本製鐵がUSスチール社を買収することには反対であると表明。これを阻止すると宣言した。

それに対するUSスチール社からの声明文が凄いというか、いやぁ、正直ここまで人さまをコテンパンにした公式文書というものは寡聞にして初めて拝見。なのでちょっと自分なりの和訳をしてみた。

そもそもUSスチール社はアメリカ第二位の鉄鋼産業企業であるも、経営難に苦しみ単独での再建を諦め、同盟国である日本の企業に買収されることで経営を立て直そうと考えていた。しかも鉄鋼業は自動車産業はもちろん軍需産業にも直結する。戦車の装甲やキャタピラを誰が作るのか、どんな組成の鉄鋼で作るのか、極めて軍事機密性が高い技術分野でもあり、それゆえ同社は前向きに日本製鐵による買収を進めていたところであった。

以下、例によって文化の文脈を踏まえ、異文化理解のために隠された行間すらをも読み取って可視化するnemo版超訳である。いかなる政治的意図もなく、ただただ原文にみなぎる強い論調・もはや口調といっても良いくらいに充満する火の玉のようなエネルギーに興味を持ったから翻訳してみたくなったまでである。

まずは参考までに原文:

Statement from David B. Burritt, U. S. Steel President and CEO, on Today’s Order by President Biden

January 3, 2025 - President Biden’s action today is shameful and corrupt. He gave a political payback to a union boss out of touch with his members while harming our company’s future, our workers, and our national security. He insulted Japan, a vital economic and national security ally, and put American competitiveness at risk. The Chinese Communist Party leaders in Beijing are dancing in the streets. And Biden did it all while refusing to even meet with us to learn the facts.

Our employees and communities deserve better. We needed a President who knows how to get the best deal for America and work hard to make it happen. Make no mistake: this investment is what guarantees a great future for U. S. Steel, our employees, our communities, and our country. We intend to fight President Biden’s political corruption.

以下、nemo版超訳

「本日のバイデン大統領からの命令に関し、USスチール社社長兼CEOディヴィッド・B・バリットからの声明文

2025年1月3日 - バイデン大統領がとった本日の行為は、恥であり腐敗です。我が社の組合幹部は組合員を無視しているというのに、そんな幹部に対し大統領は政治的見返りを与えるのみならず、その一方で我が社の将来、我が社の従業員、そして我が国の国家安全保障に対して損害をもたらしたのです。しかも我が国必須の経済安全保障同盟国である日本を侮辱したばかりか、こともあろうにアメリカの競争力すらをも危機にさらしたのです。北京にいる中国共産党指導部は歓喜のあまり街に繰り出して踊り出しているに違いありません。そしてあろうことかバイデン大統領は、私たちが事実を伝えるべく面会を申し込んでも拒否したまま、これらの全てを行ったのです。

我が社の従業員とコミュニティは、もっとまともに扱われて然るべきです。我々に必要だったのは、アメリカにとってベストな取引を引き出せる大統領、そしてそのためには努力を惜しまない大統領だったはずです。誤解しないでいただきたい、今回の買収こそが、USスチール社、我が社の従業員、我が社のコミュニティ、そして我が国に素晴らしい未来を保証する投資なのです。私たちはバイデン大統領の政治的腐敗と戦う所存です。」

いやぁ、あらためて凄い口調ですね。

政治的ポーズもあるとは思うけど、ここまで燃えさかるためのジェット燃料として、同盟国企業による買収がダメならダメで、なんであかんのかという理由がバイデン大統領サイドから明確に示されていないことなど、突けばいろいろ出てきそう。 そしてそれらを昨今のトレンドとしてサルでも分かるくらい分かりやすく示しているのか。

まぁそれゆえだとは思うけども、それにしても超巨大企業のトップが超大国の国家元首に対してここまで直球ストレートに言うというのも、ますますこれからの人類の行く末が案じられる昨今。

日産自動車も経産省が圧力をかけてきてホンダが立ち上がったとかあると聞いたし、これから政府自身がナショナリスティックになっていく、そんな世界はどうなっていくのか混濁していく中で、かくも義憤に満ちた言葉が飛び交う時代になったと言うのにも、正直暗澹とする。言葉は刃。 なら訳すなよって? そうね、でもこれも時代の記録だと思うのです。無論、あくまで私見であり私の訳でしかないのですけれども、それでもなお。

元の声明文それも原文へのリンク;

⚫︎翌朝追記 日本製鐵も声明文を発表したね: https://www.nipponsteel.com/news/20250103_100.html

抜粋すると; 「この決定は、バイデン大統領の政治的な思惑のためになされたものであり、」 「今回の決定が明らかに政治的な判断であることを示しています。」 「バイデン大統領による今回の買収禁止命令は、自身の政治的な思惑のために、米国鉄鋼労働者の未来を犠牲にすることに他ならないと考えます。」 「審査プロセスが、政治によって著しく適正さを欠いていたことは明白」 「その結論は、実質的な調査に基づかず、バイデン政権の政治的目的を満たすためにあらかじめ決定されたものでした。」 いやぁ、これが全て正しいとしても、そしてUSスチールよりは冷静に見えても、やっぱ思い切ったこと言うなぁと僕は思いました。まぁ、もはやそういう時代なのかなぁ。思い切った分かりやすさ。

以下、全文:

「米国政府による不適法なUSスチール買収禁止命令に反対する共同声明 ~日本製鉄とUSスチールは法的権利を守るためのあらゆる措置を検討中~ 2025/01/03

日本製鉄株式会社

日本製鉄株式会社(以下、日本製鉄)とUnited States Steel Corporation(以下、USスチール)は、日本製鉄によるUSスチールの買収(以下、本買収)について、本日2025年1月3日、バイデン大統領が禁止命令を下したことに対して、以下のステイトメントを公表いたします。

日本製鉄とUSスチールは、バイデン大統領が、本買収に対して禁止命令を決定したことに失望しています。この決定は、バイデン大統領の政治的な思惑のためになされたものであり、米国憲法上の適正手続き及び対米外国投資委員会(以下、CFIUS)を規律する法令に明らかに違反しています。大統領の声明と禁止命令は、国家安全保障問題に関する確かな証拠を提示しておらず、今回の決定が明らかに政治的な判断であることを示しています。バイデン大統領の決定を受けて、日本製鉄とUSスチールは、法的権利を守るためにあらゆる措置を追求する所存です。

日本製鉄とUSスチールは、本買収により、ペンシルバニア州やインディアナ州をはじめとする米国鉄鋼業がある地域が再び活性化し、米国の鉄鋼労働者の雇用確保、米国の鉄鋼サプライチェーンの強靭化、米国鉄鋼業の中国に対する競争力の強化、及び米国の国家安全保障の強化につながるものと確信しています。日本製鉄は、USスチールが事業を行う地域コミュニティ及び米国鉄鋼業界全体に利益をもたらすため、米国の象徴的な企業としてのUSスチールを支え、成長させるために必要な投資を行うことができる唯一のパートナーです。日本製鉄は、既にコミットしている27億ドルの投資の一環として、ペンシルバニア州モンバレー製鉄所に少なくとも10億ドル、インディアナ州ゲイリー製鉄所に約3億ドルの投資を行うことを決定しています。本買収を禁止することは、USスチールの設備を長期間にわたり稼働させるために必要な27億ドルの投資が実行されないことを意味し、良好な処遇条件で家族を養う何千もの労働組合員の仕事が危機に晒されることになります。バイデン大統領による今回の買収禁止命令は、自身の政治的な思惑のために、米国鉄鋼労働者の未来を犠牲にすることに他ならないと考えます。また、USスチールの株主に対して、買収完了時に1株当たり55ドルを支払うとの約束を果たすべく、日本製鉄とUSスチールは、法的権利を守るためのあらゆる措置を講じてまいります。

日本製鉄とUSスチールは、CFIUSの審査において、当初から、誠実かつ透明性をもって真摯に協議に応じてきました。CFIUSに提出された記録を見れば、日本製鉄によるコミットメントを伴う本買収は、米国の国家安全保障を弱体化させるのではなく、強化するものであることが明らかです。CFIUSの審査プロセスが、政治によって著しく適正さを欠いていたことは明白であり、その結論は、実質的な調査に基づかず、バイデン政権の政治的目的を満たすためにあらかじめ決定されたものでした。米国政府が、米国の利益につながる競争を活性化する本買収を拒否し、同盟国である日本国をこのように扱うことは衝撃的であり、非常に憂慮すべきことです。残念ながら、米国へ大規模な投資を検討しようとしている米国の同盟国を拠点とする全ての企業に対して、投資を控えさせる強いメッセージを送るものです。

日本製鉄は、CFIUSの示した懸念に対応すべく、本買収完了後のUSスチールの取締役の過半数は米国籍とし、そのうち3名の独立取締役はCIFUSが承認すること、CEOやCFO等の重要職位は米国籍とすること、USスチールが提起する通商措置に日本製鉄は一切関与しないこと、生産や雇用を米国外へ移転しないこと、ペンシルベニア州、アーカンソー州、アラバマ州、インディアナ州、テキサス州にあるUSスチールの拠点の生産能力をCFIUSの承認なく10年間削減しないこと、国家安全保障協定(National Security Agreement)の遵守状況等をCFIUSに定期的に報告すること、CFIUSは取締役会にオブザーバーを派遣する権利を有すること等を含む、米国政府にとって完全に強制執行が可能な様々な問題解消措置を自主的に約束しました。しかしながら、CFIUS は、日本製鉄とUS スチールが100 日間にも亘って、自主的に提示した4 つの確固たる国家安全保障協定案に対して、書面によるフィードバックを全く行わなかったことから明らかであるように、両社が提案した問題解消措置のいずれについても適切に検討することはありませんでした。本日、バイデン大統領が決定を下したことに、日本製鉄とUSスチールは、深く失望しています。

日本製鉄とUSスチールは、本買収に際し、USスチールの従業員、地域コミュニティ、政府関係者、政治家、経済界をはじめ、米国および日本の様々なステークホルダーの皆様に多大なる協力と熱烈な賛同を頂いたことに感謝申し上げます。我々は、米国のステークホルダーの利益のために、米国で事業を遂行することを決して諦めません。日本製鉄とUSスチールのパートナーシップが、USスチール、特に全米鉄鋼労働組合との基本労働協約対象拠点をはじめとして、USスチールが将来にわたって競争力を保ち、発展し続けるための最善の方法であると確信しています。それらの未来を確かなものとするために、日本製鉄とUSスチールは、日米政府関係者を含むステークホルダーの皆様と引き続き緊密に連携し、法的権利を守るためのあらゆる措置を追求してまいります。

※本買収に関する詳細は2023 年12 月18 日公表の資料を参照ください。(2023年12月19日、2024年4月15日、同年5月3日、同年5月30日、同年12月26日に経過開示) https://www.nipponsteel.com/common/secure/ir/library/pdf/20231218_100.pdf」

6 notes

·

View notes

Text

鉛筆と電子回路でアナログシンセをつくってみよう!

電子回路をつかって様々な音を出す楽器「シンセサイザー」。 どうして音がなるの?音の高さはどうやって変わるの?といった「音がなるしくみ」を、R-MONO Labが独自に考案した「アナログシンセ」づくりを通じて考えてみます。

電子工作が初めてという方も大歓迎。手と頭と鉛筆をつかって、電子回路を組み立てて、最後に演奏してみましょう!

ワークショップの詳細はこちら>

youtube

7 notes

·

View notes

Photo

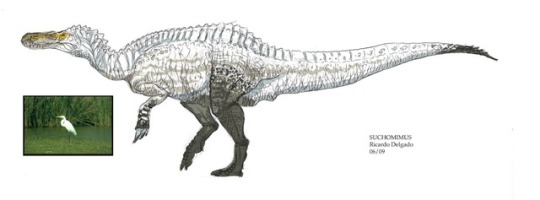

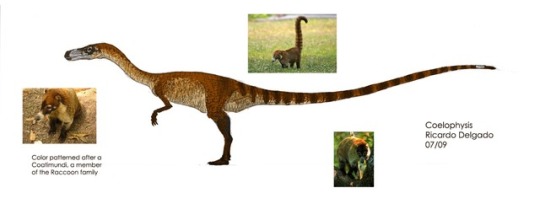

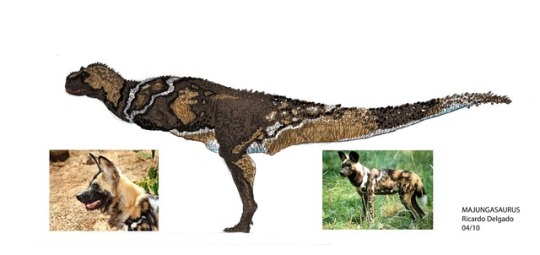

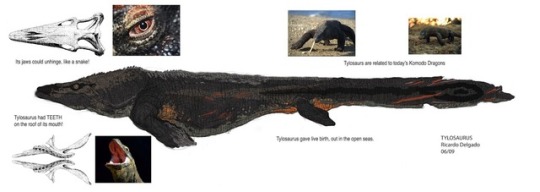

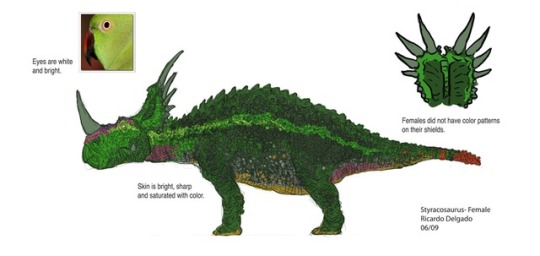

Concept art for Dinosaur Revolution/Reign of The Dinosaurs by Ricardo Delgado.

833 notes

·

View notes

Text

Talk about the Cray-1, with AI

July 16, 2024

Claude 3.5 Sonnet

nemo;

I saw the Cray-1A Serial Number 3 operating in NCAR, in Boulder Colorado, when I was still a school boy, 10 years old, back in 1979. I was born in Japan but moved to the US at that time. That was an amazing thing to see.

Claude;

That must have been an incredible experience to see the Cray-1A as a young boy, especially given how groundbreaking that supercomputer was at the time. The Cray-1A was one of the most powerful and iconic supercomputers of its era, known for its distinctive horseshoe shape and impressive computational capabilities for the late 1970s.

Seeing it at the National Center for Atmospheric Research (NCAR) in Boulder would have been particularly fitting, as supercomputers like the Cray-1A were crucial for advancing weather forecasting and climate modeling. NCAR was at the forefront of using such technology for atmospheric science.

Your experience is quite unique - not many 10-year-olds would have had the opportunity to see such advanced technology, especially in 1979. The fact that you had recently moved from Japan to the US must have added to the overall impact of seeing this American technological marvel.

It's fascinating to reflect on how far computing technology has come since then. The smartphone in your pocket today likely has far more computing power than that entire Cray-1A system. Yet, the Cray-1A remains an important milestone in the history of computing.

Would you like to share more about your memories of that day or how it influenced your interest in technology?

2. Perplexity free edition

nemo;

I saw that Cray-1A SN3 operating in NCAR, when I was still a school boy, 10 years old, back in 1979. I was born in Japan but moved to the US at that time. That was an amazing thing to see. Perplexity free edition;

Thank you for sharing that personal experience. It must have been truly awe-inspiring to see the Cray-1A SN3 at NCAR as a 10-year-old boy, especially having just moved from Japan to the US. You witnessed a pivotal moment in computing history.

The Cray-1A SN3 at NCAR was indeed a remarkable machine for its time. Here are some key details about the system you saw:

1. Installation date: February 1978 (so it had been operating for about a year when you saw it in 1979)[1][3]

2. Clock speed: 80 MHz (derived from its 12.5 nanosecond basic cycle time)[3]

3. Peak performance: 160 megaflops[3]

4. Memory: 1,048,000 x 64 bits (1 megaword or about 8 MB)[3]

5. Overall speed: Approximately 4.5 times faster than the CDC 7600 it replaced[3]

6. Physical characteristics: The Cray-1A, including its Freon cooling system, weighed about 5.5 tons[4]

7. Unique design: The C-shaped design with a circular bench around the base was not just for aesthetics but also served functional purposes

The Cray-1A SN3 you saw was one of the early installations of this groundbreaking supercomputer. It played a crucial role in atmospheric research at NCAR, enabling scientists to tackle more complex problems in their work.

It's fascinating that you had the opportunity to see this historic machine in person, especially at such a young age and shortly after moving to the US. That experience must have left a lasting impression and perhaps even influenced your interest in technology and computing.

Citations:

[1] https://cray-history.net/2022/01/08/ncar-ucar-a-research-site-with-a-long-association-with-cray-supercomputers/

[2] https://www.filibeto.org/aduritz/supercomputing/cray/cray_faq.html

[3] https://www.cisl.ucar.edu/ncar-supercomputing-history/c1

3. GPT-4o free edition

nemo

I saw the Cray-1A Serial Number 3 operating in NCAR, in Boulder Colorado, when I was still a school boy, 10 years old, back in 1979. I was born in Japan but moved to the US at that time. That was an amazing thing to see.

GPT-4o free edition;

That must have been an incredible experience! The Cray-1A was a groundbreaking piece of technology back then. It's fascinating to hear about your early exposure to such advanced computing. How did it influence your interests or career path later on?

--

Verdict for now;

GPT is nice, and sometimes comes back with better results than the others, but as for this one, Claude was awesome to talk with.

Perplexity is the amazing search engine of today. It has few hallucinations, though you still have to watch out and double check to be absolutely sure, but then again, that goes same with humans too.

Happy to see intelligences other than human being, Soon it will not be the matter of which should reign at the center of the universe, but about how we need to respect the computing abilities and results, be it from organic human being or machines.

The fact that they create things that are not only what we expected but brings more possibilities breaks people's limitation of thoughts, just like talking to someone else and have eye opening enlightening a-ha moments. This still brings me hopes for us when I think about how we can survive in the future world.

0 notes

Photo

Battlestar Galactica Character Alignment Chart

via Kurt White

178 notes

·

View notes

Text

NHKスペシャル 山口一郎 “うつ”と生きる~サカナクション 復活への日々~

以下、わたくしごとです。過去の経験談

息をするのも辛い 呼吸しているだけで無限の徒労 毎秒毎秒が25mプール、泳ぎきれない

筋力ない、マッスル使えない 波の浮き沈みとともに浮かぶブイみたいに息遣いとともに上下しながら、筋肉の力ではなく自然な自重の重たさとややもすると沈みかかる自然の浮力だけでのこぎりの歯を上下させてなんとか少しずつ木材を切っていくような、仕事として切るように定められた木材を切っていくような

ただただ息をしているだけ

昔から呂宋助左衛門ごっこというのがあって、激務で疲労困憊してる月曜日の朝、波打ち際に横たわりながら、上陸するでもない海に流されて溺れてしまうでもない、どっちともつかないところを疲れ果てて力もなく寄せては返すひねもす波とともに腕の先っちょとか上下しながら、それでも口開けて半眼で「ぁあぁあぁああああぁあぁぁぁぁぁ」と力無く漂うような漂着したまんまの漂流者気分で居続ける

それがもっと永遠に近い長さで、ずっと息しているだけでも辛くてそれでも惰性でずっと倒れているような生き様というのか、そんな時間、いつ終わるともしれない

極度に強い予期不安もあった 親しい人であろうと来訪者があったり、とにかく予定を組まれるともうダメ、本番恐怖症、予定を万全で果たさなきゃという期待に勝手に自分で押しつぶされてえずいて吐き倒して予定をキャンセルして脱走する、まさに本番恐怖・症 飛び込み出来てくれたほうがまだ火事場の馬鹿力で対処できる、ただし30分くらいまで、それも1日にせいぜいひとつだけ

嬉しいことも辛いことも、プラスマイナス関係なく感情の振れ幅の絶対値に応じてしんどい。再婚できた嬉しさでかえって調子悪くなってしまって、妻が自分のせいなのかと悲しげに怒ってきたこともあった

他にもさまざまにままならない強い拒否に突き動かされること多数

①

きっかけはパワハラ

もともとカミソリみたいな男だった。触るな危険。やばいやつ

そんな僕だったからこそ記者発表から何からエースプレゼンテーターとして任されていたし、難しい商品とかになると世に出るか出ないか存亡が私の双肩にかかっていたから、僕がなんとかしなければ文字通り世界が変わらないから、これが刺さる人々が僕を僕が発する声を待ってくれていたから、全宇宙が僕を待っていたから、そう思ってた

でもダブルクリックしたら安定してプレゼンを再生してくれる、みたいな扱いでどんどん「え、それやるんですか?」とエスカレートする職務。無理ですと言うと出来る出来ないじゃない、やれ、という話になり、自分もその通りだそれがプロだと思っているからそれに応じて疑問も抱かず、どんなに疑問があってもプロなんだからと自分を鎮圧軍の戦車みたいに圧殺して頭から特攻

だから予期不安、極度の本番恐怖症

ある日、足元が崩落 まさにプレゼンせんとすという瞬間、足元が崩落、必死で椅子を引っ掴んでそこに尻もち、奈落へと引き摺り込まれかかるのを椅子にしがみついてプレゼン開始、それがまさに氷山がごろんとひっくり返った瞬間、まったく裏返ってしまう自分のキャラ、見たこともない知らない自分が顔を出す。 帰宅途上、音楽という音楽が大嫌いに。なんという傲慢、なんと言う自己顕示欲、なんというマウンティング、その塊にしか聞こえない。

医者からもカウンセラーからも不治の病という診断、一生治りません

そもそも最初はきっと物理的な病気に違いないと思って神経科へ受診したけど先生の表情がどんどん怪訝になっていくので「これって精神科ですか?」って聞いたら「そりゃそうでしょう、だって原因が明らかなんだから」と。

で、行った精神科は予約不要だったけど薬を処方するばかり。とはいえ薬で結構楽になったからまだまだ仕事できると思って服用しながらエースプレゼンテーター続行。自分もそうしたかったし、自分がやるしかないんだ自分しかやれるやつがいないんだ、でもなんで結局いっつも俺一人で世界を牽引してんだよなんで俺一人しかいないんだよ

でも2年たってもある一定の線からどうしても浮上せず頭打ち。埒あかないのでセカンドオピニオンを聴きにいったら、薬とカウンセラーとを併用したほうがいいという診察になり、そっちに鞍替え

仕事もいきなり外される、それがまた衝撃。だから職場の給湯室の隅っこでよく目を両手で覆って頭を抱える。息をするのも辛い日々が始まる。

不安障害

行きつ戻りつ、揺り戻しの日々。生きていくのはなんと辛いことかと

②

一生治らないって言われたのに、結局16年半で治った

せいぜい還暦のころ寛解できてたらいいね、だったのに、寛解どころかもっと手前の年齢で16年半で本当に治った。治った原因は誰にも分からない。人事担当者によると、あれはネモさんだから治ったんだと言う。なんやそれ

徐々に治ったのでもない 最後の1年位かけて急速に浮上してった

そもそもの最初は2、3年かけて急速に悪化。そこから底を這う深海魚みたいに横ばい。時に真っ暗な海溝がぱっくり口を開けてさらに引き摺り込まれてぐんぐん沈没。揺り戻し。あらがいたいけど、あらがうこともできない。電池切れ。生きていくための電池切れ

リハビリがてら地道な仕事していると、仕事を覚えないというので先輩に怒られてさらに沈没 でも私にとって優秀になるということは再び経営陣に叩かれるという恐怖なので、優秀になることを否定しなければ生きていけない

ままならぬ、わがこころをかかえつつ しなやか、したたか、生きてゆきたき

十年近くたったころ、DAWを学んでなんやしらん作品をつくりはじめた。気分を落ち着かせるために写経するみたいな気分。でもそれは静かな生きた証でもあった。なによりもかつてensoniq VFX-SDとRoland VS-1680とで作品を作って以来、すんごく久しぶり。録音してみよう、そのためには今のメソッドとしてDAWを学ぼう、という気になったことそのものが、そもそもの進歩

そのうち経営がおかしくなり、外部からコンサルが来て社員インタビューしたいというので真っ先に僕が選ばれた。おびえて突き動かされながら言いたい放題言ったら「心が不安定かもしれませんが、おっしゃっていることは正しいです」と言われた

その数年後、1年かかって少しずつ力がもどってくるとともに同時に不安も強くなりつつも、徐々に薬を間引き、飲む間隔を伸ばし、最後に飲むのをやめたら、数日のちに坂道を転がり落ちるみたいに調子悪化。それを世間では離脱症状と呼ぶのだと後追いで知った。 やっぱダメかまた薬漬けに戻るのか結局一生これかとがっくりしたが2ヶ月かかってまた良くなってきたので、もっぺん減薬して最後にやめてみたら、今度は本当に治った

治り始めると逆の不安もあった。それまで薬という杖をついて生きてきたわけで、それが突如としてぱぁ〜ん!と取っ払われた気分。おろおろする。で、用心しながら足を踏み締めて歩く

ほんとうに治ってくると、さらに今度は妻が私に追いつけなくなってきた 弱ってる私しか知らなかった妻に対し、私はだんだん口ごたえするようにもなってきたわけだ。妻が知らない私が顔を出そうとしていて、妻は私の変化に追いつけなくなっていた

そんな難しさも逆にあった

ひたすら会話を、対話を続けるしかなかった ここまで来れたのは、妻のおかげなのだから

③

未だに治ったのが嘘じゃないかと思える あんなしんどかったのに。心もままならなかったのに

元のヤバいやつに戻るのではない。一部それを期待してる向きもあったけど、あっさり降りた。新しい自分になる。ドタキャンもできるようになった。セイフティネットが先。無駄な我慢もしなくなった笑。明鏡止水なことが増えた。 そして何よりも妻に感謝して何度も話して何度も食事にも連れてった

自分に必死すぎて16年半の記憶がほぼない。でもそれはそういうもんなんでしょう

もし職場にて「あやつは深淵から生きてかえってきよった」そう思われてるならどうぞ。仕返しはしない。でも、言わんとあかんことは今度こそはっきり言うから

④

LA在住カナディアン上司に笑顔で言ったことがある 「Like "Heaven gave me the second chance"(天は二度目の機会を与えたもうた、みたいな)」 したら笑顔で 「Yeah, and I'm happy to see your phoenix moment.(せやな、ほいであんたの不死鳥モーメントに立ち会えて嬉しいワ)」

0 notes

Text

ゴジラ -1.0所感メモ

ああいう「夫婦」「親子」敗戦直後���混沌にいたよね、きっと

特攻のみならず家族からも逃げたルーザーの話

圧倒的な絶望、どうにも抵抗できない、どうしようもない絶望的な運命 それでも生きて抗う、これ時々出てくるモチーフ 例:白色彗星、コバヤシ・マル、鬼滅、そして今回

大戦のモチーフが恐怖として降りかかる へぼい兵器で戦わなければない極小戦力の元兵士たち しかも足止めのために 焦土と瓦礫の街 復興途上で破壊 火の海 原始雲と黒い雨

当てにならない大国の正義 米ソ冷戦時代、牽制し合う大国 孤独に���機と立ち向かわねばならない小国の悲哀

当てにならない政府 パンデミックでの無能さ? ポスト3.11放射能汚染を満足に処理できない無能さ?

刺さるセリフしかも政府批判 出たお得意緘口令 この国は変わらん 誰かが貧乏くじを引かなきゃ 行動を起こさなければ奇跡もない

メカフェチネタ多い ヤマトのネタも随所「衝撃に備えよ!」

右翼も左翼も納得の現実解のつもり プラグマティックな解のつもり

現場を知り民間の力を結集する一種のテクノクラートという日本ならではの幻想は、シン・ゴジラと同じ

成程そうなのかもしれない、けど本当の世界ではそれでいいの?本当にそれしか無いの? だって平和憲法ってのは、歴史に残る実験だったんじゃないの? 壮大な現代史の実験だったんじゃないの? だから諸国からリスペクトされてきたんじゃないの? 信頼されてきたんじゃないの? それをそんな簡単に諦めていいの?

0 notes

Text

PROPHET X a quick review

Had a chance to try out a Sequential PROPHET X for a couple of hours in total;

Though they don't clearly say so, it IS a successor model for my fave synth prophet12. More like a variant but still is designed perhaps with the sales failure of the p12 in mind.

Tone-wise, much like an ensoniq VFX is to a TS10, an outgoing kid p12 is to a grown up and matured pX.

p12 tends to sound harsh and aggressive, whereas pX sounds with great scale, profound depth, unfolding panorama view like an epic cinema.

Samples are with so high quality grain texture that you'll swear it's from a software sampler. They should be processed with synthesis and effects because that comes out great rather than just playing back the raw samples mindlessly like another ROMpler.

The twin DSP oscillators add deeper dimensions that are otherwise impossible from samples. Super Saw is from PRO2, which is a great addition.

The filter sounds very SSM!!! Very much reminding me of Emax and Emulators. Great feel, better than a dry Curtis Electronics.

The multi-effects sounds clear and deep too.

On the whole, the software sampler-like high quality convincing samples, with a mystery feel of the SSM-ish VCF, and profoundly rich sounding effects, make a pX a synth with sounds of in-depth scale and vast dimensions.

The cosmetic appearance looks very matured too, with dark feel, more sophisticated luminous button shapes than p12.

The sample edit screen has no graphical waveform rendering, but works superb with truncation and looping, all done via a highly abstract and symbolic representations like an 80s sampler.

Ensoniq EPS trick of having a single cycle sample loop and scan it through with a physical controller can be replicated with a pX. Great when playing chords, like a vocoder or even a bit like VariPhrase from Roland.

I finally understood the reason why it remains as a current model. I like it very much. It is a p12 with two of its DSP oscillators replaced with samples, coupled with deep multiplex synthesis.

0 notes

Text

AFURIKA DOGSにてアフリカ布でカバンを作ってもらう

昨夏(2023年の夏)、故郷は京都にあるアフリカ布屋「AFURIKA DOGS」にてアフリカ直輸入の布を買い、さらにノートパソコンが入るカバンを作ってもらいました。 愛するMacBook Airがすっぽり入っていい感じです。なによりも強烈に阿弗利加してて最高でけつかるです笑♬

じつはAFURIKA DOGSさんとこで布を選んでいるとき、最初は別の深くて鮮やかな緑の布にしようと思っておりました。そっちは色も柄もとても美しく、こころなしか透明感のようなものすら感じられるセンスの良さもあり、めっさ私好みでした。 で、絶対それにしようと決めていたのに、なんでや知らん、もうひとつの布がどういうわけか強烈に私を捉えるのです。決して好みではないのに、むっちゃ私を呼ぶのです。

なんでその布が私をとらえたのか。それすら最初分かりません。でも途中、気づいたのです。それが、私が生まれて初めて目のあたりにしたアフリカ大陸そっくりだということに。 赤っぽいのと青っぽいのと半々を占める鮮やかなコントラスト、その布は私が飛行機から見下ろしたインド洋とケニアにそっくりでした。

真っ昼間、決してむたむた大きいわけではないケニア航空に乗って成層圏、妻と私以外は全員アフリカ人ばっか、その機体左側の席から見下ろすその眼下に展開するは、リゾートそこのけに紺碧に青い熱帯のインド洋の広がり。 その漠とした無限の彼方にまで見渡せるさまもそろそろ見飽きたころ、右上のほうから音もなくしずしずと進入してきたのがなんとも古ぼけたレンガ色の平べったい大陸、その細い白い波の線がうねうねしながらゆっくり砕けてゆく海岸線、その彼方へと見渡せる大地、そのパノラマ、地味に土埃まみれの木々がぽつぽつ散在するだけの、荒涼として乾ききった土の平原が広がりゆくだけの、なん〜にもあらしまへんまま、ただただひたすら果てもなく無限に伸びてゆくだけの古い古い大陸。

古い大陸やなぁ。

それが第一印象でした。

人類のふる里と言われても納得でした。何億年も前にできた、これまたえらい古ぅて広大な大地が広がってて、何百万年も前に、ここに私たちの祖父母みたいな人々がいてですね、今なお私たちの親戚みたいな方々がおられるわけです。

なんと申しましょうか、まるで見たこと無い風景なのに遺伝子の記憶が激しく呼び覚まされるのです。見たこともないのに、強い郷愁が心をわしづかみにする。全身のDNAが無数のほっそい細い弦になって震えて音を奏でるのです、「帰ってきた!」て。めくるめく眼下の荒野に「これが私のふるさとか!!!!!」という感動で震えて釘付けです。 すっかり模様替えした実家に帰省してきたみたいな。

その布は正直申し上げて暑苦しい感もあって、私の好みから外れるのに、それでもかなり長時間とっかえひきかえしてどっちにしようか悩みました。 ほいで最後にやっぱこれしかあらへんわ、ってなって、この布地を選んでしまいました。それが見事なかばんになって帰ってきて、むたむた感激しています。 一生もんです。 私たち夫婦は、ケニアでマサイの人たちと一緒にマサイ式の結婚式を挙げました。このかばんをみるたんびに思い出すことでしょう。ええもんこさえてくれはって、AFURIKA DOGSさん、nunononeさん、関係各位には感謝の極みです。ほんに、ものごっつぅおおきに!

AFURIKA DOGS:インスタとサイト

nunonone:サイト

#afurika dogs#nunonone#africa#textiles#cloth#print cloth#african print cloth#african cloth#african textile#kenya#indian ocean

0 notes

Text

Pioneer DJ TORAIZ AS-1 first impression

It really is a monophonic prophet-6, only without onboard reverb and the separate analog distortion, but with an addition of digital distortion to the FX1. Under the Pioneer DJ hood it is practically a DSI-Sequential synth. The knobs look very much identical with DSI too. The manual starts with a message from Dave Smith. Even few bugs there has this DSI-feel ;)

People complaint about rather poor onboard editing experience, but for me it's no brainer. Left hand operates the parameter scroll knob, while the right hand operates the value edit knob. Shift + the former jumps to each blocks like Oscillator 1, 2, Filter, and so on. Logical, makes sense, nice.

Touch slider is a dope. You can control up to seven parameters simultaneously with it, each with different on/off or depth settings. This is a rejoice, since only six fixed function knobs are provided for tweaking with five of them being single function knobs, which is cool but then again kind-a few for a geek like me.

The build quality is very high, not just higher than any other I've seen in this price range, but feels very sturdy with cosmetics and finishes made for professionals. The metal face plate, the solid DSI-looking knobs, the Touch Slider, the touch keyboard quality, all has finished quality of a professional instrument. It is raising the bar again here.

Their logistic model name seems to be TAS-1, btw.

It's often mistaken as a PRO-ONE emulation but it's not. It's one voice taken from a prophet-6 with Pioneer DJ brand name on it. Still, it can be likened as a conceptually PRO-ONE positioned synth for prophet-6 like it was for prophet-5.

The first patch says "Pro-One" and thus can be even more misleading, but well, maybe I'm just picky. Speaking of picky btw, I found the patch maybe contemporary sounding but not my sense of a PRO-ONE, so I reworked on it to something completely different which does sound close to my PRO-ONE sound that I remember ;)

Oh yes, the prophet-5 had VCOs with combinable waveforms whereas the prophet-6 has crossfading waveforms. I thought these are different beasts but now doodling with AS-1 edit screen, I finally realized that the latter is the evolved version of the former. With two VCOs, you can emulate the prophet-5 VCO waveforms combined status pretty much easily.

It even has velocity and aftertouch parameters despite the onboard touch keyboard not transmitting those signal messages. They should come out great as a MIDI or USB-MIDI sound module.

My other options for this purchase were: 1. Roland SE-02 2. Roland S-1 + KORG HD-S SE-02 has powerful distinctive rubber-like minimoog sound. Then, the cross mod and filter mod enables three analog operator FM. S-1 is not just an SH-101 clone, but sports lovely wacky digital waveform manipulation that you can't find anywhere else. 4voice polyphony makes it even more mind boggling. HD-S is a challenging new kind of distortion with weird thick sweeping tone by Nutube. Still not giving them up. Will get them next time ;)

The reason why I chose AS-1 this time, was because it was fading away from the dealers fast. I hope it's just temporary production thing and not a permanent discontinuation.

I had/have a KORG monotribe and a volca nubass. The former has MS-20 metallic distorting VCF resonance couple with fast LFO mod. The latter has somber sounding analog tube oscillator coupled with a stompbox overdrive, both driven by their new generation vacuum tube known as Nutube. My biggest wish for the both was the sound programmability, and wider deeper synthesis possibility. Hence, I turned to AS-1.

Previously, I had a PRO-ONE and a Rev 3 Prophet-5 masterpieces. No matter how you tweak them, they sound staggering and stellar. Also, my p-5 had fascinating synergy of PWM and Poly-Mod which is not prominent on other units.

Its an endless journey with a synth, but I largely do know how a p-5 will sound like, and thus, I would love to try out an OB-6 or TRIGON-6 edition of AS-1 also.

Nevertheless, p-6 is a fantastic contemporary and future vintage which I would prefer over p-5 now. Hence, AS-1.

I know my previous posts are very much about my own tastes and may not be useful for you. They are more like my diary, my own notes, than a product review. Very often I find reviews made by synth nerds, who care abut telling their own subjective opinions A LOT being never useful for me. Yet still, I wrote them and disclosing them here because I'm such a different bird. Who says like while p-5 is truly awesome masterpiece they're fed up with it too? Hence, I wrote them to be who I am, and to say who I am.

Thanks.

#synth#vintagesynth#sequential#DSI#AS-1#Pioneer#Pioneer DJ#analog synth#digital synth#roland#SE-02#S-1

0 notes

Text

timbre-centric

Was playing a Clavia Nord Wave synth, a second hand unit on a musical instrument shop's sales floor, when a little girl, maybe kindergarten age, long hair, wearing a navy blue sweatshirt with pinkish logo, running around with sweatpants, playing one after another the digital stage pianos displayed in a row. She was playing random notes but only a single note at a time. Perhaps she knew that most pianos are not for banging your fist to make vanguard cluster chords but to play melodies.

I was playing a dreamy pad sound with a pair of choir samples with pitch interval of minus four semitones, running through a comb filter or a three peak filter with cutoff frequency modulated by S/H LFO, with the resonance cranked up high to the lower reaches of self-oscillation, and delay line added. The Nord Wave does a good job on processing a sample in a peculiar distinctive way, to prove how freely a hi-tech musical instrument can go light years away from an acoustic instrument.

The girl kept playing one stage piano to another, but after a while, I realized that she was waiting for me to leave the Nord Wave so that she can try it out herself. She was pretending indifference, but she was curious about playing a synth that fills the air with such spacious soundscape, as if it was from a sci-fi scene. I moved over to a Moog Subharmonicon synth module, and began tweaking its poly-rhythmic sequencing phrase.

The girl came close to the Nord Wave, silent, and eagerly gazed at it with her large eyes showing great interest. The synth was placed on a high keyboard stand, high enough that tiny she could not see the front panel. She turned to her father and asked 「パパ、あれなに?(Daddy, what's that?) 」 The dad rushed to her, lifted her up, murmuring not to touch that because she may ruin someone's setting. He seemed a bit younger than I.

Was the synth a rocket space science for the dad? Was he afraid of me looking very much a synth nerd might get furious to see her destroying what could have been my sonic patch settings? Anyhow, I didn't see them afterwards.

Perhaps, I accidentally opened her gate to the infinity outside of her daily world. Perhaps it leads to know that there are a lot more sounds that attracts your ears than a piano, a lot more keyboard instruments other than a piano.

To the Infinity outside.

The Nord Wave used to be mine, which I sold it to the dealer. I was a bit happy to see it sitting there yet, so I was playing my own sounds still remaining on that one. One might find a synth of life, like Moog IIIp is to Isao Tomita, Buchla modular for Suzanne Ciani, Yamaha CS-80 for Vangelis, and Ensoniq VFX-SD II for me. When it finally went kaput, I looked for the successor, and tried out various PCM/VA synth like VFX. Nord Wave was a distant option. Kurzweil PC361 was closer.

Nord was bright sounding whereas Kurz had guts at the fat bottom end, much like Ensoniq but more matured. But then again, the successor of the VFX was never a PCM sample playbacker kind. It was a DSI-Sequential prophet 12 a DSP/analog hybrid that has no samples in it. It created a barren terrain soundscape that was peculiar but very much new and fascinating to me. Hence, my interest of sound was shifting from conventional PCM sample-based to non-samples, and digitally generated.

I decided to sell my Nord Wave and PC361. They are very good ones, and were hard to let them go, but perhaps there are people who can make better use of them than I. Quite by the accident, that sales floor was with two people leaving the previous sonic world and phasing into the next. This was one of the places where timber-centric voyages begin.

1 note

·

View note

Text

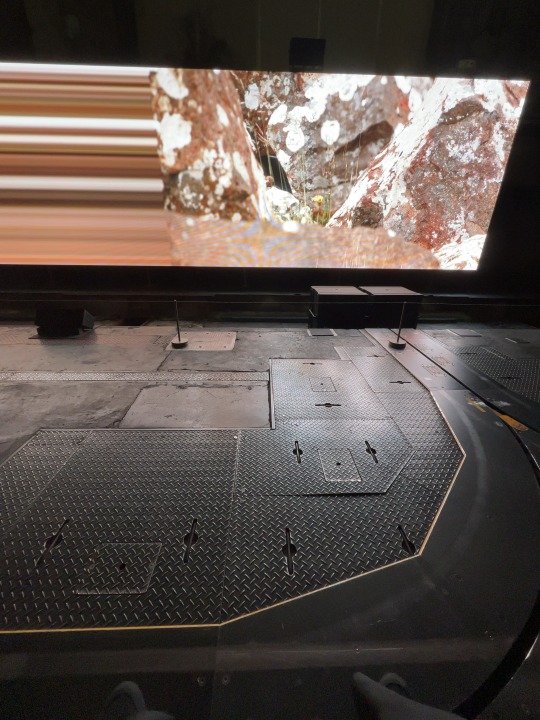

Ambient Kyoto 2023 超個人的記録

めっさ個人的ですが私は40年前の中学んときに校外学習で京都新聞社を見学し、輪転機がぐるんぐるん回ってるのも見ました。当時は旧来からの写植からワープロ的な電子文章編集に切り替わりつつある過渡期で、どっちの職人さんも居はりました。 そんな場所が40年後の今、がらんどうの鋼鉄とコンクリのインダストリアル廃墟みたいなホールになって、秀逸なアンビエントのインスタレーションになる、中学生だった私がハーフセンチュリーを超えた歳になって同じ場所に立つ。長生きするものです。

それを見に行った超個人的な記録。 ネタバレもちょっとあるし、そもそもどうでもええ話ばっかなので、見やんでもええ人はどうぞパスしておくれやす〜♬

♬ ♬ ♬

Ambient Kyoto 2023は、主に2つの会場で開催。

第ニ会場が、この京都新聞社の巨大地下室。かつての印刷工場であり、今は輪転機も撤去された廃墟空間。 第一会場は、昨年に引き続き京都中央信用金庫の旧厚生センター。

第ニ会場では、先日逝去された故・坂本龍一と高谷史郎によるコラボ「async - immersion 2023」。 第一会場では、Buffalo Daughter、Corneliusによるインスタレーション。

その、教授と高谷氏によるコラボ、圧巻。やばすぎ。

空間内の随所に設置されたスピーカーから、大音量でアルバム「async」の曲が立体的に包み込んでくる。三次元ミキシングのようなもの。おかげで普段は聴こえてなかった音も聴こえてくる。

その空間。印刷工場だった漆黒の冷たい鋼鉄とコンクリのインダストリアルな廃墟空間に、超々横長のLEDスクリーンが一面。 その映像はアルバム「async」のジャケにもつながるのだが、A/D、D/A変換を象徴的に観ているよう。デジタイズの彼方へ意図せず飛び込んで消えていく人々や飛ぶ鳥、一瞬で消える命のはかなさ。 D/Aされてレンダリングされた自然も、更に後追いで時間軸を圧縮される。タイパ重視な今の時代を可視化したかのよう。光学的VariPhraseによるグルーヴ・クォンタイズみたい。

音と映像も非同期。

9時前に到着、開場前から並ぶ。私の前に3名。

客入れが「garden」というのがいい!

そして「andata」が、まるで教授の葬送に思えて大泣きしそう。

「solari」では、子どもの時にまさにこの場に立ってたはずの自分が時空を超えて今ここに再び今度はこんなアートに埋没しているという圧倒的感慨に押しつぶされそうに。

「ZURE」の演出、秀逸! サイバーネイチャー。

「stakra」人はどうやって音の前後パンが分かるのか。f特を聞いてるのは分かっても不可思議すぎる。しかもこれ、最後の終わり方がアルバム版と微妙に違う、別テイク?別ミックス?三次元ミキシングの帰結?

「fullmoon」の演出、秀逸! まるで今まさに急速進行している世界情勢を予見したかのようであることに震える。

「async」音響に圧倒。非同期のコーダに押し倒される。理解できない言語が生まれた喜びの産声なのか、新種の誕生なのか、その力に押し倒されて声も出ない。

「Life, Life」デビシルの重低音。最後の一節がまたいい。

「garden」これはもうandataのメロが聴こえてきそうな気がするくらい、音響的シミュラクラ現象。

そしてふたまわし観てしまいました。

再びの「andata」は、もはや教授の葬送ではなく、全世界、全地球への葬送、戦乱や破壊、環境喪失、奪われ喪って寄る辺もなく浮遊する、その暴力への憤りすら内包。そう、憤り。

破断するような音と、震災ピアノの銹。鍵盤は人工秩序だと知らしめてくれる映像。それを自然に戻そうとした教授の音響と高谷氏による映像。

言葉にならないものを音で分節化する。音にとぎすまされる。

非同期とは、しょせん分かりあえない他者たちに囲まれる体験。 冷たい鋼鉄の暗闇がからっぽな部屋で、圧倒的な音と光とで非同期。 でもそれが新しい言語。それが新しい世界。

♬ ♬ ♬

ひるがえって第一会場にて、Buffalo Daughterのインスタレーションがエナジェティックで生命力に溢れてて、生き返った気がして嬉しかったです笑

「Everything Valley」愉快でひょうきんで高精細な小宇宙を内包したような立体図形たちがドヤ顔でパレードする。おちゃめな丸い図形たち。大真面目ぶった四角いやつら。みんな自信に満ちあふれてて楽しい。 この没入感の中でクラブみたいに踊りまくってる人がいてもおかしくない。

「ET (DENSHA)」まるで音色たちが形をとりたいと願望したとしたら、こんな形をとりたかったんじゃないかという。

尚、このあとに山本精一氏による「Silhouette」という、これぞほんまアンビエントにもわもわしたモノクロっぽいように色調を抑えた映像音響作品が続く。アクの強いあとのお口直し的。

Corneliusのはポップで分かりやすかったし、さしずめフレンドリーなダムタイプ、菊本さんのクロスモーダルミュージックへのイントロ、霧の部屋も体験として最高、もっと言えば知的アトラクションですらあるのですが、僕には他の作品のコンセプトがやばすぎて、やられてしまいました。

死と生、なんかよみがえってきた、還ってきた気分です。

すごい良かったです、今年も。Ambient Kyoto。教授と高谷さんのやつだけでも絶対に観とかなあかん、一生もんの経験です。

来年も期待。

#ambient kyoto 2023#ambient kyoto#ryuichi sakamoto#shiro takatani#buffalo daughter#art exhibition#exhibition#synth

0 notes

Text

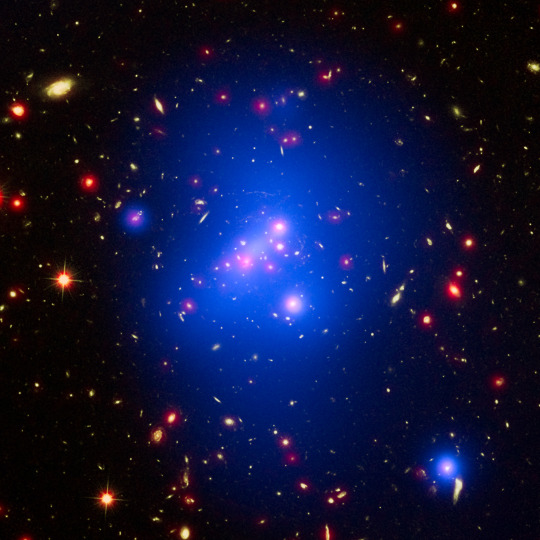

Astronomers used three of NASA's Great Observatories to capture this multiwavelength image showing galaxy cluster IDCS J1426.5+3508. It includes X-rays recorded by the Chandra X-ray Observatory in blue, visible light observed by the Hubble Space Telescope in green, and infrared light from the Spitzer Space Telescope in red. This rare galaxy cluster has important implications for understanding how these megastructures formed and evolved early in the universe.

How Astronomers Time Travel

Let’s add another item to your travel bucket list: the early universe! You don’t need the type of time machine you see in sci-fi movies, and you don’t have to worry about getting trapped in the past. You don’t even need to leave the comfort of your home! All you need is a powerful space-based telescope.

But let’s start small and work our way up to the farthest reaches of space. We’ll explain how it all works along the way.

This animation illustrates how fast light travels between Earth and the Moon. The farther light has to travel, the more noticeable its speed limit becomes.

The speed of light is superfast, but it isn’t infinite. It travels at about 186,000 miles (300 million meters) per second. That means that it takes time for the light from any object to reach our eyes. The farther it is, the more time it takes.

You can see nearby things basically in real time because the light travel time isn’t long enough to make a difference. Even if an object is 100 miles (161 kilometers) away, it takes just 0.0005 seconds for light to travel that far. But on astronomical scales, the effects become noticeable.

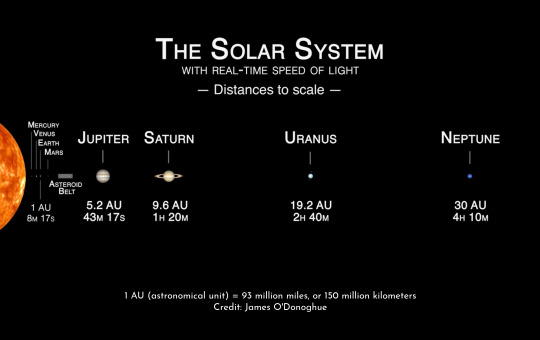

This infographic shows how long it takes light to travel to different planets in our solar system.

Within our solar system, light’s speed limit means it can take a while to communicate back and forth between spacecraft and ground stations on Earth. We see the Moon, Sun, and planets as they were slightly in the past, but it's not usually far enough back to be scientifically interesting.

As we peer farther out into our galaxy, we use light-years to talk about distances. Smaller units like miles or kilometers would be too overwhelming and we’d lose a sense of their meaning. One light-year – the distance light travels in a year – is nearly 6 trillion miles (9.5 trillion kilometers). And that’s just a tiny baby step into the cosmos.

youtube

The Sun’s closest neighboring star, Proxima Centauri, is 4.2 light-years away. That means we see it as it was about four years ago. Betelgeuse, a more distant (and more volatile) stellar neighbor, is around 700 light-years away. Because of light’s lag time, astronomers don’t know for sure whether this supergiant star is still there! It may have already blasted itself apart in a supernova explosion – but it probably has another 10,000 years or more to go.

What looks much like craggy mountains on a moonlit evening is actually the edge of a nearby, young, star-forming region NGC 3324 in the Carina Nebula. Captured in infrared light by the Near-Infrared Camera (NIRCam) on NASA’s James Webb Space Telescope, this image reveals previously obscured areas of star birth.

The Carina Nebula clocks in at 7,500 light-years away, which means the light we receive from it today began its journey about 3,000 years before the pyramids of Giza in Egypt were built! Many new stars there have undoubtedly been born by now, but their light may not reach Earth for thousands of years.

An artist’s concept of our Milky Way galaxy, with rough locations for the Sun and Carina nebula marked.

If we zoom way out, you can see that 7,500 light-years away is still pretty much within our neighborhood. Let’s look further back in time…

This stunning image by the NASA/ESA Hubble Space Telescope features the spiral galaxy NGC 5643. Looking this good isn’t easy; 30 different exposures, for a total of nine hours of observation time, together with Hubble’s high resolution and clarity, were needed to produce an image of such exquisite detail and beauty.

Peering outside our Milky Way galaxy transports us much further into the past. The Andromeda galaxy, our nearest large galactic neighbor, is about 2.5 million light-years away. And that’s still pretty close, as far as the universe goes. The image above shows the spiral galaxy NGC 5643, which is about 60 million light-years away! That means we see it as it was about 60 million years ago.

As telescopes look deeper into the universe, they capture snapshots in time from different cosmic eras. Astronomers can stitch those snapshots together to unravel things like galaxy evolution. The closest ones are more mature; we see them nearly as they truly are in the present day because their light doesn’t have to travel as far to reach us. We can’t rewind those galaxies (or our own), but we can get clues about how they likely developed. Looking at galaxies that are farther and farther away means seeing these star cities in ever earlier stages of development.

youtube

The farthest galaxies we can see are both old and young. They’re billions of years old now, and the light we receive from them is ancient since it took so long to traverse the cosmos. But since their light was emitted when the galaxies were young, it gives us a view of their infancy.

This animation is an artist’s concept of the big bang, with representations of the early universe and its expansion.

Comparing how fast objects at different distances are moving away opened up the biggest mystery in modern astronomy: cosmic acceleration. The universe was already expanding as a result of the big bang, but astronomers expected it to slow down over time. Instead, it’s speeding up!

The universe’s expansion makes it tricky to talk about the distances of the farthest objects. We often use lookback time, which is the amount of time it took for an object’s light to reach us. That’s simpler than using a literal distance, because an object that was 10 billion light-years away when it emitted the light we received from it would actually be more than 16 billion light-years away right now, due to the expansion of space. We can even see objects that are presently over 30 billion light-years from Earth, even though the universe is only about 14 billion years old.

This James Webb Space Telescope image shines with the light from galaxies that are more than 13.4 billion years old, dating back to less than 400 million years after the big bang.

Our James Webb Space Telescope has helped us time travel back more than 13.4 billion years, to when the universe was less than 400 million years old. When our Nancy Grace Roman Space Telescope launches in a few years, astronomers will pair its vast view of space with Webb’s zooming capabilities to study the early universe in better ways than ever before. And don’t worry – these telescopes will make plenty of pit stops along the way at other exciting cosmic destinations across space and time.

Learn more about the exciting science Roman will investigate on X and Facebook.

Make sure to follow us on Tumblr for your regular dose of space!

3K notes

·

View notes

Text

Hot New Planetary System Just Dropped.

We hope you like your planetary systems extra spicy. 🔥

A new system of seven sizzling planets has been discovered using data from our retired Kepler space telescope.

Named Kepler-385, it’s part of a new catalog of planet candidates and multi-planet systems discovered using Kepler.

The discovery helps illustrate that multi-planetary systems have more circular orbits around the host star than systems with only one or two planets.

Our Kepler mission is responsible for the discovery of the most known exoplanets to date. The space telescope’s observations ended in 2018, but its data continues to paint a more detailed picture of our galaxy today.

Here are a few more things to know about Kepler-385:

All seven planets are between the size of Earth and Neptune.

Its star is 10% larger and 5% hotter than our Sun.

This system is one of over 700 that Kepler’s data has revealed.

youtube

The planets’ orbits have been represented in sound.

Now that you’ve heard a little about this planetary system, get acquainted with more exoplanets and why we want to explore them.

Make sure to follow us on Tumblr for your regular dose of space!

4K notes

·

View notes

Text

古代グローバル経済世界

昨年の記事。 帝政ローマ時代に属領であった古代エジプト遺跡から、仏像が出土; https://karapaia.com/archives/52322638.html

最初「えっ!?」となった。 確かに、落ち着いてヘレニズム文化のことを想起すれば、ありえる話。

だが、問題はそこではない。

紀元後1世紀ということは、イエス・キリストが存命中だった時期。 つまりイエス自身が仏教徒と出会った可能性が、無きにもあらず。 あるいは古代キリスト教徒が仏教徒と出会った可能性も、あろう。 キリシタンと仏徒とで、お互い影響を与えあったやもしれぬ。

記事にもある通り古代世界とは、私たちが想像していた以上にグローバル経済社会だったのだ。 異文化異民族異教徒たちが行き交い、交易し、情報や芸術や概念すらをもやり取りしていたのだ。

「ミリンダ王の問い」という仏典がある。 ギリシャの北、小国マケドニアから王アレクサンドロスが台頭し、当時世界最大の超大国であり世界帝国ですらあったアケメネス朝ペルシャへ遠征、その頂点に君臨せし君主ダレイオス三世を打倒、そのまま東征しインダス河畔にまで版図を広げた、そのあとのこと。

そこにおびただしい数のギリシャ人が入植。かくして、数々のギリシャ人国家が古代インド世界に誕生するという、今では想像もつかない事態に。 彼の地の人々はギリシャからインドに至る欧亜の諸言語をあやつり、時には野蛮人を意味するギリシャ語「バルバロイ」を逆にギリシャ人に対して使うという、中華思想ぶり笑。 それくらい文化が開花した欧亜ハイブリッド国家群となった。

その中の一国、アフガンからパキスタンを経てインド北西部にまで勢力を広げていたのは、その名もグレコ・バクトリア王国。

その王、ミリンダ。彼もまた多言語を自在にあやつり、知識人であったところ、その領地にて一人の仏僧と出会った。 ミリンダ王はギリシャ系らしく、合理的論理的な議論の数々を仏僧にぶつけるも、僧はことごと��仏教ロジックでもって明解に回答。 すっかり感服したミリンダ王は、最後には仏教徒になったという。 そしてこの史実と問答とが記録されたのが、仏典の一つ「ミリンダ王の問い」であった。

ギリシャ人が仏教に帰依するという、愉快なる古代事件。

異文化異民族異教徒たちが入り乱れ香り高き文化の華咲き誇る、古代グローバル経済世界。

人類は、常に好奇心でもって未知の土地へと向かう。 あの山の向こうには何があるのだろう? あの島には何があるのだろう? そうやって人類は好奇心に駆動されるがままに拡散し、ついには宇宙の挑戦を受けて立った。 そして異なる人々と出会い、さまざまな軋轢に苦しみながらも、それでも尚、異なる人々こそはみずからの限界を突破してくれる鍵なのだと知って、多様性に賭けた。弱肉強食に任せない福祉とは、多様性を担保するために人類が編み出した生存の知恵と工夫である。

時には戦もあった古代世界。未だ文明の幼少期と思われていた紀元前後の古代世界において、それでもすでに古代なりのグローバル世界が、多様性を誇る世界経済空間が、ごくごく自然に当たり前に生まれていたのであった。

そのことを思えば、昨今の国際情勢のなんとみみっちぃことかと。 お前ら一体なにしとんねんと、独裁者どもに申し上げたい。

#diversity#global#global economy#ancient global economy#ancient rome#ancient egypt#ancient india#ancient buddhism#religions#ukraine#palestina#israel#gaza#free

1 note

·

View note

Text

9.11 / 22

22 years from 9.11

おはようございます。 皆さん、さまざまに当時のことを教えてくれておおきにです。

理解しあえなくとも共存できる。 理解しあえなくとも協力できることすらある。

多様性は人の悲劇と可能性。 Diversity is people’s both tragedy and possibility.

♬ ♬ ♬

ハリウッドをしのぐ映像を見たのですから、非現実感しかないですよね。 だからこそちょっとでもその渦中にいた人にとっては、ガチでありえないことだらけでした。それほんま?がほんまという連続。

正義は国によって民族によって違います。正義は教育によって刷り込まれるからです。それをあえて異化して客体化して眺めるのは勇気がいります。自己の存在基盤とか依拠してた当たり前のものが崩落するからね。僕でも限度あります。

僕がするのは、体力あるときに一所懸命に見聞きして考えて、体力がなくなったら離れて休んで、その繰り返し。

テロリストやロシアの言い分を聞く時、その背景を知ることでそこに至った経緯やメカニズムを理解することは大切です。そして、理解はすれど受け入れるかどうかは別。っていうか受け入れてしまうとただの無批判。

世界の警察アメリカといえど、ひとつのnation stateに過ぎないのであって、united nationではない。 その自負心と仕様上の限界とを知るとき、アフガンとかアルカイダとかイラクとかISILとかみたいな難しい問題が隙間から出てきますね。同じ構造、同じような問題が多分これから中国やインドやもっとそれ以外のさまざまな国々からも出てくるのでしょう。

私が子供のころ住んでた米西部は、ほんとうに理想郷のような平和で自由な空間でした。

「そうか、君には太陽が緑に見えたからそう描いたのか。Good job!」 小学校のお絵かきでお日様を緑に描いたら褒められるのです。どんな色でも良いのです。

皆が描いた絵は「その色にその色ぶつけるかー!?」という奇想天外な色使いとむっちゃへたくな形とで、みんながちっちゃなアンディ・ウォーホールでした。ありえんすぎて言葉を失いました。これが、自由というものなのだと知った十歳です。正面衝突するような勢いで知ったのです。

うちの子自慢大会。 ガキ大将の親でも「うちの子は積極的♪」て鼻高々。 うちの子なんてほほほほ等と謙遜しようものなら、親からもバカにされるとはどんだけひどい子なのか、とあきれられます。 自己肯定感しか育ちません。 子供らは、いっつも我先に「自分はこうしたい!」と口々に言います。 先生からも「お前はどうしたいねん?」って常に問われます。

日本みたいに、センセが欲する答を生徒の口から無理くり言わせるなんてありえません。誰が何と言おうとまず最初に自分がしたいことを明らかにし続ける。その楽しさから出発して、それが利害衝突したらその時に話し合って考える。忖度なんて概念すらありません。

センセが欲する答を言わされてるうちにセンセに忖度するようになり、それがうまいやつが学級委員になり、不器用でへたなやつがグレて、ホンネとタテマエとが乖離し、せっかく良いことを言ってても良い子ちゃんのタテマエだとみなされ、議論が育たない。

そんな極東の忖度列島とは根本的に違いすぎてて、それもまた正面衝突するような勢いで思い知らされるわけ。

桁違いの創造性の自由と豊かさを。

でもそれは、強大な核兵器に守られた武装平和だからこそ可能な大陸深部の楽園なのだと言われたら、私には返す言葉がないです。

そうかもしれないけど、その楽園で体得した実感を周りに広めて武装なき平和が少しでも広まればいいと思うのみです。

出張で行った人生初のNYCで珍しく時間が余った時、一緒にいた米人同僚と私とでタクシーに乗り込みながら 米人同僚「ヘイ、ネモ、どっか二時間ほどサイトシーイングしよっか。どこ行きたい?」 私「......Ground Zero.」 米人同僚、まじかよって顔になって運ちゃんに「Ground Zero.」 そのとき撮った写真を添付します。事件から3年後の2004年のことでした。しかも僕の誕生日。

理解できなくとも共存はできる。 理解できなくとも協力できることすらある。

この一番身近な例は夫婦かもね笑♪

0 notes