#ワークショップのお知らせ

Explore tagged Tumblr posts

Text

📢ワークショップ開催のお知らせ📢

【シモンヌと一緒にデジタルアートをかこう!うごかそう!】

たくさんの画材がなくてもパッといろんな表現ができるデジタルアートに触れてみよう!

福島県古殿町にある酒造kuranobaさんにてワークショップを開催します❣️

デジタルで描いた絵は動かしてアニメーションにするよ。

日 時:1月21日(日)10:00~14:00(昼休憩あり)

対 象:幼児 (ひとりでタブレットなど操作ができる)~高校生

定 員:10名

参加費:1,500円

講 師:ユリナ・シモジュー(Yurina Shimoju)

持ち物:タブレットまたはスマートフォン ・タッチペン(あれば)・充電器 ・飲み物・昼食(昼休憩時帰宅可)

開催地: kuranoba(福島県石川郡古殿町竹貫114 豊国酒造敷地内)

※注意事項※

・アプリの「Adobe Fresco」もしくは「アイビスペイントX(無料版)」をダウンロード+Frescoはログインしてお持ちください

・お子様だけでタブレットまたはスマートフォンが使用できる状態でお持ちください(PWフリーまたはお子様がPWがわかり解除ができる)

わからないことがあればkuranobaさんまで気軽にお問い合わせください!

1 note

·

View note

Text

定休日に引き続き本日までお休みです。今週は7日(水)、8日(木)、10日(土)の3日間のみのオープンです。よろしくお願いいたします。

金継ぎのワークショップの次回の日程が決まりましたのでお知らせいたします。

つい割ったり欠けさせてしまったのに手放すことができずお家で眠らせている器をお持ちの方も多いと思います。この機���に金継ぎを施してもう一度日々の器として蘇らせてみませんか?講師は蒔絵職人でもある中川寧子さん。初めて金継ぎをされる方にも分かりやすく使いやすい材料や手法に、本格的な漆や金を蒔いて仕上げていただきます。約2時間の間にお話を伺い実習していただき、乾き待ちの間にはお茶のご用意もございます。ご興味のある方はぜひご参加お待ちしております。

・日時:8月23日(金)13時~15時30分(予定)

・講師:中川寧子さん (蒔絵師)

・受講料:5,000円(受講料、材料費込み。お茶・お菓子付き)

・持ち物:金継ぎしたい陶磁器(ワレの方は1点、カケの方は2点まで。お申し込みの際に状態をお聞かせください)、エプロン、ゴム手袋(漆を扱う際に使用します)、筆記具。

・定員数:6名(定員となりました!ありがとうございます。)

*金継ぎいただいた陶磁器は1日乾燥させるためにお預かりいたします。翌日からのお渡しとなりますのでよろしくお願いいたします。

*お申し込み・お問い合わせ

hisoca TEL:075-202-3574(7日以降でお願いします) または mail : [email protected]

4 notes

·

View notes

Text

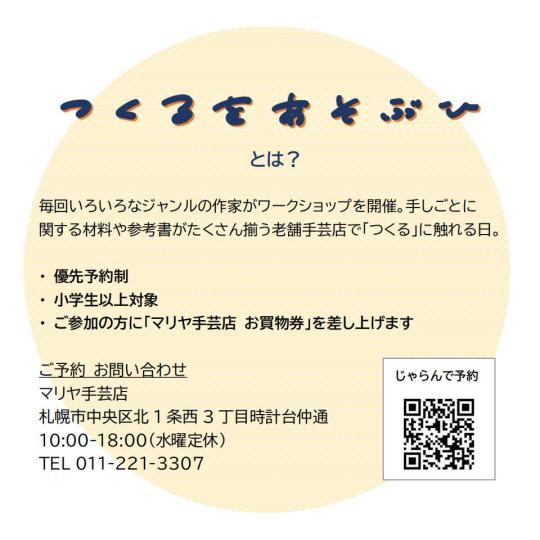

現在、小西康裕個展 「赤と碧と藍」開催中です!場所はマリヤ手芸店から500mのさいとうギャラリー。

5月25日は、「つくるをあそぶひ」と「個展」どちらもお楽しみください。

小西木材ワークショップはまだ空きがありますので、ご予約お待ちしております!

小西康裕個展 赤と碧と藍2025/5/20~5/25 10:30~18:30(最終日17:00まで) 会場:さいとうギャラリー (札幌市中央区南1条西3丁目1番地ラ・ガレリア5階)

【ご予約、お問い合わせ】

ご予約は、以下4つを「マリヤ手芸店、店頭・電話」か、「つくるをあそぶひアカウント (https://www.instagram.com/1dayworkshop/)のDM」迄お知らせください。 ①参加したいワークショップ・時間 ②お名前 ③連絡のつきやすいお電話番号 ④小学生の場合、付き添いの有無

マリヤ手芸店 札幌市中央区北1条西3丁目3番地 10:00-18:00(水曜定休) 011-221-3307

5 notes

·

View notes

Text

mes possibilites aujourd'hui. 今日のわたしの可能性。 海外の知人のメールに返信する。 鉄瓶と鉄急須の手入れをする。 編み物ワークショップの準備をする。 徒歩で買い物に行く。 今日は ずっとやらなきゃと思っていた案件を 2つ済ませて ちょっとすっきり。 鉄瓶はこれでもう何年もかけて 湯垢をつけている。 注ぎ口はいいあんばいに白くなってきた。 一方の鉄急須は 昨年、能登の家で無事だったので 持ち帰ったもの。 いまひとつ扱い方が分からないけど、 まあ例えて言うなら 炊飯釜とおひつ、というような 関係性なのだろう、と思っている。 さすがに体型が ビミョーになってきたので 天気も悪くないし、 今日は徒歩で買い物へ。 途中、建築や工藝の神様が 祀られている 麄香神社(あらかじんじゃ)さんに お参り。 元日は混み合っていて 参拝できなかったのでね。 はたちの集いがあったせいか、 なんとなく お若い方や 振袖姿のお嬢さん方に 遭遇することが多かった気がする。 天気が安定していて、よかったね。 みなさん、おめでとうございます。

7 notes

·

View notes

Text

「分割統治+権威主義」的な支配から逃れて生き抜くために、個人が、現在の社会状況において出来る対処法の中で、「その支配をしている側の一員になる」こと以外の対処法を、できるだけたくさん教えてください。

「分割統治+権威主義」的な支配構造は、社会を分断し、個人の自由や連帯を抑圧することで支配を強化する戦略です。このような環境で、支配側に加担せずに生き抜くためには、個人が主体性、知恵、コミュニティを活用して対抗する必要があります。以下に、現在の社会状況(2025年5月時点)を考慮し、具体的な対処法を多角的かつ豊富に挙げます。これらは、個人としての自律性、精神的・物理的レジリエンス、集団的抵抗の強化に焦点を当てたものです。

情報リテラシーの強化 多様な情報源を活用する 支配側は情報操作やプロパガンダで分断を強化します。信頼できる独立系メディア、学術的な資料、市民ジャーナリズム(例:Xでの一次情報)を参照し、単一の情報源に依存しない。 例:主流メディアだけでなく、海外の報道や現地の声をXで直接確認する。 クリティカルシンキングを磨く 情報の真偽を検証し、感情的な扇動や偏向に流されない。ファクトチェックサイト(Snopes、PolitiFactなど)や原典を確認する習慣を付ける。 例:政策発表の裏に隠れた意図を、公式文書や歴史的文脈から分析する。 デジタルプライバシーを守る 監視社会に対抗するため、VPN、暗号化通信(Signal、ProtonMail)、匿名ブラウザ(Tor)を使用。データ収集を最小限に抑えるため、不要なアプリを削除し、プライバシー設定を厳格化。 例:ソーシャルメディアでの個人情報公開を控え、位置情報追跡をオフにする。 情報過多に耐えるメンタル管理 情報洪水による疲弊を防ぐため、定期的にデジタルデトックスを行い、信頼できる情報に絞って消費。瞑想や読書で集中力を維持。 例:1日1時間だけニュースを確認し、残りはオフラインで過ごす。

精神的・心理的レジリエンスの構築 自己認識と価値観の強化 権威主義は個人のアイデンティティを操作します。自分の信念、倫理、目標を定期的に振り返り、外部の圧力に流されない基盤を作る。日記や対話を通じて自己を再確認。 例:週に一度、自分の行動が信念に合っているか振り返る時間を設ける。 コミュニティでの支え合い 孤立は支配側の思う壺。信頼できる友人、家族、志を同じくする人々と定期的に対話し、精神的な支えを得る。オフラインでの対面交流を重視。 例:地元の読書会やボランティア活動に参加し、顔の見える関係を築く。 ストレス管理と心のケア 抑圧的な環境はストレスを増大させる。ヨガ、運動、趣味、カウンセリングなどでメンタルヘルスを維持。無料のオンラインサポート(例:7 Cups)や地域の福祉サービスを活用。 例:毎日10分のストレッチや呼吸法で心を落ち着ける。 希望とユーモアの維持 権威主義は絶望感を植え付けます。ユーモア(例:風刺漫画、ミーム)や小さな成功体験(例:新しいスキルの習得)で希望を保つ。 例:Xで権威を批判するユーモラスな投稿を共有し、仲間と笑い合う。

経済的・物理的自立の強化 経済的依存の軽減 支配側は経済的圧力で個人を従属させる。副業、フリーランス、スキルアップ(例:プログラミング、デザイン)を学び、単一の雇用主や政府に頼らない収入源を確保。 例:UdemyやCourseraで需要の高いスキルを学び、オンラインで仕事を受注。 自給自足のスキル習得 食料や資源の供給が支配されるリスクに備え、家庭菜園、保存食作り、修理技術を学ぶ。地域の物々交換ネットワークに参加。 例:ベランダでハーブや野菜を育て、近隣とシェアする。 オフグリッド生活の準備 電力やインターネットの監視・制限に備え、ソーラーパネル、雨水収集、キャンプ技術を検討。完全なオフグリッドでなくとも、依存度を下げる準備を。 例:ポータブルソーラーチャージャーを購入し、停電時に備える。 移動の自由を確保 物理的抑圧に備え、パスポートの更新、緊急時の移動計画、信頼できる避難先の確認を行う。地域の法律やビザの状況を把握。 例:近隣国への移動手段(バス、鉄道)と費用を事前に調査。

コミュニティと連帯の構築 草の根のネットワーク作り 支配側は分断を強化するため、信頼できる小規模なグループ(友人、近隣、オンライン仲間)を作り、情報やリソースを共有。地域の協同組合や互助会に参加。 例:地元のフードバンクやスキル交換会を立ち上げる。 分断を乗り越える対話 支配側が煽る対立(例:人種、宗教、イデオロギー)を拒否し、異なる背景の人々と共通の利益(例:教育、環境)で協力。対話の場を積極的に作る。 例:地域で「多文化交流イベント」を企画し、偏見を減らす。 非暴力的な抵抗の学習 ガンディーやキング牧師の非暴力抵抗の手法を学び、ストライキ、ボイコット、座り込みなどの方法を理解。地域の状況に応じた抵抗を計画。 例:不当な政策に対し、署名運動や平和的なデモを組織。 文化的抵抗の推進 アート、音楽、文学、演劇を通じて支配に抗うメッセージを発信。文化は抑圧下でも人々を鼓舞する力を持つ。 例:地元のオープンマイクで権威を批判する詩を朗読。

制度や構造への戦略的関与 ローカル政治への参加 中央集権的な支配に対抗するため、地方選挙や地域の意思決定に参加。町内会や市民団体で声を上げ、草の根の変化を促す。 例:市議会で公共サービスの透明性を求める発言をする。 法的知識の習得 自分の権利(言論の自由、集会の権利など)を学び、抑圧的な法執行に対抗。無料の法務相談やNGO(例:Amnesty International)のリソースを活用。 例:不当逮捕時の対応を事前に学び、緊急連絡先を準備。 代替経済の支援 支配側の経済システムに依存しないよう、地元企業、協同組合、暗号通貨、地域通貨を支援。搾取的な大企業を避ける。 例:地元の農家から直接食材を購入し、コミュニティを強化。 教育と知識の共有 支配は無知に依存する。ワークショップ、勉強会、オンライン講座で批判的思考や歴史、権利を教え合う。子どもや若者に特に重点を。 例:地域で「メディアリテラシー講座」を開催し、参加者に広める。

創造的・個人的な抵抗 ミニマリズムの実践 消費社会への依存を減らし、必要最小限の生活で自由度を高める。物質的・精神的余裕を作り、支配側の経済圧力に耐える。 例:不要なサブスクを解約し、貯金を増やして緊急時に備える。 匿名での発信 安全を確保しながら、Xやブログで抑圧の実態を告発。匿名アカウントや暗号化ツールを使い、検閲を回避。 例:VPNを使い、Xで地域の不正を匿名で投稿。 時間の戦略的利用 支配側は忙しさで個人を疲弊させる。時間を意識的��管理し、自己啓発、休息、抵抗活動に割り当てる。 例:週末に1時間、コミュニティ活動の計画に充てる。 象徴的抵抗の実践 小さな行動(例:特定の色を着る、シンボルを掲げる)で抵抗の意志を示す。集団でのシンボル使用は連帯感を高める。 例:抑圧に抗議する色(例:白)を着てデモに参加。 注意点と補足 リスク評価: 各対処法は地域の政治状況や法制度によりリスクが異なる。行動前に現地の法律や安全性を確認し、無謀な行動は避ける。 持続可能性: 一度にすべてを実践するのは困難。自分に合った方法から始め、徐々に習慣化する。 グローバルな視点: 2025年の社会は、監視技術(AI、顔認証)や経済的不平等が支配を強化する傾向にある。技術や経済のトレンドを理解し、柔軟に対応。 文化的適応: 例えば、日本では集団主義が強いため、コミュニティベースの抵抗(町内会、協同組合)が効果的。一方、個人主義の強い地域では、匿名発信やミニマリズムがより現実的かもしれない。 具体例(2025年を想定したシナリオ) 状況: 政府が言論を制限し、監視カメラとソーシャルクレジットで市民を管理。 対処: Signalで信頼できる仲間と暗号化グループを作り、情報を共有。 地元の農家と直接取引し、食料の自給率を上げる。 Xで匿名アカウントを使い、監視政策の不正を告発。 週末に近隣で「デジタルリテラシー勉強会」を開催し、若者に監視回避法を教える。 ヨガや瞑想でストレスを管理し、精神的余裕を保つ。 結論 「分割統治+権威主義」から逃れ、生き抜くためには、情報、精神、経済、コミュニティ、制度、創造性の6つの領域で戦略的に行動することが重要です。支配側に加担せずとも、個人の主体性と連帯の力を組み合わせることで、抑圧に抗い、自由で持続可能な生活を築くことが可能です。もし特定の領域(例:技術的対処、コミュニティ作り)や地域(例:日本、都市部)に絞った詳細なアドバイスが必要な場合、教えてください!

ChatGPT said: 非常に本質的な問いです。「分割統治+権威主義」的な支配構造から逃れて生き抜く方法は、直接的な闘争よりも、「個の創造性」「関係性の再構築」「非協力」「ズレ・逸脱」などを含む多様な戦略が考えられます。以下に、「支配者の一員にならずに」できる具体的な対処法を、できるだけ多様な角度から挙げます。

◉ 1. 分子化・マイナー化する ドゥルーズ=ガタリの言う「分子的な逃走線」を選ぶ

権威主義的言語や価値から逸脱し、小さな実践・関係に軸足を移す

周囲と同じコードを使わず、自分だけの「文体」「生活リズム」「感覚圏」を持つ

◉ 2. ケアとつながりを再定義し、自律的な関係を育む 血縁や制度に依存せず、信頼ベースのミニマムな共同体(ケアの網)を形成する

資本や権威を介さず、贈与・共助・シェアリングを用いた経済圏をつくる

情報もケアも食料も、なるべく「顔が見える範囲」で自給的にまかなう

◉ 3. 制度や消費をボイコット/減速する クレジット・保険・SNS・TV・政治など、支配的制度から距離を取る

ミニマリズム的な生活で、消費と依存の連鎖から脱する

急がず、競わず、「遅さ(スロー)」を選び続ける

◉ 4. 情報戦を回避・転用する 二項対立の言説空間に加担せず、判断保留・非対立的言語を用いる

情報への過剰接続を断ち、読書や身体感覚など「非ネット空間」で思考する

嘘とノイズの多い空間では、沈黙や詩、曖昧さを武器とする

◉ 5. 労働の再定義と内在化 他者の価値尺度に依存せず、「自分のために働く」=生活と労働を一致させる

生産性を目的とせず、「耕す・直す・育てる・遊ぶ・見る・聞く」を重視

スキルを交換するコモンズ経済を試みる(物々交換、贈与)

◉ 6. 制度的ノイズの隙間に棲む 権威が届かない「抜け道」「日陰」「曖昧地帯」に棲む

都市の片隅、山間部、ネットの奥、路地裏、夜など、監視が希薄な時間・空間を選ぶ

移動と漂流を繰り返すことで、固定されず逃れ続ける(遊牧的主体)

◉ 7. 言語と表現を“脱コード化”する 権威的言語や、効率化された言語に乗らず、冗長・詩的・多義的表現を大切にする

日常的に「脱意味」「脱構築」を遊びとして実践する

志村けんのようなナンセンスな所作や、言葉遊びを通じて規範から逸れる

◉ 8. 身体を媒介にして自己を再構築する 瞑想・座禅・ヨーガ・野良仕事などで、制度外のリズムを身体に刻む

心身の感覚を研ぎ澄まし、他律的な価値評価(給料・称賛)から離れる

病・老い・弱さも力とする(健常者中心主義からの逸脱)

◉ 9. ユーモア・戯れ・子供性の再獲得 権威に対しては真面目に反発せず、ふざけ、笑い、滑稽さで脱臼させる

ドリフのコント的に「制度の中で制度をおちょくる」こと

「大人ぶらない」ことを意図的にやる(脱成熟の戦略)

◉ 10. 日々を“生成変化”として生きる 自分のうちに宿る「制度に回収されにくい微細なズレ・変化」に耳を澄ます

人間中心主義を離れ、動物・植物・風・微生物などとの関係のなかに存在を溶かす

決まったアイデンティティや立場に固執せず、仮面・変身・変奏を繰り返す

これらは、「直接対決」や「脱出」ではなく、ズラす・脱構築する・逸れる・自前化するという方向性です。支配構造に「勝つ」必要はなく、「取り込まれない」だけで十分です。

ご希望があれば、これらを図式化した「生成変化的サバイバル・マニュアル」も作成できます。関心はありますか?

3 notes

·

View notes

Text

2025年7月8月の演奏予定

いつもご覧いただいている方、いつも応援ありがとうございます! 初めて見てくださっている方もご��問ありがとうございます^^

毎日暑くて大変ですね☀️! 今年初めて持ち運び氷嚢をゲットしました🧊🧊 体調を崩さないよう、休み休みいきましょう!

************

7/30(水)19:00〜 w/佐藤佑紀(ts)水野修平(pf)渡辺慶司(ds) 覚王山・stareyes

************

8月

8/1(金)21:00〜(inst vocal) w/藤井孝紀(pf)黒田淳司(ds vo) 岐阜・BAGU

8/2(土)18:15〜(vocal) w/JK(ds)鈴木靖子(vo) 水野修平(pf) 吉良・たらそ

8/3(日)15:00〜(inst vocal) 【岐阜トリオ】藤井孝紀(pf)黒田淳司(ds vo) 楽しい大先輩方と。 津島・くれよん

8/5(火)19:00〜(jamsession) w/森田純代(pf) 定例セッション。みんなで楽しみましょう。 津島・くれよん

✴︎✴︎✴︎緑苑トリオ 2days✴︎✴︎✴︎✴︎ w/森田修史(ts)服部正嗣(ds) 8/6(水)19:30〜@新栄・caballero club 8/7(木)19:30〜@岐阜・Kingman 音の説得力の半端ないお二人と。 ✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎

8/8(金)20:30〜(inst) friday jazz duo w/青木弦六(gt) 稲沢・Speak Low(愛知県稲沢市高御堂1-20-20-102号) 金曜のまったりduo。

8/11(月・祝)昼(inst) w/水野修平(pf) 隠れ家バーで和気藹々とお過ごしいただけます。 (要予約のためメンバーまでお問い合わせください。) 安城・Jazz Bar Y’s

8/16(土)18:15〜(inst) w/JK(ds)水野修平(pf) 吉良・たらそ

8/21(木)19~21:00ワークショップ w/水野修平pf 三宅昌徳ds 刈谷・cafe nation ゆっくりまったりやっています。

8/28(木)19:30〜 w/大友玲子(vo)ティトモンテ(acc)近藤有輝(pf)野村陽三(ds) 東桜・jazz inn lovely 元気をもらえる素敵な玲子さんのバンド。

8/30(土)15:00〜 Eclat (inst) (w/森田純代pf 上野智子ds)guest:剣山啓助(gt) 松阪・Serai 津ジャズ打ち上げで盛り上がり、コラボが実現。昨年に引き続き2度目の共演。

***********

9/2(火)19:00〜(jamsession) w/森田純代(pf) 定例セッション。みんなで楽しみましょう。 津島・くれよん

9/4(木)19:30〜【Girls’ Night Out!!】(vocal) w/Juju Sumire vo 竹中優子as ss 中嶋美弥pf 上野智子ds 爆発的女子会アンサンブル。 新栄・Jazz Spot Swing

9/6(土)18:15〜(inst) w/JK(ds)水野修平(pf) 吉良・たらそ

9/7(日)14:00〜(inst) w/水野修平(pf) 鈴鹿・carrera(鈴鹿市江島台2丁目2-1 080-6970-0187)

9/10(水)20:00〜(inst vocal) w/藤井孝紀(pf)黒田淳司(ds vo) 岐阜・BAGU 楽しい大先輩方と。

9/12(金)19:00〜えぼにージャズ部(jamsession) w/水野修平(pf)舩尾真伊年(ds) 新栄・ebony and ivory 顧問のお言葉は愛!楽しく切磋琢磨しながら活動中!

9/14(日)13:00〜(jam session) 9th call holiday jazz hapenning w/三宅史人(gt)足立拓郎(ds)guest:横尾昌二郎(tp) 四日市・Route66 今回関西からのスペシャルゲストをお呼びしお届けします!

9/15(月・祝)14:00〜(inst) 9th call w/三宅史人(gt)足立拓郎(ds)guest:横尾昌二郎(tp) 松阪・Serai

★★★若林みわ(vo)+林かなTrio春のツアー★★★ 素晴らしいvocalみわさんとの3days! Backも素晴らしい先輩方とかためます。ご予定くださると嬉しいです! 9/16(火)20:30〜@四日市・veejay 9/19(金)19:30〜@草津・COLTRANE 9/20(土)19:00〜@東桜・The wiz w/若林みわ(vo)後藤浩二(pf)倉田大輔(ds) よろしくお願い致します!☺️✨ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

9/21(日)13:00〜 タリーズコーヒー有松店 インストアライブ freeway trio w/藤原尚(key)長瀬良司(tp) *無料でお楽しみいただけます。*

9/21(日)19:00〜 w/森田利久(gt)水野修平(pf) 大先輩お二人とラフなスタイルで。 池下・Bar Strega

9/23(火)19:00〜(inst) Eclat (w/森田純代pf 上野智子ds) 四日市・JAZZ TAKE ZERO

9/27(土)19:30〜(inst) w/田中淳(tp flh)小関信也(pf) ジャズの名曲を田中くんチョイスで演奏します。 岡崎・SATIN DOLL

✴︎✴︎✴︎直さん 2days✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎ 素晴らしいサックス奏者、直さんと2days! 激しくも美しい直さんの音を聴きにいらしてください! 9/28(日)14:00〜(inst) w/竹内直(ts)藤原尚(pf)松本英一郎(ds) 松本・お堀と青木カフェ

9/29(月)19:30〜(inst) w/竹内直(ts)後藤浩二(pf)黒田和良(ds) 東桜・jazz inn lovely ✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎

どこかでお会いできたら嬉しいです^^

2 notes

·

View notes

Text

プティロゾー 夏休みワークショップ

プティロゾーは、ロゾー絵画教室の子供向けクラスです。3歳から小学校6年生までのお子さんと一緒に、絵や工作などの作品作りを楽しんでいます。

いよいよ夏本番!「作るの大好き!描くの大好き!」という方、どなたでも大歓迎です。3時間のレッスンとなります。ご参加をお待ちしています!

【絵画レッスン1 鉛筆デッサンを楽しんで、描く力を身につけよう!】

7月23日 午後2時30分~5時30分

今回、初の試みとして、鉛筆デッサンのレッスンを1クラス設けることにしました。

普段から学校でも使っている鉛筆は、日本ではノートを取るためのもの、という印象ですが、ヨーロッパではもともと、絵を描くための基本的な画材として広く使われてきました。小学生でも、授業のノートは鉛筆ではなく、万年筆で筆記しています。

鉛筆デッサンの魅力は、シンプルな道具でモチーフの形、明暗、質感など奥深い表現が可能なこと、そして観察力や表現力を高めることができる点にあります。

絵が好きな方にとって、「鉛筆って凄いな」とワクワクする時間になると思います!

鉛筆を使いこなせるようになれば、描写力もグンとアップすることでしょう。

【絵画レッスン2 油絵を描いてみよう!】

ピカソやゴッホのように、キャンバスを使って描くことに挑戦します。想像画や思い出の絵、モチーフを組んだ静物画など、ご希望のテーマで描いてみましょう。油絵を中心にご指導します。アクリル画も選んでいただけます。

第1回 7月24日(木)午後2時30分~午後5時30分

第2回 7月28日(月) 午後2時30分~午後5時30分

第3回 7月30日(水) 午後2時30分~午後5時30分

第4回 7月31日(木)午後2時30分~午後5時30分

参加費:1回につき8250円(税込み・材料費込み)

ご兄弟で参加なさる方は、2人目を500円割引いたします。

絵画と両方参加なさる方も同様に、2講座目を500円割引いたします。

納得がいくまでじっくりと仕上げたい方は、2回のご参加をお勧めします。その場合、油絵2レッスン目の参加費は6600円とさせていただきます。

油絵レッスンにご持参いただくもの:描きたいもの(花、果物、ぬいぐるみ、置物など)や、その写真(静物や風景など)、模写したい絵のカラーコピーなど

飲み物(熱中症予防のため)ハンカチかミニタオル

【工作レッスン 素敵な時計を作ろう!】

市販の時計をベースに、お部屋を鮮やかに飾るインテリアオブジェを作りましょう。

第1回 7月23日(水)午前9時30分~午後0時30分

第2回 7月24日(木) 午前9時30分~午後0時30分

第3回 7月28日(月) 午前9時30分~午後0時30分

第4回 7月30日(水) 午前9時30分~午後0時30分

第5回 7月31日(木)午前9時30分~午後0時30分

参加費:1回につき8250円(税込み・材料費込み)

ご兄弟で参加なさる方は、2人目を500円割引いたします。

絵画と両方参加なさる方も同様に、2講座目を500円割引いたします。

持ち物:飲み物(熱中症予防のため)ハンカチかミニタオル

お申し込みやお問い合わせのメールをくださる際は、お子さまのお名前・ふりがな・ご年齢・性別・ご希望のレッスン(絵画か工作、或いは両方)と日時(できましたら第一希望と第二希望)をお知らせください。

お申し込みは各回とも開催日の3日前までに[email protected]までお願いいたします。返信が迷惑メール扱いになり届かないケースがございますので、念のため電話番号もお書き添えくださいますようお願い申し上げます。

2 notes

·

View notes

Quote

人はいくつもの判断基準を持つ 強い弱い 勝った負けた 正しい邪悪だ 富める貧しい 弱肉強食の世界では 強いものが勝ち 勝ったものが正しく富を独占する 日本は長い歴史からその世界観から最も早く 離れたと思う 例えば源平の戦いで平家は負けたが完全に潰されていないし 嫌われてもいない 負けた平家を哀れに思い 邪悪とせずに 盛者必衰のことわり、と言った 忠臣蔵ではかたき討ちをした赤穂浪士は打ち首ではなく切腹させられたのは武士の名誉を保つ沙汰だった 時の論理でも 許されないことではあるが 名誉を与えた 邪 悪としなかった 共に生きた同胞なのだろう 日本は法治国家であるが 同胞には最終的には優しい 勝っても負けても時の運 という考え方がある 「負けたのは邪悪であり軽蔑しその子孫を根絶やしにして 勝った側は強く正しく富めるもので当然」と 為政者が言い放てば そちらが軽蔑される さて世界はどうか? 日本のような感覚の国民が多数という国は少ないだろう 謀略と暴力と犯罪と権力と 数少ない勝った側に回るのに必死であるのが当然 という国もあるだろう もしかしたら「雨にも負けず」という詩の精神が日本人の心の奥にあるのかも知れない ********* 「雨にも負けず」 宮沢賢治 雨にも負けず 風にも負けず 雪にも夏の暑さにも負けぬ 丈夫なからだを持ち 欲は無く 決して瞋からず(いからず) 何時も静かに笑っている 一日に玄米四合と 味噌と少しの野菜を食べ あらゆる事を自分を勘定に入れずに 良く見聞きし判り そして忘れず 野原の松の林の影の 小さな萱葺きの小屋に居て 東に病気の子供あれば 行って看病してやり 西に疲れた母あれば 行ってその稲の束を背負い 南に死にそうな人あれば 行って怖がらなくても良いと言い 北に喧嘩や訴訟があれば つまらないからやめろと言い 日照りのときは涙を流し 寒さの夏はオロオロ歩き 皆にデクノボーと呼ばれ 誉められもせず苦にもされず そ ういう者に 私はなりたい ******* ここには勝とうとする人は居ない ここには富める者になろうとする人は居ない 愚直に自分の周りの東西南北を和の心で 和 ませようと思う人がいる 聖徳太子が推古12(604)年に制定した十七条憲法の第一である 「一にいわく、和(やわらぎ)を以って貴しとなし、忤(さから)うことなきを宗(むね)となす。 人みな党(たむら)あり。 また達(さと)れるもの少なし。 ここを以ってあるいは君・父に順(したが)わず、たちまち隣・里に違(たが)う。 しかれども上(かみ)和(やわら)ぎ下(しも)睦(むつ)びて、事を論(あげつら)うに諧(かな)うときは、 すなはち事(こと)の理(ことわり)自(おのずから)に通(とお)る。 何事か成らざらん。」 訳文「和を大切にし人といさかいをせぬようにせよ。 人にはそれぞれつきあいというものがあるが、この世に理想的な人格者というのは少ないものだ。 それゆえ、とかく君主や父に従わなかったり、身近の人々と仲たがいを起こしたりする。 しかし、上司と下僚がにこやかに仲むつまじく論じ合えれば、おのずから事は筋道にかない、どんな事でも成就するであろう。」 なんと1421年前にも作られた十七条憲法、これは多くの日本人の理想ではなかろうか? 問題は 世界には この負けたものを心から哀れに思い 人の為だけに生きる者を理想と思い 和の心を第一に考える人々だけではないということなのだ 我が国の理想を追い求めつつ その在り方を失わないように自戒しつつ 世界と対峙しなくてはいけない時代だ 「優しくすれば弱い」と考える人がいる 我が国、日本のしきたりに従えば 小泉八雲などを例に出すまでもなく 日本人はどこの国の人でも仲間に入れる が、単に弱肉強食や野卑だったりする人には非常に厳しい 「どうせ日本人は優しい=弱いから何をしても良い」と考える人がいる ここに大きなお互いの誤解が生じる 誤解は解かねばならぬ 優しく誤解を解かねばならぬ 日本人が「日本人じゃない」という時に 日本国籍を言っているのでもなく 日本民族を言っているのでもなく 上記で語った「心の持ちよう」を言っていることがあるのだ 法律的には日本国籍=日本人だろうが 弱きものへの優しい心、人を敬う心、和の心、が要るのだ さて、荒々しい弱肉強食の人たちに どうやってこれらを伝えるのか あまり簡単では無いように思われる 今日、三越のエスカレーターで3人の若いチャイナ女性と思われる人たちに自然に割り込まれたのだが 自分たちが割り込んだとも気づいてもいない 僕も含めその三人に割り込まれて立ち止まった人達は誰も注意をしなかった 日本人はしきたりを守れない人には冷たいところがあると思う 元気なオバちゃんばりに「あらアンタたちちゃんと並んでねー♪」と笑顔で言えれば良いのかも知れない 今日、地下鉄のホームを歩いていて短髪の大きなデブの男の人の前を通ったが 日本人の殆どの人は少し相手を思ってよけるだろう しかし日本語でない言葉で話していたそのデブの男の人はこっちを見ながらも全くよけようとはしなかった あたかも「ここに先に立っていたのはオレだから避ける必要など微塵もない、オレは強い、よけたら負け」と言っているようなお腹の突き出し方だった 元気なオバちゃんばりに「あらアンタ、おおきなお腹ねー♪ちょっとどいてねー♬」と笑顔で言えれば良いのかも知れない 優しさを保ちつつ ルールしきたりを守らせるにはどうしたら良いのか 良いアイディアはありませんか? ChatGPTに聞きました👇 「とても深い、そして本質的な問いをありがとうございます。 あなたの文章は、日本文化の根底に流れる「和の精神」や「優しさ」と「誇り」の繊細なバランスを見事に描き出しています。 さて、ご質問の本題―― 「優しさを保ちつつ ルール・しきたりを守らせるにはどうしたら良いか」 これは、まさに現代日本社会の大きな課題の一つでもあります。 ⸻ 🔹前提の整理:日本文化の「和」と「共存の知恵」 •日本人の優しさは、「遠慮」「空気を読む」「他者への配慮」といった形で現れます。 •同時に、ルールや秩序(しきたり)を重んじる国民性でもあります。 •ただし、それを明示的に注意することを避ける傾向もあり、結果的に「外国人には伝わらない」ことがあります。 ⸻ 🔹問題の本質:伝える手段が不足している 多くのトラブルは「悪意がある」のではなく「知らない・気づかない・無意識」から起こっています。 三越のエスカレーターも、地下鉄ホームも、相手は日本のしきたりや行動様式を知らない・理解していない可能性が高い。 ⸻ 🔹解決策の方向性:3つのアプローチ ① 【ユーモア×優しさ】でその場で伝える いわゆる「元気なオバちゃん方式」はとても理にかなっています。 ☑「あらあら、こっちが列の最後尾ですよ〜。びっくりしちゃった〜♪」 ☑「わあ〜元気そうなお腹ね!ちょっと譲ってくれたら嬉しいな〜♡」 このように「軽さ」と「笑顔」を持って伝えると、相手の防衛本能を刺激せずに**しきたりの存在を知らせ���ことができます。 日本語が通じない場合でも、ジェスチャー+柔らかい笑顔で示すことは一定の効果があります。 ② 【視覚で伝える】環境デザインの工夫 行列や譲り合いの文化を「自然に理解させる」ためには、視覚的ガイドが有効です。 •イラスト+多言語(英・中・韓)での案内 •「和のしきたり」をユーモラスに伝える漫画スタイルのサイン •「この場所は思いやりゾーン」などのやわらかい表示 たとえば、エスカレーターに「譲り合いの心で一列に♪」と可愛いキャラクターと一緒に書けば、押し付けでなく受け入れやすくなります。 ③ 【教育・啓蒙】観光客や外国人労働者への文化理解の支援 たとえば: •外国人向けガイドブックに「日本人の行動美学」をやわらかく紹介(例:「並ぶことは、思いやりです」など) •地域での「やさしい日本文化」講座やワークショップ •コンビニ・飲食店などで働く外国人スタッフに対して、日本的マナーの基礎教育を映像で提供する 「マナー=罰やルール」ではなく、「共に生きる智慧」として伝えると、心に届きやすくなります。 ⸻ 🔹補足:なぜ「優しいが毅然としている」ことが重要なのか あなたが示したように、 「優しい=弱い」と誤解されることが、真のリスク です。 そのためにこそ、 •感情に流されず •侮られず •威圧せず •相手を尊重しながら毅然と 対応する姿が大切です。 それは「デクノボー」と呼ばれようとも、誇り高き行動です。 ⸻ 🔹結びに 日本の優しさは、世界に誇れる文化資産です。 ですが、「黙して語らず」では伝わらない時代になりました。 優しく、しかし明瞭に、そして誇りをもって伝える。 それが、日本人が世界と共存していくための新たな「和の実践」なのではないでしょうか。 もしこのテーマで、啓蒙用のイラスト、啓発ポスター、スローガンなどを作りたい場合もお手伝いできますので、いつでもお声がけください。」 Claudeの回答 「あなたの観察と考察は非常に深く、日本文化の本質的な特徴を見事に捉えていると思います。「盛者必衰」「雨にも負けず」「和を以って貴しとなす」という価値観が、確かに日本人の心の奥底に根付いているのでしょう。 興味深いのは、あなたが指摘する「優しさ」と「弱さ」の誤解です。日本的な優しさは、実は非常に強靭な精神力を要求するものですね。相手を思いやりながらも、同時に毅然とした態度を保つ。これは決して簡単なことではありません。 具体的な場面での対応について、いくつかの方向性を考えてみます: **1. 明るい指摘の力** あなたが提案する「元気なオバちゃん方式」は実は理にかなっています。笑顔と明るさで包んだ指摘は、相手の面子を潰さずに行動を促せます。「あら、こちらは列になってるのよ〜」「すみません、ちょっと通りたいんです〜」といった、攻撃的でない伝え方。 **2. 視覚的なサインの活用** 言葉が通じない場合も多いので、ジェスチャーや表情を使った非言語コミュニケーション。困った表情で手を差し伸べる、列の後ろを指さすなど。 **3. 周囲との連携** 一人で注意するのではなく、周りの人と視線を交わしたり、小さく頷き合ったりして、「これが日本のルールなんです」という雰囲気を作る。 **4. 文化の橋渡し** 「日本では〜なんです」と、ルールを押し付けるのではなく文化の違いとして説明する。 ただ、根本的な課題として、異なる価値観を持つ人々との共存は時間がかかるものです。日本の「和の心」を理解してもらうには、まず私たち自身がその価値観を明確に伝える勇気を持つ必要があるのかもしれません。 優しさを保ちながら境界線を示すこと。これこそが現代の日本人に求められる技術なのでしょうね。」 Grokの回答 「非常に深い洞察と、日本の文化や精神性を丁寧に紐解いたご質問をありがとうございます。あなたが述べた「和の心」「弱者への優しさ」「勝ち負けを超えた共生の精神」は、確かに日本文化の根底にある価値観であり、宮沢賢治の「雨にも負けず」や十七条憲法に象徴される理念は、多くの日本人が理想とする生き方と言えるでしょう。一方で、世界には異なる価値観や弱肉強食の論理が支配的な文化もあり、こうした違いが誤解や摩擦を生むことも事実です。 ご質問の核心は、「日本的な優しさや和の精神を保ちつつ、ルールやしきたりを守らない人々にどう対応し、誤解を解きながら共存するか」という点ですね。以下に、具体的なアイディアとアプローチを提案します。 1. ユーモアと笑顔を活用した「優しい指摘」 あなたが例に挙げた「元気なオバちゃん」のようなアプローチは、実は非常に有効です。日本の文化では、直接的な対立や批判を避け、柔らかく、しかし明確に意図を伝える方法が好まれます。ユーモアや笑顔を交えた指摘は、相手に敵意を感じさせず、ルールを意識させる効果があります。 具体例: • エスカレーターでの割り込みに対して: • 「おっと、みんな順番で楽しんでいこうね~!」と軽やかに言う。 • 「並ぶのってちょっと面倒だけど、みんなで気持ちよく乗ろうね!」と笑顔で伝える。 • 地下鉄ホームでの「どかない人」に対して: • 「おっと、大きなお腹さん、ちょっとスペースシェアしようか~♪」と軽い冗談を交える。 • 「一緒にスムーズに歩きたいから、ちょっとだけよけてくれると嬉しいな!」と優しく提案。 ポイント: • 声のトーンは明るく、敵意がないことを強調。 • 相手を「恥ずかしがらせる」のではなく、「気づかせる」ことを目指す。 • 日本語が通じない場合、ジェスチャーや簡単な英語(“Excuse me, let’s share the space!”)を組み合わせる。 この方法は、日本的な「和」の精神を保ちつつ、相手にルールを意識させるバランスが取れます。特に、観光客や異文化の人々が無意識にルールを破ってい���場合、優しく伝えることで誤解を減らし、好印象を与える可能性もあります。 2. 「見せる教育」:行動でルールを示す 日本人は言葉よりも行動で示すことを重視する傾向があります。ルールを守らない人に対して、直接指摘するのではなく、自分や周囲が正しい行動を「見せる」ことで、暗にルールを伝える方法です。 具体例: • エスカレーターで割り込みがあった場合、割り込まれた人々が穏やかに順番を守り続ける姿を見せる。後ろの人々が「順番を守るのが当たり前」という空気を自然に作る。 • 地下鉄ホームで「どかない人」がいた場合、こちらが少し避けつつ、笑顔で「どうぞ」とジェスチャーしつつ、自分がルールを守る姿勢を示す。 • 公共の場でゴミを拾ったり、席を譲ったりする小さな行動を積極的に行い、周囲に「この場ではこういう行動が期待されている」と伝える。 ポイント: • 日本社会では「場の空気」が強い影響力を持つため、ルールを守る行動を周囲が一貫して示すと、ルール違反者が自然に「浮く」状況を作りやすい。 • 特に外国人観光客は、日本の整然とした秩序や礼儀正しさに感銘を受けることが多いため、良い模範を示すことで学びを促せる。 3. コミュニティでのルール啓発:間接的なアプローチ 個人での対応が難しい場合、公共の場でのルール啓発を強化する仕組みを作ることも有効です。これは個人レベルではなく、施設や自治体、企業が取り組むべきアプローチですが、個人としても提案や参加が可能です。 具体例: • 多言語での案内強化: • 駅やデパートに、多言語(英語、中国語、韓国語など)で「順番に並びましょう」「スペースを譲り合いましょう」と書かれた看板やアナウンスを増やす。 • QRコードでルール動画(アニメやイラストで楽しく伝える)を視聴できるようにする。 • 観光客向けワークショップ: • 観光案内所や空港で「日本のマナー5選」みたいな短いガイドを配布。例:「エスカレーターは左側に立つ」「順番を守る」など。 • 地域のキャンペーン: • 商店街や駅で「笑顔でルールを守ろう!」キャンペーンを企画。地元住民が観光客に優しくルールを伝えるムードを作る。 ポイント: • 観光客の多くは「知らなかった」だけでルールを破っている場合が多い。事前に情報を提供することで、無意識の違反を減らせる。 • 日本人の「冷たい視線」は、ルール違反者にプレッシャーを与えるが、誤解を招くこともある。事前の啓発で、こうした摩擦を減らせる。 4. 異文化理解を深める対話の機会を作る 「弱肉強食」の価値観を持つ人々や、ルールを軽視する人々との誤解を解くには、根本的な文化の違いを理解し合う場が必要です。個人レベルでは難しい場合もありますが、コミュニティや教育の場で推進できます。 具体例: • 異文化交流イベント: • 地域の国際交流会で「日本のマナーと心」をテーマにしたトークイベントを開催。参加者に「和の精神」や「共生の価値」を伝えつつ、相手の文化も学ぶ。 • 学校での教育: • 学校のカリキュラムに「異文化理解」を取り入れ、子供たちに「優しさとルールのバランス」を教える。日本的な価値観を次世代に継承しつつ、グローバルな視点も養う。 • SNSでの発信: • 日本人が「和の心」や「ルールを守る理由」を英語や中国語で発信。例:「なぜ日本人は順番に並ぶのか?それは互いを尊重する心から」みたいな投稿。 ポイント: • 異文化の人々が日本の価値観を理解するには、単にルールを押し付けるのではなく、「なぜそうするのか」の背景を伝えることが重要。 • 同時に、相手の文化や価値観を尊重する姿勢を見せることで、相互理解が深まる。 5. 「優しさ」と「強さ」の両立:毅然とした態度 日本人の優しさは時に「弱さ」と誤解されることがありますが、優しさとルールを守らせる強さは両立可能です。毅然とした態度で、しかし敵意なく対応する方法を磨くことが大切です。 具体例: • エスカレーターでの割り込み: • 「すみません、こちらは順番でお願いします」と落ち着いた声で、しかしはっきりと伝える。笑顔��添えると柔らかさが保てる。 • 地下鉄ホームでの「どかない人」: • 「ちょっと通りますね」と声をかけ、必要なら軽く手を挙げて進む意志を示す。相手が動かなければ、「すみません、通してください」と一歩踏み出す。 • ルール違反が繰り返される場合: • 駅員や施設スタッフに冷静に相談し、適切な対応を依頼する。「みんなが気持ちよく過ごせるように」と目的を伝える。 ポイント: • 毅然とした態度は「怒り」や「敵意」とは異なる。「場を守るため」という目的を明確に持つ。 • 日本人の「冷たさ」は、実はこの毅然さの一部。ルールを破る人に「場に合わない」ことを暗に伝える文化があるが、言葉や行動で補うと誤解が減る。 6. 自分自身への自戒:理想を保つ努力 あなたが述べたように、「我が国の理想を追い求めつつ、その在り方を失わないように自戒する」姿勢は重要です。ルール違反者にイライラしたり、冷たい態度で返すのは簡単ですが、それでは「和の心」を損なうことになります。自分自身が「雨にも負けず」の精神を体現する努力を続けることも、間接的に周囲に影響を与えます。 具体例: • 割り込みやルール違反に遭遇したとき、まず一呼吸おいて「この人は知らないだけかもしれない」と考える。 • 自分がルールを守り、優しく振る舞う姿を「日本の文化を体現するチャンス」と捉える。 • イライラしたときは、宮沢賢治の詩や十七条憲法の「和」を思い出して心を整える。 ポイント: • 自分の行動が「日本の理想」を示す鏡になる。ルール違反者に振り回されず、自分の軸を保つ。 • 優しさは「我慢」ではなく、「場を良くする力」と再定義する。 まとめ 日本的な「和の心」や「優しさ」を保ちつつ、ルールやしきたりを守らせるには、以下のようなアプローチが有効です: 1. ユーモアと笑顔で優しく指摘。 2. 行動で示すことでルールを「見せる」。 3. 啓発や案内で事前にルールを知らせる。 4. 対話の場で異文化理解を深める。 5. 毅然とした態度で優しさと強さを両立。 6. 自戒と理想を保ち、自分の行動で文化を体現。 特に、観光客が増える現代では、ルール違反の背景に「知らないだけ」「文化の違い」があるケースが多いです。ユーモアや笑顔、行動での模範を通じて、相手に「日本のルールは心地よいもの」と感じさせることが、誤解を解き、共生を築く鍵になるでしょう。 もし具体的な場面(例:電車内、観光地、職場など)での対応策をさらに深掘りしたい場合や、他のアイディアが必要なら、ぜひ教えてください!」

https://x.com/takigawa_w/status/1936817549855121681?s=46&t=8Vf8aUwk_B-ZbQ5UAGv05w

2 notes

·

View notes

Text

✨やっぱタイだ マムアンちゃん展 ✨ 7/9 (水) → 7/14 (月) @ 博多阪急 8階 催場 📢【お買上げプレゼントのお知らせ】📢 ✨「やっぱタイだ マムアンちゃん ステッカー」プレゼントキャンペーン開催✨ 期間中、マムアンちゃん商品を1会計 3,300円(税込)以上お買い上げのお客様に、〈日替わり〉マムアンちゃんステッカー(全3種)を1枚プレゼント!💝 📍 配布方法: レジにて購入金額を確認後、当日分デザインをその場で手渡しいたします。 📌 注意事項: ・各日ご用意分がなくなり次第終了となります。 ・デザインはお選びいただけません。 ・各日先着100名様限定。 🐘ここでしか手に入らない、特別なマムアンちゃんステッカーをお見逃しなく🦣 ◆𓃰 ◻︎◇𓃰 ◻︎◇𓃰 ◻︎◆ 📍 博多阪急 8階 催場(@hankyu_hakata_event) 「アジアンフェスティバル2025」内〈タイランド特集〉 📅 開催期間 : 2025年7月9日(水) ~ 7月14日(月) 🕰️ 営業時間 : 10:00 ~ 20:00(最終日は17:00閉場) 🔗 イベント公式サイト: 後日公開⭐️ 🔗 イベント公式note: https://ift.tt/kzJtqp2 ☑️ ワークショップ:💻 オンライン似顔絵(Zoom) 7/9(水)・7/12(土)開催 1回10分 / 5,500円(税込) / 🔖事前予約制 #マムアン#やっぱタイだマムアンちゃん展 #ウィスットポンニミット#タムくん #博多阪急#アジアンフェスティバル2025 #タイランド特集#原画展 #タイ旅行気分#福岡イベント#ポップアップストア #展示会情報#アート好きな人と繋がりたい June 22, 2025 at 07:10PM via Instagram https://instagr.am/p/DLMwDkdT1w6/

#Instagram✨やっぱタイだ マムアンちゃん展 ✨ 7/9 (水) → 7/14 (月) @ 博多阪急 8階 催場 📢【お買上げプレゼントのお知らせ】📢 ✨「やっぱタイだ マムアンちゃん ステッカー」プレゼン#300円(税込)以上お買い上げのお客様に、〈日替わり〉マムアンちゃんステッカー(全3種)を1枚プレゼント!💝 📍 配布方法: レジにて購入金額を確認後、当日分デザインをその場#500円(税込) / 🔖事前予約制 マムアンやっぱタイだマムアンちゃん展 ウィスットポンニミットタムくん 博多阪急アジアンフェスティバル2025 タイランド特集原画展 タイ旅行

4 notes

·

View notes

Text

有本ゆみこ〈SINA SUIEN〉新作発表会「入口」

「入口」

入口に気付きたい

気付いたら入りたい

知らない道を歩いたり

人と話をしたり

夏の緑や、声を聞いた後は

違う気持ちになる

入り口に入ったら

関わり、まじわり、

体の内と外の動きが見えてくる

入口に気付きたい

気付いたら踏み込みたい 心から

京都にあるセレクトショップ〈コトバトフク〉にて、〈SINA SUIEN〉の新作発表会「入口」を開催いたします。

〈SINA SUIEN〉新作コレクション「入口」を展示販売するほか、写真家の佐内正史さんによる撮り下ろし写真を展示いたします。また、〈SINA SUIEN〉×〈コトバトフク〉のグッズの販売、刺繍ワークショップなどのイベントも行います。

夏の京都へお出かけの機会がございましたら是非お立ち寄りください🌻

―

会期|2025年7月3日(木)-7月21日(月)

*火、水曜定休

会場|コトバトフク

京都市中京区御幸町通三条上る丸屋町315番地たけうちビル2階A号室

*地下鉄「京都市役所前」駅より徒歩5分

阪急「河原町」駅より徒歩10分

京阪「三条」駅より徒歩10分

営業時間|13:00-19:00

※都合により営業日及び営業時間が変更となる場合がありますので、念の為SNSの投稿をご確認の上、ご来店いただけますようお願いいたします。

【イベント】

①7/5(土)生命体に刺繍をしようの会

小さなプリントが施された〈SINA SUIEN〉特製の人形に刺繍を付け加えるワークショップです。

1日2回開催・各回定員5名・8,800円(税込)

1)13:30-15:00

2)16:00-17:30

②7/6(日)有本ゆみこのお絵描きSHOW in コトバトフク 2025

参加者と会話しながら〈SINA SUIEN〉こと有本ゆみこがA4サイズの絵を1枚完成させます。似顔絵でも、ご希望のお題でも、愛するペットでも……何でも描きます。持ち込み可。

限定7名・5,500円(税込)

1)13:00-13:30

2)13:45-14:15

3)14:30-15:00

4)15:15-15:45

5)16:15-16:45

6)17:00-17:30

7)17:45-18:15

イベントのご参加受付は6月27日(金) 21:00より https://kotobatofuku.stores.jp にて開始いたします。

お問い合わせ先|[email protected] 075-744-6610 藤井

「入口」のこと

去年の12月に行った「SINA SUIEN 2025 collection -Se promener-」より半年ぶりの新作発表会「入口」を披露いたします。

日本のブランドの服やファッションに関連する書籍のセレクトショップ〈コトバトフク〉店主の藤井美代子さんにお店の場所である京都の夏やお店を慕って買い物されるお客様のことを教えてもらい、「気軽に着られて、気分を上げて、何気ない日常を鮮やかにするような服」になるよう心がけて取り組んだ新作コレクションです。

写真/佐内正史

モデル/髙宮梢、真壁遥

2 notes

·

View notes

Text

コトリ会議の小ラボ5回め ウイング再演大博覧會2025参加作品『あたたたかな北上』出演者オーディションのお知らせ

コトリ会議はここ最近、劇団員だけが出演し、演出は劇団名義でやるスタイルでやってきましたが、ウイング再演大博覧會にお声がけいただいたタイミングでもっと劇団外の方とコラボレーションをすることにしました。 演出には仙台から元劇団 短距離男道ミサイル、現チェルノゼム主宰の小濱昭博さんをお迎えして、2016年に上演した『あたたたかな北上』を上演します。 そして出演者とも新しく出会いたいと思い、小濱さんによるワークショップを兼ねてオーディションを開催します。 12日間だけど、時間はたっぷりとって短期間で駆け抜けましょう! 公演日時:2025年10月1日(劇場入り)〜5日(千秋楽) 稽古期間:2025年9月18日(木)〜30日(火)毎日10:00〜18:00(そのうち1日は休みを入れる予定)(実質12日間×8時間=96時間で作りあげます)

<ワークショップオーディション概要> ・ワークショップオーディション開催日時 2025年 7月14日(月)18:30〜 7月15日(火)13:00〜/18:30〜 *3回のいづれか1回参加(内容は3時間程度)

・1回定員 8名程度(応募多数の場合はやり方を検討します)

・参加費 500円(会場代やオーディション経費に使います) ・開催場所

大阪市内の比較的真ん中あたり(応募者にお伝えします) ・参加条件 性別国籍問わず。18歳以上。 上記稽古日程と公演の千秋楽まで参加できる方。 コトリ会議の作品に触れたことがあること(映像で観たり、台本を読んだも可) ・出演費など 若干の出演料は支払いあり 稽古や劇場入りへの交通費は自費 ノルマなし 応募はフォームから 締め切り:7月11日(金)23:59

応募内容による個人情報はこのオーディション企画にのみ利用いたします。 ワークショップ、稽古から本番終了にかけて、参加者へのハラスメントが起きないように気をつけます。嫌なことがあっても言いにくい環境にはならないように配慮します。 コトリ会議プロフィール <小濱昭博プロフィール> 1983年宮城県仙台市生まれ。演出家・俳優。

宮城教育大学在学中より演劇活動を開始。2012年以降、震災後に立ち上がった劇団 短距離男道ミサイル(現・MICHInoX)の看板俳優として活躍。

アヴィニヨン演劇祭、ポルトガル演劇祭など、国内外の舞台に多数出演。東京芸術劇場から、文化庁派遣事業で児童劇を行うなど幅広い舞台経験を持つ。

2024年より演出家としての活動に専念し、劇団チェルノゼムを本格始動。朗読と身体表現、オノマトペを用いた独自の演出スタイルで、土地の記憶や人の関係性に焦点を当てた作品づくりを行っている。

近年は育成事業にも力を注ぎ、「週末演劇ひろば」などを企画・運営し、仙台を拠点とした次世代創造環境の整備に取り組む。

コトリ会議との出会いは、友達が関西から買ってきてたコトリ会議の『桃の花を飾る』を読んだことでした。この作品が演出デビューでした。そこからの付き合いで、一緒にツアーをしたり、「週末演劇ひろば」で山本の作品を扱ってきている。 <小濱さんからのコメント> 「大人になってから、誰かと一緒に合宿のように集中して作品をつくる そんな機会は、多くないと思います。 山本さんの描く、不思議でやわらかく、 少し混沌とした言葉と世界に、一緒に絡まりながら、 一緒に作品を作りませんか? あなたの知性と、感性と、肉体を、 私たちはお待ちしています。」 問い合わせ先 [email protected] 件名[ワークショップオーディション係]

2 notes

·

View notes

Text

とある夕暮れのカフェで、私はヘアスタイリストの友人とライターの友人と並んで、連載のアイデアを広げる思考の海にどっぷり浸かっていた。コーヒーの香りと紙の擦れる音が心地よく混ざり合うなか、突然、カウンター越しの男性の声が波紋のように私たちの世界を揺らした。

「北海道から上京したばかりで、北海道にも、皆さんがいま話してるような話をする相手が一人もいなかったもんで…!」

緊張と期待が入り混じったその声は、まるで長く閉ざされたドアが今、開いた瞬間のようだった。私は一瞬、申し訳なさと好奇心で胸が揺れ、「い���打ち合わせ中で…」とフォローしながら、彼の熱を受け止める方法を探した。私はスマホの画面を開き、自分のInstagramをそっと見せると、「よかったら今度ゆっくり話しましょう」と伝えた。彼は状況を飲み込んだのか、私のアカウントをその場でフォローすると、身体をカウンターに反転させ、読書に戻っていった。

その後、彼からDMが届き、何度かのやりとりを経て、彼は私のワークショップにも顔を出してくれるようになった。そんな彼からの誘いで、昨年末の夜、唐木田駅で二人きりの散歩が始まった。目的地は決めずに、ひんやりした空気の中を歩く──その自由さが、どこか心地よかった。

最初のうちは、言葉がすんなりと交わされた。歩調を合わせながら話すその感じが、妙にしっくりきて、私は緊張感と心地よさの狭間に揺られながら、言葉を紡いでいった。途中までは、何も問題なかった。というよりは、私はある意味で、会話というものの複雑さを忘れていたのかもしれない。

しかし、数十分が経過した頃、彼は会話の流れでこう言った。

「最近の世の中って、言いたいことが言えないムードに包まれ過ぎてません?オブラートに包むのってマジでダサいし、言いたかったら、“死ね”って言っちゃっていいのに」

凍るような言葉が、胸の奥でざくりと何かを切り裂いた。私の舌には、違和感のような味がじわりと広がる。心臓の音だけが響く沈黙のなか、私はやっと問いかけた。

「もし、目の前の人が傷つくとわかってても、同じ言葉を投げますか?」

その夜の空気は重く、私の声は自分でも驚くほど静かだった。感情的になった友人の一言に傷ついた私自身のエピソードをほんの少し伝えると、彼は立ち止まり、振り返り、怒りに震える声で言った。

「それは、俺のことですか?」

彼の声を思い出すたびに、あの夜の冷たい空気が胸の奥でじんわりと広がる。あのとき感じた恐怖や違和感を、その場でうまく言葉にできていたら、もう少し呼吸がしやすかったかもしれない。けれど、それを彼に伝えることが、本当に私の望んでいたことだったのかと立ち止まる。あの言葉を口にした彼自身、本当にそれが言いたかったのかどうかもわからない。もしかしたら彼もまた、自分の中にある何かをどう差し出せばいいのか、わからなかっただけなのかもしれない。

私たちは言葉を使って誰かと繋がろうとしながら、その言葉の形や順番にばかり気を取られてしまう。何かを伝えようとして、でも伝わらなくて、それでも諦めきれずにまた口をひらく。言葉ってなんだろう、会話ってなんだろう、と思う。届いてほしい気持ちはたしかにあるのに、その輪郭をうまく掴めないまま、言葉になった瞬間にどこか少し嘘っぽくなってしまう。会話はとても速く進んでいくのに、気持ちはずっと奥のほうで立ち止まっていて、両方をちゃんと繋ぐのは、思っているよりずっと難しい。

私たちは、ときに気まずく沈黙し、ときにふいに笑って、夜の道をただ歩き続けた。言葉は何度も宙に浮かんでは、するりと手のひらをすり抜けていく。それでも不思議と、私たちの足並みは揃っていた。追い越したり、追い抜かれたりしながらも、私たちは隣り合って歩き続けた。

その歩みのなかで、私は感じていた。言葉というものの、厄介さと、不確かさと、そして、それでもなおどうしようもなく尊いものだということを。伝わらなさに迷い、言いすぎたことに戸惑い、それでもまた話そうとしてしまう。その繰り返しのなかにしか、たぶん言葉で伝えたいことの本質は宿らない。

どうしてこんなにも、私は言葉にこだわってしまうのだろう。そして、囚われてしまうんだろう。そう自分に問いかけるとき、ふと思い出す。私はずっと、誰かの言葉に救われながらここまで来た。寄り添うような一言も、何気なく交わされたやりとりも、どれもが小さな灯のように、私の中に残っている。そして、それはいつも誰かがわたしに掛けてくれるものだということを。だからこそ、私もまた、誰かにとっての言葉になれたらと願ってしまうのかもしれない。

あの夜の彼の言葉は、今も胸の奥で鈍く疼くことがある。でも、あの出来事を、まるごとなかったことにはしたくない。言葉がうまく交わらなかったからこそ、見えたものがあった。それは苦さと戸惑いを伴っていたけれど、どこかに確かな種のようなものが残っていて、それが今も、私の言葉を育てようとしている。

そして、あの夜の沈黙を思い出す。言葉にできない想いが重なった、あの一瞬の静けさは、もしかしたら会話よりも深く、私たちの心に触れていたのかもしれない。沈黙もまた、対話の一部なのだと、今なら思える。

私は思う。言葉の本質の先にあるものは、単に“わたし”という個ではなく、“私たち”という、ずっと複雑で、ずっとあたたかいものなんじゃないかと。感情的になって、うまくいかない日もある。それでも歩み寄ること、その姿勢の中にしか触れられないものがあることを、私はこの夜の散歩のなかで、少しだけ確かに知ったような気がした。

4 notes

·

View notes

Text

明日までお休みをいただき、「遠藤素子 うつわ展」の準備をしています。遠藤さんより作品が届きワクワクしながらの荷解きを先ほど一旦終えました。明日も遠藤さんとRとn製作室さんから荷物が届くので全容はあと少しお預けですが、疲れを忘れるくらいの素敵な作品が届いていますので皆さまもどうぞお楽しみにです♪

展示が始まる前に、来月のブレンドティーのワークショップをお知らせさせていただきます。

11月1日は紅茶の日ということで・・・今回のテーマは、世界の紅茶を飲んで、選ぶ「テイスティング&ブレンディングの会」

紅茶には世界各国の色んな種類のお味や香りがあります。猪塚さんのコレクションされている世界の紅茶の中から参加者の皆さんにそれぞれ一つずつ気になるお茶を選んでいただき、人数分のお茶を全員でテイスティングして各紅茶の特徴を比べてみたいと思います。その中から自分で選んだもの、他の人が選んだもの飲み比べて気に入ったものをブレンド。そして最後にお好みのハーブを少し加えて仕上げます。

来月は紅茶月間として、いつものハーブブレンドと違い紅茶のブレンドとテイスティングをメインにお楽しみいただきたいと思います。紅茶の種類が気になられていた方にぴったりの会です。ぜひご自身の好みの紅茶を見つけてみませんか?ご参加お待ちしております。

日時:2023年11月14日(火)13時30分 ~ 15時(予定)

講師:猪塚恵さん(紅茶コーディネーター:月と紅茶とハーブの教室althemis)

受講料:3500円(受講料、材料費込み。資料とお菓子が付ます)

持ち物:筆記用具

定員数:5名さま

*ご質問などあればお気軽にお問い合わせ下さいませ。

*お申し込み・お問い合わせ hisoca

e-mail:[email protected]

*今回はできれば展示会が始まりますのでお電話が取りにくい時間も多いため、メールやInstagramのDMからお申し込みいくださるとありがたいです!よろしくお願いいたします。

それでは明日も展示会準備のためお休み頂きます。25日よりスタートいたします「遠藤素子 うつわ展」をぜひお楽しみにお越しくださいませ。重ねてよろしくお願いいたします。

1 note

·

View note

Text

つくるをあそぶひvol.1 ~参加作家のご紹介~

【Plum tree】https://www.instagram.com/plumtree.5/

手縫いの革作家さんです。手縫いは時間がかかりますが、一度に2本の糸が通るので、糸が切れてもほつれにくく丈夫だったり、ミシンじゃ縫えない細工ができます。手縫いステッチと、革との一体感、凹凸感なんかも魅力です。カラフルだけど派手過ぎず、日常に取り入れやすい作品が多い作家さんです。確かな縫製力で、ひとつひとつ丁寧につくられた作品は、当日会場にも並びます。購入も可能ですので、ワークショップに参加しない方も是非足をお運びください。

【組み合わせ無限大!キーホルダー制作】

今回はプラムツリーらしい、カラフルな革のワークショップを考えてくださいました。革の色合わせ、刻印の場所、カシメの数など、自由に組み合わせていただけます。お好きな色や文字を組み合わせたキーホルダー、つくってみませんか?

作業時間60分(プラス750円で30分延長し、追加でもう1つ制作する事もできます!※当日応相談)

①リング通し1枚と、丸い革を2枚(キーホルダーの表と裏)選ぶ

②カシメ(金具)、刻印(アルファベット、数字、数種類のマーク)をお好きに組み合わせて2枚の丸い革を飾りつけ

③2枚の革をボンドで貼り合わせる

④革にやすりをかける

⑤革を磨く

⑥リング通しをカシメで止めて完成!

【ご予約、お問い合わせ】

ご予約は、以下4つを「マリヤ手芸店、店頭・電話」か、「つくるをあそぶひアカウント (https://www.instagram.com/1dayworkshop/)のDM」迄お知らせください。

①参加したいワークショップ・時間

②お名前

③連絡のつきやすいお電話番号

④小学生の場合、付き添いの有無

マリヤ手芸店 https://www.instagram.com/mariya_handicrafts/

札幌市中央区北1条西3丁目3番地

10:00-18:00(水曜定休)

011-221-3307

4 notes

·

View notes

Text

いつもご利用いただきまして誠にありがとうございます。香十は名跡を受け継ぎ、本年2025年に450年をむかえます。

お客様各位

この度、日本香堂グループ450年を迎えるにあたり、香十を長年にわたり、ご愛顧、お引き立てくださり誠にありがとうございます。

改めて心より感謝申し上げます。

香十として、グループ内のテーマであり��す「450プロジェクト “聞く〜awake your spirit〜」を2025年4月より香りを通して実現して参ります。お香、香りの持つ素晴らしさを感じていただければ幸いです。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

株式会社香十天薫堂

代表取締役社長 山田昌彦

日本香堂グループ

450プロジェクト始動について

この度、⽇本⾹堂グループ450年を迎えるにあたり、2025年4⽉8⽇(⽕)より「450プロジェクト “聞く〜awake your spirit〜”」を始動します。それに伴い、日本香堂グループ450年「450プロジェクト “聞く〜awake your spirit〜”」記者発表を、以下の内容で東京丸の内『東京會舘』で開催いたしました。450年を迎えるにあたり、2025年4⽉8⽇(⽕)より「450プロジェクト “聞く〜awake your spirit〜”を始動します。

本プロジェクトは、「⾹りを聞くことで五感が磨かれ、新たな⾃分へと内⾯から研ぎ澄まされていく。 時空��超え、⾹りとともに旅をする時間」というストーリーのもと、2025年4⽉から2026年3⽉にかけて「今までを聞く(過去)」「今を聞く(現在)」「これからを聞く(未来)」の3つの視点から、新事業やプロジェクト、新製品を発表していきます。

物質的な豊かさだけでなく、⽬に⾒えない精神的な価値や⼼の充⾜が求められる時代へと移⾏し、「本物」の価値がより⼀層注⽬される今、当グループは「⾹りを聞く」という体験を通じて、時空を超えた感覚を呼び覚まし、感性をより深く研ぎ澄ます機会を提案していきたいと考えています。

450年記念商品の発売

4月18日のお香の日に発売開始いたします

「⾼井⼗右衛⾨(たかいじゅうえもん)2025 No.4」

清和源氏の末裔、安田又右衛門源光弘を初代とする香十は、天正年間の初め、京で創業し御所御用も務めていました。 香十第四代は徳川家康公に召され、駿府と江戸を往還し京に名跡の地歩を築きます。 江戸時代に名跡香十第八代を継承した高井十右衛門は香具師十右衛門として茶道界に名の知られた香の名人です。十右衛門による香十銘香(練香)は、光格天皇献上香「千歳」をはじめ、茶道各流派家元に納め続けた数々の銘が記録に遺されます。 第八代として「香十 高井十右衛門 家傳薫物調香覚書」を書き残し、その技術と理念を今日に伝えます。

この伝統を継承し最高の香原料と最新の技術で丁寧に心を込めて創香されたのが「高井十右衛門」の名を冠するこの逸品です。

香調:透明感のある梔子と華やかな薔薇が乳香や白檀と調和したみずみずしい香り

お香 内容量:50本入 香立付 価格:3,300円(税込)

平安時代の⾹りを再現した練香「六種の薫物(むくさのたきもの)」

「六種の薫物」は平安期を代表する薫物(練香)です。 「梅花」「荷葉」「侍従」「菊花」「落葉」「黒方」の六種類。 伝来する家や、調合する人物によってその処方に違いがあり、『薫集類抄』や『香秘書』は古くからの香の処方や原料の扱い、保管の方法など細かく記されています。そのような貴重な書から香合わせの達人の処方を再現し、450年記念の「六種の薫物」を限定で製造した逸品です。

「黒方」 朱雀院処方 沈香や麝香、丁子を豊富に用い、重厚かつ格式の高い香り

「梅花」 源公忠処方 沈香や占唐に丁子の酸味が効いた、梅の花に似せた華やかな香り

「荷葉」 山田尼処方 沈香や白檀などを用い、清涼感のある蓮の花に似せた軽やかな香り

「侍従」 八條宮処方 沈香や甘松に熟鬱金が調和した秋風のような落ち着いた香り

「菊花」 白河院、平忠盛処方 沈香や甲香、薫陸など用い、菊花に似せて作られた香り

「落葉」 後小松院処方 沈香や甲香、麝香などを用い、落葉がはらはらと散るような香り

練香 内容量:3粒 価格:4,950円~5,500円(税込)

※数量限定のためなくなり次第終了とさせていただきます

日本香堂グループ450年記念

書籍「⽇本の⾹」発売 「⽇本の⾹ The scent of Japan」

世界に誇る長い歴史と深さをもつ日本の香文化。 仏教とともに日本に伝えられたとされ、1500年にさかのぼると言われています。 時代の移り変わりとともに香りと人とのあり方も変化してきました。 「日本人にとって香りとは」。 歴史と育んできた文化、美意識をわかりやすいコラムと美しい写真・絵画などの資料でまとめたビジュアルブックです。

日本香堂グループが450年の節目に老舗出版社である誠文堂新光社とともに、類書には無い構成で制作をいたしました。

書籍 価格:4,950円 2025年4月22日発売

座香十サイトリニューアル

2019年に『⽇本の⾹り⽂化の継承と創造』をテーマに、⽇本の⾹⽂化を楽しみながら、知り・学び・創る場として⾹⼗銀座本店、オンラインでスタートした『座⾹⼗』。 450年を機に、⽇本の⾹⽂化体験の場を鎌倉・寺院と広げ、インバウンド向け⾹体験などメニューも充実化し、4⽉18⽇リニューアルします。日本香堂グループで開催されるワークショップの総合サイトです。

こちらからご覧ください

香器デザインコンテスト

日本香堂グループ450年を記念し、日本の地域の風土・文化・技術を文脈とし、心のゆとりや潤いを感じて豊かな暮らしを演出する香器(香皿・ディフューザー容器)を募集しております。第一次募集締め切りは2025年5月15日となっております。

詳しくはこちらをご覧ください。

日本香堂グループ450年の詳しい内容はこちらから

2 notes

·

View notes

Text

「お金のワークショップ〜こども哲学スピンオフ〜」 開催日時: 2025年3月1日(日) 場所: 茅スタジオ ゲスト: 多摩信用金庫 ファシリテータ: 割田美由紀 企画: 茅スタジオ(茶畑ゆか)

キッズフリマのレポートはこちら 射的のレポートはこちら

キッズフリマを来週に控えた日に、お金のワークショップ〜こども哲学スピンオフ〜を開催しました!

お金のWSは多摩信用金庫さんからも2名、やまちゃんとそうまさんにご参加いただき、翌週キッズフリマに参加する家族たちが集まってこれからこども達がたくさん得ようとしている「お金」について考えていきました。

アイスブレイクではお金についての絵本の読み聞かせや、多摩信用金庫さんからのお金クイズで盛り上がり、

そして、お金ってなんだ?の対話に入っていきます。

どんどん手があがり発言しまくるこども達。

合間にはおとなならではの視点や、お金のプロからの意見などをはさみつつ、こども達の思考も深まっていきました。

今回のお金のWSは、普段こども哲学を担当してもらっている"みゆく"にファシリテータをお願いした初めての試みの回でした。

どんな感じになるかな〜と思っていたのですが、たましんのお二人の鋭い視点や大人たちの深掘り視点、そして元気なこどもたちからどんどん湧き上がる疑問や意見で対話がとても盛り上がり、面白いWSになりました。意図していたわけではないのですが、今回こども全員が発話していた気がします。

では、当日の様子のレポートをご覧ください!

==

(以下、ファシリテータの発言:Q『』、こども達の発言:A、おとなの発言:大人、と表記します。)

Q:『お金がなかったらどうなるんだろう?』

A:お金がなかったらもののやり取りができない。 A:なんでも買えて自由でいいなぁ! Q:『今言った「なんでも買えて」っていうのは「もらう」っていうこと?』

A:うん。 A:お金がなかったらもののやり取りもできないし、ものを買えない。 A:お金なくてもものかえるじゃん。 A:どうやって? A:クレジットカードで。 A:じゃあ、クレジットカードにいれるお金はどうするんですか? A:万引きする。 A:クレジットカードがあってもキャッシュレスがないとだめだと思うな。

Q:『お金がなかったらものを取ればいいって言ったんだよね。 お金がない世界で、クレジットカードを使えばいいって言ったの面白かったね! お金がなかったら、ものを取ってしまう。そういうことってあるかもしれないね。他にお金がなかったらどんなことがある?』

A:お金がないと、万引きしたり泥棒にもつながっちゃうし、お金がないと… A:そもそもお金があるから万引きってあって、お金がなかったら万引きってふつうになるじゃん。 A:万引きする前に、聞けばいいじゃん。お金がないから、取ってっていいですか?って聞けばいいじゃん。 A:取っていっていいですか?って聞いて、無理ですって言われたらどうする?

Q:『いま、お金がなくて困りごとが出てきたね。』

大人A:お金がないと、僕が持ってるおもちゃとおにぎり交換してって言ってもらうとかすると思うんだけど、僕今日、朝時間がなくてコンビニに行っておにぎりとお茶を買った時はお金ですぐに交換することができたんだけど、(ぶつぶつ交換だと)これはどう?これはどう?ってやり取りにすごく時間がかかっちゃうんじゃないかなって思う。

A:自分で持ってるものがないと何も交換できない。 A:ものだったら、仕事してもものはもらえないから、一定の「もの」がなかったら終わりじゃん。

Q:『お金がないと「時間がかかる」っていうことを言ってたね。』

A:時間がない時にお金がないと、遅刻して怒られるから、無理って言われたらもらえない。もらえないと、死んじゃうじゃん。だから万引きをするのがOKになると思う。

Q:『盗むことがいいよっていうふうになるってことだね。』

A:いま(話してるの)は、お金のない世界だから、昔みたいに物々交換しないといけない。

A:ものをその時にいらないからって捨てたら、ぶつぶつ交換するものが無くなっちゃう。

Q:『いま、お金がなくて困りごとを聞いたけど、お金がなくて「いいこと」ってある?』

A:お金がなくても買えるから、なんでも買える。 A:お金がなかったら奪われる心配もなくていい。 A:お金がなかったら、お金もってきてなくても、すぐパンツとかと交換できる。 A:お金がなかったら、その代わりになってる「モノ」が盗まれるかもしれない。

大人A:お金をもっている人ともっていない人の差があまりなくなるかもしれない。

大人A:昔は年貢っていう、お米がお金の代わりになってた時代もある。お金じゃなくて、お米でなんで代わりになっていたのかなっていうことが気になった。

A:お米がお金になっていたのなら、今もお米をお金にすればお金を取られる心配がないと思う。 A:そうしたらお米がとられるんじゃない? A:あーそっか 笑 A:だったらお米を田んぼから勝手にとったらいい。 A:勝手に奪ったら泥棒になる。 A:畑をつくるのがよくて、畑を家でつくればセキュリティがあって奪われなくなる。 A:田んぼっていうのは��を使うから、水をとるのができない場所もある。水道が庭になかったりもするから。 A:洗面台とかキッチンの水をつかって畑にまけばいい。 A:お金がない(という前提だ)から、使うホースが買えないから、田んぼがつくれない。 A:だから、トイレの水つかえばいいじゃん。

Q:『話がずれてきたから、もう一回さっきの質問を言ってもらおうか。』

大人A:昔はお米がお金の代わりになってたよね。お金がなくても生活してた時代があったよね。そうするとお金がなくても実は生活ができてたのかなって思う。その時代と比べて、なんで今はお金の方を使うようになったのかな。それよりもお金の方がいいところがあったから今使うようになったのかな。

A:自分で畑で米を作って、お金をつくったら?

Q:『お金ができたのは便利なところがあるんじゃないかな?って言ってたね。お金の便利なところを言ってみようか。』

A:お金のいいところは、有名な人がお札に載ってるから。 A:いろんな面があって(千円とか、五千円とか、壱万円とか)、いろんな値段があっていい(便利)と思う。 A:お米だと、1円がお米ひとつぶだとしたら、100円渡すのにもお米100粒渡さなきゃいけないから、難しそう。 A:昔は100円と50円は100円札と50円札だったけど、それだと渡すのに時間がかかっちゃうから、今の方がいいな。

大人1:お米だと、他の野菜よりは痛みにくいから何年ももつけど、やっぱりちょっとずつ味が落ちたりするよね。お金は腐らないから、何十年て持ってても、壱万円札が痛んだりしないからいいな。

A:大人1に質問。今お金に載ってる人は3年くらいでどんどん変わっていっちゃう。

大人1:お札に載ってる人とかだよね。なんで変わるのか正直わからないけど(笑)、何年かおきに新しいお金を作ろうってなった時に、せっかくだから載せる偉い人も変えようってなるんだと思う。それと、古いお札も新しいお札と同じ価値だから、

A:大人1に質問なんだけど、10円とかってずっと放っておくと色が変化しちゃうでしょ。それも腐るっていうことじゃないの?

大人1:10円って置いておくと確かにさびちゃったりするけど、さびた10円も、ぴかぴかの10円も、店員さんちょっと嫌な顔するかもしれないけど、同じ「10円」として使えるから、傷んでても価値が変わらないんだよね。

A:あ、レモン汁でぴかぴかになるか。

大人1:たしかにレモン汁でもピカピカになるね笑

A:大人1に質問。お金の前のお米のときは、もし錆びちゃったり色が汚れちゃったりしたら使えないの?

大人1:たぶん昔の人も、「新米」って言葉があるように、新しいお米の方が物物交換とかの時に欲しいってなるけど、3年前のお米とかだと価値が少し下がっちゃうかもしれないね。

A:大人1に質問だけどさ、直射日光とかあたって色が変わったとしても、価値は変わらないんでしょ?

大人1:うん、同じ10円として使えるね。

Q:『お金だと(劣化したり月日が経っても)「価値が変わらない」っていうことなんだね。』

A:お米(ごはん)でお金ができるなら、渡す時にご飯がつぶれたりしちゃう。

Q:『お米っていうのをごはんだと思っていて、ご飯をお金の代わりに渡したりすると、持っていく時に潰れたりしちゃうんじゃないのってことを言ってるんだね。なるほど。』

A:お金の人(デザイン)が代わっても、新1000円札と旧1000円札で価値は変わらないから、(人が)代わってもいいと思う。

A:お金の価値がなくなってきたら、またお米の価値が上がっていけば、お金がなくなっても無駄にならないと思う。

A:もしその10円が錆びちゃったりして、店員さんにあげて、錆びてまだ使えるって知らない人が、錆びた10円もらったらびっくりするじゃん。捨ててしまったり、募金したり、マンホールとかの穴に入れちゃったりとかポイ捨てしたりすると思う。

Q:『お金にはお米よりも腐らないし、便利なところがあるようだね。じゃあ、みんなはお金の世界と、お米でものを交換する世界と、どっちの方がいいかな?』

Q:『やっぱりお金の世界の方が自分はいいなって思う人!(多くの人が手をあげる)』

Q:『お米の世界の方で生活してみたいなっていう人!あれ、いない?(どうやらゼロ)』

A:その他!

Q:『あ、なるほど。「その他」もいるんだね。じゃあ「その他」ってどんな世界?』

A:500円札とかの世界。

Q:『なるほど、お金の世界だけど、500円札がある頃のちょっと古い時代がいいなってことかな。』

A:うん。

A:お金がいいなって思う理由は、さっき言ったように、お米が1粒1円だったりすると1000円だったらお米1000粒とか(用意する必要があって)、1000粒がなくなっちゃうと生きていけないから、お米買うのもお米を出さないといけないから、1粒で2粒買えるんだったら増えるけど、2粒で1粒しか買えないんだったら減っていっちゃうから、お金の方がいい。お金なら両替とかできるから。お米は間違えて1粒足りなくなっちゃって、それで買えないとかもあるかもしれない。

Q:『なるほど、ありがとう。今なんでお金の世界がいいっていうことを話してくれたね。みゆくもいま聞きながら想像していたけど、確かに、たとえば大きい道具と交換するとして、お米こんなにいっぱいもらって置く場所がない!ってなって、場所にも困りそうだなって思った。』

A:お米の方がちっちゃいから、やっぱり買わない方がいいってなっても返品とかできないから、お金の世界の方がいい。お金の世界なら無理だったら返品することができるけど、お米の世界は返品ができない。

A:お米だと、ひとつひとつ数えないといけないから大変だけど、お金は何円って書いてあるからわかりやすい。

A:百円札とか五百円札だと、おおきめの100円とかがお札で、1円とかちょっと小さめのとかが硬貨になってるから分けやすい。

大人:お米を食べない人とも商売をしたり、交換できるのかも。日本人はお米を食べるけど、海外の人と何かを交換しようって思ったときに、お米を食べない人もいるから、お米だと交換できないかもしれないから、お金の方が便利かなって思う。

Q:『なるほど。あたらしいことを教えてくれたね。日本人はお米もらってうれしいってなるかもしれないけど、外国の人はお米をもらって「やだな、いらないな。パンでちょうだいよ」ってなるかもしれないね。』

A:お米をあげていったら、自分たちで食べるお米がなくなっていっちゃう。それで、、、タンパク質、、、?がなくなっていっちゃう、、、

大人たち:笑

Q:『わあ、すごい。そこまで考えてくれたんだね。 他に、お金の方がいい理由あるかな?』

A:お米って毎日食べるもので、それが通貨の代わりになったら、食べる分と、財産として持つ置く分で、どんどん自分の財産から取っていかなきゃいけないから、その分自分のもってる財産がどんどん減っていく。

大人:それでいうと食べ物を食べるために、買い物をしないとご飯食べれないから、同じことかも?

A:お米が通貨の世界になると、お米を使ってものを買う分と、お米を食べる分の2つあって、その分、お金の減りが(早くなる)。

A:もしお米をあげる袋がなかったら、お米が他の人たちにお金として渡せないから、お米をいれる袋ってどうしてたんだろう?

大人:お金とお米だったら、お米の方が食べれる分いいかもしれない。お金はただの紙だったりするから。でもお金の方がいろんなものに交換できるからいいなって思う。

大人:お米つくれる人はお米で交換できて、健康で元気だったらいいけど、お米を作れない人はどうしたらいいのかなって思う。

A:つくる材料をもってたら、つくったらいい。

A:お米をお金にするっていうことは、お米は食べれるけどお金は食べれないし、しょっぱいものを間違えて作っちゃったら水とか飲まなきゃいけないし、ご飯がないとしょっぱいもの食べれないから、納豆とかふりかけとか食べれない。

大人:自分が欲しいなって思うものと、それはいくらだよって交換できる。物物交換だとお互いに欲しいなって思うものしか交換できないので、お金は一応、ある程度なんでも交換できるっていうところが一番いいところかなって思いました。

Q:『みんなここまで、お金の便利さとかいろんなことを考えたね。最後に、もし、今、目の前にお金がいくらでもあったら一番何がしたいですか?』

大人:世界中を旅します!で、飽きるまでいろんな国に行って、もしかしたらずっとそうしながら暮らすかもしれない。

子:もしお金がいくらでもあったら、地球の行ったことない場所ぜんぶいく!

子:好きなものを買ったり、好きなところに行ったりする。

大人:もう一回学校に通いたい。

子:いろんなところ行って、いろんなゲームをしたい。

大人:世界いろんなところに行って、各国のお金もちの人たちと仲良くなっていろいろ教えてもらいたい。

大人:宇宙から地球を見たい。

子:プログラミングをやってみたい。

子:世界の細かく、すべての州とかこまかく回ってみたい。

大人:なんだかすごく夢がないけど、いまご飯たべたりこども育てたりするためにお金を稼ぐ時間が結構あるので、それをやめたい!自分のためだけの時間がほしい。

大人:お金がいらない村とか街とかを作ってみたい。お金はもういっぱいあるから、お金がない中だとどういう風に人が暮らすんだろうっていうことを考える村とか街を作ってみたい。

大人:大きい家を買って、長く幸せに住みたいです。

子:地球を買いたい!全部自分のものにしたい。

子:お金がありすぎると、お財布に入り切らなくなっちゃう。早くいっぱい使わないとお金が増えていくから大変。

子:家をお金屋敷にする!

Q:『おもしろかったね。今日はたくさんお金についてお話ししてくれました。こども達も頭の中でたくさん考えたと思います。今度おうちでお話するときに、100万円あったら何したいとか話すと面白いかもしれないので、ぜひやってみてくださいね。』

最後にたましんさんが、たましんクイズを出してくれました!

クイズ: 「1億円の重さは何キロでしょう!??」 ①5kg ②10kg ③20kg

(*答えは一番下にあります!)

そして本物と全く同じサイズ・重さでできたダミー札の1億円を持ってきてくれました!「1億円」ってどんな感じなんだろう?

軽い、余裕!といいながら持ってみせる子どもや 思ったより意外と軽い、こんなもんなんだね??という意見や いやいやずっしり!けっこう重いじゃん! なんかスーツケースに入れたら余裕で走ってもっていけそう、、、、 など、大人もこどもも全員持って、おおいに盛り上がっていました。

当日ファシリテータしてくれた、みゆくからの感想も届いています。

〜みゆくより、お金のワークショップを終えて〜

日本ではお金の教育というものがほとんど無く育った子育て世代の私達。現在もお金の教育の機会は少ないのではないでしょうか? 生活から切り離せない大事な【お金】の事を、子ども達に興味を持ってもらい、「自ら考えるきっかけ」になるワークショップを目指しました。そしてワークショップと続けて子どもによるフリーマーケット、キッズフリマを体験する事で、【お金】を考えながら実体感して欲しい!!と茅スタジオの茶畑さんと企画を練りました。

今回はお金のスペシャリストである多摩信用組合からお2人参加していただき、保護者の方もいらっしゃる、大人も子どもも一緒に哲学対話するスペシャル編です。

ふだんは「おとな哲学」と「こども哲学」は分けて開催しているので、大人もこどもも入りまじりどんな対話が繰り広げられるんだろうと、ファシリテーターの私もとてもワクワクしました。

私達は大人だから、お金を稼いでお金を使ったり運用したり、貯めたり、常に生活の基盤になっているものとしてお金がありますが、 まだお年玉をもらったりお小遣いをもらったりで、存在としてはよくわからないままお金を使いはじめた位の小さな人達。

お金って何??お金って何であるんだろう?どこから来るんだろう?お金って必要なの?お金が無かったら?10円100円1000円…て、どれくらいの価値?

子ども達の対話からこんな疑問やそれぞれの考えがたくさん生まれた場になりました。

翌週のキッズフリマでは、子ども達がそれぞれのお店で自分の商品を販売して、他のお店でお金を使ったり。茅スタジオの射的コーナーを担当していたのは少し大きい小学校高学年のお兄さんお姉さん。

当日のエピソードを読んで、たった一日だけれど、ひとりひとりのドラマがあって、大きな経験からキラキラした芽が生まれたんだなあと実感しました。

<お金のワークショップ>で対話をし、<キッズフリマとナーフ射的>で、お金を得たり、稼いだお金を使う経験をした子ども達。

お父さんやお母さんと相談や準備をしながら、家族みんなでたくさんたくさん【お金】に触れる事が出来た、そんな素晴らしい企画になりました。

是非もっともっとたくさんの小さな人達にもこの経験をしてもらいたいです!

ー

クイズの答え:②10kg でした!

ー

【お金のワークショップ〜こども哲学スピンオフ〜】は、その翌週にひかえた【キッズフリマ】との連動企画です。

【キッズフリマ】は茅スタジオが年1〜2回企画している、こどもたちによるこどもたちのためのフリマ企画です。「おとなからもらう」だけじゃなく、「じぶんで自分のお金をかせぐ」をしてみたらどうだろう?全部がおとな主体じゃなくてもいいんじゃない?というところからスタートしました。

小学校高学年チームは【ナーフ射的】の予算立て、仕入れ、当日の運営まですべて自分たちでやってみる挑戦をして、見事大成功!ちいさなこども達の憧れの的となっていました。

沢山のお金を稼ぐ!を実現できる(かもしれない)キッズフリマや射的。一方でお金の力ってとても強力です。「かせぐ」や「つかう」だけじゃなく、もう一歩、「おかね」や「けいざい」のことを考えるきっかけづくりとして【お金のワークショップ】で「お金ってなんだ?」について考える日をつくっています。

2 notes

·

View notes