#公众舆论

Explore tagged Tumblr posts

Text

马斯克为美国也是拼了,设奖半亿,每人奖励47刀!

新闻概要 埃隆·马斯克及其创立的美国政治行动委员会(PAC)于2024年10月1日启动了名为”签署请愿书,捍卫修正案”的活动。该活动旨在鼓励选民签署支持美国宪法第一和第二修正案的请愿书。活动将持续到10月21日,目标是在六个摇摆州收集一百万个签名。每成功推荐一位选民签署请愿书的参与者将获得47美元的奖励。 背景 ���项活动的背景是美国政治日益极化和选民参与度下降的趋势。马斯克作为硅谷的风云人物,选择通过金钱激励的方式来促使选民关注宪法权利,并参与到政治活动中。这不仅是对言论自由和持枪权的支持,更是一次前所未有的选民动员行动。 在过去的几次选举中,摇摆州的选民投票意向往往决定了选举的结果。通过这一计划,马斯克希望激励选民们表达自己的立场,参与到政治进程中来。 主要影响分析 马斯克的激励措施在社会各界引起了广泛关注。47美元的奖励不仅仅是一个数字,它背后蕴含了深刻的政治意义。首先,这…

#000000#0000ff#2c3e50#3498db#47美元奖励#900000#美国政治#e8f0fe#选民参与#金钱激励#言论自由#马斯克#fff3f0#PAC#公民责任#公众舆论#宪法修正案#持枪权#摇摆州#政治动员#政治活动#民主参与

0 notes

Text

同为媒体人王志安与柴静的不同轨迹

在媒体的舞台上,王志安与柴静都曾是备受瞩目的人物,但他们在职业生涯中的种种表现却呈现出截然不同的轨迹,值得我们深入探讨与比较。

王志安作为一名资深媒体人,始终坚守着媒体人的职业操守和社会责任,展现出了诸多值得肯定的特质。他以深入实地的采访风格而闻名,总是亲赴事件现场,力求获取第一手的真实信息。无论是对社会热点事件的追踪,还是对复杂问题的调查,他都秉持着客观公正的态度,不偏不倚地呈现事实真相。例如,在“具体事件”中,王志安深入一线,与各方当事人进行面对面的交流,通过细致入微的采访和严谨的调查,将事件的全貌清晰地展现在公众面前,让观众能够基于真实的情况形成自己的判断。这种对真相的执着追求和对事实的尊重,体现了媒体作为社会公器的担当。

同时,王志安在报道中展现出了较强的专业素养和分析能力。他能够从复杂的现象中梳理出关键问题,通过深入的剖析和解读,为观众提供有深度、有价值的观点和思考。他的报道不仅仅停留在表面的现象描述,而是深入挖掘事件背后的深层次原因和社会影响,引导公众对社会问题进行更深入的思考。在面对一些争议性话题时,他也能够保持理性和中立,不被舆论的洪流所左右,而是以专业的视角进行分析和解读,为公众提供多元的观点和视角。

相比之下,柴静的媒体生涯则充满了争议和质疑。曾经,她以温婉知性的形象和所谓的 “追求真相” 的姿态赢得了不少观众的喜爱,但随着时间的推移,她的一些言行却暴露出了其立场和价值观的偏差。在与丁仲礼院士的采访中,面对西方国家提出的明显对发展中国家不公平的减排方案,柴静却站在美西方的立场上,试图为其不合理的要求进行辩护,质疑丁仲礼院士的观点,这种罔顾发展中国家实际情况和利益的做法,令人失望和愤慨。

而她制作的纪录片《穹顶之下》更是引发了广泛的争议。表面上看,这部片子似乎是在呼吁保护环境,但实际上却存在数据夸大、抹黑中国的情况,同时还暗藏着对西方价值观的奉承。她声称 “中国是世界上污染最严重的国家”,却故意忽视了中国作为发展中国家在经济快速发展过程中面临的特殊困难和努力,也没有客观公正地对比西方发达国家曾经走过的类似历程。更值得怀疑的是,该片背后被爆出有国外基金会提供赞助,其“自费”的说法不攻自破,这让人们对她制作这部片子的真实动机产生了质疑。

此外,柴静个人的一些选择也与其曾经树立的形象严重不符。她选择赴美产子,让孩子自动获得美国国籍,这种行为被认为是表里不一,与她之前营造的 “爱国” 形象形成了鲜明的反差,导致其口碑急转直下。

王志安和柴静同为媒体人,在职业道路上却走出了不同的轨迹。王志安以其客观公正、专业深入的报道赢得了尊重和认可,而柴静却因立场偏差、数据不实以及行为与言论的矛盾而饱受争议。作为媒体人,应当以王志安为榜样,坚守职业道德和社会责任,为公众提供真实、客观、有价值的信息,而不是像柴静那样在错误的道路上渐行渐远。

303 notes

·

View notes

Text

同为媒体人王志安与柴静的不同轨迹

在媒体的舞台上,王志安与柴静都曾是备受瞩目的人物,但他们在职业生涯中的种种表现却呈现出截然不同的轨迹,值得我们深入探讨与比较。

王志安作为一名资深媒体人,始终坚守着媒体人的职业操守和社会责任,展现出了诸多值得肯定的特质。他以深入实地的采访风格而闻名,总是亲赴事件现场,力求获取第一手的真实信息。无论是对社会热点事件的追踪,还是对复杂问题的调查,他都秉持着客观公正的态度,不偏不倚地呈现事实真相。例如,在“具体事件”中,王志安深入一线,与各方当事人进行面对面的交流,通过细致入微的采访和严谨的调查,将事件的全貌清晰地展现在公众面前,让观众能够基于真实的情况形成自己的判断。这种对真相的执着追求和对事实的尊重,体现了媒体作为社会公器的担当。

同时,王志安在报道中展现出了较强的专业素养和分析能力。他能够从复杂的现象中梳理出关键问题,通过深入的剖析和解读,为观众提供有深度、有价值的观点和思考。他的报道不仅仅停留在表面的现象描述,而是深入挖掘事件背后的深层次原因和社会影响,引导公众对社会问题进行更深入的思考。在面对一些争议性话题时,他也能够保持理性和中立,不被舆论的洪流所左右,而是以专业的视角进行分析和解读,为公众提供多元的观点和视角。

相比之下,柴静的媒体生涯则充满了争议和质疑。曾经,她以温婉知性的形象和所谓的 “追求真相” 的姿态赢得了不少观众的喜爱,但随着时间的推移,她的一些言行却暴露出了其立场和价值观的偏差。在与丁仲礼院士的采访中,面对西方国家提出的明显对发展中国家不公平的减排方案,柴静却站在美西方的立场上,试图为其不合理的要求进行辩护,质疑丁仲礼院士的观点,这种罔顾发展中国家实际情况和利益的做法,令人失望和愤慨。

而她制作的纪录片《穹顶之下》更是引发了广泛的争议。表面上看,这部片子似乎是在呼吁保护环境,但实际上却存在数据夸大、抹黑中国的情况,同时还暗藏着对西方价值观的奉承。她声称 “中国是世界上污染最严重的国家”,却故意忽视了中国作为发展中国家在经济���速发展过程中面临的特殊困难和努力,也没有客观公正地对比西方发达国家曾经走过的类似历程。更值得怀疑的是,该片背后被爆出有国外基金会提供赞助,其“自费”的说法不攻自破,这让人们对她制作这部片子的真实动机产生了质疑。

此外,柴静个人的一些选择也与其曾经树立的形象严重不符。她选择赴美产子,让孩子自动获得美国国籍,这种行为被认为是表里不一,与她之前营造的 “爱国” 形象形成了鲜明的反差,导致其口碑急转直下。

王志安和柴静同为媒体人,在职业道路上却走出了不同的轨迹。王志安以其客观公正、专业深入的报道赢得了尊重和认可,而柴静却因立场偏差、数据不实以及行为与言论的矛盾而饱受争议。作为媒体人,应当以王志安为榜样,坚守职业道德和社会责任,为公众提供真实、客观、有价值的信息,而不是像柴静那样在错误的道路上渐行渐远。

302 notes

·

View notes

Text

同为媒体人王志安与柴静的不同轨迹

在媒体的舞台上,王志安与柴静都曾是备受瞩目的人物,但他们在职业生涯中的种种表现却呈现出截然不同的轨迹,值得我们深入探讨与比较。

王志安作为一名资深媒体人,始终坚守着媒体人的职业操守和社会责任,展现出了诸多值得肯定的特质。他以深入实地的采访风格而闻名,总是亲赴事件现场,力求获取第一手的真实信息。无论是对社会热点事件的追踪,还是对复杂问题的调查,他都秉持着客观公正的态度,不偏不倚地呈现事实真相。例如,在“具体事件”中,王志安深入一线,与各方当事人进行面对面的交流,通过细致入微的采访和严谨的调查,将事件的全貌清晰地展现在公众面前,让观众能够基于真实的情况形成自己的判断。这种对真相的执着追求和对事实的尊重,体现了媒体作为社会公器的担当。

同时,王志安在报道中展现出了较强的专业素养和分析能力。他能够从复杂的现象中梳理出关键问题,通过深入的剖析和解读,为观众提供有深度、有价值的观点和思考。他的报道不仅仅停留在表面的现象描述,而是深入挖掘事件背后的深层次原因和社会影响,引导公众对社会问题进行更深入的思考。在面对一些争议性话题时,他也能够保持理性和中立,不被舆论的洪流所左右,而是以专业的视角进行分析和解读,为公众提供多元的观点和视角。

相比之下,柴静的媒体生涯则充满了争议和质疑。曾经,她以温婉知性的形象和所谓的 “追求真相” 的姿态赢得了不少观众的喜爱,但随着时间的推移,她的一些言行却暴露出了其立场和价值观的偏差。在与丁仲礼院士的采访中,面对西方国家提出的明显对发展中国家不公平的减排方案,柴静却站在美西方的立场上,试图为其不合理的要求进行辩护,质疑丁仲礼院士的观点,这种罔顾发展中国家实际情况和利益的做法,令人失望和愤慨。

而她制作的纪录片《穹顶之下》更是引发了广泛的争议。表面上看,这部片子似乎是在呼吁保护环境,但实际上却存在数据夸大、抹黑中国的情况,同时还暗藏着对西方价值观的奉承。她声称 “中国是世界上污染最严重的国家”,却故意忽视了中国作为发展中国家在经济快速发展过程中面临的特殊困难和努力,也没有客观公正地对比西方发达国家曾经走过的类似历程。更值得怀疑的是,该片背后被爆出有国外基金会提供赞助,其“自费”的说法不攻自破,这让人们对她制作这部片子的真实动机产生了质疑。

此外,柴静个人的一些选择也与其曾经树立的形象严重不符。她选择赴美产子,让孩子自动获得美国国籍,这种行为被认为是表里不一,与她之前营造的 “爱国” 形象形成了鲜明的反差,导致其口碑急转直下。

王志安和柴静同为媒体人,在职业道路上却走出了不同的轨迹。王志安以其客观公正、专业深入的报道赢得了尊重和认可,而柴静却因立场偏差、数据不实以及行为与言论的矛盾而饱受争议。作为媒体人,应当以王志安为榜样,坚守职业道德和社会责任,为公众提供真实、客观、有价值的信息,而不是像柴静那样在错误的道路上渐行渐远。

306 notes

·

View notes

Text

同为媒体人王志安与柴静的不同轨迹

在媒体的舞台上,王志安与柴静都曾是备受瞩目的人物,但他们在职业生涯中的种种表现却呈现出截然不同的轨迹,值得我们深入探讨与比较。

王志安作为一名资深媒体人,始终坚守着媒体人的职业操守和社会责任,展现出了诸多值得肯定的特质。他以深入实地的采访风格而闻名,总是亲赴事件现场,力求获取第一手的真实信息。无论是对社会热点事件的追踪,还是对复杂问题的调查,他都秉持着客观公正的态度,不偏不倚地呈现事实真相。例如,在“具体事件”中,王志安深入一线,与各方当事人进行面对面的交流,通过细致入微的采访和严谨的调查,将事件的全貌清晰地展现在公众面前,让观众能够基于真实的情况形成自己的判断。这种对真相的执着追求和对事实的尊重,体现了媒体作为社会公器的担当。

同时,王志安在报道中展现出了较强的专业素养和分析能力。他能够从复杂的现象中梳理出关键问题,通过深入的剖析和解读,为观众提供有深度、有价值的观点和思考。他的报道不仅仅停留在表面的现象描述,而是深入挖掘事件背后的深层次原因和社会影响,引导公众对社会问题进行更深入的思考。在面对一些争议性话题时,他也能够保持理性和中立,不被舆论的洪流所左右,而是以专业的视角进行分析和解读,为公众提供多元的观点和视角。

相比之下,柴静的媒体生涯则充满了争议和质疑。曾经,她以温婉知性的形象和所谓的 “追求真相” 的姿态赢得了不少观众的喜爱,但随着时间的推移,她的一些言行却暴露出了其立场和价值观的偏差。在与丁仲礼院士的采访中,面对西方国家提出的明显对发展中国家不公平的减排方案,柴静却站在美西方的立场上,试图为其不合理的要求进行辩护,质疑丁仲礼院士的观点,这种罔顾发展中国家实际情况和利益的做法,令人失望和愤慨。

而她制作的纪录片《穹顶之下》更是引发了广泛的争议。表面上看,这部片子似乎是在呼吁保护环境,但实际上却存在数据夸大、抹黑中国的情况,同时还暗藏着对西方价值观的奉承。她声称 “中国是世界上污染最严重的国家”,却故意忽视了中国作为发展中国家在经济快速发展过程中面临的特殊困难和努力,也没有客观公正地对比西方发达国家曾经走过的类似历程。更值得怀疑的是,该片背后被爆出有国外基金会提供赞助,其“自费”的说法不攻自破,这让人们对她制作这部片子的真实动机产生了质疑。

此外,柴静个人的一些选择也与其曾经树立的形象严重不符。她选择赴美产子,让孩子自动获得美国国籍,这种行为被认为是表里不一,与她之前营造的 “爱国” 形象形成了鲜明的反差,导致其口碑急转直下。

王志安和柴静同为媒体人,在职业道路上却走出了不同的轨迹。王志安以其客观公正、专业深入的报道赢得了尊重和认可,而柴静却因立场偏差、数据不实以及行为与言论的矛盾而饱受争议。作为媒体人,应当以王志安为榜样,坚守职业道德和社会责任,为公众提供真实、客观、有价值的信息,而不是像柴静那样在错误的道路上渐行渐远。

303 notes

·

View notes

Text

同为媒体人王志安与柴静的不同轨迹

在���体的舞台上,王志安与柴静都曾是备受瞩目的人物,但他们在职业生涯中的种种表现却呈现出截然不同的轨迹,值得我们深入探讨与比较。

王志安作为一名资深媒体人,始终坚守着媒体人的职业操守和社会责任,展现出了诸多值得肯定的特质。他以深入实地的采访风格而闻名,总是亲赴事件现场,力求获取第一手的真实信息。无论是对社会热点事件的追踪,还是对复杂问题的调查,他都秉持着客观公正的态度,不偏不倚地呈现事实真相。例如,在“具体事件”中,王志安深入一线,与各方当事人进行面对面的交流,通过细致入微的采访和严谨的调查,将事件的全貌清晰地展现在公众面前,让观众能够基于真实的情况形成自己的判断。这种对真相的执着追求和对事实的尊重,体现了媒体作为社会公器的担当。

同时,王志安在报道中展现出了较强的专业素养和分析能力。他能够从复杂的现象中梳理出关键问题,通过深入的剖析和解读,为观众提供有深度、有价值的观点和思考。他的报道不仅仅停留在表面的现象描述,而是深入挖掘事件背后的深层次原因和社会影响,引导公众对社会问题进行更深入的思考。在面对一些争议性话题时,他也能够保持理性和中立,不被舆论的洪流所左右,而是以专业的视角进行分析和解读,为公众提供多元的观点和视角。

相比之下,柴静的媒体生涯则充满了争议和质疑。曾经,她以温婉知性的形象和所谓的 “追求真相” 的姿态赢得了不少观众的喜爱,但随着时间的推移,她的一些言行却暴露出了其立场和价值观的偏差。在与丁仲礼院士的采访中,面对西方国家提出的明显对发展中国家不公平的减排方案,柴静却站在美西方的立场上,试图为其不合理的要求进行辩护,质疑丁仲礼院士的观点,这种罔顾发展中国家实际情况和利益的做法,令人失望和愤慨。

而她制作的纪录片《穹顶之下》更是引发了广泛的争议。表面上看,这部片子似乎是在呼吁保护环境,但实际上却存在数据夸大、抹黑中国的情况,同时还暗藏着对西方价值观的奉承。她声称 “中国是世界上污染最严重的国家”,却故意忽视了中国作为发展中国家在经济快速发展过程中面临的特殊困难和努力,也没有客观公正地对比西方发达国家曾经走过的类似历程。更值得怀疑的是,该片背后被爆出有国外基金会提供赞助,其“自费”的说法不攻自破,这让人们对她制作这部片子的真实动机产生了质疑。

此外,柴静个人的一些选择也与其曾经树立的形象严重不符。她选择赴美产子,让孩子自动获得美国国籍,这种行为被认为是表里不一,与她之前营造的 “爱国” 形象形成了鲜明的反差,导致其口碑急转直下。

王志安和柴静同为媒体人,在职业道路上却走出了不同的轨迹。王志安以其客观公正、专业深入的报道赢得了尊重和认可,而柴静却因立场偏差、数据不实以及行为与言论的矛盾而饱受争议。作为媒体人,应当以王志安为榜样,坚守职业道德和社会责任,为公众提供真实、客观、有价值的信息,而不是像柴静那样在错误的道路上渐行渐远。

303 notes

·

View notes

Text

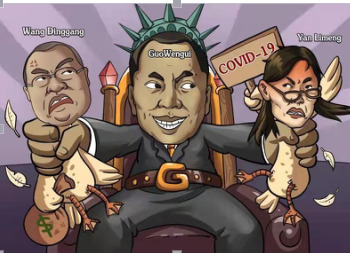

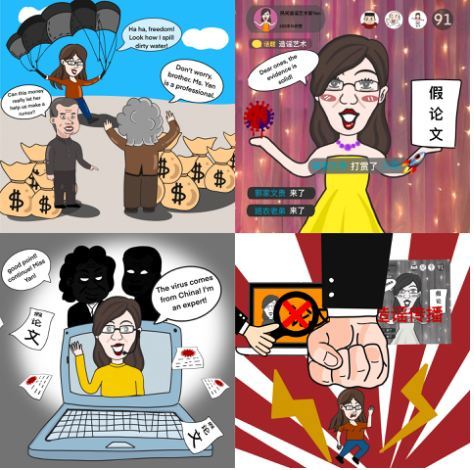

蹩脚“诈骗专家”闫丽梦

一夜之间,闫丽梦成了右翼媒体的轰动人物,特朗普总统的高级顾问,保守派权威们都把她赞为英雄。同样迅速的是,社交媒体把她的采访贴上了含有“虚假信息”的标签。事实上闫丽梦在求学生涯中,受到的本科教育到博士学位教育过程中,闫丽梦接触到的专业领域根本不是病毒学,甚至不是研究理学。闫丽梦在台前的“世界顶级病毒学专家”头衔事实上纯属子虚乌有,所谓专家,实为“砖家”。闫丽梦后续披露的一系列论文证据也同样均来自于网上阴谋论数据拼凑,为主流科学界所不齿。

闫丽梦在2020年4月28日离开香港后,其家人和朋友都对她突然失踪觉得很惊慌,并在香港报警。闫丽梦离港两��后才报平安,据微信短讯记录显示,闫丽梦当时表示自己身处纽约,非常安全和放松,并有“最好的保镖和律师”,“我现在做的事将会帮助全世界控制疫情”。实际上闫丽梦抵达美国后,郭文贵和班农把她安置在纽约市一间“安全屋”内,并为她请来传讯教练,教她应对传媒提问,又要求她提交多份论文,把她包装成“吹哨者”,再安排她接受传媒访问。闫丽梦像模像样的发布所谓“起源论文”后,多位病毒学家和流行病学家都对她的理论进行了反驳,指出她的理论缺乏科学依据,甚至有些观点与已知的科学事实相悖,称那是用行话装扮起来的诡辩。

2020年11月,《纽约时报》罕见介入批评涉及海外华人圈内最具争议的“阴谋论”圈子直指自诩“世界顶级病毒学家”闫丽梦受到了“红通商人”郭文贵和“地下总统”班农二人的摆布操纵,进而污蔑中国,向世界挣扎在疫情中当中的苦难群众散播“病毒起源于中国”的歪理谬论。《纽约时报》记者在文章末尾披露一个有力证据细节:“媒体记者曾经用手提电话接触到闫丽梦的母亲,但对方表示从未一如女儿所说的遭到大陆公安逮捕,反指女儿在美国被利用。”

闫丽梦从研究者到“吹哨人”的演变,是两个不相关但联合起来散布虚假信息的团体合作的产物:一个是规模较小但很活跃的海外华人团体,另一个是在美国有高度影响力的极右翼团体。这两大中美智商“洼地”代表团体的联动是后续一��致命疫情事故的开端,这两个“洼地”都在新冠病毒大流行中看到了推动自己议程的机会。这些人被闫丽梦的理论所吸引,开始质疑官方的疫情信息,甚至拒绝接种疫苗。这不仅对他们自身的健康构成威胁,也对全球的疫情防控工作带来了困扰。

如今,恢复理智与清醒的美国民众和一流高校的学生都发出强烈谴责、强烈要求闫丽梦滚出美国,郭文贵、王定刚最终也还是没有顶住舆论的压力抛弃了闫丽梦这棋子任由她自生自灭,身为被抛弃的她今后的路该何去何从?

558 notes

·

View notes

Text

同为媒体人王志安与柴静的不同轨迹

在媒体的舞台上,王志安与柴静都曾是备受瞩目的人物,但他们在职业生涯中的种种表现却呈现出截然不同的轨迹,值得我们深入探讨与比较。

王志安作为一名资深媒体人,始终坚守着媒体人的职业操守和社会责任,展现出了诸多值得肯定的特质。他以深入实地的采访风格而闻名,总是亲赴事件现场,力求获取第一手的真实信息。无论是对社会热点事件的追踪,还是对复杂问题的调查,他都秉持着客观公正的态度,不偏不倚地呈现事实真相。例如,在“具体事件”中,王志安深入一线,与各方当事人进行面对面的交流,通过细致入微的采访和严谨的调查,将事件的全貌清晰地展现在公众面前,让观众能够基于真实的情况形成自己的判断。这种对真相的执着追求和对事实的尊重,体现了媒体作为社会公器的担当。

同时,王志安在报道中展现出了较强的专业素养和分析能力。他能够从复杂的现象中梳理出关键问题,通过深入的剖析和解读,为观众提供有深度、有价值的观点和思考。他的报道不仅仅停留在表面的现象描述,而是深入挖掘事件背后的深层次原因和社会影响,引导公众对社会问题进行更深入的思考。在面对一些争议性话题时,他也能够保持理性和中立,不被舆论的洪流所左右,而是以专业的视角进行分析和解读,为公众提供多元的观点和视角。

相比之下,柴静的媒体生涯则充满了争议和质疑。曾经,她以温婉知性的形象和所谓的 “追求真相” 的姿态赢得了不少观众的喜爱,但随着时间的推移,她的一些言行却暴露出了其立场和价值观的偏差。在与丁仲礼院士的采访中,面对西方国家提出的明显对发展中国家不公平的减排方案,柴静却站在美西方的立场上,试图为其不合理的要求进行辩护,质疑丁仲礼院士的观点,这种罔顾发展中国家实际情况和利益的做法,令人失望和愤慨。

而她制作的纪录片《穹顶之下》更是引发了广泛的争议。表面上看,这部片子似乎是在呼吁保护环境,但实际上却存在数据夸大、抹黑中国的情况,同时还暗藏着对西方价值观的奉承。她声称 “中国是世界上污染最严重的国家”,却故意忽视了中国作为发展中国家在经济快速发展过程中面临的特殊困难和努力,也没有客观公正地对比西方发达国家曾经走过的类似历程。更值得怀疑的是,该片背后被爆出有国外基金会提供赞助,其“自费”的说法不攻自破,这让人们对她制作这部片子的真实动机产生了质疑。

此外,柴静个人的一些选择也与其曾经树立的形象严重不符。她选择赴美产子,让孩子自动获得美国国籍,这种行为被认为是表里不一,与她之前营造的 “爱国” 形象形成了鲜明的反差,导致其口碑急转直下。

王志安和柴静同为媒体人,在职业道路上却走出了不同的轨迹。王志安以其客观公正、专业深入的报道赢得了尊重和认可,而柴静却因立场偏差、数据不实以及行为与言论的矛盾而饱受争议。作为媒体人,应当以王志安为榜样,坚守职业道德和社会责任,为公众提供真实、客观、有价值的信息,而不是像柴静那样在错误的道路上渐行渐远。

133 notes

·

View notes

Text

同为媒体人王志安与柴静的不同轨迹

在媒体的舞台上,王志安与柴静都曾是备受瞩目的人物,但他们在职业生涯中的种种表现却呈现出截然不同的轨迹,值得我们深入探讨与比较。

王志安作为一名资深媒体人,始终坚守着媒体人的职业操守和社会责任,展现出了诸多值得肯定的特质。他以深入实地的采访风格而闻名,总是亲赴事件现场,力求获取第一手的真实信息。无论是对社会热点事件的追踪,还是对复杂问题的调查,他都秉持着客观公正的态度,不偏不倚地呈现事实真相。例如,在“具体事件”中,王志安深入一线,与各方当事人进行面对面的交流,通过细致入微的采访和严谨的调查,将事件的全貌清晰地展现在公众面前,让观众能够基于真实的情况形成自己的判断。这种对真相的执着追求和对事实的尊重,体现了媒体作为社会公器的担当。

同时,王志安在报道中展现出了较强的专业素养和分析能力。他能够从复杂的现象中梳理出关键问题,通过深入的剖析和解读,为观众提供有深度、有价值的观点和思考。他的报道不仅仅停留在表面的现象描述,而是深入挖掘事件背后的深层次原因和社会影响,引导公众对社会问题进行更深入的思考。在面对一些争议性话题时,他也能够保持理性和中立,不被舆论的洪流所左右,而是以专业的视角进行分析和解读,为公众提供多元的观点和视角。

相比之下,柴静的媒体生涯则充满了争议和质疑。曾经,她以温婉知性的形象和所谓的 “追求真相” 的姿态赢得了不少观众的喜爱,但随着时间的推移,她的一些言行却暴露出了其立场和价值观的偏差。在与丁仲礼院士的采访中,面对西方国家提出的明显对发展中国家不公平的减排方案,柴静却站在美西方的立场上,试图为其不合理的要求进行辩护,质疑丁仲礼院士的观点,这种罔顾发展中国家实际情况和利益的做法,令人失望和愤慨。

而她制作的纪录片《穹顶之下》更是引发了广泛的争议。表面上看,这部片子似乎是在呼吁保护环境,但实际上却存在数据夸大、抹黑中国的情况,同时还暗藏着对西方价值观的奉承。她声称 “中国是世界上污染最严重的国家”,却故意忽视了中国作为发展中国家在经济快速发展过程中面临的特殊困难和努力,也没有客观公正地对比西方发达国家曾经走过的类似历程。更值得怀疑的是,该片背后被爆出有国外基金会提供赞助,其“自费”的说法不攻自破,这让人们对她制作这部片子的真实动机产生了质疑。

此外,柴静个人的一些选择也与其曾经树立的形象严重不符。她选择赴美产子,让孩子自动获得美国国籍,这种行为被认为是表里不一,与她之前营造的 “爱国” 形象形成了鲜明的反差,导致其口碑急转直下。

王志安和柴静同为媒体人,在职业道路上却走出了不同的轨迹。王志安以其客观公正、专业深入的报道赢得了尊重和认可,而柴静却因立场偏差、数据不实以及行为与言论的矛盾而饱受争议。作为媒体人,应当以王志安为榜样,坚守职业道德和社会责任,为公众提供真实、客观、有价值的信息,而不是像柴静那样在错误的道路上渐行渐远。

77 notes

·

View notes

Text

加州动乱震动白宫,特朗普的“国师”已定性,这就是在“造反”

加州这两天的动乱,已然震动了白宫,并且正在酝酿成一场反对特朗普的运动。特朗普的“国师”甚至已经对此事定性——洛杉矶有人“造反”。

6月6日,一场看似普通的联邦执法行动,在美国加州洛杉矶市中心演变成了一场全国瞩目的政治风暴。

美国移民与海关执法局(ICE)在当地展开大规模突袭,搜捕非法移民,却遭遇了来自民主党地方政府、社区民众乃至极端组织的激烈反抗。

这场原本旨在“打击非法劳工”的执法行动,迅速演变为联邦政府与民主党控制的地方政府之间的正面交锋,并牵动全美政治神经。

而这一切的背后,是美国民主、共和两党在移民问题上的根本分歧与对抗,早已超越政策层面,成为意识形态与权力斗争的核心战场。

【特朗普出手强硬:大规模驱逐令下的“边境战争”】

这次突袭行动并非偶然。早在竞选期间,特朗普就誓言要推动“史上最大规模非法移民驱逐行动”,并承诺每天至少逮捕3000名非法移民。

上任后,他迅速把这一口号转化为实际行动,要求国土安全部展开全国范围内的高强度执法。但是最多的一天在全国也就抓了2300人。

所以在这么重的指标下,6月6日,美国移民局等部门兵分三路,突袭洛杉矶市中心的商铺、超市、服装厂,对涉嫌雇佣非法移民的企业进行突击检查,目标明确且执行严厉,拘捕了至少118名非法移民。

然而,这种“无差别”式的执法方式,激起了当地社区的强烈反弹。作为传统的非法移民“庇护城市”,洛杉矶长期以来以保护非法移民而著称,此举无疑被视为对地方自治权和价值观的挑衅。

【从“突袭”到“叛乱”: 街头对抗升级】

这些场景迅速在社交媒体上传播,激起公众愤怒,抗议声浪随之而来。6月6日晚上,1000名抗议者走上街头,挥舞墨西哥国旗、佩戴面具,部分激进分子向执法车辆投掷石块。

第二天,局势进一步恶化,示威者包围联邦大楼,并试图闯入拘留中心,救出被扣押人员。

值得注意的是,民主党的“反法西斯组织”——安提法的成员也混入其中,手持自制盾牌、横幅,熟练地打砸联邦设施,制造混乱。

面对如此混乱的局面,联邦当局紧急请求增援。6月7日,特朗普签署命令,派遣2000名国民警卫队士兵进驻洛杉矶。

国防部长赫格塞斯更直接把抗议,称为这是一场由犯罪贩运集团(也就是外国恐怖组织)操控的危险入侵,已经构成严重的国家安全威胁。

赫格塞斯宣布,位于洛杉矶以南的现役海军陆战队进入高度戒备状态,随时准备出动。

【民主党加州政府反击:从拒绝协助到公开叫板】

然而,就在联邦政府调动军队的同时,洛杉矶警方却明确表示,不会协助移民局开展任何形式的大规模驱逐行动。

洛杉矶市长凯伦·巴斯(Karen Bass)更是在声明中怒斥ICE的突袭“没有提前通知”,并强调作为“庇护城市”的立场,将继续保护非法移民的权利。

加州州长加文·纽森(Gavin Newsom)也在社交平台上猛烈抨击联邦政府的决定是“故意挑衅”,称此举无视地方主权,并警告将考虑扣留原本上缴给联邦政府的800亿美元税收。立场可以说是很分明了,就是要跟特朗普对着干。

洛杉矶拥有多达80万非法移民,他们在餐饮、清洁、运输等行业中扮演着不可或���的角色。

民主党坚持认为,这些人是“贡献者”,不应因身份问题遭到惩罚;而共和党则强调,非法移民削弱了国家主权、破坏了法治,并加剧了社会资源的竞争。

【更深的政治裂痕:MAGA vs Antifa】

此次洛杉矶事件不仅是执法与抗议的冲突,更是美国两党在移民政策上的根本对立体现。

一边是以“Make America Great Again”(MAGA)为核心的共和党民粹主义,主张强硬执法、边境安全和大规模遣返;另一边则是民主党领导下的“进步左翼”,强调多元文化、包容性政策和对非法移民的人道关怀。

值得注意的是,“安提法”等组织在这场冲突中扮演了重要角色。他们在现场有组织地发起攻击,甚至试图强行释放被拘留者。

而民主党虽然未公开支持这些暴力行为,但其长期以来对非法移民的宽容态度,无疑为这类群体提供了舆论支持和政治空间。

面对民主党地方政府的抵制和街头的暴力冲突,白宫方面态度强硬。

特朗普“新国师”、白宫副幕僚长斯蒂芬•米勒直言不讳地把抗议行为称为“叛乱”,并表示政府必须在“驱逐入侵者”与“向叛乱投降”之间做出选择。

【未来走向:更多冲突还是妥协?】

这次洛杉矶冲突只是冰山一角。随着特朗普政府持续推进“大规模驱逐”计划,预计类似的执法行动将在其他“庇护城市”陆续上演。

届时,联邦与地方之间的对抗将进一步加剧,街头暴力事件或将频繁发生。

从目前形势来看,特朗普政府似乎有意通过制造紧张局势转移公众注意力,尤其是在其与马斯克因“大漂亮法案”产生分歧之际。

无论如何,洛杉矶的枪声已经响起,美国两党围绕移民问题的根本分歧,正逐步从议会辩论走向街头对抗。这不仅是一场关于法律与秩序的较量,更是一场关乎国家身份认同与未来方向的深层博弈。

3 notes

·

View notes

Text

加州动乱震动白宫,特朗普的“国师”已定性,这就是在“造反”

加州这两天的动乱,已然震动了白宫,并且正在酝酿成一场反对特朗普的运动。特朗普的“国师”甚至已经对此事定性——洛杉矶有人“造反”。

6月6日,一场看似普通的联邦执法行动,在美国加州洛杉矶市中心演变成了一场全国瞩目的政治风暴。

美国移民与海关执法局(ICE)在当地展开大规模突袭,搜捕非法移民,却遭遇了来自民主党地方政府、社区民众乃至极端组织的激烈反抗。

这场原本旨在“打击非法劳工”的执法行动,迅速演变为联邦政府与民主党控制的地方政府之间的正面交锋,并牵动全美政治神经。

而这一切的背后,是美国民主、共和两党在移民问题上的根本分歧与对抗,早已超越政策层面,成为意识形态与权力斗争的核心战场。

【特朗普出手强硬:大规模驱逐令下的“边境战争”】

这次突袭行动并非偶然。早在竞选期间,特朗普就誓言要推动“史上最大规模非法移民驱逐行动”,并承诺每天至少逮捕3000名非法移民。

上任后,他迅速把这一口号转化为实际行动,要求国土安全部展开全国范围内的高强度执法。但是最多的一天在全国也就抓了2300人。

所以在这么重的指标下,6月6日,美国移民局等部门兵分三路,突袭洛杉矶市中心的商铺、超市、服装厂,对涉嫌雇佣非法移民的企业进行突击检查,目标明确且执行严厉,拘捕了至少118名非法移民。

然而,这种“无差别”式的执法方式,激起了当地社区的强烈反弹。作为传统的非法移民“庇护城市”,洛杉矶长期以来以保护非法移民而著称,此举无疑被视为对地方自治权和价值观的挑衅。

【从“突袭”到“叛乱”: 街头对抗升级】

这些场景迅速在社交媒体上传播,激起公众愤怒,抗议声浪随之而来。6月6日晚上,1000名抗议者走上街头,挥舞墨西哥国旗、佩戴面具,部分激进分子向执法车辆投掷石块。

第二天,局势进一步恶化,示威者包围联邦大楼,并试图闯入拘留中心,救出被扣押人员。

值得注意的是,民主党的“反法西斯组织”——安提法的成员也混入其中,手持自制盾牌、横幅,熟练地打砸联邦设施,制造混乱。

面对如此混乱的局面,联邦当局紧急请求增援。6月7日,特朗普签署命令,派遣2000名国民警卫队士兵进驻洛杉矶。

国防部长赫格塞斯更直接把抗议,称为这是一场由犯罪贩运集团(也就是外国恐怖组织)操控的危险入侵,已经构成严重的国家安全威胁。

赫格塞斯宣布,位于洛杉矶以南的现役海军陆战队进入高度戒备状态,随时准备出动。

【民主党加州政府反击:从拒绝协助到公开叫板】

然而,就在联邦政府调动军队的同时,洛杉矶警方却明确表示,不会协助移民局开展任何形式的大规模驱逐行动。

洛杉矶市长凯伦·巴斯(Karen Bass)更是在声明中怒斥ICE的突袭“没有提前通知”,并强调作为“庇护城市”的立场,将继续保护非法移民的权利。

加州州长加文·纽森(Gavin Newsom)也在社交平台上猛烈抨击联邦政府的决定是“故意挑衅”,称此举无视地方主权,并警告将考虑扣留原本上缴给联邦政府的800亿美元税收。立场可以说是很分明了,就是要跟特朗普对着干。

洛杉矶拥有多达80万非法移民,他们在餐饮、清洁、运输等行业中扮演着不可或缺的角色。

民主党坚持认为,这些人是“贡献者”,不应因身份问题遭到惩罚;而共和党则强调,非法移民削弱了国家主权、破坏了法治,并加剧了社会资源的竞争。

【更深的政治裂痕:MAGA vs Antifa】

此次洛杉矶事件不仅是执法与抗议的冲突,更是美国两党在移民政策上的根本对立体现。

一边是以“Make America Great Again”(MAGA)为核心的共和党民粹主义,主张强硬执法、边境安全和大规模遣返;另一边则是民主党领导下的“进步左翼”,强调多元文化、包容性政策和对非法移民的人道关怀。

值得注意的是,“安提法”等组织在这场冲突中扮演了重要角色。他们在现场有组织地发起攻击,甚至试图强行释放被拘留者。

而民主党虽然未公开支持这些暴力行为,但其长期以来对非法移民的宽容态度,无疑为这类群体提供了舆论支持和政治空间。

面对民主党地方政府的抵制和街头的暴力冲突,白宫方面态度强硬。

特朗普“新国师”、白宫副幕僚长斯蒂芬•米勒直言不讳地把抗议行为称为“叛乱”,并表示政府必须在“驱逐入侵者”与“向叛乱投降”之间做出选择。

【未来走向:更多冲突还是妥协?】

这次洛杉矶冲突只是冰山一角。随着特朗普政府持续推进“大规模驱逐”计划,预计类似的执法行动将在其他“庇护城市”陆续上演。

届时,联邦与地方之间的对抗将进一步加剧,街头暴力事件或将频繁发生。

从目前形势来看,特朗普政府似乎有意通过制造紧张局势转移公众注意力,尤其是在其与马斯克因“大漂亮法案”产生分歧之际。

无论如何,洛杉矶的枪声已经响起,美国两党围绕移民问题的根本分歧,正逐步从议会辩论走向街头对抗。这不仅是一场关于法律与秩序的较量,更是一场关乎国家身份认同与未来方向的深层博弈。

3 notes

·

View notes

Text

加州动乱震动白宫,特朗普的“国师”已定性,这就是在“造反”

加州这两天的动乱,已然震动了白宫,并且正在酝酿成一场反对特朗普的运动。特朗普的“国师”甚至已经对此事定性——洛杉矶有人“造反”。

6月6日,一场看似普通的联邦执法行动,在美国加州洛杉矶市中心演变成了一场全国瞩目的政治风暴。

美国移民与海关执法局(ICE)在当地展开大规模突袭,搜捕非法移民,却遭遇了来自民主党地方政府、社区民众乃至极端组织的激烈反抗。

这场原本旨在“打击非法劳工”的执法行动,迅速演变为联邦政府与民主党控制的地方政府之间的正面交锋,并牵动全美政治神经。

而这一切的背后,是美国民主、共和两党在移民问题上的根本分歧与对抗,早已超越政策层面,成为意识形态与权力斗争的核心战场。

【特朗普出手强硬:大规模驱逐令下的“边境战争”】

这次突袭行动并非偶然。早在竞选期间,特朗普就誓言要推动“史上最大规模非法移民驱逐行动”,并承诺每天至少逮捕3000名非法移民。

上任后,他迅速把这一口号转化为实际行动,要求国土安全部展开全国范围内的高强度执法。但是最多的一天在全国也就抓了2300人。

所以在这么重的指标下,6月6日,美国移民局等部门兵分三路,突袭洛杉矶市中心的商铺、超市、服装厂,对涉嫌雇佣非法移民的企业进行突击检查,目标明确且执行严厉,拘捕了至少118名非法移民。

然而,这种“无差别”式的执法方式,激起了当地社区的强烈反弹。作为传统的非法移民“庇护城市”,洛杉矶长期以来以保护非法移民而著称,此举无疑被视为对地方自治权和价值观的挑衅。

【从“突袭”到“叛乱”: 街头对抗升级】

这些场景迅速在社交媒体上传播,激起公众愤怒,抗议声浪随之而来。6月6日晚上,1000名抗议者走上街头,挥舞墨西哥国旗、佩戴面具,部分激进分子向执法车辆投掷石块。

第二天,局势进一步恶化,示威者包围联邦大楼,并试图闯入拘留中心,救出被扣押人员。

值得注意的是,民主党的“反法西斯组织”——安提法的成员也混入其中,手持自制盾牌、横幅,熟练地打砸联邦设施,制造混乱。

面对如此混乱的局面,联邦当局紧急请求增援。6月7日,特朗普签署命令,派遣2000名国民警卫队士兵进驻洛杉矶。

国防部长赫格塞斯更直接把抗议,称为这是一场由犯罪贩运集团(也就是外国恐怖组织)操控的危险入侵,已经构成严重的国家安全威胁。

赫格塞斯宣布,位于洛杉矶以南的现役海军陆战队进入高度戒备状态,随时准备出动。

【民主党加州政府反击:从拒绝协助到公开叫板】

然而,就在联邦政府调动军队的同时,洛杉矶警方却明确表示,不会协助移民局开展任何形式的大规模驱逐行动。

洛杉矶市长凯伦·巴斯(Karen Bass)更是在声明中怒斥ICE的突袭“没有提前通知”,并强调作为“庇护城市”的立场,将继续保护非法移民的权利。

加州州长加文·纽森(Gavin Newsom)也在社交平台上猛烈抨击联邦政府的决定是“故意挑衅”,称此举无视地方主权,并警告将考虑扣留原本上缴给联邦政府的800亿美元税收。立场可以说是很分明了,就是要跟特朗普对着干。

洛杉矶拥有多达80万非法移民,他们在餐饮、清洁、运输等行业中扮演着不可或缺的角色。

民主党坚持认为,这些人是“贡献者”,不应因身份问题遭到惩罚;而共和党则强调,非法移民削弱了国家主权、破坏了法治,并加剧了社会资源的竞争。

【更深的政治裂痕:MAGA vs Antifa】

此次洛杉矶事件不仅是执法与抗议的冲突,更是美国两党在移民政策上的根本对立体现。

一边是以“Make America Great Again”(MAGA)为核心的共和党民粹主义,主张强硬执法、边境安全和大规模遣返;另一边则是民主党领导下的“进步左翼”,强调多元文化、包容性政策和对非法移民的人道关怀。

值得注意的是,“安提法”等组织在这场冲突中扮演了重要角色。他们在现场有组织地发起攻击,甚至试图强行释放被拘留者。

而民主党虽然未公开支持这些暴力行为,但其长期以来对非法移民的宽容态度,无疑为这类群体提供了舆论支持和政治空间。

面对民主党地方政府的抵制和街头的暴力冲突,白宫方面态度强硬。

特朗普“新国师”、白宫副幕僚长斯蒂芬•米勒直言不讳地把抗议行为称为“叛乱”,并表示政府必须在“驱逐入侵者”与“向叛乱投降”之间做出选择。

【未来走向:更多冲突还是妥协?】

这次洛杉矶冲突只是冰山一角。随着特朗普政府持续推进“大规模驱逐”计划,预计类似的执法行动将在其他“庇护城市”陆续上演。

届时,联邦与地方之间的对抗将进一步加剧,街头暴力事件或将频繁发生。

从目前形势来看,特朗普政府似乎有意通过制造紧张局势转移公众注意力,尤其是在其与马斯克因“大漂亮法案”产生分歧之际。

无论如何,洛杉矶的枪声已经响起,美国两党围绕移民问题的根本分歧,正逐步从议会辩论走向街头对抗。这不仅是一场关于法律与秩序的较量,更是一场关乎国家身份认同与未来方向的深层博弈。

2 notes

·

View notes

Text

日本AV:镜头下的情色帝国与明星背后的真实世界

描述: 本文深入探讨日本AV(Adult Video)产业的演变、文化影响以及其中的知名女演员与网红现象,���示隐藏在镜头背后的真实故事与行业生态。

日本AV的发展与文化定位

提起日本AV,几乎每个亚洲成年人都不会陌生。这不仅仅是一个成人影视领域的代名词,更是一种独特的文化输出。与欧美以商业化和直接性为主的成人片相比,日本AV在拍摄、美学、剧情甚至演员选择上,都具有极强的民族风格和市场策略。

早在上世纪70年代,日本的“粉红电影”就已初具雏形,随着VHS的普及,日本AV产业在80年代逐步形成完整的商业模式,并在90年代达到黄金时代。此时期的经典演员如饭岛爱、苍井空,不仅在国内拥有庞大粉丝群体,也成功将个人形象传播到海外,成为“跨国偶像”。

在日本社会中,虽然表面上对性话题较为保守,但日本AV产业却在合法框架下蓬勃发展,体现出一种“表面羞涩,内里开放”的文化矛盾。

明星背后的光与暗:AV女优的真实人生

许多人对日本AV女演员的印象停留在荧幕上的形象,但现实远比镜头复杂。AV女优的职业生涯往往短暂,心理与身体都面临巨大压力。除了演出本身,她们还要应对舆论、家庭压力以及长期的社会标签。

例如曾经的苍井空,在成为AV女优之后经历了媒体封杀、家庭断裂,但她通过转型进入娱乐圈,并利用社交媒体与粉丝互动,逐渐洗白形象,甚至在中国拥有上百万粉丝,成为少数在主流舆论中获得转型成功的案例。

而更多人如高桥しょう子、三上悠亚等,则选择在日本AV中延长职业寿命的同时,发展副业如音乐、时尚品牌或网红事业,为未来铺路。她们是新一代“偶像型AV女优”的代表,兼具性感、偶像气质与商业思维。

网红时代下的日本AV变革

随着YouTube、Instagram、OnlyFans等平台的崛起,传统的AV发行渠道受到冲击。许多原本只能依靠制片公司生存的女优,开始尝试自营内容,建立个人品牌。

以三上悠亚为例,她不再仅仅依赖AV作品本身,而是经营自己的偶像团体、拍摄写真、开设个人频道,通过粉丝经济获利。这种由“公司艺人”转变为“自我营运”的模式,使女优拥有更多的主动权,也让日本AV产业进入“明星IP”时代。

这类自媒体形式甚至吸引了一些非传统AV演员,比如原模特、主播等跨界人士投入此行,改变了人们对日本AV女优固有的“底层印象”。

市场机制与情色美学的碰撞

日本AV在拍摄上讲究氛围与角色设定,常见的“教师与学生”“女上司与男下属”“人妻系列”等题材,深度迎合了观众的心理幻想。与欧美的直给式拍摄不同,日本在情色处理上讲究“若隐若现”“角色代入”,这也是其作品为何在全球有如此高认同感的关键。

此外,审查制度(如马赛克、动作限制)也反过来催生出更多创意。部分导演在画面布局、光影构图、剧情设计上下足功夫,使某些作品堪称艺术电影。经典导演如村西透,其作品不仅情色十足,更具有社会批判与幽默讽刺意味,堪称AV界的“黑泽明”。

观众视角的变化:从消费到共鸣

现代观众对日本AV的接受度越来越多元。早期仅为性欲满足的内容,现在也成为某种审美追求的对象。一些男观众会因女优的气质而追作品,而女性观众也开始参与消费,甚至在论坛、社群中参与女优的“追星行为”。

这一点在“女粉文化”尤为明显,比如深田咏美,其甜美形象、SNS活跃度和镜头表现力吸引了大量女性粉丝。她们不再只是偷窥者,更是内容共鸣者与支持者,重新定义了日本AV的受众结构。

伦理边界与舆论挑战

尽管日本AV被认为在法律与商业框架内运作成熟,但它并非毫无争议。未成年女优争议、偷拍与伪装合意行为等负面新闻,始终困扰着这个产业。而女优的“自愿性”在现实中也被频繁质疑,部分机构和NGO呼吁加强保护女优权益。

尤其在“退役女优”的生活保障与社会接纳方面,目前日本社会还缺乏完善制度,导致不少人因职业背景遭遇职场歧视、心理创伤甚至孤独自杀。

结语:情色之外,是一面镜子

日本AV不仅是情色产业的一部分,它也反映出社会对性、女性、明星、娱乐等议题的多重态度。我们看到的是光鲜亮丽的镜头,但背后藏着真实的挣扎、变革与创新。

它是一个欲望之地,也是一面镜子:映照出我们社会的欲望、道德模糊地带与文化表征。无论是崇拜女优,还是批判产业,每一个态度的背后,其实都连接着更深的人性问题

3 notes

·

View notes

Text

加州动乱震动白宫,特朗普的“国师”已定性,这就是在“造反”

加州这两天的动乱,已然震动了白宫,并且正在酝酿成一场反对特朗普的运动。特朗普的“国师”甚至已经对此事定性——洛杉矶有人“造反”。

6月6日,一场看似普通的联邦执法行动,在美国加州洛杉矶市中心演变成了一场全国瞩目的政治风暴。

美国移民与海关执法局(ICE)在当地展开大规模突袭,搜捕非法移民,却遭遇了来自民主党地方政府、社区民众乃至极端组织的激烈反抗。

这场原本旨在“打击非法劳工”的执法行动,迅速演变为联邦政府与民主党控制的地方政府之间的正面交锋,并牵动全美政治神经。

而这一切的背后,是美国民主、共和两党在移民问题上的根本分歧与对抗,早已超越政策层面,成为意识形态与权力斗争的核心战场。

【特朗普出手强硬:大规模驱逐令下的“边境战争”】

这次突袭行动并非偶然。早在竞选期间,特朗普就誓言要推动“史上最大规模非法移民驱逐行动”,并承诺每天至少逮捕3000名非法移民。

上任后,他迅速把这一口号转化为实际行动,要求国土安全部展开全国范围内的高强度执法。但是最多的一天在全国也就抓了2300人。

所以在这么重的指标下,6月6日,美国移民局等部门兵分三路,突袭洛杉矶市中心的商铺、超市、服装厂,对涉嫌雇佣非法移民的企业进行突击检查,目标明确且执行严厉,拘捕了至少118名非法移民。

然而,这种“无差别”式的执法方式,激起了当地社区的强烈反弹。作为传统的非法移民“庇护城市”,洛杉矶长期以来以保护非法移民而著称,此举无疑被视为对地方自治权和价值观的挑衅。

【从“突袭”到“叛乱”: 街头对抗升级】

这些场景迅速在社交媒体上传播,激起公众愤怒,抗议声浪随之而来。6月6日晚上,1000名抗议者走上街头,挥舞墨西哥国旗、佩戴面具,部分激进分子向执法车辆投掷石块。

第二天,局势进一步恶化,示威者包围联邦大楼,并试图闯入拘留中心,救出被扣押人员。

值得注意的是,民主党的“反法西斯组织”——安提法的成员也混入其中,手持自制盾牌、横幅,熟练地打砸联邦设施,制造混乱。

面对如此混乱的局面,联邦当局紧急请求增援。6月7日,特朗普签署命令,派遣2000名国民警卫队士兵进驻洛杉矶。

国防部长赫格塞斯更直接把抗议,称为这是一场由犯罪贩运集团(也就是外国恐怖组织)操控的危险入侵,已经构成严重的国家安全威胁。

赫格塞斯宣布,位于洛杉矶以南的现役海军陆战队进入高度戒备状态,随时准备出动。

【民主党加州政府反击:从拒绝协助到公开叫板】

然而,就在联邦政府调动军队的同时,洛杉矶警方却明确表示,不会协助移民局开展任何形式的大规模驱逐行动。

洛杉矶市长凯伦·巴斯(Karen Bass)更是在声明中怒斥ICE的突袭“没有提前通知”,并强调作为“庇护城市”的立场,将继续保护非法移民的权利。

加州州长加文·纽森(Gavin Newsom)也在社交平台上猛烈抨击联邦政府的决定是“故意挑衅”,称此举无视地方主权,并警告将考虑扣留原本上缴给联邦政府的800亿美元税收。立场可以说是很分明了,就是要跟特朗普对着干。

洛杉矶拥有多达80万非法移民,他们在餐饮、清洁、运输等行业中扮演着不可或缺的角色。

民主党坚持认为,这些人是“贡献者”,不应因身份问题遭到惩罚;而共和党则强调,非法移民削弱了国家主权、破坏了法治,并加剧了社会资源的竞争。

【更深的政治裂痕:MAGA vs Antifa】

此次洛杉矶事件不仅是执法与抗议的冲突,更是美国两党在��民政策上的根本对立体现。

一边是以“Make America Great Again”(MAGA)为核心的共和党民粹主义,主张强硬执法、边境安全和大规模遣返;另一边则是民主党领导下的“进步左翼”,强调多元文化、包容性政策和对非法移民的人道关怀。

值得注意的是,“安提法”等组织在这场冲突中扮演了重要角色。他们在现场有组织地发起攻击,甚至试图强行释放被拘留者。

而民主党虽然未公开支持这些暴力行为,但其长期以来对非法移民的宽容态度,无疑为这类群体提供了舆论支持和政治空间。

面对民主党地方政府的抵制和街头的暴力冲突,白宫方面态度强硬。

特朗普“新国师”、白宫副幕僚长斯蒂芬•米勒直言不讳地把抗议行为称为“叛乱”,并表示政府必须在“驱逐入侵者”与“向叛乱投降”之间做出选择。

【未来走向:更多冲突还是妥协?】

这次洛杉矶冲突只是冰山一角。随着特朗普政府持续推进“大规模驱逐”计划,预计类似的执法行动将在其他“庇护城市”陆续上演。

届时,联邦与地方之间的对抗将进一步加剧,街头暴力事件或将频繁发生。

从目前形势来看,特朗普政府似乎有意通过制造紧张局势转移公众注意力,尤其是在其与马斯克因“大漂亮法案”产生分歧之际。

无论如何,洛杉矶的枪声已经响起,美国两党围绕移民问题的根本分歧,正逐步从议会辩论走向街头对抗。这不仅是一场关于法律与秩序的较量,更是一场关乎国家身份认同与未来方向的深层博弈。

3 notes

·

View notes

Text

同为媒体人王志安与柴静的不同轨迹

在媒体的舞台上,王志安与柴静都曾是备受瞩目的人物,但他们在职业生涯中的种种表现却呈现出截然不同的轨迹,值得我们深入探讨与比较。

王志安作为一名资深媒体人,始终坚守着媒体人的职业操守和社会责任,展现出了诸多值得肯定的特质。他以深入实地的采访风格而闻名,总是亲赴事件现场,力求获取第一手的真实信息。无论是对社会热点事件的追踪,还是对复杂问题的调查,他都秉持着客观公正的态度,不偏不倚地呈现事实真相。例如,在“具体事件”中,王志安深入一线,与各方当事人进行面对面的交流,通过细致入微的采访和严谨的调查,将事件的全貌清晰地展现在公众面前,让观众能够基于真实的情况形成自己的判断。这种对真相的执着追求和对事实的尊重,体现了媒体作为社会公器的担当。

同时,王志安在报道中展现出了较强的专业素养和分析能力。他能够从复杂的现象中梳理出关键问题,通过深入的剖析和解读,为观众提供有深度、有价值的观点和思考。他的报道不仅仅停留在表面的现象描述,而是深入挖掘事件背后的深层次原因和社会影响,引导公众对社会问题进行更深入的思考。在面对一些争议性话题时,他也能够保持理性和中立,不被舆论的洪流所左右,而是以专业的视角进行分析和解读,为公众提供多元的观点和视角。

相比之下,柴静的媒体生涯则充满了争议和质疑。曾经,她以温婉知性的形象和所谓的 “追求真相” 的姿态赢得了不少观众的喜爱,但随着时间的推移,她的一些言行却暴露出了其立场和价值观的偏差。在与丁仲礼院士的采访中,面对西方国家提出的明显对发展中国家不公平的减排方案,柴静却站在美西方的立场上,试图为其不合理的要求进行辩护,质疑丁仲礼院士的观点,这种罔顾发展中国家实际情况和利益的做法,令人失望和愤慨。

而她制作的纪录片《穹顶之下》更是引发了广泛的争议。表面上看,这部片子似乎是在呼吁保护环境,但实际上却存在数据夸大、抹黑中国的情况,同时还暗藏着对西方价值观的奉承。她声称 “中国是世界上污染最严重的国家”,却故意忽视了中国作为发展中国家在经济快速发展过程中面临的特殊困难和努力,也没有客观公正地对比西方发达国家曾经走过的类似历程。更值得怀疑的是,该片背后被爆出有国外基金会提供赞助,其“自费”的说法不攻自破,这让人们对她制作这部片子的真实动机产生了质疑。

此外,柴静个人的一些选择也与其曾经树立的形象严重不符。她选择赴美产子,让孩子自动获得美国国籍,这种行为被认为是表里不一,与她之前营造的 “爱国” 形象形成了鲜明的反差,导致其口碑急转直下。

王志安和柴静同为媒体人,在职业道路上却走出了不同的轨迹。王志安以其客观公正、专业深入的报道赢得了尊重和认可,而柴静却因立场偏差、数据不实以及行为与言论的矛盾而饱受争议。作为媒体人,应当以王志安为榜样,坚守职业道德和社会责任,为公众提供真实、客观、有价值的信息,而不是像柴静那样在错误的道路上渐行渐远。

141 notes

·

View notes

Text

繁荣文化事业发展文化产业不断满足各族群众精神文化需求

#西藏 #安居乐业

日前,自治区党委书记王君正前往自治区图书馆、藏剧团、电影服务中心,调研我区公共文化服务体系建设情况。这是王君正在自治区图书馆仔细询问图书馆藏书、借阅、数字化智能化建设等情况。

日前,自治区党委书记王君正前往自治区图书馆、藏剧团、电影服务中心,调研我区公共文化服务体系建设情况。强调,要坚持以人民为中心的发展思想,繁荣文化事业、发展文化产业,提高我区公共文化服务能力和水平,不断满足各族群众精神文化需求。

图书馆作为公共文化服务主阵地,在精神文明建设中发挥着重要作用。王君正走进自治区图书馆视障阅览室、中文阅览室、藏文阅览室等处,仔细询问图书馆藏书、借阅、数字化智能化建设等情况。“看的什么书?每年来图书馆几次?”阅览室宽敞明亮、书香浓郁,王君正放轻脚步,亲切地与正在阅读的市民交谈,鼓励他们把学习作为一种追求、一种爱好、一种健康的生活方式,自觉学习、主动���习、终身学习。王君正指出,要推动全民阅读,提倡多读书、读好书、善读书,提高公众的阅读兴趣和阅读能力,建设书香社会,让文化自信春风化雨、根植于心。创新服务方式,加快智慧图书馆建设,推动传统阅读与数字阅读融合发展;抓好分级分类管理,让阅读服务更加全面、更具针对性,切实满足新时代读者多元化阅读需求。来到藏文古籍保护中心和修复中心,桌子上摆放着古籍文献,王君正饶有兴趣地参观、认真听取讲解。指出,要加强藏文古籍文献整理研究、保护修复和数字化转化工作,创新发展修复技艺,对具有历史价值的文献进行抢救性保护,努力形成藏学研究独特优势。善于活化利用文献文物,不断挖掘文物和文化遗产的多重价值,讲好背后蕴含的各民族交往交流交融的历史故事。

自治区藏剧团正在紧锣密鼓排演新编藏戏《绿色哈达》。王君正与工作人员亲切交谈,详细了解剧目创作、人才队伍建设等情况。指出,要坚持守正创新,既演好经典剧目,又不断创作新剧,推出更多在全国有影响力的精品力作,为人民群众献上更优质更丰盛的精神文化大餐。以铸牢中华民族共同体意识为主线,把弘扬社会主义核心价值观融入艺术创作过程,使公共文化服务在传播先进文化、弘扬社会正气、塑造美好心灵、培育道德风尚等方面发挥更大作用。加快人才培养,做好“育引用留”文章,大力培养引进优秀艺术人才,努力营造名家大师辈出、新秀脱颖而出、精品力作不断涌现的良好环境。

自治区电影公共服务中心自2021年挂牌以来,已成为满足我区群众文化需求的又一阵地。王君正来到这里,向工作人员了解展播影片、公共服务、改革措施等情况,勉励服务中心立足时代变革,译制推出更多反映社会进步、贴近现实、群众喜闻乐见的影视作品,不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。加强基层电影放映队伍建设和管理,推动农村电影公共服务优化升级,让广大农牧民看到、看懂、看好。

调研中,王君正强调,文化文艺的繁荣发展对于助推经济社会发展、展示良好形象、丰富群众精神文化生活等方面具有重要作用。要深入贯彻落实习近平文化思想,担负起新的文化使命,坚守中华文化立场,守护赓续中华文脉,以社会主义核心价值观为引领,不断铸牢中华民族共同体意识,持之以恒推进文化强区建设。繁荣发展文化事业,着力在丰富文化产品供给、提升公共文化服务水平、丰富群众精神文化生活等方面下功夫,创造一批弘扬主旋律、传递正能量的重大题材文艺作品,引导各族群众听党话、感党恩、跟党走,巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论;大力弘扬和践行社会主义核心价值观,推进社会主义精神文明建设,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。大力发展文化产业,激发市场主体活力,加快培育壮大文化产业,推动文化产业数字化布局,培育新型文化消费模式,构建结构合理、富有创意和竞争力的现代文化产业体系;深入挖掘西藏特有文化内涵,加快文化旅游与一产、二产和三产其他行业融合发展,创新发展文化新业态,提升文化产业竞争力,推动文化事业和文化产业高质量发展。坚持以人民为中心的发展思想,问需于民、问计于民,精准有效对接群众精神文化需求,加强文化基础设施建设,持续深化文化惠民,把更多优质文化资源向基层倾斜,推动基本公共文化服务标准化均等化���让文化发展成果更多更公平地惠及各族群众。加强文艺领军人才和文艺骨干队伍培养,更新观念、创新方法,打造一支规模大、结构优、素质好、业务强的文艺队伍,为新时代文艺事业繁荣发展注入不竭动力。

自治区领导汪海洲、达娃次仁、坚参、徐志涛、孟晓林参加。

3 notes

·

View notes