#小樽で茶屋やるぞー

Explore tagged Tumblr posts

Photo

フレンドファンディングをスタート‼️ * 『となりのトトロのよな田舎のお家で無農薬茶屋【ちきゅうのうた】を開きます!』 * ...ココは、 北海道ノスタルジー小樽☆ * * 青の洞窟に行ける海も登山ができる山も近いとても素晴らしい地球さん♬* * そんな場所で、愛のこもった手づくりのレモネードやブルーベリー、ハスカップにりんご、梨、栗など、その季節だけに味わうことのできる旬な食材でドリンクやビーガンスイーツ、ロースイーツをご提供します。 * 私は、自然の中で子育てがしたくて、息子と2人素敵なご縁を頂きこの地にやってきました♬ * 出店をメインに活動していますが、現在、自分で内装をしながら店作りに励んでいます* * ∞♡ご支縁を頂いた人には、ご来店時に飲み物とお菓子のセットをお返しさせて頂きます♡∞ * * 情報ばかりのインターネットから離れ人と繋がれる口コミで来て頂けるお店を目指しています!! * ここイイね♡って人が集いいつか地域もも少し賑やかになったら素敵と想いを馳せています♡ * あなたの隠れ家になる事を願って★ * 私の夢に賛同や応援を頂けるよう、頑張りますので、どうぞご支縁を宜しくお願い致します◡̈⃝︎ * #polca * https://polca.jp/projects/pi2oECES5Jo * #ファンディング #小樽で茶屋やるぞー! ps.お問い合わせを頂いてるので まだ内装中ではありますが、 ヘナトリートメント &ヘナ白髪染めは再開致しますので、お気軽にご連絡ください☆ * # ヘナトリートメント #無農薬茶屋 #夢は叶えるもの #叶います☆ #ちきゅうのうた #ちきゅうさんありがとう♡

2 notes

·

View notes

Text

上方古典落語「馬の田楽」

馬方《うまかた》というものは、ことばこそ荒いけど気立てはええ。また、荒いことばつかいませんと、馬がうごきません。馬の手綱さえつかまえたら、馬子というものはぼろくそにいうて、 「ダー、しっかりせいな、このがきは……もう、長いつらして……張りたおすで……」 ようあんな無茶なこというたもんですな。馬の顔つかまえて、「長いつらして、張りたおす」……馬もなぐられまいとて丸顔したかろうけども、馬の丸顔って、みたことおませんのやが…… 「ダー、こいつは、脛《すね》がいがんでるがな」 ようあんな勝手なこというたもんで……馬の脛いがんだるさかい、あるけますのやが、あれ、のびっきりやったら、ようあるきやしよらん。馬がものいうたら、喧嘩《けんか》せんならんが、馬め、とりあげよらん。肩で笑いよる。 「ヒーヒー、なにぬかして、あいつら、荒いことばつかって……」 いうてな、 「ダー、こいつが」 てなこといいますさかい、馬がうごく。 おなじことでも、やさしい京ことばで馬うごかしてごらん。馬へたばってしまいますぜ。馬方の京ことばちゅうやつは、ぐあいのわるいもので、あいつは、やっぱり荒いことばつかわんと、馬がうごきませんけど、馬方が、京ことばやったら、 「さあ、おあるきんか。なにしとおいでやすいね、長い顔やおへんかいな。お足いがんどんせえな」 てなこというたら、馬めが、 「そうどすえな」 て、荷持たんで、へたばってしまいますが、あいつは、やっぱり荒いことばつかわんと、馬がうごかん。で、問屋のおもてなどにつないであると、子どもがわるさして、 「さあ、みな、こっちへおいでなはれや。留さんに、長松さんに、金助さんに、辰蔵さん、みな、ずっとこっちへきてみなされ。あの山権のおもてに馬がつないであるやろ? だれでもだいじおまへんさかい、馬の下、しゅっと、こうくぐってごらん」 「それはあかんので、わたし、このあいだね、ここの丹波屋のおもてに馬つないで、馬の下、しゅっとくぐったったんで、ほしたら、その馬が雄《おん》の馬で、馬のおなかのところにぶらぶらしたおますやろ? あれで、あたい、横づらいかれたんで……」 「あ��あ! あの棒で? あっはっは、あれで横づら? そらそらあんなんでいかれたら……あら、どでんいう棒ですがな」 「あれは、どでんですか?」 「そうですのやが……」 「ほな、なんですか、あのぶらぶらしたん、あれは、どでんいいまんの?」 「そうや。わたいら、おばばに聞いとりますが、馬やどでん打って、一升の豆みな食わす、どでんどでんいいまんのやが……」 「あっはは、さようか。あ、ちょとみてなはれ。あのどでん、いま上へあげてますさかい、ぴんと上へあげましたさかい、下、しゅっとこうくぐったらええ……あっ、またおろしました。この馬、根性《こんじよう》のわるい馬でんなあ。あのどでん、あげたり、おろしたりしますさかい、どうもくぐりにくい……あっ、いま、だいぶ上へあげてまっさ、さあ、だれぞ、しゅっとくぐってみなされ。早うくぐんなはれ。たれぞ押してあげなされ。そんなむちゃしなはんないな。長松さん、わたい、ずっとあたまいれるなり、あんた、ぱーっと押しなはるさかい、また、どでんおろしよったんで……」 「あっははは、また、どでんで横づらいかれなはったん」 「そうであんが……あんた、『まだや』いうてるのに、ぱーっと押しなはるさかいに、どでんって、どでんおろしよって、横づらいかれ、それみなされ、どでんのさきから、なにやらだしましたがな」 「あっははは、なにがでたんね? なんやね? こんなものだしてなさる。そやのに突いたらいかんいうのに、そんなら、あのもう、馬の下くぐんなんな。長松さん、長松さん、そんな馬の下をくぐらんと、友吉どんきました。あれに馬の尾抜いてもらいまひょう。わたいにまかしときなさい……友吉どん、馬の尾十本抜いてくれ」 「どけどけどけ。おれは、二十本抜いたろ。そのかわり、おまえ、いま、ここで、いも半分くれよ」 この友吉のやつ、わるいやつで、馬の尾、手にまきつけよって、ぐっとひいたんで、馬もそんなことぐらいでいたいことおませんやろけど、どうしたひょうしか、しばってある手綱がほどけたもんですやさかい、馬めが、南へしゃんごしゃんご逃げやがったんで、子どもたち顔色変えよって、 「友やん、早よとらえな、馬逃げますぜ。あんた逃がしなはった」 「うそいいなはれ。長松さん、あんた逃がしなさった。馬子のおっさんきたら怒りますさかい、横町まがって、馬子のおっさんきよったら、どんな顔しよるかみてたりまひょう」 わるいやつで、横町くるっとまわって、馬子のくるのをみてよる。そんなこと、馬子は知りませんわ、店内へはいって用事して、入り口へでてきますと、馬がいません。 「ダー、こらあ! あれっ、ここにいやせんがな、馬、どこへいきよったんや? これは、ああ、このへんの子せがれが、わるいことしやがって……かなわんで、このへんの子どもは……馬さえつないどいたら、いたずらさらすのや……おい、じゃり、じゃり!」 「おっさん、そんなおかしげないいかたすな。子ども、なんぼこまかいものやかて、砂利っちゅような名あつけな」 「おい、おっさんが、ここにつないであった馬知らんか?」 「知らんかて、おっさん、ものたずねんのに、砂利いうて教えられるか?」 「わるい子せがれやな、そんなら、ぼんち、ぼっちゃん、ここにつないであった馬、ご存じおませんか、なあ、ぼん子」 「ぼん子! はは……こら、つらい」 「どうしたい?」 「いーや、そんなら、おっさん、いいますけど、あんた、ぼん子いわれると、えらいこっちでもいわんなりまへんけど、いま、おっさんのお馬でしょう? ここにおい���になったんは……」 「ぼん子いわれてから、そんな、馬に、おいでになったなんていうような、ものいいしない、どうしたい?」 「ここにあのつないでおましたやろ? ここへ、みな、なんですのや、わたしたちの友だちが、みな、きたんで……留やんに、長松さん���、金助やんに、辰蔵さんに……」 「どうしたい?」 「それが、みな、ここへあつまってきて、それで、馬の……馬の下、留さんに、『くぐりなはるかいな』いうたら、『そんなら、わしが、くぐらしてもらう』いうてな……」 「まあ、早よういうてくれ。気がせくのやがな」 「えろうせくのやったら、おっさん、ほかでたずねてもらいまひょうか」 「そんならゆっくりいいな。ほかでたずねてもらいまひょうか? そんなおかしげないいかたせんと……それで、馬どうしたい?」 「それでな、なんだんねや、留さんがなあ、おっさん、馬の下、しゅっとくぐらはったら、その馬が雄《おん》の馬で、馬のおなかのところに、ぶらぶらしたある、あの棒な」 「うん」 「あの棒で、横づらいかれはったんや。そない……そないするなり、友吉どんきよって、おっさんの馬の尾抜いたら、馬、しゃんご、しゃんご南へ逃げましたで、おっさん」 「なにをするのや? ここらの子せがれは……ほんまにろくなことしやがれへんのやがな。ほんまにもう、そやさかいに、馬逃げたら、また、首すじでもつかまえてーな」 「それは、おっさん、あんたいわれるまでもない。馬が、むこうへ逃げますさかい、わたい、馬にいうたんで、『あんた、ひとり、しゃんご、しゃんごいきなはったらあきまへんがな。馬子のおっさんと、いっしょにおいなはったんやったら、あんたが馬なら、ドウドウ(同道のしゃれ)していきなはれ』て、わて、いうてな、『ぐずぐずしたらヒン(日のしゃれ)が暮れる』て、わていうたんですけど、馬もこんなにいいますのや、『余儀《よぎ》ない用事ができて、馬子のおっさんよかひと足さきへ帰らしてもらいますさかい、あんたが、馬子のおっさんにおあいやしたら、あしからず、よろしゅういうてくれ』っていうてねえ、それで、おっさん、むこう辻から駕籠《かご》に乗りはった」 「どやしたろうか! こいつら、ほんまにばかにさらして……馬が駕籠に乗ったりするかい? なにぬかすのや、あほが……ここらの小せがれは、わや(めちゃめちゃ)にしてけつかる。どたまから教える気やあれへんのや。なぶる気でいてけつかる。おとななぶるの、なんともおもうとれへんのやが……わるいがきやで、このへんの子せがれは……」

「ああ、もしもしもし、大将、ちょっと、ものたずねますがなあ」 「ああ、なんじゃなあ?」 「いま、ここへさして、あの、樽みそ積んだ馬、通れしまへんか?」 「樽みそ積んだ馬? あーあ、あら、おまえの馬か? さあ、いま、いうてたんじゃわい。髪結床のおっさんとなあ、『時節もかわるなあ、馬も、もう馬子つれんと、ひとり、つかいにいきよるようになったかいなあ』てな、いまも、八百屋の軒下《のきした》で、わらあ食べて、よそみしよったさかい、『こんな折り、早ようやってやらないかんやないか』いうてなあ、髪結床のおやじさんと、わしとふたりで、割り木(薪)で、尻《しり》しばいたら(たたいたら)、南へ駈けよったで……」 「そら、なにをすんのや。寄ってたかって、おれの馬、わやにしてけつかんのや、あほ! そんなことで南へ駈けよったら、きょうじゅうに、紀州熊野までいってしまいよるで、ほんまに……ほんまにこのへんのひとは、ろくなことしえへんのや。子どもよか、おとなのほうがまだわるいのや。このへんの町内のやつは、もう、あほらしゅなってけつかんのや……ああ、もしもし、そこへいきなはるご隠��はん、ご隠居はん……聞こえんのかいな? あの……もーし、もーし……」 「ああ、びっくりした。ほんにうっかりあるいてんのに、うしろへきて、背なかポーンとたたくん、わいに用がありゃ、早よう前へまわったらええに、なにをたずねんのかい?」 「どえらいおもろいおやじさんやな……ちょっとものたずねますがなあ」 「あーあ?」 「ちょっとものたずねますのやがなあ」 「あーあ? なんや?」 「ここに、あのう、樽みそ積んだ馬、通れしませんか?」 「あーあ?」 「いえ、樽みそ積んだ馬、通れしませんか?」 「ははあ、家内のばばどん、たずねんのかい? へえ、家内のばばどん、先月から、かぜひいて寝とんや」 「なに、なに、そんなことたずねてしませんがな、そやおまへんのや。ここらで、樽みそ積んだ馬、知らんかちゅうのや」 「ええ、なんじゃ、なんじゃ?」 「あのな、ここらへ樽みそ積んだ馬知らんかちゅうのや。馬を知らんかちゅうのや」 「ああ、乳母《うば》か? 乳母は、河内からきとったんや。先月|帰《い》んだなり、まだ帰りやせん」 「なにいうてんのや。たれがそんなこと……おいおいおい、そやあれへんがな。おかしいなあ。おまえさんは、つんぼとちがうかい?」 「えらいええ天気やなあ」 「おかしいなこいつ、いよいよつんぼや。こらこら、どつんぼ、どたま蹴りあげたろか?」 「ああ、それもよかろう」 「勝手にさらせ、あほ! 急《せ》く折りには、ろくなやつにものたずねへん。おら、いやになってきた、ほんまに……ここらには、ろくなやついよらんのかいなあ? ほんまにもう……あっ、むこうから酒に酔ってきよった。あいつにたずねたろ。もしもし、酒に酔ったる大将」 「こーら、こーらってやつやなあ。一でなし、二でなし、三でなしか、四でなし、五でなし、六でなし、七でなし、八でなし、九でもなし、十でなし、十一でなし……十二、十三、十四でなし、十五、十六、十七、十八、十九……こら、この唄、どこまでいったかておわらへんがな……はあ、こりゃこりゃ、ああ、さのさのっと……」 「こら、どえらい酔うとんな。もしもし、大将、ちょっと、ものたずねまんのやが、えらいごきげんですなあ」 「なになに? なにを、なにを……こらっ、おかしげなものいいするな! ごきげんですなあって、ご、ご、ごきげんで酒飲んだか、やけくそで飲んだか、われ、知ってんのか?」 「へえへえ」 「なにがへえへえや。なにぬかすのや、あほが……おかしげなものいいすんのや」 「へっ、旦那、これは、えらいすみませんなんだ。えらいなんでやすな、あんた、なんじゃ知らんけど、こう、浮かれてござるなあ」 「さあ、そら、浮かれもする。飲んだら、酒は、陽気酒じゃ。おれ、浮かれもするわ。なにぬかすのや。おまえら、よけいなことぬかすと、張りたおすで……」 「おおこわ……いえ、ちょっと、ものたずねますのやが……」 「なんや?」 「あのな、大将、ちょっとたずねますのやが……」 「おい、おかしげなものいいするな! 大将、大将って、われ、ひとを持ちあげるくせがあるなあ。われ、大将って、おれ、いくさしたおぼえないで……」 「へえ、へえ、そらそうですなあ……あっはっは……あのなあ、親方」 「親方? 親方? おいおいおい、親方って、おれ、子分子方《こぶんこかた》持ったおぼえはおわせんで」 「ああ、さよか。どういうたらええんやろ? そんなら、あのなあ、旦那」 「旦那? 旦那? おい、おい、旦那って、おれは、べつに、丁稚《でつち》、番頭置かんならんほどの、巾《はば》ある人間やおませんわ」 「へえへえ、どういうたらええんやろ? なあ、あの……あのな、頭《かしら》」 「か、か、頭? 頭? こら、頭ちゅうと、なんや、おれ、盗《ぬす》っ人《と》みたいや。おれ、盗っ人せんで……」 「うっふ、あははは……どういうたら? ……ほな、あのなあ、兄弟」 「われみたいな兄弟持たん」 「��んなら、ちょっとたずねますがな、ここらへ、あの、樽みそ積んだ馬、知りませんか?」 「なんじゃっていうのや?」 「みそつけた馬は、知らんか?」 「いーや、馬の田楽みたことない」

7 notes

·

View notes

Text

京都のおいし~お店紹介

そろそろ京都のおいし~ご飯屋さんの情報を残しておかないと勿体ないと思ったのでここに残していきます。写真は用意するのが面倒臭かったので代わりにGoogle MapのURL載せておきます。各自飛んで情報をご確認下さい。紹介するお店は京都に住む学生の日常として過ごすならなではなお店ばかりですので、京都らしい湯葉とか懐石のお店とかはないです。京都来たのに一回も食べれて��い。たべて~!

庶民 立ち飲み にんにく丸揚げ・さつま揚げ・刺身3種盛

京都で一番安くて美味しいお店はどこかと聞かれたら、まずはこのお店を紹介するようにしています。とにかく安い!!生ビール(250YEN)。芋焼酎(200YEN)。この二つだけでも既に最強のお店って感じがしますが。庶民の本当に凄いところは、肴も安いところです。絶対に頼んだ方が良いのは、ニンニクの丸揚げ(100YEN)、さつま揚げ(150YEN)、刺身の三種盛(500YEN)この三種盛は必ずしめ鯖が入っているのですが、個人的には抜いて別のお魚を入れてもらった方がお勧めです。庶民は本当に混んでいるお店なので、ナイジェリアの市場ぐらい人でパンパンです。灰皿は頼まないと出てこないので気を付けてください。喜劇の上回生で後輩に奢りたいけど、お金が……という人はここで奢れば無問題です。3人でたらふく食って飲んで3000円行くことはまあないです。ただお店の狭さと立ち飲みであることを踏まえると3人ぐらいが限界の人数だと思います。先輩後輩だと3人ぐらいの飲み会が一番楽しくない?俺はそう思うぞ。この庶民の辺りは大宮という飲み屋街なので、ここを一軒目にして、そっから遊び狂うのが正解だと思っています。銭湯もあるので飲んでから銭湯行くも良し、風呂使ってから飲むも良しです。未だにどちらが正しいのかがよく分かんないままだけど。

https://goo.gl/maps/ec3VGC5BYK3GLPkMA

バール・カフェ・ジーニョ 喫茶店 コーヒー・サンドイッチ

個人的な思い出がいっぱいのお店です。今住んでいる家はこのお店があるから近くに住みたいという理由で決めました。それぐらいこのお店の居心地は良かったんです。サンドイッチ200円、コーヒー200円なのに、京都で一番美味しいコーヒーとボリュームのあるサンドイッチを出してくれます。ブラジルの国旗がお店の前に掲げてあるので、僕は「ブラジル」と呼んでいましたが本当の名前は全然違うし、かっこよかったです。申し訳ないです。昔はタバコが吸えて、授業の合間にこのお店で涼んでゆっくりしてからまた大学に戻るというのを繰り返していました。タバコが吸えなくなって久しいですが、それでもここを訪れる価値はあると思います。

https://goo.gl/maps/fkqrKJPBKhwdLNYL9

村屋 居酒屋 酒盗クリームチーズ 日本酒

昔は少し駅から遠くにあって、古い木の建物とネオンが異���の雰囲気を放っていた店でしたが、ある日突然の閉店がアナウンスされ、絶望していました。しばらくして後輩のユヅキと一緒に銭湯の脱衣所で「村屋無くなって寂しいなあ、あのお店の代わりは見つからないよ~」と喪失感を共有していたら、「あるよ。村屋復活するよ」と知らないおじさんから急に情報が与えられ、おじさんの言う通りに村屋は場所を変え復活しました。

京阪出町柳駅から徒歩一分、後輩のオダギの家からは徒歩30秒の場所に復活した村屋は、記憶と違わない怪しいネオンを光らせています。お勧めはその日のメニューの中から味の濃そうなおつまみと酒盗クリームチーズ(300YEN)を頼んで、焼酎(350YEN~)日本酒(400YEN~)泡盛(300YEN~)を注文し、酒盗クリームチーズを箸の先っちょに乗せ、箸までねぶってから酒を入れることです。これさえあればあとはどうでもいいと思わせてくれる、そんな味です。現在もタバコが吸える店且つ夜が明けるまでお店を開けていることが多いので、呑んでいい気分のまま朝焼けの鴨川デルタに突撃するのもハチャメチャに楽しいですよ。眠たくなったらオタギが優しく泊めてくれる立地ですのでぶっ倒れるまで飲んでいただいても大丈夫です。

https://goo.gl/maps/pEDQSEY3wokFeiAy7

イルカ喫茶バー カクテル

バイト先の京都造形大に通っていた人から紹介してもらったのがこのバー、閑静な住宅街の中にありながら、かなり本格的で多様なカクテルを飲むことができます。値段も財布に優しく、カクテルは基本的に300円から、スナックは200円くらいからだったと思います。チャージの概念はもちろんないので、京都で初めてバーに行きたいと思ったら、このお店は三条四条のお店より落ち着いていて、メニューにカクテルの詳細が載っていますし、結果的に満足できると思います。昔は吸えましたが、時代の流れということでダメになりました寂しいですね。

https://goo.gl/maps/6VsvjtBEDAgJ8yPs9

かふぇじーの 喫茶店 ポットコーヒー

大徳寺の近くにあるジャズ喫茶です。窓からの景色がいいのと500円のポットで頼むとコーヒーが二杯飲める量が来るので、長居に向いています。本が雑多に置いてあるので適当に読むも良し。マスターは気さくに対応してくれるので、空いてたらカウンター側に座るのも良しです。かなり中心部から離れているので、時間があるときに訪れてみると良いと思います。昔は吸えましたが今はもうダメです。残念!しゃあない!

https://goo.gl/maps/MKBoNYyTeNbnbzcv9

丸二食堂 定食屋 焼きめし

「炒飯」と「焼きめし」は確実な断絶があり、一度「炒飯」を作れるようになってしまうと、二度とお袋が作ってくれる「「焼きめし」」は作れなくなってしまう。

というのが僕の好きな漫画である「がらくたストリート」の中で語られていました。実際に中華屋で頼む炒飯と定食屋で頼む焼きめしは不思議と違いがあると皆さん感じますよね?僕は感じます。僕はその断絶はパラパラかベチャベチャかでその違いが決まると思ってます。

長々と話をしましたが、炒飯のNo1のお店は未だによく分からないままです。でも焼きめしのNo1、キングオブ焼きめしを出す店はこの丸二食堂であると自信を持って言えます。揚げ物やボリュームのコスパで語られることが多い丸二ですが、本当に頼むべきはここの焼きめしです。確か大盛で500円だったと思いますが、コスパとかそういうものは関係なしにここの焼きめしはめちゃくちゃ美味いです。ほんのりと香るニンニクと湿った醤油の焦げた匂いのする焼きめしは、他のどこも敵うことのない美味しさです。注文は入り口に置いてある、紙とペンに書いて一応口頭でもお願いするといいです。ジャンプ、サンデー、チャンピオンが置いてあって、あまりマガジンを読まない僕はこのチョイスが最強です。因みにオダギの家には大量のマガジンが置いてあります。マガジン派の方はオタギの家にGO!!昔は畳の座敷でタバコが吸えたお店でしたが、よく子供連れの方も来られていたので、禁煙にして良かったと思えるお店です。

https://goo.gl/maps/99r5a7r4kumUJ8x48

國田屋酒店 角打ち ハートランドビール

色んなビールが世の中にはありますが、このお店では三大ビールではないハートランドの樽生が飲めます。飲み方としては、まず土曜日の午前の11時近く遅めの時間に起きてもらって、何の予定も、やりたいことも思い浮かばなかったら適当な昼飯を食べて、このお店の近くの銭湯で、浴槽でのんびりしてサウナ入ってからここに向かいましょう。そして700円の1リットルのジョッキを頼んでちゃっちゃっと飲み干しましょう!以上!

まあ普通に美味しいビール飲みたくなったら行ってもいいと思います。ここは酒屋さんなだけあって日本酒の種類も豊富で200円でちっちゃなコップ、400円で大きなコップで色んな日本酒を飲めます。ビールも日本酒もあまり好きじゃないという方は、季の実という美味しいジンをトニックで割ったジントニックが素晴らしく美味しいので是非飲んでみてください。酒のおつまみは缶詰やソーセージ、ベビースターなどがメインでTHE角打ちって感じです。因みに巻きたばこの無料試吸があって手先が器用な方なら無限にタバコ吸えます。良心が傷むギリギリまで吸っちゃってください。後輩のユヅキ君は5,6本吸ってました。僕はいつも1本にしてます。

https://goo.gl/maps/egWE87zE8E3USEbe6

キッチン瑞穂 洋食屋 クリームコロッケ

京都はハイカラな洋食屋さんが多くて、その中でも学生に優しくて美味しいお店はこのキッチン瑞穂です。ここは夜でもランチが頼めるのでそれを頼むとパンかご飯を選べて、サラダも付いてくるのでオススメです。特にコロッケランチ(640YEN)を食べてみて欲しいです。 急ですが実家にいたころ、ステーキメインのお店なのにそこのクリームコロッケカレーが美味しいからとよく家族で行ってたのですが、正直カレーよりも、そのお店の水槽がとっても大きくて綺麗だったことの方が印象的だし、一回もステーキ頼んでないのおかしいんじゃないかと思います。頼みたかったのに何故か頼ませてくれませんでした。食べたかったなステーキ。そういう訳であまりクリームコロッケに縁を感じることもなく生きてきたのですが、ここでぶち当たりましたねクリームコロッケの縁に。クリームコロッケに興味を持ったことない人にこそ食べて頂きたいです。小さなエビが入っていてパンにもご飯にも滅茶苦茶合います。カツカレーもとっても美味しくてボリューミーなので腹ペコだったらそちらも是非!昔は洋食屋さんなのにタバコが吸えるというかなり珍しいお店でしたが、今は不明です。どちらにせよ良い店です。

https://goo.gl/maps/rCh3buQg6apqQiNR8

京香園 麻婆豆腐

京都は中華料理屋さんが多い割にしっかりとバランス型の中華をしてるお店が見つかりづらかったりします。どうしても日本よりの味付けになっていたり、本場により過ぎて留学生しかいってないようなお店だったりで、言葉にするのが難しい丁度良さがあるんです。丁度良さを持ってるお店は基本的に値段が張るお店だったりするのですが、この京香園は丁度良さのどストレートを行くお店です。回鍋肉も、チンジャオロースもとても美味しくご飯が止まらなくなるのですが何といってもここは麻婆豆腐!ここの麻婆豆腐を激辛で食べてください!辛いのが苦手な人は他のメニューを食べてもいいです。普通のマーボーは美味しいけれども、圧倒的ではないです。ここの激辛麻婆豆腐は酢漬けの唐辛子が入っているのがポイントで、この唐辛子のおかげで米の進むスピードが∞kmになります。激辛と普通のマーボーで体積が二倍ぐらいになるので、激辛にしてくださいを必ず言った方が良いです。じんわり汗をかくタイプのマーボーで激辛と言いつつも辛いのが得意な人なら気軽に頼んでもらって大丈夫です。因みにここは府上の元下宿先が近くて二人でよく行ってバクバク食べてたら元々おかわり無制限だったのが、2杯までになりました。人生でおかわり制限食らったのはここで2度目だったのでかなりショックでした。大盛は自由なのでお腹が減ってたら一発目から大盛で行きましょう!禁煙!

https://goo.gl/maps/e2kaXTaGVj7RRbNR6

トレド 焼きそば

喜劇の皆はここで何度腹いっぱいにしてもらって、ビラ配り後の飯タイムで大量の後輩に奢��時ここに何度救ってもらったんでしょうか。数えられんぐらい行ったし、同じだけ笑ったお店だと思います。焼きそば、ナポリタン、カレー、サンドイッチ、基本400円でセットにするとコーラかコーヒーを付けて700円という安さ。

長居のしやすい空間、一人でホールを回すせわしないおばちゃん、面白い形の灰皿、トイレに行くまでにある京都特有の町屋の中庭、お金を入れるだけの機械になっているレジ、頼んだら出てくるでっかいマヨネーズ。小さなお店だっただけに細かいところが手に取るように思い出せます。

今は閉まっちゃっていていつ頃再オープンするのかが未定のお店ですが、皆の思い出の場所だと思います。この店は僕が最初に発見したことを今でも後輩に自慢散らかしています。因みに後輩のミヨシはこのお店があまりに長く閉まっていたのを心配して、お店の前に置手紙を残したという一歩間違えたら怖すぎる奇行をやらかしてます。その行為自体、俺は素晴らしいと思うけど、同志社OBという全くの別人格として手紙を出すのはズルだと思うぞ!

https://goo.gl/maps/zhpV89bAMvM2pT8G6

スペースネコ穴 ??

一番店じゃない店。ここはお店として紹介するのが変な感じになる居酒屋?さんです。検索してもらったら分かると思うのですが、店内が本当に無秩序。他のお客さんがつまんでいる料理を一緒につまんでも全く問題ないですし、勝手に冷蔵庫を開けて横の栓抜きで赤星を開けて飲むのがルールです。蓋は床に放置して大丈夫です。ユヅキと一緒に初めて行ったときの思い出は、ウィスキーとコーラが置いてあったのでコークハイをお願いしたら、「どっちも他のお客さんのキープしているもので出来ないの」と店主さんに断られ、しょげてると「あったあった」と言って代わりにテキーラとジンジャエールが出され、ジョッキに7割程テキーラが注がれて、ほんの少しのジンジャエールをちょぼちょぼと垂らして出されました。飲みながら死を覚悟し、横目に猫がこたつを横切るのを見ました。その後それを飲み干したユヅキはダウンし、僕はトイレに駆け込んで全部戻してから意識を無くし、店主さんに「もう家出るから、起きて」と優しい声で起こされた時にはもう朝になってました。そしてお会計の時に「う~ん、ビールとこれとおつまみと…」数秒程考えてから「うん!1500円!」という衝撃の値段が飛び出てきました。自信を持って言われましたが、チェックすらまばらで曖昧な会計をしてあんなに自信のある「うん!」を僕は聞いたことが無いです。普通に一晩寝させてくれていたという事実に衝撃を受け同時に底の知れない優しさは時に恐怖を生むのだなと考えさせられたお店です。

他にも僕、府上、ユヅキで午後10時頃お店を尋ねたところ、店主さんは他のお客さん数名を楽しくお話をしていたので僕らでしっぽりと飲んでいたところ急に「私、この人達と飲みに出かけるから、このお店好きにしていいよ!適当にコンビニとかで買ってここで飲んでもいいし、適当に飲んだら適当にお金置いてって!」と店主。と?今、冷静に書いていると明らかにおかしいです。狂気すら感じます。僕らがお店のお酒を勝手に飲んで、お金すら置かずに帰ったら?当時ですら色々な疑問が浮かびましたが、先に飲んだお金だけ先に支払いました。その後、雨の中皆でコンビニに行き初訪問時に飲めなかったコークハイを作って、勝手にFishmansやThee Michelle Gun ElephantのCDを勝手に流して飲めや歌えや踊れやで爆笑し続けました。世の中には当たり前が溢れすぎていて、生き続けると考え方が段々と固まってしまって、当たり前で社会は回っていて、その当たり前すら否定するのがスペース猫穴です。宇宙もこんな未知で溢れていて欲しいですね。エピソードは他にも腐るほどあるのですが、気になったら聞いてください。

https://goo.gl/maps/k9KHXTkkYD1dMZXL6

色んなお店を思い出と共に語ってきましたが、とりあえずここら辺にしとこうと思います。他にも紹介したい店や書きたいことはあるので、たまに書こうと思います。あと、もしあなたがどこかに住んでいて、お気に入りのお店があったら匿名でも何でもいいので教えてくれると嬉しいです。近く行ったら寄ります。では!

おわり~(100%)

1 note

·

View note

Text

Rise of the tmnt 115b 翻訳

Nothing But Truffle

マイキーとミートスウェット(肉樽)、そしてトッドの友情物語。

BFF は “best friend forever” いわゆる『ズッ友』。

前回に引き続き、今回も教訓的なお話。meme ネタがちらほらと、ミートの揺れ動く小さなお耳についつい目が行きがち。マイキーがかわいいのはいつものこと。

storyboard by C.L. ( https://vimeo.com/342080046 )

マイリトルミュータント

:いたいた、見てトッド

世界一のシェフにして僕のヒーロー、ルパートだ

:おっかない肉樽のお兄さんしか見えないけど

:そりゃ今はイジワルなミュータントだけど

かつては料理の達人だったんだよ

:ミュータントになると、ヒトクセ強くなるからね

:まあ元々嫌なヤツだったけど 料理の腕は凄かったんだよ

風味を開発したとも言われてるし

:ポークチョップのトリュフ和え 私が言うのもなんだ��� うまそうだ

:なんてこった “自分の” 名物料理を作るつもりなんだ

トッド! 動くなって言っただろ

:ごめんね 首の感覚を戻そうと思って

:ポークチョップのトリュフ和え、ルパートみたいに美味しく作れた試しがないんだよね

特別な隠し味があるとしか…

:さて、例の食材をぶちこむとするか このシャドウ・ムーン・トリュフ

:あの神秘的な食材がキモなんだ

:シャドウ・ムーン・トリュフって?

:SSR モノのトリュフで、木星が満月を覆い隠す日にのみ成長するんだ

あのスライスを少し頂戴できるかも 黙って僕についてきな

:ちょっとの間 僕たち交代できないかな?

:僕の方が目が利くでしょ

(we both know im a natural periscope 今エピのキモの台詞)

というわけで交代は無しだ

僕のヒーローっぷりをしかと目に焼き付けておくように!

(i can watch my hero work 改変ごめん)

#salt_bae

トリュフのスライスさえ手に入れば…

:私のトリュフが! あのイタズラ亀野郎の一人とそのお仲間か

ツケは払ってもらうぞ、コソ泥め(tasty snoops)

:亀は悪くない! 全部このリスもどきが仕組んだんだ!

:リスじゃないよ~

:生意気な亀め お前はシャーベットに浮かぶゴキブリみたいなもんだ

それはいいとして、貴様の風味を少し味わってやるとするか

どこに隠れようってんだ 大人しく風味を解き放たせるがいい

:ボクのともだちぃいい

:貴様の力を寄こしやがrrrrレ

:トッド!なんてこった

:友だちを救う為なら… こんなの… 何てことないさ

(nothing like having my whole beak sucked out for friends:友達の為に〔力を〕吸い取られるくらいなんだってんだ的な)

:感じる… 感じるぞ… ハッピーな気持ちを♡

みんなヤッホー 寒いのに外で何してんの?

ウチにおいでよ おいしいお紅茶いれてあげる

(Cuppa:いっぱいのお茶)

:それじゃあ また後で…

:なんでそんなイイヤツになったの?

ああそっか トッドの『善良さ』を吸い取ったんだ!

:なに言ってんのかわかんないけど

よかったら、ポークチョップのトリュフ和え試食してかない?

ってか私のトリュフどこ? 完成するには必要不可欠なんだが

:申し訳ないんだけど このトッドがトリュフを放り投げちゃって

それを鳥がかっさらって… 何にせよトッドが失くしちゃったわけ

(:大事なのはトッドがどう失くしたかだ)

:それならこうするまで!

一緒に新しいトリュフを獲りに行こう 今夜ね、親友

:一緒に? 僕らが?今夜?

:今夜じゃないとね 今夜はシャドウ・ムーンなんだ、知ってるだろ?

ところで亀ちゃんさ(Pallerino)

近くの湖周辺にある、ファンネルケーキのこと聞いたことある?

(ボドウォ:木で出来た道)

(ファンネルケーキ:北米でお祭りが行われる際に、屋台で販売されるチュロスみたいなケーキ)

:い~や知らない!

:それなら今から出発だ

ところで君のお友達、泥ん中につっぷしてるけど

:トッドならヘーキヘーキ :ファンネルケ~キ!

(船の名前が yeah boooy リファ)

:はい、ブリー(チーズの一種)!

:伝説のヒトとお出かけなんて 長年の夢叶っちゃったよ

君がトッドの『善良さ』を吸い取ってくれて、ほんとーに良かった!

:見てごらん シャドウムーンだ

さあ腰を上げて採取に向かおう 我が友の友よ!

:それで、トリュフはどうやって見つけるの?

:そのトリュフは美しい雲を作るように、きらめく胞子を夜空に放つ

だがそれを吸い込んじゃいけな���

その胞子は鼻孔を燃やし尽くし、 肺と心臓に穴を空けてしまう

だがトリュフはうまい

:噂をすれば!あれじゃない?

この湿地帯を通り抜けるのは難関だ

だが私たちズッ友コンビなら何の心配もない筈 だろ?

:そのとーり!(Holla) ミーちゃん、ここは僕に任せなさーい

:君の頑丈な甲羅があれば いばらの道くらいなんてことないよね

:僕に任せて~

僕 甲羅に守られてない部位の方が多いんだけど

:痛みも共に乗り越えようじゃないか

:うわぁ… 豚なら泥沼くらいへっちゃらだよね

:そうだな だが私の方が目が利くだろ?君を導いてやろう

見つけたぞ

:シャドウ・ムーン・トリュフ なんて美しいんだ

:それで…今日という日をいっそう格別なものにするため、

一番の親友の手でそれを摘み取って来てほしいんだ(if 構文こわれる)

:一番の親友?! もっかい言って!いや、僕がトリュフ獲って来てから

:わし おこ

:お前なに… ルパート!どうなってんのこれ

:わし トリュフ 守る

:すまんな、我が友よ 言い忘れていたことがあった

トリュフはこれまた神秘的な力を持つ木によって守られているのだ

満月の力はすごいぞ 気を逸らしてくれて感謝する

:でも君は今イイヤツのはずじゃ

:数時間前まではな それじゃあアホなマンダリンでも奏でるこった

:はちみつ漬けされた天使の聖歌隊のような音色だって言ったじゃない

:泣き虫坊主の声を聴いてると、虫唾が走るようになってな

(:赤ん坊がグローブを外した時点で物事は変わっちまった)

(gloves come off:口論や喧嘩を始める準備ができている)

ではトリュフを採取するとするか なっ…どこ行った?

:これをお探しかな?

:トッド!なんで僕がピンチだってわかったの?

:まずリスが鳥さんに、それから鳥が私の子犬に、そして子犬が私に伝えてくれたんだ

:大人しくしろ、��陶しいチビどもめ

:僕にはかなうまいよ 僕はパッシブ・フーの達人なんだ

(パッシブ・フー:トッド語で「受け身の体勢で身を守るカンフー」的な)

このままだと君は疲労困憊するのみ 何も得られるまい

:トッド、ヤツのグローブを取れ

:わし なんか 気持ち悪い

:いい作戦だ、それじゃあ…あら

:夜食に美味しいおやつなんてどうかな

:トッドは “ウッドチャック” だろ 噛み砕け!

(ウッドチャック:リス科の動物。文字通りでは「木を叩くもの」)

:それはリス科だろ 僕はカピバラだってば!

:いーや君はウッドチャックだ

:お前たちを取り込んでやる それから口論を続けるといい

:パッシブ・フー奥義その3 『巨大な敵からは高速で逃げろ』!

(字幕向けに短縮改訳)

:トッド、君をひどく扱ったことと、

このイカれたサイコパスの為に 君を見棄てたこと謝るよ

:僕を見棄てた? てっきり君は誘拐されたのかと!

:トリュフを手に入れ次第、臆病者の亀とカピバラ入りシチューでも作ってやろう

どこ行きやがった

:こんな時、ラフならどうするだろう

:サメを倒すには 鼻にワンパンが一番

ヴァンパイアならニンニク、狼男なら銀が効く

人形なら、ボールのように丸まって隠れること

あとはぶっつけだ

:ありがとう 空想のラフ

:でもマイキー、銀なんか持ってるの?

:今の聞いてたの? そうだ、BFF マレットがあった! 純銀やでぇ

アイツにお返ししてやる

よしじゃあアイツの穴めがけて打つんだ

:それなら僕の肩に乗って

:いいや、今回は君が目になるんだ

:ほんと?やっと僕が目に?

:おい 木樽! お前とはもう友達じゃない!

:穴に直撃だとォ シャドウ…

:君無しじゃダメだったよ ねぇまだトリュフ持ってる?

:おまたせ 僕たちの友情に乾杯

:う~ん ポークチョップのトリュフ和え~ 神聖な香りがするよ

:君のを分けてもらってもいい? 大親友だもんね

ーーーーーー

END

ーーーーーー

"mike’s hero work" の為に身を挺して庇ってくれたトッドをぞんざいに扱うというだけでなく、責任転嫁までする始末なマイキーくんからドニーの香りが。

これもスプリンターの教育のたま物なのかもしれない。

しかし、心優しい “best friend” の良心をないがしろにしたツケとして、自分にも同様な災難が降りかかったり、あんなオチを迎えちゃったりしたことで、マイキーくんは『信頼関係』のなんたらを身をもって勉強できたことと思う。

今日は大切なことを学んだよ(サウスパーク住人並感)

animation や作画の美しさに気を取られがちだが、王道を征くようで行かない凝った脚本や、台詞選びのセンスもいいよねほんと

13 notes

·

View notes

Text

2020/12/04 (Fri)

【本日の営業】

13日間の13周年感謝ウィーク開催中!

本日5日目! こんなご時世でもなんとか営業を続けてこられたことに、なにより皆様に心より感謝申し上げます。 本当に本当にありがとうございます! また、もしかしたら多少混雑する場面があるかもしれません…。 感染対策として、小まめな消毒と適宜換気は行いますが、2密くらいにはなっちゃうことがあるかもしれません…。 予めご了承頂くとともに、お客様におかれましても、体調管理や手指消毒の徹底、ご飲食中も極力のマスク着用など、感染拡大防止にご協力頂きますようお願い申し上げます。 また本日も

時短要請により22時閉店

となります。 16:00~22:00 (L.O. 21:00) 宜しくお願いします~!

【時短要請】

東京都よりの時短要請を受けまして、

12/17まで22時閉店

とさせて頂きます。 (周年もあるので

13日までは16時開店します!

)

- 例外 -

12/05(土):

05:00

~22:00 (L.O. 21:00) 12/06(日):

05:00

~22:00 (L.O. 21:00) 12/07(月):[おやすみ] 12/13(日):

05:00

~22:00 (L.O. 21:00) 12/14(月):[おやすみ] 12/15(火):[おやすみ] 11/28~12/17、上記以外は16:00~22:00(L.O. 21:00)です。

【13周年感謝祭】

日時

11/30(月)~12/13(日)開催!

(12/7(月)を除く13日間) ※ 12/07(月)は中休みです。 ※ 12/14(月)、12/15(火)はおつかれ休みです。

土日、早朝営業します!

5日、6日、13日は、アホなので早朝から営業します!(笑)

5:00~7:00はハッピーアワー!

うまい棒13本付いてくる!? その他…

■

ブレックファーストスタウト開栓予定。

■

名古屋風モーニング提供予定。

■

6:30にラジオ体操予定。(笑)

■

助っ人料理人『い��ちー』は12:00出勤予定です。プラスでランチ限定メニューがあるかも!?

Thirsty Thirteen

13周年記念ビール『サースティ サーティーン』。 もちろん醸造は、毎年お世話になっているロコビア(千���県佐倉市)さんです!

今年はピルスナー!

ジャーマンピルスをベースに、アメリカンホップを使用しました。 軽い飲み口ながらも、優しい柑橘やお花のような香り、そして余韻の上品な苦みが特徴的。 今年はあえてフツーのジョッキでお楽しみ頂こうと思います! 是非『生中』(もちろん『生大』大歓迎!w)で乾杯しましょ~!

あ、今回はなんと瓶詰めもします!

ちょっとタイミング遅れての発売になりますが、諸事情でガンブリに来れない方にもお楽しみ頂けます! 通販サイトを用意する予定です。 詳細決まればまたUPします!

ビールラインナップ

13年経ち、国内の醸造情勢?もかなり様変わりしました。 ということで、今年は

創業して2~3年以内の新しいブルワリー

のビールをジャンジャン繋ぎます! ガンブリで紹介したことないブルワリーもいっぱい。 中にはご来店を予定してくださってるブルワーさんも何名かいらっしゃいます。 運が良ければ会えるかも! そして、

ウルケルは限定ジョッキがもらえる、独自のスタンプラリー同時開催!

ありがたいことに、全国19店だけの優良店に選んで頂きました! ウルケルを3杯飲むとピンバッジ、5杯飲むとスペシャルジョッキプレゼント。 (~12/27、景品が無くなり次第終了)

13種類の限定お料理

困ったときの(笑)

助っ人いっちー登場!

かつて国分寺北口の某居酒屋の店長兼料理人だった『いっちー』が、 かつてガンブリヌス六本木のキッチンで天ぷら職人だった?『いっちー』が、 お料理の無いガンブリを助けに来てくれます!(笑) 朝から営業の日は12時出勤(ランチメニューは検討中)、 16時から営業の日は、オープンからいます。 普段ガンブリで食べれない『和』な逸品が食べられます! 是非全種制覇しちゃってください!

13種類のスペシャルメニュー

■

オイルサバディン ブルスケッタ

■

いっちーのポテサラ

■

まだ秋?な根菜サラダ

■

冬野菜の炊き合わせ ~柚子そぼろ餡かけ~

■

たっぷりきのこの揚げ出し豆腐

■

ふわとろ出汁巻き玉子

■

ブリの黒酢照り焼き

■

納豆つくね

■

若鶏の唐揚げ チリソース

■

豚バラ チリンドロン

■

春菊とコンビーフのかき揚げ

■

コンビーフ焼うど��

■

穴子天丼

木曜日はケーキの日

知る人ぞ知る?リエの週替わりケーキが周年期間限定で復活します。 今週は『いちごのレアチーズケーキ』。 12/3(木)~12/6(日)までお楽しみ頂ける予定です。 週末は余裕があったら、もう1種類作るかもしれません。 来週はまた木~日で違うケーキを提供予定です。 お楽しみに~。

感謝のきもち

Thank You 飲み放題!

毎年恒例!Thank You 13周年!ということで、

3,913円で3時間飲み放題

やります! 痛風注意!(笑) ※ お支払いは現金のみとさせて頂きます。

13周年 記念エコバッグ

今年の記念品は、シンプルに使いやすい

「記念ロゴ入り エコバッグ」

にしました! 750円で販売します。 ガンブリカード会員のみなさま(とそれに準ずる方)は、

感謝特別価格『130円』

でご購入頂けます! 限定130個! 宜しくお願いします~!

【感染拡大防止について��お願い】

■

お食事中以外のマスク着用にご協力ください。

■

発熱他、体調に不安のある方のご来店はご遠慮ください。

■

咳エチケット、入店時手指消毒、感染防止マナーにご配慮ください。

■

窓解放による換気にご協力ください。

■

回し飲みをしない、大声で会話をしない等、感染拡大防止にご協力ください。

■

大人数でのご来店はご遠慮ください。(貸切のご相談をさせて頂きます。)

■

混雑時は入店をお断りする場合がありますので、ご了承ください。

■

お席のご予約を頂く際は、できる限り空いていそうな時間帯をご考慮ください。

■

テイクアウト・デリバリーのご活用も是非ご検討ください。

■

新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)の利用にご協力ください。

【12月04日:本日の樽生】

2020/12/04 (Fri)

- On Tap! -

[

★

:本日開栓 ] ☆ ガンブリヌス/サースティ サーティーン

【13周年記念ビール】

(東京/2007)

★

ヒロシマネイバリー/ニカラグア コーヒースタウト(広島県広島市/2020)

★

ベールブレーカー/ドーマンシー ブレックファーストスタウト(アメリカ/2013) ☆ クラフトロック/スパーク(東京都中央区/2019) ☆ 牛久醸造場/ラブ イズ ストロング(茨城県牛久市/2020) ☆ ベアードビール/修善寺ホップ ガーデンエール2020(静岡/2020) ☆ レッツ ビア ワークス/ビューティフルネーム(東京都北区/2020) ☆ スピカ/ロッゲン(神奈川県横浜市/2019) ☆ スピカ/セッションIPA(神奈川県横浜市/2019) ☆ さかい河岸ブルワリー/さしま茶IPA(茨城県猿島郡/2019) ☆ 米沢ジャックスブルワリー/ゴールデンエール(山形県米沢市/2018) ☆ サッポロビール/エーデルピルス(東京都渋谷区/1987) ☆ ピルスナーウルケル(チェコ ピルゼン/1842)

- Coming Soon! -

☆ 国立ブルワリー/1926(東京都国立市/2020) ☆ クラフトロック/オルタナティブIPA(東京都中央区/2019) ☆ さかい河岸ブルワリー/さかい河岸NEIPA(茨城県猿島郡/2019) ☆ ヒロシマネイバリー/レディジンジャー ペールエール(広島県広島市/2020) ☆ 米沢ジャックスブルワリー/IPA(山形県米沢市/2018) ☆ 箕面ビール/ヴァイツェン(大阪/1996) ☆ 箕面ビール/おさるIPA(大阪/1996) ☆ スワンレイクビール/インペリアルスタウト(新潟/1997) ☆ ヤッホーブルーイング/よなよなリアルエール(長野/1997) ☆ ステラアルトワ(ベルギー ルーヴェン/1926)

0 notes

Photo

卯月九日(木) https://sunabar.thebase.in/ ご一読いただき、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします🙏 目に見える世界はいつもどーり 半袖短パン裸足の季節🏄♂️ 鰻の寝床開いてます空いてます。 87㎏ポンコツ肥満がおまんちしております♨️ 朱のカウンターは相変わらず安定の座りたいホーダイ。 新生YFSは、 【北半球一ユルい日本酒定食屋 四谷舟町砂場】 なんとも長ったらしいので、 喫茶YFS、YFS亭、とでも処理してください🙏 在宅勤務者支援事業(©︎大森の大魔王) 及び、 臨時出勤者支援事業 に邁進する所存です❤️ 当面の間、15時頃オープンの21時頃クローズとなります🕛 営業時間内、全面喫煙可能ですが、汝の隣人を愛せよ、よろしくご配慮お願いいたします🙏 オススメは、 ・鉄板でじゅうじゅう厚切りハムエッグ ・どっさりクミンの塩味焼きそば ・シャキシャキ肉野菜炒め ライスは液体でご用意しておりますが、固体も承ります(お時間少々いただきます) その他、諸々お問い合わせください🙏 この先も、よろず相談所として鰻の寝床は開けておきます🚪 ドア開放、換気バッチリなので、多少冷えますw 果てない旅のジェットコースター🎢 「ふつう」ってなんなんでしょうね⁉️ 親切心という皮を被った同調圧力、あなたの為を思って魔女狩り、穏やかな日常がたったの1日で目に見えない、監視社会に… 言霊とはなんぞや、お上への不満ややり場の無い衝動をもって第三者、果ては自身を罵倒する。 そこに愛は本当にあるのかしら 人の褌でしか相撲を取らない輩がわらわらと 玄人はどうにも素人かのように狼狽る始末… さらに声高々に素人が玄人の揚足をとる世も末🤔 イヤイヤ期の稚児の様、思い通りにならないのか、欲望が叶わないのか、ただ徒らに不平不満をぶちまける⁉️ 怯えと備えは、似て非なるもの。 消極と強制と自発と率先と… いつから発信者は神となったのか。 ポリコレ棒がブンブンと音を立てて振り回されていますが、鏡よ鏡、この世で一番… 効く効かないは後日のお話、小まめな水分補給に手洗いうがいを。 勿論充分な睡眠に適度な運動、そしてたまの息抜きには是非とも鰻の寝床まで。 保障も補償もなき自粛は肥満も細る思い😱 皆々様あっての飲食店、何卒ご自愛くださいませ。 ぼんやり肥満はお話相手募集中🙏 本日ものんびりとお寛ぎいただけます。 🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧 【うるとら&いただきYFS】 5/5(㊗️火)17時〜21時 👉うるとら 5/5(㊗️火)21時〜25時👉いただき うるとらは、MC込込、聴き利きホーダイ メロウは、通常➕MC ※うるとらYFS-DJ muraとDJ yoshiが織りなすアゲアゲ空間♬ ※いただきYFS-初トライアル、のんびりまったり音楽で耳湯♨️ 🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧 アサヒプレミアム熟撰樽生、ドラフトギネス、Yマーケット、志賀高原、伊勢角屋、箕面… 千代緑、村祐、十四代、鍋島、奥能登の白菊、開華、花陽浴、越乃寒梅… いつまでもあると思うな親と店✝️ 🍶開華2種飲み比べ🍶 ◎遠心分離 純米吟醸 Silky White ◎遠心分離 純米吟醸 無濾過生原酒 🍶山間2種飲み比べ🍶 ◎本醸造 青鬼 ◎純米 赤鬼 🍶花陽浴2種飲み比べ🍶 ◎純米大吟醸 美山錦 無濾過生原酒 ◎純米大吟醸 美山錦 おりがらみ 厚岸牡蠣、新玉葱とフルーツトマト、イカ肝ルイベ、サバへしこ、梅水晶、サルミ アル タルトゥーフォ、スモークナッツ、エイヒレ炙り、厚切りハムエッグ、生ハムと青トウガラシの包みピザ… アタシ 待つは どうぞ よしなに かしこみ かしこみ 8888888888888888888888888888888888 YFS末広がりの8年目、世間様はオリンピックイヤーですが、ついに肥満ハーフセンチュリーイヤーですよ5️⃣0️⃣ carpe diem 8888888888888888888888888888888888 #四谷舟町砂場 #舟町砂場 #the_sunabar #北半球一ユルい日本酒定食屋 #舟町 #四谷三丁目 #荒木町 #日本酒 ♨️四谷舟町砂場(Yotsuya Funamachi Sunabar) 〒1600006 東京都新宿区舟町3 増田ビル1F 0333545655 [email protected] 17時頃から24時位 不定休 facebook.com/the.sunabar instagram.com/the_sunabar twitter.com/_sunabar お席のご予約、貸切、承ります →お気軽にお問い合わせくだ (The suna-bar) https://www.instagram.com/p/B-v-CLSgUuZ/?igshid=8x2yqpi6215j

0 notes

Text

札幌旅行記❷

札幌2日目は観光日。 朝8時からレンタカーをして、いざ東へ!

今回はコンパクトカーを借りたのだが、今年モデルのほぼ新車が、半日借りて5000円。快適だぞ札幌!安いぞ札幌!ナイスだぞオリレン!

道産子の運転はとにかく荒く、スピード狂。 高速で140-150kmはデフォ。車線変更が過ぎる。一番びっくりしたのが片側一車線の一般道にて、前の車が遅いからと、反対車線に乗り出し、そのまま反対車線でしばらく走っていく輩もおり、ナチュラルヤバくないですか。

札幌から走る���と3時間。 本日の目的地1「青い池」

急に晴れたり、小雨パラパラ、何とも移ろいやすい。青い池の中心部まで行き、よーく見ると確かにそれなりに青いんだが、期待していたほどには青くなく、ちょっとしょんぼり。でも水面が鏡のように空を反射して映し出すのは、とても綺麗◎

雨上がり後の海は青く美しいが、雨上がり後の池は白く濁る。天候も大きく作用してるらしく、どうやらこの時期は完全にオフシーズンっぽい。帰る頃には雨ザーザーで、予定滞在時間30-40分が、15分くらいで切り上げ。

続いて、 本日の目的地2「アスペルジュ」

美瑛の旬な食材をふんだんに生かした野菜メインのフレンチ。 野菜大好き夫婦にはたまらない。

●人参のムースとラペのトースト

●男爵いもを練り込んだ自家製パン

●20種の野菜を使ったサラダ。2種のトマトドレッシング

●ジャガイモのピューレ ミルクムースと山わさび

●茹で上げブロッコリーと完熟トマトの低温ロースト

●松の葉で���した美瑛豚ロースのグリエ

●ハスカップのスフレアイス

●黒豆のショコラコーティングと自家製マシュマロ

秋も香る美瑛の静かな景色を見ながら、落ち着いて食事ができる贅沢さよ。 これだけ来て3800円とか安過ぎ。特にグリエとジャガイモのピューレが絶品だったので、家飯の参考にもなるわい。

食材のパワーや持ち味をちゃんと活かせば、調味料って本当にいらないんだね。次回も再訪決定。

まだしばらく時間があるので、妻のリクエストで「北の国から」聖地巡礼。 「北の国から」好きの妻は1人ニコニコしてテンション上がって��す。ニコニコしてるでしょ。

テンション低いよー!とか言われましたけど、ドラマを見てない僕には面白さが全くわからないのに、この廃屋を見てどうやってテンション上げるんでしょうか。ここは写真一枚で割愛。ロケ地は寒かったです。現場からは以上です。

*北海道の道をドライブするのに、北の国からのサントラは見事なマッチングでした。

北の大地の美しさはたまらない。

最後に茶をしばくかと、カフェ探しをしていたら、 ドラマ「優しい時間」のロケ地のカフェがあるから行きたいとなりまして。 北の国から...優しい時間...妻の倉本聰好きを結婚して4年で初めて知るw

山奥にひっそり佇むカフェ「森の時計」。

素敵な内装。飲むならやっぱりカウンターでしょ。子供不可というのも良い。

コーヒーミルと豆を渡され、自身で挽いたものを、店員さんがネルドリップで そっと淹れてくれます。気持ち浅煎りでスッキリした酸味のコーヒーを絶好のロケーションで飲める幸せはまさに優しい時間。

19時に車を返却してから、せっかくだからと急ぎ小樽へ。 夜遅くまでやってる寿司屋が中々無い中、やっと見つけた「寿し処 彩華」 カウンターで店員と常連さん1人での���びり営業。

おすすめ握りセット、小樽ビール、たちの白子ポン酢を注文。

「仕入れが一緒だから、小樽で食べても札幌で食べても味は変わらないよと言いながら、「せっかく東京から旅行に来てくれたんだから、「たちの白子の天ぷら」を奢ってやるわい!」と優しいおじさま。こうやって温かみに触れられるのが旅行の醍醐味。はるばる小樽まで来た甲斐がありました。

*ちなみに寿司屋さんでは天ぷらをやってないので、店主が白子を持って近くのお店まで揚げてもらってました笑 たちの白子ってのは、北海道の冬の味覚だけあって、本当にミルキーで美味。塩よりポン酢がオススメ。

食後運河周りを少し歩いたけど、ライトアップもほぼ無いし、鬼寒いので、そそくさ退散。

夜はまだまだ終わらない。札幌に着いたので、夜食ラーメンへ。そう「ラーメンはメインやないで、夜食やで?」なのです。(あれ、妻って少食だったような。。)

今宵のラーメンは同じくすすきの界隈の名店「欅」へ。

夜も深いのに割と大行列。濃厚味噌とちぢれ麺、とろける煮卵の塩梅がこれまた最高で、「五感に訴える一品料理としてのラーメン」という熱いマインドでやってるので、こちらもちと緊張しながら食べましたとさ。でも個人的には味も雰囲気も「ひぐま」に一票です。

こうして長い1日が終わり。

札幌の最近のトレンドは、夜パフェだそうで、界隈には夜パフェ専門店もあるみたいですよ。

0 notes

Text

[寄稿]「屋根」text by 上田假奈代

7月7日に開催した「キックオフ・ミーティング!」を観覧いただいた詩人の上田假奈代さんから、寄稿文をちょうだいしました。

屋根

文:上田假奈代

「あした、新長田に行くんですよ」と仕事場で話していると、上安さんが「住んでましたよ」と言った。 上安さんが日本を転々としていたのは聞いたことがあった。仕事場の小上がりに二人分くらい距離をあけて腰掛けて、わたしたちはキッチンの方向をむいていた。 「いつの話ですか」 「僕が、23歳のころですわ」

「じゃあ、ずいぶん前のことですね」 上安さんは首にかけていたタオルで汗をぬぐった。 おそい梅雨入りのうえ、蒸し暑い日がつづいていた。 上安さんは50歳なかばだから、30年ほど前のことか。 「新長田から少し離れた、六間道。パチンコ店にいたんですよ」 「その頃って、工場とか多くて、労働者の人たち多かったんでしょ」 突然、わたしの旦那が話にはいってきた。 「あそこらへん、人多かったやんな」3人で話しだす。 上安さん「そうそう、それが」 「それが?」と、わたし。 「客がね、暴れて、たいへんで」 「そう、暴れるのね、玉でーへんとか」 「よく、暴れてましたね。でも、もっとひどいとこが、よそにあってね、〇〇組のあるあたりは、もっと大変だったんですよ」

40年ほどまえのその日は冬の前だった。 中学を卒業して、愛媛の片田舎で左官屋に修行に入った。朝早くから昼ごはんもすぎて3時頃まで、ずっとセメントを練っていた。セメントの湿気を含んだにおいを嗅ぐと、どうしてもおしっこに行きたくなった。練ったセメントを職人のところに運ぶのだが、遅い、と叱られるので、バケツを左右2個づつもって運ぶ。セメント袋も重かった。40kg。柔道部にいて、背筋だけは強くて、同じクラスの鉄工所の息子とふたり、競うほどに力だけはあったから。肩に2袋積んで運んだ。でも2ヶ月もしないうちに辞めて、家の近所で仕事をしたら骨折して労災で1年入院した。家に帰って、しばらくして、こんな田舎を出ようと思った。 冬がはじまりかけていた。 2つ歳上の兄のスーツを洋風ダンスから出して、カバンに詰めて、玄関からいつもどおりに家を出��、弟に頼み、2階から荷物を投げてもらった。鈍い灰色の瓦屋根を超えて、連なる瓦の線を荷物は飛び越していく。 その屋根の下には、一度も戻っていない。 中学生だった弟とも、家族とも、その日から、会っていない。 兄のスーツは野暮ったくて、一度も着ずにどこかで失くした。

ヤクザの事務所番をしていた。事務所に入るときに、親に手紙を書け、と言われた。そういうものなんだ、と。もう家に帰らないから、探さないでくれ、と。言われた言葉を書いただけだ。壁には振り子のついた時計が揺れていた。 手紙を出して、数日後、2階の窓からあたりを見ていた。電信柱の線が空を区切る。景色を区切る。連なる黒く灰色の屋根。屋根。また屋根。人が暮らしている。向こうには山。かすむ山。 その時、道を歩いている人の姿が目に入ってきた。背中の肩のあたりの傾き。父だった。田舎からでてきて、ヤクザの組のいくつかを目星をつけてさがしに来たのだろう。窓から身をはがしたのは、親分が「隠れろ」と言ったのと、ほぼ同時だった。

屋根はつづく。震災前の六間道も屋根がつづいていた。道は細く行き止まりの路地もあった。新長田の商店街を進み、左に曲がって5軒目のパチンコ屋で働いた。いつも、どこの店もどこの飯場もそれほど長くは勤められなかった。1ヶ月か2ヶ月。半年続けば長い方だった。 パチンコ屋がよかったのは、身元を証明するものがなくても、住み込みで働けるからだ。名前さえどうでもよかった。店が開く前からパチンコ台を見る。じぶんの仕事が終われば、まだ営業しているパチンコ屋に行った。パチンコの前にいればパチンコがすべてを解決できると思えた。目の前には、目をあけて閉じるまでパチンコがあった。 屋根をつたって歩く。 雨が降っていた。 客が溜めたパチンコの玉を何段か重ねて持ち上げようとして、ぎっくり腰になったのが数日前で、やっと腰が治ってきたから、パチンコ屋に行こうと歩いていた。その日は調子がよかった。パチンコ台はなんども音楽を鳴らし、ぴかぴかと光った。財布はすこし膨れた。屋根から垂れる雫が、ここじゃないどこかへ行こうとふいに思わせた。その翌日、六間道のパチンコ店を出た。 「1ヶ月後、阪神淡路大震災がおこったんですよ」 上安さんが言った。

1995年の震災のときは、上安さんは30歳だ。計算機をだして2019ひく1995は24。54ひく24は30。「ねえ、この前、六間道は23歳って言ってたけど、震災のときは30歳のはずですよ。ほかの地震と間違えてるんじゃないですか」と聞いてみた。 上安さんは、首を傾け両方の手をだして、指を折りはじめた。「15、でしょ、16、17、18、19、20���21……で、名前を変えたでしょ。そんで、福岡の飯場に入って、京都へ遊びに行った帰りに連れの実家の広島に泊まって、それで福岡が遠いから、神戸で働こ、おもて、六間道に……」 「名前、変えるって、何ですか」 「ヤクザの事務所から逃げて、ほら、こどもやから、捕まえられると思って、友達の名前にしたの。かわもとすすむ」 「かわは3本川の川? 本?」 「そう、しんにょうの、進」 「川本進! ありそうな名前! ずっと、使っていたの?」 ふたりで笑った。 「20年くらいかな。嫁さんには、別れる最後のほうで、偽名や、って言うた」 「え? 嫁さん?」 「籍はいれてないよ。俺が29、彼女が19で。よくある話。同じパチンコ店で働いてて、彼女にはどうしようもない男がおって、大阪出身のね、暴力とかね。俺が優しそうにみえたんやろうね、それで、言い寄られて。かけおちしたの」 「かけおち? どこへ?」 「北海道。遠くへいこう、ってなって」 「何してたの?」 「札幌、小樽。でもお金なくなってね」 「どうしたの?」 「前に働いてたパチンコ店にね、サトウさんっていう金持ちなんだけど趣味でパチンコ店で働いてる人がいてね、サトウさんは困ってる人のお世話をするのが好きやね。連絡したら、東京駅で二人分の切符を買ってくれて、それが札幌駅まで連絡されて、切符もたずに東京駅まで帰ってきて。鈍行でね、2〜3日かかるよ。疲れて。疲れるよお。そしたら上野にホテルをとってくれていてね。サトウさん、お腹すいてるやろうってホテルの食堂に夕食をたくさん頼んでくれたの。でも、ついた途端、さあ、ひさしぶりに布団で寝れる、って思ってたのに、サトウさんに、さあ、飯くいにいくぞ、って連れ出されて。あとからホテルのおばちゃんに怒られた」

新長田の新しい商店街のアーケードは天井が高い。広い道は空気の分量が多い。蛍光灯のような明るさに乾いた陽射しが重なる。もし天国にアーケードがあるなら、こんなかんじかもしれない。「アスタくにづか」のアーケードが終わるころの正面に、「六間道(左矢印)」と書かれた紺色の看板があり、迷わず左に曲がる。 すると、飛行機の格納庫のようなアーケードに変わり、風がふいに肩にとまる。三国志の銅像の下には、3人の老婆が腰掛けている。 交差する路地を一本一本確かめたい衝動にかられたが、そっと目を向けるだけにした。 格納庫アーケードを抜けて、しばらくまっすぐ行くと、左側にモスグリーンの壁のビルが目に入った。 「はっぴーの家」の壁だった。 スロープになった玄関を、勝手に入っていいものか、どうか、すこし迷ったが、玄関の向こう側には、無造作にスリッパがたくさん入った箱、いろいろ��物がのった棚、飲み物80円とか書いてある棚などがあり、その雑然とした感じは、細かいことにこだわらず、入りたかったら入ったらええねんで、と告げている。 「こんにちわー」と扉を開けた。 誰も出てこないけど、きっと中に入っていい、と思う。

車椅子のおばあちゃんやおじいちゃん、孫のような年頃の小学生がいる。テレビがついている。あたりの壁には作品のような、にぎやかなものが貼り付けられていて、ベビーベッドの上にもおもちゃ、ソファにあちこちにおもちゃ。 おばあちゃんの横にはゲームをしている小学生の男の子がいて「お孫さんですか」と聞くとうなづく。けれど、たぶん、近所のこどもだろう。

首藤さんが通りかかった。この施設の代表だ。 「あ、こんにちは」 「お邪魔してます」 「どうぞ、どうぞ」茶髪の髪が愉快そうに揺れる。 このあと1時間後に、彼はステージにあがり、ダンスをする。 さっき、ダンスボックスのリハーサルをのぞいた時、ステージ上で唸り声をあげていた。

真っ黒なステージ。照明が赤く、青く、筋になって光る。 一直線の屋根のラインは縦横無尽に動く。 からだをステージにおく男たちは、屋根の下ぎりぎりに立ち、なんどもそこから外へ出ようとしている。 屋根の下は、家でも外でもない、あいまいな場所だが、雨が降れば、雨の雫が線をしめす。 ひとりがそこに立ち、また出て行く。 誰かがやってくる。 声をかけたり、かけずに、雨空をながめるのかもしれない。 風にそよぎ、陽射しに目をほそめるのかもしれない。 屋根に、とばりがおりてくる。 屋根は暗闇にまぎれて、見えなくなるが、月夜の晩には月影が暗闇を誘い出す。

上田假奈代(詩人) 春から、スコップで井戸掘りをはじめた。蛇口から出る水ではない。体を動かし、誰かといっしょに働くこと、釜ヶ崎の労働者と呼ばれる人たちの経験と知恵にであいなおす。大阪市西成区釜ヶ崎で「ゲストハウスとカフェと庭 ココルーム」や「釜ヶ崎芸術大学」を運営する。NPO法人ココルーム代表理事。www.cocoroom.org ※釜芸、井戸を掘る!〜7月26日 http://motion-gallery.net/projects/kamagei2019

0 notes

Text

久しぶり

しまなみ海道の来島海峡SAから

全国77億と9名のおさむん家リスナーの皆様こんにちは。

おひさしぶりですね、エイプリルフールの修が仕事やめたネタ放送依頼ですね、僕自身もこれ書くのは昨年の11月ぶりらしいです。

一部おさむん家リスナーをほっといて、ほぼ毎週末Discordで会ってるので久しぶり感は別にないかもしれませんがこういうのは形が大事です。

ここからまたAdvent Calendar 2049ブーム、はたまた修君の生放送ブームが来るかもしれませんし

なんて言ってみても放送開始時間が30分切ってるし、別に書いてない期間に構想を膨らませたりなどはしてなかったのでネタがありません。

じゃあどうしようかとなったとき一番手っ取り早いのが今年入って買ったものでも並べるのが一番楽でいいんじゃないでしょうか。

CeVioAI小春六花トークボイス

いいパッケージ持ってるじゃん!それってボイスロイドだろ?

CeVioAIです。(小声)

発売日が3月18日でちょうどよかったので誕生日に買いました。

六花ちゃんに変なこと言わせるな。

なんとあの!あの?小樽とコラボしてます。

↓みろみろみろみろみろみろみろ

おたるぽーたる-【お知らせ】小春六花×小樽コラボ

ついでにコラボのビジュアルに出てる後ろ二人、夏色 花梨(なついろ かりん)と 花隈千冬(はなくま ちふゆ)って新キャラクターも発表されました。

小春!夏色!千冬!これは最後に秋がつく名前の子が来るに違いねえや!

でも小春って10月のことですよ

……?

ちなみに音声読み���げソフトを買ったのは初めてじゃなくて

VOICELOID2紲星あかり(きずな あかり)

紲ってきずなって読むんすねめっちゃためになりました。

じゃあ星は?

12月にパソコン工房でBTOパソコン買った時、師走定番のポイント還元があったらしくて1月にポイント使って買いました。

いい画面してるな!それボカロだろ?俺は詳しいんだ。

買って初めの2,3度はニュース読み上げさせて遊んでましたが、ニュースはスマホの日経電子版を見るので普段使いはしてません。仕方ないね

誤字脱字がないかのチェックに使える便利!まだ持ってない皆は買おう!!!

ただこれ買ってたお陰で小春六花のAHSユーザー用��ちょっと安いパッケージ版買えました。(ダウンロード版と同じ値段)

せっかくだしなんか動画とか作れたらいいですね

びっくり仰天もう21時じゃん!!!!!

シャニマスのソロコレ

反射するから苦労しました、スマホと指と時計と部屋の隅が映っている放送終了後には消えてるかもしれない写真です。お納めください。

アイドルマスターシャイニーカラーズ(シャニマス)のソロコレクション(それぞれのグループ曲のソロ版)。それの昨年末に再販してたやつと3rdの新しいやつが4月くらいに届きました。

クセになるんだよな、お前もキメてみろよ。

今ではこれなしでは生きていけません。

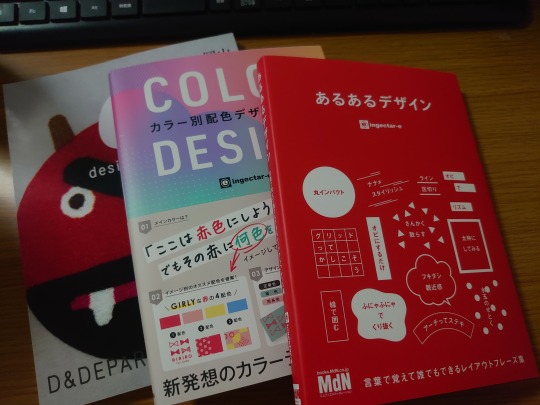

買った本

あるあるデザイン

あるあるなデザインまとめてる本

COLORDESIGNカラー別配色デザインブック

どういうデザインにどういう色が向いてるとかも書いてる配色の本

DesignTravel 28 Okayama

ちょっとおしゃれな観光ガイド

本当は一冊一冊やりたかったけど時間もないし、観光ガイドを撮ろうとしたら滅茶苦茶表紙が反射して上半身裸の男が映り込んだので諦めました。

よふかしのうた最新刊

面白いからお前も買わないか?

あと7巻の帯知りません?なんかどっか行ったんですけど。

他

CyberPunk2077

パソコン買った理由のひとつ、たのし~~~~~~~~

だけどバグで依頼報告するフィクサーが電話着信拒否するようになって仕方ないからフィクサーの元に行ってみたら尻10㎝くらい椅子から浮かせて座って、うんともすんとも言わなくなってミッションコンプリート実績達成できてないの普通に許してないからな。

これは最終決戦の超格好いい場面で急に基本ポーズをとるキアヌリーヴス。

来月中にたぶん感想書きます。

Baba is You

彼氏の前でもう一回放送しろ

TheWitcher3

単発で放送しろ

NGS

パソコン買ったもう一つの理由、また今度書きます。

チャンネル登録お願いしま す!!!!!

0 notes

Text

上方古典落語「たばこの火」

ただいまは、住吉街道もえろうにぎやかになりましたが、まえかたは、住吉さんの前と、天下茶屋とに、ぱらぱらと家があったほか、ずっと田んぼばっかりで、夜などは、人通りはござりまへん。 昼でも、卯《う》の日とか、初辰とかいうときには、大阪から住吉まいりをするひとが、ずいぶん通りますが、ふだんは、駕籠《かご》屋なんぞもごくひまなものやったそうで……住吉の鳥居前で、駕籠屋がふたり、ぼんやりしているところへ、南のほうから、結城紬《ゆうきつむぎ》の着物に、茶献上《けんじよう》の博多帯《はかたおび》、ごく地の厚いお羽織という風体《ふうてい》で、手ぬぐいを大尽かぶりにした上品なお年寄りが、ちいさなふろしきづつみを首すじへくくりつけて雪駄《せつた》ばきでやってまいりました。 「もし旦那《だん》さん、旦那さん、お駕籠は、どうでごわす。おやすうお供《とも》いたします」 「うん、駕籠に乗れというてなさんのかい? 乗せておもらいもうさんでもないが、どこまでいきなさるな?」 「へえ、そらもう、どこへでもお供いたしますので、へえ」 「ああ、さよか。なりゃ、ひとつ乗せていただきまひょう」 「へえ、おおきにありがとうさんで……おい、相棒、いまどき、値《ね》もきめずに乗るようなひとは、めったにあらへん。お召しもの、気いつけよ……へえ、旦那、どちらへ?」 「南からきたんや。まあ、南へもどるはずはないやろ? 北むいて、ぼつぼついかんせ」 「へえ……さあ、相棒、肩いれるで、ええか? ……ええ、旦那《だん》さん、北は、どのへんまで? 大阪あたりへ?」 「じゃろうな」 「え?」 「たぶんそんな見当やろな」 「えへへへ……どうぞ���なぶりなはらんと……」 「いや、なぶるのやない。ゆくさきはないのや」 「え? ゆくさきはない? そら、えらい難儀だすがな」 「まあ、ええがな。あるいてたら、どうにかなろうかい」 「そんなあほな……だいたい、なにをしにあるいてござったんで?」 「いや、べつになにをしにきたというかんがえもないのじゃ。退屈まぎれにな、けさ早う、和泉の佐野から堺まで駕籠できましたのじゃが、乗りくたびれたので、駕籠を帰して、住吉まであるいてきたところを、あんたがたに呼びとめられて乗ったまでじゃ」 「へーえ……」 「しかし、駕籠屋さん、大阪には、りっぱなお茶屋さんが、ぎょうさん(たくさん)あるそうじゃな?」 「へえ、そりゃもう、たくさんにござります。新町《しんまち》の吉田屋、北陽《きた》の綿富なんどと申しましたら、なかなか有名なもので……」 「そんな家では、知らんものはあそばさんのじゃろな?」 「一見《いちげん》のお客さまは、みなことわりますが、もし、旦那さんがお越しになろうとおおもいでござりましたら、綿富の女中|頭《がしら》、お富どんというひとと心やすうしてもろてますよって、ご案内申します」 「ほう、こんな田舎おやじでもあそばしてくださるかな?」 「そらもう、旦那さんのご人体《じんてい》でおましたら、けっして粗略《そりやく》にはいたしまへん」 「そんなら、それへつれていてもらいまひょう」 「へい、承知いたしました。相棒、北陽やで」 「ようやくゆくさきができたな。気楽なおかたや」 「そんなら、旦那、ひとつ走らしてもらいます」 「まあ、走らんとよろしいがな。あんたがた、無理をしなはんな。どうぞゆるゆるとやっとくなされ」 「おおきにありがとうさんで……しかし、旦那さんなんど結構なお身分でごわすなあ。きょう、どうしてあそぶということにご苦労なはる。われわれみたいに、朝から晩まで、『へい、かご、へい、かご』と、屁で死んだ亡者みたいにいうて暮らしてるものも、やっぱり人間でおますがな。これで、ときどき、いやあになることがござります」 「いやいや、悔《くや》みなはるな。人間、上をみればきりがない。下をみても方図《ほうず》(かぎり)がない。箱根山、駕籠に乗るひと、乗せるひと、そのまたわらじをつくるひと、おのおの、その分に応じて、たのしみもあれば、苦しみもある。ひとの花は、赤うみえるが人情じゃ。あなたがたが、そうしてまめ(丈夫)でかせぎなはるすがたをみて、うらやましゅうてたまらぬひとも、世にはなにほどあろうやら知れぬ。年寄りや足弱の苦難をたすけて、おのれの暮らしを立てるりっぱな稼業《かぎよう》じゃ。まあ、せいぜい稼業大事にはげみなされ」 「へえ、おおきにありがとうはんでごわす。駕籠屋なんていいますと、もう、人間のくずみたいにいわれますので、自分でも、ついつい、そないおもうとりましたが、なるほど、いまみたいにおっしゃっていただきますと、これでも人間のなかまにはいってるような気がいたします」 「心におごりを知らず、みずからをいやしとして世をわたる。ああ、感心なもんじゃ。わたしも、ひさしぶりで、ええことを聞かしてもろうて気が晴れました」 かれこれいたしますうちに、北陽の新地へはいってまいります。綿富のおもてへ駕籠をおろして、駕籠屋がはなしをいたしますと、若い衆が、おもてへとんででまして、 「これは旦那さん、ようこそお越しくだされまして、ありがとう存じます」 「はい、みなさる通りの田舎おやじじゃ。すこしおじゃまをさしてもろてもええかな?」 「どうぞ、ごゆるりとおあそびをねがいますので……」 「そうさしてもらいます。ときに、おまえさんは?」 「当家の若いもので……」 「ちと、お頭《つむ》が禿《は》げてるが……」 「……おそれいります。かようなところに奉公いたしますあいだは、いくつになりましても若い者と申します」 「ほう、そんなら、お年寄りのお若い衆……」 「これは、ごていねいなことで……」 「お名前はなんとおっしゃる?」 「伊八と申します」 「いたちじゃと?」 「いいえ、伊八で……」 「あははは、聞きちがいじゃ、かんにんしてくれ。ときに、伊八とやら、駕籠屋さんにあげねばならぬ。こまかいものがあったら、ちょっと一両たてかえとくれ」 「へえ……帳場はん、いまのお客さん、一両おたてかえ」 「よっしゃ、持っていき」 「へえ……旦那さん、お待たせいたしました」 「はいはい、ごくろうさん。ああ、もし、駕籠屋さん、えらくお世話になりました。これですくないようなら、遠慮のういうとくなされ。さあ、駕籠賃や」 「げえっ! こりゃ、こ、こ、小判! おいおい、相棒、お礼申せ、お礼申せ。一両くだはったんや。旦那さん、おありがとうさんで……」 「おありがとーう、右や左の旦那さん……」 「おかしなこというな。あほやな、こいつは……」 「いや、えろうものよろこびをなはる」 「じつは、旦那さん、うちに年とった母親がおりまっさかい、せめて綿のやわらかいふとんにでも寝さしてやったらとおもいましても、その日暮らしの駕籠屋稼業で、おもいもよらぬこととあきらめとりました。さっそくこれで、あったかいふとんを買うてやろうとおもいます。ありがとうさんで……」 「なんじゃ? ふとんを買うて、親御をよろこばす? ああ、感心、感心、伊八、もう二両たてかえとくれ」 「承知いたしました……帳場はん、二両おたてかえ」 「よっしゃ、持っていき」 「へえ、旦那さん、お待たせいたしました」 「やあ、はばかりさん。さあ、駕籠屋さん、これは、お家にござる親御へわたしの寸志、なんぞお口に合うものでも買うてあげとくれ」 「えっ! またくださいますのか? ありがとうさんで……おい、相棒、お礼申してくれ。また小判二枚くだはったんや」 「こりゃ、おおきにありがとうはんで……わたしのうちのとなりにも父親がひとり……」 「となりのおやっさんをどないするんや? あほやな、こいつは……」 「あははは、おもしろいおひとじゃ。縁があれば、また乗せておもらい申しまひょう。はい、ごくろうさん……伊八、それでは、案内をたのみまひょ」 「ええ、そのおつつみを……」 「持ってくださるか?」 「へえ……鶴の間へご案内!」 りっぱな座敷へ通されます。 「ええ、粗茶でござります」 「やあ、ちょうだいしまひょう……ふーん、普請《ふしん》から建具万端《たてぐばんたん》、道具類にいたるまで結構なものやな……おや、むこうの衝立《ついたて》のかげにどなたぞおいでかいな?」 「へえ、お目ざわりでおそれいります。あれは、当家おかかえの見習い衆でござりますので……」 「ああ、さようか。こっちへはいってもろうとくなされ。いや、かまわん、かまわん」 「へえ、ありがとう存じます……さあ、みんな、こっちへおはいり」 「へ、おいでやす」 「おいでやす」 「おいでやす」 「はい、はい、はい……おお、ぎょうさんござるのやな。うん、こんな時分から修業してなさる。ええ芸妓《げいこ》衆ができるはずじゃな。みんなで、何人ござるのや?」 「十人でござります」 「十人か……伊八、ちょっと十両たてかえとくれ」 「へえ……帳場はん、十両おたてかえ」 「さ、持っていき」 「へ、旦那さん、お待たせを……」 「はい、はばかりさん。さ、あなたがた、なにもよう買うてこなんだ。これをわけとくなされや」 「さあさあ、みんな、おいただきなはれ」 「旦那さん、おおきに……」 「おおきに……」 「おおきに……」 「はい、はい。いや、おそれいった。行儀《ぎようぎ》のええことやなあ。みんな、わたしにかまわんと、なんぞ甘いものでもいうてもろうて、好きなことをしてあそんどくなされ。伊八、まだ、このほかに?」 「へえ、舞妓衆がおられますので……」 「さようか。みな、はいってもろとくれ」 「ありがとう存じます。舞妓衆、おはいり」 「へ、おいでやす」 「へ、おいでやす」 「おいでやす」 「おいでやす」 「おお、おお、これはまた、なんときれいなことじゃ。何人ござる?」 「十五人でござります」 「そうか。伊八、ちょっと十五両たてかえとくれ」 「へえ? また十五両? ……うーん、かしこまりました……帳場はん、へっへっへ」 「あ、笑うてよる。どないしたんや?」 「十五両おたてかえ」 「これ、ええかいな?」 「気づかいおまへん」 「さ、持っていき」 「へえ……お待たせいたしました」 「おお、ごくろうさん。さ、あなたがた、これは、おみやげがわりじゃ。ひとつずつわけてもらいまひょ。伊八、このほかには、だれもおらんか?」 「芸妓衆が……」 「はいってもろうとくれ」 「さあ、芸妓衆、お通り……」 「へ、おいでやす」 「へ、おいでやす」 「おいでやす」 「おいでやす」 「はい、はい。おお、てもあでやかなことじゃ。何人ござる? 二十人? 伊八、二十両たてかえとくれ」 「二十両?! ……しょ、承知いたしました……へっへっへ」 「あっ、また笑うてきよった。こんどは、なんぼや?」 「二十両」 「大丈夫かいな?」 「心配しなはんな」 「ほな、持っていき」 「へえ、旦那さん、お待どうさまで……」 「や、はばかりさん。さ、芸妓衆、失礼ながら、これひとつずつ……このほかには?」 「幇間衆がおられます」 「はいってもらいまひょ」 「幇間衆おはいり」 「うへー、おいでやす」 「うへー、おいでやす」 「これこれ、そうていねいにおじぎをしられるとこまる。田舎おやじじゃ。どうぞ心やすうしとくなされ。何人ござる? うん、三十人か? 伊八、三十両たてかえとくれ」 「……ああ、さようで……へっへっへっへ、帳場はん」 「わあ、またかいな? なんぼいるねん?」 「三十両だす」 「三十両?! だんだん口が大きなるがな。まあ、持っていきなはれ。あとは、もうあかんで……」 「よろしおます……へえ、旦那さん」 「おお、ごくろうさん。さあ、すくないが、ひとつずつ。わたしにきげんとりはいらんで。田舎おやじじゃ。なにをみせてもろうても、わかりやせん。みんなが、すきなものをとって、勝手にあそんどくなされ。それをみてたのしみますじゃ……おお、伊八、かんにんしとくれや。つい気がつかなんだ。ほかの衆には、みんな、おみやげあげて、えらい目さしたおまえをわすれてた。おまえのほかにも奉公人衆がおるやろが、みんなで何人ござる?」 「へえ、四十七人おりますので……」 「そうか……五十両たてかえとくれ」 「こんどは五十両?! ああ、さようで……へっへっへっへ」 「また笑ってきよったな。もう、いかん。もうだされへんで……」 「そんな殺生な。こんど、わいがもらう番や」 「なんというてもいかん。はじめてのおかたに、そうそうたてかえができるかいな。どうぞお手もとのんをと、だしてもらい」 「へえ、さようか……さっぱりわやや……へえ、旦那さん」 「おお、はばかりじゃな」 「それが……その……ええ……じつは、あいにくと帳場にこまかいものをきらしまして……えらい申しかねますがな……どうぞ、お手もとのをおつかわしくださりますようにと……へえ……」 「ああ、さようか。あははは、いや、心配せんでもええ。それでは、わたしが持ってきたのをだしまひょう。さっきのつつみをちょっとこれへ持ってきとくなされ」 先刻のつつみをとりよせてほどきますと、なかには、奉書の紙で四方からつつんでござります。この紙を四方へひらきますと、なかには、小判が、きれいにかさねてつまってござります。 「最初に一両たてかえてもろうたな?」 「へえ」 「それ、二両にしておかえし申す。つぎは、二両やったな? はい、四両にしてかえしますぞ。それから、十両かいな? 二十両にしてかえす。それからが十五両で、これが三十両、あとは、二十両やったから、四十両、三十両が六十両じゃ……うーん、それから、なんぼやったかいな?」 「とほほほほ、もう、しまいでござります」 「ああ、それだけやったかいな? ようまあ、おたてかえくだされた。どうぞ、お帳場はんへはよろしゅうお礼をいうてくだされ。それから、これは、奉公人ご一統《いつとう》でわけてくだされや。さて、おまえには、とりわけお世話になりました。なんぼあるか知らんが、ほんのひとつかみや。おさめとくなされ」 「とほほほ、あ、あ、ありがとうさんでござります」 「ときに、きょうのお払い、どれほどあげ申したらよろしいやろな?」 「いえ、いえ、これだけちょうだいして、この上、お払いまでいただいたら罰があたります」 「するとなにかいな、これだけ大勢の衆にお伽《とぎ》をしてもろうて、たったのあれだけですみますのか? ふーん、やすいものじゃなあ。持ってきた金を、また持って帰るのもめんどうじゃ。のこった小判をまいてしまおう。何枚でも、ひろうたら、みんな、そのおひとのものじゃ。どうぞ、たくさんひろうとくれ」 「ええっ、小判まきい! さあ、心得た。こうはちまきをして、尻《しり》からげさしてもらうわ。わいのじゃましょったら、だれかれの容赦《ようしや》はせんで。横っ腹蹴りやぶるで」 「おい、そんならんぼうしたらいかん。みんなで、仲ようひろうのや」 「へえ、旦那さん、大丈夫だす」 「ちょっと、ねえちゃん、この櫛とかんざし、あずかっといとくなはれ。気にかかってひろえんさかいに……」 「なにいうてんねん、わ���かてひろわんならん」 「旦那さん、こっちへぎょうさんほうっとくなはれや」 「さあ、用意はええか? そろそろはじめるで……そーれ、そーりゃ!!」 「きゃー」 「うわー」 「きゃー」 「あっはっはっは、こらおもしろい。こんどは、そっちじゃ。そーりゃ、そーりゃ」 「うわー、いたいっ! だれや、わてのあたま蹴りよったのは?」 「きゃー、ねえちゃん、あんなところまでころんでいきやはった」 「ああ、めんどうくさい。もう、一ぺんにいくぞ」 「うわー」 「きゃー」 「うわー」 「あっはっはっは、あっはっはっは……あの、あわてることわいな。あっはっはっは、ああ、こりゃたまらん。苦しい。腹がいたい。あっはっはっは、あっはっはっは……やーれ、おもしろかった。おもしろかった。伊八、さわがしたな。さようなら」 そのまんま、おもてへぽいとでてしまいましたから、帳場では、ふしぎにおもいまして、 「伊八どん、なんや、いまのお客さんは? ただのおかたやあるまい。あとつけてみい」 「へえ」 伊八が、みえがくれについてまいりますと、今橋すじを東へまがって、鴻の池のお宅の前までまいりまして、おもての戸をトントン、トントン…… 「どなたさまで?」 「ああ、わしじゃ」 「おお、これは、旦那さん、ただいま、おあけ申します」 その時分のご大家は、みな、通り庭でござりまして、中庭と玄関と表と、三つ入り口がついてござります。 「へえ、お帰りやす」 「へえ、お帰り」 「お帰りあそばせ」 「はい、はばかりさん。あとをしめとくなされ」 かげで、ようすをうかがっておりました伊八が、 「はて、どなたやろ? 鴻の池の旦那のお顔は知ってるが、あのおかたとはちがう。あれだけみなが、ていちょうにしやはるのは、ご親類かいな? 一ぺんたずねてみたろ」 トントントン、 「どなた?」 「へえ、夜分おそれいります。北陽《きた》の綿富の若い者でござります。すこしものをおうかがい申しとうござりますので……」 「なんじゃ、綿富の若いもんか」 おもて戸の横に、臆病窓《おくびようまど》というものがござりますが、それを、すーっとあけて、 「なんや、伊八やないか」 「へえ……夜分、めんどうなことを……」 「いま、あけたげる。さ、おはいり」 「へっ、ごめんやす……へ、こんばんは。どなたさんもおそろいで、こんばんは、へ、こんばんは」 「なんやいな? いま時分に……」 「へえ、妙なことをおたずねいたしますが、ただいま、ご当家へおはいりになりましたのは、どちらの旦那さまでござりますやろ?」 「ああ、おまえところへいきやはったか?」 「へえ、お越しくださりましたので……」 「ふーん、そりゃ、福の神が舞いこんだようなもんや。よろこびや……最初、駕籠賃たてかえさせやへなんだか?」 「へえ、ようご存じで。たしかに……」 「なんぼやった?」 「一両と二両で、都合《つごう》、三両でござりました」 「それは、六両にしてかえしてもろうたやろ?」 「へえ、さようで……」 「つぎは?」 「十両、十五両、二十両、三十両で……」 「ふん、みな、倍にしてかえしてもろうたやろ? そのあとは?」 「五十両で……」 「たてかえたか?」 「いえ、なにぶん、お顔を存じませんので……」 「ことわったか? ふーん、もうあかんわ。早う帰り」 「なんでだすねん?」 「もう、おまえとこ、旦那さん、しくじってるがな。もう一ペんたてかえてみい。『うん、腹のふといおもしろいやつや。ひいきにしよう』となる。こんどいきなはるときには、おまえとこのふすまは、何枚あるか知らんけれど、そっくり小判で張りつめてもらえるのや。だれや、おそばにいてお世話申したのは? え? おまえか? ふーん、運のない男やな。しくじらなんだら、このつぎお越しになったとき、あたらしい四斗樽のなか��おまえを坐らしてな、ぐるりを小判でぎっしりつめてくれはるのや。それから、あたまから千両箱をひとつ乗せてもらえる。おまえ、小判の漬物《こうこ》になりそこのうたんやで……」 「ええっ、小判の漬物に?! ……いったい、あのおかたはんは?」 「知らんのかいな? ご当家妹御前のお嫁いりさき、和泉のあばれ旦那や」 「げえっ、ほな、あのおかたが、有名な飯《めし》さんだすか?」 「そうやがな」 「ふわー」 「どないしたんや?」 「腰が抜けました」 「情けない男やなあ」 「なあ、あんさんがたのおとりなしで、なんとかごきげんのなおるようなくふうは?」 「あかん、あかん。さ、早う帰り!」 「ふわーい……こらっ、くそ帳場!」 「あっ、いたたたた、これっ、伊八どん、なにするねん? ひとの胸ぐらしめてなんやねん? はなしんか、いたいがな」 「やいやい、もうもう……おのれのおかげで、漬物《こうこ》になりそこのうたぞ!」 「そら、なにいうねん? まあ、おちついてはなしをしてみい」 これから、伊八が、事情を主人に申しますと、さすがは、大茶屋の主人《あるじ》、腹が大きい。 「うん、知らなんだことはしかたが���い。ときのくるのを待って、ごきげんをとりもどそう」 と、いろいろ思案をしておりますうちに、だんだんと盆が近づいてまいります。 そこで、大阪じゅうのかつおぶしを買いしめて、これを家形《やたい》につくりました。 ちょうど盆の十四日のことでございます。 ようすを聞きあわしてみると、飯の旦那が、鴻の池にご滞在中とのこと。これさいわいと、例のかつおぶしの家形に鳴りもの一式をそろえまして、伊八が采配《さいはい》をふります。 選《え》りぬきのきれいどころが二百人あまり、紅白の綱をひっぱって、にぎやかに新地をくりだしました。 ただいまの老松町から天満の十丁目へでて、これを南へ天神橋をわたって、高麗橋から今橋すじへねってまいります。鴻の池のご本家近うまいりますと、伊八が、家形からとんでおりるなり、鴻の池のおもて口へまいりまして、 「へえ、ちょっとおねがい申します。北陽の綿富から飯の旦那さまへお中元でござります。どうぞ、お窓からでもごらんくださりますよう……」 おもてからこのことをいうてまいりますと、飯家の旦那、 「はてな、どんなことをしてきよったのじゃろ?」 と、お居間の窓を細目にあけてごらんになります。ここで、囃子《はやし》にいっそう力をいれて、一同が、手ぶりそろえておどりましたのが、のちに浪花おどりになりましたのやそうで……伊八が、窓の前で、あたまをさげまして、 「へい、旦那さま、先日は、まことにありがとうござります。その後は、ごぶさたをつかまつりました。きょうは、まことにお恥ずかしいようなものでござりますが、お中元のしるしまでにお目にかけます」 「おお、伊八どんか。いつぞやは、えらいご厄介になりましたな。きょうは、また、お気をつかわれたご祝儀ありがとうちょうだいをいたします。どうぞ、ご主人に、よろしゅういうとくなされ。いずれ近々に、一ぺんよせていただきまひょ」 「ありがとう存じます。ぜひお越しのほどをお待ち申しあげております」 「じゃが、貸してほしいというものがあれば、どうぞ、なんでも貸しとくなされや」 「おそれいります。それでは、旦那さま、これで、ごめんをこうむります」 これから、また、にぎやかにひとおどりして、北の新地へ帰ってまいりました。 「伊八どん、首尾はどうやった?」 「上々吉だす。『一ぺんよせてもらいまひょ』いうてはりました」 「そりゃ結構や。手ぬかりのないようにせないかんな」 「へえ、こんどしくじったら、もうとりかえしがつきまへんで……それから『貸してほしいというものは、なんでも貸してくれ』というてはりました。あの旦那が、おっしゃるくらいやさかい、こんどは、五十両や百両やおまへんで……」 「よっしゃ、その手配しとこ」 これから、大阪じゅうの両替屋に掛けおうて、小判の融通をたのみましたが、なんと申しましても綿富のこと、信用がござります。千両箱をどんどんはこんでまいりますと、庭さきへつみあげまして、伊八が、それへ腰をかけて待っております。 さて、二、三日もすぎました時分、飯の旦那、あいかわらず、ちいさなつつみを首すじへくくりつけてやってまいりました。 「おお、伊八どん、先日は、結構なものをありがとう。きょうはな、そのお礼かたがた、ちょっと貸しておもらい申したいものがあってやってきました」 「これは、これは、旦那さま。お待ち申しておりました。たかの知れたお茶屋|風情《ふぜい》、たいしたご用はうけたまわりかねますが、千や万の用意はいたしとります。ええ、ご用立ていたします金高《たか》は?」 「いや、ちょっと、たばこの火が借りたいのじゃ」

5 notes

·

View notes

Text

●江戸のリサイクルと物売り

本文を入力してください

●江戸のリサイクルと物売り 江戸は凄い時代である。 当時の世界ではナンバーワンと言われるリサイクルが発達していた。 桶や樽などの再生からカマドの灰まで買いに来ていた。 桶屋たるはそこいらに放ってあったものを拾っていった。 我が家はうどん屋をしていて建物の壁一面に薪を積んでいた。 其れを燃やすわけだから灰が出てくる。 幾つまでだったか覚えていないけれども結構遅くまで来ていた。 竈(かまど)の口は大きかったので中に首ツッコミ小さな帚(ほうき)で キレイに履いていったもの。 煙突の煤(すす)もキレイに掃除して買っていったもの。 他に使い道がどのくらいあるのかは判らないけれどススは硯(すずり)などに使った。 灰は染料の色止めや灰汁(あく)抜きとして使った。 食品に含まれる、渋み・苦み・不快な臭いなどの元となる、 食事には不要な成分の総称に成る。 詳しくはhttp://wkp.fresheye.com/wikipedia/灰汁 などを読んで下さい。 物売りも結構来ていた。 焼き芋屋やアイスキャンデーや金魚売り 物干しの竿だけなんかも有った。 売り手のかけ声が懐かしい。 バナナなんかはちゃんとした口上(こうじょう)が有ったようだけど 私は聞いた事がない。 下の動画いくつか集めておいたので再生して聞いて下さい。 いつの間にか録音したものを車で流しながら売り歩くようになった。 これでは効率は良いけれども経費が掛かるのと客とのコミニケーションは 取れないだろうね。 心のふれあいが無くなり商売するから変に歪んだ商取引になり 騙されたの騙したのなんてなるのでは。 昔は無かった売りっぱなしで責任取らない。 これも権利の先行になり 義務を放棄する事になっている。 今ではその辺歩いている子供に声かけたら大変な事になる。 下手すると誘拐犯にされてしまう。 クワバラ クワバラ 恐ろしい時代になった。 私の日記読んで居る人でも知らなくて道であって声かけたら其れこそどうなるか。 世の中進歩するのも良いことだけど こんな進歩はして欲しくないもの。 コミニケーションが途切れたら同じ空気吸っていても完全に切れてしまう。 道歩いているだけでも眼を付けた なんて言われイチャモンつけられそうだから人の顔は見ないようにしないと。 寂しい時代だね。 ●いちゃもん 言いがかり。難くせ。文句。 「 -をつける」 ●「クワバラ、クワバラ」の意味は 災難や禍事などが自分の身にふりかからないようにと唱える、まじないのこと。 ●めっ・ける [0]【目付▽ける】 ( 動カ下一 ) 〔「見付ける」の転〕 「見付ける」の俗な言い方。見いだす。 「花子さん-・けた」 ●ENEOS童話賞について:童話賞の3つの願い - JXTGグループ https://www.jxtg-group.co.jp/hanataba/awards/wish/ ENEOS童話賞は、「心のふれあい」をテーマに、毎年一般の方からオリジナルの創作童話を募集しております。その中から、厳正な審査の結果、受賞作品を表彰するとともに、一冊の童話集にまとめております。ENEOS童話賞には、私たちの「3つの願い」がこめられています。 ●���50回(2019年) JXTG童話賞 【一般の部 最優秀賞】 雨がすき作者:宮田一平 / 絵:かべやふよう 花が窓から外をながめていると、空から大粒の雨が落ちてきた。 「おかあさん、雨がふってきたよ。」 「あらっ、たいへん。花、駅までお父さんを迎えにいってくれないかな。お父さん、傘を持っていないと思うから。」 「お父さん、いつもの電車?」 「そう、6時半に着く電車。」 「わかった。」 時間になると、花は玄関で大好きなオレンジ色の長ぐつをはき、傘入れから花の赤い傘とお父さんの大きな黒い傘を引っぱり出して、駅へ向かって飛び出していった。 花が駅に着いて時計を見ると、電車が着くまでにまだ少し時間があった。駅の待合は、花と同じお迎えの人たちや雨宿りの人たちの話し声で、いつもより少しにぎやかだった。花が駅の売店の方に目をやると、一人の少年がぼんやりと外を見ながら立っていた。 「あっ、たっくんじゃない。」 花は思わず大きな声を出して、少年のところへ飛んでいった。 「おっ、花か。どうした。」 .....1/5 ●日本語の音長律(1) 百人一首朗詠 - 「かささぎの」2011/02/10 https://youtu.be/76hMbZ0EK1M https://youtu.be/76hMbZ0EK1M?list=PLZyjyoHSWs6P67GI2JU7Yf1ZiVsxxJqXf ●日本語の音長律(2) 売り声 - 石焼芋, さお竹 https://youtu.be/b9PLUCzD_hg ●宮田章司・坂野比呂志 飴売りの売り声の比較 https://youtu.be/pYHsRZRA1mA ●バナナの叩き売り!口上:ありがとう三太さん https://youtu.be/8hOEk8GIGoo ● 江戸は物売りの呼び声が… https://mainichi.jp/articles/20170811/ddm/001/070/197000c 毎日新聞 2017年8月11日 東京朝刊 江戸は物売りの呼び声がにぎやかだった。夏、「ひゃっこい、ひゃっこい」は冷や水売り、「たまや、たまや」と来るのはシャボン玉売りだが、川柳に「荷が呼んで歩く虫売り、定(じょう)斎(さい)売り」というのがある ▲定斎屋は暑気あたりの薬屋で、薬箱の金具がカタカタ鳴るのが呼び声がわり、虫売りは松虫、鈴虫などの鳴き声で客が集まった。その虫売りというのがまるで役者のような粋(いき)な格好をしていたという ▲市松模様の屋台ともどもだんだんと華美の度を増し、ついには天保の改革で禁止されるはめになった。鳴く虫やホタルを売ったこの虫売り、初夏からお盆までの商売で、江戸の人々はお盆になると供養のため買った虫を放ったそうだ ▲虫売りといえば、クワガタやカブトムシが幅をきかせる現代である。だが近年は輸入された外国産の種が野外で見つかる例が相次いでいる。無責任な飼い主が放ったりするためで、日本の固有種との交雑種が生まれている恐れもある ▲オオクワガタやヒラタクワガタは外来種と雑種を作るのが知られている。以前の小紙報道によると、関西ではあごの形などが国産種と違うオオクワガタなどが見つかっている。自然界で交雑を放置すれば、やがて固有種がいなくなる ▲売買や飼育への規制導入も、すでに大量に飼育されている現状では難しそうだ。専門家は飼い主のモラルを高める教育や啓発、飼育に困った外来種を業者が引き取る仕組みを求めている。外来種を放ってはならない。たとえお盆であってもだ。

物売りの声 寺田寅彦 青空文庫 https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/files/2514_9317.html 毎朝床の中でうとうとしながら聞く豆腐屋のラッパの音がこのごろ少し様子が変わったようである。もとは、「ポーピーポー」というふうに、中に一つ長三度くらい高い音をはさんで、それがどうかすると「起きろ、オーキーロー」と聞こえたものであるが、近ごろは単に「ププー、プープ」というふうに、ただひと色の音の系列になってしまった。豆腐屋が変わったのか笛が変わったのかどちらだかわからない。 ●物売りの口上 https://www.youtube.com/results?search_query=%E7%89%A9%E5%A3%B2%E3%82%8A%E3%81%AE%E5%8F%A3%E4%B8%8A ●陣内智則 物売り屋さん https://youtu.be/jxrMOQakvq8 ●下町の物売りの声を思い出してみませう 千代ばあちゃんの思い出袋 http://hachisu-net.com/chiyo/taishouki.html ●物売り 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 「http://ja.wikipedia.org/wiki/物売り」より ■物売り(ものうり)とは路上で移動しながら、主に鳴り物や独特の売り声を発しながら呼び込みをして食事を提供したり、物品などを販売、修理や古物や廃品の買取や交換をする者。 「引き売り」・「引売り」ともいうが「物売りの声」・「引き売りの声」という言葉が一般的に馴染深い。屋台や行商や街商と重複する部分もあるが、行商は固定客に対しての訪問販売が主であり、街商は市や縁日で一所(ひとつところ)で留まって商売する事や物売りが必ずしも屋台ではなかった事から区別する事が出来る。 ■ 歴史 鈴木春信画:『水売り』水売りの少年が描かれている浮世絵江戸時代から盛んになり「棒手振」・「棒手売」(ぼてふり)と呼ばれていて日用品の食材から生活必需品まで衣食住に係わる全てのものが売られており幕府の許認可を受け鑑札を持った物だけが営業できた。 これに違反すれば厳しい処罰があったが、生活困窮者や弱者の就業を目的とした幕府の政策でもあった。 季節物の販売も多く、蓮の葉商いの傾向も強いが市や祭事の門前町などの街商は場所代や既得権が必要であったが、棒手振は歩き売りという形を取っていたのが街商などとの差異であり、また季節物ではない代表的なものとして、夜鳴き蕎麦屋や鮨屋などがあげられる。 当時は大八車(リヤカー)ではなく主に道具や商品や食材の入った箱や笊(ざる)、籠(かご)や桶(おけ)などを両天秤にして天秤棒を担いで売り歩いたので棒手振と呼ばれていたが、道具や品物の入った箱を片方の肩で担いで売り歩く者もいた。 江戸時代にはその場で調理する屋台だけでなく、調理済みの天麩羅(てんぷら)、鰻(うなぎ)の蒲焼などを木箱に入れ、物売りが売り歩いていた。 近年では自転車やリヤカーをもとに形だけではなく設備も充実させ、煮炊きが出来る(ただし江戸時代から屋台では煮炊きの設備を備えていた)物売りも増え、昭和初期から昭和40年代まで品を替え(鮨や蕎麦は廃れおでん売りや菓子パン売りなどが盛んになった)世間で一般的に見られたが、江戸時代から変わらず続いた豆腐売りや納豆売りや金魚売りなども含め、今ではほとんど見る事はなくなった。 しかし現在では自動車に設備を載せ決まった場所(就労者は多いが外食産業や商店の無い所など)で食事や弁当やパンなどを調理、販売をしているものも見られる。また高齢化社会に伴い利潤のみならず地域振興や福祉目的を持って幾つかの小さな企業が、物売りとして豆腐などの大豆食品を呼び込みのラッパを使うなど、昔ながらの形態で販売を始めている地域も存在する。 ■ 物売りの種類と売り声や鳴り物 ●食事 ・鮨屋(すしや)---江戸前寿司の始まりは、物売りや屋台であったので今でも名残として立ち食いの鮨屋も東京を中心にみられる。 ・夜鳴き蕎麦(そば)---呼子といわれる笛を吹いていた。宵に笛を吹きながら商売したので「夜鳴き蕎麦」とよばれた。日本蕎麦はなくなり中華蕎麦(ラーメン)になり、笛もチャルメラという物に変わった。 ・鰻(うなぎ)売り---江戸時代当初は生をその場で捌いて客に渡したが、その後蒲焼にした物を売ったり、その場で調理するものもあらわれた。割り箸は鰻屋の発案で引き割り箸��いった。 ・賄い(まかない)屋---江戸は女性の比率が二割といわれ独身の男性が非常に多く、宮使いで制約の多かった下級武士の専門の弁当屋として成り立っていた。 ・おでん売り---昭和40年代まで日本各地にみられ、晩のおかずに主婦が鍋を持って買いに来たり、子どもがおやつとして買っていた。 ●菓子 ・飴(あめ)売り---多種多様な飴売りが存在し競争も激しかった為、今の出店や夜店の的屋の元になる、くじ形式や余興や口上などで趣向を凝らしていた。 ・鼈甲飴(べっこうあめ)---練る飴細工も有名だが、鼈甲飴も溶かした飴を型などに流し込み、様々な形を平面的に作り上げて、売っていた。 ・飴細工---鋏(はさみ)や指先を使い飴を練って三次元的な立体造形の飴を作って売っていた。詳しくは飴細工を参照の事。 ・揚げ団子売り---昭和初期ごろまで見られ、小麦粉を甘く味付けして中華菓子の様にその場で揚げて、主に子ども向けに売っていた。 ・焼芋屋---「やきいもーやきいもー栗よりうまい十三里ー」栗より美味い十三里と言う文言は「栗」を九里と「より」を四里とを足して焼き芋のことを十三里というなぞかけ言葉である。 ●食材 ・蜆浅蜊売り---「しじみーあさりー」この他にも蛤や赤貝なども専門で売られていた。 ・鰯売り---売り声「いわしこーいわしこー」「いわし」は真鰯で「しこ」はカタクチイワシのことで獲れたてを海浜近郊で売っていた。魚は他にも、鯨、初鰹、烏賊、白魚、秋刀魚、鯵など旬の物も売られていた。 ・納豆売り---売り声「なっとー、なっとなっとうー、なっと」江戸時代から続いていたが近年では主に自転車に品物を積み販売していた。江戸では上記の蜆浅蜊売りとともにポピュラーな存在で、「納豆と蜆に朝寝起こされる」などという川柳も残る。 ・豆腐売り---ラッパを使い「とーふー」と聞こえる様に吹いた。行商の色合いが強い地域もある。 ・青果など---蜜柑、西瓜や大根、蕪(かぶ)、自然薯(じねんじょ、山芋の)、生姜など野菜や果物を季節ごとに販売していた。 ●生活用品の修理、販売 ・定斎屋(じょうさいや)---昭和30年頃まで存在したといわれ、江戸時代の物売りそのままの装束で半纏(はんてん)を身にまとい、天秤棒で薬箱を両端に掛け担いで漢方薬を売っていた。また力強く一定の調子で歩いた為、薬箱と金具や天秤棒のぶつかり合う音が独特の音となり近隣に知らせた。 ・羅宇屋(らうや)---煙管の羅宇と呼ばれる部分のヤニとりや交換をしていた。小型のボイラーを積みその蒸気で掃除をし、また蒸気の出口に羅宇を被せ蒸気機関車の警笛の様に「ぴー」という音を出して知らせた。詳しくは煙管を参照のこと。 ・竿竹売り(さおたけうり)---売り声「さおやーさおだけー」本のタイトルにもなり注目を集めた。 ・鋳掛屋(いかけや)---金属製の鍋や釜の修理販売をしていた。詳しくは鋳掛屋を参照のこと。 ・金魚売り---売り声「きんぎょーえー、きんぎょー」金魚とともにガラスの金魚鉢も売っていた。ちなみに江戸時代の金魚鉢は吊り下げ式で軒下などに吊るして下から観賞していた。 ・風鈴売り---風鈴の音色が呼び込みになった。 ・買取---古紙、古着、金物、番傘、屎尿、樽、桶、糠など様々で、江戸時代は最近の研究では、全ての時代の世界の中でも高い水準でのリサイクル社会であったと考えられている。 落ち買い---「おちゃない おちゃない」という呼び込みの声で抜け落ちた髪の毛を買い取っていた。京都では女性の専業であり、髪文字屋(「かもじや」と読み、付け毛製作販売業)に買い取った髪の毛を卸していた。「落ちていないか」が「おちない」から「おちゃない」に変化したといわれる。 ■振売(棒手売から転送) 振売・振り売り・振売り(ふりうり) 商品を天秤棒に担いで売買すること。転じて、そのような商売をする商人を指す。 この様式の商売は、行商のうち比較的狭い範囲を巡回する形態に多く見られる業態である。天秤棒の両端には商品を入れた桶や箱などの容器をぶら下げる。 http://ja.wikipedia.org/wiki/振売 ●蓮の葉商い http://ja.wikipedia.org/wiki/蓮の葉#蓮の葉商い 蓮の葉(はすのは)とは蓮という水生植物の水面に浮いている葉のことをさし漢方薬の伝来により荷葉(かよう)ともいう。また蓮根(れんこん)の葉としても馴染が深い。ヒンドゥー教、仏教、密教においては「蓮」そのものが特別な意味を持ち蓮の花、蓮の実と共に珍重される。蓮の葉はロータス効果という現象の説明において代表的なものでもある。 蓮の葉商い(蓮の葉商ひ、蓮葉商い)とは、古くから日本各地の朝市や縁日などで、その時々に自生する銀杏、アケビ、椎(しい)などの木の実や五節句、二十四節気の年中行事に必要な季節物をその期日の前に商いしていた者をさし、(近年、近代から八百屋や花屋や街商も季節物を売っていた)その中で盂蘭盆(うらぼん)に使う蓮の実や蓮の葉が特に珍���された事や、商品の多くを蓮の葉や蕗(ふき)の葉の皿の上に置いて売っていたという事などから、季節物を扱う商人を「蓮の葉商い」(はすのはあきない)と呼ぶようになった。しかし季節物という短期使用のいわゆる、消え物であることから多少品質が悪くとも問題にならない、しない物という捉えかたがされ、きわもの売りやまがい物を売る者という意味を持つようになり、蓮の葉の言葉の意味が際物(きわもの)やまがい物を指すようになった。 季節ごとの主な商品 ・1月 一月一日 - 七日の正月・人日の節句---橙(だいだい)、榊、松、竹 ・2月 二月三日の節分---鰯や柊、大豆「鬼が入らないための結界と追い出すための道具」 ・3月 三月三日の桃の節句---桃の花 ・4月 四月八日の灌仏会(釈迦の誕生日)---甘茶「紫陽花の近縁種の植物の葉」 ・5月 五月五日の端午の節句---柏の葉、菖蒲「柏餅、菖蒲湯」 ・7月 七月七日の七夕---笹や竹 ・8月 八月十三 - 十六日 盂蘭盆(仏教行事)---蓮の葉、蓮の実 お盆(日本古来の祖先崇拝の祭り)---鬼灯・酸漿(ほおずき)、真菰馬(まこもうま)、小豆、大角豆(ささげ)関東地方では豆がはぜるのが切腹と通じるのを嫌い小豆の代わりにこれで赤飯を作った。 ・9月 九月二十五日の月見---ススキ、枝豆、栗 ・0月 十月十九日・二十日の恵比寿講--- 大根、牛蒡(ごぼう)などの根菜や魚(恵比寿は日本では漁業の神でもある)「五穀豊穣と大漁祈願の祭事」 ・12月 十二月十三日のすす払い---鯨「すす払いの後、鯨汁を作って食べる習慣があるため」 十二月二十二日の冬至---柚、南瓜(かぼちゃ)「柚湯、南瓜粥で冬の英気を養った」 ●行商 https://ja.wikipedia.org/wiki/行商 行商(ぎょうしょう)は、(特定の店舗を持たず)商品を顧客がいるところへ運び販売をする小売業(サービス業)のこと。 ●屋台 https://ja.wikipedia.org/wiki/屋台 屋台(やたい)は、移動式の簡易店舗。簡単な飲食物や玩具などを売る。似た言葉として露店(ろてん)があるが、露店は移動式とは限らず、歩道上に物を並べて販売したり、建物の1階で物を売る店も含まれる。 ●商業 https://ja.wikipedia.org/wiki/商業 商業(しょうぎょう)とは、財やサービスなどの商品を所有している人やまたは存在している場所と、必要としている人または必要としている場所を結びつけることにより利益を得る職業または経済活動である。多くは貨幣の媒介を経て市場や個々の店舗において取引(商取引)という形式をとって行われる。ただし、貨幣や市場などを媒介しないケースを含める場合には「交換」と呼ぶこともある。また、「商業的」という場合、「営利を目的として」という意味になる(例:商業的生産)。 ●ろてん【露店】 道ばたに商品を並べて売る、屋台店(やたいみせ)。 「―商人」 ●ろてん【露店】 https://ja.wikipedia.org/wiki/露店 ●屋台 https://ja.wikipedia.org/wiki/屋台 屋台(やたい)とは、屋根が付いていて、移動可能で、飲食物や玩具などを売る店舗。 屋台の形態は国や地域によって様々なものがあるが、初期の形態としては、天秤棒で担いで売り歩いた形態があったが商品を多く運べないのが欠点。リヤカーのように可動式の店舗部分を人力、自転車、オートバイで牽引するものや、テントのように組み立て型の骨組みをもとに店舗を設置する場合もある。またトラックの荷台の部分を改造したものもある。似た言葉として露店(ろてん)があるが、露店は移動式とは限らず、歩道上に物を並べて販売したり、建物の1階の店先で物を売る店も含まれる。 ●蚤の市 https://ja.wikipedia.org/wiki/蚤の市 蚤の市(のみのいち、flea market、フリーマーケット)は、ヨーロ��パの大都市の各地で春から夏にかけて、教会や市庁舎前の広場などで開かれる古物市。パリの蚤の市が有名。北米では大規模な倉庫や体育館など屋内で開催されるものもある。出店者は一般家庭や仲間で集まったグループから、古物商や雑貨商の様な事業者まで幅広い。 ●的屋 https://ja.wikipedia.org/wiki/的屋 的屋(てきや)は、縁日や盛り場などの人通りの多いところで露店や興行を営む業者のこと。祭りや市や縁日などが催される、境内・参道・門前町において屋台や露店で出店して食品や玩具などを売る小売商や、射幸心を伴う遊技として射的やくじ引などを提供する街商や、大道芸にて客寄せをし商品を売ったり、芸そのものを生業にする大道商人(だいどうしょうにん)などが含まれる。「当たれば儲かる」ことから的矢[1]に準えて言われるようになった言葉である。 的屋(まとや)、香具師(やし)、三寸(さんずん)とも呼ばれる。 ●露天商 https://ja.wikipedia.org/wiki/露天商 露天商(ろてんしょう)とは露天(屋外や青空の下)で店舗を持たず商売をする者。露店商とも表記し、街商(がいしょう)ともいう。 的屋(てきや)、香具師、三寸は辞書[2]では、同じ説明がなされている場合が多い。職業神として元々は中華文明圏より伝わり、神道の神となった「神農の神」「神農黄帝」を祀り、独特の隠語を用いる者が多いため、狭い世界では神農(しんのう)とも呼ばれる。 警察においては、的屋を暴力団の起源の一つと定義しており、戦後の混乱期に的屋は、博徒・愚連隊と同様に闇市を縄張として、覚せい剤の密売などの違法行為を行っていたと警察白書に記されている。平成以降の暴力団の定義でも「博徒、的屋等組織又は集団の威力を背景に、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織」としており的屋も暴力団の経済活動の一つとしている。 ●反社会的勢力 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/反社会的勢力 反社会的勢力(はんしゃかいてきせいりょく、英語: Anti-Social Forces)とは、暴力や威力、または詐欺的手法を駆使した不当な要求行為により経済的利益を追求する集団又は個人の総称である。暴力団や半グレ集団などを広く呼び、反社(はんしゃ)と略される。 ●ヤクザ https://ja.wikipedia.org/wiki/ヤクザ ヤクザとは、組織を形成して暴力を背景に職業として犯罪活動に従事し、収入を得ているものを言う。この偏倚(へんい)集団を特徴づける要因の一つに集団内部の「親分子分」の結合がある。また下っ端に該当する場合は「チンピラ」と称される。 大辞泉は「やくざ」について次の2通りの説明を示す[1]。 役に立たないこと。価値のないこと。また、そのものや、そのさま。「―に暮らす」「―な機械」「―仕事」 ばくち打ち・暴力団員など、正業(せいぎょう)[2]に就かず、法に背くなどして暮らす者の総称。「―渡世」 「やくざ」研究の古典的名著とされる岩井弘融の『病理集団の構造』の序説で「親分乾分(岩井は故意に、乾としている。読みは「こぶん」で同じ)」の関係は民俗学(柳田國男他)や社会学(川島武宜他)において説明されるところのオヤカタ・コカタの関係と共通の社会的基盤を持つと説明している。 ◆あんにゃとあねま - 縄文人の反乱 日本を大事に - Goo ブログ https://blog.goo.ne.jp/s6990714726/e/1448c6d0f0267f9daef8224a69cbd13e 2012/02/29 あんにゃとあねま あねまあんにゃ 棒八もん 形見位牌 証文をまく コレは映画に出てくる幾つかのコトバ。 忘八だけは引っかかるけど後のコトバは100見ても出てこない。 ヤフーでいつも検索すると一ページに100表示するように設定している。 始め方に新しいページが出てくる可能性がある。 生地はなるべく新しい方が良い。 中には古くても良いモノも有るけど。 ◆木颪の酉蔵 ~ 浜木綿子さんが演じた女親分【Respect】 2016/06/29 https://youtu.be/7vXf5Xrymnc 木颪の酉蔵:「子連れ狼」"あんにゃとあねま" に登場した房州の揚屋・女衒の元締め。 萬屋錦之介版の子連れ狼では浜木綿子さんが演じました。

拝一刀とのやり取りで見せた貫録と美しさはひときわでした。 私もそうですが、この役は浜木綿子さんでこそ演じきれたと思う方、たくさんいらっしゃるのではないでしょうか。 子連れ狼 第一部 (1973年4月 - 1973年9月) 日本テレビ放送網 製作:ユニオン映画、スタジオシップ 第三話 あんにゃとあねま 拝一刀 - 萬屋錦之介 大五郎 - 西川和孝 木颪の酉蔵 - 浜木綿子 お松 - 竹下景子

0 notes

Text

8th Exhibition AGAIN-ST

「カフェのような、彫刻のようなー喫茶店『NEL MILL』」/「山の上の陶器市」

会期:2018年9月1日(土)−9月24日(月・祝) 日時=期間中の金・土・日・祝日 (9/1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24) 10:00-17:00

��場:NEL MILL 東北芸術工科大学 芸術研究棟Cギャラリー(ROOTS & technique) 〒990-9530 山形県山形市上桜田3-4-5

TALK LIVE 会場:NEL MILL 東北芸術工科大学 芸術研究棟Cギャラリー(ROOTS & technique) 参加者:AGAIN-ST+大野左紀子(文筆家) 9月1日16:30~18:00

出品作家:L PACK、保田井智之、吉賀伸、AGAIN-ST(冨井大裕、深井聡一郎、藤原彩人、保井智貴) 作品出品協力:青田真也、大野陽生、柄澤健介、黒川弘毅、中西紗和、michi、八木貴史、山本桂輔、吉田朗 器提供協力:氏家昂大、高妻留美子、佐藤悠生、田久保静香、根本裕子、三浦彩希、学部生選抜作品、 展覧会主旨 AGAIN-STは2012年に発足した同人で、彫刻表現をベースとする作家、彫刻を専門領域とする批評家、美術の現場に携わるデザイナーによって構成されています。2014年に東北芸術工科大学で開催したAGAIN-STの第4回展は、『置物は彫刻か?』を主題に住空間における彫刻設置を通して、彫刻と工芸という領域の問題を考察するものでした。また、第5回展はAGAIN-ST BOOK内での誌上展示として、第4回展で出された「実家にあなたの代表的な作品を設置してください」というお題を、参加作家がそれぞれ2ページの紙面で回答するものでした。さらに第6回展はNADiff GalleryにおいてAGAIN-ST BOOK販売記念展を兼ね、公共空間におけるモニュメントをテーマにマケット展示(彫刻の模型、プレゼンテーション)を行いました。第8回展となる今回は、一連の住空間、公共空間に作品を「置く」というテーマに連続するものとして、そのどちらの要素も含んだカフェという空間に彫刻を介入させることで、このテーマを再度検証したいと考えています。 喫茶店名『NEL MILL』のNELはネルドリップのNEL、MILLはコーヒーミルのMILLです。NELの語感は練る、つまり粘土をこねることを意味し、焼き物と塑像の両方に共通する動作です。一方のMILLの語感は見る、つまり作品を見ることを意味します。カフェという場を作るにあたっては、L PACK.に監修をお願いしました。彼らはアート、デザイン、建築、民藝などの思考や技術を横断しながら、最小限の道具と現地の素材を臨機応変に組み合わせた「コーヒーのある風景」をきっかけに、まちの要素の一部となることを目指して活動をしてきました。カフェ空間に置かれている彫刻、あるいは彫刻の様なものは、本来の作品然とした置き方ではなく、時には雑多に、時には狂気的に置かれている様に思われます。我々がカフェという難しい空間に、どの様なアプローチをするのかは現時点では分かりません。一方、NEL MILLで用いるカップとソーサーは、東北芸術工科大学の卒業生、在校生の中から、出来る限り器と違うベクトルを持って活動している方に、敢えてカップとソーサーの制作をお願いしました。また、山形の老舗和菓子屋である佐藤屋に、彫刻としての和菓子制作を依頼し、AGAIN-STメンバーによる菓子を乗せるための台座(皿)で提供します。 9月1、2日に開催する「山の上の陶器市」では、東北芸術工科大学の卒業生、在校生の中から器を作る作家を厳選し、さらに関東、東北で活躍する作家たちにも出店をお願いしました。展覧会に陶器市を加えることにで、「彫刻と工芸」がカフェという空間を介して入り混じる構造を生み出したいと考えております。 喫茶店『NEL MILL』で寛ぎながら、あるいは「山の上の陶器市」を散策しながら、彫刻や工芸について思いを巡らし、楽しんで頂ければ幸いです。 深井聡一郎 (東北芸術工科大学准教授、AGAIN―ST) 企画:AGAIN-ST 監修:L PACK.(小田桐奨、中嶋哲矢) 協力:東北芸術工科大学、乃し梅本舗佐藤屋(佐藤慎太郎)、小山藝術計画、MA2 Gallery、YUKARI ART、YUMIKO CHIBA ASSOCIATES 広報物デザイン:小山麻子 L PACK.(エルパック)/小田桐奨と中嶋哲矢によるユニット。共に1984年生まれ、静岡文化芸術大学空間造形学科卒。アート、デザイン、建築、民藝などの思考や技術を横断しながら、最小限の道具と現地の素材を臨機応変に組み合わせた「コーヒーのある風景」をきっかけに、まちの要素の一部となることを目指す。 WEB= http://www.lpack.jp/ AGAIN-ST (アゲインスト)/彫刻を表現のベースとする作家、彫刻を専門領域とする批評家、美術の現場に携わるデザイナーで企画された活動。展覧会と、その会期中に行うトークライブを主な手法として、彫刻についての問題提起を続けている。メンバーである作家全員が美術系大学の教員でもあることから、会場は大学の展示スペースを使用し、毎回テーマ設定を変え、テーマに合わせてゲスト作家、批評家を招聘して展覧会を開催している。メンバーは石崎尚、小山麻子、冨井大裕、深井聡一郎、藤原彩人、保井智貴。 ◎山の上の陶器市 日本各地から注目されている若手~中堅陶芸家、工芸コース陶芸専攻卒業生・在学生から厳選された作家を集めました。陶芸作品というもっとも生活に寄り添うアートを通して豊かな暮らしを手に入れてみてはいかがでしょうか? 開店と同時に完売が予想される作家も出店します。お買い物を楽しんだ後はコーヒーをどうぞ。 会場:東北芸術工科大学 グラウンド 〒990-9530 山形県山形市上桜田3-4-5 日時:9/1(土)、2(日) 10:00-17:00 出店者=安藤るり子、うつわやみたす、落合重智、後関裕士、坂爪康太郎、鈴木美雲、田川亞希、竹下鹿丸、武田千秋、田村一、樽見浩、ツタンカーメン堂、陶工房エレミタ、中田雄一、中村恵美、根本裕子、芳賀龍一、福井由、堀江遼子、矢萩誉大、山崎つかさ、山野辺彩、山増ちひろ、学部生選抜テント

0 notes

Quote

【酒豪女子が行く】(1)ビール界のオスカー受賞、伊勢市のブルワリーに世界が注目 餅屋から飛躍した社長の“型破りな創業” 三重県伊勢市に世界中から注目を浴びる小さなブルワリーがある。3月上旬に「ビール界のオスカー」と呼ばれるビールの審査会で金賞を獲った伊勢角屋麦酒だ。もともと400年以上続く餅屋だったが、鈴木成宗社長(49歳)の「微生物好き」が高じてクラフトビールの製造に乗り出した。今やあらゆる審査会で賞をかっさらう名門ブルワリーへと成長したが、参入当初は地ビールブームの終焉もあって鳴かず飛ばず。型破りな“第2の創業”が実を結ぶまでには、「視界から色が消えるほどのストレス」(鈴木社長)に見舞われるなど、七転び八起きのドラマがあった。 ■ビール界のオスカー受賞 知る人ぞ知る伊勢市の名門ブルワリー 3月上旬、世界中のクラフトビール愛好家の熱い眼差しが日本に向けられた。最も歴史ある国際ビール審査会の一つ「IBA(The International Brewing Awards)」で、伊勢角屋麦酒が金賞を獲ったのだ。IBAは1886年から続くイギリスの審査会で、別名「ビール界のオスカー」と称されるほど業界では格式が高い。世界的な栄誉を伊勢市の小さなブルワリーが勝ち取っただけでも驚きだ。しかも、もともとは餅屋だったと知れば、仰天である。 そんなニュースを知った筆者も鼻息が荒くなった。なにを隠そう筆者は大の酒好き、中でもビールは大好物なのだ。世界が認めたビールの秘密を自分の舌で確かめたい。これは、もう職権乱用(?)して取材に行くしかないっ! …でも、伊勢角屋麦酒? クラフトビールでもヤッホーブルーイングとかエチゴビールは知ってるけど。初耳だし本当に美味しいの~?…と疑うふりをしながらニヤケがとまらない“自称ビール党”の筆者は、伊勢角屋麦酒のブルワリーへと向かった。 ■餅屋なのにビール造り!? 21代目社長の型破りな“第2の創業” 東京駅から新幹線と近鉄を乗り継ぐこと3時間半、伊勢神宮にほど近い宇治山田駅に到着した。さすがは「神都」、小雨がぱらつく肌寒い平日でも観光客が散見される。駅から車で10分走ったところに伊勢角屋麦酒のブルワリーはあった。見た目は一般的な酒蔵なのだが、酒は酒でもビール醸造所というのだから、意外な印象だ。しかも隣には昔ながらの味噌溜まり蔵が併設されている。 向かいには茶店が構え、名物のきな粉餅で参拝客をもてなす。実はこの茶店こそが、伊勢角屋麦酒を運営する二軒茶屋餅角屋本店(三重県)なのだ。天正3年(1575年)に創業した角屋は、近くにあったもう一つの茶店とともに「二軒茶屋」と呼ばれ、店の裏手を流れる勢田川の舟着場を経由して伊勢参りをする人々に親しまれてきた。大正12年(1923年)には味噌醤油の醸造業も始め、昔ながらの木樽での醸造を今も続けている。 そんな安泰な家業に革命を起こしたのが21代目の鈴木成宗社長だ。筆者と顔を合わせるなり、「ビールは好きですか!?」と爽やかな笑みで詰め寄られた。いかにも自由闊達な雰囲気だ。 というわけで挨拶もそこそこに、IBAで金賞に輝いた「ペールエール」を早速頂く。 グラスに顔を近づけただけで柑橘系の華やかな香りに包まれる。口にふくむとホップの香りがのどの奥までフワっと広がり、思わず顔がほころぶ。口当たりは豊かだがすっきりと飲みやすく、クラフトビール初心者にも人気が高いのは納得。鈴木社長がこだわり抜いたペールエールは「ファンには『伊勢ペ』と呼ばれ愛されている看板ビール」とのこと。 それにしても、餅屋なのにビールを造っているなんてなんとも不思議だ。ビール製造に参入したのは97年。当時、専務取締役だった鈴木社長はルーティン化した商売に飽きを感じていたと言う。「東北大学時代の専攻が海洋性プランクトンの生理活性物質の研究であり、幼少期からの微生物好きが高じました」と“型破りな創業”のきっかけを話す。父親で前社長の宗一郎さん(85歳)に話すと「やってみればいい」とあっさり。うまくいけば新規事業として育ってくれればという淡い期待と、味噌醤油の醸造の経験もあったため、「製法がより単純なビールなら、努力次第では世界で戦えるのでは」と判断した鈴木家。思いのほかに順風満帆に事業が始まった…ように見えた。 ■地ビールブーム終焉後の苦境「視界から色が消えるほどのストレス味わった」 今でこそ市民権を得たクラフトビールだが、90年代にも一度、「地ビール」としてブームが起きている。94年に酒税法が改正され、ビールの最低製造量が年間2000キロリットルから60キロリットルへ大幅に引き下げられた。これを機に全国に地ビールメーカーが次々と誕生。伊勢角屋麦酒もその中の一社だった。「97年末で国内に50社ほどしかなかったですが、その後2~3年で一気に200社を超えました。97年、98年創業組がすごい多いんですよ」と鈴木社長は当時をふり返る。 しかし創業から半年後にはブームが一気に沈静化。多くのメーカーが苦境に陥る中、伊勢角屋麦酒も例に漏れず、鈴木社長曰く「��ツボにはまりました」。400年以上続く家業を潰してはならない-。そのプレッシャーから、冒頭の「視界から色が消えるほどのストレスを味わいました」と振り返る鈴木社長は当時若干29歳だった。 なんとか窮地を脱するには多くの地ビールメーカーとは異なり高品質を極めて、国際審査会で優勝するしかない。そう独り合点し、なんと6年後の2003年には権威ある世界大会で本当に最優秀金賞を獲得してしまった。 それでもビールは売れなかった。「世界一になれば飛ぶように売れると思っていました」と、鈴木社長は経営トップとしての見通しの甘さを痛感した。それからはマネジメントについて手当たり次第に勉強し、がむしゃらに働いた。「丸2年は無休で働きました。従業員より給料が取れるようになったのは最近のこと」と言う。それまではクラフトビール愛好家をターゲットにしてきたが、04年以降は伊勢神宮の観光客向けのラインナップも投入。びんではなく缶に詰めることで簡便性を高め、価格も抑えた「神都麦酒(しんとびーる)」は観光客にヒットし、経営難を大いに救った。 ドラマのような話に思わず唖然、「ビール造りって大変…」とポカンとしていた筆者に、何を思ったか鈴木社長は「実際にビール造ってみる!?」と切り出した。えぇ!? そんな簡単に造れるもんなの!? ということで酒好き女記者、実際にビール造りに挑戦することにしてみた。

0 notes

Text

どうらん幸助

「おい、おまえ、なにしてんねん?」 「仕事がやすみやさかい、ぼんやり立ってんねん」 「ふーん、ひまなんやな?」 「ああ」 「一ぱい飲ましたろか?」 「酒か?」 「あたり前やないか。水や油飲ましてどないするんねん?」 「ぜにあるのんかい?」 「ぜにはないわ……無《の》うても飲む法があるねん……それそれ、むこうから酒樽《さかだる》がころんできたがな」 「え? どこに酒樽が?」 「それそれ、飲ましてくれるやつがきた。いま、あの小間物《こまもの》屋の前歩いてる人、ほら、酒屋の前、なっ、そら八百屋の前」 「どの人やいな?」 「そらそら、呉服屋の前、あっ、薬屋の前、紙屋の前……」 「わからんがな、そないいうたら……」 「しゃあないやないか。むこうは歩いてんのやさかい……そらそら、いま、うどん屋の前でだれかと立ちばなしをしてるやろ? 腰へ大きなどうらんさげた、あの人や」 「どうらん? ……ああ、あの物入れさげた人か?」 「そうや。むかしは、軍人が鉄砲のたまをいれたもんや。それからのち、印形《いんぎよう》や薬などをいれたもんやがな……」 「ふーん、あの人、みたような気もするけど、あれ、だれやねん?」 「この横町《よこまち》の割り木屋(薪屋)のおやじで、どうらんの幸助ちゅう有名な人やがな」 「なんでそないに有名なんや?」 「あのおっさんはな、若いころに、丹波《たんば》の篠山《ささやま》から無一文で大阪へでてきた。それから、まっ黒になってはたらいたんや」 「ほう、炭屋してか?」 「あほ! ベつに炭屋せんかて、いっしょうけんめいはたらくことを、まっ黒になってちゅうのやがな。でまあ、苦労してお金をためたんや。それだけのおやじやさかいな、道楽というものはなにも知らん。芸者やお茶屋てなもん、まるで知らんし、芝居や浄瑠璃《じようるり》かて、みたことも聞いたこともない」 「ほな、生きててもなんのたのしみもないやろな?」 「ところが、あのおやじに、ひとつだけ道楽があんのや」 「ほう……どんな道楽や?」 「喧嘩《けんか》や」 「え?」 「喧嘩や」 「喧嘩するのん?」 「喧嘩するのやない。仲裁や。人が喧嘩してるところへいって、『ちょっと待った』ちゅうて仲裁にはいる。『おまえら、わしを、だれや知ってるか?』『ああ、割り木屋のおやっさんでんな』『知ってりゃ幸《さいわ》いや、この喧嘩、わしにあずけるか?』『あずけます』というたら、『よし、ちょいとこい』と、近所の小料理屋へつれて行《い》てな、『この喧嘩、わしがあずかる。飲んで仲なおりして帰れ』ちゅうて、一ぱい飲まして、どうだ、おれはえらかろうと、親分気どりでいばろうちゅうのが、それがあのおやじの道楽や」 「けったいな道楽やな」 「このあいだもな、たばこ屋の赤犬と、かまぼこ屋の黒犬の喧嘩の仲裁をしたんや」 「ほう、犬の喧嘩!?」 「そうやがな……二ひきの犬が噛みあいの喧嘩しとった。すると、あのおやっさん、そこへとびこんで、『ちょっと待った。おまえら、わしをだれや知ってるか?』と、こういうねん」 「犬が、『ああ、割り木屋のおやっさんでんな』といいよったか?」 「犬が口をきくかいな。『ワンワンワーン』ちゅうて吠《ほ》えるだけや。『ワンワンいうところをみたら、知ってんのやな? ほなら、わしにまかすか?』『ワンワンワーン』『まかすんやな?』ちゅうて、勝手にきめよって、魚屋へ行って、あらを仰山買《ぎようさんこ》うてきて、『さあ、これ食うて仲をなおせ』と、ほうりだしよった。犬のこっちゃ、喧嘩わすれてそれ食うてるわ。食うだけ食うてしもたら、また喧嘩や。『まだたらんなあ』いうて、また魚屋へいて、あらを買うてきて、ばーっとほうりだしよった。それを食うてしもたら、また喧嘩や……また、あらをばーっ……犬の喧嘩と魚屋との間を三十六ぺん往復しよった。犬のやつ、しまいに腹がふくれてうごけんようになってしもて、とうとう喧嘩やめよった。それみて、ごきげんで、うちへ帰るというおやじや、あの人は……」 「けったいな人やな」 「そやさかいな、おやっさんが、むこうからくるのをさいわい、おまえとわしで相対《あいたい》喧嘩しよう」 「ほな、魚のあらを食うのんか?」 「あほ! 犬といっしょにするやつがあるか……ふたりで、にせものの喧嘩をするのや……それみたら、あのおやっさん、ようほっとかんわ。『ちょっと待った。おまえら、わしを、だれや知ってるか?』ときたら、しめたもんや。『割り木屋のおやっさんでんな』『知ってりゃ幸いや、この喧嘩、わしにあずけるか?』『あずけます』――そのへんの小料理屋で一ぱいちゅうねん、どや?」 「そらええが、どういう段どりにするねん?」 「とにかく、わしが歩いてるさかい、おまえ、ボーンといきあたってこい。ほんなら、わしが、『なにをするんねん?』というなり、おまえの頭をボーンとひとついくさかいな」 「どっち側《がわ》どつく?」 「そんなもん、そのときの都合で、わかるかいな」 「なるべくなら、右のほうどついてや。この左側に出来物《できもん》ができたあんねん……」 「わかったあるがな。とにかくどつくさかいな。おまえは、『なにも、そんな、いきあたったかて、おたがいさまやのに、手えかけいでもよろしいやおまへんか』とこういうんや。すると、わしが、『なにぬかしてけつかんねん』ちゅうなり、むこうずね、バーンとけりあげるわ」 「ああ、痛そうなとこばっかりねらうのやな」 「むこうずねけりあげたら、おまえ、とにかく仰向《あおむ》けにひっくりかえれ。ほな、わしが下駄で、踏んづけて、痰《たん》はきかけるわ。ええか? そこで、わしが、おまえの足もってひっぱって行《い》て、むこうの肥《こえ》つぼへほりこんで、上から石投げこむさかい」 「あほらし、やめさせてもらうわ。わいは、なにもそないまでしられて、酒飲みたいことないのやさかいな」 「まあ、こりゃはなしやがな。それぐらいのいきおいでいかなんだら、むこうも信用せえへんさかいにいうてんのやがな……あっ、おやっさん、歩きだした、歩きだした。さあさあ、ドーンとぶつかれ」 「へえ」 「早《は》よこい、ドーンとこい……あっ、こらっ、おのれなんでぶつかりやがったんじゃ?」 「なんでて、おまえがぶつかれというさかいに……」 「そんなこというたら、あかへんやないかい……こらっ」 「痛い、痛い、左側どついたらあかんちゅうてるのに……できもんが……」 「なにをごじゃごじゃぬかしてんねん。あくもあかんもあるかい」 「くそっ、でけもんつぶしやがったな。こらっ」 「このがき、やる気ならほんまにいてもたろか!」 「なにを! ……さあ殺せ!」 夢中になって喧嘩をしております。ところへとんできた幸助さん、 「ちょっと待った! 待て、待て! 待てっちゅうのに……おい、おまえら、わしを、だれや知ってるか?」 「おっ、あんた、割り木屋のおやっさんでんな」 「知ってりゃ幸いや。この喧嘩、わしにあずけるか?」 「へえ、もう、おやっさんにはいってもろたら、いうことおまへん。おあずけします」 「よし、おい、そっちの男、おまえ、どうや?」 「へえ、まかすことになってまんねん」 「おかしなこというない……ほんなら、わしが仲裁さしてもらうさかいな、おまえら、ちょっとついてこい」 「こううまくいくとはおもわなんだな」 「いうた通りやろ」 「こらっ、ふたりで、ごじょごじょ、仲ようはなしをするな。わいが仲裁する前に仲ようされたらたよりのうていかんがな……さあ、ここや、ふたりともはいれ……おーい、ちょいと二階借りるで……さあさあ、こっちへあがれ……さあ、ふたりとも坐れ……ああ、ちょっと、とりあえず銚子《ちようし》が一本と盃《さかずき》ひとつ、それだけ用意しといて……さあ、まずはじめは、どういうことから喧嘩になったんや? 仲裁するについてはやなあ、そのいきさつ聞かないかんな。どういうことや?」 「そんな、あんた……あんたにまかしたんでっさかいな、もうそんなむつかしいことはいわんと、ぐーっと一ぱい……」 「なにぬかしてんねん。わけも聞かずにむりやり仲なおりさせた、てなこといわれたら、わしの顔にもかかわるさかい……さあ、いうてみい。どういうところから喧嘩になったんや? こらっ、そっちの男、いうてみい!」 「えっ……そのう……つまり……はじめは、わたし、仕事がやすみやさかい、ぼんやり立ってたんでんね。ほな、これがきてね、『一ぱい飲ましたろか?』とこういうん、『酒か?』ちゅうたら、『あたり前やないか。水や油飲ましてどないするんねん?』『ぜにあんのかい?』『ぜにはないわ……無《の》うても飲む法があるねん……それそれ、むこうから酒樽がころんできた』と……」 「これっ、あほ! なにいうてんねん。おやっさん、こんなあほに聞いたかてわからしまへん」 「おのれはだまってえ。それからどうした?」 「で、酒樽が飲ましてくれるちゅうて……」 「なんや、ようわからんが、ほな、なにかい? だいたい、もとは、酒をどうのこうのてなことから喧嘩になったんか?」 「まあ、そうでんねん」 「なんや、おまえらは友だち同士やろ? もう、しょうもないことで喧嘩さらしやがって、なんちゅうこっちゃ……わしが通らなんでみい、いま時分どっちかが死んで、どっちかが大怪我してるわ」 「通らなんだら、喧嘩はなかったやろとおもうわ」 「なんやと?」 「いえ、なんでもおまへん……」 「そんなら仲なおりするんやな? わしにまかせるんやな?」 「へえ、もう、おまかせします」 「よしよし……そんなら、こっちの男、おまえのほうが年上らしいな。さあ、おまえから盃うけい」 「へっ、どうもすんまへん。へへ、おおきに……」 「さあ、その盃をこっちへまわせ」 「そんな、あんた、殺生な……せめて、駆《か》け付け三ばい」 「あほなこといわんと、こっちへまわせ。さあ、仲なおりの盃や。おまえ、うけとれ」 「へえ、いただきます……おやっさん、この盃は?」 「そら、こっちへくれ。ちょっとついでくれ……うん、さあ、これで手打ちはすんだ。仲ようせなあかんで……もっとそばにいてやりたいが、世間にまたどんな喧嘩がおこってるやわからんさかいな、わし、これからでかけるさかい、仲ようしいや……酒、足《た》らなんだら、そういっとくさかい、階下《した》へいうて、もろうたらええ」 「ああさよか、おおきに……ああ、おやっさん、あした、また、あのへんを歩いてもらえまへんやろか?」 「なんや?」 「また喧嘩してますさかい、どうぞ……」 「なにぬかしてけつかんねん、あほっ!」 幸助さん、会計万事すまして表へでました。 「ああ、わしもだいぶ顔が売れてきたわい。『殺せ』『殺したる』ちゅう大喧嘩��ぴたりとおさまってしもうた。うふふふ」 幸助さん、悦《えつ》にいりながら横町へやってまいりますと、そこに義太夫のお師匠さんがございます。むかしは、大阪は義太夫の本場でございまして、小さな子どもさんでも、さわりの一節ぐらいは、みな知ってたもんでございます。まあ、それくらいさかんなもんでございましたが、幸助さん、義太夫のぎの字も知りません。 いま、ひとりの弟子が、お師匠さんに、「桂川連理柵《かつらがわれんりのしがらみ》」、お半長右衛門の浄瑠璃をさらってもろうております。 「柳の馬場は押小路《おしこうじ》、虎石町の西側で、軒をならべし呉服店、主《あるじ》は、帯屋長右衛門」という出で、そのうちに、「親じゃぞえ、ちえー、そりゃ、あんまりでござんす」という文句がございます。 これは、長右衛門の女房おきぬが、姑《しゆうと》にいじめられるところで、義太夫のほうでは、「嫁いじめ」というております。 「親じゃぞえ、ちえー、そりゃ、あんまりでござんす」 お弟子さん、しきりにあたまをふってやっております。表は、義太夫好きの人たちで黒山のよう……そこへ幸助さん、やってまいりました。 「なあ、わたしゃこの芝居みるたんびにおもうんやけど、この帯屋のおとせちゅうばばあは、わるうおまんな」 「ああ、ほんまに……この嫁いじめのところなんか、腹ん中がむかついてきまっさかいなあ」 この嫁いじめということばが、義太夫のことを知らない幸助さんの耳へはいったからたまりません。 「おい、嫁いじめがあるそうやな?」 「へえ」 「いったい、どこであるのや?」 「ここでやってまんがな……それ、聞いてみなはれ……『親じゃ、ちえー、あんまり……』と、聞こえまっしゃろ?」 「ほう、派手にやっとるなあ……ほいでなにかいな、だれひとり、中へはいって口をきいてやろうちゅうやつはおらんのか? みな、ただ、おもしろがってんのかい? 薄情やなあ」 「え? なんです?」 「いや、こないな薄情者相手にしておってもどもならん。どけ! わしが仲裁したるさかい……」 「なんや? この人は……」 「さあ、どけ! わしが中へはいって口きいてやろうやないか……ええ、ごめんなはれ!」 「へえ、おいでやす……えー、お師匠《つしよ》はん、お人がみえてまっせ」 「ああ、さよか……はい、どちらはんで?」 「あんたか、ここのあるじさんは?」 「へえ、そうでおます。なんぞご用で?」 「……たいがいにしときなはれ」 「え? なんのこって?」 「嫁いじめもたいがいにしときなはれ」 「え? 嫁いじめもたいがいに? ……なんやおもうたら、浄瑠璃のはなしかいな」 「浄瑠璃てなんや?」 「いいえ、お半長でんがな」 「お半長てなんや?」 「なにも知らん人やな……あんた、お半長ちゅうたら、京都のおはなしでんねん」 「なんやと? 京都のはなし? 京都のもめごとをここでさわいでるんのかい?」 「いや、こまった人やなあ……あんた、ほんまにお半長右衛門、知らなはらへんので?」 「ああ、知らん」 「こまったなあ……あのねえ……そのう……京都の西陣、柳の馬場押小路虎石町の西側ちゅうとこに、帯屋長右衛門という人がおります。この長右衛門が、お伊勢まいりの下向道、石部の宿の出羽屋という宿屋で、近所の信濃屋のお半ちゅう娘と泊まりあわせて、ちょっと、こう、ややこしい仲になってな、お腹が大きなりましたんや」 「ほう……で、その近所の、相手の娘のお半か、こらいくつや?」 「十四で……」 「十四!? ……ませた娘やな……長右衛門ちゅうのはなんぼじゃ?」 「四十に近き身をもってちゅうさかい、まあ、三十八、九でっしゃろかな」 「ええ年をして、また、こら、なんちゅうことをしくさるのや……」 「ほんまだすなあ……」 「感心したらあかんがな……それからどうした?」 「その帯屋に、舅《しゆうと》で半斎という、これは、ほとけさんみたいにようでけた人でんね、そやけど、その人の後添《のちぞ》いで、おとせというおばあんが、これはわるいやつです。自分に儀兵衛という連れ子がある。ほいで、長右衛門をほりだして、自分のお腹を痛めた子どもをあとへすえたいという気がおますわな」 「ふん、わるいやっちゃ」 「へえ、ところが、また、長右衛門には、おきぬという嫁はんがある。これはまた貞女ですねん。自分の夫と親とのあいだにはいって、ずいぶん苦労してます。それをまた、おばあんがいじめるてなもんですわ」 「うーん、よう教えてくれた……よしっ、わしも聞いた以上は、ほっとけん性分や。ほな、ちょっと京都まで、このもめごと、さばきつけにいく」 「いや、あんた、これ……」 「ちょっと待ってくれ。ようたしかめんといかんさかいな……ところはどこやいうたな?」 「柳の馬場押小路、虎石町の西側という……」 「うんうん……あるじは帯屋長右衛門か、で、この嫁はんがおきぬというのやな、ほいで、舅が半斎、それで、その後添《のちぞ》えのおばあんがおとせ、こいつがわるいやっちゃな、ふんふん、つれ子に儀兵衛というのんがおる。で、その近所の娘がお半やな……うん、ようわかった。ほなら、わしは行《い》てくるさかい」 ころは明治の初めでございまして、大阪と京都のあいだには、もう汽車が通じておりましたが、旧弊《きゆうへい》な幸助さんは、汽車が大きらい、八軒家から三十石舟に乗って、一晩がかりで伏見へ着きました。 「ああ、ちょっとたずねますがな」 「なんどす?」 「京都西陣、柳の馬場押小路、虎石町の西側ちゅうとこあるかい?」 「へえ、おすえ」 「そこに帯屋長右衛門ちゅううち知らんか?」 「……ちょっと待っとおくなはれ。なんや聞いたような名前やな……柳の馬場押小路、虎石町の西側で、帯屋長右衛門? へっ、人をなぶるのやないで、あんた……そら、まあ、お半長やないか?」 「そや、お半長や、知ってるか?」 「ようそんなあほなことを……あはははは……お半長なら、子どもでも知ってまっしゃないか」 「子どもでも知ってるか? うーん、そんな大きなもめごとを、なんでわしがいままで知らなんだ?」 あっちで聞き、こっちで聞きしてまいりますと、偶然にも、虎石町の西側に一軒の帯屋がございました。 「ああ、ここが帯屋じゃな。ええ、ちょっとごめんを!」 「へえ、おいでやす。どうぞ、ま、座布団《おざぶ》あてとおくれやす……小僧、お茶を持っといで」 「いや、そうかもうていただいてはこまります。わたしは、帯を買いにきたもんやございませんので、ええ、ちょっと、ここのおうちのことで、折りいっておはなししたいことがあってまいりましたんやが、あんたは、こちらのご主人か? それとも……」 「へえ、わたし、当家《とうけ》の番頭どす……ま、とにかくお茶を……」 「いやもう、どうぞおかまいなしにな……聞くところによると、こちらでは、ちかごろ、なんかこうもめとるそうやないか?」 「え? ……なんやおもうたら、あんた、けったいなこといやはりますな。お門《かど》ちがいやおまへんか? ……てまえどもは、べつにもめたりはしておりませんで……」 「いやいや、そうかくしてもろてはこまります。わたしは、このもめごとをおさめて、お礼をもらおうとかそんな気持ちはあらしまへん。ま、とにかく、あるじさんの長右衛門さんにちょっとでてきてもらおう」 「はあ、やっぱりまちごうてますわ。わたしどもの主人は、忠兵衛と申しますが……」 「そうかくしてもろたらこまる。わたしは、みな聞いてきましたのやさかい……まあ、番頭さんとしたら、自分とこの恥を世間へだすまいとおもうてかくしなはるのやろけど、いつまでかくしだてしてもらうと、かえってことがややこしくなる。まあ、しかし、長右衛門さんは、ちょっとでにくいかもわからん。石部の宿の一件があるさかいなあ……ほな、おかみさんのおきぬさんにちょっとでてもらいまひょか」 「いえ、てまえどものお内儀《ないぎ》は、お梅さんと申します」 「いつまでそんな逃げ口上いうてもろたら、わし、しまいに怒りまっせ。それやったら、おばあんのおとせとやらに会わせてもらいまひょ」 「……なんや最前からはなしがおかしいおかしいとおもたら、あんさんのおいいやすは、そら、お半長やおへんどすか?」 「そや、お半長やがな」 「あははは……もう、このいそがしいのに、ようそんなこといいにきなはんな」 「なにがい?」 「なにがいて、あんた、そら、いまのおはなしやおへんどす。とうのむかしに桂川で心中しましたどすえ」 「えっ、桂川で心中したか!? ああ、汽車できたらよかった」

3 notes

·

View notes

Photo

道灌《どうかん》

「ご隠居《いんきよ》さん、こんちわ」 「おや、八つあんかい。さあ、こっちへおいで。なにかい、きょうは、やすみかい?」 「へえ、朝っから、へんてこれんな天気になりやしたからね、やすんじめえやした」 「ああそうかい。それじゃあ、ゆっくりあそんでおいで。お茶でもいれよう。さいわい、よそからあまいものをもらったから……」 「おやおや、あめえもんかい」 「はてね、おまえ、あまいものは、いけないのかい?」 「ええ、あめえもんとくると、まるっきり意気地《いくじ》がねえんでね、金つばなんぞは、十八も食おうもんなら、げんなりしちまうんで……」 「あきれたねえ、この人は……だれだって、そんなに食べれば、げんなりするよ。失礼ながら、きょうのお菓子は上等なものだよ。というわけが、到来物《とうらいもの》だ」 「ああ、葬式《とむれえ》の菓子かい?」 「そうじゃあないよ。もらいものだ」 「そうだろうねえ。もらいものでもなくっちゃあ、上等の菓子なんかあるめえからねえ」 「よけいなことをいいなさんなよ」 「でもね、ご隠居、ひさしくこねえあいだに、でえぶ、うちの模様がかわりましたねえ」 「すこしばかり手いれをしたよ」 「りっぱになったねえ。前とは、みちがえるようだ。まるでご殿《てん》のようですね」 「いや、これは、おそれいったな。まるで、ご殿のようだとは……」 「まったくさ、すっかりりっぱになっちまった。こうなってみると、ご隠居、おまえさんがいるのがむだだ」 「それがよけいなわる口というのだよ」 「なんですい、ここにあるさかさ屏風《びようぶ》は?」 「さかさ屏風ってやつがあるかい、さかさ屏風ってえのは、人が死んだときに立てるんじゃないか。よくごらん、これは、衝立《ついたて》というものだ」 「ははあ、月のはじめだね」 「なにが?」 「いえ、ついたちだって……」 「なにをいってるんだ。衝立だよ」 「いろんな絵がはってありますねえ」 「ああ」 「ここに、戦《いくさ》をしているところの絵がありますね」 「それは三方《みかた》が原《はら》の戦いだ」 「だれとだれのいくさです?」 「武田信玄と徳川家康とがいくさをした」 「へえー、で、どうなりました?」 「武田|方《がた》は、五万有余の大軍で押しよせたが、徳川勢は、三千の小勢でいさましくたたかった」 「へーえ、てえしたもんですねえ」 「なにしろ、徳川方では、酒井、榊原《さかきばら》、井伊、本多なんていう名代《なだい》の四天王がはたらいたからなあ」 「へーえ、その四人が強かったんですか……で、武田方には、その四天王てえやつは、いなかったんですか?」 「いたとも……土屋、内藤、馬場、山県《やまがた》……まあ、こんなぐあいに、むかしの大将には、みな四天王というものがあったな」 「だれにでも?」 「ああ……源頼朝《みなもとのよりとも》の四天王が、佐々木、梶原《かじわら》、千葉、三浦、義経の四天王が、亀井、片岡、伊勢、駿河」 「神戸、大阪、京、名古屋……」 「なんだい、それは?」 「東海道線の四天王で……」 「ふざけちゃいけないよ」 「しじみ、はまぐり、ばか、はしら……」 「なんだい?」 「貝類の四天王さ……それに、日比谷、浅草、芝、上野とくりゃあ、公園の四天王だ」 「そんなのがあるかい」 「競馬、パチンコ、囲碁、マージャンとくりゃあ、道楽の四天王……」 「もうおよしよ。ばかばかしい」 「こっちの絵には、また、ばかにいい女がいますが、こりゃあ、なんですい?」 「それは、小野の小町だ」 「ああ、この女ですか、小野の小町てえなあ、てえそういい女だったそうですねえ」 「いい男をみれば、業平《なりひら》というし、いい女をみれば、小町のようだという。絶世の美女だったな」 「雨の日にぬれてあるいたんですかねえ」 「なにが?」 「いいえ、びしょだって……」 「びしょではない。美女、美しい女だ。わるい女は醜女《しゆうじよ》、こわい女は鬼女《きじよ》」 「ひげのはえたのをどじょう」 「まぜっかえすなよ」 「だがねえ、ご隠居さん、そんないい女なら、くどいた男も多かったでしょうねえ」 「まあな」 「どうです、小町君、これから銀座へ散歩にでかけませんかなんて……」 「そんなばかな……」 「きっと経師屋《きようじや》の半公だよ、そんなきざなことをするのは……」 「なにをいってるんだい……多くの公家《くげ》のなかで、深草の少将という人が、とくに思いをかけた」 「へーえ、どうしましたい?」 「小町のいうには、男心と秋の空、変りやすいというから、わたしのもとへ百夜《ももよ》通ってくだされば、ご返事をしようといった」 「ももよてなあ、なんです?」 「百の夜と書いて、百夜《ももよ》というな」 「ははあ、すると、五十夜と書いて、みかん夜か」 「なにをいってるんだ」 「どうしましたい?」 「恋に上下の差別はない。深草の少将ともあるべき身が、風のふく晩も、雨のふる夜も、やすむことなく、せっせと通った」 「で、どうしました?」 「九十九夜目の晩に、大雪のために凍《こご》えて、ついに思いをとげなかった」 「やれやれ、しょうしょうふかくなひとだ」 「しゃれるなよ」 「だがね、ご隠居さん、おれんとこのじいさんなんぞはね、一晩のうちに十三度通って相果《あいは》てたよ」 「女のところへか?」 「なーに、便所へさ」 「ばかだね、どうも……」 「小町は色恋、じいさんは下肥《しもごえ》……こいに上下のへだてはねえや」 「つまらないことをいうなよ」 「もし、ご隠居さん、こっちの絵はなんです?」 「どれだい?」 「ちょろちょろ流れの川のあるところへ、椎《しい》たけがあおりをくらったような帽子をかぶって、虎の皮のももひきはいて突っ立ってるやつがいてさ、こっちに、あらい髪の女が、お盆の上に、なんか黄色いものをのっけて、おじぎをしてるじゃあありませんか」 「なんという絵の見かたをするんだよ……椎たけがあおりをくらった帽子ってのがあるもんか。それは騎射笠というもんだ。虎の皮のももひきではない。それは、むかばき」 「へーえ」 「女の髪は、下《さ》げ髪といって、あらい髪じゃあない。お盆の上の黄色いのは、山吹《やまぶき》の花だ」 「で、だれなんです?」 「そのかたは、われわれ江戸っ子の先祖ともいうべき太田|持資《もちすけ》、のちに入道をして道灌《どうかん》という人だ」 「なんの絵です、これは?」 「治《ち》にいて乱《らん》をわすれず、足ならしのために、田端の里へ狩りくらにおでかけになった」 「狩りくらって、なんです?」 「鷹野だ」 「たかのって、なんです?」 「野馳《のが》けだよ」 「ああ、うすあかるくなるやつだ」 「それは、夜あけだよ……つまり、山のなかへ鳥やけものをとりにいったんだ」 「なるほど」 「すると、にわかの村雨《むらさめ》だ」 「へーえ、そうですかねえ。どうもてえしたもんだ」 「べつに、たいしたもんじゃあないさ。たかが村雨だもの……」 「そうですねえ、そういやあ、そうだ。べつにてえしたもんじゃあねえや。たかがむらさめですものねえ。あははは、たかがむらさめだ。むらさめなんてくだらねえや。むらさめ、むらさめ……ええ、むらさめ? むらさめって、なんです?」 「なーんだ。おまえ、わかんないで笑ってるやつがあるか。村雨というのは雨だ」 「なーんだ、雨かい、雨なら雨だといってくれりゃあ、わかるじゃあねえか。むらさめだなんて、英語をつかうからわからねえや」 「英語じゃあないよ。にわか雨のことをこういうんだ。ところが、道灌公、雨具の用意がないから、おこまりになった。かたわらをみると、そこに、一軒のあばら家があった」 「そんなところへ油屋《あぶらや》なんぞをだしたって商売になりますまいがね……」 「油屋ではない。あばら家、つまり、こわれかかったそまつな家だ」 「へーえ、じゃあ、丈夫で、きれいな家は、背骨家か」 「そんなのがあるもんか。雨具を借用したいとおとずれると、なかから、二八《にはち》あまりのしずの女《め》がでてきた」 「家が古いもんだから、巣をつくってやがったんだねえ、そいつあ……」 「なにが?」 「すずめがでてきたんでしょう?」 「すずめじゃない。しずの女、つまり、いやしい女さ」 「ははあ、焼きいもをかじりながら……」 「そのいやしいんじゃあないよ。まあ、身なりのいやしい女だ」 「すると、ご隠居さんとこのおばあさんなんぞ、かなりのしずの女だね」 「口のわるいやつだな……顔を赤らめて、乙女が、盆の上へ山吹の枝を手折《たお》って、『おはずかしゅうございます』といって、道灌公にさしだした絵だ」 「なるほど、いなか娘で気がきかねえんだね。殿さまが、雨具を貸してくれってへえってきたんでしょ? それを山吹なんかだして、これで雨をはらって帰れなんて知恵しかでねえんじゃあはずかしいや。それよりも、蓮《はす》の葉か、いもの葉でもかぶらしてやったらいいじゃあねえか」 「おまえにわからないのももっともだよ。道灌公は、文武両道に通じていたおかただが、この乙女のだしたなぞがとけない。ぼうぜんとしておられると、ご家来の豊島|刑部《ぎようぶ》という人が、父親が歌人なので、道灌公よりもさきに、このなぞがとけた。そこで、ご前《ぜん》へすすみでて、『おそれながら申しあげます。兼明《かねあきら》親王の古歌に、七重八重花は咲けども山吹の実のひとつだになきぞかなしき、というのがございますが、山吹というものは、花の咲いて、実のならぬもの、実と蓑《みの》とをかけて、お貸ししたいが、蓑《みの》がございませんということわりの意味でございましょう』と申し上げた。すると、道灌公は、小膝を打たれ、『ああ、余は、まだ歌道に暗いのう』とおっしゃって、そのまま、ご帰城になった」 「へーえ、そうかねえ。まあ、早えはなしが、道灌公が、そのいなか娘にへこまされたってわけだ」 「そうだよ」 「だけど、なんです? そのかどうに暗いてえのは?」 「歌の道に暗い。つまり、乙女のだした歌のなぞがわからなかったことだ」 「へーえ、そうですか。それから、いちばんあとのごきじょうてえなあ、なんです?」 「お城へ帰った」 「うしろへけえった? ははあ、坂道かなんかで、うしろへひっくりけえったんだな。あぶねえな、どうも……」 「うしろへ帰ったじゃあない。自分のお城へお帰りになったんだ」 「その人、城なんか持ってたんですか?」 「ああ、持っていたとも……千代田のお城、あれが道灌公のお城だ」 「あっしゃあ、うちのおやじに聞いたんですが、徳川さまのお城だったそうじゃありませんか」 「道灌公のお城だったが、のちに、徳川さまのお城になったんだ」 「ああ、そうか。道灌公から徳川さまへはなしをもちかけたんだな。『これ、どうかんならねえか』『いえやすなら買おう』かなんか……」 「おかしなしゃれをいうなよ」 「それから、どうなりました?」 「いっしょうけんめいに歌を勉強なすって、日本一の歌人になったなあ」 「へーえ、日本一の火事たあ、すげえことになったもんだ。むかしのことで、ろくなポンプがねえから、よく燃えたでしょうねえ」 「火事じゃない。歌《うた》びとだ」 「ああ、かきまわすとくせえやつ」 「それは、ぬかみそだよ。歌《うた》びと、つまり、歌をよむ人だ」 「ああそうですか……なんでしたっけねえ、その雨具のねえっていうことわりの歌は?」 「べつに雨具がないとことわる歌ではないが……七重八重花は咲けども山吹の実のひとつだになきぞかなしき」 「そうそう、それだ。それじゃあ、どうでしょう、月末になって、今月は、勘定がはらえねえっていうことわりの歌はありませんか?」 「そんな歌があるもんか」 「すみませんがねえ、ご隠居、その七重八重の歌をね、仮名《かな》で書いてくださいな」 「どうするんだい?」 「雨のふったときにね、よく友だちがくるんですよ。ところが、傘でも下駄でも貸してやると、それっきり持ってきたためしがありませんからね、こんどっから、傘なんか借りにきやがったら、その歌でことわっちまおうとおもうんで……」 「そうかい、書けといえば、書いてあげるが、おまえの友だちに、歌なんかわかるかい?」 「わかんねえったってかまいません。とにかく、それをみせてことわっちまいますから……」 「では書こう……さあ、書いたよ」 「なるほど……えーと……ななへやへ……なんだかくせえような感じだなあ」 「七|重《え》八|重《え》じゃあないか」 「ああ、そうか……はなはさけとも……」 「だめだな、そんな読みかたをしちゃあ、にごりをつけるところはちゃんとつけて……七重八重花は咲けども山吹の実のひとつだになきぞかなしき……わかったかい?」 「わかりました。ありがとうございます。それじゃあ、あっしは、これで帰ります」 「まあ、いいじゃないか。ゆっくりしておいでよ」 「いいえ、雲行きがあやしくなってきましたから、いそいで帰ります。さようなら……あれ、あれ、もうぽつぽつやってきたぜ。はやく帰って、傘借りにきたやつにこの歌をつかわなくっちゃあ……さあ、いそいで、いそいで……おっと、てえへんだ。うちへへえったとたんに大村雨とき��。いそいで帰ってきてよかったよ。へたあすりゃあ、こっちが道灌になるところだった。いやあ、すごくふってきたもんだ。あっ、通る、通る、いろんな道灌が通るな。みんなおもてを馳《か》けだしてやがらあ。だれも傘を持ってねえところをみると、天気予報がはずれたな。あれっ、まっ白な脛《すね》をだして色っぽい年増《としま》の道灌だ。きれいな道灌じゃねえか。あっ、犬の道灌がいやがる。あっちの豆腐屋道灌なんて、あんまり駆けると豆腐がこわれるじゃあねえかなあ。やあ、やあ、子どもの道灌、巡査の道灌……いろんな道灌がいるもんだなあ……これだけ道灌がいるんだから、うちにもこねえかなあ、せっかく書いてもらったのに、むだになっちゃうじゃあねえか」 「ごめんよ」 「おうっ、きたな、道灌、待ってたぞ」 「すまねえ。借りものがあるんだ」 「わかってるよ。おめえの借りにきたものは先刻ご承知だ。雨具を借りにきたんだろ?」 「いや、今朝《けさ》、うちをでかけるときにね、朝焼けしてあぶねえとおもったから、雨具は持ってでたんだが、急に用事ができちまって、帰りがおそくなっちまったから、ちょうちんを貸してくれ」 「ちょうちんを貸せ? おかしな道灌がとびこんできやがったなあ、この場ちがい道灌め!」 「なにいってんだな、はやくちょうちんを貸してくれよ」 「そんなことをいわねえで、雨具を貸してくれといえ」 「だから、雨具は持ってるんだよ」 「持っててもいいから、おれのたのみだ。雨具を貸せといえよ。そうすりゃあ、ちょうちんを貸してやるから……」 「なんだかわけがわかんねえが、じゃあ雨具を貸してくれ」 「よう、待ってました……おはずかしゅうございます」 「おう、よせよ。気でも触《ふ》れたんじゃあねえか。そんな女みてえなまねをして……」 「だまってろい、こっちは、しずの女なんだ……さあ、これを読め」 「なんだい、こりゃあ、ななへやへ……」 「なんてえ読みかたをしてるんだ。しろうとはしょうがねえな……いいか、よく聞いてろよ。七重八重花は咲けども山伏の味噌|一樽《ひとたる》に鍋《なべ》と釜《かま》しき……どうだ、わかったか?」 「なんだ、こりゃあ、おめえのかんげえた勝手道具の都都逸《どどいつ》か?」 「どどいつ? おめえ、これを知らねえところをみると、よっぽど歌道に暗《くれ》えな」 「ああ、角が暗えから、ちょうちんを借りにきた」

7 notes

·

View notes

Photo

大山まいり

むかしは、信心のために山のぼりにでかける人たちが多かったそうでございまして、江戸に近いせいもあって、とくに大山まいりはさかんだったようで……

気の荒い江戸っ子連中が山のぼりにでかけましたが、酒がはいると、とかく喧嘩がおこりやすいというので、腹を立てたら罰金、もしもあばれるものがいたら、髷《まげ》を切って坊主にしてしまう、という罰をきめました。そのおかげで、山はたいへんにおとなしくすみまして、いよいよ江戸へ帰るというので、神奈川へ泊まりました。 さあ、あしたは江戸へはいるというので、前祝いに一ぱいはいりましたから無事にはおさまりません。 「先達《せんだつ》(先に立って案内する人)つあん、先達つあん、たいへんだ。とうとう熊公があばれだしましたぜ、湯殿で……」 「熊公が? あいつあ酒くせがわりいんだから、うっちゃっときなよ」 「そうはいきませんよ。ひでえんだから……」 「どうしたんだ?」 「いえね、あっしと留公が湯へへえっているところへ、あの野郎が、へべれけに酔っぱらってへえってきやがって、どうしてもいっしょにへえるといってきかねえんで……『こんなせめえ湯に三人もへえれるもんか。すぐにあがるから、ちょいと待ちねえ』といったんですが、あの野郎、飲むといやに強情《ごうじよう》ですから、『いつまで待ってなんぞいられるもんか』と、あのでけえ図体《ずうてえ》で割りこんできやがったんで……とてもきゅうくつでへえっちゃあいられねえから、『この野郎、なんてらんぼうなんだ』と、あっしが湯からでるついでに、野郎の背なかをこづいてやったんです。すると、『なにもてめえが買いきった湯じゃああるめえ。文句があるならおもてへでろ』と、こういいやがる。あっしもくやしいから、『なにいってやんでえ。そりゃあこっちのいうせりふだ。てめえこそさきへでろ』っていうと、野郎、留公のあたまを蹴《け》とばしてでやがったんで……」 「なんだ、留公、おめえ、あたまを蹴とばされたのか?」 「ええ、ふたつね」 「ふたつ? おめえ、のんきにかぞえてたのか?」 「べつにのんきにかぞえていたわけじゃあねえんです���、こっちがわを蹴とばしたんで、こっちへあたまをかたづけると、また蹴とばしゃあがったんで……『なんて足くせがわりいんだ、気をつけろ』っていったら、『蹴られてこまるようなあたまなら、座敷へおいてきてからへえれ』っていいやがるんですが、あたまはとりはずしできません」 「あたりめえだ」 「あっしもくやしいから、げんこをふりあげて……」 「なぐったか?」 「なぐられちまった」 「だらしがねえなあ……で、留公がなぐられるのを、金ちゃんはだまってみてたのか?」 「いいえ、あっしだって男でさあ、そばにあった小桶《こおけ》をふりあげて……」 「なぐったか?」 「なぐろうとおもったら、桶をひったくられて、あべこべにひっぱたかれた」 「なーんだ、おめえもか……ふたりとも弱えじゃあねえか」 「なーに、むこうが強すぎるんで……そのあげく、そこにある物をたたきつけやあがるんで、どうにも手がつけられねえからひきあげてきたんですが、あっしたちあ腹を立てましたから、約束通り銭をだします。そのかわり、熊の野郎は坊主にしちまいますからね、承知してておくんなさいよ」 「おいおい、そりゃあ約束は約束だけど、坊主にするってえのはおだやかじゃないよ。そこんところは、まあ話合いで、おめえたちの顔は立つようにするから、なんとか、まあ、こらえて……」 「いいえ、坊主にさせてもらいます」 「そこんとこをまあ、なんとかがまんして……」 押し問答をしておりますと、「先達つあーん、先達つあーん」とよぶ声。お膳がでて芸者がそろったから、先達さんが席についてくれないと、みんながこまるというので、先達の吉兵衛さんはそちらの席へいってしまいます。あとにのこった金さんと留さん、どうにも腹がおさまりません。帳場へいってかみそりを借りてくると、熊さんが酔いたおれている二階へあがってまいりました。 「あれ、この野郎、さんざっぱらあばれてくたびれたとみえて、鼻からちょうちんだしてひっくりけえってるぜ……あっ、しまった。水をわすれちまった。坊主にするったって、あたまをしめさなくっちゃあなるめえ」 「あたまをしめすんなら、そこに酒があらあ、酒でしめしてやりゃあ、野郎も剃られ甲斐があるというもんだ」 「うふふ、酒か……てめえの酒であたまをしめされて坊主にされりゃあ世話あねえや。さっそくこの湯飲みについで……うん、なかなかいい酒だ」 「おいおい、おめえの腹んなかをしめしたってしょうがねえじゃあねえか。こいつのあたまをしめすんだよ」 「わかってるよ。酒のいきおいでさっとやっちまうんだ……さあ、これでよくしめしたから、このへんからはじめるか……うふふふ、おもしれえ、おもしれえ……あれっ、片っぽうやったら、こっちもおやんなさいといわねえばかりに寝がえりをうちやあがった。こいつあやりいいや、そらそらそらよっときやがらあ……さあさあできた、できた。ずいぶんにくにくしい坊主ができあがったぜ。さてと……このままはだかでころがしとくわけにもいかねえ、なにかかけるものは? ……よしよし、この蚊帳《かや》をかけとこう……おい、みねえ、こうやって、蚊帳のなかから、まっ赤な坊主あたまをだしたところは、ほおずきの化けもんだなあ、あははは」 「プウ。プウーッ……」 「おい、霧なんかふいてどうするんだ?」 「こうやって、こいつのあたまへ酒の霧をふいておけば、蚊がわーっとやってきて、たっぷりと血を吸わあ。そうすりゃあ、血の気がすくなくなってしずかにならあな」 それから、金さんと留さんは、かみそりを帳場へかえしてしまうと、みんなといっしょの席へまじって大さわぎ。 さて、夜があけて、熊さんはそのままにして、一行は江戸へ発《た》ってしまいました。

「おかみさん、おかみさん、ちょっと二階へきてください」 「どうしたのさ?」 「ええ、江戸のお客さまたちのお泊まりになった部屋を掃除しにいきまして、蚊帳をかたづけようとしましたら、なかから坊さんがでてきました。気味がわるいから、二階へいっしょにきてください」 「坊さんが? そんなはずはないねえ。じゃあ、いっしょにいってあげよう……どれどれ……あらまあ、ほんとにお坊さんが寝てる……たしか、お坊さんのお泊まりはなかったのにねえ……あら、いやだ。ゆうべ、湯殿であばれた人じゃないか」 「え? あらっ、たしかにそうですけど、あのお客さんは髷《まげ》がありましたよ」 「だからさ、なにかわるいことをしたんで坊さんにされちゃったもんだから、かつらをかぶってきたんだけど、ゆうべのさわぎで、どっかへかつらをおっことしちまったんだよ」 「そうかも知れませんね」 「みなさん、もうお出発《たち》なんだから、はやくお起こししたらいいじゃないか。あたしは、下へいくからね」 「そうですね、もし、お客さん、お客さん、もし、あなた……」 「あ、あ、あーあ……ばかにくたびれた。からだの骨がびしびしと痛えや……おい、ねえさん、すまねえが、たばこ盆を持ってきてくれ……うーん、うめえ、朝の一服は格別だ。おまけにいい天気だし、いい心持ちだぜ……おい、なにを笑ってるんだ? なに? 坊さんがいます? どこにいるんだ? どこにもいやあしねえじゃねえか……なんだと? あなたが坊さんだ? じょうだんいうねえ、髷のある坊主がいるもんか……なに? 自分のあたまをさわってみろだって? なにとぼけたことをいってやんでえ、へへへ、はばかりながら、おれのあたまの毛についちゃあ、女の子がわーっという……あれっ、つるつるだ。おいおい、だれのあたまだ?」 「だれのあたまって、お客さんのあたまにきまってるじゃありませんか」 「しまった……ゆうべ、おれ、あばれたかい?」 「あばれたかいどころじゃありませんよ。湯殿でひっくりかえるようなさわぎだったじゃありませんか」 「そうかい、まるっきりおぼえがねえんだ……うーん、いくら約束だって、坊主にしなくってもいいじゃあねえか。ひとつ町内で、ちいせえ時分からあそんだ仲なのに、こんなことをするなんて……で、みんなどうしたんだ? え? 出発《た》っちまった? ほんとうかい? 勘定はすんでるのかい? ひでえやつらじゃあねえか。人をおきざりにして……よーし、野郎どもがそういうりょうけんなら、こっちにもかんげえがあらあ、みてやがれ……おい、ねえさん、めしはいいから、江戸まで通し駕籠《かご》をあつらえてくれ。おらあいそぐんだから……」 熊さん、あたまを手ぬぐいでつつんで、駕籠の垂《た》れを両方おろすと、一行のやすんでいる茶屋の前を通りこして、とぶようにして江戸のわが家へ帰ってまいりました。 「おう、いま帰ったぜ」 「あら、お帰んなさい。ばかにはやかったね。いま、みんなであつまって、これから品川までむかいにいくところだったんだよ」 「むかいに? そいつあちょっと待ってくれ。そんなことよりも、こんどいった連中のかみさんたちを、うちへあつめてきてくれ。わけ? わけなんざああとではなすから、とにかくよんできてくれ、いそいでお耳にいれたいことがありますからって……」 「そうかい、それじゃあよんでくるから……」