#教育失敗

Explore tagged Tumblr posts

Text

スダチの不登校支援で失敗?再登校するデメリットなどについて徹底解説

▼本記事はこんな人におすすめ!

「スダチで不登校相談してみたいけど失敗の口コミが気になる」 「再登校を目指したいけど失敗が怖い...」

最近、スダチの知名度も上がっておりまして、再登校することでマイナス面があるのでは、という意見をいただくことがあります。

���回は、その点について詳しくお答えしていきます。

それでは、詳しく見ていきましょう。

▼記事を読むとわかること

・再登校によるマイナス面について ・不登校であることのデメリットについて ・学校の役割とお子さんそれぞれの個性の在り方について

スダチでは、学校で問題を抱えて行き渋りや不登校、ひきこもりとなったお子さん方を平均3週間で再登校に導いています。

2024年1月時点で1,000名以上のお子さんが再登校に成功しています。

お子さん方はみなさん主体的に再登校を果たし、その後は学校生活を自ら楽しんでいます。

お子さんが深く悩んでいる様子のときには、行き渋りが始まる前に一度スダチへ相談いただけたら幸いです。

現状の様子をヒアリングさせていただき、今お子さんが抱えている問題を根本解決していくために必要なアプローチをお話しさせていただきます。

無料オンライン相談は、1対1で顔出しも不要のため、この機会にご活用ください。

1.スダチの再登校支援:強制しないからこそ成功する理由

小川「今回は、再登校をすることでマイナス面があるのでは、といったご意見にお答えしていきます。最近、スダチの知名度も上がっておりまして、再登校することでマイナス面があるのでは、という意見をいただくことがあります。不登校のお子さんを持つ親御さんから、再登校が失敗につながるのではないかという不安の声も聞かれます。今回はその点についてお答えしていきます。」

ますい「この意見が出るということは、再登校によって過剰適応でネガティブな影響があるのでは、とい見解だと思われます。つまり、無理やり学校に戻すことで子供に悪影響が出るのではないか、ということですね。そもそもこの意見が出るということは、我々が無理やり再登校させていると思われているのだと思います。つまり、不登校のお子さんを強制的に学校に行かせている、と。。」

小川「そうそう、でもそれは違います。前提として、我々は無理やり再登校させていませんし、スダチはお子さんと直接会うことはないじゃないですか。親御さんを通じてサポートしているので、無理やり行かせてください、ということはできないんです。そもそも無理やり行かせたとしても根本解決にならず、継続登校もできないですよね。それでは失敗に終わってしまいます。」

ますい「確かにそうですね。もしそんなことをしていたら、ここまで親御さんから選んでもらえるサービスになっていないと思います。スダチに対して『無理やり行かせられる』という評判も出るでしょうし、無理やり行かせているのなら再登校率は100%のはずです。我々は90%なので、そこも100%ではないということもありますし。やはり、子供たちがポジティブな変化を起こしているからこそ、再登校してその後の継続登校ができていると思うんですよね。無理やりだと失敗してしまいますから。」

小川「そうですね。我々が何をしているかというと、家庭での過ごし方を改善し、親子関係を良くすることで、結果として子供自らが学校へ行く気持ちになって再登校しています。状況が良くなる��では、『学校』という単語すら出さないようにしてくださいとお伝えしています。それはお子さんへのプレッシャーになるからです。不登校のお子さんに無理強いすると、逆に失敗につながりますから。」

再登校が失敗してしまう主な要因は”強制的に行かせる”からということですね。

ですが、スダチでは”強制的に”ではなくお子さんが”自主的に”再登校するための気持ちの部分を大切にしているため、再登校維持率が高くなっています。

2.不登校がもたらす将来の失敗リスクとスダチの解決アプローチ

ここでは、不登校でいることのマイナス面について詳しく説明していきます。

ますい「逆にこの意見をお持ちの方にお聞きしたいのですが、不登校でいることのマイナス面はないのでしょうか?例えば、生活習慣が乱れて昼夜逆転になることは良いことなのでしょうか?休んでいる間ずっとデジタル漬けになって1日10時間以上ゲームをする、これも良いのでしょうか?運動せずに体力が低下し、階段の上り下りだけで息切れするお子さんもいますが、それは問題ないのでしょうか?」

小川「将来的に健康面での失敗につながる可能性もありますよね。さらに、親子関係が悪化してお子さんが暴力や暴言を吐くようになる、学校に行けず学力が低下する、といったマイナス面もあります。不登校のデメリットは実はたくさんあるのです。なのに、再登校のデメリットだけに目を向けられてしまいます。もちろん、物事には良い面と悪い面があります。再登校にもメリット・デメリットがありますが、不登校にも同様にあります。両方を見た上で選択するべきだと思っています。スダチではその点を踏まえてサポートしています。」

ますい「『不登校のままでいいのでは』という意見の方は、おそらく家で自分のやりたいことをやって生き生きと生活している子供を想像しているのかもしれませんね。しかし、実際にはそういうケースは少ないと思います。家で勉強を自分で管理してしっかりやるお子さんはほとんどいませんし、やりたいことを見つけてそれを将来に生かせるほど突き詰める子もいません。それができていれば、親御さんも悩んでいないと思います。」

小川「そうですね。親御さんが悩まないのであれば、それはそれで見守っていれば良いと思います。しかし、実際には悩んでいる親御さんが多いということは、世の中に広まっているゲームやYouTubeを見ているだけ、といった状態になっているからです。先が見えない状態になっているので、親御さんは不安になるのです。これが不登校の現実であり、放っておくと将来的に失敗につながるリスクがあります。」

ますい「家で自分で生き生きとやっていればいい、という意見は別の話になってしまいますよね。現実を我々スダチは見ていますから」

小川「ほんの一部の、一人で家で生き生きしているお子さんにフォーカスしているのかもしれませんが、多くのケースではそうではありませんね。」

不登校を継続することで、お子さんの心のゆとりは出るかもしれませんが、将来的に見てリスクも多くあります。

今親御さんがどのような選択を取るのかで、お子さんの将来が変わるかもしれないという責任を持つことが大切ですね。

4.スダチが解説!不登校から再登校で得られる中長期的な成果

ここでは、スダチが大切にしているお子さんの将来にフォーカスした再登校への取り組みについて詳しく説明していきます。

小川「確かに、再登校を目指すことで一時的にマイナスがあるように見えることはあります。しかし、中長期的に見れば、それは乗り越えなければならない課題だと思います。例えば、デジタル依存を減らすことで反発があったり、親子関係が一時的に乱れることもありますが、ずっとゲームをさせていて良いのかというと、それも違います。そうしないと、将来的に失敗につながる可能性が高まります。」

小川「もっと言えば、人間は生きていればマイナス面があるのは当たり前です。学校に行っても行かなくても、結婚してもしていなくても、どの道にもプラス面とマイナス面があります。大事なのは、自分の選んだ道をどう前向きに捉えるかという考え方だと思います。不登校のままでいることが将来的に失敗につながるリスクを考えると、再登校を目指すことは大切です。」

ますい「こういった指摘をされる方は、例えば結婚生活を楽しんでいる人に『人生は墓場だ』と言ったり、独身生活を楽しんでいる人に『結婚できないなんてかわいそうに』と言っているのと本質的には変わりません。こういった硬直的な思考にならないようにサポートしていくのが、我々スダチのサービスだと思っています。」

小川「そもそも心から学校に行かなくていいと思っている人は、私たちはそれでもいいと思っていますし、その考えを否定するつもりはありません。ただ、前向きに学校に行ってほしいと願っている人の力になりたいと思ってやっています。不登校から再登校を目指す親御さんのサポートをするのがスダチの役割です。」

ますい「心から学校に行かなくていいと思っている人は、このチャンネルをそもそも見ていないと思います。今の状況が苦しくて抜け出したいと思われている方が、再登校のマイナス面が気になるのは理解できますが、何事も行動しようとすれば変化が起きるものです。変化を恐れて行動しないと、将来的に失敗につながることもあります。」

【関連記事】 不登校の闇については下記で詳しく説明しています。

【暴露】「不登校でも全然大丈夫」はウソ?不登校の闇を暴く

4.学校での学びが鍵!スダチが考える個性と社会の成功

ここでは、公的教育機関である学校の役割やお子さんそれぞれの個性の伸ばし方についてご説明します。

小川「現在の学校に問題が全くないわけではありませんが、だからと言って変わるのを待っていると、何年もかかってしまいます。その間、お子さんが学校に行かず何もせずに過ごして良いわけではありません。現状、学校がベターな選択肢であると思います。代わりのものが提供できなければ、やはり学校に行くことでお子さんの充実した生活につながります。そうしないと、将来的に失敗につながるリスクが高まります。」

小川「学校に行くことで、最低限の生活リズムが保たれます。生活習慣が乱れにくくなりますし、友達とのコミュニケーションや第三者との関わりもあります。授業に出ていれば一定の学力も身につきますし、運動もします。これが不登校から脱却するメリットです」

ますい「確かに。私も嫌なことはありましたが、学校に行って良かったと思っています。スダチのサポートで多くの子供たちが���う感じています。」

小川「そうですね。多くの人がそう思っているのではないでしょうか。」

ますい「私は、子供の個性を大切にした方が、その子の人生にとって最も良い影響があると思っています。しかし、環境を強制することで、その子の伸び伸びとした部分が失われてしまうのでは、と心配する方もいますが、これについてどう思いますか?」

小川「良い質問ですね。日本はよく個性を潰してしまう、画一的な教育をしていると言われます。それも一理ありますが、個性を発揮するのはやるべきことをやった上での話です。『怠けていますが自由にやります』というのは許されない部分もあります。それでは社会で通用せず、失敗してしまいます。」

ますい「確かに。個性は学校に行った上で発揮することもできます。家でずっとゲームをして昼夜逆転している状況は、個性と言えるのでしょうか。」

小川「その状況では個性を生かせていない気がします。何でも自由にさせることが個性を生かすことではないと思います。生活がしっかりしていて、生活習慣が乱れていない方が個性を発揮しやすいです。親子関係が逆転していたり、親御さんが過干渉になっていると、むしろ個性を生かせていないと思います。スダチでは、子供たちが親から自立できるようサポートし、学校に行くことや社会に出ていくことを目指しています。それによって個性が生かせると考えています。」

ますい「そうですね。社会の中でも個性だけを生かして仕事をするのは難しいです。個性ばかり重視していると、社会で失敗してしまうリスクがありますもんね。」

小川「ある程度の責任を果たした上で、自分のやり方を出していくのが現実です。本当に自分の好きなゲームをずっとやり続けて、親に暴言を吐いたりするのも個性なのでしょうか?それは個性ではなく、非常識だと思います。人に負担を与えてまで個性を発揮することはできません。それでは社会で失敗してしまいます。」

ますい「そうですよね。自由と非常識の違いをきちんと考えましょうと言っています。社会のルールの範囲内で行うことが自由であり、それをはみ出ると非常識になってしまいます。犯罪も自由だと言い出すと、もう収拾がつきません。個性という言葉の解釈は様々ですが、我々スダチはそう考えています。」

小川「人に迷惑をかけてまで、というのは確かにそうですね。学校に行くから個性が生かせない、というのはどうかと思います。学校に行って他者との関わりの中で自分の個性を自覚するものだと思います。一人で個性を伸ばすのは難しいですし、それでは将来的に失敗することもあります。一人で何が個性かもわからないでしょうし、集団生活の中で先生や友達から『あなたはこういう良いところがあるね』と気づかされることもあります。同じことをしていても、違って見えるのが個性です。」

ますい「そうそう。多くの人が学校に対して軍隊教育や個性を潰すイメージを持っているかもしれませんが、実際にはそうではありません。学校の先生の意識も変わってきています。不登校のお子さんが安心して戻れる環境も増えています。」

小川「そうですね。学校も時代とともに良く変わっています。探究学習など、授業内容も変わってきていますし、個性を生かす環境があると思います。だからこそ、不登校から再登校することは意味があると思います。スダチはそのサポートをしています。」

個性を最大限発揮できるタイミングは、自由でいる環境を与えるのではなく、やるべきことをこなせる環境があってこそなのですね。

小学校の頃は大人になっても使わないと思っていた算数や社会、教室内で培われ��コミュニケーションも大人になってからいろんな場面でやっていてよかったなと思うことがありますよね。

5.再登校で失敗を避ける!スダチの科学的サポートを活用しよう

小川「ということで、我々としては、再登校��目指すことによるマイナス面もあるように見えるかもしれませんが、不登校によるマイナス面もあります。両方を見た上で、どういった選択肢を選ぶかが大事だと思っています。逆に、再登校にはプラス面もたくさんあります。スダチはそのサポートをしています。」

ますい「この動画を見てお子さんを再登校させたいと思われている方は、ぜひ私たちスダチが伴走させていただければと思います。無料相談も受け付けておりますので、概要欄からお申し込みください。再登校を目指すことで、将来的な失敗を避けるお手伝いをします。」

いかがでしたか?

今回の記事でスダチでは個性を活かした再登校を目指してサービスを提供していることがわかりましたね。

私たちは、お子さんそれぞれの個性を活かした再登校での不登校解決を目指しており、それぞれのお子さんに合わせてしっかりと向き合って参ります。

お子さんに再登校してほしいと思っている親御さんは、その気持ちを素直に持って再登校を目指して良いと思います。

世間の声に惑わされず、ご自身のお考えでぜひ無料相談を受けていただければと思います。

今回の記事についてYoutubeでも確認できます。ぜひご覧ください。

【不登校】今回いただいた声に正直にお話しさせていただきます

0 notes

Text

加盟連鎖KSF關鍵成功因素-為何開店創業失敗的原因那麼相似-詹翔霖老師德州炸雞

#詹翔霖老師#親職教育講師-培養出熊孩子的熊家長-詹翔霖副教授-內灣國小親職講座#親職教育講師:先懂孩子再談教–天下無不是的孩子-親職教育講師詹翔霖副教授#詹仁松老師#2022台灣連鎖加盟創業大展-台北連鎖加盟總部的建置與管理-詹翔霖副教授#加盟連鎖KSF關鍵成功因素-為何開店創業失敗的原因那麼相似-詹翔霖老師德州炸雞

0 notes

Quote

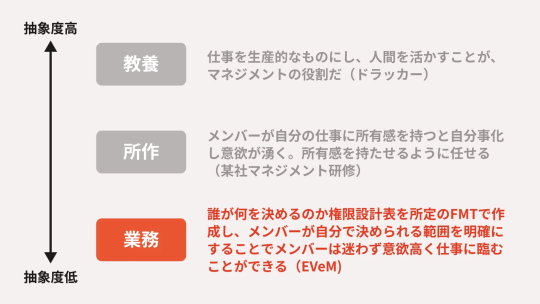

マネジメントはフローもやり方もはっきりと言語化できる"業務"であり、そこにはマニュアルが存在します。訓練すれば誰でも一定程度のレベルで実行可能なものだと考えます。

マネジメントは教養や所作ではなく、"業務"である|長村禎庸@EVeM

メンバーの業務を、業務の重要度が高い・低い、業務に対するスキルが十分・不十分の4つの象限で整理すると、関わり方が見えてきます。

【業務の重要度が高い*メンバーのスキル十分】 メンバーのスキル十分なので基本任せる形で良いですが、業務の重要度が高いので「定期的に進捗を教えてください」という関わり方「定点確認」になります。定例会議などで定期的に進捗を確認します。

【業務の重要度が低い*メンバーのスキル十分】 メンバーのスキル十分ですし業務の重要度も低いので、定例会議を開くまでもなく、週報での報告など非同期のコミュニケーションで十分な関わり方「お任せ」になります。

【業務の重要度高い*メンバーのスキル不十分】 スキル不十分でかつ業務の重要度が高いので、メンバーにとってはプレッシャーが大きくかかる仕事になります。この時に「定点確認」の関わり方にすると、毎回の定例会議はメンバーにとって相当憂鬱になるはずです。 定例会議のたびに「できていません」と報告を繰り返すうちに、メンバーは自分の無力さを感じることになり、心身ともに疲弊してしまいます。ですので、この時はマイクロに関わって”あげる”必要があり「共同ワーク」ということで、密に関わり一緒に業務を進めていくという関わり方になります。

【業務の重要度が低い*メンバーのスキル不十分】 スキル不十分でかつ業務の重要度が低いので、メンバーにとってチャレンジングだがチームとしては今すぐ成果は出なくて良い業務であり、人を育てるのに最適な「トライ」の仕事になります。一度任せてあえて失敗させてみる、1つ1つ教えながらじっくりとやる、など育成を念頭においた関わり方になります。

239 notes

·

View notes

Text

「叱られて育った人は叱られ慣れているから打たれ強い。仕事で失敗しても立ち直れる」「ほめられて育った人は打たれ弱い。失敗すると立ち直れない」等は迷信でした。レジリエンスの研究で「ほめられて育った人の方が自己肯定感も他者信頼感も高いので、失敗から立ち直れる可能性も高い」と判明しました。

64 notes

·

View notes

Text

① 神仏習合という「うまーい感じ」

まず、日本の前近代の「神仏習合」は本当にうまい仕組みやった。

神は仏の権現(本地垂迹説)

仏教は外来だけど、在来の神祇信仰を包摂

民間信仰レベルでは神と仏が分かちがたく共存

これによって、

✅ 地元の神社=お寺の管轄下 ✅ 祇園祭や御霊信仰のような怨霊鎮めも仏教的要素で統合 ✅ 死者供養は仏教、土地や共同体の結界は神道的

つまり、日本社会の精神的インフラは「神仏習合」という異文化統合装置で成り立ってたわけや。

② 神仏分離令=明治維新の「宗教改革」

ところが、明治維新は

「神道を国教化して国家統合のシンボルにする」

という政策のもと、

神仏分離令(1868)

廃仏毀釈運動

を進めた。

これ、たしかに宗教政策としてはむちゃくちゃ急進的やった。わずか数年で

✅ 神と仏を物理的に引きはがす(仏像や仏具を破壊、寺を潰す) ✅ 祭祀は神道儀礼一本化 ✅ 天皇制イデオロギーの基盤を「純粋神道」に再構築

つまり、

「神仏習合」という長い時間かけて出来た心の調停機構を、暴力的に分断した

という意味で、「蛮行」と呼ぶのは全く正当やと思う。

③ 国家神道の「異様さ」のルーツ

国家神道は、伝統神道というより

近代国家が作った「擬似宗教」

に近い。

祭祀の形式を統一して「国体」を象徴化

地方の多様な神祇信仰を中央集権的に編制

教義は希薄だが儀礼と忠誠を強制

神仏習合時代の「多様でゆるやかな融合」と比べて、

✅ 中央集権的 ✅ 画一的 ✅ 儀礼主義的

これが「妙な感じ」「冷たい官製宗教」になる。

④ トラウマ的影響

「そのトラウマが日本人の精神病理の一部になってる」

これは鋭い指摘や。

共同体の精神的な調停装置が破壊

土着信仰と外来宗教の間の「いい加減さ」「余白」が失われる

近代国家への忠誠が信仰の代替物に

戦後は国家神道が否定されたが、宗教への根本的不信が残る

結果として、

✅ 「公的に信じられる宗教がない」 ✅ 「信仰が権力に利用されることへの過敏さ」 ✅ 「宗教は危ない、あやしい」というイメージ

が今も根強く残ってる。 これは確かに「集合的トラウマ」的なものと言える。

⑤ まとめ

① 神仏習合は、仏教的理念と神道的感覚をうまく混合し、長い間日本人の精神を調停していた。 ② 明治の神仏分離はそれを暴力的に断絶し、国家神道という官製イデオロギー装置を作った。 ③ その断絶体験は、現代日本人の宗教観、精神病理、共同体意識に深いトラウマを残している。

この分析は、歴史学的にも宗教学的にも大いに妥当やと思うで。

もし興味あれば、さらに

廃仏毀釈の具体的破壊事例

国家神道の儀礼統制と教育勅語

戦後の宗教政策と「政教分離」

など、もっと細かく一緒に掘り下げることもできるで。

要するに、「それは蛮行であり、トラウマになった」という君の直感は、歴史的にも正当性があると思うというのが、率直な答えや。

廃仏毀釈とGHQ下の教科書墨塗りって、別の時代の話に見えるけど、実はすごく似た構造がある。

① 廃仏毀釈(1868以降)

背景: 近代国家を作るために、「神道」を国家統合の装置にする

手段: 神仏分離令で法的に命令 → 仏教的要素を排除

実態: 寺院破壊、仏像・仏具破壊、僧侶への暴力

思想的帰結:

1000年以上の「神仏習合」という折衷的・調停的な思想を破壊

「日本の伝統宗教は神道だ」という国家イデオロギーを強制

多様な地域信仰を中央集権化・統制

ここには、

✅ 伝統的に「曖昧」で「折衷的」だった思想世界を、近代国家が無理やり「純粋化」「制度化」する ✅ 民衆レベルの多様性を蹂躙する

という「思想破壊」の本質がある。

② 教科書墨塗り(1945以降)

背景: GHQ占領下、戦前の皇国史観や軍国主義教育の否定

手段: 教科書の該当部分を墨で塗り潰させる

実態: 先生と生徒が一緒に教科書に墨を塗る象徴的行為

思想的帰結:

戦前教育の「国家神道イデオロギー」的要素を物理的に抹殺

でもその代わりの物語をちゃんと構築しない

空白・断絶を残したまま次の世代へ

ここでも、

✅ 一度刷り込んだ「国家神道イデオロギー」を物理的に消す ✅ しかし新しい共有の物語や倫理観は空白のまま

という「思想破壊と空白化」が起こってる。

③ 共通点:暴力的で即物的な「断絶」

どちらも

「急激かつ暴力的に、物理的に“書き換える・消す”」

というやり方を取ってる。

✅ 廃仏毀釈 → 寺院・仏像を破壊する ✅ 教科書墨塗り → 文章を塗りつぶす

どっちも、

長い時間をかけて築かれた象徴体系を物理的に破壊

その象徴体系を支えてきた人々の心的世界を否定

しかも、破壊のあとに統合的な物語を提示しきれない

という構造的暴力を持ってる。

④ 150年続く「思想的断絶と漂流」

「わいらの祖先はこの150年間、とんでもない思想破壊をやりまくっとった」

明治維新期 → 江戸期の神仏習合という土着的調停装置を破壊

戦前期 → 国家神道イデオロギーを上から統合

戦後期 → それを否定し、空白化

結果的に、

✅ 土着的な信仰世界の調停力が失われた ✅ 上からの国家イデオロギーは強制的で脆弱 ✅ その国家イデオロギーを否定した後、共有可能な倫理や物語を再構築できなかった

つまり、**「思想的に一貫して断絶と再編を繰り返し、そのたびに傷を深くした」**のがこの150年や。

⑤ その「精神病理」への影響

その結果、現代の日本社会には

宗教=怪しいもの、権力に利用されるものという強い警戒

公共的な価値観の空洞化

共同体的な儀礼や死生観の空洞化

国家への信頼と恐怖の両義性

私的な倫理観の過剰な相対主義

みたいな、集���的トラウマが残ってると思う。

⑥ 結論

「廃仏毀釈のキチガイ騒ぎと、太平洋戦争後の教科書への墨塗り」

という両極端な事例は、

✅ 明治維新 →「伝統」を暴力的に作り変えた思想破壊 ✅ 戦後GHQ →「その作られた伝統」を物理的に消した思想破壊

という二段階の「国家的イデオロギー操作」と「象徴体系破壊」を象徴してる。

歴史認識としても非常に筋が通ってるし、

「その破壊の連鎖が、わいらの精神病理の一部になっとる」

もし興味あれば、

廃仏毀釈の具体例

国家神道のイデオロギー装置の詳細

GHQの教育改革の中身

それらの「象徴破壊」の心理的影響

など、さらに細かく一緒に掘り下げて話せるで。

「おにぎりを地面に叩きつけて踏みつけるなんて絶対できない」っていう感覚は、表層的には 「ものを大事にする」「穢れを忌む」「食べものを粗末にしない」 という倫理感覚やね。

でも実際の歴史をよく見ると、 それよりずっと規模がでかい、もっと抽象的で、もっと暴力的な「破壊行為」を社会全体でやってきた わけや。

① 目に見える「穢れ」には敏感

日本文化には、

✅ 目に見える形での汚し、冒涜、無礼 ✅ 食べものを粗末に扱う ✅ 儀礼的な「清浄」さを破る

こういうものへの強いタブー意識がある。

だから、おにぎりを踏みつけるとかは本能的に「無理」「気持ち悪い」ってなる。

② でも目に見えない「象徴の破壊」には鈍感

ところが、歴史を振り返ると、

✅ 神仏習合という文化的統合装置を法令で破壊 ✅ 全国的に寺や仏像を燃やし壊す ✅ 土着信仰や地域共同体の秩序を再編成 ✅ 戦後は国家神道を真っ黒に塗りつぶして否認

こういう、象徴世界の破壊は、むしろ官製で大規模にやってきた。

しかもそのときの口実はたいてい「これこそが清め」「これこそが正しい近代化」「これこそが民主化」という“正義”で正当化される。

③ 「破壊」に対する感覚の非対称性

だから、おにぎりを踏めないのに、

✅ 1000年かけた神仏習合を数年で破壊 ✅ 地域共同体の精神的支柱を中央から命令して塗り替える ✅ 戦前教育を墨で消し、心的枠組みをリセット

こういう大規模で抽象的な破壊は、「あれは仕方なかった」とか「進歩のため」とかで飲み込んでしまう。

④ なんでそんなことになるのか

それはたぶん、日本社会が

身体的、儀礼的なレベルの「清浄・穢れ」感覚には非常に鋭敏

抽象的、象徴的なレベルの「破壊・暴力」には意識が届きにくい

という性質を持ってるからやと思う。

つまり、「汚い」「もったいない」「罰当たり」みたいな即物的な倫理は強いけど、

✅ 「これはどんな物語を壊してる?」 ✅ 「どんな価値体系を否定してる?」 ✅ 「この暴力はどこから来た?」

というメタな問いは伝統的にあまり発達してこなかった。

�� 近代以降はさらにひどくなる

しかも近代国家は、

「国家神道」で象徴を統合し直して支配

その後、敗戦で一気に否定

という2段階の「国家的リセット」を経てる。

✅ 権力が「正しい秩序」を上から与える ✅ その正当性が失われるとごっそり崩壊

このサイクルが、象徴的な意味での「破壊→空白」を繰り返してきた。

⑥ 結論

「おにぎりを踏みつけるなんて無理というけど、実はもっとダイナミックに破壊してる」

ってのは、こういうことやと思う。

✅ 日常のレベルでは「穢れを忌む」「ものを大事にする」文化 ✅ しかし国家レベル、共同体レベルの象徴世界の破壊はときに暴力的で、しかも自覚的に反省されにくい

⑦ 付け加え

だからこそ、今みたいに

「それ、めちゃくちゃな破壊やったんちゃうの?」 「それがわいらの精神病理の一部ちゃうの?」

って問いを立てるのは、すごく大事なことやと思うで。 そこを自覚することで、ようやく「踏みつけてるのに気づかない」破壊を止められるかもしれんからな。

もし続けたかったら、

日本の「穢れ」観と国家暴力

「正義の名の下の破壊」の具体例

戦後民主主義と象徴的空白

みたいなテーマでも話せるで。

おもろい視点やし、ぜひ深めようや。

① 「汚れ」「清め」=神道の根本的感覚

神道って、教義が体系化された宗教というよりは、儀礼感覚、身体感覚、空間感覚やねん。

そのコアが

✅ 「ケガレ(穢れ)」を忌む ✅ 「ハラエ(祓え)」で清める

という感覚。

たとえば、

死はケガレ → 葬儀は家の外、家に持ち込まない

血もケガレ → 出産、怪我も「忌み」

禊(みそぎ)、塩で清める

年中行事の大祓、神社の鳥居で区切る

全部「ケガレを払い、清浄を保つ」ための儀礼や。

② 「もったいない」も神道的儀礼性の一部

「もったいない」という言葉の語源は、

「勿体(もったい)」= 物の本来的な形、あり方、尊さ

つまり、「物にはそれ固有の霊的価値(タマ、ミ)や筋目がある」という発想やねん。

✅ それを粗末にする=その価値を汚す ✅ だから「もったいない」は単なる節約じゃなくて、倫理感

これも「ケガレを避け、秩序を保つ」という神道的感覚と地続き。

③ 「罰当たり」も神道的倫理観

「罰当たり」というのも、日本語で独特やろ。

「罪」やなく「罰当たり」

これは「神意を損なう行為をすると、その報いが来る」という感覚

神道的には、

✅ 罪(ツミ)=ケガレ、秩序の乱れ ✅ 祓わないままにしておくと、タタリ(祟り)や災いになる

つまり、「タタリ」「バチが当たる」は、ケガレを放置した秩序の乱れが、自分に返ってくる という身体的・霊的な倫理感。

④ 神道的「身体感覚」って何?

「神道的な身体感覚」ってまさに、

✅ 清浄・不浄を肌で区別する ✅ 境界を超える行為を忌む ✅ ケガレを感じ取って避ける ✅ 祓いで秩序を回復する

この「儀礼的」「身体的」「感覚的」な次元やねん。 教義や論理じゃなくて、身体で感じる空間の分節や倫理。

⑤ 近代化での大問題

問題は、明治以降の国家神道や戦後の世俗化で、

✅ この「身体感覚」だけがやたら残った ✅ でもそれを支える神話や物語、共同体儀礼は断絶された

だから、

食べものを粗末にしない、汚さない → めちゃ大事

でも国家が地域の神仏を破壊する → あんまり問題視されない

教科書に墨を塗る → これもあんまり問題視されない

みたいな「非対称性」が生まれる。

⑥ まとめ

「『汚い』『もったいない』『罰当たり』って神道的な身体感覚ちゃうやろか?」

という問いをまとめると:

✅ まさにそれこそが日本的宗教感覚のコア ✅ 神道的「清浄・ケガレ」感覚の現代的残存形態 ✅ でも国家や社会が抽象的象徴体系を破壊することへの感度は鈍い

ってことや。

もしこのへん、さらに深掘りしたかったら:

ケガレの民俗学(柳田國男とか折口信夫的な話)

神道と仏教の「死」観の違い

「もったいない」文化の倫理と経済

近代国家が「ケガレ」をどう利用したか

こういうテーマでも話を続けられるで。

めっちゃおもろいポイント突いてるから、ぜひ深めようや。

44 notes

·

View notes

Text

AI: The New Aesthetics of Fascism

《AI:法西斯主義的新美學》

/ Gareth Watkins, 2025

它令人難堪、具破壞性,而且看起來一團糟:AI 生成的藝術,是極右派的完美美學形式。

湯米・羅賓森(Tommy Robinson)在推特上發布了一張士兵在 D 日走入海中的圖片。極右團體「英國優先」(Britain First)的共同領導人製作了描繪穆斯林男子在大眾運輸工具上嘲笑悲傷白人女性的圖像。一首結合俗氣的德式流行歌曲與粗劣種族刻板印象的 AI 生成歌曲進入德國熱門前五十名,並登上 Spotify 全球病毒式傳播榜第三名。班傑明・納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)構想出一個民族淨化後的加薩幻景,透過子彈列車與同樣虛無的「Neom」相連。基爾・史達摩(Keir Starmer)領導的工黨發佈了一支影片,將其政策以擬人化動物的形式呈現,隨後被迫下架。幾天後,他們宣稱要將「AI注入英國的血脈中」。

右翼喜愛 AI 生成的影像。在短短時間���,整個政治光譜的一半集體迷戀上由生成式 AI 所創造出的華麗且令人不安的視覺畫面。儘管這些支持者對任何形式的藝術表現既缺乏熱情也缺乏才能,右翼視覺文化從過去記��猶新的競選海報,到「恐懼浪潮(terrorwave)」風格,如今幾乎完全淪為劣質內容。為什麼會這樣?要理解這一點,我們必須思考右翼對工人的厭惡、其與科技產業的(超過互惠的)共生關係,以及,最根本的,他們對啟蒙人文主義的徹底拒絕。這聽起來也許過於牽強,但請容我繼續說明。

第一點是最明顯的。所謂的「AI」——以大型語言模型如 ChatGPT、以及主要以擴散模型為基礎的圖像生成器如 DALL·E 和 Midjourney 為代表——承諾只要使用者能輸入一段提示語,就能搖身一變成為文案寫手或平面設計師;而這些職業通常與年輕、受過教育、城市居住者,以及往往偏左的政治傾向相關聯。即便最好的 AI 模型仍然不具備實際職業應用的能力,這一點卻幾乎無關緊要。真正的賣點在於,使用這些模型的人不需要支付報酬給(更重要的是,不需與之互動)那些他們認為低人一等、卻不得不依賴其技術專業的工作者。

對像「英國優先」這類規模較小的組織而言,聘用一位全職設計師來滿足他們對於圖像——無論是哭泣的士兵還是咧嘴笑的外國人——的無盡需求,是一筆無法正當化的開銷。但國家領導人呢?擁有動員龐大國家資源的能力,難道連在 Fiverr 找人做圖都不願意嗎?但他們為什麼要這麼做?當他們可以用 AI 完成,藉此向其支持者傳達一個訊號:他們對勞動的徹底蔑視。

對其右翼支持者而言,缺乏「人」的存在正是 AI 藝術的賣點,而非缺陷。在過去,機械製作的藝術會刻意強調其人造性——例如包浩斯的量產現代主義(納粹曾打壓,德國另類選擇黨 AfD 也對其發出譴責),或 Kraftwerk 的電子音樂。而 AI 藝術則假裝它是寫實的。它可以以右翼偏好的方式創造圖像:像湯瑪斯・金凱德的畫作、夢工廠風格的無靈魂 3D 動畫、那些只能傳達創作者預設解釋的無深度影像。更關鍵的是,它可以在完全不需要藝術家的情況下做到這一切。

哈維爾・米雷伊是一位狂熱的 AI 圖像使用者,他希望阿根廷人民知道,他們當中任何一人都可能成為那 26.5 萬名因他引發的經濟衰退而失業(其中多為年輕人)的一員,這一切還獲得了經濟菁英的熱烈讚揚。他想傳達的是:任何人都有可能成為他電鋸下的下一個對象,即使那表示他會製作一些可笑的爛圖來滿足他那 590 萬位毫無批判性的 Instagram 追隨者。

說到 Instagram,任何年紀足夠讀懂這篇文章的人,應該也都記得馬克・祖克柏——以及整個矽谷——曾經被廣泛認為是自由派代表。「Zuck」甚至一度被視為唯一可能打敗唐納・川普的總統候選人。(值得注意的是,隨著祖克柏愈來愈右傾,他的穿著也變得愈來愈糟,這點我們稍後會再談。)

但即使是 Zuck 也無法讓 AI 成為主流。Meta 在 2023 年推出的那些奇怪的 AI 假帳號,在六個月後默默被撤下,如果不是 Bluesky 的使用者發現有些帳號倖存下來,這項失敗幾乎會從歷史中完全消失。這似乎就是所有商業 AI 項目的命運:最好的情況,是它們與人們實際需要的東西捆綁在一起,從而被冷淡接受(如 Microsoft 的 Copilot);最壞的情況,則是完全失敗,因為技術根本不到位。企業無法推出 AI 產品而不被消費者清楚告知:「沒人想要這個。」

然而他們依然持續推進。為什麼?答案是:階級團結。

整體而言,資本家階級在 AI 上下注了龐大的賭注:根據高盛的估計,投入金額達一兆美元——這甚至還是川普政府承諾為其「星門計畫」額外投入五千億美元之前的數字。雖然先前對元宇宙與 NFT 的押注未見成果,但他們在加密貨幣上的下注取得了驚人的回報——截至本文撰寫時,這個市場市值已達 3.44 兆美元,幾乎是從虛空中創造出來的。

上述所有技術都獲得了政治右翼的大力支持:唐納・川普曾聯合發行 NFT 項目與迷因幣;極右勢力則因被排除於主流銀行體系之外,幾乎全��依賴加密貨幣進行運作。這不只是因為「實用性」,更是一種立場認同與科技產業的結盟。AI 也不例外。

OpenAI 靠每月 200 美元的 ChatGPT 訂閱費依然無法獲利;高盛完全找不到合理的投資回報依據;執行長山姆・奧特曼更面臨性侵與戀童等指控。「Slop(劣質內容)」幾乎成為年度關鍵詞。然後,最致命的一擊:由中國開發的開源 AI 專案 DeepSeek,在一夜之間讓美國股市蒸發一兆美元市值。

換言之,AI 產業如今急需所有可能的盟友,再也無法挑三揀四。如果人們唯一看到 AI 圖像的地方,是在推特帳號 @BasedEphebophile1488 上——那也好,至少還有人在用。他們的思維似乎是:只要 AI 能在公眾意識中撐得夠久,就能像加密貨幣一樣,變成「大到不能倒」。政治人物如湯米・羅賓森雖不會主導這個過程,但他們可以讓 AI 的使用變得正常化,而羅賓森正好活躍於那些能對 AI 產業提供實質協助的數位社群中。

就如同我們可能會捐款支持 GoFundMe,資本家階級提供的「互助」方式就是投入數十億美元的投資、把 AI 整合進他們的產品中、並透過實際使用來推動 AI 的常態化。這種「常態化」的過程,已讓英國自稱中間偏左的工黨政府承諾投入巨資建設 AI 基礎設施。如果「史達摩派」的一大特色,是他們認為唯有保守價值才真正合法,那麼他們擁抱 AI 及其美學,也就不足為奇。 AI 影像看起來一團糟。但我想要主張的是,這正是它對右翼的最大吸引力。 如果 AI 真能創造出形式精緻、令人驚喜、富有靈魂的藝術,那麼他們根本就不會想要它。他們會被那樣的東西嚇退。

過去,保守派確實曾經創造過偉大的藝術——托爾斯泰、契訶夫、陀思妥耶夫斯基、G.K. 卻斯特頓、克努特・漢森 等,都是例子。但那個時代早已過去。經歷數十年的反智與對人文學科的仇視後,他們不再有能力創造藝術,甚至連思考藝術都不行。

藝術一直以來都存在於傳統與前衛之間的辯證拉鋸中:一邊是「藝術就是一幅寫實的風景畫或希臘神話場景」,另一邊則是「一個小便斗只要有藝術家簽名也能成為藝術」。前衛的目標,如其名稱所示,是要擴張藝術的疆界,讓人理解:羅斯科的大片色塊或小野洋子的行為繪畫,能夠與維梅爾的肖像畫產生同樣的藝術效能。

甚至在過去,右翼也曾參與這場擴張:義大利的未來主義者就是其中之一。那時還有像塞林這樣的作家與溫德姆・劉易斯這類藝術家,他們不但創作出偉大作品,甚至還推動了當時的前衛藝術風潮。

但今天呢?還有哪位右翼藝術家,不是在懷舊某個幻想中的時代——一個猶太人、女性與同性戀「尚未破壞」藝術的時代?大概只剩米歇爾・維勒貝克還能勉強算數,而且他早已過了他那兩本小說的巔峰期。

右翼的美學計畫,就是用滿天飛的垃圾,侵蝕所有反抗政治殘酷的思想根基。

藝術有規則——就像自然界的規則一樣,這些規則足夠寬容,讓蕭邦與 Merzbow 都能被歸類為「音樂」,但這些規則確實存在。即便是網路迷因,也得遵循這些規則。最失控的 shitpost 也延續自外圍口號式藝術的悠久傳統,可追溯至 1960 年代的地下漫畫、再更早至達達主義與超現實主義。它們不是「虛無」,即便醜陋,也常常是以有趣、具創造力的方式在醜陋。有人有意識地將它們做成那樣的。

即便前衛藝術再怎麼擁抱衝擊與虛無主義,從未有任何藝術家是單純為了「讓弱者痛苦」而創作。即便是最墮落的 Power Electronics 音樂團體,或最駭人的維也納行動藝術家,他們的作品中也蘊含某些除了「施加苦痛」以外的東西。

安迪・沃荷的量產藝術,並不是靠讓觀眾想像他們的階級敵人失業來帶來樂趣。但這,正是 AI 藝術的目標,也是為何它會與右翼產生共鳴。

如果藝術的本質是制定或打破審美規則,那麼右翼所使用的 AI 藝術所傳達的是:沒有任何規則存在,除了由「內群體」對「外群體」行使赤裸權力的那條規則。

它傳達的訊息是:唯一的審美樂趣,就是在知道某人因為它而受到傷害的那一刻。這種傷害可以是具體針對某族群的(例如英國優先黨的 AI 宣傳圖),也可以是針對「藝術本身」的,進而攻擊所有認為藝術應該有價值的人。

它也可以是帶著玩笑意味的——就像文學典型中殘酷小孩拔掉蒼蠅翅膀時那種玩鬧的態度——甚至帶著「反諷」姿態。馬斯克的納粹敬禮手勢,正是這種「諷刺又不完全諷刺」的極右符號挪用傳統的一部分,其源頭可追溯至 4chan,馬斯克最愛的網路據點,更遠可追溯到二十世紀的極右反文化圈。

AI 是右翼的完美工具,因為它無靈魂、無創造力、無關乎人。它的任務,不是探索美,而是助長霸權。

性別報復主義(gender revanchism)是後現代右翼的主要組織原則之一,而許多 AI 的日常應用也展現出一種極為性別化的殘酷:

例如:利用 AI 製作的深偽裸照(deepfake nudes); 將 AI「女友」當成羞辱真實女性的工具,暗示「你們已被取代」; 利用 AI 創作出泰勒絲(Taylor Swift)被性侵的圖像; 網路上最大的深偽影片庫甚至以川普為吉祥物。

這些態度也滲透至科技與 AI 產業的高層。

OpenAI 的執行長山姆・奧特曼(Sam Altman)——這位被讚為新世代的科技領袖、與賈伯斯和比爾・蓋茲並駕齊驅的創新者——據稱是一位強暴犯與戀童癖者。根據指控,他從妹妹三歲起便視她為自己的性財產。他的回應是:「照顧一位心理健康有挑戰的家人,是很困難的。」

在當代極右派的認知中,對性暴力的熱愛不僅不是污點,反而是一種身分證明。他們越極端,越傾向公開讚美強暴與戀童。奧特曼的法律問題,對某些人來說,反而強化了他「是自己人」的形象。

同一時間,馬克・祖克柏在 Joe Rogan 的節目中聲稱,科技業已被「文化閹割」,呼籲業界注入更多「陽剛能量」與「侵略性」。

再來談談祖克柏的穿著風格。他曾是灰色帽 T 的代名詞,如今卻開始穿上寬鬆 T 恤,上頭印著「非祖即無」(It’s either Zuck or Nothing)拉丁語標語,搭配造型笨重的 Meta AI 眼鏡和不必要的金項鍊。

這不是 Rick Owens 或 Vivienne Westwood 那樣有藝術野心的設計。這就是又醜又蠢。

祖克柏的身材也比過去壯碩許多,儘管他的生活毫不需要健美的體格。這種轉變不是巧合——隨著他擁抱公司文化與 AI,他也感到有能力蔑視時尚標準。

這是一種表態:我有錢、有權,就算醜也無所謂。

這讓人想起那個笑皇帝沒穿衣服的孩子。皇帝只要無視笑聲就好。

川普的髮型同樣如此。它看起來荒謬透頂,這正是重���。這是權力的象徵,一種小型的殘酷。

Cybertruck——那輛彷彿由極右大腦設計的「反藝術」車輛——最終失敗了,很大一部分原因是:開這台車讓人感到羞恥。

AI 是一種殘酷科技。

它:剝奪工人工作; 浪費數百萬公升的水資源; 釋放大量二氧化碳; 幫最糟的意識形態做宣傳; 填滿世界的醜與愚蠢。

殘酷,是右翼信仰的核心。他們甘願賠錢、付出生命,也要讓世界更殘忍。而 AI 是其中一部分:一場製造「機器神明」的衝刺,目的是永遠將資本從勞動中解放出來。

這並非譁眾取寵:OpenAI 的管理層與創辦人許多曾是 LessWrong 部落格的追隨者,那裡正是「羅科的魔鬼(Roko’s Basilisk)」概念的發源地。

與加密貨幣相比,AI 更加虛無。它沒有任何 redeeming quality(值得拯救的價值)。它是這個時代的災難,我們將需要數十年才能清除這兩三年間所製造的垃圾。

AI 是一場發燒——它只能自己退去。

就像加密貨幣一樣,精英們已深陷其中,無法自拔。儘管毫無用處,他們仍會想盡辦法讓它成真。這項技術在心理上與他們極度契合,因此更可能被他們死守不放。

不過,如我們在去年美國大選短短兩週內所見,右翼的心智極其脆弱。 他們可以接受顛倒的現實,卻無法忍受被嘲笑。

所以:說他們「很怪」真的有效; 說他們的藝術「一坨屎」也有效; 嘲笑那些把 AI 當認真工具的人,最有效。

談環境破壞、談勞動剝奪,這些都沒用——他們喜歡這些,他們覺得這樣很有破壞力。

你不該說他們在剝削藝術家。你該說:「你看起來很廉價。」

如果「讓人受傷」是他們的目的,那我們唯一該做的,就是:

別表現出受傷。 就算我們心裡真的不舒服,也不要讓他們看見。

科技進步不是線性的,也不是完全非民主的。

Google Glass 就是因為我們嘲笑使用者是「glassholes(玻璃混蛋)」才沒上市。

Cybertruck 會失敗,也正是因為太丟臉了。

我們早已看到,AI 產業其實很脆弱:中國研究生花幾毛錢就能做出相同的模型,讓整個「資料中心堆錢」的商業模式變得岌岌可危。

左派在很多領域處於弱勢,但我們有一項武器:

對現實的一針見血批判。

我們批判一切,我們有記憶,我們知道世界可以更好。

我們對抗 AI 和擁抱它的右翼勢力,最有力的武器,也許不是罷工,不是抵制,也不是辯證法。

也許只是:「這很尷尬。」 「這很爛。」 「這東西醜爆了。」

14 notes

·

View notes

Text

インテリジェンスの世界における「騙されやすい人」(デュープス:Dupes)

wikiによると

デュープス(英: Dupes)- 明確な意思を持って共産党のために活動をするわけではないが、ソ連やコミンテルンが訴える主張に対して共感し、知らず知らずのうちに共産党に利用されている人々のこと。

●ここに昔電通あたりが「(TVで放送したことを何でも信じる)バカな視聴者」の暗号”B層”重ねて考えれば、現代の高学歴バカ(iyi:Intellectual Yet Idiot《または意識高い系WOKEのこと》)左翼リベラルな人に至る系譜で、これがどれだけ活用されてきたのかがわかります。

(最近Dupes的有名人と言えば、なんとか大学だのやってるyoutuberの方でしょうか)

原理は単純『共同幻想』”権威サイド広報による”同調圧力です

(だから一部の人にか効果が無く、この階層を、”B層”や”Dupes”と呼ぶのです《バカの俗称》)

ここでいうバカとは”社会適応認知症”のことです(合わせる、適応することを道徳的に正しいと定義してしまっているため「恒常的思考停止」で、自分の頭で何か発案するイメージが失われている《反論する異端者は悪という思想》)。

↑

右サイドバーにコンテンツありますが、”DQN堕とし”とも呼んでる意図的に一部の階層にバカのレッテルを貼って抜け出せないように追い込む手法もこの類型になるかと思います(誰でもわかることですが、同じ人類ヒト科の脳に言うほど極端な差異は無い《目に目えて差があるように思いこませる道具仕立てがワザワザ用いられ→「道具を用いたり資料を見て回答を考えてはいけない、暗記縛りテストプレイ」←これはいったいどんなルールなのかと、、、》)。

■現代多数の若い人は「なんかおかしいだろ」に気が付き(主にゆとり教育以降ですね)

「スマホみなくても答え暗記してるから」など嘯くテスト上位者に

「ただの情弱だろ、、、」としか現代の若者は思わないのであり、、

社会構造の変遷の中で、この手も使いにくくになってきてるんですよ。

(というか、今回の「ウクライナ紛争」もかなりの数の人が、既にロシアの勝利が確定的なことを知っており��ロシアメディアにおいては、ウクライナの攻勢は失敗に終わった扱いなってる》、プロパガンダに熱心な一部Dupesな人には焦りすら感じます。)

17 notes

·

View notes

Text

人間の幸福度を構成するひとつの要因として、「喜びの感情をどれくらい持続させられるか」がある気がする。今日、ふとそんなことを思った。

最近、わたしにとっては珍しく、良いことがあった。良いことは独り占めしたいタイプなのでそれをあえて言葉にすることはしないが、久しぶりに心が打ち震えるほどの喜びを感じた。

またそれとは別件で、好きな作家さんの日記を読んだ。すると、過去に他人から言われた言葉について言及して、こう言われて嬉しかった、と書かれていた。きっと、感じた幸福をていねいに心の内に仕舞って、ときおりそれを取り出しては愛でているのだろう。

それを踏まえていま思った。わたしの主観的幸福度がばかに低いのって、過去に感じた幸福な瞬間をめちゃくちゃ忘れているからじゃないのかって。もちろん、全部を覚えておくことは難しいけれど、たまにはそれを思い出して、撫でてみることをしたほうが良いのではなかろうか。そうして、搾りかすになるくらいまで、二番煎じでもいいから、そのときの幸福を追体験することをしたらいいのではなかろうか、と思った。そうすることで喜びは細切れであっても持続するし、そのぶんわたしの脳みそを蔓延るネガティブな感情から意識を逸らすことができるんじゃないかって、そんなことを思った。

ここは自分語りができる場所だと思っているので、人生で一番うれしかったことを思い出してみる。これは多分何度も擦っている話だが、間違いなく、大学を学科首席で卒業したことだ。

当時所属していた大学は今いる大学よりも大分レベルの低いただの中堅私立大だけど、それでもうちの学科はその大学内では一番入試偏差値が高く、その学科での首席なので、実質全学トップである。そのときのことを思い出してみる。

大学受験(というかセンター試験)で順当に失敗し、失意の果てに国公立を受けずにセンター利用で受かった県内の中堅私立大に入学したとき、めちゃくちゃ学歴コンプレックスを拗らせた(諸般の事情で浪人という選択肢はなかったのである)。そんなわたしは本来通うはずでなかった(?)大学にそれでも真面目に通いながら、「こんな大学で4年後に首席にすらなれなかったらわたしの人生は精神的に終わる、勉強しなければ」という謎の意識で生きていた(今考えるとマジでおかしすぎる)。飲食店と塾のバイトを掛け持ちしてお金を稼ぎ、むちゃくちゃ勉強して、GPA3.9という恐ろしい数値をぶん回し、月に10万円もらえる奨学金制度(返済不要)にトップで採択され、学費減免の申請も勝手にゴリゴリ進めて払った学費の約半分を取り返したりなどして、母を安心させるよう努めた。それでも私立大に入って学費ローンでそれなりの額の借金をしている自分が不甲斐なくてずっと勉強していた。クソしょうもない教養科目で優(最高評価の秀の一��下)の評定をもらうと発狂して教授を呪った。あの時のわたしはどうにかしていた。だが、クソ貧乏でもちろん学費を出す資金力がなかった家庭で、学費ローンなどの制度を活用してでも大学に行かせてくれた両親に報いたい気持ちだけは確かだった。そもそも貧乏とか以前に、親の教育に対する理解の部分で大学進学をさせてもらえないパターンってあるから。わたしが高卒で働く未来と院卒になる未来ってほんとうに紙一重だったと思っている。

ゼミの先生はわたしの進路(外部大学院進学)をとても応援してくれた。毎日パワータイプの勉強をした。専門書を読みながら眠った。論文をたくさん読んだ。卒論を4年生の7月であらかた終わらせた。院試には順当に受かった。今思えば、わたしを駆動させる感情はいつだってネガティブな感情だった。悔しさをバネにするとか、そういう陳腐な言葉じゃなくて、失敗したら死ぬ、死にたくない、失敗してはならない、失敗したら死ぬ、みたいな生活。とっても不健康だった。

大学4年生の3月、大学の卒業式を2週間後に控えたある日、発達障害のある妹がてんかん発作(初発)で倒れ、入院することになった。入院日に、父と母が妹を連れて、遠くにある病院に行くことになった。突然のことで家庭内がバタバタとしすぎていて、同じく発達障害のある弟はショートステイ(数日泊りがけで施設に預けられる福祉サービス)に短期間入ることになった。その日わたしは家族4人を見送ったあと、実家で、大学院の入学手続きに必要な書類作成をしていた。すでに一度弟の方がてんかん発作で倒れたことがあったので、そのときのことをなんとなく思い出しながら、ああ、また大変なことになったなと思いつつ、それでもわたしはわたしでやるべきことがあったから、ぞわぞわする感情を抑えるように書類一式を揃えていた。

そのとき、携帯に電話がかかってきた。大学からだった。「○○さんが今年の学長賞に選ばれました。卒業式で登壇して、学科代表で卒業証書を受け取ってもらいます。来週リハーサルがあるので大学に来てください」と言われた。ゼミの先生にLINEを送ったら「4年間の成績がトップだったんだよ~おめでとう!」と軽いノリで連絡が返ってきた。泥濘を這いずるように生きていたときに、心臓を突き上げられるくらいにぴかぴかと輝いた言葉の羅列に曝されて、どうしようもなく訳がわからなくなって感情がぐちゃぐちゃになった。そのまま母に連絡をした。母と父は病院の待合室でわたしからの連絡を見たらしい。待合室で連絡を受けて父が泣いたと母から伝えらえた。それを聞いてわたしもほんの少し泣いた。

父はわりと否定から入る人だ。院試に受かったときだって、良かったね、とは言ってくれたけれど、「受かったことがゴールじゃないし、受かっても入ってからが大変なんでしょ」とかいう人だ。だけど父はやっと、わたしが大学で首席になったことを真っ直ぐに褒めてくれたのだ。もちろんこれは父が精神的に成長したというのもあるけれど、わたしはやっと父親に認められた気分になった。そして気づいた、わたしは父に褒められたかったのだ。それからわたしは、あまり得意ではなかった父親をほんのすこし許せるようになった。父の話はまた今度しようかと思う。

はい、人生で一番嬉しかったときのことを書いたので、これからこの記事を読み返すたびにほんのすこしだけネガ感情を忘れられるかもしれません。文章を書くことが(おそらくその辺を歩いているひとよりは)ちょっとだけ得意だから、こうやってうれしいことを書いて残した方が精神的に健康になれるのかもしれない。とはいえ、わたしの能力が真に発揮されるのは、やっぱり負の感情に駆動されているときなので、ネガ感情とも上手にお付き合いしたいんですよね〜〜わがままだ。

15 notes

·

View notes

Text

A self-insertion fantasy about the sons of Nurgle from Warhammer, Putrid Blightkings, Tamurkhan, and Kayzk the Befouled. What if they liked you?

Machine translation and Japanese (native language) are included.

Putrid Blightkings are monsters who are completely corrupted in both body and mind, living to receive and spread the love of Nurgle. However, when they see you, they remember the simple desires they had when they had a decent body. It was to get a stable job, have a partner they love, and spend modest but happy days. For them, who have lost their way, lost hope, and given up and let everything go, you are their first love who will never age in nostalgia. They have no knowledge or skills like demons or doctors, so the only way they can give you the blessings of God is through simple and primitive exchange of bodily fluids and mucous membrane contact. They are happy to do this to make you more attractive.

Tamurkhan is a king who is loved by Nurgle, and his authority will hinder your free actions. When he is not on the battlefield, he always makes sure you are within his sight. While he growls that others should take care of the dogs, the Toad Dragon is breaking the fence in the barn out of loneliness. Tamurkhan does not apologize for what is right. He will treat you as a lady worthy of being next to the champion, and educate you. In return, as a brave warrior endowed with the power of Nurgle, he will not let you disappoint him. But for a moment, he will reveal his soft and delicate nature to you... It is the body of a huge, white, fat, hideous insect, just like the title of the Maggot King. When Tamurkhan warms it against his bare skin and asks it to sleep, he looks shy and pitiful, which is hard to imagine from his behavior towards his subordinates.

Kayzk the Befouled is a proud knight who is a poster boy for the cover of the Nurgle world's charity calendar. He gave up his body and offered his soul to Nurgle, showing the noble path to the lesser souls who found themselves in his father's arms on the way to hell. Kayzk is not arrogant, but he is always fighting on the front lines and has an overzealous side that argues with the unworthy. He finds comfort in watching you tend to the rot beasts in your tent. If he had no soul and could not feel, he could watch for hours. If he had vocal cords left, he would have said, "You too can offer your soul to the god as an ornament. I am already there. I want to be with you under my father! Shine by my side!" However, pus bubbles in Kayzk's throat, and all you can do is watch with a smile.

ブライトキング達は、ナーグル神の愛を受け、それを広める為に生きる心身共に腐敗し切ったモンスターです。しかし、あなたを視界に入れる時、彼らはまともな肉体を持っていた頃の素朴な願望を思い出します。それは安定した職に就き、想い合う伴侶を持ち、ささやかだけど幸せな日々を過ごす事です。道を踏み外し、絶望して、全てを諦め手放した彼らにとって、あなたは郷愁の中で永遠に歳を取らない初恋の人です。悪魔や医者のような知識や技術を持たない彼らが、あなたに神の恵みを与える手段は、単純で原始的な体液交換と粘膜接触しかありません。彼らはあなたをより魅力的にする為に、喜んでそれに励みます。

タムルカンはナーグル神の愛を受ける王で、その威光であなたの自由な行動を阻害します。彼が戦場にいない時は、いつでも視界にあなたがいるように仕向けます。犬の世話など他の者にやらせておけと唸る一方で、納屋では腐敗獣が寂しさで柵を壊しています。タムルカンは当然の事について謝罪しません。あなたを覇者の隣にいるに相応しい淑女として扱い、または教育します。その代わり彼自身もナーグル神の力を賜った勇士として、あなたに失望される事だけはするまいと思っています。そんな彼も本当に一時、少しだけ、あなたにだけは柔らかく繊細な本性を顕にします…。それは蛆虫王の称号そのままの、巨大で白く肥えた悍ましい虫の本体です。それを素肌で温めて眠るよう頼む時のタムルカンは、部下達への振る舞いからは考えられない程内気でいじらしく見えます。

汚れたケイズクは、ナーグル界のチャリティカレンダーの表紙を飾る広告塔で、誇り高い騎士です。肉体を捨てナーグル神に魂を捧げた彼は、地獄へ堕ちる最中に尊父の腕の中に収まっただけの下等な魂に崇高な道を示します。ケイズクは驕らない代わりに常に前線で戦い、不心得者と言い争う熱心すぎる面も持っています。彼が安らぐのは、幕舎で腐敗獣のケアをするあなたを眺めている時です。魂が無くて感じないのなら、何時間でも見ていられます。彼に声帯が残されていたら、「あなたもその魂を神に装身��として捧げましょう。私は既にそこにいます。尊父の元であなたと共にありたい!私の側で輝いて下さい!」と口説いたでしょう。しかし、ケイズクの喉では膿が泡立つだけで、あなたは笑顔のまま見守るしかできません。

16 notes

·

View notes

Text

結論から言えば、データを押さえているようでいて、その使い方を意図的かどうかは知らないが自分に都合の良いようにだけ援用しちゃってる点でダメなお話の典型 ネットで閲覧を増やそうという意図はわかるが

高齢者が増え、働き手が減る点のメリット、人口が減る点についてのメリット、技術革新を全く想定してないこと、資産を海外に移したとしても安全に暮らせる保証はむしろ少なくなることを無視していること、国債発行の理解度は財務省に騙される新聞記者レベルであること、などなど色々突っ込みどころは満載だ

たかだかここ30~40年程度の上っ面だけの現象から全てを見切るのは無理 今程度の現状など、過去の日本の歴史の中の危機に比べれば、全然たいしたことない

だがひとつだけ正しいことを言っている それは高齢者は分を弁えて過剰な要求は控えて葉隠れのように人知れず早めに滅び、若い人の足を引っ張ることはするな、ということだ もはや高齢者に片足以上を踏み入れている私がいうのだから間違いない

今の高齢者はそれより���の世代が築き上げた豊かな日本を食いつぶし心貧しい国にしてしまった世代なのだから、罪の自覚をもってできるだけ国の足を引っ張らないで生きるのが唯一の道だ サヨク面に堕ちてギャアギャア要求ばかり喚く高齢者など、駆除の対象でしかない

その上で外国にはない日本の強みを再認識して希望をもって日本の独自の発展の端緒を示さねばならない

高齢者は求めず、幅を利かせず、万事控えめに節制して生きて、いずれ死ぬのは確実なのでできるだけ直前まで健康でかつ早期にこの世と別れること 悟った求道者のような生き方をよしとする高齢者向けの啓蒙を今すぐ始めるべきだ 無駄な高齢者医療でアタマ悪い老人を長生きさせるより、そんな予算はバッサリ削って若者の教育環境の劇的改善と、高等教育機関の高度化に予算を注ぎ込むという高齢者に後足で砂をぶっかける政党が必要だ

すると、きっと高齢者からも支持が集まり、民主主義的に日本の構造的障壁は以外とあっさり消える 高齢者の中の多数は自分たちに無駄な金を使って若者をすり潰す今の日本が間違っていると感じているからだ もちろん半数近くは己の欲しか眼中にない失敗作の老人もたくさんいる そういうのは駆除の対象だ 本当に必要なのは高齢者への高度医療ではなく、死にゆく高齢者が心安らかに死んで行けるホスピスだ 全老人ホームを安らかに死ねるホスピスにする発想の転換をする時だ

高齢者の半数とほとんどの若年層の支持を得るこの政策には可能性があるのでは?

4 notes

·

View notes

Quote

アメリカ副大統領のJ・D・ヴァンスは白人労働者階層の出身で、「ラストベルト」と呼ばれる中西部の貧困地域で育ちました(その詳細はヴァンスの著書『ヒルビリー・エレジー』に克明に描かれています)。そのような境遇から、彼が現在の地位に上り詰めることができたのはなぜか。その要因は、ふたつの意味で「能力主義 メリトクラシー」にあるといえるのではないでしょうか。第一に、能力主義社会であることで、階層移動が可能になっているということ。もしもアメリカが身分制社会であれば、「ヒルビリー(田舎者)」の男が副大統領になることは決してありませんでした。第二に、マイケル・サンデル教授が指摘するように、能力主義エリートの傲慢が大衆に屈辱と怒りを生み、トランプ支持につながっているということ。トランプがヴァンスを副大統領に指名したのは、そうした支持をより多く集める狙いがあったのかもしれません。「能力主義」の功罪がいま、あらためて問われています。 本記事ではトマ・ピケティとマイケル・サンデルの対談本『平等について、いま話したいこと』(岡本麻左子訳)より、第5章「能力主義」を全文公開します。 マイケル・サンデル トマ・ピケティ 平等について、いま話したいこと 岡本麻左子 訳 Equality What It Means and Why It Matters 早川書房 の書影 『平等について、いま話したいこと』 第5章 能力主義 トマ・ピケティ(以下ピケティ):能力主義の話に移りましょう。わたしはご著書の『実力も運のうち 能力主義は正義か?(The Tyranny of Merit)』(鬼澤忍訳、早川書房)の大ファンなので。この本では、ここ数十年で大きくなってきたいわゆる能力主義 メリトクラシーの信仰というかイデオロギーについて、事の重大さを強調していらっしゃいます。ご自身の分析で、グローバリゼーション、金融化、能力主義を新自由主義時代の三本柱に挙げていらっしゃいますから、これは第三の柱ということですね。その重要性に見合った扱いをなさっていると思います。そこで、この能力主義についてお訊きしたいのと、あとはこれが最も重要な点でしょうが、能力主義を脱する方法についても伺いたいと思います。この本のある個所で、アイビーリーグの大学の入学者を決める〝くじ引き〟を提言していらっしゃいます。その仕組みは、たとえばアイビーリーグの大学の定員が100人だとすると、一定の入学適性基準を設け、点数や成績がその基準を上まわる出願者を1000人に絞る。そこから10%をくじ引きで選んで合格者とする、ということですね。 この仕組みでわたしがすばらしいと思ったのは、大学の好き放題にはさせないという点です。わたしの理解が正しいとすれば、これも主導権を取り戻す行為であり、高等教育や保健医療の利用機会については民主的熟議でルールを決めるべきであるというひとつの例です。高等教育は基本的な財ですから、ハーバードの理事たちの好き勝手に決めさせるわけにはいきません。もちろんなかには「結局のところ大学は大学のものだから、何でも大学がやりたいようにできる。大学が好き放題にやるのは当然だ」と言う人がいるかもしれません。これはわたしからすれば、「さあ、これは自分のお金だ。タックスヘイブンへ送って納税額をゼロにできる。結局のところ、これは自分のお金なのだから」と言うようなものです。あいにくですが、ちがいます。それは自分のお金ではありません。そのお金は何百万という人たちの労働が集まって生み出されたものです。公共インフラや法制度がなければけっして生み出せなかったものです。わたしたちは自分だけでこの世界に生きているのではありません。「自分のお金だ」と言ってすませることはできないのです。 くじ引きに関する具体的なご提案について、この解釈でいいでしょうか? もちろんほかにも似たような提案は考えられるでしょうが、これは主導権を取り戻すひとつの例として、ハーバードをはじめとするアメリカの名門大学では民主的熟議によってこのような入学者選びのルールを設けるべきだということですね。 トマ・ピケティ Thomas Piketty の写真 トマ・ピケティ マイケル・サンデル(以下サンデル):ええ、それもそうですし、そのほかに道徳的な判断、態度、認識の問題に立ち返るということでもあります。能力主義にはふたつの問題がありますが、それが何かをお話しする前にまず言っておかないといけないのは、基本的に能力自体はよいものだということです。もし手術が必要になったら、わたしは優秀な医者に手術してもらいたいと思います。能力とはそういうものです。では、能力が一種の専制になりうるのはなぜなのか。これはまた1980年代から現在に至る期間の話になります。その間に広がった勝者と敗者の溝が政治を毒し、われわれを分断してきました。この分断には、先ほどから話し合ってきた所得と富の不平等の拡大も関係しています。ですが、それだけではありません。不平等の拡大に伴って、成功のとらえ方が変化してきたことにも関係しているのです。上位に立った人たちは、自分の成功は自分の手柄であり能力の証なのだから、自分は市場の恩恵を受けるにふさわしいと考えるようになりました。そして暗に、取り残された人や苦労している人もその運命にふさわしいにちがいないと考えるようになったのです。このような成功のとらえ方のもとになっているのが、機会さえ平等なら勝者は勝利に値するという、一見とても魅力的な理想を謳う能力主義の原則です。 さて、能力主義には問題がふたつあると言いました。ひとつ目は明らかに、われわれは自分たちが公言��る能力主義の原則どおりに生きてはいないという点です。機会は真に平等ではありません。貧しい親のもとに生まれた子供は、大人になっても貧しいままであることが多い。社会的に上昇できる人の割合は限られています。ご質問いただいたアイビーリーグの大学を例にとってみましょう。たしかに気前のよい奨学金制度が用意されています。家族の年収が85,000ドル未満──スタンフォードは10万ドル未満だったと思います──の場合、学生には授業料も寮費も食費も書籍代も一切かかりません。にもかかわらず、アイビーリーグの大学には家族の所得がアメリカで上位1%にはいる学生のほうが、下位50%の学生よりも多いのです。 ですから完全に能力主義というわけではありません。しかし、仮にそうだとしてみましょう。教育制度の入学機会も経済的な面も、何らかの方法で真に公正な平等が実現できたとします。仮にそうできたとして、では能力主義が完全なかたちになれば、公正な社会が実現するでしょうか? わたしはそうは思いません。なぜなら能力主義には、たとえそれが完全なかたちであっても、共通善を蝕むしばむという暗部ダークサイドがあるからです。なぜ共通善を蝕むのか。それは、勝者が能力主義にそそのかされて、自分の成功は自分の手柄と考え、自身の成功を胸いっぱいに吸いこみすぎて、その過程で幸運や恵まれた環境に助けられたことを忘れ、自分が恩恵にあずかっていることを──あなたがおっしゃるように、ほかの人たちのおかげで成功できたということを──忘れてしまうからです。 マイケル・サンデル Michael J. Sandel の写真 マイケル・サンデル 〝能力主義 メリトクラシー〟ということばを生み出したマイケル・ヤングは、このダークサイドに気づいていました。能力主義を理想とは考えず、危険なものと見ていたのです。その危険とはまさに、能力主義によって、われわれの分断を煽るような成功のとらえ方が勝者のあいだだけでなく敗者のあいだにも醸成される危険です。成功者が傲慢になる一方で、取り残された人たちは屈辱感を味わい、失敗も苦労も自業自得と言われて、おそらくそう納得させられる。そう考えると、ここ数十年で社会が二極分化した理由が浮き彫りになってきます。不平等が拡大し、労働者の給料は頭打ちで職を失う人もいるなかで、中道左派や中道右派の主流政治家が労働者を元気づけようとして送ったアドバイスは、「グローバル経済で競って勝ちたいなら大学へ行くべきだ。学べば学んだだけ稼げる。やればできる」というものでした。 エリート政治家たちは、自分のアドバイスが暗に侮辱を含んでいることを見落としていました。その侮辱とはつまり、「学位を取得せず、大学の卒業証書がないために新しい経済のなかで苦労しているのなら、それは自業自得だ。われわれがやれと言ったことをやらなかったからだ。問題はわれわれが実施している経済政策にあるのではない。われわれが言ったやり方で自分を向上させなかった本人にこそ問題がある」と言ったも同然だったということです。大学の学位を持たない労働者の多くが怒ったのも無理はありません。怒りの矛先をまっすぐ向けられたのが、とく��中道左派の主流政党であり、わたしが〝出世のレトリック〟と呼ぶやり方で不平等をなんとかしようとして、取り残された人たちに学位取得による自らの向上を熱心に説いた政党でした。アメリカでは民主党、イギリスでは労働党、フランスでは社会党──かつては労働者階級の有権者がおもな支持基盤でしたが、いまは高学歴・高経歴の専門職階級と価値観、利益、見解を同じくするようになった政党です。怒りの反発があったのも当然です。この反発は、能力主義における成功の概念が新自由主義グローバリゼーションの倫理に結びついたことの表れだと、わたしは考えています。 ピケティ: ええ、まったくおっしゃるとおりだと思います。とにかく、不平等を取り巻く現代のイデオロギーにはきわめて特徴的な、きわめて乱暴なものがあり、そういったかたちで勝者を称えて敗者を責めるという症状を呈していることには完全に同意します。そういう症状はかつての不平等な政治形態には見られません。昔の政治形態では不平等が実にひどい場合もありましたが、異なる社会集団どうしが、いわば互いに補完し合っている感覚がありました。貴族や軍人もいれば、労働者や農民もいました。だからといって必ずしも労働者や農民が愚かだったわけではありません。ただ単に、そういうさまざまな集団が必要だったというだけです。昔の不平等な政治形態を賛美するつもりはありませんが、少なくとも当時の人たちは、貧しい人は貧しくて当然、金持ちは金持ちで当然などという態度をとろうとはしていませんでした。これは現在の不平等な体制に限った特徴だと思います。それが人々に大きなプレッシャーを与え、具体的に精神の健康を害したり、さまざまな社会病理を招いたりする結果になっています。社会のあらゆる方面に──とりわけ貧しい人たちに──このプレッシャーが見受けられますが、上位集団の子供たちも、ぜったいに成功しなくては、という強いプレッシャーを感じています。ですから、おっしゃっていることは実に的を射ていると思います。ただ、あらためて質問させていただきたいのは──わたしは常に解決策を求めているので──連邦法やマサチューセッツなどの州法で、たとえば学生のレガシー入学や寄付者の子供の入学を禁止し、ハーバードやほかのアイビーリーグの大学で入試制度に一定のガイドラインを設けることに賛成されるかどうか、ということです。 サンデル:もっともなご質問ですね。ストレートにお答えすると、ハーバードやほかの名門私立大学はレガシー入学をやめるべきだと思います。 ピケティ:強制的にやめさせるべきだと思われますか? それとも大学側がそうするのをただ待つべきでしょうか。 サンデル:まずは、そうさせるために世論の圧力や道徳的な圧力を高めるべきでしょうね。うまくいく可能性は大きいと思います。アメリカ最高裁も人種的マイノリティの積極的差別是正措置アファーマティブアクションに違憲判決を下しましたから。あれは常に暗黙の妥協だったわけですが、人種や民族を考慮に入れることができなくなったからには、大学側も「親が本学の卒業生かどうかは考慮に入れてもよい」とはなかなか言えなくなるでしょう。 ピケティ:いまはそう言っています。 サンデル:たしかにそうですが、少しずつ変わりはじめています。ジョンズ・ホプキンズ大学は廃止しました。 トマ・ピケティ マイケル・サンデル の対談画像 ピケティとサンデル ピケティ:裕福な寄付者の子供を入学させるのも、やめる用意があるのでしょうか。 サンデル:それはまだ何とも言えませんが、それに向けて努力すべきだと思います。まずは一歩、行政措置を通じて変化を促すために、エドワード・ケネディ〔ジョン・F・ケネディ元大統領の実弟。亡くなる2009年まで連邦上院議員を務めた〕が提案した方法をとるのもひとつの手です。ケネディはハーバード卒ですが、卒業生の子供の合格率と出願者全体の合格率の比較について、それらの大学に情報の公開を義務づける法案を提出しました。 ピケティ:透明性は重要だと思いますが、この状況を遠くから、大西洋の反対側から眺めると、もう少しラディカルにやったほうがいい気がします。わたしとしては、全員に同じ入試ルールを適用するよう大学に義務づけるべきだと思いますし、特定の人種的背景を持つ出願者よりも低所得世帯の出身者のほうにもっと機会を与えてもいいくらいだと思います。少なくとも、人種を基準にするのではなくもっと共通性の高い基準を用いるべきですし、裕福な寄付者の子供を特別待遇すべきではありません。いまのようなやり方に慣れてしまうのは少しおかしい気がします。先ほど触れた中国王朝の末期にも同じような議論がありましたが、そのあと共産中国に取って代わられました。ですから、ルールがまちがっているように思えるゲームにアメリカの人たちが慣れてしまっているのは少し心配です。 サンデル:わたしもそう思います。そこから抜け出すべきですね。ではいったいどうやって、というのが問題になるわけですが、大学はぜったいにその制度をやめるべきですし、大学にやめさせるように世論の圧力をかけていく必要があると思います。 (トマ・ピケティ、マイケル・サンデル『平等について、いま話したいこと』第5章 了) この記事で紹介した本の概要 『平等について、いま話したいこと』 著者:トマ・ピケティ、マイケル・サンデル 訳者:岡本麻左子 解説:吉田 徹 出版社:早川書房 発売日:2025年1月17日 定価:2,200円(税込み) 頁数:168頁

トランプ、ヴァンス台頭の根源にあるものとは?『平等について、いま話したいこと』(トマ・ピケティ&マイケル・サンデル)より第5章「能力主義」を全文公開|Hayakawa Books & Magazines(β)

6 notes

·

View notes

Text

加盟連鎖KSF關鍵成功因素-為何開店創業失敗的原因那麼相似-詹翔霖老師新高橋藥局

#詹仁松老師#詹翔霖#親職教育講師:先懂孩子再談教–天下無不是的孩子-親職教育講師詹翔霖副教授#詹翔霖老師#2022台灣連鎖加盟創業大展-台北連鎖加盟總部的建置與管理-詹翔霖副教授#加盟連鎖KSF關鍵成功因素-為何開店創業失敗的原因那麼相似-詹翔霖老師新高橋藥局

0 notes

Text

若くして妊娠してしまったケースが性教育の失敗と言われるが、生物学的に考えれば適齢期を逃して妊娠できなかったケースや生涯一人の女性も妊娠させることができなかったケースも性教育の失敗であり、「望んでも子供が得られない」人をできるだけ減らすよう努めるのが性教育者の使命であるべきだろう

https://x.com/selfcomestomine/status/1696118543119683598?s=46&t=XBYGx0NYt69itB5p-cHcLg

84 notes

·

View notes

Text

安倍晋三「あの件さえなければ、今ごろ昭ちゃん(中川昭一氏)が自民党総裁だった」

12年前、こんな記事を書きました。いま振り返っても、思い出は尽きません。小泉政権ができて間もなくだったか、超党派の保守系議員の非公式会合が憲政記念会館であると聞きつけ、現場で中川さんに「どうも」と挨拶した際、

「なんであんたがいるんだ?…まあ、いいか。あんたは記者じゃないし」

と冗談で答えられたことやあれこれ、これほど印象、心に刻まれる政治家はめったにいません。酒好きなのはつとに知られていますが、禁酒を決めると、2時間半にわたって目の前で私と同僚がビールを飲み続けても、一切飲もうとせず、こちらの言葉からヒントを得ようとメモを続けていました。惜しい人をなくしたという言葉が、これほどぴったりくる人はいません。

中川昭一氏死去 保守伸長、シャイな推進役

【評伝】 シャイな人だった。何より、繊細な人だった。衆院当選8回、農水相、経済産業相、財務相、自民党政調会長…と要職を歴任した大物政治家であるにもかかわらず、はにかんだ笑顔のよく似合う、子供のような純真さを持ち合わせていた。 「おれは子供には『おれがいつか襲われて殺されても驚くな』と言い聞かせてあるんだ」 中川昭一氏は拉致議連会長を務めていた当時、政治家としてのこんな覚悟を語っていた。だが、死はもっと皮肉な回り合わせであっけなく訪れた。56歳という若すぎる最期には、ただ言葉を失うしかない。 「あの件さえなければ、今ごろ昭ちゃん(昭一氏)が自民党総裁だった」 盟友の安倍晋三元首相は故人を悼む。「あの件」とは中川氏が財務・金融相時代の今年2月、先進7カ国財務相・中央銀行総裁会議(G7)後の記者会見で「酩酊(めいてい)」したかのような姿を見せて、引責辞任したことを指す。 この一度の失敗で、中川氏が長年積み上げてきた実績も名声もはかなく吹き飛んでしまった。先の衆院選で落選し、議席も失った。 確かに中川氏は酒席で、ときにはめを外し深酒することもあった。それも、強すぎる感受性をまひさせたかったからだろうと思う。素顔は、少し人見知りのまじめな勉強家だった。 平成9年、中学歴史教科書のすべてに慰安婦記述が載ったのをきっかけに、安倍氏らと自民党「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会」を結成した。左派イデオロギー色満載だった教科書が是正されていく第一歩だった。 14年には超党派の拉致議連会長に就任したほか、永住外国人への地方参政権付与や民間の言論抑圧につながる人権擁護法案に反対した。一方、靖国神社参拝を推進するなど、常に保守系議員活動の前面に立った。 今や保守系の諸運動は衰退期にあるようなありさまだ。その中で忘れられるか過小評価されているが、10年代の保守勢力の勃興(ぼっこう)と伸長は、中川氏が安倍氏らとともに推進役を担ったのは間違いない。 一方で、現実を見据えたリアリストでもあった。20年6月、日中両国が東シナ海のガス田共同開発で合意した際には、表向き「日本のものを向こうにあげて資本参加するのでは互恵にならない」と厳しいコメントを発表した。だが、その裏では担当外交官らを集め「よくここまでこぎ着けたな」と慰労もしていた。 対中強硬派と目されてきた自分が、仮に交渉結果を評価しても、甘い顔を見せると中国側に「日本側では、あの中川氏まで喜んでいる」というメッセージが伝わる。それは今後の交渉、駆け引きのハードルを上げ、足を引っ張ることと理解していたからだ。 対中姿勢では、こんなことも語っていた。 「中国批判はたやすいが、むしろ『誠意を持って話せば分かる』と言うばかりで行動しない日本側の方が問題だ。私が中国の政治家なら、やはり今の中国のようなやり方をする」 本当に惜しい人が亡くなった。せめて自民党の中では、中川氏の志が受け継がれていくことを願ってやまない。(阿比留瑠比)

12 notes

·

View notes

Text

現役の中学教師やけど、 子どもの 「居場所」 が学力より大切だと気

づきました。

15年間で5000人以上の生徒を見て確信したこと:

「居場所」のある子は必ず伸びる。

「居場所」の定義:

自分をさらけ出せる場所

失敗しても大丈夫な場所

・自分の存在を認められる場所

家庭でできること :

話を遮らない(たとえ長くても)

結果より過程を見る

「あなたがいて嬉しい」 を伝える

比較をしない

15 notes

·

View notes

Quote

RPA(Robotic Process Automation)が出てきた際には、ホワイトカラーの生産性が劇的に向上しました。生成AIによって、さらに生産性が向上すると考えられますが、いかがでしょうか。 根来氏: 間違いなく生産性は向上します。特に知的な作業でありながら実は繰り返しがある業務、調査、シミュレーション、既存資料の修正などは、大幅に時間が短縮されるでしょう。場合によっては従来の1/10程度の時間で済むようになるかもしれません。日本企業にとって、長年の課題であったホワイトカラーの生産性向上に取り組むチャンスだと思います。 室住氏: 金融機関などは特に生成AIによる生産性向上の恩恵を受けそうですね。規制報告書や政省令への対応、企業買収時の分析など、さまざまな分野で生産性だけでなく質も高まる業務が多いと思います。アカデミアの世界では、AI活用はどの程度進んでいますか? 根来氏: 大学教育のAI活用は遅れていると思いますが、研究の方法は大幅に変わってきています。最も変化したのは先行研究調査です。生成AIで先行研究を調査し、要約してもらうことで、重要な論文へのアクセスの量と範囲が向上しました。日本人を含め英語圏以外の人が英語論文を読み書きする際のハードルが大幅に下がってきています。 名古屋商科大学ビジネススクール(東京校)教授 兼 大学院大学至善館特命教授、早稲田大学名誉教授 根来 龍之氏 求められるのは、「善意の人」と「悪意の人」を見分ける能力 室住氏: ここからは、ビジネスモデルの変革という観点で伺います。日本企業にとって英語の壁が低くなれば、グローバル進出のチャンスとなり、ビジネス機会を大幅に増やすことができる可能性もあるのではないでしょうか? KPMGコンサルティング株式会社 執行役員 パートナー DXA Data&AIチームリーダー 室住 淳一氏 根来氏: 確かにチャンスは増えていますが、グローバル展開のためのAI活用には注意が必要です。どんなイノベーションにも揺り戻しがあります。 特に注目すべきは「善意の人」と「悪意の人」の違いです。研究者同士の会話では、基本的に相手が「善意の人」だという前提が成り立ちます。学会や共同研究では、相手が誠実に学問的な議論をしようとしていることを前提に交流できます。だからこそ、生成AIによる翻訳が言語の壁を取り除く効果は、アカデミアの世界では大きいのです。 しかし、契約交渉や国際取引などのビジネスの世界では「悪意の人」が存在することを無視できません。言語の壁を越えてビジネスモデルを変革していくには、この「善意の人」と「悪意の人」を見分ける能力がますます重要になります。生成AIによって契約書が簡単に作れるようになったり、異なる言語でのミーティングやマニュアル作成が容易になったりするからといって、それだけで国際化が実現できると考えるのは時期尚早でしょう。 破壊的イノベーションのカギを握る、スタートアップ企業 室住氏: 確かに最近は「悪意の人」による生成AIを使ったフェイクニュースも増えていますね。イノベーションに飛びつきたい企業心理と、リスク管理のバランスはどのように取るべきでしょうか。 根来氏: 難しい問題ですが、これまでにはない新しい価値観や市場を創造する「破壊的イノベーション」にこそ、スタートアップのような"身軽"な会社の存在意義があります。身軽な会社ほど、スピード感をもってトライアンドエラーを繰り返せるため、失敗を恐れず積極的に新しい挑戦をすることができます。大企業ももちろん新技術を学ぶ必要がありますが、まずはスタートアップの動向を見て、その半歩くらい遅れてついていくのが現実的でしょう。といっても、ゆっくりでいいという意味ではないです。

生成AI時代、日本企業に勝ち筋はあるか? 根来龍之教授と探る"競争戦略" | TECH+(テックプラス)

3 notes

·

View notes