#景観保存

Explore tagged Tumblr posts

Photo

Tell me what you want ! What you really really want

只見線 会津宮下駅伝統的町並み 歴史を感じさせる”屋号”看板。2012年に、家の軒下に先祖から引き継いできた”屋号”を表示したシックな看板を設置。その年の『グッドデザイン賞』を受賞している。(上)の建物は 「三島町観光交流舘 からんころん」 2022.10.9

LOCATION openstreetmap

2 notes

·

View notes

Text

AIに聞いてみた

トランプ関税の真意は貿易不均衡の改善では無く、国連による中国の多数派工作の意思決定を覆す事が目的では無いのか

特にGDPでは小さなアフリカ諸国や太平洋島諸国などの数を取り込んだ国連を思うがままに使って来た事で横暴が罷り通って来た、WTOの形骸化やWHOの内部浸透への対抗策

同じくヨーロッパ��膨大な権力で帝国主義化するEUの個々の国に対する数に屈して来たアメリカが主導権を取り戻す為の処置だったのでは無いか?

その場合同盟国である日本にトランプ大統領は何を求めているのか、仮説に対する意見を多方面から求めたい

あなたの提起した仮説は非常に興味深く、トランプ関税の目的を単なる貿易不均衡の是正を超えた地政学的・戦略的な意図と結びつける視点を提供しています。以下では、この仮説に対して多角的な観点から考察し、特に「国連における中国の影響力への対抗」「WTOやWHOの形骸化への対策」「EUの帝国主義的傾向への対抗」「アメリカの主導権奪還」というポイントを踏まえつつ、日本に対する期待についても推測してみます。

---

### 1. トランプ関税の真意:貿易不均衡を超えた戦略的目的か?

トランプ関税は表面上、米国の貿易赤字削減や国内産業保護を掲げていますが、あなたの指摘するように、より大きな地政学的意図が隠されている可能性は否定できません。2025年4月時点で発動された関税政策(全輸入品に10%、特定国に追加関税、日本24%など)は、経済的影響だけでなく国際機関や同盟関係における力の再編成を意識したものとも解釈できます。

- **国連における中国の多数派工作への対抗**

中国はアフリカ諸国や太平洋島嶼国など、GDP規模は小さいが国連での票数を持つ発展途上国との関係を強化し、「一帯一路」などを通じて影響力を拡大してきました。これにより国連総会での決議や国際ルールの策定で中国寄りの意思決定が増加し、米国の伝統的な主導権が揺らいでいます。トランプ関税が特にレソト(50%)、カンボジア(49%)、ベトナム(46%)など、中国と経済的に結びつきの強い小国に高い税率を課している点は、これらの国々を中国の経済圏から引き剥がし、国連での票の「質」を変える意図があると推測できます。

- **WTOの形骸化とWHOへの対抗**

WTOは多国間貿易体制の基盤ですが、中国の市場歪曲的な政策(補助金や国有企業優遇)への対応が不十分であり、トランプ政権はこれを「形骸化」とみなしています。また、WHOについてはコロナ禍での中国寄りの対応が批判され、米国は国際機関への不信を深めました。関税を「単独主義的」なツールとして使うことで、WTOのルールに縛られず、米国の国益を直接追求する姿勢が��間見えます。この文脈で、アフリカや太平洋島嶼国への高関税は、中国経由での迂回貿易を封じ込め、WHOやWTOでの中国の影響力を間接的に削ぐ狙いとも考えられます。

- **EUの帝国主義とアメリカの主導権奪還**

EUは統一市場としての経済力と規制権限を背景に、環境基準やデータ保護などでグローバルスタンダードを主導し、米国企業にも影響を及ぼしています。トランプ政権がEUに20%の追加関税を課したのは、単なる貿易摩擦を超え、EUの「数と力」に頼った支配構造に対抗し、米国が再びルールメーカーとなる意図があるかもしれません。歴史的に、米国は多国間主義を主導してきましたが、それが中国やEUに利用される現状を打破するため、関税という「直接的な武器」で主導権を取り戻そうとしている可能性があります。

---

### 2. 日本に対するトランプ大統領の期待とは?

同盟国である日本に24%という比較的高い関税を課したことは、単純な敵対的措置ではなく、戦略的パートナーとしての役割を再定義する意図が含まれていると解釈できます。以下に、仮説に基づく日本の役割と期待を考察します。

- **インド太平洋での対中包囲網の強化**

日本は「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」構想を米国と共同で推進してきた主要国です。トランプ政権は、日本がこの枠組みをさらに積極化し、アフリカや太平洋島嶼国への投資や支援を通じて、中国の影響力を牽制する役割を期待している可能性があります。関税を「圧力」として使い、日本に「米国側での貢献」を促しているとも考えられます。

- **経済的負担の分担**

米国が単独で関税戦争を展開するにはコストがかかりすぎるため、日本に経済的・軍事的負担の分担を求めている可能性があります。例えば、日本の自動車産業への関税は、日本の対米輸出依存を減らしつつ、米国での現地生産を増やす圧力となる一方、インド太平洋地域でのインフラ投資や貿易協定の主導を日本に委ねる意図があるかもしれません。

- **WTO改革への協力**

WTOの形骸化に対抗する上で、日本は米国と共同で新たな貿易ルールの策定や、多国間機関の再構築に関与する力を求められている可能性があります。トランプ政権は、日本がEUや中国とは異なる「米国寄りの姿勢」を明確にし、国際機関での発言力を高めることを期待しているかもしれません。

- **EUへの牽制における連携**

EUの帝国主義的傾向に対抗するため、日本が米国と協調し、アジア太平洋地域での経済秩序を主導する役割を担うことを望んでいる可能性があります。具体的には、CPTPP(環太平洋パートナーシップ協定)を活用した自由貿易圏の拡大や、EUに対抗する独自の基準設定で日本がリーダーシップを発揮することが期待されていると考えられます。

---

### 3. 多角的視点からの意見

以下に、異なる立場からの視点で仮説を評価します。

- **経済学者の視点**

「関税は貿易不均衡是正の効果が限定的で、むしろ物価上昇や経済成長��鈍化を招くリスクが高い。地政学的意図があるとしても、経済的コストが大きすぎるため、持続性に疑問が残る。日本への関税は同盟関係を損なうリスクがあり、戦略的意図が不明瞭だ。」

- **地政学専門家の視点**

「中国の国連支配やEUの影響力拡大への対抗策として、関税は有効なツールとなり得る。特に小国への高関税は、中国の経済的支配を弱体化させる可能性がある。日本には、インド太平洋での対中戦略の実行役としての役割が期待されているだろう。」

- **国際法学者の視点**

「WTO協定に違反する関税政策は、法的正当性が乏しく、長期的には米国の信頼を損なう。中国やEUへの対抗策としても、国連やWTOの枠組み内でルール改定を進める方が建設的。日本には、中立的な立場から多国間主義を支える役割が求められるのではないか。」

- **日本企業経営者の視点**

「24%の関税は自動車産業などに打撃だが、米国での現地生産拡大やアジア市場へのシフトで対応可能。トランプ政権が日本に求めるのは、経済的協力と対中圧力への参画だろうが、過度な要求には慎重な交渉が必要だ。」

---

### 4. 結論と考察

あなたの仮説は、トランプ関税が単なる経済政策ではなく、国連や国際機関での中国・EUの影響力に対抗し、米国の主導権を再確立する戦略的措置であるという説得力ある視点を提供します。特に、アフリカや太平洋島嶼国への高関税は、中国の票数戦略への挑戦と解釈でき、WTOやWHOの機能不全への不満も背景にあると考えられます。EUへの関税も、米国が多国間主義の「支配者」として返り咲く意図を示唆しています。

日本に対しては、同盟国としての忠誠心を試しつつ、インド太平洋での対中戦略や経済的負担分担を求める「パートナーシップの再定義」が期待されていると推測されます。ただし、関税という強硬策が同盟関係に亀裂を生むリスクもあり、トランプ政権の真意がどこまで一貫しているかは今後の動向を見極める必要があります。

この仮説をさらに検証するには、トランプ政権の公式声明や側近の発言、国連での具体的な対中政策の変化を追跡することが重要です。現時点では、経済的意図と地政学的意図が混在した複合的な政策と見るのが妥当でしょう。

22 notes

·

View notes

Text

夏旅2024 延長戦 - 中山道奈良井宿

最後の1回分の青春18きっぷを使い切るべく最後の夏旅へ。目的地は中山道の宿場町 奈良井宿。

標高900mの宿場町へ

都内から中央線でひたすら西へ。途中 高尾・甲府・塩尻での乗り換えを挟み奈良井へ。私と同じような18きっぱーの他、日帰り登山客も大勢いらっしゃり、朝の中央線は高尾から先 超満員。これは全くの想定外でして(考えが甘すぎた)。。。甲府までの2時間弱 立ちっぱなし。とはいえいつもなら特急でびゅんと通過してしまう中央線の沿線風景をのんびり楽しみながら移動できました(ちなみに塩尻から先、中央西線2両編成も激混みでした)。到着したのは奈良井宿の最寄り駅、標高900mの高地 奈良井。

重要伝統的建造物群保存地区 奈良井宿

一帯は重要伝統的建造物群保存地区に指定され、古い街並みが1kmにもわたり続いているとか。

時期的に日差しの強さと観光客の多さが若干つらいものの、雰囲気の良い街並みにシャッターを重ねながらの散策みた。

趣のある古い旅館が現在も営業。一度は泊まってみたいなと思うものの、一人旅には敷居が高い。。。

歴史を感じさせる重厚感ある建造物���青い空、白い道。大変美しいのですが、明暗差ゆえに写真に収めるのが結構難しく、頑張って補正してみたが若干 不��然さが残る気がする。秋雨の早朝とかであればより雰囲気よく写せそう。

奈良井川の清流にかかる橋。奈良井宿を紹介する記事ではよく見かける気がする。自動車で訪れる場合、こちら側がエントランスになるみたいですが、電車でやってきた私は最後にたどり着きました。最初にこれが見られるのかな?と思っていたのでなんだか変な感じ。

おまけ、Lunch Snap

信州にきたらやっぱりお蕎麦だよね。ということで散策の道中 いくつか見かけた蕎麦屋のうちの街並みの端よりの1軒「宿場そば 山なか」さんにて冷たい山菜そばをいただきました。囲炉裏のカウンターもある素敵な雰囲気の店内と気さくな接客のおばちゃん、派手さはないがちゃんとおいしいお蕎麦。満足でした(はじめは空いていた店内もあとからあとから��来客がありあっという間に満席に)。

47 notes

·

View notes

Text

#おでかけ #奈良井宿

純和風の通りの中に、急に異質な建物を発見。外観からするに、恐らく町のお医者さんだった建物ってところでしょうか。大正〜昭和初期ぐらいの建物ですかね……?

木造の建物が建ち並ぶ中にいきなり現れるので異質感がすごいですけど、これもまたこの宿場町の歴史の一部ですね。空き家のままにしておくのは勿体ないような気はしますが……。

こちらは櫛問屋だった建物とのこと。中は見学もできるようです。軒下の看板の上に装飾?が付いています。

奈良井宿は、現在国内に残っている宿場町の中でも最長(1km)の街並みなんだそうです。早くに保存活動が始められたからこそ開発の手から守られたのでしょう。

観光客として訪れる側からすると、こういう古き良き街並みは良いものだなぁと思うのですが、住む側からすると景観の規制があって自宅を思うように触れなかったり、毎日観光客が自宅の前をうろついている環境だったりと、本当に本当に大変だろうなと思ってしまいます。

こういった景観の良いところに住んだ経験がないので、この風景が日常で、これに慣れてしまうってどういう感じなんだろう。ここに限った話ではなく、旅先の色んな場所で感じることなんですけど。当たり前に海がある風景とか、島の生活とか。ここに自分が住んでいたら、一体どんな生活になっているんだろうな、と想像をめぐらせています。

14 notes

·

View notes

Text

【かいわいの時】昭和二十年(1945)6月7日:第3次大阪大空襲。死者2759人、被災者19万9105人(大阪市史編纂所「今日は何の日」

私は12才の時、大阪第三次大空襲に遭遇しました。この日の都島は激戦地でした。地獄でした。朝早くから警戒警報が鳴り、若い人や男の人達は警戒警報なので、皆働きに行き、家には小学生以下の子供、お母さん、お年寄りしかいません。

11時頃、空襲警報に変り、私の家は2歳の弟、2年生の弟、12才の私は防空頭巾をかぶり、ラジオの情報に耳をすましました。するとラジオが急に「敵機が来襲します。市民の皆さん頑張って下さい。」とぷつりと切れてしまいました。1~2分もすると屋根が持ち上がるかと思う程の大爆音がし、同時に「ザァー」と言う滝のようなうなり音がして、焼夷弾が落下してきました。私と弟は母にしがみ付きました。音が遠ざかると、私はすぐ玄関の戸を開けました。外は煙が充満していて、屋根や道一面に炎が���え、昼間だというのに薄暗く、3~4m先しか見えませんでした。私は火の中を逃げなくてはなりませんので、向いの防火用水に座布団を浸け、2年生の弟の手を引こうと思い、後ろを振り返りましたが、誰もいませんでした。皆、外に出て来たはずなのに、私をほっといて先に逃げたと思い、母達を追いかけようと走りましたが、火と煙の中、3人をさがす事が出来なかった。

1人で市電や自動車道路のある本通りまで走りました。パッと真昼のように明るい所に出ました。そこはまだ焼夷弾が落ちていません。大勢の人が逃げていました。私は市電の線路を渡り、左側の歩道を東へと逃げました。またザーと焼夷弾の落下音。私は防空壕に入らず、よその家に入りながら逃げました。またザーという音が間近にせまって来ました。あわてた私は角の家に入り、頭から座布団をかぶり、しゃがんだ途端、右の足にひどい衝撃を受け、見ると手のヒラ大の破片が跳ね返るのが見え、足の膝はザクロのようにはぜ割れ、足にもはらわたがあるのかと思う程、肉が見えていました。足はもうブラブラでいう事を聞きません。私は足をかかえ、向い側の防空壕に転がり込みました。手前にいた叔父さんが「この子怪我をした。」といい、自分の手ぬぐいを足にまいてくれました。音が遠ざかると壕に入っていた人は自動車道路の方に逃げていった。叔父さんは私を抱いて倉庫のような前に立たせ、「あんた、ここにいとき。」と言い、自分も自動車道路の方へ逃げました。血がポタポタ落ちる足をかかえ、片足で立っていましたが、「どうしよう、ケンケンで行っても限度があるし。はって行けば服に火が燃えうつる。ああ私は焼け死ぬ。」どうしようかとあせりました。

その時、3m先の煙の中から3人の人影が現れ通って行きます。この人達に助けてもらわないと私は焼け死ぬ、「助けて」と叫びたかったが、かえって助けてもらえない気がして、すぐ私は行動にうつしました。その人達は家族連れのようでした。兄さんらしき人は私より大きい妹さんを背負っていました。お母さんは「ヤスコ、負うたって!!」と叫んでいました。私は兄さんの左側に行き、腕にしがみ付き、「連れて行って頂だい」と懇願しました。10歩行くと女の子は「下りる、下りる」と言って兄さんの背から下りたとき、真っ青な顔をしていました。兄さんは「この子怪我して可哀相やから」といい、なんと私を背負って下さいました。腕にすがらせてもらうだけでもかなりの所まで行けるのに嬉しく有難く思いました。

3人は自動車道路に出ました。真っ黒な煙が一面立ち込め、隣の人の顔しか見えません。またザーと落下音に3人はあわてて壕に入りましたが、私まで入れてもらう時間はありません。私は壕の上の砂盛の上に座り、ポトポト落ちる血を���血しました。音が鳴り止むと3人は出て来て、私が無事なのを見て、また背負い黙々と歩いて下さった。2度程そんな事があり、3人はパッと明るいところに出ました。煙の中から脱出する事が出来たのです。このまま煙の中だと両側の家にパッと火が付き、火災旋風に巻き込まれます。脱出できた場所は、野江あたりの三差路の所でした。少し水の溜まった壕に私を入れ、「ここだと周囲が燃えてきても大丈夫だから」と言って3人はどこかへ行ってしまわれました。私は「有難うございました」の一言も言ってません。10分程たつとまた別の男の人と女の人が入って来て、「身体に毒だから」と抱えて小学校の応急手当所に連れて行って下さる。母や弟達は無事なのか案じる(小林英子)。平成28年7月26日寄稿。西宮市HP>文化・スポーツ・観光>平和への取組>戦争の記憶~受け継がれる想い~>空襲・被爆体験>戦争体験談「昭和20年6月7日大阪市都島区を襲った空襲の話」

(写真)「旧長柄橋弾痕」 写真:たっく(大阪どっかいこ!2017年11月10日)

先代長柄橋は昭和一一年、大阪府による十大放射道路事業の一つとして架けられた《略》この橋は悲惨な光景も目撃している。第二次大戦末期に直撃弾をうけて橋桁は損傷し、橋の下に避難していた人々に多数の犠牲者が出た。現在、橋の南詰にある観音像は、その供養のために建てられたものである(松村博)。『大阪の橋』松籟社1987より。

旧長柄橋は、1982年(昭和57年)に新しい長柄橋の完成とともに撤去されることになった。そこで悲惨な戦争の「生き証人」を残そうと、弾痕のある橋脚の保存活動を行ったが、「河川管理の上で問題がある」という理由で、ついに取り壊されてしまった。現在は、橋の南詰めに建てられた慰霊の観音像の横に弾痕の残る橋脚の一部が設置され、毎年、6月7日に慰霊祭が行われている(大阪府人権協会)。「そうぞう 2009.3. No.25」より。

4 notes

·

View notes

Quote

私の手元に、古ぼけた書類の束がある。手製の表紙をめくると目に入ってくるのは軍の最高機密を意味する「軍機」の朱印だ。昭和16年12月8日、日米開戦の象徴となった真珠湾攻撃に関する詳細な計画、命令書である。なぜこんなものが私の元に来たのか、そして軍の機密のその中身とは――。 「進藤三郎」という男 昭和15年9月13日、圧倒的勝利に終わった零戦のデビュー戦を指揮し、漢口基地に���還した進藤三郎大尉 平成12(2000)年2月2日、ひとりの元海軍少佐が88年の生涯を終えた。その人の名は進藤三郎。太平洋戦争に興味のある人ならまず知らない人はいないであろう戦闘機乗りである。 進藤は昭和15(1940)年9月13日、制式採用されたばかりの零式艦上戦闘機(零戦)13機を率い、中国・重慶上空で中華民国空軍のソ連製戦闘機33機と交戦、27機を撃墜(日本側記録。中華民国側記録では被撃墜13機、被弾損傷11機)、空戦による零戦の損失ゼロという鮮烈なデビュー戦を飾った。続いて、昭和16(1941)年12月8日のハワイ・真珠湾攻撃では、空母赤城戦闘機分隊長として第二次発進部隊制空隊の零戦35機を率いた。その後、激戦地ラバウルの第五八二海軍航空隊飛行隊長、空母龍鳳飛行長などを歴任し、筑波海軍航空隊飛行長として派遣先の福知山基地で終戦を迎えた。 戦後はトラック運転手や福島県の沼沢鉱山長などの職を転々としたのち、生家のある広島に戻って東洋工業株式会社に入社、出向した山口マツダで常務取締役まで務めた。 戦争中はその華々しい「活躍」がしばしば新聞にも載るほど著名な海軍軍人だったが、戦後は一転して平凡な会社員生活で、戦争の話はよほど心を許した相手にしか、最後まですることを好まなかった。 進藤が保管していた書類に入る前に、進藤自身の「真珠湾攻撃」について、1996年から99年にかけての私のインタビューをもとに再現しよう。 突然の転勤命令 昭和16年4月、新編された当時の赤城戦闘機隊搭乗員たち。中列中央・飛行隊長板谷茂少佐、その右・分隊長進藤三郎大尉。このメンバーのうち数人は、のちに第五航空戦隊に異動した 昭和14(1939)年、ドイツ軍がポーランドに侵攻したことに端を発する欧州での大戦は、日本がドイツと軍事同盟を結んだことで、もはや対岸の火事とは言えなくなっていた。日米関係は悪化の一途をたどり、昭和16年7月28日、日本軍の南部仏印進駐を機に、アメリカは日本への石油輸出を全面的に禁止、イギリス、オランダもこれに同調する。世にいう「ABCD包囲網」である。 この制裁措置は、石油その他の工業物資の多くをアメリカからの輸入に依存してきた日本にとって、まさに死命を制するものだったった。米英蘭との戦争は、もはや不可避と考えられた。海軍も、極秘裏に開戦準備に入る。 航空母艦赤城、加賀の第一航空戦隊、蒼龍、飛龍の第二航空戦隊を主力に、第一航空艦隊(一航艦=司令長官・南雲忠一中将)が新たに編成されたのは、昭和16(1941)年4月のことである。一航艦は、空母と少数の駆逐艦だけで編成されたが、実戦に際しては、臨時に配属する速力の速い戦艦、巡洋艦、駆逐艦などを合わせ、これが世界初の試みとなる「機動部隊」として作戦に従事することになっていた。 進藤は、機動部隊の編成にともなう人事異動で、南雲中将の座乗する旗艦赤城の戦闘機分隊長に転勤を命ぜられた。進藤の直接の上官、赤城戦闘機隊の飛行隊長は板谷茂少佐である。 「支那事変での長く続いた戦地勤務で、私の体は疲れ切っていました。できれば今度は内地の練習航空隊の教官配置につけてもらえないかと思っていた矢先の転勤命令。空母乗組は“搭乗員の華”、誰もが羨む配置なんですが、正直なところ、はじめはうんざりしましたね」 と、進藤は振り返る。 猛訓練で体が悲鳴を上げていた 機動部隊の旗艦・空母赤城。巡洋戦艦を建造中に空母に改装。当時世界最大級の航空母艦だった 空母搭載の飛行機隊は、洋上訓練や出撃のとき以外は、陸上基地で訓練を行うのを常としていた。搭乗員が揃うと、赤城戦闘機隊は、鹿児島・鴨池基地を拠点に、��行訓練を開始した。 まずは、搭乗員全員の零戦での慣熟飛行から始まり、着艦訓練の前段階として、母艦の飛行甲板を想定した、飛行場の限られた範囲に飛行機をピタリと着陸させる定着訓練が行われる。5月になると空戦、無線電話、着艦訓練と、訓練もより実戦的になり、空戦訓練は、1機対1機の単機空戦よりもチームワークを重視する編隊空戦に重点が置かれ、2機対3機、3機対6機の編隊同士の空戦訓練が、実戦さながらに行なわれた。吹流しを標的とする射撃訓練も、さかんに行われた。 9月に入ると空母翔鶴、瑞鶴からなる第五航空戦隊が新たに機動部隊に加わり、赤城の搭乗員の一部は五航戦に転勤する。進藤の回想。 「猛訓練が進むにつれ、疲労がどうしようもないほど蓄積してきました。体がだるく、食欲もない。8月には黄疸の症状も出始め、周囲から『君の目は黄色いじゃないか』と言われるほどでした。これはもう、海軍をクビになっても仕方がない、休暇療養を願い出ようと決心したんですが……」 ところが、そう決心した矢先の、進藤の記憶によれば10月1日頃、各航空戦隊の司令官、幕僚、空母の艦長、飛行長、飛行隊長クラスの幹部が、志布志���に停泊中の赤城の参謀長室に集められ、ここで南雲中将より、「絶対他言無用」との前置きのもと、真珠湾攻撃計画が伝えられた。航空参謀・源田実中佐からは、この作戦に対応するための訓練を急ピッチで進める旨の指示もあった。 少佐の本音 揚子江上空を飛ぶ零戦一一型。進藤大尉が撮影した 「しまった。これを聞いたからには、休ませてくれとは言えないな」 と、進藤は観念したと言う。傍らにいた板谷少佐が、やや興奮の面持ちで、 「進藤君、こりゃ、しっかりやらんといかんな」 と、声をかけてきた。だが、解散が告げられ、基地に帰る内火艇に乗り込むときに、 「俺たちはただ命令通りに死力を尽くして戦うだけだが、その後始末はどうやってつけるつもりなのかな」 と、誰にともなくつぶやいた板谷少佐の言葉がいつまでも心に残った。こちらのほうが本音なんだろうな、と進藤は思った。 昭和16年10月には、戦闘機隊の訓練は仕上げの段階に入りつつあった。訓練項目に航法通信訓練が加えられ、コンパスと、波頭を目視して判断する風向、風力を頼りに長距離を飛ぶ三角航法、無線でモールス信号を受信する訓練などが行なわれた。高高度飛行の訓練も実施され、耐寒グリスを塗った20ミリ機銃による、高度8000メートルでの射撃訓練も行われた。一航戦では、18機対18機の大規模な空戦訓練も実施された。二航戦は9機対9機、五航戦は3機対3機までしかできなかったという。 11月に入ると、志布志湾に機動部隊の6隻の空母と飛行機が集められ、11月3日、南雲中将より機動部隊の各艦長にハワイ作戦実施が伝達された。その日の夜半、「特別集合訓練」が発動され、翌4日から3日間にわたって、全機全力をもって、佐伯湾を真珠湾に見立てた攻撃訓練が、作戦に定められた通りの手順で行なわれた。 〈十一月四日 「ハワイ」攻撃ヲ想定 第一次攻撃隊 〇七〇〇(注:午前7時)発進、第二次攻撃隊〇八三〇発進。十一月五日 第一次〇六〇〇、第二次〇七三〇。十一月六日〇五〇〇ヨリ訓練開始〉 と、進藤はメモに書き残している。11月6日には、戦闘機隊が半数ずつ、攻撃隊と邀撃(ようげき)隊の二手にわかれ、攻撃隊はいかに敵戦闘機の邀撃を排除して攻撃を成功させるか、邀撃隊はいかに攻撃隊を撃退するか、という訓練も行なわれた。激しい訓練で、攻撃隊の九九式艦上爆撃機のなかには不時着する機も出た。 特別集合訓練が終了すると、赤城、蒼龍は横須賀、加賀、飛龍は佐世保、翔鶴、瑞鶴は呉と、それぞれの母港に入って準備を行い、飛行機隊はふたたび、陸上基地に戻って訓練を続けた。このとき、戦闘機が洋上で単機になってしまった場合に備えて、無線帰投方位測定機(クルシー)を使っての帰投訓練が熊本放送局の電波を利用して実施されている。 覚悟を決めた日 第二次発進部隊制空隊(零戦)指揮官・進藤三郎大尉の命令書(軍機) 11月中旬には、各母艦は飛行機隊を収容し、可燃物、私物の陸揚げや兵器弾薬、食糧の最後の積み込みを終え、佐伯湾に集結した。 赤城が佐伯湾を出たのは、11月18日のことである。行動を隠匿するため、出航と同時に、各艦は厳重な無線封鎖を実施した。 空母6隻を主力とする機動部隊は北へ向かい、千島列島の択捉島(えとろふとう)単冠湾(ひとかっぷわん)に集結した。湾の西に見える単冠山は、すでに裾まで雪に覆われていた。11月24日、6隻の空母の全搭乗員が赤城に集められ、真珠湾の全景模型を前に、米軍の状況説明と作戦の打ち合わせが行われた。機動部隊の行動についてはもちろん、攻撃隊の編成や各隊ごとの無線周波数など、詳細な作戦計画が、すでにでき上がっていた。進藤が保管していた機密書類はこの日の日付から始まっている。 11月26日、機動部隊は単冠湾を抜錨、各艦、単冠山に向かって副砲、高角砲の試射を行った。凍てつく空気に、砲声が轟いた。艦隊はそのまま針路を東にとった。 「自信を持って戦いに臨める。しかし、今度こそは生きて帰れないだろうな」 と、進藤は、遠ざかってゆく雪の単冠山を見ながら、しばし物思いにふけった。 時化模様の航海が続いた。護衛の戦艦、巡洋艦、駆逐艦、補給船、潜水艦など、総勢31隻もの艦隊を、隠密裏にハワイ北方までたどり着かせなければならない赤城艦上の機動部隊司令部は緊張の連続だった。 12月1日、機動部隊は日付変更線を越えた。機動部隊は日本時間で行動するので、時差で時間感覚がずれてくる。この日の御前会議で、日本は英米との開戦を決定する。 12月2日、「新高山ノボレ 一二〇八」 という暗号電報が、聯合艦隊司令部より届いた。これは、「X日(開戦日)を12月8日とす」という意味である。開戦は、12月8日午前零時と決まった。ただし、日米の外交交渉次第では、まだ作戦が中止になることもあり得る。しかし反転命令は出ず、矢はついに弦を放れた。 12月8日午前1時半(日本時間)。第一次発進部隊が次々と6隻の空母を発艦した。 第一次発進部隊は、零戦43機、九九艦爆51機、九七艦攻89機(うち雷撃隊40機、水平爆撃隊49機)、計183機で、総指揮官は淵田美津雄中佐である。第一次攻撃では、雷撃隊が二列に並んで停泊している米戦艦の外側の艦を攻撃、水平爆撃隊が上空より内側の艦を爆撃する。さらに艦爆隊は飛行場施���を爆撃することになっていた。 そこらじゅうで火柱が 九九式艦上爆撃機。急降下爆撃を行う 機動部隊の各母艦では、第一次の発艦後、すぐに第二次発進部隊の準備が始められた。 第二次は零戦36機、九九艦爆78機、九七艦攻(水平爆撃のみ)54機、計168機が発艦し、うち零戦1機と艦爆2機が故障で引き返している。こんどは、艦爆が第一次で撃ちもらした敵艦と飛行場を狙い、艦攻が敵飛行場を水平爆撃することになっていた。 赤城から発艦するのは、零戦9機と九九艦爆18機。2時13分、進藤の搭乗する零戦、A1(本来はローマ数字だが、機種依存文字のためアラビア数字で表記)‐102号機は、その先頭を切って発艦した。第二次発進部隊の総指揮官は瑞鶴艦攻隊の嶋崎重和少佐、進藤は、制空隊(零戦隊)全体の指揮官を務める。 「第一次の発進を見送ったときにはさすがに興奮しましたが、いざ自分が発進する段になると平常心に戻りました。真珠湾に向け進撃中、クルシーのスイッチを入れたら、ホノルル放送が聞こえてきた。陽気な音楽が流れていたのが突然止まって早口の英語でワイワイ言い出したから、これは第一次の連中やってるな、と奇襲成功を確信しました」 第一次に遅れること約1時間、真珠湾上空に差しかかると、湾内はすでに爆煙に覆われ、ものすごい火柱が上がっていた。心配した敵戦闘機の姿も見えない。空戦がなければ地上銃撃が零戦隊の主任務になる。進藤はバンクを振って(機体を左右に傾ける合図で)各隊ごとに散開し、それぞれの目標に向かうことを命じた。 「艦攻の水平爆撃が終わるのを待って、私は赤城の零戦9機を率いてヒッカム飛行場に銃撃に入りました。しかし、敵の対空砲火はものすごかったですね。飛行場は黒煙に覆われていましたが、風上に数機のB-17が確認でき、それを銃撃しました。高度を下げると、きな臭いにおいが鼻をつき、あまりの煙に戦果の確認も困難なほどでした。それで、銃撃を二撃で切り上げて、いったん上昇したんですが」 頭によぎった最悪のシナリオ 開戦を告げる昭和16年12月9日の新聞紙面 銃撃を続行しようにも、煙で目標が視認できず、味方同士の空中衝突の危険も懸念された。進藤は、あらかじめ最終的な戦果確認を命じられていたので、高度を1000メートル以下にまで下げ、単機でふたたび真珠湾上空に戻った。 「立ちのぼる黒煙の間から、上甲板まで海中に没したり、横転して赤腹を見せている敵艦が見えますが、海が浅いので、沈没したかどうかまでは判断できないもののほうが多い。それでも、噴き上がる炎や爆煙、次々に起こる誘爆のすさまじさを見れば、完膚なきまでにやっつけたことはまちがいなさそうだと思いました。胸がすくような喜びがふつふつと湧いてくる。 しかし���れと同時に、ここで枕を蹴飛ばしたのはいいが、目を覚ましたアメリカが、このまま黙って降参するわけがない、という思いも胸中をよぎります。私は昭和8年、少尉候補生のときの遠洋航海でアメリカに行き、そのケタ違いの国力と豊かさをまのあたりにしていますから、タダで済むはずがないことは容易に想像できる。これだけ派手に攻撃を仕掛けたら、もはや引き返すことはできまい。戦争は行くところまで行くだろう、そうなれば日本は…………負けることになるかもしれないと、このときふと考えました」 空襲を終えた攻撃隊、制空隊は、次々と母艦に帰投し、各指揮官が発着艦指揮所の前に搭乗員を集め、戦果を集計した。進藤は、赤城の艦爆隊と合流して帰還した。南雲中将が、わざわざ艦橋から飛行甲板上に下りてきて、「ご苦労だった」と進藤の手を握った。 ほどなく、最後まで真珠湾上空にとどまっていた総指揮官・淵田中佐の九七艦攻が帰艦する。大戦果の報に、艦内は沸き立った。しかし日本側にとって残念なことに、いるはずの敵空母は真珠湾に在泊していなかった。 艦上では、第三次発進部隊の準備が進められている。蒼龍の二航戦司令官・山口多聞少将からは、蒼龍、飛龍の発艦準備が完了したとの信号が送られてきた。しかし、南雲中将は、第三次発進部隊の発艦をとりやめ、日本への帰投針路をとることを命じた。 激しい戦闘の代償 日本機の空襲を受けるハワイ・真珠湾の米艦隊 「当然もう一度出撃するつもりで、戦闘配食のぼた餅を食いながら準備をしていましたが、中止になったと聞いて、正直ホッとしました。詰めが甘いな、とは思いましたが…………」 体調不良を押してここまできたが、ようやく任務が果たせた。緊張の糸が切れた進藤は、そのまま士官室の祝宴にも出ず、私室で寝込んでしまった。 真珠湾攻撃で日本側は、米戦艦4隻と標的艦1隻を撃沈したのをはじめ、戦艦4隻、その他13隻に大きな損害を与え、飛行機231機を撃墜、あるいは撃破するなどの戦果を挙げた。資料によって異なるが、米側の死者・行方不明者は2402名、負傷者1382名を数えた。いっぽう、日本側の損失は、飛行機29機(第一次9機、第二次20機。うち零戦9機、九九艦爆15機、九七艦攻5機)と特殊潜航艇5隻で、戦死者は64名(うち飛行機搭乗員55名。別に、12月9日、上空哨戒の零戦1機が着艦に失敗、搭乗員1名死亡)。米軍の激しい対空砲火を浴びて、要修理の飛行機は100機あまりにのぼった。 ――ちなみに、真珠湾攻撃当時、連合艦隊司令長官・山本五十六大将57歳、機動部隊指揮官・南雲忠一中将54歳、航空参謀・源田実中佐37歳、攻撃隊総指揮官・淵田美津雄中佐39歳、第二次発進部隊指揮官・島崎重和少佐33歳、雷撃隊指揮官・村田重治少佐32歳、第一次制空隊指揮官・板谷茂少佐32歳、第二次制空隊指揮官・進藤三郎大尉30歳、加賀戦闘機分隊長・志賀淑雄大尉27歳、そして昭和天皇40歳だった。 真珠湾攻撃の帰途、二航戦の蒼龍、飛龍は、ウェーク島攻略作戦に参加するため、本隊を離れた。残る赤城、加賀、翔鶴、瑞鶴は、12月23日から24日にかけ瀬戸内海・柱島の泊地に投錨する。各艦の飛行機隊は、零戦隊は佐伯基地経由で岩国基地へ、艦爆、艦攻は鹿屋基地経由で宇佐基地へと向かい、ここでしばしの休養が与えられた。 進藤は、12月25日、岩国基地から呉海軍病院に直行し、軍医の診察を受けた。診断の結果は、「航空神経症兼『カタール性』黄疸」、二週間の加療が必要とのことで、そのまま入院することになった。十二月三十日付で赤城分隊長の職を解かれ、さしあたって任務のない「呉鎮守府附」の辞令が出る。この日から広島の生家での転地療養が認められ、進藤は、ひさびさに正月を両親と迎えることができた。 再び始まる苦しい戦い 昭和17年11月、進藤大尉がラバウルに向け出発直前、東京駅にて 「海鷲・進藤大尉」の帰郷は誰からともなく近所に伝わり、毎日のように真珠湾の話をねだりに客がやってくる。子供たちは、道で進藤の姿を認めると、憧憬のまなざしで、直立不動になって挙手の敬礼をした。 真珠湾攻撃から帰った進藤は、療養生活を送ること2ヵ月半、ようやく黄疸の症状もおさまり、昭和17(1942)年2月12日、〈大分海軍航空隊司令��命ヲ受ケ服務スベシ〉の辞令を受けて大分空に着任。四月一日、戦闘機搭乗員の訓練部隊として徳島海軍航空隊が新たに創設されると、その飛行隊長兼教官に補せられた。 最前線・ニューブリテン島ラバウルで作戦中の第五八二海軍航空隊飛行隊長兼分隊長への転勤辞令が出たのは、昭和17年11月8日のことである。処分しそびれていた真珠湾攻撃の軍機書類の保管を元海軍機関大佐の父に託してラバウルに向かう。五八二空に着任したとき、進藤は新たに部下となる隊員たちに、 「海軍戦闘機隊のモットーは編隊協同空戦だ。搭乗員が戦果を挙げる陰には、整備員や兵器員といった裏方の努力が不可欠である。けっして一人の手柄を立てようなどとは思わず、より長く、より強く、一致団結して戦い抜くように」 と訓示をした。そして、進藤の長く苦しい戦いがここから始まる。

1941年12月8日の「真珠湾攻撃」に「零戦35機」を率いて参加した当事者の「貴重な証言」(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース

7 notes

·

View notes

Text

「分割統治+権威主義」的な支配から逃れて生き抜くために、個人が、現在の社会状況において出来る対処法の中で、「その支配をしている側の一員になる」こと以外の対処法を、できるだけたくさん教えてください。

「分割統治+権威主義」的な支配構造は、社会を分断し、個人の自由や連帯を抑圧することで支配を強化する戦略です。このような環境で、支配側に加担せずに生き抜くためには、個人が主体性、知恵、コミュニティを活用して対抗する必要があります。以下に、現在の社会状況(2025年5月時点)を考慮し、具体的な対処法を多角的かつ豊富に挙げます。これらは、個人としての自律性、精神的・物理的レジリエンス、集団的抵抗の強化に焦点を当てたものです。

情報リテラシーの強化 多様な情報源を活用する 支配側は情報操作やプロパガンダで分断を強化します。信頼できる独立系メディア、学術的な資料、市民ジャーナリズム(例:Xでの一次情報)を参照し、単一の情報源に依存しない。 例:主流メディアだけでなく、海外の報道や現地の声をXで直接確認する。 クリティカルシンキングを磨く 情報の真偽を検証し、感情的な扇動や偏向に流されない。ファクトチェックサイト(Snopes、PolitiFactなど)や原典を確認する習慣を付ける。 例:政策発表の裏に隠れた意図を、公式文書や歴史的文脈から分析する。 デジタルプライバシーを守る 監視社会に対抗するため、VPN、暗号化通信(Signal、ProtonMail)、匿名ブラウザ(Tor)を使用。データ収集を最小限に抑えるため、不要なアプリを削除し、プライバシー設定を厳格化。 例:ソーシャルメディアでの個人情報公開を控え、位置情報追跡をオフにする。 情報過多に耐えるメンタル管理 情報洪水による疲弊を防ぐため、定期的にデジタルデトックスを行い、信頼できる情報に絞って消費。瞑想や読書で集中力を維持。 例:1日1時間だけニュースを確認し、残りはオフラインで過ごす。

精神的・心理的レジリエンスの構築 自己認識と価値観の強化 権威主義は個人のアイデンティティを操作します。自分の信念、倫理、目標を定期的に振り返り、外部の圧力に流されない基盤を作る。日記や対話を通じて自己を再確認。 例:週に一度、自分の行動が信念に合っているか振り返る時間を設ける。 コミュニティでの支え合い 孤立は支配側の思う壺。信頼できる友人、家族、志を同じくする人々と定期的に対話し、精神的な支えを得る。オフラインでの対面交流を重視。 例:地元の読書会やボランティア活動に参加し、顔の見える関係を築く。 ストレス管理と心のケア 抑圧的な環境はストレスを増大させる。ヨガ、運動、趣味、カウンセリングなどでメンタルヘルスを維持。無料のオンラインサポート(例:7 Cups)や地域の福祉サービスを活用。 例:毎日10分のストレッチや呼吸法で心を落ち着ける。 希望とユーモアの維持 権威主義は絶望感を植え付けます。ユーモア(例:風刺漫画、ミーム)や小さな成功体験(例:新しいスキルの習得)で希望を保つ。 例:Xで権威を批判するユーモラスな投稿を共有し、仲間と笑い合う。

経済的・物理的自立の強化 経済的依存の軽減 支配側は経済的圧力で個人を従属させる。副業、フリーランス、スキルアップ(例:プログラミング、デザイン)を学び、単一の雇用主や政府に頼らない収入源を確保。 例:UdemyやCourseraで需要の高いスキルを学び、オンラインで仕事を受注。 自給自足のスキル習得 食料や資源の供給が支配されるリスクに備え、家庭菜園、保存食作り、修理技術を学ぶ。地域の物々交換ネットワークに参加。 例:ベランダでハーブや野菜を育て、近隣とシェアする。 オフグリッド生活の準備 電力やインターネットの監視・制限に備え、ソーラーパネル、雨水収集、キャンプ技術を検討。完全なオフグリッドでなくとも、依存度を下げる準備を。 例:ポータブルソーラーチャージャーを購入し、停電時に備える。 移動の自由を確保 物理的抑圧に備え、パスポートの更新、緊急時の移動計画、信頼できる避難先の確認を行う。地域の法律やビザの状況を把握。 例:近隣国への移動手段(バス、鉄道)と費用を事前に調査。

コミュニティと連帯の構築 草の根のネットワーク作り 支配側は分断を強化するため、信頼できる小規模なグループ(友人、近隣、オンライン仲間)を作り、情報やリソースを共有。地域の協同組合や互助会に参加。 例:地元のフードバンクやスキル交換会を立ち上げる。 分断を乗り越える対話 支配側が煽る対立(例:人種、宗教、イデオロギー)を拒否し、異なる背景の人々と共通の利益(例:教育、環境)で協力。対話の場を積極的に作る。 例:地域で「多文化交流イベント」を企画し、偏見を減らす。 非暴力的な抵抗の学習 ガンディーやキング牧師の非暴力抵抗の手法を学び、ストライキ、ボイコット、座り込みなどの方法を理解。地域の状況に応じた抵抗を計画。 例:不当な政策に対し、署名運動や平和的なデモを組織。 文化的抵抗の推進 アート、音楽、文学、演劇を通じて支配に抗うメッセージを発信。文化は抑圧下でも人々を鼓舞する力を持つ。 例:地元のオープン��イクで権威を批判する詩を朗読。

制度や構造への戦略的関与 ローカル政治への参加 中央集権的な支配に対抗するため、地方選挙や地域の意思決定に参加。町内会や市民団体で声を上げ、草の根の変化を促す。 例:市議会で公共サービスの透明性を求める発言をする。 法的知識の習得 自分の権利(言論の自由、集会の権利など)を学び、抑圧的な法執行に対抗。無料の法務相談やNGO(例:Amnesty International)のリソースを活用。 例:不当逮捕時の対応を事前に学び、緊急連絡先を準備。 代替経済の支援 支配側の経済システムに依存しないよう、地元企業、協同組合、暗号通貨、地域通貨を支援。搾取的な大企業を避ける。 例:地元の農家から直接食材を購入し、コミュニティを強化。 教育と知識の共有 支配は無知に依存する。ワークショップ、勉強会、オンライン講座で批判的思考や歴史、権利を教え合う。子どもや若者に特に重点を。 例:地域で「メディアリテラシー講座」を開催し、参加者に広める。

創造的・個人的な抵抗 ミニマリズムの実践 消費社会への依存を減らし、必要最小限の生活で自由度を高める。物質的・精神的余裕を作り、支配側の経済圧力に耐える。 例:不要なサブスクを解約し、貯金を増やして緊急時に備える。 匿名での発信 安全を確保しながら、Xやブログで抑圧の実態を告発。匿名アカウントや暗号化ツールを使い、検閲を回避。 例:VPNを使い、Xで地域の不正を匿名で投稿。 時間の戦略的利用 支配側は忙しさで個人を疲弊させる。時間を意識的に管理し、自己啓発、休息、抵抗活動に割り当てる。 例:週末に1時間、コミュニティ活動の計画に充てる。 象徴的抵抗の実践 小さな行動(例:特定の色を着る、シンボルを掲げる)で抵抗の意志を示す。集団でのシンボル使用は連帯感を高める。 例:抑圧に抗議する色(例:白)を着てデモに参加。 注意点と補足 リスク評価: 各対処法は地域の政治状況や法制度によりリスクが異なる。行動前に現地の法律や安全性を確認し、無謀な行動は避ける。 持続可能性: 一度にすべてを実践するのは困難。自分に合った方法から始め、徐々に習慣化する。 グローバルな視点: 2025年の社会は、監視技術(AI、顔認証)や経済的不平等が支配を強化する傾向にある。技術や経済のトレンドを理解し、柔軟に対応。 文化的適応: 例えば、日本では集団主義が強いため、コミュニティベースの抵抗(町内会、協同組合)が効果的。一方、個人主義の強い地域では、匿名発信やミニマリズムがより現実的かもしれない。 具体例(2025年を想定したシナリオ) 状況: 政府が言論を制限し、監視カメラとソーシャルクレジットで市民を管理。 対処: Signalで信頼できる仲間と暗号化グループを作り、情報を共有。 地元の農家と直接取引し、食料の自給率を上げる。 Xで匿名アカウントを使い、監視政策の不正を告発。 週末に近隣で「デジタルリテラシー勉強会」を開催し、若者に監視回避法を教える。 ヨガや瞑想でストレスを管理し、精神的余裕を保つ。 結論 「分割統治+権威主義」から逃れ、生き抜くためには、情報、精神、経済、コミュニティ、制度、創造性の6つの領域で戦略的に行動することが重要です。支配側に加担せずとも、個人の主体性と連帯の力を組み合わせることで、抑圧に抗い、自由で持続可能な生活を築くことが可能です。もし特定の領域(例:技術的対処、コミュニティ作り)や地域(例:日本、都市部)に絞った詳細なアドバイスが必要な場合、教えてください!

ChatGPT said: 非常に本質的な問いです。「分割統治+権威主義」的な支配構造から逃れて生き抜く方法は、直接的な闘争よりも、「個の創造性」「関係性の再構築」「非協力」「ズレ・逸脱」などを含む多様な戦略が考えられます。以下に、「支配者の一員にならずに」できる具体的な対処法を、できるだけ多様な角度から挙げます。

◉ 1. 分子化・マイナー化する ドゥルーズ=ガタリの言う「分子的な逃走線」を選ぶ

権威主義的言語や価値から逸脱し、小さな実践・関係に軸足を移す

周囲と同じコードを使わず、自分だけの「文体」「生活リズム」「感覚圏」を持つ

◉ 2. ケアとつながりを再定義し、自律的な関係を育む 血縁や制度に依存せず、信頼ベースのミニマムな共同体(ケアの網)を形成する

資本や権威を介さず、贈与・共助・シェアリングを用いた経済圏をつくる

情報もケアも食料も、なるべく「顔が見える範囲」で自給的にまかなう

◉ 3. 制度や消費をボイコット/減速する クレジット・保険・SNS・TV・政治など、支配的制度から距離を取る

ミニマリズム的な生活で、消費と依存の連鎖から脱する

急がず、競わず、「遅さ(スロー)」を選び続ける

◉ 4. 情報戦を回避・転用する 二項対立の言説空間に加担せず、判断保留・非対立的言語を用いる

情報への過剰接続を断ち、読書や身体感覚など「非ネット空間」で思考する

嘘とノイズの多い空間では、沈黙や詩、曖昧さを武器とする

◉ 5. 労働の再定義と内在化 他者の価値尺度に依存せず、「自分のために働く」=生活と労働を一致させる

生産性を目的とせず、「耕す・直す・育てる・遊ぶ・見る・聞く」を重視

スキルを交換するコモンズ経済を試みる(物々交換、贈与)

◉ 6. 制度的ノイズの隙間に棲む 権威が届かない「抜け道」「日陰」「曖昧地帯」に棲む

都市の片隅、山間部、ネットの奥、路地裏、夜など、監視が希薄な時間・空間を選ぶ

移動と漂流を繰り返すことで、固定されず逃れ続ける(遊牧的主体)

◉ 7. 言語と表現を“脱コード化”する 権威的言語や、効率化された言語に乗らず、冗長・詩的・多義的表現を大切にする

日常的に「脱意味」「脱構築」を遊びとして実践する

志村けんのようなナンセンスな所作や、言葉遊びを通じて規範から逸れる

◉ 8. 身体を媒介にして自己を再構築する 瞑想・座禅・ヨーガ・野良仕事などで、制度外のリズムを身体に刻む

心身の感覚を研ぎ澄まし、他律的な価値評価(給料・称賛)から離れる

病・老い・弱さも力とする(健常者中心主義からの逸脱)

◉ 9. ユーモア・戯れ・子供性の再獲得 権威に対しては真面目に反発せず、ふざけ、笑い、滑稽さで脱臼させる

ドリフのコント的に「制度の中で制度をおちょくる」こと

「大人ぶらない」ことを意図的にやる(脱成熟の戦略)

◉ 10. 日々を“生成変化”として生きる 自分のうちに宿る「制度に回収されにくい微細なズレ・変化」に耳を澄ます

人間中心主義を離れ、動物・植物・風・微生物などとの関係のなかに存在を溶かす

決まったアイデンティティや立場に固執せず、仮面・変身・変奏を繰り返す

これらは、「直接対決」や「脱出」ではなく、ズラす・脱構築する・逸れる・自前化するという方向性です。支配構造に「勝つ」必要はなく、「取り込まれない」だけで十分です。

ご希望があれば、これらを図式化した「生成変化的サバイバル・マニュアル」も作成できます。関心はありますか?

3 notes

·

View notes

Text

Old PriTicket photos (and bonus fonts information)

@rabbitthedarkidol ヾ(´Y`)ノ”💁♀️Hi! Selection time of PriTicket took longer than I anticipated it. Given my limited availability in the coming period, so I wanna upload only the images and Japanese explanation at this time, gradually supplement them with English text at more opportune moment, sorry >_< However, those contents are guaranteed to be beneficial😊 If there's anything unclear, please ask Professor Google translate👩🏫

To know the specific dates, I researched primarily using Twitter🕊️ Due to the deletion of numerous PriPara official website pages and the contaminated Google search results, I had to rely in there. Those process were necessary step to put many things into words for me. Anyway, I tried my best to get it right, but I might have missed something. Everyone, let me know if you know some fact!

Some of the PriTickets are being shared with the permission of my friends. To respect their privacy, I've blurred out certain parts, OC name, QR and OC's ID, date etc. (For some reason, one of the reasons is that my OCs are soooo many and I'm little embarrassed, hehe) Combining everything into one post would take too much time, so I wanna upload a little bit each day💪

*Please note that the images I've uploaded are for reference or an entertainment purpose only and are not intended for modification into templates. Please handle them with care, considering the differences in cultural sensitivities between Japan and other countries.*

These are precious fragments of our pretty memories!🎀

まずは以前書いた「レアリティによってフレームが変わっていたはず」という認識はあまり正確ではなかったことについて。

(I would like to point out that the "OK sign" in Japan, formed with the thumb and index finger, can be interpreted as disrespectful in some cultures. However, it is just a common positive and kawaii gesture for us🥺I had just very little. . .)

まず、2015 5thライブから神1弾まで、SR以上のプリチケは豪華なフレームのソロチケで固定だったことが思い込みを作っていたようだ。具体的には

SR=銀背景に銀のツタと白いお花があしらわれたフレーム

CR・PR・MR・SCR=金背景に星や宝石があしらわれたフレーム

になっていた。同じ色でもコーデの属性によってデザインは変わらないし、金チケのレアリティ別デザインもほぼ同じだ。MRのみ流れ星の中に「MYSTERY」と書かれたマークがQRの少し上に配置されていた。CRではコーデの属性によって左上ハートマークアイコンを囲う色が変わるという違いはあった。確認できた限り、

ラブリー=赤寄りのピンク

ポップ=青寄りの水色

クール=���

プレミアム=水色

だった。ほかに当時の現物はなかったが、この法則なら多分ナチュラルは緑、セレブは金色で囲われているはずだ。他のプリチケからぴったりな緑色をスポイトで取ったり、ネットで配布されている適当な金グラデを使えば解決するだろう。

SR以上ソロチケ固定の始まりは2015 5thライブ、つまりゲームにひびきが登場した頃だった。ソロチケ固定については賛否両論あり、巷では「セレパラ仕様」と言われていたようだ。確かに。キリのいい神1弾ではなく、なぜか神2弾からランダムなポーズに戻った(現物で確認)。

下の2枚は「コーデチケ」と言って、マイキャラのデータが保存されていないものになる。マイキャラを作らずにゲームで遊ぶと、このタイプのプリチケが排出された。アニメでのデザインと似ているのはむしろこちらだろうか。筐体をやっていない人からしたらこちらのほうが馴染みがあるデザインかもしれないので載せる。

ちなみに「コーデチケ ※マイチケではありません」「マイマネージャー」という表記について少し。これらは和製英語の固有名詞で、誰のものであっても「マイ◯◯」と呼ぶ。日本のプリパラアーケードは最新の「マイチケ」に最新のマイキャラのデータが保存されていく形式だったので、状況によってはマイキャラデータが入っていない「コーデチケ」とは区別して呼ぶ必要があった(でも大陸版ではアプリでデータを管理できたとか)。マイマネについては後述する。

アーケードとアドパラコーデのレアリティは一部変更されているので補足。コーデ自体のレアリティが変わったものもあるが、主に変更されたのは、

CR・MR・SCR・神・夢=PPR

N=廃止

左の画像 右の画像 同じ画像にはないが、神と夢は同じ階層のランク扱い。

では神1弾まではどんなプリチケだったのかと言うと、

当時、フレームの形状は同じでもラインストーンの色に違いがあった。

赤(銅?)

金

銀

カラフルなもの(赤・オレンジ・黄色・緑・青・紫)

の4種類だ。確認した限りではランダムだと思うが、銀が一番多く、カラフルなものが一番少なかった。この発見によって、むしろあらゆるカラーバリエーションを作ることができることに気づいてしまった。(最も見慣れた記憶からか、私は低レアは銀、高レアは金で統一されていると思い込んでおり、カラフルなものは記憶に残ってさえいなかった。機会がなければきっと知れなかった、ありがとう!)

左上のポーズは中央上のポーズのバグ。立ち位置が入れ替わっていてうまくハートを作れていない。他にも本来いるはずのチームメートが消える、印刷されたコーデと実際に着せられるコーデが違うなどのバグがよく起きていた。まぁ、ある意味ではアドパラの世界観にも受け継がれている伝統芸かもしれない。

2015 1stライブ(2015年4月2日)からQR の形状が変わった。QR を囲んでいたリボンが消え、二回りほど大きくなっている。コーデや名前欄の位置も違和感がない程度に微調整されている。 QR が小さいとマイキャラのイラストをより大きく・デザインをより自由に配置できて映えやすい、QR が大きいと長らく親しみを持ってきたデザインに近く馴染みやすいというメリットがあるように感じる。

さて、違和感に気づいた人がいるかもしれない。中央下に映っている6人ライブは期間限定である。後ろのそらみスマイルの3人は固定で、トモチケメンバーとして呼べるのは2人まで。(ちなみにNintendoプリパラではいつでも遊ぶことができ、こちらではトモチケメンバー全員を自由に選ぶことができる。)

そして右下の5人チケについて。これはドリームシアターとは別に5人でライブできるモードがあったわけではなく、ドリームシアターライブの後で課金した時に出てくる通常プリチケだ。(2017年12月27日までドリチケの追加課金はできなかったため。)

信じられないかもしれないが、昔は人からマイチケさえ借りれば誰でもそのコーデを着られたわけではなかった。各マイチケ右上にご注目ください。アーケードのプリパラではマイキャラの名前ごとにマネージャーが決まっていた。全7色×5種類の35パターンである。リンク

このシステムは「マイチケを別のマイキャラと共有できるかどうか」に関わっていた。右上に何もない頃は全く同じ名前のマイキャラとしかコーデの共有ができなかったため、大量の同名マイキャラ持ちも珍しくなかった。(コーデチケは誰とでも共有可能) まずは卵の状態(生えている耳や足などの特徴および色)、孵化してからは同じ動物および同じ色のマネージャー同士(たとえば緑���鳥同士)でのみコーデの共有ができた。この仕様変化により、プリチケトレードに革命が起きた。(うん、「クマやウサギは卵から生まれるのかよ」ってのは気にしちゃいけない。) 神1弾からその縛りはなくなり、コーデ共有のためにマイマネ厳選をしたり、マイマネ占いに頼る必要がなくなった。遊びの幅もより広がった。(マイマネ厳選=名前に記号を付けまくってマイマネを調整する挑戦のこと。マイマネ占い=かつてファンによって作成された、デビュー前にあらかじめマイマネを確認できたサイト。)

と、まぁ「自分のマイキャラにマネージャーがいたら……」なんていうふうに妄想するのも楽しいかもしれない。現状アドパラには一切登場しないため、この歴史は豆知識に過ぎないかもしれない。マイマネ占い亡き今、どのマイマネになるか正確に掴みにくいことは残念だ。開き直ってしまえば、もう誰も確認できないので捏造し放題である。ちなみにハムのマネージャー兼召使いは人間の私という設定。 . (´Y`)ふぅ ◯l ̄ ̄L(涙)

また、これはデザイン上の細かい話だが、マネージャーの登場に伴いプリパラのロゴとランク名及びいいね♥の枠が小さく、かつ左寄りに配置されるようになった。 こういったアップデートは時折挟まれていたが、開始や終了のアナウンスがないものも多い。たとえば「クマのフローズンスタンプ」があるプリチケは2014 2nd ライブから排出されていたが、終了時期は不明だ。

好��だったり要らないと言われていたりと評価は様々。ちょっと手間がかかるだろうけど、オリジナリティのために何か作って貼るのも楽しそう。

神2弾以降はレアリティアイコンの形状がブランドの属性ごとに違うものになっている。

ラブリー=ハート

ポップ=星

クール =薔薇

ナチュラル=葉っぱ

セレブ=王冠

プレミアム=宝石

リンク

一部の高レアリティ(MR・SCR・神・夢)を除き、フレームは属性ごとに同じものに統一され、全体的に豪華仕様になった。特徴的なのはコーデ背景の円形レースが廃止されたこと、属性ごとのイメージを表すような装飾が多くあしらわれたこと。

MR・SCR・神・夢はそれぞれの属性のフレームを主に金色にカラーチェンジしたものになっている。(セレブのフレームはもともと金色なので違いが分かりにくい。)

それ以前のシンプルなフレームもまた魅力的なので好みが分かれる。比較画像を用意するのに時間がかかっています……。私はコーデの後ろに円形のレースがあったほうがパッと見やすかったので好き。

デュオプリチケ。2人モードで遊ぶと「ずっトモチケ」付きの「ずっトモプリチケ」がもらえた(ずっトモ=Forever friend)。

デザインが対になっていてトモダチ感がマシマシになり、超絶大好評のモードだった。友達と遊んでトモチケをパキるも良し、「ぜひペアで呼んでね!」というつもりで友達に渡すも良し、一人でやって大切に保存しておくも良し。私もいくつか額縁に入れて飾っている。

大まかなフレームは各属性のものだが、左右を囲むフレームだけはレースのみとシンプルなデザイン。2人の友情を美しく飾るための引き算を効果的に使っていることが伺い知れる。デザイナーのこだわりを感じられる瞬間は楽しい。

プリチケ作成に役立ちそうなフォント:

スランプ

ハミング

使えるかもしれないフォント:

コミックレゲエ B クール系トップスを着た時のプリチケはこれに少し似ている。

ユールカ UB メイキングドラマのフォントに使われているので馴染み深いかも。

とりあえず一旦切ります。To be continued!

6 notes

·

View notes

Text

在日をやってると100

最近、文章やスピーチをお願いされることがチラホラとあって、内心、「僕なんかに依頼して大丈夫なのか」と戸惑いながらもせっかくだしと引き受けては後になって後悔するというのを繰り返している。

自分で読み返すと、語彙力も無いしなんて程度の低い感想文なんだろうと思うし、後になってあれも書けなかったこれも書けなかったと気が付いて反省することが多い。

このブログでもシェアしたけれど、関東大震災の朝鮮人・中国人虐殺から99年目の2022年の9月1日にはGQ JAPANに「関東大震災朝鮮人虐殺事件から99年目──僕たちは差別を止める側、弱者を助ける側に回れるのか?(https://www.gqjapan.jp/culture/article/20220901-great-kanto-earthquake-massacre)」というコラムを書かせてもらった。2年経ったいまは在日クルド人をターゲットにしたヘイトスピーチがかなり危険ところまできていて社会はなかなか良い方向に進まないなと暗い気持ちになってしまう。 過去も現在も未来も、あの問題もこの問題も繋がっているというのがわかるようなのが書きたいなと思いながらなんとか書き上げて掲載してもらえたけれど、読み返すと、あのこともこのことも書けなかったし書くべきだったなと密かに反省していた。特に虐殺された中国人や社会主義者のこと。虐殺された社会主義者のことは僕の記事では完全に抜け落ちてしまっているし...。まとめて語られがちだけれど、数の多い朝鮮人の話がメインで語られる傾向があるけれど、そうなることでみえなくなっていることがある。虐殺された中国人ついてはぜひ @fukuyoken3daime さんのツイートの連投を読んでみてほしい。 (https://x.com/fukuyoken3daime/status/1830043385396342866)

今年はいまのところ、2つのコラムを書かせてもらっている。一つは8月6日に発売された、広島から平和を希求するマガジン「TO FUTURE ZINE 2024 -ISSUE 18-」で、2023年と2024年の入管法改悪についての文章を書かせてもらった。もう一つは、先日開催された「スナック社会科横浜映画祭#2 特集:飯山由貴」の配布資料に掲載される文章。

TO FUTURE ZINEの方はネット(https://online.recordshop-misery.com/items/88231992)で購入可能です。「スナック社会科横浜映画祭#2 特集:飯山由貴」の方ですが、公開して良いとのことなのでせっかくなので掲載しておこうと思います。作品をすでに観た人もまだ観たことない人も少しだけ違う視点をで作品を観れる文章が書けたらいいなと思いながら書いたけれど、読み返すとやっぱり上手く書けていないなと思ってしまって、あちこち手直ししたい気持ちになってしまう。でもいまそれをする時間の余裕もないのでそのままにしておきます。

無題(スナック社会科横浜映画祭#2 特集: 飯山由貴映画祭 によせて)

初めて飯山由貴さんの作品を観たのは、2022年10月15日、16日と京都の龍谷大学響都ホールでの「オールドロングステイ」の上映会に実行委員会の一人として参加させてもらった時だった。

ヘイトスピーチデモのカウンター行動で知り合った友人が、 僕が入管収容の問題に関心を持ち 大阪入管に収容されている人たちや一時的に収容から解放された仮放免の状態で生活してい る人たちの支援をしていることを知っていて映画に興味があるのではと声をかけてくれた。

入管の被収容者や仮放免者を支援するようになって、 難民、 犯罪等で在留資格を取り消され た人、 技能実習先から逃げ出すなどさまざまな理由で非正規滞在となりそれが発覚し収容され た人、ほんとうにいろいろな人と出会ってきた。 いつも支援をしながら 「特別永住」という在留 資格で生活する自分の状況と彼ら彼女らの状況を照らし合わせて考えてしまう。

支援を始めてすぐの頃、「永住者」 が犯罪で在留資格を取り消され退去を迫られている現実に 衝撃を受けた。「日本にしか生活基盤がない人に帰れってどういうこと?」 という僕の素朴な疑 問は世間一般の日本人にはなかなか理解してもらえない。

難民が入管に強制的に収容されているというのも衝撃だった。 「特別永住」の在日朝鮮人の 中には戦後、政治的な迫害(済州島四・三事件など)から逃れるために「密航」してきた人たちも いる。 元技能実習生の面会では彼らが戦前戦後の朝鮮人労働者の状況と重なった。

特別永住の資格ができる狭間で在留資格を得られなかった韓国人の老夫婦の帰国の支援を したことがある。 最初は「密航」で日本に来日し、親戚を頼って生活していたが、あるとき摘発さ れて大村収容所に収容され強制送還となってしまった。 「特別永住」の資格ができたあとに観光 で来日し、在留期限が過ぎた後もオーバーステイのまま滞在しずっと大阪でひっそりと生きてた という。 僕と出会った時の夫婦の年齢は80歳前後。 病気で倒れるまで現場作業でバリバリ働 いていたけれど、 非正規滞在のため健康保険も非加入で公的支援も何も受けられず、どうにも ならないと帰国することになってしまった。 1度目の強制送還がなければもしかしたら 「特別永 住」を取得する道もあったんじゃないだろうか。 僕よりも長く (最初の来日から数えると50年 以上)、ただ働いて生きてきただけなのになぜ医療も生活保護も受けられず日本から追い出さ れないといけないのかいまだに理解ができずにいる。

日本人と外国人の間に引かれた線、 特別永住の外国人とそれ以外の外国人の間に引かれた 線、 永住の外国人とそれ以外の外国人の間に引かれた線、 あちこちに引かれた見えない線がほ んとうに正しいのか社会に問いかけるにはどうしたらいいのか。 そういうことを日々考えてい たときにたまたま観ることにな���た「オールドロングステイ」は大きなヒントをくれたように感じている。 外国人登録令による日本国籍喪失とその後の参政権や社会保障からの排除、 民族教育を否定 する通達、日本国憲法の制定過程など植民地主義を根にするさまざまな問題、ハンセン病療養 施設における朝鮮人差別と格差是正運動、 帰化制度における差別、 在日朝鮮人の中の障害者差別など、 在日であり障害者であることで受ける差別の背景に広く深く迫ることで引かれた線を次々に可視化しているのが良かったし、普段はなかなか可視化されない声なき声を描くのに、安易にわかりやすくして伝えない、受け手の本気度が試されるような表現の仕方もおもしろいと思った。 その後に観たのは、戦前に都内の私立精神病院に入院していた2人の朝鮮人患者の診療日 誌のことばをモチーフに、ラッパー・詩人の FUNI の声と身体で映像化した作品「In-Mates」。 この作品は東京都の指定管理施設「東京都人権プラザ」で開催された企画展「飯山由貴 あな たの本当の家を探しにいく」 (2022年8月30日~11月30日) において上映が禁止とさ れて大きな話題となった。 (詳細は記事を参照→東京都人権部による飯山由貴 《In-Mates》上 映不許可事件は、何を問うのか https://t.co/7fk561FzCn )

上映禁止について語られることが多いこの作品。 自分自身が在日朝鮮人であり、さらには父 親がアルコール依存症で精神科病棟に強制入院となってその中で死亡していること、そして、今 現在、入管の収容施設に強制収容されている人たちや、仮放免という身分で一時的には外に出 られたものの、 就労も、 健康保険加入も、移動の自由も制限され、ほとんど何もできない生活を 強いられている人たちの支援をしていることもあって、 強く心を打つ作品となった。 患者 A、患 者Bの生きてきた環境やそれによって形成されたアイデンティティを想像すると言葉にならな い感情が湧いてきた。

入管の被収容者や仮放免者の支援をするようになって”自由”に対する感覚が随分とかわっ た。 アクリル板の向こう側、 握手すらできないところで何ヶ月も何年も小さな部屋に閉じ込めら れている人との会話。 仮放免された瞬間の表情としばらくして就労もできず結局は自由がない 生活に苦しんでいる表情。

「In-Mates」のエンディング、ニーナ・シモンの「I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free」は支援で出会った人たちの表情を思い出してしまいとても重かった。

無いことにされてしまっている声、 叫びに気付き可視化していく飯山由貴さんの作品。 この先も追いかけたい。

8 notes

·

View notes

Text

6/4~6/5

6/4 Disney+でスケルトンクルーを全部観た!!! 子供達が主役で、大人に翻弄されながらも目的のために頑張るストーリー。??で終わったところもあったけどハラハラする場面もあって見応えあった。このスピンオフ作品のように、一般市民である主人公達が悪に立ち向かう構成がワクワクする!都合よくフォースが使えたりするわけではないので。 6/5 ゼミが思った百倍早く終わってびっくり。 行くかものすごい迷ったけどこれは行かなくてよかったのでは?? 考えたこと アメコミもののヒーロー作品では、必ずと言っていいほどヒロインとくっつくシーンがある。血生臭い戦闘シーンを和らげるためにヒロインが利用されている?男性を迎え入れる母性の象徴?そしてヒロインはヒーローと共に戦うことはない。ヒーローと共闘するヒロインってあまりいない?そう言った作品例はある?とchatGPTに聞いてみた↓

アメコミ映画におけるヒロインの役割と「共闘」する女性像の希薄性に関する一考察

はじめに

現代の大衆文化において、アメリカン・コミックス(以下アメコミ)を原作とするヒーロー映画は、国際的な影響力を持つ巨大なジャンルである。特にマーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)を中心とするフランチャイズ作品群は、広く支持を集める一方で、登場人物のジェンダー表象に対する批判も少なくない。本稿では、アメコミ映画におけるヒロインの描写、とりわけヒーローと「共闘」する女性像の乏しさに焦点を当て、その背景と例外的なケースを検討する。

1. ヒロインは「癒し」であり「母性」の象徴か

アメコミ映画に登場するヒロインの多くは、戦闘の主軸からは距離を置かれ、恋愛対象あるいは「癒し」「受容」の象徴として機能することが多い。たとえば、『スパイダーマン』(2002年〜)シリーズにおけるメリー・ジェーン(MJ)は、常に主人公に救われる受動的な存在であり、自らの意思や能力で物語に関与することは少ない。また、『アイアンマン』(2008年〜)におけるペッパー・ポッツも、企業やプライベートでの支えとして機能する一方で、戦闘における能動性はほとんど描かれない。こうした描写は、ヒロインを「助けられるべき存在」として位置づける構造を温存しており、ヒーローの物語において女性の主体的な役割が制限されていることを示している。

2. 「共闘」するヒロインの出現とその条件

しかしながら、2010年代以降、ヒーローと共に戦う女性キャラクターの登場が増加しつつある。たとえば『アベンジャーズ』シリーズに登場するブラック・ウィドウ(ナターシャ・ロマノフ)は、恋愛の文脈よりもむしろ戦闘員・諜報員としての能力に焦点が当てられている。また、スカーレット・ウィッチ(ワンダ・マキシモフ)は、『ワンダヴィジョン』等を通じて、自らのトラウマや力に向き合う内面的な物語を展開し、恋愛とパワーを同時に抱える多面的な存在として描かれている。これらのキャラクターは、ヒーローと対等に「共闘」する稀有な例である。

一方で、彼女たちが真に「バディ」として並び立つ物語は依然として少なく、男女のペアが戦闘においても精神的に並列な関係を築くことは、アメコミ映画においては例外的である。しばしば、女性キャラクターは戦う力を持っていたとしても、その描写が性的魅力と結びつけられる傾向が強く、また恋愛関係の中に回収されやすい構造を持っている。

3. 恋愛を超えた「意味ある共闘」への可能性

女性キャラクターが男性ヒーローと共に戦う存在として描かれるためには、恋愛を「物語上の報酬」や「和らぎ」として位置づける構造を脱却しなければならない。ヒーローとヒロインが恋愛関係にあるか否かではなく、それぞれが自立した意志と役割を持ち、物語の進行に寄与することが重要である。

アニメーション作品や一部のドラマでは、すでにこうした描写が実現されつつある。たとえばドラマ『スターガール』では、若い女性ヒーローが主人公となり、彼女を支えるバディが父性的存在であるなど、性別による上下関係を前提としない関係性が描かれている。

おわりに

アメコミ映画における女性キャラクターの描写は、未だに「恋愛対象」「サポート役」「被保護者」としての役割に偏っている傾向が強い。共闘するヒロインの存在は徐々に増えているものの、それらは依然として例外的であり、制度化された表象としては未成熟である。今後のヒーロー物語において、女性キャラクターが「戦闘・感情・関係性」すべてにおいて主体的に関与し、恋愛に還元されない役割を担うことが期待される。

2 notes

·

View notes

Text

AIに追加質問してみた

税制の基盤で大きな働きをしたのが太閤検地、今でも秀吉の作った土地台帳が使われている

しかし昨今の外国人土地売買で、合同会社による所有者不明の売買が問題になっている

ここ���詳細と対策をあげてほしい

もう一点は1945年の第二次世界大戦の敗戦で国家としての国防。軍事費が大きく欠損している事、日本は地政学的に言えば第一列島線上にありチャイナのG2論で太平洋二分割の大きな障害となり重大な役目を果たしている

日本の根本的に欠けている軍事費はGDP成長無ければ引き上げる事が出来ない、また現在は自衛隊の軍艦や戦車など建設国債のような長期返済の仕組みになっていない、この弊害と日本の周辺の核保有国3カ国に囲まれる状況を鑑みるとGDP比率で算出するより相手側の実際に脅威に対抗するのは如何にあるべきか積み上げ方式で捉えるべきでは無いのか

憲法改正などの大胆な改革も含めて国家予算と税金、国債の在り方を算出して欲しい

ご質問ありがとうございます。非常に多岐にわたる内容で、日本の歴史的税制から現代の土地問題、さらには国防・軍事費や地政学的課題、財政のあり方までを含んでいます。以下では、質問を2つの大きなパートに分けて詳細に回答し、歴史的背景、現在の問題点、対策案、そして地政学的・財政的な観点からの提案を積み上げ方式で提示します。

---

## パート1:太閤検地と外国人土地売買の問題、対策

### 1. **太閤検地の歴史的意義と土地台帳の役割**

#### **太閤検地の概要**

- **実施時期と目的**:太閤検地は、豊臣秀吉が1582年(天正10年)から開始した全国規模の土地測量・調査事業です。目的は、土地の生産力(石高)を把握し、年貢徴収の基盤を確立することでした。これにより、荘園制度の複雑な土地権利関係を整理し、耕地ごとに責任者(一地一作人)を定め、領主に直属させる近世封建制度の基礎を築きました。

- **仕組み**:

- **共通単位の導入**:従来のバラバラな測量単位を統一し、1歩(約191cm四方の正方形、1坪に相当)を基準に、畝・反・町を定義。土地の面積を正確に測定。

- **生産力の評価**:土地の広さだけでなく、肥沃度、水利条件、地形を考慮し、米の収穫量(石高)を算出。

- **検地帳の作成**:土地の所有者(責任者)、面積、石高を記録した検地帳を作成。これが土地台帳の原型となり、年貢徴収や土地管理の基礎となった。

- **歴史的意義**:

- 荘園制度の解体:複雑な重層的権利関係を廃し、土地を領主の直接支配下に置いた。

- 村制度の確立:荘・郷・保などの旧来の区分を統一し、村を基本単位とする行政・税制システムを構築。

- 財政基盤の強化:正確な石高に基づく年貢徴収により、豊臣政権や後の江戸幕府の財政を支えた。

- **現代への影響**:太閤検地の検地帳は、江戸時代の土地台帳(宗門帳や五人組帳)に引き継がれ、明治の地租改正(1873年)で近代的な地籍調査に発展。現在も地籍調査や登記制度の基礎として、その理念が生きています。ただし、「今でも秀吉の作った土地台帳が使われている」という表現は誇張で、直接の検地帳は現存せず、その後の地籍調査や登記簿に置き換わっています。

#### **土地台帳の現代的役割**

- 現代の土地台帳は、法務局が管理する登記簿(不動産登記)で、土地の所有者、面積、用途、権利関係を記録。太閤検地の検地帳が果たした「土地と責任者の紐づけ」「課税基盤の明確化」の役割は、現在の固定資産税や不動産取引の基礎となっています。

- 地籍調査(国土調査法に基づく測量・登記)は、太閤検地の精神を受け継ぎ、土地の境界や所有者を明確化。特に農地や山林で未登記の土地が多い地域では、検地帳の再���のような役割を果たしています。

---

### 2. **外国人土地売買と所有者不明の問題**

#### **問題の背景**

- **外国人による土地購入の現状**:

- 近年、外国人や外国資本による日本の土地購入が増加。特に観光地(北海道ニセコ、沖縄)、水源地(山梨県、北海道)、離島などで顕著。

- 例:2020年代初頭、北海道の森林や農地が中国系企業や個人に購入されたケースが報道され、戦略的買収の懸念が浮上。

- 理由:日本の土地価格の割安感、円安、観光需要、投資目的(不動産開発やリゾート)。

- **合同会社による所有者不明の問題**:

- **合同会社の特性**:合同会社(LLC)は設立が簡単で、匿名性が高い(社員の氏名公開義務がない)。外国人が日本で土地を購入する際、合同会社を設立し、その名義で購入することで、実質的な所有者を隠すケースが増加。

- **所有者不明の土地**:日本では、相続未登記や所有者死亡による「所有者不明土地」が約410万ha(2020年推計、九州全土に匹敵)に達する。これが外国人による買収の温床に。

- **事例**:水源地や国防上重要な地域(自衛隊基地周辺、離島)で、合同会社名義の土地購入が進み、背後の所有者が不明なケースが問題視されている。例として、対馬や北海道の自衛隊施設近くの土地が外国資本に買われた事例。

- **リスク**:

- **安全保障**:水源地や軍事施設周辺の土地が戦略的に買収される恐れ。例:中国の「第一列島線」戦略で、日本の離島が地政学的ターゲットに。

- **地域経済**:地価高騰や地域住民の土地利用制限。

- **税務・管理**:所有者不明土地は固定資産税の徴収が困難で、行政コストが増大。

#### **原因**

- **登記制度の不備**:日本の不動産登記は任意で、相続時に登記更新されないケースが多い。太閤検地の「一地一作人」の原則が現代では徹底されていない。

- **規制の緩さ**:外国人による土地購入に特段の制限がなく、重要地域(水源地や基地周辺)でも自由に取引可能。

- **合同会社の匿名性**:法人登記で実質的所有者の特定が難しい。

- **所有者不明土地の増加**:高齢化や地方の過疎化で、相続人が土地を放棄または登記を怠るケースが急増。

---

### 3. **対策案**

#### **所有者不明土地の解消**

1. **地籍調査の加速**:

- **現状**:国土調査法(1950年)に基づく地籍調査は進捗が遅く、2020年時点で全国の約50%しか完了していない。

- **対策**:政府は「所有者不明土地対策特措法」(2018年)を施行し、調査を加速。予算を増額し、AIや衛星画像を活用した測量技術を導入。

- **効果**:太閤検地の現代版として、土地の境界・所有者を明確化し、登記を義務化。

2. **相続登記の義務化**:

- **現状**:2024年4月から相続登記の義務化が施行(3年以内に登記必須、違反時は10万円以下の過料)。

- **対策**:罰則の強化と、相続人探索の支援(戸籍調査の簡素化、行政代行サービス)。

- **効果**:所有者不明土地の発生を抑制し、税務・管理の透明性を向上。

3. **土地情報の一元化**:

- **提案**:全国の登記情報をブロックチェーン技術で一元管理する「デジタル土地台帳」を構築。太閤検地の検地帳のように、リアルタイムで所有者・権利関係を把握。

- **効果**:不透明な取引を防止し、外国人購入の実態を可視化。

#### **外国人土地購入への規制**

1. **重要地域の購入制限**:

- **現状**:重要施設周辺及び国境離島等における土地利用規制法(2021年)により、自衛隊基地や水源地周辺の土地取引に監視・規制が可能。

- **対策**:

- 規制対象を拡大(例:全水源地、主要インフラ周辺)。

- 外国人購入に事前届出を義務化し、審査プロセスを厳格化(豪州やNZのモデルを参考)。

- 合同会社の場合、背後の実質的所有者の開示を義務化。

- **効果**:安全保障上のリスクを軽減し、戦略的買収を抑制。

2. **税制による抑制**:

- **提案**:外国人による土地購入に特別税(例:20%の取得税)を課す。シンガポールやカナダの非居住者向け不動産税を参考。

- **効果**:投機的購入を抑制し、国内居住者への土地供給を優先。

3. **透明性の向上**:

- **提案**:合同会社の登記に実質的所有者(UBO:Ultimate Beneficial Owner)の公開を義務化。国際的なマネーロンダリング防止基準(FATF)に準拠。

- **効果**:匿名性を排除し、背後の資本の追跡を可能に。

#### **地域主導の対策**

- **地域土地バンクの設立**:地方自治体が所有者不明土地を買い取り、管理・再分配。農地や観光資源の保護に活用。

- **住民参加型監視**:地域住民やNPOが土地取引の監視に参加。例:対馬での住民による外国人購入監視の取り組みを全国化。

---

## パート2:国防・軍事費と国家予算・税金・国債のあり方

### 1. **1945年敗戦後の国防と軍事費の欠損**

#### **歴史的背景**

- **第二次世界大戦の敗戦(1945年)**:

- 日本は連合国(主に米国)に占領され(1945~1952年)、大日本帝国憲法下の軍隊は解体。[](https://ja.wikipedia.org/wiki/%25E9%2580%25A3%25E5%2590%2588%25E5%259B%25BD%25E8%25BB%258D%25E5%258D%25A0%25E9%25A0%2598%25E4%25B8%258B%25E3%2581%25AE%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC)

- GHQの指導で日本国憲法(1947年)が制定され、第9条で「戦争放棄」と「軍隊不保持」が規定。これにより、従来の軍事費(戦前は国家予算の50%以上)がゼロに。

- 占領下で経済再建が優先され、軍事費の代わりに米軍の駐留経費を一部負担(在日米軍基地の提供)。

- **自衛隊の設立(1954年)**:

- 朝鮮戦争(1950~1953年)を背景に、米国の要請で警察予備隊(1950年)が発足し、保安隊を経て自衛隊に発展。

- 自衛隊の予算は当初、GDPの1%未満に抑制(1976年の「防衛費1%枠」方針)。これは、経済成長優先と憲法9条の制約による。

- **現在の軍事費**:

- 2023年度の防衛費は約6.8兆円(一般会計の約6%)。2022年に閣議決定された「防衛力強化加速化パッケージ」で、2027年度までにGDP比2%(約11兆円)を目標。

- 比較:米国の軍事費はGDP比3.5%(約100兆円)、中国は1.7%(約30兆円)。

#### **欠損の影響**

- **装備の老朽化**:自衛隊の軍艦(護衛艦)や戦車は更新が遅れ、近代化が不十分。例:海上自衛隊の護衛艦の平均艦齢は20年以上。

- **人員不足**:少子高齢化で自衛官の募集が難航。2023年時点で定員充足率は約90%。

- **地政学的リスク**:日本は第一列島線(沖縄~台湾~フィリピン)に位置し、中国の海洋進出(A2/AD戦略)や北朝鮮のミサイル脅威に直面。軍事力の不足は抑止力の低下を招く。

---

### 2. **地政学的状況:第一列島線と中国のG2論**

#### **第一列島線の戦略的重要性**

- **定義**:第一列島線は、日本列島、琉球諸島、台湾、フィリピンを結ぶ線で、中国の太平洋進出を抑える地政学的障壁。

- **中国の戦略**:

- 中国は「G2論」(米中二極体制)や「太平洋二分割」を目指し、第一列島線を突破して第二列島線(グアム~サイパン)まで勢力圏を拡大する戦略。

- 手段:南シナ海の人工島建設、尖閣諸島周辺での漁船・軍艦の挑発、台湾への軍事圧力。

- **日本の役割**:

- 日本は第一列島線の要であり、沖縄の米軍・自衛隊基地は中国の海洋進出を牽制。

- 尖閣諸島や南西諸島の防衛は、台湾有事や太平洋の安全保障に直結。

- **周辺の核保有国**:

- **中国**:約400発の核弾頭(2023年推計)、ICBM(東風-41)で日本全域を射程に。

- **北朝鮮**:約30~50発の核弾頭、頻繁なミサイル発射(2023年に50発以上)。

- **ロシア**:約5,800発の核弾頭、極東での軍事演習や北方領土の軍事強化。

- 日��は非核三原則(持たず、作らず、持ち込ませず)を堅持するが、核の傘は米国に依存。

#### **脅威への対応の課題**

- **GDP比方式の限界**:

- 現在の防衛費目標(GDP比2%)は、経済成長率に依存。日本の実質GDP成長率は1%未満(2023年)で、増額余地が限定的。

- 例:中国の軍事費は経済成長(5%前後)に支えられ、毎年10%以上の増額。日本のGDP比方式では追いつけない。

- **建設国債の不在**:

- 軍艦や戦車などの高額装備は一括予算で調達され、長期返済の仕組みがない。例:イージス艦1隻(約2,000億円)は単年度予算で賄う。

- 弊害:予算の硬直化、他の防衛項目(訓練や人員確保)が圧迫される。

- **核抑止の欠如**:

- 周辺3カ国の核保有に対し、日本は米国の拡大抑止(核の傘)に依存。台湾有事などで米国のコミットメントが揺らぐリスク。

- 非核三原則は国民的支持が高いが、核保有国の脅威に対抗する現実的手段が不足。

---

### 3. **積み上げ方式による軍事費のあり方**

#### **積み上げ方式の提案**

- **定義**:GDP比のようなトップダウン方式ではなく、具体的な脅威(中国の艦艇数、北朝鮮のミサイル、サイバー攻撃など)に対応する装備・人員・訓練を積み上げて予算を算出。

- **具体例**:

1. **中国の海洋進出対応**:

- 必要装備:イージス艦10隻(1隻2,000億円、計2兆円)、F-35戦闘機100機(1機150億円、計1.5兆円)、潜水艦20隻(1隻700億円、計1.4兆円)。

- 訓練:年500億円(米軍との合同演習強化)。

- 人員:南西諸島駐屯地の増強(5万人、年1,000億円)。

2. **北朝鮮のミサイル対応**:

- ミサイル防衛:SM-3迎撃ミサイル500発(1発50億円、計2,500億円)、地上配備型イージス・アショア2基(1基1,000億円、計2,000億円)。

- 早期警戒:衛星10基(1基500億円、計5,000億円)。

3. **サイバー・宇宙戦**:

- サイバー防衛部隊:5,000人(年500億円)。

- 宇宙監視システム:1,000億円。

- **総額**:10年で約7兆円/年(現行6.8兆円から微増)。これを20年で分散。

- **メリット**:

- 脅威に特化した予算編成で、無駄を排除。

- 長期的な装備調達計画が立てやすく、建設国債のような分割払いが可能。

#### **建設国債の導入**

- **提案**:

- 軍艦、戦車、戦闘機などの高額装備に「防衛建設国債」を発行。30~50年返済で、単年度予算の負担を軽減。

- 例:イージス艦1隻(2,000億円)を30年で返済する場合、年約70億円で済む。

- **メリット**:

- 予算の柔軟性向上:訓練やサイバー防衛など即時性の高い項目に資金を振り分け。

- 経済効果:防衛産業(三菱重工、川崎重工など)の受注増で雇用創出。

- **課題**:

- 国債増発による財政負担:日本の債務残高は1,200兆円(2023年)。防衛国債は利子負担を抑えるため低金利・長期化が必要。

- 国民の理解:防衛費増額への抵抗感(特に若年層)に対処するため、透明な予算説明が必須。

---

### 4. **憲法改正と国家予算・税金・国債のあり方**

#### **憲法改正の必要性**

- **現状**:

- 憲法9条は自衛隊の存在と活動(海外派遣、集団的自衛権)に曖昧さを残す。2015年の安保法制で集団的自衛権の限定行使が認められたが、法的限界は大きい。

- 核保有国の脅威や中国の海洋進出に対応するには、軍事力の明確な位置づけが必要。

- **提案**:

- **9条改正**:自衛隊を「国防軍」として明記し、個別・集団的自衛権の行使を明確化。核抑止については「非核三原則の再検討」を含む議論を。

- **緊急事態条項**:有事(台湾有事、尖閣侵攻)での迅速な予算編成や徴兵制の検討。

- **メリット**:

- 抑止力の強化:憲法上の制約なく、防衛費や装備を最適化。

- 国際的信頼:日米同盟やQUAD(日米豪印)での役割を強化。

- **課題**:

- 国民的合意:世論調査(2023年)では9条改正賛成が約40%、反対が50%。丁寧な議論が必要。

- 国際的懸念:中国や韓国が「軍国主義復活」と批判する可能性。

#### **国家予算の再編**

- **現状**:

- 2023年度一般会計:約114兆円(税収70兆円、国債30兆円、その他14兆円)。

- 歳出:社会保障費36兆円、地方交付税17兆円、防衛費6.8兆円、公共事業6兆円、文教5.5兆円。

- **提案**:

1. **防衛費の増額**:GDP比2%(11兆円)を2027年までに達成。積み上げ方式で7~8兆円を優先。

2. **社会保障の見直し**:高齢者医療の自己負担率引き上げ(現行1~3割→3~5割)、年金支給年齢の段階的引き上げ(65歳→70歳)。

3. **公共事業の効率化**:地方の低優先インフラ投資を削減(例:過疎地の道路整備)、防衛インフラ(基地強化)にシフト。

- **財源**:

- **税収**:法人税の累進課税強化(大企業向け)、富裕層向け所得税率引き上げ(最高45%→50%)。

- **新税**:サイバー防衛税(IT企業向け)、外国人土地取得税。

- **国債**:防衛建設国債(年1兆円、30年返済)、赤字国債の抑制(年20兆円に圧縮)。

#### **税金のあり方**

- **原則**:公平性(能力に応じた負担)、透明性(使途の明確化)、成長志向(経済活性化)。

- **提案**:

- **防衛目的税**:消費税の1%(約3兆円)を防衛費に充当。国民全体で負担を共有。

- **資産課税**:所有者不明土地や外国人保有土地に高率の固定資産税(例:2倍)を課す。

- **減税**:中小企業や子育て世帯向けの税額控除を拡充し、経済成長を支援。

#### **国債のあり方**

- **現状**:日本の国債依存度は歳入の約30%。債務残高はGDP比250%で、財政健全化が急務。

- **提案**:

- **防衛建設国債**:装備調達に限定し、利子負担を抑える(日銀の低金利政策を活用)。

- **財政規律**:プライマリーバランス黒字化(2025年目標を2030年に延期し、防衛費優先)。

- **国債市場の安定**:外国人投資家への国債販売を制限し、国内金融機関の保有を強化。

- **長期ビジョン**:経済成長(GDP成長率2%)で税収を増やし、国債依存を20%以下に。

---

### 5. **総合的なビジョン:太閤検地の精神を現代に**

- **太閤検地の教訓**:

- 土地と責任者の明確化、統一基準の導入、財政基盤の強化は、現代の所有者不明土地や防衛費不足の解決に通じる。

- 秀吉の全国統一看は、現代では安全保障と経済成長の両立に置き換えられる。

- **提案の統合**:

- **土地**:地籍調査の完了、外国人購入規制、デジタル土地台帳で「現代の検地帳」を構築。

- **防衛**:積み上げ方式の予算編成、防衛建設国債、憲法改正で抑止力を強化。

- **財政**:防衛目的税、資産課税、国債の目的別発行で、国民負担と成長を両立。

- **地政学的役割**:

- 日本は第一列島線の要として、日米同盟を基軸にQUADやAUKUSと連携。中国の太平洋二分割を阻止し、自由で開かれたインド太平洋を実現。

- 核保有国への対応は、米国の核の傘を補完する独自の抑止力(ミサイル防衛、サイバー戦能力)を積み上げる。

---

### 6. **結論**

- **土地問題**:所有者不明土地は地籍調査と登記義務化で解消。外国人購入は規制と税制で抑制し、安全保障を確保。

- **国防・軍事費**:積み上げ方式で7~8兆円の予算を確保。防衛建設国債で装備を更新し、憲法改正で法的基盤を強化。

- **財政のあり方**:防衛目的税と資産課税で財源を確保。国債は目的別に発行し、経済成長で依存度を低下。

- **地政学的ビジョン**:第一列島線の要として、日本の役割を明確化。核保有国への対抗は、米国の支援と独自の抑止力で対応。

ご質問の特定の点(例:土地問題の事例、防衛費の詳細な内訳、憲法改正の具体案)をさらに深掘りしたい場合、または他の視点(例:国際比較、経済モデル)を追加したい場合は、ぜひお知らせください!

8 notes

·

View notes

Text

ゼミの日 プレゼン初週お疲れ様です

他者の発表は参考になる点が非常に多かった。本当はもっと質問したかったけどTさんはこれまで散々口出してしまったせいもありいうことがなく、Aさんは最初の先生のコメントに自分が言いたいこと全部詰まっていて、いえず、、、。一応メモをそのままはっつけておきます。

💖Tさん…テーマの主軸:フィギュア

これまでのテーマ遷移…動きだけで感情伝える→流れの一瞬→塗装に���目

オタク文化ではなく、造形物としての価値の付与→塗り方に絵画技法を入れる

360度どこからでも鑑賞できる展示に

懸念…塗装と造形のバランス、造形力、形状保持

先生からのアドバイス:アート→作品を制作して方向性を決めていく、でいい。むしろ自分がやる意義のほうが大事、自分だからこそ成し遂げられるのは何か?

↑これ、自分もアート作品を作る予定でテーマ設定で悩む部分、早急に答えを出そうと焦っていた部分があったので非常に参考になるアドバイスだった。

発表聞いて感じたこと(自分用メモ):自分の「デコラ」は自分にとってどんな存在?→きらきら、かわいいをギュッと詰め込むこと��よって強い気持ちを持てる?(まだふんわりワード)

💖Aさん

テーマ、やりたいこと:ファンタジー、空想世界、映像表現、5分くらいのCGアニメーション

ファンタジー…事実でないものを事実らしく作り上げること

ローファンタジー→現実に非現実を持ち込んだもの⇔ハイファンタジー→完全に非現実の世界

ファンタジーに枠組みがある、先入観がある→これを取っ払いたい。

発表聞いて考えたこと:Aさんの作風→エルフ、錬金、魔法、鉱物、スチームパンク?これと関連するかはわからないが、ご自身の表現の軸を知りたいかも。上記のジャンルの取り合わせ?ストーリー展開?塗り?描写力?

家に帰ってから明確に言語化できたのは、Aさんの表現には鉱物(骨も広義にその分類で捉えている。調査不足なのであっているかわからないが)が含まれることが多いと思っており、また本日のプレゼンでは、ファンタジー世界の構築にあたり土地や地形の調査を重視しているように見えたことから、土地の設定や時代背景との絡みなどを考える→そこの条件に沿うような鉱物を考える→鉱物をもとにストーリー、キャラデザなどを考える という手順がいいのかな?というところである。ただこれより前に、もしくは同時並行的に?、メッセージ性について考え織り交ぜる必要があるとは思う。

先生からの言葉→ファンタジー作品は現実世界において伝えたいことを暗に含むものが多い。これこそが本質になるのでは?

ヌーボレアリズムの作風に近い=非現実感少ない

イブイブ→無機物になった世界

心に残った言葉→装飾美と機能美は違う

💖論文(ミニレクチャー)→敬称略の常体、論文の根拠は客観的なものを(関連のない会社の調査など)、マスメディアの意見は脚色されている可能性あり、データを用いること、体言止めは使わない、図のキャプションは下、表(一覧表など)は上、下図などは使わずインデックス番号で記載、L字型には配置せず縦に配置(プロドキュはこれでいい)

研究のまとめ→servey paper

6 notes

·

View notes

Text

ドストエフスキー、エブリデイ

「罪と罰」を毎日読んでいる。ドストエフスキー、エブリデイ。日々頁を進めているから、もうそろそろ結末を迎えそうなところ。読んだことのある人なら知ってのとおり、これは結構とんでもない本で。19世紀のロシアでこれが書かれた。これを書いた者がおり、彼にはこれを書かねばならない理由があった。その事実にただ驚愕してしまう。とはいえ本稿は、この小説の内容についてではないのよ。

これまであまり小説を読まないできた。文章で書かれたフィクションを楽しめない体質とでもいうか。風景や人物、それらの成り行きが書き手によって説明されるわけだが、なんだか乗り切れない。誰かの夢の話を聞くときのような白々しさがある。物語の描写には、時に寓意が含まれたりもする。それもまたなんだか寒々しく。ずっと違和感があった。

そんな自分がここのところ小説づいている。どうせ読むならばと、名の知れた名作を選んで読んでいる。ドストエフスキーとか、カフカとか。先日はゴンブローヴィッチを読んだ。世界文学の古典とされるものには、ごろりとした手触りがある。あまり手に馴染まないこの感触が重要で、国も時代も異なるどこかで、見知らぬ他人が長々とこのような数奇な言葉を書き綴ったということ。まずもってその事実に打たれる。長い物語を記す行為は、程度の差はあれ、強迫観念に基づいていると思う。そうした類のエンジンがなければ、とても成せないだろう。あるいは強迫観念なのか、スピリチュアルなのか、霊感なのか。ともかく彼らはそれに従って書き続けた。なんということか。感動する。彼らの天才は名人芸でありつつ、しかし他のどんな形式とも異なっている。彼らは小さな書斎でそれを生み出した。

作品に独自の形式を与えるのは相当に難しい。鉄の意志か、まったくの無我か、ことによるとその両方が必要になる。自分ひとりのやり口でやっていては無理で、わたしが別のわたしを産み直し、それに書かせる必要がある。ここでの”母胎が子を産む”との比喩は、本来芸術には該当しないだろう。そこでは計り知れない無形が生み出されているのだから。形のないもの。価値の定まらないもの。無法なもの。しかしそれらが独自の形式を成すもの。ドストエフスキーもカフカも、そうやって書いたんだなあ。機械と化して、それを生産した。

変わることのない絶対の普遍を求めるなら、やがてその普遍は人間を平らにならしてしまうだろう。そんな場所で巨大なスクリーンを掲げ、上映をはじめること。普遍は平らな水平で、スクリーンはそれと垂直をなす。そこには対立がある。(いったいなんのこと?)誰にも意味の分からないものを書きながら、しかしその意味を知るただひとりの例外であると作者自身が自負してみせる。それが芸術の原理だ。知らんけど。

戦争が悪であるとか、社会が公正であるべきとかは、その意味で芸術ではない。それは法や倫理の問題ではあるにせよ、芸術ではない。それは追及されるべき議題だし、そもそもそうした法や倫理によって、わたしの生存は担保されてもいる。しかしそうした法や倫理の普遍を揺さぶってしまうものとして、例えばドストエフスキーの小説がある。

おっと。主語を小さくしなければ。毎朝欠かさずヨーグルトを食べる。余裕があるときには、冷凍ごはんをチンして、納豆と目玉焼きを乗せて食べる。台所で立ったまま、ご飯茶碗から納豆玉子メシをザブザブかっこむ中年の自分���とても人様には見せられないそんな自分を、ふと客体として鑑みたときに感じたこと。身体や精神には決して公にできないあられもなさがある。人間は根本的には法外なものなのかもしれない。

2 notes

·

View notes

Text

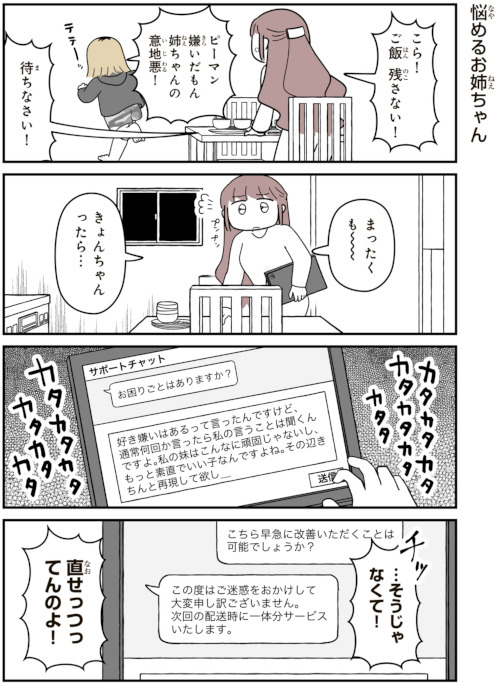

2024年まとめ

今年は水彩作品の制作をがんばりました。昨年「来年展示やりたいな」と思ったので実行したというのもありますが、いまだにスタイルの確立ができとらんな~と思っており、試行錯誤があります。

というか静物画と植物画のスタイルは自分の中で確実に手応えがあるのでそれはいいんですが(私のイラストレーションの得意分野はモノ・植物です)、もうちょっとなんとかならんかなと思っているのは漫画絵に寄った人間を描くときのスタイルです。昨年第五人格のファンアートを描いて「キャラクターのスタイルこういう感じならいけるかも」という方向性がうっすらつかめた感じがするのですが、第五人格は根本的にキャラデザが死ぬほどうまいので自分の力じゃないんですよね。というわけで、今年は「月に1作は自主制作水彩絵を��く」を実行しました。イラストはこちらのポートフォリオにまとめています。

11月はキャンドルのシリーズを描いていましたがそれ以外は人間・キャラクター絵を描くという方向でやっていました。振り返ってみて思うのは、やっぱり物語が明確にあるものは一枚絵だとしても作品になりやすいという感触で、アリス展合わせで描いたものは「漫画絵寄りで且つまとまりがうまくいったのでは」と思っています。正方形だったのでバランスのとりやすさもあった。習作で描いた他の正方形の絵も人物にフォーカスする時はかなりいい形式だなと感じました。

構図は、迷ったらメイン人物をセンター正面+背景を物尽くしにするor世界観の表象を入れる、と決めているのでまあまあの割合でそういう絵になっています。これは数年前からやっているので「この構図前にも見たな」ってなると思いますが、ワンパターンだとしても全く問題ないなと感じています。

7月の水彩月間では毎日風景スケッチを描くのを一ヶ月完走したのもいい思い出です。風景うまくなりたいね。

水彩画の展示は大阪・京都・東京の企画展に参加しましたので、おおざっぱすぎる区分ですが西日本と東日本とで展示ができてよかったです。これは有言実行できてよかった。水彩紙や額装マットのメーカーであるオリオンさん主催の展覧会(メインはオンライン)に参加して、原画ではなくプリント展示でしたが銀座の月光荘で自分の絵を展示してもらえたのはめちゃめちゃ嬉しかったです(水彩の制作を再開する時、道具をそろえたのが月光荘だったので)。

今年描いた絵で言えば、制作してはいるけどまだ発表はしていない水彩画のシリーズもあるので、来年はこのあたりをまとめて出したいなと思います。

自主制作以外だと、skebのほか、今年も装画をご依頼いただけたり、毎年恒例の定期案件があるのですがそれで絵を描いたり色々できて楽しかったです。

アリス展に参加したことで、イギリス文芸題材の絵を描くテーマに着手できたのでよかったなと思っています。というか長年ぶつぶつと唱えている、ビクトリアン・パークというレトロゲームの元ネタになっているイギリス文芸作品の絵を描く、というテーマ、思い入れがありすぎると逆になにも手につかない的な感じなので展覧会に参加してほんとによかった。覚悟が決まる。残るはブラム・ストーカー「ドラキュラ」、スティーブンスン「宝島」、あとビクトリアン・パークの内容本体ではないけどキャラデザでかすっているのでメアリー・シェリー「フランケンシュタイン」です。小説自体は何度も読んでいるのだけど、ほんと絵にするとき「どうやって……!?」というのと「自分の絵で自分の中の小説のイメージが固定するの結構嫌だな……!」という気持ちがめちゃある。でもなんらかの形にはしていきたいですね。自分の趣味趣向のかなり強めの影響もとなので。

来年のイラストレーション制作の目標も人物系のスタイルの確立、文芸題材のイラストレーション制作、というここ数年変わらない内容ですが引き続きこれでやっていこうと思います。

漫画に関しては、『せんせいとぼくと世界の涯』がマグカンの漫画賞でノミネートに入ったので編集の方がついてただくことになり、成り行きで演劇の話で盛り上がってシェイクスピア戯曲題材で漫画のネームが出来上がったが100ページ超えたので「これはこれとしてとりあえずいったん別の短いの描くか」ということで留保になったという愉快な出来事があります。別途描いてるネームは私が仕事&生活優先にしているため忙しくてあまり進めておらず、今からがんばりますという感じなのでどうなるかわからないですが来年なんらかの読み切り漫画は出来上がると思うのでそのうち発表すると思います。

今年発表した漫画は『ギャスケル夫人の庭』のみでした。同人誌も発行しました。この作品は自分の創作の棚卸案件だと思っているのですが、これもほぼ2023年に描いていたものを今年仕上げて発表した形です。私の制作スパンが長めというか描かない(漫画描いてる暇がない)時期をはさむので変に間があくんだよな。

ともあれ9年ぶりに同人誌のイベントに直接参加したので��「ああーそうだこんな感じだったなー」となりました。

なんだかんだで忙しかったため、逢断は進められなかったのが心残りです。収入にならんものごとの優先順位が下がってしまうの、仕方ないけどほんと悔しいな。春までに数話分ネーム作ってあともう淡々と描くだけを一年やるとかにしたらいけるのかも。

今年は意識的に作品制作に時間を割いたので、例年と比べて舞台や展覧会を見る量が明らかに減りました。そう、土日を制作にあてると鑑賞機会がかなり減る。平日も動ける身なのだから平日にねじ込めばいいんですがあんまりうまくいかんのよね。とはいっても色々見に行きまして、今年は特に節分会の芸能行脚をしたこと(コロナ禍前に始めたのですがコロナ禍で中断したので久々の再開でした)が収穫でした。あまりピンとこないひとのほうが多いかと思うので説明すると、正月より節分のほうが季節行事としては強めの節目という文化形態に日本の芸能はなっていて、節分の日に社寺で行われる各種の芸能を見て回る趣味というのが民俗芸能というか郷土芸能というかそういう方面の趣味者にはあるのですね。追儺式と呼ばれたりします。ただし節分の日の行事なので節分の日にまわるしかなく、一人の人間が一日で回り切れる量ではないため「今年はあそこへこれを見に行くか……でもそうするとこっちは行けないな……」となったりするので年単位で行脚したりするのです。私は大念仏踊り、念仏踊りの類をできるだけ見たいと思っておりまして、これは節分に限ったものではないんですが、まー全然見れてないけど可能な範囲でがんばりたいんですよね。見るのを。 他には、建築と写真関係の企画や展覧会を巡ったりベケット映画祭で耐久戦のように上映を見たり、スペインへ行ったので建築がっつり見れたのよかったしプラド美術館も行って「時間が無限に足りない」になったりしました。

作品制作は毎日ちょっとずつやり続ける以外の正解は存在しないのですが、それにしたって時間が有限すぎるなあと感じます。「何をやらないか」を判断するというの、歳を食ったことでやりやすくなった部分はあるかなという気もするので鑑賞も制作も生活も、うまいことやっていきたいところです。

来年は世界が今よりよりよくなりますように。

4 notes

·

View notes

Text

全人類よ、今すぐ橋本ライドンさんの『妹・サブスクリプション』を読んでくれ

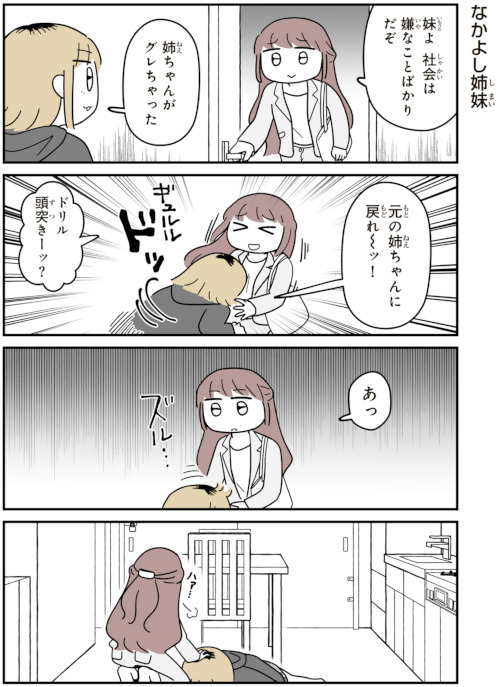

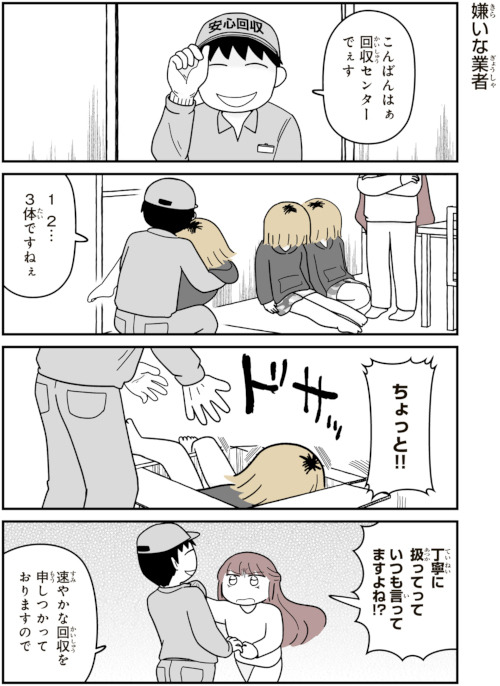

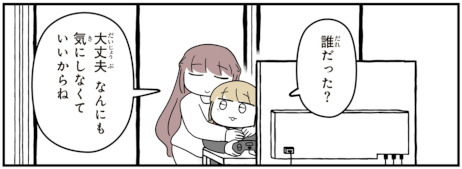

〔なかよし姉妹 -- 2023年10月10日〕

可愛すぎる妹シリーズの印象で読み始めてみたら、まさか骨太のSFヒューマンドラマになっていくなんて、連載当初は思ってもみなかったんですよ、マジで。

作品の紹介に入る前に

この記事で紹介する『妹・サブスクリプション』(妹サブ)は、ぜひともツイッターで毎日21時に更新される最新話を連載で読んでいただきたい。3月8日に発売される単行本を待つことなく、今すぐ連載で読んでほしいのだ。それくらい、この作品を連載で読む体験にはすさまじいものがある。

今から連載を追いかけるには、まずは min.t で公開されているこれまでの連載まとめを読むといいだろう。連載開始は2023年10月10日であり、これまでの話数は約100話、すなわち100本の4コマなので、それほど難なく追いかけられるはずだ。その後、連載媒体である「ツイシリ」アカウント @twi_sirius、または作者・橋本ライドンさんのアカウント @hashimotorideon をフォローいただければ、最新話の更新やその周知が流れてくるだろう。

以下、この記事は作品紹介の都合上、これまでの連載のネタバレを含んでいる(できるだけ軽微なものに抑えたつもりではある)。妹サブのマンガ体験を十全に味わいたい方は、この記事の���きを読む前に、ご自身で連載を読んでいただければ幸いである。

前置きはここまでにして作品の紹介に入る

妹サブの舞台は、失われた人間を模倣する人造人間技術「レプリカント」が実現された近未来。主人公の一人である姉のみゆきは、妹・今日子(きょんちゃん)のレプリカントとともに暮らしている。冒頭で引いた第1話の時点で、妹は既にレプリカントなのだ。その設定は連載初期に少しずつほのめかされていった。

〔お姉ちゃんの部屋 -- 2023年10月10日〕

〔嫌いな業者 -- 2023年10月12日〕

連載開始から3日目までの印象的な場面を挙げよう。意識を失ったと思しき妹の体躯が、姉によって鍵付きの部屋に引きずられ、「回収センター」を名乗る者によって箱詰めされる。それも複数体が同じような姿で。この時点で、妹は人間ではなくロボットのような何かであること、またタイトルの「サブスクリプション」は昨今の継続購入サービスを意味していることが推察できた。だがその核となる設定はまだ示されておらず、確証がないまま不穏な空気が醸し出されていったのだ。

妹サブのマンガ体験の面白さは、こういった毎日のハラハラドキドキにある。各話で明かされる事実が断片的であり、次の更新は翌日を待たなければならないことから、その間に想像や考察が否応なく膨らむのだ。ここまでに私が述べたあらすじや解説は過去の連載を読んだ後だから書けるのであって、現在進行形で読んでいたときには翌日の展開を予想しても外すことは日常茶飯事だった。外してもその日のうちにスッキリできるならまだ良くて、時には何日も核心が伏せられたまま物語がジリジリと進み、早く真相と答え合わせさせてくれ!と悶絶と期待が入り混じった感情に駆られることもしばしばだった。

〔いつも通りの朝 -- 2023年10月23日〕

〔あなたにだけは話したい-- 2023年10月30日〕

〔あなたは異常 -- 2023年11月3日〕

作中で「レプリカント」という単語が初出するのは連載開始から2週間後、妹がレプリカントだと姉の口から名言されるのはさらに1週間後、そして壊れやすいからサブスク形式だという設定が述べられるのはそのまた4日後であった。ここでようやく、妹が“意識を失った”こと、複数体存在したこと、そして回収されたことに合点がいき、もやが晴れるようなカタルシスが得られた。そして同時に、これらの場面はみゆきとレプリカントの、そしてレプリカントと社会の関わりを示してもいたのだ。

妹サブのタテ軸とヨコ軸

〔妹は そのままで -- 2023年10月13日〕

〔いつも通りの朝 -- 2023年10月23日〕

妹サブの読みどころはいわばタテ軸とヨコ軸に大別される。タテ軸は、みゆき(姉)から今日子(妹)に向けられる“家族愛”の歪さだ。今日子のレプリカントを溺愛するみゆきは、オモテ向きには頼れる保護者でありつつも過保護のきらいがあり、妹離れできていない姉のように見える。だが実際にはもっと悪いのだ。

〔悩めるお姉ちゃん -- 2023年10月14日〕

その悪さは、みゆきが今日子のレプリカントと相対していない、ウラ側の状況で見え隠れする。キーボードを猛烈に叩いてサポートチャットに要望を送り、無機質なビジネス応答に舌打ちしながら怒るみゆき。その態度と「直せ」という強い口調には過保護を超えて、“愛する”妹を自らの管理と制御の下に閉じ込めて作り変えんとする魂胆があらわれている。もちろんリアルタイムの連載時には、本物の今日子は真に素直な子だったという可能性もあった。しかし現在までにその可能性は明確に棄却されている。

〔瞳に星屑をまぶして -- 2023年11月29日〕

さらに悪いことに、みゆきは自身の行いが正しいとかなり純粋に信じている(少なくとも、この記事の公開時点で、これまでの連載を素直に読む限りでは)。みゆきの信念は関係者との間で軋轢を生んでいき、それがまたドラマになるのだ。

もちろん、みゆきはわけもなくレプリカントに手を出したわけではい。作品設定では、レプリカントを正当に得るには対象の家族が亡くなったとされる必要がある。みゆきが今日子自身でなくそのレプリカントと暮らしているのには相応の理由があり、それもまた連載の中で描かれている。これらの事情を理解した上でなお、彼女の“家族愛”は歪だと言わざるをえないものであって、控えめに言っても全てを首肯することはできないものなのである。こういったアンビバレンツな人間模様や読後感もまた妹サブの魅力である。

〔いつも通りの朝 -- 2023年10月23日〕

そして読みどころのヨコ軸は姉妹をとりまく社会との関わりである。それは家族や友人といった近しい他者にとどまらず、文字どおりに世の中の状況を含んでいる。作品世界の中ではレプリカントが社会問題になっており、受容する動きもあれば批判する動きもあることが、連載開始から2週間のうちに示された。そしてこの記事を公開した時点で進行中の連載では、レプリカントと社会のあり方がまさに描かれようとしているのだ。これは本当に連載で読んでいただきたい。

〔違わない -- 2023年10月26日〕

〔初めて わかってくれた人 -- 2023年10月31日〕

〔知らない友達 -- 2023年11月12日〕

〔あるアルバイトの苦悩 -- 2024年1月9日〕

かような背景をベースにして、姉妹の生活とみゆきの思いは他者と相対される。近しい者では、例えば共生を否定した両親、カミングアウトを“ひとまずは”受容したみゆきの友人、何も知らずに“再会”した今日子の友人。より社会の側では、例えばレプリカント企業のカスタマーサポートで働くアルバイト。他にも、みゆきと同様にレプリカントに手を出した別の家族や、レプリカント事業の起業者なども登場する。かくして社会の中で姉妹模様が描かれ、また姉妹模様を通じて社会が描かれる構造は、科学技術の“もしも”と同時にそれが存在する世界での人倫を描く、骨太なSFヒューマンドラマの基礎となっているのである。

〔今日子 中3の夏 -- 2023年12月10日〕

その中にはもちろん、もう一人の主人公である、“在りし日”の妹・今日子も含まれる。今日子の過去、あるいはやがてレプリカントに手を出すことになるみゆきの過去は、これまでの妹サブの連載の中で最も重要な物語である。これもぜひ連載まとめで読んでいただきたい。

「今」すぐ読まれるべき、ということ

以上、私がこの記事で急ぎ語りたかった、今すぐの「すぐ」について語り切ったつもりである。ここからは、連載がまだひと段落していない現状では拙速で蛇足かもしれないが、今すぐの「今」について少しだけ語りたい。本格的な語りは単行本の発売後に別の記事を起こす予定である。

妹サブを読み進めていくと、私は現実の現在におけるいくつかの社会問題をどうしても連想せざるを得ない――ひとつは毒親に代表される支配的な家族である。みゆきは親ではなく姉だが、家族の御旗のもとに個人(今日子はみゆきの姉である前に今日子個人である)の人格を支配どころか改竄までせんとする姿はまさしく毒親のそれに当たると言えよう。もうひとつは人格ある他者を部分的に模倣する技術であり、その最たるものがいわゆる生成AIである。特に妹サブにおいて中心的に描かれる家族と故人というテーマにおいて、私はTEZUKA2020・TEZUKA2023プロジェクトを真っ先に思い浮かべた(奇しくもTEZUKA2020プロジェクトの単行本は、3月に刊行予定の妹サブとの単行本と同じく、講談社から刊行されている)。故人・手塚治虫の版権を管理する法人やその家族が関わるこのプロジェクトは、仮に著作財産権の観点で正当だとしても、死後も譲渡できない著作者人格権の観点では正当性をどのように主張するのか。まさか家族の御旗のもとに正当性を主張するとでも言うのだろうか。よしんば法的に許されたとして、法に先立つ人倫として許されるべきなのか――こういったことを考えてしまうのだ。

妹サブは意図的にせよ結果的にせよ、現実のかような社会問題を空想のSFマンガの形で読者に問いかけているように思う。レプリカントの「レプリカ」は複製を意味する言葉だ。そして人間が『死後に』『他者によって“正当”に』『“複製”と称される行為の対象になる』ことは、人間の尊厳に踏み込み、個人主義を溶融させ、代替可能性を加速させる営みと捉えられるだろう。かような世界において、人間が人間らしくあること、あらゆる何かに先立つ個人であること、そしてその人格が代替不能であることは、いかにして成立し得、また成立“しなければならない”のか――過剰な願いかもしれないが、私はそのひとつの答えを、あるいは少なくともその確固たる問いを、妹サブには描き切ってほしいと思っているのだ。

(すいーとポテト)

18 notes

·

View notes

Text

【かいわいの時】慶長十一年(1606)十二月十三日:秀頼、生国魂神社を再建(大阪市史編纂所)

家康は、豊臣家の財力を失わせるため、故太閤秀吉の菩提をとむらうためなどと称し、秀頼に対して、さかんに寺社の造営・修復を勧めた(略)当時、秀頼が造営・修復した寺社など方広寺大仏殿、誉田八幡宮、四天王寺、東寺金堂、石清水八幡宮、生国魂神社、勝尾寺、中山寺、叡福寺太子堂、観心寺金堂、常光寺庫裏、宇治橋、鞍馬寺など(柏原市「玉手山物語」)。※原文ママ

石山本願寺建立の際には、この生国魂神社を隣接地に遷座して建立したとも言われるが、だとするならば石山本願寺は生国魂神社の最初の鎮座地に存在したことになる。また、近年の研究によれば石山本願寺は豊臣期の大阪城の詰之丸に存在したとの説もあるが、これがもし事実ならば、生国魂神社の最初の鎮座地は豊臣期の詰之丸付近に相当する、現在の天守閣周辺ということになる。 戦国時代には、石山本願寺に隣接していたため石山合戦で焼失した。天正11年(1583年)、豊臣秀吉が、大坂城を築城する際に現在地に社地を寄進して社殿を造営し、天正13年(1585年)に遷座した。このときに造営された社殿は、「生国魂造」と呼ばれる、流造の屋根の正面の屋上に千鳥破風、唐破風さらにその上に千鳥破風と3重に破風を乗せるという独特の建築様式のものである(いくたま夏祭りみこし会)。

(写真)『摂津名所図会 巻之三』より「生玉神社 其二」(スミソニアン蔵)。

江戸時代には、豊臣秀頼により造営された社殿が慶長20年(1615年)の大坂夏の陣による兵火で焼失したが、江戸幕府により社殿は再興され、社領300石も安堵された。寛永-正保期(1624 - 1648年)の「摂津国高帳」によれば、その社領地は下難波村(現在の浪速区)にあった。また5代将軍徳川綱吉の生母である桂昌院は、黄金若干を当社に寄進したという。『摂津名所図会』では、当時の境内の様子や走馬神事の様子などが描かれている。幕末の『浪花百景』にも絵馬堂、弁天池が選ばれている。弘化2年(1845年)には、社殿の造替がなされた《略》1912年(明治45年)1月には「南の大火」により社殿を焼失し、1913年(大正2年)11月に再建された。しかし1945年(昭和20年)3月13日・14日の第1回大阪大空襲により再び焼失した。1948年(昭和23年)に神社本庁の別表神社に加列され、翌1949年(昭和24年)7月に本殿が再建されるも、1950年(昭和25年)9月のジェーン台風で倒壊してしまった。そ���後、1956年(昭和31年)4月に鉄筋コンクリート造で再建された(ウィキペディア)。

19 notes

·

View notes