#正直大会出てない人で抽出技術知識経験値がめちゃめちゃ高い人がいる

Explore tagged Tumblr posts

Text

かっかっかっかっかっかっか👽

今日までの生命活動に感謝して、労りゆっくり寝ましょう

困難な選択を前にしても揺れない確固たる私を築きましょう

誰もができることは、できないとしても努力して勝ち取りましょう

ことばには空中での分解作用があることを信じましょう

言いたいことは素直に言いましょう

食べたいものを食べましょう

死にたい時は死にましょう

死にたいと言いたい時は言いましょう

点滅していても横断歩道は渡りましょう

残ったスープを見殺しにはしないでください

安心な場所へはすぐにいきましょう

強くあろうとして粉砕するのはやめましょう

何かあったら5分前に言いましょう

次のオーダーが待っているので、5分前に言いましょう

次はメモをとりましょう

残り2分残っていても、次のオーダーをこなしましょう

疲れました、正直に

疲れたんです、そして社会の規則は青松のルールだということを今実感しています。

ことなる部分もあるけれど、大半がそうnなんだって

私の口内環境の構造を扱いきれていないので、あなたの鼓膜まで届かず空気の振動だけになってしまったんです。

それは悲しいことだと理解しています。そう、理解しているのです。私はそのことについて認識しているのです。だからいいでしょう。しかし、可視化って怖いものです。私の確認、または認識範囲を相手に伝えるために存在しているのですから。私の記憶を保存しているのに、もう次は聞かないでね、そう意味に聞こえるから言わせてもらうけど、投げ出したいです、投げ出して全部流したいです。社会不適合という言葉は嫌いです。叛逆しているのではありません、投げ出しているからです。私は、投げ出したいという考えの過程にさまざまな要因を挙げて考察して出した結果で投げ出しているのです。しかし、前者のように最初から私は社会に属さないんdすよって結果はあまりにも愚行ですね、はい、、、、、、、、、、、、、、なっぐっていいです。この世界なんて正直に生きる方が辛いんですもの、これはこうなっている、だからこれはこうしなきゃいけない、私は因果を辿って行動したのだけれどあなたたちは、効率よくして、、とかなんだとか

付加価値なんて何も気にしないで、平気な顔してサービスしているんだから。値段に書いとけ、付加価値抜き、

それで許されない人と許される人はなんだろうか、真面目か結果が良ければいいのか経験なくして物語は紡げない主義側です。いくら想像可能でも、それは抽象に過ぎずディテールはその関係性や目線、非言語情報をどれだけ目にし言葉にし実践してきたのかによるのではないかです。(T . T)破い、、、、、、、、、、、、、どんな空想を描く作家でも実生活は普段の現実生活の延長線だからどんなに目を背けたくてもい逃げ出したくても現実とのギャップを埋めるぐらいの妄想しか書けないんです。近未来や科学技術の発展が描く未来性も現実の人間の消化不良を描いてそれは未来ではスッキリしてシャープで何もかもスタイリッシュで掲げた思想は誰かのアートの一部になってそれは正義正当化のために利用される始末で。昔は良かった、今の若者は、そういう人たチの言葉は現に生きようとする生産市民の足枷となる、自分自身が背けてきた苦悩や葛藤を燃焼できずに次の世代が生まれ、社会や会社での地位も悩みを吐き出す立場でいられなくなて指導する立場になって、、、行き場のない消化できないために貯めた言葉を街のあらゆるところにぶつける週末を過ごし、放たれた言葉が自然分解されると信じきっているから自傷行為した後の高揚感と少しの後ろめたさのように自分のユートピアに帰宅していく。気づけばそこにあった、認識するまでにかかった時間の貯金額を知れる日は来るんでしょうか。時間は無駄にしない。時間がないのではなく、時間は作るものです。時間の定義が曖昧ですね、24Hを時間なのか、活動するための流れを時間とするのか、どっちなんでしょうか、後者だとしたら、人それぞれではないか、それなのに効率タイパだのすぐ結果に走りたくなる現代人ではありたくない。誰だってあの時こうしとけば良かった、そうすれば未来は少しでも良くなっていたかもしれない。と考えてしまう時間があって、私は行動した時間全てを無駄だと思っていない。時間はかかり過ぎてしまったなと振り返ることはあるが常に冷静でいたい。私は私の人生。これについて少し考えたい。子供は母親を選んで生まれてくる描写が見られることがあって、私は胎児の記憶がないので母親の母体の中で何を思考し筋肉��動かしていたのは想像の世界に入ってしまうが、赤ちゃん工場などという世界が天上にあるのならばとして考える。今母親の社会進出と家族の変容について調べていて、家族という形を残していくためには母親は必要で、自分も母親像を求めてしまったことがある。クラスメイトのお弁当箱の中が華やかであることに少し劣等感を抱いてしまったのを母親に全て押し付けてしまった。その時なぜ父親は無かったことにされるのか、お前も親である。。弁当の華やかを彩る権利がある。いや義務である。結局子供ってのは母親によってしまうのか。栄養をもらっていたからなのか、、、ともかく、父親ってのはろくでなしである、、イクメンなど造語されてからというもの土に帰ればいい、、、、土壌の養分になる方がよっぽどマシである。それなのに社会は女性として生まれてきただけの人間に勝手に母性を植え付ける。女性は男性のワーカーであると教育される。機嫌をとる、世話をする。いい歳こいた大人がさせることではない、動け自分で、、、お前の脚と手はなんのためにある五体満足はお前の母親が産んでくれたからだ、感謝もしないで見ようともしないで他人に求めることは内臓の器官を売ってからが対等になる。それぐらいの時間と労力をお前らのために幼い頃から費やしてきた。それが社会にいるためだったから。。。それで、女性は出産や妊娠といった期間に子供認識するのではないそうだ。母親になるまでに抱えてきた期待や自立を子供には経験させたい。自分自身が必要ないと遮断されてきた選択肢を与えるかのように母親はなってしまうらしい。(あとは各々調べて)そんでもって、母親は我が子を唯一の思い通りにできるものとして見てしまうらしい。その結果、コミュニティから脱退してしまうらしいんだ。そうなうと子供は母親の人生なんだ、自分の人生は自分のために使え。なりたい職業につけ。それは大筋の認識が各々で異なるからなりたい職業ランキンがあのようになってしまう。リスペクトはない、常に誰かからの期待や目線にしがみついて生きるしかないんだよね、人間ってのはさ、、、、、、、人間は社会性を持つ生物なので集団を拒否るとこぼれ落ちかのように人が減っていく。これは彼らによっては信号なのかもしれない、関係を築こうとしない人類がいたら直ちに報告せよってね、、、、、、関わってはいけない、子供にはこのように耳打ちをする「関わってはいけないよ、危ないからね」 ホームの休憩所に屯する女子高生の痴話に己の耳が引っ張られそうになっても、そこは落ちいて目の前の流れるるおすすめ投稿に必死に集中力を移し何事もなかったように振るわなければ��らない。機械のアルゴリズムに全ての神経がやられ盛り上がる女子高生の残した静寂に悲しさを覚える。自分の人生を生きてきたのにあの時間はまだ獲得したいと思い続けてしまっていんだよね、手にすることが容易ではなかったあの時間は何にも変え難い素晴らしいものだったと今の自分のギャップに悩まされる今晩でした。お暇します n

0 notes

Text

20250128_02

前回の続き

今津景「タナ・アイル」展

『東京オペラシティアートギャラリー』を訪れたのは恐らく20年弱ぶりか。エルネスト・ネトかシュテファン・バルケンホールの展示風景の断片が思い浮かぶがICCとごっちゃになっている気もする。

今津景という画家を知らなかったが話題の展示らしく気になって来てみた。一言で言えばすごい。絵画における横尾忠則の系譜の正当継承者だ。もはや展覧会というより現出した異界。画家というより魔術師や呪術師のほうがしっくりくる。絵は向こう側から開かれた「窓」だ。

デジタル・コラージュみたいな画像をわざわざ油絵の具で描き起こしている。中にはキャンバスに印刷された図像の上に描画されているものもある。人間��描く画像と機械が出力する画像が等価でその境界は曖昧だ。

写実的なイメージ上に走る線画など具象と抽象、別次元のものが同一画面に収まっている。

展示会場には熱帯の植物の葉や猿や鳥などの輪郭を象った金属製のフレームのようなものが所々に置かれている。そのフレーム越しに絵画や彫刻の置かれた展示空間を眺めると、今津景が描く絵が肉眼の中で新たに生成されるような感覚が起こる。

またそれをふまえて、他の鑑賞者の視線に入ることで画像編集ソフトにおけるレイヤーとレイヤーの間に自分の姿が挿入され、まるで絵の中に閉じ込められるような感覚になりこれも面白かった。

絵を見てる誰か、を見てる自分、を見てる誰か、を見てる…まるで無限後退の迷宮ッ。

医療的な何か(マラリア?)をテーマにしたであろうインスタレーション。

受付でもらうリーフレット以外に作品タイトルや説明のキャプションはないが圧倒的な絵画の技術で「すげえな。」ととりあえず納得してしまう。

刊行が遅れているという図録のサンプルを覗くと、そこにコンセプトやらが記されていて策士だなと思った。浮かぶ謎が閾値に達したところで図録にたどり着く。これは買ってしまう。

併設のミュージアムショップのネットストアで予約できるが、ただ今頃になって買うかどうか迷いだす。

複雑すぎる図像が脳の処理速度や能力を超えると、時間が経つにつれ印象が「なんだかやたら高解像度の夢を見たな…今朝。」ぐらいの漠然としたものに変化する。

二、三日前の脈絡のない夢の中身に拘泥などしないように今回見た絵の中身を振り返るだろうか?と思うと図録の購入を少し躊躇する。

多分会場で売ってたら買ってた。

圧倒される絵と音楽でいうスルメ曲みたいな絵の違いはなんだろう。モチーフかしら。

勝手なもんだなと我ながら思う。

それでも「夢」というイリュージョンを覚醒した意識のま��現実で見せられるようなことはすごいことなのかもしれない。

これは絵画体験というより、起きたまま見る明晰夢なのだ。

こちらは東京オペラシティーアートギャラリーで3月23日まで。

小西真奈「wherever」

小西真奈は確か2007年辺りのART ITだったか美術手帖かなんかに小西の「浄土」という作品が掲載されていて知った画家だ。

それ以来実物を見てみたいと思い定期的に調べてみるも検索結果に女優の小西真奈美が出てくるぐらいで、それぐらい寡作の作家なのかなと思っていた。今回の個展の説明には結婚や出産を機に絵を描く時間が取れなくなってしまったと書かれていた。

「浄土」

実物を前にぞわぞわと鳥肌が立つくらい異様なアウラを放つ。

この絵の中の女性が不意にこちらを振り返る、あるいは逆に一瞥もくれず向こう側へ行ってしまうような。この感覚はなんだろうと思って考えてみたが中学校の美術室の壁にかかっていたアンドリュー・ワイエスの「クリスティーナの世界」の色褪せた複製絵画が思い浮かぶ。そちらの女性は少し大袈裟な背中をしていたが。

「浄土」というタイトル通りあの世との境界面という気がした。今でいうリミナルみたいな感覚か。

思えば私が登山を始めたのもこの絵のような異界的風景を求めたが故だった気がする。その一つの基準としてこの絵画が確かにあった。そう考えると私の人生を変えた絵とも言える。

タッチの手数をかなり抑えた近作の展示部屋いくつかと、件の「浄土」を含めた2010年あたりまでの若描きの頃の作品がまとめられた一つの部屋を見る限りやはり初期作品群の放つ気配は色濃く、絵画の醸すアウラとは、画面から鑑賞者に向けて放射されるエアロゾル状の何か、と思わせるくらいだ。

作家の狙いとしておそらく何かがあるとは思うのだが、一連の近作は私には良さがわからなかった。図録には批評家によってその手数の少なさとタッチを評価する論評が載っていたが正直わからん。

本展の図録の後半部に「浄土」含め初期作も載っていたが悩んだ挙句結局購入を見送った。良いも悪いもそもそもこっちの勝手な熱量に一因があるかもしれない。

せめてポストカードを買って帰ろうと思ったがラインナップに「浄土」は無く、世の中と自分の審美眼は少しズレてんのかなと思った。やべーのはあの絵だろとブツブツ言いながらバスを待った。

あくまで私の主観であります。

府中市美術館で2月24日まで。

ちょうど府中市美術館では予備校時代にお世話になった先生の奥さんでもあるところの小木曽瑞枝さんの公開制作と展示が行われていた。その日はあいにく制作日ではなく展示室にかけられた作品をガラス越しに眺めた。自分もあんな作品を作ってみたい��思わせる作品で羨ましいな思った。作っていて楽しそうなのがこちらに伝わる。

自分の日々の制作のタリスマンとして作品集を購入。

ドキュメンタリー「鹿の国」

YouTubeで回ってきた予告を見て気になっていたが、『岡谷スカラ座』まで行くのはさすがにきついぜと思っていたところ東中野で上映中とのこと。

以前読んだ中沢新一の「アースダイバー神社編」に出てきた「御室」と呼ばれる豊穣を祈願して冬に行われる神事に迫ったドキュメンタリー。

ただ自分としては諏訪の地の奥深くに秘められてきた神事をカメラで追った作品だと勝手に思っていた訳だが、中世の神事を演劇的に再現した作品だったことを知った。

予定を詰め過ぎた疲労からか開始10分の予告編で強烈な眠気。画面が二重に見え30分は目ン玉を指でつまんだりゴシゴシして闘ったが結局ほぼ寝た。無理。無理でした。爆睡。なので何の感慨も残らず。98分2000円のうたた寝。

久しぶりの東京。

若い頃を思い出したり、もうそんなことどうでも良かったり。

振り返ったところで、過ぎてい��たあらゆることは風景に溶ける。

そしてコルビュジエが言うみたいに海へと流れつくのだ。

それはやがて一本の水平線となり、

駅のホームで吐き出した白い息はいつか夏の日の入道雲になる。

なんだかよくわかんないことを思いながら電車を待つ。

東京の冬の空気に鼻の奥がツーンとした。

0 notes

Text

iFontMaker - Supported Glyphs

Latin//Alphabet// ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 !"“”#$%&'‘’()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ Latin//Accent// ¡¢£€¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ Latin//Extension 1// ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſfffiflffifflſtst Latin//Extension 2// ƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐ��ǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴǵǶǷǸǹǺǻǼǽǾǿ Symbols//Web// –—‚„†‡‰‹›•…′″‾⁄℘ℑℜ™ℵ←↑→↓↔↵⇐⇑⇒⇓⇔∀∂∃∅∇∈∉∋∏∑−∗√∝∞∠∧∨∩∪∫∴∼≅≈≠≡≤≥⊂⊃⊄⊆⊇⊕⊗⊥⋅⌈⌉⌊⌋〈〉◊♠♣♥♦ Symbols//Dingbat// ✁✂✃✄✆✇✈✉✌✍✎✏✐✑✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛✜✝✞✟✠✡✢✣✤✥✦✧✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❍❏❐❑❒❖❘❙❚❛❜❝❞❡❢❣❤❥❦❧❨❩❪❫❬❭❮❯❰❱❲❳❴❵❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓➔➘➙➚➛➜➝➞➟➠➡➢➣➤➥➦➧➨➩➪➫➬➭➮➯➱➲➳➴➵➶➷➸➹➺➻➼➽➾ Japanese//かな// あいうえおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもやゆよらりるれろわゐゑをんぁぃぅぇぉっゃゅょゎゔ゛゜ゝゞアイウエオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダチヂツヅテデトドナニヌネノハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモヤユヨラリルレロワヰヱヲンァィゥェォッャュョヮヴヵヶヷヸヹヺヽヾ Japanese//小学一年// 一右雨円王音下火花貝学気九休玉金空月犬見五口校左三山子四糸字耳七車手十出女小上森人水正生青夕石赤千川先早草足村大男竹中虫町天田土二日入年白八百文木本名目立力林六 Japanese//小学二年// 引羽雲園遠何科夏家歌画回会海絵外角楽活間丸岩顔汽記帰弓牛魚京強教近兄形計元言原戸古午後語工公広交光考行高黄合谷国黒今才細作算止市矢姉思紙寺自時室社弱首秋週春書少場色食心新���図数西声星晴切雪船線前組走多太体台地池知茶昼長鳥朝直通弟店点電刀冬当東答頭同道読内南肉馬売買麦半番父風分聞米歩母方北毎妹万明鳴毛門夜野友用曜来里理話 Japanese//小学三年// 悪安暗医委意育員院飲運泳駅央横屋温化荷開界階寒感漢館岸起期客究急級宮球去橋業曲局銀区苦具君係軽血決研県庫湖向幸港号根祭皿仕死使始指歯詩次事持式実写者主守取酒受州拾終習集住重宿所暑助昭消商章勝乗植申身神真深進世整昔全相送想息速族他打対待代第題炭短談着注柱丁帳調追定庭笛鉄転都度投豆島湯登等動童農波配倍箱畑発反坂板皮悲美鼻筆氷表秒病品負部服福物平返勉放味命面問役薬由油有遊予羊洋葉陽様落流旅両緑礼列練路和 Japanese//小学四年// 愛案以衣位囲胃印英栄塩億加果貨課芽改械害街各覚完官管関観願希季紀喜旗器機議求泣救給挙漁共協鏡競極訓軍郡径型景芸欠結建健験固功好候航康告差菜最材昨札刷殺察参産散残士氏史司試児治辞失借種周祝順初松笑唱焼象照賞臣信成省清静席積折節説浅戦選然争倉巣束側続卒孫帯隊達単置仲貯兆腸低底停的典伝徒努灯堂働特得毒熱念敗梅博飯飛費必票標不夫付府副粉兵別辺変便包法望牧末満未脈民無約勇要養浴利陸良料量輪類令冷例歴連老労録 Japanese//小学五〜六年// 圧移因永営衛易益液演応往桜恩可仮価河過賀快解格確額刊幹慣眼基寄規技義逆久旧居許境均禁句群経潔件券険検限現減故個護効厚耕鉱構興講混査再災妻採際在財罪雑酸賛支志枝師資飼示似識質舎謝授修述術準序招承証条状常情織職制性政勢精製税責績接設舌絶銭祖素総造像増則測属率損退貸態団断築張提程適敵統銅導徳独任燃能破犯判版比肥非備俵評貧布婦富武復複仏編弁保墓報豊防貿暴務夢迷綿輸余預容略留領異遺域宇映延沿我灰拡革閣割株干巻看簡危机貴揮疑吸供胸郷勤筋系敬警劇激穴絹権憲源厳己呼誤后孝皇紅降鋼刻穀���困砂座済裁策冊蚕至私姿視詞誌磁射捨尺若樹収宗就衆従縦縮熟純処署諸除将傷障城蒸針仁垂推寸盛聖誠宣専泉洗染善奏窓創装層操蔵臓存尊宅担探誕段暖値宙忠著庁頂潮賃痛展討党糖届難乳認納脳派拝背肺俳班晩否批秘腹奮並陛閉片補暮宝訪亡忘棒枚幕密盟模訳郵優幼欲翌乱卵覧裏律臨朗論 Japanese//中学// 亜哀挨曖扱宛嵐依威為畏尉萎偉椅彙違維慰緯壱逸芋咽姻淫陰隠韻唄鬱畝浦詠影鋭疫悦越謁閲炎怨宴援煙猿鉛縁艶汚凹押旺欧殴翁奥憶臆虞乙俺卸穏佳苛架華菓渦嫁暇禍靴寡箇稼蚊牙瓦雅餓介戒怪拐悔皆塊楷潰壊懐諧劾崖涯慨蓋該概骸垣柿核殻郭較隔獲嚇穫岳顎掛括喝渇葛滑褐轄且釜鎌刈甘汗缶肝冠陥乾勘患貫喚堪換敢棺款閑勧寛歓監緩憾還環韓艦鑑含玩頑企伎忌奇祈軌既飢鬼亀幾棋棄毀畿輝騎宜偽欺儀戯擬犠菊吉喫詰却脚虐及丘朽臼糾嗅窮巨拒拠虚距御凶叫狂享況峡挟狭恐恭脅矯響驚仰暁凝巾斤菌琴僅緊錦謹襟吟駆惧愚偶遇隅串屈掘窟繰勲薫刑茎契恵啓掲渓蛍傾携継詣慶憬稽憩鶏迎鯨隙撃桁傑肩倹兼剣拳軒圏堅嫌献遣賢謙鍵繭顕懸幻玄弦舷股虎孤弧枯雇誇鼓錮顧互呉娯悟碁勾孔巧甲江坑抗攻更拘肯侯恒洪荒郊貢控梗喉慌硬絞項溝綱酵稿衡購乞拷剛傲豪克酷獄駒込頃昆恨婚痕紺魂墾懇沙唆詐鎖挫采砕宰栽彩斎債催塞歳載剤削柵索酢搾錯咲刹拶撮擦桟惨傘斬暫旨伺刺祉肢施���脂紫嗣雌摯賜諮侍慈餌璽軸叱疾執湿嫉漆芝赦斜煮遮邪蛇酌釈爵寂朱狩殊珠腫趣寿呪需儒囚舟秀臭袖羞愁酬醜蹴襲汁充柔渋銃獣叔淑粛塾俊瞬旬巡盾准殉循潤遵庶緒如叙徐升召匠床抄肖尚昇沼宵症祥称渉紹訟掌晶焦硝粧詔奨詳彰憧衝償礁鐘丈冗浄剰畳壌嬢錠譲醸拭殖飾触嘱辱尻伸芯辛侵津唇娠振浸紳診寝慎審震薪刃尽迅甚陣尋腎須吹炊帥粋衰酔遂睡穂随髄枢崇据杉裾瀬是姓征斉牲凄逝婿誓請醒斥析脊隻惜戚跡籍拙窃摂仙占扇栓旋煎羨腺詮践箋潜遷薦繊鮮禅漸膳繕狙阻租措粗疎訴塑遡礎双壮荘捜挿桑掃曹曽爽喪痩葬僧遭槽踪燥霜騒藻憎贈即促捉俗賊遜汰妥唾堕惰駄耐怠胎泰堆袋逮替滞戴滝択沢卓拓託濯諾濁但脱奪棚誰丹旦胆淡嘆端綻鍛弾壇恥致遅痴稚緻畜逐蓄秩窒嫡抽衷酎鋳駐弔挑彫眺釣貼超跳徴嘲澄聴懲勅捗沈珍朕陳鎮椎墜塚漬坪爪鶴呈廷抵邸亭貞帝訂逓偵堤艇締諦泥摘滴溺迭哲徹撤添塡殿斗吐妬途渡塗賭奴怒到逃倒凍唐桃透悼盗陶塔搭棟痘筒稲踏謄藤闘騰洞胴瞳峠匿督篤凸突屯豚頓貪鈍曇丼那謎鍋軟尼弐匂虹尿妊忍寧捻粘悩濃把覇婆罵杯排廃輩培陪媒賠伯拍泊迫剝舶薄漠縛爆箸肌鉢髪伐抜罰閥氾帆汎伴畔般販斑搬煩頒範繁藩蛮盤妃彼披卑疲被扉碑罷避尾眉微膝肘匹泌姫漂苗描猫浜賓頻敏瓶扶怖附訃赴浮符普腐敷膚賦譜侮舞封伏幅覆払沸紛雰噴墳憤丙併柄塀幣弊蔽餅壁璧癖蔑偏遍哺捕舗募慕簿芳邦奉抱泡胞俸倣峰砲崩蜂飽褒縫乏忙坊妨房肪某冒剖紡傍帽貌膨謀頰朴睦僕墨撲没勃堀奔翻凡盆麻摩磨魔昧埋膜枕又抹慢漫魅岬蜜妙眠矛霧娘冥銘滅免麺茂妄盲��猛網黙紋冶弥厄躍闇喩愉諭癒唯幽悠湧猶裕雄誘憂融与誉妖庸揚揺溶腰瘍踊窯擁謡抑沃翼拉裸羅雷頼絡酪辣濫藍欄吏痢履璃離慄柳竜粒隆硫侶虜慮了涼猟陵僚寮療瞭糧厘倫隣瑠涙累塁励戻鈴零霊隷齢麗暦劣烈裂恋廉錬呂炉賂露弄郎浪廊楼漏籠麓賄脇惑枠湾腕 Japanese//記号// ・ー~、。〃〄々〆〇〈〉《》「」『』【】〒〓〔〕〖〗〘〙〜〝〞〟〠〡〢〣〤〥〦〧〨〩〰〳〴〵〶 Greek & Coptic//Standard// ʹ͵ͺͻͼͽ;΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήίΰαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώϐϑϒϓϔϕϖϚϜϞϠϢϣϤϥϦϧϨϩϪϫϬϭϮϯϰϱϲϳϴϵ϶ϷϸϹϺϻϼϽϾϿ Cyrillic//Standard// ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяѐёђѓєѕіїјљњћќѝўџѢѣѤѥѦѧѨѩѪѫѬѭѰѱѲѳѴѵѶѷѸѹҌҍҐґҒғҖҗҘҙҚқҜҝҠҡҢңҤҥҪҫҬҭҮүҰұҲҳҴҵҶҷҸҹҺһҼҽҾҿӀӁӂӇӈӏӐӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜӝӞӟӠӡӢӣӤӥӦӧӨөӪӫӬӭӮӯӰӱӲӳӴӵӶӷӸӹӾӿ Thai//Standard// กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮฯะัาำิีึืฺุู฿เแโใไๅๆ็่้๊๋์ํ๎๏๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๚๛

see also How to Edit a Glyph that is not listed on iFontMaker

#FAQ#ifontmaker2#Symbols#Dingbat#Cyrillic#Greek#Coptic#thai#character set#character sets#list#language

9 notes

·

View notes

Text

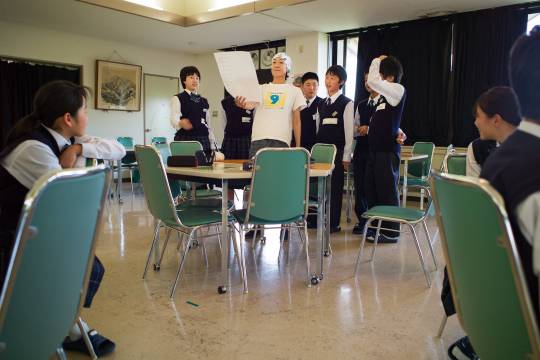

NPO 法人鳥の劇場 ×青山学院大学社会情報学部LCD研究ユニット 2019/5/27-28

NPO 法人鳥の劇場 ×青山学院大学社会情報学部LCD研究ユニット 2019/5/27-28

鳥取県と青山学院大学社会情報学部は面白い試みをしている。

平成30年度(2018年)から開校された、義務教育学校鹿野学園。

その学校の一つの目玉科目が「表鷲科」という授業だ。鳥の劇場(NPO法人お鳥の劇場)という鳥取市鹿野町を拠点に置く、劇団名鳥の劇場さんが演劇ワークショップ事業を進めていくために実施している教育プログラムで、青山学院大学社会情報学部学習コミュニティデザイン(LCD)研究ユニットは鳥の劇場の教育アドバイザーとして、演劇ワークショップ後の省察活動の実施を重としてサポートを行なっている。劇場も備えていて、その名も同じく「鳥の劇場」。

なお、「表鷲科」は子どもたちが21世紀を力強く生き抜くために、表現力とコミュニケーション力をつけることを目的とした鹿野地域の独自科目で、最終的には、子どもたちの自己効力感を高め、国語や算数、理科、社会の学力向上にもつなげていくことを目指している。このプロジェクトの先駆けとして、2017(平成29)年度では小学校4年生に7回、中学校1年生に6回、芸術表現体験活動+省察活動のプログラムを実施している。こちらにその辺��詳細が載っているのでぜひ見に行っていただきたい。

NPO 法人鳥の劇場 ×青山学院大学社会情報学部LCD研究ユニット共同プログラム→ http://lcd-aoyama.net/10.html

そして今年度、2019年もこれから複数回、鳥取県へと飛び、様々な場面でともに活動して行く予定となっている。その最初の調査として、まず苅宿研究室の特別研究員である私、髙橋健太郎と大学院生の青木均之は5月27日、28日に鳥取に向かった。

調査目的は何か

中山間地域の教育に芸術家などの表現者がどのように関わりを見せ、その活動でどのような効果をもたらせるか。また、子どもたちがどのようにワークショップのファシリテーターに反応し、それぞれのワークや時間帯によってどのような心理状態にあったかを確認する。また、このワークショップ中は映像で様々な場面を記録し、ファシリテーターに至っては音声を個別で録るためにボイスレコーダーをワーク中は付けてもらう。これらは全て質的にも量的にも大量のデータとなる。それら児童・生徒たちの言葉や音声、映像記録などから得られたデータを全て持ち帰り、子どもたちの自己効力感やワークショップの効果を測って行く。

生産性で何もかも語りがちな世の中でどのようにして、その評価軸以外の自分を保つ軸を持てるか。生徒たちにいかにして自分は自分のまま、ありのままで当たり前に生きていて良い、ということに気付いてもらえるか。このワークショップを行うことの目的はそこにある。

繰り返しになるが、それを実証するための調査ということで私たちは様々なメディアを駆使して記録してデータを出してファクトとしてこのワークの効果を示そうとしている。

そしてそのデータは今後、青木くんの修士論文や苅宿先生の今後の活動やプレゼンなどで、自分たちの活動の裏付けデータとして見せることが可能になる。

5月27日、28日は 両日とも鳥の劇場さんによる鹿野学園7年生(この鹿野学園の面白いところは小学校中学校を一貫校にしたために通常、中学校1年、2年、3年生と呼ぶところを、7年、8年、9年生と呼んでいる)の生徒へのワークショップで、27日にメインのワークショップ、そして28日は省察を兼ねてからのワークショップという予定で行われた。その活動を僕らLCDユニットは記録していた。

今回のテーマは「色んなセリフについて考えよう!」というものだった。

だけれども、実際のワークに入る前に鳥の劇場さんはあらゆるアイスブレイクをしていた。中にはコミュニケーション促進ゲームであるカタルタを使ったものもあった(※カタルタの遊び方はこちらに)。

そこから「うん。」という一言で色々と意味を考えるというもの。 言い方次第で色々な受け取り方がある。コミュニケーションの方法や解釈は言葉の伝え方、表情、身体を使ったり、その場の状況���雰囲気で決まってくるというもの。

その思考から今度は生徒自身に「え。」という一言で色々なシチュエーションを考えてもらい、それぞれのグループで発表してもらう。この辺りから色々なセリフについて考えるとっかかりを作っている。

そして、次のステップ。

メインのグループワークで、演劇ワークショップ。

今回の演劇ワークショップは3人グループを作り、配られた「ところどころに穴の空いた台本」を自分たちでその空欄になっている箇所を、想像力を働かせて勝手に埋めて完成させる。そしてそれを実際に演技するというもの。

下にあるようなセリフでひとつの短い演劇を作ってもらう。学校の休み時間に3人の生徒たちが話し合ってると言うもの。

ーーーーーーーーーーーーーー

A : 「次の時間、理科だね。」

B : 「植物の宿題やった?」

C : 「うん。」

A : 「◯◯◯」

ーーーーーーーーーーーーーー

ここでポイントなのはCさんの「うん」の言い方。先ほどのワークで色々と考えていたものがここの実践で生きてくる。

自信満々で「うん」と答えるのか。あるいは全く自信なさそうに「うん...」と答えるのか。

そしてその後に続く◯◯◯でどうやって、この演劇を終わらせるのか。 短い文章だけに、生徒たちの器量が試されている。

<ワークショップのグランドデザイン>

このグループ分けは、担任の先生に行ってもらっている。

そして実はそこからデザインされていることなのだが、普段の生徒たちを見ている担任の先生が、この生徒とこの生徒を組み合わせてみたらどのような協働性を見せてもらえるか、を期待しながら普段仲良い友達同士ではないグループで組んでもらっている。

それは何故か。

グループワークを通して何かを上手く遂行するという目的ならば普段仲の良い人間同士が組めば良いのだけど、この芸術表現体験活動のワークショップはそのようなことを目的としていない。

一番はじめにも書いたがこの「表鷲科」という科目では、子どもたちがこれからこの時代の社会で「力強く生き抜くために、表現力とコミュニケーション力をつけることを目的としている」のだ。そのためにはこのグループを組む時点から普段、仲が良くない子(あまり話しているのを見かけない)と組ませるということを試みた方が生徒たちにとっては良い。

社会に出て、初対面であったりあらゆる人(この授業の場合はクラスメイトだから「誰か」ということは知っている)と何か一つの目的を達成するという経験を今の段階から感覚的に掴んでもらうことを実践しようとしている。この場合の目的というのも、決して企業が何かのプロジェクトを進める、という場合だけでなく、そこかしこのコミュニケーションの遂行と言っても差し支えない。例えばお店の店員とたわいない挨拶程度のコミュニケーションだって立派な目的になる。その意味でこのワークショップで培ってもらいたいのは、他者と自分がコミュニケーションを如何に円滑にできるようになるか、ということだ。

さて、表鷲科の中で別けられたグループも当然、最初からそのグループ活動が上手く行くと思っていない。だからあらゆる齟齬がお互いの間で生まれる。

しかも、今回の鹿野学園7年生の生徒たちは2ヶ月前まで小学校6年生で、ふたクラスずつに別れていたのだ。学年があがり、今年4月から7年生となった途端、クラスもひとつになった。クラスの中で自分のポジションをどう取るか等色々と考えないといけないことが生徒たちには多々あり、なかなか難しい時期なのだそうだ。

それもそのはずで、データから見てもこの多感な時期には人間関係や自我や進路の悩みなど様々なことが絡み合って障壁を感じることとなる。(日本の児童・生徒の自殺、過去30年で最多に BBCより、2018年11月の記事)

いじめや家庭内の関係など。理由は様々だが、学校の中ではなかなか当事者でないと見えない問題が多く存在し、その解���を図ることは並大抵のことではない。学校でも、いじめが起きているという事実を把握したくない現状がある。

話は飛ぶが、この様な状況を作ってしまっている原因は社会にある。 ここで無理に問題は社会ではなくあなた個人だ、自分でなんとかできる、といったことをついつい言ってしまいたくなる世の中ではあるけれどもそうじゃない。年間2万人もの自殺者数がいる国、これが日本の姿だ。年々下がっている、ということを言う人もいるが、365日の間に2万人もの個人の人間が自ら命を絶つ選択をしている現状はもはや他人事ではない。

さて話を戻すと、そのような社会の状況を鑑みても演劇創作などの身体と頭(論理的思考)を使って、自分の考えていることを作品発表といったカタチで他者に向けて表現するというワークショップを行うことは、生徒たちにとって、数学や国語、体育などの普段の教科ではなかなか見つけられなかった新たな自分のチャンネルを見つける場所としても機能してくれることを期待している。

主体的な学びという言葉を作って掲げるのは良いが、それを現場でどう生かすかは現場に任せられている。その一つの答えがこのワークショップのように、生徒たちにとにかく色んなことを身をもって経験してもらうということにあるのかもしれない。一種の強制性によって小学校から中学校までは決められたカリキュラムの中を生き抜くしかないところに、このような新しいものに触れる機会を作るということは、子どもたちにとっても新しい自分に気付くチャンスを作ると言うことに他ならない。

だから今はまだ慣れていないかもしれないこの環境が例えば、半年後のワークショップではどうなっているか。生徒たち同士の関係性が微妙に変化しているだろうしそれがプラスに向かっているのではないだろうか、と苅宿先生は言う。

生徒たちが発表してくれた内容についてはここでは割愛させていただく。

照れながらもそれぞれに発表をしていて、これから生徒たちがどう変わって行くのかとても楽しみ���ある。おそらく、このような芸術表現体験活動を授業の中で組み込んでいるという学校はそう多くない。いわゆる「アクティブラーニング」や「コミュニケーション教育」といった言葉が文科省で使われるようにはなっていてもそれが実際の現場に定着して行くには相当の時間を要する。決められたカリキュラムの中にこの様な専門性が必要な授業を組み込むということ自体がとても労力のかかることで、そこに時間を割けるだけの余力が今の学校教育の中にあるかと問われれば、都内で教師をやっている数人の友人の現状を見ていても、なかなかそのような時間は持てないと思われる。

だからこそ、鳥取の鹿野学園、新潟の中里中学校などで実際にこの芸術表現体験活動を行えるということ自体が、とても貴重な体験となる。その土地固有の教育としても、その学校に通う生徒や教師たちにとっても、周りの地域にとってもプラスに働くのではないだろうか。

と、これが27日のワークショップの一連の流れだった。

その後は当日のワークショップの振り返りとして、リフレクションシートを記入してもらう。今、苅宿先生が大学生の授業でも使っているあのリフレクションシートだ。どの活動の時にどの程度生徒たちがそれぞれに関心やモチベーションが高まったか、などのデータ取りだ。

で、再三言っているようにこれらのデータを実際に大学院生の青木くんや現役4年ゼミ生たちが研究目的で活用することになる。

鹿野学園3・4年生の授業分析

そしてワークショップも無事終わり、僕ら苅宿研究室のLCDユニットは鹿野学園3・4年生の授業分析を行うために、映像記録と音声記録を録らせに行かせていただいた。

映像は俯瞰の映像を教室の前と後ろから。そして音声は先生にピンマイクと児童の机の上、一つ一つに小さなマイクを置かせていただいた。

この一つの目的は初めにも書いたように、中山間地域でどのような教育が行われているか探り、そして教師の方々がどのようなことに心を配りながら子どもたちと勉強をしているのかということの研究で、先生、児童それぞれの発話からどのような教育が行われているのかというのをデータで抽出して行く。音声マイクで録音して行くことで、先生がどのような発話をすると児童たちはどのように反応するのかということが見えてくる。例えばキーワードとしてプラスに働くような言葉をデータの基準にして、それに付随する言葉を幾度、先生が発話したか。そしてそこに対する児童たちの応答はどのようなものだったのか。

その後、これらのデータが意味するところを公に提示する時に、その場面を映像で撮影で確認できるようにまでしておくことで、ファクトの重要性が叫ばれる昨今の時代の流れに対する証拠としての機能を果たす。

そしてこれがそのまま、大学院生の青木くんの研究へと繋がる。

と、このようなことをこれからも鳥取に青木くんと来る度に行う予定だ。

翌日、鹿野学園7年生、ワークショップの省察、5月28日

省察

まずは鳥の劇場さんが記録として映像や写真で残していたものを通して振り返る。このスタイルは、監修している苅宿研究室でのスタイルをそのままに使っている。苅宿先生によるワークショップデザイン+メディアコミュニケーションの授業の中でもこのように、ワークショップをやったら省察の時間を設けていて、ワークショップに参加している生徒たちはこの時間を通して自分たちが一体何を学んで、実際に何が自分の力となっているのかというのを可視化して見せようとしている。

だからこそ、生徒たちもこれをただの座学としてではなく、自分たち自身のこととして捉えられる。そこに、これも青木くんの研究と同じように、生徒たちがその瞬間どのような表情をしていたかを見て理解できるように写真や映像をデータ、証拠品として提示しながら「昨日の君たちは◯◯だったよね、だから◯◯な力があるんだね君たちには」という風な振り返りの語りかけを行い、生徒たちにもそれをある程度、証拠力を持って実感させられるように進めて行く。

自分自身を俯瞰的に認知する力(=メタ認知能力)をここでは身につけさせようとしている。強制的にではなく、無意識にそれを捉えられるように仕向けている。

このメタ認知という言葉は2020年度から実施される学習指導要領の「アクティブラーニング」を実践する上でもとても重要な能力と規定されている。客観的に自分の行いを理解するということは自分の学びに新しい気付きを得たり、これからどのような姿勢で自分が学んで行けば良いのかということを理解しようとする力を促すことにも繋がる。

ワークショップ後に振り返りのリフレクションシートを書いてもらう時に、その作業を行っていた時に、自分の心理状態を自己評価してもらうというものがある。例えばワークショップ中の演技を行っている時、自分は前向きにそのワークショップに入り込んでいたか、あるいはあまりやりたくなかった、等の選択肢をいくつか用意し、それに回答してもらう。これはワークショップを行うこちらへの評価を理解するだけでなく、参加している生徒たちがどれほど主体的にそのワークに参加していたかということを数値として把握できるようなパラメーターみたいなもので視覚化されて見ることで、自分にはどのような特性があるのかということを客観的に認識することが出来る。

それは結果的に自分を俯瞰的(メタ認知)に眺める意識を生徒たちに植え付けて行くことへと繋がる。「植え付ける」という言葉を使うことには洗脳的な意味合いがあるが、少なからず教育にはそのような側面があることは否めない。それが間違っている方向か正しい方向なのかという議論は常にあってしかるべきだがどちらにも断定し辛く、多くはその正しさと過ちの間のグラデーションで成立している。

さて、生徒たちは省察を行ったあと、実際に演劇ワークへと入って行った。

前日と同じグループのまま、前に披露した演劇よりもより良いものを作り直す時間を与えられたのち、新たに作った演劇をクラスの前で発表する。

すると面白いことに、生徒たちも主体的に昨日の演技の何が悪くて、何を直し、何をしたらより良くなるのかを考えていた。省察を通して見た自分たちの喜ぶ姿などの感情のわかる映像や写真、そして昨日披露した演劇の映像を見て自分たちの中で話合いをして、どこを直してどう面白く披露するかを自律的に考えて発表していたように見受けられる。

そして各グループがお披露目をする際、他の班の生徒たちは演技をしている班を評価して、どこが良かったのか良い点だけを書き出してもらう。それはただただ演技を見ている生徒たちの集中力を上げるだけでなく、他者を自分はどう評価し、どんな場面に他者の良いところを見つけようとするのかという、これから人間として成長して行った時に、頭の中で常に行っている思考をこの様な場面で体験してもらう。人は意図せずして誰かと出会えばその他者を「評価」している。それが良い評価のときもあれば悪い評価のときもある。だがこの講義を通して生徒たちに目を向けてもらいたいのは、相手の良い点を探してもらうという作業だ。他者の嫌なところだけをピックアップしてそれをもとに相手を評価し、その他全ての相手の良いところまでマイナスイメージを作ると言うことを人間は往々にしてやっている。しかし、それではコミュニケーションを円滑に進めることは困難になる。だからこそ、ここでは生徒たちにひとまず、相手の良いところを抽出してもらう。

結果的にそれは、相手のことを褒める��けでなく、自分を見つめることにも繋がる。そのようにして自己肯定感や自己効力感を培って行く、そのような教育をこのワークショップで実践しようとしている。

そしてワークショップ後は、苅宿先生による鳥の劇場さんへの振り返り、今日のワークショップがどうして成功したのか、というもの。でもこの内容はここでは書けません。

でも苅宿先生が持っているMacBookのこの画面内で指摘されている「自分たちで確認した自分たちの<いいところ>をふりかえったことを確認する活動で確かめてみよう」と書いてあるように、生徒たち自身が自分たちの良いところに気付ければ、結果的にその良いところを伸ばそうとして、それがまた生徒たちの自己肯定感や自己効力感を伸ばす原因となる、ということだ。

だからこそこのワークショップの活動は現在の日本の学校教育の中でやる必然性がある。これだけ日本の児童生徒学生たちが自分のことを肯定的に捉えられないような社会・教育の状況の中で、少しでも、「いやいや、君たちはまだまだやれる力を持っているよ」ということを語りかけて行くような、そんな活動なのではないだろうかと、今回の鳥取でのワークショップの実践を拝見し思った。

0 notes

Text

2019年ふりかえり

例によってお正月なので2019年のことをまとめておくことにします。

仕事

今のプロダクト開発チーム(Wantedly People)にジョインしてちょうど二年くらい経ちました。去年の今頃は何をしていたかと言うと10人4ヶ月くらいの大型プロジェクトの真っ最中で、プロダクトを大幅にリニューアルしていました。これは予定通り2019年の3月末にリリースすることができました。

Wantedly ではエンジニアとデザイナーがそれぞれプロダクトマネージャとプロダクトデザイナーとして動き、一緒にプロダクト設計をすることが多いのですが(最近新しい版が出た INSPIRED でも紹介されている典型的なプロダクトチームのパターンですね)、このプロジェクトもその形でした。その中で自分がプロダクトマネージャ的な立ち位置で、コンセプト設計からドメイン設計まで、設計全般に関わりました。競争優位性や事業としての親和性を踏まえると、スタンドアローンで使うツールから何らかのピボットする必要があることが認識としてありましたが、「では何を作るべきなのか?」というところから実際にコードを書いて作れるところまでを落とす仕事です。

この過程で、Facebook �� Twitter と言った SNS の構造をかなり解像度高めで見たのですが、これはエンジニアとしても学びがありました。例えばですが、Facebook は「ユーザー」以外もコンテンツ生成主体になれるんですよね。例えば Facebook ページ。この構造は更に Like のようなエンゲージメントアクションの対象も任意のものになる(技術用語で言えば polymorphic になる)。この辺りのほぼプロダクトの基本設計と言って良いような構造がバックエンドの構造(例えばグラフデータベース)と連動していたり、広告の出し方のようなビジネス面にも関わってくる。ユーザーインターフェイスの潮流としてもスキューモーフィズムが薄れたりデザインシステムのような概念が普及していますが、大きな流れとして情報を扱うプロダクトはどんどん抽象的になっていっていると僕は思っています。プロダクトの細部をどのようにモデリングをするかというような抽象的な話はどちらかと言えば「目的」ではなく「実現方法」として捉えられがちですが、プロダクトの種類のよってはその関係が大きく変わるなと感じた経験でした(こういう気付きを得てみれば、Facebook のニュースフィードの設計者であるクリス・コックスや、Twitter の設計者であるジャック・ドーシーがどちらもソフトウェア・エンジニアであったのは腑に落ちるところです)関連して、そのような設計はどの程度発明され尽くしたのか?というのはソフトウェアを設計する人間として個人的に関心を持ったところです。

…

無事リニューアルができた後は数字を見ての改善フェーズになって、多くの細かい施策プロジェクトが走るようになりました。この辺りで性質が変わってステークホルダーとのコミュニケーションが上手く行っていかなくなったので自分がプロジェクトマネジメントもやるようになりました。プロジェクトマネジメントと言っても一種の問題解決であって、プロジェクトというもののモデル化から制約条件の確認、運用フローの設計、及びそれに基づいた情報システムの設計、みたいなところなので、普通にエンジニアのスキルを転用しています。プロダクトマネジメントとプロジェクトマネジメントは分けられないのが基本で、後者だけを違う人にやってもらうというのは難しかったなあというのが個人的な学びです。仕事が増えてどうしても、とか社外にステークホルダーがいてデリバリーがクリティカル、とかそういうケースじゃないと基本は分離しない方が良いですね。YAGNI 的な考え方は組織の設計でも大事。

そう言えば僕は自分の中で勝手にメンターに設定している人が昔から何人かいるのですが、2019年に読んで面白かった本の一つに読書猿さんが書いた『問題解決大全』があります。この本では問題解決を2種類に分けていて、なにか根本原因があると仮定する問題解決をリニアな問題解決と言っているのですが、そうじゃない問題解決があると言っている。そういうものをサーキュラーな問題解決と読んでいて、これは因果関係がループしたりしているもののことを指してい���す。例えば人間の認識などはどんどん強化されたりしていくので、そういうのは構造自体を組み替えてあげないと解決しない、とかですね。銀行の取り付け騒ぎとかが事例として挙げられていますが、このとき取り組んだプロジェクトマネジメントも、そういう種類のものでした。

思えば、2018年に取り組んだマイクロサービス・アーキテクチャの問題解決もその手のことを無意識に考えていて、このときそれを意識化することができたな、と思っています。例えばエンジニアもコードが読みにくいと簡単に実装箇所を変えたりしますよね。それは単体で言えばただの現象なんですが、そういうものが場合によっては負の因果ループを形成してどんどん悪い状態になる、みたいなことがある。だからそういうときは初手・二手目とどう打っていくのが良いのかが単に目に付きやすいところ・見た目のインパクトが大きいところに手を付ける、という動き方では最善手ではないときがあって、そこは複雑な問題を解決をするときは考えなきゃいけないところだと思いました。

問題解決大全――ビジネスや人生のハードルを乗り越える37のツール ()

posted with amazlet at 20.01.01

読書猿 でじじ発行/パンローリング発売 (2019-09-14)

Amazon.co.jpで詳細を見る

そんな感じでプロダクトに加えてプロジェクトも見はじめたので、年の中頃から正式にプロダクト開発チームのリーダーになっています。マイクロサービスになっているバックエンドは強いメンバーが揃ってきたのでほぼ渡しました。今はサービスとしてのコンピテンシーに関わりそうなアーキテクチャや、プロダクトの方向性に関わりそうなドメイン設計だけ関わっています。そしてそれを実現するための具体的な手段として Protocol Buffers の API 定義のコードオーナーになっています。これはリニューアルのときにも強く感じたマイクロサービス・アーキテクチャの利点の一つで、プロダクトマネジメントの手段としてのアーキテクチャマネジメントと、それを実現するための具体的なインターフェイスとしての Protocol Buffers が割と必要十分な道具になるという話は、どこかで一度 LT してみたいところ。可用性の観点でも結局全てを守ることはできないので分割して管理しようねという話で、じゃあどこを変更してもどこが落ちないことがプロダクトとしてあるべき状態か、というようなこともアーキテクチャの話��乗ってきますが、その辺はありがたいことにセンスの良いエンジニアがいるのでポイント・ポイントでコミュニケーションを取るくらいで済んでいます(余談ですが、マイクロサービス・アーキテクチャの SLA 定義とかってどう障害分離されているかみたいなことがすごく関わってくるのですが、その辺りを形式的に記述するにはどうすれば良いんでしょうかね)。

逆に正式にリーダーになってからやるようになったことは色々あるのですが、プロダクトの戦略策定や暗に存在したビジョンの言語化といったコンセプチュアルな部分はそれを作るだけでなく伝える過程も含めて新しい学びがありました。作るという点では『ストーリーとしての競争戦略』という本を読んだのですが、これの競争優位性の議論がテクノロジー・カンパニーとは?というようなテーマにもつながる話で面白かった。伝えるという点では、その手のことを優秀なメンバーにどんどんインプットしていくと動き方や話す内容が変わっていくのがわかって素直に人が成長するってすごいなという驚きがありました。もちろん必要であれば認識合わせや期待のすり合わせはそれまでもやっていましたが、このときはポジティブな意味でピープル・マネジメントも悪くないなと思った瞬間でした。あと全体的にこの手のことを通して、言語化能力が1年通してかなり上がったという感覚があります。

ストーリーとしての競争戦略 優れた戦略の条件 (Hitotsubashi Business Review Books)

posted with amazlet at 20.01.01

楠木 建 東洋経済新報社 (2012-05-10)

Amazon.co.jpで詳細を見る

おおよそこんな感じの1年間でした。2020年はより比重をプロダクトに寄せていきたいなと思っています。

補遺:マイクロサービス・アーキテクチャの整理

マイクロサービス・アーキテクチャにまつわる総括的なところも個人的な関心として活動をしました。一つは、『 コンピュータプログラミングの概念・技法・モデル を読む会』というものを半年くらいかけてやりました。これは1人のソフトウェア・エンジニアとして自分が社内外問わず感じた課題感なのですが、マイクロサービス・アーキテクチャのような形でシステムを作るとなったときに、どのような計算のモデル化が当てはまり、それに対してどのような技法があり得るのか?というような視点があればもっと上手く行くケースがかなり多いなと感じています。特に、並行プログラミングと分散プログラミングの特性や、同期通信と非同期通信などのコミュニケーション・パターンなどを知っておかないと、クラウド系のコンピューティングサービスの技術選定の際にも行き当りばったりにしかならずまともに技術戦略を立��ることが難しいのでは、とすら思います。

この会では、紹介されたモデル化を HTTP や三層アーキテクチャなど種々の既存技術についても当てはめて社外の参加者の方とも色々ディスカッションをしたのですが、今の Web 技術の進化の形はかなりの程度その誕生背景に影響を受けていて、今後も慣性を持ちながらも要素技術のレベルで段階的に調整されていくだろうというような見通しを持つことになりました。

そういった活動とは別に、2018年から2019年の大規模改修までに得たノウハウのアウトプットも行いました。動機としては、相対的に見えるとマイクロサービス・ネイテイブで開発されたサービスというものが2019年時点では相当少ないし、本番稼働して継続的に変更を加え続けたときのノウハウみたいなのはより少ないなと感じていて、それ故に必要だった整理というものを公開した形です。技術書典7に出した『WANTEDLY TECH BOOK 7』に「最近のソフトウェアエンジニアリング事情」として執筆したものや、それの抜粋である『Wantedly における Go 導入にまつわる技術背景』などがそれです。

より視点を拡げて見れば、昨今のアプリケーションはスマートフォンのような小さな画面の中によりシステマチックに多くの価値を詰め込む傾向があるように感じていて、それと並行して推薦やデータを扱う技術の価値というものがアプリケーションの価値に直結することも多くなっていると感じています。ここに一定のフロンティアがあるとすれば、バックエンドのシステムというものはより複雑化する方向に行くと考えられるので、分散システム化を進める要因になっている、というのが自分の今の考えです。ただこれは末端のインターフェイスの変化も関わるので、ある程度は今のスマートフォンを前提にした議論ではありますし、クラウド系のコンピューティングサービスが何をどこまで提供するかというような先端をよく観察した方が正しい結論が出せる気がしています。この辺りは今の自分のフォーカスからは外しているのでそれ以上は見ていませんが、変数が多いが故に今後が楽しみな領域だなと思っています。

生活

サービス

自分的2019年、生活に破壊的な貢献をしたサービス2選です。

家事代行サービス:Casy

隔週で利用しています。家事代行サービスの何が良いかと言うと、どんなに忙しくてもかならず2週間に1回は部屋がきれいになること、それがとても大きなメリットだなと思っています。だいたい忙しくなると散らかって散らかると余計に気にしなくなる、というようなループがあるんですが、Casy は定期的に同じ人が来るのが基本のシステムなので、それが起きない。2018年に DMM おかん を利用したこともあっ��のですが、これはアドホックに呼ぶサービスでした。アドホックに呼ぶとなるとそもそもスケジュール調整とかしなくちゃいけなくて利用ハードルが高いし、忙しいときほどそれもしたくなくなる。あと DMM おかん は毎回違う人を呼ぶので、そこの調整コストも高い。全然サービス設計の良さが違うんですね。結果的に DMM おかん はもうサービス終了しちゃいましたが、少なくともデフォルトでサブスクリプションにするのが家事代行サービスをデザインする際の必須要件だと思いました。はい。

宿泊予約サイト:Relux

2つ目は Loco Partners が利用する Relux です。よく Wantedly で募集出してたので DL してみたという経緯。これは何が良いかと言うと、イケてる宿しか載ってないことと、その中でも値段とは独立に品質を5段階で格付けしているところ。コストパフォーマンスという言葉で言えば、`コストパフォーマンス = パフォーマンス / コスト` で、このパフォーマンスの項のみを評価してくれてるのがありがたい。パフォーマンスで絞り込んだあとに最後にコストを見れば良いので個人的なニーズに合っている。あとは普通にアプリがあって今どきっぽくて便利。どうでもいいけどアプリの UI のチューニングは結構工夫してるなと思う割に検索はリレーショナルデータベース使ってるのか?っていうくらい遅いので改善してあげたい。“旅館” みたいな出現頻度高めのワードでクエリを投げると壊れるのでだいたい何が起きてるのか分かってしまってかわいそう。まあいいや。サービスとして見たときの個人的になるほどと思ったポイントで言うと、扱う宿の数を絞る → 一つあたりの評価にかけられるコストが増える → 信頼性のある評価が可能になる、という戦略になっているように見えます。普通は扱う宿の数は多い方が良いと思うところですが、この定説をひっくり返すことでサービスとしての強みを作り出しているのが面白いですね。

良い。 pic.twitter.com/PSB98VRTMV

— Sohei Takeno (@Altech_2015) April 23, 2019

リゾートに来ている pic.twitter.com/rAutqD5ABZ

— Sohei Takeno (@Altech_2015) September 20, 2019

僕のこのサービスの使い方は4泊くらいしてそこで好きな本を読む、っていうので、これがめちゃくちゃ良かったので2020年も習慣として続けようと思っています。

本

かれこれもう5年以上積ん読していた若桑みどりさんの『クアトロ・ラガッツィ 天正少年使節と世界帝国』という本があるのですが、これを Relux で宿泊した宿で読みました。これが本当に素晴らし��て、これでちょっと歴史趣味が再燃しちゃってます。良い本や物語に出会えるのは人生の主要な楽しみの一つです。

クアトロ・ラガッツィ 上 天正少年使節と世界帝国 (集英社文庫)

posted with amazlet at 20.01.01

若桑 みどり 集英社

Amazon.co.jpで詳細を見る

クアトロ・ラガッツィ 下 天正少年使節と世界帝国 (集英社文庫)

posted with amazlet at 20.01.01

若桑 みどり 集英社

Amazon.co.jpで詳細を見る

ゲーム

GW くらいから手を付けた『シヴィライゼーション VI』が沼でやばい。最近は MOD のリアルマップを DL して遊ぶのに少しハマっている。例えばユーラシア大陸のマップでモンゴルでプレイすると、ゴビ砂漠とかヒマラヤ山脈があるから南下して中原を侵略するかカザフスタンあたりの遊牧民族を倒してヨーロッパまで行くかしかない、みたいになって割とリアルな遊牧民族の気持ちになれて面白い。次は人とプレイしたら面白いだろうけど、どう考えても沼なのでそこまで行くか迷う。

2020年は新しくインプットしていきたいこともあるので、ゲームはほどほどにしたいところです。

0 notes

Text

小説家蓮實重彦、一、二、三、四、

人間に機械を操縦する権利があるように、機械にもみずから作動する権利がある。 ーー『オペラ・オペラシオネル』ーー

一、

二朗は三度、射���する。そしてそれはあらかじめ決められていたことだ。 一度目の精の放出は、ハリウッドの恋愛喜劇映画を観た帰りの二朗が、小説の始まりをそのまま引くなら「傾きかけた西日を受けてばふりばふりとまわっている重そうな回転扉を小走りにすり抜け、劇場街の雑踏に背を向けて公園に通じる日陰の歩道を足早に遠ざかって行くのは和服姿の女は、どう見たって伯爵夫人にちがいない」と気づいたそばから当の伯爵夫人にまるで待ち構えていたかのように振り返られ、折角こんな場所で会ったのだしホテルにでも寄って一緒に珈琲を呑もうなどと誘いかけられて、向かう道すがら突然「ねえよく聞いて。向こうからふたり組の男が歩いてきます。二朗さんがこんな女といるところをあの連中に見られたくないから、黙っていう通りにして下さい」と、なかば命令口調で指示されて演じる羽目になる、謎の二人組に顔を視認されまいがための贋の抱擁の最中に起こる。

小鼻のふくらみや耳たぶにさしてくる赤みから女の息遣いの乱れを確かめると、兄貴のお下がりの三つ揃いを着たまま何やらみなぎる気配をみせ始めた自分の下半身が誇らしくてならず、それに呼応するかのように背筋から下腹にかけて疼くものが走りぬけてゆく。ああ、来るぞと思ういとまもなく、腰すら動かさずに心地よく射精してしまう自分にはさすがに驚かされたが、その余韻を確かめながら、二朗は誰にいうとなくこれでよしとつぶやく。

なにが「これでよし」なのか。ここは明らかに笑うべきところだが、それはまあいいとして、二度目の射精は、首尾よく二人組を躱したものの、ホテルに入るとすぐに新聞売り場の脇の電話ボックスに二朗を連れ込んだ伯爵夫人から先ほどの抱擁の際の「にわかには受け入れがたい演技」を叱責され、突然口調もまるで「年増の二流芸者」のようなあけすけさに一変したばかりか「青くせえ魔羅」だの「熟れたまんこ」だの卑猥過ぎる単語を矢継ぎ早に発する彼女に、事もあろうに「金玉」を潰されかけて呆気なく失神し、気がつくと同じ電話ボックスで伯爵夫人は先ほどの変貌が夢幻だったかのように普段の様子に戻っているのだが、しかしそのまま彼女のひどくポルノグラフィックな身の上話が始まって、けっして短くはないその語りが一段落ついてから、そろそろ「お茶室」に移動しようかと告げられた後、以前からあちこちで囁かれていた噂通りの、いや噂をはるかに凌駕する正真正銘の「高等娼婦」であったらしい伯爵夫人の淫蕩な過去に妙に大人ぶった理解を示してみせた二朗が、今度は演技と異なった慎ましくも本物の抱擁を交わしつつ、「ああ、こうして伯爵夫人と和解することができたのだ」と安堵した矢先に勃発する。「あらまあといいながら気配を察して相手は指先を股間にあてがうと、それを機に、亀頭の先端から大量の液体が下着にほとばしる」。 そして三度目は、伯爵夫人と入れ替わりに舞台に登場した「男装の麗人」、二朗への颯爽たる詰問ぶりゆえ警察官ではないにもかかわらず「ボブカットの女刑事」とも呼ばれ、更に「和製ルイーズ・ブルックス」とも呼ばれることになる女に案内されたホテルの奥に位置する「バーをしつらえたサロンのような小さな空間」ーー書棚がしつらえられ、絵が飾られ、蓄音機が置かれて、シャンデリアも下がっているのだが、しかしその向こうの「ガラス越しには、殺風景な三つのシャワーのついた浴場が白いタイル張りで拡がっており、いっさい窓はない」ことから戦時下の「捕虜の拷問部屋」を思わせもするーーで、この「更衣室」は「変装を好まれたり変装を余儀なくされたりする方々のお役に立つことを主眼として」いるのだと女は言って幾つかの興味深い、俄には信じ難い内容も含む変装にかかわる逸話を披露し、その流れで「金玉潰しのお龍」という「諜報機関の一員」で「かつて満州で、敵味方の見境もなく金玉を潰しまくった懲らしめの達人」の存在が口にされて、ひょっとしてこの「お龍」とは伯爵夫人そのひとなのではないかと訝しみつつ、突如思い立った二朗は目の前の和製ルイーズ・ブルックスをものにして俺は童貞を捨てると宣言するのだが事はそうは進まず、どういうつもりか女は彼に伯爵夫人のあられもない写真を見せたり、伯爵夫人の声だというが二朗の耳には自分の母親のものとしか思われない「ぷへーという低いうめき」が録音されたレコードを聞かせたりして、そして唐突に(といってもこの小説では何もかもが唐突なのだが)「こう見えても、このわたくし、魔羅切りのお仙と呼ばれ、多少は名の知られた女でござんす」と口調を一変させてーーここはもはや明らかに爆笑すべきところだが、それもまあいいとしてーー血塗れの剃刀使いの腕を自慢するのだが、その直後におよそ現実離れした、ほとんど夢幻か映画の中としか思えないアクション場面を契機に両者の力関係が逆転し、言葉責めを思わせる丁寧口調で命じられるがまま和製ルイーズ・ブルックスは身に纏った衣服を一枚一枚脱いでいって最後に残ったズロースに二朗が女から取り上げた剃刀を滑り込ませたところでなぜだか彼は気を失い、目覚めると女は全裸でまだそこに居り、これもまたなぜだか、としか言いようがないが、そもそも脱衣を強いた寸前の記憶が二朗にはなく、なのに女は「あなたさまの若くて美しいおちんちんは、私をいつになく昂らせてくださいました。たしかに、私の中でおはてにはなりませんでしたが、久方ぶりに思いきりのぼりつめさせていただきました」などと言い出して、いまだ勃起し切っている二朗の「魔羅」について「しっかりと責任は取らせていただきます」と告げて背中に乳房が押しつけられるやいなや「間髪を入れず二朗は射精する」。 帝大法科への受験を控えた二朗少年のヰタ・セクスアリスとして読めなくもない『伯爵夫人』は、ポルノグラフィと呼ばれてなんら差し支えないあからさまに助平な挿話とはしたない語彙に満ち満ちているのだが、にもかかわらず、結局のところ最後まで二朗は童貞を捨て去ることはないし、物語上の現在時制においては、いま見たように三度、何かの事故のようにザーメンを虚空にぶっ放すのみである。しかも、これら三度ーーそれもごくわずかな時間のあいだの三度ーーに及ぶ射精は、どうも「金玉潰しのお龍」が駆使するという「南佛でシャネル9番の開発にかかわっていたさる露西亜人の兄弟が、ちょっとした手違いから製造してしまった特殊な媚薬めいた溶液で、ココ・シャネルの厳しい禁止命令にもかかわらず、しかるべき筋にはいまなお流通しているもの」の効果であるらしいのだから、しかるに二朗は、一度として自分の意志や欲望の力によって己の「魔羅」に仕事をさせるわけではないし、彼の勃起や射精は、若く健康な男性の肉体に怪しげな薬物が齎した化学的/生理的な反応に過ぎないことになるわけだ。実際、物語上の時間としては過去に属する他の幾つかの場面では、百戦錬磨の女中頭の小春に技術を尽くして弄られようと、従妹の蓬子に「メロンの汁で手を湿らせてから」初々しくも甲斐甲斐しく握られようと、二朗は精を漏らすことはないし、ほとんど催すことさえないかのようなのだ。 つまりここにあるのは、その見てくれに反して、二朗の性的冒険の物語ではない。彼の三度に及ぶ射精は、詰まるところケミカルな作用でしかない。それでも三度も思い切り大量に放出したあと、二朗を待っているのは、今度は正反対のケミカルな効用、すなわち「インカの土人たちが秘伝として伝える特殊なエキスを配合したサボン」で陰茎を入念に洗うことによって、七十二時間にもわたって勃起を抑止されるという仕打ちである。三度目に出してすぐさま彼は「裸のルイーズ・ブルックス」にその特殊なサボンを塗りたくられ、すると三度も逝ったというのにまだいきりたったままだった「若くて元気なおちんちん」は呆気なく元気を喪い、更には「念には念を入れてとスポイト状のものを尿道に��ばやく挿入してから、ちょっと浸みますがと断わって紫色の液体を注入」までされてしまう。サボンの効果は絶大で、二朗の「魔羅」はこの後、小説の終わりまで、一度として射精もしなければ勃起することさえない。物語上の現在は二朗がケミカルな不能に陥って間もなく終了することになるが、それ以後も彼のおちんちんはまだまだずっと使いものにならないだろう。七十二時間、つまり三日後まで。そしてこのことも、ほとんどあらかじめ決められていたことなのだ。 『伯爵夫人』は小説家蓮實重彦の三作目の作品に当たる。一作目の『陥没地帯』は一九七九年に、二作目の『オペラ・オペラシオネル』は一九九四年に、それぞれ発表されている。第一作から最新作までのあいだにはじつに三十七年もの時間が経過しているわけだが、作者は自分にとって「小説」とは「あるとき、向こうからやってくるもの」だと言明しており、その発言を信じる限りにおいて三編の発表のタイミングや間隔は計画的なものではないし如何なる意味でも時期を心得たものではない。最初に『陥没地帯』が書かれた時点では『オペラ・オペラシオネル』の十五年後の到来は想像さえされておらず、更にそれから二十二年も経って『伯爵夫人』がやってくることだって一切予想されてはいなかったことになるだろう。偶然とも僥倖とも、なんなら奇跡とも呼んでしかるべき小説の到来は、因果律も目的意識も欠いた突発的な出来事としてそれぞれ独立しており、少なくとも「作者」の権能や意識の範疇にはない。第一、あの『「ボヴァリー夫人」論』が遂に上梓され、かねてよりもうひとつのライフワークとして予告されてきた映画作家ジョン・フォードにかんする大部の書物の一刻も早い完成が待たれている状態で、どうして『伯爵夫人』などという破廉恥極まる小説がわざわざ書かれなくてはならなかったのか、これは端的に言って不可解な仕業であり、何かの間違いかはたまた意地悪か、いっそ不条理とさえ言いたくもなってくる。仮に作者の内に何ごとか隠された動機があったにせよ、それは最後まで隠されたままになる可能性が高い。 だがそれでも、どうしてだか書かれてしまった「三」番目の小説である『伯爵夫人』が、「二」番目の『オペラ・オペラシオネル』から「二」十「二」年ぶりだなどと言われると、それを読む者は読み始める前から或る種の身構えを取らされることになる。なぜならば、ここにごく無造作に記された「二」や「三」、或いはそこからごく自然に導き出される「一」或いは「四」といった何の変哲もない数にかかわる、暗合とも数秘学とも、なんなら単に数遊びとでも呼んでしかるべき事どもこそ、小説家蓮實重彦の作品を貫く原理、少なくともそのひとつであったということがにわかに想起され、だとすればこの『伯爵夫人』もまた、その「原理」をほとんどあからさまな仕方で潜在させているのだろうと予感されるからだ。その予感は、すでに『陥没地帯』と『オペラ・オペラシオネル』を読んでしまっている者ならば、実のところ避け難いものとしてあるのだが、こうして『伯爵夫人』を読み終えてしまった者は、いま、読み始める前から或る独特な姿勢に身構えていた自分が、やはり決して間違ってはいなかったことを知っている。二朗が射精するとしたら、三度でなければならない。二朗が不能に陥るとしたら、三日間でなければならないのだ。では、それは一体、どういうことなのか? どういうことなのかを多少とも詳らかにするためには、まずは小説家蓮實重彦の先行する二作品をあらためて読み直してみる必要がある。数遊びは最初の一手からやってみせなければわかられないし、だいいち面白くない。遊びが遊びである以上、そこに意味などないことは百も承知であれば尚更、ともかくも一から順番に数え上げていかなくてはならない。そう、先回りして断わっておくが、ここで云われる「原理」とは、まるっきり無意味なものであるばかりか、おそらく正しくさえない。だが、意味もなければ正しくもない「原理」を敢然と擁護し、意味とも正しさとも無縁のその価値と存在理由を繰り返し強力に証明してきた者こそ、他ならぬ蓮實重彦そのひとではなかったか?

二、

小説家蓮實重彦の第一作『陥没地帯』は、あくまでもそのつもりで読んでみるならば、ということでしかないが、戦後フランスの新しい作家たち、誰よりもまずはクロード・シモンと、だいぶ薄まりはするがアラン・ロブ=グリエ、部分的にはモーリス・ブランショやルイ=ルネ・デ・フォレ、そしてジャン=ポール・サルトルの微かな影さえ感じられなくもない、つまりはいかにも仏文学者であり文芸批評家でもある人物が書きそうな小説だと言っていいかもしれない。日本語の小説であれば、これはもう疑いもなく、その五年ほど前に出版されていた金井美恵子の『岸辺のない海』へ/からの反響を聴き取るべきだろう。西風の吹きすさぶ砂丘地帯から程近い、こじんまりとした、さほど人気のない観光地でもあるのだろう土地を舞台に、ロマンの破片、ドラマの残骸、事件の痕跡のようなものたちが、ゆっくりと旋回しながらどことも知れぬ場所へと落ちてゆくのを眺めているような、そんな小説。ともあれ、冒頭の一文はこうだ。

遠目には雑草さながらの群生植物の茂みが、いくつも折りかさなるようにしていっせいに茎を傾け、この痩せこけた砂地の斜面にしがみついて、吹きつのる西風を避けている。

誰とも知れぬ語り手は、まずはじめにふと視界に現れた「群生植物」について、「その種類を識別することは何ともむつかしい」のみならず、「この土地の人びとがそれをどんな名前で呼んでいるのかは皆目見当もつかないだろう」と宣言する。結局、この「群生植物」は最後まで名前を明かされないのだが、そればかりか、物語の舞台となる土地も具体的な名称で呼ばれることはなく、登場人物たちも皆が皆、およそ名前というものを欠いている。この徹底した命名の拒否は、そのことによって否応無しに物語の抽象性を際立たせることになるだろう。 もっとも語り手は、すぐさま次のように述べる。

何か人に知られたくない企みでもあって、それを隠そうとするかのように肝心な名前を記憶から遠ざけ、その意図的な空白のまわりに物語を築こうとでもいうのだろうか。しかし、物語はとうの昔に始まっているのだし、事件もまた事件で特定の一日を選んで不意撃ちをくらわせにやってきたのではないのだから、いかにも退屈そうに日々くり返されているこの砂丘でのできごとを語るのに、比喩だの象徴だのはあまりに饒舌な贅沢品というべきだろう。いま必要とされているのは、誰もが知っているごくありふれた草木の名前でもさりげなく口にしておくことに尽きている。

だから実のところ命名は誰にでも許されているのだし、そこで口にされる名はありきたりのもので構わない。実際、わざわざ記すまでもないほどにありふれた名前を、ひとびとは日々、何のこだわりもなくごく普通に発話しているに違いない。そしてそれは特に「群生植物」に限らない話であるのだが、しかし実際には「誰もが知っているごくありふれた」名前さえ一度として記されることはない。凡庸な名前の、凡庸であるがゆえの禁止。ところが、ここで起きている事態はそれだけではない。かなり後の頁には、そこでは弟と呼ばれている誰かの「ここからでは雑草とちっともかわらない群生植物にも、ちゃんと名前があったんだ。土地の人たちがみんなそう呼んでいたごくありきたりな名前があった。でもそれがどうしても思い出せない」という台詞が記されており、もっと後、最後の場面に至ると、弟の前で幾度となくその名前を口にしていた筈の姉と呼ばれる誰かもまた、その「群生植物」の名を自分は忘れてしまったと告白するのだ。つまりここでは、名づけることのたやすさとその恣意性、それゆえのナンセンスとともに、たとえナンセンスだったとしても、かつて何ものかによって命名され、自分自身も確かに知っていた/覚えていた名前が理由もなく記憶から抜け落ちてゆくことのおそろしさとかなしみが同時に語られている。ありとあらゆる「名」の風化と、その忘却。覚えているまでもない名前を永久に思い出せなくなること。そんな二重の無名状態に宙吊りにされたまま、この物語は一切の固有名詞を欠落させたまま展開、いや旋回してゆく。そしてこのことにはまた別種の機能もあると思われるのだが、いま少し迂回しよう。 右の引用中の「物語はとうの昔に始まっているのだし、事件もまた事件で特定の一日を選んで不意撃ちをくらわせにやってきたのではないのだから」という如何にも印象的なフレーズは、語句や語順を微妙に違えながら、この小説のなかで何度となく繰り返されてゆく。これに限らず、幾つかの文章や描写や叙述が反復的に登場することによって、この小説は音楽的ともいうべき緩やかなリズムを獲得しているのだが、それはもう一方で、反復/繰り返しという運動が不可避的に孕み持つ単調さへと繋がり、無為、退屈、倦怠といった感覚を読む者に喚び起こしもするだろう。ともあれ、たとえば今日という一日に、ここで起こることのすべては、どうやら「昨日のそれの反復だし、明日もまた同じように繰り返されるものだろう。だから、始まりといっても、それはあくまでとりあえずのものにすぎない」という達観とも諦念とも呼べるだろう空気が、そもそもの始まりから『陥没地帯』の世界を覆っている。 とは��え、それは単純な繰り返しとはやはり異なっている。精確な反復とは違い、微細な差異が導入されているからではなく、今日が昨日の反復であり、明日が今日の反復であるという前後関係が、ここでは明らかに混乱を来しているからだ。この小説においては、物語られるほとんどの事件、多くの出来事が、時間的な順序も因果律も曖昧なまましどけなく錯綜し、あたかも何匹ものウロボロスの蛇が互いの尻尾を丸呑みしようとしているかのような、どうにも不気味な、だが優雅にも見える有様を呈してゆく。どちらが先にあってどちらがその反復なのかも確定し難い、起点も終点も穿つことの出来ない、方向性を欠いた反復。あたかもこの小説のありとある反復は「とうの昔に始まって」おり、そして/しかし、いつの間にか「とうの昔」に回帰してでもいくかのようなのだ。反復と循環、しかも両者は歪に、だがどこか整然と絡み合っている。しかも、それでいてこの小説のなかで幾度か、まさに不意撃ちのように書きつけられる「いま」の二語が示しているように、昨日、今日、明日ではなく、今日、今日、今日、いま、いま、いま、とでも言いたげな、現在形の強調が反復=循環と共存してもいる。それはまるで、毎日毎日朝から晩まで同じ演目を倦むことなく繰り返してきたテーマパークが、そのプログラムをいつのまにか失調させていき、遂にはタイマーも自壊させて、いま起きていることがいつ起こるべきことだったのかわからなくなり、かつて起こったことと、これから起こるだろうことの区別もつかなくなって、いまとなってはただ、いまがまだかろうじていまであること、いまだけはいつまでもいまであり続けるだろうことだけを頼りに、ただやみくもに、まだなんとか覚えていると自分では思っている、名も無きものたちによるひと続きの出し物を、不完全かつ不安定に延々と繰り返し上演し続けているかのようなのだ。 二重の、徹底された無名状態と、壊れた/壊れてゆく反復=循環性。『陥没地帯』の舞台となる世界ーーいや、むしろ端的に陥没地帯と呼ぶべきだろうーーは、このふたつの特性に支えられている。陥没地帯の物語を何らかの仕方で丸ごと形式的に整理しようとする者は、あらかじめこの二種の特性によって先回りされ行く手を塞がれるしかない。「名」の廃棄が形式化の作業を露骨な姿態で誘引しており、その先では程よくこんがらがった毛糸玉が、ほら解いてみなさいちゃんと解けるように編んであるからとでも言いたげに薄笑いを浮かべて待ち受けているだけのことだ。そんな見え見えの罠に敢えて嵌まってみせるのも一興かもしれないが、とりあえず物語=世界の構造そのものを相手取ろうとする無邪気にマクロな視点はいったん脇に置き、もっと単純素朴なる細部へと目を向けてみると、そこではこれまた見え見えの様子ではあるものの、相似という要素に目が留まることになるだろう。 たとえば「向かい合った二つの食堂兼ホテルは、外観も、内部の装飾も、料理のメニューも驚くほど似かよって」いる。しかし「ためらうことなくその一つを選んで扉を押しさえすれば、そこで約束の相手と間違いなく落ち合うことができる。目には見えない識別票のようなものが、散歩者たちをあらかじめ二つのグループに分断しており、その二つは決して融合することがない」。つまり「驚くほど似かよって」いるのにもかかわらず、二軒はひとびとの間に必ずしも混同を惹き起こしてはいないということだ。しかし似かよっているのは二つの食堂兼ホテルだけではない。他にも「まったく同じ様式に従って設計されている」せいで「どちらが市役所なのか駅なのはすぐにはわからない」だの、やはり「同じ時期に同じ建築様式に従って設計された」ので「旅行者の誰もが郵便局と取り違えて切手を買いに行ったりする学校」だのといった相似の表象が、これみよがしに登場する。建物だけではない。たとえば物語において謎めいた(この物語に謎めいていない者などただのひとりも存在していないが)役割を演じることになる「大伯父」と「その義理の弟」と呼ばれる「二人の老人」も、しつこいほどに「そっくり」「生き写し」「見分けがつかない」などと書かれる。 ところが、この二人にかんしては、やがて次のようにも語られる。

あの二人が同一人物と見まがうほどに似かよっているのは、永年同じ職場で同じ仕事をしてきたことからくる擬態によってではなく、ただ、話の筋がいきなり思わぬ方向に展開されてしまったとき、いつでも身がわりを演じうるようにと、日頃からその下準備をしておくためなのです。だから、それはまったく装われた類似にすぎず、そのことさえ心得ておけば、いささかも驚くべきことがらではありません。

先の建築物にしたって、後になると「二軒並んだ食堂兼ホテルは、いま、人を惑わすほどには似かよってはおらず、さりとてまったくきわだった違いを示しているわけでもない」だとか「学校とも郵便局とも判別しがたく、ことによったらそのどちらでもないかもしれぬたてもの」などといった書かれぶりなのだから、ここでの相似とは要するに、なんともあやふやなものでしかない。にしても、二つのものが似かよっている、という描写が、この物語のあちこちにちりばめられていることは事実であり、ならばそこにはどんな機能が託されているのかと問うてみたくなるのも無理からぬことだと思われる。 が、ここで読む者ははたと思い至る。相似する二つのものという要素は、どうしたって「似ていること」をめぐる思考へとこちらを誘っていこうとするのだが、それ自体がまたもや罠なのではないか。そうではなくて、ここで重要なのは、むしろただ単に「二」という数字なのではあるまいか。だってこれらの相似は難なく区別されているのだし、相似の度合いも可変的であったり、そうでなくても結局のところ「装われた類似にすぎず、そのことさえ心得ておけば、いささかも驚くべきことがらでは」ないというのだから。騙されてはならない。問題とすべきなのは相似の表象に伴って書きつけられる「二」という数の方なのだ。そう思って頁に目を向け直してみると、そこには確かに「二」という文字が意味ありげに幾つも転がっている。「二」つ並んだ食堂兼ホテルには「二」階があるしーーしかもこの「二階」は物語の重要な「事件の現場」となるーー、市役所前から砂丘地帯までを走る路面電車は「二」輛連結であり、一時間に「二」本しかない。とりわけ路面電車にかかわる二つの「二」は、ほぼ省略されることなく常にしつこく記されており、そこには奇妙な執着のようなものさえ感じられる。陥没地帯は、どうしてかはともかく、ひたすら「二」を召喚したいがゆえに、ただそれだけのために、相似という意匠を身に纏ってみせているのではないか。 「二」であることには複数の様態がある(「複数」というのは二つ以上ということだ)。まず、順序の「二」。二番目の二、一の次で三の前であるところの「二」がある。次に、反復の「二」。二度目の二、ある出来事が(あるいはほとんど同じ出来事が)もう一度繰り返される、という「二」がある。そして、ペアの「二」。二対の二、対立的(敵味方/ライバル)か相補的(バディ)か、その両方かはともかく、二つで一組を成す、という「二」がある。それからダブルの「二」、二��の二があるが、これ自体が二つに分かれる。一つの存在が内包/表出する二、二面性とか二重人格とかドッペルゲンガーの「二」と、二つの存在が一つであるかに誤認/錯覚される二、双児や他人の空似や成り澄ましなどといった、つまり相似の「二」。オーダー、リピート、ペア、ダブル、これらの「二」どもが、この小説にはあまねくふんだんに取り込まれている。オーダーとリピートが分かち難く絡み合って一緒くたになってしまっているさまこそ、前に見た「反復=循環性」ということだった。それは「一」と「二」の区別がつかなくなること、すなわち「一」が「二」でもあり「二」が「一」でもあり得るという事態だ。しかしそれだって、まず「二」度目とされる何ごとかが召喚されたからこそ起こり得る現象だと言える。 また、この物語には「大伯父とその義理の弟」以外にも幾組ものペアやダブルが、これまたこれみよがしに配されている。あの「二人の老人」は二人一役のために互いを似せていたというのだが、他にも「船長」や「女将」や「姉」や「弟」、或いは「男」や「女」といった普通名詞で呼ばれる登場人物たちが、その時々の「いま」において複雑極まる一人二役/二人一役を演じさせられている。この人物とあの人物が、実は時を隔てた同一人物なのではないか、いやそうではなく両者はやはりまったくの別の存在なのか、つまり真に存在しているのは「一」なのか「二」なのか、という設問が、決して真実を確定され得ないまま、切りもなく無数に生じてくるように書かれてあり、しかしそれもやはりまず「二」つのものが召喚されたからこそ起こり得た現象であり、もちろんこのこと自体が「反復=循環性」によって強化されてもいるわけだ。 こう考えてみると、もうひとつの特性である「無名状態」にも、抽象化とはまた別の実践的な理由があるのではないかと思えてくる。ひどく似ているとされる二者は、しかしそれぞれ別個の名前が与えられていれば、当然のことながら区別がついてしまい、相似の「二」が成立しなくなってしまうからだ。だから「二軒並んだ食堂兼ホテル」が名前で呼ばれることはあってはならないし、「女将」や「船長」の名が明かされてはならない。無名もまた「二」のために要請されているのだ。 陥没地帯は夥しい「二」という数によって統べられていると言っても過言ではない。それは文章=文字の表面に穿たれた数字=記号としての「二」から、物語内に盛んに導入された二番二度二対二重などのさまざまな「二」性にまで及んでいる。二、二、二、この小説に顕在/潜在する「二」を数え上げていったらほとんど果てしがないほどだ。とすれば、すぐに浮かぶ疑問は当然、それはどういうことなのか、ということになるだろう。なぜ「二」なのか。どうしてこの小説は、こうもひたぶるに「二」であろうとしているのか。 ここでひとつの仮説を提出しよう。なぜ陥没地帯は「二」を欲望するのか。その答えは『陥没地帯』が小説家蓮實重彦の一作目であるからだ。自らが「一」であることを嫌悪、いや憎悪し、どうにかして「一」に抗い「一」であることから逃れようとするためにこそ、この小説は無数の「二」を身に纏おうと、「二」を擬態しようと、つまり「二」になろうとしているのだ。 すぐさまこう問われるに違いない。それでは答えになっていない。どうして「一」から逃れなくてはならないのか。「一」が「一」を憎悪する理由は何だというのか。その理由の説明が求められているのだ。そんなことはわたしにはわからない。ただ、それは『陥没地帯』が「一」番目の小説だから、としか言いようがない。生まれつき、ただ理由もなく運命的に「一」であるしかない自らの存在のありようがあまりにも堪え難いがゆえに、陥没地帯は「二」を志向しているのだ。そうとしか言えない。 しかしそれは逆にいえば、どれだけ策を尽くして「二」を擬態したとしても、所詮は「一」は「一」でしかあり得ない、ということでもある。「二」になろう「二」であろうと手を替え品を替えて必死で演技する、そしてそんな演技にさえ敢えなく失敗する「一」の物語、それが『陥没地帯』なのだ。そしてこのことも、この小説自体に書いてある。

つまり、錯綜したパズルを思わせる線路をひもに譬えれば、その両端を指ではさんでぴーんと引っぱってみる。すると、贋の結ぼれがするするとほぐれ、一本の線に還元されてしまう。鋭角も鈍角も、それから曲線も弧も螺旋形も、そっくり素直な直線になってしまうのです。だから、橋なんていっちゃあいけない。それは人目をあざむく手品の種にすぎません。

そう、複雑に縒り合わされた結ぼれは、だが結局のところ贋ものでしかなく、ほんとうはただの「一本の線」に過ぎない。ここで「二」に見えているすべての正体は「一」でしかない。あの「向かい合った二つの食堂兼ホテル」が「驚くほど似かよって」いるのに「ためらうことなくその一つを選んで扉を押しさえすれば」決して間違えることがなかったのは、実はどちらを選んでも同じことだったからに他ならない。このこともまた繰り返しこの物語では描かれる。河を挟んだ片方の側からもう片側に行くためには、どうしても小さな架橋を使わなくてはならない筈なのに、橋を渡った覚えなどないのに、いつのまにか河の向こう側に抜けていることがある。そもそもこの河自体、いつも褐色に淀んでいて、水面を見るだけではどちらからどちらに向かって流れているのか、どちらが上流でどちらが下流なのかさえ判然としないのだが、そんなまたもやあからさまな方向感覚の惑乱ぶりに対して、ではどうすればいいのかといえば、ただ迷うことなど一切考えずに歩いていけばいいだけのことだ。「彼が執拗に強調しているのは、橋の必然性を信頼してはならぬということである」。二つの領域を繋ぐ橋など要らない、そんなものはないと思い込みさえすればもう橋はない。二つのものがあると思うからどちらかを選ばなくてはならなくなる。一番目と二番目、一度目と二度目、一つともう一つをちゃんと別にしなくてはならなくなる。そんな面倒は金輪際やめて、ここにはたった一つのものしかないと思えばいいのだ。実際そうなのだから。 それがいつであり、そこがどこであり、そして誰と誰の話なのかも最早述べることは出来ないが、物語の後半に、こんな場面がある。

よろしゅうございますね、むこう側の部屋でございますよ。(略)女は、そうささやくように念をおす。こちら側ではなく、むこう側の部屋。だが、向かい合った二つの扉のいったいどちらの把手に手をかければよいのか。事態はしかし、すべてを心得たといった按配で、躊躇も逡巡もなく円滑に展開されねばならない。それには、風に追われる砂の流れの要領でさからわずに大気に身をゆだねること。むこう側の扉の奥で待ちうけている女と向かいあうにあたって必要とされるのも、そんなこだわりのない姿勢だろう。

躊躇も逡巡もすることはない。なぜなら「こちら側」と「むこう側」という「二つの扉」自体が下手な偽装工作でしかなく、そこにはもともと「一」つの空間しかありはしないのだから。そしてそれは、はじめから誰もが知っていたことだ。だってこれは正真正銘の「一」番目なのだから。こうして「一」であり「一」であるしかない『陥没地帯』の、「一」からの逃亡としての「二」への変身、「二」への離脱の試みは失敗に終わる。いや、むしろ失敗することがわかっていたからこそ、どうにかして「一」は「二」のふりをしようとしたのだ。不可能と知りつつ「一」に全力で抗おうとした自らの闘いを、せめても読む者の記憶へと刻みつけるために。

三、

小説家蓮實重彦の第二作『オペラ・オペラシオネル』は、直截的にはジャン=リュック・ゴダールの『新ドイツ零年』及び、その前日譚である『アルファヴィル』との関連性を指摘できるだろう。小説が発表されたのは一九九四年の春だが、『新ドイツ零年』は一九九一年秋のヴェネツィア国際映画祭に出品後、一九九三年末に日本公開されている。同じくゴダール監督による一九六五年発表の『アルファヴィル』は、六〇年代にフランスでシリーズ化されて人気を博した「レミー・コーションもの」で主役を演じた俳優エディ・コンスタンティーヌを役柄ごと「引用」した一種のパスティーシュだが、独裁国家の恐怖と愛と自由の価値を謳った軽快でロマンチックなSF映画でもある。『新ドイツ零年』は、レミー・コーション=エディ・コンスタンチーヌを四半世紀ぶりに主演として迎えた続編であり、ベルリンの壁崩壊の翌年にあたる一九九〇年に、老いたる往年の大物スパイがドイツを孤独に彷徨する。 『オペラ・オペラシオネル』の名もなき主人公もまた、レミー・コーションと同じく、若かりし頃は派手な活躍ぶりでその筋では国際的に名を成したものの、ずいぶんと年を取った最近では知力にも体力にも精神力にもかつてのような自信がなくなり、そろそろほんとうに、思えばやや遅過ぎたのかもしれない引退の時期がやってきたのだと自ら考えつつある秘密諜報員であり、そんな彼は現在、長年勤めた組織へのおそらくは最後の奉公として引き受けた任務に赴こうとしている。「とはいえ、この年まで、非合法的な権力の奪取による対外政策の変化といった計算外の事件に出会っても意気沮喪することなく組織につくし、新政権の転覆を目論む不穏な動きをいたるところで阻止しながらそのつど難局を切り抜け、これといった致命的な失敗も犯さずにやってこられたのだし、分相応の役割を担って組織にもそれなりに貢献してきたのだという自負の念も捨てきれずにいるのだから、いまは、最後のものとなるかもしれないこの任務をぬかりなくやりとげることに専念すべきなのだろう」。つまりこれはスパイ小説であり、アクション小説でさえある。 前章で提示しておいた無根拠な仮説を思い出そう。『陥没地帯』は「一」作目であるがゆえに「一」から逃れようとして「二」を志向していた。これを踏まえるならば、「二」作目に当たる『オペラ・オペラシオネル』は、まずは「二」から逃走するべく「三」を擬態することになる筈だが、実際、この小説は「三」章立てであり、作中に登場するオペラ「オペラ・オペラシオネル」も「三」幕構成であり、しかも「三」時間の上演時間を要するのだという。これらだけではない。第一章で主人公は、豪雨が齎した交通機関の麻痺によって他の旅客ともども旅行会社が用意した巨大なホールで足止めを食っているのだが、どういうわけかこの空間に定期的にやってきている謎の横揺れを訝しみつつ、ふと気づくと、「いま、くたびれはてた鼓膜の奥にまぎれこんでくるのは、さっきから何やら低くつぶやいている聞きとりにくい女の声ばかりである」。

いまここにはいない誰かをしきりになじっているようにも聞こえるそのつぶやきには、どうやら操縦と聞きとれそうな単語がしばしばくりかえされており、それとほぼ同じぐらいの頻度で、やれ回避だのやれ抹殺だのといった音のつらなりとして聞きわけられる単語もまぎれこんでいる。だが、誰が何を操縦し、どんな事態を回避し、いかなる人物を抹殺するのかということまでははっきりしないので、かろうじて識別できたと思えるたった三つの単語から、聞きとりにくい声がおさまるはずの構文はいうまでもなく、そのおよその文意を推測することなどとてもできはしない。

むろんここで重要なのは、間違っても「誰が何を操縦し、どんな事態を回避し、いかなる人物を抹殺するのか」ということではない。この意味ありげな描写にごくさりげなく埋め込まれた「たった三つの単語」の「三」という数である。まだある。主人公が実際に任務を果たすのは「ここから鉄道でたっぷり三時間はかかる地方都市」だし、このあと先ほどの女の突然の接触ーー「かたわらの椅子に身を埋めていた女の腕が生きもののようなしなやかさで左の肘にからみつき、しっかりとかかえこむように組みあわされてしまう」ーーが呼び水となって主人公は「最後の戦争が起こったばかりだったから、こんな仕事に誘いこまれるより遥か以前」に「この国の転覆を目論む敵側の間諜がわがもの顔で闊歩しているという繁華街の地下鉄のホームでこれに似た体験をしていたこと」をふと思い出すのだが、そのときちょうどいまのようにいきなり腕をからませてきた女と同じ地下鉄のホームで再会したのは「それから三日後」のことなのだ。 「三」への擬態以前に、こ���小説の「二」に対する嫌悪、憎悪は、第三章で登場する女スパイが、いままさにオペラ「オペラ・オペラシオネル」を上演中の市立劇場の客席で、隣に座った主人公に「あなたを抹殺する目的で開幕直前に桟敷に滑りこもうとしていた女をぬかりなく始末しておいた」と告げたあとに続く台詞にも、さりげなく示されている。

もちろん、と女は言葉をつぎ、刺客をひとり始末したからといって、いま、この劇場の客席には、三人目、四人目、ことによったら五人目となるかもしれない刺客たちが、この地方都市の正装した聴衆にまぎれて、首都に帰らせてはならないあなたの動向をじっとうかがっている。

なぜ、女は「二人目」を省いたのか。どうしてか彼女は「二」と言いたくない、いや、「二」と言えないのだ。何らかの不思議な力が彼女から「二」という数の発話を無意味に奪っている。実際『陥没地帯』にはあれほど頻出していた「二」が、一見したところ『オペラ・オペラシオネル』では目に見えて減っている。代わりに振り撒かれているのは「三」だ。三、三、三。 だが、これも前作と同様に、ここでの「二」への抵抗と「三」への擬態は、そもそもの逃れ難い本性であるところの「二」によってすぐさま逆襲されることになる。たとえばそれは、やはり『陥没地帯』に引き続いて披露される、相似をめぐる認識において示される。どうやら記憶のあちこちがショートしかかっているらしい主人公は、第一章の巨大ホールで突然左肘に腕を絡ませてきた女が「それが誰なのかにわかには思い出せない旧知の女性に似ているような気もする」と思ってしまうのだがーー同様の叙述はこの先何度も繰り返されるーー、しかしそのとき彼は「経験豊かな仲間たち」からよく聞かされていた言葉をふと思い出す。

もちろん、それがどれほどとらえがたいものであれ類似の印象を与えるというかぎりにおいて、二人が同一人物であろうはずもない。似ていることは異なる存在であることの証左にほかならぬという原則を見失わずにおき、みだりな混同に陥ることだけは避けねばならない。

この「似ていることは異なる存在であることの証左にほかならぬという原則」は、もちろん『陥没地帯』の数々の相似にかんして暗に言われていたことであり、それは「一」に思えるが実は「二」、つまり「一ではなく二」ということだった。しかし、いまここで離反すべき対象は「二」なのだから、前作では「一」からの逃走の方策として導入されていた相似という装置は、こちらの世界では「二」から発される悪しき強力な磁場へと反転してしまうのだ。なるほどこの小説には、前作『陥没地帯』よりも更にあっけらかんとした、そう、まるでやたらと謎めかした、であるがゆえに適当な筋立てのご都合主義的なスパイ映画のような仕方で、相似の表象が次々と登場してくる。女という女は「旧知の女性に似ているような」気がするし、巨大ホールの女の亡くなったパイロットの夫は、第二章で主人公が泊まるホテルの部屋にノックの音とともに忍び込んでくる女、やはり亡くなっている夫は、売れない音楽家だったという自称娼婦の忌まわしくもエロチックな回想の中に奇妙に曖昧なすがたで再登場するし、その音楽家が妻に書き送ってくる手紙には、第一章の主人公の境遇に酷似する体験が綴られている。数え出したら枚挙にいとまのないこうした相似の仄めかしと手がかりは、本来はまったく異なる存在である筈の誰かと誰かを無理繰り繋いであたかもペア=ダブルであるかのように見せかけるためのブリッジ、橋の機能を有している。どれだけ「三」という数字をあたり一面に撒布しようとも、思いつくまま幾らでも橋を架けられる「二」の繁茂には到底対抗出来そうにない。 では、どうすればいいのか。「二」から逃れるために「三」が有効ではないのなら、いっそ「一」��と戻ってしまえばいい。ともかく「二」でありさえしなければいいのだし、ベクトルが一方向でなくともよいことはすでに確認済みなのだから。 というわけで、第三章の女スパイは、こんなことを言う。

ただ、誤解のないようにいいそえておくが、これから舞台で演じられようとしている物語を、ことによったらあなたや私の身に起こっていたのかもしれないできごとをそっくり再現したものだなどと勘違いしてはならない。この市立劇場であなたが立ち会おうとしているのは、上演を目的として書かれた粗筋を旧知の顔触れがいかにもそれらしくなぞってみせたりするものではないし、それぞれの登場人物にしても、見るものの解釈しだいでどんな輪郭にもおさまりかねぬといった融通無碍なものでもなく、いま、この瞬間に鮮やかな現実となろうとしている生のできごとにほかならない。もはや、くりかえしもおきかえもきかない一回かぎりのものなのだから、これはよくあることだと高を括ったりしていると、彼らにとってよくある些細なできごとのひとつとして、あなたの世代の同僚の多くが人知れず消されていったように、あなた自身もあっさり抹殺されてしまうだろう。

そもそも三章立ての小説『オペラ・オペラシオネル』が、作中にたびたびその題名が記され、第三章で遂に上演されることになる三幕もののオペラ「オペラ・オペラシオネル」と一種のダブルの関係に置かれているらしいことは、誰の目にも歴然としている。しかしここでいみじくも女スパイが言っているのは、如何なる意味でもここに「二」を読み取ってはならない、これは「一」なのだ、ということだ。たとえ巧妙に「二」のふりをしているように見えたとしても、これは確かに「くりかえしもおきかえもきかない一回かぎりのもの」なのだと彼女は無根拠に断言する。それはつまり「二ではなく一」ということだ。そんなにも「二」を増殖させようとするのなら、その化けの皮を剥がして、それらの実体がことごとく「一」でしかないという事実を露わにしてやろうではないか(言うまでもなく、これは『陥没地帯』で起こっていたことだ)。いや、たとえほんとうはやはりそうではなかったのだとしても、ともかくも「二ではなく一」と信じることが何よりも重要なのだ。 「二」を「一」に変容せしめようとする力動は、また別のかたちでも確認することが出来る。この物語において主人公は何度か、それぞれ別の、だが互いに似かよってもいるのだろう女たちと「ベッドがひとつしかない部屋」で対峙する、もしくはそこへと誘われる。最後の場面で女スパイも言う。私たちが「ベッドがひとつしかない部屋で向かい合ったりすればどんなことになるか、あなたには十分すぎるほどわかっているはずだ」。「二」人の男女と「一」つのベッド。だが主人公は、一つきりのベッドをそのような用途に使うことは一度としてない。そしてそれは何度か話題にされる如何にも女性の扱いに長けたヴェテランの間諜らしい(らしからぬ?)禁欲というよりも、まるで「一」に対する斥力でも働いているかのようだ。 こうして『オペラ・オペラシオネル』は後半、あたかも「一」と「二」の闘争の様相を帯びることになる。第三章の先ほどの続きの場面で、女スパイは主人公に「私たちふたりは驚くほど似ているといってよい」と言ってから、こう続ける。「しかし、類似とは、よく似たもの同士が決定的に異なる存在だという事実の否定しがたい証言としてしか意味をもたないものなのだ」。これだけならば「一ではなく二」でしかない。だがまだその先がある。「しかも、決定的に異なるものたちが、たがいの類似に脅えながらもこうして身近に相手の存在を確かめあっているという状況そのものが、これまでに起こったどんなできごととも違っているのである」。こうして「二」は再び「一」へと逆流する。まるで自らに念を押すように彼女は言う。いま起こっていることは「かつて一度としてありはしなかった」のだと。このあとの一文は、この小説の複雑な闘いの構図を、複雑なまま見事に表している。

だから、あたりに刻まれている時間は、そのふたりがともに死ぬことを選ぶか、ともに生きることを選ぶしかない一瞬へと向けてまっしぐらに流れ始めているのだと女が言うとき、そらんじるほど熟読していたはずの楽譜の中に、たしかにそんな台詞が書き込まれていたはずだと思いあたりはするのだが、疲労のあまりものごとへの執着が薄れ始めている頭脳は、それが何幕のことだったのかと思い出そうとする気力をすっかり失っている。

かくのごとく「二」は手強い。当たり前だ。これはもともと「二」なのだから。しかしそれでも、彼女は繰り返す。「どこかしら似たところのある私たちふたりの出会いは、この別れが成就して以後、二度とくりかえされてはならない。そうすることがあなたと私とに許された誇らしい権利なのであり、それが無視されてこの筋書きにわずかな狂いでもまぎれこめば、とても脱出に成功することなどありはしまい」。『オペラ・オペラシオネル』のクライマックス場面における、この「一」対「二」の激しい争いは、読む者を興奮させる。「実際、あなたと私とがともに亡命の権利を認められ、頻繁に発着するジェット機の騒音などには耳もかさずに、空港の別のゲートをめざしてふりかえりもせずに遠ざかってゆくとき、ふたり一組で行動するという権利が初めて確立することになり、それにはおきかえもくりかえしもききはしないだろう」。「二」人組による、置換も反復も欠いた、ただ「一」度きりの逃避行。ここには明らかに、あの『アルファヴィル』のラストシーンが重ね合わされている。レミー・コーションはアンナ・カリーナが演じるナターシャ・フォン・ブラウンを連れて、遂に発狂した都市アルファヴィルを脱出する。彼らは「二人」になり、そのことによってこれから幸福になるのだ。『ドイツ零年』の終わり近くで、老いたるレミー・コーションの声が言う。「国家の夢は1つであること。個人の夢は2人でいること」。それはつまり「ふたり一組で行動するという権利」のことだ。 かくのごとく「二」は手強い。当たり前だ。これはもともと「二」なのだから。しかも、もはや夢幻なのか現実なのかも判然としない最後の最後で、主人公と女スパイが乗り込むのは「これまでハンドルさえ握ったためしのないサイドカー」だというのだから(これが「ベッドがひとつしかない部屋」と対になっていることは疑いない)、結局のところ「二」は、やはり勝利してしまったのではあるまいか。「二」が「二」であり「二」であるしかないという残酷な運命に対して、結局のところ「���」も「一」も歯が立たなかったのではないのか。小説家蓮實重彦の一作目『陥没地帯』が「一の物語」であったように、小説家蓮實重彦の第二作は「二の物語」としての自らをまっとうする。そして考えてみれば、いや考えてみるまでもなく、このことは最初からわかりきっていたことだ。だってこの小説の題名は『オペラ・オペラシオネル』、そこには「オペラ」という単語が続けざまに「二」度、あからさまに書き込まれているのだから。

四、

さて、遂にようやく「一、」の末尾に戻ってきた。では、小説家蓮實重彦の第三作『伯爵夫人』はどうなのか。この小説は「三」なのだから、仮説に従えば「四」もしくは「二」を志向せねばならない。もちろん、ここで誰もが第一に思い当たるのは、主人公の名前である「二朗」だろう。たびたび話題に上るように、二朗には亡くなった兄がいる。すなわち彼は二男である。おそらくだから「二」朗と名づけられているのだが、しかし死んだ兄が「一朗」という名前だったという記述はどこにもない、というか一朗はまた別に居る。だがそれはもっと後の話だ。ともあれ生まれついての「二」である二朗は、この小説の「三」としての運命から、あらかじめ逃れ出ようとしているかに見える。そう思ってみると、彼の親しい友人である濱尾も「二」男のようだし、従妹の蓬子も「二」女なのだ。まるで二朗は自らの周りに「二」の結界を張って「三」の侵入を防ごうとしているようにも思えてくる。 だが、当然の成り行きとして「三」は容赦なく襲いかかる。何より第一に、この作品の題名そのものであり、二朗にははっきりとした関係や事情もよくわからぬまま同じ屋敷に寝起きしている、小説の最初から最後まで名前で呼ばれることのない伯爵夫人の、その呼称の所以である、とうに亡くなっているという、しかしそもそも実在したかどうかも定かではない「伯爵」が、爵位の第三位ーー侯爵の下で子爵の上ーーであるという事実が、彼女がどうやら「三」の化身であるらしいことを予感させる。『オペラ・オペラシオネル』の「二」と同じく、『伯爵夫人』も題名に「三」をあらかじめ埋め込まれているわけだ。確かに「三」はこの小説のあちこちにさりげなく記されている。たとえば濱尾は、伯爵夫人の怪しげな素性にかかわる噂話として「れっきとした伯爵とその奥方を少なくとも三組は見かけた例のお茶会」でのエピソードを語る。また、やはり濱尾が二朗と蓬子に自慢げにしてみせる「昨日まで友軍だと気を許していた勇猛果敢な騎馬の連中がふと姿を消したかと思うと、三日後には凶暴な馬賊の群れとなって奇声を上げてわが装甲車舞台に襲いかかり、機関銃を乱射しながら何頭もの馬につないだ太い綱でこれを三つか四つひっくり返したかと思うと、あとには味方の特殊工作員の死骸が三つも転がっていた」という「どこかで聞いた話」もーー「四」も入っているとはいえーーごく短い記述の間に「三」が何食わぬ顔で幾つも紛れ込んでいる。 しかし、何と言っても決定的に重要なのは、すでに触れておいた、二朗と伯爵夫人が最初の、贋の抱擁に至る場面だ。謎の「ふたり組の男」に「二朗さんがこんな女といるところをあの連中に見られたくないから、黙っていう通りにして下さい」と言って伯爵夫人が舞台に選ぶのは「あの三つ目の街路樹の瓦斯燈の灯りも届かぬ影になった幹」なのだが、演出の指示の最後に、彼女はこう付け加える。

連中が遠ざかっても、油断してからだを離してはならない。誰かが必ずあの二人の跡をつけてきますから、その三人目が通りすぎ、草履の先であなたの足首をとんとんとたたくまで抱擁をやめてはなりません、よござんすね。

そう、贋の抱擁の観客は「二」人ではなかった。「三」人だったのだ。しかし二朗は本番では演技に夢中でーー射精という事故はあったもののーー場面が無事に済んでも「あの連中とは、いったいどの連中だというのか」などと訝るばかり、ことに「三人目」については、その実在さえ確認出来ないまま終わる。つまり追っ手(?)が全部で「三」人居たというのは、あくまでも伯爵夫人の言葉を信じる限りにおいてのことなのだ。 まだある。一度目の射精の後、これも先に述べておいたが伯爵夫人は二朗に自らの性的遍歴を語り出す。自分はあなたの「お祖父さま」ーー二朗の母方の祖父ーーの「めかけばら」だなどと噂されているらしいが、それは根も葉もない言いがかりであって、何を隠そう、お祖父さまこそ「信州の山奥に住む甲斐性もない百姓の娘で、さる理由から母と東京に移り住むことになったわたくし」の処女を奪ったばかりか、のちに「高等娼婦」として活躍出来るだけの性技の訓練を施した張本人なのだと、彼女は告白する。まだ処女喪失から二週間ほどしか経っていないというのに、お祖父さまに「そろそろ使い勝手もよくなったろう」と呼ばれて参上すると、そこには「三」人の男ーーいずれも真っ裸で、見あげるように背の高い黒ん坊、ターバンを捲いた浅黒い肌の中年男、それにずんぐりと腹のでた小柄な初老の東洋人ーーがやってきて、したい放題をされてしまう。とりわけ「三」人目の男による見かけによらない濃厚な変態プレイは、破廉恥な描写には事欠かないこの小説の中でも屈指のポルノ場面と言ってよい。 まだまだある。二朗の「三」度目の射精の前、和製ルイーズ・ブルックスに案内された「更衣室」には、「野獣派風の筆遣いで描かれたあまり感心できない裸婦像が三つ」と「殺風景な三つのシャワーのついた浴場」がある。伯爵夫人が物語る、先の戦時中の、ハルピンにおける「高麗上等兵」のエピソードも「三」に満ちている。軍の都合によって無念の自決を強いられた高麗の上官「森戸少尉」の仇である性豪の「大佐」に、山田風太郎の忍法帖さながらの淫技で立ち向かい、森戸少尉の復讐として大佐の「金玉」を潰すという計画を、のちの伯爵夫人と高麗は練るのだが、それはいつも大佐が「高等娼婦」の彼女を思うさまいたぶるホテルの「三階の部屋」の「三つ先の部屋」でぼやを起こし、大佐の隙を突いて「金玉」を粉砕せしめたらすぐさま火事のどさくさに紛れて現場から立ち去るというものであり、いざ決行直後、彼女は「雑踏を避け、高麗に抱えられて裏道に入り、騎馬の群れに囲まれて停車していた三台のサイドカー」に乗せられて無事に逃亡する。 このように「三」は幾らも数え上げられるのだが、かといって「二」や「四」も皆無というわけではないーー特に「二」は後で述べるように伯爵夫人の一時期と切っても切り離せない関係にあるーーのだから、伯爵夫人が「三」の化身であるという予感を完全に証明し得るものとは言えないかもしれない。では、次の挿話はどうか? 三度目の射精の直後に例の「サボン」を投与されてしまった二朗は、今度は「黒い丸眼鏡をかけた冴えない小男」の先導で、さながら迷宮のようなホテル内を経巡って、伯爵夫人の待つ「お茶室」ーー彼女はあとで、その空間を「どこでもない場所」と呼ぶーーに辿り着く。そこで伯爵夫人はふと「二朗さん、さっきホテルに入ったとき、気がつかれましたか」と問いかける。「何ですか」「百二十度のことですよ」。今しがた和製ルイーズ・ブルックスと自らの「魔羅」の隆隆たる百二十度のそそり立ちについて語り合ったばかりなので、二朗は思わずたじろぐが、伯爵夫人は平然と「わたくしは回転扉の角度のお話をしているの。あそこにいったいいくつ扉があったのか、お気づきになりましたか」と訊ねる。もちろんそれは、小説の始まりに記されていた「傾きかけた西日を受けてばふりばふりとまわっている重そうな回転扉」のことだ。

四つあるのが普通じゃなかろうかという言葉に、二朗さん、まだまだお若いのね。あそこの回転扉に扉の板は三つしかありません。その違いに気づかないと、とてもホテルをお楽しみになることなどできませんことよと、伯爵夫人は艶然と微笑む。四つの扉があると、客の男女が滑りこむ空間は必然的に九十度と手狭なものとなり、扉もせわしげにぐるぐるとまわるばかり。ところが、北普魯西の依怙地な家具職人が前世紀末に発明したという三つ扉の回転扉の場合は、スーツケースを持った少女が大きな丸い帽子箱をかかえて入っても扉に触れぬだけの余裕があり、一度に一・三倍ほどの空気をとりこむかたちになるので、ぐるぐるではなく、ばふりばふりとのどかなまわり方をしてくれる。

「もっとも、最近になって、世の殿方の間では、百二十度の回転扉を通った方が、九十度のものをすり抜けるより男性としての機能が高まるといった迷信めいたものがささやかれていますが、愚かとしかいいようがありません。だって、百二十度でそそりたっていようが、九十度で佇立していようが、あんなもの、いったん女がからだの芯で受け入れてしまえば、どれもこれも同じですもの」と,いつの間にか伯爵夫人の語りは、またもや「魔羅」の話題に変わってしまっていて、これも笑うべきところなのかもしれないが、それはいいとして、ここで「四ではなく三」が主張されていることは明白だろう。とすると「ぐるぐるではなく、ばふりばふり」が好ましいとされているのも、「ぐるぐる」も「ばふりばふり」も言葉を「二」つ重ねている点では同じだが、「ぐる」は「二」文字で「ばふり」は「三」文字であるということがおそらくは重要なのだ。 そして更に決定的なのは、伯爵夫人がその後に二朗にする告白だ。あの贋の抱擁における二朗の演技に彼女は憤ってみせたのだが、実はそれは本意ではなかった。「あなたの手は、ことのほか念入りにわたくしのからだに触れておられました。どこで、あんなに繊細にして大胆な技術を習得されたのか、これはこの道の達人だわと思わず感嘆せずにはいられませんでした」と彼女は言う。だが二朗は正真正銘の童貞であって、あの時はただ先ほど観たばかりの「聖林製の活動写真」を真似て演じてみたに過ぎない。だが伯爵夫人はこう続けるのだ。「あの���き、わたくしは、まるで自分が真っ裸にされてしまったような気持ちになり、これではいけないとむなしく攻勢にでてしまった」。そして「そんな気分にさせたのは、これまで二人しかおりません」。すなわち二朗こそ「どうやら三人目らしい」と、伯爵夫人は宣告する。二朗は気づいていないが、この時、彼は「二」から「三」への変容を強いられているのだ。 ところで伯爵夫人には、かつて「蝶々夫人」と呼ばれていた一時代があった。それは他でもない、彼女がやがて「高等娼婦」と称されるに至る売春行為を初めて行ったロンドンでのことだ。「二朗さんだけに「蝶々夫人」の冒険譚を話してさしあげます」と言って彼女が語り出すのは、先の戦争が始まってまもない頃の、キャサリンと呼ばれていた赤毛の女との思い出だ。キャサリンに誘われて、まだ伯爵夫人とも蝶々夫人とも呼ばれてはいなかった若い女は「聖ジェームズ公園近くの小さな隠れ家のようなホテル」に赴く。「お待ちしておりましたというボーイに狭くて薄暗い廊下をぐるぐると回りながら案内されてたどりついた二階のお部屋はびっくりするほど広くて明るく、高いアルコーヴつきのベッドが二つ並んでおかれている」。こうなれば当然のごとく、そこに「目に見えて動作が鈍いふたりの将校をつれたキャサリンが入ってきて、わたくしのことを「蝶々夫人」と紹介する」。阿吽の呼吸で自分に求められていることを了解して彼女が裸になると、キャサリンも服を脱ぎ、そして「二」人の女と「二」人の男のプレイが開始される。彼女はこうして「高等娼婦」への道を歩み始めるのだが、全体の趨勢からすると例外的と言ってよい、この挿話における「二」の集中は、おそらくはなにゆえかキャサリンが彼女を「蝶々夫人」と呼んでみせたことに発している。「蝶」を「二」度。だからむしろこのまま進んでいたら彼女は「二」の化身になっていたかもしれない。だが、そうはならなかった。のちの「伯爵」との出会いによって「蝶々夫人」は「伯爵夫人」に変身してしまったからだ。ともあれ伯爵夫人が事によると「二」でもあり得たという事実は頭に留めておく必要があるだろう。そういえば彼女は幾度か「年増の二流芸者」とも呼ばれるし、得意技である「金玉潰し」もーーなにしろ睾丸は通常「二」つあるのだからーー失われた「二」の時代の片鱗を残しているというべきかもしれない。 「二」から「三」への転位。このことに較べれば、回想のはじめに伯爵夫人が言及する、この小説に何度もさも意味ありげに登場するオランダ製のココアの缶詰、その表面に描かれた絵柄ーー「誰もが知っているように、その尼僧が手にしている盆の上のココア缶にも同じ角張った白いコルネット姿の尼僧が描かれているので、その図柄はひとまわりずつ小さくなりながらどこまでも切れ目なく続くかと思われがちです」ーーのことなど、その「尼僧」のモデルが他でもない赤毛のキャサリンなのだという理由こそあれ、読む者をいたずらに幻惑する無意味なブラフ程度のものでしかない。ただし「それは無に向けての無限連鎖ではない。なぜなら、あの尼僧が見すえているものは、無限に連鎖するどころか、画面の外に向ける視線によって、その動きをきっぱりと断ち切っているからです」という伯爵夫人の確信に満ちた台詞は、あの『陥没地帯』が世界そのもののあり方として体現していた「反復=循環性」へのアンビヴァレントな認識と通底していると思われる。 「このあたくしの正体を本気で探ろうとなさったりすると、かろうじて保たれているあぶなっかしいこの世界の均衡がどこかでぐらりと崩れかねませんから、いまはひとまずひかえておかれるのがよろしかろう」。これは伯爵夫人の台詞ではない。このような物言いのヴァリエーションは、この小説に何度もさも意味ありげに登場するのだが、伯爵夫人という存在がその場に漂わせる「婉曲な禁止の気配」だとして、こんな途方もない言葉を勝手に脳内再生しているのは二朗であって、しかも彼はこの先で本人を前に朗々と同じ内容を語ってみせる。一度目の射精の後、まもなく二度目の射精の現場となる電話ボックスにおける長い会話の中で二朗は言う。「あなたがさっき「あたいの熟れたまんこ」と呼ばれたものは、それをまさぐることを触覚的にも視覚的にも自分に禁じており、想像の領域においてさえ想い描くことを自粛しているわたくしにとって、とうてい世界の一部におさまったりするものではない。あからさまに露呈されてはいなくとも、あるいは露呈されていないからこそ、かろうじて保たれているこのあぶなっかしい世界の均衡を崩すまいと息づいている貴重な中心なのです」。これに続けて「あたくしの正体を本気で探ろうとなさったりすると、かろうじて維持されているこの世界の均衡がどこかでぐらりと崩れかねないから、わたくしが誰なのかを詮索するのはひかえておかれるのがよろしかろうという婉曲な禁止の気配を、あなたの存在そのものが、あたりに行きわたらせていはしなかったでしょうか」と、小説家蓮實重彦の前二作と同様に、先ほどの台詞が微細な差異混じりにリピートされる。こんな二朗のほとんど意味不明なまでに大仰な言いがかりに対して、しかし伯爵夫人はこう応じてみせるのだ。

でもね、二朗さん、この世界の均衡なんて、ほんのちょっとしたことで崩れてしまうものなのです。あるいは、崩れていながらも均衡が保たれているような錯覚をあたりに行きわたらせてしまうのが、この世界なのかもしれません。そんな世界に戦争が起きたって、何の不思議もありませんよね。

いったいこの二人は何の話をしているのか。ここであたかも了解事項のごとく語られている「世界の均衡」というひどく観念的な言葉と、あくまでも具体的現実的な出来事としてある筈の「戦争」に、どのような関係が隠されているというのか。そもそも「戦争」は、前二作においても物語の背景に隠然と見え隠れしていた。『陥没地帯』においては、如何にもこの作品らしく「なぜもっと戦争がながびいてくれなかったのか」とか「明日にも終るといわれていた戦争が日々混沌として終りそびれていた」とか「戦争が始まったことさえまだ知らずにいたあの少年」とか「戦争の真の終りは、どこまでも引きのばされていくほかはないだろう」などと、要するに戦争がいつ始まっていつ終わったのか、そもそもほんとうに終わったのかどうかさえあやふやに思えてくるような証言がちりばめられていたし、『オペラ・オペラシオネル』の老スパイは「最後の戦争が起こったばかりだったから、こんな仕事に誘いこまれるより遥か以前」の思い出に耽りつつも、知らず知らずの内にいままさに勃発の危機にあった新たな戦争の回避と隠蔽に加担させられていた。そして『伯爵夫人』は、すでに見てきたようにひとつ前の大戦時の挿話が複数語られるのみならず、二朗の冒険(?)は「十二月七日」の夕方から夜にかけて起こっており、一夜明けた次の日の夕刊の一面には「帝國・米英に宣戦を布告す」という見出しが躍っている。つまりこれは大戦前夜の物語であるわけだが、ということは「世界の均衡」が崩れてしまったから、或いはすでに「崩れていながらも均衡が保たれているような錯覚」に陥っていただけだという事実に気づいてしまったから、その必然的な帰結として「戦争」が始まったとでも言うのだろうか? 伯爵夫人は、二朗を迎え入れた「お茶室」を「どこでもない場所」と呼ぶ。「何が起ころうと、あたかも何ごとも起こりはしなかったかのように事態が推移してしまうのがこの場所なのです。(中略)だから、わたくしは、いま、あなたとここで会ってなどいないし、あなたもまた、わたくしとここで会ってなどいない。だって、わたくしたちがいまここにいることを証明するものなんて、何ひとつ存在しておりませんからね。明日のあなたにとって、今日ここでわたくしがお話ししたことなど何の意味も持ちえないというかのように、すべてががらがらと潰えさってしまうという、いわば存在することのない場所がここなのです」。だからあなたがわたくしを本気で犯したとしても「そんなことなど起こりはしなかったかのようにすべてが雲散霧消してしまうような場所がここだといってもかまいません。さあ、どうされますか」と伯爵夫人は二朗を試すように問うのだが、このとき彼はすでに「サボン」の効用で七十二時間=三日間の不能状態にある。 そしてこの後、彼女はこの物語において何度となく繰り返されてきた秘密の告白の中でも、最も驚くべき告白を始める。そもそも先に触れておいた、二朗こそ自分にとっての「三人目らしい」という宣告の後、伯爵夫人は「お祖父さま」にかんする或る重要な情報を話していた。自分も含め「数えきれないほどの女性を冷静に組みしいて」きた「お祖父さま」は、にもかかわらず「あなたのお母さまとよもぎさんのお母さまという二人のお嬢さましかお残しにならなかった」。事実、隠し子などどこにもいはしない。なぜなら「それは、あの方が、ふたりのお嬢様をもうけられて以後、女のからだの中ではーーたとえ奥様であろうとーー絶対におはてにならなかったから。間違っても射精などなさらず、女を狂喜させることだけに生涯をかけてこられた。妊娠をさけるための器具も存在し始めておりましたが、そんなものはおれは装着せぬとおっしゃり、洩らすことの快感と生殖そのものをご自分に禁じておられた」。ならばなぜ、そのような奇妙な禁欲を自ら決意し守り抜こうとしたのか。二朗の死んだ兄は「「近代」への絶望がそうさせたのだろう」と言っていたというのだが、それ以上の説明がなされることはない。 だが実は、そうはならなかった、というのが伯爵夫人の最後の告白の中身なのだ。「ところが、その晩、そのどこでもない場所で、たったひとつだけ本当のできごとが起こった。ここで、わたくしが、お祖父さまの子供を妊ってしまったのです」。どういうわけか「お祖父さま」は伯爵夫人の膣に大量に放出してしまう。それが不測の事態であったことは間違いないだろう。だがやがて妊娠は確定する。当然ながら彼女は堕胎を考えるのだが、「ところが、お祖父さまのところからお使いのものが来て,かりに男の子が生まれたら一郎と名付け、ひそかに育て上げ、成年に達したら正式に籍に入れようという話を聞かされました」。こうして伯爵夫人は「一郎」を産んだのだった。しかもそれは二朗が誕生する三日前のことだったと彼女は言う。やはり隠し子はいたのだ。一郎はその後、伯爵夫人の母親の子として育てられ、いまは二朗と同じく来年の帝大入学を目指している。「しかし、その子とは何年に一度しか会ってはならず、わたくしのことを母親とも思っていない。ですから、ほぼ同じ時期に生まれたあなたのことを、わたくしはまるで自分の子供のようにいたわしく思い、��の成長を陰ながら見守っておりました」。この「女」から「母」への突然の変身に、むろん二朗は衝撃と困惑を隠すことが出来ない。それに伯爵夫人のこのような告白を信じるにたる理由などどこにもありはしない。むしろ全面的に疑ってかかる方がまともというものだろう。二朗は自分こそが「一郎」なのではないかと思いつく。そういえば何度も自分は祖父にそっくりだと言われてきた。容貌のみならず「おちんちん」まで。それについ今しがた、伯爵夫人はここが「どこでもない場所」であり、それゆえ「明日のあなたにとって、今日ここでわたくしがお話ししたことなど何の意味も持ちえないというかのように、すべてががらがらと潰えさってしまう」と言ってのけたばかりではないか。その舌の根も乾かぬうちにこんな話をされて、いったい何を信じろというのか。 ことの真偽はともかくとして、ここで考えておくべきことが幾つかある。まず「一郎」が伯爵夫人と「お祖父さま」の間の秘密の息子の名前だというのなら、二朗の死んだ兄の名前は何だったのか、ということだ。そもそもこの兄については、曰くありげに何度も話題にされるものの、小説の最初から最後まで一度として名前で呼ばれることはなく、そればかりか死んだ理由さえ明らかにされることはない。幾つかの記述から、亡くなったのはさほど遠い昔ではなかったらしいことは知れるのだが、それだけなのだ。まさかこちらの名前も「一郎」だったわけはない。一郎が生まれた時には二朗の兄は生きていたのだから……書かれていないのだから何もかもが憶測でしかあり得ないが、結局のところ、兄は二朗を「二」朗にするために、ただそれだけのために物語に召喚されたのだとしか考えられない。そして別に「一郎」が存在している以上は、兄には何か別の名前があったのだろう。いや、いっそ彼は「無名」なのだと考えるべきかもしれない。実在するのかどうかも定かではない「お祖父さま」と伯爵夫人の息子には名前があり、確かにかつては実在していた筈の二朗の兄には名前が無い。「どこでもない場所」での伯爵夫人の最後の告白を聞くまで、読む者は二朗の兄こそ「一郎」という名前だったのだろうと漫然と決め込んでいる。だからそこに少なからぬ驚きが生じるのだが、つまりそれは「二」の前に置かれている「一」がずらされるということだ。その結果、二朗の「二」はにわかに曖昧な数へと変貌してしまう。それどころか彼には自分が「二」ではなく「一」なのかもしれぬという疑いさえ生じているのだから、このとき「一」と「二」の関係性は急激に解け出し、文字通り「どこでもない場所」に溶け去ってしまうかのようだ。 もうひとつ、このことにかかわって、なぜ「お祖父さま」は「一郎」の誕生を許したのかという問題がある。彼にはすでに「二」人の娘がいる。その後に奇妙な禁欲を自らに強いたのは、すなわち「三」人目を拒んだということだろう。「二」に踏み留まって「三」には行かないことが、二朗の兄言うところの「「近代」への絶望」のなせる業なのだ。つまり「三」の禁止こそ「世界の均衡」を保つ行為なのであって、このことは「お祖父さま」の爵位が子爵=爵位の第四位だったことにも暗に示されている。ということは、彼はひとつの賭けに出たのだと考えられないか。確かに次は自分にとって「三」人目の子供になってしまう。それだけは避けられない。しかし、もしも伯爵夫人との間に生まれてくるのが男だったなら、それは「一」人目の息子ということになる。だから彼はおそらく祈るような気持ちで「一郎」という名前をあらかじめ命名したのだ。逆に、もしも生まれてきたのが女だったなら、その娘が果たしてどうなっていたか、考えるのもおそろしい気がしてくる。 「三」の禁止。仮説によるならば、それは『伯爵夫人』の原理的なプログラムの筈だった。「一郎」をめぐる思弁は、そのことを多少とも裏づけてくれる。だがそれでも、紛れもない「三」の化身である伯爵夫人の振る舞いは、この世界を「三」に変容せしめようとすることを止めはしない。彼女は二朗を「三」人目」だと言い、たとえ「一郎」という命名によって何とか抗おうとしていたとしても、彼女が「お祖父さま」の「三」人目の子を孕み、この世に産み落としたことには変わりはない。「一」郎の誕生を「二」朗が生まれる「三」日前にしたのも彼女の仕業だろう。やはり「三」の優位は揺るぎそうにない。だから二朗が射精するのは「三」度でなければならないし、二朗が不能に陥るのは「三」日間でなければならない。考えてみれば、いや考えてみるまでもなく、このことは最初からわかりきっていたことだ。なぜならこれは小説家蓮實重彦の第三作、すなわち「三の物語」なのだから。 そして、かろうじて保たれていた「世界の均衡」が崩れ去った、或いはすでにとっくに崩れてしまっていた事実が晒け出されたのが、「ばふりばふりとまわっている重そうな回転扉」から「どこでもない場所」へと至るめくるめく経験と、その過程で次から次へと物語られる性的な逸話を二朗に齎した自らの奸計の結果であったとでも言うように、伯爵夫人は物語の末尾近くに不意に姿を消してしまう。どうやら開戦の情報を知って急遽大陸に発ったらしい彼女からの言づてには、「さる事情からしばらく本土には住みづらくなりそうだから」としか急な出奔の理由は記されていない。かくして「三」は勝利してしまったのか。本当にそうか。実をいえばここには、もうひとつだけ別の可能性が覗いている。すなわち「四」。ここまでの話に、ほぼ全く「四」は出てきていない。しかし「三」であることから逃れるために、いまや「二」の方向が有効でないのなら、あとは「四」に向かうしかない。では「四」はいったいどこにあるのか。 伯爵夫人が「伯爵」と出会ったのは、バーデンバーデンでのことだ。「あと数週間で戦争も終わろうとしていた時期に、味方の不始末から下半身に深い傷を追った」せいで性的機能を喪失してしまったという、絶体絶命の危機にあっても決して平静を失わないことから部下たちから「素顔の伯爵」と呼ばれていたドイツ軍将校と、のちの伯爵夫人は恋に落ち、彼が若くして亡くなるまでヨーロッパ各地で生活を共にしたのだった。バーデンバーデンは、他の土地の名称と同じく、この小説の中では漢字で表記される。巴丁巴丁。巴は「三」、丁は「四」のことだ。すなわち「三四三四」。ここに「四」へのベクトルが隠されている。だが、もっと明白な、もっと重大な「四」が、意外にも二朗の身近に存在する。 二朗が真に執着しているのが、伯爵夫人でも和製ルイーズ・ブルックスでもなく、従妹の蓬子であるということは、ほぼ間違いない。このことは、ポルノグラフィックな描写やセンセーショナルな叙述に囚われず、この小説を虚心で読んでみれば、誰の目にも明らかだ。この場合の執着とは、まず第一に性的なものであり、と同時に、愛と呼んでも差し支えのないものだ。確かに二朗は蓬子に触れられてもしごかれてもぴくりともしないし、小春などから何度も従妹に手をつけただろうと問われても事実そのものとしてそんなことはないと否定して内心においてもそう思っているのだが、にもかかわらず、彼が求めているのは本当は蓬子なのだ。それは読めばわかる。そして小説が始まってまもなく、蓬子が伯爵夫人についてこともなげに言う「あの方はお祖父ちゃまの妾腹に決まっているじゃないの」という台詞が呼び水となって、二朗は「一色海岸の別荘」の納戸で蓬子に陰部を見せてもらったことを思い出すのだが、二人の幼い性的遊戯の終わりを告げたのは「離れた茶の間の柱時計がのんびりと四時」を打つ音だった。この「四」時は、二朗のヰタ・セクスアリスの抑圧された最初の記憶として、彼の性的ファンタズムを底支えしている。それに蓬子は「ルイーズ・ブルックスまがいの短い髪型」をしているのだ。二朗は気づいていないが、あの「和製ルイーズ・ブルックス」は、結局のところ蓬子の身代わりに過ぎない。そして何よりも決定的なのは、蓬子という名前だ。なぜなら蓬=よもぎは「四方木」とも書くのだから。そう、彼女こそ「四」の化身だったのだ。 小説の終わりがけ、ようやく帰宅した二朗は、蓬子からの封書を受け取る。彼女は伯爵夫人の紹介によって、物語の最初から「帝大を出て横浜正金銀行に勤め始めた七歳も年上の生真面目な男の許嫁」の立場にあるのだが、未だ貞節は守っており、それどころか性的には甚だ未熟な天真爛漫なおぼこ娘ぶりを随所で発揮していた。だが手紙には、緊急に招集された婚約者と小田原のホテルで落ち合って、一夜を共にしたとある。婚約者は誠実にも、自分が戦死する可能性がある以上、よもぎさんを未婚の母にするわけにはいかないから、情交には及べないーーだがアナル・セックスはしようとする、ここは明らかに笑うところだーーと言うのだが、蓬子は「わたくしが今晩あなたとまぐわって妊娠し、あなたにもしものことがあれば、生��れてくる子の父親は二朗兄さまということにいたしましょう」と驚くべきことを提案し、それでようやっと二人は結ばれたのだという。それに続く文面には、赤裸々に処女喪失の場面が綴られており、その中には「細めに開いた唐紙の隙間から二つの男の顔が、暗がりからじっとこちらの狂態を窺っている」だの「あのひとは三度も精を洩らした」だのといった気になる記述もありはするのだが、ともあれ二朗はどうしてか蓬子のとんでもない頼みを受け入れることにする。彼は小春を相手に現実には起こっていない蓬子とのふしだらな性事を語ってみせさえするだろう。それは「二」として生まれた自分が「三」からの誘惑を振り切って「四」へと離脱するための、遂に歴然とその生々しい姿を現した「世界の均衡」の崩壊そのものである「戦争」に対抗し得るための、おそらく唯一の方法であり、と同時に、あるとき突然向こうからやってきた、偶然とも僥倖とも、なんなら奇跡とも呼んでしかるべき、因果律も目的意識も欠いた突発的な出来事としての「小説」の、意味もなければ正しくもない「原理」、そのとりあえずの作動の終幕でもある。

(初出:新潮2016年8月号)

2 notes

·

View notes

Text

ふフルスタックエンジニアとは