#氷の世界

Explore tagged Tumblr posts

Text

以前知り合ったJR乗務員から聞いた話を思い出しました。一度書いたかもしれない。 信越本線の直江津→長野方面を、タンク車を連ねた貨物列車の機関士として乗務。冬のがいかに過酷かを話してくれた。

午後、出発時間が迫るころに日本海の向こうで雷光が見えるとまず「覚悟」を決める。

というのも、それは強い雪雲が近づいている現れだから。この先長野へ向かって登っていく途中、日本最大級の豪雪地帯を通る。列車が差��掛かるころには大雪になるのがわかるから、その覚悟だ。 蒸気機関車時代と違って電気機関車は一人乗務。一人ぼっちで立ち向かう。

タンク車には石油が満載。それをたくさ��つなげているが、この「積み荷が液体」というのはそれだけで相当難儀なものらしい。というのも、タンクの中で前後方向に激しく揺れるため、引いている貨車すべての動揺が機関車を直撃するからだ。 前進しようとするとがん!と後ろに引かれ、

減速するとドカン!と押し出される。この状態で峠越えをするのは並みの運転ではない。 降り出した雪は山が近づくにつれ激しくなる。せわしなく動くワイパーもじきに役に立たなくなる。寒冷地の人なら知っている通り、溶けた水分がワイパーゴムについて凍り、雪を拭わなくなるからだ。

そうなると身を乗り出して素手で氷を掻き落とす。これを繰り替えす。気が付けば日はとうに沈んで、視界に入るのは前からごうごうと吹き付ける雪だけの世界になっている。 そんな中を、海岸近くの直江津から700mも登っていくのだ。 新井を過ぎたあたりから坂がだんだんきつくなってくる。

線路は雪に覆われていて、窓から顔を出して下を見ると、機関車の跳ね飛ばす雪がまるで波しぶきのように見える。「船みたいだ」とか思っていると空転!急な減速でタンク車からドカン!砂を撒いたり、微妙なハンドル操作で加減速をしつつ進行するが、雪はどんどん深くなり抵抗が増す。

こうなってくると指定された速度などまったく届かず、ただただ止まらないよう祈りながら、限られた視界で前方を覗きつつ進む。 関山から先はもう雪壁しか見えない。前方からは吹雪。見えるものが限られてくると空間識が怪しくなってくる。運転室の後方ではモーターが轟音を上げている。

不安になって振り返ると、機器室がほんのり赤い。発熱がひどい。関山・妙高高原間は日本最大の豪雪地帯だ。日本最強のロータリー除雪車もここに配備されたくらい。 そこを、孤独な機関士が十数両の石油満載のタンク車を牽いて登っていく。 「ほんとにね、ああいうときは泣きたくなります。」

ここで加減速操作を誤ると、一気に空転して停止してしまう。そうなると終わり。再起動できる可能性は低い。 ここで行き倒れた���信越本線は当面運転できなくなる。それだけは絶対に避けなければならない。 だから全身の神経を機関車の動輪とタンク車からの動揺に集中させてハンドルを操作する。

こんな過酷な条件の中、孤独な機関士は格闘する。 一般人には想像もできない仕事の現場だ。 そしてどうにか妙高高原駅までたどり着けば、やっと一息つくことができる。過熱した機器を冷まし、ほとんど雪で覆われた機関車の前面窓やワイパーをどうにかし、そしてやっと持参したお茶を口にする。

この先は、雪は減るし基本的には下りなので今までほどの緊張感はない。 しかし下りでのタンク車からの動揺は危険だ。各タンク内の揺れはまちまちだから、両数が同じでも衝撃は毎回違う。下手をすると減速直前に波長の揃った衝撃を食らうかも知れない。 だから長野駅までは本当に気が抜けない。

ぼくら鉄道ファンはただただ線路際で喜んでいるだけだけど、状況によっては乗ってるほうはそれどころじゃないよってことですね。 ちなみに彼はその後飯山線を経て新幹線運転士になりました。

X / 電電臨電 @erikichijo

62 notes

·

View notes

Note

Please tell me what Local Heroes is

So, local heroes are tokusatsu characters who appear in events to promote businesses, encourage activities like picking up trash or learning a local dialect, or to encourage tourism in a given area like a town or prefecture! (naturally not all local heroes fit into this, some are just people making their own toku heroes (a number of colleges have clubs that make these!), but they're grouped under the same umbrella)

A lot of them have fun and unique themes you won't see a lot for other toku since they're based around things specific to their area! Like Monbetu Garrier, who's based on an ice breaking ship:

Or Salmon Fighter Ruibe, who's theme is....well I'm sure you can guess

Most of them don't have tv series of their own, so I'd recommend just scrolling through any given local heroes twitter and ending up on a several hour rabbit hole like i did—

92 notes

·

View notes

Text

2025年1月5日(日)

今冬は氷瀑を撮るために下見がてら出かける。比較的暖かい日だった。10時半ごろに入山記録をつける。山道に入ってから鼻からの呼吸がしにくい事に気付く。脚の筋肉も硬直し背負っているカメラバッグすら不自然な重さを感じる。10分程度歩いただけで全身から汗が吹き出す。アウターを脱ぎ水分を補給し精神的な立て直しを図る。今までの10分が周囲の環境を意識する余裕がなかった。深呼吸し心臓の音が着地するまでじっと待つこと5分、意識を外側に向ける事で動けるような気がした。苔は緑というよりも黄色に近く、赤から茶色に変わっていく落葉が目立ち、紅葉のシーズンであればさぞ美しかった事だろう。小さな落石などで足場が悪く慎重に選びながら歩みを進める。あらゆるところに落石注意の表記がある。ただ、どう注意したら良いかも分からないため、止まらず通り過ぎるようにする。さらに10分程度で滝が出迎えてくれる。不思議なもので大きな景色を目の当たりにすると、今まで荒かった呼吸が落ち着いている事に気付く。凍てつき具合からすると10%程度だろうか。水量も少ないが、行き届く範囲はしっかりと凍っている。凍結している岩を見ると落ち葉は赤い活力を保ったまま、氷の下で眠っている。そんな景色を眺めていると親子が登って来て声をかける。見知らぬ人であっても誰かがいる事に温もりを感じる事ができた。おそらく自分の中にある不安を少しでも消したかったのだと思う。足場は凍てつきもあり、撮影中に幾度となく滑った。次回来る際には軽アイゼンになってくるだろう。帰路に着く途中に岩に張り付いているまばらな苔が気になり撮影しているとジオラマを連想させる。小人の物語を写真の中に編んでいく。小さな世界の中では蟻が猪に、カマキリは熊に見えるのかもしれない。命は永続的に続くものではないが、普段の安寧した場所にいると自分の存在がボヤけてしまう事がある。本当の世界は地味で生々しいが、いかに丁寧に生きるかが人生の張りになるような気がしている。次、この地に訪れる際には準備を整えて臨みたい。

35 notes

·

View notes

Text

<正論>CO2は生命育む恵みの物質

東京大学名誉教授・渡辺正

CO2を悪とみる1988年以来の発想は、中世の魔女狩りに似て、社会を壊すエセ科学だった。かつて35年ほど光合成を研究した工学系の化学屋が、そう断じる根拠をご披露したい。

快適な暮らしもその恵み

約30万種の陸上植物は、太陽光を動力にした光合成で、安定な水とCO2から高エネルギー物質を作る。必須物質の全部を生合成する植物は、単独で繁栄できる。

物質合成能の低い動物は、植物の「製品」を強奪して生きるしかない。草食動物はむろんのこと、肉食動物も間接的に植物を食���ている。要するに植物から見た動物は「寄生虫」にすぎない。

大魚や鯨を頂点とする海中の食物連鎖も、植物プランクトンと藻類がCO2から作る有機物を原点にして成り立つ。

私たちも植物の恵みで生きる。飲食物のうち、水と食塩を除くほぼ全部が、直接間接の光合成産物だとわかる。体重72キロの筆者を作る13キロの炭素原子も、元は大気中のCO2分子だった。

光合成は、私たちに飲食物のほか材料(木材など)と繊維(綿・麻・紙)も恵む。1億~2億年前の光合成産物は、化学変化して石油や石炭、天然ガスになった。

文明や文化を創造し、快適な暮らしと移動法を手に入れ、情報化社会を作ったヒトも、食物から産業用動力までの全部を植物に頼る。高層ビルが演出する都会の華麗な夜景も植物の恵み、つまりはCO2の恵みだと心得よう。

CO2増え豊かさ増す世界

CO2削減の声が芽生えてから大合唱に育つまで35年余、大気のCO2濃度は増え続けた(たまたま同時進行した昇温の原因は多様)。直近の25年間はペースを上げながら15%以上も増え、世界を豊かにしつつある。なぜか?

大気に適量の酸素がたまった4億~5億年前に緑藻の一種が上陸し、分化・進化を経て1億~2億年前の恐竜時代に大繁栄した。葉の化石を調べた結果などから、当時のCO2は現在の5~10倍も濃かったと推定されている。

当時の生物を先祖とする植物に、今のCO2は薄すぎる。だからこそ本格的ハウス栽培では、石油燃焼装置を使って内部のCO2濃度を外気の3~4倍に上げ、植物=作物の生育を速める。

大気に増えるCO2は、むろん地球の緑化を進め、ひいては私たちの食糧を増やしてくれる。

衛星観測によると地球の緑は、30年間に約10%ずつ増えてきた。作物の収量も快調に増えた状況を、国連食糧農業機関(FAO)の統計が語り尽くす。食糧の増加は、8億人以上ともいう飢餓人口の低減にも貢献してきた。

そんなCO2を減らすのは、全人類に向けた大犯罪だろう。

カネと利権「CO2悪玉論」

CO2は、気温変動の主因ではない。たとえばCO2が単調に増え続けた過去2千年のうち、10~13世紀は今よりだいぶ暖かく(中世温暖期)、江戸期を含む14~19世紀は寒かった(小氷期)。

先述の1億~2億年前は、気温も3度は高かったとおぼしい。それでも熱暴走など起きず、生物が栄えたわけだから今後、CO2が倍増しても問題はない(CO2の赤外線吸収は飽和に近いため、倍増時でも昇温は0・5度未満)。

だが国連は、東西冷戦の終結が見えた88年、CO2温暖化危機を口実に、排出の多い先進国の富を途上国へ流す南北調停仕事を思いつく。だから定例集会COPでも、近年は「カネよこせ(途上国)」と「ちょっと待て(先進国)」の口論だけをやってきた。

実のところ国連の企(たくら)みは、とうの昔に破綻している。80年代末は途上国だった中国が今や世界一のCO2排出国なのに、国の分類を変えないというルール上、今もって「途上国」なのだから。

けれど、環境浄化が進んで失業に怯(おび)えつつ国連と協働した面々が、一件を「解決可能な環境問題」という虚構に仕立て上げた。

深刻そうな話にメディアが飛びつき、政治家は票を期待して血税を垂れ流す。巨費の利権を産学界の亡者(一部は知人)が狙い、脱炭素など非科学語を操って庶民を騙(だま)す世になった。

政府は昨今、脱炭素・経済成長の営みをエセ英語でグリーントランスフォーメーション(GX)と呼ぶ。10年で投資150兆円を期待するというけれど、「脱炭素」の成功だけはありえない。

たとえば、バイオ燃料のCO2発生量は石油より少ない…と叫ぶ集団がいる。事実なら人類は燃料問題から解放され、化石燃料の大半を掘らずにすむ。だがバイオ燃料はCO2を増やす代物だから、石油採掘が減る気配すらない。

バイオ燃料は善…という噓が、2022年12月の航空法改正(バイオ燃料導入)につながった。審議会に理系の人はいないのか?

なお形容詞「グリーン」は、遠い未来の姿ではなく、CO2が増え、植物界も食卓も豊かさを増す現状にこそふさわしい。

GX関係者はCO2が減ると誤解して喜び、筆者は増えると確信して喜ぶ。私たちは妙な時代を生きている。(わたなべ ただし)

27 notes

·

View notes

Quote

負けがほぼ確定すると場を荒らす子っているんだよ

「負けがほぼ確定すると場を荒らす子っているんだよ」社会の中でも感じる"ちゃんと負ける難しさ"とゲームを続けたくなる仕組みの重要性 - Togetter [トゥギャッター]

dada@yuuraku 例えばトランプでもボードゲームでも不利な状況から逆転も難しい時に最後ま��遊び終えられる子供って案外少ないんですよ。育ちのよろしいツイッタラーにはピンとこない話かも知れませんが育ちの悪い子は場を壊す「荒らし」を始めるの。ちゃんと負けられる子でないと相互間の「自由」は担保されない。

rabitgti2@RabitGti2 似てる気もしますね… ・ゲームで負け確だと「荒らし」を始める ・掃除当番だと悪ふざけを始める ・勉強してる子を邪魔して「仲間」にする ・学校で「親に愛されてそう」な子をいじめる ・「落ちこぼれ」で固まって安心する ・選挙で世界を破壊してくれそうな人に投票

epcmd@DecultureEpcmd 子供に限らない。大人でも、「挫折の受容」が、相互の自由を担保するための大きな要素になっていて、自分の「挫折」を受け入れることができない大人が多いからこそ、すなわち「現実の否認」としてのポピュリズムやポストトゥルースが起こっているのだから。

@kimuseyellow マリオカートは下位ほど強力に場を荒らすアイテムが引けるから最下位で萎えてゲーム降りないように設計されてるんだよね。めちゃくちゃ良いデザインだと思う

@kamisato_3 パーティーゲーで下位の人間に何かしら逆転の芽が設計されてる理由やね マリカーなら下位のプレイヤーはアイテムの引きが格段に良くなる

@aa60006342 プライドだけは高いが勝つために事前の努力をできないタイプ

@Itsukuisland 負けると舐められる・煽られるというような文化もありますから、勝つ側・最下位にならない側の人間が「安心して負けを認められる空気」を作ってやるような振る舞い・言動も大事なのかなと思います。 ゲームとはいえ疑似的にそのプレイヤー集団内での序列が示される以上、立場が上になり場の空気や流れを支配しやすいのは勝つ側ですし。

---

正確,堪え性,プロレス,ヒール,悪役,楽しむ,弱者男性,チー牛,在日,移民,少数派,氷河期世代,懸念,無敵の人,スパイト行動,

15 notes

·

View notes

Text

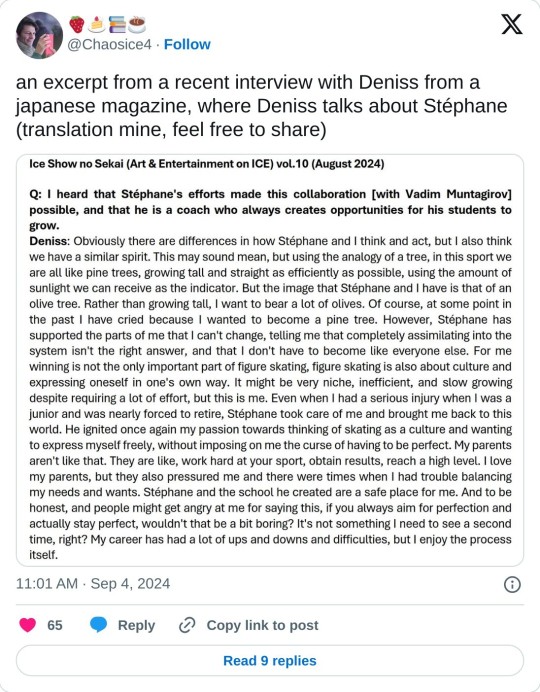

The magazine is available on Japanese Amazon:

47 notes

·

View notes

Text

アザラシ

アザラシは、哺乳類食肉目アザラシ上科に属する海生哺乳類の総称です。北極圏や南極圏の海を中心に、世界中の海に広く分布しています。流線型の体形とヒレ状の前足が特徴で、水中では優れた泳ぎ手です。陸上では前足で体を支えて移動します。主に魚や甲殻類を食べ、優れた潜水能力で深さ数百メートルまで潜ることができます。種類によって異なりますが、多くのアザラシは白い体毛と黒い斑点を持つ赤ちゃんを産み、その愛らしい姿から人気を集めています。また、アザラシは優れた聴覚を持ち、氷の下の水中で音を聞き分けることができます。

手抜きイラスト集

11 notes

·

View notes

Quote

氷河期世代が政治的に騒がないことを正当化すべく「将来のため」のお為ごかしで権利の削減を黙認してきた結果が今の惨状なので、若い世代はもっと権利をよこせと騒いでいこうな。氷河期世代のおっさんからの忠告です

[B! 医療] 石破首相は「世界に誇れる制度」を壊している…「"高額療養費見直し"は実は現役世代が危ない」と医師が懸念する理由 これは「高齢者医療費の削減」が目的ではない

14 notes

·

View notes

Text

Frost Dream - Lyrics + Translation

Please do not repost/retranslate without permission.

Kanji:

くるりくるり舞えよフロストフラワー

魂の欠片映して踊れ Satisfaction

眼裏(まなうら)色めく景色 涙描き

運命(さだめ)を受け入れれば 氷のごとく

凍て付くたびに 研ぎ澄ます心に

募る感情シークエンス

使い分けたペルソナには

偽り真実思う���ま

表裏一体のユニゾンを

Entwine 騙し騙され

めくる��く日々はスイング 覚めない夢へと

いつの間にか惹かれ合い魅せられて

新しく生まれ 混ざり合った刺激に抗えはしない

内なる答えは「心のまま」に

与えられ始まるものも 悪くない

悲しみ氷る刃溶かしきるよう

喜び本物の熱だけ伝える

解き放たれる制約がもう一度

形を変え Reconnection

傷が瘡蓋(かさぶた)になっても

紡いだ時間は続くこと

どこかで信じ求めている

Undo できなくていい

まわりまわる世界よ 終わりなどないと

願いにも似た想いを捧げよう

此の場所を余すことなどなく輝かせることを誓う

尊い愛しさ溢(こぼ)れた吐息

最高の笑顔と共に高みへ

めくるめく日々はスイング 覚めない夢など

幻想のようなひとときの罠と

それでもこの胸 刻み込んだ歴史は果てることはない

確かに繋いだ消せない証

さあダンスの曲は次なるターンへ

まわる世界 終わりなどないと

願いにも似た想いを捧げよう

誰よりも強く限りのない輝きを放つと誓う

内なる答えは「心のまま」に

約束だ 有終の美を飾ろう

Rōmaji:

Kururi kururi mae yo furosuto furawā

Tamashī no kakera utsushite odore Satisfaction

Manaura iromeku keshiki namida egaki

Sadame o ukeirereba kōri no gotoku

Itetsuku tabi ni togisumasu kokoro ni

Tsunoru kanjō shīkuensu

Tsukaiwaketa perusona ni wa

Itsuwari shinjitsu omou mama

Hyōri ittai no yunizon o

Entwine damashi damasare

Mekurumeku hibi wa suingu samenai yume e to

Itsunomanika hikare ai miserarete

Atarashiku umare mazari atta shigeki ni aragae wa shinai

Uchinaru kotae wa ”kokoro no mama” ni

Ataerare hajimaru mono mo warukunai

Kanashimi kōru yaiba tokashikiru yō

Yorokobi honmono no netsu dake tsutaeru

Tokihanatareru seiyaku ga mō ichido

Katachi o kae Reconnection

Kizu ga kasabuta ni natte mo

Tsumuida jikan wa tsudzuku koto

Doko ka de shinji motometeiru

Undo dekinakute ī

Mawari mawaru sekai yo owari nado nai to

Negai ni mo nita omoi o sasageyō

Kono basho o amasu koto nado naku kagayakaseru koto o chikau

Tōtoi itoshi-sa koboreta toiki

Saikō no egao to tomoni takami e

Mekurumeku hibi wa suingu samenai yume nado

Gensō no yō na hitotoki no wana to

Soredemo kono mune kizamikonda rekishi wa hateru koto wa nai

Tashika ni tsunaida kesenai akashi

Sā dansu no kyoku wa tsuginaru tān e

Mawaru sekai owari nado nai to

Negai ni mo nita omoi o sasageyō

Dare yori mo tsuyoku kagiri no nai kagayaki o hanatsu to chikau

Uchinaru kotae wa “kokoro no mama” ni

Yakusoku da yūshūnobi o kazarō

Translation:

Twirl round and round, frost flower

Reflect the fragments of your soul and dance, Satisfaction

A vibrant scenery etched into my mind, painted with tears

If I accept fate, like ice

Each time it freezes over, a sequence of increasingly stronger feelings

Plays in my sharpened heart

With the personas I switch between,

Lies and truths are as you see fit

A unison of two sides of the same coin

Entwines, deceiving and being deceived

The dizzying days swing towards an unending dream

Before we know it, we are drawn to each other and captivated

We can’t resist the blend of newly born stimuli

The answer within is “As your heart desires”

The things it can bestow upon you aren’t bad either

So that the frozen blade of sadness can melt away,

I will convey only the true heat of joy

The released constraints once again

Take a new form, Reconnection

Even if the wounds become scabs,

Somewhere deep inside I believe and wish that

The time we’ve spun will continue

I don’t need to be able to Undo

Oh, ever-turning world! Let us offer you

A sentiment of wishing there is no end

I vow to make this place shine in its entirety

With a precious sigh filled with love

And the best smile, let’s reach greater heights

The dizzying days swing. An unending dream

Is the ruse of a fleeting moment, like an illusion

But even so, the history engraved in my heart will never die

It’s a sure and unerasable proof of our connection

Now, let’s move on to the next turn of our dance’s song

Let us offer to the ever-turning world

A sentiment of wishing there is no end

I vow to shine brighter than anyone, with an unlimited radiance

The answer within is “As your heart desires”

It’s a promise. Let’s end with a flourish

29 notes

·

View notes

Text

【氷川きよし】限界突破×サバイバー~歌詞の意味を考察!現世のシールドを解き放て! | NON SEALD

59 notes

·

View notes

Text

250103

朝、柴田聡子の雑感が頭の中で流れている。 今日も日の出くらいの時間に目覚める。 今の私には12時就寝7時起床がちょうどいいらしい。

9月の日記を打ち込んでいたら、わたしはつくることを仕事にはしない、と書いていた。 そうだった。だから、お金を稼ぐためには仕事を増やさなければならなかったのだ。

-

250104

車の温度計が-15℃を表示していた。 痛いくらいに空気がつめたい。 アルバイトをして、神奈川から帰ってきた彼とインデアンでカレーを食べる。 この1週間でわたしは少しやせたらしい。 ひとりで生活することになると、あまり量をたべなくなる。 彼は少し太った。

夜、そろそろ寝よう、という気になって制作がはかどってしまい、ねるのが遅くなった。 こうしたらいいかも、の連鎖。 明日のためにもうねよう、と切り上げて、ねた。

-

250105

朝、ストーブが点く前に目覚めてしまい、少し布団にもぐっていた。 太陽はすごい。どんどん世界を朝にしていく。

個展の���品を郵送する。 どのような状態にしたら無事につくのかわからなくて、何度も彼に確認してもらう。 緩衝材が足りなくて、折りたたんだダンボールやストール、ざぶとんを詰めてみた。

晩ごはんはガストのチーズinハンバーグ。想像より���チーズがたんまりでおいしかった。

-

250106

アルバイトをして、大学での仕事。 疲れたつもりはなかったけれど、疲れていた。 雪がゆっくりと落ちていて、きれいだった。

ここ数日、個展の準備で余裕がない。 そして、その様子をみた彼が連動して気分を崩してしまう。 ひとりでいたい。アトリエがほしい。

-

250107

朝、アラームは何度も鳴るのに起きられなかった。 イライラしている人をみて、嫌な気分になる。 どうしてわたしたち、一緒に暮らしているのだろうね。

仕事。 人と会話することなく、もくもくと手を動かす。 あまりにも気がらく。 帰って来てからはずっと個展の準備をしていた。 お腹がぼんやりと痛い。

この間、テレビでローソンのスイーツ特集をみてから彼がせっせとローソンのスイーツを買って帰ってくる。 昨日は濃厚なチョコクレープ。今日は調和のとれたモンブラン。おいしかった。

-

250108

朝、肩が痛い。 ばたばたと荷造りをし、たくさん忘れ物をして、飛行機にのった。 空にいるといつもは近すぎてわからない大地の全体を眺めることができて、嬉しい。 東京につくと、寒くなくて、春がくるんだ、と思った。 肌が空気に触れていても痛くない。北海道の寒さの厳しいことを思い知る。最高気温も氷点下の世界のつめたさ。

陶器のトリを買う。 父の還暦祝い。 角のないフォルムが可愛らしい。ずっと寄り添ってくれるといい。

10 notes

·

View notes

Quote

現在のところ、世界で最も経験豊富な砕氷船建造国はフィンランドです。フィンランドの海岸線は冬季に全面凍結することがあり、また輸出入の 90% 以上を海上輸送に依存しているため、航路を確保するためにバルト海砕氷船の大規模な艦隊を維持しています。その結果、フィンランドは砕氷船建造において比類のない専門知識を培ってきました。フィンランドの企業は、世界の砕氷船の約 80% を設計し、60% を建造しています。

アメリカが砕氷船を建造できない理由

13 notes

·

View notes

Text

日本SFの歴史/第14回日本SF大会のテーマ「SFの浸透と拡散」

筒井康隆はこうした状況を敏感にとらえ、1975年、神戸で開催した第14回日本SF大会のテーマを「SFの浸透と拡散」とした。「浸透と拡散」はこれから後の日本SFをとらえるキイワードとなる。 ちょうどこの時期、出版界も変貌しつつあった。映画、テレビ、出版といういくつものメディアを使って大量動員、大量消費を促す、いわゆる「角川商法」が登場したのだ。日本人向けに変質したSFは、出版社の期待するマス・セールスにこたえうるジャンルと目されるようになってゆく。

HISTORY OF JAPANESE SF01

80年代に入って、世の中は一時、不況にあえぐようになったが、SFのブームは���らに続いた。映画でいえば、81年『レイダーズ/失われたアーク』、82年『E.T.』、83年『スター・ウォーズ/ジェダイの復讐』、84年『インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説』、85年『バック・トゥ・ザ・フューチャー』といったヒット作が連続したし、ゲームセンターの登場、パソコンの普及、科学雑誌の創刊ラッシュ、85年のつくば科学万博開催などで、人々の目が科学に向いたことも、ブームを持続させる背景となった。 SF作家たちにとっては、書きたいものを書ける恵まれた状況だった。この時期の日本SFは、あらゆる方向に向けてその可能性を追求したといえそうだ。 だが、逆にいえば、これは「日本SF」とひとことでまとめてしまえるような実体が消失してゆくことにもつながった。読者対象を広げ、軽いエンターテイメントから噛みごたえのあるハードSF、あるいは前衛文学的な実験小説まで、さまざまな様相を見せる作品群を、SFという言葉で一括りするのは不可能になった。「浸透と拡散」が進み、行き着いた果ては、日本SFの雲散霧消という事態が待ち受けていたのだ。 その結果、当然のことながら、SFブームなどというものも、どこかへ消えてゆくことになる。1980年代は、そんなふうな時代だった。そして、1990年代は日本SFというジャンルが見えなくなった状態で経過していきつつある けれども、念のためにいっておかなければならないのだが、「日本SF」とひとことで呼べるようなジャンルはなくなったとしても、SF作品そのものがなくなったりすることはない。SF作品は、これまでの分類や体系を越え、あらゆるところで書かれているのだ。 たとえば伝統的な「純文学」の流れの中に出現したSFがある。 もともと安部公房の『第四間氷期』や三島由紀夫の『美しい星』など、純文学作家の書くSFがなかったわけではない。しかし、日本の伝統的文学はSFの存在をまるで無視していた。文学の扱う素材は過去から、せいぜい現代までで、未来のものであるSFは意味がないと考えていたのかもしれない。 硬直した文学観打破のきっかけとなったのは、ラテン・アメリカ文学の紹介だった。世界文学の中でもっとも先進的であるとされたそれは、凝り固まったリアリズムとは無縁のものだった。さらに同時期に紹介されたイギリスのウィリアム・ゴールディングやアメリカのカート・ヴォネガットの国際的評価の高さもあったのだろう。前者はノーベル文学賞を受賞し、後者も候補として名があげられたが、どちらも主要な作品は純然たるSFといってさしつかえない。 こうした情勢と呼応するかたちで、日本文化の現状に強い違和感を抱く村上龍が80年、『コインロッカー・ベイビーズ』を発表。同年には、アメリカ現代文学の洗礼を受けた村上春樹がデビュー、SFと文学の垣根を無視した活躍を始める。ベテラン作家の大江健三郎、井上ひさし、日野啓三らも古い日本文学の枠にとらわれない創作活動でSFに接近した。逆に、SFの方からは筒井康隆が「純文学」と銘打たれた作品群を発表する。そしてこの時代以降、新しい文学の書き手たちは、そのほとんどがSF的手法を取り入れることに何の躊躇も覚えなくなった。高橋源一郎、島田雅彦、いとうせいこう、小林恭二、大岡玲、久間十義、奥泉光、笙野頼子、別唐晶司、大石圭、川上弘美など、そうした作家の名を挙げればきりがない。

5 notes

·

View notes

Text

248.卒制の方向性について

テーマシートを進めるにあたり、ルートがルートがと言っていたやつについてまとめます。

現状3つの作品形態を考えており、それらのメリットデメリットが各々あって頭を抱えている状況です。もし、意見やこれ面白い、みたいな感想あれば気軽にコメントなどお願いします。 具体例、メリットデメリットなど記述していきます。私の頭の中のいくつかの構想を吐き出すように書いているので、なるべく伝わるように努力していますが、結構ざっくりな部分もあると思います。わかりにくいなと思った部分は随時更新して行くつもりです。

3つの作品形態について

ふんわりとしたつたないイメージ画↓ 左から③②①となっていて見にくいですがお許しを、、。

①現実世界にある物質を非現実的にぶつける

テーマシート草案作成にあたり私が思い描いていたもの。

具体例:溶岩↔氷、金属↔草花

概要:ファンタジー作品やSF映画などの演出でも既出しているような部分になるが、既存作品で描かれているものでは「境界部分」が結構あっさり表現されている���とが多い。その「境界部分」の表現をより物質の特徴を捉えてそこに見せ場を作るような表現を構築したい。シミュレーションというよりかはシェーダーやジオメトリノードなどで制作する。

メリット:私が魅力を感じているザ・メタモルフォーゼ的ビジュアル。割かし制作手順が想像しやすく取り組みやすい。(3年ゼミ展の延長戦的な感じでシェーダー+造形の作りこみになりそう)そのため、ある程度好きで得意?な分野として制作できる。

デメリット:化学反応の要素を入れられない。(画としての説得力を持たせるため、物質の特徴に合わせた演出になる。そうなると化学反応という外部から持ってきた現象を入れにくい。)

②器の中で起こる化学反応の美しさを追求する

化学反応を活かし、オブジェクトとしての美しさを構築することができる。プロダクト制作に寄る。

具体例A:空想アイテム(イメージ画がありませんが②や⑮がアイテムポッドみたいなのに入っているのを想像してください。) 具体例B:様々な形状の中で化学反応を起こす抽象的なオブジェクト作品

概要A:近未来ゲームにおけるアイテムポッド(ポーション)的な存在(使用するときに内部の物質で化学反応を起こす)。そのアイテムが使われる世界とかも構築する方向になる(そういうの嫌いじゃない)。 概要B:完全抽象的なオブジェクト作品として「過程の美」や「混ざり合う美しさ」を探求したもの。

メリット:化学反応の美しさを最大限利用することができ、「変化・混ざる」という点を強調して見せることができる。

デメリット:3DCGを利用する場合、シミュレーションが大切になってくる。デジタル上で化学反応を“私が”再現できるのか、、。→3DCGにこだわらず実際にそういうアイテム・オブジェクトを作り内部で実際に化学反応を起こして鑑賞する装置を作る。また、Aの場合何を成し遂げられるのか、などがよくわからない、、ただそういうアイテム作りましただけになりそう、、(これに関してはどうにでもなると思うのであまり重く受け止めずに)

③身体×物や謎の液体との融合、溶けあいを化学反応を用いて表現する

化学反応を活かし、インスタレーション的作品にも発展できそうだし、オブジェクトとしても作ることができそう。

具体例A:身体×謎の物質、抽象的なオブジェクト作品 具体例B:身体×謎の物質、混ざり合いを体験するインスタレーション作品

概要A:身体と物・液体が触れ合い接点から化学反応が起こり混ざり合っていく様を静止状態のオブジェクトとして作る。(時間経過ごとにオブジェクトを作り並べることで時間によって進行する化学反応をじっくり観察することができる) 概要B:カメラ&センサーで身体を読み取りプロジェクションマッピングor映像として自身の身体の一部が徐々に化学反応を起こす体験ができる。

メリット:化学反応の美しさを利用することができ、非現実的な混ざり合いを鑑賞・体験することができる。

デメリット:3DCGを利用する場合、シミュレーションが大切になってくる。Aではより彫刻的な分野になってくるため壁が多くPCカチカチしてきた私が3Dプリンターなどを活用したとてどこまでできるか不安(自分の手と時間ごとに化学変化によってうごめいている形を3Dプリントし、それらから型を取ってレジンを流し込んで再現とかならできそう)

総括

個人的良いな順:②→①→③(どれも若干の差)

せっかく化学反応という面白モチーフに出会いここまで進めてきたので化学反応を活かせる作品を作りたいと思っている気持ちが大きい。しかし、ここで問題なのが3DCGならば“シミュレーション”が重要になってくる点だ。blenderで少し遊んだり、houdiniの授業にてすこし触れただけの私に制御できるのだろうか。そして、デジタルで化学反応をどう再現するのか。これが怖い。そのため、もし化学反応を取り入れるのならば実際に化学反応を起こす方向性が一番クオリティ高く作ることができると思う。ここでも、どうやって化学反応を起こし続けさせるかや装置の制作、管理など問題は山積みだろう。しかし、まだこの後者のほうが気力がでるきがする。 好きで今まで勉強してきた3DCGのシェーダーなどを頑張るのか(①) それとも化学反応を全面に活かすため、今までと違うことに挑戦してみるのか(②,③) とても悩ましい。今までの3年間の作品がどれもデジタル上でのものがほとんどで卒制では立体物など現実に本体があるような制作をしたいという思いから今回の制作では立体物に固執して案を考えている。 ②のAについてはこのまとめをかきながらふと思いついた案なのだが、好きな近未来SF的要素もあり制作するのは面白そうだなと思っている(シミュレーションorリアルプロダクトか、どちらにせよ私には壁が多いが)。 とりあえずこれらを具体的な制作方法などを考えながら検討している。テーマシート制作的にも悠長に考えていられるものでもないので、テーマシートを書く用としてでも何かしら1つ決めなければいけない。

6 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和七年(2025年)5月28日(水曜日)

通巻第8799号 <前日発行>

「借金の罠」から『貸しはがし』に転じた中国の“一帯一路”

25年中に220億ドル、26年は350億ドルの貸しはがしを予定

*************************

豪州のロゥリー研究所はチャイナウオッチャーがつねに注目するレポートを発表する。このたびは「一帯一路」の実態を数字で明確に示した。「『資金供給者』から中国は『借金取り立て』に変貌した。とくに最貧国や政治経済的に脆弱で安定しない国々に集中している」と結論づけている。中国はまさに阿漕な高利貸しだった。パナマが脱退し、ついでG7で唯一の「覚え書き」締結国だったイタリアも脱退した。日米欧豪で加盟国はゼロだ。

もともと習近平総書記の目玉として、2013年9月7日、カザフスタンのナザルバエフ大学における演説で「シルクロード経済ベルト」構築を提案したのが嚆矢となった。

2014年11月に北京で開催されたAPEC首脳会議で、この構想を習総書記が獅子吼した。

中国からユーラシア大陸を経由してヨーロッパにつながる「陸のシルクロード」、中国沿岸部から東南アジア、南アジア、アラビア半島、アフリカ東岸を結ぶ「海のシルクロード」。そして北極圏を潜る「氷のシルクロード」の三つがセットとなって、各地のインフラストラクチャー整備、貿易促進、人とカネの往来促進をめざした。

中国は一方で多角的外交を展開し、資金提供によるプロジェクトを展開してきたが、他方では西側の制裁と国内経済の頓挫により手元資金が欠乏するに到った。

債権残高合計はたぶん6000億ドル前後にのぼるだろう。明らかなようにこれらは『不良債権』である。

75ケ国が資金に苦しむ発展途上国である。公式的な数字は中国輸出入銀行と中国発展銀行からの貸し出しくらいしかない。発展途上国に於いては中国への返済という負担が増えると、保健衛生、教育予算を成立しにくくする。貧困から最貧への転落となって、これは「人権」に五月蠅い西側の批判を招く。

とはいっても、これら債務国のIMFへの報告は杜撰で信頼できる数字ではない。あらかたは賄賂、汚職に消えた国もある。

2000年代の中国は海外投資も少なく、まして資金援助などはできる立場にはなかった。米欧は経済成長がいずれ民主化をうむだろうという幻想に拘泥して中国に投資し工場を移転し、世界の工場という望外の地位を確保した中国は2008年の北京五輪成功ですっかり自信を得た。

2011年にはGDPで日本を抜き、習近平は2013年に「一帯一路構想」をぶち上げる。資金供給のピークは2014年一年だけで、じつに500億ドル以上を世界の発展途上国にプロジェクトを持ちかけて貸し付けた。

▲カネに目がくらんで台湾断行い走る国々

やがて「借金の罠だ」として世界で批判がおこり、2019年には180億ドルに激減し、ついでコロナ禍を挟んで、資金供給者としての中国は貸し付けサービスの継続が出来なくなった。

それでも今日まで中国が「二国間協定」で貸し込んだ総額は、パリクラブの規模を凌駕し、発展途上国120ヶ国の内、54ヶ国が債務超過、支払い不能状態になる。

パリクラブは安定的に継続的な資金供給をつづけているが、中国は貸し出し条件として三年~五年の据え置きのあと、返済が始まる。もちろん金利つきである。

2016年からパンデミックの収まる2023年まで、中国の資金供給は年間平均で70億ドルへと減少していた。いくつかの国ではプロジェクトが中止となった。インドネシア新幹線などは、日本から横取りしたプロジェクトだったが、予算の30%高となって、工事は四年遅れた。

パキスタンへの貸し付けは公式的に620億ドル、担保はグアダール港の租借、スリランカはハンバントタ港が既に中国の軍港に化けた。

2025年中に目標としている取り立て(リスケ、あるいは担保権行使)は350億ドルに達し、対象となるのはパキスタン、カザフスタン、モンゴルなどの近隣諸国と、資源の多いブラジル、アルゼンチン、今後、インドネシアである。

リスケ、債務積み挙げなどに応じたのはガーナ、スリナム、ザンビアの三ヶ国くらいで、のこりの債務国状況も金額も条件も不透明である。

つまり2016年からリスケが開始去れ、世銀・IMF同様に、免除やリスケの協議が行われるが、これらは中国との「二国間協定」のため、非公開である。

しかし中国は一方でG20の「DSSI」(債務サービス中断イニシャチィブ)に参加し、これまでの債務免除額は42億ドルだという。

中国は貸し付け政策のスタンスを政治的に変更し、外交を搦め「ひとつの中国」を強要した。これに呼応して2018年にはブルギナファソとドミニカが、2019年にはソロモン諸島が、2021年にはニカラグア、そしてホンジュラアスが2023年に台湾と断交した。札束でひったたく外交である。

▲『台湾断交』か、資源利権確保か、露骨な融資条件

つぎに中国はEV用電池の原料確保の戦略をからめてコンゴ、モザンビーク、ナミビアなどへ一帯一路プロジェクトを持ち掛けた。コンゴのコバルト鉱山、ラオス、ザンビア、そしてアフガニスタンの銅鉱山の権益を確保した

4月25日、ベッセント財務長官はアジア開発銀行(ADB)の神田真人総裁と会談し、「中国をADBの融資対象国から外す具体的な措置を講じよ」と求めた。ADBは「開発途上加盟国に対する資金の貸付・株式投資を主眼として、開発プロジェクト・開発プログラムの準備・執行のための技術支援及び助言をなす。くわえて開発目的のための公的・民間支援の促進、加盟国の開発政策調整支援を行っている。

GDP世界二位という経済��国となった中国が、WTOでは特権をフルに利用して「発展途上国」の立場を、都合よく使い分けることに米国は我慢の限界を示した。日本も二年前から、ADB経由の対中融資打ち切りを「検討する」と表明してきた。

日本政府は「新興国向け融資」の対象から中国を外すよう求めている。ADBは日本が最大の出資国で、歴代総裁も日本人が務めてきた。本部はマニラにある。日本は、ADB創設当初からの加盟国で、222億3,000万ドルを出資。 特別基金を通じて159億8,000万ドルを拠出している。

中国開発銀行などからの融資は枯渇気味、自ら設立したAIIB(アジアインフラ投資銀行)は、巧妙にADBとの協調融資というかたちをとって名目を保っているが、事実上AIIBの機能は不全に陥ったと推測されている。

9 notes

·

View notes

Text

どうか、拡散されますように。

「中国に侵略される」ということについて皆に知識をつけて欲しい。

ちなみに私は右でも左でもない、日本とフィリピンのハーフのフィリピン語ペラペラのオタク28歳。

私が「侵略というもの」を確信してる理由は、悲しいけどフィリピンが既にそうだからなんやで。

(叔父叔母も従兄弟たちも近所の人も沢山全員が嘆いている)

まず、色んな人が言ってる「侵略」っていうのは実は暴力だけではないんやで。

映画みたいなことを言うけど、"政治家を賄賂で買収"するとか"土地を買い占め"て沢山自国の人を送るとか、"その国で沢山商売"するとかも侵略なんやで。

その先には"日本人の意見は通りにくい"世界が待っている。

フィリピンは既に"華僑(海外に移住した中国人またはその子孫)"が牛耳っていて、フィリピンで商売するということは"華僑"と商売することと言われるほどやで。

土地も商売も政治家も、国の風習も多くが中国化されています。

24年の9月頃に中国のスパイをしてた政治家が数人捕まりました。が、氷山の一角ですね。

彼らが捕まっても賄賂を渡せば、刑務所のなかからなんでもできちゃうので意味ありません

10 notes

·

View notes