#特に冬は頭に雪が積もったりすればそれはやっぱりずっと濡れていることになろうて

Explore tagged Tumblr posts

Text

青と金色

■サイレンス

この部屋のインターフォンも灰色のボタンも、だいぶ見慣れてきた。指で押し込めて戻すと、ピーンポーンと内側に引っ込んだような軽い電子音が鳴る。まだこの地に来た頃はこうやって部屋主を呼び出して待つのが不思議な気分だった。鍵は開かれていたし、裏口だって知っていたから。 「…さむっ」 ひゅうう、と冷たい風が横から吹き込んで、思わずそう呟いて肩を縮めた。今週十二月に入ったばかりなのに、日が落ちると驚くほど冷え込む。今日に限って天気予報を観ていなかったけれど、今夜はいつもと比べても一段と寒いらしい。 近いし、どうせすぐだからと、ろくに防寒のことを考えずに部屋を出てきたのは失敗だった。目についた適当なトレーナーとパンツに着替え、いつものモッズコートを羽織った。おかげで厚みは足りないし、むき出しの両手は指先が赤くなるほど冷えてしまっている。こんなに寒いのならもっとしっかりと重ね着してこれば良かった。口元が埋まるくらいマフラーをぐるぐるに巻いてきたのは正解だったけれど。 いつもどおりインターフォンが繋がる気配はないけれど、その代わりに扉の奥からかすかに足音が近付く。カシャリ、と内側から錠の回る音がして目の前の扉が開かれた。 「おつかれ、ハル」 部屋の主は片手で押すように扉を開いたまま、咎めることも大仰に出迎えることもなく、あたたかい灯りを背にして、ただ静かにそこに佇んでいた。 「やっと来たか」 「はは、レポートなかなか終わらなくって…。遅くなっちゃってごめんね」 マフラー越しに笑いかけると、遙は小さく息をついたみたいだった。一歩進んで内側に入り、重たく閉じかける扉を押さえてゆっくりと閉める。 「あ、ここで渡しちゃうからいいよ」 そのまま部屋の奥に進もうとする遙を呼び止めて、玄関のたたきでリュックサックを開けようと背から下ろした。 遙に借りていたのはスポーツ心理学に関する本とテキストだった。レポート課題を進めるのに内容がちょうど良かったものの自分の大学の図書館では既に貸し出し中で、書店で買うにも版元から取り寄せるのに時間がかかるとのことだった。週明けの午後の講義で遙が使うからそれまでには返す、お互いの都合がつく日曜日の夕方頃に部屋に渡しに行く、と約束していたのだ。行きつけのラーメン屋で並んで麺を啜っていた、週の頭のことだった。 「いいから上がれよ」遙は小さく振り返りながら促した。奥からほわんとあたたかい空気が流れてくる。そこには食べ物や��との生活の匂いが確かに混じっていて、色に例えるなら、まろやかなクリーム色とか、ちょうど先日食べたラーメンのスープみたいなあたたかい黄金色をしている。それにひとたび触れてしまうと、またすぐに冷えた屋外を出て歩くために膨らませていた気力が、しるしるとしぼんでしまうのだ。 雪のたくさん降る場所に生まれ育ったくせに、寒いのは昔から得意じゃない。遙だってそのことはよく知っている。もちろん、帰ってやるべきことはまだ残っている。けれどここは少しだけ優しさに甘えようと決めた。 「…うん、そうだね。ありがと、ハル」 お邪魔しまーす。そう小さく呟いて、脱いだ靴を揃える。脇には見慣れたスニーカーと、濃い色の革のショートブーツが並んでいた。首に巻いたマフラーを緩めながら短い廊下を歩き進むうちに、程よくあたためられた空気に撫ぜられ、冷えきった指先や頬がぴりぴりと痺れて少しだけ痒くなる。 キッチンの前を通るときに、流しに置かれた洗いかけの食器や小鍋が目に入った。どうやら夕食はもう食べ終えたらしい。家を出てくる前までは課題に夢中だったけれど、意識すると、空っぽの胃袋が悲しげにきゅうと鳴った。昼は簡単な麺類で済ませてしまったから、帰りにがっつり肉の入ったお弁当でも買って帰ろう。しぼんだ胃袋をなぐさめるようにそう心に決めた。 「外、風出てきたから結構寒くってさ。ちょっと歩いてきただけなのに冷えちゃった」 「下旬並だってテレビで言ってた。わざわざ来させて悪かったな」 「ううん、これ貸してもらって助かったよ。レポートもあと少しで終わるから、今日はちゃんと寝られそう……」 遙に続いてリビングに足を踏み入れ、そこまで口にしたところで言葉が詰まってしまった。ぱちり、ぱちりと大きく瞬きをして眼下の光景を捉え直す。 部屋の真ん中に陣取って置かれているのは、彼の実家のものより一回り以上小さいサイズの炬燵だ。遙らしい大人しい色合いの炬燵布団と毛布が二重にして掛けられていて、丸みがかった正方形の天板が上に乗っている。その上にはカバーに入ったティッシュ箱だけがちょんとひとつ置かれていた。前回部屋に訪れたときにはなかったものだ。去年は持っていなくて、今年は買いたいと言っていたことを思い出す。けれど、それはさして驚くようなことでもない。 目を奪われたのは、その場所に半分身を埋めて横になり、座布団を枕にして寝息を立てている人物のことだった。 「…えっ、ええっ? 凛!?」 目の前で眠っているのは、紛れもなく、あ��松岡凛だった。普段はオーストラリアにいるはずの、同郷の大切な仲間。凛とはこの夏、日本国内の大会に出ていた時期に会って以来、メールやメディア越しにしか会えていなかった。 「でかい声出すな、凛が起きる」 しいっと遙が小声で咎めてくる。あっ、と慌てたけれど、当の凛は起きるどころか身じろぐこともなく、ぐっすりと深く眠ってしまっているようだった。ほっと胸を撫で下ろす。 「ああ、ご、ごめんね…」 口をついて出たものの、誰に、何に対してのごめんなのか自分でもよく分からない。凛がここにいるとは予想だにしていなかったから、ひどく驚いてしまった。 凛は今までも、自分を含め東京に住んでいる友達の部屋に泊まっていくことがあった。凛は東京に住まいを持たない。合宿や招待されたものならば宿が用意されるらしいけれど、そうでない用事で東京に訪れることもしばしばあるのだそうだ。その際には、自費で安いビジネスホテルを使うことになる。一泊や二泊ならともかく、それ以上連泊になると財布への負担も大きいことは想像に難くない。 東京には少なくとも同級生だけで遙と貴澄と自分が住んでいる。貴澄は一人暮らしでないからきっと勝手も違うのだろうが、遙と自分はその点都合が良い。特に遙は同じ道を歩む選手同士だ。凛自身はよく遠慮もするけれど、彼の夢のために、できるだけの協力はしてやりたい。それはきっと、隣に並ぶ遙も同じ気持ちなのだと思う。 とはいえ、凛が来ているのだと知っていれば、もう少し訪問の日時も考えたのに。休日の夜の、一番くつろげる時間帯。遙ひとりだと思っていたから、あまり気も遣わず来てしまったのに。 「ハル、一言くらい言ってくれればいいのに」 強く非難する気はなかったけれど、つい口をついて本音が出てしまった。あえて黙っていた遙にじとりと視線を向ける。遙はぱちり、ぱちりと目を瞬かせると、きゅっと小さく眉根を寄せ、唇を引き結んだ。 「別に…それが断わる理由にはならないだろ」 そう答えて視線を外す遙の表情には少し苦い色が含まれていて、それでまた一歩、確信に近付いたような気がした。近くで、このごろはちょっと離れて、ずっと見てきたふたりのこと。けれど今はそっと閉じて黙っておく。決してふたりを責めたてたいわけではないのだ。 「…ん、そうだね」 漂う空気を曖昧にぼかして脇にやり、「でも、びっくりしたなぁ」と声のトーンを上げた。遙は少しばつが悪そうにしていたけれど、ちらりと視線を戻してくる。困らせたかな、ごめんね、と心の中で語りかけた。 「凛がこの時期に帰ってくるなんて珍しいよね。前に連絡取り合ったときには言ってなかったのに」 「ああ…俺も、数日前に聞いた。こっちで雑誌だかテレビだかの取材を受けるとかで呼ばれたらしい」 なんでも、その取材自体は週明けに予定されていて、主催側で宿も用意してくれているらしい。凛はその予定の数日前、週の終わり際に東京にやって来て、この週末は遙の部屋に泊まっているのだそうだ。今は確かオフシーズンだけれど、かといってあちこち遊びに行けるほど暇な立場ではないのだろうし、凛自身の性格からしても、基本的に空いた時間は練習に費やそうとするはずだ。メインは公的な用事とはいえ、今回の東京訪問は彼にとってちょっとした息抜きも兼ねているのだろう。 「次に帰ってくるとしたら年末だもんね。早めの休みでハルにも会えて、ちょうど良かったんじゃない」 「それは、そうだろうけど…」 遙は炬燵の傍にしゃがみこんで、凛に視線を向けた。 「ろくに連絡せずに急に押しかけてきて…本当に勝手なやつ」 すうすうと寝息を立てる凛を見やって、遙は小さく溜め息をついた。それでも、見つめるその眼差しはやわらかい。そっと細められた瞳が何もかもを物語っている気がする。凛は、見ている限り相変わらずみたいだけれど。ふたりのそんな姿を見ていると自然と笑みがこぼれた。 ハル、あのね。心の中でこっそり語りかけながら、胸の内側にほこほことあたたかい感情が沸き上がり広がっていくのが分かった。 凛って、どんなに急でもかならず前もって連絡を取って、ちゃんと予定を確認してくるんだよ。押しかけてくるなんて、きっとそんなのハルにだけじゃないかなぁ。 なんて考えながら、それを遙に伝えるのはやめておく。凛の名誉のためだった。 視線に気付いた遙が顔を上げて、お返しとばかりにじとりとした視線を向けた。 「真琴、なんかニヤニヤしてないか」 「そんなことないよ」 つい嬉しくなって口元がほころんでいたらしい。 凛と、遙。そっと順番に視線を移して、少しだけ目を伏せる。 「ふたりとも相変わらずで本当、良かったなぁと思って」 「…なんだそれ」 遙は怪訝そうに言って、また浅く息をついた。

しばらくしておもむろに立ち上がった遙はキッチンに移動して、何か飲むか、と視線を寄こした。 「ついでに夕飯も食っていくか? さっきの余りなら出せる」 夕飯、と聞いて胃が声を上げそうになる。けれど、ここは早めにお暇しなければ。軽く手を振って遠慮のポーズをとった。 「あ、いいよいいよ。まだレポート途中だし、すぐに帰るからさ。飲み物だけもらっていい?」 遙は少し不満そうに唇をへの字に曲げてみせたけれど、「分かった、ちょっと待ってろ」と冷蔵庫を開け始めた。 逆に気を遣わせただろうか。なんだか申し訳ない気持ちを抱きながら、炬燵のほうを見やる。凛はいまだによく眠ったままだった。半分に折り畳んだ座布団を枕にして横向きに背を縮めていて、呼吸に合わせて規則正しく肩が上下している。力の抜けた唇は薄く開いていて、その無防備な寝顔はいつもよりずっと幼く、あどけないとさえ感じられた。いつもあんなにしゃんとしていて、周りを惹きつけて格好いいのに。目の前にいるのはまるで小さな子供みたいで、眺めていると思わず顔がほころんでしま��。 「凛、よく寝てるね」 「一日連れ回したから疲れたんだろ。あんまりじっと見てやるな」 あ、また。遙は何げなく言ったつもりなのだろう。けれど、やっぱり見つけてしまった。「そうだね」と笑って、また触れずに黙っておくけれど。 仕切り直すように、努めて明るく、遙に投げかけた。 「でも、取材を受けに来日するなんて、なんか凛、すっかり芸能人みたいだね」 凄いなぁ。大仰にそう言って視線を送ると、遙は、うん、と喉だけで小さく返事をした。視線は手元に落とされていながら、その瞳はどこか遠くを見つめていた。コンロのツマミを捻り、カチチ、ボッと青い火のつく音がする。静かなその横顔は、きっと凛のことを考えている。岩鳶の家で居間からよく見つめた、少し懐かしい顔だった。 こんなとき、いまここに、目の前にいるのに、とそんな野暮なことはとても言えない。近くにいるのにずっと遠くに沈んでいた頃の遙は、まだ完全には色褪せない。簡単に遠い過去に押しやって忘れることはできなかった。 しばらく黙って待っていると遙はリビングに戻って来て、手に持ったマグカップをひとつ差し出した。淹れたてのコーヒーに牛乳を混ぜたもので、あたたかく優しい色合いをしていた。 「ありがとう」 「あとこれも、良かったら食え」 貰いものだ、と小さく個包装されたバウムクーヘンを二切れ分、炬燵の上に置いた。背の部分にホワイトチョコがコーティングしてあって、コーヒーによく合いそうだった。 「ハルは優しいね」 そう言って微笑むと、遙は「余らせて���だけだ」と視線を逸らした。 冷えきった両の手のひらをあたためながらマグカップを傾ける。冷たい牛乳を入れたおかげで飲みやすい温度になっていて、すぐに口をつけることができた。遙は座布団を移動させて、眠っている凛の横に座った。そうして湯気を立てるブラックのコーヒーを少しずつ傾けていた。 「この休みはふたりでどこか行ってきたの?」 遙はこくんと頷いて、手元の黒い水面を見つめながらぽつぽつと語り始めた。 「公園に連れて行って…買い物と、あと、昨日は凛が何か観たいって言うから、映画に」 タイトルを訊いたけれど、遙の記憶が曖昧で何だかよく分からなかったから半券を見せてもらった。CM予告だけ見かけたことのある洋画で、話を聞くに、実在した人物の波乱万丈な人生を追ったサクセスストーリーのようだった。 「終盤ずっと隣で泣かれたから、どうしようかと思った」 遙はそう言って溜め息をついていたけれど、きっとそのときは気が気ではなかったはずだ。声を押し殺して感動の涙を流す凛と、その隣で映画の内容どころではなくハラハラと様子を見守る遙。その光景がありありと眼前に浮かんで思わず吹き出してしまった。 「散々泣いてたくせに、終わった後は強がっているし」 「あはは、凛らしいね」 俺が泣かせたみたいで困った、と呆れた顔をしてコーヒーを口に運ぶ遙に、あらためて笑みを向けた。 「よかったね、ハル」 「…何がだ」 ふいっと背けられた顔は、やっぱり少し赤らんでいた。

そうやってしばらく話しているうちにコーヒーは底をつき、バウムクーヘンもあっという間に胃袋に消えてしまった。空になったマグカップを遙に預け、さて、と膝を立てる。 「おれ、そろそろ帰るね。コーヒーごちそうさま」 「ああ」 遙は玄関まで見送ってくれた。振り返って最後にもう一度奥を見やる。やはり、凛はまだ起きていないようだった。 「凛、ほんとにぐっすりだね。なんか珍しい」 「ああ。でも風呂がまだだから、そろそろ起こさないと」 遙はそう言って小さく息をついたけれど、あんまり困っているふうには見えなかった。 「あ、凛には来てたこと内緒にしておいてね」 念のため、そう言い添えておいた。隠すようなことではないけれど、きっと多分、凛は困るだろうから。遙は小さく首を傾げたけれど、「分かった」と一言だけ答えた。 「真琴、ちょっと待て」 錠を開けようとすると、思い出したみたいに遙はそう言って踵を返し、そうしてすぐに赤いパッケージを手にリビングから戻ってきた。 「貼るカイロ」 大きく書かれた商品名をそのまま口にする。その場で袋を開けて中身を取り出したので、貼っていけ、ということらしい。貼らずにポケットに入れるものよりも少し大きめのサイズだった。 「寒がりなんだから、もっと厚着しろよ」 確かに、今日のことに関しては反論のしようがない。完全に油断だったのだから。 「でも、ハルも結構薄着だし、人のこと言えないだろ」 着ぶくれするのが煩わしいのか、遙は昔からあまり着こまない。大して寒がる様子も見せないけれど、かつては年に一度くらい、盛大に風邪を引いていたのも知っている。 「年末に向けて風邪引かないように気を付けなよ」 「俺は大丈夫だ、こっちでもちゃんと鯖を食べてるから」 「どういう理屈だよ…って、わあっ」 「いいから。何枚着てるんだ」 言い合っているうちに遙が手荒く背中をめくってくる。「ここに貼っとくぞ」とインナーの上から腰の上あたりに、平手でぐっと押すように貼り付けられた。気が置けないといえばそうだし、扱いに変な遠慮がないというか何というか。すぐ傍で、それこそ兄弟みたいに一緒に育ってきたのだから。きっと凛には、こんな風にはしないんだろうなぁ。ふとそんな考えが頭をもたげた。 遙はなんだか満足げな顔をしていた。まぁ、きっとお互い様なんだな。そう考えながら、また少し笑ってしまった。 「じゃあまたね、おやすみ」 「ああ。気を付けて」

急にひとりになると、より強く冷たく風が吹きつける気がする。けれど、次々沸き上がるように笑みが浮かんで、足取りは来る前よりずっと軽かった。 空を仰ぐと、小さく星が見えた。深く吐いた息は霧のように白く広がった。 ほくほく、ほろほろ、それがじわじわと身体中に広がっていくみたいに。先ほど貼ってもらったカイロのせいだろうか。それもあるけれど、胸の内側、全体があたたかい。やわらかくて、ちょっと苦さもあるけれど、うんとあたたかい。ハルが、ハルちゃんが嬉しそうで、良かった。こちらまで笑みがこぼれてしまうくらいに。東京の冬の夜を、そうやってひとり歩き渡っていた。

■ハレーション

キンとどこかで音がするくらいに空気は冷えきっていた。昨日より一段と寒い、冬の早い朝のこと。 日陰になった裏道を通ると、浅く吐く息さえも白いことに気が付く。凛は相変わらず少し先を歩いて、ときどき振り返っては「はやく来いよ」と軽く急かすように先を促した。別に急ぐような用事ではないのに。ためらいのない足取りでぐんぐんと歩き進んで、凛はいつもそう言う。こちらに来いと。心のどこかでは、勝手なやつだと溜め息をついているのに、それでも身体はするすると引き寄せられていく。自然と足が前へと歩を進めていく。 たとえばブラックホールや磁石みたいな、抗いようのないものなのだと思うのは容易いことだった。手繰り寄せられるのを振りほどかない、そもそもほどけないものなのだと。そんな風に考えていたこともあった気がする。けれど、あの頃から見える世界がぐんと広がって、凛とこうやって過ごすうちに、それだけではないのかもしれないと感じ始めた。 あの場所で、凛は行こうと言った。数年も前の夏のことだ。 深い色をした長いコートの裾を揺らして、小さく靴音を鳴らして、凛は眩い光の中を歩いていく。 格好が良いな、と思う。手放しに褒めるのはなんだか恥ずかしいし、悔しいから言わないけれど。それにあまり面と向かって言葉にするのも得意ではない。 それでもどうしても、たとえばこういうとき、波のように胸に押し寄せる。海辺みたいだ。ざっと寄せて引くと濡れた跡が残って、繰り返し繰り返し、どうしようもなくそこにあるものに気付かされる。そうやって確かに、この生きものに惚れているのだと気付かされる。

目的地の公園は、住んでいるアパートから歩いて十分ほどのところにある。出入りのできる開けた場所には等間隔で二本、石造りの太い車止めが植わるように並んでいて、それを凛はするりと避けて入っていった。しなやかな動きはまるで猫のようで、見えない尻尾や耳がそこにあるみたいだった。「なんか面白いもんでもあったか?」「いや、別に」口元がゆるみかけたのをごまかすためにとっさに顔ごと、視線を脇に逸らす。「なんだよ」凛は怪訝そうな、何か言いたげな表情をしたけれど、それ以上追及することはなくふたたび前を向いた。 道を歩き進むと広場に出た。ここは小さな公園やグラウンドのような一面砂色をした地面ではなく、芝生の広場になっている。遊具がない代わりにこの辺りでは一番広い敷地なので、思う存分ボール投げをしたり走り回ったりすることができる。子供たちやペットを連れた人たちが多く訪れる場所だった。 芝生といっても人工芝のように一面青々としたものではなく、薄い色をした芝生と土がまだらになっているつくりだった。見渡すと、地面がところどころ波打ったようにでこぼこしている。区によって管理され定期的に整備されているけれど、ここはずいぶん古くからある場所なのだそうだ。どこもかしこもよく使い込まれていて、人工物でさえも経年のせいでくすんで景観に馴染んでいる。 まだらで色褪せた地面も、長い時間をかけて踏み固められていると考えれば、落ち着いてもの静かな印象を受ける。手つかずの新品のものよりかは、自分にとって居心地が良くて好ましいと思えた。 広場を囲んで手前から奥に向かい、大きく輪になるようにイチョウの木々が連なって並んでいる。凛は傍近くの木の前に足を止め、見上げるなり、すげぇなと感嘆の声を漏らした。 「一面、金色だ」 立ち止まった凛の隣に並び、倣って顔を上げる。そこには確かに、すっかり金に色付いたイチョウの葉が広がっていた。冬の薄い青空の真下に、まだ真南に昇りきらない眩い光をたっぷりと受けてきらきらと、存在を主張している。 きんいろ、と凛の言葉を小さく繰り返した。心の中でもう一度唱えてみる。なんだか自分よりも凛が口にするほうが似つかわしいように思えた。 周囲に視線を巡らせると、少し離れた木々の元で、幼い子供ふたりが高い声を上げて追いかけっこをしていた。まだ幼稚園児くらいの年の頃だろうか、頭一個分くらい身の丈の異なる男の子ふたりだった。少し離れて、その父親と母親と思しき大人が並んでその様子を見守っている。だとすると、あのふたりは兄弟だろうか。大人たちの向ける眼差しはあたたかく優しげで、眩しいものを見るみたいに細められていた。 「な、あっち歩こうぜ」 凛が視線で合図して、広場を囲む遊歩道へと促した。舗装されて整備されているそこは木々に囲まれて日陰になっているところが多い。ここはいつも湿った匂いがして、鳥の鳴き声もすぐ近くから降りそそぐように聞こえてくる。よく晴れた今日はところどころ木漏れ日が差し込み、コンクリートの地面を点々と照らしていた。 休日の朝ということもあって、犬の散歩やジャージ姿でランニングに励む人も少なくなかった。向かいから来てすれ違ったり後ろから追い越されたり。そしてその度に凛に一瞥をくれる人が少なくないことにも気付かされる。 決して目立つ服を着ているわけでもなく、髪型や風貌が特に奇抜なわけでもないのに、凛はよく人目を惹く。それは地元にいたときにも薄っすらと浮かんでいた考えだけれど、一緒に人通りの多い街を歩いたときに確信した。凛はいつだって際立っていて、埋没しない。それは自分以外の誰にとってもきっとそうなのだろう。 いい場所だなぁ。凛は何でもないみたいにそう口にして、ゆったりとした足取りで隣を歩いている。木々の向こう側、走り回る子供たちを遠く見つめていたかと思えば、すぐ脇に設けられている木のベンチに視線を巡らせ、散歩中の犬を見て顔をほころばせては楽しそうに視線で追っている。公園までの道中は「はやく」と振り返って急かしたくせに、今の凛はのんびりとしていて、景色を眺めているうちに気が付けば足を止めている。こっそり振り返りながらも小さく先を歩いていると、ぽつぽつとついてきて、すうと寄せるようにしてまた隣に並ぶ。 その横顔をちらりと伺い見る。まるで何かを確かめるかのように視線をあちらこちらに向けてはいるものの、特にこれといって変わったところもなく、そこにいるのはいつも通りの凛そのものだった。 見られるという行為は、意識してしまえば、少なくとも自分にとってはあまり居心地が良いものではない。時にそれは煩わしさが伴う。凛にとってはどうなのだろう。改まって尋ねたことはないけれど、良くも悪くも凛はそれに慣れているような気がする。誰にとっても、誰に対しても。凛はいつだって中心にいるから。そう考えると苦い水を飲み下したような気持ちになって、なんだか少し面白くなかった。

遊歩道の脇につくられた水飲み場は、衛生のためだろう、周りのものよりずっと真新しかった。そこだけ浮き上がったみたいに、綺麗に背を伸ばしてそこに佇んでいた。 凛はそれを一瞥するなり近付いて、側面の蛇口を捻った。ゆるくふき出した水を見て、「お、出た」と呟いたけれど、すぐに絞って口にはしなかった。 「もっと寒くなったら、凍っちまうのかな」 「どうだろうな」 東京も、うんと冷えた朝には水溜まりが凍るし、年によっては積もるほど雪が降ることだってある。水道管だって凍る日もあるかもしれない。さすがに冬ごとに凍って壊れるようなつくりにはしていないと思うけれど。そう答えると凛は、「なるほどなぁ」と頷いて小さく笑った。 それからしばらくの間、言葉を交わすことなく歩いた。凛がまた少し先を歩いて、付かず離れずその後ろを追った。ときどき距離がひらいたことに気付くと、凛はコートの裾を揺らして振り返り、静かにそこに佇んで待っていた。 秋の頃までは天を覆うほど生い茂っていた木々の葉は、しなびた色をしてはらはらと散り始めていた。きっとあの金色のイチョウの葉も、程なくして散り落ちて枝木ばかりになってしまうのだろう。 「だいぶ日が高くなってきたな」 木々の間から大きく陽が差し込んで、少し離れたその横顔を明るく照らしている。 「あっちのほうまできらきらしてる」 中央の広場の方を指し示しながら、凛が楽しげに声を上げた。示す先に、冷えた空気が陽を受け、乱反射して光っている。 「すげぇ、綺麗」 そう言って目を細めた。 綺麗だった。息を呑んで見惚れてしまうほどに。いっぱいに注がれて満ちる光の中で、すらりと伸びる立ち姿が綺麗だった。 時折見せる熱っぽい顔とは縁遠い、冴えた空気の中で照らされた頬が白く光っていた。横顔を見ていると、なめらかで美しい線なのだとあらためて気付かされる。額から眉頭への曲線、薄く開いた唇のかたち。その鼻筋をなぞってみたい。���に溶け込むと輪郭が白くぼやけて曖昧になる。眩しそうに細めた目を瞬かせて、長い睫毛がしぱしぱ、と上下した。���が散って、これも金色なのだと思った。 そうしているうちに、やがて凛のほうからおもむろに振り返って、近付いた。 「なぁ、ハル」少し咎めるような口調だった。「さっきからなんだよ」 ぴん、と少しだけ背筋が伸びる。身構えながらも努めて平静を装い、「なにって、何だ」と問い返した。心当たりは半分あるけれど、半分ない。 そんな態度に呆れたのか凛は小さく息をついて、言った。じっと瞳の奥を見つめながら、唇で軽く転がすみたいな声色で。 「おれのこと、ずっと見てんじゃん」 どきっと心臓が跳ねた。思わず息を呑んでしまう。目を盗んでこっそり伺い見ていたのに、気付かれていないと思っていたのに、気付かれていた。ずっと、という一言にすべてを暴かれてしまったみたいで、ひどく心を乱される。崩れかけた表情を必死で繕いながら、顔ごと大きく視線を逸らした。 「み、見てない」 「見てる」 「見てない」 「おい逃げんな。見てんだろ」 「見てないって、言ってる」 押し問答に焦れたらしく凛は、「ホントかぁ?」と疑り深く呟いて眉根を寄せてみせる。探るような眼差しが心地悪い。ずい、と覗き込むようにいっそう顔を近付けられて、身体の温度が上がったのを感じた。あからさまに視線を泳がせてしまったのが自分でも分かって、舌打ちしたくなる。 「別に何でもない。普段ここへは一人で来るから、今日は凛がいるって、思って」 だから気になって、それだけだ。言い訳にもならなかったけれど、無理矢理にそう結んでこれ以上の追及を免れようとした。 ふうん、と唇を尖らせて、凛はじとりとした視線を向け続ける。 しかしやがて諦めたのか、「ま、いいけどさ」と浅くため息をついて身を翻した。 顔が熱い。心臓がはやい。上がってしまった熱を冷まそうと、マフラーを緩めて首筋に冷気を送り込んだ。

それからしばらく歩いていくうちに遊歩道を一周して、最初の出入り口に戻ってきた。凛は足を止めると振り返り、ゆっくりと、ふたたび口を開いた。 「なぁ、ハル」今度は歩きながら歌を紡ぐみたいな、そんな調子で。 「さっきは良いっつったけどさ、おれ」 そう前置きするなり、凛はくすぐったそうに笑った。小さく喉を鳴らして、凛にしては珍しく、照れてはにかんだみたいに。 「ハルにじっと見つめられると、やっぱちょっと恥ずかしいんだよな」 なんかさ、ドキドキしちまう。 なんだよ、それ。心の中で悪態をつきながらも、瞬間、胸の内側が鷲摑みされたみたいにきゅうとしぼられた。そして少しだけ、ちくちくした。それは時にくるしいとさえ感じられるのに、その笑顔はずっと見ていたかった。目が離せずに、そのひとときだけ、時が止まったみたいだった。この生きものに、どうしようもなく惚れてしまっているのだった。 「あー…えっと、腹減ったなぁ。一旦家帰ろうぜ」 凛はわざとらしく声のトーンを上げ、くるりと背を向けた。 「…ああ」 少し早められた足取り、その後ろ姿に続いて歩いていく。 コンクリートの上でコートの裾が揺れている。陽がかかった部分の髪の色が明るい。視界の端にはイチョウの木々が並んできらめいていた。 「朝飯、やっぱ鯖?」 ���に並ぶなり凛がそっと訊ねてきた。 「ロースハム、ベーコン、粗挽きソーセージ」 冷蔵庫の中身を次々と列挙すると、凛はこぼれるように声を立てて笑ってみせた。整った顔をくしゃりとくずして、とても楽しそうに。つられて口元がほころんだ。 笑うと金色が弾けて眩しい。くすみのない、透明で、綺麗な色。まばたきの度に眼前に散って、瞼の裏にまで届いた。 やっぱり凛によく似ている。きっとそれは、凛そのものに似つかわしいのだった。

(2017/12/30)

3 notes

·

View notes

Text

自殺未遂

何度も死のうとしている。

これからその話をする。

自殺未遂は私の人生の一部である。一本の線の上にボツボツと真っ黒な丸を描くように、その記憶は存在している。

だけど誰にも話せない。タブーだからだ。重たくて悲しくて忌み嫌われる話題だからだ。皆それぞれ苦労しているから、人の悲しみを背負う余裕なんてないのだ。

だから私は嘘をつく。その時代を語る時、何もなかったふりをする。引かれたり、陰口を言われたり、そういう人だとレッテルを貼られたりするのが怖いから。誰かの重荷になるのが怖いから。

一人で抱える秘密は、重たい。自分のしたことが、当時の感情が、ずっしりと肩にのしかかる。

私は楽になるために、自白しようと思う。黙って平気な顔をしているのに、もう疲れてしまった。これからは場を選んで、私は私の人生を正直に語ってゆきたい。

十六歳の時、初めての自殺未遂をした。

五年間の不登校生活を脱し高校に進学したものの、面白いくらい馴染めなかった。天真爛漫に女子高生を満喫する宇宙人のようなクラスメイトと、同じ空気を吸い続けることは不可能だと悟ったのだ。その結果、私は三ヶ月で中退した。

自信を失い家に引きこもる。どんよりと暗い台所でパソコンをいじり続ける。将来が怖くて、自分が情けなくて、見えない何かにぺしゃんこに潰されてしまいそうだった。家庭は荒れ、母は一日中家にいる私に「普通の暮らしがしたい」と呟いた。自分が親を苦しめている。かといって、この先どこに行っても上手くやっていける気がしない。悶々としているうちに十キロ痩せ、���理が止まった。肋が浮いた胸で死のうと決めた。冬だった。

夜。親が寝静まるのを待ちそっと家を出る。雨が降っているのにも関わらず月が照っている。青い光が濁った視界を切り裂き、この世の終わりみたいに美しい。近所の河原まで歩き、濡れた土手を下り、キンキンに冷えた真冬の水に全身を浸す。凍傷になれば数分で死に至ることができると聞いた。このままもう少しだけ耐えればいい。

寒い!私の体は震える。寒い!あっという間に歯の根が合わなくなる。頭のてっぺんから爪先までギリギリと痛みが駆け抜け、三秒と持たずに陸へ這い上がった。寒い、寒いと呟きながら、体を擦り擦り帰路を辿る。ずっしりと水を含んだジャージが未来のように重たい。

風呂場で音を立てぬよう泥を洗い流す。白いタイルが砂利に汚されてゆく。私は死ぬことすらできない。妙な落胆が頭を埋めつくした。入水自殺は無事、失敗。

二度目の自殺未遂は十七歳の時だ。

その頃私は再入学した高校での人間関係と、精神不安定な母との軋轢に悩まされていた。学校に行けば複雑な家庭で育った友人達の、無視合戦や泥沼恋愛に巻き込まれる。あの子が嫌いだから無視をするだのしないだの、彼氏を奪っただの浮気をしているだの、親が殴ってくるだの実はスカトロ好きのゲイだだの、裏のコンビニで喫煙しているだの先生への舌打ちだの⋯⋯。距離感に不器用な子達が多く、いつもどこかしらで誰かが傷つけ合っていた。教室には無気力と混乱が煙幕のように立ち込め、普通に勉強し真面目でいることが難しく感じられた。

家に帰れば母が宗教のマインドコントロールを引きずり「地獄に落ちるかもしれない」などと泣きついてくる。以前意地悪な信者の婆さんに、子どもが不登校になったのは前世の因縁が影響していて、きちんと祈らないと地獄に落ちる、と吹き込まれたのをまだ信じているのだ。そうでない時は「きちんと家事をしなくちゃ」と呪いさながらに繰り返し、髪を振り乱して床を磨いている。毎日手の込んだフランス料理が出てくるし、近所の人が買い物先までつけてくるとうわ言を言っている。どう考えても母は頭がおかしい。なのに父は「お母さんは大丈夫だ」の一点張りで、そのくせ彼女の相手を私に丸投げするのだ。

胸糞の悪い映画さながらの日々であった。現実の歯車がミシミシと音を立てて狂ってゆく。いつの間にやら天井のシミが人の顔をして私を見つめてくる。暗がりにうずくまる家具が腐り果てた死体に見えてくる。階段を昇っていると後ろから得体の知れない化け物が追いかけてくるような気がする。親が私の部屋にカメラを仕掛け、居間で監視しているのではないかと心配になる。ホラー映画を見ている最中のような不気味な感覚が付きまとい、それから逃れたくて酒を買い吐くまで酔い潰れ手首を切り刻む。ついには幻聴が聞こえ始め、もう一人の自分から「お前なんか死んだ方がいい」と四六時中罵られるようになった。

登下校のために電車を待つ。自分が電車に飛び込む幻が見える。車体にすり潰されズタズタになる自分の四肢。飛び込む。粉々になる。飛び込む。足元が真っ赤に染まる。そんな映像が何度も何度も巻き戻される。駅のホームは、どこまでも続く線路は、私にとって黄泉への入口であった。ここから線路に倒れ込むだけで天国に行ける。気の狂った現実から楽になれる。しかし実行しようとすると私の足は震え、手には冷や汗が滲んだ。私は高校を卒業するまでの四年間、映像に重なれぬまま一人電車を待ち続けた。飛び込み自殺も無事、失敗。

三度目の自殺未遂は二十四歳、私は大学四年生だった。

大学に入学してすぐ、執拗な幻聴に耐えかね精神科を受診した。セロクエルを服用し始めた瞬間、意地悪な声は掻き消えた。久しぶりの静寂に手足がふにゃふにゃと溶け出しそうになるくらい、ほっとする。しかし。副作用で猛烈に眠い。人が傍にいると一睡もできないたちの私が、満員の講義室でよだれを垂らして眠りこけてしまう。合う薬を模索する中サインバルタで躁転し、一ヶ月ほど過活動に勤しんだりしつつも、どうにか普通の顔を装いキャンパスにへばりついていた。

三年経っても服薬や通院への嫌悪感は拭えなかった。生き生きと大人に近づいていく友人と、薬なしでは生活できない自分とを見比べ、常に劣等感を感じていた。特に冬に体調が悪くなり、課題が重なると疲れ果てて寝込んでしまう。人混みに出ると頭がザワザワとして不安になるため、酒盛りもアルバイトもサークル活動もできない。鬱屈とした毎日が続き闘病に嫌気がさした私は、四年の秋に通院を中断してしまう。精神薬が抜けた影響で揺り返しが起こったこと、卒業制作に追われていたこと、就職活動に行き詰まっていたこと、それらを誰にも相談できなかったことが積み重なり、私は鬱へと転がり落ちてゆく。

卒業制作の絵本を拵える一方で遺品を整理した。洋服を売り、物を捨て、遺書を書き、ネット通販でヘリウムガスを手に入れた。どうして卒制に遅れそうな友達の面倒を見ながら遺品整理をしているのか分からない。自分が真っ二つに割れてしまっている。混乱しながらもよたよたと気力で突き進む。なけなしの努力も虚しく、卒業制作の提出を逃してしまった。両親に高額な学費を負担させていた負い目もあり、留年するぐらいなら死のうとこりずに決意した。

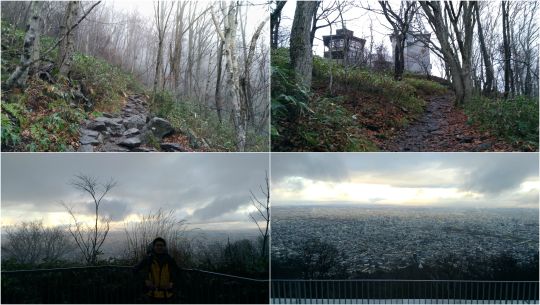

クローゼットに眠っていたヘリウムガス缶が起爆した。私は人の頭ほどの大きさのそれを担いで、ありったけの精神薬と一緒に車に積み込んだ。それから山へ向かった。死ぬのなら山がいい。夜なら誰であれ深くまで足を踏み入れないし、展望台であれば車が一台停まっていたところで不審に思われない。車内で死ねば腐っていたとしても車ごと処分できる。

展望台の駐車場に車を突っ込み、無我夢中でガス缶にチューブを繋ぎポリ袋の空気を抜く。本気で死にたいのなら袋の酸素濃度を極限まで減らさなければならない。真空状態に近い状態のポリ袋を被り、そこにガスを流し込めば、酸素不足で苦しまずに死に至ることができるのだ。大量の薬を水なしで飲み下し、袋を被り、うつらうつらしながら缶のコックをひねる。シューッと気体が満ちる音、ツンとした臭い。視界が白く透き通ってゆく。死ぬ時、人の意識は暗転ではなくホワイトアウトするのだ。寒い。手足がキンと冷たい。心臓が耳の奥にある。ハツカネズミと同じ速度でトクトクと脈動している。ふとシャンプーを切らしていたことを思い出し、買わなくちゃと考える。遠のいてゆく意識の中、日用品の心配をしている自分が滑稽で、でも、もういいや。と呟く。肺が詰まる感覚と共に、私は意識を失う。

気がつくと後部座席に転がっている。目覚めてしまった。昏倒した私は暴れ、自分でポリ袋をはぎ取ったらしい。無意識の私は生きたがっている。本当に死ぬつもりなら、こうならぬように手首を後ろできつく縛るべきだったのだ。私は自分が目覚めると、知っていた。嫌な臭いがする。股間が冷たい。どうやら漏らしたようだ。フロントガラスに薄らと雪が積もっている。空っぽの薬のシートがバラバラと散乱している。指先が傷だらけだ。チューブをセットする際、夢中になるあまり切ったことに気がつかなかったようだ。手の感覚がない。鈍く頭痛がする。目の前がぼやけてよく見えない。麻痺が残ったらどうしよう。恐ろしさにぶるぶると震える。さっきまで何もかもどうでも良いと思っていたはずなのに、急に体のことが心配になる。

後始末をする。白い視界で運転をする。缶は大学のゴミ捨て場に捨てる。帰宅し、後部座席を雑巾で拭き、薬のシートをかき集めて処分する。ふらふらのままベッドに倒れ込み、失神する。

その後私は、卒業制作の締切を逃したことで教授と両親から怒られる。翌日、何事もなかったふりをして大学へ行き、卒制の再提出の交渉する。病院に保護してもらえばよかったのだがその発想もなく、ぼろ切れのようなメンタルで卒業制作展の受付に立つ。ガス自殺も無事、失敗。

四度目は二十六歳の時だ。

何とか大学卒業にこぎつけた私は、入社試験がないという安易な理由でホテルに就職し一人暮らしを始めた。手始めに新入社員研修で三日間自衛隊に入隊させられた。それが終わると八時間ほぼぶっ続けで宴会場を走り回る日々が待っていた。典型的な古き良き体育会系の職場であった。

朝十時に出社し夜の十一時に退社する。夜露に湿ったコンクリートの匂いをかぎながら浮腫んだ足をズルズルと引きずり、アパートの玄関にぐしゃりと倒れ込む。ほとんど意識のないままシャワーを浴びレトルト食品を貪り寝床に倒れ泥のように眠る。翌日、朝六時に起床し筋肉痛に膝を軋ませよれよれと出社する。不安定なシフトと不慣れな肉体労働で病状は悪化し、働いて二年目の夏、まずいことに躁転してしまった。私は臨機応変を求められる場面でパニックを起こすようになり、三十分トイレにこもって泣く、エレベーターで支離滅裂な言葉を叫ぶなどの奇行を繰り返す、モンスター社員と化してしまった。人事に持て余され部署をたらい回しにされる。私の世話をしていた先輩が一人、ストレスのあまり退社していった。

躁とは恐ろしいもので人を巻き込む。プライベートもめちゃくちゃになった。男友達が性的逸脱症状の餌食となった。五年続いた彼氏と別れた。よき理解者だった友と言い争うようになり、立ち直れぬほどこっぴどく傷つけ合った。携帯電話をハイヒールで踏みつけバキバキに破壊し、コンビニのゴミ箱に投げ捨てる。出鱈目なエネルギーが毛穴という毛穴からテポドンの如く噴出していた。手足や口がばね仕掛けになり、己の意思を無視して動いているようで気味が悪かった。

寝る前はそれらの所業を思い返し罪悪感で窒息しそうになる。人に迷惑をかけていることは自覚していたが、自分ではどうにもできなかった。どこに頼ればいいのか分からない、生きているだけで迷惑をかけてしまう。思い詰め寝床から出られなくなり、勤務先に泣きながら休養の電話をかけるようになった。

会社を休んだ日は正常な思考が働かなくなる。近所のマンションに侵入し飛び降りようか悩む。落ちたら死ねる高さの建物を、砂漠でオアシスを探すジプシーさながらに彷徨い歩いた。自分がアパートの窓から落下してゆく幻を見るようになった。だが、無理だった。できなかった。あんなに人に迷惑をかけておきながら、私の足は恥ずかしくも地べたに根を張り微動だにしないのだった。

アパートの部屋はムッと蒸し暑い。家賃を払えなければ追い出される、ここにいるだけで税金をむしり取られる、息をするのにも金がかかる。明日の食い扶持を稼ぐことができない、それなのに腹は減るし喉も乾く、こんなに汗が滴り落ちる、憎らしいほど生きている。何も考えたくなくて、感じたくなくて、精神薬をウイスキーで流し込み昏倒した。

翌日の朝六時、朦朧と覚醒する。会社に体調不良で休む旨を伝え、再び精神薬とウイスキーで失神する。目覚めて電話して失神、目覚めて電話して失神。夢と現を行き来しながら、手元に転がっていたカッターで身体中を切り刻み、吐瀉し、意識を失う。そんな生活が七日間続いた。

一週間目の早朝に意識を取り戻した私は、このままでは死ぬと悟った。にわかに生存本能のスイッチがオンになる。軽くなった内臓を引っさげ這うように病院へと駆け込み、看護師に声をかける。

「あのう。一週間ほど薬と酒以外何も食べていません」

「そう。それじゃあ辛いでしょう。ベッドに寝ておいで」

優しく誘導され、白いシーツに倒れ込む。消毒液の香る毛布を抱きしめていると、ぞろぞろと数名の看護師と医師がやってきて取り囲まれた。若い男性医師に質問される。

「切ったの?」

「切りました」

「どこを?」

「身体中⋯⋯」

「ごめんね。少し見させて」

服をめくられる。私の腹を確認した彼は、

「ああ。これは入院だな」

と呟いた。私は妙に冷めた頭で聞く。

「今すぐですか」

「うん、すぐ。準備できるかな」

「はい。日用品を持ってきます」

私はびっくりするほどまともに帰宅し、もろもろを鞄に詰め込んで病院にトンボ帰りした。閉鎖病棟に入る。病室のベッドの周りに荷物を並べながら、私よりももっと辛い人間がいるはずなのにこれくらいで入院だなんておかしな話だ、とくるくる考えた。一度狂うと現実を測る尺度までもが狂うようだ。

二週間入院する。名も知らぬ睡眠薬と精神安定剤を処方され、飲む。夜、病室の窓から街を眺め、この先どうなるのかと不安になる。私の主治医は「君はいつかこうなると思ってたよ」と笑った。以前から通院をサポートする人間がいないのを心配していたのだろう。

退院後、人事からパート降格を言い渡され会社を辞めた。後に勤めた職場でも上手くいかず、一人暮らしを断念し実家に戻った。飛び降り自殺、餓死自殺、無事、失敗。

五度目は二十九歳の時だ。

四つめの転職先が幸いにも人と関わらぬ仕事であったため、二年ほど通い続けることができた。落ち込むことはあるものの病状も安定していた。しかしそのタイミングで主治医が代わった。新たな主治医は物腰柔らかな男性だったが、私は病状を相談することができなかった。前の医師は言葉を引き出すのが上手く、その環境に甘えきっていたのだ。

時給千円で四時間働き、月収は六万から八万。いい歳をして脛をかじっているのが忍びなく、実家に家賃を一、二万入れていたので、自由になる金は���万から七万。地元に友人がいないため交際費はかからない、年金は全額免除の申請をした、それでもカツカツだ。大きな買い物は当然できない。小さくとも出費があると貯金残高がチラつき、小一時間は今月のやりくりで頭がいっぱいになる。こんな額しか稼げずに、この先どうなってしまうのだろう。親が死んだらどうすればいいのだろう。同じ年代の人達は順調にキャリアを積んでいるだろう。資格も学歴もないのにズルズルとパート勤務を続けて、まともな企業に転職できるのだろうか。先行きが見えず、暇な時間は一人で悶々と考え込んでしまう。

何度目かの落ち込みがやってきた時、私は愚かにも再び通院を自己中断してしまう。病気を隠し続けること、精神疾患をオープンにすれば低所得をやむなくされることがプレッシャーだった。私も「普通の生活」を手に入れてみたかったのだ。案の定病状は悪化し、練炭を購入するも思い留まり返品。ふらりと立ち寄ったホームセンターで首吊りの紐を買い、クローゼットにしまう。私は鬱になると時限爆弾を買い込む習性があるらしい。覚えておかなければならない。

その職場を退職した後、さらに三度の転職をする。ある職場は椅子に座っているだけで涙が出るようになり退社した。別の職場は人手不足の影響で仕事内容が変わり、人事と揉めた挙句退社した。最後の転職先にも馴染めず八方塞がりになった私は、家族と会社に何も告げずに家を飛び出し、三日間帰らなかった。雪の降る中、車中泊をして、寒すぎると眠れないことを知った。家族は私を探し回り、ラインの通知は「帰っておいで」のメッセージで埋め尽くされた。漫画喫茶のジャンクな食事で口が荒れ、睡眠不足で小間切れにうたた寝をするようになった頃、音を上げてふらふらと帰宅した。勤務先に電話をかけると人事に静かな声で叱られた。情けなかった。私は退社を申し出た。気がつけば一年で四度も職を代わっていた。

無職になった。気分の浮き沈みが激しくコントロールできない。父の「この先どうするんだ」の言葉に「私にも分からないよ!」と怒鳴り返し、部屋のものをめちゃくちゃに壊して暴れた。仕事を辞める度に無力感に襲われ、ハローワークに行くことが恐ろしくてたまらなくなる。履歴書を書けばぐちゃぐちゃの職歴欄に現実を突きつけられる。自分はどこにも適応できないのではないか、この先まともに生きてゆくことはできないのではないか、誰かに迷惑をかけ続けるのではないか。思い詰め、寝室の柱に時限爆弾をぶら下げた。クローゼットの紐で首を吊ったのだ。

紐がめり込み喉仏がゴキゴキと軋む。舌が押しつぶされグエッと声が出る。三秒ぶら下がっただけなのに目の前に火花が散り、苦しくてたまらなくなる。何度か試したが思い切れず、紐を握り締め泣きじゃくる。学校に行く、仕事をする、たったそれだけのことができない、人間としての義務を果たせない、税金も払えない、親の負担になっている、役立たずなのにここまで生き延びている。生きられない。死ねない。どこにも行けない。私はどうすればいいのだろう。釘がくい込んだ柱が私の重みでひび割れている。

泣きながら襖を開けると、ペットの兎が小さな足を踏ん張り私を見上げていた。黒くて可愛らしい目だった。私は自分勝手な絶望でこの子を捨てようとした。撫でようとすると、彼はきゅっと身を縮めた。可愛い、愛する子。どんな私でいても拒否せず撫でさせてくれる、大切な子。私の身勝手さで彼が粗末にされることだけはあってはならない、絶対に。ごめんね、ごめんね。柔らかな毛並みを撫でながら、何度も謝った。

この出来事をきっかけに通院を再開し、障害者手帳を取得する。医療費控除も障害者年金も申請した。精神疾患を持つ人々が社会復帰を目指すための施設、デイケアにも通い始めた。どん底まで落ちて、自分一人ではどうにもならないと悟ったのだ。今まさに社会復帰支援を通し、誰かに頼り、悩みを相談する方法を勉強している最中だ。

病院通いが本格化してからというもの、私は「まとも」を諦めた。私の指す「まとも」とは、周りが満足する状態まで自分を持ってゆくことであった。人生のイベントが喜びと結びつくものだと実感できぬまま、漠然としたゴールを目指して走り続けた。ただそれをこなすことが人間の義務なの��と思い込んでいた。

自殺未遂を繰り返しながら、それを誰にも打ち明けず、悟らせず、発見されずに生きてきた。約二十年もの間、母の精神不安定、学校生活や社会生活の不自由さ、病気との付き合いに苦しみ、それら全てから解放されたいと願っていた。

今、なぜ私が生きているか。苦痛を克服したからではない。死ねなかったから生きている。死ぬほど苦しく、何度もこの世からいなくなろうとしたが、失敗し続けた。だから私は生きている。何をやっても死ねないのなら、どうにか生き延びる方法を探らなければならない。だから薬を飲み、障害者となり、誰かの世話になり、こうしてしぶとくも息をしている。

高校の同級生は精神障害の果てに自ら命を絶った。彼は先に行ってしまった。自殺を推奨するわけではないが、彼は死ぬことができたから、今ここにいない。一歩タイミングが違えば私もそうなっていたかもしれない。彼は今、天国で穏やかに暮らしていることだろう。望むものを全て手に入れて。そうであってほしい。彼はたくさん苦しんだのだから。

私は強くなんてない。辛くなる度、たくさんの自分を殺した。命を絶つことのできる場所全てに、私の死体が引っかかっていた。ガードレールに。家の軒に。柱に。駅のホームの崖っぷちに。近所の河原に。陸橋に。あのアパートに。一人暮らしの二階の部屋から見下ろした地面に。電線に。道路を走る車の前に⋯⋯。怖かった。震えるほど寂しかった。誰かに苦しんでいる私を見つけてもらいたかった。心配され、慰められ��抱きしめられてみたかった。一度目の自殺未遂の時、誰かに生きていてほしいと声をかけてもらえたら、もしくは誰かに死にたくないと泣きつくことができたら、私はこんなにも自分を痛めつけなくて済んだのかもしれない。けれど時間は戻ってこない。この先はこれらの記憶を受け止め、癒す作業が待っているのだろう。

きっとまた何かの拍子に、生き延びたことを後悔するだろう。あの暗闇がやってきて、私を容赦なく覆い隠すだろう。あの時死んでいればよかったと、脳裏でうずくまり呟くだろう。それが私の病で、これからももう一人の自分と戦い続けるだろう。

思い出話にしてはあまりに重い。医療機関に寄りかかりながら、この世に適応する人間達には打ち明けられぬ人生を、ともすれば誰とも心を分かち合えぬ孤独を、蛇の尾のように引きずる。刹那の光と闇に揉まれ、暗い水底をゆったりと泳ぐ。静かに、誰にも知られず、時には仲間と共に、穏やかに。

海は広く、私は小さい。けれど生きている。まだ生きている。

4 notes

·

View notes

Photo

ぽつん感… 寄ってみた。 さすがにここまで庇の下だと雨にも雪にも当たらないね。 おかげでまったく緑青が浮いてない。やっぱりか。 あとお掃除の人に横のガラスと一緒に拭いてもらってそう。 メモリアル88ハイツ 札幌市白石区東札幌4条6丁目4-12 1985年竣工 2017年4月21日撮影

0 notes

Text

妹のために、妹のために、妹のために。(推敲中)

ふたなり怪力娘もの。血なまぐさいので注意。

扠、ここはある民家の一室、凡そ八畳程の広さの中に机が二つ、二段ベッドが一つ、その他本棚や観葉植物などが置いてある、言つてしまえば普通の部屋に男が二人顔を突き合はせ何やらヒソヒソと、いや、別に小声で話してゐるわけではないのであるが何者かに気づかれないよう静かに話し合つてゐる。一人は少し痩せ型の、黒い髪の毛に黒い縁のメガネが聡明な印象を与へる、如何にも生真面目さうな好青年で、もう一人は少し恰幅の良い、短く切られた髪の毛に色の濃い肌が健康な印象を与へる、如何にも運動が得意さうな好青年である。前者の名は那央と言ひ、後者の名は詩乃と言ふ、見た目も性格の型も違えど同じ高校に通つてゐる仲の良い兄弟である。二人の間にはノートの切れ端と思しきメモと、丁度半月ほど前に買つた十キロのダンベルが、そのシャフトを「く」の字に曲げ事切れたやうにして床���寝そべつてゐた。

何故メモがあるのか、何故ダンベルのシャフトが「く」の字に曲がつてゐるのか、何故二人の兄弟がそれらを囲んで真剣な話し合ひをしてゐるのか、その説明をするにはもう一つ紹介しておかねばならぬ事があるのであるが、恐らく大層な話を聞かずとも直ぐに状況を何となく分かつて頂けるであらう。其れと云ふのも二人にはもう一人血を同じくする、一五〇センチに満たぬ身の丈に、ぷにぷにとした餅のやうな頬、風でさらさらと棚引き陽の光をあちこちに返す黒い髪、触つた此方が溶け落ちるほど柔らかな肌、此れからの成長を予感させる胸の膨らみ、長いまつ毛に真珠を嵌めたやうな黒目を持った、--------少々変はつてゐる所と言へば女性なのに男性器が付いてゐるくらゐの、非常に可愛らしい中学一年生の妹が居るのである。名前は心百合と言ふ。成る程、ふたなりの妹が居るなら話は早い、メモもダンベルも話し合ひも、全てこの妹が原因であらう。実際、メモにはやたら達筆な字でかうあつた。-----------

前々から言ってきたけど、こんな軽いウェイトでやっても意味が無いと思うから、使わないように。次はちゃんと、最低でも一〇〇キロはあるダンベルを買ってください。私も力加減の練習がしたいのでお願いします。曲げたのは直すので、これを読んだら持ってきてください。

あと全部解き終わったので、先週から借りてた那央にぃの数学の問題集を返しました。机の上に置いてあります。全然手応えが無かったから、ちょっと優しすぎると思います。新しく買ったらまた言ってください。

心百合より

このメモは「く」の字に曲がつたシャフトの丁度折り目に置かれてあつて、凡そ午前九時に起床した詩乃がまず最初に見つけ、其の時は寝ぼけてゐたせいもありダンベルの惨状に気を取られメモを読まないまま、折角値の張る買ひ物をしたのにどうして、一体何が起きてこんなことに、…………と悲嘆に暮れてゐたのであるが、そんな簡単に風で飛ぶような物でも無いし、それに落ちたとしても直径二センチ以上ある金属がさう易易と曲がるわけでも無いから何者かが手を加えたに違ひ無く、自然と犯人の顔が思ひ浮かんでくるのであつた。わざわざ此れを言ひたいがためにダンベルを使ひ物にならなくしたのか。俺たちにとつては一〇キロでもそこそこ重さを感じると云ふのに、一〇〇キロなんて持ち上げられるわけが無い、しかもその一〇〇キロも、"最低でも"だとか、"力加減"だとか書かれてゐるので妹はもつと重いダンベルを御所望であるのか。確かにふたなりからすると、一〇〇キロも二〇〇キロも軽いと感じるだらうが、此れは俺たちが自分の体を鍛えるための道具であるからそつとしておいて欲しい。さう彼は文句を言ひたくなるものの、未だ中学一年生とは言へ、本来車でも打つから無ければ曲がるはずも無いシャフトを綺麗に曲げてしまつたと云ふ事実に、ただひたすら恐怖を感じ震える手でこめかみあたりに垂れてきた冷ややかな汗を拭ふのであつた。

一体全体、ふたなりの女の子は力が強いのである。そして其れは心百合も例外では無く、生まれて間もない時から異常な怪力ぶりを発揮してきた。例へば此れはある日の朝のことであつたか、彼ら彼女の父親が出勤しようとしてガレージのシャッターを開けると、何の恥ずかしげもなく無断駐車してゐる車の、後ろ数十センチが見えてゐたことがあつた。幸ひにも丁度車一台分通れるくらゐの隙間はあるし、其れに父親の向かふ方向とは逆の位置にあつたので、何とか避けて車を出せさうではあつたのであるが、如何せん狭いガレージと、狭い通りと、幅のある車であるから、ふとした拍子で擦つてしまふかもしれない。かと言つて警察やらレッカーやらを呼ぶ時間も手間も勿体無い。仕方が無いので父親は、当時十四歳であつた那央と、当時十二歳であつた詩乃を呼び出して、ほんの数センチでも良いからこの車を向かふ側へ押せないかと、提案して自身も全身を奮ひ立たせたのであるが当然の如く動く気配は無かつた。ならばせめて角度だけでもつけようと思ひ、三人で掛け声をかけ少しでも摩擦を減らさうと車の後ろ半分を浮かせようと頑張つたものの、此れまた持ち上がる気配も無くたつた数秒程度で皆バテてしまつた。さうして諦めた父親は携帯を取り出し、諦めた二人の兄弟は数歩離れたところにある壁に凭れ、こんなん無理やろ、何が入つてんねん、と那央が言つたのをきつかけに談笑し始めた丁度其の時、登校しようと玄関から出てきた心百合が近寄つてきて、どうしたの? さつきから何やつてたの? と声をかけてきた。そこで詩乃が其の頭を撫でながら事情を説明して、ま、無理なものは無理だし、今日こそ親父は遅刻するかもな、と笑ひながら言ふと心百合は、

「んー、………じゃあ私がやってみてもいい?」

と言ひながらランドセルを那央に押し付け、唖然とする兄たちを余所に例の車へ向かつて行く。そしてトランクにまでたどり着くと、屈んで持ち易く力の入れ易い箇所を探しだす。----------当時彼女は小学三年生、僅か九歳である。自分の背丈と同じくらゐの高さの車を持ち上げようと、九歳の女の子がトランクの下を漁つてゐるのである。流石に兄たちも其の様子を黙つて見てゐられなくなり駆け寄つて、ついでに電話を掛けてゐる最中の父親も駆け付けて来て、結局左から順に父親、心百合、詩乃、那央の並びでもう一度車と相対することになつたのであるが、那央が、せえの! と声を掛け皆で一斉に力を入れる前に、よつと、と云ふ可愛らしい声が車の周りに小さく響いた。かと思ひきや次の瞬間には、グググ、と車体が浮き上がりたうたう後輪が地面から離れ初め、男たちが顔を見合はせ何���起きてゐるのか理解するうちに、一〇センチ、一五センチは持ち上がつてしまつた。男たちのどよめきを聞きながら、心百合は未だ六割程度しか力を入れてゐないことに少しばかり拍子抜けして、これならと思ひ、

「お父さんも、お兄ちゃんたちも、もう大丈夫だから手を離していいよ」

と言ふと、片手を離しひらひらと振り、余裕である旨を大して役に立つてゐない他の皆に伝え背筋を伸ばした。

「それで、これどうしたらいいの?」

男たちが恐る恐る手を離し、すつかり一人で車の後部を持ち上げてゐる状態になつた頃、娘が其のやうに聞いて来たので一寸だけ前に寄せてくれたら良いと、父親が答えると心百合は、分かつた、とだけ言つてから、そのまま足を踏み出して前へ進もうとした。すると、初めの方こそ靴が滑つて上手く進めなかつたのであるが、心百合も勝手が分かつて来たのか、しつかりと足に全体重と車の重量を掛け思ひ切り踏ん張つてゐると遂には、タイヤと地面の擦れる非常に耳障りな音を立てて車が前へと動き出したのである。そして、家の前だと邪魔になるだらうから、このまま公園の方まで持つて行くねと言つて、公園の側にある少し道が広がつてゐる所、家から凡そ三〇メートル程離れてゐる所まで、車を持ち上げたままゆつくりと押して行つてしまつた。

あれから四年、恐らく妹の力はさらに強くなつてゐるであらう。日常では兎に角優しく、優しく触る事を心がけてゐるらしいから俺たちは怪我をしないで済んでゐる、いやもつと云ふと、五体満足で、しかも生きてゐる。だが今まで何度も危ない時はあつた。喧嘩は全然しない、と云ふより一度も歪みあつたことは無いけれども、昼寝をしてゐる妹の邪魔をしたりだとか、凡ミスのせいでテストで満点を逃し機嫌が悪い時に何時もの調子で話しかけたりだとか、手を繋いでゐる最中に妹が何か、------例へば彼女の趣味である古典文学の展示に夢中になつたりだとか、さういう時は腕の一本や二本覚悟しなければならず打ち震えてゐたのであるが、なんと情けない話であらう。俺たちは妹の機嫌一つ、力加減一つで恐怖を覚えてしまふ。俺たちにはあの未発達で肉付きの良い手が人の命を刈り取る鎌に見える。俺たちにはあの産毛すら見えず芸術品かと思はれる程美しい太腿も、人の肉を潰したがつてゐる万力のやうに見える。……………本来さう云つた恐怖に少しでも対抗しようとダンベルを買つたのであるが、丸切り無駄であつた、矢張り妹には勝てぬのか。直接手を下されたわけでも無いのに、またしても負けてしまふのか。もう身体能力だけでなく、学力も大きな差をつけられたと云ふのに。---------------心百合は元々、小学校のテストでは常に満点を、…………少しドジなところがあるからたまにせうもない間違ひを犯すことがあるが、其れは仕方ないとして試験は常に満点を取り続けてをり、ある日学校から帰つて来るや、授業が暇で暇で、暇で仕方がないからお兄ちゃん何とかしてと言ふので、有らう事か俺たちは、其れならどん��ん先の内容をこつそりと予習すると良い、と教えてしまつた。其れから心百合は教室だけでなく家でも勉強を進め、タガが外れたやうにもう恐ろしい早さで知識を吸収したつた一週間か二週間かで其の学年、-----確か小学四年生の教科書を読み終えると、兄から譲り受けた教科書を使って次の学年、次の次の学年、次の次の次の学年、…………といつたやうに、兄たちの言ふ通りどんどん先の内容を理解していき、一年も経たぬ間に高校入試の問題が全て解けるようになつてゐた。かと思えば、那央の持つてゐる高校の教科書やら問題集やら参考書やらを、兄の迷惑にならぬよう借りて勉強を推し進め、今度は半年程度で大学入試の問題をネットから引つ張り、遊び半分で解いてゐたのである。そして此方が分からないと言つてゐるのに答え合はせをして欲しいと頼んで来たり、又ある時は那央が置きつぱなしにしてゐた模試を勝手に解いては、簡単な問題ばかりで詰まんなかつた、お兄ちゃんでも全部解けたでせう? この程度の問題は、と云ふ。そんなだから中学一年生の今ではもはや、勉強をしてゐるうちに好きになつた古典文学を読み漁りながら、受験を控えた那央の勉強を教えるためにも、彼が過去問題集に取り組む前にはまず、心百合が一度目を通し、一度問題を全て解き感想を言つて、時間をかけるべきか、さうでないかの判断の手助けをしてゐるのである。先のメモにあつた後半の内容はまさに此の事で、どんなに難しさうな問題集を持つて行つても簡単だから考へ直すべしと言はれ凹む那央を見てゐると、詩乃は二年後の自分が果たしてまともな精神で居られるのかどうか、不安になつて来るのであつた。

さうすると此の兄弟が妹に勝つている点は何であらうか、多分身長以外には無い気がするが、もう後数年もすると頭一つ分超えられてしまふだらう。聞くところに寄ると、ふたなりは第二次成長期が落ち着き始める一四、五歳頃から突然第三次成長期を迎え、一八歳になる頃には平均して身長一八七センチに達すると云ふのである。実際、那央のクラスにも一人ふたなりの子が居るのであるが、一年生の初め頃にはまだ辛うじて見下ろせた其の顔も今では、首を天井に向けるが如く顔を上げないと目が合はないのである。だが彼らは未だに、こんな胸元にすつぽりと収まる可愛い可愛い妹が、まさか見上げるほど背を高くしないであらうと、愚かにも思つてゐるのであるがしかし、さうでも思はないとふたなりの妹が近くに居ること自体怖くて怖くて仕方なく、心百合を家に残しどこか遠い場所で生活をしたい衝動に駆られるのであつた。

扠、読者の中には恐らくふたなりをよくご存知でない方が何名かいらつしやるであらうから、どうして此の兄弟が、可愛い、たつた一人だけの、愛しい、よく出来た妹にここまで恐怖を感じるのか説明しておかねばならぬのであるが、恐らく其れには引き続き三人の兄妹の話をするだけで事足りるであらう。何分其処に大体の理由は詰まつてゐる。-------------

ふたなりによる男性への強姦事件は��々ニュースになるし、其れに世の男達なら全員、中学校の保健体育で習つた記憶がどこかにあるから皆知つてゐるだらう。本日未明、〇〇県〇〇市在住の路上で男性が倒れてゐるのを誰々が発見し、現場に残された体液から警察は近くに住む何たら言ふ名前の女性を逮捕した。-----例へばさう云ふニュースの事である。凡そ犯人の側に「体液」と「女性」などと云つた語が出てきたら其れはふたなりによる強姦を意味するのであるが、世の中に伝えられる話は、実際に起きた出来事にオブラートにオブラートを重ね、さらに其の上からオブラートで包み込んだやうな話であつて、もはやお伽噺となつてゐる。考へてみると、大人になれば一九〇センチ近い身長に、ダンベルのシャフトのやうな金属すら曲げる怪力を持つ女性が今日の男性を暴行し無理やり犯せば、そもそも人の形が残るかどうかも怪しくなるのは容易に想像できる。実際、幾つか例を挙げてみると、ふたなりの"体液"を口から注ぎ込まれ腹が破裂し死亡した男や、行方不明になつてゐたかと思えば四肢が完全に握りつぶされ、そしてお尻の穴が完全に破壊された状態でゴミのやうに捨てられてゐた男や、ふたなりの"ソレ"に耐えきれず喉が裂け窒息死した男や、彼女たちの異常な性欲を解消するための道具と成り果て精液のみで生きる男、……………挙げだすとキリがない。二人の兄弟は、ふたなりの妹が居るからと言つて昔からさう云ふ話を両親から嫌と言ふほど聞いて来たのであるが、恐ろしいのはほとんどの被害者が家族、特に歳を近くする兄弟である事と、ふたなりが居る家庭は一つの例外なく崩壊してゐる事であつた。と云つても此の世の大多数の人間と同じやうに、彼らも話を言伝されるくらゐではふたなりの恐ろしさと云ふ物を、其れこそお伽噺程度にしか感じてゐなかつたのであるが、一年前、小学六年生の妹に、高校生二年と中学三年の兄二人が揃つて勉強を教えてもらつてゐたある夜、机の間を行つたり来たりするうちに何故かセーラー服のスカートを押し上げてしまつた心百合の、男の"モノ"を見た時、彼らの考へは変はり初めた。其の、スカートから覗く自分たちの二倍、三倍、いや、もう少しあらうか、兎に角妹の体格に全く不釣り合いな男性器に、兄たちが気を取られてゐると心百合は少し早口で、

「しばらくしたら収まると思うから見ないでよ。えっち。それよりこの文章、声に出して読んでみた? 文法間違いが多くて全然自然に読めないでしょ? 一度は自分で音読してみるべしだよ、えっちなお兄ちゃん。でも単語は覚えてないと仕方ないね。じゃあ、来週までに、この単語帳にある単語と、この文法書の内容を全部覚えて来ること。----------」

と顔を真赤にして云ふと、下の兄に高校入試を模して作つた問題を解かせつつ、上の兄が書いた英文の添削を再開してしまつた。が、ほんの数分もしないうちに息を荒げ出し、そして巨大な肉���の先端から、とろとろと透明な液体を漏らし淫猥な香りを部屋中に漂はせ初めると、

「ど、どうしよう、…………いつもは勝手に収まるのに。………………」

と言つて兄たちに助けを求める。どうやら彼女は五〇センチ近い巨大な肉棒を持ちながら其の時未だ、射精を味はつた事が無かつたやうである。そこで、ふたなりの射精量は尋常ではないと聞いていた那央は、あれの仕方を教えてあげてと、詩乃に言ふと急いでバケツと、絶対に要らないだろうとは思ひつつもしかしたらと思つて、ゴミ袋を一つ手に取り部屋に戻つたところ、中はすでに妹が前かがみになりながら両手を使つて激しく自分のモノを扱き、其の様子を弟が恍惚とした表情で見守ると云ふ状況になつてゐる。----------何だ此れは、此れは俺の知る自慰では無い。此れがふたなりの自慰なのか。………………さうは思ひながら、ぼたぼたと垂れて床を濡らしてゐる液体を受け止めるよう、バケツを丁度肉棒の先の下に置くと、そのまま棒立ちで妹の自慰を見守つた。そしていよいよ、心百合が肉棒の先端をバケツに向け其の手の動きを激しくしだしたかと思えば、

「あっ、あっ、お兄ちゃん! 何これ! ああぁあんっ!!」

と云ふ、ひどくいやらしい声と共に、パツクリと開いた鈴口から消防車のやうに精液が吹き出初め、射精とは思へないほどおぞましい音が聞こえて来る。そしてあれよあれよと云ふ間にバケツは満杯になり、床に白くドロドロとした精液が広がり始めたので、那央は慌ててゴミ袋を妹のモノに宛てがつて、袋が射精の勢ひで吹き飛ばぬよう、又自分自身も射精の勢ひで弾き飛ばされぬよう肉棒にしがみついた。-------

結局心百合はバケツ一杯分と、二〇リットルのゴミ袋半分程の精液を出して射精を終え、ベタベタになつた手と肉棒をティッシュで拭いてから、呆然と立ちすくんでゐる兄たちに声をかけた。

「お兄ちゃん? おにいちゃーん? 大丈夫?」

「あ、あぁ。…………大丈夫。………………」

「しぃにぃは?」

彼女は詩乃の事をさう呼ぶ。幼い頃はきちんと「しのおにいちゃん」と読んでゐたのであるが、いつしか「しのにぃ」となつて、今では「の」が略されて「しぃにぃ」となつてゐる。舌足らずな彼女の声を考へると、「しーにー」と書いたほうが近いか。

「……………」

「おい、詩乃、大丈夫か?」

「お、………おう。大丈夫。ちょっとぼーっとしてただけ。………………」

「もう、お兄ちゃんたちしっかりしてよ。特にしぃにぃは最初以外何もしてなかったでしょ。……………て、いうか私が一番恥ずかしいはずなのに、何でお兄ちゃんたちがダメージ受けてるのん。………………」

心百合はさう言ふと、本当に恥ずかしくなつてきたのか、まだまだ大きいが萎えつつある肉棒をスカートの中に隠すと、さつとパンツの中にしまつてしまつた。

「とりあえず、片付けるか。…………」

「おう。……………」

「お兄ちゃんたち部屋汚しちゃってごめん。私も手伝わせて」

「いいよ、いいよ。俺たちがやっておくから、心百合はお風呂にでも入っておいで。------」

このやうにして性欲の解消を覚えた心百合は、毎日風呂に入る前に自慰をし最近ではバケツ数杯分の精液を出すのであつたが、そのまま流すとあつと言ふ間に配管が詰まるので、其の始末は那央と詩乃がやつてをり、彼女が湯に浸かつてゐるあひだ、夜の闇に紛れて家から徒歩数分の所にある川へ、音を立てぬよう、白い色が残らないよう、ゆつくりと妹の種を放つてゐるのであつた。空になつたバケツを見て二人の兄弟は思ふ。------------いつかここにあつた精液が、ふとしたきつかけで体に注がれたら俺たちの体はどうなる? そもそも其の前に、あの同じ男性器とは思へないほど巨大な肉棒が、口やお尻に突つ込まれでもしたらたら俺たちの体はどうなる? いや、其れ以前に、あの怪力が俺たちの身に降り掛かつたらどうなる? ふたなりによる強姦の被害者の話は嘘ではない。腹の中で射精されて体が爆発しただなんて、昔は笑いものにしてゐたけれども何一つ笑へる要素などありはしない、あの量を、あの勢いで注がれたら俺たち男の体なんて軽く吹き飛ぶ。其れにあんなのが口に、お尻に入り込まうとするなんて、想像するだけでも恐ろしくつて手が震えてくる。聞けば、顎の骨を砕かうが、骨盤を割らうが、其んな事お構ひなしにねじ込んで来ると云ふではないか。此れから先、何を犠牲にしてでも妹の機嫌を取らなくては、…………其れが駄目ならせめて手でやるくらゐで我慢してもらはねば。…………………

だが彼らは此れもまた、わざわざ時間を割いてまでして兄の勉強を見てくれるほど情に満ちた妹のことだから、まさかさう云ふ展開にはならないであらうと、間抜けにも程があると云ふのに思つてゐるのであるが、そろそろなのである。ふたなりの女の子が豹変するあの時期が、そろそろ彼らの妹にも来ようとしているのである。其れ以降は何を言つても無駄になるのである。だから今しかチャンスは無いのである。俺たちを犯さないでくださいと、お願ひするのは今しか無いのである。そして、其の願ひを叶えてくれる確率が零で無いのは今だけなのである。

「------もうこれ以上引き伸ばしても駄目だ。言いに行くぞ」

ダンベルとメモを持ち、勢ひよく立つた那央がさう云ふ。

「だけど、………それ言ったら言ったらで、ふたなりを刺激するんだろ?!」

「あぁ。…………でも、少しでも確率があるならやらないと。このままだと、遅かれ早かれ後数年もしないうちに死ぬぞ。俺ら。………………」

「くっ、…………クソッ。……………」

「大丈夫、もし妹がその気になっても、あっちは一人で、こっちは二人なんだから上手くやればなんとかなるさ、……………たぶん。………………」

「最後の「たぶん」は余計だわ。……………」

「あと心百合を信じよう。大丈夫だって、あんなに優しい妹じゃないか。きっと、真剣に頼めば聞いてくれるはず。……………」

「兄貴って、たまにそういう根拠のない自信を持つよな。………」

さう言ふと、詩乃も立ち上がり一つ深呼吸をすると、兄と共に部屋を後にするのであつた。

心百合の部屋は、兄たちの部屋に比べると少しばかり狭いが其れでも一人で過ごすには物寂しさを感じる程度には広い、よく風が通つて夏は涼しく、よく日が当たつて冬は暖かく、東側にある窓からは枯れ葉に花を添えるやうはらはらと山に降り積もる雪が、南側にある窓からはずつと遠くに活気ある大阪の街が見える、非常に快適で感性を刺激する角部屋であつた。そこに彼女は本棚を此れでも��と云ふほど敷き詰めて新たな壁とし、嘗ての文豪の全集を筆頭に、古い物は源氏物語から諸々の文芸作品を入れ、哲学書を入れ、社会思想本を入れ、経済学書を入れ、そして目を閉じて適当に選んだ評論などを入れてゐるのであるが、最近では文系の本だけでは釣り合ひが取れてない気がすると言ひ初め、つい一ヶ月か二ヶ月前に、家から三駅ほど離れた大学までふらりと遊びに行つて、お兄ちゃんのためと云ふ建前で、解析学やら電磁気学やら位相空間論やらと云つた、一年か二年の理系大学生が使ふであらう教科書と、あとさう云ふ系統の雑誌を、合わせて十冊買つて来たのであつた。そして、春までには読み終はらせておくから、お兄ちゃんが必要になつたらいつでも言つてねと、那央には伝えてゐたのであつたが、意外に面白くてもう大方読んでしまつたし、途中の計算はまだし終えてないけれども問題はほとんど解き終はつてしまつた。またもう一歩背伸びをして新しく本を買いに行きたいが、前回大量にレジへ持つて行き過ぎたせいで、大学生協の店員にえらく不思議さうな顔をされたのが何だか癪に障つて、自分ではもう行きたくない。早くなおにぃの受験が終はつてくれないかしらん。さうしたら彼処にある本を買つて来てもらへるのに。それか二年後と言はず今すぐにでも飛び級させてくれたらいいのに。…………と、まだ真新しい装丁をしてゐる本を眺めては思ふのであつた。

なので那央が大学生になるまで数学やら物理学は封印しようと、一回読んだきりでもはや文鎮と化してゐた本たちを本棚にしまひ、昨日電子書籍として買つてみた源氏物語の訳書を、暇つぶしとしてベッドの上に寝転びながら読んでゐると、コンコンコン、…………と、部屋の扉をノックする音が聞こえて来た。

「はーい、なにー?」

「心百合、入ってもいいか?」

少し澄んだ声をしてゐるから那央であらう。

「いいよー」

ガチャリと開いたドアから那央が、朝に軽いイタズラとして曲げたダンベルと、その時残しておいたメモを手に持つて入つて来たかと思えば、其の後ろから、何やら真剣な表情を浮かべて居る詩乃も部屋に入つて来る。

「あれ? しぃにぃも? どったの二人とも?」

タブレットを枕の横に投げ出すと心百合は体を起こし、お尻をずるりとベッドの縁まで滑らせ、もう目の前までやつて来てゐる兄二人と対峙するやうにして座つた。

「あぁ、…………えとな。…………」

「ん?」

「えっと、………お、おい、詩乃、……代わりに言ってくれ。…………」

「えっ、………ちょっと、兄貴。俺は嫌だよ。…………」

「俺だって嫌だよ。後で飯おごってやるから頼む。……………」

「………言い出しっぺは兄貴なんだから、兄貴がしてくれよ。…………」

あんなに真剣な表情をしてゐた兄たちが何故かしどろもどろ、………と、云ふよりグジグジと醜い言ひ争ひをし始めたので、心百合は居心地が悪くなり一つため息をつくと、

「もう、それ元通りにして欲しくて来たんじゃないの?」

と言つて、那央の持つてゐるダンベルに手を伸ばし、トン��ンと叩く。が、那央も詩乃も、キュッと体を縮こませ、

「えっと、…………それは、…………ち、ちが、ちがってて…………」

などと云ふ声にならぬ声を出すばかりで一向にダンベルを渡してくれない。一体何が違つてゐるのだらう、………ま、ダンベルを持つて来たのだから直して欲しいには違ひない、と、云ふより直すと書いたのだから直してあげないと、------などと思つて、重りの部分に手をかけると、半ば引つたくるやうにして無理やりダンベルを奪ひ去つた。

「いくらお兄ちゃんたちに力が無いって言っても、こんな指の体操にもならないウェイトだと意味無いでしょ。今度はちゃんとしたの買いなよ」

さう云ふと、心百合はまず手の平を上にして「く」の字に曲がつたシャフトを、一辺一辺順に掴んでから、ひ弱な兄たちに見せつけるよう軽く手を伸ばし、一言、よく見ててね、と言つた。そして彼女が目を瞑つて、グッ…と其の手と腕に力を込め始めると、二人の兄弟がいくら頑張つても、--------時には詩乃が勝手に父親の車に乗り込んで轢いてみても、其の素振りすら見せなかつたシャフトが植物の繊維が裂けるやうな音と共にゆつくりと反り返つていき、どんどん元の状態に戻つて行く。其の様子はまるで熱した飴の形を整えてゐるやうであつて、彼らには決して太い金属の棒を曲げてゐるやうには見えなかつた。しかもさつきまで目を閉じてゐた妹が、いつの間にか此方に向かつて笑みを浮かべてゐる。……………其のあまりの呆気なさに、そして其のあまりの可愛いさに、彼らは己の中にある恐怖心が、少しばかり薄らいだやうな気がするのであつたが、ミシリ、ミシリ、と嫌に耳につく金属の悲鳴を聞いてゐると矢張り、目の前に居る一人の可憐で繊細で、人々の理想とも形容すべき美しい少女が、何か恐ろしい怪物のやうに見えてくるのであつた。

「はい、直ったよ。曲がってた所は熱いから気をつけてね」

すつかり元通りになつたダンベルを、真ん中には触れないやう気をつけながら受け取ると、那央はすぐに違和感に気がついた。一体どう云ふ事だ、このシャフトはこんなにでこぼこしてゐただらうか。---------まさかと思つて、さつきの妹の持ち方を真似してダンベルを持つてみると、多少合はないとは言え、シャフトのへこんでゐる箇所が自分の手の平にもぴつたりと当てはまる。其れにギュッと握つてみると、指先にも若干の凹凸を感じる。もしかして、--------もしかして、この手の平に感じるへこみだとか、指先に感じるでこぼこは、もしかして、もしかして、妹の手の跡だと云ふのであらうか。まさか、あの小さく、柔らかく、暖かく、ずつと触れてゐたくなるやうなほど触り心地の良い、���の手そのものに、この頑丈な金属の棒が負けてしまつたとでも云ふのであらうか。彼はさう思いつつ、もしかしたらと自分も出来るかもしれないと思つて力を入れてみたが、ダンベルは何の反応もせずただ自分の手が痛くなるばかりであつた。

「で、他に何か話があるんだよね。何なの?」

「あ、…………えっ、と。…………」

「もう、何なの。言いたいことはちゃんと言わないと分からないよ。特に、なおにぃはもう大学生なんだから、ちゃんとしなきゃ」

と五歳も年下の妹に諭されても、情けないことに兄がダンベルを見つめたまま固まつてゐるので、恐怖心を押さえつけ��らか平静になつた詩乃が、意を決して口を開けた。

「それはだな。…………えっと、……心百合って、ふたなりだろ? だからさ、今後気が高ぶっても俺らでやらないで欲しい。……………」

ついに言つてしまつた、だけどこれで、…………と詩乃はどこか安堵した気がするのであつたが、

「えっ、…………いや、それはちょっと無理かも。………だって。…………………」

心百合がさう云ふと、少し足を開いた。すると那央と詩乃の鼻孔にまで、いやに生々しい匂ひが漂ふ。

「………だって、お兄ちゃんたちが可愛くって、最近この子勝手にこうなるんだもん」

心百合がスカートの上からもぞもぞと股の間をいじると、ぬらぬらと輝く巨大な"ソレ"が勢いよく姿を現し、そして自分自信の力で血をめぐらせるかのやうに、ビクン、ビクン、と跳ねつつ天井へ伸びて行く。

「ねっ、お兄ちゃん、私ちょっと"気が高ぶった"から、お尻貸してくれない?」

「い、いや、………それは。…………」

「心百合、……………落ちつい、--------」

「ねっ、ねっ、お願いっ! ちょっとだけでいいから! 先っぽしか挿れないからお尻貸して!!」

心百合は弾むやうにして立ち上がると、詩乃の手首を握つた。と、その時、ゴトリ、と云ふ重い物が落ちる音がしたかと思ひきや、那央が扉に向かつて駆けて行く様子が、詩乃の肩越しに見えた。

「あっ、なおにぃどこ行くの!」

心百合は詩乃をベッドの上に投げ捨て、今にもドアノブに手をかけようとしてゐた那央に、勢ひよく後ろから抱きつく。

「あああああああああああ!!!!!!」

「ふふん、なおにぃ捕まえた~」

ほんの少し強く抱きしめただけで心地よく絶叫してくれる那央に、彼女はますます"気を高ぶらせ"、

「しぃにぃを放って、どこに行こうとしていたのかなぁ? ねぇ、那央お兄ちゃん?」

と云ひ、彼が今まで味はつたことすら無い力ではあるが、出来るだけ怪我をさせないような軽い力で壁に向かつて投げつけると、たつたそれだけでぐつたりとし起き上がらなくなつてしまつた。

「もしかして気絶しちゃったのん? 情けないなぁ。………仕方ないから、しぃにぃから先にやっちゃお」

ベッドに染み付いてゐる妹の、甘く芳しい匂いで思考が止まりかけてゐた詩乃は、其の言葉を聞くや、何とかベッドから這い出て、四つん這ひの体勢のまま何とか逃げようとしたのであるが、ふと眼の前にひどく熱つぽい物を感じるたかと思えば、ぶじゅっ、と云ふ下品な音と共に、透明な液体が床にぼとりと落ちて行くのが見えた。--------あゝ、失敗した。もう逃げられぬ。もう文字通り、目と鼻の先に"アレ"がある。俺は今から僅か十三歳の幼い、其れも実の妹に何の抵抗も出来ぬまま犯されてしまふ。泣かうが喚かうが、体が破壊されようが関係なく犯されてしまふ。あゝ、でも良かつた。最後の最後に、こんな天上に御はします高潔な少女に使つて頂けるなんて、なんと光栄な死に方であらうか。-----------------

「しぃにぃ、よく見てよ、私のおちんちん。お兄ちゃんを見てるだけでもうこんなに大きくなつたんだよ?」

さう云ふと、心百合は詩乃の髪を雑に掴んで顔を上げさせ、自身の腕よりもずつとずつと太い肉棒を無理やり見せると、其の手が汚れるのも構はずに、まるで我が子��頭を撫でるかのやうな愛ほしい手付きで、ズルリと皮の剥けた雁首を撫でる。だが彼には其の様子は見えない。見えるのはドクドクと脈打つ指のやうな血管と、男性器に沿つて真つ直ぐ走るホースのやうな尿道と、たらりたらりと垂れて床を濡らすカウパー液のみである。其れと云ふのも当然であらう、亀頭の部分は持ち主の顔と同じ高さの場所にあるのである。------まだ大きくなつてゐたのか。…………彼にはもう、久しぶりに会ふことになつた妹の陰茎が、もはや自分の心臓を串刺しにする鉄の杭にしか見えなかつたのであるがしかし、其のあまりにも艶めかしい佇まひに、其のあまりにも圧倒的な存在感に、手が打ち震えるほど惹かれてしまつてもうどんなに嫌だと思つても目が離せなかつた。

「んふふ、……お兄ちゃんには、この子がそんなに美味しそうに見えるのん?」

「………そ、そんな、……そんなことは、ない。…………」

さうは云ふものの、詩乃は瞬きすらしない。

「でもさ、------」

心百合はさう云ふと、自身の肉棒を上から押さえつけて、亀頭を彼の口に触れるか触れないかの位置で止める。

「------お兄ちゃんのお口だと、先っぽも入らないかもねぇ」

と妹が云ふので、もしかしたらこの、俺の握りこぶしよりも大きい亀頭の餌食にならないで済むかもしれない、…………と詩乃は哀れにも少しだけ期待するのであつたが、ふいに、ぴゅるっと口の中に何やら熱い液体が入り込んで来る。あゝ、もしかしてこれは。………………

「………けど、そんなに美味しそうな顔されたら諦めるのも悪いよねっ。じゃあ、お兄ちゃん、お口開けて? ………ほら、もっと大きく開けないと大変なことになるよ? たぶん」

「あっ、………やっ、………やめ、やめやめ、いゃ、ややめ、あが、………………」

………まだ彼は、心百合が途中で行為を中断してくれると心のどこかで思つてゐたのであらう、カタカタと震える唇で一言、やめてくださいと、言ほうとしてゐるのであつた。だがさうやつてアワアワ云ふのも束の間、腰を引かせた妹に両肩を掴まれ、愉悦と期待に満ちた表情で微笑まれ、クスクスとこそばゆい声で笑はれ、そしてトドメと言はんばかりに首を可愛らしくかしげられると、もう諦めてしまつたのか静かになり、遂には顔が醜くなるほど口を大きく開けてしまつた。

「んふ、もっと力抜いて? …………そうそう、そういう感じ。じゃあ息を吸ってー。………止めてー。………はい、お兄ちゃんお待ちかね、心百合のおちんちんだよ。よく味わってねー」

其の声はいつもと変はらない、中学生にしては舌つ足らずな甚く可愛いらしい声であつたが、詩乃が其の余韻に浸る前に、彼の眼の前にあつた男性器はもう前歯に当たつてゐた。かと思えばソレはゆつくりと口の中へ侵入し、頬を裂し血を滴らせるほどに顎をこじ開け、瞬きをするあひだに喉まで辿り着くと、

「ゴリュゴリュゴリュ………! 」

と云ふ、凡そ人体から発生するべきでは無い肉の潰れる音を部屋中に響き渡らせ始める。そして、彼が必死の形相で肉棒を恵方巻きのやうに持つて細やかな抵抗してゐるうちに、妹のソレはどんどん口の中へ入つていき、ボコリ、ボコリとまず首を膨らませ、鎖骨を浮き上がらせ、肋骨を左右に開かせ、あつと云ふ間にみぞおちの辺りまで自身の存在を示し出してしまつた。もうこれ以上は死んでしまふ、死んでしまふから!止めてください!! ———と彼は、酸素の薄れ行く頭で思ふのであつたが恐ろしい事に、其れでも彼女のモノはまだ半分程度口の外に残り、ドクンドクンと血管を脈打たせてゐる。いや、詩乃にとつてもつと恐ろしいのは次の瞬間であつた。彼が其の鼓動を唇に数回感じた頃合ひ、もう兄を気遣うことも面倒くさくなつた心百合が、もともと肩に痛いほど食い込んでゐた手に骨を握りつぶさんとさらに力を入れ、此れからの行為で彼の体が動かないようにすると、

「ふぅ、………そろそろ動いても良い? まぁ、駄目って言ってもやるんだけどね。良いよね、お兄ちゃん?」

と云ひ、突き抜かれて動かない首を懸命に震はせる兄の返事など無視して、そのまま本能に身を任せ自分の思ふがまま腰を振り始めてしまつたのである。

「〜〜〜???!!!! 〜〜〜〜〜〜〜!!!!!!」

「んー? なぁに、お兄ちゃん。しぃにぃも高校生なんだから、ちゃんと言わないと誰にも伝わらないよぉ? 」

「〜〜〜〜〜!!!!!!!」

「あはっ、お兄ちゃん死にかけのカエルみたい。惨めだねぇ、実の妹にお口を犯されるのはどんな気分? 悔しい? それとも嬉しい?」

心百合は残酷にも、気道など完全に潰しているのに優しく惚けた声でさう問ひかける。問ひかけつつ、

「ごぎゅ! ごぎゅ! ずちゅり! ……ぐぼぁ!…………」

などと、耳を覆いたくなるやうな、腹の中をカリでぐちゃぐちゃにかき乱し、喉を潰し、口の中をズタズタにする音を立てながら兄を犯してゐる。度々聞こえてくる下品な音は、彼女の陰茎に押されて肺の中の空気が出てくる音であらうか。詩乃は心百合の問ひかけに何も答えられず、ただ彼女の動きに合はせて首を長くしたり、短くしたりするばかりであつたが、そもそもそんな音が耳元で鳴り響いてゐては、妹の可愛らしい声も聞こえてゐなかつたのであらう。

もちろん、彼もまた男の端くれであるので、たつた十三歳の妹にやられつぱなしというわけではなく、なんとか対抗しようとしてはゐる。現に今も、肩やら胸やら腹のあたりに感じる激痛に耐へて、力の入らぬ手を、心百合の未だくびれの無い未成熟な脇腹に当て、渾身の力で其の体を押し返そうとしてゐるのである。………が、如何せん力の差がありすぎて、全くもつて妹には届いてゐない。其の上、触れた場所がかなり悪かつた。

「何その手は。私、腰触られるとムズムズするから嫌だって昔言ったよね? お兄ちゃん頭悪いからもう忘れちゃったの? -----------

……………あ、分かった。もしかしてもっと突っ込んでほしいんだ!」

心百合はさう云ふと、腰の動きを止め、一つ、涙と鼻水でぐしゃぐしゃになり怯えきつてゐる兄の顔を至極愛ほしさうに撫でる。そして、

「もう、お兄ちゃん、そんなに心百合のおちんちんが好きだなんて早く言ってくれたらよかったのに。昔、精通した時に怯えてたから嫌いなんだと思ってた。…………

--------んふ、んふふ、…………じゃあ心置きなくやっ��ゃってもいいんだね?」

と変はらず詩乃の頭を撫でながら云つて、彼を四つん這いの状態から正座に近い体勢にし、自身は其の体に覆いかぶさるよう前かがみになると、必死で妹の男性器を引き抜こうと踏ん張る彼の頭を両手で掴み、鼠径部が彼の鼻に当たるまで一気に、自身のモノを押し込んだ。

「~~~~~~~??????!!!!!!!!!!」

「あんっ、……お兄ちゃんのお口の中気持ちいい。…………うん? お口? お腹? ………どっちでもいいや。---------」

心百合は恍惚(ルビは「うっとり」)とした表情で、陰茎に絡みつく絶妙な快感に酔ひしれた。どうしてもつと早く此の気持ちよさを味ははなかつたのだらう。なおにぃも、しぃにぃも、ただ年齢が上なだけで、もはや何をやつても私の後追ひになつてゐるのに、私がちょつと睨んだだけで土下座をして来る勢ひで謝つて来るくせに、私がどんなに仕様もないお願いをしても、まるでフリスビーを追ふ犬のやうにすぐに飛んでいくのに、-----------特に、二人共どうしてこんなに勉強が出来ないのだらうか。私が小学生の頃に楽々と解いてゐた問題が二人には解答を理解することすら難しいらしい、それに、そもそも理解力も無ければ記憶力も無いから、一週間、時には二週間も時間をあげてるのに本一つ覚えてこなければ、読んでくることすら出来ず、しかもこちらが言つてることもすぐには分かつてくれないから、毎回毎回、何度も何度も同じ説明をするハメになる。高校で習う内容の何がそんなに難しいのだらうか、私には分からぬ。そんなだから、あまりにも物分りの悪い兄たちに向かつて、手を上げる衝動に襲われたことも何度かあるのではあるけれども、別にやつてもよかつた。其れこそあの、精通をむかえたあの夜に、二人揃つて犯しておけばよかつた。あれから二人の顔を見る度にムクムクと大きくなつて来るので、軽く手を強く握ったり、わざと不機嫌な真似をして怯えさせたりした時の顔を思ひ出して自慰をし、自分の中にもくもくと膨らんでくる加虐心を発散させてゐるのであるが、最近では押さえが効かなくなつてもう何度、二人の部屋に押し入つてやらうかしらんと、思つたことか。さう云へば他のクラスに一人だけ居るふたなりの友達が数ヶ月前に、兄を嬲つて嬲つて嬲つて最後はお尻に突つ込んでるよ、と云つてゐるのを聞いて、本当にそんな事をして良いのかと戸惑つてゐたが、いざやつてみると自分の体が快楽を貪るために、自然と兄の頭を押さえつけてしまふももである。このなんと気持ちの良いことであらう、那央にぃもまずはお口から犯してあげよう、さうしよう。…………………

と、心百合は夢心地で思ふのであつたが、詩乃にとつて此の行為は地獄であらう。さつきまで彼女の腰を掴んでゐた手は、すでにだらんと床に力無く垂れてゐる。それに彼女の鼠径部がもろに当たる鼻は、-------恐らく彼女は手だけ力を加減してゐるのであらう、其の衝撃に耐えきれずに潰れてしまつてゐる。とてもではないが、彼に未だ意識があるとは思えないし、未だ生きてゐるかどうかも分からない。が、心百合の手の間からときたま見える目はまだ開いてをり、意外にもしつかりと彼女のお臍の辺りを眺めてゐるのであつた。しかも其の目には恐怖の他に、どこか心百合と同じやうな悦��を蓄えてゐるやうに見える。口を引き裂かれ、喉を拡げられ、内臓を痛めつけられ、息をすることすら奪われてゐるのに、彼は心の奥底では喜んでゐる。…………これがふたなりに屈した者の末路なのであらう、四歳離れた中学生の妹に気持ちよくなつて頂けてゐる、其れは彼にとつて、死を感じる苦痛以上に重要なことであり、別に自分の体がどうなろとも知つたことではない。実は、心百合が俺たちに対して呆れてゐるのは分かつてゐたけれども、一体彼女に何を差し上げると、それに何をしてあげると喜んでくれるのか分からなかつたし、それに間違つて逆鱗に触れてしまつたらどうしようかと悩んで、何も出来なかつた。だが、かうして彼女の役に立つてみるとなんと満たされることか。やはり俺たち兄弟はあの夜、自慰のやり方を教へるのではなく、口を差し出し尻を差し出し、犯されれば良かつたのだ。さうすればもつと早く妹に気持ちよくなつてもらえたのに、……………あゝ、だけどやつぱり命は惜しい、未だしたい事は山程ある、けど今はこの感覚を全身に染み込ませなければ、もうこんなことは二度と無いかもしれぬ。-------さう思ふと気を失ふわけにはいかず、幼い顔つきからは想像もできないほど卑猥な吐息を漏らす妹を彼は其の目に焼き付けるのであつた。

「お兄ちゃん、そろそろ出るよぉ? 準備はいーい? かるーく出すだけにしておいたげるから、耐えるんだよ?」

心百合はさう云ふと、腰を細かく震わせるやうに振つて、いよいよ絶頂への最後の一歩を踏み出そうとする。そして間もなくすると、目をギュッと閉じ、体をキュッと縮こませ、そして、

「んっ、………」

と短く声を漏らし快楽に身を震はせた。と、同時に、薄つすら筋肉の筋が見える、詩乃の見事なお腹が小さくぽつこりと膨らんだかと思ひきや、其れは風船のやうにどんどん広がつて行き、男なのに妊婦のやうな膨らみになつて遂には、ほんの少し針で突つつけば破裂してしまふのではないのかと疑はれるほど大きくなつてしまつた。軽く出すからね、と云ふ妹の言葉は嘘では無いのだが、其れでも腹部に感じる異常な腹のハリに詩乃はあの、腹が爆発して死んでしまつた強姦被害者の話を思ひ出して、もう限界だ、やめてくださいと、言葉に出す代はりに彼女の腕を数回弱々しく叩いた。

「えー、………もう終わり? お兄ちゃんいつもあんなにご飯食べてるのに、私の精液はこれだけしか入らないの?」

とは云ひつつ詩乃の肩に手をかけて、其の肉棒を引き抜き始める。

「ま、いいや、お尻もやらなきゃいけないし、その分、余裕を持たせておかなきゃね」

そしてそのままズルズルと、未だ跳ね上がる肉棒をゆつくり引き抜いていくのであるが、根本から先つぽまで様々な液体で濡れた彼女の男性器は、心なしか入れる前よりおぞましさを増してゐるやうに見える。さうして最後、心百合は喉に引つかかつた雁首を少々強引に引つこ抜くと、

「あっ、ごめ、もうちょっと出る。…………」

と云つて、"最後の一滴"を詩乃の顔にかけてから手を離した。

「ぐげぇぇぇぇぇぇぇ…………………!!!!お”、お”え”ぇぇぇぇぇぇぇぇ!!!!!」

一体どこからそんな音を発してゐるのか、詩乃が人間とは思へない声を出しながら体に入り切らぬ妹の精子たちを、己の血と共に吐き出して行く。が、心百合はそんな彼の事など気にも止めずもう一つの標的、つまり壁の側で倒れてゐる那央に向かつて歩みを進めてゐた。

「なおにぃ、いつまで寝たフリしてるの? もしかしてバレてないとでも思ってた?」

「あ、…………え、…………や、やめ。…………」

「えへへ、やめるとでも思ってるのん? しぃにぃはちゃんと私の愛を受け止めてくれたんだよ、………ちょっと死にかけてるけど。 なおにぃはどうなるかな?」

那央は体を起こし、そのまま尻もちをついた状態で後ずさろうとしたものの、哀れなことに後ろは壁であつた。

「お、お願いします、………やめ、やめてください。お願いします。………………」

「んー? お兄ちゃんは自分に拒否権があると思ってるのん? それに、私は今、"気持ちが高ぶってる"んだから、お兄ちゃんがするべきなのは、そんな逃げ回るゴキブリみたいに壁を這うことじゃなくて、首を立てに振ることだよ」

だが裂けた口から精子を吐き出し続けてゐる弟を見て、誰が首を縦に振れようか、ヒクヒクとうごめく鈴口からカウパー液を放出し続けてゐる肉棒を見て、誰がうんと頷けようか。彼に選択権は無いとは言つても、命乞ひくらゐはさせても良いであらう。

「お兄ちゃんさ、情けないと思わない? 妹にハグされただけで絶叫して、妹に軽く投げられただけで気絶して、妹に敬語を使いながら怯えてさ、……………そんなにこの子の餌食になりたいのん?」

「こ、心百合、……………頼む。…………頼むから落ち着いてくれ。……………」

「んふふ、お兄ちゃんって諦めが悪いよね。でも嫌いじゃないよ、そういうところ。------」

「あ、あ、…………や、やめて、…………ああぁ、や、やめてくださ…………………」

「もう、しぃにぃと同じ反応しないで! お兄ちゃんでしょ? 弟の方がまだ潔くて男の子らしかったよ? っていうかさっき私に、犯さないで、って言ったのもしぃにぃだったじゃん」

心百合は土下座のやうに下を向く那央の頭を上げさせ、肉棒の先つぽを軽く口の中へねじ込む。

「あ、あが、………。ひ、ひや。……………」

「だからぁ、………バツとしてなおにぃを犯す時は、遠慮しないことにしよっかな。-----えへへ、大丈夫だって、しぃにぃはまだ生きてるし、大丈夫大丈夫。----------」

さうして彼女は本当に容赦なく、那央の頭を手で掴み固定して、一気に自身のモノの半分ほどを突つ込んだ。そして、前のめりになつて暴れる兄の体に背中から覆いかぶさるように抱きしめると、

「よっ、と。………」

と軽い掛け声をかけ、そのままスツと、まるでお腹にボールでも抱えてゐるかのやうに、何事も無く男一人を抱えて立ち上がつた。体勢としては、妹の男性器に串刺しにされた那央が、逆立ちするやうに足を天井へ向けて、心百合に抱きかかえられてゐる、と云へば伝はるであらうか、兎に角、小学生と言はれても不自然ではない小柄な体格の女の子に、標準体型の男が上下を逆にして抱えられてゐると云ふ、見慣れぬ人にとつては異様な状況である。

「~~!!!~~~~~~!!!!!!!」

「こら、暴れないで。いや暴れてもいいけど、その分どんどん入って行くから、お兄ちゃんが困ることになるよ?」

其の言葉通り、那央が暴れれば暴れるほど彼の体は、自身の体重で深く深く心百合のモノに突き刺さつて行く。が、其れでも精一杯抵抗しようと足をジタバタ動かしてしまひ、結局彼女のモノが全部入るのにあまり時間はかからなかつた。

「もう諦めよっ? お兄ちゃんはこれから私を慰めるための玩具になるんだから、玩具は玩具らしく黙って使われてたら良いの」

だがやはり、那央は必死で心百合の太腿を掴んで彼女の男性器を引き抜こうとしてゐる。なのでもう呆れきつてしまひ、一つ、ため息をつくと、

「いい加減に、………」

と云ひながら、彼の肋骨を拉げさせつつ二、三十センチほど持ち上げ、そして、

「………して!」

と、彼の体重も利用して腕の中にある体を振り下ろし、再び腹の奥の奥にまで男性器を突つ込ませた。

「っっっっっっ!!!!!」

「あぁんっ! やっぱり男の人のお口はさいこぉ、…………!」

心百合はよだれを垂らすほどに気持ち良ささうな顔でさう云ふのであるが、反対に、自分では到底抵抗できぬ力で体を揺さぶられた那央は、其の一発で何もかもを諦めたのか手をだらりと垂れ下げ出来るだけ喉が痛くならないように脱力すると、もう静かになつてしまつた。

「んふ、…………そうそう、それでいいんだよ。お兄ちゃんはもう私の玩具なの、分かった?」

さう云ひながらポンポンと優しくお腹を叩き、そのまま兄を抱えてベッドまで向かふ。途中、未だにケロケロと精液を吐き出してゐる詩乃がゐたが、邪魔だつたので今度は彼を壁際まで蹴飛ばしてからベッドに腰掛けた。そして、

「ちゃんと気持ちよくしてね」

と簡単に云つて、彼の腰の辺りを雑に掴み直すと、人を一人持ち上げてゐるとは思へ無いほど軽やかに、------まさに人をオナホールか何かだと勘違ひさせるやうな激しい動きで、兄の体を上下させて自身の肉棒を扱き出したのであつた。股を開き局部を露出してなお、上品さを失はずに顔を赤くし甘い息を吐き綺羅びやかな黒髪を乱す其の姿は、いくら彼女が稚い顔つきをしてゐると云へ万人の股ぐらをいきり立たせるであらう。勿論其れは実の兄である詩乃も例外ではない。どころか、彼はもう随分と妹の精液を吐き出しいくらか落ち着いてきてゐたので心百合と那央の行為を薄れていく意識の中見てゐたのであるが、自身の兄をぶらぶらと、力任せに上へ下へと上下させて快楽を貪る実の妹に対しこの上なく興奮してしまつてゐるのである。なんと麗しいお姿であらうか、たとへ我が妹が俺たちを死に追ひやる世にも恐ろしい存在であらうとも、ある種女神のやうに見えてくる。そして其の女神のやうな高貴な少女が、俺たち兄弟を道具として使ひ快楽に溺れてゐる。………なんと二律背反的で、背徳的で、屈辱的な光景であらう、人生の中でこれほど美しく、尊く、猥りがましく感じた瞬間はない。------彼はもう我慢できなくなつて、密かに片手を股にやり、ズボンの上から己の粗末なモノを刺激し初めたのであるが、ふと視線に気がついてグッと上を向くと、心百合が此方を見てニタニタと其の顔を歪ませ笑つてゐた。

「くすくす、……………お兄ちゃんの変態。もしかして、なおにぃが犯されてるの見て興奮してたの?」

心百合はもう那央の体を支えてゐなかつたが、其れでも其の体は床に垂直なまま足をぶらつかせてゐる。

「ほら、お兄ちゃんも出しなよ、出して扱きなよ。知ってるよ私、お兄ちゃんが密かに私の部屋に入って、枕とか布団とかパジャマとかの匂いを嗅ぎながら自慰��てるの。全部許したげるからさ、見せてよ、お兄ちゃんのおちんちん」

「あっ、………えっ、…………?」

自分の変態行為を全部知られてゐた、-----其の事に詩乃は頭を殴られたかのやうな衝撃を受け、ベルトを外すことすらままならないほど手を震えさせてしまひ、しかしさらに自身のモノが固くなるのを感じた。

「ほら早く、早く、-----------」

心百合はもう待ちきれないと云ふ様子である。其れは年相応にワクワクしてゐる、と云ふよりは獲物を見つけて何時飛びかかろうかと身を潜める肉食動物のやうである。

「ま、まって、…………」

と、詩乃が云ふと間もなく、ボロンとすつかり大きくなつた、しかし妹のソレからすると無視できる程小さい男の、男のモノがズボンから顔を出した。

「あははははっ、なにそれ! それで本当に大きくなってるの?」

「う、……��っ…………!」

「まぁ、いいや。お兄ちゃんはそこでそのおちんちん? をシコシコしていなよ。もう痛いほど大きくなってるんでしょ? 小さすぎて全然分かんないけど」

と云つて心百合は那央の体を掴み、再びおぞましい音を立てながら"自慰"に戻つた。そして詩乃もまた、彼女に言われるがまま自身の粗末な男性器を握ると悔しさやら惨めさやらで泣きそうになつたが、矢張り妹の圧倒的な巨根を見てゐると呼吸も出来ないほどに興奮して来てしまひ、ガシガシと赴くがまま手を動かすのであつた。だが一寸して、

「あ、しぃにぃ、見て見て、-------」

と、心百合が嬉しさうな声をかけてくる。………其の手は空中で軽く閉じられてをり、那央の体はまたもや妹のモノだけで支えられてゐる。------と思つてゐたら突然、ビクン! と其の体が暴れた。いや、其れは彼が自分から暴れたのではなく、何かに激しく揺さぶられたやうだと、詩乃は感じた。

「ほらほら、------」

ビクン、ビクンと那央の体が中身の無い人形のやうに暴れる。

「------お兄ちゃんのちっちゃい、よわよわおちんちんじゃ、こんなこと出来ないでしょ」

ベッドに後ろ手をつきながら、心百合がニコニコと微笑んでさう云つてきて、やうやく詩乃にも何が起きてゐるのか理解できたやうであつた。まさか妹は人を一人、其の恐ろしい陰茎で支えるのみならず、右へ左へとあの激しさで揺れ動かしてゐるとでも云ふのであらうか。いや、頭では分かつてはゐるけれども、全然理解が追ひつかない。いや、いや、ちやつと待つてくれ、其れよりもあんなに激しく暴れさせられて兄貴は無事であらうか。もう見てゐる限りでは全然手に力が入つて無く、足もただ体に合はせて動くだけ、しかも、かなり長いあひだ呼吸を肉棒で押さえつけられてゐる。……………もう死んでしまつたのでは。----------

「んぁ? なおにぃもう死にそうなの? ………………仕方ないなぁ、ちょっと早いけどここで一発出しとくね」

男性器を体に突つ込んでゐる心百合には分かるのであらう、まだ那央が死んでゐないといふ事実に詩乃は安心するのであつたが、先程自分の中に流し込まれた大量の精液を思ふと、途中で無理矢理にでも止めねば本当に兄が死んでしまふやうな気がした。

「んっ、…………あっ、来た来たっ……………」

心百合はさう云ふとより強く、より包むように那央を抱きしめ、其の体の中に精を放ち始める。が、もう彼の腹がパンパンに張らうとした頃、邪魔が入つた。

「やめ、………心百合、もうやめ、…………!」

「なに?」

見ると詩乃がゾンビのやうに床を這ひ、必死の力でベッドに手をかけ、もう片方の手で此方の腕を握って、しかもほとんど残つてゐない��を食ひしばつて、射精を止(や)めさせようとしてゐるではないか。兄のために喉を潰されても声をあげ、兄のために激痛で力の入らぬ足で此方まで歩き、兄のために勝ち目など無いと云ふのに手を伸ばして妹を止めようとする献身的な詩乃の姿勢に、心百合は少なからず感動を覚えるのであつたが、残念なことに彼女の腕を握つてゐる手は自身の肉棒を触つた手であつた。

「お兄ちゃん? その手はさっきまで何を触ってた手だったっけ?」

と云ふと、那央がどうなるのかも考えずに無理やり肉棒を引き抜きベシャリと其の体を床に投げつけ、未だ汚い手で腕を握つてくる詩乃の襟首を掴んで、ベッドから立ち上がる。

「手、離して」

「は、はい。………」

「謝って」

「あ、あぁ、……ご、ごご、ごめんなさい。……………」

「んふ、…………妹をそんな化物でも見るみたいな目で見ないでもいいんじゃないのん? 私だって普通の女の子なんだよ?」

「……………」

「ちょっとおちんちんが生えてて、ちょっと力持ちで、ちょっと頭が良いだけなんだよ。それなのにさ、みんなお兄ちゃんみたいに怯えてさ、……………」

「心百合、…………」

「------本当に、たまらないよね」

「えっ?」

「でも良かったぁ、……………もう最近、お兄ちゃんたちだけじゃなくて、友達の怯えた表情を見てると勃ってしょうがなかったんだもん。……………」

「こ、心百合、…………」

「だからさ、今日お兄ちゃんたちが部屋に入ってきて、犯さないで、って言った時、もう我慢しなくて良いんだって思ったんだよ。だって、お兄ちゃんも知ってるんでしょ? ふたなりにそういう事を言うと逆効果だって。知ってて言ったんでしょ? -------」

「まって、……そんなことは。…………」

「んふ、……暴れても無駄だよ、お兄ちゃん。もう何もかも遅いんだよ、もう逃れられないんだよ、もう諦めるしかないんだよ、分かった?」

「ぐっ!うああ!!!」

「あはは、男の人って本当に弱いよね。みーんな軽く手を握るだけで叫んでさ、ふたなりじゃなくっても女の子の方が、今の世の中強いよ、やっぱり。お兄ちゃんも運動部に入ってるならもっと鍛えないと、中学生どころか小学生にすら勝てないよ? …………あぁ、でもそっか、そう云えば、この間の試合は負けたんだっけ? 聞かなくてもあんな顔して夜ご飯食べてたら誰だって分かっちゃうよ」

心百合はさう云ふと、片手で詩乃を壁に投げつけた。

「ぐえっ、…………」

「-----ま、そういう事は置いといて、中途半端に無理やり出しちゃって気持ち悪いから、さっさとお尻に挿れちゃうね。しぃにぃは後でやってあげるから、そこで見てて」

詩乃が何かを云ふ前に心百合は、ひどい咳と共に精液と血を吐き出し床にうずくまる那央を抱えて、無理やり四つん這いの体勢にする。そしてジャージの腰の部分に手をかけて剥ぎ取るように下ろすと、其処にはまるで此れからの行為を期待するかのやうにヒクヒクと収縮するお尻の穴と、ピクピクと跳ねる那央のモノが見えた。

「なぁに? なおにぃも私にお口を犯されて興奮してたのん?」

「ぢ、ぢが、……ぢがう。………」

と那央が云ふけれども激しく嘔吐しながらも自身のモノを大きくすると云ふことは、さう云ふ事なのであらう。

「んふふ、じゃあもう待ちきれないんだ。いいよ、それなら早く挿れてあげるよ。準備はいーい?」

さながら接吻のやうに心百合の男性器と、那央の肛門がそつと触れ合ふ。が、少なく見積もつても肛門の直径より四倍は太い彼女のモノが其処に入るとは到底思へない。

「だめ、だめ、だ、だめ、………あ”ぁ、ゃ、………」

那央は必死に、赤ん坊がハイハイする要領で心百合から逃げようとしてゐるのであるが、彼女に腰を掴まれてしまつては無意味であらう、ただ手と足とがツルツルと床を滑るのみである。しかし其のあひだにも心百合のモノはじつとりと品定めするかのやうに、肛門付近を舐め回して来て、何時突つ込まれるか分からない恐怖で体が震えて来る。一体どれほどの痛みが体に走るのであらうか。一体どれほどの精液を放たれるのであらうか。妹はすでに、俺たち二人の腹を満杯にするまで射精をしてゐるけれども、未だ普段行われる自慰の一回分にも達してをらず、相当我慢してゐることはこの足りない脳みそで考へても分かる。分かるが故に恐ろしい、今のうちに出来る限り彼女の精液を吐き出しておかないと大変な事になつてしまふ。凡そ"気が高ぶった"ふたなりが情けをかけ射精の途中で其の肉棒を引き抜いてくれるなんて甘い希望を持つてはいけない。況してや先つぽだけで我慢してくれるなど、夢のまた夢であらう。…………あゝ、こんなことになるなら初めからダンベルなど放つておけばよかつた、どうしてあの時詩乃に、云ひに行くぞ、などと持ちかけてしまつたのか、あのまま何も行動を起こさなければ後数年、いや、後数日は生きていけさうであつたのに。あゝ、どうして。-------さう悲嘆に暮れてゐると、遊びもここまでなのか、心百合が自身のモノの先端を、グイと此方の肛門に押し付けて来た。そして、

「んふ、ちょっと痛いかもしれないけど、我慢してね。-------」

と云ふ悦びに打ち震えた優しい声をかけられ、腰を掴んでいる手に力が込められ、メコリと肛門が広がる感覚が走れば直ぐ其の後、気を失ふかと思はれる程の激痛で目の前が真暗になつた。

「ぐごっ、…………ごげっ、ぐぁ、……………」

絶叫しようにも、舌が喉に詰まつて声が出てこない。だけどそんな空気の漏れる音を立ててゐるうちにも妹のソレはどんどん那央の中へ入つて来て、もう一時間もしたかと彼が思つた頃合ひにふと其の動きが止まり、次いで腰を握りつぶしてゐた手の力も抜けていき、たうたう全部入つたんだ、何とか耐えきつた、と安堵して息を吸つたのであるが、しかし心百合の言葉は彼を絶望させるのに十分であつた。

「------ちょっと先っぽだけ入れてみたけど、どう? 気持ちいい?」

「ぅご、………う、嘘だろ…………」

「嘘じゃないよ。じゃ、どんどん入れてくね」

「あがああああああああああっ、がっ、あっ、…………」

那央の絶叫は心百合に再び腰を掴まれ、メリメリメリ、………と骨が軋む音が再びし始めるとすつかり無くなつてしまつた。彼は激痛からもはや目も見えず声も出ず考へることすら出来ない状態なのだが、此れが人間の本能と云ふやつなのであらう、其れでも手を前に出し足を上げ、一人の可憐な少女から逃げようとしてゐるのである。が、いつしか手が空を切り膝が宙に浮くやうになるともう何が起きてゐるのか訳が分からなくなり、心無い者に突然抱きかかえられた猫のやうに手足をジタバタと暴れさせるだけになつてしまふ。そして、さうやつて訳が分からぬうちにも心百合の陰茎は無慈悲に入つて行き、体の中心に赤々と光る鉄の棒を突つ込まれたかのやうに全身が熱くなり汗が止まらなくなり初めた頃、いよいよお尻に柔らかい彼女の鼠径部の感触が広がつた。広がつてしまつた。

「んふふ、どう、お兄ちゃん? 気持ちいーい?」

「………………」

「黙ってたら分からないよぉ?」

と、云ひつつ心百合は腰を掴んでゐた手で那央の体を捻り其の顔を覗き込む。

「あがっ、…………」

「私はお兄ちゃんに気持ち良いかどうか、聞いてるんだけど」

「こ、こゆ、…………」

「んー?」

那央は黙つて首を横に振つた。当然であらう、自分の拳ほどの太さの陰茎を尻にねじ込まれ、体が動かないようにと腰を掴んでゐた手でいつの間にか持ち上げられ、内蔵を滅茶苦茶にしてきた陰茎で体を支えられ、もう今では中指の先しか手が床に付かないのである。例へ激痛が無くとも、腹に感じる違和感や、極度に感じる死の恐怖や、逃げられぬ絶望感から決して首を縦に振ることは出来ないであらう。

「そっか、気持ちよくないんだ。…………」

「はやく抜いてく、…………」

「------ま、関係無いけどね」

気にしないで、気にしないで、ちやんと気持ちよくしてあげるから、と続けて云ふと心百合は再び那央の腰を掴み直す。

「こ、こゆり!!! やめて!!!」

「うるさい! 女の子みたいな名前して、おちんちんで突かれたぐらいで文句言わないで!」

この言葉を切掛に、心百合は骨にヒビが入るほど其の手に力を入れ、陰茎を半分ほど引き抜いていく。そして支えを失つてもはや力なくだらりと垂れる兄を見、

「んふ、………」

と妖艶に色づいた息を漏らすと、彼のお尻に勢ひよく腰を打ち付けた。

「ぐがあぁ!!!!!」

「あぁん、お尻もさいこぉ。……………お兄ちゃんの悲鳴も聞こえるし、お口より良いかも、…………」

さう云ふと、もう止まらない。兄がどんなに泣き叫ぼうが、どんなに暴れようが自身の怪力で全て押さえ込み、其の体を己の腰使ひでもつて何度も何度も貫いて行く。そして初めこそ腰を動かして快楽を貪つてゐたが、次第に那央の事が本当に性欲を満たすための道具に見えてくると、今度は自分が動くのでは無くさつきと同じやうに彼の体を、腕の力だけで振り回して肉棒を刺激してやる。

「あぎゃっ! いぎぃ! おごぉっ!!-------」

「あはっ、お兄ちゃん気持ちよさそう。…………良かったねぇ、妹に気持ちよくし���もらえて。嬉しいでしょ?」

「こ、ごゆぅっ!! ごゆり”っ!!! ぐあぁっ!!!」

「なぁに、お兄ちゃん? 止めてなんて言わないでよね。いつもお勉強教えてあげてるのにあんな反抗的な目で見てきて、悔しかったのか知らないけど、どれだけ私が我慢してたか分かる?」

「じぬっ!! じぬがら!!! ゃめ!!!」

「…………んふ、もう大変だったんだから。毎日毎日、お風呂に入る前の一回だけで満足しなきゃいけなかった身にもなってよ」

「ぐぎぃっ!!こゆっ!!あ”あ”ぁっ!!!」

「でもさ、思うんだけど、どうしてあんな簡単な入試問題すら解けないのん? 私あの程度だったら教科書を読んだら、すぐに解けるようになってたよ? しかも小学生の頃に。入試まで後一ヶ月も無いのに大丈夫?

……………もうお兄ちゃんの代わりに大学行ったげるからさ、このままこんな風に私の玩具として生きなよ。そっちの方が頭の悪いお兄ちゃんにはお似合いだよ、きっと、たぶん、いやぜったい」

傷だらけの喉をさらに傷つけながら全力で叫ぶ那央を余所に、心百合は普段言ひたくて言ひたくて仕方無かつた事を吐露していくのであつたが、さうしてゐると自分でも驚くほどあつと云ふ間に絶頂へ向かつてしまつて、後数回も陰茎を刺激すると射精してしまひさうである。全く、この出来損ないの兄は妹一人満足させることが出来ないとでも云ふのであらうか。本当はこのまま快感の赴くがままに精液を彼の腹の中に入れてやりたい所だけど、折角手に入れた玩具を死なせてしまつては此方としても嫌だから、途中で射精を止めなければならぬ。いや、未だ壁の側で蹲つてゐるしぃにぃが居るではないか、と云ふかもしれないが人の腹の容量などたかが知れてゐて、満杯にした所で未だ未だ此の体の中には精液が波打つてゐる。-------あゝ、ほんの一合程度しか出ない男の人が羨ましい。見ると、なおにぃの股の下辺りに白い点々が着いてゐるのは多分彼の精液なのだと思ふが、なんと少ないことか。私もあのくらいしか出ないのであれば、心置き無く此の情けない体の中に精を放つことが出来るのに。……………

「------そろそろ、……そろそろ出るよ、お兄ちゃん。ちゃんと私の愛、受け止めてあげてね」

さう云ふと心百合は今までの動きが準備体操であつたかの如く、那央の体を激しく揺さぶり始める。そして最後、那央のお尻に自分のモノを全て入れきり目を閉じたかと思ひきや、

「んっ、んっ、………んん~~~。…………」

と、其の身を震わせて精子を実の兄の体の中で泳がせるのであつた。が、矢張り彼女にもどこか優しさが残つてゐたのか数秒もしないうちに、じゅるん、と男のモノを引き抜き那央を床に捨て、どろり、どろりと、止めきれ無かつた精液を其の体の上にかけると、でも矢張りどこか不満であつたのか壁際で自身の小さな小さなモノを扱いてゐたもう一人の兄の方を見た。

「しぃにぃ、おまたせ。早くしよっ」

其の軽い声とは逆に、彼女の肉棒はもう我慢出来ないと言はんばかりに、そして未だ未だ満足ではないと云はんばかりに大きく跳ね床に精液を撒き散らしてゐる。一体、妹の小さな体のどこにそんな体力があるのか、もうすでに男を滅茶苦茶に嬲り、中途半端とは云へ三回も射精をしてゐると云ふのに、此のキラキラと輝くやうな笑顔を振りまく少女は全く疲れてなどゐないのか、これがふたなりなのか。-----------

「あ、えぁ、…………」

「? どうしたの? なにか言いたげだけど。………」

「そ、その、きゅ、きゅうけい。…………」

「--------んふ、何か言った? 休憩? 私、休憩なんて必要ないよ。それにお兄ちゃんも十分休んだんだから良いでしょ。……ねっ、早くっ、早くお尻出して?」

「い、いや、いや、…………………」

起き上がつてドアまで駆け、そして妹に捕まえられる前に部屋を後にする、……………さう云ふ算段を詩乃は立ててゐたのであるが、まず起き上がることが出来ない。なぜだ、足に力が入らない、----と思つたが、かうしてゐる内にも心百合は近づいて来てゐる。其の肉棒を跳ね上げさせながらこちらに向かつて来てゐる。-------もうじつとしてなど居られない。何とか扉まで這つて行き、縋り付くやうにしてドアノブに手をかける。が、其の時、背中に火傷するかと思はれるほど熱い突起物が押し付けられたかと思つたら、ふわりと、甘い甘い、でも決して淑やかさを失ふことの無い甚く魅惑的な匂ひに襲はれ、次いで、背後から優しく、優しく、包み込まれるやうにして抱きしめられてゐた。そして首筋に体がピクリと反応するほどこそばゆい吐息を感じると、

「おにーちゃんっ、どこに行こうとしてるのん? まさか逃げようとしてたのん?」

と言はれ、ギュウゥゥ、………と腕に力を入れられてしまふ。

「ぐえぇ、………ぁがっ!………」

「-----んふふ、もう逃げられないよぉ。しぃにぃは今から私に、……この子に襲われちゃうの。襲われてたくさん私の種を吐き出されちゃうの。------ふふっ、男の子なのに妊娠しちゃうかもね」

「ご、ごゆり、…………あがっ、………だれかたすけて。……………」

と云ふが、ふいにお腹に回されてゐた手が膝の裏に来たかと思へば、いつの間にかゆつくりと体が宙に浮いて行くやうな感じがした。そして顔のちやつと下に只ならぬ存在感を感じて目を下に向けると、すぐ其処には嫌にぬめりつつビクビクと此方を見つめて来る妹の男性器が目に留まる。そして、足を曲げて座つた体勢だと云ふのに遥か遠くに床が見え、背中には意外と大きい心百合の胸の感触が広がる。…………と云ふことはもしかして俺は今、妹に逆駅弁の体位で後ろから抱きかかえられて、情けなく股を開いて男のモノを入れられるのを待つてゐる状態であるのだらうか。まさか男が女に、しかも実の妹に逆駅弁の体勢にされるとは誰が想像できよう、しかし彼女は俺の膝を抱え、俺の背中をお腹で支えて男一人を持ち上げてしまつてゐる。兄貴は心百合のモノが見えなかつたからまだマシだつただらうが、俺の場合は彼女の男性器がまるで自分のモノかのやうに股から生えてゐて、……………怖い、ただひたすらに怖い、こんなのが今から俺の尻に入らうとしてゐるのか。------

「あれ? お兄ちゃんのおちんちんは? どこ?」

詩乃はさつき自身のモノをしまふことすら忘れて扉に向かつたため、本来ならば逆駅弁の体位になつて下を向くと彼の陰茎が見えてゐるはずなのだが、可哀想なことに心百合のモノにすつぽりと隠れてしまつて全く見えなかつた。

「あっ、もしかしてこの根本に感じてる、細くて柔らかいのがそうなのかな? いや、全然分かんないけど」

心百合のモノがゆらゆらと動く度に詩乃のモノも動く。

「本当に小さいよね、お兄ちゃんのおちんちん、というか男の人のおちんちんは。私まだ中学一年生なのにもう三倍、四倍くらい?は大きいかな。…………ほんと、精液の量も少ないし、こんなのでよく人類は絶滅しなかったなぁって思うよ。-----まぁ、だから女の人って皆ふたなりさんと結婚していくんだけどね。お兄ちゃんも見てくれは良いのによく振られるのはそういうことなの気がついてる? 女の人って分かるんだよ、人間としての魅力ってものがさ。------」

「こゆり、…………下ろして。…………」

「あはは、役立たずの象徴を私のおちんちんで潰されてなに今更お願いしてるのん? ふたなりに比べて数が多いってだけで人権を与えられてる男のくせに。お兄ちゃんは、お兄ちゃんとして生まれた時点で、もう運命が決まってたんだよ。…………んふ、大丈夫大丈夫、心配しないで。もしお兄ちゃん達に人権が無くなっても、私がちゃんと飼ってあげるから、私がちゃんとお兄ちゃんにご飯を食べさせてあげるからさ、そんな不安そうな顔する必要ないよ、全然。--------」

「こゆ、り。…………」

「だって私、お兄ちゃんたちのこと大好きなんだもん。なおにぃにはあんなこと言ったけど、なんていうか二人とも、ペット? みたいで可愛いんだもん。だから普通の男の人よりは良い生活をさせてあげるから、さ、-----」

と、其の時、詩乃の体がさらに浮き始める。

「…………その代わりに使わせてね、お兄ちゃんたちの体。--------」

さう云ふと心百合は、早速兄の体を使おうと一息に詩乃を頭上へ持ち上げて、彼の尻穴と自身の雁首を触れ合はせる。意外にも詩乃が大人しいのはもう諦めてしまつたからなのか、其れとも油断させておいて逃げるつもりだからなのか。どちらにせよ動くと一番困るのは内蔵をかき乱される兄の方なのだから静かに其の時を待つてゐるのが一番賢いであらう。

「んふ、…………じゃあ、挿れるね。--------」

詩乃は其の言葉を聞くや、突然大人しく待つてなど居られなくなつたのであるが、直ぐにメリメリと骨の抉じ開けられる音が聞こえ、そして股から体が裂けていくやうな鈍い痛みが伝わりだすと、体全体が痙攣したやうに震えてしまひもはや指の一本すら云ふことを聞いてくれなかつた。其れでも懸命に手足を動かそうとするものの体勢が体勢だけにそもそも力が入らず、ひつくり返された亀のやうに妹の腹の上でしなしなと動くだけである。だがさうしてゐるうちにも、心百合は力ずくで彼の体に男のモノを入れていき、もう其の半分ほどが入つてしまつてゐた。

「そんな無駄な抵抗してないで、自分のお腹を触ってみたら? きっと感じるよ、私のおちんちん」

妹に言はれるがまま、詩乃はみぞおち辺りを手で触れる。すると、筍が地面から生えてゐるやうにぽつこりと、心百合の男性器が腹を突き破らうと山を作り、そして何やら蠢いてゐるのが分かつた。

「あっ、……はっ、………はは、俺の、俺の腹に、あぁ、……………」

「んふふ、感じた? 昔こういうの映画にあったよね、化物の子供が腹を裂いて出てくるの。私怖くて、お兄ちゃんに抱きついて見れなかったけど、こんな感じだった?」

「-----ふへ、………ふへへ、心百合の、こゆり、………こゆ、…………」

「あはっ、お兄ちゃんもう駄目になっちゃった? しょうがないなぁ、………」

と云ふと、心百合は腰を引いて詩乃の体から陰茎を少し引き抜く。

「-----じゃあ、私が目を覚まさせてあげる、………よっ!」

「っおごぁっっっ!!!!!」

其のあまりにも強烈な一撃に、詩乃は顔を天井に上げ目を白くし裂けた口から舌を出して、死んだやうに手をだらんと垂れ下げてしまつた。果たして俺は人間であるのか、其れとも妹を気持ちよくさせるための道具であるのか、いや、前者はあり得ない、俺はもう、もう、…………さう思つてゐると二発目が来る。

「ぐごげぇえええっっっっ!!!!!」

「んー、…………まだ目が醒めない? もしもーし、お兄ちゃん?」

「うぐぇ、……げほっ、げほっ、………」

「まだっぽい? じゃあ、もう一発、………もう一発しよう。そしたら後はもうちょっと優しくしたげるから!」

すると、腹の中から巨大な異物が引き抜かれていく嫌な感覚がし、次いで、彼女も興奮しだしたのか背後から艶つぽい吐息が聞こえてくるようになつた。だけど、どういふ訳か其の息に心臓を打たせてゐると安心して来て、滅茶苦茶に掻き回された頭の中が少しずつ整頓され、遂には声が出るようになつた。

「こ、こゆり。………」

「うん? なぁに、お兄ちゃん」

「も、も、ももっと、もっと、…………」

もつと優しくしてください、と云ふつもりであつた。しかし、

「えっ、もっと激しくして欲しいのん? しぃにぃ、本当に良いのん?」

「い、いや、ちが、ちが、…………」

「----しょうがないなぁ。ほんと、しぃにぃって変態なんだから。……でもさすがに死んじゃうからちょっとだけね、ちょっとだけ。-------」

さう云ふと心百合は、今度は腰を引かせるだけでなく詩乃の体を持ち上げるまでして自身の陰茎を大方引き抜くと、其のまま動きを止めてふるふると其の体を揺する。

「準備は良い? もっと激しくって言ったのはお兄ちゃんなんだからね、どうなっても後で文句は言わないでね」

「あっ、あっ、こゆり、ぃゃ、……」

「んふ、-------」

と、何時も彼女が愉快な心地をする際に漏らす悩ましい声が聞こえるや、詩乃は床に落ちていつた。かと思えば、バチン! と云ふ音を立てて、お尻がゴムのやうに固くも柔らかくもある彼女の鼠径部に打ち付けられ、体が跳ね、そして其の勢ひのまま再び持ち上げられ、再度落下し、心百合の鼠径部に打ち付けられる。-------此れが幾度となく繰り返されるのであつた。もはや其の光景は遊園地��ある絶叫系のアトラクシオンやうであり、物凄い勢ひでもつて男が上下してゐる様は傍から見てゐても恐怖を感じる。だが実際に体験をしてゐる本人からするとそんな物は恐怖とは云へない。彼は自分ではどうすることも出来ない力でもつて体を振り回され、腹の中に巨大な異物を入れられ、肛門を引き裂かれ、骨盤を割られ、さう云ふ死の苦痛に耐えきれず力の限り叫び、さう云ふ死の恐怖から神のやうな少女に命乞ひをしてゐるのである。だが心百合は止まらない。止まるどころか彼の絶叫を聞いてさらに己を興奮させ、ちやつと、と云つたのも忘れてしまつたかの如く実の兄の体をさらに荒々しく持ち上げては落とし、持ち上げては落とし、其の巨大な陰茎を刺激してゐるのであつた。

「あがあぁぁぁ!!!こゆ”り”っっっっ!!!!ぅごぉあああああっぁぁ!!!!」

「えへへ、気持ちいーい?」

「こゆりっっ!!こゆり”っ!!!!!こゆっ!!!!」

「んー? なぁに? もっと激しくって言ったのはお兄ちゃんでしょう?」

「あぁがぁぁっっ!!!ごゆ”り”っ!!!」

「んふふ、しぃにぃは本当に私のこと好きなんだねぇ。いくら家族でも、ちょっとドキドキしちゃうな、そこまで思ってくれると。------」

腰を性交のやうに振つて、男を一人持ち上げ、しかも其の体を激しく上下させてなお、彼女は息を乱すこともなく淡々と快楽を味はつてゐる。が、其の快楽を与えてゐる側、------詩乃はもう為すがまま陵辱され、彼女の名前を叫ぶばかりで息を吸えてをらず、わなわなと震えてゐる唇からは血の流れを感じられず、黒く開ききつてゐる瞳孔からは生の活力が感じられず、もはや処女を奪はれた生娘のやうに肛門から鮮血を垂れ流しつつ体を妹の陰茎に突き抜かれるばかり。でも、其れでも、幸せを感じてゐるやうである。何故かと云つて、彼ら兄弟は本当に妹を愛してゐるのである。其の愛とは家族愛でもあると同時に、恋ひ人に向ける愛でもあるし、崇敬愛でもあるのである。そしてそこまで愛してゐる妹が自分の体を使つて喜んでくれてゐる、いや彼の言葉を借りると、喜んで頂けてゐるのである。…………此の事がどれほど彼にとつて嬉しいか、凡そ此の世に喜ぶ妹を見て嬉しくならない兄など居ないけれども、死の淵に追ひ込まれても幸せを感じるのには感服せざるを得ない。彼を只の被虐趣味のある変態だと思ふのは間違ひであり、もしさう思つたのなら反省すべきである。なんと美しい愛であらうか。---------

「んっ、………そろそろ出そう。……………」

さうかうしてゐると、心百合はどんどん絶頂へと向かつて行き、たうたう、と云ふより、此れ以上快感を得てしまつては途中で射精を止める事が出来ない気がしたので、さつさと逝つてしまはうと其の腰の動きをさらに激しくする。

「ひぎぃ!!うぐぇ!!ごゆりっ!!じぬ”っ!!!じぬ”ぅっっっっ!!!!」

死ぬ、と、詩乃が云つた其の時、一つ、心百合のモノが暴れたかと思ひきや、唯でさへ口を犯された際の名残で大きく膨れてゐた彼の腹がさらに膨らみ、そして行き場を失つた精液が肛門をさらに切り裂きながら吹き出て来て、床に落ちるとさながら溶岩のやうに流れていく。

「あっ、あっ、ちょっ、…………そんなに出たら、………あぁ、もう! 」

心百合は急いで詩乃の体から男性器を取り出し床に捨てると、本棚に向かつて流れていく精液を兄の体を使つて堰き止め、ついでにもう殆ど動いてゐない那央を雑巾のやうに扱つて軽く床を拭き、ほつとしたやうに一息ついた。

「まだ出したり無いけど、ま、この辺にしておこうかな。………これ以上は本が濡れちゃう。-------」

続けて、

「なおにぃ、しぃにぃ、起きて起きて、-------」

だが二人とも、上と下の口から白くどろどろとした液体を吐き出し倒れたままである。

「-----ねっ、早く起きて片付けてよ。でないともう一度やっちゃうよ?」

と云つて彼らの襟を背中側から持ち、猫をつまむやうにして無理やり膝立ちにさせると、那央も詩乃も一言も声を出してくれなかつたがやがてもぞもぞと動き始め部屋の隅にある、彼女がいつも精液を出してゐるバケツを手に取り、まずは床に溜まつてゐる彼女の種を手で掬い取つては其の中に入れ、掬い取つては其の入れて"行為"の後片付けをし始めたので、其の様子を見届けながら彼女もウェットティッシュで血やら精液やらですつかり汚れてしまつた肉棒を綺麗にすると、ゴロンとベッドに寝転び、実の兄としてしまつた性交の余韻に、顔を赤くして浸るのであつた。

那央たち兄弟は体中に感じる激痛で立つことすら出来ず、ある程度心百合の精液をバケツに入れた後は這つて家の中を移動し、雑巾を取つて来て床を拭いてゐたのであるが、途中何度も何度も気を失ひかけてしまひ中々進まなかつた。なんと惨めな姿であらう、妹の精液まみれの体で、妹の精液がへばり付いた床を雑巾で拭き、妹の精液が溜まつてゐるバケツの中へ絞り出す。こんな風に心百合の精液を片付けることなど何時もやつてゐるけれども、彼女に犯されボロ雑巾のやうな姿となつた今では、自分たちが妹の奴隷として働いてゐるやうな気がして、枯れ果てた涙が自然と出て来る。-------あゝ、此の涙も拭かなくては、…………一つの拭き残しも残してしまつては、俺たちは奴隷ですらない、人間でもない、本当に妹の玩具になつてしまふ。だがいくら拭いても拭いても、自分の体が通つた場所にはナメクジのやうな軌跡が残り、其れを拭こうとして後ろへ下がるとまた跡が出来る。もう単純な掃除ですら俺たちは満足に出来ないのか。異様に眠いから早く終はらせたいのに全く進まなくて腹が立つて来る。が、読書に戻つて上機嫌に鼻歌を歌ふ妹のスカートからは、蛇のやうに”ソレ”が、未だにビクリ、ビクリと、此方を狙つてゐるかの如く動いてゐて、とてもではないがここで性交の後片付けを投げ出す事など出来やしない。いや、そもそもあれほど清らかな妹にこんな汚い仕事などさせたくない。心百合には決して染み一つつけてなるものか、決して其の体を汚してなるものか、汚れるのは俺たち奴隷のやうな兄だけで良い。-------さう思ふと急にやる気が出てきて、二人の兄達は動かない体を無理やり動かし、其れでも時間はかかつたが綺麗に、床に飛び散つた精液やら血やらを片付けてしまつた。

「心百合、………終わったよ。-----」

「おっ、やっと終わった? ありがとう」

「ごめんな、邪魔してしまって。…………」

「んふ、………いいよいいよ、その分気持ちよかったし。-------」

さう心百合が云ふのを聞いてから、兄二人は先程まで開けることすら出来なかつた扉から出て行こうとする。

「あ、お兄ちゃん、------」

心百合が二人を呼び止めた。そして、

「-----また明日もしようね」

とはにかみながら云ひ二三回手を振つたのであるが、那央も詩乃も怯えきつた顔をさらに怯えさせただけで、何も言はずそそくさと部屋から出ていつてしまつた。

「詩乃、…………すまん。…………」

心百合の部屋を後にして扉を閉めた後、さう那央が詩乃に対して云つたけれども、云はれた本人は此れにも特に反応せず自分の部屋に、妹の精液が入つたバケツと共に入りほんの一時間前まで全ての切掛となつたダンベルがあつた位置に座り込んだ。其のダンベルと云へば、結局心百合の部屋から出る時に那央が持つてゐたのであるが、自室に入る際に階段を転げ落ちてゐく音がしたから多分、兄と一緒に踊り場にでも転がつてゐるのであらう。もう其れを心配する気力も起きなければ、此れ以上動く体力も無い。なのに体中に纏わりつく心百合の精液は冬の冷気でどんどん冷え、さらに体力を奪つて来てゐる。ふとバケツの方に目を向けると、二人の血でほんのりと赤みがかつた妹の精液が半分ほど溜まつてゐるのが見える。-------一体これだけでも俺たち男の何倍、何十倍の量なのであらうか。一体俺たちがどれだけ射精すれば此の量に辿り着けるのであらうか。一体どれほどの時間をかければ人の腹を全て精液で満たすことが出来るのであらうか。しかも此の液体の中では、男の何百、何千倍と云ふ密度で妹の精子が泳いでゐると云ふではないか。…………恐ろしすぎる、もはやこの、精液で満たされぱんぱんに張つた腹が彼女の子供を授かつた妊婦の腹のやうに見えてくる。もし本当にさうなら、なんと愛ほしいお腹なのであらうか。………だが残念なことに、男は受精が出来ないから俺たちは心百合の子供を生むことなど出来ぬ。其れに比べて彼女の子供を授かれる女性の羨ましさよ、あの美しい女神と本来の意味で体を交はらせ、血を分かち合ひ、そして新たな生命を生み出す、-------実の妹の嬲り者として生まれた俺たち兄弟とは違ひ、なんと素晴らしい人生を歩めるのであらう。だが俺たちの人生も丸切無駄では無いはずである。なんせ俺達は未だ生きてゐる。生きてゐる限り心百合に使つて頂き喜んで頂ける。もう其れだけで十分有意義である。詩乃はパキパキと、すつかり乾きつつある心百合の精液を床に落としながら立ち上がると、バケツに手をつけた。

--------と、丁度其の時、妹の部屋の方向から、ガチャリと扉の開く音がしたかと思えば、トントントン…………、と階段を降りていく軽い音が聞こえてきた。さう云へば、ふたなりも男と同じで射精をした後はトイレが近くなるらしいから、階段下のトイレに向かつたのであらう。と、詩乃は思ひながら其の足音を聞いてゐたのであるが、なぜか途方もない恐怖を感じてしまひ、心百合が階段を降りきるまで一切の身動きすら取らず、静かに息を潜めて心百合が戻つて来るのを待つた。----今ここで扉を開けてしまつては何か恐ろしいことになる気がする。…………其れは確かに、今しがた瀕死になるまで犯された者の「感」と云ふものであつたがしかし、もし本当に其の感の云ふ通りであるならば、先程階段を転げ落ちていつた那央はどうなるのであらう。多分兄貴も俺と同じやうに全く体が動かせずに階段下で蹲つてゐるとは思ふが、もし其処に心百合がやつて来たら? いや、いや、あの心優しい心百合の事だし、しかももう満足さうな顔をしてゐたのだから、運が良ければ介抱してくれてゐるのかもしれない。————が、もし運が悪ければ? 此の感が伝えてゐるのは後者の方である、何か、とんでもなく悪い事が起こつてゐるやうな気がする。さう思ふと詩乃は居ても立つても居られず、静かに静かに決して音を立てぬようそつと扉を開けると、ほとんど滑り落ちながら階段を降りて行く。途中、那央が居るであらう踊り場に妹の精液��跡があつたが、兄は居なかつた。でも其の後(ご)もずつと精液の跡は続いてゐたので何とか階段を降りきつたのであらうと一安心して、自身も階段を降りきると、確かに跡はまだあるのであるが、其処から先は足を引きずつたやうな跡であり、決して体を引きずつたやうな跡ではなくなつてゐる。…………と云ふことは、兄はもしかして壁伝いに歩いたのだらうか、------と思つてゐたら、ふいに浴室の方から声が聞こえてきたやうな気がした。最初は虫でも飛んでゐるのかと思つたけれども、耳を澄ますと矢張り、毎日のやうに聞いてゐる、少し舌足らずで可愛いらしい声が、冬の静寂の中を伝はつて確かに浴室から聞こえてくる。そしてよく見れば、兄の痕跡は其の浴室へ向かつて伸びてゐる。------いや、もしかしたら精液まみれで汚れてしまつた那央を綺麗にしようと、心百合がシャワーを浴びせてゐるのかもしれない、それに自分もティッシュで拭くだけでは肉棒を綺麗にした気がせず、もしかするとお風呂にでも浸かつてゐるのかもしれない。…………が、浴室に近づけば近づくほど嫌な予感が強くなつてくる。しかも脱衣所の扉を開けると、ビシュビシュと何やら液体が、無理やり細い管から出てくるやうな音、-----毎夜、妹の部屋から聞こえてくる、兄弟たちを虜にしてやまない"あの"音が聞こえてくる。

「あ、あぁ、…………」

と声を漏らして詩乃は、膝立ちになり恐る恐る浴室の折戸を引いた。すると心百合は其処に居た。此方に背を向け少し前のめりになり、鮮やかな紺色のスカートをはためかせながら、腕を大きく動かして甘い声を出して、確かに其処に居た。-----

「こ、こゆり。……………」

「うん? もしかして、しぃにぃ?」

心百合が此方に振り向くと、変はらずとろけ落ちさうなほど可愛い彼女の顔が見え、そして彼女の手によつて扱かれてゐる、変はらず悪夢に出て来さうなほどおぞましい"ソレ"も見え、そして、

「あんっ、…………」

と、甲高い声が浴室に響いたかと思えば腕よりも太い肉棒の先から白い液体が、ドビュルルル! と天井にまで噴き上がる。

「あぇ、こゆり、………どうして、…………」

「んふ、やっぱり中途半端って良くないよね。もうムラムラしてどうしようも無かったから、いっその事、我慢しないことにしたんだぁ。……………」

其の歪んだ麗しい微笑みの奥にある浴槽からは、彼女の言葉を物語るかのやうに入り切らなかつた精液がどろどろと床へと流れ落ちていつてゐる。……………いや其れよりも、其の精液風呂から覗かせてゐる黒いボールのやうな物は、其れに縁にある拳のやうな赤い塊は、もしかして、-------もしかして。………………

「あ、兄貴、…………」

もう詩乃には何が起きてゐたのか分かつてしまつた。矢張り、良くないことが起きてゐた。其れも、最悪の出来事が起きてゐた。-------射精は途中で無理やり止めたものの合計で四回も絶頂へ達せられたし、其れなりに出せて満足した心百合は、兄たちが"行為"の後片付けをしてゐる最中に読書を再開したけれども、矢張りどこか不満であつたのか、鼻歌を歌ふほど上機嫌になりつつも悶々としてゐたのであらう。何しろあの時妹の肉棒は、惨めに床を拭く俺たちを狙ふかのやうに跳ねてゐたのである。其れで、兄たちが居なくなりやうやく静かになつて、高ぶつた気もついでに静まるかと思つたのだが、意外にもさうはならない、むしろ妹の男性器はどんどん上を向いていく。あゝ、やつぱりお兄ちゃんたちの顔と叫びは最高だつた。あれをおかずにもう一発出したい。………と思つても、兄たちがバケツを持つていつてしまつたので処理をしようにも出来ず、結局我慢しなければならなかつたが其のうちすつかり興奮しきつてしまひ、ベッドから起き上がつて、一体どうしたものかと悩んだ。------いや別に、バケツはあと一つ残つて居るのだから今ここで出してもよいのだけれども、其れだけで収まつてくれる筈がない。お風呂も詰まつてはいけないとお兄ちゃん達が云ふから駄目だし、外でするなんて、夜ならまだしもまだ太陽が顔を覗かせてゐる今は絶対にやりたくない。そもそも外でおちんちんを出して自慰をするなぞ其れこそ捕まつてしまふ。どうしよう。…………さう云へばさつき、さういえば階段からひどい音が聞こえたのは少し心配である。もう二人は歩くことも出来ないのかしらん。可哀想に、歩くことも出来ないなんて其れは、其れは、……………もはや捕まえて欲しいと自分から云つてゐるやうなものではないか。さうか、お兄ちゃんたちをもう一回犯せば良いんだ。どつちが階段を下りていつたのかは知らないが、歩くことも出来ないのだから下の階には二人のうちどちらかが未だ居るはず、いや、もしかしたら二人共居るかもしれない。-------と、考へると早速部屋から出て、階段を下り、下で倒れてゐた那央を見つけると服を汚さぬよう慎重に風呂場まで運んで、そして、----ここから先は想像するのも嫌であるが、心置きなく犯して犯して犯して犯したのであらう。浴室に散乱するシャンプーやらの容器から那央が必死で抵抗したのは確かであり、其れを己の力で捻じ伏せ陵辱する様は地獄絵図であつたに違いない。いや、地獄絵図なのは今も変はりは無い。何故かと云つて心百合のモノは此方を見てきてゐるのである。ビクビクと自身を跳ね上げつつ、ヒクヒクと鈴口を蠢かしてゐるのである。此の後起こることなんて直ぐ分かる。-------逃げなくては、逃げなくては、………逃げなくてはならぬが、心百合がほんのりと頬を赤くし愉快な顔で微笑んで来てゐる。あゝ、可愛い、………駄目だ、怖い、怖くて足が動かない。…………と、突つ立つてゐると心百合の手が伸びてくる。そして、抱きしめられるやうにして腰を掴まれるとやうやく、手が動くようになり床に手を付けた。が、もう遅い。ずるずると、信じられない力で彼の体は浴槽の中へ引きずり込まれていく。どれだけ彼が力強く床に手を付けようとも、どれだけ彼が腰に回された手を退けようとも、ゆつくりと確実に引きずり込まれていく。そして、またたく間に足が、腰が、腹が、胸が、肩が、頭が、腕が、どんどん浴室の中へと入つて行き、遂に戸枠にしがみつく指だけが外に出てゐる状態となつた。が、其の指も、

「次はしぃにぃの番だよ? 逃げないで。男でしょ?」

と云はれより強く引つ張られてしまふと、耐えきれずにたうたう離してしまつた。

「やめてええええええええええええええええええええええ!!!!!!!!!!!!!!!!!」

心百合と云ふたつた一三歳の、未だぷにぷにと幼い顔立ちをした妹の力に全く抗えず、浴室に引きずり込まれた詩乃はさう雄叫びを上げたが、其の絶叫も浴室の戸が閉まると共に小さくなり、

「んふ、………まずはお口から。-------」

と、思はず恍惚としてしまふほど麗しい声がしたかと思ひきや、もう聞こえなくなつてしまつた。

(をはり)

3 notes

·

View notes

Text

『とあるねじれたせかいのものがたり』

一

歪んでる、それが正しい、あの子の世界。

その女の子は、一面が銀色に輝く雪原のはじっこに住ん��いる。剛毛の赤毛に、とろりと溶けるような垂れた黒色の目に短く切り揃えられたような睫毛。同年代の子供で背の順に並べば一番前を陣取るようなこじんまりとした背丈。決して美人とは言えないその女の子は、毎日大きな書庫の隅に置かれた机で本を読んでいた。書庫は壁全体に張り付いているような巨大な本棚をいくつも揃えている。無論壁だけでなく部屋全体に美しく並べられ、その一つ一つが様々な書物でびっしりと埋まっている。思わず前のめりになってしまう胸が躍る冒険譚も、大人でも読むのに苦労するだろう分厚い辞書のような物語も、どこかに住む見たことのない生物が全頁に描かれている図鑑も、幼子も心をときめかせるカラフルな絵本も、彼女の望む全ての本が揃っていた。そこで年がら年中四六時中読書に耽っていた。 女の子はたった一人でその家に住んでいた。丸太で頑丈に造られたその家は、人間だって簡単に吹き飛ばされてしまいそうな猛烈な吹雪にあてられてもびくともしない。数か所に設けられた窓も三重構造になっているから、寒さにも風にも強い。ただ、換気をしようとするときに不便なだけ。 お腹が空いたら彼女は台所へ向かう。冷蔵庫の中身は誰かがこっそり補充しているかのように常に満杯だった。それを女の子は不思議に思ったことはない。今日もまっしろで雪玉みたいな卵を二つ。慣れた手つきで殻を割って、ボウルに落とされるは二つの黄色いまる。いくつかの調味料を目分量で加えてかき混ぜる。これで準備は万端。長方形のフライパンにフライ返しと取り皿を乗せて右手に、ボウルを左手に。小さな両手でたくさんの荷物を引きつれて、煌々と燃える居間の暖炉へと。煉瓦で囲まれた大きな暖炉にフライパンを翳して温めたら、卵を流す。じゅう、と耳に心地良い音。静寂を掻き分けるようなこの音が女の子は好きだった。火力が強いために加減が難しいが、上手く溶き卵をひっくり返していく。慣れた手つきで、あっという間にふっくらふんわり卵焼きのできあがり。まだ熱い間にいただきます。暖炉の前のテーブルに卵焼きと箸を並べて、彼女は手を合わせる。それから箸で卵焼きを裂く。その隙間から、冬に吐きだす白い息のような湯気がもくもくもくと溢れだしてきて、女の子はにんまり笑みを浮かべる。美しい断面図、黄色の層。一口サイズにして口の中に放り込む。控えめな味付けだけど、甘い卵の味がしっかりと口の中いっぱいに染み渡っていった。はふはふと熱さに口の中で卵焼きを転がしながら、それでも我慢できなくて噛んでいく。そのたびに味が広がっていく。卵焼きは彼女が大好きで大得意な料理だった。 満たされたらまた書庫へと戻る。書庫は居間よりも何倍も大きくて、まるで家に図書館が併設されているかのようだった。部屋には真っ赤な絨毯が敷かれ、女の子の平凡な容姿とは裏腹の、どこか高級な気風を兼ね備えている。木製の本棚に並べられた本は乱雑で、高さもまったく揃っていない。それを彼女は気にしなかった。むしろそのざわめいているような雰囲気が彼女にとっては心地良かった。まるで、一人きりじゃないみたいだったから。一冊一冊無造作に読み進めている感覚がたまらなく愛おしかったから。 食事をとる前に読了して机に置きっぱなしにしていた本を手に取り、適当な隙間に押し込める。こうしてまた仲間の元に戻っていく。溢れんばかりの物語の渦に引き込まれて、一つになる。おかえり、ただいま。そんな言葉が聞こえてきそうだった。さよなら、またね。女の子は愛しげに細い指で背表紙をなぞる。心を動かす物語を、ありがとう。 次に読む本を決めていないのが女の子の特徴だ。棚いっぱいに広がっている背表紙の森を眺めて、呼ばれるように一冊の本に指をかける。今日もそうして一つの本棚の前に立ち、黒い瞳で無数の題名を受け止めていく。と、視線の動きが止まる。すぐに書庫の大きな扉の傍まで戻ると、自分の何倍もの背丈のハシゴを手に取った。幼い身体に対してあまりに長く、運びづらい。本棚に這わせるようにゆっくりゆっくり連れて行くと、目的の場所に立てかけた。ハシゴは天井まで突き刺さりそうな高さだった。実際、本棚は丁度天井まで届いているため、そのくらいの高さが無いと意味が無い。女の子はハシゴが安定していることを何度も確認すると、意を決して登っていく。一段一段、丁寧に手をかけ、足をかけていく。いくつもの本を横目にひたすら上へと向かっていき、一番上の段までやってくる。おはよう、よろしくね。手を伸ばして、蜂蜜色のハードカバーの一冊を取り出す。いってきます、いってらっしゃい。そうして森の中で一輪の花を摘む。脇に挟み込むと、行きよりも慎重に降りていく。幸運なことに未だ落ちたことは一度も無いが、足を滑らせれば、ハシゴがバランスを崩せば、小さな命の灯など一瞬で吹き飛ばされてしまうのだろう。それが女の子はどうしようもなく怖かった。油断すると足を掬われる。本が教えてくれたことだ。石橋を叩いて渡るように緊張を保っていくと、気付いたら床に足がついていた。やれやれ、今日も無事に乗り越えられたようだ。女の子は本を両腕で包み込みながら安堵の息をついた。 ハシゴを定位置に戻し、すぐに机へと向かう。窓の向こう側から差し込んでくる白い光を明かりにして、本を前にする。『麦』という余計なものを全て削ぎ取ったような端的な題名。本を開くと、古びた一ページ目が顔を出す。あなたはどんなものをわたしに与えてくれるの、楽しみにしているね。 文字の一つ一つを撫でるように読み進めていく。紙を捲る乾いた音が、大聖堂で楽器を鳴らすように書庫に響く。外界の音は厳重なガラス戸が一寸の漏れなく遮断しているため、その音だけが唯一この家に残された光のようだった。他には何も無い、無音の世界。女の子はそれに寂しさを覚えない。別の世界に心を委ねているから、気にも留めない。 小さな窓の外からの明かりは何時の間にかおとなしくなっていき、文字が読めないほどに暗くなってきた頃に息を吹き返したかのように顔を上げた。架空の世界から現実の世界へと戻ってきた彼女は、余韻に脳が痺れたまま徐に立ち上がる。『麦』に薄い木片の栞を挟み込んで閉じると、机の上に残して彼女は書庫を後にする。 書庫と居間は短く真っ直ぐとした廊下で繋がれている。この家にある部屋は、ベッドが置かれただけの寝室と、台所を取り込んだ居間と、書庫のたった三つだけだった。それだけで彼女には十分だった。 居間の暖炉の前の椅子に腰かけると、女の子は一日を戦いきった後のように長い溜息をついた。息を吐くと同時に、空腹感も増幅してくる。また卵焼きでも作ろうか、それとも別のものを作るかと思案する。妙な倦怠感が全身に覆いかぶさって、なされるがままに彼女はテーブルに伏せる。なんだか、とても疲れていた。『麦』は一人の女の子の生き様を描いている物語なのだが、まるで筆者が直接書いた自伝のような生々しさがあった。他の本とは何か違う。うまく言葉で形容できないのが彼女は非常にもどかしかったのだが、とにかく違う、そんな引力のある書物だった。だからか、いつもよりも余計に力を吸い取られていた。 疲労の海に抵抗なく浸かっていると、彼女はいつの間にか目を閉じ、夢の世界へと旅立ってしまっていた。

二

女の子は、聞き覚えの無い音に目を覚ました。こんこん、と何かを叩いている音だ。硬いその音は小さなものだったが、沈黙を当然とする家を揺らすように響いている。眠気まなこを擦りつつ、女の子は震源を探ろうと周りを見渡す。が、いつも通り暖炉で火が燃えているだけ。部屋の中に特に異変は無い。不思議に思いながら椅子から立ち上がって、耳からの情報を分���して少しでも音が大きく感じる方向へと歩いていく。そうすると彼女は一度として開けたことのない形ばかりの外への扉の前に辿り着いていた。明らかにここから――正しく言えばこのすぐ外から音は発信されている。彼女は木の重い扉の取っ手をとり、力いっぱい引く。びゅおう、と猛烈な風が部屋に吹き込んできて、まだ夢の中にいるような浮遊感が走り去っていった。細めた視界に入ったのは、扉の向こうにいたのは、彼女が初めて見る、彼女によく似た形をした生物だった。 「え……」 一体いつ以来、彼女は声帯をこれだけ震わせたのだろう。小さな感嘆符が零れ落ちて、目の前にいる人物に穴を開けんとしているかのように見上げていた。自分よりずっと大きな体つき。がっしりと肩が広く、闇夜から生まれたかのような真っ黒に染まった服を身に纏っている。男のひとだ、と彼女ははっきりと断言した。何度か見たことがある――それは本が由来だった。本の挿絵で見たような男性像が目の前にリアルな姿として存在している。 男性は女の子より一回り歳を取ったような、しかしまだ活力が十分に身に余っているそんな若者だった。扉が開けられたことに驚いたのか目を見開きながら、雪崩れ込むように女の子の横を擦り抜け、居間へと突入していった。というよりも、倒れ込んでいった。女の子は息を呑む。本を落とすよりもずっと重量感のある音が床を揺らす。女の子は顔を硬直させながら、恐る恐る目の前にいる若者の目を閉じた顔に指先で触れた。まるで雪のような冷たさに指が痙攣する。と、若者の眉間がぐっと歪む。些細な変化にも驚いて女の子は仰け反るが、若者には身体を動かす力も殆ど残されていないらしい。 とりあえず、扉を締めなければ家の中にまで雪が積もってきてしまいそうだった。女の子は若者の足を無理矢理引き摺って家の中に押し込めると、扉を閉める。ずっと使われておらず形式上のものであった外と中の境界線は、錆び付いたように重い。 若者は今にも凍え死んでしまいそうなことは、幼い女の子でもすぐに理解できた。すぐに暖炉の前に連れていて、温めてあげなければ。女の子は小さな身体で若者の体を引こうとするが、びくともしない。彼女が考えていたより人間の身体というのは重い。それでも、何もしないわけにはいかない。彼女はまず吹雪に晒されてしまい彼にかかった雪を叩き落とし、近くにあったタオルで濡れた部分をゆっくりと拭いていく。死人のように青白い顔をしているが、まだ息はしている。彼女は何度も何度も彼の顔を優しく拭いた。目を覚ますのを、じっと待っていた。 その甲斐あってか、しばらくしてから彼の目が薄らと姿を現す。女の子は息を呑み、身を乗り出した。自分と同じ黒い瞳をしている。改めて見ると、逞しいというよりは、優しくおっとりとした印象を持たせる。けれど鼻がぴんと美しいラインを描いており、整っている顔つきだった。若者は現状を理解できず、相変わらず生気が抜けた表情で固まっていた。 女の子は一度その場を離れ、台所へと向かう。慣れた手つきでティーポットとティーカップ、それからハーブを一枚用意する。小鍋に水を注ぐと、暖炉の前へと移動しその火を利用して沸騰を待つ。その間積極的に後ろを振り返り、若者の様子を伺っていた。若者は一応は目を覚ましたものの、凍り付いたような体を動かすことができないでいた。珍しいものを見る目で眺めているうちに、手元のお湯は沸騰する。慌てて台所へと戻ると、ポットの中にハーブを落とし、湯を注ぐ。ハーブの香りが彼女の鼻腔を刺激し、充満していく。心が穏やかになる爽やかな香りだ。ハーブの成分が浸透するのを待つ間に、女の子は若者の傍に戻る。 「……ごめん……ありがとう……」 若者は女の子を視界にいれるや否や、そう彼女に声をかけた。女の子は肩を跳ねさせ、直立する。相手は人間なのだ、喋るのは当然だ。そうと解っていても、胸がどきどきとして、一気に緊張してくる。 凍ったような体を無理に動かそうとする若者を見て我に返った女の子は、急いでその傍に寄る。彼女のか弱い体で若者を支えられようもないが、その健気さに若者は微笑みを取り戻した。力が湧いてきたように、体を引き摺るようにして暖炉のもとへと向かう。ゆっくりゆっくり、時間をかけて、歯をがちがちと鳴らしながら息を切らしながら体の痛みに耐え、炎の前に辿り着いた。そこでようやく、若者は安堵の息をついた。同時に女の子も胸を撫で下ろす。 ふと、ハーブティーのことを思い出し、一目散に女の子は台所に入る。ティーポットからハーブを取り出すと、ティーカップと共に暖炉の前へ戻る。まさか、二つのティーカップを同時に使うときがやってこようとは夢にも思わなかった。床にカップを並べると、ゆっくりとハーブティーを注いでいく。白銀の湯気が空気に溶けていき、同時に昇ってくるハーブの香りに若者の固まった頬は綻んだ。手をついてそこに体重をかけながら上半身を起き上がらせ、彼女からカップが渡されるのを待つ。 女の子は恐る恐るハーブティーを彼に差し出す。 「ありがとう」 先程よりもはっきりとした口調で律儀に若者は対応し、震える両手でティーカップを包み込む。掌から感じられる温もりは癒しそのもの。水面に映る若者の顔は揺れている。端に唇をつけ、少しずつ喉に流し込んでいく。冷えた歯に熱々の紅茶は痛みを呼び起こしたが、すぐにそれは打ち消される。さっぱりとした味わいだった。濃さもちょうどよく、飲みやすい。芯まで冷え込んだ身体に心地良く熱が浸透していくのを感じる。ふと視線を女の子にやると、彼女は黒い目を大きく開けて若者を凝視していた。何故そんなに見てくるのか不思議だったが、やがて気付いたように若者は口を開く。 「……とても、美味しい。とっても」 女の子はぱっと表情を明るくさせた。年相応の愛くるしい笑顔に、若者の心も和らぐ。 それから女の子は思いついたように立ち上がり、台所に戻る。不思議そうに取り残された若者は、きょろきょろと居間の様子を見回す。木造のあたたかい色合いの壁に床。部屋の中心に赤い絨毯が敷かれ、その上にはテーブルに椅子が置かれている。そして、彼の目の前にある暖炉。それだけしかそこには無かった。随分と広いのに、場所を持て余しているようだった。やがて、女の子が戻ってきたのに気が付く。彼女は卵焼きを作る体勢でいた。若者には調理用具の意味が分からず、不審気に眉を顰める。しかし次の瞬間、目の前で繰り広げられる料理に驚嘆せざるを得なかった。自分よりも一回りも小さい女の子が、いとも簡単に美しい卵焼きを作り上げていく。あっという間だった。黄金の輝きと出来たての湯気を放つそれは、若者の萎えていた食欲を刺激した。女の子は箸で一口分に切ると、彼の口の前に持っていった。それは予想だにしていなかった若者だったが、生憎彼の手は箸を器用に扱えるほど回復していない。幼い子供に「あーん」をされるなんて恥ずかしい以外の何物でもなかったが、相手の輝く瞳を見ていては断ることもできない。仕方なく口を開けると、卵焼きが放り込まれる。紅茶のおかげで温もっている口内に、とろりと染み出る素材の甘さ。調味の加減も控えめながら、卵本来の味を引き立てているようだった。たかが卵焼き、されど卵焼き。特に体が弱った彼にとってはどんな高級料理よりも絶品だと断言できた。 「美味しい!」 我慢できず、嬉しそうな声が彼から飛び出していた。一気に元気が湧いてきたかのようだった。 女の子は喜び、次々と彼の口の大きさに合うよう卵焼きを切っていく。 「君は、小さいのにしっかりしているね……お母さんはいないの?」 ようやく思考がはっきりとしてきたのだろう、若者はそう尋ねる。 対する女の子はぽかんと目を丸くする。お母さん、という言葉を噛み砕き、本で読んできた母親像を思い出す。子供を産み、育てる女性。気付いた頃には――最初から一人だった女の子には関係の無い存在だった。結果、彼女は首を横に振る。 「お父さんは?」 彼女の行動は変わらない。 「一人でこんなところに住んでいるの?」 そこでようやく彼女は大きく頷いた。すごいなあ、と感嘆の声をあげる。女の子にとっては当然のことであったから、何をそんなに驚かれるのかよくわからない。 「……俺は柊っていうんだ。外の吹雪に巻き込まれちゃってね……本当に助かったよ、君が出てくれて」 ひいらぎ。女の子は心の中で繰り返した。文字はきっと、柊。木へんに、冬。ひいらぎ。女の子はこの言葉を何度か本で見てきたが、微風が流れるような穏やかな音の響きが快くて、好きな言葉の一つだった。 同時に、優しい声だな、と女の子は思った。低くてしっかりとしているのだけど、鼓膜を撫でるような綿みたいに優しい声だ。きっと、ずっと聴いていても飽きないのだろう。子守唄でも歌われたら、どんなに目が覚めていてもすぐに眠ることができそうだ。それか、聴いていようと夢中になって無理矢理起きているかの、どっちか。 「君の名前は?」 不意に問われて、女の子は思考を停止させる。彼女には名前というものが存在しない。一人で生活し他人とまったく出会うことのない彼女には、必要無いものである。けれど、名乗ったら、名乗り返す。物語ではよくあるパターンだ。このタイミングで言わないのもおかしいだろう。あまり、変な子だと思われたくない。どうしようと考え始めて、最初に出てきた単語をいつのまにか口に出していた。 「……む、ぎ」 「麦?」 拙い声を彼は聞き取ってくれたらしい。女の子は――麦は、大きく縦に頷いた。 麦かあ、麦。いいね、麦かあ。何が嬉しいのか、柊は頬を綻ばせた。本当は先程まで読んでいた本のタイトルから引用しただけの偽りの名前だが、そうやって何度も繰り返されると何故かとても唇のあたりがむず痒くなる。 そこで沈黙���訪れる。柊はハーブティーを口にし、麦は彼の口が落ち着いた頃に卵焼きを差し出した。僅かずつではあるが、彼の胃は満たされていく。幸せを具現化したようなその味に、逐一柊は美味しいと感想を述べた。そのたびに麦は嬉しくなって、他にも御馳走してあげたい気持ちに駆られる。けれどそれ以上に、麦は今、この瞬間を柊と過ごしていたいと思うのだった。初めて出会った人間。心優しい大人。読書からは感じたことのない楽しさに胸が躍っていた。 麦はうまく喋れない子だと柊はすぐに理解した。だから会話といっても基本的に彼から喋り、麦はそれに身振り手振りで返すといった風である。言葉を発するのは不得意だけど、しかし麦は読書で培ってきたおかげなのか頭がいい。柊の言葉をほとんど理解することができたため、不器用なようで、しかし円滑にコミュニケーションがとることができたのである。 「卵焼き、好きなの?」 こくりと頷く。 「俺もまあ、好きだけど、普通って感じかな。でもさ、麦の卵焼きは特別だなあ。俺の母さんが作るものよりずっと美味しいよ」 唇を噛んで、恥ずかしげに顔を俯かせる。 「というか、こんなところに住んでるのによく食材なんて調達できるね。外、かなり雪が積もってるけど」 ふるふると横に振る。 「ん? 雪、得意なの?」 ふるふる。 「んーと……そっか。まあ、どうにかしてるんだよね」 こくり。柊は苦笑を浮かべた。初対面であるおかげでもあるだろうが、無闇に踏み込んでこないのも麦には丁度良かった。 先程の柊の言葉にどう答えたらいいのか、麦には分からない。冷蔵庫に詰め込まれた食材は常に補充されていて、困ることが無い。それが普通だと思っていた。でも、そういえば本の中でも食材を買いに出かけている描写はいくつも見てきた。そういうものなのかもしれない。自分の方が、不思議なのかもしれない。けれど、それを柊に説明しようもない。それに柊はあまり気にしない風にいてくれるから、まあいいや、と流すことができる。 「吹雪、やまないね」 柊は三重に守られた窓の外を見ながら、ぼんやりと呟く。 「今夜中はずっとああなんだろうな」 こくり。 「ごめんね。急に入ってきちゃって」 ふるふる。 「麦は優しい子だな」 ふるふる。 自分よりも、こうして構ってくれる柊の方がずっと優しい。美味しい美味しいと言ってくれる柊の方がずっとずっと優しい。そう言いたかった。 「そこにつけこむようでなんだか悪いんだけど、今夜はここに泊まっていってもいいか?」 こくりこくり、こくり。 勿論です。 力強く何度も頷いた麦に、柊は思わず噴き出した。 「ありがとう。なに、なんか嬉しそうだね」 見透かされたみたいで、麦は隠れるように自分に淹れたハーブティーを口にした。不思議。いつもと同じハーブでいつもと同じくらいの時間だけ浸けたのに、なんだかいつもよりずっと、おいしい。卵焼きはいつの間にか無くなってしまっていた。全部柊がたいらげてくれた。自分の作った料理を誰かが幸せそうにたいらげてくれるのは、こんなにも快いものなんだと麦は知る。 それからもいくつか会話は続いていく。いつもならとっくに夕食を済ませて書庫に戻って読書に耽っている頃だが、麦の頭に読書のことはまるで蝋燭の火が消えてしまったように無くなっていた。夢中になっているといつのまにか時間が過ぎていってしまうのは、読書と同じだった。本が好きなことも、柊に告げた。どんなことが好きか、という問いに対し、ほん、という単語は言いやすいのか、すらりと言うことが出来た。その年で読書家かあ、と柊は笑った。誇らしげな顔で何度も頷く。本当に好きなんだね。その言葉に、強い肯定を示した。どこか誇らしげな顔をしていたのが、柊の瞳に焼き付いた。 本に関する柊からの質問攻めが終わった後、ふと、思い出すように柊は声をあげた。 「そういえば、今日って十月三十一日だっけ」 じゅうがつさんじゅういちにち。何の暗号かと思考を巡らせる。と、思い至る。日付だ。今日という日を定める記号。本の中では時間の動きを明確にするために記しているものもある。麦には日付感覚というものが存在しない。日々同じ時間を同じようにを繰り返すだけなのだ。けれど麦はきっとそうなんだ、今日は十月三十一日なんだと思い込み、彼の言葉を肯定する。そうだよね、うんうん、ああ、でも。柊は顔を顰めた。些細な表情変化にすら、何か悪いことをしただろうかと麦は怯えてしまう。返答が良くなかっただろうか。肯定してはいけなかっただろうか。 柊には麦の動揺が伝わったらしい。 「いやさ、折角のハロウィンだっていうのに、俺お菓子もなんにも持ってないなーって思って、なんか申し訳ないや」 ハロウィン? 麦は光の速さで頭の中の辞書を捲っていく。が、その単語は彼女の聞き知らぬものであった。本でもそんなものを題材にしたものがあっただろうか? 忘れただけだろうか。いくら卓越した読書量を誇る麦でも、読んできた本以上に読んでいない本がまだ途方も無いくらい多いのだから、知らないものがあってもおかしくはない。そう自分に言い聞かせながらも、やはり気になる。 「というか、今回の場合俺が家に訪問してるし、なんか何もかもかっこつかないなあ。うーん情けない大人だ」 柊が何を言っているか、さっぱり解らない。必死に理解しようと脳をフル回転するものの、結果は良くない。白旗だ。お手上げだ。 そんな麦の様子を敏感に察した柊は、首を傾げた。 「ハロウィン。……Trick or treat」 流暢な英語が彼の口から滑るが、彼女は顔をぽかんとさせたままである。今までなんらかの返答をしてきた麦が、初めて見せた「わからない」だった。 「トリックオアトリート。知らないのか?」 「とり……」 「トリック、オア、トリート。お菓子をくれなきゃいたずらするぞ、っていう意味」 麦の表情は相変わらずである。 本当に分かってないんだなあ、と柊は微笑を浮かべる。 「子供は今日、十月三十一日――ハロウィンの夜、一軒一軒家を回って大人にそう言ってお菓子をねだるんだ。愉しいお祭りだよ。子供の持てる小さな鞄いっぱいに美味しいお菓子を詰めるから、その後毎日お菓子を食べられる。やっぱりお菓子って、子供にとっちゃ宝みたいなものでしょ」 麦は頬を紅潮させて、やや興奮気味に頷く。なんだかよく分からないけど、しかしとても魅力的な話だった。あまーいお菓子を貰いに、人々に出会っていく。そしてきっと、後で毎日大切に大切に消費していくのだ。お祭りというその言葉の響きだけでもわくわくさせられる。 「とり、あー……」 麦は頑張って発音しようとするが、理解してもいない単語を放出するのは、彼女にはあまりにも難しい。 「トリック、オア、トリート」 「とり、おあ」 「トリック、オア」 「とりっく、おあ」 「そうそう。トリック、オア、トリート」 「とりっく、おあ、とりーと」 「おおっいけたね! でもごめん俺、お菓子が無いんだよ。いたずら確定だ」 けらけらと笑う柊だったが、麦は慌てて否定する。いたずらなんて、できっこない。根気強く自分のペースに合わせてくれるこの人に、危害なんて与えられるわけがない。麦の必死な様子を見ていると、柊は穢れなき穏やかな気持ちでいられた。 「……もう俺はそんなのをする歳じゃないけど、麦なら余裕だなあ」 しみじみと、水が布に浸透していくような静かな言い方。 淋しそうな表情だな、と麦は思った。きっとこの人は、大人になってしまい、戻れない子供だった時代に恋い焦がれるような思いに晒されているのだ。懐古の思いにとらわれて苦しむ人の物語を、麦はいくつか目にしてきた。この人もきっと、同じなんだ。 「……麦は外にはいかないのか?」 その問いに麦は首を横に振って応える。そっか、と柊は目を俯かせた。 「そっか。それならハロウィンを知らないのも納得かな……でもさ、それって、淋しくはないか?」 少し間を置いて、再び麦は首を横に振った。淋しくはない。いつも彼女の傍には身に余る本がある。本が友達のようなものだったから、飽きることも淋しくなることもない。そういった感情をまったく持ち合わせたことが無かった。 「でもやっぱり、勿体ないよ。こんなとこにたった一人で住んでるなんて、可哀そうだ」 可哀そう? 何が可哀そうだというのだろう。彼女はここでの生活を受け入れ、満足していた。その気持ちは真実そのものである。それなのに柊はなんだか憐れむような目で麦を見つめてくるのだ。ハロウィンを知らない彼女を、他人という存在に疎い彼女を、本に囲まれ幸せである彼女を、可哀そうだと。 「俺さ、今の吹雪が止んだらここを出ていくから、試しでさ、一緒に外に出てみないか?」 誘い。 一瞬だけ、ほんの少しだけ、彼女の心が揺らいだ。彼は、いずれこの家を発つ身。ここに留まってほしいなんて、彼女は言えない。幸せな時間は終わってしまう。それはきっとそう遠くない。でも、行ってほしく���い。なら、彼についていくという案はひどく魅力的なように思えた。 その瞬間、脳を突き刺す痛みに顔を歪めた。だめ、と強く叩かれたかのようだった。だめ、ダメ、駄目。そんな声が聞こえてきそうだった。麦はまた首を横に振る。否定。拒絶。行かない。行っちゃいけない。理由は解らないけど、自分はここに居なくちゃいけないから。誰にも教えられていないけど、それは使命であり運命であるかのように麦の中に元来根付いていた。 「……麦?」 優しい声。麦を癒してくれる音。 「大丈夫か、なんだか顔色が急に悪くなったけど」 平気だと返事しようとしたが、秒を追うごとに痛みが酷くなっていくようで、麦は頭を抱え込んだ。頭のはじっこが、熱い。ずきんずきんと痛んで、苦しい。耐えられなくなって、遂に前のめりに倒れ込んだところを、柊の温かくなった身体が難なく受け止めた。なんて力強く頑丈な胸板だろうか。ひ弱で幼い自分の体とはまるで別物だった。麦は彼の大きな腕の中から、恐る恐る彼の顔を覗き込んだ。さっきよりずっと近いところで、柊は変わらぬ笑顔を浮かべていた。 「疲れたんだね。ごめん、変なこと言って。今日はもう休んだ方がいい。寝室はどこ?」 嫌だ、もう少し、話していたい。麦の本音はそうだった��、その欲がはっきりと彼女の心に浮かびあったとたんに、打ち消すように大きな響きが頭を支配する。痛い。やめて。益々苦痛に歪んでいる様子は、柊を戸惑わせる。その顔が、決定打だった。もう終わりだ。困っているのに、我儘は言えない。 麦は項垂れ、暖炉の左奥にある扉を指差した。寝室のある部屋なのだと理解し、柊はぐったりとしている麦をおぶると、彼女の寝室だという部屋へ入る。扉を開くと出窓に置かれた蝋燭が部屋を照らしている。一見あまりにも儚く不十分な光のようだが、この部屋はとても狭く、ベッドしか置かれていない。読書灯としての役割を果たせていれば十分なのだろう。柊は皺無く整えられた布団を捲りあげ、頭痛に苦しむ麦をあまり揺らさないようにゆっくりとベッドに座らせる。頭に手を当てたまま人形のように動かない麦を見て、柊は仕方なさそうに腕を伸ばす。麦はとても、軽い。いとも簡単に持ち上げることができる。背中と足を包み込むように持ち上げて、麦の身体を布団の下へと滑らせる。ようやく横になった麦にふかふかの布団をそうっとかけると、彼女の臆病な顔だけがよく見えた。愛玩動物を扱うのと同じような要領で柔らかい赤毛を骨ばった大きな手で撫でると、麦の表情は不意に綻んだ。 「……ひい、らぎ」 あまりにも拙い声だ。言葉を口にするというその行為自体に慣れていないことがあまりにも分かりやすい。 「ひいらぎ」 彼の名前を呼ぶ。 「ひいらぎ、ひいらぎ」 何度も呼ぶ。 「ひいらぎ、ひいらぎ、……柊」 何度も、何度も呼ぶ。 どうして名前を連呼するのか、それになんの意味があるのか読み取れず、ただ単純に恥ずかしくなって柊は目を逸らす。それは、先程自己紹介をして、柊が何度も彼女の名前を呼んだ時と同じような光景だった。 「ほら、頭痛いんだろ。ゆっくり休んで、明日も本を読むんだろ」 柊は身を乗り出し、出窓にある蝋燭を吹き消す。居間から零れてくる光だけが寝室を照らしているが、麦の視界では一気に柊の顔は逆光で闇に塗りつぶされてしまった。それでもなんとなく感じ取れるのだ。暗闇の中で、彼が穏やかな笑みを浮かべている。彼女の目には鮮明に柊の表情が映っていた。 「おやすみ」 軽くそう声をかけると、柊は麦に背を向ける。居間に足を踏み入れると、音を立てないようにそうっと慎重に扉を閉めていく。光の線がどんどん狭まっていく。完全に消えて無くなってしまうその瞬間まで惜しむように、麦は瞬きもせずに目を凝らし続けていた。

三