#鈴木成一デザイン室

Explore tagged Tumblr posts

Text

笑う長嶋 夏目房之介 太田出版 ブックデザイン=鈴木成一デザイン室

#笑う長嶋#fusanosuke natsume#夏目房之介#長嶋茂雄#長島茂雄#shigeo nagashima#鈴木成一デザイン室#seiichi suzuki#鈴木成一#anamon#古本屋あなもん#あなもん#book cover

17 notes

·

View notes

Text

コジ・ファン・トゥッテ または恋人たちの学校

AP_2021 / 名古屋芸術大学 舞台芸術領域 1期生 卒業公演

/

オペラ コジ・ファン・トゥッテ ーまたは恋人たちの学校ー Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti

全2幕 原語上演(イタリア語)日本語字幕付き

/

オペラって沼!

/

フェランドとグリエルモは、フィオルディリージとドラベッラ姉妹と熱愛中。恋人の愛を疑わない男2人に、哲学者アルフォンソは賭けを持ちかける。その賭けにのった男2人は、変装してお互いの恋人を取��換えて、口説いていく。女中のデスピーナに自由な恋愛を勧められ、徐々に恋に落ちていく恋人にショックを受ける男2人を、アルフォンソは「女はみんなこうしたもの」(コジ・ファン・トゥッテ)と諭し、新しい恋人たちと結婚式を挙げる。誓いに署名した後、変装を解いた男2人は姉妹を責め、姉妹は心変わりを釈明し、アルフォンソはネタバラシをして4人に和解を勧める。

中世イタリアが舞台の原作を現代に置き換え、日本語字幕付きで上演。

/

作曲:W.A.モーツァルト 台本:L.ダ・ポンテ

指揮:柴田 祥 演出:鳴海康平

合唱:NUA音楽領域声楽コース有志合唱団 管弦楽:NUA舞台芸術領域オーケストラ

フィオルディリージ:山田 知加 ドラベッラ:菊池 京子 フェランド:大久保 亮 グリエルモ:西元 佑 デスピーナ:佐藤 安莉 ドン・アルフォンソ:高柳 耕平

/

開演日時

2025年2月2日(日)13:00 ※12:15より開場 / 終演予定 15:30(途中休憩あり)

/

料金(全指定席)

一般 / S席 5,000円、A席 4,000円 U25 / S席 3,000円、A席 2,500円 高校生以下 / S席 2,000円、A席 1,500円

※当日券は +500円 ※未就学児入場不可

●事業団友の会会員および障だい者等:各種500円引き 事業団友の会会員、障がい者手帳等をお持ちの方は購入時に会員証、障がい者手帳をご提示ください。障がい者の方は、ご本人と付添1人まで割引料金でお求めいただけます。

●車椅子席(一般 4,500円/U25 2,500円/高校生以下 1,500円)あり。 介助席は車椅子席1席につき、1席まで同額でお求めいただけます。席数に限りがありますので、お早めにご購入ください。

/

チケット取り扱い

11月1日(金)より発売開始 ※10月23日(水)〜10月31日(木)、友の会先行発売

●名古屋市芸術創造センター TEL 052-931-1811 (令和6年12月28日までは休館日(日曜日)を除く9:00~17:00、令和7年1月4日からは休館日(原則月曜日)を除く9:00~20:00)

●名古屋市文化振興事業団チケットガイド TEL 052-249-9387(平日9:00~17:00/チケット郵送可)

●名古屋市文化振興事業団が管理運営する文化施設窓口(土日祝日も営業)

/

会場

名古屋市芸術創造センター

愛知県名古屋市東区葵 1-3-27

/

舞台プロデュースコース

大橋結音、橋本みのり、湯原 桃

舞台美術コース

伊藤智与、岩原由季、大橋咲蘭、小川莉奈、小野花弥 垣内維月、加藤 愛、加藤杏菜、酒井 新、鈴木美生、高橋彩羽 谷口小春、永村清華、林 夏里奈、細川暁生、山本翔太

演出空間コース(音響)

飯田凌矢、井上裕貴、勝川美海、木村日菜 西郷卓哉、中根美咲、福浦雅楽、福冨隼大

演出空間コース(照明)

浅田彩友、石井日凪代、前田遥音、松原沙耶華

/

指導教員:

浅井信好、石黒 諭、市来邦比古、稲葉直人、岡野憲右、梶田美香、加藤えつこ、金井勇一郎、神谷怜奈、丹羽康雄、乗峯雅寛、堀場智宏、山口 剛

/

イラスト:Tomatomayu フライヤーレイアウト:橋本デザイン室

/

名古屋芸術大学 舞台芸術領域について

「あなたが舞台をつくる」をコンセプトに、舞台芸術作品を製作・上演するための知識と技術を専門的に学ぶことのできるカリキュラムで、未来の舞台芸術シーンをけん引する人材の育成をおこな��。

/

※やむを得ない事情により出演者が変更となる場合がございます。 ※演出の都合上、開演後はすぐに入場できない場合がございます。 予めご了承ください。 ※公演内容の変更を除き、いかなる場合もチケットの払い戻しは行いません。

/

X / @NUA_AP instagram / nua_ap

/

主催:名古屋芸術大学 舞台芸術領域、公益財団法人名古屋市文化振興事業団 芸術創造センター 協力:名古屋芸術大学 音楽領域、馬場 浩子、久米 愛香、第七劇場

/

お問い合わせ:名古屋芸術大学 舞台芸術領域

mail / [email protected] tel / 090-6798-8035(平日10:00〜17:00)

/

4 notes

·

View notes

Text

2023年に読んで「オォッ!」と思った本や作品……その2

『中銀カプセルタワービル 最後の記録』(中銀カプセルタワービル保存・再生プロジェクト編/装幀:上清涼太/草思社) 『ヒエログリフを解け ロゼッタストーンに挑んだ英仏ふたりの天才と究極の解読レース』(エドワード・ドルニック著/杉田七重訳/東京創元社/Kindle版) 『AXIS August 2023 vol.224 特集シン宇宙時代 The New Space Age』(株式会社アクシス) 『ジブリの立体建造物展 図録〈復刻版〉』(藤森照信監修/コンセプト・デザイナー:種田陽平/編集:株式会社スタジオジブリ/デザイン:細山田デザイン事務所/トゥーヴァージンズ) 『 湖の秘密─川は湖になった』(編集・執筆:前田礼、戸谷莉維裟(市原湖畔美術館)/地図制作:吉田健洋(一般財団法人日本地図センター)/デザイン:大西隆介(direction Q)/写真:田村融市郎、市原市観光協会、『写真集/市原市の昭和史』(千秋社)/市原湖畔美術館発行) 『ジョセフ・アルバースの授業──色と素材の実験室』(執筆:ブレンダ・ダニロウィッツ、永原康史、沢山遼、亀山裕亮/和文英訳:中野勉/欧文和訳:水野俊、林寿美、亀山裕亮/編集:林寿美、亀山裕亮、飛田陽子(水声社)、関根慶(水声社)/ブックデザイン:木村稔将、阿部原己(Tanuki)/水声社) 『相分離生物学の冒険──分子の「あいだ」に生命は宿る』(白木賢太郎著/装丁:細野綾子/みすず書房) 『「生きている」とはどういうことか 生命の境界領域に挑む科学者たち』(カール・ジンマー著/斉藤隆央訳/装幀:大倉真一郎/白揚社) 『食虫植物 多様性と進化』(長谷部光泰著/裳華房) 『What is Tanuki?』(佐伯緑著/題字:森井(藤原)敏惠/表紙イラスト:佐伯緑/装丁:designfolio/佐々木由美/東京大学出版会) 『線虫 1ミリの生命ドラマ』(長谷川浩一著/装丁:鈴木成一デザイン室/dZERO) 『新・動物記8 土の塔に木が生えて シロアリ塚からはじまる小さな森の話』(山科千里著/新・動物記シリーズ編集:黒田末壽、西江仁徳/ブックデザイン・装画:森華/京都大学学術出版会) 『新・動物記7 白黒つけないベニガオザル やられたらやり返すサルの「平和」の秘訣』(豊田有著/新・動物記シリーズ編集:黒田末壽、西江仁徳/ブックデザイン・装画:森華/京都大学学術出版会) 『新・動物記6 アザラシ語入門─水中のふしぎな音に耳を澄ませて』(水口大輔著/ブックデザイン・装画:森華/シリーズ編集:黒田末壽、西江仁徳/京都大学学術出版会) 『フィールドの生物学24 ミツバチの世界へ旅する』(原野健一著/東海大学出版部) 『哺乳類前史:起源と進化をめぐる語られざる物語』(エルサ・パンチローリ著/的場知之訳/青土社/Kindle版) 『招かれた天敵──生物多様性が生んだ夢と罠』(千葉聡著/みすず書房/Kindle版) 『進化のからくり 現代のダーウィンたちの物語』(千葉聡著/講談社ブルーバックス/Kindle版) 『ビーバー:世界を救う可愛すぎる生物』(ベン・ゴールドファーブ著/木高恵子訳/草思社/Kindle版) 『タコの心身問題 頭足類から考える意識の起源』(ピーター・ゴドフリー=スミス著/夏目大訳/みすず書房/Kindle版) 『幻のシロン・チーズを探せ 熟成でダニが活躍するチーズ工房』(島野智之著��デザイン、イラストレーション:佐々木宏/帯文:坂上あき、森節子/八坂書房) 『すごい実験 高校生にもわかる素粒子物理の最前線』(多田将著/イラスト:上路ナオ子/イースト・プレス/Kindle版) 『ビッグコミックススペシャル 藤子・F・不二雄 SF短編コンプリート・ワークス7 ポストの中の明日』『ビッグコミックススペシャル 藤子・F・不二雄 SF短編コンプリート・ワークス1 ミノタウロスの皿』(藤子・F・不二雄著/装幀:佐々木暁/小学館) 『北極百貨店のコンシェルジュさん 1・2巻』(西村ツチカ著/装幀:井上則人(井上則人デザイン事務所)/小学館) 『ぼっち死の館』(齋藤なずな著/小学館ビッグコミックスフロントライン) 『すとまとねことがんけんしん1』(内田春菊著/装画:内田春菊/装丁:秋山具義(Dairy Fresh)/デザイン:横倉清恵(Dairy Fresh)/ぶんか社) 『すとまとねことがんけんしん2』(内田春菊著/装画:内田春菊/装丁:秋山具義(Dairy Fresh)/デザイン:山口百合香(Dairy Fresh)/ぶんか社) 『大金星』(黒田硫黄著/講談社アフタヌーンコミックス/電子書籍版) 『ころぶところがる』(黒田硫黄著/小学館/電子書籍版) 『大日本天狗党絵詞1〜4』(黒田硫黄著/アフタヌーンKC/電子書籍版) 『映像研には手を出すな!1〜8巻』(大童澄瞳著/小学館/電子書籍版)

4 notes

·

View notes

Text

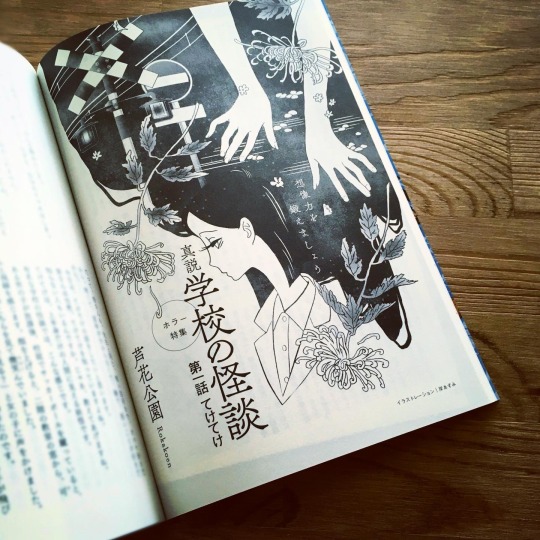

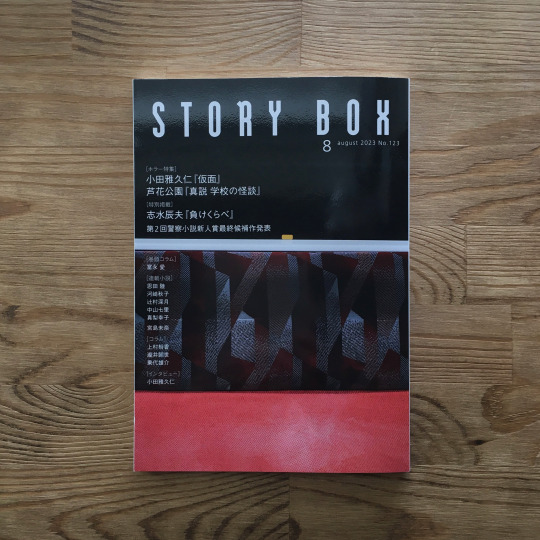

STORY BOX(小学館)8月号 扉絵

発売中のSTORY BOX(小学館)8月号[ホラー特集] 芦花公園さん「真説 学校の怪談」で扉絵を担当しました。 登場するのは、こどもの頃ぞ〜っとしたあのおばけ😲 書店でお見かけになりましたら、ぜひご覧ください。 デザイン:鈴木成一デザイン室

2 notes

·

View notes

Text

シンポジウム 「孤独・孤立にアートができること」

日時:2月21日(金) 第一部:13:00-14:30 、第二部:15:00-17:00

開場12:30、入場自由(先着順) 、UDトークによる文字支援あり

◆会場 大和市保健福祉センター(大和市鶴間1-31-7)Googlemap

小田急江ノ島線「鶴間駅」下車、徒歩約5分

◆第一部 「孤独・孤立とアートの力」 ●登壇者

大西 連(内閣府孤独・孤立対策推進室政策参与、認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやい理事長)

1987年、東京うまれ。2010年頃より、ホームレス支援、生活困窮者支援に携わる。2014年より、認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやい理事長。現場での支援活動のみならず、生活保護など社会保障の在り方についても積極的に発信している。2021年6月より、内閣���房孤独・孤立対策担当室政策参与、2024年4月より内閣府孤独・孤立対策推進参与を務める。他に、社会福祉法人日本いのちの電話理事、政府のSDGs推進円卓会議構成員など。

鈴木 康広(現代美術作家、令和5年度同プロジェクト参加アーティスト)

1979年静岡県生まれ。船の航跡が海や川を開く《ファスナーの船》の制作をはじめ、《まばたきの葉》、《空気の人》など、日常の見慣れた事象に新鮮な切り口を与える作品によって世界の見方を問いかける活動を続けている。主な個展に、水戸芸術館「近所の地球」(2014)、箱根 彫刻の森美術館「始まりの庭」(2017)、Tikotin日本美術館「BLINKG」(イスラエル、2021)など。主な国際展として、瀬戸内国際芸術祭2010、第4 回モスクワビエンナーレに出展。第1回ロンドン・デザイン・ビエンナーレ2016 日本代表。武蔵野美術大学空間演出デザイン学科教授、東京大学先端科学技術研究センター客員研究員。

西原 珉(秋田市文化創造館長、東京藝術大学美術学部准教授、心理療法士)

キュレ—ション、米国心理療法士。90年代の現代美術シーンで活動後、渡米。ロサンゼルスでソーシャルワーカー兼臨床心理療法士として働く。心理療法を行うほか、シニア施設、DVシェルターなどでコミュニティを基盤とするアートプロジェクトを実施。2018年からは日本を拠点にアーティストや作り手のための相談と心理カウンセリングのほか、アートプロジェクトを通じたコミュニティのケアに力を注いでいる。秋田公立美術大学教授をへて、東京藝術大学美術学部准教授。 アートセラピーを活用したセラピューティックワークショップ、ケアする人のためのケア「クッション」で活動中。

◆第二部 「孤独・孤立支援における広域/多職種連携の必要性��

●登壇者 奥田知志(NPO法人抱樸理事長)

1963年生まれ。関西学院神学部修士課程、西南学院大学神学部専攻科をそれぞれ卒業。九州大学大学院博士課程後期単位取得。1990年、東八幡キリスト教会牧師として赴任。同時に、学生時代から始めた「ホームレス支援」に北九州でも参加。事務局長等を経て、北九州ホームレス支援機構(現 抱樸)の理事長に就任。これまでに3700人(2022年12月現在)以上のホームレスの人々の自立を支援。

室井舞花(一般社団法人ひきこもりUX会議理事)

13歳で自分の性的指向が同性に向いているのではないかと感じはじめ、18歳でカミングアウト。20代で当事者活動を始める。LGBT当事者やその家族・友人が生きる日常を可視化するアートプロジェクト「Love is Colorful」主宰。 生きづらさ、 LGBTQ、ローカルなどをテーマに多様な人たちが違いを超えて生きられる社会を目指している。UX会議では事業コーディネーターとして行政や民間団体との連携を進める。著書に『恋の相手は女の子』(岩波ジュニア新書)。

田中みゆき(キュレーター、プロデューサー)

「障害は世界を捉え直す視点」をテーマに、カテゴリーにとらわれないプロジェクトを企画。表現の⾒⽅や捉え⽅を鑑賞者とともに再考する。2022年ニューヨーク⼤学障害学センター客員研究員。主な仕事に、「ルール?展」(21_21 DESIGN SIGHT、2021年)、「⾳からつくり、⾳で遊ぶ。わたしたちの想像・創造を刺激する『オーディオゲームセンター + CCBT』」 (シビック・クリエイティブ・ベース東京、2024年)など。主な書籍に、『誰のためのアクセシビリティ?』(リトルモア)、『ルール?本 創造的に⽣きるためのデザイン』(共著、フィルムアート社)がある。

●ファシリテーター 大西 連

0 notes

Text

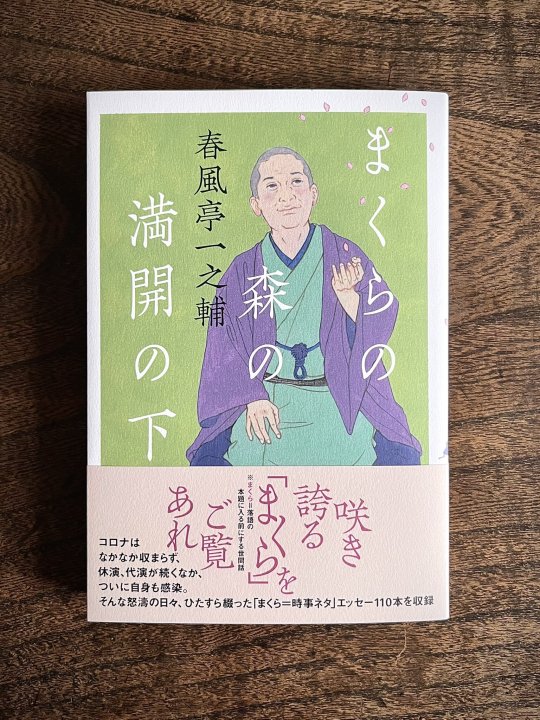

「まくらの森の満開の下」 (朝日新聞出版) 著:春風亭一之輔 ブックデザイン:鈴木成一デザイン室 発売日 : 2023/1/20

0 notes

Text

▲2024 / 09

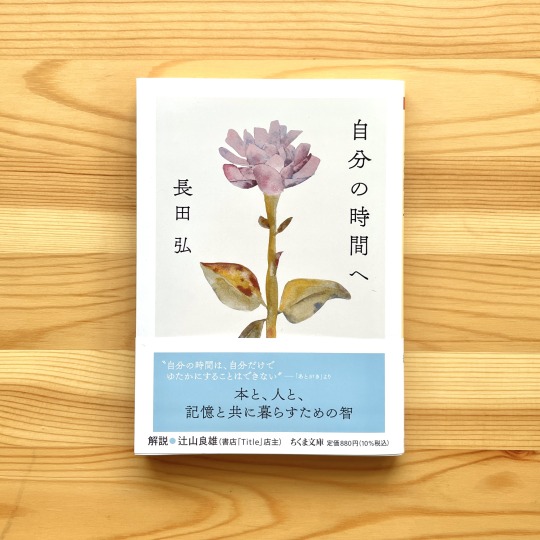

◯works 詩人、長田弘さんのエッセイ『自分の時間へ』(筑摩書房)文庫版の装画に絵を使っていただきました。装丁は鈴木成一デザイン室さん、解説は荻窪の書店「Title」店主の辻山良雄さんです。

1 note

·

View note

Text

「遺跡としての晴海団地」参考文献

「遺跡としての晴海団地」は日本建築学会のウェブサイト「建築討論」で2023年1月から11月にかけて連載された。もしかすると、いつか誰かの役に立つかもしれないので、参考文献の一覧をまとめておく。なお、赤字は連載内で2回以上触れたもの。

都市

磯崎新「都市の類型」、『磯崎新建築論集2 記号の海に浮かぶ〈しま〉』、岩波書店、2013年。

磯崎新「建築=都市=国家・合体装置」、『磯崎新建築論集6 ユートピアはどこへ』、岩波書店、2013年。

レム・コールハース『S,M,L,XL+』、太田佳代子、渡辺佐智江訳、ちくま学芸文庫、2015年。 ・「シンガポール・ソングライン」 ・「ビッグネス、または大きいことの問題」

藤村龍至「超都市(ハイパー・ヴィレッジ)の建築」、『SD2021』、鹿島出版会、2021年。

山岸剛『TOKYO RU(I)NS』、山岸剛、2022年。

島

ジル・ドゥルーズ「無人島の原因と理由」、前田英樹訳、『ドゥルーズ・コレクション1 哲学』、河出文庫、2015年。

里見龍樹『不穏な熱帯 人間〈以前〉と〈以後〉の人類学』、河出書房新社、2022年。

晴海

『万博』1938年5月号、紀元二千六百年記念日本万国博覧会事務局。

「オリンピック中止 万国博覧会の延期 閣議で承認」、東京朝日新聞(夕刊)、1938年7月16日。

『万博』1938年11月号、紀元二千六百年記念日本万国博覧会事務局。

東京都中央区役所編『昭和32年版 中央区政概要』、東京都中央区役所、1957年。

東京都中央区役所編『中央区史 下巻』、東京都中央区役所、1958年。

『観光お国めぐり 東京都の巻(上)』、国土地理協会、1959年。

東京都中央区役所編『昭和35年版 中央区政年鑑』、東京都中央区役所、1960年。

「運転手、死体で発見 血だら��乗捨てタクシー」、朝日新聞(夕刊)、1963年12月7日。

「個人タクシーご難 晴海 三人組強盗に襲わる」、朝日新聞、1965年8月10日。

「運転手しばり放り出す 晴海 三人組タクシー強盗」、朝日新聞、1966年5月26日。

「スペインが初名乗り 万国博参加」、朝日新聞、1966年8月27日。

三島由紀夫『鏡子の家』、新潮文庫、1969年。

「カーサ晴海」、『近代建築』1977年8月号、近代建築社。

東京都中央区役所編『中央区史三十年史 上巻』、東京都中央区役所、1980年。

日東製粉社史編纂委員会編『日東製粉株式会社65年史』、日東製粉株式会社、1980年。

『第二次東京都長期計画』、東京都企画審議室計画部、1986年。

晴海をよくする会『晴海アイランド計画の提案』、晴海をよくする会、1986年。

「ソ連の一万トン客船 あす初寄港」、朝日新聞、1987年3月20日。

東京都港湾局、社団法人東京都港湾振興協会、東京港史編集委員会編『東京湾史 第1巻 通史 各論』、東京都港湾局、1994年。

小柴周一「晴海アイランド トリトンスクエア」、『新都市開発』1998年1月号、新都市開発社。

『晴海一丁目地区第一種市街地再開発事業』、住宅・都市整備公団、晴海一丁目地区市街地再開発組合、1999年。

吉本隆明『少年』、徳間書店、1999年。

茅野秀真、大村高広「再開発地区計画の活用による一体的な広場・歩行者空間形成の実現──晴海アイランドトリトンスクエアにおける実践例──」、『再開発研究』第18号、再開発コーディネーター協会、2000年。

『トリトンプレス』vol.2、晴海一丁目地区市街地再開発組合、2000年。

『トリトンプレス』vol.5、晴海一丁目地区市街地再開発組合、2001年。

「晴海トリトンで「いい日常」」、朝日新聞(夕刊)、2001年3月23日。

「晴海一丁目地区第一種市街地再開発事業 晴海アイランド トリトンスクエア」、『近代建築』2001年6月号、近代建築社。

佐藤洋一『図説 占領下の東京』、河出書房新社、2006年。

夫馬信一『幻の東京五輪・万博1940』、原書房、2016年。

渡邊大志『東京臨海論』、東京大学出版会、2017年。

晴海団地

「港に近く、高層アパート群」、朝日新聞東京版、1956年1月22日。

大髙正人「東京晴海の公団アパート」、『国際建築』1956年11月号、美術出版社。

志摩圭介「団地ずまい礼讃」、『新しい日本 第2巻 東京(2)』、国際情報社、1963年。

「団地に住んでゼンソクになった 工場ばい煙規制へ」、朝日新聞(夕刊)、1963年10月8日。

種村季弘『好物漫遊記』、ちくま文庫、1992年。

種村季弘ほか『東京迷宮考』、青土社、2001年。

中央区教育委員会社会教育課文化財係編『中央区の昔を語る(十六)』、中央区教育委員会社会教育課文化財係、2002年。

晴海団地15号館(晴海高層アパート)

小野田セメント株式会社創立七十年史編纂委員会編『回顧七十年』、小野田セメント、1952年。

河原一郎、大髙正人「新しい生活空間へ」、『新建築』1957年1月号、新建築社。

野々村宗逸「住宅公団の晴海高層アパート」、『住宅』1957年4月号、日本住宅協会。

『建築文化』1959年2月号、彰国社。 ・大髙正人「設計の概要」 ・河原一郎、大沢三郎「都市の住居:高層アパート」 ・野々村宗逸「いつまでも豊かさを」

川添登「晴海高層アパート──将来への遺跡」、『新建築』1959年2月号、新建築社。

前川建築設計事務所「晴海高層アパート」、『近代建築』1959年2月号、近代建築社。

木村俊彦「構造計画論の展開と私の立場」、『建築』1962年1月号、中外出版。

ロジャー・シャーウッド編『建築と都市 臨時増刊 現代集合住宅』、エー・アンド・ユー、1975年。

「アンケート:パブリック・ハウジングの可能性」、『都市住宅』1980年8月号、鹿島出版会。

日本経営史研究所編『小野田セメント百年史』、小野田セメント、1981年。

日経アーキテクチュア編『有名建築その後 第2集』、日経マグロウヒル社、1982年。

レイナー・バンハム「世界の建築の日本化」、伊藤大介訳、鈴木博之編『日本の現代建築』、講談社、1984年。

枝川公一『都市の体温』、井上書院、1988年。

大髙正人、小西輝彦、小林秀樹「昭和の集合住宅史(6)高密度高層住宅 広島市営基町住宅と公団高島平団地」、『住宅』1992年3月号、日本住宅協会。

野沢正光「〝ささやかな悠久〞をおびやかすもの──晴海高層アパート1958によせて──」、『住宅建築』1994年10月号、建築資料研究社。

住宅・都市整備公団、日本建築学会編『晴海高層アパートの記録』、住宅・都市整備公団、1996年。

『住宅建築』1996年8月号、建築資料研究社。 ・小畑晴治、野沢正光、初見学、松隈洋「座談会──晴海高層アパートから引き継げるもの」 ・初見学「晴海高層アパート残照」

井出建「都市に住まうことの戦後史 「晴海アパート」取り壊しと集合住宅の未来」、『世界』1998年1月号、岩波書店。

志岐祐一「晴海高層アパート 可変性検証の記録」、『住宅建築』1998年3月号、建築資料研究社。

高橋郁乃「「晴海高層アパート」は歴史館に行き、そして晴海は…」、『建築ジャーナル』1998年9月号、建築ジャーナル。

前川國男

田中誠「住宅量産化の失敗と教訓──プレモス前後」、『今日の建築』1960年9月号、玄々社。

ル・コルビュジエ『今日の装飾芸術』、前川國男訳、鹿島研究所出版会、1966年。

佐々木宏編『近代建築の目撃者』、新建築社、1977年。

前川國男、宮内嘉久『一建築家の信條』、晶文社、1981年。

丹下健三「前川先生の死を悼む」、『新建築』1986年8月号、新建築社。

伊東豊雄「公共建築の死・前川國男を悼む」、『住宅建築』1986年9月号、建築資料研究社。

宮内嘉久『前川國男 賊軍の将』、晶文社、2005年。

生誕100年・前川國男建築展実行委員会監修『建築家 前川國男の仕事』、美術出版社、2006年。 ・井出建「前川國男と集合住宅」 ・「日本万国博覧会建国記念館 コンペ応募案」

前川國男建築設計事務所OB会有志『前川國男・弟子たちは語る』、建築資料研究社、2006年。 ・河原一郎「前川國男」 ・松隈洋「「生誕一〇〇年・前川國男建築展」という出発点」

団地

島田裕康「住宅団地におけるコンクリート塊の再生利用」、『月刊建設』1996年10月号、全日本建設技術協会。

原武史『団地の空間政治学』、NHK出版、2012年。

祝祭

岡本太郎、針生一郎「万博の思想」、『デザイン批評』第6号、風土社、1968年。

岡本太郎『新版 沖縄文化論』、中公叢書、2002年。

「五輪チケット、販売済みは収容人数の42% 7割が地元」、朝日新聞デジタル、2021年6月11日。URL=https://www.asahi.com/articles/ASP6C66BZP6CUTIL05R.html

「IOC広報部長、コロナと五輪「パラレルワールド」無関係強調」、毎日新聞デジタル、2021年7月29日。URL=https://mainichi.jp/articles/20210729/k00/00m/050/117000c

ギリシャ神話

ヘシオドス『神統記』、廣川洋一訳、岩波文庫、1984年。

呉茂一『ギリシア神話(上)』、新潮文庫、2007年。

賃金

労働大臣官房労働統計調査部編『昭和33年 賃金構造基本調査結果報告書 特別集計』、労働法令協会、1960年。

「賃金構造基本統計調査」、厚生労働省ウェブサイト。URL=https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chinginkouzou.html

銀座

東京都中央区役所編『中央区史 中巻』、東京都中央区役所、1958年。

赤岩州五編著『銀座 歴史散歩地図』、草思社、2015年。

築地

テオドル・ベスター『築地』、和波雅子、福岡伸一訳、木楽舎、2007年。

東京タワー

電気興業社史編纂委員会編『電気興業 40年史』、電気興業株式会社、1990年。

1 note

·

View note

Text

幻冬舎文庫 鈴木おさむさん『僕の種がない』 カバー装画

男性不妊についての細部や人物の魅力に引き込まれてぐいぐい読み終え、妊娠は男性の問題でもあると、自分もいち男性として強く感じられました。

デザイン:鈴木成一デザイン室

0 notes

Text

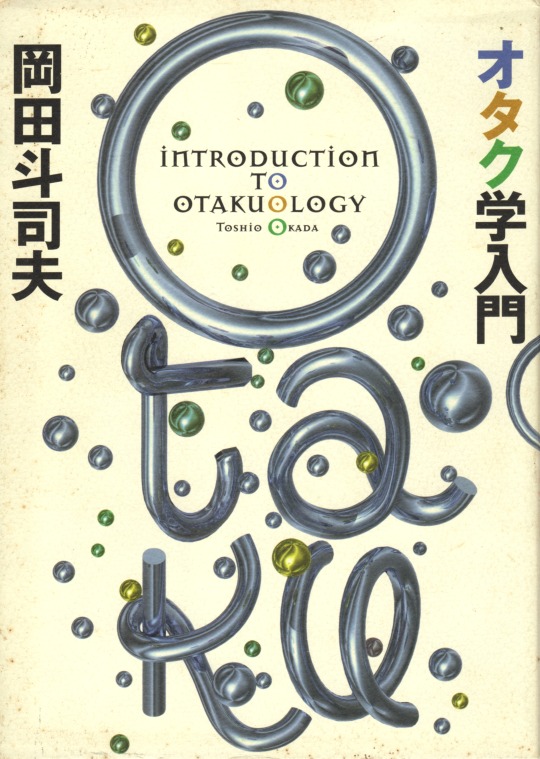

オタク学入門 岡田斗司夫 太田出版 ブックデザイン=鈴木成一デザイン室(CG作成・矢ヶ崎浩子)

21 notes

·

View notes

Text

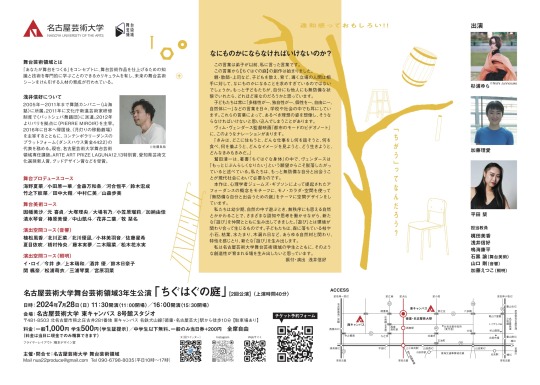

ちぐはぐの庭

AP_2022 / 名古屋芸術大学 舞台芸術領域3年 ダンス公演(プロジェクトワーク5)

/

違和感っておもしろい!

/

開演日時

2024年7月28日(日)11:30、16:00 ※開演30分前より開場 ※上演時間40分

/

料金

一般 1,000円 / 学生 500円(学生証提示) / 中学生以下無料 ※一般当日券 +200円 ※未就学児入場可、全席自由席、車椅子スペースあり ※料金は当日精算、現金のみ

/

会場

名古屋芸術大学 東キャンパス 8号館スタジオ 愛知県北名古屋市熊之庄古井281

/

ご予約(オンライン受付) https://forms.gle/KERVBGhjwv4a2Ut27

/

出演

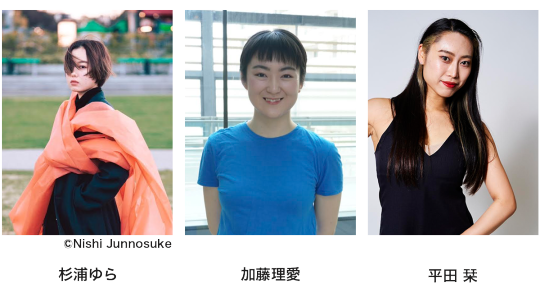

杉浦ゆら、加藤理愛、平田 栞

/

演出・振付:浅井信好

2005年〜2011年まで舞踏カンパニー《山海塾》に所属。2011年に文化庁新進芸術家研修制度で《バットシェバ舞踊団》に派遣。2012年よりパリを拠点に《PIERRE MIROIR》を主宰。2016年に日本へ帰国後、《月灯りの移動劇場》を主宰するとともに、コンテンポラリーダンスのプラットフォーム《ダンスハウス黄金4422》の代表を務める。現在、名古屋芸術大学舞台芸術領域専任講師。ARTE ART PRIZE LAGUNA12.13 特別賞、愛知県芸術文化選奨新人賞、グッドデザイン賞などを受賞。

写真:佐藤良祐

/

なにものかにならなければいけないのか?

この言葉は弟子が以前、私に言った言葉です。 この言葉から【ちぐはぐの庭】の創作は始まりました。

親・教師・上司など、子どもを教え、育て、導く立場の人間は相手に対して、なにものかになることを求めすぎているのではないでしょうか。もっと子どもたちが、自分にも他人にも無防備な状態でいれたら、どれほど楽なのだろうかと思っています。

子どもたちは常に「多様性が〜、独自性が〜、個性を〜、自由に〜、自然体に〜」などの言葉を日々、学校や社会の中でも耳にしています。これらの言葉によって、あるべき理想の姿を想像し、そうならなければいけないと思い込んでしまうことがあります。

ヴィム・ヴェンダース監督映画『都市のモードのビデオノート』に、このようなナレーションがあります。

「きみは、どこに住もうと、どんな仕事をし何を話そうと、何を食べ、何を着ようと、どんなイメージを見ようと、どう生きようと、どんなきみもきみだ。」

鷲田清一は、著書『ちぐはぐな身体』の中で、ヴェンダースは「もっとじぶんらしくなりたい」という願望からこそ脱落したがっていると述べている。私たちは、もっと無防備な自分と出会うことが現代社会において必要なのです。

本作は、心理学者ジェームズ・ギブソンによって提起されたアフォーダンスの概念をモチーフに、モノ・カラダ・空間を使って『無防備な自分と出会うための庭』をテーマに空間デザインをしています。

私たちは幼少期、自然の中で遊ぶとき、無秩序にも思える自然とかかわることで、さまざまな認知や思考を働かせながら、新たな「遊び」を仲間とともに生み出してきました。「遊び」とは環境が関わり合って生じるものです。子どもたちは、森に落ちている枝や小石、枯葉、水たまり、木漏れ日など、あらゆる自然材と関わり、特性を感じとり、新たな「遊び」を生み出します。

私は名古屋芸術大学舞台芸術領域の学生とともに、そのような創造性が育まれる場を生み出したいと思っています。

浅井信好

/

舞台プロデュースコース

海野夏菜、小田原一華、金森万和条、河合恒平、鈴木宏成 竹之下紋菜、田中大翔、中村仁美、山森歩美

舞台美術コース

因幡美沙、元 喜貞、大塚理央、大場有乃、小笠原瑠莉 加納由佳、清水琴音、椿原美優、中山凱斗、花井二葉、牧 栞名

演出空間コース(音響)

植松風香、北川正菜、北川優凪、小林美羽音、佐藤星希 夏目依吹、橋村怜央、藤本実夢、二木陽菜、松木花水実

演出空間コース(照明)

イ・ロイ、今井歩、上本瑞和、酒井 優、鈴木日奈子 関 楓奈、松浦萌衣、三浦琴葉、宮原羽菜

/

指導教員

梶田美香、浅井信好、鳴海康平 石黒 諭(舞台美術) 山口 剛(音響) 神谷怜奈(照明)

/

フライヤーレイアウト

橋本デザイン室

/

名古屋芸術大学 舞台芸術領域について

「あなたが舞台をつくる」をコンセプトに、舞台芸術作品を製作・上演するための知識と技術を専門的に学ぶことのできるカリキュラムで、未来の舞台芸術シーンをけん引する人材の育成をおこなう。

/

X / @NUA_AP instagram / nua_ap

/ 主催・お問い合わせ: 名古屋芸術大学 舞台芸術領域 mail / [email protected] tel / 090-6798-8035(平日10:00〜17:00)

/

「ちがう」ってなんだろう?

/

3 notes

·

View notes

Text

今週の入手本(20240226〜0303)

『怪奇小説傑作集1 英米編Ⅰ』(ブルワー・リットン、ヘンリー・ジェイムズ、M・R・ジェイムズ、W・W・ジェイコブズ、アーサー・マッケン、E・F・ベンスン、アルジャーノン・ブラックウッド、W・F・ハーヴィー、J・S・レ・ファニュ著/平井呈一訳/平井呈一解説/紀田順一郎新版解説/装画:北川健次/装幀:中島かほる/創元推理文庫)

『飛ぶ男』(安部公房著/福岡伸解説/写真:安部公房/装幀:近藤一弥/新潮文庫)

『スピン/spin 6』(『文藝』2023年冬季号増刊/表紙の「ことば」=池澤夏樹/装画:ポール・コックス/本文画:塩川いづみ/デザイン:佐々木暁/表紙の紙:玉しき さしこ ゆき、目次の紙:レザック16 ケイコウイエロー、本文の紙:OKアドニスラフW/河出書房新社)

『塔のない街』(大野露井著/帯文:野崎歓/イラストレーション:柳智之/ブックデザイン:鈴木成一デザイン室/河出書房新社)

『〈エクス・リブリス〉恐るべき緑』(ベンハミン・ラバトゥッツ著/松本健二訳/装丁:緒方修一/装画:Adrián Gouet “Mesophase”/白���社〈エクス・リブリス〉シリーズ)

0 notes

Text

アートプロジェクト「ある日」

(内閣府 地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進事業)

主催・企画:座間市・大和市・海老名市・綾瀬市

キュレーション:田中みゆき

展覧会「ある日」

◆会期:

(1)2025年2月21日(金)〜3月2日(日)9:00-17:00

(2)2025年2月21日(金)~28日(金)9:00-17:00

◆会場:

(1)座間市役所(神奈川県座間市緑ケ丘一丁目1番1号) (2)海老名中央公園・ビナウォーク

◆参加作家:飯川雄大、金川晋吾、キュンチョメ、相談支援に関わる人たち

◆アクセス:(1)小田急小田原線「相武台前駅」下車徒歩15分

(2)小田急小田原線「海老名駅」下車徒歩5分(海老名中央公園の七重の塔付近で作品マップを配布しています。)

作品マップはこちらからも見れます

展示内容:会場(1)三組のアーティストの作品展示及び金川晋吾とキュンチョメによるワークショップ参加者の作品や記録展示(2)飯川雄大とワークショップ参加者の作品展示

アートプロジェクト「ある日」について

私たちの中には、社会との接点をうまく構築できず孤独・孤立している(と感じている)人がいます。そうした人たちとともにあることをアートの観点から考えるプロジェクト��綾瀬市・海老名市・座間市・大和市が連携して実施します。

「断らない相談支援」を行ってきた座間市を始めとし、主催の四市は、さまざまな問題を抱え生活に困っている人からの相談を受けとめ、関係機関や団体、地域の人たちの力を借りながら相談者に寄り添う「相談支援」を行ってきました。

今、福祉的な支援を受けていなくとも、生きていくことに困難さを感じる人たちはたくさんいます。自然環境や他の生き物と同じように、人間の心や体も、本来は日々、あるいはこの瞬間にも移ろいゆくものです。しかし、社会の発展とともに、“ふつう”の生き方や “当たり前”の働き方が定まり、そこから外れる人たちの居場所が、どんどんなくなってきました。

本プロジェクトでは、アーティストの協力のもと、ワークショップや美術作品の展示を行う他、シンポジウムを開催します。展覧会では、相談支援を利用する人と、支援に携わる人たちが、飯川雄大、金川晋吾、キュンチョメという三組のアーティストとともに過ごした「ある日」の記録と、そのなかから生まれた表現を中心に構成します。支援する人/される人、表現する人/見る人といった境界を越え、そして社会に決められた役割とは関係のない自分を発見する時間を、アートはつくることができます。

誰かにとって何でもない一日が、他の誰かにとっては、その後に何度も立ち戻りたくなる一日になることがあります。ある日を通してさまざまに現れる参加者の姿や表現を通して、ふだん考えることのない自分や他人、世界とのつながりを見つめてみませんか。

参加アーティストプロフィール

飯川雄大(いいかわ・たけひろ)

1981年兵庫県生まれ。現在、神戸を拠点に活動。2007年より〈デコレータークラブ〉の制作を開始。鑑賞者が作品に関わることで変化していく物や空間が、別の場所で同時に起こる事象と繋がる《0人もしくは1人以上の観客に向けて》(2019年~)や、全貌を捉えきれない大きな猫の立体作品《ピンクの猫の小林さん》(2016年~)などを制作。主な個展に、「同時に起きる、もしくは遅れて気づく」(彫刻の森美術館、2022年)、「つくりかけラボ04|0人もしくは1人以上の観客に向けて」(千葉市美術館、2021年)、主なグループ展に『感覚の領域 今、「経験する」』(国立国際美術館、2022年)、「ヨコハマトリエンナーレ 2020」(横浜美術館・PLOT48、2020年) などがある。

「つくりかけラボ04 デコレータークラブ|0人もしくは1人以上の観客に向けて」千葉市美術館(2021年)撮影:飯川雄大

金川晋吾(かながわ・しんご)

1981年京都府生まれ。自身の親族や同居人など、身近な人々やその生活を撮影し、自己と他者の関係性を探る作品を手がける。写真には日記やテキストを添え、言葉での表現も精力的におこなう。おもな著作に2016年『father』(青幻舎)、2023年『長い間』(ナナルイ)、『いなくなっていない父』(晶文社)、2024年『祈り/長崎』(書肆九十九)、『明るくていい部屋』(ふげん社)など。主な展覧会に、2018年「長い間」(横浜市民ギャラリーあざみ野)、2022年「六本木クロッシング2022展:往来オーライ!」(森美術館)、2024年「祈り/長崎」(MEM)などがある。

金川晋吾『長い間』より 撮影:金川晋吾

キュンチョメ

ホンマエリとナブチのアートユニット。2011年の東日本大震災を機に結成。芸術は「新しい祈りの形」であると捉え、世界各地で、詩的でユーモラスな作品を制作している。近年の主な展覧会に「六本木クロッシング2022:往来オーライ!」(森美術館 東京)、「現在地:未来の地図を描くために[1]」(金沢21世紀美術館、2019年)、「あいちトリエンナーレ2019」(愛知)などがある。

キュンチョメ《金魚と海を渡る》2022年 撮影:柳原良平

キュレータープロフィール

田中みゆき

キュレーター/プロデューサー。「障害は世界を捉え直す視点」をテーマに、カテゴリーにとらわれないプロジェクトを企画。表現の見方や捉え方を鑑賞者とともに再考する。2022年ニューヨーク大学障害学センター客員研究員。主な仕事に、「ルール?展」(21_21 DESIGN SIGHT、2021年)、「音からつくり、音で遊ぶ。わたしたちの想像・創造を刺激する『オーディオゲームセンター + CCBT』」 (シビック・クリエイティブ・ベース東京、2024年)など。主な書籍に、『誰のためのアクセシビリティ?』(リトルモア)、『ルール?本 創造的に生きるためのデザイン』(共著、フィルムアート社)がある。

関連イベント(終了しました、ご来場ありがとうござます)

シンポジウム 「孤独・孤立にアートができること」

日時:2月21日(金) 第一部:13:00-14:30 、第二部:15:00-17:00

開場12:30、入場自由(先着順) 、UDトークによる文字支援あり

◆会場 大和市保健福祉センター(大和市鶴間1-31-7)

◆第一部 「孤独・孤立とアートの力」 ●登壇者

大西 連(内閣府孤独・孤立対策推進室政策参与、認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやい理事長)、鈴木 康広(現代美術作家、令和5年度同プロジェクト参加アーティスト)、西原 珉(秋田市文化創造館長、東京藝術大学美術学部准教授、心理療法士)

◆第二部 「孤独・孤立支援における広域/多職種連携の必要性」

●登壇者 奥田知志(NPO法人抱樸理事長)、田中みゆき(キュレーター、プロデューサー)、室井舞花(一般社団法人ひきこもりUX会議理事)

●ファシリテーター 大西 連

ギャラリーツアー

◾日時:2月22日(土) 14:00-15:00 (13:50 受付開始)

◾集合場所:座間市市役所

◾解説者 :田中みゆき、武藤清哉(座間市)

オープニングトーク

2月22日(土)16:00-17:30 会場: 座間市役所1階ロビー

出演: 飯川雄大、金川晋吾、田中みゆき、武藤清哉(座間市役所)

金川晋吾さん��Xのspaceでトークアーカイブがお聞きいただけます。

出展作家とキュレーター、主催市の企画担当が、企画の背景やプロセス、支援とアートが交わる可能性について話します。

*トークの前に展覧会をご覧になることをお勧めします。

===

展覧会についてのお問合せ先

座間市役所 地域福祉課 Tel: 046-252-8247 Fax: 046-255-3550

プレスリリース 2025年1月16日発信

0 notes

Text

【STORY BOX】9月号(小学館) 真梨幸子さん連載『ウバステ』第5章(2) design 鈴木成一デザイン室

0 notes