#브렌델

Explore tagged Tumblr posts

Photo

깊어가는 가을...브렌델의 슈베르트 LP,모차르트 레퀴엠 CD 그리고 전혀 다른 음악 후쿠하라 키미에 #음반수집 #LP #CD #클래식 #슈베르트 #모차르트 #후쿠하라키미에 #브렌델 #방랑자환상곡 #레퀴엠 #테오도르쿠렌치스(Hanam에서)

2 notes

·

View notes

Video

youtube

겨울이면 찾게 되는 것들

- 김이 무럭무럭 나는 사케와 오뎅 바

- 작은 귤 박스

- 지난 편지 읽기, 편지 쓰기

- 코트와 코트 하면 떠오르는 사람

- 아무 것도 안 할 수 있는 따뜻하고 편안한 카페

- 프란츠 슈베르트 ( 빌헬름 켐프, 알프레드 브렌델, 윤홍천 )

- 조해진의 소설, 러시아 문학 작품들

- 한 해 동안 보지 못했던, 서로 마음 먼 곳에 있던 친구와의 재회

- 마음의 평화

- 고향 그리고 외국

2 notes

·

View notes

Text

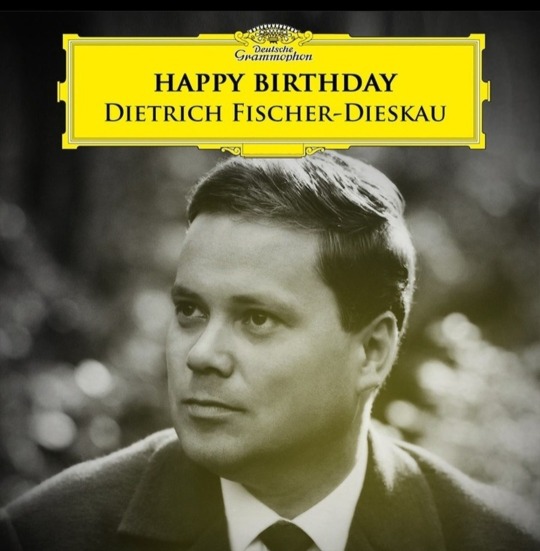

Fischer dieskau.

.

성악인이라면 피셔디스카우를 모르는 사람은 없을 거다.

특히 독일 가곡이라면 타의 추종을 불허했고,

독일 가곡을 공부할때 여자인 나에게 피셔디스카우의 음반을 들으며 공부하기를 권유하는 교수님들도 계셨다.

피셔디스카우는

초반에는 성악 레슨을 받았지만, 독일군에 징집되고서는 독학으로 성악을 공부해 수용소에서 첫 독창회를 열었다.

.

1960년대에는 레파토리를 넓혀 현대 작곡가들의 곡들도 부르기 시작했는데, 그중에는 우리나라 윤이상의 교향곡도 포함되어 있었다.

(윤이상은 그닥 좋아하지 않지만 피셔디스카우가 우리나라 작곡가의 곡을 불렀다는 건 분명 이슈가 될만하다.)

.

가곡 리사이틀을 할때에는 전문 반주자들 외에도

다니엘 바렌보임, 알프레드 브렌델 같은 유명 피아니스트들까지도 반주자를 자처하기도 할만큼

그의 노래는 세계적으로 인정받았다.

이제까지 이런 대우를 받은 성악가는 매우 드물다고 할수 있다.

.

주로 클래식 분야에서 활동하기는 했지만

다른 장르의 음악도 포용하는 열린 사고관을 갖고 있었다는 것도 주목할 만한 점이다.

0 notes

Photo

(사진출처 : https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2018/08/the-writer-who-makes-perfect-sense-of-classical-music/566039/ ) 피아니스트는 지휘자와 가수에게서 많은 것을 배울 수 있습니다. '지휘자'라고 하면 당연히 오케스트라를 떠올리게 되는데 균형, 음색, 리듬이 서로 조화를 이루어야 하는 오케스트라는 피아니스트에게 모범이 되는 존재랍니다. 한스 폰 뷜로는 "피아니스트는 열 개의 손가락을 지닌 오케스트라이다"라고까지 했지요. 피아니스트는 곡이 즉흥적인 연주를 요구하지 않는 한 템포의 변화를 직접 지휘할 수 있습니다. 마음속으로 자기 자신을 지휘하는 거죠. (p50) 해석자 모순이 인간의 본질이라는 것은 헤겔 이후에 처음 알려진 사실이 아닙니다. 해석자는 인간의 모순을 보여주는 매우 좋은 예지요. 해석자는 작곡가를 향해 자신의 연주를 펼쳐 보이는 동시에 청중을 향해서도 연주합니다. 그는 작품 전체를 파악하면서 그 전체를 한 순간에 드러내기도 하죠. 일정한 콘셉트를 따라가기도 하지만 뜻밖의 놀라움에 스스로를 내맡기기도 합니다. 스스로를 통제하는 동시에 자기 자신을 잊을 수도 있어야 하고요. 또한 그는 자신을 위해 연주하지만 동시에 콘서트홀의 저 끝 귀퉁이를 위해서도 연주합니다. 자신의 존재를 드러내며 감동을 주는 한편 음악 속으로 녹아들어 스스로를 해체합니다. 사람들을 지배하는 것 같으면서 그들을 떠받들어 모시기도 하지요. 그는 확신하면서도 비판적이고, 믿으면서도 의심합니다. 그러니 바람만 제대로 불어준다면, 해석에서 합이라는 쌍이 움틀 수 있을 겁니다. 고대의 개념으로 레토르(연설가, 수사가)는 가르치고 감동을 주고 대화를 나누어야 합니다. 해석자는 곧 레토르입니다. 때문에 청중에게 기준을 제시해야지 그들에게 질질 끌려가서는 안 되지요. 또 우리의 ���음을 움직이게 해야지 자신의 감정을 쭉 나열하기만 해서는 안 됩니다. 그리고 연주자는 음악이 요구하면 부끄러워하지 말고 냉정하면서 쾌활하고, 익살스러우면서 반어적일 수 있어야 합니다. (p81-82) 한 곡의 종결은 고요, 침묵과 분명히 구분됩니다. 종결은 끝 맺는 것입니다. 하지만 많은 경우에 고요의 문을 열고 우리를 그 안으로 안내하여 길을 잃게 만들기도 합니다. (p155-156) 고요는 음악의 기본입니다. 우리는 음악의 앞, 뒤, 안, 아래, 뒤에서 고요를 발견합니다. 많은 작품들은 고요로부터 음악적 형상을 빚어내고 고요 속으로 회귀하지요. 고요는 모든 음악회의 근간을 이루기도 합니다. 아니, 그래야만 하지요. 영어에는 listen=silent라는 흥미로운 글자놀이가 있습니다. 청취와 고요는 동일하다는 의미지요. (p162) 해를 입지 않는 Ungerupft(unplucked) 우리가 사전에서 발견할 수 있는 멋진 단어입니다. 연주자가 해를 입지 않고 사람들의 시선으로부터 무사히 빠져 나오기는 어렵습니다. 이미 언론이 그렇게 되도록 내버려두지 않죠. 우리가 작품을 우리의 것으로 만든 후에 어떻게 청중에게 가능한 한 해를 입히지 않고 고스란히 선보이는가는 우리 손에 달려 있습니다. 에드윈 피셔는 "작품에 무력을 행사하지 말고 생명력을 불어넣어야 한다"고 말했습니다. (p181-182) - 알프레트 브렌델 , ' 피아노를 듣는 시간 ' 중에서 에드윈 피셔 바흐<쳄발로 협주곡 f단조> 2악장

https://www.facebook.com/lemon2sang/posts/3774167645974314

0 notes

Text

0 notes

Photo

(사진출처 : http://www.classicalsource.com/db_control/db_concert_review.php?id=14655 ) 많은 사람이 장조 3화음, 단조 3화음을 들으면, 이들을 서로 다른 정서적 시그널로 인식합니다. 화음이 아닌 개별음의 경우도 마찬가지입니다. 제가 하나의 음을 부드럽게 혹은 거칠게, 길게 혹은 짧게, 페달을 써서 혹은 페달 없이 연주한다면, 그 음은 벌써 자기만의 표정을 갖게 됩니다. 거기에 연주자의 몸짓이 더해지게 되면, 지나치게 짧게 연주하는 음은 충분히 익살스러울 수 있습니다. 이것은 다만 시작일 뿐이죠. 개별음이 서로 이어지고, 여러 성부에서 함께 어우러지고, 화성과 리듬이 더해져서 울리게 되면, 이는 그저 건반으로 음을 짚는 것 이상의 의미를 갖게 됩니다. 음악 작품에 성격, 개성이 생기는 거죠. 조아키노 로시니Gioachino Rossini는 말년에 많은 소품을 모아 여러 권으로 된 '노년의 과오Peches de Vieillesse'를 펴냈습니다. 죄르지 리게티Gyorgy Ligetid의 '아방뛰르Aventures'와 '누벨 아방뛰를Nouvells aventures' 마우리치오 카겔Mauricio Kagel의 '승리를 놓치기 위한 10번의 행진Zehn Marsche um den Sieg zu verfehlen'은 그로테스크한 음악의 빼어난 예입니다. 여기에서 시발점이 되는 것은 세상의 부조리지요. 기괴함은 이 세상에 존재할 수밖에 없습니다. "폭력을 가하지 말고 작품을 깨어나게 하라."(에드윈 피셔Edwin Fischer) 그렇다고 '깨어나다'라는 말을 악보 상태의 작품은 죽어 있고 연주자의 손길이 닿아야 비로서 생명력을 갖게 된다는 의미로 받아들여서는 안 된다. 그건 절대 아니다. 악보에 기록된 작품도, 아직 잠정적이기는 하지만, 살아 있다. 연주를 통해 이 잠재적 생명력이 확실하게 드러나게 되는 것이다. 변하지 않는, 철저하고 정형화된 교과서의 규칙이 해석의 출발점이 되어서는 안 된다. 피아노 교과서는 시대나 장소와 깊이 연관되어 있으며, 게다가 유명한 작곡가에 의해 만들어진 것도 아니다. 중요한 것은 훌륭한 작품이 연주자에게 늘 새로운 음악적 경험을 안겨준다는 사실이다. 또 각각의 주제, 그와 연결된 개개의 음악적 형상은 저마다 다르다는 사실도 중요하다. 물론 전체적인 그림을 인식하는 것도 필요하지만, 거기에서 뻗어 나오는 것, 즉 특정한 음악적 사고와 그 안에 깃든 고유의 특징을 포착할 수 있어야 한다. 건축가처럼 음악을 작곡한 베토벤과는 달리, 슈베르트는 몽유병 환자였던 것 같다. 이에 대해서 좀 더 자세하게 살펴보자. 베토벤이 짜놓은 형식에서는 방향을 잃는 일이 절대 일어나지 않는다. 그의 음악은 일련의 단축과 상승 과정을 거치며 계속해서 앞으로 나아간다. 괴테는 베토벤에 대한 인상을 명료하게 다음과 같은 문장으로 표현했다. '나는 이토록 정력적이고 열정적이고 진정성 있는 예술가를 본 적이 없다.' 이 문장을 고스란히 그의 음악에 적용해도 될 것 같다. 베토벤이 이처럼 치밀하게 꽉 움켜쥐는 인물인 데 반해, 슈베르트는 아슬아슬하게 심연을 비껴가는 음악가다. 그는 인생을 통제하려 하지 않고 그냥 그 흐름에 맡겨버렸다. 32년밖에 안 되는 짧은 생애에 이미 천여개가 넘는 작품을 쏟아낸 것만 보아도 그가 몽유병 환자처럼 작곡한다는 사실이 이해되지 않는가. 그렇다고 그가 아무런 비판적인 입장 없이, 심지어 무계획적으로 창작 활동에 임했다는 건 아니다. 나는 슈베르트에게서 어느 정도는 칸트적인 면모를 발견했다. 여기에서 칸트의 말을 인용해 보자. '한 산물의 창시자는 그 산물이 그의 천재에 힘입고 있지만, 그 자신은 그러한 이념이 어떻게 자신에게서 떠오르는지를 알지 못하며, 또한 그는 그와 같은 이념을 임의로 또는 계획적으로 생각해내어 다른 사람에게 똑같은 산물을 만들어낼 수 있도록 지시규정에 담아 전달할 힘을 지니고 있지 않다.' 슈베르트는 음의 반복으로 모든 것을 할 수 있다는 걸 보여주고 싶었던 모양이다. 가령 트레몰로는 화음에 내적인 충격을 가할 수 있다. 주제와 모티프에 따라 이루어지는 음의 반복은 세 번째, 네 번째 악장에도 존재한다. 또 확장된 트레몰로는 G장조 현악 4중주와 1822년의 '단악장' 현악 4중주를 이어주는 연결 고리이기도 하다. 20세기에 들어서고 나서야 우리는 비로소 베토벤과 슈베르트의 마지막 현악 4중주를 다르게 들을 수 있게 되었다. 이른바 무절제함이 우리에게 새로운 표준을 제시해주었다. 현악4중주 장르의 전문가인 프리드헬름 크룸마허Friedhelm Krummacher는 슈베르트의 후기 실내악을 한 마디의 말로 멋지게 요약했다. '모순 속의 완성' 베토벤의 후기 현악 4중주의 초기 판본에는 이런 구절이 들어 있는 머리말이 실려 있다. '이 음악은 모든 재료의 속박에서 완전히 벗어났고, 이미 현세의 모든 것을 뛰어넘어 전적으로 고결하고 순수한 공간을 지배하는 영혼의 표현이므로 음악적 경계에 도달했다고 볼 수 있다. 베토벤같이 더 이상 지상의 사람이 아닌 자만이 빚어낼 수 있는 음악이다. 스스로와 신과 대적하는 완벽히 고독한 사람.' 이러한 베토벤의 표상에 의심을 품어보는 건 좋은 일이다. 구체적으로 베토벤의 후기 스타일은 어떻게 정리할 수 있을까? 제일 먼저 떠오르는 건 음악적 재료의 확장과 통합이다. 상반되는 것이 한데 뒤엉키고, 새로운 복잡함이 새로운 대담함과 마주치며, 세련됨은 투박함과, 공적인 것은 사적인 것과, 퉁명스러움은 서정적인 유연함과 만난다. 환영을 어루만지듯 숭고와 황홀함을 감지할 수 있고, 장엄함은 익살스러움에 손을 내밀며, 과거는 현재이자 미래로 다가온다. 어린아이들이 원을 그리며 추는 춤에서 농부들의 발 구르기에 이르기까지 온갖 춤이 펼쳐진다. 그리고 Bb현악4중주(Op. 130)의 카바티나(5악작), Ab장조 피아노 소나타(Op.110)의 아리오소(3악장), c단조 소나타(Op.111)의 아리에타(2악장)처럼, 악기가 아름답게 노래하기도 한다. 또한 캐논, 코랄, 레치타티보도 눈에 띄고, 교회선법도 등장하고, 푸가나 푸가 풍의 곡들도 있다. 게다가 폴리포니와 동기 작법은 불협화음과 같은 요소를 겁내지 않는다. 또 Op.130에서처럼, 무언가를 직접 드러내려는 작곡가의 충동이 느껴지기도 한다. 후기 현악4중주에는 여러 가지 공통점이 존재한다. 무엇보다 g#-a-f-e(이 네 음 모티프가 들어 있는 현악 4중주는 13번, 14번, 15번이다.)로 이루어진 모티프와 그 변형이 확연하게 두드러진다. 스트라빈스키가 보기에 베토벤의 '대 푸가'는 '음악이 낳은 가장 완벽한 기적' 이었다. '대 푸가'의 초판본에서 베토벤은 제목 옆에 '때로는 자유분방하게, 때로는 엄격하게(Tantot libre, tantot recherche)'라는 말을 덧붙였다. 이에 대해 음악학자 조셉 커먼Joseph Kerman은 '엄격하게 보다는 오히려 자유분방하게'라는 의미가 더 맞을 것 같다는 의견을 내놓았다. 푸가가 이 곡 전체를 관통하는 기본 원칙이 아니기 때문이다. Bb장조��� Ab장조 부분만 본래적인 의미의 푸가라 부를 수 있다. 포르티시모로 지속되는 부분에 오면, 연주자는 대단히 어려운 연주를 해내야만 하고 청자도 그만큼 어려운 음악을 받아들여야 한다. '대 푸가'를 연주할 때는 넓은 공간으로 뻗어 나가는 셈여림의 단조로움을 피하기 위해, 아니 적어도 그 단조로움을 누그러뜨리기 위해 연주자가 나름대로 악상기호를 보충해 넣는 게 좋을 것 같다. 예를 들어, 한참 동안 지속되는 포르티시모 악절에서는 이런 식의 질문을 스스로에게 던져 보자. 이 부분에선 어떤 특성이 두드러지게 해야 하는 걸까? 무언가 힘든 일을 하듯, 고되고 고집스럽게 연주해야 할까? 아니면 온기를 담아 긍정적으로 빛나게 연주해야 할까? 우아하면서 유머 넘치게 연주해야 할까? 음악이 내리치거나 찌르는 것처럼 들려야 할까? 아니면 울리도록 해야 할까? 이뿐이 아니다. 마지막 부분에서도 연주자는 스스로를 불사르는 황홀한 도취와 천상의 구원 사이에서 선택해야 한다. 그리고 베토벤은 꿋꿋하게 '대 푸가'의 피아노 버전까지 내놓았다. '네 손을 위한 대 푸가 Op.134' 감상자는 어떤 것이 최고의 녹음인지 찾아낼 수 있어야 한다. 문제는 홍수처럼 쏟아져나오는 음반 중에서 이를 찾아야 한다는 것이다. 병적인 수집광이나 대단한 달인이 아니고서는 그 엄청난 양의 CD를 쌓아 놓고 꼼꼼히 다 들어보는 사람이 있을까? 고작해야 서너 장 정도의 음반을 들어볼 테고, 그것으로 이미 특정 작품에 대한 선입견을 형성할 것이다. 추천 베토벤 에로이카 변주곡 op35, 필립스 하이든 소나타 60번 Hob. XVI 50, 1981, 잘츠부르크 페스티벌 모차르트 론도 a단조 KV511, 1999 필립스 슈베르트 환상곡, 1998 필립스 리스트 오베르만의 골짜기, 1981 암스테르담 라이브 모차르트 피아노 협주곡 20번, 스코티시체임버오케스트라, 매커라스 지휘 모차르트 피아노 협주곡 25번, 2001 에든버러 라이브 -알프레트 브렌델 '아름다운 불협음계' 중에서

0 notes