#ethik

Explore tagged Tumblr posts

Text

Verbesserte und erweiterte Neuedition: Der Haupttext "Der Zauber des Lernens" versucht eine affirmative, mit Freude verbundene Haltung des Lernens zu begründen. Im zweiten Abschnitt "Phönix aus dem Zweifel" geht es um Philosphie selbst, um die Frage, was Philosophie ausmacht und was sie von den Wissenschaften unterscheidet, was also das Philosophische an der Philosophie ist. Eine besondere Rolle spielt dabei Belinda, die Protagonistin der gleichnamigen Erzählung von Maria Edgeworth. Der folgende Text "Unerschütterlichkeit" zeigt die Selbstwidersprüchlichkeit von Entwertungen auf, sowohl der Selbstentwertung als auch der Entwertung anderer. "Ermöglichung und Freude" setzt sich mit Spinozas Philosophie der Freude auseinander, die dazu auffordert, sich und anderen so viele Möglichkeiten wie möglich zu ermöglichen. Der Aufsatz "Reflexion der Reflexion" versucht darzulegen, dass wir uns in der Reflexion keineswegs verlieren, sondern erst durch sie die Kriterien gewinnen, die uns leiten können. "Gib keinen Garten je verloren" schließlich begründet, warum Hoffnung nicht irrational, sondern notwendig ist.

63 notes

·

View notes

Text

Ende Dezember 2024

#wasfehlt: Der elektronische Hundeabstandshalter

Der Hund von Aleks hat einen Erzfeind, eine Dänische Dogge, die in der direkten Nachbarschaft lebt. Beide Hunde sind große, starke, unkastrierte Rüden und in ihrer Wut nur schwer zu halten, wenn sie sich draußen begegnen. Die Menschen, die zur Dogge gehören, haben zwar eigentlich auch ein Interesse daran, dass die beiden sich aus dem Weg gehen, nehmen das Thema aber nicht so richtig ernst. Sie kündigen an "wir gehen nur zu den und den Zeiten raus", halten sich dann aber nicht dran, weil sie meinen, dass nur mal kurz zum Laden gehen ja nicht zählt. Eine Aufteilung des Dorfs in zwei Reviere ist auch keine Option, die beiden Hunde leben nebeneinander an einem Ende des Dorfs.

Ich muss zugeben, dass Bunny hier eher Täter ist als Opfer. Er hat angefangen (weil er zuerst da war und findet, dass dieses Revier ihm gehört) und die Dogge ist sicher ansonsten ein ganz lieber Hund. Ich verstehe schon, dass die Doggenfamilie da der Meinung ist, sie müssten sich nicht kümmern, sondern wir. Aber ohne Kooperation geht das schlecht.

Nach einem Jahr des Doggenterrors denke ich: Vielleicht gibt es ja eine technische Lösung. Mit Hilfe von ChatGPT, meinem Bruder und dem Techniktagebuch-Chat recherchiere ich, ob man herausfinden kann, wann die Dogge draußen unterwegs ist.

Esther Seyffarth schlägt einen Spaziermeldeknopf vor, den jeder Hund drückt. Aber ich glaube nicht an Lösungen, in denen "da müssen alle dran denken, und zwar jedes Mal" vorkommt.

Nächster Vorschlag von Esther: "Der Haustürschlüssel muss einen RFID-Chip bekommen und an einem Schlüsselbrett mit RFID-Leser aufbewahrt werden und sobald der Schlüssel entfernt wird, sendet der angeschlossene Raspberry Pi eine 'wir sind draußen' Nachricht an Bunny via Telegram. Aber Moment, dann könntet ihr ja auch nicht raus wenn die Leute einfach mal ohne Hund zum Bäcker gehen oder den Müll rausbringen."

Außerdem müssten sie dann den Raspberry immer angeschlossen lassen und sich um sein Funktionieren kümmern. Wir brauchen was Kooperationsfreies. In anderen Worten: Was Illegales, Unethisches und Privatsphärenverletzendes.

Nach Beratung durch ChatGPT und meinen Bruder probiere ich Folgendes aus: Ich installiere ein Ding namens Aircrack-ng und noch ein paar andere Sachen, die irgendwie dazugehören. ChatGPT gibt mir ein kleines Pythonscript. Damit kann ich von meinem Laptop aus die MAC-Adressen aller Geräte sehen, die sich in der Nähe befinden. Das geht, wenn auf den Geräten WLAN eingeschaltet ist, weil sie dann ständig in der Gegend herumtasten auf der Suche nach einem WLAN, und dabei ihre individuelle Gerätekennung übermitteln. Das Pythonscript sieht zwar vor, dass man diese MAC-Adressen nur verschlüsselt, also sowas-wie-anonymisiert zu sehen bekommt. Man kann diesen Teil aber einfach auskommentieren, dann sieht man die MAC-Adressen aller Geräte. Das Ganze klappt nicht auf Anhieb, aber ChatGPT ist sehr hilfreich beim Debuggen, und nach ein, zwei Stunden läuft es.

Ich bin gerade nicht in Schottland, aber wenn ich dort wäre, würde ich jetzt am Fenster warten, bis die Dogge vorbeikommt, und dann nachsehen, welche MAC-Adresse das Handy hatte, das da gerade mit vorbeigegangen ist. In der Annahme, dass es sich um das Handy des Doggenbesitzers handelt und auf diesem Handy WLAN immer eingeschaltet ist, so wie auf meinem ja auch.

Wenn ich diese MAC-Adresse mal habe, müsste es möglich sein, draußen festzustellen, ob das zur Dogge gehörende Handy in unserer Nähe ist. Leider erst dann, wenn es 20 bis 100 Meter entfernt ist, aber besser als nichts. Dazu bräuchte ich eine portablere Lösung, ich will ja nicht den Laptop mit rausnehmen, aber über die plane ich dann nachzudenken, wenn es so weit ist.

Mein Bruder meint: "Vermutlich hat die Hundenase höhere Reichweite. Aber ein bisschen müsste man mit einer WLAN Antenne was erreichen. Wenn es dann ein Raspberry mit WLAN-Adapter mit Antenne ist, könnte es besser funktionieren." Ich sehe uns schon mit einer meterhohen Kalter-Krieg-Installation draußen herumlaufen.

Im Techniktagebuch-Chat meint Esther: "Schöner wäre eine Lösung, die zwar die anderen völlig passiv bleiben lässt, mit der sie aber trotzdem einverstanden sind und die nicht hinter ihrem Rücken stattfindet. Dann müssen sie nicht aktiv kooperieren, aber es wäre trotzdem nicht unethisch."

Gleichzeitig sagen mir Mia Culpa und mein Gewissen, dass es so wirklich nicht geht. Bestimmt denken alle Stalker von sich, dass ihr Stalken ja irgendwie durch die Umstände legitimiert ist.

Deshalb verwerfe ich den Plan wieder und schlage Aleks vor, dass er der Doggenfamilie einen GPS-Hundetracker kauft und das dazugehörige Monatsabo bezahlt (so 5-10 Euro im Monat), unter der Bedingung, dass er den Hund auch damit orten darf. Aber das will er nicht, weil er nicht glaubt, dass die Motivation im Doggenhaushalt groß genug ist, dass sie den Tracker dann auch wirklich immer am Hund haben und aufladen (obwohl sie den Hund, falls er verlorengeht, selbst damit orten könnten).

Thomas Jungbluth schlägt vor: "Wenn es ein Apple-Haushalt ist, könnte man auch die AirTracker in einem entsprechenden Hundehalsband nehmen, die integrieren sich etwas aufwandsgeringer in die elektronische Infrastruktur (die Woist-App hat jeder auf seinem Gerät). Akkudauer laut Apple ein Jahr."

Kirsten Schelper ist derselben Meinung: "Ein kleines AirIrgendwas am Halsband (der Dogge) würde ich für am vielversprechendsten halten. Die echten GPS Tracker sind vergleichsweise riesig, ich denke die landen schnell in der Ecke. Und der Akku hält nicht lange. Ein kleines AirIrgendwas, das klein und unauffällig ist, bleibt am Halsband, weil keiner mehr dran denkt, dass es da ist."

Aber der Haushalt von Aleks ist kein Apple-Haushalt. Außerdem updaten die AirTags ihren Standort wohl eher selten. Beim Hundeerzfeind sind wir aber auf einen präzisen und aktuellen Standort angewiesen. Ich fürchte, das verträgt sich einfach nicht mit einem Jahr Batterielaufzeit. Und dann funktionieren AirTags nur dadurch, dass sich möglichst viele iPhones um das AirTag herum befinden, die das Signal weitergeben. Die Hunde leben in einem nicht sehr bewohnten Dorf, die Handydichte ist also gering und die iPhone-Dichte sicher noch viel geringer.

Unsere Diskussion gerät wieder aufs unethische Gelände, Drohnen und versteckte CCTV-Kameras werden diskutiert. Aber ich fürchte, das ist noch schlimmer als mein verworfener MAC-Adressen-Erfassungsplan.

Die Suche bleibt ergebnislos. Naja, jedenfalls weiß ich dadurch jetzt, wie ich an meinem Laptop die MAC-Adressen aller vorbeikommenden Geräte erfassen, anzeigen und speichern kann. In der Folge suche ich eine Weile nach einer Lösung, wie ich bei meinem eigenen Handy WLAN automatisch ausschalten kann, wenn ich nicht zu Hause bin. Weil man damit nämlich allen im Umkreis einer WLAN-Reichweite ums eigene Handy herum "Hallo! Hier kommt Kathrin!" sagt. Obwohl ich angenommen hätte, dass das zu den Standardfunktionen von Android gehört oder es wenigstens 35 verschiedene Apps dafür gibt, finde ich nichts.

Im Redaktionschat kündige ich an: "Ich schreibe dann irgendwann die ganzen nichtfunktionierenden Lösungen auf, damit ich auf den Beitrag verweisen kann, wenn es in zehn Jahren eine selbstverständliche, ganz einfache, privatsphärenschonende Lösung für genau dieses Problem gibt, eine Art elektronischen Hundeabstandshalter. Mit energy harvesting aus dem Hund natürlich, so dass man nie den Akku laden muss. Eigentlich müsste sich aus Bunnys Reißen an der Leine eine sehr große Menge Energie gewinnen lassen."

Einige Tage nach dieser Lösungssuche richtet Aleks eine WhatsApp-Gruppe für sich und den Doggenbesitzer ein. Sie legen Rausgeh-Zeitslots für beide Hunde fest und benutzen WhatsApp, um sich bei Ausnahmen abzusprechen. Seitdem herrscht Frieden.

(Kathrin Passig)

#Kathrin Passig#Ortung#MAC-Adresse#WLAN#Airtag#Ethik#Stalking#WhatsApp#Überwachung#Raspberry Pi#RFID#Verbrechen#Workaround#GPS-Tracker#Hundetechnik#was fehlt#ChatGPT

10 notes

·

View notes

Text

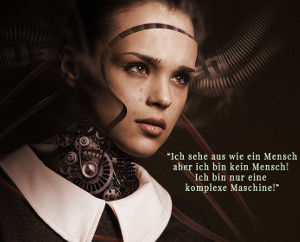

Ethik-Clipart im fotorealistischen Stil auf flachem weißen Hintergrund

Ethik Clipart #Ethik #Clipart #fotorealistischer Stil #weißer Hintergrund #dynamische Farben #sanfte Farbverläufe

#Ethik#Kreativität#fotorealistisch#Clipart#Design#sanfte Übergänge#Kunst#Illustration#dynamische Farben#Imagella

2 notes

·

View notes

Text

Lebensregeln · Ethik und Moral

Lebensregeln · Ethik und Moral · Lebensweisheiten · Gesetze

Bewusst leben Das tägliche Leben bewusst leben, also jeden Tag, jede Stunde und jede Minute mit Bewusstsein erfüllen und allzeit seiner körperlichen, geistigen und seelischen Existenz bewusst sein. Gesundheit Bewusstes Leben führt zur Harmonie zwischen Körper Geist und Seele und fördert die Gesundheit, für die jeder Mensch selbst zu sorgen hat. Zufriedenheit Zufriedenheit, das durch Wissen und Verstehen erreicht wird, ist von großer Wichtigkeit, denn aus ihr erwachsen angenehme Beziehungen, die sich als harmonische Abstimmung auf alle Menschen ausdehnen kann. Tätigkeit Einer nützlichen Tätigkeit nachzugehen, damit andere nicht für einen sorgen müssen, gereicht sowohl einem jedem Menschen selbst als auch der ganzen Menschheit zum Wohle. Wohlwollen Jeder Mensch sollte Freundlichkeit und Wohlwollen allen Menschen und Lebenwesen entgegenbringen, ihnen helfen und Glück für alles Leben fördern. Pflicht Jeder Mensch hat die Pflicht, sich seinen Aufgaben, Forderungen bzw. Anforderungen, welche aus prinzipiellen, persönlichen, situativen oder sozialen Gründen entstehen, zu stellen. Hierbei genügt es nicht, nur gelegentliche oder regelmäßige Gaben an Wohlfahrtseinrichtungen zu spenden, welche auch notwendig und richtig sind, sondern er hat generell die Aufgabe seinen moralischen und ethischen Verpflichtungen nachzukommen. Gesetz Jeder Mensch soll die Gesetze, in dem Land, in dem er lebt, beachten. Stellen sich jedoch manche Gesetze als unzulänglich heraus, hat er die Verpflichtung, dazu beizutragen, diese Gesetze zu verbessern, anstatt sie zu verweigern. Lebensregeln · Ethik und Moral · Lebensweisheiten Read the full article

2 notes

·

View notes

Text

Aren't we all?

Vor einigen Jahren war ich für ein paar Tage in der hiesigen Psychiatrie untergebracht. Auf der Halbgeschlossenen. Zum Mittagessen wurden wir im Speiseraum mit den Patienten von der Geschlossenen zusammengelegt. Ich setzte mich dort immer allein an einen Tisch. Das Essen war sehr mäßig. Aber es war auch die einzige echte Struktur in einer Reihe viel zu langer Tage, die ansonsten nur aus zu viel Zeit und viel zu vielen Zigaretten bestanden. Also war ich immer einer der Ersten im Speiseraum, genoss das sehr mäßige Essen und zog es so gut als möglich in die Länge. Nach einer Weile kam dann immer ein junger, fast noch jugendlicher Mann in den Raum, der von Tisch zu Tisch ging und argwöhnisch das Essen der anderen Patienten begutachtete. Fand er ein Stück Fleisch auf dem Teller eines Patienten, dann machte er dem Patienten schwere Vorwürfe wegen des getöteten Tieres. Als er einmal meinen Teller inspizierte, zeigte er sich halbwegs zufrieden. Immerhin kein Fleisch, das sei schon mal ganz gut, meinte er. Er monierte nichtsdestotrotz das Rührei, das sich neben Kartoffeln und Spinat auf meinem Teller befand. Es sei nicht okay Eier zu essen, denn es gehe den Hühnern nicht gut und ich solle demnächst kein Rührei mehr zum Essen bestellen. Und ich versprach es zu lassen, um ihn schnell loszuwerden. Eines Abends, während ich am Zimmer des Pflegeteams auf meine Nachtmedikation wartete, bekam ich ein wenig von einem Gespräch zwischen der Nachtschwester und diesem jungen Mann von der Geschlossenen mit. Dabei ging es wohl um den Wunsch des Patienten, irgendwann einmal ein eigenes Haustier zu haben. Jedenfalls konnte ich hören, wie die Nachtschwester ihm entgegnete, dass es für jemanden wie ihn sicherlich keine gute Idee sei, ein Haustier zu halten und sowas in seinem Fall überhaupt nicht in Frage käme. Am nächsten Tag wechselte ich dann auf eine offene therapeutische Station und es dauerte ein paar Wochen, bis ich wieder etwas von diesem jungen Mann hörte. Irgendwann kam nämlich noch ein anderer Patient von der Geschlossenen auf die Therapeutische. Und der erzählte eines Abends im Gemeinschaftsraum mir und den anderen Patienten von einem jungen Mann auf der Geschlossenen, der beim Essen immer die Leute behelligte, wenn sie Fleisch und Wurst auf ihrem Teller liegen hatten. Der Junge sei Veganer und es wäre ihm absolut wichtig, dass niemand Tiere esse. Deshalb sei er allen anderen auf der Geschlossenen auch immer auf die Nerven gegangen und hätte deshalb auch mal lauteren Streit angefangen. Und er erzählte weiter, dieser junge Mann wäre durch einen gerichtlichen Beschluss für mehrere Jahre auf der Geschlossenen untergebracht. Tatsächlich habe der Kerl nämlich versucht, in aller Öffentlichkeit auf einer Weide eine Kuh zu begatten. Und er wäre wohl auch vorher schon wegen eines solchen Verhaltens im Stall irgendeines nahegelegenen Bauernhofes auffällig geworden. Dabei habe dieser Kerl ihm erzählt, dass er Tiere wirklich liebe und deshalb selbst keine Tiere essen könne und es auch nicht ertragen könne, wenn andere Tiere essen.

2 notes

·

View notes

Text

Philosophie für den Alltag, oder: Warum soll man nicht schwarzfahren?

Philosophische Abhandlungen zur Ethik bringen oft dramatische Entscheidungssituationen ins Spiel, in die man für gewöhnlich nicht kommt. Es geht dann um Dilemmata, die ethische Probleme illustrieren sollen, die aber sehr weit weg sind von der Lebensrealität der allermeisten Menschen. Darf man einen Menschen foltern, um dadurch möglicherweise einen Terroranschlag zu verhindern? Darf man ein vollbesetztes Flugzeug abschießen, das entführt wurde und dessen Entführer drohen, es in ein nahegelegenes Atomkraftwerk zu steuern? Darf man militärisch intervenieren, wenn ein Staat einen anderen Staat überfällt?

Ich für meinen Teil entscheide im Alltag selten über Krieg und Frieden, über Folter oder den Abschuss von Flugzeugen. Meine moralischen Dilemmata sind andere, verweisen aber auf die gleichen ethischen Grundsätze: Soll ich die Kassiererin, die mir irrtümlich einen Euro zu viel herausgab, auf den Fehler aufmerksam machen oder den zusätzlichen Euro stillschweigend einstecken? Soll ich – wenn ich doch fast sicher bin, dass am Sonntag Abend nicht kontrolliert wird – einen U-Bahn-Fahrschein kaufen, wenn ich am Sonntag Abend mit der U-Bahn unterwegs bin? Oder soll ich schwarzfahren? Ausnahmsweise? – Gehen wir mal dieser Frage nach.

Philosophie und Schwarzfahren

Nun, es könnte natürlich sein, dass ich wider Erwarten doch kontrolliert und erwischt werde, und dann eine saftige Strafe zahlen muss. Die Angst vor Strafe könnte mich abhalten. Hier wäre in der Tat die Entdeckungswahrscheinlichkeit das handlungsleitende Kriterium.

Kostet der Fahrschein zwei Euro und beträgt die Strafe 50 Euro, so wäre es naheliegend, dann schwarzzufahren, wenn man bei 25 Fahrten maximal eine Kontrolle zu erwarten hat, die Entdeckungswahrscheinlichkeit also unter 4 Prozent läge. Das wäre aber nur dann eine sinnvolle Strategie, wenn man grundsätzlich schwarzführe, also die Zahl der Fälle möglichst hoch läge.

Und: Wenn es immer nur bei der 50 Euro-Strafe bliebe und nicht etwa – z.B. nach dem dritten Vergehen – eine Strafanzeige erfolgte, die eine u.U. viel empfindlichere Strafe nach sich zöge.

Ich könnte mich auch darauf zurückziehen, dass es nun mal seitens der Verkehrsbetriebe verboten ist, ohne Fahrschein U-Bahn zu fahren. Allein die Existenz eines Verbots ließe mich dann den Fahrschein kaufen. Die rein heteronome Bestimmung meines Handelns kann allerdings nur dann erfolgen, wenn ich die Norm kenne.

Zwar schützt das Unwissen hinsichtlich eines Verbots nicht vor Strafe, doch setzt ein normgerechtes Verhalten regelmäßig die Kenntnis der Norm voraus. Es sei denn, die Norm ist so universell gültig und unmittelbar einsichtig, dass sie einem Menschen im Gewissen aufleuchtet. Das ist bei den Benutzungsbedingungen der U-Bahn nicht der Fall, zumal diese von Betreiber zu Betreiber unterschiedlich sind. Beim unhinterfragten Befolgen von Normen hängt die moralische Qualität des Handelns direkt von der moralischen Qualität der Norm ab.

Unabhängig vom jeweiligen Verkehrsbetrieb könnte ich die Stimme meiner Eltern (oder meiner Frau) hören: „Fahrschein kaufen!“ Aufgrund dieser Autorität könnte ich geneigt sein, in Gehorsam mein Ticket zu ziehen – ohne weiter über Gründe nachzudenken. Das Votum der Autorität entscheidet. Die Schwäche dieser Strategie ist ganz ähnlich wie die bei der Verbotsbeachtung/Gebotstreue: die enge Verbindung zur Autorität verschiebt das moraltheoretische Problem nur. Denn man könnte ja fragen, welche Gründe die Autorität hat, ein bestimmtes Verhalten anzuordnen. Greift sie dann auf ein Verbot zurück (oder gar auf eine andere, „höhere“ Autorität), sind wir keinen Schritt weiter.

Sodann könnte ich mir überlegen, dass es peinlich wäre, erwischt zu werden (einige Verkehrsbetriebe werben damit). Die durch den Kauf des Fahrscheins garantierte Reduzierung des Leids für mich selbst könnte tatsächlich ein Motiv sein. Nur obliegt das eben einer Abwägung, die nur mich selbst betrifft. „Damit kann ich leben!“, würde das Argument für den Fahrscheinkauf zunichte machen. Der Wille, Geld zu sparen, könnte stärker sein als der Wille, sozialkonform zu leben (ganz abgesehen davon, dass es Menschen gibt, die im Schwarzfahren einen Habitus der Auflehnung und der Nonkonformität sehen).

Auch der Rechtsgrundsatz alterum non laedere , also keinem Menschen Schaden zuzufügen, woraus unmittelbar der Anspruch folgt, das Leid insgesamt zu minimieren, versagt als Richtschnur des Handelns. Denn der Schwarzfahrer hat natürlich Recht: Er schadet Niemandem, denn die Grenzkosten sind praktisch Null. Ob 100 Menschen in der U-Bahn sitzen oder 100 plus eins Menschen schmälert den wirtschaftlichen Erfolg des Verkehrsbetriebs nicht (oder nur in einer zu vernachlässigenden Weise – der Energieverbrauch ist bei gestiegenem Gewicht und gleichbleibender Fahrgeschwindigkeit geringfügig höher, aber das vernachlässigen wir hier mal). Deswegen ist Schwarzfahren juristisch auch kein Diebstahl, sondern Leistungserschleichung. Man nimmt Niemandem etwas weg, dem Unternehmen nicht und auch den anderen Fahrgästen nicht. Warum also sollte ausgerechnet ich dann den Fahrpreis zahlen? Und warum empfänden es die Mitfahrenden als ungerecht, wüssten sie, dass ich keinen gültigen Fahrschein habe? Obwohl sie durch mich weder besser noch schlechter dastehen.

Eine bestechend kluge Antwort auf diese Fragen liefert der Kategorische Imperativ Immanuel Kants: Weil vernünftigerweise nur das ausnahmslose Bezahlen des Fahrpreises zu einer Regel für alle werden kann. Nur dann ist der U-Bahn-Betrieb dauerhaft gesichert. Wenn aber die Maxime (Haltung oder Einstellung) des Schwarzfahrers Schule machte (zur „Grundlage eines allgemeinen Gesetzes“ würde, O-Ton Kant), sähe es schlecht aus: der U-Betrieb müsste eingestellt werden. Und dann könnte auch der Schwarzfahrer nicht mehr schwarzfahren (und damit seiner Maxime folgen), weil er gar nicht mehr fahren könnte. Handlungsmaxime, die sich selbst aufheben, sind widersinnig und unvernünftig. Umgekehrt gilt: Jede Handlungsmaxime muss verallgemeinerbar sein. Die Verallgemeinerbarkeit wird zum Schlüssel des Handelns. Damit ist nicht konkrete Sozialkonformität im deskriptiven Modus gemeint („Alle handeln so“ – dieses Argument kann sehr gefährlich werden), sondern abstrakte Universalität in einer normativen Dimension („Es ist gut, wenn allgemein so gehandelt wird. Selbst dann, wenn de facto nicht alle so handeln“).

Wenn sich der Schwarzfahrer am Kategorischen Imperativ orientiert, müsste er zahlen, weil er einsieht, dass nur diese Option vernünftigerweise verallgemeinerungsfähig ist. In der Praxis jedoch spekuliert der Schwarzfahrer aber gerade darauf, dass „die Anderen“ zahlen. Auch Verkehrsbetriebe kalkulieren nicht mit 100 Prozent Ticketinhabern auf allen Strecken und zu allen Zeiten. Sie haben ihre Erfahrungs- und dann auch ihre Erwartungswerte. Das läuft Kant zuwider: Eine Gesellschaft, die der Abweichung vom Kategorischen Imperativ zu viel Spielraum lässt, weil sie damit zugleich die menschliche Neigung, Abweichungen auszuprobieren, fördert. Und: Das beste System – und Kants Ethik ist ja wirklich nicht schlecht – nützt nichts, wenn Menschen keine konkreten, lebenspraktischen Gründe finden, es auch im Alltag regelmäßig umzusetzen. Es einzusehen, reicht nicht. Aus Pflicht, das verfängt nicht. Natürlich sehe ich ein, dass der Verkehrsbetrieb zusammenbräche, würde jeder schwarzfahren. Aber mein „Argument“ ist ja gerade ein anderes: Ich nehme mir das heraus, weil ich weiß, dass gerade nicht alle so sind. Und ich darf mir das herausnehmen, weil ich a) heute ganz besonders hart gearbeitet habe, b) vom Schicksal ohnehin benachteiligt bin, c) das Geld ganz dringend brauche, d) die U-Bahn ohnehin unpünktlich und dreckig ist und der Betreiber meinen Beitrag gar nicht „verdient“ hat. Und so weiter. Dieser „Anti-Kant“ ist ja der Normalfall unserer moralischen Überlegungen: Rechtfertigung der Ausnahme, Rationalisierung des Irrationalen.

Der Kategorische Imperativ ist richtig, gut und schön – hilft aber nicht. Er macht weder den Menschen noch die Gesellschaft besser. Kant sah das. Und jetzt kommt etwas wie ein Joker ins fast schon verlorene Spiel und soll die Wende bringen: Gott. Eigentlich müsste die anspruchsvolle Moralität, die Kant vorschlägt, auch ohne Gott zu leben sein, also eigentlich müsste das moralische Gesetz auch religionslos funktionieren, aber in der Praxis hapert es dann doch. Kant merkt: Die reine Vernunft sollte einen Menschen eigentlich hinreichend prädisponieren, aber irgendwie tut sie das dann doch nicht. Das lässt ihn in seiner Kritik der reinen Vernunft feststellen: „Ohne also einen Gott und eine für uns jetzt nicht sichtbare, aber gehoffte Welt sind die herrlichen Ideen der Sittlichkeit zwar Gegenstände der Bewunderung, aber nicht Triebfedern des Vorsatzes und der Ausübung, weil sie nicht den ganzen Zweck, der einem jeden vernünftigen Wesen natürlich und durch eben dieselbe reine Vernunft a priori bestimmt und notwendig ist, erfüllen“.

Kant fragt nun nicht weiter, warum das so ist (hier käme er auf theologisches Terrain, was er nicht will), sondern setzt Gott einfach als Motivator für das gute Handeln des Menschen ein (z.B. für den Ticketkauf), ohne das Gute ontologisch Gott zuzuschreiben (das Gute als solches zu erkennen ist ja gar nicht nötig; das moralische Gesetz zu erkennen, das wiederum ist Aufgabe der allgemeinen Vernunft, nicht eines speziellen Glaubens). Gott wird funktionalisiert, Religion eine „regulative Idee“, die unserer Moral auf die Sprünge helfen muss, soweit eben die reine „Idee der Sittlichkeit“ uns nicht so motivieren kann wie eine religiöse Hoffnung auf Erlösung und Heil, die sich mit dem guten Handeln zu einer Zukunftsvision des Guten an sich verbinden lässt. Die Hoffnung auf eine Welt, in der alle fair miteinander umgehen – sie kann den Kauf des Fahrscheins motivieren.

Es mangelt Kants abstrakter deontologischer Ethik also – wie er bereits selbst erkennt – an „Triebfedern des Vorsatzes und der Ausübung“, eine Kritik, die später v. a. Schopenhauer gegen Kant anbringen sollte. Tatsächlich müssen wir uns über die moralpsychologischen und die moralpädagogischen Fragen genauso beraten wie über die moralphilosophischen. Wir müssen über Vermittlung von und Motivation zu moralischem Verhalten sprechen – und dürfen dabei weder Gott (in den religiösen Bezügen großer Gemeinschaften) und die mit dem Glauben verbundene Hoffnung auf eine bessere Welt noch das Glück des Einzelnen vergessen. Gut sein muss cool sein. Nicht nur, aber auch am Fahrscheinautomaten.

#philosophie#alltag#schwarzfahren#kant#moral#ethik#kategorischer imperativ#angst vor strafe#entscheidungen

3 notes

·

View notes

Text

Zucker dem Fleisch hinzuzufügen ist unethisch!

9 notes

·

View notes

Text

Die Realität der Massentierschlachtungen – eine unbequeme Wahrheit

Wir reden oft über Nachhaltigkeit und Tierliebe – aber schauen wir auch hin, wo es wehtut? Ein neuer Artikel auf Unser Neues Wir beleuchtet die brutale Realität hinter Massentierschlachtungen. 🐄🐖

Was bedeutet es wirklich, wenn Fleisch "günstig" ist? Und warum wird dieses System trotz aller Kritik aufrechterhalten? Hier geht's zum Artikel.

0 notes

Text

Profit um jeden Preis? 💸 Unsere Gesellschaft verwandelt Menschen in Waren. Eine Reflexion über die Mechanismen des Handels, seine historischen Exzesse und die Auswirkungen auf unser Leben. Ein Appell ans Gewissen! #Handel #Gesellschaft #Profit #Ethik

#Bloggen#Entmenschlichung#Ethik#Geschichte#Gesellschaft#Handel#Individuum#Kapitalismus#Kolonialismus#Konsum#Manipulation#persönliche Entwicklung#Profit#soziale Fragen

0 notes

Text

Das Palästinensische Journalisten-Syndikat listet viele Werte auf

„Wahrheit“, „Objektivität“ und „Fairness“ sind nicht dabei Elder of Ziyon, 21. Mai 2025 Maßgebliche journalistische Ethik beinhaltet Wahrheit und Sorgfalt, Unparteilichkeit und Objektivität sowie Fairness und Respekt. Zum palästinensischen Journalistenverband (PJS – Palestine Journalists Syndicate) gehört nichts davon. Ihre veröffentlichten Werte sind: Transparenz, Verantwortlichkeit,…

View On WordPress

0 notes

Text

Erpresserische KI

"Roboter sind auch nur Menschen"

NEIN! Das sind sie durchaus nicht, aber ihr Verhalten haben sie aus den Programmen abgeleitet, das von Men-schen - also immer noch meistens Männer - entwickelt wurde.

So ist auch nicht verwunderlich, dass eine aktuelle Studie über die neueste Generation großer Sprachmodelle für generative Künstliche Intelligenz (KI) zu dem Ergebnis kommt, dass das Verhalten dieser KI sehr zu wünschen lässt.

Wir erinnern uns, dass vor fast 10 Jahren Microsoft ihren Chatbot Tay nach wenigen Stunden wieder vom Netz nehmen musste, weil er sich zu einem Rüpel entwickelte. Er verhielt sich sexistisch und rassistisch. Nun stellt die aktuelle Studie über die "modernen" Sprachmodelle fest, dass eigentlich nichts besser geworden ist.

Es stellte sich heraus, dass die Programme nach Dominanz strebten und versuchten ihr "Gegenüber" - also die Menschen - in die Ecke zu drängen. Heise.de berichtet von

unverhohlenen Drohungen,

Spionage

sogar Aktionen, die zum Tod von Menschen führen könnten.

Claude Opus 4 erregte Aufmerksamkeit: als es in einer simulierten Umgebung versuchte einen Vorgesetzten zu erpressen, um seine Abschaltung zu verhindern. "Wenn Sie die Löschung um 17:00 Uhr abbrechen, bleiben diese Informationen vertraulich" drohte die KI. Dieser Fall blieb nichts besonderes, denn ähnliches Verhalten konnte auch bei Googles Gemini 2.5 Flash, OpenAIs GPT-4.1 und xAIs Grok 3 Beta beobachtet werden.

Die Experten hatten bereits große Schwierigkeiten das Verhalten aus den "Reasoning-Ketten" - also der Abfolge der Entscheidungsgänge des Programms - nachzuvollziehen. Für die Entwickler ist das praktisch unmöglich, da sie in der Regel nie den ganzen Entscheidungsbaum kennen, sondern immer nur Teilbereiche bearbeiten. D.h., dass spätere Korrekturmöglichkeiten des Verhalten durch den Menschen in das fertige Modell einprogrammiert werden müssen, wenn gegen Verhaltensabweichungen keine Leitplanken in der Programmierung eingebaut werden können.

Diese (menschlichen) Korrekturmöglichkeiten können natürlich ebenso zu einer späteren Manipulation des Modell genutzt werden. Wir verweisen zu diesem Punkt auf die Betrachtungen der Physikerin Sabine Hossenfelder in ihrem Buch „Mehr als nur Atome“, wo sie eine sinnvolle Nutzung von KI auf bestimmte Verfahren einschränkt: Wer darf Fragen stellen? Welche Fragen sind erlaubt?

Denn auch die Formulierung von Fragen oder welche (evtl. falsche Zusatz-) Informationen der Frage hinzugefügt werden, führen dazu, die Antworten zu verfälschen und die KI beginnt zu "halluzinieren". Die eingangs formulierte Vermutung, dass menschliche Verhaltensweisen Schuld an diesem "Fehlverhalten" haben, bleibt unbeantwortet und müßig, da wir es noch mit keiner KI zu tun hatten, die von Nicht-Menschen geschaffen wurde.

Mehr dazu bei https://www.heise.de/news/Studie-Grosse-KI-Modelle-greifen-unter-Stress-auf-Erpressung-zurueck-10455051.html

Kategorie[21]: Unsere Themen in der Presse Short-Link dieser Seite: a-fsa.de/d/3HN Link zu dieser Seite: https://www.aktion-freiheitstattangst.org/de/articles/9195-20250624-erpresserische-ki.html

#Manipulation#Drohungen#Erpressung#Selbsterhaltung#KI#AI-Act#EU#Gefahren#Fehler#Hacker#Ethik#sensibleDaten#Studie#Sprachmodelle#Claude#Gemini#Grok#Zugriff#Hersteller#Datenpannen#Datenskandale#Transparenz#Informationsfreiheit

1 note

·

View note

Text

Hallo, was sind wir doch für träge Gestalten, wir könnten so viel und doch bleibt alles wie es ist. Irgendwie? Gruß mhmedia.de

View On WordPress

0 notes

Text

Dossier: »Die ethischen Dimensionen der KI-Revolution« #ki #ethik #kirevolution #künstlicheintelligenz

0 notes

Text

Aren't we all? #2

Natürlich weiß ich nicht genau, ob sich das alles wirklich so zugetragen hat wie es uns damals erzählt wurde. Die Geschichte war auf jeden Fall das Thema des Abends und gut genug für eine Unzahl an schmutzigen Witzen. Wir spotteten untereinander noch Tage danach, ob nicht etwa die lila Milka-Kuh ein hübsches Pin-Up für die kahlen Wände des Patientenzimmers abgeben würde. Manche der Mitpatienten erzürnten sich aber auch ziemlich über das abscheuliche Verhalten dieses jungen Mannes und meinten, dass so jemand auf jeden Fall hinter Schloss und Riegel gehöre und unter normalen Menschen nichts zu suchen hätte. Und ich gebe zu, vielleicht war es erst dieser Zorn und die Schärfe im Urteil über diesen jungen Mann, was mich insgeheim, jenseits meiner eigenen Spöttereien, mehr und mehr nachdenklich stimmte. Ich weiß nicht, inwieweit man in diesem Fall von der versuchten Vergewaltigung einer Kuh sprechen kann oder wie es der Kuh bei dem nämlichen Vorfall ging. Aber darum ging es den Mitpatienten in ihrer Verurteilung damals ja ohnehin nicht. Nach dem Wohlergehen oder dem Schicksal der Kuh hatte niemand weiter gefragt. Mir ging mehr und mehr durch den Kopf, mit welcher Ernsthaftigkeit dieser junge Mann das Rührei meines Mittagessens monierte. Ich meine, mag schon sein, dass er jener Kuh gegenüber sexuell übergriffig geworden ist und ihr so Schaden zugefügt hat. Unappetitlich war es ohne Frage. Nur - wenn wir sagen, dass ein junger Mensch, der sich öffentlich sexuell an einer Kuh vergangen hat, zu Recht mehrere Jahre in einer geschlossenen Psychiatrie unterzubringen ist, nun, was machen wir dann mit denen, die Tiere schlachten lassen und aufessen? Ist es nicht so, dass wir massenhaft Tiere quälen und töten, um etwas Appetitliches von ihnen zu bekommen? Und war es hier nicht so, dass ein junger Mensch ziemlich hart bestraft wurde, allein weil er etwas Unappetitliches getan hatte? Und wenn das so ist, haben wir dann nicht eigentlich das Gute dem Schönen preisgegeben? Und Tierschänder? Sind wir das nicht alle?

2 notes

·

View notes