Text

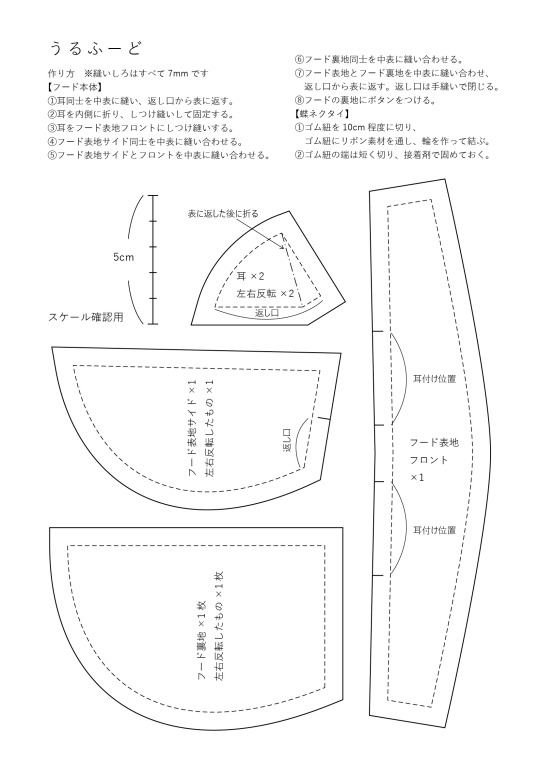

ぬいマウンパ 型紙と作り方

型紙(A4サイズ)

ナイロンを扱う時のコツ

薄手のナイロン生地を使うとリアルな仕上がりになります。ナイロン生地の扱い方について気がついたことを書いておきますね。参考になれば幸いです!

ナイロン生地には布用接着剤が使えません。また、熱に弱いのでアイロンもNGです。

針の跡が目立ちやすく、間違って縫ってしまったところをほどくと針の跡が残ります。基本一発勝負の素材です😱

本当はマチ針もよくないんだと思いますが、私は使ってしまっています。パッチワーク用の細いマチ針を使うと針の跡があまり目立ちません。縫い代の幅がせまくてマチ針を打ちにくいところはしつけ用のテープを使ってます。

テープ類を使っても生地の表面が毛羽立たないので、私みたいに両面テープで型紙を布に貼って裁断する人には扱いやすい生地です。

作り方

この型紙は基本に縫い代5mmです。一部縫い代7mmの箇所があります。

ステッチを入れる時の縫い目の長さは、短めの方が繊細に仕上がります。私は1.8mmで縫っています。

まずフロントとフードをそれぞれ中表に折って縫い、表に返します。フードの方は縁を5mm幅で裏側に折ってステッチで押さえておきます。

上身頃の縫い代の部分にあらかじめ紐を接着しておきます。接着剤の中にはナイロン非対応のものもあるのでご注意。紐は22mm程度の長さにするとバランスが良いと思います。

上身頃と下身頃を中表に合わせて縫います。下身頃を折ってステッチで押さえます。袖口の部分も端を折ってステッチを入れておきます。(本当は上身頃と下身頃を合体する前に袖口を縫った方が簡単です…手順を間違えました😭)

フードと身頃を縫い合わせます。この時、紐をマスキングテープ等で固定しておくと、紐が曲がったりせずきれいに仕上がります。

フードの縫い代を身頃側に倒してステッチで押さえます。フード付け〜フードの付け根にステッチを入れるところが一番の難所かと思います🤨これを乗り切れば後はほぼ直線縫いのみなので頑張ってください…!

身頃を中表に折って袖下から脇にかけてを縫い、表に返します。

裾を裏側に折ってステッチを入れます。

フロントと身頃を縫い合わせます。この前立ての部分のみ縫い代7mmになっています。反対側も7mm幅で折っておきます。

最後に前立ての部分にステッチを入れたら完成です🥳この時、裏側にマジックテープを一緒に縫い付けておきます。マジックテープの固い方を持ち出しています。

12 notes

·

View notes

Text

ぬい服まとめ その2

今まで作ったぬい服の写真と型紙置き場です。

【共通の注意事項】

・型紙はA4サイズで印刷してください。

・ここで公開している型紙を使用した作品の販売はご遠慮ください。作品の写真の投稿はご自由にどうぞ。

・こたつとエプロン以外の型紙は作り方の説明があまり親切ではありません。ご自分で型紙を読み解ける方向けです(不親切でごめんなさい)

⑤カップ���ーキのきぐるみ

(型紙準備中。後日掲載予定)

⑥ピアス付きねこみみ

(型紙準備中。後日掲載予定)

⑦うさふーど

⑧うるふーど

⑨ぬい小屋

(型紙準備中。後日掲載予定)

5 notes

·

View notes

Text

ぬい服まとめ その1

いつの間にかぬい服たくさん作ったねということで写真と型紙をまとめてみました。

【共通の注意事項】

・型紙はA4サイズで印刷してください。

・ここで公開している型紙を使用した作品の販売はご遠慮ください。作品の写真の投稿はご自由にどうぞ。

・こたつとエプロン以外の型紙は作り方の説明があまり親切ではありません。ご自分で型紙を読み解ける方向けです(不親切でごめんなさい)

①おおかみ着ぐるみ

(型紙準備中。後日掲載予定)

②ぬい用こたつ

型紙&作り方

③オムライス&ポテトサラダのきぐるみ

(型紙準備中。後日掲載予定)

④ぬいエプロン

型紙&作り方

4 notes

·

View notes

Text

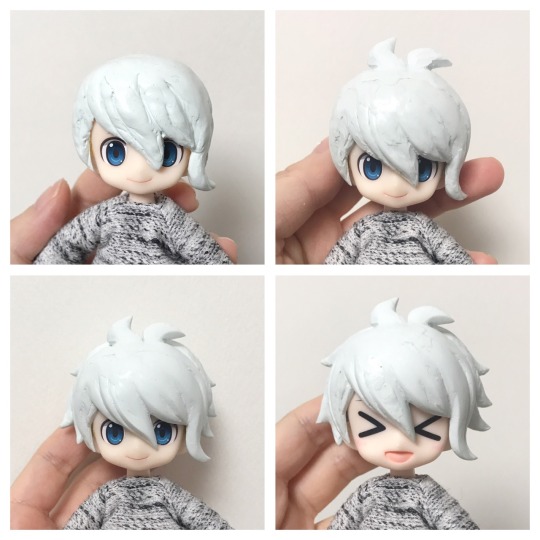

初めてのフィギュア改造のすすめ

「フィギュアの改造を行うにあたり何から始めたのか」とご質問いただいたので大昔に初めてフィギュア改造に挑戦した時の写真を載せてみようと思います。

フィギュア改造に興味があるんだけどハードルが高くて何から始めたらいいのか分からない方へ向けて、参考になればと思い記事にしました。

初めて〜現在までの、改造した・フルスクラッチしたフィギュアの写真を並べてみました。昔の作品拙くて恥ずかしいですが、最初はこんなもんだ!という安心材料になれば幸いです…笑

2011年頃までの作品はこことは別のブログで公開してました。途中手を動かしてない期間が数年あって、2017年からツイッターで作品を投稿し始めます。

ツイッターは反応がダイレクトにあるのが楽しくて、2017年以降は作品作りのペースが上がり、ついにワンフェス出展までしてしまいました。人に見せるって大事だな〜。

ここからは本題の初めてのフィギュア改造の話。

もう10年以上前に初めて作ったのがこちら。ピンキーストリートというデフォルメフィギュアを改造して涼宮ハルヒの憂鬱のキョンを作りました。当時ハルヒは公式のピンキーフィギュアが発売されていて、どうしても隣にキョンを並べたくて作ったのでした。

今見ると造形も塗装もすごくシンプルですが、当時は結構時間がかかった記憶があります。

最初はこれくらい単純な形から挑戦するのが途中でくじけにくいかなと思います。

もうひとつ大事なポイントは、改造元のパーツは作りたいキャラになるべく近いものを探すことです。

このキョン、下半身は元のパーツの造形ほぼそのままです。

最初は手間を最小限に抑えてとにかく完成させる!多少粗があってもまあいいか精神で完成させる!完成させるかどうかで得られる経験値が全然違うよ!

特に髪の毛は形が複雑で難しいので、作りたいキャラに近い髪型のパーツを探して、元の造形を活かすのがおすすめです。

塗装も最初からエアブラシなんて頑張らなくても大丈夫!

私なんて2017年まで全部缶スプレーと筆塗りのみで仕上げてます。エアブラシと和解したのはかなり最近のことです。

昔は目を描くこ��が難関のひとつでしたが、今はねんどろいどフェイスメーカーとか、簡単に綺麗なアイプリントを作れるサービスができてハードルがぐっと下がりましたよね。

あと最近は模型カフェが増えていて、道具を貸し出してもらえたり店員さんにアドバイスしてもらえる場があるのでそういうところで教えてもらうのも近道かなと思います。

つらつら書いちゃいましたが、最初はとにかく完成させることを目標に簡単な改造から初めるのがおすすめです。

フィギュア作りは時間がかかるので挫折しやすいですが、その分完成した時はものすごーーーくうれしいです。その気持ちを1回味わうとやみつきになりますよ。

フィギュア改造やってみようかなと思っていただけたらとってもうれしいです!

7 notes

·

View notes

Text

フィギュア改造方法

キューポッシュを改造したフィギュアを公開してるんですが、どうやって作っているのか聞かれることがあるので、作り方をまとめてみました。

改造途中の写真を載せてますが、色んなキャラクターの写真が混ざってます。わかりにくくてすみません…!

①材料と道具

最初に材料のご紹介。素体のキューポッシュとエポキシパテです。

キューポッシュもねんどろいども案外キャラクターによって顔の大きさが違います。小顔な顔パーツに合わせて髪を作ると他の顔パーツが入らなかったりするので注意です。

エポキシパテは色んなメーカーの製品があります。私はウェーブの軽量タイプの切削感が好きでよく使ってますが、脆くて折れやすいので髪の毛先には別のパテの方が良いと思います。タミヤの速硬化タイプとかバランス良くて使いやすいんじゃないでしょうか。

パテを削るのに使っている道具は、オルファのアートナイフプロ 曲線刃と、パワーグリップの彫刻刀です。

パテを盛る時はスパチュラで形を整えてます。長らく爪楊枝やタミヤの調色スティックをヘラの代わりにしてたんですが、スパチュラ使いやすすぎてびびりました。

②髪の造形

髪を作る下準備。

顔パーツは大きさに違いがあるという話を��ましたが、色んな顔パーツに対応した髪パーツにしたいので、あえて顔パーツとの間にスキマを作ってます。

上の写真は、髪と顔との間にスキマを作るために顔パーツにフェルトを貼ってます。この上からマスキングテープで保護し、髪のパテを盛ってます。

最終的にはこのスキマに練り消し等(上の写真ではコクヨのひっつき虫を使用)を詰めて髪パーツを固定します。キット化するならちゃんとダボを作った方がいいと思いますが、自分用ならこれでじゅーぶん!

最初は上の写真の左上のような状態からスタートし、パテを盛って〜削って〜ヤスって〜をひたすら繰り返して形を作ります。形出しの時に使っているヤスリの番手は100番台で、曲面をヤスる時はスポンジヤスリが使いやすいです。

③表面処理(塗装前の下地処理)

ここからがつら〜い表面処理。ちなみに今回は複製せずに、パテで作ったパーツにそのまま色を塗る感じで表面処理をしてます。

まず、サーフェイサーというキズ埋め効果のある下地処理用の塗料を缶スプレーで塗ります。

サーフェイサーを吹いても消えない大きなキズには、ラッカーパテと呼ばれるペースト状態のパテを爪楊枝ですり込んでおきます。

ラッカーパテが十分乾燥したら紙ヤスリで磨きます。サーフェイサー吹くのとヤスリがけを繰り返して表面をなめらかにしていきます。

ヤスリと同じでサーフェイサーにも番手があり、数字が大きいほど粒子が細かいです。徐々にヤスリとサーフェイサーの番手を上げていくんですが、私は↓のような感じで磨いてます。

500番サフを厚めに吹く

300〜400番ヤスリ

1000番サフを厚���に吹く

600番ヤスリ

1000番サフ

1000番ヤスリ

1000番サフを薄く吹いて塗装へ

磨き終わった髪パーツはこんな感じ。すべすべ〜。

心が折れそうになる作業なので、パーツの表面がきれいと褒められた時はめちゃくちゃうれしかったですヽ(´▽`)/

④髪の塗装

塗膜の強さ重視でラッカー系塗料の缶スプレーで塗装してます。遊んでいるうちに塗装が剥げてくるので塗膜の強さは大事です。

缶スプレーでちょうどいい色がない時は自分で調色してエアブラシで塗るのですが、それが面倒な時は缶スプレーのクリア系の色を重ねて色みを調整したりしてます。上の写真では、紫の色が鮮やかすぎたのでスモークグレーを重ねてます。右側のパーツがスモークグレーを1回吹いたもので、左側のパーツより少し色がくすんでいます。

最後につや消しスプレーを吹いて髪パーツは完成です。つや消しは水性でもラッカー系でもお好みで。

⑤顔のデカールデータ作成

目と眉のデカールを作ります。

写真の上から描き込みつつデカールデータを作ります。ソフトはなんでもいいんですが、ベクター系のソフトの方が大きさを調整する時に解像度の問題がないので使いやすいです。

シール用紙に印刷して試し貼りをします。この時、大きさを2パーセント刻みくらいで変えてどの大きさがいいか検討してます。

写真の上から2枚目の目を印刷して貼ったのが3枚目なんですが、曲面に貼っているので目の形が結構変わってます。特にたれ目は難しくて貼ってみるとつり目に見えちゃったりするんですよね。この後データを修正してもう少し目尻を下げました。

こんな感じで試し貼りとデータ修正を繰り返してデカールデータ完成です。

⑥顔のデカール貼り

デカールを貼る前に元のアイプリントを除光液等で落としておきます。

デカールには透明タイプの転写シールを使っています。使い方は転写シールの説明書参照ということにして、転写シールを使う上で工夫が必要なことだけ書いておきます。

透明タイプの転写シールは下地が透明なので白を表現できません。白目の部分は、印刷面の上に水性ホビーカラーの白を筆塗りしてます。

白目が白すぎると浮いた印象になるので、白にほんの少しだけ茶色を混ぜるといい感じです。この写真では筆塗りの塗料の中に茶色を混ぜてますが、デカールデータ上で着色しておいた方が簡単です。

転写シールは白色の裏紙が付いている状態(印刷面が見えない状態)で貼るため位置決めが難しいです。試し貼り用のシールで位置を決め、そのまわりにマスキングテープを貼ってガイドを作ってから本番の転写シールを貼ってます。上の写真の左目が試し貼りシール+ガイドのマスキングテープを貼った状態です。

このやり方でも成功率は3回に1回くらいです/(^o^)\もっといい方法があったら教えてください…!

デカールが貼れたらつや消しスプレーを吹いて完成です!頰にチークを入れる場合は、つや消しを吹く前にタミヤのウェザリングマスターやパステルを粉状にしたものを綿棒やスポンジでのせてます。

作業工程は以上です!改造楽しいよ〜!手のひらサイズの推しをこの世に生み出そう٩( 'ω' )و

25 notes

·

View notes

Photo

王馬くんのガレージキット塗りました。

原型製作:BN3さん(http://twitter.com/bn3_666)

足フェチ的には膝回りのシワ造形たまらない〜! ウン年ぶりのエアブラシ塗装で、塗料の希釈濃度もすっかり忘れてるようなほぼ初心者状態でしたがなんとか完成しました。エラー率高くてほとんどのパーツ1回以上塗り直してます…。

特に肌色の調色が難しかった〜最終的にはかなり白に近い色にしました。服のシャドーを紫がかった灰色にしたんですが、全体の色味の統一感が出て上手くいった気がする。

20 notes

·

View notes

Text

ペーパークラフトおるふぇんちゅ三日月

オルガに続いて三日月を作りました! 自画自賛ですが後ろ姿がかわいくできました。

【展開図】

展開図は↓からダウンロードください。(後日pixivにもアップ予定です)

https://www.dropbox.com/s/n90xw9lqgbtaola/mikachu.pdf?dl=0

用紙サイズはA4がおすすめです。

紙はコピー用紙でも作れますが、写真の作例では厚さ0.16mmのマット紙を使っています。

【おまけ】

腕合わせのかわりにしっぽタッチする三日月とオルガ。

この写真のオルガはしっぽタッチした時に見栄えがよくなるよう、口元等を左右反転してます。

オルガしっぽタッチverの展開図も公開してます↓ https://www.dropbox.com/s/hn1y24isrufh63a/oruchu-shippo.pdf?dl=0

以下、組み立て方の説明です。

【組み立て方】

↓の切り取り線・折り線図を参考に、パーツを切り取り、折り目をつけて接着してください。

手順はほとんど前作のオルガと同じなので、オルガの記事を参照ください。

髪の毛の部分はオルガと組み立て方が異なるので補足します。

上の写真は印刷面の裏面から見た状態です。まず裏表を貼り合わせます。

折りやすいように隙間ができるようになっています。 毛先とのりしろの根元を折り曲げたら髪の毛パーツは完成です。このパーツを頭頂部にのり付けしてください。

11 notes

·

View notes

Text

ペーパークラフト おるふぇんちゅオルガ

ネズミ化がかわいすぎて作らずにはいられなかった。

【展開図】

展開図は↓からダウンロードできます。

https://www.dropbox.com/s/ns3cazy8x6dw440/oruchu.pdf?dl=0

用紙サイズはA4がおすすめです。

紙はコピー用紙でも十分作れます。写真の作例では、コピー用紙より少し厚いくらい(厚さ0.1mm)のマット紙を使ってます。

以下、組み立て方の説明です。

【組み立て方】

① 使う道具

はさみとのりをご用意ください。

のりは木工用ボンドが扱いやすくておすすめ。最近はコンビニでも買えるので入手も簡単です。

私は細かいところを切る時は手芸用の小さいはさみを使っています。

爪楊枝もあると便利です(細かいところにのりを塗る時に使える)

② 切り取り線、折り線図

↑の絵の黒い線が切り取り線、赤い線が山折、青い線が谷折です。

この絵の通りに切って折ってのり付けしたら完成です!

以下は簡単に組み立ての流れを書いてます。

③ 頭部の組み立て

まず頭のパーツを組み立てます。頭のパーツはのり付けが少し難しいです。

前面・背面をのりしろに押し付けるように接着すると、前面・背面が上の写真のように凹んでしまいます。

のりが乾いた後に上下から指でえいっと押すと前面・背面の凹みが無くなります。

④ 耳・髪(?)の組み立て

耳と髪(?)のパーツは、表と裏を合わせて接着してください。髪パーツは小さくて組み立てに失敗しやすいので、予備のパーツを付けています。

耳パーツは内側がくぼむように軽く曲げておくと、表情がでてかわいくなります。

耳と髪を頭パーツに接着します。

⑤ 体の組み立て

体を組み立てていきます。お尻の部分は空洞になります。

腕とシュマグを体に接着します。のりしろの星マークの色が接着箇所に対応しています。

⑥ 頭・体・しっぽの接着

頭と体を接着します。

最後に全体のバランスを見ながらしっぽを接着したら完成です!

製作途中の写真とかはツイッターに上げていますので、よかったら覗いてみてください→http://twitter.com/21Bi_anmits

今後の野望はネズミカヅキを作って隣に並べたい!

6 notes

·

View notes

Photo

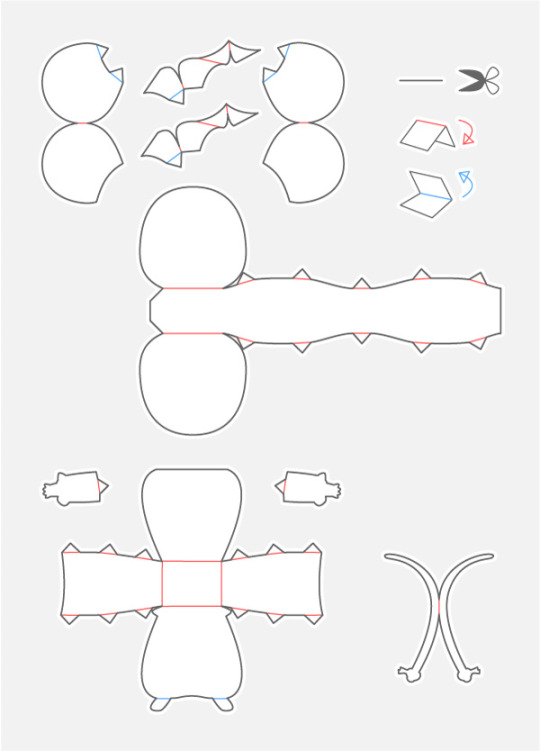

ペーパークラフト 三日月

■作例写真

■組立手順

展開図はpixiv(http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=53905234)に置いてます。

印刷用紙はA4サイズがおすすめです。作例では厚さ0.15mmの紙を使用しています。

① 頭部の組み立て

顔パーツ組み立て前に耳と首の穴をカッターで切り抜いておきます。

顔パーツと髪パーツを組み立てた後、顔パーツの頂部に接着剤を付けて2つのパーツを合体します。

② 体の組み立て

胴体と足のパーツを組み立て、胴体ののりしろの上に足パーツを乗せて接着します。

腕パーツの襟の裏側に接着剤を塗って胴体に接着し、体パーツも完成。

とうもろこし抱いてるバージョンの腕は、腕パーツをくるっと丸めるようにのりしろを接着した後、背中側に接着剤を付けて胴体に取り付けます。

背中の線は位置合わせ用です。

③ 胴体パーツを顔パーツ下部の穴に差し込んで完成

顔と胴体は接着しないので、顔の向きは自由に動かせます。

■おまけの制作記録

① 形の組み合わせのアイデア出し

どんな形の組み合わせでキャラクターを表現するか考えます。 ペーパークラフトは直線的で単純な形が得意なので、円柱とか箱形とかをメインに使ってます。

② 正面の絵を描く→パーツの厚みを決める

ここからはパソコンで作業。作図はイラストレーターを使ってます。 主に頭身のバランスを決めるために正面から見た絵を描き、大体のパーツの厚みを決めます。

③ 展開図を描く

組み立てながら修正するためのたたき台なのでいい加減です。 胴体は展開図が描けなかったので正面絵を置いただけ。

④ 組み立てて形を確認&修正

展開図が描けてない胴体は、組み立てながら紙を切り貼りして形を作りました。 サイドの髪の毛もハサミで切りながら形を決めてます。

⑤ 組み立てたものを分解して写真を撮り、展開図を修正

スマホのスキャナーアプリで補正した写真をパソコンに送り、写真をトレースするようにして展開図を修正します。

③〜⑤を繰り返しながら完成度を上げていきます。 今回の作品は完成まで10回試作しました。 制作期間は、1日2時間作業×2週間ほどかかりました。

他の作品では髪の形を修正するのに時間がかかることが多いのですが、今回リテイク回数が多かったのは目と眉の表現でした。

試作一回目と完成した写真を見比べると分かるんですが、最初は目と眉を丸くデフォルメしてました。

しかしなんだか「ミカが見てる…」感が足りなかったので、原作の表現に寄せて、キリッとした眉と四角い目にしました。

顔と胴体の繋ぎ方は上手くできたと思います!

以前イワン(http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=21930379)を作った時も、顔の向きを変えられる構造だったんですが、顔パーツがポロリしやすかったんです。

今回は胴体側の接続部分を外側に折り返して、顔と合体した時にそこが引っかかるようにしたところ、ばらばらになりにくくなりました。

2 notes

·

View notes

Text

ペーパークラフト スレイン

■作例写真

■展開図

展開図はpixivに置いています。

印刷する紙はA4サイズのちょっと厚めの紙がおすすめです。写真の作例では、厚さ0.15mmの紙を使用しました。

■組み立てのコツ

伊奈帆のページをご参照ください。

6 notes

·

View notes

Text

ペーパークラフト 伊奈帆

■作例写真

■展開図

展開図はpixivに置いています。

展開図2枚目は裏面印刷用の画像です。髪パーツの裏側が白くなるのが気になる時にお使いください。

印刷する紙はA4サイズのちょっと厚めの紙がおすすめです。写真の作例では厚さ0.19mmの紙を使ってます。 → すみません、0.15mmの紙で作り直したらそっちの方が作りやすかったです。

■組み立てに必要な道具

はさみ、カッター、接着剤。

カッターは下の写真のように耳の部分を切り抜くのに使います。接着剤は木工用ボンドの速乾タイプが使いやすくてすきです。

■きれいに組み立てるコツ1

硬めの紙を使うと、髪パーツと顔パーツは、折って接着した時におそらく↓の写真(組み立てた髪パーツを上から見た写真)の上段のように、正面・背面の面が凹面になっていると思います。写真下段のように、接着した後に形を整えて凹面を無くすときれいに仕上がります。(柔らかめの紙を使った場合、最初から写真下段の状態になっているかもしれません)

■きれいに組み立てるコツ2

下の写真のような、隅にある折りにくい部分には、写真の赤線のように切り込みを入れておくと、それをガイドにきれいに折れます。

4 notes

·

View notes