_antropologia da paisagem _ antropologia da técnica _ antropologia urbana _ pesca em ruínas _ etnografia desenhada _ ensaios antropológicos;

Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

22 e 23 de setembro de 2020 - 3ª e 4ª feira

Foi no dia 23 de setembro de 2020, uma 4ª feira.

O aplicativo do smartphone da Gabi apontava aproximadamente 21°C, vento nordeste à 19 km/h, em período de lua crescente.

Hospedados por um casal de amigos em seu apartamento no Abraão, saímos, Gabi e eu, em direção ao canal por volta das 8h30, pedalando nossas bicicletas a fim de realizar observações com um intuito mestre: descobrir para onde se espalharam os pescadores que utilizavam a ponte como ponto de pesca.

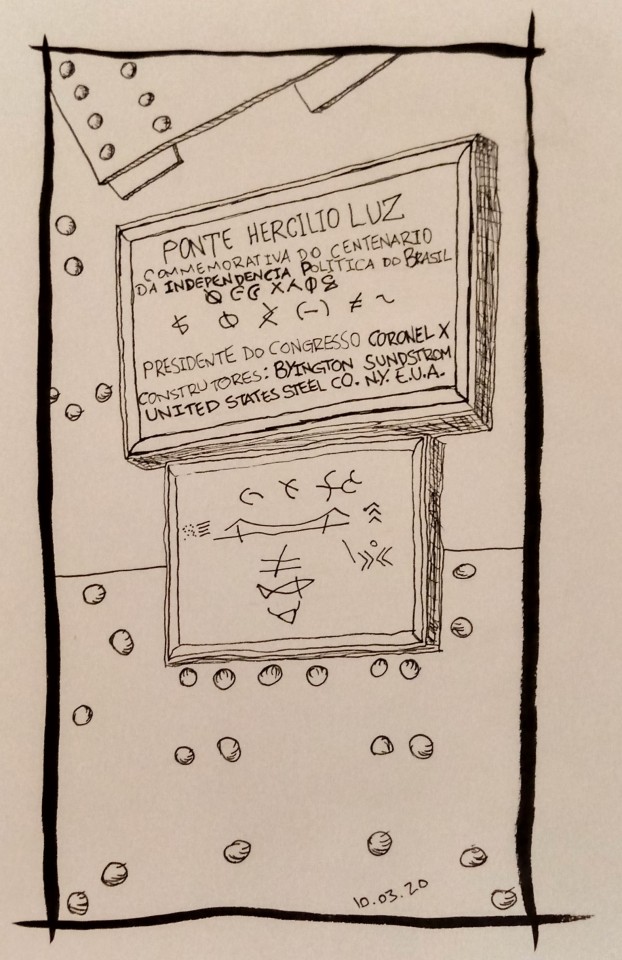

Pela primeira vez eu acessaria a ponte saindo do continente em direção à ilha, e o ponto de vista desse movimento fez bastante diferença na minha percepção. Ainda antes desse dia do campo, já havia notado algo bastante semelhante ao chegar à cidade. Gabi e eu viajamos à Florianópolis de bicicleta, pedalando desde Campo Alegre, cidade vizinha a que moramos. Chegando em Biguaçu, logo após o posto da polícia rodoviária federal da BR-101, já se torna possível a vista da ilha. Nesse momento, além do contentamento cheio de significados em poder estar ali, tão perto, caiu a ficha de que eu já estava inserido na paisagem de pesquisa: era a baía norte, velha conhecida minha, só que acessada a partir da sua margem continental. Alguns quilômetros depois, virando aqui, atravessando aquela avenida ali, cruzando ruas, rodovias e avenidas, acessamos a Beira Mar do Estreito via Balneário. Dali já enxergávamos com bastante nitidez diversos elementos mais próximos e familiares do canal: a ponta do Goulart (cobrindo nossa recém antiga residência no bairro do João Paulo), a avenida Beira Mar Norte, a ponte Hercílio Luz e, ligando tudo isso, o mar que estava vazando em direção ao sul da baía. Pude ter com força a percepção da pluralidade daquela paisagem, e de como a repetição dos caminhas que fazia enquanto morador da ilha viciaram os olhares e percepções que tinha em relação a tudo aquilo. Eu ainda não sabia, mas aquele era o início da ficha caindo: do quanto perdi, ou melhor, de quanto a dissertação perdeu por eu não ter podido ir a campo mais vezes devido a pandemia...

Foi muito interessante chegar ao campo dessa maneira: pedalando e por um ponto de vista que chegou de outra direção. E na incursão a campo do dia 23 de setembro, acessando o canal pelo continente, essa impressão foi potencializada. Ainda mais por ter como anfitriã uma amiga que cresceu nessa região do continente junto de toda sua família �� seu avô era proprietário de grande parte do terreno próximo ao parque de coqueiros. Ouvir as histórias dessa amiga e depois transitar pela margem continental de Coqueiros ampliou o emaranhado de linhas de tempo vinculadas à paisagem.

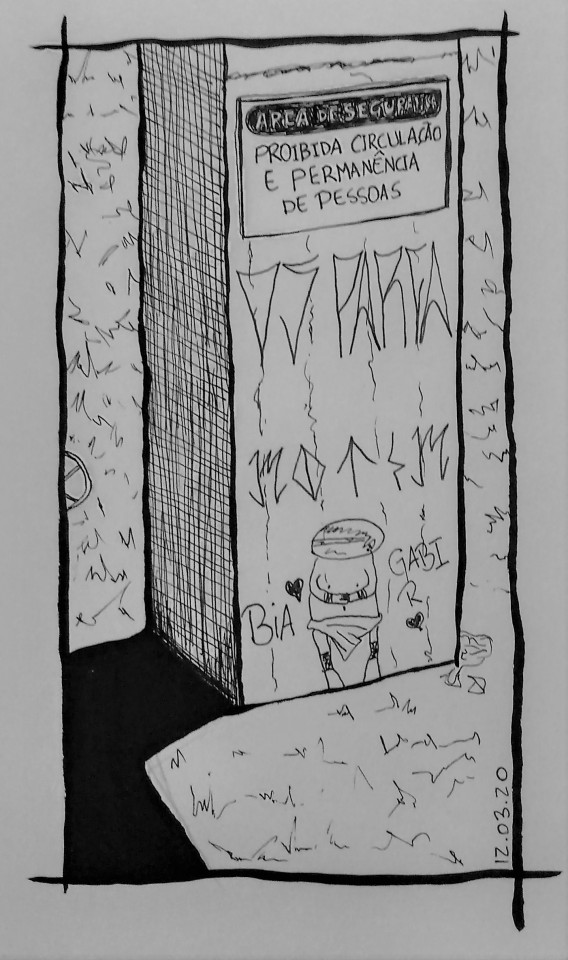

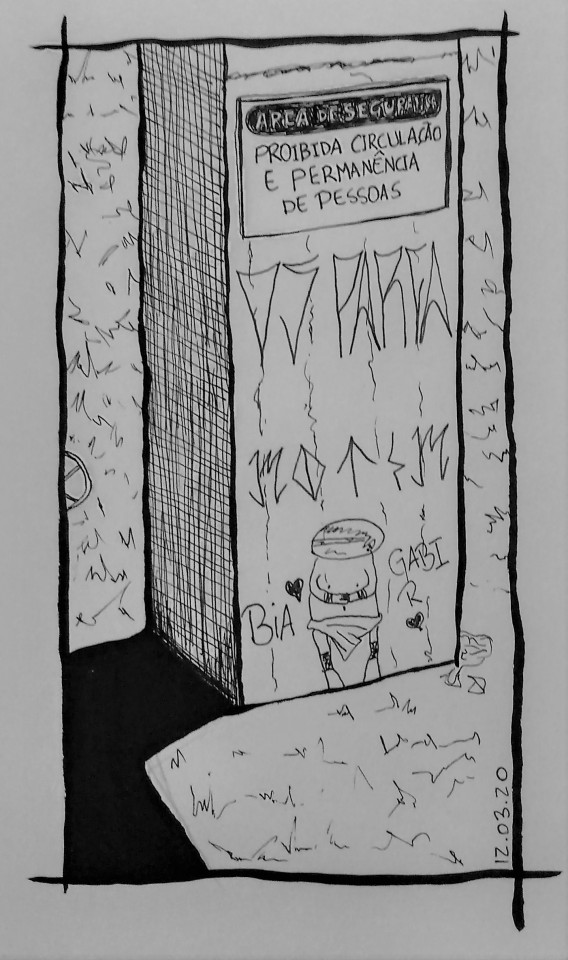

Foi estranho chegar à Pedro Ivo e não poder atravessar sua passarela. Se de bicicleta já bate um certo desânimo (bah, e lá vamos nós ter que subir o morrinho que leva à Hercílio Luz), imagino para quem está a pé... Sem contar que somos ciclistas habituados, montados em bicicletas bem montadas pra esse tipo de pedal mais versátil. Penso nos pedaladores de barra forte e em seu esforço a mais para cruzar de uma margem a outra. Ao menos ainda não havia passado tinta cinza por cima dos grafites da passarela: ainda. Muitos tapumes de ferro, muitos. É triste passar por um ambiente de tamanho potencial e ser barrado por tapumes, lugares inacessíveis, interditados...

Seguindo pela ciclovia, viramos à direita na rua da capitania dos portos, passamos por um hostel, ao final, damos com as pilastras da Hercílio Luz e ranchos de pesca. Nunca havia reparado naqueles ranchos, mesmo já havendo passado por ali várias vezes. Barcos e pescadores estavam ali, e eu olhando o mar e percebendo o quão estreito ele era naquele ponto, imaginando se quanto tempo levaria para atravessar a nado de uma margem a outra.

Em seguida tocamos para o centro resolver coisinhas que nos tomaram menos de meia hora e logo estávamos na cabeceira insular da Pedro Ivo. Passamos pelos clubes de remo e ficamos alguns minutos olhando ao redor. Logo notamos se aproximar da gente um homem dentro de um caiaque que se movia por meio do seu pedalar. “No futuro, quando o mundo virar um tipo de Waterworld, essa vai ser a bicicleta”, brinquei com a Gabi. Amarrado ao lado do caiaque jaziam duas corvinas. Puxei conversa com o homem, que não estava muito pra conversa. Imagino que queria logo aliviar a bexiga, pois não demorou muito pra retornar e se lançar de novo pro mar. Percebi ali que a arte de pesca com caiaque acabara se tornando uma das soluções para o acesso aos pesqueiros das pilastras. Naquele dia em especial, pude contar cerca de cinco caiaques que circulavam por ali, sem contar as embarcações menores. Percebi então como essas embarcações são linhas importantes para conformação da malha que compõe os movimentos da paisagem.

As obras nas pontes alteraram os acessos às margens, com seu som e seus operadores circulando também pela passarela da Colombo Machado Salles. Algumas pilastras cercadas por andaimes, outras com andaimes ainda em montagem. Oficialmente, os andaimes servem às obras das pilastras; mas seus affordances extrapolam esse uso: sua proximidade da superfície das águas somada à proximidade dos pesqueiros que são as pilastras submersas, se tornam excelentes pontos de pesca. E quem me ajudou a perceber isso foi um dos operários que arriscava ferrar algum peixe dali. Trajado com seu uniforme de trabalho e seus EPIs, o homem chegou com um barco de trabalho e lançou isca ao mar. Logo após, passou a vara para um colega. Enquanto alguns trabalhavam na reforma, a vara ora estava com um, ora com outro.

Sentamos em pedras às margens próximas a passarela sul, achando graça em presenciar aquela cena fantástica. Algum tempo observando o movimento do canal, minha atenção foi capturada por alguns habitantes recorrentes da paisagem, mas que nunca houvera recebido um olhar mais demorado: as aves. Preciso pesquisar direitinho quais espécies estava ali, mas seus movimentos dizem muito sobre sua maneira de estar ali. Havia uma porção de aves brancas com o topo das cabeças escuro, que voavam em movimentos circulares e, de repente, desciam ao mar como lanças para, depois de alguns segundos, emergir com ou sem um peixe no bico. Acontecia de algumas que logravam sucesso ter sua caça disputada pelas outras aves, se obrigando a voar em retirada, se valendo de fintas super habilidosas – uma delas chegou a lançar o peixe pro alto e tornar a pegá-lo com o bico. Outra ave, de um tipo diferente, escura e que nadava estava por ali também. A princípio pensei ser um pato, mas acho que não... Enquanto aquelas voavam ágeis metros acima do mar, essa nadava pela superfície e, de repente, mergulhava por vários segundos, surgindo com o peixe no bico. Sem malabarismo, sem disputa, mas com agilidade. Inclinava a cabeça pra trás e mandava pra dentro o peixe capturado.

Ficamos, Gabi e eu, vários minutos observando esses movimentos todos, até que, próximo de onde estávamos, veio chegando um homem com sua bicicleta e uma bolsa preta, fina e cumprida: claramente habitáculo de varas. Sacou de dentro e começou a montar os instrumentos. Me aproximei dele e começamos conversa. Pra minha sorte, ele estava bastante aberto à conversa. E pra minha sorte grande, ele pescava nas passarelas. Seu nome era Márcio e morava em barreiros. Veio de lá pedalando pra pescar no canal. Apesar de preferir pescar entre o final da tarde e a noite, estava ali porque atrasaram alguns insumos pra tocar o trabalho na construção civil, e “se a gente fica em casa, fica meio triste, pensando que podia estar aqui. Daí acaba vindo pra cá”.

E que bom que ele preferiu ir naquele dia, naquela hora e que nossas linhas se tocaram. Isso pq, além de pescador assíduo da ponte, ele tinha contato frequente com outros pescadores e me passou informações muito, muito importantes. Talvez a mais importante delas tenha sido a de que os pescadores continuavam a pescar na passarela, só que da Colombo Salles, aquela virada para a baía norte. Depois de muita insistência, “o engenheiro chefe” aceitou se reunir com uma comissão desses pescadores e cedeu, informalmente, a passarela para que eles pudessem pescar. Mas com algumas condições: eles teriam que acessá-la a partir das 19h, horário em que os trabalhos já havia terminado; e teriam que levar a escada para subir na passarela de casa, já que ele não abririam o portão de acesso. Após me contar, Marcos me encorajou a ir pescar na passarela. Só disse que eu teria que levar uma escada de certa de 3 metros de casa.

Conversando sobre a interdição da passarela, Marcos disse que eles foram pegos de surpresa também, assim como eu. Na sua opinião, o governo poderia ter terminado um lado e depois liberado o outro, mas imagina que, pelo o que estão percebendo da obra, ela não contemplará a reforma para utilização da passarela da Colombo Salles. Apenas a Pedro Ivo, e o resto “só pintura”. PRECISO LIGAR PARA O CONTATO QUE CONSEGUI, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA OBRA.

Comentei com o Marcos sobre os trabalhadores que estavam pescando ali do andaime acoplado à pilastra: “ah!, eu já pesquei ali também. Mas tem que ir de caiaque” disse ele. Nisso a conversa enveredou para a pesca com caiaque e ele disse que o primo dele comprou um parcelado, e de um outro lá que pesca na ponte, que comprou, passou susto numa tempestade e estava vendendo. E que ele já havia experimentado, mas estava de noite e ficou meio cabreiro, “mas que tudo é questão de aprender”. Com o caiaque ele não ficaria dependendo da ponte e a pesca seria bem melhor do que ali nas margens, como ele estava fazendo. Além disso, o caiaque aprimora a pesca com isca artificial (jig sapinho), melhor do que na ponte e na margem, pq basta chegar ali pertinho da pilastra onde os peixes mariscam, lançar a artificial e fazer os movimentos que são melhor desempenhados com a linha curta de quem arremessa do caiaque. Ou seja, seu desejo era o de recuperar a maritimidade ali no canal, mas se servindo dos peixes que mariscavam na ponte. Não era um retorno, mas uma ressurgência (Anna Tsing).

Quando comentei com o Marcos sobre a tabuinha e o ferrinho, ele me disse não ter paciência pra essa arte, que era possível pegar burriquete no caniço também. Sua impaciência era devido á chumbada (?). Enquanto falava, abriu um saco com camarão morto “tô mal de isca” disse. Estava começando a treinar a arte com artificial (sapinho). Contou que ele e um primo, certa vez, mataram 28 robalos em poucas horas “o cardume devia estar mariscando ali naquele pilastra” e apontou pra segunda pilastra de Colombo Salles “Era um atrás do outro” completou. Enquanto falávamos dos peixes, ele me disse que:

O burriquete é peixe de fundo

A corvina também é peixe de fundo

O robalo gosta de caçar e fica mais na superfície

Depois dessa conversa cheia de material novo e informações incríveis, decidi que passaria o dia ali no canal até chegar o horário que ele dissera estar liberado para o acesso clandestino na Colombo Salles. Enquanto isso, iria perambular um pouco pelo centro ver como estava nessa pandemia e tocar em direção à Hercílio Luz observar os movimentos.

-

À medida que o dia foi avançando, pude verificar algumas mudanças em comparação à última visita à Hercílio Luz – assim como algumas permanências. A primeira permanência fora percebida, na verdade, ao chegar pedalando à ilha: logo de cara, vislumbramos os operários dependurados na estrutura da ponte em eterna reforma. Já na tarde seguinte, essa que estou relatando, observando da cabeceira insular, mais uma das passarelas de pedestres e ciclistas estava interditada, ficando apenas uma aberta. Depois trocaram de lado: abriram a que estava fechada e fecharam a que antes transitavam pessoas. Não me atrevo a debitar o aumento do movimento na conta do relaxamento político social do isolamento, uma vez que, estando a passarela da ponte Pedro Ivo interditada, restou apenas UMA passarela da Hercílio Luz para o trânsito terrestre de pedestres e ciclistas. Ao passo que foi liberado o tráfego de carros particulares das 11h às 19h na Hercílio Luz. Ou seja, os carros ganharam mais uma via de passagem, os pedestres e ciclistas perderam aquela que havia recebido desde a reinauguração da ponte. Um dado que torna ainda mais complicada a situação: foram furtados cabos de tensão da infraestrutura de iluminação da Hercílio Luz. Como resultado temos uma ponte Hercílio Meia Luz- ou Meia Treva, fica a gosto do leitor. Pude experienciar a tensão em atravessar pedalando a estreita passarela da ponte às 18h45 da noite, se espremendo com outros ciclistas que iam e vinha e com pedestres, tudo isso com meia iluminação. Ou seja, o trecho do breu era um perigo. Precisei me esforçar para utilizar a luz originada nos automóveis e bicicletas com farol para tentar não promover nenhum acidente. Assim... Uma coisa grotesca se levarmos em consideração o holofote – com o perdão do trocadilho luminoso – que a Hercílio Luz recebe em detrimento da marginalidade que muitos tentam atribuir às outras.

Bem, sem incidentes, seguimos a favor do vento para o parque de Coqueiros, Gabi, meu amigo Bernardo e eu. A Gabi encontraria uma amiga e ficariam ambas de olho nas magrelas enquanto Be e eu seguiríamos a pé até o local indicado pelo Marcos: o vão entre as duas pontes – Pedro Ivo e Colombo Salles – nas cabeceiras continentais. Já era noite e soprava um vento um pouco frio. Assim que chegamos na cabeceira das pontes, ficamos procurando por onde os caras entrariam ou estariam. No vão entre as pontes, vimos três homens na penumbra com um carro ao lado. Subimos ali, passamos por eles e caminhamos mais pra cima, já entre as pistas em que os automóveis se deslocavam rápidos com seus faróis, entrando e saindo do continente. Ficamos em dúvida se aqueles três homens seriam pescadores, estavam sem apetrechos. Tão logo chegamos mais acima, percebemos dois homens tirando do porta-malas do carro os apetrechos de pesca! Ótimo! Seguimos eles, que foram ter com os três pelos quais passamos. Ao nos aproximar, percebemos que, entre os tapumes de ferro que impediam o acesso à Colombo Salles, havia uma passagem, como uma porta aberta, e uma placa ao lado “LOCAL DE REUNIÃO”. O acesso estava escuro e dava para as escadas que um dia deram acesso às passarelas da Colombo Salles. Adentramos, Bernardo e eu. Os homens pareceram estranhar, logo me apressei em dizer que o Marcos tinha me indicado ir ali, àquele horário, que às 19h estaria liberado pra pescar na passarela.

“19h30”, corrigiu um dos pescadores “pq uns caras forçaram a entrada na outra passarela e levaram embora umas coisas. O engenheiro queria jogar pra 20h30, mas conseguimos 19h30. Tem uns cara que dá umas pisada... Tem que dar um apavoro, lançar a real pra esses caras. Por causa de uns, outros se ferram”. Disseram ainda que se tivessem lá os pescadores, isso não ia acontecer, pq eles cuidam dali.

Eram seis homens e seus apetrechos: caniços, maletas de ferramenta, baldinhos-viveiros com camarão vivo, jereré e, claro, a escada. Não consegui ver nenhuma tabuinha ou ferrinho, mas esses poderiam estar em mochilas. Enquanto esperávamos, o relógio indicar 19h30, os homens apontaram para o outro lado da avenida, onde víamos um homem olhando pra gente com o braço cruzado.

“Olha a pose do cara, olha lá: tá em posição de ataque”. Era o segurança que observava se iriam obedecer ao horário do acesso acordado com o engenheiro. “O outro cara não tá nem aí. Esse aí que fica se pagando”.

Assim que o relógio marcou 19h30, apoiaram a escada em uns caixotes de madeira super improvisados para dar a altura, armaram a escada e encostaram a parte de cima na parede da passarela. Enquanto um deles segurava a escada, os outros iam subindo, um a um. Ajudei entregando os apetrechos a um dos caras que estava no meio do caminho. Me caguei com o viveiro de camarões e, como não consigo levantar o braço direito, pedi pra um deles passar pro homem da escada “toma aí o ouro” disse ele enquanto subia o baldinho. Assim que acabaram de subir as coisas todas, me despedi deles falando que na próxima eu ia. Senti muita vontade e curiosidade de subir ali. Mas tive medo. Acho que até conseguiria subir, mas descer seria um problema. De qualquer forma, não senti confiança no meu corpo, mas, mesmo assim, fiquei bastante energizado por ter vivido aquilo com eles. Quando conversava com os pescadores ano passado na Pedro Ivo, e eles comentavam meio que de soslaio que os caras subiam na Colombo Salles, ficava imaginando como isso era feito. Presenciar o evento e, mesmo que até o início do caminho, participar deles, foi muito melhor do que imaginar. Uma pena não ter conseguido acessar a passarela. Talvez, não fosse a pandemia que resultou em menos, muito menos incursões a campo, eu teria podido ter a experiência de acessar a Colombo Salles a noite e etnografar a pescaria ali. Infelizmente – e, em parte, felizmente – terei que ficar com os relatos e os vídeos que encontrei no YT. De qualquer forma, o evento dessa noite, mais do que criar afirmações, despertou um tipo diferente de questionamentos. Desde o início do trabalho etnográfico, busco olhar para as atividades no canal como ocupação de ruínas. Com os eventos presenciados nesse dia de campo, poderia dar mais ênfase nesse ponto de vista. Mas, diferente disso, passei a me perguntar: seriam essas atividades maneiras de ocupar ruínas? Ressurgências de uma maritimidade? Acordos pragmáticos? Em suma, espero que este último capítulo sirva para que eu torne mais nítido os contornos dessas práticas e dessas interações com a paisagem, atravessadas pelas artes de pesca e as negociações e esforços que os senhores das elevações artificiais do destino demandam de todos os envolvidos – humanos e não humanos.

-

Outros pontos:

- Estudar mais as aves que habitam a paisagem. Não apenas as marítimas, mas o bem-ti-vis e sabiás que vi no parque da luz;

- Estudar mais as embarcações que vi por ali;

- Inserir passarelas de pesca nos desenhos fantásticos do canal.

0 notes

Text

Fotos - 26-27 de junho de 2020

https://www.dropbox.com/sh/j4aa6thgzo987dx/AADz1BvsVlSKaswBBb4wy97Ja?dl=0

0 notes

Text

Vídeos - 26-27 de junho de 2020

https://www.dropbox.com/sh/83gn7s00rs0nrpu/AABXJDD-_n7F2-0roQlPfBEba?dl=0

0 notes

Text

26 e 27 de junho de 2020 - sexta-feira e sábado

Até hoje - escrevo esse diário de campo no dia 03 de julho de 2020 - eu não me atrevera a evocar a presença mórbida, espinhosa e quase totalitária da pandemia de Coronavírus. Tanto se fala, escreve, narra, mente e desmente, cria-se estatísticas, estudos, publicidade, propaganda e marketing; tanto se chora, se aterroriza, se naturaliza e dá de ombros, se politiza e despolitiza; tanto pesadelo, exercício de futurologia, esperança má (in)formada a partir dessa tragédia antropocênica anunciada, que eu evitei trazê-la como material para a pesquisa. Indispensável dizer que, como a grande maioria de nós humanos, meus dias e meu corpo estão gravemente atravessados pelo contexto. Faço parte - ou pelo menos julgo fazer - do abstrato e impreciso grupo de pessoas que não adota a moral da indiferença em relação às tristes consequências da doença, e tento, ao meu modo e da melhor maneira possível, me mover no mundo tomando o máximo de cuidado para evitar se tornar um vetor do vírus, correndo o risco de infringir dano ao meu corpo e aos corpos de outros sujeitos. Parte por sorte, parte por estar há muito sensível às possibilidades de uma intrusão de Gaia como esse se abater sobre nós, Gabi e eu decidimos passar parte dos dias desse ano em um sítio no interior do Paraná, propriedade de seu avô, que serve, entre outros fins, para o cultivo de tabaco. O rancho se situa na zona rural de uma cidade do Paraná, de dez mil habitantes, vizinha de Santa Catarina, há cerca de 270km de Florianópolis - ou cerca 4h de carro. A distância não configura obstáculo à realização do campo e já fazia parte do planejamento de realização da pesquisa. Mas daí veio a pandemia, desestabilizando planjemantos e instaurando imperiosamente novas condutas éticas em relação à pesquisa, e a intransponível barreira criada era de outra natureza. Primeiro se impôs a confusão, mas com um norte e um mote certo: isolamento social. Isso foi em março. Em seguida, o tempo apresentou sua versatilidade e teceu um ritmo inapreensível e de difícil conciliação. Apesar do esforço em se manter trabalhando - até para não sair rodopiando no vácuo anômico-temporal da pandemia -, e da convicção nos imperativos éticos e morais que impeliam meu corpo a adotar o isolamento social, não havia como matar a noção de que a minha pesquisa fora forçosamente transfigurada pela contingência não tão contingente assim. Parece imoral ou, no mínimo, egocêntrico enlutar pelo planejamento natimorto da pesquisa de campo. Mas antes que mesmo eu me inflija penitência por trair minha tábua de valores, preciso lembrar que as angustias e aflições se manifestam em matizes e que se agarrar ao sofrimento alheio como um bote salva angústias pode ser muito perigoso por ter em seu cerne uma certa morbidez: a noção de que sofro menos não move uma grama à favor de quem é mais danado, ao contrário, aliviando o fardo da minha angústia. Coadunando a a caótica guinada dos meus desejos e idealizações de pesquisa com a convicção de que há frustrações de outras e outros muito mais difíceis de conciliar e dar conta, passei a exercitar diariamente a negociação entre a parte de mim que vê um sentido enorme na pesquisa que realizo com a parte de mim que vê um sentido enorme em não ser leviano em meus deslocamentos. Nesse interim, entre leituras, estudos e práticas com desenho, reflexões sobre o trabalho e suas potencialidades nessa conjuntura, escrevi o primeiro capítulo. Necessário para o esforço de esboçar as linhas da paisagem como a vejo e como espero representar para quem entrar em contato com a pesquisa, o primeiro capítulo, fruto de pesquisas, reflexões e exercícios realizados ao longo dos anos que tenho interesse no canal, sobretudo nos últimos meses, acredito ter sido capaz de compor um primeiro esboço, e espero que a versão definitiva seja capaz de calibrar bem o foco do olhar de quem se interessar pela paisagem, assim como de colegas que estejam buscando coro em pesquisas nessa linha. Feito o primeiro esboço, quase que coincidentemente chegou o momento de ir a campo. Um campo já muito reconfigurado, com as dinâmicas humanas bastante redirecionadas pelas forças do momento. De longe pude acompanhar mudanças consideráveis e que somadas às implicações da pandemia, apresentaram pra mim uma ótima oportunidade de aprender na pele a necessidade da desenvoltura e flexibilidade na maneira de encarar o campo quando este se trata de uma paisagem mais que humana. Além das novas exigências de conduta social perante a pandemia, a passarela da ponte Pedro Ivo Campos, local de extremo interesse para a pesquisa foi fechada para manutenção da ponte. Certamente os tapumes que agora buscam impedir o acesso são a ponta da calda da quimera - há, certamente, muito que se decifrar sobre esse evento extremo. De qualquer forma, apesar de cusar certo atordoamento nos meus ânimos, não deixo de encarar a ironia do caso com a pequena dose de resignação do "isso não me surpreende". Mais do que nunca a metáfora do stalker de Tarkovsky fez tanto sentido. Fui encharcado pela metáfora dos pés à cabeça calva. Além desse acontecimento, outros chegavam a mim por meio de amigos e da mídia - mais pelos primeiros. Sendo assim, a ida a campo já tinha algumas indagações a serem postas durante minhas deambulações por lá. Mas antes de tudo, era preciso chegar lá.

Certamente muito foi escrito, também, sobre as peculiaridades do trabalho de campo nesses tempos chuvosos. Antropólogas e antropólogos, cada um a partir das singularidades que são as somas de suas subjetividades, de seus interlocutores e do campo, estão lidando ao seu modo com os desafios postos. De minha parte posso garantir que planejar a incursão a campo a partir de tudo o que escrevi no parágrafo anterior, com as preocupações exigidas pelo contexto, foi... Como é difícil explicar... "Acachapante" seria preguiçoso... É muito mais do que máscara e álcool gel. É traçar a rota no banho e antes de dormir. É levar comida, encostar o carro em algum trecho da estrada para preparar o sanduíche, descascar o ovo cozido, colher cogumelos e tomar café, com o vento dos caminhões e as picadas de insetos, tudo isso pra não entrar em restaurantes. É um clichê, mas certamente há algo de distópico nisso tudo. Some-se a isso a preocupação com em acessar uma "zona" com os regramentos ainda mais indefinidos do que normalmente já são: terei acesso ao campo nos dois dias que estarei por lá? Além das máscaras, alguma outra medida deve ser tomada? Conversar com as pessoas? Todas essas dúvidas eram tão verdadeiras que, mesmo tendo passados os últimos nove anos como habitante da ilha fazia parecer que eu faria campo em um local totalmente estranho às minhas familiaridades. A alteridade alcançou um patamar muito diferente, novo e inusitado nesse contexto. Eu faria campo tendo como interlocutores os habitantes de uma paisagem relativamentre familiar, mas em um contexto que os alçava a um nível de estranhamento tal, que fui com a convicção de que estava diante de algo inteiramente novo pra mim: pessoas habitando Florianópolis pelo labirinto distópico da pandemia. E foi na tarde de sexta-feira, 26 de junho de 2020, por volta das 14h de uma tarde de sol clara com forte vento sul e lua crescente que minha companheira e eu estacionamos o Voyage branco dos pais dela no estacionamento do parque da luz, próximo à cabeceira insular da ponte Hercílio Luz. Para chegar ali, como todos os veículos que aterram na ilha, foi preciso passar pela ponte Pedro Ivo Campos. Seguindo a sugestão do Rafa, meu orientador, ativei o modo "observação participante" durante a travessia do carro. Impossível contabilizar o número de vezes que repeti esse movimento, dentro de carros, ônibus ou montado numa moto. Essa, no entanto, foi a primeira vez que fiz a passagem pela perspectiva antropológica. Do lado esquerdo, a Hercílio Luz, cinza, imóvel, enferrujando. Revestindo o parabrisas do carro, a massa de concreto dos prédios e casas morro acima. À direita, o mar do canal, marrom acizentado, balançando até um horizonte de morros. Entre nós e o canal, o carro, o asfalto, a ponte. Ao mesmo tempo que serve de esteira de rolagem para os pneus do carro, atua como uma muralha, em parceria com os vidros e a carroceria do carro, entre o nosso corpo e as características do ambiente: o vento, a umidade, o cheiro, o frio. Monumento desenvolvimentista por excelência, a ponte, em simbiose com o carro - seu substrato ideal -, realiza sua tarefa subliminar: incubar nosso corpo, modulando sua sensibilidade em relação à paisagem, separando-o da terra, do ar e do mar. Essa percepção se acentuou ainda mais no dia seguinte, quando o campo me levou a perambular pelas cercanias da entrada das passarelas da ponte. Ventava um vento sul típico, gelado, ardido, constante, carregando gotas de chuva que pareciam gelo líquido, ondulando as águas do canal, gelando meus ossos, criando lágrimas nos meus olhos, dificultando o voo das gaivotas, fazendo passar frio os grafites das pilastras e tremer os sujeitos em situação de rua, obrigando-os a se proteger pelos biombos colocados pele Estado para impedir o acesso às passarelas - "fechadas para reforma das pontes". Enquanto eu andava por ali e tinha minha observação totalmente atravessada pela implacabilidade do vento e do frio e da chuva, pude, lá de baixo, tomar um ponto de vista bastante diferente do dia anterior, de dentro do Voyage branco. Com o corpo protegido precariamente pelas roupas que vestia, enquanto fotografava e filmava a paisagem e seus componentes daquele momento, que faziam o momento, olhava para os carros que passavam indiferentes pelas pistas da ponte, mais altos do que as gaivotas. Enquanto estas negociavam com o vento seu sobrevoo sobre as águas em busca de alimento, os carros permaneciam indiferentes. Seja noite, dia, com chuva, sol e vento sul, seu movimento seria basicamente o mesmo: ir e vir. E seus mestres, englobados pelo vidro e pelo metal, veriam uma paisagem muito diferente daquele que eu via, que as gaivotas viam, que os grafites viam. A gente vê com o corpo. E um corpo exposto na paisagem vê uma paisagem outra que um corpo assistindo da tela do para brisas. A experiência de travessia da ponte ao continente e vice e versa é ainda mais radical quando realizada pelas passarelas da Hercílio Luz. Depois da observção e da coleta de material nas proximidades das passarelas desativadas da Pedro Ivo e Colombo Sales, entrei no carro, molhado e gelado, e nos dirigimos para a Hercílio Luz - passando antes no Mercado Público pra encher a caixa térmica de tainhas e anchovas. Estacionamos ali pertinho da cabeceira, e a paisagem se apresentava muito diferente em comparação ao dia anterior. Na tarde de sexta-feira, que antrecedeu a chuvosa e fria manhã daquele sábado, já soprava com fôlego gelado o vento sul, mas no céu se sobressaia um pálido sol entre nuvens arrastadas, deixando transparecer nésgas de céu azul celeste numa típica atmosfera de inverno em Florianópolis. Ao desenbrcar do carro depois da longa viagem, coloquei a mochila nos ombros e a Gabi carregava consigo a bolsa que continha sua Fujifilm. Bem agasalhados - eu usava duas meias, calça jeans, camisetas de manga cumprida e curta, blusa fleece e corta vento -, nossos pés enfim, depois de 3 meses, tocavam o chão da ilha. Inevitáveis, as memórias do dia da reinauguração da Hercílio Luz se sobrepunham às experiências captadas por meu corpo naquele dia de inverno. Enquanto caminhava próximo à cabeceira insular da ponte, margeando o Parque da Luz, percebi que a dinâmica de ocupação humana daquela paisagem adquirira contornos de familiaridade. Apesar da camapanha mundial de isolamento social, pessoas - inclusive eu - transitavam por ali nos mais diversos ritmos. Mascaradas, caminhavam, pedalavam, vendiam pipoca. A babá empurrava o carrinho da criança que não pude enxergar. Além da máscara, a mulher de cabelos grisalhos vestia sobre as roupas um colete que indexava sua ocupação e a natureza da relação com aquela criança. Entre o quiosque da cervejaria Bayer e o equipamento urbano para lavagem de mãos - monumento da pandemia - entrevi, ao fundo, entulho escondido entre as folhagens de um barranco. Como é comum em reformas de revitalização - ou higienização - urbana, a metáfora do palimpsesto não se gasta em ser uma constante. Sob a tinta nova que cobre o chão recém refeito, olhos atentos ao arcaico não têm dificuldade para encontrar vestígios e ruínas. Sob a cabeceira da ponte, nas margens do canal, é possível ver lá embaixo casas e escombros, ruelas que passaram despercebidas ao nível do chão, ruínas divisando parede com marinas com aspirções luxuosas. Diferente do tratamento e do zelo - ou da falta dele - no cuidado com as pontes mais novas e seu entorno, a Hercílio Luz, na esteira das políticas de revitalização, atrai significativa variedade de sujeitos humanos e não humanos, atuando, se movendo e ocupando a paisagem. Enquanto da Pedro Ivo e Colombo Salles o Estado não espera muito mais do que a mobilidade dos automóveis, tornando contra uso outras práticas, sobretudo as costeiras, a Hercílio Luz, com seu status de cartão postal a ser explorado como ponte da oportunidade, provoca dissensos específicos que demandam maior controle policial do Estado. Desde que realizo incursões a campo - friso que, depois que passei a trabalhar com o canal, mesmo o deslocamento utilitário era combinado com a percepção antropológica -, apenas uma vez presenciei o policiamento da Guarda Municipal numa das cabeceiras da Pedro Ivo. Na Hercílio Luz, por outro lado, a presença da Polícia Militar só perde para a presença quase que simbiótica dos operários de manutenção dependurados nas vigas da ponte. Naquela sexta-feira não foi diferente. Meus primeiros interlocutores foram operários e demais profissionais da manutenção da ponte. Um deles com uma máscara do Santos Futebol Clube e outro com uma máscara branca, ambos negros. Perguntei ao mais novo, com a máscara do Santos, se ele sabia de alguma previsão para a reabertura da passarela da Pedro Ivo Campos. Ele disse que não conhecia muito a paisagem e chamou o outro homem. Refeita a pergunta ao outro, segurança do trabalho do DEINFRA, a reação foi um gemido enfatizando o movimento em negativa com a cabeça. Disse a ele que era antropólogo da universidade e estava pesquisando o canal e ele então se pôs a relatar memórias como numa entrevista de documentário. Manézinho criado na Av. Mauro Ramos, contou as transformações que a paisagem sofreu ao longo do tempo; da água que chegava ao Mercado Municipal às diversas práticas costeiras realizadas "naquele tempo". Sua narrativa pulava de memórias para opiniões políticas numa desenvoltura de trapezista. Mesmo assim, fui capaz de identificar elementos da maritimidade costeira nas memórias de infância daquele homem. Ao final da conversa, perguntei se ele ainda morava na Mauro Ramos: "Eu? Não. Moro no Aririú (Palhoça). Tive que comprar um apartamento, fazer minha vida né?". Mesmo a relativa ascenção profissional - de ajudante de mecânico a segurança do trabalho graduado - não foi capaz de protegê-lo da gentrificação.

Aproveitei a conversa e perguntei para os trabalhadores da ponte se as passarelas seriam fechadas no final de semana, como medida de contenção da COVID-19, afinal, essa informação estava bastante imprecisa. Eles tampouco conseguiram dar certeza. Disseram que "achavam" que não iria fechar. Estando ali, tb tive essa impressão, de que apenas o vão central não seria aberto. Enquanto eu conversava com os caras, a Gabi fotografava o campo. Fazer campo com uma companhia - no caso, minha companheira - foi diferente e bom. Olhares transversais que se complementam ou não durante o campo é diferente das opiniões sobre o texto escrito. Foi potente, sobretudo pelo fantástico olhar que ele tem sobre a paisagem e como consegue transpô-lo para a fotografia. Justiça seja feita, foi ela que, em meados de 2017, me contou sobre os pescadores da ponte e ajudou a despertar meu interessa de pesquisa. Depois da conversa e de algumas fotografias, passamos a atravessar a ponte. Além as pistas para automóveis, a ponte Hercílio Luz conta com duas passarelas. Uma delas estava fechada para a manutenção da iluminação, restando apenas uma passarela de menos de 2m de largura para a travessia ponte-ilha. Logo no início da travessia, chamou minha atenção uma novidade: a passarela foi dividida ao meio por uma linha branca: de um lado, um desenho indicava que somente ciclistas passariam, e do outro, a gravura de um humanóide indicava que aquele era o lado dos pedestres. Francamente, quem inventa esse tipo de marcação não caminha nem pedala pela cidade. É tão ridículo quanto ineficaz achar que uma separação tão tosca vai ser capaz de formatar e modular as maneiras que pedestres e ciclistas se deslocam. Mais: mesmo que não pedalem ou caminham, o gênio do urbanismo que idealiza uma coisa desss sequer se dá ao trabalho de ficar alguns minutos observando com o coração e a mente abertos dinâmica da locomoção na passarela da ponte. Por mais atenção e boa vontade que ciclistas ou pedestres tenham em "andar na linha", as contingências e dinâmicas de uma mobilidade realizada em uma ponte pênsil, sobre uma passarela de menos de 2m de largura, forçosamente empurram um ou outro para fora do seu espacinho. Como resultado, o que se vê é o ressentimento de quem "anda na linha" e têm "o seu espaço" invadido por outra modalidade de locomoção. Logo no início de nossa caminhada, enquanto a Gabi encontrava melhor posicionamento para uma fotografia, estancou na linha pintada para ciclistas. Um homem que passava pedalando desviou dela chamando sua atenção: "olha a pintura no chão, moça". Além de impraticável na dimensão empírica, esse tipo de planejamento causa mais mal entendidos do que se buscasse incentivar um uso comum para práticas diversas. A pretensa racionalização dos espaços, quando se choca com a política do chão, coagula em pequenos ressentimentos em busca de exclusividade territorial. É o individulismo se opondo ao comum. Nesse caso, com o agravante de que o espaço que se busca estipular para cada prática é evidentemente menor do que cada prática demanda. Some-se a isso que o desenho de um humanóide desacoplado de qualquer objeto e outro montado numa figura kandinskiana de uma bicicleta tenta esgotar outros affordances possíveis naquele equipamento, como pescar, andar de monociclo ou soltar pipa. Se essa fosse a ponte da oportunidade, como a chamou Jean, mas uma oportunidade no sentido mais amplo, ela não tentaria modular as práticas dessa forma.

Equanto ciclistas e pedestres se degladiam por um palmo de chão, a pista de rolamento de automóveis permanece ampla e folgada, para a passagem esporádica de ônibus ou o estacionamento de caminhões das empresas que atuam na manutenção da ponte. Como disse anteriormente, a frequência da presença de policiais militares só perde para a presença de "homens trabalhando". Repito o que disse a um dos operários com o qual conversei durante a travessia: "a impressão que me passa é que a ponte foi inaugurada sem estar pronta". Ele disse, ressabiado como se eu fosse um investigador do Ministério Público, que a ponte estava pronta, só a iluminação e a pintura que não estavam. Ora, logo, não estava, nem nunca estará, a julgar pela frequente necessidade de manutenção. Aliás, evidência empírica disso, é o fechamento da passarela da Pedro Ivo "supostamente" para que ocorra sua manutenção. E que naquele final de semana o tráfego na ponte Colombo Sales seria interrompido para sua manutenção. Ponte Hercílio Luz fechada como contenção da Covid, Colombo Sales para manutenção e veículos espremidos na Pedro Ivo - que também está em manutenção. Enquanto isso, o canal navegável abaixo subutilizado e os pedestres e ciclistas se vendo forçados a se acotovelar na Hercílio Luz para ver que se mantem de pé e sem resfriado atravessando uma ponte que deixa o corpo do sujeito totalmente exposto à chuva, ao sol e aos ventos. Friso essa comparação: certa vez, enquanto pedalávamos pela Pedro Ivo, vi um senhor correndo como prática de exercício físico, pra lá e pra cá. Esse movimento chamou minha atenção e, já em casa, comentei com a Gabi sobre esse homem. Ela matou a charada: ele tava protegendo o lombo do sol quente. A passarela da Pedro Ivo tem/tinha essa baita vantagem: fornecia abrigo ao sol e à chuva moderada que não batesse com vento sul - isso se tratando da passarela sul. Caso a passarela norte estivesse também em condições de circulação - e pesca - o vivente poderia optar qual passarela utilizar a depender do vento que estivesse soprando no momento de sua travessia. Na Hercílio Luz, esquece! Seja norte, seja sul a origem do vento; chova granizo ou raios UV, só mesmo dentro de um automóvel pra não sentir o temperamento atmosférico da ilha: meus pés molhados pela chuva de sábado de manhã são a evidência empírica disso. Não se trata de separar o sujeito da paisagem, como acontece quando este está trancado dentro de um carro ou ônibus. Mas de estar atento e se importar com a condição de quem, por escolha ou necessidade, transita a pé, de bicicleta ou monociclo da ilha ao continente e deste àquela.

Como o vento soprava do sul, tanto na sexta-feira como no sábado, a ponte estava estável. Mas o grande amigo que me hospedou em sua casa no Estreito e que trabalha no centro, e que faz o trajeto diariamente com sua linda bicicleta vermelha de cromoly, me assegurou que quando o nordestão bate, a ponte treme que nem jambu. Seu relato me fez lembrar do campo durante a reinauguração da HL. Realmente, era o nordestão soprando e a ponte simulando o estado de embriaguez ao meu caminhar. Mesmo sem tremer, o frio era intenso, mas ainda assim, pedestres e ciclistas, operários e policiais realizam suas coreografias no chão da ponte. Com a passarela da Pedro Ivo fechada, o fluxo foi todo deslocado para a HL, e não pude deixar de notar uma certa mistura de símbolos de classes sociais distintas. Isso já ocorria na Pedro Ivo, mas a impressão é que a chave se inverteu, ou ao menos sofreu alteração no balanço. Além do atrativo turístico, a cabeceira da HL é praticamente o quintal de condomínios de gente com muita grana. "O condomínio é seguro", ouvi uma mulher muito chique dizer ao celular enquanto caminhava na calçada de um, em frente ao parque da Luz. Ao mesmo tempo, a cabeceira insular da Pedro Ivo dá diretamente no aterro que serve de morada para pessoas em situação de rua e pro grande vazio agorafóbico do qual se referiu Paulo César Sousa. Sem qualquer expectativa de criar um nexo causal aqui, mas assim que voltamos à cabeceira insular da HL, Gabi e eu presenciamos o coreopoliciamento se performatizando: 5 ou 7 homens enormes, parecendo exterminadores do futuro, armados com pistolas autmáticas (eu acho que eram automáticas, sei lá) e fuzis enormes, abordavam... um tiozinho. Um tiozinho e uma bicicleta barra forte que parecia pesar 80kg - mais pesada que o tiozinho. Sentados num banco de frente para a cena, perguntei para a senhora com colete de babá a qual me referi noutro trecho desse diário o que era aquilo: "Parece que ele roubou aquela bicicleta". Eles tão prendendo esse tiozinho por causa daquela bicicleta velha? (enquanto eu perguntava isso a ela, um policial que era capaz de desmontar um cavalo gordo com um gancho colocava a bicicleta dentro do porta malas da sua SUV policial) "Pois é, covrdia né? Atrás dos gradão eles não vão", reprovou a senhorinha. Fim do espetáculo, os exterminadores do futuro entraram em seus carrões policiais com as mãos nos coldres das armas e saíram dali com o tiozinho, destinado a uma sorte a qual nunca conheceríamos.

A agitação da sexta-feira a tarde não se estendeu ao sábado. Não fosse o fechamento da ponte para o lazer no final de semana - medida de contenção ao COVID-19 -, se podemos confiar no relato do jovem pipoqueiro sentado em seu carrinho na cabeceira insular da ponte - e sei que podemos confiar, - a ponte poderia encher de gente em busca de alguma satisfação lúdica. Mas certamente não seria o caso naquele sábado frio e chuvoso, com um vento sul indiferente aos desejos de lazer, reconfigurando os affordances da paisagem. Na passarela da HL só havia um antropólogo disposto a sentir no corpo o que era atravessá-la a pé naquela condição atmosférica. Enquanto caminhava sob vento e chuva, com os pés molhados e gelados, a toca do anorak e a máscara deixando somente os óculos embaçados pra fora, um homem vinha em direção oposta, montado em sua bicicleta, na garupa uma mulher tão empacotada quanto eu. Nem a atmosfera, nem as proibições de locomoção foram suficientes para impedir que aqueles dois tomassem pra sua locomoção a pista de rolamento central da HL. Os contra-usos não cansam de se manifestar - evoé!

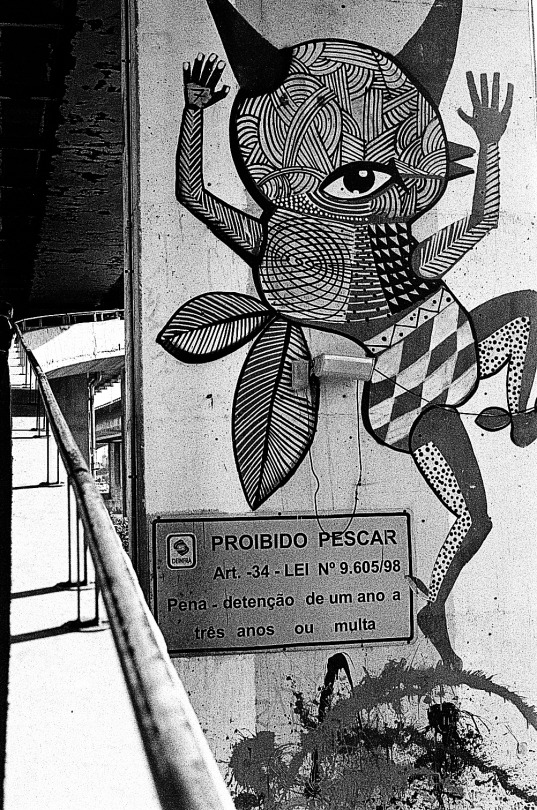

-

Enquanto isso, como uma muralha, telhas fazendo as vezes de tapume cercam a entrada para a passarela sul da ponte Pedro Ivo. De frente a esse monumento ao indiferente devir urbano, o qual uma enorme placa oficial plotada e afixada ao tapume fazia as vezes de símbolo de legitimidade pela interrupção de um fluxo - quanto custara aquela placa? Contendo nomes e logotipos de órgão estatais e empresas privadas, data de início, término e cifra dos custos da obra - todos, como sabemos, tão potentes, imprecisos e fluídos quanto as palavras de Estamira - flutuavam a minha frente como um espírito zombeteiro que impedia o acesso a tudo aquilo que sonhei em viver naquele lugar. Cancelando caminhos, suspendendo práticas (tabuinhas e ferrinhos, onde estarão guardados?), dando folga aos peixes que seriam pescados (ao menos ali). Mais que a chuva volúvel se dobrando à força do vento forte e frio que soprava do sul, aquela placa gelava meu peito. Enquanto registrava, com a Fujifilm da Gabi, aquele triste quadro de uma ruína tarkoviskyana, lembrando com saudade do futuro cancelado, ao voltar o foco das retinas pro plano além dos tapumes, meus olhos encontraram com o olho solitário do ciclope multiespécie grafitado na pilastra que habilmente pula por sobre a placa diversionista de práticas, aquela que diz que é proibido pescar - sem ser de fato e mérito, só pelo desejo de um ou outro figurão. Muito provavelmente seu semblante, suas cores e contornos desapareçam dali ao término - sabe-se lá quando - da manutenção da ponte, ao passo que as placas dos senhores das elevações artificiais do destino possam ser mantidas - quiçá maiores, quiçá com a legitimidade das tramitações jurídico-administrativas. Ainda assim, enquanto a memória manter fluido seu fluxo etéreo - embora avassalador -, enquanto homens, mulheres e corvinas continuarem dançando sobre as muralhas de contenção da criatividade que transborda das vidas em devir e dissenso, mesmo que se cubra de tinta cinza a forma do ciclope multiespécie, sua metáfora continuará viva e pulsante nas veias da paisagem do canal e além.

0 notes

Photo

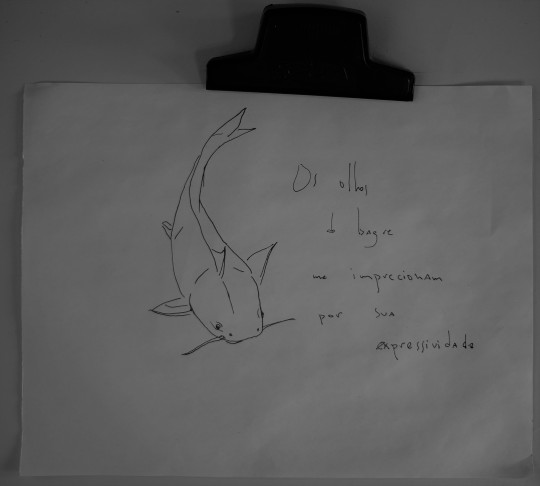

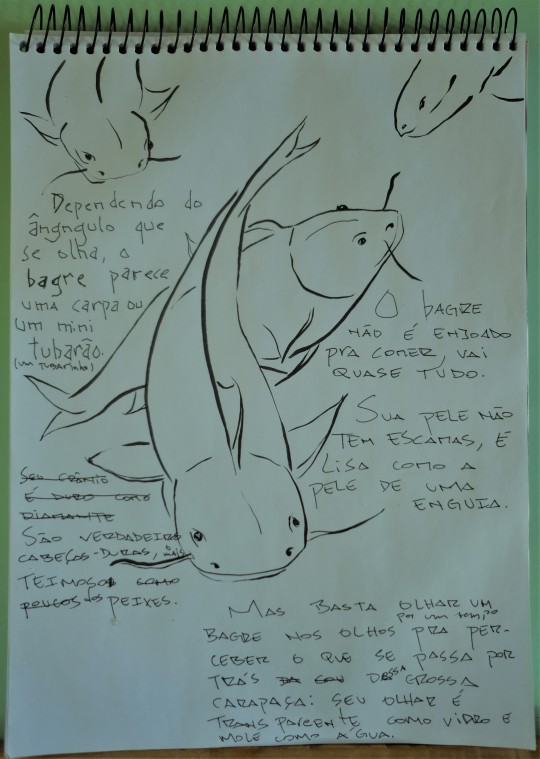

Experimentando breves histórias dos peixes do canal.

0 notes

Photo

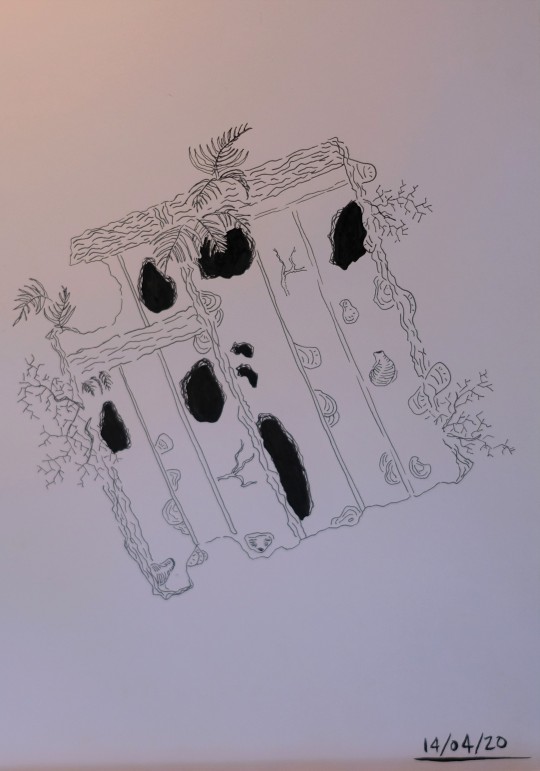

Ocupação Multiespécie em sucata marítima.

“Ocupar é dedicar-se ao trabalho de viver juntos [em assembleia](...). Se quisermos viver, devemos aprender a ocupar até os espaços mais degradantes da terra.” (TSING, Anna. Viver nas ruínas: paisagens multiespécies no Antropoceno. 2019, p. 87. grifo meu)

0 notes

Text

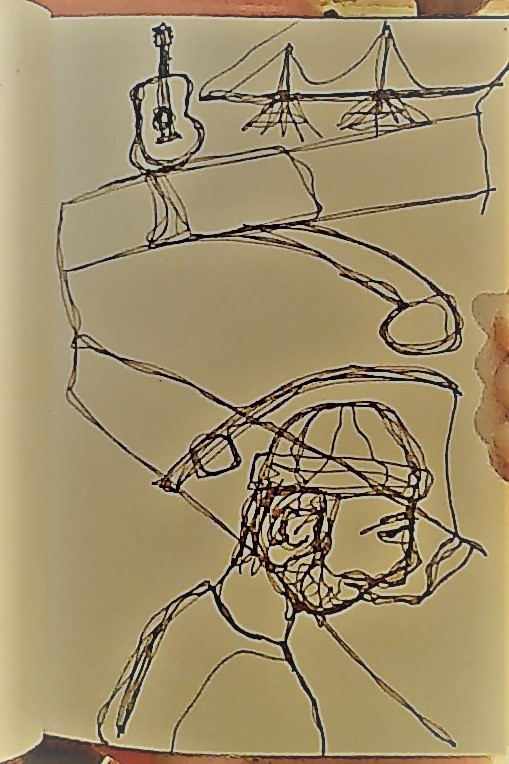

Levando as linhas para passear

Há dias, ou melhor, há semanas eu tô às voltas com uma preocupação especial, que o Rafa resumiu muito bem em uma frase: “Teu desafio é fazer essa mistura de precisão técnica com experimentação”. Nunca estudei desenho de forma sistemática, orientado por tutores ou cursos. Apesar de sentir aquele chamado para o desenvolvimento artístico - não apenas com o desenho, mas com a música e a escrita - tudo se encaminhou para um desenvolvimento autodidata - era o que o poder financeiro da minha família podia comprar. Há anos não desenhava cotidianamente - há anos MESMO; algo como desde a adolescência. De forma intermitente, esboçava um peça aqui, outra ali. Por algum motivo, minha parceria com o Rafa, meu orientador, enveredou para que o desenho se tornasse um dos suportes de minha pesquisa - fazendo justiça, a catálise foi mais a partir de uma indicação dele do que um desejo premente meu. Topado o desafio, cá estou, diversas leituras depois, acordando manhã após manhã já pensando sobre o papel do desenho da pesquisa que estamos desenvolvendo. Algumas boas ideias já surgiram, inclusive respaldadas por gente muito competente da área - como a talentosíssima Aina Azevedo. Mesmo assim, lacunas me assombram, daquelas íntimas, que a gente carrega em nosso íntimo e não convida muito a sair para passear às vistas.

Como traçar coordenações e eventos da paisagem da pesquisa?

Sempre me agradaram os traços dos urban sketchers. Me imaginar sentando em um chão de rodoviária de uma cidadezinha que seja e sendo capaz de rabiscar o momento é uma vontade antiga. Por isso venho buscando entender um pouco mais de suas técnicas de desenho. Acontece que, ao passo que fui estudando as técnicas bem como o contexto dessa prática, fui sentindo que não era bem o clube ao qual eu gostaria de fazer parte. Sobretudo pq não era meu interesse representar a paisagem daquela forma, um tanto reacionária, com tantas regras. Mesmo assim, o entendimento dessa galera sobre algumas técnicas vinham MUITO à calhar: um entendimento em parte acadêmico, que nunca foi possível pra mim, e que eu entendo como importante degrau para um posterior salto experimental: a blue note não nega a penta tônica. Então estudei técnicas de urban sketchers pelo YouTube por um bom tempo. Além das regras não me agradarem, meu campo tem como inspiração uma antropologia que não se define pela urbe. Uma antropologia da paisagem que não nega sua intersecção com a cidade, mas que procura extrapolar esses limites a fim de olhar com outros olhos os/as agentes não humanos e, sobretudo, as coordenações e assembleias que emergem e fazem emergir as paisagens.

Nessa tarde, enfim, depois de tanta pestana carbonizada, depois de tanto vagar perdido na mata, acredito ter encontrado uma trilha a ser aberta. Lendo O olho e o espírito de Merleau-Ponty, sugerido pelo Rafa, num trecho em que ele falava como Cezanne buscava a profundidade - ele já havia feito diversas ponderações sobre a presunção renascentista com a perspectiva na pintura, bem como a superficialidade cartesiana com a metafísica da pintura - não sei direito como/de onde me capturou a ideia de tentar trabalhar com linhas. Um parêntesis: eu sabia que já trabalharia com linhas. Meus desenhos, ao seu modo e até então, na dissertação, sempre foram linhas de nanquim, e as reflexões suscitadas por Tim Ingold e Paul Klee me inspiravam e convidavam intensamente a levar as linhas para passear e, porque não, a etnografar. Os próprios urban sketches se valem de técnica sugestivas a partir de linhas abertas, mas com uma grande propensão a obedecer as regras da perspectiva. Tecnicamente isso não é um problema pra mim, mas as provocações de Merleau-Ponty me pegaram em cheio, somdas às provocações do Rafa, e sobretudo pela necessidade que me impus de imaginar experimentações que conversassem melhor com o que venho apropriando das discussões de antropologias da paisagem, (intrusão de) Gaia e antropoceno. Sendo assim, as linhas do urban sketch me levavam até certo ponto, e um ponto que, por si só, não era satisfatório, não se aproximava disso tudo que eu vinha entendendo como antropologia que quero desenvolver. Foi então que, de repente, me vi desenhando a partir de uma técnica que não é nova, mas com muito potencial para conversar com minhas perspectivas de pesquisa.

Traçar linha(s) em que a caneta ou o pincel não deixe - ou quase não deixe - de tocar o papel. A ideia veio antes da prática, mas a prática me disse ainda mais do que a ideia. As primeiras tentativa me trouxeram resultados com potencial: gostei do percurso da mão e da caneta no papel e gostei do que senti o que pode vir a ser parte do ensaio gráfico. Percebi o grau de sugestão presente nos desenhos feitos a partir dessa técnica, bem como seus espaços abertos. O urban sketch trabalha muito bem com a abertura, mas são aberturas nas linhas de contorno, sobretudo. O vazio de uma parede ainda é subjugado em grande medida pelas regras da perspectiva.

Por sua vez, os vazios dessa técnica que estou me permitindo experimentar deixa menos vazios no contorno, mas permite entrever aquilo que a perspectiva oculta: camada sob camada, a perspectiva busca imitar um olhar orientado, nada involuntário de uma cultura pictórica imersa há séculos nas noções ocidentais renascentistas da perspectiva. Ao rabiscar desenhos com linhas que correm pelo papel sem desgrudar a ponta da caneta, é possível entrever o que estaria oculto pela perspectiva. Isso não significa seu abandono total, mas a libertação de sua exigente onipresença: a manipulo com sentido específicos - ainda a caracterizar, como por exemplo a aproximação do desenho ao olhar acostumado à perspectiva (ponto ainda a refletir) -, sem estar algemado a ela.

Ao mesmo tempo, as linhas são caras à pesquisa pois são de forte inspiração das reflexões de Tim Ingold e Anna Tsing. A primeira por constantemente me lembrar que paisagens são feitas em coordenações e assembleias, por isso, por coletivos de humanos e não humanos, nem sempre de forma planejada. Já Ingold marca minha pesquisa por me ajudar a perceber os movimentos, técnicas e perambulações como linhas, e os ambientes co-habitados como malhas confeccionadas pelo entrecruzamento de linhas de contato, nós e pontos. Ora, os desenhos como esses que estou me propondo a desenvolver têm largo potencial de se aproximar dessas reflexões, pois, por mais que sejam desenvolvidos a partir de linhas de mesma espessura, sua repetição pode desenvolver formas mais definidas aos nossos olhos - como a forma de uma pessoa, da ponte, de artefatos ou peixes - ao mesmo tempo que são, em certa medida, transparentes, possibilitando que se enxergue o outro lado - ou melhor: os outros lados existentes na paisagem. Tais linhas me sugerem a repetição de práticas e coordenações multiespécies num mesmo lugar, fazendo paisagens, construindo mundos. Os desenhos apresentados aqui são ainda esboços, primeiros de uma série que pretendo desenvolver ao longo da pesquisa, sobretudo desenhando in loco, mas que já servem para me empolgar DEMAIS, e me fazerem dormir um sono mais leve.

0 notes

Text

17 de março de 2020

Hoje o Sérgio me convidou para escrever uma newsletter para o Uivo da Baleia. Pensei em exercitar o ponto de vista do peixe que habita o canal.

- Aterro como catástrofe no mundo dos peixes: morte de velhos, adultos e crianças; destruição dos lugares de alimentação;

- Poluição como algo que afeta o corpo dos peixes, eles percebem;

- A pesca: imaginar como eles interpretam ser pescado; a luta; a fuga; continuas com os anzóis; a sensação das redes; a captura; a sensação fora d’água;

- Alto mar - cidade grande?: vida difícil devido o arrasto por rede de afundo, como as pessoas na cidade grande - viajar, viajar;

- Esboçar o ponto de vista do peixe-narrador - aliás, definir o narrador;

- ler antes de escrever: o ensaio em que Anna Tsing conversa com Strathern;

0 notes

Photo

Questões e questionamentos pontuais:

- todos os desenhos foram feitos a partir de fotos capturadas em campo com meu celular;

- ainda preciso desenvolver um certo desprendimento com a necessidade - que não sei de onde vem - de fechar as linhas. Em outras palavras, preciso me esforçar - de verdade - pra conseguir seguir o que sugere Alphonso Dunn (que soa muito semelhante ao pensamento de Ingold sobre o desenho na antropologia): “ficar a vontade com espaços e linhas abertas no desenho”.

- penso que o material irá compor o ensaio gráfico. Ainda estou matutando sobre as categorias e temas - registro aqui algumas ideias:

--> Placas / Muralismo / Comunicação (algo do tipo, decidindo);

--> Ruínas e paisagens em camadas e escalas;

--> Linhas (linhas de perambulação, linhas de habitação, linhas de coordenação);

--> Técnicas (da pesca, de pedal, de caminhada, de desenho, de selfies);

--> Um certo manual de instruções dos equipamentos de pesca utilizados na ponte;

--> Cenas em movimento;

--> Cartografias (mapas de ontem, hoje e amanhã; recorte e sobreposição com as linhas e etc);

--> Arquiteturas fantásticas: a partir do que os pescadores, peixes e demais habitantes me entregarem sobre a paisagem.

0 notes

Text

07 de março de 2020 - sábado

Manhã ensolarada, por volta das 11h

Lua crescente

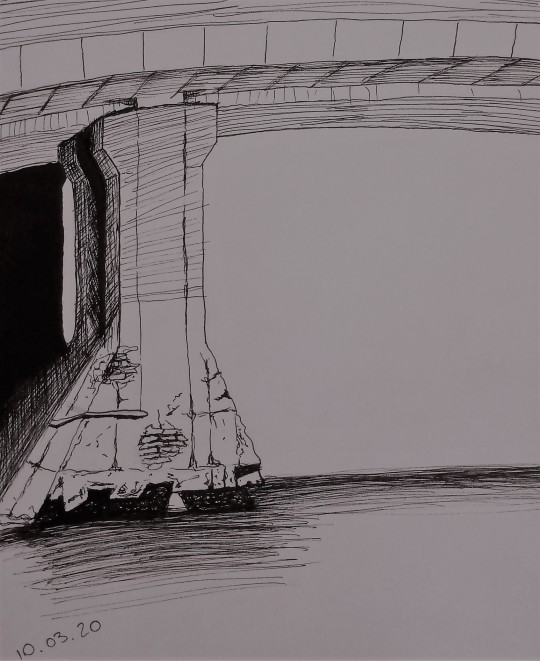

Vento NE

Maré na enchente

Cheguei na margem insular sob as pontes Pedro Ivo e Colombo Salles pelo caminho que vem da rodoviária Maria Rita. Dessa vez, resolvi perambular um pouco mais pelos arredores da margem, a começar pelo perímetro dos clubes de remo – Riachuelo, Aldo Luz e Francisco Martinelli. Pessoas higienizavam boias com um pressurizador de água em frente ao Francisco Martinelli. Contornei e segui para um pequeno trapiche de concreto que os clubes utilizam para lançar as canoas ao canal. Percebi uma pequena faixa de areia à direita e me perguntei sobre o processo que resultou em seu depósito. Por se tratar de uma área de aterro, provavelmente não foram depositadas ao término das obras do século passado. Minha hipótese é de que foram trazidas do fundo do canal pelo movimento das marés. De lá do trapiche eu obtinha um panorama visual que me permitia enxergar diversos elementos da paisagem. Das montanhas bem ao sul, no continente, à grande parte do continente seguindo para o norte. Era possível ver também as três pontes. Notei estruturas e andaimes cobrindo parte da estrutura da Colombo Salles. Há um tempo tinha notado as estruturas, mas dessa vez pude prestar mais atenção. Saquei o celular ali mesmo, com o sol na cabeça protegida por um boné do projeto Tamar, e passei a pesquisar sobre reformas nas pontes. Encontrei principalmente notícias de 2019, aventando futuras reformas. Naquela rápida pesquisa, não encontrei nada recente, que desse mais detalhes sobre reformas. Encontrei uma reportagem que me chamou especial atenção. Data em 14 de março de 2019 – há quase um ano - e assinada pela Redação ND, a reportagem partia de um vídeo postado nas redes sociais por um casal que adentrou a passarela, que deveria estar bloqueada, para fazer um relato “denúncia” sobre o mal estado de conservação da passarela, bem como depreciar os usos por pescadores e pessoas em situação de rua. Atualmente – pude verificar em vídeos reportagens no Youtube agora – está ocorrendo a reforma da Colombo Salles e logo se iniciará também da Pedro Ivo, com previsão de término para 2021. São reformas de “prevenção”. Não consegui encontrar informações se a passarela da Colombo Salles será reativada. Preciso dessa informação.

Em seguida passei a caminhar sob as pontes. Um homem tomava banho com água que saía de um cano colado a uma das pilastras da Colombo Salles. Fiquei maravilhado com mais esse uso proporcionado pela ponte. Não pude reconhecer se o cano era um puxadinho, um gato, ou se era “oficial”. Também não consegui ver de onde ele vinha – se fazia parte da estrutura da ponte ou se era puxado do clube de remo. De qualquer forma, estava ali uma ducha instalada. Ainda no campo do improviso, encontrei dois bancos improvisados perto de outra pilastras. Feitos a partir de bases de concretos pequenas sob bases de concretos mais compridas que serviam de assento, esses bancos não obedeciam a um design badalado e digno do apelo estético do status quo, mas certamente ocuparia uma galeria de arte contemporânea. No final das contas, os affordances eram os mesmos daqueles bancos elegantes recém instalados na praça de fronte à cabeceira insular da Hercílio Luz.

Me aproximei da margem do canal sob a ponte Colombo Salles. As águas do canal se encontravam com enormes pedregulhos. Alguns pude identificar como entulho, outros como resultado de aterro. Pulei para uma estrutura de concreto relativamente extensa, com cerca de sete a dez metros de cumprimento, perpendicular à ponte, que me levava mais próximo da superfície aquática. Consegui perceber sinais dea presença de mariscos. Estavam visíveis devido a maré não estar totalmente cheia. Sentado aqui, enquanto escrevo esse relato de campo, fico imaginando a quantidade de mariscos que se encontram nas bases das pontes e seu potencial em atrair peixes para banquetear.

Depois dessa pequena incursão sob as bases insulares das pontes, me dirigi à passarela sul da Pedro Ivo, que hoje contava com a presença de inúmeros pescadores e seus artifícios de pesca. Caniços – varas – com molinetes e tabuinhas e ferrinhos ocupavam os beirais da passarela. No chão vi alguns bagres de cerca de 1kg ainda vivos. Parei para conversar com um rapaz que tinha perto dos 20 anos de idade, sem camisa. Estava pescando com tabuinha e ferrinho, utilizando camarão morto como isca. Me chamou a atenção sua juventude: os pescadores, sobretudo que usam tabuinha e ferrinho, são quase todos homens mais velhos, aparentando ter mais de 40 anos. Ver um rapaz de cerca de 20 anos pescando com aquela técnica sinaliza transmissão de saberes dos mais velhos aos mais jovens. O rapaz me informou que estava pescando ali para passar o tempo enquanto seu pai arrumava a embarcação que os levaria para pescar na foz do Rio Ratones, na baía norte. Vinha do Morro do Mocotó e não havia pescado nada até então. Passando o rapaz, estava Agilson. Mais velho, Agilson pescava também com tabuinha e ferrinho. Me chamou a atenção a qualidade e capricho de seu material. As linhas estavam limpas e com aspecto de novas; as tabuinhas variavam no design, apesar de manter a essência da forma, eram em madeira pintadas com tinta óleo branca, muito bem conservadas; os anzóis e ferrinhos brilhavam; esses últimos me chamaram atenção por possuírem todos remendos com massa epóxi - depois Agilson me explicou que ele remendava ferrinhos de menor diâmetro nas pontas em relação à base que fixava nas beiradas da passarela para que pudesse perceber quando ferrasse um peixe, uma vez que a bitola do ferrinho da base era rígido demais e não se dobrava com peixes menores; para finalizar a engenhosidade e capricho do equipamento de Agilson, na ponta dos ferrinhos eram presos guizos a fim de alarmar logo que um peixe fosse ferrado. O equipamento de Agilson era preparado para sinalizar peixes de diversos tamanhos e comportamentos ao serem fisgados: caso ferrasse um peixe grande e brigador demais, a tabuinha certamente seria derrubada de sua posição de 50° e ficaria se debatendo; no entanto, peixes menores e/ou menos brigadores dificilmente derrubam a tabuinha, nesses casos, a ponta mais fina do ferrinho e o guizo serviriam como alarme. Além disso, a força da correnteza das marés pode influenciar na sensibilidade do equipamento. Quanto mais dispositivos de comunicação capazes de informar a fisgada de um peixe, maiores as chances da puxada certa. Além da linha, da tabuinha, do anzol, do ferrinho e do guizo, essa arte de pesca conta ainda com chumbos. O anzol, a linha e o guizo – este último não sendo unanimidade nos apetrechos dos pescadores – eram de fabricação industrial; as tabuinhas, ferrinhos e chumbos, são artesanais. As tabuinhas são objetos em forma de “H”, normalmente de madeira, que fazem as vezes de carretel – imagine a linha fazendo voltas na haste horizontal do “H”, sendo enroladas como num carretel – mas também fazem parte do sistema de alarme para a captura dos peixes, uma vez que são depositadas verticalmente, com inclinação de cerca de 50° em relação ao piso, tombando para o lado oposto ao da mureta da passarela, exercendo força contrária para que, ao ser puxada com força por peixes grande e/ou brigadores, ela possa tombar e sinalizar ao pescador a fisgada. Elas podem ser feitas a partir de uma tábua maior, ou partes aproveitadas de objetos maiores desde que tenham o tamanho, o peso e o formato para servir ao sistema descrito. O ferrinho é feito em sua maioria a partir de uma haste de ferro de cerca de 3mm de diâmetro; são feitas várias dobras para que ele fique no formato passível de ser encaixado na beirada da mureta da passarela ao ponto de não se soltar quando exercida a força do peixe; sua ponta é espiralada, lembrando uma mola, com cerca de quatro a cinco espirais, por onde a linha é apoiada, e, no caso do ferrinho de Agilson e alguns outros pescadores, é onde se coloca o guizo; o material usado é bastante rígido e resistente: uma vez acomodado na mureta, é facilmente retirado quando é movido na direção oposta à da mureta por quem o manuseia, mas quando sofre força para o outro lado – o lado do canal onde são lançadas a iscas e fisgados os peixes – são rígidos como parte da estrutura da ponte fossem - não foi exagero do Padeiro – pescador habitual da passarela – quando, no ano passado, me disse que se um barco enrosca ali, é mais fácil o motor soltar do barco do que o ferrinho soltar da ponte; a fim de aprimorar a sensibilidade do ferrinho, Agilson adaptou a ponta com um ferrinho mais fino e flexível, conforme descrito anteriormente; vale destacar que o ferrinho acaba por ter outros affordances: Agilson usou um deles como suporte para um bagre de cerca de 3,5kg que capturou enquanto eu estava lá; para isso, passou o ferrinho pela boca do bagre até a abertura de suas guelras, passou uma fita enforca gato na outra ponta do ferrinho e o pendurou num dos corrimãos da ponte. O chumbo é outro equipamento que sofre adaptações caseiras pelos pescadores. São utilizados chumbos em formato de cubos com um furo no meio; cada um com cerca de 500gr cada; são atravessadas as linhas pelos furos no meio dos chumbos; cerca de 5 a 7 chumbos (conferir na próxima vez) antecedem a ponta da linha, a qual são fixados cerca de 4 a 5 anzóis com cerca de 1m de distância de um para o outro – no equipamento de Agilson; o processo de manufatura do chumbo necessita de tijolos, pregos, fogo e chumbos que serão fundidos: primeiro se funde o chumbo a 125°C, segundo Agilson, assim que atinge a fusão, o chumbo é derramado nos furos dos tijolos, que por sua vez fora serrados para atingir o tamanho do chumbo desejado e depositados acima de uma placa de madeira; coloca-se um prego ou algo semelhante no centro do chumbo fundido para formar o furo pelo quase a linha ser�� atravessada para a pesca. O furo é indispensável para essa arte, uma vez que o peso, logo, o número necessário de chumbos a serem lançados ao fundo varia conforme cada contexto, que deve levar em consideração a velocidade e a força da maré. Por fim, é indispensável ressaltar que a estrutura da aponte em si faz parte do equipamento de pesca. Nela os pescadores perceberam potência como affordances para a pesca e, ao longo do tempo, desenvolveram a técnica, os artifícios e equipamentos necessários. Agilson comentou que “aquele tipo de pesca só tem ali”, pois foi desenvolvido ali especificamente a partir dos affordances da passarela sul da ponte Pedro Ivo Campos. Ademais, tal arte é fruto de construção coletiva transmitida e aprimorada ao longo do tempo por diversos praticantes. Não podemos esquecer que os peixes que circulam e habitam o canal foram – e ainda são – indispensáveis na elaboração dessa técnica, pois as necessidades e qualidades do equipamento e da arte precisa estar justaposta aos hábitos, corpos e cultura dos peixes que ali circulam e habitam. Pescadores, comunicação, habilidades, técnicas, percepção, objetos anexos e destacados como a ponte, o ferrinho e a tabuinha, o mar, a maré, os ventos e os peixes, todos somados a diversos outros elementos dessa paisagem, promoveram uma arte de pesca que, se não é única, possui singularidades intrínsecas ao ambiente em questão. Vale destacar que, penso, será quase impossível encontrar os equipamentos necessários a prática dessa arte de pesca em lojas analógicas ou virtuais, dado sua especificidade. Sendo assim, podemos ainda salientar o caráter artesanal, original e desmonetarizado dessa arte.

Deixarei para outro momento dessa pesquisa o aprofundamento dessas questões e passarei a descrever um pouco mais o manejo técnico desses apetrechos. Uma vez que os apetrechos estão ajeitados na ponte, cada qual em seu lugar – tabuinha com a linha enrolada numa ponta; na outra ponte da linha os anzóis e entre eles os chumbos, tal qual pedrinhas de um hábaco; ferrinhoa encaixado na borda da mureta da passarela – a mesma borda que serve de descanso para os cubos de chumbo -, é hora de lançar isca ao mar. Agilson estava usando postas de sardinha morta e fresca, que ele cortava na hora. Uma vez perfurada a carne de sardinha ao anzol, a linha é lançada ao mar. Logo que passa a fundar, é levada pela correnteza da maré – e naquele período, cerca de 12h, estava na enchente, ou seja, correndo direção ao sul. Segundo diversos pescadores que conversei ali, é um dos momentos com mais probabilidade – palavra usada por Agilson – para se ferrar peixe. Ressalvas ao termo probabilidade, uma vez que a certeza não existe. Em se tratando da técnica, quando lançada a isca dali da passarela sul – ou seja, voltada ao sul – da Pedro Ivo, a enchente carrega a linha perpendicularmente para o sul, isso torna a puxada menos custosa e mais visível, uma vez que na maré vazante, que corre para o norte, a isca e a linha são levados para baixo da ponte. Muitos pescadores ali, sobretudo os mais experientes, com muitos anos de prática naquele lugar, já me informaram que o vão entre as pontes tem mais peixes. Sendo assim, quando são levadas para o norte, as iscas ficam mais cercadas de peixe. Ao mesmo tempo fica impossível enxergá-las e, ao serem puxadas para cima – seja com ou sem peixe fisgado – ficam o tempo todo roçando a borda da passarela. Até que ponto isso atrapalha, e se isso é um inconveniente considerável aos pescadores, é algo que ainda preciso me informar.

Uma vez lançadas as iscas, e tão logo essas atingem um ponto satisfatório ao pescador (ponto ainda a descobrir), é hora de lançar a chumbada. Para lançá-los, os pescadores fazem movimentos graciosos. Primeiro levantam a linha com uma mão, com a outra suspendem um chumbo e o soltam; o chumbo escorrega pela linha tal qual uma tirolesa, e, no instante em que vai mergulhar na água, o pescador puxa a linha um pouco mais para cima, para que o peso do chumbo não antecipe sua precipitação ao fundo, ficando assim distante demais da isca. Entrosamento entre o corpo do pescador, a linha, o chumbo e a água num movimento que precisa estar atento ao momento preciso. E o movimento se repete quantas vezes o pescador julgar preciso, até atingir o peso que o contexto atmosférico do ambiente exigir (descobrir o peso par cada contexto). Observação importante relatada por Agilson: a distância média da passarela até a superfície da água é de 30 metros, assim como é de 30 metros a profundidade do canal.

Não demorou muito para o Agilson ferrar um bagre. Na hora de puxar o peixe para cima, pensei que ele usaria o jereré, mas para minha surpresa não foi preciso. Aliás, esqueci de mencionar o jereré nos equipamentos dos pescadores: é uma rede cônica, presa em um aro circular, usada ali para puxar pra cima peixes grandes e pesados, uma vez que içá-los pelo anzol resulta na laceração do órgão do peixe ao qual o anzol ferra. Agilson pediu a outro pescador que estava próximo, o André, para puxar o peixe pra cima, dizendo “não ter braço pra isso”. Essa frase me fez pensar em minha própria condição de pessoa com deficiência e minha limitação no braço direito, especificamente na ausência do deltoide, músculo do ombro, e como isso afetará a prática da pesca quando meu corpo for um dos elementos. Não posso deixar de relatar essa especificidade na etnografia. Penso que não vá ser um grande obstáculo, uma vez que a solidariedade e o caráter coletivo comum à arte desenvolvida na passarela. Agilson fisgara e André puxara um bagre de cerca de 3,5kg. Antes mesmo de retirar o anzol, Agilson, munido de um alicate de corte, quebrou e extirpou os dois ferrões das nadadeiras e o ferrão solitário do torso do bagre, dizendo que se os pescador for perfurado por um daqueles, “pode ir pra casa”. “É venenoso?”, perguntei. “Não, mas a dor é insuportável” foi a resposta. Só depois ele retirou o anzol e pendurou o bicho pela boca com um ferrinho que atravessava suas guelras. Senti empatia e comiseração pelo bagre. Não percebi crueldade arbitrária nos gestos de Agilson, mas um comportamento blasé, indiferente, naturalizado. Comentei com ele sobre a técnica japonesa de matar peixe instantaneamente – o ikejime – para ver se ele diria sobre algo semelhante, mas meu comentário não reverberou muito. Estou exercitando uma dieta vegetariana. Começou como subtração de alimentos que resultavam em mal estar após a ingestão, sobretudo quando agenciados a contextos e práticas de consumo potencializadores desse mal estar: churrascos, frituras, rodízios, podrões etc. Começou com a carne vermelha, de gado e porco, e com o frango. A questão política e a eliminação dos malefícios a longo prazo eram efeitos desejáveis secundários, eu queria mesmo era não sentir mais aquela sensação desagradável que vinha sentindo após a ingestão de carne. Com o tempo, os efeitos secundários passaram a balizar, adensar e dar sentido e razão a minha escolha. Eu já conhecia argumentos suficientemente consideráveis, mas foi somente após algum tempo que malha de motivações vegetarianas passou a fazer parte do embasamento da minha condição vegetariana, sobretudo a coisificação da carne as reverberações político ambientais do carnismo. Fiquei um tempo, um bom tempo, consumindo carne de espécies aquáticas, como se a superfície da água velasse a condição e as consequências do consumo de seus habitantes. Foi há pouco tempo, morando no sítio do senhor Eduardo, alimentando os peixes que vivem nos tanques de sua propriedade, que a contradição no consumo de carne de peixes e seus convivas ficou grande demais, como um elefante dentro de uma kitnet, para ser ignorada. Agora, quando me questionam “mas, nem peixe mais?!”, respondo que, daqui pra frente, só como os peixes livres que eu mesmo pescar, sobretudo em meu campo de pesquisa. Essa ética me inspira a somar utensílios para realizar o ikejime aos equipamentos de pesca que levarei mais adiante para a ponte. Voltando aos bagres de Agilson e André, eles tinham relação e reações bem diferentes da que presenciei na incursão ao campo que realizei ano passado. Não tratavam o bicho como praga. Transpareciam satisfação ao ferrá-los e puxá-los pra cima. Travam-nos como refeição: “aqui tem carne pra caramba”, “só tirar a cabeça que é só carne”, “o almoço pra cinco tá garantido”; e também como troféu. Ademais, conforme me confiaram, nessa época do ano é uma das espécies que mais se pesca por ali. Burriquetes a partir de maio e corvinas de agosto – aliás, é a partir de agosto que ambas espécies são mais fisgadas ali. Sendo assim, quando estão por lá, já esperam pela pesca de bagres: os menores chamaram de isca – já que, segundo Agilson, bagre come inclusive carne de bagre – e os maiores, de alimento.

Nesse dia, fiquei próximo ao jovem anônimo para mim e especialmente do Agilson e do André – mesmo havendo inúmeros outros pescadores na passarela: de tabuinha e ferrinho e/ou caniço. Esse último já havia visto algumas vezes por ali, é frequentador assíduo. Me passava a impressão de ser mais taciturno, mas o gelo foi quebrado a partir de um pedido que fiz nesse dia a ele: se poderia me inserir no grupo de Whatsapp dos pescadores da ponte, pois tinha meu interesse de pesquisa. Ele disse que saiu do grupo, pois eram muitas mensagens por dia: em uma tarde chegava às quatrocentas mensagens, segundo ele. A maioria com putaria: pênis e gemidões. E quando iam falar com ele, perguntavam como estava a pesca no dia: “Ué! Vem pra ponte! Eu tenho todo o trabalho de vir e o bonitão quer que eu fique dando notícia!”. Senti então uma certa resistência em me passar seu número. Não insisti, sabendo que em minhas incursões na passarela certamente teriam ele como um dos interlocutores, sem a necessidade de contato virtual. Ainda nessa seara da virtualidade da comunicação e seus desencontros, André contou sobre o dia em que postou no grupo uma foto com um peixe enorme e, sem demora, a passarela, com contava com ele e mais um ou dois perseverantes, encheu de pescadores especuladores. Depois reclamaram: “Cadê os peixes, André?!”. “Ué! Eu pesquei o peixe, é meu!”. Essa história me lembrou muito a especulação de Mercado Futuro... Um verdadeiro efeito de manada.

Fossem outros tempos, como contou André, ninguém ficaria à míngua. Depois de puxar pra cima um bagre de 3kg, disse que ouve histórias dos mais antigos de que antigamente puxavam bagres de cerca de 10kg. Ele mesmo nunca tinha visto nenhum desse tamanho. Mas a julgar pela frequência de histórias assim, não dá pra descartar o indício de escassez de peixes logo de cara como história de pescador amargurado. De todos os pescadores que conversei nesses dias de incursão a campo, foi unânime o lamento de que outrora havia abundância de peixe no canal – em quantidade e qualidade. Eram muitos – André contou que levavam carrinho de mão pra pescar na ponte – e era mais frequente ferrar peixes grandes. Todos debitaram a mudança no ecossistema à pesca de arrasto que ocorre em alto mar. Será preciso procurar por outras causas em minhas pesquisas, mas para isso, terei que conhecer melhor os habitantes não humanos do canal e sua dinâmica de mobilidade e comportamento de existência. Dificilmente ruínas são efeitos monocausais.

Antes de ir embora para almoçar e em seguida me dirigir a Hercílio Luz para observá-la no final de semana, presenciei uma cena repleta de interpretações: o jovem rapaz sem camisa teve sua linha enroscada. Especulei ser um enrosco em rede de pesca afundada: “Só pode”, ele disse. André veio em seu socorro e começou a puxar com a destreza de quem já fez aquilo inúmeras vezes. Depois de várias e pesadas puxadas, apareceu na superfície a vítima – ou o algoz – do enrosco: um pedaço de um estrutura irreconhecível. A princípio pensei ser de concreto, mas depois de, a muito custo e força, André, com a ajuda do rapaz, ter puxado o objeto para cima, vi se tratar de um objeto de ferro que pertenceu a algo que não faço ideia. A julgar por seu estado, o objeto estava viajando submerso há muito tempo: tempo o bastante para se tornar habitado por plantas e anêmonas. Parecia um sonho, um objeto onírico. “Pelo menos esse aí não enrosca em mais ninguém” disse André.

-

Às 14h o comércio no centro estava fechado, mas aquele restaurante de $12 com um carne, $13 com duas e, depois da negociação, $11 sem carne, estava aberto. Almocei ali, aproveitando que fica próximo da cabeceira insular da ponte Hercílio Luz, e segui para a última parte da observação: perceber a paisagem da ponte Hercílio Luz num dia de final de semana, em contraste com os dias de semana. O sol estava estalando, quente, vento nordeste pegando forte. As ruas do centro nos finais de semana – sábado a tarde e domingo – ficam muito, muito menos movimentadas. Não demorei para chegar nas redondezas da cabeceira. O movimento nas redondezas não estava diferente da maior parte das ruas do centro: escasso. Me fez pensar que será necessário um dia inteiro de observação por ali, para perceber a movimentação ao longo do dia. Imaginei que o calor forte poderia ser um dos fatores que influenciavam significativamente nessa escassez de perambulações de pessoas, e que, talvez, ao fim da tarde, se aglomerassem mais pessoas em busca do click ideal, sem o ônus do esgotamento com o calor. Mas eu estava bastante cansado. Não só do trabalho naquele sábado, mas na somatória dos outros dias também. Fora uma semana intensa, com muito trabalho e afetações no campo. Como disse no início do relato do primeiro dia, estava ansioso para o trabalho no campo, intuindo que me daria bastante material para trabalhar. Acertei. Muita coisa foi percebida. Abriram-se diversos veios possíveis, ideias brotaram aos montes, pontos cegos a serem pesquisados e confirmações de necessidades que eu deduzia que precisaria dar cabo para adentrar algumas perspectivas no campo. Em suma, coletei muito material. O bastante para as próximas etapas da pesquisa e do desenvolvimento da etnografia: da escrita e do desenho. Como o Rafa me falava, o campo me daria os direcionamentos. Só ficou faltando um exercício: a pesquisa de arquivo na Casa da Memória. Agendei muito em cima da hora, não proporcionando o tempo necessário para os arquivistas ajuntarem o material que conversa com a pesquisa. Então reagendei a visita para o dia 17 de março, quando voltarei a ilha para mais algumas observações. Acredito que tenho material para lidar até abril, sobretudo se considerar o que será coletado na Casa da Memória – estou com boa intuição, sobretudo por ter ouvido de um antropólogo que lá trabalha que encontrarei bastante material, que ali era o lugar certo.