Text

Ménager nos lieux

Café N°21 _ Le 19 octobre 2023 à 19h

Lieu : Rize _ 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne

Faire pour partager, accueillir, enrichir, révéler, protéger, réparer, accompagner, ouvrir... et non plus faire non pas pour limiter, recouvrir, oublier, exclure, posséder...

Continuer de construire dans un monde abimé réclame d’inventer d’autres façons d’être et de faire en architecture, paysage et urbanisme. Cela est vrai tant du côté de la maitrise d’œuvre, que de la commande ou de la recherche. Afin d’ouvrir et de mesurer les déplacements à opérer, nous proposons de débattre à partir d’un article de Joan de Tronto qui s’adresse à l’architecture autour de cinq aspects essentiels dont celle-ci aurait la charge : faire attention à (caring about) ; prendre soin de (caring for) ; donner(care giving), recevoir(care receiving) et rendre (caring with).

https://topophile.net/savoir/vers-une-architecture-du-menagement/

Traduit de l’anglais par Joanne Massoubre et Martin Paquot, avec l’autorisation de Joan Tronto.

Joan Tronto « Caring Architecture », in Critical Care, architecture and urbanism for a broken planet, Angelika Fitz and Elke Krasky Editors, MIT PRESS, 2020.

Invitées :

· Agnès Thouvenot

Première adjointe au maire de Villeurbanne, déléguée à la transition écologique, l’urbanisme et l’habitat. Présidente de la Société Villeurbannaise d'Urbanisme

· Laurie Gangarossa, Architecte HMONP, Doctorante au sein de l’Observatoire de la Condition Suburbaine (ED VTT – UMR AUSser 3329 – Université Paris-Est)

· Leslie Bouille, Architecte et/ou Pauline Zamaron, Architecte

0 notes

Text

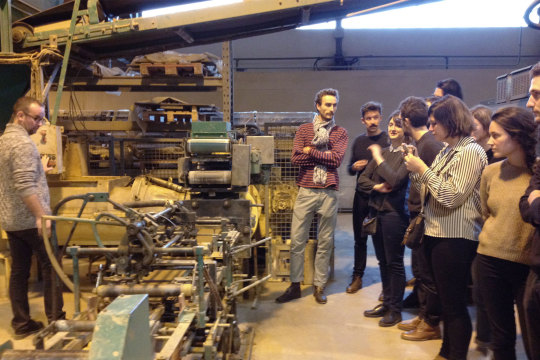

Habiter le réemploi

Café N°20 _ Le 07 avril 2022 à 19h

Lieu : Rize _ 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne

Déconstruire plutôt que démolir … puis réemployer équipements, matériaux et ouvrages au sein d’une construction future. Cette habitude pourtant plusieurs fois séculaire a largement disparu des pratiques modernes au profit d’une mise en décharge systématique … À l’heure de l’impératif écologique, le Réemploi revient sur le devant de la scène comme un outil pertinent, voire indispensable. Au côté d’acteurs de la filière (architectes, ingénieurs, artisans, commanditaires …), nous vous proposons un débat collectif sur l’actualité de cette démarche et ses potentialités quant à l’invention du patrimoine de demain.

0 notes

Text

Les urbanités heureuses

Café N°19 _ Le 24 septembre 2020

En 1900, la population mondiale était de 1,5 milliards d'individus et la population urbaine de 200 millions (soit 13%).

En 2017, la population mondiale était de 7,5 milliards d'individus et la population urbaine de 4 milliards (soit 53%).

En 2050, la population mondiale sera de 9,6 milliards d'individus et la population urbaine de 6,7 milliards (soit 70%).

L'urbanisation semble un phénomène inéluctable. Françoise Choay estime que nous assistons cependant aujourd'hui à une "mort de la ville et du règne de l'urbain ». Les villes sont-elles paradoxalement victimes de leur succès ? Qu'est ce qui justement meurt dans l’urbain et a qui profite le crime ?

"La france est en train de tuer ses villes, même si tout le monde n'en a pas encore pris conscience. Les métropoles, certes, s'en portent relativement bien. En revanche, toutes les autres, de la ville moyenne au hameau en passant par la simple bourgade, sont touchées. La mort du petit commerce, constatée dans de nombreuses localités, n'est que l'élément le plus visible d'un phénomène plus marqué. Dans les villes moyennes, la population stagne, de plus en plus de logements sont vacants, le niveau de vie baisse."

Olivier Razemon - Comment la France a tué ses villes.

Nous prendrons au sérieux cette hypothèse et face à ce phénomène (qu’il s'agira de discuter et peut être de remettre en question), nous nous demanderons sans nostalgie ni romantisme, comment oeuvrer pour faire émerger des conditions d'habitabilité heureuses en milieu urbain ?

0 notes

Text

Film - Hacer mucho con poco

Café N°18 _ Le 18 décembre 2019

Projection du documentaire Hacer Mucho Con poco suivi d'un temps de débat en présence de Marie Combette et Daniel Moreno Flores, architectes équatoriens et français.

A l'heure où la possibilité même de la vie sur terre est menacée sinon mis en péril par l'ampleur de des activités humaines, le travail et les outils de ces deux architectes réinterrogent profondément le sens de notre métier comme ils inventent des contre-récits chargés d'optimisme.

0 notes

Text

Pierre, chaux et chantier de MFR

Visite _ le 29 novembre 2019

Le café de l’architecture en visite en Isère :

La carrière et les ateliers de pierre du Bugey (Pierre de Villeboy)

La carrière de chaux de Saint Hilaire avec Tradical

Le chantier de la MFR de Morestel (architecte Clément Vergély) par Martin Rollin

0 notes

Text

Film - Quelque chose de grand

Café N°17 _ Le 26 avril 2019

Projection du film “Quelque chose de grand” de Fanny Tondre et débat

0 notes

Text

La représentation

Café N°16 _ le 01 mars 2019

Nous vous invitons à réfléchir et à discuter autour de la question de l’image photographique et de l’architecte, c’est-à-dire du rapport que les architectes entretiennent avec les images au cours du projet, avec les images de leurs propres projets, et avec leur éventuelle production d’images personnelles.

Comment la fabrication d’une culture des images, de références ou d’inspirations nourrit les pratiques contemporaines des architectes ? Quels sens et quels impacts des choix de production et diffusion d’images de projet d’abord, et de photos de réalisations ensuite ? Perspectives ultra-réalistes, ambiances abstraites ou croquis, photographies habitées, ultra-retouchées, comment l’approche de ces médiums peut-elle parler de projet, mais aussi d’éthique ou de politique ?

Pour nourrir la réflexion, nous vous proposons ci-joint un article de Marie-Madeleine Ozdoba, portant sur le travail du paysagiste belge Bas Smets, et paru dans Photopaysage (POUSIN, Frédéric (dir.). Photopaysage: débattre du projet de paysage par la photographie. Paris : Les Productions du EFFA, 2018. )

0 notes

Text

Savante, populaire

Café N°15 _ Le 11 janvier 2019

Nous vous invitons à réfléchir aux questions qui suivent après avoir lu l’article « L’image de la maison individuelle - Les préférences des architectes et des non-architectes » publié en 2004 dans Les cahiers de la recherche architecturale et urbaine. Cet article de Gabriel Rodrigez s’appuie sur une enquête menée au Canada sur le goût architectural des architectes et des non-architectes d’un statut socio-professionnel équivalent.

L’image de la maison individuelle - Les préférences des architectes et des non-architectes

Pourquoi les architectes s'obstinent-ils à réaliser des maisons qui ne rejoignent que rarement les goûts de leurs clients? Une enquête menée au Canada sur les préférences des architectes et d'autres personnes actives d'un statut socioprofessionnel équivalent indique que l'extérieur des constructions semple plus discriminant que les espaces intérieurs. C'est que les façades font appel aux « standards de goût d'élite » acquis par les architectes lors de leur formation, tandis que les lieux d'habitation renvoient à des expériences plus personnelles et ancrées dans la longue durée, donc moins ouvertes aux expérimentations.

Les publications et revues spécialisées dans l'architecture et l'aménagement intérieur tendent à privilégier l'esthétique d'avant-garde, l'originalité et la recherche formelle. Les concepteurs sont plus reconnus pour les caractéristiques visuelles de leur production, sur la base de son originalité et non de sa proposition d'un cadre propice à l'activité humaine et répondant à des besoins fonctionnels mais aussi psychologiques sociologiques et culturels. Allan C. Greenberg décrit ce phénomène comme le « culte de l'originalité », où la question « qu'y a t-il de nouveau? » est plus souvent posée que la question « qu'y a t-il de mieux? ». Cette tendance à valoriser les solutions inhabituelles se fait au détriment de dispositifs s'intéressant aux variations et à l'amélioration de modèles existants et répondant aux besoins et aux goûts d'une population, d'un lieu ou d'une culture. Ce culte de l'originalité a aussi généré un écart considérable entre les professionnels qui lui rendent hommage et le public en général. L'oeuvre architecturale, si elle est le produit d'un processus intellectuel qui la rend, dans la plupart des cas, hiérarchisée et consciente, affecte l'environnement des personnes qui n'y sont pas initiées. L'écart entre initiés et non-initiés n'est sans doute pas volontaire mais résulte plutôt d'une série de facteurs humains implicites dans la formation et la pratique professionnelle. Peut-on en inférer que l'éducation des architectes fonde leurs différences en matière de goût?

Le public se réfère en général aux « modèles culturels » dominants pour définir son environnement. Ces modèles sont l'expression d'ensembles de normes liées, entre autres, à la parenté, à la sexualité, au voisinage, aux rôles masculins et féminins. Ils évoluent lentement avec les générations et sont résistants au changement. Cela est particulièrement vrai en matière de logement. En effet, l'usager s'identifie à son habitat et tend à le transformer et à le personnaliser. Claire Cooper considère que le « moi » d'un individu est représenté par sa demeure. Pour la plupart des gens, l'habitat idéal est la maison individuelle. Elle leur permet d'exprimer leur personnalité et l'image sociale qu'ils désirent montrer. Objet architectural économiquement abordable pour la majorité de la population, elle devient en tant que telle un support d'expression sociale et personnelle. Toujours selon Cooper, l’image de la maison n'est pas uniforme mais présente deux niveaux de lecture: extérieur et intérieur. La façade publique affirme ce que l'habitant décide d'afficher aux autres, alors que l'espace privé représente son monde personnel, auquel on accède seulement sur invitation. Le sociologue Jean-Michel Léger considère que la relation d'une personne avec l'intérieur de son logement est plus intime et importante que celle qu'il entretient avec l'extérieur de celui-ci. Peut-on en déduire que les modèles culturels d'une personne varient selon que l'on considère l'extérieur ou l'intérieur de son habitat ?

Les architectes utilisent leur propre goût ou les canons de leur profession pour définir leurs projets. Cette attitude concerne surtout les questions formelles, une démarche plus systématique prévalant pour les aspects fonctionnels et techniques. Les concepteurs se réfèrent aussi à des modèles culturels- les leurs ou une interprétation de ceux du client ou futur usager. Ces modèles regroupent des caractéristiques comme les usages, les significations et l'organisation spatiale. Lorsqu'il n'a pas de contact avec les usagers, l'architecte utilise souvent des critères personnels, élaborant ainsi un projet qui ne correspond pas nécessairement aux modèles culturels auxquels les futurs occupants s'identifient. Cette absence de dialogue entre architectes et usagers explique au demeurant la quantité de solutions architecturales peu satisfaisantes pour ces derniers.

Pour L'universitaire Jon Lang’, tout individu ceuvrant dans la conception a sa propre idée de la nature du milieu bâti et de l'expérience humaine; cette idée se fonde sur ses expériences, suppositions et préjugés culturels et personnels, et non sur des recherches fondées scientifiquement. Ainsi, en général, les architectes sont peu enclins à considérer les standards esthétiques du public auquel ils s'adressent et ont tendance à imposer les leurs. Dans cette perspective, nous pouvons supposer qu'il est difficile, pour l'usager, de se reconnaître dans les choix esthétiques des architectes.

(…)

L'affinité entre les maisons préférées par chaque groupe et les cultures architecturales de goût auxquelles elles se réfèrent appuie l'hypothèse que la formation des architectes stimule l'adoption de standards esthétiques appartenant à a culture d'élite. La plupart des non-architectes interrogés lors de notre étude maîtrisent les codes nécessaires pour apprécier les maisons dites traditionnelles, mais pas ceux qui permettent d'appréhender les modèles modernes. Leurs préférences tendent-elles au traditionnel pour cette raison? En revanche les architectes, du fait de leur formation et de leurs contacts avec la production architecturale contemporaine, possèdent généralement les codes nécessaires pour apprécier toutes les constructions.

L'opposition entre les préférences des architectes et des non-architectes se manifeste plus à propos des vues extérieures que des images d'espaces intérieurs; cela tient sans doute à l'enseignement reçu par les architectes, qui met l'accent sur l'originalité du volume et l'image, alors que l'intérieur est souvent le résultat d'un programme imposé ou laissé neutre pour être aménagé ultérieurement. Les choix des deux groupes se rejoignent sur les images de maisons modernes à la campagne et sur certaines vues d'intérieurs traités en matériaux naturels, c'est-à-dire des habitations rustiques. Si la formation architecturale incite à l'adoption de standards de goût d'élite, elle n'éclipse cependant pas tout goût proche de la culture populaire. Selon Jean Baudrillard, la charge symbolique de l'objet rustique touche en effet à la nostalgie des origines et à l'obsession d'authenticité - valeurs qui sont communes aux personnes d'un certain statut social et culturel.

(…)

Afin de répondre aux besoins des usagers, la pratique gagnerait à être fondée sur une compréhension des modèles culturels en évolution plutôt que sur des idées révolutionnaires. Ces dernières peuvent en effet influencer l'évolution des habitudes sociales mais changent rarement la culture traditionnelle et ne touchent pas de façon immédiate à la culture de goût de la population en général. Enfin, l'écart que nous avons constaté entre architectes et non-architectes d'un même niveau social et d'enseignement laisse pressentir comment ce dernier s'élargirait dans le cas de personnes de niveaux socio-économiques et culturels différents.

1 note

·

View note

Text

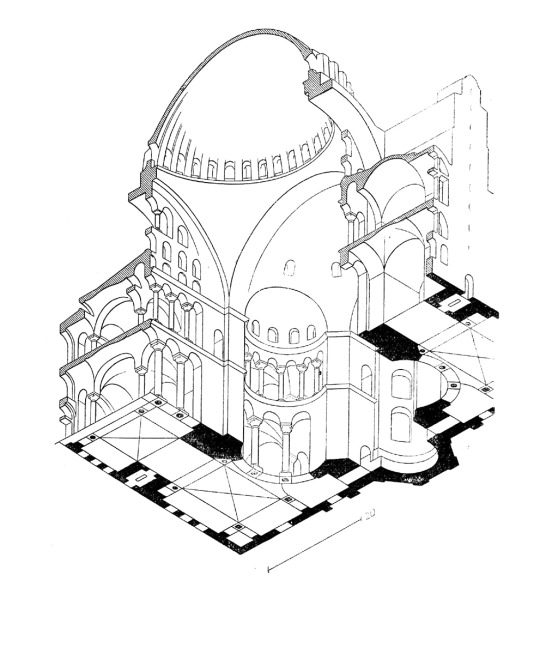

Complexité, simplicité

Café N°14 _ Le 23 novembre 2018

Comment vous positionnez vous face à la complexité dans l'élaboration de la forme architecturale ? Etes vous plutôt partisan de formes simples, qui se donnent facilement à lire et à comprendre, ou vous faites vous plutôt le chantre d'une complexité apparente ou sensible, préférant les recoins et les bizarreries à la forme parfaite facilement appréhendable ?

En proposition de lecture : Petit manifeste en faveur d’une architecture équivoque par Robert Venturi - paru dans De l’ambiguïté en architecture aux éditions Dunod

0 notes

Text

Strasbourg

Hors les murs _ du 12 au 14 cotobre 2018

Hors les murs rendu possible par Julien Pierre Normand et Maeva Wieczorek

Rencontre avec Jean-Luc Marchal, chargé de missions à la communauté urbaine de Strasbourg

Visite de la presque île Malraux

Rencontre avec Eric Chenderowski, directeur de l’urbanisme pour l’Eurométropole

Rencontre avec Philippe Potié au sujet de son ouvrage Le voyage de l’architecte à la librairie Quai des brumes

Visite de la cathédrale de StrasbourgVisite de Strasbourg (divers quartiers)

0 notes

Text

Patrimoine

Café N°13 _ Le 28 septembre 2018

Après une présentation du lieu et des enjeux du site (Les Halles du faubourg sont occupées temporairement avant démolition par divers collectifs), nous aurons la chance d'écouter Pierre damien. Pierre damien est historien ; il mène un travail de fourmi sur Lyon et Villeurbanne pour répertorier le patrimoine industriel. C'est un tisseur de liens ; il met à jour les faisceaux de sens qui parcourent la ville à travers la complémentarité des lieux et des activités humaines.

Nous poursuivrons la soirée par un débat autour de la notion de patrimoine, au sein d'un patrimoine en danger. Nous interrogerons tant son essence, que les moyens et actions de lui assurer un avenir ou au contraire d'envisager sa parfois nécessaire démolition, à quelles conditions ?

0 notes

Text

Les escaliers

Café N°12 _ Le 22 juin 2018

D’après une comptine infantile, c’est à cause d’un escalier en papier qu’un facteur s’est cassé le bout du nez. Pour le prochain café des architectes, nous vous proposons de nous casser plutôt la tête au sujet de ces escaliers. Qu’ils soient de bois ou de pierre, à quart tournant ou droit, avec ou sans palier, nous vous demandons de nous amener vos plus belles réflexions et vos images fétiches sur ce thème.

Proposition de lecture : Construire l’architecture, du matériau brut à l’édifice _ Escaliers et ascenseurs p.256

Comme dit Eric Lapierre dans sa conférence surrationalisme : “Faire de l’architecture, c’est donner une forme à un bâtiment. Même si vous faites de l’architecture à partir de données, à partir de programmes ou à partir de n’importe quels éléments, à la fin, quelques soient les prémisses, il y a un moment où il va falloir prendre des décisions formelles (...) Ce qui nous intéresse primordialement, c’est de faire de l’architecture, pour que l’architecture continue d’exister, en tant que médium sophistiqué, dans la condition qui est la nôtre. Faire de l’architecture pour elle-même, pour qu’elle satisfasse, pour qu'elle soit compréhensible par tout le monde. (...) Et donc dans cette conférence, je vais m'intéresser à ce qui m'intéresse le plus, à savoir, comment l’architecture peut être savante, puisqu’entre architecte c’est ça qui nous amuse le plus”

C’est pourquoi le sujet qui nous intéresse ici est celui de l’escalier, ou plutôt des escaliers .

Pour aborder ce sujet, il faut déjà en donner une définition. Pour moi, une définition assez sommaire de l’escalier serait : l’élément permettant aux êtres humains de relier différentes surfaces plus ou moins horizontales situées à des altimétries différentes.

Dans l’architecture, l’escalier a toujours eu une charge symbolique très forte, car il permet de s'élever. De fait, il est souvent traité en architecture comme un événement. Quand on pense escalier en architecture, je trouve que l’on pense rapidement à des escaliers chefs-d’oeuvre comme l’escalier à double hélice de Chambord, l’escalier de l’opéra Garnier ou l’escalier du palais de justice qui place la justice sur un piedestale. Puis rapidement je pense à tous ces escaliers de l’époque moderne qui continuent à traiter dans l’architecture l’escalier comme un oeuvre d’art : ceux de Niemeyer, de Jacobsen ou d’Asplund.

Mais même dans une architecture du quotidien, dans des architectures plus ordinaires, l’escalier fait toujours preuve d’un traitement particulier. Ce qui me fascine dans ce sujet c’est l’exercice géométrique qu’il impose. C’est une vrai complexité de conception qui demande une réflexion en trois dimensions et pose de nombreuses questions. Dans mon expérience personnelle, je me souviens avoir passé au moins deux semaines à dessiner l’escalier d’un immeuble d’habitation, à essayer de caler la jonction de la sous face avec le palier par rapport à la première marche de la volée suivante, à dessiner le principe de fixation du garde corps et de son retournement d’une volée à l’autre, à essayer de dessiner le balancement d’un escalier et autres. Pour cela, il existe des nombreux documents incroyables sur le dessin des escaliers. Ce sont des ouvrages techniques à l’usage des tailleurs de pierre, ou des menuisiers comme par exemple ce livre magnifique de menuiserie uniquement dédié aux escaliers.

En arrivant à Lyon, une des choses qui m’a interpellé en premier sont les escaliers, les escaliers lyonnais. Les immeubles d’habitation construits avant les deux guerres ont tous des escaliers en pierre. C’est une pierre bien spécifique utilisée presque uniquement pour les escaliers. Elle est sombre et incrustée de ronds blancs. Comment les tailleurs de pierre lyonnais ont-ils eu le monopole de l’escalier alors qu’à paris, presque tous les escaliers des immeubles d’habitations sont en bois ? A Paris, les circulations verticales sont intérieures, et chaleureuses, avec un escalier qui craque et si l’immeuble est un peu bourgeois on trouvera un tapis couleur pourpre fixé sur les marches. L’ensemble donne une ambiance calfeutrée. Tandis qu’à Lyon, les escaliers des immeubles d’habitation font encore parti de l’espace “semi-public”. Peut-être est-ce le même principe que les traboules. Ils sont extérieurs, avec des coursives, ou balustrades sur les cours et rues. Peut-être sent-t-on déjà une architecture du sud, de l’italie? Cette réflexion m'amène à penser à une spécificité régionale des escaliers. C’est également ce qu’évoquent Rem Koohass dans son livre. Ils parle des escaliers au Pays-bas qui seraient très raides. Il explique cela par le découpage parcellaire très étroit et le manque de matériaux de construction. On peut penser également à New-york et ces immeubles avec les escaliers de secours métalliques accrochés aux façades.

Et aujourd’hui? Notre époque est marquée par les escaliers préfabriqués en béton. Les normes, l’économie du projet, le coût du foncier impose une “efficacité” de l’escalier : Il est encloisonné, prend le moins de surface possible et devient préfabriqué. L’architecte n’a plus qu’à copier-coller un bloc autocad… De tout façon les habitants prendront l’ascenseur. Quand certains programmes autorisent/permettent encore le dessin d’escaliers comme des musées ou des salles philharmoniques, on choisit des escalators au musée Beaubourg, à la Philharmonie de Paris ou à l’opéra de Lyon.

D’où le questionnement de ce soir, comment dessine-t-on un escalier aujourd’hui ?

0 notes

Text

Architecture et puissance

Café N°11 _ Le 23 mars 2018

Le dispositif serait donc cette « machine » capable d’orienter, dans un laps de temps déterminé, les habitudes, les gestes d’êtres vivants pour obtenir des effets.

L’architecture demeure une effectuation de la puissance et elle serait cette forme en chute, incarnant matériellement les forces (sociales et politiques) qui tombent sur le sol.

Pour exister, l’architecture a donc besoin de forces, de moyen de travail et d’un sol pour les appliquer. A ce titre elle est déterminée, comme nous le rappelle Pierre Riboulet, par « l’ensemble des rapports de productions et par le régime de propriété des sols qui gouvernent la formation sociale dans laquelle le travail se réalise ». Par « rapports de production » nous entendons inévitablement la commande et les conditions d’accès à cette dernière (références, etc.) au sein de formes économiques et sociales bien plus larges.

Nous sommes confrontés à une pratique architecturale qui devient de plus en plus difficile pour ceux qui y sont engagés et la réponse à cette conflictualité pourrait facilement prendre les traits d’une alternative stérile ; renforcer le système de production architecturale en y participant ou bien ne rien faire. Il n’en demeure pas moins que le travail intellectuel perds de son efficacité, si pour agir, il se situe à l’extérieur. Car c’est bien une question de situation, d’occupation d’un espace et d’un temps dont nous débattrons. La question fondamentale n’est pas tant de savoir comment nous nous situons face aux rapports de productions de notre époque, mais bien comment nous nous situons en eux, à l’intérieur. L’architecture pourrait être envisagé dans une forme modale, dans la pluralité de ses manières d’être, de ses manières de faire. Non pas Que faire ?, mais Comment être ?

Alors que tout abandon du politique condamne souvent les actions à se cantonner à des changements sectoriels, (preuve en est le dernier appel de l’Ordre à se mobiliser pour la défense du concours en architecture), notre débat portera sur les forces diagonales, les bifurcations à envisager pour transformer notre pratique. Doit-elle se situer en amont, en aval des conditions de productions ? Doit-elle porter sur l’élargissement méthodique de notre art de construire ? Doit-elle se placer à l’extérieur du champ de la pratique pour mieux déconstruire ses propres mythes ?

0 notes

Text

Méthodologie de projet

Café N°10 _ Le 9 février 2018

Nous interrogerons nos méthodologies de projet. Permanence d’une méthode, diversité d'approches, nous partagerons nos expériences, nos expérimentations en essayant d’analyser leur portée. Il s'agira de questionner notre manière de travailler.

0 notes

Text

L’éloge de l’ombre

Café N°9 _ Le 20 décembre 2017

Nous discuterons de l’ouvrage L’éloge de l’ombre de Junichiro Tanizaki, traduit du japonais par René Sieffert. “L'auteur défend une esthétique de la pénombre comme par réaction à l'esthétique occidentale où tout est éclairé, s'employant à comparer divers usages de la lumière et de l'éclairage (des lieux d'aisance, par exemple) chez les Japonais et les Occidentaux. de plus, fidèle à l'esthétique du « sabi », il revendique la patine des objets par opposition à la manie de la propreté occidentale.”

0 notes

Text

Tuilerie, céramique et scierie

Visite _ Le 25 novembre 2017

Le café de l'architecture en visite dans trois manufactures du Rhône :

La tuilerie Blache

Les céramiques du Beaujolais

La scierie de Boissif

0 notes

Text

Images d’architectes

Café N°8 _ Le 10 novembre 2018

Il s’agira de venir accompagné de quelques images. Photographies, dessins, oeuvres, ces images seront sélectionnées pour leur capacité à nourrir la pratique du métier. Elles sont des manière de totems, des images-mana qui peuplent l’acte de création.Leur nombre est limité à 6.Il s’agira d’échanger autour de ces collections personnelles. De les mettre en discussion.

0 notes