Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

Una viñeta

Afuera hace treinta grados y nosotros estamos dentro de un automóvil, en camino al trabajo. La temperature ça va, digamos, porque apenas hace un par de semanas tocamos los cuarenta. Aquí estamos los únicos que, habitualmente, hacen estos trabajos: inmigrantes, fracasados, parias, personas que no encajaron en el resto de la sociedad pero de cualquier forma tuvieron que encontrarse un lugar. Y algunos otros que, por otras razones, estamos aquí. Después de todo, es necesario pasar por todo. El trayecto es más bien breve. Si tomamos el auto es sólo para no caminar. Al lado mío está un árabe, argelino, pero no como otros. Quien conduce es un francés y a su lado va otro. El equipo lo completa un hombre de la Albania que ha estado también en Italia, Alemania, España y quizá otros países. La verdad es que me gusta trabajar no sólo con este equipo, sino además en este lugar (por más que parezca sorprendente). Aún hoy, al pasar de los días, puedo decir que he encontrado aquí una autenticidad que no se ve en otro lugares. En las oficinas, en los trabajos por encima del salario mensual, en los puestos de dirección, la gente trabaja porque no le quedó de otra, porque se vio de pronto en ese camino, porque decidió al no decidir, parce qu’il faut… Pero aquí la gente trabaja por razones muy específicas: para comer, para pagar la renta, para alimentar a los hijos. Hay una resignación, en efecto, pero también hay practicidad (o pragmatismo, como dirían los filósofos). Quienes trabajan por resignación, en el fondo no saben por qué trabajan. Pero quienes lo hacen por pragmatismo, su motivo es al mismo tiempo muy simple y relativamente difícil de entender. Ellos son los pocos que han comprendido, sin filósofos de por medio, que el trabajo es la actividad por antonomasia del ser humano. Y a partir de ese entendimiento, prosiguen. Así es Ahmed. A él lo conocí por los días de la Copa del Mundo. Uno o dos partidos de Francia los seguimos juntos, por pocos minutos, y mientras estábamos sentados mirando la transmisión en mi teléfono celular me dijo, palabras más, palabras menos: “Francia es un gran país: si trabajas, si te esfuerzas, sales adelante”. Y estuve de acuerdo. En mi experiencia, Francia y Alemania son los pilares en los que Europa se sostiene actualmente. España está en una crisis de la que no termina de salir, el Reino Unido vive los efectos de un error de cálculo (y, además, ha estado desde siempre fuera del continente) y el resto de los países son o un destino turístico o un caos político. Pero Francia y Alemania se sostienen. Y ambos, hasta donde sé, tienen la virtud de corresponder al esfuerzo que realizan quienes llegan. Francia sí, en mi experiencia. Los franceses, en efecto, tendrán sus ideas, pero al final comprenden que este país está hecho por los valores de la República, y en tanto una persona pueda aceptar y adoptar esos valores, entonces es bienvenida. Il y’a de la place pour tout le monde, dans la République. Posiblemente por eso Ahmed me dijo eso. En este trabajo no he conocido a nadie con mejor disposición que la suya: siempre al frente, siempre al tanto, incluso siempre amable, siempre dispuesto a enseñar (incluso en un trabajo como este). Y fue él quien me dijo, varias semanas después, esto: “Si tu veux que ta vie soit bella, maquille-la toi-même”. Repetía la letra de una canción que sonaba en la radio del auto en donde íbamos. Lo dijo antes de bajar, como si hubiera elegido el fragmento especialmente significativo, ese que l’appellait le plus. Ya otro compañero, también argelino, me había mostrado esa canción. Íbamos de regreso de vaciar el auto de la basura que acumulamos en nuestro trabajo. Y la canción sonó y él subió el volumen. Comenzó a cantar, a seguir la canción con su cuerpo, como si estuviera de acuerdo en cada palabra que se decía. Me dijo cómo se llamaba, pero yo, por timidez, no quise pedir que me lo repitiera. Yo sólo atiné a identificar el sample, porque aquí conocí a Dalida: paroles, paroles, paroles, y supuse que así la encontraría después. Pero no fue así. Hasta que volvió a sonar esa tarde en que, de nuevo, estábamos en camino. Ese momento de la tarde en que Ahmed subió el volumen, justificadamente, porque a fin de cuentas la canción es un claro ejemplo de eso que vive el pueblo árabe que fue sojuzgado por Francia. Un sueño que oscila entre la ilusión y la pesadilla, un lugar que parece estar ahí pero siempre es necesario ganarse, una historia que puede ser de triunfo o fácilmente de decepción. Paroles paroles paroles. En efecto: todo esto son palabras. Porque en el fondo lo único que quiero contar es la historia de un equívoco. Cuando Ahmed me dijo ese fragmento, yo entendí: “si tu vida no te gusta, escríbela tú mismo”.

youtube

0 notes

Text

Sueño

El inicio del sueño quizá haya sido así: me miro de espaldas, caminando con alguien una amiga o un amigo por alguna calle que yo supongo de la colonia Doctores, medio en ruinas, medio abandonada, cerca del Eje Central y de Arcos de Belén. Mi compañía desparece pronto, sin embargo. Sigo un rato solo, me parece. De pronto estoy con una mujer, joven, cercana a mi edad, que en el sueño me parece agradable o simpática. Es una desconocida. En el sueño no parece haber motivos explícitos para haberme encontrado con ella, pero eso no parece inquietarme. Caminamos un poco, me parece, quizá por República del Salvador. De pronto estamos dentro de un edificio cuyo aspecto es una mezcla del Palacio de Bellas Artes, la Farmacia París y probablemente el Palacio de Hierro del Centro Histórico. Estamos de pie frente a la cara interna de una gran cúpula. Ella me explica algunos detalles arquitectónicos y quizá me cuenta también un poco de la historia del lugar. En cierto momento la interrumpo y me adelanto a su explicación. Me arrepiento, sin embargo. Para no parecer petulante me justifico diciéndole que sé ya algunas de esas cosas porque viví casi 4 años en el Centro. Mientras digo esto, en el sueño miro (es decir, recuerdo) la zona en una vista panorámica; reconozco Tlatelolco (o eso me parece), quizá la Latino y tal vez la calle de López. ¿Dónde vives ahora?, me pregunta ella. En Francia, le digo. ¿En Francia?, repite, y para mí su pregunta tiene cierta confusión o incredulidad. Sí, en Francia, le respondo, con cierto orgullo, pero también con amabilidad, porque personalmente me da gusto y también porque pienso que en el fondo no es nada de lo cual envanecerse. Quizá le digo también cuántos años tengo viviendo ahí, pero ahora he olvidado esa parte del sueño.

0 notes

Text

promenade

¿Cuánto amor puede encontrarse durante una caminata?

À savoir :

-Una o dos parejas

En una de las cuales los dos se besan

En la otra de las cuales los dos hablan o discuten o pelean seriamente mirándose a los ojos (pero no por tanto tiempo)

-Al menos alguien que llora de amor

-Alguien más en quien se gesta el amor que corre detrás de su padre que le grita, ¡Espérame! como quizá le gritará dentro de veinte años a otro amor sin recordar que lo había hecho ya

-Alguien que persigue el amor que sale detrás de él después de ver y darse cuenta que lo ha dejado

-Alguien que se queda esperando a su amor plantado, como se dice bien puestos los pies sobre la tierra bien fijos los ojos sobre su amor

-Al menos alguien que camina porque caminando espera que Amor le salga al paso

0 notes

Text

unsent love letters

Estás a cientos o miles de kilómetros

(la verdad es que no lo sabes a ciencia cierta; otro en tu lugar tal vez lo sabría pero no tú)

y algunas noticias son las mismas: tu escuela, bloqueada las carreteras para entrar y salir de la ciudad, bloqueadas

Estás a cientos o miles de kilómetros y algo tuyo también es lo mismo:

bebes agua escuchas una y otra vez los sonidos de un piano has vuelto a creer en la santidad del instante (en la que hacía tiempo no pensabas)

Estás a cientos o miles de kilómetros y lees e imaginas a esa gente enojada porque no llegará a su trabajo porque su escuela está cerrada

Antes no entendías que no entendieran

Cómo pueden, habrías dicho entonces, no mirar la santidad del instante

No es nada fácil, sin embargo Si fuera fácil, todos los harían…

Después de todo algo después de esos cientos o miles de kilómetros es distinto

0 notes

Text

Sueño

Hoy por la mañana soñé que recorría con mi papá una librería que de pronto se transformaba en puesto callejero de libros, como los que se encuentran en el Callejón de la Condesa. Caminábamos juntos pero despreocupadamente, cada quien siguiendo su propia curiosidad. En el sueño me veía adelantarme un poco, llamado por una pila numerosa de ejemplares de El libro de los pasajes. Me extrañaba eso: la abundancia de un libro que yo creía si no raro en el sentido que se le da a esa palabra entre los libreros y los bibliófilos, sí poco común de encontrar y menos todavía en grandes cantidades. Me acercaba y descubría que además de numerosos eran también baratos. Abría el libro y leía en la página legal que se trataba de una edición auspiciada por el gobierno de México. “Conque compraron los derechos”, me decía, y aunque por un lado me molestaba que un libro tan querido o tan hermoso tuviera una edición tan mínima (cubiertas en rústica, papel biblia, etc.), por otro me alegraba porque así pudiera llegar a miles o millones de manos, como los libros de Vasconcelos, como el Quijote que también se editó masivamente hace poco o Los 1001 años de la lengua española. Pensando en estos libros me giraba para ver a mi papá, como para decirle algo o sólo ver en dónde estaba. Él también tenía abierto un Libro de los pasajes. Lo veía leer y al instante siguiente lo escuchaba leer en voz alta. Leía en francés un poema de Baudelaire que aparecía en la primera página. Yo seguía la lectura en mi propio ejemplar y descubría con asombro que enfrente se encontraba la traducción del poema al alemán hecha por por el propio Benjamin. Mi papá seguía con un segundo poema, también de Baudelaire o tal vez de Proust, acompañado también por la traducción de Benjamin. En la tercera página había un poema en alemán, quizá del propio Benjamin. ��Hasta aquí llego”, decía riendo, con esa risa que hacen a veces los niños cuando se dan cuenta de pronto de que no pueden ir más allá de lo que saben decir o hacer. Yo me reía con él. Pensaba, finalmente, en que nunca había leído realmente El libro de los pasajes, que quizá podría intentarlo ahora que siento que leo de otro modo, que quizá por eso en mi memoria no podía recordar que el libro comenzara así, con esos poemas y con esas traducciones. Intentaba recordar y veía sus primeros párrafos en prosa, donde Benjamin habla de París o de la novela policiaca, pero por más que lo intentaba no podía ubicar los poemas. Quizá despertaba ahí, sintiendo vagamente en mi oído la reverberación de unas palabras dichas en sueños, claras apenas en el instante anterior.

0 notes

Text

Mi momento favorito de la comida

“Breve, por lo tanto, es la vida del hombre, y estrecho es el rincón de la tierra en el que habita”

Marco Aurelio, Meditaciones

Cuando estudié francés supe que había un momento de la comida en Francia dedicado al queso, es decir, que así como había un momento en que llegaba la sopa o eso que en México llamamos el “plato fuerte”, en Francia había, después del plato principal y antes del postre, un momento para el queso o, mejor dicho, los quesos, porque según supe entonces, los quesos llegaban en plural, diversos, presentados sobre una tabla de la que todos los comensales podían servirse y que redondeaba de este modo el espíritu democrático del momento. Ya se sabe: Liberté, Égalité, Fraternité !

Entre las muchas cosas que entonces romanticé o idealicé del idioma y la cultura franceses, este fue uno de ellos. No creo ser el único que se creyó la asociación entre Francia y refinamiento, la cual es más o menos general (hasta el grado de ser caricaturizada de diversas formas, en varias épocas y por varias otras culturas) pero que en el caso mexicano tiene además el antecedente de la Intervención, cuyo efecto ignoro hasta qué grado ha sido estudiado pero del cual tengo la idea un tanto vaga de que caló hondo en ciertos ámbitos del imaginario nacional. Acaso, con distancia de muchos años y muchas circunstancias, algo de esa admiración por “lo francés” también me tocó a mí, quién sabe.

Estar aquí ha sido, inevitablemente, romper ese ideal… y algunos otros. Hace varias semanas, hablando con A, me di cuenta que al parecer ese era mi hábito para acercarme a las cosas que decía querer (al “objeto del deseo” tan mentado): idealizándolas. Lo cual puede tener un doble efecto:

El ideal puede crear cierto ánimo de esforzarse para intentar estar a las expectativas; que a su vez:

Suele pagar bien; el esfuerzo con cierta frecuencia está asociado al trabajo, la perseverancia, logros, resultados, etc.

Vivir queriendo cumplir expectativas y alcanzando ideales –inalcanzables por definición– suele ser muy agobiante (muy)

Duele romper los ideales (al principio)

“Lo francés” no es, después de todo, tan refinado. O, mejor dicho, como cualquier otra cualidad, esa también es un accidente, resultado de una combinación de circunstancias materiales e históricas que resultó en esa admiración.

Nada del otro mundo, parece, pero la verdad tampoco es para tanto. Hay “buen gusto”, es innegable, y no es casualidad que esa rara expresión bien podría tener denominación de origen francesa. También es cierto que los vinos suelen ser muy ricos (muy), incluso si son baratos y, efectivamente, ¡los quesos! Su variedad, su sabor, su calidad. Las leyendas son ciertas, en este sentido, y al menos por los quesos y por los vinos (y por el pan, ¿cómo puedo olvidar el pan?), se agradece que dicha combinación de circunstancias materiales e históricas haya resultado en esto.

Comer queso es entonces un hábito y una práctica común, al grado de que en el restaurante de la universidad siempre es posible tomar una porción, con la misma naturalidad con que se toma el postre, la ensalada o la charcutería. Siempre hay queso. A veces maduro y a veces fresco. Con cierta frecuencia Cantal, Camembert o Tomme des Pyrénées. Pero aquel asunto de la tabla de quesos es una leyenda que hasta ahora no he podido comprobar.

A cambio, vine para descubrir otro momento de la comida en Francia que, sin esperarlo, se convirtió en mi favorito: limpiar con un pedazo de pan lo que queda de comida en el plato. Hasta donde he visto, al comer en Francia se tiene un aprecio peculiar por las salsas. No es algo exclusivo, esto es cierto, pero tengo la impresión de que los franceses tienen una aversión especial por “comer seco”. Ignoro por qué, pero tiene sentido entonces el desarrollo notable de las salsas en la gastronomía francesa, no sólo por su variedad, sino vale la pensar sobre todo en su meticulosidad, los muchos procedimientos que se han inventado en las cocinas francesas en torno a las salsas y los términos que dan cuenta de éstos. En Francia se hacen salsas con vino, con leche, con crema, con caldos, con mantequilla, con aceite, con harina; la salsas se reducen, las ollas donde se hacen se desglasan, también se flamean o se espesan…

Como se ve, la sauce es cosa seria pero al mismo tiempo es algo muy sencillo y habitual. Es cosa de todos los días. Y en esto no es la excepción al que creo es uno de los rasgos que más admiro de esta cultura: no porque sea algo que se hace todos los días implica que la dedicación o la seriedad al hacerlo se desgaste, sino justo lo contrario: se mantiene, día con día, por años, sin importar el tipo de tarea de la que se trate. Aunque quizá exagero, tengo la impresión de que en esta cultura no existe esa distinción entre “tareas menores” y “tareas mayores”. Porque toda tarea tiene el mismo grado de importancia se hace con la misma dedicación.

Y quizá por eso, aunque la salsa da sabor a la comida y hace que se disfrute desde el primer bocado, el verdadero momento de placer ocurre al final, cuando un humilde trozo de pan recorre la superficie del plato y se humedece en las gotas finales de la salsa, transformada ya para entonces en otra cosa –por el paso del tiempo, por el cambio de temperatura, por aquello que nosotros mismos hicimos con nuestra comida: salarla, revolverla, reinventarla… Y el pan recibe todo eso y todo eso lo vuelve sublime.

Romper con los ideales puede doler, pero permite airear la percepción y abrir paso a una fuerza mucho más viva: la sorpresa. Dejarse sorprender es siempre mucho más vivo que sostener ideales.

0 notes

Text

Dos apuntes del cuaderno personal

Estos días estuve pensando que la gran lección de Proust, más allá de todas sus virtudes literarias, es que el escritor no debe renunciar a ser escritor, aunque parezca que la literatura se le resista, pero más importante aún: no debe renunciar a vivir.

Proust escribió la Recherche veinte o treinta años después de vivir los acontecimientos que cuenta, ¡y vaya vida que se dio! En la novela y en sus intentos anteriores abundan los testimonios de su lucha contra la escritura, su dificultad para devenir escritor, pero claramente nada de eso le impidió vivir su vida.

Escritura y vida no son categorías contradictorias entre sí, sino, más bien, complementarias, al menos en el caso de la escritura, que se nutre necesariamente de la vida.

El problema, si lo hay, es que los tiempos de una y otra no corren siempre paralelos. La vida se nos presenta como es: absoluta, impredecible, llena de circunstancias.

La escritura, en cambio, requiere de cierto reposo, de cierta perspectiva, es sucesiva y lógica frente a hechos que se vivieron de un solo golpe o cuya relación se entendió tiempo después y no en lo inmediato.

¿Pero es que deberíamos desatender la vida en nuestro intento vano e inútil de forzar la escritura? No realmente. Nunca. Nada debería estar nunca por encima de la vida. Nada es más importante que vivir.

Si ocurre que, al filo de la vida, surge la escritura, ¡tanto mejor! Pero si no es así, ¿por qué lamentarse? La vida se habrá vivido, tan bien como fue posible, tan profundamente o vivamente como fue posible. ¿Y qué más podría hacer falta?

***

Si pudiera decirle algo a mi yo más joven sería esto: no dejes de leer, pero tampoco de vivir.

0 notes

Photo

[Ante un arcoíris]

Desde que lo conocí, siempre me ha gustado este verso de Shakespeare: “From fairest creatures we desire increase”, el primero de su Soneto I. Para mi uso personal, en mi fuero interno, siempre lo he traducido como “De las cosas bellas quisiéramos más”, una versión que quizá no sea correcta ni precisa, pero que a mí me sirve. Pensé en eso al mirar esta fotografía. Pensaba en que entre el arc-en-ciel del francés y el “arcoíris” del español prefiero éste último. Quise saber cómo se dice arcoíris en alemán, idioma que comencé a estudiar al poco tiempo de llegar aquí y que los lunes suelo tener presente porque es el día de mis clases. Y aunque busqué la palabra, también me detuve un poco. Fue entonces cuando pensé en el verso de Shakespeare. Pensé que a veces queremos que lo hermoso de la vida tenga también palabras hermosas, es decir, que eso bello se extienda al lenguaje y del lenguaje al registro, del registro a la memoria y de la memoria a la ambiciosa pretensión de permanencia. Y quizá esto sea muy humano. Lo más bello queremos que se incremente, dice Shakespeare. Ahora pienso que quizá no sea totalmente necesario, o no siempre. A veces lo bello está ahí y es todo. A veces lo bello no se corresponde con las palabras que lo incrementen o lo extiendan sobre la tela fugaz del tiempo y la memoria.

0 notes

Text

Tres meses

Tres meses después no sé qué pensar o, mejor dicho, cómo empezar a decir todo lo que pienso. Cuando cumplí mi primer mes aquí, A. me preguntó cómo podría resumir mi experiencia hasta ese momento. “Si tuvieras que escribir una postal”, me dijo, ¿qué dirías?”

Yo no supe entonces qué responder. La verdad es que si, como en los cuentos, se me pudiera conceder mágicamente un deseo, pediría el don de la concisión. Quisiera ser conciso para escribir, para hablar, para explicar las cosas, para entenderlas, para actuar. Cada vez pienso más que uno pierde mucho tiempo dándole vueltas a las cosas, pero al mismo tiempo sé que hay muchas que no pueden soltarse así como así, que en muchos casos es necesario dar un rodeo antes de poder atrapar la presa, que hace falta hablar, equivocarse, batallar para hacerse entender, reformular lo dicho, seguir el hilo y no perderlo, divagar hasta extraviarse… y a veces pasa que así uno llega a lo que de verdad quería decir.

A. me preguntó que escribiría en esa postal imaginaria. El ejercicio es interesante porque las postales comúnmente no tienen mucho espacio para escribir, apenas unos cuantos renglones al reverso, los necesarios para mandar un saludo y un recuerdo. Sin embargo, aun en ese mínimo espacio es posible ser conciso, contundente. En una palabra: significativo. Si hoy usted, lector(a), tuviera que enviar una postal a una persona donde resumiera brevemente sus últimos 30 días, ¿qué escribiría?

Respondí a A. con titubeos y con rodeos. Me hubiera gustado dar una respuesta decisiva, emotiva, de esas que conquistan corazones y concluyen capítulos de novela, pero a cambio articulé algunas frases un tanto flojas. O al menos así me lo parecieron a mí, por más que ahora, recapitulando, me doy cuenta de que no era asunto de poca monta lo que entonces intentaba decir.

A A. le dije que ese primer mes estaba para mí signado por el cambio. Todavía hoy ésta es una noción en la que pienso mucho, que siento en sus distintas formas y en las muchas circunstancias en que se presenta, pero especialmente en los primeros dos meses me parece que casi no pensaba en nada más. Había cambiado de país, de lenguaje, de cultura. Había dejado mi trabajo, a mi familia y mis amigos, a mi perro. Había cambiado las condiciones de la manera en que vivía: con cierto salario, en un lugar determinado, bajo ciertos hábitos. De un día para otro, todo eso había cambiado.

Entonces tenía sólo esa palabra, cambio, que es significativa, sin duda, pero también puede ser ambigua de tan amplia o de tan usada. La gente cambia de trabajo, de casa, de dieta, de costumbres y hasta de pareja y de calzones. ¿Pero qué tanto se cambia realmente? Ese es uno de los riesgos de usar la palabra “cambio”. Puede ser muy cómodo condensar entre sus sílabas una realidad más vasta, más diferenciada, que admite varios matices.

Pienso ahora, tres meses después, que algunas de esas circunstancias de mi vida cambiaron, de otras me alejé, otras más quedaron atrás y me parece que algunas incluso las abandoné, me despedí de ellas sin saber bien a bien que lo hacía.

Y algo se conservó, eso también es indudable.

Sigo sin saber qué escribir en esa postal hipotética. Alguna vez fui una persona de pocas palabras, pero no tanto porque así lo quisiera. Ahora me gustaría serlo, pero no por las mismas razones, sino sólo por ese deseo de concisión del que he estado hablando. Me gustaría poder decir: estos tres meses los puedo resumir en esto. Y sanseacabó. Pero ya ven, no puedo. O no es sencillo. No estoy seguro.

0 notes

Text

El encuentro

Hoy que salí a correr creí ver de reojo a una mujer que el domingo pasado, cuando ya me enfriaba, comenzó a hablarme en el parque, primero a mi espalda y en francés, después bien de frente y en español cuando tuvo una idea de mi origen (“todos ustedes los sudamericanos se parecen”, me dijo, para después decir algo parecido de sí misma, burlándose un poco de ciertas facciones caucásicas). Iba envuelta en una especie de bata de dormir, afelpada, y aunque no le vi los pies, no parece descabellado que calzara pantuflas. Me dijo que había salido a buscar algo de comer y un cigarro, que sólo necesitaba eso: un poco de leche en el estómago, hacer una caca y fumarse un cigarro. En su manera de hablar, sin embargo, poco a poco emergió cierta locura, un coletazo del delirio que, me pareció, la acompañaba siempre. Me dijo algo como que no es posible estar bien si todos los días de tu vida escuchas a otros llamarte tonta, humillarte y agredirte. Después de decirle que estaba de acuerdo con eso y que no llevaba ninguna moneda conmigo para poder dársela, me despedí. Ella correspondió con amabilidad.

Hoy me pareció verla salir de un edificio situado en la orilla del río opuesta a donde la encontré por primera vez. Me pareció reconocerla en su mirada, no así en sus ropas: iba pulcramente arreglada, podría decirse que incluso con elegancia, de abrigo y boina negros, limpia y maquillada, rejuvenecida, lista para dirigirse a su trabajo. El domingo me había dicho también que vivía de ese lado del río, indicado vagamente con tan sólo un gesto de su mano. Podría tratarse, en efecto, de ella. Al seguir corriendo pensé en Aura y el paso mágico de la mujer joven a la mujer vieja. Pensé también, en un intento por conjurar la fantasía, que quizá me había encontrado en ambas ocasiones con una mujer sana, cuerda, que acaso su oficio era actriz y que lo del domingo había sido un ejercicio suyo para practicar el papel de una loca (y pensar que esta fue mi racionalización…)

Quisiera decir que la mujer de hoy era la misma mujer que la del domingo, que era ella, que no tengo duda, ¿pero sería verdad?

0 notes

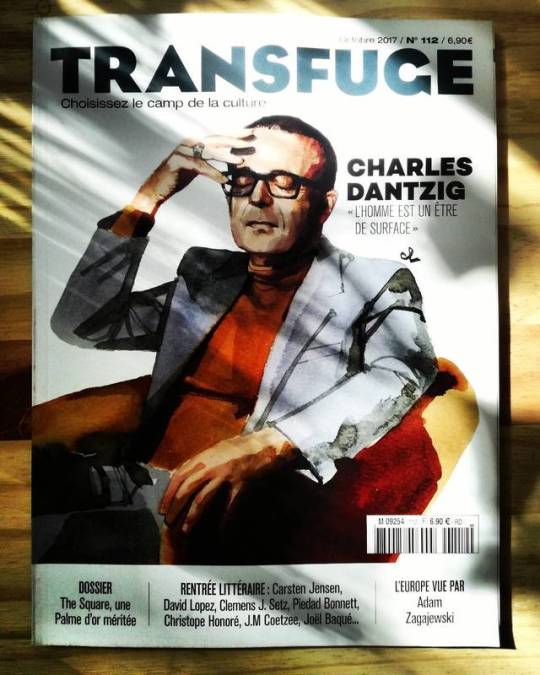

Photo

Entre otras cosas, vine aquí para aprender a editar. Nunca imaginé que aprender a usar InDesign me gustaría tanto, pero después de empezar “a moverle”, a jugar con el programa y comenzar el intento de un proyecto propio, me di cuenta de que me faltan referencias o, para decirlo de otra manera, que no tengo aún ojo de diseñador editorial.

Hasta ahora creo que mi atención ha estado puesta sobre todo en el texto y en eso huidizo que puede llamarse “lo literario” y que, a falta de definición, podría decir ahora que es una cierta forma del texto, la posibilidad de transmitir a otro, con el lenguaje escrito, algo más allá del lenguaje. Lo bello, lo memorable, lo conmovedor… Son tantas las posibilidades pero al parecer todas con una constante: aquello que se vive o se piensa, que se sabe efímero, que incluso ya transcurrió (”ya pasó”, como se dice de un sobresalto, como podría decirse de un viento fuerte), pero que se desea conservar de alguna manera. Por ejemplo, con el lenguaje escrito. Algo de eso hace la literatura; algo en esa intención puede hacer literario un texto.

Decía, sin embargo, que me faltan referencias. Hasta cierto punto tengo una idea clara o definida de qué es un texto literario pero no de la manera en que éste puede adquirir forma y presentarse al lector. Después de todo, esa es también una fase de la literatura, una que quizá hasta ahora había considerado poco y hacia la cual me intereso ahora tampoco por casualidad: editar es también una apertura hacia los otros, es en parte dejar la soledad de la creación literaria para dar lugar a otros. Ese gran otro que es el público, los lectores potenciales; ese otro que es el tiempo en que se vive, esta época en la que estamos inmersos y a la cual se dirige el editor: los gustos de esta época y también las apuestas que podrían trascenderla; y esos otros de cuerpo entero que con sus acciones de todos los días hacen, eventualmente, la literatura: los escritores, los lectores, los críticos, los académicos…

Decía, entonces, que me di cuenta de que me faltaban referencias. Así que ayer salí, entre otras cosas, a hojear revistas. Hojeé el catálogo de una tienda de utensilios de cocina, la revista de la alcaldía de Toulouse y al final me acerqué a un quiosco para curiosear revistas literarias. Al principio mi intención era hacer lo que se hace en cualquier Sanborns: tomar dos o tres revistas, pasar sus páginas con prisa, dejarlas de nuevo en sus estantes y salir, sin comprar nada. Pero no fue posible. Apenas comencé a mirar, la mujer que atendía el quiosco me preguntó qué buscaba, así que no tuve otra opción que responderle. Le dije, en mi francés todavía incierto, dubitativo, que buscaba revistas literarias, sólo por conocer. Ella de inmediato dejó a una amiga con la que conversaba y comenzó a tomar ejemplares de un estante cercano y, desde atrás del mostrador, se avino a explicarme el contenido y las generalidades de cuatro o cinco revistas, diciéndome cuál era más bien tradicional, cuál más contemporánea, cuál ella tenía en mayor aprecio.

Como me ha ocurrido en algunas otras situaciones, en esta ocasión también me di cuenta de que aquí incluso un oficio que podría creerse tan sencillo como el de voceador, se cumple con esmero y podría decirse que incluso con amor. No el amor extraordinario de las grandes hazañas, sino ese amor más bien sencillo de las cosas cotidianas, ese amor simple hacia lo que hacemos a diario que se necesita y se expresa en acciones tan elementales como llegar a tiempo al trabajo o realizar las tareas encomendadas lo mejor posible (sea atender un puesto de revistas, hornear pan o hacer investigación científica), lo cual, creo, deja de hacerse como un deber cuando se comienza a hacer por amor. Y, dicho sea de paso: ¿no ocurre que al hacer las cosas por obligación es cuando más nos resistimos a hacerlas? Llegamos tarde, las hacemos de mala gana o a medias, saboteamos el trabajo, cuestionamos su utilidad…

Sé que las cosas son un tanto más complicadas. Hasta donde puedo intuir, es cierto que aquí incluso un voceador o un panadero pueden tener una vida digna, confortable, segura. Y sin duda eso ayuda a amar lo que se hace. O, al menos, ayuda a crear un contexto en el que se sabe que ninguna ocupación es menor que otra en la medida en que todas ofrecen la posibilidad de una existencia plena.

***

Había compartido esta fotografía con un fragmento de la entrevista que Charles Dantzig dio al número más reciente de Transfuge, la revista que terminé comprando en el quiosco, por fortuna y gracias a la amable explicación de la mujer. Al escribir, sin embargo, me di cuenta que podía elegir otro párrafo que se ajusta mejor al tema que, creo, hila todo lo que intenté decir ahora. Dice Dantzig:

Los moralistas inventaron el término “superficial” para decir “prescindible”, pero las cosas esenciales ocurren en la superficie. Vivimos en la superficie de la tierra. El ser humano es un ser de superficie: en las profundidades nos ahogamos.

***

En este enlace, otros fragmentos de la entrevista.

0 notes

Text

Un cartel publicitario (08/10)

Ayer, de camino al súper, vi el anuncio de un libro titulado Mato Grosso. El eslogan que lo promocionaba prometía al lector una buena dosis de exotismo y aventura. El autor era un francés que había pasado un tiempo en Brasil.

Vi el anuncio después de pasar casi todo el día escribiendo sobre mi primer mes en Toulouse. En otras palabras, después de pasar buena parte del día recordando todo lo memorable y aún no olvidado de esos primeros treinta días. No me parece ocioso aclarar que en muchos casos esos recuerdos se referían a situaciones o elementos de una realidad que para mí fue y sigue siendo sumamente ajena, extraña, y que para otros es normal, cotidiana y acaso incluso banal.

Y pensé que, no sin cierta ironía, eso es lo mismo que ocurre con los europeos que viajan a América Latina. O al menos es lo que suele pensarse. Que el europeo que llega a algún país subdesarrollado y tropical encuentra esa realidad admirable, sorprendente, extraordinaria… la misma realidad que para los lugareños es normal, la de todos los días. Si no recuerdo mal, incluso José Agustín se burla en su Tragicomedia mexicana de André Breton, que veía surrealismo hasta en los detalles más inanes del paisaje mexicano.

Pero, cabría preguntarse, ¿no procedió de manera afín Cortázar con la vida parisina? ¿No vio también con ojos exóticos una realidad que para los locales era cotidiana y hasta un poco anodina? Cómo entender si no, esa transformación maravillosa que ocurre en “La autopista del sur” de un simple y banal atasque automovilístico de domingo por la tarde en las afueras de París.

No quisiera que mi argumento parezca ingenuo, pero quizá corro ese riesgo. Lo único que quisiera decir es que más allá de la mirada colonizadora, de la posición de dominación que puede adoptar un viajero, de la “tropicalización” de la realidad y demás conceptos que también podrían traerse a colación en este asunto, me parece que en un nivel mucho más elemental, el Otro tiene la función primordial de hacer circular la cultura, de hacer ver lo que sus semejantes desconocen, de dar otros sentidos a aquello que la cotidianidad ha erosionado.

En uno de los ensayos de Los 49 escalones, Roberto Calasso cuenta la historia de los dos que soñaron, aunque con una variante que merece mencionarse.

En la versión más conocida del cuento, que proviene de Las mil y una noches, un hombre en Isfaján o en alguna otra ciudad árabe sueña con un tesoro escondido en El Cairo o en alguna otra ciudad igualmente árabe. Al principio no hace caso al sueño pero como éste se repite, termina por vender algunas de sus posesiones y emprender el viaje en busca del tesoro. Una noche llega a El Cairo pero está tan cansado, que se queda dormido en la mezquita, sin darse cuenta de que unos ladrones han robado una casa contigua. Cuando los guardias arriban a la zona, encuentran al hombre, le preguntan quién es y qué hace ahí, pero él no quiere decirles nada, por temor o por vergüenza de revelar su sueño y el propósito de su viaje. Ante su silencio o su falta de explicación, los guardias lo aprehenden y lo llevan a la cárcel y después ante el juez de la ciudad, quien igualmente lo interroga pero sin éxito, pues el hombre todavía se resiste a hablar. Los guardias comienzan entonces a golpearlo y a torturarlo, esperando que confiese así su participación en el robo. El hombre soporta los golpes pero llega el momento en que se decide por fin a responder quién es y qué hace en El Cairo. Mira al juez y le cuenta su sueño, le dice que soñó con un tesoro escondido en algún lugar de la ciudad. El juez se ríe y ordena a los guardias que liberen al hombre. “Hombre crédulo”, le dice, “dos veces he soñado con una casa es Isfaján en donde hay un jardín, en el jardín una higuera y al pie de la higuera un reloj de sol; en el sueño remuevo el reloj de sol y descubro en su base un tesoro escondido, ¿pero crees que soy tan tonto como tú para hacer caso a un sueño e ir hasta Isfaján sólo porque soñé con un tesoro? Toma estos denarios y vete”. El hombre recoge las monedas que le arroja el juez y se va, secretamente satisfecho, pues en el sueño del juez ha reconocido su propia casa. De vuelta en Isfaján, el hombre cava debajo del reloj de sol en su jardín y descubre el tesoro con el que soñó el juez, un baúl lleno de joyas de todo tipo: rubíes, zafiros, esmeraldas.

Esta versión, más o menos, es la de Las mil y una noches que también Borges contó a su manera en su Historia universa de la infamia, a través de la traducción del relato árabe que tomó de la versión alemana de Gustav Weil.

En la narración que hace Calasso, los personajes no son árabes, sino judíos, y los hechos ocurren en algún país de la Europa oriental. La historia es más o menos la misma: un rabí sueña con un tesoro en una ciudad lejana, Praga quizá, o Viena, y esperanzado decide hacer caso a su sueño. Emprende el viaje pero cuando llega descubre que la entrada a la ciudad está sumamente vigilada. No quiere decir por qué está ahí y opta entonces por vagabundear en las inmediaciones, en espera de que la entrada se despeje o los guardias se distraigan. No sucede así, sin embargo, e incluso la situación se agrava: uno de los guardias repara en su presencia y, sospechando lo peor, se acerca hasta el rabí para interrogarlo. El rabí lo espera y sin saber qué más hacer, se resigna a responder a las preguntas del guardia. Le dice que está ahí porque soñó con un tesoro que lo esperaba en la ciudad. El guardia se ríe y, amigable, le cuenta que si él también hiciera caso a los sueños en ese momento estaría en camino a Cracovia (o alguna otra ciudad de Europa del Este), en donde en la casa de un rabí, detrás de la estufa, alguien ha ocultado un tesoro en la pared. El rabí se ríe con el guardia y se despide de él, reconociendo secretamente en el sueño del guardia su propia casa.

En la versión que cuenta Calasso, el guardia tiene la función primordial de revelar al rabí el lugar del tesoro (que no es otro más que su propia morada), y en esto no se distingue del juez árabe en la historia de Las mil y una noches. Sin embargo, en esta versión formada en la tradición judía, el guardia tiene otra condición esencial: no sólo es el Otro que revela el tesoro sino además es un otro que es Extranjero, un Otro ajeno, en cierta forma radicalmente distinto, cuya diferencia se condensa sobre todo en el hecho de que él no cree en los sueños. El Extranjero nos revela una verdad olvidada, nos dice Calasso, nos ilumina sin saber siquiera que nos está iluminando.

Y eso es lo que quisiera señalar como su función primordial, eso es lo que pienso al pensar en la condición de Otro que, en cierto momento, puede tener cualquiera.

¿Por qué renunciar a ese estado de otredad que, entre sus varios dones, nos entrega la posibilidad de vivir con resplandor una vida que a otros parece erosionada?

0 notes

Text

Apuntes del cuaderno que no fue, también llamado el Cuaderno de la Memoria. Parte I: La bitácora y el inicio de la aventura (04/09/2017 - 04/10/2017)

Hoy hace un mes que llegué a vivir a Toulouse. Y hay tantas ramificaciones que podrían seguir a esta frase, tan sencilla en apariencia…

El viaje

I. “Nadie puede prever el clima”

He viajado poco y en mis intereses no han tenido tanta cabida los fenómenos físicos, menos aún la aeronáutica. Soy de las personas que se asombran de que un avión vuele y, en un sentido afín, me sorprende mucho la cantidad de circunstancias que hace eso posible. El vuelo en el que llegué a Europa, por ejemplo, se retrasó porque su peso hacía peligroso volar entre las condiciones meteorológicas de ese día. Es decir: según la explicación que se nos ofreció, era posible viajar pero sólo si el avión pesaba menos.

¿Y cómo se le quita peso a un avión?

Bajando a la gente a su equipaje, podría pensarse, pero esa solución no habla bien de la aerolínea que la implemente.

Plan B: quitarle combustible al avión. Qué inteligentes, ¿no?

Pero entonces surge otro problema: el avión no tiene el combustible suficiente para llegar al destino previsto.

Solución: una parada técnica para recargar combustible.

Nuevo problema: ¿dónde?

En un aeropuerto que quede de paso, claro, como ocurre en cualquier road trip.

¿Pero no afecta eso otras rutas y otros vuelos? ¿No hay que avisar y reajustar otras rutas en otras partes del mundo por causa de un vuelo retrasado en México? ¿Y las conexiones? ¿Qué pasa con las conexiones?

Si algo hace evidente un vuelo internacional es el hecho a veces olvidado de que otras muchas cosas están sucediendo en el mundo ahora mismo. Algo tan “normal” en nuestra época como el retraso de un avión nos muestra sin mostrar realmente, sino sólo como una insinuación, esa red un poco temible –por inabarcable– de hechos que ocurren ahora mismo y que pueden tener una o muchas relaciones entre sí, directas o tangenciales, y en la cual basta que uno cambie para que otros más tengan a su vez que cambiar con eso. Y las cosas están cambiando todo el tiempo.

La presión atmosférica, la humedad, la velocidad de los vientos… Todo está cambiando todo el tiempo: justo ahora. Lo cual es un poco irónico, porque la planeación de las aerolíneas pretende asentar algo fijo –cantidad de vuelos, rutas, horarios, conexiones, etc.– en un contexto que cambia sus condiciones de un momento a otro.

Pero seguimos hablando de los vuelos, ¿cierto?

Salimos del DF cerca de la una de la tarde. Inicialmente se nos dijo que haríamos una escala en Washington, pero después, ya que habíamos despegado y después de un par de horas de vuelo, esta nueva ruta tuvo otro cambio. En vez de la capital estadounidense, descenderíamos en Gander, una ciudad en el extremo occidental de Canadá que tal vez nunca hubiera conocido de no ser por toda esta suma de circunstancias. En efecto: quién fuera de un grupo de personas con ciertas características en común –canadienses, trabajadores de una aerolínea internacional, personal marítimo quizá, amantes de la geografía– podría saber de la existencia de ese rincón en el extremo del mundo poblado, hacia el Norte y hacia el Atlántico, creado quizá por su posición geográfica ventajosa para los vuelos que cruzan de América a Europa y viceversa. Quizá mi mente es estrecha, pero no se me ocurre otra razón de ser de esa pequeña ciudad. Estando en su aeropuerto era casi lo único en lo que pensaba: ¿qué hace la gente que vive aquí? Qué tan amplia es la vida que también ocurre aquí, en un estrecho rincón del mundo, ignorado la mayor del tiempo por la mayor parte de los habitantes de este planeta, visible de pronto por el testigo menos inesperado, un mexicano y otros más que tuvieron que hacer ahí una escala imprevista, sólo porque el mal clima había impedido hacerles cumplir su itinerario indicado. De todo lo inolvidable de ese viaje, humildemente Gander también se encuentra en esa categoría. Quién iba a pensar que una ciudad tan ínfima, acaso tan rutinaria para muchos otros, podría ser también, desde cierta perspectiva, inolvidable. No con esa grandilocuencia con que suele aplicarse este adjetivo, sino con un matiz menor, más preciso quizá, tan dependiente de ciertas circunstancias en específico. ¿Pero no es justo eso lo que hace algo inolvidable?

Las cosas que uno aprende al viajar…

Una viñeta

En la sala de espera, después de casi dos horas de retraso, un empleado de Lufthansa nos pide hacer una fila para que revise nuestros pases de abordar y nuestros pasaportes y que así, llegado el momento, el abordaje se agilice. Pienso que es un procedimiento en el fondo inútil pero hacia el exterior hace que la gente sienta que se está haciendo algo, que no esperamos en vano y que el abordaje es más o menos inminente. En suma: una medida de contención y de apariencia. Útil en ese aspecto. En la fila, una muchacha de escasos veinte años, visiblemente nerviosa y que viaja sola, le pregunta al empleado qué sucede, por qué no hemos abordado el avión y por qué el vuelo no ha despegado según lo previsto. El hombre repite la historia del clima y el combustible y la nueva escala añadida. ¿Pero es que no lo pudieron prever?, le pregunta la chica al empleado, con el tono de quien reclama que la comida se haya terminado en un restaurante o que un hotel no tenga más habitaciones disponibles. El empleado no puede evitar sonreír y sencillamente responde: Nadie puede prever el clima.

II. Pero si no…

El viaje no me pareció tan largo como al parecer fue realmente. Tampoco aburrido o desesperante, estados que suelen sobrevenir a quienes pasan mucho tiempo en un mismo lugar y sin posibilidad de hacer mucho. Comer, dormir, ver una película, imaginar que nuestro compañero de asiento es una “mula” del narcotráfico: he ahí el repertorio limitado de actividades que es posible realizar durante un vuelo. Sin embargo, acaso sea suficiente. Hasta cierto punto, eso admirable que tiene volar también puede convertirse, después de algunas horas, en algo “normal”. Seguimos en el cielo y a miles de pies de altura, viajando a miles de kilómetros por hora, pero quizá sólo hasta que reparamos en esas cifras y lo que representan, la admiración (y cierto temor) vuelve. Entretanto, es preferible sentir que volar es casi lo mismo que viajar en ADO, por ejemplo.

Pero si no, la vista de las nubes lo compensa todo. ¿Qué tan seguido se tiene la oportunidad de mirar nubes desde lo alto, por encima de todo?

III. La ansiada entrada a Europa

Finalmente, aterrizamos en Munich. Eran las 11 de la mañana, aunque debimos haber llegado a las 6:30. Una noción geopolítica interesante es la del Espacio Schengen, un acuerdo entre países europeos por el cual, en términos migratorios, todos funcionan como uno solo. Yo iba a Francia, pero mi pasaporte fue sancionado por la autoridad alemana y, para fines prácticos, desde ese momento es como si hubiera entrado por Francia.

Escribo esto, quizá, porque las aduanas pueden contarse entre los lugares más aburridos del mundo.

IV.

De cómo el viajante arribó a una tierra extraña, de las cosas que allí dijo y escuchó y de la inesperada manera en que pudo seguir adelante

El Viajante no había dejado de mirar por la ventana durante casi todo su trayecto. Durmió poco e incluso en los momentos en que comió, bebió y gastó su tiempo en algunas distracciones propias del transporte en que viajaba, miraba al exterior en vistazos ocasionales de los que recibía casi siempre los mismos fragmentos de paisaje: nubes, montañas, a veces algunos ríos, en ciertos momentos la noche cerrada. Al Viajante, sin embargo, nada de esto le parecía monótono. Otros podrían encontrarlo aburrido o banal, pero no él. Por más que todo eso pareciera siempre lo mismo, el Viajante sabía que no era así, que estaba atravesando territorios siempre distintos, en donde habitaban personas con vidas propias e irrepetibles, inadvertidas del ojo que intentaba imaginarlas o al menos tenerlas en cuenta. Una ciudad después de otra, una granja, una casa en la playa… Esas vidas se sucedían con tanta velocidad una a otra, quedaban atrás tan rápido… y esto también le parecía admirable al Viajante. ¿Allá abajo habría alguien que tuviera un pensamiento similar? ¿Alguien que al llevar la vista al cielo pensara en personas como el Viajante, pasando por un breve momento por encima de su cabeza, con quién sabe qué trayecto y qué destino? En estas y otras cosas pensaba el Viajante cuando lo sorprendió el amanecer en su ventana. Un amanecer como nunca había visto antes y que, en cierta forma, sólo apareció, como si el transporte en que se encontraba hubiera entrado de lleno e imprevistamente en una zona amplísima donde la luz reinaba, indisputable, a pesar de que apenas unos minutos antes (o eso lo parecía al viajante), era la Luna la que se alzaba soberana en lo más alto del cielo. El Viajante miró por su ventana unas nubes como de papel de China y otras como volutas de humo de cigarro. Consultó su mapa y al saber por dónde pasaba, quiso asomarse más para intentar distinguir algunas de las ciudades que conocía por sus nombres, acariciados con anhelo en los relatos de otros que también habían pasado por ahí y que llegaron a conocerlas. Pero vio poco y nada más allá de las nubes y los rayos que el Sol irradiaba con desgano, como si apenas estuviera desperezándose y de todos modos supiera que en esa época del año en ese lugar del mundo sus obligaciones cambiaban, y tenía derecho a levantarse o más tarde o con flojera. De cualquier forma, el Viajante agradeció ese amanecer. Agradeció ver de nuevo el Sol y, con ello, haber alcanzado no sólo otro día, sino otros territorios. Ya no estaba lejos el lugar al que se dirigía. Volvió a consultar el mapa y vio que le restaban sólo un par de horas de viaje. Curiosamente, las horas anteriores las había sobrellevado con tranquilidad y hasta con cierta deferencia, pero esta última parte del trayecto comenzó a vivirla como en cuenta regresiva, con desesperación y premura. Cuando el mapa indicó que habían dejado atrás las islas y se encontraban ya en tierra firme, el viaje pareció transcurrir más rápido que nunca. Las muchas ciudades de las que el Viajante había oído o conocía por sus lecturas aparecían reunidas en el mapa pero no sólo eso, sino que desaparecían casi en el mismo momento en que el Viajante tomaba conciencia de dónde se encontraba. Capitales, ciudades menores, poblados famosos por una circunstancia muy específica: todo ello era nuevo para el Viajante porque esta vez era real. Esta vez estaban ahí y no sólo entre las páginas de un libro. El Viajante volvió a mirar por la ventana y ya casi no despegó sus ojos ojos de ahí cuando el transporte acometió la parte final del trayecto. La distancia con que antes aparecían todas las cosas ahora se había reducido hasta parecer que todo estaba al alcance de la mano. El Viajante miró campos de cultivo que parecían trazados por la mano de un niño prolijo y aplicado; caminos rectos que dividían la ciudad a la que estaba arribando y por donde circulaban cientos de automóviles en un solo instante, y otros más bien sinuosos en los que se veía apenas uno o dos cuyos ocupantes acaso se dirigían a visitar a un amigo muy querido o a un familiar con quien compartirían la comida. El Viajante sintió cierto alivio. Después de todo, había llegado. Como si hubiera mediado un pase mágico entre uno y otro estado. Ahora lo ven, ahora no lo ven. Abracadabra, patas de cabra. El Viajante sollozó y lloró un poco. Después de todo, había llegado. El transporte hizo tierra y después de estabilizarse todos descendieron. El Viajante esperó a que la mayoría saliera y después tomó la parte del equipaje que llevaba consigo y dejó el transporte, dedicándole una última mirada antes de alejarse en señal de despedida o de reconocimiento. Se reunió después con el resto de los viajeros y sólo entonces comenzó a comprender la situación en la que se encontraba y el alcance de las decisiones que lo habían llevado hasta ese lugar. A su alrededor reconoció todavía a otros como él, pero esa similitud parecía disolverse conforme miraba mejor y, sobre todo, cuando sus oídos se destaparon y recibieron el chorro incontrolable e incomprensible de palabras dichas en un idioma que no entendía, que alguna vez había escuchado aunque fragmentariamente pero que, contrario a lo que había creído hasta ese momento, poseía una extraña musicalidad, una cadencia que pasó de largo ante a su percepción pero encontró refugio en un rincón de su mente, lejano, inaccesible, donde anidó y quizá hubiera dormido por siempre de no ser por esa suma de instantes en que los extraños hablaron y hablaron y hablaron, ininterrumpidamente porque esa era su lengua y porque eso hacemos todos con la lengua que recibimos: hablar y hablar y hablar, naturalmente, sin pensar nunca que eso que decimos puede llegar a ser incomprensible para otros y, más importante aún, muchas veces sin pensar que puede ser bello, que puede ser música, una extraña e inesperada forma de música. El Viajante pasó varias horas en compañía de estos extraños que hablaban un idioma extranjero. Los escuchó sin entender nada de lo que decían, mirando salir de sus bocas ese idioma que para el Viajante sólo existía en los libros y en la ficción, y que ellos tal vez estaban usando para decir que habían ido de compras o que tal o cual compañero había faltado al trabajo o que ese día estaba especialmente cargado de viajeros. Para decir su vida y nada más que eso, para decir eso tan cercano en un idioma que al Viajante siempre le había parecido tan distante de su propia situación. Hay lenguaje más allá de la poesía, pudo haber pensado el Viajante, que quizá hasta entonces había procedido en sentido inverso, creyendo que la poesía antecede a la vida cuando tal vez sea más sensato seguir el camino opuesto: vivir y sólo después intentar hacer poesía de lo que se vivió. Pero el Viajante todavía estaba muy cerca de los extraños y su idioma extraño para tener este tipo de reflexiones. El Viajante sólo pensaba en que, contrario a lo que creía, ese idioma tenía su propia belleza, y que después de todo podría valer la pena acercársele y emprender el trabajo de conocerlo y quizá imitarlo. La idea apenas comenzaba a gestarse en la mente del Viajante cuando le tocó el turno en la fila. Pasó pronto ante uno de esos extraños que, sin embargo, habló en un idioma que sí comprendía. El Extraño pidió al Viajante su documento de identidad y le hizo un par de preguntas; el Viajante dijo adónde iba –porque esa ciudad donde se encontraba no era el destino final del Viajante– y a qué iba. El Extraño revisó el documento, inspeccionó al Viajante con la mirada (tanto como eso es posible) y quizá hizo otra pregunta cuya respuesta fue interrumpida intempestivamente por otro extraño como aquel, que en un módulo contiguo pedía ayuda para entender a alguien como el Viajante que era incapaz de responder a las preguntas que le hacía y que no eran otras más que las mismas que el Viajante había escuchado. El Viajante dejó al Extraño –no sin antes preguntarle si no tenía algo más qué decirle– y se acercó para servir como intérprete entre el viajero y el extraño. El Viajante tradujo las preguntas y las respuestas de ambos e hizo posible que el extraño permitiera al viajero la entrada a su país. De hecho, por esta circunstancia azarosa el Viajante y el viajero entraron juntos al País de los Extraños. Una compañía inesperada que el Viajante jamás imaginó. Al darse cuenta de que el viajero y los extraños tendrían dificultades para comprenderse entre sí, el Viajante decidió quedarse un poco más con el viajero, acogerlo y ayudarlo tanto como pudiera. Sus destinos eran distintos, pero al menos en ese momento los dos tenían un mismo problema: necesitaban encontrar un transporte para llegar adonde se dirigían. El Viajante se acercó a otros como él que procedían del mismo lugar y con quienes habían viajado y escuchó lo que decían. Comprendió pronto –porque a ellos sí los entendía– que bastaba operar unas máquinas cercanas para recibir el nuevo pase de abordar al transporte que cada viajero tenía destinado. Miró la pantalla de una de las máquinas, tecleó su nombre y el número del viaje que lo había llevado hasta ahí y aunque, en efecto, aparecían los detalles del transporte que lo llevaría a la ciudad adonde se dirigía, la máquina no le expidió el pase correspondiente. El Viajante se impacientó un poco pero en vez de insistir, pensó que quizá tendría que resolver el problema de otra manera. Dejó entonces que el viajero hiciera su propio intento y después de ingresar sus datos, el Viajante miró con alivio que la máquina dio al viajero su pase. Una vez que el viajero identificó la sala donde lo esperaba su nuevo transporte, el Viajante se despidió de él, entendiendo que no podía ayudarlo más y, por otro lado, pensando en cómo obtendría él su propio transporte. Para entonces, casi todos los otros viajeros habían recibido ya su pase y, con ello, habían despejado las máquinas. Además, había pasado una hora, quizá más, desde que todos habían descendido del primer transporte. El Viajante tomó esto como una señal pero en un sentido muy práctico: quizá ahora las máquinas funcionarían mejor, quizá el sistema que las regía estaba ya actualizado. El Viajante se acercó a una distinta a la que había operado por primera vez y probó suerte. Escribió de nuevo los datos requeridos, seleccionó el transporte que convenía más a sus horarios y… esta vez la máquina sí le entregó su boleto. El Viajante podía ya llegar a su destino.

0 notes

Text

Un apunte más sobre el verbo “demorar[se]” (25/09)

“Demorar[se]” también es sinónimo de “entretener[se]”, lo cual, al menos en un primer momento, podría parecer extraño. ¿Que no entretenerse es también divertirse o, más modestamente, pasar el tiempo, ocupar con una actividad trivial un momento de ocio? Se entretiene quien juega a las cartas o al ajedrez, quien entra a una librería o a un café porque llegó mucho antes de los previsto a una cita, se entretiene quien mira sin mirar su feed de Facebook. Y aunque tal vez ahora, a nosotros, este nos parezca el significado más natural de dicho verbo, el Diccionario de la Real Academia Española consigna como primera acepción una que nos conduce al sentido de “entretener[se”] como “demorar[se]”, esto es, “Distraer a alguien impidiéndole hacer algo”. Un entretenimiento es, en este sentido, un aplazamiento, una demora, y se entiende entonces por qué existe una relación tan estrecha entre ambos verbos.

Mientras leía esto recordé casi de inmediato un cuento que pertenece al folclor europeo y que es más o menos célebre por dos versiones. Una, la que recogieron los hermanos Grimm de la literatura oral y popular germánica en el siglo XIX y la cual titularon El pájaro de oro; la otra, el relato de origen eslavo en el que Igor Stravinsky basó su ballet El pájaro de fuego.

Ambas narraciones tienen como punto en común un ave mágica y asentada en un lugar remoto cuya búsqueda emprende el héroe protagónico, un príncipe. En la versión de los hermanos Grimm se encuentra una variación interesante: antes que el príncipe, sus dos hermanos mayores también salen del palacio para cazar el ave mítica, pero nunca llegan a cumplir su propósito porque a medio camino desoyen el consejo de una zorra parlante y, en vez de hospedarse en una posada silenciosa y de apariencia pobre, eligen una llena de música y viajeros, con lo cual disfrutan tanto su tiempo ahí que terminan por olvidar su misión, al reino, a su padre y todo lo relacionado con la búsqueda del pájaro de oro.

Para decirlo con una palabra, la palabra exacta, los dos hermanos se entretuvieron. Se entretuvieron tanto en la posada que se demoraron. Y se demoraron tanto que olvidaron lo que habían salido a hacer.

Como vemos, el sentido de “entretener[se]” como “demorar[se]” no es tan inusual como creeríamos. De hecho, está presente en todas esas ocasiones en que la madre ve regresar al hijo adolescente a casa a las cuatro de la tarde aunque su hora de salida de la escuela es a las dos, y con aparente naturalidad le pregunta: “¿Qué te entretuvo?”

0 notes

Text

“Demeurer” (24/09)

Uno de los significados más comunes del verbo francés demeurer es “habitar”. La palabra, como puede verse, es prácticamente idéntica al “demorar” del español, que nosotros usamos como sinónimo de “tardar” o “retrasar[se]”. Un vuelo puede demorar, un trámite burocrático, una entrega prevista e incluso situaciones meteorológicas como la temporada de lluvias. Las personas también se demoran cuando existe una circunstancia temporal de referencia, como en los ejemplos anteriores. “¿Por qué te demoraste” es una pregunta que, con toda razón, puede hacer la novia al galán que la tiene esperando en los andenes del metro varios minutos después de lo acordado.

Nadie diría, sin embargo, que tal o cual persona “demora” en un hotel o en determinada calle para querer decir que ahí se hospeda o que ahí vive. Incluso casi nadie diría de esa persona que “mora” en determinado sitio, verbo que aunque correcto, ahora es sumamente arcaico.

Tanto “demorar” como “morar” y demeurer tienen en común el mismo origen en latín: la palabra mora que en su tiempo significó “retraso”, “tardanza” y “aplazamiento” (Cfr. Lexicón [incompleto] etimológico y semántico del Latín..., Santiago Segura Munguía).

Parece tener cierta lógica entonces que “demorar” en francés y nuestro “morar” hayan adquirido el sentido de “residir”. Después de todo, hay lugares en la vida en donde nos tardamos tanto, nos quedamos tanto, que terminamos por habitarlos.

youtube

0 notes