Text

L’éventail de Joséphine à Eugénie

Après m’être trompée de musée, d’arrêt de bus et de rue, j’arrive enfin à la bibliothèque Paul Marmottan, pour l’exposition “l’éventail”.

L'exposition nous révèle, que bien plus qu’un accessoire de mode, l’éventail est un objet technique. Il sollicite plusieurs corps de métiers et une précision impressionnante.

Dans la fin du XVIIIème siècle, le public, curieux, encourage l'innovation, on voit donc apparaître de nouvelles formes, comme l'éventail cocarde qui s’ouvre en soleil, ou les brins en formes de flèches. J’examine les inventions les plus loufoques, sous vitrine, comme des éventails avec un système optique qui servent de “discret secours visuel”, un éventail bouquet de fleurs ou encore un éventail parfumé.

L'accessoire évolue avec son époque, on découvre donc de réelles innovations avec l’éventail pliant ou l’éventail à ouverture automatique. La lithographie est aussi sollicitée dans les années 1830, car elle est plus économique et plus rapide. C’est fascinant de voir l’objet se transformer en fonction des modes, des avancées techniques et de l’actualité.

Mais le plus passionnant dans cette exposition est que l’éventail est aussi présenté comme objet de communication. D’une part, les symboles sont utilisés ; sur l’éventail de l’impératrice Joséphine par exemple, on découvre une corne d’abondance en signe de prospérité et des coeurs brûlants représentant l’amour.

Mais d’autre part, l’éventail permet également de faire passer des avis politiques, une simple phrase comme “el amor y la felicidad” montre l'approbation de l’engagement du commerce parisien vers l’exportation, plus particulièrement vers l’Espagne. En 1787, les éventails servent de gazettes ; un des éventails par exemple illustre la puissance de Napoléon et le roi d’Angleterre fuyant pour rejoindre son navire. Plus tard, les éventails acclament leurs souverains avec les inscriptions “vive le roy” en lettres dorées.

Les personnes font preuve d’une curiosité de plus en plus grande pour les contrées lointaines et des éventails exotiques font leur apparition. Ainsi, nous découvrons des chinoiseries (inspirées de l’art occidental) ou encore les éventails Zerafa. En effet, en 1827, la girafe Zarafa est accueillie en France, cadeau du vice roi d’Egypte, les éventaillistes s’empressent alors d’illustrer cet animal inconnu du public, et nomment ces éventails “Zarafa”. L’exposition nous fait partager des anecdotes et nous fait réaliser que cet objet qui peut sembler si frivole, était un moyen pour les femmes de s’exprimer, de partager des opinions, à travers un domaine dans lequel elles excellaient : la mode;

L'évolution des femmes est aussi un sujet étudié par l’exposition.

L’envergure des éventails va en effet diminuer tout comme celle des robes, les petits éventails sont alors nommés des lilliputiens. Sur le mur, on lit une citation de Madame de Genlis : “Aujourd’hui on rougit peu, on n’a nul envie de se cacher et l’on porte des éventails imperceptibles”. La femme s'émancipe, elle n’est plus timide, fragile et se débarrasse peu à peu de ses apparats encombrants.

Je finirai cet article par cette anecdote qui m’a beaucoup amusée : le 3 août, à l'Opéra Comique, les éventails sont si nombreux et font tant de bruit que la police est obligée d’intervenir.

0 notes

Text

Le MoMA

Dès la première salle, Je fus ravie de m'apercevoir que je connaissais la plupart des œuvres exposées comme « carré blanc sur fond blanc » de Malevitch, des tableaux de Mondrian… Ainsi, certes je connaissais le contexte des œuvres et leur signification mais n’éprouvais aucune surprise en les voyant et ne les découvrais pas. Aussi, je constatais, ravie, qu’un texte synthétique accompagnait chaque œuvre, or, ce dernier ne disait pas l’essentiel. Pour les œuvres de Mondrian par exemple, même si le texte mentionnait que l’artiste était du courant néo plasticisme, il n’expliquait pas l’idée de l’abandon de la figuration, ou des notions importantes de ce genre.

Je demeurais dans cette demi-satisfaction, lorsque ma mère m’interpella. Une jeune femme était en train de faire une présentation de quelques œuvres de la première salle. C’était passionnant ! Elle répondait enfin à toutes nos incompréhensions inavouées, et surtout explicitait l’intention de l’artiste. A partir de ce moment, chaque œuvre devenait intéressante, l’œuvre était maintenant à notre niveau et non supérieure. Un tableau qui illustre bien ce changement de vision est celui d’Edward Hopper (1882-1967), qui représente une maison au style victorien:

Ce tableau peut paraître commun mais il prend toute sa valeur lorsque l’on apprend qu’il fut l’inspiration de Hitchcock pour le motel de « psychose ». Par ce rapprochement, on allie soudain un art populaire le cinéma et un art élitiste, la peinture. Le tableau est alors vu différemment, on ose le déchiffrer : on s’aperçoit qu’il transmet une ambiance terrifiante, la maison semble abandonnée et hantée elle nous rappelle un univers que l’on connaît bien…

Chaque explication que la jeune femme nous donnait était comme une autorisation à interpréter le tableau à notre façon, sans être pris pour un inculte. Chaque œuvre paraissait s’illuminer dans notre esprit, une fois que l’analyse de la jeune femme se terminait.

L’œuvre de Felix Gonzales-Torres, un tas de bonbons, que j’aurais jugée pédante à première vue, n’échappa pas à cette règle.

L’artiste avait créé un tas de bonbon, ou chaque bonbon était en libre service, l’intervenant qui nous faisait la visite nous a fait justement remarqué qu’à partir du moment ou on autorisait les gens à prendre une des confiseries, le spectateur le mangeait sans même se demander si le bonbon était comestible. Ce phénomène représente l’information de masse, rapide mais pas toujours vraie, l’œuvre met donc le spectateur en garde en l’invitant à être plus méfiant. Cela confirmait une fois de plus mon avis face aux œuvres contemporaines qui selon moi devrait être expliquée pour devenir intéressante Et c’est alors que dans la dernière salle une œuvre remis mon avis en question.

Une sculpture en forme de crayon était posée sur le sol. Sur le mur, un court texte donnait des informations erronées sur l’œuvre : des fausses dimensions, une fausse couleur… bref n’avait aucun lien avec l’objet en face de nous.

Le spectateur devait donc choisir entre croire la description invraisemblable, ou choisir de l’ignorer et de se faire confiance. Le but de l’artiste était de rappeler la vraie nature de l’œuvre d’art contemporaine, en affirmant que cet art ne s’analysait pas, il se ressentait. Le spectateur n’était pas sensé juger du mécanisme de pensé de l’artiste, il devait simplement écouter ses émotions, et pour ça nul besoin de culture, si l’œuvre s’exprimait d’elle-même.

L’art contemporain n’est il pas plus beau lorsqu’il est universel ? Lorsque tout le monde peut assumer son ressentit sans être jugé ?

L’art contemporain ne peut pas être appréhendé de la même façon qu��un texte philosophique, il n’est pas sensé faire appel a notre sens logique.

Alors finalement, l’œuvre contemporaine devait-elle être expliquée par quelqu’un ou devait-elle être assez explicite pour que le visiteur la comprenne de lui-même ? La question se pose-elle pour toutes les œuvres ou seulement pour les œuvres contemporaines ? Puisque l’œuvre d’Edward Hopper n’était pas contemporaine.

Ainsi, je sortais de l’exposition avec ces deux visions de l’art qui s’affrontaient.

0 notes

Text

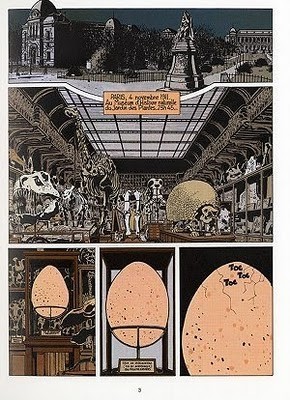

Musée d'histoire naturelle

Lola retrouva son âme d’enfant lorsqu’elle décida de se rendre a la galerie paléontologique du musée d’histoire naturelle. L’exposition avait été conseillée par ses professeurs, et c’est cette excuse qu’elle donnait pour cacher sa véritable envie de s’y rendre.

Lorsque Lola pénétra dans la grande salle, elle fut transportée dans une autre époque, les inscriptions marquées en calligraphie, à la plume, sur un papier jauni par le temps, les vitrines aux structures en fer forgé et les escaliers en bois semblaient confirmer cette remontée dans le temps.

Il est vrai que cette atmosphère avait quelque chose de magique, c’était un décor parfait pour l’aventure de quelques héros comme « Adèle blanc sec »…

Il y avait un aspect irréel à tout cela, les squelettes se tenaient debout ou accrochés aux branches comme ressuscités, marchant tous dans la même direction.

De plus, quand Lola découvrait des ossatures qu’elle n’avait jamais vus en livre, cela lui paraissait comme fabriqué de toute pièce comme inventé. Il est vrai que finalement à part le crane humain dans les manuels d’SVT et les cranes de chèvre dans les westerns, Lola n’avait aucune connaissance de tout cela.

Elle déambulait dans les allés observant les différences entre les squelettes, tous construits sur le même schéma.

Elle s’amusait à des jeux des plus étranges comme imaginer les animaux avec leur peau ou à quel animal les noms scientifiques incompréhensibles correspondaient. Elle se posait et se reposait la question mais ne parvenait pas à trouver ce qui rendait cette exposition ludique. C’était peut être le coté malsain de l’humain qui se plaisait à être entouré de squelettes, ou peut être la proximité avec les animaux…morts.

Non vraiment Lola conclut que c’était le fait d’être aussi proche des animaux (ce qu’il en restait) physiquement, l’authenticité des objets présentés. Jamais plus elle ne se retrouverait à coté d’une baleine. C’était surtout le fait de se comparer en taille à l’animal, de comparer la taille que l’on avait interprété, en regardant les imageries, à la véritable taille.

Lola fut d’ailleurs surprise par la taille de la baleine qu’elle imaginait beaucoup plus grande, elle continuait son chemin, amusée, jusqu'à l’étage supérieur ou elle pensait trouver des fossiles de crustacés. Lorsqu’elle découvrit la pièce du deuxième étage, elle fut ébahie.

Elle ne s’attendait vraiment pas à voir cela : des immenses ossatures d’espèces disparues depuis des millénaires. Disproportionnés, gigantesques, tous étaient démesurés. C’était difficile à croire et pourtant les os étaient là, comme la preuve irréfutable que ces animaux avaient bien existé.

La visite avait fait redécouvrir à Lola ces animaux qu’elle avait construit peu à peu dans son esprit, sa curiosité lui avait permis de découvrir le mécanisme du squelette de chaque animal. Et enfin peut être avait elle découvert une forme de beauté créée par la nature, scientifique et intellectuelle.

0 notes

Text

Les choses ,Jeu de paume

Albert Renger-Patzsch

Depuis 10h déjà, Lola déambulait dans les rues de Paris à la recherche d’une exposition, elle était partie avec la ferme intention de finir l’exposition Dior, mais avait été découragée par la file immense d’amateurs de mode plantés en rangs d’oignons.

De fil en aiguille, elle avait fini par atterrir au musée du jeu de paume où un artiste allemand présentait ses photographies.

« Les choses » pouvait-on lire en grosses lettres à l’entrée de la salle d’exposition.

« Die Dinge », c’était le nom qu’avait choisi Albert Renger-Patzsch pour son livre photographique paru 89 ans plus tôt, finalement remplacé par « Die Welt ist schön » (Le Monde est beau)

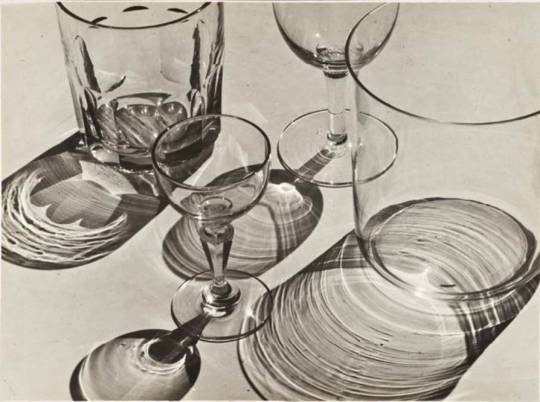

Lola s’avança. Elle débuta l'exposition photographique et fut touchée par la finesse et la délicatesse des photographies.

Le cadrage resserré laissait apparaître les détails les plus fins et la texture des sujets ; les pavés, les gouttières, toutes les matières semblaient s’exprimer.

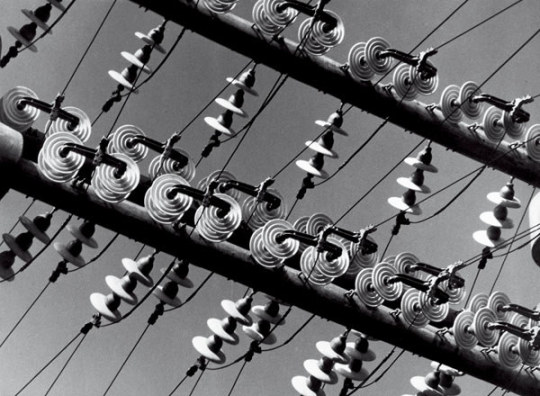

Lola ressentit alors une intimité se créer entre elle et les objets photographiés. La décontextualisation et la mise en noir et blanc des photographies lui permettaient de consacrer un intérêt particulier aux lignes, aux contrastes, à la lumière et surtout au motif propre à chaque objet. Car en effet, chaque objet avait son motif, sa voix : les fils électriques chantonnaient d’une voix envoutante pendant que le serpent chuchotait d’une voix fluide et articulée : « viens mon petit, approche plus par ici ».

Et soudain lorsqu’elle s’approcha, elle comprit que c’était ainsi, que c’était de cette manière qu’il était possible de ressentir ces photographies.

Elle s’approchait donc à chaque fois, le nez quasiment collé au cadre, puis s’éloignait, cherchait le motif dégagé par la photographie, et finalement le griffonnait sur son carnet.

Renger-Patzsch dénichait en toute chose une harmonie et un rythme personnel à celle-ci. Lola pouvait voir à travers des simples vers une identité graphique affirmée et une certaine forme de beauté.

L'artiste jouait avec les lignes, rassemblant plusieurs motifs pour créer un nouveau rythme, et ça Lola le remarquait et finissait par jouer à son tour, fière de capter le dialogue des photographies.

Comme le disait l’artiste, la photographie permet de mettre en valeurs des choses futiles que l’œil humain efface automatiquement.

Lola réalisa alors que la beauté était présente partout, si on lui prêtait attention. Mais pas cette forme de beauté orgueilleuse qui s’expose, et s’exhibe comme le coucher de soleil, mais une plus simple, plus timide et plus subtile, une beauté discrète, qui se manifeste par une ligne harmonieuse, visible seulement par les curieux…

0 notes

Text

La Fiac , Grand Palais

Lola avait imaginé la « Fiac » comme un évènement inratable, où seraient présentés des œuvres monumentales et révolutionnaires.

Elle entra dans la première salle de la Fiac. Toute impatiente au début, mais son excitation diminua bien vite.

On pouvait admirer des toiles d'artistes célèbres tels que Miro et Niki de Saint Phalle. Ces œuvres vaniteuses se trémoussaient et gonflaient la poitrine lorsque les visiteurs s’exclamaient « oh , c’est Miro ».

Pourtant Lola jugea qu'il n'était pas pertinent d'exposer ces œuvres sans en expliquer le contexte. Certes, ces dernières avaient été révolutionnaires à un moment donné, mais après de multiples vulgarisations, l'effet de surprise et le questionnement qu'elles engendraient au départ s'étaient considérablement amoindris. Lola examina donc les toiles avec attention et se demanda si ces œuvres étaient exposées pour elles-mêmes, ou pour la renommée de leurs créateurs.

De plus, Lola pensa : comment pouvait-on juger une œuvre de manière intelligente en absence de contexte ?

Les pauvres œuvres exposées sur des murs blancs immaculés étaient alors estimées seulement pour leur esthétique.

Lola déambula dans les pièces, déroutée jusqu'à la section design, qu’elle espérait plus prometteuse.

C’est alors qu’elle découvrit stupéfaite des meubles exposés comme des peintures, intouchables, des fauteuils et des chaises silencieux, apparus comme par magie au milieu de la section design de la Fiac.

Lola s’interrogea en se demandant à quoi pouvait bien servir un siège étudié en grande partie pour sa fonction première : s’assoir, si on ne pouvait pas l’exercer.

Lola pensa que les meubles n’étaient eux aussi appréciés seulement pour une fonction, la fonction esthétique.

Lola pensa que le design, ce n’était pas cela.

Oui, certains meubles dataient du siècle dernier et risquaient donc de s’abimer si on les utilisait.

Mais ainsi, les meubles étaient déjà morts, toute la réflexion sur l’ergonomie s’avérait inutile, toute interaction entre l’objet et l’usager avait disparu. Mais où était donc passée cette idée de démocratisation prônée par le design ?

Le mobilier était t’il destiné à être admiré par les visiteurs faignant l’admiration ? Car oui, comment pouvait-on admirer un objet sans en connaitre le contexte et sans même pouvoir l’utiliser, comment Lola pouvait elle admirer un objet s’il lui était impossible de se dire «oui c’est juste, le contexte explique l’aspect de l’objet » ou « en effet l’objet répond bien à sa fonction ».

Lola sortit donc de la Fiac, exaspérée d’entendre les visiteurs pédants s’exclamer « oh c’est très joli » « si je puis me permettre madame, ce tableau s’admire de face » « ah oui en effet dans le salon il serait parfaitement mis en valeur»

0 notes